| Publié par (l.peltier) le 30 décembre 2008 | En savoir plus |

ERE TERTIAIRE : de 66 à 25 m.a.

Paléogène, 66 m.a. à 23 m.a. et Paléocène : 66 à 56 m.a.

La grande aventure de la vie sur Terre

13 Il y a 66 m.a., la fin d’un monde

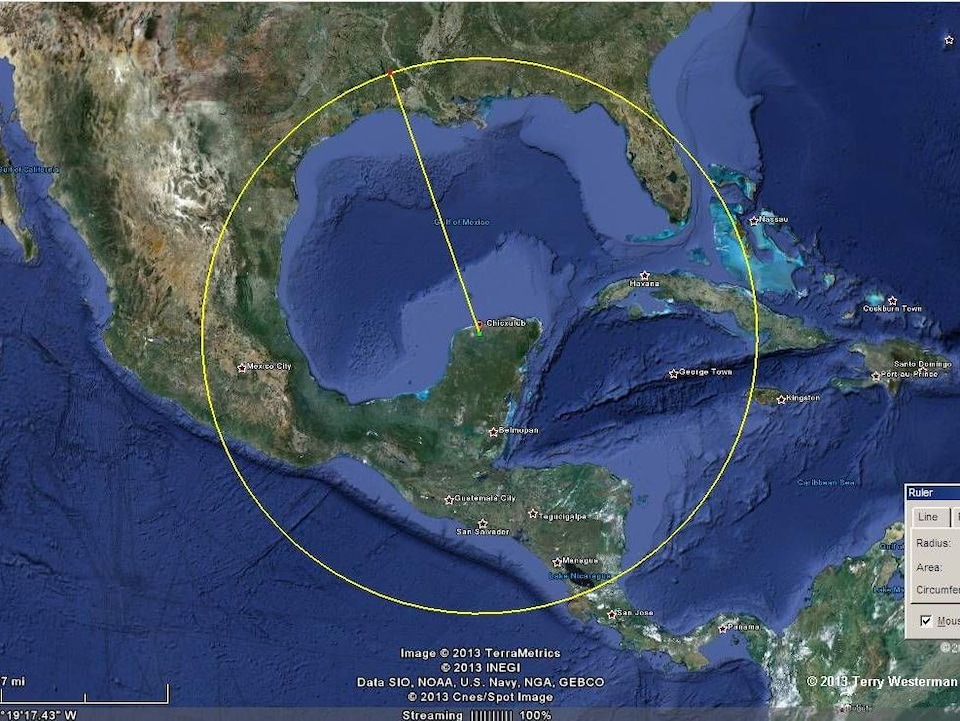

Bien connue puisqu’elle signe la fin du règne des Dinosaures (à l’exception des oiseaux) et le début de l’ascension des mammifères, l’extinction de la fin du Crétacé serait due à l’impact d’une météorite d’un diamètre de 11 à 81 km qui s’est écrasé dans l’actuel Mexique, à l’endroit du cratère de Chixculub. D’une puissance équivalente à plusieurs milliards de fois celle d’Hiroshima, l’explosion aurait soulevé des quantités astronomiques de poussières et de débris, masquant le lumière du Soleil et engendrant un puissant effet de serre pendant des milliers d’années. Cette longue nuit couplée à une très forte activité volcanique, aurait causé l’effondrement d’une grande partie des écosystèmes.

William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 Janvier à Mars 2022

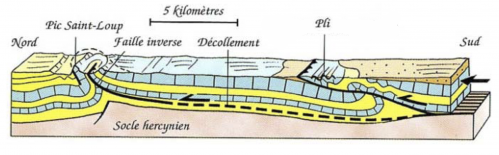

La dispersion des deux grands continents va s’expliquer par la théorie de la tectonique des plaques [1], défendue en 1967 par McKenzie, F.J. Vine et Hess, qui vient expliquer ce que la théorie de la dérive des continents élaborée par Alfred Wegener en 1915 ne faisait que constater : les fonds océaniques se forment par expansion de part et d’autre d’une crête dorsale continue atteignant 60 000 km de long, et depuis plus de 80 millions d’années. Cette expansion serait compensée par des phénomènes de subduction, c’est à dire, par l’enfoncement de la croûte océanique dans les profondeurs du manteau terrestre. De nos jours, mesuré par GPS, le mouvement est de 2 à 5 mm par an, dans les Alpes, l’Afrique se rapprochant de l’Europe, de 3 cm par an dans l’Atlantique, l’Amérique s’éloignant de l’Europe.

La convection permet d’évacuer la chaleur du manteau, chauffé par la désintégration d’éléments radioactifs. Cela favorise la remontée du magma dans les dorsales océaniques… comme du beurre congelé posé sur du beurre à température ambiante, la croûte terrestre est 1 000 fois plus rigide que le manteau. Ce matériau dense a tendance à s’enfoncer dans le manteau dans les zones de subduction. Et comme une nappe que l’on tire, toute la croûte océanique est alors entraînée dans le mouvement, créant à l’opposé un vide, qui favorise la remontée du matériau mantellique. Les zones de subduction voient donc la croûte océanique plonger sous la croûte continentale, moins dense, qui a tendance à flotter. Lorsque la subduction est plus intense que l’activité des dorsales, l’océan se referme et les continents s’affrontent, donnant naissance à des chaînes de montagne telles que l’Himalaya ou le Caucase.

66.100 m.a.

Parmi ceux que l’on aura trouvé, il aura été bien sur le plus grand, le plus gros etc… et bien sur c’est en Amérique, au Canada plus précisément et il s’agit d’un tyrannosaure qui ignore la fin prochaine de son espèce sur cette déjà bien vieille terre.

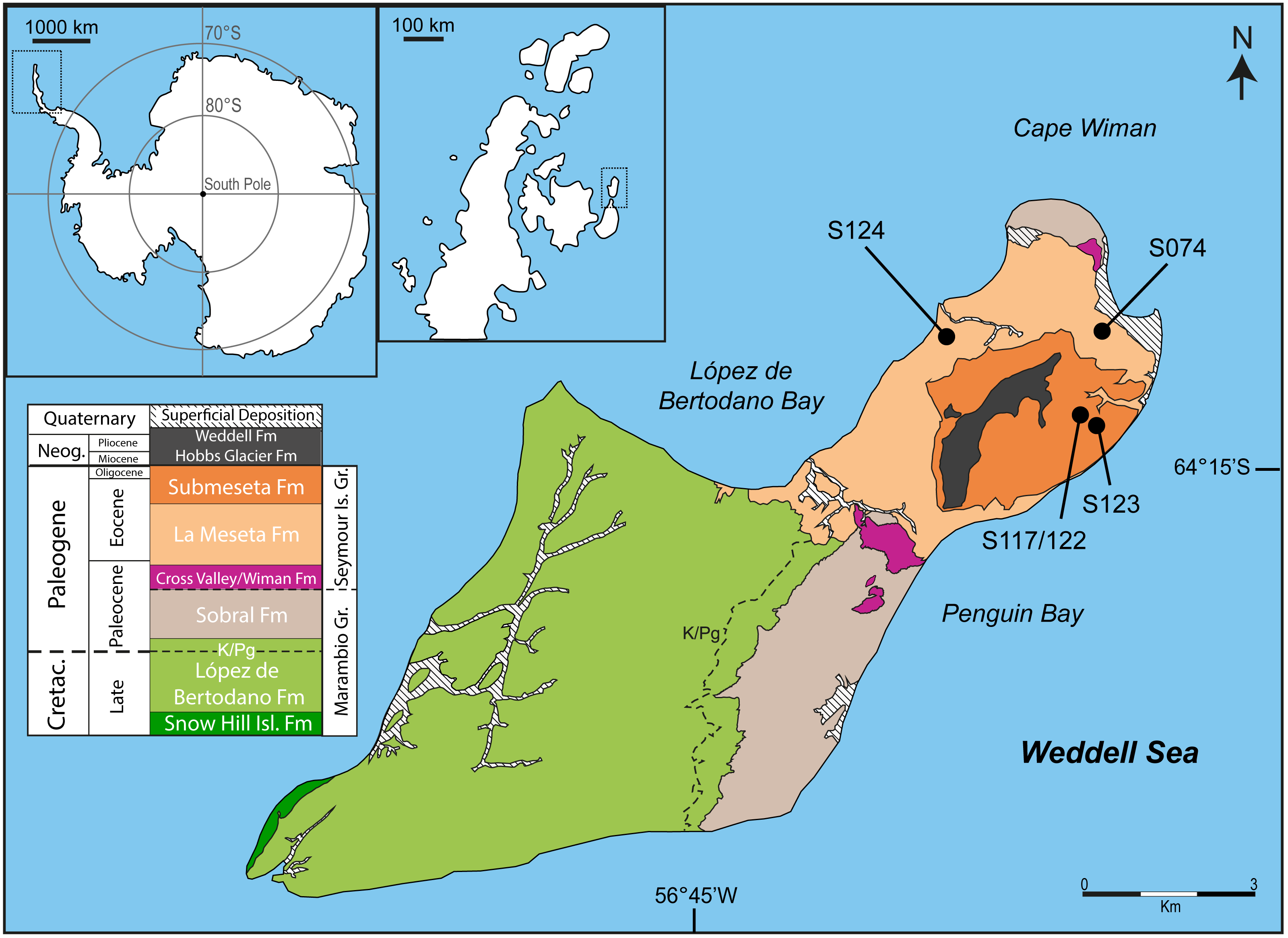

Mais encore, en Antarctique…

Il aura fallu des décennies de combat acharné contre les conditions météorologiques d’une île désertique au large de la Péninsule Antarctique pour que les paléontologues parviennent finalement à extraire l’élasmosaure le plus massif du monde. Cet ancien reptile marin qui parcourait les mers du Crétacé aux côtés des dinosaures aurait pesé environ 15 tonnes, il rejoint aujourd’hui la liste des fossiles de reptiles anciens les plus complets jamais découverts en Antarctique.

Les élasmosaures constituent un genre de la famille des plésiosaures qui compte parmi ses membres les plus grandes créatures aquatiques du Crétacé. Généralement, les plésiosaures ressemblent à de grands lamantins au long cou et à la tête de serpent, bien qu’ils disposent de quatre nageoires contrairement au lamantin qui n’en a que trois.

L’équipe de scientifiques pense que ce tout nouveau poids lourd appartient au genre Aristonectes, un groupe dont l’espèce se démarque des autres élasmosaures étant donné qu’ils diffèrent en de nombreux points des spécimens fossilisés découverts aux États-Unis. Ce genre, que l’on retrouve en règle générale dans l’hémisphère Sud, se caractérise par son cou plus court et son crâne plus large.

Cette question est restée un mystère pendant des années, nous ne savions pas si ces fossiles étaient ou non des élasmosaures, indique José O’Gorman, paléontologue au Conseil national de la recherche scientifique et technique (CONICET) en Argentine, basé au musée de la Plata non loin de Buenos Aires. Ils étaient une sorte d’étrange plésiosaure que personne ne connaissait.

Les chercheurs avaient besoin d’un spécimen plus complet et, comme le hasard fait bien les choses, William Zinsmeister de l’université Purdue avait identifié un candidat potentiel à l’occasion d’une expédition menée en 1989 sur l’île Seymour, située au sud de l’extrémité nord de la péninsule Antarctique. Il ne disposait toutefois pas à l’époque du matériel et des ressources nécessaires pour mettre au jour le fossile mais avait tout de même averti des chercheurs argentins de sa découverte.

L’Institut Antarctique Argentin s’est impliqué dans la mission et a commencé les fouilles dans le cadre de ses expéditions estivales annuelles, mais l’excavation du fossile avançait à un rythme très lent en raison de la météo et de la logistique.

O’Gorman n’avait que cinq ans lorsque le fossile a été identifié par William Zinsmeister en 1989, mais en 2012, il était suffisamment âgé pour prendre part à la première expédition. Il n’était possible de travailler que quelques semaines au mois de janvier et au début du mois de février. Certaines années, il était impossible d’avancer en raison des conditions météo et des ressources limitées. Les jours ouvrés, l’équipe devait attendre que le soleil se lève pour dégeler la glace avant de pouvoir entamer les fouilles et chaque morceau arraché à la terre devait ensuite être acheminé par hélicoptère à la base argentine de Marambio, à quelques kilomètres de là.

C’est en 2017 que les fouilles ont abouti avec l’excavation d’une grande partie du squelette de l’animal décrit par O’Gorman et ses collègues dans leur rapport publié récemment par Cretaceous Research.

Nous n’avons pas le crâne, mais nous détenons de nombreux éléments du reptile, précise O’Gorman.

Selon leurs estimations, le fossile d’élasmosaure qui n’a pas encore trouvé de nom pesait entre 11,8 et 14,8 tonnes pour une longueur d’environ 12 m de la tête à la queue. Alors que certains Aristonectes découverts précédemment pesaient environ 11 tonnes, le poids de la plupart des autres élasmosaures ne dépassait pas les 5 tonnes.

Ce spécimen est énorme ! commente Schulp face aux photos des os de l’animal.

Il pense que l’équipe de chercheurs a accompli un travail de qualité et il est heureux de voir qu’elle n’a pas tiré de conclusions à la hâte. En effet, O’Gorman hésite même à affirmer si oui ou non l’espèce appartient définitivement au genre Aristonectes, étant donné qu’elle pourrait être attribuée à un tout autre genre si futures preuves le permettaient.

Schulp a déjà eu l’occasion de travailler sur des plésiosaures des Pays-Bas et il reconnaît que les reptiles marins sont très différents dans l’hémisphère Sud. Un autre aspect très intéressant de ce nouveau spécimen est la période à laquelle il a été daté qui s’approche de la fin du Crétacé, à peine 30 000 ans avant l’extinction de masse responsable de l’extinction des dinosaures non-aviens il y a 66.038 m.a.

Pour satisfaire les besoins nutritifs de ce monstre des mers, il aurait fallu que la vie aquatique de l’époque soit encore prospère. Le simple fait que ces animaux aient pu continuer d’exister à un stade aussi tardif du Crétacé suggère que le monde marin était, au bas mot, en bonne santé peu de temps avant l’extinction de masse.

Alors qu’il est impossible de connaître avec précision les habitudes alimentaires de l’animal en l’absence des contenus fossilisés de son estomac ou d’autres preuves, O’Gorman imagine en se basant sur la taille de ses dents qu’il se nourrissait probablement de crustacés et de petits poissons. D’un autre côté, les travaux sur les os extraits au cours des dernières décennies viennent tout juste de commencer et à présent qu’ils sont entreposés dans un musée, O’Gorman déclare qu’il reste encore de nombreuses recherches à effectuer sur cet antique spécimen.

Schulp ajoute que ces recherches permettent d’enrichir nos connaissances sur les plésiosaures et il est enthousiaste à l’idée de voir d’autres paléontologues argentins s’aventurer sur ce terrain polaire et découvrir de nouveaux fossiles.

L’hémisphère Sud, ou du moins les plésiosaures, exigent une attention toute particulière, poursuit-il.

De son côté, O’Gorman semble comblé par l’expérience qu’il a vécu : C’était assez froid, mais également très intéressant : une vraie aventure.

Joshua Rapp Learn, National Geographic 26 Décembre 2024. Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise en 2019. Il a été mis à jour par la rédaction française en octobre 2021.

*****

66.038 m.a. (avec une marge d’erreur de 11 000 ans ; datation à l’argon)

La chute en mer, d’un astéroïde géant – 10 km Ø – , qui aurait crée le cratère de Chicxulub, par 21°20’ N et 89°30’ O, dans l’actuel Yucatan, au Mexique, 170 km Ø, pour un tiers sur la terre ferme actuelle, et le reste dans la mer des Caraïbes, aurait mis brutalement fin à 75 % du vivant : on parle d’une énergie de l’ordre de 5 milliards de bombes d’Hiroshima, on parle encore d’une vague haute de 5 000 mètres ! En 2024, la signature isotopique conduira les chercheurs vers les chondrites carbonées, une classe d’astéroïdes au-delà de l’orbite de Jupiter. Le dioxyde de soufre, un des composants des astéroïdes, se serait transformé au contact des nuages en acide sulfurique, provoquant des pluies acides ; les poussières et les incendies auraient alors filtré le rayonnement solaire, au point de refroidir l’atmosphère jusqu’à une température fatale à presque tous les groupes primitifs, dinosaures en tête, à l’exception des plus petits d’entre eux, les ancêtres des oiseaux. Il est bien possible que cette collision ait elle-même provoqué une éjection d’astéroïdes, semailles de vie terrestre, dans tout le système solaire, principalement sur la lune.

C’est à peu près la seule explication possible à une exceptionnelle teneur en iridium, découverte en 1980, dans des couches de sédiments marins de cette époque, supérieures de 20 à 160 fois à la dose normale, dans des régions aussi éloignées que l’Italie, le Danemark ou la Nouvelle Zélande. Ces sédiments ne sont que la destination finale de cet iridium, au départ diffusé dans l’atmosphère au sein d’un nuage de particules de gaz qui enveloppa la terre. On trouve quelques exemples venant infirmer cette thèse : un squelette de dinosaure datant de 10 000 ans, des voyageurs du XX° siècle affirmant avoir vu des mammouths vivants dans la taïga sibérienne…

Certaines écoles penchent plutôt pour des éruptions volcaniques, qui auraient d’ailleurs pu être à peu près simultanées, car on connaît à la même période le phénomène gigantesque du volcanisme du Deccan, qui laissa un empilement de coulées basaltiques – les Trapps [du suédois, escalier] – sur 2 500 m. d’épaisseur, étalées dans l’espace sur 500 000 km², et dans le temps sur 500 000 ans. Les îles volcaniques que sont les Maldives, Maurice et la Réunion, témoignent encore de ce point chaud qui restera actif sous la plaque indienne en dérive. Le climat est à tendance tropical, tantôt sec, tantôt tiède et humide.

Au printemps 2016, une équipe internationale de 6 chercheurs passera deux mois à bord de la plate-forme Myrtle pour étudier les carottes sorties du fonds marin ; le centre du cratère est à 17 mètres sous la surface de l’eau ; ils extrairont plus de 300 carottes en forant jusqu’à 1 335 mètres de profondeur. Les cratères de météorites sur la Terre sont habituellement tellement érodés que leurs anneaux centraux ont quasiment disparu. Le cratère de Chixculub est le seul connu dont l’anneau central a été préservé grâce aux 400 mètres de sédiments marins déposés à sa surface.

L’astéroïde de 10 km Ø – qui a percuté la terre avec une puissance équivalente à 6 milliards de fois celle de la bombe d’Hiroshima – a traversé la croûte terrestre, soulevant 10 km au-dessus du sol des roches jusque-là situées à 15 km de profondeur, et ce en une dizaine de minutes. Sur les bords du cratère, une chaîne de montagnes plus haute que l’Himalaya est alors apparue avant de s’effondrer, formant une série de terrasses rocheuses à l’intérieur du bassin d’impact. Au centre, un pic de roches s’est soulevé – comme l’eau lorsqu’on jette un pavé dans une mare – avant de retomber pour former une structure circulaire d’environ 140 km Ø, l’anneau central. La croûte terrestre s’est disloquée au moment du choc, et s’est alors comportée comme un liquide, bien qu’elle ne soit pas entrée entièrement en fusion. Les échantillons de roche granitique prélevés dans la cratère sont en effet partiellement sous forme cristalline, prouvant que celles-ci n’ont pas totalement fondu sous l’effet de la collision.

L’impact de la météorite sur un sol principalement constitué de gypse (riche en soufre) et de calcaire aurait éjecté dans l’atmosphère de gigantesques quantités de particules, de vapeur d’eau, de dioxyde de carbone et de dioxyde de soufre. Les roches incandescentes expulsées du cratère auraient provoqué d’énormes incendies, accroissant encore la quantité de CO2 dans l’atmosphère. Au total, la collision aurait rejeté autant de dioxyde de carbone que la quantité produite en 5 000 ans d’activité humaine au rythme actuel ! Mais ce gaz a effet de serre n’a pas eu pour conséquence un réchauffement immédiat de la planète. Les dizaines de gigatonnes de soufre vaporisé auraient d’abord crée une sorte d’effet parasol : en diffusant la lumière du soleil, le dioxyde de soufre a rapidement obscurci le ciel, privant presqu’intégralement la surface terrestre des rayons solaires. Un phénomène qui a probablement duré plusieurs décennies, provoquant une chute des températures entre 10° et 20°C. Faute de soleil, donc de photosynthèse, les plantes ont commencé à dépérir, puis les herbivores à cause du manque de nourriture, jusqu’aux animaux de grande taille comme les dinosaures. [2] Après cet hiver de Chixculub, le dioxyde de soufre s’est dispersé et la planète a connu un épisode de fort réchauffement (10°C de plus en moyenne qu’avant l’impact) pendant environ 10 000 ans à cause de la forte concentration de CO² atmosphérique.

Audrey Boehly. Ça m’intéresse n°433. Mars 2017

Quelle peut-être la force du choc provoqué par la chute d’un astéroïde ? Le quartz nous fournit un premier indice pour répondre à cette question: une pression énorme est en effet nécessaire pour choquer (formation de très petites stries) ce minéral. Jusqu’à récemment, on pensait d’ailleurs que cela était impossible. Après avoir examiné des grains de sable prélevés sur le site d’un essai nucléaire souterrain, les scientifiques ont toutefois constaté que la puissance de l’explosion avait été suffisante pour déformer la structure cristalline du quartz, en créant de très fines lamelle amorphes (non cristallines) dans les grains. Or il faut plus de deux giga pascals (deux milliards de pascals) de pression pour choquer le quartz de cette manière (à titre de comparaison, l’atmosphère au niveau de la mer exerce une pression légèrement supérieure à 100 000 pascals).

Les volcans ne choquent pas le quartz. Même s’ils peuvent générer la pression requise, le choc exige des températures relativement basses et les volcans sont trop chauds. Le bolide responsable de l’extinction des dinosaures a libéré deux millions de fois plus d’énergie que le plus puissant essai nucléaire jamais conduit, créant le plus grand volume de quartz choqué de l’histoire de notre planète ! Des cristaux omniprésents dans les roches formées à cette époque.

Le corps céleste s’abat près de l’équateur, sur ce qui est maintenant la péninsule du Yucatán au Mexique. L’impact déplace environ 200 000 kilomètres cubes de sédiments et les ondes de choc font vibrer la Terre comme une cloche géante, déclenchant des éruptions volcaniques et des tremblements de terre partout sur le globe. On estime que le méga-tsunami provoqué par l’impact mesurait plusieurs kilomètres de haut, l’un des plus gigantesques de l’histoire de la planète, et qu’il était encore très impressionnant lorsqu’il a attient l’archipel européen. En retombant sur terre, les débris enflammés déclenchent des tempêtes de feu qui consument des forêts entières, laissant derrière elles de grandes couches de charbon de bois. Comme les teneurs en oxygène sont plus élevées qu’aujourd’hui, même la végétation des zones humides brûle.

Lorsque les incendies s’arrêtent, un hiver nucléaire s’installe à cause des particules projetées dans l’atmosphère qui bloquent les rayons du soleil. Le fait que le bolide soit tombé sur un lit de gypse amplifie cet effet destructeur. L’impact crée d’énormes quantités d’anhydride sulfurique qui se mélangent à l’eau et produisent de l’acide sulfurique, réduisant la quantité de lumière qui atteint la Terre d’au moins 20 %. L’hiver nucléaire se rigidifie avec des températures en dessous du zéro, et bloque la photosynthèse pendant une dizaine d’années. Paradoxalement, cet hiver nucléaire est suivi d’un réchauffement climatique causé par le dioxyde de carbone libéré par les incendies et l’activité volcanique. La circulation océanique se serait en outre brutalement interrompue et pourrait avoir été gravement perturbée pendant des milliers d’années. La vie marine est dévastée. Les glorieuses ammonites et les plésiosaures disgracieux disparaissent à jamais, tout comme les rudistes ou les Acteonellidae en forme d’obus.

Le point d’impact étant situé relativement proche de l’archipel européen, nous pouvons imaginer que les conséquences du tsunami et des feux de forêt y ont été importantes. Nulle partie du globe n’échappe en tout cas à l’hiver nucléaire qui suit la chute de l’astéroïde. Tout ce qui pèse plus de quelques kilos, ou presque, dinosaures nains d’Europe et tortues de Bajazid compris, s’éteint. De nombreuses créatures plus petites, comme les lézards à queue en fouet d’Europe, les serpents Madtsoiidae et certains mammifères primitifs disparaissent aussi. Sic transit gloria mundi !

Les eaux douces européenne offrent toutefois quelques refuges appréciables. Leurs amphibiens sortent en grande partie indemnes de la catastrophe, tout comme certaines tortues aquatiques. Les eaux profondes tempèrent les extrêmes thermiques et les écosystèmes d’eau douce peuvent survivre pendant un certain temps sans photosynthèse, car les bactéries et les champignons qui se nourrissent des détritus provenant des terres dévastées fournissent une base à la chaine alimentaire. Au sommet de celle-ci, les grenouilles et les tortues peuvent se nourrir de cadavres. C’est probablement ainsi que les ancêtres des délicates salamandres et des crapauds accoucheurs ont survécu à la catastrophe mondiale.

De façon très frustrante, nous n’avons retrouvé pratiquement aucun fossile européen datant de l’époque du cataclysme qui pourrait nous donner des indications sur ce qui se passait sur la terre ferme. Nous avons davantage de chance avec le monde marin. En Italie et aux Pays-Bas, entre autres, le moment précis de l’impact peut être vu et touché dans la pierre. C’est d’ailleurs à Gubbio, dans les Apennins, que la strate d’argile noire contenant l’iridium a d’abord été identifiée et étudiée, après avoir été découverte dans une magnifique coupe située au bord de la route. L’examen a démontré que cette couche est riche en petites sphères de verre, qui se sont formés lorsque les restes des roches fondues ont été projetées dans l’atmosphère, se sont solidifiées et sont retombés sur Terre.

La plus importante des extinctions marines, au moins en Europe, est peut-être celle des coccolithophoridés, dont les fossiles, déposés en gigatonnes, ont formé la craie à laquelle le Crétacé doit son nom. Des falaises blanches de Douvres au chert [3] utilisé pour la construction, en passant par les roches où furent forées les tunnels des champs de bataille de la Première Guerre mondiale en Belgique et dans le nord de la France, les témoignages de l’abondance passée des cocolithophoridés ne manquent pas en Europe. Avec l’extinction de nombreux types importants, plus jamais la craie ne se reformera [4].

Tim Flannery. Le supercontinent. Une histoire naturelle de l’Europe. Flammarion 2018

dessin d’artiste

dessin d’artiste

Roche du Wyoming (États-Unis) avec une couche intermédiaire d’argile qui contient 1 000 fois plus d’iridium que les couches supérieures et inférieures ; Musée d’histoire naturelle de San Diego.

Les effets du volcanisme entrent pour une bonne part dans l’actuelle richesse des sols : ainsi s’explique, a contrario, la pauvreté des sols australiens :

La lente poussée de la croûte terrestre fait remonter des sols jeunes et a contribué à la fertilité de vastes parties de l’Amérique du Nord, de l’Inde et de l’Europe. Mais seules quelques petites régions d’Australie ont été rehaussées ces derniers 200 m.a, surtout dans la Great Dividing Range au sud-est et en Australie du Sud, autour d’Adélaïde. Mais ces petites portions du paysage australien qui ont vu récemment leurs sols renouvelés par le volcanisme, la glaciation ou la remontée de terrains sont l’exception au regard de l’improductivité des sols et ils contribuent aujourd’hui de façon disproportionnée à la productivité agricole de l’Australie.

Jared Diamond. Effondrement. Gallimard 2005

La disparition des dinosaures a permis à la végétation de se développer, aux arbres de grandir et de couvrir le sol de zones d’ombre plus étendues. Les forêts se sont agrandies, privant au passage les plus petites plantes de lumière et appauvrissant les sous-bois. D’après les paléontologues, cette extinction des dinosaures a déclenché une évolution de la flore favorable aux plantes à grandes graines. Plus ces dernières sont longues, plus elles peuvent stocker des nutriments et favoriser une pousse en hauteur, à la recherche de lumière. Au cours de plusieurs millions d’années, les graines ont grandi et grossi, pour s’adapter à ces conditions nouvelles. Les fruits des arbres eux aussi ont changé de taille, cette fois à cause des premiers primates. Ces derniers se nourrissaient en premier lieu des fruits les plus gros qu’ils trouvaient et, par conséquent, en dispersaient les graines après s’en être délectés, expliquant cette lente évolution vers des fruits plus charnus. La moyenne de la taille des graines végétales s’est mise à diminuer il y a environ 35 m.a. La cause : l’arrivée sur Terre de nouveaux géants. À cette époque, les premiers rhinocéros et autres éléphants sont apparus et ont repris à leur échelle l’œuvre des dinosaures sauropodes. Piétinant de nouveau les forêts, ils ont permis au Soleil d’atteindre de nouveau plus facilement le sol, favorisant la pousse de plantes à plus petites graines.

Robin Couturier. Slate 6 mars 2025

Les scientifiques voulant englober les deux phénomènes le nomment crise KT, définie par une crise biologique majeure de 85 à 40 m.a. Certains n’excluent pas que le bouleversement crée par l’astéroïde du Yucatan, ait eu une répercussion directe sur les Trapps du Deccan. Les grands animaux ayant quasiment disparu, les mammifères purent grandir : tous les mammifères sont nés il y a 55 m.a., dont le cheval, Hyracotherium (Wyoming) qui a alors la taille d’un gros chien. Rescapés tout de même de l’ordre des dinosaures, les oiseaux, les crocodiles à sang froid, la libellule, la chauve-souris, l’abeille et la fourmi, le requin et la raie. Chacune de ces grandes ruptures d’équilibre met à mal la diversité des espèces, et nombre d’entre elles disparaissent… laissant ainsi la place à celles qui, mieux adaptées aux conditions nouvelles, ne demandent qu’à se développer.

Un courant ascendant sous la croûte terrestre du continent Amérique Afrique Europe, donne naissance à une chaîne de volcans, qui sépare ainsi les deux continents, de part et d’autre du rift médio-atlantique. Le même phénomène donnera naissance aux fosses de l’est du Pacifique, dans le prolongement de la dorsale de Californie vers le sud, et à l’océan indien, en détachant l’Inde de l’Afrique – dorsale Arabie – Antarctique.

Dans l’actuel Arizona, le Colorado commence à creuser l’empilement de 40 couches de roches : ce n’est pas tout de suite un cañon, mais on y va à tout petits pas. Il a aujourd’hui une profondeur moyenne de 1 300 mètres.

65 m.a.

Premier primate : le Purgatorius, ancêtre de tous les singes, des lémuriens et de l’homme. Il a été trouvé aux États-Unis. De la taille d’un rat, il vivait dans les arbres, se nourrissait de feuilles et de fruits.

60 m.a.

Premiers proboscidiens (du grec proboskis : la trompe) : n’en restent aujourd’hui que les éléphants.

ère géologique : Éocène : 56 à 33.9 millions d’années.

Dix m.a. après l’extinction des dinosaures, une nouvelle époque géologique s’ouvre. Le début de l’Éocène est marqué par un changement dans le ratio de deux isotopes du carbone, le carbone 12 et le carbone 13, ce qui indique la libération d’une quantité importante de carbone fossile dans l’atmosphère. Il s’agit d’un des événements les plus marquants de l’histoire de la Terre : en l’espace de 20 000 ans, une durée insignifiante à l’échelle géologique, le carbone fossile fait augmenter les températures du globe de 5 à 8°C, températures qui se maintiendront pendant près de 200 000 ans.

Au même moment, les océans, et en particulier l’Atlantique nord, s’acidifient. La circulation océanique en est radicalement modifiée (dans certaines régions, elle va même jusqu’à s’inverser), et on assiste à une extinction de masse des foraminifères (les organismes unicellulaires) d’eau profonde. Sur la terre ferme, le régime des pluies se modifie, certaines régions subissent des déluges bibliques tandis que d’autres deviennent arides. L’érosion et le lessivage des sols à une échelle sans précédent contribue à leur appauvrissement, tandis que de nouveaux lits de sédiments se déposent en grande quantité dans les plaines d’inondation. Les forêts pluviales explosent et s’étendent vers le nord jusqu’au Groenland.

Certains chercheurs estiment que ce réchauffement est dû à des cheminées de kimberlite (des cheminées volcaniques verticales qui se forment dans les profondeurs du manteau terrestre) qui auraient atteint la surface près du lac de Gras, au nord du Canada, et auraient relâché d’énormes quantités de carbone. D’autres pensent qu’il a été provoqué par l’émission de gaz naturel en provenance des abysses. L’extrême acidification de l’océan Atlantique nord et central conforte cette thèse, ainsi que la présence de plusieurs énormes structures en forme de cratère sur le plancher océanique, qui présentent à leur base d’étroites couches-filons de roches volcaniques appelées sills. La roche en fusion des sills pourrait avoir enflammé des gisements de gaz naturel peu profonds, un peu comme une allumette qu’on approche d’un barbecue à gaz. Quelle qu’en soit la cause, il est généralement admis que le réchauffement du début de l’Éocène a été déclenché par une libération annuelle de carbone plus faible que les quantités actuellement relâchées dans l’atmosphère par l’homme.

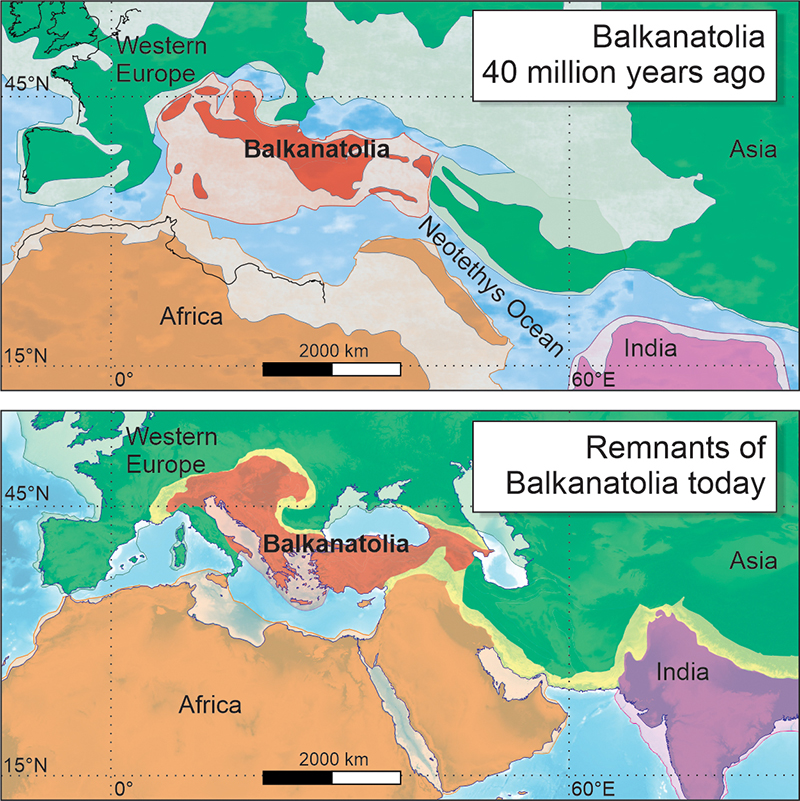

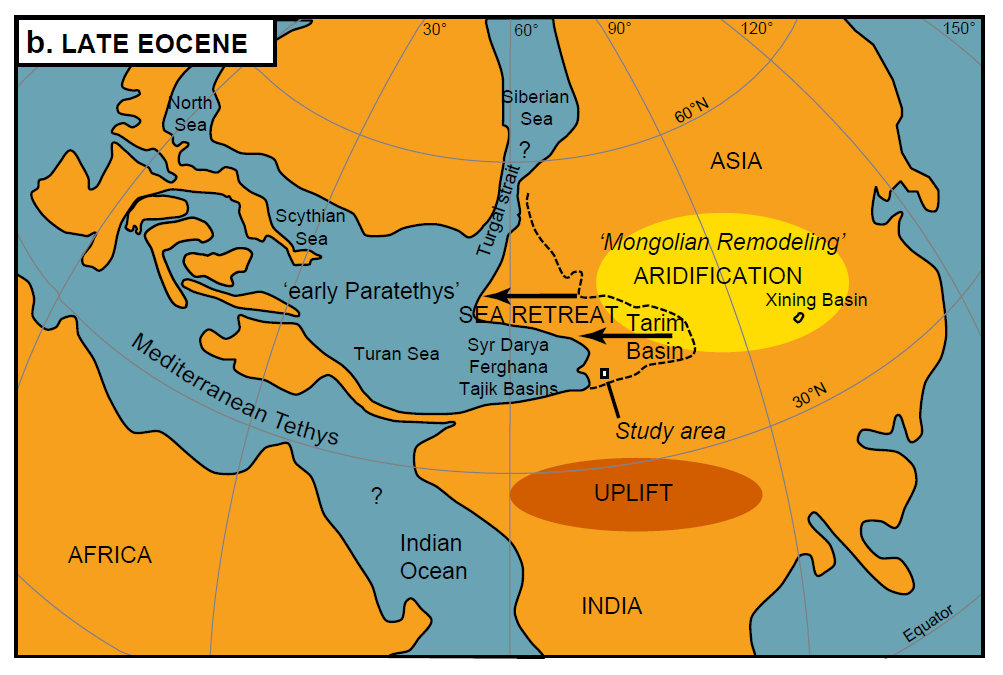

[…] L’Éocène dure 22 m.a. (entre 56 et 34 m.a. avant le présent), et à son commencement, une grande masse terrestre se trouve là où était auparavant l’archipel européen. Il reste encore de nombreuses îles, la proto-Bretagne à l’Ouest et l’Iberia au sud, mais un protocontinent européen commence à prendre forme, du détroit de Turgaï (la mer peu profonde de Turgaï se situait dans l’actuel Kazakhstan, séparant l’Europe de l’Asie) à l’est, à la Scandinavie au nord. À partir de ce moment, ces terres ne seront plus désunies, que cela soit par une montée des eaux ou un mouvement des plaques tectoniques.

Débarrassée des mâchoires des dinosaures, la végétation européenne se développe sans frein pendant dix m.a. Les forêts deviennent des cathédrales, encore plus denses, plus sombres et plus silencieuses que les forêts pluviales de Bornéo, les plus grandes au monde. […] Imaginons des troncs gigantesques, une pénombre où se détachent des insectes et des champignons luminescents, un silence et une immobilité à peine troublés par la fuite de quelques étranges créatures à notre approche, et nous aurons une petite idée de ce à quoi pouvaient ressembler les forêts sauvages européennes.

Tim Flannery. Le supercontinent. Une histoire naturelle de l’Europe. Flammarion 2018

55 m.a.

La remontée de méthane des fonds sous-marins réchauffe l’atmosphère, au point que l’Antarctique est alors le meilleur environnement possible pour les mammifères. L’Arctique connaissait un climat subtropical et les eaux étaient beaucoup plus chaudes qu’aujourd’hui [5] : on parle de 15°. Cela va durer pendant une quinzaine de m.a., après quoi, Arctique comme Antarctique se refroidiront.

Mais à l’intérieur de cette période de réchauffement en existe une autre, de grand réchauffement qui dura 130 000 ans : la température moyenne cette époque, qui était déjà plus élevée que celle d’aujourd’hui, va encore augmenter de 5 à 10 ° Celsius, provoquant une hausse du niveau de la mer de 60 à 80 mètres pendant 13 000 ans, coupant les voies de communication terrestres vers l’Asie et l’Afrique. Mais en raison de l’activité volcanique, le passage terrestre vers l’Amérique du Nord reste ouvert, et des marsupiaux, des créatures similaires aux premiers primates et quelques carnivores primitifs rejoignent ainsi l’Europe. À la même époque, un événement se produit : des créatures européennes, parmi lesquelles les ancêtres du chien, du cheval et du chameau, tous arrivée en Europe 200 000 ans plus tôt depuis l’Asie, migrent en masse vers l’Amérique du Nord.

Tim Flannery. Le supercontinent. Une histoire naturelle de l’Europe. Flammarion 2018

On a pu observer la réponse de l’ancêtre du cheval, le sifrhippus à ce réchauffement : le sifrhippus est un tout petit cheval dont on a retrouvé des fossiles à Clarks Forks au nord-ouest du Wyoming, aux États-Unis : au tout début de cette période de réchauffement, il pesait 5.5 kg. 130 000 ans plus tard, leurs descendants pèseront 4 kg. Puis, le programme génétique voulant sans doute rattraper son retard, quand la température sera redescendue, le sifrhippus reprendra du poids, jusqu’à atteindre 7 kg.

Eocène 54.8 à 33.7 m.a.

53 m.a.

L’Australie se sépare de l’Antarctique, qui se trouve cerné par un courant froid, lequel va beaucoup contribuer à la constitution de la plus grosse calotte glaciaire aujourd’hui connue. La rupture est nette : la côte sud de l’Australie est une suite quasiment continue de hautes falaises, et cela va plutôt vite… pour des plaques tectoniques : 6 cm/an, direction l’Asie du sud-est.

50 m.a.

L’Inde se soude à l’Asie. L’Amérique du nord comme du sud sont encore séparées, l’Afrique est encore en contact avec l’Europe.

Francis Hallé, botaniste, biologiste, passionné d’arbres et vulgarisateur hors-pair a dressé une histoire de l’arbre et des primates, les plus lointains ancêtres de l’homme. Si les premiers arbres sont apparus vers ~ 380 m.a. les premiers primates eux, datent de ~ 65 m.a. et on peut estimer le début de leur histoire de plus vieil ancêtre de l’homme à ~ 50 m.a.

L’arbre et l’Homme coexistent de façon si étroite, ils agissent l’un sur l’autre depuis si longtemps, ils ont tant d’intérêts communs en matière de lumière et d’eau, de fertilité des sols, de calme et de chaleur, qu’on peut les considérer comme de véritables partenaires dans cette entreprise souvent hasardeuse qu’est la vie sur la Terre. Que se doivent-ils l’un à l’autre ? En quoi seraient-ils différents s’ils n’avaient pas vécu ensemble

Ce que l’Homme a apporté à l’arbre, sans être négligeable, n’accède à rien d’essentiel : les arbres n’ont pas eu besoin de notre aide pour être ce qu’ils sont ; leur identité n’a jamais dépendu de nous. C’est vrai qu’à force de les observer, nous connaissons un peu leurs besoins et nous savons donc les planter, contrôler leur croissance, soigner quelques maladies qui les affectent, tenir en respect certains de leurs prédateurs tout en maintenant à proximité les pollinisateurs qui leur sont nécessaires ; encore ces connaissances-là sont-elles bien imparfaites. Rendons-nous cette justice : nous avons élargi leur emprise territoriale en faisant voyager des essences exotiques. Nous les avons améliorés, par la taille ou la greffe, par des croisements avec des partenaires sexuels judicieusement choisis, ou en leur injectant des transgènes, mais, reconnaissons-le, ces améliorations visaient notre avantage, pas le leur, qui n’a jamais fait partie de nos préoccupations Nous leur avons donné une place – parfois centrale – dans nos mythes, nos croyances, nos religions, nos tentatives intellectuelles et artistiques mais, franchement, je ne pense pas que tout cela leur ait apporté grand-chose. Nous avons entrepris l’inventaire des arbres du monde et nous les avons baptisés en latin, mais il y a des raisons de penser qu’ils s’en moquent. Un peu de lucidité amène à cette évidence : ce que l’Homme a apporté à l’arbre, bien rarement positif, relève le plus souvent du cauchemar, dans le rugissement des tronçonneuses, l’enfer des brasiers et la désolation des cendres.

Ce que l’arbre a apporté à l’Homme ? Voilà une question d’une tout autre ampleur, car les bienfaits qu’il nous dispense sont, au sens strict, innombrables. De l’ombre sur la route aux olives de l’apéro, de la flambée dans l’âtre aux marrons de la dinde, du carton où s’abrite le SDF au tableau de bord en ronce d’Amboine, de l’aspirine aux pneus d’avion, il y a bien peu de domaines où l’arbre n’ait sa place dans notre vie ; il est partout, mais avec la discrétion qui le caractérise.

Au-delà de ces bienfaits et de ces usages techniques finalement assez prosaïques, je voudrais défendre l’idée que nous avons contracté vis-à-vis des arbres une dette fondamentale : notre identité, notre origine ont jadis dépendu de leur rassurante présence à nos côtés ; nous leur devons notre nature d’êtres humains. Avant d’argumenter, comparons d’abord les âges respectifs des deux partenaires.

DEPUIS QUAND Y A-T-IL DES ARBRES ?

Lorsqu’un Homme est devant un arbre – Micocoulier ou Iroko, Ebène, Fromager ou Cèdre du Liban -, peut-il vraiment réaliser, lui qui a moins de 3 m.a. comme membre du genre Homo, et pas plus de 200 000 ans en tant qu’Homo sapiens, qu’il est en face d’une forme de vie d’une extraordinaire ancienneté, qui existe sur notre planète et en marque les paysages depuis l’ère primaire ?

Comprenons-nous bien : je ne parle pas de cet arbre en particulier – ce Manguier, ce Platane – mais du concept d’arbre, que les botanistes appellent le type biologique arbre. C’est au milieu du Dévonien en effet, il y a 380 m.a., que sont apparus les premiers arbres et les premières forêts.

3 m.a. devant 380 ! Un Homme devant un arbre, n’est-ce pas comme un oisillon qui, juste sorti du nid, se pose sur une gargouille de Notre-Dame, comme un téléphone portable oublié sur un gradin du Colisée ?

Revenons à l’apparition des premiers arbres : certains, comme les Archaeopteris, dépassent déjà les 30 mètres de hauteur ; avec les premières forêts, l’effet sur le climat ne se fait pas attendre : les températures baissent, le taux de C02 dans l’atmosphère diminue, l’humidité atmosphérique et la pluviométrie augmentent. Les terres émergées s’ouvrent ainsi à la mise en place d’animaux de grande taille. À cette époque, il n’est pas question de l’être humain : il s’en faut de centaines de m.a. d’évolution pour qu’il finisse par émerger. Des paléoanthropologues comme Coppens et Picq, dans un ouvrage auquel je vais faire de nombreux emprunts, Aux origines de l’humanité, apportent plusieurs arguments en faveur de l’idée que les arbres nous ont façonnés ! Attention, c’est un domaine délicat et très controversé que celui de nos origines. Pour de complexes raisons où la politique, la philosophie, le nationalisme, parfois même la religion, ont leur part, les spécialistes sont rarement du même avis et ils n’hésitent pas à se quereller publiquement ; en outre, la paléoanthropologie est une science qui avance vite et toute affirmation péremptoire risque de se trouver ruinée par de nouvelles découvertes. Le point de vue que je vais défendre est solide mais il n’est pas le seul. L’histoire évolutive qui mène à l’Homme peut se résumer ainsi : jusqu’alors exclusivement aquatiques, sous la forme de Poissons, les Vertébrés s’adaptent au milieu terrestre, devenu hospitalier grâce aux forêts. Des animaux ambigus connus sous le nom de Pré-Mammaliens, après avoir occupé la niche écologique majeure, la surface du sol, sont ensuite éliminés par les crises du début du Secondaire, où prend place ce qui semble être la plus importante extinction d’espèces qu’ait connue la planète ; l’espace libre permet l’avènement des grands Reptiles. Ces derniers s’approprient les plus importants environnements disponibles, la surface du sol avec les Dinosaures, la mer avec les Ichtyosaures et même le ciel avec les Ptérosaures ou Reptiles volants. Les Mammifères sont déjà là mais, à l’ombre des grands Reptiles, ils doivent se contenter des miettes, c’est-à-dire se satisfaire d’un milieu que les Reptiles ne leur disputent pas, celui des arbres. Purgatorius unio, une petite bête de moins de 20 grammes, vivait dans les arbres des collines du Purgatoire, dans une région qui est actuellement le Montana, et il se nourrissait de gommes et d’autres exsudats produits par les arbres. Beaucoup de paléontologues s’accordent à le considérer comme l’un des plus anciens Primates et, à ce titre, il portait tous nos espoirs ; pour que ceux-ci se concrétisent, il va d’abord falloir laisser passer cette ère des grands Reptiles qui va durer 185 m.a. Entre-temps, des plantes nouvelles apparaissent, qui marquent une étape vers la réalisation du monde tel que nous le connaissons aujourd’hui.

L’APPARITION DES PLANTES MODERNES

Les plantes à fleurs – Tulipier et Magnolia, Hêtre ou Laurier, Liquidambar ou Platane – apparaissent entre les tropiques il y a 150 m.a. et se répandent dans toutes les régions du globe. Devenant des arbres, elles concourent à l’extinction ou à l’expulsion d’autres groupes de plantes arborescentes : les Lycophytes cessent d’être des arbres pour adopter la forme d’herbes ; quant aux Gymnospermes – Sapin et Mélèze, If et Pin, Cèdre et Araucaria -, incapables de perdre leur nature d’arbres, elles sont repoussées vers les hautes latitudes nord et sud ou vers les montagnes tropicales. Comme les Pré-Mammaliens au début de l’ère secondaire, les grands Reptiles disparaissent de manière dramatique : il y a 65 m.a., de gigantesques éruptions volcaniques en Inde viennent rendre très difficiles les conditions de la vie terrestre. D’énormes émissions de dioxyde de carbone et de soufre entraînent des pluies acides, tandis que l’obscurcissement du ciel, en limitant le rayonnement solaire, se traduit par un épisode glacial semblable à un hiver nucléaire. La chute d’une météorite de plusieurs kilomètres de diamètre est peut-être venue compliquer encore davantage une situation déjà critique ; quoi qu’il en soit, parmi les plantes et les animaux, c’est l’hécatombe.

Les plantes à fleurs se sortent plutôt bien de cette crise aux dimensions planétaires ; certaines parviennent à survivre, elles réparent peu à peu les dégâts subis et, à l’heure actuelle, les Angiospermes dominent toujours le monde végétal. Les Dinosaures, plus vulnérables, disparaissent en laissant la place aux Mammifères ; nous sommes alors au début du Tertiaire et les conditions sont redevenues favorables : les forêts s’étendent sur la planète, face à une faune appauvrie. Les Mammifères se diversifient en occupant, comme les Reptiles l’avaient fait avant eux, tous les environnements disponibles, la mer avec les Baleines, le ciel avec les Chauves-Souris et le milieu terrestre avec les Chats et les Renards, les Biches, les Sangliers, les Éléphants et les Buffles.

Les Primates, c’est-à-dire les Singes et les Lémurs, méritent une mention spéciale, parce que, quelque part dans cet ordre, se cachent les espèces qui furent nos ancêtres, et parce qu’ils occupent un milieu très original, celui des arbres. De fait, les Primates représentent un ordre de Mammifères adapté à la vie dans les arbres. Il ne s’agit pas d’un milieu marginal puisque au Paléocène et à l’Éocène – de 60 à 40 m.a. -, la période la plus chaude et la plus humide du Tertiaire, de vastes forêts couvrent la quasi-totalité des terres émergées. Seuls nous intéressent ici les Primates dont les dimensions corporelles sont à peu près les nôtres, entre 1 et 2 mètres, entre 30 et 200 kilos. Ceux qui ont la taille d’une Souris, comme le Purgatorius évoqué ci-dessus, sont indifférents aux chutes et ne présentent pas d’adaptations permettant de les éviter ; quant à ceux dont le poids excède 200 kilos, ils ne se risquent pas à grimper aux arbres.

Les deux groupes de Primates vont se partager le monde des cimes : la journée est aux Singes et la nuit aux Lémurs. D’emblée ils rencontrent un grand succès évolutif : les Primates, dorénavant, vont régner dans l’univers de la canopée. Le Paresseux est le seul autre grand Mammifère arboricole capable de cohabiter avec les Singes ; certains doivent planer comme les Écureuils volants ou pratiquer le vol actif comme les Chauves-Souris.

LES PRIMATES, SEIGNEURS DES ARBRES

Enfants naturels des luxuriantes forêts d’Angiospermes qui couvrent la Terre à l’Éocène, les Primates entament, avec les arbres, une histoire évolutive commune qui dure encore, après 50 m.a. S’agit-il d’une vraie coévolution entre les Primates et les arbres, comme le proposent Thomas et Picq ? Bien que la démonstration, sur le plan de la génétique, reste à faire, il faut admettre que la situation est propice à la coévolution puisque chacun des partenaires a besoin de l’autre.

Les Primates ont besoin des arbres parce que ces derniers offrent un site de vie auquel ils se sont adaptés. L’un des avantages de ce site est d’être presque inexpugnable : les dangers ne viennent plus d’en bas ; il est vrai qu’ils peuvent éventuellement venir du ciel, où veillent les Rapaces prédateurs, et les feuillages n’offrent qu’une protection relative. Les arbres assurent aussi aux Primates leur nourriture, faite de fruits, de feuilles, de miel et d’œufs, et même de petits animaux.

Mais les arbres ont aussi besoin des Primates, et ceci est encore plus vrai des arbres angiospermiens que des gymnospermiens. S’il semble assez rare que la pollinisation des fleurs soit assurée par des Primates – l’Arbre du voyageur est pollinisé par un Lémurien -, il est fréquent, en revanche, que ces derniers jouent un rôle majeur dans la dispersion des graines. Les fruits s’entourent de péricarpes comestibles, sucrés donc riches en énergie, charnus, aux couleurs attrayantes et dont les odeurs délicieuses ouvrent l’appétit des Primates qui arrivent en foule. La véritable fonction de ces fruits est d’attirer les animaux disperseurs de graines : bien entendu, d’autres animaux – Oiseaux, Chauves-Souris, Rongeurs – dispersent aussi les graines, mais on peut penser des Primates, du fait qu’ils vivent en permanence dans la canopée, qu’ils se sont servis les premiers. Ce qui évoque la coévolution, c’est aussi une sorte de jeu de ping-pong évolutif dans lequel chacun des partenaires, en alternance, est modifié sous l’influence de l’autre. Les arbres mettent en place des fruits attractifs ; les Primates cèdent à ces attraits et accourent, si nombreux qu’ils se mettent à consommer aussi les feuilles ; les arbres sont alors en danger, du fait de la limitation de leurs fonctions majeures – photosynthèse, respiration, transpiration – et ils se défendent en mettant en place des molécules dissuasives – essences, latex, tannins, alcaloïdes – qui rendent les feuilles impropres à la consommation ; à leur tour, les Primates inventent une parade : ils diversifient les espèces arborescentes dont ils mangent les feuilles ; ils peuvent aussi ingurgiter des argiles, ou même modifier leur système digestif : les Colobes développent un estomac complexe, un peu semblable à celui des Ruminants, avec des poches spéciales dans lesquelles des bactéries et des enzymes spécifiques atténuent les problèmes de digestion. Ce qui importe ici, c’est que les arbres et les Primates actuels sont, dans une certaine mesure, les produits d’une histoire évolutive commune, qui s’est prolongée pendant des dizaines de m.a.

Les Primates sont ainsi parfaitement adaptés à la vie dans les canopées forestières. En nous limitant aux espèces diurnes auxquelles appartiennent nos ancêtres, on constate que presque tous les aspects de leur structure corporelle sont des adaptations qui leur permettent de grimper aux arbres et d’y vivre : leur épine dorsale, fréquemment verticale, est longue et flexible, spécialement au niveau du cou et de la taille ; situées dans le dos, leurs omoplates permettent une ouverture des bras sur plus de 200 degrés ; les membres sont allongés, les articulations très mobiles et les pouces des mains opposables ; les doigts fins, longs et d’une extrême sensibilité sous les phalanges distales, permettent de saisir et de relâcher les branches avec rapidité et précision ; corrélativement, les doigts ne sont plus terminés par des griffes, mais par des ongles. Les canopées proposant des ressources alimentaires variées – insectes, bourgeons, jeunes feuilles, nectar, fruits -, les Primates se libèrent de l’entomophagie stricte des ordres de Mammifères voisins. D’où la mise en place d’une denture adaptée aux diverses fonctions qu’impose un régime alimentaire éclectique, avec incisives, canines et molaires.

LES ARBRES ET LE VOLUME DU CERVEAU

Un crâne haut, court et volumineux distingue les Primates de tous les autres Mammifères. Cela est lié d’abord au développement de la vision : des yeux rapprochés et situés en façade permettent une évaluation précise du relief et de l’éloignement des objets : la force sélective ayant conduit à la vision binoculaire aurait été la nécessité de juger correctement des distances, pour des animaux qui sautent d’une branche à l’autre.

Avoir des yeux capables de percevoir le relief dans un angle de vision de près de 180 degrés vers l’avant est aussi un avantage pour des animaux chassant des proies mobiles ; mais les yeux vers l’avant sont aussi un handicap par rapport aux yeux latéraux : ils ne permettent pas la vision sur 360 degrés qui procurait une certaine sécurité en cas d’arrivée des prédateurs.

Les Primates, prédateurs d’Insectes, de Mollusques et de petits Vertébrés, sont aussi des proies pour les Rapaces. Comment vont-ils compenser la perte de sécurité qu’entraîne la réduction de leur champ visuel ? Faut-il admettre, comme le fait Perry, que la vie en groupe soit la solution pour augmenter collectivement une sécurité devenue insuffisante au niveau individuel ? Elle est en tout cas un préliminaire à la vie en société, une perspective promise à un grand avenir dont il sera question plus loin. Le crâne haut, court et volumineux qui caractérise les Primates s’explique aussi par l’expansion de leur cerveau. Ils sont plus intelligents que les Mammifères qui les ont précédés au cours de l’évolution, et cela se comprend. Un quadrupède qui se déplace en deux dimensions – Tapir, Vache, Sanglier, Girafe ou Cabiai – n’a pas besoin pour cela d’une grande intelligence ; mais les Primates vivent dans un environnement en trois dimensions, plus complexe et plus dangereux, du fait des risques de chute, que celui qu’exploitent les Mammifères terrestres. Ces risques sont tout à fait réels si l’on en juge par la proportion élevée de Primates actuels présentant des cals d’anciennes fractures dues à des chutes. On a constaté aussi que les individus âgés et corpulents devenaient de plus en plus prudents, empruntant des chemins détournés pour éviter les gouffres canopéens qu’ils franchissaient d’un bond lorsqu’ils étaient jeunes. En tant que gros et vieux Primate, j’approuve tout à fait ce comportement. Mais la concentration mentale qu’imposent les risques de chute n’est pas le seul facteur du développement de l’intelligence : la longue dépendance des jeunes, les capacités d’apprentissage, l’adolescence retardée et une vie longue dépassant la période de reproduction, tout cela, qui distingue les Primates des autres Mammifères, s’explique aussi par le mode de vie arboricole, comme nous le verrons plus loin. Bien entendu, la vie en groupe a aussi contribué à faire des Primates les plus encéphalisés de tous les Mammifères. La vie dans la canopée, dit Donald Perry, a pour résultat de produire des êtres intelligents.

Même si l’on voit les caractères de l’être humain se mettre en place peu à peu, l’Homme appartient encore à un futur très lointain. Il y eut d’abord, au sein de l’ordre des Primates, l’apparition des Singes hominoïdes. C’est en Afrique de l’Est, à l’Oligocène supérieur (25-20 m.a.) qu’habitait le Proconsul, Proconsul major, gros comme un Gorille, dépourvu de queue, vivant dans les arbres des forêts humides de montagne, où il se déplaçait en marchant sur les branches. Son volume cérébral était proportionnellement plus élevé que celui des autres Primates de son époque. Proconsul était un Singe hominoïde, situé à l’origine d’une lignée qui nous intéresse au premier chef puisqu’elle a conduit au genre Homo. Cette fois, c’est vraiment notre histoire qui commence, et elle commence dans les arbres ! Un autre Hominoïde, un peu plus récent, le Dendropithèque, mérite une mention particulière, car ses membres antérieurs très longs lui permettaient de se déplacer sous les branches – et non plus sur elles, comme le Proconsul – dans une position plus stable, propice à des déplacements plus rapides, avec le corps en position verticale. C’est ce que l’on appelle la brachiation, pratiquée actuellement par les Gibbons. Peut-être, comme le font les Gibbons actuels, le Dendropithèque mettait-il de temps à autre le pied à terre, son corps ayant alors une position verticale à laquelle la brachiation l’avait prédisposé .

Marcher au sol va d’ailleurs devenir une obligation pour les Primates hominoïdes car au Miocène moyen, il y a 17 m.a., l’Afrique cesse d’être exclusivement couverte de forêts humides ; l’alternance de saisons impose des paysages plus ouverts, forêts sèches ou savanes boisées. Alors que les arbres de la forêt équatoriale leur offraient en permanence des fruits, des bourgeons et des jeunes pousses, il va falloir que les Hominoïdes apprennent à descendre au sol, au moins en saison sèche, pour y rechercher des nourritures nouvelles, racines, bulbes et tubercules. Peut-être jetaient-ils déjà des regards concupiscents sur les Herbivores rencontrés à cette occasion ?

J’imagine qu’ils ont dû tenter de s’emparer de ces viandes, avant de comprendre qu’un bipède occasionnel est bien trop maladroit pour satisfaire sa faim de cette façon-là. Comment devient-on vertical et bipède lorsqu’on appartient à la classe des Mammifères où prédominent les animaux horizontaux et quadrupèdes ? Quels peuvent être les avantages d’un mode de locomotion si familier qu’il ne soulève guère de questions parmi ceux qui, comme vous et moi, se contentent de l’utiliser au quotidien ? Et d’abord, qu’est-ce exactement que la bipédie ?

L’ACQUISITION DE LA BIPÉDIE

La bipédie dont il est question ici implique évidemment la marche sur les membres postérieurs ; elle implique aussi que le corps soit vertical lors de la marche, que cette verticalité puisse être maintenue sans l’appui de la queue, et que l’association entre marche et verticalité ait un caractère permanent. Ceci ne s’applique ni aux Oiseaux, ni au Tyrannosaure, ni au Kangourou. Finalement, avec la définition adoptée, seuls les Primates sont de véritables bipèdes.

Linné considérait la bipédie comme une caractéristique de l’Homme, qui le différenciait de tous les autres Primates ; ce point de vue a été abandonné lorsqu’on s’est aperçu que tous les Primates actuels étaient capables de pratiquer la bipédie, au moins occasionnellement, lors des déplacements au sol. Voir des Lémurs malgaches danser en traversant une route ou un Gibbon de Malaisie se déplacer dans l’herbe, d’un arbre à l’autre, en marchant avec autant de précaution qu’un équilibriste sur son fil et en se servant, comme lui, de ses bras comme de balanciers, cela suffit pour se convaincre que la bipédie ne fait décidément pas partie du propre de l’Homme. La bipédie du Primate implique une position verticale du corps qui est elle-même liée au grimper vertical. Comment serait-il possible de grimper le long d’un tronc sans adopter sa verticalité ? Marcher sur deux pieds ou grimper le long d’un tronc d’arbre fait appel aux mêmes muscles, travaillant de la même façon. D’une certaine manière, la verticalité des Primates est celle des arbres eux-mêmes.

Beaucoup d’arbres ont aussi des branches maîtresses à port presque horizontal, le long desquelles les Gibbons ou les Atèles utilisent la brachiation. Cette façon de se déplacer non pas sur la branche, mais sous elle, en se suspendant par un bras, puis par l’autre, en gardant le corps à la verticale, aurait-elle aussi permis l’acquisition de la bipédie ? Les Primates actuels qui se déplacent par brachiation, comme les Gibbons ou les Siamangs, sont aussi ceux qui, au sol, adoptent aisément la bipédie. Avec un démarrage rapide et économique puisqu’il suffit d’amorcer une chute pour mettre le corps en mouvement, la bipédie permet d’atteindre des vitesses élevées. Lorsqu’il court, le bipède fonctionne comme un système simple de deux pendules inversés, les deux jambes, dont le mouvement est entretenu par un ensemble de ressorts, muscles et tendons. Peut-être une posture héritée d’un mode de vie arboricole n’est-elle pas sans mérite s’il s’agit de vivre au sol.

La bipédie humaine est-elle nécessairement héritée d’un mode de vie arboricole ? Le débat à ce sujet est animé car l’origine des caractères fondamentaux des humains passionne. Ce n’est pas ici le lieu de discuter des très nombreuses hypothèses en présence ; disons seulement qu’il est aisé de les ranger en deux groupes, celui de la bipédie originelle et celui de la bipédie d’acquisition récente L’hypothèse de la bipédie originelle ne saurait être mieux défendue que par Yvette Deloison, paléoanthropologue, dont la passionnante Préhistoire du piéton ; essai sur les nouvelles origines de l’homme réalise une remarquable synthèse entre des opinions anciennes – l’idée de bipédie originelle remonte à 1863 – et les découvertes récentes de l’auteur.

PRÉHISTOIRE DU PIÉTON

Pour comprendre l’hypothèse d’Yvette Deloison, il faut adopter une définition de la bipédie profondément différente de celle que j’utilise ici, surtout parce que la verticalité du corps n’est plus nécessaire. La bipédie est alors un mode de locomotion d’une extraordinaire ancienneté : il y a 290 m.a., un Reptile du Permien, Eudibamus cursoris, était déjà bipède. Chez les Dinosaures, la bipédie est devenue fréquente : l’Iguanodon herbivore était bipède, comme le Tyrannosaure Carnivore ou le Velociraptor mangeur d’œufs. Les Oiseaux ont pratiqué une bipédie continue du Jurassique à l’époque actuelle. À travers une longue série d’ancêtres bipèdes, on est arrivé à un Mammifère ancestral bipède, puis à un Primate non spécialisé, bipède bien entendu, ancêtre à la fois des Australopithèques, des grands Singes actuels et de l’Homme. Ce Primate bipède ancestral – qui reste à découvrir -, Yvette Deloison le baptise Protohominoides bipes et lui affecte un âge minimum de 30 m.a., ce qui nous ramène à l’Oligocène inférieur. Les Primates hominoïdes – Proconsul, Dendropithecus et les autres -, apparus plus tardivement, à l’Oligocène supérieur, seraient des formes secondairement adaptées à la vie arboricole, ce qui les empêche de jamais pouvoir être considérés comme nos ancêtres ; voilà une prétention qui leur est interdite. Nous autres humains, dit Yvette Deloison, sommes les descendants du Protohominoides bipes, dont nous avons conservé la structure non spécialisée, et aucun de nos ancêtres n’a jamais été arboricole. La bipédie originelle, dit-elle, s’impose comme une évidence. Une évidence qu’elle prend soin d’étayer de multiples façons : le pied humain, n’étant pas préhensile, ne saurait être d’origine arboricole ; les grands Singes n’ont pas de fesses alors que le muscle fessier est le plus volumineux et le plus puissant de notre organisme, tant il est vrai que la fesse fait l’Homme ; nos omoplates ne sont pas adaptées à la brachiation et, d’ailleurs, l’Homme, avec ses bras courts et ses longues jambes, rencontre beaucoup de difficultés à se déplacer dans les arbres ; même, notre pouce opposable n’ayant pas la structure de celui des grands Singes, notre main n’a jamais été utilisée pour nous suspendre aux branches.

Cette accumulation d’arguments éveille l’attention ; à la lecture de la Préhistoire du piéton, des objections viennent à l’esprit : un Primate arboricole peut avoir des pieds non préhensiles : s’il pratique la brachiation, cela ne le gêne nullement. Il s’ensuit que le pied humain non préhensile est compatible avec une origine arboricole.

Il est faux que l’Homme soit peu à son aise dans les arbres : beaucoup de jeunes humains et d’adultes entraînés s’y déplacent avec élégance. Yvette Deloison ne semble pas avoir perçu la profonde affinité qui unit l’Homme à l’arbre. En forêt, lorsqu’un gros animal s’approche – Sanglier, Potamochère, Loup ou Buffle -, l’idée de l’arbre comme refuge vient immédiatement à l’esprit. D’une façon plus générale, je sens chez Yvette Deloison le refus a priori d’une origine arboricole de l’être humain, un refus qui est d’ailleurs largement partagé : pour une bonne partie de la communauté scientifique, et de la société humaine en général, il est insupportable de penser que l’Homme puisse descendre du Singe, selon la formule consacrée depuis Darwin, et même sous la formulation actuelle, l’Homme et le Singe descendent d’un ancêtre commun. L’idée reste ignominieuse et incompatible avec la dignité humaine.

L’HOMME LE PLUS DANGEREUX D’ANGLETERRE

Lorsqu’elles commencèrent à se répandre, à partir de 1859, les idées de Darwin sur l’évolution biologique devinrent immédiatement un sujet de scandale dans l’Angleterre de l’époque victorienne : le grand public, les scientifiques, le clergé, tout le monde était furieux à l’idée de participer d’une quelconque nature animale. La Bible étant considérée comme l’expression de la vérité, il convenait d’en prendre le texte au pied de la lettre, notamment sur ce point essentiel : Dieu avait créé l’Homme à Son image et il n’y avait pas à revenir là-dessus.

Darwin fut considéré un temps comme l’homme le plus dangereux d’Angleterre et l’histoire a gardé la trace des commentaires peu élogieux qui ont salué l’idée de notre possible ascendance arboricole : espérons que ce M. Darwin ait tort, avait dit une dame de la bonne société, mais si par malheur il avait raison, espérons que cela puisse rester entre nous. Un scientifique d’une certaine notoriété avait exprimé la même tendance à la rétention du savoir : C’est une découverte humiliante et moins on en parlera, mieux cela vaudra…

Fort heureusement, un siècle et demi plus tard, nous n’en sommes plus là : il est maintenant communément admis que l’être humain puisse être effectivement un Mammifère appartenant à l’ordre des Primates et à la famille des Hominidés. Pourtant, en ce début du XXI° siècle, toutes les réticences n’ont pas encore disparu, lorsqu’il s’agit de reconnaître que l’être humain est de nature pleinement animale, ou que son apparition résulte de processus conformes aux lois habituelles de l’évolution zoologique. De telles réticences, j’en ai personnellement constaté l’existence dans deux fractions distinctes de la société française, l’Église et les sciences humaines, et je ne serais pas surpris qu’elles subsistent, au moins dans une certaine mesure, chez les nombreux tenants de la bipédie originelle.

Je me sens plus à l’aise dans la deuxième des hypothèses en présence, celle de la bipédie d’acquisition récente ; parce qu’elle est conforme aux géniales intuitions de Darwin, parce qu’elle donne aux arbres un rôle prééminent dans notre histoire évolutive, mais surtout parce que je la crois vraie, je voudrais maintenant discuter cette deuxième approche de la bipédie humaine, en reprenant le fil d’une histoire interrompue.

L’HYPOTHÈSE DE LA BIPÉDIE D’ACQUISITION RÉCENTE

Revenons au Miocène moyen, il y a 17 m.a., lorsqu’un climat devenu plus sec impose aux Hominoïdes africains de se livrer à des incursions au sol, pour y rechercher rhizomes et tubercules. Des incursions brèves à la vérité : leur vie est encore presque exclusivement arboricole.

En dépit du refroidissement général, une grande forêt s’est maintenue autour de la Méditerranée, et les Hominoïdes venus d’Afrique s’installent dans le Sud de l’Europe. Ils n’étaient pas nos ancêtres mais ils n’en méritent pas moins un clin d’œil, en tant qu’Européens, en hommage à Calvino.

Qui étaient nos ancêtres et d’où venaient-ils ? Dès 1871, Charles Darwin avait prévu qu’ils devaient venir d’Afrique ; à l’époque, cette idée s’était heurtée à l’arrogance d’une Europe colonisatrice.

À partir des années 1970, grâce à d’importantes campagnes de fouilles, des paléontologues de renom, L. S. B. Leakey et R. E. E Leakey, Coppens, Senut, Pickford, d’autres encore, sont parvenus à la conclusion que Darwin avait raison : nos ancêtres étaient des Primates hominoïdes et ils venaient d’Afrique tropicale. Ces recherches confirment un point essentiel à mes yeux : nos ancêtres étaient arboricoles et c’est donc dans les arbres d’Afrique qu’il convient de rechercher le secret de nos origines. Secret est le mot qui convient, car, en dépit des découvertes récentes, de grandes lacunes subsistent et les âpres querelles entre spécialistes compliquent encore la situation : en fait d’agressivité, les Primates actuels ne le cèdent en rien à ceux du Miocène. Viennent ensuite les Australopithèques. Nous sommes toujours en Afrique : au Pliocène, entre 5 et 3 m.a., le climat est chaud et humide, et la forêt tropicale persiste. Mais ce n’est pas là qu’ont choisi de vivre les nouveaux venus qui préfèrent la savane arborée. Les Australopithèques font-ils partie de nos ancêtres, ou représentent-ils un rameau latéral de notre arbre généalogique ? La question est débattue, avec la vigueur qu’on imagine.

LES AUSTRALOPITHÈQUES DANS LES ARBRES D’AFRIQUE

Lucy, découverte en Ethiopie en 1974 lors des fouilles dirigées par Yves Coppens, est en très bon état de conservation et ses restes fossiles ont permis d’acquérir une idée assez complète de ce qu’était cette petite personne, haute de 1,06 mètre, comme une femme pygmée actuelle.

Comment vivaient-ils, les Australopithèques ? Cela ne surprendra pas : ils passaient au moins la moitié de leur temps dans les arbres ; ils y grimpaient sans difficulté, s’y déplaçaient par brachiation et y construisaient des nids arrimés aux plus hautes branches pour s’y réfugier en cas de danger. La grande faune vivant au sol – Hyènes, Léopards, Lions et Tigres à dents de sabre – constituait un danger redoutable pour de petites personnes qui ne parvenaient pas à courir vite parmi des herbes plus hautes qu’elles. On imagine Lucy poursuivie par une Hyène qui fait deux fois son poids, trouvant refuge in extremis dans l’arbre où l’attend sa famille ; mais ses congénères ont parfois moins de chance et on découvre leurs restes dans des tanières où ils ont été traînés par des carnivores.

Pourquoi descendre au sol où leur vie ne tient qu’à un fil ? La motivation est alimentaire. Nos Australopithèques sont friands de jeunes feuilles et de fruits, d’Insectes, d’œufs et de miel, mais les arbres des savanes n’en fournissent pas autant que ceux des forêts humides.

Lucy et les siens, qui disposent déjà de quelques outils et d’armes rudimentaires, cherchent à se procurer des ressources qu’ils sont les seuls à pouvoir exploiter, mais cela les oblige à descendre des arbres. Mary Leakey a retrouvé, à Laetoli, Tanzanie, les traces de leurs pas dans de la cendre volcanique, fossilisées, vieilles de 3,7 m.a. Les Australopithèques et leurs cousins un peu plus récents, les Paranthropes – 2,5 à 1 m.a. -, ne sont plus de simples Hominoïdes, ce sont de vrais Hominidés, des membres de notre famille. Les Paranthropes, ces presque hommes, ont d’ailleurs cohabité en Afrique orientale avec les premiers représentants du genre Homo. C’est dans ce genre que je voudrais maintenant tenter d’évaluer l’étendue de l’héritage arboricole.

L’APPARITION DE L’HOMME

Le genre Homo comporte six espèces, apparues successivement à partir de la fin de l’ère tertiaire, au Pliocène, il y a 2,5 m.a. ; la plus récente et la seule qui subsiste actuellement, la nôtre, est âgée de 200 000 ans. Il serait hors de propos de les passer en revue et je rappellerai seulement que, de la plus ancienne, Homo habilis, jusqu’à la plus récente, Homo sapiens, on assiste à un affranchissement de plus en plus complet vis-à-vis de l’arbre.

Les espèces anciennes d‘Homo étaient aussi dépendantes des arbres que l’avaient été, en leur temps, les Australopithèques et elles pratiquaient peut-être encore la brachiation. À l’Acheuléen, il y a 1,5 m.a., on ne vit plus dans les arbres, mais, vraisemblablement, on continue d’y grimper pour cueillir des fruits, récolter du miel et des œufs, ou trouver refuge en cas de danger. L’arbre reste très présent dans la vie quotidienne, pour la fabrication d’armes et d’outils : l’âge de pierre a sans doute été avant tout un âge du bois, celui dont on fait des gourdins et des bâtons à fouir, des épieux et des lances, des javelots et des sagaies. Il est vraisemblable que les Hommes se sont procuré le feu à partir d’un tronc se consumant après un incendie de savane.

Enfin, au Moustérien, il y a 200 000 ans, l’Homme moderne s’adapte à la vie loin des arbres et s’installe aux diverses latitudes, ouvrant la voie à l’événement le plus insolite de l’histoire de l’évolution, l’invasion de notre planète par l’Homme moderne, dont 80 milliards, au moins, y ont déjà vécu. Nous ne grimpons plus aux arbres, bien entendu, en tout cas pas très souvent. Nous sommes restés au sol et nous avons trouvé d’autres moyens de nous nourrir et de nous protéger de nos ennemis, tandis que les arbres qui nous ont façonnés s’estompaient dans notre inconscient collectif. Pire, nous sommes devenus de terribles prédateurs d’arbres. Cela ne doit pas nous faire oublier que nous appartenons, avec les Chimpanzés, les Bonobos et les Gorilles, à la famille des Hominidés dont les travaux de génétique moléculaire amènent à penser qu’elle est monophylétique. Nos plus proches parents étant restés tropicaux et largement arboricoles, cela doit nous inciter à dresser le bilan de ce que nous devons aux arbres. Cette démarche n’est pas fréquente : ceux qui se préoccupent des origines de l’Homme n’aiment pas rappeler que nos ancêtres vivaient dans les arbres ; par rapport aux Singes, on évoque des différences plutôt que des ressemblances. Selon une longue tradition fortement ancrée en paléontologie, la discussion porte essentiellement sur les caractères du crâne au détriment de ceux de la main et du pied qui trahissent des souvenirs marqués de la vie dans les arbres. La paléontologie humaine est fascinée par les crânes et les dents, pas seulement parce que ce sont les ossements qui se fossilisent le mieux, mais parce qu’ils donnent accès à des fonctions nobles, montrent notre supériorité sur les autres Primates, et viennent appuyer l’idée du fameux processus d’hominisation. Détail révélateur : cette prééminence du crâne sur le reste du corps fait que le squelette lui-même est qualifié de caractère post crânien, comme on dit une postcombustion, un post-scriptum ou une œuvre posthume !

Dans Le Singe nu, un ouvrage célèbre qui a profondément marqué les années 1960, le zoologiste anglais Desmond Morris décrit la suffisance de l’espèce humaine avec des mots qui n’ont rien perdu de leur actualité : notre puissance et notre réussite extraordinaires, en comparaison des autres animaux, nous inclinent à considérer nos humbles origines avec un certain mépris […]. Notre ascension fut un enrichissement rapide et, comme tous les nouveaux riches, nous n’aimons guère qu’on évoque nos modestes débuts, si proches encore.

À l’époque de Darwin, la réticence quasi unanime à admettre les origines simiennes de l’Homme ne provenait-elle pas de la mauvaise image que donnaient les Singes enfermés dans des parcs zoologiques ? Cela existe encore trop souvent, hélas ; on le conçoit, cela ne tente personne de faire valoir une parenté quelconque avec des animaux goinfres, vicieux, grotesques et physiquement dégradés. Rien de tel dans le milieu naturel où ces bêtes sont admirables. Est-il un spectacle plus beau que celui d’une troupe de Singes dans une canopée forestière ? L’impression de force, d’harmonie et de liberté est inoubliable. Je n’ai aucune réticence à me sentir parent d’animaux aussi élégants, athlétiques, gentils et même – à quelques brèves disputes près – aussi amicaux et confiants les uns envers les autres ; mes origines arboricoles, je serais tenté, c’est le cas de le dire, de les arborer.

Voici donc ce que nous devons aux arbres, par le truchement de notre ascendance de Primates arboricoles ; l’héritage est beaucoup plus riche qu’on ne le pense.

COMMENT LES ARBRES NOUS ONT FAÇONNÉS

Nous avons emprunté aux arbres leur verticalité ; c’est grâce à eux que nous sommes debout ; comment grimper à un arbre sans, d’abord, adopter pour notre corps une position verticale ? Notre verticalité est celle des arbres.

La brachiation est, ou a été, pratiquée par tous les Hominidés [6]. Outre qu’elle prédispose à la posture verticale et à la bipédie au sol, elle se traduit par une série d’adaptations anatomiques que nous avons conservées : membres antérieurs longs, articulation de l’épaule orientée vers le haut, omoplates dans le dos, cage thoracique large et peu profonde, pouce opposable, doigts effilés portant des ongles au lieu de griffes et dont la pulpe distale est d’une grande sensibilité.

La vie dans la canopée a laissé notre organisation physique porteuse de caractères que nous jugeons avantageux : des yeux rapprochés en façade, donnant la perception du relief, un cerveau volumineux permettant le traitement rapide et sûr des informations nécessaires au déplacement en trois dimensions tout en restant suffisamment concentrés mentalement pour pallier les risques de chute.

Le rapprochement anatomique de nos yeux s’est fait au détriment de notre région nasale, d’où notre odorat peu développé ; mais il a eu le mérite de nous donner un véritable visage. La vie en société, instaurée initialement pour des raisons de sécurité, a été favorisée à la fois par le développement de l’intelligence et par l’établissement de relations interpersonnelles rendues possibles par la reconnaissance des visages de ceux qui nous entourent. On sait l’importance du visage dans les mécanismes de la vie sociale.

La vision du relief a fait de nous, potentiellement, des chasseurs habiles à voir les mouvements. La prédation sur du gibier mobile, s’ajoutant à la consommation des ressources alimentaires fournies par les arbres, a fait de nous des omnivores, alignant des dents aux diverses fonctions, incisives, canines et molaires.

Notre goût pour les fruits charnus, odorants et colorés est évidemment un héritage de nos ancêtres arboricoles. L’agriculture a débuté avec l’établissement de vergers fruitiers ; elle s’est poursuivie avec l’amélioration des arbres afin que leurs fruits deviennent encore plus charnus et colorés. Cela va de pair avec l’arrivée, sur les marchés des pays riches, de fruits exotiques nouveaux que les consommateurs découvrent et dont leurs enfants raffolent. La coévolution arbre/Homme a de beaux jours devant elle. L’habitat canopéen a favorisé la vie diurne ; du coup, nous avons perdu le tapis réfléchissant (tapetum lucidum) que les autres Mammifères, majoritairement nocturnes, possèdent au fond de leur rétine : dans la nuit, le faisceau d’une torche dirigé vers un être humain ne lui fait pas briller les yeux. En revanche, la vie diurne a favorisé les déplacements rapides dans le domaine vital, la vie en groupe et les interactions sociales complexes qui rendent possible l’instauration de la culture. Revenons au passage de l’horizontalité à la verticalité. Il a nécessairement eu des conséquences sur la position des organes internes, du fait de la gravité, un facteur physique d’une telle permanence qu’il paraît banal et que l’on tend à en perdre de vue les effets sur les êtres vivants. Ces modifications gravitaires ont été recensées ; les deux plus importantes seraient la descente du larynx et le basculement du bassin. La descente du larynx, en entraînant l’expansion du pharynx, a permis l’émission de sons articulés : ainsi est né notre langage. Le basculement du bassin a eu des conséquences plus importantes encore : supportant dorénavant le poids de la tête et de toute la partie antérieure du corps, le bassin est devenu à la fois plus court et plus large. De ce fait, l’accouchement est beaucoup plus difficile chez les bipèdes verticaux que chez les quadrupèdes horizontaux car il a lieu au travers d’une symphyse pelvienne osseuse dont les dimensions sont inextensibles ; il s’agit donc d’une sorte de naissance avant terme, d’accouchement prématuré, d’où l’immaturité du cerveau à la naissance. Incapable de s’alimenter seul, le petit Homme aura besoin, pour survivre, du secours d’une mère et il va passer ses premières années à exercer une fonction dans laquelle il excelle : apprendre. L’immaturité du cerveau à la naissance n’est donc nullement un handicap, bien au contraire, puisque c’est là que se situe le propre de l’Homme, son exceptionnelle capacité à apprendre.

Au bilan, ne devons-nous pas reconnaître que les arbres ont joué un rôle essentiel dans la mise en place de nos caractéristiques humaines, la verticalité qui libère les mains, la possession d’un visage et la vie en société, l’adoption d’un langage et une capacité d’apprentissage bien supérieure à celle des autres animaux ?

N’est-ce pas par la conjonction de ces caractéristiques qu’en deux cent mille ans, nous sommes passés de la pierre taillée à l’Internet et des cavernes aux voyages interplanétaires ? Ne devrions-nous pas, plutôt que de renier les arbres, suivre l’exemple qu’ils nous offrent ? Silencieux et dignes, extraordinairement anciens et pourtant pleins d’avenir, beaux et utiles, autonomes et non violents, les arbres ne sont-ils pas les modèles dont nous avons besoin ?

Francis Hallé. Plaidoyer pour l’arbre. Actes Sud. 2005

Dans les Cévennes, trois arbres règnent : le Mûrier, l’Olivier, le Châtaignier. Les trois blasons du pays d’oc. Depuis des siècles, ils font partie de la compagnie des hommes, et chacun leur fournit son textile, son huile ou sa farine. Compatients patients, obstinés, toujours fidèles puisque toujours en place, ils sont une provende éprouvée, musicale, ils sont pourvoyeurs d’avenir, bien qu’ils aient des feuilles caduques, comme on dit. Caducité trompeuse. L’arbre ne perd ses poumons de feuilles que pour mieux respirer dans le tapinois de l’hiver, ne ralentit sa sève que pour mieux la faire éclater au printemps. Et comme il ne peut bouger, malgré le désir que peut-être il en a, les saisons viennent à lui le visiter et l’iriser. Les saisons font de l’arbre un artiste. Avec les mois, sa cime devient cimaise, elle se feuillette comme un folio d’histoire de l’art, passant du vert gothique du printemps au baroque flamboyant de l’automne. Une encyclopédie de planches et de bois coloriés !

Et aussi quand sa silhouette marque la croisée des routes ou qu’il se dresse solitaire sur le faîte de quelque faîte de quelque colline : un repère, un relais, un amer de la terre, un veilleur de sentes et de chemins. Qui n’a, au soir d’une longue marche, surpris un arbre au loin vous appelant à lui, vous disant sans mots le chemin, ne sait combien les arbres sont nos frères, buveurs de soleil.

Lorsqu’un jour, nous aussi, vivrons de soleil, de lumière, cela voudra dire que nous aurons cessé d’être des hommes pour devenir des anges. Je soupçonne donc les arbres d’être déjà des anges. Des anges déguisés, certes, camouflés sous des plumages de feuilles. Des anges qui volent peu, c’est vrai, mais qui possèdent un répertoire multiple : gazouillis, plaintes, ramages et grondements. Partout on y entend le chant grégorien des feuillus, le solo d’un hêtre ou le péan d’un peuplier. Le miserere de l’hiver et le magnificat de l’été.

Partout, on y entend le chant d’un autre monde en l’église des vents. Oui, les arbres sont bien des anges. Pensez-y quand vous les coupez.

L’arbre est le frère de l’arbre ou son bon voisin. Le grand se penche sur le petit et lui fournit l’ombre qui lui manque. Le grand se penche sur le petit et lui envoie un oiseau pour lui tenir compagnie la nuit. Aucun arbre ne met la main sur le fruit d’un autre ou ne se moque de lui s’il est stérile. Aucun arbre, imitant le bûcheron, ne tue un autre arbre. Devenu barque, l’arbre apprend à nager. Devenu porte, il protège en permanence les secrets. Devenu chaise, il n’oublie pas son ciel précédent.

Devenu table, il enseigne au poète à ne pas devenir bûcheron. L’arbre est absolution et veille. Il ne dort ni ne rêve. Mais il garde les secrets des rêveurs. Nuit et jour debout par respect pour le ciel et les passants, l’arbre est une prière verticale. Il implore le ciel et, s’il plie dans la tempête, il s’incline avec la vénération d’une nonne, le regard vers le haut… le haut. Dans le passé, le poète a dit : Ah ! si le jeune homme était une pierre. Que n’a-t-il pas dit : Ah ! si le jeune homme était un arbre !

Mahmoud Darwich, Palestinien, 1941-2008 Les derniers poèmes inédits in La pensée de midi. Désirs de guerre, espoirs de paix. 2008

Au terme d’une très longue évolution s’élève l’arbre, le plus grand, les plus vertical de tous les êtres vivants, unissant les profondeurs de la terre à celle, symétriques de l’empyrée. La nature réalise enfin ce qui, pendant des centaines de m.a., n’avait été qu’un projet. Elle le fait en deux temps, d’abord les Gymnospermes, puis les Angiospermes, qui culminent avec l’arbre porteur de fleurs et de fruits, l’arbre à la fois protecteur et nourricier.