| Par l.peltier dans (100 : Préfaces) le 31 décembre 2008 | (0) Commentaires | En savoir plus |

L’ANTIQUITE

CLAUDE MOSSÉ, professeur à l’université de Paris VIII

Présenter une histoire du monde est a priori un pari hasardeux, tant nous sommes accoutumés aux découpages géographiques et aux périodisations de notre histoire, celle du monde occidental, dans laquelle nous comptons l’Antiquité méditerranéenne. Mais c’est un pari qui méritait d’être tenu, car il est bon, aujourd’hui où les distances s’amenuisent, où l’on peut faire le tour du monde en un seul jour ou presque, que l’on prenne conscience de l’unité du monde qui est le nôtre, de cette Terre où l’homme est né il y a des millénaires, mais dont l’histoire ne commence vraiment qu’avec l’apparition de l’écriture.

C’est en Mésopotamie, dans cette région comprise entre le Tigre et l’Euphrate, que l’on commence, au IV° millénaire av. J.-C., à utiliser des signes, le plus souvent pour tenir à jour des comptes ou relater les hauts faits de tel ou tel souverain. Dans le même temps, ou presque, l’écriture fait aussi son apparition en Égypte, au moment où se constitue l’unité du pays sous les pharaons des premières dynasties (l’Ancien Empire). Ailleurs, des monuments mystérieux, les mégalithes, témoignent de sociétés déjà organisées et de rites religieux dont l’essentiel nous échappe. Vers la fin du III° millénaire, c’est le bassin méditerranéen oriental qui devient le centre de brillantes civilisations. Alors qu’en Mésopotamie les pouvoirs rivaux se déchirent, le monde égéen voit naître les premiers palais crétois et cette civilisation minoenne raffinée qui imprégnera la civilisation grecque. Au début du III° millénaire, c’est Babylone qui domine en Mésopotamie, avec Hammourabi, dont les premiers codes de lois attestent les progrès de l’organisation sociale. Dans le même temps, la Chine émerge de l’obscurité, cependant que l’Égypte, après les crises du Moyen Empire, connaît un regain de puissance avec les pharaons du Nouvel Empire. En Grèce se développe alors la civilisation dite mycénienne, du nom de la plus puissante des cités du Péloponnèse. Ces cités, Mycènes, Tirynthe, Pylos dans le Péloponnèse, Orchomène et Athènes en Grèce centrale, sont organisées autour de palais imposants, centres du pouvoir, de la vie religieuse, économique et culturelle. Des Mycéniens réussissent vers 1 450 av. J.-C. à s’emparer de la Crète, dont ils adoptent l’écriture pour transcrire leur propre langue. Leurs navires fréquentent les côtes de l’Asie Mineure, celles de Sicile et d’Italie méridionale. Mais, sans qu’on en connaisse encore aujourd’hui les raisons, la plupart des palais mycéniens disparaissent brusquement à la fin du XIII° siècle av. J.-C. Entre 1 400 et 1 200, l’Égypte traverse une grave crise religieuse sous le règne d’Akhenaton, le pharaon adorateur du Soleil. C’est aussi à ce moment qu’un petit peuple nomade, venu du centre de l’Asie, se retrouve asservi en Égypte ; il se libérera sous la conduite de Moïse, qui saura s’attirer les faveurs du pharaon. Belle histoire, qui fonde l’élection du peuple juif et donnera naissance, quelques siècles plus tard, à la première religion monothéiste.

Tandis que la Grèce traverse ce que les archéologues appellent les siècles obscurs (XII°-IX° siècle), à l’autre extrémité du monde, la Chine commence à s’organiser politiquement autour de la cité de Xi’an. Sur le continent que l’on nommera plus tard l’Amérique apparaissent les premières sociétés constituées. À l’est de la Méditerranée, c’est le début du grand Empire assyrien : pendant plus d’un siècle, grâce à une force militaire qui recourt aux moyens les plus brutaux, celui-ci étend son autorité à l’ensemble de la Mésopotamie. Au même moment, le royaume établi en Palestine par les Hébreux connaît son apogée sous le règne de Salomon.

Mais, au début du VIII° siècle, c’est surtout la renaissance de la Grèce qui mérite de retenir l’attention. En deux siècles et demi, les Grecs s’installent sur les rives septentrionales de la Méditerranée (Grande-Grèce, Gaule) et fondent des cités, organisations politiques d’abord apparues en Grèce puis sur les côtes d’Asie Mineure à la fin du IX° siècle. La cité grecque est caractérisée par le partage de l’autorité entre les membres de la communauté civique. Ceux-ci se réunissent à intervalles plus ou moins réguliers pour y débattre des décisions qui engagent la vie de tous. À l’origine, seuls ont la parole ceux qui se disent eux-mêmes les meilleurs (aristoi). Mais leurs rangs ne tarderont pas à s’élargir, à la faveur des transformations sociales et des nécessités militaires. Les Grecs ont ainsi inventé la politique (de polis, cité), fondée sur le libre débat et la prise de décision commune.

Entre le VIII° et le VI° siècle, l’Orient traverse une série de bouleversements : l’Empire assyrien décline et Babylone redevient le centre d’un État puissant, la Babylonie, qui atteint son apogée sous le règne de Nabuchodonosor. L’Égypte, après une période de troubles, connaît au début du VI° siècle une renaissance provisoire sous la dynastie saïte. Mais c’est du plateau de l’Iran que provient l’ébranlement le plus important : à partir de son avènement, en 558 av. J.-C., Cyrus s’empare en quelques décennies de la Babylonie, du puissant royaume lydien de Crésus et de la côte syro-palestinienne. Après sa mort, son fils Cambyse conquiert l’Égypte. À cette même époque, dans la seconde moitié du VI° siècle, Confucius et le Bouddha dispensent leur enseignement en Extrême-Orient, tandis que dans les cités grecques d’Asie Mineure naissent la science et la philosophie avec les Milésiens Thalès, Anaximandre et Anaximène. À la fin du VI° siècle, la petite cité de Rome, en Italie, se libère de ses rois et crée la République (509 av. J.-C.) ; au Moyen-Orient, la menace perse se manifeste de façon de plus en plus pressante. Mais les Perses se heurtent à la résistance des Grecs. Les victoires de Marathon et de Salamine fondent les prétentions de l’Athènes démocratique – principal artisan de la victoire – à dominer le monde égéen. Ce sont aussi ces prétentions qui, après l’âge d’or que constitue le règne de Périclès, entraînent le monde grec dans la guerre du Péloponnèse, guerre qui marque le début d’une crise et l’affaiblissement des cités grecques face à la puissance macédonienne.

Avec les conquêtes d’Alexandre de Macédoine (356-323) s’ouvre la période hellénistique. De vastes États monarchiques se constituent sur les ruines de l’Empire perse, centres d’une brillante civilisation à dominante grecque, mais où se fait sentir l’influence de l’Orient. En Occident, Rome entreprend la conquête de l’Italie, puis transforme bientôt la Méditerranée occidentale en une mer romaine, avant de se lancer à la conquête de l’Orient dès la fin du deuxième siècle av. J.-C. Dans le même temps apparaît le premier Empire chinois, tandis que l’Inde des Maurya réalise une synthèse entre l’héritage bouddhique et l’apport des Grecs venus avec les armées d’Alexandre. Alors que 1a Chine connaît son apogée sous la dynastie de Han, Rome, déchirée par les guerres civiles voit la République tomber entre les mains de généraux ambitieux. La conquête de la Gaule par César et celle de l’Égypte par Octave Auguste scellent les destinées du monde méditerranéen. À la fin du I° millénaire avant notre ère, Auguste fait régner la paix romaine sur tout le territoire de l’Empire. Pourtant, cette paix ne fait que dissimuler les mouvements qui couvent sous l’apparente unité. Dans la Palestine soumise à Rome, ces révoltes, influencées par des prophètes inspirés, prennent un caractère religieux. L’un d’entre eux, Jésus de Nazareth condamné au supplice de la croix par le procurateur romain Pilate, deviendra, grâce à la diffusion de son enseignement par ses disciples, le fondateur d’une foi nouvelle qui bientôt gagnera des fidèles dans tout le monde romain. Mais tandis que se répand le christianisme et que sont écrasées les dernières révoltes juives, l’Empire, qui n’a jamais trouvé un réel équilibre après la mort d’Auguste, traverse des périodes de désordres culminant sous le règne de Néron et de ses successeurs immédiats.

Au II° siècle de notre ère, l’Empire romain connaît une période de paix relative sous le règne des Antonins. C’est aussi l’âge d’or en Inde, alors que dans le lointain Mexique se succèdent de brillants empires. Au III° siècle, la pression des peuples barbares commence à se faire sentir aux frontières de l’Empire romain, et le pouvoir devient le jeu de rivalités entre chefs militaires. La crise sociale, le dépeuplement des campagnes, l’infiltration lente des barbares dans l’armée romaine ne font qu’aggraver la situation. Au moment où le christianisme, jusque-là persécuté, devient, après la conversion de Constantin, la religion officielle, c’est tout le système qui se désagrège. Lorsque les peuples germaniques auront déferlé sur les provinces occidentales de l’Empire, l’Église seule maintiendra pendant quelques siècles la tradition gréco-romaine en Orient, où l’Empire romain subsiste avec Constantinople redevenue Byzance, pour capitale.

MOYEN AGE

Georges DUBY, de l’Institut

Depuis la fin XVI° siècle, les Européens se sont peu à peu accoutumés à nommer Moyen Âge la très longue période de leur histoire comprise entre le début du V° et la fin du XV° siècle. Pourquoi ? Moyen, dans cette expression, veut dire médian, intermédiaire. Ce mot signifie aussi médiocre, négligeable. Pour les hommes d’étude qui, les premiers, parlèrent de Moyen Âge, la haute culture, la culture classique, avait fait naufrage avec l’effondrement de l’Empire romain, et c’est la Renaissance, au XVI° siècle, qui l’avait revivifiée. Dans l’entre-deux, la barbarie, pensaient-ils, avait régné pendant onze siècles, qui, pour cette raison, ne méritaient à leurs yeux aucune attention. Aussi cette partie de l’histoire européenne fut-elle négligée, et elle l’est encore : les œuvres de penseurs aussi considérables qu’un Abélard ou un Thomas d’Aquin n’occupent pratiquement aucune place dans nos histoires de la philosophie. Le Moyen Age demeure dans notre esprit l’époque oubliée, mystérieuse, et c’est peut-être bien la raison principale de l’engouement dont il est aujourd’hui l’objet.

Forgée en fonction de l’évolution de notre culture, la notion de Moyen Âge ne s’applique évidemment qu’à l’Europe. Il n’y a pas de Moyen Âge indien, persan, soudanais, il n’y a pas non plus de Moyen Âge chinois ou encore japonais ou, s’il y en a un, il n’a pas lieu au même moment que le nôtre. L’un des mérites essentiels de l’Histoire du monde est de mettre en évidence ces disparités et ces discordances, de montrer la nécessité, spécialement pour la période que nous continuons d’appeler Moyen Âge, de reconsidérer la place de la civilisation européenne par rapport aux autres civilisations du monde. Car, durant très longtemps, l’Europe occidentale fut l’une des régions les plus démunies de la planète. Elle fut certes emportée, au XI°, au XII°, au XIII° siècle, par un puissant élan de croissance qui lui permit de rattraper son retard. Pourtant, à la fin de cette phase de bouleversants progrès, Marco Polo était émerveillé par les raffinements qu’il découvrait alors en Chine.

À l’échelle du monde, l’histoire, tout au long de ces onze siècles, reste dominée par l’opposition et le conflit permanents entre nomades et sédentaires, entre les peuples errant dans la steppe ou la forêt et ceux qui sont enracinés dans une campagne. Pour les premiers, aguerris par le danger constant et par la difficile recherche de la subsistance, les seconds sont des proies faciles. Les nomades convoitent les richesses produites par le travail agricole et qui s’accumulent dans les cités. De temps en temps, on les voit se jeter sur les villes, piller, parfois s’établir durablement en conquérants, dominer alors, exploiter des populations dont il arrive que la part la plus misérable accueille favorablement les envahisseurs, car ceux-ci sont porteurs d’une religion plus simple, sans clergé, moins exigeante et donc séduisante. De la forêt sont ainsi sorties les tribus barbares qui s’infiltrèrent dans les provinces occidentales de l’Empire romain et les soumirent au V° siècle au pouvoir de leurs rois ; puis, aux VIII°-IX° siècle, les Scandinaves, qui fondèrent un peu plus tard, en Angleterre, en Normandie, en Russie, en Italie du Sud, des États vigoureux et agressifs ; au XV° siècle, enfin, les Incas, qui subjuguèrent les peuplades des hauts plateaux andins. Des déserts et des steppes, on vit surgir successivement les Arabes au VII° siècle, les Hongrois au X°, les Turcs Seldjoukides au XI°, les Aztèques au XII°, les Mongols de Gengis Khan au XIII°. Certaines de ces migrations violentes et ravageuses aboutirent à la création d’empires démesurés. Mais toutes finirent par buter contre les môles que formaient les pays de forte paysannerie. Ainsi furent épargnées la Chine du Sud et l’Inde du Sud. Ce fut la chance de l’Europe occidentale de l’être aussi, à partir de l’an mille. Elle est la seule région du monde qui pendant tout le dernier millénaire n’ait jamais subi le joug d’envahisseurs étrangers. Ce privilège insigne explique le développement continu qui lui permit d’étendre son pouvoir. Elle doit cette expansion principalement à un prodigieux essor de l’agriculture, assez puissant dès le XIII° siècle pour arrêter sur les lisières orientales de la Pologne et de la Hongrie le flot des Mongols.

À l’étonnante aventure de Gengis Khan, fondateur d’empire, succéda au XIV° siècle celle de Tamerlan. Une centaine d’années auparavant, les Turcs, venus des steppes de l’Asie centrale, étaient apparus en Asie Mineure. Il y avait alors quelques générations que, par l’effet de leur réussite agricole, et grâce aux ferments de hardiesse vagabonde que les pirates vikings y avaient introduits, l’Europe était devenue à son tour conquérante. Les agents de son expansion furent de jeunes guerriers, des missionnaires ardents et des marchands qui, dans ce monde entièrement ruralisé, étaient les plus mobiles. Ce petit groupe, très marginal par rapport à ensemble de la population, grossit et se renforçât dans la poursuite du développement général. Le jeu de la fiscalité seigneuriale, les donations pieuses, le courtage, le prêt à usure transféraient entre les mains de ces aventuriers la plus grande part des profits de la croissance rurale. Ils bénéficiaient en outre d’un progrès continu qui affectait principalement les techniques du combat, de la marine, du commerce et de la communication écrite et orale. Ces hommes de guerre, ces prêtres, ces trafiquants s’élancèrent par prédilection vers les pays extérieurs les plus riches, la péninsule Ibérique islamisée, l’Italie méridionale et la Sicile, enfin l’Orient méditerranéen. Ils repoussèrent vers la Méditerranée les frontières de la chrétienté latine, et leurs entreprises contribuèrent de manière décisive à l’essor de la civilisation européenne. Ceux qui revinrent de ces expéditions lointaines rapportèrent avec eux de beaux objets, certes, mais surtout une masse de connaissances nouvelles, un immense trésor que les hommes d’Église découvrirent et traduisirent de l’arabe dans les bibliothèques de Tolède ou de Palerme, les œuvres des philosophes et des savants de la Grèce antique et celles de leurs successeurs sarrasins.

Le rêve des croisés de se fixer en Terre sainte s’effondra à la fin du XIII° siècle. Mais, à cette époque, le Levant constituait un vaste et fructueux marché pour les négociants italiens, dont certains commençaient de se risquer par les routes de la soie vers les provinces fortunées de l’Inde et de la Chine.

Les Ottomans étaient alors en marche. Ils s’avançaient irrésistiblement. Cette dernière vague d’invasion fut arrêtée, difficilement, dans les Balkans et les Carpates. La menace cependant devait subsister de longs siècles et, dès lors, l’énorme et pesante domination établie sur le monde grec et musulman ferma l’accès du Proche et de l’Extrême-Orient aux Européens. Les plus aventureux d’entre eux durent se tourner vers l’Ouest et regardèrent vers l’Océan. Les perfectionnements de la cosmologie, de la cartographie, de l’architecture navale et des techniques de navigation permettaient de tenter l’aventure. Les Portugais se lancèrent les premiers au XV° siècle. En 1487, les caravelles portugaises doublèrent le cap de Bonne Espérance et pénétrèrent dans l’océan Indien. Quelques mois plus tard, persuadé que la Terre était ronde, Colomb allait cingler droit vers le couchant. Il tomba par hasard sur un nouveau monde, ouvrant ainsi la voie à une invasion conquérante, plus brutale et beaucoup plus destructrice que celle dont l’Europe avait failli être l’objet de la part des Mongols et des Turcs.

LES TEMPS MODERNES

Jean DELUMEAU, professeur au collège de France

C’est une évidence que beaucoup de problèmes qui se posent actuellement à la communauté humaine se sont noués plusieurs siècles auparavant, et notamment durant la période qu’en France nous appelons moderne (par opposition à la période contemporaine). Et c’est à bon escient que nous lui appliquons le qualificatif de moderne. Non, bien sûr, par mépris pour la longue séquence antérieure. Heureusement, le Moyen Age n’est plus l’objet aujourd’hui d’aucune dépréciation. Il a produit dans les domaines de la spiritualité, de l’art et de la pensée des œuvres admirables, voire inimitables. D’autre part, le Moyen Âge s’est assez largement prolongé dans la période suivante, malgré le sentiment d’avoir créé une coupure que nourrirent avec un peu trop d’orgueil les créateurs du vocable Renaissance, le premier d’entre eux étant Pétrarque. Il reste que la découverte de l’Amérique en 1492, la cassure religieuse créée par l’excommunication de Luther en 1521 et la publication en 1543 de l’ouvrage où Copernic exposait son système astronomique constituèrent des faits d’une importance immense dont nous continuons à vivre les conséquences. En un demi-siècle se trouvèrent ainsi réunies les conditions d’un énorme changement en profondeur – qualitatif et quantitatif – de l’histoire humaine, et pas seulement européenne.

Généralisons cette méthode rétroactive qui consiste à regarder derrière nous et nous apercevrons rapidement combien nous restons tributaires de situations créées il y a trois ou quatre cents ans, c’est-à-dire durant la période moderne. Soit le cas de l’Irlande que nos journaux écrits ou télévisés évoquent si souvent : à quand remonte le problème irlandais ? Aux XVI° et XVII° siècles, quand successivement Elisabeth I° en 1594 et 1603, puis Cromwell en 1649 matèrent les révoltes des Irlandais qui voulaient rester catholiques et ne pas être anglais. Les vaincus durent souvent abandonner leurs terres aux nouveaux arrivants. Quant à la situation tragiquement complexe de l’ex-Yougoslavie, elle s’explique notamment par les progrès réalisés dans les Balkans aux XV° et XVI° siècles par la puissance ottomane : la Serbie indépendante détruite en 1459, la Bosnie en 1463, Belgrade (alors hongroise) occupée en 1521. Des populations turques s’installent désormais dans les régions auparavant exclusivement chrétiennes. A quoi s’ajoutent les effets toujours actuels du schisme qui sépara en 1054 l’Église romaine (celle des Croates) de l’Église byzantine (celle des Serbes).

On n’efface pas facilement l’histoire dans la mémoire collective de ceux qui héritent de ses injustices. La preuve la plus évidente en est sans doute le problème noir, legs d’une période (XVI°-XIX° siècle) qui arracha au continent africain entre 10 et 15 millions d’esclaves (voire davantage), pour les transporter brutalement outre-Atlantique. Qui pourra jamais établir le bilan – culturel et économique – de cette transplantation forcée dont les conséquences marquent toujours notre temps ? Mais, Dieu merci ! l’héritage du passé n’a pas que ces couleurs sombres. Et, en Europe notamment, ce legs est d’une richesse exceptionnelle. Nous ne pourrons aborder avec des chances de succès l’avenir – forcément mystérieux – qui s’ouvre devant nous sans nous appuyer sur ce que la foi, l’intelligence et le sens artistique de nos devanciers ont produit chez nous de meilleur. Il s’agit là d’un patrimoine dont il est impossible de faire le tour tellement il est vaste. On ne peut que suggérer quelques voies pour y pénétrer, libre ensuite à chacun d’aller avec prédilection dans tel ou tel coin de ce merveilleux jardin. Jamais auparavant dans le temps et dans l’espace on n’avait produit autant d’œuvres d’une indiscutable valeur artistique que dans l’Europe des XVI°-XVIII° siècles, qui vit se succéder la fin du gothique, la Renaissance, le baroque, le rococo et le néoclassicisme. Cette prodigieuse fécondité et cette accumulation de chefs-d’œuvre constituent un fait d’histoire dont nous prenons, heureusement, de plus en plus conscience. Ce n’est pas par hasard que, de nos jours, nous agrandissons et nous multiplions les musées, et que nous restaurons amoureusement les monuments du passé. Ils sont les témoins de notre histoire, notre capital pour affronter les tâches de l’avenir. Or, de Léonard de Vinci à Tiepolo, de Bramante à Soufflot, de Michel-Ange à Houdon, de Palestrina à Mozart, quel stupéfiant itinéraire artistique ! quelle variété de talents ! quelle richesse d’inspiration ! quelle maîtrise dans chacun des beaux-arts !

Mais la période moderne, c’est aussi la foi chrétienne réaffirmée dans les deux versions catholique et protestante; la naissance de la science avec les travaux de Galilée, Descartes, Leibniz, Newton ; les progrès décisifs de la technique (la lunette de Galilée est de 1609, la machine à vapeur de Watt, de 1769) ; l’émergence des notions sur lesquelles est fondée la démocratie moderne : la tolérance et les «droits de l’homme. Longtemps le vocable tolérance avait été affecté d’une connotation péjorative : on tolère ce qu’on ne peut empêcher.

Avec Locke, qui écrivit, en 1689, ses Lettres sur la tolérance le mot commença à prendre la signification positive que nous lui donnons aujourd’hui : le respect de l’opinion d’autrui lorsqu’il ne cherche pas à l’imposer par la force. Quant à la célèbre Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789, elle avait été précédée par un long mouvement des idées qui avait progressivement, en particulier au cours du XVIII° siècle, dégagé – et d’abord sur des bases chrétiennes – la valeur irréductible de chaque être humain.

Une des grandes qualités de la collection l’Histoire du monde est sa présentation en triptyque largement ouvert sur les continents autres que l’Europe : un parti méthodologique qui évite de rétrécir l’histoire du monde à celle de l’Occident. Car, longtemps encore après les deux premiers voyages autour du monde – celui de Magellan en 1519-1522 et celui de Drake en 1577-1581 -, l’Empire chinois continua sa carrière autonome et le remplacement, en 1644, des Ming par les Qing venus de Mandchourie fut indépendant de toute influence européenne. La même évidence vaut pour l’essor de l’Iran chiite dont l’apogée se situe sous Abbas I°, qui accède au trône en 1587 et règne jusqu’en 1629. C’est l’âge d’or des miniatures persanes, des velours brodés, des marqueteries en bois et métaux précieux, des arabesques en céramique colorée. En 1598, Abbas fait d’Ispahan sa capitale dont la place Royale, la mosquée de l’Imam avec sa coupole de faïence bleue, les palais et les parcs continuent d’émerveiller les visiteurs. Abbas I° a été, pendant quelques années au moins, le contemporain d’Akbar, le Grand Moghol, qui régna sur l’empire des Indes de 1556 à 1605, au moment où la France se déchirait dans les guerres de Religion et où l’Europe catholique s’efforçait de contenir difficilement l’avance turque. Assurément, Akbar connaissait quelque chose de l’Occident. Tolérant sur le plan religieux, cherchant même à développer un culte syncrétique, il reçut amicalement des jésuites venus de Goa. Mais ses succès militaire – il étendit son empire du Bengale à l’Iran et de l’Afghanistan au Gujerat -, ses réformes administratives, sa politique souple d’association des élites hindoues au pouvoir musulman se développèrent en dehors des grands courants de la civilisation occidentale. C’est à l’influence persane qu’il ouvrit largement son empire et celle ci se manifesta aussi bien dans la littérature que dans la peinture et l’architecture.

La percée européenne en direction de l’Orient et de l’Extrême-Orient, qui néanmoins se manifestait de plus en plus depuis le début du XVI° siècle, suscita parfois des réactions de rejet dont la plus connue est celle du Japon. Les shoguns d’Edo – les Tokugawa -, qui gouvernent à partir de 1600, interdisent le christianisme, expulsent les étrangers, décrètent un isolement qui durera jusqu’au XIX° siècle. Cet isolement s’accompagna cependant de prospérité économique et de floraison artistique.

Ainsi l’histoire s’est longtemps déroulée à l’échelle mondiale dans des compartiments séparés les uns des autres et selon des rythmes qui n’étaient pas synchrones. Toutefois – vérité évidente -, le monde se rétrécit de plus en plus. Or ce mouvement de contraction de notre planète sur elle-même, peu sensible avant la Renaissance, s’est sans cesse accéléré depuis. La période dite moderne, avec la réalisation pour la première fois d’une économie monde, selon la formule de Fernand Braudel avec l’émigration européenne en Amérique du Sud et du Nord, avec la déportation de millions de Noirs outre-Atlantique, avec des transferts culturels de plus en plus intenses en latitude et en longitude, a créé les conditions de notre civilisation d’aujourd’hui. C’est pourquoi on est justifié à la séparer du Moyen Age. À partir du XVI° siècle, les aiguilles de l’horloge se sont mises à tourner plus vite sur un cadran dont le périmètre a été en se raccourcissant.

Le XIX° siècle

Théodore ZELDIN, professeur à l’Université d’Oxford.

Traduit de l’anglais par M.-F. Dréano

On ne peut plus considérer le XIX° siècle comme une époque héroïque. Certes, chaque génération est tentée de changer d’avis sur le passé, comme le font certains enfants qui, ayant grandi, ont de leurs parents une image différente de celle, idéalisée, de leur jeunesse, tandis que d’autres refusent cette lucidité et préfèrent vivre avec des souvenirs d’emprunt. Quoi qu’il en soit, il est aujourd’hui impossible de continuer à croire en l’idée que le XIX° siècle se faisait de lui-même.

Tout d’abord, ce siècle croyait avoir raison. Il était convaincu de s’améliorer constamment, et cela l’encourageait à penser que, lorsqu’il faisait quelque chose de grandiose et de spectaculaire, c’était forcément un progrès. En réalité, il s’égarait souvent. Il a certes accompli plus de progrès dans les domaines de la technologie et de la science qu’aucun autre siècle précédent, mais, en 1820 déjà, le langage même de la science commençait à devenir incompréhensible pour la plupart des gens. La spécialisation tendait à créer, dans le monde de la connaissance, une ségrégation aussi dangereuse que la ségrégation sociale, source de tant de luttes.

Au début du XIX° siècle vécut un homme qui fut probablement le dernier à avoir une vue générale de toutes les civilisations et toutes les sciences. Les sympathies d’Alexander von Humboldt (1769-1859) étaient aussi étendues que sa curiosité. Allemand, il choisit de vivre à Paris parce qu’il pouvait y mener les débats les plus intéressants avec les gens les plus divers.

Il n’y a pas de races inférieures disait-il, au moment où ses contemporains se persuadaient de la supériorité de la race blanche sur toutes les autres, et il se consacra à l’exploration de la Sibérie et de l’Amérique latine alors même que la plupart de ses contemporains succombaient à la nouvelle idéologie nationaliste qui les décourageait de s’intéresser à autrui.

On se fit à cette époque un devoir de penser que sa nation était meilleure que toutes les autres. Dorénavant, la première chose qu’apprirent les écoliers fut l’histoire de leur propre pays avant tout le reste, et cela continua ainsi. Le XIX° siècle est toujours vivant.

Le XIX° siècle rêvait de paix, mais croyait aux vertus de la guerre. Il admirait la force, la violence, la victoire. Certes quelques femmes eurent le courage de protester, mais elles étaient pénétrées des valeurs mêmes qui les opprimaient, et croyaient qu’en s’unissant, en formant une armée, elles auraient la force de vaincre l’oppresseur mâle. C’était oublier que la législation ne peut pas changer les mentalités. Inconsciemment, elles empruntaient leurs méthodes à la classe ouvrière, qui elle-même empruntaient les siennes aux riches et aux puissants. Nous comprenons aujourd’hui que la victoire produit presque invariablement des effets pervers, et qu’on ne peut obtenir par la force ce que la civilisation a de plus désirable.

Quant aux relations entre hommes et femmes, le XIX° siècle romantique offre un modèle chimérique; la plupart des gens de ce temps continuèrent à se marier comme il l’avaient toujours fait : pour assurer avant tout la transmission des patrimoines. La révolte romantique contre cet état de fait donna l’impression d’une libération, mais elle présentait de sérieux inconvénients ; le mariage fondé sur l’amour-passion était bien, en effet, pour un individu qui ne suivait que ses élans les plus profonds, une révolte contre les parents et les traditions, mais c’était aussi en quelque sorte, une aliénation : les romantiques voulaient que le couple fusionnât, devînt une seule personne, au risque pour l’un et l’autre de perdre sa personnalité. D’autre part, l’amour romantique étant fondé sur l’idéalisation des femmes, les hommes ne se donnaient-ils pas le mal de découvrir la véritable femme derrière leur idole ? Les frustrations, les échecs sentimentaux et l’incommunicabilité de notre siècle perpétuent ceux du XIX° siècle.

À une époque où, comme tant de fois auparavant, la famille était en crise – ce qui signifie qu’elle était en train de changer – le XIX° siècle définit un idéal familial, et condamna comme immoral tout non-conformisme.

Nous sommes injustes quand nous critiquons cette époque pour avoir refusé le changement, alors que nous sommes nous-mêmes si troublés par ceux de notre propre temps. En fait, les contemporains eurent le plus grand mal à comprendre le changement de statut des enfants, qui d’atout économique chargés d’augmenter le revenu familial, se transformaient en objets d’amour, dont les caprices font la joie et le cauchemar des parents.

Ce siècle était convaincu de connaître toutes les réponses, ou d’être sur le point de les découvrir, mais il vivait dans la peur. Découvrant l’anesthésie, il eut plus que jamais peur de la douleur, découvrant l’antisepsie, il vit partout de dangereux microbes, et l’hypocondrie fut la contrepartie des progrès médicaux. Épousant l’idée de bonheur personnel, il ne trouva souvent que la solitude. Siècle de l’éducation, il fut autant celui de l’opium. Grande époque de migrations, il donna à certains une vie nouvelle, mais en déçut beaucoup.

Le mépris et l’ignorance à l’égard des étrangers furent le contrepoids aux courageux voyages d’exploration et à la tolérance qui naissait à l’intérieur des frontières nationales. Si les Britanniques, par exemple, n’avaient pas utilisé les hindous contre les musulmans aux Indes, détruisant ainsi le modus vivendi que les deux communautés avaient à peu près établi à leur satisfaction mutuelle, on aurait épargné à notre époque le million de vies perdues lorsque les luttes recommencèrent. Le colonialisme fait partie de notre héritage. De nos jours comme au XIX° siècle, nombreux sont ceux qui voient dans les conflits un stimulant nécessaire au progrès, et parmi eux, les tenants de la tradition républicaine en France. Persister dans de telles opinions équivaut à garder de l’univers une vision que récuse la science contemporaine. Il est en effet évident que ce n’est pas tant la force qui cause les changements les plus importants, que de subtiles combinaisons de molécules. À cette époque, les relations entre individus, entre nations restèrent tendues, celles qui s’établirent entre continents et civilisations étaient porteuses de terribles avertissements.

La bureaucratie qui se développa au XIX° siècle fut d’abord authentiquement libératrice, elle essaya d’abolir le népotisme et le favoritisme : l’impersonnalité devait apporter la justice et le fit dans une certaine mesure. Mais c’est surtout par des moyens financiers que l’État Providence tenta d’abolir la pauvreté et l’insécurité, mais ni l’argent ni l’administration ne pouvaient suffire à compenser tant de vies gâchées et frustrées. Nous voyons maintenant les limites de la compassion institutionnelle, qui n’a pas le temps de communiquer avec ceux qu’elle aide. Le XIX° siècle perdure dans notre vie quotidienne, quand nous nous rendons à l’usine ou au bureau chaque jour à la même heure. On imaginait alors que la régularité était la clé de la prospérité et il est vrai qu’elle rendit possible la production sans cesse accrue de biens identiques. La plupart des hommes qui résistaient à l’idée d’être transformés en machines durent céder et devinrent un nouveau type d’esclaves volontaires. Aujourd’hui, nous avons perdu tout intérêt pour les routines monotones qui nous ont été léguées, nous souhaitons avant tout avoir des métiers intéressants – et pas seulement bien payés – et rêvons d’inventer des professions qui feront passer l’épanouissement de l’être humain avant les impératifs de production. Le XIX° siècle nous a légué sa manie de classifier, de faire des distinctions entre les personnes comme entre les groupes. Aujourd’hui, il nous faut au contraire découvrir ce que les hommes ont en commun.

Beaucoup de gens courageux et extraordinaires vécurent en ce siècle. Son art, sa science, sa littérature témoignent d’une recherche constante de la beauté et de la vérité. Nous ne pouvons pas souhaiter que le XIX° siècle n’ait pas eu lieu : il y a énormément à apprendre de ses expériences, de ses déceptions comme de ses triomphes. Mais nous ne pouvons plus y penser comme à la Belle Époque à moins d’ignorer délibérément les grandes souffrances qu’il a causées. Chaque siècle commet des erreurs : c’est pourquoi l’histoire est intéressante, et son étude nécessaire. Mais, s’il est impossible de ne pas commettre d’erreurs, il est inexcusable de les répéter. Au travers des événements décrits dans ce volume de l’Histoire du monde, les lecteurs peuvent se découvrir eux-mêmes, comprendre plus clairement ce qu’ils acceptent et ce qu’ils rejettent.

Le XX° siècle.

Jean Pierre RIOUX, inspecteur général de l’Éducation nationale

Ce XX° siècle, le nôtre, né dans le sang de la Grande Guerre de 1914-1918, est mort avant son terme, entre 1989 et 1991, avec l’effondrement spectaculaire, médiatisé, si peu violent et si peu pleuré, de sa dernière idéologie mortifère, le communisme. Depuis lors, nous sommes en quelque sorte orphelins, jetés sans soutiens ni repères dans une fin de siècle numérique qui n’en est plus une, transis dans l’attente d’un 2001 qui remettra peut-être à l’heure la pendule de l’histoire. Or cette incertitude d’un présent envahissant et trop peu signifiant, cette latence du temps nous taraude, entretiennent l’impuissance et brouillent l’espoir. C’est donc elles qu’il faudra bien apprendre à surmonter. Et l’histoire devrait être alors – elle l’est déjà – d’un vrai secours pour renouer le fil entre passé et avenir, pour faire taire la cacophonie d’un actuel si irrésolu.

Cette conviction court tout au long de ce dernier volume de l’Histoire du monde dont les auteurs ont su fort bien déplier toute la trame et décrire les déchirures de notre temps. Il donne, je crois, à chacun d’entre nous tous les éléments utiles à une réflexion active. Car il ne s’agit plus d’exhumer des valeurs mortes ou de chercher des racines douteuses, de suivre avec nostalgie le jeu des références : c’est plutôt une prise en charge et une mise en compte lucides de ce siècle qui importent. En un mot : faisons une lecture à la hache, qui élague le bois mort mais laisse aussi perler la sève des rameaux vifs.

De quelles constantes historiques du XX° siècle faudrait-il à la fois nous imprégner et nous départir pour relancer le cours du temps ? J’en vois quatre présentes à toutes les pages de ce livre : le tragique inouï, le progrès unificateur, l’inégalité chronique et la déraison affichée.

Le tragique ? C’est l’évidence la plus affreuse.

La violence collective a prospéré comme jamais depuis 1914, avec deux guerres déchaînées sur l’ensemble du globe, qui ont tué, mutilé, violenté et broyé d’une manière sans égale dans toute l’histoire de l’humanité. Notre siècle a inventé la planète en feu et l’Apocalypse en suspens, avec engrenage fatal des crises, industrialisation de la mort, centaines de millions d’hommes jetés dans la tourmente, massacre des civils innocents, cumul des vieilles haines nationales et des nouveaux racismes, jusqu’à la double angoisse inédite de 1945, celle d’Hiroshima, puis des équilibres de la terreur nucléaire, puis celle qu’a laissée la solution finale, crime des crimes contre l’humanité. Cette singularité guerrière et bestiale n’a d’ailleurs pas suffi à l’économie séculaire de la tragédie : des drames permanents ont sous-tendu les paroxysmes de 1914-1918 et de 1939-1945. Voilà que les idéologies sont devenues folles sous le choc insurmontable de 14-18 et qu’elles ont nourri, de 1920 à 1990, ces destructions programmées de l’homme qu’il a fallu apprendre à nommer les totalitarismes. Voilà aussi les économies déréglées, bousculées deux fois par des crises mondiales dans les années 1930 et depuis le début des années 1970, qui engendrent elles aussi la violence du chômage et du doute. Voici l’inépuisable vague des nationalismes, révolutionnaires ou simplement tueurs de l’Autre, habillés de tous les oripeaux du racisme, du progressisme, du populisme ou de l’intégrisme. Voici encore les famines périodiques, les carences chroniques, les nuisances dévoreuses d’ozone et d’environnements qui ajoutent à la longue liste des sources constantes de tensions promptes à dégénérer. Comment pourrions-nous demain désarmer cette vocation tragique, sinon d’abord en connaissant historiquement et intimement ses ravages ?

Nonobstant, ce fut aussi un siècle de progrès en spirale tout aussi inouïs. Cette constante il est vrai, est de lecture moins évidente, car notre culture et nos enseignements ont mal intégré la rapidité et la complexité des avancées du savoir et du mieux-être, car les médias en parlent peu ou mal, alors qu’elle a tant marqué notre vie de tous les jours. Dès lors aussi que la science et les techniques ont été mises au service de tant de destructions, jusqu’à la bombe comprise, elle reste marquée au sceau de la tragédie du siècle et le doute s’est ainsi insinué dans nos esprits. Il faudra bien pourtant mesurer l’étonnante explosion et la croissance exponentielle des savoirs qui ont nourri l’âge contemporain et dont témoignent, en bel exemple, les domaines aussi divers que la physique théorique, la génétique ou les sciences humaines. Et comment ne pas penser fièrement à tout l’aval, quand les victoires des techniques ont transformé le travail, bouleversé le train-train quotidien et donné à la vie tant de capacités à triompher ? Quelles qu’aient pu être les désillusions de ces progrès, si légitimes que soient les questions qu’il faut poser depuis Orwell aux sociétés techniciennes, si forte qu’ait été la cascade des défis nouveaux engendrés par la science, on ne peut guère se lasser de découvrir le cheminement irrésistible de ces progrès-là, si proches, qui ont réchauffé et élevé l’homme moderne.

Ce relatif optimisme scientifique et technique mérite qu’on s’y attache aussi parce qu’il fut le plus puissant facteur d’unification de la très belle orange bleue qu’ont contemplée les astronautes. Sans victoires scientifiques sur la mort, sans développement des techniques de santé, notre monde ne serait pas aussi plein comme un œuf, après une explosion démographique sans précédent dont le rythme a décollé après 1940 et s’est fixé dans les années 1960 aux alentours de ces 2 % annuels qui conduisaient mathématiquement à un doublement de la population du globe tous les trente ans, soit à chaque génération. Sans focalisation des progrès et du mieux-être d’abord dans les villes, le monde urbain n’aurait jamais attiré tant de ruraux en quête d’une autre vie et son explosion nous eût sans doute été épargnée. Sans techniques enfin, l’unité du monde ne se serait pas faite sous le signe de la vitesse vibrionnante, qui a aboli les distances, facilité l’échange et bousculé tous les modes de la communication entre les hommes : plus que les transports physiques eux-mêmes, ce sont les messages écrits, parlés et imagés, fruits d’une sophistication technicienne et véhiculés par les médias, multipliés par la télématique, l’informatique ou, demain, les autoroutes de l’info, qui ont hâté l’unification de la planète, l’ont inondée de produits et de sensations communes, et l’ont peut-être promise ainsi au rajeunissement.

Et pourtant, ce monde a engendré en continu le privilège et la soumission, sans que son ardeur communicative ait pu réduire ses inégalités foncières. Des hommes, des collectivités, des nations en ont ressenti l’humiliation, et le sentiment d’une injustice permanente a joué un rôle majeur dans le déroulement des drames, des crises et des progrès. Qu’il s’agisse de produit national brut, d’espérance de vie, de patrimoine ou d’accès au savoir et à la culture, l’échange inégal perdure tout en étant de plus en plus mal supporté. On s’en convaincra en lisant tout ce qui est dit ici sur la question lancinante du sous-développement, fut-elle rhabillée en contraste Nord-Sud ; sur les dominations et l’impérialisme des Grands, plus ou moins défaits par la décolonisation, la chute du dollar et la déliquescence de Moscou ; sur les situations d’injustice qui pullulent toujours dans un pays développé comme la France. Aujourd’hui, sous l’apparente unification du monde par le libéralisme du marché et de l’argent depuis la chute du mur de Berlin et l’échec de Gorbatchev, se dissimulent encore ou se manifestent déjà les très vieilles frustrations nées du mauvais partage de tous les gâteaux, qui a sans cesse enrichi les riches et fait payer les pauvres. De ce vice de répartition aussi il faut prendre la mesure exacte et la claire conscience à travers un rappel historique.

Enfin, faire un bilan du siècle nous oblige à quelque retour sur ses usages, si inégaux eux aussi, de la raison et de la déraison, au point de devoir conclure que la seconde l’a sans doute emporté sur la première. Ce panorama culturel, qui signale tout ce qui a armé ou désarmé les cœurs et les esprits, doit peser le rôle des avant-gardes et des masses, opposer les cultures des grandes interrogations sur l’avenir à la monotonie de la culture, grande consommation inlassablement médiatisée, dire le poids exact des valeurs revendiqué qui ont jeté l’homme dans des combats collectifs aux objectifs et au dénouement incertains ou fatals et le rôle de celles qui n’ont pas cessé, de retrouver l’individu et la personne broyés par les pouvoirs sans âme et les idéologies de fer. C’est le cheminement chronologique même de ce siècle qui doit être alors être questionné, dans sa kyrielle de trahisons et de dénégations. Pourquoi la modernité multiforme qu’exprimèrent superbement les années 1920 a-t-elle été impuissante, occultée puis négligée ? Pourquoi restons-nous si entêtés des décennies suivantes, où l’ombre des totalitarismes a failli tuer la pensée ? Et comment ne pas saluer cette culture de l’homme et de ses droits, fille de l’Europe, qui affronte à armes si inégales depuis les vingt dernières années les retours offensifs et intégristes du religieux, tandis que la culture de masse et les modes de consommation universels brisent tant de particularismes ?

Décidément, le XX° siècle n’a pas cessé d’enterrer l’homme occidental. Ses techniques et des drames ont fait éclater les patrimoines, les communautés et les groupes sociaux. À nous de dire, dès à présent, si ses décombres bien explorés et soigneusement triés pourront servir à des reconstructions.

Épilogue de l’Histoire inachevée du monde. Hugh THOMAS

Les hommes et l’Histoire. Robert Laffont 1986

Beaucoup de nos comportements possèdent un précédent – même les craintes que nous croyons spécifiques à notre époque. La crainte de la destruction du monde à la suite d’une guerre atomique, à l’approche de l’an 2000 est comparable à l’appréhension ressentie par la chrétienté à l’aube de l’an 1000. Il est d’ailleurs étonnant que certains hommes d’Église n’aient pas vu dans l’histoire du XX° siècle, la marque de l’Antéchrist, dont le terrible empire, selon la croyance de l’Europe du Moyen-Âge, devait précéder l’avènement du royaume de Dieu. La situation du monde actuel, avec ses nations en lutte, est comparable à celle de la Méditerranée orientale à l’époque de Platon, transposée à l’échelle du globe. Tout comme aujourd’hui, il existait alors une multitude d’États de tailles diverses, aux constitutions différentes, qui se querellaient entre eux tandis que quelques grands empires agissaient en coulisses. Le reste de l’univers est pour nous ce que les déserts d’Afrique, la toundra russe ou les mers situées au-delà des colonnes d’Hercule, étaient aux Grecs. À l’époque, comme aujourd’hui, comme le dit Gilbert Murray à propos de la Grèce après la guerre du Péloponnèse, le monde était plein de superstitions occultes, et de culture de l’irrationnel ». On croyait à la chance et des orateurs, promettant tout, attiraient de vastes auditoires.

Il est cependant bon de noter quelques innovations. En premier lieu, si le monde semble plus amèrement divisé qu’aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été depuis la Renaissance au moins, il existe déjà néanmoins une société mondiale. Dans le monde non communiste en tout cas, les nouvelles se propagent vite et les rumeurs plus vite encore, tandis que les modes et les tendances traversent et retraversent le monde comme des vagues de mercure. Les pays sont en relation plus étroites les uns avec les autres que ne l’étaient les habitants d’un pays européen de taille moyenne avec leur capitale voilà cinquante ans. Le monde constitue une seule grande scène stratégique. Certes, il existe de multiples langues, mais l’anglais semble déjà être une langue universelle. La mesure du temps et les calendriers sont déjà presque les mêmes dans la majeure partie du monde, tandis que la mesure des distances, des poids et des surfaces semble devoir rendre hommage à Napoléon et suivre le système métrique. La tendance croissante des peuples à se prononcer de façon catégorique sur les agissements des autres pays est le signe d’une société mondiale. S’il s’oppose au nationalisme culturel inculqué par les mass media, et au nationalisme commercial encouragé par la politique intérieure des régimes collectivistes, cet état de choses n’en existe pas moins.

Certains aspects de la situation politique sont nouveaux aussi. Disparues, les tribus nomades, les cités de la majorité des monarchies tribales qui florissaient en 1750 dans la majeure partie du globe. Disparue aussi l’ambiguïté relative au droit de tel ou tel peuple à tel ou tel territoire. Les terres du globe, et une grande partie des eaux sont clairement réparties entre quelque cent soixante-dix Etats dont les institutions s’inspirent des États qui existaient déjà en Europe au XVIII° siècle et au XIX° siècle. Même les régimes tyranniques ont un ministère des finances, des services diplomatiques et des holdings traitant différentes affaires. La nature de ces États a elle aussi subi un changement radical. Environ cinquante d’entre eux sont des démocraties. Trente autres sont totalitaires : l’État s’y permet de contrôler la vie du peuple dans l’intérêt de ce que l’administration décrète être le bien de celui-ci. Les États restants sont autoritaires ou autocratiques ou sont des monocraties. Bien qu’il n’y ait généralement aucun moyen pacifique d’y changer le gouvernement, il y existe quelques sources d’autorité indépendantes – Église, hommes riches, grandes sociétés, syndicats, aristocrates. On trouve aussi dans beaucoup de pays des peuples privés d’État, et les revendications de ces derniers en faveur de ce concept moderne constituent l’un des pires problèmes du mode. Tant les démocraties que les États totalitaires sont apparues au début de l’ère industrielle, les unes reposant sur l’éducation de masse, et les autres sur un emploi habile de la technologie. Avant l’apparition des chemins de fer, du télégraphe et du téléphone, la difficulté des communications en général empêcha les tsars d’imposer à la Russie une dictature répressive de l’ampleur de celle que les communistes instituèrent au XX° siècle ! La technologie incite les démocraties comme les régimes autocratiques à la centralisation et au contrôle étatique. Une chose est certaine : si certains États autocratiques (ou démocratiques) se convertissent au totalitarisme dans l’avenir, ce sera la technologie qui aura permis ce changement, même s’il avait été auparavant prôné par l’idéologie.

En troisième lieu, presque tous les États modernes disposent de constitutions écrites comptant une vaste somme de lois écrites. Nous sommes là bien loin des conditions de vie de 1750, où aucun État ne disposait de tels documents, même si certains avaient des lois constitutionnelles. La plupart des pratiques politiques, à l’époque, reposaient essentiellement sur la coutume. L’aspect paradoxal de cette évolution est que la Grande Bretagne demeure le seul pays important du monde sans constitution écrite, alors que ce sont les pratiques britanniques qui ont inspiré la constitution américaine, laquelle inspira elle-même, de façon directe ou indirecte, les constitutions de la moitié du monde, et l’idée même du bien-fondé d’une constitution écrite.

En quatrième lieu, il est devenu plus difficile que jamais d’établir des comparaisons salutaires entre pays riches et pays pauvres. Et ceci n’est pas simplement dû au fait que les pays agricoles pauvres achètent désormais du blé aux pays industriels riches. En effet, tandis que les dirigeants des pays richesse demandent comment prévenir un accroissement de la délinquance chez des petits bourgeois ou des cols bleus à l’abri du besoin, mais désœuvrés, les pays pauvres cherchent à donner un emploi aux millions de paysans pauvres qui se pressent, pleins d’espoir, vers des villes déjà surpeuplées. La communication audio-visuelle de masse offre des rêves de possibilités illimitées aux pays riches comme aux pays pauvres mais elle les met en même temps à la merci du charisme de certains dirigeants. Plus les gouvernements possèdent de facultés de contrôle, et plus la faculté de discernement du chef d’État prend d’importance. Malgré cette similitude, pays pauvre et pays riches possèdent désormais des préoccupations d’ordre différent. Il n’existe pas, d’un côté, un monde développé sans véritable problème, et de l’autre, un monde sous-développé nécessitant une aide extérieure. Il est impossible de dresser en toute honnêteté une liste énumérant les pays responsables du sous-développement ou du développement. Peut-être les choses seraient plus faciles si on le pouvait. Les problèmes pressants des pays riches semblent dérisoires face à ceux des pays pauvres, lesquels paraissant incompréhensibles, voire enviables, aux pays riches. Combien de fois des voyageurs sont-ils arrivés dans des régions reculées pour envier la simplicité rurale de quelques doux Auburn non déserté de la montagne péruvienne ! Les pays pauvres ne se rendent pas compte que s’ils peuvent souffrir de la faim faute d’attention, les pays riches peuvent tout aussi bien se trouver ruinés par un mauvais gouvernement. Cuba, qui se présente comme le chef de file du monde en voie de développement, est un bon exemple d’un pays riche ayant décliné jusqu’à connaitre une révolution, et non d’un pays pauvre toujours voué à la pauvreté.

Les femmes du XX° siècle ont assurément une vie différente de celle qu’elles étaient généralement contraintes de mener dans le passé. Nous avons simplement noté plus haut certaines des innovations techniques – dans le domaine de la cuisine et ailleurs – ayant participé à cette évolution. Mais le changement capital est que les femmes ont désormais beaucoup plus de chances qu’elles n’en ont jamais eu d’accomplir des choses par elles-mêmes, indépendamment des avantages procurés par le hasard de la naissance ou du mariage.

Une autre nouveauté de notre époque consiste en ce que la plupart des hommes politiques à la tête des États modernes sont perdus dans le labyrinthe scientifique et technique où leurs pays puisent leur puissance et leur débouchés – Hitler fut probablement le dernier conquérant en puissance à vouloir absolument connaître le fonctionnement des armes qu’il utilisait. Ce handicap des politiciens illustre bien la perplexité du public. Chaque année apporte désormais sa moisson de légendes et de rumeurs miraculeuses. Se pouvait-il que la présence simultanée dans le ciel d’un petit nombre d’avions supersoniques risque d’entraîner la désintégration de l’écorce terrestre ? Ce type d’histoire abonde. La formation scientifique de l’homme de la rue est généralement si pauvre qu’il est incapable d’en juger la véracité. Tout se passe donc comme si le monde vivait sous une sorte de censure où les ragots circulent avec empressement de bouche à oreille. Ainsi nous dit-on que la quantité d’oxyde de carbone augmente, et qu’il serait passé d’une concentration de 290 parties par million à 330 parties et pourrait s’approcher de 600 parties en l’an 2020. On pensait autrefois que cette augmentation était due à la combustion des combustibles fossiles. On l’attribue maintenant à la destruction des forêts. Le profane a toujours eu l’intuition de telles choses. Où donc en Angleterre se trouvent les grandes forêts de Knaresborough, de Charnwood, de Sherwood, de Cranceborne Chase, de Bere, demande-t-il vainement depuis des générations avec une ironie désabusée. Elles ont toutes disparues, plus complètement que les familles nobles du Moyen-Âge. On dit qu’il en résultera un accroissement de la chaleur et de l’aridité des terres. C’est en tout cas ce qu’il paraît. Mais chacun choisit sa propre rumeur funeste. Cet état de choses diffère du rationalisme du XIX° siècle, même s’il rappelle le Moyen Âge, et si beaucoup de ces craintes possèdent un fondement rationnel.

Il est caractéristique que les grands progrès scientifiques de ces quelques dernières années aient été accomplis dans un domaine incompréhensible au profane : l’électronique. Les minuscules antennes résultant de ces recherches ont permis à l’homme de se poser sur la Lune, de construire des satellites qui tournent autour de la Terre et de créer des engins balistiques intercontinentaux. Toutes les sociétés riches disposent maintenant d’ordinateurs, de machines à calculer, de satellites de transmission et de montres à affichage numérique, même si elles s’avèrent incapables de conserver leur sentiment de continuité. La robotique paraît être un des principaux progrès des années 1980. Tous ces systèmes dérivent du transistor (conçu en 1948 par les laboratoires Bell Telephone) qui remplaça le tube à vide, et de l’ordinateur, dont la première version mise au point en temps de paix fut construite à l’Université de Pennsylvanie, succédant à l’ordinateur construit avec succès pendant la guerre à Bletchley pour venir en aide aux grands spécialistes du décodage. La portée de ces récents événements et le nom des grands mathématiciens qui en ont permis la réalisation – Charles Babagge au XIX° siècle, Zuse, Schreyer, Howard Ayken et Alan Turing parmi d’autres au XX° siècle – éclipseront sans doute avec le temps une grande partie des autres faits décrits dans ce livre.

Le prix de ces systèmes de calcul, de mémoire et d’analyse, comme celui d’autres appareils tout aussi exceptionnels, ne cesse de baisser. L’ordinateur est désormais à la portée de toutes les bourses. Chaque maison pourra sans doute avoir bientôt accès par ordinateur à la bibliothèque du Congrès. Les microprocesseurs connaissant déjà un développement rapide. Tous ces progrès encourageront une collaboration internationale : si un ordinateur tombe en panne à Zürich, peut-être l’ingénieur téléphonera-t-il à un ordinateur de New-York pour trouver une solution. Les littéraires accomplis ont le sentiment, pour parodier Voltaire que l’une après l’autre, d’incompréhensibles machines viennent se succéder sur les rives de l’Hudson. Il deviendra d’ailleurs de plus en plus important d’avoir une connaissance de l’informatique : tous les étudiants de l’Université Harvard, y compris les étudiants en lettres, apprennent déjà à établir un programme d’ordinateur élémentaire. Les avions fonctionnant à l’énergie humaine, les bicyclettes volantes, la voiture à piles, la machine à écrire fonctionnant au son de la voix de son propriétaire (déjà mise en vente au Japon), le remède contre le moindre rhume et l’usine de dessalement à bas coût ne sont surement pas loin. Dans un avenir plus lointain, peut-être trouverons-nous le moyen d’assurer éternellement les conditions atmosphériques nécessaires à la survie de la terre dans l’univers d’après l’extinction du soleil

| Par l.peltier dans (101 : origine à l'an 01) le 31 décembre 2008 | (0) Commentaires | En savoir plus |

Ovide – 43 av. J.C. 18 ap. J.C. – Métamorphoses Livre premier

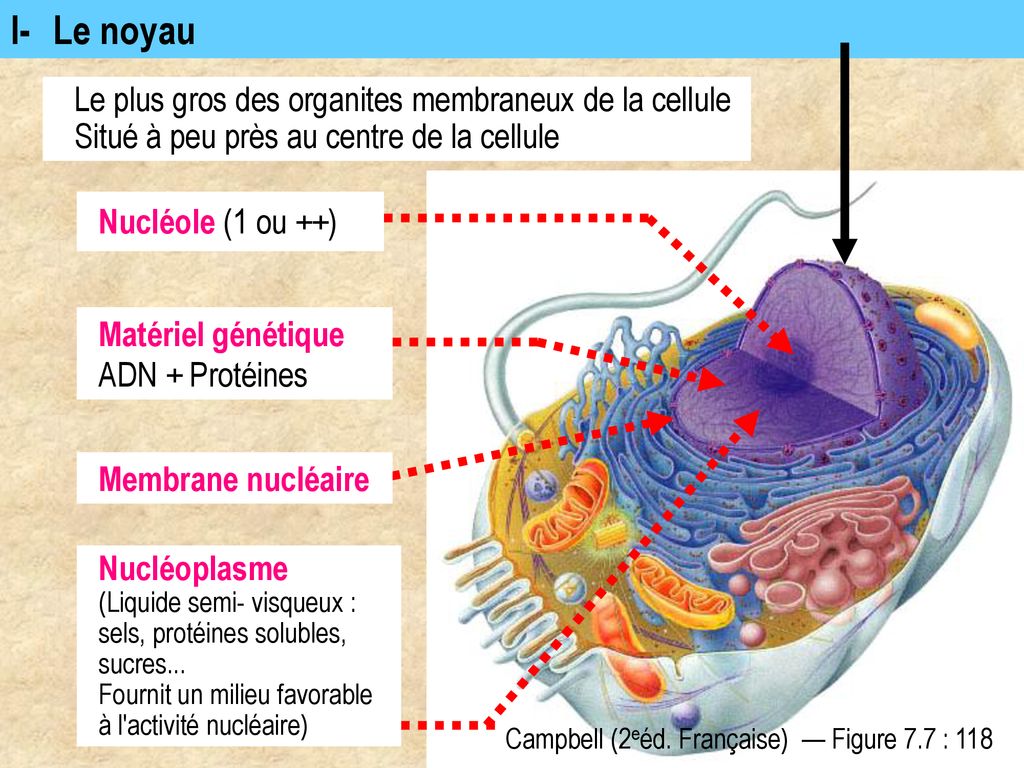

La matière, inerte pendant 15 milliards d’années, est devenue vivante vers 4 milliards d’années, se compliquant et s’organisant de plus en plus jusqu’à devenir pensante.

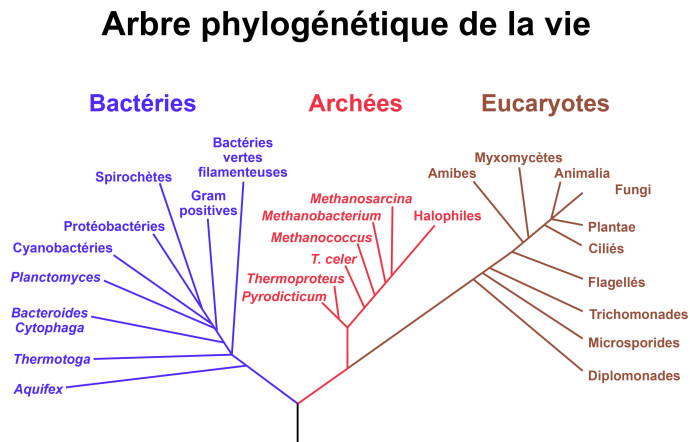

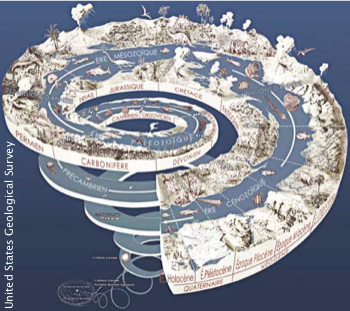

Notre histoire a 4 milliards d’années pendant lesquelles la vie, à l’origine unique, s’est étonnamment diversifiée, entraînant un nombre considérable d’êtres vivants, tous construits sur le même modèle moléculaire, aux formes très variées, de plus en plus complexes, de mieux en mieux organisées.

Après les êtres unicellulaires qui vivent dans l’eau, viennent les pluricellulaires qui sortent de l’élément liquide. Se fixent des plantes, s’égayent des insectes, apparaissent aussi les premiers vertébrés : des amphibiens comme les grenouilles, puis des reptiles, des sauriens comme les lézards, des dinosaures et toutes sortes de mammifères.

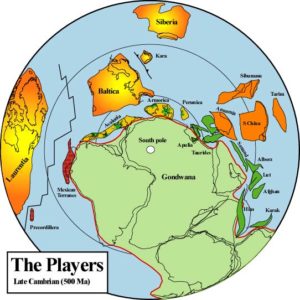

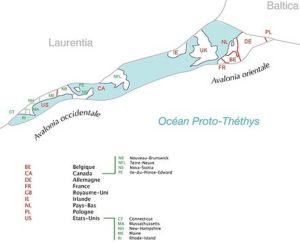

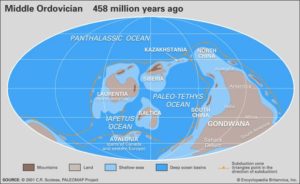

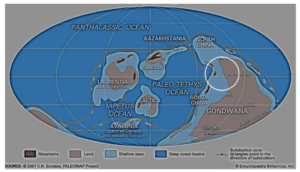

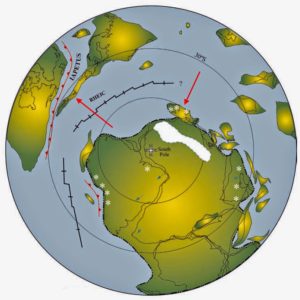

Les continents dérivent, s’éloignent ou se rapprochent ; plus tard, ils se soudent en d’immenses territoires entraînant de considérables changements de température et de climat. La position de la Terre sur son axe et son orbite comme les événements climatiques du Soleil suscitent des bouleversements de l’environnement terrestre qui provoquent la disparition de nombreuses espèces.

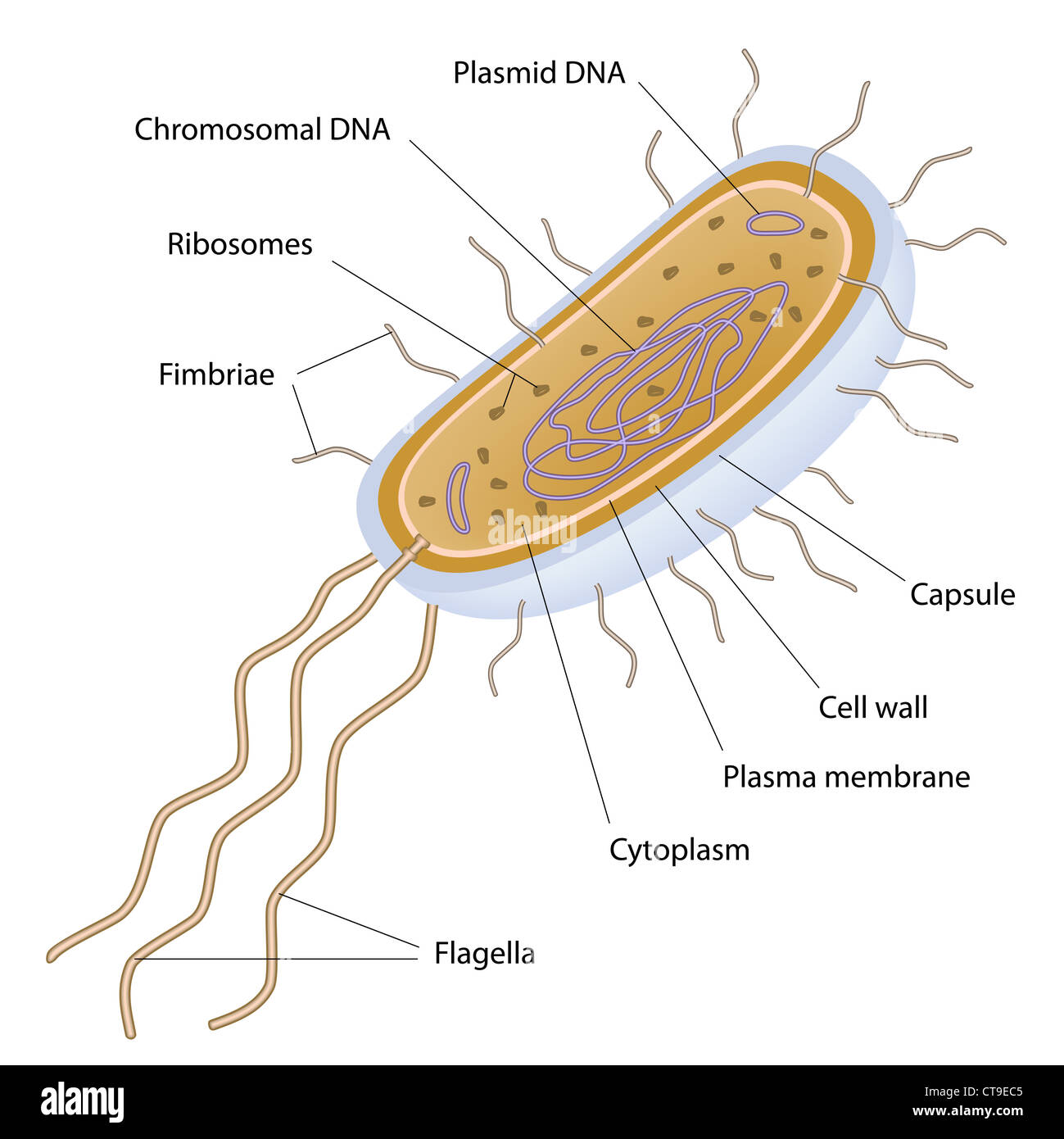

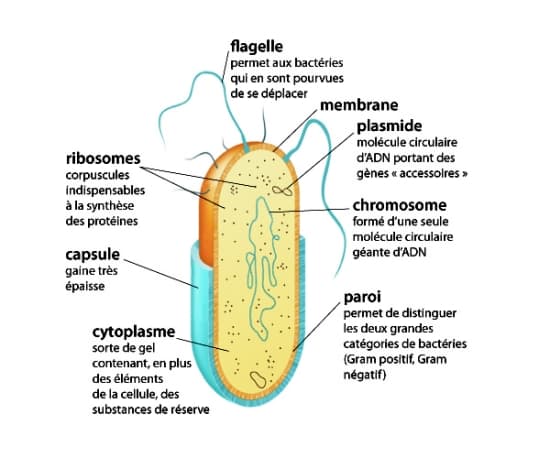

Les survivants s’adaptent, évoluent, constituant un immense arbre généalogique aux innombrables rameaux : des bactéries aux virus, des végétaux aux animaux, tous les êtres vivants sont parents. […]

Tout être vivant n’est en équilibre que dans un milieu : si celui-ci change, il se déstabilise et doit conquérir un nouvel équilibre ; cette évolution va le transformer : il acquiert peu à peu une autre forme, mieux adaptée au changement subi. Cette transformation participe aux divisions, aux ramifications de l’arbre généalogique dont nous faisons tous partie.

Yves Coppens Avant-propos de Nos ancêtres. L’Histoire des singes Odile Jacob 2009

vers 13.78 milliards [1] BIG BANG

L’Univers, jusqu’alors très chaud et très concentré, entre en expansion, ne cessant dès lors de se dilater et de se refroidir. L’univers primordial était un gaz formé de particules et d’antiparticules animées de mouvements désordonnés à des vitesses proches de celle de la lumière. Au gré d’incessantes collisions, certaines particules s’annihilèrent tandis que d’autres apparurent. Protons et neutrons commencèrent à se combiner une seconde après le Big Bang. Dans les minutes suivantes, une intense activité nucléaire permit la formation de noyaux atomiques légers, principalement d’hydrogène et d’hélium. Cette étape dura moins d’un quart d’heure.

À ces premières minutes exceptionnellement mouvementées succéda une longue période tranquille, fréquemment nommée les temps obscurs, car les étoiles n’étaient pas encore allumées. Ce n’est que 300 000 à 400 000 ans plus tard, lorsque la température s’abaissa au-dessous de 3000 kelvin, que le rayonnement put enfin se propager librement. Les premières galaxies se seraient formées un milliard d’années environ après le Big Bang.

Le Petit Larousse 2005

La chose la plus incompréhensible concernant l’Univers est qu’il est compréhensible… et qu’il ruisselle d’intelligence.

Albert Einstein

L’histoire de l’Univers peut se lire comme le récit de la métamorphose de l’inimaginable chaos des temps anciens en l’état formidablement associé des structures contemporaines. […]

Avant la première seconde de l’histoire du cosmos, une succession de transition de phases, accompagnées de pertes de symétrie, ont octroyé aux particules et aux forces les propriétés que nous leur connaissons aujourd’hui.

Un épisode particulièrement important se situe à la température critique de 1028 degrés quand l’Univers a quelque 10^-35 seconde d’âge. La force nucléaire se différencie alors des autres forces et prend progressivement sa puissante intensité. Cette différentiation dite de grande unification, provoque une division des particules en deux classes : d’une part, les quarks, sensibles à la force nucléaire, d’autre part, les électrons et les neutrinos, qui lui sont insensibles.

Vers 1015, lors d’une nouvelle transition de phase, dite électrofaible, la force faible se distingue de la force électromagnétique. Les électrons, sensibles aux deux forces, se différencient alors des neutrinos, qui ne réagissent qu’à la force faible. Quant à la force de gravité, sa différentiation remonte peut-être à l’époque de Planck. On ne sait pas bien.

Vers 1012 degrés, une troisième transition de phase associe les quarks, trois par trois, pour donner naissance aux nucléons (protons et neutrons). Au-dessus de cette température, les quarks nagent librement dans l’espace, comme les molécules dans l’eau liquide ; en dessous, ils sont assignés à demeure dans un nucléon comme les molécules dans la glace.

[…] Remontons une fois de plus jusqu’à la première seconde du cosmos. La température est de plusieurs dizaines de milliards de degrés. La matière cosmique se présente sous la forme d’une soupe de protons et de neutrons libres. Aucun noyau lourd n’existe encore. Quand la température atteint 10 milliards de degrés, une transformation majeure se produit appelée nucléosynthèse primordiale. Protons et neutrons se joignent [rencontres créatrices !] pour donner un début de variété nucléaire. Quatre noyaux se forment : de l’hydrogène lourd [deutérium], deux variétés d’hélium et une variété de lithium. Mais rien d’autre. La grande majorité des protons [75 %] n’est pas affectée. Ces particules demeurent comme dans un état de sursis grâce auquel nous avons des étoiles d’hydrogène.

[…] Les protons survivants de la nucléosynthèse primordiale constituent le carburant des astres. Si tous les protons et neutrons primordiaux avaient été transmutés en fer pendant cette première seconde du cosmos, la vie n’aurait jamais pu apparaître. […] L’hégémonie de la stabilité et son inséparable compagne, la monotonie, prévalent quand tout ce qui peut se passer a le temps de se passer. Dans un univers stationnaire, ces régimes s’imposeraient inévitablement. Même les réactions les plus extraordinairement lentes, les événements les plus fantastiquement improbables, se produiraient tôt ou tard. Les états d’équilibre auraient été depuis longtemps atteints et aucune variété n’existerait dans notre Univers. Les arabesques glacées de mes fenêtres illustrent le rôle des régimes de déséquilibre pendant l’évolution du cosmos. Comme l’eau déposée sur la fenêtre se refroidit trop vite pour s’étaler régulièrement sur la surface vitreuse, l’Univers se refroidit trop vite pour que l’hydrogène ait le temps de se transformer entièrement en fer.

Hubert Reeves. Oiseaux, merveilleux oiseaux. Seuil 1998

380 000 ans plus tard,

[…] Nulle étoile, nulle galaxie, pas le moindre caillou. La matière est chaude, à environ 3 000° et elle n’est faite que de particules microscopiques, des électrons et des protons qui, des millions d’années plus tard, s’assembleront en atomes lourds et en molécules.

Elle est même totalement opaque, car nul grain de lumière ou photon ne peut en sortir. Ceux-ci sautent d’électron en électron sans pouvoir s’extraire de la mélasse bouillonnante. Mais ces électrons jouent aussi avec les protons et finissent par se regrouper avec eux, privant les photons de leurs partenaires. La lumière jaillit. Les instruments du satellite Planck envoyé en 2009 à quelques 1.5 millions de kilomètres de la Terre, n’ont plus qu’à l’enregistrer.

C’est finalement comme s’approcher d’une boite de nuit bien insonorisée et d’ouvrir la porte : soudain un bruit assourdit les tympans. Reste à déduire de ce vacarme combien il y a de personnes, combien d’hommes et de femmes, ou l’heure qu’il est…

[…] L’Univers est composé de 4.8 % de la matière ordinaire que sont nos atomes, de 25.8 % de matière dite noire, invisible aux télescopes (et de nature encore inconnue), et de 69.4 % d’énergie noire, qui le pousse à grossir. Cet univers est également plat comme une gigantesque crêpe, alors que les estimations précédentes laissaient entrevoir la possibilité d’une légère courbure. Les chercheurs estiment aussi la vitesse avec laquelle les galaxies s’éloignent les unes des autres à quelque 66 kilomètres par seconde.

[…] Les analyses valident l’hypothèse qu’un phénomène incroyablement spectaculaire a bien eu lieu juste après le big bang et bien avant 380 000 ans : l’inflation.

Cette phase, encore floue, correspond à une fantastique dilatation de l’espace. Quelques milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de seconde après le big bang (le chiffre précis n’est pas encore connu), l’Univers passe d’une tête d’épingle à sa taille presqu’actuelle. Les mots en fait ne suffisent pas à décrire l’événement, car l’expansion correspond en réalité à une multiplication des distances par 10²5, un 1 suivi de 25 zéros.

David Larousserie Le Monde du 22 mars 2013, à l’occasion des photos communiquées par le satellite Planck, d’un rayonnement de l’Univers 380 000 ans après le Big Bang.

Au cœur des étoiles géantes, des noyaux d’atomes d’hydrogène fusionnaient pour devenir des noyaux d’atomes d’hélium. Quand l’hydrogène disponible a été épuisé, les noyaux d’hélium ont fusionné pour donner du béryllium, lequel en fusionnant avec de l’hélium a constitué des noyaux d’atomes de carbone. Et ainsi de suite. Peu à peu des noyaux d’atomes de plus en plus lourds sont apparus : oxygène, souffre, calcium jusqu’au fer. Ces étoiles massives étaient instables. Elles ont explosé, générant de gigantesques nuages, les nébuleuses. Il y a 4.5 milliards d’années, l’une d’elles s’est condensé et a donné naissance à notre système solaire. Les noyaux d’atomes les plus légers ont formé le soleil et les planètes gazeuses. Les plus lourds ont formé les planètes telluriques, comme la Terre.

Ça m’intéresse n° 464 Octobre 2019

Vers le milieu des années 1970, l’Américaine Vera Rubin, qui étudie la vitesse des astres autour du centre de leur galaxie, constatera que les étoiles et le gaz périphériques de la galaxie vont bien trop vite par rapport aux prédictions théoriques. La loi de la gravitation, formulée par Isaac Newton, qui rend compte du mouvement des astres, implique que plus les étoiles sont distantes du centre, plus leur vitesse de rotation est faible. Celles que Vera Rubin observe vont si vite qu’elles devraient même quitter la galaxie ! Si elles ne le font pas, c’est donc qu’une matière invisible leur apporte un supplément de masse qui les retient, assurant ainsi leur cohésion. Une masse invisible que l’on doit théoriquement retrouver autour d’elles, dans le halo galactique. L’énigme de la matière noire venait de naître ! […] Tout ce qui émet de la lumière, c’est-à-dire tout ce que les télescopes et lunettes peuvent déceler – les étoiles, galaxies, amas et superamas -, qui peuplent l’espace, ne représentent que 5 % de la matière existante dans l’Univers. Sous quelle forme se trouvent les 95 % restants, répartis en 25 % d’une énigmatique matière noire et 68 % d’énergie noire qui dilaterait de plus en plus l’espace. Comment s’y prendre pour les détecter ?

Si la Lune ne tombe pas sur la Terre, c’est parce que la vitesse de sa rotation lui procure une force centrifuge qui contrecarre exactement la force de gravité exercée par notre planète. Forts de cette loi, les scientifiques parviennent à calculer la masse de la Terre à partir de la vitesse de rotation de la Lune. Ce raisonnement est applicable à tout objet gravitant autour d’un autre, notamment aux étoiles prises dans le filet gravitationnel des centres galactiques, sujets des observations de Vera Rubin. Or la masse que la chercheuse comptabilisait dans chaque galaxie par cette déduction ne suffisait pas à rendre compte de la vitesse de rotation de ces étoiles : cette dernière était plus élevée que ne le prévoyait la théorie. Dit autrement, si seule la masse des étoiles influait, les galaxies devraient irrémédiablement se déliter, et les étoiles s’échapper pour se perdre dans l’infinité de l’espace intergalactique. Ainsi, les mesures de Vera Rubin contestaient l’existence même des galaxies !

Pour résoudre ce paradoxe, la scientifique conclut que les galaxies contiennent une matière actuellement invisible aux instruments de détection, qui exerce pourtant une influence gravitationnelle sur son environnement. Pour que l’équilibre de la matière en rotation autour du noyau galactique soit retrouvé, cette composante inconnue doit en outre être beaucoup plus massive que la seule masse de toutes les étoiles et nébuleuses réunies. À cette inconnue, les scientifiques ont donné le nom de matière noire. Si on sait aujourd’hui évaluer sa répartition dans l’Univers, sa nature reste un mystère.

Blandine Pluchet Le grand récit des Montagnes. Flammarion 2022

Dans la nature, une sorte d’art est à l’œuvre, une sorte de capacité technique orientée qui travaille la matière du dedans. La forme s’empare de la matière, elle refoule l’indétermination.

Aristote

Pendant à peu près 100 millions d’années, l’Univers traverse son Âge sombre :

C’est comme si nous étions sur une colline et que nous regardions une nappe de fumée étendue dans le fond d’une vallée. Il y a bien des photons dans cette nappe, mais ils diffusent dans des particules alentour et on ne peut voir que la surface de l’écran de fumée.

Benoît Semelin, astrophysicien à l’Observatoire de Paris.

vers 13.5 milliards d’années.

Naissance de la galaxie de la Voie lactée – la nôtre -.

Voici 10 milliards d’années, une titanesque collision a donné à la Voie lactée sa forme actuelle. Tel est le résultat annoncé, dans la revue Nature du 31 octobre 2018, par une équipe franco néerlandaise après la mise au jour, parmi les centaines de milliards d’étoiles qui tournent autour de son centre, d’un groupe de trente mille astres circulant à rebours. Amina Helmi de l’université de Groningue (Pays Bas) et ses collègues affirment que ces objets stellaires proviennent d’une ancienne galaxie, Gaia Enceladus, qui aurait percuté la nôtre avant d’être entièrement absorbée. Ces astronomes ont bénéficié des données de la mission d’astrométrie GAIA. Ce satellite de l’Agence spatiale européenne est chargé, depuis 2013, de constituer un catalogue de 1 % des étoiles de notre galaxie. Un labeur qui a abouti, en avril 2018, à livrer la position ultra précise, sur la voûte céleste, de 1,7 milliard d’astres. Pour plusieurs millions d’étoiles, GAIA a aussi fourni d’autres chiffres comme la distance, la vitesse, la luminosité, la température. Schématiquement, la Voie lactée peut être représentée comme un immense œuf au plat dont le bulbe – traversé par une barre colorée et renfermant un trou noir super massif – occuperait le centre, tandis que la périphérie serait constituée d’un disque mince, jeune et riche en gaz, et d’un disque épais un peu plus vieux. Tout autour, des objets stellaires isolés âgés, des galaxies naines et des amas globulaires (de grands regroupements de vieilles étoiles) constituent les halos interne et externe. C’est en plongeant dans cet océan de données qu’Amina Helmi et ses confrères sont tombés sur ces étoiles du halo interne aux étranges propriétés. Celles-ci circulaient à contre-courant des autres, sur des orbites plus allongées, et avaient des spécificités en termes de température de surface et de luminosité, raconte Carine Babusiaux de l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble, qui a cosigné l’article. De cet objet extragalactique ne subsistent plus de nos jours que ces étoiles étranges du halo et quelques centaines d’amas globulaires repérés sur des trajectoires similaires. Mais son rôle n’en fut pas moins considérable. L’arrivée de Gaia Enceladus aurait provoqué un échauffement du disque mince de la jeune Voie lactée dont des millions d’étoiles auraient été déplacées, donnant naissance à une nouvelle structure, le disque épais, une région dont l’origine était fortement controversée parmi les astronomes. En septembre 2018, la même équipe a pu établir, à partir de l’analyse des mouvements de 6 millions d’étoiles, que le disque mince avait conservé la trace d’un autre événement cosmique, le passage de la galaxie naine du Sagittaire à proximité de la nôtre, il y a 300 à 900 millions d’années.

Vahé ter Minassian. Le Monde du 3 01 2019

vers 13.03 milliard d’années.

Les premières sources de lumière – étoiles massives, mini-quasars – commencent à se former. Ici et là, de petits surcroits de densité attirent peu à peu la matière alentour. En grossissant, ces poches de densité finissent par s’effondrer sur elles-mêmes sous l’effet de leur propre masse. Le phénomène de fusion nucléaire s’enclenche en leur sein, donnant naissance aux étoiles de première génération : hypermassives (environ 100 fois le soleil), excessivement brillantes, elles dépensent leur énergie à si grande vitesse qu’elles s’éteignent en quelques millions d’années. Les régions où naissent ces étoiles ont sans doute amassé assez de matière pour allumer en même temps des grappes d’étoiles, qui composent ainsi les premières galaxies. C’est le début de la Renaissance cosmique : le ciel s’illumine peu à peu d’étoiles et de galaxies.

Sylvie Rouat. Science et Avenir Février 2011

Ces premières galaxies peuvent être d’un diamètre supérieur à 300 000 années-lumière.

De 10 à 4 milliards d’années. Ce serait la durée pendant laquelle des générations d’étoiles se succédèrent, explosant à la fin en supernovae, diffusant ainsi de la matière différenciée : gaz, atomes et poussières qui fertilisent l’univers de la plupart des éléments chimiques connus : hydrogène, hélium, carbone, oxygène, néon, sodium, magnésium, silicium, phosphore. On dit les étoiles plus nombreuses que les grains de sable de l’ensemble de nos déserts…

4,567 milliards d’années. Le magazine Sciences et Avenir, dans son numéro spécial 208 Janvier à Mars 2022, fait un résumé de l’histoire du monde depuis la création du système solaire il y a 4.6 milliards d’années jusqu’à 7 millions d’années ; il est repris sur ce site en mettant chaque chapitre chronologiquement à sa place, en bleu. Les textes sont de William Rowe-Pirra.

La grande aventure de la vie sur Terre

1. Il y a 4.6 milliards d’années, la terre se forme.

C’est dans une vaste soupe de poussières et de gaz que la Terre se forme progressivement, en même temps que les autres astres du Système solaire ; au fil des collisions entre particules, la matière s’accumule et se condense par la force de gravité. Notre planète ne revêt pas encore les beaux atours que nous lui connaissons ; pas d’océans à sa surface, ni d’oxygène dans son atmosphère. Bombardée de corps célestes, soumise à une très forte activité volcanique et géologique, ce n’est pour des millions d’années encore qu’une énorme boule de roches en fusion. Son refroidissement progressif permettra la condensation de vapeur d’eau en nuages et la formation des tout premiers océans, berceau de la vie.

William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 de janvier à mars 2022

Formation du système solaire, de la condensation d’un nuage de gaz et de poussières : une nébuleuse. Cela commence par la concentration gravitaire d’une supernova avec une augmentation de la température des bords vers le cœur, et cela donne le soleil. Autour du soleil, huit planètes, dont 4 rocheuses – Mercure, Vénus, Mars et Terre – et 4 gazeuses (Hélium et Hydrogène) – Jupiter, Saturne, Uranus, et Neptune.

Distance des planètes au soleil, et trucs mnémotechniques pour se souvenir de leur première lettre. (vu à la Cité de l’Espace de Toulouse):

| MERCURE | 58 000 000 km | Mon | Mon | |

| VENUS | 108 000 000 km | Violoncelle | Vieux | |

| TERRE | 150 000 000 km | Tombe | Toutou | |

| MARS | 228 000 000 km | Mais | Médor | |

| JUPITER | 778 000 000 km | Il | Joue | |

| SATURNE | 1 427 000 000 km | Sauve | Sur | |

| URANUS | 2 869 000 000 km | Une | Un | |

| NEPTUNE | 4 500 000 000 km | Note | Nuage |

En 2006, une nouvelle définition des planètes amènera à exclure Pluton, qui devient une simple UA – Unité Astronomique – car il n’est pas seul sur son orbite, dégagé de tout débris. Pluton a un diamètre de 2 370 km, donc plus petit que la lune et se trouve à 6 milliards de km du soleil, soit 40 fois la distance de la terre au soleil. Par contre on se mettra à envisager l’existence d’une nouvelle planète, nommée, faute d’imagination, planète 9, dans les parties les plus froides et les plus éloignées du système solaire. Il faudra attendre la mise en service de l’observatoire Vera-Rubin en 2026, à 2 680 m dans la cordillère des Andes chiliennes.

4,560 milliards d’années

Quand Ciel eut été éloigné de Terre

Quand Terre eut été séparée de Ciel

Quand le nom d’Homme eut été fixé

Quand An eut emporté Ciel

Quand Enlil eut emporté Terre…

Épopée de Gilgamesh

Formation du soleil et de la Terre et des 8 autres planètes dans la foulée, de l’agglomération de poussières, de blocs gravitant à la périphérie du soleil naissant. Leur chute libère de l’énergie, qui se traduit par une température d’environ 2 000°C à la surface de la terre. Au maximum de l’échauffement, le fer fondu s’enfonce par percolation vers le cœur pour former le noyau liquide, qui serait un assemblage de cristaux de fer, de nickel et d’un peu de soufre. Au cœur, la graine, solide, dont le frottement avec le noyau liquide, induirait – c’est le cas de figure de la dynamo – le champ magnétique terrestre.