| Publié par (l.peltier) le 13 octobre 2008 | En savoir plus |

12 01 1851

En ce temps-là, un voyage en Orient est encore beaucoup plus proche des conditions de l’antiquité que de celles des temps modernes ; vilain temps pour Gustave Flaubert sur les flancs du Cithéron.

La neige tombe, elle s’attache aux poils qui sont dans l’intérieur des oreilles de nos chevaux et les emplit ; ils ont l’air d’avoir du coton dans les oreilles.

L’Hélicon est sur notre droite, nous apercevons des sommets blancs dans les interstices des nuages et du crépuscule. Sur une éminence où l’œil est amené par une pente blanche et très douce, enfoui dans la neige comme un village de Russie, avec ses toits bas, Kokla.

Nous n’entendons plus nos chevaux marcher, tant la neige assourdit leurs pas, nous allons nous perdre pour passer le Cithéron, Giorgi demande un guide, personne ne veut venir.

Nous continuons ; ma gourde d’eau-de-vie, que j’avais précieusement gardée pendant tout le voyage, me devient utile, le froid de ma culotte de peau me remonte le long du dos dans l’épine dorsale ; s’il fallait me servir de mes mains, j’en serais incapable. Le moral est de plus en plus triomphant. Mes yeux se sont habitués à la neige, qui re-souffle de plus belle, Maxime en est ébloui. Nous allons sur la pente nord du Cithéron, nous rapprochant le plus que nous pouvons vers sa base, afin de trouver la route. Nous passons un torrent, que nous laissons à droite, et nous nous élevons rapidement. Des pierres sous la neige font trébucher nos chevaux ; nous sommes complètement perdus, le gendarme et Giorgi n’en sachant pas plus que nous sur la route. Pour continuer jusqu’à Casa il faudrait savoir le chemin ; quant à nous en retourner à Kokla, ce que nous allons pourtant essayer de faire, il est probable que nous allons nous perdre encore.

Nous entendons aboyer un chien, j’ordonne au gendarme de tirer des coups de fusil, il arme son pistolet qui rate ; enfin il parvient à tirer un coup, le chien aboie dans le lointain.

Décidément j’ai froid, ça commence à me prendre.

Nous redescendons, le gendarme tire encore deux ou trois fois des coups de pistolet, les aboiements se rapprochent, nous sommes dans la bonne direction, nous repassons le torrent à sec.

Bientôt nous apercevons quelques maisons ; les chiens, en nous sentant venir, font un vacarme d’enfer ; pas d’autre bruit dans le village, pas une lumière, tout dort sous la neige.

Le gendarme et Giorgi frappent à la porte d’une cabane, personne ne dit mot ; ils vont frapper à une autre, une voix d’homme épouvantée répond, on ne veut pas ouvrir. Le gendarme donne de grands coups de crosse dans la porte, Giorgi des coups de pied ; la voix, furieuse et tremblante, répond avec volubilité, une voix de femme s’y mêle ; Giorgi a beau répéter milordji, milordji, on nous prend pour des voleurs, et l’altercation mêlée de malédictions de part et d’autre continue. Je me range en dehors de la porte, près de la muraille dans la crainte d’un coup de fusil. Ô mœurs hospitalières des campagnards ! Pureté des temps antiques !

À une troisième porte, enfin, quelqu’un de moins craintif consent à nous ouvrir. Jamais je n’oublierai de ma vie la terreur mêlée de colère de cette voix d’homme. Quel propriétaire ! Était-il chez lui ! Avait-il peur de l’étranger ! Se moquait-il du prochain ! Et la voix claire de la femme piaillant par-dessus celles des hommes !

Celui-ci nous mène au khan, que l’on nous ouvre. Nous entrons dans une grande écurie pleine de fumée, où je vois du feu ! du feu ! Quelqu’un de là m’a détaché ma couverture, et je me suis approché de la flamme avec un sentiment de joie exquis. Souper avec une douzaine d’œufs à la coque, que nous fait cuire une bonne femme, la maîtresse du khan. J’ai bu du raki, j’ai fumé, je me suis chauffé, rôti, refait, dormi deux heures sur une natte et sous une couverture pleine de puces, prêtée par l’hôtesse du lieu ; le reste de la nuit se passe à faire sécher et à brûler nos affaires. Les chevaux mangent, le bois flambe et fume, de temps à autre je me lève et vais chercher le bois dont les épines m’entrent dans les mains, les autres voyageurs dorment couchés tout autour du feu. Quand arrive quelqu’un, on crie Khandji ! Nadji ! la porte s’ouvre, l’homme entre avec son cheval tout fumant, la porte se referme, le cheval va s’attabler à la mangeoire et l’homme s’accouve près du feu, puis tout rentre dans le calme. -Ronflements divers des dormeurs. – Je pense à l’âge de Saturne décrit par Hésiode ! Voilà comme on a voyagé pendant de longs siècles ; à peine sortons-nous de là, nous autres.

Mais quelques jours plus tard vient le bonheur après la peine : Dans les Propylées, adossé au mur de la tour vénitienne, un torse de femme. Deux seins pomme, le gauche couvert d’une draperie, le droit nu ! quel téton ! Comme c’est beau ! Que c’est beau ! Que c’est beau !

[…] En allant au Parthénon et en y revenant, j’ai longtemps regardé cette poitrine aux seins ronds qui est faite pour vous rendre fou d’amour.

Gustave Flaubert. D’Athènes à Delphes et aux Thermopyles. Arléa 2007

15 04 1851

1° pierre des Halles de Baltard.

Entre minuit et deux heures, les charrettes confluent des barrières de Paris vers son centre par les rues du faubourg Saint Denis, Saint Martin, d’Enfer, etc… Il entre ainsi chaque nuit dans Paris, vers 1840, plus de 6 000 voitures de maraîchers ou de laitières. Il faut se rappeler que la vie qui commerce à la halle diffère essentiellement de celle de tous les autres habitants ; la plupart font, comme dans quelques professions, de la nuit le jour : ils se lèvent quand les autres se couchent.

Louis Montigny. Les Halles Le provincial à Paris, esquisses des mœurs parisiennes Paris Ladvocat. 1825

Après une nuit passée dans les cloaques [entourant les Halles] au milieu de ces êtres immondes à qui l’ivresse arrache de temps en temps de sinistres confidences, on se sent heureux et soulagé de respirer cet air imprégné de senteurs balsamiques ; on contemple avec admiration la vigoureuse santé de ces vaillantes filles des campagnes.

Privat d’Anglemont. Paris anecdote 1854

Le désir que chacun puisse manger à sa faim n’est peut-être pas au premier rang des priorités de l’époque, néanmoins, le souci de ne pas gaspiller est-il bien présent partout : ainsi, vers 8 ou 9 h, s’installaient autour des Halles les vendeurs d’Arlequins, qui n’étaient autres que des plats proposées à la vente à bas prix, composés des restes des restaurants des alentours.

Coup de foudre pour Gustave Flaubert en ce mardi saint, à Rome, plus précisément à Saint Paul Hors les Murs

En tournant la tête à gauche, j’ai vu venir lentement une femme en corsage rouge, elle donnait le bras à une vieille femme qui l’aidait à marcher ; à quelque distance un vieux en redingote, et ayant autour du cou une cravate en laine tricotée, les suivait. J’ai pris mon lorgnon et je me suis avancé, quelque chose me tirait vers elle.

Quand elle a passé près de moi, j’ai vu une figure pâle, avec des sourcils noirs, et un large ruban rouge noué à son chignon et retombant sur ses épaules ; elle était bien pâle ! Elle avait des gants de peau verdâtres, sa taille courte et carrée se tordait un peu dans le mouvement qu’elle faisait en marchant, appuyée du bras droit sur le bras gauche de la vieille bonne.

Une rage subite m’est descendue, comme la foudre, dans le ventre, j’ai eu envie de me ruer dessus comme un tigre, j’étais ébloui !… Je me suis remis à regarder les fresques et le custode qui tenait des clefs à la main.

Elle s’était arrêtée et assise sur un banc, contre le grand carré d’échafaudage ; je l’ai regardée et j’ai cédé de suite à la douceur envahissante qui m’est survenue.

Elle avait un front blanc, d’un blanc de vieil ivoire ou de paros bien poli, front carré, rendu ovale par ses deux bandeaux noirs derrière lesquels fulgurait son ruban rouge (bordé de deux filets blancs) qui rehaussait la pâleur de sa figure. Le blanc de ses yeux était particulier. On eût dit qu’elle s’éveillait, qu’elle venait d’un autre monde, et pourtant c’était calme, calme ! Sa prunelle, d’un noir brillant, et presque en relief tant elle était nette, vous regardait avec sérénité. Quels sourcils ! Noirs, très minces et descendant doucement ! Il y avait une assez grande distance entre le sourcil et l’œil, ça grandissait ses paupières et embellissait ses sourcils que l’on pouvait voir séparément, indépendamment de l’œil. Un menton en pomme, les deux coins de la bouche un peu affaissés, un peu de moustache bleuâtre aux commissures, l’ensemble du visage, rond !

Elle s’est levée et s’est remise à marcher ; elle a une maladie de poitrine ? ou de reins ? à sa démarche, elle est peut-être convalescente ; elle avait l’air de jouir du beau temps ; c’est peut-être sa première sortie, elle avait fait toilette.

Le custode a passé devant elle et lui a ouvert la petite porte qui donne dans la basilique ; le vieux monsieur, que j’avais cessé de voir, lui a donné la main pour l’aider à descendre les trois marches qu’il y a ; j’étais resté béant sur la première, hésitant à la suivre.

Puis nous avons été voir le cloître, avec ses colonnes tordues, granulées de mosaïques vertes, or et rouges ; j’ai senti l’air chaud, il faisait beau soleil. Moins de roses que dans le cloître de Saint Jean de Latran, auquel il ressemble tout à fait. Monsieur Lacombe a demandé au custode s’il connaissait cette dame malade, le custode a répondu que non.

En sortant de l’église, je l’ai revue au loin, assise sur des pierres, à côté des maçons qui travaillaient.

Je ne la reverrai plus !

J’avais eu dans l’église envie de me jeter à ses pieds, de baiser le bas de sa robe ; j’ai eu envie, tout de suite, de la demander en mariage à son père (?) ! Dans la voiture, j’ai pensé à avoir son portrait et à faire venir pour cela de Paris Ingres ou Lehmann… Si j’étais riche ! J’ai pensé à aller me présenter à eux comme médecin pour la guérir !… et de la magnétiser ! Je ne doutais pas que je l’aurais magnétisée et que je l’aurais guérie peut-être !

Que ne donnerais-je pas pour tenir sa tête dans mes mains ! Pour l’embrasser au front, sur son front ! Si j’avais su l’italien, j’aurais été vers elle quand elle était sur ces pierres ; j’aurais bien su trouver moyen de lier la conversation.

Quel beau temps ! La campagne d’ici me semble bien belle, nous avons repassé par la porte près de la pyramide de Cestius.

Rencontré deux ecclésiastiques en grandes robes rouges et à chapeaux pointus.

Nous avons tourné le Palatin et nous sommes trouvés au bord du Tibre, devant la douane ; nous sommes descendus de voiture après le pont rompu, au bas de l’île du Tibre, délicieuse vue de chic, avec ses filets qui tournent dans l’eau.

Rentré à l’hôtel à quatre heures.

Déjà ses traits s’effacent dans ma mémoire.

Adieu ! adieu !

Gustave Flaubert. Rome. Arléa 2007

1 05 1851

À Londres, inauguration de la Great Exhibition of Works of Industry of All Nations, la première Exposition universelle. L’idée en était venue au Français Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes : Pourquoi donc ces expositions sont-elles restreintes à notre pays ? Pourquoi ne pas les ouvrir sur une échelle vraiment large et libérale ? Qu’elle serait belle et riche une exposition universelle ! Mais Chambres de Commerce et industriels français firent la moue : sur les 400 soyeux que comptait Lyon, seulement 37 jugèrent utile d’y aller : trop imbus d’eux-mêmes, ils estimaient n’avoir rien à apprendre des Anglais. Ils mettront des années à combler leur retard. Les Anglais, eux, ne firent pas la moue : Joseph Praxton, jardinier paysagiste autodidacte qui s’était spécialisé dans la construction de serres construisit pour l’événement le fameux Crystal Palace, – aujourd’hui détruit – : 563 mètres de long, 124 mètres de large, 34 mètres de haut, de quoi exposer 100 000 objets, sur 70 000 m². Il mit en œuvre les premières techniques de préfabriqué : éléments fabriqués en usine, techniques innovantes de montage, ce qui avait permis un assemblage en un temps record. Trois ans plus tard, on estimera que le bâtiment occupait trop de place à Hyde Park : ce n’est pas un problème… on va le déménager. Ce qui fut fait à Upper Norwood, où il restera jusqu’à sa destruction par un incendie en 1936.

Crystal Palace . Joseph Praxton

Le Corbusier en parlera comme du premier bâtiment d’architecture moderne.

Cachée sous les rues de Londres, la gare de Crystal Palace est un tunnel souterrain de l’époque victorienne, vestige d’une période révolue. Inauguré en 1865 à côté de la gare ferroviaire High Level, il se caractérise par une grande façade à l’italienne. Destiné à impressionner les visiteurs, il a perdu de son importance après son incendie en 1936, ce qui a entraîné sa fermeture en 1954. Des travaux de restauration sont actuellement en cours, sous la direction de l’architecte Thomas Ford & Partners, afin de faire revivre ce joyau caché.

Les exposants sont pour moitié britanniques, pour moitié étrangers. Sur fond musical de grandes orgues – le plus grand du monde, au centre du bâtiment – on y voit George Stephenson, l’inventeur de la première locomotive à vapeur, devenu héros national, donnant des explications techniques à la reine Victoria ; on y voit tant et tant de choses nouvelles, preuves de la suprématie anglaise. Mais les Américains sont déjà présents avec la moissonneuse McCormick par exemple, qui marque le début des transferts technologiques des États Unis vers la Grande Bretagne. En se référant à la surface occupée, la locomotive doit faire jeu égal avec la moissonneuse McCormick, mais dans l’imaginaire du visiteur Lambda, c’est certainement le corset qui s’ouvre automatiquement en cas d’urgence qui tient le haut du pavé. Il était un véritable instrument de torture :

Elle ne toucha que son corset, et le maudit. Il lui faisait une taille d’enfant, mais lui remontait l’estomac entre les seins et lui refoulait le ventre dans le derrière. Cet instrument de supplice n’avait qu’un avantage : c’était de faire du déshabillage un moment de bonheur fabuleux. Tout à coup délivrée, décompressée en quelques secondes, la chair tendre et rose s’épanouissait, reprenait toutes ses places, les organes fonctionnaient, le sang affluait vers la peau et les lieux secrets. Envahie de joie et de chaleur, la femme, en soupirant de gratitude, aspirait alors, comme une fleur qui s’ouvre, à la volupté.

René Barjavel Les Jours du monde. Omnibus 1995

Le succès fut total : plus de 6 millions de visiteurs : les bénéfices permirent de construire le Royal Albert Hall, le Victoria and Albert Museum et le musée de la Science. L’Angleterre recommencera trois fois : 1862, 1871 et 1885.

Cependant déjà Marx et Engels se faisaient détracteurs : Cette exposition est une preuve éclatante de la violence concentrée avec laquelle la grande industrie moderne renverse partout les barrières nationales, effaçant de plus en plus les particularités locales dans la production, les rapports sociaux et le caractère de chaque peuple […] Avec cette exposition dans la Rome moderne, la bourgeoisie mondiale édifie son Panthéon où elle montre, fièrement satisfaite d’elle-même, les dieux qu’elle s’est créée.

Ceci n’empêche nullement Marx d’être un fervent admirateur du progrès technique : chemin de fer, bateaux à vapeur etc… Et c’est bien cette fascination qui l’avait amené à visiter l’exposition.

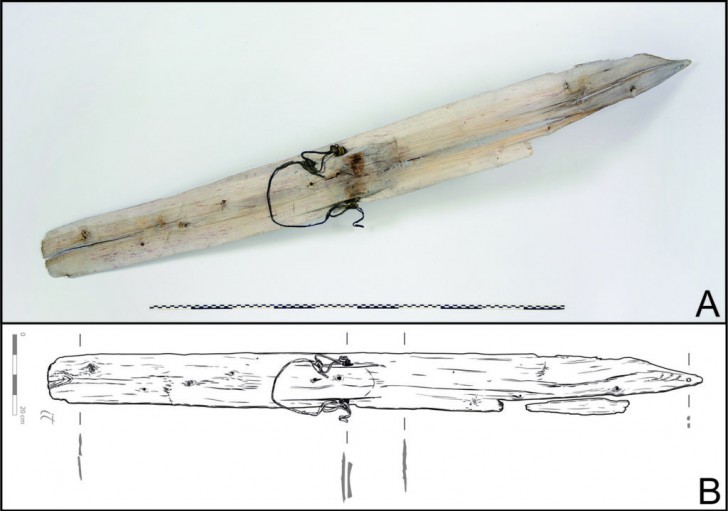

22 08 1851

À l’occasion de l’Exposition universelle, le prince Albert et la reine Victoria ont décidé d’organiser une grande régate autour de l’île de Wight, loin d’imaginer que le seul navire étranger à avoir répondu à l’invitation ridiculiserait la flotte de Sa Très Gracieuse Majesté : c’est ainsi que la goélette America, armée par John Cox Stevens, le fondateur du New-York Yacht Club, remporte le prix de 500 guinées devant les meilleurs bâtiments britanniques : l’America cup est née : l’affreuse aiguière d’argent, née chez Robert Garrard, le joaillier de la Reine, restera en Amérique pendant des décennies avant de migrer en 1983 en Australie avec Australia II, skippé par John Bertrand, à nouveau en Amérique avec Dennis Conner, puis en 1995 en Nouvelle Zélande avec Time New Zealand, skippé par Peter Blake, et en 2004, en Suisse avec Alinghi, né des profits pharmaceutiques d’Ernesto Bertarelli : après 153 ans d’absence, la coupe revenait dans la vieille Europe, et, pour fêter cela Ernesto Bertarelli l’emmena au sommet d’une des plus belles montagnes d’Europe, le Cervin, lequel bien sûr, n’avait jamais vu pareille horreur : quand on a été conçue pour figurer dans le paysage d’un vaisselier victorien, difficile d’être en harmonie avec le paysage du Cervin. Les sommets supportent parfois des Vierges – au Grépon, aux Drus, et peut-être ailleurs – mais rien d’autre. L’Australie a apporté ce qu’elle a de plus grand, de plus beau : une planche d’eucalyptus de Tasmanie, de 47 mètres de long sur 3.5 mètres de large, dans un navire construit en … eucalyptus et calfaté à la résine… d’eucalyptus : les rues du Strand, au centre de Londres, seront pavées d’eucalyptus.

24 09 1851

Le colonel Donald D. Mitchell, surintendant fédéral pour les Affaires indiennes a lancé l’idée d’une conférence à Fort Laramie, dans le sud-est du Wyoming, en pays cheyenne, où seraient convoquées les représentants des principales tribus vivant à l’est des Rocheuses.

Il présente quatre propositions :

- Les Indiens reconnaissent aux États Unis le droit d’établir, sur leur territoire, des routes et des postes militaires.

- Ils s’engagent, pour le maintien de la paix, à réparer les pertes et dommages éprouvés, de leur fait, par les Blancs.

- Une indemnité de 50 000 $ or sera immédiatement payée aux Indiens pour les dégâts causés dans leurs terrains de chasse, leurs forêts, leurs prairies, par ceux qui traversent le pays.

- Il leur sera payé, chaque année, pendant 50 ans, 50 000 $ en nature d’après ce qui sera jugé le plus utile pour eux.

Pour ce faire, il avait mandé le Blanc connaissant alors le mieux les Indiens, Pierre Jean De Smet, jésuite belge vivant alors parmi les Têtes Plates et les Nez Percés dans les Rocheuses. Il mettra trois mois pour parvenir à Fort Laramie, un mois de bateau sur le Missouri, puis la Yellowstone, puis six semaines vers le sud le long des Monts Bighorn, sur les pistes où se bousculaient des chercheurs d’or illuminés : à Fort Laramie l’attendaient 10 000 Sioux et Cheyennes.

De Smet s’était fait l’avocat du plan Mitchell, qui est adopté après 12 jours de palabre, moyennant force cadeaux venus de Washington : Ce conseil est le commencement d’une nouvelle ère pour les Peaux-Rouges, d’une ère de paix. Désormais, les voyageurs pourront traverser le désert sans être molestés et les Indiens n’auront plus rien à craindre de la part des mauvais Blancs.

La renommée de Pierre Jean De Smet grandira d’année en année ; déjà établie auprès des Indiens depuis longtemps, elle prendra force aussi auprès des Blancs, ravis de trouver en ce missionnaire hors du commun l’interlocuteur idéal auprès des Indiens pour toute négociation. De Smet avait appris à bien connaître les Indiens. Il est moins sur qu’il en fit fait autant avec les Blancs, et qu’il ait réalisé combien ces derniers allaient l’utiliser, pour ensuite revenir à leurs jeux favoris, revenant sur leur parole, trompant les Indiens, encore et toujours. Difficile de savoir si les militaires présentaient un front commun, ou s’ils étaient eux-mêmes fort partagés sur la question indienne, encore plus difficile de savoir si le pouvoir fédéral de Washington manipulait aussi les militaires …

10 1851

À Marseille, une commission composée de deux médecins du conseil d’hygiène, d’un ingénieur des Mines et d’un ingénieur des Ponts et Chaussées, vient d’enquêter sur le condensateur de l’usine chimique de Figueroa, dont les rejets de plomb, d’antimoine et d’arsenic font l’objet de plaintes de la part des riverains. D’emblée, les choses sont mises au clair : En recherchant l’effet produit par cette usine sur la santé des hommes, il doit être bien entendu d’abord que l’on fait abstraction des ouvriers et des employés de l’établissement. On sait généralement que les ouvriers qui travaillent dans les fabriques de ce genre sont exposés à certaines maladies. Eux-mêmes ne l’ignorent point, et lorsqu’ils rentrent dans ces fabriques, ils connaissant parfaitement les dangers qu’ils courent et les précautions qu’ils doivent prendre pour les éviter autant que possible. Les certificats de médecin qui sont joints au dossier et qui attestent que des ouvriers de l’usine Figueroa ont été atteints de maladie saturnine ne peuvent donc avoir une grande importance aux yeux de la Commission.

La maladie saturnine, c’est l’intoxication au plomb qui provoque œdèmes, problèmes articulaires, troubles digestifs …. On pourrait mettre au compte du seul cynisme des membres de cette commission le ton de ce paragraphe, mais il n’en est rien : ils ne font que dire la loi ; le cynisme est d’État : ce que dit le droit, – c’est le décret impérial du 15 octobre 1810, qui sera en vigueur jusqu’en 1917 -, c’est que ne sont pris en considération parmi les effets des nuisances industrielles que ceux qui s’exercent sur les propriétaires des immeubles avoisinant les fabriques. Il coulera encore beaucoup d’eau sous les ponts avant que ne soient recevables les plaintes du personnel de la fabrique elle-même.

2 12 1851

Coup d’état du président Bonaparte, moyennant 250 morts sur les barricades, 337 fusillés au Champ de Mars, parce que capturés les armes à la main et 26 000 arrestations (chiffre minimum). Sur ces 26 000, un peu moins de la moitié des personnes incarcérées furent rapidement libérées, un peu plus de cinq mille simplement placés sous surveillance. Parmi les incarcérés, quelques illustres généraux : Cavaignac, Lamoricière, Changarnier, tous avec des états de service des plus élogieux… dont l’absence se fera très cruellement sentir lors de la guerre de 1870 contre la Prusse de Bismarck. Il y eut 9 530 déportations en Algérie et 2 800 internements. Victor Hugo passe toute la journée du 3 à aller d’une barricade à l’autre, avant que d’être du nombre des 26 000 arrêtés ; libéré, il quittera la France : La police est partout, la justice nulle part. La province résistera au coup d’État jusqu’à la mi-décembre.

Les républicains de Bédarieux s’insurgent le 4 décembre 1851 contre le coup d’État de Napoléon Bonaparte pour rétablir la République.

La Mairie est occupée par les insurgés, des incidents éclatent faisant un mort et un blessé parmi les Républicains. La gendarmerie est prise d’assaut : quatre gendarmes trouvent la mort.

L’armée appelée à la rescousse met six jours pour rétablir l’ordre. La répression est féroce : deux cent cinquante huit arrestations.

Dix-sept Républicains sont condamnés à mort (six contumax) dont onze sont commués à la déportation à vie.

Vingt sept déportations à Cayenne. Cent cinq en Algérie. Cent quarante sept mises en résidence surveillée hors département. Cinq bannis du territoire national.

Une amnistie générale est prononcée le 16 août 1859 mais quatorze déportés à Cayenne et cinq en Algérie sont morts.

La loi de Réparation de 1880 a réhabilité leur mémoire.

Passant souviens-toi.

Plaque inaugurée le 11 décembre 2002 par Antoine Martinez, Maire de Bédarieux et le Conseil municipal à l’occasion du 150° anniversaire des événements du 2 décembre 1851.

En Janvier 1853, l’empereur recevra George Sand, venue solliciter des mesures de clémence pour certains amis : Ah, c’est vrai, mais ce n’est pas moi […] Demandez tout ce que vous voudrez, pour qui vous voudrez ! Puis plus tard, devant Daru : Je ne pouvais agir autrement.

Avant d’instituer le suffrage universel, il aurait fallu trente ans d’instruction obligatoire…

Jean Macé, écrivain, journaliste et franc-maçon

Nos rouges ont reçu une raclée solide et les badauds quelques éclaboussures qui les obligeront à l’avenir à se tenir tranquilles chez eux […] il me semble que si on avait laissé grandir cet enfant, il en aurait fait de belles en 1852…

Prosper Mérimée

L’heureuse crise de décembre 1851 a irrévocablement fait passer la République française de la phase parlementaire de la révolution négative à la phase dictatoriale seule convenable à la révolution positive.

Auguste Comte, 1798 – 1857

11 12 1851

Victor Hugo s’exile à Bruxelles : J’aime la proscription, j’aime l’exil, j’aime mon galetas de la grande place, j’aime la pauvreté, j’aime l’adversité, j’aime tout ce que je souffre pour la liberté, pour la patrie et pour le droit ; j’ai la conscience joyeuse ; mais c’est toujours une chose douloureuse de marcher sur la terre étrangère. et, quelques années plus tard, installé à Guernesey, car fâché à jamais avec Napoléon le Petit, dans Océan : Je trouve de plus en plus que l’exil est bon. Il faut croire qu’à leur insu, les exilés sont près de quelque soleil, car ils mûrissent vite […] Je me sens sur le vrai sommet de la vie […] Je mourrai peut-être en exil, mais je mourrai accru. Tout est bien.

Eugène Sue avait été élu en 1849 à Paris, sous une étiquette républicain socialiste : emprisonné après ce coup d’état, il fut relaxé mais préféra s’exiler à Annecy le Vieux : n’ayant jamais obtenu la permission de rentrer en France, il y mourra en 1857.

21 12 1851

Ratification du coup d’état par plébiscite : Le Peuple français veut le maintien de l’autorité de Louis Napoléon Bonaparte, et lui délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une constitution sur les bases proposées dans sa proclamation du 2 décembre 1851. Résultats : 7 481 231 oui (92,03 % des exprimés / 74,81 % des inscrits). 647 292 non (7,96 % des exprimés / 6,47 % des inscrits).

27 12 1851

Le remorqueur Blazzer pose le premier câble sous-marin entre Douvres et Calais.

12 1851

Manuela Saenz, veuve de Simon Bolivar, vit depuis près de 30 ans à Paita, petit port de la côte péruvienne, entre lettres du grand homme et pots de confiture. De temps à autre une visite… dix ans plus tôt, celle d’Hermann Melville, qui disait vouloir écrire sur les baleines, aujourd’hui celle de Garibaldi qui pleure Anita : Je l’ai quittée très ému ; nous nous sommes séparés les larmes aux yeux, pressentant que cet adieu était le dernier sur cette terre. Doña Manuela Sáenz était la dame la plus charmante et la plus noble que j’eusse vue.

Garibaldi

1851

François Coignet construit une maison en béton armé et coffré, à Saint Denis. Le train relie Saint Pétersbourg à Moscou. À Lyon, le docteur Devay effectue sur une accouchée la première transfusion sanguine. La découverte d’or à Bathurst, – ouest de Sydney – amène une seconde vague de colonisation en Australie : on y comptait alors 0,45 million d’habitants, [dont un tiers d’anciens forçats] : ils seront 3,2 millions en 1890. William Thomson, qui deviendra lord Kelvin, définit le zéro absolu de l’eau à -273° : toutes les molécules sont alors au repos.

La photographie sur verre au collodium, mise au point par l’américain Frédérick Scott Archer et le français Gustave Le Gray donne des clichés plus détaillés. En France Jean-Marie Taupenot améliore aussi considérablement la technique, permettant aux plaques d’être conservées 8 jours avant d’être développées, c’est à dire que la photo cessait d’exiger la logistique d’une expédition. Gustave Le Gray invente encore le négatif sur papier ciré sec. Il va devenir la coqueluche des amateurs, avec ses photos d’art, composées, faites de la superposition de plusieurs clichés pour que partout tout soit parfait. Plus artiste que gestionnaire, il fera faillite et prendra la fuite en juin 1860 en compagnie d’Alexandre Dumas, sur sa goélette, cap sur la Sicile de Garibaldi puis sur Malte où Alexandre Dumas le débarquera sans le premier sou après une dispute. Après un passage en Syrie pour suivre l’histoire des Maronites, il échoue en Egypte où il mourra en 1884 dans un total anonymat.

Victor Place est nommé consul à Mossoul avec mission de reprendre les fouilles de Paul Émile Botta à Khorsabad. Deux ans plus tard, s’étant lui-même lourdement endetté, il sera parvenu à dégager une centaine de salles, découvrant notamment les taureaux ailés à tête humaine. Mais il reçoit l’ordre d’arrêter les travaux et on le nomme en Roumanie ! En mai 1855, des bédouins attaqueront et couleront dans le Chatt al-Arab les radeaux sur lesquels ont été entreposés les œuvres dans l’attente d’un navire de France qui n’est jamais arrivé. Un sommet dans l’incurie gouvernementale et administrative !

Le révérend anglais Langstroth invente la ruche à casier mobile, ce qui évite de sacrifier les abeilles, ce qui se pratiquait jusqu’alors : le miel était une économie de prédation. Allégeant ainsi le travail des abeilles qui ne demandaient pas mieux que d’utiliser ces casiers, les rendements seront grandement améliorés : cette nouveauté sera surtout appliquée au Royaume Uni, aux États Unis et en France.

01 1852

Le gouvernement s’emploie avec succès à susciter des fusions au sein des compagnies ferroviaires pour qu’elles deviennent partie d’un ensemble cohérent, la cohérence étant alors, et encore pour nombre de décennies, celle d’une toile d’araignée dont le centre est bien évidemment Paris.

26 02 1852

Bretonne de Plouhinec, dans le Morbihan, Hélène Jégado est guillotinée à Paris sur le Champ de Mars. Elle a 49 ans. Son acte d’accusation : 5 empoisonnements, 5 tentatives d’empoisonnement et 11 vols domestiques. En réalité elle a un tableau de chasse beaucoup plus chargé, nombre de crimes ayant été couverts par la prescription, car commis plus de 10 ans avant le procès, déclenché par les soupçons de son dernier employeur, et là l’inconscience peut s’appeler bêtise, car il était professeur de droit et expert en affaires criminelles et avait déjà vu succomber deux de ses gouvernantes et une servante. Sa méthode : l’arsenic. Cuisinière dans des collectivités, des presbytères, ou dans des maisons bourgeoises, elle assaisonnait les plats principaux, et à la longue, cela faisait effet. Très pieuse au demeurant.

150 ans plus tard, on trouve encore en Bretagne des pâtisseries qui proposent des gâteaux d’Hélène Jégado, l’angélique et les amandes amères, non greffées [1] venant remplacer l’arsenic – promis, juré -. Jean Theulé écrira une biographie romancée en 2013, Fleur de Tonnerre, dont Stéphanie Pillonca-Kervern reprendra le titre pour un film en 2017.

24 09 1852

Henry Giffard effectue le premier vol d’un dirigeable – ballon mû par un moteur à vapeur – de Paris à Trappes.

11 1852

Les frères Pereire fondent le Crédit mobilier, première des grandes banques d’affaires en France. Le prince président ne pouvait partager les idées des Rothschild, trop fermés aux idées modernes. Le Crédit mobilier a pour objectif de drainer une épargne nouvelle grâce à des émissions d’obligations dont le produit servira à financer des prêts aux entreprises. Quinze ans plus tard, la rapidité de son succès le mettra au bord de l’effondrement. Mais le mouvement des banques d’affaires était lancé : en 1855 naîtra, fruit de la fusion de 3 banques foncières, à Paris, Marseille et Nevers, le Crédit Foncier, puis le CIC en 1859, le Crédit Lyonnais en 1863, la Société Générale en 1864, avec, au sommet la Banque de France qui absorbe les anciennes banques départementales.

Entre 1851 et 1870, la circulation fiduciaire aura triplé. La Bourse de Paris aura connu une expansion foudroyante et se sera imposée de surcroît comme le principal marché des grands emprunts d’État. Alors qu’en 1851, on y cotait 118 valeurs pour un montant global de 11 milliards, les chiffres seront passés en 1869 à 307 valeurs pour un total de 35 milliards de francs.

Philippe Seguin. Louis Napoléon le Grand. Grasset 1990

2 12 1852

Proclamation du second Empire.

Le rétablissement de l’empire inspire à Victor Hugo un Te Deum d’imprécations :

Prêtre, ta messe, écho des feux de peloton,

Est une chose impie.

Derrière toi, le bras ployé sous le menton,

Rit la mort accroupie.

Prêtre, on voit frissonner, aux cieux d’où nous venons,

Les anges et les vierges.

Quand un évêque prend la mèche des canons

Pour allumer les cierges.

Tu veux être au Sénat, voir ton siège élevé

Et ta fortune accrue ;

Soit ; mais pour bénir l’homme, attends qu’on ait lavé

Le pavé de la rue.

Peuples, gloire à Gessler ! meure Guillaume Tell !

Un râle sort de l’orgue.

Archevêque, on a pris, pour bâtir ton autel,

Les dalles de la morgue.

Quand tu dis: Te Deum ! nous vous louons,

Dieu fort ! Sabaoth des armées !

Il se mêle à l’encens une vapeur qui sort

Des fosses mal fermées.

On a tué, la nuit, on a tué, le jour,

L’homme, l’enfant, la femme !

Crime et deuil. Ce n’est plus l’aigle, c’est le vautour

Qui vole à Notre Dame.

Va, prodigue au bandit les adorations ;

Martyrs, vous l’entendîtes !

Dieu te voit, et là-haut tes bénédictions,

O prêtre, sont maudites !

Les proscrits sont partis au flanc du ponton noir,

Pour Alger, pour Cayenne ;

Ils ont vu Bonaparte à Paris, ils vont voir

En Afrique l’hyène.

Ouvriers, paysans qu’on arrache au labour,

Le sombre exil vous fauche !

Bien, regarde à ta droite, archevêque Sibour,

Et regarde à ta gauche.

Ton diacre est Trahison et ton sous diacre est Vol ;

Vends ton Dieu, vends ton âme,

Allons, coiffe ta mitre, allons, mets ton licol,

Chante, vieux prêtre infâme !

Le meurtre à tes côtés suit l’office divin,

Criant : Feu sur qui bouge !

Satan tient la burette, et ce n’est pas de vin

Que ton ciboire est rouge.

L’empereur lui fit alors une offre d’amnistie, qui lui valut en retour une volée de bois vert :

Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis ! Si même,

Ils ne sont plus que cent, je brave encore Scylla ;

S’il en demeure dix, je serai le dixième ;

Et s’il n’en reste qu’un je serai celui-là !

*****

Pour les élites du pays […], le coup d’État fut un double scandale : moral, car son succès parut le triomphe de la force sur le droit, intellectuel, car l’intelligence méprisait le pouvoir personnel […] En France, l’échec de la révolution de Février n’était pour la jeunesse cultivée qu’un temps d’arrêt dans la marche victorieuse de la démocratie libérale. Une dictature conservatrice, au siècle de la liberté, tel apparaissait le second Empire : un anachronisme.

Adrien Dansette

Fermeture du bagne de Toulon : 14 ans plus tôt, il comptait 4 300 forçats ; mais, globalement, avec plus de 51 000 prisonniers, la France atteint son record du nombre d’incarcérations : 2 personnes pour 1 000 habitants.

21 12 1852

La restauration de l’Empire est plébiscitée : 7 824 189 oui, 253 145 non, plus de 2 000 000 d’abstentions et 60 000 bulletins nuls. L’Église donne sa bénédiction : Jamais le doigt de Dieu ne fût plus visible que dans les événements actuels.

Monseigneur Sibour, archevêque de Paris.

Le suffrage universel s’est bel et bien exprimé, librement, largement, en faveur de Louis Napoléon. Le seul crime de celui-ci est de l’avoir rétabli, fidèle dans cette démarche au principe de toute son existence.

On pourra trouver cela regrettable, incompréhensible, affligeant, fâcheux, incroyable, mais c’est ainsi : à l’époque, le corps électoral ne voulait pas donner la majorité aux républicains. Las de ses propres divisions, il réclamait Louis Napoléon.

Durant des décennies, en noircissant à plaisir l’acte, le dessein et la personne de Louis Napoléon, cette vérité, cette simple vérité aura été occultée.

Ce camouflage prendra dans l’Histoire d’autres formes que celle de cette réputation salie : il résulte de l’étonnant rapport que, depuis lors et jusqu’à une période toute récente, la gauche entretient avec le suffrage universel, rapport fait d’adulation apparente et de méfiance réelle, et qui inspirera encore sa conduite en 1958 et lors de sa campagne référendaire de 1962. Pour elle, le suffrage universel doit être médiatisé au sens littéral du terme. Il est hors de question de laisser le peuple en faire trop librement usage…

À plus de cent ans de distance, ceux qui croyaient avoir à défendre, une fois encore, la liberté… contre les aspirations du peuple, ne manquèrent pas d’établir un parallèle entre les 13 mai 1958 et le 2 décembre 1851.

En recourant à cette comparaison, ils entendaient jeter l’opprobre sur Charles de Gaulle et réaliser à son détriment l’opération si magnifiquement réussie par le prince président.

C’était évidemment se tromper du tout au tout, et prendre un fantasme pour la réalité. Mais, peut-être secrètement espérée pour justifier la légitimité du pronostic, l’atteinte aux libertés se fit attendre et ne vint jamais. D’ailleurs s’il y eut pronunciamento, on comprit vite que de Gaulle n’avait pas pris le pouvoir à sa faveur.

Il existe pourtant, prenons le risque de le dire, certaines analogies entre les deux événements, et au moins un point commun : le coup n’est pas le fait générateur de la crise. Il est sa sanction logique et inévitable. Surtout, le peuple a fait son choix.

En 1958, la IV° République est déjà morte. En 1851, il n’y a déjà plus de II° République. Le régime en place n’en a plus que le nom. François Mitterrand, évidement peu suspect de complaisance, s’exprime là-dessus mieux que d’autres : Réduire la rébellion de l’armée, la chute de la IV° République et l’avènement du général de Gaulle aux ambitions et aux intrigues du chef de la France libre serait donner d’aussi grands changements une explication mesquine et fausse. Un peuple tout entier ne bouge pas en ses profondeurs pour la chiquenaude d’un commando. Le murissement des révoltes a besoin d’autres soleils que la gloire en veilleuse d’un héros.

Marx, en des termes différents, n’avait pas dit autre chose au sujet de Louis Napoléon : Il ne suffit pas de la dire, comme le font les Français, que leur nation a été surprise. On ne pardonne pas plus à une nation qu’à une femme le moment de faiblesse qui permet au premier aventurier venu de la violer. Le problème ne se trouve pas résolu par de semblables détours, il n’est que formulé autrement. Il resterait comment expliquer qu’une nation de 36 millions d’habitants peut se laisser réduire par eux en servitude.

Ainsi, présenter le coup d’État comme procédant de la seule ambition de Louis Napoléon ou d’un complot contre les libertés relève de la malhonnêteté historique.

En fait, comme l’a si bien dit Émile Ollivier : Le coup d’État a réussi parce qu’il était dans la majorité des esprits avant d’être réalisé dans les faits. Et d’ailleurs, qu’avait fait le Président ? Détruisait-il la République ? Non. Attentait-il à la souveraineté nationale ? Non. Il maintenait la République, il ne faisait pas la moindre allusion à l’Empire, il rétablissait, dans son intégrité la souveraineté nationale ; il proposait une solution et ne l’imposait pas : il interrogeait le peuple.

Plus près de nous, enfin, Pierre Guiral a reconnu que le coup d’État, s’il était un acte de violence […] dénouait une situation sans issue.

Philippe Seguin. Louis Napoléon le Grand. Grasset 1990

1852

Aux États Unis, parution de La Case de l’oncle Tom, de Misses Beecher Stowe : le livre va cristalliser les antagonismes américains sur la question de l’esclavage.

De ces années 1850 – 1860 date l’apparition de certaines des données politiques qui de nos jours encore commandent la vie politique américaine : le parti républicain apparaît en 1854, et récemment encore le Solid South votait en bloc démocrate pour faire pièce aux abolitionnistes républicains. La persistance de ces souvenirs, près d’un siècle après la fin du conflit, montre l’importance qu’eut la lutte du Nord contre le Sud, comparable à celle de la coupure de 1789 dans notre histoire nationale.

René Rémond. Histoire Universelle. L’Amérique anglo-saxonne. La Pléiade 1986

À Bayreuth, Eduard Steingraeber crée sa fabrique de pianos droits alors qu’il n’a que 29 ans. Sa réputation grandit rapidement au point que Richard Wagner lui demandera en 1874 la construction d’un carillon pour la scène du Graal de son opéra Parsifal. Steingraeber emploie aujourd’hui une trentaine de personnes. Elle est très réputée auprès des spécialistes pour la qualité de ses pianos droits, considérés par certains comme les plus aboutis au monde. Ils rivalisent sans complexe avec les modèles de Bösendorfer, Steinway, Bechstein et Pleyel.

29 01 1853

Napoléon III épouse Eugénie de Montijo. Elle va importer de l’Espagne, sa terre natale, un spectacle nouveau pour la France : la corrida, qui va connaître un grand succès du nord au sud et de l’est à l’ouest. L’empereur officialisera une entorse à la loi Grammont du 2 janvier 1850 qui protégeait les animaux domestiques […le taureau en était]. Les oppositions se manifestèrent avec virulence dans la moitié nord de la France, non par compassion sur le sort des taureaux, mais sur celui des chevaux : un taureau pouvait tuer plusieurs chevaux en une seule corrida ; on était certes sensible à cela en France, mais en Espagne, les touristes anglais étaient horrifiés … tant et si bien, qu’une loi [très probablement anticonstitutionnelle, car enfreignant le principe d’égalité sur tout le territoire] décrétera en 1951 que la corrida était autorisé dans la moitié sud de la France, que, sur le sujet, la tradition ne se différenciait du nord que par les courses de taureaux, vachettes dans les villes. La corrida était devenue un loisir très populaire en Espagne depuis quelques dizaines d’années seulement, quand des employés des abattoirs s’étaient mis à faire évoluer leur travail d’abattage en jeu qui s’était peu à peu ritualisé, enjolivé et popularisé. Mais il y avait bien tout de même quelques chose dans la tradition puisque dès la seconde moitié du XIV° siècle, on mentionne l’existence d’une forme de tournoi qui mettait aux prises un cavalier aristocrate contre un taureau.

1 06 1853

Marguerite et Aristide Boucicaut, associés aux frères Videau depuis l’année précédente créent officiellement Le Bon Marché, à l’angle des rues de Sèvres et du Bac, avec le dessein de recréer le mode de fonctionnement des foires, où la clientèle peut déambuler librement, comparer, apprécier la diversité des articles, et, en fin de compte, achètent plus. Ils inventent le satisfait ou remboursé. Dix ans plus tard, les frères Videau commencent à s’inquiéter sérieusement de l’ambition de leurs associés, qui leur semble démesurée : ça tombe bien, un ami des Boucicaut, de retour des États Unis après fortune faite, peut leur prêter le million et demi de francs dont ils ont besoin pour racheter les parts de leurs associés : ayant désormais les coudées franches, ils rachètent nombre de boutiques des environs pour augmenter leur surface de vente, transforment leur bâtiment d’origine en faisant appel à des célébrités, l’architecte Alexandre Laplanche, Boileau et Fils, l’ingénieur Armand Moisan et même Gustave Eiffel.

Le client ne dépend pas de nous, c’est nous qui dépendons de lui. Le client n’interrompt pas notre travail, il est notre but. Salon de lecture pour que les hommes puissent patienter pendant que Madame chine, toilettes pour hommes et toilettes pour femme, des images pour les enfants, les soldes d’été, le mois du blanc, service de livraison à domicile… On n’arrête pas le progrès.

Tout n’est pas rose tous les jours : en septembre 1869, quelques salariés quittent la maison, refusant le travail du dimanche : Marguerite répond alors… par de très substantielles améliorations des conditions de travail : intéressement aux résultats, promotion professionnelle au sein des magasins, pourcentage sur les ventes – c’était l’actualisation de l’ancienne guelte -, cantine d’entreprise – menu identique pour tous, quel que soit sa fonction -, cours d’anglais…

En 1876, les Boucicaut créeront une Caisse de prévoyance alimentée par les bénéfices de l’entreprise permettant, au bout de dix à quinze ans de présence, et sans retenue sur salaire, de verser un petit capital aux membres du personnel :

Nous avons voulu assurer à chacun de nos employés la sécurité d’un petit capital qu’il puisse retrouver au jour de sa vieillesse, ou qui, en cas de décès, puisse profiter aux siens. Nous avons voulu en même temps leur montrer d’une manière affective quelle est l’étroite solidarité qui doit les unir à la maison. Ils comprendront mieux que l’activité du travail, le soin des intérêts de la Maison, l’économie du matériel mis à leur disposition sont autant de devoirs qui tournent au profit de chacun.

Aristide Boucicaut meurt le 26 décembre 1877 : Le Bon Marché réalise alors un chiffre d’affaires de l’ordre de 80 millions de francs, avec 1 700 employés. Marguerite lui survivra 10 ans : à la mort Le Bon Marché avait 3 773 employés. Son fils étant mort, elle se retrouve sans héritier, et fait un chèque de 250 000 francs à Louis Pasteur, ce qui lui permet de fonder son Institut.

Ses obsèques seront celle des grands : Qui, en sortant de la gare Montparnasse, à Paris, en ce 12 décembre 1887, pouvait imaginer, devant la magnificence du cortège funéraire, lui bloquant le passage, qu’il s’agissait de Madame Boucicaut, Bourguignonne illettrée et gardeuse d’oies ?

Lucienne Delille, journaliste

8 07 1853

Quatre cuirassés américains mouillent dans le port d’Uraga, dans la baie d’Edo, au Japon ; à leur tête le commodore Matthew Calbraith Perry, avec pour objectif la protection des marins en détresse, la possibilité de se ravitailler dans les ports japonais et enfin l’ouverture au commerce de ces ports. Il y a 212 ans que le pays est fermé sur lui-même, interdit aux étrangers.

Le développement de la pêche à la baleine est venu infléchir les relations entre les États Unis et le Japon. Traditionnellement, les Japonais pêchaient la baleine au filet. Les Américains avaient commencé par la pêcher en Atlantique nord, où la ressource s’était vite épuisée, surtout après l’emploi à la fin des années 1840 de la grenade. Les baleiniers américains s’étaient alors mis à fréquenter assidûment le Pacifique, dans des zones proches du Japon, lui livrant une féroce concurrence. Par ailleurs les lois shôgunales ne sont pas tendres aux marins : si un équipage naufragé est recueilli par un navire étranger, ce peut-être la mort qui l’attend une fois de retour à la maison ; il en va de même pour des équipages non-japonais s’ils viennent à naufrager sur les côtes japonaises : ce sont de longues années de détention qui les attendent. Comment maintenir cette politique d’isolement face à l’ultimatum d’une telle puissance ? Le shogun hésite, consulte les daimyos, puis décide de s’incliner : un traité signé l’année suivante ouvrira aux Américains les ports de Shimoda et de Hakodate, suivi par d’autres accords analogues avec la Russie, l’Angleterre, la France et les Pays-Bas : c’en était fait du splendide et volontaire isolement du Japon.

24 09 1853

La France s’approprie la Nouvelle Calédonie. Jusqu’en 1948, elle va avoir le statut de colonie pénitentiaire et les premiers colons seront bien des bagnards, auxquels se joindront plus tard des Réunionnais, des colons algériens après la révolte en Algérie de 1871. Pour s’assurer que cette population criminelle des bagnards ne revienne que le plus tard possible en métropole, on a instauré la peine dite du doublage, qui impose de rester sur le territoire après avoir purgé sa peine, pour la même durée que celle-ci. Ces peuplements vont provoquer une véritables spoliation des terres kanaks, ces derniers étant parqués – c’est le mot qui convient – dans des réserves tribales selon le mot d’un gouverneur de l’époque, quand il n’existait pas de tribus chez les Kanaks. Ces peuplements apportaient avec eux des maladies inconnues jusqu’alors de kanaks, qui vont faire des ravages dans leurs rangs.

09 1853

Le choléra sévit en France depuis juin. On compte alors à Paris 150 médecins qui pratiquent l’homéopathie, plusieurs dispensaires et deux pharmacies exclusivement homéopathiques.

L’homéopathie m’a sauvé (du choléra)

Proudhon

1 10 1853

Carl Bechstein fonde à Berlin l’entreprise C. Bechstein Pianoforte AG Berlin, fabricant des pianos droit et à queue. Ils vont devenir très vite le haut de gamme du piano.

11 1853

La Russie envahit les provinces danubiennes de l’empire ottoman en tablant sur l’alliance avec la Grande Bretagne et la neutralité des autres puissances européennes.

31 12 1853

On peut faire confiance aux Anglais pour trouver une idée originale pour le réveillon du nouvel an, à grand renfort d’egos boursoufflés : […] ainsi, au Crystal Palace de Londres, onze invités triés sur le volet, portant un frac rehaussé d’une cravate blanche, prennent place dans le ventre d’un iguanodon. L’événement est destiné à célébrer une science – la paléontologie – et son héraut, le Britannique Richard Owen, qui trône d’ailleurs en bout de table. À dessein, sa tête apparaît juste à l’emplacement du cerveau de l’animal préhistorique dont l’énorme carcasse de brique abrite les agapes. Soupe à la tortue, turbot à la hollandaise, tourte au pigeon, faisan et nougat à la chantilly figurent parmi les huit plats arrosés de sherry, de madère, de vins de Moselle et de Claret, servis à une brochette de scientifiques, d’artistes et de journalistes. Owen, le Cuvier anglais, l’inventeur des dinosaures, triomphe.

Un seul homme manque à l’appel, pour la bonne raison qu’il est mort, probablement suicidé, un an auparavant : Gideon Mantell, médecin passionné de géologie et véritable inventeur de l’iguanodon, dont la reconstitution sculptée a été choisie pour accueillir ce réveillon très spécial. L’homme dont Owen, maître de cérémonie, a passé une partie de sa vie à piller les recherches, à s’attribuer les travaux et à contester faussement les conclusions.

L’histoire avait débuté en 1822 au bord d’une route du Sussex (sud de l’Angleterre). Mary Ann Mantell accompagne son époux obstétricien en tournée chez ses patientes. Elle remarque un objet brillant dans un tas de gravats, fait stopper la calèche. Et découvre deux énormes dents enchâssées dans un bloc de roche. Gideon Mantell, passionné de paléontologie et amateur reconnu pour ses recherches, consulte des savants, à commencer par Cuvier et Owen eux-mêmes. Leur sentence est sans appel : il s’agit des restes d’un mammifère carnivore de type rhinocéros. Mais, contre leur avis, Mantell a l’intuition que les dents appartiennent à un reptile herbivore géant, une catégorie totalement inconnue. Il continue de collecter fossiles et ossements jusqu’à ce qu’en 1825 sa découverte soit validée. Owen, médecin anatomiste de formation devenu une sommité de la paléontologie, ne lui pardonnera pas. Gideon Mantell avait révélé l’existence d’un gigantesque animal disparu, inimaginable jusque-là. Il lui revenait de le nommer. Ayant observé la similarité de ses dents avec celles d’iguanes actuels, il baptisa la créature iguanodon.

[…] Mais, en 1842, Richard Owen a une autre intuition de génie : les différentes espèces d’animaux disparus identifiées grâce aux fossiles et aux os appartiennent à une catégorie unique. Il forge un nom pour la désigner, s’en arrogeant ainsi la paternité. Ce sera le dinosaure, dérivé du grec terrible lézard. Pour la postérité, Owen sera l’unique inventeur des dinosaures, au prix de la dissimulation des découvertes décisives de Gideon Mantell. Devant la Royal Society, Owen nie que ses travaux découlent de ceux de Mantell. Il se bat même – en vain – pour empêcher que la prestigieuse Royal Medal lui soit décernée.

Le temps a-t-il fait œuvre de vengeance ? Aujourd’hui, alors que la vogue des dino, portée par des films comme Jurassic World, ne faiblit pas, leur inventeur est totalement oublié. Sa statue, qui trônait depuis plus d’un siècle dans le hall du Natural History Museum (NHM) de Londres aux dimensions de cathédrale, a été remplacée en 2009 par celle de Darwin. Le bronze d’Owen, qui fut pourtant le premier directeur du musée, fondé en 1881, a été relégué dans un recoin, quasi invisible.

Richard Owen a disparu car il s’est opposé à Charles Darwin dont la théorie de l’évolution a triomphé, analyse Paul Barrett, paléontologue au NHM. L’Histoire a été réécrite par les vainqueurs mais elle ne peut se réduire à celle de l’horrible personnage souvent dépeint. Jeune, Owen a été soutenu par ses collègues. Mais plus il a pris de l’importance, plus il est devenu odieux envers ses rivaux, les évaluant sur le plan scientifique, leur refusant l’accès à des fossiles et leur déniant parfois la paternité de découvertes pour se les attribuer.

Retraçant l’histoire de cette folle rivalité, Paul Barrett refuse parallèlement de réduire Gideon Mantell à une simple victime. Aujourd’hui, on le qualifierait d’obsessionnel compulsif. Sa passion dévorante des fossiles a détruit sa vie. Sa femme l’a quitté, ce qui était rarissime à l’époque ; son fils Walter s’est engagé en Nouvelle-Zélande pour échapper à l’ambiance familiale. Il a sacrifié son cabinet médical pour investir dans un musée destiné à rassembler ses collections, mais qui a périclité parce qu’il ne faisait pas payer l’entrée. Au bord de la faillite, le médecin a dû vendre au British Museum ses collections qui sont tombées ensuite entre les mains de son bourreau.

Mantell, aussi désintéressé et ouvert qu’Owen était renfermé et orgueilleux, poussa l’ouverture d’esprit jusqu’à confier pour examen à son tyrannique adversaire des os envoyés de Nouvelle Zélande par son fils. Ils furent identifiés par le savant comme d’énormes oiseaux préhistoriques incapables de voler, et baptisés plus tard moas. Mantell était un formidable découvreur d’espèces nouvelles mais peu armé sur le plan théorique, précise Paul Barrett. Owen, au contraire, n’a jamais ramassé un fossile de sa vie, mais il avait une connaissance étendue du monde animal et de l’anatomie comparée. Tous deux d’origine modeste et passionnés, ils auraient pu devenir complémentaires et leur rivalité se révéler productive. Elle fut plutôt destructrice en termes de connaissance des dinosaures, estime encore le chercheur. Il s’agit d’une rivalité unilatérale : Owen bataillait contre tout le monde, à commencer par lui-même. […]

Philippe Bernard. Le Monde 20 08 2015

1853

George Eugène Haussmann est nommé préfet de la Seine : début des grands travaux. La règle générale va être dictée par deux dangers auxquels il fallait parer : le choléra et les barricades révolutionnaires. Le choléra avait réapparu dans le dernier trimestre 1853, fauchant près d’1.5 million de personnes jusqu’à fin 1854 : dans la prison d’Aniane dans l’Hérault, ce sont 250 détenus qui en meurent, le tiers de l’effectif. Les boulevards de Strasbourg et Saint Michel doublèrent, de la gare de l’Est à l’Observatoire, les rues Saint Denis et Saint Jacques tandis que la rue de Rivoli, prolongée depuis la place de la Concorde jusqu’à l’Hôtel de Ville, doublait la rue Saint Honoré, ceci pour le principal ; il développe les galeries souterraines du réseau d’eau, facilitant ainsi les interventions : si, en 2009, Paris, avec un rendement de 96.5 % est largement en tête des villes de France qui perdent le moins d’eau, c’est en grande partie à Haussmann qu’elle le doit. Il lui sera tout de même reproché par après d’avoir mis les Halles Centrales au cœur de Paris ; mais les transformations de Paris dépassèrent de beaucoup ces seuls travaux ; il fera école en province : Rouen, Toulouse, Montpellier, Lyon, Avignon, Marseille et même à l’étranger : Bruxelles et Rome notamment.

Un tel bouleversement ne pouvait que susciter les passions. Apologistes et détracteurs s’en donnèrent à cœur joie : Haussmann avait l’air impudent d’un laquais de bonne maison. Il étalait sa personnalité avec une exubérance parfois grotesque ; mais il possédait les qualités d’un administrateur de premier ordre.

Emile Ollivier, qui le fit remercier en 1870

Autour de la place du Châtelet s’écroulent les immondes sentines, égouts à ciel ouvert, qui descendaient vers la Seine. Le boulevard du centre, traversant la ville d’un bout à l’autre, vivace artère où circulera le riche sang du commerce, s’avance triomphalement à travers ces décombres. La rue de Rivoli, prolongée jusqu’à l’ancienne place de Grève, sera pour Paris ce que le Grand Canal est pour Venise.

Théophile Gautier

Regrette qui voudra l’ancien Paris ; mes facultés intellectuelles ne m’ont jamais permis d’en reconnaître les détours quoique, comme tant d’autres, j’y aie été nourrie. Aujourd’hui que de grandes percées, trop droites pour l’œil artiste, mais éminemment sûres, nous permettent d’aller longtemps, les mains dans les poches, sans nous égarer et sans être forcés de consulter à chaque instant le commissionnaire du coin ou l’affable épicier de la rue, c’est une bénédiction que de cheminer le long d’un large trottoir… Pour mon compte, j’aime à reconnaître qu’aucun véhicule, depuis le somptueux équipage jusqu’au modeste sapin, ne vaut, pour la rêverie douce et riante, le plaisir de se servir de deux bonnes jambes, obéissant sur l’asphalte ou la dalle, à la fantaisie de leur propriétaire…

George Sand

Chez les détracteurs, on entend :

l’Amphion de cette ville n’était qu’un caporal Louis Veuillot

à ce rythme là, il va bientôt rectifier le cours de la Seine Edmond About

…. percées de magnificence Louis Dimier

l’Architecture n’est elle autre chose que l’administration ?

George Pillement et Maurice Raval. Destruction de Paris Haussmann contre Paris

les boulevards rectilignes ne sentent plus le monde de Balzac Les Goncourt

Le vieux Paris n’est plus : la forme d’une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel Charles Baudelaire

Et enfin, lui-même, qui ne manquait pas d’humour, quand il sera élu membre libre de l’Académie en 1867 : J’ai été choisi comme artiste démolisseur.

Il reste tout de même quelques îlots dans Paris auxquels il n’a pas touché : Dans le crépuscule grisâtre de mars, l’île Saint Louis paresse : chaland alourdi de vieux immeubles blasonnés. Devant elle, la cité semble un remorqueur en panne avec les grandes tours de Notre Dame pour cheminées : son capitaine est un empereur à cheval. L’île Saint Louis patiente dans le sillage de la Cité. Ainsi vont, immobiles, ces deux caillots de terre dans la grosse veine de la Seine. L’île Saint Louis n’a que d’étroites rues fuyant, telles des arêtes de poisson, de part et d’autre de sa longue rue droite. Elle n’a pas, comme la Cité orgueilleuse, une grande place qui est le centre d’un monde ; ni de larges avenues aspergées de vie à jet continu ; aucun monument massif et nul édifice prétentieux. Elle n’a, l’île Saint Louis, la provinciale, que calme, bon ton et discrétion. La vie qu’elle emprisonne semble être celle du Paris d’autrefois conservée là, intacte. C’est une petite ville noyautée dans la grande.

Claude Seignolle. La nuit des Halles. Phébus 1988

L’île Saint-Louis en ayant marre

D’être à côté de la Cité

Un jour a rompu ses amarres

Elle avait soif de liberté

Avec ses joies avec ses peines

Qui s’en allaient au fil de l’eau

On la vit descendre la Seine

Ell’ se prenait pour un bateau

Quand on est une île

On reste tranquille

Au cœur de la ville

C’est ce que l’on dit

Mais un jour arrive

On quitte la rive

En douce on s’esquive

Pour voir du pays

De la mer Noire à la Mer Rouge

Des îles blanches aux îles d’or

Vers l’horizon où rien ne bouge

Point n’a trouvé l’île au trésor

Mais tout au bout de son voyage

Dans un endroit peu fréquenté

On lui raconta le naufrage

L’île au trésor s’était noyée

Quand on est une île

On vogue tranquille

Trop loin de la ville

Malgré ce qu’on dit

Mais un jour arrive

Où l’âme en dérive

On songe à la rive

Du bon vieux Paris.

L’île Saint-Louis a de la peine

Du pôle Sud au pôle Nord

L’océan ne vaut pas la Seine

Le large ne vaut pas le port

Si l’on a trop de vague à l’âme

Mourir un peu n’est pas partir

Quand on est île à Notre Dame

On prend le temps de réfléchir

Quand on est une île

On reste tranquille

Au cœur de la ville

Moi je vous le dis

Pour les îles sages

Point de grands voyages

Les livres d’images

Se font à Paris

Paroles de Léo Ferré, Charles Saut, musique de Léo Ferré

Cinquante ans plus tard, Stefan Zweig dira tout le bonheur qu’il y connaîtra, essentiellement fruit d’une liberté comme nulle part ailleurs : Nulle part on n’a pu éprouver la naïve et pourtant très sage insouciance de l’existence plus heureusement qu’à Paris, où la confirmaient la beauté des formes, la douceur du climat, la richesse et la tradition. Chacun de nous autres, jeunes gens, s’incorporait une part de cette légèreté et y ajoutait ainsi sa propre part ; Chinois et Scandinaves, Espagnols et Grecs, Brésiliens et Canadiens, tous se sentaient chez eux sur les rives de la Seine. Point de contrainte : on pouvait parler, penser, rire, gronder comme on le voulait, chacun vivait comme il lui plaisait, sociable ou solitaire, prodigue ou économe, dans le luxe ou dans la bohème ; il y avait place pour toutes les originalités, toutes les possibilités s’offraient. Il y avait là les sublimes restaurants à deux cents ou trois cents francs, avec toutes les magies culinaires et les vins de toute sorte, avec des cognacs abominablement chers qui dataient des jours de Marengo ou de Waterloo ; mais on pouvait manger et boire presque aussi magnifiquement chez le marchand de vin du coin. Dans les restaurants du Quartier latin, où se pressaient les étudiants, on obtenait pour quelques sous les petits plats les plus friands avant ou après son succulent bifteck, avec en outre du vin rouge ou blanc et une miche de délicieux pain blanc longue d’une aune. On pouvait aller vêtu à son gré : les étudiants se promenaient en béret boulevard Saint Michel ; les rapins, les peintres, s’exhibaient en chapeaux à larges bords pareils à des champignons géants et en vestes romantiques de velours noir ; les ouvriers arpentaient sans gêne les boulevards les plus élégants dans leur bourgeron bleu ou en manches de chemise, les nourrices en coiffe bretonne largement plissée, les marchands de vin en tablier bleu. Il n’était pas indispensable que l’on fût le 14 juillet pour que quelques jeunes couples se missent à danser dans la rue après minuit, et le sergent de ville se contentait d’en rire : la rue n’était-elle pas à tout le monde ? Personne n’éprouvait de gêne devant qui que ce fût : les plus jolies filles ne rougissaient pas de se rendre dans le petit hôtel le plus proche au bras d’un nègre aussi noir que la poix ou d’un Chinois aux yeux bridés. Qui se souciait à Paris de ces épouvantails qui ne devinrent menaçants que plus tard, la race, la classe et l’origine ? On allait, on causait, on couchait avec celui ou celle qui vous plaisait, et l’on se souciait des autres comme d’une guigne. Ah ! il fallait avoir d’abord connu Berlin pour bien s’éprendre de Paris, il fallait avoir éprouvé la servilité volontaire de l’Allemagne, avec sa conscience hiérarchique accusée des rangs et des distances, aiguisée jusqu’à en être douloureuse, où la femme d’un officier ne fréquentait pas celle d’un professeur de lycée, ni celle-ci l’épouse d’un commerçant, ni surtout cette dernière une femme d’ouvrier. Mais à Paris l’héritage de la Révolution, bien vivant, circulait encore dans le sang. Le prolétaire se sentait un citoyen aussi libre et digne de considération que son employeur, le garçon de café serrait la main d’un général galonné comme à un collègue. De petites bourgeoises actives, sérieuses et propres ne faisaient pas la grimace en rencontrant la prostituée dans le corridor, elles causaient tous les jours avec elle dans l’escalier, et leurs enfants lui donnaient des fleurs. Un jour je vis entrer dans un restaurant élégant – Larue, près de la Madeleine – de riches paysans normands qui revenaient d’un baptême, ils portaient les costumes de leur village, leurs lourds souliers ferrés faisaient un vacarme de sabots de cheval, et ils avaient sur les cheveux une si belle couche de pommade qu’on en sentait l’odeur jusqu’à la cuisine. Ils parlaient fort et se faisaient de plus en plus bruyants à mesure que le vin coulait, ils bourraient les reins de leurs grosses femmes en riant sans aucune gêne. Cela ne les dérangeait pas le moins du monde de se trouver, eux, vrais paysans, parmi les fracs impeccables et les grandes toilettes, mais le garçon rasé de frais ne fronçait pas non plus le nez devant ces campagnards comme il l’eût fait en Allemagne ou en Angleterre, il les servait avec la même politesse et la même perfection que les ministres ou les excellences, et le maître d’hôtel prenait même plaisir à saluer avec une cordialité toute particulière ces hôtes un peu frustes. Paris n’offrait qu’une juxtaposition de contrastes, point de haut ni de bas ; aucune frontière invisible ne séparait les artères luxueuses des passages crasseux, et partout régnaient la même animation et la même gaieté. Les musiciens ambulants jouaient dans les cours des faubourgs ; par les fenêtres, on entendait chanter les midinettes à leur travail ; toujours retentissait quelque part dans les airs un éclat de rire ou un appel cordial ; quand par hasard deux cochers s’engueulaient, ils finissaient par se serrer la main, buvaient un verre ensemble et l’accompagnaient de quelques huîtres qu’ils payaient un prix dérisoire. Rien de pénible ou de guindé. Les relations avec les femmes se nouaient facilement et se rompaient de même, chacun trouvait chaussure à son pied, chaque jeune homme une amie pleine de gaieté et que n’inhibait pas la pruderie. Ah ! que la vie était dépourvue de pesanteur, à Paris, qu’elle était bonne, surtout si l’on était jeune ! La simple flânerie était déjà une joie en même temps qu’une perpétuelle instruction, car tout vous était ouvert – on pouvait entrer chez un bouquiniste et feuilleter les livres un quart d’heure sans que le marchand murmurât. On pouvait aller dans les petite galeries privées et tout examiner par le menu dans les magasins de bric-à-brac ; on pouvait assister en parasite aux ventes de l’Hôtel Drouot et bavarder dans les jardins publics avec les gouvernantes. Il n’était pas facile de s’arrêter une fois que l’on s’était mis à flâner, la rue exerçait une attraction magnétique et montrait sans cesse quelque chose de nouveau dans son kaléidoscope. Si l’on était fatigué, on pouvait s’asseoir à la terrasse d’un des dix mille cafés et écrire des lettres sur du papier qu’on vous fournissait gratuitement, tout en se faisant présenter par les marchands ambulants toute leur pacotille de frivolités et d’objets superflus. Il n’y avait qu’une chose difficile : c’était de rester au logis ou d’y retourner, surtout quand le printemps faisait irruption, que la lumière brillait, argentée et douce, par-dessus la Seine, que les arbres des boulevards commençaient à se couvrir de pousses vertes et que les jeunes filles portaient toutes un petit bouquet de violettes piqué à leur corsage ; mais l’arrivée du printemps n’était vraiment pas indispensable pour qu’on fût de bonne humeur à Paris.

Stefan Zweig. Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen 1944. Pour la traduction française 1982 chez Belfond

Les Trois Frères Provençaux, restaurant du quartier de Palais-Royal, à Paris. Gravure d’Eugène Lami, 1842. Photographie de Dea. Album

L’actuel Grand Véfour, descendant du restaurant du même nom fondé par Jean Véfour en 1820. Photographie de Christian Sarramon, Gtres

Développement important de la Franc Maçonnerie. La production de fonte par coke dépasse celle obtenue par le bois. L’oïdium, un champignon dévastateur de la vigne qui saupoudre feuilles et grappes d’une poussière grisâtre, est apparu en 1845 en Angleterre, venant d’Amérique, et prolifère à des températures supérieures à 25°. Il arrive dans l’Hérault en 1851 et en 1853, les deux tiers des plantations sont détruites : le remède sera le soufre et on descendra les vignes dans la plaine, la quantité prenant alors le pas sur la qualité. L’arrivée du chemin de fer permettra de transporter au loin des vins qui jusqu’alors devaient être consommés à proximité du lieu de production, et donc contribua aussi au développement des surfaces cultivées : c’est dans ces années que le vignoble du Bas Languedoc devindra en superficie plus important que le vignoble atlantique, du Bordelais aux Charentes. Deux années de récolte suffisent à payer une vigne : on verra de petits industriels de la région abandonner leur usine pour devenir viticulteur rentier. Béziers devient capitale régionale, attirant peintres, poètes et chanteurs lyriques.

Garantie de la retraite des fonctionnaires qui, dans le même temps, sont les premiers à bénéficier d’un congé payé annuel. Création de la Compagnie générale des Eaux, sur des idéaux saint simoniens, qui va s’occuper uniquement pendant plus de 120 ans de réseau d’eau et de son traitement. Les trains sont autorisés par décret à faire du 100 km/h. En Inde, le gouverneur général, lord Dalhousie, entreprend la construction des premiers chemins de fer indiens qui en feront, à la fin du XIX° siècle, le réseau le plus dense de tout le continent asiatique.

Le chantier américain Mc Kay lance le plus grand bateau jamais construit en bois : le Great Republic : 99 mètres de long pour 16,20 m au maître-bau. Il en a fallu des arbres : 3 810 m³ de pin dur, 2 056 tonnes de chêne blanc, 336 tonnes de fer, 6 de cuivre et 64 668 mètres courants de toile pour sa voilure. La Maison de Savoie retire à Nice, qui lui avait été rattachée depuis le XIV° siècle, ses dernières franchises au profit de Gênes. Les Niçois n’apprécient pas cette mauvaise manière et lapident la statue de Charles Félix, en créant une expression bien locale pour envoyer balader les gens : Vaï ti faïre pagà da Carlo Felice – va donc te faire payer chez Charles Félix.

Le port d’arme est interdit en Corse : de 1818 à 1852 , on a compté 4 646 homicides, dont 190 en 1822, 203 en 1834 et 228 en 1848. La Compagnie des Guides construit le premier refuge : les Grands Mulets, alors la seule voie pour le Mont Blanc.

À Montpellier, Charles Frédérik Gerhardt parvient à synthétiser la molécule de l’aspirine : l’acide acétylsalicylique, extrait de l’acide salicylique, lui-même extrait de l’alcool salicylique, tiré du salicoside, contenu dans la feuille de saule : les légionnaires romains s’en faisaient des emplâtres sur les jambes pour calmer leurs douleurs ; l’aspirine ne sera expérimentée en thérapeutique qu’en 1889 par les Allemands Dreser et Hoffmann.

Il faut attendre le début du XIX° siècle pour que le principe actif soit isolé. Tout commence par un pharmacien italien qui, en 1825, isole la molécule active de l’écorce de saule blanc en la nommant salicine. Trois ans plus tard, un pharmacologue allemand obtient des cristaux jaunes à partir d’écorce de saule blanc. Enfin, en 1829, un pharmacien français nommé Pierre Joseph Ledoux améliore le procédé pour obtenir une poudre blanche qu’il nomme salicylique.

Il faut attendre 1897 pour que deux chimistes de la firme Bayer, Félix Hoffmann et Arthur Eichegrün, obtiennent de l’acide acétylsalicylique sous une forme stable et bien moins irritable pour l’estomac. L’aspirine était née.

Le brevet fut déposé en 1900 et la commercialisation débuta en 1901 par Bayer. Celle-ci attribua la paternité du médicament au seul Félix Hoffmann. Il y avait là quelque chose d’injuste puisque ce dernier, récemment engagé par la firme, n’avait fait que travailler sous les ordres d’Eichegrün. L’un était juif et l’autre pas.

Chacun peut donc l’utiliser. Aussitôt, la Société chimique des usines du Rhône rebaptise la Rhodine, Aspirine Usine du Rhône. Mais Bayer n’a pas dit son dernier mot. En juin 1940, quand l’armistice est signé, Bayer oblige Rhône Poulenc qui a absorbé les Usines du Rhône, à lui verser une redevance. Celle-ci le sera jusqu’à la défaite de l’Allemagne en 1945.

Aujourd’hui, l’aspirine s’est un peu effacée devant le paracétamol et l’ibuprofene plus efficaces et moins nocifs. Néanmoins, l’aspirine continue à être prescrite dans certains cas comme la thrombose cardiaque.

Frédéric Lowino Le Point 8 07 2024

L’histoire de la médecine, fleuve interminable d’idées et d’actes, est partie intégrante et utile de l’histoire générale. Comment les hommes étaient-ils soignés ? Comment les médecins abordaient-ils la connaissance des corps, des maladies, de la santé ? Comment les autorités, celles des villes notamment, concevaient-elles la protection, la surveillance et l’amélioration de la santé publique ? Tout cela a un prix inestimable pour l’histoire des sociétés.

En outre, ce long passé de la médecine, sans fin diffusé à travers l’histoire générale qui l’accompagne, n’est pas sans mettre en lumière certains traits et structures de sa nature, même actuelle. Qui lira les beaux livres de Georges Canguilhem, philosophe et historien des sciences, saura que la médecine d’aujourd’hui, qui se veut science et expérimentation, rien de plus, rien de moins, est encore traversée de concepts a priori, tout comme au temps du vitalisme de Marie François Xavier Bichat (1771 – 1802), pourrait-on dire de mythes, pour reprendre, une fois de plus, un mot du professeur Sournia. N’empêche que les mythes, si mythes il y a, se remplacent aujourd’hui à vive allure et que l’étude des mécanismes de la vie et de la cellule progresse de façon accélérée et révolutionnaire.

La cassure, la mutation fondamentale date du milieu du XIX° siècle. En quelques années s’accomplissait alors une révolution profonde. Comme le remarque le professeur Jean Bernard, le médecin n’a acquis l’efficacité rationnelle qu’au milieu du XIX° siècle, avec l’émergence, en seulement six ans (1859 – 1865), de découvertes aussi fondamentales que celles de Darwin, de Pasteur, de Mendel, de Claude Bernard, qui devaient donner naissance à la médecine moderne et à la révolution biologique qui s’opère sous nos yeux. Aux noms qu’énumère Jean Bernard, ajoutons au moins, en exergue, celui de François Magendie (1783 – 1855) qui fut le maître et le précurseur de Claude Bernard, au Collège de France. Au lendemain de la Révolution française qui avait entraîné dans ses ruines l’ancienne Faculté de Médecine, il s’abandonna à corps perdu à la passion absolue du nouveau et, de ce fait, à une polémique sans relâche et sans merci contre les uns et contre les autres. En fait, il aura ouvert la médecine et la physiologie sur ces sciences déjà formées qu’étaient alors la physique et la chimie. Acte salutaire : il a fondé, du coup, la médecine expérimentale. En raison d’un tel exploit, il s’affirme unique dans la chaîne des esprits novateurs, au même titre qu’Evariste Galois (1811 – 1832), plus jeune que lui, mathématicien génial tué en duel, à vingt ans, et qui eut seulement le temps de formuler, dans un ultime mémoire, la théorie moderne des fonctions algébriques.

Nul plus que Magendie – et, avec lui, Claude Bernard (1813 – 1878) – n’aura eu le sentiment de vivre une époque nouvelle, révolutionnaire de la médecine. De Magendie, Emile Littré (1801 – 1881) disait, au lendemain de sa mort : Il était étranger, hostile même à toute histoire… Les systèmes du passé, le mode de raisonner, le mode d’expérimenter, les tendances, tout lui semblait indigne de l’attention d’un homme sérieux. Pour lui, la science n’avait pas de racines dans les âges antérieurs. [Émile Littré était lexicologue en toute circonstance, de jour comme de nuit : découvert au lit avec la bonne, sa femme se dit surprise : erreur, Madame, vous êtes étonnée, c’est nous qui sommes surpris. ndlr]. Claude Bernard pensait à l’unisson, qui affirmait sans hésiter que la science du présent est nécessairement au-dessus de celle du passé et il n’y a aucune espèce de raison d’aller chercher un accroissement de la science moderne dans les connaissances des anciens. Leurs théories, nécessairement fausses puisqu’elles ne renferment pas les faits découverts depuis, ne sauraient avoir aucun profit réel pour les sciences actuelles.

Comprenons ces paroles injustes : Magendie et Bernard s’acharnent avec passion à construire une science médicale fille exclusive de l’expérience. Révolutionnaires au sens fort du terme, il leur faut lutter contre un Ancien Régime qui les entoure et colonise jusqu’à l’absurde les institutions, les hôpitaux, les chaires, les enseignements… D’ailleurs, après eux, leur révolution sera lente encore à se mettre vraiment en place, comme toute révolution en profondeur. D’autant que la physique, la chimie, la biologie – bases essentielles – sont elles-mêmes des sciences en train de se faire, avec leurs retards, leurs avances et leurs limites. La nouvelle médecine se fabriquera, s’imaginera au ralenti, grâce à la clinique hospitalière, ensuite grâce à la médecine de laboratoire. Et cette médecine ne sera efficace que reprise, épaulée par l’État et les institutions élargies de la Santé Publique.

Fernand Braudel. L’identité de la France. Arthaud Flammarion 1986

Les Hollandais font travailler des esclaves ghanéens dans leurs plantations de canne à sucre en Indonésie. Quand ils s’affranchissent, ils rentrent au Ghana, le balluchon empli de batiks industriels fabriqués par Vlisco : c’est le wax qui va séduire toute l’Afrique. D’origine javanaise, le batik, tissu teint selon un procédé basé sur l’application de cire, est entièrement fait main ; les dessins sont tracés à l’aide d’un canting, – une sorte de stylet en cuivre – en creusant la cire dont les cotons ou les soies sont enduits. Un seul beau sarong peut demander une année pour être fabriqué. En 1844, Peter Fentener Van Vlissingen avait repris la manufacture de coton de son père à Helmond, aux Pays Bas, qui deviendra Vlisco. Et tout va changer quand son oncle, propriétaire d’une plantation de canne à sucre en Indonésie lui envoie des batiks dont il va industrialiser la fabrication avec la Perrotine, une presse d’impression mise au point en 1834 par Perrot. La Gold Coast devient alors l’un des premiers clients de la manufacture néerlandaise, qui se répand dans tout l’Afrique par le dynamisme des Mamma Benz, dont l’opulente poitrine est en grande partie constituée des billets de banque qui leur restent une fois qu’elle ont acheté leur Mercedes Benz. Ils sont plutôt nombreux à s’arracher les cheveux les comptables qui se demandent comment font ces femmes pour gérer leurs affaires, sans jamais tenir un seul livre de comptes… elles ont tout ça en tête, bien rangé… et ça marche très bien ! Quand la mémoire naturelle fait la pige à l’I.A. ! Aujourd’hui Vlisco produit 70 millions de mètres de wax, dont 90 % partent en Afrique. Mais en France, le vrai wax ne représente que 4 % du marché, les 96 % restant étant de la contre-façon chinoise.

3 01 1854