| Publié par (l.peltier) le 21 décembre 2008 | En savoir plus |

vers ~ 4, de notre ère

Naissance du Christ à Bethléem

C’ t’ un bia p’tit effant, savous, c’ti-là!

Oh, le p’tit Jésus, te rappelles tu?

Mais il a toute changée sa tête

Note bien, ça dépend des églises

Tu vas le voir dans une église

Il n’est pas le même que dans l’autre, sais tu

Faut croire que des p’tits Jésus

Mais il y en a autant qu’il y a d’églises

Le monde, il n’a pas de suite dans les idées

Imagine un peu quand il est venu au monde

On aurait cru qu’on aurait dû refuser du monde

Qu’il serait né à bureaux fermés, cet enfant-là !

Que ce serait comme à un festival !

Rendez-vous compte

Ça faisait des milliers d’années qu’on l’attendait

Il était attendu comme le Messie, cet enfant-là !

C’est vrai, cent ans avant qu’il arrive, on criait partout Hosanna, Hosanna !

Il arrive, pas un chat !

Juste un ange, deux petits moutons, deux petits bedots et un berger

Imagine un peu : de belles petites crolles, de belles petites menottes

Poucet, Laridet, Grande Dame, Jean des Sceaux, Petit Courtaud, Petit courtaud !

Ça ne s’était jamais vu !

Ce qui m’a fait le plus de peine

C’est que c’t’ effant-là a eu l’idée de venir au monde en pleine nuit de Noël !

Et même, il est tombé sur le premier Noël de tous

N’a pas eu un cadeau, pas eu un cadeau !

Il a braillé, il a braillé !

Mais je voudrais bien t’y voir, moi

Naître dans une étable en plein mois de décembre !

Les cadeaux, pour en avoir, il a été obligé d’attendre après les rois

Ils étaient partis six mois à l’avance sur deux gros chameaux

Où c’est que vous allez ?

On s’en va porter les cadeaux à l’enfant-Dieu

Allez-vous le trouver seulement ?

Y a qu’à suivre l’étoile

Mais y en avait un maudit paquet d’étoiles

Ils se sont trompés plusieurs fois de chemin, ils sont arrivés dix jours en retard

Mais cet enfant-là aurait pu mourir d’une pneumonie en les attendant !

Ça, c’était pas écrit dans l’Évangile

Toute la sainte Famille était obligée de rester dans l’étable

Ils pouvaient pas s’en aller

Les rois mages, ces saisis-là

Avaient écrit qu’ils venaient !

En plus, ils arrivent avec leurs cadeaux

Mais devine un peu quels cadeaux

De la myrrhe et de l’encens pour un bébé naissant !

Ça c’t’ un bia cadeau !

Faut dire qu’ils n’avaient pas fait les magasins longtemps pour trouver ça !

Ils auraient pu acheter des chaussons, comme tout le monde

De l’encens, Maria Dei !

Remarquez que d’un côté

Avec les deux animaux qui étaient dans l’étable

Un peu d’encens, eh ben

Ça n’a pas fait de tort, hein

À la place de saint Joseph

Je leur aurais parlé

Mais le pauvre saint Joseph

Il n’avait pas la tête à ça, sais-tu

Il se demandait bien comment ça avait bien pu arriver, enfin

Il disait pourtant Mais je n’y suis pour rien

Et puis surtout, ce qui ne lui plaisait pas

C’était le bœuf qui le regardait tout le temps en riant

C’est pas saint Joseph que je plains le plus, sais-tu, là-dedans

C’est la Vierge Marie

C’est pour elle que ça a été le plus pire

C’est elle qui a eu le plus difficile à passer outre de tout ça

Dix-neuf ans, dix-huit ans

Peut-être même seize ans, on ne sait pas !

Une toute jeune fille, pas d’expérience

Dans le temps, les filles sortaient pas

Quand le grand Gabriel est venu

Celui-là, y fé spè ousqu’y s’ perdrait, sais-tu

Quand le grand Gabriel est venu, il a dit Veux-tu, veux-tu ?

Elle a répondu Oyi, oyi, dji vous bin

Elle savait pas qu’après, il reviendrait plus jamais, hein

Même dans les anges, on ne peut pas avoir confiance

À une religion qui était encore essentiellement nationale, on substitua une religion capable de devenir universelle. À un Dieu qui tranchait sans doute sur tous les autres (dans le judaïsme) par sa justice en même temps que par sa puissance, mais dont la puissance s’exerçait en faveur de son peuple et dont la justice concernait avant tout ses sujets, succéda un Dieu d’amour et qui aimait l’humanité entière.

Henri Bergson. Les deux sources de la morale et de la religion.

La séquence chrétienne représente le moment où l’homme se libère de la nécessité de recourir à l’immolation de boucs émissaires pour clore les conflits et les crises communautaires, le moment où l’homme devient conscient de l’innocence de ces victimes.

Pierpaolo Antonello. João Cezar de Castro Rocha Introduction à Les Origines de la Culture. René Girard Desclée de Brouwer. Mars 2004

Il ne faut pas faire semblant de croire que, dans leur conception de la violence, le christianisme et l’Islam sont sur le même plan.

[…] La Croix, c’est le retournement qui dévoile la vérité des religions révélées. La religion chrétienne, c’est le bouc émissaire révélé. Une fois que le bouc émissaire a été révélé, il ne peut plus y en avoir, et donc, nous sommes privés de violence.

[…] Ceux qui attaquent le christianisme ont raison de dire qu’il est indirectement responsable de la violence, mais ils n’oseraient pas dire pourquoi : c’est parce qu’il la rend inefficace et qu’il fait honte à ceux qui l’utilisent et se réconcilient contre une victime commune .

René Girard. Aux sources de la violence

La violence chrétienne inefficace ? Ah bon ! Les Guerres de religion, en France, en Allemagne, les Tribunaux ecclésiastiques qui envoient au bûcher et par centaines des sorcières, la guerre faite aux Cathares, L’Inquisition romaine, les missionnaires destructeurs des cultures locales etc… toutes ces institutions inefficaces ? C’est bien la première fois qu’on ose les accuser d’inefficacité, monsieur le très, – trop -, cérébral René Girard !

Jésus Christ a révélé au monde cette vérité que la patrie n’est pas tout, et que l’homme est antérieur et supérieur au citoyen.

Ernest Renan

Dans toutes les religions, les hommes sont en quête de Dieu. Il n’y a que dans le christianisme que Dieu est en quête de l’homme.

Gandhi

Je dis simplement que le premier homme dans l’histoire de la civilisation à avoir parlé d’une voix féminine, c’est Jésus. Je le dis et je le prouve. Car enfin, quel est l’homme qui, le premier a prêché la pitié, l’amour, la tendresse, la douceur, le pardon, le respect de la faiblesse ? Quel est le premier homme à avoir dit merde – enfin, c’est une façon de parler -, à la force, à la dureté, à la cruauté, aux poings, au sang versé ? Jésus a été le premier à réclamer la féminisation du monde et moi, je la réclame aussi.

Romain Gary. Les cerfs-volants. Gallimard 1980

Jésus, premier féministe ? Certes l’affiche est belle, et Romain Gary s’y entend. Mais il ne faut tout de même pas trop se moquer de ce qui est un peu loin de son clocher : et Bouddha, et Confucius, et Lao Tseu, étaient-ils donc des va-t-en guerre, des pousse au crime ? Et Socrate, et Platon et Aristote, même si ce dernier avait été le précepteur d’Alexandre, n’étaient-ils pas des sages, convaincus de la nécessité du savoir vivre ensemble ? Allons allons, Romain Gary, regardez donc un peu plus loin que le bout de votre… Europe.

Il ne faut pas oublier que l’utilisation des termes religion, piété ou fidélité était chez les Romains réservée aux épithètes que portaient les légions romaines stationnées dans la vallée du Rhin et partout ailleurs. Le plus grand privilège d’une légion était de porter les épithètes piafedilis, parce que cela exprimait une loyauté particulière à l’empereur à Rome. Je crois que les Européens ont tout simplement oublié ce que religio veut dire. Le mot, signifie littéralement diligence. Cicéron en a donné la bonne étymologie : lire, legere, religere, c’est-à-dire étudier attentivement le protocole pour régler la communication avec les êtres supérieurs. C’est donc une sorte de diligence, ou dans ma terminologie, un code d’entraînement. Pour cette raison, je crois que le retour du religieux ne serait efficace que s’il pouvait conduire à des pratiques d’exercices intensifiés. En revanche, nos nouveaux religieux ne sont que des rêveurs paresseux la plupart du temps. Mais au XX° siècle, le sport a pris le dessus dans la civilisation occidentale. Ce n’est pas la religion qui est revenue, c’est le sport qui est réapparu, après avoir été oublié pendant presque 1 500 ans. Ce n’est pas le fidéisme, mais l’athlétisme qui a occupé le devant de la scène. Pierre de Coubertin voulait créer une religion du muscle au tournant du XX° siècle. Il a échoué comme fondateur d’une religion, mais il a triomphé comme créateur d’un nouveau système d’exercices.

Slavoj Zizek, philosophe slovène né en 1949. Le Monde du 28 mai 2011

L’opération essentielle qui définit le catholicisme est le changement de substance de deux produits élaborés par l’industrie de l’homme … Or pain et vin sont blé et vigne, et procédés de panification et de vinification. Tout ceci définit sur le globe une certaine région qui se dispose autour du bassin de la Méditerranée : région dont les limites sont celles de la vigne et du blé …

Paul Valery. Étude sur le vin

La Nouvelle Alliance arrondit les angles ; après la nuque raide, le col de cygne. Au Dieu dur des Armées, qui se venge et punit [Ta droite, ô Éternel, a écrasé l’ennemi], succède un doux qui pardonne et désarme. Voici des fleurs sur les tombes, et non plus de petites pierres. Voici qu’arrive du convivial dans le désert. Des cruches de vin et du pain sur la table. De la Méditerranée en Arabie. Ou plutôt y a-t-il balancement entre le pelé et le verdoyant grâce à cette providence géographique qui a fait naître et prêcher Jésus sur le rebord du plateau désertique, à l’est du Jourdain. Dans l’effondrement de la mer Morte, se glisse une bande verte de cent cinquante kilomètres de long et de quinze de large, zone cultivée, accueillante au sédentaire et où la culture du blé est possible. Jésus s’est imposé l’épreuve du désert, mais sans se faire ermite. Il revient vite aux vergers, fruits et palmes. Il s’est glissé dans ce corridor mitoyen entre les peuples de la mer et les hallucinés du caillou, entre la consonne rauque et les vocalises qui roucoulent autour des lavoirs. Contrairement à ses prédécesseurs, Jésus n’a pas l’esprit notaire. Il jase, digresse, réfléchit à voix haute. La parabole est moins rigoriste que la Loi. Les protestants qui seront les premiers à adopter le principe du Sacerdoce Universel et le pastorat féminin (en France dès les années 1930) sont aussi les tenants de la Parole contre, tout contre l’Écriture. C’est Jésus qui parle entre les lignes, insistent-ils, suivant Luther [Christ est le seigneur de l’Écriture, celle-ci en est le serviteur].

[…] Le phénomène chrétien vu dans le temps présente une base circulaire, archipel de sectes et mouvances contradictoires, qui s’est resserré en pointe au fil des siècles, sous la main de fer des empereurs et des Pères de l’Eglise, concile après concile. La pluralité des communautés a précédé l’unité de l’Église, comme les hérésies ont précédé et permis la fixation du dogme. Le bâton est devenu droit (ortho-doxe) par un aller-retour de torsions en sens contraire, au travers d’un incessant bras de fer entre fractions sécessionnistes (Alexandrie, Antioche, Carthage, etc)

Régis Debray. Dieu, un itinéraire. Odile Jacob 2001

~ 4

Hérode meurt. Avec l’agrément de Rome, ses fils se partagent le royaume : Hérode Antipas en Pérée, à l’est du Jourdain, et en Galilée ; lui-même résidait à Tibériade, capitale qu’il avait fondée. Philippe en Iturée, l’aîné Archelaos à Jérusalem. Lorsque ce dernier sera détrôné, la Judée deviendra la première province procuratorienne. Outre les charges financières, le procurateur avait les pouvoirs de gouverneur civil et militaire, sous le contrôle du légat de Syrie.

L’an 0 a été déterminé par Denys le Petit, en 525.

Il avait calculé que le début de la vie publique du Christ se passait en 782 après la fondation de Rome. Ayant pris à la lettre l’Évangile de St Luc : Et Jésus, lors de ses débuts (de vie publique…), avait environ trente ans… il déduisit 29 ans accomplis de 782 pour fixer ainsi le début de l’ère chrétienne, assimilé à celui de la naissance du Christ, soit 753 ans après la fondation de Rome. Mais, dans la pratique, c’est Bède le Vénérable, grande personnalité de la culture anglaise, né en 672, qui fut le premier à utiliser pour date de référence la naissance du Christ, donnant ainsi l’envoi à l’usage de l’ère chrétienne par les historiens et, plus tard, par tout le monde.

Il y a quelques repères historiques pour situer au mieux la vie du Christ : le début de la prédication de Jean Baptiste qui se passe l’an quinze du principat de Tibère César – Luc – et, selon la Bible de Jérusalem (p. 1 356 note c) Jésus est alors âgé d’au moins trente trois ans, peut-être même trente cinq ou trente six. (mais la Bible ne s’explique pas là dessus… elle affirme…) La Pâque [1] a coïncidé avec le sabbat deux fois dans ces années-là : le 8 avril 30 et le 4 janvier 33… mais cette dernière date est trop tardive. La date du recensement qui provoqua le voyage de Joseph et Marie de Nazareth à Bethléem fut elle aussi remise en question :

Or, en ces jours-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant le recensement de toute la terre. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie… Luc.

Selon la Bible de Jérusalem, le plus vraisemblable est que ce recensement eu lieu vers 8-6 av J.C. en relation avec un recensement général de l’empire, et qu’il fut organisé en Palestine par Quirinius chargé pour cela d’une mission spéciale. Jésus est né certainement avant la mort d’Hérode le Grand (4 av J.C.), peut-être dès l’an 8-6.

Denys le Petit, en 525, ne pouvait pas disposer de ces informations… et lorsque ces dernières sont apparues, il aurait été d’une incalculable difficulté que de les corriger, donc on garda l’erreur… ce qui n’empêche personne de dormir.

Sources païennes

Les témoignages païens (romains ou grecs), sur l’existence historique et la vie de Jésus sont d’une carence que l’on a du mal à concevoir, compte tenu du prodigieux développement de son message, sans lequel l’histoire des hommes – chrétiens ou non chrétiens – n’aurait pas été ce qu’elle a été depuis deux mille ans. Ils se réduisent :

- À quelques lignes de trois auteurs latins qui ont écrit entre 70 et 100 ans après la mort du Christ : Pline le Jeune (61 – 114 de notre ère), Tacite (vers 55 – 120 de notre ère) et Suétone (fin du I° siècle, II° siècle de notre ère) :

- À un opuscule composé vers l’an 178 de notre ère (150 ans après la mort de Jésus) par le philosophe grec Celse (ne pas le confondre avec le médecin latin Celsius), intitulé Discours véritable, que nous connaissons par l’intermédiaire du théologien Origène (v.185 – v.254, père de l’église grecque d’Alexandrie) qui nous rapporte les critiques de Celse contre le christianisme naissant.

Pline le Jeune fait allusion au Christ dans une lettre qu’il écrit à l’empereur Trajan en l’an 112, alors qu’il était gouverneur de Bithynie ; dans la lette X, 96, il informe l’empereur qu’il a fait arrêter un certain nombre de personnes qui lui ont avoué se réunir avant le jour pour chanter un hymne au Christ, comme à un dieu. Tacite nous apprend dans ses Annales (15,45) composées vers l’année 115 de notre ère, soit quatre-vingt-cinq ans environ après la mort de Jésus, que Néron, agacé par les bruits qui lui attribuaient la responsabilité de l’incendie de Rome, tenta d’en accuser […] ceux que le vulgaire appelait chrétiens, dont le nom venait de Christ qui, sous le règne de Tibère, fut livré au supplice par Ponce Pilate, le procurateur. Suétone, protégé de Pline le Jeune et archiviste de l’empereur Hadrien, écrit dans sa Vie de Claude (chap. XXV) que cet empereur chassa de Rome les Juifs qui s’agitaient sans répit à l’instigation de Christos. Enfin, vers l’an 178, le philosophe Celse composa contre les chrétiens un Discours véritable que nous connaissons par la réfutation qu’en fit Origène au siècle suivant, dans lequel il fait des allusions très nettes à la vie de Jésus telles que la content les Évangiles, dont il connaissait de toute évidence la teneur.

Reste Pilate, le procurateur de Judée, qui aurait adressé à l’empereur Tibère un rapport officiel sur Jésus (ce qui est d’ailleurs fort probable). Ce rapport, qui a disparu, aurait été vu par Saint Justin (v.100 – v.165), auteur d’une Apologie au Sénat romain en faveur des chrétiens (en grec), et par le païen converti Tertullien (Carthage, v.155 – v.220 ; apologiste chrétien en langue latine) qui a suivi sans discussion saint Justin.

Sources Juives

Les écrivains juifs de l’Antiquité sont plus silencieux encore que les païens. Philon d’Alexandrie (v.20 av. J.C. -v.54 ap. J.C.), juif d’expression grecque, contemporain de Jésus, nous a laissé une cinquantaine de traités dans lesquels il ne dit pas un seul mot de la levée de Jésus, ce qui n’a d’ailleurs rien d’invraisemblable : il n’y avait aucun rapport, ni culturel, ni politique, entre la Judée et l’Égypte à cette époque. Le seul auteur juif qui fasse allusion à Jésus est l’historien Flavius Josèphe (v. 37 – 97), dont les deux gros ouvrages, les Antiquités juives (connues aussi sous le titre Histoire des Juifs) et De la guerre des Juifs sont notre seule source en apparence complète sur l’histoire de la Palestine et des Juifs à cette époque ; cet auteur écrit dans son Histoire des Juifs (Livre XVIII, chapitre IV) :

En ce même temps était Jésus, qui était un homme sage, si toutefois on doit le considérer simplement comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables. Il enseignait ceux qui prenaient plaisir à être instruits de la vérité, et il fut suivi non seulement de plusieurs Juifs, mais de plusieurs Gentils. C’était le Christ. Des principaux de notre nation l’ayant accusé devant Pilate, il le fit crucifier. Ceux qui l’avaient aimé pendant sa vie ne l’abandonnèrent pas après sa mort. Il leur apparut vivant et ressuscité le troisième jour, comme les saints prophètes l’avaient prédit et qu’il ferait plusieurs miracles. C’est de lui que les chrétiens que nous voyons encore aujourd’hui ont tiré leur nom.

Étant donné l’époque où écrit (en grec) Flavius Josèphe, à Jérusalem, ce témoignage est fort important ; toutefois, certains critiques modernes (Guignebert, par exemple, op cit. p 19 sqq.) l’ont trouvé trop beau pour être vrai et le considèrent comme une interpolation tardive ; leurs arguments, pour cohérents qu’ils soient, ne sont guère convaincants. En effet, au temps où écrit Flavius Josèphe (v.70 – 80), les chrétiens sont suffisamment nombreux et inquiétants, sinon à Jérusalem, du moins en Galilée, pour que, à l’instigation du docteur de la loi rabbi Gamaleil (I° siècle de notre ère), s’introduise dans les Dix-huit Bénédictions, que le Juif pieux doit répéter trois fois par jour pour une malédiction contre les apostats et les minim (hérétiques), la Bénédiction XII qui vise la secte des chrétiens ; il n’y a donc rien d’étonnant à ce que Flavius Josèphe signale leur existence.

Sources chrétiennes

Les livres sacrés acceptés par l’Église chrétienne constituent ce que l’on appelle le Canon ; leur liste a été établie dans le courant des quatre premiers siècles de notre ère, après bien des discussions. Ils sont au nombre de vingt-sept, tous en langue grecque, et cette liste officielle fût confirmée par le concile de Carthage, en 397. Cet ensemble est aussi appelé Nouveau Testament (du latin testamentum, prise à témoins, témoignages). Nous y distinguerons trois groupes de sources.

- Parmi ces vingt-sept livres, il en est quatre qui nous rapportent les principaux événements de la vie de Jésus et les thèmes essentiels de son enseignement, ce sont les quatre Evangiles, dits canoniques, c’est-à-dire admis par les autorités de l’Église (le mot évangile provient d’un mot grec qui signifie Bonne Nouvelle). Ils sont attribués à quatre apôtres, saint Marc, saint Matthieu, saint Luc et saint Jean, et on les désigne par les noms de ces auteurs. Les trois premiers se ressemblent suffisamment, quant à la nature des événements retenus et à l’ordre relatif dans lequel ils sont contés, pour qu’on ait pu répartir leur contenu en trois colonnes parallèles, offrant une sorte de vue synoptique de l’histoire de Jésus ; on les appelle pour cette raison les Synoptiques. Le Quatrième Évangile (selon saint Jean) présente une chronologie tout à fait différente de celle des Synoptiques et mentionne des événements qui ne sont pas cités dans ces derniers. Par exemple, pour fixer des idées, la vie publique de Jésus – son ministère – s’étend sur une année seulement dans les Synoptiques et sur trois dans le Quatrième Évangile.

Concernant les Synoptiques, bien qu’il soit très hasardeux de les dater, les spécialistes s’accordent sur le fait que Marc est le plus ancien : il aurait été écrit (en grec) à Rome, entre les année 57 et 60, soit près de trente ans après la mort de Jésus. Matthieu aurait été écrit (en araméen) à Jérusalem vers 80 – 90 (ou, selon certains, vers 63 – 67) et Luc le plus tardif, aurait été écrit (en grec) à Rome entre les années 100 et 110. Quant à Jean, il aurait été écrit (en grec) à Éphèse entre 96 et 98 (certains auteurs le disent postérieur à Luc).

Comme les évangélistes ont vécu après la brève aventure terrestre de Jésus, nous devons nous demander évidemment, quelles furent leurs sources. La seule réponse qui ait été proposée à cette question est due à Papias (v.150), évêque de Hiérapolis, en Phrygie, qui disait la tenir lui-même d’un certain Jean le Presbyte dont nous ne savons absolument rien : Marc, nous dit Papas, aurait été l’interprète de l’apôtre Pierre (mort à Rome entre 64 et 67) et aurait rédigé exactement, mais sans ordre, ce que Pierre se rappelait des actes et des propos de Notre Seigneur Jésus-Christ ; exactement, mais sans ordre, ce que Pierre se rappelait des actes et des propos de Notre Seigneur Jésus-Christ ; quant à Matthieu, toujours selon Papias, il aurait réuni en langue hébraïque [c’est-à-dire en araméen] les dits de Jésus, et chacun les traduisit comme il put. Tout cela est à mettre au conditionnel, bien entendu, et il reste que les trois synoptiques, complétés par l’Évangile selon saint Jean, sont les seules sources, imparfaites et partiales, auxquelles nous devons nous rapporter pour conter la vie de Jésus.

- Les Apocryphes. On désigne par ce vocable les écrits – tardifs – qui n’ont pas été reconnus comme canoniques par l’Église. Ils forment une masse considérable d’écrits (Évangiles, Épîtres, Actes, etc.) dont certains sont proches des écrits canoniques et d’autres parfois très fantaisistes ; ils ont parfois servi de point de départ aux élucubrations des gnostiques des II° et III° siècles, ou aux textes apocalyptiques. Parmi eux, on peut citer : l’Évangile selon les Égyptiens, l’Évangile selon les Ébionites, l’Évangile de l’Enfance, le Protévangile de Jacques, etc. ; ils ont été publiés et traduits en un seul volume sous la direction de François Boivinet, Pierre Geoltrain aux éditions Gallimard, dans la collection de la Pléiade. Renan jugeait ainsi ces écrits, au demeurant mièvres et maladroits : Plates et puériles amplifications, ayant les canoniques pour base et n’y ajoutant rien qui ait du prix, ce en quoi il avait raison. […]

- La tradition apostolique comprend les Actes des apôtres (qui constituent la suite des Évangiles), les Épîtres des apôtres Paul, Pierre ; Jacques, Jean et Jude, et l’Apocalypse de Jean.

Roger Caratini Jésus, de Bethléem au Golgotha. L’Archipel 2000 [2]

La population de toute la terre serait d’environ 250 millions.

Formation de l’étang de Mauguio, au nord-ouest de la Grande Motte, en Languedoc.

5

Les Romains s’aventurent dans le nord : la flotte d’Auguste, commandée par Tibère, partant des bouches du Rhin, navigua à travers l’Océan, en direction des pays du soleil couchant et jusqu’aux confins des Cimbres ; ni par terre, ni par mer, aucun Romain avant ce temps n’y était parvenu.

Auguste. Inscription d’Ancyre

9

Hermann, ou encore Arminius, – nom latinisé par les soins de Tacite -, chef des Chérusques, qui, pour avoir servi dans l’armée romaine plusieurs années, la connaissait bien, prend la tête de plusieurs tribus de Goths – Chérusques, Marses, Chattes, Bructères – pour piéger les trois légions romaines de Quinctilius Varus à Teutoburger Wald, (dans l’actuelle Allemagne du nord). Attirées dans le piège qu’était pour elle une forêt dense, les légions romaines ne purent déployer leur stratégie ; au bout de trois jours de bataille, elles étaient anéanties – cela représente à peu près 20 000 hommes – et Varus se suicida. Les fouilles les plus récentes situent le lieu de la bataille près de Kalkriese, dans le massif du Wiehengebirge. L’empereur Auguste en fit longtemps des cauchemars et les Romains ne chercheront plus jamais à conquérir la Germanie, qui ne sera pas romanisée. Hermann deviendra le Vercingétorix allemand, à la nuance près – mais elle est de taille -, qu’il est resté vainqueur, même s’il fut tué plus tard dans un combat contre les Romains. Rhin et Danube vont rester les frontières de l’empire. En deçà, les opérations de pacification ne manqueront pas de l’Espagne à l’Asie Mineure.

Début ère chrétienne. Le parchemin devient courant en occident. Jusqu’alors c’est le papyrus qui avait été le support principal de l’écriture ; sa texture ne permettait pas d’autre présentation qu’en rouleau, – volumen – dont la longueur moyenne avoisinait les 12 mètres, (chaque rouleau ne pouvant guère contenir plus de 750 lignes) certains pouvant atteindre en Égypte, jusqu’à 45 mètres : pas facile d’entreprendre des recherches sur pareil support : pas de pages numérotées, pas d’index, pas de titres. Le nom de l’auteur était rarement mentionné, celui du copiste plus souvent.

Apparût alors le codex : ensemble de pages reliées, proche de ce que nous appelons aujourd’hui un livre : plus maniable, plus durable, plus fourni et plus facile à ranger : il suffisait de plier – ce qui était possible avec le parchemin, non avec le papyrus – et de coudre un certain nombre de feuilles entre elles. Pour un manuscrit de 400 feuillets, quantité courante, il fallait environ une centaine de moutons.

Dès lors le codex prît naturellement le pas sur le papyrus et les livres de valeur furent très rapidement transcrits sur vélin, … et l’on se mit à manger beaucoup plus de mouton.

Près de 2 000 ans avant Mao, les Chinois s’offrent, avec Wang Mang un galop d’essai en socialisme : Une vieille impératrice douairière, veuve de Yuan-ti, confia le pouvoir à son propre neveu, lettré remarquable mais politicien d’une ambition effrénée, le célèbre Wang Mang. Celui-ci maintint encore pendant quelques mois un empereur fantôme, un enfant de neuf ans, P’ing-ti (1 – 5 de notre ère), auquel il fit ensuite boire une coupe de poison, après quoi il se proclama lui-même Fils du Ciel (10 janvier de l’an 9).

Wang Mang qui usurpa ainsi le pouvoir est une des personnalités les plus intéressantes de l’histoire de la Chine. Sans doute l’histoire officielle écrite par la suite à la louange des Han restaurés l’a-t-elle condamné sans appel : il est l’usurpateur type, en même temps que l’utopiste par excellence. Ce que nous dissimulent mal les annalistes postérieurs, c’est que son règne (années 9 à 22) marque le triomphe de tout un parti de lettrés. Aussi bien était-il nourri de leur enseignement et partageait-il leurs théories – les vieilles théories de Mencius – sur le gouvernement patriarcal et le partage équitable des terres entre les cultivateurs. Wang Mang décréta, dans cet esprit, une série de réformes, fort remarquables du reste, car elles correspondaient à une indéniable crise sociale.

Depuis l’avènement des Han, les grands domaines s’étaient dangereusement accrus ; la classe des petits propriétaires avait diminué d’autant pour augmenter le nombre des clients et des esclaves. Dès le milieu du ~II° siècle, le grand lettré Tong Tchong-chou, accusait les usurpations de terres par les grandes familles d’être la principale cause de la misère des paysans et il préconisait comme remède la limitation de l’étendue des propriétés privées. C’est à quoi on arriva sous l’influence de Wang Mang dès l’an 6 de notre ère. Personne, note Henri Maspero, n’eut plus le droit de posséder plus de 30 k’ing de ming-t’ien (environ cent cinquante hectares), sous peine de confiscation de l’excédent. Cette loi, promulguée à la veille même de l’avènement de Wang Mang, ne semble d’ailleurs pas avoir été sérieusement appliquée. Plus radicale fut la réglementation de Wang Mang devenu empereur en l’an 9.

Il est vrai que la crise s’aggravait. Aux époques de famine, les pauvres gens vendaient en masse leur patrimoine et se vendaient eux-mêmes comme esclaves avec leurs femmes et leurs enfants. Wang Mang entendit lutter contre cet asservissement de la population rurale, ramener le temps où chaque homme possédait cent acres de terre et payait comme impôt à l’État la dîme en nature de ses revenus. Depuis lors, ajoutait-il en mettant le fer sur la plaie, les puissants ont acquis d’immenses propriétés, on voit leurs champs s’aligner par cent et par mille, tandis que les pauvres n’ont même plus le terrain suffisant pour y planter une aiguille. De plus, on a institué des marchés d’esclaves où l’on vend ceux-ci comme des bœufs et des chevaux, ce qui est manifestement contraire à la volonté du Ciel et de la Terre, qui ont donné à l’homme une nature supérieure à celle des animaux.

En conséquence, Wang Mang, reprenant en l’an 9 de notre ère une vieille conception du philosophe Mencius, octroya à chaque famille de huit personnes une propriété de cent méou soit cinq hectares, mais en même temps obligea les propriétaires des domaines plus vastes à distribuer le surplus à leur parents et voisins. Du reste, pour empêcher de reconstituer les grands domaines, Wang Mang déclara l’État seul propriétaire et interdit toute modification à ce statut, donc tout achat ou vente de terres comme tout trafic d’esclaves, l’État ayant seul le droit d’en posséder.

Du reste, la loi de l’an 9 fut effectivement appliquée, mais elle occasionna de tels troubles qu’il fallut au bout de trois ans la rapporter et rendre la liberté au commerce des terres.

Mais, même réduites, note Henri Maspero, à un maximum de cent cinquante hectares, les propriétés étaient encore trop grandes pour que le propriétaire pût les cultiver lui-même. Il les faisait travailler sous sa direction par des esclaves ou les louait à des fermiers, sorte de métayers qui partageaient de moitié avec lui le produit de la récolte. L’un et l’autre mode d’exploitation paraissent avoir été également fréquents, car si le second est un thème normal des déclamations des lettrés, le premier a amené des mesures législatives : en l’an ~ 6, l’administration avait essayé de le rendre impossible en réglementant le nombre des esclaves suivant le rang des maîtres.

Les simples particuliers ne purent en conserver plus de trente, nombre qui était peut-être large pour le service familial, mais qui était évidemment insuffisant pour l’exploitation d’une grande propriété. La différence du mode d’exploitation devait tenir à la classe des propriétaires : les fonctionnaires, que leur charge forçait à être toujours absents, devaient faire exploiter par des fermiers ; les particuliers, au contraire, exploitaient au moins partiellement au moyen d’esclaves qu’ils dirigeaient eux-mêmes.

En somme, la tentative de Wang Mang pour supprimer l’esclavage privé, pour supprimer aussi les grands domaines paraît avoir rapidement échoué. Échoua également sa tentative (en l’an 10 de notre ère) pour réglementer toute l’économie. Il institua une série de fonctionnaires préposés à cet effet : surveillants des marchés, pour fixer chaque trimestre le prix maximum de chaque denrée ; égalisateurs des cours pour acheter au prix courant les marchandises (grains, soieries, tissus de toile) qui n’avaient pas trouvé acquéreur. Ces agents gardaient en magasin le stock invendu et le remettaient en vente quand le manque d’une denrée donnée menaçait de provoquer une hausse. Wang Mang alla jusqu’à créer des sortes de banquiers officiels qui prêtaient au taux (d’ailleurs fort lourd) de 3 % par mois. D’autre part, l’impôt fut basé sur la dîme du bénéfice.

Indépendamment des agriculteurs au sujet desquels le calcul, à chaque récolte, était relativement facile, l’État exigea une déclaration de profession des divers métiers, – chasseurs et pêcheurs, éleveurs de bestiaux ou de vers à soie, filateurs et tisserands, ouvriers en métaux, marchands, médecins, devins et sorciers -, tous devant également déclarer leurs recettes et en reverser un dixième à l’État.

Wang Mang procéda aussi à plusieurs refontes successives de la monnaie (d’où la quantité surprenante de pièces que, pour un règne si bref, on retrouve à son nom), refontes au cours desquelles il ne cessa d’en diminuer le titre légal. À cet effet, il décréta le monopole de l’or et mit l’embargo sur le cuivre.

Que faut-il penser de Wang Mang ? Ses réformes nous révèlent un lettré confucianiste, plus particulièrement, semble-t-il, un disciple de Mencius, théoricien hardi, peut-être quelque peu utopiste, connaissant assez mal les hommes. Son étatisme tracassier ne tarda pas à provoquer une résistance générale. Le monopole de l’or avait ruiné la noblesse. Le cours forcé des nouvelles émissions monétaires, de titre inférieur, joint à l’obligation de reverser pour le même prix à l’État les anciennes monnaies de meilleur aloi, finirent par entraver le commerce. Enfin, le monopole de l’État sur les coupes forestières et sur les pêcheries lésait gravement les paysans. L’économie étant ainsi désorganisée, dès que survinrent de mauvaises récoltes (et nous savons qu’il était des provinces où elles revenaient périodiquement) la famine ravagea des régions entières. Des jacqueries éclatèrent, notamment au Chan-tong, province surpeuplée dont la fertilité ne résiste pas à quelques mois de sécheresse ou d’inondations et qui, de ce fait, a toujours servi de foyer aux agitations sociales comme aux sectes d’agitateurs ou d’illuminés taoïstes. Or, en l’an ~ 3, le Chan-tong subit une telle sécheresse que les foules affamées se mirent à parcourir le pays en invoquant les divinités taoïstes. En l’an 2 de notre ère, autre danger : le fleuve Jaune rompit ses digues, inondant d’autres districts du Chan-tong et du Ho-pei. En 14, la famine était telle que les paysans devenaient anthropophages.

La misère provoqua la révolution. Un chef de brigands réunit les jacques en bandes organisées, en leur enjoignant, comme signe de reconnaissance, de se teindre les sourcils en rouge. Les Sourcils Rouges, appuyés par la sympathie des populations, défirent les troupes régulières et se trouvèrent bientôt maîtres du bassin inférieur du fleuve Jaune (an 18 de notre ère). Partis du Chan-tong, ils s’emparèrent du pays entre le T’ai-chan et le Houai-ho d’où ils pénétrèrent au Ho-nan dans le dessein d’aller de là au Chen-si, piller la capitale impériale, Tch’ang-ngan.

Surtout, Wang Mang avait contre lui d’être un régicide et un usurpateur. Visiblement, le mandat céleste lui avait été refusé.

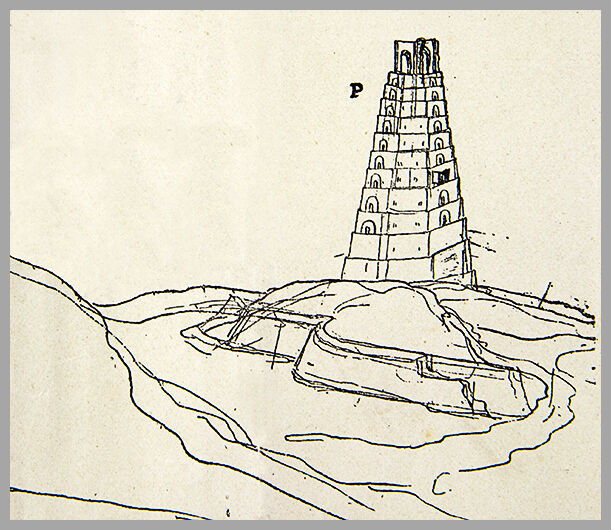

Du reste, le légitimisme n’était point mort. La dynastie des Han, au pouvoir depuis deux siècles, avait laissé d’éclatants souvenirs d’ordre et de gloire. Devant l’échec des réformes de Wang Mang, devant, aussi, le péril social constitué par la jacquerie des Sourcils Rouges, les légitimistes se soulevèrent. Divers princes han se mirent à leur tête, en deux groupes, d’ailleurs distincts. Deux de ces princes, Lieou Sieou, et Lieou Yin, prirent les armes à Nan-yang, dans le sud-ouest du Ho-nan ; un autre, Lieou Houan, au Hou-pei. Les deux groupes eurent la sagesse de se réunir en acceptant Lieou Hiuan comme chef, en 22, puis ils marchèrent sur Tch’ang-ngan, la capitale impériale, qui fut emportée. Wang Mang, abandonné des siens, se réfugia dans le parc impérial, au sommet d’une tour construite au milieu d’un étang. Il y fut assassiné et sa tête fut apportée aux princes han. Ainsi finit l’homme qui avait songé à bouleverser selon l’utopisme de Mencius les bases de la société chinoise (septembre – octobre 22).

René Grousset, Sylvie Renault-Gatier. L’Extrême Orient. 1956

14

L’empereur Auguste crée les bases administratives de la Gaule Romaine : les anciennes cités sont remodelées en nouvelles circonscriptions, quatre provinces sont crées : Narbonnaise, Gaule aquitaine, Gaule celtique, Gaule belge. Il crée le Cursus Publicus : la Poste impériale. Son gendre Agrippa prendra en charge la construction du réseau de voies romaines. Il fit aussi établir le cadastre, le recensement, les contributions. De fait, seule la Narbonnaise sera réellement sous l’emprise romaine : elle intégrera l’actuel territoire de la Savoie, alors peuplée de Ligures, puis de Celtes Allobroges : pour éviter les côtes infestées de pirates, il fallait remonter loin au nord.

Un corps unique disposant d’instruments d’échanges communs. Sur la plupart des marchés se sont imposées les mêmes mesures et la même unité monétaire : le denier. Le latin n’est pas la seule langue parlée en Italie au I° siècle, mais il est la plus répandue : celle que tout le monde, ou à peu près, comprend et utilise dans la vie sociale. Sans doute le grec a-t-il conservé de fortes positions, surtout dans le Sud et comme langue de culture, mais il ne joue pas le même rôle véhiculaire que le latin, devenu la langue du droit, de la politique et de la littérature.

Cette homogénéisation qui a fait de l’Italie, à la fin du I° siècle, un corps politique unique, distinct du reste du monde, va certes s’étendre sous le principat à l’ensemble de l’Empire. De proche en proche, les provinces se verront appliquer le droit latin, puis le droit romain. Seule différence, le maintien du jus italicum, c’est-à-dire du privilège d’exemption de l’impôt direct qui marque l’antériorité italienne dans le processus de romanisation.

À partir du règne d’Auguste, l’histoire de l’Italie se fond dans celle du monde romain. Elle occupe dans celui-ci une position géographique centrale longtemps favorable à son activité économique mais qui ne l’empêchera pas de connaître une lente et inexorable récession au II° siècle. Sa primauté politique et culturelle sera plus longue à disparaître, mais dès le milieu du III° siècle vont se multiplier les signes d’une désitalianisation de l’Empire, avec pour conséquences l’entrée des Barbares fédérés dans les rangs de l’armée romaine et l’avènement de dynasties impériales non italiques. Encore un siècle et Rome elle-même se verra dépossédée de sa fonction de capitale et de cœur de l’Empire, prélude au sac de la ville par les Goths en 410 et au naufrage de l’Occident romain.

Le vainqueur d’Antoine eut l’habileté, en arrivant au pouvoir, de ménager les différents partis et de cacher son autoritarisme sous les apparences de la simplicité et du désintéressement. Il ne se laissa jamais appeler maître, dit de lui Suétone, fût-ce par ses enfants ou ses petits-enfants, ni sur un ton sérieux, ni pour plaisanter. Convaincu de la nécessité d’établir une monarchie de type oriental pour assurer le gouvernement et l’administration du vaste empire conquis par les légions romaines, il sut cependant tirer la leçon de l’échec de son père adoptif. De là son empressement après son retour d’Orient, en 28 – 27 av. J.C., à restaurer les formes républicaines du pouvoir.

Solidement appuyé sur l’armée, Octave monta en janvier 27 un scénario habile visant à se faire plébisciter par le Sénat. Il déclara renoncer à ses pouvoirs exceptionnels pour reprendre – comme Cincinnatus retournant à sa charrue aux temps héroïques de la guerre contre les Èques – sa place de simple citoyen. Il n’en avait en fait nulle envie et il se laissa aisément convaincre de rester au pouvoir par les sénateurs que sa fausse modestie n’avait pas trompés. Pour prix de son désintéressement, ils lui accordèrent unanimement le titre d’Augustus, jusqu’alors réservé aux dieux. Ce titre, qu’il allait désormais porter comme surnom, lui conférait l’auctoritas, c’est-à-dire une puissance et une autorité souveraines fondées sur l’assurance de la protection divine.

Officiellement, Auguste n’était que le princeps, le premier du Sénat et de l’État. En fait, l’empereur disposait de tous les pouvoirs. Pouvoir militaire, grâce au titre d’imperator et à l’imperium proconsulaire qui lui donnait le commandement suprême et le gouvernement des provinces. Pouvoir civil, par l’exercice de la puissance tribunicienne et, quand il le voulait, des anciennes magistratures (consulat, censure). Enfin, pouvoir religieux, grâce aux fonctions de grand pontife et aux titres divins de Caesar et d’Augustus. Par la suite, l’empereur autorisa les peuples de l’Empire, en Orient d’abord, puis en Occident, à pratiquer le culte de Rome et d’Auguste. En 2 av. J.C, le Sénat lui décerna le titre de Père de la Patrie. Après lui, ses successeurs reprendront les mêmes titres et disposeront de pouvoirs identiques.

Les anciennes magistratures et les comices subsistèrent, mais leur rôle se borna à approuver les décisions de l’empereur. Il en fut de même pour le Sénat. Auguste témoigna à son égard du plus grand respect, mais le priva en même temps de ses attributions majeures – la conduite de la guerre et de la diplomatie – et le cantonna dans des tâches plus modestes : notamment la gestion de l’ancien Trésor (aerarium) et l’administration de certaines provinces.

Le rôle essentiel échut aux nouveaux organes de gouvernement : Conseil de l’empereur, dont le rôle ne cessa de croître, notamment en matière de création, de réforme et de clarification des lois (il deviendra le véritable Conseil d’État de l’Empire), Trésor impérial (fiscus), dont les ressources dépassèrent vite celles de l’aerarium et qu’Auguste confia à des affranchis de sa maison, secrétaires chargés de la correspondance officielle, hauts fonctionnaires choisis dans l’ordre équestre et qui eurent de plus en plus tendance à se substituer aux anciens magistrats. Les plus importants étaient les procurateurs, chargés de l’administration financière, et les préfets : notamment le préfet du prétoire, chef de la garnison de Rome, et le préfet de la Ville, responsable de l’ordre dans la capitale, les préfets des vigiles (police de nuit, lutte contre les incendies) et le préfet de l’annone, en charge du ravitaillement de l’Urbs. Les provinces récemment soumises dépendaient directement du princeps qui désignait pour les gouverner des légats, recrutés parmi les sénateurs, ou des préfets appartenant à l’ordre équestre.

Pour administrer et pacifier l’immense territoire conquis par les légions romaines, l’empereur a donc un besoin croissant de fonctionnaires et de généraux qu’il va puiser dans les classes dirigeantes renouvelées et réorganisées. En effet, depuis le début du I° siècle av. J.C. les élites sociales de la République ont subi de profonds bouleversements. L’ancienne classe politique, qui s’identifiait avec l’aristocratie romaine, s’est vue peu à peu remplacée par les notables issus des colonies et des municipes d’Italie, tandis qu’une nouvelle élite de la fortune et de la compétence faisait son entrée sur la scène : celle des chevaliers, dont l’importance n’a cessé de croître sous Pompée et César, puis durant la lutte qui a opposé Octave à Antoine.

Entre les sénateurs et les chevaliers, les différences tenaient moins à la fortune et au mode de vie qu’à la manière dont les uns et les autres se situaient par rapport aux honneurs. Les premiers étaient très attachés au prestige que leur conféraient les places occupées dans le cursus honorum. Les seconds se préoccupaient surtout de la réalité du pouvoir et des avantages qui s’y rapportaient. À la fin de la République, nombre d’entre eux se sont révélés bons chefs de guerre et financiers avertis. L’habileté d’Auguste fut d’utiliser leur compétence et leur goût de la gestion des affaires publiques pour en faire des administrateurs efficaces.

La compétition entre ces deux fractions de la classe dirigeante s’est accompagnée, pour l’une et l’autre, d’une forte mobilité sociale. Chez les sénateurs, les transformations socio-économiques d’une part, les hécatombes dues aux guerres et aux proscriptions d’autre part, ont produit un renouvellement partiel de la nobililas. Même si la proportion de provinciaux est restée modeste, des hommes nouveaux – Espagnols, Gaulois, mais surtout Italiens – y ont fait leur apparition et se sont vite signalés comme les plus actifs et les plus talentueux. Déjà, au milieu du I° siècle av. J.C, la composition de l’ancienne noblesse s’était ainsi trouvée modifiée au profit de familles italiennes.

Soucieux de restaurer l’ordre social et de constituer autour du régime un consensus des élites – cette concordia omnium que Cicéron avait appelée de ses vœux au temps de la guerre civile -, Auguste s’est appliqué à établir les règles d’appartenance aux deux ordres, sénatorial et équestre. Les sénateurs, dont le nombre fut fixé à 600, étaient toujours recrutés parmi les anciens magistrats ; mais seuls ceux dont la fortune s’élevait au moins à un million de sesterces pouvaient être admis dans l’ordre sénatorial, d’où étaient issus les légats et les membres du Conseil. Les chevaliers constituaient de leur côté l’ordre équestre, accessible aux seuls notables disposant d’une fortune au moins égale à 400 000 sesterces. C’est dans leurs rangs qu’étaient recrutés les détenteurs des charges nouvelles (procurateurs, préfets, etc.).

Ce fut également un souci de conservatisme social qui inclina Auguste à adopter un certain nombre de décisions visant à favoriser les représentants des grandes familles municipales, et en tout premier lieu les notables italiens. L’empereur procéda également à une réorganisation de l’armée. Recrutée par engagement volontaire, celle-ci devint permanente et vit ses effectifs stabilisés autour de 25 légions (il y en aura 28 sous Trajan, 30 sous Marc-Aurèle). Après avoir servi pendant vingt ans dans les légions (formées de citoyens), ou pendant vingt-cinq ans dans les ailes de cavalerie et les cohortes d’infanterie légère (ouvertes aux non-citoyens), le soldat pouvait se marier et recevait pour s’établir de l’argent ou des terres. À l’exception de la garde prétorienne (environ 10 000 hommes), cantonnée à Rome, des cinq ou six légions déployées sur les flancs du massif alpin, en protection de l’Italie, les unités de l’armée romaine (soit environ 300 000 hommes) étaient réparties le long de l’immense frontière, principalement dans les zones mal pacifiées, comme l’ouest de la péninsule Ibérique ou la Judée .

Les cadres supérieurs étaient recrutés dans les deux ordres supérieurs, pour lesquels le service militaire demeurait une obligation incontournable. Leurs motivations étaient variables et leur compétence loin d’égaler, sauf exception, celle de leurs subalternes, eux-mêmes issus de catégories inférieures. Ces militaires de carrière ne pouvaient prétendre dépasser le grade de centurion. Rome paiera parfois très cher le désir d’Auguste de s’appuyer sur une caste militaire peu ouverte (rares étaient les centurions qui pouvaient en fin de carrière accéder à l’ordre équestre).

Cette organisation militaire demeura à peu près inchangée durant les deux premiers siècles de l’Empire, mais il n’en fut pas de même du recrutement. À l’exception des cohortes prétoriennes, l’armée romaine put de moins en moins compter sur l’élément italien qui avait jusqu’alors assuré sa force et sa cohésion. Il faut néanmoins nuancer l’idée d’une complète provincialisation des légions. S’il est exact en effet que l’Italie péninsulaire (et notamment le Sud) ont très largement et précocement boudé la carrière des armes, il n’en fut pas de même des régions situées au nord de l’Apennin. C’est dans l’ancienne Gaule cisalpine en effet que seront levés, sous Marc-Aurèle, la plupart des soldats enrôlés dans les légions italiques.

Pierre Milza. L’Histoire de l’Italie. Pluriel 2005

Strabon d’Apamée termine une Géographie en 17 livres (8 pour l’Europe, 6 pour l’Asie, 1 pour l’Afrique…) ; il donne l’état des connaissances sur les pays où s’était joué et se joue encore l’histoire du monde. Malgré quelques solides erreurs de jugement, telles la condamnation de Pythéas, le soutien de la thèse d’une mer Caspienne, golfe d’un océan du nord, il donne une foule de renseignements aujourd’hui disparus. Sur les Gaulois, il marche dans les pas de Cicéron :

Leur irréflexion s’accompagne aussi de barbarie et de sauvagerie, comme si souvent chez les peuples du Nord : je pense à cet usage qui consiste à suspendre à l’encolure de leur cheval les têtes de leurs ennemis quand ils reviennent de la bataille, et à les rapporter chez eux pour les clouer devant les portes. […] Ce furent les Romains qui mirent fin à ces coutumes, ainsi d’ailleurs qu’à toutes les pratiques de sacrifices et de divination contraires à nos usages ; car ils [les Gaulois] cherchaient des présages dans les convulsions d’un homme, désigné comme victime, qu’on frappait dans le dos d’un coup d’épée. Ils ne sacrifiaient jamais sans qu’un druide fût présent. On cite aussi plusieurs formes de sacrifices humains chez eux : par exemple, on tuait certaines victimes à coups de flèches, ou on les crucifiait dans les temples, ou encore on confectionnait une effigie géante de paille et de bois, et après avoir jeté dedans des bestiaux et des animaux sauvages de tout genre et des hommes, ils en faisaient un holocauste.

Quelques décennies plus tard, les marins de l’océan indien feront bon usage du Périple de la mer Érythrée, d’auteur inconnu, qui donne une description des rivages de l’océan indien : ports, mouillages, distances, qualité de l’accueil etc…

15

Mort d’Auguste, à 78 ans. Son successeur, Tibère, prendra lui aussi le nom d’Auguste.

C’est vraiment alors que le Principat, qui pouvait ne paraître jusque là qu’une magistrature exceptionnelle et temporaire, devint une institution régulière : il est entendu désormais qu’à la disparition d’un empereur, un autre doit lui succéder. Le régime impérial est ainsi stabilisé et durera plusieurs siècles.

Octave-Auguste en est le fondateur et par là son rôle est considérable dans l’histoire. Son nom est donné à son siècle, comme celui de Périclès ou de Louis XIV au leur, sans qu’il ait la prestance ni le prestige personnel du stratège athénien ou du monarque français ; et il le mérite car son œuvre est grande, sinon sa personne. À le comparer à d’autres Romains, un Sylla ou un César, il a moins de hardiesse et peut-être moins de génie ; mais sa discrétion prudente et cauteleuse lui a précisément permis de réussir là où ils avaient échoué. La monarchie vers laquelle ils tendaient et qu’ils n’avaient pu fonder, c’est Auguste qui l’a instituée, sans le nom, sans l’hérédité ; mais ces précautions étaient sans doute nécessaires pour en assurer la réalité. Son coup de maître est d’avoir installé, en le faisant accepter et même acclamer par tous, ce pouvoir monarchique qui semblait impossible dans la cité romaine.

Comme Périclès, comme Louis XIV encore, il a inspiré, protégé, dirigé les lettres et les arts ; le nom de son ministre Mécène est devenu symbolique à cet égard. Enfin, au monde déchiré par de longues luttes civiles ou étrangères il a donné l’unité et la paix : on comprend que les peuples reconnaissants lui aient voué de son vivant et après sa mort des honneurs divins, car, en reportant la guerre aux frontières lointaines des contrées barbares, il a procuré à l’immense empire le bienfait de la paix romaine.

Jean Remy Palanque. L’empire universel de Rome.1956

26

Tibère a soixante sept ans. Les Romains ne l’aiment pas et il a des problèmes de succession. Son fils Drusus a été assassiné trois ans plus tôt et il a laissé peu à peu Séjan, son favori, préfet du prétoire, administrer l’empire à sa place. Il en a marre de Rome et commence par se retirer en Campanie, puis, un an plus tard, et ce quasiment jusqu’à sa mort en 37, à Capri, d’où il continuera à diriger l’empire : s’étant aperçu que Séjan ne rêvait que de prendre sa place, il le fera mettre à mort en 31. Capri, c’est quand même beaucoup mieux que Sainte Hélène ou même l’île d’Elbe, comme quoi, quand on choisit, c’est presque toujours mieux que quand on subit. Sentant sa mort prochaine il voulut regagner le Campanie mais s’arrêta à Misène pour y mourir, on ne sait pas très bien de quoi, peut-être de pas grand chose, à 77 ans, vous pensez !

Villa Jovis, à Capri, au nord-est de l’île

12 29

À Jérusalem, c’est la fête de la Dédicace : Le solstice d’hiver de l’année 782 de Rome approchait et, avec lui, la fête de la Dédicace, dernière cérémonie religieuse de l’année civile, qui commémorait, vers le fin du mois de décembre, un grand moment de l’histoire du peuple d’Israël, du temps où la Palestine faisait partie de l’empire des Séleucides: la consécration et la purification du temple de Jérusalem, reconquise sur les Séleucides et reconstruit par Judas Maccabée.

Roger Caratini. Jésus, de Bethléem au Golgotha. L’Archipel 2000

31 03 30

En Israël, début du sabbat, un peu avant le coucher du soleil.

2 04 30

À Jérusalem, on célèbre la Pâque, l’une des grandes fêtes juives qui commémore la sortie d’Egypte, marquée par la fête des pains azymes (sans levain) et par le repas familial au cours duquel était consommé l’agneau pascal. Fêtes de la Dédicace comme de Pâque attiraient beaucoup de monde à Jérusalem, capitale religieuse des Juifs, siège du Temple de Salomon, où était réuni l’essentiel de leur aristocratie religieuse, Pharisiens et Sadducéens.

7 04 30

Pour les chrétiens, c’est la Passion du Christ, de son arrestation, vers 1 heure du matin à sa mort sur la croix au Golgotha, vers 15 heures. Pilate, le procurateur, représentant de Rome et passage obligé pour accorder l’autorisation d’une mise à mort, renoncera à faire valoir son opinion – je ne vois aucune raison de condamner cet homme à mort – devant la pression exercée par les pharisiens juifs, Annas, Caïphe et les grands prêtres et par le peuple, et il donnera de guerre lasse, contre son gré, son accord pour que le Christ soit crucifié. Sa résurrection est datée du lendemain, quand les femmes venues changer son corps de place constatèrent que la pierre qui en barrait l’accès avait été enlevée et que le corps du Christ n’était plus là.

31

La Chine utilise des soufflets mus par l’énergie fournie par des moulins hydrauliques pour activer leurs fours et ainsi atteindre les 1 200° à 1 300°, nécessaires à l’obtention de la fonte.

Le roi kouchan Kanishka, dont le royaume est le Gandhara – l’actuel Afghanistan, ancienne Bactriane -, embrasse le bouddhisme indien avec ferveur : c’est l’âge d’or de l’art gréco-bouddhique. À Mes Aynak, 40 km au sud de Kaboul, une mine de cuivre induit la réalisation d’une cité, dont la richesse permet la construction, quelques siècles plus tard, de sanctuaires bouddhiques. Les pilleurs de trésors mettront à profit la guerre d’Afghanistan pour soustraire de 2002 à 2004 les plus belles pièces. Un contrat d’exploitation du cuivre passé avec la Chine viendra à la fin des années 2000 hâter la sauvegarde de ce qui reste.

36

Le diacre Étienne est probablement la première victime des persécutions : il est lapidé pour les blasphèmes qu’exprimaient sa prédication. Recruté parmi les Juifs de la diaspora, il était le chef du clan des hellénistes.

37 – 41

Caligula fait construire deux aqueducs et un cirque à Rome, embelli d’un obélisque ramené d’Égypte. Il dépensa une fortune non pour une belle princesse mais pour Incinatus, un cheval pour lequel il construisit une demeure magnifique, avec écurie en marbre, mangeoire en nacre, couverture de pourpre, harnachement clouté de pierres précieuses. Les domestiques lui présentaient la nourriture et le vin dans des vases et des coupes en or. Parfois, l’empereur le recevait à sa table et lui servait de l’orge dorée, ou même de l’avoine mêlée de paillettes d’or. Il l’avait nommé membre du collège de ses prêtres, projetait de le faire consul quand son assassinat vint mettre un terme à sa folie. Libéré, Incinatus lâcha un long soupir : Ouf !

Caligula, fils du vertueux Gcrmanicus, gouverna d’abord l’empire avec autant de sagesse que de bonté. Son avènement fit naître l’ivresse de la joie, parce qu’on apercevoit en lui le précieux rejeton de la famille de Germanicus, chère au peuple romain ; mais une maladie aliéna le cœur ainsi que l’esprit de cet empereur qui, dès lors épouvanta Rome par des cruautés inouïes. Il n’épargna pas même ses parens les plus proches, et fit ses délices de contempler les souffrances de ses victimes ; il déshonora ses ancêtres mêmes qu’il méconnut et qu’il outragea. Presque tous les actes de son règne ressemblent à des actes de folie, car, comment nommer autrement les honneurs qu’il décerna à son cheval Incinatus, ses prodigalités, ses rapines, ses barbaries, ses deux infâmes mariages, et sa ridicule expédition sur les côtes de l’Océan ?

Ce bizarre vainqueur, à son retour, institua dans Lyon des jeux littéraires où les vaincus subissoient une punition si ridicule. Le sénat de Rome, toujours lâche, toujours vendu à la flatterie, fut digne d’un tel souverain qui exprimoit hautement ses regrets de ce qu’aucune catastrophe de la nature ne bouleversoit son empire : lui-même étoit le plus grand fléau dont le ciel pût affliger les nations. Jamais monstre ne forma un vœu plus abominable, s’il est vrai qu’il ait désiré que le peuple romain n’eût qu’une seule tête, afin de pouvoir l’abattre d’un seul coup. Une conspiration républicaine tramée par Cassius Chéréa, fit périr, à l’âge de vingt-neuf ans, ce tigre que la multitude regretta néanmoins, parce qu’il la récréoit sans cesse par des spectacles, et lui faisoit des largesses. L’anarchie régna quelques jours dans Rome. Les soldats, idolâtres de Caligula, égorgèrent un grand nombre de sénateurs ; les républicains de leur côté signalèrent leurs fureurs contre la femme et la fille de Caligula, et leurs projets mal combinés échouèrent. L’imbécille Claude, petit-fils du fameux Marc-Antoine, tiré, par un soldat prétorien, de dessous une tapisserie où il se tenait caché dans le palais, s’entendit proclamer empereur, fut reconnu universellement en cette qualité, et Chéréa mis à mort.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

À Boulogne, le même Caligula, ayant renoncé à envahir l’Angleterre, fait construire un phare monumental qui éclaire le Pas de Calais : Turris Ardens, Turris Ordens, Turris Ordinis ou Farus Odraus. Ses feux brilleront toutes les nuits comme à Alexandrie. La tour se trouve sur la falaise, à l’emplacement de l’actuel Calvaire des Marins. Haute de 60 mètres, elle est de forme pyramidale sur plan octogonal et comporte 13 niveaux. Elle est faite d’une alternance de pierres et de briques. Charlemagne la restaurera en 811. En 1544 les Anglais l’entoureront d’un fort en brique avec quatre bastions d’angle. Dénommée par la suite tour d’Ordre, tour d’Odre, ou tour Caligula, l’érosion et le manque d’entretien auront raison du bâtiment antique, qui s’écroulera le 24 juillet 1644 à la suite d’un éboulement de la falaise provoqué par une carrière située au niveau de ses fondations. Des vestiges seront visibles jusqu’en 1930.

de 40 à 50

Construction du Pont du Gard pour approvisionner Nîmes en eau, prise à la source de l’Eure, toute proche d’Uzès : 275 m de long, 75 m de haut. Les trois niveaux sont construits en pierre de taille, – dite Pierre de Vers, la commune sur le territoire de laquelle se trouve la carrière -, sans liant ni scellement. La déclivité est de 0,4 %, le dénivelé de 12.17 mètres. Tout ne sera pas parfait du premier coup, mais les ajustements nécessaires seront faits.

Par Henri Marie Poinsot 1859

41

Claude récuse les violences faites aux Juifs par les Grecs d’Alexandrie.

43

Claude fait passer la Manche aux légions, écrase le roi des Trinobantes à Camulodunum (Colchester), et fait construire à Douvres un phare octogonal, toujours bon pied bon œil au XXI° siècle. On le nommera Britannicus lors de son triomphe.

49

Expulsion des Juifs de Rome sous l’empereur Claude.

L’empereur Claude expulsa de la Ville les Juifs qui y fomentaient des troubles à l’instigation de Chestus.

Suétone

Ce dernier s’intéressera partout aux travaux publics : essai de régularisation du débit du Tibre en vidant le lac Fucin ; cela n’aboutira pas mais permettra tout de même de mettre 16 000 ha en culture ; Ostie devient le port de Rome ; nombreuses nouvelles routes en Gaule ; canal entre le Rhin et la Meuse ; colonie militaire chez les Ubiens en l’honneur d’Agrippine : Colonia Agrippina, qui deviendra Köln : Cologne.

vers 50 La Corse… déjà

Corse, horrible séjour quand sur la plage aride

Le soleil des étés chauds darde ses traits brillants,

Quand Sirius en feu dessèche les torrents.

Corse inhospitalière où l’étranger succombe,

Épargne un exilé, car l’exil, c’est la tombe.

Œuvres poétiques.

Se venger est la première loi des Corses

La seconde vivre de rapines,

La troisième, mentir,

La quatrième, nier les dieux.

… même le miel est amer.

Sénèque [3]

Sénèque garde donc un mauvais souvenir de la Corse, mais il n’aime pas non plus ce qu’il voit à Rome, et il n’est pas seul à le dire :

Je vois des vêtements de soie, s’il faut appeler vêtements des tissus dans lesquels il n’y a rien qui puisse protéger le corps, ni seulement la pudeur. Une fois qu’elle les a mis, une femme jurera, sans qu’on puisse la croire, qu’elle n’est pas nue : voilà ce que, avec des frais immenses, on fait venir de pays obscurs afin que, même à leurs amants, nos dames ne montrent pas plus d’elles-mêmes dans leurs chambres qu’en public.

Des bienfaits

On se met à traverser toute la terre de bout en bout, et cela uniquement pour qu’une dame romaine puisse exhiber ses charmes sous une gaze transparente.

Pline

Si la soie de Chine parvenait à Rome, il ne faut pas s’étonner d’une réciprocité : on trouve en effet en Chine de nombreuses traces des Romains, même si les Parthes, sur les rives ouest de la Mer Noire s’évertuaient à éviter que les contacts s’établissent durablement entre eux.

« les » routes de la soie

Dioscoride, médecin grec, écrit un traité Sur la matière médicale. On le redécouvrira au début du XVI° siècle, grâce à une version latine due à Jean Ruel et il sera alors considéré comme le père de la botanique : il affirme que si l’on veut comprendre quelque chose à la vie des plantes, il fallait les observer sur place, longuement, patiemment, et bien sûr, sans les cueillir : au XVI° siècle, c’était nouveau, car la botanique se résumait à des dissertations sur les fleurs séchées…

Dioscoride a expédié en 5 livres toute la matière utile non seulement des herbes, mais aussi des arbres, des fruits, des fleurs, des sucs et des liqueurs. En tous les cas, il me semble achever mieux que personne le traité de la substance des remèdes.

Claude Galien 131- 201.

Les apôtres s’en vont enseigner à toutes les nations, jusqu’aux extrémités de la terre : L’Esprit nouveau, né d’un travail sur la Lettre, donnait de nouvelles lettres à poster, et des milliers de kilomètres à parcourir.

L’Apôtre fut à la fois la lettre et le chemin. Au sens propre. En grec, la langue parlée par Paul et les communautés juives hellénophones du pourtour méditerranéen, Apostolès et Epistolè ont même racine. L’Apôtre est bon pour l’épître, il en est déjà une en chair et en os. C’est une lettre du Christ écrite non avec de l’encre mais avec l’esprit du Dieu vivant. La missive du Messie au futur adressée, en quelque sorte tatouée sur le corps de son escorte. En lavant les pieds de ses disciples avant de mourir, le Fils préparait son courrier avec humilité et prévoyance, avec un sens du détail digne de son Père dictant le montage de l’Arche sainte. En ce temps-là, rappelons-le, le message circulait au pas du messager (à cheval, en bateau, le plus souvent à pied) et qui veut aller loin ménage sa monture. Les communautés hébraïques ou judéo-chrétiennes étant dispersées, il fallait aller sur place, utiliser des envoyés de confiance, ou la poste impériale. Le plus sûr était de faire la liaison soi-même. Ainsi firent nos lettres volantes avant la mise par écrit de cette mémoire déjà collégiale, bientôt collective. Comme leur maître toujours en mouvement, nos voyageurs parlaient en marchant, en s’arrêtant sous un arbre, ou sous l’auvent d’une maison. Comme Jésus lui-même. La Parole et l’itinérance réunies d’un même pas, ils s’en vont fonder ou refonder des communautés. Paul revendique celles de Galatie, de Philippes, de Thessalonique et de Corinthe. Suivre les quatre voyages Paul dans l’espace méditerranéen (entre 43 et sa mort) donne encore fil à retordre à nos tour-opérateurs. Les routes de l’Empire auront bien servi. Un pour tous et tous pour Un, quand on a pour patrie non sa cité naissance ni un peuple particulier, mais l’ensemble du monde civilisé, cela fait beaucoup de cors au pied.

Ils vont par deux, comme nos bonnes sœurs et nos gendarmes ; et quand ils se séparent, continuent la route, chacun avec son diacre. Aux quatre points cardinaux de l’œkoumène : vers Ninive, vers l’Inde, et l’Orient (Thomas et Barthélemy). Vers l’Anatolie (André et Philippe). Vers la Babylonie (Jude et Simon). Vers Antioche (Matthieu). Vers les cités ioniennes, à Éphèse (Jean, le frère de Jacques). La foi aide à faire la chaîne, et la chaîne fait foi (le destinataire de la lettre devenant spontanément ré-expéditeur). Les missionnaires se raccordent oralement à Jésus comme celui-ci l’avait fait à la Torah. Ce n’est pas seulement à travers les villes, mais aussi à travers les villages et les campagnes que s’est répandue la contagion de cette superstition, constatera Pline en l’an 112. Mais jusqu’au II° siècle, en matière religieuse, l’Empire est tolérant, même s’il y a du mouvement dans les provinces, d’incontrôlables et inquiétants Zigzags.

La première grande chasse aux subversifs aura lieu beaucoup plus tard, en 250, sous l’empereur Dèce.

Les déplacements sont assez bien documentés, notamment par les Actes (Luc était lui-même un grand voyageur). Ils suivent les voies empruntées par les légions et les marchandises, et qui relient les très nombreux ancrages judéens les uns aux autres. L’entreprise apostolique peut se voir comme un bureau de centralisation et réexpédition de correspondance destiné à faire reconnaître, autant parmi les vieux croyants que les craignant-Dieu, ces païens sympathisants de la cause juive, la messianité de Jésus.

Régis Debray. Dieu, un itinéraire. Odile Jacob 2001

Saint Paul fait ce qu’il faut pour que la femme reste l’inférieure de l’homme, soumise et obéissante : cela va marcher pendant à peu près 2 000 ans :

Toute femme qui prie ou parle sous l’inspiration de Dieu sans voile sur la tête, commet une faute identique, comme si elle avait la tête rasée. Si donc une femme ne porte pas de voile, qu’elle se tonde ; ou plutôt, qu’elle mette un voile, puisque c’est une faute pour une femme d’avoir les cheveux tondus ou rasés…

L’homme, lui ne doit pas se voiler la tête : il est l’image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l’homme. Car ce n’est pas l’homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l’homme, et l’homme n’a pas été crée pour la femme, mais la femme pour l’homme. Voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête la marque de sa dépendance.

Saint Paul. Épître aux Corinthiens

Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur ; en effet, le mari est chef [la tête] de sa femme, comme le Christ est chef de l’Église, lui, le Sauveur du Corps. Or, l’Église se soumet au Christ ; les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leurs maris.

Saint Paul. Épître aux Éphésiens 4, 21-24.

[…] C’était du temps où le christianisme juif et le judaïsme cohabitaient, où tous priaient ensemble dans les synagogues et où il n’y avait aucun conflit entre eux. Il est vrai que les Juifs disciples et adeptes du Christ ne se donnaient pas encore le nom de chrétiens. Mais le christianisme primitif était étroitement lié au milieu judaïque de l’époque, ne serait-ce que parce que Jésus était lui-même issu de ce milieu. Sa mère, Myriam, était de confession juive, Jésus parlait l’hébreu et l’araméen. […]

Pour les apôtres, la résurrection de Jésus était l’événement eschatologique annoncé par les prophètes d’Israël. C’est pourquoi les disciples du Christ ont invité tous les Juifs à reconnaître que c’étaient eux, le véritable Israël, la communauté de la Nouvelle Alliance. Là, ils se sont heurtés à l’hostilité acharnée et tenace du judaïsme officiel. Les apôtres ont alors constitué un groupe particulier à l’intérieur du judaïsme, à coté d’autres sectes juives. Mais ils restaient fidèles aux préceptes de la Loi et au culte du Temple.

En 49, le Concile de Jérusalem a entériné la coutume selon laquelle les chrétiens venus du paganisme, les pagano-chrétiens, ne devaient observer que les commandements donnés à Noé, qui sont au nombre de sept. Ils n’étaient pas tenus de se soumettre au rite de la circoncision ni d’observer les autres préceptes de la Loi juive. L’apôtre Paul considérait même que les judéo-chrétiens n’étaient pas obligés de se soumettre aux anciennes règles, par exemple, ils pouvaient ne pas observer l’interdiction de manger avec des païens et partager des repas avec des chrétiens non circoncis. Beaucoup de judéo-chrétiens n’étaient pas d’accord avec cette décision.

Cela donna lieu à une querelle qui débuta à Antioche en cette même année 49. Selon l’apôtre Paul, la circoncision, l’observance du shabbat et le culte du Temple étaient désormais abolis même pour les Juifs, et le christianisme se libérait des milieux judaïques, tant politiquement que religieusement, pour aller à la rencontre des autres peuples. […]

C’est précisément là qu’a eu lieu la bifurcation. L’Église de Jérusalem n’a pas rompu avec le judaïsme, mais les enseignements de l’apôtre Paul ont mené à cette rupture qui n’a pas tardé à se produire, après la mort de Paul.[…]

La rupture s’est encore approfondie lorsque les Romains ont détruit le Temple de Jérusalem en 70. Après l’écrasement de la révolte de Bar Kokhba vers 140, cette rupture est devenue définitive. Auparavant, les judéo-chrétiens vivaient à Pella et dans d’autres villes au-delà du Jourdain, mais la Palestine s’hellénisant, ils ont commencé à quitter le Moyen Orient. À Partir de la fin du II° siècle, le judéo-christianisme s’est pratiquement éteint en Orient – en Palestine, en Arabie, en Jordanie, en Syrie et en Mésopotamie -. Les dernières communautés judéo-chrétiennes ont été englouties par l’islam cinq siècles plus tard. Dans le christianisme moderne, on n’en trouve que de rares vestiges archéologiques dans les liturgies des Églises éthiopienne et chaldéenne.

Ludmila Oulitskaïa. Daniel Stein, interprète. Gallimard 2008

Le drame du christianisme, c’est qu’à force des voir des gentils dans les païens, il a pris les juifs pour des méchants.

Odon Vallet. Petit lexique des idées fausses sur la religion. Albin Michel 2002

58

Lucius Domitius Ahenobarbus , alias Néron est au pouvoir depuis quatre ans : sa mère Agrippine a bien œuvré pour cela, n’hésitant pas à faire empoisonner avec des champignons Claude, pour libérer la place. Il tente une réforme fiscale qui aurait pour but de supprimer les impôts indirects, c’est-à-dire les taxes sur les marchandises, de 2.5 % quand elles provenaient des provinces occidentales, et de 5 % en provenance des autres provinces, le but de l’affaire étant de soutenir le commerce et d’encourager la plèbe à ce secteur d’activité. Mais cette réforme taillait dans les intérêts des sénateurs, propriétaires des plus grands domaines agricoles, et amputait les recettes de l’État d’un montant de 15 %. Le sénat la rejeta donc.

23 03 59

Agrippine, d’une énergie presque virile, d’une grande austérité et arrogance – aux dires de Tacite –, assoiffée de pouvoir, ne cesse de comploter pour en chasser son fils ; Sénèque, qui est encore en cour auprès de Néron le pousse à éliminer sa mère ; et Néron s’y résigne : le plan consiste à faire naufrager le bateau qui devait l’emmener à sa villa de Baïes, entre Rome et Naples ; jusque là, le plan était bon et le bateau fit bien naufrage, mais les comploteurs ignoraient que la diablesse nageait très bien, ce qu’elle fit jusqu’à la plage. On ne pouvait s’arrêter sur pareil échec : deux sbires furent envoyés illico presto à sa villa pour l’assassiner : rien ne vaut pour ce faire une bonne lame de glaive.

automne 60

En Angleterre, la colonisation romaine est aux mains d’un gouverneur brutal et dur ; l’administration ne fait montre d’aucune souplesse. Les Icéniens, installées dans le Norfolk, au nord de l’actuel Londres, ont perdu leur vieux roi Prasutagus qui laisse une veuve et deux filles pour héritières, ainsi que … Néron. Boudicca, sa veuve, maîtresse femme altière, grande rousse, est alors brutalisée, rouée de coups : c’est le début d’une révolte qui va coûter très cher aux deux camps. Camulodunum, capitale administrative, ville ouverte, sans murailles, est prise par une armée de rebelles, forte, dit-on, de 120 000 hommes, laquelle va poursuivre ses conquêtes au cours desquelles périront 70 000 romains et alliés, pour affronter finalement le gouverneur Paullinus près de Towcester, en plein centre de l’Angleterre : les Romains prennent le dessus, faisant 80 000 morts dans les rangs Bretons. Boudicca ne s’en relèvera pas. La reprise en main sera impitoyable mais un gouverneur plus souple sera nommé. Boudicca va devenir héroïne nationale : on lui érigera une statue très conquérante et guerrière proche de Big Ben. Les Romains ont certes manié le glaive, mais aussi le cep : l’époque bénéficiait d’un réchauffement climatique – à cette époque on considérait cela comme un mieux – qui permettait une importante viticulture : le vin coulait à flots en Angleterre.

Les Bretons jusque là refusaient la langue de Rome mais désirèrent en acquérir l’éloquence. Notre costume fut à l’honneur et l’on vit de nombreuses toges, des portiques, des bains, des banquets raffinés. […] Dans leur inexpérience, les Bretons parlaient de civilisation, alors que c’était un élément de leur esclavage.

Tacite

63

Néron dévalue la monnaie en ordonnant la réduction de la teneur en or et argent des aurei et des deniers : la poussée inflationniste entraîna le développement de la construction, et, on le sait, quand le bâtiment va, tout va. La mesure était en même temps opportuniste, car les mines d’Hispanie, fournissaient moins d’argent. C’est sous Auguste qu’avait été réformé le système monétaire romain, fondé sur l’unité pondérale de la livre, environ 324 grammes. L’aureus d’or valait 25 deniers d’argent, qui valaient 100 sesterces de laiton, qui valaient 200 dupondius de laiton, qui valaient 400 as de cuivre.

18 07 64

Rome brûle. Le feu prend près du grand cirque, neuf jours durant. Douze mille immeubles de rapport furent détruits, les morts se comptèrent par milliers, les sans-abri, dans une ville d’un million d’habitants, furent deux cent mille. Néron, qui était alors à Anzio, au sud, sud-est de Rome, sur la côte, regagna immédiatement Rome et, le troisième jour, devant l’impuissance des sifonarii et des aquarii, ordonna la création d’un coupe-feu sur l’Esquillin, abattant pour ce faire, arbres et maisons. À la fin, il entreprit très rapidement les travaux de reconstruction : les limites de chaque quartier furent bien définies, on dessina des rues larges, la hauteur maximale des immeubles fut fixée à 85 pieds,[25 mètres] et l’on construisit des cours entourées de portiques afin de protéger la partie antérieure des maisons, toujours aux dires de Tacite.

Alors survint une catastrophe (fût-elle due au hasard ou à la malignité du prince, on ne sait) ; en tout cas, de toutes celles que fît subir à notre ville la violence des flammes, il n’y en eût pas de plus grave et de plus horrible. Ceux qui essayaient de maîtriser les flammes étaient agressés par des gens qui lançaient des torches allumées en criant qu’ils exécutaient des ordres.

[…] Pour faire taire la rumeur infamante que l’incendie avait été ordonné par l’empereur lui-même… Néron ordonna que les plus cruels supplices soient infligés à des hommes connus pour leurs vices, à ceux que le peuple appelait chrétiens. Ce nom leur venait de Christos qui, sous Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimée un instant, cette exécrable superstition débordait à nouveau, non seulement en Judée, berceau du fléau, mais à Rome. On arrêta d’abord ceux qui confessaient leur foi, puis, sur leurs indications, une multitude d’autres, accusés non tant d’avoir mis le feu à la ville que de haine contre le genre humain.

Tacite. Annales.

C’est la première fois que le nom de chrétien apparaît chez un auteur romain.

Il en est pour être plus catégorique que Tacite : Néron mit le feu à Rome de manière si éhontée que de nombreux fonctionnaires, tout en ayant surpris ses serviteurs armés de torches sur leurs propriétés, n’osèrent pas s’interposer.

Suétone

Longtemps, très longtemps, Néron passa pour cruel, vaniteux et violent ; il avait fait assassiner sa mère Agrippine et son demi-frère Britannicus. Suétone prétend qu’il était interdit de partir à la sauvette lors de ses concerts : Personne n’était autorisé à quitter le théâtre pendant les récitals de l’empereur, quelle que fut l’importance de la raison, et les issues étaient gardées. On rapporte que, dans l’assistance, des femmes accouchaient, et que certains hommes étaient si las de la musique et des applaudissements qu’ils feignaient d’être morts et qu’on les emportait pour les enterrer [4].

L’histoire la plus récente modère quelque peu ces superlatifs et sa responsabilité dans l’incendie de Rome ne reste qu’une rumeur, les dires de Tacite et de Suétone ne pouvant tenir lieu de preuves. Les oppositions furent nombreuses, certaines déjouées et réprimées, mais l’amenèrent finalement à se faire suicider par un esclave affranchi le 9 juin 68 : quelques jours plus tôt, le sénat l’avait déclaré ennemi public. Mais dans l’histoire moins récente, quelle charge ! et elle fait plus qu’éclabousser son précepteur Sénèque, qui avait un peu de mal à se rendre crédible, ses principes d’austérité venant en totale contradiction avec le faste dans lequel il vivait :