| Publié par (l.peltier) le 20 décembre 2008 | En savoir plus |

24 08 79

L’éruption du Vésuve projette des pierres et un nuage de cendres sur Pompéi et Herculanum. La nuit suivante est calme, mais le lendemain un flux incandescent dévale la montagne à 100 km/h : à peu près 3 000 personnes meurent tétanisées sous la nuée ardente, prises de spasmes propres aux victimes d’incendie : pierres ponces, cendre, lapilli, lave les recouvrent. Pompéi venait d’être partiellement détruite par un tremblement de terre en 62. Les faits seront rapportés par Pline le Jeune : l’affaire lui tenait à cœur puisque son oncle, Pline l’ancien, alors amiral de la flotte de Misène, s’approchant de la zone dangereuse pour tenter de sauver les habitants et voir le phénomène de plus près, en mourut asphyxié …[mais il semblerait qu’il avait déjà de l’asthme]. Il envoie deux lettres à son ami Tacite :

Vous me demandez des détails sur la mort de mon oncle, afin d’en transmettre plus fidèlement le récit à la postérité. Je vous en remercie : car je ne doute pas qu’une gloire impérissable ne s’attache à ses derniers moments, si vous en retracez l’histoire. Quoique dans un désastre qui a ravagé la plus belle contrée du monde, il ait péri avec des peuples et des villes entières, victime d’une catastrophe mémorable qui doit éterniser sa mémoire ; quoiqu’il ait élevé lui-même tant de monuments durables de son génie, l’immortalité de vos ouvrages ajoutera beaucoup à celle de son nom. Heureux les hommes auxquels les dieux ont accordé le privilège de faire des choses dignes d’être écrites, ou d’en écrire qui soient dignes d’être lues ! plus heureux encore ceux auxquels ils ont départis ce double avantage ! Mon oncle tiendra son rang parmi les derniers, et par vos écrits et par les siens. J’entreprends donc volontiers la tâche que vous m’imposez, ou plutôt, je la réclame.

Il était à Misène où il commandait la flotte. Le neuvième jour avant les calendes de septembre, [le 24 août 79 après Jésus-Christ] vers la septième heure, [environ 13 heures] ma mère l’avertit qu’il paraissait un nuage d’une grandeur et d’une forme extraordinaire. Après sa station au soleil et son bain d’eau froide, il s’était jeté sur un lit où il avait pris son repas ordinaire, et il se livrait à l’étude. Il demande ses sandales et monte en un lieu d’où il pouvait aisément observer ce phénomène. La nuée s’élançait dans l’air, sans qu’on pût distinguer à une si grande distance de quelle montagne elle sortait. L’événement fit connaître ensuite que c’était du mont Vésuve. Sa forme approchait de celle d’un arbre, et particulièrement d’un pin : car, s’élevant vers le ciel comme sur un tronc immense, sa tête s’étendait en rameaux ; peut-être le souffle puissant qui poussait d’abord cette vapeur ne se faisait-il plus sentir ; peut-être aussi le nuage, en s’affaiblissant ou en s’affaissant sous son propre poids, se répandait-il en surface. Il paraissait tantôt blanc, tantôt sale et tacheté, selon qu’il était chargé de cendre ou de terre.

Ce phénomène surprit mon oncle, et, dans son zèle pour la science, il voulut l’examiner de plus près. Il fit appareiller un navire liburnien, et me laissa la liberté de le suivre. Je lui répondis que j’aimais mieux étudier ; il m’avait par hasard donné lui-même quelque chose à écrire. Il sortait de chez lui, lorsqu’il reçut un billet de Rectine, femme de Césius Bassus. Effrayée de l’imminence du péril (car sa villa était située au pied du Vésuve, et l’on ne pouvait s’échapper que par la mer), elle le priait de lui porter secours. Alors il change de but, et poursuit par dévouement ce qu’il n’avait d’abord entrepris que par le désir de s’instruire. Il fait préparer des quadrirèmes, et y monte lui-même pour aller secourir Rectine et beaucoup d’autres personnes qui avaient fixé leur habitation sur cette côte riante. Il se rend à la hâte vers des lieux d’où tout le monde s’enfuyait ; il va droit au danger, la main au gouvernail, l’esprit tellement libre de crainte, qu’il décrivait et notait tous les mouvements, toutes les formes que le nuage ardent présentait à ses yeux.

Déjà sur ses vaisseaux volait une cendre plus épaisse et plus chaude, à mesure qu’ils approchaient ; déjà tombaient autour d’eux des éclats de rochers, des pierres noires, brûlées et calcinées par le feu ; déjà la mer, abaissée tout à coup, n’avait plus de profondeur, et les éruptions du volcan obstruaient le rivage. Mon oncle songea un instant à retourner ; mais il dit bientôt au pilote qui l’y engageait : La fortune favorise le courage. Menez-nous chez Pomponianus. Pomponianus était à Stabie, de l’autre côté d’un petit golfe, formé par la courbure insensible du rivage. Là, à la vue du péril qui était encore éloigné, mais imminent, car il s’approchait par degrés, Pomponianus avait transporté tous ses effets sur des vaisseaux, et n’attendait, pour s’éloigner, qu’un vent moins contraire. Mon oncle, favorisé par ce même vent, aborde chez lui, l’embrasse, calme son agitation, le rassure, l’encourage ; et, pour dissiper, par sa sécurité, la crainte de son ami, il se fait porter au bain. Après le bain, il se met à table, et mange avec gaieté, ou, ce qui ne suppose pas moins d’énergie, avec les apparences de la gaieté.

Cependant, de plusieurs endroits du mont Vésuve, on voyait briller de larges flammes et un vaste embrasement dont les ténèbres augmentaient l’éclat. Pour calmer la frayeur de ses hôtes, mon oncle leur disait que c’étaient des maisons de campagne abandonnées au feu par les paysans effrayés. Ensuite, il se livra au repos, et dormit réellement d’un profond sommeil, car on entendait de la porte le bruit de sa respiration que sa corpulence rendait forte et retentissante. Cependant la cour par où l’on entrait dans son appartement commençait à s’encombrer tellement de cendres et de pierres, que, s’il y fût resté plus longtemps, il lui eût été impossible de sortir. On l’éveille. Il sort, et va rejoindre Pomponianus et les autres qui avaient veillé. Ils tiennent conseil, et délibèrent s’ils se renfermeront dans la maison, ou s’ils erreront dans la campagne : car les maisons étaient tellement ébranlées par les effroyables tremblements de terre qui se succédaient, qu’elles semblaient arrachées de leurs fondements, poussées dans tous les sens, puis ramenées à leur place. D’un autre côté, on avait à craindre, hors de la ville, la chute des pierres, quoiqu’elles fussent légères et minées par le feu. De ces périls, on choisit le dernier. Chez mon oncle, la raison la plus forte prévalut sur la plus faible ; chez ceux qui l’entouraient, une crainte l’emporta sur une autre. Ils attachent donc avec des toiles des oreillers sur leurs têtes : c’était une sorte d’abri contre les pierres qui tombaient.

Le jour recommençait ailleurs ; mais autour d’eux régnait toujours la nuit la plus sombre et la plus épaisse, sillonnée cependant par des lueurs et des feux de toute espèce. On voulut s’approcher du rivage pour examiner si la mer permettait quelque tentative ; mais on la trouva toujours orageuse et contraire. Là mon oncle se coucha sur un drap étendu, demanda de l’eau froide, et en but deux fois. Bientôt des flammes et une odeur de soufre qui en annonçait l’approche, mirent tout le monde en fuite, et forcèrent mon oncle à se lever. Il se lève appuyé sur deux jeunes esclaves, et au même instant il tombe mort. J’imagine que cette épaisse vapeur arrêta sa respiration et le suffoqua. Il avait naturellement la poitrine faible, étroite et souvent haletante. Lorsque la lumière reparut trois jours après le dernier qui avait lui pour mon oncle, on retrouva son corps entier, sans blessure. Rien n’était changé dans l’état de son vêtement, et son attitude était celle du sommeil plutôt que de la mort.

Pendant ce temps, ma mère et moi nous étions à Misène. Mais cela n’intéresse plus l’histoire, et vous n’avez voulu savoir que ce qui concerne la mort de mon oncle. Je finis donc, et je n’ajoute plus qu’un mot : c’est que je ne vous ai rien dit, que je n’aie vu ou que je n’aie appris dans ces moments où la vérité des événements n’a pu encore être altérée. C’est à vous de choisir ce que vous jugerez le plus important. Il est bien différent d’écrire une lettre ou une histoire ; d’écrire pour un ami, ou pour le public.

Adieu

*****

La lettre où je vous ai donné les détails que vous me demandiez sur la mort de mon oncle, vous a inspiré, me dites-vous, le désir de connaître les alarmes et les dangers mêmes auxquels je fus exposé à Misène où j’étais resté ; car c’est là que j’avais interrompu mon récit.

Quoique ce souvenir me saisisse d’horreur, j’obéirai…

Après le départ de mon oncle, je continuai l’étude qui m’avait empêché de le suivre. Vint ensuite le bain, le repas ; je dormis quelques instants d’un sommeil agité. Depuis plusieurs jours, un tremblement de terre s’était fait sentir. Il nous avait peu effrayés, parce qu’on y est habitué en Campanie. Mais il redoubla cette nuit avec tant de violence, qu’on eût dit, non-seulement une secousse, mais un bouleversement général. Ma mère se précipita dans ma chambre. Je me levais pour aller l’éveiller, si elle eût été endormie. Nous nous assîmes dans la cour qui ne forme qu’une étroite séparation entre la maison et la mer. Comme je n’avais que dix-huit ans, je ne sais pas si je dois appeler fermeté ou imprudence ce que je fis alors. Je demandai un Tite-Live. Je me mis à le lire, comme dans le plus grand calme, et je continuai à en faire des extraits. Un ami de mon oncle, récemment arrivé d’Espagne pour le voir, nous trouva assis, ma mère et moi. Je lisais. Il nous reprocha, à ma mère son sang-froid, et à moi ma confiance. Je n’en continuai pas moins attentivement ma lecture.

Nous étions à la première heure du jour, et cependant on ne voyait encore qu’une lumière faible et douteuse. Les maisons autour de nous, étaient si fortement ébranlées, qu’elles étaient menacées d’une chute infaillible dans un lieu si étroit, quoiqu’il fût découvert. Nous prenons enfin le parti de quitter la ville. Le peuple épouvanté s’enfuit avec nous ; et comme, dans la peur, on met souvent sa prudence à préférer les idées d’autrui aux siennes, une foule immense nous suit, nous presse et nous pousse. Dès que nous sommes hors de la ville, nous nous arrêtons ; et là, nouveaux phénomènes, nouvelles frayeurs. Les voitures que nous avions emmenées avec nous, étaient, quoiqu’en pleine campagne, entraînées dans tous les sens, et l’on ne pouvait, même avec des pierres, les maintenir à leur place. La mer semblait refoulée sur elle-même, et comme chassée du rivage par l’ébranlement de la terre. Ce qu’il y a de certain, c’est que le rivage était agrandi, et que beaucoup de poissons étaient restés à sec sur le sable. De l’autre côté, une nuée noire et horrible, déchirée par des tourbillons de feu, laissait échapper de ses flancs entr’ouverts de longues traînées de flammes, semblables à d’énormes éclairs.

Alors l’ami dont j’ai parlé revint plus vivement encore à la charge. Si votre frère, si votre oncle est vivant, nous dit-il, il veut sans doute que vous vous sauviez ; et s’il est mort, il a voulu que vous lui surviviez. Qu’attendez-vous donc pour partir ? Nous lui répondîmes que nous ne pourrions songer à notre sûreté, tant que nous serions incertains de son sort. À ces mots, il s’élance, et cherche son salut dans une fuite précipitée. Presqu’aussitôt après la nue s’abaisse sur la terre et couvre les flots. Elle dérobait à nos yeux l’île de Caprée, qu’elle enveloppait, et nous cachait la vue du promontoire de Misène. Ma mère me conjure, me presse, m’ordonne de me sauver, de quelque manière que ce soit. Elle me dit que la fuite est facile à mon âge ; que pour elle, affaiblie et appesantie par les années, elle mourrait contente, si elle n’était pas cause de ma mort. Je lui déclare qu’il n’y a de salut pour moi qu’avec elle. Je lui prends la main, je la force à doubler le pas. Elle m’obéit à regret, et s’accuse de ralentir ma marche.

La cendre commençait à tomber sur nous, quoiqu’en petite quantité. Je tourne la tête, et j’aperçois derrière nous une épaisse fumée qui nous suit en se répandant sur la terre comme un torrent. Pendant que nous voyons encore, quittons le grand chemin, dis-je à ma mère, de peur d’être écrasés dans les ténèbres par la foule qui se presse sur nos pas. À peine nous étions-nous arrêtés, que les ténèbres s’épaissirent encore. Ce n’était pas seulement une nuit sombre et chargée de nuages, mais l’obscurité d’une chambre où toutes les lumières seraient éteintes. On n’entendait que les gémissements des femmes, les plaintes des enfants, les cris des hommes. L’un appelait son père, l’autre son fils, l’autre sa femme ; ils ne se reconnaissaient qu’à la voix. Celui-ci s’alarmait pour lui-même, celui-là pour les siens. On en vit à qui la crainte de la mort faisait invoquer la mort même. Ici on levait les mains au ciel ; là on se persuadait qu’il n’y avait plus de dieux, et que cette nuit était la dernière, l’éternelle nuit qui devait ensevelir le monde. Plusieurs ajoutaient aux dangers réels des craintes imaginaires et chimériques. Quelques-uns disaient qu’à Misène tel édifice s’était écroulé, que tel autre était en feu ; bruits mensongers qui étaient accueillis comme des vérités.

Il parut une lueur qui nous annonçait, non le retour de la lumière, mais l’approche du feu qui nous menaçait. Il s’arrêta pourtant loin de nous. L’obscurité revint. La pluie de cendres recommença plus forte et plus épaisse. Nous nous levions de temps en temps pour secouer cette masse qui nous eût engloutis et étouffés sous son poids. Je pourrais me vanter qu’au milieu de si affreux dangers, il ne m’échappa ni une plainte ni une parole qui annonçât de la faiblesse ; mais j’étais soutenu par cette pensée déplorable et consolante à la fois, que tout l’univers périssait avec moi. Enfin cette noire vapeur se dissipa, comme une fumée ou comme un nuage. Bientôt après nous revîmes le jour et même le soleil, mais aussi blafard qu’il apparaît dans une éclipse. Tout se montrait changé à nos yeux troublés encore. Des monceaux de cendres couvraient tous les objets, comme d’un manteau de neige.

Nous retournâmes à Misène. Chacun s’y rétablit de son mieux, et nous y passâmes une nuit entre la crainte et l’espérance. Mais la crainte l’emportait toujours, car le tremblement de terre continuait. La plupart, égarés par de terribles prédictions, aggravaient leurs infortunes et celles d’autrui. Cependant, malgré nos périls passés et nos périls futurs, il ne nous vint pas la pensée de nous éloigner, avant d’avoir appris des nouvelles de mon oncle.

Vous lirez ces détails ; mais vous ne les ferez point entrer dans votre ouvrage. Ils ne sont nullement dignes de l’histoire ; et, si vous ne les trouvez pas même convenables dans une lettre, ne vous en prenez qu’à vous seul qui les avez exigés.

Adieu.

Pline le Jeune à Tacite

[…] Tout pourtant jouait contre Titus. La géologie, d’abord : une telle éruption ne s’était pas produite depuis deux mille ans, personne ne s’y attendait. La politique, ensuite : perçu par le peuple comme un débauché et un incapable, il avait, quelques mois plus tôt, succédé à son père, Vespasien. Il va pourtant se révéler un exceptionnel gestionnaire de crise, rappelle l’archéologue Ersilia D’Ambrosio […]. Le jour de l’éruption, selon les écrits du témoin Pline le jeune, la vitesse à laquelle les cendres ensevelissent les bâtiments anéantit toute idée de survie. Très vite, Titus nomme une commission d’étude, rapporte Massimo Osanna, directeur des fouilles. Qui conclut que rien ne pourra être reconstruit. En revanche, cette commission décide de prélever tout ce qui peut être réutilisé, comme les bronzes et les marbres. Après avoir fourni les biens de première nécessité à la population (nourriture, vêtements, eau), Titus lance la restauration des infrastructures, comme les voies romaines, avec le soutien logistique de l’armée. La Campanie, territoire réputé pour son vin mais dont le commerce est soumis à une concurrence féroce, présente en outre un problème d’attribution des terres. Faute de pouvoir restituer des parcelles invisibles sous six mètres de cendres, Titus répartit les terres cultivables entre les habitants. Pour montrer le soutien de son gouvernement aux survivants, il se rend en Campanie en personne et contribue à la reconstruction en investissant sa fortune personnelle, ce qui fait de lui le donateur privé le plus généreux du monde antique. Pour étayer leurs propos, archéologues et historiens s’appuient sur l’étude de peintures, comme Bacchus et le Vésuve découverte dans la maison du centenaire à Pompéi, mais aussi sur le résultat des fouilles, des reconstitutions en 3D, comme celle de la villa de Somma Vesuviana, résidence secondaire transformée en domaine viticole pour relancer l’activité. La présence de dattes atteste d’un commerce d’importation. Dans un temps plus long, la région sera la première à poser les jalons de la sismologie, grâce au roi de Sicile qui, en 1841, subventionne la recherche pour tenter de prévenir les éruptions. Titus restera dans les mémoires comme un homme d’État de grande qualité, selon Ersilia D’Ambrosio.

catherine pacary. Le Monde du 13 juin 2020

Les ruines de Pompéi sont du même côté de la mer que le Vésuve, et c’est par ces ruines que Corinne et Lord Nelvil commencèrent leur voyage. […] Ils virent ensemble Pompéia, la ruine la plus curieuse de l’Antiquité. À Rome, l’on ne trouve guère que les débris des monuments publics, et ces monuments ne retracent que l’histoire politique des siècles écoulés ; mais à Pompéia, c’est la vie privée des Anciens qui s’offre à vous telle qu’elle était. Le volcan qui a couvert cette ville de cendres l’a préservée des outrages du temps. Jamais des édifices exposés à l’air ne se seraient ainsi maintenus, et ce souvenir enfui s’est retrouvé. Les peintures, les bronzes étaient encore dans leur beauté première, et tout ce qui peut servir aux usages domestiques est conservé d’une manière effrayante. Les amphores sont encore préparées pour le festin du jour suivant ; la farine qui allait être pétrie est encore là ; les restes d’une femme sont encore ornées des parures qu’elle portait […] On ne peut voir nulle part une image aussi frappante de l’interruption subite de la vie. Le sillon des roues est visiblement marqué sur les pavés dans les rues, et les margelles des puits portent la trace des cordes qui les ont creusées peu à peu. On voit encore sur les murs d’un corps de garde les caractères mal formés, les figures grossièrement esquissées que les soldats traçaient pour passer le temps, tandis que ce temps avançait pour les engloutir.

Quand on se place au milieu du carrefour des rues, d’où l’on voit de tous les côtés la ville qui subsiste encore presqu’en entier, il semble qu’on attende quelqu’un, que le maître soit prêt à venir ; et l’appartenance même de vie qu’offre ce séjour fait sentir plus tristement son éternel silence. C’est avec des morceaux de lave pétrifiée que sont bâties la plupart de ces maisons qui ont été ensevelies par d’autres laves. Ainsi, ruines sur ruines, tombeaux sur tombeaux. Cette histoire du monde où les époques se comptent de débris en débris, cette vie humaine dont la trace se suit à la lueur des volcans qui l’ont consumée, remplit le cœur d’une profonde mélancolie. Qu’il y a longtemps que l’homme existe ! Qu’il y a longtemps, qu’il vit, qu’il souffre et qu’il périt ! […] Quelques feuilles brûlées des manuscrits qui ont été trouvés à Herculanum et à Pompéia, et que l’on essaie de dérouler à Portici, sont tout ce qui nous reste pour interpréter les malheureuses victimes que le volcan, la foudre de la terre a dévorées. Mais en passant près de ces cendres que l’art parvient à ranimer, on tremble des respirer, de peur qu’un souffle n’enlève cette poussière où de nobles idées sont peut-être encore empreintes.

Les édifices publics dans cette ville même de Pompéia, qui était une des moins grandes de l’Italie, sont encore assez beaux. Le luxe des Anciens avait presque toujours pour but un objet d’intérêt public. Leurs maisons particulières sont très petites, et l’on n’y voit point la recherche de la magnificence ; mais un goût vif pour les beaux arts s’y fait remarquer. Presque tout l’intérieur était orné de tentures les plus agréables et de pavés de mosaïque artistement travaillés. Il y a beaucoup de ces pavés sur lesquels on trouve écrit : salut (salve). Ce mot est placé sur le seuil de la porte. Ce n’était pas surement une simple politesse que ce salut mais une invocation à l’hospitalité. Les chambres sont singulièrement étroites, peu éclairées, n’ayant jamais de fenêtres sur la rue et donnant presque toutes sur un portique qui est dans l’intérieur de la maison, ainsi que la cour de marbre qui l’entoure. Au milieu de cette cour est une citerne simplement décorée. Il est évident, par ce genre d’habitation, que les Anciens vivaient presque toujours en plein air, et que c’était ainsi qu’ils recevaient leurs amis. Rien ne donne une idée plus douce et plus voluptueuse de l’existence que ce climat qui unit intimement l’homme avec la nature. […] On comprend mieux les dialogues de Platon ne voyant ces portiques sous lesquels les Anciens se promenaient la moitié du jour. Ils étaient sans cesse animés par le spectacle d’un beau ciel : l’ordre social, tel qu’ils le concevaient, n’était point l’aride combinaison du calcul et de la force, mais un heureux ensemble d’institutions qui excitaient les facultés, développaient l’âme, et donnaient à l’homme pour but le perfectionnement de lui-même et de ses semblables.

L’Antiquité inspire une curiosité insatiable. Les érudits qui s’occupent seulement à recueillir une collection de noms qu’ils appellent l’histoire sont sûrement dépourvus de toute imagination. Mais pénétrer dans le passé, interroger le cœur humain à travers les siècles, saisir un fait par un mot, et le caractère et les mœurs d’une nation par un fait, enfin remonter jusqu’aux temps les plus reculés, pour tacher de se figurer comment la terre, dans sa première jeunesse, apparaissait aux regards des hommes, et de quelles manières ils supportaient alors ce don de la vie que la civilisation a tant compliqué maintenant ; c’est un effort continuel de l’imagination, qui devine et découvre les plus beaux secrets que la réflexion et l’étude puisse nous révéler.

Germaine de Staël. Corinne ou l’Italie 1807

En parcourant cette cité des morts, une idée me poursuivait. À mesure que l’on déchausse quelque édifice à Pompeïa, on enlève ce que donne la fouille, ustensiles de ménage, instruments de divers métiers, meubles, statues, manuscrits, etc., et l’on entasse le tout au musée Portici. Il y aurait quelque chose de mieux à faire : ce serait de laisser les choses dans l’endroit où on les trouve, de remettre des toits, des plafonds, des planchers et des fenêtres, pour empêcher la dégradation des peintures et des murs ; de relever l’ancienne enceinte de la ville, d’en clore les portes ; enfin, d’y établir une garde de soldats avec quelques savants versés dans les rats. Ne serait-ce pas là le plus merveilleux musée de la terre? Une ville romaine conservée tout entière, comme si ses habitants venaient d’en sortir un quart d’heure auparavant !

On apprendrait mieux l’histoire domestique du peuple romain, l’état de la civilisation romaine dans quelques promenades à Pompeïa restaurée, que par la lecture de tous les ouvrages de l’Antiquité. L’Europe entière accourrait : les frais qu’exigerait la mise en œuvre de ce plan seraient amplement compensés par l’affluence des étrangers à Naples. D’ailleurs, rien n’obligerait d’exécuter ce travail à la fois ; on continuerait lentement, mais régulièrement, les fouilles; il ne faudrait qu’un peu de brique, d’ardoise, de plâtre, de pierre, de bois de charpente et de menuiserie pour les employer en proportion du déblai. Un architecte habile suivrait, quant aux restaurations, le style local dont il trouverait des modèles dans les paysages peints sur les murs mêmes de Pompeïa

Ce que l’on fait aujourd’hui me semble funeste : ravies à leur places naturelles, les curiosités les plus rares s’ensevelissent dans des cabinets où elles ne sont plus en rapport avec les objets environnants. D’une autre part les édifices découverts à Pompeïa tomberont bientôt : les cendres qui les engloutissent les ont conservés ; ils périront à l’air, si on le les entretient ou on ne les répare.

En tous pays, les monuments publics, élevée à grand frais avec des quartiers de granit ou de marbre, ont seuls résisté à l’action du temps ; mais les habitations domestiques, les villes proprement dites, se sont écroulées, parce que la fortune des simples particuliers ne leur permet pas de bâtir pour les siècles.

François René de Chateaubriand, 11 janvier 1804. Voyage en Amérique et en Italie 1827

Pline date cette éruption aux calendes de septembre ; mais les dernières recherches tendraient à faire croire qu’il s’agirait plutôt des calendes de novembre : les amphores contenaient le vin de l’année, ce qui n’est pas possible au mois d’août et les braseros pour le chauffage étaient déjà allumés ; on retrouvera aussi un graffiti d’un ouvrier qui porte la date du 16° jour avant les calendes de novembre, ce qui correspond au 17 octobre… donc il s’agirait plutôt du 24 octobre. À discuter peut-être, mais surtout ne pas sortir les couteaux pour si peu ! c’est d’une importance toute relative…

Longtemps, on crût que nul n’en réchappa… mais des traces de pieds furent découvertes en 2000, permettant de croire que des survivants seraient revenus sur les lieux du drame. 1 700 ans plus tard, quand les archéologues mettront à jour les restes du drame, ils retrouveront des maisons debout, témoins de la qualité du fameux ciment romain, constitué d’un mélange de calcaire et d’argile. Il faudra attendre les début du XIX° siècle pour en retrouver la composition et donc, la solidité.

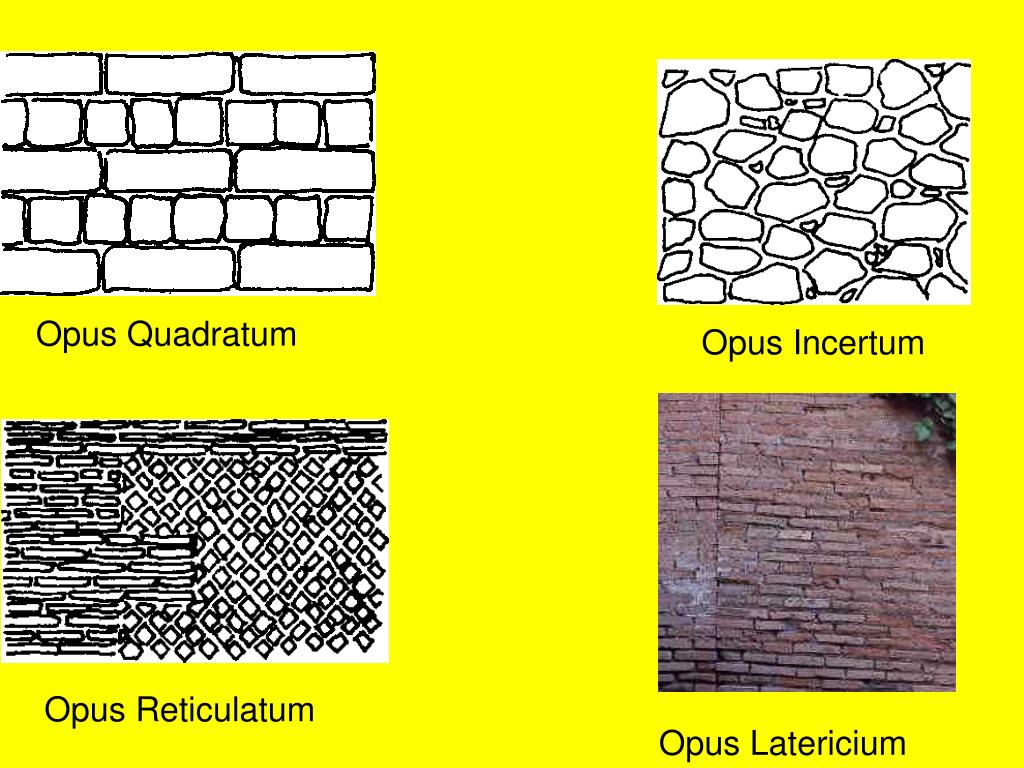

Leur supériorité dans l’art de construire vient de leur capacité à maîtriser les liants. Par exemple, Vitruve nous donne la composition du béton utilisé pour le radier du réservoir des eaux de Fréjus : deux parties de bonne chaux et cinq de bon sable siliceux avec des ajouts de pouzzolane, de tuileau concassé et de petits cailloux.

Xavier Besançon § Daniel Devillebichot. Histoire de la construction de la Gaule romaine à la Révolution Française. Eyrolles. 2013

Ce sont les employés d’Emmanuel de Lorraine, prince d’Elbeuf qui découvriront les ruines d’Herculanum en 1709, en creusant un puits. Les premières fouilles tiendront beaucoup plus du pillage que de l’archéologie, mais le professionnalisme finira par prendre le dessus :

En 1753, alors qu’ils perçaient un tunnel dans une villa, ils firent une découverte déroutante : les ruines d’une pièce au sol de mosaïque, pleine d’objets de la longueur d’une demi-paume et ronds, comme le rapporta l’un d’eux, ressemblant à des racines de bois, tout noirs et apparemment faits d’un seul bloc. Certains pensaient qu’ils étaient tombés sur une réserve de briquettes de charbon et en brûlèrent quelques-unes pour dissiper la froidure du petit matin. D’autres croyaient qu’il s’agissait de rouleaux de tissu ou de filets de pêche carbonisés. Soudain, un de ces objets tomba par terre et se brisa. Des lettres apparurent et les explorateurs comprirent de quoi il s’agissait : de livres. Ils venaient de mettre au jour les vestiges d’une bibliothèque privée.

Les volumes que les Romains accumulaient dans leurs bibliothèques étaient plus petits que les livres d’aujourd’hui : la plupart étaient écrits sur des rouleaux de papyrus. (Le mot volume vient du latin volumen, désignant une chose enroulée.) Ces rouleaux de papyrus – la plante dont le nom a donné notre mot papier – étaient fabriqués à partir de longs roseaux qui poussaient dans la région marécageuse du delta du Nil, en basse Égypte. Leurs tiges étaient coupées, puis débitées en bandes très fines, que l’on disposait les unes à côté des autres, de façon qu’elles se chevauchent légèrement. On plaçait ensuite une autre couche par-dessus, à la perpendiculaire, et l’on martelait délicatement la feuille avec un maillet. La sève qui s’en échappait permettait aux fibres d’adhérer les unes aux autres. Les feuilles ainsi fabriquées étaient ensuite collées pour former des rouleaux. (La première, sur laquelle on pouvait noter le contenu du rouleau, s’appelait en grec un protokolon, littéralement collé en premier, à l’origine de notre mot protocole). Des baguettes de bois, fixées à l’une ou aux deux extrémités du rouleau, et dépassant un peu sur les côtés, permettaient de le faire défiler plus facilement au fil de la lecture : lire un livre, dans l’Antiquité, c’était donc le dérouler. Les Romains appelaient cette baguette Yumbilicus, et lire un livre en entier se disait dérouler jusqu’à Yumbilicus.

Blanc et souple à l’origine, le papyrus devenait friable et se décolorait en vieillissant – rien ne dure éternellement -, mais il était léger, commode, assez peu onéreux et étonnamment robuste. Les petits propriétaires terriens d’Égypte savaient qu’ils pouvaient inscrire leurs récépissés fiscaux sur un morceau de papyrus, et qu’ils seraient parfaitement lisibles pendant des années, voire des générations. Les prêtres y avaient recours pour consigner les prières aux dieux ; les poètes, pour prétendre à l’immortalité symbolique dont ils rêvaient, et les philosophes, pour transmettre leurs pensées à de futurs disciples. Les Romains, comme les Grecs avant eux, comprirent aussi qu’il s’agissait du meilleur support d’écriture, et l’importèrent en masse d’Égypte pour répondre à leur goût de plus en plus développé pour l’archivage, les documents officiels, les lettres personnelles et les livres. Un rouleau de papyrus pouvait se conserver jusqu’à trois cents ans.

La pièce au pavement de mosaïque avait été tapissée de rayonnages en bois marqueté ; en son centre, il restait la trace d’une grande étagère non encastrée. Des vestiges carbonisés, si fragiles qu’ils se désagrégeaient au toucher, de tablettes en cire effaçables que les lecteurs utilisaient pour prendre des notes (un peu comme les ardoises magiques avec lesquelles les enfants jouent aujourd’hui) étaient éparpillés partout. Les étagères étaient chargées de rouleaux de papyrus, dont certains, sans doute les plus précieux, étaient enveloppés d’écorces d’arbre, et leurs extrémités, protégées par des morceaux de bois. Ailleurs dans la villa, d’autres rouleaux, agrégés en une seule masse par la cendre volcanique, donnaient l’impression d’avoir été fourrés à la hâte dans un coffre en bois, comme si, en ce terrible jour d’août, quelqu’un avait eu l’idée fugitive et folle de sauver quelques livres du désastre. En tout, et malgré la perte irrévocable des nombreux ouvrages jetés avant qu’on ne comprenne leur valeur, ce sont onze cents livres qui furent découverts.

De nombreux rouleaux de la villa des Papyrus, ainsi qu’on en vint à l’appeler, avaient été écrasés sous les débris et le poids de la boue ; tout avait été brûlé par la lave, la cendre et les gaz volcaniques. Mais ce qui avait noirci ces livres les avait aussi protégés de la destruction. Pendant des siècles, ils étaient restés enfermés dans des contenants hermétiques. (Aujourd’hui encore, seule une petite section de la villa a été exposée, et une vaste portion n’a toujours pas été excavée.) Les découvreurs étaient cependant déçus : c’est à peine s’ils distinguaient ce qui était écrit sur les rouleaux, semblables à du charbon. Et chaque fois qu’ils essayaient de les dérouler, ceux-ci tombaient en poussière.

Des dizaines, peut-être des centaines de livres furent détruits de cette façon. Jusqu’au jour où l’on découvrit quelques parties lisibles sur des rouleaux ouverts. Après deux ans d’efforts plus ou moins vains et destructeurs, on fit alors venir un prêtre napolitain savant, le père Antonio Piaggio, qui travaillait à la Bibliothèque vaticane, à Rome. Opposé à la méthode de recherche utilisée jusqu’ici – qui consistait simplement à gratter les couches supérieures de papyrus brûlé jusqu’à ce que des mots deviennent lisibles -, celui-ci inventa un mécanisme ingénieux, une machine qui déroulait lentement et délicatement les rouleaux de papyrus, et révélait de plus larges surfaces lisibles qui étaient alors aplaties avec soin et collées sur des bandes. On découvrit alors que la bibliothèque de la villa, du moins la partie déjà explorée, était spécialisée, puisque y figuraient de nombreux traités en grec écrits par un philosophe du nom de Philodème. Ce fut au tour des chercheurs d’être déçus : ils espéraient trouver des œuvres perdues de Sophocle, de Virgile ou de leurs pairs. Néanmoins, ce qu’ils sauvèrent de l’oubli a un lien important avec la découverte faite des siècles plus tôt par le Pogge [De Natura rerum]. Car Philodème, qui avait enseigné à Rome entre 75 et 40 avant Jésus-Christ environ, était l’exact contemporain de Lucrèce et un adepte de l’école de pensée illustrée par De la nature.

Pourquoi les œuvres d’un philosophe grec mineur se trouvaient-elles dans la bibliothèque de cette élégante villa côtière ? Et pourquoi une maison de vacances possédait-elle une bibliothèque aussi bien pourvue ? Philodème, pédagogue payé pour donner des cours et des conférences, n’était sûrement pas le maître de la villa des Papyrus. Cependant, la présence d’une grande partie de son œuvre fournit des indices sur les centres d’intérêt du propriétaire et la période où fut rendu public le poème de Lucrèce. Cette période correspond à l’apogée d’un lent processus qui vit se mêler les cultures grecque et romaine.

[…] Dans les années 1980, les archéologues recommenceront à étudier cette villa dans l’espoir de parvenir à une meilleure compréhension du mode de vie dont témoigne sa conception – une conception qu’évoque avec éclat l’architecture du Getty Muséum, à Malibu, en Californie, où sont conservés certaines des statues et des trésors retrouvés à Herculanum. La plupart des chefs-d’œuvre en marbre et en bronze de la villa – des représentations de dieux et de déesses, des bustes de philosophes, d’orateurs, de poètes et de dramaturges, un sanglier en train de bondir, un satyre ivre, un satyre endormi, ainsi qu’un Pan et une chèvre saisis in flagrante delicto – sont aujourd’hui au Musée national de Naples.

La reprise de cette étude a connu un lent démarrage : des œillets étaient cultivés sur le site dont la terre volcanique est fertile et les propriétaires répugnaient à laisser les fouilleurs perturber leur commerce. Après de longues négociations, les chercheurs ont obtenu le droit de descendre dans les puits pour approcher la villa dans de petits engins semblables à des gondoles circulant sans dommages dans les tunnels creusés à travers les ruines. Les conditions étaient difficiles, mais ils ont réussi à établir un plan plus précis de la villa, mesurant les dimensions exactes de l’atrium, situant les péristyles carrés et rectangulaires, et repérant certains aménagements, tels un vaste sol de mosaïque et une double colonne inhabituelle. Des traces de pousses et de feuilles de vigne vierge leur ont permis de déterminer la localisation précise du jardin où, il y a près de deux mille ans, le riche propriétaire et ses amis lettrés se rassemblaient.

Il est évidemment impossible de savoir de quoi ces gens parlaient au cours des longs après-midi ensoleillés passés dans le jardin à colonnades d’Herculanum, mais un indice fascinant est apparu dans les années 1980. En surface, cette fois, des spécialistes ont recommencé à se pencher sur les papyrus noircis découverts par les chasseurs de trésors du XVIII° siècle. Ces rouleaux, réduits à l’état de morceaux durcis, avaient résisté aux premières tentatives d’ouverture et étaient entreposés depuis plus de deux cents ans dans la Bibliothèque nationale de Naples. En 1987, utilisant de nouvelles techniques, le bibliothécaire Tommaso Starace a réussi à ouvrir deux papyrus mal conservés. Il a collé les fragments lisibles de ces livres – qui n’avaient pas été lus depuis l’éruption du Vésuve dans l’Antiquité – sur du papier japonais, il les a microphotographies et il a entrepris de les déchiffrer. Deux ans plus tard, le Norvégien Knut Kleve, un éminent papyrologue (comme on appelle les spécialistes du déchiffrement des papyrus), pouvait déclarer : De rerum natura a été retrouvé à Herculanum, deux cent trente-cinq ans après la découverte des papyrus.

L’annonce n’a fait aucun bruit, mais on pardonnera aux antiquisants d’avoir accordé si peu d’attention, voire aucune, à la nouvelle, perdue dans le volume XIX de l’imposante revue italienne Cronache Ercolanesi. Kleve et ses collègues avaient trouvé seize minuscules fragments – guère plus que des mots ou des parties de mots – dont on a pu démontrer, après une analyse attentive, qu’ils provenaient des livres I, III, IV et V du poème latin qui en comptait six en tout. Ces fragments, modestes pièces d’un gigantesque puzzle, sont en soi négligeables. Mais ils semblent indiquer que l’intégralité de De rerum natura se trouvait dans la bibliothèque. Or la présence de ce poème dans la villa des Papyrus est significative.

Les découvertes d’Herculanum nous permettent d’imaginer les cercles dans lesquels le poème trouvé en 1417 par le Pogge à la bibliothèque monastique [probablement de Fulda] a commencé à circuler. Autant l’œuvre de Lucrèce devait faire figure de mystérieuse étrangère parmi les missels, les manuels de confession et les sommes théologiques du Moyen Âge, autant à Herculanum, elle était chez elle. En outre, le contenu des autres rouleaux laisse penser que la collection de la villa faisait la part belle à l’école de pensée dont De rerum natura est l’expression la plus remarquable.

Stephen Greenblatt. Quattrocento. Flammarion. 2011

Depuis l’édition de ce Quattrocento, les progrès dans le déchiffrement de ces papyrus carbonisés n’ont pas cessé :

Lire sans les ouvrir des livres vieux de plus de 2000 ans, des rouleaux de papyrus carbonisés dont la surface est aussi noire que celle d’une feuille de journal brûlée dans un four à 330 °C … Depuis leur découverte en 1752, ensevelis sous les décombres d’Herculanum après l’éruption du Vésuve en 79, aucune technique n’avait permis de les déchiffrer sans tenter de les dérouler, au risque de les détruire. Jusqu’à ce qu’une équipe internationale ne les soumette au rayonnement synchrotron de l’ESRF, à Grenoble. Dans la revue Nature Communications du 20 janvier, elle décrit comment elle a commencé à faire parler ce trésor mutique.

Il aura donc fallu plus de deux siècles pour espérer enfin lire l’ensemble de ces manuscrits – des traités philosophiques épicuriens essentiellement. Ils constituent la seule bibliothèque de l’Antiquité retrouvée complète à ce jour. Au nombre de 1 840 fragments, dont la reconstitution pourrait représenter 600 à 1 200 rouleaux selon les spécialistes, ces volumen ont été exhumés des vestiges de la villa de Pison, le beau-père de Jules César. Ils datent, pour les plus anciens, du III° siècle avant J.C., jusqu’au premier quart du I° siècle pour les plus récents. Herculanum était alors une station balnéaire chic de la baie de Naples, bientôt engloutie comme sa voisine Pompéi, sous 20 mètres de cendres volcaniques.

Ces papyrus carbonisés ont d’abord été pris par les archéologues pour des morceaux de bois sans valeur, avant qu’ils ne réalisent leur nature véritable. Les chercheurs n’ont depuis eu de cesse d’ouvrir ces rouleaux, longs de 3 à 15 mètres, pour les transcrire. À ce jour, plus de 400 d’entre eux – les moins abîmés – ont pu l’être, avec des techniques toujours plus ou moins destructives.

Parmi les procédés mécaniques imaginés, le moins nuisible aura sans doute été la machine à déroulement par pesanteur mise au point par le Père Piaggio, conservateur à la bibliothèque du Vatican spécialement dépêché à Naples en 1753. Elle a permis, jusqu’au début du XX° siècle, l’ouverture millimètre par millimètre de centaines de cœurs de rouleaux, encore étudiés aujourd’hui. Toutes les autres tentatives ont réduit à l’état d’écailles, sinon complètement détruit, ces spécimens uniques. Tant et si bien que les gardiens de ce trésor littéraire, la Bibliothèque nationale de Naples principalement, la British Library de Londres et l’Institut de France, étaient devenus particulièrement rétifs à prêter leurs précieux exemplaires.

Avec le développement des techniques d’imagerie, les scientifiques travaillent depuis près de vingt ans sur le moyen de scruter virtuellement les manuscrits. L’utilisation de l’imagerie infrarouge en particulier a permis à la fin des années 1990 des avancées considérables dans la lisibilité des manuscrits, en révélant le contraste infime entre l’encre fabriquée dans l’Antiquité à partir de noir de fumée et de gomme arabique et la feuille de papyrus carbonisée. Mais uniquement pour les couches déjà ouvertes.

La solution pour pénétrer les couches invisibles des rouleaux sans même les effleurer pourrait donc avoir été trouvée par une équipe de physiciens, de mathématiciens et d’historiens issus du CNR italien, de l’ESRF et du CNRS. Elle repose sur la lecture virtuelle de ces papyrus millénaires, en appliquant une technique non invasive d’imagerie par rayons X à contraste de phase, utilisée au synchrotron européen de Grenoble et jusqu’à présent essentiellement consacrée aux recherches physiques et biomédicales.

Avec cette imagerie, il est possible d’obtenir une information supplémentaire décisive, de l’ordre de quelques centaines de microns, entre les différents matériaux. C’est grâce à elle et à la surépaisseur de l’encre sur le papyrus que l’on a pu faire apparaître des lettres de l’alphabet grec hautes de 2 à 3 mm dans le cœur de la matière, explique Emmanuel Brun, coauteur de l’article paru dans Nature Communications, mathématicien et chercheur à l’ESRF.

Pour l’instant, seuls deux rouleaux mis à disposition de l’équipe par l’Institut de France, dépositaire de six volumes offerts à Napoléon Bonaparte par le roi de Naples en 1802, ont été imagés par cette technique sous une ligne de lumière du synchrotron grenoblois, en cinq heures à peine chacun… Contre une année pour dérouler 3 mètres de volumen avec la machine du Père Piaggio.

De quoi donner un coup d’accélérateur à l’exploration des papyrus d’Herculanum… et espérer trouver des œuvres antiques aussi recherchées que les poèmes perdus de Sappho, les pièces disparues de Sophocle ou encore les textes évanouis des dialogues d’Aristote ? La bibliothèque retrouvée sur le site à ce jour, majoritairement rédigée en grec ancien, et pour une centaine de rouleaux en latin, ne détient pas a priori de grands textes littéraires, poétiques ou historiques de l’Antiquité, précise Daniel Delattre, également coauteur de l’article et papyrologue au CNRS, dont c’est le sujet de recherche depuis trente ans.

À travers ces textes inconnus, pourtant, dont une partie des livres du De la nature du philosophe Epicure – principale découverte pour l’heure -, et les nombreux écrits d’un certain Philodème de Gadara, l’un de ses disciples, se révèle une passionnante mise en abyme. On y découvre des textes stoïciens complètement perdus, et la compilation inédite de textes de grands auteurs des IV° et III° siècles avant notre ère tels qu’Aristote, Théophraste, ou Héraclide du Pont, explique l’historien.

Herculanum n’a pas livré tous ses secrets. Un troisième étage de la villa, dont l’existence a été mise au jour dans les années 2 000, attend le feu vert des autorités italiennes pour être exploré. D’ici là, l’équipe internationale doit procéder à d’ultimes réglages sur les lignes du synchrotron grenoblois pour optimiser la nouvelle technique. Un ultime défi – et peut-être le principal – doit aussi être relevé par les scientifiques : celui de l’analyse des données pour reconstruire virtuellement au moyen d’algorithmes la succession des lettres détectées par le faisceau au cœur des papyrus. Il y a plusieurs années de travail devant nous. On est au tout début de l’aventure, insiste Daniel Delattre, qui précise que toutes les données seront en libre accès.

Aurélie Sobocinski. Le Monde 22 janvier 2015

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/01/20/des-papyrus-antiques-carbonises-

La disparition des manuscrits originaux est bien la règle ; c’est le fait d’en trouver qui est l’exception :

Quand on pense que les plus anciens manuscrits de Virgile sont de quatre siècles postérieurs à cet écrivain, ceux de Platon, de treize siècles, et ceux d’Euripide, de seize siècles !

Chanoine Dangoisse. Université de Namur

Mis à part les fragments de papyrus retrouvés, calcinés, à Herculanum et ceux qui ont été découverts au milieu d’amas de détritus dans l’ancienne cité égyptienne d’Oxyrhynque, aucun manuscrit du monde antique grec et romain n’a subsisté jusqu’à nos jours. Tout ce qui nous reste, ce sont des copies, souvent très éloignées des originaux du point de vue du temps, du lieu et de la culture. Et ces copies ne représentent qu’une petite partie des œuvres des auteurs les plus célèbres de l’Antiquité. Sur les quatre-vingts ou quatre-vingt-dix pièces d’Eschyle et les cent vingt pièces de Sophocle, seules sept de chacun de ces dramaturges ont été conservées. Euripide et Aristophane ne font guère mieux : dix-huit des quatre-vingt-douze pièces du premier, et onze des quarante-trois écrites par le second nous sont parvenues.

Ces œuvres-là ont eu de la chance. La majeure partie des écrits des noms les plus célèbres de l’Antiquité a disparu sans laisser de trace. Scientifiques, historiens, mathématiciens, philosophes ou hommes d’État : ils ont légué le fruit de leurs travaux – l’invention de la trigonométrie, par exemple, le calcul de la position grâce à la latitude et la longitude ou l’analyse rationnelle du pouvoir politique -, mais pas leurs livres. L’infatigable savant Didyme d’Alexandrie était surnommé aux entrailles d’airain tant il était prolifique ; or il ne subsiste aujourd’hui de lui que quelques fragments de ses trois mille cinq cents livres. À la fin du V° siècle de notre ère, un éditeur littéraire ambitieux, connu sous le nom de Jean Stobée, compila une anthologie de la prose et de la poésie des meilleurs auteurs antiques : sur mille quatre cent trente citations, mille cent quinze provenaient d’ouvrages perdus.

Toutes les œuvres des brillants fondateurs de l’atomisme, Leucippe et Démocrite, et la plupart de celles de leur héritier intellectuel, Épicure, ont également disparu. Ce dernier était un auteur très fécond. Son principal adversaire en philosophie, le stoïcien Chrysippe, et lui avaient écrit plus de mille livres à eux deux, dit-on. Même si ce chiffre est exagéré, ou s’il inclut des textes courts et des lettres, leur production écrite n’en était pas moins très abondante. Or ces textes n’existent plus. Hormis trois lettres citées par un historien de la philosophie, Diogène Laërce, et une liste de quarante maximes, il ne demeure pratiquement rien d’Épicure. Seuls quelques fragments inédits ont été identifiés depuis le XIX° siècle, certains sur des rouleaux de papyrus noircis trouvés à Herculanum, d’autres sur les ruines d’un mur antique. Sur ces pierres découvertes à Œnoanda, une ville située dans les montagnes déchiquetées du sud-ouest de la Turquie, un vieil homme avait fait graver dans les premières années du II° siècle après Jésus-Christ sa philosophie épicurienne de la vie – un [beau] péan… de la plénitude [des plaisirs].

Où sont donc passés tous les livres ? Le climat et les insectes expliquent, pour une large part, leur disparition. Le papyrus et le parchemin ont beau être remarquablement solides (plus que notre pauvre papier et nos données informatiques), les ouvrages se sont détériorés au fil des siècles, même quand ils ont échappé aux ravages des incendies et des inondations. Composée d’un mélange de suie (provenant de mèches de lampes), d’eau et de gomme d’arbre, l’encre était bon marché et facile à lire, mais elle était soluble dans l’eau. (Un scribe pouvait supprimer une faute avec une éponge.) Il suffisait d’un verre de vin renversé ou d’une forte averse, et le texte s’effaçait. Outre ces risques quotidiens, à force de dérouler, puis d’enrouler les rouleaux, de compulser les codex, de les toucher, de les faire tomber, de tousser au-dessus d’eux, de les laisser noircir au feu des chandelles ou simplement de les lire et les relire, ils finissaient par se dégrader.

Il ne servait à rien de limiter leur utilisation, car faute de demeurer des nourritures intellectuelles, les livres étaient la proie d’appétits très concrets. Il était possible, faisait remarquer Aristote, de détecter la présence d’animalcules dans les vêtements, les couvertures de laine ou le fromage frais, et dans les livres, ajoutait-il, il en naît d’autres, les uns semblables à ceux qui sont dans les vêtements, les autres semblables à des scorpions sans queue et tout à fait petits. Presque deux mille ans plus tard, dans Micrographia (1655), le scientifique Robert Hooke rapportait ainsi ce qu’il vit lorsqu’il examina l’une de ces créatures à l’aide de cette invention remarquable qu’était le microscope :

Une mite ou un petit ver blanc aux reflets argentés, que je trouvai dans les livres et les journaux et qui doit être ce qui ronge et perce les feuilles et les couvertures. Il a une grosse tête épointée, d’où part un corps effilé jusqu’à la queue, presque en forme de carotte […]. Il a deux longues antennes devant, droites, fuselées à l’extrémité, et curieusement entourées d’anneaux ou de nœuds […]. La partie antérieure est terminée par trois queues, qui ressemblent en tout point aux deux antennes un peu plus longues qui lui poussent sur la tête. Les pattes sont squameuses et poilues. Cet animal se nourrit probablement du papier et des couvertures des livres, dans lesquels il perce plusieurs petits trous ronds.

Le lecteur d’aujourd’hui a oublié les ravages du lépisme – l’une des dents du temps, selon l’expression de Hooke -, mais autrefois les hommes connaissaient et redoutaient cet insecte. En exil, le poète romain Ovide écrivait également : Comme un livre enfermé est dévoré par les mites, ainsi mon cœur ressent la perpétuelle morsure des soucis qui l’accablent sans fin. Horace, son contemporain, craignait que son livre ne finisse par être mis de côté et mangé aux vers. Et pour le poète grec Euénos, le lépisme était l’ennemi symbolique de la culture humaine : ô le pire ennemi des Muses, toi qui dévores les pages des livres, hôte funeste des trous, qui sans cesse te repais de ce que tu dérobes à la science, pourquoi, noir animal, tendre tes pièges aux pensées sacrées, ô ver, en y dessinant ton odieuse image ? Il existait des mesures de protection efficaces, asperger les pages d’huile de cèdre par exemple, mais la meilleure façon d’empêcher les livres de se faire dévorer était de les utiliser, puis, une fois qu’ils étaient lus, d’en faire de nouvelles copies.

Stephen Greenblatt. Quattrocento. Flammarion. 2011

Dans les années 2000, à une portée de flèche, Pompéi connaîtra une autre catastrophe : le marketing de Silvio Berlusconi : allées de pavé cimentées pour que le cavaliere vieillissant ne risque pas de se tordre la cheville – il ne prendra en effet aucun risque puisqu’il annulera sa visite -, Maison des Gladiateurs construite en 62 après le tremblement de terre, restaurée en 1946, riche de fresques magnifiques, écroulée en 2010 malgré toutes les mises en gardes, Grand Théâtre défiguré par une restauration bâclée, – tribunes refaites sur une assise de béton – le tout pour 6 millions d’€ ! Animations de marketing bien basique – Pompei viva, Ave canem, Pompei bike, Pompei friendly -. Ostentation, politique du gadget, opérations de façade, kermesses, concerts exceptionnels, initiatives promotionnelles… un massacre. Même Facebook s’en mêlera avec une page : Stop killing Pompei. Mario Monti et ses successeurs parviendront-ils à remonter la pente ? … elle est raide.

Ce moulage en plâtre capture l’horreur d’une victime de l’éruption du Vésuve. Credit: Michelle Locke/AP

Détail de la fresque de la maison des Vetii, à Pompéi, représentant Apollon et le serpent python Gianni Dalli . Orti/Aurimages

Combat de gladiateurs

Bacchus, au corps en grappe de raisin, se tient debout devant le Vésuve couvert de vignes.

Énée entouré de sa mère, Vénus, et de son fils, Ascagne, tandis qu’un médecin soigne sa blessure.

Dans la maison d’Aulus Vettius Restitutus et Aulus Vettius Conviva, deux frères appartenant à la classe des liberti (des anciens esclaves affranchis), devenus riches en commerçant du vin.

Restituée en 2025 à Pompéi 85 ans après son vol par un officier allemand.

L’éruption du Vésuve. William Turner 1817

abréviations anglaises : AM : Avant Midi [Ante Meridiem], PM : après midi [Post Meridiem]

80

Titus inaugure le Colisée avec le combat de deux esclaves gladiateurs : Priscus prolongeait sans fin le combat ; Verus faisait de même, et leur valeur depuis de longs moments maintenait la balance égale entre eux : l’assistance réclama bien des fois un double congé. Mais César voulut obéir à la loi qu’il avait établie lui-même : lutter, bouclier déposé, jusqu’à ce que l’un des combattants levât le doigt. Il fit ce qu’il avait le droit de faire : à maintes reprises il fit porter aux deux adversaires des plats et des dons d’argent : pareils dans le combat, ils tombèrent pareillement. À l’un et à l’autre César fit alors remettre le glaive de bois et la palme de la victoire : tel fut le prix de leur valeur et de leur adresse.

Ce fait ne s’est produit sous aucun autre prince que toi, César : deux combattants et deux vainqueurs !

Martial 40-104. Épigramme XXIX du Liber spectaculis.

Le glaive de bois, c’est le glaive doré qui leur apporte la liberté.

85

L’astronome chinois Foungan présente à l’empereur une sphère armillaire écliptique, représentation du système solaire où sont tracées les trajectoires des différents astres connus. Mais la terre est encore au centre de l’affaire.

86

Julius Maternus, commerçant romain, traverse l’Aïr depuis Tripoli jusqu’au Soudan.

vers 90

Sous le principat de Domitien, début de la construction d’une ligne fortifiée reliant le Rhin au Danube : une route fut aménagée à travers la forêt noire, d’Argentorate (Strasbourg), au lac de Constance.

À la fin du I° siècle, la Ville est aux limites de ce qu’elle peut tenter de façonner à son image. Les temps ne sont plus à la conquête, mais à la défense. Le mur qui s’élève, le limes, est un symbole autant qu’une barrière.

Jean Favier. Les Grandes Découvertes. Fayard 1991

90

Les docteurs de la Loi, réunis à Jamnia, en Palestine, mettent en ordre la Bible, qui se divise en 3 ensembles : Loi, Prophètes et Écrits. On reste au sein de la religion juive, et il ne s’agit donc que de l’Ancien Testament.

- La Loi, ou Torah, regroupe les 5 livres du Pentateuque : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome.

- Les Prophètes regroupent les prophètes antérieurs : Josué, Juges, Samuel et les Rois, les prophètes postérieurs : Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, et les 12 petits prophètes, ainsi nommés car leurs livres sont courts.

- Les Écrits regroupent les Psaumes, et des textes incorporés tardivement comme le Livre de Job, le Cantique des Cantiques et les Chroniques.

Se mentir pour ne pas mourir, cela vaut mieux que l’inverse. Pour autant qu’un peuple sans légendes est condamné à mourir de froid, la construction rétroactive des origines fait partie des travaux calorifiques indispensables à l’entretien d’un groupe humain. Ce qui fait sa cohésion, c’est le partage mental d’une origine et d’une destination. La Bible a magnifiquement rempli son rôle de matrice communautaire en fabriquant de l’origine pour s’inventer une destination. Éviter la débandade exige que le présent tienne le passé, collage qui neutralise la dissémination. En ce sens, l’origine est une chose trop importante pour être laissée aux greffiers ou aux historiographes. C’est un bien de mémoire, à gérer en conseil de famille. Cohésion interne et capacité d’initiative : les enjeux de la matrice origine/destination touchent trop à l’intégrité vitale pour que la recherche documentaire vienne s’en mêler. Celle-ci a d’autant moins à faire qu’il serait contradictoire avec l’idée même d’origine qu’on puisse en tenir chronique, en temps réel, à un moment où personne ne saurait dire de quoi il y a origine. Le moment crucial est toujours en blanc. Il vient de là qu’une transmission est réussie quand la fabrication ne se voit plus. À cet égard, l’Ancien Testament a tout du chef-d’œuvre. L’invention de l’histoire, qu’on attache aux Grecs et à Hérodote, ne rend pas justice à l’Israël ancien, qui, en brouillant les frontières du vécu et du rêvé, a fini par forger un seul peuple à partir de tribus éparses. Il n’est pas anormal que l’examen scientifique du merveilleux soit vécu par ses adeptes comme attentatoire (on nous dépouille de notre passé). Si grand est notre besoin de fil à plomb que les mêmes qui vénèrent Moïse pour nous avoir libérés des tabous et du Veau d’or, en font une idole taboue sur qui il est interdit de porter la main. Le réflexe est humain. Lucrèce le matérialiste félicite Épicure de nous avoir émancipés de la crainte des dieux, et dans la foulée, dresse un autel au divin Épicure. Notre incohérence se porte presque aussi bien que notre paranoïa.

[…] Les sots qui prétendent invalider une religion par ses anachronismes prennent un bien pour un mal. C’est la fonction même des mythes que de réparer en nous les dégâts du temps. Si une religion n’était pas anachronique, elle perdrait sa plus profonde raison d’être, qui est de penser notre finitude en donnant à l’hier la dimension d’un toujours.

Régis Debray. Dieu, un itinéraire. Odile Jacob 2001

96

À 2 km de l’actuel Millau, au confluent du Tarn et de la Dourbie, la plaine alluviale de la Graufesenque, plus de 600 ateliers de potiers fabriquent une vaisselle en terre cuite rouge, dite sigillée, exportée dans tout l’Empire romain… ateliers de potiers, entrepôts d’argile, bassins de décantation, séchoirs à poterie, et d’énormes fours, pouvant avaler pour une seule fournée 40 000 vases.

Les vins gaulois sont bons : on en demande jusqu’à Rome. Et cela n’arrange pas les affaires des viticulteurs Romains : Domitien ordonne l’arrachage de la moitié du vignoble gaulois. Il va être assassiné la même année. Les sénateurs confient alors le pouvoir à l’un d’eux : Nerva, 70 ans et sans descendance, qui va mourir 2 ans plus tard, mais en ayant eu l’habileté d’inventer le principe de l’adoption, ce qui va assurer à l’empire pas loin d’un siècle de tranquillité. Lui-même aura adopté Trajan, un général de 45 ans.

Le développement du christianisme se heurte bien sur à la religion traditionnelle, mais aussi au culte nouveau du dieu Mithra, rapporté de Cilicie, – centre sud de l’actuelle Turquie, Antioche, Edesse – par les légionnaires de Pompée : coiffé du bonnet phrygien, il est le symbole de la lumière et du Bien s’opposant au Mal, représenté par le taureau. Le pain et le vin accompagnent les fêtes, dont la principale se tient le 25 décembre, – le dimanche est consacré aux dieux -. Ils croient à une vie après la mort. Les Romains ont brûlé leurs morts jusque vers l’an 75, et ce n’est qu’à partir de là qu’ils se sont mis à pratiquer l’inhumation. Le mithraïsme est interdit aux femmes… rude handicap par rapport au christianisme qui les accueille avec bienveillance certes, mais tout de même pas à bras ouverts, n’est-ce pas Saint Paul ?

5 09 100

Claudia Severa a suivi son homme jusqu’à Vindolanda, sur la frontière nord de la Bretagne : elle invite Sulpicia Lepinida, l’épouse du commandant de la garnison à son anniversaire :

Claudia Severa à sa chère Lépidina, salut !

Je t’invite cordialement à te joindre à nous le 11 septembre pour fêter mon anniversaire et agrémenter ce beau jour de ta présence. Transmets mes salutations à ton Cerialis. Mon Aetius te salue ainsi que tes fils.

Je t’attends, ma sœur. Adieu, ma très chère âme, porte-toi bien, et salutations.

Ce n’est pas une lettre de Madame de Sévigné, certes, mais l’essentiel de la fraîcheur et de la chaleur humaine y est.

102

Les Romains conduisent une expédition en Chine.

103

La voie construite sur les rives du Danube jusqu’à la tête de pont vers la Dacie, en amont des Portes de Fer – lorsque le Danube se faufile en des gorges profondes qui s’insèrent entre les Carpates, rive gauche et les Balkans, rive droite -, est achevée sous le règne de Trajan. Commencée sous Tibère, elle avait été poursuivie sous Vespasien, puis Domitien. Encore aujourd’hui, on peut voir une plaque, sertie dans la roche, qui nous montre des dauphins, des génies ailés et des aigles impériaux entourant l’inscription suivante :

IMP CAESAR DIVI NERVAE F NERVA TRAIANVS AUG GERM PONTIF MAXIMVS TRIB POT IIII MONTIBVS EXCISI. ANCO..BVS PATER PATRIAE COS III SVBLATIS VIA. .E. Soit dans sa reconstitution intégrale : IMP(ERATOR) CAESAR DIVI NERVAE F(ILIVS) NERVA TRAIANVS AUG(VSTVS) GERM(ANICVS) PONTIF(EX) MAXIMVS TRIB(VNICIA) POT(ESTATE) IIII PATER PATRIAE CO(N)S(VL) III MONTIBVS EXCISI(S) ANCO(NI)BVS SVBLAT(I)S VIA(M R)E(FECIT) L’empereur César, fils du divin Nerva, Nerva Trajan Auguste, vainqueur des Germains, Suprême pontife quatre fois investi de la puissance des tribuns, Père de la patrie, trois fois consul. A entaillé la montagne et posé des poutres. Pour la réfection de cette voie. La Tabula Trajana sera surélevée avant la mise en eau de la retenue d’eau du barrage de Djerdap I

105

Le Chinois Ts’ai Lun [1] invente le papier : après avoir essayé plusieurs matériaux, – mûrier, vieux filets de pêche et chiffons – il adopte la fibre de lin qui, additionnée à de l’amidon et de l’eau, donne la pâte à papier. Ultérieurement, ce sera l’écorce du mûrier qui représentera l’essentiel de la pâte à papier.

On commence à s’occuper d’enseignement à l’échelle du pays : La Chine des Han, se montrait assez réfractaire aux innovations de tout ordre. À la longue paix qui régna alors – la pax sinica – correspond une période étale de la pensée et même, dans une certaine mesure, de l’art chinois. Le texte des classiques une fois reconstitué dans un sens conservateur et même conformiste, l’ensemble se présentait comme un canon qui suffisait à toutes les curiosités. Ce ne sont que convenances, usages, rites, pointilleux respect de l’étiquette traduisant une loi morale qui ne tient compte que des groupes sociaux, non des individus, et selon laquelle chacun doit se tenir à la place qui lui est échue.

Significative est alors l’importance que prend l’enseignement classique, attestée par celle de la Grande École où les Savants Maîtres, sous l’autorité d’un ministre des Rites chargé de veiller à ce que l’enseignement ne s’écarte point de la tradition, exposaient la doctrine des anciens contenue dans les Cinq Livres Classiques. Les annalistes détaillent complaisamment cette Grande École qui, rebâtie vers 130, n’aurait pas comporté moins de deux cent quarante corps de bâtiments, mille huit cent cinquante chambres d’étudiants, une bibliothèque, des salles de cours, des logements pour les maîtres. C’est à cette époque que les fonctionnaires commencent à être recrutés par voie d’examen et sur leur connaissance des livres classiques. Ce système, bientôt tombé en désuétude mais qui reprit sa force sous les T’ang, tendait à l’unification de la culture ; il devait présenter en outre l’avantage d’empêcher la formation de cloisons étanches (comme il en existait déjà aux Indes) entre les différentes classes de la société, puisque le mérite devait suffire, en principe, à ouvrir toutes les portes. C’est à cette époque aussi que les lettrés voulurent donner à l’Empire et à la société une doctrine officielle et définitive, et qui le fut en effet. En 79, une commission de lettrés avait fixé le texte des œuvres attribuées à Confucius et à son école. Pour assurer la pérennité de cette rédaction, une série de stèles furent gravées cent ans plus tard, dont l’estampage – en blanc sur fond noir – présentait une première préfiguration de l’imprimerie.

René Grousset, Sylvie Regnault-Gatier. L’Extrême Orient 1956

L’empereur Trajan remporte une seconde victoire sur le roi dace Décébale, après celles de 101 ; la colonne Trajane, sur le forum à Rome sera construite de 107 à 113, peut-être par l’architecte Applodore de Damas.

La classis (flotte romaine du Danube) sur la colonne Trajane.

L’empire romain à la mort de Trajan : à l’ouest du Pont-Euxin (mer Noire), les provinces impériales de Dacie et de Mésie inférieure

13 12 115

La terre tremble dans la région d’Antioche, et dans la ville même, où hivernent Trajan, son état-major et son armée :

Un terrible tremblement de terre se produisit ; beaucoup de villes furent affectées, mais Antioche fût la plus malchanceuse […]. Cela commença par beaucoup d’orages et de vents violents, mais personne ne se serait attendu à ce qu’il en résulte autant de maux. Tout d’abord, il y eut brusquement un grand mugissement, suivi d’une formidable secousse ; toute la terre fut soulevée, les bâtiments s’élancèrent dans les airs, certains furent emportés pour s’écrouler et se briser en morceaux, d’autres furent ballottés comme par la mer, renversés, et les débris se répandirent sur une grande étendue, même en pleine campagne. Le fracas des bois broyés et brisés, des tuiles et des pierres était effrayant, et une quantité inconcevable de poussière s’élevait, de sorte qu’il était impossible de voir quoi que ce soit, de dire ou d’entendre un mot. Quant aux gens, beaucoup, même ceux qui se trouvaient à l’extérieur des maisons, étaient blessés : ils étaient happés et jetés violemment en tous sens, puis précipités à terre comme s’ils tombaient d’un falaise, certains mutilés, d’autres tués. Même certains arbres étaient projetés en l’air avec leurs racines. Le nombre de ceux qui furent pris au piège dans les maisons et qui périrent était impossible à déterminer ; des multitudes furent tuées par la force même des débris qui tombaient, et un grand nombre furent asphyxiés dans les ruines. Ceux qui gisaient avec une partie du corps enfouie sous les pierres ou les poutres souffraient terriblement, ne pouvant ni vivre plus longtemps ni trouver une mort immédiate. […]

Et comme le dieu fit durer le tremblement de terre pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, les gens étaient sans ressources et impuissants, les uns écrasés et périssant sous le poids des bâtiments, les autres mourant de faim quand il arrivait qu’ils aient été sauvés dans quelques espace libre où les poutres étaient inclinées, ou sous une colonnade voutée. Lorsque le mal s’apaisa enfin, quelqu’un qui se risqua à monter sur les ruines aperçût une femme encore vivante ; elle n’était pas seule mais avait un nouveau-né, et elle avait survécu en nourrissant de son lait elle-même et son enfant. Ils la déterrent et la sauvent avec son bébé, puis fouillent ensuite les autres monceaux de ruine, mais ils n’y trouvent personne, excepté un enfant contre le sein de sa mère, morte en l’allaitant.

Dion Cassius. Histoire romaine, LXVIII, 24-25

Dès le retour de l’empereur [Trajan], une première catastrophe vint annoncer toutes les autres : un tremblement de terre, survenu au milieu d’une nuit de décembre, ruina en quelques instants un quart d’Antioche. Trajan, contusionné par la chute d’une poutre, continua héroïquement à s’occuper des blessés ; son entourage immédiat compta quelques morts. La populace syrienne chercha aussitôt des responsables au désastre : renonçant pour une fois à ses principes de tolérance, l’empereur commit la faute de laisser massacrer un groupe de chrétiens. J’ai moi-même assez peu de sympathies pour cette secte, mais le spectacle de vieillards battus de verges et d’enfants suppliciés, contribua à l’agitation des esprits, et rendit plus odieux encore ce sinistre hiver. L’argent manquait pour réparer immédiatement les effets du séisme ; des milliers de gens sans abris campaient la nuit sur les places. Mes tournées d’inspection me révélaient l’existence d’un mécontentement sourd, d’une haine secrète dont les grand dignitaires qui encombraient le palais ne se doutaient même pas.

Marguerite Yourcenar Mémoires d’Hadrien Plon 1958

117

Hadrien renforce le limes, fortifications le long du Rhin. Les Germains le nommeront Teufelmauer – le mur du diable – preuve si besoin était, qu’ils le redoutaient. Les Romains eux, semblaient connaître les Germains :

Sitôt sortis du sommeil, qu’ils prolongent souvent dans le jour, ils se baignent, presque toujours à l’eau chaude, comme gens d’un pays où l’hiver dure longtemps. Après le bain, ils prennent de la nourriture ; chacun a son siège à part, chacun aussi sa table. Puis, en armes, ils vont aux affaires, non moins souvent au banquet. […] Les querelles, fréquentes, comme entre gens pris de vin, s’achèvent rarement sur des injures, plus souvent sur un meurtre et des blessures. […] Cette nation, qui n’a ni ruse, ni finesse, dévoile encore mieux les secrets de son cœur dans la liberté de propos sans retenue.

Tacite. La Germanie XXII

Soulèvement juif dans tout l’Orient : ils se font massacrer à Alexandrie et en Cyrénaïque.

120

Après 30 ans de travaux, les arènes de Nîmes sont livrées aux lions, aux gladiateurs, aux Romains, aux Gaulois : il faut bien des circenses pour accompagner le panem et, faute de télévision, on s’abrutit comme on peut : 2 étages de 60 arcades, 34 rangées de gradins pouvant accueillir près de 25 000 spectateurs. Ces gens avaient grande connaissance de la pierre calcaire. Les nombreuses carrières [3] où ils allaient se fournir alentour avaient chacune leur qualité, qui déterminait leur affectation finale. On avait quatre classements, tous du Crétacé au Miocène : froide [hauterivien – 129.4 m.a. à 127 m.a.], dure [barrémien inférieur [129.4 m.a. à 127 m.a.], ferme [barrémien supérieur 127 m.a. à 125 m.a.] et tendre [burgadilien, Miocène]. Les deux pierres les plus utilisées étaient la pierre de Barutel et la pierre de Roquemaillère. Quand Flaubert y passera, les arènes auront été nettoyées entre 1809 et 1812 de toutes les constructions parasites encore présentes après la destruction ordonnée par François 1° en 1533 des habitats du 1° niveau, et ce n’est que trente ans plus tard qu’elles s’ouvriront à la tauromachie.

Il convient de répartir des voies d’accès nombreuses et spacieuses, en évitant que celles qui viennent d’en haut ne rencontrent celles qui viennent d’en bas ; on doit pouvoir les rejoindre à partir de toutes les places, en circuit direct et sans détour, de telle sorte que lorsqu’il quitte le spectacle, le peuple ne soit pas serré, mais trouve, quel que soit le siège qu’il occupait, une issue séparée et sans obstacle.

Vitruve

Le soleil était presque couché quand nous fûmes de retour à Nîmes : la grande ombre des arènes se projetait tout alentour ; le vent de la nuit s’élevant faisait battre au haut des arcades les figuiers sauvages poussés sous les assises des mâts du vélarium. C’était à cette heure-là que souvent le spectacle devait finir, quand il s’était bien prolongé et que lions et gladiateurs s’étaient longuement tués. Le gardien vint nous ouvrir la grille de fer et nous entrâmes seuls sous les galeries abandonnées où se croisèrent et allèrent tant de pas dont les pieds sont ailleurs.

L’arène était vide et on eût dit qu’on venait de la quitter, car les gradins sont là tout autour et dressés en amphithéâtre pour que tout le monde puisse voir. Voici la loge de l’empereur, voici celle des chevaliers un peu plus bas, les vestales étaient en face ; voici les trois portes par où s’élançaient à la fois les gladiateurs et les bêtes fauves, si bien que si les morts revenaient, ils retrouveraient intactes leurs places laissées vides depuis deux mille ans, et pourraient s’y rasseoir encore, car personne ne la leur a prise, et le cirque a l’air d’attendre les vieux hôtes évanouis. Qui dira tout ce que savent ces pierres nues, tout ce qu’elles ont entendu, les jours qu’elles étaient neuves et quand la terre ne leur était pas montée jusqu’au cou ? Cris féroces, trépignements d’impatience, tout ce qui s’est dit, sur ce seul coin de pierre, de triste, de gai, d’atroce et de folâtre, tous ceux qui ont ri, tous ceux qui sont venus, qui s’y sont assis et qui se sont levés ; il fut un temps où tout cela était retentissant de voix sonores, du bas jusqu’en haut, ce n’étaient que laticlaves bordés de rouge, manteaux de pourpre sur l’épaule des sénateurs ; le vélarium flottait et le safran mouillait le sable avant que la rosée de sang n’en ait fait une boue. Que disait-on en attendant la venue de César ou du préteur, quand sous ses pieds, dans les caveaux qui sont là, rugissaient les panthères et que tout le monde se penchait en avant pour voir de quel air elles allaient sortir ? Qu’y disait Dave à Formion, Libertinus à Posthumus ? Quelle histoire racontait Hippia au consul ? De quel air riaient les sénateurs quand la place des chevaliers se trouvait prise ? Et là-haut, suspendus au plus haut, pourquoi les affranchis crient-ils si fort que tout le monde se tourne vers eux ? Et à cette heure-là, au crépuscule, quand tout était fini, que l’empereur se levait de sa loge, quand la vapeur grasse du théâtre montait au ciel toute chaude de sang et d’haleines, le soleil se couchait comme aujourd’hui dans son ciel bleu, le bruit s’écoulait peu à peu ; on venait enlever les morts, la courtisane remontait dans sa litière pour aller aux thermes avant souper, et Gito courait bien vite chez le barbier se faire nettoyer les ongles et épiler les joues, car la nuit va venir et on l’aime tant !

Gustave Flaubert. Voyage aux Pyrénées et en Corse 1840. Arléa 2007

Musée de la Romanité

le quartier a été l’objet d’une importante rénovation qui fait place à un très beau musée, – tant pour le contenant que pour le contenu, de la Romanité -, avec, pour architecte, Elisabeth de Portzamparc.

La restauration des arènes suivra de peu la construction du musée de la Romanité : C’est le plus grand chantier de restauration en cours en France. Programmée jusqu’en 2034, la remise en état intégrale des arènes de Nîmes mobilise tous les savoir-faire en matière de compréhension et de soin du bâti antique. La campagne s’opère sous la surveillance scientifique et culturelle de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Occitanie, de la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) et avec le concours de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Une attention hors du commun qui s’explique par la qualité d’un monument considéré comme l’amphithéâtre romain le mieux conservé au monde.

Soixante travées, 34 rangées de gradins, 133 mètres de long et 101 mètres de large, 21 mètres de haut : les arènes en imposent. À l’époque de sa splendeur, le site gardois – une ellipse parfaite construite en une trentaine d’années à la fin du I° siècle de notre ère – pouvait accueillir jusqu’à 24 000 spectateurs friands de combats de gladiateurs (munera) ou de chasses d’animaux sauvages (venationes). Conformément aux hiérarchies sociales en vigueur et aux préceptes de l’architecte romain Vitruve (qui vécut au I° siècle av. J.C.), les nombreuses voies d’accès et de sortie vers et depuis les gradins permettent en circuit direct et sans détour que ceux d’en haut ne se rencontrent pas avec ceux d’en bas.

L’importance de l’édifice, lieu de célébration du pouvoir impérial de Rome, est proportionnelle à celle de la ville. Nemausus, l’ancien nom de Nîmes, est la troisième superficie urbaine des Gaules, et doit sa prospérité à sa position sur le tracé de la voie Domitienne, axe majeur d’échanges entre l’actuelle Italie et la péninsule Ibérique. Dans le silence de ses pierres, l’amphithéâtre, qui en dépit des ans porte toujours beau, continue d’incarner cette gloire lointaine et attire chaque année quelque 300 000 visiteurs.

Principal vecteur touristique de Nîmes, il doit aussi aux péripéties de l’histoire son inestimable valeur. Occupé par les Wisigoths (VI° siècle), par les comtes carolingiens (VIII° siècle), puis par les vicomtes de Nîmes (XII° siècle), le lieu est investi par la population au début du XIV° siècle. De nombreuses habitations ainsi que deux églises occupent l’intérieur de l’enceinte. Au XVII° siècle, 600 personnes y vivent, tandis que d’autres s’installent dans les galeries ouvrant sur la rue.

Si cette occupation a endommagé l’intérieur de l’amphithéâtre, et notamment les gradins (cavea), dont 60 % ont aujourd’hui disparu, elle a permis que soit épargnée la grande couronne qui l’enserre, souvent utilisée comme carrière dans d’autres sites de la Rome antique. En 1786, lorsque la ville décide d’acquérir toutes les maisons, ateliers et entrepôts, pour ensuite les démolir, elle découvre un monument qui, bien que fragile, avait conservé une relative homogénéité. Des travaux de restauration débutent peu après qui permettront que soit organisée, en 1 853, la première corrida à la manière espagnole.

Il faut attendre 2005, et un diagnostic réalisé par l’architecte en chef des monuments historiques d’alors, pour mesurer l’importance des dommages subis par le bâtiment et notamment sa façade extérieure. Principal outrage : un éclatement structurel des blocs de pierre, certains pesant jusqu’à 6 tonnes. À partir de 2009, une première étape expérimentale est opérée sur l’une des travées les plus dégradées. Elle permet d’élaborer différentes hypothèses et de tester plusieurs procédés. Objectif : limiter au maximum le remplacement des pierres.

Ce choix illustre l’esprit de la charte de Venise qui avait établi, en 1964, les principes devant présider à la conservation et à la restauration des monuments : sauvegarder tout autant l’œuvre d’art que le témoin d’histoire, et ce en gardant tout ce qui témoigne des modifications survenues au fil du temps. Pas question ici, donc, de recréer des arènes flambant neuves. En 2014, la ville de Nîmes, maître d’ouvrage du projet, conclut, après concours, un accord-cadre sur quinze ans avec l’architecte en chef des monuments historiques, Michel Goutal.

L’eau est le premier facteur de dégradation de l’édifice, explique celui-ci. Les parties les plus abîmées sont celles exposées au vent et à la pluie. Dès sa conception, l’amphithéâtre a été doté d’un système de canalisations destiné à évacuer les eaux pluviales. Trois égouts et un drain ont été implantés dans les sous-sols. Liée aux occupations successives, la destruction des gradins – ces derniers faisant également office de toit pour une partie de la structure – a neutralisé ces fonctions, essentielles à la bonne conservation du monument.

Michel Goutal et l’agence Hadès ont dû numériser tous les éléments, pierre par pierre (qu’elle soit une pièce antique, issue d’un ajout médiéval ou d’une restauration), pour détailler la nature exacte du préjudice et celle de son traitement. Taille de pierre, ferronnerie, serrurerie, maçonnerie, couverture : au côté des archéologues, une soixantaine d’artisans, pour la plupart issus du compagnonnage, sont mobilisés.