| Publié par (l.peltier) le 23 septembre 2008 | En savoir plus |

28 01 1910

Paris est sous l’eau.

Me voici non pas à Venise comme disent les journaux, mais dans une petite ville de la Hollande. Il m’en souvient : à Dordrech des maisons basses se miraient ainsi dans un canal où les rayons d’un pâle soleil mettaient parfois d’éblouissants reflets. Lorsqu’il écrit ces lignes, le 25 janvier 1910, Guillaume Apollinaire n’achève pas un périple à l’étranger. À deux pas de son domicile parisien, rue Félicien-David (Paris-16°), il témoigne du spectacle charmant et imprévu qui s’offre à lui : le débordement de la Seine. Une crue centennale – qui a une chance sur cent de se produire chaque année, disent les experts – inonde 473 hectares dans la capitale. Douze arrondissements parisiens ont les pieds dans l’eau.

En une semaine, du 20 au 28 janvier 1910, la Ville Lumière (re)plonge dans l’obscurité. Et ses habitants, fascinés par le spectacle initial, finissent accablés. Paris est frappé dans sa modernité même. Ses réseaux de transport, ses moyens de communication et de ravitaillement, son éclairage public… Tout ce qui fait sa fierté est désorganisé. L’eau se propage en surface, débordant sur les quais avant de gagner les rues. Elle circule également en sous-sol, empruntant les galeries souterraines, les tunnels du métro en construction les nouvelles voies de chemin de fer. La ville est tout à la fois atteinte dans sa modernité… et victime de sa modernité.

Si l’ampleur de l’inondation est inédite, l’événement en lui-même ne l’est pas. Paris a connu, depuis le VI° siècle, plus de soixante crues majeures. Au fil des siècles, chroniqueurs et historiens se sont fait l’écho de ce mal endémique : dès 583, Grégoire de Tours l’évoque dans son Historia francorum, Orderic Vital revient sur l’inondation de 1119, Enguerrand de Monstrelet décrit le grand hiver de l’année 1407. Plus on avance, plus il semble que les inondations se rendent remarquables, non pas qu’elles le soient plus que les autres, mais parce que les historiens, étant plus modernes, sont plus grands parleurs, note avec esprit Henri Sauval (1623-1676).

Certaines inondations sont plus remarquables que d’autres. Le record est atteint en 1658 : le 27 février, la Seine dépasse 8,96 mètres au niveau de l’actuel pont d’Austerlitz. Aucune des inondations suivantes (1740, 1784, 1801, 1807, 1836…) ne l’égalera. Pas même celle de 1876 (6,69 mètres), qui fait pourtant référence : ses cotes ont servi à fixer la hauteur des quais et des parapets censés protéger Paris.

À la veille de la crue centennale, les 2,8 millions d’habitants de la capitale sont sereins. Ils considèrent que tout qu’il avait été possible de faire pour prémunir d’une inondation majeure – curetage du lit de la Seine, rehaussement des quais, multiplication des postes d’observation – a été fait. Les travaux de protection se sont intensifiés sous le Second Empire, à l’initiative d’Eugène Belgrand (1810-1878), ingénieur polytechnicien. Il dirige durant douze ans le Service hydrométrique du bassin la Seine, un réseau de surveillance et d’annonce des crues assez efficace. À l’image des Parisiens, Eugène Belgrand semble relativement confiant. Dans son livre La Seine (1869), il considère comme improbable le retour de ces inondations terribles dont l’histoire a gardé le souvenir. C’est l’époque où Paris prend officiellement pour devise Fluctuat nec mergitur – Battu par les flots, il ne sombre pas.

Le 8 janvier 1910, on inaugure, entre la place Saint-Michel, la Cité et le Châtelet, le premier passage du métropolitain sous la Seine. La prouesse technique entretient l’insouciance générale. Pourtant, la catastrophe se prépare déjà. Après un été 1909 pluvieux, les terres sont gorgées d’eau. Le Service hydrométrique s’en inquiète dès l’automne, humide lui aussi. Juste avant Noël, la Seine gonfle à deux reprises. Le calme revient durant la première semaine de janvier 1910, relativement sèche. La situation se détériore, dans toute l’Europe, à partir de la deuxième semaine de janvier. Plusieurs épisodes de pluie à intervalles rapprochés, du 10 au 12 janvier, du 18 au 21 janvier et du 23 au 25 janvier, vont pousser la Seine hors de son lit.

L’enchaînement des événements accroît l’effet de surprise. Le 20 janvier, la navigation est interdite sur la Seine. 250 péniches sont piégées en plein Paris. Les dizaines de milliers de voyageurs qui utilisaient la Compagnie des bateaux-mouches sont immobilisés. Ils ne pourront bientôt plus compter sur les autres modes de transport : les tramways, les lignes de métro et les gares parisiennes sont bloquées. Le moteur à crottin est de retour : les omnibus hippomobiles reprennent du service grâce aux 75 000 chevaux encore présents à Paris. La gare de Lyon se transforme en gigantesque écurie.

Le 21 janvier, à 22 h 53, les 5 800 horloges publiques de la capitale s’arrêtent faute d’air comprimé. Le gaz et l’électricité sont coupés : la plupart des usines qui fournissent la capitale en énergie, installées en bord de Seine, sont désormais inondées. Les lampadaires publics s’éteignent. Les ascenseurs se bloquent. Les lignes téléphoniques sont interrompues. Soixante-dix mille abonnés privilégiés qui bénéficient de la fée électricité reviennent à la bougie ou à la lampe à pétrole. Les malades de l’hôpital Boucicaut voient l’eau passer sous leur lit. La banlieue, justement, est aussi touchée par les inondations.

Le 22 janvier 1910, la presse fait état du premier drame – le seul parmi les civils – lié à la crue, qui endeuille la région parisienne : sept personnes sont tuées dans l’effondrement d’ une carrière à Château- Landon. Le 24 janvier, la situation est catastrophique à Maisons-Alfort, Corbeille, Ivry, Choisy-Ie- Roi, Asnières, Gennevilliers… Le Petit Parisien évoque bientôt une banlieue submergée : de mémoire d’homme, on n’avait vu un pareil désastre. Les usines chôment. La misère va venir s’ajouter à la crainte perpétuelle de l’engloutissement.

Dès le 25 janvier, le préfet de Paris, Louis Lépine, se rend auprès des sinistrés de la petite couronne, accompagné du président de la République, Armand Fallières, du chef du gouvernement, Aristide Briand, et du ministre des travaux publics, Alexandre Millerrand. Ils y jouent – avec brio – leur popularité, confirmée lors des élections législatives de mai 1910. L’armée est appelée en renfort : 500 pontonniers, sapeurs, zouaves et artilleurs sont mobilisés à partir du 25 janvier. Sans oublier les matelots de la Royale, équipés des canots Berthon, qui transportent les députés lorsque la place du Palais Bourbon se transforme en lac.

Le plan de sauvetage est efficace, de même que les appels à la solidarité nationale : grâce à la générosité de ses lecteurs, la presse rassemble quatre millions de francs, deux fois plus que les crédits débloqués par le gouvernement. Les journaux parlent de crue du dévouement. Le fleuve ne se calme pas pour autant. Dans la nuit du 26 au 27 janvier, les entrepôts de Bercy gèlent. Le 12° arrondissement, un des premiers à se retrouver sous l’eau, ressemble désormais à Venise. Plus à l’est, le spectacle est moins pittoresque : l’exode des habitants d’Ivry, de Joinville et de Maisons-Alfort s’accélère. Le 28 janvier, la crue atteint son apogée : 8,62 mètres au pont d’Austerlitz, 8,50 mètres au pont de la Tournelle. Au pont de l’Alma, l’eau lèche les épaules du zouave. Sur la plus grande partie de la rive gauche avoisinant la Seine, on ne circule plus qu’en barque.

Encore vingt-quatre heures d’angoisse – et une messe de pénitence célébrée par Mgr Amette, archevêque de Paris -, et la décrue s’amorce. Le 29 janvier, le niveau de la Seine descend à 8,55 mètres. L’heure est aux mesures d’assainissement. Le bilan est terrible: 20 000 immeubles inondés, soit le quart des habitations que compte alors la capitale, 200 000 Parisiens sinistrés, et autant d’habitants de la banlieue réfugiés à Paris. Les dégâts seront estimés à 400 millions de francs or, environ 1 milliard €.

L’alerte est officiellement levée le 12 mars. À cette date, une commission des inondations présidée par Alfred Picard, polytechnicien, ancien commissaire de l’Exposition universelle de 1900, a déjà commencé à siéger pour prévenir le retour de pareils fléaux. La Grande Guerre va interrompre la réflexion engagée.

Paris est-il prêt, aujourd’hui, à affronter une crue centennale ? La question s’est reposée à chaque nouveau débordement de la Seine: 1924, 1955, 1970, 1982, 1988, 1999, 2001… Le retour d’une grande crue est une certitude, dont seule la date est inconnue, écrit Pascal Popelin, président des Grands lacs de Seine. Les grands lacs de Seine, ce sont quatre bassins-réservoirs bâtis en amont de Paris, sur l’Yonne (en 1950) la Seine (1966), la Marne (1974), l’Aube (1991). Leur capacité, estimée à 830 millions de mètres cubes, reste en deçà des 3 à 4 milliards de mètres cubes écoulés en 1910. Ces ouvrages pourraient abaisser de 70 centimètres la ligne d’eau à Paris si le scénario de 1910 répétait.

D’autres mesures ont été prises, dont les plans de prévention du risque inondation (PPRI) lancés après le désastre de Vaison-la-Romaine, en 1992, ou plan de secours spécialisé inondations (PSSI) pour la zone de défense de Paris. Est-ce suffisant ? L’urbanisation a progressé dans les zones inondables. Elle a aussi eu pour effet d’imperméabiliser les terrains. La BNF, l’hôpital Georges Pompidou, le Musée du quai Branly : tous ces bâtiments se dressent en bord de Seine. Malgré les ouvrages de protection, les dégâts résultant d’une crue d’une ampleur comparable à celle de 1910 sont estimés à 17 milliards €, selon la Direction régionale de l’environnement Île-de-France (Diren). Dans le bassin de la Seine, au moins 850 000 personnes sont directement exposées au risque d’inondation 270 000 rien qu’à Paris.

Mattea Battaglia. Le Monde Magazine 9 janvier 2010

La crue centennale en chiffres : 200 000 Parisiens sont sinistrés. C’est aussi le nombre d’habitants de la banlieue qui trouvent refuge à Paris. 20 000 immeubles parisiens prennent l’eau, 30 000 en banlieue. 75 000 chevaux reprennent du service lorsque les transports modernes (métro, tram, chemins de fer) sont interrompus. La plupart mourront d’épuisement. 1 300 tonnes de déchets doivent être évacuées quotidiennement. Les usines d’incinération ne fonctionnant plus, les ordures sont jetées dans la Seine depuis le pont de Tolbiac et le viaduc d’Auteuil – au grand dam des communes en aval. 6 000 becs de gaz environ rendent l’âme, 5 800 horloges publiques s’arrêtent.

www.seineenpartage.fr/francais/la-crue-de-1910

10 02 1910

Le Général Chanzy, paquebot français qui fait la ligne Marseille-Alger, coule au large des Baléares : 155 morts.

02 1910

L’armée chinoise occupe Lhassa, cherchant à s’emparer du Dalaï Lama qui vient de rentrer de 5 ans d’exil à Oulan Bator. Mais le Dieu vivant est déjà parti, à nouveau sur les routes de l’exil qui vont le mener à Kalimplong, petite ville indienne de l’Himalaya. L’Angleterre détache auprès de lui Charles Bell, officier des affaires tibétaines, parlant le tibétain, et une amitié fructueuse va naître entre les deux hommes. Trois ans plus tard, la vacance de tout pouvoir central en Chine l’affaiblira au point que les Tibétains pourront se permettre de les mettre dehors ! les Chinois ne l’oublieront pas.

8 03 1910

Roland Dorgelès, de son vrai nom Roland Lecavelé, a 24 ans, persiste et signe dans sa dénonciation de l’imposture en art : deux ans plus tôt, il s’était amusé à placer lui-même au Louvre une tête de femme, œuvre d’un ami, qu’il avait baptisé : N° 402 – tête de divinité – fouille de Delos. Un mois plus tard, personne n’ayant rien vu d’anormal, il avait dénoncé la supercherie, ce que les responsables du Louvre s’étaient entêtés à nier, certifiant qu’il s’agissait d’une pièce authentique ! Et maintenant, le voilà qui s’en prend à la peinture abstraite et au snobisme qui gravite autour de tout ça, à la grande dégoulinade de superlatifs verbeux qu’engendre tout ce machin : aidé de quelques copains, et de quelques bonnes bouteilles, il emprunte l’âne de Frédéric Gérard, le patron du Lapin agile [1], lui attache un pinceau à la queue et lui fait peindre un tableau qu’il va nommer Et le soleil se coucha sur l’Adriatique. Et il présente le chef d’œuvre au Salon des Indépendants, avec pour nom du peintre l’anagramme d’Aliboron, le nom de l’âne : Joachim Raphael Boronali. Et quand un acheteur en propose 400 francs, il dévoile le pot aux roses, avec constat d’huissier et éclats de rire garantis.

J’ai voulu montrer aux niais, aux incapables et aux vaniteux qui encombrent une trop grande partie de ce Salon des Indépendants, que l’œuvre d’un âne, brossée à grands coups de queue [2], n’est pas déplacée parmi leurs œuvres.

C’est la démarche d’un artiste qui veut prouver par un canular que la bêtise mariée au snobisme fait partie intégrante du jugement en matière d’art ; mais en dévoilant le canular, il montre qu’il n’en attend rien d’autre et l’affaire s’arrête là : on s’est bien marré… un point et c’est tout.

Comment fut confectionné le chef d’œuvre Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique, peint par Joachim Raphael Boronali, dit Lolo. Photo publiée dans Fantasio en 1910. DR

Il en ira tout autrement de Marcel Duchamp, 7 ans plus tard avec sa pissotière qu’il aurait voulu voir exposée à un salon de New-York mais qui sera refusée ; quelques copies finiront tout de même par le rendre célébrissime, à l’avant-garde d’une révolution artistique qui voudrait que la beauté cède la place au sens, quand en fait sa pissotière en tant qu’œuvre d’art, est précisément un non-sens. Pour devenir célèbre, Roland Dorgelès n’a eu besoin que de son talent d’écrivain tandis que Marcel Duchamp aura eu besoin de sa pissotière qu’il sera parvenu à force d’entêtement à faire passer pour une œuvre d’art majeure. La bêtise, l’imposture n’étaient plus stigmatisées… bien au contraire elles auront triomphé. Le pet d’un artiste est encore une œuvre d’art, fanfaronnera le bonhomme. Heureusement qu’il se fera la malle avant que l’Unesco ne nous enfume avec sa com à trois balles, car le bonhomme aurait bien été capable de faire classer ses pets au patrimoine immatériel mondial de l’Humanité.

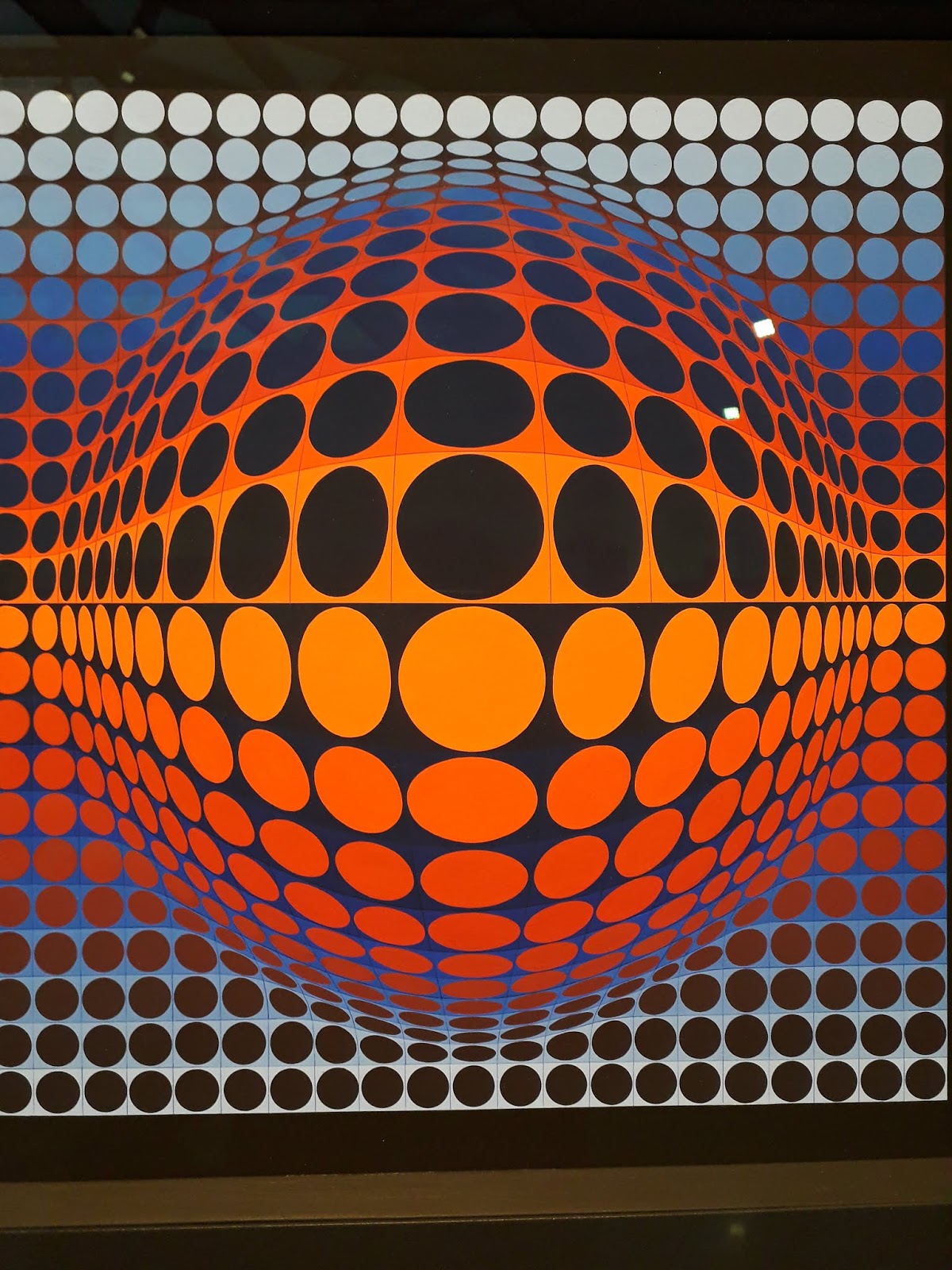

On peut n’ambitionner que la seule célébrité, mais on peut aussi dévier en même temps vers le business : ainsi de Viktor Vasarely (1906-1997) hongrois de naissance, naturalisé français : Le jeune homme qui vivait là devait avoir quatre ou cinq ans de plus que moi. Sa blouse blanche et son crâne d’oisillon déplumé ne contrastaient pas avec l’ensemble. Dès les présentations, j’appris qu’il travaillait pour le peintre Vasarely. Comme une demi-douzaine d’employés de son genre, épars dans les grandes capitales du monde, il recevait par fax les instructions du maître et se chargeait de réaliser les tableaux correspondants. Il nous montra la commande du jour : une longue suite de nombres qu’il déchiffra pour nous en préparant son matériel. D. 29, p. 40, renvoyait à la page 40 du dossier 29 où se trouvait la matrice géométrique désirée, un canevas dont chaque polygone était numéroté. Suivait la taille de la toile, puis les chiffres associant chacune des surfaces à une couleur particulière. Ça n’était que du coloriage, de la supercherie !

- Eh oui, ce con a réinventé la peinture au numéro… Lamentable, je suis d’accord, mais c’est mon gagne-pain. J’arrêterai quand je commencerai à vendre mes propres toiles.

L’oisillon vida une bouteille de rouge en notre compagnie, puis, par bravade et pour enchérir sur mon écœurement, nous proposa de l’aider à peindre.

- On pourrait laisser des petits messages avant de s’y mettre, non ?

- Tout ce que tu veux, ça ne se verra pas sous le gesso

- C’est ainsi que j’avais commencé à écrire, au feutre indélébile, sur les deux toiles vierges qu’il venait d’accrocher au mur : Ceci n’est pas de l’art, c’est de la merde et d’autres insanités dont je ne me souviens plus mais sous lesquelles j’avais signé mon nom.

Le séchage de la couche d’apprêt nous avait laissé le temps de vider une seconde bouteille. L’oisillon reporta ensuite les figures requises à l’aide d’un projecteur, posa les toiles à plat sur la table, et nous nous mîmes tous les trois à colorier les cases numérotées en respectant les consignes données pour les couleurs. Quand nous partîmes, au petit matin, il y avait dans l’atelier deux nouveaux Vasarely que le maître authentifierait sans vergogne quelques jours plus tard. Ils doivent être sur le cimaises d’un musée ou dans ses réserves – qui en voudrait chez soi aujourd’hui ?- et il n’y a aucune chance qu’un expert les passe un jour aux rayons X, mais la simple existence de petites bombes à retardement que j’y ai placées continue de ma rasséréner.

Jean-Marie Blas de Roblès. Dans l’épaisseur de la chair. Zulma 2017

Vasarely

L’art demeure quelque chose de mystérieux, comme la religion. Il suffit d’y croire pour qu’une chose existe. Partout dans le monde, on monte des cathédrales pour l’art, plus grandes et plus chères que de vraies églises. Dans ces musées, il faut être silencieux, encore plus que dans un lieu saint. Les marchands d’art, les conservateurs de musée, les artistes, tous travaillent sur ce mystère devenu très cher. Et pour être très cher, il faut savoir inventer des histoires, être très religieux et y croire. Tout ceci n’est qu’une blague. Il y a vraiment très peu de choses sérieuses dans l’art. Tout tourne autour de l’argent. Nous avons exploité cette faille. Des gens achètent sans cesse, transforment l’art en business, cherchent toujours un trésor ou quelqu’un d’encore plus croyant qu’eux. Les marchands d’art font croire que tout le monde est toujours gagnant mais, au bout de la chaîne, les acheteurs se font avoir. Et ils s’en rendent compte : ils accrochent alors le tableau chez eux et ne s’en sépareront jamais – ce serait se confronter à la réalité cruelle du marché de l’art. Le rêve accroché à un mur : c’est ça, le business de l’art.

Wolfgang Beltracchi, faussaire génial. Vanity Fair Novembre 2015

28 03 1910

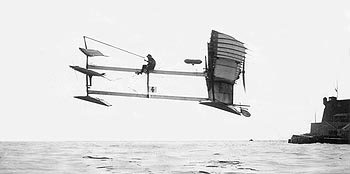

Henri Fabre décolle de l’étang de Berre avec le premier hydravion au monde. Il est français.

5 04 1910

Instauration des retraites pour les salariés du commerce, de l’industrie et de l’agriculture à 65 ans, destinées aux plus modestes – 3 000 francs annuels de l’époque, soit 11 000 € de 2010 – : cela concerne 3.5 millions de personnes ; avec une espérance moyenne de vie de 50 ans, la santé financière de ces Caisses sera excellente pendant de nombreuses années.

Auparavant, le retraites des salariés du privé étaient assurés par la solidarité familiale, par les sociétés de secours mutuel développées par l’Église depuis le Moyen-Âge et, jusqu’à la Révolution qui les fit interdire, par les corporations. Les fonctionnaires avaient obtenu une retraite modeste depuis 1853. Les marins disposaient d’une aide depuis le règne de Louis XIV. Quant aux mineurs, ils avaient obtenu un système de retraite et d’assurance maladie en 1894.

Midi Libre 28 décembre 2009

On inaugure la ligne de chemin de fer transandin, Buenos Aires-Valparaiso. Les reconnaissances topographiques avaient commencé en 1872, les travaux en 1896. En Argentine, le train emprunte la vallée de la Mendoza, passe à 3 177 mètres près du sommet de l’Aconcagua (7 035) puis redescend à Valparaiso par la vallée de l’Aconcagua.

21 05 1910

Hyacinthe Vincent, professeur à l’hôpital du Val de Grâce, met au point le vaccin contre la typhoïde.

31 05 1910

Les États du Cap, du Natal, d’Orange et du Transvaal, c’est-à-dire les colonies britanniques et les ex-États Boers s’unissent pour former l’Union sud-africaine, dominion de l’empire britannique avec un statut d’autonomie. En septembre, les élections seront remportées par les partis afrikaners, avec à leur tête Louis Botha. L’année suivante la coalition afrikaner fusionna en un seul mouvement – le Parti sud-africain – dirigé par les deux anciens généraux boers, Botha et Smuts, qui se prononcera pour la réconciliation des deux communautés blanches. Et en 1912 sera fondé le premier parti Noir avec le South African Native National Congress appelé à devenir l’ANC – African National Congress -.

La même année, le Bouthan, 38 400 km², 738 000 habitants en 2012, un sommet à 7 554 m, séparé de l’est du Népal par le Sikkim, bénéficie aussi d’un statut identique.

29 08 1910

Le Sillon de Marc Sangnier, qui se veut catholique, républicain et démocrate, est condamné par le pape Pie X. Marc Sangnier se soumet.

23 09 1910

Jorge Chávez, né à Paris 23 ans plus tôt, fils d’un banquier péruvien exilé, gagne le concours aérien international de Milan en survolant les Alpes à bord d’un Blériot XI, de 412 kg, légèrement modifié : le départ est donné de Brigue en Suisse, pour une arrivée à Milan, avec escale pour le plein à Domodossola, proche du lac Majeur en Italie, sur le versant sud du col du Simplon. À cette époque, le record d’altitude est de 1 290 m. et il s’agit de passer à plus de 2 090 m, l’altitude du col du Simplon, avec un avion ne dépassant pas les 90 km/h. Quinze jours plus tôt, en testant l’avion dans le ciel parisien, il a battu le record d’altitude : 2 652 m ! Une première tentative le 19 septembre a failli mal tourner, tant l’avion s’est fait secouer par le vent : il a pu faire demi-tour à temps. La deuxième tentative est la bonne, mais il ne va pas profiter longtemps de sa victoire : terriblement secouées en altitude, les ailes s’arrachent à quelques mètres au-dessus du terrain de Domodossola : l’avion tombe au sol. On croit le jeune pilote atteint seulement de multiples fractures, mais les dommages sont plus graves, car il meurt quatre jours plus tard.

5 10 1910

Au Portugal, deux ans après l’assassinat du roi Charles I° et de son fils, le roi Manuel II est chassé ; la République est programmée. Les débuts vont être pour le moins laborieux : de 1910 à 1926, le pays connaîtra 45 gouvernements, 8 présidents, 7 législatures, 5 dissolutions de Parlement !

8 11 1910

Cyclisme, alpinisme [première femme sur la Dent du Géant, en haut de la Mer de Glace en 1903], avion, hydravion, aérostat, ballon, équitation, gymnastique, athlétisme, escrime, tir, tennis, golf, polo : cette femme-là, touche à tout de génie, figure souvent parmi les meilleures : elle se nomme Marie Marvingt, elle a 35 ans et ce jour-là elle passe son brevet de pilote sur un monoplan pas commode, l’Antoinette. Elle effectuera 900 vols sans jamais casser de bois. Deux ans plus tôt, elle avait voulu participer au Tour de France cycliste, et face au refus des organisateurs, l’avait effectué en candidat libre en partant après les coureurs. Pour participer à la première guerre mondiale, elle se déguise en homme. Démasquée, elle ne doit qu’au maréchal Foch de pouvoir la poursuivre, dans les Dolomites, sur le front italien. En 1960, elle aura 85 ans et pilotera le seul hélicoptère à réaction qui ait jamais existé le Djinn. Femme la plus médaillée de France, à faire pâlir d’envie un maréchal soviétique. Quelle gnaque !

Atterrissage de Marie Marvingt dans le jeu de boules du café des Sports, près de la gare de la Terrasse à Saint Etienne le 6 août 1911. Des fois… ça rate…

20 11 1910

Au Mexique, Emiliano Zapata leader métis des Indiens du sud se met aux cotés de Francisco Madero à la tête d’un soulèvement des laissés pour compte qui au cri de Terre, Liberté chassent Porfiro Diaz, au pouvoir depuis 1876. Madero sera élu en novembre 1911, assassiné en 1913. Porfiro Diaz, général libéral qui avait causé bien des soucis aux troupes de Napoléon III, avait eu le temps de mettre le pays sur la voie d’un indéniable progrès économique : croissance soutenue de 12 % par an, stimulée par les exportations minières – cuivre – et agricoles – café, sisal -, développement important du réseau ferré, qui était passé de 800 km à 24 000 km. Mais les classes moyennes traditionnelles et les petits paysans n’avaient pas bénéficié de cet essor.

Juan, petit esclave de sept ans, avait vu, de ses yeux vu, son propre frère aîné battu à mort, son second frère vendu quarante-cinq pesos et mourant de faim sept mois plus tard car il revenait moins cher au propriétaire de faire mourir son esclave à la tâche et de le remplacer par un autre esclave que de le nourrir décemment. Cette réalité avait un nom : Porfiro Diaz.

Malcolm Lowry. Au-dessus du volcan 1947

Zapata n’aura jamais eu d’autre ambition que la restitution de leurs terres aux villageois de son État natal, le Morelos, spoliés par les réformes de Porfiro Diaz, et la dotation de terres collectives aux paysans qui en étaient dépourvus. Des milliers de Mexicains émigrent aux États-Unis.

25 11 1910

Jules Durand, secrétaire du syndicat CGT des charbonniers du Havre, est condamné à mort, accusé d’avoir commandité la mort d’un contremaitre non gréviste le 9 septembre, lors d’une rixe d’ivrognes. La grève à la Compagnie Générale Transatlantique avait commencé le 19 août. La plaidoirie de René Coty n’avait pu inverser le déroulement d’une justice de classe. Le 31 décembre, Armand Fallières, président de la République, commuera la peine en 7 ans de réclusion. Mais l’emprisonnement avait altéré le mental de Jules Durand qui mourra en asile psychiatrique en 1926 ; son innocence reconnue par la cour de cassation en 1918 n’aura aucune suite et les responsables du jugement n’auront à répondre de rien et seront au contraire décorés…

7 12 1910

Louis Gaumont présente à l’Académie des Sciences son chronophone, synchronisant le son et l’image au cinéma.

1910

Création du Tournoi des Cinq Nations. Les cigarettes Hongroises, en vente depuis 1880, deviennent Gauloises : les Gitanes se trouvaient déjà dans les bureaux de tabac de puis 1902 : on a dû estimer que le seuil de tolérance était dépassé et qu’il était temps de revenir aux sources. Michelin commence à publier les premières cartes de France au 1/200 000° : la 47 ° et dernière sortira en 1913. Le commandant de l’École supérieure de guerre déclare : Pour l’armée, l’avion, c’est zéro, et le général Brun, ministre de la guerre : Il n’y aura pas de guerre.

Le Suisse Paul Girod, qui a fondé les Aciéries d’Ugine, en Savoie demande à Maurice Braillard, architecte genevois de construire un phalanstère – contraction de phalange et de monastère – coopérative rurale de production, l’édifice étant partagé entre logements et services communs, sur l’idée de Charles Fourier, philosophe économiste, reprise et remaniée par les patrons sociaux chrétiens de l’époque. À Ugine, le bâtiment de quatre étages comprendra une soixantaine de logements, avec chauffage central et eau courante – ce n’était pas fréquent à l’époque, – services médicaux gratuits, épicerie coopérative, local de distribution de lait, restaurant, salle des fêtes. Y résider était perçu comme un privilège pour les Savoyards devenus ouvriers, comme pour les nombreux immigrés italiens, russes ou polonais. En 1922, les aciéries emploieront 2 400 personnes, regroupant 22 nationalités.

Le préfet Lépine instaure la priorité à droite. Il ne se contenta pas que de cela… munissant les policiers de la circulation d’un bâton blanc et… de la moustache… quasiment obligatoire. Il fournit aussi des vélos – les fameuses Hirondelles – (c’était le nom de la marque). Manifestant peu de goût pour les bêtisiers du style : L’homme est venu se jeter sur le Lion de Belfort, lequel était en complet état d’ivresse, il envoya tout son monde à l’école des gardiens de la paix, laquelle était sise au deuxième étage de la préfecture : dictée 3 heures tous les 3 jours, en dehors des heures de service ! – il envoya les plus dégourdis à l’École Berlitz pour être à même de renseigner les étrangers -. Et quand on a ainsi des idées à revendre, il est bien humain de créer une institution pour honorer le phénomène : ce sera le fameux concours éponyme.

Alfred Théodore Courmes, homme d’affaires parisien, établit sa résidence de retraite au Rayol en 1910, à la sortie du Lavandou en direction de Cavalaire. Il fait construire sa demeure sur un promontoire qui domine la baie du Figuier. Dans son jardin d’agrément figurent palmiers, dattiers, eucalyptus, agaves et mimosas. À proximité, un potager et un verger s’étagent à flanc de coteaux. En 1925, les Courmes vendront leur maison qui devient l’Hôtel de la Mer. Le couple résidera alors dans la villa Le Rayolet bâtie à l’autre bout de la propriété. En janvier 1940, Madame Courmes revendra le Domaine au constructeur aéronautique Henri Potez. Contraint par la guerre d’abandonner ses usines de la Somme, Potez vient se réfugier au Rayol avec sa famille. Les maisons sont remises à neuf. Le jardin connaît alors ses temps de gloire… Les hostilités terminées, le Domaine du Rayol n’est plus qu’une résidence d’été. À la fin des années soixante, faute de personnel et d’entretien, il est à l’abandon. La propriété échappera alors à de nombreux projets immobiliers grâce à la mobilisation des défenseurs de l’environnement. Elle sera achetée en 1989 par le Conservatoire du littoral. Les paysages, la faune et la flore des derniers rivages sauvages de la corniche des Maures resteront ainsi préservés. À la demande du Conservatoire du littoral, le paysagiste Gilles Clément propose d’évoquer sur le site les flores et les paysages associés aux régions du monde de climat méditerranéen, à savoir : bassin méditerranéen, sud-est californien, Chili central, région du Cap en Afrique du Sud et Australie méridionale. Ainsi, de l’ancien jardin du domaine émergent plusieurs jardins qui traduisent les ambiances végétales des contrées méditerranéennes du monde, y compris un jardin marin qui étend sur 4 hectares dans le monde du silence un herbier de posidonies, qui fleurissent tous les quatre à six ans. Une magnifique réussite qui a permis à quelques hectares de toute beauté d’échapper à la voracité des bétonneurs de tout poil.

L’hiver de cette année 1910 fut l’un des plus terribles de toute l’histoire du Nord [du Nord du Canada, l’ouest de la Baie d’Hudson]. La totalité de la faune sauvage et les humains eux-mêmes, faillirent disparaître ; en quelques semaines, le froid, la famine et l’épidémie [de variole] écrivirent un nouveau chapitre de l’existence des habitants de la forêt que les générations à venir de devaient jamais oublier.

James Oliver Curwood. Kazan. Traduction de Bernard Blanc. 1° Edition : 1914

Knud Rasmussen, né au Groenland, à Jakobshavn, en 1879, de père danois et de mère Esquimau, en fondant la base de Thulé, dans la baie de North-Star, sur la côte ouest du Groenland, assure la souveraineté danoise sur la région et met ainsi fin à l’exploitation des Esquimaux par les baleiniers, devenus leurs fournisseurs d’armes. Il effectuera de nombreuses explorations dans le grand nord : en 1924, il reliera le Groenland au détroit de Béring : pas moins de 3 000 km, en traîneaux à chiens, bien sur. Un des meilleurs connaisseurs des Eskimos, qui le nommeront Kunupaluk.

Je bénis de tout mon cœur le destin qui me fit venir au monde à une époque où le traîneau à chiens n’appartient pas encore au passé.

[…] Donnez-moi l’hiver, et donnez-moi des chiens… Alors, vous pouvez garder le reste.

*****

Certaines gens se figurent qu’il faut du soleil pour être souriant, heureux, et que les habitants des mers du Sud doivent être les plus gais du monde, les plus nonchalants. Aucune notion n’est plus fausse, ni plus romantique ; car le bonheur n’a rien à voir avec le climat et la température. Les Eskimos m’ont donné la preuve abondante que le bonheur est une disposition de l’esprit. Voici un peuple vivant sous le climat le plus rigoureux qui soit, dans le cadre le plus déprimant qui se puisse imaginer, hanté par la famine dans un paysage morne, sombre et lugubre, d’où la vie est absente ; grelottant sous la tente d’automne, luttant l’hiver contre un blizzard qui revient sans cesse à la charge, trimant quinze heures par jour uniquement pour subsister. Immobiles, blottis dans leurs iglous dans cette nuit interminable, ils devraient être des créatures mélancoliques, découragées et enclines au suicide. Au lieu de cela, ils sont gais, ils rient. Ils rient tout le temps, ils ne cessent de rire.

Un homme est heureux, somme toute, quand il mène la vie qui lui plaît ; la chaleur ni le confort n’ont rien à y voir. Regardez ces Eskimos dans le poste [tenu par un Occidental, employé d’une compagnie]. Cette maison devrait être pour eux le summum du bien-être, de la détente : ils ont chaud, ils ont des biscuits, du thé, et personne ne leur demande en échange, ni monnaie, ni travail. Eh bien, ils sont ternes, maussades, misérables. Physiquement, on dirait qu’ils s’y racornissent ; leur personnalité s’y diminue et s’y éteint. Au lieu de rire, ils ruminent. Vous les voyez venir s’asseoir sur le banc et rester là comme des somnambules, sans expression, sans âme, se réveillant juste à votre passage, pour sourire par politesse, puis retombant dans l’inertie. Mais ouvrez la porte, lancez les dans le blizzard et ils reviennent à eux. Ils sifflent ; leurs femmes courent, les petits claquent un fouet triomphal, leurs chiens aboient comme des furieux. La joie, la vie emplissent les alentours du poste. En un instant, ils ont disparu. La tempête – leur chère tempête de l’Arctique – les a emportés par-dessus la colline comme autant de feuilles.

Gontran de Poncins. Kablouna. Stock 1947

Là-bas, par crainte de voir les chiens manger les enfants, ce sont les enfants que l’on met en cage… ils sont moins nombreux que les chiens et c’est donc la meilleure solution.

En Scandinavie on se réjouit du réchauffement climatique : Par suite de l’augmentation de l’acide carbonique dans l’air, il nous est permis d’espérer des périodes qui offriront au genre humain des températures plus égales et des conditions climatiques plus douces. Cela se réalisera sans doute dans les régions les plus froides de notre Terre. Ces périodes permettront au sol de produire des récoltes considérablement plus fortes qu’aujourd’hui, pour le bien d’une population qui semble en voie d’accroissement plus rapidement que jamais

Svante Arrhenius, savant suédois. L’Évolution des mondes. 1910

Incendie géant au Montana, frontalier avec le Canada : on en verra les fumées jusqu’à Chicago.

La Corée, sous protectorat japonais depuis la guerre entre la Russie et le Japon en 1905, est purement et simplement annexée par le Japon… et cela va durer jusqu’en 1945 : Je vous fouetterai avec des scorpions, assénera le gouverneur militaire Terauchi à ses administrés en 1916 quand ceux-ci tenteront d’attirer l’attention des Alliés sur leur pays.

Rudyard Kipling a 45 ans ; il dédie ce poème à son fils John, 12 ans, qui mourra au combat, à la première guerre mondiale.

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie

Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties

Sans un geste et sans un soupir ;

Si tu peux être amant sans être fou d’amour,

Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,

Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,

Pourtant lutter et te défendre ;

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles

Travesties par des gueux pour exciter des sots,

Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles

Sans mentir toi-même d’un mot ;

Si tu peux rester digne en étant populaire,

Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,

Et si tu peux aimer tous tes amis en frères,

Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;

Si tu sais méditer, observer et connaître,

Sans jamais devenir sceptique ou destructeur ;

Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,

Penser sans n’être que penseur ;

Si tu sais être dur, sans jamais être en rage,

Si tu sais être brave et jamais imprudent,

Si tu sais être bon, si tu sais être sage,

Sans être moral et pédant ;

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite

Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,

Si tu peux conserver ton courage et ta tête

Quand tous les autres les perdront,

Alors les Rois les Dieux la Chance et la Victoire

Seront à tout jamais tes esclaves soumis,

Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire,

Tu seras un homme mon fils !

Rudyard Kipling. Traduction d’André Maurois

Même si le démon de l’antisémitisme a déjà vérolé Charles Maurras, sur des sujets plus larges, il peut encore être lucide : c’est dans Kiel et Tanger.

L’Islam renaît, le monde jaune s’éveille : à l’un l’Asie, l’Afrique à l’autre. Que pourra faire la petite France entre tous ces géants ? Barbares ou sauvages, à plus forte raison si elles sont civilisées, ces grandes unités ne paraissent-elles pas chargées de la dépecer ou de l’absorber par infiltration graduelles ? Peut-elle avoir un autre sort que la Grèce antique ?

*****

[…] Face à l’accentuation des tensions franco-germaniques, aux coupures dans les budgets militaires depuis 1890 et à l’impréparation de la France, Maurras prédit 500 000 morts lors du prochain conflit : Au bas mot, en termes concrets, la faiblesse du régime doit nous représenter 500 000 jeunes Français couchés froids et sanglants, sur leur terre mal défendue. Le bilan humain de la Grande guerre est finalement plus lourd avec 1 400 000 pertes françaises.

Wikipedia, article sur Kiel et Tanger

vers 1910

En 1903, Enrico Corradini a fondé à Florence la revue Il regno, qui fait la place belle à la lutte pour la vie empruntée au darwinisme et à la sélection naturelle pour irriguer le nationalisme. La petite bande devient maintenant l’Association nationaliste italienne qui sort chaque semaine, puis chaque jour l’Idea Nazionale : Supprimez la lutte, et vous supprimez la vie. L’homme se tient debout pour lutter, ou gît à l’état de cadavre et se remplit de vers. […] L’inviolabilité de la vie humaine et le pacifisme sont à reléguer parmi les vieilles idoles, dans le patrimoine idéaliste et sentimental des hommes du passé. Le fascisme de Mussolini aura donc bien des racines.

Pieter Cramer, botaniste hollandais en poste en Indonésie donne le coup de grâce à la production de caoutchouc de l’Amazonie : il a observé l’exceptionnelle variabilité de l’hévéa brasiliensis pour ce qui est de la production de latex, allant de 1 à 3. Donc, il fait cloner les arbres reconnus comme les meilleurs producteurs et leurs graines seront réservées uniquement à faire des porte-greffe [union d’un bourgeon et d’une plante nommée porte-greffe]. On arrive dès lors à des rendements – jusqu’à 3.5 tonnes de caoutchouc/ ha -, sans rapport aucun avec celui des plantations classiques. Devant de pareils progrès, le Brésil ne pouvait plus lutter : en 1910, il produisait encore la moitié de la consommation mondiale, en 1914, il en produira à peine un tiers.

Le trois-mâts barque Suzanne, jaugeant 2 691 tonnes, 2 270 net, 86 m. de long, pour une surface de voile de 2 631 m², avec un équipage de 24 hommes, se fait secouer au large de la Nouvelle Zélande : les dégâts sont tels que n’importe quel commandant d’aujourd’hui aurait relâché dans le premier port à même de le réparer :

Mais dans quel océan les grands voiliers qui, à longueur de campagne, se heurtent aux terrifiantes épreuves de la mer, n’ont-ils donc pas, chaque jour que Dieu fait et loin de tout témoin, le courage pour routine ?

Telle devait bien être la pensée de ce capitaine cap-hornier qui ramena en France La Suzanne comme nous le rapporte Jean Feuga : parti de Nouvelle-Calédonie, avec un chargement de nickel, écrit-il, le trois-mâts ramasse, au large de la Nouvelle-Zélande, quelques coups de temps. Seize membrures cassées, huit de chaque bord, sur l’arrière. La coque déliée se met à jouer de l’accordéon, cisaille les rivets. L’eau rentre. Le navire peut se rompre en deux tronçons d’une minute à l’autre. Le capitaine devrait faire relâche pour réparer ses avaries majeures. Il fait sa route et, par les moyens du bord, effectue les plus étonnants travaux, façonnant dans des madriers bruts d’élégantes membrures, des barreaux de pont, bouchant avec des chevilles en bois les trous des rivets cisaillés, épontillant le tout, cimentant les plaies. Et La Suzanne, de plus en plus lourde, fait de l’Est, dans les grains noirs, avec toute la toile que peut porter sa mâture dont l’effort ébranle la coque. On traverse le Pacifique, on double le Horn. L’équipage ensauvagé de fatigue et d’orgueil ne garde aucune illusion. Le matelot le plus abrupt sait que le navire peut se rompre en deux tronçons. Et, cependant, à la latitude de Montevideo, escale possible – escale de détresse – personne ne tourne les yeux vers la terre et cependant les vents qui devraient servir refusent. Mais le défi est jeté. Il faut étaler. La cale arrière bourdonne du chant de cent fontaines. Dès que saute un rivet, l’eau gicle avec puissance. Le charpentier taille ses chevilles comme un instituteur taille ses crayons. Il les enfonce au marteau dans chaque trou. Il est enfoui dans les ténèbres pourries. Il ne sait plus si le soleil colore les huniers, si la nuit efface les formes. Il plante des chevilles et la vie n’est rythmée que par le battement des pompes, inlassablement manœuvrées. La Suzanne, pesante comme une madone, entre dans l’Atlantique Nord où les vents espérés ne sont pas au rendez-vous. Sur cette mer farouche, le navire n’est qu’un corbillard chargé de trop de peine. Vitesse quatre nœuds. Et pompe, garçon… Vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le chargement de minerai se gorge d’eau, devient boue. Les crépines de la pompe sont colmatées. On les dégage en y laissant ses ongles. Il y a bien une pompe à vapeur, mais le charbon est rare. On ne l’utilisera qu’en cas de perdition. Et pour le capitaine, la perdition commence quand on a les dents du bas qui saignent. C’est au Havre de Grâce que vint soudain atterrir La Suzanne miraculée. Elle comptait 97 jours de mer. Le capitaine serra la main de ses matelots, débarqua, déposa un rapport de mer qui ne remplissait pas deux pages. Une traversée normale, puisqu’il n’y avait pas d’avis de décès.

Yves Le Scal. Au temps des Grands Voiliers. Trésors de la Photographie 1977

Courage ? Héroïsme ? De nos jours on serait tenté de parler d’insupportable mépris des hommes, de comportement dicté par un esprit obtus… Mais l’équipage n’a pas jeté son commandant à la mer [cela arrivait], et qui ne dit mot consent. La dureté d’alors nous est aujourd’hui motif de révolte ; à l’époque, elle était acceptée, c’était la vie.

7 01 1911

Sir Arnold Lunn organise à Crans Montana la première course de ski. Il créera la première course de slalom en 1922. Il est aussi le créateur de la course du Kandahar.

18 01 1911

Eugène Ely, un jeune américain de 24 ans, aux commandes d’un biplan Curtiss réussit un appontage sur le croiseur cuirassé USS Pennsylvania ancré dans la baie de San Francisco. Pour stopper le biplan, dépourvu de frein, un de ses amis installe des cordes en travers de la plate-forme d’atterrissage et dote le biplan d’un crochet.

14 02 1911

Un mécanicien de la SNCF brûle trois signaux d’arrêt : l’express Paris Rennes entre en collision avec un train de marchandises à Courville, près de Chartres : 13 morts, 16 blessés : c’est le 30° accident de train en 75 jours sur le réseau d’État !

3 03 1911

À Belgrade, cinq officiers régicides et deux civils fondent Ujedinjenje ili smrt – L’Union ou la mort – plus connue sous le nom de La Main Noire.

Le but de la nouvelle organisation est l’unification de la nation serbe. Les articles subséquents déclarent que ses membres doivent amener le gouvernement à adopter l’idée que la Serbie est le Piémont des Serbes et de tous les Slaves du sud. […] Ce nouveau mouvement adopte une conception hégémonique et conquérante de la nation serbe : la propagande de La Main Noire ne reconnaît pas d’identité distincte aux musulmans bosniaques et nie catégoriquement l’existence des Croates. Afin de préparer la nation serbe à une lutte pour l’unité qui s’annonce violente, l’organisation prévoit de se livrer à des activités révolutionnaires dans tous les territoires habités par des Serbes. Hors des frontières de l’État serbe, l’organisation combattra les ennemis de la cause serbe par tous les moyens disponibles.

[…] La Main Noire cultive le secret. Les membres sont initiés au cours d’une cérémonie orchestrée par Jovanović-Čupa, membre fondateur et franc-maçon. Les nouvelles recrues prêtent serment devant un homme masqué, dans une pièce sombre, et jurent obéissance absolue à l’organisation sous peine de mort.

Moi [nom de la recrue], en rejoignant l’organisation L’union ou la mort, jure par le soleil qui me réchauffe, par la terre qui me nourrit, devant Dieu, par le sang de mes ancêtres, sur mon honneur et sur ma vie, de rester dès maintenant et jusqu’à ma mort, fidèle aux lois de l’organisation, et toujours prêt à tout sacrifier pour elle.

Je jure, devant Dieu, sur mon honneur et sur ma vie, d’exécuter toute mission et tout ordre sans aucune question.

Je jure, devant Dieu, sur mon honneur et sur ma vie, d’emporter dans la tombe avec moi tous les secrets de l’organisation.

Que Dieu et mes camarades de l’organisation soient mes juges si, volontairement ou involontairement, je viole ce serment.

Christopher Clark. Les somnambules. Flammarion 2013

10 03 1911

La France se met à l’heure GMT : Greenwich Means Times.

09 04 1911

Deux mois plus tôt, le décret de délimitation de l’appellation Champagne du 4 janvier 1909 a été précisé : les communes du département de l’Aube en sont exclues : les vignerons ne sont pas contents, en particulier à Bar sur Aube :

1 05 1911

L’Allemagne octroie à l’Alsace Lorraine une nouvelle constitution qui lui donne plus d’indépendance, mais le centre catholique, pro-français, remporte les élections au Landstag.

16 06 1911

À Armonk, dans l’Etat de New-York, naissance d’IBM – International Business Machines – fusion de Computing Scale Company et de la Tabulating Machine Company sous le nom de Computing Tabulating Recording Company (CTR), qui deviendra IBMC – International Business Machines Corporation – le 14 février 1924, sous la présidence de Thomas Watson. IBM se développera dans les années 1930, grâce aux brevets de mécanographie sur la carte perforée Hollerith. En 1937, le gouvernement américain déploiera l’équipement de tabulation IBM pour suivre les enregistrements de 26 millions de personnes bénéficiaires du Social Security Act. En 1944, Big Blue mettra sur le marché Harvard Mark I, un calculateur ne stockant pas d’instructions en mémoire, mais pouvant grâce à des câblages similaires à ceux des tabulatrices effectuer des séquences de calculs complexes. En 1954, lancement du modèle 650, premier calculateur produit en grande série, muni d’une mémoire à tambour et orienté vers le calcul scientifique ; il coûte un demi-million $, occupe plusieurs mètres cubes et il est doté d’une mémoire vive de 2 000 caractères (2 kilooctets).

1 07 1911

L’Allemagne fait une démonstration de force en rade d’Agadir au Maroc en y mettant à l’ancre le SMS Panther, une canonnière qui se relaiera jusqu’à fin novembre avec le croiseur SMS Berlin en alternance avec la canonnière SMS Eber. En 1905, le discours de Tanger, de l’empereur allemand Guillaume II avait provoqué des tensions entre les puissances européennes, une conférence internationale s’était tenue en 1906 à Algésiras à l’issue de laquelle l’Allemagne s’était vue reconnaître un droit de regard sur les affaires marocaines, quand la France et l’Espagne obtenaient des droits particuliers sur le Maroc en matière de police et de banque.

Le royaume chérifien était alors l’un des derniers pays non colonisés d’Afrique, ce qui suscitait la convoitise de plusieurs puissances européennes, dont la France, déjà présente à l’est, en Algérie. En 1904, la France et la Grande Bretagne avaient conclue contre l’Allemagne, un accord d’Entente cordiale : la France laissait les mains libres à la Grande-Bretagne en Égypte, et en contrepartie, pourrait instaurer un protectorat au Maroc.

En mars 1911, le sultan Moulay Abd al Aziz, menacé par une révolte, avait demandé à la France de lui prêter main forte. En mai, les troupes françaises avaient occupé Rabat, Fès et Meknès. L’Allemagne, inquiète pour ses prétentions sur le Maroc, avait considéré cette occupation comme une violation des accords d’Algésiras et avait décidé de réagir.

Prétextant répondre à un appel à l’aide d’entreprises allemandes de la vallée du Souss – il n’y avait alors que quatre ressortissants Allemands dans cette région – l’Allemagne avait alors décidé, pour protéger ses intérêts, d’envoyer cette canonnière dans la baie d’Agadir, dont la rade avait été, jusqu’en 1881, fermée au commerce étranger.

Le ton monte très vite entre l’Angleterre aux cotés de la France et l’Allemagne. Le gouvernement Caillaux préfère négocier. Finalement, l’Allemagne renonce à être présente au Maroc en échange de l’abandon par Paris de 272 000 km² de territoires d’Afrique équatoriale, au Gabon, au Moyen Congo et en Oubangui Chari, au profit du Kamerun allemand. Un traité officiel franco-allemand sera signé le 4 novembre à Berlin, laissant les mains libres à la France au Maroc. C’est alors seulement que les bâtiments allemands quitteront définitivement la baie d’Agadir, le 28 novembre. Ce traité, négocié par Joseph Caillaux, sera perçu comme une lâche concession à l’ennemi : le 11 janvier suivant, Joseph Caillaux cèdera le pouvoir à Raymond Poincaré, l’homme du Comité des Forges, groupement des grands trusts de la sidérurgie française directement intéressé aux commandes militaires.

Les cessions de territoires immenses créent deux avancées singulières du territoire allemand jusqu’aux fleuves Congo et Oubangui. Ces deux tentacules ont pour but de mettre le Kamerun en contact direct avec le Congo Belge. Elles ont pour effet d’interrompre par deux fois nos communications par terre entre le Congo gabonais et le Congo de l’Oubangui. C’est la fin du fameux rêve poursuivi avec tant d’opiniâtreté par nos explorateurs Brazza, Crampel, Mizon, Maistre, Lenfant et Gentil. La communication entre nos possessions du Chari-Tchad et le bas Congo se saurait plus se faire désormais que par eau. On doit regretter que notre abandon coïncide précisément avec l’époque où nous commencions à nous préoccuper d’outiller et de mettre méthodiquement en valeur nos domaines congolais restés si longtemps dans le marasme faute d’attention de la métropole.

Les annales de géographie 1912

10 07 1911

À l’occasion du premier passage du Tour de France au Galibier, Henri Desgranges, directeur de l’Auto signe un papier où il ne mégote pas sur l’exaltation ; mais il faut croire que c’était dans l’air car on y trouve beaucoup de parenté avec la prose de Mathilde Meije Lefournier, – même si cette dernière ne se cache pas d’un élitisme prononcé quand l’autre se veut journaliste grand public – lorsqu’elle chante sa découverte de Megève, à la même période.

Grenoble, 10 juillet 1911.

Aujourd’hui, mes frères, nous nous réunirons, si vous le voulez bien, dans une commune et pieuse pensée à l’adresse de la divine bicyclette. Nous lui dirons toute notre piété et toute notre reconnaissance, pour les ineffables et précieuses joies qu’elle veut bien nous dispenser ; pour les souvenirs dont elle a peuplé déjà nos mémoires sportives, et pour ce qu’elle a rendu possible aujourd’hui.

Pour moi, je l’aime de m’avoir fait l’âme capable de la comprendre ; je l’ aime de m’avoir pris le cœur avec ses rayons, d’avoir encerclé une partie de ma vie dans son cadre harmonieux, et de m’illuminer encore, sans cesse, de l’éclat victorieux de ses nickels.

Ne constitue-t-elle pas, dans l’histoire de l’humanité, le premier effort réussi de l’être intelligent, en vue de s’affranchir des lois de la pesanteur ?

Voilà des ailes, nous disait, il y a plus de quinze ans, Maurice Leblanc ; et n’ont-ils pas, en effet, des ailes, nos hommes qui ont pu s’élever aujourd’hui à des hauteurs où ne vont point les aigles ; qui ont pu franchir les plus hauts sommets d’Europe ?

Voici, que du geste vainqueur de leurs muscles légers, ils se sont élevés si haut qu’ils semblaient, de là-haut, dominer le monde ! Apôtre des religions nouvelles et des belles santés aussi, la montagne les a acclamés de l’adorable chanson de ses sources nacrées, du fracas de ses cascades irisées, du tonnerre de ses avalanches et de la stupeur figée de ses neiges éternelles !

Je ne puis me décider encore à commencer le récit technique de cette épopée, sans précédent dans les annales de notre sport cycliste, car je ne puis détacher ma pensée du panorama qui s’est déroulé sous nos yeux, quatorze heures durant, pour notre joie et pour notre fierté.

Pendant plusieurs heures, le Mont-Blanc, derrière nous, nous a barré l’horizon, et, lorsque après avoir franchi les cols de Megève et des Aravis, nous nous sommes imaginé que les monts de granit, coiffés de leurs neiges éternelles, allaient cesser de nous menacer d’écrasement au creux des vallées, lorsque nous avons pensé que nous entrions dans le paradis en longeant les bords du lac d’Annecy, l’enfer, tout à coup, s’est dressé devant nous ; nous y sommes entrés par une porte basse, par une ruelle étroite, à la sortie du contrôle de Saint-Michel-de-Maurienne, et, au-dessus de nos têtes, presque à pic, le fort du Télégraphe, à 1 500 mètres, nous a défiés.

D’abord, et lentement, du heurt puissant de leurs cuisses, nos hommes se sont élevés, et les vallées retentissaient des han ! formidables qu’ils poussaient.

Et, dans le bas, Saint-Michel-de-Maurienne qui diminuait à vue d’œil, se demandait si quelque avalanche n’allait pas lui rejeter tous ces mécréants qui violaient la montagne.

Et ils arrivèrent tous à 1 500 mètres, au col du Télégraphe, et comme ils soufflèrent un peu à la descente, ils reprirent des forces pour emporter d’assaut le Galibier.

Ô Sappey ! Ô Laffrey ! Ô col Bayard ! Ô Tourmalet ! Je ne faillirai pas à mon devoir en proclamant, qu’à côté du Galibier, vous êtes de la pâle et vulgaire bibine ; devant ce géant il n’y a plus qu’à tirer son bonnet et à saluer bien bas !

Comme il nous semblait que nous escaladions ce géant depuis des heures, nous avons demandé à des paysans, au seuil de leurs chaumines enfouies au creux des rocs : Le sommet est-il loin ? – Plus que 12 kilomètres, nous ont-ils répondu ! Et dans les virages innombrables de la route, nous apercevions au-dessous de nous, très bas, au-dessus de nous, très haut, des fourmis qui avançaient : c’étaient nos hommes occupés à grignoter le monstre des dents de leurs pédales.

Enfin, le sommet fut en vue, au moment où les neiges commençaient à nous entourer de toutes parts. Une dernière résistance de la nature ; quelques edelweiss ; quelques héliotropes que nous tendent d’adorables petits sauvages Savoyards ; puis, des éboulis ; le chaos des pierres chues des sommets ; puis la neige figeant tout de son linceul silencieux. Notre route s’ouvre à peine entre deux murailles de neige, route écorchée, cahoteuse, depuis le bas. Il fait, là-haut, un froid de canard, et, lorsque Georget passe, après avoir mis son pied vainqueur sur la tête du monstre, lorsqu’il passe près de nous, sale, la moustache pleine de morve et des nourritures du dernier contrôle, et le maillot sali des pourritures du dernier ruisseau, où, en nage, il s’est vautré, il nous jette, affreux, mais auguste : Ça vous en bouche un coin !

Une descente en lacets terribles ; une chute à l’abîme sans parapet ; les fesses qui se serrent, les miennes du moins ; une nouvelle montée de deux kilomètres vers le Lautaret, et c’est, enfin, la descente de 60 kilomètres, vers Grenoble enthousiaste et les bras ouverts.

Henri Desgranges. L’Auto et La Vie sportive. Librairie de l’Auto, 1911

24 07 1911

Le professeur américain Hiram Bingham découvre le Machu Picchu – vieille montagne, en quechoua – : Nous nous frayions un chemin à travers la forêt vierge […] Quand soudain, je me suis retrouvé face aux murs de maisons en ruine construites grâce à un travail de pierres très minutieux qu’avaient fait les Incas. […] Alors que j’examinais les grands blocs de la ligne inférieure et calculais qu’ils devaient peser entre 10 et 15 tonnes chacun, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Quelqu’un allait-il croire ce que je venais de découvrir ? Heureusement […], j’avais un bon appareil photo et le soleil brillait

Hiram Bingham. La Fabuleuse découverte de la cité perdue des Incas. 1948

Découvert ? Pas vraiment : il reconnaît lui-même avoir du effacer des murs à 23 endroits la signature de visiteurs péruviens. Entre le XVI° et le XIX° siècle, ces noms apparaissent clairement dans les registres notariaux. Au XIX° siècle, plusieurs voyageurs mentionnent le Machu Picchu, dont le français Charles Wiener. Dans les années 1870, August Berns, un forestier allemand avait un chantier de coupe à proximité.

Joyau de l’art architectural inca, perché à 2 450 m dans la cordillère des Andes, sur un éperon arasé par les Incas, posé au pied du mont Huayna Picchu, dominant l’Urubamba, colonie agricole et relais de commerce sur le chemin de la forêt amazonienne, à 120 km de Cuzco, au sud-est du Pérou, c’était le grand tombeau de l’inca Pachacutec, qui régna de 1438 à 1471, figure la plus mémorable du Tahuantinsuyo, l’empire inca. Le dernier roi inca rebelle, Tupac Amaru I s’enfuit avec ses trésors pour échapper à l’armée du vice-roi espagnol Toledo : il fût rattrapé et exécuté, mais les trésors ne furent jamais retrouvés : ainsi naquit une des légendes de l’El Dorado, qui enflamma l’imagination des scientifiques et l’avidité des chasseurs d’or au fil des siècles. À l’origine du mythe, une réalité : un cacique de la tribu des Chibcha, près de l’actuel Bogota, en Colombie, lors de son intronisation, était enduit d’une substance résineuse saupoudrée d’or et emmené jusqu’au lac sacré de Guatavita – un lac de cratère – où il se prêtait alors à un rite d’immersion au cours duquel des objets en or étaient jetés dans le lac.

C’est le dieu créateur Viracocha qui donna naissance au Soleil et au jour. Puis il fit jaillir la lune et les étoiles. Les diverses positions du Soleil, les solstices, les équinoxes, les phases de la Lune, les éclipses, la forme des constellations, les éclairs et les arcs-en-ciel faisaient l’objet d’un grand intérêt. Les observatoires placés sur des sommets et des promontoires permettaient aux prêtres de disposer de données précises sur les variations saisonnières et de poser des pronostics liés aux pluies ou aux sécheresses.

Machu Picchu était un site de repos pour l’empereur, sa panaka [famille] et ses invités, afin d’échapper aux pressions politiques de Cuzco

Richard Burger

En 1898, Hiram Bingham décroche son premier diplôme à Yale. La même année, il croise la route d’une jeune femme dont il tombe raide dingue : Alfreda Mitchell, héritière de la célèbre bijouterie new-yorkaise, Tiffany. Libéré de toute préoccupation matérielle, Hiram Bingham poursuit son parcours universitaire du côté de Berkeley puis de Harvard, où il décroche un doctorat en histoire de l’Amérique espagnole.

En 1908, Hiram Bingham s’intéresse à un récit de 1595, une description plutôt : celle que le conquistador Diego de Figueroa a laissée de la cité mythique de Vilcabamba. D’après la tradition, c’est là que s’est réfugié Túpac Amaru, dernier des princes incas. En échange de sa vie, l’empereur aurait juré de gorger d’or les gosiers espagnols – assez, avait promis l’Inca, pour remplir vingt fois sa geôle.

La suite est floue : tout ce qu’on sait, c’est que Túpac Amaru est mort exécuté à Cuzco, devant ce qui restait de son peuple. Quant à l’or de la cité perdue, mystère. C’est maigre, mais Hiram Bingham a de l’ambition et de la mémoire. Il sait que lorsque Heinrich Schliemann a mis la main en 1873 sur des bijoux qui ne pouvaient être à ses yeux que ceux d’Hélène de Troie, il est entré tout droit dans la légende. Hiram Bingham le sait : sa Troie personnelle, son Graal, c’est Vilcabamba.

En 1910, Hiram Bingham parvient à boucler le financement d’une vaste expédition. Un soir de beuverie, du côté de Cuzco, un officiel péruvien ivre mort lâche deux mots : Huayna Picchu. Le temps de se pencher sur une carte et de plonger dans ses notes, Hiram Bingham s’illumine : ce nom, c’est celui de la montagne au pied de laquelle il compte bien trouver la cité oubliée de Vilcabamba.

Il ne reste plus qu’à s’y rendre, ce qui n’est pas une mince affaire. À la mi-juillet, le convoi s’épuise en remontant le cours des rivières et des torrents de la vallée de l’Urubamba. Franchir le moindre col suppose de tailler son chemin à coups de machette au milieu des lianes, des vipères et des insectes. La jungle andine fait sa première victime quand l’un des porteurs de Hiram Bingham dérape sur une roche humide en passant une rivière. On le retrouve noyé, plusieurs centaines de mètres en aval.

Le 23 juillet, l’expédition débouche sur un haut plateau dominé par les montagnes de la Mandor Pampa. L’endroit est habité : Hiram Bingham y repère des plants de maïs et de patates douces, une petite ferme aussi. Son interprète discute un moment en quechua avec le paysan qui vit là avec Pablito, son fils de onze ans. Son visage s’éclaire : d’après le cultivateur, il existe bien des ruines anciennes dans la région. L’homme le sait d’autant mieux qu’il s’y rend parfois, pour orienter vers ses champs les eaux de pluie accumulées dans d’anciens bassins. Pour quelques sous, le paysan accepte de laisser son fils accompagner l’étrange gringo.

Le lendemain, Hiram Bingham a du mal à tenir le rythme de son petit guide qui cavale pieds nus dans la jungle trempée. Après une heure et demie d’effort, le petit groupe débouche enfin de lisière de la forêt. Devant lui s’étend un paysage en terrasses qu’Hiram Bingham décrit ainsi le soir même, dans son journal : Un labyrinthe de petits et de grands murs recouverts de jungle, des ruines faites de blocs de granit blanc, soigneusement découpés et magnifiquement assemblés, sans ciment. Je me trouve au cœur des ruines les plus merveilleuses jamais trouvées au Pérou.

En deux ans de fouilles, de 1911 à 1913, Hiram Bingham ne peut évidemment qu’effleurer la surface d’un site de 530 mètres de long pour 200 mètres de large, dont 80 % restent encore mal explorés de nos jours. Il dégage pourtant plusieurs centaines de tombes et dresse une première cartographie des voies d’accès qui menaient au Machu Picchu au temps de sa splendeur, au XV° siècle.

En 1913, National Geographic ne fait pas les choses à moitié : la totalité de son numéro d’avril est consacrée à un long reportage signé Hiram Bingham en personne. 150 pages (!), 250 clichés et un titre : In the Wonderland of Peru (Dans le pays merveilleux du Pérou). Les images sont saisissantes : enfouie sous la jungle pendant des siècles, la cité oubliée surgit soudain du passé, presque intacte par endroits.

Paradoxalement, la découverte du Machu Picchu sonne la fin de l’existence aventureuse pour Hiram Bingham. Bien intégré à la bonne société new-yorkaise, professeur renommé à Harvard, Hiram Bingham délaisse petit à petit ses envies d’aventure. En 1924, il se lance en politique, mais perd son siège de sénateur en 1932. Il se concentre ensuite sur l’enseignement et ne publie La Cité perdue des Incas qu’en 1948, un livre qui le place au centre d’un débat toujours vif aujourd’hui. Personne ne conteste la place décisive qu’il occupe dans la découverte de l’histoire des Andes, mais comme pour le très controversé Heinrich Schliemann, le découvreur de Mycènes et de Troie, l’heure du bilan a sonné.

La première chose qu’on ne manque pas d’observer en 1948, c’est que Hiram Bingham n’a pas vraiment découvert le Machu Picchu. Entre le XVI° et le XIX° siècle, les historiens péruviens citent régulièrement son nom dans les registres notariaux. Au XIX° siècle, des voyageurs comme le Français Charles Wiener ont eux aussi évoqué un site qui figure déjà sur plusieurs cartes. En 1874, l’ingénieur allemand August Berns s’y est même installé, officiellement pour exploiter le bois de la région. En réalité, August Berns a joyeusement pillé le site, pour le plus grand bonheur de quelques collectionneurs privés.

Mais surtout, trois Péruviens ont devancé Hiram Bingham en 1902, ce que l’explorateur américain ne pouvait ignorer. Dans son propre récit, il explique avoir vu leurs noms inscrits sur le site – Sánchez, Palma et surtout Lizárraga, qui a laissé son nom au charbon de bois sur l’une des pierres du temple des Trois Fenêtres.

Dans son livre, Hiram Bingham lui-même avoue avoir… effacé l’inscription, avec un argument qui frôle la mauvaise foi de tellement près qu’il la scalpe : De même que Colomb est reconnu pour avoir découvert l’Amérique, il est juste de dire que j’ai découvert le Machu Picchu. D’autres avaient visité le continent avant Colomb, mais c’est bien lui qui l’a fait connaître au monde civilisé.

En dehors de cette tendance à s’approprier les découvertes des autres, l’Américain est surtout pointé du doigt pour s’être soucié comme d’une guigne d’un léger détail : en 1911, le Machu Picchu appartient au Pérou, pas à Hiram Bingham. Ce qui n’a pas empêché l’explorateur de remplir des centaines de caisses d’artefacts en tous genres.

C’est précisément la raison pour laquelle il se fait expulser du Pérou sans douceur en 1913, accusé d’avoir illégalement expédié vers les États-Unis des milliers d’artefacts et momies : 5 744 d’après les États-Unis, 46 000 selon les Péruviens, qui n’ont récupéré qu’un peu moins de 400 objets en 2010, après soixante ans de tracasseries judiciaires.

À sa décharge, l’Américain ne les a pas (tous) gardés pour lui : il les a confiés à l’université de Yale, qui en a elle-même cédé une partie à d’autres grands musées du monde comme le British Museum – ou le Louvre… .

Jean-Christophe Piot Slate 11 juillet 2024

Palais d’Inca Roca, le 6° souverain., ruelle HaJtun Rumiyoc, à Cuzco

L’Inca (souverain) Pachacutec dans le temple du Coricancha, Chroniques de Martin de Murua, XVIIe siècle. WIKIPEDIA

22 08 1911

En représailles des trésors d’art volés par Napoléon, Vincenzo Perugia, italien et vernisseur de son métier, vole la Joconde [3] au Louvre (elle avait été très normalement payée par François I° à Léonard de Vinci) : son métier l’a amené à travailler sur le tableau un an auparavant : il savait donc mieux que quiconque comment la mettre hors cadre ; il a un petit souci à la sortie : la porte donnant sur la cour du Sphinx, qu’il croyait ouverte, est en fait verrouillée… mais le bonhomme a la baraka : un plombier de passage lui ouvre la porte avec l’une de ses clefs. Le scandale est énorme et les têtes tombent, et pas seulement celles des lampistes : le directeur général des Musées Nationaux en personne.

On fouille tout le musée, pas de Joconde, mais cela permet de réaliser qu’il manque tout de même près de 300 pièces. Or il se trouve que Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso sont détenteurs chacun d’une statuette phénicienne de provenance frauduleuse, car dérobées trois ans plus tôt au Louvre par un ami/secrétaire d’Apollinaire [de son vrai nom Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky] : Gery Pieret belge peu scrupuleux qui en avait chouravé trois ; il rendra la troisième directement au Louvre. Craignant d’être mêlés à un bon gros scandale, Apollinaire et Picasso vont remettre les deux statues anonymement au siège de Paris Journal. Picasso sera simplement interrogé, mais Apollinaire sera incarcéré 6 jours à la Santé pour recel d’objet volé ; scandale dans le scandale. Pendant ce temps-là, la Joconde dort, plutôt bien, sous un lit, dans une chambrette au 5 Rue de l’Hôpital St Louis, près de la gare du Nord. Elle y séjournera des mois. Vincenzo Perugia cherche à la vendre 500 000 francs or en Italie, mais se fera arrêter le 10 décembre 1913, la personne contactée ayant alerté la police sitôt la toile authentifiée. La justice italienne, indulgente, le mettra à l’ombre pendant un an, et l’Italie, pas mesquine et même élégante, ne se montra pas procédurière quand elle l’aurait pu puisqu’en fait de meuble, possession vaut titre et remit la belle avec mille gracieusetés à l’ambassadeur de France à Rome.

29 08 1911

Ishi – c’est le nom générique de l’homme, dans sa langue, puisque lui-même ne donnera jamais son nom – est un Indien du peuple Yahi ; cela fait plus de 3 ans qu’il vit seul. Sa vieille mère, sa sœur et son oncle, seuls rescapés en 1908 des raids des colons, propriétaires de ranchs et chercheurs d’or, étaient morts rapidement. Ishi, – il a alors un peu plus de 50 ans -, a brûlé ses cheveux en signe de deuil et vient s’allonger, pour y mourir, le long d’une barrière à bestiaux d’un ranch, proche des contreforts du Mont Lassen, qui culmine à plus de 3 000 mètres, au nord, nord-est de San Francisco. Alertés par leurs chiens, des Blancs le découvrent : en 1911, un Indien ne peut plus représenter aucun danger : ils le conduisent chez le shériff d’Oroville, la ville la plus proche, lequel contacte les autorités des Affaires Indiennes, lesquelles le font prendre en charge par Kroeber et Waterman, anthropologues au musée de San Francisco. L’intelligence des deux hommes va faire fondre la méfiance d’Ishi, qui va les emmener pendant les 5 ans qu’il lui reste à vivre, sur les lieux de ses années de survie, caché des Blancs, dans des abris sous roches proche d’un torrent auquel ils accédaient par une corde pour s’y laver et pêcher. Le peuple Yahi est l’un des seuls au monde à avoir deux langues, une par sexe. La tuberculose l’emportera le 25 mars 1916. Il sera incinéré, selon la coutume de son peuple. Le docteur Hope écrira son épitaphe : Stoïque et sans peur, le dernier Indien sauvage d’Amérique nous a quittés, en écrivant le mot FIN sous un chapitre de l’Histoire. Pour lui, nous étions des enfants compliqués, intelligents, mais dépourvus de sagesse, connaissant beaucoup de choses, dont beaucoup de fausses. Lui connaissait la nature, qui ne ment jamais […] La vie l’avait frustré, mais il n’abritait pas d’amertume dans son cœur. Son âme était celle d’un enfant, son esprit celui d’un philosophe.

18 09 1911

Piotr Stolypine, premier ministre russe, meurt des suites de l’attentat dont il a été victime quatre jours plus tôt. [par souci de cohérence, la date est celle du calendrier Grégorien, c’est-à-dire celui de toute le reste du monde, mais qui n’entrera en fait en vigueur en Russie que le lendemain du 31 01 1918, qui sera donc le 14 février 1918. Toujours par souci de cohérence, de lisibilité, nombreux sont les auteurs à utiliser ce calendrier grégorien pour la Russie, avant même sa date d’effet, le 31 01 1918]. Avec sa disparition, c’est toute la diplomatie russe qui part à vau-lau, dans le plus grand désordre, chacun menant sa barque à son gré, ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, premier ministre.

24 09 1911

La CGT et la Fédération socialiste de la Seine organisent un rassemblement en faveur de la paix à l’Aéro-park, près des Buttes-Chaumont, à Paris : malgré un sale temps, ils sont tout de même 60 000 à faire le déplacement.

25 09 1911

Le cuirassé Liberté, commandé par le frère de Jean Jaurès, explose en rade de Toulon : plus de 200 morts. C’est encore le mauvais état des poudres B qui est responsable de l’explosion.

29 09 1911

Avec le soutien, parfois réticent, des puissances occidentales, l’Italie débarque en Lybie, ouvrant ainsi la voie aux guerres balkaniques de 1912 et 1913 : la Lybie était alors sous domination ottomane.

Les événements qui ont suivi n’ont été que la suite logique de cette première agression.

Miroslav Spalajković, en 1924, ancien chef de cabinet au ministère des Affaires étrangères serbe.

Repliés dans l’arrière-pays, les Turcs reçoivent le soutien inespéré des tribus arabes : pendant un an, les Italiens devront affronter une impitoyable guérilla, mettant à mal leurs relations tant avec l’Allemagne qu’avec la France, de par la fuite en avant que provoqua ce conflit, étendu à Beyrouth, aux îles du Dodécanèse, à Rhodes, aux Dardanelles.

Quid donc de cet empire ottoman, vivant selon des règles qui ne sont pas celles des pays d’Europe occidentale ? En Afrique, la puissance ottomane était officiellement ménagée. Depuis la conférence de Berlin en 1885, Français et Britanniques, dans leur rivalité territoriale exacerbée, n’oubliaient jamais de respecter une limite à ne pas franchir, celle des droits du sultan de Constantinople. Ainsi, lors de leur accord de 1890, la France se voyait-elle reconnaître par son rival britannique des droits au nord d’une ligne allant de Sayes, sur le fleuve Sénégal, à Baroua sur le lac Tchad, sous réserve des droits du sultan. Cette formule était suffisamment vague pour que les deux compères s’acquittassent de l’exercice de respect obligé à l’égard d’un partenaire présent à la conférence de Berlin, mais sans que cet engagement ne les engageât à grand chose puisqu’on reconnaissait en même temps ne pas bien savoir quels étaient justement ces droits du sultan qu’on s’engageait à respecter. C’est que personne ne connaissait ces immenses territoires. On se mettait donc d’accord pour savoir qui allait les explorer dans un premier temps, et les occuper dans un second.

Les limites sud de l’Empire ottoman n’étaient en effet ni bornées ni cartographiées. À celui-ci de réagir s’il se considérait menacé. D’où l’importance de la présence physique de ses représentants, de ses gouverneurs, les Kaimakan. C’est précisément pourquoi la révolution des Jeunes Turcs de 1908 avait voulu marquer aux confins de la Cyrénaïque libyenne sa volonté de redressement de la puissance ottomane. Après des décennies d’inertie et de flou territorial que personne ne menaçait, la Turquie avait ainsi marqué l’hinterland qu’elle revendiquait sur le Fezzan qu’elle occupait déjà. Elle avait dans cet objectif été jusqu’à installer des postes à Bardaï (Tibesti), Sherda et Woum appelé encore Faya dans l’Ennedi. Le capitaine turc Rifky, officier très distingué avait noté Jean Ferrandi, s’était installé à Aïn Galakka (Borkou) avec un détachement composé essentiellement d’Albanais. Mais souvent le gouvernement ottoman avait, pour s’éviter de sérieuses complications, laissé une indépendance complète, et de fait le commandement de ces régions, aux tribus locales, nommant même des Kaimakam parmi leurs membres. Ainsi le Senoussi el Chittaoui, Kaimakam ottoman dans le Borkou ou encore ce Turc originaire du Faizan dans l’Ennedi. La France avait respecté ces décisions. Cela n’empêchait pas qu’il restât un certain flou, la notion de frontière ne signifiant pas ici lignes de démarcation entre États ou régions, mais limite d’une influence politico-commerciale.

Ainsi toute la côte méditerranéenne de l’Afrique était depuis le XVI° siècle officiellement intégrée dans l’Empire ottoman, à l’exception du Maroc. La France avait fait reculer cette présence en chassant le bey d’Alger en 1832. Le protectorat qu’elle avait imposé au bey de Tunis en 1881 était une variante de cette dépossession. Pendant ce temps le khédive du Caire avait certes pris une large autonomie mais relevait toujours officiellement du Sultan. Et dans ce que l’on nomme aujourd’hui la Libye, l’Empire ottoman restait maître de la Tripolitaine, de la Cyrénaïque et du Fezzan. C’était là, entre les possessions françaises à l’ouest et la forte présence britannique en Égypte, que l’Italie allait décider d’intervenir. Jeune nation à peine constituée en État et qui voulait rattraper son retard dans la course coloniale en Afrique, elle déclara la guerre à l’Empire ottoman et revendiqua toute la Libye.

Philippe San Marco. Sortir de l’impasse coloniale. Mon petit éditeur 2016

L’Empire ottoman à son apogée territorial (fin du XVI° siècle).

10 10 1911

Les Chinois ont entrepris de construire un chemin de fer de Pékin à Canton. La section qui devait être construite au Sseu-tch’ouan a été financée par un emprunt auquel ont souscrit les habitants de la région. Et, à la fin de la construction, le gouvernement vend les droits d’exploitation à un consortium international : les populations s’estiment dépossédées, le mécontentement grandit : on tire sur la maison du gouverneur de la province… la répression est féroce : à Wuchang, la violence se déchaine ; la ville de Han-k’eou est brûlée. La révolution va rapidement gagner les autres provinces qui proclament les unes après les autres leur indépendance vis à vis de Pékin. C’est la chute de la dynastie honnie des Qing, mandchous.

23 10 1911

À proximité de Tripoli, à El Hani, les Italiens essuient une sévère défaite : Derna tient, défendue par des officiers dont on n’a pas fini d’entendre parler : Enver Pacha, Mustafa Kemal. Le même jour, une importante armée de combattants turcs et arabes attaque par surprise les forces italiennes dans l’oasis de Sciara Sciat et les massacre. Tous les habitants de l’oasis soupçonnés d’avoir prêté main forte aux Turcs sont passés par les armes, sur place, sans autre forme de procès. On estime entre 1000 et 4000 les Libyens – femmes, enfants et vieillards – sommairement exécutés. Pour ne rien dire des destructions massives infligées par l’artillerie lourde. Un millier de pendaisons publiques furent perpétrés par les Italiens pour affirmer leur pouvoir conquérant, leur position coloniale de ce côté-ci de la Méditerranée et leur implacable domination. 1500 Tripolitains dangereux seront déportés dans les îles italiennes (Lipari, Pantelleria…) et très peu reviendront en Libye.

Pierre Schill

Deux mois plus tard, les Italiens appliqueront brutalement la loi du talion, en pendant 14 Tripolitains accusés d’avoir participé à ces combats : la pendaison est ordonnée par un tribunal militaire. Ils étaient certainement considérés comme des terroristes et non des combattants.

6 décembre 1911. Place du Marché-au-pain, Tripoli. Cette photo vaudra à Gaston Chérau la fin de sa collaboration avec le journal Le Matin. Elle est extraite de À fendre le cœur le plus dur, un livre de Jérôme Ferrari et Olivier Rohe (Inculte/Dernière marge, éditeurs, 2015), postfacé par l’historien Pierre Schill. Les auteurs ont eu accès aux archives de Paul Vigné d’Octon (1859-1943) qui, de 1907 à 1909, avait effectué des missions d’inspection pour le ministère de l’Instruction publique, base de La Sueur du burnous dans lequel il dénonce l’accaparement des terres en Tunisie par des personnalités françaises. Publié en 1911, l’ouvrage s’inscrit dans son combat anticolonialiste qui l’amène à dénoncer à la même période la conquête de la Tripolitaine ottomane par l’Italie en s’appuyant sur des photographies de Gaston Chérau.

30 10 au 3 11 1911

Ils ne se nomment pas encore ainsi, mais ce sont bien les premiers États généraux de la science qui se tiennent à Bruxelles : ils se nomment eux-mêmes plus simplement Premier Conseil Solvay. Une stupéfiante brochette de prix Nobel, déjà reçus ou à venir !