| Publié par (l.peltier) le 30 août 2008 | En savoir plus |

16 03 1953

Le ministre de la reconstruction, Pierre Courant, présente un plan de construction annuel de 240 000 Habitations à Loyer Modéré : HLM.

25 03 1953

Yves Farge, [longuement cité ici pour ses commentaires sur Giotto en 1943 – voir au 15 01 1208 -] est à Moscou pour y recevoir le Prix Staline de la Paix.

C’est le moment où Yves Farge, dirigeant français du Conseil Mondial de la paix, se rendit à Moscou pour recevoir le prix Staline. Il exprima le désir de rencontrer les médecins arrêtés [complot des blouses blanches], et lorsque la rencontre eut lieu, leur demanda si on les traitait bien. Naturellement, leur réponse fût positive, mais l’un d’eux releva discrètement la manche et montra sans mot dire à Farge des traces de torture [les micros avaient de l’avance sur les caméras. ndlr]. Bouleversé Yves Farge se précipite chez Malenkov qui, apparemment donna l’ordre de ne pas laisser repartir cet étranger trop curieux.

Andreï Sakharov. Mémoires Seuil 1990

31 03 1953

Yves Farge, qui est en compagnie de sa femme prend un taxi pour aller de Gori à Tbilissi, en Géorgie. Il occupe la place du passager avant, sa femme est à l’arrière. La nuit est tombée ; le chauffeur ne voit pas un camion stationné au bord de la route tous feux éteints et c’est le choc. Yves Farge va heurter le pare-brise qui éclate, et meurt ; sa femme s’en sort indemne.

03 1953

Crin Blanc,un film de Robert Lamorisse et de Denys Colomb de Daunant pour le scénario obtient le prix Jean Vigo, la palme d’or du court métrage à Cannes et, un an plus tard, il est nominé pour la British Academy Film Award du meilleur film documentaire. La Camargue et ses petits chevaux, un des derniers grands espaces de la France, est à l’honneur : le film est tourné à Cacharel, le mas de Denys Colomb de Daunant. Alain Émery joue Folco, un garçon sauvage dont le grand amour est Crin-Blanc, un petit cheval sauvage lui aussi.

4 04 1953

En URSS, libération des médecins juifs du complot des blouses blanches.

25 04 1953

Francis H.Crick, physicien anglais de 36 ans et James Watson, biologiste américain de 24 ans, travaillant tous deux au laboratoire Cavendish de Cambridge, publient dans Nature un discret article où ils font part de découverte de la structure moléculaire en double spirale, de l’ADN, Acide Désoxyribo Nucléique, vecteur de l’hérédité : … Nous désirons proposer une structure pour le sel de l’acide désoxyribonucléique (ADN). Cette structure possède des caractères nouveaux d’un intérêt considérable. […] Il n’a pas échappé à notre attention que l’appariement spécifique que nous avons proposé suggère immédiatement un mécanisme possible pour la réplication du matériel génétique.

Ils ont utilisé, à son insu, les premières photos montrant la molécule d’ADN, prises par une jeune scientifique anglaise d’origine juive, la physicienne Rosalind Franklin, collaboratrice de Maurice Wilkins, emportée par un cancer en 1958, restée dans l’anonymat, d’où les trois scientifiques récompensés se garderont bien de la sortir. James Watson, Francis H. Crick et le physicien Wilkins se partageront le Nobel de médecine en 1962. Ultérieurement, Francis H. Crick ne cessera de pourfendre le politiquement correct : ainsi, en 2007, il énoncera sans hésitation que les Noirs sont moins intelligents que les Blancs : Il n’y a pas de raison de supposer que les capacités intellectuelles de peuples qui ont évolué de façon séparée au plan géographique ont suivi une évolution identique. Notre désir de considérer l’égalité des capacités de raisonnement comme un héritage universel ne suffira pas à faire qu’il en soit ainsi.

*****

Les étapes finales de la recherche furent franchies par le biochimiste américain James Watson et le biophysicien anglais Francis Crick. Ce dernier avait travaillé quelque temps au Cavendish Laboratory avec Max Perutz, utilisant la cristallographie aux rayons X pour déterminer la structure de l’hémoglobine, mais, grâce à sa formation de physicien, il posait un regard nouveau sur les problèmes de ce genre. Cette attitude d’esprit séduisit Watson, plus jeune que lui de douze ans, et, en 1951, ils entreprirent un travail commun : l’étude de l’ADN comme matériel héréditaire. Ils commencèrent leurs recherches plus d’un an avant la publication des résultats de Hershey et Chase. Dans leur recherche, Crick et Watson bénéficièrent de l’aide de Maurice Wilkins, un biophysicien néo-zélandais, qui avait pratiqué la cristallographie aux rayons X sur l’ADN, au King’s Collège de Londres, et dont les recherches montraient qu’apparemment l’ADN était composé de structures en spirale se répétant, et de l’aide involontaire de Rosalind Franklin, une collaboratrice de Maurice Wilkins, qui a permis à Watson et Crick d’avoir en main les données fondamentales pour construire un modèle stéréochimique de la molécule d’ADN. (N.d.T.) Il ressortait clairement aussi des travaux de Wilkins que les molécules d’ADN étaient de longues chaînes d’atomes et, curieusement, que la molécule avait la même largeur sur toute sa longueur. Crick et Watson entreprirent pour leur part de trouver comment les atomes composants étaient disposés pour pouvoir donner une structure régulière à la molécule, lui permettre d’être chimiquement stable et de se recopier fidèlement.

Autrement dit, il leur fallait découvrir quelles forces maintenaient ensemble les atomes et les molécules. Au printemps de 1952, Crick réalisa que certains groupes d’atomes étaient des quantas appariés dans la molécule, ce qui l’incita à se pencher sur la structure en spirale de la molécule d’ADN découverte à l’origine par Linus Pauling et modifiée ensuite par Wilkins. Crick et Watson savaient que Pauling travaillait lui aussi à l’élaboration d’un modèle de la molécule d’ADN. Mais il y avait beaucoup à faire ; il leur fallait découvrir comment le squelette des atomes extérieurs était disposé dans la spirale. En avril 1953, ils avaient trouvé la réponse : la molécule d’ADN se composait de deux spirales qui s’enroulaient l’une autour de l’autre ; de fait, la structure dans son ensemble ressemblait à un escalier en spirale dont chacune des marches était composée de deux groupements chimiques d’atomes.

Cette structure de l’ADN permettait d’imaginer comment elle pouvait opérer pour guider la construction d’autres molécules ; chaque brin d’ADN pouvait agir comme une matrice pour la synthèse d’autres acides nucléiques, tels que l’ARN (acide ribonucléique). Entre 1953 et 1963, les recherches élucidèrent complètement cette question, si bien qu’on eut en main l’explication biochimique complète de la manière dont les gènes commandent la synthèse des protéines, grâce à un code génétique donnant les instructions nécessaires à la formation de types corrects de molécules. On avait donc ainsi découvert le mécanisme fondamental grâce auquel les espèces peuvent se reproduire à l’identique. Cette découverte débouchait sur toutes sortes de conséquences, d’ordre social aussi bien que scientifique, car elle conduisait au développement du génie génétique, grâce auquel des caractères héréditaires peuvent être ajoutés ou retranchés chez les membres d’une espèce.

Colin Ronan. Histoire mondiale des sciences. Seuil 1988

L’ADN est le support de l’information génétique. Il contient les instructions permettant à quasiment tous les organismes vivants de se développer et d’accomplir diverses fonctions. Il est composé de deux brins appariés l’un à l’autre et formant une double hélice. L’ADN est pelotonné pour former les chromosomes. L’être humain possède 23 paires de chromosomes : 22 où les deux exemplaires sont identiques et une paire correspondant aux chromosomes sexuels formée de deux X chez la femme et d’un X et d’un Y chez l’homme.

Chaque brin d’ADN présente la succession, dans un ordre variable, de quatre unités chimiques, appelées nucléotides, et désignées par l’initiale de la base qu’elles contiennent : A pour l’adénine, C pour la cytosine, G pour la guanine et T pour la thymine. L’arrangement des bases suit une règle immuable, le A d’un brin est toujours couplé sur l’autre brin, et un C va avec un G.

Comme un mot, l’information génétique se présente donc sous la forme d’un assemblage de lettres, si ce n’est que cet alphabet n’en comporte que quatre. C’est néanmoins suffisant pour construire un organisme humain complet. Notre génome, c’est-à-dire l’ensemble de notre ADN, comporte 3 milliards de paires de base.

Mais seulement 3 % de cet ADN sert à coder la synthèse de protéines. Ces protéines sont les constituants des organes et des tissus. Elles contrôlent des réactions chimiques dans l’organisme et servent aux échanges de signaux entre les cellules.

Les gènes, eux, sont des séquences d’ADN contenant l’information utilisée pour synthétiser non pas une seule protéine, comme on le croyait auparavant, mais en moyenne trois. Les gènes peuvent être activés, et donc, s’exprimer, ou inactivés. Leur expression dépend de mécanismes de régulation dans lesquels est impliquée la partie non codante de l’ADN.

Le séquençage du génome humain établit l’ordre dans lequel se présentent les bases sur l’intégralité de notre ADN. En une dizaine d’années, les séquenceurs ont vu leurs performances spectaculaires multipliées à mesure que le coût du séquençage d’un million de paires de bases s’effondrait.

Étant donné la diversité de l’espèce humaine, il n’y a pas de séquence du génome humain normale. Nous sommes tous des mutants, écrivaient Francis Collins, directeur des Instituts nationaux de la santé [NIH] américains, et ses collègues dans un article publié le 27 mai 2010 dans le New England Journal of Medecine. Le terme normal désigne en fait les variants les plus fréquents pour une population donnée.

Lorsqu’un variant apparaît avec une fréquence supérieure à 1 % dans la population, on parle de polymorphisme. Le terme mutation sert généralement à désigner les variations génétiques associées à une pathologie.

Une mutation unique, portant sur une seule lettre, peut-être responsable d’une maladie génétique. Dans la mucoviscidose ou la chorée d’Huntington, une seule variation dans le gène se traduit par le développement de la pathologie. Mais c’est loin d’être le cas pour la plupart des maladies dans lesquelles une composante génétique intervient.

Le séquençage de cellules cancéreuses a permis de mettre en évidence une cinquantaine de mutations associées à un cancer chez un individu. De plus, ces mutations ne sont pas identiques d’un patient cancéreux à l’autre.

L’achèvement du séquençage du génome humain a également montré que le patrimoine génétique de deux personnes d’origine ethnique différente était identique à 99,6 %.

De même, il a permis de constater que notre patrimoine de limitait à 21 0000 gènes, non loin des 13 000 gènes de la drosophile ou mouche du vinaigre.

Paul Benkimoun. Le Monde 10 juillet 2010

Il faudra quelques dizaines d’années encore pour passer à une application courante, mais l’identification d’un individu grâce à son ADN va bouleverser la criminologie, apportant une certitude là où autrefois persistait toujours un doute ; cela va bouleverser aussi les classifications botaniques car l’ADN d’une plante s’imposera vite comme référence fondamentale pour la classification, là où jusqu’alors les critères pouvaient presque toujours prêter à discussion [feuille, fleur, tige etc ]; et pour ajouter au chambardement, les champignons qui prennent leur indépendance en formant un genre à part…

On a donc mentionné l’existence de Maurice Wilkins et de Rosalind Franklin, mais il est encore d’autres antériorités, plus anciennes, sur l’ADN : ainsi le Suisse Johannes Miescher avait-il, dès 1868, identifié l’ADN, mais avait eu le malheur de se trouver sous les ordres d’un professeur qui avait bloqué ses travaux. Puis il y avait eu les travaux de Griffith sur la bactérie dans les années 1920, repris par Oswald Avery à Washington, puis Alexander Todd, qui travaillera sur les liens entre les phosphates glycolisés.

16 05 1953

Premier numéro de l’Express, dirigé par Jean Jacques Servan Schreiber, fils de Robert, fondateur des Echos, et Françoise Giroud, née Léa Gourdji à Genève en 1916, fille d’un directeur juif de l’Agence Ottomane de presse à Constantinople. Pierre Viansson-Ponté en est le rédacteur en chef. Elle francisera son nom en faisant un anagramme à un « J » près, se faisant baptiser en 1942 avec la mention rejette la religion musulmane, procédé alors courant chez les juifs pour échapper aux rafles nazies. Cela ne l’empêchera pas d’être inquiétée et de faire un séjour à Fresnes, d’où la fera sortir en juin 44, Joseph Joanovici, grand ferrailleur de France qui devait sa fortune aux affaires qu’il faisait avec les Nazis. Munie du seul diplôme de sténodactylo, elle commença par écrire – elle avait 20 ans – des scripts pour le cinéma (Fanny, de Marc Allegret, La Grande Illusion de Jean Renoir en 1937 etc…), puis s’essaie au journalisme et deviendra rédactrice en chef de Elle ; elle créera un style journalistique, amoureuse de la concision, faisant sien l’aphorisme : entre deux mots, choisissez le moindre.

En octobre 1951, à 35 ans, elle avait publié dans Elle une grande enquête, qu’elle disait rigoureuse : La Française est-elle propre ? S’érigeant comme détentrice d’un mandat que jamais personne ne lui avait donné, en donneuse de leçons d’hygiène, dictant elle-même les règles à respecter en la matière, bref, la parfaite mère la morale [laïque, cela va se soi], ce que lui permettait déjà son renom.

Mais le talent journalistique n’aura jamais étouffé le discernement : J’ai rencontré beaucoup d’hommes politiques, de haut fonctionnaires, brillants, très brillants. Mais des hommes politiques courageux, j’ai assez de mes dix doigts pour les compter.

*****

Son style concis, acéré appellera un festival de vacheries bien parisiennes : elle-même avait commencé par épingler Christine Ockrent lui reprochant d’avoir invité Le Pen à la télévision le 19 septembre 1996 et d’avoir pris une dérouillée qu’elle n’avait pas volée.

*****

Applaudie, célébrée, crainte, respectée, jalousée, rarement brocardée, jamais abattue, lue par des générations de fidèles qui ne boudent aucun de ses livres, elle aura été la première femme à revendiquer et à conserver aussi durablement sa place au frontispice de la profession.

Christine Ockrent. Françoise Giroud, une ambition française. Fayard 2003

Angelo Rinaldi dira de cette biographie qu’il était un parfait manuel de trahison s’il est une perfection dans cet ordre.

Sa séduction s’exerçait bien évidemment surtout envers les hommes. Les femmes ne s’y laissaient pas prendre aussi facilement : Parmi les personnalités qui composaient le gouvernement [de Jacques Chirac en 1974, sous la présidence de Giscard d’Estaing, Simone Veil étant à la Santé], la seule que je connaissais auparavant était Françoise Giroud, croisée chez Marcel Bleustein Blanchet. Comme elle se retrouvait en charge du nouveau département de la Condition féminine, il me semblait normal de travailler avec elle. Dès les premiers jours de nos prises de fonction, je l’ai donc appelée pour lui proposer des opérations communes. Elle pourrait recueillir les demandes des femmes, nous en parlerions ensemble, et mon ministère lui apporterait son soutien financier, puisque le budget du sien était famélique. Françoise m’a écouté poliment, mais, quelques jours après, j’ai eu la surprise de découvrir un écho assez ironique et désagréable dans l’Express. J’en ai conclu qu’il ne servait à rien de soumettre une quelconque idée à une femme qui faisait profession d’en produire à longueur d’articles. La cause des femmes l’intéressait-elle vraiment, d’ailleurs ? Je n’en suis pas convaincue. Elle avait, avec une plume remarquable, une personnalité brillante, savait parfaitement jouer des formules assassines – on se rappelle sa phrase terrible à propos de la campagne présidentielle de Chaban : On ne tire pas sur une ambulance – , mais son militantisme et ses engagements réels au profit de la cause des femmes étaient sans doute moins forts que son sens médiatique hors pair ne le laissait croire.

Simone Veil. Une vie. Stock 2007

Ses détracteurs ne voudront voir en elle qu’un monstre d’artifice et de faux-semblants. Hubert Beuve-Mery, le fondateur et directeur du Monde, n’avait pas aimé sa Comédie du pouvoir, écrite à sa sortie du gouvernement sous Giscard et avait alors parlé d’un journal de femme de chambre congédiée.

Nature peu portée aux complexes, elle racontera un jour sur France Inter sa gestion de certaines crises : Jean-Hedern Hallier s’accrochait alors comme un roquet à la vie privée de Mitterrand et il avait eu connaissance de l’existence de Mazarine avant qu’elle ne fut rendue publique ; pour on se sait plus quelle raison, Françoise Giroud lui vouait une indéfectible haine : n’ayant pas de moyen légal de régler l’affaire, elle paya tout simplement des voyous pour lui casser la gueule, qu’il avait déjà fort vilaine. Cela ne fit qu’aggraver les choses, et le bonhomme se le tint pour dit.

29 05 1953, à 11 h 30

Le sherpa Norgay Tensing et Edmund Hillary (Néo Zélandais) arrivent au sommet de l’Everest, à 8 848 m. Hillary avait un appareil de photo, et donc on a aujourd’hui une photo de Tensing au sommet de l’Everest. Mais Hillary n’a pas demandé à Tensing de le prendre en photo, et donc, il n’existe pas de photo d’Edmund Hillary au sommet de l’Everest. De là à croire qu’aux antipodes, on marche la tête à l’envers… il n’y a pas loin… Hillary a du estimer que si l’empire du tout à l’Ego ne s’était pas encore installé dans la plaine, il y avait encore moins de raisons pour qu’il le fut sur le toit du monde… La classe… la très grande classe. Deux jours plus tôt, Charles Evans et Tom Bourdillon étaient parvenus à 8 754 m, le pic sud de l’Everest. La nationalité des deux vainqueurs n’empêchait pas l’expédition d’être anglaise, avec un chef d’expédition anglais – John Hunt, colonel de brigade – et un financement anglais, – le Joint Himalayan Committee -, une logistique anglaise : il s’agissait de transporter 7.5 tonnes répartis en 473 colis, du bateau au train, des grands trains aux petits, du chemin de fer miniature du Népal aux camions, et, dernière étape, aux bennes d’un téléférique, qui franchit les crêtes avant d’arriver à Katmandou. Hunt parle d’une moyenne des charges de 20 kg, pouvant aller jusqu’à 60 kg [1] juste avant le dernier assaut, par défaillance d’un ou de plusieurs porteurs obligé à redescendre d’où l’obligation de se répartir sa – leurs – charges. L’utilisation des bouteilles d’oxygène, principale source des ennuis rencontrés, fut quasiment généralisée. Deux modèles étaient utilisés : celui à circuit fermé présentait l’avantage de consommer moins puisque l’oxygène respiré était partiellement réutilisé. L’autre à circuit ouvert. Mais il s’avéra que nombre de bouteilles fuyaient et d’autre part, il y avait parfois formation de glace dans les flexibles, qui obstruaient donc le passage de l’oxygène. Il faut aussi souligner l’immense service rendu par Norgay Tensing, qui, ayant jusque là participé à la plupart des expéditions, pouvait faire profiter tout de monde de son expérience, et plus particulièrement de celle partagée avec Raymond Lambert, avec lequel, un an plus tôt, il était parvenu à 8 600 m. John Hunt avait d’ailleurs rencontré Raymond Lambert qui lui avait proposé de se servir du matériel qu’il avait laissé sur place : ce fut vrai pour la nourriture, naturellement congelée, les nombreuses cordes fixes laissées sur site – l’itinéraire était à peu de choses près identique -, mais surtout les bouteille d’oxygène dont ils feront usage, s’étant munis d’adaptateurs pour rendre compatibles les différences techniques, puisqu’il ne s’agissait pas des même marques. Longtemps le rôle capital du physiologiste de l’équipe Griffith Pugh sera minoré, mais il fut lui aussi capital, ses recherches allant de l’alimentation à l’acclimatation à l’altitude, au métabolisme de chacun. Sa fille écrira sa biographie en 2010.

L’ordre arriva de Londres de tenir l’exploit secret … jusqu’au couronnement de la reine, le 2 juin. John Hunt avait finalement été préféré à Eric Shipton, qui, en tant que consul anglais, avait reçu en 1948 à Kashgar Anne Philipe ; c’est lui qui, le premier, en 1951, avait photographié des traces en série d’empreintes étranges sur les pentes sud-ouest du glacier Menlung, à 6 100 mètres d’altitude.

En ce moment que j’ai attendu toute ma vie, ma montagne ne me paraît pas une masse inerte de roc et de glace, mais elle me semble avoir la chaleur amicale de la vie. C’est une grande mère oiseau, et les autres montagnes sont les petits qu’elle protège de ses ailes.

Norgay Tensing né au Tibet, vers 1914

Depuis que nous avions quitté la vallée du Népal, notre voyage n’avait cessé de nous emporter d’émerveillement en émerveillement. Le dernier jour devait en marquer l’apogée. Près du village de Khumjunk, non seulement nos sherpas étaient attendus de nouveau par un petit groupe d’amis et de parents, mais encore le monastère de Thyangbochi avait envoyé à mon intention un poney, et bien que celui-ci ne fut pas très fringant, il était néanmoins capable de me faire franchir la dernière étape de montée. Je n’ai rien d’un cavalier, mais l’atmosphère était étincelante de clarté, le chemin bien battu, et cette promenade à cheval fut pour moi quelques chose d’inoubliable. Autour de nous se déployait un spectacle si extraordinaire que tous mes sens en étaient enivrés.

Situé à une altitude de 3 867 mètres d’altitude, Thyangbochi est certainement un des lieux les plus beaux du monde. Les bâtiments du monastère se dressent sur une bute, à l’extrémité d’un long éperon qui s’avance directement en travers de l’axe de la rivière Imja. Le monastère est entouré de dépendances d’un aspect curieusement médiéval. Il forme un belvédère d’où l’on contemple le plus étonnant paysage de montagnes que j’ai jamais vu, dans l’Himalaya ou ailleurs. En arrière d’un premier plan de sombres sapins, de bouleaux gainés de lichens et de rhododendrons nains (à cette altitude, ils ne dépassent pas la hauteur d’un buisson); de tous côtés s’élèvent vers le ciel d’immenses sommets couverts de glace. Le massif de l’Everest barre le haut de la vallée ; la muraille du Nuptse dresse son écran à 7 600 mètres et, depuis le sommet jusqu’au glacier de sa base, ne montre qu’un seul précipice profond de plus de 2 000 mètres.

Si saisissant que soit ce spectacle, le regard est fasciné bien plus encore par un éperon géant, apparu vers la droite, à mi-distance, qui s’avance bizarrement en pointe dans la direction de la vallée. Cette montagne, l’Ama Dablam, paraît, sur toute sa hauteur de 6 900 mètres, uniformément inaccessible : elle surclasse les aspects les plus sensationnels du Matterhorn, et soutient la comparaison avec le Mustagh Tower, dans le lointain Karakoram.

Au sud-est, directement au-dessus de la croupe où se dresse le monastère, deux pics de glace, délicatement cannelés, lancent leurs flèches fines comme des aiguilles, qui se détachent sur le ciel bleu et paraissent presque transparentes ; ce sont le Kangtega et le Thamserku, deux sommets jumeaux hauts de 6 700 mètres. Au nord-ouest, point de départ du Dudh Kosi, s’élève une montagne dont la pointe parfaitement symétrique fait penser à quelques flèche ajustée sur l’arc, tandis qu’au sud-ouest s’étend sur plusieurs kilomètres une barrière de rocs et de glace de 6 000 mètres : le Kgangede. Nous demeurions figés sur place devant ce merveilleux spectacle, au milieu d’un pâturage alpestre où des yaks broutaient paisiblement.

C’était l’emplacement idéal pour notre premier Camp de Base. La vie était belle !

Général Sir John Hunt. Victoire sur l’Everest Collection les Quatre saisons 1956

Monastère de Thyangboche

L’Ama Dablam, 6 812 m

le même Ama Dablam

L’Everest

L’Everest

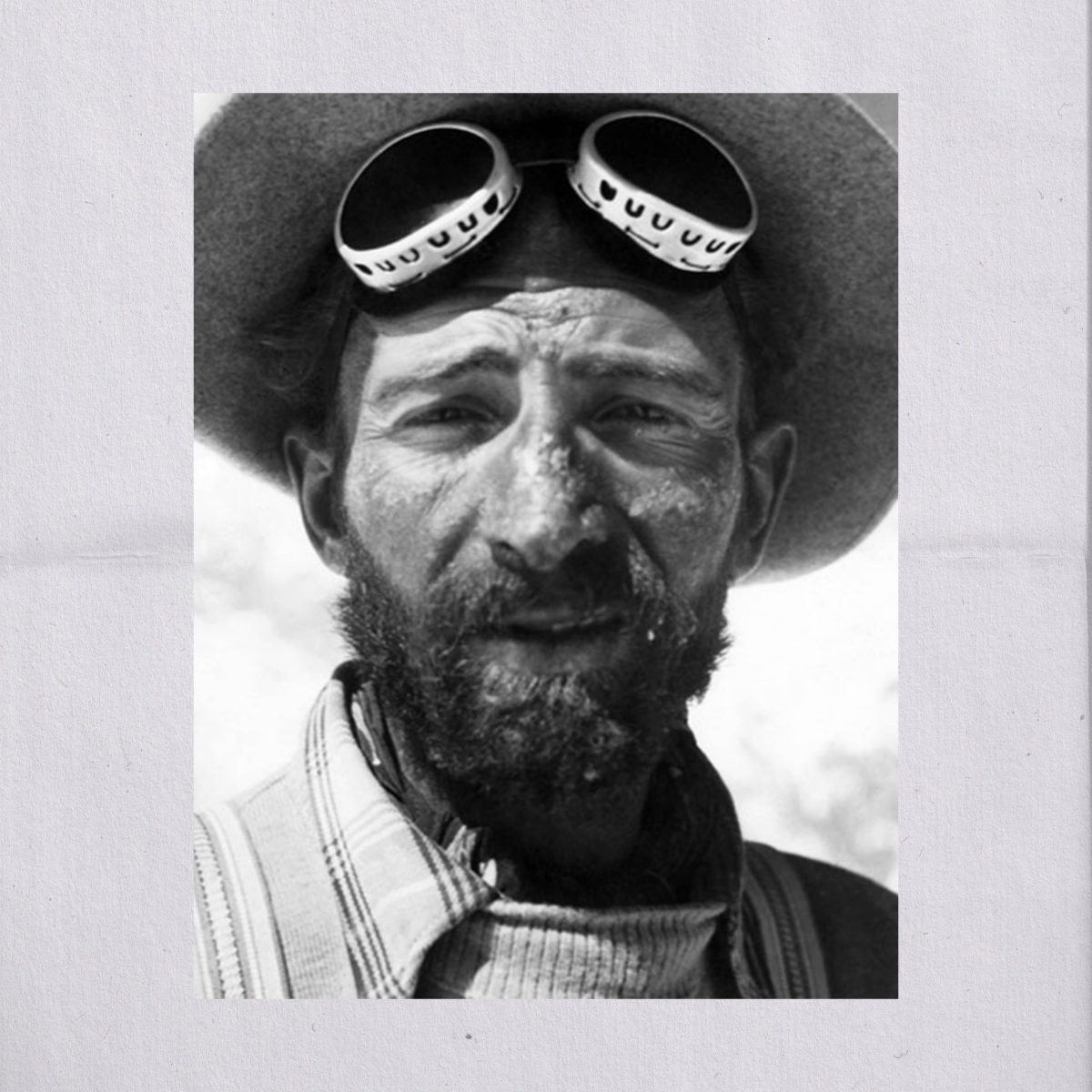

Edmund Hillary et Tensing Norgay lors de leur ascension de l’Everest, près du camp IX, le 28 mai 1953. George Lowe/Royal Geographical Society via Getty Images

Le 6 juin 1953, au camp de Thyangbochi. Photo de Peter Jackson, correspondant Reuter.

2 06 1953

Couronnement de la Reine d’Angleterre, Elisabeth II. C’est une grande première pour les médias, car c’est la première retransmission télévisée, en eurovision d’un grand événement. Léon Zitrone est aux anges : c’est lui qui officie pour la France, mais il n’y a pas plus de 50 000 appareils de télévision dans tout le pays pour l’écouter et voir the Queen. L’empire commence à connaître quelques ébranlements, mais les maquillages de la télévision en masqueront un temps les rides et les fissures : la jeune – 27 ans – reine l’avait bien deviné : c’est elle qui imposa cette retransmission, contre l’avis de la Commission du couronnement. Et on put ainsi jouer les prolongations des splendeurs du règne de Victoria.

Et comment vivait-on en Angleterre en ce temps-là : eh bien, plutôt mal, car on avait faim, au moins tous ceux dont la bourse ne permettait pas l’accès au marché noir, c’est à dire tout de même la grande majorité de la population. En témoigne le livre délicieux – délicieux parce que la gourmandise des livres s’y montre à chaque page – de Helene Hanff : 84, Charing Cross Road (Londres), chez Autrement 2001. Hélène Hanff est une écrivaine américaine dont le seul grand succès est ce livre, publication de ses courriers avec une librairie dont l’adresse sert de titre au livre. Plutôt que de traverser tout New-York pour acheter, bien chers, des livres anciens, elle les commande à Londres. Le libraire la prie de bien vouloir faire ses règlements par virement ? elle n’en a cure : c’est beaucoup plus simple pour moi de mettre un ou deux billets de banque dans l’enveloppe. Les rapports, purement commerciaux au début, vont devenir très amicaux. Et pourtant, elle n’hésite pas à les rudoyer :

le 18 novembre 1949 : QU’EST-CE QUE C’EST QUE CETTE SINISTRE BIBLE PROTESTANTE QUE VOUS M’AVEZ ENVOYÉ ?

Pourriez-vous avoir l’amabilité de faire savoir aux gens de l’Église d’Angleterre (qui que ce soit qui leur ait donné l’ordre de tripatouiller la Vulgate) qu’ils ont bousillé une des plus belles proses jamais écrites? Ils brûleront en enfer pour ça, vous pouvez me croire !

Personnellement, ça m’est égal, je suis juive. Mais j’ai une belle-sœur catholique, et une autre belle-sœur méthodiste, et tout un tas de cousins presbytériens (grâce à mon grand oncle Abraham qui s’est converti), j’ai aussi une tante qui est guérisseuse dans le scientisme chrétien et je me plais à penser qu’aucun d’eux n’admettrait cette Bible anglicane en latin s’ils en connaissaient l’existence (à vrai dire, ils ne connaissent même pas l’existence du latin). Etc…

Mais elle sait bien juger les qualités humaines de ses fournisseurs et donc leur en est reconnaissante en leur envoyant des cadeaux : des objets américains ? des tableaux ? des albums de photos ? que nenni ! du jambon, des œufs, ! oui des œufs – vous préférez des œufs frais du Danemark ou des œufs en poudre… les œufs frais sont meilleurs mais se gardent moins longtemps ? De la nourriture, car, en 1953, les Anglais sont encore sous restriction et ils ont faim, et les cadeaux de Helen Hanff les comblent.

21 06 1953

Les époux Rosenberg, arrêtés trois ans plus tôt sont exécutés sur la chaise électrique : accusés d’espionnage au profit de l’URSS, leur adhésion au communisme put être établie. Ils nièrent jusqu’au bout ce dont on les accusait. Leur procès donna lieu à d’immenses manifestations de soutien, aux États-Unis bien sûr mais aussi à l’étranger. En 1995, la CIA rendra publics les documents qui établissaient avec certitude leur culpabilité : depuis 1942, ils tenaient l’URSS informée du projet atomique américain de Fort Alamos.

3 07 1953

Seul, Hermann Buhl se hisse au sommet du Nanga Parbat – 8 125 m -. 15 jours après l’installation du camp de base, Buhl et son compagnon Kempter avaient atteint l’arête du Chongra (6 150 m) et du Rakhiot (6 700 m) où le camp V avait été établi. Kempter hésite et Buhl part seul à 2 h 1/2 du matin, Kempter le suivra mais s’arrêtera à la Selle d’argent. Buhl atteint la brèche de Bazhin (7 812 m) puis épuisé se hisse sur les dernières tours rocheuses du Nanga sans oxygène et atteint à quatre pattes à 19 h, le sommet après 17 heures d’une débauche d’efforts. Il redescend mais s’arrête dans la nuit, bivouaque sur un rocher sans nourriture, sans sac de couchage. À 4 heures du matin il reprend la descente. Un passage délicat l’oblige à enlever ses gants qu’il perd dans la descente. Il n’a plus d’eau et connaît des hallucinations sur le plateau du Silbersattle. À 17 h, il atteint la petite tente du camp 5 où il retrouve ses amis qui le croyaient mort. Il s’en tirera avec juste un pied droit gelé.

le piolet du héros au sommet du Nanga Parbat

Le fabuleux exploit fit de cet athlète une légende… jusqu’à ce que l’on s’aperçoive qu’en fait il avait été drogué sur ordre du chef d’expédition, Karl Maria Herrligkoffer, médecin qui lui avait fourni du Pertivin, cette méthamphétamine produite à 200 millions d’unités pendant la guerre et qui avait très activement contribué aux succès des armées allemandes. Et les mots qui lui vinrent aux lèvres pour en parler, un an plus tard, plus que ceux d’un vainqueur, seront ceux d’un alpiniste hors du commun, épuisé mais drogué [voir au 9 11 1939] : On a l’impression de planer au-dessus de tout, d’avoir perdu tout contact avec la terre. J’ai vécu les dernières heures de l’ascension en hypnose. […] Je ne sens rien en moi du sentiment d’exaltation que procure la victoire. Je n’ai pas la moindre conscience de ce que représente cet instant. […] Je suis le premier homme depuis que la Terre existe à fouler ce lieu

Le premier récit de cette ascension a été publié avant la fin de l’année 1953, par Karl Herrligkoffer qui, par contrat a interdit aux membres de son expédition de publier pour leur compte. C’est lui, le chef, qui a collecté leurs journaux et en fait un collage déroutant, plein d’ellipses. Buhl n’y est qu’une silhouette lointaine. Avec l’autorité du médecin, Herrligkoffer donne une image inquiétante de l’alpiniste qui lui apporte la victoire. Son cerveau a souffert du manque d’oxygène, son égotisme exaspéré l’a rendu invivable. Le lecteur du docteur Herrligkoffer découvre un Buhl dépassé par ce qu’il vit au sommet, puis saoulant ses compagnons dès qu’il les retrouve au camp V, tandis que plus bas les vaillants combattants annoncent aux morts que leur volonté est faite.

Karl Maria Herrligkoffer, né en 1919 est médecin ; en 1940, il vient de terminer ses études mais une lésion cardiaque l’éloigne des fronts et pendant la guerre, il est médecin d’un hôpital de la police. Il est donc très bien placé pour savoir ce qu’est le Pervitin et ses effets secondaires : vertiges, sueurs, dépression et hallucinations. Certains soldats étaient morts d’insuffisance cardiaque, d’autres s’étaient tués pendant des phases psychotiques.

Il a 15 ans quand, en 1934, il perd son demi-frère Willy Merkl, à l’approche du sommet du Nanga Parbat, avec deux autres compagnons et un sherpa. En 1937, une avalanche ensevelit seize grimpeurs et sherpas de l’expédition Carlo Wien. Le Nanga Parbat devenait la montagne maudite des Allemands, et cette fois-ci Herrlighoffer voulait le conquérir par le Rupal, le versant sud, qui offrait depuis le camp de base à 3 600 m., une paroi quasiment verticale de 4 500 mètres ! De 1953 à 1989, il va diriger pas moins de 25 expéditions, dont 9 au Nanga Parbat ! Même si l’on n’est pas soi-même un as de l’alpinisme, c’est un palmarès plutôt enviable, tout en étant inquiétant : combien de fois a-t-il prescrit ce Pervitin ? Il mourra en 1991.

En fait, Karl Herrligkoffer n’a pas beaucoup vu Hermann Buhl au Nanga Parbat. Pendant que le chef distribuait ses ordres à la radio depuis le camp de base, Buhl avec ses 28 ans, allait toujours devant, faisant la trace, installant les camps, motivant les porteurs hunzas…

Le 17 juin, le camp de base annonce à ceux d’en haut que l’Everest vient d’être gravi [le 29 mai. ndlr] par une équipe britannique. Sur le film de l’expédition, on voit Buhl et deux compagnons fêter la nouvelle en ouvrant des boîtes de bière dont la mousse leur saute au visage. Le succès des Britanniques est pour Buhl un puissant stimulant. Mais, au camp de base, Herrligkoffer est de plus en plus frileux. En haut, on fonce refaire la trace à la première éclaircie. En bas, on tremble à l’idée que l’histoire dramatique se répète. En haut, Walter Frauenberger, le good sahib, motive les porteurs malades. En bas, on les menace de prison s’ils désertent.

Le mauvais temps s’installe, la neige effondre les tentes et le moral, l’angoisse de l’arrivée de la mousson fait monter la tension. Elle explose le 30 juin, quand le beau temps revient. Autour de Buhl, trois hommes très motivés veulent saisir cette dernière chance, mais l’ordre claque à la radio : Redescendez ! Buhl a raconté son incompréhension totale devant cet ordre répété trois fois, et l’alliance scellée entre les hommes de pointe pour refuser d’obéir. Hans Ertl, le cinéaste, tient la radio et se fait leur porte-parole, citant la fameuse réplique du Götz von Berlichingen, de Gœthe : Celui-là, va donc lui dire qu’il peut me lécher le cul !

On ne sait pas pourquoi Karl Herrligkoffer a sonné la retraite, ni comment il a réagi : dans son récit, l’ordre gênant n’existe pas.

Cette haine entre Herrligkoffer et Buhl, c’est sans précédent ! assure Reinhold Messner. Le king de l’alpinisme reçoit sous les remparts de son château-musée qui domine Bolzano. Quand Buhl est redescendu au camp de base, ils ne lui ont même pas donné à manger, raconte-t-il. Puis Herrligkoffer a commencé à raconter l’histoire à sa façon. Quand Buhl a essayé d’intervenir, il lui a répondu : Toi, tu te tais ou je te fais mettre en prison… Mais vous vous intéressez à Buhl, en France ?

Messner possède un exemplaire du Nanga Parbat d’Herrligkoffer annoté par Buhl : Dans les marges, il a écrit Menteur ! menteur ! au moins cent fois. Messner tranche dans son italien rocailleux : Je pense qu’Herrligkoffer était schizophrène, qu’il s’est vu atteindre la cime comme son demi-frère. Il s’est pris pour Buhl… Quand Buhl est revenu vivant, il a réalisé que ce n’était pas lui qui était allé là-haut… Et il a tordu l’histoire pour que cette victoire devienne la sienne.

Reinhold Messner connaît d’autant mieux l’histoire de l’alpinisme qu’elle croise souvent la sienne. En 1978, il a réussi la première ascension de l’Everest sans oxygène, puis il est parti aussitôt pour le Nanga Parbat, qu’il a gravi en solitaire, comme Buhl, le héros de son enfance. Mais l’identification est encore plus troublante. Comme Hermann Buhl, Reinhold Messner avait été invité au Nanga Parbat pour sa première expédition himalayenne. C’était en 1970, il avait 25 ans. Et le chef d’expédition n’était autre que… Karl Herrligkoffer.

Entre le chef d’expédition à l’ancienne et le grimpeur surdoué, la haine s’est embrasée aussi vite que dix-sept ans auparavant. Elle couve toujours chez Messner : Herrligkoffer avait mauvaise réputation mais, pour l’Himalaya, je serais parti avec le diable ! Herrligkoffer, pourtant, n’était même pas le diable, c’était un usurpateur ! Il propageait les valeurs du fascisme allemand… la Kameradschaft, cette valeur de la guerre. Messner me conseille de regarder le film Nanga Parbat 1953 tourné par Hans Ertl en 1953 : Herrligkoffer fait prêter serment aux alpinistes, il parle comme Gœbbels ! Au pied de la montagne, les grimpeurs sont alignés face à Herrligkoffer, qui leur fait répéter : Nous nous engageons à demeurer des combattants pleins d’honneur… à nous montrer bons camarades… à travailler de toutes nos forces pour l’honneur de la patrie… C’est ridicule, démodé, mais plus naze que nazi. Messner : Je peux remercier Herrligkoffer de l’avoir connu : grâce à lui, j’ai compris ce qu’était le fascisme…

L’expédition de 1970 s’attaquait à l’immense versant Rupal du Nanga Parbat. Messner avait réussi à inviter son frère Günther, de deux ans son cadet. Le 27 juin, les deux frères sont arrivés au sommet et ont disparu. Il avait traversé la montagne, son frère n’était plus là. Reinhold Messner n’a jamais caché qu’il est hanté par sa responsabilité dans la mort de son cadet. Un autre de ses sept frères, Huber, qui l’a accompagné longtemps après dans l’Arctique, a témoigné dans un film : Dans les moments de stress, il m’appelait toujours Günther…

Jusqu’à sa mort, en 1991, Karl Herrligkoffer a accusé Reinhold Messner d’avoir abandonné son frère par ambition, pour réussir cette traversée historique : Il disait publiquement que mon frère était mort là-haut, à la brèche Merkl. Messner affirme qu’Herrligkoffer a voulu le réduire au silence comme Buhl : Toi, tu ne dis pas un mot sinon je te traîne en justice. Et il l’a fait.

Charlie Buffet. Le Monde du 18 août 2015

En 2010 Joseph Vismaïer réalisera Nanga Parbat, film qui reprend l’histoire de son ascension par les frères Messner.

Messner lui-même reviendra sur les lieux en 2019 et y tournera Tragédie sur le Nanga Parbat. Le scénario du film ne comporte que très peu d’images d’archives ; et donc ce sont des acteurs qui prennent le rôle de Reinhold et de Gunther, et des autres. Il se démarque assez nettement du film de Vismaïer surtout sur la dernière partie, après la mort de Gunther. En 2019, Reinhold reconstitue une fin du film moins dramatique que Vismaïer : il titube, il est tout près de la mort pendant plusieurs jours, mais il n’a apparemment pas de nécroses dues au gel tant aux pieds qu’aux mains, tandis que pour Vismaïer, il a des doigts de pied comme de main nécrosés ce qui paraît surprenant car les nécroses n’apparaissent en général qu’une semaine après l’exposition au froid, et il n’est pas vraisemblable que le froid l’ait atteint à ce point avant d’avoir atteint le sommet.

Le poids des radios est tel qu’on a pris la décision de s’en passer pour les dernières tentatives, convenant donc d’utiliser des fusées de différentes couleurs pour transmettre aux cordées les plus hautes les ordres du chef d’expédition qui décide en fonction de la météo ; le rouge indiquait l’ordre de redescendre, vu une météo mauvaise et c’est cette couleur qui avait été lancée ; en fait Reinhold Messner a délibérément choisi de croire que c’était une autorisation pour tenter le sommet seul.

Se trouvaient alors au camp V cinq hommes : Peter Scholtz, Felix Kuen, Gehrard, et Gunther et Reinhold Messner. Reinhold part donc seul pour le sommet, puis, au bout de plusieurs heures se fait rejoindre par Gunther : ce dernier était parti avec Gehrard pour équiper le couloir Merkel pour la descente, mais n’avait pu résister à l’envie de rejoindre son frère et avait laissé redescendre Gehrard fatigué. Ils poursuivent donc, mais sans l’indispensable équipement d’une cordée : la corde. Ils atteignent tous deux le sommet le 27 juin 1970 à 17 h. Reinhold réalise que Gunther, épuisé par sa débauche d’efforts pour le rejoindre, souffre du mal des montagnes et qu’en conséquence ils ne peuvent envisager pour la descente d’emprunter le même itinéraire que pour la montée. Ils redescendent donc tous les deux, toujours à vue, par le versant Diamir, complètement sauvage sans aucun équipement ni secours possible ; en allant sur une arête latérale, il aperçoit, à portée de voix, Peter Scholz et Felix Kuen en route pour le sommet, mais la pente qui les sépare est absolument impraticable et ils ne peuvent rien pour les frères Messner. Ils seront au sommet du Nanga Parbat 24 heures après eux. Deux bivouacs par des froids extrêmes, sans équipement de bivouac… le 29 juin, une avalanche sur le bas du versant du Diamir, emportera Gunther, à ce moment masqué à la vue de Reinhold. Il ne le retrouvera pas ; on retrouvera son corps en 2005, à 3 500 mètres du lieu de l’avalanche, à 4 300 mètres d’altitude. Le 1° juillet, Reinhold arrivera en vue de trois bucherons de Magatol, le village le plus haut de la vallée du Diamir. Reinhold attribue à son interprète sur les quatre derniers jours de son interminable descente un état d’épouvantable délabrement physique – il avance aussi souvent en rampant qu’en marchant sur ses deux jambes… il parle très fréquemment d’hallucinations qui lui font entendre des voix proches – or on sait que les hallucinations sont un des effets du Pertivin : en aurait-il pris lui-même ? pourquoi pas ? Herrligkoffer avait une grande facilité pour en prescrire à ses compagnons ! Quinze ans plus tard, sur La Siula Grande, dans la Cordillère des Andes, Joe Simpson connaître un calvaire pire encore, puisqu’avec un genou broyé.

Il est des montagnards qui ont la méchanceté toujours à portée de main et Reinhold Messner aura à faire à eux, devant faire face aux accusations de journalistes indécents, assoiffés de tragédie, d’avoir délibérément abandonné son frère pour être le seul bénéficiaire de la gloire de la victoire.

Le Nanga Parbat, versant Rupal

14 07 1953

Plusieurs milliers d’Algériens ont répondu à l’appel du PPA – MTLD : Parti du Peuple Algérien, de Messali Hadj, et Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, le second étant la vitrine légale du premier : ils défilent de la place de la Bastille à celle de la Nation, où des coups de feu sont tirés par des policiers peu après leur arrivée, sans qu’aucun ordre ait été donné : on relèvera 6 morts et au moins 40 blessés par balle. Une ordonnance de non-lieu sera rendue en octobre 1957.

26 07 1953

Fidel Castro, 27 ans, à la tête de quelques 140 étudiants et paysans, attaque la caserne de Moncada, à Santiago de Cuba, dans la région de l’Oriente. L’échec est total, – 62 morts dans ses rangs – ce qui ne l’empêchera nullement de devenir le mythe fondateur de la révolution cubaine. Il se constitue prisonnier : jugé, il est condamné à 15 ans de prison. Il assure lui-même sa défense, en appelant à la remise en vigueur de la Constitution de 1940, violée par la dictature, à des réformes sociales. Il se positionne comme héritier de José Marti, héros de l’indépendance mort au combat en 1895, pour lui auteur intellectuel du 26 juillet et conclut avec un péremptoire : l’histoire m’absoudra. Il va faire un an et demi de prison, puis s’exilera au Mexique.

Né en 1926 d’un père espagnol, Galicien carliste, propriétaire d’une grande plantation dans l’Oriente, il est élève chez les bons pères Jésuites à La Havane où il se distingue par ses performances d’athlète mais aussi par sa boulimie de lectures, de tous bords. Il fait des études de droit pour devenir avocat.

Même stature, profil et barbe d’Ulysse, remous de légende et murmures effarés sur son passage. Surprise : de près, le leader cubain n’avait rien du tonitruant escogriffe des bandes dessinées. Grand seigneur imbu des valeurs de don Quichotte, et des vingt synonymes du mot honneur dans la langue de Philippe II, Castro arpentait le sol comme une statue équestre qui aurait sauté de son socle. Mais au repos, Fidel ne faisait pas trop sonner les éperons. Réservé au premier contact, comme introverti, il distrayait son embarras en parlant à voix basse, dans un espagnol suave et suranné, avec des prévenances galiciennes, des civilités d’hidalgo. C’est alors un gaillard délicat, aux longues mains fines, un colosse cérémonieux, aux manières presque fin de siècle.

Régis Debray. Les masques. Gallimard. 1987

Fidel Castro, Che Guévara

Dix ans vont passer, pendant lesquels beaucoup d’eau coulera sous les ponts…

Dans les manuels scolaires de 2190, les trois petits tours de l’île antillaise feront l’objet d’une note en bas de page, section Les bizarreries du XX° siècle. Mais dans le Guiness du pouvoir absolu, mon mentor restera tête de liste : il a battu Staline et Franco. La plus longue dictature de ce siècle pourra donner quelques migraines aux futurs docteurs ès dominations qui buteront sur cet exploit technique : un caudillo à l’ère des managers, devenant sur ses soixante-dix ans quasiment le doyen des chefs d’État de la planète, survivant à dix tentatives d’assassinat, cinq désastres intérieurs (dont chacun aurait coûté sa place à un tyranneau ordinaire), à l’écroulement de son protecteur et fournisseur étranger, au harcèlement (obsessionnel et contre-productif) de la plus grande puissance du monde à ses portes, et sur la fin, à l’exode de ses balseros prenant le large sur des chambres à air en bravant requins et cyclones.

Quant aux coulisses de l’exploit, aucune comptabilité jamais ne livrera l’essentiel : ces centaines de milliers de vies cassées, humiliées, enlaidies ; l’omniprésence rongeuse de la délation et des petits espionnages ; les exils, morts, détentions arbitraires ; le prodigieux gaspillage de sincérités et d’enthousiasmes ; les exaspérations qui s’usent, les désespoirs murés sur eux-mêmes, double langage et double jeu à chaque étape de la pyramide. Contrairement au russe et comme le brésilien, ce peuple afro-européen n’avait pas de dons réels pour la souffrance. Mais plutôt pour le danzôn et la rumba, les superstitions, l’amour physique, le jeu, la gouaille, et le rhum. Broyé par la guerre à outrance et le parti unique, il a revêtu l’uniforme à contre-emploi. Étonnants furent sa ténacité et son allant, majoritaires et authentiques pendant tant d’années. Le castrisme n’a pas lésiné sur la prison (35 000 suspects raflés en deux jours, au moment de Playa Giron, pour stopper net toute 5° colonne), mais presque jamais torturé (dans l’acception crue, latino-américaine du terme, remplacée par l’indirecte, la psychologique, façon Le zéro et l’infini). Jusqu’au procès Ochoa, les purges ne furent pas liquidations. Ce fortin sous blocus méritera à cet égard une certaine considération des historiens du Goulag. Mais le monopole de l’information, le maillage d’abord, l’arasement ensuite de la société civile, le quadrillage des corps et des esprits (avec ces Comités de défense de la Révolution instaurés en 1961 en plein état de siège, pour surveiller chaque quartier) – tous les secrets maison de l’État policier populaire, déjà bien éventés, n’auraient pu suffire à rendre aussi longtemps acceptables, par la plupart, incurie et pénurie. Il a fallu une mobilisation des rêves et des cœurs comme l’Europe de l’Est n’en a jamais connu ; il a fallu d’abord un grand dramaturge. Telle une femme libre de cinquante ans trop souvent répudiée ou méprisée par ses anciens maîtres, espagnol d’abord, américain ensuite, cette île s’est crue enfin aimée par un surhomme, et s’est donnée à lui, comme pour prendre sa revanche. Le classique Gouverner, c’est faire croire, cher à Hobbes et Churchill, a pris dans ce cas d’espèce la consistance d’une adhésion romanesque à un diseur d’aventures, entre oiseleur et prestidigitateur. Une bête de scène et d’État a fait pendant un quart de siècle, d’une population plutôt gouailleuse et distraite, une grande salle en sueur, retenant son souffle, bloquée sur son siège. En présentant la Révolution, grandiose figure de l’inertie, comme un suspense à rebondissements, la vedette américaine a tenu son peuple en haleine, captif d’un drame épique dont il assurait à lui seul la représentation, le scénario et la mise en scène. Dans la vie quotidienne plus que médiocre du Cubain de base, où il ne se passe pas grand-chose, du moins y avait-il ce cinéma en plein air place de la Révolution. Chacun attendait le prochain discours de Fidel comme le énième épisode d’un feuilleton politico-policier à gros budget. Que va-t-il encore nous sortir ? Qui a tué qui ? Et maintenant, où sont passés le bon et le méchant ? Le déroulement du mélodrame permet d’oublier les vaches maigres ; comme les vaches grasses annoncées n’arrivent jamais, l’animateur a de plus en plus de mal à passer la rampe, le public finit par somnoler, rouspéter et déguerpir (sans oser siffler). La magie se grippe. Assez de boniments. Que peut l’abattage du César sur des ventres vides – quel circenses télévisé peut remplacer le panent à la maison ?

La guerre a épuisé la trop petite et tardive monarchie castriste (comme elle avait saigné l’Espagne de Philippe II, la première puissance du temps). Les Antillais nous raconteront un jour comment le compagnonnage devient mafia, et les paladins, margoulins. Comment on passe insensiblement du caballero andante au jinitero (l’écuyer qui vit sur le dos du touriste, en lui vendant des filles et du rhum). Comment la mécanisation de l’héroïsme, la scie des Patria o Muerte, Socialismo o Muerte, Marxismo-leninismo o Muerte, les chromos sulpiciens du guérillero héroïque et les slogans nord-coréens ont peu à peu permis de juxtaposer un affairisme de néophytes, derrière les murs, et un idéalisme rhétorique, en façade. Perpétué par l’hagiographie et l’iconographie des devantures, le souvenir édifiant des Templiers de la faucille et du marteau ne sert plus alors qu’à dorer la pilule. Nos héros (Camilo, le Che, et les autres) ont versé leur sang pour vous, vous êtes en dette envers eux, et ce n’est pas cher payer que rationnement, coupures d’électricité, pharmacies vides, mises à pied, salaires de misère, exclusion des hôtels, plages réservées aux étrangers. Reste qu’en dépit d’une fin en queue de poisson, au grand écart entre discours et conduites, à ce grand mensonge caractéristique de notre siècle, plus flagrant là où le discours s’envole et se guinde, l’île caraïbe aura apporté une valeureuse et somme toute originale contribution.

Régis Debray. Loués soient nos seigneurs. Gallimard 1997

27 07 1953

Armistice de Panmunjon en Corée : la ligne de démarcation est celle de la ligne de front au 23 mai 1951 : le 38° parallèle de part et d’autre duquel est crée un no man’s land : c’est certainement un drame pour les humains des deux pays, mais une véritable aubaine pour la faune qui se mit à proliférer : 50 ans plus tard, c’était devenu un vrai paradis pour les lapins, les crapauds et les canards. Les pertes de l’ONU sont estimées à 420 000 hommes, dont les 2/3 sont sud-coréens ; les américains auront 54 000 morts, les communistes, 1 420 000. Au total ce sont près de 3 millions de Coréens des deux bords (10 % de la population) qui périrent ou disparurent, 1 millions de soldats chinois, (dont un fils de Mao Zedong). Coréens et Chinois accuseront les Américains d’avoir utilisé l’arme bactériologique, sous forme notamment de campagnols porteurs de la peste, parachutés dans des bombes par avion. En 3 ans, les Américains auront lâché plus de bombes, dont pas mal au napalm, sur la Corée du Nord que sur toute l’Europe pendant la 2° guerre mondiale. 70 % des prisonniers américains s’accuseront de crimes contre la Corée, dont ils ne voudront pas se rétracter longtemps après leur libération : le lavage de cerveau était déjà bien au point.

Sygman Rhee revient au pouvoir dans le Sud, et Kim Il sung au nord, qui, dans ces premières années, grâce à l’aide considérable de l’URSS et de la Chine sort son pays meurtri beaucoup plus rapidement des blessures de la guerre que Sygman Rhee au sud. Il faudra attendre l’arrivée au pouvoir du général Park Chung Hee – 16 mai 1961 de fait, 15 octobre 1963 officiellement – jusqu’en 1979 pour que la Corée du Sud vienne rejoindre le peloton de tête des nations développées.

31 07 1953

Monique, un caboteur de Nouvelle Calédonie, de retour des îles Loyauté – Maré, Lifou, Ouvéa – pour Nouméa, coule, emmenant avec lui 126 passagers, tous autochtones et 200 tonnes de fret. On ne saura jamais ce qui s’est passé.

07 1953

Les blouses blanches sont définitivement lavées des accusations d’empoisonnement de Staline. Juifs pour la plupart d’entre eux, ces médecins se refusaient tout simplement à adhérer aux thèses biologiques de Lyssenko.

Louison Bobet gagne son premier Tour de France. Il s’y essayait depuis 1947, avec rage, larmes, gagnant des surnoms peu flatteurs : Bobette, La Pleureuse, Louisette Bonbon. Raymond Le Bert, kinésithérapeute, le prend alors sous sa coupe et lui fait suivre un entraînement et un régime rigoureux : il commence dès lors à enchaîner victoire sur victoire : il remportera encore la grande boucle en 1954 et 1955. Il avait un frère, Jean, qui lui ressemblait tellement que Blondin l’avait surnommé l’homme au masque de frère. Il mettra fin à sa carrière de cycliste en 1961.

La sensibilité exceptionnelle de Louison Bobet, alliée à cette volonté qu’on lui a vu exercer lorsqu’il a pris en charge tout le patrimoine de la tradition cycliste française, en fait, sans conteste, un être à part. C’est le mariage de la harpe et de la trompette.

Antoine Blondin

6 08 1953

Loi d’amnistie relative à des faits s’étant produits pendant la seconde guerre mondiale : elle a essentiellement pour but de vider les prisons françaises de plusieurs milliers de leurs pensionnaires. Le président du Conseil est alors Joseph Laniel.

12 08 1953

Explosion de la première bombe russe thermonucléaire à hydrogène, sur le site de Semipalatinsk, au Kazakhstan : À cet instant, il y eut un éclair au-dessus de l’horizon, puis une boule blanche apparut et s’étendit très rapidement : sa lueur envahit l’horizon tout entier. J’arrachai mes lunettes et bien que je fusse aveuglé par le brusque changement entre l’obscurité et la lumière, j’eus le temps d’apercevoir un immense nuage grandissant, sous lequel se répandait une poussière pourpre. Puis le nuage devint gris, s’éleva rapidement du sol, se déploya avec des flamboiements orangés. Peu à peu il forma le chapeau du champignon. Le pied du champignon était d’une grosseur invraisemblable au regard de ce que nous avions l’habitude de voir sur les photographies d’explosions atomiques ordinaires. À la base du pied, la poussière continuait de monter et de s’étendre à la surface du sol. À cet instant nous fûmes atteints par l’onde de choc, un ébranlement assourdissant dans les oreilles et une secousse dans le corps tout entier, puis un grondement prolongé et sinistre, qui s’assourdit lentement en l’espace de quelques dizaines de secondes. Quelques minutes après, le nuage devint bleu sombre, maléfique, et finit par occuper la moitié de l’horizon. On pouvait voir qu’il était peu à peu emporté par le vent vers le sud, en direction des collines, des steppes et des villages du Kazakhstan, qui avaient été vidés de leurs habitants. Au bout d’une demi-heure, le nuage disparut. Auparavant on vit passer dans la même direction des avions du service de détection de la radioactivité.

Malychev sortit de l’abri, nous félicita (il était déjà clair que la puissance de l’explosion correspondait en gros à celle qui avait été prévue dans les calculs). Puis il nous dit solennellement : Le président du Conseil des ministres de l’URSS, Gueorgui Maximi-lianovitch Malenkov, vient de nous appeler. Il félicite tous ceux qui ont participé à la création de la bombe à hydrogène, les savants, les ingénieurs, les ouvriers, pour cet immense succès. Gueorgui Maximilianovitch m’a demandé de féliciter tout particulièrement Sakharov, et de l’embrasser pour sa grande contribution à la cause de la paix.

Malychev m’étreignit et m’embrassa. Puis il me proposa d’accompagner les autres responsables qui iraient voir sur place ce qui s’était passé. Bien entendu, j’acceptai et bientôt nous arrivâmes dans plusieurs voitures au poste de contrôle et de laissez-passer, où on nous munit de combinaisons antiatomiques avec dosimètres dans les poches supérieures. Nous passâmes ensuite devant les bâtiments expérimentaux démolis par l’explosion. Soudain, les voitures freinèrent brutalement près d’un aigle dont les ailes avaient été brûlées. Il tentait de s’envoler, mais en vain. Ses yeux étaient troubles, peut-être était-il devenu aveugle. L’un des officiers descendit de voiture et le tua d’un fort coup de pied, mettant fin ainsi aux souffrances du malheureux oiseau. À ce qu’on m’a dit, chaque expérience cause la mort de milliers d’oiseaux qui s’envolent au premier éclair, mais retombent ensuite, brûlés et aveuglés. Les voitures poursuivirent leur route et s’arrêtèrent à quelques dizaines de mètres de ce qui restait de la tour de l’expérience. À cet endroit, le sol était recouvert d’une croûte noire et vitreuse qui craquait sous les pieds. Malychev descendit de voiture et s’approcha de la tour. J’étais assis à côté de lui et je le suivis. Les autres restèrent dans leurs voitures respectives. Il ne restait de la tour que les bases de béton des supports. Le moignon d’une poutre en acier sortait de l’une d’elles. Au bout d’un instant nous remontâmes dans les voitures, franchîmes de nouveau la ligne des fanions jaunes d’interdiction et rendîmes enfin nos combinaisons et nos dosimètres (qui furent mélangés dans l’opération).

La nuit même, il y eut une réunion chez Kourtchatov, et tous les responsables des différents services du polygone exposèrent les premiers résultats (préliminaires) des expériences. Avant que la réunion commence, Kourtchatov nous dit : Je félicite tous ceux qui sont ici. Je voudrais féliciter tout particulièrement et exprimer, au nom de toute la direction, ma reconnaissance à Sakharov pour son exploit patriotique.

Je me levai de ma chaise et m’inclinai. Je ne me rappelle pas mes pensées à ce moment-là. L’essai du 12 août suscita un immense intérêt et une grande émotion dans le monde entier. Aux États-Unis, il fut baptisé Joe-4, le chiffre étant celui de l’expérience (les trois premières étaient atomiques) et Joe signifiant Staline.

Andreï Sakharov. Mémoires. Seuil 1990

19 08 1953

Le très populaire Mossadegh, premier ministre du Shah d’Iran, a toujours manifesté sa volonté d’affranchissement de la domination des majors pétroliers anglais et américains en créant une compagnie iranienne. Les pressions internationales ont déjà amené le shah à le démettre. Depuis un an, la pression populaire l’a ramené au pouvoir et le shah est parti : les majors font en sorte qu’il soit renversé par les Services secrets britanniques et la CIA. Le Shah revient 3 jours après être parti : quelques centaines d’officiers, pour la plupart communistes, sont passé par les armes. Mossadegh est traduit devant une cour militaire de justice, condamné à trois ans d’emprisonnement, commuée en assignation à résidence dans son village natal jusqu’à sa mort, en 1967.

1882-1967

Mossadegh est un fervent monarchiste. Il rappelle à chaque fois que l’occasion se présente, sa grande fidélité à la personne du Chah et à l’institution de la monarchie, même après sa destitution. Il a été membre de la franc-maçonnerie. En tant que partisan de la propriété privée, il est opposé au parti Tudeh et au communisme. En effet, il a fait tirer plusieurs fois sur des manifestations du parti communiste Tudeh. Il a aussi empêché par une loi les Soviétiques d’avoir une concession pétrolière en 1944, en pleine occupation anglo-soviétique du pays. Destitué par le coup d’État il dit lors de son procès : Je voulais maintenir la neutralité de l’Iran entre les deux blocs afin de ne fournir ni à l’un ni à l’autre les moyens de détruire notre pays. C’est un esprit profondément social : sur son ordre, son traitement mensuel de ministre ou député, est distribué aux étudiants pauvres de la faculté de droit. Contrairement à la majorité des politiques iraniens, alors qu’il est devenu l’un des plus grands contribuables d’Iran, Mossadegh s’acquitte de ses impôts très scrupuleusement. Lors de la Révolution blanche du Chah, il distribue volontairement toutes ses terres et demande à ses enfants d’en faire autant. Professant des idées laïques, il ne laisse pas Mehdi Bazargan prendre le poste de ministre de la culture car il le considère comme étant trop religieux et voulant mettre le voile sur la tête de toutes les filles à l’école. Loin de l’image de fou sénile véhiculée par les médias occidentaux, les documents déclassifiés de la CIA indiquent que celle-ci comprenait les raisons du positionnement de Mossadegh. Lors de son procès Mossadegh condamna les États-Unis pour le coup d’État et ne mentionna guère les Britanniques.

Wikipedia

1 09 1953

Le Constellation Paris-Saigon, a quitté Orly à 21 h 50’ ; il aurait dû se poser à Nice à 23 h 55’. A 22 h 25’, il demande à passer de 13 500 à 11 500 pieds, – soit 4 500 mètres. Cinq minutes plus tard, il percute le rocher sommital du Mont Cimet, (3 023 m.), au nord du Mont Pelat, surplombant la vallée qui mène au col de la Cayolle : quarante-deux morts dont le violoniste Jacques Thibaud et son Stradivarius de 1709. On trouvera des débris sur une surface de 4 km². Emballé comme il devait l’être, le Stradivarius n’aura probablement pas été perdu pour tout le monde. On ne connaîtra jamais les causes de l’accident. Dix ans plus tôt, en pleine guerre, Jacques Thibaud avait créé avec Marguerite Long, la meilleure pianiste de l’époque, le concours international Marguerite Long-Jacques Thibaud, richement doté par de nombreux mécènes à la fin de la guerre.

09 1953

Au plénum du Comité Central, Khrouchtchev dresse un tableau très sombre de la situation agricole : il parvient à faire adopter un très important relèvement des prix agricoles, gelés depuis près de 20 ans ! – payés par l’État aux kolkhoze : 550 % pour la viande, 200 % pour le lait et le beurre, 50 % pour les céréales ; ces hausses s’accompagnent d’un abaissement des taxes sur les lopins individuels et sur le produit des ventes au marché libre. Le revenu des kolkhoziens va beaucoup augmenter jusqu’à la fin des années 50.

15 10 1953

En représailles à l’assassinat d’une jeune juive et des ses deux enfants à Yehud, banlieue sud-est de Tel Aviv, Israël choisit, en aveugle, avec pour exécutant l’Unité 101 et d’autres groupes sous le commandement d’Ariel Sharon, de raser le village de Qibya, à mi-chemin entre Tel Aviv et Jérusalem : ils font sauter quarante trois maisons, causant plus de soixante-dix morts. Indignation mondiale.

Je m’interroge sur la nature et le destin de cette nation, capable d’une si belle sensibilité spirituelle, d’un amour si profond de l’humanité, d’une telle aspiration à la beauté et au sublime, tout en produisant dans les rangs de sa jeunesse des garçons qui sont capables d’assassiner des gens, la conscience claire et de sang-froid, en plongeant leur poignard dans la chair de jeunes Bédouins sans défense. Laquelle des ces deux âmes, qui émaillent les pages de la Bible, dominera sa rivale au sein de cette nation ?

Moshe Sharett, ministre des Affaires Étrangères de 1948 à 1956, premier ministre du 26 01 1954 au 3 11 1955. Journal au 11 janvier 1955

11 1953

On compte 150 000 étudiants dans l’enseignement supérieur.

15 11 1953

Winston Churchill reçoit le Nobel de littérature pour l’ensemble de son œuvre – pas loin de 30 livres, près de 2 500 discours – mais essentiellement pour ses Mémoires : la Seconde guerre mondiale, extraordinaire succès de librairie, publiées de 1948 à 1953, qui lui rapporteront beaucoup d’argent, près de 3 millions $, dit-on ! Il faut dire que les premiers parlementaires britanniques n’étaient pas du tout payés, et quand ils le furent par la suite, ils le seront très mal. Et puis, que voulez-vous, le whisky et les cigares ne sont pas des produits bon marché. Il ne se rend pas à Stockholm et se fait représenter par sa femme.

17 11 1953

La cour internationale de La Haye décide que les îlots d’Ecrehou et des Minquiers (entre la côte française et Jersey, Guernesey), sont à la Grande Bretagne et non à la France.

20 11 1953

Au Viet Nam, 300 parachutistes français s’installent dans la cuvette de Dien Bien Phû, très large, très longue, apparemment l’idéal pour un grand terrain d’aviation à même d’amener des troupes fraîches et d’assurer le ravitaillement. C’est le choix du général Navarre, commandant les forces françaises d’Indochine. Les Américains financent 80 % du corps expéditionnaire français.

C’est comment, là-bas ?

L’Indochine, c’est la planète Mars. Ou Neptune, je ne sais pas. Un autre monde qui ne ressemble à rien d’ici : imagine une terre où la terre ferme n’existerait pas. Un monde mou, tout mélangé, tout sale. La boue du delta est la matière la plus désagréable que je connaisse. C’est là où ils font pousser leur riz, et il pousse à une vitesse qui fait peur. Pas étonnant que l’on cuise la boue pour en faire des briques : c’est un exorcisme, un passage au feu, pour qu’enfin ça tienne. Il faut des rituels radicaux, mille degrés au four pour survivre au désespoir qui vous prend devant une terre qui se dérobe toujours, à la vue comme au toucher, sous le pied comme sous la main. Il est impossible de saisir cette boue, elle englue, elle est molle, elle colle et elle pue.

La boue de la rizière colle aux jambes, aspire les pieds, elle se répand sur les mains, les bras, on en trouve jusque sur le front, comme si on était tombé ; la boue vous rampe dessus quand on marche dedans. Et autour des insectes vrombissent, d’autres grésillent ; tous piquent. Le soleil pèse, on essaie de ne pas le regarder, mais il se réfléchit en paillettes blessantes qui bougent sur toutes les flaques d’eau, suivent le regard, éblouissent toujours même quand on baisse les yeux. Et ça pue, la sueur coule sous les bras, entre les jambes et dans les yeux ; mais il faut marcher. Il ne faut rien perdre de l’équipement qui pèse sur nos épaules, des armes que l’on doit garder propres pour qu’elles fonctionnent encore, continuer de marcher sans glisser, sans tomber, et la boue monte jusqu’aux genoux. Et en plus d’être naturellement toxique, cette boue est piégée par ceux que l’on chasse. Parfois elle explose. Parfois, elle se dérobe, on s’enfonce de vingt centimètres et des pointes de bambou empalent le pied. Parfois un coup de feu part d’un buisson au bord d’un village, ou de derrière une diguette et un homme tombe. On se précipite vers le lieu d’où est parti le coup, on se précipite avec cette grosse boue qui colle, on n’avance pas, et quand on arrive, il ne reste rien, pas une trace. On reste con devant cet homme couché, sous un ciel trop grand pour nous. Il nous faudra maintenant le porter. Il semblait être tombé tout seul, d’un coup, et le claquement sec que nous avions entendu avant qu’il ne tombe, devait être la rupture du fil que le tenait debout. Dans le delta, nous marchons comme des marionnettes, à contre-jour sur le ciel, chacun de nos mouvements parait empoté et prévisible. Nous n‘avons plus que des membres de bois ; la chaleur, la sueur, l’immense fatigue nous rendent insensibles et idiots. Les paysans nous regardent passer sans rien changer à leurs gestes. Ils s’accroupissent sur les talus qui surélèvent leurs villages, à faire je ne sais quoi, ou bien ils se penchent sur cette boue qu’ils cultivent avec des outils très simples. Ils ne bougent presque pas. Ils ne disent rien, ils ne s’enfuient pas, ils nous regardent juste passer ; et puis ils se plient à nouveau et continuent leurs pauvres tâches, comme si ce qu’ils faisaient valaient l’éternité et nous rien, comme s’ils étaient là pour toujours, et nous de passage, malgré notre lenteur.

Les enfants bougent davantage, ils nous suivent en courant sur les diguettes, ils poussent de petits cris bien plus aigus que ceux des enfants d’ici. Mais eux aussi s’immobilisent. Ils restent souvent couchés sur le dos de leur buffle noir, et celui-là avance, broute, boit dans les ruisseaux sans même remarquer qu’il porte un enfant endormi.

Nous savons que tous renseignent le Vietminh. Ils lui indiquent notre déplacement, notre matériel, et notre nombre et même certains sont des combattants, l’uniforme des milices locales vietminh est le pyjama noir des paysans. Ils enroulent leur fusil avec quelques balles dans une toile goudronnée et ils l’enfouissent dans la rizière. Ils savent où c’est ; nous, on ne le trouvera pas ; et quand nous sommes passés, ils le ressortent. D’autres, surtout les enfants, déclenchent les pièges à distance, des grenades reliées à un fil, attachées à un piquet planté dans la boue, à une touffe d’arbres sur la digue, à l’intérieur d’un buisson. Quand nous passons, ils tirent le fil, et ça explose. Alors nous avons appris à éloigner les enfants de nous, à tirer autour d’eux pour qu’ils ne nous approchent pas. Nous avons appris à nous méfier surtout de ceux qui semblent dormir sur le dos des buffles noirs. La ficelle qu’ils tiennent à la main et qu’ils plongent dans la boue, ce peut être la longe de l’animal ou bien le déclencheur du piège. Nous tirons devant eux pour qu’ils s’éloignent, et parfois nous abattons le buffle à la mitrailleuse. Quand un coup de feu part, nous attrapons tout le monde, tous ceux qui travaillent dans la rizière. Nous sentons les doigts, nous dénudons l’épaule, et ceux qui sentent la poudre, ceux qui montrent sur leur peau l’hématome du recul, nous les traitons très durement. Devant les villages, nous mitraillons les buissons avant d’aller plus avant. Quand plus rien ne bouge, nous entrons. Les gens sont partis. Ils ont peur de nous. Et puis le Vietminh aussi leur dit de partir.

Les villages sont comme des îles. Des îles presque au sec sur un petit talus, des villes fermées d’un rideau d’arbres ; du dehors on ne voit rien. Dans le village, la terre est ferme, on ne s’enfonce plus. Nous sommes presque au sec, devant des maisons. Nous voyons parfois des gens, et ils ne nous disent rien. Et ceci presque toujours déclenche notre fureur. Pas leur silence, mais d’être au sec. De voir enfin quelque chose. De pouvoir sentir enfin un peu de terre et qu’elle reste dans la main. Comme si dans le village, nous pouvions agir, et l’action est une réaction à la dissolution, à l’engluement, à l’impuissance. Nous agissons sévèrement dès que nous pouvons agir. Nous avons détruit des villages. Nous avons la puissance pour le faire : elle est la marque même de notre puissance.

Heureusement que nous avons des machines. Des radios qui nous relient les uns aux autres ; des avions qui bourdonnent au-dessus de nous, des avions fragiles et seuls mais qui voient d’en haut bien mieux que nous, collés au sol que nous sommes ; et des chars amphibies qui roulent sur l’eau, dans la boue, aussi bien que la route, et qui nous portent parfois, serrés sur leur blindage brûlant. Les machines nous sauvent. Sans elles, nous serions engloutis dans cette boue, et dévorés par les racines de leur riz.

L’Indochine, c’est la planète Mars, ou Neptune, qui ne ressemble à rien que nous connaissions et où il est si facile de mourir. Mais parfois, elle nous accorde l’éblouissement. On prend pied sur un village et pour une fois, on ne mitraille rien. Au milieu s’élève une pagode, le seul bâtiment en dur. Souvent les pagodes servent de bunker dans les batailles contre les Vietminh ; pour nous ou pour eux. Mais parfois, on entre en paix dans l’ombre presque fraîche, et dedans, quand les yeux s’habituent, on ne voit que rouge sombre, bois profond, dorures, et des dizaines de petites flammes. Un bouddha doré brille dans l’ombre, la lueur tremblante des bougies coule autour de lui comme une eau claire, lui donne une peau lumineuse qui frissonne. Les yeux clos, il lève la main, et ce geste fait un bien fou.

On respire. Des moines accroupis sont entortillés dans de grands draps orange. Ils marmonnent, ils tapent sur des gongs, ils font brûler de l’encens. On voudrait se raser le crâne, s’entortiller dans un linge et rester là. Quand on retourne au soleil, quand on s’enfonce à nouveau dans la boue du delta, au premier pas qui s’enfonce on en pleurerait.

Les types là-bas ne nous disent rien. Ils sont plus petits que nous, ils sont souvent accroupis, et leur politesse déconseille de regarder en face. Alors nos regards ne se croisent pas. Quand ils parlent, c’est avec une langue qui crie que nous ne comprenons pas. J’ai l’impression de croiser des Martiens ; et de combattre certains d’entre eux que je ne distingue pas des autres. Mais parfois ils nous parlent : des paysans dans un village, ou des citadins qui sont allés tout autant à l’école que nous, ou des soldats engagés avec nous. Quand ils nous parlent en français, cela nous soulage de tout ce que nous vivons et commettons chaque jour ; en quelques mots nous pouvons croire oubliées les horreurs et qu’elles ne reviendront plus. Nous regardons leurs femmes qui sont belles comme des voilages, comme des palmes, comme quelque chose de souple qui flotte au vent. Nous rêvons qu’il soit possible de vivre là. Certains d’entre nous le font. Ils s’établissent dans la montagne, où l’air est plus frais, où la guerre est moins présente, et dans la lumière du matin ces montagnes flottent sur une mer de brume lumineuse. Nous pouvons rêver de l’éternité.

En Indochine, nous vivons la plus grande horreur et la plus grande beauté ; le froid le plus pénible dans la montagne et la chaleur deux mille mètres plus bas ; nous souffrons de la plus grande sécheresse sur les calcaires et pointe et la plus grande humidité dans les marécages du delta ; la peur la plus constante dans les attaques nuit et jour et une immense sérénité devant certaines beautés que nous ne savions pas exister sur Terre ; nous oscillons entre le recroquevillement et l’exaltation. C’est une très violente épreuve, nous sommes soumis à des extrêmes contradictoires, et j’ai peur que nous nous fendions comme le bois quand on le soumet à ces épreuves-là. Je ne sais pas dans quel état nous serons ensuite ; enfin, ceux qui ne mourront pas car l’on meurt vite.

Il regardait le plafond, mains croisées derrière la nuque.

C’est fou ce que l’on meurt vite, là-bas, murmura-t-il. Les types qui arrivent, il en arrive toujours pas bateau de France, j’ai à peine le temps de les connaître ; ils meurent et moi je reste. C’est fou ce que l’on meurt, là-bas ; on nous tue comme des thons.

Et eux ?

Qui ? Les Viets ? Ce sont des Martiens. Nous les tuons aussi, mais comment ils meurent nous ne le savons pas. Toujours cachés, toujours partis, jamais là. Et quand bien même nous les verrions, nous ne les reconnaîtrions pas. Trop semblables, habillés pareil, nous ne savons pas ce que l’on tue. Mais quand nous sommes dans une embuscade, eux dans les herbes à éléphant, dans les arbres, ils nous tuent avec méthode, ils nous abattent comme des thons. Je n’ai jamais vu autant de sang. Il y en a plein les feuillages, plein les pierres, plein les arroyos verts, la boue devient rouge.

Tiens c’est comme dans le passage de l’Odyssée : […] Mais, à travers la ville, il faut donner l’alarme. À l’appel, de partout, accourent par milliers ses Lestrygons robustes, moins hommes que géants, qui, du haut des falaises, nous accablent de blocs de roche à charge d’homme : équipages mourants et vaisseaux fracassés, un tumulte de mort monte de notre flotte. Puis, ayant harponnée mes gens comme des thons, la troupe les emporte à l’horrible festin.

[…] En une nuit les petits postes de la Haute Région furent balayés, une brèche s’ouvrit sur la carte, les divisions du général Giap se déversaient sur le delta. Ils fuyaient. Quand ils parvinrent à la route coloniale, un char basculé fumait, écoutille ouverte. Des carcasses de camions noircis avaient été abandonnées, des objets divers jonchaient le sol, mais aucun corps. Ils se cachèrent dans de grandes herbes sur le bas-côté, méfiants, mais rester couchés et ne plus bouger leur faisait craindre de s’endormir.

On y va ? souffla Salagnon. Derrière, ils ne vont pas tarder.

Attends