| Publié par (l.peltier) le 31 décembre 2008 | En savoir plus |

ère géologique : fin Dévonien 410 à 358.9 millions d’années.

410 m.a.

Premières feuilles sur les plantes ; elles ont commencé par avoir une seule nervure centrale, puis des nervures ramifiées dont la forme se complexifie de plus en plus.

400 m.a.

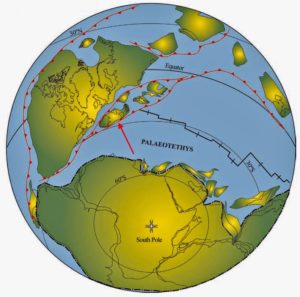

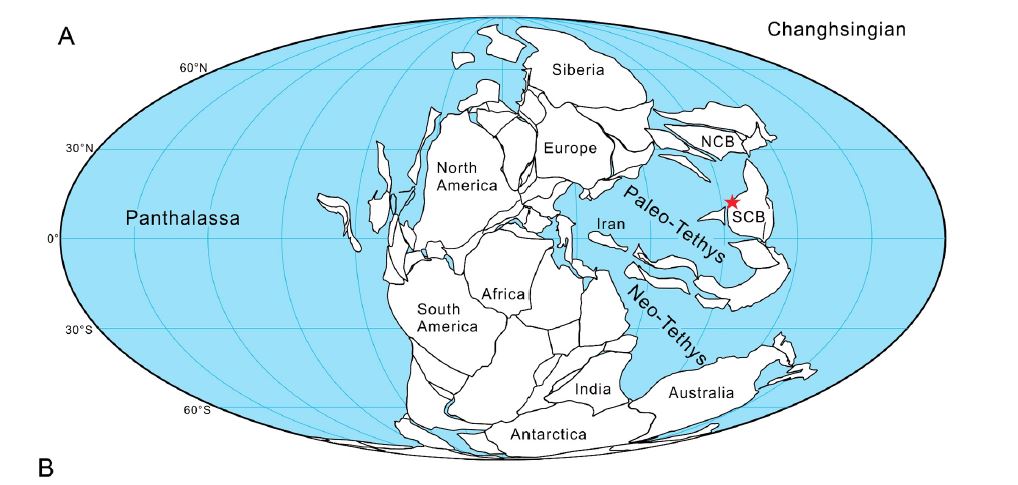

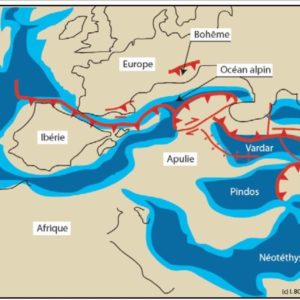

Les terres émergées gagnent sur la mer. Notre planète se présente avec un continent principal, le Gondwana avec pour cœur l’actuelle Afrique, bordée à l’ouest de la future Amérique du sud, à l’est, des actuelles Arabie, Inde/Madagascar, Antarctique, et Australie. Au nord de ce Gondwana, une succession d’océans, dans un axe nord-est, sud-ouest, l’océan Rhéique, le Lapetus et le Paléo-Téthys. Au nord-ouest et au cœur de ces océans, un ensemble de plus petits continents, le Laurentia, future Amérique du Nord, le Baltica, future Europe de l’ouest, puis la Sibérie, le Kazakhstan, la Chine du Nord, la Chine du sud. Pendant ces 50 m.a. du Dévonien, le Laurentia et le Baltica vont fusionner pour former le continent des Vieux Grès Rouges, et à la fin du Dévonien les trois océans vont se refermer, laissant ainsi se former une pré-Pangée.

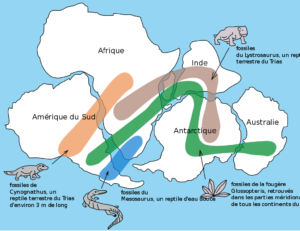

Il y a environ 500 m.a. au début du paléozoïque, le Gondwana constituait sur la sphère terrestre la masse continentale principale localisée dans l’hémisphère Sud. Il réunissait cinq continents : l’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Antarctique, l’Australie et l’Inde plus la péninsule Arabique et de grandes îles comme Madagascar, la Tasmanie et Ceylan. Dans l’hémisphère Nord, deux autres continents, l’Amérique du Nord et l’Eurasie ne se réuniront que plus tard, à la fin du Paléozoïque autour de 250 m.a, pour constituer un second supercontinent, le ou la Laurasia. Lui-même s’unira rapidement au Gondwana pour former un unique supercontinent, la Pangéa (c’est-à-dire toutes les terres réunies) et, corrélativement, un unique océan, la Panthalassa (tous les océans réunis).

Le Gondwana s’est constitué dans l’intervalle 600 – 500 m.a. suite à la fermeture des océans panafricains, encore dénommés cadomiens en France, ouverts autour de 800 m.a. Les chaines de montagne panafricaines nées des multiples collisions, induites par la disparition de ces océans, souderont en un super mégacontinent les diverses masses continentales dérivantes. Après environ 300 m.a. de relative stabilité, le supercontinent du Gondwana se fragmentera au Jurassique autour de 200 m.a., engendrant quelques uns de nos continents mais aussi nos océans actuels comme l’Atlantique Sud et les océans péri-antarctiques.

La chaleur interne produite par la désintégration des minéraux radioactifs s’accumule sous la croûte continentale de composition moyenne granitique, épaisse et peu conductrice. Elle provoque le soulèvement du supercontinent, refoulant les mers à ses marges et favorisant le dépôt de faciès continentaux et marins peu profonds. Des gonflements locaux engendrent des voussures, lieux de bris de la croûte continentale. De jeunes océans s’ouvrent, à l’instar de l’actuelle Mer Rouge témoin d’une cassure entre la plaque africaine et celle de la péninsule Arabique qui s’éloigne à la vitesse de quelques centimètres par an.

Le Gondwana n’est pas le premier supercontinent de l’histoire géologique. Plusieurs l’ont précédé, le dernier étant Rodinia, constitué autour de 1 200 – 1 000 m.a. Les continents participent d’un cycle ou grand balai où se succèdent les phases suivantes :

- Formation d’un supercontinent.

- Fragmentation de celui-ci et création de nouveaux continents.

- Dérive de ceux-ci suite à l’ouverture puis la fermeture d’océans (les océans ne peuvent pas grandir indéfiniment : la croûte océanique mince s’enfonce, se fragilise et finit par casser localement et l’océan se résorbe).

- Collision et création d’un nouveau supercontinent différent du précédent. La durée de ce cycle des supercontinents est de l’ordre de 600 – 700 m.a : 300 m.a. de stabilité auxquels s’ajoutent 350 m.a. de dérive aller-retour.

Roland Trompette, Daniel Nahon. Science de la Terre, Science de l’Univers. Odile Jacob 2011

Ce très gros morceau de grès, se trouve en Arabie saoudite : Cette formation est à une cinquantaine de kilomètres au sud de l’oasis de Tayma, non loin du sanctuaire de la faune d’Al Knanafah. Deux rochers d’environ six mètres de haut y reposent sur deux petits socles en parfait équilibre. Les deux structures sont couvertes sur leur face sud-est de nombreux pétroglyphes de chevaux arabes, de bouquetins et d’humains, réalisées vers ~3 000. Il y a encore quelques milliers d’années, ces deux pierres ne faisaient qu’une. La coupe est aujourd’hui tellement nette qu’il peut paraître difficile d’imaginer que la formation rocheuse d’Al Naslaa soit née par accident, mais on ne trouve aucune explication vraiment satisfaisante pour dire l’origine de ce trait de scie parfaitement net

Brice Louvet Sciencepost 28 mars 2022

Apparition des ammonites. Les poissons se multiplient. On connaît un rescapé de cette époque qui est parvenu à survivre, non sans s’adapter, à ces millions d’années : le cœlacanthe, poisson des eaux profondes de l’hémisphère sud : il se fera discret, au moins à la vue des humains, pendant des millions d’années, jusqu’en 1938, quand Majorie Latimer, conservatrice d’un musée de la mer en Afrique du Sud, remarque sur l’étal d’un marché un poisson qu’elle ne connaissait pas : elle s’en ouvre à un scientifique, James Leonard Brierley Smith, qui parvient à situer l’animal, dont tout le monde dit qu’il a disparu il y a plus de 60 millions d’années. On le prend pour un fada, mais celui-ci se met à offrir une prime à qui lui en apportera un vivant, … et quelques mois plus tard, on lui apprend que les habitants de l’île d’Anjouan, dans les Comores vénèrent un étrange poisson bleu : c’est lui. Il faudra attendre les années 1990 pour qu’un sous-marin scientifique rapporte des images du poisson vivant : on lui donnera le nom de la femme qui le découvrit : Latimeria.

Latimeria chalumnae, plus simplement cœlacanthe

Galitheutis phyllura. Calamar cacatoès. Peut mesurer jusqu’à 3 m.

Kiwa hirsuta. Galathée yéti. 20 cm, au sud de l’île de Pâques en 2005 par -2 300 mètres

Vulcanolepas Lau A.sp, crustacés sessiles, nommés pouce-pieds

Crosotta milsae. Méduse d’environ 3 cm. – 1 000 m. à – 3 800 m.

Alvinella pompejana, ver de Pompéi, car à même de vivre sur des parois à plus de 80°C !

Photos [sauf Latimeria] extraites d’Abysses, de Claire Nouvian. Fayard 2007

Sur les pentes du mont de Gorringe, au large du Portugal, en Atlantique

et encore, publiées par GEO du 9 mai 2024, et du 20 février 2025 :

Anémone de mer dans le golfe du Mexique

Méduse rouge de l’Arctique, dite Crossota

Pieuvre dumbo dans le golfe du Mexique

Cténophore de l’Arctique

Poisson-coffre de la mer de Célèbes

Ange de mer de l’Arctique

Méduse Narcomedusae de l’océan Arctique

Chimère d’Indonésie

Le calmar récifal à grandes nageoires, qui vit dans les récifs des eaux côtières, les herbiers marins, les fonds océaniques sablonneux ou le littoral rocheux, peut changer la couleur de son corps et ses motifs en un clin d’œil.

:max_bytes(150000):strip_icc()/horned-or-opalescent-nudibranch-56a5f8ea5f9b58b7d0df532c.jpg)

Les nudibranches utilisent leurs couleurs brillantes (tirées de leur nourriture) pour faire fuir les prédateurs et sécrètent de l’acide pour détourner l’attention malvenue.

Ce poisson-scorpion solitaire trône au sommet de l’épave du Salvatierra, dans la mer de Cortez, au Mexique. Ce poisson des profondeurs est très doué pour se camoufler, ce qui en fait un excellent prédateur qui chasse en embuscade. Cette rascasse est aussi une des créatures les plus venimeuses du monde océanique.

Ce calmar vampire, céphalopode des profondeurs, a des bras palmés, des yeux d’un rouge intense et une cape bioluminescente, d’où son nom baroque. Malgré cela, il ne représente aucune menace pour la plupart des humains, car il passe ses journées à utiliser ses organes bioluminescents et son métabolisme d’oxygène unique pour prospérer dans les parties de l’océan où les concentrations d’oxygène sont les plus faibles. Autre fait étrange ? Il peut se retourner pour éviter les prédateurs.

Le poisson-pêcheur attire ses proies à l’aide d’un appendice lumineux qui lui sert d’appât – d’où son nom. Certains se distinguent par des différences extrêmes entre le mâle et la femelle, cette dernière étant parfois même beaucoup plus grande que son compagnon.

L’anoplogaster – poisson-ogre – est l’une des espèces de poissons qui vit le plus profond. Connu pour ses grandes dents en forme de crocs et pour son corps sombre et robuste, il s’est adapté aux pressions extrêmes des grands fonds marins. Malgré son apparence féroce, il ne mesure que 15 centimètres de long environ et s’avère inoffensif pour l’humain. Ce poisson des abysses craint la lumière, profitant de la nuit pour se rapprocher de la surface. Le poisson-ogre possèderait les plus grandes dents au monde, proportionnellement à sa taille. Si bien qu’il lui est impossible de fermer sa mâchoire en totalité.

et, par Chloé Gurdjian GEO du 23 août 2024 :

Le dragon de mer feuillu, ou hippocampe-feuille (Phycodurus eques), est un poisson de la famille des hippocampes. On l’aperçoit au large de la côte ouest de l’Australie.

Les protubérances du dragon de mer feuillu permettent à cet étrange poisson de se camoufler parmi les algues, se dissimulant ainsi vis-à-vis de ses prédateurs.

Les poissons de la famille des Brachionichthyidae sont surnommés en anglais handfish (littéralement, poissons à mains). Si certaines espèces ont déjà disparu à cause de l’impact humain, d’autres bénéficient d’efforts de protection, notamment en Tasmanie (Australie) où l’on trouve la majorité de ces poissons.

Parmi les poissons à mains, l’espèce Thymichthys politus ne semblait compter qu’une vingtaine d’individus, jusqu’à la découverte d’une nouvelle population en 2019, doublant l’effectif total.

Le poisson chauve-souris des Galapagos, surnommé poisson chauve-souris aux lèvres rouges, semble porter du rouge à lèvres. Un maquillage qui servirait aux individus à se reconnaître entre eux pour la reproduction.

Endémique des îles Galapagos, le poisson chauve-souris aux lèvres rouges se déplace sur le sol à l’aide de ses nageoires pectorales et pelviennes. Au sommet de sa tête, une protubérance appelée illicium lui permet d’attirer ses proies (mollusques et petits crustacés), de même qu’un petit appendice sous son nez agissant comme un leurre.

Prionotus carolinus, un poisson de l’océan Atlantique, connu pour posséder des nageoires ventrales transformées en pseudo-jambes. Famille des Triglidae, autour de -300 mètres.

Les poissons perroquets (Scaridae), incroyablement colorés et dotés d’une étonnante sorte de bec, dorment la nuit dans un cocon de mucus – masquant ainsi leur odeur corporelle vis-à-vis de leurs prédateurs.

Il existe environ 80 espèces de poissons perroquets dans le monde. Leur bouche en forme de bec leur permet de croquer le corail dont ils se nourrissent au sein des récifs. Les particules qu’ils rejettent contribuent à former les plages de sable blanc si prisées des touristes dans les régions tropicales.

Le poisson-grenouille strié, surnommé poisson chevelu (Antennarius striatus) est connu pour son apparence incroyable, évoquant des poils hirsutes ou des cheveux. Ce poisson étrange se démarque également par son mode d’alimentation : il s’avère en effet capable de capturer ses proies à une vitesse record d’environ six millièmes de seconde.

Lorsque le poisson-grenouille strié se sent menacé, il avale de l’eau pour gonfler son corps et ainsi paraître plus gros qu’il ne l’est en réalité.

En anglais, on l’appelle communément Whitemargin Stargazer, stargazer signifiant celui qui regarde les étoiles. En effet, les yeux d’Uranoscopus sulphureus sont situés, comme sa bouche, au-dessus de son corps. De telle sorte que ce poisson étrange peut continuer à voir tout en restant caché dans le sable.

Doté d’un organe électrique, Uranoscopus sulphureus – le poisson qui regarde les étoiles – est capable de générer des décharges à plus de 50 volts, sous certaines conditions de température.

Les Opistognathidae sont une famille de poissons qui regroupe une soixantaine d’espèces. Egalement appelés tout-en-gueule, ces poissons étranges présentent la particularité de conserver leurs œufs dans la bouche.

Une fois que le mâle tout-en-gueule a fécondé les œufs pondus par la femelle, il les place dans sa bouche pour la phase d’incubation, où ceux-ci demeureront pendant une à deux semaines avant d’éclore.

Le poisson pierre (Synanceia verrucosa) compte parmi les poissons les plus dangereux pour l’humain, en raison de son venin mortel et de son camouflage quasi-parfait dans le sable ou parmi les rochers.

Chaque année, 10 à 15 personnes sont hospitalisées en Polynésie après avoir été piquées par un poisson pierre. Le premier geste en cas de piqûre est d’approcher celle-ci d’une source de chaleur (eau chaude entre 45 et 50°C, flamme de briquet ou cigarette) – en prenant toutefois garde à ne pas brûler la victime. Ensuite, une visite aux urgences s’impose.

Les poissons de la famille des Tetraodontidae sont appelés poissons globes (environ 120 espèces au total). Plutôt que de s’échapper face à leurs prédateurs, ils avalent de grandes quantités d’eau afin de gonfler, devenant ainsi plus difficiles à manger.

Les poissons globes contiennent de la tétrodotoxine, un poison létal pour leurs prédateurs potentiels mais aussi pour l’humain. Un seul poisson globe contient assez de toxine pour tuer 30 personnes, et il n’existe aucun antidote connu à ce jour.

En 2001, grâce à un film d’une beauté époustouflante projeté à l’Aquarium de Monterey en Californie, j’ai plongé dans les Abysses. D’une minute à l’autre et sans crier gare, ma vie a changé de direction.

Les images, diffusées en boucle, montraient des animaux qui avaient été filmés par l’Institut MBARI [Monterey Bay Aquarium Research Institute] dans les profondeurs du canyon de Monterey. On y découvrait des créatures fabuleuses, aux formes surprenantes, aux couleurs insensées, crachant des éclairs menaçants de lumière bleue ou ondulant au contraire avec une grâce infinie en produisant des scintillements irisés. Des êtres étranges, sans queue ni tête, s’entortillaient et se déroulaient comme des rubans fluides exécutant une danse magique. Une créature me marqua plus que les autres : une sorte de pieuvre transformiste rouge foncé, munie de deux grandes oreilles comiques qui la rendaient attachante. Elle semblait flotter dans l’espace, parmi les étoiles… Avec une immense élégance, une extrême lenteur, elle gonflait sa robe en ballon ou l’aplatissait en disque : d’autres fois encore, elle la relevait au-dessus de sa tête et se métamorphosait en citrouille abyssale, puis elle ressurgissait soudainement, cette fois vrillée dans la longueur, semblable à une fleur de liseron repliée pour la nuit. Tranquillement enfin, elle s’éloignait dans la noirceur de son univers…

Quel univers ! Je restai quatre fois d’affilée à scruter l’écran, incrédule, guettant l’indice qui, infailliblement, trahirait même le meilleur des truquistes. Mes pensées opéraient la même boucle que le film : Ce n’est pas possible… Ces animaux ne sont pas réels… Ces effets spéciaux sont magnifiquement exécutés, du jamais vu ! Tim Burton est derrière tout ça ! Et au fur et à mesure que mon œil décelait non la marque d’images de synthèse, mais la texture inimitable de la réalité, mes pensées changeaient de nature. Comment est-il possible que la Terre comporte des telles merveilles sans que nous soyons même au courant ? Pourquoi n’a t-on pas suspendu la marche du monde, ne serait-ce qu’une minute, une seconde, pour nous annoncer que ces créatures existaient, ici-bas, au sein même de notre planète ? Je ressentais la même émotion, le même choc, que si je venais d’apprendre que les premiers extraterrestres avaient été découverts… et filmés !

J’était éblouie… sans voix… émerveillée…

Je ne sus analyser que plus tard l’état dans lequel je me trouvais. Aussi stupide que cela puisse paraître, j’avais eu un coup de foudre. Telle une adolescente surprise par la puissance de l’amour, je trouvais que la vie prenait subitement de nouvelles dimensions, comme si un voile s’était déchiré, révélant un voile des perspectives inattendues, plus vastes et plus prometteuses. Dans l’avion qui me ramenait à Paris, toute mon énergie était canalisée par une pensée unique : les abysses. Je me figurais ce volume d’eau colossal, baigné dans l’obscurité permanente, et j’imaginais les créatures fantastiques qui y évoluaient, loin de nos regards, surréalistes résultats d’une nature ô combien inventive.

Bientôt les images qui m’avaient frappé s’estompèrent et je ressentis péniblement la pénurie de documents sur le sujet. Les animaux en mouvement étaient magnifiques, ils étaient la vie, mais la fugacité des images animées ne satisfaisait pas ma curiosité : il me fallait d’abord un livre qui me permettrait de détailler, à ma guise et des heure durant ces bêtes incroyables recluses dans les ténèbres de l’océan. J’avais besoin de recul et de liberté pour entamer mon propre voyage intérieur et rejoindre par l’esprit ces intraterrestres puisant au cœur d’un ciel liquide. Je voulais tout savoir d’eux : à quelle profondeur ils vivaient, comment ils se reproduisaient, leur taille, leur nom… Je rêvais d’un livre qui réunirait les plus belles images ramenées de cette frontière, inaccessible pour la plupart d’entre nous, un livre qui donnerait la parole à ceux qui détenaient les informations précieuses sur cet environnement singulier, un livre qui irait à la rencontre du plus grand nombre : en somme, je rêvais d’un livre qui ferait sortir les abysses de l’ombre.

Cet ouvrage, je le désirais si ardemment, j’avais une vision si précise de la mission qu’il devait remplir que je décidai de le réaliser. J’appelai les chercheurs de par le monde, les grands noms de l’océanographie actuelle, et, l’un après l’autre, tous acceptèrent spontanément de collaborer à mon projet.

Tel qu’il se présente, le livre correspond exactement au désir que j’en avais : un ouvrage qui nourrit notre sens esthétique comme notre curiosité intellectuelle. Un ouvrage qui, je l’espère, saura créer une émotion assez forte pour nous saisir et nous interpeller dans ce qu’il y a de plus profond, de plus intime en nous : notre appartenance à une vaste chaîne vivante incroyablement belle, terriblement fragile, et jusqu’à preuve du contraire, miraculeusement unique sans l’univers.

Claire Nouvian Paris, 2 mai 2006 Avant-propos de Abysses Fayard 2007

Le coup de foudre ne sera pas un feu de paille : en 2014, elle fondera l’association écologiste Bloom obtenant que l’Europe mette fin à la pêche électrique, très prisée des Hollandais, et encore au chalutage en eau profonde qui laboure les fonds marins, y détruisant la flore et parfois la faune … etc

| www.bloomassociation.org |

Apparition des insectes et des graines ; les insectes sont issus des premiers animaux terrestres, les arthropodes – il y a entre 407 et 410 m.a. ; c’est l’embranchement des invertébrés auquel appartiennent également les mille-pattes, les trilobites, les arachnides, les crustacés et les scorpions -. Aujourd’hui, ils représentent 70 % des animaux vivants et jouent, par l’intermédiaire des pollinisateurs, des ravageurs et des recycleurs, un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes actuels.

Et apparition aussi … des sols :

Le sol est bel et bien à l’origine du monde actuel. Il influence le climat tantôt négativement, quand il est source de gaz à effet de serre, tantôt positivement, quand il stocke de la matière organique. Par ailleurs, les eaux des rivières et des fleuves sortent des sols où elles se sont chargées en nutriments et sels minéraux. Les sols pleurent ainsi dans les océans, alimentant leur fertilité. Voilà pourquoi la plupart des poissons sont pêchés le long des continents, là où les algues se développent – et pourquoi les pêcheurs bretons veulent pêcher au large de la Grande-Bretagne… Et puis, le sol joue un rôle central dans le cycle de l’eau. Il la retient comme une éponge et va écrêter les crues, soutenir les étiages et créer des réserves d’eau dans lesquelles puisent les humains et, surtout, les plantes.

Elle présentait une dynamique d’oued, entre inondations brusques et sécheresses totales. Il n’y avait pas de plantes, mais juste de petites croûtes de microbes, un peu comme celles qui ornent les façades de nos immeubles. Et les océans, près des côtes, étaient moins fertiles.

Un sol, pour faire simple, c’est de la matière organique morte en devenir, sous l’effet du vivant qui recycle ainsi des sels minéraux. Ce sont également des fragments minéraux colonisés par des microbes qui les dissolvent, notamment par des processus d’acidification locale. La fertilité ainsi libérée sert à nourrir les plantes. Et le sol contient des gaz qui y pénètrent, eux aussi en devenir sous l’effet du vivant. L’oxygène est ainsi consommé pour la respiration. Ici et là, dans des sols sans oxygène (anoxiques), des bactéries fabriquent du méthane. Ailleurs encore, certaines bactéries utilisent l’azote atmosphérique pour produire des protéines : c’est la source du stock d’azote du sol.

Les sols hébergent plus du quart de l’ensemble des espèces connues – encore ne connaissons-nous qu’à peine 1 % des microbes -. Entre 50 % et 75 % de la masse vivante des écosystèmes se trouvent sous terre. Dans nos régions, un gramme de sol forestier contient des millions de bactéries, appartenant à plusieurs milliers d’espèces, des milliers d’espèces de champignons, un millier d’amibes et des milliards de virus, d’un nombre inconnu d’espèces. La biodiversité, on en parle autant qu’on la foule aux pieds…

C’est très variable. Les sols agricoles de nos régions sont très pauvres en matière organique parce qu’on les laboure, ce qui les aère et favorise la respiration de microbes qui la consomment. Cet appauvrissement les déstructure et les rend plus vulnérables à l’érosion et à la sécheresse, car ils retiennent moins bien l’eau, et cette sécheresse est elle-même très défavorable à la vie microbienne. Dans la Corn Belt du Middle West américain, par exemple, le maïs pousse – mal – sur un sol qui ne contient plus que quelques pour cent de matière organique.

À l’autre bout du spectre, on trouve les sols des tourbières, dans les zones humides du Canada, de Russie, et ponctuellement de France. Elles représentent 3 % de la surface du globe, mais concentrent les trois quarts de la matière organique stockée dans les sols du monde entier ! Dans la lande bretonne, vous trouvez de la matière organique pratiquement pure en surface. Ces tourbières sont aujourd’hui menacées par des feux zombies qui brûlent en été et couvent l’hiver sous la neige, pour repartir à l’été suivant. L’an dernier, les feux zombies russes ont émis autant de CO2 que toute la Belgique.

Autre curiosité : les sols des paramos, dans les montagnes andines, contiennent plus de 20 % de matière organique. Ils ont, de plus, une microporosité qui leur permet de retenir énormément d’eau (deux fois et demie leur poids sec). Ce sont, de fait, les châteaux d’eau de toutes les grandes villes des Andes !

Par un processus en miroir de celui qui opère en surface, à mesure que la végétation se complexifie. Cela commence avec les croûtes microbiennes qui patinent les roches nues ; puis se développent des croûtes de lichen et de mousses puis des herbes, et enfin des fourrés et des forêts. Sous cette succession végétale, le sol mélangeant de la roche altérée et de la matière organique s’épaissit progressivement et finit par former un sol mature – d’une épaisseur de 2 mètres dans les régions tempérées, de 10 mètres à 100 mètres sous les tropiques -, qui va ensuite évoluer très lentement. L’ensemble de ce processus prend un millénaire, au moins : les sols sont un héritage qui ne se reconstitue pas du jour au lendemain. C’est un patrimoine dont nous avons le droit d’encaisser les intérêts, mais notre devoir est de le transmettre.

Pourtant, un sol agricole ne pèse pas très lourd aujourd’hui. La construction de l’université Paris-Saclay, sur le plateau de Saclay, a allègrement détruit un des sols les plus productifs d’Ile-de-France, et nul n’a bronché.

Quand les plantes terrestres sont apparues, c’est-à-dire quand des algues se sont associées à des champignons pour exploiter un sol encore très rudimentaire. Cette symbiose a commencé il y a au moins 400 millions d’années, d’après les fossiles disponibles.

Les premières plantes terrestres n’étaient pas dotées de véritables racines mais de tiges rampantes. les racines sont apparues plus tard, comme un moyen d’accueillir davantage de champignons. Cette association symbiotique perdure, car les deux partenaires y trouvent un bénéfice. Les racines, en effet, n’exploitent pas directement le sol. Elles accueillent des champignons qui puisent dans le sol les sels minéraux qu’ils redistribuent ensuite à la plante, en échange des sucres – fabriqués par photosynthèse – que celle-ci leur fournit.

Parce que les plantes, grâce aux champignons, ont acquis une capacité accrue d’exploiter le sol et donc de faire de la photosynthèse. Elles ont pu nourrir encore plus les champignons, qui sont devenus encore plus capables d’exploiter le sol. Un cercle vertueux s’est installé. Les deux partenaires ont commencé à altérer la roche et à déposer des déchets qui formeront la matière organique du sol. Par ailleurs, les filaments du champignon et les parties racinaires des plantes ont créé un maillage qui a structuré et retenu le sol.

Cette coopération a fait chuter le CO2 de l’atmosphère. D’une part, le gaz carbonique a été massivement transformé – par photosynthèse – en plantes vivantes ou mortes (dans les sols). D’autre part, les roches se sont altérées plus vite dans les sols qu’en surface. Résultat, elles ont injecté du calcium et du magnésium, par les cours d’eau, dans les océans. Là, ces éléments ont précipité sous forme de calcaire en pompant le CO2 atmosphérique. Résultat, le climat s’est massivement refroidi.

En effet, un des sous-produits de la photosynthèse est l’oxygène, dont le taux atmosphérique s’est mis à augmenter. Première conséquence, les incendies sont apparus et ont commencé à se propager (avant, il n’y avait pas grand-chose à brûler, et les feux ne s’entretiennent pas dans une atmosphère contenant moins de 15 % d’oxygène). Résultat, les premiers charbons se sont formés il y a environ 400 millions d’années. Mais, en plus, comme il y avait plus d’oxygène dans l’air, de plus gros animaux ont pu se développer car ils pouvaient plus facilement respirer. Des poissons – nos ancêtres – se sont hissés sur terre, capables de respirer assez pour porter leur propre poids hors de l’eau.

La façon dont nous les traitons n’est pas durable. L’excès de labour, par exemple, augmente d’un facteur 10 à 100 leur érosion. Résultat, nos sols labourés sont en train de fondre, trop lentement pour qu’on s’en rende compte, et pourtant la dégradation des sols affecte déjà la vie de 3 milliards et demi d’individus dans le monde. D’ici trente ans, leur épuisement provoquera la migration de 50 millions à 700 millions de personnes.

Quand on exporte les pratiques agricoles européennes dans d’autres écosystèmes, notamment dans les tropiques, où les sols n’ont pas le même fonctionnement, les dégâts sont parfois pires.

Aux États Unis aussi des erreurs ont été commises, entraînant une prise de conscience plus précoce que la nôtre. Les pratiques de labour et de pulvérisation de la surface du sol (dry farming) ont entraîné, dans les années 1920-1930, des érosions éoliennes catastrophiques. La région touchée a été nommée Dust Bowl (bassin de poussière). Certains sols ont été décapés, ruinant des dizaines de milliers de personnes et provoquant leur exode. Ce malheur a inspiré à John Steinbeck Les Raisins de la colère (1939). Et au président Franklin D. Roosevelt cette phrase, en 1937 : Une nation qui détruit ses sols se détruit elle-même.

De nombreuses civilisations amérindiennes n’ont jamais utilisé de charrues : elles plantaient dans un trou… et c’est tout ; la main d’œuvre pour désherber, par ailleurs, ne manquait pas. On peut donc nourrir de vastes civilisations sans labour. La charrue augmente certes les rendements à court terme, ce qui a conduit à son adoption en Europe. Mais, aujourd’hui, la permaculture, qui évite le labour, obtient des rendements réduits de seulement 10 % au plus. Ce type d’agriculture maintient un couvert végétal entre deux cultures, c’est-à-dire durant les intercultures (entre la récolte d’une culture et le semis de la suivante). Ces méthodes conservent la fertilité naturelle. Mais il faut poursuivre les recherches pour les généraliser (pour la pomme de terre, par exemple, la permaculture reste difficile).

L’inondation des sols cultivés avec des engrais crée une double dépendance des plantes, vis-à-vis des engrais et vis-à-vis des pesticides. Abreuvées d’azote et de phosphate sous forme d’engrais, les plantes vont cesser d’alimenter leur partenaire fongique en sucres. On entre dans un cercle vicieux : en l’absence du champignon, les plantes auront besoin de plus d’engrais pour être nourries. Elles perdront aussi la protection que leur fournissait le champignon vis-à-vis des microbes pathogènes (il émet, en effet, des toxines, et sa présence stimule le système immunitaire de la plante). Pour autant, il faut reconnaître une vertu à cette agriculture conventionnelle : elle a, quantitativement, nourri l’humanité. Mais avec des effets de bord sur la qualité des sols, sur la qualité des eaux de surface et sur la qualité des aliments.

Observons le fonctionnement spontané des sols, qui peut nous inspirer des alternatives à nos pratiques agricoles actuelles. Il en existe déjà, comme l’agriculture biologique, mais il faut aller plus loin. Le bio améliore grandement la qualité alimentaire, et aussi un peu la qualité des sols, en interdisant les engrais et les pesticides d’origine chimique. Mais le labour reste pratiqué, qui tue la vie du sol.

La permaculture, une forme d’agroécologie, commence à être développée pour limiter le labour. Et le sol reprend vite des couleurs ! Autre atout, elle utilise des intercultures, on l’a vu, qui limitent l’érosion et réinjectent de la matière organique dans le sol. Quand, de surcroît, ces intercultures sont des plantes associées à des bactéries capables de transformer l’azote atmosphérique en protéines, comme les légumineuses (lentilles, pois, haricots, fèves, etc.) qualifiées d’engrais verts, c’est une élégante façon de réintroduire de l’azote dans le sol.

Les consommateurs ont pris conscience de l’importance de manger sainement, ce qui justifie l’agriculture biologique, mais ils méconnaissent la nécessité d’entretenir les sols. Or, un sol, on l’a vu, met un millénaire à se construire ! J’appelle de mes vœux une convergence de l’agriculture biologique et de la permaculture, pour respecter à la fois la santé des consommateurs et celle des sols.

Les agroécologistes n’ont jamais cru que la nature était bonne en soi : ils proposent de gérer et d’exploiter les synergies existant dans la nature. Par exemple, quand vous plantez des arbres au-dessus de cultures céréalières, vous gérez de façon vertueuse des problèmes microclimatiques et des problèmes d’érosion. Finalement, vous réduisez peu les rendements des céréales, mais vous pouvez compter sur le bois produit. Autre exemple : en misant sur les synergies des champignons associés aux racines des plantes, vous pouvez nourrir les plantes dans des sols moins fertilisés.

J’entends dire que ça ne peut pas fonctionner avec les variétés végétales actuelles. Mais la sélection variétale n’est pas un processus achevé ! Il y a dix ans, on disait que les semoirs n’étaient pas adaptés à la permaculture. Or, aujourd’hui, ces semoirs sont produits industriellement. Il y a des solutions à développer. Qu’on ne me dise pas que c’est infaisable : ce serait faire insulte à l’intelligence humaine et à la force du biomimétisme.

Cette odeur de terre mouillée a un nom : c’est le pétrichor. Cette senteur fraîche et musquée émanant du sol, après une averse, provient de la géosmine, une molécule sécrétée par un groupe de bactéries du sol, les actinobactéries. Dissous dans les gouttes de pluie, ces composés volatils sont libérés sous forme d’aérosols. Finalement, le pétrichor raconte que le sol est riche en actinobactéries. Celles-ci sont aussi la source de nombreux antibiotiques, comme la streptomycine, produite par le genre Streptomyces. Cela montre, au passage, que la biodiversité du sol sert à autre chose qu’à l’agriculture. Tous nos antibiotiques sortent du sol ! Ce sont des moyens de lutte des microbes qui se castagnent entre eux, et que l’homme a réutilisés contre ses propres ennemis pathogènes…

Marc André Selosse. Le Monde du 1 décembre 2021

Trois catégories de vers se partagent le travail : les épigées restent en surface pur brasser et déchiqueter la litière ; les anéciques creusent des galeries verticales et entraînent la matière organique vers le fond (jusqu’à 100 % de la matière organique déposée en surface par endroits) tout en remontant la terre vers la surface par leurs turricules ; enfin, les endogées creusent des galeries horizontales en profondeur et stimulent l’activité microbienne qui parachève le recyclage des nutriments, les rendant à nouveau disponibles aux plantes, Les différentes strates du sol sont constamment mélangées. Les tunnels permettent d’aérer et d’humidifier le sol ; ils canalisent la progression des racines et sont un véritable paradis pour la communauté microbienne qui s’y développe, Les vers représentent la plus grande biomasse de la plupart des sols forestiers européens : on y trouve 100 à 200 gr de vers par m². Si l’action d’un seul ver de terre peut paraître négligeable, leur force vient de leur nombre. Tous ensemble, ils transforment le sol en une véritable éponge qui peut stocker d’énormes quantités d’eau lors de fortes pluies, augmentant la capacité d’infiltration et évitant ainsi les phénomènes d’érosion et de glissement de terrain. Cette eau percolera ensuite doucement vers la nappe phréatique et les rivières, De même, en déposant chaque nuit leur turricules à la surface, les vers ramènent des profondeurs environ 40 tonnes/ha/an, soit une épaisseur de 4 mm/an, 40 cm/siècle, 4 mètres/millénaire. Un rôle qui a particulièrement fasciné Darwin qui décrétait le ver de terre meilleur ami de l’archéologue et du paléontologue. En recouvrant patiemment de turricules tout objet déposé sur le sol, ils le protègent des injures du temps pour des durée indéfinies. Darwin avait même cherché à élaborer une échelle temporelle ; basée sur la vitesse d’enfouissement qui aurait permis de dater les découvertes archéologiques à une époque où l’on avait aucun moyen de datation. Ainsi, toute cette partie du sol placée sous l’influence des vers de terre est appelée drilosphère. Mais il existe également la myrmécosphère tout aussi importante et marquée, elle, par l’influence des fourmis. Il existe plus de 400 espèces de fourmis en Europe et leur rôle est tout aussi capital que celui des vers de terre dans le fonctionnement de la forêt, Les fourmis construisent leurs fourmilières en rassemblant de grandes quantités de débris végétaux et en aménageant tout un réseau de galeries souterraines. Le sol est plus chaud, plus sec, plus aéré et plus riche en nutriments, Les arbres voisins ne s’y trompent pas : ils envoient leurs racines vers les fourmilières et poussent bien plus vite que les autres, Les fourmis collectionnent toutes sortes de choses et notamment des graines dont elles assurent la dispersion (myrmécochorie), Elles peuvent également chasser et une seule colonie peut consommer en une saison des centaines de milliers d’insectes et des dizaines de litres de miellat produits par les pucerons, Chaque fourmilière possède son cimetière et son dépotoir où les fourmis accumulent leurs déchets et cadavres, un endroit particulièrement riche en éléments nutritifs et qui fait la joie de nombreux organismes, Mais, mieux qu’une fourmilière active, il y a la fourmilière abandonnée. Sa couche superficielle étanche n’étant plus entretenue, la fourmilière prend l’eau, ce qui accélère d’autant plus sa décomposition, donc le recyclage des nutriments, par ailleurs, les fourmis n’étant plus là pour faire le ménage, chaque graine déposée sur la fourmilière y trouve les conditions parfaites pour germer sans craindre leurs mandibules, La fourmilière abandonnée devient ainsi un véritable pépinière.

Stéphane Durand 20 000 ans ou la grande histoire de la nature, Actes Sud 2018

390 m.a.

Les arbres commencent à développer le cambium, la cellule reproductrice qui se trouve entre l’écorce et l’aubier : on a donc un bois de cœur, composé de cellulose et de lignine. Les archéoptéryx qui pouvaient déjà atteindre 30 mètres de haut vont céder la place aux lycopodes, qui vont atteindre jusqu’à 50 mètres, avec un Ø de base de 2 m.

La grande aventure de la vie sur Terre

9 Entre 380 et 358 m.a. les tétrapodes se risquent hors de l’eau

Les animaux, eux aussi, vont parvenir à se hisser sur les territoires émergés. En tête de file, les tétrapodes – dotés de deux paires de membres locomoteurs – qui sont apparus en milieu aquatique. L’un des plus vieux proto-tétrapodes dont on ait retrouvé des fossiles, Tiktaalik roseae pouvait se servir de ses articulations flexibles afin de se hisser sur les berges humides et de s’y déplacer brièvement. Vers – 365 m.a., Ichttyostega est le premier animal connu à pouvoir entreprendre une locomotion purement terrestre. Il possède des côtes allongées et un sternum primitif qui protègent ses poumons contre la pression exercée à l’air libre par le poids de son propre corps. Mais ces animaux ne sont pas encore totalement terrestres ! Il faudra pour cela une autre innovation, vers – 340 m.a., qui rompra pour de bon leur dépendance au milieu aquatique : l’œuf amniotique. Celui-ci, doté d’une membrane, isole l’embryon du milieu aérien et le protège ainsi de la dessication, lui offrant un environnement aqueux propice à son développement.

William Rowe-Pirra Sciences et Avenir n° 208 Janvier à Mars 2022

380 m.a.

Dans le parc national de Miguasha au Québec, on découvre un poisson fossile appartenant à un groupe éteint qui annonce les tétrapodes – vertébrés à quatre membres, dont font partie les humains – Elpystostège Watsoni -. Intégrés aux nageoires, des petits os font penser à des proto-doigts, ce qui leur permet peut-être de s’aventurer en eaux peu profondes, voire sur la terre ferme.

Il y a 370 à 320 m.a. ! Ou plutôt, bienvenue dans les eaux de la Planète bleue, à l’heure où d’intrépides créatures s’apprêtaient à en sortir. En ces temps reculés, des pionniers aquatiques se sont lancés à l’assaut d’un nouvel eldorado : les terres émergées. Beaucoup y laissèrent des écailles. Quelques élus en réchappèrent ; certains ont prospéré. De leur audace est née l’aventure évolutive des vertébrés terrestres à quatre pattes. Ces poissons ont donné naissance aux tétrapodes terrestres qui, à leur tour, ont évolué pour former les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères que nous connaissons aujourd’hui. Une fabuleuse success story, donc – du moins, jusqu’à sa récente mise en péril. Quelles ont été les innovations génétiques, physiologiques et mécaniques qui ont permis cette colonisation du milieu terrestre ? Une série d’études récentes révèlent quelques surprises. Leur principe : les chercheurs tentent de remonter le temps en déchiffrant les génomes d’espèces actuelles de poissons, mais qui semblent avoir très peu évolué depuis leur apparition – des espèces qualifiées un peu abusivement de fossiles vivants ou d’espèces reliques, comme le fameux cœlacanthe. Puis ils comparent ces génomes anciens avec ceux d’espèces modernes de poissons ou de vertébrés terrestres. Les régions du génome qui présentent de plus grandes différences sont celles qui sont susceptibles d’avoir joué un rôle évolutif majeur. Au-delà de la seule lecture du génome, les chercheurs s’intéressent aussi aux gènes dans les différents organes corporels : ils en déduisent leur importance dans la fonction de ces organes. Que montrent ces études ? Contre toute attente, les bases de ces innovations existaient déjà chez l’ancêtre commun de tous les poissons dits osseux – pas seulement chez l’ancêtre de la lignée qui s’est hasardée sur la terre ferme, donc. Quand l’ère de la sortie des eaux est venue, il a suffi de quelques adaptations pour que ces risquetout puissent respirer, voir et se mouvoir sur la terre ferme. Une série de petits pas génétiques, donc. Mais un pas de géant pour la future humanité. À quoi ressemblait la Terre, en ces temps immémoriaux ? Nous sommes à la fin du dévonien. Les plantes ont colonisé la terre ferme depuis plus de 50 m.a. : leur arrivée sur les continents date de – 500 à – 475 m.a. De gigantesques forêts se développent alors – des forêts de pro gymnospermes, des plantes fossiles cousines de nos plantes à graines. Et le climat ? Dans l’atmosphère, le taux de gaz carbonique [CO2] a chuté, raconte Chris Bowler, titulaire de la chaire biodiversité et écosystèmes au Collège de France, et chercheur CNRS à l’École normale supérieure. Comme ce taux était faible, la planète était froide. Il y avait des glaciers aux latitudes élevées, et le niveau des mers était bas. Pourquoi une telle chute des taux de CO2 – passant de 4 000 parties par million (ppm) à environ 300 ppm, un taux similaire à celui des derniers millions d’années ? Parce que ce gaz a été consommé par des plantes terrestres récemment évoluées. Grâce à la photosynthèse, elles ont transformé le CO2 en matière organique et produit de grandes quantités d’oxygène, explique Chris Bowler. Cela a stimulé l’évolution d’insectes géants. Mais le dévonien n’est-il pas surnommé l’âge des poissons ? Non sans raison : à cette époque, ces vertébrés aquatiques se sont alors énormément diversifiés. Des poissons ont évolué vers des formes tétrapodomorphes, qui conduiront aux premiers tétrapodes à gagner la terre ferme.

Mais quelle terre ? Des fossiles de tétrapodes datant de la fin du dévonien ont été trouvés sous toutes les latitudes, des tropiques aux régions polaires. L’un d’eux, par exemple, baptisé Tutusius umlambo, a été découvert en 2018 en Afrique du Sud, près des latitudes australes. Il faut savoir qu’à la fin du dévonien la configuration des continents différait radicalement de celle des continents actuels. Le supercontinent Pangée ne commencera à se former que plus tard, il y a 335 m.a. à partir de la coalescence de sept ou huit grands continents, indique Chris Bowler. Revenons à notre fossile : longue de 1 mètre, la créature est une mosaïque à gueule de crocodile, à pattes trapues et à queue en forme de nageoire. En réalité, ce n’était probablement pas le premier vertébré à mettre un pied sur la terre ferme. Il n’empêche : Nous savons désormais que les tétrapodes, à la fin du dévonien, vivaient dans le monde entier, des tropiques au cercle antarctique. Il se peut donc (…) qu’ils aient commencé à se déplacer sur la terre ferme n’importe où sur la planète, observe Robert Gess, paléontologue au Muséum Albany, en Afrique du Sud. Mais, avant de plonger dans le grand bain de cette odyssée, grimpons brièvement sur les branches de l’arbre évolutif des poissons. Quelle formidable diversité ! Les poissons regroupent près la moitié des espèces de vertébrés actuels, relève Alain Chédotal, directeur de recherche à l’Institut de la vision (Inserm, CNRS, Sorbonne Université) à Paris. On en connaît plus de 28 000 espèces, qui vivent dans tous les environnements aquatiques possibles. Intéressons-nous aux poissons à mâchoires. Parmi eux, il y a les placodermes : ces poissons cuirassés se sont éteints il y a 440 m.a. Il y a les poissons cartilagineux, comme les requins et les raies. Et il y a les poissons osseux : tous les autres, soit l’écrasante majorité. Eux seuls nous intéressent ici. Ils se divisent en deux branches : les poissons à nageoires rayonnées (actinoptérygiens) et les poissons à nageoires charnues (sarcoptérygiens). Les premiers comptent quelques espèces très anciennes mais encore actuelles, comme le bichir. Surtout, ils rassemblent les poissons dits téléostéens, soit 99,8 % des espèces actuelles ! Carpes, brochets, sardines, anguilles, truites, thons, morues, soles, épinoches… tous sont des téléostéens. Une vraie pêche miraculeuse. Quant à la seconde branche, celle des poissons à nageoires charnues, elle donnera naissance aux tétrapodes. Mais elle porte aussi une sous-branche de poissons anciens : le cœlacanthe et les dipneustes figurent parmi ces fossiles vivants. Revenons à l’ère de la sortie des eaux. Deux capacités sont indispensables à la conquête du milieu terrestre : la respiration à l’air libre et la locomotion, rappelle le professeur Jean Nicolas Volff, responsable de l’équipe génomique évolutive des poissons à l’École normale supérieure de Lyon. Ces capacités, se dit-on, ont dû apparaître lors de la sortie des eaux. Selon le scénario évolutif cher à Darwin, des variations (mutations) sont alors survenues par hasard, puis elles ont été retenues par la sélection naturelle. Sauf qu’il y a une erreur de date. L’ancêtre commun à tous les poissons osseux, en effet, était déjà équipé des outils génétiques pour faire des membres articulés et pour faire des poumons. Pour survivre à la sortie de l’eau, nos héros n’ont eu qu’à améliorer ces prototypes, révèle une série de travaux récents. Mais alors, quid des poissons restés dans l’eau ? Les chemins évolutifs sont décidément tortueux : ils ont dû, à rebours, transformer les bases innovantes qui abritaient en germe la possibilité d’envahir la terre ferme, dans le génome de leurs ancêtres… pour les réadapter au milieu aqueux. Examinons la première adaptation indispensable à la survie en milieu terrestre : la respiration à l’air libre. L’étude des dipneustes est ici précieuse. Première surprise : ces poissons d’eau douce, d’apparition très ancienne, sont pourtant les poissons actuels les plus proches des vertébrés terrestres, indique Jean Nicolas Volff. Ils sont dotés, en plus de leurs branchies, d’un poumon fonctionnel qui les rend capables de respirer à l’air libre. Chez le dipneuste australien, ce poumon est sollicité quand l’eau s’appauvrit en oxygène, en complément de la respiration branchiale. Quant au dipneuste africain, il peut survivre des mois hors de l’eau, durant la saison sèche, grâce à cet unique poumon ! Des équipes ont séquencé les génomes du dipneuste australien et de son cousin africain. Verdict : Les génomes de ces deux poissons recèlent une grande diversité de gènes codant les protéines du surfactant pulmonaire, indique Jean Nicolas Volff, qui cosigne l’étude dans Nature. Ce surfactant est un matériau complexe, associant lipides, phospholipides et protéines ; il est sécrété en continu dans la lumière des alvéoles. Son rôle est essentiel : grâce à ses propriétés tensioactives, il facilite l’expansion des alvéoles lors de l’inspiration et les maintient ouvertes lors de l’expiration. Sans surfactant, pas de respiration aérienne : les alvéoles s’effondreraient sur elles-mêmes. Autre évolution observée chez ces poissons : il y a eu une expansion des gènes des récepteurs olfactifs. Des outils indispensables à la vie en milieu aérien, pour détecter les odeurs et les phéromones qui aident à la reproduction. Examinons maintenant quatre autres poissons, plus anciens encore que les dipneustes. Ces poissons d’eau douce peuvent atteindre 2 ou 3 mètres de long. Ils portent des noms baroques : le bichir du Sénégal, le poisson castor, le poisson spatule, le garpique alligator. Soit quatre espèces à nageoires rayonnées, qui ont divergé très tôt de la lignée des téléostéens. Prenons le bichir du Sénégal, ou poisson-dragon. Lui aussi est doté d’un poumon fonctionnel. Eh bien, les chercheurs ont découvert, dans son poumon, des gènes actifs semblables à ceux qui sont actifs dans les poumons des tétrapodes. Prenons maintenant le garpique alligator, qui vit dans la basse vallée du Mississippi : lui n’a pas de poumon fonctionnel, mais il est muni d’une vessie natatoire. Cet organe, également présent chez la plupart des téléostéens (truite, etc.), sert à contrôler la flottaison : il se remplit ou se vide de gaz. Plus étonnant encore : la vessie natatoire du garpique alligator lui sert parfois de poumon. Or, dans cet organe du garpique, les chercheurs ont trouvé les mêmes gènes activés que dans le poumon du bichir. Tous les indices concordent : en clair, l’ancêtre commun de tous les poissons osseux avait déjà un poumon fonctionnel, mais pas de vessie natatoire. Ensuite, ce poumon primitif est devenu inutile chez la plupart des poissons osseux, qui respirent grâce à leurs branchies. Recyclage évolutif, il a été transformé en vessie natatoire, commente Jean Nicolas Volff. Voyons désormais la seconde adaptation nécessaire à l’évolution sur la terre ferme : la locomotion. Nouvelle surprise : les dipneustes sont déjà prééquipés pour des déplacements terrestres. Par exemple, des gènes clés du développement, comme HOXC13, sont hyperactifs dans leurs nageoires. Mieux : ces gènes ressemblent à ceux qui sont actifs dans les membres à cinq doigts des tétrapodes. Voyons maintenant ce qui se passe chez nos quatre poissons très anciens : bichir du Sénégal, poisson-castor, poisson-spatule et garpique alligator. Dans leur génome, les chercheurs ont trouvé des éléments régulateurs qui augmentent la flexibilité des nageoires. Mais qui dit locomotion terrestre dit, le plus souvent, articulations sophistiquées. Une équipe de Harvard s’est interrogée : avant leur sortie de l’eau, les poissons étaient-ils déjà outillés pour bricoler des membres aptes à se déplacer sur le sol ? Les chercheurs ont examiné un de leurs modèles favoris : le poisson-zèbre, un téléostéen qui n’a jamais mis un pied sur la terre ferme. Par mutagenèse, ils ont produit une myriade de mutations touchant au hasard le génome de ce poisson. Parmi les mutants obtenus, ils sont tombés sur un os… salutaire. Un os à effet Eurêka !. Une mutation ponctuelle, sur une seule lettre de l’ADN, suffit pour produire un spectaculaire effet : dans la nageoire, deux os se divisent en deux. Mieux : une véritable articulation se crée entre les os divisés ; des muscles et des neurones moteurs s’y connectent. Cette mutation touche une région du génome (VAV2) qui contrôle l’activité de gènes clés dans la formation des membres. Pour vérifier son importance, les chercheurs ont créé des souris portant des mutations dans cette même région. Résultat, ils ont induit des déficits dans les articulations du rongeur. Ce travail montre que les téléostéens n’ont pas de membres parce qu’ils ont perdu la capacité à exprimer ce gène. Le reste du programme génétique pour bâtir un membre est présent, mais à l’état dormant, relève Alain Chédotal. Mais à quoi a pu servir, chez ces anciens poissons, un tel pré-équipement à la locomotion terrestre ? Dans l’imaginaire collectif, le poisson évoque un animal évoluant en pleine mer. Mais le niveau des mers étant plus bas, en ces temps reculés, ces membres primitifs ont peut-être servi à des vertébrés aquatiques, dans un premier temps, à se déplacer sur les basfonds des marécages et des mangroves… Une première étape, ou plutôt une première marche avant la véritable sortie des eaux. Voilà donc nos ancêtres poissons équipés pour se mouvoir sur le sol. Leur longue marche, cependant, a été pavée d’embûches. Mieux valait qu’ils soient résilients face à ces multiples stress ! C’est ce que suggère, là encore, l’étude des dipneustes. Deux gènes, dont l’action anxiolytique était connue chez les tétrapodes modernes, ont été identifiés chez ces poissons : NPS et NPSR1. Ils renforcent la résistance au stress en codant un neuropeptide (le neuropeptide S) et son récepteur. Ce faisant, ils inhibent la transmission de l’influx nerveux dans l’amygdale, cette région du cerveau impliquée dans la détection de la peur, de l’anxiété et de la douleur – mais aussi du plaisir. Nos téméraires poissons ont été ainsi armés contre les méfaits du stress, lors de cette épreuve du feu – ou plutôt, des terres émergées. Si le scénario se dessine, ses acteurs vedettes restent anonymes. On ignore l’identité des premiers vertébrés aquatiques qui sont sortis de l’eau, admet Jean Nicolas Volff. Sans doute étaient-ils assez proches du cœlacanthe et des dipneustes actuels. Leurs nageoires articulées ont évolué en pattes munies de doigts, qui leur ont d’abord permis de ramper sur les fonds marins. Certains ont aussi exploité leur poumon primitif pour respirer à l’air libre. Cette transition aurait eu lieu dans les eaux stagnantes des marais du dévonien, pauvres en oxygène. Pour se hisser hors de l’eau, ces poissons ont d’abord utilisé leurs puissantes nageoires osseuses. Puis celles-ci ont poursuivi leur évolution en pattes semblables à celles qui équiperont les tétrapodes. Toutes ces innovations n’ont pas été inventées d’un seul coup de baguette magique. Un constat conforme aux lois de l’évolution. Il n’empêche : les bases génétiques ayant permis ce saut magistral étaient bien plus ancestrales qu’on ne l’imaginait. L’essentiel du matériel génétique était déjà là, il y a 450 m.a. au nœud évolutif entre les deux branches des poissons osseux. Moyennant quelques adaptations, ce même matériel permettra ensuite la respiration pulmonaire et la locomotion terrestre, résume Jean Nicolas Volff. Reste une énigme. Pourquoi, voici 450 m.a. un poisson qui avait des branchies a-t-il développé un poumon primitif ? Peut-être parce qu’à un moment l’oxygène est devenu plus rare dans l’eau, avance le généticien. Ce poumon primitif aurait été utile pour capter l’oxygène de l’air, en surface. Ensuite, les poissons qui ont colonisé la Terre ont perdu leurs branchies : ils n’en avaient plus besoin. De leur côté, la plupart des poissons à nageoires rayonnées ont perdu leur poumon primitif, qu’ils ont transformé en vessie natatoire. Peut-être le taux d’oxygène dans l’eau a-t-il réaugmenté. Ce poumon serait alors devenu superflu. Et puis venir respirer en surface n’était pas dénué de risque : bien plus tard, quand les oiseaux prédateurs sont apparus, ils ont guetté ces nouvelles proies pour n’en faire qu’une becquée. La pression de sélection, sauf exception (dipneustes, cœlacanthe, bichir), n’a donc pas retenu ce double mode de respiration. Ultime exploit, ces poissons feront mentir, bien plus tard, un géant de la littérature. Pour vivre, le poisson ne doit pas sortir de l’eau, notait Hugo dans une œuvre de jeunesse (Han d’Islande, 1823). Vertigineux aveuglement, en vérité. Car si un poisson plein d’audace, jadis, n’avait osé s’échapper du milieu aqueux, vaste mer amniotique qui l’abritait, nous ne serions pas là pour en disserter.

[…] Les poissons sont de drôles de zèbres… Le plus grand génome connu de vertébré appartient au dipneuste éthiopien. Il compte 133 gigabases, soit 42 fois la taille du génome humain ! S’il est si long, c’est qu’il est truffé de parasites : de courtes séquences d’ADN très mobiles, ou éléments transposables, se multiplient au sein des génomes. Ces parasites créent un sacré bazar. En même temps, ils favorisent l’évolution en produisant de la diversité, explique le biologiste Jean-Nicolas Volff. Quant au plus petit génome de vertébré, c’est celui du fugu, ce fameux poisson japonais prisé des gastronomes téméraires – on peut mourir en quelques heures si l’on ingère son poison. Pourquoi ce génome est-il si petit, alors qu’il abrite autant de gènes que celui des dipneustes ? C’est parce que le fugu s’est débarrassé de ces éléments transposables, indique Jean-Nicolas Volff. Autre étrangeté : on sait que le génome des vertébrés a subi deux événements de duplication, il y a 500 à 550 m.a. à la base du tronc de leur arbre évolutif. Le génome des poissons téléostéens, lui, en a subi une duplication, il y a 350 m.a. Ce qui rend leur génome particulièrement plastique, apte à muter pour créer plus de diversité encore.

florence rosier. Le Monde du 21 avril 2021

de 375 m.a. à 360 m.a.

Disparition d’au moins 70 % des espèces, suite de plusieurs événements successifs qui se seraient déroulés sur une période de 15 à 20 m.a. dite du Dévonien tardif.

360 m.a.

La plaque Avalonia poursuit sa subduction sous Armorica, et à l’opposé, Gondwana en fait de même, mais en sens inverse.

Apparition des premiers tétrapodes vertébrés avec pattes. Premiers amphibiens : petit poisson en a marre de se faire croquer par les gros : il a bien envie d’aller voir sur terre si l’herbe y est plus verte – en fait le garde-manger y est surtout constitué de nuées d’insectes – et pour cela il lui faut des pattes : il va laisser tomber ses nageoires arrières qui vont devenir pattes, il va se doter d’un système respiratoire passant par des poumons pour respirer de l’air ; il va encore supporter longtemps l’eau de mer dans son organisme.

LE POISSON À POUMONS

Les dipneustes cumulent les originalités. Pourvus de branchies et de poumons, nos plus proches cousins poissons résistent à l’assèchement saisonnier grâce à un cocon aux étonnantes qualités immunitaires. L’histoire paraît familière, naturelle aux deux sens du terme. Elle tient en quelques mots : il y a 360 millions d’années, pour sortir de l’eau et gagner la terre, les animaux marins ont développé des poumons. Eh bien, non ! Tout est faux dans cette phrase, fautif même. D’abord, il n’y a pas de pour. C’est la base de la théorie de l’évolution. Les êtres vivants n’évoluent pas pour profiter du milieu. C’est l’environnement, dans toutes ses dimensions, et les différentes pressions qu’il impose, qui sélectionnent parmi la multitude de mutations incessantes celles qui sont favorables à une espèce. Ce préalable darwinien posé, notre histoire reste toujours aussi fausse. Car dans l’arbre de la vie, les poumons sont apparus sur des espèces marines il y a au moins 420 millions d’années.

Pendant 60 millions d’années, les poumons sont restés dans l’eau, avec une fonction d’adaptation aux milieux manquant d’oxygène, souligne Gaël Clément, paléontologue et professeur au Muséum national d’histoire naturelle. Les poissons qui en étaient pourvus respiraient essentiellement avec leurs branchies mais remontaient prendre une goulée d’air à la surface quand cela devenait nécessaire. Dans un second temps seulement, ils ont permis à certaines espèces de sortir de l’eau. Ce comportement initial, les dipneustes l’ont conservé. On connaît mal ces poissons à poumons, d’une longueur allant jusqu’à un mètre et vivant plusieurs dizaines d’années.

Présents il y a bien longtemps dans toutes les eaux du globe, douces comme salées, ils ont peu à peu disparu. Ne restent aujourd’hui que six espèces dites reliques, concentrées chacune dans quelques lacs d’Afrique subsaharienne, d’Amérique du Sud ou d’Australie. Dans les fonds saumâtres de ces régions subtropicales, leur double respiration fait merveille.

À lui seul, ce comportement mériterait un peu plus de renommée. Mais cinq des six espèces en question font encore mieux : elles ont développé une technique unique qui leur permet de survivre à l’assèchement saisonnier de ces climats arides.

Les dipneustes creusent un trou dans la vase, produisent du mucus, dont ils font un cocon, enterré à 50 centimètres de la surface. Sec à l’extérieur, constamment humide à l’intérieur, il évite le dessèchement. Seul un petit canal vertical relie l’abri à l’air libre. Plongé dans une torpeur estivale de plusieurs mois, le poisson attend ainsi des jours meilleurs.

Tout cela était connu, rappelle Gaël Clément, ce que personne ne savait, c’est que cette barrière physique cachait aussi une barrière immunitaire. Une équipe de l’université du Nouveau-Mexique vient de le révéler, dans un article paru le 17 novembre dans la revue Science Advances. Le cocon est en réalité un tissu vivant avec des propriétés antimicrobiennes, résume Irene Salinas, coordinatrice de cette recherche, spécialiste de l’immunologie évolutive.

La chercheuse a repris un travail de 1931 qui décrivait les cellules sanguines chez les protoptères, l’autre nom des dipneustes africains. Elle a profité des technologies modernes pour aller beaucoup plus loin avec l’un d’eux, Protopterus annectens. Elle a d’abord observé l’abondance de granulocytes, des globules blancs également présents chez les humains, et leur migration vers la peau à la saison sèche. On a alors décidé d’analyser le cocon, explique simplement la chercheuse. Et là, bingo ! Elle y a trouvé non seulement les granulocytes mais des pièges extracellulaires, des sortes de filets à bactéries façon Spider-Man, décrit-elle. Pour bien s’en convaincre, les chercheurs ont éteint chimiquement cette action immunitaire. Dans leur cocon, les poissons ont développé œdèmes, hémorragies et autres septicémies.

Pendant la saison sèche, il creuse un trou dans la vase, s’y recroqueville et sécrète du mucus par ses ouïes, qui durcit pour former un cocon de protection.

Des globules blancs appelés granulocytes migrent de la paroi intestinale et des reins vers la peau, puis dans le cocon. Ce gilet immunitaire protège le poisson des infections pendant ce long sommeil estival.

Lorsque l’eau revient avec les pluies, le poisson sort de son cocon et reprend une activité aquatique.

Un système immunitaire externalisé : jamais pareille chose n’avait été observée dans la nature. L’équipe prévoit d’aller l’étudier sur site, en Tanzanie, l’an prochain. Pourrions-nous nous en inspirer, à l’heure des grandes pandémies ? Irene Salinas évite de plonger dans la science-fiction. En revanche, certaines molécules aux propriétés antibactériennes retrouvées dans ces pièges sont déjà en cours d’étude.

Nathaniel Herzberg. Le Monde du 15 décembre 2021

Les feuilles composées modernes deviennent majoritaires dans le monde végétal : une diminution de concentration du CO2 atmosphérique, associée à une augmentation de la densité des stomates à la surface des feuilles, assurait une meilleure évapotranspiration, et des échanges gazeux accrus. Un meilleur refroidissement des feuilles leur permettait ainsi d’acquérir une plus grande surface. Les systèmes de racine se développent très souvent en symbiose avec des champignons, qui se nourrissent d’elles mais qui leur apportent aussi des nutriments, notamment des phosphates, permettant une croissance accrue des plantes. Dans les sous-bois ombragés du dévonien supérieur apparaissent les premières plantes à graines.

ère géologique : Carbonifère 358.9 à 298.9 millions d’années.

Dans cette vue Mississippienne (340 Ma), les terranes de type cadomien (flèche) se sont détachés du corps principal du Gondwana et entreront en collision avec Laurussia lors de l’orogenèse Ouachita-Alleghenian-Variscan. La collision de Gondwana a entraîné Pangea aux dépens de l’océan Rhé. Les terranes de sous-sol de l’Europe se sont maintenant formés – une Europe de Gondwana. Il ne reste plus qu’à les obtenir de l’océan Atlantique, qui se formera bientôt.

Arte a réalisé une série tout à fait remarquable sur la question : La Valse des Continents, par Christopher Hooke. Disponible en DVD.

La grande aventure de la vie sur Terre

10. vers 350 millions d’années, des graines, des racines et … des ailes

Arrimées à la terre ferme, les premières plantes terrestres dépendaient encore largement de l’humidité pour se reproduire. Leurs spores germaient et produisaient des gamètes mâles qui nageaient dans les sols très humides de leurs habitats à la recherche d’un gamète femelle. À l’instar de l’œuf amniotique pour les tétrapodes, le développement de la graine, un ovule contenu dans une enveloppe appelé tégument, rompt la dépendance des plantes aux milieux aqueux. Les gymnospermes ou plantes à graines nues – tels nos sapins contemporains -, développent alors des cônes, dans lequel ils stockent leurs graines ; encore un moyen de résister à la dessication et de survivre plusieurs années en milieu sec avant de germer. Cette innovation est une arme décisive dans l’arsenal des végétaux pour la conquête complète du milieu terrestre. C’est aussi de cette époque que date le plus vieux fossile d’insecte connu, mais ses caractéristiques laissent entendre que les premiers insectes sont apparus quelques dizaines de millions d’années plus tôt, pendant le silurien.

William Rowe-Pirra. Sciences et Avenir n° 208 Janvier à Mars 2022

vers 330 m.a.

L’ensemble Euramérique, Amérique du Nord et Europe, se rapproche du Gondwana, l’ensemble prenant le nom de Pangée, bordée à l’ouest par l’océan Panthalassique et à l’est par le Paléo-Tethys. Ce mouvement provoque la formation de la chaîne des Appalaches et de la chaîne Hercynienne [1], gigantesque chaîne de montagnes, à l’étendue comparable à l’actuelle Himalaya, de 1 000 à 1 500 km de large. Les sommets peuvent atteindre 5 à 6 000 m. Aujourd’hui, en France, les roches anciennes du Massif Central, de la Montagne Noire, mais aussi de la Bretagne – les granites de Pont l’Abbé – et du Mont Saint Michel, des Ardennes, des Vosges, appartenaient à cette chaîne, ainsi que des parties importantes de chaînes plus jeunes comme les Pyrénées et les Alpes. La Bretagne se trouvait à la latitude… de l’équateur. Son climat était tropical, ses reliefs couverts de forêts luxuriantes d’où émergeaient des fougères géantes, l’océan bordant ses côtes était peuplé de trilobites (les ancêtres des crustacés), dont de nombreux fossiles ont été retrouvés dans le schiste breton. On retrouve aussi des restes de cette chaîne hercynienne en Angleterre, en Belgique, en Bohème, Calabre, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord, Mauritanie, et encore dans l’Est des États-Unis (la création de l’Atlantique est postérieure). C’est dans ces couches que l’on trouvera plomb, zinc, argent, fer, uranium…

Les océans disparaissent peu à peu tandis que les montagnes continentales se rapprochent et entrent en collision, ce qui provoque la formation d’une chaîne d’importance mondiale : la chaîne hercynienne. Les sédiments marins sont alors plissés. Quand ils sont entraînés en profondeur, sous l’effet de l’augmentation de la pression et de la température, ils sont d’abord transformés en schistes, quartzites et marbres alors que, dans les parties les plus profondes de cette chaîne, la fusion de ces roches donne naissance à des granites. Puis toutes ces roches sont revenues en surface, car, à peine dressées, les montagnes de la chaîne hercynienne sont soumises à l’érosion, qui va durer au moins cinquante millions d’années, à la fin du carbonifère puis au Permien.

Histoire des dinosaures dans le Languedoc méditerranéen

Les arbres sont surtout des conifères à feuillage persistant, de 10 à 30 m. de haut, qui se reproduisent avec des spores, comme les fougères : les Archéoptéris – des gymnospermes -. Ils dispersent dans l’air, en grande quantité, des grains de pollen contenant le matériel génétique mâle. Transportés jusqu’aux ovules, protégés par des feuilles rigidifiées en écailles, organisées pour former des cônes – à l’image de nos actuelles pommes de pin – c’est là que se forme la matrice où sont fécondées les graines : succès immédiat : les arbres vont dépasser les 30 mètres. Un écosystème se forme avec des libellules de 70 cm d’envergure et des amphibiens de 3 mètres de long. La biomasse végétale pompe tellement de dioxyde de carbone que les périodes glaciaires se reproduisent à intervalles réguliers par manque de gaz à effet de serre.

L’hémisphère sud est en grande partie sous les glaces et de vastes zones marécageuses se développent à l’équateur.

vers 304 m.a.

Érosion de la chaîne Hercynienne : sables et argiles s’entassent, parfois colorés en rouge par des oxydes de fer. Les hauts reliefs vont disparaître en 50 m.a. Apparition des reptiles. Un peu à l’est de l’actuelle ville de Castres, dans le Sidobre, une intrusion hercynienne sous forme de lentille épaisse en forme d’amande amène du granite en surface, qui se solidifie sur une épaisseur allant de 7.5 km à 20 km. La grande diversité des formes actuelle des blocs est l’œuvre d’une érosion ultérieure, sous climat tropical. C’est aujourd’hui le bassin granitique le plus important de France, exploité essentiellement pour les monuments funéraires.

Peyro Clabado, 708 tonnes. Les rochers gris du Sidobre émergent des fougères comme les baleines des vagues. Certains rochers fameux, Pero-Clabado par exemple, semblent posés par un génie farceur qui s’amuse à nier les lois de l’équilibre. Le Sidobre a son mystère, ses bois et ses lacs, son grand jeu de granit. Lorsque les experts régionaux affirment qu’il est actuellement le dernier refuge des druides et des fées, on est tenté de les croire. Ces forêts sortent évidemment des contes. Oui, c’est bien ainsi que nous avons toujours imaginé les bois où les enfants se perdent et devinent que l’on peut aimer. Kleber Haedens. L’air du pays.

Le troisième jour de la Genèse, Dieu sépara la terre des eaux et la nomma continent. Ce continent était d’une pièce, plat, et les quatre fleuves qui sortaient du jardin d’Eden devaient multiplier leurs méandres pour rejoindre la mer qui les entourait.

Les crimes, trahisons et forfaitures de l’humanité contre son Créateur sont tous commis en pays plat. Caïn ne pousse pas Abel dans le vide, il l’assomme dans un champ où la vue se perdait. C’est au moment où Jéhovah, dépité de l’échec de sa première esquisse, décide de revoir sa copie et noie toute la planète, que les montagnes sont mentionnées pour la première fois : Noé échoue son arche-ménagerie sur le sommet encore boueux et glissant du Mont Ararat. Après la décrue, la planète met encore quarante jours pour sécher. On la découvre alors ridée comme une patate, couverte de sommets enneigés, de pics sourcilleux, de vallées, de précipices. De ses cinq mille mètres retrouvés, l’Ararat qu’on peut bien appeler la mère des montagnes domine l’immense espace biblique – de l’Arménie à l’Égypte – où notre histoire va prendre forme.

Première victoire du roc sur l’eau, du solide sur le liquide, et début d’une guerre interminable dont nous ne connaîtrons pas l’issue avant des millions d’années. Combat où, comme dans celui des gladiateurs, chaque élément dispose d’armes différentes, de tactiques opposées, et affronte l’autre dans un temps dont l’aune n’est pas la même. L’eau peut attendre : elle attaque et ronge les côtes, les berges, les îles, déracine les arbres par milliers pour les jeter sur les rivages solitaires où ils deviennent ossuaires d’immenses troncs écorcés et blanchis par les vagues et les récifs. La montagne, moins ancienne, moins avisée et patiente est, à sa façon, auto-suicidaire : elle arrête les nuages qu’elle transforme en pluie, grêle, neige, glaciers, moraines, cascades, gorges de plus en plus profondes dans lesquelles elle finit par s’effondrer et se refermer sur elle-même, à moins que, minée par les pluies et la sape de l’humide elle ne s’éboule dans le lac qui la reflétait, créant un raz-de-marée qui emporte les villages riverains.

Ainsi en 1806, le Rossberg (canton de Schwytz) s’effondre dans le lac de Lauerz et la vague qu’il provoque détruit le bourg de Goldau et fait près de cinq cents morts : la plus grande catastrophe naturelle de notre petit pays, mais sans doute pas la dernière. Ici l’eau a vaincu la montagne et accroît la mauvaise humeur de cette dernière. Match nul. Mais, pendant qu’au fil des millénaires, certains reliefs s’érodent sous l’effet de la pluie qui vient à bout de molasse et calcaire, d’autres font face avec leurs défenses granitiques et se montrent intraitables. Je ne pense pas que le Cervin ait perdu beaucoup de sa hauteur et de sa morgue depuis les Magdaléniens. La terre reprend aussi parfois les territoires que l’eau lui vole par le surprenant et imprévisible biais des volcans. Soudain elle en a marre de sa couverture aquatique, elle se rebiffe, surgit d’une mer qui se met à siffler comme bouilloire et crée une île volcanique parfois d’une taille considérable que les hommes ne tardent pas à occuper et cultiver malgré les dangers d’une nouvelle éruption et que les géographes doivent placer sur leurs cartes. La légende veut que l’île de Cheju, entre la Corée du Sud et la côte chinoise, soit sortie de la mer dans un immense bruit de pet. Pet élevé à la dignité de dieu et figuré par d’innombrables effigies taillées dans la lave qui jalonnent le sentier – horriblement éprouvant – qui conduit au cratère. Cheju, c’est quatre-vingts kilomètres de tour et un cône de prés somptueux, de plateaux de rhododendrons où courent des chevaux sauvages, de névés qui bordent le cratère. Ces révoltes sporadiques, Krakatoa ou volcans des îles alaskiennes, ne se produisent qu’aux fissures des plaques sismiques et nous sont épargnées. Dans les Alpes, le combat est beaucoup plus serein et plus lent, et la conscience occidentale a, elle aussi, été très lente à mesurer ses enjeux.

Alors qu’en Chine, les montagnes médiatrices se couvrent de monastères taoïstes, de bonzeries bouddhiques et que leur ascension assure dix ans de longévité, l’Occident reste plus circonspect. Ou bien la montagne est sacrée – donc interdite – parce que séjour des Immortels (quel disciple de Platon aurait osé gravir l’Olympe ?) ou bien elle l’est parce que séjour des sorcières et des démons. Au XVII°, seul un géologue fou serait allé planter sa tente sur le Mont Chauve (Kahlenberg) en Bohème.

À son égard, les Saintes Écritures restent d’ailleurs ambiguës : elles l’ont sanctifiée au Mont Sinaï, puis crucifiée au Golgotha. La Tour de Babel, montagne artificielle, est ridiculisée par le Créateur et réduite, par la confusion qu’elle suscite, à l’état d’un chantier en faillite. Beaucoup de théologiens la considéreront d’un mauvais œil : c’est une paille dans la Création, une incongruité commise au seul instant où Jéhovah avait le dos tourné et peut-être pendant son jour de repos. Même Buffon et ses collègues tiennent ces pics érectiles et inaccessibles pour une erreur de la nature, et leurs abords inhospitaliers comme le repaire de contrebandiers, déserteurs, proscrits louches et bandits de petits chemins.

Revenons à l’eau qui, dans son combat contre (ou avec) le roc, produit un phénomène stupéfiant qui de l’Extrême-Orient à l’Amérique fait l’unanimité : c’est, vous l’aviez deviné, la cascade. La cascade qui remplit à la fois de joie, de curiosité et de terreur respectueuse devant les Œuvres du Créateur – n’oublions jamais que la plupart de ces naturalistes sont des chrétiens convaincus qui voient dans la nature le grand laboratoire du Ciel.

Bien plus que les pâmoisons de Haller et de Rousseau, ce sont les cascades qui vont séduire l’imagination populaire et gagner la montagne à sa cause. Sans parois escarpées, sans à-pics et sans glaciers, pas de cascade. Mille ans de peinture extrême-orientale et toute notre iconographie alpestre témoignent de cet engouement. En outre, la cascade use la montagne, transforme les éclats coupants d’éboulis en galets, alimente les rivières et irrigue nos champs. Elle fait un trait d’union arqué, gracieux, éblouissant entre stérilité et fertilité, entre sérac et avoine. De l’eau ou du rocher, qui va gagner cette bataille ? Je suis prêt à risquer un pari à très long terme : un magnum de champagne Krug millésimé 1982. C’est l’eau qui gagnera donc. À moins d’être un nouveau Noé, ce qui est improbable, je ne boirai jamais de cette bouteille qui aura quelques millions d’années lorsque cette vieille affaire aura été tranchée, et que les canards feront coin-coin sur les cimetières sous-marins d’une humanité disparue.

Nicolas Bouvier. Entre errance et éternité. Éditions Zoé.1998

À l’ouest de l’actuel aéroport de la Grand’Combe, dans les Cévennes, la forêt de Champclauson connaît une inondation subite qui fossilise nombre de ses végétaux : on y trouve aujourd’hui des troncs de palmiers, des systèmes racinaires pétrifiés : c’est grâce à l’abandon dans les années 1960 d’une ancienne mine de charbon que ce site a pu être protégé.

De ces immenses forêts tropicales qui, au Carbonifère, s’étendaient jusqu’à la pointe nord du Spitzberg, nous ne saurions rien si les vestiges n’avaient été remis au jour lors du forage des mines de charbon. Les marécages dans lesquelles elles croissaient furent envahis par la mer qui, tous les mille ans environ, y faisaient mourir les arbres et ensevelissaient leurs restes à demi-décomposés sous une couche d’eau salée et de boue. Sous cette carapace qui se durcissait, ils se transformaient en carbone. Il s’est agit là d’un phénomène répétitif, extrêmement lent, où intervenaient plusieurs facteurs, et qui s’est déroulé pendant de nombreux millions d’années. Le gisement d’Essen, en Rhénanie, par exemple, a révélé, grâce à une coupe géologique, l’existence de cent quarante-cinq forêts superposées.

Jacques Brosse. L’aventure des forêts en Occident. De la préhistoire à nos jours. J.C. Lattès 2000

ère géologique : Permien 298.9 à 245 millions d’années.

290 m.a.

Les premiers reptiles sophistiqués et les premières plantes modernes [conifères] se sont développés. Certains tétrapodes comme Sclerocephalus sont capables de régénérer leurs membres en entier ; aujourd’hui la salamandre, qui apparaîtra 80 m.a. plus tard, est le seul tétrapode qui ait gardé cette caractéristique. La capacité de régénération se serait donc perdue puis retrouvée sur le chemin de l’évolution.

270 m.a.

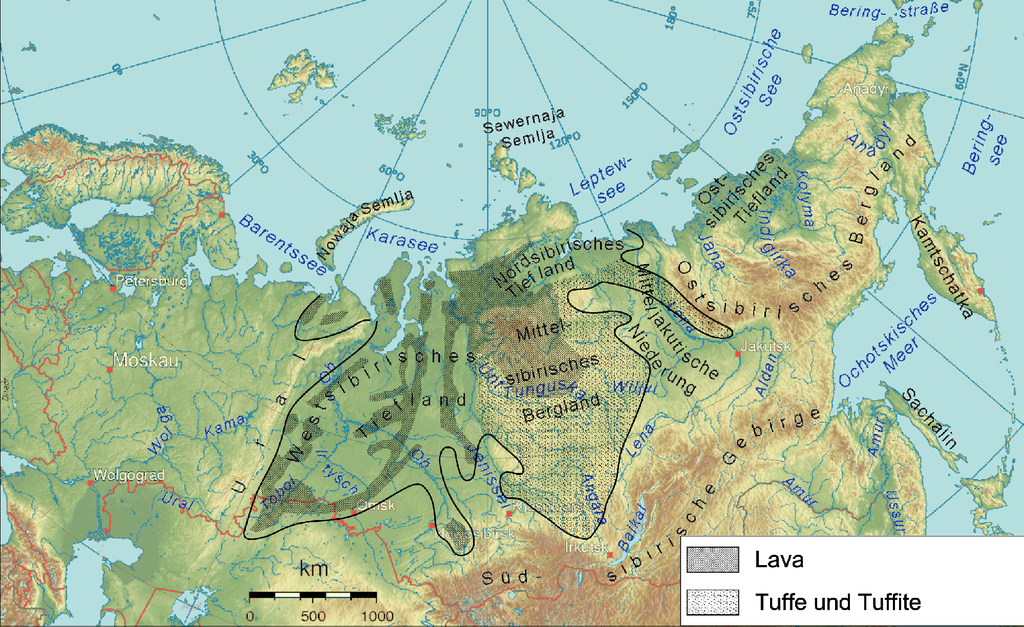

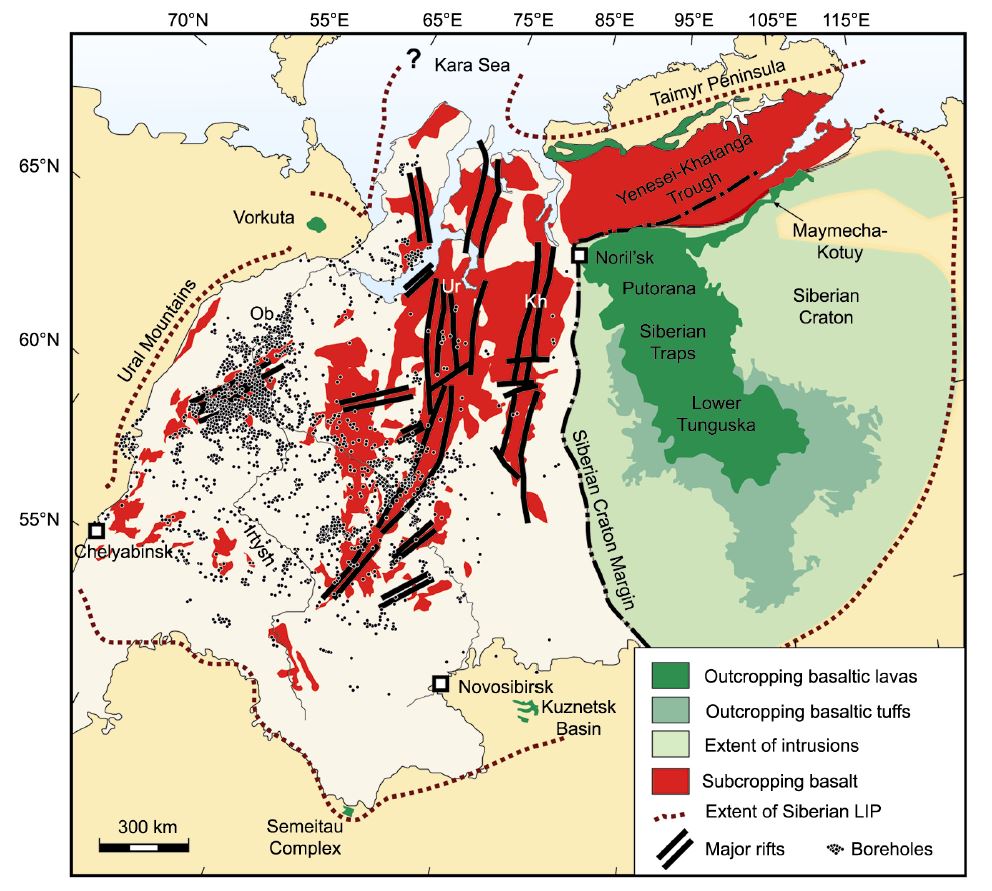

Amorcée au carbonifère supérieur, la constitution de la Pangée, supercontinent rassemblant la quasi totalité des terres émergées, se termine au début du Permien. Une grande partie de l’hémisphère sud est sous la glace et une calotte glaciaire recouvre le pôle nord. Puis le climat va se réchauffer, les forêts équatoriales faisant place à de grands déserts. Grands dépôts de potasse et de sel gemme.

Formation aussi du charbon, qui provient de la maturation en profondeur de matières organiques végétales continentales quand le pétrole et le gaz sont le plus souvent issus de la transformation de matières organiques marines (le plus souvent des algues) ou plus rarement lacustres (plancton, bactéries).

Le taux d’accumulation de carbone organique est, durant ce laps de temps, le plus important de l’histoire de la terre. Les végétaux colonisent les zones côtières marécageuses, mal drainées, périodiquement envahies par des entrées maritimes mais aussi des bassins intérieurs sans liaison avec la mer. Les charbons s’accumulent majoritairement à de hautes latitudes sous des climats froids à tempérés, humides. Dans l’hémisphère Nord, les charbons de la Laurasia se forment à basses latitudes entre l’équateur et le tropique du Cancer.