| Publié par (l.peltier) le 12 décembre 2008 | En savoir plus |

1068

Le géographe arabe Al Bakri [1040-1094], résidant à Cordoue met par écrit les informations reçues des marchands qui reviennent d’Afrique : il y est question du royaume du Ghana, qui porte le nom de la capitale, occupant le sud de l’actuelle Mauritanie et l’ouest du Mali. Restauré au X° siècle grâce au contrôle des mines d’or situées à des centaines de kilomètres plus au sud, dans la région du Bambouk, cet empire disparaîtra vers le XIII° siècle, supplanté dans sa fonction de porte du commerce transsaharien par Oualata, aujourd’hui en Mauritanie, puis Tombouctou, aujourd’hui au Mali, à partir du XIV° siècle. C’est Soundjata Keita qui lui donnera le coup de grâce, entre 1235 et 1234, en fondant l’empire du Mali.

Ghana est le titre que portent les rois du pays, dont le nom est Aouker. Le roi actuel s’appelle Tounka Minine. Il prit le pouvoir en 1063. Son prédécesseur, Bassi, commença à gouverner à l’âge de 85 ans. […] Ce Bassi était l’oncle maternel de Tounka Minine. La coutume chez eux exige que le successeur du roi soit toujours le fils de sa sœur, car si l’on ne peut douter qu’il soit le fils de sa sœur, on n’est, par contre, jamais sur qu’il soit vraiment le fils de son père. Tounka Minine était un homme intrépide, doté d’un vaste royaume ; il détenait un pouvoir redoutable.

La ville de Ghana se compose de deux villes, situées dans une plaine. L’une des deux est habitée par les musulmans : il y a douze mosquées, dont l’une sert pour la prière communautaire du vendredi. Elles ont toutes leurs imams, leurs muezzins, leurs récitants du Coran. Il y a dans la ville des spécialistes du droit islamique et des érudits. Dans les environs, on trouve des puits d’eau douce et potable auprès desquels on cultive des légumes. La ville du roi est à une douzaine de kilomètres de la première. Elle s’appelle Le Bois. Entre les deux, il y a des habitations. Leurs constructions sont en pierre et en bois d’acacia. Le roi possède un palais et des huttes à toit arrondis. L’ensemble est clôturé comme par un mur. Dans la ville du roi, il y a une mosquée pour les musulmans venus pour affaires, non loin de la salle des audiences royales.

Tout autour de la ville du roi, on voit des huttes, des massifs d’arbres et une végétation touffue. C’est là que vivent leurs sorciers, ceux qui veillent à leur religion. C’est ici que se trouvent leurs objets sacrés et les tombeaux de leurs rois. Des gardiens sont préposés à ces bois sacrés : nul ne peut y pénétrer et personne ne peut savoir ce qui s’y passe. Là se trouvent également les prisons royales. Si quelqu’un y est interné, on n’entend plus parler de lui.

Les interprètes du roi sont choisis parmi les musulmans, ainsi que son trésorier et la plupart de ses ministres.

Parmi les coreligionnaires du roi, seul ce dernier et l’héritier présomptif, c’est-à-dire le fils de sa sœur, peuvent porter des vêtements cousus ; les autres qu’eux se revêtent, selon leurs moyens, de pagnes de coton, de soie ou encore de soie avec des motifs tissés faits de fils dorés. Tous les hommes se rasent la barbe et les femmes la tête. Leur roi se pare, comme les femmes, de colliers et de bracelets. Il se coiffe de bonnets dorés, autour desquels est enroulé un turban de cotonnades très fines.

Il donne audience pour réparer les injustices, dans une maison à coupoles. Autour de cette maison sont rangés dix chevaux, caparaçonnés avec des étoffes d’or. Derrière le roi se tiennent dix pages portant des boucliers et des épées d’or ; à sa droite sont rangés les fils des princes de son empire, aux cheveux tressés et entremêlés d’or et portant des habits magnifiques ; le gouverneur de la ville est devant lui, assis par terre au milieu des ministres, également assis par terre. Devant la porte de la coupole, des chiens de garde qui ne quittent presque jamais le roi, sont ornés de colliers d’or et d’argent garnis de grelots des mêmes métaux. L’ouverture de l’audience est annoncée par des coups sur un tambour, fait d’une longue pièce de bois évidée. Alors les gens se rassemblent aussitôt. Ses coreligionnaires, à son approche, se prosternent sur leurs genoux et jettent de la terre sur leur tête : c’est leur manière de saluer le roi. Quant aux musulmans, ils se contentent de battre des mains.

Leur religion est le paganisme. Ils adorent des objets sacrés. À la mort d’un roi, il dressent un immense dôme en bois d’acacia au-dessus de sa sépulture. […] Une fois la porte fermée, on dispose sur l’édifice des nattes et des toiles. Toute la foule assemblée recouvre de terre le tombeau, qui devient peu à peu comme un tumulus impressionnant. On creuse ensuite un fossé tout autour, en laissant un passage pour accéder au tombeau. Ils ont, en effet, la coutume d’offrir à leurs morts des sacrifices et des libations.

Le roi prélève un dinar d’or sur chaque âne chargé de sel qui entre dans le pays et deux dinars en cas d’exportation. Il perçoit pour chaque charge de cuivre cinq mithqal et dix pour toute autre marchandise. Le meilleur or local vient de Ghirayou, qui est à plus de quatre cents kilomètres au sud, à travers une région peuplée de nombreuses tribus de Noirs, avec des habitations tout le long de la route. Si l’on découvre, dans les mines du pays, de l’or en pépites, le roi se le réserve.

1070

Salomon ben Isaac, plus tard nommé Rachi, a 30 ans ; il est né à Troyes, où sa famille est active sur les foires de Champagne ; il y restera toute sa vie et devient un maître très écouté pour ses commentaires de la Bible hébraïque et du Talmud. Toujours à la recherche de la clarté dans sa pensée comme dans son expression, il acquit rapidement une stature internationale dans le monde religieux juif et une incontestable autorité, en ayant suffisamment de sagesse pour donner à sa vigne le temps qu’il fallait pour donner du bon vin. Les grands dictionnaires actuels de la langue française, Robert et Larousse, font de nombreuses références aux gloses de Rachi comme première occurrence connue de tel mot, voire de telle onomatopée. Il mourra en 1105.

Des marchands d’Amalfi, [au sud de Naples], créent à Jérusalem un hospice pour accueillir les pèlerins et soigner les malades : c’est le début de ce qui deviendra l’ordre des Hospitaliers, qui parviendra à composer avec les Turcs.

Les Turcs Seldjoukides sont à Jérusalem : ils occupent durablement la ville à partir de 1078 : c’en est fini du pèlerinage au tombeau du Christ : l’intolérance l’emporte, l’Occident se voit fermer la route des Lieux Saints.

Les Seldjoukides créèrent un enseignement officiel : l’école de théologie, une forteresse de théologiens, suivant la définition d’un écrivain arabe. Avec cette institution, la madrasa, c’en sera fini des dissensions religieuses et philosophiques, ainsi que du culte de l’antiquité, prôné sous les premiers Abbassides et les Fatimides. De nouveaux programmes, uniquement inspirés par la pensée sunnite vont asseoir définitivement l’orthodoxie. La madrasa naît donc en Iran, et elle va rayonner dans tout l’univers islamique : les collèges sortent de terre comme par enchantement. C’est dans ces établissements que furent formés les esprits qui contribueront à la résistance contre les Croisés et contre les Mongols : politiquement la madrasa a sauvé l’Islam.

Les matières enseignées correspondaient à peu près au trivium des universités européennes, soit la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Mais l’enseignement des madrasa se figea et sa décadence s’est produite en Orient pour les mêmes raisons qu’en Occident, par l’abandon de la culture antique, de sorte qu’au moment même où l’Europe retrouvait l’antiquité, en partie par le détour de la civilisation arabe, les universités orientales consommaient leur déclin.

En effet, le danger politique n’avait pas été seul à menacer la puissance de l’Islam. Sous l’influence des traductions du grec, les intellectuels s’étaient efforcés de donner une conception philosophique du monde qui ne fût pas en désaccord avec la religion. Ce fut tout d’abord Kindi, de race arabe, dont l’activité se place au milieu du IX° siècle. Le Turc Farabi, mort en 950, commenta Aristote et, dans un de ses ouvrages, envisagea la vie utopique d’une cité idéale administrée par des sages et fondée sur la justice et le dévouement mutuel. Ce grand esprit exerça sa curiosité dans de nombreux domaines, et certains de ses aperçus sur la violence, sur les sociétés humaines, ne sont pas sans clairvoyance.

Ce furent les écrits de Farabi qui contribuèrent à la formation du Persan Avicenne, personnalité remarquable du siècle suivant, d’une culture extraordinaire, le plus grand philosophe du Moyen Âge oriental, traduit très tôt en Europe.

L’effort des philosophes fut sincère et leur piété indiscutable. Ils ne visaient d’ailleurs pas à une réforme de l’Islam et se préoccupaient d’asseoir l’orthodoxie religieuse sur la raison : selon eux, le progrès des études philosophiques devait concourir à la plus grande gloire de la religion.

En dehors du fond même de la question, c’était là une orientation que la tradition musulmane et arabe ne pouvait approuver. Une fois encore le problème religieux n’avait pas un aspect unique : l’Islam issu de l’enseignement de Médine ne souhaitait pas qu’on examinât la révélation coranique, la parole divine émise en langue arabe, à la lumière de la pensée antique. En même temps donc qu’une lutte de doctrine il y avait une position qu’il n’était pas possible d’abandonner.

Gaston Wiet. L’Islam 1956

Sans ce peuple sauvage et guerrier des Turcomans, c’en était fait de l’islamisme. Dans tout l’orient, cette religion dépérissoit ; les âmes s’étoient énervées, la philosophie avoit déraciné les principes religieux dans presque tous les esprits, et, sur les bords du Tigre et de l’Euphrate, les théistes ainsi que les athées ne rougissoient point de publier une doctrine subversive de toute société ; les fréquentes disputes sur le religion avaient détruit les fondemens de la religion même. Les turcomans redonnèrent la sève de la vie à la religion musulmane, qu’ils firent respecter les armes à la main.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

Pour autant, il sera encore possible de s’exprimer librement pendant quelques décennies : ainsi, une centaine d’années plus tard, Omar Khayyâm, poète persan pourra encore dire tout le bien qu’il pense du vin :

Tant que je ne suis pas ivre, mon bonheur est incomplet ;

Quand je suis pris de vin, l’ignorance remplace la raison ;

Il existe un état intermédiaire entre l’ivresse et la saine raison ;

Oh ! qu’avec bonheur, je me constitue l’esclave de cet état, là est la vie !

Et encore quelques centaines d’années plus tard, notre François Rabelais dira à peu près la même chose, en plus concis et plus cru : En boire peu nous fait sage, beaucoup nous fait lion, et trop nous fait porc, à rouler sous la table.

Tourdion (danse de couple) XV° siècle popularisé par Pierre Attaingnant (1494-1522) paroles de César Geoffray 1949

Quand je bois du vin clairet

Quand je bois du vin clairet,

Ami tout tourne, tourne, tourne, tourne,

Aussi désormais je bois Anjou ou Arbois, :

Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre,

Chantons et buvons, les amis, buvons donc !

Quand je bois du vin clairet,

Ami tout tourne, tourne, tourne, tourne,

Aussi désormais je bois Anjou ou Arbois.

Buvons bien, là buvons donc

À ce flacon faisons la guerre.

Buvons bien, là buvons donc

Ami, trinquons, gaiement chantons.

En mangeant d’un gras jambon,

À ce flacon faisons la guerre !

Buvons bien, buvons mes amis,

Trinquons, buvons, vidons nos verres.

Buvons bien, buvons mes amis,

Trinquons, buvons, gaiement chantons.

En mangeant d’un gras jambon,

À ce flacon faisons la guerre !

Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre,

Chantons et buvons, les amis, buvons donc !

Le bon vin nous a rendus gais, chantons,

Oublions nos peines, chantons.

1071

Le sultan seldjoukide Alp Arslan inflige une lourde défaite aux troupes du basileus Romain IV Diogène à Mantzikert, [ou Malazgirt] en Asie Mineure, laquelle devient turque. Mais surtout, humiliation suprême pour l’empire d’orient, le basileus est fait prisonnier. À la nuit tombée, parcourant lentement le champ de bataille au milieu des morts, Alp Arslan vit la lune et l’étoile du berger se refléter dans une mare de sang : le drapeau turc était né.

Les Normands prennent goût au monde méditerranéen : Les aventuriers normands, maîtres de la Sicile, se virent entièrement maîtres de l’Italie méridionale par la prise de Bari en 1071, et ces conquêtes rendirent Robert Guiscard, leur chef, un des plus puissants monarques de son temps. Appuyé du Saint Siège, redouté de l’empereur d’Occident, et encore plus de celui de l’Orient, ce vaillant guerrier méditoit des projets d’invasion et remplissait la terre du bruit de sa renommée et de celle des Normands.

Les Vénitiens, jaloux des progrès de ce peuple, fiers eux-mêmes de leur puissance maritime, et de l’immense commerce dont leur patrie étoit l’entrepôt, vainqueurs des Dalmates, des Croates, se déclarèrent les ennemis des Normands qui, sur mer ainsi que sur terre, soutinrent contre ces républicains leur haute réputation d’intrépidité.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

L’occupation arabe de la Sicile n’avait pas été lourde aux Siciliens : les latifundia hérités de l’époque byzantine avaient été morcelés et les terres distribuées aux paysans ; le départ des Arabes, remplacés par les Normands avait été mal vécue. Se créa alors un mouvement qui se forgea peu à peu des lois d’honneurs, des rites secrets, et se donna des chefs reconnus qui opposèrent leur loi et leur justice, pour sommaires qu’elles fussent, à la loi et à la justice des seigneurs indifférents au bien public.

Brandon Albini

Première mouture de la mafia, elle se nommera Beati Paoli, prenant la défense des pauvres, victimes de la justice officielle. Les règles se résument à l’instauration d’une loi du silence – l’omerta – et la non-dénonciation pour assurer la sécurité des paysans face aux autorités.

1074

Étienne de Thiers fonde l’ordre de Grandmont, aujourd’hui disparu.

1076

Les Arabes Almoravides s’emparent de la capitale de Tunka Minine, roi du Ghana, royaume fondé par les Soninkés. Le roi est mort. C’est la fin du royaume Soninké.

25 01 1077

Le futur empereur germanique Henri IV vient implorer à Canossa, dans les Apennins, le pardon de pape Grégoire VII : le fonds de la querelle a trait aux investitures : qui est en droit de nommer les évêques ?

Le pape accepta finalement, de mauvaises grâce, que le roi vînt et, moyennant une pénitence sincère, se lavât, en obéissant aux décrets du Saint Siège, de la faute qu’il avait commise en méprisant celui-ci. Le roi se présenta comme il lui avait été commandé ; et, le château étant protégé par une triple muraille, il fut reçu à l’intérieur de la deuxième enceinte. […] Dépouillé de ses habits royaux, sans aucun insigne royal, pieds nus dans la neige, jeûnant du matin au soir, il attendit la décision du pape. Un deuxième jour se passa, puis un troisième ; le quatrième, enfin, il fut admis à se présenter devant le pape et, après un long débat, fut en fin de compte absous.

Lampert de Hersfeld. Lamperti monachi Hersfeldensis opera.

1078

Les Turcs Seldjoukides prennent Jérusalem.

vers 1080

Therould, clerc à Avranches, écrit la première chanson de geste : la Chanson de Roland, neveu de Charlemagne, mort à Roncevaux en 778 : la France entre dans la légende avec ces mots que l’auteur prête à Roland agonisant, mais refusant d’abandonner son épée :

| Ne vos ait om qui facet codardie ! | Puisse jamais ne t’avoir un homme capable de couardise |

| Dieu, ne laissez que France en seit honide ! | Dieu, ne permettez pas que la France ait cette honte ! |

*****

On peut qualifier l’époque allant de la chute de l’empire romain – V° siècle – à l’an 999, un Âge des ténèbres parce que les invasions barbares qui se sont produites durant cette période ont handicapé l’Europe pour des siècles et détruit peu à peu la civilisation romaine. Les villes, ruinées, furent désertées ; les grands chemins, négligés, disparurent sous les ronces et les mauvaises herbes ; et des techniques essentielles furent oubliées, y compris la façon d’exploiter une mine ou une carrière. La terre cessa d’être cultivée et, au moins jusqu’aux réformes féodales de Charlemagne, des zones agricoles entières retournèrent à la forêt.

En ce sens, le Moyen Age antérieur à l’an 1000 fut une période d’indigence, de famine et d’insécurité…

Tandis que la population diminuait et s’affaiblissait physiquement, les maladies endémiques (tuberculose, lèpre, ulcères, eczéma, tumeurs diverses) et de redoutables épidémies comme la peste prélevaient un lourd tribut en son sein.

Il est toujours risqué de s’aventurer à des évaluations démographiques pour les millénaires écoulés, mais, d’après certains savants, l’Europe du VII° siècle a vu sa population réduite à environ 14 millions d’habitants ; d’autres avancent le chiffre de 17 millions d’Européens au VIII° siècle. La sous population, combinée à la sous culture des terres, a entraîné une sous alimentation presque générale.

À l’approche du deuxième millénaire, toutefois, les chiffres changent : la population croît. Certains experts estiment la population européenne à 22 millions en l’an 950 ; d’autres parlent de 42 millions en l’an 1000. Au XIV° siècle, la population européenne oscille entre 60 et 70 millions de personnes. Même si les chiffres diffèrent, ils sont d’accord sur un point : au cours des cinq siècles postérieurs à l’an 1000, le nombre d’Européens a doublé, peut-être même triplé. Les raisons de cette rapide croissance sont difficiles à déterminer avec précision. Entre le XI° et le XIII° siècle, des transformations radicales interviennent dans la politique, l’art et l’économie. Mais si l’on constate dès lors une évolution de la situation politique et une véritable renaissance des villes, ne serait-ce pas parce que quelque chose a amélioré les conditions d’existence et de travail ?

Durant les siècles qui ont précédé l’an 1000, un nouveau système de rotation triennale des cultures avait été peu à peu adopté, qui permettait à la terre d’être plus fertile. Mais l’agriculture requiert des outils et des animaux de trait, et des avancées étaient également intervenues sur ce plan là. À la veille de l’an 1000, on commença à équiper les chevaux avec des fers en métal (jusque là, on se contentait d’envelopper les sabots de chiffons) et des étriers. Ces derniers, naturellement, profitèrent plus aux chevaliers qu’aux paysans. Pour ces derniers, c’est l’invention d’un nouveau genre de harnais pour les chevaux, les bœufs et autres bêtes de somme qui s’avéra révolutionnaire. Les anciens colliers faisaient porter tout l’effort sur les muscles du cou du cheval, ce qui comprimait la trachée. Le nouveau dispositif, la bricole, mettait en revanche à contribution les muscles du poitrail, ce qui accrut d’au moins deux tiers les capacités de l’animal et permit, pour certaines tâches, de remplacer les bœufs par des chevaux [1] (les bœufs travaillaient à un rythme plus lent que les chevaux). De plus, alors que dans le passé, on attelait les chevaux en paire, ils purent désormais l’être en ligne, ce qui augmenta de façon significative leur puissance de trait.

Vers cette époque, on assista également à des changements dans la façon de labourer. Désormais, la charrue fût dotée de deux roues et de deux lames, l’une pour entailler la terre, l’autre (le soc) pour la retourner. Même si cette Machine était déjà connue des peuples nordiques dès le II° siècle av. J.C., ce n’est qu’au XII° siècle qu’elle se répandit dans toute l’Europe.

Mais ce dont je veux surtout parler, ce sont des haricots [2] , et pas seulement des haricots, mais aussi des petits pois et des lentilles. Tous ces fruits de la terre sont riches en protéines végétales, comme le sait quiconque se voit contraint de suivre un régime maigre, car les nutritionnistes ne manquent pas de souligner le fait qu’un bon plat de lentilles ou de pois cassés possède la même valeur nutritive qu’un gros steak saignant. Or les pauvres, en ce lointain Moyen Age, ne mangeaient pas de viande, à part ceux qui se débrouillaient pour élever quelques poulets ou qui se livraient au braconnage (le gibier des forêts appartenait aux seigneurs). Et, comme je l’ai indiqué plus haut, ce régime alimentaire frugal expliquait que la population fût sous-alimentée, maigre, maladive, chétive et incapable d’entretenir les champs. C’est pourquoi, lorsque, au X° siècle, la culture des légumineuses commença à se répandre, elle eût de profondes conséquences sur l’Europe. Les gens qui travaillaient purent absorber plus de protéines, et, partant, devinrent plus robustes, vécurent plus longtemps, procréèrent davantage et finirent par repeupler le continent.

Umberto Eco. Courrier International. 23 12 1999 au 5 01 2000.

Dans l’état actuel de nos connaissances, il est impossible de déterminer avec exactitude la date de l’apparition en France de la charrue ; impossible donc, à plus forte raison, de mettre un nom sur celui qui en usa le premier au cours du X° ou XI° siècle. C’est bien dommage car, s’il est tout à fait légitime que Mathieu de Dombasle, qui améliora beaucoup cet outil quelque huit siècles après son arrivée chez nous, ait sa statue à Nancy, sa ville natale, il est regrettable que le premier inventeur n’ait pas laissé son nom à la postérité. Dieu sait pourtant si l’humanité doit lui être reconnaissante d’avoir eu cette idée de génie qui le poussa à transformer un vulgaire araire en charrue, en changeant la forme de son soc !

Car si l’emploi de l’araire dans les terres de nos ancêtres avait déjà été une sorte de révolution dans l’art de la culture, celui de la charrue, au cours du XI° siècle, fit entrer l’agriculture dans une voie, très révolutionnaire elle aussi, dont elle ne sortit plus jamais. Une voie que tous les agronomes améliorèrent de siècle en siècle mais qui fut bel et bien ouverte par le premier vrai sillon que traça un ancêtre anonyme.

Je rappelle pour mémoire que, depuis des millénaires, l’homme s’astreignait à gratter le sol avant de l’emblaver. Travail superficiel qui ne permettait pas, ou très peu, de retourner la terre. Car même si l’araire avait été amélioré grâce à un avant-train à roues, l’espèce de rostre symétrique, en bois durci ou en métal, qui lui servait de soc, et les oreilles en planches qui l’encadraient ne pouvaient en aucune façon faire remonter en surface une glèbe qui ne demandait pourtant qu’à voir enfin le soleil et s’aérer pour devenir généreuse.

L’araire creusait des raies au fond desquelles tombaient les graines. La charrue, non seulement incise la terre avec son coutre, fouille et ouvre le sous-sol de son soc, mais contraint surtout la bande de terre précédemment découpée à monter, en glissant le long du versoir, à se torsader, à se retourner avant de retomber enfin en enfouissant sous elle toute la couche superficielle qui, de tout temps, recouvrait le champ. Et ce fut parce qu’un homme comprit un jour tout le parti qu’il pouvait tirer d’un simple versoir placé dans le prolongement du soc, que la quasi-totalité des bonnes terres arables du monde sont désormais labourées à la charrue ; car s’il existe encore des pays qui usent de l’antique araire, on ne peut pas les considérer comme de grands producteurs.

Si la charrue, vers les temps que nous évoquons, contribua à une très nette augmentation des rendements – ils grimpèrent jusqu’à quatre, voire cinq pour un ! – et s’il n’est pas certain que la nouvelle pratique du labour due à la charrue explique toute cette progression, on est en droit de penser qu’elle y contribua beaucoup. De même, faut-il se souvenir que ce fut toujours à cette époque que fut vulgarisé l’emploi du collier rigide pour les chevaux.

Eux aussi, depuis leur domestication, trois mille ans plus tôt, attendaient l’inventeur qui viendrait les débarrasser de cette sorte de garrot de cuir qui leur ceignait le cou et les étouffait dès la moindre traction. Le collier d’épaule les soulagea à un tel point que leur puissance de travail et de traction fut multipliée par dix ! De même, grâce aux fers dont on les dota, ils purent désormais déplacer leur charge en tout terrain avec beaucoup plus d’aisance. Mais je ne jurerai pas qu’ils eurent moins de travail, car si, dans certains cas, l’araire pouvait être tiré à bras d’hommes, la charrue, vu le travail qu’elle effectue et la profondeur où elle s’enfonce dans le sol, exige de solides et puissants attelages ; les chevaux furent donc mis à la peine.

Cela dit, je pense qu’il faut rappeler que le petit paysan – libre ou serf – était sans doute beaucoup trop misérable pour pouvoir acquérir un outil aussi coûteux qu’une charrue. De même, très rares étaient sans doute ceux qui pouvaient s’acheter et nourrir un attelage de chevaux ou des bœufs, d’ailleurs les écrits de l’époque mentionnent tous des laboureurs à bras, c’est tout dire.

Mais à propos de ces siècles qui virent de réels progrès, tant dans la mécanisation, les façons culturales et les rendements, il est impossible de les évoquer sans parler de ce phénomène extraordinaire que furent les croisades.

Extraordinaire, car même si certains historiens assurent – ce qui est leur droit – que les croisades se transformèrent plus souvent en opération commerciale qu’en pèlerinage mystique – mais l’un empêche-t-il vraiment l’autre ? -, le fait est qu’il n’est pas à la portée du premier prédicateur venu d’expédier, en moins de deux siècles et grâce à huit levées en masse, plus d’une douzaine de rois et d’empereurs, des papes, des évêques et plusieurs centaines de milliers d’individus en direction de la Terre sainte ! Car on voudra bien reconnaître que, même à cheval – et la majorité des pèlerins n’en possédait pas ! – ce n ‘est pas la porte à côté ! Comme, de surcroît, les chemins étaient très mal fréquentés, partir en croisade exigeait, envers et contre tout, d’exceptionnelles motivations.

Mais cela demandait aussi de grosses mises de fonds de la part de tous les seigneurs et autres chevaliers pressés d’en découdre avec les Sarrasins ; l’équipement, les montures, les armes et la troupe à pied coûtaient cher, et, si les croisés connaissaient la date de leur départ, il n’en allait pas de même de celle du retour… Il était donc prudent et indispensable de partir avec de bonnes réserves d’argent.

Aussi peut-on penser, qu’au-delà de toute considération spirituelle, et même si la majorité des manants ne quitta jamais sa paroisse, le phénomène des croisades toucha aussi le monde paysan à cause de toutes les ventes de terrains que certains propriétaires n’hésitèrent pas à faire pour partir vers le tombeau du Christ.

Qui dit vente de terrain dit changement de maître pour les serfs, mais aussi, pour les paysans libres, possibilité d’acquérir enfin le modeste lopin tant convoité, ce bout de terre qui va faire de vous un autre homme, un petit propriétaire !

Si l’on ajoute à cela que beaucoup de croisés découvrirent, en cours de route et au Moyen-Orient, des modes de culture très différents des nôtres, ces plantes jusque-là inconnues et qu’ils en tirèrent sûrement de précieux et très terre à terre enseignements, on est bien obligé de penser que, si les départs en croisade exaltaient le spirituel, les retours rendaient au temporel la part qui lui était due.

Claude Michelet. Histoires des paysans de France. Robert Laffont 1996

On peut s’étonner de ce que Claude Michelet ne se réfère pas à Pline l’Ancien, qui parle abondamment de la charrue utilisée par le paysan romain dès le I° siècle de notre ère. Mais, sans qu’il le cite, peut-être est-ce à cette charrue de Pline l’Ancien qu’il se réfère quand il parle d’une espèce de rostre symétrique, qui aurait été donc dépourvue de versoir. Le même mot aurait été utilisé pour désigner des outils bien différents.

On n’abordera pas ici la critique actuelle, tout à fait justifiée, des bienfaits du labour, promue par Marc-André Sélosse, les époux Bourguignon et bien d’autres : tout d’abord parce que, dans la mesure du possible, le propos de ce site cherche à éviter le récit d’un fait, d’une technique, d’une coutume sociale avec nos yeux d’aujourd’hui, même si l’on voit toujours d’une fenêtre, constituée des connaissances actuelles en pédologie, qui n’existait tout simplement pas à cette époque, et que d’autre part, ce serait entrer dans un débat trop spécialisé que ceux mentionnés dans ce site.

Le travail du sol est essentiellement effectué par l’araire, adaptation du bâton à fouir originel à la traction animale, l’attelage de bœufs principalement.

Le labour effectué par l’araire est superficiel et symétrique. Il nécessite en général un labour entrecroisé et convient surtout aux terres sèches du Midi. Il restera d’ailleurs en usage dans certaines régions de la France du sud de la Loire jusqu’à une époque récente. Mal adapté aux terres lourdes et humides des régions septentrionales, il y sera remplacé progressivement au Moyen Age, par un nouveau type de charrue bénéficiant de trois perfectionnements essentiels : le coutre, long couteau plat coupant la terre verticalement, le soc plat, qui coupe horizontalement la terre et les racines en profondeur, et le versoir, qui retourne la terre sur le coté. Déjà attesté en Bohème et en certaines contrées de l’Europe du Nord dès le VIII° siècle, son expansion en Europe Occidentale, se produit surtout au XII°. Ses avantages en climat humide sont avant tout une moindre fatigue du paysan et une fertilisation des sols permettant une augmentation substantielle de la production agricole.

En revanche, le poids et la puissance de cette charrue moderne nécessitent le recours à des attelages pouvant atteindre huit bœufs, et donc, la mise en commun du travail par plusieurs paysans. Marc Bloch a vu dans ce changement technique la cause essentielle de la constitution de communautés paysannes dans l’Europe du Nord. De l’avènement de la charrue à versoir découlerait, par conséquent, l’opposition entre les régions situées au sud de la Loire et des Alpes, aux structures sociales plus individualistes à cause de l’utilisation de l’araire, et celles du nord, où la charrue à versoir était en usage. Cette hypothèse viendrait expliquer en partie la séparation entre les moulins communautaires à roue verticale du Nord et les rouets familiaux du Sud.

[…] L’expansion du moulin à eau dès le X° siècle n’est pas due à une innovation technique majeure, … mais à une conjonction de facteurs aussi divers que :

- Les changements dans l’agriculture : importation et culture de nouvelles catégories de blés nécessitant la substitution de la meule au pilon ;

- L’exploitation des forêts et donc la demande en scieries mécanisées ;

- Les progrès de la métallurgie et de la demande en fer, et donc en forges hydrauliques ;

- Le rôle des cisterciens qui ont mené une véritable politique de mécanisation dans les centaines de monastères qu’ils créèrent à travers toute l’Europe

- L’évolution du système féodal : pénurie de main d’œuvre due à la disparition des équipes d’esclaves dans les grandes villas, hypothèse à prendre avec prudence… ;

- La première urbanisation du XI° siècle et l’exploitation de l’eau à tous les niveaux : énergie, hygiène, transport…

- Les raisons financières : la construction d’un moulin demandait un investissement important, mais son exploitation pouvait être d’un excellent rapport ;

- Le réchauffement climatique de la fin du XII° siècle, qui augmente notablement les rendements céréaliers.

Toutes ces raisons se sont conjuguées pour aboutir à un immense engouement pour la construction de moulins.

[…] À quelques exceptions près, les moulins des pays de langue d’oc sont pourvus en majorité de roues horizontales, alors que les autres ont des roues verticales.

[…] Au nord, les défrichements, les travaux de canalisation des rivières et toute une politique d’exploitation de l’espace ont favorisé l’implantation de moulins collectifs d’une puissance plus importante que les rouets méridionaux, adaptés par leur technique à une production plus familiale.

[…] les moulins hydrauliques ont représenté un mode de production d’énergie beaucoup plus répandu que les moulins à vent, hormis dans certaines régions comme le Moyen Orient, la Grèce ou les Flandres. [Le bassin de la Seine était saturé en moulins à eau – un tous les kilomètres environ – dès le VIII° siècle. Des moulins non seulement pour faire de la farine mais aussi des moulins à papier, à tan, à foulon, à fer.]

[…] En fait, la culture technique moderne s’est bâtie progressivement tout au long des dix siècles qui ont précédé la révolution industrielle, une culture largement fondée sur la roue, le mouvement rotatif, le volant. Toute la mécanique du XIX° siècle va y puiser ses sources et l’on pressent le bouleversement qui aura dû s’accomplir dans l’esprit des ingénieurs du XVIII° siècle pour imaginer une machine à vapeur fondée sur le mouvement alternatif. Avec elle s’ouvre la voie qui conduira au moteur à combustion interne, aujourd’hui reproduit à des millions d’exemplaires dans la plupart des transports du XX° siècle.

Bruno Jacomy. Une histoire des techniques. Seuil 1990

Autant de fonctions, autant de moulins …

- Le moulin à huile – olive, colza, lin [3] , noisettes, moutarde, tournesol, noix -.

- Le moulin à forge, mettant en action un martinet, gros marteau de 150 à 200 kg.

- Le moulin à scier, avec une scie, d’abord circulaire, puis droite quand on saura transformer un mouvement circulaire en mouvement linéaire.

- Le moulin à foulons, pour la fabrication des tissus et de la pâte à papier.

- Le moulin à pilons, pour extraire le minerai de fer.

- Le moulin à céréales, pour obtenir la farine.

Au cœur de ces moulins : les meules.

L’opération qui consiste à écraser le grain entre deux pierres pour en extraire de la farine nécessite une grande habileté de la part du meunier. Les meules de son moulin doivent tourner à une vitesse et à un écartement bien précis, être souvent repiquées au marteau pour garder leur abrasivité. Surtout, elles ne doivent pas être taillées dans n’importe quelle pierre. Une roche trop souple ne ferait que déchiqueter le blé et donnerait un gruau dont on ne pourrait retirer le son ; à l’inverse, une pierre trop dure transformerait la farine en une poussière difficilement panifiable, chargée en plus d’une huile empêchant sa conservation. Enfin, les meules ne doivent pas s’user trop rapidement sous peine de ruiner leur propriétaire, puisqu’une seule de ces pierres équivaut au prix d’une maison au XVIII° siècle. La pierre idéale doit donc posséder plusieurs qualités contradictoires, être à la fois solide, dure et souple. De telles pierres ne courent pas les champs. On ne les trouve que dans des gisements bien déterminés, dont on fit la recherche dès le Moyen Age voire dès l’Antiquité, et qui donnèrent naissance à des carrières spécifiques : les meulières. De ces meulières, il existe des milliers d’exemplaires à travers la France. Les unes, les plus nombreuses, se résument à quelques trous percés dans le rocher, tandis que d’autres – un peu plus de 200 à l’échelle de l’hexagone, s’étirent sur plusieurs hectares voire plusieurs dizaines de kilomètres carrés pour les plus vastes d’entre elles. [Les meulières du Mont de Vouan, sur la commune de Viuz en Sallaz, en Haute Savoie, exploitaient un grès et des marnes contenant 85 % de quartz, dans la nappe du Gurnigel, remontant de ~ 60 à 50 m.a. Finie, la meule mesurait 1.1 m Ø pour une épaisseur de 30 cm. L’éclatement de la face interne de la meule par dilatation de coins de bois mouillés se faisait à une pression de 300 kg/cm². On estime la production totale entre 20 000 et 30 000 meules.] Les petites meulières locales eurent leur heure de gloire au Moyen Age. À une époque où l’état des voies de circulation empêchait ou rendait très dispendieux le transport de masses supérieures à la tonne, meuniers et propriétaires s’approvisionnaient au plus près des moulins, quitte à se contenter de la première pierre venue. […] Ces roches fréquemment médiocres ne produisaient qu’une farine colorée, semée de minuscules grains de sable qui donnaient au pain un craquant épouvantable. Aussi, à force d’ingurgiter leur vie durant des montagnes de miches mâtinées de silice, les contemporains d’Hugues Capet (941 – 996) ou de saint Louis (1214 – 1270) finissaient par s’user les dents avant leurs quarante ans. Ils y gagnaient des visages déformés, des molaires limées jusqu’aux racines, des douleurs insupportables, parfois des infections mortelles, sans compter un moindre plaisir à goûter le moment du repas. Dès le XVI° siècle, médecins et agronomes dénoncèrent les effets de ces mauvaises meules et conseillèrent l’emploi de pierres mieux adaptées au travail de mouture. Les meuniers ne les avaient pas attendus pour commencer à changer leurs pratiques. […] Une évolution radicale est intervenue au cours de l’Ancien Régime. Un tri s’est opéré progressivement dans la France médiévale et moderne, au profit des carrières exploitant les gisements de meilleure qualité et implantés à proximité des cours d’eau navigables. Aux XIV° et XV° siècles, certaines de ces meulières régionales travaillent déjà à une échelle industrielle et expédient leurs produits dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, quand ce n’est pas dans plusieurs provinces. Leur succès se généralise et s’amplifie aux XVI° et XVII° siècles, que l’on peut considérer comme leur âge d’or. Il provoque peu à peu l’abandon des meulières villageoises, lesquelles n’alimentent plus au XVIII° et au début du XIX° siècle que les localités montagnardes restées hors de portée des routes carrossables. Puis les meulières régionales s’effacent à leur tour devant la concurrence d’une poignée de très grandes carrières. Spécialisées dans la fabrication de meules de silice presque pure, ces championnes toutes catégories s’ouvrent en forêt de Moulière (Poitou), près de Domme et de Bergerac (Périgord), en Touraine (Cinq-Mars) et surtout en Champagne et en Brie, autour de La Ferté-sous-Jouarre. C’est là, aux portes de Paris, que se trouve la pierre meulière réputée la meilleure du monde. [L’éclatement de la face interne de la meule nécessite une pression de 2.4 tonnes/cm²]. Elle est travaillée par une armée de meuliers qui, dès le XV° siècle, alimentent les moulins du Bassin Parisien et jusqu’à ceux des Flandres, de Bretagne et d’Angleterre. Aux XVI° et XVII° siècles, tandis que la commercialisation des briardes gagne de nouveaux territoires (sud de la France, Allemagne, colonies américaines même), le gisement tombe entre les mains de quelques négociants qui concentrent toutes les étapes du processus industriel, depuis l’appropriation de la ressource jusqu’à la vente au loin, sans oublier le contrôle de la main d’œuvre. Cette mutation des cadres de production n’est pas du goût de tous les meuliers qui, de maîtres artisans indépendants, se voient ravalés au rang de simples ouvriers. Deux villages de Brie champenoise tentent de faire barrage à l’appétit des négociants fertois, et vont jusqu’à déclencher une affaire d’État au cour des grands débats du siècle des Lumières. Rien n’y fait. En même temps qu’ils s’enrichissent et, pour certains d’entre eux, accèdent à la noblesse et deviennent de grands commis de l’État, ces marchands-meuliers de La Ferté poursuivent une progression qui les amène à prendre le contrôle des gisements concurrents ou à les faire disparaître. Aux XVIII° et XIX° siècles, leur pierre meulière et ses équivalents du sud-ouest de la France s’imposent dans le monde entier comme condition sine qua non d’une mouture moderne, ainsi qu’une vaste campagne de promotion littéraire et scientifique le clame à tour de pages. […] En se détournant des meulières locales de tout-venant au profit des carrières régionales puis des gisements briards, les Français en général et les ruraux en particulier cherchèrent à améliorer la saveur de leur pain et jusqu’à sa blancheur, si importante dans une société qui cultivait déjà les apparences. Dès les XIV° et XV° siècles, rares étaient les villages qui ne disposaient pas d’un moulin blanc, produisant sans la colorer une farine de froment sous des pierres calcaires ou de silice. Aux XVII° et XVIII° siècles, le nec plus ultra des pierres – les briardes ou leur équivalent – équipait peu ou prou toutes les communautés, à l’exception des localités de montagne les plus isolées. Le pain français devint le meilleur pain du monde, y compris pour les bouches villageoises. Cette révolution culinaire s’accompagna d’une notable avancée médicale, un recul important de l’usure dentaire, et par ricochet des troubles qu’elle ne manquait pas d’entraîner. Les meulières participèrent donc au mouvement général du progrès. La bonne pierre accoucha d’un bon pain, bien avant le XIX° siècle et la révolution industrielle.

La pierre à pain. Les carrières de meules de moulins en France, du Moyen Age à la révolution industrielle . Presses Universitaires de Grenoble, 2006, tome 2, pp. 253-254

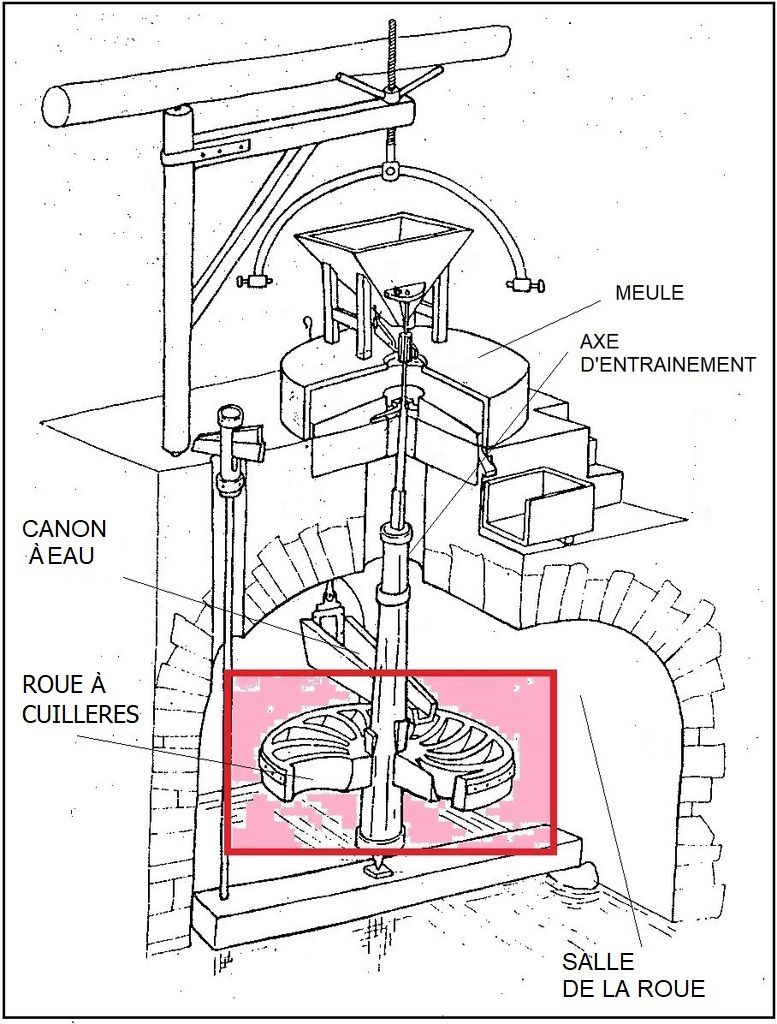

Moulin de Cocussotte, Lot et Garonne

moulin à marée

roue horizontale, à cuillères, en Gascogne

roue à cuillères

Si l’âme du moulin est le meunier, la roue en est le cœur. Pas la meule, non, sujet encore lointain dans la progression patiente de nos alinéas et vague masse enfouie au tréfonds de la roche, avant que le meulier ne se décide à la dégager au burin. Non, nous parlons de la roue de bois et de métal, rouet ou rodet, roue à aubes, qui ébranlera la lourde pierre à moudre. Cette merveilleuse invention humaine, sans doute la plus importante dans l’Histoire du développement économique de l’humanité. L’outil qui nous semble si commun, si évident, au point de passer inaperçu, la pièce maîtresse qui fait encore aujourd’hui le lien entre l’eau, l’air, et le travail industriel, qui capte l’énergie des éléments naturels et la transforme en puissance mécanique, qui actionne, soulève, propulse, démultiplie, répète le geste à l’infini. La roue qui est l’auxiliaire soumis, disponible et fidèle de l’homme industrieux, homo sapiens technologicus.

De par la taille réduite des moulins de nos campagnes et du fait de l’exclusivité des énergies naturelles, la meunerie traditionnelle peut sembler être le modèle parfait d’une activité respectueuse de l’environnement, une écologie avant l’avènement des partis politiques. Un éden d’industrie ? Écologique si l’on veut, mais rien de moins naturel, car le cercle parfait, filaire et rigide, n’existe pas dans la nature. La roue simple est une invention ab nihilo. La roue du moulin est probablement sa fille ou sa cousine.

– Allons Alinéas, tu ne vas tout de même pas nous raconter le jour J, la genèse, l’instant antique de cette découverte ?

– Si, je tente le coup…

… Il n’était pas conscient de l’importance de son invention, ce héros qui a exposé, par hasard, pour la première fois une roue à la force d’un cours d’eau. Il ne pouvait pas savoir où nous mènerait cette course folle… Tiens, je l’imagine le maladroit, interloqué, observant son char, accidenté, retourné dans le ruisseau, dont l’une des roues, immergée, entraîna la seconde dans un mouvement continu et régulier. En quelque sorte, la tarte tatin du moulin à eau.

Trêve de plaisanterie – quoique – l’image des deux roues et de l’essieu est intéressante car elle figure bien le mécanisme du moulin gascon.

En effet, contrairement à l’idée que l’on s’en fait en général, historiquement, en Occitanie, c’est-à-dire dans le tiers sud de la France, la roue à aubes, extérieure et tournant verticalement dans la chute d’eau, comme l’ont représentée systématiquement les peintres pendant des siècles, est très rare. Non, chez nous, la roue, dite à cuillères, est suspendue, à plat, à l’intérieur du bâti. À l’abri des regards. Il n’y a ni engrenage, ni renvoi d’angle, comme il est nécessaire pour convertir le mouvement de l’axe horizontal de la roue à aubes sur un deuxième axe installé verticalement. Dans le système occitan, comme il apparaît sur notre schéma, un axe unique relie directement la roue à la meule tournante installée au-dessus.

La seule explication à cette répartition en France, roue à aubes au nord, roue à cuillères au sud, est la tradition orale des générations de meuniers et de charpentiers précisément. La langue d’oïl aurait véhiculé la technique de l’aube, la langue d’oc celle de la cuillère. Un fait culturel.

Le système à roue horizontale, est historiquement le premier décrit par les textes antiques. Il était utilisé en Illyrie (actuelle Croatie) plusieurs siècles avant l’ère chrétienne et bien avant l’invention de l’aube, cette fois par les romains.

L’un des avantages de cette disposition horizontale et de l’entraînement direct, est la simplicité mécanique du système, toute relative cependant. Pas d’engrenage, pas de mécano.

Par contre la roue à cuillères est hautement plus élaborée que la roue à aubes sur le plan de la conception et de la fabrication. Du grand art. Un travail d’ébéniste à l’origine, complété progressivement par celui du forgeron. Un assemblage complexe, composite de variétés de bois nobles choisies chacune pour ses propriétés spécifiques, d’une grande précision et d’une solidité à toute épreuve. Le puissant flux du canon à eau d’un côté, le poids considérable et l’inertie de la meule tournante au-dessus. Les tensions sont extrêmes. Il faut que l’outil soit parfait pour que le mouvement de la machinerie soit continu et régulier.

La roue à cuillères est à l’origine des turbines employées aujourd’hui dans les domaines de la production d’électricité, y compris nucléaire, ou dans le transport aérien, excusez du peu ! Entre temps bien sûr, la puissance des cours d’eau et du vent a été remplacée, très largement, par celle des énergies fossiles, charbon, pétrole et atome.

carnetdalineas.com

Au Moyen Age, une classification symbolique des aliments sous-tend (et valide) la hiérarchie sociale. Du monde inanimé à Dieu, la chaîne de l’être ordonne les créatures vivantes et les aliments qu’elles peuvent fournir. Tout en bas, les racines et les bulbes, ce qui est en contact avec la terre, au plus loin de l’esprit. Suivent les herbes, les fleurs et les fruits. Puis les poissons, nourriture de carême à tendance froide, portant à la tempérance. Le porc, animal grossier, volontiers mangeur de racines, est au rang le plus inférieur des quadrupèdes, où se distingue au contraire le veau. Viennent enfin la volaille et, dans leurs connivences angéliques, les oiseaux, chair la plus favorable à qui œuvre au devenir de l’esprit. On verra donc force chapons et gibier à plume au menu des seigneurs et des gens d’Église ; quand le vilain s’estime parfois heureux de partager l’ordinaire des cochons [4]. Le hic est que, vue d’en haut, la nourriture du vilain lui est, pense-t-on, convenable par essence. Sa nature grossière non seulement s’accommode des aliments inférieurs, mais les requiert ; la nourriture des gens de qualité lui serait néfaste. La consommation de produits végétaux devient, selon les médecins, les diététiciens et les nouvellistes du temps, une véritable nécessité physiologique des rustres. L’aliment végétal, illustré dans ce qu’il a de pire par les ressources sauvages des temps de disette, apparaît comme le redoutable marqueur d’un état social apparenté à celui des bêtes. Le peuple qui, selon les chroniques, se nourrit d’herbes sauvages et de racines, ne saurait émouvoir outre mesure les mangeurs de palombes. Ainsi, au sens strict, s’alimente l’injustice.

Le rustre, lui, très éloigné des gloses sur le bien-fondé (céleste) de la hiérarchie sociale, doit sa survie aux céréales. On a vu depuis combien de millénaires. Les estimations les plus fiables sur la ration quotidienne moyenne de grains par personne dans l’ancienne société (au Moyen Âge, sans qu’on puisse étendre la validité de ces données aux temps protohistoriques) sont au minimum de trois quarts de litre (environ 600 grammes) ; c’est-à-dire 275 litres par an (environ 220 kilos). Cette quantité journalière est plus souvent supérieure à 1 litre : de 1,1 à 1,65 litre (entre 400 et 600 litres par an) dans les comptes des tables favorisées cités par L. Stouff (Provence des XIV° et XV° siècles). Plus on descend dans l’échelle sociale, plus la part du pain est grande : de 25 % chez les précepteurs des maisons nobles, elle passe de 55 à 70 % chez les ouvriers agricoles. Au point que le reste de la ration alimentaire est appelé companage, ce qui accompagne le pain.

Pierre Lieutaghi. La Plante compagne. Actes Sud 1998

Le temps des invasions appartenait au passé – celles des Normands dans le nord, celles des Sarrasins dans le sud – et la relative sécurité revenue entraîna un accroissement important de la population, de la production et circulation des denrées et des biens : lorsque le besoin de sécurité se relâche, c’est la dépendance directe du seigneur qui en fait autant : bourgs et bastides se mirent à couvrir le territoire ; bourg au nord, bastide au sud : les deux mots impliquent une fortification : le retour d’une relative sécurité ne va pas jusqu’à se priver d’une enceinte fortifiée. Et l’habitant du bourg est un bourgeois.

C’est dans la France du Nord qu’on voit apparaître un principe de droit selon lequel un homme qui aura passé un an et un jour dans une ville ne pourra plus être réclamé comme serf par son ancien seigneur ; le principe nous vient d’Allemagne, résumé dans le célèbre adage : Stadtluft macht frei – l’air de la ville rend libre -. Huit siècles plus tard, l’adage est toujours bien vivant, vidé de son cadre juridique, pour illustrer une donnée sociale plus générale, mais bien réelle, non seulement en Allemagne, mais dans le monde entier. Cette liberté va être au cœur de la naissance des villes

Comment se créent-elles ? Les cas de figure sont nombreux : ce peut-être une abbaye qui concède un terrain à tous ceux qui voudront s’y installer pour y exercer métier ou commerce, avec des privilèges variables, mais qui comportent presque toujours la liberté personnelle. Parfois l’initiative vient du seigneur : ainsi vers 1229, le comte de Toulouse entreprend la construction des premières bastides pour faire concurrence aux grandes villes anciennes, limiter les pouvoirs des féodaux, protéger ses frontières tout en assurant aux paysans liberté et sécurité.

Ce peut-être aussi le fait du roi lui-même : ainsi en est-il d’Aigues Mortes, à laquelle Saint Louis octroya une Charte de franchise en 1246 : exemption d’impôts et de péage pour les marchandises, exemption d’obligations militaires, biens garantis par l’autorité royale, qui entretiendra une garnison de vingt cinq sergents. La ville s’administrera elle-même en élisant un consul ; un marché hebdomadaire et une foire annuelle entretiendront le commerce.

Les villes anciennes s’émancipaient elles aussi de la tutelle seigneuriale, et quand le cours naturel des choses n’y suffisait pas, on employait la force : ainsi, et cela est surtout vrai dans le nord, les villes de Laon, Saint Riquier, le Mans, connurent des troubles sanglants.

Le résultat, c’est qu’il y eut en France autant de régimes, ou peu s’en faut, que de villes : ici, les habitants avaient seulement obtenu l’exemption d’impôts ou l’exemption de taxe et d’octroi pour leurs marchandises lorsqu’il y avait une foire ou un marché ; ailleurs, le représentant du seigneur, qu’on appelait généralement le prévôt ou viguier, gardait l’administration de la justice ou encore celle de la police ; ailleurs enfin, les villes s’administraient entièrement elles-mêmes, leurs habitants s’engageant les uns envers les autres par ce qu’on appelait le serment communal ; ils se juraient une fidélité réciproque, comme les vassaux nobles juraient fidélité à leur seigneur ; ils élisaient eux-mêmes leurs administrateurs, qu’on appelait, suivant le lieu, échevins, consuls ou encore jurats, ou, à Toulouse, capitouls.

Georges et Régine Pernoud. Le Tour de France médiéval. Stock 1983

La condition du serf n’est pas connue précisément ; l’histoire enseignée à la fin du XX° a probablement noirci à dessein le tableau ; le cursus professionnel de Constant Leroux cité par Régie Pernoud pourrait n’être à la limite qu’une exception venant confirmer la règle, mieux, il peut représenter une moyenne du type d’évolution du serf, et encore mieux, et c’est l’hypothèse de Régine Pernoud, son cas est représentatif de celui de milliers d’autres ; de toutes façons cet opportunisme a bien existé, et avec lui l’avancement par le mérite :

Qui était Constant Leroux ? Un serf, un simple serf du Ronceray, l’homme placé le plus bas dans la hiérarchie sociale de son temps : la seconde moitié du XI° siècle. Il est bien rare d’avoir quelque trace de l’histoire d’un serf en cette lointaine époque, à moins qu’il ne s’agisse d’un serf qui se soit élevé à une fortune exceptionnelle, comme Suger. Rien de tel chez Constant Leroux, qui serait resté aussi ignoré que les millions d’autres serfs qui ont vécu sur notre sol si un érudit de notre temps, Jacques Boussard, n’avait exhumé son histoire à travers les actes qui le concernent dans le cartulaire (registre où étaient recopiées, ou du moins mentionnées, les chartes, c’est-à-dire les actes divers, donations, baux, ventes, achats, legs, etc., passés pour le compte d’un monastère) de l’abbaye du Ronceray, où une moniale avait d’ailleurs pris soin, à la fin du XI° siècle, de consacrer une notice au personnage.

Constant Leroux s’était vu confier la garde du cellier de l’abbaye, proche de l’église Saint-Evroult, ainsi qu’une vigne attenante dans le quartier de la Doutre. Au bout de quelque temps, les religieuses lui remirent, à titre viager, une maison avec fournil et un demi-arpent de vignes situés près de la porte de Chanzé, et qu’une certaine Ermengarde, veuve, leur avait légués par testament. À cela s’ajoutèrent, un peu plus tard, deux terres cultivables et des prés situés à l’Espau et à Femart. Visiblement, Constant Leroux ne reculait pas devant la besogne.

Mais il entendait aussi tirer profit de son travail. Un beau jour, il vint trouver les religieuses : ces terres, il les cultivait à mi-fruit ; c’était d’un trop faible rapport pour le travail qu’il y faisait. Les religieuses, conciliantes, acceptèrent de transformer le mi-fruit en un terrage, sorte de bail qui devait être à prix fixe. Constant se retire satisfait. Pas pour longtemps : voilà qu’il apprend qu’un autre legs vient d’être fait aux religieuses ; il s’agit de deux arpents de vigne au lieu-dit les Châtaigniers, qui justement touche ses terres ; et ces vignes sont quittes de tout droit. Constant se présente donc de nouveau au Ronceray et obtient les vignes, à titre viager. Et quelque temps après, sur de nouvelles instances, il se fait encore donner deux arpents de prés vers la Roche de Chanzé.

Voilà le petit serf, à ses débuts simple domestique de l’abbaye, devenu un riche exploitant. Malheureusement, sa femme Gosberge ne lui a pas donné d’enfants ; aussi prend-il avec lui son neveu Gautier et sa nièce Yseult ; celle-ci épousera le cellérier de l’abbaye, un certain Rohot. Quant à Gautier, Constant tient à l’établir sur les terres qu’il a travaillées.

Lui-même, sur ses vieux jours, demande à entrer comme moine à l’abbaye de Saint-Aubin ; sa femme, de son côté, prend le voile au Ronceray. Mais une fois moine, Constant réclame des religieuses, en récompense de ses bons services, que son neveu jouisse des mêmes avantages et des mêmes terres que lui-même. Ce qu’il obtient.

L’histoire de Constant Leroux a dû être celle de milliers et de milliers de Legrand, de Lefort, de Dubois et de Duval : paysans laborieux, tenaces, finauds, attentifs à toutes les occasions d’arrondir leur parcelle, exploitant en connaisseurs le pâturage de la vallée et la vigne du coteau ; au surplus, attachés à leur famille autant qu’à leurs biens, et capables, au terme d’une existence qu’on a pu croire uniquement terre à terre, de tourner leurs regards vers le ciel.

Georges et Régine Pernoud. Le Tour de France médiéval. Stock 1983

L’homme doit travailler à l’image de Dieu. Or le travail de Dieu, c’est la Création. Toute profession qui ne crée pas est donc mauvaise ou inférieure. Il faut, comme le paysan, créer la moisson, ou à tout le moins, transformer comme l’artisan la matière première en objet.

À défaut de créer, il faut transformer – mutare -, modifier – emendare -, améliorer – meliorare. Ainsi est condamné le marchand qui ne crée rien. C’est là une structure mentale essentielle de la société chrétienne, nourrie d’une théologie et d’une morale épanouies en régime précapitaliste.

L’idéologie médiévale est matérialiste au sens strict. Seule a valeur la production de matière. La valeur abstraite définie par l’économie capitaliste lui échappe, lui répugne, est condamnée par elle.

Le tableau esquissé jusqu’ici vaut surtout pour le haut Moyen Âge. La société occidentale, à cette époque essentiellement rurale, englobe dans un mépris presque général la plupart des activités qui ne sont pas liées directement à la terre. Encore l’humble travail paysan se trouve-t-il humilié par le biais des opera servilia, des tâches serviles interdites le dimanche, et par l’éloignement où se tiennent les classes dominantes – aristocratie militaire et foncière, clergé – de tout travail manuel. Sans doute quelques artisans – des artistes plutôt – sont-ils auréolés de singuliers prestiges où la mentalité magique se satisfait de façon positive : l’orfèvre, le forgeron, le forgeur d’épées surtout… Numériquement, ils comptent peu. À l’historien des mentalités, ils apparaissent plus comme des sorciers que comme des hommes de métier. Prestige des techniques du luxe, ou de la force, dans les sociétés primitives…

Or ce contexte, entre le XI° et le XIII° siècle, change. Une révolution économique et sociale se produit dans l’Occident chrétien, dont l’essor urbain est le symptôme le plus éclatant, et la division du travail l’aspect le plus important.

De nouveaux métiers naissent ou se développent, de nouvelles catégories professionnelles apparaissent ou s’étoffent, des groupes socioprofessionnels nouveaux, forts de leur nombre, de leur rôle, réclament et conquièrent une estime, voire un prestige appropriés à leur force. Ils veulent être considérés et y réussissent. Le temps du mépris est révolu. Une révision s’opère dans les attitudes à l’égard des métiers. Le nombre des professions interdites ou déconsidérées décroît, les causes d’excuse à l’exercice de tel ou tel métier, jusqu’alors condamné, se multiplient.

Le grand instrument intellectuel de cette révision, c’est la scolastique. Méthode de distinction, elle bouleverse la classification grossière, manichéenne, obscure, de la mentalité préscolastique. Casuistique – c’est, aux XII° et XIII° siècles, son grand mérite avant de devenir son grand défaut – elle sépare les occupations illicites en soi, par nature – ex natura – de celles qui sont condamnables selon les cas, par occasion – ex occasione –.

Le phénomène capital, c’est que la liste des métiers condamnés sans rémission ex natura, s’amenuise à l’extrême, s’amenuise sans cesse.

L’usure, par exemple, encore maudite sans recours au milieu du XII° siècle, dans le Décret de Gratien, se différencie insensiblement en diverses opérations dont certaines, de plus en plus nombreuses, seront peu à peu tolérées.

Bientôt seuls jongleurs et prostituées seront bannies de la société chrétienne. Encore la tolérance de fait dont ils jouiront s’accompagnera-t-elle de complaisances théoriques à leur égard, et même de tentatives de justification.

[…] Ainsi, lors de la construction de Notre Dame de Paris, un groupe de prostituées demanda à l’évêque la permission d’offrir un vitrail à la Vierge, exemple très particulier du vitrail de corporation, qui devait en tout cas exclure toute représentation des activités du métier. L’évêque, embarrassé, consulta et finalement refusa. Nous avons conservé l’avis émis par l’auteur d’un des premiers Manuels de confession, Thomas de Chobham. Or le raisonnement du savant chanoine est curieux. Les prostituées, écrit-il, doivent être comptées parmi les mercenaires. Elles louent en effet leur corps et fournissent un travail… D’où ce principe de la justice séculière : elle agit mal en étant une prostituée, mais elle n’agit pas mal en recevant le prix de son travail, étant admis qu’elle est une prostituée.

D’où le fait qu’on peut se repentir de se prostituer, et toutefois garder les bénéfices de la prostitution pour en faire des aumônes. Mais si on se prostitue par plaisir et si on loue son corps pour qu’il connaisse la jouissance, alors on ne loue pas son travail, et le bénéfice est aussi honteux que l’acte. De même si la prostituée se parfume et se pare de façon à attirer par de faux attraits et fait croire à une beauté et à des appâts qu’elle ne possède pas, le client achetant ce qu’il voit, et qui, dans ce cas, est mensonge, la prostituée commet par là un péché, et elle ne doit pas garder le bénéfice qu’elle en retire. Si en effet, le client la voyait telle qu’elle est vraiment, il ne lui donnerait qu’une obole, mais, comme elle lui parait belle et brillante, il lui donne un denier. Dans ce cas , elle ne doit garder qu’une obole et rendre le reste au client qu’elle a trompé, ou à l’Église, ou aux pauvres …

Jacques Le Goff. Un autre Moyen Age. Temps et Travail. Quarto Gallimard 1999

Par-delà ces rapports malgré tout extérieurs entre l’univers religieux et le monde matériel, il faut se rappeler que toute prise de conscience au Moyen Âge se fait par et à travers la religion, au niveau de la spiritualité. On pourrait presque définir une mentalité médiévale par l’impossibilité à s’exprimer en dehors de références religieuses, et ceci, jusqu’au cœur religieux du XVI° siècle. Quand une corporation de métier se fait représenter, et pour ce exhibe les instruments de son activité professionnelle, c’est en en faisant les attributs d’un saint, en les intégrant à une légende hagiographique, et ceci tout naturellement, parce que la prise de conscience des hommes de la corporation s’opère par une médiation religieuse. Il n’y a de prise de conscience d’une situation, individuelle ou collective, y compris une situation professionnelle, qu’à travers une participation, et, au Moyen Âge, cette participation ne peut être qu’une participation à un univers religieux, plus précisément à l’univers que leur propose ou leur impose l’Église. Mais l’univers de l’Église n’est-il pas précisément exclusif du métier ?

Notons d’abord que lorsqu’il y a eu dans l’Occident médiéval, au moins avant le XIV° siècle, révolte contre l’Église et contre son univers mental et spirituel, ces révoltes ont presque toujours pris une allure en quelque sorte hyperreligieuse, c’est-à-dire une forme de religiosité mystique dont un des principaux aspects a été d’exclure toute intégration de la vie matérielle – et partant professionnelle – à l’univers religieux. Presque toutes ces révoltes se sont traduites en hérésies et ces hérésies ont presque toutes été à caractère manichéen, dualiste. Or, la vie matérielle y était rangée dans l’univers du mal. Le travail, tel que l’accomplissaient et par suite le concevaient les hérétiques avait pour résultat de servir l’ordre établi ou soutenu par l’Église et se trouvait donc condamné comme une sorte d’asservissement, voire de complicité avec un état de choses exécré. Que les hérésies médiévales aient eu une base, plus encore une origine sociale, ne me semble pas douteux, encore que la physionomie et la structure sociale des mouvements hérétiques soient complexes. Des groupes sociaux se sont jetés dans l’hérésie parce qu’ils étaient mécontents de leur situation économique et sociale : nobles envieux de la propriété ecclésiastique, marchands irrités de ne pas avoir dans la hiérarchie sociale une place correspondant à leur puissance économique, travailleurs des campagnes – serfs ou salariés – ou des villes – tisserands ou foulons – dressés contre un système auquel l’Église semblait donner son appui. Mais au niveau de la prise de conscience, il y a eu condamnation sans appel des différentes formes du travail. Chez les Cathares par exemple, le travail est toléré pour les croyants qui continuent à mener dans le siècle une existence entachée de mal, mais il est absolument interdit aux parfaits. Il est d’ailleurs vraisemblable que cette impuissance des hérésies médiévales entre le XI° et le XIV° siècle à définir une spiritualité et une éthique du travail a été une des causes déterminantes de leur échec. L’inverse sera une des raisons du succès, à l’époque contemporaine, des divers socialismes, et d’abord du marxisme.

En revanche, et ceci légitime une approche de la prise de conscience du métier et de la profession à travers la littérature pénitentielle orthodoxe du Moyen Âge, l’Église médiévale a su créer des structures idéologiques d’accueil pour les besoins spirituels liés à l’activité professionnelle du monde des métiers.

Sans doute il lui a fallu pour cela évoluer. Il n’est pas douteux que dès l’origine le christianisme offrait une spiritualité, voire une théologie du travail. Les bases s’en trouvent dans l’Écriture sainte et d’abord chez saint Paul (II Thess. III, 10 : si l’on ne veut pas travailler, on ne mangera pas.) et chez les Pères, et surtout chez les Pères grecs, un saint Basile, un saint Jean Chrysostome au premier rang. Mais entre le IV° et le XII° siècle cet aspect du christianisme est demeuré à l’état latent, virtuel, comme une possibilité non épanouie, voire oblitérée. L’état économique et social du haut Moyen Âge avait en effet fini par trouver son expression dans le fameux schéma triparti de la société, résurgence d’une conception commune à toutes les sociétés indoeuropéennes. Oratores, bellatores, laboratores, ce schéma est celui d’une hiérarchie. Si l’ordre des oratores – les clercs – a fini par admettre à ses côtés, à une place éminente, l’ordre des bellatores – les seigneurs -, il s’est entendu avec lui pour considérer avec le plus grand mépris l’ordre inférieur des travailleurs – les laboratores. Le travail est ainsi déconsidéré, compromis avec l’indignité de la classe à laquelle il est réservé. L’Église explique l’état du serf, bouc émissaire de la société, par la servitude à l’égard du péché et l’ignominie du travail qui définit sa condition par le même péché originel : le texte de la Genèse fournit le commentaire requis. Il ne faut pas à cet égard s’illusionner sur la position de saint Benoît et de la spiritualité bénédictine à l’égard du travail. Sous les deux formes sous lesquelles la Règle bénédictine l’impose aux moines – travail manuel et travail intellectuel, il est, conformément à l’idéologie de l’époque, une pénitence. Dans l’esprit bénédictin du haut Moyen Âge, la spiritualité du travail, simple instrument de pénitence, et la théologie du travail, pure conséquence du péché originel, n’ont en quelque sorte qu’une valeur négative. Guère plus positive n’est la conception concomitante du travail, échappatoire à l’oisiveté, porte fermée aux tentations du Malin.

Si l’Église avait maintenu cette attitude, la prise de conscience du métier par les gens de métier aurait sans doute été très différente de ce qu’elle a été. Et d’ailleurs l’Église, dans une certaine mesure, a opposé non seulement un écran mais même un obstacle à cette prise de conscience. Cette hostilité de l’Église s’est surtout manifestée de deux façons. Elle s’est adressée d’abord aux corporations. L’hostilité de l’Église aux corporations n’a pas été seulement occasionnelle, dans les cas où les corporations ont mené pour le triomphe des libertés urbaines et d’abord des libertés économiques le combat contre le pouvoir temporel des évêques seigneurs de villes. L’Église, ennemie du monopole, et partisan du justum pretium, en fait le prix de la libre concurrence sur le marché, est plus profondément opposée au but même des corporations qui est d’éliminer la concurrence sur le marché urbain. Enfin l’Église est méfiante envers le fait corporatif lui-même parce qu’elle ne reconnaît comme légitimes que les groupes relevant à ses yeux de la volonté divine et de la nature humaine : la division tripartie considérée par elle comme naturelle et surnaturelle à la fois, les classifications fondées sur des critères proprement religieux ou ecclésiastiques : chrétiens et non-chrétiens, clercs et laïcs. Elle n’admettra d’ailleurs vraiment l’organisation des métiers que dans la mesure où celle-ci se doublera d’une organisation religieuse : les confréries. Il en résultera pour la prise de conscience des gens de métier une situation très particulière, une sorte de dialectique entre l’esprit corporatif et l’esprit confraternel dont il nous faut tenir compte sans pouvoir malheureusement bien le saisir tant que nous connaîtrons mal l’histoire des confréries.

La seconde forme sous laquelle s’est manifestée l’hostilité de l’Église à l’égard du monde des métiers, c’est sa méfiance face à un grand nombre d’activités professionnelles : c’est tout l’univers des métiers illicites qui est ici en cause dont l’histoire est si éclairante. Ce drame de conscience pour tant d’hommes du Moyen Âge qui se demandaient souvent avec angoisse – on pense naturellement au marchand – s’ils couraient vraiment à la damnation en exerçant un métier suspect aux yeux de l’Église a en définitive dû jouer un rôle de premier plan dans la formation de la conscience professionnelle. Et l’on sait que la pression du monde des métiers a finalement fait céder l’Église, a fait germer la théologie positive du travail implicite dans la doctrine chrétienne et conquis, après la force matérielle, la dignité spirituelle.

Jacques Le Goff. Un autre Moyen Âge Travail et systèmes de valeurs. Quarto Gallimard 1999

______________________________________________________________________________

[1] On devait probablement tout de même y réfléchir à deux fois à condition de se dire que vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà ne vaut pas en matière d’économie : en Espagne, à cette époque-là, le prix d’un cheval était celui de 50 bœufs !

[2] La consommation d’huile provenait essentiellement du lin, riche en omégas 3. Ce qui donnait une alimentation où le nombre d’oméga 3 était identique à celui des omégas 6. Puis le tournesol, riche en omégas 6 a pris peu à peu la place du lin, ce qui fait que dans notre alimentation actuelle, on a un oméga 3 pour 40 omégas 6 ! L’huile de lin utilisé en peinture contient une toxine qu’un traitement supplémentaire permet d’éliminer pour avoir de l’huile alimentaire.

[3] On mettra sur le compte d’une erreur de traduction l’emploi du mot haricot, car en fait, ce dernier ne fût introduit en Europe que beaucoup plus tard, par Christophe Colomb revenant d’Amérique.

[4] … et ensuite de le manger. Le cochon était fréquemment atteint de ce que l’on nommait à tort peste du cochon et qui était une trichinose, due à une sorte de ténia.

Laisser un commentaire