| Publié par (l.peltier) le 28 novembre 2008 | En savoir plus |

5 04 1434

Un incendie ravage le Mont Saint Michel ; les Anglais tentent de mettre à leur profit le désarroi, parviennent à ouvrir une brèche dans la première enceinte, mais Louis d’Estouteville, ses compagnons et leurs chiens d’attaque arrivent à les mettre en fuite : ils abandonnent des canons, dont on peut encore voir deux exemplaires aujourd’hui. Les vents cessent dès lors d’être favorables aux Anglais. Jusqu’au XX° siècle, le Mont aura connu 12 incendies, pour la plupart dus à la foudre.

1434

Gil Eannez franchit le cap Bojador, et dès lors l’exploration de la côte ouest africaine va être systématique.

Les Portugais s’immortalisoient par d’autres découvertes d’un autre genre et qui n’étoient pas moins importantes ; leur ardeur ne faisoit qu’augmenter : ni les écueils, ni les caps nouveaux, ni les tempêtes, ni les éclats de la foudre, ni les trombes, ni les phénomènes les plus terribles ne purent les intimider ; leur courage croissoit avec les obstacles et les dangers. Nuno-Tristan découvrit le cap Blanc, ainsi nommé à cause de la terre blanche et sablonneuse que l’on y trouve ; Gilles Annius, un de leurs marins, brava le premier les courans du cap Bojador, et doubla ce cap redoutable (1435). Antoine Gonzale, le premier, commerça avec les Noirs de l’Afrique ; le sang des Européens, conduits par Cintra, coula aussi, pour la première fois, sous ces climats brûlans, près des îles d’Arguïn.

Alphonse V, successeur de Jean I°, encouragé par ces divers succès, tenta de plus grands efforts ; des pilotes expérimentés découvrirent, doublèrent le cap Vert (1446), et reconnurent l’embouchure du Sénégal, appelé d’un nom que le Portugais Lancelot entendit proférer par les noirs. La croix fût plantée sur les côtes barbares de la Guinée, et les navigateurs rapportèrent de ces voyages, des productions et des animaux qui devinrent les objets de l’étonnement, aussi bien que l’admiration de leurs compatriotes.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

1436

Seize ans après le traité de Troyes, c’est pitié que de voir ce qu’est devenu Paris : Vous auriez entendu dans Paris des lamentations pitoyables. On voyait sur un fumier des dizaines d’enfants qui mouraient de faim et de froid. La mort taillait tant et si vite qu’il fallait creuser dans les cimetières de grandes fosses où l’on jetait les cadavres par trente et quarante, arrangés comme lard ou à peine poudrés de terre. Des bandes de loup couraient les campagnes et entraient même la nuit dans Paris pour enlever les charognes.

Journal d’un bourgeois de Paris

12 11 1437

Charles VII fait son entrée solennelle dans Paris. Il va mettre de l’ordre dans la maison… qui en avait bien besoin : Et Dieu scet les tyrannies que a souffertes le povre peuple de France par ceulx qui deussent les avoir gardés, car entre eulx n’a eu ne ordre ne forme de conduicte de guerre mais a chacun fait le pis qu’il a peu… Et au regard des povres prestres, gens d’église, religieux, et autres povres laboureurs tenant vostre party, on les emprisonne, on les met aux fers… en fossez, en lieux ors plains de vermine, et laisse on mourir de faim… On rostit les ungs, aux autres on arraches les dens, les autres sont bastus de gros bastons, ne jamais ne seront délivrez jusques ad ce qu’ilz aient paié argenty plus que leur chevance ne monte.

Cité par Jean Juvénal des Ursins. Écrits politiques

Paris faisait peine à voir. Je ressentis le même choc qu’en traversant, pour me rendre en Orient, les campagnes dévastées du Midi. Encore, les campagnes, entre les villages détruits, offraient le spectacle reposant d’une nature redevenue sauvage mais éclatante de vie. Les plaies de Paris étaient béantes et stériles. Les émeutes, les pillages, les incendies, les épidémies, les exodes successifs avaient outragé le corps de la ville. De nombreuses maisons étaient à l’abandon, des ordures s’accumulaient dans des terrains vagues. Sur le Pont au Change, la moitié des boutiques étaient fermées. Les rues, étroites et sombres, étaient encore encombrées de tout ce que le peuple avait jeté sur les Anglais pour les faire partir et des porcs fouaillaient ces débris pour s’en repaître.

[…] Nulle part comme à Paris, je n’avais vu autant de riches, pauvres. La haute société était tenue de paraître dans cette ville qui s’honorait d’être la capitale. Malgré la saleté et les misères des alentours, on continuait de mener grand train dans les palais que m’avait décrit jadis Eustache. Mais pour avoir la fierté de s’illuminer de flambeaux et de lustres les soirs de fêtes, on se privait de dîner cinq jours par semaine. Les femmes étaient mieux fardées qu’elles n’étaient nourries. La soie et le velours enveloppaient des carcasses affamées. Malgré les appétits que faisait naître en moi cette vie, je renonçai sans effort à nombre de bonnes fortunes. Il me suffisait, au moment où s’approchait de moi une femme empressée, d’apercevoir un sein flétri, une denture déficiente, l’auréole d’une dartre sur un décolleté pour me détourner de toute tentation. Je n’avais pas connu jusque là cet étrange mélange d’un luxe extrême et d’une déchéance si profonde. Chez nous, on était plus ou moins riche, mais nul n’aurait renoncé à la santé pour le seul bénéfice du superflu.

Jean Christophe Rufin. Le grand Cœur. Gallimard 2012

Dans les campagnes, ce n’est pas plus brillant : si la France n’a certes pas connu 100 ans de guerre, dans les campagnes, la soldatesque, non rémunérée hors temps de guerre, vivait de rapines et brigandage, installant un climat permanent d’insécurité. Famines, chute des rendements… Nombre de paysans allèrent dès lors se réfugier là où on pouvait trouver plus de sécurité : en ville. La friche recommença à gagner du terrain : on disait : Les bois sont venus en France avec les Anglais. Des mouvements de migration vont se développer pendant une cinquantaine d’années, des régions pauvres, qui n’étaient pas à même de nourrir leur trop nombreuse population et relativement épargnées par la guerre : Bretagne, Périgord, Limousin, Auvergne, vers les régions appauvries par la guerre, dépeuplées mais au fort potentiel agricole : Île de France, Picardie, Nord, Bordelais.

Lorsque toute la population eut été anéantie par la mort ou par la fuite, la terre demeura improductive et inculte. Ou jadis vous auriez admiré de brillantes moissons et des champs fertiles, s’offraient à la vue des buissons d’épines, des arbres inutiles qui avaient poussé trop haut. Cet abandon avait tellement changé la face de la terre, que personne ne reconnaissait ni sa ville ni sa maison, que le chemin public ne se distinguait plus du reste du sol. Une solitude profonde régnait au loin et partout un silence effrayant. Non seulement on n’entendait plus une voix d’homme, mais les oiseaux des bois même se turent presque tous, si ce n’est le triste hibou ou la corneille de mauvais augure : aucune bête ne se montrait dans les forêts, sinon le sanglier. Prodige de désolation que l’Histoire ne nous dit avoir existé dans aucune province ! […] Telle fut cependant la destruction irréparable, le dernier anéantissement de ce pays, qu’il était devenu tout à fait sauvage ! Après la destruction des villages ne restèrent debout que quelques murs de pierre. N’est-ce-pas un spectacle affreux et déplorable que depuis Dieppe et Eu jusqu’à Rouen, il soit impossible de reconnaître la route ? […] N’est-ce pas un tableau horrible et qui excite la pitié, que sur ces chemins personne ne se montre, pas même les petits oiseaux dont le gazouillement ranime le voyageur fatigué, et qu’il n’y paraisse aucun animal domestique ou sauvage ? N’est-ce pas enfin le spectacle le plus épouvantable et le plus digne de compassion, que la population entière de ce pays soit détruite ou expatriée, que les ruines de presque toutes les maisons couvrent la terre, et, ce qui est plus affligeant encore, qu’on y cherche en vain les vestiges d’une infinité de bourgades ?

Jean Masselin, député de Rouen aux États Généraux de 1484

1437

Duarte, roi du Portugal, a envoyé ses frères Henri le Navigateur et Fernando à la conquête de Tanger : mais l’expédition, aussi mal préparée qu’exécutée, tourne au désastre. Fernando est capturé, les négociations pour le faire libérer échoueront et il sera pendu par les pieds sur les remparts de Fès en 1448. La crédibilité militaire d’Henri sera gravement atteinte.

7 07 1438

Préparé par le Conseil Royal et par des théologiens, la Pragmatique Sanction est publiée à Bourges : violent réquisitoire contre les abus du Saint Siège, elle est la charte du gallicanisme, qui marque la volonté d’autonomie de l’Église de France vis à vis de Rome : prééminence des conciles œcuméniques en matière de foi et de discipline, obligation de les réunir tous les 10 ans ; élection des évêques et des abbés par les chapitres et les couvents ; le pape se voit retirer la consécration des élus… autant de manifestations d’indépendance qui plus tard, couperont en parti l’herbe sous les pieds du protestantisme, qui s’implantera moins bien en France qu’en Allemagne. Mais Louis XI rognera les ailes de cette position tranchée.

En s’adressant aux évêques français, Charles VII veut que l’on fasse le tri entre les nouvelles règles votées à Bâle, les traditions romaines et les impératifs de la monarchie française. Ce que l’on va désigner du terme de Pragmatique Sanction de Bourges est relativement simple : roi et évêques français reconnaissent l’autorité suprême du concile sur le pape ; la Pragmatique Sanction fixe le montant des redevances que chaque évêque doit à Rome ; on accepte que les nouveaux évêques soient pratiquement désignés – in fine – par le roi. C’est juridiquement le premier texte qui fonde le gallicanisme. Rome ne l’approuvera jamais ; pas davantage la Bourgogne et les autres pays limitrophes. Pourtant la Pragmatique Sanction restera en vigueur jusqu’aux environs de 1520. À cette date, un véritable règlement définira les rapports entre Rome et l’Église française. Une chose néanmoins, à retenir : le développement d’une volonté d’indépendance vis-à-vis de Rome. L’Angleterre d’Henri II avait cherché à ouvrir la voie ; après le Grand Schisme, c’est la France qui s’engage sur un chemin comparable. Elle va très vite, mais sans grand succès – être imitée par l’Allemagne.

Georges Suffert. Tu es Pierre. Éditions de Fallois.2000

5 07 1439

Le concile de Ferrare, initialement tenu à Florence, proclame l’Acte d’Union de l’Église Catholique Romaine et de l’Église Orthodoxe grecque : l’affaire est solennelle et on tient à le faire savoir : Que les cieux se réjouissent et que la terre bondisse d’allégresse…

Le premier à manifester son désaccord sera un outsider : J’oubliais un autre opposant d’un rang moins élevé, mais très orthodoxe, le chien favori de Paléologue qui, ordinairement tranquille sur le marchepied du trône, aboya avec fureur pendant la lecture de l’Acte d’Union. On employa inutilement les caresses et les coups de fouet pour le faire taire.

Gibbon

De quoi s’agit-il ? Avant tout pour l’Église d’Orient d’obtenir de celle d’Occident du secours pour lutter contre le Turc. [Les craintes étaient fondées : 14 ans plus tard, Byzance allait tomber aux mains des Turcs]. Donc, Byzance est demandeur. On n’en n’est pas à la première tentative, elles ont déjà été nombreuses dans un passé récent. Cette fois-ci, ce ne sont pas moins de 700 personnes qui représentent l’Église orthodoxe, dont l’empereur Jean VII Paléologue, fils de Manuel, le patriarche de Constantinople, les archevêques Bessarion de Nicée, le métropolite Isidore de Kiev et Marc Eugène d’Éphèse. Le concile aura aussi la visite d’une délégation éthiopienne qui met son église sous l’autorité du Saint Siège : le souverain éthiopien, Zera Yakob avait converti les impies en employant la manière forte : tatouages sur la peau d’éléments du credo chrétien, institution d’une Inquisition, construction de nombreuses églises et obligation pour les prêtres d’assurer un enseignement religieux. Pourtant son sacre s’était déroulé sous les meilleures auspices :

Lorsque notre roi Zara Yakob se rendit dans le district d’Axoum pour accomplir la loi et la cérémonie du sacre selon les rites suivis par ses aïeux, et lorsqu’il arriva sur les confins de ce district, tous les habitants, ainsi que les prêtres, allèrent à sa rencontre et l’accueillirent avec une grande joie ; les choums [chefs] et tous les Tshawa [corps de troupe] du Tigré étaient à cheval, portant le bouclier et la lance, et les femmes, en grand nombre, se livraient, suivant leur antique coutume, à une danse sans fin. À son entrée aux portes de la ville, le roi avait à sa droite et à sa gauche le gouverneur du Tigré et l’administrateur d’Axoum qui portaient et agitaient, suivant l’usage, des rameaux d’olivier. […]

Le 21 du mois de ter, jour de la mort de Notre Sainte Vierge Marie, fut accomplie la cérémonie du couronnement, pendant laquelle le roi était assis sur un trône de pierre. Cette pierre, avec la construction qui la supporte, est seule réservée au couronnement. Il en est une autre sur laquelle s’assied le roi lorsqu’on le bénit et plusieurs autres, à droite et à gauche, sur lesquelles prennent place les douze juges suprêmes. Il y a en outre le trône du métropolitain.

Les chroniques de Zara Yakob et de Bada Maryam, rois d’Éthiopie de 1434 à 1478. Traduit du guèze par Jules Perruchon, Paris, 1893

On ne se voit pas tous les jours, et donc chacun découvre l’autre : les Grecs admiraient Brunelleschi, Donatello, Masaccio et Fra Angelico. Les Florentins s’émerveillent de la collection de livres antiques que Jean VIII a apportée de Constantinople : Platon, Aristote, Plutarque, Euclide, Ptolémée… Les Égyptiens offrent au pape un manuscrit arabe des Évangiles, du X° siècle, traduit d’un original copte. Les Arméniens laissent des manuscrits enluminés du XIII° siècle, fruit d’héritages mongols, chrétiens et islamiques. Les Éthiopiens font circuler des psautiers en guèze, leur langue savante…

Cette diversité des participants incitent à la compréhension et l’Église catholique finit par voir acceptés la plupart des points auxquels elle tenait :

- Acceptation du Filioque : le Saint Esprit procède du Père et du Fils.

- L’Eucharistie peut être célébrée aussi bien avec du pain fermenté qu’avec du pain azyme.

- Existence du Purgatoire

- Primauté du Saint Siège de Rome sur toutes les autres patriarcats.

Cette union aboutit en fait à un désastre politique, car l’aide escomptée par les Byzantins pour contrer les Turcs se révélera notoirement insuffisante. Et, à la grande stupeur du monde latin, toutes ces négociations et toutes ces dépenses furent stériles et tournées en dérision. L’Église d’Orient repoussa ces articles. Le métropolite Isidore de Kiev fut saisi par le grand prince de Moscou et enfermé dans un couvent d’où il s’échappa pour gagner Rome, où le pape lui donna, ainsi qu’à Bessarion, le chapeau de cardinal. Le métropolite de Kiev cessa d’être grec : c’était la naissance d’une église orthodoxe nationale. En 1443, les patriarches de Jérusalem, d’Antioche et d’Alexandrie osèrent rédiger une lettre qui traitait le concile de Florence de synode de brigands. L’union du Saint-Siège avec les Arméniens et d’autres groupes orientaux, fortement espérée, finit par échouer. Seuls les Nestoriens de l’île de Chypre, et, en 1516, les Maronites se rattachèrent à l’Église d’Occident.

1439

Achèvement de la cathédrale de Strasbourg, par une flèche de 142 m., chef d’œuvre de Jean Hultz.

Nicolo de’ Conti est un marchand vénitien qui aura voyagé pendant vingt cinq ans au Moyen et Extrême Orient. Parti de Damas en 1414, de retour à Venise en 1439, il publiera Le Voyage aux Indes qui permettra ultérieurement une confrontation avec le récit de Marco Polo. Il rapporte de la ville d’Ava l’existence d’exotiques sex-shops : Il remonta ensuite le fleuve jusqu’à une ville plus noble que toutes les autres, qui se nomme Ava et fait quinze mille pas de circonférence. Dans cette ville, il affirma qu’il y avait plusieurs boutiques, dont j’ai décrit en riant l’aspect lascif et ridicule : dans ces boutiques, des femmes seulement vendent ces instruments que nous appelons grelots et qui tintent. Ils sont en or, en argent et en cuivre et de la grosseur d’une petite noisette. Avant de prendre femme, les hommes se rendent dans ces boutiques car autrement le mariage ne pourrait se faire ; les femmes coupent la peau du membre viril en plusieurs endroits et elles insèrent ces grelots entre la peau et la chair, jusqu’au nombre de douze et plus encore, tout autour du membre en divers endroits. Une fois la peau recousue, les hommes guérissent en quelques jours. Ils font cela pour satisfaire la luxure des femmes. Car en raison des nœuds qui se forment et du renflement du membre, les femmes prennent grand plaisir lors du coït. Ainsi, lorsqu’ils marchent, nombre d’hommes font résonner les grelots de leur membre viril. Mais Nicolo, dont les femmes se moquèrent en raison de la petite taille de son membre et qu’elles invitèrent à se soumettre à cet usage, refusa car il ne voulait pas donner de plaisir aux autres par sa propre souffrance.

Nicolo de’ Conti Le voyage aux Indes. Paris, Chandeigne 2004 p. 97

02 1440

Les grands féodaux se révoltent contre Charles VII, visant à le remplacer par le dauphin Louis : Charles VII va se montrer expéditif : le meneur des conjurés, Alexandre de Bourbon, sera cousu dans un sac et jeté dans la rivière à Bar sur Aube. Le remuant dauphin Louis partira plus tard en son Dauphiné. En attendant, les libertés de son épouse Marguerite Stuart inspirent le poète :

Marguerite d’Écosse, aux yeux pleins de lumière,

A de douces lueurs sur son visage altier ;

Bien souvent on la voit tendre vers l’argentier

Sa blanche main, de tous les bienfaits coutumière.

Avec toute la cour et marchant la première,

La Dauphine qui sait l’honneur du gai métier,

Passe par une salle où dort Alain Chartier

Comme un bon paysan ferait dans sa chaumière.

Alors d’une charmante et gracieuse humeur,

Voilà qu’elle se penche et baise le rythmeur,

Encor qu’il soit d’un air fantastique et bizarre

Et quelque peu tortu comme les vieux lauriers,

Car il messiérait fort de se montrer avare

Pour payer l’art subtil de tels bons ouvriers.

Théodore de Banville, 1823-1891. Marie d’Écosse. Princesses

26 10 1440

Gilles de Rais est pendu dans la prairie de Biesse, sur les bords de la Loire. Les chefs d’accusation étaient multiples, le principal étant d’avoir sacrifié à Satan plusieurs centaines d’enfants. Au retour de la guerre, son caractère dispendieux et ses comportements de rebelle – on l’avait vu entrer à cheval dans une église – avaient pris le dessus et la famille avait pris peur : Charles VII l’avait déclaré prodigue, c’est-à-dire que la vente de ses biens français lui était interdite ; il ne lui restait qu’à engager ses biens bretons auprès du duc de Bretagne. Des enfants, des hommes disparaîtront et une légende va naître sur son compte tant et si bien qu’il va être arrêté et aura droit à deux procès, tous deux à Nantes, l’un ecclésiastique, pour sorcellerie et sodomie, l’autre séculier, pour les disparitions et homicides. Les témoignages seront recueillis avec la même naïveté que ceux, aujourd’hui de notre procès d’Outreau, dans les années 2000. On trouve des aveux, sans certitude aucune quant à leur authenticité : Pour mon ardeur et délectation de luxure charnelle, plusieurs enfants, en grand nombre, duquel nombre je ne suis certain, je pris et fis prendre, lesquels je tuai et fis tuer, avec lesquels le vice et péché de sodomie je commettais sur le ventre desdits enfants, tant avant qu’après leur mort et aussi durant leur mort, émettais damnablement la semence spermatique, auxquels enfants quelquefois moi-même, et autrefois d’autres, notamment par les dessus nommés Gilles de Sillé, le Seigneur Roger de Briqueville, Chevalier, Henriet et Poitou, Rossignol, Petit Robin, j’infligeais divers genres et manières de tourments, comme séparation du chef et du corps avec dagues et couteaux, d’autres avec un bâton leur frappant sur la tête violemment, d’autres les suspendant par une perche ou crochet en ma chambre avec des cordes et les étranglant, et quand ils languissaient, commettais avec eux le vice sodomique en la manière susdite, lesquels enfants morts je baisais, et ceux qui avaient les plus belles têtes et les plus beaux membres, cruellement les regardais et faisais regarder, et me délectais, et que très souvent, quand lesdits enfants mouraient, m’asseyais sur leur ventre et prenais plaisir à les voir ainsi mourir, et de ce riais avec lesdits Corillaud, Henriet, et après faisais brûler et convertir en poussière leurs cadavres par lesdits Corillaud et Henriet.

*****

Quand, dans la grande cheminée, Gilles regarde les restes de l’enfant, dans un lit de flammes, devenir peu à peu des cendres, avec l’horrible grésillement de la chair qui brûle, il sent en lui gronder le rire et le plaisir d’avoir trouvé, dans le paroxysme et la terreur, l’orgueil d’avoir fait ce que peut-être avant lui nul autre n’avait osé.

Michel Bataille.

22 12 1440

Charles d’Orléans, prisonnier à Londres depuis la défaite d’Azincourt en 1415, est libéré et ramène avec lui la coutume anglaise de la fête des amoureux : la Saint Valentin du 14 février. Cette longue captivité lui permit de nous laisser nombre de beaux poèmes, et une Saint Valentin anglaise ne saurait faire oublier le pays de France :

| En regardant vers le païs de France, | En regardant vers le pays de France |

| Un jour m’avint, a Dovre sur la mer, | Un jour advint à Douvres sur la mer |

| Qu’il me souvint de la doulce plaisance | Qu’il me souvint du doux plaisir |

| Que souloye oudit pays trouver, | Qu’en ce pays je trouvais |

| Si commencay de cœur à soupirer, | Et mon cœur commença à soupirer |

| Combien certes que grand bien me faisait | Mais à mon cœur amer |

| De voir la France que mon cœur amer doit | Voir la France faisait grand bien |

19 09 1441

La prise de Pontoise par Charles VII marque la fin de la présence anglaise en Île de France. Des décennies de temps sombres : – peste, guerres à peu près partout en Europe – , ont déprimé l’économie et c’est pourtant sur ce terrain où tout était à reconstruire que va naître la Renaissance :

Les XIV° et XV° siècles ont été une période de dépression économique profonde. Les prix baissaient, les salaires s’effondraient. L’impact dévastateur de la peste noire, qui a éclaté en 1348, a encore aggravé les difficultés. Il est vrai qu’une des conséquences d’une immense vague d’épidémie et de mort, comme d’une guerre, est souvent un bouleversement et un changement social radical. C’est ce qui s’est passé en Europe au lendemain de la peste. Outre la maladie, la guerre a simultanément ravagé la région. Les guerres civiles flamandes (1293 – 1328), le conflit entre chrétiens et musulmans en Espagne et en Afrique du Nord (1291 – 1341), les guerres entre Gênes et Venise (1291 – 1299 ; 1350 – 1355 ; 1378 -381) et la guerre de Cent Ans en Europe du Nord (1336 – 1453) ont perturbé le commerce et l’agriculture en créant une structure cyclique d’inflation suivie d’une brutale déflation. L’un des effets de toutes ces morts, épidémies et guerres a été une concentration sur la vie urbaine, et une accumulation de richesses entre les mains d’une élite réduite mais prospère, dont la consommation ostentatoire a commencé à définir l’extravagance cultivée que nous appelons Renaissance. C’est le fastueux étalage de luxe et d’ornementation constaté par Johan Huizinga dans son étude des cours de Bourgogne en Europe du Nord et par Jacob Burckhardt dans l’Italie du XV° siècle.

Comme à la plupart des périodes historiques, quand certains subissent la dépression et le déclin, d’autres ont des possibilités d’enrichissement et font fortune. Venise, en particulier, a profité de la situation pour accumuler du capital grâce à la hausse de la demande de biens de luxe, et a mis au point de nouveaux moyens de transport permettant de faire circuler davantage de marchandises entre l’Orient et l’Occident.

L’ancienne galère ou galée vénitienne, navire étroit à rames, a été peu à peu remplacée par un lourd navire à voile et à coque ronde, la cocca, qui servait à transporter des produits de base volumineux comme le bois de construction, les céréales, le sel, le poisson et le fer entre les ports d’Europe du Nord. La cocca pouvait transporter plus de 300 tonneaux de marchandises (un tonneau équivaut à 900 litres), plus de trois fois la cargaison maximale de l’ancienne galée. C’est à la fin du XV° siècle qu’on a élaboré la caravelle, à trois mâts. Fondée sur des dessins arabes, elle contenait jusqu’à 400 tonneaux de fret, et elle était aussi de loin plus rapide que la cocca.

Parallèlement à l’augmentation en volume et à l’accélération de la distribution des marchandises, les façons de conclure les transactions changeaient aussi. Sur son lit de mort en 1423, le doge de Venise Tommaso Mocenigo a rédigé un bilan rhétorique de la situation commerciale de sa ville, qui donne quelque idée de l’échelle et de la complexité croissantes du commerce et de la finance pendant la période :

Les Florentins apportent à Venise chaque année 16 000 draps tant moyens, fins que très fins, et nous les apportons à Naples, en Sicile et en Orient. Ils achètent pour 392 000 ducats de laine, soie, or et argent, raisins et sucre. En Lombardie, Milan dépense chaque année à Venise 900 000 ducats ; Monza, 56 000 ; Côme, Tortone, Novare, Crémone, 104 000 ducats chacune. […] Et ces villes apportent à leur tour à Venise pour 900 000 ducats de drap, si bien que le chiffre d’affaires se monte au total à 2 800 000 ducats. Les exportations vénitiennes dans le monde entier représentent 10 millions de ducats par an ; les importations, 10 millions également. Sur ces 20 millions, Venise fait un profit de 4 millions, donc au taux de 20 %.

La réalité financière était probablement plus confuse que ne le suggèrent les chiffres ronds de Mocenigo. Mais la difficulté d’équilibrer l’importation et l’exportation tant des produits de base que des articles de luxe internationaux et de calculer le crédit, le profit et le taux d’intérêt nous est aujourd’hui si familière que l’on voit aisément pourquoi la Renaissance est souvent perçue comme le berceau du capitalisme moderne. Il serait toutefois inexact de dire que c’était un phénomène exclusivement européen. En négociant les produits exotiques de l’Orient, les marchands européens ont intégré du même coup des pratiques d’affaires arabes et islamiques par leurs contacts avec les bazars et les comptoirs commerciaux partout en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Perse.

Jerry Brotton. Le Bazar Renaissance. LLL Les Liens qui Libèrent 2011

1441

Antam Gonçalvez, jeune capitaine portugais, enlève un homme et une femme sur la côte occidentale du Sahara pour les offrir à son seigneur Henri le Navigateur, ce qui lui vaut d’être fait chevalier. Quatre ans plus tard, les Portugais édifieront sur l’île d’Arguin, au large de la côte mauritanienne, un fort à partir duquel ils pourront se procurer des esclaves et de l’or. C’est ainsi que naquit la traite négrière atlantique.

1443

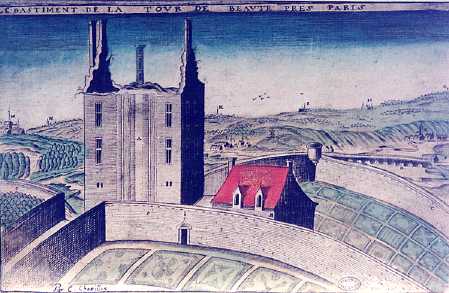

Début de la construction des Hospices de Beaune et du Palais de Jacques Cœur à Bourges.

Cour intérieure des Hospices de Beaune, ancien hôpital fondé en 1443, à Beaune (Côte-d’Or).

Ladislas III Jagellon, roi de Pologne et de Hongrie, a franchi le Danube un an plus tôt à la tête de 30 000 hommes, pour soutenir Byzance contre les Turcs. Il a pris Sofia. Le sultan Murad II accourt d’Asie Mineure pour sauver sa capitale Andrinople (aujourd’hui Edirne, en Turquie d’Europe, à l’ouest du Bosphore) : ses 100 000 hommes anéantissent l’armée chrétienne à Varna. Ladislas III est tué. C’est le voïvode de Transylvanie, Jean Hunyadi, qui va assurer la régence. L’Occident ne fera plus rien désormais pour sauver Constantinople.

Les Turcs n’étoient pas des ennemis aussi faciles à vaincre ; cependant Jean Corvin Huniade obligea Amurah II, sultan des Turcs, à lever le siège de Belgrade, les battit complètement, et mit en déroute une armée autrichienne qui vouloit detrôner Ladislas ; mais les Hongrois furent terrassés à la journée de Varne ; leur jeune roi Ladislas tué, et sa tête mis au bout d’un lance par les vainqueurs. Cette victoire des Turcs doit beaucoup aux Gênois, car ce sont eux, qui, moyennant un péage d’un écu pour chaque soldat, laissèrent passer sur leurs galères toute l’armée turque qui manquait de bâtimens pour se rendre de l’Asie en Europe. Huniade ne fit pas dans cette bataille ce que l’honneur et le devoir lui commandoient, et on le soupçonna, sans doute injustement, d’avoir trahi ses compatriotes, qui pourtant le nommèrent administrateur du royaume. Le héros, quelque temps éclipsé, reparut, et le reste de sa vie, travaillant à faire oublier tant de malheurs, il effaça un injurieux soupçon qui eût flétri sa mémoire. Huniade remporta une victoire complète sur les infidèles : ce grand homme n’obtint pas des succès moins brillans sur les Bohémiens. Durant la minorité et l’absence de Ladislas le posthume, l’administrateur repoussa les Infidèles.

La Hongrie étoit le vrai rempart de la chrétienté : vainqueurs ou vaincus, les Hongrois tenoient perpétuellement en haleine les Ottomans.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

La liberté consolidée dans les montagnes de l’Helvétie, avoit fait des progrès sensibles ; la jalousie, l’ambition enfantèrent bientôt la guerre civile, et rallumèrent dans le cœur des princes de la maison d’Autriche, le désir et l’espérance de reconquérir un pays contre lequel jusqu’alors, ils n’avaient tenté que des entreprises infructueuses, parce que la concorde avoit rendu les Suisses invincibles. Les Zurichois, armés contre le pays de Schwiz et de Glaris, et battus par les troupes de ces deux cantons, s’allièrent avec l’empereur Frédéric III et jurèrent la destruction de Schwitz ; les soldats de ce petit canton, ainsi que ceux de Glaris et de Zug, firent des merveilles contre leurs ennemis unis aux Autrichiens. Ceux-ci avaient pour auxiliaires des bandes de soldats français, connus sous le nom d’Armagnacs, gens accoutumés au pillage, au meurtre, et que les Suisses nommèrent les écorcheurs. Les confédérés républicains se battirent avec toute l’intrépidité des anciens Spartiates ; un de leurs corps se fit tailler en pièces plutôt que de se rendre. Le dauphin, devenu depuis Louis XI, perdit six mille hommes en écrasant cette poignée de braves ; les Français, si bons juges de la valeur, apprirent à estimer une nation si intrépide : de nouvelles victoires remportés par les habitans des petits cantons sur les Autrichiens, valurent à la Suisse une paix glorieuse, conclue en 1444.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

1444

Charles VII institutionnalise la Taille, – impôt soit sur le revenu supposé, soit sur le foncier – qui est désormais levée régulièrement, alors qu’elle était jusqu’alors négociée au coup par coup. Seize ans plus tard, à la fin de son règne, elle rapportera 1 200 000 livres. Et près de quarante ans plus tard, à la fin du règne de Louis XI, elle rapportera 3 900 000 livres.

Charles VII a alors devant lui la tâche énorme de reconstruire un pays ravagé par cent ans de guerre et qui n’est pas encore délivré de la présence étrangère. […] Il s’attaque ensuite au redressement des finances du royaume. Son objectif premier est de concevoir une fiscalité compréhensible de tous et surtout prévisible. Parmi ses proches conseillers, Jacques Cœur (1395 – 1456), un homme d’affaires brillant et déterminé, connaîtra un destin heurté. En 1439, il a l’oreille du roi et joue le rôle d’une sorte de ministre des finances. Il insiste auprès de Charles VII pour une réorganisation des finances publiques qui tienne compte de ce qu’il estime être l’attente majeure de la population : selon lui, celle-ci souhaite avant tout savoir combien elle va devoir payer et avoir la certitude que le montant fixé ne sera pas revu de façon arbitraire au gré des foucades du roi ou de l’avidité des collecteurs d’impôt. Dans son Histoire de France, Jules Michelet (1798 – 1874), évoquant le règne de Charles VII, emploie le mot de guérison. Et il souligne : sous ce règne, on invente une chose alors inouïe en finances : la justice.

Le second objectif de la réforme est de légitimer l’impôt par le contenu des dépenses qu’il va servir à financer. Charles VII présente donc simultanément sa réforme fiscale et un projet de restructuration de l’armée dont le but est d’éviter de nouveaux désastres militaires de l’ampleur d’Azincourt.

Cette nouvelle fiscalité est centralisée : ce sont les agents du roi qui perçoivent les impôts dus au roi, et non les divers échelons de la pyramide féodale. Les impôts sont réorganisés en deux grands types. D’abord des impôts indirects, qui sont assis sur certains biens de consommation courante. On les appelle les aides. Le principal de ces impôts indirects est la gabelle, un impôt sur le sel.

Un impôt direct, ensuite, sorte d’impôt sur le revenu ou en tout cas d’impôt sur les récoltes : la taille. Il reprend des impositions plus ou moins disparates existant déjà dans certaines régions pour les uniformiser et les étendre à l’ensemble du pays. Il doit son nom à ce qu’à l’occasion de son paiement on reçoit un morceau de bois – une taille – qui permet de fournir, en cas de contrôle, la preuve que l’on s’est acquitté de ses obligations. Un reçu écrit aurait pu être envisagé mais, dans un pays où l’immense majorité de la population est analphabète, il devient vite évident qu’une telle pratique n’inspirerait aucune confiance.

Une fois mise au point, la réforme est soumise à l’approbation des États généraux, consolidant une procédure déjà utilisée par Philippe le Bel au début du XIV° siècle. L’accord obtenu permet à Charles VII de venir à bout d’une révolte de la noblesse, qui se sent dépossédée de son pouvoir fiscal, d’une part, et de ses prérogatives militaires par la réorganisation de l’armée, d’autre part. Entrée dans l’histoire sous le nom de Praguerie – en référence aux révoltes contemporaines de Prague et par opposition aux jacqueries paysannes -, cette révolte, à laquelle le fils de Charles VII, le futur Louis XI, qui déteste son père, prend une part active, échoue faute de relais populaire.

Charles VII achève son œuvre financière par une ordonnance de 1443 qui simplifie la présentation du budget et oblige les fonctionnaires qui collectent ou dépensent des fonds publics à tenir une comptabilité détaillée, soumise à la vérification de la Chambre des comptes créée par Philippe le Bel.

Grâce à la bonne connaissance de la situation financière qui en découle, Charles VII autorise ses représentants locaux à dépenser sur place une partie des impôts collectés, à condition que ce soit pour réaliser des investissements publics. C’est ainsi que Narbonne soumet au roi un plan de reconstruction de ses ponts sur l’Aude et obtient d’y consacrer la gabelle perçue sur le territoire de son évêché.

Ces réformes sont un succès à la fois économique – la croissance fait ou refait son apparition à compter de 1445, redonnant à la France une place de premier rang en Europe – et politique, permettant à Charles VII de ne plus réunir les États généraux. Il se justifie en déclarant qu’il n’est pas besoin d’assembler les trois États pour mettre sus les tailles, car ce n’est que charge et dépense au pauvre peuple qui a payé les frais de ceux qui y viennent, anticipant ceux qui dans les siècles suivants vont se plaindre à tort ou à raison du train de vie des élus du peuple.

Quelle est donc en fin de compte la recette du succès de Charles VII ? Des collaborateurs efficaces (le Bien servi), un redressement financier associé à l’affirmation politique du retour de la dignité nationale […], une simplification qui rend l’impôt plus lisible, le sentiment d’un effort mieux partagé, la fermeté face aux tentatives de blocage des conservatismes et, ce qui est non négligeable, une phase de croissance qui donne à tous la conviction que le jeu en valait la chandelle.

Jean-Marc Daniel. Le Monde 7 décembre 2013

Charles VII envoie son remuant fils, au secours du roi des Romains, Frédéric III de Habsbourg, aux prises avec les Suisses, accompagné de soldats perdus de la guerre de Cent ans, devenus écorcheurs : ces anciens héros, les La Hire, Xaintrailles, Grailly, Antoine de Chabannes, se retrouvant sans revenus, étaient devenus bandits de grands chemins. Ils seraient moins nuisibles à l’étranger qu’en France.

235 esclaves sont rapportés du Cap Blanc, (actuellement en Mauritanie) à Lagos, ville voisine de Sacrez : les affairistes portugais flairent l’énorme affaire, avec la bénédiction possible de l’Église qui arriva en 1454 quand le pape déclarera licite le commerce d’esclaves : depuis des siècles les Arabes se livraient à ce commerce, faisant traverser le Sahara aux Noirs captifs pour les vendre sur les rivages méditerranéens, et c’était donc faire œuvre pie que de leur enlever le monopole de ce commerce et ensuite d’amener ces Noirs à la religion chrétienne sans difficulté notoire. Ainsi naquit la traite des Noirs, à l’initiative des Portugais, avides de prendre aux Arabes des parts de ce juteux marché. Avant les Amériques, la première destination de ces esclaves sera l’île de Sao Tomé, colonie portugaise au large du Gabon, plate-forme du premier circuit triangulaire d’esclaves africains : les esclaves étaient fournis à Luanda par le roi du Kongo, débarqués à Sao Tome, puis, pour ceux qui ne restaient pas à Sao Tome, rembarquaient pour l’Amérique du sud ; et on chargeait au final l’or d’Akan à Elmina, au Ghana. À Sao Tome, les Portugais créeront les plantations de canne à sucre, avant de les introduire sur la côte est du Brésil.

1445

L’architecte génois Leon Batista Alberti invente le principe de la triangulation. C’est la base de la géodésie, qu’Alberti applique à la représentation cartographique de Rome, réalisée entre 1433 et 1445 dans sa Descriptio urbis Romae ; pour la première fois sont utilisées en cartographie des méthodes scientifiques indubitables. La triangulation sera décrite à nouveau par Gemma Frisius (tenu longtemps pour l’inventeur de la technique), dans la deuxième édition de la Cosmographia d’Apianus, en 1533.

une telle méthode permet de construire une carte des territoires tout à fait exacte, pouvant s’étendre à volonté, d’après des observations d’angles effectuées à partir de deux lieux au moins, plus un troisième pour contrôle, et répétées autant de fois que nécessaire pour couvrir le territoire que l’on entend représenter, compte tenu de l’altimétrie du lieu.

Luigi Vagnetti

1446

Création de la Cour des Comptes et de la Cour des Aides. Le Portugais Cão da Mosto double le Cap Vert. [position de l’actuel Dakar, la pointe la plus occidentale de l’Afrique]

En Corée, le roi Sejong, pour permettre au plus grand nombre d’apprendre à lire et à écrire, les idéogrammes chinois étant d’un apprentissage difficile, promulgue le han’gûl, un alphabet de 24 lettres formées de traits géométriques simples. Les lettrés conserveront les idéogrammes chinois, mais cet alphabet sera en vigueur jusqu’à l’occupation japonaise au début du XX° siècle.

Après la libération, le nord le rendra obligatoire tandis que le sud affichera son attachement aux idéogrammes utilisés jusqu’à l’avènement de la démocratie, à la fin des années 1980. À l’ère numérique, le han’gûl constitue un atout de taille, en particulier pour la téléphonie mobile : en Chine et au Japon, il a fallu mettre au point des systèmes complexes pour adapter les claviers aux idéogrammes.

Pascal Dayez-Burgeon. L’Histoire n° 385 mars 2013

1447

À Paris, la manufacture de tapis de la famille Gobelins s’installe au bord de la Bièvre, faubourg Saint Marcel. Des tapissiers flamands la reprendront en 1602 en introduisant des techniques bruxelloises de tissage. Jacques Cœur crée les Galées de France.

15 04 1450

Le dernier sursaut anglais – le roi a engagé les joyaux de la couronne – se termine par la victoire française de Formigny – en Normandie, au sud-est du Cotentin – .

Étrange destin, vraiment, que celui de ce roi, jeté dans le monde, si faible et si humilié, souverain méprisé d’un pays divisé, ravagé, occupé et qui, par sa seule volonté, viendrait à bout de tous les obstacles, terminerait une guerre qu’on croyait éternelle, conclurait le schisme d’Occident, assisterait à la chute de Byzance et recueillerait en partie son héritage, en ouvrant son pays vers l’Orient. S’il a voulu et organisé tout cela, ce ne fut point à la manière d’un Alexandre ou d’un César. Ceux-là, dans un tel triomphe, eussent chevauché tête nue, soulevés d’enthousiasme, et chacun aurait compris que leurs armées les avaient suivis dans l’ivresse et par amour. Charles, lui, avait tout préparé en silence, comme un enfant vexé qui médite sa revanche. Ce qu’il avait accompli de grand n’était que l’ombre portée de ses petits calculs. Sa faiblesse lui avait attaché des hommes de valeur qui s’étaient pris de pitié pour lui et dont il usait comme de jouets inertes, sans hésiter, s’il changeait de sentiment à leur égard, à les briser. Et maintenant que le temps de la victoire était venu, maintenant que l’enfant capricieux s’était vengé, n’apparaissaient pas d’autres ambitions, comme en nourrissent toujours, de plus en plus grandes et jusqu’à les perdre, les vrais conquérants, mais plutôt des satisfactions égoïstes et minuscules : la boisson, le divertissement, la luxure, en un mot, le vide.

Jean Christophe Rufin. Le grand Cœur. Gallimard 2012

vers 1450

Le français s’impose dans la moitié nord de la France comme langue écrite de l’administration à la place du latin. Premiers plombages dentaires en or.

Vraies anecdotes… légendes ? Le grand Alberti n’était pas homme à prendre pour argent comptant la première sornette venue : les anciens n’avaient pas construit n’importe quoi n’importe où : Il ne pleut jamais au temple de Vénus à Paphos. En Troade près de la statue de Minerve la chair des animaux sacrifiés ne pourrit pas. À Rome au marché aux bœufs il n’entre ni mouche ni chiens… À Tolède à la grande boucherie, on ne voit en toute l’année qu’une seule mouche, et encore si blanche qu’on la regarde avec plaisir…

Leon Battista Alberti – 1404-1472 – De re aedificatoria – L’Architecture et Art de bien bastir. Livre VI

1450

Johannes Gensfleich zur Laden zum Gutenberg, plus simplement Johannes Gutenberg expose à la foire de Francfort le premier livre imprimé : avec la collaboration de Peter Schöffer, copiste et calligraphe, il a mis 5 ans à le réaliser : c’est la Bible latine, imprimée sur des pages de 36 lignes, – 36 lignes par colonne – réunies en feuillets, imprimée en 180 exemplaires. 5 ans plus tard, il imprimera la Bible mazarine, en 42 lignes. 30 exemplaires furent tirés sur vélin : 340 feuillets de 42 x 62 cm, cela fait 170 animaux abattus pour un seul exemplaire ! Pour ce faire, il s’est couvert de dettes auprès de Johannes Fust, riche négociant, qui deviendra son associé, puis concurrent : Gutenberg se refusera à lui rembourser le moindre sou, tant en intérêt qu’en capital. En fait, le procédé de l’impression existait depuis longtemps, mais Gutenberg est le premier à avoir mécanisé l’impression, caractère par caractère. Son invention était très technique : Le génie de Gutenberg fût d’inventer un moule spécial capable de former des caractères parfaitement identiques, rapidement et en grand nombre : c’était une machine outil à fabriquer les caractères.

Daniel Boorstin

Une pâte brûlante avait coulé, elle avait coulé depuis Mayence sur tout le reste de l’Europe, elle avait coulé entre les collines de chaque ville, entre les lettres de chaque nom, dans les gouttières, par les méandres de chaque pensée ; et chaque lettre, chaque morceau d’idée, chaque signe de ponctuation s’était retrouvé pris dans un bout de métal. On les avait répartis dans des tiroirs de bois. Les mains en avaient choisi un et encore un et on avait composé des mots, des lignes, des pages. On les avait mouillé d’encre et une force prodigieuse avait appuyé lentement les lettres sur le papier. On avait refait des dizaines et des dizaines de fois, avant de plier des feuilles en quatre, en huit, en seize. Elles avaient été mises les unes à la suite des autres, collées ensemble, cousues, enveloppées dans du cuir. Ça avait fait un livre. La Bible.

Ainsi, en trois ans, on en fit cent quatre-vingt, pendant qu’un seul moine, lui, n’en aurait copié qu’une. Et les livres s’étaient multiplié comme des vers dans le corps.

Éric Vuillard. La guerre des pauvres. Actes Sud 2019

À Strasbourg, 1840

Agrandissement.

Les Chinois reproduisaient déjà par xylographie : le texte à imprimer était reproduit sur une feuille transparente qui était retournée et gravée sur une planche de bois tendre ; l’encrage des parties saillantes permettait de tirer autant de feuilles que l’on souhaitait. On leur attribue la paternité du premier livre imprimé en caractères mobiles, en 1390 : la technique va alors atteindre l’Égypte, via l’Asie Centrale ; elle y sera mise en stand by, l’Islam se refusant à l’usage de l’imprimerie pour les écrits sacrés. L’orientaliste Bernard Lewis rapporte que, lors de la réception de la première imprimerie à Istanbul, plutôt que de la faire étudier par ses savants, le sultan demanda aux oulémas ce qu’il convenait d’en penser : Imprimer le Coran serait un sacrilège, répondirent les religieux.

Le succès de Gutenberg sera très rapide : des presses seront installées dès 1465 en Italie, 1470 en France, 1472 en Espagne, 1475 en Hollande et en Angleterre, 1482 à Chambéry, 1489 au Danemark et à Embrun. Ce sera plus long pour le Nouveau Monde : 1533 à Mexico, 1638 à Cambridge, dans le Massachusetts. Plus de 30 000 livres – les Incunables – furent imprimés avant 1500. Au milieu du XVI° siècle, on comptait plus de 8 millions de livres imprimés. Les gros tirages atteignaient alors à peine 1 000 exemplaires et le plus couramment, cela tournait autour de 250. Mais n’allons pas croire que la révolution fut totale et rapide : de même qu’au XIX° siècle, pour les navires, la vapeur ne supplantera pas la voile en un jour, de même dans le livre, chacun mode de reproduction conserva longtemps son pré-carré : c’est une question de seuil : jusqu’au XVIII° siècle, le procédé de la copie manuscrite resta en vigueur, car plus économique tant que l’on restait en-dessous de 100 exemplaires.

Le premier éditeur fût l’Italien Aldo Manuzio, dit Manuce, mort en 1515 : Quelles que soient les couronnes que l’on puisse tresser à ceux qui, par leurs vertus, défendent ou accroissent la gloire de leur pays, leurs actes n’affectent que la prospérité du siècle, et dans des limites étroites. Mais l’homme qui fait renaître les connaissances perdues (ce qui est presque plus difficile que de leur donner vie), celui-là édifie une chose immortelle et sacrée, et sert non seulement une province, mais tous les peuples et toutes les générations. Autrefois, ce fût la tâche des princes et la plus grande gloire de Ptolémée. Mais la bibliothèque de ce dernier ne dépassait pas les murs de sa propre demeure, tandis que celle qu’édifie Manuce n’a d’autres limites que le monde lui-même.

[…] J’aimerais mieux qu’on se trompât sur quelques points que de lever le glaive pour la vérité avec un si grand tumulte dans le monde.

Erasme.

Teobaldo Manucci change son nom en Aldo Manuzio, puis en Aldus Manutius, ce qui fait, en français Alde Manuce. C’est le grand imprimeur et humaniste vénitien. Il s’installe à Venise, endroit stratégique, en 1490.

La typographie, imaginée par les Chinois au XI° siècle et réalisée par Gutenberg à Mayence en 1448 – Bible dite à 42 lignes –, se développe rapidement à Venise, où vivent de nombreux érudits grecs -pour la plupart, réfugiés byzantins -. Les manuscrits sont rares, mais le public de marchands aisés existe. Manuce a lui-même appris le latin à Rome et le grec à Ferrare. Il a quarante ans. Son entreprise va être de la plus grande importance.

Il faut comprendre ce temps de découverte et d’éblouissement, la fondation, en 1500, de l’Académie aldine, qui compte parmi ses membres le cardinal Pietro Bembo ou Erasme (en Hollande). Les lettres surgissent dans toute leur beauté et leur élégance nouvelle. Le livre sera souvent en petit format (transportable et à étudier), l’italique fait passer la main et la voix dans le rythme. On s’inspire de l’écriture de Pétrarque, mais aussi de celle des chancelleries. Dans l’esprit de Manuce, l’italique devait imiter l’écriture grecque de l’époque (nombreuses ligatures). Le premier livre dans lequel ce caractère est employé est un Virgile, en 1501.

[…] La première publication de Manuce est une grammaire grecque et latine, en 1495. La même année, il commence l’impression de l’œuvre d’Aristote. En 1497, dictionnaire gréco-latin. Manuce parle couramment le grec, et écrit dans cette langue ses dédicaces et ses préfaces. En 1502, rudiments de grammaire latine avec introduction à l’hébreu. Puis les éditions se multiplient. Grec : Hésiode, Théocrite, Aristophane, Hérodote, Thucydide, Sophocle, Euripide, Démosthène, Platon, Plutarque, etc. Latin : Quintilien, Erasme (qui vient à Venise à cette occasion). Italien : Dante, Pétrarque, Politien.

Nous pensons savoir de quoi il s’agit quand nous parlons d’humanisme, comme s’il s’agissait de quelque chose d’acquis. Mais nous savons bien que nous sommes aujourd’hui dans un temps d’extrême misère spirituelle proche de la barbarie : le latin ? le grec ? de quoi parlez-vous ? est-ce nécessaire ? Thucydide, vraiment ? Dante, vraiment ?

Les éditions de Manuce se reconnaissant immédiatement à leur emblème: un dauphin (agilité) enlacé à une ancre (stabilité). À gauche les lettres AL. À droite DUS. Symbolisme du Festina lente, hâte-toi lentement. Imprimerie marine, à Venise.

Préface de Manuce à l’Organon d’Aristote : Ceux qui cultivent les lettres doivent obtenir les livres nécessaires à leur but ; et je ne saurais me reposer jusqu’à ce que la fourniture en soit assurée.

Il est sur le point de publier une Bible en trois langues, qui lui aurait assuré la gloire d’être le premier auteur d’une polyglotte, lorsqu’il meurt en 1515, à près de soixante-dix ans. Son dernier, fils, Paul, n’a que trois ans. Il reprendra l’imprimerie, travaillera aussi pour le Vatican, en mourra en 1597, date de la dissolution de l’ancien atelier familial. On n’appelait Alde le cadet.

Au vu de ce qu’est devenue l’édition au début du XXI° siècle, on peut rêver à ces débuts résolus et obscurs, artisanaux et aristocratiques. C’est une question de passion. […] On ne doit pas considérer comme un hasard que quelques uns des principaux personnages de ces aventures aient été, ou restent des clandestins de Venise.

Philippe Sollers. Dictionnaire amoureux de Venise. Plon 2004

L’imprimerie devient aussi actrice de l’évolution – en l’occurrence plutôt fixation – de la langue : Dans la diffusion manuscrite, effectuée par les copistes, une fois sa première copie lâchée dans la nature, l’auteur ne peut plus contrôler son texte ; car il ignore qui le recopie. D’autre part, toute copie en tant que telle est source de modifications. Le copiste, en effet, est d’abord lecteur du texte. Si le modèle qu’il utilise est ancien, peu lisible, dans un dialecte qui lui est étranger, sa lecture pourra être mauvaise. Le segment du texte lu est ensuite mémorisé avant d’être transcrit. À chacune de ces étapes, des fautes dues à l’inattention peuvent survenir. De plus, certains copistes lettrés prennent l’initiative d’amender le texte ou de l’améliorer. Le texte original est nécessairement altéré par le renouvellement de l’opération de copie. [1]

L’introduction de l’imprimerie bouleversa considérablement la transmission des textes et leur assura une fixité bien plus grande. La typographie ne supprime pas toutes les erreurs, car la phase de lecture persiste, mais les problèmes de lisibilité sont atténués quand le modèle est imprimé. La copie manuscrite est remplacée par la phase de composition, qui voit apparaître des erreurs nouvelles, comme les coquilles, qui sont des erreurs dans un processus, soit de déchiffrage, soit de reproduction technique. La modification essentielle est la réduction drastique du nombre de copies en cascade, puisque chaque composition donne lieu à un grand nombre d’exemplaires identiques. Le caractère mouvant du texte médiéval reposait largement sur la répétition de l’activité de copie. Une fois celle-ci supprimée, il se réduisit.

Alain Rey. Mille ans de langue française. Perrin 2007

Au milieu de la décennie 1460, […] Alberti écrivait qu’il approuvait très chaleureusement l’inventeur allemand qui a récemment rendu possible, en faisant certaines empreintes de lettres, la fabrication par trois hommes de plus de deux cents exemplaires d’un texte original en cent jours, puisque chaque pressage donne une page grand format. Il n’est guère surprenant qu’un lettré comme Alberti ait accueilli l’avènement de l’imprimerie avec enthousiasme. L’invention du caractère mobile en Allemagne autour de 1450 a été la plus importante innovation culturelle et technologique de la Renaissance. L’humanisme a vite saisi les possibilités concrètes qu’offrait la reproduction en série, comme le suggère le jugement d’Alberti, mais c’est en Europe du Nord que l’impact révolutionnaire de l’imprimé a été le plus fort.

L’invention de l’imprimerie a été le fruit d’une collaboration technologique et commerciale entre Johannes Gutenberg, Johann Fust et Peter Schöffer à Mayence au début des années 1450. Leurs professions d’origine en disent long sur la nature de l’imprimerie à ses débuts. Gutenberg était orfèvre : fort de sa maîtrise de la métallurgie, il en avait adapté les méthodes pour fondre des caractères mobiles en métal. Schöffer était copiste et calligraphe : il utilisait ses compétences dans la copie des manuscrits pour mettre en page, composer et fixer le texte.

Fust apportait les financements requis. L’imprimerie était un processus coopératif, et d’abord un commerce, géré par des entrepreneurs à des fins lucratives. En prenant appui sur des inventions orientales bien antérieures, la gravure sur bois et le papier, Gutenberg et ses collaborateurs ont imprimé une Bible en latin en 1455, et en 1457 ils ont publié une édition des Psaumes.

Pour Schöffer, l’imprimerie était simplement l’art d’écrire artificiellement sans roseau ni plume. Au début, la nouvelle technique n’avait pas conscience de sa propre importance. Pour réaliser les premiers livres imprimés, on recrutait très souvent des copistes maîtrisant les enluminures, afin d’imiter la présentation typique des manuscrits. On obtenait ainsi des ouvrages luxueux : les œuvres d’Aristote publiées à Venise en 1483 en sont un bel exemple. Tout autour du texte sont peintes des scènes délicieuses – satyres, paysages fantastiques, monuments, fabuleux bijoux -. La page imprimée est elle-même déguisée en parchemin qui pèle et se déchire, tandis qu’au-dessus Aristote discute avec son traducteur et commentateur musulman, le philosophe Averroès. La décoration fastueuse de ces livres mi-peints, mi-imprimés suggère qu’on les considérait comme des objets précieux, convoités pour leur apparence autant que pour leur contenu. De riches mécènes comme Isabelle d’Esté, Mehmed le Conquérant et Frédéric III de Montefeltro investissaient massivement dans ce type d’ouvrages, qu’ils rangeaient avec leurs manuscrits traditionnels.

Mais on a vite compris que l’imprimerie offrait des avantages que les manuscrits n’avaient pas. La chute du libraire florentin Vespasiano da Bisticci illustre assez le changement radical du nombre de livres qu’a provoqué la nouvelle technique. Dans l’Italie du milieu du XV° siècle, c’était l’un des éditeurs et vendeurs de manuscrits les plus prospères : il en fournissait aux mécènes les plus divers, de Frédéric III de Montefeltro, duc d’Urbino, au roi de Hongrie Mathias Corvin et à John Tiptoft, comte de Worcester. Il exagérait énormément quand il prétendait avoir fourni, dans les années 1460, toute une bibliothèque à Cosme de Médicis en employant quarante-cinq scribes qui avaient copié deux cents manuscrits en deux ans. Mais comparons ce chiffre à la production des imprimeurs allemands Sweynheym et Pannartz, créateurs de la première imprimerie italienne à Rome en 1465 : durant leurs cinq premières années, ils ont imprimé 12 000 livres. Il aurait fallu à Vespasiano un nombre considérable de copistes pour produire le même nombre de manuscrits. Dans les années 1480, il perdit ses illusions et fit faillite ; à cette date, plus de cent imprimeries étaient à pied d’œuvre dans toute l’Italie.

Rien ne pouvait plus arrêter l’imprimerie. En 1480, il y avait des imprimeurs prospères dans toutes les grandes villes d’Allemagne, de France, des Pays-Bas, d’Angleterre, d’Espagne, de Hongrie et de Pologne. On estime qu’en 1500, avec leurs quarante mille éditions distinctes, six à quinze millions de livres étaient sortis de leurs presses – plus qu’on en avait produit depuis la chute de l’Empire romain -. Les chiffres du XVI° siècle sont encore plus ahurissants : dix mille éditions pour la seule Angleterre, et cent cinquante millions de livres ou davantage pour une population européenne qui comptait moins de quatre-vingts millions d’habitants.

Cette diffusion massive de l’imprimé a déclenché une révolution du savoir et de la communication qui a touché la société de haut en bas. La rapidité et le volume de la distribution des livres suggèrent que l’imprimé a suscité de nouvelles communautés de lecteurs, avides de consommer les divers matériels qui sortaient des presses. Grâce à la large présence et au coût relativement faible de l’imprimé, jamais autant d’Européens n’avaient eu accès aux livres. L’imprimerie était une activité rentable. Elle répondait à une demande du public, qui était forte : le succès et la prospérité des grandes imprimeries, Manuce et Jenson à Venise, Caxton à Londres et Plantin à Anvers, le montrent assez. Puisque, de plus en plus souvent, on parlait et écrivait les vernaculaires européens – l’allemand, le français, l’italien, l’espagnol et l’anglais -, un nombre croissant de livres ont été imprimés dans ces langues et non en latin et en grec, dont le lectorat était plus réduit. Les vernaculaires ont été peu à peu homogénéisés, et sont devenus le principal moyen de communication juridique, politique et littéraire dans la plupart des États européens. Cette évolution a encouragé l’essor des consciences nationales. La masse des livres imprimés dans les langues d’usage quotidien a contribué à créer l’image d’une communauté nationale chez ceux qui partageaient un même vernaculaire. Au fil des siècles, les individus ont fini par s’autodéfinir par allégeance à une nation et non à une religion ou à un monarque, ce qui a eu de lourdes conséquences pour l’autorité religieuse : l’érosion de l’emprise absolue de l’Église catholique et l’ascension d’une forme de protestantisme plus laïque.

L’imprimerie a pénétré tous les domaines de la vie publique et privée. Au début, les imprimeurs tiraient des livres religieux – bibles, bréviaires, sermons et catéchismes -, mais ils ont progressivement introduit des ouvrages profanes : romans de chevalerie, récits de voyages, pamphlets, placards et manuels pratiques qui dispensaient des conseils sur toute sorte de sujets, de la médecine aux devoirs conjugaux. Dans les années 1530, une brochure imprimée se vendait au prix d’une miche de pain, et un exemplaire du Nouveau Testament coûtait un jour de salaire d’un manœuvre. Une culture fondée sur la communication par l’écoute, le regard et la parole s’est peu à peu métamorphosée en une autre, où les interactions passaient par la lecture et l’écriture. Cette nouvelle culture écrite n’était plus organisée autour des cours ou des églises, mais émergeait autour d’un foyer semi-autonome : l’imprimerie. Ses centres d’intérêt n’étaient plus fixés par l’orthodoxie religieuse ou l’idéologie politique, mais par la demande et le profit. Les imprimeries ont fait de la créativité intellectuelle et culturelle une activité coopérative : imprimeurs, marchands, professeurs, copistes, traducteurs, peintres et écrivains unissaient leurs compétences et leurs ressources pour créer le produit fini. Un historien a pu écrire que l’imprimerie vénitienne d’Aide Manuce à la fin du XV° siècle était simultanément un atelier-bagne, une pension de famille et un institut de recherche. Au fil de l’apparition progressive d’occasions d’expansion dans de nouveaux marchés, des maisons comme celle de Manuce ont créé une communauté internationale d’imprimeurs, de financiers et d’auteurs.

L’imprimerie a aussi changé le mode de compréhension et de transmission du savoir. Un manuscrit est un objet unique et non reproductible, si brillant que soit le copiste. L’imprimé, avec son format et ses caractères homogènes, a introduit l’exactitude de la reproduction en série. Désormais, des lecteurs éloignés pouvaient discuter de livres identiques, et même de tel mot précis à telle page. Avec l’apparition de la pagination continue, des index, de l’ordre alphabétique et des bibliographies (innovations impensables dans les manuscrits), le savoir lui-même a été lentement reconditionné. La philologie est devenue une science progressant par accumulation d’acquis, car les érudits pouvaient à présent rassembler des manuscrits, disons, de la Politique d’Aristote et, après avoir comparé tous les exemplaires disponibles, en imprimer une édition standard faisant autorité. Processus qui a également suscité un autre phénomène : les nouvelles éditions et les éditions revues. Les éditeurs ont compris qu’ils pouvaient intégrer aux œuvres d’un auteur les nouvelles découvertes et corrections. Intellectuellement rigoureux, le procédé était aussi commercialement très lucratif : on pouvait amener des lecteurs à acheter une nouvelle version d’un livre qu’ils possédaient déjà. Dans des disciplines comme la langue et le droit, les ouvrages de référence fondateurs et encyclopédies pionnières faisaient valoir qu’ils reclassaient le savoir selon les nouvelles méthodologies des ordres alphabétique et chronologique.

L’imprimerie n’a pas seulement publié des textes. L’un de ses effets révolutionnaires a été la création, pour citer William Ivins, de l’énoncé pictural exactement reproductible. Avec la gravure sur bois ou – technique plus raffinée – sur plaque de cuivre, elle a rendu possible la diffusion massive d’images standardisées : cartes, tableaux et schémas scientifiques, plans architecturaux, croquis médicaux, dessins et images pieuses. À un bout de l’échelle sociale, l’image imprimée saisissante a eu un immense impact sur les illettrés, notamment quand elle était utilisée à des fins religieuses. À l’autre bout, les reproductions exactes ont révolutionné l’étude de disciplines comme la géographie, l’astronomie, la botanique, l’anatomie et les mathématiques. L’invention de l’imprimerie a déclenché une révolution des communications dont l’impact allait se faire sentir pendant des siècles, et qui resterait inégalée jusqu’au développement des technologies de l’information et d’Internet à la fin du XX° siècle.

Les humanistes ont vite compris la puissance de l’imprimerie pour répandre leur message. Leur plus célèbre représentant en Europe du Nord, Didier Érasme de Rotterdam (1466 – 1536), s’en est servi pour diffuser sa propre marque d’humanisme et se faire une image de prince de l’humanisme. Ordonné prêtre, il avait reçu une dispense pontificale : il avait donc pu faire carrière comme érudit et professeur itinérant, et s’attacher à de grandes maisons et à des imprimeries puissantes dans toute l’Europe. Pour répondre à ceux qui accusaient les premiers humanistes de s’intéresser davantage aux auteurs antiques païens qu’au christianisme, Érasme s’était lancé dans une vaste entreprise de traduction et de commentaire des textes bibliques, dont le couronnement avait été son édition du texte grec du Nouveau Testament avec traduction latine en regard (1516). Sa production extrêmement prolifique comprend aussi des traductions et commentaires d’auteurs classiques (dont Sénèque et Plutarque), des recueils de proverbes latins, des traités de style et de pédagogie et d’innombrables lettres à des amis, imprimeurs, lettrés et monarques de toute l’Europe. Son livre le plus lu aujourd’hui est son sardonique Éloge de la folie (1511). Cette satire mordante est particulièrement acerbe dans ses attaques contre la corruption et la complaisance de l’Église, dont les convictions sont ainsi définies : instruire le peuple est fatigant […] ; prier, c’est oiseux ; verser des larmes, lamentable et bon pour les femmes ; être pauvre, sordide ; être vaincu, honteux.

Érasme a consacré l’essentiel de sa formidable énergie intellectuelle à construire sur des bases durables une communauté savante et une méthode d’éducation, dont le cœur était son œuvre imprimée et son statut d’homme de lettres par excellence. L’imprimerie a joué un rôle crucial dans son astucieuse mise en scène de sa carrière intellectuelle, et cela jusqu’à la diffusion de sa propre image. En 1526, après maintes sollicitations de l’intéressé, Durer accepte d’exécuter une gravure monumentale d’Érasme. Celui-ci utilise donc magistralement la nouvelle technique de l’imprimerie pour diffuser une représentation forte et mémorable du lettré humaniste dans son bureau, en train d’écrire une lettre, environné de ses livres imprimés qui, comme le suggère l’inscription grecque de Durer, incarnent la gloire durable d’Érasme : ses œuvres donneront de lui meilleure image.

Moi aussi, je voudrais être peint par Dürer, car qui ne voudrait pas l’être par un aussi grand artiste ? Mais comment cela pourrait-il se faire ? Il avait commencé ce travail à Bruxelles, au fusain, mais il m’a probablement oublié depuis longtemps… Lettre d’Erasme adressée à Willibald Pirckheimer, 8 janvier 1525.

Gravure au burin H. 25 cm, l. 19,7 cm, Nantes, Musée départemental Dobrée, inv. 896.1.49. L’épreuve porte les marques des collections Férol et Brentano-Birckenstock. Monogramme gravé sur la tablette, et inscriptions latines et grecques : Imago.Erasmi.Roteroda/MI.AB.Alberto.Dvrero. AD/Vivam. M.Effigiem.Dzliniata /Thb.Kpetit*.TA.Suggram / Mata.Dei*EI / M D X X V I, c’est -à-dire Portrait d’Erasme de Rotterdam, dessiné d’après nature par Albrecht Dürer. La meilleure image de lui, ses écrits la montreront, 1526.

En 1512, Érasme publie l’un de ses ouvrages les plus influents, le De copia, manuel d’exercices en éloquence latine. L’une de ses plus célèbres caractéristiques est de contenir deux cents façons différentes d’exprimer le sentiment : Aussi longtemps que je vivrai, je me souviendrai de vous. Le frontispice de la première édition, qui représente une imprimerie en pleine activité autour d’une presse à vis, montre assez l’importance de la nouvelle technique aux yeux de l’auteur. Il avait écrit le De copia pour son ami John Colet, doyen de la Saint-Paul’s School de Londres. Dans sa dédicace, Érasme lui disait qu’il avait voulu apporter une petite contribution littéraire à l’équipement de [son] école, et qu’il avait choisi ces deux nouveaux commentaires sur l’abondance du style et des idées [De copia], dans la mesure où cet ouvrage est lisible par de jeunes garçons. On voit ici Érasme étendre habilement le marché de ses nouvelles disciplines humanistes grâce à l’imprimerie. Les éditions suivantes du De copia allaient être dédicacées à d’influents érudits et mécènes européens, afin que le livre ne soit pas uniquement utilisé à Londres mais aussi dans des écoles de toute l’Europe. Érasme avait compris qu’il devait prendre appui sur les succès pédagogiques de l’humanisme du XV° siècle pour vendre, en utilisant l’imprimerie, une façon entièrement nouvelle d’apprendre et de vivre. En publiant des livres aussi différents que son Nouveau Testament et le De copia, il associait les études antiques et chrétiennes à l’élaboration méthodique d’un programme scolaire humaniste.

Tout en révolutionnant la pédagogie, l’humanisme devait se rendre agréable à l’autorité politique : Érasme le comprenait aussi. En 1516, il rédige une Éducation du prince chrétien, et la dédicace à un prince de la maison de Habsbourg, le futur empereur Charles Quint. Il lui explique dans ce livre comment commander à des personnes libres et volontaires, et pourquoi il lui faut être formé et conseillé par des experts en philosophie et en rhétorique. Autant dire qu’Érasme pose sa candidature à des fonctions politiques : conseiller personnel du jeune prince et gourou de ses relations publiques. Or, Charles Quint accepte aimablement le manuel, mais sans proposer d’emploi à son auteur. Érasme réagit en envoyant un autre exemplaire de L’Éducation du prince chrétien à un rival de Charles Quint, Henri VIII ! Dans sa nouvelle dédicace, rédigée en 1517, Érasme félicite ce monarque de parvenir à consacrer une partie de [son] temps à lire des livres, ce qui, écrit-il, fait de lui un homme meilleur et un meilleur roi. Il s’efforce de convaincre Henri VIII que continuer à pratiquer l’humanisme est un excellent moyen de gouverner son royaume, car ces études l’amélioreront personnellement et le doteront des compétences nécessaires à ses objectifs politiques.

Il est significatif qu’Érasme ait jugé convenable de dédicacer le même texte à Charles Quint et à Henri VIII. Les deux monarques comprendraient, supposait-il, que ses compétences rhétoriques pouvaient servir à construire n’importe quelle argumentation politique, selon leurs besoins. S’il était capable d’imaginer deux cents manières de conserver le souvenir d’un ami, il serait tout aussi éloquent pour justifier les actes d’un souverain – à condition que ce dernier y mette le prix.

Érasme n’a pas obtenu le poste politique lucratif qu’il convoitait, mais sa dédicace de l’Éducation au roi d’Angleterre n’en a pas moins accru son prestige dans les hautes sphères de la monarchie des Tudor. Henri VIII, comme ses rivaux Charles Quint, François I°, Jean III de Portugal et Soliman le Magnifique, a acquis la conviction qu’il fallait employer les compétences expertes des lettrés humanistes. Les contacts diplomatiques, entre l’Orient et l’Occident comme entre les empires polyglottes d’Europe occidentale, exigeaient la maîtrise de l’éloquence dans les langues préférées de la diplomatie internationale, le grec et le latin. Quand l’échelle et la complexité de ces échanges se sont accrues, l’habileté à rédiger des documents juridiques et politiques difficiles, la maîtrise de l’art oratoire et du métier d’ambassadeur et l’aptitude à discourir (et souvent à feindre) sur des problèmes politiques, religieux et économiques sont devenues des talents très prisés. Dans les années 1530, Henri VIII avait un besoin particulièrement pressant des compétences rhétoriques d’Érasme et de ses émules. Afin de pouvoir épouser Anne Boleyn, le roi désirait vivement justifier son divorce de sa première femme, Catherine d’Aragon – divorce auquel le pape refusait de donner son aval –. En défiant frontalement l’autorité pontificale, Henri VIII commençait à ressembler dangereusement au réformateur protestant Martin Luther. Dans cette situation politique ultrasensible, sa réaction a été de recruter une équipe d’érudits chevronnés, tous humanistes, tous élèves et émules d’Érasme, pour élaborer une argumentation de nature à justifier son divorce, à le dissocier nettement de Luther et à soutenir ce qui allait suivre : la concentration entre ses mains du pouvoir absolu, politique et religieux. Le mariage secret d’Henri VIII avec Anne Boleyn, son divorce de Catherine et son élévation au statut de chef de la nouvelle Église d’Angleterre ont marqué le triomphe de sa stratégie politique, mais aussi le succès des services rhétoriques et intellectuels rendus par ses humanistes en résidence.

Jerry Brotton. Le Bazar Renaissance. LLL Les Liens qui Libèrent. 2011

Dans les techniques et des sciences, l’imprimerie contribua aussi à faire évoluer rapidement les mentalités : des ouvrages techniques se mirent à paraître –Buch zu Distillieren, publié à Brunswick en 1519, Pirotechnia, de Vannochio Biringuccio, publié en 1541, un an après sa mort, Description des méthodes de traitement et d’exploitation des minerais de Lazarus Ercker, publié en 1574, De re metallica, de Georg Bauer, alias Georgius Agricola, publié en 1557 – dont les auteurs manifestaient un grand souci de clarté, souci induit par la grande diffusion possible de ces ouvrages grâce à l’imprimerie, et c’était là prendre brutalement le contre pied des ouvrages alchimiques, rédigés dans un style obscur, lourdement chargé de symbolisme, et donc, hermétique. L’alchimie commençait à céder la place à la chimie, et l’imprimerie avait une large part dans cette évolution.

À mi-parcours de la technique et de l’art, l’architecture [difficile à vendre… l’architecte vend quelque chose qui n’existe pas encore] a été probablement une des premières bénéficiaires de l’imprimerie, principalement avec l’édition princeps dès 1486 du De Architectura de Vitruve, à partir du manuscrit retrouvé par Poggio à Saint Gall 70 ans plus tôt : c’est le seul traité d’architecture antique, dédié à Auguste, à nous être parvenu complet. Il n’avait jamais été perdu et assez nombreuses sont les preuves de sa consultation en plein moyen-âge : on en trouve trace chez Villard de Honnecourt, chez Hildegarde von Bingen, mais sa diffusion au même moment auprès de gens sensibilisés accéléra considérablement le mouvement : un préfacier d’une édition de 1532, écrit : Notre Vitruve n’a pas encore été bien compris ; les raisons en sont nombreuses ; d’abord il a été utilisé par des hommes de l’art qui ignoraient tout des lettres ; puis il a été manié par des hommes de lettres qui n’avaient pas la pratique de l’art.

Giulano da Sangalo le Jeune

Très vite, humanistes et architectes se prêtent la main, et les contacts entre Filippo Brunelleschi et Leon Battista Alberti, entre Fra Giocondo et Guillaume Budé, entre Palladio et Daniele Barbaro, entre Philibert de l’Orme et Rabelais, entre Jean Goujon et Jean Martin, déterminent le développement du vitruvianisme.

[…] Les architectes humanistes trouvent dans Vitruve l’idée fondamentale que la beauté consiste en une intégration rationnelle des proportions de toutes les parties de l’édifice, de telle sorte que chaque partie a une taille et une forme définies et que rien ne peut être ajouté ou enlevé sans détruire l’harmonie du tout.

Claude Mignot. Le Grand Atlas de l’architecture mondiale. Encyclopædia Universalis 1988

Vitruve ? mais oui, mais c’est bien sur le logo de Manpower, l’agence d’intérim qui n’a fait que reprendre un dessin à la plume, encre et lavis sur papier de Léonard de Vinci, nommé Étude des proportions du corps humain selon Vitruve ou, plus simplement L’homme de Vitruve, ainsi décrit :

Dans le corps humain, le point central est le nombril. Si l’on place un homme allongé sur le dos, les bras et les jambes étendus, et qu’on positionne la pointe d’un compas sur son nombril, ses doigts et ses orteils toucheront la circonférence du cercle ainsi tracé. Et tout comme le corps humain permet de dessiner un cercle, on peut aussi en déduire un carré.

La Nature a distribué les mesures du corps humain comme ceci :

Quatre doigts font une paume, et quatre paumes font un pied, six paumes font un coude : quatre coudes font la hauteur d’un homme. Et quatre coudes font un double pas, et vingt-quatre paumes font un homme ; et il a utilisé ces mesures dans ses constructions.

Si vous ouvrez les jambes de façon à abaisser votre hauteur d’un quatorzième, et si vous étendez vos bras de façon que le bout de vos doigts soit au niveau du sommet de votre tête, vous devez savoir que le centre de vos membres étendus sera au nombril, et que l’espace entre vos jambes sera un triangle équilatéral.

La longueur des bras étendus d’un homme est égale à sa hauteur.

Depuis la racine des cheveux jusqu’au bas du menton, il y a un dixième de la hauteur d’un homme. Depuis le bas du menton jusqu’au sommet de la tête, un huitième. Depuis le haut de la poitrine jusqu’au sommet de la tête, un sixième ; depuis le haut de la poitrine jusqu’à la racine de cheveux, un septième.

Depuis les tétons jusqu’au sommet de la tête, un quart de la hauteur de l’homme. La plus grande largeur des épaules est contenue dans le quart d’un homme. Depuis le coude jusqu’au bout de la main, un quart. Depuis le coude jusqu’à l’aisselle, un huitième.

La main complète est un dixième de l’homme. La naissance du membre viril est au milieu. Le pied est un septième de l’homme. Depuis la plante du pied jusqu’en dessous du genou, un quart de l’homme. Depuis sous le genou jusqu’au début des parties génitales, un quart de l’homme.

La distance du bas du menton au nez, et des racines des cheveux aux sourcils est la même, ainsi que l’oreille : un tiers du visage.

Vitruve. De l’architecture. vers ~25.

Leonard De Vinci – Homme De Vitruve 90 x 90 cm. Peinture à l’huile

à la mode anglo-saxonne. Nidhi Bhat via Unsplash

https://pbs.twimg.com/media/GurpuPiXwAExM8m?format=png&name=small

Les Anciens donc raisonnaient de la manière suivante : il doit en être dans l’art comme il en est dans la nature ; mais la nature en bien des cas se divise de façon quadripartite… Quatre sont en effet les régions du monde, quatre les éléments, il existe quatre qualités premières, quatre vents principaux, quatre sortes de complexions, quatre facultés de l’âme, et ainsi de suite. À partir de là, ils concluaient que … etc.

Chartreux anonyme. Tractarus de musica plana éd. Coussemaker, II, p.434