| Publié par (l.peltier) le 19 novembre 2008 | En savoir plus |

début 1533

C’est l’année probable de la conversion de Calvin, il a 24 ans : Et puis premièrement, comme ainsi soit que je fusse si obstinément adonné aux superstitions de la papauté, qu’il était bien malaisé qu’on me pût tirer de ce bourbier si profond, par une conversion subite, Dieu dompta et rangea à docilité mon cœur, lequel, eu égard à l’âge, était par trop endurci en telles choses. Ayant donc reçu quelque goût et connaissance de la vraie piété, je fus incontinent enflammé d’un si grand désir de profiter, qu’encore que je ne quittasse pas du tout les autres études, je m’y employais toutefois plus lâchement. Or je fus tout ébahi que devant que l’on passât, tous ceux qui avaient quelques désir de la pure doctrine se rangeaient à moi pour apprendre, combien que je ne fisse que commencer moi-même.

15 07 1533

François I° a demandé à Dominique de Cortonne, dit le Boccador de construire le premier édifice de style italien : l’Hôtel de Ville de Paris [1]

12 10 1533

Catherine de Médicis est arrivée la veille à Marseille pour y épouser Henri second fils de François I° ; tous deux ont 14 ans ; pour l’instant, c’est l’aîné, François qui est le Dauphin, mais sa mort deux ans plus tard fera de Henri le futur roi Henri II. Le mariage officiel est fixé au 28 octobre, et Marseille va être à la fête pendant quinze jours.

Pour mémoire rappelons la généalogie de ces Médicis qui vont tant marquer la Renaissance en France : Catherine est l’arrière petite fille de Laurent le Magnifique, petite fille de Pierre II l’Infortuné, aîné de Laurent, et fille de Laurent II, duc d’Urbino. Sa mère était Madeleine de la Tour d’Auvergne, cousine de François I°, morte dans les jours qui suivront la naissance de Catherine. Honoré de Balzac ira traquer les parentés : C’est par sa mère que Catherine était si riche et alliée à tant de familles ; car, chose étrange ! Diane de Poitiers, sa rivale, était aussi sa cousine. Jean de Poitiers, père de Diane, avait pour mère Jeanne de la Tour-de-Boulogne, tante de la duchesse d’Urbin Furne. Orpheline presque de naissance, Catherine a passé l’essentiel de son enfance dans un couvent de bénédictines. Son premier, et peut-être seul amour, Hippolyte, est un petit fils de Laurent, et fils de Julien, le 3° fils de Laurent.

Léon X, pape de 1513 à 1521, est Jean, le second fils de Laurent le Magnifique.

Clément VII, pape de 1523 à 1534, est probablement un fils illégitime de Julien, frère de Laurent, assassiné dans le Duomo de Florence par les Pazzi, le 26 avril 1478.

Quant à Marie de Médicis, future seconde épouse d’Henri IV, il faut remonter à l’arrière grand père de Laurent le Magnifique pour trouver un ancêtre commun : Jean di Bicci 1360 – 1429.

Sonnent les cloches, tonne le canon, le Saint père fait une entrée triomphale précédé par un cheval blanc aux rênes immaculées, qui porte le Saint Sacrement. Le lendemain, autre cortège féerique, les chars du roi et de la reine de France, entourés de trente chevaux montés par les plus belles et nobles filles de la cour, traversent Marseille en délire ; derrière eux, Catherine, à cheval – c’est une écuyère magnifique – est vêtue de brocart d’or et sa monture est carapaçonnée d’or et de cramoisi. Pour finir, le cortège ; les douze dames d’honneur de la duchessina dans des carrosses garnis de velours noir dont les chevaux portent deux pages chacun.

Quand Catherine de Médicis, impassible, passe devant la tribune richement décorée où sont rassemblées les grandes dames du royaume, elle ne remarque la plus belle de toutes qui, pourtant, n’a d’yeux que pour elle, Diane de Poitiers.

Janine Lambotte. À l’ombre des Médicis. Londreys 1988

L’Italie est coutumière des morts violentes, et elles le sont souvent par empoisonnement : aussi, prudente, sa famille la fit accompagner des meilleurs cuisiniers et pâtissiers de Florence. Lorsqu’elle embarqua à Portovenere sur le navire qui allait la mener en France pour aller célébrer son union avec Henri II en septembre 1533, Catherine de Médicis emportait avec elle bien plus qu’un simple bagage à main. Outre ses malles à vêtements et ses coffres à bijoux elle emportait un véritable garde-manger. En plus des empoisonneurs dont on n’a pourtant jamais pu prouver l’existence, sa suite princière comptait des marmitons, un échanson, des boulangers, des pâtissiers et quelques uns des plus fins cuisiniers.

Le scepticisme de Catherine à l’égard de la cuisine française était véritablement fondé car, en ce début du XVI° siècle, la gastronomie des bords de Seine faisait bien piètre figure.

La cour française de l’époque était toujours attachée aux principes de l’abondance issus du Moyen Age. Un repas composé selon les règles se devait de refléter la richesse de la maison – un ingrédient exotique et onéreux important plus alors qu’un bon produit du terroir -. La confection d’un plat nécessitait de multiples étapes plus complexes les unes que les autres et l’assaisonnement dégénérait le plus souvent en orgie d’épices. À la fin du repas, les convives avaient coutume de se livrer à un petit jeu qui les amusait beaucoup : reconstituer par devinette la liste des ingrédients nécessaires à la confection des plats dégustés ! La France ne semblait pas réceptive au vent nouveau qui soufflait depuis la traduction par Maestro Martino du plus grand ouvrage italien consacré à la gastronomie et aux arts de la table, Liber de Arte coquinaria de Bartolomeo Sacchis. De même, le traité De Honesta voluptate et valitudine de l’humaniste, également connu sous le nom de Platina, dans lequel il s’efforce d’établir les règles de la cuisine raffinée, restait lettre morte.

L’entrée sur la scène politique et culinaire de Catherine provoqua une véritable révolution de palais. Son mariage, habilement organisé par le pape Clément VII, tira les cuisiniers de leur léthargie. À la fois gourmande et fin gourmet, Catherine interdit que l’on servit en même temps les plats sucrés, aigres, piquants et salés, et ordonna que l’on présente des mets dont la composition s’harmonisait agréablement. La débauche de plats n’était plus à l’ordre du jour. Les banquets déstructurés firent place à une véritable cérémonie de la table, où l’on servait les plats les plus fins et où l’élégance et les conversations de bon ton étaient de mise. Les coupes grossières devaient bientôt laisser place aux élégants verres de Venise. De Faenza on fit venir de la vaisselle en terre vernissée, la faïence. C’est Catherine qui introduisit en France l’usage de la fourchette [2] […]

Elle ne s’en tint pas là. Elle redora le blason des produits de base tels que l’huile et les haricots. Elle encouragea la confection de spécialités comme la pintade aux marrons, la fricassée, la daube, les pâtés, les sorbets. L’un de ses pâtissiers, Jean Pastilla, nous laissa la pastille. Elle fit mettre en œuvre la distillation d’une liqueur élaborée selon la recette du monastère de Murate. Elle lança la mode des épinards à la florentine, faisait préparer les artichauts pour son époux, et on lui devrait encore d’avoir introduit le cépage trebbianno en France. Selon d’autres sources, elle aurait fait connaître aux Italiens le cépage cabernet.

En quelques mots, il était de bon ton à Paris de dîner à la mode de la reine Catherine. Des siècles plus tard, on honorait encore sa mémoire pour le coup de fouet qu’elle avait donné à la gastronomie française. Le grand Antoine Carême [1784 – 1833], le cuisiner favori de Napoléon et de Talleyrand, aimait affirmer que les grandes toques devaient étudier l’art des cuisiniers italiens de Catherine de Médicis avant de se lancer dans la grande cuisine française.

Anne Vanderloeve. La cuisine italienne. Fayard 1986

28 10 1533

Mariage de Catherine de Médicis et de Henri de Valois, duc d’Orléans à Marseille. Les rues de Marseille sont parsemées de fleurs de lys et de pétales de roses. Dans une galerie construite tout exprès dans la rue principale, les deux fiancés sont conduits devant le pape qui reçoit leurs serments […]

Le lendemain, après la messe de mariage où Catherine semble perdue dans sa riche toilette brodée d’or et son manteau garni d’hermine, une lourde couronne d’or sur la tête, les fêtes les plus éblouissantes se succèdent à nouveau, dont les héros ne sont pas les mariés mais le roi de France et Hippolyte de Médicis qui veut oublier ses amours malheureuses tandis que sa Catherine chérie est au lit avec son nouvel époux, ce que constate la cour tout entière, comme le veut la coutume.

Janine Lambotte. À l’ombre des Médicis. Londreys 1989

Sa façon de monter à cheval mena à la création d’un nouveau sous-vêtement féminin : Jusqu’alors les femmes s’asseyaient de coté sur leur cheval, les pieds reposant sur une planchette ; la Médicis montait le pied gauche à l’étrier et la jambe droite fixée sur la corne de l’arçon. Comme cette nouvelle mode de monte faisait parfois flotter haut la jupe, les grandes Dames de la Cour qui voulurent imiter l’Italienne furent bientôt dans l’obligation d’adjoindre à leur trousseau une pièce de lingerie qu’elles ne possédaient point jusqu’alors parce qu’elles n’en avaient pas encore éprouvé le besoin : un caleçon [que l’on nommera plus tard culotte].

Un chroniqueur

Marseille, toute honorée d’avoir ainsi l’honneur d’un mariage princier, se fendit d’une allée triomphale donnant sur le port : première mouture de ce qui deviendra la Canebière, prenant ce nom en 1672, qui lui viendra des nombreux champs environnants de chanvre – le cannabis – dont on fabriquait les cordages de marine.

La Canebière (autrefois la Cannebis) vient du provençal canebe, qui provient lui-même du latin cannabis, cannabis, m, signifiant le chanvre. En effet Marseille était l’un des plus grands comptoirs de chanvre au monde pour la fabrication et le commerce des élingues et cordages. En provençal, une canebiera est une plantation de chanvre, ou chènevière, en français. Ce chanvre est le Cannabis sativa, qui a un taux de THC – tétrahydrocannabinol – beaucoup trop faible pour engendrer quelqu’effet que ce soit.

Wikipédia

La vie s’est chargée de lui apprendre ce qu’aucune éducation n’enseigne jamais. À l’âge où l’on s’efforce d’inculquer aux enfants une morale claire, elle a découvert que le bien et le mal s’interpénètrent et qu’il est peu d’actions humaines qui ne participent à la fois de l’un et de l’autre. Des illusions, elle n’en a plus guère. Elle observe, enregistre, se tait. Elle a pris conscience de sa faiblesse, mais s’est aperçue qu’on pouvait en faire un atout. Elle sait à merveille se maîtriser. Son orgueil, elle le cache ; son intelligence, elle la masque ; sa violence, elle la réprime, sous les apparences de la plus séduisante douceur. De son enfance ballottée entre Rome et Florence, otage que se disputent les partis, à moins qu’ils ne la sacrifient, victime de marchandages matrimoniaux et politiques dans une Italie déchirée, elle se méfie de tout et de tous, elle est habitée par une crainte, une peur diffuses, d’autant plus inquiétantes qu’elles n’ont pas d’objet défini. En elle s’insinue un désir obscur, mal formulé peut-être, mais aigu : acquérir son indépendance, la maîtrise de son propre sort, et peut-être devenir celle qui mène les autres, au lieu d’être mené par eux.

[…] La France rêve d’Italie. Elle s’est mise à son école. Elle imite ses architectes, ses peintres, ses sculpteurs, ses poètes, ou les invite à venir en personne construire et décorer de merveilleux châteaux. La Renaissance y bat son plein. Catherine s’acclimate donc aisément. Pas de fautes de goût, pas de fausses notes : elle est, d’emblée à l’unisson.

Simone Bertière. Les Reines de France au temps des Valois. France Loisirs 1994

On peut à peu près deviner dans quelles dispositions se trouvaient ces deux enfants ; bien évidemment la décision de cette union avait été prise hors de leur consentement : il n’était pas question qu’il en soit autrement à cette époque et on faisait avec. Les aléas d’une enfance plutôt mouvementée avaient sans doute laissé chez Catherine un penchant sérieux pour la méfiance, d’autre part, – on était amoureux très tôt à cette époque – elle s’était éprise de son cousin et cardinal Hippolyte, et cela n’arrangeait pas du tout, mais alors pas du tout, les affaires de Clément VII, le marieur, lui-même un Médicis : si ces deux derniers descendants directes de Laurent le Magnifique se marient, la légitimité de la branche aînée des Médicis va s’imposer aux dépens d’Alexandre, mon fils [grand duc de Toscane de 1531 à 1537] Et cela ne se peut. Donc, Clément VII va éloigner Hippolyte en le nommant légat du pape en Hongrie, sans hésiter à lui demander à revenir pour participer aux joyeuses fêtes de mariage de Catherine, qui pourra apercevoir ainsi son amoureux au milieu des très nombreux invités.

Il en allait à peu près de même pour Henri : dans son malheur d’enfant privé de mère à 5 ans, remis comme otage à une nation ennemie à 7 ans, il avait trouvé sa force, son ancrage, son équilibre : tout cela dans un baiser, celui de la plus belle femme du royaume, qui allait se charger de son éducation sitôt veuve : Diane de Poitiers. C’est elle qu’il avait choisie et non Catherine. Sitôt libéré des geôles de Charles Quint, ils ne vécurent plus jamais séparés. Il n’aimera qu’elle. On ne peut dire qu’Henri ait trompé son épouse Catherine de Médicis avec Diane de Poitiers, car c’est bien la machine à broyer les individus qui a imposé à Henri une épouse alors que celui-ci avait déjà rencontré 7 ans plus tôt son grand amour. En mariant Catherine de Médicis à Henri, la famille de ce dernier le contraignait à assumer sa fonction de prince, puis de roi. Et on ne lui demandait rien d’autre que de se taire.

Tout alla bien les premières années ; Henri n’avait pas encore soufflé sur les braises du feu allumé 7 ans plus tôt, mais… mais, en dépit de louables efforts, le ciel s’assombrit car l’Italienne ne donnait pas d’enfants à la France, pas plus fille que garçon et que cela dura dix ans, dix longues années pendant lesquelles elle garda un statut bien fragile face à la toute puissance de la femme aimée du roi, celle qu’il avait choisie. L’affaire était sans conséquence tant qu’elle n’était que duchesse d’Orléans, mais la mort du Dauphin François en 1536, fit d’elle l’épouse du futur roi. Allait-elle connaître le sort des reines stériles ? Être obligée de retourner en sa Florence natale ? François I° s’était attachée à elle et lui dit clairement qu’il n’en était pas question.

Catherine étudiait toutes les pratiques suggérées par les magiciens et les sorciers. Selon Albert le Grand, l’herbe appelée verger du pasteur et la pervenche réduites en poudre et mêlées à des vers de terre donnaient aux femmes le désir de concevoir. Les cendres d’une grenouille, les génitoires d’un sanglier produisaient les mêmes effets. Selon Photius, un verre d’urine de mule bu chaque mois par une femme stérile la rendait féconde. Le doigt majeur et la chair d’un fœtus venu deux mois avant terme constituaient d’excellentes amulettes. Un autre auteur affirmait que le sang du lièvre et la patte arrière gauche d’une belette infusée dans du vinaigre étaient fort efficaces. Enfin, une ceinture faite de poils de chèvre, trempée dans du lait d’ânesse et portée au-dessus du nombril par la femme qui voulait engendrer, la rendrait mère d’un enfant mâle.

Ivan Cloulas. Diane de Poitiers. Fayard 1997

À cause, – ou malgré ? – tout cela elle fut finalement enceinte en avril 1543 : le garçon naquit en janvier 1544. La malédiction s’en était allée, le dysfonctionnement avait cessé : la belle mécanique se mit à tourner à plein régime : dix enfants en douze ans ! [3] et tout cela sans fatigue, dans une forme éblouissante qui lui permettait de suivre la cour dans ses déplacements permanents ; ces dix ans de stérilité lui avaient permis de n’avoir son premier enfant qu’à 24 ans : elle avait alors un physique d’adulte déjà solide ; on est ainsi plus à même de connaître des grossesses à répétition, surtout si, en plus on est doté d’une santé de fer. Dommage qu’elle n’ait pas testé finement les prises de ses potions : on aurait pu connaître la nature de celle qui avait marché, mais il est vrai qu’une stérilité qui cesse pour faire place à la fécondité est très souvent affaire que ne parviennent pas à expliquer même les gynécologues les plus avertis et la plupart de temps les potions n’y ont aucune place.

Ces usages de sorcellerie bien évidemment ne se limitaient pas aux seuls cas de stérilité féminine, mais englobaient bien tout le quotidien, avec, au premier rang, – à tout seigneur tout honneur – le nœud de l’aiguillette, sortilège jeté aux jeunes mariés pour qu’ils n’aient point d’enfant.

On distingue trois catégories de maléfices : le somnifique, l’amoureux, et l’ennemi. Le premier maléfice, le somnifique se fait par le moyen de certains breuvages, de certaines herbes, de certaines drogues, de certains charmes, et de certaines pratiques dont les sorciers se servent pour endormir les hommes et les bêtes, afin de pouvoir ensuite plus facilement empoisonner, tuer, voler, commettre des impuretés, ou enlever des enfants pour faire des sortilèges.

Le maléfice ennemi est tout ce qui cause, tout ce qui peut causer, et tout ce qui est employé pour causer quelque dommage aux biens de l’esprit, à ceux du corps, et à ceux de la fortune, lorsque cela se fait en vertu d’un pacte avec le démon.

[…] C’est un maléfice que d’empêcher l’effet du sacrement de mariage par le nouement de l’aiguillette, ou par quelqu’autre pratique superstitieuse. Que d’envoyer des loups dans les troupeaux de moutons et dans les bergeries ; des rats, des souris, des charansons ou calendres, et des vers dans les greniers ; des chenilles, des sauterelles, et d’autres insectes dans les champs pour gâter les grains ; des taupes et des mulots dans les jardins pour perdre les arbres, les légumes et les fruits. Que d’empêcher les gens de manger, en mettant à table sous leur assiette une aiguille qui a servi à ensevelir un mort. Que d’envoyer des maladies de langueur et de longue durée aux hommes et aux bêtes, en sorte que les uns ou les autres affoiblissent visiblement, sans qu’on les puisse secourir par les remèdes ordinaires. Que de faire mourir les hommes, les bêtes, et les fruits de la terre, par le moyen de certaines poudres, de certaines eaux, et de certaines autres drogues magiques… Que de faire sécher une certaine herbe à la cheminée afin de tarir le lait aux vaches… Que de tremper un balay dans l’eau, afin de faire pleuvoir, et de causer quelque dommage à son prochain… Que de briser les coques des œufs mollets, après en avoir avalé le dedans, afin que nos ennemis soient ainsi brisés… Que de se servir de l’os d’un mort pour faire mourir quelqu’un, en faisant certaines actions et en récitant certaines paroles… Que de faire mourir les bêtes en les frappant d’une baguette, et en disant : Je te touche pour te faire mourir… Que de faire des figures de cire, de boue, ou de quelqu’autre matière, de les piquer, de les approcher du feu, ou de les déchirer, afin que les originaux vivans et animés ressentent les mêmes outrages et les mêmes blessures dans leurs corps et dans leurs personnes… Que d’attacher à une cheminée, ou faire griller sur un gril, certaines parties d’un cheval, ou de quelqu’autre animal mort par maléfice, et de les piquer avec des épingles, des aiguilles, ou d’autres pointes, afin que le sorcier qui a jeté le maléfice sèche peu-à-peu, et meure enfin misérablement… Que d’exciter des tempêtes, des grêles, des orages, des foudres, des tonnerres, des ouragans, afin de venger quelque injure reçue… Que d’empêcher les personnes de dormir, en mettant dans leur lit un œil d’hirondelle. Que de procurer la stérilité aux femmes, aux cavales, aux vaches, aux brebis, aux chèvres, etc, afin de causer du dommage à ses ennemis. Que de faire ce qu’on appelle cheviller (par ce sortilège, on empêche les personnes de faire leur eau…). Par le même maléfice, les sorciers enclouent aussi et font clocher les chevaux ; ils empêchent les vaisseaux pleins de vin, d’eau, ou autre liqueur, de pouvoir être tirés, encore qu’on y fasse une infinité de pertuis. Que de troubler les esprits des hommes, en sorte qu’ils perdent l’usage de la raison, ou de remplir leur imagination de vains phantômes, qui les fassent tomber en phrénésie, afin de tirer avantage de leur malheur, ou de les exposer au mépris des autres. Que de donner la male-nuit aux hommes et aux femmes (en brûlant un fagot, des chandelles ou en invoquant une étoile)… Que de faire des imprécations contre quelqu’un en étaignant toutes les lumières du logis, en tournant le dos aux voisines, en se roulant par terre, et en récitant le psaume CVIII (CIX aujourd’hui). Que de faire mourir les poux et les autres vermines qui attaquent l’homme, en se frottant d’eau de puits ou de fontaines sous les aisselles, et en récitant certaines paroles.

Il existe encore une infinité d’autres maléfices que les sorciers et les empoisonneurs employent tous les Jours.

Jean Baptiste Thiers, curé du Perche, 1777

1 11 1533

Pour la rentrée universitaire de Paris, le Bâlois et recteur Nicolas Cop, lit un discours rédigé par Calvin qui y avait mêlé les idées d’Érasme, de Lefèvre et de Luther, mais avait surtout prôné la paix religieuse et dénoncé la persécution de ceux qui, purement et simplement, s’efforcent d’insinuer l’Évangile dans l’âme des fidèles. Il remettait ainsi en question le pouvoir absolu des institutions ecclésiastiques auxquelles il refusait toute dimension divine, mettant en avant la nécessité pour l’Église catholique de se réformer. L’affaire fera scandale. Nicolas Cop doit quitter Paris pour se réfugier à Bâle. Et Calvin s’échappe de sa chambre du collège Fortet et utilisant ses draps comme corde. Il va à Angoulême chez Louis du Tillet, un ami proche, curé de Claix en Poitou, chanoine et archidiacre d’Angoulême, ancien greffier du parlement de Paris, où il prend le pseudonyme Charles d’Espeville. Le curé a une maison plus que confortable, dotée d’une impressionnante bibliothèque de plus de 4 000 volumes. Et c’est là que, pendant un peu plus d’un an, avec quelques séjours à Tours, Orléans, il va rédiger le début de son œuvre majeure : Institution de la Religion Chrétienne. Il y rencontrera pas mal de monde, Rabelais inclus, mais celui-ci avait la vocation de mécréant : Les autres, comme Rabelais […] après avoir goûté l’Évangile, ont été frappés d’un même aveuglement. En octobre 1534, l’affaire des placards le contraindra à quitter Angoulême accompagné de son très cher hôte et ami Louis du Tillet pour retrouver à Bâle Nicolas Cop.

1533

Henri VIII d’Angleterre répudie sa femme Catherine d’Aragon pour épouser Anne Boleyn, mariage que l’archevêque de Canterbury déclare nul : le Parlement, fortement orienté par le tout puissant Thomas Cromwell, qui est un peu à Henri VIII ce que sera Richelieu à Louis XIII, vote alors l’Acte de Suprématie qui enlève tout pouvoir au pape en Angleterre ; le roi devient le chef de l’Église d’Angleterre. La réforme sera imposée au prix de centaines de victimes pendues ou éventrées : cardinaux, archevêques, évêques, abbés, moines prêtres et laïcs, dont Thomas More, chancelier du royaume, un des plus éminents penseurs anglais, qui s’était rangé à jamais dans le camp des fidèles au pape. Henri VIII se lassera de Thomas Cromwell, et rappellera de l’étranger Gardiner, qui n’aura de cesse de le torpiller… jusqu’à sa décapitation le 28 juillet 1540

En 2025, Arte donnera Wolf Hall, série toute de splendeur de Peter Straughan d’après le roman de Hilary Mantel, réalisée par Peter Kosminsky (RU, 2024, 6 × 55 min). Un voyage dans une Angleterre où la paranoïa croit avec l’étendue des pouvoirs de chacun et donc, au sommet, devient irrespirable.

Le parlement de Pau refuse de recevoir les lettres de créance de son président désigné par le roi de France, l’évêque de Rodez, parce qu’elles sont rédigées en français.

02 1534

À Münster, des anabaptistes (qui refusent le baptême pour les nouveaux nés, demandant à attendre l’âge de raison) guidés par deux Néerlandais, Jean Matthys et Jan Beukels – Jean de Leydes – s’emparent de l’hôtel de ville et de la direction de la cité : le délire prophétique va être pendant plus d’un an réalité quotidienne. Catholiques et Luthériens sont chassés comme impies au milieu d’une tempête de neige. Le reste de la population se fait rebaptiser. Tous les contrats, toutes les reconnaissances de dettes vont être brulées. On constitua des dépôts de vêtements, literie, mobilier, quincaillerie et nourriture gérés par sept diacres. La propriété privée de l’argent fut abolie. Des logements furent réquisitionnés pour de nombreux immigrants. Tous les livres furent proscrits, sauf la Bible, et on en fit un feu de joie devant la cathédrale. Aussitôt l’évêque de Münster avait commencé les hostilités contre la ville rebelle et réuni des troupes pour un siège. Celui-ci ne fit que renforcer l’exaltation et la tension dans la cité et la terreur que ses nouveaux chefs y firent régner. Jean Matthys ayant été tué au cours d’une sortie, Jean de Leyde, un enfant naturel qui avait d’abord été apprenti tailleur, puis marchand sans clientèle, devint le chef de la nouvelle Jérusalem. La législation sur le travail transforma les artisans en employés publics ; la polygamie publique fût instaurée (au seul bénéfice des hommes) et, tandis que la ville repoussait les troupes de l’évêque, Jean de Leyde se fit proclamer roi. Il s’habilla de robes somptueuses, s’entoura d’une cour, tout en imposant à la masse une austérité rigoureuse. Sa garde était composée d’immigrés. Toute opposition était sanctionnée par la mort. Inlassablement on disait à la population que le temps des tribulations touchait à son terme. Le Christ allait revenir, établir son royaume à Münster. De ce royaume, le peuple élu partirait, armé du glaive de justice, pour étendre l’empire de Dieu jusqu’aux extrémités de la terre.

Jean Delumeau. La peur en Occident. Arthème Fayard 1978

Mais dans la nuit du 24 juin 1535, les troupes s’emparèrent de la ville épuisée : le délire avait tout de même duré 15 mois ! Trois des quatre chefs anabaptistes furent pendus vivants dans des cages de fer, en haut du clocher de l’Église Saint Lambert : ils y restèrent non point six semaines, comme dans Perrine était servante, mais quatre siècles ! aujourd’hui, il n’y a plus trace de squelette, mais les cages sont toujours là !

15 08 1534

Iñigo de Loyola, treizième et dernier enfant, d’une famille basque très catholique a vu sa destinée prendre un cours nouveau au siège de Pampelune en 1521, quand un boulet lui frappa la jambe droite et lui fractura la gauche : il en eut une jambe plus courte que l’autre et les genoux raides. Mal rafistolé par les Français, il sera opéré à nouveau une fois rentré chez lui, puis encore une fois en espérant retrouver ses jambes d’avant : il s’attira alors un : eh bien toi, heureusement que tu n’es pas un mille pattes ! Il finira par avoir recours à une semelle compensée. Les très longues périodes d’alitement furent propice à sa conversion, et Iñigo commença par un pèlerinage à Jérusalem, et poursuivit par des études à Barcelone d’abord, puis à Paris à Montaigu, où il devint Ignace, et au collège Sainte Barbe. Deux collèges… deux pédagogies bien différentes : à Montaigu, la chicotte régnait encore en maître : meurtrir la chair pour mieux graver les choses dans l’esprit et dans le cœur, disait Du Boulay. Érasme parle de collège vinaigre, Rabelais, de collège de pouillerie. À Sainte Barbe, l’humanisme était déjà à l’honneur.

Ce jour-là, réuni avec ses compagnons [4], en une chapelle de Montmartre [le mont des martyrs], ils forment le vœu d’une croisade spirituelle en Terre Sainte, prenant le parti de l’honneur et de la gloire de Dieu, avec le souci très net d’arracher l’homme à l’obsession luthérienne du péché. Ils jettent ainsi les bases de la Compagnie de Jésus : les Jésuites.

18 10 1534

Des placards contre la messe sont affichés à Amboise, – où se trouve alors François I°, jusque sur la porte de sa chambre -, Blois, Orléans et Paris. Une provocation d’un tel niveau, c’est une déclaration de guerre et c’est bien ainsi que l’entendit François I°. Le Parlement fait arrêter 200 personnes, dont 6 sont immédiatement brûlées. Loin de clore l’affaire, les bûchers parisiens vont se banaliser. En janvier 1535, 73 personnes, parmi lesquelles Clément Marot, suspectes d’adhérer à la Réforme et donc d’avoir trempé dans le complot d’Amboise, sont assignés à comparaître. Marot parvient à s’échapper et à se réfugier à Ferrare auprès de Renée de France [5]. Il abjurera en décembre 1536 à Lyon pour profiter des lettres d’absolution du Roi en date du 31 mai 1536.

1534

Soliman le Magnifique a fait depuis longtemps d’Anastasia Lisovska, esclave ruthène – région d’Ukraine d’obédience polonaise – et chrétienne la favorite de son harem de 200 femmes. Mon amour aux cheveux noirs et aux beaux sourcils, aux yeux langoureux et perfides, je chanterai toujours tes louanges. On la nommera Roxelane, qui se fait affranchir et fait la grève du lit tant que le sultan ne l’épouse pas : ce qu’il fait.

Conseillère officieuse mais influente, Roxelane participe à la planification des grands travaux lancés à La Mecque et à Jérusalem. Elle fait aussi construire un hôpital pour femmes, près du marché aux femmes esclaves d’Istanbul. La sultane consort se voit confier des missions diplomatiques auprès d’ambassadeurs des pays chrétiens. Allié de François I° contre Charles Quint, Soliman veut en effet assurer ses arrières. Sans que son époux s’y oppose, La rieuse s’immisce sans complexe dans les affaires intérieures. Elle obtient l’exécution de l’héritier présumé, fils né du premier mariage du sultan, puis celle du grand vizir Ibrahim Pacha, ami d’enfance de Soliman. Inspiratrice de fantasmes exotiques sur fond de querelles byzantines, la sultane Roxelane – qui repose dans un mausolée de la mosquée Süleymaniye d’Istanbul – a généré une riche littérature, plusieurs œuvres théâtrales, des films, des bandes dessinées et un opéra de Haydn.

jean-michel normand le Monde du 26 juillet 2020

Une épidémie de peste a ravagé la région du Bugey. Le destin d’Oncieu, à mi-chemin entre Lyon et Genève se joue autour du pré du seigneur du lieu, car en fait, auparavant, le village était à 300 mètres en contrebas. Ici, il y avait la demeure féodale, avec ce grand pré, qui était alors un verger d’au moins 80 pommiers. Les murs qui ceinturaient ce verger servaient aussi à protéger le bétail des serfs du village en cas d’invasions. Souvent à l’époque, pour éloigner la maladie après la mort, on brûle malades et maisons. Mais le maître des lieux, qui avait évidemment besoin de ses serfs, décide d’autoriser les survivants à reconstruire le village autour de son verger à condition qu’il n’y ait aucune ouverture donnant sur mon château et mes pièces de vie ! D’où la construction circulaire autour de ce pré et le peu de fenêtres ayant une vue vers l’intérieur du cercle, les quelques ouvertures visibles étant bien plus tardives.

19 05 1535

Un an plus tôt, le malouin Jacques Cartier s’est vu confier par le roi une somme de 6 000 livres et 3 navires pour faire le voyage de ce royaume en Terres Neuves […] où l’on dit qu’il doit se trouver grande quantité d’or et d’autres riches choses. Il a accosté au cap Boavista (côte de Terre-Neuve), découvert par Verrazano, et a longé les côtes du golfe Saint Laurent.

Pour son deuxième voyage, il appareille de Saint Malo avec 100 hommes répartis sur 3 navires, La Grande Hermine, la Petite Hermine et l’Émerillon – l’hermine est l’emblème des ducs de Bretagne et la Reine Claude de France la dernière duchesse de Bretagne. Il explore plus en profondeur ces nouvelles terres en remontant le Saint Laurent – il a commencé cette remontée le 10 août, jour de la Saint Laurent – sur environ 1000 kilomètres Au bout de son périple, il nomme Mont-Réal le village indien Hochelaga et retournant sur ces pas, il hiverne à Stadacone (l’actuelle ville de Québec). D’après ses conversations avec les Indiens, il apprend que des hommes viennent de l’ouest pour échanger et marchander de l’or ainsi que des pierres précieuses : il est à son tour convaincu que l’Asie est proche. Mais ce chemin de Canada [qui signifie amas de cabanes en Iroquois] [6], n’est bien qu’un fleuve : ce n’est donc pas le fameux passage du nord-ouest.

Ces mêmes Indiens lui font découvrir le maïs qu’il nomme gros mil, le tabac et sauvent ses hommes du scorbut – sur 110 hommes, 25 en étaient déjà morts, et 40 étaient gravement atteints – grâce à l’Annedda, une tisane à base d’écorce et de feuilles du sapin baumier, qui préserve et si besoin reconstitue le collagène ; celui- ci imperméabilise la paroi interne des plus fins vaisseaux sanguins, évitant ainsi les hémorragies. Le 3 mai 1536, il dresse à Stadacone une croix de 35 pieds – 9 mètres – de haut, ornée d’un écusson fleurdelisé portant l’inscription : Franciscus primus Dei gratia Francorum Rex regnat : Le roi de France François premier règne par la grâce de Dieu. Pour les Hurons, cela ne faisait qu’un totem de plus et ils s’en réjouirent.

En 1541, il organisera son troisième voyage pour fonder une colonie. De retour en France, il apprendra que les minerais rapportés des précédentes expéditions ne sont que du cuivre, du quartz et du mica, sans valeur aucune. Nous en restera le faux comme diamants du Canada. Un jour, de méchante humeur, il lâchera à propos du Canada… cette terre que Dieu donna à Caïn.

Dessin (colorisé) de Pierre Gandon (1899-1990)

16 07 1535

Estimant éloigné le danger de l’hérésie, François I° promulgue un édit de tolérance à Coucy.

1535

Genève se sépare du duché et de son évêque. Charles Quint lance une grande opération de représailles – 600 navires à Tunis – contre les corsaires qui infestent les côtes d’Afrique du Nord. Tunis et La Goulette vont rester espagnols jusqu’en 1574 : elles seront alors reprises par les Turcs.

Cortés, depuis 1529, a reçu licence de découvrir, conquérir et peupler lesdites îles, terres et provinces, c’est à dire les côtes ouest du Pacifique : Philippines, Moluques etc … s’est attaché au développement de la côte pacifique du Mexique : un chantier naval est crée à Tehuantepec, Huatulco devient le port qui assure les liaisons avec le Pérou, les ports de Santiago (Manzanillo), Zacatula, Chametla, Acapulco, sont crées. Il reconnaît et baptise les terres de la Sainte Croix, qui va devenir la Californie.

Il envoie deux bateaux et des secours à son cousin Francisco Pizzaro au Pérou : un des deux navires se perdra au retour, atteignant les Moluques avec un équipage décimé : le Portugais Antonio Galvão qui y était en poste découvrit à cette occasion l’ampleur des ambitions espagnoles sur ces rivages où le Portugal était jusqu’à présent le seul colonisateur. Mais, s’il n’est pas trop difficile de faire voile du Mexique vers l’ouest, le retour, lui, est beaucoup plus délicat : dans les zones tropicales, vents et courants s’y opposent et il faut aller bien au nord, ou au sud, pour trouver des courants vers l’est. Il faudra encore attendre pour que soient trouvées les routes praticables pour des navires de commerce.

Plus au sud encore, dans les immenses pampas qui deviendront l’Argentine l’Espagnol Pedro de Mendoza introduit le bovin et le cheval : ce dernier se multiplia si bien qu’au XIX° siècle, il aura perdu toute valeur marchande : Les chevaux appartenaient à qui voulait bien les dresser. Le prix d’une monture était si bas qu’à Montevideo ou à Buenos Aires même les mendiants allaient à cheval.

Jean-Paul Duviols. Introduction à Trois ans d’esclavage chez les Patagons 1856 – 1859, d’Auguste Guinnard. Aubier-Montaigne 1979

19 05 1536

Anne Boleyn, deuxième femme d’Henri VIII d’Angleterre, est décapitée : elle avait eu l’impardonnable tort de ne pas lui donner d’héritier mâle, seulement une fille : Élisabeth, qui sera reine, et des plus grandes, puisque la loi salique n’est pas appliquée en Angleterre. Pour contourner cet argument qui ne peut donc avoir valeur légale, on lui mettra sur le dos un adultère monté de toutes pièces. Henri VIII n’avait pas de maîtresses, il n’avait que des femmes : il en consomma tout de même six ! Ce bluff King Hall a vraiment la bosse du mariage, dira Paul Morand. Sa première épouse, Catherine d’Aragon, elle aussi, ne lui avait donné qu’une fille : Marie Tudor que ses penchants sanguinaires affubleront du surnom Bloody Mary.

10 08 1536

Le Dauphin François a disputé 8 jours plus tôt une partie de jeu de paume dans les prairies d’Ainay, près de Tournon. Le temps était à l’orage, lourd : Sebastiano de Montecucculi, l’un de ses gentilshommes, lui apporte de l’eau glacée. La fièvre le gagne et l’emmène à la mort. François I° ne peut croire à une mort naturelle, et accuse le gentilhomme italien, venu à la Cour avec Marie de Médicis, mais ayant autrefois servi Charles Quint, d’avoir empoisonné le Dauphin. Sous la torture, on parvient à lui arracher des aveux ; il se rétractera, mais rien n’y fera : il sera écartelé Place Grenette à Lyon, en présence de toute la famille royale.

1536

François I°, prend les terres de sa mère, Louise de Savoie. Megève devient française jusqu’en 1559. Et comme en Savoie, on connaît les vertus du lait, cela permit de le guérir d’une intoxication intestinale… à grands renforts de yaourt. Christian III, roi de Danemark, oblige tous les habitants de son royaume à se convertir au luthéranisme : il confisque les biens d’Église, emprisonne prêtres et évêques.

Niñez Cabeza de Vaca, parti à pied huit ans plus tôt du Texas, arrive à Mexico : on ne sait pas vraiment s’il était sage au départ, mais à l’arrivée il l’était, ça, c’est sûr : Le plus difficile fut de se séparer peu à peu des pensées dont se pare l’âme d’un Européen, et surtout de l’idée que la force de l’homme réside dans son poignard et sa dague qu’il met au service de Sa Majesté. Nous dûmes renoncer à de telles chimères jusqu’à ce que notre nudité intérieure fût celle d’un bébé à naître, commençant une nouvelle vie dans un univers de sensations qui nourrissent mystérieusement.

11 1537

Henri, fils de François I° guerroie au Piémont : À Fossan, proche de Moncalieri, le repos du guerrier se nomme Filippa Duci, union qui donnera naissance le 25 juillet 1538 à une petite Diane de France dont l’éducation sera supervisée par Diane de Poitiers. On enverra la maman d’abord au couvent, puis dans un manoir près de Civray. La fille, Mademoiselle la Bâtarde, épousera François de Montmorency, le fils d’Anne, connétable de France. La liaison de Henri et Diane de Poitiers suivra de peu l’escapade : elle avait jadis épousé son père, il mourait constamment de l’envie d’aimer sa mère.

Michel de Decker. Diane de Poitiers, Reine d’amour et de beauté. Flammarion 2007

8 12 1537

À Genève, Calvin met en place une véritable police des mœurs, contrôlant à domicile la foi et la vie privée des habitants. Les hérétiques sont passibles de la peine de mort.

L’ordonnance de Montpellier crée le dépôt légal des livres imprimés pour tenter d’empêcher la publication d’ouvrages hérétiques : chaque éditeur est tenu à déposer un exemplaire de chaque livre à la Bibliothèque royale de France. On a choisi cette date comme celle de naissance de la Bnf : Bibliothèque nationale de France.

La Bibliothèque nationale de France tire son origine de la bibliothèque (librairie) du roi, installée en 1368 au Louvre par Charles V (1364 – 1380), dans la tour de la Fauconnerie, et dont l’inventaire, dressé par Gilles Mallet en 1373, premier libraire du roi, comprenait 917 manuscrits. Conçue pour la première fois comme une véritable institution transmissible à son successeur, elle est privée de quelques belles pièces par les oncles de Charles VI (1380 – 1422) profitant de sa folie, puis disparaît sous l’occupation anglaise, après la mort du roi. Alors que Charles VII (1422 – 1461) est réfugié à Bourges, ce qu’il en reste est en effet prisé en bloc en 1424 pour 1 220 livres par le duc de Bedford, régent du royaume, qui l’emporte ensuite en Angleterre, où elle est dispersée à sa mort en 1435. Sur les 120 volumes retrouvés, 69 sont conservés au département des manuscrits.

C’est donc seulement à partir du règne de Louis XI (1461 – 1483) que la bibliothèque du roi connaît une certaine continuité, sans dispersion des collections. La bibliothèque, un temps transférée à Amboise par Charles VIII (1483 – 1498), puis à Blois par Louis XII (1498 – 1515), qui lui donne une véritable importance, est respectivement augmentée par ces derniers d’une partie de la bibliothèque des rois d’Aragon, rapportée de Naples, puis de manuscrits de la bibliothèque milanaise des Visconti et des Sforza. En 1544, elle est réunie à celle de Fontainebleau, fondée en 1522 par François I° (1515 – 1547), qui en confie la garde à Guillaume Budé et qui institue le dépôt légal en 1537. En 1568, elle est de nouveau installée à Paris par Charles IX (1560 – 1574), créateur de l’office de garde du Cabinet des Médailles, où elle subit les vicissitudes des guerres de religion. Après plusieurs déménagements sous le règne d’Henri IV (1589 – 1610) dans le quartier de l’Université, du collège de Clermont en 1595 au couvent des Cordeliers en 1604, puis, en 1622 sous Louis XIII (1610 – 1643), au collège Saint Côme, elle est confiée par Colbert à son bibliothécaire Pierre de Carcavy et installée en 1666 rue Vivienne, dans deux maisons voisines de l’hôtel du ministre. Sous la protection de ce dernier, elle connaît pendant le règne de Louis XIV (1643 – 1715) un important développement et est ouverte au public en 1692. Une fois nommé garde de la Bibliothèque du roi, l’abbé Bignon obtient en 1720 du Régent (1715 – 1722), son déplacement à proximité, dans la partie du palais Mazarin de la rue de Richelieu devenue l’hôtel de Nevers, où il l’organise en cinq départements, ce qui correspond au site Richelieu actuel. En 1733, sous Louis XV (1715 – 1774), Robert de Cotte et son fils, puis Jacques V Gabriel, entreprennent la fermeture par deux ailes de la cour d’honneur.

Avec la Révolution française, la Bibliothèque devient Bibliothèque nationale puis impériale ou royale au fil des changements de régime que connaît la France jusqu’à la stabilisation en 1870. Malgré une interruption du dépôt légal de 1790 à 1793, la Bibliothèque nationale s’enrichit fortement par l’entrée de fonds entiers, en provenance surtout d’abbayes, de collèges et d’universités supprimés, notamment parisiens, mais aussi de province. Elle a aussi reçu des documents confisqués à des notables émigrés ou des documents provenant de pays voisins occupés par les troupes de la République puis de l’Empire. En 1833, elle réunit à nouveau l’hôtel Tubeuf, bâti en 1635, au palais Mazarin. Puis en 1868, elle s’agrandit dans les bâtiments reconstruits par Henri Labrouste, comprenant la salle de lecture, avant d’occuper la totalité de l’îlot, après l’inauguration, en 1936, de la salle ovale conçue par Jean-Louis Pascal et achevée par Alfred Lecoura. Les redéploiements et rattachements de sites effectués à Paris en dehors du quadrilatère Richelieu, à l’Arsenal en 1934, à l’Opéra en 1935 et dans le bâtiment Louvois édifié à proximité en 1964, n’empêchent pas la saturation du site historique. En 1979, les collections se déploient en province avec la maison Jean Vilar ouverte en Avignon.

[…] À partir de 1988, la Bibliothèque nationale entre dans une phase d’importantes mutations, lorsque le , François Mitterrand, conseillé notamment par Jacques Attali, annonce la construction et l’aménagement de l’une ou de la plus grande et la plus moderne bibliothèque du monde… qui devra couvrir tous les champs de la connaissance, être à la disposition de tous, utiliser les technologies les plus modernes de transmission de données, pouvoir être consultée à distance et entrer en relation avec d’autres bibliothèques européennes.

La coordination de ce projet, qui est inclus dans les Grands Travaux de François Mitterrand, est confiée au journaliste et écrivain Dominique Jamet, qui devient président de l’établissement public de la Bibliothèque de France. Le site choisi se situe dans le nouveau quartier de Tolbiac, 75013, à l’emplacement d’une ancienne verrerie, au cœur de la ZAC Rive-Gauche, alors le principal secteur de renouvellement urbain de la ville. Le projet architectural de Dominique Perrault est retenu par le concours international d’idées de la bibliothèque avec un jury d’architectes et de personnalités culturelles. La nouvelle Bibliothèque nationale de France, achevée en 1995, ouvre au public le et, après le déménagement de la majeure partie des collections de la rue Richelieu, accueille les chercheurs au Rez-de-jardin le .

Wikipedia

Toute bibliothèque qui se respecte a son enfer :

Peut-on se rendre en Enfer ? Assurément, et ce, grâce à la Bibliothèque nationale de France. Au sein des livres rares de la BnF, une section méconnue du grand public est dédiée à la conservation des livres érotiques ayant un intérêt artistique et littéraire. Le Figaro vous retrace l’histoire de l’Enfer de la BnF ainsi que les nouveaux livres récemment acquis avec Jean-Marc Chatelain, le directeur de la Réserve des livres rares et l’actuel passeur de l’Enfer, à l’instar de Charon dans la mythologie grecque.

En 1750, avant que le nom d’Enfer apparaisse, la BnF publie un catalogue des livres imprimés avec une section à part, celle des ouvrages licencieux. Les livres concernés, une trentaine, sont alors tous à caractère érotique. Dès le départ, ça n’est ni un enfer politique, ni un enfer idéologique ou même religieux mais bien un enfer érotique, explique Jean-Marc Chatelain. Ce n’est pas une licence de pensée, mais de mœurs.

À partir du XIX° siècle, les questions de moralité se posent avec une acuité plus grande. Ce qui était alors simplement reconnu comme un sous-domaine de la littérature est désormais considéré comme une atteinte à l’esprit public. On passe du livre licencieux au livre dangereux, raconte le directeur. Certains écrits sont jugés si pernicieux qu’ils sont détruits et ironiquement, brûlés hors de l’Enfer. Cela s’est notamment fait à l’époque napoléonienne, en amont de la bibliothèque, par des décisions de police. Je le regrette parce qu’on a perdu une partie de cette littérature, bien qu’elle ne soit pas totalement inoubliable, assure Jean-Marc Chatelain.

L’occurrence du terme enfer pour désigner les ouvrages contraires aux bonnes mœurs est finalement attestée pour la première fois en 1844, bien qu’une telle désignation préexistait certainement dans les années 1830. Ces livres ne suivaient pas les chemins traditionnels d’édition, mais étaient alors publiés dans la clandestinité, sous le manteau. Selon Chatelain, les auteurs du XVIII° siècle risquent la Bastille, et le Marquis de Sade en est l’exemple le plus célèbre.

Ironie du sort : avec le mouvement de libération des mœurs des années 1960, la bibliothèque décide de clore la cote Enfer… en 1969. À ce moment-là, on a donc envoyé les livres érotiques dans les autres classes de la bibliothèque : si c’était de la poésie érotique, l’ouvrage allait dans les livres de poésie, si c’était des romans érotiques, dans les romans etc , détaille Jean-Marc Chatelain. Les portes de l’Enfer seront finalement rouvertes en 1983, pour des questions pratiques, la littérature libertine correspondant à un domaine de création littéraire ayant sa personnalité propre. Cependant, les bases étaient tout à fait nouvelles. Pendant longtemps, l’Enfer était simplement juxtaposé aux livres rares car il répondait aux mêmes conditions de communication, mais à partir de 1983, on l’a complètement intégré à la Réserve des livres rares analyse le directeur. L’Enfer n’a eu que 14 ans de purgatoire, finit-il par plaisanter.

Aujourd’hui, l’Enfer de la BnF continue d’être enrichi, même s’il ne correspond plus qu’à une manière de rangement. Jean-Marc Chatelain et son équipe continuent d’acquérir des livres de la section de la même manière que pour les livres rares. L’Enfer est le regroupement des livres rares dans le domaine de la littérature érotique, résume-t-il. Pour les sélectionner, l’équipe achète les livres soit auprès de libraires spécialisées, soit dans des ventes publiques. Nous portons un jugement de rareté, et nous nous basons sur le marché du livre rare, ajoute-t-il. En définitive, une forme de jugement dernier ?

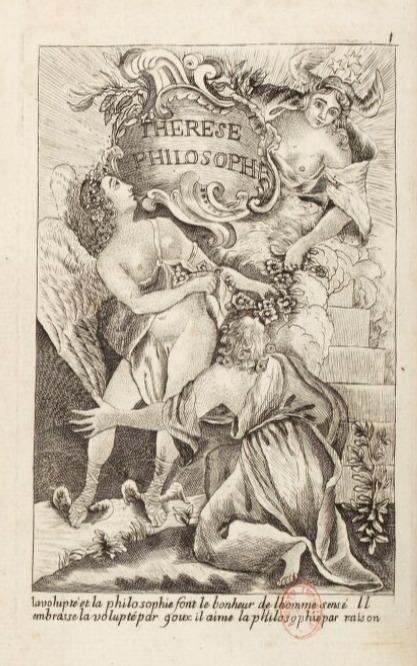

Récemment, la collection de l’Enfer s’est agrandie avec trois nouvelles acquisitions. Une édition revue et corrigée de 1791 d’un roman paru en 1770 – 1771 intitulé Vénus en rut ou vie d’une célèbre libertine, une édition originale de La Cauchoise ou Mémoires d’une courtisane célèbre, et enfin un poème érotique de l’auteur surréaliste George Hugnet, Jeune maman, publié en 1964 et tiré à seulement 10 exemplaires. Notre idée était de compléter notre fonds de grands classiques de la littérature libertine, comme Le portier des Chartreux ou l’histoire de Dom Bougre, Margot la ravaudeuse, Thérèse philosophe etc… On essaye de compléter avec certains textes manquants, ou avec les différentes éditions qui permettent de voir si le texte a évolué d’une édition à une autre, explique-t-il.

Frontispice de Thérèse philosophe. Bibliothèque nationale de France.

Par leur publication clandestine, ces livres qu’on ne lit que d’une main sont imprimés avec de faux noms pour la ville et l’éditeur, en conservant un aspect explicitement grivois. Ainsi, Vénus en rut, aurait été imprimé à Luxurville, chez Hercule Tapefort, imprimeur des Dames, et La Cauchoise à Libidinus, Chez Sensualité, à la Délicatesse, rue du Tempérament. Cette dernière acquisition a la particularité d’avoir un chapitre dans lequel est décrite une bibliothèque érotique, qui énumère d’autres titres libertins. C’est en quelque sorte une manière de faire entrer l’Enfer dans l’Enfer, souligne le directeur, comme une mise en abyme de la collection de la BnF.

Ces ouvrages, nouvelles acquisitions comme anciennes, peuvent être consultés par tout lecteur justifiant d’une recherche, qu’elle soit universitaire ou de curiosité personnelle. Cependant, ils ne peuvent être consultés que dans la salle de lecture des livres rares, et aucun des livres ne peut être sorti, à l’image d’Eurydice. L’Enfer, c’est pour l’éternité, conclut facétieusement Jean-Marc Chatelain.

Romain Ferrier. Le Figaro du 26 07 2024

Pandemonium est la capitale de l’Enfer dans le poème épique Paradise Lost du poète John Milton.

1537

André Vésale, né à Bruxelles, se rend à Padoue, la plus prestigieuse des écoles de médecine, muni d’une licence obtenue à Louvain, pour s’y inscrire pour une maîtrise : après deux jours d’examen, l’étendue de ses connaissances se révèle tel qu’on lui accorde son doctorat avec mention et que le lendemain, il acceptait un poste de lecteur en chirurgie et en anatomie. Son De humani corporis fabrica libri septem compte au nombre des plus grands ouvrages scientifiques jamais écrits, et il sonne le glas du règne de Galien sur les esprits. Deux ans après son arrivée à Padoue, il jouissait déjà d’une réputation qui lui permettait quelques petits arrangements avec le juge au tribunal criminel de Padoue, qui se débrouillait, à l’occasion pour différer ou accélérer des exécutions en fonction des besoins de cadavres à disséquer de l’anatomiste. Il était alors déjà en mesure de prouver que les descriptions anatomiques de Galien correspondaient au corps d’un singe et non à celui d’un homme. Une ou deux décennies plus tard, Gabriele Fallope redécouvrait, après des siècles d’oubli les trompes de Fallope, minces conduits qui relient les ovaires féminins à l’utérus et Bartomoléo Eustacchi, les trompes d’Eustache qui assurent la communication entre l’oreille moyenne et le haut du pharynx.

Avec la bulle Sublimis Deus, le pape Paul III condamne l’esclavage des Indiens : c’est bien, se dirent les personnes concernées, ainsi nous pourrons continuer nos opérations de traite avec les Noirs, puisqu’ils ne sont pas Indiens.

Domenico Bolani est ambassadeur de la Sérénissime à la cour d’Angleterre. Il a prêté sa maison de Venise à Pietro Bacci, dit l’Arétin (car né à Arezzo) pamphlétaire déjà connu, et ayant donc déjà eu des ennuis avec les grands. Il remercie le propriétaire de cette maison :

J’aurais l’impression, noble sire, de pécher par ingratitude si je ne payais en éloge une partie de ma dette pour la divine beauté du site où est bâtie votre maison. L’habiter est le plus grand plaisir de ma vie car d’en bas, d’en haut et de droite à gauche, sa position est sans défaut. Ainsi, j’hésite à analyser les mérites comme on le fait pour ceux de l’empereur. Son bâtisseur a choisi le plus beau côté du Grand Canal. Celui-ci est le patriarche de tous les autres canaux, Venise papesse de toutes les autres villes, je peux donc vraiment dire que je jouis de la plus belle vue et de la rue la plus animée du monde. Je ne peux me mettre à la fenêtre sans voir des milliers de gens et autant de gondoles à l’heure du marché. À droite, la vue découvre le campo delle Beccarie et la Pescheria, le champ gauche embrasse le pont et le Fondacco dei Tedeschi ; à la croisée des deux, le Rialto où se pressent les marchands. Il y a pour moi des vignes sur les chalands, le gibier à poils et à plumes dans les boutiques, le potager sur le sol. Peu m’importent les ruisseaux arrosant les prés quand à l’aube je regarde l’eau couverte de toutes sortes de produits de saison. Quel joli passe-temps, le manège des convoyeurs distribuant des tas de fruits et de légumes aux porteurs qui les acheminent !

Mais chansons que tout cela à côté du spectacle des vingt ou vingt-cinq bateaux à voile chargées de melons, serrés les uns contre les autres, qui forment une sorte d’île où la foule se presse pour en apprécier la qualité à l’odeur et au poids. Des belles épouses étincelantes de soie, d’or, de bijoux, magnifiquement installée dans leurs gondoles, je ne parlerai pas pour éviter de jeter un discrédit sur le renom de la fête. Mais je veux dire que je ris à m’en décrocher la mâchoire quand éclatent les cris, les sifflements, le tapage des gondoliers derrière celles qui se font conduire par des serviteurs sans chausse écarlates. Et qui pourrait se retenir de pisser sous lui en voyant chavirer, au cœur de l’hiver, une barque chargée d’Allemands tout juste échappés de la taverne comme nous l’avons vu, l’illustre Giulio Camillo et moi ? Sa plaisanterie habituelle est de me dire que à l’entrée de ma maison du côté terre, sombre, tordue, avec son escalier atroce, lui paraît assortie à la renommé de terreur que je me suis acquise en étalant la vérité au grand jour ; mais il ajoute : à me fréquenter, mon amitié pure, sincère et naturelle apporte la joie tranquille qu’on éprouve en passant ma porte pour se mettre à mon balcon. Pour que rien ne manque au délices des yeux, on a à accommoder d’un côté les orangers, qui dorent les pieds du palais des Camerlingues, de l’autre le canal et le pont de Saint Jean Chrysostome. Le soleil d’hiver n’ose jamais se lever sans saluer d’abord mon lit, mon bureau, ma cuisine, mes chambres et mon salon. […]

En somme, si je pouvais donner à tous mes sens, dont celui du toucher, autant d’aliments qu’à ma vue, la maison dont je fais l’éloge, me serait un paradis, car elle m’offre tous les objets de distraction possibles. N’oublions pas les grands maîtres d’ici et d’ailleurs qui franchissent régulièrement mon seuil, ni la fierté qui ma transporte au ciel à la parade du Bucentaure, ni les régates, ni les fêtes, gloires continuelles du canal, sous le règne de mon regard. Que dire des lumières dans le soir, pareilles à des étoiles éparpillées, là où se vend la substance de nos déjeuners et de nos dîners ? Et des musiques qui, tard dans la nuit, me chatouillent les oreilles de leurs accords harmonieux ? on aurait le temps d’aller au fond de votre profonde intelligence des lettres et de la politique avant d’épuiser les plaisirs que me procure ce spectacle confortable. Si quelques esprit porté par un souffle de talent anime ces balivernes que j’écris, ce n’est pas à la faveur de la brise, de l’ombre, des violettes et de la verdure, mais plutôt des grâces que répand l’heureuse atmosphère de votre maison.

L’Arétin. Lettre à Domenico Bolani

Pont du Rialto

14 07 1538

Charles Quint et François I° ont joué à cache cache voilà un peu plus d’un mois au pied du château de Nice… dont le duc de Savoie a refusé de donner les clefs : on s’est causé via des intermédiaires, tout cela sous le parrainage du pape, mais il n’en est pas sorti grand’chose. Cette fois-ci, c’est à Aigues Mortes que se rencontrent les deux souverains, François I° y arrivant par terre, Charles Quint par mer à bord de ses galères. On s’embrasse, on fraternise, on échange collier de la Toison d’Or contre ordre de Saint Michel. On parle de beaucoup de choses, avant tout des ennemis communs, mais on gomme soigneusement tous les sujets qui fâchent. Il en est comme de ces beaux rêves, qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus vrais .

8 09 1538

Jean Calvin et Guillaume Farel, ont fatigué les Genevois, qui les chassent : le premier se réfugie à Strasbourg, le second retourne à Neufchâtel.

27 09 1538

Les Turcs mettent en fuite, pratiquement sans combattre la flotte de la Sainte Ligue Chrétienne, essentiellement celle du Génois Andrea Doria à la Prevesa, le lieu même de la bataille d’Actium, où quinze siècles plus tôt Octave défit Antoine et Cléopâtre. L’Islam prend la maîtrise de la Méditerranée pour 30 ans. À cette période, Soliman le Magnifique reconstruit les portes et remparts de Jérusalem.

1538

À Prévéza (à l’embouchure du golfe Ambracique, dans le nord-ouest de la Grèce) la flotte ottomane prend le dessus sur l’armada espagnole.

Les soyeux lyonnais obtiennent le monopole de la fabrication des soieries pour toute la France. Michel Servet est condamné pour son Apologie de l’astrologie appliquée à la médecine. Jugé et condamné, il s’évade. Condamné par contumace le 17 juin 1553 il est brûlé en effigie.

Aux questions des premiers missionnaires concernant leur mode de nourriture, les aztèques avaient répondu : el maiz, el frijol, el amaranto ; le maïs, les haricots et l’amarante. Cette dernière était respectée au point d’être intégrée à des rites au cours desquels ses graines, aspergées du sang des sacrifices humains, étaient distribuées aux fidèles qui les mangeaient. La chose était évidemment inacceptable pour les missionnaires, et l’Inquisition se chargea d’éradiquer l’amarante, qui en effet, disparut du Mexique. Et pourtant, c’est la seule céréale sans gluten, plus riche que le blé en protéines, lipides non saturés, fibres, calcium ou fer.

La première imprimerie des Amériques s’ouvre à Mexico, mais ce n’est pas pour éditer des livres aztèques : c’est le frère Juan de Zumárraga qui s’en est chargé, aidé par un juif converti, Jacobo Cromberger ; de 1536 à 1543, il est à la tête de l’Inquisition mexicaine, par l’intermédiaire de laquelle il va se charger de la destruction de la plus grande partie de l’importante littérature aztèque. Par la corruption et la torture, il fit sortir de leurs cachettes une quantité ahurissante de livres et de tableaux, surtout de la ville de Tezcuco, qu’il fit entasser sur la place du marché de Tlaltelolco et brûler : les témoins racontèrent que le feu dura plusieurs jours. L’Inquisition veillait vraiment à tout. Il dut y avoir tout de même ça et là quelques réactions : Élisée Reclus parle des prêtres qui, se refusant à admettre le caractère divin du Momotombo, un volcan du Nicaragua, y furent précipités par les indigènes.

Un peu plus tard, ce sont les Mayas qui bénéficieront de la sollicitude de l’Église catholique : En 1527, les Espagnols commencèrent à envahir les Mayas, mais ils ne soumirent la dernière principauté qu’en 1697. Ainsi, ils purent observer les sociétés mayas indépendantes pendant presque deux siècles. L’évêque Diego de Landa joua un rôle extrêmement important à cet égard, en bien comme en mal. Entre 1549 et 1578, il résida la plupart du temps dans la péninsule du Yucatán. Dans ce qui reste l’un des pires actes de vandalisme culturel de l’histoire, il brûla, pour éliminer le paganisme tous les manuscrits mayas qu’il put trouver, de sorte qu’il n’en reste que quatre. Puis il rédigea une description détaillée de la société maya et il recueillit auprès d’un informateur une explication embrouillée de l’écriture maya, laquelle, près de quatre siècles plus tard finit par livrer des indices pour son déchiffrement.

Jared Diamond. Effondrement. Gallimard 2005

Diego de Landa a décrit les spectacles qu’il a pu voir dans le temple de Kukulcan, à Chichén Itzâ où existaient deux théâtres face à l’escalier nord. Pour accélérer l’acculturation, les religieux y interdirent les représentations théâtrales mayas. Les Indiens ont des récréations très drôles et des comédiens qui jouent des farces avec beaucoup d’esprit… Ils ont des petites timbales qu’ils frappent avec la main, et une autre timbale faite d’un tronc creux, au son lourd et triste, qu’ils font résonner avec un long bâton, au bout duquel est attaché le fruit d’un arbre ; ils ont des trompettes longues et fines en bois creux, se terminant par des calebasses longues et tordues ; un autre instrument est fait d’une tortue entière : une fois qu’ils en ont sorti la chair, ils frappent la carapace avec la paume de la main, c’est un son lugubre et triste. Ils ont des sifflets en os de pattes de cerf, de gros coquillages et des flûtes de roseaux ; avec ces instruments ils font de musique pour les danseurs et ils ont deux danses, très viriles, qui méritent d’être vues. L’une est un jeu de joutes, qu’ils appellent colomché : ils font une grande ronde de danseurs en suivant le rythme de la musique ; en cadence, deux danseurs sortent de la ronde, l’un avec une poignée de javelots qu’il tient dressée tout en dansant, l’autre danse accroupi, tous deux au rythme de la ronde ; et celui qui tient les javelots les lance de toutes ses forces à l’autre qui, avec une grande habileté, muni d’une petite batte, les dévie ; quand il a tout lancé, il revient au même rythme dans la ronde et deux autres en sortent pour faire de même. Il y a une autre danse que dansent peu ou prou huit cents Indiens munis de petites bannières, au son et du pas long de la guerre ; parmi eux il n’y en a pas un qui ne suive en rythme ; et dans leurs danses ils sont pesants, car ils passent toute la journée à danser sans prendre de repos.

Landa ne s’est intéressé aux Mayas que pour mieux les connaître et ainsi avoir les meilleurs discours possibles pour les endoctriner. Il sera l’auteur d’une des plus importantes études sur les Mayas : Relation des choses du Yucatán. En 1562, il fera brûler dans l’autodafé de Mani 5 000 idoles et 27 codex des anciens Mayas. Il sera rendu responsable de la torture de 4 500 Indiens.

Quelques codex échappèrent au massacre, par volonté délibérée des conquérants ou par simple oubli. Parmi eux, le Codex Borbonicus, qui finira par être achetée aux enchères du XIX° siècle par l’Assemblée Nationale de la France : Le Codex Borbonicus figure parmi les six écrits en possession de l’Assemblée nationale, interdits de sortie du territoire depuis les années 1960. Avec ses 14 mètres de long, ses trente-six feuillets au format carré de 39 centimètres de côté pliés en accordéon, il décrit dans les moindres détails les calendriers divinatoire et solaire employés par les Aztèques, avant la conquête de leur empire par Hernan Cortès, en 1519. Ce manuscrit nahuatl, dont deux pages sont manquantes, acheté en 1826 par le Palais-Bourbon au cours d’une vente publique, est de provenance inconnue. Il aurait été volé en Espagne, dans la bibliothèque de l’Escurial, soit au moment de l’occupation de l’Espagne par les troupes napoléoniennes en 1808, soit lors de l’expédition française dans ce pays en 1823, sous Louis XVIII.

Les Aztèques utilisaient simultanément deux calendriers : l’un divinatoire de 260 jours et l’autre solaire de 365. Le premier, le Tonalpohualli, ou compte des jours, comportait 20 semaines de 13 jours. Et le second, le Xiuhpohualli, ou compte des années, 18 mois de vingt jours auxquels s’ajoutaient cinq jours supplémentaires où il ne se passait rien. Une fois tous les 52 ans, une Fête du feu nouveau venait célébrer la ligature de ces deux calendriers.

Le Codex Borbonicus peut ainsi être décomposé en quatre sections : un Tonalpohualli, un cycle de 52 ans, un Xiuhpohualli et un second cycle de 52 ans suivi d’une cérémonie du Feu nouveau. Quand a-t-il été conçu ? Pour les premiers américanistes à l’avoir étudié, il ne faisait aucun doute qu’il était antérieur à la conquête de l’Empire aztèque par les Espagnols. Mais, remarquant qu’aucun des codex reconnus comme précolombiens ne représente un cycle de 52 ans, un Xiuhpohualli et une cérémonie du Feu nouveau, des spécialistes ont, depuis, affirmé qu’il a été élaboré dans les toutes premières années ayant suivi l’entrée de Cortès à Mexico-Tenochtitlan, le 8 novembre 1519.

Par ailleurs, si l’origine aztèque du document n’est, en général, pas contestée, des experts se sont étonnés de la grande place qui y est accordée aux festivités consacrées à Cihuacoatl, la déesse femme-serpent de la fertilité. C’est pourquoi, explique Nathalie Ragot, de l’Institut national des langues et civilisation orientales, l’idée a été avancée que le manuscrit fut fabriqué, non pas dans la capitale de l’empire, Mexico-Tenochtitlan, mais dans la région de la cité-Etat de Culhuacan dont cette divinité était en quelque sorte la patronne.

Tous s’accordent pour parler d’une œuvre hors norme, non seulement par son format – c’est le plus grand de tous les codex -, sa précision et ses qualités esthétiques, mais également par sa thématique. Ainsi, pour Danièle Dehouve, directrice de recherches émérite au CNRS à l’École pratique des hautes études, le Codex Borbonicus correspondrait à un récit, remontant au début de l’ère coloniale, de l’ultime fête du Feu nouveau qui fut organisée, en 1506 – 1507, dans l’Empire aztèque avant sa chute. Selon elle, les apparentes contradictions de dates du document trouvent naturellement une explication si l’on admet que les fins de cycles de 52 ans y donnaient lieu non pas à une mais à deux années de transition : la première consacrée à des fêtes agraires, la seconde à la cérémonie du Feu nouveau. Or, indique-t-elle, la profusion de détails figurant dans la description de ces rites implique que sinon les peintres, du moins les personnes qui les ont renseignés aient eux-mêmes été témoins de ces célébrations.

Contrairement aux autres codex coloniaux, le Borbonicus aurait ainsi été conçu par les Aztèques non pas dans le but d’expliquer aux envahisseurs leur système complexe de calendriers, mais avec l’objectif de leur démontrer, par la création d’une œuvre au sommet sur le plan de la maîtrise technique et artistique, consacrée à l’événement le plus fastueux resté dans les mémoires, la grandeur de leur civilisation.

L’intérêt porté au Codex Borbonicus s’explique par la rareté des documents méso-américains d’origine précolombienne, dont bien peu ont survécu aux autodafés de l’Inquisition. On n’en connaît qu’une vingtaine, dont cinq à peine, ceux dits du groupe Borgia, font à peu près consensus. Parmi eux, aucun n’a été produit par l’Empire aztèque ou par une population parlant sa langue principale, le nahuatl.

À cela s’ajoutent les ouvrages coloniaux. Ces quelque cinq cents manuscrits, réalisés entre le XVI° et le XVIII° siècle, furent exécutés par des indigènes, sur ordre des autorités de la Nouvelle Espagne, afin de mieux comprendre l’histoire et les coutumes des Indiens qu’il s’agissait d’administrer ou d’évangéliser.

L’étude approfondie des colorants a permis de conclure que Le Codex Borbonicus a bien été créé à l’aide de colorants conçus à partir de matières premières organiques connues pour avoir été employées par les populations méso-américaines d’origine précolombienne. […] Le papier d’amate, à base d’écorce de ficus battue, est le même d’un bout à l’autre du document, ce qui exclut la possibilité que deux codex aient été accolés. En revanche, on n’a trouvé aucun indice à même de révéler si l’almanach fut produit avant ou après la conquête espagnole.

Vahé Ter Minassian. Le Monde du 26 octobre 2017

La page 14 du Codex Borbonicus représente le dieu Xipe Totec, Notre seigneur l’écorché, qui incarne le printemps et le renouveau de la végétation. Le prêtre qui représentait Xipe Totec se livrait à un rituel particulièrement macabre : il écorchait une victime et portait sa peau comme un vêtement pendant vingt jours. Ensuite, il se débarrassait de cette vieille dépouille sanglante et puante afin d’annoncer la renaissance de la nature.

La page 13 du Codex Borbonicus représente la 13° trecena du calendrier aztèque, qui était placée sous les auspices de la déesse Tlazolteotl. Celle-ci apparaît en haut à gauche, donnant naissance à Cinteotl. La lecture se fait de bas en haut et de gauche à droite. Les cases sont numérotées de 1 à 13. Le premier jour de la treizaine est 1-Tremblement (1-Ollin), suivi de 2-Silex, 3-Pluie, etc. jusqu’à 13-Eau.

03 1539

Au Mexique, l’Eldorado du nord s’appelle Cibola : Le vice-roi, Antonio de Mendoza, confie à un franciscain, le frère Marcos de Niza (Nice), une mission de reconnaissance. Celui-ci prend pour guide un des anciens compagnons de Cabeza de Vaca, Estebanico. Parti en avant-garde avec des indigènes, Estebanico va être tué d’une flèche sous les murs de Cîbola (Zuñi ?), et Marcos de Niza ne pourra que contempler à distance la ville dont il imagina la richesse à défaut de la palper. Mais il avait vu les vastes plaines remplies de vaches et de taureaux différents de ceux que nous avons en Castille, et les villages avec leurs maisons à étages où l’on montait par des échelles.

De retour à Compostela, le franciscain fera au vice-roi un rapport aussi dithyrambique que controuvé… Sept villes de Cibola bâties dans les nuages d’un pays d’or.

Jean-Marie Auzias, Bernard Lesfargues. Introduction au Voyage et à la Relation de Cabeza de Vaca. Babel Actes Sud 1979

31 05 1539

Hernando de Soto, gentilhomme d’Estremadure, à la tête d’une flotte de 10 navires emmenant 900 hommes, 350 chevaux, débarque en Floride dans la baie de Tampa, domaine des Indiens séminoles, lesquels savaient très bien se défendre et surtout utiliser à merveille ce terrain de marécages très difficiles, pour les hommes et à plus forte raison pour les chevaux. Des Indiens séminoles, ils passèrent chez les creeks, aux confins de la Géorgie et de l’Alabama ; les batailles se succédèrent, coûteuses de part et d’autre en vies humaines. L’imagerie courante sur les Indiens nous les montre quasiment toujours à cheval… en fait les tribus indiennes établies à l’est du Mississippi n’adoptèrent pas le cheval et restèrent sédentaires ; ils faisaient même la guerre à pied. Ce sont les tribus à l’ouest du Mississippi qui connurent des épousailles avec le cheval : les Apaches et surtout les Comanches. Il découvrit le Mississippi. La mort de de Soto amorça le début de la retraite des Espagnols qui dura jusqu’en 1543 ; ils avaient eu 1 400 morts. Tout cela, sans avoir jamais trouvé d’or. C’en était fini des tentatives de conquête espagnole au nord du Mexique.

À l’ombre de la voûte en fleur des catalpas

Et des tulipiers noirs qu’étoile un blanc pétale,

Il ne repose point dans la terre fatale ;

La Floride conquise a manqué sous ses pas.

Un vil tombeau messied à de pareils trépas.

Linceul du Conquérant de l’Inde Occidentale,

Tout le Meschacébé par-dessus lui s’étale.

Le Peau Rouge et l’ours gris ne le troubleront pas.

Il dort au lit profond creusé par les eaux vierges.

Qu’importe un monument funéraire, des cierges,

Le psaume et la chapelle ardente et l’ex-voto ?

Puisque le vent du Nord, parmi les cyprières,

Pleure et chante à jamais d’éternelles prières

Sur le Grand Fleuve où gît Hernando de Soto.

José Maria de Hérédia. Les trophées. 1893. Le tombeau du Conquérant

août 1539

François I°, par l’Ordonnance de Villers Cotterêts, rend obligatoire l’usage du langage maternel françois pour la rédaction de tous les actes administratifs et judiciaires.

| Article 110. Que les arretz soient clers et entendibles. Et affin qu’il n’y ayt cause de doubter sur l’intelligence des dictz arretz. Nous voulons et ordonnons qu’ilz soient faictz et escriptz si clerement qu’il n’y ayt ne puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander interpretacion. | Article 110. Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de nos cours souveraines, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation. | |

| Article 111. Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement. | Article 111. Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel [7] françois et non autrement. |

Auteur inconnu. Musée Condé Chantilly

L’ordonnance de Villers- Cotterêts a en fait été précédée par une série d’édits similaires qui en annonçaient la teneur et la signification. La Chambre des Comptes s’étant réfugiée en Piémont, il crée à Chambéry un parlement qui deviendra plus tard le Sénat de Savoie. Dans le même temps, les ouvriers typographes de Lyon se mettent en grève au cri de tric, tric, – grève, grève – ils veulent être mieux nourris et que leur 13 à 15 heures de travail quotidien soient mieux payées : la création d’une caisse d’entre aide – maladie, accident, assistance judiciaire – les y aidera.

Le vieux cliché selon lequel la France serait alors coupée en deux zones, plus ou moins séparées par la Loire : un pays de langue d’oc, au sud de cette dernière et, au nord, un pays de langue d’oïl, relève tout bonnement de l’image d’Épinal. Car si, malgré la variété des cultures (toutes ne reçurent pas les mêmes influences arabes) et des langues (le gascon, le limousin, le béarnais, le catalan, le provençal, etc. présentent quand même d’évidentes différences), on peut néanmoins admettre l’existence, au Sud, d’une civilisation occitane ; pour ce qui est du Nord, une telle affirmation frise le vœu pieux. Comment prétendre, en effet, à l’existence d’une France d’oïl, quand les habitants de plus des deux tiers du territoire concerné parlent qui le breton, qui l’alsacien, qui le flamand ? Si bien que la zone d’influence des trouvères sera, par la force des choses, bien plus réduite que celle des troubadours.

Marc Robine. Anthologie de la chanson française. Albin Michel 1994

La France naturellement partagée par la Loire eut deux patois auxquels on peut rapporter tous les autres, le picard et le provençal… Si le provençal eût prévalu, il aurait donné au français l’éclat de l’espagnol et de l’italien ; mais le midi de la France, toujours sans capitale et sans roi, ne put maintenir la concurrence du nord, et l’influence du patois picard s’accrut avec celle de la couronne. C’est donc le génie clair et méthodique de ce jargon, et sa prononciation un peu sourde qui dominent aujourd’hui la langue française.

Rivarol

Malgré la résilience des pays d’oc, si colorée, les provinces du bassin de Paris ont pris effectivement la direction politique et sociale du couple oc/oïl.

À ce propos, on doit se méfier des néologismes : l’Occitanie, expression essentiellement politique forgée à propos des pays d’Oc, est passée dans le langage courant. Les militants ont imposé ce terme et même ce néologisme, à l’ensemble des citoyens. C’est devenu maintenant un mot usuel et commode, ce qu’on appelle aujourd’hui quelquefois un mot-valise, et il n’y a pas de raison d’employer ce concept occitan.

Je viens de mentionner les notions de développement septentrional et parfois de sous-développement dans les régions centrales, sinon méridionales. La Gaule celtique, si essentielle à l’époque de la conquête romaine, a aujourd’hui entièrement disparu, sauf en Bretagne occidentale où elle n’est du reste que le résultat d’une immigration haut-médiéval ou d’Antiquité tardive en provenance de la Cornouaille britannique. Pour l’essentiel, la France est une latinité globale, mystérieusement constituée entre le II° et le VII° siècle de notre ère, à partir d’une imprégnation romaine puis chrétienne. Cette latinité a donc été formée par une vague qui est allée du sud vers le nord jusqu’à l’Angleterre un moment romanisée elle aussi, mais pas pour très longtemps. Mais il y a latin et latin : il y a des gens qui parlent vraiment le latin, même décadent voire puissamment évolué, depuis la Gironde et l’Auvergne jusqu’à la Provence et au Béarn. Il s’agit de cette zone occitane où le latin, fut-il abâtardi, s’est quand même assez bien conservé en dépit ou à cause de l’influence wisigothe. Ce latin est devenu, au gré des uns ou des autres, tantôt le provençal, tantôt l’occitan, selon l’idéologie du locuteur. On évoquera aussi la zone dite franco-provençale : elle correspond grosso modo à la région Rhône Alpes, incluant également la Suisse romande et le sud de la Franche Comté. Il y a donc deux vastes minorités dans la France globale : une minorité occitane, cet adjectif ayant fini sur le tard par être imposé grâce aux efforts d’une certaine tendance ouest-rhodanienne. Elle prend la suite du royalisme mistralien et provençal… Elle est corrélée également au républicanisme languedocien. Vient ensuite la susdite minorité franco-provençale, elle-même circum-lyonnaise, dauphinoise, stéphanoise. Au nord, on peut parler effectivement d’une immense et dynamique Oïlannie, autrement dit imprégnée de langue d’oïl et quelque peu pénétrée de germanismes, légués eux-mêmes par les invasions du second tiers du premier millénaire. Pour ce qui est du reliquat celtique, ne substituent chez nous qu’un petit nombre, pas si petit que cela en fait, de mots d’origine gauloise.