| Publié par (l.peltier) le 4 novembre 2008 | En savoir plus |

6 04 1768

Louis Antoine de Bougainville, enfant de ce que l’on appellera bientôt le Tiers État, franc maçon, a déjà été diplomate, est aussi mathématicien ; il a installé quelques familles françaises aux Malouines, et a de brillants états de service – militaire -, au Canada ; qui plus est, il est l’un des protégés de La Pompadour, et a le sens de la répartie : au ministre Berryer auprès duquel il venait demander des secours pour le Canada et qui lui disait : Quand le feu est à la maison, on ne s’occupe pas des écuries, il répondait On ne dira pas, du moins, Monsieur le Ministre, que vous parlez comme un cheval !

La France a été invitée par l’Espagne à évacuer les Malouines : Bougainville, pour faire passer la pilule propose d’enchaîner par un voyage de circumnavigation et de découverte : il a appareillé de Brest le 5 décembre 1766 avec 217 sept hommes sur les frégates La Boudeuse et L’Étoile. À ses côtés, Philibert Commerson, botaniste, Pierre-Antoine Véron, astronome, Monsieur de Romanville, dessinateur. Malheureusement le roi lui a mesuré le temps : il devra être de retour 2 ans plus tard : à ce rythme, on ne peut guère entrer dans les détails. Il est passé par le Brésil où Commerson a donné son nom à ces larges fleurs d’un violet somptueux.

Il entre en rade de Tahiti, sans savoir que Wallis l’y a précédé.

[…] À mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les navires. L’affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux, que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant tayo, qui veut dire ami, et en nous donnant mille témoignages d’amitié ; tous demandaient des clous et des pendants d’oreilles. Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas, pour l’agrément de la figure, au plus grand nombre des Européennes et qui, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes avec avantage.

La plupart de ces nymphes étaient nues, car les hommes et les vieilles qui les accompagnaient leur avaient ôté le pagne dont ordinairement elles s’enveloppent. Elles nous firent d’abord, de leurs pirogues, des agaceries où, malgré leur naïveté, on découvrit quelque embarras ; soit que la nature ait partout embelli le sexe d’une timidité ingénue, soit que, même dans les pays où règne encore la franchise de l’âge d’or, les femmes paraissent ne pas vouloir ce qu’elles désirent le plus [1]. Les hommes, plus simples ou plus libres, s’énoncèrent bientôt clairement ; ils nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elle. Je le demande : comment retenir au travail, au milieu d’un spectacle pareil, quatre cents Français, jeunes, marins, et qui depuis six mois n’avaient point vu de femmes ? Malgré toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille, qui vint sur le gaillard d’arrière se placer à une des écoutilles qui sont au cabestan ; cette écoutille était ouverte pour donner de l’air à ceux qui viraient. La jeune fille laissa tomber négligemment un pagne qui la couvrait, et parut aux yeux de tous telle que Vénus se fit voir au berger phrygien : elle en avait la forme céleste. Matelots et soldats s’empressaient pour parvenir à l’écoutille, et jamais cabestan ne fut viré avec une pareille activité.

Nos soins réussirent cependant à contenir ces hommes ensorcelés ; le moins difficile n’avait pas été de parvenir à se contenir soi-même. Un seul Français, mon cuisinier, qui, malgré les défenses, avait trouvé le moyen de s’échapper, nous revint bientôt plus vif. À peine eut-il mis pied à terre avec la belle qu’il avait choisi qu’il se vit entouré par une foule d’Indiens qui le déshabillèrent dans un instant, et le mirent nu de la tête aux pieds. Il se crut perdu mille fois, ne sachant où aboutiraient les exclamations de ce peuple qui examinait en tumulte toutes les parties de son corps. Après l’avoir bien considéré, ils lui rendirent ses habits, remirent dans ses poches tout ce qu’ils en avaient tiré, et firent approcher la fille, en le pressant de contenter les désirs qui l’avaient amené à terre avec elle. Ce fut en vain. Il fallut que les insulaires ramenassent à bord le pauvre cuisinier, qui me dit que j’aurais beau le réprimander, que je ne lui ferais jamais autant de peur qu’il venait d’en avoir à terre.[chapitre VIII]

[…] Lorsque nous fûmes amarrés, je descendis à terre avec plusieurs officiers, afin de reconnaître un lieu propre à faire de l’eau. Nous fûmes reçus par une foule d’hommes et de femmes qui ne se lassaient point de nous considérer ; les plus hardis venaient nous toucher, ils écartaient même nos vêtements, comme pour vérifier si nous étions absolument faits comme eux : aucun ne portait d’armes, pas même de bâtons. Ils ne savaient comment exprimer leur joie de nous recevoir

[…] Au vol près, tout se passait de la manière la plus aimable. Chaque jour, nos gens se promenaient dans le pays sans armes, seuls ou par petite bande. On les invitait à entrer dans les maisons, on leur y donnait à manger ; mais ce n’est pas à une collation légère que se borne ici la civilité des maîtres de maison ; ils leur offraient des jeunes filles ; la case se remplissait à l’instant d’une foule curieuse d’hommes et de femmes qui faisaient un cercle autour de l’hôte et de la jeune victime du devoir hospitalier ; la terre se jonchait de feuillages et de fleurs, et des musiciens chantaient aux accords de la flûte un hymne de jouissance. Vénus est ici la déesse de l’hospitalité, son culte n’y admet point de mystères, et chaque jouissance st une fête pour la nation. Ils étaient surpris de l’embarras qu’on témoignait ; nos mœurs ont proscrit cette publicité. Toutefois, je ne garantirais pas qu’aucun n’ai vaincu sa répugnance et ne se soit conformé aux usages du pays.

J’ai plusieurs fois été, moi second, ou troisième, me promener dans l’intérieur. Je me croyais transporté dans le jardin d’Éden : nous parcourions une plaine de gazon, couverte de beaux arbres fruitiers et coupés de petites rivières qui entretiennent une fraîcheur délicieuse, sans aucun des inconvénients qu’entraîne l’humidité. Un peuple nombreux y jouit des trésors que la nature verse à pleines mains sur lui. Nous trouvions des troupes d’hommes et de femmes assises à l’ombre des vergers ; tous nous salaient avec amitié ; ceux que nous rencontrions dans les chemins se rangeaient à coté pour nous laisser passer ; partout nous voyions régner l’hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur.[chapitre IX]

Les végétaux et le poisson sont leur principale nourriture ; ils mangent rarement de la viande, les enfants et les jeunes filles n’en mangent jamais, et ce régime sans doute contribue beaucoup à les tenir exempts de presque toutes nos maladies. J’en dirais autant de leurs boissons ; ils n’en connaissent d’autre que l’eau ; l’odeur seule du vin et de l’eau-de-vie leur donnait de la répugnance ; ils en témoignaient aussi pour le tabac, les épiceries et en général pour toutes les choses fortes.

Le peuple de Tahiti est composé de deux races d’hommes très différentes, qui cependant ont la même langue, les mêmes mœurs et qui paraissent se mêler ensemble sans distinction. La première, et c’est la plus nombreuse, produit des hommes de la plus grande taille ; il est ordinaire d’en voir de six pieds et plus. Je n’ai jamais rencontré d’hommes mieux faits ni mieux proportionnés ; pour peindre Hercule et Mars, on ne trouverait nulle part d’aussi beaux modèles. Rien ne distingue leurs traits de ceux des Européens ; et s’ils étaient vêtus, s’ils vivaient moins à l’air et au grand soleil, ils seraient aussi blancs que nous.

La seconde race est d’une taille médiocre, a les cheveux crépus et durs comme du crin, sa couleur et ses traits diffèrent peu de ceux des mulâtres. Le Taïtien qui s’est embarqué avec nous, est de cette seconde race, quoique son père soit chef d’un canton ; mais il possède en intelligence ce qui lui manque du coté de la beauté.

Les uns et les autres se laissent croître la partie inférieure de la barbe ; mais ils ont tous la moustache et le haut des joues rasés. Ils laissent aussi toute leur longueur aux ongles, excepté à celui du doigt du milieu de la main droite.

Bougainville

Le succès gagnera Paris, au retour de Bougainville : Tahiti était devenue Utopie ou l’île heureuse. Commerson, médecin botaniste de l’expédition, chantera les Utopiens dans une lettre publiée au Mercure de France : Ce n’est point ici une horde de sauvages grossiers et stupides ; tout chez ce peuple est marqué au coin de la plus parfaite intelligence. […] Nés sous le plus beau ciel, nourris du fruit d’une terre féconde sans culture, régis par des pères de famille plutôt que par des rois, ils ne reconnaissent d’autre Dieu que l’amour ; toute l’île est son temple, toutes les femmes en sont les autels. Et quelles femmes ! Rivales des Géorgiennes en beauté, et sœurs des Grâces toutes nues.

Mais Commerson, ignorant bien sûr au départ l’émerveillement à venir, avait emmené sa chérie, déguisée en homme – c’était la seule solution – la faisant passer pour son valet. Le subterfuge ne pût résister au climat de Tahiti : la stupéfaction mit en route le réflexe des sanctions liées à cette inadmissible transgression. Mais on était tout de même entre gens de bonne compagnie, à même de réfléchir quitte à bousculer quelques interdits ; Jeanne Baré dont les compétences furent reconnues de tous, – jusqu’au roi lui-même qui lui octroiera une pension de 200 livres – fût finalement autorisée à rester à bord, à visage découvert. Mais pendant le voyage, Philibert Commerson tomba malade et Jeanne Baret prit soin de lui jusqu’à sa mort, le 13 mars 1773 sur l’Île de France, aujourd’hui île Maurice. Elle poursuivra le voyage. Elle épousera un soldat français et finira par rentrer en France après environ 10 ans d’aventure. Elle aura donc été la première femme à avoir bouclé un tour du monde, même si cela vient contredire ce qui est communément admis, à savoir que le titre reviendrait à Ida Laura Pfeiffer, une autrichienne qui bouclera par deux fois le tour de la terre de 1846 à 1850.

Cette magie qu’exercera Tahiti sur l’Europe ne sera, pour certains connaisseurs d’aujourd’hui, que pur fantasme occidental : L’amour parfaitement libre, sans honte et sans tabou vanté par Bougainville est un pur phantasme occidental. La réalité est plus prosaïque. Les Tahitiens avaient été tellement traumatisés par les canons du bateau de Wallis qu’ils mirent tout en œuvre pour se concilier les bonnes grâces des nouveaux démons qu’ils virent débarquer quelques mois après lui, allant jusqu’à leur offrir leurs filles. Les nymphes ne se donnaient pas d’elles-mêmes, elles n’étaient qu’un cadeau de bienvenue fait par des hommes, en signe de soumission. Par contre, en retour, les Français leur ont laissé un cadeau dont ils se seraient volontiers passé : la syphilis et la blennorragie, qui n’existaient pas.

Serge Tcherkézoff. Tahiti 1768. Jeunes filles en pleurs. Editions Au vent des îles 2005.

Quand il se préparera à appareiller de Tahiti, un vieillard viendra à lui : nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs ; elle sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières.

Pour tous les hommes, c’était aussi le premier tour du monde effectué par un navire français. Commerson passera les mois qu’il lui restaient à vivre, toujours accompagnée de sa dame Jeanne, entre les Mascareignes et Madagascar.

C’est à Madagascar que je peux annoncer aux naturalistes qu’est la véritable terre promise pour eux. C’est là que la nature semble s’être retirée dans un sanctuaire particulier pour y travailler sur d’autres modèles que ceux auxquels elle est asservie ailleurs. Les formes les plus insolites et les plus merveilleuses s’y rencontrent à chaque pas.

À l’actif de cette expédition, la découverte des Samoa, des Nouvelles Hébrides, des Louisiades et de la Nouvelle Irlande. Le retour fût bien rendu bien difficile par la tempête et le scorbut, mais c’est en héros que Bougainville arrive à Saint Malo le 16 mars 1769.

Sur le plan scientifique, les apports de Bougainville, avec Commerson en botaniste et Véron en astronomie, furent vite effacés par ceux des expéditions de Cook, avec Hodges, peintre, et Banks, botaniste, de 1768 à 1779.

Dès son arrivée à Tahiti, Aotourou, un habitant des lieux avait demandé à repartir avec eux pour découvrir la France. Et cela se fit. La relation qu’en fait Bougainville témoigne de son agacement certain pour ce siècle des Lumières perçues à travers les vrais mondains, souvent faux intellectuels, de Paris. Ce siècle des Lumières qui éclaire tout et ne devine rien, dira Julien Gracq. (On trouvera des accents identiques un peu plus tard chez La Pérouse) : J’aurais pu répondre peut-être, avec quelque fondement, qu’indépendamment de l’obstacle physique que l’organe de cet insulaire apportait à ce qu’il pût se rendre notre langue familière, obstacle qui sera détaillé plus bas, cet homme avait au moins trente ans, que jamais sa mémoire n’avait été exercée par aucune étude, ni son esprit assujetti à aucun travail ; qu’à la vérité, un Italien, un Anglais, un Allemand pouvaient en un an jargonner passablement le français ; mais que ces étrangers avaient une grammaire pareille à la nôtre, des idées morales, physiques, sociales, les mêmes que les nôtres, et toutes exprimées par des mots dans leur langue comme elles le sont dans la langue française ; qu’ainsi, ils n’avaient qu’une traduction à confier à leur mémoire exercée dès l’enfance. Le Tahitien, au contraire, n’ayant que le petit nombre d’idées relatives d’une part à la société la plus simple et la plus bornée, de l’autre à des besoins réduits au plus petit nombre possible, aurait eu à créer, pour ainsi dire, dans un esprit aussi paresseux que son corps, un monde d’idées premières, avant que de pouvoir parvenir à leur adapter les mots de notre langue qui les expriment. Voilà peut-être ce que j’aurais pu répondre, mais ce détail demandait quelques minutes, et j’ai presque toujours remarqué qu’accablé de questions comme je l’étais, quand je me disposais à y satisfaire, les personnes qui m’en avaient honoré étaient déjà loin de moi. C’est qu’il est fort commun dans les capitales de trouver des gens qui questionnent non en curieux qui veulent s’instruire, mais en juges qui s’apprêtent à prononcer : alors, qu’ils entendent la réponse ou ne l’entendent point, ils n’en prononcent pas moins.

Cependant, quoique Aotourou estropiât à peine quelques mots de notre langue, tous les jours il sortait seul, il parcourait la ville, et jamais il ne s’est égaré. Souvent il faisait des emplettes, et presque jamais il n’a payé les choses au-delà de leur valeur. Le seul de nos spectacles qui lui plût était l’opéra : car il aimait passionnément la danse. Il connaissait parfaitement les jours de ce spectacle ; il y allait seul, payait à la porte comme tout le monde, et sa place favorite était dans les corridors. Parmi le grand nombre de personnes qui ont désiré le voir, il a toujours remarqué ceux qui lui ont fait du bien, et son cœur reconnaissant ne les oubliait pas. Il était particulièrement attaché à Madame la duchesse de Choiseul qui l’a comblé de bienfaits et surtout de marques d’intérêt et d’amitié, auxquelles il était infiniment plus sensible qu’aux présents. Aussi allait-il de lui-même voir cette généreuse bienfaitrice toutes les fois qu’il savait qu’elle était à Paris.

Il est parti au mois de mars 1770 et il a été s’embarquer à La Rochelle sur le navire Le Brisson.

Bougainville. Chapitre X

14 04 1768

Marie Durand, 53 ans, sort pour la première fois depuis 38 ans de la tour de Constance à Aigues Mortes : 38 ans dans cette prison froide, humide, lugubre pour avoir refusé d’abjurer sa foi protestante ! De 1718 à 1768, elles auront été 91 femmes dans ce cas, à survivre, quelquefois mourir. L’Église catholique et le roi de France ne savaient alors que cultiver la haine, et rien d’autre. Bien malin qui pourrait y trouver une once de charité.

Tour de Constance à Aigues Mortes

Prisonnières huguenotes à la Tour de Constance, par Michel Maximilien Leenhardt

15 05 1768

Par le Traité de Compiègne, Louis XV efface les dettes de Gênes en achetant la Corse au moindre prix : 2 millions de livres. Pascal Paoli, 1725 – 1807, maîtrisait alors les trois-quarts de l’île ; il n’accepte pas ce traité, et l’assemblée Consulte déclare la guerre à la France. Les troupes de Paoli – dont le secrétaire est Charles Bonaparte, père de Napoléon – mènent une véritable guerre : les troupes françaises vont commencer par être battues le 10 octobre 1768 à Borgo, laissant 600 morts sur le terrain, 1 000 blessés et 700 prisonniers, mais Paoli sera finalement défait à Ponte Novu le 8 mai 1769 ; il s’exilera alors en Angleterre.

L’arme principale des Corses était leur courage. Ce courage fut si grand que dans un de ces combats, vers une rivière nommée Golo, ils se firent un rempart de leurs morts pour avoir le temps de recharger derrière eux avant de faire une retraite nécessaire ; leurs blessés se mêlèrent parmi les morts pour affermir le rempart. On trouve partout de la valeur, mais on ne voit de telles actions que chez les peuples libres.

Voltaire. Précis du siècle de Louis XVI. 1768

Paoli avait fait assécher les marais, construire des routes, prospecter mines et carrières. Il avait créé le port de l’Ile Rousse, et s’était doté d’une marine de commerce battant pavillon à tête de More. Il frappait monnaie, avait crée une université et une imprimerie et avait accordé le droit de vote aux femmes : le personnage idéal pour mettre en œuvre les idées du siècle des Lumières.

Va s’instaurer un statut corse, de fait sinon de droit, fait d’exceptions à la règle : manifestement, le peuple corse n’était pas le peuple français : la Corse va rester jusqu’à la fin du XIX° siècle sous le statut de gouvernement militaire, ce qui a pour effet de réduire à peau de chagrin la légalité républicaine. Le code civil va ignorer le droit successoral corse traditionnel, et nombreux sont les agriculteurs qui n’auront pas de titre de propriété permettant d’obtenir un crédit ; ignorance encore de la propriété collective, quand tout l’élevage se fait sur des terres de pacage collectives. En 1984, le gouvernement découvrira que les mesures prises par Giscard vers 1976 pour assurer la continuité territoriale, c’est-à-dire la prise en charge par l’État de tout surcoût de transport lié à son insularité avaient été au moins partiellement oubliées par l’administration, qui l’avait assuré dans le sens Hexagone-Corse, mais pas dans le sens inverse, et c’est ainsi que les oranges corses continuaient à arriver à Marseille avec des frais de transport plus élevés que celles qui venaient d’Israël. Pour les vins et la charcuterie, ce fut l’étranglement.

07 1768

C’est la fin des réductions jésuites, au nord du Rio de la Plata. Le conflit meurtrier avec les Guaranis et les jésuites avait laissé des traces : en février 1761, le traité d’El Pardo avait annulé les dispositions du Traité de Madrid, laissant à nouveau place aux conflits frontaliers entre l’Espagne et le Portugal, et ce, jusqu’au traité de San Ildefonso en 1777.

Le changement de dynastie en Espagne n’était pas non plus étranger à la brutalité finale de cette affaire : être maître d’un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais impliquait nécessairement un certain degré de fédéralisme, de démultiplication et de délégation des pouvoirs ; mais les Bourbons étaient arrivés au pouvoir et avec eux la centralisation chère à la France, incapables de tolérer la puissance que s’étaient acquis les Jésuites en Amérique du Sud.

En 1768, La Boudeuse de Louis Antoine de Bougainville fera escale dans le Rio de la Plata, suffisamment longtemps pour se faire une idée de la question. Il arrivait donc pour le dernier acte de cette tragédie. Sa franc-maçonnerie, qui avait encore la vertu des institutions nouvelles, n’empêche pas de le créditer d’une certaine neutralité idéologique, sans à-priori trop marqué : C’est en 1580 que l’on voit les jésuites admis pour la première fois dans ces fertiles régions, où ils ont depuis fondé, sous le règne de Philippe III, les missions fameuses auxquelles on donne en Europe le nom du Paraguay, et plus à propos en Amérique celui de l’Uruguay, rivière sur laquelle elles sont situées. Elles ont toujours été divisées en peuplades, faibles d’abord et en petit nombre, mais que des progrès successifs ont porté jusqu’à celui de trente-sept ; savoir, vingt-neuf sur la rive droite de l’Uruguay, et huit sur la rive gauche, régies chacune par deux jésuites en habit de l’ordre. Deux motifs qu’il est permis aux souverains d’allier, lorsque l’un ne nuit pas à l’autre, la religion et l’intérêt, avaient fait désirer aux monarques espagnols la conversion de ces Indiens ; en les rendant catholiques on civilisait des hommes sauvages, on se rendait maître d’une contrée vaste et abondante ; c’était ouvrir à la métropole une nouvelle source de richesses et acquérir des adorateurs au vrai Dieu. Les jésuites se chargèrent de remplir ces vues, mais ils représentèrent que, pour faciliter le succès d’une si pénible entreprise il fallait qu’ils fussent indépendants des gouverneurs de la province et que même aucun Espagnol ne pénétrât dans le pays.

Le motif qui fondait cette demande était la crainte que les vices des Européens ne diminuassent la ferveur des néophytes, ne les éloignassent même du christianisme, et que la hauteur espagnole ne leur rendît odieux un joug trop appesanti. La cour d’Espagne, approuvant ces raisons, régla que les missionnaires seraient soustraits à l’autorité des gouverneurs, et que le trésor leur donnerait chaque année soixante mille piastres pour les frais des défrichements, sous la condition qu’à mesure que les peuplades seraient formées et les terres mises en valeur, les Indiens paieraient annuellement au roi une piastre par homme depuis l’âge de dix-huit ans jusqu’à celui de soixante. On exigea aussi que les missionnaires apprissent aux Indiens la langue espagnole ; mais cette clause ne paraît pas avoir été exécutée.

Les jésuites entrèrent dans la carrière avec le courage des martyrs et une patience vraiment angélique. Il fallait l’un et l’autre pour attirer, retenir, plier à l’obéissance et au travail des hommes féroces, inconstants, attachés autant à leur paresse et à leur indépendance.

Les obstacles furent infinis, les difficultés renaissaient à chaque pas ; le zèle triompha de tout, et la douceur des missionnaires amena enfin à leurs pieds ces farouches habitants des bois. En effet, ils les réunirent dans des habitations, leur donnèrent des lois, introduisirent chez eux les arts utiles et agréables ; enfin, d’une nation barbare, sans mœurs et sans religion, ils en firent un peuple doux, policé, exact observateur des cérémonies chrétiennes. Ces Indiens, charmés par l’éloquence persuasive de leurs apôtres, obéissaient volontiers à des hommes qu’ils voyaient se sacrifier à leur bonheur ; de telle façon que, quand ils voulaient se former une idée du roi d’Espagne, ils le représentaient sous l’habit de saint Ignace.

Cependant il y eut contre son autorité un instant de révolte dans l’année 1757. Le roi catholique venait d’échanger avec le Portugal les peuplades des missions situées sur la rive gauche de l’Uruguay contre la colonie du Saint-Sacrement. L’envie d’anéantir la contrebande énorme, dont nous avons parlé plusieurs fois, avait engagé la cour de Madrid à cet échange. L’Uruguay devenait ainsi la limite des possessions respectives des deux couronnes ; on faisait passer sur sa rive droite les Indiens des peuplades cédées, et on les dédommageait en argent du travail de leur déplacement. Mais ces hommes, accoutumés à leurs foyers, ne purent souffrir d’être obligés de quitter des terres en pleine valeur pour en aller défricher de nouvelles. Ils prirent donc les armes : depuis longtemps on leur avait permis d’en avoir pour se défendre contre les incursions des Paulistes, brigands sortis du Brésil et qui s’étaient formés en république vers la fin du XVI° siècle. La révolte éclata sans qu’aucun jésuite parût jamais à la tête des Indiens.

On dit même qu’ils furent retenus par force dans les villages pour y exercer les fonctions du sacerdoce. Le gouverneur général de la province de La Plata, dom Joseph Andonaighi, marcha contre les rebelles, suivi de dom Joachim de Viana, gouverneur de Montevideo.

Il les défit dans une bataille où il périt plus de deux mille Indiens. Il s’achemina ensuite à la conquête du pays ; et dom Joachim, voyant la terreur qu’une première défaite y avait répandue, se chargea avec six cents hommes de le réduire en entier. En effet, il attaqua la première peuplade, s’en empara sans résistance et, celle-là prise, toutes les autres se soumirent.

Sur ces entrefaites la cour d’Espagne rappela dom Joseph Andonaighi et dom Pedro Cevallos arriva à Buenos Aires pour le remplacer. En même temps Viana reçut ordre d’abandonner les missions et de ramener ses troupes. Il ne fut plus question de l’échange, projeté entre les deux couronnes, et les Portugais, qui avaient marché contre les Indiens avec les Espagnols, revinrent avec eux. C’est dans le temps de cette expédition que s’est répandu en Europe le bruit de l’élection du roi Nicolas, Indien dont en effet les rebelles firent un fantôme de royauté.

Dom Joachim de Viana m’a dit que, quand il eut reçu l’ordre de quitter les missions, une grande partie des Indiens, mécontents de la vie qu’ils menaient, voulaient le suivre. Il s’y opposa, mais il ne put empêcher que sept familles ne l’accompagnassent, et il les établit aux Maldonades où elles donnent aujourd’hui l’exemple de l’industrie et du travail. Je fus surpris de ce qu’il me dit au sujet de ce mécontentement des Indiens. Comment l’accorder avec tout ce que j’avais lu sur la manière dont ils étaient gouvernés ? J’aurais cité les lois des missions, comme le modèle d’une administration faite pour donner aux humains le bonheur et la sagesse.

En effet, quand on se représente de loin et en général ce gouvernement magique fondé par les seules armes spirituelles, et qui n’était lié que par les chaînes de la persuasion, quelle institution plus honorable à l’humanité ! C’est une société qui habite une terre fertile sous un climat fortuné, dont tous les membres sont laborieux et où personne ne travaille pour soi ; les fruits de la culture commune sont rapportés fidèlement dans les magasins publics, d’où l’on distribue à chacun ce qui lui est nécessaire pour sa nourriture, son habillement et l’entretien de son ménage ; l’homme dans la vigueur de l’âge nourrit par son travail l’enfant qui vient de naître ; et lorsque le temps a usé ses forces, il reçoit de ses concitoyens les mêmes services dont il leur a fait l’avance ; les maisons particulières sont commodes, les édifices publics sont beaux ; le culte est uniforme et scrupuleusement suivi ; ce peuple heureux ne connaît ni rangs ni conditions, il est également à l’abri des richesses et de l’indigence. Telles ont dû paraître et telles me paraissaient les missions dans le lointain et l’illusion de la perspective. Mais, en matière de gouvernement, un intervalle immense sépare la théorie de l’administration. J’en fus convaincu par les détails suivants que m’ont faits unanimement cent témoins oculaires.

L’étendue du terrain que renferment les missions peut être de deux cents lieues du nord au sud, de cent cinquante de l’est à l’ouest, et la population y est d’environ trois cent mille âmes, des forêts immenses y offrent des bois de toute espèce, de vastes pâturages y contiennent au moins deux millions de têtes de bestiaux ; de belles rivières vivifient l’intérieur de cette contrée et y appellent partout la circulation et le commerce. Voilà le local, comment y vivait-on ? Le pays était, comme nous l’avons dit, divisé en paroisses, et chaque paroisse régie par deux jésuites, l’un curé, l’autre son vicaire. La dépense totale pour l’entretien des peuplades entraînait peu de frais, les Indiens étant nourris, habillés, logés du travail de leurs mains ; la plus forte dépense allait à l’entretien des églises construites et ornées avec magnificence. Le reste du produit de la terre et tous les bestiaux appartenaient aux jésuites qui, de leur côté, faisaient venir d’Europe les outils des différents métiers, des vitres, des couteaux, des aiguilles à coudre, des images, des chapelets, de la poudre et des fusils. Leur revenu annuel consistait en coton, suifs, cuirs, miel et surtout en maté, plante mieux connue sous le nom d’herbe du Paraguay, dont la compagnie faisait seule le commerce, et dont la consommation est immense dans toutes les Indes espagnoles où elle tient lieu de thé.

Les Indiens avaient pour leurs curés une soumission tellement servile que non seulement ils se laissaient punir du fouet à la manière du collège, hommes et femmes, pour les fautes publiques, mais qu’ils venaient eux-mêmes solliciter le châtiment des fautes mentales.

Dans chaque paroisse les Pères élisaient tous les ans des corrégidors et des capitulaires chargés des détails de l’administration. La cérémonie de leur élection se faisait avec pompe le premier jour de l’an dans le parvis de l’église, et se publiait au son des cloches et des instruments de toute espèce. Les élus venaient aux pieds du Père curé recevoir les marques de leur dignité qui ne les exemptait pas d’être fouettés comme les autres.

Leur plus grande distinction était de porter des habits, tandis qu’une chemise de toile de coton composait seule le vêtement du reste des Indiens de l’un et l’autre sexe.

La fête de la paroisse et celle du curé se célébraient aussi par des réjouissances publiques, même par des comédies ; elles ressemblaient sans doute à nos anciennes pièces qu’on nommait mystères.

Le curé habitait une maison vaste, proche de l’église elle avait attenant deux corps de logis dans l’un desquels étaient les écoles pour la musique, la peinture, la sculpture, l’architecture et les ateliers de différents métiers ; l’Italie leur fournissait les maîtres pour les arts, et les Indiens apprennent, dit-on, avec facilité ; l’autre corps de logis contenait un grand nombre de jeunes filles occupées à divers ouvrages sous la garde et l’inspection des vieilles femmes : il se nommait le Guatiguasu ou le séminaire. L’appartement du curé communiquait intérieurement avec ces deux corps de logis.

Ce curé se levait à cinq heures du matin, prenait une heure pour l’oraison mentale, disait sa messe à six heures et demie, on lui baisait la main à sept heures, et l’on faisait alors la distribution publique d’une once de maté par famille. Après sa messe, le curé déjeunait, disait son bréviaire, travaillait avec les corrégidors dont les quatre premiers étaient ses ministres, visitait le séminaire, les écoles et les ateliers ; s’il sortait, c’était à cheval et avec un grand cortège ; il dînait à onze heures seul avec son vicaire, restait en conversation jusqu’à midi, et faisait la sieste jusqu’à deux heures ; il était renfermé dans son intérieur jusqu’au rosaire, après lequel il y avait conversation jusqu’à sept heures du soir ; alors le curé soupait ; à huit heures il était censé couché.

Le peuple cependant était depuis huit heures du matin distribué aux divers travaux soit de la terre, soit des ateliers, et les corrégidors veillaient au sévère emploi du temps ; les femmes filaient du coton ; on leur en distribuait tous les lundis une certaine quantité qu’il fallait rapporter filé à la fin de la semaine ; à cinq heures et demie du soir on se rassemblait pour réciter le rosaire et baiser encore la main du curé ; ensuite se faisait la distribution d’une once de maté et de quatre livres de bœuf pour chaque ménage qu’on supposait être composé de huit personnes ; on donnait aussi du maïs. Le dimanche on ne travaillait point, l’office divin prenait plus de temps ; ils pouvaient ensuite se livrer à quelques jeux aussi tristes que le reste de leur vie.

On voit par ce détail exact que les Indiens n’avaient en quelque sorte aucune propriété et qu’ils étaient assujettis à une uniformité de travail et de repos cruellement ennuyeuse. Cet ennui, qu’avec raison on dit mortel, suffit pour expliquer ce qu’on nous a dit : qu’ils quittaient la vie sans la regretter, et qu’ils mouraient sans avoir vécu. Quand une fois ils tombaient malades, il était rare qu’ils guérissent ; et lorsqu’on leur demandait alors si de mourir les affligeait, ils répondaient que non, et le répondaient comme des gens qui le pensent. On cessera maintenant d’être surpris de ce que, quand les Espagnols pénétrèrent dans les missions, ce grand peuple administré comme un couvent témoigna le plus grand désir de forcer la clôture. Au reste, les jésuites nous représentaient ces Indiens comme une espèce d’hommes qui ne pouvait jamais atteindre qu’à l’intelligence des enfants ; la vie qu’ils menaient empêchait ces grands enfants d’avoir la gaieté des petits.

La Compagnie s’occupait du soin d’étendre les missions lorsque le contrecoup d’événements passés en Europe vint renverser dans le Nouveau Monde l’ouvrage de tant d’années et de patience. La cour d’Espagne, ayant pris la résolution de chasser les jésuites, voulut que cette opération se fit en même temps dans toute l’étendue de ses vastes domaines. Cevallos fut rappelé de Buenos Aires et don Francisco Bucarelli nommé pour le remplacer. Il partit instruit de la besogne à laquelle on le destinait et prévenu d’en différer l’exécution jusqu’à de nouveaux ordres qu’il ne tarderait pas à recevoir. Le confesseur du roi, le comte d’Aranda et quelques ministres étaient les seuls auxquels fut confié le secret de cette affaire. Bucarelli fit son entrée à Buenos Aires au commencement de 1767.

Lorsque dom Pedro Cevallos fut arrivé en Espagne, on expédia au marquis de Bucarelli un paquebot chargé des ordres tant pour cette province que pour le Chili, où ce général devait les faire passer par terre. Ce bâtiment arriva dans la rivière de la Plata au mois de juin 1767 et le gouverneur dépêcha sur-le-champ deux officiers, l’un au vice-roi du Pérou, l’autre au président de l’audience du Chili, avec les paquets de la cour qui les concernaient. Il songea ensuite à répartir ses ordres dans les différents lieux de sa province où il y avait des jésuites, tels que Cordoue, Mendoze, Corrientes, Santa Fe, Salta, Montevideo et le Paraguay. Comme il craignit que, parmi les commandants de ces divers endroits, quelques-uns n’agissent pas avec la promptitude, le secret et l’exactitude que la cour désirait, il leur enjoignit, en leur adressant ses ordres, de ne les ouvrir que le jour qu’il fixait pour l’exécution, et de ne le faire qu’en présence de quelques personnes qu’il nommait : gens qui occupaient dans les mêmes lieux les premiers emplois ecclésiastiques et civils. Cordoue surtout l’intéressait ; c’était dans ces provinces la principale maison des jésuites et la résidence habituelle du provincial.

C’est là qu’ils formaient et qu’ils instruisaient dans la langue et les usages du pays les sujets destinés aux missions et à devenir chefs des peuplades ; on y devait trouver leurs papiers les plus importants. Le marquis de Bucarelli se résolut à y envoyer un officier de confiance qu’il nomma lieutenant du roi de cette place, et que, sous ce prétexte, il fit accompagner d’un détachement de troupes.

Il restait à pourvoir à l’exécution des ordres du roi dans les missions, et c’était le point critique. Faire arrêter les jésuites au milieu des peuplades, on ne savait pas si les Indiens voudraient le souffrir, et il eût fallu soutenir cette exécution violente par un corps de troupes assez nombreux pour parer à tout événement.

D’ailleurs n’était-il pas indispensable, avant que de songer à en retirer les jésuites, d’avoir une autre forme de gouvernement prête à substituer au leur et d’y prévenir ainsi les désordres de l’anarchie ? Le gouvernement se détermina à temporiser et se contenta pour le moment d’écrire dans les missions qu’on lui envoyât sur-le-champ le corrégidor et un cacique de chaque peuplade pour leur communiquer des lettres du roi. Il expédia cet ordre avec la plus grande célérité afin que les Indiens fussent en chemin et hors des réductions avant que la nouvelle de l’expulsion de la Société pût y parvenir. Par ce moyen il remplissait deux vues, l’une de se procurer des otages qui l’assureraient de la fidélité des peuplades lorsqu’il en retirerait les jésuites ; l’autre, de gagner l’affection des principaux Indiens par les bons traitements qu’on leur prodiguerait à Buenos Aires et d’avoir le temps de les instruire du nouvel état dans lequel ils entreraient lorsque, n’étant plus tenus par la lisière, ils jouiraient des mêmes privilèges et de la même propriété que les autres sujets du roi.

Tout avait été concerté avec le plus profond secret et, quoiqu’on eût été surpris de voir arriver un bâtiment d’Espagne sans autres lettres que celles adressées au général, on était fort éloigné d’en soupçonner la cause.

Le moment de l’exécution générale était combiné pour le jour où tous les courriers auraient eu le temps de se rendre à leur destination et le gouverneur attendait cet instant avec impatience, lorsque l’arrivée des deux chambekins du roi, l’Andatu et l’Aventurero, venant de Cadix, faillit à rompre toutes ses mesures. Il avait ordonné au gouverneur de Montevideo, au cas qu’il arrivât quelques bâtiments d’Europe, de ne pas laisser communiquer avec qui que ce fut, avant que de l’en avoir informé ; mais l’un de ces deux chambekins [chebec andalou : petit bateau méditerranéen d’origine hispano-arabe] s’étant perdu, comme nous l’avons dit, en entrant dans la rivière, il fallait bien en sauver l’équipage et lui donner les secours que sa situation exigeait.

Les deux chambekins étaient sortis d’Espagne depuis que les jésuites y avaient été arrêtés : ainsi on ne pouvait empêcher que cette nouvelle ne se répandît.

Un officier de ces bâtiments fut sur-le-champ envoyé au marquis de Bucarelli et arriva à Buenos Aires le 9 juillet à dix heures du soir. Le gouverneur ne balança pas : il expédia à l’instant à tous les commandants des places un ordre d’ouvrir leurs paquets et d’en exécuter le contenu avec la plus grande célérité. À deux heures après minuit, tous les courriers étaient partis et les deux maisons des jésuites à Buenos Aires investies, au grand étonnement de ces Pères qui croyaient rêver lorsqu’on vint les tirer du sommeil pour les constituer prisonniers et se saisir de leurs papiers. Le lendemain, on publia dans la ville un ban qui décernait peine de mort contre ceux qui entretiendraient commerce avec les jésuites et on y arrêta cinq négociants qui voulaient, dit-on, leur faire passer des avis à Cordoue.

Les ordres du roi s’exécutèrent avec la même facilité dans toutes les villes. Partout les jésuites furent surpris sans avoir eu le moindre indice, et on mit la main sur leurs papiers. On les fit aussitôt partir de leurs différentes maisons, escortés par des détachements de troupes qui avaient ordre de tirer sur ceux qui chercheraient à s’échapper. Mais on n’eut pas besoin d’en venir à cette extrémité. Ils témoignèrent la plus parfaite résignation, s’humiliant sous la main qui les frappait et reconnaissant, disaient-ils, que leurs péchés avaient mérité le châtiment dont Dieu les punissait. Les jésuites de Cordoue, au nombre de plus de cent, arrivèrent à la fin d’août à la Encenada, où se rendirent peu après ceux de Corrientes, de Buenos Aires et de Montevideo. Ils furent aussitôt embarqués et ce premier convoi appareilla, comme nous l’avons déjà dit, à la fin de septembre. Les autres, pendant ce temps, étaient en chemin pour venir à Buenos Aires attendre un nouvel embarquement.

On y vit arriver le 13 septembre tous les corrégidors et un cacique de chaque peuplade, avec quelques Indiens de leur suite. Ils étaient sortis des missions avant qu’on s’y doutât de l’objet qui les faisait mander.

La nouvelle qu’ils en apprirent en chemin leur fit impression, mais ne les empêcha pas de continuer leur route. La seule instruction dont les curés eussent muni au départ leurs chers néophytes avait été de ne rien croire de tout ce que leur débiterait le gouverneur général. Préparez-vous, mes enfants, leur avaient-ils dit, à entendre beaucoup de mensonges. À leur arrivée, on les amena en droiture au gouvernement, où je fus présent à leur réception. Ils y entrèrent à cheval au nombre de cent vingt et s’y formèrent en croissant sur deux lignes : un Espagnol, instruit dans la langue des Guaranis, leur servait d’interprète. Le gouverneur parut à un balcon ; il leur fit dire qu’ils étaient les bienvenus, qu’ils allassent se reposer, et qu’il les informerait du jour auquel il aurait résolu de leur signifier les intentions du roi. Il ajouta sommairement qu’il venait les tirer d’esclavage et les mettre en possession de leurs biens dont, jusqu’à présent, ils n’avaient pas joui. Ils répondirent par un cri général, en élevant la main droite vers le ciel et souhaitant mille prospérités au roi et au gouverneur. Ils ne paraissent pas mécontents, mais il était aisé de démêler sur leur visage plus de surprise que de joie. Au sortir du gouvernement, on les conduisit à une maison des jésuites où ils furent logés, nourris et entretenus aux dépens du roi. Le gouverneur, en les faisant venir, avait mandé nommément le fameux cacique Nicolas, mais on écrivit que son grand âge et ses infirmités ne lui permettaient pas de se déplacer.

À mon départ de Buenos Aires, les Indiens n’avaient pas encore été appelés à l’audience du général. Il voulait leur laisser le temps d’apprendre un peu la langue et de connaître la façon de vivre des Espagnols. J’ai plusieurs fois été les voir. Ils m’ont paru d’un naturel indolent, je leur trouvais cet air stupide d’animaux pris au piège. On m’en fit remarquer que l’on disait fort instruits ; mais, comme ils ne parlaient que la langue guarani, je ne fus pas dans le cas d’apprécier le degré de leurs connaissances ; seulement j’entendis jouer du violon un cacique que l’on nous assurait être grand musicien ; il joua une sonate et je crus entendre les sons obligés d’une serinette. Au reste, peu de temps après leur arrivée à Buenos Aires, la nouvelle de l’expulsion des jésuites étant parvenue dans les missions, le marquis de Bucarelli reçut une lettre du provincial qui s’y trouvait pour lors, dans laquelle il l’assurait de sa soumission et de celle de toutes les peuplades aux ordres du roi.

Ces missions des Guaranis et des Tapes sur l’Uruguay n’étaient pas les seules que les jésuites eussent fondées dans l’Amérique méridionale. Plus au nord ils avaient rassemblé et soumis aux mêmes lois les Mayas, les Chiquitos et les Avipones. Ils formaient aussi de nouvelles réductions dans le sud du Chili du côté de l’île du Chiloé ; et depuis quelques années ils s’étaient ouvert une route pour passer de cette province au Pérou, en traversant le pays des Chiquitos, route plus courte que celle que l’on suivait jusqu’à présent. Au reste, dans les pays où ils pénétraient, ils faisaient appliquer sur des poteaux la devise de la Compagnie ; et sur la carte de leurs réductions faite par eux, elles sont énoncées sous cette dénomination, oppida christianum.

On s’était attendu, en saisissant les biens des jésuites dans cette province, de trouver dans leurs maisons des sommes d’argent considérables ; on en a néanmoins trouvé fort peu. Leurs magasins étaient à la vérité garnis de marchandises de tout genre, tant de ce pays que de l’Europe, et même il y en avait de beaucoup d’espèces qui ne se consomment point dans ces provinces. Le nombre de leurs esclaves était considérable, on en comptait trois mille cinq cents dans la seule maison de Cordoue.

Ma plume se refuse au détail de tout ce que le public de Buenos Aires prétendait avoir été trouvé dans les papiers saisis aux jésuites ; les haines sont encore trop récentes pour qu’on puisse discerner les fausses imputations des véritables. J’aime mieux rendre justice à la plus grande partie des membres de cette Société qui ne participaient point au secret de ses vues temporelles.

S’il y avait dans ce corps quelques intrigants, le grand nombre, religieux de bonne foi, ne voyaient dans l’institut que la piété de son fondateur, et servaient en esprit et en vérité le Dieu auquel ils s’étaient consacrés. Au reste, j’ai su depuis mon retour en France que le marquis de Bucarelli était parti de Buenos Aires pour les missions le 14 mai 1768, et qu’il n’y avait rencontré aucun obstacle, aucune résistance à l’exécution des ordres du roi catholique.

On aura une idée de la manière dont s’est terminé cet événement intéressant en lisant les deux pièces suivantes qui contiennent le détail de la première scène. C’est ce qui s’est passé dans la réduction Yapegu située sur l’Uruguay et qui se trouvait la première sur le chemin du général espagnol ; toutes les autres ont suivi l’exemple donné par celle-là.

Traduction d’une lettre d’un capitaine de grenadiers du régiment de Mayorque, commandant un des détachements de l’expédition aux missions du Paraguay.

De Yapegu, le 19 juillet 1768.

Hier nous arrivâmes ici très heureusement ; la réception que l’on a faite à notre général a été des plus magnifiques et telle qu’on n’aurait pu l’attendre de la part d’un peuple aussi simple et aussi peu accoutumé à de semblables fêtes. Il y a ici un collège très riche en ornements d’église qui sont en grand nombre ; on y voit aussi beaucoup d’argenterie. La peuplade est un peu moins grande que Montevideo, mais bien mieux alignée et fort peuplée. Les maisons y sont tellement uniformes qu’à en voir une on les a vues toutes, comme à voir un homme et une femme, on a vu tous les habitants, attendu qu’il n’y a pas la moindre différence dans la façon dont ils sont vêtus. Il y a beaucoup de musiciens, mais tous médiocres.

Dès l’instant où nous arrivâmes dans les environs de cette mission, Son Excellence donna l’ordre d’aller se saisir du Père provincial de la Compagnie de Jésus et de six autres de ces Pères, et de les mettre aussitôt en lieu de sûreté. Ils doivent s’embarquer un de ces jours sur le fleuve Uruguay. Nous croyons cependant qu’ils resteront au Salto, où on les gardera jusqu’à ce que tous leurs confrères aient subi le même sort. Nous croyons aussi rester à Yapegu cinq ou six jours et suivre notre chemin jusqu’à la dernière des missions. Nous sommes très contents de notre général qui nous fait procurer tous les rafraîchissements possibles. Hier nous eûmes opéra, il y en aura encore aujourd’hui une représentation. Les bonnes gens font tout ce qu’ils peuvent et tout ce qu’ils savent.

Nous vîmes aussi hier le fameux Nicolas, celui qu’on avait tant d’intérêt à tenir renfermé. Il était dans un état déplorable et presque nu. C’est un homme de soixante et dix ans qui paraît de bons sens. Son Excellence lui parla longtemps et parut fort satisfaite de sa conversation.

Voilà tout ce que je puis vous apprendre de nouveau.

Relation publiée à Buenos Aires de l’entrée de S.E. don Francisco Bucarelli y Ursua dans la mission Yapegu, l’une de celles des jésuites chez les peuples guaranis dans le Paraguay, lorsqu’elle y arriva le 18 juillet 1768.

À huit heures du matin, Son Excellence sortit de la chapelle Saint-Martin, située à une lieue d’Yapegu.

Elle était accompagnée de sa garde de grenadiers et de dragons, et avait détaché deux heures auparavant les compagnies de grenadiers de Mayorque pour disposer et soutenir le passage du ruisseau Guivirade qu’on est obligé de traverser en balses et en canots. Ce ruisseau est à une demi-lieue environ de la peuplade.

Aussitôt que Son Excellence eut traversé, elle trouva les caciques et corrégidors des missions qui l’attendaient avec l’alferès d’Yapegu qui portait l’étendard royal. Son Excellence ayant reçu tous les honneurs et compliments usités en pareilles occasions, monta à cheval pour faire son entrée publique.

Les dragons commencèrent la marche ; ils étaient suivis de deux aides de camp qui précédaient Son Excellence, après laquelle venaient les deux compagnies de grenadiers de Mayorque suivies du cortège des caciques et corrégidors et d’un grand nombre de cavaliers de ces cantons.

On se rendit à la grande place en face de l’église.

Son Excellence ayant mis pied à terre, dom Francisco Martinez, vicaire général de l’expédition, se présenta sur les degrés du portail pour la recevoir. Il l’accompagna jusqu’au presbytère et entonna le Te Deum, qui fut chanté et exécuté par une musique toute composée de Guaranis. Pendant cette cérémonie l’artillerie fit une triple décharge. Son Excellence se rendit ensuite au logement qu’elle s’était destiné dans le collège des Pères, autour duquel la troupe vint camper jusqu’à ce que, par son ordre, elle allât prendre ses quartiers dans le Guatiguasu ou la Casa de las recogidas, la maison des recluses.

Louis Antoine de Bougainville. Voyage autour du monde. Chapitre 5

Tahiti 1768

Louis Antoine de Bougainville et son navire La Boudeuse

26 08 1768

Sans vouloir le dire officiellement, les Anglais sont toujours à la recherche de la fabuleuse Grande Terre du Sud. Leur marine vient d’être réformée par lord Anson, qui s’était attaché à lutter contre le favoritisme : un obscur sous-officier, James Cook, fils d’ouvrier agricole, se voit confié le commandement d’une expédition à Tahiti. Il reçoit pour mission officielle de construire un observatoire scientifique à Tahiti, où il observera le 30 juin 1769 la conjonction de Vénus et du soleil. Il reçoit aussi des ordres secrets : pousser une reconnaissance vers le sud. Pour ce faire, il choisira un bateau qu’il connaît bien, pour y avoir fait ses premières armes en mer du nord : un charbonnier jaugeant 370 tonneaux, long de 30 m. large de 9, plus spacieux qu’élégant : l’Endeavour.

Rendu à Tahiti, la reine du lieu invita Joseph Banks, le botaniste attaché à l’expédition, à dormir dans son canoë, et pour s’assurer son accord, lui fit voler ses vêtements. Après avoir visité les Iles de la Société (la Société de Londres, qui le patronnait), il cingla vers la Nouvelle Zélande, la côte Est de l’Australie, Batavia puis revint en Angleterre par le Cap Horn. En Australie, Banks sera le grand découvreur de la flore locale, si riche et originale qu’il baptisera Botany Bay le site de la future Sydney. Il avait un adjoint, Daniel Solander, élève de Linné que ce dernier avait encouragé à poursuivre ses études à Londres. Banks rapportera plus de 30 00 spécimens de plantes et plus de 1 000 espèces d’animaux ; ayant pris en sympathie le jeune montpelliérain Auguste Broussonet, installé à Londres en 1780, il le laissera consulter à son aise son trésor et Broussonet en tirera un des premiers ouvrages sur les poissons, – Ichthyologiae Decas I – qu’il classera selon la nomenclature adopté par Linné en botanique.

Ayant une nuit heurté un récif corallien au nord-est de l’Australie, il parvint à s’en sortir en larguant du lest – les canons d’abord – en pompant, et en se faisant aider de la marée ; mais il fallait réparer au plus vite : un marin se souvint de la technique de l’aveuglement qui consiste à faire passer sous le bateau une voile enduite de chènevotte (la partie ligneuse du chanvre), et de déjections animales, lesquelles, avec un peu de chance, peuvent boucher le plus gros des trous… et cela marcha !

Bien que les découvertes faites durant ce voyage soient modestes, je me flatte cependant qu’elles sont de nature à mériter l’attention de Leurs Seigneuries, et si je n’ai point réussi à découvrir ce continent méridional si souvent évoqué (lequel peut-être n’existe pas) et qui me tenait tant à cœur, j’ai la certitude cependant que cet échec ne m’est en aucune part imputable.( …) Eussions-nous eu la chance de ne pas nous échouer, nous aurions accompli bien davantage dans la seconde partie du périple, mais les choses étant ce qu’elles sont, j’aime à croire que ce voyage sera tenu pour aussi accompli qu’aucun autre effectué jusqu’ici dans les mers du Sud.

James Cook à l’Amirauté.

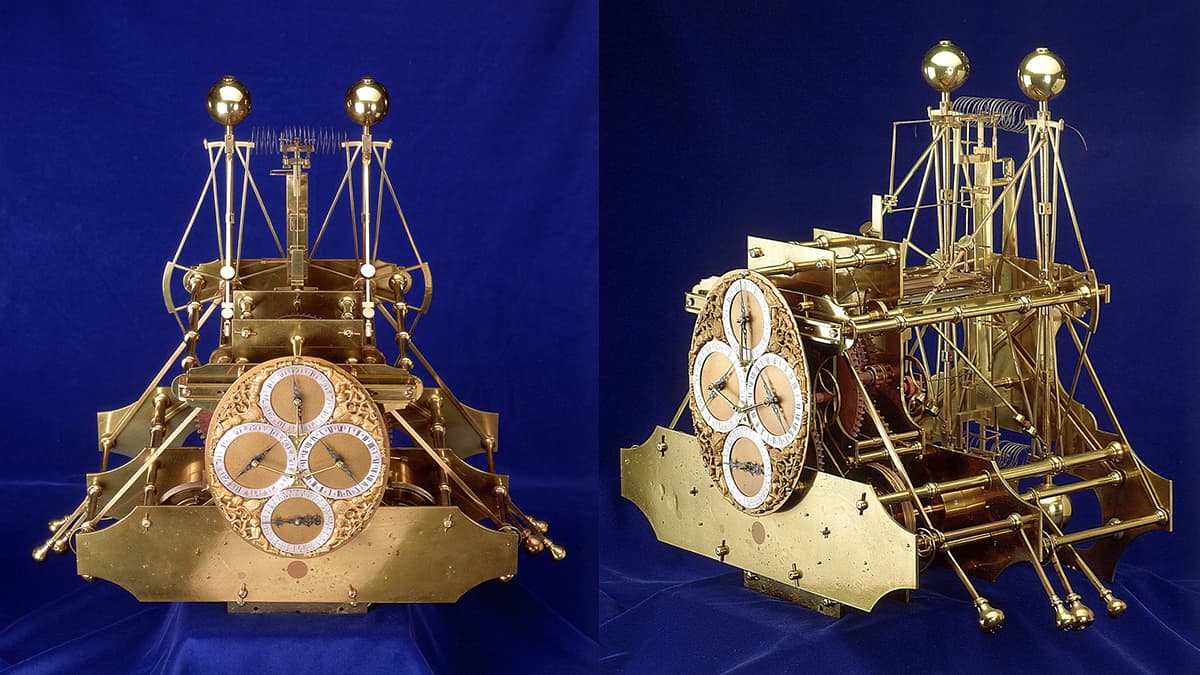

Il entreprendra son deuxième voyage en 1772, en emportant l’instrument qui allait révolutionner la navigation [2] : la quatrième version du chronomètre de Harrison, qui ne pèse que 1.5 kg pour un diamètre de moins de 13 centimètres, seul à même de permettre de calculer la longitude, car il garde l’heure d’origine, au départ.

Il aura le souci de la santé de ses hommes : même s’il ignorait apparemment les travaux contre le scorbut de James Lind, il avait prévu une importante consommation d’agrumes, souvent sous forme de jus de limette, et de chou fermenté (aujourd’hui notre choucroute) et fût exigeant sur l’hygiène corporelle : aucun homme n’y succomba.

Franchissant le cercle polaire antarctique, il réussit à atteindre 71° 10’S, par 106°54’O. Il redécouvrit ou explora les Marquises, les Tonga, l’île de Pâques, les Nouvelles Hébrides, la Nouvelle Calédonie – où il fût le premier à accoster -, Tahiti, l’île des Pins et Norfolk. En quittant Huahiné, dans l’archipel de Tahiti, L’Adventure embarqua un jeune indigène, Omaï, qui les suivra jusqu’en Angleterre pour ne revenir sur son île qu’au voyage suivant, en 1777. Séparé du second navire L’Adventure le 14 octobre 1773, ils s’étaient donné rendez-vous en Nouvelle Zélande, en vain ; le 22 mars 1774, La Résolution entrait dans la baie de la Table : une lettre de Furneaux y attendait Cook : en Nouvelle Zélande, il avait envoyé en corvée 3 hommes d’équipage, qui n’étaient pas revenus : un officier et 10 hommes armés envoyés sur les lieux avaient troublé le joyeux festin d’indigènes qui terminaient les restes de leurs compagnons ! Furneaux avait alors jugé bon de rallier au plus tôt l’Angleterre.

Ce sera un voyage de 112 000 kilomètres : Aller plus loin eût été périlleux… selon mon opinion, il existe un continent près du pôle.

[…] J’ai maintenant accompli le circuit de l’océan Méridional sous de hautes latitudes, et l’ai traversé de manière à ne point laisser la moindre place pour la présence d’un continent, si ce n’est à proximité du pôle et hors de portée de toute navigation. En visitant par deux fois la mer tropicale Pacifique, j’avais non seulement résolu le problème de certaines découvertes anciennes, mais j’en avais moi-même accompli nombre d’autres, ne laissant, ce me semble, plus grande possibilité, même dans ces régions. Ainsi je me flatte de ce que l’objectif même du voyage a été pleinement atteint en tout point, l’hémisphère sud suffisamment exploré, et qu’un point final a été mis à la recherche d’un continent austral qui, depuis presque deux siècles, retient régulièrement l’attention de certaines des puissances maritimes, et depuis toujours celle des géographes.

James Cook

De 1776 à 1779, il effectua encore un troisième voyage avec pour but la recherche du passage du nord-ouest entre l’Atlantique et l’Asie ; les préparatifs donnèrent lieu à un conflit qui ne put se régler que par un ordre sans appel de sa part : les savants invités à participer au voyage étaient arrivés avec une telle quantité de matériel qu’il aurait fallu construire un pont supplémentaire pour ranger tout cela, mettant ainsi gravement en danger la sécurité du navire ; Cook refusa tout net d’embarquer ce matériel en totalité : nombre de savants regagnèrent alors leurs pénates.

Il atteignit alors 71°N, à la latitude de l’île Wrangel, bien au nord du détroit de Behring, s’y heurtant à la barrière des glaces. Mais la saison était déjà trop avancée pour tenter d’aller plus à l’est trouver un passage pour l’Atlantique.

Il explora à nouveau la Tasmanie, la Nouvelle Zélande, qu’il cartographia avec précision, les Tonga, traversa les îles auxquelles il donnera son nom, et découvrit Hawaï, qu’il va nommer Sandwich où il ne cache pas sa stupéfaction à découvrir le he’e nalu (glisser sur la vague en hawaïen), le jeu des hommes qui apprivoisaient la houle : Dans la vague qu’ils dévalent depuis des siècles avec leurs planches, les Hawaïens ne vont pas chercher la domination ni même la confrontation avec l’élément. Ils recherchent bel et bien la sensation

Gibus de Soultrait

Il va d’abord y être reçu comme une divinité, trait d’union avec le reste du monde, mais les codes dans les îles du Pacifique n’étant pas les mêmes que sur les bord de la Tamise. Il refusa la nourriture que lui offraient les prêtres, fit démolir la balustrade de l’enceinte sacrée de Kakoa et emporta les Tikis – les totems -. Ayant appareillé, il fut pris par le mauvais temps et revint mouiller en baie de Karakakoa, frappée de tabou depuis le séjour sacrilège qu’il y avait fait. Des incidents éclatèrent, à la suite de quelques vols, y compris d’un canot, ce que ne pût tolérer Cook. Un coup de feu partit, accidentel, intentionnel ? Toujours est-il qu’il déclencha la ruée des indigènes Hawaïens : Cook reçut une pierre à la tête, se défendit, tira, puis fût tué d’un coup de poignard dans le dos. Des prêtres vinrent à bord restituer les restes des corps, enlevés aux cannibales qui les avaient déjà mis en pièces : c’était le 13 février 1779. Le plan du maître disparu fût néanmoins poursuivi par ses successeurs : un nouveau franchissement du détroit de Behring, puis retour par l’Alaska, et la côte asiatique avec escale à Petropavlosk, détroits de la Sonde et le Cap. L’expédition jetait l’ancre dans la Tamise le 1° octobre 1780.

M. Cook a tant fait qu’il ne m’a plus laissé qu’à admirer son œuvre. […] Celui qui, après Cook, ne sera pas modeste, celui qui, obligé de parcourir mille pas sur ses traces, en fera cinq ou six seul et se croira après son égal est un fou qui n’ajoutera rien à la gloire de sa nation… Personne ne pourra plus être égalé à ce navigateur immortel…

Jean François Galaup de Lapérouse

Ce fût un marin dans toute la plénitude du terme.

Dumont d’Urville

Pas l’ombre d’une négligence ou d’une motivation douteuse ne vient troubler les exploits du capitaine Cook qui, issu d’une famille de valets de ferme, prit sa place au premier rang des capitaines et explorateurs maritimes qui travaillèrent à résoudre le difficile problème de la géographie du Pacifique. Endeavour – courage – était le nom du navire à bord duquel il effectua son premier voyage, et c’était aussi le mot phare de sa vie professionnelle. Resolution était celui du navire qu’il commanda en personne lors de son second voyage, et c’était la principale qualité de son âme – pour ne pas dire la première -, car il possédait au plus haut point toutes les qualités qui font l’homme de génie.

Contrairement aux voyages des premiers explorateurs motivés par des raisons purement matérielles, par l’attrait du lucre, le désir de commercer, celui de piller plus ou moins dissimulés derrière de grands mots, ceux de Cook étaient libres de telles corruptions. Il n’avait besoin d’aucun prétexte. Son but était exclusivement scientifique et ses exploits, avec la remarquable simplicité du succès si chèrement gagné, parlent d’eux-mêmes. Il semble donc bien que Cook appartienne à la catégorie de ces explorateurs purs et durs du dix-neuvième siècle, celle des anciens pères de la géographie des voyages dont le seul objectif était la recherche de la vérité et qui, ayant compris que la géographie était une science exacte, se dévouèrent corps et âme à la découverte des réalités des cinq continents, configurations et caractéristiques comprises.

Joseph Conrad. Du goût des voyages. 1924

En dépit de la guerre franco anglaise, ordre fût donné à la Royale de laisser passer Monsieur Cook et ses bateaux. L’Angleterre s’en souviendra, qui fera remettre à Lapérouse les deux boussoles d’inclinaison de Cook. Il deviendra rapidement un héros national : pendant plus d’un siècle, c’est son buste qui ornera la plupart des proues de navires anglais.

Carte du Gulf Stream, établie en 1768 par Benjamin Franklin

1768

Pour ne pas avoir à quitter sa table de jeu John Montagu de Sandwich, 1718 – 1792, explorateur britannique, premier lord de l’amirauté, invente le premier fast food. Pragmatique, mais parfois imprudent : s’adressant à John Wilkes, maire de Londres, dont il est le rival politique : Monsieur, je ne sais pas si vous mourrez sur l’échafaud ou de la syphilis. – Cela dépend, monsieur, de si j’embrasse vos principes, ou votre maîtresse, répondra John Wilkes.

15 08 1769

Naissance à Ajaccio de Napoléon Bonaparte, dans la rue Malerba, ce qui signifie Mauvaise Herbe, ce qui est tout de même mieux que mauvaise graine. Napoléon signifie : le lion dans le désert.

1769

La famine décime 5 % de la population. Premiers essais de fonte au coke en France par Gabriel Jars : les Anglais maîtrisaient la technique depuis 1735. Dans les années suivantes, quelques grandes entreprises sidérurgiques naîtront : Dietrich en Basse Alsace, de Wendel près de Metz et Le Creusot, racheté par de Wendel en 1781, avec ses 4 hauts-fourneaux de 13 mètres de haut, ses 2 pompes à feu alimentant des souffleries, sa machine à vapeur, sa fonderie de canons, ses chemins de fer !

Les Anglais James Hargreaves et Richard Arkwright mettent au point chacun de leur coté un métier à filer le coton, le lin, la soie.

Monseigneur de Leyssin, archevêque d’Embrun, a dissous la communauté des moines de l’abbaye du Boscodon, – le nom d’un affluent de la rive gauche de la Durance -, pour s’emparer de leurs biens et, pour se faire de l’argent, il ordonne la coupe [3] de 16 000 arbres quand les moines s’étaient calés sur des coupes annuelles d’environ 400 arbres. C’est le début d’une érosion que l’homme aura un mal fou à enrayer : pour aller aujourd’hui à l’abbaye du Boscodon, on emprunte une route qui monte pleine pente le talus d’éboulis sur trois kilomètres ; deux cents ans plus tard, son embouchure, surélevée par le lac de Serre Ponçon donnera à cette rive la forme d’un delta.

Charles III d’Espagne s’empare du Mexique, avec la bénédiction urbi et orbi de l’Église catholique.

03 1770

À Boston, des colons sont tués par des soldats anglais.

17 04 1770

En l’honneur du mariage prochain de Marie Antoinette, son frère l’empereur Joseph convie à Vienne au château du Belvédère 1 500 invités pour un banquet : on venait se restaurer par groupe de cent. Huit cents pompiers avaient été réunis pour avoir l’œil sur les 4 000 bougies.

18 04 1770

En retour, Durfort, ambassadeur de France, invite 850 personnes servies par 800 domestiques au palais Liechtenstein.

19 04 1770

Mariage contractuel de Marie Antoinette et du dauphin Louis, absent et représenté par l’archiduc François Ferdinand. Le contrôleur général des finances est des festivités et Louis XV, le roi, lui demande ce qu’il en pense : restant dans son rôle, il lui répond : Impayables, sire.

04 1770

Léopold Mozart, lui-même musicien talentueux, a emmené son fils Wolfgang – 14 ans – à Rome. L’accueil y est chaleureux, les représentations triomphales. Léopold, en bon impresario contribue au succès de son fils en publiant des critiques anonymes qui célèbrent ses prouesses de son fils. Wolfgang découvre lors du carême à la chapelle Sixtine le Miserere d’Allegri, propriété de la Sixtine, qu’il est interdit de reproduire. Il l’entend 2 fois et cela lui suffit pour réécrire les 9 voix de l’œuvre. Le pape Clément XIV ne lui en tiendra pas rigueur et le décorera de la croix de Chevalier de l’éperon d’or. En souvenir du merveilleux voyage, Mozart latinisera son second prénom, Theophilus, jusqu’alors germanisé en Gottlieb par Amadeus.

Quand en 1984, Milôs Forman choisira ce nom pour le titre de son film sur Mozart, ce ne sera probablement pas innocent, car souvenir de cette époque où on le disait du genre parfois pétomane… et ce ne sont pas des ragots : en témoigne le final de cette lettre de Rome, adressée à sa famille : Je suis en bonne santé, Dieu soit loué, et baise la main de maman comme le visage de ma sœur, le nez, la bouche, le cou, ma mauvaise plume, et le cul s’il est propre.

Plus choquant – mais on épouse presque toujours les codes de son époque, Mozart inclus dans le « on » – une lettre à sa sœur depuis Milan, en 1771 dans laquelle il mentionne son amusement à voir quatre coquins qu’on pendait sur la place du Dôme. Cinq ans plus tôt, son amusement avait été le même à Lyon, pour un même spectacle ! (l’histoire est rapportée par Simon Leys dans Les Naufragés du Batavia.)

16 05 1770

L’archiduchesse Marie Antoinette d’Autriche épouse le Dauphin Louis à Versailles. C’est l’occasion d’inaugurer l’Opéra Royal du château de Versailles, chef-d’œuvre d’Ange-Jacques Gabriel et de Blaise-Henri Arnoult : l’un des plus beaux théâtres de cour qui soit.

![]()

30 05 1770

Place Louis XV, – aujourd’hui place de la Concorde – une fête en l’honneur du mariage du dauphin et de Marie-Antoinette se termine mal : une fusée d’un feu d’artifice tiré depuis l’Hôtel du Garde Meuble [Hôtel de la Marine] retombe en déclenchant un incendie : bousculade, les gens sont piétinés, étouffés : 132 personnes meurent en tombant dans des tranchées creusées, sans doute pour travaux, sur les débouchés de la place. Les morts étaient assez nombreux qui avaient les poches pleines de montres à gousset et de bijoux, volés dans la cohue… comme à Pompéi, quelque 17 siècles plus tôt.

Trois siècles plus tard, après rénovation, l’Hôtel de la Marine ouvrira au public en juillet 2021, qui peut en visiter 6 000 m² : bureaux, librairie, boutiques, restaurant, salon de thé, le siège de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage et la collection Al Thani du Qatar durant vingt ans. Les autres 6 000 m² sont loués à des investisseurs privés, dont la FIFA. (le foot). L’Hôtel a son double, de l’autre côté de la rue Royale, qui abrite l’Hôtel Crillon et l’Automobile Club de France : ainsi seront devenus voisines les deux grandes vaches sacrées de notre société de consommation.

Dernier bâtiment important construit à Paris, avant la Révolution. Architecte : Ange-Jacques Gabriel, sous la direction de Jacques Germain Soufflot.

1770

L’ingénieur militaire Cugnot construit un fardier (gros chariot destiné à transporter de lourdes charges) à vapeur pour le transport des pièces d’artillerie : c’est l’ancêtre de l’automobile et de la locomotive. 7.25 m de long, 2.19 m de large, un poids à vide de 2.8 tonnes. on fait bouillir de l’eau dans une marmite, la vapeur s’échappe par un tuyau qui actionne deux gros cylindres en laiton, dont le mouvement entraîne une chaîne qui tire sur une portion de roue. La panier sous le siège, c’est pour mettre le bois. Il avait sans doute passé beaucoup de temps à chercher comment le faire avancer – 4 km / h , le pas d’un marcheur – et pas assez à chercher comment l’arrêter : l’engin s’écrase contre un mur. Cugnot avait le soutien de Choiseul, mais lorsque celui-ci quittera ses fonctions, il n’y aura plus de soutien et son invention tombera dans l’oubli après sa mort en 1804.

Une école de gestion forestière s’ouvre à Berlin, dont l’enseignement s’inspire beaucoup des ouvrages de Von Moser et Beckmann, développant les principes fondateurs de l’économie forestière ; les États allemands, ravagés par la guerre de Sept ans, avaient besoin de renouveler leurs forêts, et les gardes forestiers allemands seront les premiers à maîtriser scientifiquement leurs forêts, à les normaliser.

L’assemblée générale du clergé, en accord avec le gouvernement, décide de la fermeture de quelques 450 couvents, à peu près vides.

Jean Baptiste de Gribeauval, lieutenant général, est responsable de l’artillerie des armées de Louis XV ; à la suite des défaites de la guerre de 7 ans, il lance un programme de modernisation des armements, demandant que les fusils soient fabriqués en série, à partir de pièces détachées absolument identiques : l’idée apparaît alors totalement irréaliste : un armurier stéphanois, Honoré Blanc, relève cependant le défi, et présente ce fusil perfectionné aux autorités militaires… mais la production en série ne pourra suivre, face aux protestations des quelque 500 armuriers de Saint Étienne, Maubeuge et Charleville. Blanc ne s’avoue pas vaincu, installe un atelier dans le Château de Vincennes qui sera en service en 1790… mais avec des coûts supérieurs au fusil artisanal. C’est Napoléon qui mettra fin à l’entreprise ! Mais l’idée fera son chemin : Marc Isambart Brunel, officier de la Royale émigrera aux États Unis, puis reviendra à Londres où il mettra en route la fabrication de machines outils pour faire les poulies de navires. Le futur président Jefferson, du temps de son ambassade à Paris, viendra à plusieurs reprises en 1791, visiter les ateliers du Château de Vincennes : dès 1820, les armuriers américains fabriquaient en série des armes à des coûts inférieurs aux armes artisanales… puis vint Henry Ford.

Gribeauval connaîtra un plus grand succès avec ses canons qui feront merveille sur les champs de bataille de la révolution. Mais les succès militaires des révolutionnaires, puis des troupes napoléoniennes, 20 ans plus tard, tiendront aussi beaucoup… à la qualité du silex de la pierre à fusil : il produisait une étincelle à tout coup… et donc tous les coups partaient. Cela suscitait bien sûr l’envie de l’ennemi, qui dépêchait sur place moult espions : l’extraction, comme la fabrication des ces pierres à silex, s’effectuait donc dans le plus grand secret, par des caillouteurs dans la vallée du Cher.

À Chamonix, inauguration de l’hôtel de Londres. En 1790, ce sera l’hôtel d’Angleterre, signes évidents de la place que prennent les Anglais dans la naissance du tourisme et de l’alpinisme. En 1850, Chamonix comptera 9 hôtels, totalisant 300 chambres. Encore aujourd’hui, on trouve dans toutes nos villes un peu importantes un hôtel d’Angleterre.

Le mot tourisme vient du Grand Tour of Europe, à la mode chez les aristocrates anglais de cette époque : les Alpes étaient une étape de ce grand tour, mais les étapes majeures étaient culturelles, la Toscane, Pompéi et Herculanum, et surtout, bien sûr Rome : […] il y a une bonhomie romaine, qui n’est pas seulement le fait de la vie de tous les jours, mais qui naît du coudoiement sans façons, abrupt, de toutes les époques, de tous les styles, de tous les songes de la pierre, et de tous les degrés dans l’art de bâtir. L’extraordinaire, la chaotique mixité architecturale romaine en fait le pôle opposé du rêve de pierre, frigide, impeccable, homogène, cohérent, et en somme tout à fait baudelairien, qu’est une capitale comme Leningrad, mais la vie fait alliance avec ce fouillis urbain à quatre dimensions, où on change de siècle non seulement en changeant de quartier, mais parfois en changeant d’étage, où les églises font leur nid dans les débris d’une colonnade corinthienne, où des taudis populaires branlent du chef sur un soubassement quiritaire, et où les arcs de triomphe, avant d’accéder à la dignité de ruines, ont passé par l’état de château-fort.

[…] Il y a à Rome, de la voie publique et du domicile privé à l’église, un passage sans rupture clairement marquée, que le flot laïcisé des touristes vient, certes, aujourd’hui souligner, mais qui lui préexiste. Comme si vivaient ici, côte à côte, façonnées l’un par l’autre depuis des siècles, un clergé plus mondain et une population moins laïque qu’ailleurs. La vie s’offre partout au long des rues, de la façon la plus théâtrale, sous ses deux plans, religieux et profane, mais ces deux plans font bon et vieux ménage, et le contraste entre eux se dépouille de tout caractère dramatique, comme si maint passage familier, de l’un à l’autre, restait en permanence entr’ouvert.

[…] Aucune pente solennelle du destin de s’indique dans le site sans grande ampleur de cette capitale du monde, obstinément repeuplée depuis vingt siècles d’un lazzaronat mendicitaire, confiné dans ses ruelles, ses placettes, ses églisettes, ses menus plaisirs, ses menus trafics, ses menues dévotions. Une bourgade épaissement rurale, devenue multimilliardaire par suite de quelque donation fabuleuse, reste à l’arrière plan du souvenir composite, sans cohérence vraie, que je garde de la Ville. Au fond de cette réserve, il y a le préjugé, en moi difficilement surmontable, que les fatalités géographiques sont plus nobles, plus éloquentes pour l’imagination, que les centres de force noués par une seule volonté historique obstinée : Paris, New York ou Constantinople plus que Rome, Leningrad ou Berlin.

Julien Gracq. Autour des sept collines. José Corti 1988

Les genevois Jean André et Guillaume Deluc sont au sommet du Buet, 3 099 m.

Louis XV accorde la propriété des terres incultes depuis 40 ans et plus, à celui qui les mettra en valeur : cela va développer considérablement la construction des bories, en Provence, capitelles, en Languedoc, et partout, plus simplement, cabanes. Et,

le 15 septembre 2015, la Cour de cassation rappellera le principe selon lequel l’entretien et l’occupation, de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire d’un terrain durant plus de trente ans permet d’en revendiquer la propriété, même en cas de propriétaires successifs (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 15 septembre 2015, N° de pourvoi: 14-14703).

Plateau de l’Auverne, rive nord du lac du Salagou

Capitelle à Saint-Quentin-la-Poterie.

La Ramasse Clermont l’Hérault, recouverte par l’auteur, 43°621040, 3°431507.

La Ramasse Clermont l’Hérault, recouverte par l’auteur 43°622799, 3°430229.

Lorsque l’on est Crétois, il ne fait pas bon vivre sous la botte turque : Le Turc n’avait pas laissé aux chrétiens la moindre parcelle de terre, pas même ce que couvre l’ombre d’un roseau. Le raïa n’avait pas le droit d’avoir de champs à lui, ni de troupeaux, il devait par contre partager le produit de son labeur avec l’agha, jusqu’aux œufs que sa poule pondait dans sa cour. Le vrai maître, le seul maître, c’était l’agha et lui, le raïa, le perpétuel esclave. Il ne pouvait ni monter à cheval, ni porter des armes. Il devait demander une autorisation pour se marier et avoir des enfants. Quand il passait devant une mosquée ou une caserne, il devait ôter ses chaussures et s’incliner jusqu’à terre. Il n’était maître ni de son honneur, ni de sa tête, et sa religion était la risée des Infidèles.

Dans un pareil enfer, le désespoir emportait parfois le raïa dans ses tourbillons et des villages entiers perdaient entièrement la raison. Ils fixaient un délai à Jésus-Christ pour opérer son miracle et les délivrer de l’esclavage, faute de quoi ils se renieraient et se convertiraient à l’islam. Le délai expiré, ils fermaient leurs églises, les entouraient d’un fil trempé dans la cire, et les femmes encensaient une dernière fois les saintes icônes dans leur maison puis les enfouissaient sous la terre, comme si elles enterraient leur foi elle-même. Après quoi, le village tout entier, pope en tête, courait vers les mosquées s’agenouiller devant le Coran. Ces folies se produisirent surtout dans les villages de la région de Sélino, une cinquantaine d’années seulement avant le soulèvement de 1821.

Prévélakis Pandelis (1909 – 1989). Le Crétois 1957

En Crète, la destinée humaine est trop bien prise dans les mailles de l’Histoire pour que les sentiments individuels ne portent pas la marque de la violence et du sacrifice collectif. Le désir est une insurrection du cœur ; la jalousie, une embuscade ; le mariage, une sombre prise de voile ; la mort, une résurrection dans la gloire.

Jacques de Lacretelle préface Le Crétois.1957

Deux cents ans plus tard, Jacques Lacarrière rapportera le propos d’un vieux Crétois : Ce fut un temps où notre seule patrie était la langue maternelle.

Frédéric II de Prusse, protestant convaincu, dit à Voltaire son soutien aux Jésuites, chassés du Portugal, de France et d’Espagne : Ce bon Cordelier [ordre religieux d’où venait le pape Ganganelli] du Vatican me laisse mes chers jésuites que l’on persécute partout. J’en conserverai la graine précieuse pour en fournir un jour à ceux qui voudraient cultiver chez eux cette plante si rare.

Peut-être la bonne entente entre Frédéric II et les Jésuites tient-elle à ce que les protestants ne se confessent pas…

Puis, à D’Alembert, qui se chargea, via l’Encyclopédie, de faire circuler la lettre : J’ai reçu un ambassadeur du général des Ignaciens, qui me presse de me déclarer ouvertement le protecteur de cet ordre. Je lui ai répondu que, lorsque Louis XV avait jugé à propos de supprimer le régiment de Fitz-James, [dissous suite à un très sérieux conflit entre le duc de Fitz James – de la famille des Stuart – et le Parlement de Toulouse] je n’avais pas cru devoir intercéder pour ce corps ; et que le pape était bien maître chez lui de faire telle réforme qu’il jugeait à propos, sans que des hérétiques s’en mêlassent.

Charles Théveneau, salaud de profession, s’est réfugié à Londres pour fuir la police française. Il écrit un livre de révélations odieuses sur Madame du Barry, maîtresse de Louis XV, et demande à la France 50 000 livres pour qu’il ne soit pas publié ; il obtiendra plus : 32 000 en cash et 4 000 de rente annuelle à vie ! La réflexion du duc de Choiseul à sa femme surprise par lui-même au lit avec son amant dit bien le danger que pouvait représenter certaines situations une fois dans le domaine public et donc devenues proie du chantage : Songez, Madame, où vous vous seriez trouvé si tout autre que moi était entré chez vous !

vers 1770

L’Anglais Priestley observe que la gomme de caoutchouc permet d’effacer le trait de crayon sur le papier. Crèvecœur se prend à conter les exploits des pêcheurs de baleine de l’île de Nantucket : Les vaisseaux les plus convenables à ces expéditions, sont des Brigs de 150 tonneaux, particulièrement quand ils sont destinés à aller chercher des baleines sous différentes latitudes éloignées. L’équipage de chaque vaisseau est toujours composé de treize personnes, afin que les deux nacelles puissent être armées, et qu’il reste un homme pour avoir soin du vaisseau. Chaque nacelle est conduite par quatre rameurs, la cinquième personne est le harponneur, et la sixième, celui qui tient le gouvernail. Il est absolument nécessaire qu’il y ait pour chaque vaisseau deux de ces nacelles, afin que si l’une est détruite dans l’attaque de la baleine, l’autre, spectatrice du combat, puisse sauver les hommes de la première. Cinq de ces treize hommes qui composent l’équipage de ces vaisseaux, sont presque toujours des sauvages ; chaque personne à bord, au lieu de gages fixes, tire une certaine portion du succès de l’entreprise, ainsi que l’armateur. Par ce sage arrangement ils sont tous intéressés à la prospérité du voyage et sont tous également vigilants et adroits.