| Publié par (l.peltier) le 30 octobre 2008 | En savoir plus |

20 01 1793

Louis XVI demande aux commissaires de la Convention : A-t-on des nouvelles de Monsieur de La Pérouse ? C’était le projet qu’il avait le plus à cœur.

21 01 1793

Louis XVI est guillotiné.

En décembre 1792, lors de son procès, Louis Sébastien Mercier avait résumé la position des opposants à la peine de mort : Nous avions la chance heureuse, si rare dans l’histoire des nations, d’avoir détruit la royauté sans avoir ensanglanté le trône. Ailleurs, on avait détruit le tyran sans détruire la royauté.

*****

Le meilleur régime politique est la monarchie absolue tempérée par l’assassinat.

Stendhal

Deux cents ans plus tard, on voit encore des témoignages silencieux de ce qui fût par beaucoup perçu comme la transgression d’un interdit, l’entrée dans un monde de malédiction : l’inscription sur la clef d’une porte intérieure d’une maison perdue dans la campagne à 20 kilomètres de Figeac, reprend l’année de cette mort : les trois premiers chiffres 1,7 et 9, sont inscrits normalement et le dernier, le 3, est basculé à l’horizontale, l’extrémité supérieure gauche du chiffre étant le centre de rotation. Ainsi placé, ce 3 représente les deux têtes de Louis XVI et de Marie Antoinette, et si ces paysans ont ainsi voulu marquer l’événement, c’est bien pour marquer leur indignation. Autre témoignage, peut-être plus répandu, chez les horlogers – Louis XVI était féru de serrurerie mais aussi d’horlogerie – qui mettent leurs pendules à la vente lorsqu’elles ne fonctionnent pas sur 10 h 10’… l’heure de la mort de Louis XVI.

Le Pelletier de Saint Fargeau, [un des ancêtres de Jean d’Ormesson] partisan de l’exécution du roi, était logique avec lui-même en se démenant pour qu’on n’en appelle pas au peuple sur ce sujet : déjà le vote de la Convention par appel nominal, – arraché par Marat -, n’avait été obtenu qu’à une seule voix de majorité ; le peuple n’aurait certainement pas voulu franchir le Rubicon en devenant régicide. Petit avantage pour Le Pelletier de Saint Fargeau, cela a permis que l’on retienne facilement la date de sa mort : la veille de celle du roi. Parmi les votants pour, le duc d’Orléans [1], dit Philippe Egalité, député de Paris à la Convention, ce qui ne lui permettra pas d’échapper à la guillotine quelques mois plus tard : Uniquement occupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou attenteraient à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote pour la mort. Le talent que Malesherbes mit à défendre le roi ne pourra éviter la condamnation à mort.

On se montrait le repli du couloir de gauche où Robespierre avait dit bas à l’oreille de Garat, l’ami de Clavière, ce mot redoutable : Clavière a conspiré partout où il a respiré. Dans ce même recoin, commode aux apartés et aux colères à demi-voix, Fabre d’Églantine avait querellé Romme et lui avait reproché de défigurer son calendrier par le changement de Fervidor en Thermidor. On se montrait l’angle où siégeait, se touchant le coude, les sept représentants de la Haute Garonne qui, appelés les premiers à prononcer leur verdict sur Louis XVI, avaient ainsi répondu, l’un après l’autre : Milhe : la mort. – Delmas : la mort. – Projean : la mort. – Calès : la mort. – Ayral : la mort. Julien : la mort – Deshaby : la mort. Éternelle répercussion qui emplit toute l’histoire et qui, depuis que la justice humaine existe, a toujours mis l’écho du sépulcre sur le mur du tribunal. On désignait du doigt, dans la tumultueuse mêlée des visages, tous ces hommes d’où était sorti le brouhaha des votes tragiques : Paganel, qui avait dit La mort. Un roi n’est utile que par sa mort ; Milhau, qui avait dit : Aujourd’hui, si la mort n’existait pas, il faudrait l’inventer ; le vieux Raffion du Trouillet, qui avait dit : La mort, vite ; Goupileau, qui avait crié : L’échafaud tout de suite. La lenteur aggrave la mort ; Sieyès, qui avait eu cette concision funèbre : La mort ; Thuriot, qui avait rejeté l’appel au peuple proposé par Buzot : Quoi ! les assemblées primaires ! quoi ! quarante quatre mille tribunaux ! Procès sans terme. La tête de Louis XVI aurait le temps de blanchir avant de tomber ; Augustin-Bon Robespierre, qui, après son frère, s’était écrié : Je ne connais point l’humanité qui égorge les peuples, et qui pardonne aux despotes. La mort ! demander un sursis, c’est substituer à l’appel au peuple un appel aux tyrans ; Foussedoire, le remplaçant de Bernardin de Saint Pierre, qui avait dit : J’ai en horreur l’effusion du sang humain, mais le sang d’un roi n’est pas le sang d’un homme. La mort. Jean-Bon Saint André, qui avait dit : pas de peuple libre sans le tyran mort ; Lavicomterie qui avait proclamé cette formule : Tant que le tyran respire, la liberté étouffe. La mort ; Chateauneuf-Randon, qui avait jeté ce cri : La mort de Louis le Dernier ; Guyardin, qui avait émis ce vœu : Qu’on l’exécute Barrière Renversée ; la Barrière Renversée c’était la Barrière du Trône : Tellier, qui avait dit: Qu’on forge, pour tirer contre l’ennemi, un canon du calibre de la tête de Louis XVI. Et les indulgents : Gentil, qui avait dit : Je vote la réclusion. Faire un Charles I°, c’est faire un Cromwell ; Bancal, qui avait dit : L’exil. Je veux voir le premier roi de l’univers condamné à faire un métier pour gagner sa vie ; Albouy qui avait dit: Le bannissement. Que ce spectre vivant aille errer autour des trônes ; Zangiacomi, qui avait dit : Gardons Capet vivant comme épouvantail ; Chatillon, qui avait dit : Qu’il vive. Je ne veux pas faire un mort dont Rome fera un saint. Pendant que ces sentences tombaient de ces lèvres sévères et, l’une après l’autre, se dispersaient dans l’histoire, dans les tribunes des femmes décolletées et parées comptaient les voix, une liste à la main et piquaient des épingles sous chaque vote.

Victor Hugo. Quatre-vingt-treize. Carrefour 1994

La Complainte de Louis XVI aux Français, d’auteur anonyme, ne pouvait dans un tel climat manquer de devenir très populaire. On la chantait sur l’air de Pauvre Jacques :

O mon [2] peuple, que vous ai-je donc fait ?

J’aimais la vertu, la justice,

Votre bonheur fût mon unique objet

Et vous me traînez au supplice. (bis)

Français, Français, n’est-ce pas parmi vous

Que Louis reçut la naissance ?

Le même ciel nous a vu naître tous,

J’étais enfant dans votre enfance.

O mon peuple, ai-je donc mérité

Tant de tourments et tant de peine ?

Quand je vous ai donné la liberté,

Pourquoi me chargez-vous de chaînes ? (bis)

Tout jeune encor, tous les Français en moi

Voyaient leur appui tutélaire,

Je n’étais pas encore votre Roi,

Et déjà j’étais votre père.

Quand je montais sur ce trône éclatant

Que me destina ma naissance,

Mon premier pas dans ce poste brillant

Fût un édit de bienfaisance. (bis)

Nommez-les donc, nommez-moi les sujets

Dont ma main signa la sentence,

Un seul jour vit périr plus de Français

Que les vingt ans de ma puissance.

Si ma mort peut faire votre bonheur,

Prenez mes jours, je vous les donne,

Votre bon Roi déplorant votre erreur

Meurt innocent et vous pardonne. (bis)

O mon peuple ! Recevez mes adieux,

Soyez heureux, je meurs sans peine.

Puisse mon sang, en coulant sous vos yeux,

Dans vos cœurs, éteindre la haine

O mon peuple, que vous ai-je donc fait ?

par H. de la Charlerie

collection du musée Carnavalet, Paris.

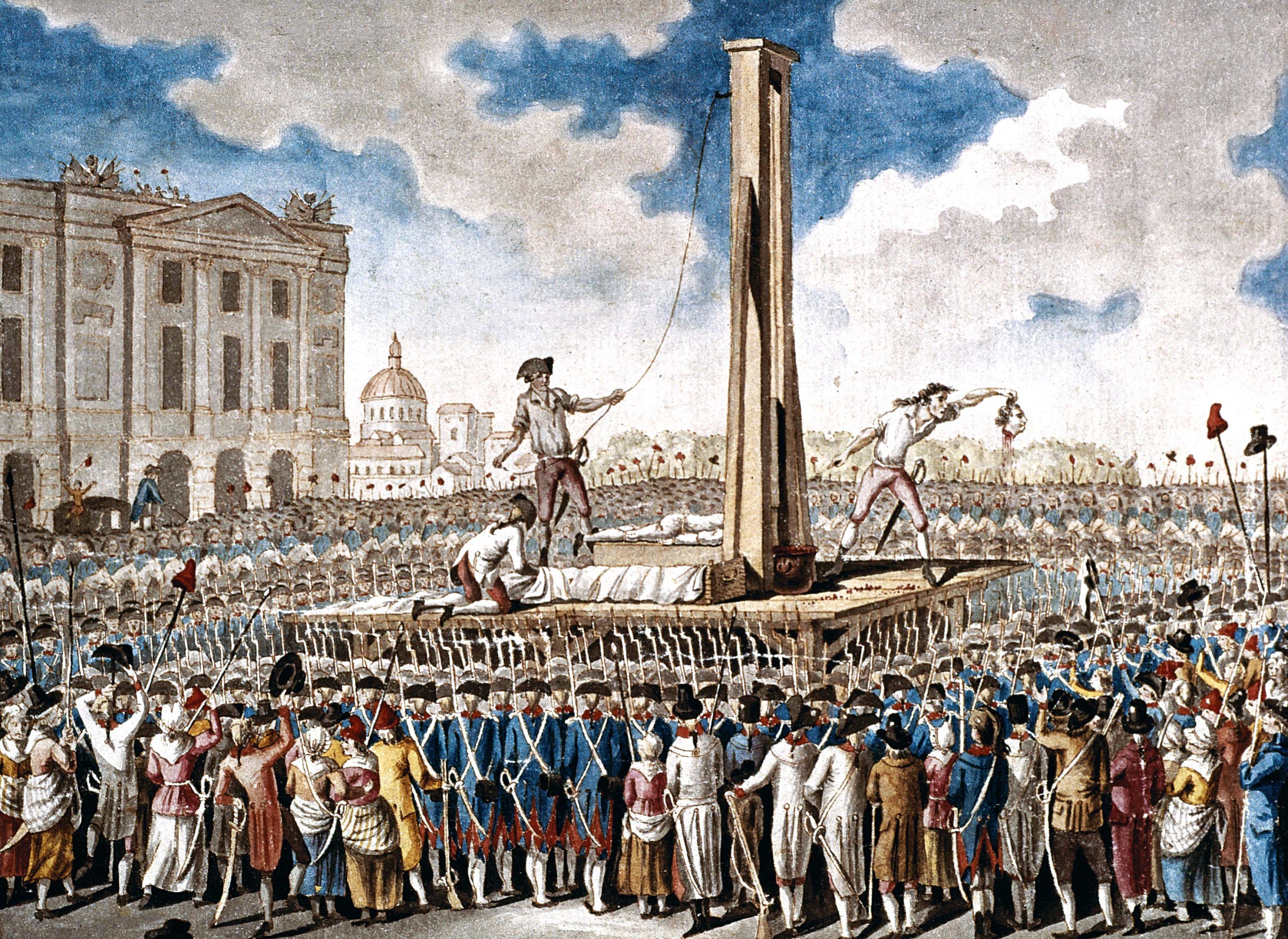

Exécution de Louis Capet XVIe du nom, le 21 janvier 1793, estampe anonyme réalisée en 1793 et conservée au musée Carnavalet – Histoire de Paris. | Auteur anonyme via Wikimedia Commons

Soulèvement de l’Ouest et insurrection fédéraliste dans le Sud Est.

08 02 1793

La République proclame que les évêques et curés seront nommés par le corps électoral, et que tous les ecclésiastiques devront prêter serment à la république ; les réfractaires seront expulsés du territoire dans les huit jours.

20 02 1793

La presse du moment a avalisé les témoignages de révolutionnaires fanatiques sur l’exécution de Louis XVI : Le Thermomètre du Jour, les Annales patriotiques disent qu’on dût conduire le roi à l’échafaud un pistolet pointé sur la tempe, qu’une fois sous la lunette, il poussa un cri affreux et se débattit ; Jacques René Hébert dira qu’il s’était conduit comme un poltron.

C’en est trop pour son bourreau, Charles-Henri Sanson, qui envoie une mise au point à Antoine Delaure, directeur des Annales patriotiques, disant l’exacte vérité de ce qui s’est passé. Dans ce texte, le bourreau fait part de son admiration pour la calme assurance de Louis XVI face à la mort : Descendant de la voiture pour l’exécution, on lui a dit qu’il fallait ôter son habit. Il fit quelques difficultés en disant qu’on pouvait l’exécuter comme il était. Sur la représentation que la chose était impossible, il a lui-même aidé à ôter son habit (…)

Alors il s’informa si des tambours battraient toujours. Il lui fût répondu que l’on n’en savait rien et c’était la vérité. Il monta l’échafaud et voulut foncer sur le devant, comme voulant parler, mais on lui représenta que la chose était impossible encore. Il se laissa alors conduire à l’endroit où on l’attacha et où il s’est écrié très haut Peuple, je meurs innocent. Ensuite se retournant vers nous, il nous dit : Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m’inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Voilà ses dernières et ses véritables paroles (…)

Il a soutenu tout cela avec un sang-froid et une fermeté qui nous a tous étonné.

Je reste très convaincu qu’il avait puisé cette fermeté dans les principes de la religion dont personne plus que lui ne paraissait pénétré ni persuadé.

24 02 1793

La Convention, manquant d’hommes pour mener la guerre, décrète une levée de 300 000 hommes. La conscription se fera par tirement [tirage au sort]. Elle ne concerne pas les fonctionnaires et les gardes nationaux qui en sont dispensés.

À partir de maintenant, et jusqu’à ce que nos ennemis aient été chassés du territoire de la République, tous les français sont réquisitionnés de façon permanente au service de l’armée. Les hommes jeunes combattront, les hommes mariés forgeront les armes et transporteront les vivres, les femmes fabriqueront des tentes et des vêtements, et serviront dans les hôpitaux ; les enfants transformeront la vieille toile en charpie et les vieillards se feront transporter dans les places publiques pour exciter l’ardeur des combattants.

2 03 1793

Début des émeutes contre la conscription en Vendée.

7 03 1793

Fin du droit d’aînesse, partage égalitaire des successions.

11 03 1793

À Machecoul, prospère cité du Marais vendéen, à l’est de l’île de Noirmoutier et au nord des Sables d’Olonne, l’appel à la conscription provoque le rassemblement, qui crée l’émeute, comme à Saint Florent, comme à Mortagne ou Chevillé. Mais à Machecoul, Souchu, ci-devant procureur, revenu depuis peu de Paris où il a été témoin des massacres de septembre et de l’exécution du roi, s’emploie à ce que l’émeute ne reste pas gratuite et c’est le curé intrus le premier à être torturé jusqu’à ce que mort s’en suive, puis les fonctionnaires, les gardes nationaux et tous ceux qui peuvent ressembler de près ou de loin à un patriote : tout ce monde va remplir la prison du château, d’où Souchu les fait sortir, liés deux par deux, pour les massacrer : ils seront ainsi plusieurs centaines à trouver la mort.

La guerre de Vendée est peuplée de ces personnages douteux, prêtres défroqués, fonctionnaires en rupture de charge, épaves d’une révolution qui, les ayant libérés d’une condition dans laquelle ils ne se sentaient guère à l’aise, n’a pas su les intégrer dans la société nouvelle. Ils étaient peu. N’étant plus rien, ils sont prêts à toutes les besognes, dans l’un ou l’autre camp, et passent de l’un à l’autre sans vergogne, pleins de rancœur et de violence, venimeux, et pis encore, contagieux.

Jean Huguet. Un Cœur d’étoffe rouge. Robert Laffont 1985

18 03 1793

À la tête des troupes autrichiennes, le prince de Saxe-Cobourg défait les Français à Neerwinden, nord-ouest de Liège.

19 03 1793

La conscription fait se lever les paysans partout en France, rapidement matés par la troupe, sauf en Vendée où toute une colonne est défaite au Pont-Charrault, marquant le début de la guerre de Vendée. Encore quelques jours, et l’ensemble de la Vendée sera aux mains des émeutiers, qui se sont donnés des chefs militaires à même de les organiser pour s’opposer victorieusement aux troupes de la Convention : Sapineau, Cathelineau, d’Elbée, Bonchamps, Stofflet, Charette, Royrand, puis, plus tard, pour remplacer d’Elbée, Henri La Rochejacquelein.

La Terreur est le produit, en 1792-1793, de la rencontre, en un certain nombre d’hommes de deux sentiments puissants : l’appétit du pouvoir et la peur […] Le second a fait irruption en Vendée, dès la première vraie bataille, celle du Pont Charrault, non loin de Saint Fulgent, au soir du 19 mars 1793. Là naquit la peur, sous sa forme la plus élémentaire, viscérale, hideuse, humiliante. Les gardes nationaux conduits par le général Marcé se virent, ce jour-là, entourés d’être qu’ils ignoraient, farouches, hirsutes, les chargeant à l’arme blanche et les décimant avec une hargne que les fusils, les canons mêmes, se révélèrent incapables de contenir. […] La peur de ces hommes fit la Vendée ; elle créa le premier mythe – il y en eut d’autres – de la Vendée, car comment justifier sa peur, c’est-à-dire : comment recouvrer quelque estime de soi quand on s’est laissé aller à une telle frousse sinon en grossissant les causes même de l’épouvante que l’on a montrée.

Et rien n’est plus redoutable qu’un homme qui a peur, car il n’aura de cesse, pour la conjurer, d’en inspirer une plus grande encore. Nous en avons un exemple, lorsqu’au lendemain du désastre de Pont Charrault, les survivants, à peine de retour à La Rochelle, y massacrèrent les prêtres et les quelques royalistes ayant eu la malchance de se trouver, ce jour-là, dans les prisons de la ville.

Jean Huguet. Un Cœur d’étoffe rouge. Robert Laffont 1985

6 04 1793

Institution du Comité de Salut Public : les Douze, qui ne seront rapidement plus que onze, Hérault de Séchelles étant rapidement exécuté comme trop proche de Danton. Ils siègent au pavillon de Flore, au Jardin des Tuileries. Un couloir donne accès au théâtre des Tuileries, où se tiennent les séances de la Convention. Il devient l’organe essentiel du gouvernement révolutionnaire.

- Barère 1755-1841

- Saint Just 1767-1794

- Robespierre 1758-1794

- Carnot 1753-1823

- Billaud-Varenne 1756-1819

- Couthon 1755-1794

- Jeanbon Saint-André 1749-1813

- Prieur de la Marne 1756-1827

- Collot d’Herbois 1749-1796

- Lindet 1746-1825

- Prieur de la Côte d’Or 1763-1832

13 04 1793

Les Girondins de la Convention mettent Marat en accusation. Mais il va être acquitté triomphalement.

23 04 1793

Les sans culottes se donnent une identité ; le mot existe depuis presque un an, qui désigne celui qui porte le pantalon de l’ouvrier ou de la petite bourgeoisie, et non la culotte de l’aristocrate.

Un sans-culotte, messieurs les coquins, c’est un être qui va toujours à pied, […] et qui loge tout simplement avec sa femme et ses enfants, s’il en a, au quatrième ou au cinquième étage. Il est utile, car il sait labourer un champ, forger, scier, limer, couvrir un toit, faire des souliers, et verser jusqu’à la dernière goutte de son sang pour le salut de la République. Le soir, il se présente à sa section, non pas poudré, musqué, botté, dans l’espoir d’être remarqué de toutes les citoyennes des tribunes, mais bien pour appuyer de toute sa force les bonnes motions, et pulvériser celles qui viennent de la faction abominable des hommes d’État.

Anonyme

Et il est bien vrai que l’activisme citoyen tournait à plein régime : 5 500 sociétés politiques sur l’ensemble du territoire ; 62 % des chefs lieu de cantons en sont pourvus ; 15 à 25 % de femmes en leur sein. On pétitionne à tout va, au point d’inquiéter les professionnels, bien embarrassés par cette surprenante expression de la citoyenneté.

18 05 1793

Réquisitions, impôts, arrestations de prêtres, saisies des biens et denrées font gronder les paysans savoyards : le Haut Faucigny, l’Albanais, Chambéry, Cluses, Faverges se soulèvent. Le plus spectaculaire fût à Thônes où la bataille fit rage… les troupes françaises finirent pas avoir le dessus : on pilla, brûla et égorgea pendant trois jours ; Marguerite Frichelet Avet, intrépide meneuse, fût exécutée sur le Pâquier, à Annecy.

Les produits alimentaires se vendent à des cours de plus en plus élevé, la hausse s’étend à toutes les denrées. Un ancien prêtre, Jacques Roux, va déclarer le 21 juin à la Commune de Paris : Qu’est-ce que la liberté quand une classe d’hommes peut, par son monopole, exercer le droit de vie et de mort sur ses semblables ? Liberté, Égalité, République, tout cela n’est plus qu’un fantôme…Le prix exorbitant des denrées, qui de jour en jour s’accroît au point que les trois quart des citoyens peuvent à peine l’atteindre, n’est-il pas de tous les moyens propres à opérer la contre révolution, le plus certain et le plus funeste ?

24 05 1793

Charles Bonaparte qui a suivi un temps Pascal Paoli, est mort voilà huit ans. En principe c’est sur l’ainé des enfants que repose alors la charge de la famille, mais dans la famille Bonaparte ce rôle revient au second : Napoléon qui, lui, ne suit pas du tout Pascal Paoli, en flirt permanent avec l’Angleterre, mais se bat pour la Révolution française. Les partisans des Paoli le prennent très mal et incendient la maison des Bonaparte à Ajaccio.

26 05 1793

Pascal Paoli entraîne la Corse dans la révolte contre le pouvoir révolutionnaire français, sur une toile de fond toujours d’actualité : les chefs de clan se brouillent et se réconcilient avec une mobilité et une inconstance incroyable. La liberté de la majorité des insulaires et l’argent du Trésor français paient toujours les frais de leurs querelles…

Comte de Volney. Enquête pour la Convention. 1793

2 06 1793

Marat, se faisant le relais des sans culottes qui ont fait irruption au sein de la Convention, obtient de celle-ci l’arrêt de 29 députés girondins.

11 06 1793

La famille Bonaparte quitte la Corse pour se réfugier dans un premier temps près de Toulon, puis près de Marseille. Napoléon s’en souviendra quand, quelques mois avant sa mort, vingt-huit ans plus tard, il confiera au général Bertrand : La Corse n’est pour la France qu’un inconvénient, une verrue qu’elle a sur le visage.

24 06 1793

La nouvelle constitution de l’An I de la première République débute par une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui se distingue de celle de 1789 par son exigence d’égalitarisme : elle ne sera jamais appliquée. Et pour cause : les articles 27, 33, 34 et 35 étaient pour n’importe quel gouvernement l’équivalent d’une balle dans le pied en légitimant la plupart des révoltes et révolutions. Mais c’était une légitimation des événements du 10 août 1792 : la chute de la monarchie.

Le peuple français, convaincu que l’oubli et le mépris des droits naturels de l’homme, sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l’objet de sa mission. – En conséquence, il proclame, en présence de l’Être suprême, la déclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen.

Article 1. – Le but de la société est le bonheur commun. – Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

Article 2. – Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

Article 3. – Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

Article 4. – La loi est l’expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

Article 5. – Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents.

Article 6. – La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soit fait.

Article 7. – Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. – La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

Article 8. – La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

Article 9. – La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l’oppression de ceux qui gouvernent.

Article 10. – Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l’autorité de la loi, doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 11. – Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

Article 12. – Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.

Article 13. – Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 14. – Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu’elle existât serait une tyrannie ; l’effet rétroactif donné à la loi serait un crime.

Article 15. – La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

Article 16. – Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 17. – Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l’industrie des citoyens.

Article 18. – Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance, entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie.

Article 19. – Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Article 20. – Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi, et de s’en faire rendre compte.

Article 21. – Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler.

Article 22. – L’instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.

Article 23. – La garantie sociale consiste dans l’action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Article 24. – Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.

Article 25. – La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

Article 26. – Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entière liberté.

Article 27. – Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par les hommes libres.

Article 28. – Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

Article 29. – Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Article 30. – Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

Article 3 1. – Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

Article 32. – Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l’autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

Article 33. – La résistance à l’oppression est la conséquence des autres Droits de l’homme.

Article 34. – Il y a oppression contre le corps social lorsqu’un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Article 35. – Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

30 06 1793

Les révolutionnaires officient à l’abbaye de Talloires, sur les bords du lac d’Annecy : On brûla pendant trois jours et trois nuits, chroniques du Moyen Âge, chartes, manuscrits, incunables, éditions rares, peintures, tableaux, sculptures sur bois, meubles anciens, vases sacrés, orfèvrerie, brocarts d’argent et d’or, toutes les archives et trésors inestimables accumulés pendant 8 siècles. Seules quelques épaves furent sauvées par les notables du bourg qui surent corrompre par la bonne chère et l’or les officiers municipaux chargés de cette œuvre de vandalisme. Peu après les révolutionnaires décidèrent que pour empêcher les cloches de la vieille abbaye de sonner, il fallait les détruire. Le grand clocher tomba de si haut que le démolisseur disait qu’il n’avait pas pu le mesurer.

D. Barlone. Talloires à travers les siècles. 1991.

06 1793

Dans l’ouest, les prêtres réfractaires sont arrêtés massivement : 73 prêtres sont acheminés vers Nantes, 1 494 vers Bordeaux et 827 vers Rochefort.

12 07 1793

Première expérience du télégraphe optique de Claude Chappe : un message est transmis de Belle ville à Saint Martin du Tertre, à 35 kilomètres, avec un relais à Écouen. Le succès entraîne le vote par la constitution d’un réseau, à commencer par celui de Paris à Lille qui permettra de connaître presque en temps réel la victoire des soldats de l’an II, à Condé sur l’Escaut. Chappe sera alors proclamé bienfaiteur de la Patrie, ce qui ne l’empêchera pas de se suicider le 23 janvier 1805, face aux difficultés rencontrées pour commercialiser son invention. Il faudra à peu près une trentaine d’années pour le mettre en place : une dépêche de 25 mots pouvait parvenir de Paris à Strasbourg en 6 heures par l’intermédiaire des 52 relais établis sur des sites élevés réquisitionnées par l’État, 4 h 30 pour Paris-Montpellier. Ces sémaphores étaient distants de 10 à 20 km, coiffés d’un mât sur lequel pivotent des bras de bois qui peuvent prendre différentes positions, signifiant des lettres ou des mots. Chaque tour dispose de deux télescopes pointant des deux côtés de la ligne. En 1832, ce sera le seul système de transmission de ce type au monde. À son apogée le télégraphe optique de Chappe compte 535 tours sur près de 5 000 kilomètres de réseau : deux grandes lignes : la Toulon-Marseille-Lyon-Paris, et la Bayonne-Paris, et, à partir de 1834, la transversale Avignon-Narbonne Toulouse-Bordeaux, puis en 1840, la Narbonne-Perpignan, justifiée par l’augmentation du trafic entraîné par la conquête de l’Algérie ; le monopole d’État qui en est à l’origine deviendra un frein pour les autres innovations à venir, tel le système télégraphique de Morse, qui se développera beaucoup plus librement en Angleterre et aux États-Unis.

13 07 1793

Charlotte Corday, fille de Pierre Corneille à quatre générations – bon sang ne saurait mentir -, assassine Marat. Elle est plus petite que lui, mais sait qu’elle le trouvera dans son bain, dont il fait un fréquent usage pour soulager une dermatose sévère due au champignon Malasezzia, avec une surinfection et présence massive de staphylocoques dorés qui faisaient de lui un condamné – Marat était physicien et médecin, et avant de répandre la terreur, soignait les belles marquises en leur pratiquant des étincelages -. Admiratrice des Girondins, elle se vengea ainsi de la récente arrestation de 29 d’entre eux. Son geste lui vaudra la guillotine. Sur le tableau qu’en a fait David, Le divin Marat, la poitrine blessée par une main sacrilège, on le voit tenir encore à la main un feuillet du billet qu’elle lui a remis : du 13 juillet 1793, Marie Anne Charlotte Corday au citoyen Marat. Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance.

![Jean-Paul Marat a été assassiné dans son bain par la révolutionnaire girondine Charlotte Corday. [Mort de Marat - Tableau de Jacques-Louis David (1793), conservé au Musée des Beaux-Arts de Belgique]](https://static.cnews.fr/sites/default/files/styles/image_640_360/public/xvmb6842d84-84f4-11e8-9994-b5e049951fd7-300x300_5dc57042437f2.jpg?itok=TeYvSfEZ)

Mort de Marat – Jacques-Louis David (1793), Musée des Beaux-Arts de Belgique

L’assassinat de Marat, par Jean Joseph Weerts. 1880

Lors de son procès : Marat pervertissait la France. J’ai tué un homme pour en sauver cent mille, un scélérat pour sauver des innocents, une bête féroce pour donner le repos à mon pays. J’étais républicaine bien avant la Révolution.

ODE À MARIE-ANNE-CHARLOTTE CORDAY

Quoi ! tandis que partout, ou sincères ou feintes,

Des lâches, des pervers, les larmes et les plaintes

Consacrent leur Marat parmi les immortels ;

Et que, prêtre orgueilleux de cette idole vile,

Des fanges du Parnasse, un impudent reptile

Vomit un hymne infâme au pied de ses autels ;

La Vérité se tait ! Dans sa bouche glacée,

Des liens de la peur sa langue embarrassée

Dérobe un juste hommage aux exploits glorieux !

Vivre est-il donc si doux ? De quel prix est la vie,

Quand sous un joug honteux la pensée asservie,

Tremblante, au fond du cœur se cache à tous les yeux ?

Non, non, je ne veux point t’honorer en silence,

Toi qui crus par ta mort ressusciter la France,

Et dévouas tes jours à punir des forfaits.

Le glaive arma ton bras, fille grande et sublime,

Pour faire honte aux Dieux, pour réparer leur crime,

Quand d’un homme à ce monstre ils donnèrent les traits.

Le noir serpent sorti de sa caverne impure,

A donc vu rompre enfin sous ta main ferme et sûre

Le venimeux tissu de ses jours abhorrés !

Aux entrailles du tigre, à ses dents homicides,

Tu vins redemander et les membres livides,

Et le sang des humains qu’il avait dévorés !

Son œil mourant t’a vue, en ta superbe joie,

Féliciter ton bras, et contempler ta proie.

Ton regard lui disait : Va, tyran furieux,

Va, cours frayer la route aux tyrans tes complices.

Te baigner dans le sang fut tes seules délices ;

Baigne-toi dans le tien et reconnais tes Dieux.

La Grèce, ô fille illustre, admirant ton courage,

Épuiserait Paros, pour placer ton image

Auprès d’Harmodios, auprès de son ami ;

Et des chœurs sur ta tombe, en une sainte ivresse,

Chanteraient Némésis, la tardive Déesse,

Qui frappe le méchant sur son trône endormi.

Mais la France à la hache abandonne ta tête,

C’est au monstre égorgé qu’on prépare une fête,

Parmi ses compagnons, tous dignes de son sort.

Oh ! quel noble dédain fit sourire ta bouche,

Quand un brigand, vengeur de ce brigand farouche,

Crut te faire pâlir aux menaces de mort !

C’est lui qui dut pâlir ; et tes juges sinistres,

Et notre affreux sénat, et ses affreux ministres,

Quand, à leur tribunal, sans crainte et sans appui,

Ta douceur, ton langage et simple et magnanime,

Leur apprit qu’en effet, tout puissant qu’est le crime,

Qui renonce à la vie est plus puissant que lui.

Longtemps, sous les dehors d’une allégresse aimable,

Dans ses détours profonds ton âme impénétrable

Avait tenu cachés les destins du pervers.

Ainsi, dans le secret amassant la tempête,

Rit un beau ciel d’azur, qui cependant s’apprête

À foudroyer les monts, et soulever les mers.

Belle, jeune, brillante, aux bourreaux amenée,

Tu semblais t’avancer sur le char d’hyménée,

Ton front resta paisible, et ton regard serein.

Calme sur l’échafaud, tu méprisas la rage

D’un peuple abject, servile, et fécond en outrage,

Et qui se croit alors et libre et souverain.

La vertu seule est libre. Honneur de notre histoire,

Notre immortel opprobre y vit avec ta gloire,

Seule tu fus un homme, et vengeas les humains.

Et nous, eunuques vils, troupeau lâche et sans âme,

Nous savons répéter quelques plaintes de femme,

Mais le fer pèserait à nos débiles mains.

Non ; tu ne pensais pas qu’aux mânes de la France

Un seul traître immolé suffit à sa vengeance,

Ou tirât du chaos ses débris dispersés.

Tu voulais, enflammant les courages timides,

Réveiller les poignards sur tous ces parricides,

De rapine, de sang, d’infamie engraissés.

Un scélérat de moins rampe dans cette fange.

La vertu t’applaudit. De sa mâle louange

Entends, belle héroïne, entends l’auguste voix.

Ô vertu, le poignard, seul espoir de la terre,

Est ton arme sacrée, alors que le tonnerre

Laisse régner le crime, et te vend à ses lois !

André Chénier, lui aussi guillotiné, le 7 thermidor an II (25 juillet 1794).

Le corps de Marat, embaumé, dont les yeux demeuraient grands ouverts, était placé sur un lit, avec la bouche ouverte. Il paraît que l’on avait dû couper un morceau de la langue qui dépassait.

Il fut recouvert d’un drapeau tricolore. La rigidité cadavérique empêchant de prendre l’attitude imaginée par David, on emprunta le bras d’un autre cadavre et on lui mit en main une plume de fer, symbole de l’écrivain patriote. Bras, main et plume dépassaient du drapeau tricolore recouvrant le corps. Mme de Créqui affirme dans ses souvenirs que l’adulation de la foule fut telle que le troisième bras se détacha, à la stupeur, pour ne pas dire l’horreur, des assistants proches du catafalque. Il faisait heureusement nuit quand cet incident grand-guignolesque se produisit.

La sépulture était prévue au centre du jardin de l’ancien couvent des Cordeliers. C’était trop près du domicile de Marat où on avait ramené son corps. Un cortège se forma vers 5 heures de relevée sous un soleil encore de plomb : Le corps sur un lit de parade porté par des hommes. La baignoire suivait portée par des femmes, d’après l’article du journal Le Thermomètre du Jour du 19 juillet 1793. Corps et baignoire précèdent une foule qui, dans une cohue invraisemblable, crie, pleure ou même rit.

Ce que le journaliste désigne par une baignoire est en réalité un sarcophage de porphyre en provenance du Louvre. À pas très lents, la procession prend l’itinéraire suivant : la rue de Thionville (rue Dauphine actuelle), le Pont-Neuf, le quai de la Ferraille, le pont au Change, pour s’arrêter plus longuement à la place du Théâtre-Français (Odéon actuel). Très souvent le cortège fait halte, ce qui permet d’arroser discrètement mais copieusement de vinaigre aromatisé le corps putréfié du héros de la soirée. Il est minuit quand, à la lueur des flambeaux (on a dépensé mille neuf cent quatre livres de flambeaux et lampions), Thuriot, président de la Convention, prononce un discours. Le cortège arrive enfin dans le jardin des Cordeliers, et le corps de Marat est enterré dans son sarcophage sous une grotte formée de roches granitiques dont l’entrée, fermée par une grille, est surmontée d’une urne contenant son cœur. Ce monument avait été très rapidement construit par l’architecte J.-T. Martin.

Le citoyen Jullien, en guise d’absoute, prononça une prière blasphématoire, due à la plume d’un certain Brochet, ancien domestique, que nous retrouverons le lendemain parmi les jurés du Tribunal révolutionnaire, chargés de juger Charlotte Corday : O Cor Jesu ! O Cor Marat… Si Jésus fut un prophète, Marat est un Dieu !…

Jean Epois. L’affaire Corday Marat

17 07 1793

Charlotte Corday est guillotinée. Soudain un orage éclata. De larges gouttes de pluie vinrent s’écraser dans la poussière. La foule devint houleuse ; on entendait chanter La Carmagnole.

Soudain, on cria : La voilà ! La voilà ! Elle était superbe dans sa longue chemise rouge que la pluie plaquait contre son corps. On eût dit une statue tant son beau visage était calme. Derrière la charrette, des jeunes filles se tenaient par la main et dansaient. Je fus pendant huit jours au moins amoureux de Charlotte Corday.

Pierre Notelet, qui prenait le frais à sa fenêtre, au 404 de la rue Saint Honoré. Lettre à son frère

Autre personne se trouvant sur le passage du cortège, Adam Lux, député extraordinaire de Mayence ; il en tomba amoureux fou de Charlotte, écrivit un Éloge de 17 pages, que François Henri Désérable retrouvera dans un grenier, traduira et insérera partiellement dans Tu montreras ma tête au peuple, chez Gallimard 2013 : pareille déclaration ne pouvait être pardonnée : il sera lui-même raccourci le 4 novembre 1793 par le rasoir national : sa lettre était datée de ce jour.

Je n’ai pas assisté au procès. J’aurai voulu apercevoir Charlotte, mais la salle était chaque fois bondée, à tel point qu’il me fut impossible d’y entrer. Je voulais voir cette femme que Fabre d’Églantine avait décrite comme une virago plus charnue que fraîche, sans grâce, malpropre, comme le sont presque tous les philosophes et beaux esprits femelles. Je me méfiais du tableau esquissé par le médiocre poète. J’avais raison: Charlotte était sublime.

La première fois que je la vis, c’était à la sortie du palais de Justice. Quand la charrette traversa les grilles de la cour du Mai, le ciel de Paris devint gris, comme si la mine de Dieu s’assombrissait. Un déluge éclata ; il fit nuit en plein jour. Dans les cieux, les anges pleuraient ; debout, les mains derrière le dos, appuyée sur les ridelles, Charlotte accueillait chaque goutte avec un sourire qu’elle garderait tout au long du trajet.

Je courais au-devant de la charrette pour me poster à divers endroits, de façon à mieux la voir. Et quand elle arrivait devant moi, je recommençais, bousculant les uns, écartant les autres, indifférent aux insultes que je recueillais. Charlotte semblait ne prêter attention à personne. Elle regardait les gens aux fenêtres. Peut-être aperçut-elle, à l’une d’entre elles, Danton, Robespierre et Desmoulins, sans savoir que c’était eux. Je les vis, moi, observer la marche funèbre. L’Incorruptible paraissait agité, il parlait sans cesse, enlevait ses lunettes, les remettait, remuait nerveusement. Mais les deux autres, fascinés, ne l’écoutaient pas.

La charrette roulait depuis une heure quand, pour la première et dernière fois, le regard de Charlotte croisa le mien. Je restai pétrifié devant ses yeux en amande qui bientôt ne verraient plus que la fureur des ténèbres. Elle me fixa longtemps, peut-être dix secondes, pendant qu’une foule furieuse, visages en sueur, chevelures en désordre, chemises à demi-arrachées, l’insultait continuellement. Elle, si calme, gardait une douceur inaltérable au milieu des hurlements barbares, ce regard si doux, si pénétrant, ces étincelles vives et humides qui éclataient dans ces beaux yeux, ces yeux dans lesquels parlait une âme aussi tendre qu’intrépide, ces yeux qui auraient pu émouvoir les rochers.

Cependant la pluie continuait de tomber sur sa chemise rouge qui lui collait maintenant à la peau, faisant apparaître ses formes. On devinait ses courbes gracieuses, arrondies, ses seins fermes que sa respiration soulevait. Le visage impassible, la bouche figée dans un demi-sourire, le regard pur et fier traversant les nuages, Charlotte interrogeait l’immensité. Et elle semblait voir dans les fureurs des plus sombres ombrages briller l’éternelle clarté.

L’orage ne dura pas longtemps. Il semblait fuir devant elle. Chaque pas des chevaux la rapprochait de la mort, mais elle restait d’un calme absolu, comme si ce voyage n’avait d’autre but que de rendre visite à une vieille amie. Ce n’était qu’une illusion : sous la chemise, ses sens se soulevaient à une cadence de plus en plus soutenue : à mesure qu’on approchait, sa respiration s’accélérait. Quand la charrette eut atteint la place de la Révolution, le soleil revient. Au pied de l’échafaud, Charlotte descendit, fière, intrépide, le front paisible, le regard serein. Au moment où le bourreau lui arracha son fichu, sa pudeur en souffrit. Elle avança d’elle-même au-devant de la mort. Un huissier céleste appliqua les scellés sur mon cœur : je sus, dès ce instant, que personne au monde jamais plus n’y entrerait.

À l’automne 1793, tous les clubs de femme seront dissous.

A Caen en 1793, par Tony Robert Fleury 1838-1911 Musée Bonnat

À Lyon, c’est Joseph Chalier qui est guillotiné, pour le début de l’exécution, mais comme la machine avait des ratés, on le finira au sabre. Joseph Chalier était un révolutionnaire ardent dont un partisan était devenu maire de Lyon quatre mois plus tôt, le 8 mars. Une armée révolutionnaire avait été levée, donnant lieu à une nouvelle taxe, évidemment impopulaire. Une manifestation avait eu lieu le 29 mai, et la municipalité Chalier, suspendue le 30. Une autre, provisoire avait été mise en place, chassant les envoyés de la Convention et traduisant Chalier en justice, pour conclure sur une condamnation à mort. Dès lors, la Convention ne pouvait plus que faire la guerre à Lyon.

22 07 1793

Alexander Mackenzie, en descendant quatre ans plus tôt le fleuve auquel il laissa son nom, restait quelque peu frustré, car son intention de départ était bien de trouver la rivière qui, prenant sa source dans les Rocheuses, mènerait au Pacifique, c’est à dire à un possible point d’embarquement des fourrures pour l’Asie, et essentiellement la Chine. Il était de nouveau reparti de Fort Chipeway le 10 juillet 1792, remontant la rivière de la Paix, sur le versant est des Rocheuses et passant l’hiver dans une cabane de rondins. Au mois de mai, des indiens lui indiquent comment regagner la Bella Coola River, qui se jette dans le Pacifique au nord-ouest de Vancouver par 52°21’N. Il écrit sur un rocher : Alexander Mackenzie, venu du Canada, par terre, Le vingt-deux juillet dix-sept cent quatre-vingt-treize.

Mackenzie a traversé l’Amérique du Nord dans sa plus grande largeur, s’imposant aux Indiens par son courage et par son endurance, attirant les pacifiques et négociant habilement avec eux, tenant en respect les malintentionnés. Au moment de toucher au but, il fût pris à partie par des groupes hostiles qui avaient reçu des coups de fusil des gens de Vancouver. Il les réduisit au silence sans effusion de sang, par la seule force de sa personnalité. Mais la route qu’il découvrit était inexploitable pour un trafic commercial. Elle avait cependant plus que la valeur d’un symbole, grâce aux documents topographiques et ethnographiques qu’il rapportait et à ses observations sur les Rocheuses. Passé plus tard à la Compagnie du Nord-Ouest, il engagea celle-ci à s’assurer les services du topographe David Thompson qui découvrit au commencement du XIX° siècle la route cherchée par les chasseurs de fourrures.

Pierre Jacques Charliat. Les Explorateurs. 1955

26 07 1793

L’avocat toulousain Bertrand Barère appelle du haut de la tribune de la Convention les troupes en charge de la guerre de Vendée à plus de vigueur et de rage : Cette guerre devient extraordinaire et inexplicable… C’est un cancer politique qui creuse dans l’État une plaie profonde… Cette guerre se compose de petits succès et de grands revers… Votre armée ressemble à celle du roi de Perse : elle traîne 120 voitures de bagages, tandis que les brigands marchent avec leur arme et un morceau de pain noir dans leur sac… Jamais vous en parviendrez à les vaincre tant que vous ne vous rapprocherez pas de leur manière de combattre… Faites la récolte des brigands et portez le feu dans leurs repaires…

07 1793

Une importante mission diplomatique anglaise dirigée par Lord Macartney arrive en Chine… mission diplomatique plutôt musclée, car forte de 700 soldats. N’ayant pas voulu prendre la mesure de l’importance des rites confucéens de présentation, Lord Macartney ne s’était pas plié au kowtow – le salut devant l’empereur – et cela n’avait fait qu’attiser les susceptibilités de chaque camp. Il s’agit de demander à la Chine quels sont les biens que pourraient bien lui fournir l’Angleterre, pour rééquilibrer un peu la balance commerciale entre ces deux grandes puissances, par trop favorable à la Chine, estiment les Anglais. L’empereur de Chine, Quianlong est profondément persuadé d’être à la tête de la première puissance mondiale – il est vrai que Canton est la première place commerciale du monde – et estime que le roi d’Angleterre George III est son vassal. Il confie à l’ambassadeur une lettre pour le roi George III : Notre empire céleste possède toutes choses en abondance et ne manque de rien dans ses frontières. Il n’y a donc nulle nécessité d’échanger les produits des barbares étrangers contre les nôtres. Lord Macartney repart donc bredouille, mais profondément vexé. Les choses n’iront pas en s’arrangeant jusqu’à ce que les Chinois réalisent, quarante ans plus tard, que l’empire avait déjà des pieds d’argile et que l’empereur ne voulait pas le voir, qu’en matière d’armement ils avaient des décennies, pour ne pas dire des siècles de retard sur l’Angleterre.

1 08 1793

Instauration d’un système métrique unique, dans tout le pays. Lakanal tente de créer une ligne de diligences Paris – Lille, en seize relais.

Marie-Antoinette est transférée à la Conciergerie, l’antichambre de la mort, partie médiévale du Palais de Justice, devenue prison quand le Palais de la Cité cessa d’être résidence royale, en 1392. Le concierge était alors le dignitaire en charge de la garde de la résidence royale. C’est l’équivalent de nos actuels QHS : Quartier de Haute Sécurité.

Cette marche accélérée vers la mort laisse indifférent son neveu, l’empereur d’Autriche qui ne lèvera pas le petit doigt pour la secourir. Ne restait dès lors à ses amis, au premier rang desquels le comte Fersen, que la corruption pour monter des tentatives d’évasion : tout comme au Temple, elles échoueront, démasquées par ceux qui n’avaient pas été achetés.

La République en guerre contre le reste de l’Europe a besoin de plomb pour fabriquer des balles. Les cercueils de la basilique de Saint-Denis en contiennent beaucoup. Donc la profanation des tombes royales peut avoir une utilité : l’idée en revient à Barère, qui, au nom du Comité de salut public, propose à la Convention nationale de détruire les tombes royales pour fêter le premier anniversaire de la prise des Tuileries, 10 août 1792. D’où le décret du 1° août 1793 : Les tombeaux et mausolées des ci-devant rois, élevés dans l’église de Saint-Denis, dans les temples et autres lieux, dans toute l’étendue de la République, seront détruits le 10 août prochain.

Le même Barère occupe encore la tribune de la Convention, et il s’agit toujours de la Vendée : cette fois-ci, le mot exterminer est prononcée : Représentants, le Comité de Salut public a préparé des mesures qui tendent à exterminer cette race rebelle, à faire disparaître leurs repaires, à incendier leurs forêts, à couper leurs récoltes. C’est dans les plaies gangrenantes que la médecine porte le fer et le feu, c’est à Mortagne, à Cholet, à Chemillé que la médecine politique doit employer les mêmes moyens et les mêmes remèdes : c’est faire le bien que d’extirper le mal ; c’est être bienfaisant pour sa patrie que de punir les révoltés… Louvois fut accusé par l’Histoire d’avoir incendié le Palatinat, et Louvois devait être accusé : il travaillait pour les tyrans. Le Palatinat de la République, c’est la Vendée ; détruisez-la, et vous sauvez la patrie.

Car c’est avec la Vendée que correspondent les aristocrates, les fédéralistes, les départementaires et les sectionnaires, c’est à la Vendée que se reportent les vœux coupables de Marseille, la vénalité honteuse de Toulon, les mouvements de l’Ardèche, les troubles de la Lozère, les conspirations de l’Eure et du Calvados, les espérances de la Sarthe et de la Mayenne, le mauvais esprit d’Angers et les sourdes agitations de quelques départements de l’ancienne Bretagne…

Représentants, détruisez la Vendée, Valenciennes et Condé ne sont plus au pouvoir de l’Autrichien ! Détruisez la Vendée, l’Anglais ne s’occupera plus de Dunkerque ! Détruisez la Vendée, l’Espagne se verra harcelée, conquise par les méridionaux joints aux soldats victorieux de Mortagne et de Cholet ! Détruisez la Vendée, et Lyon ne résistera plus, Toulon s’insurgera contre les Espagnols et les Anglais et l’esprit de Marseille se relèvera à la hauteur de la révolution républicaine ! Enfin, chaque coup que vous porterez à la Vendée retentira dans les villes rebelles, dans les départements fédéralistes et dans les frontières envahies…

En suite de quoi fut prononcé le décret du même jour :

[…] Article VI Il sera envoyé par le ministre de la Guerre des matières combustibles de toutes espèces pour incendier les taillis et les genêts.

Article VII Les forêts seront abattues, les repaires des rebelles seront détruites, les récoltes coupées, les bestiaux saisis.

Article VIII Les femmes, les enfants et les malades seront conduits à l’intérieur ; il sera pourvu à leur subsistance et à leur sureté avec tous les égards dus à l’humanité.

6, 7, 8 08 1793

Trois jours de saccage à l’abbaye de Saint Denis. En fait, ces trois jours n’y suffiront pas ; il y aura un arrêt puis les travaux reprendront du 12 octobre au 25 octobre. Tous les tombeaux en plomb sont fondus pour l’armée. On dénombre 54 corps dans le caveau des Bourbons. On s’occupera ensuite des Valois, des Carolingiens, des Mérovingiens. Tous les corps sont sortis de leur cercueil pour être déposés dans une fosse commune creusée à cet effet, et bien pourvue en chaux. Le 21 janvier 1817, ce qui reste des rois et reines de France sera à nouveau exhumé pour être entassé dans une dizaine de coffres placés dans un ossuaire. Louis XVIII en profite pour rapatrier également les restes de son frère Louis XVI et de Marie Antoinette du cimetière de la rue d’Anjou.

Le corps de Turenne, très bien conservé – il est mort en 1675 – est exposé dans la sacristie de Saint Denis, où le gardien vend les dents, puis en juin 1794, au Jardin des Plantes, avant de rejoindre les Invalides en 1800. Henri IV sauve sa tête, car elle est volée. Elle va beaucoup voyager : on la sait chez un comte allemand au XIX° siècle ; vendue à Drouot en 1919 à un antiquaire de Dinard, celui-ci la propose au Louvre en 1947, qui la refusera ; elle sera vendue en 1955 à un couple de retraités de Montmartre, lesquels la légueront en 2008 à Louis de Bourbon, duc d’Anjou, qui la fera authentifier par le Dr Philippe Charlier, médecin légiste de Garches. Le duc d’Anjou souhaite lui faire réintégrer Saint Denis. 51 statues furent soit détruites, soit seulement endommagées : il s’agissait en fait plutôt de démantèlement, effectué méticuleusement : on s’attaquait au nez et aux yeux pour que les souverains ne puissent plus ni voir ni sentir, on mutilait les attributs de leur pouvoir : mains, couronne, sceptre pour les empêcher de récupérer leur trône. Mais nombreuses furent les statues de marbre et de pierre sauvées et conservées grâce à Alexandre Lenoir, conservateur du Musée des Monuments français, anciennement couvent des Petits Augustins, où l’on rassemblait les prises de guerre. Il s’était résolument engagé dans la défense du patrimoine. Bien sûr, Napoléon nommera tout cela autrement : Le musée Napoléon (autre nom du musée des Monuments français) ne contenait que des objets légitimement acquis, soit par de l’argent, soit par les conditions de traité de paix, en vertu desquels ces chefs d’œuvre furent donnés en échange de cession de territoires ou de contributions.

Napoléon. Mémorial de Sainte Hélène.

On reconnut ce monarque [Louis XIV], sa haute taille, son âge au temps de sa mort et ces mêmes traits caractéristiques que les arts ont fait revivre. Le corps, bien conservé, était d’une couleur d’ébène. On développa une très longue bandelette qui entourait le cou pour mieux assujettir la tête. Il semblait que, jusque dans la mort, ce prince commandait le respect et que, par la sévérité de ses traits, il menaçait alors ses profanateurs. Incertains quelques instants, et bientôt indignés de cette majesté survivante à elle-même, ils s’empressèrent de précipiter le corps dans la fosse commune. Il tomba sur celui de Henri IV, le couvrit presque tout entier. Plusieurs descendirent dans la fosse avec une échelle […]. Il me fallut feindre l’indifférence du vulgaire en portant la main sur la bouche de Louis XIV pour détacher furtivement une de ses dents. Ce fut sans succès, à cause de l’adhérence des lèvres. Enfin, après un moment d’hésitation, je saisis à la main droite un ongle qui se détacha facilement […]. Je vis descendre une charretier du dépôt, dont le dessein n’était pas équivoque. C’était pour outrager de nouveau Louis XIV […]. Cet homme fit avec son couteau une large entaille au ventre du prince. Il en retira une grande quantité d’étoupe qui remplaçait les entrailles et servait à tenir les chairs. Avec le même instrument, il ouvrit la bouche, qui était aussi garnie d’étoupe. Ce spectacle donna lieu aux bruyantes et insultantes acclamations de la multitude […].Tous ceux qui restaient dans le caveau, plus ou moins conservés, vinrent ensuite combler cet abîme, qui parut engloutir, avec ces rois, toutes les générations qu’ils avaient gouvernées. La chaux vive fût employée pour consumer jusqu’aux éléments de ces corps que le temps avait épargnés.

Henri-Martin Manteau

Chez nous, en 1793, on viole le tombeau du roi Dagobert, après avoir brisé sa statue, et celle de la reine Berthilde, sa femme ; on disperse ces ossements qui y dormaient depuis 638. Puis c’est Clovis, dans la croisée du chœur, ensuite le frère de Charlemagne, ensuite Eudes ; après le grand Hugues Capet, c’est Henri I°, Louis VI le Gros, tous les tombeaux du temps de Saint Louis ; Philippe le Hardi est arraché à son coffre de plomb ; Louis X le Hutin, Jeanne de Laval, Philippe V le Long, Jeanne de Bourgogne, Charles le Bel, Philippe de Valois, Charles V, VI, VII, VIII, le roi Jean, Henri II, Catherine de Médicis, couchés en habits royaux, sont tirés de leur sommeil majestueux. Avec Du Guesclin et Turenne, Henri IV est dépouillé de son suaire. Louis XIII, reconnaissable à sa barbiche et à sa petite moustache, Louis XIV noir comme de l’encre, Louis XV en putréfaction, sont précipités au charnier. Les mains de justice, les quenouilles, se mêlent aux os, les couronnes et les croix aux lambeaux de chair, hors des suaires de cuir et de plomb, hors des draps dorés tout empouacrés de sanie : voilà ce que la France a fait de ses rois ! […] Sous le vent abstrait de l’Esprit, la France dessèche, détruit et recommence sans cesse ses expériences.

Paul Morand. Londres. 1933

Évidemment, depuis, comme le dit Julos Beaucarne, les choses ont bien changé, sais-tu ?

J’voudrais faire un slam pour une grande dame que j’connais depuis tout petit

J’voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi

J’voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j’ai grandi

J’voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu’on appelle Saint-Denis

Prends la ligne D du RER et erre dans les rues sévères d’une ville pleine de caractère

Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d’une ville pleine de bonnes gos et de gros clandos

Si t’aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger.

Tu verras des Yougos et des Roms, et puis j’t’emmènerais à Lisbonne

Et à 2 pas de New-Deli et de Karashi (t’as vu j’ai révisé ma géographie), j’t’emmènerai bouffer du Mafé à Bamako et à Yamoussoukro

Et si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent Quimper et où ça a un petit air de Finistère

Et puis en repassant par Tizi-Ouzou, on finira aux Antilles, là où il y a des grosses re-noi qui font « Pchit, toi aussi kaou ka fé la ma fille ! »

Au marché de Saint-Denis, faut que tu sois sique-phy. Si t’aimes pas être bousculé tu devras rester zen

Mais sûr que tu prendras des accents plein les tympans et des odeurs plein le zen

Après le marché on ira ché-mar rue de la République, le sanctuaire des magasins pas chers

La rue préférée des petites rebeus bien sapées aux petits talons et aux cheveux blonds peroxydés

Devant les magasins de zouk, je t’apprendrai la danse. Si on va à la Poste j’t’enseignerai la patience…

La rue de la République mène à la Basilique où sont enterré tous les rois de France, tu dois le savoir ! Après Géographie, petite leçon d’histoire

Derrière ce bâtiment monumental, j’t’emmène au bout de la ruelle, dans un petit lieu plus convivial, bienvenu au Café Culturel

On y va pour discuter, pour boire, ou jouer aux dames. Certains vendredi soir, y’a même des soirées Slam

Si tu veux bouffer pour 3 fois rien, j’connais bien tous les petits coins un peu poisseux

On y retrouvera tous les vauriens, toute la jet-set des aristocrasseux

Le soir, y’a pas grand chose à faire, y’a pas grand chose d’ouvert

À part le cinéma du Stade, où les mecs viennent en bande : bienvenue à Caillera-Land

Ceux qui sont là rêvent de dire un jour je pèse ! et connaissent mieux Kool Shen sous le nom de Bruno Lopez

C’est pas une ville toute rose mais c’est une ville vivante. Il s’passe toujours quelqu’chose, pour moi elle est kiffante

J’connais bien ses rouages, j’connais bien ses virages, y’a tout le temps du passage, y’a plein d’enfants pas sages, j’veux écrire une belle page, ville aux cent mille visages, St-Denis-centre mon village

J’ai 93 200 raisons de te faire connaître cette agglomération. Et t’as autant de façons de découvrir toutes ses attractions.

À cette putain de cité j’suis plus qu’attaché, même si j’ai envie de mettre des taquets aux arracheurs de portables de la Place du Caquet

Saint Denis ville sans égal, Saint Denis ma capitale, Saint Denis ville peu banale.. où à Carrefour tu peux même acheter de la choucroute Hallal !

Ici on est fier d’être dyonisiens, j’espère que j’t’ai convaincu. Et si tu m’traites de parisien, j’t’enfonce ma béquille dans l’…

J’voudrais faire un slam pour une grande dame que j’connais depuis tout petit

J’voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi

J’voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j’ai grandi

J’voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu’on appelle Saint Denis.

Grand Corps Malade. 2006

Donc, les choses ont bien changé, mais après Grand Corps Malade, elles changent encore, dans les années 2010, quand un maire communiste s’avise que ce Saint Denis de Grand Corps malade ne lui plaît guère, tout bien réfléchi, et s’avise que la basilique de Saint Denis serait mieux qu’aujourd’hui si demain on lui reconstruisait la deuxième tour dont elle était munie et qui avait été détruite au milieu du XIX° siècle. Ah la la, quel charivari !

La querelle autour de la restitution de la flèche, c’est le terme consacré, ne date pas d’hier. On peut même dire qu’elle remonte à sa déposition par l’architecte François Debret (1777-1850), alors chargé de la restauration de la basilique. Considéré comme une autorité en son temps, Debret avait repensé la façade occidentale, réaménagé l’intérieur très endommagé par la Révolution, et consolidé la flèche affaiblie par la foudre. Mais voilà qu’en 1845, une tempête secoue de nouveau la construction, haute de 81 mètres (le roi pouvait, dit-on, l’apercevoir depuis les terrasses de Saint Cloud). L’architecte décide de la démonter, non sans avoir au préalable réalisé un véritable travail de maquettiste. Il numérote les pierres, dessine les moindres détails, répertorie le plus petit piton, la plus modeste ardoise.

Son objectif : reconstituer l’ensemble à l’identique en le consolidant, comme il était d’usage à l’époque. C’était compter sans la hargne d’un autre architecte, jeune loup du patrimoine aux ambitions agressives. Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879) accuse à hauts cris son confrère d’avoir utilisé des pierres trop lourdes. Dénigré, lâché par les politiques, Debret finit par démissionner, laissant la flèche en miettes, et ses plans dans des cartons.

Le temps passe, la ville de Saint Denis bascule à gauche, mais ses édiles ne se désintéressent pas de ce monument, tout clérical et teinté de monarchie soit-il. Dès le milieu des années 1980, le maire communiste Marcellin Berthelot s’empare du projet de restitution de la flèche, destiné à valoriser cette basilique située en plein cœur de la ville. Il le soumet à Jack Lang, qui ne dit pas non, mais pas vraiment oui non plus. L’affaire traîne, les plans restent en plan.

Son successeur, Patrick Braouezec, reprend le flambeau, mais la construction du Stade de France va vite mobiliser toutes les énergies. Il n’empêche, l’idée a la vie dure. Devenu président de la communauté d’agglomération Plaine Commune, M. Braouezec relance la machine en 2012, avec celui qui l’a remplacé à la tête de la ville, Didier Paillard. Les deux hommes constituent un comité de soutien plein de noms prestigieux, l’écrivain Erik Orsenna en tête, et sollicitent les services du patrimoine. Car non seulement la basilique est classée monument historique, mais elle appartient à l’État, seul habilité à donner une autorisation de travaux.

Le projet, estimé à 50 millions €, consiste à rendre la flèche à la basilique, et aux Dyonisiens, sans qu’il en coûte un sou à l’État. Comment ? En lançant un chantier école ouvert au public, et en utilisant des techniques anciennes. Les partisans de la restitution s’inspirent des expériences menées au château médiéval de Guédelon, dans l’Yonne, ou sur la frégate l’Hermione, à Rochefort (Charente-Maritime) : un chantier peut devenir un spectacle en lui-même et s’autofinancer en partie, grâce aux curieux qu’il attire.

Pour le reste, le comité dit avoir trouvé des mécènes. D’une pierre deux coups, donc. Ce qui nous intéresse, au-delà de la restitution de la flèche, souligne Patrick Braouezec, ce sont les possibilités d’insertion que peut offrir une telle entreprise pour le travail du vitrail, du bois, de la pierre, de la ferronnerie. Au moment où l’on cherche des sujets d’unité nationale, ce projet serait fédérateur.

Oui, mais le propriétaire ne l’entend pas de cette oreille. Notre principal obstacle, soupire M. Braouezec, c’est l’État. Aurélie Filippetti avait dit plutôt non, Fleur Pellerin plutôt rien du tout. À la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Ile-de-France, qui gère la basilique, on fait savoir que la question n’est pas d’actualité.

Les mauvaises langues soupçonnent l’administration du patrimoine, milieu réputé fermé, de bouder un projet qui n’est pas le sien. Mais ce sont d’abord des écoles de pensée qui s’affrontent. Ou plutôt, des doctrines, enracinées dans la tradition française presque aussi profondément que les fondations de la basilique elle-même. D’un côté, ceux qui veulent retrouver l’état d’origine d’un bâtiment, sur une ligne défendue en son temps par Viollet-le-Duc. De l’autre, ceux qui voient dans un monument ce que l’historien de l’architecture Alexandre Gady appelle un palimpseste archéologique : la somme des traces que le temps a laissées sur lui.

Ce qui est en jeu, à Saint-Denis, c’est la question de l’authenticité. Les spécialistes qui voient dans la reconstitution de la flèche un geste hérétique sont les tenants d’une vision archéologique du patrimoine. Ils s’inscrivent dans une longue histoire française et, au-delà, européenne. Le document fondateur de cette doctrine est la charte de Venise, un traité international signé en 1964.

Après les délires interventionnistes du XIX° siècle, et notamment ceux du très imaginatif Viollet-le-Duc, l’idée fit son chemin qu’il fallait regarder les monuments du passé comme des objets sur lesquels le temps a fait son œuvre. Donc, s’intéresser à toutes leurs strates et les conserver, plutôt que d’essayer de reconstituer un hypothétique état d’origine. Au fond, l’état d’origine, c’est quoi ? La forêt du quaternaire ? ironise Alexandre Gady, qui préside la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France. L’état le mieux documenté, c’est l’état actuel.

La timidité de l’État serait liée à cette vision des choses. Une position doctrinale sage, pour Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux qui exploite le parcours de la nécropole royale de Saint-Denis. Si l’on s’engage dans la reconstruction, où seront les limites ? interroge-t-il. Car les fantasmes ne manquent pas : dans les années récentes, d’autres projets ont été défendus, notamment celui du château de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), détruit en 1870, ou du palais des Tuileries, incendié en 1871. Tous deux refusés par le ministère de la culture. Un monument a une vie, et ses manques en font partie, estime Jean-Pascal Lanuit, directeur adjoint de la DRAC d’Ile-de-France, qui gère l’édifice et consacre beaucoup d’efforts à la rénovation de la façade. La disparition de la flèche est intéressante, elle doit être respectée.

Pour les opposants, le fait de reconstituer la flèche reviendrait à gommer l’histoire. Ou du moins, estime M. Gady, à la manipuler. Ce serait un mensonge, soutient-il. La règle souffre cependant des exceptions : un bâtiment démoli peut être reconstruit s’il l’est sur-le-champ. Ce fut le cas du Parlement de Bretagne, à Rennes, et du château de Lunéville, en Lorraine, respectivement ravagés par des incendies en 1994 et 2003. Tous deux ont fait l’objet de gros travaux.

Un monument peut aussi être restauré au jour le jour, une pierre changée par-ci par-là, une écaille rattrapée dans la peinture, mais c’est une autre histoire. Bien malin qui pourrait, par exemple, retrouver des pierres d’origine dans les châteaux de la Loire, construits en tufeau. Quand il s’agit de reconstruction, en revanche, le temps n’est pas un allié – au moins en France. Au bout d’un certain nombre d’années, les matériaux ont disparu, l’œil s’est habitué. Ne pas arbitrer entre différents états serait la meilleure manière de ne pas se tromper. Depuis plus d’un siècle et demi, la basilique de Saint-Denis est vue comme cela, décrite comme cela, peinte comme cela, observe Alexandre Gady.

Derrière ces considérations élevées, il y a aussi des questions d’argent. Le patrimoine français n’est pas en bonne condition, c’est un fait, et les moyens investis là ne le seraient pas ailleurs. Ce qui est mort est mort, martèle Dominique Cerclet, conservateur des monuments historiques à la DRAC Ile-de-France. S’il y a des fonds disponibles, il faut les mettre sur les parties vivantes ! Ne pas couvrir d’or certains endroits quand, dans tant de châteaux, les plafonds tombent.

Les mécènes ? Ils ne sont pas si nombreux et ce qu’ils dépensent d’un côté manquera fatalement à l’État solliciteur. Or les mécènes eux aussi veulent rêver. Pourtant la restauration minutieuse d’une façade ou d’un vitrail fait nettement moins vibrer que l’apparition d’une tour médiévale dans le ciel d’Ile-de-France – d’où l’intérêt de l’État à bloquer ce projet. Il y a bien sûr, dans la symbolique de cette flèche et dans son aspect conquérant, un élément très vendeur qui met en rogne les puristes.

Toute opération spectaculaire est soupçonnée à leurs yeux de tirer le patrimoine vers une forme de dysneylandisation rampante : les monuments seraient restaurés en fonction des goûts du public, et pour attirer des touristes. Lesquels, pour la plupart, souhaitent davantage vivre une expérience authentique que voir un lieu authentique, constate l’anthropologue Saskia Cousin, auteure de plusieurs enquêtes sur le tourisme. Ce qui les intéresse avant tout, c’est de pouvoir s’imaginer comment vivaient les gens autrefois. Pour cela, évidemment, des bâtiments entiers sont plus parlants que des ruines.

L’exemple le plus frappant, celui qui a fait couler le plus d’encre, c’est la reconstitution de la grille royale du château de Versailles, en 2008. De cet ouvrage conçu sous Louis XIV et déposé en 1771, on ne possédait que des illustrations de petite taille. Grâce à des fonds privés, il a été recréé dans une version richement tapissée de 10 000 feuilles d’or, qui a fait hurler bien des historiens de l’art. Faut-il montrer aux visiteurs ce qu’ils veulent voir ? Ou ce qu’ils admirent dans les films hollywoodiens ? Mais à Saint-Denis, l’affaire est bien différente, soutient Jacques Moulin, architecte en chef des monuments historiques, chargé de la basilique. Rien, dans la charte de Venise, ne contredit la restitution d’un monument pour lequel on a autant de documentation, affirme-t-il, avant d’ajouter : On a plus de plans et de dessins de cette tour que de tous les clochers médiévaux encore debout en France.

Nos voisins européens ne se sont pas posé tant de questions avant de reconstruire en Allemagne la Frauenkirche de Dresde, entre 1994 et 2005, ou en Pologne le château royal de Varsovie, durant les années 1970. Dans les deux cas, ces bâtiments avaient été détruits pendant la seconde guerre mondiale. Ces reconstitutions n’étaient pas simplement destinées à boucher un trou dans le paysage : elles avaient une portée symbolique, et un poids considérable en termes d’identité.

Exactement comme en aurait la restitution de la flèche de Saint-Denis, soutient fougueusement Erik Orsenna : cette ville est dévastée sur le plan industriel et social. Ses élus prennent les choses à bras-le-corps. Ils veulent une image architecturale forte et ont eu l’idée d’organiser un grand chantier autour de ce bâtiment magnifique : je les admire et je les soutiens avec enthousiasme.

Le chantier de restitution ferait événement durant une bonne quinzaine d’années et contribuerait à transformer la perception de cette commune, la plus ancienne de France. Philippe Bélaval lui-même avoue son embarras. Tout donne tort à ce projet sur le plan patrimonial, dit le président du Centre des monuments nationaux, gardien de la doxa, mais il faut bien reconnaître, que si ce chantier voyait le jour, cela pourrait avoir un effet d’entraînement considérable sur une ville insuffisamment visitée par rapport à sa valeur historique et artistique. Une telle mobilisation sociale serait un signe de confiance dans l’avenir, ce serait formidable.

Pourquoi, dans ces conditions, ne pas imaginer un arrangement ? Aux yeux de M. Bélaval, l’entreprise aurait plus de chances si les mécènes sollicités prenaient aussi en charge d’autres parties, moins glamour mais très endommagées de la basilique.

Encore faudrait-il que le débat soit ouvert, ce qui n’est apparemment pas le cas. Les partisans du projet se plaignent du silence que leur oppose le ministère de la culture. Il n’y a pas de non, mais un vide, se plaint Jacques Moulin. Ce qui devrait relever du débat d’idées se résume à une série de postulats qu’on ne peut pas discuter. Une colère relayée par Jean-Michel Leniaud, historien de l’art et directeur de l’Ecole nationale des chartes, à Paris. Je ne me prononce pas sur la faisabilité du projet, mais je regrette qu’on n’en parle pas, comme on ne parle jamais des projets de restauration en général. L’opinion n’est pas mêlée à cela, et c’est dommage. En France, quand on parle de patrimoine, c’est uniquement pour dire que les cathédrales sont en ruine et pour lancer des souscriptions… La flèche de Saint-Denis est une question de société qui mérite d’être discutée à tous les échelons possibles.

Il est vrai que les choix patrimoniaux sont d’importance, et concernent les citoyens. Faut-il privilégier les pierres ou les gens ? Les morts ou les vivants ? À cette question, les générations précédentes ont répondu, en Europe du moins, avec tact et beaucoup de prudence. Le fait de garder le passé est un véritable choix de société, qui engage plus que de simples moyens techniques. Mais il faut garder en mémoire que la plupart des bâtiments ont beaucoup évolué avec les années.

La flèche de Saint-Denis elle-même est, à l’origine, un ajout sur une église déjà vieille d’un siècle. Enfin, les doctrines, aussi sages soient-elles, sont sujettes aux modes. Elles varient avec les époques. Conçues pour préserver les monuments des changements d’humeur de ceux qui les restaurent, elles finissent souvent par avaler toutes les transformations, pourvu que le temps les ait absoutes.

Viollet-le-Duc, encore lui, fit restaurer la cité fortifiée de Carcassonne en essayant de retrouver la forme idéale d’une forteresse du XIII° siècle. Il fut très critiqué au XX° siècle, notamment pour avoir couvert d’ardoises, matériau du Nord, les tours qui jalonnent le mur d’enceinte. Après lui, un architecte entreprit même de remplacer cette couverture par des tuiles, mais il s’arrêta en chemin, laissant un ensemble disparate. Cent cinquante ans plus tard, tout est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Raphaëlle Rérolle. Le Monde du 14 03 2015

10 08 1793

Inauguration du Museum Central des Arts de la République, qui en 1803 deviendra le Musée Napoléon, puis finalement le musée du Louvre le 22 juillet 1816 ; le départ sera modeste, avec 660 œuvres ; mais rapidement leur nombre va aller en croissance géométrique, avec le pillage systématique des guerres napoléoniennes, à telle enseigne que, la place étant insuffisante pour exposer tout cela, de 1793 à 1814 les expositions seront temporaires.

23 08 1793

Carnot décide la levée en masse : réquisition de tous les hommes de 18 à 25 ans, célibataires ou veufs sans enfants : les effectifs de l’armée vont atteindre ainsi 800 000 hommes.

25 08 1793

Marseille, reprise aux Fédéralistes, devient Ville sans nom. Lyon est assiégée : […] nous sommes bivouaqués dans les fossés et cette nuit, au lieu d’essayer mon lit, je suis allé sur les hauteurs pour voir l’effet du bombardement de l’armée de Kellermann sur les rebelles, et infidèle ville de Lyon … l’on voyait les bombes écraser les anarchistes et les flammes s’élever dans plusieurs endroits, je suis étonné qu’ils ne se rendent pas à ce feu incendiaire que l’on ne pouvait voir de sang froid surtout en réfléchissant que beaucoup de patriotes en seraient victimes…

Borel, caporal fourrier, depuis Limonest.

Philippe Pinel est nommé médecin des aliénés de l’hôpital Bicêtre, où il commence par suivre de près les pratiques de Jean-Baptiste Pussin qui tente d’établir une pratique morale des aliénés, en demandant que l’on prenne en compte la part de raison qui leur reste : il va commencer par supprimer l’usage des chaînes ; en 1795, Philippe Pinel sera nommé médecin-chef de La Pitié Salpêtrière où il commencera à réformer l’organisation de l’hôpital.

27 08 1793

Les royalistes de Toulon ouvrent leur ville aux Anglais.

29 08 1793

La France est entrée en guerre contre l’Angleterre et l’Espagne. Dom Ventura Caro et Antonio Ricardos, deux grands capitaines espagnols, donnèrent bien du fil à retordre aux troupes françaises de part et d’autre des Pyrénées. Dans les colonies, et notamment à Saint Domingue où a éclaté une insurrection deux ans plus tôt, les sentiments que nourrissent les esclaves pour les représentants du pouvoir risquent de mettre à mal la défense des îles, aussi Sonthonax et Polverel, commissaires civils à St Domingue, y abolirent l’esclavage, se ralliant ainsi Toussaint Louverture ; cette émancipation impromptue offrait le grand avantage pour la République de pouvoir lever des troupes pour la défense de l’île, car on est en droit de mobiliser des citoyens, pas des esclaves. Toussaint Louverture allait être nommé en 1797 par le Directoire commandant en chef de l’armée coloniale, son premier souci étant alors d’éliminer son rival André Rigaud.

5 09 1793

Les conventionnels suivent Barrère qui, au nom du Comité de salut public, veut mettre la terreur à l’ordre du jour : Nous voulons une armée révolutionnaire [qui] exécutera enfin ce grand mot qu’on doit à la Commune de Paris : Plaçons la Terreur à l’ordre du jour. C’est ainsi que disparaîtront au même instant les royalistes et les modérés, et la tourbe contre-révolutionnaire qui vous agite.

*****

La bêtise, au commencement, la paresse, la négligence ? Le jaune, le beige, le fadasse ? Allons-donc ! Le rouge, oui. Le sang. Au commencement était le sang. La haine. La violence, la guerre, le crime ; puis la revanche de la défaite, le châtiment de l’assassinat ; et la revanche de la revanche, le châtiment du châtiment…