| Publié par (l.peltier) le 17 octobre 2008 | En savoir plus |

5 03 1832

Jeanne Villepreux Power, 38 ans vit à Messine où elle a suivi son époux James Power qui y fait des affaires. Autodidacte passionnée, elle fait faire des Aquaria, que l’on nommera gabiolines à la Power, cages à la Power en Angleterre, l’ancêtre de l’aquarium, avant tout pour y observer l’argonauta argo, objet de la grande dispute de biologie marine de l’époque : l’argonauta argo squatte-t-il sa maison comme le fait le Bernard l’ermite ou bien la construit-il lui même ? C’est elle qui va constater qu’il est bien autoconstructeur. Elle va beaucoup publier sur la biologie marine, sera reconnue en Sicile, dans les sociétés savantes de l’époque, mais restera quasiment inconnue en Europe, l’une des raisons étant le naufrage en 1838 du brigantin Bramley sur lequel elle avait 16 caisses de spécimens et d’affaires pour Londres, mais aussi le détournement à leur seul profit de plusieurs mémoires qu’elle avait envoyé à des scientifiques. On la considère aujourd’hui comme la mère de la biologie marine.

mars 1832

L’Académie de médecine de Paris a envoyé deux de ses membres à Varsovie en 1831 pour se renseigner sur une nouvelle maladie, le choléra, apparue en Russie en 1829. Ils en reviennent contaminés et leur entourage de même. Le bilan sera très lourd : 94 666 morts, dont 18 402 dans la capitale. Plus de 1 % des populations du Var et des Bouches du Rhône y succombera. L’épidémie, dont mourront le premier ministre Casimir Périer et d’autres grands personnages, a surtout sévi dans les quartiers pauvres, semant la panique et déclenchant des réactions d’hostilité à l’égard des riches, accusés de répandre le mal. Dans le monde, de 1817 à 1835, on estime à 50 millions les victimes du choléra.

L’irrésistible avancée du fléau était déjà connue : apparu pour la première fois au Bengale en 1817, le choléra s’était arrêté aux portes de l’Europe en 1824. Le déplacement des troupes britanniques et les échanges commerciaux avaient contribué à la propagation d’une première pandémie, du sous-continent indien jusqu’à l’Oural et aux bords de la mer Caspienne. À Java, près de 100 000 personnes avaient péri. En 1826 commença la deuxième pandémie, qui allait cette fois-ci toucher l’Europe en son cœur, puis franchir l’Atlantique, par l’entremise de migrants irlandais partis de leur terre natale vers le Québec.

[…] La deuxième pandémie de choléra, qui sévit à partir de 1826-1827, fut suivie par cinq autres jusqu’au XX° siècle. Durement éprouvée en 1832, la France fut frappée davantage encore en 1853-1854, lors de la troisième pandémie, qui s’étendit de la Chine à l’Amérique du Sud. Cette fois-ci, les soldats français impliqués dans la guerre de Crimée furent à la fois les vecteurs de la maladie, la convoyant des côtes méditerranéennes vers la mer Noire, et ceux qui lui payèrent un lourd tribut. Plus de 140 000 Français furent fauchés par cette nouvelle flambée. Au même moment, de l’autre coté de la Manche, le médecin John Snow identifiait pour la première fois, de manière rigoureuse, la source de contamination la plus fréquente lors des épidémies : l’eau potable et les fontaines auxquelles s’approvisionnaient les citadins étaient l’une des premières causes de propagation de la maladie.

Nicolas Delalande. Histoire Mondiale de la France, sous la direction de Patrick Boucheron et 132 auteurs encadrés par Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin, Pierre Singaravélou. Seuil 2018

On nous l’avait cependant annoncé bien longtemps à l’avance ; on nous avait fait suivre sur la carte rapide sa marche rapide et menaçante […] Le Parisien n’a pas peur du mal qu’il ne voit pas, et comme l’épidémie se faisait attendre, il s’est imaginé qu’elle reculait devant nos calembours… […] On rapportait des exemples de personnes atteintes sur la route, hors de la portée des secours ; et tout le monde ne pouvait pas emporter un médecin dans sa voiture […] La crainte de fuir donna le courage de rester. […] Ce qu’on voulait, c’était le chiffre des morts, ce chiffre terrible qui augmentait sans cesse… Si la mortalité s’accroissait, c’était bon signe, elle ne durerait pas. Si elle diminuait, c’est que le mal touchait à sa fin

Anaïs Bazin, avocat et historien. L’époque sans nom. Esquisses de Paris 1830 – 1833

De quoi s’agit-il au juste ? Est-ce un vent mortel ? Sont-ce des insectes que nous avalons et qui nous dévorent ? […] Le choléra nous est arrivé dans un siècle de philanthropie, d’incrédulité, de journaux, d’administration matérielle.

Chateaubriand. Mémoires d’outre-tombe

J’entendais sous mes fenêtres la rage des ouvriers qui croyaient à une fantastique mesure d’empoisonnement. […] Mais tout le monde disait que le déplacement et le voyage étaient plus dangereux que salutaires, et je me disais aussi que si l’influence pestilentielle s’était déjà, à mon insu, attachée à nous, au moment du départ, il valait mieux ne pas la porter à Nohant, où elle n’avait pas pénétré et où elle ne pénétra pas.

Georges Sand. Histoires de ma vie

La ville était affolée ; elle croyait aux empoisonneurs ; sans cause apparente, elle se ruait sur des hommes inoffensifs, les déchirait et les jetait à la rivière. Les républicains étaient soupçonnés de répandre des matières empoisonnées sur les étaux de boucherie afin de porter préjudice au gouvernement du roi. Dans le faubourg Saint Antoine, des affiches accusaient : Le choléra est une invention de la bourgeoisie et du gouvernement pour affamer le peuple… Aux armes !

Maxime du Camp, ami de Flaubert. Souvenirs littéraires

22 07 1832

Le duc de Reichstadt meurt à 21 ans de tuberculose au palais de Schönbrunn ; Metternich avait interdit à sa mère de venir le voir. Fils unique de Napoléon I°, avec lui s’éteint la succession en ligne directe. Mais les collatéraux ne vont pas tarder à montrer le bout du nez.

3 10 1832

Inauguration du canal du Rhône au Rhin.

1832

Loi Soult : le service militaire est ramené à 7 ans avec tirage au sort. 1° revue féministe : La femme libre.

Victor Hugo poursuit sa guerre commencé sept ans plus tôt contre les démolisseurs du patrimoine bâti : Il faut le dire et le dire haut : cette démolition de la vieille France, que nous avons dénoncé plusieurs fois sous la Restauration se continue avec plus d’acharnement et de barbarie que jamais. Depuis la révolution de juillet, avec la démocratie, quelque ignorance a débordé et quelque brutalité aussi. Dans beaucoup d’endroits, le pouvoir local, le conseil municipal, la curatelle communale a passé des gentilshommes qui ne savaient pas écrire aux paysans qui ne savent pas lire. On est tombé d’un cran. En attendant que ces braves gens sachent épeler, ils gouvernent. La bévue administrative, produit naturel de cette machine de Marly, qu’on appelle la centralisation, la bévue administrative s’engendre toujours comme par le passé du maire au sous-préfet- du sous-préfet au préfet, du préfet au ministre. Seulement, elle est plus grosse.

Notre intention est de n’envisager ici qu’une seule des innombrables formes sous lesquelles elle se produit aux yeux du pays émerveillé. Nous ne voulons traiter de la bévue administrative qu’en matière de monuments, et encore ne ferons-nous qu’effleurer cet immense sujet que vingt-cinq volumes in-folio n’épuiseraient pas.

Nous posons donc en fait qu’il n’y a peut-être pas en France, à l’heure qu’il est, une seule ville, pas un seul chef d’arrondissement, pas un seul chef-lieu de canton où il ne se médite, où il ne se commence, où il ne s’achève la destruction de quelques monument historique national, soit par le fait de l’autorité centrale, soit par le fait de l’autorité locale de l’aveu de l’autorité centrale, soit par le fait des particuliers sous les yeux et avec la tolérance de l’autorité locale.

Nous avançons ici avec la profonde conviction de ne pas nous tromper.et nous en appelons à la conscience de quiconque a fait, sur un point quelconque de la France, la moindre excursion d’artiste et d’antiquaire. Chaque jour quelque vieux souvenir de la France s’en va avec la pierre sur laquelle il était écrit. Chaque jour nous brisons quelque lettre du vénérable livre de la tradition.[…]

Dans le nombre on rencontre certaines gens auxquels répugne ce qu’il y a d’un peu banal dans le magnifique pathos de juillet, et qui applaudissent aux démolisseurs pour d’autres raisons, des raisons doctes et importantes, des raisons d’économistes et de banquier.

À quoi servent ces monuments, disent-ils ? Cela coûte des frais d’entretien et voilà tout. Jetez-les à terre, et vendez les matériaux. C’est toujours cela de gagné. Sous le pur rapport économique, le raisonnement est mauvais. Nous l’avons déjà établi plus haut, ces monuments sont des capitaux. Beaucoup d’entre eux, dont la renommée attire les riches pays en France, rapportent au pays bien au-delà de l’intérêt de l’argent qu’ils ont coûté. Les détruire, c’est priver le pays d’un revenu. […]

Qu’on nous permette de transcrire ici ce que nous disions en 1825 : Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait : qu’on la fasse. Quels que soient les droits de propriété, la destruction d’un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur, misérables hommes et si imbéciles qu’ils ne comprennent même pas qu’ils sont des barbares. Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté ; son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde ; à vous, à moi, à nous. Donc, le détruire, c’est dépasser son droit.

Ceci est une question d’intérêt général, d’intérêt national. Tous les jours, quand l’intérêt général élève la voix, la loi fait taire les glapissements de l’intérêt privé. La propriété particulière a été souvent modifiée dans le sens de la communauté sociale. On vous rachète de force votre champ pour en faire une place, votre maison pour en faire un hospice. On vous rachètera votre monument.

S’il faut une loi, répétons-le, qu’on la fasse. Ici nous entendons les objections s’élever de toutes parts : Est-ce que les chambres ont le temps ? Une loi pour si peu de choses !

Une loi pour si peu de choses !

Comment, nous avons quarante quatre mille lois, dont nous ne savons que faire, quarante quatre mille lois sur lesquelles il y en a à peine dix de bonnes. Tous les ans, quand les chambres sont en chaleur, elles en pondent par centaines, et dans la couvée, il y en a tout au plus deux ou trois qui naissent viables. Eh bien malgré tout, on fait des lois sur tout, contre tout, à propose de tout.

Pour transporter les cartons d’un ministère d’un coté de la rue de Grenelle à l’autre, on fait une loi. Et une loi pour les monuments, une loi pour l’art, une loi pour la nationalité de France, une loi pour les souvenirs, une loi pour les cathédrales, une loi pour les plus grands produits de l’intelligence humaine, une loi pour l’œuvre collective de nos pères, une loi pour l’histoire, une loi pour l’irréparable qu’on détruit, une loi pour ce qu’une nation a de plus sacré après l’avenir, une loi pour le passé ; et cette loi juste, bonne, excellente, sainte, utile, nécessaire, indispensable, urgent, on n’a pas le temps, on ne la fera pas !

Risible ! Risible ! Risible !

Victor Hugo. Guerre aux démolisseurs. Revue des deux mondes 1832

Canal du Rhône au Rhin. Ligne de chemin de fer Saint Étienne Lyon. Première conserverie de sardines aux Sables d’Olonne. En 1860, on en comptera 22 dans le seul Morbihan. Frédéric Sauvage, enfant de Honfleur, invente l’hélice à pales, ou hélice à propulsion, qui va remplacer les roues à aube.

Les bateaux à roues à aube [pour les américains, le sternwheeler a une seule roue à l’arrière, le sidewheeler a deux roues, une sur chaque coté] auront leur grande époque de 1830 à 1870. Leur faible tirant d’eau les destinait à naviguer surtout en eaux calmes : lacs et canaux et cela entraîna dans certains pays d’Europe mais aussi en Amérique un important développement de la navigation fluviale par création d’un réseau de canaux : tout le monde a en tête les images des steamers du Mississippi. En Allemagne : canal de Kiel de la Baltique à la mer du Nord [1887 à 1895], de Rotterdam à Bâle à partir de 1840, et de Rotterdam à la mer du Nord ; aux États-Unis, en 1825, canal du lac Érié qui relie les Grands lacs à New-York, et liaison de l’Atlantique aux Grands Lacs. En 10 ans 4 800 km de canaux furent construits dans l’est des États-Unis. Et bien sur les réseaux préexistants en Grande Bretagne et en Hollande.

L’Irlandais Aeneas Coffey fait breveter sa machine à distiller qui va remplacer dans la fabrication du whisky le traditionnel alambic – analogue à celui que l’on utilise en France pour le Cognac – qui demandait beaucoup de main-d’œuvre et donc en final, imposait pour le whisky un prix élevé ; ce sont 2 colonnes métalliques de 15 mètres de haut, qui permettent de distiller en continu les bouillies de céréales, amenant donc une augmentation considérable de la production et une diminution en conséquence des coûts. Et pour relever le goût de ces alcools, faits de plus en plus avec de l’orge non malté [1], du blé, du maïs, on va les mélanger à des alcools provenant de pur malt pour donner ainsi des blended.

Résumé de Whisky ou Scotch ? Bernard Kapp. Le Monde 5 12 2000

Dans l’Angleterre voisine Earl Grey s’occupe à des choses plus sérieuses : réformer la loi électorale et commercialiser la marque de thé à la bergamote qui porte son nom.

14 05 1833

Mehemet Ali, Khédive d’Égypte, taille des croupières au sultan ottoman et grignote ses territoires : il acquiert ainsi la Syrie dans le cadre de la convention de Kutâhyeh signée sous l’égide de la France et de la Russie.

C’est une des étapes d’une tentative d’évolution importante du Moyen-Orient, sur toile de fond d’un empire ottoman qui commence à être sur le déclin, empire théocratique puisque sans existence hors de l’islam. C’est la naissance d’un nationalisme arabe, avec le rêve d’une grande nation arabe, partout où ils sont présents. Il sera incarné un temps par Ibn Séoud, d’Arabie, puis par Nasser, farouchement laïc. [Khadafi ratera toutes ses tentatives de ce côté-là]. La mort de Nasser laissera un grand vide [son successeur Anouar el Sadate ne sera populaire qu’à l’étranger, pas dans le monde arabe, puisqu’il avait osé faire la paix avec Israël !]. Cette absence de leader nationaliste et charismatique dans le monde arabe laissera le champ libre à une nouvelle offensive du radicalisme musulman, qui finira par susciter le terrorisme qui se dit religieux de Daech, au début du XXI° siècle.

26 07 1833

À Londres, la Chambre des Communes vote l’abolition progressive de l’esclavage dans toutes les colonies britanniques. Le processus d’émancipation est prévu pour se terminer le 1° août 1840. Il est prévu de confortables indemnités pour les planteurs, au total 20 millions de livres. Le Premier ministre whig (ou libéral) Charles Grey soutient l’initiative. Je rends grâce à Dieu d’avoir vécu un tel jour où l’Angleterre accepte de payer 20 millions de livres sterling pour l’abolition de l’esclavage, déclare William Wilberforce. Celui-ci avait réussi à faire interdire la traite en 1807 et, en 1823, participé avec Thomas Fowell Buxton à la fondation de la Société anti-esclavagiste (Anti-Slavery Society), à l’origine de la nouvelle loi. Ces abolitionnistes avaient fait grande publicité au récit autobiographique d’un ancien esclave, affranchi pour finir – The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the African, written by himself, publié en 1789 ; c’était l’un des très rares témoignages direct des traites négrières, par une de ses victimes. Il faut faire une distinction entre les dates de l’abolition de l’esclavage et la réalité :

Le trafic de contrebande s’est reporté sur la côte angolaise vers Benguela, vers les régions clandestines de Cabinda où le trafic est aux mains d’Africains indépendants, et se poursuivit surtout à partir du Mozambique. Il est signalé sur la côte congolaise jusque dans les années 1890 par les premiers explorateurs de l’arrière-côte. Au Brésil, peut-être un million d’esclaves complémentaire sont arrivés dans le premier tiers du siècle. Environ 750 000 esclaves ont débarqué après 1831, date théorique de la suppression de la traite par le Brésil qui, ce faisant, négociait la reconnaissance de son indépendance par la Grande Bretagne.

Catherine Coquery-Vidrovitch. Les routes de l’esclavage. Histoire des traites africaines, VI° – XX° siècle. Espace libre Albin Michel.2018

Il est des économistes pour dire haut et fort que les mouvements abolitionnistes ont assuré la respectabilité de cette mesure, mais qu’en fait il n’y là qu’une rationalité économique qui fait que, avec l’arrivée de la machine, le coût énergétique de celle-ci est beaucoup moins élevé que celui d’un esclave. Et, ce qui ne gâche rien, la machine, elle, ne se révolte pas. Dans la France du XXI° siècle, Jean-Marc Jancovici est l’un de ces économistes, rappelant entre autres qu’un tracteur développe la même puissance que 600 hommes.

2 10 1833

Jean Rochette et les époux Martin, aubergistes à Peyrebeille – 1 260 m d’altitude – près du Mezenc sur la commune de Lanarce, sont guillotinés devant l’auberge après avoir soit disant trucidé au moins un voyageur pour le dépouiller ; 20 000 personnes ont fait le déplacement pour assister au spectacle ! La légende, le théâtre et le cinéma – Claude Autant Lara – feront d’eux des assassins professionnels en leur attribuant un nombre de crimes sans doute excessif. Pas besoin de studio pour tourner, le site naturel était parfait pour du cinéma d’horreur. Jean Antoine Enjolras avait été découvert deux ans plus tôt, le 26 octobre 1831, au bord de l’Allier, genoux broyés, crâne fracassé. Il avait passé la nuit à l’auberge de Peyrebelle quelques jours plus tôt. Les juges se sont contentés de cela pour envoyer les époux Martin et Jean Rochette à la guillotine. Il n’y avait pas de preuves, il n’y eut pas d’aveux. La médecine légale était encore balbutiante. Les époux Martin, royalistes, étaient une bonne occasion pour des juges républicains d’éliminer ainsi toute velléité de chouannerie.

1833

Ferdinand VII, roi d’Espagne meurt après avoir aboli la loi salique et désigné sa fille Isabelle, 3 ans, pour lui succéder, privant ainsi du trône son frère Charles. C’est donc son épouse Marie Christine qui va assurer la régence. Mais la noblesse préfère Charles, plus absolutiste, et sort les fusils. L’Europe sur laquelle souffle un vent de libéralisme ne peut l’entendre ainsi et vient appuyer les partisans d’Isabelle : Autriche, France Angleterre et même le Portugal, partagé sur la question, et qui, selon le camp, soutient l’un ou l’autre. Et les arrières pensées poussent fort car la grande affaire des monarchies – le mariage – est à la une : une enfant de trois ans, on a le temps de s’entredéchirer avant que de lui trouver un mari. Pour finir, – cela dura treize ans, jusqu’en 1846 – le camp d’Isabelle l’emportera : on lui donnera pour mari son cousin germain François de Bourbon, homosexuel notoire surnommé Paquita ; elle aura tout de même onze enfants dont les pères étaient choisis dans le monde de la culture, de l’armée et de la diplomatie : dans le fond, pour la santé des enfants il y avait peut-être moins de risques à les faire ainsi qu’avec son cousin !

Manifestation contre les machines à vapeur aux mines d’Anzin : les ouvriers détruisent les pompes extrayant l’eau des galeries. Thiers fait adopter la loi sur l’expropriation pour utilité publique. Kuhlmann invente l’acide sulfurique. L’allemand Jakob Friedrich Kammerer crée la première usine d’allumettes : elle avait en fait été inventée par Charles Sauria, (1812 à Poligny, † 1895, dans la misère), en 1831 – allumette à friction – quand il n’était qu’étudiant : son professeur avait alors présenté la découverte aux Allemands… qui en firent bon usage, via un brevet obtenu par le suédois Lönstrom. Charles Sauria devint un modeste médecin de campagne. Début de la parution de la carte d’état major au 1/80 000°, en 274 feuilles : elle sera achevée en 1882. Carte d’état major, comme son nom l’indique, c’est à l’usage de l’état major, c’est à dire des officiers supérieurs… et donc, cela veut dire que les officiers de terrain, les lieutenants, capitaines, et même commandant n’ont pas ces cartes à leur disposition, et quand bien même ils les auraient, on ne leur a pas appris à les lire… La carte est encore entourée de secret. L’île de Sumatra connaît un séisme de magnitude 9. L’archipel des Malouines devient anglais, et il va le rester… scrogneugneu. Frédéric Ozanam fonde la Société de Saint Vincent de Paul, et Vidocq le Bureau de Renseignements pour le commerce, ancêtre des Agences de notation, lesquelles, dès le départ donc, furent marquées du sceau du milieu : François Eugène Vidocq n’était pas Frédéric Ozanam. Condamné très tôt au bagne, – le chemin de Paris à Brest s’effectue à pied, enchaîné aux autres bagnards – il échoue dans deux tentatives d’évasion, réussit la troisième, est repris et enfermé au bagne de Toulon d’où il s’évade en 1800. En 1809, il propose ses services d’indic à la préfecture de police de Paris, avec un succès certain, puisque, deux ans plus tard, le préfet le nomme à la tête de la Brigade de sûreté, constituée d’anciens condamnés qui ont pour mission d’infiltrer le milieu. Il va y déployer toutes ses qualités, y imposant des registres avec un système de fiches et introduisant la criminalistique en systématisant les études balistiques ou les prises d’empreintes digitales comme celle de chaussures ; il se fera autant d’ennemis chez les voyous que chez les policiers, tant et si bien qu’il démissionnera en 1827, et publiera ses mémoires un an plus tard : gros succès. Le personnage inspirera à Honoré de Balzac son Vautrin de la Comédie Humaine, à Alexandre Dumas père le policier Jackal des Mohicans de Paris, et à Victor Hugo plusieurs personnages des Misérables : Jean Valjean, Inspecteur Javert, Thénardier, et même des écrivains anglais comme Conan Doyle, Herman Melville.

Eugène François Vidocq, dans The Illustrated London News, 29 mars 1845. | Artiste inconnu / The Illustrated London News / domaine public via Wikimedia Commons

Chateaubriand est allé rendre visite à Charles X, en exil à Prague : Je gravis des rues silencieuses, sombres, sans réverbères, jusqu’au pied de la haute colline que couronne l’immense château des rois de Bohème. L’édifice dessinait sa masse noire sur le ciel ; aucune lumière ne sortait de ses fenêtres ; il y avait là quelques chose de la solitude, du site et de la grandeur du Vatican, ou du Temple de Jérusalem vu de la vallée de Josaphat. On n’entendait que le retentissement de mes pas et de ceux de mon guide ; j’étais obligé de m’arrêter par intervalles sur les plateformes des pavées échelonnés, tant la pente était raide. À mesure que je montais, je découvrais la ville au-dessous. Les enchaînements de l’histoire, le sort des hommes, la destruction des empires, les desseins de la Providence se présentaient à ma mémoire en s’identifiant aux souvenirs de ma propre destinée.

Chateaubriand. Mémoires d’outre-tombe.

Premier réseau rationnel d’égouts à Partis créé pour recueillir les eaux de pluies et celles du nettoyage des rues, déversées par les bornes fontaines. Les égouts peu à peu permettent à l’eau de circuler sous la ville qui parallèlement se développe et respire : ses déchets sont drainés par le réseau souterrain qui la débarrasse de ses eaux usées, acheminées vers les champs d’épandage pour fertiliser les cultures autour de la capitale.

1 01 1834

Entrée en vigueur du Zollverein, union douanière allemande. Le 22 mars 1833, la Bavière, le Wurtemberg, la Prusse et la Hesse avaient déjà signé un accord qui abolissait entre eux toute frontière douanière. Le 10 mai, ils avaient été rejoints par les États d’Allemagne centrale, déjà liés par une convention identique : l’union économique de l’Allemagne était dès lors réalisée. Mais on avait compris depuis la fin des guerres napoléoniennes qu’il fallait parler de cela dès l’enfance : Guillaume de Humboldt, le frère d’Alexandre, était alors ministre des cultes et de l’enseignement en Prusse et avait mis en place l’enseignement de la géographie dès l’école primaire ; des livres avaient été édités, reproduisant les paysages d’Allemagne. C’est là qu’est née la géographie en tant que matière donnant lieu à être intégrée aux programmes d’enseignement. En 1853, cette union refusera l’admission de l’Autriche : la volonté d’union politique était déjà dans l’air, et pour ce faire, Bismarck trouvera le terrain déjà bien préparé.

08 1834

Alphonse de Lamartine est assis sur les marches du Parthénon et digresse sur le traduttore, traditore italien [traduction, trahison] : De tous les livres à faire, le plus difficile à mon avis, c’est la traduction. Or, voyager, c’est traduire ; c’est traduire à l’œil, à la pensée, à l’âme du lecteur, les lieux, les couleurs, les impressions, les sentiments que la nature ou les monuments humains donnent au voyageur. Il faut à la fois savoir regarder, sentir et exprimer ; et exprimer comment ? Non pas avec des lignes et des couleurs, comme le peintre, chose facile et simple, non pas avec des sons, comme le musicien, mais avec des mots, avec des idées qui ne renferment ni sons ni lignes, ni couleurs. Ce sont les réflexions que je faisais assis sur les marches du Parthénon, ayant Athènes et le bois d’olivier du Pirée, et la mer bleue d’Égine devant les yeux, et sur ma tête l’ombre majestueuse de la frise du temple des temples. Je voulais emporter pour moi un souvenir vivant, un souvenir écrit de ce moment de ma vie ! Je sentais que ce chaos de marbre si sublime, si pittoresque dans mon œil, s’évanouissait de ma mémoire, et je voulais pouvoir le retrouver dans la vulgarité de ma vie future. Écrivons donc : ce ne sera pas le Parthénon, mais ce sera du moins une ombre de cette grande ombre qui plane aujourd’hui sur moi. Du milieu des ruines qui furent Athènes et que les canons des Grecs et des Turcs ont pulvérisées et semées dans toute la vallée et sur les deux collines où s’étendait la ville de Minerve, une montagne s’élève à pic de tous les cotés – d’énormes murailles l’enceignent ; et, bâties à leur base de fragments de marbre blanc, plus haut avec les débris de frises et de colonnes antiques, elles se terminent dans quelques endroits par des créneaux vénitiens. Cette montagne ressemble à un magnifique piédestal, taillé par les dieux mêmes pour y asseoir leurs autels.

16 10 1834

Incendie du Palais de Westminster, épargné par l’incendie de Londres en 1666 : seuls Westminster Hall, la tour des Joyaux, la crypte de la chapelle Saint-Étienne et les cloîtres échappent à la destruction. Les Londoniens hésiteront longtemps entre reconstruire en gothique ou en classique… le gothique finira par l’emporter. En 1836, après l’examen de 97 propositions, la commission royale optera pour l’architecte Charles Barry. La première pierre sera posée en 1843, la Chambre des Lords achevée en 1847 et la Chambre des Communes en 1852. La plupart des travaux seront réalisés avant 1860, les derniers en 1867.

1834

Canal de Bourgogne, creusé par les forçats de terre, des vagabonds sortis pour l’occasion de leur maison de force. Xavier Jouvin modernise la ganterie grenobloise : il augmente le nombre de tailles, invente l’emporte pièce. À la fin du second empire, la ganterie fera travailler près de la moitié des ouvriers grenoblois. Création dans le cadre départemental du Certificat d’Études Primaires. Les Boers, colons d’origine hollandaise établis dans la région du Cap, s’opposent à la domination britannique ; l’abolition de l’esclavage est le principal différent qui oppose les deux communautés ; emmenés par Pretorius, les Boers vont migrer vers le nord pendant 5 ans, en quête de la Terre promise que Dieu leur a forcément, réservé quelque part à leur intention en Afrique – c’est le Grand Trek -. Après avoir affronté et vaincu les Zoulous, ils fondent les États du Natal, d’Orange et du Transvaal, que Londres mettra vingt ans à reconnaître, au grand dam des colons anglais de la colonie. Mis à part l’universalité de la souveraineté anglaise, le Canada est un foyer de tensions, la dissension première étant celle qui oppose Canadiens francophones et Canadiens anglophones : Louis Joseph Papineau, chef du parti patriote du Bas Canada, le Canada francophone, adresse à Londres 92 résolutions pour obtenir plus de représentation démocratique au Parlement du Bas Canada : ces propositions seront quasiment toutes rejetées par les 10 propositions de Russel en 1837, ce qui va enclencher de 1837 à 1838 une véritable guerre civile – la rébellion des Patriotes -.

À 22 ans, l’américain Cyrus Hall McCormick, dépose le brevet d’une moissonneuse mécanique tractée par un cheval ; constituée d’un rabatteur qui couche le blé et d’une roue porteuse qui actionne une scie, elle connaîtra un grand succès.

À cette période, c’est Alfred de Musset qu’Aurore Dupin, baronne Dudevant, alias George Sand avait pour amant. Elle lui écrit en stéganographie, – l’art de la dissimulation, une invention de Johannes Zeller de Heidenberg, en français Jean Trithème, (1462-1516) – une lettre d’amour apparemment très classique ; mais, si on enlève une ligne sur deux, cela devient de l’érotisme bien cru ! Il n’est pas certain qu’elle en soit l’auteur, car on ne la retrouve pas dans la publication de leur correspondance ; mais, quel qu’il soit, l’auteur possédait une belle maîtrise de la langue et en jouait en virtuose ; quant à Alfred de Musset, on comprend mieux qu’il se soit lassé rapidement de cet érotisme mondain ; elle me fatigue...

Je suis très émue de vous dire que j’ai

bien compris, l’autre jour, que vous avez

toujours une envie folle de me faire

danser. Je garde un souvenir de votre

baiser et je voudrais que ce soit

là une preuve que je puisse être aimée

par vous. Je suis prête à vous montrer mon

affection toute désintéressée et sans cal-

cul. Si vous voulez me voir ainsi

dévoilée, sans aucun artifice mon âme

toute nue, daignez donc me faire une visite.

Et nous causerons en amis et en chemin.

Je vous prouverai que je suis la femme

sincère capable de vous offrir l’affection

la plus profonde et la plus étroite

amitié, en un mot, la meilleure amie

que vous puissiez rêver. Puisque votre

âme est libre, alors que l’abandon où je

vis est bien long, bien dur et bien souvent

pénible, ami très cher, j’ai le cœur

gros, accourez vite et venez me le

faire oublier. À l’amour, je veux me sou-

mettre entièrement.

Votre poupée

01 1835

À Bahia – Brésil – 1 500 Malé – les Noirs musulmans qui savent lire et écrire l’arabe – se soulèvent avec à leur tête, Manuel Calafate, Aprigio, Pao Inácio, pour libérer leurs compagnons musulmans, en tuant les Blancs et les mulâtres considérés comme traitres. Ils sont armés mais sont dénoncés par un esclave : massacrés par la Garde Nationale, par la police et par des civils armés. 7 morts du côté des Blancs, 70 du côté des Noirs. 200 esclaves seront déférés devant les tribunaux, dont les condamnations iront de la peine de mort aux travaux forcés, au bannissement et au fouet. Plus de 500 Africains seront expulsés du Brésil et réembarqués vers l’Afrique.

02 1835

Un certain chevalier d’Asda et Clavière font rouler sur les grands boulevards une diligence à vapeur, en présence du couple royal, qui les en félicite. Ils n’avaient en fait rien inventé, s’étant contenté d’importer cette machine d’Angleterre, sans la payer à son inventeur, Macerone, qui ainsi fût ruiné.

21 06 1835

Trait de courage d’un chasseur [2] des Alpes, dans le Val Montjoie, rapporté – sic -par Samivel dans La grande ronde autour du Mont Blanc. Glénat 1987.

Ce soir là, les bergers de Nanboran se retiraient tranquillement avec leurs troupeaux lorsque tout à coup il est sortis de la forès voisine un énorme ours blanc (sic). L’alarme s’en est donnée… L’épouvante, etc. Le lendemain Lubin Mollard, jeune et habile chasseur suit les traces de l’annimal carnivore et d’une main sure ajuste un coup de carabine à son adversaire. L’ours pousse des urlements épouvantables et vien droit sur les chasseur qui lui ajuste un second coup. L’annimal revient plus fort que jamais. Le chasseur ne pouvant s’enfuir vu que derrière il y avait un énorme précipice n’a eu que le temps d’enfoncer sa balle à six pouces de profondeur et sans se déconserter lui ajuste un troisième coup qui lui casse l’épaule. L’annimal revient une troisième fois avec une gueule écumante des yeux étincelan de rage mais ne peut franchir un petit escarpement à cause de sa blessure et cherche un autre chemain. Alors le chasseur a eu le temps de mettre son arme en état de se défendre de nouveau, ayant soin de monter sur les pointes de rocher dont l’ours ne pouvait l’atteindre. L’annimal allait être au sommet de la montagne là ou commencent les Glaciaires Eternelles. Notre jeune homme croyant de perdre sa proie redouble de courage et d’habileté, et parvien à lui couper chemain, lui ajuste son coup sur la tête. Voilà l’ours qui tombe comme mort mais repart aussi vite… Le chasseur lui ajuste son neufyème coup qui lui ouvre le crâne. L’annimal tombe mort. Le chasseur s’en approche mais il ne pouvait le remuer tant il était lourd. Il l’a glissé sur une colline de neige durcie jusqu’au bas de la montagne. Cet là ou s’est rassemblé tous les jeunes pâtre. Ils l’ont emporté à la chaumière du chasseur comme en espèce de triomphe en le félicitant de son intrépidité. Louange qui lui était bien dû… Lui seul a ozé l’attaquer, lui seul la vincu.

L’écriture est celle, sinon d’un illettré, du moins d’un homme qui n’est pas resté bien longtemps à l’école. Mais, même écrits convenablement, les idiomes locaux réservent des surprises : La toponymie de la région est intrigante et réserve bon nombre de surprises et de faux amis. Vous regardez le mont Rose en imaginant de glorieux couchers de soleil rougeoyant sur les neiges éternelles ; pas du tout, car rosa, ou reuse, veut dire glacier en patois local. Il s’agit simplement d’une montagne recouverte de glace. L’aiguille du Brouillard vous inquiète : vous la considérez avec respect, elle et sa brume permanente qui la rend inaccessible. Mais non : brouillard est une déclinaison valdotaine de brolliat ou breuil, un simple petit bois marécageux. Le col de la Roue est une déformation de Yarou, abrupt en patois de Maurienne, et le hameau Les Fesses vient des faisses, une bande de pré entourée de futaies. Quand il s’est agi, à la fin du XIX° siècle, de nommer les sommets, les cols et les pics, les paysans les ont souvent désignés aux alpinistes à partir des bois, des prés, des glaces, des eaux, des grottes, des roches, ou des champs, des cultures, des chemins, des constructions, des habitations qui se trouvaient à leur pied. Ni le sublime, ni la poésie, ni même le curieux, n’ont, bien souvent, leur place dans la toponymie de la montagne, qui préfère le concret, le banal, la proximité quotidienne, regardant vers ce qu’il y a en bas plutôt que ce qui se voit en haut. Parfois, cependant, les légendes et les croyances traditionnelles s’immiscent dans cette langue terre à terre pour offrir quelques saut du Diable, grotte aux Fées, plan des Dames. Marcher sur ce chemin la carte à la main revient à réactiver les patois valdotain, savoyard, valaisan, qui continuent à vivre dans cette lecture du relief, du paysage ancestral, du mode de vie pastoral, où les torrents sont des nants, des dorons, la grotte une balme, la forêt une joux, l’avalanche un lavancher, la maison d’alpage un chalet, le col un forclaz, le pierrier un clapier, une casse ou une ravine, le pin sylvestre une daille, le hêtre un fayet ou un fou, l’abreuvoir un bachu ou un bachasson, les hauts pâturages des chaux et l’étable voûtée d’altitude une crottes.

Antoine de Baecque. La Traversée des Alpes NRF Gallimard 2014

Des études plus fines montreraient très certainement que ce patois savoyard, dit franco-provençal a emprunté très souvent des mots à la langue d’Oc, en les déformant juste pour les personnaliser : il en va ainsi de la baume occitane qui devient la balme, le clapas occitan un clapier, la faïsse (terrasses cultivées), une fesse. Quelquefois le mot vient même directement du latin : ainsi le fagus latin – hêtre- devient fayet.

La prestigieuse collection nrf Gallimard nous avait habitués à des livres d’une autre pointure. Curieux homme que cet Antoine de Baecque, tout Normalien qu’il soit et fort en vue dans le monde historico-culturel : il ne cesse de vitupérer contre la société de consommation et dans le même temps ne cesse de dire son addiction à L’Équipe, qu’il a tant de mal à trouver sur son chemin… le supporter accro du foot qui ne supporte pas la société de consommation ! y’a comme un gros couac ! Il devrait créer une association pour la promotion du foot et de l’écologie : ça ferait sinon un tabac, au moins des étincelles. La plus grande crainte du monsieur : le profond ennui qui l’envahit à se trouver seul dans un refuge avec quelques heures sans rien à faire. C’est vrai quoi ! on devrait avoir la télé dans les refuges ! La solitude, c’est un machin absolument insupportable ! On se retrouve face à soi-même et si on a la peur du vide, c’est terriblement anxiogène !

Faute de pouvoir lire l’Équipe, le bonhomme s’occupe de lui : Deux réveils, le premier vers une heure, pour me masturber sur l’image d’une fille sodomisée, trouvée dans un bout de magazine porno déchiré dans un coin obscur du refuge hier soir. Misère sexuelle des marcheurs solitaires. (page 150)

Pôv garçon ! Heureusement que tous les autres solitaires du monde nous fichent la paix avec leur sexualité, entre les navigateurs solitaires, les explorateurs, les prisonniers, les innombrables déportés, les soldats, les ouvriers sur des chantiers lointains, sur les barges de pétrole off-shore, encore bon nombre de religieux et de prêtres, sans oublier les cosmonautes etc… c’est que ça en fait du monde ! Les récits ne seraient plus qu’une masturbation permanente, 24 h/24, sept jours sur sept. Et si cette immense majorité de solitaires occasionnels ou permanents ne s’exhibe pas comme de Baecque, c’est tout simplement que la notion de pudeur prévaut chez eux. Mais quand on est un gauchiste patenté, on est transparent, n’est-ce pas, on dit tout, TOUT ! Alors, la pudeur, vous pensez-bien : ce n’est qu’un vieux machin de catho psycho frigide, bon pour la poubelle, n’est-ce pas ? Pas une seconde ne lui vient en tête qu’en la matière, la transparence est synonyme d’exhibitionnisme, et que la pudeur est encore la meilleure façon de ne pas enquiquiner les autres avec son petit tas de secrets. On peut raconter ces histoires à un médecin ou à un psy, mais les choses sont claires : on les paie pour cela. Pour ses vieux jours, il pourrait ouvrir un gîte d’étape qu’il nommerait en toute transparence À la p’tite branlette, avec en invite : Pour tromper l’ennui mortel du refuge, vous pouvez lire L’Équipe et consulter les sites porno de votre choix sur internet : 2 € la demi-heure. Et on y passerait en boucle : Et l’on s’en fout d’attraper la vérole, et l’on s’en fout pourvu qu’on tire un coup. Antoine de Baecque n’est qu’un énervé de la ville, incapable du moindre paragraphe pour dire la beauté du monde, incapable de goûter la solitude, faisant son GR comme un militaire qui remplit une mission, je n’ai pas à avoir d’états d’âme, moi, scrogneugneu ! Plus tocard qu’authentique. Bobo tendance Libé : la cohérence, c’est pas ma tasse de thé. La posture tient lieu de personnalité. Le paysan est devenu exploitant agricole et le randonneur devient technicien de la montagne, brandissant bien haut à longueur de pages les couleurs de la FFR et de ses créateurs… tant il est vrai qu’il n’est pas donné au premier Normalien venu de jouer dans la même cour que Jacques Lacarrière, Nicolas Bouvier ou Samivel.

28 07 1835

Giuseppe Fieschi, Corse râblé, avec une campagne de Russie à son palmarès puis un service et trahison auprès de Murat à Naples, a bricolé un arsenal de 25 fusils au 3° étage du 50, boulevard Saint Martin où passe Louis Philippe et ses trois enfants : on célèbre le 5° anniversaire de la Révolution de juillet : il y a de quoi balayer les 12 mètres de large du boulevard. Fieschi met le feu à la traînée de poudre qui court le long des lumières des canons : les balles font un carnage dans le cortège, mais 3 des 25 fusils lui pètent aussi à la figure, le blessant grièvement. On comptera 18 morts et une vingtaine de blessés graves. Il avait deux complices, aussi tordus que lui : c’est l’un d’eux qui avait bourré trois fusils de mitraille pour qu’ils explosent et le tuent. Tous trois seront exécutés six mois plus tard.

11 09 1835

La machine à vapeur de Charles Dietz va de la Nation à Versailles en 1 h 15’ en tirant une diligence de trente deux personnes. Le 14 juin suivant, à l’occasion de l’inauguration de la ligne, François Arago exprimera ses doutes quant aux effets sur l’organisme des changements brusques de température et de son lorsque le train passe dans un tunnel.

Je me suis réconcilié avec les chemins de fer ; c’est décidément très beau. Le premier que j’avais vu n’était décidément qu’un chemin de fabrique. J’ai fait hier la course d’Anvers à Bruxelles, et le retour. Je partais à quatre heures dix minutes et j’étais revenu à huit heures un quart, ayant dans l’intervalle passé cinq quarts d’heure à Bruxelles, et fait vingt-trois lieues en France. C’est un mouvement magnifique qu’il faut avoir senti pour s’en rendre compte. La rapidité est inouïe. Les fleurs du bord de chemin de fer ne sont plus des fleurs, ce sont des tâches ou plutôt des raies rouges ou blanches ; plus de points, tout devient raie ; les blés sont de grandes chevelures jaunes, les luzernes sont de longues tresses vertes ; les villes, les clochers et les arbres dansent et se mêlent follement à l’horizon ; de temps en temps, une ombre, une forme, un spectre debout paraît et disparaît comme l’éclair à côté de la portière ; c’est un garde du chemin qui, selon l’usage, porte militairement les armes au convoi. On se dit dans la voiture : c’est à trois lieues, nous y serons dans dix minutes. Le soir, comme je revenais, la nuit tombait ; j’étais dans la première voiture. Le remorqueur flamboyait devant moi avec un bruit terrible, et de grands rayons rouges, qui teignaient les arbres et les collines, tournaient avec les roues. Le convoi qui allait à Bruxelles a rencontré le nôtre. Rien d’effrayant comme ces deux rapidités qui se côtoyaient et qui, pour les voyageurs, se multipliaient l’une par l’autre. On ne se distinguait pas d’un convoi à l’autre ; on ne voyait passer ni des wagons, ni des hommes, ni des femmes, on voyait passer des formes blanchâtres ou sombres dans un tourbillon. De ce tourbillon sortaient des cris, des rires, des huées. Il y avait de chaque côté soixante wagons, plus de mille personnes ainsi emportées, les unes au nord, les autres au midi, comme par l’ouragan.

Il faut beaucoup d’efforts pour ne pas se figurer que le cheval de fer est une bête véritable. On l’entend souffler au repos, se lamenter au départ, japper en route ; il sue, il tremble, il siffle, il hennit, il se ralentit, il s’emporte ; il jette tout le long de la route une fiente de charbons ardents et une urine d’eau bouillante : d’énormes raquettes d’étincelles jaillissent à tous moments de ses roues ou de ses pieds, comme tu voudras ; et son haleine s’en va sur vos têtes en beaux nuages de fumée blanche qui se déchirent aux arbres de la route.

On comprend qu’il ne faut pas moins que cette bête prodigieuse pour traîner ainsi mille ou quinze cents voyageurs, toute la population d’une ville, en faisant douze lieues à l’heure. Après mon retour, il était nuit, notre remorqueur a passé près de moi dans l’ombre se rendant à son écurie, l’illusion était complète. On l’entendait gémir dans son tourbillon de flamme et de fumée comme un cheval harassé.

Il est vrai qu’il ne faut pas voir le cheval de fer ; si on le voit, toute la poésie s’en va. À l’entendre, c’est un monstre, à le voir, ce n’est qu’une machine. Voilà la triste infirmité de notre temps : l’utile tout sec, jamais le beau. Il y a quatre cents ans, si ceux qui ont inventé la poudre avaient inventé la vapeur, et ils en étaient bien capables, le cheval de fer eut été autrement façonné et autrement carapaçonné ; le cheval de fer eut été quelques chose de vivant comme un cheval et de terrible comme une statue. Quelle chimère magnifique nos pères eussent faite avec ce que nous appelons la chaudière ! Te figures-tu cela ? De cette chaudière, ils eussent fait un ventre écaillé et monstrueux, une carapace énorme, de la cheminée une corne fumante ou un long cou portant une gueule pleine de braise ; ils eussent caché les roues sous d’immenses nageoires ou sous de grandes ailes tombantes ; les wagons eussent eu aussi cent formes fantastiques, et le soir, on eut vu passer près des villes tantôt une colossale gargouille aux ailes déployées, tantôt un dragon vomissant le feu, tantôt un éléphant la trompe haute, haletant et rugissant, effarés, ardents, fumants, formidables, traînant après eux comme des proies cent autres monstres enchaînés, et traversant les plaines avec la vitesse, le bruit et la figure de la foudre. C’eût été grand.

Mais nous, nous sommes de grands marchands bien bêtes et bien fiers de notre bêtise. Nous ne comprenons ni l’art, ni la nature, ni l’intelligence, ni la fantaisie, ni la beauté et ce que nous ne comprenons pas, nous le déclarons inutile du haut de notre petitesse. C’est fort bien. Où nos ancêtres eussent vu la vie, nous voyons la matière. Il y a dans la machine à vapeur un magnifique motif pour un statuaire ; les remorqueurs étaient une admirable occasion pour faire revivre ce bel art du métal traité au repoussoir. Qu’importe à nos tireurs de houille. Leur machine telle qu’elle est dépasse déjà de beaucoup la portée de leur lourde admiration. Quant à moi, on me donne Watt tout nu, je l’aimerais mieux habillé par Benvenuto Cellini.

Victor Hugo. En voyage. France et Belgique, 1837

Victor Hugo est beaucoup plus convaincant quand il se fait défenseur des monuments anciens que détracteur de l’esthétique industrielle, résolument inapte à envisager que ces formes nouvelles puissent représenter une esthétique… et que je rêve de l’habiller en monstre, en n’importe quoi, mais l’habiller que diable ! Et cinquante ans plus tard, face à la Tour Eiffel, Huysmans déploiera avec un grand talent le même obscurantisme pour la dézinguer. Mais la Tour Eiffel, contrairement au programme initial, résistera au temps, finira par faire partie du paysage et il faudra bien admettre qu’il y aura toujours une catégorie de personnes, le plus souvent fort cultivées, totalement allergiques au nouveau, qu’il se nomme encore plus tard Beaubourg ou Pyramide du Louvre.

28 11 1835

Pierre François Lacenaire, le monstre bourgeois, est en prison pour double meurtre : condamné à mort quinze jours plus tôt, la sentence sera exécutée le 9 janvier 1836 ; en attendant, crâne, monsieur versifie :

Salut à toi, ma belle fiancée

Qui dans tes bras va m’enlacer bientôt

À toi ma dernière pensée

Je fus à toi dès le berceau.

Salut ô guillotine ! expiation sublime,

Dernier article de la loi

Qui soustrais l’homme à l’homme et le rends pur de crime

Dans le sein du néant, mon espoir et ma foi.

Pierre François Lacenaire. Extrait de Dernier chant.

28 12 1835

En Amérique, chaque tribu indienne a joué sa propre partition face au gouvernement fédéral : Choctaws et Chickasaws ont rapidement accepté de s’expatrier à l’ouest, au-delà du Mississippi. Les Creeks se sont obstinés mais ont fini par le faire sous la contrainte. Les Cherokees pratiquent une résistance passive. Seuls les Séminoles, vivant en Floride, décident de combattre le gouvernement et ce jour-là, ils attaquent une colonne de cent dix soldats, ne laissant que trois survivants : l’un d’eux racontera : Il était huit heures. J’ai entendu soudainement un coup de feu (…) suivi d’un tir de mousquet. (…) Je n’ai pas eu le temps de me demander ce que cela signifiait que déjà une salve de quelque mille fusils était tirée sur notre front et le long de notre flanc gauche. (…) Je pouvais seulement voir leurs têtes et leurs bras émerger des hautes herbes, tout près et plus loin ainsi que de derrière les pins. Quelque quarante ans plus tôt, le général Georges Washington conseillait ainsi un officier : Général Saint Clair, en trois mots : attention aux surprises (…) Encore et toujours : attention aux surprises. La guerre dura 8 ans, coûta la vie à 1 500 soldats et 20 millions $.

1835

Charles Albert, roi de Sardaigne, développe une politique concernant les voies de chemin de fer avec un plan et une vision d’ensemble tout à fait exceptionnels : il veut construire un véritable réseau de communications internationales, en reliant son petit royaume aux nations du Nord et de l’Ouest, au-delà des montagnes. Le premier, il conçoit l’idée d’une tunnel ferroviaire sous le Mont Cenis.

Le royaume sarde fût le premier à proposer que les locomotives ne s’arrêtent pas aux frontières, – Jean Berge 1911 – tandis que les voies ferrées françaises furent construites n’ayant aucun plan d’ensemble et n’ayant d’autre idée que de souder la capitale aux grands centres de province – F. de Lannot de Bissy.

Mais, dans les auberges de Naples, la qualité du service est encore bien rustique, le moustique bien virulent ; Alexandre Dumas s’en fait l’écho : Une auberge italienne est une habitation assez tolérable encore l’été ; mais l’hiver, attendu qu’aucune précaution n’a encore été prise contre le froid, c’est quelques chose dont on ne peut se faire aucune idée. On arrive glacé, on descend de voiture, on demande une chambre ; le maitre de maison, sans se déranger de sa sieste, fait signe au garçon de vous conduire. Vous le suivez, dans la confiance que vous avez de trouver un abri ; erreur, vous entrez dans un énorme galetas aux murs blancs, dont l’aspect seul vous fait frissonner. Vous parcourez des yeux votre nouvelle demeure, votre vue s’arrête sur une petite fresque ; elle représente une femme nue, en équilibre au bout d’une arabesque ; rien que de la voir vous grelottez. Vous vous retournez vers le lit, vous trouvez qu’on le couvre d’une espèce de châle de coton et une courtepointe de basin blanc ; alors les dents vous claquent. Vous cherchez de tous côtés la cheminée, l’architecte l’a oubliée : il faut en prendre votre parti. En Italie, on ne sait pas ce que c’est que le feu ; l’été on se chauffe au soleil, l’hiver au Vésuve ; mais comme il fait nuit et que vous êtes à quatre-vingt lieues de Naples, vous vous empressez de fermer les fenêtres. Cette opération accomplie, vous vous apercevez que les carreaux sont cassés ; vous en bouchez un avec votre mouchoir roulé en tampon, vous murez l’autre avec une serviette tendue en toile. Vous vous croyez enfin barricadé contre le froid ; alors vous voulez fermer votre porte ; la serrure manque ; vous poussez votre commode contre, et vous commencez à vous déshabiller. À peine avez-vous ôté votre redingote, que vous sentez un coulis atroce : ce sont les panneaux qui ont joué, et qui ne touchent ni du haut ni du bas ; alors vous détachez les rideaux des fenêtres et vous en faires des rouleaux ; puis, quand tout est bien calfeutré, quand vous le croyez, du moins, vous faites le tour de votre appartement avec votre bougie. Un dernier courant d’air, que vous n’avez pas encore senti, vous la souffle dans les mains. Vous cherchez une sonnette, il n’y en a pas ; vous frappez du pied pour faire monter quelqu’un, votre plancher donne sur l’écurie. Vous dérangez votre commode, vous tirez vos rideaux de leur fente, vous rouvrez votre porte et vous appelez : peine perdue, tout le monde dort ; et quand on dort, on ne se réveille pas, en Italie : c’est aux voyageurs de se procurer eux-mêmes ce dont ils ont besoin… Et comme, à tout prendre, c’est encore de votre lit que vous avez le plus à faire, vous le gagnez encore à tâtons, vous vous couchez suant d’impatience, et vous vous réveillez raide de froid.

L’été, c’est autre chose ; tous les inconvénients que nous venons de signaler, disparaissent pour faire place à un seul, mais qui, à lui seul, les vaut tous : les moustiques. Il n’est point possible que vous n’ayez pas entendu parler de ce petit animal, qui affectionne particulièrement le bord de la mer, des lacs et des étangs ; il est à nos cousins du nord ce que la vipère est à la couleuvre. Malheureusement, au lieu de fuir l’homme et de se cacher dans les endroits déserts comme celle-ci, il a le goût de la civilisation, la société le réjouit, la lumière l’attire : vous avez beau tout fermer, il entre par les trous, par les fentes, par les crevasses : le plus sur est de passer la soirée dans une autre chambre que celle où l’on doit passer la nuit ; puis, à l’instant même où l’on compte se coucher, de souffler sa bougie et de s’élancer vivement dans l’autre pièce. Malheureusement, le moustique a les yeux du hibou et le nez de l’hyène ; il vous voit dans la nuit, il vous suit à la piste, si toutefois, pour être plus sûr encore de son affaire, il ne se pose pas sur vos cheveux. Alors, vous croyez l’avoir mis en défaut, vous vous avancez en tâtonnant vers votre couchette, vous renversez un guéridon chargé de vieilles tasses de porcelaine que, le lendemain, on vous fera payer pour neuves ; vous faites un détour pour ne pas vous couper les pieds sur les tessons, vous atteignez votre lit, vous soulevez avec précaution la moustiquaire qui l’enveloppe, vous vous glissez sous votre couverture comme un serpent, et vous vous félicitez de ce que, grâce à ce faisceau de précautions, vous avez acheté une nuit tranquille ; l’erreur est douce, mais courte : au bout de cinq minutes vous entendez un petit bourdonnement autour de votre figure; autant vaudrait entendre le craquement du tigre et le rugissement du lion. Vous avez enfermé votre ennemi avec vous ; apprêtez-vous à un duel acharné : cette trompette qu’il sonne est celle du combat à outrance. Bientôt, le bruit cesse ; c’est le moment terrible : votre ennemi est posé où ? vous n’en savez rien ; à la botte qu’il va vous porter il n’y a pas de parade. Tout à coup vous sentez la blessure, vous y portez vivement la main, votre adversaire a été plus rapide encore que vous et cette fois vous l’entendez qui sonne la victoire ; le bourdonnement infernal enveloppe votre tête de cercles fantastiques et irréguliers, dans lesquels vous essayez vainement de le saisir, puis une seconde fois le bruit cesse. […] Une minute après, le bourdonnement satanique recommence : oh alors, vous rompez toute mesure, votre imagination se monte, votre tête s’exaspère, vous sortez de votre couverture, vous ne prenez plus aucune précaution contre l’attaque, vous vous levez tout entier dans l’espoir que votre protagoniste commettra quelque imprudence, vous vous battez le corps des deux mains, comme un laboureur bat la gerbe avec un fléau ; puis enfin, après trois heures de lutte, sentant que votre tête se perd, que votre esprit s’égare, sur le point de devenir fou, vous retombez épuisé, anéanti de fatigue, écrasé de sommeil; vous vous assoupissez enfin. Votre ennemi vous accorde une trêve, il est rassasié : le moucheron fait grâce au lion ; le lion peut dormir.

Le lendemain, vous vous réveillez, il fait grand jour ; la première chose que vous apercevez, c’est votre infâme moustique cramponné à votre rideau, et le corps rouge et gonflé de votre plus pur sang ; vous éprouvez un moment d’effroyable joie, vous approchez la main avec précaution, et vous l’écrasez le long du mur comme Hamlet Polonius ; car il est tellement ivre, qu’il ne cherche même pas à fuir. En ce moment, votre domestique entre, vous regarde avec stupéfaction, et vous demande ce que vous avez sur l’œil ; vous vous faites apporter un miroir, vous y jetez les yeux, vous ne vous reconnaissez pas vous-même : ce n’est plus vous, c’est quelque chose de monstrueux, quelque chose comme Vulcain, comme Caliban, comme Quasimodo.

Alexandre Dumas. [père] Impressions de voyage en Suisse, 1835

Proclamation de l’indépendance de la Nouvelle Zélande : l’United Tribes of New Zeland prend acte que les Maori sont un peuple souverain, doté de droits légitimes et méritent protection.

Henry Creswicke Rawlison, officier anglais détaché auprès de l’armée du Shah d’Iran, s’attèle au déchiffrement de l’inscription de Bèhistun, 15 mètres de haut, 25 mètres de large, perchée sur le haut d’une falaise des monts Zagros, 100 mètres au-dessus de l’ancienne route qui reliait Babylone à Ecbatane, dans l’actuelle province de Kermanshah. Des dimensions aussi imposantes ne pouvaient l’avoir laissée hors du champ de la curiosité des humains : Ctésias, un historien grec, en fait mention vers ~ 400, et plus tard, Tacite, Diodore de Sicile, et au XVI° siècle – 1598 – l’anglais Robert Shirley : l’ignorance de la signification des caractères cunéiformes permit de raconter n’importe quoi pendant longtemps sur leur origine.

Il s’agit de trois inscriptions, un même texte en trois langues différentes : vieux perse, élamite et akkadien (ou babylonien).

Le texte en vieux-perse contient 414 lignes en cinq colonnes ; l’élamite 593 lignes, représentant deux versions en huit colonnes, et le texte akkadien 112 lignes. L’inscription a été illustrée d’un bas-relief représentant Darius, un arc dans la main gauche et levant la droite, paume vers l’extérieur, foulant au pied le mage mède Gaumata, deux domestiques, grandeur nature et dix personnages hauts d’un mètre, corde au cou et mains attachées dans le dos, représentant les peuples conquis. Le dieu Ahura Mazda flotte au-dessus, donnant sa bénédiction au roi. Un personnage semble avoir été ajouté après les autres, et curieusement, la barbe de Darius est un bloc de pierre indépendant fixé par des goupilles et du fil de fer.

On pense que Darius avait placé spécifiquement l’inscription en ce lieu pour la rendre infalsifiable – la lisibilité passant au second plan de ses impératifs : le texte est complètement illisible au niveau du sol. Elle a été réalisée vers ~515.

Rawlison parvient, en se livrant à ce qui n’est pas encore nommé escalade, à copier le texte en vieux perse, placé sous le bas-relief, et à le déchiffrer à l’aide du syllabaire de l’allemand Friedrich Grotenfeld, expert en cunéiforme : par chance, la première partie du texte donne une liste de rois perses identiques à celle qui est mentionnée par Hérodote. En mettant en correspondance les noms et les caractères, Rawlinson peut, vers 1838, déchiffrer les caractères cunéiformes utilisés pour le vieux persan : Je suis Darius, le roi des rois, roi des peuples…. La volonté d’Ahura Mazda m’a accordé la royauté…

La première version élamite se trouve à droite du bas-relief, la seconde à la gauche de la version vieux perse, et la version akkadienne, à gauche de la scène sculptée, séparée d’elle par un ressaut : elles seront copiées en 1843, en prenant l’empreinte des textes sur du papier mâché : c’est avec la collaboration d’Edward Hincks, de Julius Oppert et de Willima Henry Fox Talbot, qu’il parvient au déchiffrement de l’akkadien. Edwin Norris et d’autres sont les premiers à en faire autant pour l’élamite. L’inscription de Bèhistun est à l’écriture cunéiforme ce que la pierre de Rosette avait été aux hiéroglyphes égyptiens, quinze ans plus tôt.

29 01 1836

Louis Napoléon, 28 ans, s’essaie à la parabole en politique : Je considère le peuple comme un propriétaire et les gouvernements quels qu’ils soient comme des fermiers. Si le fermier administre la terre avec habileté et probité, le propriétaire, heureux de voir les réserves s’augmenter de jour en jour laissera le fermier gérer en paix durant toute sa vie le bien qu’il lui a confié.

Après la mort du fermier, le propriétaire remettra à la même place les enfants de celui qu’il aimait et qui lui a rendu service.

Voilà pour la monarchie.

Mais si, au contraire, le fermier trompe la confiance du maître – dilapide ses revenus et ruine la terre – alors le propriétaire, avec raison, le renverra, fera ses affaires par lui-même et mettra à la gestion de ses domaines des hommes auxquels il laissera moins d’autorité et qu’il remplacera d’année en année afin qu’ils ne prennent point pour un droit irrévocable la place qu’il leur accorde.

Voilà pour la république.

Je ne vois donc pas dans ces deux administrations différentes de principes fondamentaux contraires ; l’une et l’autre, suivant les circonstances, peuvent amener de bons résultats.

Louis Napoléon à Narcisse Vieillard, depuis Arenenberg, la résidence de sa mère Hortense sur les bords du lac de Constance.

6 03 1836

Le Texas est encore terre mexicaine, mais déjà peuplé de nombreux Américains dont certains sont enfermés dans le Fort Alamo, proche de San Antonio de Bexar. Les Mexicains ne sont pas chauds pour venir s’installer au nord du Rio Grande et Fort Alamo, c’est pour les Américains la clef du Texas. On n’en est pas à la première révolte contre le pouvoir mexicain et l’indépendance a d’ailleurs déjà été proclamée unilatéralement le 2 mars 1834. Sam Houston, le commandant en chef des troupes texanes a ordonné l’évacuation ; les assiégés avec à leur tête William Barret Travis ont refusé d’obéir : les 5 000 soldats mexicains du dictateur général Antonio López de Santa Anna auront mis 13 jours pour en finir avec les 200 Texans ; parmi eux David Crockett qui va devenir une légende américaine, d’abord héroïco comique, puis héroïco sentimentale, jusqu’à être détrônée par les héros de la guerre de Sécession. Les appels en renfort n’auront été qu’à peine entendus : seulement 32 volontaires parviendront à rejoindre les assiégés. La veille de l’assaut final, le 5 mars, William Travis a tracé une ligne dans le sable en proposant à ceux qui voulaient quitter les lieux de franchir la ligne : personne ne le fera… personne… sauf Louis Rose, le seul français présent, un vétéran des campagnes napoléoniennes, qui sera donc le seul rescapé de l’hécatombe. Dans le fond, on le comprend : on n’échappe pas aux balles et aux canons des Prussiens, Anglais, Russes et Autrichiens, Espagnols pendant 20 ans, pour venir mourir sous des balles mexicaines… et puis, franchir la ligne, c’est bien une des rares choses qu’il n’avait jamais faite. Trois semaines plus tard, Santa Anna se livrait à un autre massacre à Goliad, une ville voisine où il ordonnera le massacre de 350 soldats texans qui s’étaient constitués prisonniers. Il faisait ainsi 350 martyrs dont s’emparera la légende. Le général Sam Houston aura raison des troupes de Santa Anna un mois et demi plus tard, le 21 avril, à San Jacinto, dans les marécages qui bordent la rivière Austin. C’était la fin de la domination mexicaine au nord du Rio Grande. Indépendant, le Texas aura du mal à assurer seul sa sécurité, – il comptait alors moins de 40 000 habitants – et deviendra un État américain à part entière en 1845, déclenchant ainsi une guerre entre le Mexique et les États-Unis qui durera jusqu’en février 1848.

19 05 1836

Cynthia Ann Parker, 9 ans, vit à Fort Parker où ses parents baptistes s’étaient posés, pionniers éloignés bien loin à l’ouest de leur coreligionnaires, à l’extrême limite de la frontière indienne au-delà de laquelle se trouvaient les derniers Indiens sauvages d’Amérique : les Apaches et les Comanches, sur un territoire de quelques 385 000 km², couvrant au moins pour partie les actuels États du Texas, Nouveau-Mexique, Colorado, Kansas et Oklahoma. Seuls les Sioux Lakotas contrôlaient un territoire aussi vaste dans les grandes plaines du Nord. Fort Parker est à 150 km au sud de l’actuelle Dallas, au nord-ouest de Houston : ils bénéficient là de concessions à perpétuité sur un total de 6 500 ha : des bois, de la bonne terre, de l’eau, du gibier, du poisson : que peut-on rêver de mieux ! Ce matin-là, dix des seize hommes étaient aux champs, hors l’enceinte fortifiée. Une bonne centaine de Comanches et quelques Kiowas à cheval se présentèrent devant le fort, munis d’un drapeau blanc : ils demandèrent une vache et de l’eau et purent ainsi entrer dans le fort où, très vite ils se mirent à massacrer les présents. En une demi-heure, cinq hommes étaient morts, deux femmes blessées et cinq personnes enlevées : deux femmes et trois enfants, dont Cynthia Ann et son frère cadet John Richard. Douze ans passeront pendant lesquels Cynthia Anna vivra au sein des Comanches : devenue femme, elle avait épousé Peta Nocona, un important chef de guerre, lui donnant trois enfants, dont Quanah, l’aîné, qui deviendra le plus prestigieux des chefs Comanches… une fois obtenue leur reddition au pouvoir blanc de Washington, en 1875. Cette femme blanche est au cœur du dernier grand affrontement entre les Américains blancs et les Comanches. Elle refusera à plusieurs reprises de retourner chez les WASP : mon mari est bon, aimable et je ne peux pas abandonner mes enfants. Mais elle y sera contrainte en 1860, par les Texas Rangers. Son histoire sera reprise par John Ford en 1956 dans La prisonnière du désert avec John Wayne dans le rôle de James Parker et Natalie Wood dans celui de Cynthia Ann.

4 06 1836

Des ouvriers effectuent des travaux de réparation sur la cathédrale de Chartres ; ils allument un brasero et c’est l’incendie, qui détruit toute la charpente de châtaignier du XIII° siècle. L’ingénieur Émile Martin remportera le concours de la reconstruction, et fera le choix d’une charpente métallique, solide, durable et anti-feu. La fabrication, le transport et l’assemblage dureront six mois.

Incendie de la cathédrale de Chartres du 4 juin 1836 par Charles Fournier Désormes – Domaine public

07 1836

La presse cherche à conquérir les classes moyennes : pour ce faire, il faut s’efforcer de proposer un prix raisonnable et donc faire appel à la publicité pour assurer la partie manquante du financement. C’est ce que prône Émile de Girardin, directeur de La Presse. Il le dira deux ans plus tard : En France, l’industrie du journalisme repose sur une base essentiellement fausse, c’est-à-dire plus sur les abonnements que sur les annonces. Il serait désirable que ce fût le contraire. Les rédacteurs d’un journal ont d’autant moins de liberté de s’exprimer que son existence est plus directement soumise au despotisme étroit de l’abonné, qui permet rarement qu’on s’écarte de ce qu’il est habitué à considérer comme des articles de foi. Les aigris, – ceux qui se sont essayés à la chose et n’y ont pas réussi – ne peuvent supporter cela et Armand Carrel, du National, met sa grande plume à leur service. Le ton monte, pour aboutir à un duel au pistolet dans le Bois de Vincennes. Touché à l’aine, Carrel mit deux jours à mourir et Girardin, touche à la cuisse, échappa de peu à l’amputation. Dieu, qu’au nom de beaux principes, on met en jeu sa vie ! C’est beau, c’est grand, sauf que… sauf qu’en toile de fond, il y avait un bon gros chantage bien nauséeux, Girardin menaçant à mots couverts, Carrel de révéler sa liaison avec la femme d’un officier : Les renseignements ne nous manqueront pas, qui nous seraient nécessaires pour la biographie de plusieurs rédacteurs de ces journaux si nous étions jamais contraints de la publier…

*****

Un peu plus de cent cinquante ans plus tard, François Ruffin, du Monde diplomatique relèvera que les écoles françaises de journalisme ont en commun d’être dépourvues de bibliothèques, ce qui signifie que les responsables qui élaborent les programmes estiment que les moyens modernes de communication, au premier rang desquels Internet, remplacent sans difficulté les bibliothèques.

Peut-on concevoir une grande école, qui plus est de journalisme, sans bibliothèque ? C’est pourtant possible, le CFJ [Centre Français du Journalisme] l’atteste : en guise de rayonnages d’ouvrages, une très modeste documentation, avec des magazines, un Quid, quelques dictionnaires, un manuel de la ponctuation… Une centaine d’usuels, à peine.

Cette indigence ne résulte d’aucun calcul, elle correspond au programme de l’établissement, jamais formulé comme tel : puisque, pour faire du journalisme, aucun savoir n’est requis, à quoi pourraient donc servir les instruments du savoir ? A l’ESJ de Lille, d’ailleurs, un immense fonds subsiste… rarement consulté, comme le raconte le documentaliste : Les étudiants arrêtent quasiment de lire des livres lorsqu’ils passent le seuil de l’école de journalisme (…), comme s’ils devaient d’ores et déjà acquérir et intérioriser les réflexes en vigueur dans les rédactions.

Les élèves ne parcourent même plus les essais qu’ils critiquent. Ainsi de Benoît, pour un ouvrage sur la guerre d’Algérie. Poursuis ton papier sur le livre de Jacques Duquesne, lui conseille une intervenante de France-Culture. – Mais je ne l’ai pas ouvert! – Pas la peine. Il faut faire vite. Lis juste une critique du Monde. Une recommandation qu’elle renouvelle pour un film de Claude Lanzmann (non visionné) et une étude sur les working poor.

Avec quatre séminaires en deux ans, perdue dans le no man’s land des brèves, des flashes et des filets, la culture générale vivote en marge de la pratique. Plus inquiétant, l’absence de réflexion dans la pratique. C’est flagrant pour les micro-trottoirs sur Loft Story ou les info-divertissements, comme le Salon du chocolat. Mais c’est le cas, aussi, pour des sujets plus politiques. Les élèves multiplient les papiers, trois mois durant, sur les péripéties concernant les retraites, le PARE, les 35 heures… sans voir plus loin que le bout de leurs dépêches AFP, sans rien savoir de l’Unedic ou de la gestion paritaire, sans comparer capitalisation et répartition. Ils rédigent, pour un hebdomadaire, six pages sur l’euro, le roman d’une naissance sans le moindre questionnement sur les critères de Maastricht, leurs conséquences sociales, la souveraineté nationale, etc. La monnaie unique est ainsi décrite comme novatrice, et surtout nécessaire : Difficile en effet de commercer au sein du Marché commun (…) quand des fluctuations de monnaie peuvent à tout moment faire varier les prix d’un pays à l’autre. Cette appréciation ne résulte d’aucun choix, plutôt d’un non-choix. D’une non-pensée, qui naturalise les mécanismes historiques, financiers ou sociaux. Qui présente, comme nécessaire et positif, ce qui est. Qui épouse sans effort le consensus.

C’est cette surenchère par le bas, ce culte du moins-pensant, que stigmatise un élève : Il y a un manque vraiment désespérant d’interrogations, de confrontations sur le fond, qui engendre un conformisme. Dans une école, c’est navrant. Ces confrontations sur le fond, le CFJ ne les encourage pas, voire les décourage. Mais la plupart des étudiants n’y aspirent pas davantage. Entre eux, jamais d’empoignades, jamais de débats. Sur le libéralisme, l’écologie, la place de l’État, la fermeture de Michelin, rien. Seul Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain – pour ou contre ? Facho ou rétro ? – éveille une mini-controverse.

Une parole publique anémiée, une pensée exsangue… en un lieu où se forment les agitateurs (supposés) de la démocratie. Comment expliquer ce paradoxe apparent ? La faute à l’époque, sûrement, désenchantée. Ces jeunes ont grandi dans la crise, génération pragmatique, sans utopies ni illusions. C’est ça, l’esprit du temps, notait Cornélius Castoriadis. Tout conspire dans le même sens, pour les mêmes résultats, c’est-à-dire l’insignifiance.

François Ruffin, Responsable du journal Fakir (Amiens), auteur des Petits soldats du journalisme, Les Arènes, Paris, 2003. Le Monde diplomatique Février 2003

Si la presse n’existait pas, il faudrait ne pas l’inventer

Honoré de Balzac Monographie de la presse parisienne. 1842, qui dit ainsi que le problème n’est pas nouveau.

Lequel Balzac, en cette année 1836 dans le Lys dans la vallée, s’en prenait aussi à d’autres courroies de transmission de l’information : l’enseignement : L’éducation moderne est fatale aux enfants… Nous les bourrons de mathématiques, nous les tuons à coups de science et les usons avant le temps.

25 10 1836

L’obélisque de Louxor – 250 tonnes, 23 m de long -, donné à la France par le vice roi d’Égypte Méhémet Ali, reconnaissant à Champollion d’avoir rendu à l’Égypte trois mille ans de son passé en décryptant les hiéroglyphes de la Pierre de Rosette, est érigé sur la place de la Concorde.

Jean François Champollion (1790-1832). Traduction du texte principal des hiéroglyphes gravés sur la face sud de l’obélisque de la Concorde. (Extrait du livre Le grand voyage de l’obélisque de Robert Solé paru aux Editions du Seuil) (DR)

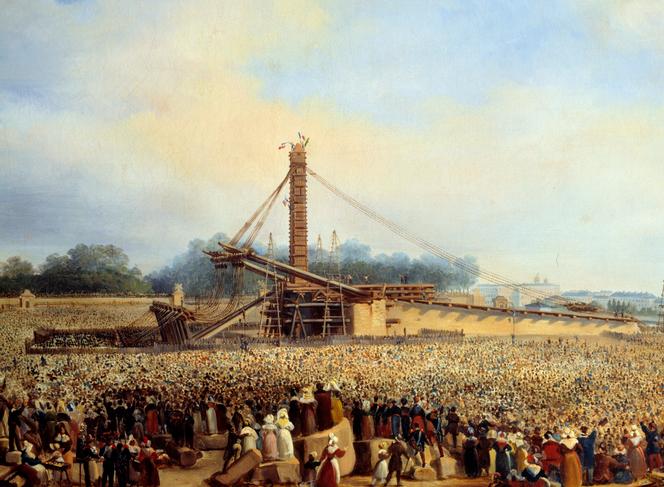

« enlèvement » de Louxor

Érection de l’Obélisque de Louxor, 25 octobre 1836, détails, aquarelle. Cayrac, 1837 – Dépôt du musée du Louvre (Musée national de la Marine / P.Dantec)

Erection de l’obélisque de Louxor place de la concorde » (à Paris, le 25 octobre 1836), de Francois Dubois. JOSSE/LEEMAGE/PARIS, MUSÉE CARNAVALET

Méhémet Ali, d’origine albanaise, avait combattu Bonaparte en 1799-1801, puis détruit le pouvoir des beys mamelouks tout en s’assurant l’autonomie à l’égard de Constantinople, étendu le territoire de l’Égypte au point d’inquiéter les puissances européennes qui l’obligeront en 1840 à restituer au sultan la Syrie et la Crète, en échange d’un décret impérial le proclamant vice-roi héréditaire. Il fit de l’Égypte un État moderne et cohérent : grands travaux d’aménagement du territoire, modernisation de l’agriculture, création d’industries nouvelles, réforme de l’administration, de l’armée et du système scolaire.

Portrait de Méhémet-Ali, par Auguste Couder (1789-1873) (Wikimedia commons)

L’obélisque a été ramené d’Égypte par un bateau spécialement construit à cet effet : le Louxor : l’affaire a duré à peu près trois ans.

Le 25 octobre 1836, l’obélisque de Ramsès II, provenant du temple de Louxor en Haute-Égypte, offert à la France par Méhémet-Ali, vice-roi d’Égypte, est érigé place de la Concorde, à Paris. Ultime étape d’une affaire d’État de sept années, au prix d’exploits techniques révolutionnaires et de la volonté sans faille d’un homme, Apollinaire Lebas, prêt à donner sa vie en cas d’échec de la mission qui lui a été confiée. Le jour de l’érection du monument, l’ingénieur du génie marine est sous le monolithe de 230 tonnes, pendant l’opération, sûr d’y passer si l’affaire tourne mal.

Le Musée national de la marine à Paris met en scène cette expédition mémorable, de Louxor à Paris, d’un coût inouï : Un million trois cent mille francs or seront dépensés, affirme Alain Niderlinder, commissaire de l’exposition. Le Luxor, navire de transport, est construit à Toulon, avec trois mâts démontables pour passer sous les ponts de la Seine, et une poupe détachable, afin de charger le monolithe de 22 mètres par l’arrière sans risquer de le casser. À fond plat, faible tirant d’eau et cinq quilles, il doit tenir la haute mer, chargé à bloc. Des tonnes de vivres et de matériel sont embarquées avec cent vingt et une personnes, officiers, matelots et ouvriers spécialisés.

[…] En 1829, Méhémet-Ali propose à la France de lui faire don des deux obélisques d’Alexandrie. Les Anglais en veulent autant. En fin limier, Jean-François Champollion – qui, à partir de 1821, avait déchiffré les hiéroglyphes – entre en jeu. Il est convaincu qu’il faut faire changer d’avis le vice-roi et obtenir les obélisques édifiés par Ramsès II à Louxor, précise M. Niderlinder. Champollion emporte l’affaire, en conseillant aux Anglais d’accepter l’obélisque d’Alexandrie et de viser haut en demandant, aussi, celui de Karnak, le plus grand de tous… qu’il savait intransportable. Devant le coût de l’opération, les Anglais renoncent.

Le Luxor quitte Toulon, en avril 1831, commandé par le lieutenant de vaisseau Raymond de Verninac Saint-Maur. Le second, Léon de Joannis, polytechnicien, dessinateur de talent, croque chacune des étapes. Comme cette vue du navire, méconnaissable sous un tas de planches et de nattes, arrosé chaque jour pour que la coque et les mâts résistent au feu solaire qui fait éclater le bois. Ses dessins, aquarelles et peintures, qu’il signe à l’encre noire, d’une écriture ronde, animent l’exposition, avec les lettres, plans et récits.

Deux grandes maquettes réalisées, en 1847, par l’atelier du Musée national de la marine montrent l’abattage de l’obélisque, couché sur un glissoir par un jeu de cordages, poulies et cabestans, actionné par deux cents hommes. Il faut près de deux mois pour tracter le monolithe, de sept mètres en sept mètres, sur un demi-kilomètre, jusqu’à son chargement à bord.

Reste à descendre les 750 kilomètres du fleuve roi jusqu’à son embouchure. La crue du Nil est au plus bas, il faut attendre l’été suivant. Le Luxor arrive enfin à Alexandrie, le 2 janvier 1833, où l’attend le Sphinx, la première corvette à vapeur de la marine française, chargé de le remorquer jusqu’à Toulon. Ravitaillement au charbon à Corfou : il en consomme près d’une tonne à l’heure ; quarantaine à Toulon ; puis l’Atlantique à affronter ; le périple est sans fin jusqu’au Havre.

Pour remonter la Seine, vingt-huit chevaux assurent le halage du Luxor. Une fois amarré sous la place de la Concorde, trois ans de plus seront nécessaires à Louis-Philippe pour départager les Parisiens et décider où ériger l’obélisque. La polémique fait rage. Certains le veulent à la Bastille, d’autres au Louvre. Le 24 octobre 1836, un premier essai fait un mort à la Concorde : une petite grue s’est détachée.

Le mardi 25 octobre, Louis-Philippe attend, à l’hôtel de la Marine, le succès de l’opération pour se montrer au balcon ; 200 000 Parisiens se serrent sur la place dans un silence de mort. Après trois heures de suspense, le rayon de soleil pétrifié qui porte la signature de Ramsès II est enfin dressé ; en place de la guillotine, de sinistre mémoire. Cent musiciens interprètent les Mystères d’Isis, de Mozart. Sur l’aquarelle qui relate la scène (1837), Cayrac montre Apollinaire Lebas, debout avec son porte-voix, au pied de l’Obélisque

Florence Evin. Le Monde du 19 02 2014

Le Sphinx remorquant le Luxor, François Roux (1811- 1882), aquarelle sur papier, vers 1880/82 (Galerie Delalande / Paris)

30 10 1836

Louis Napoléon Bonaparte, 28 ans, échoue dans sa tentative de soulèvement de la garnison de Strasbourg. Il gagne d’abord la Suisse, qui refuse la demande de la France de l’extrader, puis se fait offrir par Louis-Philippe un voyage en Amérique : cinq mois, de Rio à New-York : les États-Unis avec lesquels il ne se sentira aucun atome crochu : Ce pays a une force matérielle immense, mais de force morale, il en manque totalement […] Parmi ce peuple de marchands, il n’y a pas un homme qui ne spécule […] notre nature est composée d’un être moral et d’un être matériel. Ici, il n’y a que le second de connu : gagner de l’argent, voilà le seul mobile.