| Publié par (l.peltier) le 2 octobre 2008 | En savoir plus |

15 07 1893

Généralisation des services de médecine des indigents, sous le nom d’Assistance Médicale Gratuite (AMG) : Tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement de la commune, du département ou de l’État, l’assistance médicale à domicile, ou, s’il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier.

À l‘initiative de cette loi, comme de bien d’autres, Théophile Roussel, médecin lozérien de Saint Chély d’Apcher. Député, sénateur, président du Conseil Général de Lozère, il est à l’origine d’une belle brochette de lois visant à moraliser la vie publique :

- La loi du 23 janvier 1873 vise à réprimer l’ivresse publique

- La loi du 19 mai 1874 réglemente le travail des enfants et leur emploi dans des exercices dangereux.

- La loi du 23 septembre 1874 protège les enfants en bas-âge.

- La loi du 24 juillet 1889 protège les enfants maltraités ou moralement abandonnés

- La loi du 19 avril 1898 réprime les violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats sur les enfants

24 07 1893

134 Juifs, chassés d’Odessa, arrivent en France.

25 07 1893

Inauguration du canal de Corinthe, 6.3 km de long, 25 m de large, 70 m de hauteur de fossé et 6 m de profondeur sous le niveau d’eau.

16 08 1893

À Aigues Mortes, les ouvriers des Salins du Midi attaquent leurs collègues italiens à coup de fusil et de manche de pioche. Il y a 17 morts, – officiellement 8] plus de 30 blessés, des reconduites à la frontière, le maire est révoqué ; la presse titrera : La tuerie d’Aigues Mortes. Des manifestations italiennes s’ensuivront devant le Palais Farnèse, l’ambassade française de Rome. Le fond de l’affaire est la place de plus en plus importante prise par l’extrême droite en France : le maire d’Aigues Mortes en était. Le préfet demandera la troupe à 4 h du matin : elle ne sera sur place qu’à 18 heures… trop tard. Les seize coupables français, clairement identifiés iront en assise, où le jury populaire d’Angoulême les acquittera !

Arrivée de la troupe sur les lieux, à 18 heures, après le drame.

août ou septembre 1893

La mosquée des Omeyyades à Damas brûle. Pierre Loti passera par là huit mois plus tard :

Au centre de la ville, gisent les ruines toutes fraîches de la grande mosquée, qui fut jadis l’église de saint Jean de Damas, contemporaine de Sainte-Sophie et des basiliques de Constantin, célèbre par ses colonnes de marbre et ses mosaïques d’or, puis qui devint l’un des sanctuaires les plus saints de l’islam, le troisième en vénération après ceux de La Mecque et de Jérusalem.

Il y a sept ou huit mois, en plein midi, le feu prit on ne sait comment, dans sa charpente desséchée, et, d’une façon soudaine, en quelques minutes tout flamba comme une pièce d’artifice ; puis, dès que la toiture fut effondrée, commença l’anéantissement imprévu de ces colonnes, qui valaient chacune le prix d’une ville et que les constructeurs avaient enlevées à des temples antiques ; déséquilibrées tout à coup, elles tombèrent les unes contre les autres et se brisèrent sur les dalles, irréparablement.

Depuis, on a tout laissé tel quel, en attendant une décision du khalife ; mais les hommes de nos jours n’ont plus les moyens de refaire de telles magnificences, et c’est d’ailleurs bien dans le sentiment de l’islam de se soumettre en baissant la tête devant les destructions qui semblent fatales.

La cour de la mosquée, qui subsiste toujours, a l’étendue d’une place de grande ville entre ses rangées d’arcades blanches. Pieusement on se déchausse encore pour y entrer, bien qu’elle soit semée de pierres et de décombres et, aujourd’hui même, de nombreux fidèles y sont prosternés le front contre terre.

Mais, dans la partie qui fut le sanctuaire des Ommiades, on a cessé de venir prier, à cause des amas de débris et des colonnes abattues. Çà et là, décorant des arceaux demeurés debout, brillent des restes de mosaïques : sur des fonds d’or byzantin, quelques raides palmiers ou des branches de naïves fleurs. Et par terre, les milliers de petits morceaux scintillants, dont ces mosaïques avaient été si patiemment composées, couvrent, saupoudrent les tas de plâtras et de planches noircies ; on dirait qu’une grêle est tombée ici, une grêle de marbre vert, de porphyre et d’or.

Dans les dépendances épargnées par l’incendie, où nous pénétrons avec notre ami le pacha, au fond d’un vieux kiosque funéraire très mystérieux, qui renferme une source d’eau miraculeuse, on nous montre la châsse d’argent où est gardée la tête d’Hussein, prophète et martyr.

Au grand minaret, nous montons par d’étroits escaliers noirs, usés, luisants de frottements humains. Quand nous sommes en haut, dominant les ruines de la mosquée et tout le déploiement de la ville couleur saumon, il est l’heure de la quatrième prière du jour ; alors, une dizaine de muezzins, qui étaient montés derrière nous, apprêtent tous en même temps leurs mains en porte-voix contre leur bouche… D’ordinaire, on n’entend qu’isolément ces chanteurs, improvisant au-dessus des villes, presque dans le ciel, leurs vocalises tristes ; un chœur de muezzins est pour moi quelque chose de nouveau que je ne prévoyais pas : mais on me dit qu‘à la grande mosquée c’est l’usage de chanter ainsi, pour se faire entendre de plus loin et donner le pieux signal jusqu’aux extrémités des banlieues roses…

Sur l’étroite galerie, nous sommes forcément serrés les uns contre les autres, dans notre commun isolement au milieu de l’air…. Trois heures ! Les voix suraiguës partent toutes ensemble en fugue déchirante, jetant le frisson religieux sur la terre, effarouchant les hiboux du minaret, qui prennent leur vol, et les pigeons coutumiers des toits, qui se lèvent comme un petit nuage blanc sous nos pieds.

Pierre Loti. La Galilée. Voyages 1872-1913 Bouquins Robert Laffont 1991

En réalité, la cathédrale byzantine, qui avait remplacé un temple romain [lequel avait succédé à un temple araméen], fut entièrement démolie par le calife El Walid en 708, à l’exception du mur d’enceinte avec ses tours d’angle, et la construction de la splendide mosquée demanda ensuite dix ans de travaux. Avant 1893, elle avait été souvent saccagée ou incendiée. On y vénère encore, précieuse relique tant pour les chrétiens que pour les musulmans, la tête de Saint Jean Baptiste.

Claude Martin, rédacteur des notes du livre de Pierre Loti.

12 09 1893

Madame Peary, épouse du commodore, est enceinte ; elle n’a pas renoncé pour autant à suivre son explorateur de mari dans l’une de ses expéditions vers le nord : l’air y est des plus sains, lui a-t-il dit ; sur le baleinier Falcon bloqué par les glaces par 77°4’N, elle accouche d’une petite fille, qui se portera très bien. Il faut dire que le père n’est pas tendre avec lui-même : il s’est cassé la jambe lors de cette expédition et cela ne l’a pas empêché de poursuivre, se déplaçant avec des béquilles et atteignant 82°N. Quatre ans plus tôt, à la suite d’une autre expédition, il avait fallu l’amputer de 7 orteils. La reconnaissance par Peary de la côte nord du Groenland laissait penser qu’il avait atteint une île, qui, dès lors devenait américaine ; l’affaire était donc d’importance pour le Danemark, qui voulait s’assurer des contours de cette île… qui s’avéra finalement une presqu’île, l’ensemble restant donc territoire danois : ceci donna lieu à plusieurs expéditions danoises au début du XX° siècle, dont bon nombre d’entre elles finirent en drames : mort de faim, d’épuisement, stocks de nourriture pillés allègrement par les ours etc… drames contés avec le laconisme propre chez nous aux militaires : Péri fjord 79 (degrés nord) après avoir tenté de revenir en passant par l’intérieur en novembre. J’arrive ici comme s’éteint le clair de lune et ne peux plus avancer à cause de mes pieds gelés et de l’obscurité. Les corps des autres sont au milieu du fjord devant le glacier (à deux lieues et demi). Hagen mourut le 15 novembre, Mylius 10 jours plus tard.

Jörgen Brönlund. Début 1908. Île Lambert.

9 10 1893

Le comte Rodolphe Festetics appareille de San Francisco à bord de Tolna, sa goélette d’une trentaine de mètres pour une croisière de 7 ans autour du monde ; rien de plus qu’un voyage d’agrément et d’aventures sur la planète, alors considérée comme terrain de jeu par ceux qui étaient nés une cuillère en argent dans la bouche ; d’origine hongroise, vivant en France, il rencontre à Paris Eila B. Haggin, riche héritière californienne venue en Europe chercher un mari à pedigree. Elle fera 6 ans de voyage de noces sur Tolna, mais craquera avant la fin et divorcera. Moi, ce qu’il me faut, c’est l’odeur de la terre sauvage. Je la cherche, je la hume, adhérente aux objets que j’ai rapportés des îles, comme on retrouve le goût d’un baiser au parfum d’un vieux billet d’amour.

25 10 1893

À la tête de ses troupes, le capitaine Dhanis, en remportant à Maniéma, dans la région des grands lacs africains la bataille contre Mohammed ibn Hassan Rumaliza, dernier chef esclavagiste, met fin à la campagne anti-esclavagiste qui durait depuis 3 ans, essentiellement à l’initiative de la Société anti-esclavagiste belge.

10 1893

Le Morbihan s’essaie avec succès à la pisciculture, en baie de La Trinité, avec l’éclosion de plusieurs millions d’alevins de morue. Une escadre russe commandée par l’amiral Avellan est chaleureusement accueillie à Toulon : nous en restera le costume marin très tendance pendant des décennies pour les enfants.

9 12 1893

Auguste Vaillant, un marginal anarchisant, lance une bombe de sa fabrication dans l’Assemblée nationale , mais elle lui pète pratiquement dans les mains et il fait partie des blessés. Il n’y a pas de morts.

12 12 1893

Des dizaines de milliers de manifestants dénoncent à Montpellier les vins factices, la fraude ou la délinquance en col rouge ; ils menacent de ne plus payer leurs impôts et les élus parlent de démission si le Midi continue à être sacrifié aux intérêts des betteraviers et de la viticulture parisienne – la fabrication de vin à partir de raisins secs de Corinthe et de Turquie dans les entrepôts de Bercy, alors le plus grand marché de vin du monde -.

12 1893

À Grésy sur Aix, en Savoie, création d’une fruitière école. 16 ans plus tard, on comptera 21 fruitières (fromageries) coopératives en France, dont 14 en Haute-Savoie, les autres en Savoie, dans l’Ain et le Jura. Le terme de fruitière est pris dans le sens le plus général de fruit, le fromage étant le fruit du lait.

1893

Mort d’Alexis Godillot, jurassien, industriel en fournitures militaires et inventeur à ce titre de l’outillage mécanique de fabrication des chaussures : la postérité lui empruntera son nom, sans être bien juste avec lui : le terme conservera un petit coté péjoratif, dépourvu de toute élégance. Peut-être, n’empêche qu’il fallait un goût prononcé pour le progrès pour avoir été le premier à différencier pour des chaussures la gauche de la droite. Qu’ils ont dû se sentir bien dans leurs godillots, les pioupious, avec un pied droit et un pied gauche !

Premier projecteur de cinéma. Georges Clemenceau impose un département asiatique au Louvre et, exécuteur testamentaire du couple d’Ennery, obtient l’ouverture de leur musée, avenue Foch à Paris : Parce que la civilisation des Chinois est plus ancienne que la nôtre, parce que leurs ancêtres étaient plus policés quand nos aïeux n’étaient que des barbares aux prises avec les loups dans les forêts de la Gaule.

[…] Avec quelle impatience j’attends le jour où nous verrons débarquer à Marseille des missionnaires bouddhistes et shintoïstes qui viendront s’efforcer de nous convertir ! Nous verrons si l’accueil de nos évêques sera plus favorable que celui des bonzes d’Asie aux députés de Jésus.

Il y a 1 128 000 étrangers en France. La France occupe le Laos.

Le suédois Magnus Andersen traverse l’Atlantique de Bergen à Terre Neuve en 28 jours sur un knorr, réplique exacte d’un bateau viking de l’an 800 : 22 m de long, 5 m de large, muni d’une quille de plus de 17 m taillée dans un seul fût de chêne.

Premier système d’immatriculation, premier en France mais aussi au monde : il impose une simple plaque comportant le nom et l’adresse du propriétaire ainsi qu’un numéro d’autorisation.

À l’initiative du pasteur presbytérien John Henry Barrow, réunion, au sein de l’Exposition Universelle de Chicago, du premier grand Parlement des religions : pendant 18 jours vont se parler 400 délégués chrétiens, juifs, hindous, bouddhistes, jaïns, zoroastriens, confucéens et musulmans, mais… l’universel se dit toujours dans une langue particulière. Régis Debray.

Chicago est alors probablement la ville du monde dont la croissance a été la plus forte : nœud ferroviaire, main d’œuvre abondante, esprit d’entreprise hors du commun font la richesse et le dynamisme d’une métropole industrielle, qui compte 1 million d’habitants. Trente ans plus tôt, Sara Jane Lippincott s’exclamait : La croissance de cette ville est l’une des choses les plus étonnantes dans l’histoire de la civilisation moderne. Vingt ans plus tard, en 1916, Carl Sandburg présentera sa cité comme un jeune et solide gaillard :

Abatteur de porc pour le monde

Outilleur, empileur de blé,

Acteur principal avec les chemins de fer,

Manutentionnaire de fret pour toute la nation,

Emporté, costaud, bagarreur,

La ville aux larges épaules.

*****

L’exposition colombienne de Chicago ouvrit ses portes en 1893.

La Rome d’il y a deux mille ans s’éleva sur les bords du lac Michigan, une Rome enrichie par des emprunts faits à la France, à l’Espagne, à Athènes et à tous les styles qui en avaient découlé. C’était une cité de rêve, ornée de colonnes, d’arcs de triomphe, de bassins azurés, de fontaines de cristal et de massifs fleuris. Les architectes rivalisèrent à qui saurait le mieux copier les modèles les plus variés et les plus anciens. C’était la répétition, dans un pays neuf, de tous les crimes commis dans le Vieux-Monde. Et cela se développa et se propagea comme une épidémie.

Les gens vinrent, regardèrent, s’étonnèrent et emportèrent avec eux, dans toutes les villes d’Amérique, les germes de ce qu’ils avaient vu. Et ces germes donnèrent naissance à une exubérante végétation d’Offices des Postes ornés de portiques grecs, de maisons de brique enrichies de fer forgé, de constructions hétéroclites faites d’une douzaine de Parthénon dressés les une au-dessus des autres. Et cette végétation prospéra et étouffa tout autour d’elle.

[…] Il n’était plus nécessaire de créer, il suffisait de photographier. L’architecte qui possédait la bibliothèque la mieux pourvue, devenait l’architecte le meilleur. Les imitateurs copiaient des imitations. Et ils étaient absous au nom de la Culture. Vingt siècles s’enrôlaient derrière des ruines poussiéreuses. Il y avait eu la grande Exposition, et il y avait des cartes postales d’Europe dans chaque album familial.

Ayn Rand. La Source vive [1] Editions J.H. Jeheber S.A. 1945

Bâtiment administratif de l’Exposition Universelle Colombienne, Chicago, 1893 – Charles Dudley Arnold

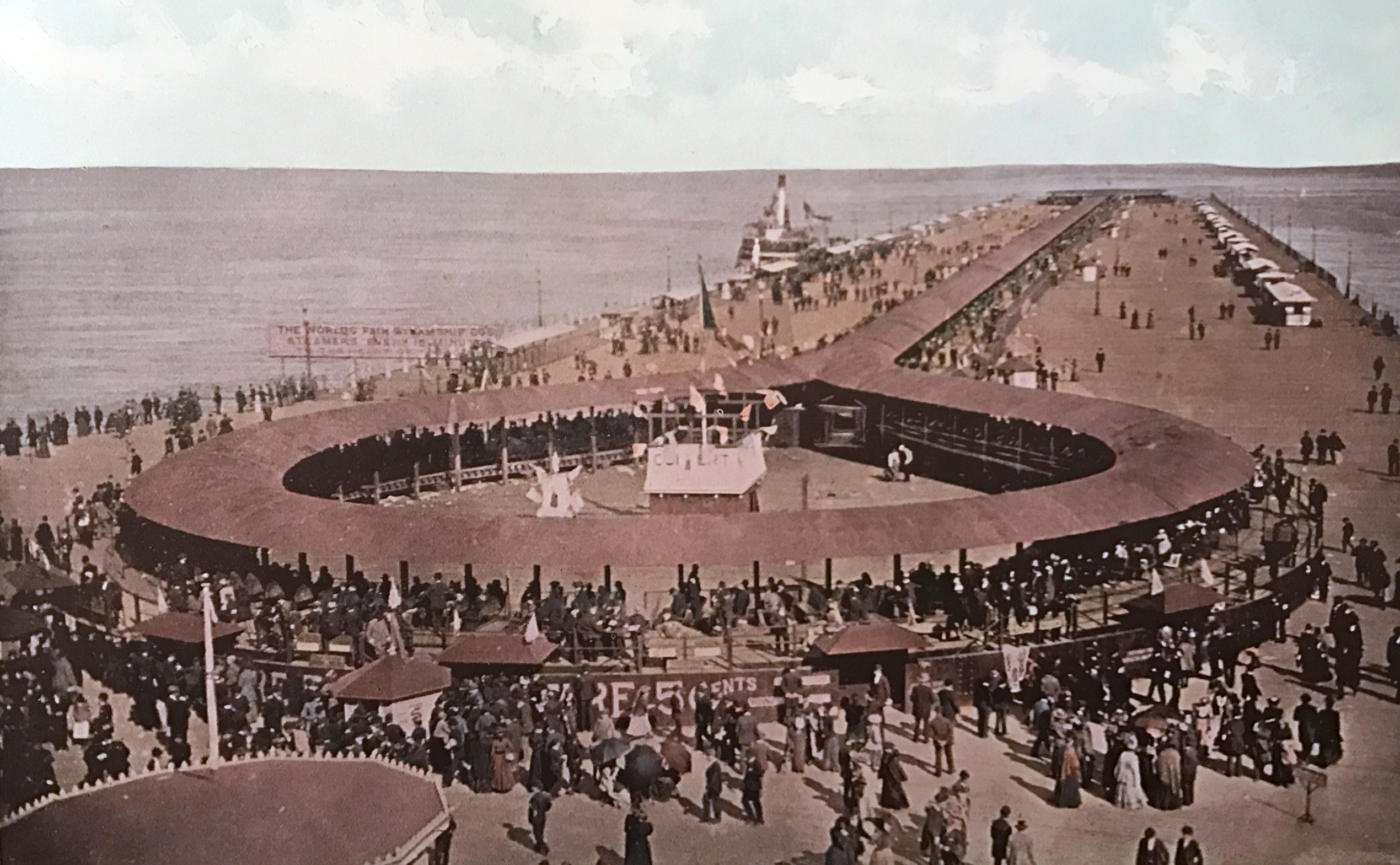

Le Grand Wharf, devenu promenade

Le Viking, réplique du navire de Gokstadt, Norvège, découvert en 1880

Le bateau en chêne de Gokstadt. 23.5 m de long, 5.2 m de large, 32 rameurs, voile de 120 m².

Un accord signé entre l’Angleterre et la Chine instaure un marché à Yatung, au Tibet, à 10 km de la frontière, pour faciliter le commerce entre l’Inde et le Tibet. Les Tibétains vont tout faire pour saboter cet accord.

Conseillez à vos prêtres de ne pas s’enfermer entre les murs de leur église ou de leur presbytère, mais de se mêler au peuple et de s’occuper de tout leur cœur de l’ouvrier, des pauvres, des petits…. Il faut combler l’abîme entre le prêtre et le peuple.

Léon XIII. Lettre à l’évêque de Coutances

25 01 1894

Behanzin, le dernier roi d’Abomey, capitule face au général Alfred Dodds. Par le traité d’Ouidah, en octobre 1890, Porto Novo et Cotonou étaient déjà passé sous tutelle française. Mais Behanzin, fort de ses farouches amazones et de quelques canons, avait continué à guerroyer ferme, lançant aux Français : Est-ce que j’ai été quelquefois en France faire la guerre contre vous ? Il va être aussitôt déporté en Martinique, où il lui faudra vivre, bon gré, mal gré, aux cotés des descendants des esclaves. Trop tard, la France accédera à ses demandes incessantes de retour au pays en 1906 : il mourra sur le chemin du retour, à Alger. Ses ancêtres, et surtout, le roi Ghézo qui régna de 1818 à 1858, avaient construit un État sur les trois piliers qu’étaient la guerre, l’esclavage et l’exportation de l’huile de palme : pour faire la guerre, il lui fallait des fusils qu’il ne pouvait obtenir qu’en les troquant contre des esclaves qui allaient travailler dans les grandes plantations tenues souvent par d’anciens esclaves libérés, du Brésil, hommes d’affaires chrétiens mais polygames, qui constituèrent un patrimoine patrimonial donnant une grande force à un État pyramidal.

12 02 1894

Émile Henry, 22 ans, de famille plutôt bourgeoise, quitte le Café Terminus, proche de la gare Saint Lazare, peu après 21 heures ; il sort une bombe de sa poche, entre et la lance au milieu des clients attablés, faisant un mort et de nombreux blessés graves : c’est le début du terrorisme.

22 02 1894

Pierre Loti entreprend un voyage qui va le mener d’Égypte à Jérusalem, via le Sinaï. Aux portes du désert, en un lieu nommé Oasis de Moïse, il obtient du séïd Omar, fils d’Idriss, Es-Senoussi El-Hosni le sauf-conduit ainsi libellé : Cet écrit de l’humble, devant la miséricorde de son Dieu très haut le Séïd Omar fils d’Edriss Es-Senoussi El-Hosni, en faveur de l’estimable ami, Monsieur Pierre Loti, l’illustre savant français, pour le recommander auprès de toutes les personnes qui nous connaissant personnellement ou de nom, parmi les chefs de toutes les tribus arabes, à l’effet d’avoir pour lui tous les égards et de l’assister dans son voyage dans le pays des Arabes, car ce Monsieur qui possèdes des qualités éminentes est un des savants les plus renommés de la France où il jouit de la plus haute considération. Il vénère l’islamisme et est animé des meilleurs sentiments pour la religion. Je recommande également son respectable compagnon le duc Dino, [Monsieur le marquis de Talleyrand-Périgord] de nationalité française, qui jouit aussi d’une grande renommée dans son pays et qui a droit à la plus haute considération. Je serais satisfait de tous ceux qui auront assisté et respecté ces Messieurs ainsi qu’ils le méritent dans le cours de leur voyage. Écrit par nous, le 10 Chaban 1311. Omar, fils d’Edriss El-Senoussi El-Hosni. Suit une invocation de la secte des Senoussi.

*****

23 mars 1894

La caravane de Loti, remontée du Sinaï à Akaba, a entrepris, direction nord-ouest, la traversée du Neguev : elle approche de Gaza : c’en est fini du désert, c’est le doux pays de Canaan, la Terre Promise.

Il y a comme un adoucissement de tout, de la lumière, des formes et des couleurs. Les collines n’ont plus de structure tourmentée, mais s’arrondissent très simplement sous leur léger manteau vert ; des brumes se tiennent sur les lointains et en dégradent les nuances ; il semble que l’on ait changé et atténué tout l’éclairage de la terre.

Les magnificences des midis et des soirs ne se déploient que dans les contrées où l’air, mortel aux plantes, est exempt de vapeur d’eau et diaphane autant que le vide sidéral. Nos souvenirs du désert disparu sont maintenant comme ceux que l’on garderait, en reprenant pied dans les réalités de chaque jour, après quelque spectacle de presque terrifiante magie.

Le vert, le vert nouveau continue de s’accentuer de tous coté. Les asphodèles, qui avaient commencé de paraître avant-hier, d’abord si étiolés et courts, s’allongent, deviennent toujours plus beaux ; il y a des iris de grande espèce, d’un violet merveilleux ; il y a des arums à fleur noire, ressemblant à des cornets de velours. Et des tortues se traînent par terre, des cailles s’enfuient sous les herbes hautes ; des alouettes joyeuses planent au ciel, et l’ai est plein de chants d’oiseaux. La vie monte, monte, de partout à la fois, nous entoure, nous envahit et nous reprend, nous qui arrivons des étranges pays de la mort..

Le soir, nous rencontrons les premiers champs semés de main d’homme, des champs d’orge, labourés en sillons et plus magnifiquement verts que toutes les précédentes prairies.

Et, au campement, des Arabes, bergers ou laboureurs, qui ont leur tentes dans le voisinage, viennent familièrement nous visiter, s’asseoir autour de nos feux.

[…] 31 mars 1894 Loti va séjourner 19 jours à Jérusalem.

Jérusalem est restée sarrasine. Distraitement, je perçois que, pour aller au Saint Sépulcre, nous traversons un bazar oriental, où les échoppes sont occupées par des vendeurs à turban ; dans la pénombre des ruelles couvertes passent à la file des chameaux lents et énormes, qui nous obligent à entrer sous des portes. Maintenant, il faut se ranger encore pour un étrange et long défilé de femmes russes, toutes sexagénaires pour le moins, qui marchent vite, appuyées sur des bâtons ; vieilles robes fanées, vieux parapluies, vieilles touloupes de fourrure, figures de fatigue et de souffrance qu’encadrent des mouchoirs noirs ; ensemble noirâtre et triste au milieu de cet Orient coloré. Elles marchent vite, l’allure à la fois surexcitée et épuisée, bousculant tout sans voir, comme des somnambules, les yeux anesthésiés, grands ouverts dans un rêve céleste. Et des moujiks par centaines leur succèdent, ayant les mêmes regards d’extase ; tous, âgés, sordides, longues barbes grises, longs cheveux gris échappés de bonnets à poil ; sur les poitrines, beaucoup de médailles, indiquant d’anciens soldats… Entrés hier dans la ville sainte, ils reviennent de leur première visite à ce lieu d’adoration où je vais aller à mon tour ; pauvres pèlerins qui arrivent ici par milliers, cheminant à pied, couchant dehors sous la pluie ou la neige, souffrant de la faim, et laissant des morts sur la route…

À mesure qu’on approche, les objets d’Orient dans les échoppes font place à des objets d’obscure piété chrétienne : chapelets par milliers, croix, lampes religieuses, images ou icônes. Et la foule est plus serrée, et d’autres pèlerins, des vieux moujiks, des vieilles matouchkas, stationnent pour acheter d’humbles petits rosaires en bois, d’humbles petits crucifix de deux sous, qu’ils emporteront d’ici comme des reliques à jamais sacrées…

Enfin, dans un mur vieux et fruste comme un rocher, s’ouvre une porte informe, tout étroite, toute basse, et, par une série de marches descendantes, on accède à une place surplombée de hautes murailles sombres, en face de la basilique du Saint-Sépulcre.

Sur cette place, il est d’usage de se découvrir, dès que le Saint-Sépulcre apparaît ; on y passe tête nue, même si l’on ne fait que la traverser pour continuer sa route dans Jérusalem. Elle est encombrée de pauvres et de pauvresses, qui mendient en chantant ; de pèlerins qui prient ; de vendeurs de croix et de chapelets, qui ont leurs petits étalages à terre, sur les vieilles dalles usées et vénérables. Parmi les pavés, parmi les marches, surgissent les socles encore enracinés de colonnes qui jadis supportaient des basiliques, et qui ont été rasées, comme celles de l’église Saint-Étienne, à de lointaines et douteuses époques ; tout est amoncellement de débris, dans cette ville qui a subi vingt sièges, que tous les fanatismes ont saccagée.

Les hautes murailles, en pierres d’un brun rougeâtre, qui forment les côtés de la place, sont des couvents ou des chapelles – et on dirait des forteresses. Au fond, plus haute et plus sombre que tout, se dresse cette masse effritée, brisée, qui est la façade du Saint-Sépulcre, et qui a pris les aspects, les irrégularités d’une grande roche ; elle a deux énormes portes du XIX° siècle, encadrées d’ornements d’un archaïsme étrange ; l’une est murée ; l’autre, grande ouverte, laisse voir, dans l’obscurité intérieure, des milliers de petites flammes. Des chants, des cris, des lamentations discordantes, lugubres à entendre, s’en échappent avec des senteurs d’encens…

La porte franchie, on est dans l’ombre séculaire d’une sorte de vestibule, découvrant des profondeurs magnifiques où brûlent d’innombrables lampes. Des gardiens turcs, armés comme pour un massacre, occupent militairement cette entrée ; assis en souverains sur un large divan, ils regardent passer les adorateurs de ce lieu, qui est toujours, à leur point de vue, l’opprobre de la Jérusalem musulmane et que les plus farouches d’entre eux n’ont pas cessé d’appeler : el Komamah (l’ordure).

Oh ! l’inattendue et inoubliable impression, pénétrer là pour la première fois ! Un dédale de sanctuaires sombres, de toutes les époques, de tous les aspects, communiquant ensemble par des baies, des portiques, des colonnades superbes, ou bien par de petites portes sournoises, des soupiraux, des trous de cavernes. Les uns, surélevés, comme de hautes tribunes où l’on aperçoit, dans des reculs imprécis, des groupes de femmes en longs voiles ; les autres, souterrains, où l’on coudoie des ombres, entre des parois de rocher demeurées intactes, suintantes et noires. Tout cela, dans une demi-nuit, à part quelques grandes tombées de rayons qui accentuent encore les obscurités voisines ; tout cela étoile à l’infini par les petites flammes des lampes d’argent et d’or qui descendent par milliers des voûtes. Et partout des foules, circulant confondues comme dans une Babel, ou bien stationnant à peu près groupées par nation autour des tabernacles d’or où l’on officie…

Des psalmodies, des lamentations, des chants d’allégresse emplissant les hautes voûtes, ou bien vibrant dans les sonorités sépulcrales d’en dessous ; les mélopées nasillardes des Grecs, coupées par les hurlements des Cophtes … Et, dans toutes ces voix, une exaltation de larmes et de prières qui fond leurs dissonances et qui les unit ; l’ensemble finissant par devenir un je ne sais quoi d’inouï, qui monte de tout ce lieu comme la grande plainte des hommes et le suprême cri de leur détresse devant la mort…

La rotonde à très haute coupole, où l’on pénètre d’abord et qui laisse deviner, entre ses colonnes, le chaos obscur des autres sanctuaires, est occupée en son milieu par le grand kiosque de marbre, d’un luxe à demi barbare et surchargé de lampes d’argent, qui renferme la pierre du sépulcre. Tout autour de ce kiosque très saint, la foule s’agite ou stationne ; d’un côté, des centaines de moujiks et de matouchkas, à deux genoux sur les dalles ; de l’autre, les femmes de Jérusalem, debout en longs voiles blancs, groupes de vierges antiques, dirait-on, dans cette pénombre de rêve ; ailleurs, des Abyssins, des Arabes en turban, prosternés le front à terre ; des Turcs, le sabre au poing ; des gens de toutes les communions et de tous les langages…

On ne séjourne pas dans l’étouffant réduit du Saint-Sépulcre, qui est comme le cœur même de cet amas de basiliques et de chapelles, on y défile un à un ; en baissant la tête, on y entre par une très petite porte, en marbre fouillé et festonné ; le sépulcre est là-dedans, enchâssé de marbre, au milieu des icônes d’or et des lampes d’or. En même temps que moi, y passaient un soldat russe, une vieille pauvresse en haillons, une femme orientale en riches habits de brocart ; tous, baisant le couvercle tombal, et pleurant. Et d’autres suivaient, d’autres éternellement suivent, touchant, embrassant, mouillant de larmes ces mêmes pierres…

Aucun plan d’ensemble, dans le fouillis des églises et des chapelles qui se pressent autour de ce kiosque très saint ; il y en a de grandes, merveilleusement somptueuses, et de toutes petites, humbles et primitives, mourant de vétusté dans des recoins sinistres, creusés en plein roc et en pleine nuit. Et, çà et là, le rocher du calvaire, laissé à nu, apparaît au milieu des richesses et des archaïques dorures. Le contraste est étrange, entre tant de trésors amoncelés – icônes d’or, croix d’or, lampes d’or – et les haillons des pèlerins, et le délabrement des murailles ou des piliers, usés, rongés, informes, huileux au frottement de tant de chairs humaines.

Tous les autels, de toutes les confessions différentes, sont tellement mêlés ici, qu’il en résulte de continuels déplacements de prêtres et de cortèges ; ils fendent les foules, portant des ostensoirs et précédés de janissaires en armes qui frappent les dalles sonores du pommeau de leur hallebarde… Place ! ce sont les Latins qui passent, en chasuble d’or… Place encore ! c’est l’évêque des Syriens, longue barbe blanche sous une cagoule noire, qui sort de sa petite chapelle souterraine… Puis, ce sont les Grecs aux parures encore byzantines, ou les Abyssins au visage noir… Vite, vite, ils marchent dans leurs vêtements somptueux, tandis que, devant leurs pas, les encensoirs d’argent, que des enfants balancent, heurtent la foule qui se bouscule et s’écarte. Dans cette marée humaine, une espèce de grouillement continu, au bruit incessant des psalmodies et des clochettes sacrées. Presque partout, il fait si sombre qu’il faut avoir, pour circuler, son cierge à la main, et, sous les hautes colonnes, dans les galeries ténébreuses, mille petites flammes se suivent ou se croisent. Des hommes prient à haute voix, pleurent à sanglots, courant d’une chapelle à l’autre, ici pour embrasser le roc où fut plantée la croix, là pour se prosterner où pleurèrent les saintes Marie et Madeleine ; des prêtres, tapis dans l’ombre, vous appellent d’un signe pour vous mener par de petites portes funèbres dans des trous de tombeaux ; des vieilles femmes aux yeux fous, aux joues ruisselantes de larmes, remontent des souterrains noirs, venant de baiser des pierres de sépulcres…

[…] 9 avril 1894 À mi-chemin de Jéricho et de Jérusalem, nous faisons halte au caravansérail, où il y a foule aujourd’hui. Un caravansérail, c’est surtout une sorte de citadelle pour abriter les voyageurs et leurs montures contre les pillards des chemins. Du Levant au Moghreb, ils se ressemblent tous : une cour, un carré d’épaisses murailles garnies d’anneaux de fer pour attacher les bêtes ; sur l’une des faces intérieures, un vaste hangar pour abriter les hommes, et, près de la porte d’entrée, la tanière des gardiens du lieu, avec de petits fourneaux primitifs pour faire du café aux passants.

Des bêtes sellées, de toute classe et de toute espèce, encombrent ce caravansérail de la route de Jéricho. Il en entre et il en sort à chaque instant, avec des ruades et des écarts : chevaux de touristes à selle anglaise, ou chevaux ébouriffés, à grande selle arabe, les flancs et la poitrine surchargés de franges de toutes couleurs : longs dromadaires majestueusement bêtes ; mules aux harnais bariolés de perles et de coquilles ; ânons modestes des plus pauvres pèlerins ; pauvres ânons dépenaillés ayant sur le dos des vieilles toiles et des vieilles besaces. Et tout cela se mêle, s’entrave les pieds, s’affole et crie.

Sous le hangar qui regarde cette cour, une centaine de personnes s’empressent à déjeuner, avec des provisions apportées, bien entendu, le caravansérail ne fournissant que l’eau fraîche, le café, le narguilhé et la protection de ses murs. Les uns mangent sur des tables ; les autres, qui n’en ont plus trouvé, s’arrangent par terre. Groupes presque élégants de touristes anglais ou américains. Groupes plus humbles de pèlerins grecs. Amas de pèlerins russes, têtes de vieux braves avec des médailles à la poitrine, faisant bouillir par terre, sur des feux de branches, des petites soupes au pain noir. Beaux guides syriens, tout brodés de soie, poseurs, avec des cheveux à la Capoul [un ténor aussi célèbre pour sa coiffure que pour sa voix] échappés du turban, en coquetterie avec les dames touristes des agences. Et des Turcs et des Serbes. Et des prêtres, qui déjeunent en tenant leurs ânons par la bride. Et des moines blancs et des moines bruns. Et des Bédouins mangeant avec leurs doigts comme au dessert, déchiquetant, à belles dents blanches, d’immondes débris de poulets.

À la table voisine de la nôtre, sont assises des jeunes femmes maronites ; les unes en costume encore un peu national, long manteau de velours et d’hermine, cheveux pris dans un mouchoir pailleté ; les autres, hélas ! en chapeau à fleurs, habillées comme, il y a cinq ou six ans, les grisettes de France ; charmantes quand même à force d’être fraîches, d’avoir de grands yeux. Et un échange amical de dattes et d’oranges s’établit entre notre tablée et la leur, tandis que nous faisons passer des tranches de pain blanc à de bons vieux moujiks accroupis à nos pieds.

Vraiment, pour rencontrer si étrange et si cordiale Babel, il faut venir, en temps de pèlerinage, sur les routes de Palestine…

Et, dans quelques jours d’ici, après les fêtes de Pâques, ce caravansérail va se retrouver, pour de longs mois, silencieux et vide, sous un soleil devenu dévorant.

[…] 10 avril 1894 Visité, pendant la matinée, le Trésor des Latins.

C’est dans des sacristies dépendantes de la grande église franciscaine, un amas de richesses. Depuis le Moyen Âge, des rois, des empereurs, des peuples, n’ont cessé d’envoyer des présents magnifiques vers cette Jérusalem dont le prestige immense est aujourd’hui si près de mourir.

On nous montre de grands revêtements d’autel qui sont des plaques d’argent et d’or ; des flambeaux d’argent hauts de dix pieds ; des croix de diamant et des ciboires d’or émaillé ; une exposition pour le Saint-Sacrement, en or et pierreries, offerte jadis par un roi de Naples et pouvant valoir de quatre à cinq millions.

Dans des séries d’armoires, des costumes sans prix, pour les prêtres, s’alignent, enveloppés de mousselines et étiquetés : don de la république de Venise ; don de l’Autriche ou don de l’Italie. Rigides et somptueuses choses, qui semblent brodées par des fées patientes, dans toute la magnificence et la pureté des différents styles anciens. Le dernier des dons de la France est une suite d’ornements, brodés d’abeilles d’or en haut relief sur drap d’or, qui ne servirent qu’une fois, le jour du mariage de Napoléon III, à Notre-Dame de Paris. Il y a une vénérable chasuble alourdie de cristal de roche et de pierres fines, qui paraît dater des croisades. Une autre, qui date de la Renaissance espagnole – et qui est loin d’être la plus belle de cette collection prodigieuse – vient de rentrer ces jours-ci au Trésor : on l’avait envoyé réparer dans un couvent de nonnes, et la réparation, qui a coûté quinze mille francs, a duré cinq années.

Une fois l’an, à tour de rôle, chacun de ces jeux de costumes est porté par les prêtres, pendant les pompes asiatiques déployées au Saint-Sépulcre.

Et tant de pièces précieuses ont déjà disparu, nous disent les aimables gardiens de ces merveilles ; les unes, enfouies en terre, pendant les sièges, dans des cachettes qui n’ont plus été retrouvées ; les autres, enlevées pendant les pillages ; les autres encore – des évangiles, des étoles -, brûlées pendant la terreur des pestes, parce qu’elles avaient été touchées par des prêtres contaminés…

Alors, en les écoutant dire, devant ces amas de soieries et de dorures qu’ils déploient si complaisamment pour nous, notre pensée plonge, une fois de plus, au milieu des tourmentes superbes des vieux temps. D’ailleurs, dans cette ville entière, on sent se dégager de ce que l’on voit, de ce que l’on touche, et même sourdre mystérieusement du sol où l’on marche l’âme d’un passé colossal, tout de magnificence et d’épouvante…

Ces prélats de Jérusalem, si accueillants, auxquels on dit sans sourire : Votre Grandeur, Votre Béatitude, ou même Votre Paternité Révérendissime, semblent – du fait même qu’ils sont ici, dans ces vieilles églises et ces vieilles demeures poussiéreuses, observant des rites surannés – être redevenus des hommes du Moyen Âge. On ne peut leur en vouloir, à eux-mêmes, de suivre des errements séculaires ; mais de quelle étrange façon les catholiques et les orthodoxes ont compris la grande leçon de simplicité que Jésus est venu donner au monde ! Certes, ils sont intéressants, ces prélats ; leurs cérémonies, leurs monuments et leurs trésors font revivre les époques de la foi aveugle et souveraine. Mais, tout ce passé des cultes magnifiques, chacun sait de reste qu’il a existé, et d’ailleurs il ne prouve rien ; sa reconstitution ne peut être qu’un vain amusement pour l’esprit. Derrière ce Christ conventionnel, que l’on montre ici à tous, derrière ce Christ trop auréolé d’or et de pierreries, trop rapetissé pour avoir passé pendant des siècles à travers tant de cerveaux humains, la vraie figure de Jésus s’efface maintenant à mes yeux plus que jamais ; il me semble qu’elle fuit davantage, qu’elle est plus inexistante. Durant les premières heures émues de l’arrivée, à Bethléem et au Saint-Sépulcre, sous le seul rayonnement de ces noms magiques, il s’était fait en moi comme un réveil de la foi des ancêtres…

Ensuite, c’est dans la mélancolique campagne, ou dans les ruines exhumées des voies hérodiennes, qu’un reflet de Lui encore m’était apparu ; mais quelque chose de déjà plus terrestre, d’à peine divin et d’à peine consolant… Et maintenant, c’est fini… Aujourd’hui, en rentrant à Jérusalem, après ces trois jours d’absence, j’ai revu froidement le lieu du Grand Souvenir – et ma visite au Trésor des Franciscains, sans que je puisse m’expliquer pourquoi, achève de me glacer le cœur.

Pendant notre courte absence, il est arrivé ici chaque jour des pèlerinages nouveaux. C’est l’époque de la grande animation de Jérusalem. De tous côtés, les foules accourent et les églises se parent, pour la fête de Pâques qui sera bientôt. Les rues étroites sont encombrées de gens de tous les pays du monde. Il passe des cortèges de pèlerins chantant des cantiques, des cortèges de petits enfants grecs, psalmodiant à voix nasillarde et haute ; des processions se croisent avec des défilés de mules aux harnais brodés de coquillages, dont les innombrables clochettes sonnent comme des carillons d’église ; et, conduits par des Bédouins sauvages, des chameaux entravent le tout, grande bêtes inoffensives et lentes, accrochant les devantures des vendeurs de croix ou de chapelets avec leurs fardeaux trop larges. L’odeur des encens que l’on brûle est partout dans l’air. Et le son grave, le son étrange des trompettes turques perce la vague clameur d’adoration qui s’échappe des chapelles, des couvents et des rues, toujours plus grande aux approches de cette Pâques des Grecs, et qui sera, au Saint-Sépulcre, une fête semi-barbare et que j’aime mieux fuir… Plutôt, je m’en irai là-bas chercher le souvenir du Christ, dans les petites villes de Galilée, ou sur les bords déserts de ce lac de Tibériade où il a passé la majeure partie de sa vie. Jérusalem est trop idolâtre pour ceux dont l’enfance a été illuminée par les purs Évangiles ; les yeux peuvent s’intéresser à son formalisme pompeux, comme d’ailleurs au coloris des choses de l’islam, mais c’est aux dépens des pensées profondes… Le Christ, le Christ de l’Évangile, en somme j’étais venu pour lui seul, comme les plus humbles pèlerins, amené par je ne sais quelle naïve, et confuse, et dernière espérance de retrouver ici quelque chose de lui, de le sentir un peu revivre au fond de mon âme, ne fût-ce que comme un frère inexplicablement consolateur… Et ma détresse aujourd’hui se fait plus morne et plus désespérée, de ce que, même ici, son ombre achève pour moi de s’évanouir…

Le Gethsémani ! Depuis tant d’années j’avais rêvé que j’y viendrais passer une nuit de solitude, de recueillement suprême, presque de prière… Et je n’ose plus, et, et je remets de soir en soir, redoutant trop de ne rencontrer là, comme ailleurs, que le vide et la mort…

[1° mai 1894. Baalbek] Une heure encore, et nous avons enfin l’apparition de la ville de Baal.

Dans les plaines dénudées et grisâtres d’en bas, où nous descendons par des sentiers en lacets, verdit une oasis d’arbres du Nord, de peupliers et de trembles ; on dirait presque un petit morceau de notre France, si ce n’était une chose qui s’élève au-dessus de ces bois printaniers, géante, svelte et haute : la colonnade du temple du Soleil ! [de fait, celui de Jupiter Héliopolitain, 88 m. de long sur 48 de large, date du I° siècle avant notre ère].

Six colonnes seulement, [sur 54, de 20 m de haut] supportant une frise brisée ; il ne reste debout que cela d’un temple qui fut une des plus étonnantes merveilles du monde ; mais c’est encore une ruine souveraine. Dès l’abord et de si loin, on a conscience de ce qu’il y a de surhumain dans ses proportions : elle dépasse par trop ce qui l’entoure ; les plus grands arbres ont l’air d’herbages à ses pieds. Et au-dessous, dans la verdure, sont d’autres masses colossales, des débris déjà terriblement grandioses, qu’elle écrase pourtant de toute sa taille ; des murs, des colonnes, des temples de dieux antiques.

Une mélancolie immédiate, soudaine comme un trait qui frappe, est venue à nous de ces immenses ruines un peu roses, isolées aujourd’hui dans la plaine vide et morte, surgissant au-dessus de leur bois de peupliers avec une si inutile splendeur.

On dirait le fantôme même du vieux paganisme magnifique, cette colonnade du temple du Soleil, qui se tient là-bas dans l’air, trop grande, démesurée comme une vision, en avant des cimes du Liban neigeux, très blanches ce soir sur les obscurités du ciel…

Baalbek (en syriaque : ville de Baal) a des origines presque inconnues. On ne sait pas exactement quels hommes l’ont fondée, quels hommes y ont construit, il y a des temps incalculables, un monstrueux sanctuaire de Baal en pierres cyclopéennes – base presque indestructible qui devait supporter, des siècles plus tard, les grands temples à colonnes bâtis par Antonin le Pieux et Caracala.

Comme Damas, elle dut la vie sans doute à son oasis et à ses eaux courantes, qui étaient là dès les premiers temps humains ; et sa position entre Tyr et Palmyre, sur une des routes les plus fréquentées du vieux monde, avait dû en faire un centre de commerce et de richesse. Mais son histoire demeure singulièrement ignorée.

Au commencement de l’ère chrétienne, elle eut des églises, des évêques et des martyrs ; quand elle fut devenue sarrasine, les croisés la pillèrent ; plus tard, elle subit l’invasion d’Houlagoû et celle de Tamerlan ; puis elle déclina peu à peu, comme tant d’autres villes orientales, et s’éteignit. Elle n’est plus aujourd’hui qu’une misérable bourgade, et les tremblements de terre, les continuelles luttes entre les maronites de la plaine et les Druzes de la montagne achèvent de la détruire.

En approchant, nous distinguons bientôt la Baalbek de nos jours : quelques maisonnettes, les unes arabes, les autres semi-européennes ; tout cela si pauvre et si petit, village de nains sous les pieds des grands temples silencieux !

Les lacets par lesquels nous descendions aboutissent à une voie carrossable, qui court dans la plaine et qui vient de Beyrouth. Par là, nous nous en irons demain, en deux étapes, jusqu’au navire qui nous emportera ; de l’instant où nous avons mis pied sur cette route facile, c’est donc fini pour nous des sentiers de Palestine et de Syrie, ou des battues, des pistes du désert auxquelles nous nous étions habitués depuis notre départ d’Égypte.

À l’entrée de Baalbek, deux ou trois campements de bandes Cook ; des petits hôtels levantins ; une horrible école anglaise à toit rouge, et des voitures qui arrivent, amenant des touristes aux grandes ruines – aujourd’hui prostituées à tous.

Sans descendre de cheval, nous passons devant nos tentes déjà montées et nous traversons la Baalbek contemporaine, pour nous rendre, avant la tombée du crépuscule, au temple du Soleil.

Deux choses en chemin nous arrêtent. D’abord une grande mosquée qui fut construite avec des débris de temples ou d’églises, avec des colonnes disparates, de tous les marbres, de tous les styles ; ensuite, délaissée, rendue au plein vent, aux herbes, aux ronces ; des brebis et des ânons y broutent ce soir, sous les arceaux magnifiques. Puis, au milieu de frais ruisseaux, dans un bocage de peupliers où jadis les nymphes devaient venir, les restes d’un temple de Vénus, qui a les lignes courbes, les guirlandes, les coquilles, toute la grâce un peu maniérée et féminine de notre XVIII° siècle occidental.

Enfin, pénétrant au cœur de l’oasis, dans les grands vergers à l’abandon, traversant des ruisseaux et des éboulements de pierres, nous atteignons le pied des grandes ruines.

Elles se présentent à nous, dans leur énormité écrasante, sous l’aspect d’une citadelle de géants, de tous côtés murée et sans ouverture nulle part. Ce sont les premiers Sarrasins qui ont fait de cette acropole des dieux, jadis accessible à tous par des escaliers de marbre, une imprenable forteresse, en détruisant les marches, en murant les propylées et toutes les issues secondaires.

On entre là aujourd’hui par une vieille porte ferrée et basse qu’un gardien turc vous ouvre au prix d’un medjidieh par tête, et qui paraît ne donner accès que dans les souterrains de l’acropole.

Ce seuil franchi, on est, au milieu d’une obscurité de caverne, chez le vieux Baal, dans un lieu d’adoration qui remonte à cette période des Grandes Pierres, commune à toutes les races commençantes.

Deux couloirs parallèles, longs d’une centaine de mètres, et un troisième transversal, tous formés par des alignements de blocs cyclopéens de huit ou dix mètres de face : construction faite pour les durées infinies et qui a déjà vu des millénaires passer sans en être aucunement dérangée. Jadis, sans doute, ces avenues étaient à ciel libre ; le Dieu Fécondant et Pourrisseur y laissait tomber, pendant les étés des âges lointains, sa plus jeune et plus dévorante lumière. Puis, dans la suite des siècles, elles ont été recouvertes de lourdes voûtes, les unes romaines, les autres plus anciennes encore, de façon à composer une sorte de ténébreux sous-sol pour les temples des époques postérieures, consacrés au même maître éternel qui avait seulement changé son nom phénicien de Baal contre celui d’Hélia. C’est au moment où s’élevaient ces prodigieux sanctuaires nouveaux que ce lieu s’est passagèrement appelé Héliopolis, la Ville du Soleil ; mais nulle part en Orient, des appellations gréco-romaines n’ont pu tenir contre les noms primitifs, et, à la longue, Héliopolis est redevenue Baalbek.

Au sortir de ces avenues terribles, on débouche dans l’acropole, parmi les grandes ruines, sur une sorte d’esplanade vaste comme une ville, où gisent pêle-mêle des débris d’édifices surhumains ; on est au milieu d’une confusion de choses trop magnifiques, ruinées, penchées, renversées – toutes de proportions si immenses qu’on ne comprend ni comment les hommes ont pu les créer, ni comment, après, le temps a pu les détruire ; d’incomparables murailles sculptées sont encore debout et des colonnes absolument géantes se dressent dans le ciel, soutenant en l’air des lambeaux de frise. Tout cela était d’une beauté et d’une puissance que nous ne connaissons plus ; tout cela était bâti en blocs monstres qu’on avait appareillés et rangés avec une symétrie merveilleuse ; des monolithes égaux, de douze ou quinze mètres de hauteur, formaient les montants superbes de portes ; des masses, que toutes nos petites machines modernes arriveraient à peine à remuer, hissées effroyablement les unes par-dessus les autres, composaient les linteaux, les corniches ou les voûtes. Auprès de telles choses, toutes les constructions dont nous sommes orgueilleux, nos palais, nos forteresses, nos cathédrales, semblent des œuvres mesquines et passagères, faites de cailloux, de miettes assemblées. Devant ces travaux de Titans, on est oppressé par la conscience de son infime petitesse, par le sentiment de l’impuissance où seraient les hommes de ce siècle, non seulement à rien produire de pareil, mais même à rien réparer, à rien relever dans ce chaos de décombres trop lourds.

Le lieu est solitaire, d’une désolation et d’un silence infinis. Là-bas, un berger bédouin passe comme un petit pygmée étrange sur une corniche de temple ; quelques chèvres, grimpées sur des sculptures précieuses, broutent l’herbe des ruines et, au loin, la chaîne du Liban toute blanche de neiges apparaît entre les colonnes brisées, au-dessus des amoncellements de grandes pierres. L’ensemble est terrifiant sous les nuages sombres.

Pour comprendre un peu le plan général de ces temples, dont on ne saisit d’abord que la confusion et la grandeur, il faut se rendre, à travers le désarroi des choses, jusqu’à l’extrémité est de l’acropole, où jadis se trouvaient les entrées, puis revenir sur ses pas, suivre ainsi la route que prenaient les adorateurs des anciens dieux pour pénétrer jusqu’aux plus immenses sanctuaires du fond.

Ces entrées, ces propylées magnifiques, auxquelles on devait accéder autrefois par un escalier monumental, ont été murées il y a quelque mille ans par les Sarrasins, avec des morceaux, des bribes encore énormes des temples intérieurs ; puis, ce rempart, composé de fragments si dissemblables, a été mutilé par les sièges et les assauts ; et les grands tremblements de terre sont venus enfin, qui ont secoué comme jouets d’enfants ces choses fabuleuses, qui ont laissé tout cela de travers, disloqué, inquiétant et incompréhensible.

Les Sarrasins, d’ailleurs, ont été, après les chrétiens des premières époques, les principaux destructeurs humains de cette acropole unique au monde, qui semblait taillée pour ne jamais finir ; avec une hostilité acharnée et un dédain irréductible, ils ont travaillé pendant des siècles à renverser et à changer, effaçant à coups de hache les fines sculptures à leur portée, tirant à balle et à boulet contre celles des hautes voûtes, faisant sauter la mine au pied des majestueuses colonnes pour prendre le plomb et le fer qui les boulonnaient. Puis, partout, ils ont surélevé les murailles extérieures, pour s’enfermer ici dans une plus sûre forteresse ; au-dessus des corniches antiques, des élégantes frises, ils ont hissé des blocs de démolition pour former leurs traditionnels créneaux pointus. Et c’est étrange, dans ces constructions où des races si différentes ont mis la main, au cours des âges, de constater une dégénérescence de la force humaine, rien que par la dimension des pierres employées : d’abord, celles d’en dessous, les cyclopéennes, sortes de roches à jamais immuables aujourd’hui, apportées on ne sait comment par les premiers hommes ; celles du milieu ensuite, mises par les Romains, encore très effrayantes pour nous, mais déjà bien moindres ; puis celles d’en haut, ajoutées par les musulmans d’autrefois, plus petites encore, bien que dépassant celles de nos misérables bâtisses modernes…

Après ces propylées, après ces grandes entrées pompeuses, qui n’existent plus mais dont on peut reconstituer encore les aspects, on pénètre successivement dans deux gigantesques cours ; la première hexagonale, de soixante-dix mètres de diamètre ; la seconde, rectangulaire, de cent à cent cinquante mètres de côté ; toutes deux d’une égale splendeur. Leurs murailles hautes et profondes – en pierres de grand appareil, il va sans dire – se composent alternativement de parties droites ou de parties courbes qui forment comme des demi-rotondes, et sont ornées de deux étages de niches aux frontons droits, ou arrondis, ou contournés en coquille ; toutes ces niches, sculptées magnifiquement, devaient être ornées de deux de ces colonnes en granit rouge dont le sol est jonché, et renfermer des statues aujourd’hui détruites. Et à la frise supérieure de ces enceintes, au-dessus de tout, courent d’interminables guirlandes en haut relief, de feuillages, de fleurs et de fruits. Cela est déjà un monde, représentant une étonnante dépense de matière et de force, ayant épuisé sans doute la vie d’une légion d’hommes pendant des années. Mais ce n’est encore que le quartier des prêtres, que le vestibule des dieux.

Ces deux cours franchies, on arrive enfin devant les grandes merveilles du fond : à gauche, le temple monstrueux de Jupiter, et, juste en face, dans l’alignement même des propylées, l’inimaginable temple du Soleil, dominant tout de sa stature souveraine, élancé et presque aérien, avec sa svelte colonnade de vingt à vingt-cinq mètres – presque deux fois haute comme les plus hautes maisons de nos villes européennes.

De ces deux temples, le moins détruit est celui de Jupiter, sans doute parce qu’il était plus trapu, plus lourdement assis sur ses bases éternelles, plus résistant aux assauts des hommes et aux secousses du sol.

Devant l’entrée, gisent des amas de débris monstrueux, tronçons monolithes des colonnes, blocs énormes tombés des voûtes. Mais presque toute la cella, une grande partie de la colonnade du péristyle et de celle du pronaos subsistent encore. C’est un temple périptère, d’ordre corinthien ; ses corniches, ses frises sont sculptées à profusion avec un goût presque toujours exquis ; des feuillages, des fleurs courent en guirlandes infinies sur ses effroyables pierres ; au sommet de ses colonnes gigantesques, les acanthes de Corinthe se contournent comme de grandes plumes élégantes. À la voûte du péristyle, on voit encore des figures de dieux, de déesses ou d’empereurs, que les Sarrasins ont à demi effacés en les criblant de balles. Le portique, aujourd’hui déséquilibré et menacé d’une chute prochaine, a dû être une rare merveille ; il a de douze à quinze mètres de haut et il est encadré d’un admirable amas de feuillages, de voûtes, de guirlandes que soutiennent des génies ailés ou des aigles orientales… Et le temple tout entier, malgré son délabrement extrême, porte encore au recueillement profond, éveille encore le sentiment du grand mystère…

Pour nos âmes modernes, tant altérées d’une foi, d’une espérance qui s’enfuient, il y a d’ailleurs un surcroît de trouble à constater que le dieu chimérique d’ici, dont le nom est aujourd’hui pour faire sourire, a pu avoir en son temps de tels sanctuaires solennels dégageant, encore plus que nos églises, l’imprécise épouvante religieuse : illusion décidément, illusion et néant que cette épouvante-là, simple jeu des aspects, des formes sévères, et, sur les êtres très petits que nous sommes, simple impression des choses trop grandes…

Plus haut encore, dans des proportions plus inusitées et plus surhumaines, se dressait l’autre, le temple du Soleil. De celui-là, il ne reste debout que les six colonnes désolées, avec leur lambeau de frise – celles qui sont visibles de si loin, des plaines, des montagnes, des déserts d’alentour ; probablement, du reste, elles s’affaisseront bientôt tant elles sont minées par la base et disjointes. Tout l’emplacement qu’occupait ce temple, long d’environ trois cents pieds, est la partie la plus bouleversée des ruines, la plus jonchée de débris de toute sorte, la plus confuse aujourd’hui sous l’émiettement des grandes pierres ; des tronçons de colonnes, monolithes de deux mètres de diamètre, sur six ou huit mètres de hauteur, y sont couchés dans toutes les directions – et on se promène là comme au milieu d’une forêt géante, après quelque ouragan destructeur des arbres.

Et derrière enfin, fermant l’acropole, s’élève la muraille cyclopéenne dont on ne sait plus l’âge, dont on ne s’explique plus la construction prodigieuse et où se superposent des pierres taillées de vingt mètres de long, qui, mises debout, seraient hautes comme des tours. C’était le rêve des vieux peuples disparus, de bâtir de telles enceintes – qui, suivant les lieux et les temps, se sont appelées Téménos ou Haram – comme pour fixer là leurs dieux et établir immuablement une sorte de cœur de la patrie. Elles représentent, ces enceintes-là, un des plus anciens et des plus formidables efforts de l’homme pour essayer de durer. Presque toutes subsistent encore, des millénaires après l’anéantissement ou la transformation des races dont elles étaient le naos ; mais leur vieux sol sacré a changé tant de fois de dieux et de maîtres, qu’on ne se rappelle plus les noms des premiers – les noms enfantins et rudes qu’elles étaient destinées à perpétuer…

Il y a des vestiges de tous les âges, dans l’acropole immense où nous restons à errer jusqu’à la tombée du soir ; les ruines d’une basilique chrétienne, bâtie aux premiers siècles pour purifier ce repaire de Baal, et les ruines d’une citadelle du Moyen Age où les Sarrasins avaient patiemment ciselé sur les portes leurs fines et invariables stalactites.

Et les murailles, les sculptures, sont criblées de noms de visiteurs, de toutes les époques et de toutes les nations ; sur les feuilles d’acanthe, sur les rubans qui enroulent les guirlandes, sur les écailles des serpents qui se tordent autour des têtes de Méduse, sont gravées des signatures européennes ou asiatiques ; nous trouvons réunies celles des officiers français qui vinrent ici faire l’expédition de 1860 après les massacres de Damas – et, au fond du temple de Jupiter, celle de l’empereur Don Pedro d’Alcantara [le roi du Brésil], à côté du chiffre et de la couronne du grand-duc Nicolas de Russie.

Elle est très frappante, l’obstination qu’ont mise autrefois les hommes fanatisés, tant chrétiens que musulmans, à dégrader et démolir ces incomparables temples. Et, comme s’il fallait absolument qu’ils fussent détruits, les tremblements de terre, seuls assez forts pour agir vite contre des masses aussi superbes, se sont aussi acharnés là, de siècle en siècle, secouant tout comme avec la main, renversant en une seconde les rangées formidables des colonnes, qui devaient s’abattre les unes sur les autres avec de grands bruits de cataclysme.

Devant le chaos d’aujourd’hui, on a conscience de l’irrémédiable de tels anéantissements ; tous nos petits constructeurs d’églises ou de palais s’agiteraient ici en vain, comme d’impuissantes fourmis ; les blocs tombés et confondus ne se relèveraient plus…

Le crépuscule nous prend, très hâtif sous le ciel noir. La blancheur des neiges du Liban, aperçues entre les colonnes des temples, devient lugubre au milieu de cet assombrissement de toutes les choses. Le berger bédouin, qui tout à l’heure se promenait en pygmée sur les hautes frises corinthiennes, rassemble ses chèvres en jouant de la flûte, et, quand il est parti, le silence profond de chaque soir se fait dans les ruines…

En Judée aussi, elles étaient partout, les grandes ruines muettes ; mais, pour la plupart, évoquant des souvenirs de la Bible ou du Christ. À Jérusalem, dans tout cet antérieur plein de tourments que racontaient les pierres, le Christ, presque toujours, occupait la première place ; sous les fanatismes, sous les erreurs, sous les idolâtries, c’était Lui encore que l’on retrouvait à chaque pas. Et, à le sentir si solidement assis dans les passés humains, peut-être se fortifiait d’une manière latente au fond de nous-mêmes, au lieu de s’évanouir, l’illusion encore douce, transmise par les ancêtres, d’une protection suprême émanant de lui…

Mais ici s’affirment, deviennent comme palpables les ferventes et les grandioses adorations pour les dieux puérils qui l’avaient précédé d’un nombre incalculable de siècles ; alors, plus qu’ailleurs, l’esprit s’inquiète du pourquoi de ces grossiers tâtonnements aux origines, de l’inanité primitive des religions, du néant des anciennes prières. Et, dans les magnificences de cette ville de Baal, le cycle de notre pèlerinage se ferme sombrement…

Le vent a sifflé toute la nuit, un vent glacé par son passage sur les cimes blanches.

Au réveil, l’atmosphère balayée est d’une limpidité absolue ; les neiges resplendissent, et svelte, dominatrice, reine, la colonnade du temple du Soleil se dresse là-bas dans l’air ; au-dessus des fraîches verdures neuves des peupliers, au-dessus du temple de Jupiter et de l’amas des grandes ruines, très haut, toute rose et resplendissante sous les rayons d’un nouveau matin, elle se détache en avant du Liban neigeux.

Campés à l’écart comme nous le sommes, nous voyons à peine la Baalbek d’aujourd’hui, infime, presque lilliputienne à côté des restes de la grande, de la Baalbek de Baal. Mais, devant nos tentes, qui se replient une fois de plus pour le changement de chaque jour, passe et défile tout ce qui s’en va aux champs, toutes les bêtes qu’emmènent les bergers, myriades de chèvres noires, ânons, chamelles avec leurs petits – et, ici, il paraît bien humble et bien sauvage, ce train de la vie matinale d’aujourd’hui, auprès des débris qui restent d’un passé d’inconcevable splendeur païenne… Et la colonnade, là-bas, qui a vu lever tant de soleils, qui a regardé tant de commencements de jour, mutilée, triste et grande, regarde encore celui-ci…

Pierre Loti. Le désert. Voyages 1872-1913. Bouquins Robert Laffont 1991

22 04 1894

Paris manque d’eau : Sainjon propose de capter les eaux du Loiret. Duvillard surenchérit : prendre les eaux du lac Léman ! On ne sait pas exactement ce que pouvait craindre le XIX° siècle, mais ce ne sont certainement pas les grands travaux ! Heureusement ceux-là restèrent à l’état de projet.

8 05 1894

La peste est déclarée à Hong Kong. Alexandre Yersin, installé dans la région, ancien élève de Pasteur va y gagner la célébrité : C’est vingt ans avant la Première Guerre mondiale, mais déjà la bataille scientifique est aussi politique et les alliances sont les mêmes. Une épidémie de peste en Chine descend vers le Tonkin, parvient en mai à Hong Kong. La grande terreur à la faux se dresse à l’horizon et aussitôt c’est l’hécatombe, la panique chez les Anglais de Kowloon et les Français de Haiphong, dans tous les ports qui entretiennent avec la Chine des liaisons commerciales.

À l’époque de la marche à pied, du cheval, des chars à bœufs aux roues grinçantes et de la marine à voile, la peste avançait au pas et moissonnait devant elle. Vingt-cinq millions de morts en Europe au quatorzième siècle. Les médecins en toge portaient des masques blancs à long bec d’oiseau, bourrés d’herbes aromatiques pour filtrer les miasmes. La terreur est proportionnelle à l’accélération des moyens de transport. La peste attendait la vapeur, l’électricité, le chemin de fer et les hauts navires à coque en fer. Devant la grande terreur en noir, ça n’est plus la faux et son sifflement sur les tiges, c’est la pétarade de la moissonneuse-batteuse lancée à pleine allure au milieu des blés. Aucune thérapie. La peste est imprévisible et mortelle, contagieuse et irrationnelle. Elle sème la laideur et la mort, répand sur le monde le jus noir ou jaune des bubons qui percent sur les corps. La description médicale d’alors, on peut aller la chercher dans le traité des maladies infectieuses du professeur Griesinger de l’université de Berlin paru une quinzaine d’années plus tôt, lequel mentionne que la peste survient dans des populations misérables, ignorantes, malpropres, barbares au degré le plus incroyable.

À Saigon, Yersin emprunte un peu de matériel médical qu’on dépose avec précaution dans une malle cabine, des éprouvettes, des lamelles et un autoclave pour les stériliser. Il retourne à Hanoi et rencontre le docteur Lefèvre, médecin de la Mission Pavie, qui accompagnera l’explorateur du Laos jusqu’à Muang Sing pour délimiter la frontière chinoise. Lefèvre est un politique, et il ne lui cache pas, cher confrère, que la partie ne sera pas simple avec les Anglais. Depuis Bombay jusqu’à Hong Kong, le Raj britannique serait un immense territoire ininterrompu s’il n’y avait cette insupportable épine de l’Indochine française. Les Anglais pour cette raison font appel aux médecins japonais, autant dire aux Allemands, jouent l’Institut Koch contre l’Institut Pasteur.

Cependant un Italien francophile, le père Vigano, un honorable correspondant, un ancien officier d’artillerie décoré à la bataille de Solferino avant d’entrer dans les ordres, une taupe catholique chez les protestants, sourit Lefèvre, est prêt à sauver la mise de la Troisième République en hommage au Second Empire d’avoir assemblé l’Italie. Dans l’esprit de Yersin c’est plus farfelu que la vie des Moïs. Le Suisse et le Rital sont appelés au service de la France. Yersin débarque à Hong Kong à la mi-juin et se rend à l’hôpital de Kennedy Town dirigé par le docteur Lawson.

Depuis son arrivée au port, sous une pluie torrentielle, il a vu des cadavres de pestiférés dans les rues et dans les flaques, au milieu des jardins, à bord des jonques au mouillage. Les soldats britanniques emportent d’autorité les malades et vident leurs maisons, entassent tout et brûlent, versent de la chaux et de l’acide sulfurique, élèvent des murs de brique rouge pour interdire l’accès des quartiers infestés. Yersin prend des photographies, écrit le soir les premières visions d’enfer sous le ciel gris et les averses diluviennes. Les hôpitaux inondés sont inutilement envahis. Lawson ouvre un peu partout des lazarets qui sont des mouroirs, dans une ancienne verrerie et dans le nouvel abattoir en construction, des paillotes réquisitionnées. On jette là des nattes à même le sol qu’on brûlera avec leur occupant. La mort survient en quelques jours. À travers les rideaux de pluie chaude et les bourrasques, roulent au pas des charrettes chargées de cadavres empilés. Je remarque beaucoup de rats morts qui gisent sur le sol. La première note griffonnée par Yersin le soir même concerne les égouts qui dégorgent et les rats en décomposition. Depuis Camus ça semble évident mais ça ne l’était pas. Voilà ce que Camus doit à Yersin quand il écrit son roman, tout juste quatre ans après la mort de celui-ci.

Par télégramme, et dans un souci diplomatique, le gouverneur anglais, sir Robinson, a autorisé Yersin à venir étudier la peste à Hong Kong. Mais la mauvaise volonté des Anglais est évidente et c’est pire encore avec les Japonais, l’équipe de Shibasaburo Kitasato, qui entend se réserver les autopsies. Kitasato et son assistant Aoyama ont suivi le cours de Koch. Kitasato et Yersin sont arrivés en Allemagne la même année, Yersin à Marburg et Kitasato à Berlin, où il est resté sept ans auprès du découvreur du bacille de la tuberculose. Lorsque le docteur Lawson leur présente Yersin, qui s’adresse à eux en allemand, ils se marrent sans lui répondre : Il paraît que depuis le temps que je suis allé en Allemagne, j’ai un peu oublié la langue, car au lieu de me répondre, ils rient entre eux.

Kitasato ne peut ignorer le nom de Yersin et sa découverte avec Roux de la toxine diphtérique. Il partage avec le lama Koch une totale hostilité à l’égard de Pasteur et de ses Instituts. Il faut comprendre aussi, dans cette compétition, qu’on sait bien que cette fois on y est. On va découvrir le microbe de la peste si c’est un microbe. Il ne peut plus s’échapper. Et jamais plus l’occasion ne se présentera dans l’histoire de l’humanité d’avoir été le vainqueur de la peste. Quelques semaines de ravages en plus et ce sont des milliers de cadavres en plus à étudier. La seule chance du microbe serait un arrêt brutal et mystérieux de l’épidémie. Yersin et Kitasato savent bien qu’ils doivent à Koch et à Pasteur d’être ici, les deux génies absolus qui furent des Galilée. Ils savent bien qu’ils sont des nains juchés sur les épaules des deux géants. Kitasato a l’avantage du terrain. Aucun cadavre ne sera mis à la disposition de Yersin.

Celui-ci pourrait s’avouer vaincu et reprendre la mer. Le père Vigano est un adepte de ces méthodes vaticanes un peu fourbes que réprouve d’ordinaire un austère protestant vaudois. Pour Yersin, il fait construire en deux jours une case en bambou recouverte de paille près de l’Alice Mémorial Hospital. Voilà pour la résidence et le laboratoire, dans lequel on installe un lit de camp et ouvre la malle cabine, dispose le microscope et les éprouvettes. Vigano graisse la patte des marins anglais chargés de la morgue de l’hôpital où sont empilés les morts en attente du bûcher ou du cimetière et leur en achète quelques-uns. Yersin joue du bistouri. Ils sont déjà dans leur cercueil et recouverts de chaux. J’enlève un peu de chaux pour découvrir la région crurale. Yersin retrouve la jubilation parisienne des éprouvettes, les cerfs-volants. Le bubon est bien net. Je l’enlève en moins d’une minute et je monte à mon laboratoire. Je fais rapidement une préparation et la mets sous le microscope. Au premier coup d’œil, je reconnais une véritable purée de microbes, tous semblables. Ce sont de petits bâtonnets trapus, à extrémités arrondies.

Tout est dit. Nul besoin d’écrire un livre de mémoires. Yersin est le premier homme à observer le bacille de la peste, comme Pasteur avait été le premier à observer ceux de la pébrine du ver à soie, du charbon du mouton, du choléra des poules et de la rage des chiens. En une semaine, Yersin rédige un article qui paraîtra dès septembre dans les Annales de l’Institut Pasteur.

Kitasato, qui prélevait dans les organes et le sang, et négligeait le bubon, décrit le pneumocoque d’une infection collatérale qu’il prend pour le microbe.

Sans le hasard ni la chance le génie n’est rien. L’agnostique Yersin est béni des dieux. Comme le montreront les études ultérieures, Kitasato bénéficie d’un véritable laboratoire hospitalier, et d’une étuve réglée à la température du corps humain, température à laquelle prolifère le pneumocoque, alors que le bacille de la peste se développe au mieux autour de vingt-huit degrés, température moyenne à cette saison à Hong Kong, et température à laquelle Yersin, privé d’étuve, mène ses observations.

En même temps qu’il les envoie à Paris, il remet ses résultats à Lawson qui s’empresse de les communiquer aux Japonais. Yersin s’en plaint mais n’en fait pas une enclume. Il aurait dû être plus réservé. C’est lui qui, après avoir vu mes préparations, a conseillé aux Japonais de rechercher le microbe dans le bubon. Il m’a lui-même assuré, ainsi que plusieurs autres personnes, que le microbe isolé d’abord par les Japonais ne ressemblait pas du tout au mien. Kitasato s’attribue la réussite et lance la polémique scientifique et politique. Mais la preuve sera faite et Yersin, qui n’a jamais connu de père, et jamais ne sera père, se voit au moins attribuer la paternité de la découverte entérinée : Yersinia pestis.

Il s’enferme encore deux mois dans sa paillote, se penche sur les rats crevés, établit leur rôle dans la propagation de l’épidémie. Suivant l’exemple de Pasteur en Beauce, à la recherche du charbon du mouton, il effectue des prélèvements de terre dans le quartier contaminé de Taypingshang et les décrit pour Calmette. Vous savez que la recherche d’un microbe dans le sol n’est pas chose facile, et que, même si on ne le trouve pas, on ne peut en conclure qu’il n’y en a point. C’est donc dans l’intime persuasion que je ne trouverai rien que j’ai entrepris cette expérience. Il prépare de la terre noire diluée et ensemence des tubes de gélose où baigne un fil de platine. Eh bien figurez-vous que, dans les deux tubes, j’ai obtenu plusieurs colonies de peste et aucun autre microbe étranger.

C’est à titre d’agent sanitaire que les Anglais voudraient maintenant le garder. Les Japonais sont partis. On voit bien que les murs de brique rouge à l’entrée des rues, s’ils bloquent les Chinois, sans doute laissent passer la bestiole. Mais Yersin décide de quitter Hong Kong. Il écrit au gouverneur général à Hanoi. J’estime que le but de ma mission à Hong Kong est atteint, puisque j’ai pu isoler le microbe de la peste, faire les premières études sur ses propriétés physiologiques, et envoyer à Paris un matériel de travail suffisant. Au milieu du mois d’août, il salue sur le port le bon moine-soldat Vigano, rentre à Saigon rédiger son rapport de mission comme celui d’une exploration, restitue le matériel emprunté. Il consigne dans un carnet ses conclusions : La peste est donc une maladie contagieuse et inoculable. Il est probable que les rats en constituent le principal véhicule [2] , mais j’ai constaté également que les mouches prennent la maladie.

En deux mois à Hong Kong c’était plié, la grande histoire de la peste. Il a une autre idée. Il est toujours pressé, Yersin. Comme s’il avait identifié le bacille pour faire plaisir à la petite bande des pasteuriens, comme ça, en deux coups de cuiller à pot, maintenant j’ai mieux à faire, vous finirez bien le boulot, il partage sans retenue pour aller plus vite vers le vaccin et envoie un peu partout des échantillons de son bacille dans des fioles en verre scellées, écrit à Calmette : Je ne suis pas en peine qu’avec M. Roux vous n’arriviez vite à un résultat.

Quelques mois plus tard, il inocule le sérum à un malade de Canton : Guangzhou – Canton – où débarque Yersin est déjà une ville de près de deux millions d’habitants. L’épidémie de peste vient de tuer cent cinquante mille d’entre eux. Yersin apporte avec lui du vaccin de Paris, et celui des chevaux de Nha Trang élaboré par le vétérinaire Pesas. Il entend appliquer le remède de cheval au Chinois, cherche son Joseph Meister, rencontre le consul de France à Canton ou Guangzhou. Il ne lui cache pas que l’innocuité de son vaccin n’est pas prouvée au-delà du cheval.

Le consul se gratte la tempe. Les Chinois, voyez-vous, n’ont pas la mémoire courte, lui explique-t-il. Même si c’est trente-cinq ans après le sac du palais d’Été par la France et l’Angleterre, trente-cinq ans après que ces deux nations ont gagné la Deuxième Guerre de l’opium, et contraint la Chine à ouvrir ses ports au commerce des fumeries, les Français comme les Anglais sont à peine tolérés, et confinés dans des quartiers réservés. Il serait de mauvais goût qu’un long-nez vienne euthanasier ici à la seringue quelques malades. Le consul se gratte la tempe. Il félicite Yersin pour sa découverte, et sa notoriété qui est parvenue jusqu’ici, mais il le prévient qu’il risque de gravement se ramasser, ou bien il lui rappelle, en ce langage diplomatique désuet, que la roche Tarpéienne est bien proche du Capitole.

Yersin, s’il était catholique, on en ferait un saint, on canoniserait illico le vainqueur de la peste, tant il semble que l’histoire soit d’inspiration surnaturelle.

Elle repose cependant sur trois témoignages concordants et indépendants. Celui de Yersin lui-même conservé à l’Institut Pasteur, celui de l’évêque sans doute dans les archives du Saint-Siège, et celui du consul dans celles du Quai d’Orsay. Le diplomate envoie son rapport dans les jours qui suivent : Le vendredi 26 juin, vers onze heures, je reçus la visite du docteur Yersin, qui m’exposa le but de sa mission, et me demanda si je croyais qu’il réussirait à obtenir l’entrée des hôpitaux chinois de pestiférés, et à y essayer l’emploi du sérum curatif qu’il avait découvert. Je ne dissimulai pas au docteur qu’il m’était impossible de l’autoriser à tenter ici les expériences auxquelles il voulait se livrer, expériences que l’hostilité de la population cantonaise contre tout ce qui est européen pouvait rendre très dangereuses pour les Résidents. Je proposai au docteur, avant de quitter Canton, de se rendre avec moi à la mission catholique.

Les deux hommes y sont reçus par monseigneur Chausse, lequel allait justement appeler un médecin. Il est préoccupé par l’état de santé d’un jeune séminariste de dix-huit ans, Tisé, qui se plaint depuis quelques jours de maux de tête et d’une violente douleur à l’aine. Ce matin la fièvre s’est déclarée et le jeune homme est alité. Ça l’ennuie, monseigneur, déjà qu’il n’en a pas tant que ça, des convertis, et Dieu qui lui reprend celui-là, allez y comprendre quelque chose. On vient de lui administrer l’extrême-onction. On l’a convaincu, le jeune Chinois, que depuis des siècles que les jésuites évangélisent en ces parages, un chinatown a bien eu le temps de s’installer au jardin d’Eden, où les affiches des maisons de thé sont bilingues, mandarin-latin. On prie à son chevet. On attend que lui poussent les ailes blanches idéales.

Yersin : Mgr Chausse me conduit auprès de lui à trois heures de l’après-midi : le jeune Chinois est somnolent, il ne peut se tenir debout sans vertige, il éprouve une lassitude extrême, la fièvre est forte, la langue chargée. Dans l’aine droite, il existe un empâtement très douloureux au toucher. Nous avons bien devant nous un cas de peste confirmé, et la violence des premiers symptômes peut le faire classer parmi les cas graves.

Le consul : Je ne m’oppose pas à ce que l’inoculation du sérum antipesteux soit faite, à la condition toutefois que l’opération ait lieu hors de la présence de Chinois, et que les détails en seront strictement tenus secrets jusqu’au rétablissement complet du malade. De telle sorte que nous éviterons les ennuis qui pourraient survenir en cas d’insuccès.

Yersin : À cinq heures, six heures après le début de la maladie, je pratique une injection de 10 cc de sérum. À ce moment, le malade a des vomissements, du délire, signes très alarmants qui montrent la marche rapide de l’infection. À six heures et à neuf heures du soir, nouvelles injections de 10 cc chacune. De neuf heures du soir à minuit, aucun changement dans l’état du malade qui reste somnolent, s’agite et se plaint souvent. La fièvre est toujours très forte et il a un peu de diarrhée. À partir de minuit, le malade devient plus calme et à six heures du matin, au moment où le Père directeur vient prendre des nouvelles du pestiféré, celui-ci se réveille et dit qu’il se sent guéri. La fièvre, en effet, est complètement tombée. La lassitude et les autres symptômes graves ont disparu. La région de l’aine n’est plus douloureuse au toucher et l’empâtement presque effacé. La guérison est si rapide que si plusieurs personnes n’avaient, comme moi, vu le patient la veille, j’en arriverais presque à douter d’avoir traité un véritable cas de peste. On comprendra que cette nuit passée auprès de mon premier pestiféré ait été pour moi pleine d’anxiété. Mais au matin, lorsque avec le jour parut le succès, tout fut oublié même la fatigue. Yersin est le premier médecin à sauver un pestiféré.

Patrick Deville. Peste § choléra. Le Seuil 2012

Au début des années 1890, on est aux débuts de la troisième pandémie de peste. Elle arrive de Mongolie et fait des ravages dans le sud de la Chine. Le 8 mai 1894, le premier cas de peste est identifié à Hongkong par le responsable de l’hôpital civil de la colonie britannique de Hongkong, James Lawson. La France, inquiète pour ses colonies en Indochine, décide d’envoyer sur place le pasteurien le plus proche, Alexandre Yersin, 31 ans, alors en poste à Saïgon. L’enjeu scientifique est de taille. En plein âge d’or de la microbiologie, et sur fond de rivalité franco-allemande entre Koch et Pasteur, la peste n’a pas encore été étudiée.

Yersin arrive à Hongkong avec son microscope, sa formation pasteurienne et son intuition. Des cadavres noircis, aux membres gangrenés par la maladie, jonchent les rues du quartier dortoir de Tai Ping Shan, déjà insalubre sans épidémie. Le jour même de son arrivée, Yersin y remarque beaucoup de rats morts. Yersin a montré le rôle essentiel du rat dans la transmission de la maladie, mais c’est Paul-Louis Simond qui trouvera le rôle de la puce, précise Isabelle Dutry.