| Publié par (l.peltier) le 1 octobre 2008 | En savoir plus |

22 06 1896

Le capitaine Marchand reçoit le commandement de la Mission Congo-Nil. Parmi ses adjoints, un certain Mangin. Il s’agit, en se portant les premiers sur le Nil depuis les territoires d’Afrique occidentale sous contrôle français, de contester l’hégémonie britannique sur le grand fleuve et d’implanter au sud de l’Égypte un nouveau protectorat français.

Plus de 3 000 charges de 30 kilos chacune avaient été le minimum que la Mission avait pu emporter. Elle partait pour deux ou trois ans, sans possibilité aucune de se ravitailler. Il lui fallait donc non seulement les tentes, les lits, les installations indispensables, la nourriture des Blancs, les médicaments, les munitions, les étoffes, la verroterie, le sel (seule monnaie en cours au Congo), mais aussi les velours, sabres, fusils, galons, qui formaient les cadeaux dont l’espoir la plupart du temps conciliait seul les bonnes grâces des chefs. Mais bien avant l’arrivée de la mission Marchand, la liaison terrestre vers Brazzaville était déjà compliquée [1]. Un pauvre sentier partait de Loango, à 20 km au sud de l’embouchure du Congo. Il était prévu vingt étapes pour arriver à destination, à 600 km, à travers forêts, rivières et montagnes. Pendant ce temps-là, à la différence des Français qui ne voulaient pas que leurs colonies leur coûtassent un sou, les Belges avaient massivement investi dans l’État libre du Congo, et avaient déjà établi un chemin de fer sur la rive gauche du Congo. Mais cela ne gênait guère Brazza toujours hostile à toute contrainte et donc à celle qu’exigerait la réalisation de ce genre d’infrastructure. Seuls trois postes jalonnaient la piste. Au fil du temps il était devenu difficile de recruter des porteurs de plus en plus récalcitrants, qui faisaient remonter le prix de leurs services, et désertaient à la première occasion. En outre, sur le chemin, des chefs locaux pillaient les caravanes. En conséquence, les entrepôts de Loango débordaient de charges qui attendaient que leur portage fut organisé. Bref, une immense pagaille régnait qui fut à l’origine d’une sérieuse tension entre Savorgnan de Brazza et Marchand. Ce dernier dut d’abord rétablir l’ordre entre Loango et Brazzaville afin de désengorger l’ensemble du stock de charges accumulé à Loango. À la suite de cette pacification, plus de 1 700 charges de 30 kilos chacune furent transportées par les convois de la mission, de Loango à Brazzaville, entre les mois de juin et novembre 1896. Six cents kilomètres parcourus en six mois. Ces transports avaient nécessité les services de près de 20 000 hommes recrutés au Gabon.

À partir de Brazzaville, 1 200 kilomètres de voie navigable sur le Congo puis sur l’Oubangui, permettaient de rejoindre Bangui. C’était un poste comme les autres : une mauvaise case en paille pour trois Européens, deux hangars pour les noirs, le tout au bord de la rivière, d’une largeur de 1 200 à 1 500 mètres. Le Ville de Bruges avait permis à l’ensemble de la mission Marchand d’y arriver en deux mois. Mais après Bangui, l’itinéraire était beaucoup plus compliqué.

L’administrateur Liotard avait bien exploré divers affluents de l’Oubangui permettant de se rapprocher du Nil. Mais c’était encore très incertain. En particulier la traversée du bassin du Bahr-el-Ghazal allait se révéler une aventure extraordinaire, insensée. Des marais à perte de vue, infectées de maladie et d’animaux dangereux, qu’il avait fallu traverser à pied, avec de l’eau jusqu’au cou. Il fallut dix mois pour atteindre 1 700 km plus loin le Soueth, un sous-affluent du Nil, par pirogues et par porteurs. Là enfin Marchand put faire naviguer librement le bateau à vapeur, Le Faiherbe, qu’il avait fait transporter jusque là entièrement démonté, toujours en pièces de 30 kilos chacune. Ayant réalisé un exploit invraisemblable, la mission Marchand arrivait à Fachoda le 10 juillet 1898, après plus de deux ans de marche forcée, en ayant parcouru 5 500 kilomètres à travers tous les périls. Le drapeau français était hissé sur le fort turc qui dominait la position. L’Armée du Mahdi allait immédiatement tenter de l’en déloger. Il s’agissait des célèbres Derviches, qui avaient massacré Gordon en 1885 à Khartoum, avaient chassé du Haut-Nil les troupes égyptiennes commandées par des Britanniques, et qui faisaient régner la terreur dans tout le Soudan, et auxquelles Marchand infligera une lourde défaite.

[…] La nécessité du portage d’un nombre considérable de charges de 30 kilos chacune avait engendré, en même temps que le succès, son effroyable part d’ombre. Un membre de la Mission Marchand expliquait sans détour à ses parents : Je ne me suis guère amusé avec ces deux cents porteurs que nous avons pris de force, et qui cherchaient à s’échapper à la moindre occasion. On avait beau fusiller ou pendre ceux qu’on attrapait, les autres essayaient quand même, et quelques uns réussissaient de temps en temps. Alors les charges seraient restées derrière si je n’avais eu la patience d’aller dans les villages voisins, avec quatre ou cinq tirailleurs pour ramasser les hommes ou les femmes qu’on y trouvait. On leur plaçait 30 kilos sur la tête et je continuais la route avec toutes les charges. D’autres fois, personne ne se présentait : nous faisions enlever tout ce qui était dans les cases ou les greniers et nous les distribuions aux autres Noirs du convoi qui mourraient de faim. La nuit on surveillait tout ce monde-là, mais ils s’enfuyaient tous à la fois et il était difficile de tuer tout le monde. Ce manège m’a bien fatigué et bien dégoûté. C’était la seule façon d’obtenir quelque chose de ces brutes. J’en souffrais au début. Mais quand je les ai vus si dégoûtants, si sauvages, se disputer beaucoup de leurs camarades fusillés pour les manger, il m’arrivait d’avoir envie de faire des feux de salve dans le tas.

[…] On comprenait que la tension entre Savorgnan de Brazza et le commandant Marchand avait justement eu pour origine le portage, ou plus exactement les conditions de recrutement des porteurs. Brazza, fidèle à son comportement depuis le premier jour de son œuvre coloniale, s’en remettait au volontariat. Bien évidemment, celui-ci allait montrer ses limites. Mais Brazza s’en accommodait. Des milliers de charges étaient perdues, volées ou oubliée dans les entrepôts où personne ne venait les chercher. C’est à cela que Marchand avait remédié, avec une brutalité extrême sans laquelle sa mission n’aurait pu être accomplie. Dans l’affaire, c’est Brazza qui fut désavoué et qui finalement fut rappelé en France.

Philippe San Marco. Sortir de l’impasse coloniale. Mon petit éditeur 2016

Itinéraire de la Mission Marchand. De 1898 à 1904, le nom Gabon n’existera plus, au profit du seul Congo.

8 8 1896

L’Allemand Otto Lilienthal a déjà réalisé des centaines de vols sur ce que l’on nomme aujourd’hui une aile Delta : 7 mètres de long, une armature en osier et bambou revêtue de tissu léger et de cire, pour un poids d’une vingtaine de kilos. Il a lancé les bases du pilotage Ce jour-là, depuis Rhinover, une colline artificielle des environs de Berlin, il tombe de 17 mètres et se brise la colonne vertébrale : il mourra le lendemain. Juste avant de s’envoler, ses dernières paroles avaient été : Il est nécessaire qu’il y ait des victimes.

16 08 1896

Jim Skookum, un indien Tagish du Klondike, en Alaska, prend de l’eau dans le Rabbit Creek, un bien joli ruisseau pour préparer l’orignal tué la veille, à partager avec ses trois compagnons blancs – deux hommes, une femme -, et ce sont des paillettes d’or qui scintillent dans l’eau limpide : de l’or, de l’or, de l’or !

C’est la seconde ruée vers l’or, après celle de Californie, quelques 50 ans plus tôt. C’est elle qui entrera dans l’histoire avec la littérature des Jack London, avec La ruée vers l’or, de Chaplin etc… Ils vont jalonner quatre concessions, deux pour le découvreur et une pour chacun des deux autres hommes et vont les déclarer au poste de police à l’embouchure de la Fortymile River. Une semaine plus tard, la Rabbit Creek, rebaptisée la Bonanza (aubaine) Creek, est cernée de jalons. Les concessions vont se créer, se vendre, se revendre, entraînant la spéculation. Devenu riche, il profitera suffisamment de son argent pour se désocialiser, mais pas pour se déshumaniser et à sa mort, il léguera de belles sommes à sa sœur, à sa fille, à son neveu et, surtout, il créera le Skookum Jim Indian Fund, un fonds au bénéfice des Indiens du Yukon.

La plupart des prospecteurs débarquaient d’abord à Skagway, en Alaska, ou dans la ville voisine de Dyea, à l’embouchure du canal Lynn, au fond du golfe de Juneau. De là, seuls deux chemins menaient vers Dawson : le col Chilkoot – 2 225 m. – ou le col White – 888 m. -. Une carte géographique de l’époque commentait sobrement dans la manière western : Quel que soit le chemin que vous avez emprunté, vous regretterez de ne pas avoir choisi l’autre ! Les dernières pentes étaient trop escarpées pour qu’on puisse envisager leur passage par des animaux bâtés : donc chacun portait son barda, lequel devait permettre de pouvoir tenir un an ! – c’est la règle qu’avaient fixé les autorités pour éviter les famines de l’autre coté du col -. Le col White avait été surnommé Dead Horse Trail : plus de 3 000 chevaux y avaient succombé. Le 3 avril 1898, une série d’avalanches fera 69 mor.st sur les pentes du Chikoot Pass. De l’autre coté, on trouve les sources du Yukon, qu’il faut encore descendre sur 800 km pour arriver à Dawson City, proche des gisements d’or, sur le 64° parallèle, à l’est de la frontière entre le Canada et l’Alaska, c’est-à-dire en territoire canadien. Globalement, cette ruée vers l’or engagera beaucoup plus d’argent qu’elle n’en rapportera : très nombreux furent les prospecteurs qui ne trouvèrent rien du tout.

Focale des récits d’aventure, les écrivains s’en emparèrent, suivis rapidement des metteurs en scène ; au premier rang et des plus connus, Jack London, qui fut lui-même de la ruée, avec L’appel de la forêt, Croc Blanc, – tous deux repris au cinéma – la Face perdue, Radieuse aurore, en 1910, Belliou la fumée, 1904, et encore Klondike du Canadien Pierre Berton, et encore, publié un siècle après avoir été écrit – en 1989 ! – Le Volcan d’or de Jules Verne ; et, pour le cinéma, La ruée vers l’or de Chaplin, La Piste 98 de Mae West, Je suis un aventurier, d’Anthony Mann, en 1954…

26 08 1896

Un comité arménien occupe la Banque Ottomane d’Istanbul pour attirer l’attention des puissances sur les massacres dans l’est du pays : les milices armées de bâtons en tuent 10 000.

6 10 1896

À Brest, lancement du Gaulois, le premier cuirassé tout acier.

7 10 1896

Des fêtes somptueuses accueillent à Paris le tzar Nicolas II et la tzarine Alexandra, arrivés deux jours plus tôt sur leur yacht à Cherbourg où les attendait un somptueux banquet :

Potage

Bisque de crevettes

Cassolettes Pompadour

Truite de la Loire braisé au sauternes

Filet de Pré-Salé aux cèpes

Cailles de vigne à la Lucullus

Poularde du Mans Cambacérès

Granités au Lunel

Punch à la romaine

Bartavelles et ortolans truffés rôtis

Pâté de foie gras de Nancy

Salade

Asperges en branches sauce mousseline

Glaces Succès

Dessert

En un tel cas le problème n’est pas de se mettre à table, mais d’en sortir, sans que ce soit les pieds devant.

À Paris, Nicolas II pose la première pierre du pont Alexandre III. Paul Mounet, de la Comédie Française, lit le Salut à l’empereur de José Maria de Heredia, académicien.

Très illustre Empereur, fils d’Alexandre Trois !

La France, pour fêter ta grande bienvenue,

Dans la langue des Dieux par ma voix te salue,

Car le poète seul peut tutoyer les rois

Et Vous, qui près de lui, Madame, à cette fête

Pouviez seule donner la suprême beauté

Souffrez que je salue en Votre Majesté

La divine douceur dont votre grâce est faite !

Voici Paris ! Pour vous les acclamations

Montent de la cité riante et pavoisée

Qui, partout, aux palais comme à l’humble croisée

Unir les trois couleurs de nos deux nations…

Sous les peupliers d’or, la Seine aux plus belles rives

Vous porte la rumeur de son peuple joyeux,

Nobles Hôtes, vers vous les cœurs suivent les yeux,

La France vous salue avec ses forces vives !

La Force accomplira les travaux éclatants

De la paix, et ce pont jetant une arche immense

Du siècle qui finit à celui qui commence,

Est fait pour relier les peuples et les temps…

Sur la berge historique avant que de descendre

Si ton généreux cœur aux cœurs français répond,

Médite gravement, rêve devant ce pont,

La France le consacre à ton père Alexandre.

Tel que ton père fut, sois fort et sois humain

Garde au fourreau l’épée illustrement trempée,

Et guerrier pacifique appuyé sur l’épée,

Tsar, regarde tourner le globe dans ta main.

Le geste impérial en maintient l’équilibre,

Ton bras doublement fort n’en est point fatigué,

Car Alexandre, avec l’Empire, t’a légué

L’honneur d’avoir conquis l’amour d’un peuple libre.

Et sur le ciel, au loin, ce Dôme éblouissant [les Invalides]

Garde encore des héros de l’époque lointaine

Où Russes et Français en un tournoi sans haine,

Prévoyant l’avenir, mêlaient déjà leur sang.

On n’est pas obligé de l’apprendre par cœur… aussi indigeste que le repas de l’avant-veille.

25 10 1896

Inauguration de la Verrerie d’Albi, première coopérative ouvrière dans l’industrie [2] : c’est l’aboutissement d’un très intense conflit social, vieux de quatre ans : le 4 août 1892 la Compagnie des mines de Carmaux avait licencié Calvignac, ouvrier socialiste élu quelques semaines auparavant maire de Carmaux… grèves, démission d’un député, – ce qui permit à Jean Jaurès d’être élu -, démission d’un gouvernement : les luttes ouvrières sont nées à Carmaux.

11 1896

Le journaliste nîmois Bernard Lazare, lui même juif, publie Une erreur judiciaire, la vérité sur l’affaire Dreyfus, Lors d’une seconde édition en 1897 de La Vérité sur l’affaire Dreyfus, avant le J’accuse de Zola, Bernard Lazare y avait écrit : Quant à moi, j’accuse le général Mercier, ancien ministre de la Guerre, d’avoir manqué à tous ses devoirs, je l’accuse d’avoir égaré l’opinion publique, je l’accuse d’avoir fait mener dans la presse une campagne de calomnies inexplicables contre le capitaine Dreyfus, je l’accuse d’avoir menti. J’accuse les collègues du général Mercier de ne pas avoir empêché cette iniquité, je les accuse d’avoir aidé le ministre de la Guerre à entraver la défense, je les accuse de n’avoir rien fait pour sauver un homme qu’ils savaient innocent.

1896

Un raz de marée au Japon fait 27 000 morts et chez nous la mer recouvre l’île de Sein. Première bande dessinée aux États-Unis.

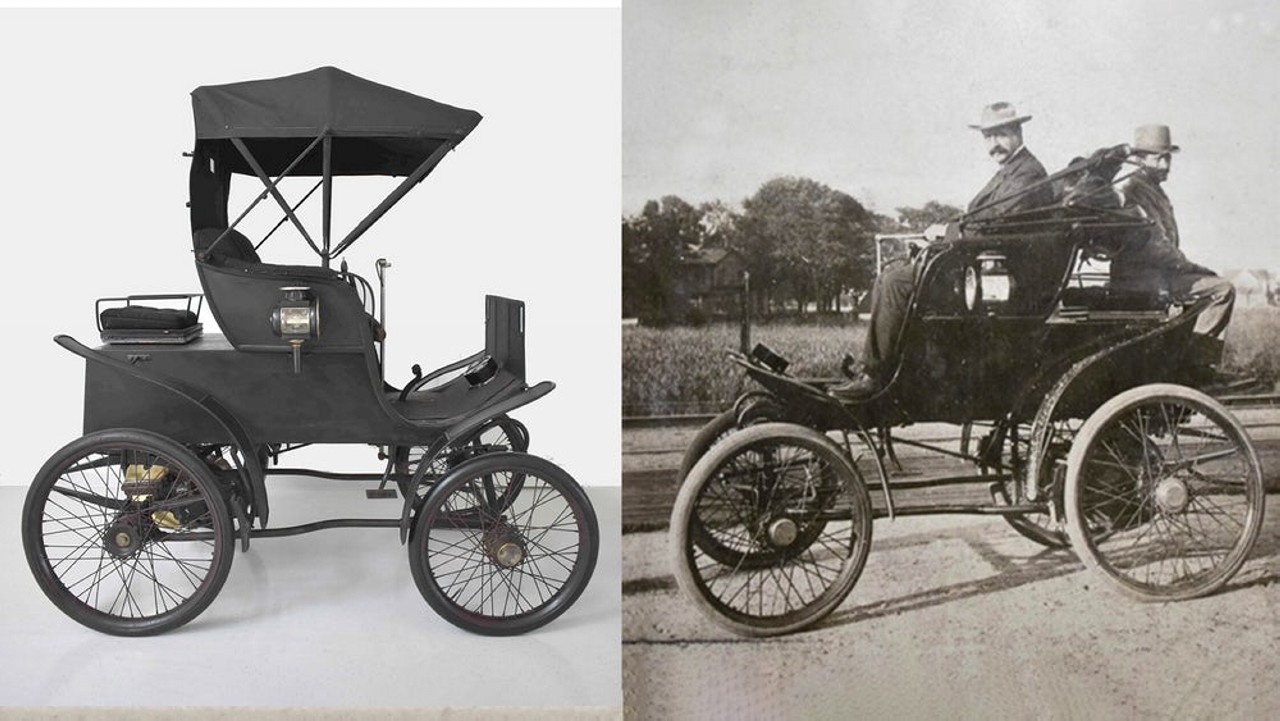

La Riker Electric Vehicle Company of Brookyn, de New York, lance la Riker, première voiture électrique, qui gagne une course. Elle en produira à peu près 1 000 exemplaires, atteignant la vitesse de 65 km/h avec une autonomie de 80 km. elle sera souvent choisie comme taxi à New-York. Les performances obtenues avec le pétrole et son faible coût lui couperont les jambes.

Première carte précise du Mont Blanc, de Kurz et Infeld. Cézanne peint le Lac d’Annecy : le Château de Duingt vu de Talloires. Le tableau est au musée Guggenheim de New York.

Georges Méliès tourne ses premiers films. Le coureur cycliste gallois, Arthur Linton meurt 15 jours après sa participation à Bordeaux Paris, créée 6 ans plus tôt : c’est le premier décès dû au dopage : il s’agissait alors de morphine. Des inspectrices britanniques du travail font un rapport sur la dangerosité de l’amiante.

La Chine a perdu sa suzeraineté sur l’Annam au profit de la France en 1874. Par le traité sino-russe de 1896, la France s’est encore assuré des privilèges économiques – chemin de fer, mines, commerce -, sur les trois provinces méridionales de la Chine : le Yun-nan, les deux Kouang et le bail de Kouang-tcheou-wan. Paul Doumer, à la suite de Paul Bert, Constans, et Lanessan, devient gouverneur de l’Union Indochinoise : il va entreprendre nombre de grands travaux durant ses 5 ans de gouvernement : pont géant sur le Fleuve Rouge, construction des premiers chemins de fer : 850 km, de Haïphong, en Indochine française à Yunnanfu, capitale du Yunnan, en Chine : 385 km en colonie française, et 465 de Lao Cai, ville frontière à Yunnanfu. Il sera inauguré le 31 mars 1910, ayant tué au travail et par le paludisme 12 000 coolies sur les 60 000 engagés pour construire la voie qui enjambe 3 400 ouvrages d’art – pont, viaducs, aqueducs (pour l’alimentation en eau des locomotives), et tunnels, ceci pour la seule partie chinoise de l’ouvrage, sur laquelle l’écartement est de 1 mètre au lieu d’1.5 mètre : d’où son nom le petit train du Yunnan. Paul Beau succédera à Paul Doumer en 1902. Le but économique de cette réalisation était de permettre l’exportation du maïs que les paysans auraient dû commencer à cultiver pour remplacer le pavot ! La place qu’y tenait la candeur était vraiment trop grande et bien sûr, cela ne se passa pas ainsi. Par contre, c’était de la bonne ouvrage. Ironie de l’histoire : cinquante ans plus tard, les communistes utiliseront ce train pour approvisionner le Vietminh dans leur soulèvement contre la France, et tous les ouvrages résisteront tant aux bombardements français qu’aux actions des commandos.

Le colonialisme prenait sa vitesse de croisière, les colons prenaient femme, avec un paternalisme qui nous est devenu aujourd’hui difficilement supportable :

C’est moi qui suis sa petite

Son Annana, son Annana, son Annamite

Je suis vive, je suis charmante

Comme un p’tit z’oiseau qui chante.

Il m’appelle sa p’tite bourgeoise

Sa Tonkiki, sa Tonkiki, Sa Tonkinoise

D’autres lui font de doux yeux

Mais c’est moi qu’il aime le mieux.

Vincent Scotto. Les paroles seront réécrites par Georges Villard en 1906. Une nouvelle version sera chantée par Mistinguett puis par Joséphine Baker

On peut dire la même chose, mais en plus chic :

Celle que j’aime, à présent, est en Chine ;

Elle demeure avec ses vieux parents,

Dans une tour de porcelaine fine,

Au fleuve Jaune, où sont les cormorans.

Elle a des yeux retroussés vers les tempes,

Un petit pied, à tenir dans la main,

Le teint plus clair que le cuivre des lampes,

Les ongles longs et rougis de carmin.

Théophile Gautier. Chinoiseries.

Le sultan turc Abd-ul-Hamid se livre au massacre de 300 000 Arméniens.

Un mouvement insurrectionnel contre la colonisation française se déclenche à Madagascar où le résident général Laroche est dépassé : Paris envoie le général Gallieni, qui a déjà fait ses classes au Soudan et au Tonkin : il fait fusiller les meneurs, réprime en tâchant de limiter les dégâts à la base : on parlera tout de même de 10 à 100 000 morts. Trois ans plus tard la pacification était achevée, à part une poche dans l’extrême sud.

6 01 1897

Inauguration de l’Opéra de Manaus, au cœur de l’Amazonie, avec la Gioconda de Ponchielli interprétée par une troupe italienne de lyrique : 1 600 invités-spectateurs. L’animateur principal de ce délire mégalomaniaque : Edouardo Ribeiro, gouverneur de l’État d’Amazonie : il lui avait suffi d’instaurer une taxe de 20 % sur les exportations de caoutchouc pour financer tout ça. Les travaux ont duré 15 ans, car tout le matériel est venu d’Europe, l’architecte et les pierres du Portugal, les marbres de Carrare, les céramiques et les tuiles pour la coupole d’Alsace, les lustres du foyer de Murano, l’infrastructure métallique de Glasgow… même les fresques représentant des scènes de la forêt amazonienne venaient d’Europe. Le rideau de scène avait été peint à Paris par le brésilien Crispim do Amaral, représentant la rencontre du rio Negro et du rio Solimoes, en aval de Manaus, avec entre les deux, Yara, la déesse du fleuve. Le parquet de la salle de bal est une marqueterie de 12 000 pièces de bois précieux, le macacauba clair pour représenter les eaux jaunâtres du rio Solimoes et le jacaranda brun foncé pour les eaux chargés de sable noir volcanique du rio Négro.

Des goûts de nouveaux riches, qui ont donné ce style dit éclectique – Thérèse Aubreton.

Le téléphone et l’électricité étaient arrivés à Manaus avant Rio de Janeiro et Sao Paulo, les bordels pour les fauchés comme pour les riches, c’est moins sûr. L’architecture de fer fait-elle fureur à Londres comme à Paris ? on fait construire une kyrielle de kiosques métalliques sur le port. En 1850, Manaus comptait 5 000 habitants, en 1900, 70 000. La flambée du caoutchouc avait commencé vingt ans plus tôt : en 1878, sur les 800 000 habitants de la ville de Ceara, 120 000 étaient partis pour Manaus, mais seulement 60 000 y arrivèrent. Les seringueros avaient un statut plus proche de l’esclavage que du travailleur salarié. En 1890, le caoutchouc représentait 10 % des exportations du Brésil, en 1910, 40 %, presque autant que le café. Le territoire d’Acre, arraché par la force à la Bolivie, était le principal fournisseur. Le boom prit fin en 1913, quand les plantations de Ceylan et de Malaisie se mirent à tourner à plein régime.

6 02 1897

Jean Lorrain, critique littéraire a éreinté le premier recueil de Marcel Proust Les plaisirs et les jours, dénonçant au passage sa liaison avec Lucien, fils d’Alphonse Daudet. Marcel Proust le provoque en duel au pistolet : chacun tire une balle au sol et on en est quitte pour l’honneur. Tout fout le camp !

17 04 1897

Les Crétois se sont révoltés contre la tutelle ottomane. La Grèce envoie 1 500 hommes en Crète et une flottille empêche la flotte turque de quitter le Bosphore : l’empire ottoman déclare la guerre à la Grèce : un mois suffira à mettre les Grecs à genoux : ils perdront des territoires sur le nord et auront surtout une amende astronomique de 4 millions de £ turques à verser, quand ils n’ont pas le premier rond. Le diadoque – prince héritier – Constantin, alors à la tête de l’armée est tenu pour responsable et doit s’exiler avec son épouse, la Reine Sophie, sœur du Kronprinz qui a ouvertement pris le parti des Turcs. La France contribuera amplement au redressement de l’armée grecque.

4 05 1897

Incendie du bazar de la Charité à Paris : 135 morts, principalement des femmes ; à l’origine, sans doute un échauffement de la pellicule d’un appareil de projection : Louis Lumière trouvera vite le procédé pour neutraliser cette chaleur. Parmi les victimes, la duchesse Anne d’Alençon, sœur de Sissi, – Elisabeth d’Autriche –. Fiancée à Louis II de Bavière avant que d’épouser le duc d’Alençon, petit fils de Louis-Philippe, elle avait passé plusieurs années dans une maison de santé qui pouvait cacher sa passion dévorante pour un médecin marié et père de famille. Sa conduite héroïque lors de cet incendie suscita l’admiration de tous. Lors de ses funérailles, sa nièce, elle aussi Elisabeth, rencontre Albert de Belgique, qui, peu après fera très pudiquement sa demande en mariage : Croyez vous que vous pourriez supporter l’air de la Belgique ? Elle deviendra la grande reine Elisabeth de Belgique.

Une telle affaire – 135 morts, pour la plupart de la bonne bourgeoisie quand ce n’est de l’aristocratie : le ressenti n’est pas le même que pour des mineurs asphyxiés par un coup de grisou – allait tenir l’affiche pendant des semaines, avec, comme un avant-goût entre l’affaire Dreyfus et le naufrage du Titanic ; qu’on en juge :

Le 4 mai 1897, vers 4 heures et demie de l’après-midi, le petit Paul Morand, accompagné de sa grand-mère qui était venue le prendre comme chaque jour à la sortie de l’école, regagne son domicile rue Marignan, près des Champs-Elysées. Passant par la rue Jean-Goujon, le futur écrivain est témoin d’un des faits catastrophique les plus célèbres du siècle : l’incendie du Bazar de la Charité, qui fit quelque 120 morts.

Cette institution avait été fondée en 1885 par des membres de la haute société catholique. Le président en était le baron de Mackau, le secrétaire le baron Robert Oppenheim et le comité d’organisation comptait pareillement des représentants authentiques de l’aristocratie. Chaque année, au printemps, le Bazar rassemblait un certain nombre d’œuvres de charité (Petites Sœurs de l’Assomption, écoles libres de la paroisse Saint-Louis-en-l’Isle, cercles catholiques d’ouvriers, œuvres des enfants et des jeunes filles aveugles de Saint-Paul, etc.), lesquelles disposaient chacune d’un comptoir où s’affairaient des dames patronnesses offrant à la générosité des visiteurs les objets variés que le comité avait réunis. Cette pieuse et charitable manifestation représentait aussi une des dates les plus importantes du calendrier mondain, un des lieux de rendez-vous les plus élégants et les plus aristocratiques, dixit L’Éclair. Sous le couvert de la charité, bien des choses étaient permises qu’en toute autre occasion prohibait le code mondain. Moyennant une poignée de louis, la jeune et jolie baronne de Z… laissait ses adorateurs déposer sur sa joue un baiser. C’est pour mes pauvres, disait-elle en rougissant de bonheur.

Cette année-là, le Bazar s’était installé sur un terrain vague de la rue Jean-Goujon, non loin du pont de l’Alma. Sur 80 mètres de long et 20 mètres de large, on avait reconstitué en bois une vieille rue de Paris, dans un décor moyenâgeux, chaque comptoir ayant son enseigne pittoresque, l’Écu d’argent, le Pélican blanc, le Lion d’or, etc. Dans un coin du bazar, une nouveauté dont on attendait un grand succès : un appareil de cinématographe. On accédait à la salle de projection par un tourniquet, moyennant une pièce de 50 centimes. Le tout était surmonté d’un vaste vélum, qui rendait en ces journées ensoleillées la chaleur étouffante.

On comprend que le lieu insolite et élégant, la concentration de tant de jolies femmes et finalement la catastrophe qui s’abat sur ce Moyen Âge de carton-pâte aient inspiré à Paul Morand une de ses nouvelles – Bazar de la Charité – où l’on peut lire la description la plus saisissante du sinistre, au milieu de l’intrigue imaginaire du conte : … Clovis se retourna et vit une flamme se dresser sur l’estrade. Elle s’enrubanna autour du cinématographe qui, dans un grésillement instantané, se mit à fondre avec toutes ses pellicules. Les gestes qu’on pouvait faire pour se protéger ou pour fuir arrivaient trop tard, car l’incendie avait déjà lancé son coup de gueule au ciel, ses griffes à travers la foule. Le vélum tendu au-dessus du Bazar se gonfla d’air chaud comme une montgolfière, fit craquer ses cordages, tendit une vaste bannière mouchetée de jaune, puis de roux, enfin de noir, qui se perfora, avant de se déchirer. Les têtes levées, aveuglées par le soleil, ne voyaient pas que le plafond de toile brûlait ; ce ne fut que lorsqu’il eut cédé au passage de l’appel d’air, qu’il fléchit sous son poids et se rabattit sur les assistants. Avant de comprendre qu’ils allaient être rôtis, avant de chercher une issue, ceux-ci reçurent l’averse de feu sur les épaules. Les ruches et les festonnés, la paille des grands chapeaux, la mousseline des robes, le taffetas des volants et la soie des ombrelles, les voilettes, les rubans et les plumes, l’organdi et la percale, tous les tissus légers comme des vapeurs qui habillaient les corps des femmes, heureuses de s’abandonner à un précoce été, s’allumèrent comme des feux de joie, flambèrent dans l’air tiède, imprégné de parfums exquis et de lotions ambrées.

Cet incendie mémorable ne vaut pas seulement pour son intérêt littéraire. Il s’offre à l’historien, ainsi que d’autres faits divers exemplaires, comme un catalyseur : la réaction qu’il provoque dans la société de l’époque révèle des réalités profondes brutalement mises à nu. Le journal – et spécialement le quotidien – qui est alors à son apogée, régnant sans partage sur les médias, amplifie la réaction jusqu’au moindre village. D’une rumeur les linotypes désormais font un vacarme ; le feu n’est plus circonscrit à un quartier de Paris, c’est tout le pays qui s’embrase. Le journal diffuse les horreurs du charnier, relatant jour après jour les détails les plus intimas et les plus épouvantables. L’effroi puis la commisération laissent bientôt place aux commentaires discordants ; l’union sacrée devant la mort s’abolit, le conflit des interprétations éclate au-dessus des tombes à peine refermées. L’événement devient une nourriture idéologique ; les sauveteurs ont tiré les baronnes du feu au profit des doctrinaires. L’incendie de la rue Jean-Goujon déclenche dans la presse une effervescence qui va durer tout au long du mois de mai, pendant que sur les lieux du sinistre, devenus lieux de pèlerinage, des camelots vendent des complaintes fraîchement imprimées aux badauds :

L’or affluait au milieu des sourires,

De jolis doigts le faisant ruisseler,

Quand tout à coup vibre un cri de délire :

Dans le bazar le feu vient d’éclater.

Comme disait L’Éclair, en matière de poésie, la hâte est mauvaise conseillère.

Si l’incendie du Bazar provoque un tel flux de commentaires plus ou moins rimes, c’est certainement en raison de son ampleur et de sa brutalité. Toutefois, comme on le fera remarquer, les autres grandes catastrophes – celles des mines par exemple – ne donnent pas lieu à tant d’émotion. C’est l’identité sociale des victimes, presque toutes issues de la noblesse ou de la haute bourgeoisie ; c’est aussi l’écrasante majorité de femmes parmi elles qui sont la cause du retentissement de ce fait divers : La Mort a, cette fois encore, écrivait Edouard Drumont, choisi les têtes les plus charmantes et les plus nobles. Rien n’y manque, pas même une archiduchesse, la sœur de l’impératrice d’Autriche… Le contraste violent entre les toilettes pimpantes, les visages rayonnants, les êtres contents de vivre et promis au bonheur, et l’effroyable catastrophe devient un cliché sous la plume de tous les journalistes, avant de devenir un thème de réflexion politique et métaphysique.

La rencontre imprévue de la Beauté (une assemblée de femmes du monde, élégantes) et de la Mort (soudaine, hasardeuse) fascine d’autant plus qu’elle est un des grands thèmes du romantisme, tel que tout le XIX° l’a illustré – mais un thème qui, dans les vingt dernières années de ce siècle, s’est paré de toutes les obsessions du décadentisme. La peinture de Gustave Moreau, qui reprend en chacune de ses œuvres le thème de la fatalité du Mal et de la Mort, incarnés dans la Beauté féminine, les eaux-fortes de Félicien Rops – pour qui le Mal est incarné dans la femme -, la littérature de Huysmans, de Barbey, de Villiers de l’Isle-Adam, celle de Jean Lorrain, de Marcel Schwob, du jeune Barrés mélangent à l’envi fleurs et supplices. Barrés écrivait dans ses Cahiers : Il y a dans ces imaginations de supplices je ne sais quelle sombre et étrange volupté que l’humanité savourera avec délice pendant des siècles.

Cette fin de siècle est en effet sadique. Sa littérature et son art se complaisent dans les spectacles d’horreur, les scènes frénétiques, la description des perversions rares, le goût du sacrilège : Le meurtre, le viol, le vol, le parricide / Passent dans mon esprit comme un farouche éclair, écrivait Maurice Rollinat, ce sous-Baudelaire, tandis que Renée Vivien osait : Je savoure le goût violent de la mort.

Or il est patent qu’entre les récits journalistiques sur l’incendie du Bazar et cette littérature décadente il existe des liens profonds. La complaisance avec laquelle les journaux de l’époque décrivent non seulement le drame mais surtout ses suites : le transfert des cadavres plus ou moins calcinés de la rue Jean-Goujon au palais de l’Industrie où ils sont exposés pour la reconnaissance par les familles, la description minutieuse des dépouilles, le tri des objets trouvés, les scènes de lamentation témoignent d’une évidente propension au sadisme. Ajoutons qu’en ce siècle où triomphe l’esprit objectif, scientifique, statistique, la curiosité malsaine du journaliste se masque d’une prétention à la froideur de la médecine légale – qui ne fait qu’accentuer l’horreur grand-guignolesque de ses articles.

[…] Toute cette presse morbide, nécrophile, fétichiste, qui se réclame de la science et de l’amour du genre humain pour mieux savourer le carnage, favorise, sans le savoir, l’assimilation de la Femme et de l’Enfer – comme tout le romantisme noir contemporain. L’amour et la volupté, la douleur et l’amour s’appellent les unes les autres dans notre imagination, dit le Barrés de Du sang, de la volupté et de la mort.

L’attraction-répulsion du sexe opposé se traduit par l’ambivalence des attitudes en face des victimes. Après qu’on les a dénudées, fouaillé leurs entrailles et qu’on les a réduites à la plus funèbre des nomenclatures, voici qu’on se porte à leur secours. En quelques heures, la rumeur se propage que les hommes présents au moment de l’incendie, ne pensant qu’à leur propre fuite, ont tout mis en œuvre pour se tirer des flammes, n’hésitant pas à bousculer, à piétiner, à jouer de la canne et du poing pour se frayer le passage, au détriment des femmes livrées au feu.

Au 16 mai 1897, on fait les comptes. Quelque 121 personnes ont péri pendant ou des suites de l’incendie. Sur les 116 identifiées, 110 étaient de sexe féminin et 6 seulement de sexe masculin. Cette disproportion encourage la rumeur selon laquelle les hommes présents se sont conduits comme des brutes. C’est maintenant un fait malheureusement avéré, écrit La Libre Parole du 16 mai, que, dans la catastrophe du Bazar de la Charité, les hommes ont eu la plus déplorable attitude. Il n’est pas douteux que quelques-uns se sont, à coups de poing et à coups de canne, frayé un chemin à travers les groupes de femmes affolées. Les anecdotes, dès lors, vont bon train sur ce que L’Intransigeant appelle les actes de férocité commis au Bazar de la Charité, par les francs-fileurs du grand monde. L’Éclair trouve la formule : il s’agit d’un Azincourt féminin. On récolte les témoignages : Les femmes qui ont pu échapper aux flammes, revenues de leur stupeur, commencent à parler aujourd’hui ; elles attestent la lâcheté des hommes et leur brutalité. On s’avise que des chapeaux d’ecclésiastiques ont été retrouvés sur le lieu du sinistre, que leurs propriétaires n’ont eu garde de venir réclamer ; on narre qu’un jeune homme, qui avait conduit deux dames de ses amies au Bazar, s’est esquivé au bon moment, puis, rendu à son cercle tranquillement, a déclaré à voix haute : En ce moment, les petites femmes de Paris sont en train de griller. Les particules deviennent élémentaires. (Gil Blas) ; un valet de pied raconte qu’une amie de sa maîtresse a eu l’épaule démise par un coup de canne d’un monsieur, qu’un autre a mordu l’oreille d’une jeune fille, que des malheureuses soignées à l’hôpital ne cessent de répéter dans leur délire : Voici encore des hommes qui vont me piétiner…. Il n’est bientôt bruit que de la lâcheté des hommes présents, de leur cynisme et de leur férocité. Selon des rapports de police, inconnus des journaux, certains assurent que le duc d’Alençon [le beau-frère de Sissi] s’est servi de sa canne et même d’un stylet pour écarter ceux qui entravaient sa fuite. Cela se répète et on croit devoir en faire part sans autre affirmation.

La légende des Gardénias s’impose. Plusieurs journaux s’amusent et s’indignent de ces jeunes élégants, la fleur à la boutonnière, qui ont manqué à tous leurs devoirs. On distribue dans la rue des placards pour brocarder le royal fuyard, le Baron d’Escampette, l’art et la manière de se tirer des pieds sans se les faire griller, les chevaliers de la Frousse…

Cette attitude de lâcheté dénoncée, quelques commentateurs tentent d’en chercher la cause dans les transformations des mœurs. Furetières, dans Le Soleil, déplore ainsi que le culte de la femme s’affaiblisse – mais il en rend responsables les femmes elles-mêmes : Lors du premier congrès féminin, je m’élevai avec force contre les velléités révolutionnaires de quelques-unes des meneuses qui trouvaient insultante la politesse des hommes à l’égard des femmes. Il y a désormais, dit-il, trop de familiarité entre les jeunes gens et les jeunes filles : la promenade en commun, à cheval, à bicyclette, la promiscuité d’une existence de camaraderie laissent prévoir pour demain une concurrence sur le marché de l’emploi, alors qu’il convient d’épargner à la femme un travail contraire à sa nature ou qui peut contrarier sa mission providentielle : la maternité.

Dans Le Temps, néanmoins, on note que la guerre des sexes risque de s’étendre à toute la société. Voici qu’à l’École des beaux-arts, où tout récemment on avait admis les femmes à certains cours, un brutal charivari a été organisé contre le deuxième sexe, nécessitant l’intervention de la police. Une bonne partie de la presse défend les étudiants : une femme architecte, a-t-on idée !

Que la femme reste femme, et les hommes resteront chevaleresques – telle est la morale de la fable. Mais qu’est-ce que rester femme ? Probablement, ressembler à ce portrait que l’on doit à Hervé de Kerohant, rédacteur au Soleil : Oui, dans toutes les classes de la société, la femme sait être héroïque parce qu’elle a du cœur. La tête est souvent légère – tête de linotte – mais le cœur est bon ; et c’est le cœur qui inspire l’esprit de sacrifice, qui suggère les actes de dévouement et d’abnégation. Victor Hugo a écrit là-dessus un de ses plus beaux vers : Quand tout se fait petit, femmes, vous restez grandes.

Le débat sur la valeur des femmes et la couardise des hommes tourne court cependant. Car les hommes dont il s’agit ne sont pas n’importe qui, ce sont des hommes de la haute comme on dit. C’est pourquoi d’autres voix s’emploient bientôt à démolir la rumeur. Le Gaulois entreprend une grande enquête auprès des rescapés de l’incendie – hommes et femmes – et établit le caractère mensonger, en tout cas exagéré de la rumeur. Peut-être y a-t-il eu quelques mauvais gestes dus à la panique, ils ne furent qu’exceptionnels. La question devient alors sociale et politique, la guerre des sexes va laisser place à la lutte des classes : Eh bien ! écrit Le National, le sang de ces victimes crie et veut être vengé. Si les Parisiens tenaient entre leurs mains les distingués et sélects personnages qui n’ont pas seulement lâché les femmes à côté desquelles ils flirtaient une minute avant mais qui les ont abominablement sacrifiées pour s’échapper de la fournaise, si les Parisiens les tenaient, ils auraient vite fait de leur appliquer la loi de Lynch. L’article s’intitule Les Muscadins impunis.

Aux dames du Bazar survivantes qui reviennent sur leurs premières déclarations et affirment la parfaite dignité de la conduite des hommes présents, Henri Rochefort dans L’Intransigeant rétorque : Ces dames savent que les individus dont elles font leur société et qu’elles donnent quelquefois pour maris à leurs filles sont ce qu’on peut rêver de plus lâche, de plus abject et de plus méprisable ; mais elles continueront tout de même dans l’intérêt de la religion et de l’aristocratie, à feindre de croire à leur honorabilité.

La lâcheté des petits Messieurs, comme dit La Patrie, exprime moins les faiblesses du sexe masculin que le déclin, irréversible, des anciennes classes dirigeantes : à cette lâcheté, la presse républicaine, en effet, se plaît à opposer la bravoure et la témérité des enfants du peuple dans la personne des généreux sauveteurs, ces fugitifs de la une, vers qui les ferveurs populaires vont se porter quelques semaines durant.

Dans les jours qui suivirent le sinistre, la presse s’était déjà fait l’écho de quelques voix discordantes, contredisant cette belle unanimité dans la commisération dont les éditorialistes faisaient leur morceau de bravoure. Deuil de riches ! entend-on ici et là, devant les décombres calcinés. Dans un article retentissant, intitulé Esprit de classe, Georges Clemenceau dénonce, le 19 mai dans L’Aurore, la récupération que l’État et l’Église font de l’affreux sinistre dans l’intérêt de l’esprit de classe. Il déplore qu’on s’émeuve inégalement en face des victimes du coup de grisou et des victimes du Bazar, comme si pour celles-ci il y avait un criminel contre-sens de la destinée alors que pour celles-là, il n’y [a} rien d’extraordinaire qui suscite plus de deux jours de plaintes banales et d’aumônes bruyantes. Il termine par l’image antagonique des muscadins fuyards et des sauveteurs issus du peuple : Voyez ces jeunes gens du grand monde qui frappent à coups de canne, à coups de bottes les femmes affolées, pour s’esquiver lâchement du péril. Voyez ces domestiques sauveteurs. Voyez ces ouvriers, venus de hasard, qui exposent héroïquement leur vie, le plombier Piquet, qui sauve vingt créatures humaines et, tout brûlé, rentre à l’atelier sans rien dire. Méditez là-dessus, si vous pouvez, derniers représentants des castes dégénérées et gouvernants bourgeois de l’esprit de classe.

Pendant plusieurs jours, les quotidiens républicains donnent à profusion dans l’hagiographie populaire. On trace le portrait des sauveteurs : le plombier Piquet, reparti à son atelier après avoir arraché du feu vingt personnes, sans s’apercevoir qu’il avait le visage balafré d’horribles brûlures ; le cocher Eugène Georges, le héros qui, au moins dix fois, probablement plus, pénétra dans le brasier de la rue Jean-Goujon ; le cuisinier Gaumery de l’hôtel du Palais qui, après avoir descellé les barreaux d’une fenêtre donnant sur le terrain vague qui séparait l’hôtel des bâtiments du Bazar, fît passer des dizaines de femmes par cette issue inespérée ; le cocher Vast ; le palefrenier Trosch ; le vidangeur Dhuy, etc., c’est la généreuse vaillance des enfants du peuple, que Le Jour entend célébrer, en organisant en leur honneur un banquet des sauveteurs. Et c’était le peuple – le peuple anonyme qui dans la personne de ces vaillants de rencontre, révélait par l’héroïsme de quelques-uns des siens, passants obscurs, inconnus et ignorés, qu’il est le dépositaire du principe d’action et de vie.

Le 20 mai, le banquet des sauveteurs a donc lieu, dans la salle du Gymnase de la rue Huyghens. Il a été, commente le chroniqueur du Jour, des plus brillants. Musique, discours, toasts : le principe ne soulève aucune objection. Toutefois les interventions de quelques orateurs attirent les foudres de la presse de droite, qui s’en prend aux malotrus de la libre pensée, aux sales communards qui ont pris la parole et ont essayé d’insulter Dieu et les prêtres.

Le Soir, qui exprime l’avis des classes dirigeantes, fustige, le 22 mai, la campagne de presse qui, sous prétexte de glorifier les petits, couvre de boue ceux qui n’ont pas eu la chance de naître plombiers ; s’en prend aux polémiques vaines et inconsidérées, déchaînées au sujet d’une catastrophe qui ne comportait pas de déductions politiques et sociales. Qu’on en finisse ! Les uns et les autres – peuple, bourgeoisie et aristocratie – ont fait leur devoir : l’oligarchie du courage n’est pas plus tolérable que celle de la politique, et, pour augmenter la ration d’éloges qui revient aux vidangeurs, on n’a pas le droit de prendre sur celle des fils de croisés.

Le conflit de classes, toutefois, se donne encore libre cours lors d’une séance à la Chambre, à la fin de mai. L’intervention d’Albert de Mun, député et grand orateur catholique, provoque l’hostilité de l’extrême gauche, qui lui rappelle son passé de versaillais contre la Commune : Vous avez insulté nos cadavres, lui lance l’ancien communard Pascal Grousset. Le comte de Mun, ce pourvoyeur de mitrailleuses, oublie trop facilement, commente La Petite République, que ce sont les fils des communards qu’il a fait massacrer qui sont seuls capables aujourd’hui de sauver du danger les femmes et les filles de toute son aristocratique bande.

Dans le débat qui suit l’incendie, le conflit des classes, pourtant vif, cède néanmoins devant le conflit métaphysique. Ou plutôt, dans une large mesure, la lutte des classes s’exprime à travers la question religieuse. À la veille de l’affaire Dreyfus dont l’un des aboutissements sera la séparation des Églises et de l’État, la France est toujours profondément divisée entre catholiques, qui se réclament généralement des valeurs de l’Ancien Régime, et libres penseurs, qui offrent leur solide soutien au parti républicain. Depuis 1879, c’est-à-dire depuis que Mac-Mahon a quitté la présidence, la République, on le sait, a été laïcisée progressivement, au grand dam du parti clérical. C’est ce grand péché de la France, fille aînée de l’Église, qui se trouve cinglé par le R. P. Ollivier, dominicain, lors de la cérémonie commémorative de Notre-Dame, à laquelle assistent, le 8 mai, le président de la République, Félix Faure, et des membres du gouvernement Méline.

Le P. Ollivier saisit l’occasion – trop belle en vérité – pour réaffirmer la vocation catholique de la France. Si Dieu a permis cet épouvantable incendie, c’est qu’il a voulu avertir le peuple de ce pays. Il a voulu donner une leçon terrible à l’orgueil de ce siècle, où l’homme parle sans cesse de son triomphe contre Dieu. Le dominicain, faisant allusion à la cause immédiate du sinistre, dû, pense-t-on, à l’éclatement d’une lampe de cinématographe, ne craint pas d’ironiser sur les conquêtes de la science, si vaines quand elle n’est pas associée à la science de Dieu. Le siècle scientiste est puni : De la flamme qu’il prétend avoir arrachée de vos mains comme le Prométhée antique, vous avez fait l’instrument de vos représailles. En présence des représentants athées et francs-maçons de la III° République, le dominicain impétueux dénonce la cause profonde de la catastrophe : La France a mérité ce châtiment par un nouvel abandon de ses traditions. Au lieu de marcher à la tête de la civilisation chrétienne, elle a consenti à suivre en servante ou en esclave des doctrines aussi étrangères à son génie qu’à son baptême. La France ayant pris le mauvais chemin de l’apostasie, l’ange exterminateur a passé.

Le sacrifice des innocents devait avoir un sens : régénérer la France pécheresse. Le thème va inspirer d’inépuisables gloses ainsi que des œuvres de patronage, s’efforçant de mettre en alexandrins le sermon du P. Ollivier. Citons, par exemple, L’Incendie du Bazar de la Charité, mystère en deux tableaux, du chanoine L. M. Dubois, publié par la Librairie salésienne, en 1899. Dans ce mystère mirlitonesque, destiné aux pensionnats à clientèle distinguée, le bon chanoine s’efforce de démontrer, à la lueur de l’incendie, que la France doit revenir, repentante, à la foi de ses pères. Après quelques dialogues évanescents, l’Ange de l’expiation donne la morale de l’histoire :

Ah maintenant de deuil que votre cœur s’emplisse ;

Recueillez tout le sang versé dans un calice.

Le Seigneur a fauché sa divine moisson,

Dans un monde incroyant, il a pris sa rançon.

C’est aussi ce qu’exprimait La Croix, au lendemain de la catastrophe – une catastrophe si soudaine, si extraordinaire, qu’on ne pouvait méconnaître un dessein providentiel. Faisant allusion au sacrifice de Jeanne d’Arc, que l’on fête en mai, La Croix écrivait, le 7 mai : Il n’y a pas de rémission sans effusion de sang, et si la fondation de l’Église a été scellée par le sang de trois millions de martyrs choisis venant faire cortège au Crucifié, pourquoi le rétablissement d’une vie plus chrétienne en notre France ne serait-il pas annoncé par ce bûcher, où les lys de la pureté ont été mêlés aux roses de la charité ?

Cette interprétation catholique par le châtiment divin et le sacrifice nécessaire à la re-christianisation de la France, il va sans dire que la presse républicaine, radicale, socialiste, la rejette avec véhémence. Le sermon du P. Ollivier, prononcé en présence des autorités les plus hautes de l’État, soulève des répliques vengeresses. C’est en octosyllabes que, lors du banquet des Sauveteurs, un chansonnier exprime l’indignation laïque :

De quel limon sont donc pétris

Les tonsurés au cœur de pierre

Qui verraient flamber tout Paris

Sans une larme à leur paupière ?

Tribuns d’Église, ivres de fiel

Et de rancune apostolique,

Qui prennent à témoin le ciel

Des crimes de la République ?

L’extrême gauche ne se contente pas d’attaquer dans la presse cet ignoble Père Ollivier (H. Rochefort), ce prêtre prêchant dans la chaire du vagabond de Judée (Clemenceau)… Là où la presse cléricale voit le signe d’une intervention divine, les républicains concluent à la preuve de l’inexistence de Dieu. La catastrophe ayant éclaté aussitôt après la bénédiction et le départ du nonce du pape dans un enclos catholique et voué à une œuvre de charité, les commentaires vont bon train sur la conduite illogique, inqualifiable de ce Dieu-là, conduite qui serait criminelle, si cet être mythique existait réellement. Le Radical conclut : Le jour où, à toutes nos préoccupations de fantaisie, d’imagination et de foi ridicule, se sera substitué, nettement, pratiquement, l’esprit de science, de calcul, d’assurance et de prophylaxie, ce jour-là nous aurons dominé la nature et nous aurons rempli notre mission d’hommes. Quant au président de la Chambre, Henri Brisson, il récuse, lors de la séance du 18 mai, la conception d’un Dieu qui, non content d’avoir frappé notre pays il y a vingt-six ans, aurait encore pris une centaine de généreuses femmes en otage de nos crimes (applaudissements prolongés et répétés) et qui poursuivrait la France de sa colère jusqu’à ce qu’il l’ait forcée à rétablir chez elle l’unité d’obéissance (nouveaux et vifs applaudissements).

Le conflit devient proprement politique quand le président de la République, le franc-maçon Félix Faure, en hommage aux victimes, décide d’assister à la cérémonie de Notre-Dame. Et Clemenceau d’ironiser, impitoyable : Quel beau spectacle, celui de ces athées, de ces francs-maçons en tartufferie de prières pour de nobles dames qui ne prononçaient pas leur nom sans se signer. Ce spectacle n’est pas davantage au goût de l’extrême droite. L’Autorité, journal de Paul de Cassagnac, dénie l’entrée des églises à la République qui spolie les congrégations, […] chasse l’Église et Dieu des écoles et des hôpitaux. Mais c’est surtout l’extrême gauche qui s’indigne de l’eau bénite que Félix Faure a reçue sans broncher. C’est à la Chambre que le gouvernement Méline devra se justifier devant les champions de la Laïque, qui lui rappellent que le P. Ollivier, appartenant à l’ordre des dominicains – congrégation dissoute – avait déjà provoqué le scandale, au temps de Mac-Mahon, en déclarant du haut de la chaire de Notre-Dame-de-Lorette : Les républicains, c’est comme le fromage : plus il y en a, plus ça pue.

On doit noter cependant que, dans le camp catholique, quelques caractères indépendants affirment leur dissonance. Ainsi les allusions, dans la presse de province, au refus des classes dirigeantes catholiques de suivre loyalement les recommandations de Léon XIII en matière de politique sociale. Tout autre, mais plus tonitruante, est la réaction de Léon Bloy. Autoproclamé mendiant ingrat, visionnaire incantatoire, théologiquement intégriste, démolisseur de bourgeois, prophète fulminant, vitupérateur d’un catholicisme tombé dans une sinistre médiocrité, Léon Bloy, qui allait publier quelques jours plus tard La Femme pauvre, son second roman, ne pouvait lire dans la catastrophe de la rue Jean-Goujon qu’une vérité inconnue de la hiérarchie catholique. C’était bien un châtiment – mais celui dont Dieu punit la compromission scandaleuse de l’Église et de l’Argent : J’espère, mon cher André, ne pas vous scandaliser en vous disant qu’à la lecture des premières nouvelles de cet événement épouvantable, j’ai eu la sensation nette et délicieuse d’un poids immense dont on aurait délivré mon cœur. Le petit nombre des victimes, il est vrai, limitait ma joie. Enfin, me disais-je tout de même, enfin, enfin ! voilà donc un commencement de justice. Ce mot de Bazar accolé à celui de charité ! Le Nom terrible et brûlant de Dieu réduit à la condition de génitif de cet immonde vocable ! ! ! Dans ce bazar donc, des enseignes empruntées à des caboulots, à des bordels, À la truie qui file, par exemple ; des prêtres, des religieuses circulant dans ce pince-cul aristocratique et y traînant de pauvres êtres innocents ! Et le nonce du Pape venant bénir tout ça !

Deux pages suivent, fulgurantes, à la gloire du Saint-Esprit vengeur : Tant que le Nonce du Pape n’avait pas donné sa bénédiction aux belles toilettes, les délicates et voluptueuses carcasses que couvraient ces belles toilettes ne pouvaient pas prendre la forme noire et horrible de leurs âmes. Jusqu’à ce moment, il n’y avait aucun danger. Mais la bénédiction, la Bénédiction, indiciblement sacrilège de celui qui représentait le vicaire de Jésus-Christ et par conséquent Jésus-Christ lui-même, a été où elle va toujours, c’est-à-dire au feu, qui est l’habitacle rugissant et vagabond de l’Esprit-Saint. Alors, immédiatement, le feu a été déchaîné, et tout est rentré dans l’ordre.

L’événement est révélateur. En attendant l’affaire Dreyfus, qui va éclater dans la sphère publique à l’automne suivant, l’incendie du Bazar de la Charité laisse libre cours aux manifestations les plus délirantes de la fin du siècle, l’occultisme et – on ne l’attendait pas là – l’antisémitisme.

Le surnaturel d’abord. Les journaux les plus sérieux répandent le bruit que l’incendie du Bazar de la Charité avait été prévu, notamment par Mademoselle Henriette Couëdon, la célèbre voyante de la rue Paradis, un an plus tôt, dans les salons de Madame de Maille. Devant un large auditoire, elle aurait déclaré, après avoir invoqué l’Ange Gabriel :

Près des Champs-Elysées,

Je vois un endroit pas élevé

Qui n’est pas pour la piété

Mais qui en est approché

Dans un but de charité

Qui n’est pas la vérité…

Je vois le feu s’élever

Et les gens hurler…

Des chairs grillées,

Des corps calcinés.

J’en vois comme par pelletées.

Les personnes qui l’écoutaient devraient être épargnées. De fait, rapporte Le Gaulois, le 5 mai, aucun des invités de cette soirée, tous plus ou moins assidus des ventes de charité, ne périt ou même ne fut blessé dans l’affreuse catastrophe du 4 mai dernier. Sur Mademiselle Couëdon, on peut être sceptique : Des gens, lit-on dans la Revue encyclopédique, vont écouter cette malade, qui a de nombreux similaires à la Salpêtrière, et qui n’a besoin que de douches. Pour Zola, cette jeune fille a entendu des voix comme un grand nombre d’hystériques. Mais, dans la même revue, Papus y va d’un autre commentaire : Il y a là quelque chose de réel qui soulève une fois de plus le problème du rapport entre le monde visible et le monde invisible. Les sarcasmes non plus que les injures n’empêcheront pas les faits réels d’être des faits.

Autre histoire de pressentiment. Toute la presse se fait l’écho d’un singulier phénomène. Le matin du désastre, la sœur Marie-Madeleine, de l’orphelinat des Jeunes Aveugles, avait affirmé à ses amies : Vous ne me reverrez plus ; on me rapportera brûlée vive. La religieuse devait effectivement mourir dans l’incendie l’après-midi.

Ensuite, l’antisémitisme. Il n’y avait aucune raison apparente de le rencontrer dans cet épisode. Même en cherchant bien, les responsabilités de l’incendie ne pouvaient d’aucune façon être imputées aux juifs. Du reste, l’hôtel Rothschild étant contigu au terrain du Bazar, ce fut dans les écuries du célèbre baron juif que maintes femmes purent être recueillies et sauvées. Pourtant, l’obsession antisémite de cette fin de siècle va trouver matière à donner de la voix. Pour compenser les pertes dues à l’incendie, Le Figaro avait pris l’initiative d’organiser une souscription, qui fut couronnée de succès dès le premier jour. Mais voici qu’un donateur anonyme adresse d’un coup près d’un million de francs, afin de porter au crédit du Bazar de la Charité le produit exact de la vente de l’année précédente. Après quelques jours d’incertitude, Le Figaro croit pouvoir révéler que le don exceptionnel proviendrait de la baronne Hirsch – c’est-à-dire d’une juive. Celle-ci dément aussitôt. Tollé ! Le 19 mai, Paul de Cassagnac signe, dans L’Autorité, un article intitulé Trop, trop de juifs. Les juifs, dit-il, ne sont pas plus généreux que les chrétiens : ils sont tout simplement plus riches. Mais puisqu’on sait dorénavant que cet argent est d’origine chrétienne, l’attitude du Figaro, ajoute-t-il, est odieuse, d’avoir voulu exalter les juifs et ravaler le mérite des catholiques. La Libre Parole de Drumont ne pouvait, en bonne règle, manquer pareille aubaine. Lorsque est rendue publique la provenance du don fameux – Madame Lebaudy, une catholique –, La Libre Parole exalte la charité chrétienne, d’origine et d’allure si françaises, si digne de notre race – qui préfère l’anonymat – et conspue la charité ostentatoire de la haute juiverie, transformant en almanach du Golgotha les colonnes du Figaro et de déchirer à pleines dents cette cynique ploutocratie de l’or.

L’antisémitisme qui va, dans les mois qui vont suivre, déferler et trouver dans la condamnation du capitaine Dreyfus la preuve judiciaire de ses fantasmes, exprime à sa manière pathologique l’angoisse profonde d’une société qui tremble sur ses fondations. La doctrine de Drumont, soutenue par les ligues, une presse puissante et le dessus du panier souvent des classes dirigeantes permettent à la petite bourgeoisie française de se rassurer en face des transformations qui affectent la vieille civilisation rurale. L’antisémitisme se révèle une nouvelle fois comme une réaction – aberrante – à la peur éprouvée devant la modernité. L’industrialisation, l’urbanisation, et, allant de pair, la laïcisation de la société française, la vague d’anarchisme, les progrès du mouvement ouvrier, ont provoqué, en de nombreuses couches de la société, une inquiétude profonde et durable. De ce point de vue, l’œuvre de Drumont – avec toutes ses hallucinations, ses obsessions, ses phobies – est révélatrice, dans la mesure même où elle a eu une audience considérable.

Les flammes de la rue Jean-Goujon illustraient, confirmaient la sentence émise par Le Décadent en 1886 : La société se désagrège sous l’action corrosive d’une civilisation déliquescente. L’incendie du Bazar de la Charité a été interprété comme un signe annonciateur. De quoi ? Là-dessus les avis divergent. Contre une petite minorité d’esprits forts qui expliquent le sinistre par le hasard et le hasard par le calcul des probabilités, la plupart des contemporains refusent cependant les raisons des raisonneurs. Des lois secrètes régissent ce monde. Les catholiques rappellent leur credo, tout en interprétant diversement, on l’a vu, ce signe divin. Mais, catholiques ou non, les Français ont l’impression de vivre sous la menace du Destin. Léon Bloy clame alors : Attendez-vous…, préparez-vous à bien d’autres catastrophes auprès desquelles celle du Bazar infâme semblera bénigne. La fin du siècle est proche et je sais que le monde est menacé comme jamais il ne le fut. Un observateur moins prophétique, Henry Céard, lance un avertissement en ce même mois de mai 1897 : Dans un aveuglement d’autruche nous refusons de nous persuader que, à toutes les heures, la vie nous menace, et ce jour où j’écris est plein de périls et de crainte. Sous la menace de ce demain qui fait peur, chacun se rassure à sa manière, en alléguant la science, les pratiques occultes, la foi, ou les chimères diverses… N’aimons-nous donc à savourer, écrivait Barrés en cette année 1897, que de la poussière de cadavres, de la décomposition ? Moi, amoureux de l’histoire, de la mort, je sens combien cela est vrai.

Michel Winock. Décadence fin de siècle. Gallimard 2017

19 06 1897

L’incendie de Bazar de la Charité ne réduit pas les ardeurs de Jean Jaurès envers le monde paysan : il s’en ouvre devant la Chambre des députés :

Toujours, depuis dix-huit siècles, sous la discipline des grands domaines gallo-romains, sous la hiérarchie de la propriété féodale, sous l’égoïsme de la propriété bourgeoise et financière, toujours ils ont laissé couler vers d’autres, vers une minorité oisive, les sources du blé et du vin, de richesse, de force et de joie qui jaillissent de la terre sous leur outil, sous leur effort.

À eux la peine des labours et le souci des semailles, à eux le travail inquiet de la pioche au pied de chaque cep, à eux l’acharnement de la cognée sur la forêt résistante, à eux les courts sommeils dans l’étable et le soin du bétail avant le lever du jour. Mais toujours c’est vers le noble Gaulois, tout fier d’un récent voyage à Rome, c’est vers le suzerain féodal qui se harnache pour le somptueux tournoi, c’est vers le financier gaspilleur, vers le bourgeois taquin et avare que va de siècle en siècle la richesse des champs, des vignes et des bois.

La paysan voir fuir de ses mains la force des étés, l’abondance des automnes, et c’est pour d’autres toujours qu’il s’épuise et qu’il pâtit. Mais aussi, quelle que soit sa résignation et sa sujétion, toujours, de l’origine des temps à l’heure présente, il a fait entendre de siècle en siècle une protestation pour avertir les puissants que lui aussi il saurait et voulait jouir.

Jean Jaurès Interpellation à la Chambre des députés sur la crise agricole. Dans Anthologie des Paysans Stéphanie Viallefond Balland 2013

11 07 1897

Salomon Auguste Andrée, suédois, s’envole de l’île des Danois, à l’ouest du Spitzberg, pour le pôle Nord en compagnie de deux compagnons à bord d’un ballon. L’affaire ne va durer que 65 heures : le ballon perd de l’altitude à chaque passage de zone froide, les guideropes qui permettent une certaine maîtrise de la direction sont très vite mis hors service… à chaque contact avec le sol, il faut larguer du lest. Ils décideront de mettre fin au voyage sur la banquise, à 300 km de la base la plus proche : ils n’y parviendront pas… le dernier message sera lu le 13 juillet par un navire suédois sur lequel s’était posé un oiseau porteur d’une dépêche : avons laissé le cap vers le nord pour nous diriger vers l’est. Du dernier point de contact avec la banquise, au nord-est du Spitzberg, ils partirent vers le sud et arrivèrent, très affaiblis le 5 octobre sur l’île Blanche… ils abandonnèrent alors toute relation écrite. C’est là que, 33 ans plus tard, le 5 août 1930, des pêcheurs de phoque retrouveront les restes de l’expédition et leurs corps.

21 07 1897

Le colonel Humbert met au point un frein hydraulique anti-recul du canon de 75 : c’est une esquisse de ce dispositif, retrouvée dans une corbeille à papier de l’ambassade d’Allemagne en octobre 1894, qui avait déclenché l’affaire Dreyfus.

2 août 1897

Jules Legras, missionné par le ministère de l’Instruction publique, s’est rapidement intéressé à d’autres sujets ; il décrit entre autres avec beaucoup de précision le conditionnement le plus courant du thé en briques dans ce grand carrefour économique qu’est alors la ville de Kiakta, frontière entre la Russie et la Chine, au sud du lac Baïkal. Il ne s’agit évidemment que du marché du thé entre la Chine et la Russie. Le marché anglais, et par extension européen, se fait uniquement par voie maritime : il est donc hors de son propos.

Au sud du lac Baïkal, Kiakhta, ville frontière entre la Russie et la Chine, est la place commerciale de loin la plus importante de la région : J’ai passé une partie de la journée à visiter le Gastinny Dvor ; c’est l’hôtel des thés de Kiakhta. C’est dans cet énorme bâtiment blanc que passent et séjournent tous les ballots de thé qui traversent la Mongolie pour venir en Russie. Depuis que la Russie possède les grands paquebots de la Flotte volontaire qui établissent des communications directes entre les ports de l’Extrême-Orient et ceux de la mer Noire, la plus grande partie du thé qu’elle consomme lui est apportée directement par la mer de Han-K’éou à Odessa. Ce mode de transport est naturellement beaucoup moins dispendieux que le traînage ou le roulage par les routes et par les déserts du continent asiatique. Aussi le thé ne prendrait-il plus ce dernier chemin, si, d’une part, l’on n’avait établi une douane différentielle grâce à laquelle les thés de Kiakhta ne payent que 325 francs par 100 kilogrammes, tandis que ceux d’Odessa payent 525 francs, et si, d’autre part, la Sibérie n’avait elle-même besoin de thé. C’est, en réalité, cette dernière raison qui prévaut : la Sibérie, en effet, ne consomme guère de ce thé en feuilles que nous connaissons, mais beaucoup plutôt du thé en briques, presque inconnu en Europe. C’est surtout celui-(ci qui pénètre à Kiakhta et dont s’occupe le Gastinny Dvor (Le thé en briques paye 525 F de douane par 100 kilos à Odessa, et 62.5 F seulement à Irkoutsk). Aussi bien le thé en feuilles ou baïkhovy ne donne-t-il ici que peu de souci. Comme il est de qualité supérieure, les expéditeurs russes ou chinois se donnent la peine de l’empaqueter avec grand soin. On se contente ici de vérifier le contenu de quelques caisses prises au hasard dans chaque envoi : c’est cette vérification qui sert de base à la déclaration douanière. La douane d’Irkoutsk se contente, elle aussi, de faire ouvrir trois caisses prises au hasard et établit, sur la moyenne du poids constaté, le bordereau de paiement.

Les briques de thé donnent beaucoup plus de travail. Qu’est-ce, d’abord, qu’une brique de thé ? Elle présente l’aspect d’une tablette en bois noirâtre, longue de 25 à 35 centimètres, large de 18 et épaisse de 2 centimètres, pesant environ 250 grammes. On la fabrique en soumettant à une forte pression les feuilles de thé préparées d’une façon spéciale. Pour l’employer, on en casse un morceau, que l’on met à infuser comme du thé ordinaire : tous les indigènes de la Sibérie, et tous les paysans se contentent de ce thé en briques, très bon marché, peu encombrant et facile à transporter. En raison même de leur relatif bon marché, les briques sont emballées avec peu de soin : elles arrivent à Kiakhta dans des corbeilles en nattes tressées, et formées de deux moitiés égales qui s’emboîtent l’une dans l’autre. Chaque brique, marquée au nom du fabricant, est enveloppée de papier, et la corbeille qui les contient est elle-même empaquetée dans une espèce de tapis de laine rude ; mais ces précautions sont loin d’être suffisantes, et les caisses parviennent à Kiakhta dans un état lamentable. Transportées en barque, à dos de chameau, et sur des chariots traînés par des bœufs, manipulés par cent mains différentes, toutes plus grossières les unes que les autres, oubliées dans des coins, abandonnées sans abris, à même la terre ou sous la pluie, soumises en un mot, à toutes les aventures et à tous les dangers d’un voyage de plusieurs mois à travers la Chine et le désert mongol, ces caisses présentent, à leur arrivée ici, un bien piteux aspect. Souvent aussi l’intérieur en est gâté, comme l’extérieur : des briques sont cassées, effritées, mouillées ; d’autres manquent à l’appel. Il faut donc constater toutes des différences et remédier à tous ces dégâts dont, il faut l’ajouter, les charretiers mongols, sont responsables. Ce sont eux en effet, qui volent ou laissent voler le contenu des caisses et qui, surtout, enlèvent les tapis d’enveloppes et les cordes, ces dernières de préférence, car elles sont un des objets d’échange les plus courants dans la steppe de Mongolie. Quand, par exemple, un charretier veut, à Ourga, se procurer du pain, il donne au boulanger quelques-unes des cordes qui se trouvent dans son chargement, et laisse ensuite, sans murmurer le marchand de Kiakhta déduire de son salaire la valeur de ce précieux article. (son salaire lui est payé en grosses briques de thé de qualité inférieure). Grâce à tous ces désordres, les dégâts causés par le transport sont si considérables que j’ai pu voir un envoi de 150 caisses dont 130 étaient avariées.

Les briques, une fois parvenues dans le Gastinny Dvor, sont reprises une à une, brossées avec soin et triées. On forme alors, avec les vieux emballages, de nouvelles caisses que l’on transporte au cousage.

La cousage est une spécialité de Kiakhta : il s’applique également au thé en briques et en feuilles. Le thé, en effet, tant qu’il n’a pas acquitté les droits de douane, est une marchandise de valeur moyenne : les avaries qu’il peut subir sont des pertes, sans doute, mais des pertes peu considérables, en regard de celles que constitue l’avarie d’une caisse lorsqu’elle a franchi la frontière douanière. Or, les risques du transport à travers la Sibérie sont considérables, ou l’étaient, du moins, avant l’établissement du chemin de fer. Lentement, sur des chariots découverts, les transports s’acheminent en longues files vers le port fluvial le plus prochain : ce sont des milliers de kilomètres qu’il faut franchir au pas, dans la boue, dans des fondrières, dans la neige, sous la pluie qui fait rage, et à travers une humidité que ne connaît pas la Mongolie. Des mois et des années s’écoulent, avant que le thé parvienne à destination : il faut, de toute nécessité, l’assurer contre les dangers de ce voyage. Pour y parvenir, on coud les caisses dans des peaux de bœuf préalablement désinfectées au moyen d’un bain chimique, d’où elles sortent aussi molles que la peau de chamois. Les couseurs entrent alors en scène. Ce sont des ouvriers adroits qui reçoivent 20 copecs (0 fr.55) par caisse et sont capables d’en coudre de quinze à vingt par jour. Ils sont armés d’une aiguille de quinze centimètres environ, légèrement recourbée, plate, mais munie près de la pointe d’une palette dont les côtés sont tranchants. Avec cet instrument sans apparence, ils sont capables de fendre une peau dans toute sa longueur. Voici comment ils travaillent : la peau une fois étendue par terre, poil en dedans, l’ouvrier y mesure la largeur de la caisse, et fend rapidement ce qui dépasse à droite et à gauche. Il réunit les deux extrémités par un surjet fait avec une lanière molle ; il se sert ensuite des débris de peau pour couvrir les deux côtés restés libres. Ces ouvriers travaillent avec une rapidité fébrile : incessamment les débris volent autour d’eux, tranché par la palette de leur aiguille, et la caisse, en un tour de main, se trouve recouverte de la peau qui, en séchant, l’étreindra et lui servira d’imperméable bouclier. Désormais, on pourra la manier brutalement ou l’oublier sous la pluie, elle ne craint plus rien : son emballage la rend à la fois élastique, et insensible aux intempéries. Malheureusement, la couture des caisses de thé revient assez cher : on en estime les frais à 2 rbl 35 en moyenne pour le thé en briques, et à 3 rbl 25 pour le thé en feuilles (6 f 35 et 8 f 75), et ces frais ne sont rendus nécessaires que par le transport de leur usité en Sibérie ; dès qu’il sera possible d’utiliser le chemin de fer ou des paquebots, le cousage deviendra inutile, et la différence sera sensible pour ceux des commerçants qui expédient, bon an mal an, 20 000, 50 000, 80 000 ou 100 000 caisses de thé !

Une fois cousues, les caisses sont livrées à un entrepreneur qui se charge de les faire transporter jusqu’à leur lieu de destination, qui est le plus souvent Nijni-Novgorod, ou bien Irbit, où se tient, au mois de février, la grande foire de Sibérie.

Toutefois, avant de quitter le Gastinny Svor, chaque caisse de thé est soumise à une impôt local qui s’élève pour le thé en briques, à 16+2 copecs, et pour le thé en feuilles, à 35+3 copecs. Cet impôt, appelé akcidensia est employé fort judicieusement, à des entreprises d’utilité publique : ces deux et ces trois copecs supplémentaires vont au lycée de filles, à l’école réale, et à l’école municipale. Quant au reste des fonds, il sert par exemple à l’entretien des routes et c’est en partie grâce à cet argent que l’on a établi le tract des marchands.

En somme, on le voit, Kiakhta ne subsiste que pour remédier au mode défectueux du transport des thés à travers la Chine et la Mongolie ; le cousage lui aussi, n’est nécessaire que pour remédier au danger du transport sibérien. Le cousage sera peut-être abandonné demain ; quant à Kiakhta, son avenir ne semble pas non plus très brillant. Les transports directs et à bonne vitesse rendront inutiles les travaux qu’on exécute dans son entrepôt : elle ne sera plus alors qu’une station frontière sur la route des caravanes…

Jules Legras. En Sibérie, Paris, Armand Colin, 1899

Le samovar est une grande urne en cuivre poli, pouvant contenir trois, quatre, cinq litres d’eau, et traversée, de haut en bas, par un cylindre dans lequel on place des charbons ardents. Le feu ne tarde pas à faire bouillir l’eau, qui s’écoule à volonté au moyen d’un robinet. La partie supérieur de l’appareil est évasée en forme d’entonnoir ; on y adapte la théière, dont le contenu se maintient ainsi à une température très élevée. Le grand avantage du samovar est de fournir, sur la table, de l’eau constamment bouillante. Les voyageurs ont toujours avec eux leur provision de thé et de sucre. À peine arrivé à la station, on s’occupe à préparer la boisson favorite. C’est un heureux moment et qui fait oublier bien des misères.

Edmond Cotteau. De Paris au Japon à travers la Sibérie. Paris Hachette 1885

Le système d’attelage usité en Sibérie est très ingénieux, et tend à diminuer autant que possible la fatigue des animaux. Tout repose sur la douga, pièce de bois courbée en forme d’arceau, et placée au-dessus de l’encolure du cheval du milieu ; aux étrangers, cet appareil semble, au premier abord, inutile et encombrant, tandis qu’en réalité il est de la plus grande utilité. En effet, les deux extrémités de la douga servent comme de ressorts pour maintenir l’écartement des brancards, et qu’une corde serrée tend au contraire à rapprocher. Le collier reposant sur cette corde, constamment tendue, devient fixe et ne pèse plus sur le garrot ; le cheval du milieu, libre de traits, est placé entre les deux brancards qui ne touchent jamais son corps ; les autres chevaux sont attachés simplement de chaque côté par des cordes ; quel que soit leur nombre, l’ensemble forme toujours ce qu’on appelle une paire ou bien une troïka.

[…] Au sujet de cette pièce (le Podorojné : une autorisation d’utiliser les chevaux de poste), qui joue un rôle si important dans les voyages en Sibérie, quelques mots d’explication sont nécessaires.

Il y a trois sortes de podorojné : celui de courrier, l’officiel et l’ordinaire.

Le premier est réservé aux courriers de cabinet ; cependant, par faveur spéciale, des personnages importants peuvent en obtenir. L’heureux porteur de cette pièce, timbrée de trois cachets, a le droit de réquisitionner les meilleurs chevaux de la station, et a le pas sur tous les voyageurs. Les maitres de poste doivent toujours tenir en réserve trois chevaux, pour le cas où un courrier viendrait à se présenter. De plus, il ne leur est alloué qu’un certain nombre de minutes pour changer d’attelage, et la course doit s’effectuer à grande vitesse, dans des conditions normales de 14 à 15 verstes à l’heure, si l’état de la route le permet. Le service de la poste aux lettres est assimilé à cette première classe.

La seconde classe est le podorojné officiel, marqué de deux cachets. Il est lui aussi très estimé, car on ne le donne qu’aux officiers de terre et de mer et aux personnes au service du gouvernement. Celui qui en est muni a l’avantage de passer les ponts et les bacs gratuitement ; il n’a rien à payer non plus pour le graissage de ses roues ; il est tenu seulement de fournir le suif. Toutefois, en cas de manque de chevaux, il n’a pas le droit d’en réquisitionner ; il lui faut attendre que le dernier attelage rentré ait pris un repos de cinq heures ; après quoi, il peut partir avant les autres voyageurs, quand bien même ceux-ci seraient arrivés avant lui.

Celui de la troisième classe, ou podorojné ordinaire, n’a qu’un seul cachet. On le délivre aux simples particuliers, marchands ou autres, sans distinction de titre ou de rang. C’est celui que nous avions, et qui ne nous donnait le droit d’avoir des chevaux que quand la poste, les courriers et les fonctionnaires de l’État avaient déjà été servis. Il est vrai que lorsque les chevaux de la station font défaut, on a la ressource de s’adresser aux paysans ; mais alors il faut perdre beaucoup de temps, débattre les prix et, en somme, payer infiniment plus cher des chevaux moins bons.

On comprend, dès lors, combien il importe de prendre rang aussitôt après l’arrivée. En descendant de voiture, on présente son podorojné au smotritiel (maître de poste) qui l’enregistre immédiatement sur un livre à ce destiné, et vous annonce s’il a des chevaux disponibles. S’il n’en a pas pour le moment, il vous dira à quelle heure vous pourrez en avoir ; mais vous ne serez jamais sûr de votre fait, car, à chaque instant, il peut survenir un nouveau voyageur dont le podorojné prime sur le vôtre. Le registre du smotritiel doit faire mention de l’heure de l’arrivée et du départ de chaque voyageur, de sorte que, pour qui sait lire le russe, il est facile de vérifier si toutes les troïkas qui doivent être mises à la disposition du public sont réellement en service. Enfin, si vous croyez avoir quelque sujet de plainte, vous pouvez consigner vos observations sur un livre spécial. Tous ces documents sont vérifiés de temps en temps par l’autorité supérieure.

Tant qu’il trouvera des chevaux aux stations, un Russe ne s’arrêtera jamais en route. Dix, quinze, vingt nuits passées en tarantass ne l’effraient nullement ; il arrive ainsi à franchir en été 20 verstes par jour, soit 213 kilomètres, et bien davantage en hiver, alors que les roues sont remplacées par des patins et que la neige a nivelé les chemins. Les Sibériens sont fiers de l’organisation de leur service postal, et aiment à se vanter de la rapidité merveilleuse avec laquelle ils franchissent d’énormes distances. Mais ce qu’ils ne disent pas, c’est que leurs routes sont détestables, qu’il faut renoncer à tout confort, et enfin être doué d’une constitution particulière pour supporter les fatigues, les misères et les privations de toute sorte, qui sont l’accompagnement obligé d’un voyage en tarantass.

Edmond Cotteau. De Paris au Japon à travers la Sibérie. Parsi, Hachette 1885

photo de 1912. Le cheval central va au trot, les deux autres parfois de même, parfois au galop.

Un tarantass en Sibérie, 1885, photographie de George Kennan

Le tarantass et la steppe. 1859

En Sibérie, on sait donc travailler le bois. Pour le tarantass, cela prendra fin avec le développement de l’automobile, dans les premières décennies du XX° siècle, mais pour d’autres usages, tels les skis, on continuera à les réaliser en bois, et cela sera encore le cas au début du XXI° siècle. Ainsi le raconte Mikhaïl Tarkovski, un neveu du réalisateur, qui a choisi de vivre en Sibérie, près du fleuve Ienisseï, dans Le temps gelé, publié en France en 2018 :