| Publié par (l.peltier) le 23 septembre 2008 | En savoir plus |

1 01 1912

Le chèque barré est juridiquement reconnu.

Sun Yat Sen a débarqué à Chang-haï depuis un mois ; le Kouo-min-tang, son parti est déjà bien implanté : il proclame la république à Nankin. La réalisation majeure du Kouo-min-tang sera sans doute l’unification de la langue parlée en Chine : c’est la langue parlée à Pékin qui va être enseignée dans les écoles.

17 01 1912

Le capitaine anglais Robert Falcon Scott arrive au pôle sud avec Edgar Evans, John Oates, Henry Bowers et Edward Wilson, tirant eux-mêmes leur traîneau, c’est à dire, sans chiens. Il avait emporté trois traîneaux de Dion Bouton à moteur et à chenilles, essayés quatre ans plus tôt en compagnie du commandant Charcot au col du Lautaret. Il avait quitté l’Angleterre le 15 juin 1910. Le 12 octobre, un télégramme de Roald Amundsen l’attend à Melbourne : I’m going south. Il hiverna sur l’île de Ross (l’expédition avait surtout un caractère scientifique, mais pas trop spartiate : une cabane de 26 m sur 7.60 m avec piano dans le mess des officiers, carré des marins et salle de bains) qu’il quitta le 1° novembre 1911.

Il prit des poneys et des chiens pour la première partie de l’expédition, mais les derniers poneys furent abattus et mangés dès le 9 décembre. La sensibilité anglaise lui faisait refuser l’usage alors commun des chiens : on s’en sert tant que cela est nécessaire pour tirer des traîneaux lourds, et, sur le retour, on les sacrifie et on les mange dès que diminue le poids à transporter. Curieusement, Scott se refusait à l’usage généralisé des chiens pour une expédition mais n’hésita pas à sacrifier et manger les poneys. Ses premières tentatives remontent au début du siècle. Arrivés à 43 km du pôle, les 5 hommes aperçoivent des traces dans la neige. Scott notera sur son journal : Le pire est arrivé. Un simple coup d’œil nous révèle tout. Les Norvégiens nous ont devancé… Demain, nous irons jusqu’au pôle, puis nous rentrerons le plus vite possible.

Le 17 janvier, ils atteignent le pôle et trouvent une lettre sous la tente surmontée du drapeau norvégien et du pavillon du Fram : Cher commandant Scott, comme vous serez probablement le premier à arriver ici après nous, puis-je vous demander d’envoyer la lettre jointe au roi Haakon VII ? Si les équipements laissés dans la tente peuvent vous être de quelque utilité, n’hésitez pas à les prendre. Avec mes meilleurs vœux, je vous souhaite un bon retour. Sincèrement vôtre.

Roald Amundsen

Cet échec tournera au drame : 1 300 kilomètres les séparent du Terra Nova. Le blizzard ne cesse de souffler. Il faut tirer le traîneau. Le 7 février, – ils ont fait 500 kilomètres -, Edgar Evans fait une mauvaise chute : il y perd la raison. Dix jours plus tard, il meurt d’épuisement après une dernière chute. Au milieu des bourrasques, les quatre survivants poursuivent leur route dans un horrible labyrinthe de crevasses. La nuit, la température chute jusqu’à – 44 °C. Le 16 mars, une vieille blessure de guerre d’Oates se réveille. Il ralentit l’expédition qui n’avance plus que de 5 kilomètres par jour. Nous savions que sa fin était proche. Mais il ne se plaignait pas. Il se coucha, espérant ne pas se réveiller, mais il se réveilla pourtant. L’ouragan soufflait. Oates nous dit : Je sors, il se peut que je reste absent longtemps. Nous ne devions plus le revoir. Nous savions qu’il marchait vers la mort, mais bien que nous eussions essayé de le retenir, nous savions qu’il agissait en homme brave et en gentleman anglais. Le lendemain et le surlendemain, Scott, Henry Bowers et Edward Wilson parviennent encore à faire 35 kilomètres. Ils montent une dernière fois la tente le 19 mars. Le blizzard souffle trop fort pour continuer. Le One ton depot n’est plus qu’à 18 kilomètres. Les trois hommes attendent désespérément la fin de la tempête dans leurs sacs de couchage. Ils n’ont plus rien à manger, plus de combustible. C’est la fin. Le 25 mars, Scott a encore la force d’écrire quelques lettres pour sa mère, son épouse, pour les mères de Bowers et de Wilson, et encore quelques autres. Il rédige encore un Message pour le public : Nous avons couru des risques. Nous savions que nous les courions. Les choses ont tourné contre nous, nous n’avons pas à nous plaindre. Mais à nous incliner devant la décision de la Providence, déterminés à faire de notre mieux jusqu’à la fin. Mais si nous avons volontairement donné nos vies dans cette entreprise, c’est pour l’honneur de notre pays. J’en appelle à mes concitoyens pour leur demander de veiller à ce que ceux qui dépendent de nous ne soient pas abandonnés […]. Ces notes grossières et nos cadavres raconteront notre histoire, mais je suis sûr qu’un grand et riche pays comme le nôtre aura le souci de ceux que nous laissons derrière nous.

Ils seront retrouvés sept mois plus tard, le 12 novembre par Silas Wright, jeune glaciologue canadien, qui aperçoit leur tente, premier d’une colonne de secours de 8 hommes commandée par le médecin Edward Atkinson, du Terra Nova. Le journal de Scott était ouvert au mardi 29 mars 1912 – date supposée de leur mort – :

Depuis le 21, tempête constante de l’ouest sud-ouest et du sud-ouest. Le 20, nous avions du combustible pour faire deux tasses de thé chacun et de la nourriture pour deux jours. Tout le temps, nous nous sommes tenus prêts à partir pour le dépôt distant de 20 km. Mais toujours d’épais tourbillons de neige chassés par la tempête. Maintenant, tout espoir doit être abandonné. Nous tiendrons jusqu’à la fin, mais nous nous affaiblissons graduellement. La mort ne peut plus être loin.

C’est épouvantable. Je ne puis en écrire plus long.

Pour l’amour de Dieu, prenez soin des nôtres.

Les sauveteurs prendront les journaux des trois hommes, les lettres, les pellicules photographiques et la quinzaine de kilos d’échantillons rocheux qu’ils ont prélevés en cours de route. De retour en Angleterre, ces roches, par leurs fossiles permettront d’éclaircir l’origine du continent antarctique.

De nombreux mémoriaux à la gloire de Scott seront érigés dans tout le pays. Une collecte rapportera 75 000 livres à partager entre les familles des six héros morts. Le fronton du Scott Polar Research Institute de Cambridge porte l’inscription, en latin :

Quaesivit arcana polo. Videt Dei.

( He sought the secret of the pole, but found the hidden face of God.

Il a recherché le secret du pôle, et c’est la face cachée de Dieu qu’il a trouvée. )

Roald Amundsen

Capitaine Robert Falcon Scott

12 02 1912

Le dernier empereur de Chine, Pu-yi, 6 ans, abdique : la monarchie n’est pas renversée, elle tombe. Sun Yat Sen a conscience de la faiblesse de son pouvoir : reçu à Pékin, il accepte que Yuan Shikai, dernier régent, assume la présidence de la république. La rupture entre les deux hommes interviendra rapidement. Yuan Shikai s’apprêtera à réduire la Chine à un protectorat japonais, et aussi, sur les pressions de son entourage à être proclamé empereur, redeviendra président le 22 mars 1916 et mourra d’une crise d’urémie le 6 juin 1916. Le Japon cherchait à pousser ses pions en envoyant à Yuan Shikai un ultimatum : 21 demandes, qui va déclencher un vif mouvement antijaponais. Sun Yat Sen trouvera asile au Japon, où il va épouser sa troisième femme, Ching-ling, sœur de May-ling Soong qu’il s’était vue refuser par M. Soong, méthodiste qui avait fait fortune, dit-on, en vendant des Bibles. Vont s’ensuivre 15 ans d’anarchie, jusqu’en 1927 :

À Pékin siégeait le gouvernement central. Le pouvoir réel appartenait aux gouverneurs militaires des provinces, tou-kiun, qui se combattaient, s’alliaient, se trahissaient à l’envi. De temps à autre, l’un d’eux parvenait à l’emporter et installait à Pékin un ministère à sa dévotion. Les Puissances misaient sur tel ou tel général regardé, suivant l’heure, comme l’homme fort capable de réussir. Aux luttes de militaires se superposaient les intrigues des factions et les débats intermittents d’un parlement caricature.

Jean Escarra

Durant la décennie des seigneurs de la guerre (1916-1926), les masses rurales ont plus souffert des raids de bandits, des pillages, des exactions d’administrateurs corrompus que de l’exploitation sociale dénoncée par les communistes.

Lucien Bianco L’Histoire Juillet Août 2005

Cette quasi vacance du pouvoir n’empêchera pas – peut-être même la favorisera-t-il – une croissance économique soutenue : de 1912 à 1929, la production industrielle chinoise augmentera de 13 % par an ! Comme j’ai aimé la Chine ! Il y a ainsi des pays que l’on accepte, que l’on épouse, que l’on adopte d’un seul coup comme une femme […] ! Cette Chine à l’état de friture perpétuelle, grouillante, désordonnée, anarchique, avec sa saleté épique, ses mendiants, ses lépreux, toutes ses tripes à l’air, mais aussi avec cet enthousiasme de vie et de mouvement, je l’ai absorbée d’un seul coup, je m’y suis plongé avec délices, avec émerveillement […] ! Je m’y sentais comme un poisson dans l’eau !

Paul Claudel. Choses de Chine

14 02 1912

Le baron de Rio Branco, ministre brésilien des Affaires étrangères, est mort 3 jours plus tôt. En 1910 il avait été l’un des premiers hommes d’État à reconnaître la République portugaise. Le 13 février, la séance du Parlement portugais avait été suspendue une demi-heure, comme il était d’usage ; mais le lendemain, les sénateurs restèrent à leurs sièges pour observer dix minutes de silence… qui devinrent cinq, puis une : la minute de silence était née, qui avait le grand avantage d’être parfaitement neutre et pouvait donc être observée dans toutes les religions du monde, d’autant qu’elles professent toutes le plus grand respect pour le silence. On devrait d’ailleurs la restaurer à l’original : 10 minutes ! Ça serait un bon début pour repartir du bon pied.

Yuan Shikai est élu président provisoire de la République de Chine.

22 02 1912

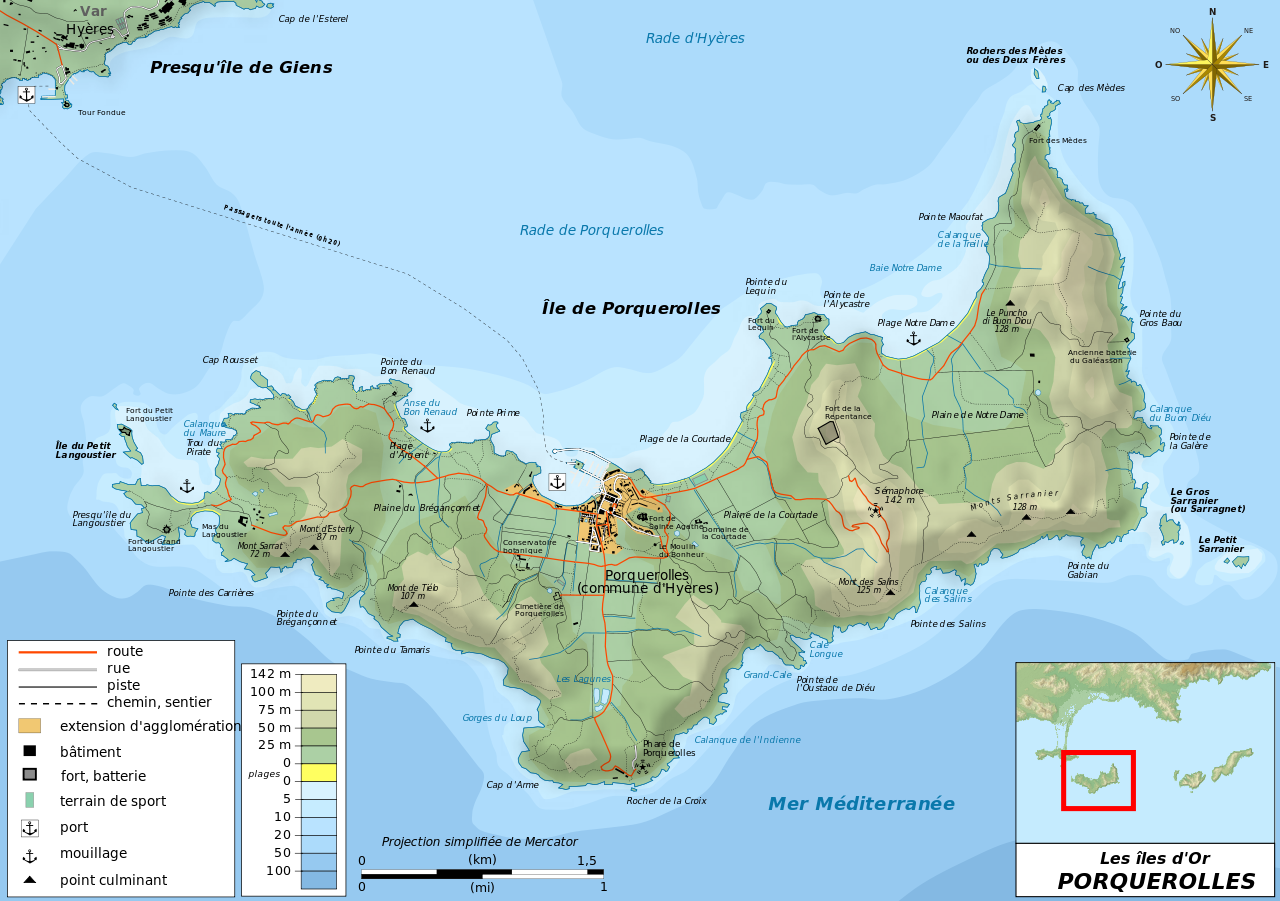

François Joseph Fournier, belge de 55 ans, qui a fait fortune dans les mines d’or au Mexique, achète l’île de Porquerolles, 12.54 km², à 2.8 km au sud de la Tour Fondue extrémité sud de la presqu’île de Giens, pour 1. 001 million de francs. Il obtiendra la nationalité française le 28 juin 1914. Il la met en valeur avec le modèle qu’il avait utilisé à la Colonizadora au Mexique : développement des cultures viticole et fruitière, création d’une coopérative, mise en place d’une flottille de bateaux assurant la liaison avec la Tour Fondue sur la presqu’île de Giens. Il avait épousé sa troisième femme Sylvia Frances Antonia Johnston Lavis le à Paris, une anglaise qui lui donnera sept enfants, tous nés à Porquerolles : six filles, dont Lelia Hortense (16 décembre 1921) et un garçon Benedic François Joseph (). En 1971, l’État confiera au Parc national de Port-Cros la gestion et la mise en valeur des 1000 hectares de l’ancien Domaine Fournier qu’il venait d’acquérir sur l’île de Porquerolles, sur proposition en conseil des ministres d’André Bettencourt. Le Parc deviendra propriétaire par dotation de l’État en 1985 de cette surface qui représente 80 % de l’île. Aujourd’hui, le vélo y est roi, son électrification, pratiquement généralisée assurant son succès ; 50 € la journée en location.

Plage de Notre Dame

02 1912

Le dirigeable italien P3 bombarde les troupes ottomanes qui se retirent de l’oasis de Zanzur vers Gargaresch, au SE de Tripoli, transformant leur retraite en déroute. Un dirigeable peu emporter jusqu’à 250 bombes. Les avions se mettent aussi à emporter des bombes mais, c’est encore extrêmement artisanal : le pilote doit de débrouiller pour piloter d’une main tout en insérant de l’autre le détonateur dans l’obus qu’il tient, coincé entre les genoux, avant de la lancer à la main sur les troupes au sol. Autre arme redoutable : les projecteurs électriques embarqués sur les navires, qui empêchent les forces ottomanes de monter des attaques nocturnes, ou au moins de leur occasionner de lourdes pertes.

Le spectacle de ces malheureux soldats arabes pris dans la lumière électrique me remplit de tristesse : projecteurs, mitrailleuses Maxim, batteries, navires de guerre, aéroplanes – ils avaient si peu de chances de s’en sortir !

Ernest Bennett, observateur anglais.

03 1912

Raymond Poincaré resserre les nœuds qui nous lient à la Russie, rapprochant ainsi la France de la guerre.

Pendant l’été 1912, il reste loin d’être évident que la France soit prête à soutenir la Russie dans un conflit purement balkanique. Les termes de la Convention militaire franco-russe de 1893-1894 sont ambigus sur ce point. L’article 2 stipule qu’en cas de mobilisation générale dans l’un des pays de la Triple-Alliance, la France et la Russie mobiliseraient simultanément et immédiatement la totalité de leurs forces et les déploieraient aussi rapidement que possible à leurs frontières, sans qu’un accord préalable ne soit nécessaire. Cela semble impliquer qu’une crise balkanique suffisamment sévère pour déclencher la mobilisation de l’Autriche peut, sous certaines circonstances, entraîner une contre-mobilisation conjointe en Russie et en France, ce qui provoquerait à coup sûr une contre mobilisation de l’Allemagne, puisque les articles 1 et 2 de la Double-Alliance austro-allemande de 1879 exigent que les signataires s’assistent mutuellement au cas où l’un d’entre eux serait attaqué par la Russie, ou par un pays allié de la Russie. Tel est donc le mécanisme apparemment susceptible de faire dégénérer une crise dans les Balkans en guerre continentale, d’autant plus qu’il ne distingue pas entre mobilisation partielle ou mobilisation générale dans le cas de l’Autriche.

La confusion provient de l’article 1 de la Convention militaire franco-russe qui envisage une obligation d’intervention seulement dans les circonstances suivantes :

- si la France est attaquée par l’Allemagne ou

- si la Russie est attaquée par l’Allemagne, ou par l’Autriche-Hongrie avec le soutien de l’Allemagne.

Ce qui place la barre pour une intervention militaire de la France plus haut que ne le fait l’article 2. Cette dissonance dans le texte provient du fait que les deux pays signataires avaient des exigences de sécurité différentes. Pour la France, l’Alliance franco-russe et la Convention militaire qui y était adossée étaient le moyen de contrer et de contenir l’Allemagne. Pour la Russie, le problème central était l’Autriche-Hongrie. Malgré tous leurs efforts, les négociateurs français n’avaient pas pu persuader leurs homologues russes de renoncer à lier, dans l’article 2, mobilisation autrichienne et mobilisation générale en France. Ce qui revenait à placer le détonateur dans les mains de la Russie : elle avait désormais – sur le papier du moins – la possibilité de déclencher à sa guise une guerre continentale pour soutenir ses objectifs dans les Balkans.

Mais on ne peut guère se fier à la lettre des traités ou des alliances -pas plus qu’aux constitutions d’ailleurs – pour comprendre les réalités politiques. Les décideurs parisiens, conscients des risques créés par l’article 2, ont été prompts à donner une interprétation restrictive des obligations françaises. En 1897 par exemple, pendant la guerre de Trente Jours entre la Grèce et l’Empire ottoman, le ministre des Affaires étrangères Gabriel Hanotaux a informé Saint-Pétersbourg que la France ne considérerait pas une intervention austro-hongroise comme un casus fœderis (un événement entraînant une obligation d’assistance) . Et nous avons vu combien la France a été réticente à se laisser entraîner dans la crise de l’annexion bosniaque en 1908-1909, refusant de considérer qu’elle constituait une menace réelle contre les intérêts vitaux de la France ou de la Russie. En 1911, à la demande des Français, les termes de la Convention militaire ont été modifiés. L’obligation d’assistance mutuelle ne demeure qu’en cas de mobilisation générale en Allemagne ; mais en cas de mobilisation générale ou partielle en Autriche, il est décidé que la France et la Russie devront se consulter avant d’engager une action commune.

Or, en 1912, la France adopte une position diamétralement opposée, ce qui constitue l’un des ajustements politiques les plus importants de l’avant-guerre. Après avoir cherché pendant des années à isoler la France des conséquences des soubresauts balkaniques, le gouvernement français va étendre les engagements de la France pour y inclure la possibilité d’une intervention armée dans une crise purement balkanique. Le principal responsable de ce changement est Raymond Poincaré, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères du 14 janvier 1912 au 21 janvier 1913, puis président de la République. Au lendemain de sa nomination, Poincaré déclare publiquement qu’il maintiendra avec la Russie les relations les plus loyales et conduira la politique étrangère de la France en complet accord avec son alliée. Or il est très inhabituel qu’un ministre des Affaires étrangères français inaugure son mandat par des déclarations programmatiques telles que celle-ci. Au cours d’une série de conversations avec Alexandre Izvolski à Paris, Poincaré réaffirme aux Russes qu’ils peuvent compter sur le soutien de la France en cas de guerre déclenchée par une querelle austro-serbe. Le gouvernement russe, répète-t-il à Izvolski en novembre 1912, n’a aucune raison de craindre que les Français ne le soutiennent pas.

Il n’est pas facile de retracer l’origine de cette évolution de pensée. L’un des principaux facteurs en est sans doute la menace allemande, préoccupation viscérale de Poincaré. Il avait dix ans lorsque les Allemands ont envahi sa Lorraine natale, forçant sa famille à fuir. Sa ville d’origine, Bar-le-Duc, a été occupée pendant trois ans avant d’être libérée à la suite du paiement des indemnités de guerre. Cela ne signifie pas que Poincaré soit un revanchard du même acabit que Boulanger, mais il se méfie profondément des Allemands, ne voyant dans leurs tentatives d’établir un climat de détente avec la Russie ou la France que pièges et illusions. Poincaré est convaincu que le salut réside dans le renforcement de l’Alliance franco-russe, clé de voûte de la sécurité française. Il veut également éviter de retomber dans le chaos de la crise d’Agadir, où des stratégies diplomatiques parallèles ont créé une grande confusion. Il faut également tenir compte de sa personnalité : Poincaré, qui aime les situations claires, agit avec une cohérence remarquable. Ses adversaires voient dans la détermination avec laquelle il poursuit des objectifs précisément définis la preuve d’un manque regrettable de flexibilité. La raideur de Poincaré, prétend Paul Cambon, reflète son inexpérience diplomatique et sa structure intellectuelle d’homme de loi. Son frère Jules parle d’un esprit qui naturellement numérote, classe et enregistre tout comme dans un dossier.

Mais Poincaré n’est pas le seul à vouloir donner une orientation plus agressive à la politique de sécurité française. Son arrivée au pouvoir coïncide avec un changement de tonalité dans la vie politique française à la suite de la crise d’Agadir – ce que les historiens ont appelé le renouveau nationaliste. Après l’affaire Dreyfus, les hommes politiques républicains avaient eu tendance à adopter une approche défensive en matière de politique étrangère, donnant la priorité aux fortifications à la frontière, à l’artillerie lourde et à de brèves périodes de formation militaire, l’armée étant considérée comme la nation en armes. Par contraste, après la crise d’Agadir, la France adopte une politique qui prend en compte les intérêts professionnels des militaires, acceptant la nécessité de périodes de formation plus longues et d’une structure de commandement plus concentrée et efficace, envisageant explicitement une approche offensive de la prochaine guerre. Dans le même temps, le sentiment populaire pacifiste et antimilitariste qui avait dominé en 1905 cède la place à une attitude plus belliqueuse. Non que la France tout entière soit balayée par cette vague de nationalisme : ce sont surtout de jeunes Parisiens instruits qui embrassent ce nouveau bellicisme. Mais la restauration de la puissance militaire devient l’un des slogans qui revitalise l’idéal politique républicain.

Ce sont probablement l’attaque de la Libye par l’Italie et le début de l’effondrement du pouvoir ottoman qui poussent Raymond Poincaré à incorporer les Balkans dans sa vision stratégique. Dès mars 1912, il a dit à Izvolski que la distinction traditionnelle entre crise balkanique localisée et problèmes de plus grande ampleur géopolitique n’était plus pertinente. Étant donné le système d’alliances européennes alors en place, il était difficile d’imaginer qu’un événement dans les Balkans reste sans effet sur l’équilibre général de l’Europe. Toute confrontation armée entre l’Autriche-Hongrie et la Russie découlant de problèmes dans les Balkans constituerait un casus fœderis pour l’alliance austro-allemande, ce qui à son tour activerait l’Alliance franco-russe.

Poincaré est-il conscient des risques qu’il y a à soutenir la stratégie des Russes dans les Balkans ? Une conversation entre le président du Conseil français et le ministre des Affaires étrangères russe au cours d’une visite à Saint-Pétersbourg en août 1912 nous éclaire sur ce point. Poincaré sait que les Serbes et les Bulgares ont signé un traité car Izvolski l’en a informé en avril, mais n’a aucune idée de son contenu Il a demandé des clarifications à Saint-Pétersbourg sans obtenir la moindre réponse (Sazonov déclarera plus tard qu’il avait différé la transmission du texte à Poincaré de peur que certaines parties ne soient divulguées dans la presse française). À Saint-Pétersbourg, en août, il pose donc à nouveau la question. Sazonov sort alors le texte en russe et le lui traduit. Le président du Conseil français est stupéfait de ce qu’il apprend, en particulier des articles stipulant des mobilisations simultanées serbo-bulgares contre la Turquie et, si nécessaire, contre l’Autriche, sans même parler de la référence à la partition de territoires encore profondément enclavés en Macédoine ottomane ni du rôle d’arbitre donné à la Russie dans toutes les disputes – ce dernier point, le plus perturbant, apparaît, d’ailleurs, à chaque ligne de la convention note Poincaré. Le compte rendu qu’il rédige à l’issue de cette réunion reflète sa déconfiture :

Le Traité contient donc en germe, non seulement une guerre contre la Turquie, mais une guerre contre l’Autriche. Il établit, en outre, l’hégémonie de la Russie sur les deux royaumes slaves des Balkans, puisque la Russie est nommée comme arbitre dans toutes les questions. Je fais remarquer à M. Sazonoff que cette convention ne répond aucunement à la définition qui m’en avait été donné, qu’elle est, à vrai dire, une convention de guerre et que non seulement, elle révèle des arrière-pensées chez les Serbes et les Bulgares, mais qu’il est à craindre que leurs espérances ne paraissent encouragées par la Russie.

Poincaré n’est pas le seul à s’effrayer de l’ampleur des engagements russes dans les Balkans. Jean Doulcet, conseiller à l’ambassade française de Saint-Pétersbourg, note également à la même époque que les accords balkaniques sont en fait des traités de partage. Le soutien que Saint-Pétersbourg apporte au Traité serbo-bulgare suggère que les Russes sont prêts à ne tenir aucun compte de l’Autriche, et à procéder à la liquidation de la Turquie sans se soucier des intérêts [autrichiens].

À ce stade, on pourrait s’attendre à ce que Poincaré, découvrant à quel point les Russes sont impliqués dans les affaires balkaniques, ait des doutes quant à la sagesse de soutenir leur stratégie. Or cette découverte semble avoir l’effet inverse. Peut-être ne s’agit-il pour lui que de reconnaître que, dans le contexte général de la stratégie russe, la survenue d’un conflit dans les Balkans n’est plus seulement probable, mais quasiment certaine, et qu’il faut donc intégrer cette donnée dans les scénarios de l’Alliance franco-russe. Un autre facteur entre également en ligne de compte : le sentiment – partagé par une partie de l’armée française – qu’une guerre d’origine balkanique est le scénario le plus susceptible de pousser les Russes à participer pleinement à une campagne conjointe contre l’Allemagne. Comme le lui disent ses conseillers militaires, une guerre austro-serbe engagerait la moitié ou les deux tiers des forces autrichiennes, permettant ainsi aux Russes de disposer de davantage de régiments contre l’Allemagne, forçant donc cette dernière à déployer plus de troupes à l’est, relâchant de ce fait la pression sur l’armée française à l’ouest.

Quelles que soient les raisons de ce changement de stratégie, à l’automne 1912, Poincaré est désormais prêt à soutenir une éventuelle intervention militaire russe dans les Balkans. Au cours d’une conversation avec Izvolski pendant la deuxième semaine de septembre (alors que la première guerre des Balkans se profile mais n’a pas encore éclaté), Poincaré informe l’ambassadeur que si la Turquie vainquait la Bulgarie, ou si l’Autriche-Hongrie attaquait la Serbie, la Russie pourrait être contrainte d’abandonner sa passivité. S’il devenait nécessaire que la Russie monte une attaque contre l’Autriche-Hongrie et que cela déclenche l’intervention de l’Allemagne (conséquence inévitable, selon les termes de la Double-Alliance), alors le gouvernement français reconnaissait par avance que cela constituait un casus fœderis et il n’hésiterait pas un instant à remplir ses obligations vis-à-vis de la Russie. Six semaines plus tard, alors que la guerre fait rage, Izvolski rapporte à Sazonov que Poincaré ne craint pas l’idée qu’il puisse devenir nécessaire de déclencher une guerre sous certaines circonstances, certain qu’il est de la victoire des États de la Triple-Entente. Cette confiance, ajoute l’ambassadeur russe, se fonde sur une note de l’état-major français récemment transmise au bureau du président du Conseil.

De fait, Poincaré devance ses obligations avec tant d’énergie qu’il semble par moments brûler les étapes. Le 4 novembre 1912, un mois après le début de la première guerre des Balkans, il écrit à Sazonov pour lui proposer que la Russie se joigne à la France et à la Grande-Bretagne afin de prévenir une intervention autrichienne dans le conflit. Cette ouverture est si inattendue qu’Izvolski doit écrire à son ministre pour la lui expliquer : jusqu’à une période récente, le gouvernement français refusait de se laisser entraîner dans ce qu’il considérait comme des problèmes purement balkaniques, mais il a depuis peu changé d’opinion. Paris reconnaît désormais que toute conquête territoriale effectuée par l’Autriche-Hongrie romprait l’équilibre européen et affecterait les intérêts vitaux de la France. (Ceci constitue une inversion complète des arguments précédemment utilisés par les Français pour justifier leur manque d’intérêt dans la crise de l’annexion bosniaque.) L’approche volontariste de Poincaré, conclue Izvolski, signifie qu’un nouvel état d’esprit règne au Quai d’Orsay. Il conseille donc à Sazonov d’en profiter sans tarder pour obtenir le soutien de la France et de la Grande-Bretagne pour l’avenir .

À la mi-novembre, Sazonov, qui s’attend à une possible attaque autrichienne sur la Serbie (ou du moins sur les troupes serbes stationnées en Albanie), désire savoir comment Paris et Londres réagiraient en cas d’intervention militaire russe. Sans surprise, Grey reste évasif : la question étant purement académique, l’on ne pouvait se prononcer sur un cas de figure hypothétique qui ne se posait pas encore. À l’inverse, Poincaré réagit en demandant des précisions à Sazonov : quelles étaient les intentions précises du gouvernement russe ? Elles devaient être clairement formulées sinon le gouvernement français risquait de rester en deçà ou au contraire d’aller au-delà des attentes de son allié. Les Russes ne devaient pas un instant douter du soutien de la France en cas de crise dans les Balkans : Si la Russie entre en guerre, la France fera de même, parce que nous savons que le cas échéant, l’Allemagne soutiendra l’Autriche. Au cours d’une conversation avec l’ambassadeur italien à Paris quelques jours plus tard, Poincaré confirme que si la querelle austro-serbe devait dégénérer en conflit généralisé, la Russie pouvait compter sur le soutien militaire de la France.

Dans ses Mémoires, Poincaré nie vigoureusement avoir tenu de tels propos, et il faut reconnaître qu’Izvolski n’est pas un témoin totalement impartial – lui, dont la carrière à Saint-Pétersbourg a été brisée par sa mauvaise gestion de l’annexion bosniaque, diplomate tombé en disgrâce qui a dû quitter ses hautes responsabilités et demeurera toujours obsédé par la soi-disant perfidie d’Aehrenthal et de l’Autriche. Se peut-il qu’il ait menti afin de renforcer la résolution de son collègue (et ancien subordonné) Sazonov ? Ou qu’il ait exagéré les engagements du président du Conseil français – comme ce dernier lui-même le suggérera plus tard – afin de faire valoir son rôle dans la consolidation de l’Alliance ?

Ce sont des suppositions plausibles, mais les preuves semblent indiquer qu’elles ne sont pas exactes. Par exemple le 12 septembre, Izvolski écrit que, lors d’un entretien avec Poincaré, ce dernier lui a affirmé que les Français sont confiants de remporter la victoire en cas d’escalade continentale d’un conflit balkanique. Cet optimisme est corroboré par un mémorandum triomphaliste de l’état-major français, en date du 2 septembre, un document dont Izvolski ne peut pas avoir eu connaissance ; ce qui suggère, à tout le moins, que la conversation a bien eu lieu. L’inquiétude de Poincaré quant au risque de brûler les étapes paraît authentique – il exprimera des doutes identiques dans son journal intime pendant la crise de juillet 1914. Et il y a d’autres témoins, tel l’ancien président du Conseil et ministre des Affaires étrangères Alexandre Ribot, juriste brillant et spécialiste de science politique, qui rencontre Poincaré plusieurs fois à l’automne 1912. Dans une note privée datée du 31 octobre 1912, Ribot écrit : Poincaré ne pense pas que la Serbie évacuera Üsküb, et si l’Autriche intervient, la Russie ne pourra pas ne pas intervenir. L’Allemagne et la France seront obligées, par les traités qu’elles ont signés, d’entrer en scène. Le Conseil des ministres en a délibéré et a décidé que la France devait remplir ses engagements.

Le changement de stratégie de Poincaré suscite des réactions mitigées parmi les principaux hommes politiques et hauts fonctionnaires. Sa méfiance à l’égard de l’Allemagne et son interprétation élargie du casus fœderis trouvent un écho favorable chez ceux des fonctionnaires influents du Quai d’Orsay qui partagent la même culture acquise à Sciences-po et pour qui sympathie proslave et hostilité anti-allemande sont des principes de base. Il a également le soutien de la plupart du haut commandement de l’armée. Dans son mémorandum du 2 septembre 1912 (celui-là même que Poincaré cite dans ses conversations avec Izvolski), le colonel Vignal du deuxième bureau de l’état-major général démontre au président du Conseil qu’une guerre commencée dans les Balkans mettrait les pays de l’Entente dans les meilleures conditions pour l’emporter. Puisque les Autrichiens seraient engagés sur le théâtre balkanique, l’Allemagne serait obligée de redéployer une partie substantielle de ses forces pour défendre son front oriental contre la Russie, affaiblissant ainsi ses capacités offensives à l’ouest. Dans ces circonstances, ce serait la Triple-Entente qui aurait les chances de succès les meilleures et pourrait parvenir à une victoire lui permettant de redessiner la carte de l’Europe, en dépit de quelques succès autrichiens dans les Balkans.

D’autres, en revanche, se montrent plus critiques. L’ambassadeur à Londres, Paul Cambon, est consterné par l’attitude de provocation adoptée par Poincaré contre l’Autriche-Hongrie au début de la première guerre des Balkans. Le 5 novembre 1912, au cours d’un séjour à Paris, Paul écrit à son frère Jules pour déplorer que Le Temps ait publié un article ostensiblement inspiré par Poincaré, qui défie ouvertement Vienne sans aucune nuance, aucune patience, aucune précaution. Il rapporte également une conversation avec Poincaré au soir du samedi 2 novembre. Cambon a osé suggérer que la France puisse envisager d’autoriser l’Autriche à s’emparer d’une partie du sandjak de Novi Pazar, ce tas de cailloux, en échange de l’assurance que cette dernière renonce à tout autre territoire dans les Balkans. La réponse du président du Conseil l’a stupéfait : Il était impossible de laisser une puissance [l’Autriche] qui n’avait pas fait la guerre, qui n’avait aucun droit, etc. obtenir un avantage ; cela soulèverait l’opinion en France et constituerait un échec pour la Triple-Entente ! La France, avait poursuivi Poincaré, qui avait tant fait depuis le commencement de la guerre – ici Cambon insère un point d’exclamation entre parenthèse – serait obligée de demander aussi des avantages, une île dans la mer Egée par exemple. Le lendemain matin, dimanche 3 novembre, Cambon, qui n’en a visiblement pas dormi de la nuit, retourne voir Poincaré afin de lui faire part de ses objections. Le sandjak ne mérite pas un conflit armé, et une île en mer Egée causera plus de problèmes qu’elle n’en vaut la peine. Cambon ne croit pas non plus que Poincaré, comme il le prétend, ait agi sous la pression de l’opinion. Au contraire, l’opinion est indifférente à de telles questions — il est important que le gouvernement ne crée pas lui-même un courant d’opinion qui rendrait la solution impossible, avertit Cambon. Mais Poincaré ne veut rien entendre et met fin à la discussion :

J’ai soumis mes vues au gouvernement en conseil, m’a-t-il dit sèchement, il les a approuvées, il y a une décision du cabinet, on ne peut y revenir.

Comment on ne peut y revenir ? ai-je répondu ; sauf deux ou trois ministres, les membres du cabinet ne connaissent rien de la politique étrangère, et la conversation peut toujours rester ouverte sur les questions de ce genre

Il y a une décision du gouvernement, a-t-il répliqué très sèchement, il est inutile d’insister.

Ce qui est intéressant dans cet échange, ce n’est pas son sujet, puisque loin de s’emparer ou de réclamer une partie du sandjak, l’Autriche retire ses troupes de la zone et l’abandonne aux États voisins, Serbie et Montenegro. L’affaire est réglée puis oubliée. Ce qui est bien plus significatif, c’est le sentiment que la France est désormais directement et profondément concernée par les conflits balkaniques – ce que laissent entendre les remarques du Président du Conseil, en particulier la notion étrange que l’abandon du sandjak aux Autrichiens obligerait Paris à réclamer une île de la Mer Égée en échange. Plus inquiétant encore pour l’avenir, la lettre de Cambon – tout comme la note de Ribot – donne le sentiment que la politique française dans les Balkans ne consiste plus à improviser des réactions en fonction de situations nouvelles, mais qu’elle est désormais gravée dans le marbre, qu’elle consiste en une série de décisions sur lesquelles on ne peut revenir.

Christopher Clark. Les somnambules. Flammarion 2013

15 04 1912

Le Titanic, transatlantique de la White Star Line britannique, 269 m de long, 46 000 tonneaux, 300 000 tonnes, coule à 2 h 30’ du matin, au sud de Terre Neuve, par 41°43’ N et 49°56’ O, après avoir heurté un iceberg à 23 h 40’ par 41° 46′ N et 50° 14′ O : c’était le voyage inaugural du plus grand, du plus puissant, du plus beau paquebot du monde. Piscine, tennis, salle de squash, gymnase avec machine à ramer, équipements d’équitation mécanique, 3 ascenseurs pour les ponts de première classe, salons, bibliothèque, fumoir, salle à manger de 35 mètres de long pouvant recevoir 550 passagers, tout cela dans tous les styles : Louis XVI, Empire, Renaissance italienne, Géorgien britannique. Au départ anglaise, la White Star Line, une des plus grandes compagnies maritimes, était devenue américaine depuis le début du XIX°; la banque Morgan était partie prenante.

La réalisation – 4 500 ouvriers pendant trois ans – avait été confiée au plus grand chantier naval du monde, à même de mener de front la construction de huit navires : la Harland § Wolff de Queen Island, près de Belfast. En parallèle, étaient construits deux autres paquebots identiques au premier : l’Olympique, qui naviguera 24 ans jusqu’à la retraite, et le Britannic, qui coulera en 1916 après avoir heurté une mine.

Dès les jours précédant l’appareillage de Southampton, le 10 avril, les incidents n’avaient pas manqué, dont un incendie dans la soute à charbon n° 10 dès le 3 avril, sur lequel le commandant Smith avait ordonné le silence au chef mécanicien Bell, car le départ aurait alors été retardé de quatre jours, temps nécessaire pour changer les tôles endommagées : l’incendie ne sera maîtrisé – ce qui ne signifie pas éteint – que le 12 avril ! non sans avoir fragilisé l’acier de la coque qui aurait chauffé jusqu’à 1 100° !

Ce même jour, le commandant Smith déclare : Ce qui m’inquiète, ce ne sont pas les icebergs et les épaves à demi immergées que l’on voit de loin, mais les épaves qui flottent au ras de l’eau : le vrai piège.

À 19 h 45’, le paquebot français Touraine signale deux champs de glace et deux icebergs.

Le 14 avril, à 10 h 30’, nouveau message signalant icebergs, champs de glace et growlers : consigne du commandant Smith au lieutenant Murdoch : Information périmée… Faites doubler les vigies si la visibilité diminue.

Les messages d’alerte se multiplient à la radio ; celui de 13 h 45 n’est même pas transmis à la passerelle. Celui venant du Baltic est remis par Smith au président de la compagnie, Bruce Ismay, qui le met en poche, sans même le lire.

Les innovations techniques étaient telles qu’il pouvait affronter n’importe quelle tempête, naviguer dans les zones les plus risquées.

Sa fiche technique est impressionnante : Avec sa double coque en plaque d’acier riveté et ses 16 compartiments séparés par 15 cloisons étanches, le Titanic offrait une sécurité maximale. Si jamais un des compartiments était touché, on pouvait fermer les cloisons depuis la passerelle à l’aide d’une commande électrique. En cas d’entrée d’eau massive, on pouvait également les fermer manuellement ou automatiquement par l’intermédiaire de flotteurs de sécurité.

Le transatlantique était aussi muni de huit pompes offrant une capacité d’évacuation de 400 tonnes d’eau à l’heure. Avec un tel système, le Titanic était pratiquement insubmersible. Deux compartiments pouvaient en effet être inondés sans que le navire soit en danger, les autres assurant sa flottabilité.

En outre, le Titanic était doté d’un système de navigation à la fine pointe de la technologie, pour l’époque. Ses dimensions colossales le mettaient également à l’abri des tempêtes les plus violentes. Le paquebot disposait aussi de détecteurs de fumée dans les endroits névralgiques. La sonnerie d’alarme assurait une intervention rapide des employés en cas d’incendie. Pour clore le tout, un appareil de détection acoustique permettait de repérer des obstacles immergés.

D’autres innovations techniques faisaient du Titanic une véritable réussite. Contrairement aux autres paquebots, il disposait de deux machines à vapeur classiques de 15 000 chevaux et d’une turbine à basse pression de 16 000 chevaux. La puissance totale transmissible aux trois hélices en bronze, de 38 tonnes au total, 7 mètres Ø, était de 46 000 chevaux. La vapeur était produite par 29 chaudières consommant 544 tonnes de charbon par jour et 159 foyers.

L’énergie électrique, qui était nécessaire à l’éclairage (10 000 ampoules) des lieux et au fonctionnement des divers appareils (pour la cuisson, le chauffage, la réfrigération et l’aération), était assurée par quatre dynamos d’une puissance de 400 kilowatts.

Le Titanic disposait aussi d’un système téléphonique très avant-gardiste pour l’époque. Il s’agissait d’une installation double composée d’un central réservé à la navigation et d’un système interne. Le premier reliait entre eux la passerelle de commandement, la plage avant, le nid-de-pie, la salle des machines et le compartiment arrière. Le second, d’une capacité de 50 lignes, permettait aux clients occupant les cabines de luxe de communiquer avec les différents services (bar, restaurant, etc.). Le Titanic possédait de plus une installation T. S. F. (téléphone sans fil) de type Marconi, d’une grande puissance, qui permettait d’émettre et de recevoir des messages télégraphiques.

Mais rien de tout cela ne pourra empêcher le naufrage : 1 492 personnes y laissent la vie, sur les 2 205 passagers/hommes d’équipage [1316 passagers, 889 équipages], le poids du portefeuille ayant à cette occasion les vertus d’une bouée. Il y avait 325 personnes en 1° classe – coût du billet : 4 000 $ – 285 en 2° classe – coût du billet : 65 $ – et 706 en 3° classe, dans des cabines de 4 à 6 couchettes pour 45 $. Les 3° classe n’avaient pas d’accès direct aux embarcations de sauvetage : seulement 25 % d’entre eux seront sauvés quand le pourcentage sera de 62 % pour les première et 41 % pour les seconde. Pas de porte feuille… touché, coulé. Une des deux dernières chaloupes était occupée par 20 femmes ; quand elle fût retrouvée… elle était occupée par 32 hommes ! Mais globalement les femmes et les enfants d’abord fut respecté : on comptera 25 % des femmes dans les victimes, mais 82 % d’hommes. Un steward, alcoolique et galant homme se jeta à l’eau en s’accompagnant d’une bonbonne de whisky qu’il assécha, ce qui lui valut de rester en vie jusqu’à l’arrivée des sauveteurs. Les plus pauvres sont les plus touchés : si les Noirs avaient été interdits du voyage, 113 Irlandais avaient embarqué en 3° classe lors de sa dernière escale avant la traversée, installés à l’entrepont, empêchés par des gardes d’aller se mêler aux riches des ponts supérieurs.

Il y avait seulement 20 canots de sauvetage : 14 de 65 personnes chacun, 2 de 40, 4 pliables de 47 soit au total de la place pour 1 178 passagers ; 64 embarcations avaient été prévues au départ, mais on en avait supprimé 44 pour faire de la place sur les ponts de promenade. Sur un navire qui pouvait emmener 2 200 personnes – passagers et équipage -, on ne disposait en places sur les canots de sauvetage que de 1178 places, c’est-à-dire que 1 000 personnes n’avaient pas de place de secours ! La carence, l’incompétence, l’irresponsabilité des officiers furent telles que, sur ces 1 178 places, seulement 711 furent prises : près de 500 morts parce que l’évacuation se fit dans la pagaille !

Margaret Tobin, née près du trottoir, était devenue la richissime Molly Brown, en épousant Joseph Brown : jetée au pied de son lit par le choc, elle se prépare au pire, enfile six paires de chaussettes, une bonne veste de laine, un manteau en peau de phoque et, munie de 500 $, elle rameute d’autres femmes pour embarquer dans un canot de sauvetage que le timonier Hichens fait mettre à l’eau avant qu’il n’ait embarqué les 65 personnes prévues : elles ne sont que 24 ! Molly demande à Hichens de ramer en direction des passagers qui se sont jetés à l’eau, faute de place sur les canots : il refuse, par crainte d’être aspiré par le navire qui va sombrer. Molly va le faire taire et prendre le commandement de son canot. On retrouvera cette maîtresse femme en France en septembre 1914, pour y organiser des convois d’ambulances.

Mais la diversité règne aussi chez les femmes : lady Duff Gordon et son mari s’éloignent dans un canot aux ¾ vide : dans sa grande générosité, elle donnera aux 7 hommes d’équipage 25 $ chacun pour les dédommager de la perte de leurs affaires mais de grâce éloignons-nous vite de cet endroit maudit.

Très proche des lieux du drame – à peu près 20 miles – croisait un cargo mixte, le Californian, arrêté par un champ de glace. L’opérateur radio était aux abonnés absents et donc n’entendit pas les appels. Un homme d’équipage dira par contre avoir vu les fusées tirées depuis le Titanic. Depuis les canots plusieurs passagers affirmeront avoir vu un navire s’éloigner sans jamais se détourner…

Le SOS émis depuis le navire par radio permit de sauver les 705 passagers en vie sur les canots : le paquebot Carpathia, le plus proche du lieu du drame après le Californian, – à 58 miles – a capté le SOS de 1 h 20’ et s’est détourné, mais il lui aura fallu tout de même trois heures pour arriver sur place… trois heures, c’est suffisant pour que des rescapées meurent de froid dans les chaloupes. À 2 h 18’, le Titanic se couche à 45° sur tribord, et à 2 h 30’, s’enfonce à jamais dans les flots, emportant des centaines de passagers, son commandant, son architecte …

Le Mackay Benett et le Minia, navire spécialisé dans la réparation des câbles transatlantiques, seront affrétés par la White Star Line pour ramener les quelques 300 dépouilles que recueilleront pendant des semaines les marins.

Bruce Ismay, patron de la White Star Line, sera longuement interrogé par la commission d’enquête, que sa morgue avait passablement énervé : il lui sera essentiellement reproché d’avoir poussé le commandant à augmenter la vitesse du navire quand la prudence aurait au contraire demandé de ralentir, ceci pour tenter de décrocher un record de vitesse de la traversée.

On se mit à lancer l’idée que l’acier de la coque, de fabrication nouvelle, se serait révélé entaché d’impuretés qui l’auraient rendu cassant à basse température, d’où l’importance des déchirures de celle-ci. Mais ces déchirures sont une erreur d’interprétation, ce que la plongée de 1996 mettra en évidence [la découverte de l’épave par 3 800 mètres de fond date de 1985], car on verra alors six entailles étroites où les plaques métalliques semblent s’être écartées, les rivets ayant sauté le long des soudures.

Selon deux chercheurs américains – MsCarty et Foecke, qui publient en 2008 What really sank the Titanic : New Forensic discoveries, Editions Citadel -, serait essentiellement en cause la qualité des rivets. On en compte à peu près 3 millions sur un tel navire.

Deux types de rivets étaient alors utilisés, en acier ou en fer ; Harland § Wolff utilisa des rivets d’acier, posés à la machine, sur la partie centrale de la coque, là où les contraintes sont les plus importantes, mais la proue – c’est la partie que heurta l’iceberg – et la poupe furent équipés de rivets de fer, posés à la main par une main d’œuvre normalement très spécialisée.

Le fer utilisé pour les rivets contient des impuretés, ce qui est normal et nécessaire pour rigidifier ce métal, trop ductile à l’état pur. Le pourcentage de ces impuretés déterminait plusieurs qualités de fer, et ce n’est pas la meilleure qualité qui avait été retenue. Il y avait aussi pénurie de riveteurs, et donc recours à des sous-traitants : le rivetage à la main était affaire délicate… un travail mal fait pouvait cacher des imperfections. Les 48 rivets de fer recueillis sur l’épave présentent pour la plupart de fortes concentrations de scories, qui peuvent les rendre cassants.

La catastrophe induira le développement de la recherche pour détecter les icebergs : Langevin découvrira le sonar, mais qui fonctionne bien lorsque la surface réfléchissante est régulière, ce qui n’est pas le cas d’un iceberg.

Faute de sonar, on utilisait encore les jumelles du nid de pie ; mais la clef du coffre où elles se trouvaient était restée par inattention dans la poche de Blair l’officier en second de 37 ans, débarqué juste avant l’appareillage et remplacé au pied levé par Charles Lightoller, plus expérimenté. Ces jumelles auraient-elles permis de voir l’iceberg plus tôt, à minuit moins le quart ? Frederick Fleet l’affirmât : c’est lui qui donna l’alerte depuis le nid de pie – 10 mètres au-dessus du pont, sur le mât – à 23 h 39’, en sonnant par trois fois la cloche et en téléphonant à la passerelle, quand le navire était à 400 mètres de l’iceberg, filant 22.5 nœuds. Le lieutenant Murdoch ordonne alors au timonier Hichens : Tribord toutes, puis, Bâbord toutes. Trop tard : 37 secondes plus tard, c’était le choc : le flanc tribord racle la glace, provoquant un choc suffisant pour que sautent les rivets de liaison entre les tôles. Murdoch actionne quand même la fermeture électrique des portes étanches. Le commandant Smith envoie Thomas Andrews, l’architecte du navire, présent à bord, inspecter les fonds ; il remonte : cinq compartiments étanches sont inondés, la flottabilité n’est plus assurée, le navire est perdu. Une heure et demie maximum. Cette manœuvre – tribord toute, puis bâbord toute, préconisée par Smith, n’était pas la bonne ; il aurait été plus judicieux de faire arrière toute : cela aurait suffisamment ralenti le navire [il lui faut alors 1 500 mètres pour s’arrêter] pour que la puissance du choc ne soit pas telle qu’elle perce cinq compartiments. Le SOS lancé alors par le navire à 23 h 50’ donne 41°46 N et 50° 14’ O.

Frederick Fleet va devenir un paria au sein de la White Star Line : il la quittera avant la fin de l’année, mènera une vie de plus de plus instable pour finir par se suicider en 1964, à 77 ans.

Toutes ces explications mettant sur le devant de la scène la qualité des rivets vaudront jusqu’au début des année 2 000 ; car, dès 2004, on verra Robert Essenhigh, ingénieur de la Geological Society of America et de l’Université d’État de l’Ohio remettre sur le haut de la pile des causes l’incendie qui se serait déclaré dans une soute sur tribord dix jours avant l’appareillage, fragilisant ainsi l’acier, simplement parce qu’il avait été chauffé. En 2008, Ray Boston, après vingt ans d’étude sur ce naufrage, affirme dans The Independant que l’incendie dans une soute s’est probablement déclaré une dizaine de jours avant l’appareillage pour New-York, lors de tests de rapidité. Mais surtout, fin 2017, Sonan Monoly, journaliste irlandais qui a travaillé trente ans sur ce naufrage, vient avec ce qui peut passer pour une preuve, des photos du flanc tribord du Titanic, avant d’appareiller, montrant une tâche sur la coque, plus noire que l’ensemble de la coque, qui serait due à la chaleur subie alors par l’acier lors de l’incendie dans la soute qui correspond à l’emplacement de cette tâche.

Il faut tout de même savoir que les incendies à bord de ces navires fonctionnant au charbon étaient alors chose plutôt fréquente. Néanmoins, cela faisait désordre que d’en informer les passagers d’un paquebot, surtout quand ils ont pognon sur rue. Aussi Ismay donna-t-il les instructions pour qu’ils n’en sachent rien. Cherchent-ils à savoir pourquoi des drôles d’odeurs ? On leur répond : ce n’est rien, ce n’est rien ! On verra tout de même John Pierpont Mogan, directeur de la banque éponyme et donc, propriétaire du navire, annuler son billet la veille du départ et faire mettre les bagages dans sa Rolls, à quai.

Que faire avec cet incendie ? les marins et les pompiers prélevaient ce charbon déjà en partie consumé et l’enfournaient dans la chaudière, ce qui faisait tourner les machines en surrégime et c’est ainsi que lors de la collision, le Titanic, filait ses 22.5 nœuds… trop vite pour effectuer une manœuvre avec rapidité et efficacité. Mais surtout, l’acier de la coque, chauffé jusqu’à des températures proches de 1 100°, était ainsi énormément fragilisé, sa résistance diminuant de 75 % ! Et c’est précisément au niveau de la tâche sur tribord avant que se fit la déchirure sur 6 caissons, par où l’eau s’engouffra !

Commission d’enquête il y aura, évidemment, composée pour le principal de membres de la White Star Line, qui mettra tout en œuvre pour que le témoignage de Fred Barret, chef soutier rescapé, ne soit pas enregistré.

http://didiertougard.blogspot.fr/2012/04/le-naufrage-du-titanic-du-14-au-15.html

![RIP Titanic [1912-1912]](https://www.les-crises.fr/images/images-diverses/2012/titanic/t22.jpg)

Hall d’entrée des premières classes

Trois photos prises par Louis Ogden, passager du Carpathia

on retrouvera aussi des bouteilles de champagne entières, mais sans bouchon qui, comprimé par la pression avait été avalé par la bouteille qui, de ce fait s’était aussitôt mise en équipression.

Video prise en juillet 1986 depuis le sous-marin Alvin.

Presque en même temps était lancé le France, surnommé Le Versailles des mers : 220 mètres de long.

Son surnom de Versailles des mers lui vient des aménagements de la 1° classe tirés du vocabulaire décoratif grand siècle : volutes et rinceaux de la rampe du grand escalier du hall de réception, flambeaux, torches, cuirasses, carquois et harpons de la frise décorative à la base de sa coupole, copie du portrait en pied de Louis XIV par Rigaud dans le salon de conversation et farandoles d’amours inspirées du salon de la Guerre du Château de Versailles, à la voussure de sa verrière. Les lambris de la bibliothèque et du fumoir évoquent le décor plus intimiste et gracieux de Trianon. La salle de bains d’un appartement de grand luxe est décorée de médaillons copies de boiseries commandées par Louis XV à Antoine Rousseau en 1771 pour son cabinet des Bains.

Ce raffinement s’accompagne de nombreuses commodités: eau chaude et froide dans les salles de bain des cabines de 1° classe, ventilation et électricité dans tout le navire, deux ascenseurs, une salle de cinéma, une salle de mécanothérapie [l’ancêtre de nos salles de gymnastique et de musculation. ndlr] poste de télégraphe sans fil, des chambres froides…

Dany Savelli. Les Carnets de Versailles. Octobre 2019-mars 2020

28 04 1912

Jules Bonnot, natif de Bellegarde dans l’Ain, anarchiste et pilote automobile hors pair, – il a été entre autre chauffeur de Sir Arthur Conan Doyle – a pris la relève des attaques de diligence en utilisant au mieux les capacités de la puissante De Dion Bouton, qu’il a volée, pour délester les convois de fonds ; le premier hold-up datait du 21 décembre 1911, quand il avait braqué le garçon de course de la Société Générale, le blessant par balles. Recherché par toutes les polices de France, il est repéré à 6 heures du matin dans sa cache, chez Jules Dubois, un autre anarchiste, à Choisy le Roi : police, gendarmes, des centaines d’hommes en armes sont là, qui mitraillent à l’envie la maisonnette, pour finalement avoir recours par trois fois, aux explosifs, devant vingt mille spectateurs et c’est le préfet Lépine en personne qui met fin à son aventure, en tirant lui-même la balle du coup de grâce, pendant son transport à l’Hôtel Dieu : c’était la onzième !

On retrouvera son dernier message : Je suis incompris dans la société. J’ai le droit de vivre, et puisque votre société imbécile et criminelle prétend me l’interdire, tant pis pour vous.

Grinçant, Jean Galtier Boissière écrit : C’est la première victoire de l’armée française depuis Sedan.

Ses derniers complices en fuite, Garnier et Valet, seront tués le 14 mai, après un siège de 9 heures de leur maison de Nogent sur Marne. Les autres comparses seront jugés en février 1913, pour une trentaine de vols aggravés et de crimes, qui ont fait 7 morts et 12 blessés. Caillemin, dit Raymond la Science, Elie Monnier et André Soudy seront guillotinés ; Eugène Dieudonné, gracié par Poincaré, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité, comme Carouy, qui se suicidera le soir même, avec du cyanure.

04 1912

Pose de la première pierre de l’Institut pour les études techniques à Haïfa, en Palestine : l’idée avait vu le jour au V° congrès sioniste de Bâle en 1901. Cet institut va devenir le Technion, institut israélien de technologie, aujourd’hui leader de la Silicon Valley d’Israël, pépinière de talents scientifiques mondialement reconnus, de start-up etc…

26 05 1912

Mort du Père Maurice Touchaux, à Lima, Pérou. Son oraison funèbre, d’auteur inconnu, (sans doute un membre de sa communauté religieuse au Pérou) mérite d’être citée ; c’est un modèle du genre : C’est un bon et digne Français que nous venons d’accompagner à sa demeure dernière, après une vie trop courte pour le but généreux auquel elle y était consacrée. Épris de tout ce qui est beau, apôtre de tout ce qui est bien, entraîné vers tout ce qui est grand et noble, âme d’élite heureuse de se prodiguer, de se livrer tout entière, le Père Maurice a passé sur la terre, simplement, pieusement. Volontairement exilé de son pays qui lui était si cher, afin de le mieux servir en une croisade lointaine, modeste, pendant laquelle inlassablement il a semé des germes de paix, de civilisation, de charité, de foi, avec d’autant plus d’ardeur et d’élan que la terre était plus aride et inculte. Pour ce chevalier du Devoir, la devise fût Sacrifice, le cri d’armes fût Bonté. Le connaître, c’était l’aimer. Aussi le pleurons-nous comme un des nôtres, ce soldat de France qui fût soldat du Christ, tombé glorieusement sur le perpétuel champ de bataille dont il avait voulu que sa vie fût faite.

Adieu, Père Maurice ; bientôt nous irons dans votre pays dire à celle que vous et votre frère y avez laissé avec un rayon d’espérance quelle fût votre dernière pensée. Nous essaierons de la consoler, en lui disant ce que vous fûtes.

Reposez en paix, dans l’éternité des élus, où ceux qui croient ne peuvent que se grandir en aspirant à vous rejoindre un jour à la place que Dieu vous a marquée.

29 05 1912

Serge Diaghilev a su réunir autour de lui tout ce que la France compte de talents en matière artistique : – musique, peinture, théâtre – ; il donne au Théâtre du Châtelet L’après-midi d’un faune – poème de Stéphane Mallarmé, musique de Claude Debussy – et c’est le scandale, déclenché par la nouveauté de la chorégraphie et plus précisément par le génie, la virtuosité du danseur étoile des Ballets Russes : Vaslav Nijinsky, dont la sensualité choque les belles âmes.

05 1912

En Russie, création de La Pravda, qui reprend le même titre que le journal dont Trotski est le rédacteur en chef depuis 1908. Tout est bon pour attiser les haines internes.

22 06 1912

24 ans après l’expédition de Fridjof Nansen, Alfred de Quervain, suisse dont les ancêtres bretons ont fui la France après la révocation de l’édit de Nantes en 1684, entreprend une traversée de Groenland d’ouest en est, avec 3 compagnons, 3 traîneaux munis de voiles carrées pour les allures portantes, et 30 chiens. Ils sont arrivés sur la côte sud-ouest sur leur navire Fox, fifty-fifty de 2 mâts. Ils vont faire 600 km, en montant jusqu’à 2 150 m, avant de trouver la côte est le 1 août 1912. Scientifique rigoureux, travailleur infatigable, organisateur hors-pair, il dressera un profil ouest-est du Groenland, et sera salué à l’unanimité par la communauté scientifique.

6 07 1912

Charles Maurras invente le nationalisme intégral, dont les parents se nomment nationalisme et royalisme. Il écrit dans l’Action Française : Il s’agit de savoir si nous sommes chez nous en France ou si nous n’y sommes plus ; […] Il est parfaitement clair que nous n’existerons bientôt plus si nous continuons d’aller de ce train. […] Ce pays n’est pas un terrain vague. Nous ne sommes pas des bohémiens nés par hasard au bord d’un chemin. Notre sol est approprié depuis vingt siècles par les races dont le sang coule dans nos veines. […] Les quatre États confédérés – les ennemis de l’intérieur – sont : le juif, le protestant, le maçon, le métèque.

14 07 1912

Shizō Kanakuri, 21 ans, étudiant à l’École normale supérieure de Tokyo, a été sélectionné pour représenter le Japon au marathon des Jeux Olympiques de Stockholm ; pour autant, le gouvernement japonais ne lui offre pas le voyage et il doit constituer une cagnotte pour cela. Fatigué par le voyage, victime de troubles gastriques causés par une alimentation nouvelle, bien différente de la cuisine japonaise, les dernières semaines de préparation sont loin d’être optimales. Qu’importe. Le 14 juillet 1912, Shizō Kanakuri foule la piste du stade olympique de Stockholm, prêt à se frotter à la quarantaine de kilomètres du marathon, en dépit d’une canicule difficilement supportable. Avant même le départ, les absents sont nombreux : un tiers des 95 coureurs engagés ne se présente pas.

Tout au long du parcours, les coureurs tombent comme des mouches. Derrière le peloton, le cortège d’ambulances et de médecins ramasse à la pelle des athlètes déshydratés. L’un d’entre eux ne se relèvera jamais. Porte-drapeau de la délégation portugaise, Francisco Lazaro est retrouvé à l’agonie au 30° kilomètre puis emmené en urgence à l’hôpital le plus proche, victime d’une méningite provoquée par la chaleur. Le lendemain matin, sa mort est annoncée. Francisco Lazaro devient officiellement le premier athlète à mourir aux Jeux olympiques.

C’est le Sud-Africain Ken MacArthur qui franchit la ligne d’arrivée en vainqueur en 2h. 36’, signant un nouveau record olympique. Des 68 coureurs engagés, seuls 35 terminent l’épreuve. 32 abandons ont été recensés, mais un coureur manque à l’appel : Shizō Kanakuri. Dans tous les journaux de Suède, la rubrique faits divers ne parle que de cette mystérieuse disparition. Le marathonien japonais s’est volatilisé, a trompé la vigilance des commissaires de course ; mais il n’est pas mort : aux Jeux d’Anvers de 1920, Shizō Kanakuri franchira la ligne d’arrivée, à une honorable 16° place. Mais personne n’aura alors la curiosité de lui demander ce qui lui était est arrivé à Stockholm huit ans plus tôt. Il faudra attendre 1962, soit le 50° anniversaire des Jeux de Stockholm pour qu’un journaliste suédois plus obstiné que les autres veuille le savoir. Et il le retrouvera, devenu professeur de géographie respecté, travaillant à quelques kilomètres seulement de son village natal. Marié, il a six enfants et dix petits-enfants. Dans un entretien accordé au journaliste suédois, il se livrera : Comme la moitié des concurrents, j’ai, moi aussi été victime d’une défaillance. Aux alentours du trentième kilomètre, je me suis arrêté devant une maison pour demander à boire et l’habitant a fait preuve d’une immense compassion, car, en m’apportant de l’eau, il m’a proposé un lit pour me reposer. J’ai accepté volontiers, et me suis allongé pour une simple sieste de quelques minutes, mais … elle a duré jusqu’au petit matin. Je me suis alors réveillé couvert de honte, peiné d’avoir déshonoré mon pays en ne réussissant pas à terminer l’épreuve. Par peur de devoir expliquer publiquement mon abandon, j’ai décidé de rentrer incognito au Japon en prenant le premier bateau à destination du continent asiatique, priant pour que ma mésaventure ne soit jamais révélée.

Lorsqu’elle le sera, un demi-siècle plus tard, l’histoire déclenchera une vive émotion en Suède, et en 1967, le Comité olympique suédois invitera Shizõ Kanakuri à Stockholm afin qu’il termine le marathon de 1912. Âgé de 76 ans, il réalisera la fin du parcours en courant et pénètrera dans le stade olympique les bras levés vers le ciel, sous l’ovation des spectateurs venus en nombre.

07 1912

Publication en Angleterre du Livre Bleu, rapport établi par Robert Casement sur les innombrables exactions commises par la Péruvian Amazon Company au Putamayo, au nord-ouest d’Iquitos, à El Encanto et La Chorrera, dans le bassin supérieur de l’Amazone. La configuration politico-économique n’est pas la même qu’au Congo, puisque la Peruvian Amazon Company est en fait une société anglaise, dirigée localement par Julio C. Arana. La publication de ce rapport va entrainer la chute de la société, dont les actions en bourse vont dégringoler, jusqu’à entrainer purement et simplement l’arrêt de l’exploitation du caoutchouc dans la région.

Aux États-Unis, la vie de Margaret Sanger, une infirmière, bascule au moment où l’une de ses patientes, Sadie Sachs, jeune mère de trois enfants, meurt en tentant de mettre fin à une nouvelle grossesse. Profondément bouleversée, Margaret Sanger se trouve désemparée devant les conséquences dramatiques des avortements clandestins et son incapacité à venir en aide à ces femmes en quête d’une solution pour contrôler leur fécondité. Impuissante à répondre aux attentes désespérées des femmes pour limiter la taille de leur famille, Margaret est néanmoins décidée à s’engager pour les libérer du carcan des grossesses non désirées : Je ne pouvais en supporter davantage. […] Je savais que je ne pourrais plus me contenter de ma tâche d’assistance aux mourants. […] J’étais résolue à chercher la racine du mal, à agir pour changer le destin de ces mères dont la misère était aussi immense que le ciel. Elle consacrera toute sa vie à cette cause, contribuant en première ligne à l’acceptation légale de la contraception, ce qui était loin d’être gagné dans un pays aux prises avec une forte dénatalité.

17 08 1912

Dans les Pyrénées, inauguration du train à crémaillère de Bagnères de Luchon à Superbagnères, 1 800 m d’altitude, soit 1 167 m. de dénivelé ; il sera à même de transporter 80 000 passagers par an. À ses débuts, il servira surtout à acheminer le matériel de construction du Grand Hôtel, un palace de 130 chambres dont la construction, décidée en 1909, à l’initiative de Ludovic Dardenne, pharmacien subira du retard à cause de la guerre et ne sera achevé qu’en 1922.

28 08 1912

Un vieux loup de mer, le capitaine Voss, lève l’ancre en compagnie de deux jeunes et costauds gaillards, dans les eaux du Pacifique, proches de Yokohama, au Japon. Ils sont heureux de cette croisière et ne se doutent pas encore qu’ils vont essuyer un typhon comme jamais. Le bateau : le Sea Queen, un petit yawl de 7.8 m de long, 5.8 m à la flottaison, un bau de 2.5 m, un tirant d’eau de 1.1 m et une surface de voilure de 37 m², inscrit au Yokohama Yacht Club.

Le 28 août, à midi, nous étions par 32° 40′ de Latitude Nord, et 145° 05′ de Longitude Est. Cette journée débuta par une très grosse brise de Sud-Est, accompagnée de violents grains de pluie et d’une forte houle de la même direction. Vers midi, le temps s’éclaircit un peu et le vent mollit, mais la houle augmentait toujours. L’état du temps et cette houle de Sud-Est me donna à réfléchir. Je ne serais pas surpris d’un changement de temps… et ce pourrait être de mal en pis… car tous les signes annonçaient l’approche d’un typhon. Néanmoins, je gardai mes réflexions pour moi jusqu’au lendemain, 29 août, qui s’annonça par un ciel clair et une brise d’Est modérée. Apparemment, le Père Neptune faisait de son mieux pour faciliter les choses à l’équipage de Sea-Queen ; mais la grosse houle de Sud-Est persistait, et vers 9 heures, il se forma autour du soleil un halo flamboyant et multicolore. L’atmosphère devint lourde et étouffante, et l’apparition, à l’horizon, d’un nuage épais d’apparence menaçante, me convainquit que le redoutable visiteur était maintenant tout proche, et que j’allais être appelé à soutenir la thèse que je défendais depuis si longtemps : à la mer, dans une tempête, un petit bateau est aussi sûr qu’un grand.

C’est alors que je parlai du typhon à mes deux compagnons. Le grand halo solaire persista jusqu’à 4 heures de l’après-midi ; puis le soleil disparut derrière la panne de nuages. Entre le coucher du soleil et la nuit noire, les nuages couvrant le ciel prirent des teintes de feu. Pendant la nuit, le temps fut chaud et agréable, et celui qui ignore les signes avant-coureurs d’un ouragan n’aurait certainement jamais pu croire que trente-deux heures plus tard, Sea-Queen se trouverait au centre d’un des plus violents typhons qui aient jamais balayé le Pacifique Nord. La nuit tombée, les nuages menaçants disparus dans l’obscurité, la seule indication de l’approche du typhon était la houle de Sud-Est, et aussi le baromètre, qui cependant n’était pas encore très bas. À 8 heures, il était à 757 mm, mais il baissait rapidement ; et à ce signe, et aussi devant l’augmentation de la houle, qui commençait même à briser, je fus convaincu que l’ouragan n’était plus très loin de nous.

Le 30 août se leva sur un ciel sombre et couvert, avec vent léger, variant de l’Est au Sud. A 6 heures, le vent vint du Sud-Est en forçant, apportant quelques gros grains de pluie. À midi, Port Llyod, du groupe des Bonin, se trouvait, par rapport à nous, à 245 milles dans le Sud-Sud-Ouest-1/2-Sud (nous nous trouvions à 245 milles dans le N.-N.-E.-1/2-N. de Port-Lloyd, du groupe des Bonin). Une heure plus tard, le vent forçant toujours et les grains se faisant de plus en plus violents, je pris la cape sous le tape-cul avec un ris et le tourmentin ; mais à 2 heures, il fallut filer l’ancre flottante et établir la voile de cape. Le baromètre était à 748 mm, et continuait de baisser.

Pendant l’après-midi et la soirée, le vent augmenta constamment de violence, avec des grains de pluie et de grosses lames brisantes. À 2 heures du matin, il ventait en furie, et comme les lames brisaient dangereusement, nous disposâmes deux sacs à huile le long du bord, les changeant toutes les heures. Notre brave Sea-Queen se soulageait sur les énormes lames ; de temps à autre, l’une d’elles brisait près de nous, et notre bateau l’accusait en donnant un coup de roulis. À 8 heures, le vent était si violent que je ne croyais pas possible de le voir augmenter encore, ainsi que la mer ; et voyant que le bateau se maintenait debout au vent, sur son ancre flottante, le tape-cul bien bordé au-dessus du tableau, étalant parfaitement malgré les lames énormes, j’assurai à mes compagnons que notre petit bateau résisterait au typhon sans aucun dommage ; et je suis certain qu’il l’aurait fait, si nos apparaux avaient été plus solides.

Après mes croisières à bord de Xora et de Tilikum, je croyais connaître de la mer tout ce que l’on en peut savoir, et aussi tout ce qu’il fallait pour manœuvrer un petit bateau dans un gros coup de vent. En ce qui concerne les tempêtes, je suis absolument certain que je savais m’y prendre ; mais j’acquis ce matin-là la conviction qu’il me restait encore quelque chose à apprendre relativement aux typhons. À 9 heures, le vent soufflait avec une telle violence qu’il était impossible de se tenir debout sur le pont, et que nous devions rester couchés dans le cockpit, nous cramponnant de toutes nos forces. Et cependant notre brave petit bateau affrontait vaillamment la tempête, et c’était un spectacle magnifique que de le voir passer sur la crête des lames monstrueuses. Pendant un certain temps, les sacs d’huile avaient fort bien rempli leur office, en empêchant les lames de déferler ; mais depuis une heure, l’huile semblait faire moins d’effet, et je n’en pouvais déceler nulle trace sur l’eau. Néanmoins, mes deux compagnons, à l’intérieur de la cabine, s’occupaient à garnir les sacs, pendant que je les disposais à l’extérieur, pensant que si l’huile ne faisait pas de bien, elle ne ferait toujours pas de mal. L’eau et l’embrun volaient alors au-dessus du bateau avec la force d’une tempête de neige, et il était impossible de regarder vers l’avant ; par bonheur, aucune grosse lame n’embarqua à bord, et nous n’étions nullement en danger de sombrer. De temps en temps, Vincent et Stone entr’ouvraient le capot de la cabine pour demander comment cela allait. Et je répondais invariablement : tout va bien !

Peu après 9 heures, alors que je remarquais que le bateau se mettait en travers, l’écoute de tape-cul se rompit. Je criai aussitôt : Tout le monde sur le pont ! En une seconde, mes deux compagnons étaient près de moi. Tous trois, nous rampâmes sur le pont jusqu’au tableau, et sous les lames qui se déversaient sur nos têtes, nous réussîmes à amener le tape-cul et à sauver la voile. C’est alors que je découvris que notre ancre flottante était perdue ! – Stone réussit à aller sur l’avant et à haler le câble à bord, pendant qu’avec Vincent je me hâtais de fabriquer une ancre flottante de fortune, au moyen de l’échelle de la cabine et d’une de nos ancres. Tout cela devait être fait couchés à plat pont. Ayant frappé le câble sur cette nouvelle ancre flottante, je la filai par-dessus bord ; et comme il ne nous était pas possible de rehisser le tape-cul, il fallut laisser le bateau capeyer tel que. Mais comme cette ancre flottante n’étalait guère, et qu’aucune voile de cape ne lui venait en aide, elle ne fit que peu d’effet. Un peu avant 11 heures, cette ancre flottante de fortune partit à son tour, et le bateau tomba en travers à la lame. Jusque-là, la barre avait été amarrée au milieu, mais comme le bateau était maintenant en travers, je larguai les rabans de barre, afin de permettre au gouvernail de jouer librement, et de ne pas s’opposer à notre dérive.

Mes deux compagnons étaient redescendus dans la cabine, et j’étais resté étendu dans le cockpit, me cramponnant d’une main, et de l’autre remettant les sacs à huile dans l’eau, lorsqu’une grosse lame frappa le bateau et le coucha complètement sur le côté – position qu’il garda une seconde ou deux je me demandai ce qui allait se produire : allait-il se redresser, ou chavirer ? Je n’eus pas à attendre longtemps… Je perçus une petite secousse, et je compris que le bateau se retournait, quille en l’air ; et pour éviter qu’il ne vienne se capeler sur moi, je lâchai prise…; le moment qui suivit, j’étais dans l’eau, certain que nous étions tous perdus ; j’avalai deux grandes gorgées d’eau de mer souhaitant couler rapidement, et en finir au plus vite. Lorsqu’on se trouve dans une pareille situation, plusieurs idées nous viennent à l’esprit ; et après avoir dit adieu au monde et absorbé mon lest liquide, ma pensée alla vers mes deux jeunes camarades, enfermés dans le bateau, incapables d’en sortir – et je désirais les revoir encore une fois, pour un dernier adieu. À ce moment, j’étais resté sous l’eau assez longtemps pour me noyer, mais n’étais pas encore mort. Je fis alors surface sur l’arrière du bateau, et vis Sea-Queen devant moi, sa quille pointant vers le ciel. Je donnai un coup de pied, et empoignai l’arrière, puis résolus de monter sur la carène et de tenter de faire quelque chose pour le redresser.

J’ai entendu dire que tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir, et que là ou il y a une volonté, il y a un moyen. À ce moment, j’étais encore en vie, avec encore quelque volonté, mais je pensais que les espoirs et les moyens étaient bien faibles… Cependant, utilisant ce qui pouvait me rester d’esprit de décision, je me hissai sur la coque par l’arrière. Juste au moment où j’atteignais la carène, j’aperçus une énorme lame déferlante s’avançant vers nous ; je me cramponnai à la quille, à y incruster mes ongles, afin de ne pas être enlevé à nouveau. En une seconde, la lame frappa le bateau et heurta rudement sa quille, mais je réussis à me maintenir. Cette même lame fit s’incliner le bateau, et le lest en fer de la quille, par son poids, le redressa, lentement, mais sûrement… ; pendant qu’il tournait, j’escaladai le plat bord ; et lorsque le petit bateau se retrouva à flot, ayant fait le tour, j’étais dans le cockpit… Tout de suite après, je vis le capot de la cabine s’ouvrir, et j’entendis Vincent crier de toutes ses forces : Êtes-vous là, Capitaine ? et mes deux camarades jaillirent de la cabine.

Sans doute certains de mes lecteurs ont-ils déjà vu deux marsouins sauter hors de l’eau, l’un après l’autre. C’est exactement l’impression que j’eus alors. Et bien que nous trouvant dans un petit bateau, en travers à la lame, au milieu de la plus violente tempête et des plus monstrueuses lames que j’aie jamais rencontrées pendant toutes mes années de mer ; bien que couchés tous trois dans le cockpit, nous cramponnant désespérément, notre rencontre, après l’incident fut tout à fait joyeuse ; si le bateau devait être fracassé par la force du typhon, nous aurions au moins pu nous dire adieu auparavant !

Le typhon était à son paroxysme, et la force du vent égale à celle de plusieurs tempêtes réunies. D’énormes lames nous tombaient dessus, se succédant rapidement. En raison du vent, de la pluie épaisse et des embruns, il nous était absolument impossible d’ouvrir les yeux en regardant au vent ; et la vue ne portait pas à plus d’une trentaine de mètres sous le vent. À des intervalles de quelques minutes, le petit bateau était couché à plat, son mât trempant dans l’eau. À ce moment, la coque et le gréement étaient toujours en bon état, et rien ne s’était trouvé perdu ni brisé. Mais lorsque le bateau avait fait le tour, il avait embarqué une grande quantité d’eau. Le vent et les lames nous frappaient par tribord ; et comme le capot de la cabine se trouvait à bâbord, il plongeait dans la mer chaque fois que le bateau se couchait, si bien que l’eau cascadait en abondance à l’intérieur. Comme il était impossible d’ouvrir la porte de la cabine tant que nous étions ainsi tribord amures, nous ne pouvions donc pas vider l’eau qui le remplissait. En même temps, j’étais certain que si nous restions dans la même situation encore vingt minutes, le yacht allait se remplir et couler. La seule chose à faire était de tenter de venir bâbord amures, et en raison des circonstances, de le faire le plus tôt possible. En conséquence, je commençai par recommander à mes compagnons de se tenir ferme, afin de ne pas être enlevés pendant la manœuvre. Je mis alors la barre au vent pour donner de l’erre au bateau ; et afin qu’il prenne assez de vitesse pour gouverner, je choquai l’écoute de grand’ voile. Aussitôt, le petit bateau prit de l’erre, et en quelques secondes nous avions changé d’amures. Tout avait merveilleusement bien marché jusqu’ici ; mais comme le bateau se retrouvait en travers, avec encore un peu de vitesse en avant, une lame nous déferla dessus, et vint briser le gui. C’était, à l’exception de la perte de l’ancre flottante, notre première avarie.

La première chose à faire était de vider l’eau se trouvant dans le bateau. Stone et Vincent savaient ce que c’était que d’être dans la cabine au moment où le bateau faisait le tour…; aussi, étant tous deux excellents nageurs, ils choisirent de courir leur chance sur le pont ; quant à moi, très mauvais nageur, je préférai risquer la mienne à l’intérieur ; il fut donc convenu que Vincent et Stone s’occuperaient du capot, parés à l’ouvrir chaque fois que l’occasion s’en présenterait, et que je descendrais dans la cabine pour vider l’eau. Nous avions décidé aussi que si le bateau chavirait à nouveau quille en l’air, mes deux fidèles et athlétiques camarades se porteraient sous le veut, et tenteraient de le redresser en s’aidant de l’effet des grosses lames.

Le capot fut alors ouvert, et je sautai dans la cabine. J’étais à peine arrivé en bas que le capot se referma, et que le bateau se coucha à plat. Cette fois, j’eus la certitude qu’il allait chavirer une deuxième fois ; et avec toute l’eau qu’il avait à l’intérieur, c’en était fait de nous. Mais à ma grande surprise, il se redressa à un angle de 45°, ce qui fit émerger le capot, de sorte que mes compagnons purent l’entr’ouvrir immédiatement. Je n’oublierai jamais le spectacle que m’offrit alors l’intérieur de la cabine. À côté de l’excellente opinion que j’avais relativement à mes aptitudes à manœuvrer un bateau au large, je croyais ne rien ignorer de l’art d’arrimer et de saisir les objets à bord, afin que rien n’aille au roulis, quel que soit le temps. Là aussi, je fus rudement désillusionné, et en arrivai à conclure que ce typhon augmentait mon expérience de plus d’une façon…