| Publié par (l.peltier) le 21 septembre 2008 | En savoir plus |

La neige a été jusqu’alors affaire de montagnards qui ont appris à faire avec, sans que l’on sache au juste s’ils l’aimaient ou la subissaient. Probablement fonctionnaient-ils à l’unisson de tous ceux qui passent leur vie dans un cadre exceptionnel, ne le chantent que très peu mais deviennent malades, dépressifs dès qu’ils s’en vont passer, plus souvent par force que par choix, quelques années au loin.

On ne sait pas grand chose du vocabulaire que nos montagnards français consacraient à la neige ; ceux des Alpes employaient-ils le même vocabulaire que ceux des Pyrénées ? Une fois lancés les sports d’hiver, ce vocabulaire s’enrichit un peu mais uniquement autour de la pratique du ski : un adjectif devint substantif : la poudreuse, mais le plus souvent on se contentera d’ajouter un adjectif : lourde, molle, tôlée, portante, de printemps, transformée, gros sel, etc… Parfois vous revient de bien loin le cri de bonheur au sommet d’une pente sur laquelle la neige vient de tomber en abondance : dreba dans la fouëne !

Il est un écrivain italien, Mario Rigoni Stern, 1921-2008, né dans le village d’Asiago, dans la région de Vicence, à l’est de la pointe nord du lac de Garde, qui a consacré quelques pages à ces noms consacrés à la neige [1]. Les descendants des Cimbres sont nombreux dans cette région, et donc leur patois a une consonance très germanique. Ces mots sont sans référence particulière au ski, mais viennent de l’observation de la nature, des oiseaux en particulier.

J’ai bien des neiges dans la mémoire : neiges d’avalanche, neiges de hautes altitudes, neiges des montagnes d’Albanie, des steppes russes et des landes polonaises. Mais ce n’est pas de celle-ci que j’entends parler ; je dirais comment les neiges de jadis étaient désignées dans ma région : neiges aux noms multiples, neiges d’antan, pas celles dont on parle dans les bulletins météo des stations de sports d’hiver.

Brüskalan, me disait Amia Marietta, la tante de mon grand-père ; et c’était la première neige de l’hiver, la vraie. Il neigeait, il neige, même en octobre et novembre, mais la neige automnale est une neige lasse, molle, qui interrompt la pâture des vaches dans les prés fauchés en septembre et le travail du bois quand le terrain n’est pas encore gelé. Je me souviens de la gêne qu’elle provoquait, le Jour des Morts, quand les guirlandes de métal et les vraies fougères du bois dégoulinaient de neige sur les tombes fraichement nettoyées ; et quand on allait, dans un bois qui n’était pas encore tout à fait dépouillé, couper un hêtre pour la commune : comme on travaillait à contre-cœur avec les mains gelées, et comme la neige s’attachait à nos gros souliers. C’est ainsi que j’ai appris que la neige détrempée refroidit plus que la neige poudreuse.

Mais quand il brüskalanava, c’était autre chose. Après l’été de la Saint Martin, le terrain était bien gelé et résonnait sous nos godillots garnis de clous de tapissier et de crampons. On la sentait dans l’air, l’odeur de la première neige : une odeur propre, légère, meilleure et plus agréable que celle du brouillard. Je parle du brouillard sain qui arrivait une ou deux fois par an, au moment du passage des alouettes.

En levant les yeux vers le nord, on voyait une légère grisaille qui venait des cimes jusqu’aux bois, puis descendait sur le village. La pointe du clocher et ses cloches étaient déjà noyées dans ce gris laiteux, puis c’était le toit de l’église et des toits des plus hautes maisons. Sur les routes poussiéreuses, sur les piles de bois, sur les cours et sur nos têtes ébouriffées tombaient les premiers flocons. Nous ouvrions la bouche vers le ciel pour les sentir fondre sur la langue.

Très rapidement la neige recouvrait la poussière de la route, l’herbe sèche des prés, la sciure de l’hêtre dans les cours, les tombes dans le cimetière.

Les voix, les bruits du village, les appels des passereaux et des linottes devenaient légers, et c’est à ce moment-là que la brüskalan devenait véritable sneea : une neige abondante et impalpable qui tombait du moulin du ciel. Et nous, nous montions tout frémissants au grenier pour prendre nos skis et nos lames, ces petits traineaux monoplaces : un objet et un nom que j’ai retrouvés en Scandinavie, et qui n’a du reste rien à voir avec l’italien lama(lame).

On skiait et on glissait sur la route qui descendait vers la place, défiant le garde champêtre et les cris des mères et des grand-mères qui, en allant à la messe, glissaient sur la neige durcie rapidement transformée en glace si épaisse que même le chasse-neige tiré par douze chevaux n’arriverait pas à l’entamer.

Il y a plus de soixante-dix ans de cela. Je ne devais pas avoir plus de cinq ans quand un de mes oncles, qui avait été alpin de 1913 à 1920, attacha à mes gros souliers deux planches recourbées qu’on appelait des skis ; je me jetais alors sur la piste, qui n’était autre que la neige accumulée devant la maison par le chasse-neige et par le déblayage des cours : un beau tas qui dépassait la clôture et les pilastres de la grille et qui nous semblait très haut à nous les enfants. Avec des pelles et les palettes de la cheminée, nous le lissions jusqu’à la pente de la rue ; pour monter tout en haut nous avions creusé des marches :

- Piiiiste !

Mais ensuite l’hiver devenait long ; les provisions de bois s’amenuisaient parce que la cheminée mangeait, mangeait, comme mangeait le poêle dans la chambre chauffée. La chaise du grand-père était près du poêle, c’était là qu’il aimait fumer sa pipe et moi, quand je rentrais trempé et gelé, je me mettais entre sa chaise et le poêle pour appuyer mon dos à la chaleur du mur. Amia me grondait en disant que je me cuisais le sang.

Quand l’hiver touchait à sa fin le sneea devenait haapar. Sur les versants exposés au soleil, elle tombait par terre en milliers de gouttes et le brun du sol apparaissait. C’est à cette époque que l’on entendait les premières alouettes : un matin, un frisson vous parcourait la peau car leur chant montait haut dans le ciel au-dessus de l’haapar.

Avec l’haapar venait l’haarnust. C’est-à-dire la vieille neige que le soleil, à l’approche du printemps et aux heurs chaudes, amollit en surface, mais que le froid de la nuit redurcira. Une neige excellente pour les excursions hors-piste, à faire entre les premières heures de l’aube et onze heures du matin, en tout terrain, avec des skis de fond ou de descente, frottés avec du bon fart klister ou des peaux de phoque. Mais aussi à pied quand l’âge ne vous empêche par de prendre des risques. Autrement on part avec des chaussures légères confortables sur l’haarnust qui supporte le poids du pas sans céder : on marche en haut, comme suspendu, au-dessus des pierres et des trous, au niveau du sommet des jeunes sapins qui émergent de la neige à l’approche du printemps annoncé par l’odeur de la résine, et on marche sans peine en l’air. Ensuite, quand toute la neige aura fondu, en revenant au même endroit on dira sans doute : Dire que j’ai marché là, à la hauteur de ces branches !

Après l’haaparet après l’haarnust venait la swallbalastneea : la neige des hirondelles, la neige de mars qui est ponctuelle depuis des siècles. Elle tombe après que les hirondelles sont arrivées : tantôt fine, tantôt mouillée, tantôt en tempête, ou encore calme avec de gros flocons. En une seule nuit, il peut en tomber près d’un mètre et les hirondelles, qui sont arrivées là-haut pour annoncer les printemps, repartent alors dans la plaine pour quelques jours, tant que l’air humide ou la pluie ou le terrain en amont n’auront pas fait fondre la swallbalastneea.

La kuksneea est la neige d’avril ; elle n’est pas toujours fidèle au rendez-vous, mais elle n’est pas rare non plus. Sur les prés qui commencent à reverdir et où fleurissent les crocus, elle ne s’attarde guère, car même avant le soleil, c’est la terre en amont qui la fait fondre. Et si la swallbalastneea est la neige des hirondelles, la kuksneea est celle du coucou parce que c’est lui, le joyeux oiseau réveilleur du bois, qui l’appelle parfois pour s’amuser quand elle se détache par strates des branches de conifères : pour lui qui vient d’Afrique, cette chose blanche, légère et froide est étrange et rare.

Quand les prés se couvrent du jaune solaire des fleurs de pissenlit et du bleu des myosotis, et que les abeilles s’affairent de l’aube au crépuscule pour récolter pollen, et nectar, alors la bàchtalasneea peut arriver : la neige de la caille. Un nuage qui descend du nord, un coup de vent, une baisse subite de température et la voilà, en mai la bàchtalasneea. Elle ne dure que quelques heures, mais elle est suffisante pour effrayer les oiseaux dans leur nid, pour faire mourir les abeilles surprises loin de la ruche et donner du souci aux femelles du chevreuil sur le point de mettre bas.

Je ne m’en souviens pas avec précision ; je ne l’avais pas noté ; peut-être la dernière neige d’été est-elle tombée il y a une quinzaine d’années. Je ne sais pas le nom ancien de cette neige, je devrais le demander à ceux qui ont cent ans aujourd’hui. Elle s’appelait peut-être kuasneea, la neige des vaches, parce qu’en été, celles-ci se retrouvent dans les prés de l’alpage. Lorsqu’elle tombe, les vaches affamées descendent probablement en meuglant dans les bois et il ne doit pas être facile de les garder en troupeau. Ce doit donc être un problème de faire le fromage. On retrouve le souvenir et la date de cette neige dans les prénoms de ceux qui sont nés ce jour-là : Nives, Nevino, Bianca, Nevio…

Mario Rigoni Stern. Sentiers sous la neige. La fosse aux ours 2000

Selon Ça m’intéresse de décembre 2022, un dialecte écossais recenserait 421 mots pour dire la neige. L’histoire ne dit pas s’il s’agit exclusivement de mots écossais ou, plus vraisemblablement d’un recensement di tutti el mundo.

Les flocons de neige sont des cristaux de glace. […] C’est dans les nuages d’altitude qu’ils se constituent. Ils sont composés de molécules d’eau qui s’organisent spatialement en symétrie hexagonale. Lorsque l’air est saturé en vapeur d’eau et que la température est inférieure à -39°C, les cristaux naissent spontanément. Sinon, le processus de cristallisation ne démarre qu’autour d’un noyau de congélation, une impureté en suspension dont le diamètre ne dépasse pas quelques micromètres : un aérosol. Ce germe doit avoir des propriétés cristallines très proches de celles de la glace pour que la cristallisation s’enclenche. Les molécules d’eau s’organisent alors peu à peu autour de ce minuscule hexagone, et le cristal croît ensuite selon les caractéristiques des couches d’air de l’atmosphère qu’il traverse en tombant.

Entre -6°C et – 10°C, ce sont ses grandes faces qui grandissent ; entre – 10°C et – 12 °C, ses petites faces ; entre -12°C et – 20°C enfin, ce sont ses arêtes. Comme les combinaisons de masses d’air que rencontre un cristal lors de sa croissance sont infinies, il y a une chance infime que deux flocons de neige soient identiques. On en observe toutefois de huit sortes principales : les plaquettes en forme d’hexagone, les colonnes prismatiques, les boutons de manchette qui sont des colonnes prismatiques flanquées de deux plaquettes aux extrémités, les étoiles à six branches – sans aucun doute les plus beaux des flocons -, les fines aiguilles de glace, les dendrites sphériques, les particules irrégulières et le grésil mou. Enfin, si la congélation est trop brutale, le cristal prend l’aspect d’un grain de glace plus ou moins sphérique.

Si la neige se dépose tel un léger feutrage, en se tassant, elle devient poudreuse et granuleuse : les cristaux s’arrondissent. Que la température augmente, et de l’eau de fonte s’infiltre. Lors d’un autre épisode de gel, les grains croissent encore, chassent l’air et se soudent. S’ils ne fondent pas par la suite, ils peuvent devenir névé, une sorte de ciment de neige dure. Au fur et à mesure des épisodes de gel et de dégel, le névé mue en glace. Celle-ci est d’abord translucide, contenant encore quelques bulles d’air. Lorsque les dernières disparaissent enfin par compression, la glace devient transparente.

Blandine Pluchet. Le Grand récit des montagnes. Flammarion 2022

Samivel

Cristaux de neige.

11 1913

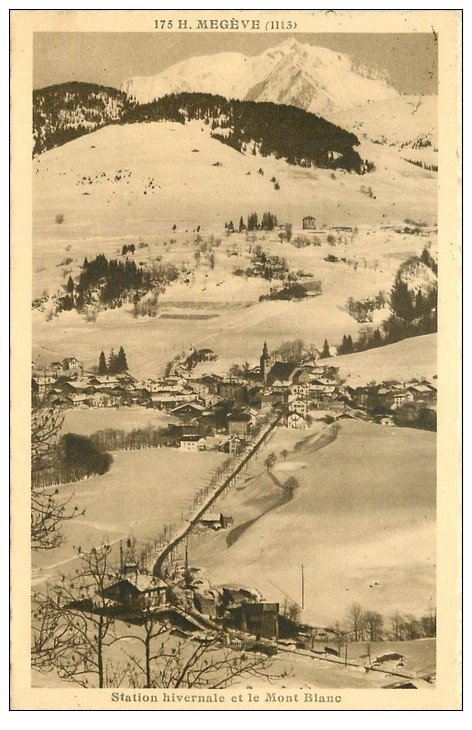

Mathilde Maije Lefournier, journaliste habitant le château de Montagnole, près de Chambéry, bonne alpiniste – elle a rendu compte dans la Revue Alpine Dauphinoise de 1906-1907 de sa traversée des Écrins – publie dans la revue La Montagne un article sur Megève.

Pages intéressantes à plus d’un titre : elles donnent les impressions des premiers skieurs à Megève, sur un terrain alors vierge bien sûr de toute installation ; elles viennent aussi remettre les pendules à l’heure quant aux premiers instigateurs du développement de Megève, pour montrer que la baronne Noémie de Rothschild est montée dans un train qui était déjà en marche, même s’il n’allait pas encore bien vite ; peut-être ne comprenait-il alors que des troisièmes classes, à la rigueur des secondes, mais cela n’a jamais empêché personne d’être heureux…. ça aiderait même plutôt… devenir le XXI° arrondissement de Paris, selon le mot de Cocteau, n’était pas un impératif catégorique.

En bas à gauche, Hôtel du Mont d’Arbois, de la baronne Noémie de Rothschild. Megève est en aval de l’hôtel. En haut à droite, la Pointe percée, à l’extrémité de la chaîne des Aravis

Ce récit dit bien aussi l’esprit de toute une bourgeoisie chrétienne d’alors : laissons à la personnalité propre de l’auteur un penchant marqué pour l’exaltation et un romantisme sans retenue, mais les autres traits sont bien ceux d’une classe sociale : écologistes avant la lettre, méfiants quand ce n’est franchement hostiles, au progrès, et munis évidemment de l’incontournable zeste d’antisémitisme propre au catholicisme d’alors.

Les coupures ont été réduites au minimum, se cantonnant à la plupart des dialogues avec les Mégevans, trop souvent marqués d’un paternalisme condescendant sans intérêt, et aux vers grandiloquents pour montrer qu’on a de l’érudition.

MEGÈVE OU LA GLORIFICATION DU SKI

Combien j’ai douce souvenance

Du joli lieu de ma naissance.

Chateaubriand. Le dernier Abencérage

Être bien aise, être bien là…! vivre dans une douce sérénité avec le minimum d’ennuis quotidiens, la confiance en la bonté du lendemain, la sécurité du moment, sans exaltations impérieuses qui fluent, brûlantes, dans les veines, et sans angoisses d’admiration. Être dans l’harmonie des choses, des montagnes composées à souhait, belles et tranquilles. Les voir clamer par leur couleur la chanson du jour qui point, du midi qui rayonne, du soir qui fuit… comprendre leur langage et laisser son âme recueillie converser avec elles. Être éloigné des réalités coutumières et sentir en soi cette mansuétude qui fait trouver la vie plus douce, les gens meilleurs ; et rend les yeux plus limpides, la main plus ouverte.

Jouir pleinement du soleil, de la neige, du froid, du mouvement dans le froid, de la vie débordante qui fortifie les corps. Goûter ces joies sans effort, naturellement, comme si la vie terrestre devait être pour toujours une plénitude d’âmes doublée d’équilibre physique. Se sentir reposé, vainqueur, heureux !

Que ceux qui désirent être bien là… à la montagne pour la montagne, sur la neige pour elle seule, dans la liberté pour son indépendance, dans la beauté pour le culte passionné qu’ils lui rendent, que ceux-là viennent à Megève ! car Megève est l’Alpe libre et belle. Beauté : par l’ampleur de la vallée, par la houle des gazons étagés et des bois onduleux, par les monts qui dressent au ciel leur tumulte géant.

Trilogie d’exception qui réunit dans un même lieu les conditions parfaites d’un terrain déterminé et allie aux joies de l’âme, les plus vigoureuses sensations physiques.

En Janvier, vers 8 heures, l’or du soleil levant réveille la plaine de Megève et le skieur gravit les pentes tout de même que le soleil gravit le ciel. Où qu’elles soient situées, toutes sont sans un ressaut, sans une clôture, sans une pierre qui rende pénible la montée ou entrave la confiance des vertigineuses descentes. Descentes souples et vives, face au Mont Blanc qui surgit, dominateur, dans le chaos ou rocheux ou glaciaire de ses cimes indissolublement unies.

Sur les montagnes, vers les sommets, de nombreux chalets, des fromageries, offrent la possibilité d’un abri. Tous ont un vaste auvent orienté au midi et soutenu par des arcs-boutants ornés d’emblèmes religieux. Certains ont l’eau à l’intérieur.

Après la tiédeur de la montée, adossés aux bois brunis par les autans, les skieurs se peuvent reposer en contemplant les sites. Que vienne la fatigue, une saute de vent, la tempête, ils ont la sécurité de trouver toujours un abri.

En fin de journée, vers 16 heures, en Janvier, le soleil descend derrière les cimes de la basse Savoie.

Les courses sont très nombreuses. En interchangeant les itinéraires, elles sont variables à l’infini.

– Et la luge, le bob et le patin ?

– Rien de tout cela n’existe à Megève.

– Mais alors, c’est très triste ! !

Triste, Megève ! ! Ah ! que ceux qui ne savent pas connaissent une fois ce don de Dieu qu’est la montagne. Trop calme peut-être pour ceux qui y viennent, non pour elle, pour les autres ; mais tranquillité souhaitée pour les cœurs réellement épris qui lui consacrent l’emploi de leurs jours libres quand ils ne lui subordonnent pas l’idée directrice de leur vie.

Megève n’est point encore la station de Sports d’hiver, mais un lieu presque ignoré comme séjour hivernal et qui recèle en lui-même ce qui manque à maintes stations et qu’elles envient d’avoir. Lacunes essentielles qu’elles comblent au mieux par des plaisirs factices. Ce sont là des jeux de neige, mais ce n’est aucunement la montagne, quoi qu’en pensent ceux qui s’y divertissent.

Megève est simple et naturelle parce que complète en elle-même.

Autour d’une petite ville (ville, d’après les anciens textes), à l’histoire souvent glorieuse, aux monuments et vieilles pierres évoquant son passé, les montagnes encadrent la vallée. Elles ne sont que les premiers plans, les belvédères d’où la vue s’étend aux altitudes marmoréennes sous les ris du soleil ou les rafales de la tourmente.

Telle est Megève où nous vous convions à faire avec nous quelques courses.

LE VOYAGE

[…] vers 13 heures (on disait encore 1 heure en 1911), les voyageurs sortent gelés du petit train cahotant qui va, cahin-caha, entre Albertville et Annecy.

À Ugine, peu de neige. Près de la gare, un petit homme très rond, très rouge, poil clair, yeux rieurs, limousine épaisse et casquette fourrée, se tient près d’une manière de traîneau : c’est le courrier. Le traîneau a deux bancs avec un dossier pour en avoir l’air. Sur le devant prennent place deux gens, sur la banquette arrière, nos voyageurs qui voient avec délice une grosse malle rugueuse calée derrière leur dos… elle servira d’appui et protégera du vent.

- Courrier, vous n’avez pas de bouillottes ?

- Non, Madame.

- Veuillez donc, je vous prie, nous donner de la paille pour nous couvrir les pieds.

Bien blottis, le dos collé à la malle des deux qui sont assis près du cocher, ils sont très bien ainsi.

Le traîneau part, traverse Ugine, devenu, hélas ! fourmilière humaine, avec tous les avantages de la civilisation et du trop souvent crapuleux progrès. Des bars, des cafés louches avec des filles en grand sarreau et en coiffures à nœuds, des maisons ouvrières, des enfants, des usines et par dessus tout cela une ignoble fumée qui semble vouloir intercepter le soleil.

Elle a des relations, la femme qui est assise devant, entre le cocher et son conjoint. À presque tous les gens rencontrés dans Ugine elle crie en agitant ses mains rouges sous leurs gants : Bonjour, bonjour… reviens de Pééééris ! Tout en se trémoussant, elle montre une figure quelconque. Restée au pays, c’eût été une bonne figure, mais elle n’a su prendre de la capitale qu’un air mi-rosse, mi-femme de joie joint à un langage de barrières. L’homme a les cheveux luisants et plats, l’air assorti pour ne pas dire plus, enfin, deux beaux fruits de la métamorphose des grandes villes.

Sur les montagnes, il y a des chalets… vie simple, pastorale, honnête ; et là-bas, Ugine, fournaise de vie moderne, de désemparés, de vaincus !

Le génie humain broie les hommes pour dompter la nature.

Voici les gorges de l’Arly aux flancs escarpés blancs de neige. Les arbres sont dépouillés de feuilles et de frimas. Le traîneau glisse entre deux talus neigeux dont l’un s’enroule sur le parapet qui borde la route.

Sur le parcours, le torrent, l’Arly, est coupé de barrages.

Les ingénieurs sont paradoxaux : les torrents seront desséchés à point lorsque tous les services d’autocars fonctionneront pour apprendre aux citadins ce que c’est que l’eau des montagnes… enfin… et dire que tout cela s’en va en fumée !

Dans la gorge resserrée et sans soleil, il fait très froid.

Les rochers sont recouverts de stalactites de glace, longs et annelés, ce qui adoucit la rigidité de leurs contours.

La montée de Flons… le jour décline… voici Flumet où descendent tapageusement les Parisiens congelés.

À Flumet, relais. Le traîneau s’arrête devant un café.

… Bientôt les gorges sont laissées loin derrière et la plaine s’ouvre, encadrée des pentes douces des montagnes …(sic) [2]. C’est l’heure exquise où les blancheurs éclatantes prennent une matité de mort avant de se réveiller frissonnantes de pâleurs lunaires. La neige épaissit. Le ciel devient noir bleu et se pique ça et là de feux frémissants qui semblent hésiter avant de se fixer.

[…] Le croissant de la lune s’illumine peu à peu, les reliefs s’accusent jusqu’à ce que les ombres portées s’allongent nettes.

Très haut, dans les montagnes, les chalets sont habités. Ils se révèlent en points brillants, et il semble qu’une sphère sombre, cloutée d’or, entoure le traîneau sonnaillant qui, seul, suit sa trace entre les remblais de neige bleue.

[…] Entre les Praz et Megève il y a un mouvement ininterrompu. Sans cesse, les traîneaux mal éclairés se garent difficilement.

Maintenant il fait nuit et les feux de la terre se distinguent des feux du ciel par leur teinte rougeoyante.

La silhouette d’un village,… une avenue bordée d’arbres… Voici Megève et ses premières maisons, puis une place publique…, des boutiques propres… À l’extrémité du village le traîneau s’arrête devant l’auberge du Soleil d’Or.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

[…] Megève est situé à 1 113 mètres d’altitude. On arrive à Megève soit par Sallanches, sur la grande ligne de Paris au Fayet-Saint-Gervais, soit par Albertville et Ugine. On peut également monter du Fayet-Saint-Gervais, mais, en hiver, cette dernière route est parfois coupée.

À partir du printemps prochain 1914, Megève sera desservi été et hiver par un service automobile.

Pour cet hiver 1913-1914, il faut encore prendre le courrier soit d’Ugine, soit de Sallanches. Il est très facile d’avoir un traîneau particulier à deux chevaux et capote chez l’un des cinq loueurs de voitures qu’il y a à Megève.

Le jour où Megève sera station d’hiver, des fêtes pourront y être facilement organisées. Ceci à cause du grand nombre de chevaux et de traîneaux qu’il y a dans le pays et permettant d’amener du monde en masse. De Combloux à Flumet, chaque habitant possède au moins deux juments et plusieurs traîneaux. On peut arriver en automobile puisqu’en 1911-1912 nous-mêmes avons fait deux fois ce trajet (Ugine-Saint-Gervais et Sallanches-Ugine) alors qu’il y avait un mètre de neige dans les rues de Megève. La route est toujours déblayée pour le courrier entre Ugine et Sallanches.

Megève possède trois hôtels :

- Hôtel du Mont Blanc (Morand Périnet), chauffage central .

- Hôtel du Soleil d’Or (Conseil).

- Hôtel du Panorama (Morand).

Il y a un médecin à Flumet et un à Sallanches ayant téléphone et auto.

À Megève on trouve toutes les ressources nécessaires à la vie. Les commerçants sont nombreux, les affaires très prospères. Le jour où ils verront les étrangers venir en hiver, il est bien certain qu’ils n’hésiteront pas à tenir les articles de sport d’hiver. Mais avant cela on peut trouver l’équivalent en style du pays, mais qui, en cas d’incident, peut rendre les mêmes services : lainages, tricots, bas, gants, bonnets, réparation de chaussures, de ski, etc.

Atelier de photographie chez Morand Louis. Électriciens – tabac – coiffeurs – horlogers, etc…, etc…

LES RIGLARDS – LE PLANELLET

Le lendemain matin Henriand et Maheut partent à ski vers les hauteurs qui, au midi, dominent Megève. Le temps est splendide, la neige étincelle, le froid vif. Ils sont joyeux de la liberté dans la montagne et aussi d’être à souhait dans un endroit où, partout, à mesure qu’ils montent se révèlent des pentes parfaites aussi nombreuses que le cercle très vaste des monts qui entourent Megève.

C’est inouï, Megève. C’est encore autre chose que ce que nous connaissons, car ici, nous aurons tant que nous le voudrons la variété des courses. Vois…, regarde là-bas, c’est tout le massif du Mont Blanc, les aiguilles, c’est tout Chamonix avec en plus le soleil et l’immensité. À la lisière de la forêt les skieurs suivent la trace du chemin, trace interrompue par les branches basses des sapins que la neige retient entre-croisées sur le sol.

[…] Le soleil est plus chaud. Les fûts lisses se dressent, comme argentés sur le fond blanc et lumineux. Entre les branches, le Mont Blanc, l’Aiguille Verte, les Aiguilles de Chamonix passent, visions éthérées, toutes vibrantes d’air glacé et de soleil matinal. Que de grâce, que de beauté ! les alpages enneigés où la vie s’égrène, la forêt puissante et calme sous le bleu or du ciel et là-bas les cimes les plus justement célèbres. Voulant être de retour pour midi, les skieurs descendent vers le village des Riglards. Au long des pentes, ils reviennent à Megève, enchantés du terrain qu’ils ont vu et de celui prévu déjà pour l’autre versant de la montagne.

Tout à coup :

– Un carillon ! !

– Écoutons.

Voici les anges dans la plaine.

Le chant du couplet est donné par une seule note, joyeuse, qui s’envole comme un papillon. Puis en tierce et en quinte toutes les cloches reprennent : Gloria in excelsis Deo.

Émus, ils écoutent. Ces neiges, ce soleil, ces chalets, ces étables, ce cantique, ce chant qui ondoye dans toutes les montagnes, au fond des crases, l’allégresse des cloches dans ce village alpestre semble une réparation de l’offense des Nazaréens envers Jésus et Marie. C’est le rêve d’un Noël où la nécessité du froid eut fait accueillir la Sainte Famille par un peuple pieux et empressé.

C’était la première fois que pour Maheut le mystère de Noël était mêlé aux choses de la montagne… qu’en ces lieux domine une grâce païenne. Elle était loin, ah ! combien loin encore de la beauté farouche, de la simplicité rude de la noblesse chrétienne et de la nuit fantastique de clartés qui, plus tard, devait, pour eux, illuminer une nuit de Noël à Bonneval-sur-Arc. Souvenir parfois obsédant tant ce qu’il contient est au-dessus de la vie… que le souvenir de Megève est ingénu et gracieusement facile en comparaison du Noël mauriennais au profond étroit des montagnes, par un froid polaire, et une nuit irradiée par l’au-delà.

[…] Vers 13 heures et demie, les skieurs suivent le chemin glacé qui mène au calvaire… Ils contrepassent une femme du pays… :

– Vous avez de beaux pâturages à Megève ?

– Ah oui, assez bons.

– Il y a beaucoup de bétail ?

– L’hiver, chacun a une dizaine de vaches et deux ou trois juments, des moutons, des chèvres.

– Et l’été ?

– L’été ! on les met à la montagne et on en a le profit.

– Mais comment est-ce que cela s’arrange ?

– C’est comme ça : tous les ans à la même époque, pendant la première quinzaine de Juillet, tous les propriétaires montent à la montagne où sont les bêtes avec les bergers. On trait les vaches devant chaque propriétaire. On donne au propriétaire 8 francs par litre de lait que la vache donne ce jour-là. Celui à qui appartient la montagne a le lait pour lui et celui à qui appartient la vache a ce que je vous dis et la vache qui lui revient pleine à la fin de l’été.

– Regarde, qu’est-ce que c’est que cela ?

Maheut montre à son compagnon un étroit canal de bois surélevé d’un mètre au-dessus du sol et sous lequel pendent de longues aiguilles de glace.

– Tu vois, c’est un sorte de production de force. L’eau tombe sur les palettes de la roue, les câbles font marcher quoi ? nous verrons !

Près d’un chalet un chien aboie, un homme sort.

– Voilà du bien beau temps !

– Mais oui, Monsieur, ce n’est pas l’hiver qui empêche de travailler ; on profite de la neige pour transporter les fumiers.

– Dites-moi, qu’est-ce que c’est que cette installation-là ?

– C’est pour battre les grains. La batteuse ne peut pas monter ici. Battre au van ça n’en finit pas. Alors on a toujours vu ça comme ça. L’eau me vient d’un qui est là au-dessus et voyez-vous, elle s’en va là-bas faire tourner la batteuse d’un autre.

À près quelques mots les skieurs poursuivent leur route. Ils sont maintenant sur un très large plateau. Plusieurs villages y sont situés. Le plateau est entouré de forêts épaisses, drues, noires ou givrées suivant l’orientation et qui montent jusqu’au sommet des montagnes. Ces forêts sont un des grands attraits de Megève.

Ils sont de plus en plus ravis. Ils étudient maintenant le versant sur lequel ils étaient le matin. Voici le chemin du col du Jaillet, du Christomet et sur le versant où ils sont, celui de Rochebrune.

Plus haut, sur une sorte de terrasse, devant un chalet, en plein soleil, un homme étrille ses juments. Des gars chargent les traîneaux.

– Alors comme ça, vous allez au travail ?

– Mais oui, Monsieur.

– Et les juments, ça va bien ?

– Oh ! le bétail rend en ce moment !

Ils causent élevage

– Qu’est-ce que ça rapporte, deux juments ?

– Une pièce de mille à douze cents, par an, ça fait bon !

– Je le comprends.

[…] Toute la vie est localisée sur ce plateau. Les attelages tintinnabulent et les juments vigoureuses tirent à plein collier, attelées des équipages rustiques aux cuivres bien fourbis. Au cou des juments les clochettes battent régulièrement quand la bête est chargée. Au retour, à vide, au rythme martelé de leurs sabots les notes trillent, précipitées, chacune en un son monotone… mais qui répond, qui complète toutes les autres cloches de toutes les autres juments qui, partout, charroient avec activité. Les habitants profitent de la neige pour passer sur les parcelles les uns des autres afin de déposer à l’endroit voulu l’engrais tiède aux vapeurs condensées dans l’air froid et dont les tas bruns augmentent tous les jours. Sur les chemins de neige durcie les traîneaux chargés passent, embués légèrement.

Et quand la matière chaude, qui féconde le sol, est déposée à terre en un geste large, de grandes spirales moites et bleuâtres montent ainsi qu’un long fil se perdre dans l’air… nuançant dans leur transparence les neiges pailletées sous le grand soleil qui là-haut domine tout.

Lorsque les skieurs montent vers les confins de la forêt, l’air n’est troublé que par le seul bruit de la neige qui se tasse sous les skis, par une charge de givre qui tombe d’une branche alors que se confondent en un murmure très doux, très gai, mais qui va diminuant, les cloches d’airain, les cloches de bronze qui redisent sans cesse l’indissoluble union des choses de la terre. Que l’été germe sous l’hiver et que la paix économique des peuples, dans toute région neigeuse, tient dans ces traîneaux, ces fumures tièdes, ces juments râblées et les cultivateurs robustes qui les mènent.

Promenade…, flânerie…, le soleil est si bon, la neige si belle ! Au fond du vallon, Megève. Autour, les premiers champs de ski, puis les prairies montueuses qui s’élargissent, couronnées de forêts. Celles-ci forment de grands dessins noirs irréguliers, ou des pointes symétriques…, proues de verdure sur l’océan blanc. Les Aravis aux couches parallèles, le Charvin qui se présente comme des Escrins amenuisés…, le soleil qui sombre derrière les cimes dans lesquelles la vie semble affluer avant de pâlir.

LES CHALETS DU MONT JOLY – LE MONT D’ARBOIS

Au matin du dimanche, à 7 heures, quelques skieurs, dont nos Savoyards, précèdent le départ général. Il fait froid, -15° au thermomètre, la neige sera bonne. Ils partent par le chemin du calvaire. La journée s’annonce radieuse. Les Aravis semblent sortir de la mort… sépulcraux ; ils s’empourprent graduellement du faîte à la base et bientôt, ressuscités en vie et en beauté, ils s’animent dans le froid matin. Tout s’éveille dans la nature, mais arrivée sur le vaste plateau, la caravane sent la vie humaine encore enclose dans les chalets.

Les skis sont chaussés au même endroit que la veille. Ils montent dans l’ombre de la montagne et le temps est très froid. Après le pont sur le torrent, toute la caravane se resserre. Elle passe devant Rosalie, le beau chalet. Il est orienté face à l’Ouest avec, de coté, une sorte de bastion carré. Puis ce sont les champs de neige épaisse et les forêts. Les arbres sont écaillés de blanc, les petits sapins avancés et seuls semblent des silhouettes contemplatives. Les skieurs gravissent vers un col, les sens tendus par la révélation qu’ils attendent… Ils sentent que là, le voile se déchirera et que toutes ces neiges qui les entourent ne sont que les portants du décor attendu. Le silence est absolu… au loin des Genevois s’amusent, mais les amants de la montagne montent, l’âme inquiète ! Tout à coup, des sommets semblent voltiger dans les nues ; quelques pas : c’est la vision.

Au pied des skieurs est une floconneuse corniche de neige et en dessous la montagne descend, descend, sinueuse et douce jusqu’à la vallée, à Saint-Gervais. Du fond de la vallée, partant du sol, rapide comme une fusée et brisée comme telle dans sa ligne de lumière, la ligne de l’arête de Bionnassay s’élance vers le ciel. Quel trajet gigantesque que celui de cette ligne qui s’épanouit en toutes les splendeurs du sommet du Mont Blanc. Voici le Col Infranchissable… les Bosses… les Monts Maudits… Glaciers qui éclaboussent de soleil où se dégradent à l’infini de ces demi-teintes bleutées et discrètement miroitantes que, seules, forment leurs ombres.

Tous avaient vu le Mont Blanc de points différents, mais jamais ils n’avaient ressenti si pleinement sa ligne ascensionnelle et l’altitude. De sa base élargie à son sommet aigu qui rutile comme un diamant, la ligne est d’une telle aspiration vers l’azur que, seule, une pensée l’explique : voici l’œuvre de Dieu. Sur la gauche du Mont Blanc, toutes les aiguilles de Chamonix hérissent leurs pics aigus et déchiquetés. Et si longuement, si profondément le regard des skieurs s’y attache, ils se demandent si les aiguilles pointent vers le ciel ou si le ciel clément et bon ne descend pas sur terre, par les échancrures des montagnes. L’horizon se continue par l’Aiguille d’Argentières, le Buet, les Aiguilles Rouges, les Aiguilles de Varens, les Aravis. Les lignes descendantes du Brévent et du Plan des Aiguilles se rencontrent très loin dans l’ombre de la vallée.

[…] Quand tous sont réunis, légère la caravane file sur les crêtes, dans la direction du Mont d’Arbois, jusqu’à un chalet vétuste, situé en plein midi et propice pour la halte.

Vieux chalet pantelant, désarticulé, oublié au fond de la combe ! En partie enlisé sous la neige, la toiture débarrassée à cause de ton orientation, tu agonisais lentement par ces journées de gel ou de feu qui, comme pour l’âme les heurts de la vie, ont contribué à ta lente désagrégation. En ce jour tes cotés luisaient encore, craquaient sous le soleil, vivaient leur dernier hiver puisque l’année suivante ta figure vieillie, fendillée, mais combien accueillante ne devait plus offrir l’abri du vent froid.

Les regards limités par la forêt, le Mont d’Arbois, le Mont Joly et le Mont Blanc, les skieurs sont aux parois d’un creuset où fusionnent neiges et soleil. Fusion subtile et forte d’où émanent ces rayons qui réchauffent l’être. Ce ne sont point là des effluves de mol alanguissement, ni l’extase qui étreint, ni un sentiment énergique plus sportif qu’esthétique, non, mais une ambiance qui semble, en tout point, adéquate aux plus intimes sentiments qui gravitent autour de l’idéal déposé au fond de chacun. Trêves de vie intense pendant lesquelles notre âme pénètre l’Être, se laisse voguer, confiante, attirée invinciblement par ce je ne sais quoi d’éternel qui seul l’apaise et dans lequel se dressent les monts. Pendant cette accalmie les yeux se grisent, car l’hiver, les neiges ne sont pas choses blanches, mais un foyer où palpitent toutes les teintes du prisme. Mêlées entre elles, savantes de valeur, compensées par les rocs saillants et les arbres sombres, elles forment ce prodige qui, même en tous lieux, se formule, se précise ici : la montagne en hiver.

Après un long temps, la caravane reprend sa marche. Au sommet du Mont d’Arbois, par place, la crête balayée laisse voir des taillis de buis rouges au pied des sapins verts. Ils regardent toujours, éblouis, car il semble que, de plus en plus, le Mont Blanc grandit en son orgueil.

Là, commence la descente en bordure de la forêt. Les uns derrière les autres, ils vont, les skieurs, sur les pentes douces mamelonnées, dont la neige sèche s’envole, rapide et légère, refoulée par la spatule du ski. Voici une pente très longue dans laquelle les premiers se lancent, ivres de vitesse… quelques secondes… un nuage d’argent qui retombe aussi vite que soulevé… et là-bas, bien bas, les silhouettes décroissantes s’arrêtent dans un estuaire de neige encadré de sapins. Les premiers descendus assistent les autres du regard. Il y en a, très beau style, qui glissent, vite, ailés de neige fougueusement soulevée qui retombe en ondulant. D’autres se lancent, hâtifs, peu solides, et n’arrivent en bas qu’à force de tapes, de pelles, en bougonnant un peu.

Auprès des sapins ils poursuivent sans secousses, sans ressauts, sans entraves. Bercés voluptueusement, sans nul souci du sol, au rythme des skis, ils glissent, rapides, avec toujours devant les yeux le Mont Blanc et ses Aiguilles sur le ciel pur et cru. Au-dessus de Saint Gervais, est une vaste clairière dans laquelle la caravane fait une conversion à gauche. D’un vol les agiles sont en bas que les moins habitués hésitent encore en haut des pentes. Mais le terrain est si réellement vaste que chacun à son gré peut virer de long, de court, tomber ou fendre l’air sans nulle inquiétude de déranger les autres. Plus bas, près des forêts, dans les clairières, ils retrouvent la vie rurale. Des sentes creuses se distinguent entre les sapins et quelques bouleaux présentent leurs corps blancs à l’orée du bois. Les faîtes des sapins se groupent en premier plan compact sur les Aiguilles de Chamonix, aériennes dans le soir qui monte… et les bouleaux légers brodent les arabesques de leurs branches fines sur ces masses dures et noires.

CROIX DE ROCHEBRUNE – LE PAS DE SION

Le jour suivant, la sortie a lieu à huit heures.

– Il fait moins froid, aujourd’hui !

– Il y a tout de même – 10°.

– Ce que c’est que les comparaisons, il fait doux à coté d’hier matin.

Les skis sur les épaules, Henriand et Maheut traversent le village. La glace craque sous les pas. Les magasins sont ouverts et dans la même direction qu’eux les enfants vont à l’école. Tous font route vers l’autre extrémité du village et c’est grand amusement pour les enfants que de voir le monsieur et la dame qui leurs causent en marchant.

En face de l’école, à gauche, est le chemin avec la plaque indicatrice : Rochebrune. Les enfants regardent ceux-là qui sont grands et qui prennent la clé des champs, tandis qu’eux, les petits, vont s’enfermer pour toute la journée.

La route étant bien tracée dans la neige, ils montent à pied jusqu’à la plaine supérieure. Ils arrivent au village du Maz. Sur le plateau la vie foisonne. Sombres auprès des villages, les forêts sont blanches, givrées, au sommet des montagnes ; mais derrière ces sommets surgissent des hauts pendus.

Le Joly et le Mont d’Arbois sont au nord est, Rochebrune au sud ouest.

Vue de Megève, la montagne de Rochebrune présente quatre langues de neige qui montent vers sa sommité dans l’intervalle des forêts. Ils passent près de quelques maisons et s’engagent dans la troisième langue.

[…] Le ciel se charge de gros cumulus aux contours si riches, et des fluidités de feu dardent de ces nuages sur les skieurs qui montent lentement. Le Mont Blanc se hausse derrière le Mont Joly. Comme une confuse mélopée, le chant des clochettes des juments s’atténue et se perd dans l’air.

À la fin de la langue de neige ils font halte près d’un chalet. Puis, par une très petite crase, ils arrivent au bas de pentes bossuées. Là est une grange recouverte d’une épaisse tranche de neige qui laisse voir les couches des tombées successives. Au fond de ce vallon étouffé de soleil, la chaleur est, en ce jour, accablante ! Les neiges semblent mille regards curieux qui s’écarquillent tant leur scintillement est, ici, comme exaspéré.

[…] Maintenant ils pénètrent à nouveau dans le domaine défini de l’hiver. Les sapins sont tout blancs et la neige est si épaisse que les branches du bas disparaissent enfoncées et nivelées. Quelle force en cette neige qui semble compacte et se joue sous les skis en poudre sèche et cristalline.

Entre les grands arbres raidis, les petits, tout encapuchonnés, les creux dégarnis et les remblais, ils montent dans ce labyrinthe simulé qu’est toujours une forêt en hiver. Plus haut le Mont Blanc réapparaît écimé par de longs nuages elliptiques. L’âme et les sens se divertissent ou se recueillent suivant que les yeux se portent sur les Alpes sévères ou sur les joliessses sylvaines d’alentour.

Peu après, les skieurs débouchent sur l’arête, non loin de la croix de Rochebrune et d’un vaste chalet.

[…] Sur les arêtes ils continuent leur course : montant, descendant, soit en forêt, soit en clairière. Bientôt le soleil est voilé, le grand ciel grisâtre cache le Beau Géant et seules les Aiguilles Chamoniardes se dentèlent sur des teintes laiteuses. Après la brutale insolation de la veille, c’est un spectacle tout opposé, fait de teintes nacrées, de grisailles et d’ombres d’un art exquis d’aqua-fortiste.

Multiplicité inouïe des sensations éprouvées en montagne : tropiques et cercles polaires d’un jour à l’autre en un même point. Aperçus étourdissants, aveuglants. Immobilité des éléments qui semblent anéantis sous le joug de la clarté… Rien ne bouge, et, seule, l’évolution de l’heure apporte au site de lentes transformations. Jeu de nuages… ombre et soleil reprennent et se cèdent le terrain.

Une plaque d’or éclaire un point, et le nuage en fuyant dans le ciel semble rabattre sur ce point un grand rideau qui suit sa trace.

Peu à peu les nuages s’attirent, se rapprochent. Cumulus, nimbus s’enchevêtrent pour ne plus former qu’un vaste champ gris que trouent à peine quelques rayons solaires. Il ne reste plus sur terre qu’une luminosité cachée et comme le sourire railleur de celui qui sait que tout passe et qui attend.

Vers le point 1873, Henriand et Maheut font la halte de midi. Tandis que, sous la chaleur lourde, ils suivaient les remontées des arêtes, un grand coup de vent a balayé et amélioré le ciel, le soleil est revenu.

Adossés à un chalet, ils savourent l’heure de repos, de calme, de silence. Devant eux, les montagnes sont belles et gracieuses. Ils parlent ; et, devant ces sites, leurs âmes, non en transes extatiques, restent en contact avec la vie réelle, embellie pour eux des merveilles dans lesquelles, ici, elle s’écoule. Ils restent là, quiets, comme on reste à la montagne, des heures, immobiles. Heureux d’un bonheur si spécial que nul ne peut le comprendre s’il ne l’a déjà éprouvé. La fumée de la pipe d’Henriand monte droite et bleutée sur l’atmosphère ivoirine des gros nuages gonflés d’or. Le temps est lourd et la neige fond en moirant sa surface.

La contemplation permise achevée, les skieurs reprennent leur marche. Ils passent le Chalet de Rosset pour arriver au Pas de Sion. À droite est le col de Véry vers lequel va une trace coupée par quelques avalanches.

Vers le Pas de Sion, la dorsale s’amincit, tombe à pic de chaque coté et la quantité de neige exige grand soin pour la manœuvre. Au col du Pas de Sion, une corniche défend les pentes inférieures, à un point voulu ils la brisent et dévalent loin vers le bas. Ils prennent par le fond de la crase. Un grand nuage voile le soleil. Le sol a cette teinte plate qui fait que toute déclivité s’unit aux lignes supérieures sans apparence de pentes de séparation.

… Très resserrée entre de hauts talus, dissimulée sous de grands arbres, une trace de raquettes descend rapide vers le torrent. Le torrent passé, le terrain est meilleur, la forêt s’éclaircit. À travers les troncs, ils voient la plaine blanche où circulent les inlassables juments. Sur la plaine, la neige colle dans les places infoulées et dans les chemins maculés les skis ne veulent glisser.

Lentement se fait le retour. Le ciel se charge de plus en plus. Pour le lendemain les skieurs pressentent une journée de neige et de repos.

IL NEIGE

Le soir de la course de Rochebrune, la neige commence de tomber, lente d’abord, comme en musant, puis régulière et serrée, ayant à cœur de recouvrir le sol d’une nouvelle couche. Après la nuit, il neige encore au matin et de telle sorte que skieurs et skis sont prisonniers dans Megève.

LE COL JAILLET

Le lendemain, à l’heure habituelle, 8 heures, Henriand et Maheut quittent l’hôtel. Le temps est absolument dégagé.

Par un bon chemin de neige, les skis sur les épaules, ils montent vers les Riglard. Le froid est très vif. La neige tombée la veille a purifié tout. Par ces matins alpestres renouvelés de neige fraîche, il est des joies de vivre qui transportent l’être.

Heureux épanouissement, don de l’au-delà !

Que sont à plaindre ceux qui peinent sans cesse et auxquels la vie refuse ces apaisements. Plus à plaindre encore sont ceux qui y passent étourdiment, en enfants dissipés. Si les uns sont dépourvus matériellement, les autres le sont idéalement et ce sont de grands pauvres auprès de Dieu que ceux qui, évaporés, jouissent de tels trésors sans s’y attacher pour les mieux comprendre.

Au Riglard, près d’un chalet, est une femme qu’ils interpellent. Cette femme a une désinvolture étonnante. Bien campée, belle tête, l’œil altier, elle possède, comme beaucoup d’habitants des montagnes, une singulière faculté d’élocution.

À force d’être secoués dans le sac de la vie des grandes villes, les humains finissent par devenir des petits cailloux tout ronds qui, si on les fait rouler, tombent tous dans le même trou, à l’inverse des ces créatures libres, bien frappées moralement et dont les contours ne sont aucunement émoussés. Les contours… et les angles, crieront les citadins ! Il n’en n’est pas moins vrai que pour avoir des similitudes de moulage en boule, la race humaine n’est pas pour cela dépourvue de toute aspérité… Elle en a tant qu’elle roule dessus.

Mais la femme du Riglard, si bien de sa personne, si intelligente dans ses questions sur le ski, isolée ou recluse tout l’hiver en son chalet, laisse bien loin derrière elle un tas de petits objets charmants et convenus, vivant en troupeau et qui pensent à tout autre chose quand on leur parle d’une question.

Un peu plus haut, Henriand et Maheut mettent les skis et suivent la voie de leur première promenade. Au seuil de la forêt tous leurs regards sont pour la fulgurante diaprure du Mont Blanc.

Un vertige se dégage de tout, les saisit, les entraîne, enivrés. Ils pénètrent dans la forêt, ce grand temple mystérieux qui leur dit : Viens dans le calme de ma retraite… Divisé à l’infini par mes multiples ramures, en point d’or, Apollon plonge en mon sein. Amant fougueux, la dispersion de ses rayons procrée mille feux qui m’embrasent toute. Il hume la neige qui couvre mes senteurs aromatiques jusqu’à ce qu’elle soit fondue, volatilisée à ce contact chaud d’un dieu.

Déchargée peu à peu, la branche frissonne et secoue en les jetant sur le sol déjà blanc les masses compactes qui l’enserraient. Libre, d’un geste énergique elle reconquiert sa place première, et, de toute son élasticité se redresse vers l’astre qui aspire ainsi toutes les branches de la forêt. C’est un bruit très discret [sic] que celui de la neige qui tombe, pesante, mais moelleuse… c’est la cadence de la forêt par les beaux jours d’hiver.

Les arbres sont hauts, lisses, ici serrés, là, espacés en clairières. À Megève, la forêt n’est pas encore dévastée, mais les coupes semblent fréquentes. La main humaine, sacrilège, a abattu des arbres qui, de toute leur force tendaient vers le ciel. Ils sont là, gisants, tronçons mutilés, mesurés, déformés, pour satisfaire en bas la soif grouillante des hommes. Arbres centenaires, vous êtes l’emblème de la vie droite et saine, des traditions simples. Vous élevez vos rameaux puissants au sein des Alpes immobiles. Vous êtes rigides et vous serez bouillie. Vous êtes tutélaires et vous serez souillés ; nobles, vous serez avilis ; solitaires, vous serez prostitués. Votre cœur secret sous les aubiers fera la rapacité de l’encan… et pourquoi ? … Pour propager les discordes humaines plus répandues et plus nombreuses, hélas, que les grandes pensées et les nobles élans. Malheur à vous si vous devenez la feuille quotidienne, moins salie par l’encre que par les propos qu’elle imprimera sur vous … Et peut-être, arbres de lumière, serez-vous piétinés au fond de quelque bouge obscur où vos fibres, pourtant déchiquetées, souffriront encore d’une écœurante promiscuité. Peut-être un sort meilleur vous fera-t-il livre. Le livre digne et grand, science, poésie, peu importe, s’il entraîne l’humanité au-dessus de ses tendances moyennes. Peut-être serez-vous la feuille choisie sur laquelle l’âme trouvant formulée ce qui est confus en elle s’arrête pour boire à sa source. Sous votre masse inerte mais fragile, sentez-vous le fluide qui vous révèle que tel ou tel est un ami. Et peut-être, les livres qui se ferment mal sont-ils des arbres qui veulent nous dire qu’ils sentent que nous les aimons.

Des larmes sortent souvent du flanc des pins … Comme la fille de Jephté, pleurez sur la montagne la vie de vos derniers beaux jours, l’orgueil de votre pureté et votre gloire de vivre.

La forêt n’est que le premier plan des Alpes admirables. Tout est exaspérant de beauté. Il leur semble qu’un archer divin fasse chanter leur sens.

À la Croix des Sales, ils font une halte brève, car la température est très basse. L’ascension se poursuit. Dans l’enchevêtrement des branchages le chemin exact est trouvé.

Par endroits la forêt a des trous noirs, son épaisseur a vaincu l’hiver. Plus haut un talus est gravi. De là ils dominent la descente sur la Giettaz et les Aravis.

Les sapins deviennent plus petits, comme rabougris. L’alternative du gel et de la chaleur les a ornés de mille pendeloques fantaisistes, de breloques, qui se choquent avec un petit bruit quand on remue les branches. Ils semblent des arbres de Noël ou de ces folies garnies de clochettes pour faire rire les enfants.

Si grands soient-ils, les hommes ne sont-ils pas toujours de vrais enfants auprès de ces mystères qu’ils coudoient et desquels ils s’amusent ?

Le Col Jaillet forme comme un belvédère entre les Aravis, le Joly et la chaîne du Mont Blanc. Ce recul augmente encore l’ensemble magistral des lieux.

Ils se trouvent, alors, dans l’ombre d’un monticule. Au-dessus de son arête, le soleil brise ses rayons. C’est un éclat tout uni, incandescent, qui semble se déplacer à mesure qu’ils marchent. Tantôt, il se brise à nu sur la tête, tantôt il auréole un sapin. De ce fait, l’arbre se transfigure, il devient la proie de ce ciel chauffé à blanc, qui le repousse, et sur lequel il étale le moindre détail de ses sombres brindilles.

[…] La lumière est absolument décomposée. La neige foulée par eux est mauve, et bleue au moindre ressaut. Les reliefs du sol se dégradent dans des bleus insensés. Le ciel est d’outremer sombre et le faîte du monticule est ourlé d’une bande d’or fin. Plus loin, plus bas, c’est la belle neige, la forêt verte. La magie est localisée là, où, émus, anéantis, ils avancent automatiquement, les sens captés par la beauté ambiante. En approchant du col secondaire l’ombre portée est plus forte, des coloris insaisissables jonchent le sol de gemmes adoucies…

Au col tout est d’or et d’améthyste, les skieurs y arrivent et tout à coup, plus exaltant que jamais, le Mont Blanc redresse son orgueil ancestral. Devant eux les neiges dévalent d’argent et de saphir. Un instant ils restent là… comme si leurs âmes venaient de vaciller en entrevoyant les ivresses éternelles ! Éclair insoutenable, mais espérance combien fertilisante.

En quelques instants ils sont plus bas, à un chalet auquel ils demandent l’abri de son auvent pour la halte.

[…] L’auvent est au midi, il y fait très chaud. La table, les bancs sont sortis, nettoyés avec de la neige et séchés avec du foin. Ils s’installent tandis qu’un rouge-gorge joli volète autour d’eux, pépiant le bonjour et demandant du pain.

À cette heure de midi, c’est l’immobilité des ombres et des choses… Un peu plus tard, Henriand et Maheut chaussent leurs skis. Rapides, ils glissent, bercés d’une crase à l’autre, de la neige blanche à l’ombre bleue, jusqu’au torrent du fond du vallon. Resserré entre les pentes, il coule sous les glaces, ralenti, comme fatigué.

Et vite, dans la neige pulvérulente, les skieurs filent à travers les pâturages ou la forêt.

De grands sapins très droits laissent une trace circuler entre eux, mais plus bas de jeunes plantations livrent encore le massif du Mont Blanc.

Des bûcherons travaillent. La cognée résonne au cœur des amoureux de la forêt. De grands fûts gisent encore et le chemin est souillé et durci par les arbres qu’on a déjà emmenés.

La vie réapparaît : cerisiers lisses, chalets aux lauzes moussues, briques rouges et ce séduisant clocher de Combloux au bulbe harmonieux, qui, d’après Anthonioz, fait rêver à l’Indo Chine.

Doré, bruni par le temps artiste, le clocher de Combloux, seul, au milieu des neiges, unique de forme et de teinte en ses lobes superposés et sa patine chaude, semble la fleur offerte à la poésie des lieux dans ce tournoi de magnificences alpestres.

Au Café de la vue du Mont Blanc, justement dénommé, ils arrivent peu après. Du modeste balcon, le site est admirable. Dans la salle, de l’avoine cuit et répand une odeur fadasse.

[…] Le jour décline. Les coupoles du Mont Blanc s’adoucissent dans le ciel qui verdit et affine ses teintes.

Un moment après arrive la traîneau mandé par téléphone.

Les fourrures sont endossées, les skis arrimés, les couvertures serrées. Comme la route est penteuse, le cocher fait démarrer la bête en la tenant par la bride. Le traîneau s’ébranle avec ce craquement toujours pareil pour glisser ensuite sur la route durement congelée.

Le soir tombe. La grisaille s’empare des neiges. Quelques sommets prennent des teintes rubescentes. Le cheval trotte doucement au son de ses sonnailles : six notes en deux triolets balancés par deux notes longues. C’est un cycle régulier qu’accompagnent le trot du cheval et le bruit du traîneau. La vue s’étend bientôt sur la plaine de Megève.

Au fond, vers le Charvin, le soleil descend dans le triomphe de son couchant. De son foyer rayonnent les ors qui, dardés à travers le ciel, viennent rejoindre les bleus de nuit en une ineffable dégradation de verts bleus et d’ors dilués. La plaine blanche reflète la palette du ciel si bien que le village de Megève s’assoupit dans un orbe d’or.

Il fait très froid. Les teintes s’assombrissent. La fournaise solaire disparaît et s’atténue. À mesure qu’elle replie sa clarté, les ombres du soir progressent pour bientôt tout recouvrir de leurs teintes lilas.

LA LÉGENDE DU CHRISTOMET

Henriand et Maheut vont trouver Chosalent, chasseur et maréchal ferrant, pour avoir des renseignements sur la montagne du Christomet…

On ne sait pas trop, mais on dit que le Christomet est le milieu du monde et que de son vivant le Seigneur Jésus Christ s’y est reposé. C’est de là qu’est venu le nom de Christomet. Il y a au sommet un creux de la forme d’un homme étendu ; un creux qui ne se referme jamais parce que c’est là que le Christ s’est couché. Quand on a une maladie, on va se coucher dans le creux qui se rétrécit ou s’agrandit pour chacun ; on plante une croix au sommet et on est guéri… Il y a comme ça beaucoup de croix au sommet de la montagne.

LA CROIX DU CHRISTOMET

Le matin de la journée destinée au Christomet le ciel est moins pur. Les skieurs traversent le village et suivent la route bordée de sorbiers. Les baies rouges sont blottis au fond de fleurs de givre. Larges corolles de givre ajouté au givre et roulé en panaches… pistils rouges… étamines noires, fleurs irréelles, fragiles comme le rêve…! Après le pont et la scierie, ils prennent le chemin dans la direction de la Motte. Le chemin est penteux et le terrain gelé. Les skis sont sur les épaules.

– Non, mais… un attelage !

– C’est fou… vite, garons-nous !

Aussi exact que fou ; un petit tape-cul genre normand, attelé d’une fringante jument et conduit par un homme en blouse courte, descend à toute allure par ce chemin si raide et glissant. La bête, vigoureuse, bien ferrée, lance hardiment son pied et trotte dans ce chemin déclive comme un normand sur une route plate. Ils sont aussi étonnés de la hardiesse de l’homme que de la sûreté de la bête.

Plus haut, ils mettent les skis et montent dans la direction de la Motte. Un poteau remplaçant mal une vieille croix indique le chemin. Puis la forêt en partie déboisée et encombrée offre une voie alors désagréable. Une autre scierie, une crase à traverser et les skieurs arrivent sur un plateau découvert. La vue s’étend de plus en plus et ils pressentent le panorama qu’ils auront du sommet.

Le temps est accablant. Le ciel unicolore laisse voir tous les sommets ; il verse sur eux quelque chose de morne. Un vague soleil essaye de percer. Il luit sous les nuages desquels tombent des émanations chaudes.

Par de grands lacets, ils arrivent aux Chalets de Brion.

– Qu’est-ce que ces chalets ? des tonnelles à moitié enfouies sous la neige ; une guinguette, une amusoire quelconque !

Ils poursuivent leur course. Le site s’élargit. Pour leur dernière ascension, les cimes qu’ils ont tant admirées veulent toutes ensemble se livrer à leur vue : Amis fidèles, voyez, nous sommes des sœurs. Plus vous montez, plus se dessine autour de vous le cercle des montagnes. Soudées les unes aux autres, reliées d’un massif à l’autre par la main de la perspective, nous formons la ronde joyeuse, nous vous enserrons. Tous nous vous aimons parce que de l’humble colline au plus extrême sommet, partout, vous chérissez la montagne. Vous m’aimez pour moi, réellement, non pour les divertissements de lieux organisés.

[…] Après une conversion dans un chemin ombreux, au sol blanc, à la voûte claire, les skieurs arrivent à un chalet. Là ils laissent les sacs et continuent par la dorsale vers le sommet du Christomet.

Le Christomet ! Quel joli nom ! tout nimbé de rayons, comme celui qu’il évoque. Le Christ aurait touché ce faîte et depuis lors une forêt de croix aurait jailli du sol sanctifié. La neige est très épaisse. Les croix les plus hautes allongent leurs bras et semblent suspendues sous les aisselles au-dessus de l’onde solide. De plus petites croix sont posées sur les grandes et, à fleur de neige, montrent leurs bois noircis. Il y a une figure pieuse dans l’oratoire de pierre, mais ils ne verront point le creux sacré de la légende.

– Une croix au nom de Chosalent, à son nom !

– Pièce à conviction, il ne niera pas qu’on a vu sa croix !

Tout ce monde de croix s’élève au milieu d’un horizon immensément étendu. Sans reparler de tout ce massif du Mont Blanc, du Buet, des Aravis, des montagnes qui dominent Haute Luce ; là-bas, si loin, la Dent de Crolles dessine son nez aquilin sur une buée dorée derrière laquelle on devine encore d’autres montagnes. De l’Aiguille du Tour à la plaine Grenobloise, par toute la vallée de l’Isère en passant sur l’extrémité de la combe de Chambéry : telle est la vue. Elle forme un long défilé et l’on voit, comme rarement, la dépression graduelle des montagnes jusqu’aux sommets secondaires, amis enviables, qui dominent le riche Grésivaudan. Là-bas tout est verdure ; ici, tout est neige ; là-haut, tout est glace, enlaçant les rudes parois de rochers : toutes les époques terrestres.

La vie, non pas celle paisible des montagnes, mais celle affolante des villes, est loin, bien loin, à peine devinée sous les brumes légères. Qu’il est doux de vivre à la montagne, prisonniers heureux de leur cercle illusoire mais moralement tangible.

Comme le jour de Rochebrune, le temps menace.

De retour au chalet où ils ont laissé les sacs, les skieurs font la halte habituelle. Ils sortent des brassées de foin bien sec sur lequel ils s’assoient. Le foin est encore parfumé de fleurs sèches et est rempli d’edelweiss. La descente se fait par la même voie.

Quoique ayant joui passionnément de ces sites, les yeux d’Henriand et de Maheut les embrassent encore, il les veulent garder en une vision indélébile… Ils descendent, disséquant tout.

À la Motte, ils prolongent par le Mont de la Motte et les Riglard. Souples sur les skis, ils filent par les pentes, emportant de ces derniers moments la sensation enivrante d’un vol éperdu dans un rêve réalisé.

CONCLUSIONS

Henriand et Maheut furent les seuls skieurs ayant encore séjourné à Megève en 1911.

L’année suivante, ils y emmenèrent et retinrent aisément plusieurs personnes auxquelles ils firent faire quelques courses et promenades.

En 1912-1913, sur leur indication, plusieurs collègues du Club Alpin séjournèrent à Megève avec deux grands guides de Chamonix (Joseph et Camille Ravanel), tous revinrent enthousiasmés.

Ainsi qu’il l’a été dit, le ski ne sera pas le progrès pour Megève, tel Val d’Isère où les chemins n’étant pas déblayés, tous les habitants, quel que soit leur âge circulent à ski en toute occasion. Non. Les Mégevans, bien équipés, tracent sur la neige de nombreuses routes qui desservent toutes les habitations. Dans les chalets isolés, les femmes sortent peu et pour aller et venir les hommes prennent les juments. Ceci donne toujours une grande animation dans Megève.

Eh puis quoi ?… les anciens n’allaient-ils pas à pied ! Comme toute chose qui vient remuer l’ordre figé d’une vieille province, l’évolution est lente. Toutefois, certains, vaguement, voient venir quelque chose au long des grands patins de bois. Quelques fils revenus des bataillons alpins ont fait chausser les skis au père et au frère. À leur demande, Alfred Couttet, de Chamonix, porteur et champion de ski, vint faire une démonstration en 1912-1913. Un tremplin lui avait été organisé.

Des tremplins seront installés pour cet hiver 1913-1914.

L’hôtel du Mont Blanc a le chauffage central ; donc, tout est prêt pour recevoir les skieurs.

Megève jouit d’un enneigement exceptionnel. Dans les hivers peu propices au ski, il est avéré que dans Megève même il y a environ un mètre de neige quand la neige manque partout ailleurs. Pistes et tremplins pourront être placés à souhait tout près du village grâce à la grande variété des pentes qui l’entourent. L’eau est si abondante que ce ne sera qu’un jeu d’installer une patinoire.

Dans les rues de Megève, la foule aux maillots bigarrés va croiser les hommes du pays au traditionnel tricot de laine beige soutachée de noir et ornée de boutons de nacre. Nul ne demandera plus impunément le chemin de Rochebrune ou celui du Christomet. Les skis ont droit de cité et notre excellent ami, M.D…, de Megève, ne dira plus ce qu’il a dit de nous en 1911 : Ces deux-là qui sont partis toute la journée tout seuls, dans la neige, et qui y trouvent leur chemin, ce monsieur aux yeux bleus avec sa grande barbe, c’est sûrement des Scandinaves, on leur parlerait bien… ils ne comprendront pas !

Montagnole, 1911 et 1913.

Mathilde Maije Lefournier. La Montagne N° 11. Novembre 1913

Téléférique du Mont d’Arbois

La place, confinée en 2020. La tour est la mairie de la commune de Demi-Quartier.

Place de l’église. Megève. Yves Corbassière

Les Cinq Rues par Yves Corbassière

Megève va devenir au fil des ans, après la fin de la grande guerre, le rendez-vous des célébrités du monde du spectacle, du showbiz, mais pas seulement : Jacques Yves Cousteau y rencontrera Marcel Ichac pendant l’Occupation et ils se retrouveront autour de leur désir de rendre publiques leur fantastiques images. Jean Moulin, sous-préfet à Albertville du 20 11 1925 au 26 01 1930, y rencontrera en janvier 1942 Colette Pons, qui va tenir sa galerie Romanin à Nice. Madelaine Chapsal y rencontrera en 1942 Jean-Jacques Servan-Schreiber : ils se marieront cinq ans plus tard. On y verra souvent aussi Patrick Modiano, Pierre Mendès-France et, parmi les voyous, les ravisseurs du petit Eric Peugeot : Raymond Rolland, Lise Bodin le 12 avril 1960, Domenica Walter, maîtresse en escroquerie dans le domaine de la peinture, propriétaire du chalet de l’inconnu, au Mont d’Arbois, Etienne Leandri, ayant pognon sur rue, aussi à l’aise avec un mafieux qu’avec un président de la République.

Mais la gloire culturelle de Megève se concentre sur la personne de Georg Muffat, compositeur du XVII° siècle, né à Megève le 1 juin 1653, mort à Passau le 23 février 1704.

Savoyard d’ascendance écossaise devenu allemand, formé en Alsace et en Italie, Muffat est, comme avant lui Froberger et Kerll, comme plus tard Haendel et d’autres, un musicien cosmopolite qui par ses voyages et ses contacts joue un rôle important dans les échanges des traditions musicales italienne, française et germanique. Il est le seul artiste à avoir personnellement côtoyé Lully et Corelli, les deux symboles personnifiés de la musique français et de l’italienne. L’œuvre de Jean-Sébastien Bach (qui n’a pas beaucoup voyagé, mais qui connaît les œuvres de ses prédécesseurs et contemporains par la lecture et l’étude) se nourrit de cette synthèse. Les préfaces de ses ouvrages contiennent des indications précieuses pour la connaissance de la pratique musicale de son époque ; il y explique aux musiciens des pays germaniques les pratiques d’exécutions de la musique française lullienne : les ornements, les coups d’archets et l’instrumentation.

Wikipedia

Il y eut des succès : le plus net, dans l’habillement du skieur, le fuseau d’Armand Allard [deux affiches ci-dessus], mais encore les délicieux glaçons de Megève [3] de Vigliengo – praliné enrobé d’une très fine couche de meringue : du p’tit Jésus en culotte de velours -, la laine de Megève, [une affiche ci-dessus] filée à Sallanches mais bon… , le peintre Georges Gimel, qui réalisera entre autres les 14 petits tableaux représentant les stations du calvaire, à l’intérieur de l’église. Pour le reste, entre la fébrilité mondaine du showbiz et l’exhibitionnisme aigu, s’en référer à la Semaine à Megève, qui deviendra Quinzaine à Megève, couvrant amplement tout cela.

GIMEL, Georges (1898-1962). Le joueur de cornemuse

Georges GIMEL (1898-1966). La pause des pêcheurs.

Georges GIMEL (1898-1966) – La Place de l’Eglise. Megève

Quant à la gloire sportive, elle avant tout celle d’Émile Allais, 1912-2012, qui dominera le ski mondial de la tête et des épaules de 1935 à 1938, sera à l’origine de nombreuses améliorations techniques du ski, de nombreuses stations de ski aussi, que ce soit dans les Alpes françaises, ou les Rocheuses américaines ou encore la Cordillère des Andes en Amérique du Sud.

Elle est aussi celle du champion de ski alpin Adrien Duvillard sénior, 1934-2017, élu meilleur skieur du monde en 1960. Il n’aura peut-être fait qu’une sottise dans sa vie : donner son prénom à son fils… ce qui ne lui portera pas chance. On note à son sujet de fréquentes confusions ; c’était un temps où l’on était encore assez pointilleux sur le statut d’amateur, indispensable pour participer aux compétitions ; comme il fallait tout de même bien vivre, la plupart des skieurs de l’équipe de France étaient pris en charge par l’administration des douanes, ce qui fut le cas d’Adrien Duvillard, jusqu’en 1960, année des J.O de Squaw Valley, marquée pour lui par une chute dans la descente à 300 mètres de l’arrivée alors qu’il possédait une grande avance sur tous les autres. Il passa peu après chez les professionnels, pour des compétitions qui leur étaient réservées : un circuit américain où se retrouvaient bien des champions du circuit amateur ; c’est dans ce cadre qu’il obtint la plupart de ces succès et il est fréquent qu’on ne fasse pas la différence entre ces deux circuits.

Adrien Duvillard 1934 – 2017

Et encore, né à Megève puis quelques années à Annecy pour venir finalement s’installer à Argentières, en amont de Chamonix, Pierre Stamos, longtemps membre de l’équipe de France de ski alpin.

En bas 1er rang : Jules Melquiond, Léo Lacroix, Georges Mauduit 2ème: Bob Wolleck , Bernard Orcel 3ème: Alain Penz, Alain Blanchard, Jean-Paul Escoffier, Guy Périllat, Roger Rossat-Mignod. en haut: Pierre Stamos. 1968. Plus tard Pierre Stamos troquera les skis contre un accordéon.

Et encore, dans les années 1950, les Gérard Pasquier, Georges Panisset, Roger Allard, les sœurs Dusonchet, et Francine Bréaud, femme de Sacha Distel, tous membres de l’équipe de France de ski alpin.

Il est encore un autre grand monsieur de la Haute Montagne, au palmarès prestigieux, lié à Megève de façon plus lointaine : ses parents y habitaient, mais il était né à Paris, avait fait son secondaire au Fayet, le supérieur à Lyon, pour finalement s’installer à Chamonix : Yannick Seigneur, un des plus grands alpiniste des années 1970.

Yannick Seigneur 1941-2001

Les deux premiers gagnaient leurs courses en dessous de 2000 m, parmi les épicéas, sapins ou mélèzes, le troisième les accomplissait le plus souvent au-dessus de 4 000, parfois le double, sur les granits, la glace et la neige, à la vue des chocards, autres grands seigneurs des cimes.

http://www.damin.fr/ (peintre lyonnais, qui a beaucoup peint Megève)

10 12 1913

Le docteur Charles Richet reçoit le prix Nobel de médecine pour sa découverte de l’anaphylaxie, qui est le contraire de l’immunité : une réaction violente au-delà de l’ingestion d’une certaine dose d’un produit x.

31 12 1913

La loi sur les Monuments Historiques protège les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public. Cette notion d’intérêt public se substitue donc à celle d’intérêt national, donnant ainsi plus de pouvoir à l’État. La première loi, du 30 mars 1887, s’était révélée insuffisante, surtout après la loi du 9 décembre 1905, qui nationalisait les biens du clergé.

1913

La France compte 39,6 millions d’habitants. Albert Schweitzer fonde l’hôpital de Lambaréné au Gabon. La romancière Delly fait battre les cœurs dans toutes les chaumières de France : le pseudonyme regroupait une sœur et son frère : Marie et Frédéric Petitjean de la Rosière. Parution du Grand Meaulnes d’Alain Fournier : dans le livre, elle s’appelle Yvonne de Galais, dans la réalité il s’agit d’Yvonne de Quiévrecourt croisée huit ans plus tôt sur le Cours-la-Reine, quand il préparait Normal Sup au lycée Lakanal : l’éblouissement avait donc duré au moins huit ans ! Pégoud est le premier parachutiste français. Premier réfrigérateur commercialisé.

Il y a moins de différence entre deux députés dont l’un est révolutionnaire et l’autre ne l’est pas, qu’entre deux révolutionnaires dont l’un est député et l’autre ne l’est pas.

Robert de Jouvenel

La famille Krupp est à la tête du fleuron industriel de l’Allemagne, avec ses aciéries de la Ruhr. La mortalité de ses ouvriers augmente régulièrement et il lui faut bien admettre que les rejets de leur industrie en sont la première cause. Ils créent la première agence de bassin – la Ruhr Gebiet Emsche Genossenshaft-, qui va s’attacher à sauver l’une des deux rivières, l’Emsche, pour concentrer la pollution sur l’autre. L’Allemand Emil Adolf von Behring crée le vaccin contre la diphtérie.

L’américain Robert Andrews Millikan parvient à mesurer la valeur de la charge de l’électron.

Le président du Mexique, Francisco Madero, a été assassiné. Le général Huerta est arrivé au pouvoir : Emiliano Zapata et Pancho Villa, – de son vrai nom Doroteo Arango -, révolté du nord, s’allient pour renforcer la rébellion. Pancho Villa met en déroute les troupes fédérales le 3 avril 1914 à Torreón. Huerta s’enfuira en juillet 1914 et Venustiano Carranza, ancien ministre de la Guerre et de la Marine de Madero, élu à la présidence, fait adopter une réforme agraire et une Constitution révolutionnaire le 5 février 1917 : il va bénéficier de l’aide américaine et surtout des divisions entre zapatistes et villistes, toujours en rébellion. Zapata sera assassiné en 1919, Carranza en 1920 et Pancho Villa en 1923. En Uruguay, les femmes obtiennent le droit de demander le divorce.

9 01 1914

Le Cardinal Amette, archevêque de Paris, condamne la danse d’importation étrangère connue sous le nom de Tango, qui est, de sa nature, lascive et offensante pour la morale.

6 03 1914

Premier tribunal pour enfants de 13 à 16 ans.

16 03 1914

Henriette Caillaux, femme du chef du parti radical, ancien président du conseil, ministre des finances, n’en peut plus de voir publiée dans Le Figaro la correspondance privée de son mari, et celui-ci victime d’attaques incessantes pour avoir instauré l’impôt sur le revenu (cette abomination dont Thiers avait déclaré qu’elle était un vol de la propriété, qu’elle violait le secret des fortunes) : elle se rend au siège du Journal, demande à voir Calmette, le directeur et tire cinq coups de revolver : trois balles atteignent Calmette. Il mourra six heures plus tard de ses blessures.

Puisqu’il n’y a pas de justice, je me suis vengée moi-même. […] Je l’ai tué pour lui apprendre à vivre, dira-t-elle au juge.

Elle sera acquittée, mais Joseph Caillaux devra démissionner.

27 03 1914

Jusqu’alors, la transfusion sanguine se pratiquait, mais exigeait des conditions difficiles à réunir, car le sang se coagulant rapidement, la présence du donneur était obligatoire. Le Belge Albert Hustin réalise qu’en créant une solution à base de citrate de soude, – l’élément stabilisant du mastic – et en l’ajoutant au sang, ce dernier conserve sa fluidité pendant plusieurs dizaines de minutes.

Mars 1914

Mathilde Maije Lefournier persiste et signe : MEGEVE OU LE SKI GLORIFIE

L’hiver réel et défini, dont nous venons de jouir, a permis, malgré la capricieuse neige, de se rendre compte du rendement des stations d’hiver. Toutes furent brillantes, et certaine, encore en sa naissance, s’est sentie grandir, haussée sur la pointe des skis de nombre d’hivernants.

– Vraiment ? Voici les faits :

L’Hôtel du Mont Blanc (chauffage central) qui, tous les hivers, pratiquait la vie ralentie, a compté 450 journées de séjour, de Noël au 15 février. Les jours gras viendront encore en augmenter le nombre.

L’hôtel du Soleil d’Or a compté 458 journées de séjour.

Nous nous souvenons des grands champs de neige de Megève, de l’orée des forêts qu’il nous semblait conquérir, les traces de ski n’y existant pas encore… et nous voyons, non des traces, mais des chemins, des routes menant à tous les sommets (70 skieurs sont montés le même jour au Mont d’Arbois). Sur les pentes autour du village, d’inextricables arabesques sont dessinées sur la neige, ouvragée toute par les entrecroisements des descentes, des montées, des arêtes de poisson, des télémarks qui laissent un grand sillage, des christianias parallèles… L’ensemble orné des trous des briançons inévitables. Si la montagne résonna des échos envolés, la neige portait les traces des rails, par masses, s’allongeant les uns auprès des autres, lorsque le 11 février, par une neige parfaite, nous fîmes l’ascension de Rochebrune et du Pas de Sion. En toute sincérité, après nos rudes et splendides randonnées en haute montagne des deux hivers précédents et les pays vus, nous aimons toujours Megève, pays idéal de la promenade pour la Beauté ou du pur sport selon les goûts.

Lorsque nous arrivons à Megève dans la première quinzaine de Février 1914, nous parlons avec plusieurs personnes du pays. L’opinion oscille, déjà remuée, malgré elle, par la venue inusitée de tant de skieurs. Tous sont frappés… Hôteliers, commerçants, agriculteurs comprennent l’intérêt qu’il y a pour Megève à grouper ses efforts et à s’organiser. Depuis quatre ans nous travaillons dans ce but, nous préparons le terrain, favorable maintenant à l’éclosion des idées nouvelles. Le vendredi 13, au matin, nous voyons le maire et son adjoint, propriétaires ruraux, déjà ébranlés et que les paroles convaincantes d’Henriand gagnent complètement… Ils s’occuperont des choses. Un moment après, jugeant opportune notre dernière journée à Megève, ils nous font demander si nous voudrions être présents, ce même soir, à une réunion à la mairie. Sur notre acquiescement, le tambour du village annonce aux Mégevans ladite réunion.

Le soir, à huit heures, nous entrons à l’Hôtel de Ville, accompagnés du maire. Malgré le court délai, la foule est très nombreuse. Sans doute, citadins sceptiques, vous souriez de ces simples détails, et la vie trépidante de la ville vous représente mal tous ces travailleurs des champs, ces commerçants, ce peuple des montagnes aux mains calleuses, mais estimables, aux genoux non usés par la marche, mais par la noble indépendance que donne le travail.

Tout cela peut paraître une histoire de village… Mais ce sont des histoires comme celle-ci qui créent le tourisme, les hôtels, les services de transport, qui collaborent au grand œuvre grâce auquel, citadins surmenés, vous venez dans les montagnes, vous vous y promenez, sans penser, souvent, à ceux qui ont tout préparé.