| Publié par (l.peltier) le 16 septembre 2008 | En savoir plus |

9 01 1921

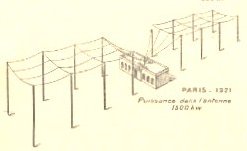

Inauguration du Centre radio-électrique sur le domaine du château de Sainte Assise, sur la commune de SeinePort, près de Melun dans la Seine et Marne. C’est un centre d’émission de très longues ondes. Les liaisons télégraphiques internationales – des câbles sous marins – appartiennent à des compagnies privées anglaises ou américaines. Donc, les informations politiques et économiques, la bourse entre autre, transitent par Londres avant d’arriver à Paris ! Seules des liaisons sans fil peuvent modifier cet état de fait qui met la France en situation de faiblesse. Il devenait donc stratégiquement indispensable d’établir un centre de Télégraphie sans fil. La première émission radiophonique y sera diffusée le 21 novembre.

L’antenne de la station transcontinentale était de type en nappe, qui comportait 20 fils parallèles portés par 16 pylônes métalliques haubanés de 250 m de hauteur et distants de 400 m. Elle couvrait une surface de 2,8 km de long sur 400 m de large.

Pendant la deuxième guerre mondiale, la Kriegsmarine l’utilisera pour communiquer avec ses sous marins. À la fin de la guerre, le domaine sera partagé en trois : une réserve naturelle, un centre de communication de la marine nationale – elle a acheté le terrain en 1991 – qui a installé une antenne de plusieurs km de diamètre supportée par 10 pylônes pour les liaisons avec les sous marins nucléaires : les basses fréquences ont pour caractéristique de bien pénétrer dans l’eau et les sous marins restent en communication avec Sainte Assise même en immersion ; et une filiale d’Orange (Globe Cast) qui a conservé un mat de 250 mètres et un téléport. Un Téléport permet l’émission des signaux montant vers les satellites de télécommunication, en particulier les signaux vidéo/audio pour la diffusion directe par satellite de services de télévision. C’est aussi là qu’arrivent les communication Internet des abonnés à internet par Satellite avec Globe Cast. Il est constitué d’un parc d’antennes paraboliques de grande dimension (de 4 à 16 mètres de diamètre).

01 1921

Pierre Loti sent la fin venir… cela vous enlève quelques pudeurs. Et, pour se faire encore une fois l’avocat de ses chers Turcs, il n’hésite pas à s’adresser à son meilleur ennemi : l’Angleterre, qu’il n’a cessé, en bon officier de marine français qu’il est, de combattre, au moins verbalement, tout au long de sa vie d’écrivain. C’est le dernier texte qu’on ait de lui : deux mois plus tard, une attaque le laissera hémiplégique et donc privé à jamais d’écriture.

C’est vers l’Angleterre elle-même que j’ose jeter aujourd’hui mon cri d’appel et de supplication, et, si invraisemblable que cela puisse paraître, je le fais presque avec confiance.

Je sais que j’ai encore de nombreux amis dans ce pays si terriblement rival du nôtre, et, Dieu merci, je sais qu’il n’y a pas là-bas que des financiers sans âme.

Je sais aussi avec certitude qu’il y a par milliers des gens de dignité et de cœur accessibles à tous les sentiments humains et qui restent capables d’avoir pitié ; je sais qu’il y en a par milliers qui s’épouvantent d’être gouvernés par des spéculateurs implacables et qui, aux jours de détresse, s’assemblent en masse dans les temples pour se recueillir et prier avec sincérité. Cette fois-ci est la dernière où je prends la parole en public, car j’ai terminé mon petit rôle terrestre, et le suprême avertissement d’un homme qui va entrer demain dans la grande Nuit a toujours quelques chances d’être entendu.

C’est sans rancune et sans haine que j’adjure aujourd’hui les Anglais de se laisser enfin émouvoir par ce malheureux peuple turc qui se défend in extremis avec un si héroïque courage. Que les Anglais réfléchissent encore avant de soutenir à outrance, dans un but d’intérêt égoïste, ce vil petit peuple grec, si impudemment hypocrite et menteur, qui a commis et continuera de commettre toutes les lâchetés, toutes les perfidies, et qui ne s’aperçoit même pas que sa jactance imbécile est d’une bouffonnerie répugnante. Non, les Anglais, qui sont pour nous des rivaux toujours inapaisés, mais qui ont au moins la dignité et la noblesse, ne laisseront pas les quelques dirigeants néfastes, dont l’intransigeance a déjà exaspéré contre eux l’Irlande, l’Inde et l’Égypte, achever leur œuvre en infligeant à la nation anglaise tout entière cette tare d’avoir écrasé ainsi des agonisants ; qu’ils se défient de ces politiciens qui achèvent en ce moment d’écrire au-dessous de leur nom, en caractères indélébiles, ce qualificatif : inexorables profiteurs.

Dans ce suprême appel, je n’irai pas jusqu’à leur demander de soutenir les pauvres Turcs, mais je me fais l’illusion qu’ils consentiront à m’entendre quand je les supplierai de ne pas contribuer à exterminer cette race loyale, courageuse et douce, en fournissant à leurs odieux petits agresseurs, si comiquement infatués, tous les moyens modernes de destruction : l’argent d’abord, à raison d’un million et demi par jour, les mitrailleuses, les avions et la plus infâme des inventions boches, les gaz de mort, contre lesquels le courage individuel ne sert plus à rien et qui portent toujours la victoire du côté des plus lâches.

Voici du reste par quels mots les femmes turques terminent la supplique qu‘elles m’adressent aujourd’hui du fond de leur abîme d’angoisse: Ami ! maître ! un dernier effort ! Oh ! ne refusez pas, laissez-vous persuader. Vous savez bien que tout notre espoir est en vous.

Oh ! persuadé, ai-je besoin de dire que je le suis d’avance, que je l’ai crié de tout temps, et ma seule hésitation vient de mon extrême fatigue mentale, de ma crainte de ne plus savoir trouver comme dans ma jeunesse les mots qui persuadent. Si j’avais encore mon activité de jadis, avec quel élan je serais allé me faire tuer dans les rangs des défenseurs de l’Islam ! Mais si je n’en ai plus la force, comme autrefois, au moins je suis fier de me dire que j’ai consacré les dernières lueurs de mon intelligence à soutenir le parti de la vérité, pour lequel sont tombés en Orient avec une telle conviction tant de nos soldats, de nos officiers et de nos généraux, et que je vais mourir surtout de la souffrance et de l’indignation que m’auront causées les ignobles mercantis de l’Europe dite chrétienne.

En spahi dans sa maison de Rochefort

Le général Mercier, principal accusateur d’Alfred Dreyfus a 88 ans. Il séjourne à la campagne chez une parente. Il mourra trois mois plus tard. Didier Van Cauwelaert écrit des romans, mais se documente beaucoup pour que leur intrigue puisque se caler sans difficulté sur la réalité : dans Le Journal intime d’un arbre, JE est un poirier, qui, un jour de janvier 1921, est témoin d’une rencontre entre Alfred Dreyfus et le général Mercier.

Au temps où il constituait mon dossier pour les Arbres remarquables de France, Yannis [Georges Feterman en réalité] avait pris en note le récit d’une aubergiste du village. Ses grands parents, disait-elle, avaient eu l’honneur de servir un sauté d’agneau à Alfred Dreyfus en 1921, après sa réhabilitation. Le vieux monsieur était venu déjeuner en famille, un dimanche. Hasard ou déplacement prémédité ? Il avait appris que l’ancien ministre de la Guerre se reposait non loin de là, chez une parente. Après le fromage, il avait abandonné les siens durant une heure. Aux dires des aubergistes, il était revenu bouleversé, silencieux. Il avait réglé l’addition et la famille était repartie.

Yannis a mis des semaines à reconstituer l’heure inconnue. Il a imaginé, extrapolé, tourné en rond, perdu pied dans sa documentation. Et puis un matin, au réveil, il m’a écouté. Il m’a rendu la parole.

Il fait beau, c’est le début du printemps, le général Mercier s’apprête à me charcuter – son obsession habituelle depuis qu’il séjourne ici.

Il se retourne en entendant le grincement du portail. Quelqu’un marche vers lui. Un vieil homme maigre à lunettes rondes, voûté, enroulé dans une écharpe en laine, serré dans un par-dessus hors saison.

- Bonjour, mon général.

- Bonjour, monsieur, s’étonne le jardinier du dimanche. Nous nous connaissons ?

- Dreyfus

Auguste Mercier se crispe, relève son menton de médaille. Il a quatre-vingt-huit ans, et presque toute sa tête. Sa bonne conscience, en tout cas, est intacte.

- Dreyfus… Alfred ? parvient-il à articuler, incrédule devant le délabrement de ce sexagénaire qui fait plus vieux que lui.

- Je ne dirai pas : Pour vous servir, mon général. Mais c’est moi, oui. Ne craignez rien : je suis simplement de passage.

- Et qu’aurais-je à craindre ? se cabre le général en salopette. Vous avez eu ce que vous vouliez, non ?

Le silence s’installe autour de moi. Mercier reprend sa besogne, achève de me scier une branche. Au bout d’un moment, face à l’immobilité impassible de son visiteur, il développe :

- Regradé dans la cour des Invalides, là même où l’on vous avait dégradé cinq ans plus tôt. Réhabilité par la justice, promu chef d’escadron à la Direction de l’artillerie à Vincennes, officier de la Légion d’honneur, deux mille trois cent cinquante francs de retraite… Inespéré, tout cela, non ? Qui oserait dire après cela que la France est ingrate ? Et pourtant… Mes condoléances pour votre fils.

- Mon neveu, répond Dreyfus d’une voix raide. C’est mon neveu Emile qui a été tué sur le front, général.

- J’ai pourtant une excellente mémoire. On m’aura induit en erreur. Et vous, commandant, cette guerre ?

- Je suis lieutenant colonel, à présent.

- Mobilisé en tant que réserviste, nuance l’ancien ministre en incisant mon écorce sur cinq centimètres. Il paraît que votre unité vous traitait en héros, à Verdun. Le héros de l’Affaire. Même pas besoin de briller au combat. Voyez, au bout du compte, je dis cela sans amertume : malgré vos années d’indisponibilité, vous aurez fait une carrière plus rapide que la mienne.

Souffle coupé, Dreyfus le regarde abandonner le couteau dans la plaie pour sortir de sa poche ventrale un greffoir. Indisponibilité. Voilà comment il nomme cinq années de déportation à l’île du Diable, enchaîné au secret dans une case de trois mètres sur trois. Les humiliations, les fièvres, les araignées géantes, les cauchemars incessants, les lettres de Lucie qui n’arrivent pas, ou alors ouvertes, rayées, amputées…

Vous êtes familier des poiriers, Dreyfus ? L’interpellé met quelques secondes à revenir au présent. Il frissonne. Sa famille lui reproche ces absences fréquentes, son regard qui se perd au-delà des conversations, les prunelles dilatées dans la fumée de sa pipe.

- Les poiriers, général ?

- Oui, les poiriers, s’impatiente Mercier, en soulevant mon écorce avec une spatule. C’est un poirier que vous avez devant vous, là. Passez-moi le greffon.

Dreyfus suit le regard de son supérieur, ramasse le rameau étranger posé dans l’herbe, le lui tend. L’autre le remercie, lui explique que je suis censé donner des Vilgoutées, les poires préférées de Louis XIV, mises au point par La Quintinie au potager de Versailles – certainement les plus succulentes du monde. Mais celles que je produis sont absolument dénuées de saveur. Tout en taillant le greffon sur la face opposée de l’œil le plus bas, Auguste Mercier poursuit d’un air soucieux :

- Le problème du poirier, Dreyfus, c’est qu’à la différence de l’être humain, il a besoin du métissage pour se maintenir à la hauteur de ses origines. Car il se multiplie par semis de pépins, mais le semis présente un grave inconvénient : il ne permet pas d’obtenir des fruits identiques à celui dont provient la graine. Ils sont dénaturés, abâtardis, présentent tous les défauts des espèces inférieures. Fâcheux, n’est-ce pas ?

- Très, commente sobrement Dreyfus en contemplant avec une consternation résignée cet homme qui, après avoir menti à la France entière pour l’envoyer au bagne, lui donne vingt-sept ans plus tard un cours sur les poires.

- Il convient donc de forcer la nature. D’employer l’arbre obtenu par semis comme simple intermédiaire. On l’utilise comme porte greffe, afin de récolter les fruits qu’on souhaite.

- C’est de moi que vous parlez ? Concentré, le général termine l’épaulement derrière l’œil du greffon, puis se tourne lentement, plisse les paupières pour dévisager sa victime à contre jour.

- C’est drôle, ce que vous dites. C’est exactement cela. Je n’avais jamais songé au parallèle, mais oui… Vous avez été un franc, Un excellent porte greffe, et la France a pu récolter de grands fruits grâce à mon opération.

Le sang quitte le visage du visiteur, comme une sève descendante qui se répand dans le sol.

- Comment pouvez vous prononcer de telles paroles, général Mercier ? Un sourire allonge les lèvres minces de l’ancien ministre de la Guerre, tandis qu’il m’introduit le greffon jusqu’à l’épaulement.

- Allons, allons, colonel, détendez-vous. Il y a prescription. Et l’Histoire a tranché : c’est grâce à nous deux que la France a gagné la Grande Guerre. Grâce au greffeur et au porte greffe. Si je ne vous avais pas transformé en traître, et si vous ne vous étiez pas montré à la hauteur de ma stratégie…

Il laisse sa phrase en suspens, absorbé dans l’aplatissage de l’écorce. Alfred Dreyfus, d’un geste nerveux, remonte ses lunettes rondes sans le quitter du regard.

- Vous avouez, général. Vous avouez enfin vos mensonges.

- Je n’avoue rien : j’explique. Et arrêtez de le prendre de haut. C’est grâce à moi qu’un juif comme vous a pu faire une telle carrière d’officier. Vous me devez tout : votre admission à l’École de guerre, votre stage à l’état-major…

- J’étais sorti neuvième sur quatre-vingts, s’insurge Dreyfus, les doigts crispés sur son écharpe, avec mention très bien !

- Ça, on me l’a assez reproché ! Toute la presse importante m’accusait d’avoir pourri l’état major en y installant des juifs qui, par essence apatrides, constituent des traîtres en puissance. Vous en êtes le démenti vivant, Dreyfus. Vous avez toujours été soldat avant d’être juif. C’est pourquoi vous avez accepté votre mission. Passez-moi le raphia.

- Je vous demande pardon ?

- Le raphia, là, par terre. Pour que je ligature le greffon.

Dreyfus ne bouge pas. Il fixe le jardinier d’un regard glacial.

- Ma mission ? Quelle mission ?

- Vous étiez au courant dès le début. Et vous avez accepté. Si on ne me l’avait pas garanti, j’aurais pris quelqu’un d’autre.

- On ? Qui, on ? Et au courant de quoi ?

Dreyfus a crié, le regard révulsé.

- Ecoutez, colonel… Vous êtes à la retraite, je ne suis plus sénateur depuis trois mois, inutile de nous raconter des histoires…

- Quelles histoires ?

Mercier mord sa moustache, soupire, se baisse péniblement pour ramasser le rouleau de raphia.

- C’est triste, de vieillir… J’ai presque trente ans de plus que vous, et c’est moi qui dois vous rafraîchir la mémoire ?

Il se redresse, prend une longue inspiration et, d’un ton d’artilleur, formule en rafales tout ce que Dreyfus se refuse à imaginer, à admettre depuis vingt-sept ans.

- Le seul moyen de vaincre les Allemands, après la pâtée de 1870, c’était de leur faire croire que nous persistions à développer le canon de 120 à recul court, alors qu’en secret nous mettions au point le nouveau 75 à recul long. Une merveille, mais qui ne serait opérationnelle que dans cinq ou six ans. J’ai donc fait en sorte que ce débauché corrompu de commandant Esterhazy tombe par hasard sur un faux rapport confidentiel des manœuvres d’artillerie. J’étais sûr qu’il irait le vendre, aussi sec, à l’attaché militaire de l’ambassade d’Allemagne…

- Tout va bien, Auguste ? demande la propriétaire qui est sortie sur le seuil de la chaumière, alertée par l’éclat de voix du visiteur.

- Je suis en rendez-vous ! lui lance sèchement son parent, avant d’enchaîner tout en engluant ma greffe : Malheureusement, ce patachon de Schwartzkoppen ne voulait pas être mêlé à une affaire d’espionnage, alors il a jeté le bordereau des documents dans sa corbeille à papier, en sachant très bien que sa femme de ménage travaillait pour nos services secrets. Lesquels se sont précipités pour me dire : Nous avons un traître à l’état major. Évidemment que nous avions un traître : je l’avais fabriqué ! Et ces crétins allaient tout foutre par terre ! J’étais obligé de diligenter une enquête, et je ne pouvais pas les mettre dans la confidence : c’était trop tard, ils étaient trop nuls. Je n’avais qu’une seule solution : trouver un faux traître, pour protéger le vrai. Parmi les officiers d’état major en stage d’artillerie, à l’époque, vous étiez le seul juif. Je vous ai choisi. C’était crédible, ça me dédouanait par rapport à la presse antisémite, et vous aviez donné votre accord.

- Quel accord ?

- Jouer le jeu.

- Le jeu ? Mais qui a dit ça ?

- Vos amis.

- Quels amis ?

- Je ne sais plus… L’entourage de Maurice Weil, le mari de la maîtresse du général Saussier… Deloye, aussi, votre directeur d’artillerie, qui répondait de vous… Et vous même, à votre procès, quand vous avez déclaré : Dans cinq ou six ans, les choses s’arrangeront : on découvrira le mot de l’énigme que je ne peux expliquer. Toute votre défense s’est bornée à : Je suis innocent et Vive la France.

- Et que vouliez-vous que je dise d’autre ?

Arrêtez ce numéro, Dreyfus ! Cinq ou six ans, c’était le délai de mise au point du canon qui nous rendrait invincibles ! Vingt coups par minute, au lieu de quatre chez les Allemands qui, grâce à moi, ont cru que nous nous obstinions à améliorer notre vieux 120 obsolète ! En 1898, à quel régiment les tout premiers 75 furent-ils affectés ? À un seul sur quarante : le vôtre ! Vous avez perçu l’hommage, tout de même !

- L’hommage ? s’étrangle Dreyfus. Vous m’avez fait condamner par le Conseil de guerre en transmettant à mes juges, alors même qu’ils délibéraient, des pièces secrètes qui étaient des faux !

- Bien obligé : votre dossier était vide. Et vous, de surcroît, vous aviez la preuve absolue de votre innocence. Si, dans un moment d’égarement, vous l’aviez divulguée…

- La preuve ? Quelle preuve ?

- Mon chef d’état-major… Comment s’appelait-il, déjà ?

- Le général de Boisdeffre.

- Voilà. Cet empaillé mystique qui s’est cloîtré en pénitence dans son château de la Sarthe, quand il a compris qu’on avait envoyé au bagne un innocent qui refusait de se défendre… Il n’était au courant de rien, lui, sauf d’une chose : vous ne pouviez pas techniquement disposer des informations vendues aux Allemands puisque, sur son ordre de dernière minute, les officiers stagiaires comme vous n’avaient pas assisté aux manœuvres d’artillerie. Je l’ignorais, naturellement, sinon je ne vous aurais pas sélectionné. Mais vous, si vous avez tu la preuve de votre innocence, c’est bien que vous étiez en service commandé. Ça commence à se savoir, même au Sénat.

Après quelques secondes, Dreyfus rétorque d’une voix blanche :

- Et le fait de vouloir simplement protéger, par mon silence, l’armée française d’un scandale qui l’aurait entachée à jamais ?

- En sacrifiant votre honneur, votre liberté et votre famille, sans en avoir reçu l’ordre ni négocié le prix ? Vous vous moquez, Dreyfus. Jamais un être humain n’accepterait pour rien de souffrir ce que vous avez souffert.

Dreyfus secoue la tête, abasourdi. Mercier se dit qu’il est gâteux, stupide ou sincère – quelle importance à présent. Il repasse une couche de colle pour m’empoisonner un peu plus la sève. Tous ces efforts, cette énergie que je vais devoir gaspiller à nouveau pour rejeter cette greffe incompatible…

- J’ai juste une question, mon général. Si pour vous, dans ma cellule, j’étais un agent en mission, pourquoi, au Sénat, avez-vous voté contre ma réintégration dans l’armée ?

Voter pour, c’eût été admettre que l’armée avait commis une erreur en faisant de vous un traître, alors que c’était un plan. Mon plan ! Et il a marché ! Même si les incapables qui m’ont succédé n’ont rien compris à l’enjeu ! Même si les aveux et le suicide de cette buse de commandant Henry ont fait savoir à la Terre entière que les pièces à conviction de votre procès étaient fausses ! Et même si ce benêt de Zola m’a diffamé dans son J’accuse en prétendant que j’avais été abusé par faiblesse d’esprit. Moi ! Faiblesse d’esprit ! J’ai tout conçu, tout réussi, trompé les Allemands, les juges, la presse, fabriqué le traître idéal qui, sa mission terminée, a pu jouer les héros tandis que moi, hein, moi, qui m’a remercié pour la victoire de nos canons, qui se souvient que j’existe, qui vient me rendre visite, à part vous ?

- Auguste, le soleil se couche, il faut rentrer, s’égosille la grosse dame depuis le seuil.

- L’ingratitude de la France, ressasse Mercier en rebouchant son pot de colle. Trois voix. À l’élection présidentielle, j’ai eu trois voix. Ils m’ont préféré ce petit sauteur de Félix Faure ! On a vu comment ça a fini ! Et vous ! Tous vos amis, vous savez ce qu’ils pensent et racontent dans votre dos ? Que vous desservez votre cause. Pas une fois, pas une seule vous n’avez dit que si l’armée vous avait désigné comme coupable, c’est que vous étiez juif. Et pourtant, c’est la seule raison. Vous n’êtes pas allé au bout du martyre, Dreyfus, ni de sa dénonciation ! Même votre cher Clemenceau l’a déclaré : vous n’êtes pas à la hauteur de ce que vous avez subi.

Dreyfus serre les mâchoires. Il regarde sa montre à gousset. Il est tard, sa famille va s’inquiéter. Il recule d’un pas, et sort de sa poche ce qui, au départ, était le but de sa visite. Il dit froidement :

- D’habitude, je vais les jeter dans la Seine. J’espère simplement que, cette fois, ce n’est pas un retour à l’expéditeur.

Le général regarde la médaille qu’il lui tend, la prend dans sa paume, l’approche de son visage.

- .. c’est moi.

- C’est vous, oui. Et c’est la plus grande blessure de ma vie. Le pire, voyez, ce n’est pas la haine, l’injustice, la prison… C’est de me dire que, juste au moment où la France, enfin, me rend mon honneur, la même année, elle frappe cette médaille.

L’autre contemple, autour de son profil taillé à la serpe, l’inscription gravée en demi-cercle : Au général Mercier, justicier du traître Dreyfus. Il écoute d’une oreille, les yeux mi-clos, la voix hachée de son visiteur qui poursuit : J’en reçois régulièrement, depuis quatorze ans, sous pli anonyme. Avec des petits mots du genre : On ne t’oublie pas, salaud. À chaque fois, c’est le même calvaire, la même blessure qui se rouvre.

Bronze 50 mm, gravée par J. Baffier. 84 € chez Poinsignon Numismatique pour les collectionneurs de parfaits salauds.

les mots du général Mercier le 13 juillet 1906 devant le Sénat.

- Merci, dit le général en empochant la médaille. Je n’en avais plus. Je les ai toutes données à ma famille qui les a perdues – ou vendues… La nature humaine, vous savez, je ne me fais plus d’illusions.

- Allez, sois raisonnable, Auguste.

Il jette un regard de reproche à sa parente qui est venue lui couvrir les épaules d’une pèlerine.

- Ne faites pas attention, monsieur, glisse-t-elle discrètement à l’attention du visiteur. Il ne se rend plus compte de ce qu’il dit.

- Ce n’est rien, murmure Dreyfus.

- Bonne chance, lui lance le vieux général en ramassant ses instruments de torture. Souhaitez-moi bonne chance pour la greffe.

L’ancien bagnard regarde notre tortionnaire s’éloigner vers la chaumière. Puis il appuie son front contre mon tronc, enfonce les ongles dans l’écorce et éclate en sanglots silencieux. Toute sa détresse me traverse jusqu’au bois de cœur.

Le poids de cette douleur, de ce secret en lui qui a tout pétrifié, c’est peut-être mon souvenir le plus lourd. Plus lourd encore que les morts que j’ai vécues à travers une brûlée vive, douze pendus, le suicide d’un poète ou l’exécution d’un enfant. Parce que la mort est un point de départ, une ouverture que j’essaie d’accompagner de mon mieux – tandis que là, que répondre au silence qui a muré toute une vie ? Ce silence d’homme apparemment libre qui est pour lui la pire des prisons.

Il s’est résolu depuis le temps à endurer tout seul le devoir de réserve. Mais entendre ce vieux manipulateur à la conscience nette balancer sans vergogne ses turpitudes et ses complices, le voir étaler au grand jour le confidentiel défense et le déshonneur de l’armée, c’est une indignité plus horrible à ses yeux que celle dont on l’a frappé puis gracié. Que pèse une innocence en souffrance, face à la culpabilité agressive de ce justicier de la France ? Ce menteur qui croit de bonne foi que, si un juif se tait, c’est parce qu’on a acheté son silence. Pour Dreyfus, ce n’est pas la pire des infamies dont on l’ait accusé, mais c’est la plus pernicieuse. Parce que le général Mercier, ce chef que jadis il a vénéré, la trouve normale. Comme si elle expliquait tout.

Il s’arrache à mon écorce, rajuste son écharpe et s’en va dans le soleil déclinant. Je reste seul avec ma greffe, qui ne prendra pas davantage que les précédentes. Et ce sera la dernière : dans dix jours, Mercier sera mort. Mon écorce ne tardera guère à effacer les incisions du vieux guerrier de jardin. Mais la blessure laissée par Alfred Dreyfus ne se refermera pas.

Didier Van Cauvelaert. Le Journal intime d’un arbre. Michel Lafon 2011

3 02 1921

Allié au colonel russe Kazagrandi, le baron Ungern von Sternberg, combattant tous deux du côté des Russes Blancs, s’emparent d’Ourga, la capitale de la Mongolie, en chassant les Chinois. Ungern von Sternberg, baron balte d’origine allemande, était à la tête d’une troupe haute en couleurs, pour laquelle il n’était rien moins que Khan, dieu de la guerre ; elle était la dernière défense des Russes Blancs : 7 000 à 8 000 cavaliers dont la moitié de cosaques ; on y trouvait des Bouriates, des Mongols, des Kalmouks, des Japonais, des Tibétains. Plusieurs accords entre la Chine, la Russie et la Mongolie, échelonnées de 1912 à 1915 avaient reconnu l’indépendance de la Mongolie extérieure. Mais l’évolution du front est de la grande guerre avait concentré sur lui le plus gros des troupes russes : les Chinois n’avaient alors pas manqué de réoccuper la place ainsi laissée vide par les Russes des soviets : ils ne s’attendaient pas à ce que ce soient des Russes Blancs qui viennent les renvoyer en Chine.

21 02 1921

Reza Khan et Seyyed Ziya renversent la dynastie des Qadjar en Iran. Les Qadjar, c’était une monarchie à la limite de la caricature, empêtrée dans sa gourmandise pour la redondance et la magie du verbe, jusqu’à anoblir les fonctions les plus ordinaires : Les rois qadjars avaient l’habitude, pour récompenser ceux qui travaillaient à leur service, de les gratifier de titres pompeux complètement absurdes – en tous cas sans le moindre rapport avec leurs véritables fonctions : le premier venu pouvait ainsi devenir Pilier de la Monarchie, Grandeur du Royaume ou Orgueil de la Royauté ; le responsable des cuisines et des rafraîchissements était Son Excellence, l’Honorable Maître des réfectoires de Sa Majesté, le garçon d’écurie était Grand Maître des Equidés. Quant aux femmes, elles se voyaient facilement promues Beauté de la Terre, Ornement des Princes, Couronne des Rois, et ainsi de suite.

Shusha Guppy. Un jardin à Téhéran. Phébus 1995

À fuir ainsi le réel, ils se retrouvaient à la tête d’un des pays les plus misérables du monde.

2 03 1921

Soulèvement des marins de Cronstadt : ils arrêtent les commissaires politiques qui ont mis en place la réquisition des céréales, qui empêchent les petits producteurs agricoles de venir vendre leur production en ville. Ils ont faim, ils veulent des élections. Trotski va se charger de les mettre au pas, via Kamenev et Toukhatchevski : les meneurs seront arrêtés et envoyés dans les camps de travail, les marins redéployés dans d’autres unités. La répression aura été impitoyable.

15 03 1921

Soghomon Tehlirian, arménien qui a perdu sa famille à Erzindjan en 1915, assassine à Berlin l’ancien ministre de l’intérieur turc et grand vizir Talat pacha. Il est membre du parti socialiste arménien Dachnak. Jugé en juin, il sera acquitté par un jury populaire et le procès tournera en réquisitoire contre les crimes des Jeunes-turcs.

24 03 1921

Premières olympiades féminines à Monte Carlo. On y verra Violette Gouraud Morris remporter les concours du poids et du javelot … La fille, qui a encore bien d’autres cordes à son arc. fait penser à cette blague qui circulera dans les années 1980 : il y a trois sortes d’athlètes : les hommes, les femmes,… et les Allemandes de l’Est. Qu’on en juge :

Violette Morris, dite la Morris est une championne sportive, artiste de cabaret, espionne et collaboratrice française dans la seconde partie de sa vie.

Sportive puissante et complète, Violette Morris multiplie les performances remarquables dans les années 1920. Athlète émérite, elle détient les records du monde du lancer de javelot et du lancer de poids et remporte dans les deux disciplines les premières Olympiades féminines en 1921 et 1922. En foot, elle est capitaine de l’Olympique et remporte le titre de championne de France et de la Coupe la Française en 1925. Talentueuse pilote de course, elle remporte le Bol d’Or automobile en 1927. Elle devient la sportive la plus titrée, hommes et femmes confondues.

Habillée en homme, cigarette à la bouche, le comportement de Violette Morris dérange. Alors qu’elle se voit retirer ses licences, elle intente un procès, le retentissant procès du pantalon, à la Fédération Française sportive féminine et est déboutée en 1930. Empêchée de disputer les Jeux Olympiques d’été de 1928, exclue du monde sportif, elle ouvre un magasin d’accessoires automobiles qu’elle cède en 1931. Violette Morris acquiert alors une péniche, La Mouette, sur laquelle elle vit avec Yvonne de Bray. Elle se lancera dans le milieu du cabaret comme chanteuse.

Pendant la Seconde guerre mondiale, elle est chauffeur de Christian Charton du Jonchay et directrice d’un garage réquisitionné par la Luftwaffe, avant d’être abattue par les hommes du maquis Surcouf le 2 sur une route de campagne aux environs de Lieurey dans l’Eure.. Les raisons de son assassinat sont débattues : certains historiens défendent une thèse d’assassinat motivée par son rôle d’espionne et sa collaboration avec la Gestapo française, d’autres défendent la thèse d’une erreur de cible de la part des maquisards.

extraits de Wikipedia

1 04 1921

Jeune aviatrice française de 26 ans, Adrienne Bolland, entreprend et réussit la traversée des Andes, de l’Argentine au Chili, sur un Caudron G.3. Mermoz s’y est déjà essayé trois fois… trois échecs. Le récit qu’elle en fit à Émile Servan Schreiber, fondateur des Échos, père de JJSS, quelques années plus tard, ne manque pas de sel : C’est parce que je la savais si risquée que cette traversée des Andes m’a tentée. J’ai toujours cru en mon étoile. Je sais que beaucoup d’autres qui ont payé de leur vie croyaient aussi à la leur, mais pour moi, puisque je suis là, je ne me suis pas trompée.

Pas trompée… mais il s’en est fallu de si peu, de ma rencontre avec une visionnaire argentine. Voici les faits. J’étais à Mendoza, avec mon modeste avion, attendant plusieurs jours (vous ne sauriez imaginer combien le temps est changeant dans la région) une éclaircie, une quasi certitude de vrai beau temps, au moins pour une journée.

Je me morfondais, sans compagnie ni distractions, dans le petit hôtel de la ville, quand on vint me dire que de Buenos Aires quelqu’un me demandait au téléphone. J’étais intriguée, n’attendant aucun appel.

À l’appareil, une voix féminine me demanda de vouloir excuser son indiscrétion, mais me demanda avec insistance, et pour m’éviter les pires dangers, de ne pas risquer la traversée, avant qu’elle eût pu venir à Mendoza me faire une révélation qu’elle qualifiait de la plus haute importance, qu’elle serait là au plus tard le surlendemain.

Elle arriva, en effet, le matin prévu. C’était une femme de modeste condition, de type très méditerranéen, d’aspect sérieux et calme. Rien, je vous assure, d’une illuminée.

J’ai eu, souvent dans ma vie, me dit-elle des prémonitions. J’avais lu dans les journaux que vous vous prépariez à la traversée des Andes et j’en ai été très impressionnée, convaincue que vous alliez à une mort certaine. Or, l’autre nuit, j’ai rêvé que j’étais moi-même aviatrice, ce que je ne suis à aucun degré, étant une simple vendeuse dans un petit magasin de Buenos Aires.

Dans mon rêve, je luttais, au-dessus des sommets impressionnants, menaçants, contre une tempête de neige épouvantable. Elle se calma enfin et je repris espoir. J’aperçus alors, sur ma droite, qui était bien la route que je pensais suivre, parce que la plus courte, une trouée de ciel bleu et je me considérais déjà comme sauvée. À ma gauche, s’étendait une nouvelle chaîne de sommets très hauts qui semblaient former un infranchissable barrage. J’étais sur le point de m’engager dans le dégagement bleu, quand soudain une pensée me vînt. Tous les autres qui ont tenté de passer et qui n’y ont pas réussi ont dû avoir le même réflexe. Il faut donc faire le contraire. Je m’engageais résolument dans la direction des hautes montagnes. J’eus beaucoup de difficultés, puis soudain tout devint facile et je me voyais arriver sans encombre sur l’aérodrome de Santiago.

Peu de jours après, le temps s’étant amélioré, ce fut pour moi l’envol. Inutile de vous décrire la difficulté pour un avion de l’époque d’atteindre, puis de survoler, l’Aconcagua, puis toute la chaîne de la cordillère.

Je me croyais déjà perdue, quand tout à coup j’aperçus sur ma droite, la trouée de ciel bleu telle qu’elle m’avait été annoncée. J’eus encore un moment d’hésitation, puis résolument, je m’engageai sur la gauche, sur les pentes des sommets enneigés.

Moins d’une heure après, je survolai les dernières montagnes et comme à pic, j’aperçus Santiago, l’aérodrome, où m’attendait une foule considérable et angoissée qui avait appris mon envol de Mendoza. J’entendis les acclamations. Je pus descendre de mon appareil et au moment de poser pied à terre, mes nerfs ou mon cœur lâchèrent et l’on m’emporta évanouie.

Et votre visionnaire, demandais-je, qu’était-elle devenue ?

Elle était repartie de Mendoza bien avant ma tentative. Elle m’avait laissé son adresse à Buenos Aires. Je lui télégraphiais longuement le jour même de mon arrivée à Santiago. Le lendemain, le télégramme me revint, avec la mention : Destinataire inconnue à l’adresse.

Adrienne Bolland

Son avion ne pouvait pas dépasser, en principe, 4 200 m. d’altitude. Elle atteignit 4 500 m. Elle avait oublié ses cartes, se disant inconsciemment : avec les informations dont je dispose, je peux m’en passer. Pour son arrivée, 3 h 15′ après le départ, l’ambassadeur de France à Santiago, croyant à un canular, ne s’était même pas déplacé.

6 04 1921

Simon Kimbangu, congolais de 31 ans est baptiste et catéchiste. Après avoir quitté Nkamba, son village, pour chercher en vain du travail, il y revient et guéri Kitondo, une femme très gravement malade par une simple imposition des mains. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et la vénération à son endroit ne cessera de croître. Le commissaire du district sonnera l’alarme, ce qui entraînera réunions entre missionnaires catholiques et protestants, dont la conclusion sera une descente le 6 juin de la Force publique dans son village, avec pillage, bagarres coups de feu et un mort. Mais Simon Kimbangu parviendra à s’échapper, se cachera pendant trois mois pour finalement se rendre en septembre 1921. Pour plus de sûreté, il sera traduit devant un conseil de guerre ! ! ! qui le condamnera à mort pour atteinte à la sécurité de l’État et à l’ordre public. Il ne devra d’avoir la vie sauve qu’au roi Albert. La peine sera commuée en prison à vie, à Élisabethville, au Katanga, c’est-à-dire l’autre bout de cet immense pays. Il y mourra en 1951 : sa détention aura été plus longue que celle de Nelson Mandela.

- Kimbangu, reconnaissez-vous avoir organisé un soulèvement contre le gouvernement colonial et avoir qualifié les Blancs, vos bienfaiteurs, d’ennemis abominables ?

- Je n’ai créé aucun soulèvement, ni contre les Blancs, ni contre le gouvernement colonial belge. Je me suis borné à prêcher l’évangile de Jésus Christ.

- Pourquoi avez-vous incité la population à déserter le travail et à ne plus payer d’impôts ?

- Cela est inexact. Les personnes qui se rendaient à Nkamba venaient de leur propre gré, soit pour écouter la parole de Dieu, soit pour chercher la guérison ou pour obtenir la bénédiction. À aucun moment je n’ai demandé à la population de ne plus payer les impôts.

- Es-tu Mvuzuli – le sauveur – ?

- Non, c’est Jésus Christ qui est le sauveur. J’ai reçu de lui la mission de proclamer la nouvelle du salut éternel aux miens.

- As-tu ressuscité les morts ?

- Oui.

- Comment as-tu fait ?

- Par la puissance divine que Jésus m’a donnée.

Les minutes du procès.

Et depuis, le Congo a une église Kimbanguiste particulièrement dynamique qui peut revendiquer à peu près 10 % des croyants du pays, malgré les innombrables vexations et pièges tendus par le pouvoir colonial, déplacement de population etc …

10 05 1921

Émile Dewoitine loue au nord-ouest de Toulouse un ancien entrepôt de salaisons de 4 000 m², attenant à l’actuelle usine Saint Eloi aux Minimes. Émile Dewoitine est ingénieur sans en avoir le diplôme, jusqu’alors chef de fabrication aux établissements Latécoère à Montaudran, au sud est de Toulouse. Il a démissionné en juillet dernier, aspirant à réaliser ses idées novatrices en matière d’aviation. Il met au point un premier chasseur monoplace, le D1 à aile haute entièrement métallique – un alliage d’aluminium -, sans hauban. L’État lui en commande 40 exemplaires, l’Italie et la Serbie le construisent sous licence. Il vole à 242 km/h avec un moteur Hispano-Suiza. Mais la surface financière de Dewoitine est insuffisante pour passer à la fabrication en série et il s’exile en Suisse… où va le rattraper en 1936 Pierre Cot, ministre de l’Air du Front Populaire, qui lui demande de préparer la fusion et la nationalisation des entreprises toulousaines de l’aéronautique. Les commandes affluent : 1 280 exemplaires du chasseur D 520, mais la guerre arrivera trop vite pour que la commande puisse être honorée.

Mais aujourd’hui encore, l’usine Pasteur, devenue Saint Eloi, est la première usine du groupe Aérospatiale, devenu Airbus France.

D 1

D 520. Premier vol le 2 octobre 1938, premier appareil de série en novembre 1939.

31 05 1921

Dick Rolland, un jeune noir de 19 ans, cireur de chaussures, est arrêté à Tulsa, en Oklahoma, accusé d’avoir agressé une jeune blanche de 17 ans : en fait il lui avait seulement écrasé le pied accidentellement dans les toilettes municipales réservée aux Noirs. Des centaines de manifestants blancs se rassemblent devant le palais de justice… des coups de feu éclatent et, le lendemain, ils brûlent plus de 1 250 habitations et commerces dans le quartier de Greenwood, sans intervention aucune de la police. Des avions utilisés pour l’épandage agricole sont transformés en armes de guerre, larguent des bombes incendiaires sur les maisons et des exécutions ont lieu en pleine rue. Entre 100 et 300 personnes auraient été tuées en l’espace de quarante-huit heures, mais le chiffre reste incertain et pourrait se révéler encore plus élevé, de nombreux corps n’ayant jamais été retrouvés. Quelque 8 000 des 11 000 Noirs vivant alors à Tulsa se retrouvent sans foyer. Aucun des responsables blancs n’est poursuivi, tandis que plusieurs Noirs accusés d’avoir provoqué les violences sont condamnés.

le quartier noir de Greenwood, le 1er juin 1921, à Tulsa, Oklahoma

05 1921

La commission en charge de fixer le montant des réparations allemandes passe celles-ci au montant astronomique de 132 milliards de marks-or.

Le traité de Versailles pose le principe des réparations et renvoie à une commission la fixation du montant. Sur une demande britannique, la commission ajoute aux réparations directement liées aux dommages causés aux régions envahies une contrepartie des frais de guerre aboutissant, en mai 1921, à un montant astronomique de 132 milliards de mark, ventilés à raison de 52 % pour la France, 22 % pour l’Empire britannique, les autres alliés se partageant le reste.

Principale créancière, la France est décidée à faire payer l’Allemagne. Celle-ci au contraire cherche à démontrer que la mise en œuvre du diktât et les réparations ne peut qu’entraîner un pillage et la ruine du pays. Face à l’Allemagne qui tarde à payer, les gouvernements du Bloc national, présidés par Alexandre Millerand puis Aristide Briand, pratiquent une politique d’exécution. En mai 1921, les alliés occupent les ports de Düsseldorf et de Duisburg et menacent d’occuper la Ruhr. L’Allemagne reprend les paiements qui sont versés régulièrement jusqu’à la fin de 1921.

L’inflation se développant en Allemagne faisant chuter le mark, les milieux d’affaires britanniques s’inquiètent. On se souvient alors des avertissements de Keynes pour qui, des réparations trop lourdes risquent, en ruinant l’Allemagne, de priver l’Angleterre d’un client important et, à terme, d’appauvrir l’ensemble de l’Europe. À la Conférence de Cannes (janvier 1922), Lloyd George réussit à convaincre Aristide Briand d’accepter une réduction des réparations allemandes en échange d’une garantie britannique des frontières de la France. Désavoué par Alexandre Millerand, devenu président de la République, et attaqué par la droite nationaliste, Aristide Briand démissionne.

Son successeur, Raymond Poincaré, en accord avec les gouvernements belge et italien, malgré l’opposition de la Grande Bretagne, décide de prendre des gages en occupant la Ruhr le 11 janvier 1923. Le chancelier allemand Wilhelm Cuno lance le mot d’ordre de résistance passive qui se traduit par une grève générale, des sabotages, des attentats. Paralysée par le manque de charbon, l’économie allemande s’effondre, cependant que l’inflation s’accélère provoquant la dévalorisation galopante du mark et une misère générale en Allemagne. Le dollar qui valait 4,2 marks en 1914 et 136 au début de 1922, en vaut 13 millions en septembre 1923 et 4 200 milliards en novembre. En septembre 1923, le chancelier Cuno doit démissionner : il est remplacé par Gustav Stresemann qui, disposé à négocier, ordonne la fin de la résistance passive.

Raymond Poincaré ne dispose en fait d’aucun projet précis de règlement. Il semble avoir gagné, mais l’isolement diplomatique de la France et une crise du franc, qui le contraint à demander une aide financière américaine, le conduisent à accepter que la recherche d’une solution soit confiée à une commission d’experts présidée par le banquier américain Dawes. C’est la rentrée officieuse des États Unis dans la politique européenne.

La reprise économique aux États Unis se traduit, à partir de 1924, par un flux de dollars vers l’Europe. Cela facilite la stabilisation des monnaies et le règlement des réparations.

Le plan Dawes prévoit des versements annuels raisonnables, progressifs sur cinq ans, garantis par des hypothèques sur l’industrie allemande et un contrôle allié sur les ressources des chemins de fer et des douanes. La France est désormais dans l’impossibilité de réaliser un coup de force en cas de défaillance allemande, car les garanties sont accordées à l’ensemble des alliés. Par ailleurs, un emprunt international, souscrit pour l’essentiel par des banques américaines, est émis au profit du gouvernement allemand qui s’acquitte ponctuellement de ses obligations. Aussi cinq ans après, le plan Young réaménage les dettes, en réduisant le montant total et en échelonnant les paiements jusqu’en 1988, et supprime le contrôle financier des alliés.

Yves Carsalade Les grandes étapes de l’histoire économique. Les éditions de l’Ecole polytechnique. 2009

[…] Le quatrième mythe est que le traité de Versailles fut la cause de l’extrémisme politique dans lequel l’Allemagne fut plongée après 1933. Cette idée, développée initialement par John Maynard Keynes, est restée très courante encore aujourd’hui. Harrison démontre que le fardeau des réparations demandées à Versailles fut bien plus léger que nous ne le pensons habituellement, en partie parce que l’Allemagne en a remboursé moins du cinquième et, qu’à partir de 1924, des prêts américains ont couvert la totalité des remboursements effectués. Ce qui plongea l’Allemagne dans l’extrémisme fut la Grande Dépression des années 1930.

Paul Seabright Le Monde 20 06 2014, rapportant les propos de Mark Harrison, de l’université de Warwick (Royaume-Uni)

13 06 1921

Des centaines de tableaux de Vlaminck, Derain, Picasso, Braque, Gris, Léger ou Van Dongen, sont mises aux enchères à des prix dérisoires à Drouot, au titre des réparations non payées par l’Allemagne : c’est le butin de la saisie opérée pendant la guerre à la galerie de Daniel Henry Kahnweiler, bourgeois juif allemand venu s’installer à Paris en 1907 pour y ouvrir une galerie de peinture. L’atmosphère devient électrique à l’arrivée de Léonce Rosenberg, marchand d’art lui-même, frère de Paul Rosenberg, lui aussi marchand d’art, entre autres de Picasso, grand père d’Anne Sinclair. Léonce s’est démené comme un beau diable pour qu’ait lieu la vente de cette saisie de son confrère Kahnweiler, et, qui plus est, a eu le culot de se faire nommer expert de la vacation ; on voit dans l’assistance André Breton, Paul Eluard, Le Corbusier et presque tous les peintres de Kahnweiler : Braque, Matisse, sont là ; George Braque explose : c’est toi le responsable de cette braderie lance t-il à Léonce Rosenberg, puis lui botte rageusement le cul sans parvenir à s’arrêter : il faudra que ses amis le tirent de cette séance de défoulement parfaitement compréhensible … Matisse enchaine : Braque a raison, Léonce Rosenberg a volé la France. Comme il est difficile de comprendre pourquoi l’État aurait pu avoir intérêt à brader ces œuvres étant donné que son but était de faire rentrer des sous, il faut bien ne voir dans ce sordide épisode qu’une volonté délibérée de Léonce Rosenberg pour couler définitivement Daniel Henry Kahnweiler, en ayant l’habileté de s’offrir le paravent et donc la caution, la légalité de l’État, qui s’est fait pitoyablement manipuler.

2 07 1921

Le champion du monde de boxe Georges Carpentier bat l’Américain Jack Dempsey : Si, selon un mot fameux, nous ne sommes pas en France assez fiers de notre Malebranche, il faut convenir que nous le sommes assez de notre Carpentier. Assez, d’ailleurs, ne signifie pas trop. De toutes les valeurs humaines, celle d’un champion peut seule être goûtée universellement : il n’existe pas cinquante Anglais ni dix Américains pour comprendre le plaisir que nous prenons à Phèdre ; mais l’éloquence du poing est accessible à tout homme venant en ce monde. Surtout le noble art, comme on dit, dispense à ses fidèles un précieux bien : la sécurité dans l’admiration ; car le knock out porte avec lui son évidence et si Georges triomphe de Dempsey, nous serons sûrs de détenir le meilleur cogneur du monde habité.

[…] Vainqueur de Dempsey, Georges sera le flambeau du monde moderne : une foule immense, à son retour, l’étouffera d’embrassements et l’étourdira de ses cris d’amour. Ah ! ne soyons pas de ces esprits chagrins qui comparent à la pauvreté de nos poètes et de nos savants, à la misère de nos inventeurs, au dénuement de nos laboratoires, l’opulence que ce héros conquiert à coups de poing : son royaume est de ce monde et ce monde le comble, l’accable de ses dons. Au vrai, Georges a de quoi séduire les plus aigres intellectuels : il approche, s’il ne le réalise pas tout à fait, de ce type de l’honnête homme, cher à Pascal et au chevalier de Méré. […] Qui niera que le charme propre à Georges Carpentier est de n’avoir pas l’air d’un boxeur ou de n’en avoir l’air (me confiait une dame) que juste assez pour que nous nous enchantions, à son propos, de ce qu’exprime le vers de Baudelaire : Dans la brute assoupie, un ange se réveille.

[…] Mais il est une raison plus profonde qui assure au champion de boxe la prééminence. L’entraînement, comme l’a conçu notre héros, réalise un équilibre physique, une harmonie […]. Peut-être, à son insu, Georges Carpentier flatte-t-il en nous la nostalgie d’Athènes, telle que nous la recréons en lisant Phédon et le Banquet. Il nous plairait de ne point douter du goût de Georges pour la métaphysique ; nous souhaiterions qu’on l’ait vu au cours de Monsieur Bergson.

[…] Pour jurer que Georges, nanti de tant de gloire, d’amour et de dollars, est le mortel le plus heureux, il importerait de connaître sa vie intérieure : s’il risque tout l’enjeu de son bonheur sur son merveilleux corps, un knock out de Dempsey suffit à sa ruine. Qu’il faudrait, au soir de ce désastre, que son âme n’eut pas été méconnue ni délaissée et qu’elle pût consoler et soutenir ce corps vaincu ! Et c’est peut-être alors, pour tel esprit mal fait, que Georges commencerait de devenir intéressant !

François Mauriac La Revue hebdomadaire, repris dans Georges Carpentier. Mon match avec la vie. Flammarion 1954

12 07 1921

Dans la répression contre les paysans révoltés de Tambov, les Soviets n’hésitent pas à employer les gaz : un ordre de Mikhaïl Toukhatchevsky et de Vladimir Antonov Ovseenko stipule que les forêts où les bandits se cachent doivent être nettoyées par l’utilisation de gaz toxique. Ceci doit être soigneusement calculé afin que la couche de gaz pénètre les forêts et tue quiconque s’y cache. Les armes chimiques seront utilisées pendant 6 mois. Les journaux communistes locaux glorifieront ouvertement la liquidation des bandits par utilisation de gaz chimique. Les bolchéviques ouvriront sept camps de concentration, regroupant au moins 50 000 personnes, principalement des femmes, des enfants, des vieillards. La mortalité dans les camps sera de 15 à 20 % par mois. Le soulèvement sera étouffé durant l’année 1921, Antonov tué en 1922. Les pertes totales de la région de Tambov sont estimées à au moins 240 000 personnes.

Plus de vingt ans plus tard, l’un de ces camps sera remis en service pour les Malgré nous prisonniers de l’Armée rouge, environ 18 000 hommes dont six à huit mille y laissèrent la vie, alors nommé camp des Français.

À Tambov, les conditions de détention sont effroyables. Les prisonniers y survivent dans une effarante promiscuité et dans une hygiène déplorable, à l’abri de baraques creusées à même le sol pour mieux résister au terrible hiver russe où la température descend en dessous de -30 °C. Un peu de soupe claire et environ 600 grammes de pain noir, presque immangeable, constituent la ration journalière estimée à 1 340 calories (en comparaison, en 1944, les détenus d’Auschwitz recevaient 2 000 calories par jour). On estime qu’environ un homme sur deux mourait à Tambov après une durée moyenne d’internement inférieure à quatre mois.

18 07 1921

Mise au point du vaccin BCG : Bacille [on voit aussi Bilié : le vaccin contenait de la bile de bœuf] Calmette et Guérin, (les noms des inventeurs) contre la tuberculose. Le professeur Albert Calmette était à l’Institut Pasteur. Il faudra attendre 1953 pour le voir commercialisé.

20 07 1921

La division espagnole du général Silvestre prend une raclée à Anoual, au Maroc, dans une embuscade tendue par Abd el Krim, chef de la puissante tribu des Beni Ouriaghel : 10 000 tués, 4 000 prisonniers, et un général qui se suicide. Ils remettront cela une semaine plus tard en perdant encore 7 000 hommes. Sous la pression populaire, le gouvernement doit nommer une commission d’enquête.

23 07 1921

Dans la maison d’un sympathisant, rue Huanpi, au sein de la concession française de Shanghaï, création du parti communiste chinois, fort de treize membres dont les premiers responsables sont Chen Duxiu et Li Dazhao, bibliothécaire en chef de l’université de Pékin, mentor de Mao, qui est là, en tant que chef de la province du Hunan ; il est aide bibliothécaire à l’université, où il manie autant le balai que les livres. La police française, sur le point d’intervenir pour disperser ce petit monde, les contraint à déménager en catastrophe : ils termineront leur réunion sur le lac Nan, dans la ville de Jiaxing, entre Shanghai et Hangzou.

31 07 1921

Le Suisse François Durafour se pose en avion – Caudron Modèle G3 – sur le Dôme du Goûter, à 4 300 m. proche du Mont Blanc et en redécolle.

Caudron G III… au-dessus d’une plaine

07 1921

Dans la région du lac Baïkal, l’armée Rouge gagne la dernière bataille contre la Division Sauvage, commandée par Roman Ungern von Sternberg. Fait prisonnier par les bolcheviks, il sera exécuté le 18 septembre. Le dessinateur Hugo Pratt a immortalisé le baron dans ses albums.

Les témoignages sont rares de cette Asie, et plus précisément de la Mongolie, aux prises avec l’imbroglio d’une guerre civile entre Russes Blancs et bolcheviks sur le terrain rêvé pour le déploiement des luttes hégémoniques entre la Chine et la Russie – les Chinois n’ont pas oublié leurs 3 000 noyés dans le fleuve Amour en 1900 – , quand cette terre est avant tout religieuse : peu d’hommes en ont parlé. Ferdynand Ossendowski l’a fait dans Bêtes, Hommes et Dieux, paru chez Plon en 1924, puis réédité aux Éditions de la Loupe en 2006. Il a passé neuf jours avec le baron Ungern von Sternberg, qui n’était pas le chef sanguinaire assoiffé de sang qu’en a fait la légende – c’était par contre le cas d’un des ses adjoints plutôt exalté, le général Sepaïloff -. Son enfance s’était passée au milieu des portraits de ses ancêtres croisés – qui voulait croire qu’entre la Chine et la Russie pourrait prendre place un pays gouverné par des militaires bouddhistes qui reviendrait donner leur place aux forces de l’esprit partout où le bolchevisme avait implanté la révolution, c’est-à-dire le mal. Laissons la parole à l’éditeur qui ne se montre pas avare pour dire son admiration pour Bêtes, hommes et dieux :

Il était polonais, ce qui signifie qu’à sa naissance, sa patrie n’était nulle part (comme la Pologne du Père Ubu, justement). Sa Pologne à lui, démembrée depuis cent ans, était pour l’heure partagée entre la Russie, l’Allemagne et l’Autriche. Et d’ailleurs il était né à Vitebsk, qui n’est plus aujourd’hui polonaise mais biélorusse. On conçoit qu’à ce régime il ait eu du mal à se sentir chez lui quelque part. Il résolut le problème à sa façon : en ne tenant pas en place, et en cherchant à faire du vaste monde son village.

Sacré lascar assurément, comme pourra en juger le lecteur du livre dont il est ici question.

Rien ne préparait semble-t-il Ferdynand Ossendowski (1878 – 1945) à connaître la célébrité grâce à un livre d’aventures. Il se voulait homme de science, fut poussé par l’Histoire à s’occuper de politique – un théâtre où on lui confia des rôles difficiles – et demeure à nos yeux d’aujourd’hui l’auteur d’un texte qui lui vaut une place singulière mais non négligeable dans la littérature de ce siècle : Bêtes, hommes et dieux. Publié dans les années vingt, presque conjointement à Londres et à Paris, ce récit qui fit comparer Ossendowski à un nouveau Robinson Crusoé suscita à l’époque de rudes polémiques : l’image qu’il donne de la révolution bolchevik et de ses suites sanglantes cadrait mal avec la légende dorée qu’une certaine intelligentsia tentait alors d’accréditer, non sans succès, en Occident. Et puis l’oubli fit son œuvre et pendant plus d’un demi siècle (à l’exception d’un bref passage en collection de poche il y a une trentaine d’années) seuls quelques chanceux capables de repérer le livre dans les boîtes des bouquinistes parisiens purent s’en régaler – et en faire profiter leurs amis. Mais le temps qui passe ne se contente pas de ruiner les édifices de la mémoire, il lui arrive aussi de remettre au jour des merveilles qu’on avait un peu vite enterrées. La chute de l’empire soviétique, suite à celle du mur de Berlin, a donné lieu comme on sait à bien des révélations, elles-mêmes prétextes à bien des réévaluations. Bref, on s’est aperçu qu’il était peut-être temps de réécrire une bonne partie de l’histoire récente de l’Asie, à la lumière d’événements survenus loin de chez nous au début de ce siècle – hors de la vue des témoins gênants – et dont les conséquences, on le constate tous les jours, n’ont pas fini de se faire sentir. Façon de dire que le livre de notre Polonais nous revient peut-être à la bonne heure.

Les éléments bibliographiques dont on dispose sur Ossendowski, si l’on excepte la période de sa vie qui nous occupe ici, n’encombreront pas la présente notule. Retourné en Pologne entre les deux guerres (sa patrie étant provisoirement autorisée à réexister), il composa au total une quarantaine d’ouvrages, scientifiques surtout – mais aussi un Lénine qui ne doit pas être un exercice de révérence – et rendit l’âme assez tard pour voir son pays, martyrisé cinq années durant par la botte allemande, passer une nouvelle fois sous la botte russe.

Il est sans doute inhabituel d’avoir à se référer si constamment à la violence politique à l’instant de présenter un livre dont il vient d’être dit qu’il pouvait se lire comme un pur et simple récit d’aventures. Le lecteur qui s’en étonnerait comprendra de quoi il retourne quand on lui aura résumé à gros traits ce que furent les trente-huit premières années du héros de ces pages – le mot de héros, comme on verra, n’étant pas en l’occurrence un abus de langage… dût le regretté Michel Strogoff en grincer des dents de dépit dans sa tombe.

L.S. Païen, dans une brève note introductive à l’édition de 1924, nous apprend que Ferdynand Ossendowski, brillant sujet à l’université, avait suivi une formation poussée d’ingénieur à Paris et à Saint Pétersbourg avant de devenir un spécialiste écouté de la prospection minière (charbon, or et argent) en Sibérie extrême orientale. Homme de terrain, il semble avoir largement sillonné dans les premières années du siècle les immensités quasi vierges du continent en bordure du Pacifique, de la Corée jusqu’au détroit de Béring. Il y usa sans doute plusieurs paires de bottes mais acquit ce faisant des connaissances géographiques, ethnographiques et linguistiques qui, à l’heure de sa grande aventure, lui sauveront la vie.

Si l’on en juge par ses premiers états de service, il est a vingt cinq ans considéré comme l’un des mieux prometteurs parmi la petite cohorte de savants étrangers qui travaillent sans rechigner pour le compte du tsar, et la police accepte de fermer les yeux sur ses idées, qu’il ne cache pas et qui sont jugées avancées. En 1905, il est du côté des révolutionnaires libéraux qui veulent changer la Russie en douceur, mais la répression du mouvement par l’armée enflamme son indignation. Il est de ceux qui prônent alors la sécession pure et simple de la Sibérie, et dirige même un temps un gouvernement révolutionnaire qui installe – très provisoirement – sa capitale à Kharbin (Mandchourie). Lui et ses compagnons réussissent à tenir deux mois, puis doivent fuir. La police le rattrape début 1906, et la justice du tsar le condamne à mort ; et il n’en réchappera que grâce à l’intervention du comte Witte, qui obtient que sa peine soit commuée en travaux forcés.

En 1917, il est encore par le cœur du côté des révolutionnaires, mais pas pour longtemps. Il comprend vite que les rouges ont pour premier objectif la mise à mort de toute opposition. Professeur à l’Institut polytechnique d’Omsk, en Sibérie, il rejoint les partisans du gouvernement Koltchak, qui mènent contre le nouveau pouvoir une guerre désespérée – et c’est ainsi que nous le retrouvons, au plus froid de l’hiver 1920, sur les bords de l’Ienisseï pris par les glaces…

On n’en dira pas plus, ce serait crime. On s’étonnera seulement, le souffle suspendu, de voir l’aventure transformer peu à peu l’homme traqué en homme tout court et l’ingénieur positiviste en escaladeur des chemins du ciel. Il se croyait aux prises avec la géographie, il s’attendait à rencontrer sur sa route des montagnes, des fleuves, des déserts ; il découvre une Asie fantôme peuplée de pouilleux sublimes qui tiennent d’interminables conciliabules avec les esprits du vent, de moines ivres d’opium et de mauvais alcool mais secrètement revenus de toutes les illusions terrestres. C’est que, cheminant à travers les plus hautes solitudes d’un continent encore en proie aux mystères du sacré, il vient de pénétrer sans s’en douter dans un monde miraculeusement hors du temps : les balles de mitrailleuse ont beau y tuer pour de bon, d’autres lois que celles du pouvoir humain y régissent encore les destinées. Tel sera son privilège – cher payé – et le nôtre : être admis, quasi par effraction, à assister à la rencontre brutale non de deux mondes mais de deux âges, et mesurer au plus près ce que l’homme a dû perdre à ce passage. Sur les lamaseries abîmées dans la prière sans fin flottent les étendards frappés du swastika, ce symbole de paix et d’éternité ; et nous savons, nous lecteurs, qu’à la même heure peut-être, dans une brasserie de Munich, un médiocre agitateur en chemise brune brandit le même emblème en promettant l’holocauste à la moitié de l’humanité. Le petit caporal autrichien cède avec ses amis, et bientôt avec des millions de suiveurs, à la tentation nihiliste de l’Histoire ; tandis qu’à l’autre bout de l’Eurasie un homme seul découvre la vanité de tout et retrouve, par-delà le mirage du progrès, une nature qui vit encore à l’heure du temps immobile, une terre travaillée par l’immémorial levain du mythe.

Le livre refermé, on est comme assourdi par l’énorme rumeur de ce choc que nos sismographes n’avaient su entendre, et dont les gens de là-bas, entre deux tours de moulin à prières, avaient déjà saisi les échos annonciateurs, prévu les prolongements meurtriers (cf. la stupéfiante prophétie de ce moine, sur laquelle s’achève le récit, où se donnent à lire par une vertigineuse anticipation, avec un luxe de détails qui ne s’inventent pas, l’histoire bruyante de notre siècle, et ses guerres, et sa quête d’une horreur nouvelle, et son goût éperdu de la persécution, de l’esclavage, de l’anéantissement).

Car ce n’est pas tant la Tchéka et ses sbires que fuit Ossendowski au long des pistes blanches, que le temps broyeur d’hommes, massacreur de dieux, ce temps moderne gouverné par la superstition du progrès, laquelle n’a rien à envier, quoi qu’on dise, à celle qui aveuglait les chasseurs de sorcières du Moyen Age, les croisés pourfendeurs de l’infidèle et les juges de la Sainte Inquisition. Sans doute le discours de l’écrivain vagabond pris dans les affres de l’impitoyable course poursuite à quoi on l’a contraint par violence n’a pas toujours la clairvoyance que nous prête à nous, à trop bon compte, le fameux recul des années. On peut trouver quelque chose de désuet, d’un peu Jules Verne, à ces aventures qui sont si terriblement de notre temps. Ne nous laissons pas détourner de l’essentiel par le charme anachronique de ces tribulations. Oublions même le romanesque de ces cent figures de rencontre qui ne semblent pouvoir respirer que dans l’excès – au premier rang desquelles l’inoubliable silhouette de ce général baron Ungern von Sternberg, descendant des chevaliers Teutoniques qui rêva de fonder au fin fond de la Sibérie (la chose est avérée) un ordre militaire bouddhiste ! Prêtons plutôt l’oreille au message que nous délivre, presque à son corps défendant, le fuyard polonais. Il n’a rien perdu de son actualité ni de son urgence. Il nous rappelle – un quart de siècle avant qu’Ernst Jünger s’en avise – que le monde de l’esprit survit malgré tout aux attentats de l’humaine raison, et que contre la violence inventée par notre savoir si peu sage, il reste toujours, à celui qui refuse la dictature des pouvoirs assassins, cette solution encore offerte : le recours aux forêts.

J.P.S, directeur des Éditions de la Loupe

On a un peu vite mis sous le seul vocable de Russes Blancs, tous les opposants aux bolcheviques ; mais nombreux ont aussi été les peuples d’Asie Centrale, au sud est de la mer d’Aral, avec toutes ces villes au prestigieux passé, Samarcande, Tachkent, Boukhara, Khiva, Merv, Khokand, Kachgar etc… autant de villes, autant de féodalités défendues par des princes, des rois qui ne demandaient qu’à reprendre leur place en profitant des désordres russes : regroupés sous le nom de Bassmatchis, ils étaient ouzbeks, turkmènes, kirghizes, kazakhs, tadjiks… que les soviets réprimeront sans pitié.

3 08 1921

Ernst Röhm, officier de la grande guerre, gueule cassée qui s’est fait refaire un visage aussi présentable que possible, fonde les SA : Sturm Ableitung, – section d’assaut – au départ simple service d’ordre du jeune parti ouvrier national socialiste allemand, avec, pour se tenir chaud, plus tard, le Horst Wessel Lied sur l’air d’un ancien chant de marins. Jeune SA, Horst Ludwig Wessel composera ce chant à 20 ans, en 1927. Il mourra le 23 février 1930 abattu par un communiste lors d’un des innombrables bastons de cette Allemagne nazie.

L’étendard levé, en rangs serrés

SA, marchez d’un pas ferme et silencieux !

Camarades tués par le Front rouge et la Réaction

Marchez par l’esprit dans nos rangs !

La rue est libre pour les bataillons bruns.

La rue est libre pour les troupes d’assaut.

Ils sont des millions, pleins d’espoir,

À lever les yeux vers la croix gammée.

Car c’est l’aube qui se lève,

Pour la liberté et pour le pain.

7 08 1921

Faisant suite au Traité de Versailles, une convention est adoptée entre la France et la Suisse pour supprimer le statut des zones franches : c’est le tollé en Savoie.

19 08 1921

Édith Giovanna Gassion, 6 ans, – notre future Môme Piaf -, s’en va à Lisieux : elle noue une grande dévotion pour Sainte Thérèse.

Édith Giovanna Gassion – son nom de naissance, la future Édith Piaf -, née en 1915 au sein d’une famille pauvre et délaissée par une mère alcoolique, souffrait de graves problèmes de vue, probablement en raison d’une inflammation de la cornée nommée kératite, liée à un manque de soins et d’hygiène. Sa grand mère paternelle, qui l’a recueillie en 1917, veut alors tout essayer pour guérir sa petite-fille.

Louise-Léontine Gassion a un profil singulier : tenancière d’une maison close, elle est aussi une chrétienne fervente. Etablie à Bernay (Eure), en Normandie, à une trentaine de kilomètres de Lisieux, elle entend beaucoup parler d’une certaine sœur Thérèse de l’Enfant Jésus, morte deux décennies plus tôt, à qui l’on prête déjà des miracles. Louise Léontine se convainc que sa petite-fille peut bénéficier de son pouvoir guérisseur.

Là, selon les récits, elles s’agenouillent devant la sépulture de Thérèse, dépourvue de pierre tombale, seulement recouverte de terre. Au milieu de ses prières, Louise Léontine en prend une pleine poignée, qu’elle glisse dans sa sacoche. De retour à Bernay, elle frotte les yeux d’Edith avec la terre du cimetière.

Quelques jours plus tard, Edith, alors âgée de 5 ans, aurait fait irruption au milieu du salon, parmi les filles et leurs clients. Ses paupières ne seraient alors plus collées par les sécrétions : elle a les yeux grands ouverts, elle voit ! Pour la jeune enfant, comme pour sa grand mère, cela ne fait aucun doute : c’est Thérèse qui lui a rendu la vue.

Quoi que l’on pense de ce récit – pour certains biographes, Edith Gassion souffrait encore de maladie des yeux à ses 8 ans, d’autres avancent qu’elle n’avait jamais vraiment perdu la vue, d’autres encore que sa guérison fut liée au port d’un bandage noir durant une semaine après son pèlerinage -, il est certain qu’il eut une influence considérable pour la future chanteuse.

Toute sa vie, Edith Piaf conservera sa reconnaissance et sa foi à Thérèse de Lisieux. Selon plusieurs témoins l’ayant côtoyé durant sa carrière, elle lui brûle des cierges, prie chaque soir devant l’effigie de la sainte qu’elle installe sur sa table de chevet, porte sur elle une médaille à son effigie, ainsi qu’un ensemble de pétales de rose bénits ayant touché les reliques de la petite sainte. Avant de monter sur scène, elle demandait régulièrement au régisseur d’installer une photographie de Thérèse dans la coulisse, raconte également Pierre Fesquet, qui a lui même côtoyé certains chanteurs ayant fait partie de sa troupe. En plein concert, elle posait ainsi le regard sur elle.

Malgré sa dévotion à la sainte et sa ferveur chrétienne, Edith Piaf vivait dans le péché aux yeux de l’Eglise catholique. Elle divorça, se remaria, multiplia les amants. La Môme avait vécu dans une situation irrégulière, considéra à sa mort l’archevêque de Paris, Maurice Feltin (1883 – 1975), lui refusant une messe pour ses obsèques. Ce dernier reconnaissait les désirs de foi d’Edith Piaf et invitait les chrétiens à prier pour son âme, mais il refusa de lui accorder les honneurs que l’Eglise réserve à ses défunts.

Neuf ans plus tôt, en 1954, Piaf avait enregistré Mea Culpa. La chanson sonnait, par avance, comme une réponse lancée à ce moralisme étroit :

Que ceux qui n’ont jamais péché

Me jettent la première pierre

Que ceux qui n’ont jamais aimé

Me refusent une prière.

Résumé de Cyprien Mycinski Le Monde du 6 01 2024

13 09 1921

La commission d’enquête nommée à la suite de la défaite d’Anoual, dans le Rif marocain ayant conclu à une part de responsabilité du roi, celui-ci suspend la Constitution et fait appel à une junte militaire menée par le nouveau capitaine général de Catalogne, Miguel Primo de Riveira.

7 11 1921

Ouverture du procès Landru, ancien séminariste : chaud partisan de la femme au foyer : 10 femmes auxquelles il avait proposé le mariage avaient disparu après qu’il les eut invitées chez lui ; on avait retrouvé dans sa cheminée des restes d’ossements et de chair calcinés ; il est l’inventeur de Tartempion, un de ses noms d’emprunt. C’est son avarice qui le perdit : il n’achetait pas de billet de retour pour ses invitées !

9 11 1921

À Rome, création du parti national fasciste.

6 12 1921

Au Canada comme en Suède, les femmes votent pour la première fois ; mesures en faveur de l’immigration européenne.

Par le traité de Londres, l’Angleterre reconnaît l’État libre d’Irlande, – l’Eire – avec statut de dominion ; c’est-à-dire que l’Eire renonce à la République. Sa ratification en Angleterre ne pose pas de problème, mais au Dáil, – le Parlement de Dublin – si, du fait de l’opposition entre deux leaders irlandais : Eamon de Valera et Cathal Brugha. Le traité sera finalement ratifié le 7 janvier 1922 ; en signe de protestation Eamon de Valera démissionnera de la présidence de la République et sera remplacé par Arthur Griffith, le négociateur du traité pour le Sinn Féin. D’autre part, ils doivent accepter que l’Angleterre conserve des bases navales sur leur territoire ; ils doivent encore prêter allégeance à la Constitution irlandaise et fidélité à la couronne. Les 6 comtés du nord est qui forment l’Irlande du Nord, sont rattachés à l’Angleterre. La guerre civile va faire rage d’avril 1922 à avril 1923, entre les partisans de l’acceptation de ce statut et ceux qui demandent une indépendance totale : l’horreur… comme toute guerre civile. Les républicains finiront par être défaits : Eamon de Valera sera jugé et emprisonné jusqu’en 1924. Michael Collins sera tué lors d’une embuscade le 22 août 1922. Sur ce fond historique, Joseph Kessel écrira Mary de Cork.

14 12 1921

Le prix Goncourt est attribué à René Maran pour son roman Batoula. Cela va faire du bruit, car René Maran est noir, de Martinique et c’est le premier Goncourt attribué à un Noir. Il va être accusé de mensonges et devra démissionner de son poste d’administrateur colonial en 1924

1921

Coco Chanel lance la robe sac et le 5 de Chanel… 5, car il était le cinquième des essais que lui avait proposé Ernest Beaux, parfumeur chimiste à Grasse. Pour l’exploiter elle s’associera – 10 % – à Pierre Wertheimer qui, avec son frère Paul, possède la maison Bourjois.

La ‘Ford de Chanel – la robe que le monde entier portera – est le modèle 817, en crêpe de Chine noir. © Condé Nast via Getty Images

Construite pour Coco Chanel par Robert Streitz à Roquebrun Cap Martin.

Gabrielle Chanel lounges in the center of her olive tree with friends François Hugo, Maria Ruspoli- Hugo, and their son above, and Audrey Field and Pierre Colle below. Roger Schall/© Schall Collection.

Le 5 de Chanel sera donc le plus vendu au monde, jusqu’aux années 2010, lors desquelles il sera alors rattrapé J’adore de Dior. Mais il en est bien d’autres, il en faut pour tous les goûts, n’est ce pas ?

- 1 puis 2 N° 5 Chanel. Vétiver, vanille, iris

- 2 puis 1 J’adore. Christian Dior. Jasmin (récolté par des enfants payés au lance pierres), ylan ylang, violette

- Coco Mademoiselle Intense. Chanel. Patchouli, fève, tonka

- La petite robe noire. Guerlain. Cerise noire, framboise, réglisse

- La vie est belle. Lancôme. Fleur d’oranger, jasmin, cassis

- Angel. Thierry Mugler. Fruits de la passion, chocolat, praline, miel, caramel

- Mon Guerlain. Lavande jasmin, coumarine

- Chloé Signature. Michel Almairac, Amandine Marie Rose, pivoine, freesia, magnolia, muguet, musc, cèdre

- Shalimar. Guerlain Rose, jasmin, patchouli, fève tonka, vanille apopanax

- Miss Dior. Fleur d’oranger, jasmin, agrumes, patchouli, vanille, ambre gris

- Black opium. Yves Saint Laurent Fleur d’oranger, jasmin, poire, café, réglisse, cashmeran, patchouli

- Armani Si. Armani. Jasmin, fraise, mousse de chêne, parchouli

- Alien. Thierry Mugler. Fleur d’oranger, jasmin, Sambac, casherman, vanille

- Flower by Kenzo. Agrume, baie rose, œillet, vanille, musc blanc

- Mon Paris. Yves Saint Laurent. Agrume, jasmin, fleur d’oranger, caramel, vanille

- Scandal. Jean-Paul Gaultier. Miel, gardénia, patchouli

- Yes I am. Cacharel. Fleurs blanches, framboise, mandarine, ambre gris, santal cardamone

- For Her. Rodriguez Pêche rose, jasmin, musc égyptien, patchouli, santal, musc blanc

- Kenzo World. Jasmin, pivoine, fruits rouges, pêche, poire, ambroxan, caramel, vanille

- Joy. Dior. Santal, cèdre, patchouli, musc blanc

Paris compte 100 000 cocaïnomanes. La sécheresse y a été telle qu’une paire de botte suffisait pour traverser la Seine. Les Chasseurs Alpins s’essaient au ski nautique sur le lac d’Annecy. Le recensement dénombre 120 femmes pour 100 hommes. La dette allemande passe à 132 milliards de marks or, soit 33 milliards $ de l’époque : c’était pure chimère que leur demander de rembourser pareille somme dont l’échelonnement courait jusqu’à 1988 ! et tout le monde le savait. L’Angleterre et la France développent des programmes d’armes chimiques.

À Séméac, petite commune voisine de Tarbes, les ouvriers de CEF – Constructions Électrique de France – mettent la dernière main à ce qui va être la première locomotive électrique de France, commandée par la Compagnie du Midi : l’E 4002. CEF fusionnera avec Alsthom en 1932 (Alsthom : contraction d’Alsace et de Thomson).

Premier long métrage de Charlie Chaplin – de son nom complet Charles Spencer Chaplin – il a alors 32 ans : The Kid. Acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique, il deviendra une idole du cinéma muet grâce à son personnage de Charlot. Durant une carrière longue de 65 ans, il jouera dans plus de 80 films. Né en 1889, il était devenu dès 1918 une des personnalités les plus connues du monde. Il est vrai qu’il avait commencé tôt : dès l’âge de cinq ans, il avait remplacé sa mère dans un spectacle à Aldershot ! En 1904, à 15 ans, il avait décroché le rôle du groom Billy dans la pièce Sherlock Holmes de Charles Frohman, et cela avait duré deux ans et demi ! C’est au sein de la troupe comique de Fred Karno qu’il acquit la célébrité, venue en grande partie d’une tournée aux États Unis : en mai 1913, il avait été approché par un producteur américain ; à New York, on lui avait proposé des revenus trois fois supérieurs à ce qu’il touchait à Londres. Il était parti pour la Californie en décembre 1913. Le personnage de Charlot apparaît sur le écrans le 7 février 1914 au sein des studios Keystone à Los Angeles : Je voulais que tout soit une contradiction : le pantalon ample, la veste étriquée, le chapeau étroit et les chaussures larges… J’ai ajouté une petite moustache qui, selon moi, me vieillirait sans affecter mon expression. Je n’avais aucune idée du personnage mais dès que je fus habillé, les vêtements et le maquillage me firent sentir qui il était. J’ai commencé à le connaître et quand je suis entré sur le plateau, il était entièrement né.

Son contrat ayant expiré en décembre 1915, il sera engagé en 1916 par le studio Mutual avec un salaire annuel de 670 000 $, ce qui faisait de lui, à 26 ans, l’acteur le mieux payé du monde. Critiqué par la presse britannique pour son absence sur le front de la Grande guerre, il répondit qu’il se battrait pour le Royaume Uni s’il y était appelé et qu’il avait répondu à la conscription américaine ; aucun des deux pays ne lui avait demandé de s’enrôler ; plus, l’ambassade britannique aux États Unis déclara : Chaplin est bien plus utile à la Grande-Bretagne en gagnant de l’argent et en achetant des obligations de guerre que dans les tranchées.