| Publié par (l.peltier) le 14 septembre 2008 | En savoir plus |

16 01 1928

Trotski est muté à Alma Ata, capitale du Kazakhstan : il va mettre neuf jours pour y arriver.

28 02 1928

André Gide voyage en AEF – Afrique Équatoriale Française -, aux frais de la princesse, ce qui n’est pas rien : tout au long de son voyage du Chari au Tchad, c’est d’une expédition d’environ 70 porteurs qu’il s’agit ! de nombreuses et puissantes recommandations lui ouvrent bien des portes et lui facilitent bien des choses. Néanmoins l’inconfort reste la règle beaucoup plus que son contraire, et il s’y soumet plutôt facilement. Il arrive en pays Massa, sud du Tchad, nord du Cameroun.

Nous arrivons vers le soir à Gamsi devant les premières cases en obus. C’est un tout petit village de la tribu des Massa, après le confluent des deux bras du Logone. Le soleil est près de disparaître ; tout est rose et bleu, vaporeux, irréel. Devant le village, un banc de sable.

Au milieu du fleuve, un curieux îlot allongé, une étroite bande de buissons sur lesquels va bientôt percher une prodigieuse quantité d’échassiers, blancs, noirs et gris. D’instant en instant de nouveaux arrivants, qui d’abord hésitent : tout est complet. Bah ! en se tassant un peu on finira bien par trouver place.

Un peu en aval, une grande île s’achève en angle obtus, à l’extrémité de laquelle un peuple de canards, de sarcelles et de grues va gîter pour la nuit.

À l’horizon une rampe de flammes ; c’est la prairie incendiée dont l’embrasement rougit un côté de la nuit. Immense plaine, très rares arbrisseaux de loin en loin ; ce dénuement magnifie encore les trois grands arbres du village. Parmi nombre de cases rondes, les premières en forme d’obus paraissent plus belles encore que je ne pouvais supposer. D’une perfection de forme qui fait penser à quelque travail d’insectes, ou à un fruit : pomme de conifère ou ananas. Dans l’intérieur des cases rondes, bétail, volailles et gens couchent ; mais non point pèle mêle ; chacun a sa place attitrée ; tout est en ordre et tout est propre. Le toit, parfois, est soutenu par trois ou quatre grands troncs ou branches d’arbres, obliquement posés, et comme emportés dans un vortex ; presque à leur pied, le foyer, qui donne à la fois chaleur et ce qu’il faut de lumière pour distinguer, contre le mur circulaire, le troupeau de vaches ou de chèvres, séparé du reste de la case par un petit mur très bas, qui semble une margelle ; de sorte que le fumier et le purin ne viennent pas souiller le sol très net et propre de la case. Dans un petit coin à part, les poules. Et tout cela si exact, si bien agencé, proportionné, si net, si cosy que ce qui domine, c’est peut-être l’impression de confort.

Je m’étonne que les quelques rares voyageurs qui ont déjà parlé de ce pays, de ces villages et de ces cases, n’aient cru devoir signaler que leur étrangeté. La case des Massa ne ressemble à aucune autre, il est vrai ; mais elle n’est pas seulement étrange ; elle est belle : et ce n’est pas tant son étrangeté que sa beauté, qui m’émeut. Une beauté si parfaite, si accomplie, qu’elle paraît toute naturelle. Nul ornement, nulle surcharge. Sa pure ligne courbe, qui ne s’interrompt point de la base au faîte, est comme mathématiquement ou fatalement obtenue ; on y suppute intuitivement la résistance exacte de la matière. Un peu plus au Nord, ou au Sud, l’argile, mêlée à trop de sable, ne permettra plus cet élan souple, qui s’achève sur une ouverture circulaire, par où seulement l’intérieur de la case prend jour, à la manière du panthéon d’Agrippa. À l’extérieur, quantité de cannelures régulières, où le pied puisse trouver appui, donnent accent et vie à ces formes géométriques ; elles permettent d’atteindre le sommet de la case ; souvent haut de sept à huit mètres ; elles ont permis de la construire sans l’aide d’échafaudages ; cette case est faite à la main, comme un vase ; c’est un travail non de maçon, mais de potier. Sa couleur est celle même de la terre, une argile gris-rose, semblable à celle des murs du vieux Biskra. Les fientes des oiseaux souvent blanchissent les sommets des cannelures et rehaussent inopinément leur relief.

À l’intérieur de la case règne une fraîcheur qui paraît délicieuse lorsqu’on vient du dehors embrasé. Au-dessus de la porte, semblable à quelque énorme trou de serrure, une sorte de columbarium-étagère, où sont disposés des vases et des objets de ménage. Les murs sont lisses, lustrés, vernissés. Face à l’entrée, une sorte de tambour haut, en terre, très joliment orné de motifs géométriques en relief et en creux, peints en blanc, en rouge et en noir : ce sont des coffres à riz. Leur couvercle de terre est luté avec de l’argile ; le dessus, complètement lisse, semble une peau de tambour. Des instruments de pêche, des cordes et des outils, pendent à des patères ; parfois un faisceau de sagaies, un bouclier en jonc tressé. Dans un demi jour de tombe étrusque, la famille vit là, durant les plus chaudes heures du jour ; la nuit, le bétail vient la rejoindre : bœufs, chèvres et poules ; chaque bête a son coin réservé, et tout reste à sa place, tout est propre, exact, ordonné. Aucune communication avec le dehors, aussitôt que la porte est close. On est chez soi. Je suis réellement d’outre tombe. Et pas de commissions.

En plus des humains et du bétail, ces cases abritent une faune particulière : des hirondelles à queue semi blanche ont construit leur nid au sommet de la voûte ; des chauves souris volettent autour du rayon unique qui fait transparaître leurs ailes ; de petits lézards courent le long des murs où les nids des mouches maçonnes posent des sortes de verrues.

Qu’on imagine une vache pénétrant dans un de ces obus où elle couche. Elle a tout juste la place de passer en baissant la tête. La porte épouse exactement sa forme ; et ceci explique son élargissement à hauteur du ventre. Le cadre de la porte est en relief, souvent ornementé. En cet endroit seulement le mur est si épais que l’embrasure forme presque un couloir, on dirait l’ouverture d’une conque marine. Certainement depuis des siècles ces courbes, ces arêtes, ces ébrasements sont les mêmes. Oui, vraiment, cela est beau comme un produit naturel. Ah ! pourvu qu’un administrateur trop zélé ne vienne pas, au nom des principes de l’hygiène, percer ces murs, ouvrir des fenêtres, réduire à je ne sais quel commun diviseur, ces purs nombres premiers.

Ces obus, de taille inégale, sont réunis par petits groupes. Souvent ils se touchent à leur base, mais sans s’entre pénétrer toutefois, car toujours leur élan part du sol et les cercles tangents que tracerait leur plan sont parfaits. Le dessus du couloir qui les relie alors à mi flanc forme terrasse. Parfois une tour ronde complète l’ensemble et rompt l’uniformité de l’aspect. Un mur très bas va d’une case à l’autre et rattache dans un embrassement circulaire toutes les constructions d’une même communauté.

Devant certaines de ces cases s’étend une aire de terre battue et lisse où les Massa arrosent le mil qui doit germer et fermenter pour la préparation du pipi (sorte de bière). Et cette aire elle-même, comme tout ce qui appartient aux Massa, est nettement dessinée, de forme parfaite.

En plus des obus et des tours rondes qui servent de lieu d’habitation aux indigènes et à leurs troupeaux, l’on voit, dans l’enclos, d’autres obus, sensiblement plus petits, sans cannelures en relief, mais parfois ornés de vermiculures et de quadrillages. Ces obus mineurs ne reposent pas directement sur le sol, mais sur un treillis de branches. Ce sont des greniers à mil, qu’il importe de mettre à l’abri des rats, des insectes et de l’humidité. Une double ceinture d’herbes tressées permet d’atteindre leur goulot pour puiser dans la provision.

À noter encore, de ci, de là, près des demeures, une sorte d’ampoule lisse, sur le sol, de soulèvement arrondi : c’est une tombe.

Le village, ce premier jour, est à peu près désert. Les gens travaillent aux champs. Nous décidons de gagner Pouss, où nous attendent les porteurs réquisitionnés pour nous accompagner bientôt à Maroua.

Le poste de Pouss, sur l’autre rive (camerounaise) du Logone, où nous arrivons à la tombée du jour, est très décevant ; dans un site assez morne, loin de toute case indigène. Assez sale, au surplus. Nous retournerons donc gîter à Mala.

[…] Mala, vu du fleuve, est très beau. Quelques arbres, dans le pays alentour, aux abords immédiats du village et dans le village même ; des arbres énormes. Celui qui ombrage notre lieu d’abordage en particulier est monstrueux. Ce doit être un ficus. Le tronc, on ne peut plus bizarre, et d’une complication comme intentionnelle, semble un faisceau de lianes emmêlées

[Un ficus, en effet ; j’ai pu le constater par la suite et apprendre que cet arbre ne pousse pas d’abord directement sur le sol. Un autre arbre, sur lequel une fiente d’oiseau contenant la graine l’a semé, sert d’abord de support au ficus, qui, de ce perchoir, laisse tomber en abondance de flottantes racines. Celles-ci, sitôt en contact avec le sol, s’y enfoncent et s’y affermissent. C’est bientôt un réseau compliqué qui s’anastomose et peu à peu enveloppe et étrangle l’arbre premier support, lequel finit par disparaître complètement. Et le plus étrange, s’il faut en croire quelques naturalistes, c’est que la coupe en largeur d’un tronc de ficus de quelques années, présente un aspect parfaitement homogène.]

La race des Massa est une des plus belles de l’Afrique centrale. On ne rencontre point parmi les indigènes de ce pays, de ces hideuses maladies de peau dont souffrent à peu près tous les indigènes dans les régions voisines du Congo. Non seulement les gens d’ici sont robustes, bien découplés et sveltes, mais propres, grâce à la proximité du fleuve, où ils se baignent plusieurs fois par jour. Les hommes portent le plus souvent une simple peau de cabri qu’ils laissent flotter par-derrière et qui, par-devant, les laisse complètement découverts. Parfois pourtant ils se vêtent d’étoffe qu’ils achètent à des nomades, car ils ne savent pas tisser, ou la matière textile leur manque. Les femmes vivent nues, quel que soit leur âge ; car je ne peux appeler vêtements les colliers de perles dont elles se parent. Il n’est pas une d’elles dont les lèvres ne soient affreusement distendues par des disques de métal. Les vieilles ont presque toutes une pipe à la bouche, là où le permettent les plateaux, c’est-à-dire à la commissure des lèvres. Ajoutons que le port des plateaux entraîne un continuel ruissellement de salive.

André Gide. Le retour du Tchad. Gallimard 1927 et 1928

Les craintes d’André Gide quant à la pérennité de cet habitat étaient fondées : quelques cinquante ans plus tard, le Suisse René Gardi en parlait, publiant des photos qui montrent que, dès 1952, la construction décrite par André Gide avait déjà été abandonnée, un toit classique de paille formant le haut de la case : […] En réalité, c’est une tromperie de ma part d’avoir décrit aujourd’hui la case mousgoum et sa construction, car je dois avouer à regret qu’elle n’existe presque plus. Mes photos datent de 1952 ! Vingt ans après, ayant voyagé depuis Yagoua en direction du nord jusqu’à Pouss et même un peu au-delà, je n’ai plus rencontré de case mousgoum habitée. Déjà, en 1952, de nombreux Mousgoum se contentaient de construire les murs de base selon l’ancienne technique, seulement jusqu’à hauteur d’homme, puis complétaient la maison par un toit de paille comme c’est l’usage chez leurs voisins.[…] Il se pourrait qu’il existe encore, cachée je ne sais où, une concession habitée de type ancien, mais les cases-obus que j’ai vues, au cours de mon dernier voyage, avaient été édifiées à Pouss et à Yagoua, par les autorités, à titre d’attraction touristique afin qu’on ne perde pas le souvenir des anciennes traditions. Il en est de même de deux maisons servant de conciergerie à l’entrée de la Réserve de faune de Waza : elles ne sont pas authentiques mais sont devenues des sujets de photo très recherchées par les visiteurs. Il n’a malheureusement pas servi à grand’chose que, naguère, des administrateurs français voulant perpétuer les traditions anciennes, aient accordé des prix dans le but de protéger la patrimoine des Mousgoum.

René Gardi. Maisons Africaines. Elsevier 1974

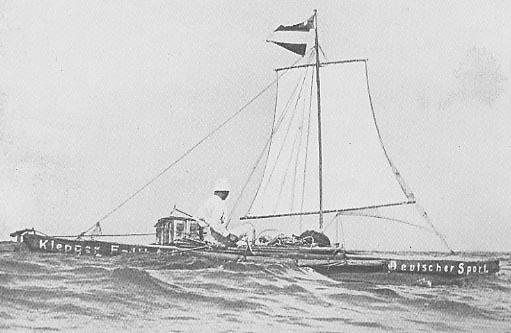

31 03 1928

L’Allemand Franz Romer appareille de Lisbonne, pour la première traversée de l’Atlantique à bord d’un kayak de mer. À 29 ans, ce vétéran de la Première Guerre mondiale va faire près de 4 000 miles et passera 58 jours en mer entre les îles Canaries et Saint Thomas, dans les Îles Vierges, avant toucher terre à Puerto Rico. Franz Romer a chargé de nourriture son Deutscher Sport, de 6.56 m, et a dormi assis sous une jupe de conception personnelle qui le recouvrait en totalité, à l’exception d’un tuba. Il ne se servait de sa pagaie qu’en cas de nécessité, mais la plupart du temps naviguait sous voile, reliée à une ligne de guidage qui rendait son gouvernail automatique, éveillé comme endormi. Ses instruments de navigation se limitaient à une boussole, un chronomètre, un sextant, des jumelles et un baromètre. À la mi septembre, après un repos de six semaines à Saint Thomas, puis une brève étape vers San Juan Port à Porto Rico, Franz Romer reprendra à nouveau la mer pour New York. Il avait déjà subi un ouragan après Lisbonne, un autre après Las Palmas, le troisième, après Porto Rico l’engloutira. Perdu à jamais pour tous, corps et biens ; il avait appareillé une heure avant que la météorologie locale ne l’annonce.

Captain Franz Romer seated in his custom-made, 21-foot kayak valued at $2,000.

2 04 1928

Création de Danton Police, qui deviendra Police Secours.

5 04 1928

Naissance des assurances sociales au profit des salariés dont le revenu est inférieur à un certain plafond : maternité, vieillesse, invalidité et maladie sont couvertes. Le congé maternité est payé à 100 %… mais seulement pour les fonctionnaires [il faudra attendre 1970 pour que cette disposition soit étendue à l’ensemble des salariés, avec 90 % du salaire]. L’évolution du régime social de cette époque tient pour une bonne part au fait que l’Alsace et la Lorraine étant redevenues françaises à la fin de la guerre, il était difficile, voir impossible de leur enlever les assurances sociales bismarckiennes dont elles avaient bénéficié entre 1870 et 1918 ; dès lors, c’est l’ensemble du pays qui devait bénéficier de ce régime.

16 04 1928

Romain Rolland écrit à Gandhi

Villeneuve (Vaud) Villa Olga

Cher ami

Je ne suis pas, comme vous, un homme dont la force intérieure se réalise dans l’action – (bien que mon action soit toujours fidèle à ma pensée) – Mais l’essence de ma vie est dans une pensée. Penser vrai, penser libre, est mon besoin impérieux, ma nécessité vitale, et le rôle qui m’a été assigné. Je n’ai jamais cessé de m’y efforcer.

Ce besoin de connaître, de comprendre – et on ne peut comprendre sans aimer – cet effort perpétuel vers la vérité répond chez moi à un instinct religieux, très profond, longtemps obscur, puis clair obscur, qui est devenu toujours plus lumineux. Plus je m’approche de ma fin individuelle, plus je me sens plein de Dieu. Et je le réalise tout particulièrement dans le beau et le vrai. Je sais qu’Il est bien au-delà. Mais là je le touche, je le goûte, je respire son souffle.

Ainsi, mon champ divin (si je puis dire ainsi) est, peut-être, différent du vôtre, quoiqu’ils soient contigus. Mais ils appartiennent au même Maître. Ils sont sa chair. Si grande que serait ma joie de vous voir et de vous parler, je persiste à croire que ce ne serait pas juste et bien que vous vinssiez en Europe pour cela.

Mais il serait juste et bien que vous vinssiez en Europe pour vous mettre en contact avec une jeunesse Européenne, qui a besoin de votre aide, de votre conseil et de votre lumière.

Et il est nécessaire – dans tous les cas (soit que vous veniez, soit que vous ne veniez point) – il est indispensable que vous fixiez d’une façon absolument nette, précise, et définitive, pour le monde qui vous écoute, votre doctrine, votre foi sur la question de la guerre et de la Non Acceptation.

Nous sommes tous deux assez âgés, et notre santé est menacée ; nous pouvons disparaître, d’un jour à l’autre. Il importe que nous laissions à la jeunesse du monde, qui aura à porter le redoutable fardeau du demi-siècle qui vient, un testament précis, qui puisse lui servir de règle de conduite. Je vois s’amasser sur elle des épreuves terribles. Ce n’est plus pour moi un doute que ne se prépare une ère de destruction, une époque de guerres mondiales, auprès desquelles toutes celles du passé n’auront été que des jeux d’enfants – la guerre chimique, qui anéantira des populations. Quel bouclier moral offrirons-nous à ceux qui devront faire face au monstre, auquel nous aurons échappé ? Quelle réponse immédiate au Sphinx meurtrier, qui n’attend point ? Quel mot d’ordre ?

Veuillez croire à ma respectueuse affection.

18 05 1928

La première locomotive électrique franchit le tunnel du Somport, pour venir inaugurer à Canfranc, sur le versant espagnol, une très belle et très grande gare internationale qui aurait dû gérer le trafic ferroviaire important que ne devrait pas manquer d’entraîner l’ouverture du tunnel du Somport. Elle fait environ 200 mètres de long, dans une belle architecture XIX°. Mais le trafic France Espagne ne sera jamais à la hauteur de ce très important investissement, – en 1970 un train dérailla, un viaduc s’écroula … et la SNCF ne jugea pas utile de reconstruire -. En conséquence de quoi le trafic cessa. Les erreurs de prévision pouvaient déjà coûter très cher. En 1999, les Espagnols maintiennent en service deux ou trois pièces, le reste, à l’abandon, partait tout doucement à la ruine quand les pouvoirs publics réagiront :

D’importants travaux ont été lancés au milieu des années 2000, comprenant la reconstruction complète et à neuf de la toiture de la gare voyageurs et la consolidation de l’intérieur du bâtiment, mais le projet a été rapidement figé puis abandonné à la suite de la crise bancaire et financière de l’automne 2008.

[…] La réouverture de la ligne coté français est en cours. Les travaux du premier tronçon (section Oloron – Bedous) ont débuté le et la ligne a été rouverte à la circulation le . Il reste donc à réhabiliter le second tronçon de 32 km (Bedous – gare de Canfranc) pour que la gare internationale reprenne son activité.

La communauté aragonaise est moteur dans ce dossier, y voyant une occasion de développement économique. Si l’État français est réticent, l’Union européenne a pour sa part financé des travaux de rénovation. La partie espagnole a aligné l’écartement de ses rails sur celui de la France et une nouvelle gare a été construite près du bâtiment originel, restauré en 2020 afin d’accueillir un hôtel de luxe d’une centaine de chambres. Celui-ci est ouvert depuis fin janvier 2023. On y accède par le grand vestibule Art déco. L’édifice conserve également ses couloirs souterrains, qui permettaient de changer de quais, entièrement carrelés et également de style Art déco. La rotonde destinée à garer les locomotives sera pour sa part transformée en musée. Le , le premier train commercial de la Renfe en provenance de Saragosse est entré dans la nouvelle gare Adif de Canfranc, comportant trois voies.

Wikipedia

Entrée du tunnel ferroviaire du Somport côté espagnol en 2015.

8 06 1928

L’armée nationale de Chiang Kai-shek entre à Pékin, marquant en principe le rétablissement de l’unité rompue depuis douze ans. Mao Zedong a choisi de transférer le combat révolutionnaire des villes aux campagnes : il est alors installé dans le Jiangxi, – à mi-chemin entre Nankin et Canton – où il cherchera à distribuer aux paysans pauvres la terre des riches. Il a alors 35 ans et pour tout diplôme un brevet d’instituteur.

18 06 1928

Roald Amundsen (il a alors 56 ans) disparaît à bord d’un Latham Oz, ainsi que les quatre hommes de l’équipage : les lieutenants de vaisseau Guilbaud, de Cuverville, le chef mécanicien Brazy et le radio Valette. Cet hydravion français était équipé de deux moteurs Hispano Suiza refroidis à l’eau (ce qui n’était sans doute pas le meilleur choix, mais peut-être le seul possible), était parti à la recherche de Nobile [1], dont le dirigeable Italia, après avoir survolé le pôle le 23 mai, s’était abîmé sur la banquise le 28 : le choc rompit les attaches de la nacelle où se trouvait Nobile et neuf hommes et, allégé, le dirigeable se redressa et repartit vers le ciel, emportant les hommes de l’autre nacelle. Un émetteur radio rescapé permit d’envoyer des messages de détresse et, quand l’un d’eux fût capté, une véritable armada se mît à la recherche des rescapés, qui disposaient de 75 kg de vivres, et d’une tente de 4 places : 16 navires (dont le Pourquoi Pas ? de Charcot), 21 avions et 1 500 hommes. Six jours après la disparition d’Amundsen, le 24 juin, un petit avion, guidé par le repérage antérieur d’un autre, trop gros pour se poser, piloté par le suédois Einar Lundborg repéra la tente rouge de Nobile et réussit à se poser sur la banquise, pour ne repartir qu’avec lui.

À partir de là, les récits divergent nettement, selon les préférences politiques : Nobile avait des sympathies communistes marquées, et la chose ne pouvait pas être bien vue quand cela se passe sous un régime fasciste :

- Pour les uns, il a été évacué le premier à sa demande, car il aurait été assuré sur la vie à la Lloyd pour une très forte somme.

- Pour les autres, c’est contre son gré qu’il aurait été évacué par cet avion en priorité, et il aurait ensuite tout tenté pour organiser les secours à porter à ses compagnons. L’avion qui partit chercher les autres manqua son atterrissage et son pilote vint rejoindre les rescapés. Ce n’est que le 11 juillet que les survivants furent secourus : on comptait 7 morts : l’un des trois partis chercher du secours et les six repartis, malgré eux avec l’Italia allégé.

À Rome, ceux qui guettaient l’occasion d’abattre cet homme aux sympathies ennemies se déchaînèrent et lui firent un procès stalinien, l’accusant de toute la responsabilité du drame : Nobile fût mis aux arrêts, puis cassé : sa chaire d’université lui fût retirée et il s’exila en URSS jusqu’en 1936 ; il partira ensuite aux États Unis et reviendra en Italie à la fin de la guerre où il sera élu député, sans le rester longtemps et retournant rapidement à ses études.

25 06 1928

Poincaré, président du Conseil, fixe le franc à un cinquième de sa valeur de 1913. La convertibilité en or, rendue impossible par la guerre, est de retour : c’est le Franc Poincaré : 65.5 mg d’or à 90 %. Il n’était alors pas simple de gérer les finances du pays, avec une Banque de France encore dans la sphère du privé, dont le conseil d’administration était aux mains des fameuses 200 familles les plus fortunées de France.

31 07 1928

Américains, Français – Compagnie Française des Pétroles, future Total -, Anglais – Anglo-Persian, future BP, et la Hollande – Shell -, prennent chacun 23.75 % de l’Irak Petroleum Company qui a succédé à la TPC – Turkish Petroleum Company. Ils conviennent qu’ils ne se feront pas concurrence à l’intérieur des frontières de l’ancien empire turc. Les 5 % restant vont, comme auparavant, à Calouste Gulbenkian. L’accord tiendra jusqu’en 1943.

Le Tour de France en 1928 : vieille femme observant les coureurs entre Belfort et Strasbourg, photo Meurisse.

12 08 1928

Boughéra El Ouafi – algérien et donc français – gagne le marathon des 9° Jeux Olympiques d’Amsterdam. Il fait une course parfaite d’intelligence, restant au cœur du peloton pour les 15 premiers km. Puis il remonte doucement ses adversaires : à 21 km, il est 7°, au km 32, il est 3°. À 5 km de l’arrivée, il dépasse l’américain Joe Ray, puis le japonais Kanematsu Yamada, et, malgré la remontée spectaculaire du chilien Manuel Plazza, il gagne avec 26 » d’avance sur lui. C’est la première médaille d’or française en athlétisme.

Il sera victime de la tartuferie de la réglementation sur l’amateurisme, immuable depuis l’époque où le sport était de fait affaire de riches, et seulement de riches. Il gagnera un peu d’argent en se laissant entraîner par des américains organisateurs de meetings : pour cela, il sera exclu de l’athlétisme de compétition par ses instances dirigeantes. Il faut dire que ces dirigeants se souciaient alors peu, voire pas du tout, de l’opinion publique : étaient populaires la boxe et le vélo ; l’athlétisme, c’était tout à fait confidentiel. Bien sûr, si c’avait été un bon Français né en métropole qui avait été à la place de cet Algérien, les choses se seraient sans doute déroulées autrement. Il mourra le 18 octobre 1959, lors d’une fusillade dans un bar de Saint Denis, peut-être organisée par le FLN.

J’ai été ballot d’accepter de traverser l’Atlantique […] mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représentait pour moi, un manœuvre des usines Renault, d’aller en Amérique ! J’ai accepté, tiens ! Tous mes frais étaient payés. C’est beau, vous savez, l’Amérique. […] Au Chilien qui a été derrière moi à Amsterdam, son président a donné une villa. Le mien m’a disqualifié ! J’ai mis les quelques sous que je possédais dans un fonds de commerce, un café. Mais je suis un balourd, mon associé m’a escroqué.

Virginie Hériot, 38 ans, est médaillée d’or dans l’une des épreuves de voile, à bord d’Aile VI. Héritière des Grands Magasins du Louvre, elle respectait de A à Z les règles de l’amateurisme ; il ne lui manquait qu’une particule qu’elle gagnera en épousant le Vicomte François Marie Haincque de Saint Senoch. Tous deux sont amoureux de la mer. Elle le restera, mais pas de son Vicomte dont elle divorcera onze ans plus tard. Régate après régate elle se constitue un brillant palmarès de skipper, soutient le Yacht Club de France, offre des monotypes aux élèves de l’École Navale, donne des conférences, publie. Georges Leygues, ministre de la marine parlera d’elle comme de l’ambassadrice de la marine française. Le titre était plus que largement mérité, car, qu’il est doux, n’est-ce pas Monsieur le Ministre de la Marine d’être grassement sponsorisé par une grande fortune bien de chez nous ! le poète Rabindranâth Tagore la surnomme Madame de la Mer.

Fin août 1932, elle participe à des régates à Arcachon, sur son voilier Aile VI. Elle prend le départ en dépit d’un malaise proche et est victime d’une syncope, sitôt franchie la ligne d’arrivée. Elle mourra le 28 août à bord de sa goélette AILÉE II [un 3 mâts de 57 mètres de long, 1 116 m² de toile ; la précédente, AILÉE faisait 45 m de long pour 400 tonneaux] : peut-on rêver plus belle mort ? Ses obsèques auront lieu le 2 septembre à Paris et ce n’est qu’en 1948 que son fils parviendra à faire respecter ses volontés en la faisant immerger au large de Brest, mais dans l’immédiat, les marins lui offriront une belle cérémonie d’adieux, comme savent en faire les gens de mer : À l’issue de la cérémonie religieuse qui aura lieu demain mercredi à 10 h 45, à Notre Dame, le cercueil sera transporté à l’extrémité de la Jetée de la Chapelle et placé ensuite sur la vedette du contre torpilleur LYNX.

Un cortège naval se formera vers 12 h et conduira la dépouille de notre regrettée Sociétaire jusqu’à sa Goélette AILÉE mouillée aux abords de la bouée N° 9. Ordre du cortège :

- Au centre, Vedette du LYNX portant le cercueil, Embarcation portant les couronnes de fleurs, Vedette de l’AILÉE, avec la famille

- File de droite précédée par la Vedette du président de la Société de voile d’Arcachon (canot AIGLON)

- File de gauche précédée par l’embarcation portant M. GOUDECHAUX, Vice-Président de la S.V.A.

Nous espérons que vous voudrez bien vous joindre à vos collègues pour rendre un dernier hommage à Celle qui a toujours vécu et lutté pour la gloire de notre marine.

L’embarquement aura lieu par les escaliers intérieurs Est et Ouest de la Jetée de la Chapelle.

Les femmes représentaient 10 % des athlètes en 1928, et seulement 15 à 20 % à Montréal en 1975. Le marathon féminin n’apparaîtra qu’en 1984, et la boxe en 2012. Les JO de Paris 2024 seront les premiers où la parité sera totale entre hommes et femmes.

Fabien Archambault, Jean-Manuel Roubineau. Télérama n° 3888 du 20 au 26 juillet 2024

28 08 1928

L’URSS fête le centenaire de la naissance de Léon Tolstoï. On tient à marquer le coup et on invite une belle brochette d’écrivains étrangers, dont Stefan Zweig, pour l’Autriche. L’accueil y est fort chaleureux, peut-être même un peu trop fort, les discussions à trois ou quatre, à plus forte raison à deux, quasiment impossibles. Mais le grand écrivain autrichien est prêt à succomber à l’enthousiasme général, quand sa réserve se voit confirmée : Si je ne fus pas victime de cette ivresse magique, je ne le dois pas tant à ma propre force intérieure qu’à un inconnu dont j’ignore et ignorerai toujours le nom. C’était après une festivité chez des étudiants. Ils m’avaient entouré, embrassé, m’avaient serré les mains. Je me sentais encore le cœur tout chaud de leur enthousiasme, je voyais, plein de joie, leurs visages animés. Quatre ou cinq m’accompagnèrent à mon domicile, toute une troupe, et l’interprète qu’on m’avait donnée, étudiante elle aussi, me traduisait tout. Ce n’est que lorsque j’eus refermé derrière moi la porte de ma chambre d’hôtel que je me trouvai réellement seul, seul en somme pour la première fois depuis douze jours, car toujours on était accompagné, toujours on était protégé, porté par de chaudes vagues. Je me mis à me déshabiller et enlevai mon habit. Je perçus alors un froissement ; je plongeai la main dans ma poche. C’était une lettre. Une lettre en français, mais une lettre qui n’était pas venue par la poste, une lettre qu’on avait dû glisser adroitement dans ma poche tandis que tous ces étudiants se pressaient autour de moi et m’embrassaient.

C’était une lettre sans signature, une lettre très sage, humaine, non pas d’un Blanc, à la vérité, mais cependant pleine d’amertume contre la limitation toujours croissante de la liberté au cours des dernières années. Ne croyez pas tout ce qu’on vous dit, m’écrivait cet inconnu. N’oubliez pas, avec tout ce qu’on vous montre, qu’il y a bien des choses qu’on ne vous montre pas. Souvenez-vous que les personnes qui parlent avec vous ne vous disent pas, la plupart du temps, ce qu’elles veulent vous dire, mais seulement ce qu’il leur est permis de vous dire. Nous sommes tous surveillés et vous ne l’êtes pas moins. Votre interprète rapporte chacun de vos propos. On écoute vos conversations téléphoniques, chacun de vos pas est contrôlé. Il me citait toute une série d‘exemples et de particularités que je n’étais pas en mesure de vérifier. Mais je brûlai la lettre conformément à ses instructions – ne vous bornez pas à la déchirer, car on en retirerait les morceaux de votre corbeille à papier, et on les assemblerait – et je me mis pour la première fois à réfléchir à tout cela. N’était-ce pas un fait qu’au milieu de toute cette loyale cordialité, de cette merveilleuse camaraderie, je n’avais jamais eu une seule occasion de parler sans contrainte avec quiconque entre quatre yeux ? Mon ignorance de la langue m’avait empêché de prendre vraiment contact avec les gens du peuple. Et puis, quelle infime partie de cet immense empire j’avais pu voir durant ces quinze jours ? ….

Stefan Zweig. Le vieux monde. 1944 Pour la traduction française, Belfond, 1982

1 10 1928

Eugène Freyssinet et Jean-Claude Séailles inventent le béton précontraint, aux propriétés de résistance et d’élasticité beaucoup plus grandes que le simple béton armé.

2 10 1928

José María Escrivá de Balaguer, jeune prêtre aragonais de 26 ans, fonde l’Opus Dei : 70 ans plus tard, l’organisation compte 86 000 membres. Il sera canonisé par Jean-Paul II en 2002.

1 11 1928

Joseph Kessel fonde l’hebdomadaire Détective. Il aura les plumes de Siménon, Mac Orlan, Fargue, Morand. Premier tirage retentissant : 340 000 exemplaires.

24 11 1928

Création du Boléro de Ravel. Un même thème d’une minute, répété dix huit fois.

À Maurice Ravel, souvent considéré comme le précurseur du surréalisme, l’excentrique danseuse russe Ida Rubinstein commanda, en 1928, la musique d’un ballet. En panne d’inspiration, [elle le provoquera en lui disant qu’elle allait confier cette commande à Igor Stravinsky. ndlr) Ravel finit par écrire le Boléro, une chose qui s’autodétruit (sic), mais dont la mélodie arabo-andalouse répétitive et entêtante a connu un succès planétaire (les héritiers et la Sacem se disputeront le 14 février 2024, devant le tribunal, les millions € de droits qu’il a générés). Ce fut sa dernière œuvre avant qu’une maladie cérébrale dégénérative le condamne au silence et à la mort.

Jérôme Garcin L’Obs n° 3100 du 29 02 au 6 03 2024

Le temps presse, l’éditeur qui s’est engagé a besoin d’une partition pour le mois d’octobre. Bon, dit Ravel, après tout je vais me débrouiller seul. Autant composer quelque chose moi-même, j’aurai plus vite fait d’orchestrer ma musique que celle des autres. De toute façons, ce n’est qu’un ballet, pas besoin de forme à proprement parler ni de développement, pratiquement pas besoin de moduler non plus, juste du rythme et de l’orchestre. La musique, cette fois-ci, n’a pas grande importance. Reste à s’y mettre.

De retour à Saint Jean de Luz, tôt le matin, le voilà sur le point de partir à la plage en compagnie de Samazeuilh. Vêtu d’un peignoir jaune d’or sur un maillot de bain noir à bretelles et coiffé d’un bonnet de bain écarlate, il s’attarde un moment au piano, joue et rejoue d’un doigt une phrase sur le clavier. Vous ne trouvez pas que ce thème a quelque chose d’insistant ? demande-t-il à Samazeuilh. Et puis il va se baigner. Sorti de l’eau, assis sur le sable sous le soleil de juillet, il reparle de cette phrase de tout à l’heure. Ce serait bien d’en faire quelque chose. Il pourrait par exemple essayer de la répéter plusieurs fois mais sans la développer, juste en faisant monter l’orchestre et le graduer au mieux tant qu’il pourrait. Non ? Enfin bon, dit-il en se levant avant de retourner nager, des fois que ça marcherait comme La Madelon. Mais ça marchera beaucoup mieux, Maurice, ça va marcher cent mille fois mieux que La Madelon.

Les vacances sont finies. Il est assis à son piano, seul chez lui, une partition devant lui, cigarette aux lèvres et toujours impeccablement peigné. Sous sa robe de chambre à revers clairs et pochette assortie à ceux-ci, il porte une chemise à rayures grises et une cravate bronze. En position d’accord, sa main gauche est posée sur les touches du clavier cependant que la droite, armée d’un porte-mine en métal coincé entre l’index et le majeur, note sur la partition ce que la gauche vient de produire. Il est en retard sur son travail comme d’habitude et le téléphone vient de sonner, l’éditeur une fois de plus lui a rappelé que ça presse. Il doit donner le plus vite possible des dates pour les répétitions de cette œuvre à venir, qu’il a annoncée mais dont on ne sait rien. Il sourit mais ça ne se voit pas. Bon, ils veulent qu’on répète, ils tiennent vraiment à ce qu’on répète, eh bien d’accord, on répétera. Ils en auront, de la répétition.

Puis, comme toujours quand il est seul, il prend son repas face au mur sur la table repliée. Comme il dévore sa viande, son dentier produit un bruit de castagnettes ou de fusil mitrailleur qui se répercute dans la pièce étroite. Il mange en réfléchissant à ce qu’il fait. Il a toujours bien aimé les automates et les machines, visiter les usines, les paysages industriels, il se souvient de ceux de Belgique et de Rhénanie quand il passait par là sur un yacht de rivière il y a plus de vingt ans, les villes hérissées de cheminées, les dômes cracheurs de flammes et de fumées rousses et bleues, les châteaux de fonte, les cathédrales incandescentes, les symphonies de courroies, de sifflets et de coups de marteaux sous le ciel rouge.

Peut-être a-t-il de qui tenir quant à ce goût pour la mécanique, son père ayant sacrifié la trompette et la flûte à une carrière d’ingénieur qui lui a fait inventer entre autres choses un générateur à vapeur chauffé par des huiles minérales et appliqué à la locomotion, puis un moteur surcomprimé à deux temps, une mitrailleuse, une machine à fabriquer des sacs en papier et une voiture avec laquelle il a conçu un numéro d’acrobatie nommé Tourbillon de la Mort. Il y a en tout cas une fabrique qu’en ce moment Ravel aime bien regarder, sur le chemin du Vésinet, juste après le pont de Rueil, elle lui donne des idées. Voilà : il est en train de composer quelque chose qui relève du travail à la chaîne.

Chaîne et répétition, la composition s’achève en octobre après un mois de travail seulement troublé par un splendide rhume cueilli, pendant une tournée en Espagne, sous les cocotiers de Malaga. Il sait très bien ce qu’il a fait, il n’y a pas de forme à proprement parler, pas de développement ni de modulation, juste du rythme et de l’arrangement. Bref c’est une chose qui s’autodétruit, une partition sans musique, une fabrique orchestrale sans objet, un suicide dont l’arme est le seul élargissement du son. Phrase ressassée, chose sans espoir et dont on ne peut rien attendre, voilà au moins, dit-il, un morceau que les orchestres du dimanche n’auront pas le front d’inscrire à leur programme. Mais tout cela n’a pas d’importance, c’est seulement fait pour être dansé. Ce seront la chorégraphie, la lumière et le décor qui feront supporter les redites de cette phrase. Après qu’il a fini, un jour qu’il passe avec son frère près de la fabrique du Vésinet : Tu vois, lui dit Ravel, c’est là, l’usine du Boléro.

Or ça ne se passe pas du tout comme prévu. La première fois que c’est dansé, ça déconcerte un peu mais ça marche. Mais c’est ensuite au concert que ça marche terriblement. Ça marche extraordinairement. Cet objet sans espoir connaît un triomphe qui stupéfie tout le monde à commencer par son auteur. Il est vrai qu’à la fin d’une des premières exécutions, une vieille dame dans la salle crie au fou, mais Ravel hoche la tête : En voilà au moins une qui a compris, dit-il juste à son frère. De cette réussite, il finirait par s’inquiéter. Qu’un projet si pessimiste recueille un accueil populaire, bientôt universel et pour longtemps, au point de devenir un des refrains du monde, il y a de quoi se poser des questions, mais surtout de mettre les choses au point. À ceux qui s’aventurent à lui demander ce qu’il tient pour son chef d’œuvre : C’est le Boléro, voyons, répond-il aussitôt, malheureusement il est vide de musique.

Mais, bien qu’il éprouve pour elle un peu de dédain, ce n’est pas pour autant que l’on doit prendre cette pièce à la légère. Il faut que le monde comprenne aussi qu’on ne plaisante pas avec son mouvement. Quand Toscanini va la diriger à sa manière, deux fois trop vite et accelerando, Ravel vient le voir froidement après le concert. Ce n’est pas mon mouvement, lui fait-il remarquer. Toscanini se penche vers lui, allongeant encore son long visage et plissant le fronton qui lui sert de front. Quand je joue ça dans votre mouvement, dit-il, ça ne fait aucun effet. Bon, réplique Ravel, alors ne le jouez pas. Mais vous ne connaissez rien à votre musique, frémissent les moustaches de Toscanini, c’était la seule façon de la faire passer. Rentré chez lui, sans en parler à personne, Ravel écrit à Toscanini. On ne sait pas ce qu’il lui dit dans cette lettre.

Voilà qu’il vient de finir ce petit truc en ut majeur dont il ignore qu’il fera sa gloire, quand on le fait venir à Oxford. Le voici donc qui sort du Sheldonian dans la cour de la Bodleian en redingote et pantalon rayé, ses chaussures vernies sans lesquelles il n’est rien, cravate et col cassé, vêtu d’une toge, coiffé d’une toque, rieur et se tenant le plus droit possible. Poings fermés, ses bras pendent le long de son corps bref, sur la photo il a l’air un petit peu idiot. Il y a huit ans, il a fait toute une histoire en refusant la Légion d’honneur mais reçu docteur honoris causa de l’université d’Oxford avec éloge en latin à la clef, ça ne se refuse pas, puis ça vaut le coup de repartir faire un petit tour en Espagne pour se remettre.

Jean Echenoz. Ravel. Les Éditions de Minuit 2006

Mon premier Boléro à moi était vert, fougueux, plein de jeunesse. C’était une première couche. Je l’ai donné à l’Opéra de Paris. J’étais paniquée. Et très triste, car je n’avais été distribuée qu’une seule fois. Je ne me doutais pas que je le danserais 200 fois, dont 150 représentations avec le Tokyo Ballet. La chorégraphie demande de la force, de la stamina. Deux mêmes mesures sont répétées 169 fois jusqu’au crescendo final. Musique lancinante, hypnotique qui, bien qu’elle ne dure que dix-sept minutes, fait perdre la mémoire et le fil. Perché sur la table, en pleine lumière, avec le noir tout autour, le soliste se sent tel l’animal pris dans des phares.

Et un jour, il y a un passage. Quelque chose d’intime se faufile entre vous, le rôle et les garçons qui font cercle. On commence à comprendre qu’il faut ramasser, collecter la force de ces hommes pour atteindre une sorte de nirvana qui est induit par la répétition de la musique et du mouvement, agissant comme un mantra. On se sent semblable à une déesse de l’énergie qui redistribue la puissance et sème la fertilité.

Sylvie Guillem. Le Monde 2. 28 juin 2008

Les dernières mesures du Boléro sont tendues, violentes, presque insupportables. Cela monte, emplit la salle, maintenant le public tout entier est debout, regarde la scène où les danseurs tourbillonnent, accélèrent leur mouvement. Des gens crient, leurs voix sont couvertes par les coups de tam tam. Ida Rubinstein, les danseurs sont des pantins, emportés par la folie. Les flûtes, les clarinettes, les corps, les trompettes, les saxos, les violons, les tambours, les cymbales, les timbales, tous sont ployés, tendus à se rompre, à s’étrangler, à briser leurs cordes et leurs voix, à briser l’égoïste silence du monde. Ma mère, quand elle m’a raconté la première du Boléro, a dit son émotion, les cris, les bravos et les sifflets, le tumulte. Dans la même salle, quelques part se trouvait un jeune homme qu’elle n’a jamais rencontré, Claude Lévi Strauss. Comme lui, longtemps après, ma mère m’a confié que cette musique avait changé sa vie.

Maintenant, je comprends pourquoi. Je sais ce que signifiait pour sa génération cette phrase répétée, serinée, imposée par le rythme et le crescendo. Le Boléro n’est pas une pièce musicale comme les autres. Il est une prophétie. Il raconte l’histoire d’une colère, d’une faim. Quand il s’achève dans la violence, le silence qui s’ensuit est terrible pour les survivants étourdis.

Jean-Marie Le Clezio. Ritournelle de la faim. Gallimard 2008.

Anne Fontaine en fera un film en mars 2024 où Raphaël Personnaz joue Ravel et Jeanne Balibar Ida Rubinstein.

Le succès de sa composition la plus connue générera, législation sur les droits d’auteur aidant, par le biais de la SACEM, des droits qui feront du Boléro une excellente affaire… mais encore faut-il qu’il y ait des destinataires pour toucher ces droits : Ravel n’eut pas d’enfants, pas plus que son frère et cela compliquera bien les affaires, car la prétention à être ayant droit avec pour but de retarder le plus possible le jour ou le Bolero tombera dans le domaine public, donnera lieu à des acrobaties juridiques frisant le ridicule : que ne ferait-on pour toucher du fric sans rien faire ?

Une décision de justice devra trancher ce vendredi 28 juin 2024 entre les ayants droit du compositeur et la Sacem, pour savoir si l’œuvre, écrite en 1928, doit tomber ou non dans le domaine public.

Certains diront qu’il s’agit d’une rengaine… Mais la saga autour des droits d’auteur du Boléro de Maurice Ravel se poursuit. La célèbre pièce instrumentale, qui serait jouée toutes les quinze minutes dans le monde, se retrouve une nouvelle fois pour la question de ses droits d’auteur. Au Canada, au Japon et dans les pays observant un délai de 50 ans post mortem, le Boléro, comme toutes les œuvres du compositeur français, est entré dans le domaine public le 1° janvier 1988, puisque le compositeur est décédé en 1937 des suites d’une maladie cérébrale.

En France, le délai est de 70 ans après la mort de son auteur, donc le Boléro aurait dû être concerné en 2008. Mais les ayants droit de Ravel ont fait valoir les prorogations de guerre, dues à la Seconde Guerre mondiale, qui ont donc retardé l’échéance de huit ans. Ainsi, la Sacem avait prévenu : à partir de 2016, les droits d’auteur du Boléro devaient leur revenir. Mais Maurice Ravel étant mort sans enfant, la ligne d’héritage est complexe et a retardé l’échéance.

Lors du décès du compositeur, son frère Edouard en est devenu l’unique héritier de ses biens et de sa musique. Or, ce dernier a légué ses droits d’auteur à sa gouvernante, Jeanne Taverne, qui les a elle-même légués, à sa mort, à son mari Alexandre Taverne. C’est ensuite les enfants de la seconde épouse d’Alexandre Taverne qui ont fini par hériter de ces droits, jusqu’en 2016, date à laquelle le Boléro devait rejoindre le domaine public.

C’est là qu’interviennent de nouveaux ayants droit potentiels : les héritiers d’Alexandre Nikolaïevitch Benois, décorateur du ballet qui a travaillé sur plusieurs ballets de Maurice Ravel. Ils estiment que leur arrière grand père doit être reconnu comme coauteur du Boléro, tout comme la chorégraphe Bronislava Nijinska, puisqu’ils font valoir le fait que cette œuvre est davantage un ballet qu’une pièce orchestrale.

Ils se basent entre autres sur la présence du nom de Benois sur l’argument de deux ballets représentés le soir de la première de l’œuvre de Ravel en 1928, et les déclarations de Louis Laloy, secrétaire général de l’Opéra de Paris, qui écrit dans Le Figaro qu’Alexandre Benois était l’auteur des trois spectacles.

L’enjeu est donc de taille, car si la Sacem reconnaît Alexandre Benois comme coauteur de l’œuvre, les droits d’auteur seront prolongés jusqu’en 2039, puisque le décorateur est décédé en 1960. La Sacem a, une première fois, rejeté ces nouvelles prétentions d’héritage en 2016, d’où la tenue de ce procès. Pour les héritiers de Ravel, la Sacem n’a aucune légitimité à décider si le Boléro est une œuvre de collaboration, ou non.

Si le Boléro suscite autant de convoitises, c’est parce que l’œuvre représente une manne financière très juteuse. Si pendant des années, elle aurait représenté plusieurs millions annuels, on estime qu’entre 2011 et 2016, elle aurait rapporté aux ayants droit de Maurice Ravel pas moins de 135 000 €/an ! Ainsi, la prolongation des droits d’auteur jusqu’en 2039 pourrait rapporter environ 20 millions € aux différents ayants droit.

Mais le temps de tirer le rideau sur cette pièce n’est pas encore venu : si le tribunal de Nanterre doit rendre sa décision le 28 juin 2024, les deux parties, la Sacem et les héritiers, ont prévenu qu’elles feraient appel, peu importe le résultat. Le Boléro de Ravel n’en a donc pas fini avec son ballet des prétoires.

Le Parisien Juin 2024

Quelques heures plus tard :

Le tribunal de Nanterre a débouté vendredi 28 juin 2024 les ayants droits de Maurice Ravel et du décorateur russe Alexandre Benois, qui demandaient à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) de reconnaître ce dernier comme coauteur du célèbre Boléro.

Le tribunal a rejeté les demandes des ayants droits de Maurice Ravel et d’Alexandre Benois au sujet du Boléro, une des œuvres les plus jouées et diffusées au monde, a détaillé le tribunal dans un communiqué, l’œuvre reste par conséquent dans le domaine public.

Concernant l’hypothèse d’un coautorat de M. Benois, le tribunal a estimé que les pièces fournies ne démontraient pas sa qualité d’auteur de l’argument (court résumé, ndlr) du ballet.

La thèse d’une autre coautrice lésée, la chorégraphe Bronislava Nijinska, a également été écartée par ce jugement, l’artiste n’ayant jamais figuré sur la documentation du Boléro comme coauteur .

C’est une décision très argumentée, qui a pris soin d’examiner l’ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal et qui valide bien la Sacem à la fois dans sa démarche (…) et dans sa position au regard de la sauvegarde des intérêts de ses membres, a réagi auprès de l’AFP Me Yvan Diringer, qui défend la Sacem avec Me Josée-Anne Bénazéraf.

L’action des successions et éditeurs (également parties au dossier, ndlr) est rejetée par le tribunal, nous analysons la décision sereinement avant de répondre à la presse, a pour sa part déclaré à l’AFP Me Gilles Vercken, avocat de la succession Ravel.

L’héritière de Maurice Ravel, Evelyne Pen de Castel, est par ailleurs condamnée à verser un € à la Sacem en réparation de son préjudice résultant de l’abus de droit moral d’auteur, détaille la décision.

Ce jugement assure qu’à ce stade, le Boléro reste dans le domaine public tel qu’il l’a été depuis 2016.

Que la Sacem, qui gère et collecte les droits d’auteur en France, reconnaisse M. Benois comme coauteur aurait eu pour conséquence de protéger l’œuvre jusqu’au 1er mai 2039, M. Benois étant décédé en 1960.

En France, les droits d’auteur sur une composition musicale durent toute la vie de son auteur puis les soixante-dix ans qui suivent. Elle tombe ensuite dans le domaine public et peut être utilisée librement.

Le Boléro a été protégé pendant soixante-dix-huit ans et quatre mois, car la loi prévoit des prorogations qui visent à compenser le manque à gagner des artistes français durant les deux guerres mondiales, ce qui portait la protection jusqu’au 1° mai 2016.

La Croix 28 juin 2024

Maurice Ravel, ici en mars 1934, composa le Bolero en 1928. Photo12/Alamy/CBW

Aux États Unis, le succès de la radio la fait participer à la folie boursière : Vers la fin des années 1920, les Américains voient l’avenir en rose. L’économie tourne à plein régime depuis la fin de la guerre et rien ne semble pouvoir s’opposer à la poursuite du miracle. Voulant profiter de l’aubaine, des millions d’épargnants ont investi toutes leurs économies dans les valeurs boursières, dont les cours n’ont cessé de grimper depuis 1923.

Au début de 1928, c’est carrément l’euphorie. Pendant dix-huit mois, la Bourse de New York va connaître une folle activité… mais c’est une activité nouvelle, la radio, qui attire le plus massivement les spéculateurs en raison des formidables perspectives commerciales qu’elle semble ouvrir. La preuve : l’action Radio Corporation of America (RCA) est le titre le plus échangé à Wall Street pendant l’année 1929.

… diffusées en novembre 1920 à partir de l’usine Westinghouse de Pittsburgh, les premières émissions commerciales étaient essentiellement consacrées à des programmes musicaux. Les responsables de cette station pionnière, baptisée KDKA, avaient ensuite introduit de nouveaux éléments dans leurs soirées en incluant la retransmission de pièces de théâtre, de concerts, de reportages sportifs, de commentaires boursiers ou encore de discours présidentiels … le tout entrecoupé de messages vantant les qualités des appareils vendus sous la marque Westinghouse… Les statistiques font apparaître à cette date une poussée des ventes tout à fait spectaculaire avec 100 000 récepteurs écoulés en 1922, 250 000 en 1923, 1,5 million en 1924 et 2 millions en 1924, le chiffre d’affaires passant en quatre ans de 60 à 430 millions $ … résultat de cet engouement : les cours boursiers s’envolent jusqu’à des niveaux records. À 114 $, l’action RCA représente 73 fois le dividende distribué.

Bernard Kapp. Quand Wall Street spéculait sur la radio. Le Monde 14 mars 2000

4 12 1928

À 11 mois d’une crise sans précédent, la Maison Blanche n’est pas vraiment habitée par la lucidité : Jamais le Congrès des États Unis réuni pour dresser l’État de l’Union n’a été conforté à des perspectives plus souriantes qu’aujourd’hui… Les immenses richesses créées par nos entreprises et notre industrie, mais aussi épargnées par notre économie, ont été réparties de la manière la plus large au sein de la population et ont été canalisées en un flux régulier au service de la charité et des affaires du monde. Les conditions de vie ont franchi le cap de la nécessité pour entrer dans la région du luxe. La production toujours plus grande est absorbée par une demande intérieure croissante et un commerce extérieur en expansion. Le pays peut considérer le présent avec satisfaction et envisager l’avenir avec optimisme.

Calvin Coolidge, président des États Unis. Message au Congrès

10 12 1928

Le Nobel de médecine va à Charles Nicolle, directeur de l’Institut Pasteur de Tunis, pour ses travaux sur le typhus.

12 1928

Marthe Hanau, fille de petits commerçants juifs alsaciens, avait crée la Gazette du Franc dans laquelle elle prodiguait ses conseils financiers ; puis elle avait crée une agence de nouvelles financières dénommée Agence Interpresse. Elle émettait des titres à 8 % de taux d’intérêts, les acquittant non sur le bénéfice d’opérations réelles, mais sur le produit de nouvelles souscriptions (schéma dit de Ponzi). Les sociétés concernées n’avaient souvent qu’une activité fictive, ce que finit par réaliser l’Agence Havas, son premier concurrent, qui la dénonça. La funambuliste financière avait ruiné des milliers de petits épargnants. Procès, prison, évasion, à nouveau prison, libération sous caution, et, pour finir, une condamnation à 3 ans ferme en 1934, dont elle ne fera qu’un an puisqu’elle se suicidera en juillet 1935. À l’écran, Romy Schneider sera Marthe Hanau dans La Banquière de Francis Girod en 1980.

1928

Alexander Fleming, après de longues vacances, retrouve son laboratoire londonien de Saint Mary’s Hospital, où il découvre que les boites de Petri, où il faisait pousser des cultures de staphylocoques pour étudier l’effet antibactérien du lysozyme, une enzyme se trouvant dans les larmes et la salive, laissées négligemment à l’air libre, près d’une fenêtre ouverte, ont été contaminées par un champignon. Mais, autour de la moisissure, aucun micro organisme ne s’est développé : et c’est donc le champignon qui en est responsable : il le nomme Penicillium notatum : la pénicilline, premier antibiotique, qui ne pourra bénéficier aux malades que beaucoup plus tard, lorsque l’Australien Howard Florey pourra en obtenir un concentré, en 1941.

Mais en 1999, un anglais très fair play assurera avoir les preuves que cette paternité revient à Ernest Duchesne, jeune médecin français qui, à 23 ans, en 1897, soutint une thèse intitulée Contribution à l’étude de la concurrence vitale chez les micro organismes, thèse qui ne sortit de l’oubli qu’en 1949 !

Mais comment arrivent donc ces choses ? Commençons par quelques extraits de sa thèse : Toutes ces expériences aboutissent aux mêmes résultats : la présence de bactéries dans un milieu où l’on cultive des moisissures est pour ces dernières une cause de destruction rapide, quand bien même ces moisissures auraient eu le temps de s’accoutumer au milieu nutritif avant l’apport des microbes. (…). En résumé, la lutte pour la vie entre les moisissures et les bactéries semble tourner au profit de ces dernières. (…). Dans toutes les expériences qui précèdent, ce que nous constatons, c’est le résultat brutal de la lutte ; les moisissures disparaissent ; mais rien ne dit qu’avant de périr elles n’aient porté une atteinte quelconque à la virulence des microbes et peut-être à leurs propriétés pathogènes. Dans le but de voir si en effet il en résultait une diminution dans la virulence des microbes, nous avons inoculé à des cobayes des cultures de microbes pathogènes, simultanément avec des cultures de moisissures. (…) D’où peut venir cette concurrence vitale entre les champignons et les bactéries ? Est-ce que les produits toxiques fabriqués par les microbes sont un poison pour les moisissures ou bien les conditions d’existence pour ces deux espèces végétales, si semblables sur bien des points, diffèrent-elles en d’autres points que, selon les cas, telle ou telle espèce l’emportera ? (…) L’antagonisme existe d’une façon très nette entre les moisissures et les microbes ; la victoire appartient le plus souvent aux bactéries, non parce que ces dernières sont favorisées par leurs toxines, mais parce qu’elles ont une activité vitale, végétative et reproductrice, beaucoup plus grande que les moisissures et qu’elles s’approprient très rapidement les substances nutritives au détriment des moisissures. (…) Enfin, de même que dans ces derniers temps on a publié des faits très intéressants d’association microbienne, il y aurait peut-être lieu de rechercher s’il n’existe pas de pareilles associations entre les moisissures et de celles-ci avec les bactéries pouvant intéresser soit le médecin, soit l’hygiéniste. (…) Il semble, d’autre part, résulter de quelques-unes de nos expériences, malheureusement trop peu nombreuses et qu’il importera de répéter à nouveau et de contrôler, que certaines moisissures (Penicillium glaucum), inoculées à un animal en même temps que des cultures très virulentes de quelques microbes pathogènes (B.coli et B.thyphosus d’Eberth), sont capables d’atténuer dans de très notables proportions la virulence de ces cultures bactériennes (…) On peut donc espérer qu’en poursuivant l’étude des faits de concurrence biologique entre moisissures et microbes, étude seulement ébauchée par nous et à laquelle nous n’avons d’autre prétention que d’avoir apporté ici une très modeste contribution, on arrivera, peut-être, à la découverte d’autres faits directement utiles et applicables à l’hygiène prophylactique et à la thérapeutique.

*****

Les derniers mots de la phrase ci-dessus prouvent sans ambiguïté que Duchesne est pleinement conscient de sa découverte. On peut se demander pourquoi cette thèse remarquable et remarquée par un jury compétent, sombre dans l’indifférence totale.

- Motifs personnels : Ernest Duchesne est un homme très réservé, il annonce que ses expériences ne constituent qu’une ébauche de travaux futurs à poursuivre. Il semble aussi avoir décroché, quelque chose s’est passé ; la fin de son stage d’application à l’hôpital du Val de Grâce est sanctionnée par un classement décevant de 48°, sur la promotion de 62 stagiaires. Sa santé défaillante ainsi que celle de son épouse et le chagrin qui le mine lors de son décès, y sont peut-être pour quelque chose.

- Attitude de son directeur de thèse : après le départ de Duchesne de son laboratoire, Roux n’a jamais poursuivi les travaux de son étudiant, il ne les a jamais mentionnés dans ses écrits et il ne les a pas intégrés dans la liste des thèses importantes qu’il a dirigées dans son curriculum vitæ pour présenter sa candidature à la chaire de parasitologie et microbiologie.

Pourquoi ? Une des raisons se trouve évidemment dans la personnalité du patron, le professeur Roux. L’homme est un pédagogue hors pair. Esprit universel, curieux de tout, animé d’un don d’observation en toutes circonstances, chercheur largement ouvert aux nouveautés, Gabriel Roux a pourtant eu une carrière décevante. Ce touche à tout est un homme dispersé (on lui doit plus de 160 publications), maladivement effacé, dont l’ambition a pris les dimensions de son laboratoire. À Lyon, il est responsable de la qualité de l’eau et cela lui suffit amplement. Il semble avoir accédé au maximum de ses compétences au moment où il accueille le jeune Duchesne ; il accueille volontiers des étudiants, mais ne profite pas en retour de leur apport. Nulles traces de travaux, aucun détail sur les expériences effectuées, comme si le temps avait tout effacé. Le professeur Roux a fait le minimum comme directeur de thèse, il l’a enregistrée en 1905, il l’a classée, puis il l’a oubliée. Roux, préoccupé par ses propres publications, n’a pas perçu l’aspect novateur des recherches de Duchesne. Néanmoins, la thèse de Duchesne reste la seule publication qu’il fit ou dirigea sur l’antagonisme microbien. - Les autres médecins, hygiénistes, enseignants qui ont eu vent de la thèse ou ont assisté à sa soutenance, n’ont rien décelé. Duchesne viendra travailler dans ce milieu pendant plus d’un an sans que son passage ait, semble-t-il, été remarqué.

Pratiquement au même moment, en Italie, un médecin de la marine italienne effectuait des recherches similaires. Vincenzo Tiberio était arrivé à peu près aux mêmes résultats que Duchesne. Il les publia en 1895 sous le titre Sugli estratti di alcune muffe – Sur les extraits de quelques moisissures -.

Wikipedia

Première maison en verre et acier, de P. Chareau, dans la rue Saint Guillaume. Premier porte-avion français : le Béarn, un ancien cuirassé transformé au chantier naval de la Seyne.

Création d’une école de ski qui formera les éclaireurs skieurs du 27° BCA ( Bataillon de Chasseurs Alpins) d’Annecy.

Le troisième système d’immatriculation des véhicules à moteur, prévoit, toujours sur plaques noires, des chiffres de série suivis d’une immatriculation départementale avec codes départementaux par lettres, qui pouvaient être suivies d’un autre chiffre de série. L’Hérault était immatriculé GP, le Gard FN, l’Aude BT, la Lozère JZ, les Pyrénées orientales NT

Le maréchal Lyautey reviendrait bien volontiers à une France sans pays d’Oc : Au moment où la guerre tournait mal, en 1917, je me disais : s’il faut refaire une grande Lotharingie allant de la Suisse à la mer du Nord et englobant la Franche Comté et la Lorraine, ne m’y trouverais-je pas très bien ? Je n’aime pas le drapeau tricolore, je n’aime que le drapeau lorrain ! Je me sens chez moi dans toute la vallée du Rhin, à Mayence, à Cologne, parce que je suis Franc. Je ne me sens pas bien à Béziers…

Maréchal Lyautey, à Jean de Pange

L’URSS décide d’attribuer aux Juifs le district de Biro Bidjansky, à la frontière de la Chine du nord-est. Il en vint tout de même quelques milliers des États Unis et d’Amérique du sud. L’affaire sera même officialisée en 1934, avec la création de la Région Autonome juive du Birobidjan, avec pour langue officielle le yiddish. Mais cela ne suffira pas à faire prendre la mayonnaise : en 1939, le Birobidjian ne comptera que 18 000 Juifs sur 109 000 habitants : un climat très dur et une énorme gabegie auront raison du projet.

10 01 1929

Hergé (RG, pour Rémi Georges) crée le personnage de Tintin, dans Tintin au pays des soviets, qui sera édité à 500 000 exemplaires. La série complète des aventures de Tintin totalisera 220 millions d’exemplaires. De Gaulle lui rendra hommage : Il est mon seul rival international, mais il le fera aussi pour Vercingétorix, le premier résistant de notre race. La ville d’Angoulême et son festival de la BD lui rendront hommage en installant son buste au centre d’une belle place piétonne.

Le personnage de Tintin ne sortait pas de nulle part : à l’occasion du centenaire de la naissance de Jules Verne, le journal danois Politiken avait organisé un concours pour sélectionner un jeune à qui serait offert un voyage autour du monde et c’est un scout danois de 15 ans, Palle Huld qui avait été choisi pour ce périple de 45 jours : ce jeune garçon de 1 m 70 aux larges épaules, au regard franc et rieur doté d’une crânerie, d’un esprit de décision et d’une gaîté que bien des hommes lui envieraient. En avril 1928, à l’occasion du retour du jeune rouquin, une manifestation avait été organisée devant les locaux de Politiken où 20 000 personnes s’étaient amassées sur la place de l’Hôtel de ville de Copenhague pour l’acclamer. Hergé reprendra la scène dans Tintin au pays des Soviets. Et il ira de même pour bien des personnages de Tintin : le professeur Tournesol est la copie conforme de l’astrophysicien Auguste Piccard, la Castafiore, celle de la cantatrice Florence Foster Jenkins et les Dupond et Dupont, le père d’Hergé et son frère jumeau Léon. La capitaine Haddock prenait des cuites avec le grand père d’Olivier de Kersauson. Quant à Milou, c’était le surnom d’une ancienne petite amie d’Hergé, Marie Louise van Cutsem…

11 02 1929

Le pape Pie XI et le gouvernement italien de Mussolini normalisent leurs relations par les accords de Latran, qui abrogent la loi des Garanties de 1871 et reconnaissent la souveraineté papale sur l’État du Vatican ; ils sont assorties d’une convention financière et d’un concordat religieux. Dans le plus vieux pays catholique du monde, il aurait été étonnant que la laïcité parvienne à se faire une place au soleil, et comme dans l’Italie mussolinienne, le catholicisme est religion d’État, le gouvernement italien s’est engagé à interdire à Rome toute manifestation contraire à l’enseignement de l’Église. L’enseignement religieux est garanti dans les écoles publiques, avec des enseignants rémunérés par l’État. Le mariage religieux vaut mariage civil, c’est-à-dire qu’il est obligatoire.

Financièrement en 1871, la perte des États Pontificaux représentait une diminution considérable de revenus : la Loi des Garanties avait alors proposé la somme de 2 milliards de lires à titre de compensation pour la perte des États et des biens ecclésiastiques, somme que tous les papes avaient refusé jusqu’à ces accords de Latran : Mussolini propose alors cette même somme augmentée de ses intérêts, portant le montant total à 4 milliards de lires. Cette somme n’est pas versée directement au Vatican. Le Saint-Siège reçoit en fait 750 millions de lires en argent comptant et des titres à 5 % d’une valeur nominale d’un milliard de lires, confiés par Pie XI à l’Administration spéciale des biens du Saint-Siège : c’est l’origine de l’IOR – Institut pour les Œuvres de Religion -, créé par Pie XII en 1942, et de la future Banque Ambrosiano, gérée un temps par un Monseigneur Marcinkus, crapule de haute volée.

Peu de temps après la victoire définitive du fascisme, le Duce put se prévaloir d’un succès qui lui valut un ralliement massif du monde catholique : la normalisation des rapports avec le Saint Siège. Mussolini avait manifesté dans sa jeunesse un anticléricalisme militant – héritage de la gauche romagnole et des idées professées par Alessandro, son père – et un athéisme tout aussi ostentatoire. Parvenu au pouvoir, il ne pouvait que prendre conscience de la puissance du catholicisme en Italie. Aussi, soucieux de recueillir les fruits de la politique de rapprochement avec la papauté pratiquée par ses prédécesseurs – Bonomi n’avait-il pas fait prendre le deuil aux membres de son gouvernement après la mort de Benoît XV ? -, s’empressa-t-il de multiplier les gestes de bonne volonté envers l’Église : rétablissement de l’aumônerie des forces armées, du crucifix dans les écoles et les tribunaux, instruction religieuse obligatoire dans les écoles, etc. Son projet consistait à conclure un accord avec le Saint Siège, donnant à l’Église toutes facilités pour développer sa mission spirituelle, en échange de quoi elle renoncerait à concurrencer le fascisme sut le terrain du contrôle des esprits et de la formation de la jeunesse.

De son côté, le nouveau pape Pie XI considérait avec sympathie le nouveau régime. Hostile à la fois au communisme et au libéralisme, il voyait dans le fascisme une troisième voie avec laquelle – une fois pardonnées les erreurs excusables commises par les squadristes au détriment de militants catholiques antifascistes – il était possible de négocier un accord. Des pourparlers discrets s’engagèrent donc dès 1926 et aboutirent, en février 1929, à la signature des accords de Latran. (ceux-ci comportaient d’abord un traité diplomatique. L’Italie reconnaissait au Saint Siège la pleine propriété et la puissance souveraine sur la Cité du Vatican, [44 ha. ndrl] en échange de quoi le pape renonçait au pouvoir temporel et reconnaissait le royaume d’Italie avec Rome pour capitale. La convention financière annexée au traité avait pour objet de dédommager le Saint Siège des pertes subies du fait de l’annexion de ses États. La papauté recevait de l’État italien une indemnité de 750 millions de lires et des titres de rente représentant un capital de 1 milliard portant 5 % d’intérêt.

En contrepartie de ce qui constituait un succès indéniable pour le royaume d’Italie, un concordat conférait à l’Église d’importants avantages. L’État reconnaissait son indépendance (s’agissant notamment des règles de nomination des évêques) et lui assurait sa protection. Le mariage religieux se voyait attribuer une valeur égale à celle du mariage civil. Dans le domaine scolaire, l’enseignement de la doctrine catholique était considéré comme le couronnement des études, ce qui supposait l’introduction dans les écoles moyennes de professeurs et de livres approuvés par l’Église. Tournant le dos à soixante ans de tradition libérale et de laïcité de l’État, Mussolini donnait ainsi son aval à une véritable confessionnalisation de l’Italie qui faisait de l’Église catholique une entité privilégiée et des non catholiques déclarés des citoyens de seconde zone. Mais le bénéfice politique retiré de l’opération était immense. La population italienne accueillit très majoritairement l’accord avec la plus grande satisfaction et ce fut l’occasion, pour un certain nombre de dirigeants catholiques, de se rallier publiquement au régime. Ils y furent d’ailleurs invités par le pape lui-même qui, deux jours après la signature du pacte du Latran, déclara devant un parterre de professeurs et d’étudiants de l’Université du Sacré-Cœur : Nous avons été noblement aidés par l’autre partie. Peut-être fallait-il un homme comme celui que la Providence nous a fait rencontrer, un homme auquel fussent étrangères les préoccupations de l’école de pensée libérale.

La paix avec l’Église ne constitue toutefois qu’un élément constitutif de l’adhésion des masses italiennes au régime fasciste. On sait que la question du consensus a donné lieu à de vives polémiques. En 1974, lorsque Renzo De Felice a publié le quatrième tome de sa monumentale biographie de Mussolini, intitulée Gli anni del consenso, il a soulevé une tempête politique et médiatique qui lui valut d’être accusé de révisionnisme et d’avoir voulu ériger un monument au Duce. Il a fallu que l’un des chefs historiques de l’antifascisme, le communiste Giorgio Amendola, pèse de tout son poids dans le débat, en reconnaissant que le fascisme et son chef avaient bel et bien bénéficié pendant quelques années d’un large soutien populaire, pour que le débat perde de son agressivité. Aujourd’hui, si l’on discute encore de la nature ou de la profondeur du consensus, rares sont ceux qui en nient l’existence.

Il ne s’agit évidemment pas de minimiser le poids de la propagande et de l’appareil policier dans le faisceau de raisons qui expliquent la faiblesse des oppositions au régime. La suppression des partis d’opposition, le monopole exercé par les syndicats fascistes, la mise au pas de la presse, la mainmise sur l’enseignement et la culture, l’étroit encadrement de la population assurent au fascisme une hégémonie dans la conduite de l’opinion dont il peut user à son gré. Mais cela ne suffit pas à expliquer comment un homme qui avait eu recours à la terreur pour conquérir le pouvoir est parvenu quelques années plus tard à réunir autour de lui un large consensus populaire. Parmi les raisons qui expliquent ce ralliement de la majorité du corps social à sa personne et à sa politique, il y a en premier lieu le fait qu’après une longue période de turbulences Mussolini a apporté la paix civile aux Italiens. Certes, tous n’ont pas bénéficié de la même manière de ce retour au calme. Toutefois, si la bourgeoisie n’a eu qu’à se féliciter des choix économiques du régime et de la mise au pas du mouvement ouvrier, le Duce et son gouvernement se sont appliqués à fournir des compensations aux autres catégories de la société : pour les représentants des classes moyennes des possibilités d’ascension sociale via les organisations du parti ; pour les couches populaires une législation sociale avancée et l’organisation du temps libre ; l’exaltation des valeurs rurales pour le monde paysan, et pour tous des satisfactions de prestige liées au rayonnement du régime à l’extérieur et aux succès de la politique intérieure.

À ces mérites attribués au régime et quelque peu amplifiés et exaltés par un appareil de propagande habile à exploiter toutes les techniques du conditionnement des foules, s’ajoutent le culte de la personnalité du Duce et la mise en place d’une véritable religion civile. Dès le début de son règne, mais avec une certaine mesure, Mussolini a laissé se développer autour de lui une publicité qui tend à le présenter comme un homme d’exception, voire comme un surhomme. Il est celui qui fait arriver les trains à l’heure, le bourreau de travail qui consacre toutes ses heures à l’Italie, l’homme qui ne dort jamais (la lumière reste allumée la nuit dans son bureau). Dès le début des années trente, dans le droit fil du discours pontifical sur l’homme de la Providence, on assiste à une héroïsation et bientôt à une sanctification croissante du personnage. Ce n’est plus seulement l’homme à tout faire de la révolution fasciste, à la fois penseur, homme d’État, législateur, écrivain, artiste, bâtisseur d’Empire, et aussi travailleur de la terre, artisan habile à manier le fer et le feu, athlète excellant dans toutes les disciplines du corps, etc., bref le génie universel réunissant en sa personne les vertus et le charisme des plus grands héros du passé. C’est aussi et surtout le prophète, l‘apôtre, le rédempteur, le représentant infaillible de Dieu sur la terre et, pourquoi pas ?, Dieu lui-même. N’est-ce pas Asvero Gravelli, l’un des premiers dirigeants des avant gardes étudiantes fascistes, qui écrit : Dieu et l’Histoire s’appellent aujourd’hui Mussolini ?

Qui dit religion et culte dit aussi théologie et vulgate enseignées au bon peuple, et pour commencer aux générations déjeunes croyants. Le Duce a toujours raison proclame, dans l’article 8 du catéchisme fasciste, le credo du futur militant. Éducation des masses et culte du chef se trouvent ainsi étroitement mêlés. Emilio Gentile a montré qu’au-delà de ses aspects les plus grotesques, ce culte avait pour fonction de faire participer chacun à la réalisation du projet collectif fasciste, lequel visait à inventer une nouvelle civilisation, à façonner un homme nouveau sur le modèle du mythe vivant que constituait le chef fondateur.

[…] En arrivant au pouvoir, Mussolini n’avait pas d’idées très précises concernant la politique à mener dans le domaine de l’économie et des finances. Le premier fascisme avait réclamé la nationalisation des entreprises monopolistiques, des mesures radicales contre la spéculation financière, le recensement et la taxation de la richesse privée, la participation des travailleurs aux bénéfices et aux décisions de l’entreprise, etc. Or, au moment de la prise du pouvoir, les dirigeants fascistes sont loin de ces revendications initiales. Le programme adopté par le PNF en 1921 reconnaissait en effet, outre la fonction sociale de la propriété privée, la nécessité d’un désengagement de l’État, réduit à ses fonctions essentielles d’ordre politique et juridique, ce qui impliquait le rejet du dirigisme et des nationalisations. C’est que, dans l’intervalle, Mussolini avait reçu le soutien des grands intérêts privés, ce qui l’inclinait à modérer, sinon à renier complètement le caractère gauchisant du premier programme des fasci. De là les paroles rassurantes prononcées par le dirigeant fasciste quelques semaines avant la marche sur Rome : Nous voulons dépouiller l’État de tous ses attributs économiques : assez de l’État cheminot, de l’État postier, de l’État assureur.

L’homme que Mussolini désigna comme ministre des Finances, puis du Trésor, dans son premier gouvernement ne pouvait que plaire au monde des affaires. Professeur d’économie à Naples, Alberto De Stefani voyait dans le retour à la tradition libérale la solution qui permettrait à l’Italie de sortir de la crise. Pour rassurer les intérêts, il mit au point une réforme fiscale qui, si elle simplifiait le système et en augmentait le rendement, profitait surtout aux riches et faisait supporter par les budgets modestes les charges les plus lourdes. En même temps, après avoir procédé au démantèlement de l’appareil dirigiste du temps de guerre, De Stefani s’appliqua à stimuler les investissements. Pour cela, il mit fin à la nominativité des titres, exempta d’impôt sur le revenu les capitaux étrangers investis à long terme, renonça pour vingt-cinq ans à la taxe sur les immeubles bâtis, etc. Mesures accompagnées d’un strict équilibre budgétaire, grâce à la réduction des charges militaires, administratives et sociales.

Les résultats de cette politique furent dans l’ensemble satisfaisants. Le revenu par tête doubla de 1921 à 1925. Les salaires augmentèrent de 10 % et le nombre des chômeurs tomba de 541 000 à 122 000. Seules ombres au tableau : le déficit chronique de la balance des paiements et l’inflation consécutive à la fièvre de consommation intérieure, avec pour conséquence une forte dépréciation de la lire.

Pour tenter de freiner la dégringolade de la lire, Mussolini remplaça De Stefani par Giuseppe Volpi, un homme d’affaires de haut vol qui tenta de juguler l’inflation dans un cadre strictement libéral, en jouant sur la réduction de la dette flottante, ramenée de vingt-huit milliards de lires en mai 1926 à 6 milliards en juin de l’année suivante. Le phénomène de surchauffe n’en demeurait pas moins préoccupant, le maintien d’une forte demande intérieure stimulant les importations et creusant toujours un peu plus le déficit de la balance des paiements. Volpi pensait qu’on pouvait s’en tirer en acceptant pendant quelques années une inflation modérée, solution qui avait l’agrément du monde des affaires, toujours inquiet d’une intervention paralysante de l’État, alors que depuis 1924 la conjoncture mondiale était devenue favorable.

Tel n’était point l’avis de Mussolini. Pour des raisons de prestige, celui-ci estimait que l’Italie se devait de posséder une monnaie forte. Il fit donc adopter malgré les réserves de Volpi et les avertissements des milieux financiers des mesures nettement déflationnistes : réglementation du taux de l’escompte, restrictions de crédit, limitation des importations, usage impératif des minerais nationaux pour la fabrication de l’acier, etc. Mesures qui permirent en 1927 de stabiliser la lire au taux de 19 lires pour un dollar, ce qui la plaçait à la parité du franc, ce à la grande satisfaction du Duce.

Les conséquences économiques étaient moins heureuses. La lire se trouvant surévaluée, les clients de l’Italie eurent tendance à réduire leurs achats au moment où les mesures visant à freiner la consommation intérieure commençaient à produire leurs effets. Il en résulta une diminution sensible de la production, un affaissement rapide des prix agricoles et une augmentation du nombre des chômeurs. On avait donc délibérément sacrifié l’expansion économique à une politique stérile de prestige monétaire. Mussolini n’était d’ailleurs pas seul en Europe à s’être engagé dans cette voie, puisque les conservateurs britanniques menaient au même moment une politique identique. En Italie, elle s’accompagna cependant de transformations durables.