| Publié par (l.peltier) le 9 septembre 2008 | En savoir plus |

3 05 1938

Hitler arrive à Rome. Quoiqu’il puisse en penser, l’Italie est encore une monarchie avec un roi et, protocole oblige, il doit monter dans le carrosse royal, aux côtés de Victor Emmanuel III, quand ni l’un ni l’autre ne s’apprécient. Pour meubler l’absence de conversation, le roi ne trouvera rien d’autre à lui demander : combien de clous sous leurs chaussures ont les soldats allemands ? Le cardinal Pacelli, futur Pie XII et le pape Pie XI se sont éclipsés de Rome.

15 05 1938

Manasobu Fukuoka travaille pour le bureau des Douanes de Yokohama à la Division de l’Inspection des Plantes. Il a une solide formation en agronomie. Une pneumonie aiguë l’emmène à l’hôpital ; il en sort et un petit matin, au lever du soleil, en se promenant au-dessus du port, il a une illumination. En Occident en pareille situation cela se traduit par une conversion à la religion [Claudel, Verlaine], au Japon, pas forcément, ce serait plutôt une intime conviction qui se forme : JE NE SAIS RIEN, et, en sortant de soi : Nous pouvons remettre en question tout l’acquit de l’homme, et penser que nous avons tout à apprendre.

Jusque-là on reste dans une variété de délires pas si rares que cela. Le problème avec ce monsieur, c’est qu’il va passer rapidement à l’acte en mettant en œuvre ses convictions sur une exploitation agricole, et il appellera cela l’agriculture sauvage, fondée sur quatre principes :

- Ne pas labourer ou retourner la terre

- Ne pas utiliser de fertilisant chimique ou de compost préparé.

- Ne pas désherber au cultivateur ni aux herbicides.

- Refuser toute dépendance aux produits chimiques.

La mise en œuvre d’un tel catéchisme signifie la faillite de toute l’industrie liée au monde agricole, aussi bien au Japon qu’en Occident. Donc l’expérience de M. Fukuoka restera quasiment confidentielle. Il reste que son livre, La Révolution d’un seul brin de paille, chez Guy Tredaniel 2005, est passionnant. Il y affirme ce n’est pas la disparition par décision politique des industries mécaniques et chimiques liées à l’agriculture qui règlera le problème, pas plus que l’interdiction de tous les intrants agricoles, mais bien seulement le changement d’attitude du consommateur qui doit apprendre à se défaire de ses choix en fonction du seul aspect extérieur du produit, et du prix le plus bas possible. Il est impératif que le consommateur accepte de payer un peu plus cher un produit de qualité supérieure même si son aspect extérieur ne répond pas aux canons du commercialement correct. Et il faut consommer local pour développer les circuits courts. La solution est entre les mains du consommateur. Plus tard, en Occident Pierre Rabhi, les Bourguignon, les anthroposophes s’inspirant de Rudolf Steiner, auront des vues très proches de celles de Masanobu Fukuoka [1]

19 05 1938

Des mouvements de troupes allemandes sont signalées à la frontière tchèque. Le lendemain, la Tchécoslovaquie mobilise partiellement ses troupes. La France, suivie quasiment à regret par l’Angleterre, déclare qu’elle viendra en aide à la Tchécoslovaquie si celle-ci est agressée par l’Allemagne. L’Allemagne reculera 3 jours plus tard, le 23 mai. Dans ces jours-là, M. Maïsky, ambassadeur de la Russie à Londres vient dire au Foreign Office que la Russie fera son devoir d’alliée à côté des autres alliés de la Tchécoslovaquie. J’ai mission de vous le dire.

27 05 1938

Convention de neutralité entre la Suède, l’Islande, la Finlande, le Danemark et la Norvège.

28 05 1938

Présentation de la KdF Wagen – Kraft durch der Freude (la force par la joie) – alias la Käfer, alias la Volkswagen, alias la Coccinelle pour les Français, l’enfant de Ferdinand Porsche, qui avait répondu à une demande d’Hitler, pour un prix de 990 marks. Tandis que Ferdinand Porsche bénéficie du soutien sans réserve du régime nazi, adhérant même au Parti nazi ainsi qu’à la SS, son associé de confession juive, Adolf Rosenberger, se voit écarté de l’entreprise, envoyé dans un camp de concentration, puis contraint de fuir l’Allemagne. À la fin de la guerre, il sera arrêté par les autorités françaises et emprisonné jusqu’en 1947. Il mourra à Stuttgart le 30 janvier 1951.

Il s’est installé à Wolfsburg, en Basse-Saxe, où rapidement la moitié de la population travaillera pour Volkswagen. Des prototypes avaient été déjà présentés dès le 26 02 1936. Mais la guerre qui vient à grand pas empêchera sa production industrielle, qui ne débutera qu’en 1948. Les quelques exemplaires produits seront presque tous militarisés. La fabrication allemande s’arrêtera le 19 01 1978, mais, dans une robe du même style, mise au goût du jour, elle réapparaîtra en 1999, sous le nom de beetle : elle ne sera alors plus du tout Volk, c’est à dire bon marché, mais bien réservée à une clientèle branchée-friquée. Dans les années 2020, les salariés de Volkswagen seront les mieux payés d’Allemagne : 46 €/h., en moyenne. Pour toute l’Allemagne, c’est un emploi sur 7 qui est Volkswagen. Puis arrivera le tournant de la voiture électrique qui sera mal négocié : fin 2024, Volkswagen annoncera la probable fermeture de 3 usines : le site le plus exposé serait celui d’Osnabrück (Basse-Saxe), Porsche ayant renoncé à y produire un nouveau modèle. Pour le cabinet Inovev, l’usine de Dresde (Saxe), pratiquement à l’arrêt, pourrait aussi être touchée, ainsi que celle d’Emden (Basse-Saxe), au ralenti depuis que l’ID.7 électrique a remplacé la Passat sur les lignes de montage. La Passat est, elle, désormais produite à Bratislava, en Slovaquie.

Ferdinand Porsche, vers 1910

La Porsche type 32, de 1933, qui ne dépassera jamais le stade de prototype

VW3, un des prototypes de 1935

Proptotype octobre 1936

Deux KdF-Wagen sur une autoroute du Reich en 1943. La production de cette voiture vient pour une bonne part de la faiblesse du trafic sur des autoroutes déjà construites.

Le succès…. enfin.

05 1938

Renault lance la Juvaquatre : 7 l/100 km ; 100 km/h. Elle sera présente au salon de l’automobile de Berlin en février 1939, où Louis Renault aura la visite de Hitler et Goering. Invention du stylo à bille par le Hongrois Lazslo Biro : il déposera un brevet en 1943.

12 06 1938

Simonne Mathieu, née Passemard, remporte la finale du tournoi de Roland Garros. En , avant même l’appel du général de Gaulle, elle rejoindra l’Auxiliary Territorial Service, la branche féminine non combattante de la British Army où elle travaille comme conductrice et traductrice. Lors de l’armistice du 22 juin 1940, elle rejoindra le général de Gaulle à Londres. Ne pouvant intégrer l’armée française, elle s’engagera auprès du Women’s Royal Voluntary Service.

17 06 1938

Décision est prise de mettre fin au bagne de Cayenne. Il faudra cependant attendre le mois d’août 1953 pour que les 132 bagnards restants embarquent sur un navire qui les ramènera en France.

06 1938

Chef désigné du groupe d’armées de l’Est en cas de mobilisation générale, le général Prételat dirige en juin 1938 un exercice de cadres n’impliquant que des officiers d’état-major : imaginant une attaque allemande brusquée, en pleine période de mobilisation, à travers les Ardennes, avec un fort soutien aérien : lors de l’exercice, les forces adverses traversent le massif forestier en soixante heures et attaquent dans la foulée, sans préparation d’artillerie le secteur fortifié de Montmédy, tronçon de la ligne Maginot confiée à la 2° armée, le long de la Meuse et de la Chiers. Les généraux Georges et Gamelin trouveront l’exercice excessif, quand il ne faisait qu’annoncer ce qui allait se passer.

5 07 1938

Sur proposition britannique, le comité de non intervention, crée le 14 septembre 1937, décide de faire procéder au retrait proportionnel des volontaires étrangers des deux camps de la guerre d’Espagne.

6 au 16 07 1938

Plus de 50 000 juifs d’Allemagne et d’Autriche, hommes, femmes et enfants se sont déjà réfugiés aux États-Unis, accueillis par la puissante communauté juive américaine. Les États-Unis accordent 150 000 visas par an dont 27 000 pour l’Autriche et l’Allemagne. Ils apprécieraient beaucoup que l’augmentation de cette immigration soit partagée par l’ensemble des démocraties du monde . Aussi le président Roosevelt prend-il l’initiative de les réunir pour traiter de la question, et c’est ainsi que 32 pays se retrouvent à Évian, très bien pourvu en hôtels de grande capacité. N’ont pas été invités : l’Allemagne et le Portugal ; sont absentes ou seulement représentées par d’autres pays, l’Italie, l’URSS, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et l’Afrique du Sud. Évian, parce que les États-Unis, n’étant pas membres de la SDN, ne pouvaient la faire siéger en Suisse où la SDN avait son siège, – à Genève -. Ces dix jours de palabre ne déboucheront sur rien de concret, sinon la création du CIR : Comité Intergouvernemental pour les Réfugiés, et une, une seule proposition d’accueil : Trujillo, le dictateur de Saint Domingue, république bananière de la partie est de l’île Hispanolia, qui propose de délivrer 100 000 visas aux Juifs qui en feront la demande. Mais, dans l’immédiat ce sera un flop… À part ça, un vrai bal des faux-culs, chacun s’inventant d’excellentes raisons pour se défiler. La délégation française est conduite par Henry Bérenger. On aura pris soin de ne pas parler de Juifs mais de réfugiés politiques ; à aucun moment on ne parlera de la politique répressive de l’Allemagne. Hitler fait déjà trembler tout le monde : trois mois plus tôt, à Königsberg, il avait déclaré J’espère que le reste du monde, qui une telle sympathie pour ces criminels, aura suffisamment de générosité pour convertir cette sympathie en aide effective. Pour nous, nous sommes prêts à mettre ces criminels à la disposition de ces pays, et même sur des bateaux de luxe, peu importe…

Golda Meir, future premier ministre d’Israël, représente l’Agence Juive, qui s’est invitée mais n’a que le droit d’assister aux séances publiques : Être assise dans ce hall magnifique et devoir écouter chacune des trente deux nations se lever tour à tour pour expliquer combien elles étaient affligées par le sort des malheureux juifs persécutés et combien elles auraient tellement voulu leur venir en aide mais qu’à leur grande tristesse elles ne voyaient vraiment pas comment faire pour intervenir, est une expérience terrible et il m’est difficile d’exprimer la colère, la frustration et l’horreur qui m’ont envahie.

15 07 1938

La paix ne se donne qu’à ceux qui ont le courage de la vouloir et de la défendre.

Romain Rolland

21 07 1938

Les Américains Charles Houston, Petzhold, et le sherpa Pasang Dawa Kikuli atteignent l’altitude de 7 925 m sur les pentes du K 2, 8 611 m, dans l’Himalaya.

24 07 1938

Deux Allemands : Anderl Heckmair, Ludwig Vörg, et deux Autrichiens, Fritz Kasparek, et Heinrich Harrer – champion du monde universitaire de ski alpin en 1937 – réussissent la première de la face nord de l’Eiger, 3 975 m, en Suisse. L’Eiger, cela veut dire l’Ogre : en nommant, on étiquette, inévitablement ; ainsi l’homme a affublé les montagnes de ses catégories affectives … il y a les bonnes et il y a les méchantes… Dans les Alpes, l’Eiger est la plus méchante : la seule dénomination de ses repères dans la face nord en dit long : fer à repasser, bivouac de la mort etc…

Harrer est inscrit au parti national socialiste, et même membre des SA. Au début de la guerre, il sera en Inde, de retour d’une expédition sans succès au Nanga Parbat, où s’est illustré le sherpa Ang Tsering. Fait prisonnier par les Anglais, il parvient à s’évader en 1944, parcourt le pays pendant deux ans et parvient au Tibet en 1946 où il deviendra précepteur du Dalaï Lama pendant 7 ans, puis grand explorateur à travers le monde. Il sera rattrapé par son passé nazi, beaucoup plus théorique que pratique, en 1997, à l’occasion de la sortie du film de Jean Jacques Annaud, inspiré de son livre à succès Sept ans au Tibet, sorti en 1953.

La video est celle d’un sauvetage commencé le 11 août 1957 : Il y a 60 ans, la face nord de l’Eiger était le théâtre d’une tragédie qui allait marquer les esprits. Trois alpinistes y sont morts. Un seul a survécu, grâce à une opération de sauvetage sans précédent. C’était la première couronnée de succès sur cette paroi. Au matin du 3 août 1957, les deux Italiens Claudio Corti et Stefano Longhi commencent leur ascension de la face nord de l’Eiger. Mais dès le départ, les choses se déroulent mal : ils doivent changer d’itinéraire et bivouaquer. Le lendemain, ils sont rejoints par les Allemands Günther Nothdurft et Franz Mayer, qui ont déjà perdu un sac de provisions. Les quatre hommes décident de continuer leur chemin ensemble. Deux blessés Mais la malchance poursuit le quatuor. Le 9 août, Stefano Longhi dévisse alors qu’il traverse le passage étroit de l’Araignée blanche. Ses camarades de cordée réussissent à amortir sa chute, mais pas à le remonter. Ils le laissent sur une corniche et partent chercher de l’aide. Peu après, Claudio Corti est blessé par une chute de pierres. Les deux Allemands lui laissent leur sac de bivouac et continuent leur ascension. Ils se tueront plus tard dans la descente. Pendant ce temps, dans la vallée, on s’est rendu compte que les quatre alpinistes sont en difficulté. De nombreux curieux suivent ce qui se passe à l’aide de jumelles. Le poste de secours officiel à Grindelwald (BE) ne veut pas tenter de sauvetage en raison du mauvais temps. Une décision qui lui vaudra de vives critiques. Dans son livre Eiger, théâtre du vertige, l’auteur Daniel Anker écrit que le secouriste et alpiniste Ludwig Gramminger se serait alors exclamé : Ce n’est pas possible qu’on ne puisse rien faire.

video de Patrick Gabarrou

Ludwig Gramminger rameute rapidement des camarades. Une cinquantaine d’alpinistes de six pays se joignent à l’équipe de secours internationale. Le 11 août 1957, ils se lancent dans une tentative de sauvetage spectaculaire.

À l’aide d’un câble d’acier fixé au sommet, un homme est descendu vers Claudio Corti. Il parvient à attacher le blessé sur son dos et à se faire hisser au sommet. L’Italien est ramené dans la vallée sur une civière. C’est la première fois que le sauvetage d’un blessé dans la face nord de l’Eiger est couronné de succès.

Des problèmes de radio, ainsi que des changements brusques de météo empêchent ce jour-là le sauvetage de Stefano Longhi, qui est bloqué plus bas. Les secouristes lui crient qu’ils vont venir le chercher le lendemain. Il leur répond avec ces deux mots: fame, freddo (faim, froid). Il ne survivra pas à la nuit.

Pendant deux ans, le corps de Stefano Longhi restera pendu à la falaise, tel un mémorial macabre, bien visible des touristes. Ce n’est qu’en 1959 que l’on parviendra à rapatrier la dépouille.

Les deux Allemands, eux, restent introuvables. À l’époque, on ne sait pas encore qu’ils ont atteint le sommet et péri dans la descente.

Catherine Destivelle fera cette face nord, en solo et en hivernale le 10 mars 1992 ; elle raconte ces premières tentatives : Le premier assaut avait été lancé par deux alpinistes allemands, Max Sedlmayer et Karl Mehringer, en 1935. En cinq jours, ils réussirent à atteindre le milieu de la face. Le dernier jour, des observateurs armés de télescopes les virent se diriger vers un endroit appelé le Fer à repasser – de loin, il y ressemble effectivement – et disparaître dans des nuages qui se refermèrent sur eux. Ils ne les revirent plus jamais vivants. Des semaines plus tard, un pilote d’avion, en longeant la face, aperçut l’un des disparus, gelé, debout sur une étroite vire où ils avaient dû passer la nuit. Pas de trace du second qui ne fut découvert que vingt ans plus tard au même endroit, enseveli sous la glace. Par la suite, ce lieu fut appelé le Bivouac de la mort.

En juillet 1936, la deuxième tentative fut effectuée par quatre alpinistes : deux Bavarois, Kurz et Hinterstoisser, et deux Autrichiens, Rainer et Angerer. Dans le bas, ils n’empruntèrent pas la même ligne que les précédents : ils passèrent à droite dans un terrain plus facile, puis ils durent effectuer une traversée descendante à gauche dans des dalles lisses pour rejoindre la ligne de leurs prédécesseurs. Hinterstoisser, le plus habile rochassier, effectua, en tête de cordée, cette traversée qui, depuis, porte son nom. Après l’avoir franchie, il fixa la corde pour que ses compagnons puissent le rejoindre. Après ce passage délicat, ils récupérèrent leur corde et continuèrent leur ascension. À la nuit tombée, ils se blottirent sous un surplomb. Cependant, des spectateurs avaient remarqué qu’un des grimpeurs était resté longtemps immobile sur le deuxième névé. Il sembla ensuite être aidé par ses compagnons. Avait-il été touché par une chute de pierres ? Cette hypothèse fut vite écartée lorsque les observateurs virent les alpinistes continuer à monter le lendemain matin. Vers neuf heures, un épais brouillard s’abattit sur les deux tiers supérieurs de la face et ils ne purent les revoir de toute la journée. Le lendemain matin, ils les repérèrent à la limite supérieure du deuxième névé. Les alpinistes se trouvaient beaucoup plus bas que prévu et progressaient très lentement. Ils n’avaient pas encore rejoint le Bivouac de la mort, le point le plus haut atteint par les Allemands l’année précédente. Puis on les vit redescendre. Un des hommes était soutenu par les trois autres. Ils descendirent lentement le deuxième névé, puis posèrent un rappel pour passer une barre rocheuse et accéder ainsi au bivouac sous le surplomb. Ils passèrent là leur troisième nuit. Le temps se dégradait rapidement. Cependant, on put voir Hinterstoisser se diriger vers la traversée. Épuisé, sans corde fixe, il n’arriva pas à retraverser. La seule solution fut de descendre en rappel la paroi surplombante qui se trouvait en dessous d’eux. La suite fut racontée par un cheminot. En milieu de journée, en criant par la fenêtre du tunnel qui donne sur cette partie de la face, il réussit à établir le contact avec eux. Ils étaient à quelques longueurs au-dessus de lui et tout allait bien. Pensant qu’ils le rejoindraient rapidement, il dégagea une petite plate–forme dans la neige pour les aider à trouver l’endroit, puis il se mit à l’abri des intempéries dans le tunnel et leur prépara du thé. Au bout d’un moment, ne les voyant pas arriver, il ressortit voir ce qui se passait, il entendit des cris désespérés et se précipita sur le téléphone du funiculaire pour donner l’alarme. Trois guides arrivèrent pour porter secours. Partant de la fenêtre de la galerie, ils traversèrent la face pour apercevoir, quatre-vingt-dix mètres plus loin, Toni Kurz qui pendait au bout d’une corde. Celui-ci les supplia de l’aider. Ses compagnons étaient tous morts. Hinterstoisser avait dévissé dans l’après-midi et avait atterri au pied de la face, et Angerer avait été étranglé par la corde probablement lors de la chute d’Hinterstoisser. Rainer, l’homme blessé, était mort gelé. Ces deux derniers étaient toujours attachés à la corde de Kurz. Des pierres et des trombes d’eau lui tombaient dessus, mais les guides ne purent rien faire pour lui ce soir-là car la nuit tombait. Le lendemain matin, Toni Kurz était encore en vie et appelait toujours à l’aide. Malgré leurs efforts, les guides ne réussirent pas à le rejoindre. Il pendait dans le surplomb trente-sept mètres au-dessus d’eux.

On va t’aider, ne t’inquiète pas, lui crièrent-ils. Est-ce que tu peux nous envoyer une ficelle pour qu’on te passe une corde et des pitons afin de poser un rappel ?

Le pauvre Kurz réussit à remonter péniblement entre les deux corps de ses camarades en coupant toute la corde qu’il pouvait. Mais c’était loin d’être suffisant. La seule façon d’en obtenir une plus grande longueur était de séparer les brins qui constituaient le tressage de la corde en chanvre. Il ne pouvait se servir de son bras gauche, gelé, mais avec sa bonne main et ses dents, il parvint tout de même à mettre bout à bout plusieurs ficelles et obtint ainsi une longueur de quarante-cinq mètres qu’il fit descendre aux guides. Ceux-ci réalisèrent à ce moment-là que la corde qu’ils allaient lui envoyer serait trop courte pour l’amener jusqu’à eux. Ils attachèrent alors rapidement une autre corde au bout de celle que Kurz tirait.

Le rappel enfin posé, Kurz fit une descente interminable. Il recourbait son bras inutile autour de la corde pour garder l’équilibre et utilisait l’autre pour contrôler sa vitesse. Arrivé à la jonction des deux cordes, le nœud ne passa pas dans son mousqueton de rappel et arrêta sa descente. Kurz n’avait plus de force et ses efforts pour essayer de faire passer le nœud restèrent vains. Les sauveteurs ne pouvaient pas l’aider, car il était toujours hors de leur portée. Ils tirèrent sur la corde pour l’étirer le plus possible et amener Kurz à eux. Cela réussit presque : ils parvinrent à toucher la pointe de ses chaussures, mais malheureusement ils ne purent l’attraper. Les guides essayaient de l’encourager :

Vas-y, tu y es presque. On va te récupérer. Essaye encore une fois !

Kurz se bagarra à nouveau pour passer le nœud à travers le mousqueton. Il avait le visage rouge, gonflé, et une expression éteinte. Les guides savaient qu’il était en train de mourir. L’un deux lui suggéra alors de couper la corde, lui assurant qu’il ne tomberait pas loin. Mais il ne pouvait plus bouger, il était à bout.

Je n’en peux plus, je n’en peux plus, gémit Kurz, qui bascula en arrière à ce moment-là.

Quelques minutes plus tard, il était comme un pantin désarticulé.

le corps de Tony Kurz, retenu par la corde

[…] Dans le même livre, une photo montrait quatre alpinistes à l’air fatigué, mais hilares. La légende disait : De gauche à droite, les Autrichiens Heinrich Harrer et Fritz Kasparek, les Allemands Anderl Heckmair et Ludwig Vörg au retour de la première ascension de la face nord de l’Eiger le 24 juillet 1938.

Sur la page suivante, on découvrait les quatre alpinistes en costume de ville aux côtés d’Hitler. Cette première retentissante fut immédiatement transformée en acte de propagande par le régime nazi. Je fus assez surprise de voir cette scène.

Au départ, les Allemands et les Autrichiens formaient deux cordées distinctes. Lorsque Heckmair et Vörg attaquèrent la paroi, deux SA autrichiens se trouvaient déjà dans la face : Harrer et Kasparek. Harrer avait pris soin d’emporter dans son sac le fanion à croix gammée pour le planter au sommet. Il espérait ainsi être sélectionné pour l’expédition au Nanga Parbat. Heckmair et Vörg éprouvaient peu de sympathie pour ce mouvement politique et ne savaient comment réagir face à cette concurrence encombrante, lorsqu’ils les rattrapèrent sur les pentes de glace du second névé. Heckmair refusait de s’encombrer de ces deux Autrichiens, mais Vörg, plus généreux, le persuada de faire cordée commune. Ils bivouaquèrent au pied de la rampe, juste un peu plus loin que le Bivouac de la mort. Ce long couloir en oblique à gauche est une des difficultés de la voie qu’ils ouvraient. Ils en sortirent par une longue traversée horizontale, la Traversée des dieux, qui leur permit d’atteindre l’Araignée. Ce névé très raide est un axe naturel pour les avalanches et les chutes de pierres. Le mauvais temps les surprit à cet endroit. Ils en réchappèrent et établirent leur dernier bivouac au pied des fissures de sortie. Le lendemain, ils abandonnèrent tout leur matériel pour pouvoir franchir rapidement les dernières longueurs. Malgré la tourmente et une chute de Heckmair dont les crampons traversèrent la main de Vörg, ils parvinrent au sommet le 24 juillet à quinze heures. Ils eurent juste le temps de redescendre avant la nuit. À la gare de la Petite Scheidegg, ils furent accueillis par une foule qui les attendait et acclama les héros du III° Reich qui furent exhibés comme des exemples parfaits de coopération austro-allemande et de triomphe de la volonté. Il m’est difficile de juger ces alpinistes qui se sont laissé récupérer par ce régime. Leur était-il possible de refuser ? À priori, pour moi, ces hommes étaient avant tout de vrais alpinistes comme ceux des générations suivantes qui inscrivirent leurs noms dans l’histoire de la face nord de l’Eiger.

Depuis 1938, plus de vingt nouvelles voies ont été tracées dans l’Eigerwand, chacune avec son lot d’accidents. Cette fascination est probablement liée aux histoires tragiques de cette face et tout alpiniste rêve de braver ce mythe. En fait, cette montagne provoque un mélange d’attirance et de répulsion. Elle fait peur.

Catherine Destivelle. Ascensions. Arthaud 2012

25 07 1938

Déclenchement de la bataille de l’Èbre, qui va durer jusqu’au 16 novembre quand les Républicains feront sauter le pont d’Amposta après avoir regagné la rive gauche. Ce sera la plus grande bataille de la guerre, décisive pour la victoire finale des nationalistes de Franco. Elle se déroulera sans intervention de l’aviation républicaine quand les nationalistes bénéficiaient de l’appui des aviateurs allemands et italiens. Des morts par dizaines de milliers de chaque côté.

15 08 1938

Le ruban bleu repasse au Queen Mary avec 31,69 nœuds.

2 09 1938

En Italie, les Juifs naturalisés après 1919 ont six mois pour quitter le pays.

8 09 1938

Il n’est pas possible que la souveraineté et l’indépendance de la Tchécoslovaquie lui soit maintenant arrachée lambeau par lambeau […] Ce qui est en cause, c’est le sort de l’Europe, le sort de la liberté en Europe, Grande Bretagne et France comprise.

Léon Blum

12 09 1938

Hitler parle au Congrès de Nuremberg.

Jacques Lusseyran, 14 ans, aveugle depuis l’âge de 8 ans, l’a écouté à la radio : s’il en dénonce bien sûr les orientations de fond, il n’en avoue pas moins la force de la magie qu’exerce cette parole ; il n’a certes pas entendu autre chose que tous les auditeurs, mais sa sensibilité particulièrement aiguë (depuis sa naissance ou depuis sa cécité ?) rappelle celle d’une Leni Riefenstahl, six ans plus tôt, subjuguée par la fascination qu’exerce Hitler : J’étais sensible à sa magie. Je ne la trouvais pas grossière, je ne la trouvais pas mécanique et grinçante : elle avait pour moi la majesté des grandes fautes. Je me sentais emporté par elle, happé vers cette foule qui, là-bas, hurlait, trépignait. Hitler était donc, dans ce conflit naissant à travers l’Europe, le seul feu qui parût briller. Tous ceux qui défendaient la raison, la sagesse, eux, ne parlaient pas, ne savaient pas parler. Ma déception grandissait chaque jour.

*****

À quatorze ans à peine, il comprend que le Mal a le verbe haut et puissant, il mesure la redoutable séduction des langages totalitaires et il trouve, en revanche, aux avocats de la paix une bien pâle rhétorique.

Jérôme Garcin. Le voyant. Gallimard 2015

17 09 1938

Léon Blum, qui n’a pour l’heur aucune fonction ministérielle reçoit Jaromir Necas, ministre socialiste tchèque, qui lui remet un message du président Edouard Benes accompagné d’une carte d’État major sur laquelle est délimité le territoire maximum que les Tchèques sont prêts à abandonner à l’Allemagne. Blum transmet la carte dès le lendemain à Daladier, qui la montrera aux Anglais. Mais en principe ce document n’était en aucun cas une procuration délivrée aux alliés. [pourquoi donc dès lors l’avoir remise à Blum ? ] Probablement la plus grosse erreur politique de Léon Blum ! Et cela change absolument tout l’éclairage de ces accords de Munich : car enfin, munis d’un tel document, – on est tenté de dire un tel viatique -, même s’il n’avait pas valeur officielle, comment Chamberlain et Daladier ne se seraient-ils pas dit avant tout : Après tout, pourquoi donc faudrait-il se montrer plus royaliste que le roi ? Si les Tchèques eux-mêmes sont prêts à brader une partie de leur territoire, au nom de quoi viendrions-nous nous y opposer ?

20 09 1938

Deux jours plus tôt, la France et l’Angleterre ont conseillé à la Tchécoslovaquie d’accepter les conditions de l’Allemagne, ce que les Tchèques avaient déjà accepté, on vient de le voir.

La partie d’Hitler est gagnée contre l’Angleterre et la France. Son plan est devenu le leur. […] La guerre est probablement écartée. Mais dans des conditions telles que moi, qui n’ai cessé de lutter pour la paix, qui, depuis bien des années, lui avais fait d’avance le sacrifice de ma vie, je n’en puis éprouver de joie et que je me sens partagé entre un sentiment de lâche soulagement et la honte.

Léon Blum. Le Populaire du 20 septembre 1938.

21 09 1938

À Bad Godesberg, Hitler rencontre Chamberlain et entre dans une colère telle que l’Anglais se pose [enfin !] des questions sur sa santé mentale. Les proches collaborateurs d’Hitler diront qu’il rongeait le tapis… Les Allemands garderont l’expression.

Juan Negrin, chef du gouvernement républicain espagnol, déclare à la SDN qu’il accepte le retrait immédiat de tous les combattants non espagnols : ce sera chose faite dès le lendemain : en pleine bataille, les Brigades Internationales seront relevées par des unités de recrues catalanes.

26 09 1938

Une fois la région des Sudètes revenue au Reich, il n’y aura plus pour l’Allemagne en Europe de problème territorial. Nous laisserons les Tchèques tranquilles, car nous ne voulons pas du tout des Tchèques.

Hitler, au Palais des Sports de Berlin

27 09 1938

Jacques Jaujard, directeur des Musées nationaux et René Huyghe, conservateur en chef du Département des peintures du Louvre, sont persuadés que les Allemands seront un jour prochain à Paris : ils ont organisé le sauvetage des collections du Louvre, en repérant les châteaux susceptibles de les abriter… ce jour-là, c’est La Joconde qui s’en va à Chambord… seulement pour deux jours, les accords de Munich la ramenant provisoirement à Paris. Jacques Jaujard a déjà de l’expérience en la matière : il a fait partie de la Commission internationale qui a aidé les Républicains espagnols à mettre à l’abri à Genève les chefs d’œuvre du musée Prado de Madrid, avant que n’y arrivent les franquistes.

28 09 1938

Hitler et Mussolini donnent leur accord pour une conférence de la dernière chance à Munich.

Si je ramène mes regards à ces mois de constante et croissante peur de la guerre en Europe, je ne me souviens en tout que de deux trois jours de véritable confiance, de deux ou trois jours où l’on eut encore une fois, et pour la dernière fois, le sentiment que le nuage passerait, qu’on pourrait de nouveau respirer tranquillement et librement comme autrefois. Par une perverse ironie du sort, il se trouva que ces deux ou trois jours furent justement ceux que l’on considère aujourd’hui comme les plus funestes de l’histoire contemporaine, les jours de rencontre de Chamberlain et de Hitler à Munich.

Je sais bien qu’aujourd’hui on n’aime pas se rappeler ces journées où Chamberlain et Daladier, impuissants, le dos au mur, capitulèrent devant Hitler et Mussolini. Mais comme je veux dans ces pages servir la vérité documentaire, je dois reconnaître que tous ceux qui ont vécu ces trois journées en Angleterre les ont éprouvées comme merveilleuses. En ces derniers jours de septembre 1938, la situation était désespérée. Chamberlain revenait justement du deuxième voyage en avion qu’il avait entrepris afin de rencontrer Hitler, et quelques jours après, on savait ce qui s’était passé. Chamberlain s’était rendu à Godesberg pour accorder sans réserve à Hitler tout ce que celui-ci avait exigé de lui à Berchtesgaden. Mais ce que Hitler avait trouvé suffisant quelques semaines auparavant ne contentait plus son hystérique volonté de puissance. La politique de l’apeasement et du try and try again avait lamentablement échoué, l’époque de la confiance avait pris fin du jour au lendemain en Angleterre. La France, l’Angleterre, la Tchécoslovaquie, l’Europe n’avaient plus d’autre choix que de s’humilier devant la péremptoire volonté de puissance de Hitler ou de se mettre en travers de son chemin les armes à la main. L’Angleterre semblait résolue à toute extrémité. On ne taisait plus les préparatifs militaires, on les montrait au contraire ostensiblement. Soudain parurent des ouvriers qui aménagèrent des abris au milieu des jardins de Londres, à Hyde Park, à Regent’s Park et principalement en face de l’ambassade allemande, en vue de bombardements imminents. La flotte fut mobilisée, les officiers du grand état-major faisaient d’incessants aller-retour en avion entre Paris et Londres afin d’arrêter en commun les dernières dispositions, les bateaux à destination de l’Amérique étaient pris d’assaut par les étrangers, qui voulaient se mettre assez tôt en lieu sûr ; depuis 1914, jamais l’Angleterre n’avait connu semblable réveil. Les gens marchaient plus sérieux et plus pensifs. On regardait les maisons et les rues encombrées avec cette secrète pensée : les bombes ne vont-elles pas s’abattre ici dès demain ? Les gens, derrière les portes, se rassemblaient autour de la radio. Une tension formidable, invisible et pourtant sensible en chaque homme, chaque seconde pesait sur tout le pays.

Puis vint cette séance historique du Parlement où Chamberlain rapporta qu’il avait encore tenté d’aboutir à une entente avec Hitler, qu’il lui avait encore, pour la troisième fois, fait la proposition de le rencontrer n’importe où en Allemagne pour sauver la paix gravement menacée. La réponse à cette proposition ne lui était pas encore parvenue. Puis arriva milieu de la séance – qui prenait vraiment un tour par trop dramatique – la dépêche annonçant que Hitler et Mussolini donnaient leur consentement à une conférence à Munich, et à cette seconde – fait à peu près unique dans l’histoire d’Angleterre – le Parlement anglais perdit la maîtrise de ses nerfs. Les députés bondirent de leurs sièges, crièrent et applaudirent, les galeries retentirent de jubilation. Il y avait-des années et des années que cette maison vénérable n’avait pas tremblé sous une telle explosion de joie. Humainement, c’était un merveilleux spectacle que de voir le sincère enthousiasme provoqué par la nouvelle que la paix pouvait encore être sauvée et de voir aussi surmontée la tenue et la retenue que les Anglais observent d’ordinaire avec tant de virtuosité. Mais politiquement, cette explosion constituait une faute énorme car par cet immense cri de joie, le Parlement, le pays tout entier avaient trahi toute leur horreur de guerre, leur volonté de tout sacrifier, même leurs intérêts, même leur prestige, pour l’amour de la paix. D’emblée, Chamberlain apparaissait comme l’homme qui se rendait à Munich non pas pour imposer la paix, mais pour la quémander. Personne, pourtant, ne soupçonnait alors quelle capitulation s’annonçait. Tout le monde pensait – et moi aussi, je ne le nie pas – que Chamberlain allait à Munich pour discuter et non pas pour capituler. Suivirent encore deux, trois jours de brûlante attente, trois jours durant lesquels le monde entier retint en quelque sorte son souffle. Dans les parcs, on creusait ; dans les usines de guerre, on travaillait, on mettait en position des canons antiaériens, on distribuait des masques à gaz, on prévoyait l’évacuation des enfants de Londres et l’on faisait des préparatifs mystérieux que les particuliers ne comprenaient pas, mais dont chacun, pourtant, savait à quoi ils visaient. De nouveau le matin, le milieu du jour, le soir, la nuit se passèrent à attendre le journal, à écouter la radio. De nouveau se retrouvèrent ces moments de juillet 1914 avec la terrible, l’épuisante attente du oui ou du non.

Et puis, soudain, comme par un formidable coup de vent, les lourds nuages se dissipèrent, les cœurs se déchargèrent de leur fardeau, les âmes furent délivrées. Là nouvelle était arrivée que Hitler et Chamberlain, Daladier et Mussolini avaient abouti à un complet accord – et, plus encore, que Chamberlain avait réussi à conclure avec l’Allemagne une convention qui garantissait à l’avenir le règlement pacifique de tous les conflits possibles entre ces pays. Cela paraissait une victoire décisive de la tenace volonté de paix d’un homme d’État en soi assez sec et insignifiant, et tous les cœurs furent pleins de reconnaissance pour lui en cette première heure. On apprit d’abord par la radio la nouvelle de cette peace for our time qui annonçait à notre génération éprouvée qu’il lui serait permis encore une fois de vivre en paix, encore une fois d’être sans soucis, encore une fois de travailler à l’édification d’un monde nouveau et meilleur, et tous ceux-là mentent, qui essaient après coup de nier à quel point nous étions enivrés par ce mot magique. Car qui pouvait croire que celui qui s’apprêtait à se faire porter en triomphe revenait en vaincu ? Si la grande masse des Londoniens avait connu l’heure de son arrivée, le matin où Chamberlain rentra de Munich, des centaines de milliers personnes auraient afflué au terrain d’aviation Croydon pour saluer et accueillir par des cris de joie l’homme dont nous croyions tous, à cette heure, qu’il avait sauvé la paix de l’Europe et l’honneur de la terre. À cela s’ajoutèrent les journaux. Une photographie y montrait Chamberlain, dont le visage offrait d’ordinaire une fatale ressemblance avec une tête d’oiseau irrité, en train d’agiter fièrement et tout souriant, à la portière de l’avion, ce document historique qui annonçait peace for our time et qu’il rapportait à son peuple comme le don le plus précieux. Le soir, on voyait déjà la scène à l’écran ; les spectateurs bondissaient de leurs sièges, criaient et applaudissaient – pour un peu, ils se seraient embrassés le sentiment de la nouvelle fraternité qui était maintenant censée commencer pour le monde. Pour ceux qui étaient alors à Londres, en Angleterre, ce fut là une journée incomparable, qui allégea toutes les âmes.

J’aime à me promener dans les rues durant de telles journées historiques afin de me pénétrer plus fortement et plus sensuellement de l’atmosphère, de respirer au sens le plus exact du terme l’air du temps. Dans les jardins, les ouvriers avaient interrompu le creusement des abris, les badauds les entouraient, riant et bavardant, car enfin cette peace for our time avait rendu inutiles ces abris antiaériens ; j’entendis deux jeunes gens plaisanter dans leur meilleur cockney : ils espéraient qu’on allait faire de ces abris des toilettes souterraines, il n’y en avait pas assez à Londres. Tout le monde riait de bon cœur, tous semblaient rafraîchis, vivifiés comme les plantes après un orage. Ils marchaient plus droits que la veille et les épaules plus légères, et dans leurs yeux anglais d’ordinaire si froids brillait un éclair de gaieté. Les maisons semblaient plus lumineuses depuis qu’on savait qu’elles n’étaient plus menacées par les bombes, les autobus plus coquets, le soleil plus clair, la vie de milliers et de milliers de personnes exaltée et fortifiée par cette parole enivrante. Et je sentais qu’elle me donnait des ailes à moi aussi. Je marchais infatigablement d’un pas de plus en plus rapide et léger, et le flot de la nouvelle confiance m’emportait, moi aussi, plus puissamment et plus joyeusement. À l’angle de Piçcadilly, quelqu’un, soudain, vint précipitamment à moi. C’était un fonctionnaire du gouvernement anglais, que je connaissais peu, un homme qui n’était nullement expansif, mais au contraire plein de retenue. En temps ordinaire, nous nous serions bornés à nous saluer poliment, et jamais il ne lui serait venu à l’esprit de m’adresser la parole. Mais ce jour-là, il s’approcha de moi les yeux luisants : Que pensez-vous de Chamberlain ? me dit-il, rayonnant de joie. Personne ne le croyait, et pourtant il a fait ce qu’il fallait, il n’a pas cédé, et ainsi il a sauvé la paix.

Tous partageaient ce sentiment, et moi aussi ce jour-là. Et le lendemain fut encore un jour de bonheur. Les journaux étaient unanimes à se féliciter de l’événement ; à la Bourse, les cours bondirent brusquement ; d’Allemagne nous arrivaient de nouveau des voix aimables, pour la première fois depuis des années ; en France, on proposait d’élever un monument à Chamberlain. Mais, hélas ! ce n’était là que le dernier éclat que jetait la flamme avant de s’éteindre définitivement. Dès les jours suivants commencèrent à suinter les détails fâcheux : on apprit combien la capitulation avait été sans réserves, de quelle honteuse manière on avait sacrifié la Tchécoslovaquie, à laquelle on avait promis solennellement aide et protection, et dès la semaine suivante il était manifeste que même cette capitulation n’avait pas suffi à Hitler, qu’avant même que sa signature fût sèche sur le traité il en avait déjà violé toutes les dispositions particulières. Sans se gêner, Goebbels criait à présent sur tous les toits qu’à Munich on avait mis l’Angleterre le dos au mur. Une grande lumière d’espérance était éteinte. Mais elle a lui un jour ou deux et nous a réchauffé le cœur. Je ne puis ni ne veux oublier ces journées.

Stefan Zweig. Le monde d’hier. 1944.Pour la traduction française, 1982, chez Belfond

30 09 1938

Les accords de Munich (Hitler pour l’Allemagne, Mussolini pour l’Italie, Daladier pour la France et Chamberlain pour l’Angleterre, [la gouvernante anglaise de la France, pour François Bedarida] entérinent la cession à l’Allemagne du territoire des Sudètes, peuplé de 2,8 millions d’Allemands. L’occupation est fixée au 10 octobre. Les sept cent mille Tchèques qui s’y trouvent auront six mois pour choisir. Paul Reynaud est du voyage, qui se chargera de la négociation d’ensemble avec Alexis Léger, – alias Saint John Perse – alors secrétaire général du Quai d’Orsay, pacifiste convaincu : c’est lui qui va se charger d’annoncer aux représentants tchèques le contenu de l’accord signé sans eux douze heures plus tôt !

Il est interrogé aux portes de son hôtel à Munich :

Mais enfin, Monsieur l’Ambassadeur, cet accord, c’est quand même un soulagement, non ?

Ah oui, un soulagement… comme lorsqu’on a fait dans sa culotte !

De retour à Paris, Edouard Daladier sortit la tête basse de l’avion, prêt à subir les sifflets de la foule ; mais il blêmit quand il n’entendit qu’applaudissements, cris de joie. Alexis Léger le surprit à murmurer : Les cons ! s’ils savaient ! !

Surnommé le taureau du Vaucluse, Chamberlain ajoutait, un taureau avec des cornes d’escargot !

Les accords de Munich furent une illustration parfaite de ce mélange d’aplomb et d’agression, d’un coté, de peur et de concession de l’autre.

Eric J. Hobsbawn. L’Âge des Extrêmes

Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu.

Bertolt Brecht

Du balcon du 10 Downing Street, Chamberlain roucoule : Mes amis, c’est la seconde fois dans notre histoire qu’est venue d’Allemagne la paix dans l’honneur. Je crois que c’est maintenant la paix pour notre époque. Maintenant, je vous conseille de rentrer chez vous et de dormir paisiblement.

*****

Nous avons essuyé une défaite totale et absolue…

Longue interruption jusqu’à l’arrêt des sifflets et protestations.

Nous sommes au sein d’une catastrophe d’une ampleur sans exemple. Le chemin des Bouches du Danube, le chemin de la mer Noire est ouvert. L’un après l’autre tous les pays d’Europe centrale et de la vallée du Danube seront entraînés dans le vaste système de la politique nazie émanant de Berlin. Et n’allez pas croire que ce soit la fin, non, ce n’est que le commencement…

Winston Churchill, aux Communes

On commettrait une grave erreur si on contrariait en quoi que ce soit cet espoir et cette joie, car ils sont eux-mêmes une puissance de paix et une chance de paix.

[…] La rencontre de Munich, c’est la braise qui vient ranimer la flamme sacrée au moment précis où elle vacille et risque de s’éteindre.

[…] Il n’y a pas un homme et pas une femme en France pour refuser à Chamberlain et à Daladier leur juste tribut de gratitude. Le guerre est écartée. Le fléau s’éloigne. On peut reprendre son travail et retrouver son sommeil. On peut jouir de la beauté d’un soleil d’automne. Comment ne comprendrais-je pas ce sentiment de délivrance puisque je l’éprouve ? (Le populaire du 1° octobre)

Léon Blum

Sur le demi-cadavre d’une nation trahie, la France est rendue à la belote et à Tino Rossi.

Henry de Montherlant

Elle sonne, elle sonne, la cloche de la trahison.

Qui sont ces mains qui l’ont mise en branle ?

La douce France, la fière Albion,

Et nous les avons aimées.

Frantiŝek Halas

La fameuse phrase Plutôt Hitler que Blum, prêtée aux futurs membres du Gouvernement de Vichy, est en fait d’Emmanuel Mounier : On ne comprendra rien au comportement de cette fraction de la bourgeoisie si on ne l’entend murmurer à mi-voix : Plutôt Hitler que Blum.

Emmanuel Mounier, directeur de la Revue Esprit, octobre 1938

1 10 1938

Voici donc la détente. Les Français, comme des étourneaux, poussent des cris de joie, cependant que les troupes allemandes entrent triomphalement sur le territoire d’un État que nous avons construit nous-mêmes, dont nous garantissons les frontières et qui était notre allié. Peu à peu nous prenons l’habitude du recul et de l’humiliation, à ce point qu’elle nous devient une seconde nature. Nous boirons le calice jusqu’à la lie

Colonel Charles de Gaulle, en garnison à Metz. Lette à sa femme Yvonne. Lettres, notes et carnets 1919 -juin 1940. Plon 1980

Je sais bien qu’il y a parmi nous des hommes pénétrés de patriotisme qui espèrent que la France pourra vivre en paix, fière, libre, à côté de cette nouvelle et gigantesque Allemagne. […] Non ! N’espérez pas ! L’Allemagne est insatiable devant les faibles ; l’Allemagne est impitoyable pour les faibles. L’Allemagne ne respecte que les forts et nous venons de lui montrer que nous ne l’étions pas.

Henri de Kerillis, un des deux députés non communistes – et le seul de droite – à voter contre les accords de Munich.

Henri de Kerillis sera à Londres le 18 juin 1940, aux cotés de de Gaulle auquel il offrira ses services. Il partira à New York où il publiera en 1942 Français, voici la vérité sur la genèse du drame de 1940. Il collaborera, avec Geneviève Tabouis, à New York, au journal français Pour la victoire. Défendant des idées proches de celles du gouvernement américain à l’époque, ses articles constitueront dans un premier temps un éloge de la Résistance et du général de Gaulle. Très critique envers le maréchal Pétain et la collaboration, il sera déchu de la nationalité française et condamné à mort par contumace par le régime de Vichy. Plus tard, la rupture entre le général Giraud et le général de Gaulle fera de lui un ennemi farouche du dernier.

et donc, le changement d’heure ne date pas de Giscard :

En 1784, Benjamin Franklin évoque pour la première fois dans le quotidien français Le journal de Paris la possibilité de décaler les horaires afin d’économiser l’énergie. Cette idée n’est pourtant pas encore très populaire à une époque où la société est encore très largement agricole et où l’heure utile est celle du Soleil, qui varie de 50 minutes de l’est à l’ouest de la France.

Mais un siècle plus tard, le développement des transports ferroviaires va nécessiter une unification de l’heure sur l’ensemble du territoire français. Cela d’autant plus que le télégraphe électrique est quasi simultanément créé.

Cela va être décidé en 1891 : l’heure de Paris devient l’heure nationale. Le même processus se produit dans différents pays du monde, la différence des échelles de temps entre les pays correspondant à la différence de longitude de leur méridien de référence.

L’Allemagne est la première à instaurer ce changement d’heure le 30 avril 1916. Elle est rapidement suivie par le Royaume-Uni le 21 mai 1916. En France, l’introduction d’une heure d’été est proposée en 1916, votée en 1917, devançant de peu les États-Unis qui vont adopter le changement d’heure en 1918.

Ce régime va subsister en France jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. L’avancée des troupes allemandes dans le nord de la France va introduire ce qui est appelé l’heure allemande dans la partie occupée avec une heure différente de 60 minutes avec celle de la zone libre, au sud de la ligne de démarcation.

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, des échanges ont lieu avec le haut commandement allemand à différentes reprises avant et après l’occupation totale de la France ; ils mettent en jeu, notamment, la SNCF, pour les écarts des heures et les dates de changement d’heure, ainsi que le secrétaire d’État aux Communications. Plus tard, ce sera le tour du Gouvernement provisoire de la République française, selon l’avance des armées alliées.

Au mois d’août 1945, un nouveau décret rétablit l’heure d’hiver traditionnelle en deux étapes : avec un retard d’une heure le 18 septembre 1945, puis d’une autre le 18 novembre 1945 ; mais un décret annule cette dernière décision. Ce qui fait que la France demeure à cette époque à l’heure d’hiver de l’Europe centrale qui est également l’heure d’été de l’Europe occidentale.

La dernière décision de changement d’heure en France remonte au 19 septembre 1975 : un décret introduit alors une heure d’été en France, pour application du 28 mars au 28 septembre 1976. Cette mesure, prise à la suite du choc pétrolier de 1973, avait pour but d’effectuer des économies d’énergie en réduisant les besoins d’éclairage en soirée. À l’origine, cette mesure devait être provisoire.

https://www.francetvinfo.fr/france/passage-a-l-heure-d-hiver-la-petite-histoire-des-changements-d-heure_2439759.html

5 10 1938

Je demande un effort de surarmement plus intense et plus hâtif.

Léon Blum

L’ahurissante valse-hésitation des responsables politiques vis-à-vis de l’attitude à avoir envers Hitler, un jour je souffle le chaud, le lendemain je souffle le froid, un jour j’aspire à la paix à tout prix, le lendemain j’en appelle au réarmement, ne laisse pas d’étonner. Et la gauche n’en a pas le monopole : à l’extrême droite, pour d’autres raisons, Charles Maurras balancera sans cesse entre la volonté de paix et le choix de la guerre, ne sachant qui doit l’emporter entre sa haine du bolchevisme et celle du nazisme.

7 10 1938

En Allemagne, les Juifs doivent remettre leur passeport dans un délai de 14 jours.

10 10 1938

La Pologne envahit le secteur tchécoslovaque de Tesin, reprenant ainsi 76 de ses nationaux, mais incorporant 125 000 Tchèques. La Hongrie va lui emboîter le pas en récupérant 504 000 Magyars installés le long de la frontière slovaque, mais récupérant ainsi 500 000 Slovaques.

13 10 1938

Paris s’apprête à recevoir le roi des Belges, Léopold III, pour l’inauguration d’une statue de son père Albert I°, le roi-soldat. Colette aime beaucoup les Belges et le dit. Elle parle ici d’une rencontre avec la reine Élisabeth, nièce de Sissi ; postérieurement, les rencontres se feront régulières et une réelle amitié nouera les deux femmes. Il faut se représenter l’importance du personnage qu’était alors Colette dans la société française : à 65 ans, son talent journalistique ne suffisait pas à expliquer sa popularité : il y fallait une grande écoute et compréhension de l’autre, ce qui avait fait d’elle la confidente de nombre de françaises. Le droit français de l’époque faisait bien peu de cas des femmes mariées, des mères, tenues pour des domestiques, à l’écart du droit de vote, à l’écart de l’autorité parentale, obligées d’avoir l’autorisation du mari pour ouvrir un compte bancaire etc… Le droit romain qui donnait au père droit de vie et de mort sur ses enfants, n’avait guère été changé sur ce point par le code Napoléon. Bref, il y avait de quoi se sentir étouffer et, quand une petite porte s’entrouvrait par laquelle passait une brise rafraîchissante, nombre de femmes s’y engouffraient. Confidente en 1938, cela signifie quasiment obligatoirement l’utilisation de l’écrit et, dans une lettre on ne dit pas la même chose que lorsque qu’on téléphone à 3 heures du matin à Macha Béranger, et encore moins lorsque l’on se livre à une séance narcissique sur Facebook à toute heure du jour et de la nuit. Elle était donc devenue souvent l’amie des grands ; peut-être ne l’était-elle pas réellement des petits, mais ceux-là étaient tout de même certains de trouver auprès d’elle une réelle qualité d’écoute.

Un jour que j’étais à Bruxelles, le trottoir me fut barré, un moment, par un rassemblement tranquille. Comme je m’informais, croyant à un accident, une imposante fruitière me répondit : Ça est notre reine qui sort d’un magasin.

La petite foule se dispersa sans cris ni saluts, il n’y eut qu’un tendre empressement discret, et le mot orgueilleux de la marchande : notre reine. Combien de fois l’ai-je entendu sur des lèvres belges, ce possessif affectueux notre roi, notre reine ?

Les Belges, peuple fort, peuvent – ils l’ont montré – se passer de tout, sauf de porter amitié à qui les aime. Ils ne regardent pas aux dépenses du cœur, ni aux autres. Souverains et sujets de la Belgique vivent simplement, mais ils savent user du faste avec simplicité. C’est pourquoi je trouve que rien ne sera trop beau dans la réception que Paris fera à Léopold III.

Ceux qui, chez nous, ne l’ont jamais vu ne vont pas manquer de comparer, aux traits du roi de bronze, ceux du roi vivant. L’œil subtil des femmes, surtout, saisira sur le visage de celui-ci l’apport de l’énergique reine mère, le T dessiné par les sourcils horizontaux et la droite arête du nez, et une manière de sourire qui dépend des yeux autant que de la bouche. De ces yeux extrêmement clairs, riches d’expression plus que de couleur, on dit dans mon pays que ce sont des yeux qui traversent la tête. Quand il s’agit d’un jeune roi réfléchi, le mot fait une belle image… À trente-sept ans, la somme de connaissances qui traversèrent, recueillies par Léopold III, sa solide tête dorée, est considérable. Si jeune encore, il a été un roi heureux, puis un roi malheureux. Que penserait la jeunesse d’aujourd’hui, encline aux efforts brefs, de la lourde éducation qui pèse sur les enfants royaux ?

À l’âge où l’on campe par jeu et par plaisir, le prince Léopold dormait en uniforme, la tête sur son havresac, parmi l’armée de son père. Auparavant, on lui enseignait ce qu’apprennent les enfants les plus appliqués, et son emploi du temps et de l’esprit comportait des leçons d’empire sur soi, outre les sports et la musique… La charmante photographie que celle où une main maternelle, experte à sculpter, peindre, émouvoir les cordes, celle de la reine Élisabeth, rectifie la position d’une petite main sur l’archet ! Les voyages eux-mêmes, fête des enfants ordinaires, font partie du programme d’instruction et d’éducation, pour les fils des derniers rois, et les forcent d’apprendre, quand l’heure, le lieu, le climat n’invitent qu’à rêver.

Le roi des Belges, qui vient à Paris saluer son père, fait chez nous figure de jeune homme, parce qu’il est dans notre caractère de nous attacher au charme individuel de nos hôtes royaux – oublierions-nous, à voir celui-ci, que chez lui il règne ? Il règne au point de connaître ce qui forme un monarque complet : les difficultés matérielles, l’opposition politique, la gravité du trouble avenir, le poids, le souci d’une descendance dont il serait le seul appui, si la reine Élisabeth, du fond de sa solitude de veuve, ne tendait à un fils solitaire sa délicate et puissante main…

Je ne l’ai vue qu’une fois, la reine Élisabeth, avant la mort d’Albert I°. Elle eut la bonté de me donner un rendez-vous matinal, au palais. En dépit de tous ses portraits, je ne m’attendais pas à voir entrer et venir à moi, légère sur un grand étang de parquet… une jeune fille. La jeunesse persistante, chez une femme, ce n’est pas dans le grain de l’épiderme, dans une paupière intacte qu’elle s’annonce et nous étonne. Nette de tout fard, la reine des Belges me surprit si fort que je ne pris pas la précaution de m’en cacher.

Jeune était la démarche – la reine aime et prolonge les promenades à pied – et jeunes les cheveux filetés de blanc, encore plus jeunes la taille mince, les épaules effacées, et que dirai-je du regard ? Le bleu sentimental des prunelles, qui pouvait ne fléchir devant rien ni personne, la reine-artiste l’avait rappelé dans une parure bleuâtre, dans un joyau : elle se rendait à une de ces cérémonies qui imposent à une reine, quelque matinale que soit l’heure, le port d’une robe longue et soyeuse, du chapeau dit habillé. Du moins la ravissante petite aigrette, pleine d’un humour à peine perceptible, qui égayait le royal chapeau, rappelait que la reine Élisabeth aimait de ramasser, pendant ses promenades, la plume tombée du geai ou du ramier, et la planter comme personne entre les mailles de son bonnet de laine…

Engrenée que j’étais dans une tournée de conférences, il me fallut quitter Bruxelles, en renonçant à l’honneur et à la joie d’un déjeuner intime avec une reine qui mérita de s’appeler la Bien Aimée de l’Europe, et qui modela son fils afin qu’il fût digne à la fois d’un trône, de la félicité, de la douleur sans bornes [la mort de son épouse Astrid 3 ans plus tôt dans un accident de voiture au bord du lac des 4 cantons en Suisse], et de la confiance d’un peuple, résumée dans la chaleur bruxelloise !

Cette chaleur d’amitié, d’ironie cordiale, de généreuse hospitalité, je la connais depuis bien longtemps. Elle commence pour moi à la gare du Midi, à Bruxelles. Si ma chance le veut, le chauffeur du taxi me demande, inimitablement : Où ça est-ce que tu vas, Madame ? Je voudrais bien pouvoir lui répondre : Je vais, comme autrefois, chez les parents – frères, belles-sœurs, cousins de ma mère, fils des Français qui optèrent, vers 1850, pour la nationalité belge, ma mère exceptée. Je vais à la source d’une odeur de pain chaud, de charbon de terre, de café qui me dilate les narines. Je vais à des amis qui m’ouvrirent leur cœur, qui lurent mes livres, qui unirent sur leur table, quand j’arrivais, les meilleurs vins de France, les longues écrevisses, les poissons de la mer proche. Je vais à ceux de qui je suis, je reste la débitrice, car ils me jugèrent digne de succéder, au sein du cénacle, qui choie prose et vers français, à la comtesse de Noailles.

Le chauffeur de taxi n’a que faire de telles confidences. Il me suffit d’ailleurs qu’il me mène par un chemin connu, banal, agréable, sur un pavé bruxellois et souvent mouillé, à travers une capitale dont je suis un peu la citoyenne d’adoption, une capitale qui s’y connaît en fait d’hospitalité. En fait d’amitié aussi – elle peut montrer ses cicatrices.

Aussi je me soucie que Paris se mette, aujourd’hui, en frais.

Rien ne sera trop beau. Le linge damassé des grands jours. La belle argenterie. Les drapeaux, les musiques. Des cris, un peu d’exaltation autour d’un socle, au-dessous d’un chevalier de bronze, autour de son fils. Songez, Paris, qu’il s’agit d’un roi, et d’un beau jeune homme. Songez, surtout, qu’il s’agit de fêter un ami.

*****

Madame Colette, je ne sais pas bien pourquoi je vous écris, et vous trouverez que je n’ai pas grand-chose à vous dire. Je n’ai rien d’une aviatrice, ni d’une guérisseuse, ni d’une grande directrice d’industrie. Quand j’étais jeune fille (c’est loin) j’étais très pauvre. Il faut en voir beaucoup quand on veut rester honnête. Enfin, j’ai épousé un garçon de mon âge et tranquille. Nous avons eu deux filles. Je ne dis pas que ça été commode de les élever. Nous nous donnions tant de peine que le temps passait vite. Nous avons eu la chance de les marier toutes les deux. Jamais nous ne nous sommes faits la moindre méchanceté mon mari et moi, et nous continuons. C’est-à-dire que nous croyons quelquefois que notre vie commence au lieu qu’elle finit. En somme il ne nous est jamais rien arrivé de remarquable. Mais je ne peux pas m’empêcher de trouver dans ma vie quelque chose de très spécial, la preuve est que je vous écris. Si je ne vous mets pas mon nom, c’est qu’il n’intéresse personne.

Je me garderai bien d’ajouter, louange ou commentaire, quoi que ce soit à une telle lettre. Je l’ai copiée pour mes lectrices de Paris-soir, comme j’aurai calqué le dessin d’une fleur.

Colette Paris-soir, 12 décembre 1938

Cette femme, anonyme par réalisme, non par calcul, qui n’avait probablement jamais fait d’études, dit son intelligence, sa bravoure serait-on tenté de dire, avec une rare concision : cela n’est pas sans rappeler le court poème de Maximilien I°, grand-père de Charles Quint, à des siècle d’écart, à une distance culturelle sidérale, qui n’avait en commun avec elle que d’avoir vécu dans un monde encore dominé par une sagesse paysanne qui n’a pas besoin de religion pour parler de bonheur.

Vis, ne sais pour combien de temps,

Et meurs, ne sais quand ;

Dois partir, ne sais où ;

Ce qui m’étonne, c’est que je sois content.

On pense encore à ce film des années 70 dans lequel Jean-Louis Trintignan joue un cadre, la cinquantaine aisée, qui voit un couple âgé sur le quai d’une gare – l’époque du film est encore à la locomotive à vapeur -, elle sortant son mouchoir pour enlever une escarbille de l’œil de son mari, et le cadre de se dire, avec une jalousie non dissimulée : mais comment ont-ils donc fait pour arriver à cet âge en s’aimant encore ?

28 10 1938

Les rescapées des Brigades Internationales, avant de quitter l’Espagne, défilent à Barcelone sur un tapis de fleurs.

Incendie aux Nouvelles Galeries de la Canebière à Marseille, peu après 15 h. Le mistral se met de la partie et le feu se propage en face, à l’Hôtel de Noailles et au Grand Hôtel. La façade des Nouvelles Galeries s’effondre. La catastrophe fera 73 morts. Edouard Daladier, président du Conseil, n’est pas loin : il préside le congrès du parti Radical au Grand Palais : arrivé rapidement sur les lieux, il ne mâchera pas ses mots envers les élus de la ville : N’y a-t-il donc personne pour faire régner l’ordre dans cette ville ? Il va décider de placer la ville sous tutelle du préfet ; les pompiers de Toulon viendront relayer, mais bien tard évidemment ceux de Marseille. Edouard Herriot, maire de Lyon, lui aussi présent fera venir les pompiers de Lyon : ils arrivent à 23 heures … pour participer au débarras des ruines et au nettoiement de la zone. Le maire socialiste, Henri Tasso sera démis de ses fonctions le 20 mars 1939 et n’aura pas de successeur jusqu’à la Libération. La ville de Marseille sera condamnée pour faute lourde en 1952 par le Conseil d’Etat. Les Nouvelles Galeries ne seront pas reconstruites.

30 10 1938

Dans l’émission radiophonique CBS, Mercury Theater on the Air, Orson Welles, 23 ans, adapte le roman La Guerre des mondes de Herbert Georges Wells, publié en 1898 : il ne s’agit ni plus ni moins que de l’invasion belliqueuse des États-Unis par les Martiens. Les studios de CBS, la police enregistreront pendant l’émission quelques appels voulant s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un reportage en direct, mais rien de plus. La plupart des auditeurs avaient bien enregistré le message du début de l’émission disant qu’il s’agissait de fiction. Mais le lendemain, la presse ne pourra se contenter de ce flop et se mettra à parler de panique généralisée pendant l’émission, ayant entraîné des embouteillages monstres, des morts etc… Et le fait est qu’aujourd’hui encore ce jour est resté celui de la crédulité stupide des gens alors qu’en fait, c’est celui des flops des médias, frustrés de ce que le bon sens des gens les empêche de gober n’importe quoi.

Automne 1938

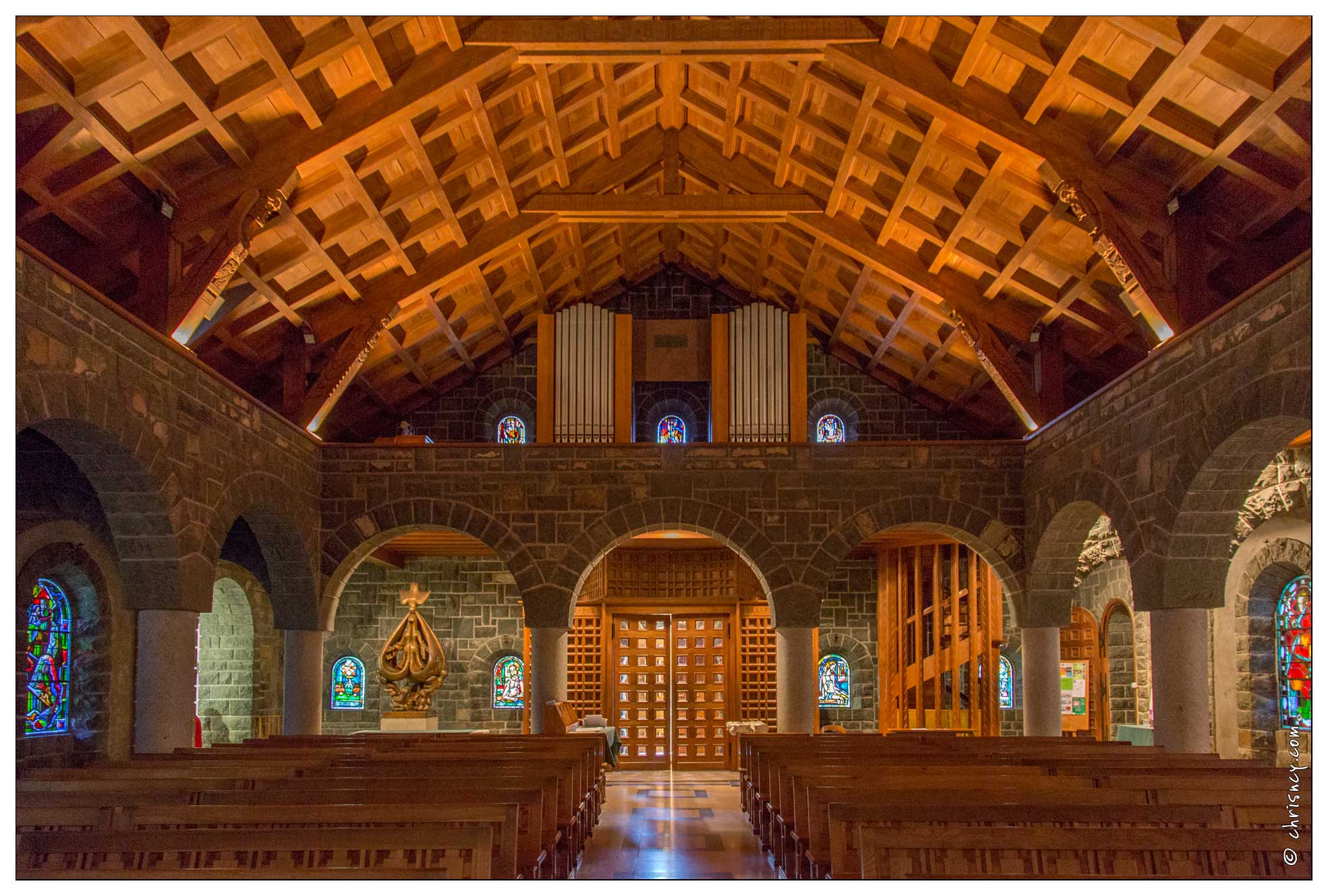

Le chanoine Devémy est aumônier des sanatoriums du Plateau d’Assy, en Haute Savoie, depuis bientôt dix ans. Il a lancé la construction d’une église dont les fidèles seraient essentiellement les malades des sanatoriums. Maurice Novarina en est l’architecte : il a déjà construit une église à Vougy, une autre au Fayet et son projet pour le plateau d’Assy a été accepté par l’évêque d’Annecy, Mgr Florent de la Villerabelle. Les travaux ont commencé au printemps de l’année, effectués par l’entreprise Victor Olivet. Il a répondu à une invitation du Père Couturier, dominicain, à une exposition d’art religieux : Vitraux et tapisseries modernes. Rouault a fait trois cartons de vitraux que Paul Bony a exécutés : deux crucifixions et un Christ aux outrages, le tout monté sur des bâtis en contreplaqué… pas vraiment l’idéal pour les mettre en valeur. Le chanoine demande au Père Couturier s’il serait possible d’avoir l’un de ces vitraux pour l’église du Plateau d’Assy. Il transmet à Rouault qui répond : choisissez et le chanoine Devémy choisit le Christ aux outrages.

C’est ainsi que va commencer une aventure artistique qui n’aura pas fini de faire couler de l’encre, de déchaîner des passions : grande querelle des Anciens et des Modernes [voir à juillet 1951] focalisée autour de ce qui devait être, aux dires même du chanoine, une église honnête, sincère, fonctionnelle, traditionnelle, avec de bons matériaux, cadrant bien avec le paysage, s’inspirant des chalets typiquement savoyards, trapus, enveloppés dans leurs toits débordants partout, protégés. […] Je n’avais aucune prétention révolutionnaire – bien moins encore médité de faire du bruit et encore moins de faire du scandale. Ça, pas du tout.

[…] Or la décoration de l’église a dépendu en fait de ce vitrail : le père Couturier était d’accord avec moi : on ne pouvait pas mettre n’importe quoi avec ce vitrail de Rouault.

Dès lors, les relations des uns et des autres les amèneront à contacter Bonnard, Matisse, Braque, Lurçat, Chagall, Léger, Lipchitz, Bercot, Bazaine, Demaison, Hebert-Stevens, Bony, Brianchon, Lamache, Ruche, Signori, Kijno, Mary, Strawinsky, Huré. Même Picasso avait été approché : il avait présenté un tableau qui aurait pu être la Vierge et l’Enfant Jésus, mais la femme avait un œil à la base du front et l’autre près de la bouche, et le chanoine Devémy, soucieux de ne pas le blesser, avait répondu avec une onctuosité toute ecclésiastique : ça me paraît difficile ! Et c’est ainsi que la renommée de nombre de ces artistes focalisa autour de l’église du plateau d’Assy l’intérêt de la presse, que débats il y eut, tables rondes, etc… Mais la palme de la contestation s’adressa au Christ de Germaine Richier, à laquelle le chanoine Devémy avait demandé de s’inspirer d’un verset d’Isaïe ch. 53 : Comme un surgeon, il a grandi devant nous, comme une racine en terre aride, sans éclat ni beauté nous l’avons vu et sans aimable apparence, objet de mépris et rebut de l’humanité. Pour être sans éclat ni beauté et sans aimable apparence, c’était réussi… on ne pouvait faire mieux ! En d’autres circonstances, Germaine Richier déclarait : Je suis plus sensible à un arbre calciné qu’à un pommier en fleurs, ce que disent de nombreux franquistes en espagnol : Viva la muerte. Tout un programme !

Le feu aux poudres partit d’un tract distribué à Angers début 1951 à la suite d’une conférence du chanoine Devémy ; très rapidement la presse nationale s’en empara, de l’Humanité au Figaro, et l’affaire monta jusqu’au Vatican. Au printemps 1951, Monseigneur Cesbron, évêque du diocèse, fit retirer du maître autel le Christ de Germaine Richier pour le reléguer dans la chapelle des morts. Il regagnera sa place initiale en 1969, dix ans après la mort de l’auteur.

Crucifix de Germaine Richier

architecte : Maurice Novarina. Au fond, à droite, l’Aiguille du Midi, encore ensoleillée.

![Photographes en Rhône-Alpes::[Notre Dame de Toute Grâce plateau d'Assy, vitrail Rouault]](https://numelyo.bm-lyon.fr/f_eserv/BML:BML_01ICO0010158e77ddbc8933/preview_Source0.jpg)

Christ de la Passion par Georges Rouault

Tapisserie de Lurçat

Saint-François de Sales de Pierre Bonnard

mur décoré par Fernand Léger

8 11 1938

Maurice Bavaud, un garçon de 22 ans, de nationalité suisse, séminariste à Saint Brieuc s’est rendu en Allemagne pour y assassiner Hitler. Il a acheté à Bâle un pistolet 6.35 mm : mêlé à la foule lors d’une journée de commémoration, il ne parvient pas à trouver le bon moment pour passer à l’acte. Il renonce à son entreprise et repart pour Paris : sans billet, il se fait arrêter et remettre à la Gestapo : après avoir été fouillé et sous la torture, il avoue son projet. Son pays ne tentera rien pour le sauver. Il sera condamné à mort, enfermé à la prison de Plötzensee et décapité à la hache le 14 mai 1941. Marcel Gerbohay, un ami du séminaire, français et complice dans ce projet, sera exécuté en 1943. On a coutume de se moquer d’un tel degré d’amateurisme, mais en l’occurrence l’issue tragique fait venir les larmes, non le rire ; il est bien certain que ce n’est pas en fréquentant un grand séminaire que l’on risque d’apprendre le B.A. BA en matière d’assassinat politique : être en règle en prenant ses titres de transport, se débarrasser au plus vite des pièces à conviction : le revolver, etc etc…

9 11 1938

En Allemagne, les nazis nommeront Kristallnacht – Nuit de Cristal – un vaste pogrom antisémite qui fera 36 morts chez les juifs et 36 blessés graves ; 119 synagogues sont brûlées, 815 magasins pillés, 171 maisons incendiées ou détruites, 20 000 Juifs ont été arrêtés ; le prétexte : la mort du conseiller d’ambassade à Paris Von Rath, des suites d’un attentat commis par Herschel Grynszpan, un juif polonais de 17 ans, deux jours plus tôt : il venait d’apprendre l’expulsion fin octobre de sa famille d’Allemagne vers la Pologne.

Il semble qu’au début il ait voulu abattre l’ambassadeur lui-même. Mais n’ayant pas pu atteindre son but, il a tiré à la place sur le premier employé de l’ambassade qu’il a rencontré. L’ironie de la chose est qu’Ernst Von Rath, l’homme qui fut abattu, était un individu surveillé par les autorités en raison de ses sympathies anti-nazies

Kakuri Murakami. Le meurtre du commandeur Belfond 2018

La quantité de verre brisé ce jour-là équivaut à la moitié de la production annuelle de verre de la Belgique. Les dégâts causés ont été estimés à plusieurs centaines de millions $. Dans les cas où les assurances remboursèrent les dommages causés aux Juifs, l’État confisqua cet argent en compensation du meurtre de von Rath. Cette amende atteignit 250 millions $. Les principales têtes SA tombent pour être remplacés par les SS : Schutz Stappel. Vont s’ensuivre les premiers convois de Juifs vers Dachau.

Le silence des pantoufles est plus dangereux que le bruit des bottes.

*****

Comment cela a-t-il été possible !

Quand les nazis sont venus chercher les communistes

Je n’ai rien dit,

En effet, je n’étais pas communiste.

Quand ils ont jeté en prison des sociaux démocrates,

Je n’ai pas protesté,

En effet, je n’étais pas social démocrate.

Quand ils sont venus chercher les catholiques

Je n’ai pas protesté,

En effet, je n’étais pas catholique.

Quand ils sont venus me chercher

Il n’y avait plus personne pour protester.

Martin Niemöller, 1892-1984, pasteur à Berlin, condamné à 7 ans de camp de concentration.

L’économie allemande dépasse de 25 % son niveau de 1929.

15 11 1938

À Barcelone, Dolorès Ibarruri, la Pasionaria, dit adieu aux Brigades Internationales : Mères ! Femmes ! Lorsque les années auront passé et que les blessures de la guerre seront cicatrisées ; lorsque le souvenir des jours de détresse et de sang se sera estompé dans un présent de liberté, d’amour et de bien-être ; lorsque les rancœurs seront mortes et que tous les espagnols sans distinction connaîtront la fierté de vivre dans un pays libre, alors, parlez à vos enfants. Parlez leur des hommes des Brigades Internationales.

Dites-leur comment, franchissant les océans et les montagnes, passant les frontières hérissées de baïonnettes, épiés par des chiens dévorants avides de déchirer leur chair, ces hommes sont arrivés dans notre pays comme des croisés de la liberté. […]

Ils abandonnèrent tout : tendresse, patrie, foyer, fortune, mères, épouses, frères, sœurs et enfants, et vinrent nous dire : Nous voici. Votre cause, la cause de l’Espagne, est la nôtre. C’est la cause de toute l’humanité éprise de progrès !

Aujourd’hui, ils s’en vont. Beaucoup d’entre eux, des milliers, restent ici, avec comme linceul, la terre espagnole, et tous les espagnols se souviennent d’eux avec une émotion profonde. […]

Camarades des Brigades Internationales ! Des raisons politiques, des raisons d’État, l’intérêt de cette même cause pour laquelle vous avez offert votre sang avec une générosité sans limites, font que vous repartez, certains de vous dans leur pays, d’autres vers un exil forcé. Vous pouvez partir la tête haute. Vous êtes l’histoire, la légende, l’exemple héroïque de la solidarité et de la démocratie universelle […].

Nous ne vous oublierons pas ; et quand l’olivier de la paix se couvrira de nouveau de feuilles mêlées aux lauriers victorieux de la République espagnole, revenez !

30 11 1938

Le gouvernement réprime la grève générale déclenchée par la CGT.

12 12 1938

En Chine, Tchang Kai Shek est à son quartier général de Xi’an : il est enlevé et retenu en otage par le seigneur de la guerre Zhang Xueliang, en négociation avec les communistes et qui souhaite que Tchang accepte finalement de constituer un front uni avec ces derniers pour lutter contre les Japonais. C’est l’incident de Xi’an.

16 12 1938

Franco restitue au roi Alphonse XIII ses droits civils ; ce dernier revient en Espagne.

25 12 1938

Offensive décisive de Franco sur la Catalogne.

12 1938

Le premier Institut de sondage – Gallup – a été crée aux États-Unis en 1936… ils arrivent en France, où 70 % des personnes interrogées estiment que la France et la Grande Bretagne doivent désormais résister à toute nouvelle exigence de Hitler

1938

Entre prudence et naïveté, la Banque de France choisit la prudence : elle fait disperser ses lingots d’or dans ses succursales de l’ouest, du centre et du sud de la France. L’aventure de ces lingots ne faisait que commencer : les péripéties ne vont pas manquer, jusqu’à la fin de la guerre, quand les lingots rentreront au bercail, pratiquement au complet :

En 1939, avant même le déclenchement du conflit, les réserves d’or rejoignent 91 dépôts au Sud, à l’Ouest et au Centre : 756 tonnes de métal précieux sont ainsi acheminées par camion au Puy. Pour faciliter le transport, on transforme en lingots les pièces d’or, que les Français patriotes avaient apportées durant la Première Guerre mondiale. [Il faut noter aussi l’envoi en Turquie, via Beyrouth de 60 tonnes d’or : était-ce la condition pour que la Turquie resta neutre pendant le conflit ?]

Mais, au printemps 1940, après la percée des armées allemandes, ces précautions sont insuffisantes. Il faut organiser l’évacuation outre-mer des 1 777 tonnes d’or de la Banque de France, auxquelles s’ajoutent 230 tonnes d’or belge et polonais, ainsi que 200 caisses de la Banque Nationale de Suisse. À noter que les réserves de la Bank Polski ont déjà effectué un étonnant périple : évacuées de Varsovie à l’arrivée des troupes allemandes en septembre 1939, elles ont gagné par chemin de fer le port de Constanza, en Roumanie, d’où un petit pétrolier anglais les emmène en Turquie. De là, elles partent en train pour Beyrouth, d’où la flotte française les convoie jusqu’à Toulon, avant qu’elles ne se retrouvent dans les caves de la succursale de la Banque de France de Nevers. […]

Grâce à la diligence de la Banque de France et à l’efficacité de la Royale, les Allemands ne récupéreront pas une once de l’or français. Lorsque, dès le 16 juin 1940, une semaine avant l’armistice, un général allemand se présente rue de La Vrillière et demande : Où est l’or ? on le conduit dans les caves, qui sont vides. Même les billets dits de la réserve du gouverneur se sont volatilisés : ils ont gagné l’Angleterre par les ports de la Manche et de la Bretagne. Ils reviendront à hauteur de 7 milliards de francs dans des avions anglais pour être parachutés à la Résistance.

Quant à l’or, il s’en faut de peu qu’il ne tombe dans les mains nazies. Notamment à cause des tergiversations du gouvernement qui refuse l’aide américaine. Début juin, le président Roosevelt propose d’envoyer un croiseur et deux destroyers pour transporter en lieu sûr tout l’or restant en France. […] L’affaire, si l’on peut dire, tombe à l’eau, et c’est la Royale qui doit organiser en catastrophe la mise à l’abri du stock d’or restant en France.

À la vérité, ce dernier a bien maigri depuis septembre 1939. Plus de 800 tonnes d’or ont déjà gagné New York via Halifax, au Canada, pour régler les achats réalisés dans le cadre du cash and carry : les navires français arrivent avec l’or et repartent avec les canons, les mitrailleuses et les avions. Parfois trop tard, comme pour le Béarn et la Jeanne-d’Arc : arrivés fin mai 1940 à Halifax avec 299 tonnes d’or à bord, ils chargent aussitôt 110 avions, mais, quand ils approchent des côtes françaises, l’armistice va être signé et ils sont détournés vers la Martinique, où les appareils rouilleront au sol. Le croiseur Émile Bertin connaît une aventure encore plus surprenante : arrivé le 18 juin à Halifax avec 254 tonnes d’or, il reçoit l’ordre du nouveau gouvernement français, le gouvernement Pétain, de gagner aussitôt la Martinique. Il brûle la politesse aux Anglo-Canadiens qui veulent le retenir et transporte l’or à Fort-de-France, où il sera entreposé jusqu’à la fin de la guerre.

Restent, fin juin 1940, à la veille de l’armistice, quelque 1 260 tonnes d’or à évacuer, dont l’essentiel est à Lorient et dans le fort de Portzic, près de Brest. Elles sont chargées, du 16 au 19 juin, sur des bateaux civils réquisitionnés, alors que la Luftwaffe mitraille le port et lance des mines magnétiques.

Dans son rapport, l’envoyé de la Banque de France raconte comment des marins en détention, sortis de prison tout exprès et à moitié ivres (un navire pinardier vient d’accoster), transportent dans des camions-bennes du service à ordures de Brest 16 201 caisses et sacoches d’or. Les navires partent à la veille de l’arrivée des troupes allemandes et gagnent Casablanca puis Dakar, d’où le trésor gagne par chemin de fer Kayes, au Soudan français. (au Mali, proche de la frontière avec le Sénégal, plein est de Dakar, sur le fleuve Sénégal et la ligne de chemin de fer Dakar-Bamako), Il y restera durant toute la guerre, malgré les pressions allemandes pour son rapatriement en métropole. [Quelle que soit la situation de chacun dans ce conflit, il faut souligner la probité de cette poignée d’individus qui se sont retrouvés seuls en charge de la gestion de l’or de la France. Ils ont eu un réflexe de bons fonctionnaires en s’organisant d’eux-mêmes par grade et ancienneté : l’inspecteur Martial, qui était à New York, avait la responsabilité de gérer quelqu’un à Alger, qui gérait lui-même quelqu’un qui était à Dakar ! Lacroix était tout seul au fort de Kayes, avec vingt-cinq tirailleurs sénégalais et un sergent européen. C’est tout ! N’importe qui aurait pu les assassiner et repartir avec l’or ! Eux-mêmes auraient pu s’emparer de l’or ! Ils ne l’ont pas fait. Cela prouve leur loyauté.]