| Publié par (l.peltier) le 6 septembre 2008 | En savoir plus |

7 08 1942

Onze mille marines débarquent à Guadalcanal, l’une des plus féroces batailles que l’on ait jamais connu ; les Japonais évacueront 6 mois plus tard, île après île. Les Américains vont batailler encore 3 ans pour reconquérir le Pacifique. C’est leur puissance industrielle qui finira par leur assurer la victoire : ils produisent 15 fois plus d’acier et 20 fois plus d’énergie électrique que le Japon. Ils avaient mis leurs soldats Navajos aux transmissions, leur créant pour la circonstance un alphabet qui en faisait une langue écrite. On appela cela le code Navajo : ni les Japonais, ni les Allemands ne parvinrent à le décrypter. Pourquoi n’a-t-on pas pensé à faire de même avec nos troupes coloniales ? Nos coloniaux auraient pu transmettre en ouolof, malinké, peul, soussou… ; il est vrai que c’aurait été beaucoup plus exotique et moins chic que les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une langueur monotone.

9 08 1942

Match de foot à Kiev, pas tout à fait ordinaire : il oppose le FC Start, qui fédère les joueurs du Dynamo de Kiev et du Lokomotiv, à la Flakelf, c’est-à-dire la Luftwaffe. La Wehrmacht est à Kiev depuis le 19 septembre 1941, et la bataille a entraîné la reddition de plus de 600 000 soldats de l’Armée rouge. Les plus aptes au travail sont revenus dans la ville occupée. Le FC Start a déjà remporté une série de matchs sur des scores fleuves, et la Flakelf a demandé un match retour après avoir été défaite par 5 à 1. Mais ils sont à nouveau battus, 5 à 3. À partir de là, les versions, nombreuses, divergent : le cinéma va s’en emparer, on parlera d’exécution de toute l’équipe russe par la Gestapo, voire même de l’exécution des tous les spectateurs – pas loin de 5 000 – ! On est seulement sur que le 18 août, 7 joueurs du Start seront interrogés par la Gestapo, et transférés au camp de Syrets, voisin du ravin de Baby Yar. Nicolaï Troussevitch, Ivan Kouzmenko et Alexeï Klimenko seront exécutés les 23 février 1943, après la chute de Stalingrad.

Le même jour, à Leningrad, à la Philharmonie de la ville, on joue la symphonie n° 7, de Dmitri Chostakovitch : pouvoir faire cela en dépit de la faim, de la dénutrition, des indicibles souffrances, des innombrables morts, c’est être invincible.

11 08 1942

De Gaulle se rend au Liban pour un voyage de cinq semaines, malgré un agenda déjà très rempli. Le 28 août, il prononcera un discours à Beyrouth pour affirmer la place de la France au Moyen Orient, laissant entendre aux Anglais qu’il est hors de question de leur laisser le champ libre. En marge de ces activités officielles il recevra en secret Ivan Avalov, de son vrai nom Ivan Agayants, résident du NKVD à Téhéran, polyglotte parlant couramment le français, ce qui permet de s’entretenir sans témoins…

15 08 1942

Marcellin et Francine Dumoulin, 40 et 37 ans, parents de sept enfants de 13 ans à 18 mois, – lui est cordonnier, elle institutrice – partent de Chandolin, un village de Savièse, dans les alpages suisses des Diablerets pour s’occuper de leurs vaches. Il fait très chaud… près de 20° à 3 000 mètres d’altitude. Les alpages de Grilden sont sur l’autre versant de la montagne côté bernois. Le chemin est long, et traverse deux glaciers. Ils tombent et blessés, ne pouvant se relever, meurent dans une crevasse du glacier de Transfleuron, à 2615 m d’altitude [à proximité de l’actuel téléski du Dôme, sur la station des Diablerets 3 000]. À la faveur du réchauffement climatique et donc de la diminution d’épaisseur du glacier – maigri de 45 m. comme en étendue – raccourci de 200 m. -, on les retrouvera le 13 juillet 2017 aux coordonnées GPS 583800/1295589. Les deux corps, une fois sortis de leur gangue de glace où ils étaient momifiés, se décomposeront vite. Aux dires de leur seule fille encore vivante lors de cette découverte – elle avait alors quatre ans – ce 15 août, le temps était grand beau lors de leur départ, mais il y avait eu un orage en fin de journée, chose fréquente dans les Alpes à cette période de l’année.

On a bien du mal à ne pas s’étonner d’une telle différence de comportement à 75 ans d’écart entre ces parents qui n’hésitent pas à laisser à la maison sept enfants pour une randonnée qu’ils connaissaient – au moins le père – mais savaient justement rude et fatigante et nos comportements actuels où le simple fait d’envisager cela serait jugé folie. On laisse ses recommandations à l’aîné, on demande à une voisine de jeter un œil de temps à autre, et ma foi, ça ira comme ça ! Habitués à une vie rude, les montagnards le sont aussi ; habitués à des prises de risque fréquentes, leur projet n’a probablement choqué personne. D’autre part, il devait y avoir tout de même une grande différence entre leur manière d’aborder cela et celle des alpinistes qui, eux, dès cette époque, emmènent corde et piolet sitôt qu’il y a un glacier à franchir. Il semble bien que pour les Dumoulin, tel n’ait pas été le cas.

Les corps découverts aux Diablerets ont été formellement identifiés.

17 08 1942

Premier bombardement allié et c’est Rouen qui est visé, plus précisément, la gare de triage de Sotteville : 12 bombardiers B 17 larguent 54 bombes, faisant 53 morts, 120 blessés. À la tête de cette escadrille, Paul Tibbets : on le reverra aux commandes d’Enola Gay, le bombardier qui larguera la bombe atomique sur Hiroshima en août 1945.

19 08 1942

Débarquement allié à Dieppe : 5 000 Canadiens qui rencontrent une résistance acharnée, 1 100 Anglais, 50 Américains et quelques français ; les tanks s’enlisent ou coulent en quittant les péniches et leurs équipages périssent noyés ou brûlés. La Luftwaffe, très présente réduit à l’inaction les destroyers et la RAF anglaise. L’échec est total : 1 000 tués, 500 blessés, 2 000 prisonniers, 36 chalands de débarquement et 25 tanks détruits ou coulés, 106 avions abattus.

20 08 1942

Le Pasteur Marc Boegner écrit au Maréchal Pétain :

Nîmes, le 20 août 1942

Monsieur le Maréchal,

Lorsque vous m’avez fait l’honneur de me recevoir le 27 juin dernier, j’ai remis entre vos mains la lettre par laquelle le Conseil de la Fédération Protestante de France confiait à votre cœur de chrétien et de soldat la douleur et l’émotion éprouvées par les Églises protestantes devant les nouvelles mesures prises en zone occupée à l’égard des Juifs et des chrétiens maintenus Juifs par la loi. Je me vois contraint, hélas ! de vous écrire aujourd’hui au nom de ce même Conseil, pour vous exprimer l’indicible tristesse que ressentent nos Églises à la nouvelle des décisions prises par le Gouvernement français à l’encontre des Juifs étrangers (convertis ou non au christianisme) et de la manière dont elles ont été exécutées.

Aucun Français ne peut demeurer insensible à ce qui se passe depuis le 2 août dans les camps d’hébergement et d’internement. On répondra, on le sait, que la France ne fait que rendre à l’Allemagne des Juifs, que celle–ci a renvoyé en automne 1940. La vérité est que viennent d’être livrés à l’Allemagne des hommes et des femmes réfugiés en France pour des motifs politiques ou religieux dont plusieurs savent d’avance le sort terrible qui les attend.

Le christianisme avait, jusqu’à présent, inspiré aux nations en France, en particulier, le respect du droit d’asile. Les Églises chrétiennes, quelles que soient les diversités de leur confession, seraient infidèles à leur vocation première si elles n’élevaient devant l’abandon de leurs principes, leurs douloureuses protestations.

Je suis obligé d’ajouter, Monsieur le Maréchal, que la livraison de ces malheureux étrangers s’est effectuée en maints endroits, dans des conditions d’inhumanité qui ont révolté les consciences les plus endurcies et arraché des larmes aux témoins de ces mesures. Parqués dans des wagons de marchandises sans aucun souci d’hygiène, les étrangers désignés pour partir ont été traités comme du bétail. Les Quakers, qui font tant pour ceux qui souffrent sur notre sol, se sont vu refuser l’autorisation de les ravitailler à Lyon. Le Consistoire israélite n’aurait pas été autorisé à leur distribuer des vivres. Le respect de la personne humaine que vous avez tenu à insérer dans la constitution dont vous voulez doter la France, a été maintes fois foulé aux pieds. Ici encore les Églises sont tenues de s’élever contre une si grave méconnaissance par l’État de ses indéniables responsabilités.

Le Conseil de la Fédération Protestante en appelle à votre haute autorité pour que des méthodes entièrement différentes soient introduites dans le traitement des étrangers juifs de race, chrétiens ou non de religion, dont la livraison a été consentie. Aucune défaite, vous nous l’avez rappelé vous–même, ne peut contraindre la France à laisser porter atteinte à son honneur.

La fidélité obstinée de la France, même et surtout dans les journées tragiques qu’elle vit depuis deux ans, à ses traditions de générosité humaine, de noblesse spirituelle, reste l’une des causes essentielles du respect que continuent à lui vouer certaines nations.

Vice–Président du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes qui groupe toutes les grandes Églises en dehors de l’Église catholique romaine, je ne puis pas ne pas vous faire part de l’émotion profonde éprouvée par les Églises de Suisse, de Suède, des États Unis, à la nouvelle connue déjà dans le monde entier, de ce qui s’accomplit en ce même en France.

Je vous supplie, Monsieur le Maréchal, d’imposer des mesures indispensables pour que la France ne s’inflige pas à elle–même une défaite morale dont le poids serait incalculable. Veuillez agréer, Monsieur le Maréchal, l’assurance de ma profonde tristesse et de mon entier dévouement.

Marc Boegner, Président du Conseil de la Fédération Protestante de France

07 et 08 1942

Après avoir mené depuis le début de la guerre d’importants mouvements de désobéissance civile, Gandhi lance aux Anglais : Quit India. Il va être arrêté, ne sera libéré qu’en 1944 ; les Anglais mettent en prison le 9 août les dirigeants du Congrès et exercent une sévère répression sur les foules.

21 08 1942

Sur le front de l’Est, les Alpenjäger de la Wehrmacht, faute de pouvoir parvenir à Bakou, centre de la production de pétrole du Caucase, gravissent le Mont Elbrouz, à 3 548 m. Hitler qui veut faire tomber Stalingrad avant le 25 août lance la 6°armée du général Paulus, en l’assurant du soutien massif de la Luftwaffe. Mais la guerre éclair n’est plus et la résistance russe est beaucoup plus forte et efficace que ce que croyaient les Allemands. Les 600 bombardiers Junker et Heinkel, qui effectuent 2 000 sorties se font cueillir par une défense antiaérienne russe qui leur cause d’importants dommages : le bombardement de Stalingrad coûte 40 000 hommes… sur une ligne de 500 km, il n’y a plus que ruines.

23 08 1942

Jules Geraud Saliège, archevêque de Toulouse, s’adresse à ses frères :

Mes très chers frères.

Il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine, qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l’homme ; ils viennent de Dieu. On peut les violer… Il n’est au pouvoir d’aucun mortel de les supprimer.

Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d’une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue, il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle.

Pourquoi le droit d’asile dans nos églises n’existe plus ? Pourquoi sommes-nous des vaincus ? Seigneur, ayez pitié de nous. Notre Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des scènes émouvantes ont eu lieu dans les camps de Noé et de Récébédou. Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n’est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et ces mères de famille. Ils font partie du genre humain ; ils sont nos frères comme tant d’autres. Un chrétien ne peut l’oublier. France, Patrie bien aimée, France qui porte dans toutes les consciences de tous tes enfants la tradition du respect de la personne humaine, France chevaleresque et généreuse, je n’en doute pas, tu n’es pas responsable de ces erreurs. Recevez, mes bien chers frères, l’assurance de mon affectueux dévouement.

Jules Geraud Saliège, archevêque de Toulouse, lettre Sur la Personne Humaine.

25 08 1942

L’Alsace, depuis la défaite de juin 40, ne faisait pas partie de la zone occupée, mais avait été directement rattachée au Reich. Sur le conseil de Robert Heinrich Wagner, gauleiter d’Alsace, Hitler instaure par décret le service militaire obligatoire pour l’Alsace Moselle, ce qui envoie malgré eux 134 000 Alsaciens et 30 000 Mosellans sur le front de l’Est, la plupart dans la Wehrmacht, sauf la moitié de la classe 26 qui ira dans la Waffen SS. 20 000 d’entre eux disparaîtront dans les camps soviétiques, notamment celui de Tambov, 30 000 furent blessés, 40 000 furent tués. Le dernier malgré-nous libéré, Jean-Jacques Remetter, retournera chez lui en 1955.

Propagande allemande en Alsace.

26 08 1942

La rafle du Vel d’Hiv qui ne concernait que la zone occupée se répète en zone libre, sous la direction de René Bousquet : 6 584 juifs sont arrêtés, dont 89 à Béziers. Le pasteur Boegner va provoquer au rassemblement du Désert en septembre un changement de convictions dans la communauté protestante de France, jusqu’alors plutôt maréchaliste et les protestants, des Cévennes notamment, seront nombreux à accueillir, aider les Juifs.

28 08 1942

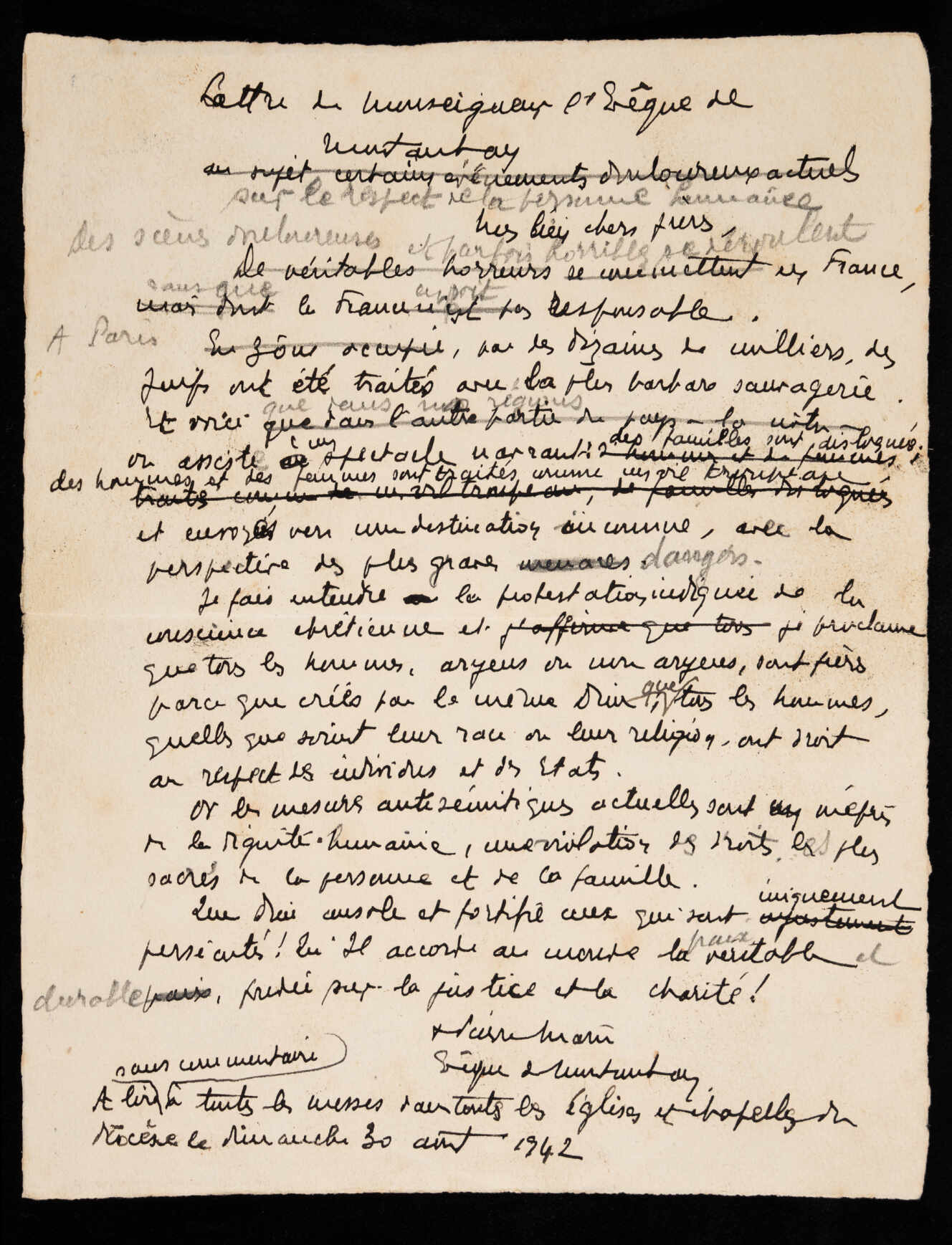

Je fais entendre la protestation indignée de la conscience chrétienne et je proclame que tous les hommes, aryens ou non aryens, sont frères, parce que crées par le même Dieu. Ces mesures antisémites actuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits les plus sacrés de la personne et de la famille.

Monseigneur Théas, évêque de Montauban.

L’indéniable courage de ces prises de position n’est hélas que l’exception qui confirme la règle, celle-ci étant un alignement pur et simple des autorités ecclésiastiques sur la politique de Vichy, y compris de la part du primat des Gaules, le cardinal Gerlier, dont les déclarations dans les mois qui viennent seront pour le moins contradictoires.

Monseigneur Gabriel Piquet, évêque de Clermont Ferrand sera maréchaliste [1] jusqu’aux premières déportations de juifs, contre lesquelles il s’élèvera en encourageant les sœurs de Saint Joseph à les secourir ; il sera le seul évêque à avoir été déporté en Allemagne, à Dachau, dans des conditions qui n’étaient pas les pires, via le Struthof Natzwiller.

08 1942

L’aviation américaine – le raid Doolittle – a bombardé Tokyo en avril : une erreur de tir a fait 90 morts dans une école – n’ayant pas pris en compte dans leur plan de vol les jets streams dans lesquels ils se trouvaient, ceux-ci les ont envoyés 140 km plus loin -. Les Japonais veulent leur revanche, et c’est sur la Chine, au Chekiang qu’elle s’exercera, sous la forme d’une attaque bactériologique : choléra, dysenterie, typhoïde, peste, anthrax, diffusés aussi bien par voie aérienne que par les troupes japonaises occupant la région au sol, les Japonais devant alors immédiatement se replier. Les victimes chinoises furent nombreuses, mais à cause du secret entourant l’affaire, des troupes japonaises s’aventurèrent par erreur en zone contaminée : on parla alors de 1 700 cents morts au sein même de leurs troupes.

En gare de Berlin des délégués du CICR voient partir les derniers Juifs de la ville pour Auschwitz : ils alertent leur siège… qui ne bouge pas. Gehrhardt Riegner, directeur du bureau genevois du Congrès Juif mondial, apporte au CICR les preuves que la solution finale est en marche. Aucune réaction. Il n’est pas inutile de préciser que Max Huber, vice-président du CICR, était à la tête de 2 entreprises qui faisaient de fructueuses affaires avec l’Allemagne.

Sur le front de l’est, la Wehrmacht a repris la ville de Rostov sur le Don où elle massacre à Zmievskaïa Balka 27 000 hommes, femmes, enfants, en majorité juifs, fusillés ou tués suivant d’autres procédés.

Albert Caquot a conçu le barrage de la Girotte, à 1 720 m. dans le Beaufortin, qui va permettre d’augmenter la production d’électricité jusque là produite d’un premier barrage construit dans les années 1920 : il faut se passer de fer, que les Allemands gardent en totalité pour eux. Il faut aussi tenir compte de la pente très forte du terrain en aval du barrage. Les travaux n’avancent que bien lentement, le chantier étant devenu rapidement le cœur de la résistance dans le Beaufortin, – la Compagnie du Lac, emmenée par le commandant Bulle – ; ils ne seront terminés qu’en 1949, dirigés par Léon Dubois ; cela donnera un barrage à voûtes multiples, face convexe tournée vers le lac, appuyées sur des contreforts autostables, l’ensemble formant une courbe concave, tournée vers la vallée, à même de retenir 50 millions de m³.

Le président du Brésil, Getulio Vargas, bien qu’entouré de militaires aux sympathies nazies très prononcées, mais conscient de l’essor économique induit entre en guerre aux cotés des Alliés ; le Brésil aura à la fin de la guerre jusqu’à 25 000 soldats sur le front.

4 09 1942

Entrée en vigueur de la loi mobilisant la main d’œuvre de 21 à 35 ans pour l’Allemagne : il est prévu que 3 ouvriers spécialisés permettront de libérer un prisonnier ; c’est un échec : sur les 150 000 départs exigés par les Allemands, on n’en comptera que 17 000.

5 09 1942

Pierre Brosselette, chargé d’unifier les mouvements de résistance de la zone occupée, Charles Vallin, ex-député du Parti social français, Christian Pineau, responsable du réseau Libération Nord, Jean Cavaillès, professeur à la Sorbonne, futur fondateur du réseau Cohors Asturies, et trois clandestins attendent sur la plage de Saint Pierre la mer, une des plages de Narbonne l’arrivée d’une goélette qui doit les exfiltrer vers Londres. Les deux premiers montent dans un petit canot qui parvient à les mener à la goélette, malgré des tirs de douaniers qui pensent avoir affaire à des contrebandiers. Les autres prennent la fuite. Christian Pineau et Jean Cavaillès seront arrêtés près de Narbonne.

6 09 1942

Le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon et primat des Gaules, fait lire dans toutes les églises de son diocèse le mandement suivant : L’exécution des mesures de déportation qui se poursuivent actuellement contre les Juifs donne lieu, sur tout le territoire, à des scènes si douloureuses que nous avons l’impérieux et pénible devoir d’élever la protestation de notre conscience.

12, 13, 14 09 1942

Ces trois jours sont les plus intenses de la bataille de Stalingrad. Les Russes parviennent à obtenir des renforts par la Volga. Le 20, les Allemands prennent la colline Mamaïev, et début octobre, ils attaquent la zone industrielle.

24 au 25 09 1942

Lise de Baissac, native de l’île Maurice et donc bilingue, est chargée de la formation du réseau Artist pour le SOE, est parachutée au nord est de Chambord avec mission d’accélérer la formation de réseaux clandestins, de réception des conteneurs. Elle sera rejointe peu après par son frère Claude, qui mettra sur pied en Gironde le réseau Scientist.

Il n’est pas inutile de noter qu’aucun Français des SOE ne fera jamais partie des Compagnons de la Libération. De Gaulle aurait au moins pu avoir la reconnaissance du ventre puisqu’aucune action militaire partant d’Angleterre n’aura pu se faire sans l’accord de cette dernière.

1905-2004

1905-1974

automne 1942

Le fascisme de Franco avait donné naissance aux Brigades Internationales. Le nazisme d’Hitler donne naissance à une unité militaire au sein de l’armée britannique composée de Juifs qui avaient fui le nazisme de leur pays d’origine : Allemands bien sûr, mais encore Autrichiens, Tchèques etc … Ils formaient une troupe composée de réfugiés qui croyaient en la démocratie et la liberté dans leur pays. (…) La situation a été clairement expliquée à ces Allemands qu’ils seraient torturés s’ils étaient capturés. Aucun homme n’a dit non et aucun ne nous a laissé tomber.

Lord Louis Mountbatten, chef des opérations combinées Daily Express, 1946

Ce seront des guerriers inconnus, en quantité inconnue. Alors, puisque le symbole algébrique de l’inconnu est X, appelons-les X-Troop.

Winston Churchill

King’s Own Loyal Enemy Aliens – Les ennemis étrangers loyaux du roi -, ainsi se surnommaient-ils, n’étaient pas destinés à combattre, en raison des risques d’espionnage qu’ils représentaient. Ils étaient affectés dans un premier temps au Royal Pioneer Corps, les troupes du génie. Mais leurs connaissances linguistiques et leur motivation seront rapidement exploitées par les Alliés.

Notre commando juif était l’antithèse même des allégations d’agneaux qu’on emmène à l’abattoir.

George Lane

Placée sous le commandement de Bryan Hilton Jones, la centaine d’hommes sélectionnés dans le secret s’entraîne à Aberdyfi, au pays de Galles, et à Achnacarry, en Écosse. Aucun d’entre eux n’avait la moindre idée de la raison pour laquelle ils y avaient été envoyés. La plupart avaient déjà participé à des exercices de parachute et à des entraînements spéciaux, mais ignoraient l’exercice élémentaire et l’entraînement aux armes

Bryan Hilton Jones

Ces soldats pas comme les autres auront payé un lourd tribut. Au total, sur les 44 commandos de la X Troop qui auront participé au Débarquement, vingt-sept auront été tués, blessés ou faits prisonniers. En septembre 1945, le commando sera dissous, mais bon nombre de ses membres continueront à travailler au sein des forces d’occupation, traquant par exemple les criminels de guerre, traduisant les documents saisis.

2 10 1942

Jean Moulin parvient à fédérer les réseaux de la France Libre : Combat, Libération, Francs Tireurs ; le général de Lattre a décliné sa demande – via Daniel Cordier et son ami Vautrin, résidant à Antibes – de prendre la tête de l’armée secrète : je suis un militaire ; tous ces mouvements sont trop politiques pour moi. C’est le général Delestraint qui prend le commandement de l’armée secrète unifiée de la ZNO [Zone non occupée]. Pour la partie civile, d’autres personnalités avaient été invitées à rejoindre la Résistance en France : Gide qui déclina, trop âgé pour m’engager et Paul Valéry, qui fera de même : J’aurai peur de faire de la peine au Maréchal, mon collègue à l’Académie Française.

La solidarité des 40 membres de ce must de l’intelligentsia littéraire et culturelle vaudra des ennuis à plus d’un : ainsi à Pierre Benoit, deux fois arrêté en 1944, à qui il sera reproché, lors d’un voyage Paris Province d’avoir fait un arrêt par Vichy pour y saluer son collègue, le Maréchal Pétain. Et nombre de choix s’opérèrent par refus de rompre ce lien. Parmi les membres les plus connus encore aujourd’hui : Pierre Benoit, Henri Bergson, Henry Bordeaux, François Mauriac, André Maurois, Georges Duhamel, Paul Valéry, Maxime Weygand ; et encore Philippe Pétain et Charles Maurras, dont les fauteuils, déclarés vacants en 1945, ne seront pas remplacés de leur vivant ; Abel Bonnard et Abel Hernant seront exclus tous deux en 1944 : Abel Bonnard sera ministre de l’Éducation Nationale dans le second gouvernement Laval de 1942 à 1944, mais ils étaient aussi tous deux notoirement homosexuels – les langues de vipère nommaient Bonnard Gestapette – : peut-être les Immortels ont-ils craint en 1944 que cela ne les rendit mortels ? De toutes façons, il aurait été présomptueux de penser que ce haut lieu de la culture française pourrait un jour devenir un fief de la Résistance.

Le Queen Mary, réquisitionné pour des transports de troupe, est en convoi, avec le Curaçao et 6 destroyers HMS au large de l’Irlande : le déploiement par l’Allemagne de toutes ses forces aériennes et sous marines impose la navigation la plus divagante possible. Les navires, trop proches les uns des autres prennent des risques et c’est l’accident : la proue du Queen Mary heurte la poupe du Curaçao, et le coupe en deux : 338 morts sur les 432 hommes d’équipage. Ordre absolu a été donné de poursuivre sa route, coûte que coûte : porter secours c’est prendre le risque inconsidéré de se faire repérer et donc, mitrailler, bombarder ou torpiller. Et donc il n’y aura aucun secours.

3 10 1942

Après deux essais sans succès de lancement de V2, – alors nommée A 4 – les 18 mars et 13 juin, après un demi-succès le 16 août – la fusée avait passé le mur du son mais s’était perdue par défaillance du radioguidage – les Allemands réussissent le quatrième lancement dans le ciel de la Baltique. L’exploit est immense, hors de portée des autres belligérants. Sa vitesse de mach 5 et son altitude de vol de 50 km le mettra à l’abri des chasseurs alliés. 13 m de long, 1,7 m de diamètre, 13 tonnes de poids total dont une d’explosifs. S’élevant verticalement du sol, leurs bases de lancement ne seront pas facilement détectables. Le rayon d’action est de 300 km. Le V2 sera une arme pratiquement imparable, mais qui demandera une fabrication longue et complexe pour moins d’une tonne d’explosif et une précision médiocre.

5 10 1942

Le cardinal Gerlier, primat des Gaules, renouvelle l’allégeance du clergé catholique à l’État français : La Providence a donné à la France un chef autour duquel nous sommes fiers de nous grouper.

14 10 1942

La neutralité suisse a un prix… on pourrait même dire qu’elle est hors de prix… il n’y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Un sommet dans l’hypocrisie, tant au niveau du gouvernement fédéral que du CICR – Comité International de la Croix Rouge -. Et tout cela pour pouvoir tranquillement continuer à fournir des canons à Hitler et à lui blanchir son or.

Que savaient exactement les autorités suisses du sort des Juifs ? Que pouvaient-elles en savoir ?

Jacques Picard décrit l’état des connaissances au printemps 1942 : Au printemps 1942 des membres de la Mission médicale suisse [auprès de l’armée allemande sur le front de l’Est] rapportèrent les premières photographies des atrocités commises par les nazis dans le ghetto de Varsovie. Mais du fait du devoir de secret absolu auquel étaient tenus les membres de la mission, ces photographies et témoignages ne sont pas tombés en de mauvaises mains. Seul Rudolf Bûcher, médecin chef du service du don de sang de l’armée, ne voulut pas se taire et rapporta sans ménagements les horreurs commises par les nazis, subissant dès lors les pires pressions de la part des autorités fédérales. Le parquet fédéral de Berne avait des preuves sous forme de documents photographiques dès le printemps 1942. Un autre membre de la mission, Franz Blâtter, alias Max Mawick, avait fait des photographies clandestines au ghetto de Varsovie, mais il se vit interdire leur publication à son retour. Presque au même moment, Franz Rudolph von Weiss, consul de Suisse à Cologne, envoya au chef du renseignement suisse, Roger Masson, une série de photographies du front de l’Est montrant le déchargement de Juifs gazés dans des wagons à bestiaux. Tous ces documents restèrent sous clé.

Le 14 octobre 1942 à 15 heures, ces messieurs du Comité international de la Croix Rouge se réunissent dans la grande salle du rez de chaussée de l’hôtel Métropole, à Genève. Un doux soleil d’automne brille à travers les hautes fenêtres. Le lac proche scintille à la lumière. Gerhart Riegner et d’autres messagers de la mort ont pendant des mois fourni des photographies, des témoignages de témoins oculaires, des fac similés de documents allemands, etc., au Comité : ils prouvent les horreurs commises par les commandos d’intervention, la répression dans les ghettos, l’atrocité des trains de déportés, le génocide dans les camps d’extermination. Les messieurs du Comité sont bouleversés. Ils décident, geste exceptionnel dans la longue tradition de l’organisation, de publier un appel international pour aider les victimes. Le conseiller fédéral et ministre de l’Intérieur Philippe Etter est spécialement venu de Berne.

Le protocole de séance dit : M. Etter déclare que cet appel partait d’un noble sentiment. Mais M. Etter émet quelques réserves. Avec la poursuite de la guerre, la susceptibilité des puissances belligérantes augmente. Elles risqueraient donc d’interpréter cet appel comme une condamnation, et si elles s’en montraient offusquées, l’effet recherché serait déjà manqué. Il fallait bien se rendre compte que selon le moment de sa publication l’appel pouvait être interprété de façon totalement différente et par conséquent taxé de manque d’impartialité. Autre risque : publié ou non, il risquait d’être exploité à des fins de propagande. On aurait pu y être favorable s’il y avait le moindre espoir d’effet positif, mais l’orateur en doutait. La manière de faire la guerre avait changé, au point qu’aujourd’hui un pays tout entier pouvait devenir un front. Autre risque encore : l’une des puissances pourrait par exemple déclarer qu’elle arrête les attaques aériennes à condition que l’adversaire arrête les déportations de personnes privées.

Auschwitz comme arme stratégique moderne… La sauvegarde des Juifs pourrait être utilisée abusivement comme moyen de chantage des Alliés contre le Reich…

Bref : au nom du gouvernement suisse, le ministre Etter se refuse obstinément à dénoncer la machine de mort nazie. Il ne veut pas fâcher ses partenaires économiques.

L’appel ne sera pas publié.

Et quand les juifs sont là, frappant à leur porte pour entrer, ils la leur claquent au nez :

Le refoulement massif, calculé, systématique et délibéré des Juifs à la frontière suisse fut le fruit d’une politique criminelle qui fut et demeure pour tous les temps une monstruosité. Le gouvernement, le commandement de l’armée, les polices cantonales, des milliers de fonctionnaires, d’officiers et de gardes frontières apportèrent leur contribution au génocide nazi. […] Les photos d’archives montrent des officiers suisses joviaux, en bottes vernies, les poings sur les hanches. À côté, des soldats suisses, casqués, baïonnette au canon. Ils sont dans une clairière enneigée du Jura. Sur un tronc d’arbre est collée une affiche, en allemand et en français : Halte ! Territoire suisse. Défense de franchir la frontière. En cas de non respect de l’interdiction, il sera fait usage des armes. Une clôture de fil de fer barbelé traverse la clairière. De l’autre côté, des silhouettes décharnées, en haillons, des hommes mal rasés, les yeux apeurés, des petits enfants pressant la main de leur mère, des femmes avec des manteaux râpés, des souliers usés, tremblant de froid. Combien de jours et de nuits ces familles persécutées ont-elles cheminé à travers l’Europe occupée, en fuite devant les patrouilles SS, les chiens, les projecteurs explorant les sentiers forestiers la nuit ? En fuite vers la Suisse… Maintenant elles sont là, à 3 mètres de la frontière. Et on les renvoie. Des hommes en uniforme qui rient. Les photos sont insoutenables.

Nombreux furent les Juifs qui se suicidèrent à la barrière.

La plupart des réfugiés refoulés à Moillesullaz (Saint Gingolph, Porrentruy, Saint Dizier, etc.) ont été déportés dans des camps d’extermination.

À Auschwitz, le traitement qui les attendait n’était pas modéré. Ils étaient gazés.

Heinrich Rothmund, ses supérieurs du gouvernement, de nombreux officiers, douaniers, soldats, fonctionnaires des polices fédérale ou cantonale se sont comportés pendant cette période noire de la domination nazie sur l’Europe comme les valets du tyran. Ils ont été la honte de la Confédération et le resteront jusqu’à la fin des temps.

Jean Ziegler. La Suisse, l’or et les morts. Le Seuil 1997

Dans le même livre, Ziegler écrit : Les Suisses sont un peuple aimable et pacifique. Ils n’ont qu’une passion, celle de ne pas se trouver coupables.

Il est évidemment très sain qu’il se soit trouvé un Suisse pour tout simplement dire ce qui s’est passé, et la honte que cela provoque. Mais on est aussi en droit de s’interroger pourquoi cela n’a-t-il pas pu aller plus loin qu’une simple affirmation. Plus loin ? Et où donc ? Eh bien ! devant un tribunal. Mais encore faudrait-il savoir si la passion de ne pas se trouver coupable n’a pas poussé le vice jusqu’à rendre irrecevable tout dépôt de plainte contre des dirigeants pour crime contre l’humanité. Peut-être que la constitution suisse ne permet pas de traduire en justice ses dirigeants pour faute dans l’exercice de leur mandat. Peut-être la neutralité est-elle tellement sacrée que, même pervertie au point de ne plus être que le paravent d’intérêts strictement financiers, elle reste inattaquable. Car tout de même, ce comportement global des dirigeants de ce pays, tant dans leur participation soutenue à l’armement de la Wehrmacht, qu’au blanchiment de l’or volé par les nazis et enfin au refoulement des Juifs qui leurs demandaient asile, tout cela méritait bien un procès du style de celui de Nuremberg pour les nazis. La IV° république naissante de de Gaulle ne s’est pas privée d’une épuration et certains ont été condamnés pour bien moins que cela.

Ou bien, si un procès est envisageable par la Constitution suisse, comment se fait-il qu’il n’ait jamais eu lieu ? Les Américains et les Anglais ont exercé leur pression pour que la Suisse réduise le degré de son implication dans la guerre menée par Hitler. On peut s’étonner qu’ils n’aient emporté qu’un demi-succès mais de toute façon, leur démarche n’était que stratégique, politique ; ils ne sont pas allé jusqu’à mettre la Suisse en accusation devant la justice ; mais c’est bien la seule démarche qui ait existé ; en interne du coté de la Suisse, RIEN. Neutres, jusque devant le crime. Le mot qui vient le premier aux lèvres pour qualifier ce silence est omerta : un silence collectif. La Suisse serait-elle finalement à la Mafia ce que les cols blancs sont aux cols bleus : une mafia en costume trois pièces, les ongles propres et bien cravatée ?

15 10 1942

En compagnie de Marcel Barrois et d’Albert Vazeille, François Mitterrand, en charge du service communication au Commissariat au reclassement des prisonniers, est reçu à l’Hôtel du Parc, siège du gouvernement de Vichy par le Maréchal Pétain. Il sera décoré de l’ordre de la francisque en janvier 1943. Marcel Barrois [au centre de la photo] sera arrêté un an plus tard pour fait de résistance et mourra dans le train qui l’emmenait à Buchenwald.

Mais au rang des célébrités de la future V° République ayant œuvré à Vichy, on en compte d’autres que François Mitterrand, tel Maurice Couve de Murville [qui sera pour l’essentiel ministre des Affaires Etrangères de de Gaulle dès 1958, et ce, pour dix ans] qui, jusqu’en mars 1943 servira ce régime en tant qu’inspecteur des finances, avant que de mettre à profit une mission à Alger pour rejoindre le général Giraud, puis le général de Gaulle.

Trois mois avant cette rencontre entre Pétain et Mitterrand, il y a eu la rafle du Vel’ d’Hiv’. Les lois antijuives ont déjà été promulguées. Mitterrand ne pouvait pas ne pas être au courant de tout ce qu’avait entrepris Vichy et Pétain. Cette photo établit donc une vérité historique : il a été à la fois, et selon les moments, sincèrement maréchaliste et pétainiste puis sincèrement résistant. Au final, elle symbolise ce qu’a été le mitterrandisme : une incroyable ambiguïté. Patrice Duhamel. La photo. L’observatoire 2025

23 10 1942

Paul Morand se morfond à Vichy dans le sillage de Pierre Laval : Quant aux Juifs, il n’en reste presque plus. On dit à Vichy couramment qu’ils ont été gazés dans leurs baraquements.

10 1942

Un officier anglais, porteur de vrais documents donnant la date du débarquement allié en Afrique du Nord, est obligé de sauter en parachute, car son avion est tombé en panne : on est au-dessus de Cadix. Les Espagnols vont le remettre aux Allemands, mais, Dieu merci, l’Abwehr ne voudra pas croire que les documents étaient vrais ! Au petit jeu du poker menteur, tout le monde commet des erreurs !

2 11 1942

Un résistant, Pierre Brossolette, ose dire son fait, hors la voie hiérarchique au général de Gaulle, qui le jugera désormais incontrôlable :

[…] Je vous parlerai franchement. Je l’ai toujours fait avec les hommes, si grands fussent-ils, que je respecte et que j’aime bien. Je le ferai avec vous, que je respecte et aime infiniment. Car il y a des moments où il faut que quelqu’un ait le courage de vous dire tout haut ce que les autres murmurent dans votre dos avec des mines éplorées. Ce quelqu’un, si vous le voulez bien, ce sera moi. J’ai l’habitude de ces besognes ingrates, et généralement coûteuses. Ce qu’il faut vous dire, dans votre propre intérêt, dans celui de la France combattante, dans celui de la France, c’est que votre manière de traiter les hommes et de ne pas leur permettre de traiter les problèmes éveille en nous une douloureuse préoccupation, je dirais volontiers une véritable anxiété. Il y a des sujets sur lesquels vous ne tolérez aucune contradiction, aucun débat même. Ce sont d’ailleurs, d’une façon générale, ceux sur lesquels votre position est le plus exclusivement affective, c’est-à-dire ceux précisément à propos desquels elle aurait le plus grand intérêt à s’éprouver elle-même aux réactions d’autrui. Dans ce cas, votre ton fait comprendre à vos interlocuteurs qu’à vos yeux leur dissentiment ne peut provenir que d’une sorte d’infirmité de la pensée ou du patriotisme. Dans ce quelque chose d’impérieux qui distingue ainsi votre manière et qui amène trop de vos collaborateurs à n’entrer dans votre bureau qu’avec timidité, pour ne pas dire davantage, il y a probablement de la grandeur. Mais il s’y trouve, soyez-en sûr, plus de péril encore. Le premier effet en est que, dans votre entourage, les moins bons n’abondent que dans votre sens ; que les pires se font une politique de vous flagorner ; et que les meilleurs cessent de se prêter volontiers à votre entretien. Vous en arrivez ainsi à la situation, reposante au milieu de vos tracas quotidiens, où vous ne rencontrez plus qu’assentiment flatteur. Mais vous savez aussi bien que moi où cette voie a mené d’autres que vous dans l’Histoire, et où elle risque de vous mener vous-même…

Pierre Brossolette. Lettre au général de Gaulle

L’homme tenait à son indépendance et ne se révélera pas du genre godillot, brave petit soldat : en rendant pour partie inapplicable le schéma mis au point à Londres, Brossolette sèmera la pagaille, alors que Moulin rencontrait de grandes difficultés avec les chefs des mouvements de résistance.

Jean-Pierre Azéma

4 11 1942

Montgomery, grâce à une logistique dont ne dispose plus Rommel gagne la seconde bataille d’El Alamein : à court de carburant, Rommel ne peut plus effectuer les manœuvres qui lui permettraient de se sortir des griffes de Montgomery. Il va être contraint au repli vers la Tunisie. Les Allemands ne prendront pas l’Égypte. Les griffes de Montgomery se nommaient en l’occurrence benzédrine, une amphétamine jusqu’alors prescrite comme bronchodilatateur ; distribuée à hautes doses aux tankistes, ceux-ci étaient aussitôt gagnés par une euphorique combativité – ils avaient la rage –, l’ennemi se faisait tailler en pièces mais en même temps, prenant des risques inconsidérés, les pertes étaient très importantes aussi dans leur rangs : 80 % dans la 24° brigade. Il faut croire que Rommel ne manquait pas seulement de carburant, mais aussi de pertivin, l’équivalent allemand de la benzédrine, et donc, ne pouvait lutter à armes égales.

6 11 1942

Torpillé par un sous-marin allemand, le City of Cairo et les 236 personnes à bord coulent au large de la Namibie par 5 150 mètres de fond, avec 7 422 tonnes de marchandises venant de l’Inde pour l’Angleterre. Parmi ces marchandises : 2 182 coffres remplis de 100 tonnes de pièces d’argent, qui vont en faire rêver plus d’un pendant soixante ans, jusqu’à ce qu’en septembre 2013 l’entreprise américaine Ocean Infinity affrète le Seabed Constructor du Norvégien Swire Seabed et s’adjoigne la collaboration de DOS – Deep Ocean Search -, une entreprise américaine [mais sur cette opération l’équipe de DOS était française], basée sur l’île Maurice spécialisée dans la recherche de trésors et parviennent à remonter les 2 182 coffres contenant au total 100 tonnes d’argent qui dormaient par 5 150 mètres de fond. Un accord sera passé avec le Trésor Britannique.

8 11 1942

107 000 Anglo-américains débarquent en Afrique du Nord – Maroc et Algérie – , sur 9 sites allongés sur 1 400 km : c’est l’opération Torch. La maitrise des principaux centres de décision des forces de Vichy avait été méticuleusement préparée par 400 résistants organisés dans un réseau en étoile créé par José Aboulker, étudiant en médecine. Ils sont nombreux à affirmer que de Gaulle avait été complètement tenu à l’écart de cette opération, n’en étant même pas informé.

Sur la route, que sillonnaient des jeeps nerveuses, des troufions débraillés faisaient leur toilette dans les champs, le torse nu et le chant haut ; des camions étaient en panne sur le bas coté, le capot ouvert, entourés de mécaniciens indolents ; des convois attendaient aux portes de la ville. Oran avait changé. La fièvre soldatesque qui s’était emparé de ses quartiers lui donnait un air forain. André n’exagérait pas ; les Américains étaient partout, sur les boulevards comme sur les chantiers, promenant leur half-tracks au milieu des dromadaires et des tombereaux, déployant leurs unités à proximité des douars nomades, saturant l’atmosphère de poussière et de vacarme. Leurs officiers, décontractés à bord de leurs minuscules jeeps, se taillaient des passages dans les cohues à coup de klaxon. D’autres, sapés comme des dieux, se délassaient sur les terrasses en galante compagnie, tandis qu’un phonographe diffusait des morceaux de Dina Shore. Oran s’était mise à l’heure américaine. Uncle Sam n’avait pas débarqué que ses troupes, il s’était amené avec sa culture aussi : boites de rations garnies de lait concentré, de barres de chocolat, de corned beef ; chewing gum, Coca cola, bonbons Kindy, fromage rouge, cigarettes blondes, pain de mie. Les bars s’initiaient à la musique yankee, et les yaoulid, petits cireurs reconvertis en marchands de journaux, couraient d’une place publique à un arrêt de tramway en criant Stars and Stripes, dans une langue indéchiffrable. Sur les trottoirs, ébouriffés par le vent, froufroutaient des revues et des hebdomadaires tels Esquire, le New Yorker et Life. Déjà, les amateurs de films hollywoodiens commençaient à s’identifier à leurs acteurs fétiches en empruntant leur dégaine et en tordant les lèvres sur le coté ; et les commerçants à mentir sans vergogne sur les prix anglais…

Yasmina Khadra. Ce que le jour doit à la nuit. Julliard 2008

Les interlocuteurs français des Américains – essentiellement représentés par Robert Murphy – seront l’amiral Darlan, qui avait fait ce qu’il faut à Vichy pour que la France devienne la société protectrice des amiraux, et le général Giraud, beaucoup plus proches de Pétain que de de Gaulle. Mais Giraud qui, au départ avait la préférence de Roosevelt sur Darlan, dont l’anglophobie était mal acceptée par les Américains, avait commis une maladresse : il s’était montré favorable à l’opération Torch, jusqu’à vouloir en être le comandant en chef, ce qu’Eisenhower n’avait pu accepter, d’où le retour de Darlan au premier plan auprès des Américains. Ceux-ci avaient besoin des troupes françaises en Afrique du nord, car ils souhaitaient partir de la Tunisie pour préparer le débarquement en Sicile, puis en Italie. Darlan n’attendra donc pas trop longtemps pour se ranger aux cotés des Alliés, emmenant avec lui les forces françaises de Vichy stationnées en Afrique du nord : c’était chose faite dès le 13 novembre ; il se trouvait à nouveau à Alger au chevet d’un fils gravement malade ; il venait tout juste de la quitter, car c’était la dernière étape d’un voyage officiel en Afrique. Roosevelt se méfiait beaucoup de de Gaulle, et ne finit par l’admettre qu’à contre cœur : il ne l’informera pas de ce débarquement, dont l’intérêt stratégique sera discuté : beaucoup de forces mises en œuvre sans enjeu essentiel, sinon celui de faciliter les choses pour le débarquement suivant en Sicile : De Gaulle n’en sait pas plus sur l’économie qu’une femme sur un carburateur… I am fed up with de Gaulle – j’en ai assez de de Gaulle, lui prête-t-on. Avec en plus l’humour british, Churchill en disait à peu près autant : Nous le surnommons Jeanne d’Arc. Et nous cherchons des évêques pour le brûler.

De Gaulle avait été traité de fasciste par un Secrétaire d’État américain. Alexis Léger, alias Saint John Perse, résidant alors aux États Unis, disait de lui tout le mal possible, à l’instar de l’ensemble des conseillers de Roosevelt. Lorsque de Gaulle avait pris Saint Pierre et Miquelon, les Américains avaient menacé de l’en déloger. Avec Churchill, les liens tenaient plus de l’estime que de l’amitié : De Gaulle jugeait essentiel à sa position aux yeux du peuple français de conserver une attitude fière et hautaine envers la perfide Albion, bien qu’il fût en exil, qu’il vécut parmi nous et dépendit de notre protection. Pour prouver aux Français qu’il n’était pas une marionnette entre les mains des Britanniques, il lui fallait se montrer arrogant envers eux. Cette politique, il la pratiquait certes avec persévérance. […] J’ai toujours beaucoup admiré sa force inébranlable.

Winston Churchill. Mémoires. La victoire du désert

Apprenant ce débarquement, selon Billotte et Passy, de Gaulle se serait exclamé : J’espère que les gens de Vichy vont les foutre à la mer !

Alger devient la capitale de la guerre contre Hitler, sur le front ouest. Il y a quelque cents ans, Alger n’était qu’une cité barbaresque, enfermée dans une étroite enceinte, un repaire de pirates. Il y a moins longtemps, Alger devenue modeste capitale de l’Algérie, assurait calmement la paix et le confort à ses habitants, le luxe à certains, à tous le soleil et le ciel clair.

En novembre 42, c’est le débarquement. Dans la minute même, Alger doit prendre l’aspect guerrier. Ses rues s’emplissent d’uniformes, de tanks, de jeeps et de puissantes voitures qui, bien vite, empiètent sur les trottoirs. Le port si tranquille, si peu mouvementé, devient aussitôt l’un des plus fiévreux du monde.

Alger case tant bien que mal tout ce monde. Elle répond à tout ce qu’on exige d’elle : des États majors pour les Américains, d’autres pour les Anglais, des Ambassades, des Consulats, des Aérodromes, des Hôpitaux, des Casernes ; et pour les Français, en dehors du gouvernement général qu’il faut garder intact, un palais pour le général Giraud, un autre quand arrive le général de Gaulle, des Ministères pour tous les ministres, des locaux pour les œuvres sociales.

Il faut encore une salle de 4 000 places, même pour les meetings communistes ou autres, de moins spacieuses pour d’autres conférences, un amphithéâtre pour l’Assemblée, un tribunal pour juger les criminels d’État, des salles de rédaction, des popotes… Quelle autre ville, et quelle belle ville, aurait pu répondre plus aisément à tant d’exigences ?

Sa population se double, se triple, se quadruple et à Alger, la plupart trouvent des appartements, une chambre, un lit, des restaurants. Il fallait des cinémas, des théâtres, Alger les procure. Elle offre même son grand Opéra où j’assisterai à deux galas somptueux ordonnés par de Gaulle qui estime que même en guerre, le décorum ne doit pas être sacrifié.

Et pourtant les hôtes, nous l’espérons très provisoires, que nous sommes, ne cessent de médire de la ville qui les reçoit du mieux qu’elle peut.

Alger, ce n’est pas de sa faute, est une ville toute en montées. Le port par où on arrive est comme tous les ports à fleur de terre. De là Alger s’étend en collines successives par des artères perpendiculaires dont la principale s’appelle la rue Michelet. Elle a plusieurs kilomètres de longueur. Et tout l’essentiel de la vie, tout au moins de la vie officielle et sociale, se passe ainsi en montées ou en descentes.

Les militaires de haut grade et les civils de rang élevé les parcourent en auto, les soldats en jeep et en lourds camions, le vulgum pecus en tramways, et souvent, quand il y a encombrement ou quelque collision, tout simplement à pied.

Alger n’a pas de taxis, sauf une dizaine pour les cas graves. Prendre le tramway [ou le trolleybus], est pénible dans toutes les villes du monde. Le prendre à Alger [et comment faire autrement ? ], c’est battre de loin les records de pressurisation, de mauvaise humeur dans un bizarre méli mélo de gens qui, sans l’invention des moyens de locomotion en commun, n’auraient certes jamais eu l’occasion de se rencontrer nulle part.

Le peu de bienveillance qu’ils ressentent les uns pour les autres provient en partie de ces différences très marquées d’origines, de pensées, d’aspirations et aussi d’hygiène. Elle tient aussi au climat.

Un curieux climat ! Beaucoup de sautes de température. Tantôt le soleil splendide tape dur, tantôt le sirocco [2] du large souffle fort, tantôt la pluie tombe subitement à flots. Cela dépend de la saison, des heures de la journée, d’on ne sait quoi. Il en résulte une sorte de nervosité, souvent de malaise qui finit par avoir sa répercussion sur le caractère.

Au bout de quelques temps, les Français de France, eux-mêmes, sont atteints de cette contagion. Leur accueil, leur travail même, s’en ressent. Ce n’est certes pas de sa faute si Alger est congestionné à l’extrême par cet afflux de militaires de toutes armes et de toutes les nations, de fonctionnaires et de réfugiés.

Tout y est difficile : les logements y sont pour beaucoup introuvables, le ravitaillement pénible et déficient, les restaurants archicombles. Il faut faire queue pour avoir une table [ici on dit : faire la chaîne, sans doute pour évoquer une image de travail forcé]. Il faut la faire au marché, chez les fournisseurs, il faut la faire aussi pour se distraire, pour aller au cinéma.

Le téléphone, tout au moins pour atteindre un service officiel, est lui-même encombré au point qu’il faut plus de trente minutes pour obtenir une communication.

La main d’œuvre est rare, le personnel de qualité presque introuvable. Les domestiques européennes ou indigènes demandent des appointements de fondés de pouvoir et ont des exigences que bien des patrons n’ont plus.

Il n’y a pas de salons à Alger. Les commissaires, les diplomates eux-mêmes ne reçoivent que de rares intimes en dehors des réceptions officielles d’ailleurs peu fréquentes. C’est surtout au hasard des rencontres dans la rue, au restaurant, au spectacle que l’on renoue parfois le fil interrompu des relations.

Vichy était restée, malgré la présence du Maréchal et de ses administrations, une petite ville d’eau de province. Il ne s’y passait rien en dehors, de temps à autre, d’une tempête dans une verre d’eau… de Vichy, quand les Allemands envoyaient quelque ambassadeur ou quelque général donner un tour de vis de plus au système établi. Mais il n’y avait à Vichy aucune vie politique ni diplomatique vraiment digne de ce nom.

Paris a complètement cessé, depuis l’armistice, d’être une vraie capitale. Il n’a vu défiler que des centaines de milliers d’Allemands militaires ou civils, qui apportent toujours avec eux le même élément de morne oppression.

D’intérêt point, ni à Vichy, ni à Paris.

À Alger, au contraire, c’est du monde entier qu’arrivent non seulement les militaires de toutes les armées et de toutes les marines alliées, mais des hommes politiques importants, des diplomates, des journalistes, des artistes aussi. Chacun apporte avec soi de l’air du dehors et l’attrait du renouveau.

Malgré tout, il est bien vrai que tout ici est dur et souvent hostile. L’huile manque dans les rouages de la vie algéroise qu’elle soit publique, privée ou professionnelle, et les points d’échauffement surgissent fréquemment.

Le grand quartier général allié pour les opérations méditerranéennes y siège. L’empire y a sa direction, la France ses espérances et les premiers éléments de sa future réorganisation.

Pour nous, évadés, pouvoir entendre, sans avoir des réactions de lièvre apeuré dans son gîte, sonner le téléphone ou le timbre de la porte d’entrée, ne pas s’inquiéter quand une voiture s’arrête dans la rue dès que son moteur ne tourne plus ou quand un bruit de pas retentit dans l’escalier, compensent de loin tous les inconvénients de cette ville, où l’hospitalité, pour précieuse qu’elle soit, n’est pas spontanée.

Voilà ce qu’Alger nous a donnée avant tout autre chose et pour cela, nous devrions tous, à l’heure où le musulman se prosterne vers la terre d’Afrique pour mieux s’élever vers Dieu, imiter son geste pour baiser cette terre à qui nous devons cette quiétude. Grâce à elle, au bout de quelques semaines de réaccoutumance, nous retrouvons ce qu’est le sommeil.

Émile Servan Schreiber, [fondateur du journal Les Echos, père de JJSS] Raconte encore ! Presse de la Cité 1968

Dans Comment j’ai tué le consul [L’aube 2012] Anne Châtel Demenge, parle de l’éternelle blessure de mer et de soleil que vaut à tant de cœurs une jeunesse algéroise.

*****

Néanmoins, une singulière et fascinante société coloniale, très Belle Epoque, a pu fleurir dans les années 1890 pour à peu près un demi-siècle. La colonie européenne s’est hiérarchisée. Quel défilé ! Ruraux contre urbains, voici les opulents de la Mitidja dédaignant les prolos des grands ports, les colons infatués à la Borgeaud (grand propriétaire, notable politique) toisant les miséreux parents d’un Albert Camus, les ultras nationalistes transférant sur une France rêvée leur traumatisme d’avoir à vivre dans un pays sans nom et une patrie de hasard, les antisémites fin de siècle suivant un Max Régis (maire d’Alger en 1898, antisémite notoire) plutôt que d’écouter la vaillance d’une communauté juive, émancipée dès 1870, et qui apporta tant à la formulation lucide d’une situation coloniale toujours humainement prometteuse.

Voici les Petits Blancs agités et colorés de tous les Bab el Oued urbains, cohabitant avec les fonctionnaires policés venus en poste à Constantine comme on rejoint Romorantin. Voilà les piocheurs de terre caressant du regard leurs oranges, leurs blés et leurs vignes sur leurs chevaux du soleil. En 1954, 82 % des Européens d’Algérie vivront en ville, nourris de tous ces vieux rêves et de toute cette sueur, porteurs d’une culture plus folklorique qu’authentique, courant à la plage, fous de stade et de meetings, attablés aux terrasses, pétris des codes d’honneur et des sociabilités de toute la méditerranée nourricière. Vivants, cocaces parfois, toujours soucieux du paraître, claniques mais prêts à tout partager avec l’indigène… sauf, toujours, il va de soi, la terre, l’argent, la famille et la foi.

Ce petit monde a surnagé en fait comme il pouvait, dans la coulée de haine ou de mépris qui bouillonne toujours, avec torture de bicots supposés coupables au fond des commissariats, humiliations multiples de tout bronzé qui ne cède pas le trottoir à temps. Un monde irrémédiablement brisé en deux a entretenu sans trêve la violence sociale, ethnique et religieuse des dépossédés indigènes contre les Européens spoliateurs. Même la pacification simili républicaine des esprits n’a pas empêché les premières élites algériennes, instruites à la française, de rêver à une autre avenir, sous l’œil perplexe des rares Européens progressistes. Et pourtant, un autre sang partagé, au service de la France pendant les deux guerres mondiales, un autre partage de l’argent et du savoir à travers l’immigration d’Algériens en France, parachèveront dans les années 1930 et 1940 un fragile élan du cœur qui fit croire fugitivement que tout serait possible encore, ou pouvait commencer enfin.

Jean-Pierre Rioux Le monde 30 juin /1 juillet2002

11 11 1942

Les Allemands, pour mieux s’opposer aux Alliés fraîchement débarqués en Afrique du Nord, envahissent la zone libre, laissant aux Italiens la Corse, où arrivent 80 000 soldats et une large bande le long de la frontière du Lac Léman à la Méditerranée, incluant Grenoble. Le général de Lattre de Tassigny, commandant de la 16° région militaire, résidant à Montpellier – après-guerre l’ E.A.I : École d’Application de l’Infanterie -, va tenter, sans succès, de s’y opposer. Il ne sera pas suivi et rapidement cueilli par les gendarmes. La flotte française se saborde à Toulon : 3 cuirassés, 7 croiseurs, 1 porte avions, 14 torpilleurs, 15 contre torpilleurs, 4 avisos, 12 sous marins et 30 petites unités ; 4 sous marins parviennent à s’échapper, dont le Casabianca. Évidemment, le principe même de la collaboration sera gravement atteint par ce tournant majeur de la guerre en Europe de l’Ouest. Témoin direct de ce suicide collectif, un enfant de 12 ans : Jacques Chirac, qui ne parviendra jamais à oublier. Dans les années suivantes, il terminera sa scolarité à Paris, faisant preuve d’une remarquable régularité pour sécher les cours, en consacrant toutes ces heures au musée Guimet, grand frère de celui qu’il créera, une fois président de la République : le musée des Arts premiers du quai Branly. C’est la fréquentation du musée Guimet qui lui forgera une répulsion certaine pour toute forme de colonialisme.

La guerre sous marine que mènent les Allemands incite les Américains à utiliser leurs navires océanographiques pour sonder les fonds afin de repérer les endroits ou des sous marins ennemis pourraient se cacher. Munis de sonars, de sismomètres et de magnétomètres ils cartographient ainsi le champ magnétique local pour le comparer à celui que des sous marins pouvaient générer. Plus tard, en 1960, le géologue et ancien marin Harry Hess exploitera cette masse d’informations pour élaborer un modèle scientifique de tapis roulant océanique, précurseur de la tectonique des plaques : il avançait l’idée que la convection du manteau terrestre produit des mouvements ascendants du magma au niveau des dorsales et des mouvements descendants de la croûte dans les fosses.

Le montant des indemnités d’occupation passe à 500 millions F/j.

16 11 1942

La Volga charrie des glaces. Staline envoie le général Joukov préparer la contre offensive sur Stalingrad : 900 chars T 34, 13 500 canons et 1 100 avions. 1 million d’hommes, on remet en service les grades et insignes de l’ancien régime. Il s’agit de lancer deux groupes d’armée un peu à l’ouest de Stalingrad, contre les alliés des Allemands, la 3° armée roumaine au nord, des Italiens au sud qui sont rapidement balayés. Les deux armées russes font leur jonction le 22 novembre.

20 11 1942

Les forces allemandes de von Paulus sont encerclées à Stalingrad où elles sont arrivées deux mois plus tôt. Hitler a confirmé à Paulus son ordre de tenir à tout prix ; il l’appuie avec la Luftwaffe. Paulus a besoin de 600 tonnes de munitions par jour. Mais la Luftwaffe est mise en échec par la défense antiaérienne russe. Von Manstein remonte du Caucase pour tenter de créer un couloir par lequel l’armée de Paulus pourrait quitter Stalingrad. Faute de pouvoir creuser le sol gelé, on enterre les morts dans les trous de bombes. le 19 décembre, quelques avant gardes de Paulus arriveront à 32 km des hommes de Von Manstein, mais ils ne pourront faire plus. Yakov, fils d’un premier mariage de Staline, est fait prisonnier. Il en sera de même de Von Paulus après la reddition allemande… qui proposeront l’échange, refusé par Staline : Yakov mourra.

Staline pouvait désormais savourer son triomphe. Il n’avait pas seulement battu son ennemi présent, il avait vaincu aussi son passé. Dans les villages, l’herbe pousserait plus drue sur les tombes de 1930. Il savait mieux que n’importe qui d’autre au monde qu’on ne juge pas les vainqueurs.

Vassilii Grossman. Vie et destin

Mais le plus atroce était encore devant nous, le plus atroce, ce fut Stalingrad… Quel champ de bataille était-ce là ? Une ville entière : des rues, des maisons, des caves. Vas-y pour dégager de là un blessé ! Tout mon corps n’était qu’un seul immense hématome. Et mon pantalon était entièrement trempé de sang. L’adjudant chef nous enguirlandait : Les filles, je n’ai plus de pantalons en stock, alors ne venez pas m’en demander. Une fois secs, nos pantalons tenaient debout tout seuls, mieux que si on les avait trempés dans de l’amidon : on aurait pu se blesser avec. Nous n’avions plus sur nous un millimètre carré d’étoffe propre, au printemps, nous n’avions rien à remettre à l’intendance. Tout brûlait : sur la Volga, par exemple, même l’eau était en flammes. Même en hiver, le fleuve ne gelait pas, mais brûlait… À Stalingrad, il n’y avait pas un pouce de terre qui ne fut imbibé de sang humain. Russe et allemand.

Des renforts arrivent. De beaux jeunes gars. Et deux à trois jours plus tard, ils ont tous péri, il n’en reste plus un. J’ai commencé à avoir peur des nouveaux. Peur de garder leur souvenir, de retenir leurs visages, leurs conversations. Parce que, à peine arrivés, ils étaient déjà morts. Deux à trois jours… On était en 1942 – le moment le plus dur, le plus pénible de la guerre. Une fois, sur trois cents que nous étions, nous n’étions plus que dix à la fin du jour. Et quand les tirs ont cessé, et que nous nous sommes comptés, nous nous sommes embrassés en pleurant, tant nous étions bouleversés d’être encore en vie. Nous formions comme une famille.

Un homme meurt sous tes yeux… Et tu sais, tu vois que tu ne peux pas l’aider, qu’il ne lui reste que quelques instants à vivre. Tu l’embrasses, tu le caresses, tu lui dis des mots doux. Tu lui fais tes adieux. Mais c’est là tout le secours que tu peux lui apporter… Ces visages, je les ai encore tous en mémoire. Je les revois, tous ces gars, tous. Des années ont passé, mais si seulement je pouvais en oublier un seul, effacer un visage. Je n’en ai oublié aucun, je me les rappelle tous, je les revois tous… Nous aurions voulu leur creuser des tombes de nos propres mains, mais ce n’était pas toujours possible. Nous partions, et ils restaient. Quelquefois, tu étais occupée à bander entièrement la tête d’un blessé, et il mourait entre tes mains. On l’enterrait alors comme ça, le crâne bandé. Un autre, s’il était tombé sur le champ de bataille, pouvait au moins contempler le ciel. Ou bien, au moment de mourir, il te demandait : Ferme-moi les yeux, sœurette, mais tout doucement. La ville en ruine, les maisons détruites, c’est horrible bien sûr, mais quand des gens sont là, gisant, des hommes jeunes… Tu ne peux pas reprendre haleine, tu cours… Il te semble être à bout de forces, ne plus guère en avoir que pour cinq minutes, sentir déjà tes jambes se dérober… Mais tu cours… C’est le mois de mars, on commence à patauger dans la flotte… Impossible de porter des valenkis, et cependant j’en enfile une paire et j’y vais. J’ai passé une journée entière à ramper avec ces bottes aux pieds. À la tombée du soir, elles étaient tellement imprégnées d’eau que je ne pouvais plus les ôter. J’ai dû les découper. Et je ne suis pas tombée malade… Me croiras-tu, ma très précieuse ?

Lorsque la bataille de Stalingrad a été terminée, on nous a confié pour mission de transporter les blessés les plus graves, par bateau, par péniche, jusqu’à Kazan et Gorki. On était déjà au printemps, au mois de mars, avril. Mais on trouvait toujours autant de blessés : ils étaient enfouis dans les ruines, dans les tranchées, les abris enterrés, les caves – il y en avait tant que je ne peux pas le décrire. C’était l’horreur ! On pensait toujours, lorsqu’on ramenait des blessés du champ de bataille, que c’étaient les derniers, qu’on les avait tous évacués, qu’à Stalingrad même il n’en restait plus, mais quand tout était fini, on en découvrait encore un tel nombre, que c’était à n’y pas croire… À bord du vapeur sur lequel j’avais embarqué, on avait rassemblé les amputés des deux bras, des deux jambes, et des centaines de tuberculeux. Nous devions les soigner, les réconforter d’un mot amical, les apaiser d’un sourire. Quand on nous avait confié cette mission, on nous avait assuré que ce serait pour nous comme des vacances après les combats, qu’on nous faisait même cette faveur en manière de gratitude, d’encouragement. Or l’épreuve se révélait plus terrible encore que l’enfer de Stalingrad. Là-bas, quand j’avais tiré un homme du champ de bataille, je lui donnais les premiers soins, je le confiais à d’autres, et j’avais la certitude qu’à présent tout allait bien, puisqu’on l’avait évacué. Et je repartais chercher le suivant. Mais à bord du bateau, je les avais constamment sous les yeux… Là-bas, ils voulaient, ils n’aspiraient qu’à vivre : Plus vite, frangine ! Dépêche-toi, ma jolie ! Alors qu’ici ils refusaient de manger et désiraient la mort. Certains se jetaient à l’eau. Nous devions les surveiller. Les protéger. J’ai passé même des nuits entières auprès d’un capitaine : il avait perdu les deux bras, il voulait en finir. Et puis une fois, j’ai oublié de prévenir une autre infirmière, je me suis absentée pour quelques minutes, et il en a profité pour sauter par-dessus bord…

On les a conduits à Oussolié, près de Perm. Il y avait là des maisonnettes toutes neuves, toutes propres, aménagées spécialement pour eux. Comme un camp de pionniers… On les transporte sur des civières, et eux, ils grincent des dents. J’avais le sentiment que j’aurais pu épouser n’importe lequel d’entre eux. Le prendre entièrement en charge. Nous sommes revenues par le même bateau, complètement vidées. Nous aurions pu alors nous reposer, mais nous ne dormions pas. Les filles restaient prostrées pendant des heures, puis soudain se mettaient à hurler. Nous restions enfermées, et chaque jour nous leur écrivions des lettres. Nous nous étions réparti les destinataires. Trois à quatre lettres par jour…

Et tiens, un détail. Après cette expédition, j’ai commencé à protéger mes jambes et mon visage durant les combats. J’avais de belles jambes, j’avais très peur qu’on ne me les abîme. Ainsi que d’être défigurée… C’était juste un détail…

Après la guerre, j’ai mis plusieurs années à me débarrasser de l’odeur du sang. Elle me poursuivait partout. Je lavais le linge, je sentais cette odeur, je préparais le repas, elle était encore là… Quelqu’un m’avait offert un chemisier rouge, c’était une rareté à cette époque où le tissu manquait. Mais je n’ai jamais pu le porter à cause de sa couleur qui me flanquait la nausée. Je ne pouvais plus aller dans les magasins faire des courses. Au rayon boucherie. Surtout l’été… Et voir la viande de volaille… Tu comprends… Elle ressemble beaucoup. Elle est aussi blanche que la chair humaine… C’était mon mari qui s’en chargeait… L’été, j’étais totalement incapable de rester en ville, je faisais tout mon possible pour partir, n’importe où. Dès que l’été arrivait, j’avais l’impression que la guerre allait éclater. Quand tout chauffait au soleil : les arbres, les immeubles, l’asphalte, tout ça dégageait une odeur, tout ça pour moi sentait le sang. Je pouvais bien manger ou boire n’importe quoi, impossible de me défaire de cette odeur ! Même les draps propres, quand je refaisais le lit, même ces draps pour moi sentaient le sang…

[…] Stalingrad. Durant les combats les plus violents. Je traîne deux blessés. Je traîne l’un sur quelques mètres, je le laisse, je retourne chercher l’autre. Je les déplace ainsi à tour de rôle, parce qu’ils sont tous les deux très grièvement blessés, on ne peut pas les laisser, tous les deux… comment expliquer ça sans termes techniques ?… tous les deux ont été touchés aux jambes, très haut, et ils sont en train de se vider de leur sang. En pareil cas, chaque minute est précieuse, chaque minute. Et puis tout à coup, comme je me suis déjà un peu éloignée du lieu des combats, la fumée se fait moins dense, et je découvre que l’un est un tankiste russe, mais que l’autre est un Allemand. Je suis horrifiée : nos hommes meurent là-bas et je suis en train de sauver un Boche. La panique me prend… Là-bas, au milieu de la fumée, je n’avais pas fait de différence… J’avais vu un homme près de mourir, un homme qui hurlait de douleur… Tous les deux étaient brûlés, noircis… Leurs vêtements en loques… Pareils, tous les deux… Et là, en regardant mieux, je me rends compte qu’il porte un médaillon étranger, une montre étrangère, que tout sur lui est étranger. Que faire ? Je traîne notre blessé et je pense : Est-ce que je retourne chercher l’Allemand ou non ? Or il restait très peu de distance à franchir. Je savais que si je l’abandonnais, il mourrait au bout de quelques heures. D’hémorragie… Alors j’ai rampé pour aller le récupérer. J’ai continué à les traîner tous les deux. À tenter de sauver leurs vies.

On était pourtant à Stalingrad… Aux heures les plus effroyables de la guerre. Et malgré tout, je ne pouvais pas tuer… abandonner un mourant… Ma très précieuse… On ne peut pas avoir un cœur pour la haine et un autre pour l’amour. L’homme n’a qu’un seul cœur, et j’ai toujours pensé à préserver le mien.

Après la guerre, pendant longtemps j’ai eu peur du ciel, peur même de lever la tête en l’air. J’avais peur de n’y voir qu’un champ labouré… Or, déjà les freux le traversaient d’un vol paisible… Les oiseaux ont vite oublié la guerre…

Tamara Stepanovna Oumniaguina, sergent de la garde, brancardière, rapporté par Svetlana Alexievitch, Œuvres Actes Sud 2015

Une lettre anonyme arrive à la Préfecture de police 36, quai des Orfèvres, Paris : une parmi les dizaines de milliers de dénonciations anonymes envoyées pendant la guerre, qui enverront à la mort dans les camps de concentration des milliers de Français… un sommet dans la lâcheté, la mauvaise foi, la veulerie. L’auteur de la lettre n’est évidemment pas connu, mais on peut supposer qu’il s’agit d’un employé du Printemps, les effectifs d’une maison de cette taille autorisant toutes les opinions en son sein :

Monsieur, pourriez-vous demander au ménage Minot travaillant tous deux au Printemps – la femme comme caissière le mari chef dans une réserve – si leur emploi les qualifie pour se mettre en devoir de photografier [sic] et en assez grand nombre des affiches de propagande et dégâts causé par raids aériens sur notre pauvre pays.

Il ne serait nous croyons très utile de vous renseigner par l’époque troublée que la France traverse grâce à de nombreux travailleurs d’eau troubles.

J’ai fait mon devoir de vous prévenir en même temps [que] les autorités occupantes, ne croyant pas que ce monsieur soit par son emploi spécialisé pour ce genre de travail.

Nous vous saluons très respectueusement.

PS : les travaux de tirage s’effectuent au printemps. Ceci à titre de renseignement.

Une enquête sera ouverte, dont la conclusion laisse à penser que l’affaire avait été classée :

Ils ne se sont jamais fait remarquer au point de vue politique. Néanmoins, l’attention de la direction a été attirée dernièrement sur l’activité extérieure de Minot. En effet, depuis le 9 août 1940, Minot fait développer au service de la photographie de ce magasin de nombreuses pellicules et chacune d’entre elles à des centaines d’exemplaires tirées, à l’aide d’un appareil photographique ordinaire.

Ces clichés ne reproduisent que des faits saillants de l’occupation de la capitale tels que : défilés militaires, groupes de soldats allemands visitant la capitale, affiches de propagande, panneaux de signalisation, hôtels occupés sur lesquels flotte le drapeau à croix gammée etc.

Devant ces faits inusités, le service intéressé en a avisé la direction qui n’a pas cru devoir intervenir, et n’a pas fait cesser ce travail.

Dans son entourage, Minot prétend travailler pour le compte des autorités occupantes. Toutefois, aucune preuve de ce fait n’a pu être obtenue.

Ces clichés sont certainement destinés à un service de propagande et obligent Minot à des dépenses importantes dont on n’a pu connaître la source.

Au domicile, la famille Minot ne fait l’objet d’aucune remarque particulière et n’attire pas l’attention. Inconnu aux archives judiciaires, leur nom n’est pas noté aux sommiers judiciaires.

L’affaire est pourtant jugée sérieuse et des investigations complémentaires sont donc confiées à la brigade spéciale numéro 1 (BS1) des RG, spécialisée dans la traque des communistes – ou supposés tels –, des auteurs de tracts et autres journaux distribués sous le manteau. Elle arrive sur le bureau du commissaire Fernand David, alors patron de la BS1

Le commissaire est un fonctionnaire du genre zélé. Sa propension à livrer ses proies aux Allemands lui vaudra après-guerre le surnom de David les mains rouges, et une condamnation à mort dès 1945. À la lecture du rapport initial, il ordonne à deux de ses hommes, les inspecteurs Blondin et Payen, d’approfondir l’enquête sur l’activité suspecte du ménage Minot. Au cours des jours suivants, ceux-ci accumulent les renseignements, aussi bien au Printemps qu’à Courbevoie. Le 4 février 1943, l’inspecteur Blondin rédige un compte rendu plus complet que le précédent. Tout y est : états civils, adresses successives du couple, CV militaire de Raoul, parcours professionnel de Marthe…

À propos du mari, l’inspecteur précise : Il n’a pas participé aux grèves de [19]36 parce que appartenant aux cadres de ce magasin, mais, à cette époque, il a été suspect à la direction parce que les directives données par celle-ci à ses cadres étaient rapportées tout de suite aux grévistes. Sa femme, qui est employée dans ces magasins depuis le 13 janvier 1917 comme caissière, a fait grève en 36. Il ne semble pas que le ménage Minot se soit livré à une activité politique quelconque.

[…] Bien que n’ayant aucune autorisation des autorités occupantes pour faire de la photographie Minot, depuis août 1940, photographie avec un petit appareil d’amateur Brownie Kodak 6/9 des groupes ou défilés de militaires allemands, des affiches de propagande ou d’avis donnés à la population et des habitations détruites par les bombardements aériens.

Le Brownie Kodak 6/9 de 1938 que Raoul Minot aurait pu utiliser pour ses prises de vue. Collection Particulière.

Depuis cette date, il a fait tirer par les services de photographie du Printemps plus d’un millier de photos. Il en a gardé plusieurs centaines pour lui qu’il garde à titre de collection, comme souvenir. Au dos de certaines de ces photos, il a écrit des légendes se rapportant aux faits photographiés. Il aurait cédé quelques-unes de ces photographies à des employés du Printemps comme souvenirs. En outre, il en a vendu plusieurs centaines à un nommé Juven, également employé au Printemps (celui-ci fait l’objet d’un rapport séparé).

Une visite domiciliaire opérée chez le nommé Minot a amené la découverte et la saisie des photos avec les inscriptions précitées et d’autres qui ont été grattées au dos, mais n’a pas permis la découverte de documents ou tracts, ayant trait à la propagande antinationale. Mais nous avons remarqué que Minot avait collectionné une abondante documentation de coupures de journaux de toutes tendances de 1936 à nos jours relatant des faits saillants tels que discours d’hommes politiques, événements politiques et la guerre actuelle.

Outre la collection de photographies précitée, il possède une grande collection de photos qu’il a prises pendant des vacances passées en Italie, Angleterre et sur la Côte d’Azur.

Il est inconnu des divers services de notre direction. Il n’a pas d’antécédents judiciaires.

Louis Juven a en sa possession plusieurs centaines de photographies représentant des militaires allemands en groupes, défilés militaires, bâtiments détruits par les bombardements aériens, affiches, que lui a vendues Minot au prix de 1.40 pièce et qu’il garde comme souvenirs. Il est inconnu des divers services de notre direction. Il n’a pas d’antécédents judiciaires.

Une visite domiciliaire faite chez lui n’a pas amené la découverte de tracts ou documents ayant prêt à la politique antinationale. Nous saisissons les photographies.

Le policier se trompe. En réalité, Juven a bien des activités politiques, et même un peu plus que cela. Il est un agent occasionnel de la Résistance, en l’occurrence des Forces françaises combattantes. Son engagement remonte au 1° octobre 1942, soit quatre mois avant la perquisition à son domicile. Des réseaux importants, baptisés Alexandre, ont parfois eu recours à ses services au sein de leur sous-réseau Pierre Jacques. Est-ce pour celui-ci qu’il récupère des images auprès de Minot ? Après tout, le caractère militaire de dizaines d’entre elles (convois de chars, trains de matériel, barrages…) a de quoi intéresser la Résistance.

Les Allemands, eux, jugent l’affaire suffisamment grave pour s’en emparer. Un cadre de la PP s’empresse de transmettre leurs instructions à la BS1 : Arrêter les deux gars, saisir toutes les photos et mettre à disposition du Service IV E, 11, rue des Saussaies. Exécution.

Dans la galaxie du système répressif nazi, cette unité de la Sipo SD (police de sûreté) est celle chargée de la traque des terroristes, communistes en tête. L’un des officiers, le capitaine SS Ludwig Heinson, récupère le dossier Minot Juven. Les interroge-t-il lui-même ? Que répondent-ils aux accusations ? Les archives allemandes manquent, mais pas les françaises. Une note émanant du cabinet du préfet nous apprend ainsi que l’arrestation de Minot [le 4 février 1943] et Juven s’inscrit dans le cadre de la répression des menées communistes. Rien ne dit qu’ils aient effectivement été en relation avec des communistes, mais c’est bien en tant qu’activistes politiques que le service IV E traite leur cas.

Sur ordre du capitaine Heinson, les deux hommes sont incarcérés : Minot à la prison parisienne du Cherche-Midi ; son collègue du Printemps à Fresnes. Par la suite, ils seront tous les deux orientés vers le camp de Royallieu, à Compiègne (Oise). Ils resteront peu de temps ensemble dans ces installations par lesquelles transitent des milliers de personnes en attente de déportation. Louis Juven y passe près de deux mois, mais finit par échapper au pire, fin avril 1943. Je crois qu’il a bénéficié de l’intervention d’un beau frère chef d’entreprise qui connaissait des Allemands, précise Véronique Cordier, l’une de ses petites-filles.

Raoul Minot, lui, est déporté. Le 20 avril 1943, il embarque dans un convoi de 997 hommes à destination du complexe concentrationnaire de Mauthausen (Autriche), le long du Danube. Arrivé sur place quarante-huit heures plus tard, il y sera retenu six mois, sous le matricule 28343, jusqu’à son départ pour Buchenwald, le 17 octobre 1943.

Son passage dans cet enfer a laissé quelques traces : un autre matricule, le 22626, mais aussi des fiches pleines de dates, de chiffres, d’indications biographiques – la mécanique nazie dans toute sa rigueur paperassière. À la main ou à la machine à écrire, les geôliers notent tout : qu’il est né à Montluçon (orthographié Montlocon) ; que son épouse s’appelle Marthe ; que la famille demeure au 36, rue du 22-Septembre à Bécon, Seine ; qu’il possède trois chemises et un manteau ; qu’il a été arrêté pour des raisons politiques.