| Publié par (l.peltier) le 5 septembre 2008 | En savoir plus |

2 12 1943

Bombardement allemand sur Bar Harbor, dans le port de Bari où mouillent des navires américains : 15 d’entre eux sont coulés, parmi lesquels le John E. Harvey, qui transportait 100 tonnes de phosgène – chlorure de carbonyle – à destination de l’Extrême Orient : il s’agit d’un dérivé du gaz moutarde, le fameux Ypérite de la première guerre mondiale. On sait que les Japonais firent grand usage des armes chimiques pendant cette guerre et que les Américains avaient donc au moins l’intention d’en faire autant : cela avait pour code Downfall. On sait depuis longtemps qu’il n’est jamais bon qu’il y ait de l’eau dans le gaz et les soldats qui y furent exposés présentèrent d’importants signes de toxicité sanguine, se traduisant principalement par un taux de leucocytes inférieur à la normale. Cet accident lança des recherches longtemps protégées par le secret défense aux États-Unis, qui aboutirent aux premiers essais de la moutarde à l’azote au cours de la maladie d’Hodgkin : c’était la naissance de la chimiothérapie, dont les détracteurs disent qu’elle revient à l’attitude de quelqu’un qui voudrait crever un ballon avec lequel jouent deux équipes de football au centre d’un stade rempli de spectateurs et qui, pour ce faire, utiliserait une bombe atomique.

5 12 1943

À Alger, le général de Gaulle reçoit François Mitterrand, un des dirigeants du RNPG – Rassemblement National des Prisonniers de guerre -. Comme les prisonniers ont été très nombreux, cela en fait un réseau puissant. De Gaulle obtiendra la fusion de l’ensemble des mouvements traitant l’aide aux prisonniers, mais Mitterrand gardera son indépendance. L’enjeu politique était de taille : il s’agissait de savoir si l’ensemble des mouvements rejetant le communisme allait accepter la tutelle d’une organisation les chapeautant tous, communistes compris.

19 12 1943

La Suisse, contrainte et forcée, signe un accord avec les Alliés par lequel elle accepte une très importante réduction de ses exportations d’armes, d’instruments d’optique, matériel de précision, matériel de fusées, vers l’Allemagne ; cela n’a pas été sans mal : Les initiateurs de cette guerre commerciale planétaire étaient la Grande-Bretagne et les États-Unis. Au premier chef, il s’agissait d’établir contre Hitler un blocus économique le plus hermétique possible et à l’échelle du globe. Hitler devait être coupé des marchés où il s’approvisionnait en matières premières. Ses industries d’armement devaient recevoir le minimum de matières stratégiques. Pour ses étuis d’obus, la Wehrmacht avait besoin de manganèse ; pour ses canons, de minerai de fer ; pour les appareils de visée optique de ses blindés, de tungstène ; pour les plaques de blindage et les canons de fusil, d’alliage au chrome. Tous ces métaux stratégiques, Hitler devait chaque mois en acheter en quantités massives, qu’il collectait au Portugal, en Turquie, en Suède et dans d’autres États qui n’étaient pas à sa portée immédiate.

Les ingénieux dirigeants de l’économie nazie avaient fondé quantité de sociétés prête-noms en Amérique latine, en Suisse, en Espagne, au Portugal et dans d’autres pays du globe. Ils avaient aussi, à l’étranger, repris légalement des entreprises établies de longue date et leur avaient donné de nouvelles activités. Dès les années vingt, de nombreuses entreprises allemandes, pour des raisons le plus souvent fiscales, avaient ouvert des filiales en Suisse. Beaucoup d’entre elles, à l’époque nazie, furent utilisées comme prête-noms.

Les Alliés dressèrent une liste noire de toutes ces firmes. Les entreprises travaillant avec les nazis ou pour eux dans des pays tiers – qu’il s’agît de banques, de compagnies d’assurances, d’entreprises industrielles ou commerciales – firent l’objet d’un boycott aussi rigoureux que possible. Seules furent mises sur cette liste noire les firmes dont le volume d’affaires avait augmenté pendant les années de guerre.

Lorsque j’évoque cette liste noire, j’entends celle du Trésor américain, qui était constamment tenue à jour. Pour les entreprises suisses, elle ne fut supprimée que le 30 juin 1946. Mais les Alliés tenaient encore d’autres listes. Le Ministry of Economie Warfare, à Londres, avait ainsi une Black List, une Suspect List et une Statutory List. Rien que sur cette dernière figurèrent par moments plus de 1 600 noms de personnes ou firmes suisses.

[…] Comment les Alliés purent-ils mesurer les variations du volume d’affaires de centaines de firmes, en particulier suisses ? Grâce à l’efficacité de l’espionnage économique organisé par le ministre des Finances américain Henry Morgenthau et ses agents.

En avril 1943, Washington exigea que la Suisse réduise les crédits qu’elle accordait au Reich, et brandit pour cela une arme de poids : si la Confédération n’obéissait pas, les Alliés dénonceraient tous les contrats concernant les livraisons de produits alimentaires. Arrêtez votre commerce avec les nazis ou vous mourrez de faim ! L’arme alliée était le navicert, le certificat de navigation. Le droit (concédé par Mussolini ou Pétain) de débarquer à Gênes et à Sète ne servait à rien si, en haute mer, le connaissement de la cargaison (par exemple, des céréales d’Argentine) n’était pas assorti de ce certificat, qui seul mettait à l’abri de la prise de guerre.

En 1943, les flottes anglaise et américaine contrôlent toutes les mers du globe, et la Suisse ne peut survivre sans ses importations de produits alimentaires d’outre-mer. Néanmoins, le gouvernement, et en particulier le ministre Walther Stampfli, résiste pied à pied. Il négocie, joue sur le temps et remporte une demi-victoire.

[…] Pour son alimentation, la Suisse dépendait et dépend aux deux tiers de l’étranger. Stampfli réussit à maintenir ouvertes les voies commerciales qui permirent à la Suisse de s’approvisionner pendant toute la durée du conflit. Mais Stampfli était aussi un aubergiste suisse ; il ne semblait pas comprendre que, dans cette guerre, c’était la civilisation qui affrontait la barbarie. En public, il disait avec colère : Vous vous rendez compte ! Les Alliés exigent que nous participions à la guerre contre l’Allemagne ! Jamais l’Allemagne n’a traité la Suisse aussi mal que le font aujourd’hui les Alliés.

Le 19 décembre 1943, la Suisse signe. Elle s’engage à réduire de 45 % (par rapport à 1942) ses livraisons d’armes et de munitions à Hitler, et de 60 % ses exportations d’instruments d’optique, d’éléments de fusées et de matériel de précision. Les crédits seront également réduits.

Jean Ziegler. La Suisse, l’or et les morts. Le Seuil 1997

20 12 1943

Charlie Brown, un américain de 21 ans, est aux commandes d’un B17 Flying Fortress, avec 9 hommes d’équipage pour bombarder Brême, mais sitôt larguées ses bombes, il est attaqué par la flak allemande qui l’endommage très sérieusement ; et la chasse se lance à sa poursuite : c’est Franz Stigler, aux commandes d’un Messerschmitt Bf 109 G-6 qui le rejoint finalement… pour réaliser rapidement que, dans cet état, criblé de balles, la forteresse volante ne représente plus aucun danger. Le mitrailleur de queue est mort, les autres comptent 9 blessures. Il cherche à communiquer avec Charlie Brown par gestes voulant lui faire comprendre qu’il n’a qu’à le suivre pour aller se poser en Allemagne et se constituer prisonnier, ou bien qu’il aille se poser en Suède. Il reste à ses côtés suffisamment longtemps pour qu’il soit à l’abri des tirs de la flak. Mais Charlie Brown préférera suivre son idée : atterrir en Angleterre, même avec un avion agonisant. Franz Stigler gardera l’épisode pour lui : raconter cela, c’était le peloton d’exécution ! Les deux hommes se retrouveront quelques cinquante ans plus tard.

22 12 1943

La Gestapo assassine René Gosse, doyen de la faculté des sciences de Grenoble, et son fils, tous deux membres du MUR : Mouvement Unifié de la Résistance.

Fort Barraux, à coté de Pontcharra, après avoir eu pendant des décennies une activité très réduite (quelques prisonniers célèbres : Barnave sous la révolution, le prince de Polignac sous l’empire, des officiers allemands pendant la première guerre mondiale), recevra tout au long de la guerre d’abord des réfugiés espagnols en 38/39, puis des prisonniers français de droit commun, et des résistants. À la fin de la guerre, ce seront des prisonniers allemands jusqu’en 1946.

31 12 1943

Le Maréchal Rommel a inspecté le mur de l’Atlantique : il envoie un rapport à Hitler disant son inquiétude en regard de toutes les faiblesses qu’il lui trouve.

Décembre 1943

Nous avons tous en tête la photo de Marylin Monroe, rabattant prestement le bas de sa robe qu’un vent sournois gonflait en parachute, pour mettre à l’abri des regards sa petite culotte… pour autant qu’elle en ait porté une ce jour-là. Contre un vent sournois, on peut donc se défendre, mais contre une tempête, il n’y a rien à faire : et c’est ainsi que fut mise à nu l’intimité de la Suisse devant Jean Ziegler, alors enfant. L’intimité de la Suisse, ce qu’il fallait à tout prix cacher sous des bâches, c’était les canons pour Hitler. Le récit de Jean Ziegler est savoureux. Quant à parler du secret des secrets, le secret bancaire, il est évident qu’une bonne tempête n’y suffirait pas, il faudrait au moins un tremblement de terre de magnitude 7 ou 8 sur l’échelle de Richter, et ça, c’est une autre histoire : il faudra attendre 70 ans pour entrevoir quelque ouverture.

Ma ville d’origine, Thun, se trouve à la lisière septentrionale des Alpes bernoises, sur une importante voie ferroviaire reliant Bâle à Domodossola par les tunnels du Lôtschberg et du Simplon, et possède une grande gare de triage. Durant les années 1941-1944, un bruit sourd en montait presque sans arrêt, toutes les nuits, jusqu’à notre maison. C’était celui des interminables trains de marchandises allemands roulant vers le sud, vers l’Italie, et des trains allemands et italiens qui allaient au nord, en Rhénanie.

Un grand mur du hall de la gare était orné de toutes sortes d’affiches officielles. L’une d’elles montrait un soldat suisse de profil, casqué et le fusil sur l’épaule, qui portait l’index à ses lèvres ; on lisait en dessous : Qui parle nuit à la patrie. Une autre affiche était un avis de recherche de la police concernant des, saboteurs allemands qui avaient pénétré en Suisse et tenté, à Dubendorf, de faire sauter des avions militaires. D’autres affiches, signées du commandant de la défense anti-aérienne, rappelaient l’obligation d’occulter portes et fenêtres à la tombée de la nuit.

L’un de ces placards m’est resté particulièrement en mémoire. Il expliquait à la population le contenu de la convention conclue entre la Suisse et le Reich sur le trafic civil de marchandises par les tunnels des Alpes. Le ton en était solennel et le texte était signé par le président de la Confédération. Conformément à sa politique de stricte neutralité, le gouvernement avait autorisé les trains de toutes les puissances belligérantes à traverser le territoire national, à condition qu’ils transportent exclusivement des marchandises civiles (vêtements, denrées alimentaires, médicaments, etc.).

Par une fin d’après-midi de décembre 1943, une tempête de neige d’une violence exceptionnelle s’abattit sur Thun. Soufflant du nord par la vallée de l’Aar, la tempête se déchaîna surtout sur la vieille ville, arrachant les tuiles et hurlant affreusement. Le vent était tellement fort qu’il déracina les platanes du quai et brisa la tige qui portait depuis des siècles le coq rouillé de l’église. Le ciel était noir comme de l’encre et l’air chargé des odeurs de plusieurs incendies. Des cygnes morts et des canards paralysés de peur étaient rejetés sur la berge du lac.

À la gare, pendant ce temps, c’était la catastrophe. Des douzaines de wagons frappés du sigle DRB (Deutsche Reichsbahn) et de l’aigle noir se couchaient sur le flanc. Des lambeaux de bâches vertes tourbillonnaient, un vantail du portail d’entrée était arraché de ses gonds, des locomotives sorties des rails. Alertés par le bruit, mon camarade Hans Berner et moi courûmes jusqu’à la gare en dépit de l’interdiction de ma mère. Le bruit ne nous avait pas trompés : tels des cadavres sur un champ de bataille, des canons antiaériens, des tourelles de char, des camions aux vitres brisées et des mitrailleuses lourdes gisaient en désordre sur les voies. Un char renversé dont le canon s’était tordu semblait un éléphant à l’agonie. Partout, des caisses métalliques éventrées. Des obus avaient roulé d’un wagon qui avait endommagé les rails en se renversant. La gare avait l’air d’un champ de bataille.

Vers le soir, des camions militaires vinrent se ranger devant la gare, escortés de limousines sombres portant des plaques diplomatiques, d’où descendirent des hommes en manteau de cuir et chapeau de feutre.

Un gendarme déclara que c’étaient des employés de la légation du Reich à Berne. Ces hommes en manteau de cuir aboyèrent des ordres aux soldats suisses et aux gendarmes de Thun, qui les exécutèrent aussitôt, pleins de respect pour ces étrangers. Plusieurs milliers de badauds s’étaient rassemblés tout près des voies. Sur l’ordre des Allemands, ils furent refoulés sans ménagements par les soldats suisses.

La tempête de neige se fit plus violente. J’étais debout dans la foule, muet, à côté de mon père. Il était président du tribunal de Thun et colonel dans l’armée suisse ; c’était un homme cultivé, intelligent et foncièrement honnête. Quand je lui demandai d’où pouvaient bien venir ces armes et à qui elles étaient destinées, il me répondit à voix basse, en hésitant : Lis l’affiche du gouvernement, dans le hall de la gare. Elle explique tout.

C’était la première fois que mon père ne me disait pas la vérité, et ce fut sans doute la seule. Ce fut ma première rencontre avec la mensongère neutralité helvétique, et c’est un traumatisme dont j’ai mis des années à me remettre.

Jean Ziegler. La Suisse, l’or et les morts. Le Seuil 1997

1943

Le Manhattan Project est lancé. Sous la direction du général Leslie Groves, le physicien Jacob R. Oppenheimer est chargé de superviser la construction puis le fonctionnement du laboratoire de Los Alamos, dans les montagnes du Sangre de Cristo, à plus de 2 000 mètres d’altitude, dans le désert du Nouveau Mexique, où doivent se poursuivre les recherches en vue de la fabrication de la bombe A [1]. C’est Oppenheimer qui a choisi cet endroit dont il gardait un bon souvenir pour l’avoir découvert en y campant quand il était jeune. Il va finaliser les recherches d’Otto Hahn – Nobel de chimie en 1944 – et de Lise Meitner, qui avaient théorisé la fission nucléaire. Lise Meitner était une juive autrichienne qui avait fui l’Allemagne en 1938, après l’Anschluss pour la Suède. Le machisme ambiant l’empêchera d’avoir le Nobel de physique. Sur sa tombe, son neveu Otto Frisch fera graver : Lise Meitner : a physicist who never lost her humanity – Lise Meitner, une physicienne qui n’a jamais perdu son humanité – [elle vivra en Angleterre de 1960 à sa mort en 1968], ce qui était une façon à peine déguisée de dire que nombreux étaient alors les physiciens à avoir perdu leur humanité. Contactée pour participer au projet Manhattan/Los Alamos, plutôt que d’accepter en répandant un peu partout ses états d’âme, elle avait tout simplement refusé : je ne veux rien avoir à faire avec une bombe. Même refus de la part d’Albert Baez, né au Mexique, PhD de Physique à Stranford, le co-inventeur du microscope à rayons X, auteur d’un manuel de physique couramment utilisé aux États-Unis, et surtout, surtout, surtout, père d’une petite fille de deux ans : Joan Baez.

Seated (left to right): Erwin Schrödinger, Irène Joliot-Curie, Niels Henrik David Bohr, Abram Ioffe, Marie Curie, Paul Langevin, Owen Willans Richardson, Lord Ernest Rutherford (* 30. August 1871 in Spring Grove bei Nelson; † 19. Oktober 1937 in Cambridge, Vereinigtes Königreich), Théophile de Donder, Maurice de Broglie, Louis de Broglie, Lise Meitner, James Chadwick. Standing (left to right) : Émtn8!^xcCR6eXREAd564p4iHrile Henriot, Francis Perrin, Frédéric Joliot-Curie, Werner Heisenberg, Hendrik Anthony Kramers, Ernst Stahel, Enrico Fermi, Ernest Walton, Paul Dirac, Peter Debye, Nevill Francis Mott, Blas Cabrera y Felipe, George Gamow, Walther Bothe, Patrick Blackett, M.S. Rosenblum, Jacques Errera, Ed. Bauer, Wolfgang Pauli, Jules-Émile Verschaffelt, Max Cosyns, E. Herzen, John Douglas Cockcroft, Charles Drummond Ellis, Rudolf Peierls, Auguste Piccard, Ernest O. Lawrence, Léon Rosenfeld. Absents: Albert Einstein (émigré aux USA) and Charles Eugène Guye

Everette Lee DeGolyer, géologue américain de grand talent revient d’une mission au Moyen Orient, plein d’enthousiasme quant aux perspectives pétrolières de la région. Le gouvernement américain par la voix de Harold Ickes, secrétaire d’État, annonce le changement dans sa politique énergétique, en publiant un article : Nous manquons de pétrole. Les États-Unis assurent encore les deux tiers de la production mondiale, l’ensemble du Moyen Orient seulement 5 %. Soucieux de ne pas voir tarir leur propre production, ils vont ainsi mettre en œuvre ce que l’on nommera la théorie de la conservation, qui va les amener à dénoncer l’accord avec les autres compagnies datant de 1928 pour faire cavalier seul en Iran puis Arabie saoudite.

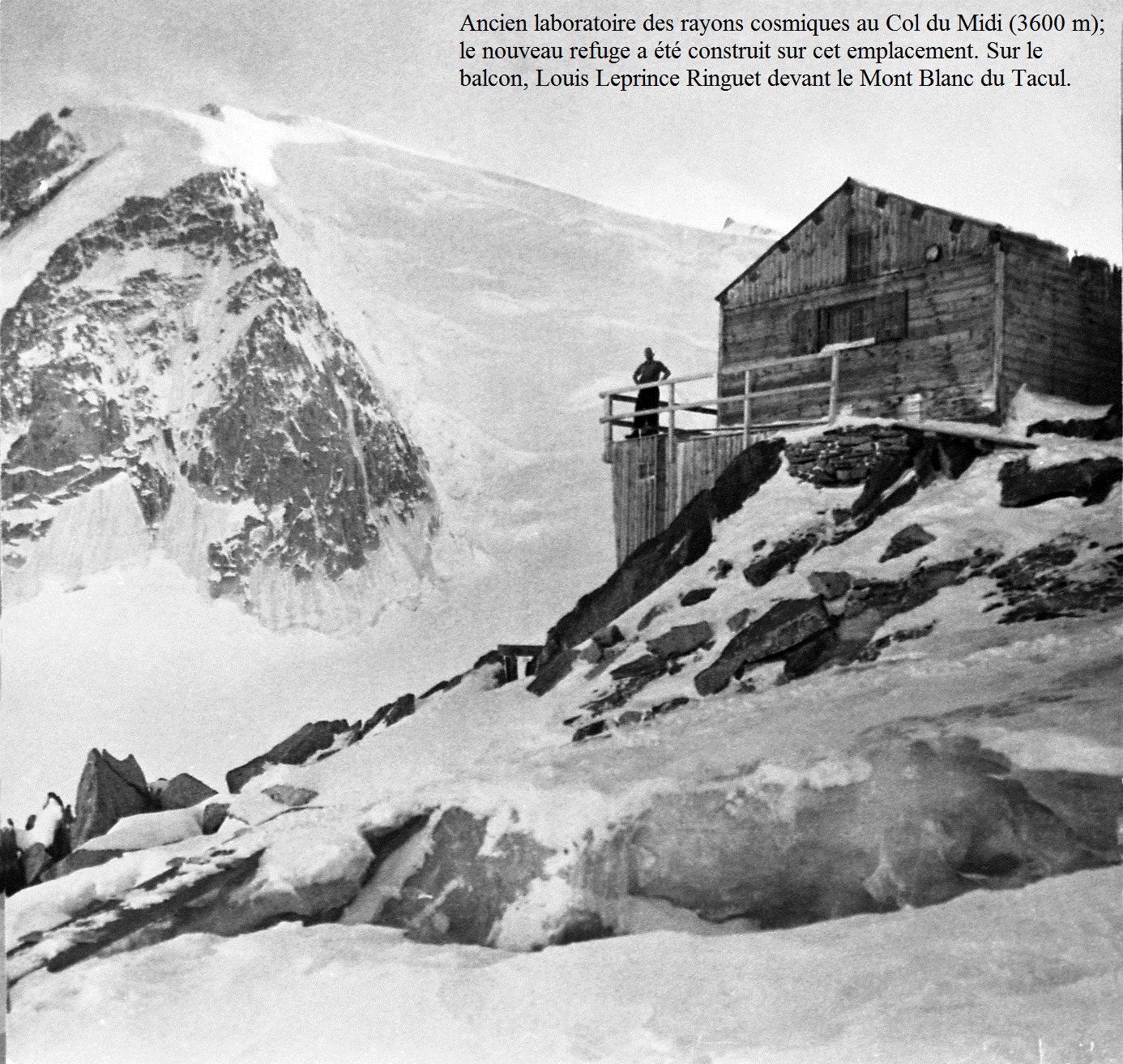

Louis Leprince Ringuet construit le laboratoire des Cosmiques à 3 613 m. près du col du Midi, à coté de l’Aiguille du Midi, dans le Massif du Mont Blanc.

téléphérique de service entre le laboratoire des Cosmiques et le col du Midi

Au fond et au centre, les Grandes Jorasses et sur la droite, l’aiguille du Géant

La Civilian Corporation Corps, la Work Projects Administration et d’autres agences du New Deal sont supprimées. Dans le même temps, les dépenses budgétaires sont passées de 8 % en 1938 à 40 % en 1943, et il fallut attendre 1943 pour que le chômage tombe sous son niveau de 1929, à un moment où le New Deal n’était plus la priorité.

En Suède, Ingvar Kamprad, 17 ans, fonde Ikea. 70 ans plus tard, en 2012, Ikea fera un bénéfice de 3.2 milliards €. Contrairement aux autres grands distributeurs pour lesquels l’adaptation à la culture locale est prioritaire, Ikea se comportera en colonisateur, imposant des procédures suédoises, demandant quasiment à ses clients de penser suédois, avec l’arrogance discrète de celui qui ne peut se défaire de son complexe de supériorité. Dans le Midi, on dit : ils s’en croient. C’est probablement la même arrogance qui leur avait fait stériliser près de 30 000 femmes de 1934 à 1976 qu’ils estimaient indignes d’élever un enfant. Et c’est encore la même arrogance qui leur a fait surveiller la vie privée de leur personnel dans les magasins de France au point de se retrouver devant les tribunaux en 2013. Mais peut-être vont-ils demander le statut d’extraterritorialité comme ils l’ont fait pour la Villa San Michele d’Axel Munthe à Capri… ainsi ils pourront se livrer à toute leurs suédoiseries en toute impunité !

Reprise de la natalité.

L’interdiction des films américains stimulent le cinéma français : Premier de Cordée de Roger Frison Roche, Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, le Corbeau de Clouzot. Ce dernier, produit par la Continental, qui est allemande, donnera lieu 4 ans plus tard à une belle empoignade mettant en balance l’indéniable qualité du film et l’inévitable compromission pour le réaliser. Dans l’immédiat, seuls les communistes, repris par L’Écran français, condamnent le film, qui va être interdit jusqu’en 1947.

La famine fait 1 500 000 morts en Russie.

Un amour parfaitement pur de la patrie a une affinité avec les sentiments qu’inspirent à un homme ses jeunes enfants, ses vieux parents, une femme aimée…Un tel amour peut avoir les yeux ouverts sur les injustices, les cruautés, les erreurs, les mensonges, les crimes, les hontes contenues dans le passé, le présent et les appétits du pays, sans dissimulation ni réticence, et sans être diminué, il est seulement rendu plus douloureux….

Comme il y a des milieux de cultures pour certains animaux microscopiques, des terrains indispensables pour certaines plantes, de même il y a une certaine partie de l’âme en chacun et certaines manières de penser et d’agir, circulant des uns aux autres, qui ne peuvent exister que dans le milieu national et disparaissent quand le pays est détruit.

Simone Weil. L’enracinement. Londres 1943.

Il y va du destin de l’espèce humaine. Car, de même que l’hitlérisation de l’Europe préparerait sans doute l’hitlérisation du globe terrestre, accomplie soit par les Allemands, soit par leurs imitateurs japonais – de même une américanisation de l’Europe, préparerait sans doute une américanisation du globe terrestre. Le second mal est moindre que le premier, mais il vient immédiatement après. Dans les deux cas, l’humanité entière perdrait son passé.

Simone Weil. Écrits historiques et politiques, 1943

Aux États-Unis, Ayn Rand, née Alisa Rosenbaum, juive d’origine russe dont les parents s’étaient vu confisquer par les soviets en 1917 appartement et pharmacie, publie Foutainhead – La Source vive – qui obtient un succès considérable particulièrement dans les milieux touchant à la création ; le livre va devenir la bible de bon nombre d’architectes – Ayn Rand était proche de Frank Lloyd Wright -. Elle publiera en 1957 Atlas Shrugged – La Grève -. Cumulés, ces deux romans tireront à 14 millions d’exemplaires. En 1949, King Vidor tournera Le Rebelle avec Gary Cooper, directement inspiré de Fountainhead : le film ne connaîtra pas le succès du roman. En 2014, Ivo Van Hove le mettra en scène en Avignon.

Howard Roark en est le personnage central : son intransigeance envers le respect dû à toute création l’a amené à des positions telles qu’il en vient à dynamiter un ensemble de logements sociaux construits sur ses plans mais avec de nombreuses entorses d’ordre décoratif aux plans d’origine. On lui fait bien sûr un procès, pour lequel il choisit d’assurer sa défense, dans une profession de foi qui ne manque pas de corps et de solidité, même si la nuance en est totalement absente : l’argument est brut de décoffrage, le béton est bien armé, le manichéisme y est sous-jacent et on flirte en permanence avec le mythe du surhomme. La charge est vigoureuse contre la charité mal ordonnée qui commence par les autres, même si Ayn Rand veut parer les contre attaques en nommant altruisme la charité et égotisme l’égoïsme.

Mais, par nos temps de confusion mentale mise en place par la toute puissance du marketing, il peut être salutaire de citer ceux qui, envers et contre tout, continuent à vouloir appeler un chat un chat, car ils placent au-dessus de tout ce qui donne un sens à la vie de l’homme :

Il y a des milliers d’années, un homme fit du feu pour la première fois. Il fût probablement brûlé vif sur le bûcher qu’il avait allumé de ses propres mains. Il fut considéré comme un malfaiteur qui avait dérobé à un démon un secret que l’humanité redoutait. Mais, grâce à lui, les hommes purent se chauffer, cuire leurs aliments, éclairer leurs cavernes. II leur laissa un don inestimable et chassa les ténèbres de la terre ; des siècles plus tard, un autre homme inventa la roue. Il fut probablement écartelé sur cette roue qu’il avait enseigné ses frères à construire. Il fut considéré comme un transgresseur qui s’aventurait dans un domaine interdit. Mais, grâce à lui les hommes purent voyager dans toutes les directions. Il leur laissait lui aussi, un don d’une valeur inestimable et avait ouvert pour eux les routes du monde.

Cet homme là, le pionnier, le précurseur, nous le retrouvons dans toutes les légendes que l’homme a imaginées pour expliquer le commencement de toutes choses. Prométhée fut enchaîné à un rocher et dépecé par des vautours parce qu’il avait dérobé le feu des dieux. Adam fut condamné à souffrir parce qu’il avait mangé du fruit de l’arbre de la connaissance. Quelle que soit la légende, l’humanité sait obscurément que c’est à ces héros obscurs qu’elle doit sa gloire et que chacun d’eux paya son courage de sa vie.

Et au cours des siècles il y eut ainsi des hommes qui s’élancèrent sur des voies nouvelles, guidés uniquement par leur vision intérieure. Leurs buts différaient, mais tous avaient ceci en commun : ils s’élançaient les premiers sur une route nouvelle, leur vision était originale et ils ne recevaient en retour que de la haine. Les grands créateurs, les penseurs, les artistes, les savants, les inventeurs, se sont toujours dressés, solitaires, contre les hommes de leur temps. Chaque grande pensée nouvelle ne rencontra qu’opposition ; chaque grande invention qu’incrédulité. Le premier moteur fut considéré comme une absurdité, l’avion comme une impossibilité, le métier mécanique comme une invention répréhensible, l’anesthésie comme un péché, mais les hommes qui avaient inventé tout cela continuèrent d’aller de l’avant. Ils luttèrent, ils souffrirent, mais ils remportèrent la victoire.

Aucun de ces créateurs n’était inspiré par le désir de servir l’humanité, car les hommes refusaient ce qu’il leur apportait, ayant horreur de tout ce qui pouvait changer leur routine paresseuse. Sa conviction intérieure était son ultime motif. Une œuvre à accomplir, conçue par lui, exécutée par lui. Que ce fût une symphonie, un livre, un moteur, un système philosophique, un avion ou un building… là était son but et le sens de sa vie, et non pas ceux qui entendraient, liraient ou se serviraient de ce qu’il créait. La création en elle-même et non celui à laquelle elle était destinée. L’œuvre et non pas les bienfaits qu’en retireraient d’autres hommes. Cette œuvre qui donnerait forme à sa vérité intérieure, cette vérité qui comptait pour lui plus que tout.

Sa vision intérieure, sa force, son courage, il les puisait en lui-même, dans cette entité qu’est la conscience de l’homme, car penser, sentir, juger, sont des fonctions du moi.

C’est pourquoi les créateurs ne sont jamais dépourvus d’égoïsme. C’est en cela que réside le secret de leur puissance ; ils trouvent en eux-mêmes leurs raisons de créer, leur source d’énergie, leur principe moteur. Le créateur ne sert rien ni personne. Il vit pour lui-même.

Et c’est uniquement en vivant pour lui-même que l’homme est capable de réaliser les œuvres qui sont l’honneur de l’humanité car telle est la loi même de la création.

L’homme ne peut se maintenir sur la terre que grâce à sa pensée. Il vient au monde désarmé. Son cerveau est sa seule arme. Les animaux se procurent leur nourriture par la force. L’homme n’a ni griffes, ni crocs, ni cornes, ni même une très grande force musculaire. Il lui faut cultiver les aliments qu’il absorbe ou se livrer à la chasse, à la pêche. Pour cela, il lui faut des armes ; et ces armes sont encore une création de son esprit. Des plus humbles nécessités aux abstractions religieuses les plus hautes, de la roue au gratte-ciel, tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons nous vient d’une fonction que seul l’homme possède… sa faculté de raisonner.

Mais l’esprit est un attribut individuel. Il n’existe rien de pareil à un cerveau collectif. Une décision prise par un groupe d’hommes n’est jamais qu’un compromis ou une moyenne de la pensée de plusieurs. C’est une conséquence secondaire. Mais l’acte premier, le processus du raisonnement, doit être accompli par un individu isolé. Nous pouvons partager un repas entre plusieurs personnes, mais ce repas ne peut être digéré que par un estomac collectif, et aucun homme ne peut, à l’aide de ses poumons, respirer pour un autre. Toutes les fonctions de notre corps et de notre esprit nous sont personnelles. Nous ne pouvons ni les partager, ni les transférer.

Nous héritons du produit de la pensée des hommes qui nous ont précédés. De la roue, nous faisons une charrette, puis une auto. Cette auto se transforme en avion. Mais en réalité tout cela n’est rien d’autre que la résultante d’une pensée. Or la faculté créatrice ne peut être ni donnée, ni reprise, ni partagée, ni empruntée, elle appartient en propre à un individu. L’œuvre qu’il crée appartient au créateur. Certes les hommes apprennent beaucoup les uns par les autres, mais ce qu’un homme ne peut donner à un autre, c’est la capacité de penser par lui-même.

Rien n’est donné à l’homme sur la terre. Tout ce qui lui est nécessaire, il lui faut le produire. Et c’est là que l’homme se trouve en face de cette alternative : ou vivre du travail indépendant de son propre esprit, ou n’être qu’un parasite nourri par l’esprit des autres. Le créateur s’exprime, le parasite emprunte. Le créateur affronte la vie directement, le parasite à l’aide d’intermédiaires.

Le but du créateur est la conquête des éléments ; le but du parasite est la conquête des autres hommes.

Le créateur vit pour son œuvre. Il n’a pas besoin des autres. Son véritable but est en lui-même. Le parasite vit par dépendance. Il a besoin des autres. Les autres hommes sont pour lui le principe moteur.

Le besoin le plus profond du créateur est l’indépendance. L’esprit humain ne peut travailler sous la contrainte. Il ne peut être plié, sacrifié ou subordonné à des considérations quelles qu’elles soient. Et c’est pourquoi ses relations avec les autres hommes sont, pour le créateur, secondaires.

Le besoin profond du parasite est d’assurer ses biens avec les autres hommes. Il met au-dessus de tout les relations. Il déclare à qui veut l’entendre que l’homme est fait pour servir l’homme. Il prêche l’altruisme.

L’altruisme est cette doctrine qui demande que l’homme vive pour les autres et qu’il place les autres au-dessus de lui-même.

Or aucun homme ne peut vivre pour un autre. Il ne peut pas davantage démembrer son cerveau qu’il ne peut démembrer son corps. Mais le parasite s’est fait de l’altruisme une arme pour exploiter l’humanité et détruire les bases mêmes des principes moraux de l’humanité. Tout ce qu’on a enseigné à l’homme détruisait en lui le créateur, car on lui a fait croire que la dépendance est une vertu. L’homme qui s’efforce de vivre pour les autres est un homme dépendant. Il est lui-même un parasite et transforme ceux qu’il sert en parasites. Rien ne peut résulter de cet échange qu’une mutuelle corruption. L’homme qui, dans la réalité, s’approche le plus de cette conception est l’esclave. Si l’esclavage par force est déjà une chose répugnante, que dire de l’esclavage spirituel. II reste dans l’homme asservi un vestige d’honneur, le mérite d’avoir résisté et le fait de considérer sa situation comme mauvaise. Mais l’homme qui se transforme en esclave volontaire au nom de l’amour est la créature la plus basse qui existe. Elle porte atteinte à la dignité de l’homme et à la conception même de l’amour. Et telle est cependant l’essence même de l’altruisme.

On a enseigné à l’homme que la plus haute vertu n’était pas de créer, mais de donner. Mais comment peut-on donner une chose avant de la créer ? La création vient avant le don, sans cela, il n’y aurait rien à donner ; la nécessité intérieure du créateur avant les besoins des bénéficiaires éventuels. Et cependant on nous a appris à admirer l’être de second plan qui dispense des dons qu’il n’a pas créés, en passant par-dessus celui qui a rendu ce don possible. Nous appelons cela un acte de charité, et nous l’admirons davantage qu’un acte de création.

Les hommes ont appris également que leur premier souci devait être de soulager les misères des autres hommes. Or la souffrance est une maladie. Si un homme se trouve en contact avec cette maladie, il est naturel qu’il cherche à donner au malade l’aide dont celui-ci a besoin, mais faire de cet acte la plus grande marque de vertu est faire de la souffrance la chose la plus importante de la vie. L’homme en arrive alors à souhaiter les souffrances des autres, afin de pouvoir faire montre de vertu. Telle est la nature même de l’altruisme. Le créateur lui, n’a pas pour intérêt premier la souffrance, mais la vie. Mais en réalité l’œuvre des créateurs a plus fait pour supprimer sur la terre toutes les formes de souffrance, aussi bien morales que physiques, que l’altruiste ne peut l’imaginer.

On a également enseigné à l’homme que faire chorus avec les autres est une vertu. Or le créateur est par essence même un homme qui s’oppose aux autres hommes. On a fait croire à l’homme que nager dans le courant est une vertu. Or le créateur est un homme qui nage contre le courant. Les hommes croient également que vivre en foule est une vertu. Or le créateur est un homme qui vit seul.

On a enseigné à l’homme que le moi est synonyme de mal et que l’oubli de soi-même est la plus haute des vertus. Mais le créateur est un égotiste dans le sens du mot le plus absolu, car l’homme dépourvu d’égotisme est celui qui ne pense, ne sent, ne juge ni n’agit, par lui-même.

Et c’est ici que l’échelle des valeurs a été le plus dangereusement faussée ; que toute liberté a été enlevée à l’homme. C’était ou l’égotisme ou l’altruisme ; l’égotisme étant considéré comme le fait de sacrifier les autres à soi-même, l’altruisme le fait de se sacrifier soi-même aux autres. Ceci liait irrévocablement l’homme à l’homme, ne lui laissant le choix qu’entre deux partis également pénibles, ou souffrir par les autres ou faire souffrir les autres. Et lorsque enfin, on eut persuadé l’homme qu’il trouverait ses plus grandes joies dans le sacrifice de lui-même, la trappe se referma. L’homme se vit forcé d’accepter le masochisme comme son idéal, puisque le sadisme était l’unique parti qui s’offrait à lui. Et ce fut là la plus grande tromperie qu’on eut jamais infligée à l’humanité.

Ce fut ainsi qu’on fit de la faiblesse et de la souffrance les bases mêmes de la vie.

Or, en réalité, ce n’est pas entre le sacrifice de soi et la domination des autres qu’il s’agit de choisir, mais entre l’indépendance et la dépendance. Entre le code, du créateur et celui du parasite. Le code du créateur est bâti sur les besoins d’un esprit indépendant, celui du parasite sur les besoins d’un esprit dépendant. Or tout ce que produit un esprit indépendant est juste et, tout ce qui provient d’un esprit dépendant est faux.

L’égotiste dans le sens absolu du terme n’est pas l’homme qui sacrifie les autres. C’est celui qui a renoncé à se servir des hommes de quelque façon que ce soit, qui ne vit pas en fonction d’eux, qui ne fait pas des autres le moteur initial de ses actes, de ses pensées, de ses désirs, qui ne puise pas en eux la source de son énergie. Il n’existe pas en fonction d’un autre, pas plus qu’il ne demande à un autre d’exister en fonction de lui. C’est là la seule forme de fraternité, basée sur un respect mutuel possible entre les hommes.

L’homme peut être plus un moins doué, mais un principe essentiel demeure : le degré d’indépendance à laquelle il est arrivé, son initiative personnelle et l’amour qu’il porte à son travail. C’est cela qui détermine sa capacité en tant que travailleur et sa valeur en tant qu’homme. L’indépendance est la seule jauge avec laquelle on puisse mesurer l’homme. Ce qu’un homme fait de lui-même et par lui-même et non ce qu’il fait ou ne fait pas pour les autres. Rien ne peut remplacer la dignité personnelle. Et il n’y a pas de dignité personnelle sans indépendance.

Dans les rapports humains tels qu’ils doivent être, il n’existe pas de notion de sacrifice. Un architecte ne peut pas vivre sans clients, mais cela ne veut pas dire qu’il doive subordonner son travail à leurs désirs. Ils ont besoin de lui, mais ils ne le chargent pas de leur construire une demeure simplement pour lui fournir du travail. Deux hommes échangent leur travail par un libre consentement mutuel, parce qu’ils y trouvent l’un et l’autre leur intérêt et que tous deux désirent cet échange. Sinon, rien ne les y oblige. C’est là la seule forme possible de relations entre égaux. Toute autre conception est celle de l’ esclave au maître ou de la victime à son bourreau.

Aucune œuvre digne de ce nom ne peut être accomplie collectivement, par la décision d’une majorité. Chaque création doit être conçue par un esprit original. Un architecte a besoin d’un grand nombre de corps de métiers pour construire le building qu’il a conçu, mais il ne leur demande pas d’approuver ses plans. Ils travaillent ensemble par consentement mutuel, chacun remplissant la fonction qui lui est propre. Un architecte se sert de l’acier, du verre, du béton que d’autres que lui ont préparés. Mais ces matériaux ne sont que des matériaux tant qu’il ne les a pas transformés en leur donnant une forme qui lui est personnelle. Voilà la seule forme possible de coopération entre les hommes.

Le premier droit de l’homme, c’est le droit d’être lui-même. Et le premier devoir de l’homme est son devoir envers lui-même. Et le principe moral le plus sacré est de ne jamais transposer dans d’autres êtres le but même de sa vie. L’obligation morale la plus importante pour l’homme est d’accomplir ce qu’il désire faire, à condition que ce désir ne dépende pas, avant tout, des autres. C’est uniquement selon un tel code que peut vivre, penser, créer le créateur. Mais ce n’est pas là la sphère du gangster, de l’altruiste ou du dictateur.

L’homme pense et travaille seul. Mais il ne peut pas piller, exploiter ou dominer… seul. Le pillage, l’exploitation de l’homme par l’homme et la dictature présupposent des victimes, donc des êtres dépendants. C’est le domaine du parasite.

Les conducteurs d’hommes ne sont pas des égotistes. Ils ne créent rien.

Ils existent uniquement en fonction des autres. Leur but est d’asservir des êtres. Ils sont aussi dépendants que le mendiant, le travailleur social , ou le bandit. La forme de dépendance importe peu.

Mais on enseigna aux hommes à considérer ces parasites, les tyrans, les empereurs, les dictateurs, comme les symboles même de l’égotisme. Et grâce à cette immense duperie, ceux-ci furent en mesure de détruire l’âme humaine, la leur aussi bien que celle des autres.

Depuis le début de l’ère historique, les deux antagonistes, le créateur et le parasite, s’affrontèrent. Et à la première invention du créateur, le parasite répondit en inventant l’altruisme

Le créateur… honni, persécuté, exploité, n’en allait pas moins de l’avant, emportant l’humanité dans le rythme de son énergie. Le parasite, lui, ne faisait rien d’autre que multiplier les obstacles. Cette lutte portait d’ailleurs un autre nom : celle de l’individu contre la collectivité.

Le bien commun de la collectivité en tant que race, que classe ou qu’État fut le but avoué, et la justification de toutes les tyrannies qui furent imposées à l’homme. Les pires horreurs furent accomplies au nom de l’altruisme. Est-il possible que n’importe quel acte accompli par égoïsme ait jamais atteint aux carnages perpétrés au nom de l’altruisme ? La faute en est-elle à l’hypocrisie ou aux principes faux qu’on a inculqués aux hommes ? Les pires bouchers furent les hommes les plus sincères. Ils croyaient atteindre à la société parfaite grâce à la guillotine et au peloton d’exécution. Personne ne leur demanda raison de leurs meurtres, puisqu’ils les accomplissaient par altruisme. Les acteurs changent, mais la tragédie reste la même. Un être soi-disant humanitaire commence par des déclarations d’amour pour l’humanité et finit par faire verser des marres de sang. Cela continue et cela continuera tant que l’on fera croire à l’homme qu’une action est bonne à condition de ne pas avoir été dictée par l’égoïsme. Cela autorise l’altruiste à agir et oblige ses victimes à tout supporter. Les chefs des mouvements collectivistes ne demandent jamais rien pour eux-mêmes, mais observez les résultats.

Prenez maintenant une société édifiée sur le principe de l’individualisme, ce pays, le nôtre. Le pays le plus noble dans toute l’histoire du monde. Le pays des entreprises les plus grandioses, de la plus grande prospérité, de la plus grande liberté. La société n’y avait pas été basée sur la servitude, le sacrifice, le renoncement et autres principes d’altruisme, mais sur le droit de l’homme d’aspirer au bonheur. À son bonheur et non à celui de quelqu’un d’autre. Un but privé, personnel, égoïste. Regardez donc les résultats, et faites un examen de conscience.

C’est un conflit vieux comme le monde. Les hommes se sont parfois approchés de la vérité, mais chaque fois ils ont échoué près du but et les civilisations ont disparu les unes après les autres. La civilisation n’est rien d’autre que le développement de la vie privée. L’existence tout entière du sauvage se déroule en public, commandée par les lois de la tribu. La civilisation n’a d’autre but que de libérer l’homme de l’homme.

Or dans notre pays, en ce moment, le collectivisme, la loi des êtres de seconde zone et de second ordre, a brisé ses entraves et se déchaîne. Il a amené l’homme à un état d’abaissement intellectuel jamais atteint sur la terre, aboutissant à des horreurs sans précédent. Il a empoisonné la plupart des esprits, avalé la plus grande partie de l’Europe, commence à gagner notre patrie.

Je suis architecte. Je sais ce à quoi nous sommes en droit de nous attendre, étant donné les principes sur lesquels le collectivisme est construit. Nous approchons d’un temps où il ne me sera plus permis de vivre.

Vous savez maintenant pourquoi j’ai détruit Cortland. Je l’ai conçu, je vous l’ai donné, je l’ai détruit.

Je l’ai détruit, car il ne m’était pas possible de le laisser debout. C’était deux fois un monstre, par la forme et par l’intention. Il m’a fallu détruire l’un et l’autre. La forme fut mutilée par deux de ces parasites qui s’étaient octroyé le droit d’améliorer une œuvre dont ils n’étaient pas les auteurs et qu’ils n’avaient pu égaler. Et on les laissa faire sous le prétexte que le but altruiste du bâtiment surpassait toutes autres considérations. Que pouvais-je opposer à cela ?

J’avais accepté de faire le projet de Cortland pour la joie de le voir bâtir tel que je l’avais conçu et pour aucune autre raison. C’était là le prix que j’avais demandé pour mon travail.

II ne me fut pas payé. ‘

Je ne jette pas le blâme sur Peter Keating. Il était sans défense. Il avait un contrat avec l’État, ce contrat fut ignoré.

II avait reçu la promesse que le building serait érigé selon les plans du projet, cette promesse fut brisée. L’amour d’un homme pour son travail et son droit à le protéger sont actuellement considérés comme des notions vagues et confuses, ainsi que vous l’a dit tout à l’heure Monsieur le Procureur. Et maintenant pour quelle raison le building dont je vous parle fut-il défiguré ?

Sans raison. De tels actes ne sont jamais motivés, excepté par la vanité de quelques parasites qui se sentent des droits sur la propriété des autres, qu’elle soit matérielle ou spirituelle. Et qui leur a permis d’agir ainsi ? Personne en particulier parmi les nombreuses autorités. Personne ne s’est donné la peine d’autoriser cela ou de l’empêcher. Personne n’est responsable.

Telle est la caractéristique de toute action de la collectivité.

Je n’ai pas reçu pour mon travail le paiement que j’avais demandé. Les propriétaires de Cortland, eux, avaient reçu de moi ce qu’ils demandaient. Ils voulaient un projet leur permettant de construire aussi bon marché que possible. Personne encore ne leur avait donné satisfaction. J’y parvins. Ils prirent ce que je leur donnais et ne voulurent rien me donner en retour.

Mais moi je ne suis pas un altruiste et je ne fais pas de dons de ce genre.

On a dit que j’avais détruit le futur home de déshérités, mais sans moi les déshérités n’auraient pas eu ce home-là. On a dit aussi que la pauvreté des futurs locataires leur donnait des droits sur mon travail. Que leurs besoins exigeaient de moi certaines concessions, qu’il était de mon devoir de contribuer à leur donner du bien-être. C’est là le credo des parasites qui actuellement régissent le monde.

Je tiens à déclarer que je ne reconnais à personne des droits sur une seule minute de ma vie, ni sur mon énergie, ni sur mes œuvres, quels que soient ceux qui se réclament de ce droit, si nombreux soient-ils, si grands soient leurs besoins.

Je tiens à déclarer ici que je ne suis pas un homme qui existe en fonction des autres.

C’est une chose qui devait être dite, car le monde périt d’une orgie de sacrifice de soi-même.

Je tiens à déclarer aussi que l’intégrité de l’œuvre d’un artiste est plus importante que son but charitable. Ceux d’entre vous qui ne comprennent pas cela font partie de cette humanité qui est en train de détruire le monde. Je suis heureux d’avoir pu déclarer ici mes principes. Je ne puis en accepter d’autres.

Je ne me reconnais envers les hommes aucune obligation autre que celle-ci : respecter leur indépendance comme j’exige qu’ils respectent la mienne, ne jouer aucun rôle dans une société d’esclaves. Et si je suis condamné, cela voudra dire que mon pays n’est plus ce qu’il était. Et c’est à lui que je dédierai les années que je passerai en prison. Je les lui offrirai en témoignage de gratitude et d’admiration pour ce qu’il a été. Et mon refus de vivre et de travailler dans le monde tel qu’il est sera de ma part un acte de loyalisme.

À l’issue de sa plaidoirie, Howard Roark sera tout de même déclaré non coupable par le jury.

La Source vive est un roman, certes, mais les arguments développés par Howard Roark n’ont rien d’irréel et de vaporeux : ils sont bien au cœur de la création artistique et de la propriété intellectuelle. En témoignent les démêlées de Jean Nouvel avec la Philharmonie de Paris en 2015 :

Bâtir, c’est s’inscrire dans un territoire et dans son histoire ; imaginez un bâtiment et mettez le ailleurs : si ça va, c’est qu’il n’a rien à faire là.

[…] L’architecte devrait être celui qui fait le choix esthétique, humaniste, historique et poétique, mais aujourd’hui, il est exclu de ces choix à l’échelle de la métropole. Ce sont des données triviales qui dirigent et décident des projets : c’est le promoteur, dont l’objectif est de dégager un maximum de profits, qui a le pouvoir. En France, on pense que l’architecte est responsable de tout ; or, il n’a plus l’œil sur ce qu’il construit, il n’ a plus le pouvoir de choisir les entreprises qui vont réaliser les travaux, ni celui de les contrôler. Qui, alors, sera l’avocat des gens qui vont vivre et travailler dans ces lieux ?

[…] J’ai été évincé du projet [de la Philharmonie] dans des conditions scandaleuses. On me dit capricieux : c’est hallucinant ! Qu’un architecte se batte pour que ses bâtiments se construisent correctement, ça me paraît normal !

Jean Nouvel, interview du Monde du 17 octobre 2015

Les deux films – Le Rebelle de King Vidor, et La vie est belle de Frank Capra – ont un point commun : ils racontent des tentatives de transformation du réel à partir non pas de croyances mais de convictions fondées sur l’action. Cela rejoint l’idée romantique. Mais il y a un autre dénominateur commun, un bémol à ces deux célèbres divertissements, les personnages : Howard Roark, joué par Gary Cooper, et George Bailey, par James Stewart, ont vraiment l’air trop tartes pour incarner des héros romantiques crédibles. Ce n’est pas possible d’être aussi couillon dans la vie. L’angélisme, l’innocence du génie aux prises avec un monde cruel, moteur de ces deux comédies humanistes, frôlent la farce. Certes, on peut les regarder avec un plaisir régressif. À la rigueur, le rêve social de Bailey, un toit pour tous, en lutte contre le capital sans pitié, peut se comprendre, mais c’était en 1946. Depuis, la crise des subprimes a calmé les ardeurs. La pitié du capital est restée très relative et les moutons ont tout de même été tondus. Contre les usages des comédies américaines, l’histoire n’est pas venue, hélas, au secours des spectateurs. Les gentils n’ont pas gagné et les méchants ne l’ont pas eu dans l’os. Il y a mieux comme projet romantique, je trouve. La comédie humaniste est encore une fois une invention américaine pour tuer la larme à l’œil aux bobos des beaux quartiers. Moi j’ai envie de mettre le poing américain et de taper dans le mur pour éviter de devenir con.

Dans le film de King Vidor, l’architecte rebelle, apparenté par la légende à Frank Lloyd Wright malgré les démentis de l’auteur [Ayn Rand] du livre [Fountainhead – La Source vive] à l’origine du récit, campe une vision tout aussi utopique de la lutte. L’affrontement à mort entre une architecture d’abrutis, pasticheurs des trésors du passé, et une vision de l’auteur, forcément tourné vers un avenir forcément merveilleux, est un peu trop impérieux pour faire sens. Le héros représente une idée de la modernité que je combats, adepte de la rupture, de l’amnésie et de la table rase. Gary Cooper ne revendique ni perspective historique ni continuité. Il est seul contre tous. C’est bien fait pour sa gueule. Je ne m’estime pas seul. À Jean-Bouin, l’aide de Marc Malinowsky, brillant ingénieur des charpentes métalliques, fut décisive. Tout comme celle de Romain Ricciotti pour la géométrie de l’enveloppe ou encore de Sébastien Carminati, qui inventa les bielles vérins pour adapter les triangles isostatiques sur les charpentes toutes différentes pour des milliers de panneaux béton tous différents. Voilà, un combat, ça se prépare, et un commando, ça se coopte. Une poignée d’hommes suffit pour faire sauter le pont.

Un récit architectural ne se construit pas dans une tour d’ivoire. L’architecte a besoin de la connaissance de ceux qui l’entourent. Et le travail des autres me fascine. Je m’en imprègne. Il y a porosité. Ce n’est pas un monologue habité de quelques révélations divines. Il a raison et vous avez tort. Je ne commets pas l’erreur de penser que le sens commun a toujours tort, et que j’ai toujours raison. Dans le creuset, avant que les carottes ne soient cuites par les habitudes, il y a foule. Le sens fourmille de raisons. Il suffit d’écouter. Je suis prêt à changer d’avis, en commun, si l’on me démontre le bénéfice d’une nouvelle approche technique de la métaphore. Ainsi, des secrets m’ont été transmis par des chefs de chantier ou par des artisans d’exception comme Quenel, ferronnier du musée Cocteau, puissant inventeur surnommé Vulcain. Chaque corps de métier a les siens. La synthèse des savoirs ne s’invente pas, elle se désire. Les difficultés de mise en œuvre comptent dessus pour se résoudre. C’est une construction bâtie sur l’expérience, qui tire tous les protagonistes vers le haut. La culture de l’effort œuvre sur le fil d’une complexité sans cesse remise en cause. C’est une complexité utile. J’ai découvert des tas de choses essentielles au contact des artisans du bâtiment, des ingénieurs, de leurs travaux. Je répète souvent que je les aime. En fait, je leur dois tout, contrairement aux écoles où je me suis formé. Là-bas, rien dont je ne puisse me passer ne me fut transmis. La pédagogie actuellement appliquée ignore les velléités romantiques. Les élèves doivent se tenir en rang, tous dans la même ornière. Les professeurs snobent les étudiants. Les étudiants snobent leurs études. Les professeurs couchent avec les étudiantes et les élèves les plus courageux se tapent les femmes de leurs professeurs pour les initier aux fantasmes. Mon Dieu mais que fait la police ? Les écoles assoient leur autorité sur un exercice abusif du langage. La bonne parole y est distribuée comme l’on distribue des décorations ou des bons points. Les expressions dissonantes ont un zéro de conduite. Confisquée, la responsabilité d’entreprendre est confiée aux étudiants méritants, conformes aux murs du catéchisme. Quant aux rebelles, ils sont mis au piquet ou fusillés. Ou exilés. L’apprenti architecte, déconnecté de tout réseau de compagnonnage, reste seul contre tous. Dès les bancs des amphithéâtres, la ségrégation est à l’œuvre. La tragédie se joue à guichets fermés. La parole critique ne jure plus que par les injures faite aux professionnels. Le champ de parole parque les candidats à l’architecture dans des cages à lapins. Ils se font les dents sur la notion de perfection. Regarde peut-être Gary Cooper se débattre au milieu du vide ? Les survivants, croyez-moi, n’oublieront pas la leçon. Ils auront bien mérité d’être absolument romantiques. Il en faudra des symboles et des idées pour contrer la dictature des raisonnements, distinguer les voies d’une architecture qui vienne proposer ce que le public croyait impossible : de nouvelles histoires. Heureusement, la colonisation de l’architecture par la morale n’aura pas lieu tant qu’il y aura de l’appétit et du pastis. À la bonne vôtre ! Et du blanc de Cassis ! Les circonstances sont autant d’occasion d’interpeller la réalité, d’en extraire de nouveaux motifs. N’importe quel prétexte peut servir à ancrer un récit, à filer la métaphore, les ombres de la culture balnéaire du musée Cocteau par exemple. La difficulté d’être de l’architecture ne doit pas empêcher les jeunes architectes d’exister. Mais pour être valable, un jugement ne doit pas être conforme aux intérêts des juges. Seuls, une croyance, une expression, un projet, une technique, évoquent le détail du prospectus d’un voyage sous neuroleptiques. La vision terminale d’un espace traité comme un sanatorium. Suivez la flèche et prenez vos cachets. La chose jugée, l’architecture, doit rester libre de ses mouvements pour innover. Que les architectes montent aux barricades et refusent de payer la taxe puritaine de la modernité. Les savoir-faire sont prêts à expérimenter les idées. Ils se moquent de l’inspiration et n’attendent que le signal des aspirants à l’architecture pour liquider les dealers d’une convivialité minimale contre l’écriture, les identités, l’aventure. Le minimalisme confit dans la rétention est un fruit sans goût. Il faut gracieusement inviter les étudiants à se débarrasser définitivement de ce fruit lyophilisé.

Les travaux achevés, l’architecte passe de suite la main à son bâtiment, qui détient dans ses structures les secrets de l’action qui l’a engendré. La forme devient alors la mémoire vivante d’un élan, la tentative fragile de l’architecte de transformer une réalité, qu’il laisse à l’appréciation des habitants. Ainsi les accusations de mégalomanie ne tiennent pas. Que l’architecture soit la pétrification du politique, de l’économie ou de la culture, quoi de nouveau depuis qu’elle existe ? Ce sont toujours des prétextes pour casser de l’architecte, plus facile à casser que des murs de béton. Je ne marche pas dans la combine de réduire le pouvoir de l’architecte en convoquant un tribunal d’exception composé de mamans aérobic, d’enseignants cools-cycliste-végétariens-non-fumeurs, et de groupes identitaires classés par catégories socioculturelles. Cette posture est dramatique. L’idée pessimiste qui consiste à dire que le métier n’existe plus, qu’il est perdu, m’inquiète pour ce qu’elle cache. Même au bistrot, accoudé au comptoir. Au premier canon, tu déclares le métier part en couille, au douzième y a plus de métier, au trentième, les lèvres anesthésiées, tu es tellement bourré que tu demandes si le métier a existé un jour. Le métier doit être défendu. Pied à pied. Je m’autorise à lever le doigt pour ne pas laisser le silence s’installer auprès d’un public ignorant des enjeux de cette profession. La réserve, le détachement, affecter une distance coûte très cher à nos libertés, ne crée aucune distinction. En démocratie, la disparition de la parole publique est malsaine. L’architecture n’a rien à gagner à se taire, malgré ce que peuvent croire les néopenseurs sur l’humilité, volant thermique maximum de la grâce architecturale. Je crois que les architectes sont plus psychopathes que mégalomanes. Leur angoisse existentielle est de ne pas se sentir capables de passer à l’acte, là est leur authentique sensibilité. Le plus difficile, ce n’est pas de devenir architecte, c’est de le rester.

D’un autre côté, je fais confiance aux architectes. Ils ne lésinent pas sur les moyens de sélectionner le meilleur pour leurs projets. Ils peuvent se tromper sur l’idée du mieux, mais ils sont tous inspirés par la même volonté de le choisir. En France, les professionnels de l’architecture ont acquis un niveau d’excellence peu égalé dans le monde. Leur principale qualité est de savoir construire au moindre coût dans une jungle juridique diabolique. Les confrères étrangers confrontés à la réalité française se sont vautrés et l’ont bien senti, ou plutôt ce sont les maîtres d’ouvrage qui l’ont bien ressenti. Il n’y a pas de corruption intellectuelle, juste un esprit de compétition exacerbé par l’anxiété et le droit au travail. Le paradoxe de la situation ? Le pilonnage ininterrompu des critiques, toujours sur les mêmes cibles. Ce sont les plus visibles qui prennent les coups, souvent à la place du travail d’architectes à faible médiatisation et au tiroir-caisse plein. Parce qu’il y a des architectes inconnus du public dont on supporte les réalisations dans toutes les villes. Ils sont les Crésus de la profession en travaillant pour les banques, les compagnies d’assurances, les marchands de biens. Pourquoi pas, s’ils mettent leur intelligence à créer une architecture respectueuse de la perspective historique, du bien commun ? Mais on leur doit trop souvent la reproduction de façades cache-misère de bâtiments montés à la chaîne, pour plus de rentabilité sur les marchés. Ils installent des centres commerciaux au gré des opérations, des supermarchés et des sièges de sociétés. Ce sont les rois de l’optimisation du rapport surface utile/coût de construction. Ils se moquent de l’architecture, mais pas de leur carnet de commandes. On ne les connaît pas. Ce sont des gendres idéals, avec résidence secondaire en Sologne. Ils habitent Paris, Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux dans un cadre cossu et discrètement contemporain, vivent tous avec un chien et conduisent un 4×4. À l’heure du vélo électrique roi, ils conduiront des voiturettes avec intérieur cuir. Ils sont vraiment le gendre idéal.

[…] L’architecture est un vrai parcours du combattant. Près de 70 % des architectes inscrits à l’ordre ne réussissent pas à vivre de leur travail. 5 % des maisons individuelles sont signées par un architecte, les autres sont aux mains des opérateurs immobiliers. De même pour les rénovations des façades, a priori subalternes, en fait très importantes du point de vue du paysage urbain. Outre la maîtrise d’œuvre, il y a des pans entiers de la maîtrise d’ouvrage qui devraient être pris en main par les architectes. Une maîtrise très aléatoire dont l’absence d’expertise sur l’architecture, l’urbanisme, l’environnement, n’empêche pas de prendre des décisions sur ces sujets. Peut-on imaginer un programme d’aménagement de blocs opératoires mené par des commerçants hors de toutes compétences médicales ? Nombreux sont ceux qui aiment endosser l’habit d’architecte, en oubliant la plupart du temps le chapeau qui va avec. Bizarre, non ?

Portée par les systèmes de décisions, la médiocrité fait banquet. Dans le cadre de la maison individuelle, la loi autorise à se passer d’un architecte pour des constructions en dessous de 170 m², laissant le champ libre aux promoteurs et autres vendeurs de maisons qui font là où ils peuvent faire, c’est-à-dire partout, pourvu que le client ait de quoi s’offrir la même cabane que son voisin de terrain. De jolis ensembles dans le style normand ou provençal, une dalle, des murs, un toit, financés par des crédits bancaires à cheval sur une vie. Une vie pour se payer un rêve, ce n’est pas grand-chose… Une paille qui fait flamber les économies des ménages. En effet, les banques savent être compréhensives et ratissent large pour défendre leurs intérêts. La loi des séries est un carnage sauvage. Et ne comptez pas sur le promoteur pour changer d’architecture, il y perdrait le sommeil et sa marge bénéficiaire. Le résultat : après la destruction des identités régionales, ne restent que des signes pauvres répétés à l’infini, de quoi donner la nausée au plus inflexible des propriétaires. Ce sont les mécanismes de la mondialisation appliqués au régionalisme. Le matraquage en parpaing assomme l’autochtone, pris entre l’injonction pavillonnaire et l’acquisition du dernier home cinéma 3D. Siphonnée, la substance passe aux pertes et profits du bilan des territoires. Le reliquat termine au musée du coin ou anime les kermesses des supermarchés qui s’habillent aux couleurs locales le temps d’une opération spéciale jambon d’Aoste. Ce massacre mériterait d’organiser une partie de pelleteuses, sponsorisée par Caterpillar, mais cela ne suffirait pas. Le régionalisme est une autre version de la globalisation. Le champ de bataille s’est déplacé. La simple critique n’a plus de prise. Elle a dévissé depuis longtemps. On la cherche encore au fond du ravin. Il y a bien de rares défenseurs des régions qui s’en préoccupent encore avec assez de colère pour accoucher de quelques lignes en bas de page des grands quotidiens, mais ils sont relégués à la rubrique des chiens écrasés, et ne réussissent plus à mobiliser au-delà de la brève. Ces irréductibles restent isolés les uns des autres, vaguement regroupés au sein d’associations exsangues. Les Corses résistent toujours, mais les dérives mafieuses ont galvaudé en partie leur lutte. Trop de plastique tue le messager, le message et le crédit accordé aux actes. Au début de ma carrière, sudiste convaincu, je frappais d’anathème le régionalisme immobilier. J’imaginais des opérations coups de poing contre la prolifération des tuiles typiques, devenue en Méditerranée une allégorie de la colonisation des esprits. Vous habitez en Provence, vous habiterez avec des tuiles provençales et en supporterez toute votre vie ! Je suis même passé à l’acte, contre le permis de construire qu’un architecte des bâtiments de France (ABF) avait validé, pour la rénovation de la station-service de l’architecte Fernand Pouillon, à La Seyne-sur-Mer, le remplacement des voûtes en brique de la structure originale par des tuiles ! Encore et toujours cette même mer de tuiles, pâle métaphysique à la gloire de tous les renoncements. Ni plus ni moins une censure irréfléchie d’un morceau de l’histoire de l’architecture des Sablettes en bord de mer. De tuile en tuile, insidieusement, on façonne une banalité écrasante, un paysage de mauvais jeux de mots, de cabanes à frites surgelées à réchauffer au micro-ondes avant ingestion. Un oukase à l’image de ce que peut produire de pire l’administration française quand elle se mêle d’urbanisme pour niveler les différences. Avec l’aide d’un maçon, M. François Escoriza, j’ai conduit à titre gracieux la reconstitution des voûtes croisées en brique, à l’identique de l’édifice de Pouillon. Hold up à la station service ! C’était un acte de protection et de restitution contre la barbarie rénovatrice.

Et il y eut d’autres aventures, hélas plus malheureuses. Lorsque j’ai restauré une nef de l’église de Bandol, après décroûtage du crépi rustique- style pizzeria des années 1970, j’avais découvert une fresque datant du milieu du XVIII° siècle. J’avais missionné à mes frais un collaborateur, Pierre Abecassis pour prendre le rôle de restaurateur. Peu de temps après, à la demande du curé, la fresque historique était recouverte de peinture- synthétique couleur rose saumon. Amen !

[…] Le temps me fera forcément lâcher prise un jour. Pour l’instant, il use les architectes avec le quotidien. Ils sont nombreux à abandonner devant l’adversité, comme Aurelio Galfetti, plutôt que d’y laisser leur peau. Comme Jacques Hondelatte au palais de justice de Bordeaux ou Claude Vasconi avec l’hôpital de Monaco qui, eux, y ont laissé leur peau. [On peut ajouter Johann Otto von Spreckelsen, architecte danois de la Grande Arche]. L’enfer n’est pas de lui tenir tête, plutôt de ne pas céder à la barbarie avant le terme. Sur ce point, je ne lâcherai jamais. L’effort est mon affaire. Mais revenons aux affaires.

La pornographie d’une réglementation omniprésente fait plus de dégâts que tous les enterrements réunis d’architectes en activité. L’ambition de l’architecture est de combler les déficits, de réanimer au bouche-à-bouche les usages, et de recoudre les territoires. La formalisation d’un récit tridimensionnel engage. La mémoire se réveille si l’on prend soin d’elle. Il ne s’agit pas d’une architecture en hommage au passé, bien que l’on puisse se demander un jour : et pourquoi pas ? La continuité entre patrimoine et création est une clé de compréhension précieuse, l’histoire des gestes une perspective éclairante à l’image de l’architecture de terre en Afrique. L’intention est de pallier une absence, d’écrire à nouveau une histoire commune, contemporaine des contextes et des circonstances. La métaphore est à son service. Aucune emphase dans cette idée ? L’architecture révèle qui nous sommes. La beauté est incarnée par ce que l’on souhaite ne jamais voir détruit, et la laideur par ce qui est le fruit du marketing et de la com. Dans ce cadre, éprouver le besoin de violence esthétique pour contrer la voracité des règles de pensée fait sens. L’hédonisme doit être provocateur. Le beau et le laid ne sont pas finalités, ils activent des processus monopolisant les perceptions. Une erreur d’orientation vous condamne à l’enfer. Tant pis, il faut prendre le risque. Le rêve est de transformer le réel, de lui suggérer de nouvelles croyances, des histoires éloquentes.

Pour avancer, il faut ruser. Les requins rôdent. La réglementation élargit toujours au plus près des dernières tendances le champ de ses interventions. La manipulation politique s’empare de toutes les idéologies à disposition. Et le développement durable n’est pas la dernière. J’ai assisté à la naissance de la sensibilité environnementale et à sa capture définitive par les commissaires politiques d’une terreur verte, aveugles aux réels enjeux de l’écologie. À l’époque, il y a quelques années, j’avais exprimé des réserves dans mon pamphlet : HQE : les renards du temple, même si la prise de conscience citoyenne sur ces sujets me semblait prometteuse. Depuis, les Verts sont devenus des criminels de l’environnement. Leurs pratiques idéologiques justifient un consumérisme technologique aux coûts exorbitants en matière d’empreinte environnementale. En une génération, nous sommes passés de la fourrure verte à la terreur verte, une esthétique de la démagogie comparable aux effets d’une bombe à fragmentations. Tout le monde déguste ! C’est un vrai désastre. Elles ont du souci à se faire, les générations futures. Couplée au chaos provoqué par les prétentions urbanistiques, l’inexpertise des Verts constitués en lobby politique fait perdre aux architectes tout devoir critique. Sur la question de l’isolation thermique, la problématique est courte, ils ne se rendent pas compte de ce qu’ils sont en train de faire. Quel sujet désolant pour les confrères ayant peu de commandes. Un truc à se pendre dans la cuisine ! Au lieu de prôner une augmentation de l’isolation thermique, source de surchauffe, de surconsommation d’électricité pour ventiler, parce qu’il faut faire respirer les bâtiments, il serait plus utile d’attaquer la notion de température de confort en baissant les exigences, ce qui serait plus citoyen. Dans ce cas précis, les exigences de confort sont la clé de l’équation, pas celles des performances. Plus vous étoffez la réglementation en imposant dans les textes une isolation performante, plus vous stimulez une inflation des technologies, la mise en place de machines de plus en plus puissantes, de plus en plus sophistiquées, qui consomment à tout-va énergies et métaux rares pour se réguler. Plus, plus et encore plus. Ce sont les exigences de confort qu’il faut contester, la baisse des critères tous azimuts, pas l’isolation et son cortège de solutions dramatiques et amnésiques. Les règles en vigueur sont des sommations organisées autour d’une consommation des ressources accablante. Un dressage au développement durable comme l’on dresse les chiens à mordre, debout, couché ! Une fois encore l’arrogance occidentale se charge de donner la leçon au monde en bouffant l’empreinte environnementale d’un terrain de football pour faire un thermostat contre le mur relié à une pompe à chaleur de merde tout alu et inox. Pratiquer la désobéissance technologique est le dernier acte libertaire de l’architecte debout. Le politiquement correct et ses lettres de cachet atteignent ainsi l’acmé d’une dimension outrancière ne fabriquant aucun bénéfice économique ou social. Ce carnage s’ajoute aux importations des matériaux de la modernité, venus de lointains pays, surtout en voie de développement, pour ne pas salir nos chantiers des beaux quartiers. En revanche, nos déchets à l’autre bout de la planète ne dérangent personne. L’architecture de manufacture devient la couche-culotte d’une architecture du troisième âge, maniaque de la propreté. Avant la fermeture définitive de la raison, j’essaye de survivre et d’exercer mon métier. Je fais ce que je peux, pas ce que je veux. Contre cette réglementation assassine, je filoute, fais du slalom entre les bornes, pratiquant la résistance technologique pour ne pas dire politique ou idéologique. Sale ici et propre ailleurs est mieux que l’inverse. J’utilise le béton car il est une matière généreuse. Il me conforte dans l’idée d’une architecture gastronomique. Il génère une répartition territoriale des richesses, économise les ressources – l’énergie primaire, l’eau, les terres rares -, valorise les savoir-faire. Le béton défend une culture du travail territorialisé et résiste à la délocalisation des métiers. La résistance peut s’organiser en filtrant les choix des technologies au bénéfice de l’empreinte environnementale des matériaux les plus probants, en utilisant l’acier ou l’aluminium uniquement par défaut. Mais les sangsues de l’environnement ne chôment pas. Sous la dictée de l’hystérique gobeur consumériste, les écoquartiers poussent comme des orties. De préférence sur des territoires qui n’exploitent pas les infrastructures routières ou les réseaux installés. Les tartufes préfèrent partir de zéro, sans ingrédients pour cuisiner, et ne se risquer ni à la roquette sauvage ni même aux truffes, bien trop suspectes.

Érigés sur des friches industrielles rasées pour l’occasion, les écoquartiers sont les artefacts d’un projet instable, futures et immédiates friches à détruire tant la précarité des matériaux en est l’identité. Un peu de farine, un peu d’eau, beaucoup de sel, du sucre et du gras de palme pour faire passer le tout, c’est une très mauvaise pâte. Les valeurs du caractère réversible de ces constructions camouflent un déséquilibre lustré par une débauche d’énergie consumée, consommant une précarité durable, pour un résultat vraiment épatant ! Le troc d’un bénéfice de solidité contre une réversibilité douteuse amène à s’interroger très sérieusement sur la démarche. Les écoquartiers sont déjà les cités de demain. Construire un consumérisme ayant pour objet la précarité relève d’un cheminement maladif qui donne inévitablement envie de perfectionner le tir au canon pour tirer dans le tas. Décidément, cela devient une obsession. La maturité me rend nerveux et ultrasensible. J’ai pu apercevoir au ministère de la Ville la couverture d’un livre sur les écoquartiers : une ronde d’enfants sur la pelouse entourée de mamans aérobic aux sourires équivalents à celui de l’infirmière psychiatrique torturant Jack Nicholson dans Vol au-dessus d’un nid de coucou – peut-être celles du tribunal d’inspection des vertus de l’architecture, venues prêter main-forte à leurs collègues de l’environnement ? Demain peut-être une milice verte comme les Pasdaran qui en Iran contrôlent à domicile l’absence d’alcool ? Qui sait ? L’exhibition à l’excès du plaisir de vivre ensemble est une caricature d’une violence obscène. Zapping de l’année, seul, devant sa télé, un 31 décembre. L’horreur des écoquartiers renvoie au délitement d’un espace public emprisonnant les réalités de l’environnement dans des analyses absurdes de bonnes intentions manquées. Un silence coupable sur les réels enjeux de la situation. Un lieu de désunion. Les couples s’y feront tous cocus. Tous cocus ! Tous ensemble ! C’est le divorce assuré. Les retraités divorceront d’ailleurs en masse, des liens se créeront entre race bovine et race humaine et les dépressions seront en pandémie. De nouvelles maladies de peau seront transmises par les moutons à nos forces armées. Les suicides par pendaison suivront. Tu sens que c’est joué d’avance.

Rudy Ricciotti. L’architecture est un sport de combat. Textuel 2013

Il est difficile d’être un homme. Mais pas plus de le devenir en approfondissant sa communion qu’en cultivant sa différence, – et la première nourrit avec autant de force au moins que la seconde ce par quoi l’homme est homme, ce par quoi il se dépasse, crée, invente et se conçoit.

André Malraux. Préface. Le temps du mépris 1935

1943 – 1944

Les tempêtes endommagent les câbles de haute tension qui passent au col du midi et alimentent le laboratoire des Cosmiques, au pied de l’Aiguille du Midi, dans le Massif du Mont Blanc.

15 01 1944

La terre tremble à San Juan, en Argentine, tuant environ 10 000 personnes. Lors d’une représentation au bénéfice des victimes, Maria Eva Duarte, comédienne, présidente de syndicat, rencontrera Juan Péron, colonel et secrétaire d’État, qu’elle épousera l’année suivante, devenant Eva Péron.

17 01 1944

Un sous-marin anglais de poche approche les côtes normandes, avec pour mission d’y inspecter la nature du sol des plages ; le major Logan Scott Bouden, 23 ans et l’un de ses hommes partent à la nage pour prélever un échantillonnage de sable et de galets – ils sont sur la future Omaha Beach – et le rapporter à leurs supérieurs à Londres avec un avis défavorable : cette plage est très risquée ; je la déconseillerais…

27 01 1944

L’armée rouge entre à Leningrad : deux ans de siège auront fait plus d’un million de morts ! dont 700 000 de septembre 1941 et juillet 1942, quinze fois la mortalité habituelle ! près d’un habitant sur trois est mort. La supériorité numérique des Russes devient écrasante : ils ont pas loin de 6 millions d’hommes sous les armes, contre 2.8 pour la Wehrmacht, 10 000 avions contre 2 000 pour la Luftwaffe.

28 01 1944

Se battant au sein des troupes coloniales sous les ordres du général Juin, Alain Mimoun, algérien natif d’El-Telagh, est blessé à la jambe à la bataille de Monte Cassino, sur les pentes du Mont Arunchi ; il évite de justesse l’amputation. Les Allemands s’étaient très bien préparé à cette bataille et les importantes mésententes au sommet entre Anglais et Américains entraineront la défaite de la première phase. Les Alliés feront donner l’aviation : le monastère sera bombardé – 576 tonnes – , après que les Allemands aient assuré l’évacuation des moines et des biens de valeur ; dans la plaine, le village Cassino sera lui aussi rasé ; les alliés débarqueront au nord, à Anzio pour prendre les Allemands à revers, au nord de la ligne Gustav, en vain. Le général Alexander fera venir de la côte Adriatique 9 divisions pour préparer secrètement et minutieusement la dernière offensive, très étalée dans l’espace, le 11 mai 1944 : ce sera la bonne, menant à la reddition allemande ; mais le général Clark, américain, voudra marcher prématurément sur Rome, laissant libre la route aux troupes allemandes encore actives : il y triomphera le 4 juin, deux jours avant le débarquement en Normandie, front pour lequel Alexander devra donner plusieurs divisions, autant de moins pour poursuivre la guerre en Italie !

Monte Cassino. Une colline haute de cinq cent mètres qui domine la route menant de Rome à Naples, dans la région du Latium – celle-là même où Enée finit par arriver après tant d’errances – et au sommet de laquelle, au sixième siècle, Benoît de Nursie fonda une abbaye.

Monte Cassino. Un verrou de la ligne Gustave que les Alliés ont besoin de faire sauter pour continuer leur progression en Italie. Naïma a regardé plusieurs documentaires pour comprendre les mouvements militaires qui ont composé cette bataille (en réalité quatre batailles successives). Elle n’a toujours rien compris.

Monte Cassino. Les bombes lancées par des centaines de bombardiers qui pleuvent à verse et dessous, les bâtiments de l’abbaye déjà plusieurs fois détruits au fil des siècles qui meurent à nouveau, se mettent à pleuvoir eux aussi en gravats poudreux.

Monte Cassino. Parois inhospitalières, rochers debout dont on a éliminé la végétation pour mieux voir et qui n’offrent ni caches ni boucliers.

Monte Cassino où la bataille des phasmes, minces présences suspendues au roc et s’épuisant à se rendre invisibles. Une fois entamée l’escalade, les assaillants ne peuvent plus bouger, manger ni boire chaud car le moindre panache de fumée signale leur présence aux Allemands installés sur le mont. Mitraillettes et tirs de mortiers en grêlons.

Monte Cassino, le fleuve, tout en bas, sur lequel les Alliés tentent de construire des ponts. Souvent, il coule rouge.

Monte Cassino. Les gémissements dans six ou sept langues différentes. Tous les mêmes, pourtant : J’ai peur, j’ai peur, je ne voudrais pas mourir.

Durant les quatre batailles du Mont, les hommes des colonies ont été envoyés en première ligne : Marocains, Tunisiens et Algériens du côté français, Indiens et Néo-Zélandais du côté anglais. Ce sont eux qui fournissent les morts et les blessés qui permirent aux Alliés de perdre cinquante mille hommes sur un massif montagneux.

Je crois que le début du film Indigènes est supposé montrer la bataille de Monte Cassino. On y voit l’assaut difficile d’un mont. Mais comme c’est la début du film et que l’on ne peut pas sacrifier les personnages auxquels le spectateur vient tout juste de s’attacher, c’est une bataille qui, curieusement se passe mal sans qu’aucun gentil ne meure. Dans ma tête, Monte Cassino ressemble davantage à La Ligne rouge de Terrence Malick. C’est une longue boucherie lassante dans un lieu qu’aucune topographie ne peut rendre compréhensible.

Parmi les soldats de l’armée d’Afrique accrochés au flanc du mont, il y a Ali, mais aussi Ben Bella et Boudiaf, respectivement premier et quatrième présidents de la future Algérie indépendante. Ils ne se sont pas rencontrés. Peut-être cette histoire eut-elle été très différente s’ils en avaient eu l’occasion.

Alice Zeniter. L’art de perdre. Flammarion. 2017

Ce qu’il reste du monastère de Monte Cassino après la bataille de 1944

aujourd’hui

La bataille fait rage depuis presque deux mois et elle n’est pas terminée. L’État-major américain a ses obligations de protocole, entre mondanités et prises de contact. Ainsi le général Cork est-il amené à organiser une soirée dans un château pour recevoir Mrs Flat, générale en chef des Wacs – Women Army Corps. Mais il y a longtemps que l’Italie du Sud n’est plus à même de fournir les denrées nécessaires, aussi faut-il faire avec les rations de campagne : et là, la barbarie se révèle être du coté des vainqueurs, la civilisation du coté des vaincus, même s’ils viennent de devenir alliés :

Ici, interrompant le rire des convives, la porte s’ouvrit, et sur le seuil apparurent quelques valets en livrée, soulevant à deux mains d’immenses plateaux d’argent massif.