| Publié par (l.peltier) le 4 septembre 2008 | En savoir plus |

16 02 1945

Des éclaireurs français, en reconnaissance au col de Toule, proche du refuge Torino, à la frontière France-Italie du massif du Mont Blanc, découvrent une colonne allemande qui remonte le glacier de Toul : le projet allemand est éventé : il s’agissait de s’assurer la maitrise de tous les points stratégiques de la Vallée Blanche : col du Géant, destruction de la cabane Simond au col du midi, arrivée du monte charge venu de Chamonix, occupation du refuge du Requin. Les Français décident de tendre une embuscade aux Allemands au col du Gros Rognon, au cœur du glacier du Géant. L’accrochage débute tôt le lendemain matin : 24 hommes coté français face à 124 Gebirgsjäger, mais rien n’est fait pour la clarté du combat : ils sont tous en blanc ! La confusion s’installe rapidement et le lieutenant Rachel donne l’ordre de se replier au col du midi où le poursuivent les Allemands : le capitaine Siegle lance ses hommes à l’assaut des positions françaises : trois d’entre eux tombent puis lui-même, en tentant d’évacuer un blessé. Les Allemands se replient au col du Géant, laissant sur le terrain cinq morts, un blessé et un prisonnier. Au col du Géant, ravitaillés par le téléférique du mont Frety, ils tiendront jusqu’au 9 avril 1945, quand les Français auront détruit le téléférique italien avec pas moins de 300 obus !

17 02 1945

Churchill rencontre le roi Abdelaziz Al Saoud sur le lac Qaroun, rive gauche du Nil, dans le Fayoun, en Égypte. Sur un ma religion ne m’interdit ni de boire ni de fumer, il ne s’en privera pas, même en présence du roi, évidemment gêné de cela. Deux jours plus tôt, Roosevelt s’en était abstenu. Les Américains avaient obtenu tout ce qu’ils voulaient. Les Anglais, pas grand chose.

23 02 1945

Joe Rosenthal photographie six soldats américains hissant la bannière étoilée au sommet du Mont Suribachi, sur l’île japonaise d’Iwo Jima, au cœur du plus violent affrontement de la guerre du Pacifique : 20 703 tués, 1 152 disparus, 216 prisonniers côté japonais – la quasi-totalité de la garnison -, et 6 821 tués, 492 disparus et 19 189 blessés côté américain. La photo va devenir icône, et Roosevelt voudra en tirer partie : il demande que les six hommes soient rapatriées pour effectuer une tournée dans le pays pour lever l’argent dont il manque tant pour la guerre. Trois sont morts dans les jours suivant la photo, les trois survivants font une tournée du pays, triomphale, et parviennent à lever 26 milliards $ en bons du Trésor.

En fait, c’est la photo d’un remake qui sera faite, lorsque le secrétaire d’État à la Marine, en visite sur l’île peu après la fin des combats exigera pour lui le drapeau qui flottait, planté au sommet du Mont Suribachi, dont existait une photo, prise par Leatherneck’s Lou Lowery. L’identité des hommes qui avaient planté le premier drapeau était connue au moins de ceux qui plantèrent le second drapeau. Et c’est lorsque tout les militaires sur place réalisèrent combien ce drapeau au sommet de l’île les avait galvanisé qu’ils pensèrent profiter de la mise en place d’un autre drapeau, une fois les combats terminés, devrait être immortalisée par une autre photo, avec une mise en scène plus soignée et un photographe professionnel. Comme le disait William Randholf Hearst, magnat de la presse américaine à ses journalistes : Surtout ne sacrifiez jamais une belle histoire à la vérité.

Clint Eastwood en fera un film, Mémoires de nos pères, en 2006, adaptation du livre Flags of Our Fathers de James Bradley et Ron Powers, qui met en avant la manipulation de ces trois soldats par l’énorme machine américaine de propagande, dans le cas présent, destinée à lever des fonds pour approvisionner l’industrie d’armement. Les trois soldats n’ayant que la vérité pour s’en défendre, en disant : Ce n’est pas nous les héros, car ceux-là sont morts. Mémoires de nos pères donne le point de vue américain, mais Clint Eastwood réalisera aussi une autre film sur le même sujet, mais du point de vue Japonais : Lettres d’Iwo Jima.

A small flag carried by the 2nd Battalion, 28th Marines is planted atop Mount Suribachi at 10:20 a.m. February 23, 1945. Official NAVY Photo. This is the first flag raising on the top of Mt. Suribachi. The famous flag-raising photo was taken when the second flag was put up later that day. This photo was taken by Leatherneck’s Lou Lowery.

Raising the flag on Iwo Jima, de Joe Rosenthal, sans doute en mars 1945

4 au 10 03 1945

La France et l’Angleterre décident d’évacuer le Liban et la Syrie.

10 03 1945

300 bombardiers B 29 américains, en un seul raid de deux heures, lâchent 380 000 bombes incendiaires qui tuent 100 000 personnes à Tokyo. L’empereur Hirohito ordonne à ses troupes de prendre le contrôle de l’Indochine, où vivent alors environ 40 000 Français, dont 18 000 militaires.

En moins de quarante-huit heures, 2 650 soldats français perdront la vie, tués au combat ou massacrés – décapités au sabre, enterrés vivants, achevés à la baïonnette. Des femmes seront violées devant leur mari avant d’être assassinées. Les survivants deviennent des captifs. Dans la population civile, 22 000 personnes sont placées en résidence surveillée. Environ 10 000 militaires, fonctionnaires et policiers connaissent l’internement impitoyable des camps disciplinaires. Près de 6 000 autres, dont 900 civils, soupçonnés d’avoir résisté et comploté contre le Japon, sont envoyés en déportation, livrés à la merci de la Kempetai, l’élite de la police militaire, plus connue sous le nom de la Gestapo jap. Leur martyre ne s’achèvera que le 2 septembre 1945, lors de la capitulation japonaise signée en rade de Tokyo à bord du croiseur américain USS-Missouri.

[…] Dans son livre, Condamné à mort par les Japonais. D’Aurillac à Saïgon, tribulations d’un résistant (1941-1946) Editions du Bailli de Suffren, 2014), Raymond Bonnet décrit l’enfer de l’emprisonnement et des interrogatoires dans les cellules de la sûreté à Phnom Penh : les bastonnades au bambou et au rotin, le supplice de l’eau qui noie les poumons, la vie en cage dont les parois étaient recouvertes d’excréments, les parasites, la faim, la perte de 25 kg en quelques semaines…

Pour entrer dans la cage, il fallait passer à quatre pattes par un petit portillon de 50 cm de haut. Nous avions l’interdiction de nous adosser aux parois. Nous avions ordre de rester assis en tailleur au milieu de notre prison de 6 heures du matin jusqu’à 8 heures le soir. C’était très éprouvant.

Le soir du 9 mars 1945, Serge Huet se trouvait avec sa famille à My Tho, au sud de Saïgon, dans le delta du Mékong. L’adolescent qu’il était alors a vu des marins français abattus à bout portant par les soldats japonais alors qu’ils se rendaient, mains en l’air. Il entend encore les cris de cette femme dont le mari venait d’être tué devant elle, et qui a avalé du détergent pour en finir. Vous vous rendez compte, il a fallu attendre 2016 pour que deux de nos morts en déportation soient enfin reconnus… En réalité, nous avons été les oubliés du bout du monde, pendant la guerre et après.

Marie-Béatrice Baudet. Le Monde du 12 mars 2016

11 03 1945

L’empereur Bao Daï proclame l’indépendance du Viet Nam : Vu la situation mondiale et celle de l’Asie en particulier, le gouvernement du Vietnam proclame publiquement qu’à dater de ce jour le traité de protectorat avec la France est aboli et que le pays reprend ses droits à l’indépendance.

La France promet à l’Indochine l’octroi des libertés démocratiques et de l’autonomie économique.

16 03 1945

En 17 minutes, 300 000 bombes incendiaires rayent de la carte la ville de Würzburg.

03 1945

Anne Frank meurt dans le camp de concentration de Bergen Belsen.

1 04 1945

Les Américains débarquent à Okinawa : 23 jours plus tard, la totalité de la marine japonaise était détruite. Mais l’île ne tombera que trois mois plus tard.

4 04 1945

Libérée, la Hongrie est un champ de ruines : 500 000 morts et autant de blessés, 1 million de personnes déplacées – celles qui avaient fui devant les Russes -. Enlèvement, pillage, vols, viols, exécutions sommaires deviennent le quotidien de ceux qui restent. Et pour le pays, c’est le pillage économique au profit de l’URSS. L’enseignement du Russe dans les écoles devient obligatoire.

4 04 1945

Pierre Benoit est en prison à Fresnes. Une décision de classement, hypocritement minorée par cette clause : Sous réserve de poursuites ultérieures, notamment devant la chambre civique lui est notifiée. S’il ne s’était jamais engagé dans la Résistance, il avait tout de même refusé en 1941 le poste de Directeur du Théâtre Français. Il avait été arrêté une première fois par des nervis free lance de la Résistance du 16 septembre au 15 novembre 1944, puis de Janvier au 4 avril 1945. Ne tenant point à faire l’honneur d’une parole à des folliculaires ennemis qu’il avait fini par dépister, il se plut en revanche à rendre un hommage qu’il voulut le plus éclatant possible, à ceux dont l’honneur d’être justes s’était, parfois inespérément, élevé au-dessus des opinions politiques Il sera l’invité de Paul Guimard à la Radiodiffusion en 1957 :

P.G. Et à qui va, de préférence, votre gratitude ?

P.B. Eh bien, je ne suis pas mécontent du tout que vous me posiez cette question. Elle va à ceux qui ne me devaient rien, de qui j’étais au contraire en droit de ne rien attendre. Elle va à ceux qui ne me connaissaient point, et mieux encore, à ceux qui, me connaissant, étaient fondés à me considérer comme un adversaire, comme un ennemi, tentés de dire : C’est bien fait ! Tant pis pour lui. Nous sommes ravis de ce qui lui arrive. Quelle joie j’ai aujourd’hui à citer leurs noms, le nom d’un Charles Vildrac, la probité, la bonté même, d’un Claude Morgan, le nom du grand, du très grand poète qu’est Louis Aragon [qui, tout de même attendait un accord de Pierre Benoit pour publier par chapitre l’Atlantide dans l’Humanité.] Eux de qui tout devait sembler me séparer, ils ont pris mon parti avec un de ces courages qui vous réconcilient tout de même avec l’humanité. Tandis que d’autres que j’aurais pu croire du même bord que moi… Autant j’ai de joie à crier bien haut le nom d’Aragon, autant leurs noms à ceux-là…

[…] P.G. Et la prison, elle, l’avez-vous oubliée ? L’oublierez-vous ?

PB. Jamais !

P.G. Jamais ?

P.B. Jamais, hélas, je le crains. Ce n’est pas, voyez-vous, que, matériellement, j’y ai eu beaucoup à me plaindre. On y est à peu près protégé contre les raseurs. Mais pas autant qu’on peut le croire. Stendhal met à ce sujet dans la bouche de Julien Sorel un mot admirable : L’ennui, en prison, c’est qu’on ne peut pas fermer sa porte, comme on voudrait, à tel ou à tel. Pour les autres petits inconvénients, quand on a été pensionnaire, puis soldat, qu’on a fait la guerre, n’est-ce pas ? Mais la prison, ce n’est pas le manque de bien-être. C’est autre chose, quelque chose de vraiment horrible. Horrible, non, ce n’est pas encore le mot qui convient. D’avilissant, oui, c’est cela, d’avilissant !

P.G. Je n’ose vous faire préciser davantage…

P.B. Et pourquoi pas ? Dans une certaine mesure, ça fait du bien. Or donc, quand, à l’âge de cinquante-huit ans, alors qu’on a cru avoir mené jusque-là une existence à peu près correcte, qu’on a acquitté régulièrement ses impôts, qu’on a quelque part, dans Paris, un appartement dont les termes, comme disent les rapports de police, sont payés à date fixe, avec, au fond d’un placard, à l’abri des mites, un bel habit brodé de membre de l’Institut, eh bien, soudain, sans que vous ni personne sachiez pourquoi, le joli petit complet de droguet, le baquet de propreté, le judas qui s’éclaire la nuit pour vous déverser un flot de lumière électrique en pleine face, le sémillant fonctionnaire de la pénitentiaire qui dit à la malheureuse jeune femme venue pour vous faire la visite à laquelle vous avez droit : Vous êtes encore une de ces salopes qui désirez voir un de ces salauds, eh bien, entre nous soit dit, tout cela n’avait rien de réconfortant, l’admettez-vous ?…

De ce jour, il ne portera plus jamais sa cravate de commandeur de la Légion d’honneur puisqu’il n’était pas venu au personnel judiciaire la pensée que cette haute distinction pouvait lui épargner le déshonneur.

7 04 1945

Hitler met en œuvre les solutions du désespoir : 120 avions suicides s’envolent pour attaquer les bombardiers alliés : la moitié d’entre eux meurent en touchant leurs cibles.

Lucien Neuwirth a 21 ans. Il a déjà goûté aux prisons espagnoles, il a été incorporé deux ans plus tôt dans les parachutistes de de Gaulle, effectué des missions en Bretagne, Belgique, été blessé, et ce jour-là, parachuté aux Pays-Bas, il y est fait prisonnier. Conduit aussitôt avec ses camarades dans une carrière, un peloton d’exécution les fusille. Il n’est que blessé. Un soldat allemand vient lui donner le coup de grâce, en plein cœur. Mais les pièces de monnaie anglaises de son portefeuille détournent la balle. Lucien Neuwirth miraculé enverra plus tard le télégramme : Suis vivant, j’arrive. Lucien à ses parents qui venaient de recevoir un courrier avec la mention Mort pour que vive la France.

9 04 1945

Nationalisation d’Air France.

Dietrich Bonhoeffer, pasteur protestant, Wilhelm Canaris, amiral, chef de l’Abwehr, Karl Oster, général, Hans Sack, juriste militaire, Ludwig Gehre, capitaine, impliqués dans la tentative d’attentat contre Hitler le 20 juillet 1944, sont pendus à Flossenbürg.

11 04 1945

Les soldats de la III° armée du général Patton libèrent Buchenwald. Raymond Savoyat, 21 ans, de la Tour du Pin, en Isère, en fait partie ; il a reçu l’ordre de détourner 25 camions vers un camp dont il ne sait rien, proche de Weimar, pour y recueillir des détenus tout juste libérés : J’ai alors vu venir vers nous des déportés. C’était des loques qui se traînaient, une horde de cadavres ambulants. Ils étaient tous hagards. Il y avait un gars que deux de ses copains portaient pour ne pas qu’il tombe. C’était inimaginable. Aucun ne pouvait monter seul [la margelle du camion était à 1.1 m. de hauteur]. Nous devions les porter. Ce n’était pas bien difficile. Ils ne pesaient guère plus de 35-40 kg. J’ai pris un homme dans mes bras. Ses os ont craqué et le gars s’est mis à hurler. […] Il y avait la barrière de la langue, bien sûr, mais même les Français ne parlaient pas. Je crois qu’ils avaient tant rêvé de ce moment de leur libération qu’ils avaient peur de se réveiller. Ils vivaient un rêve. Nous, nous vivions un cauchemar. […] Nous avions interdiction de leur donner à manger. J’ai vu des hommes se battre pour un bout de pain.

Raymond Savoyat nourrit l’espoir d’y retrouver son père, ignorant qu’il put y avoir d’autres camps. Après la capitulation nazie, il apprendra que son père avait été détenu à Mauthausen où il était mort le 15 avril, peu après l’arrivée de son fils comme libérateur à Buchenwald.

À l’occasion de la cérémonie commémorative de ce jour, Jorge Semprun se souvient : La place d’appel de Buchenwald, dans le vent glacial de l’Ettersberg – vent d’une éternité mortifère, qui y souffle éternellement, même au printemps -, est un lieu rêvé pour parler de l’Europe, tout d’abord. Car Buchenwald a été un camp nazi jusqu’en avril 1945. Les derniers déportés, des partisans yougoslaves, l’ont quitté au mois de juin de cette année. Mais, dès septembre, le camp a été rouvert sous l’appellation Speziallager n°2, camp spécial numéro deux de la police soviétique de la zone d’occupation russe.

C’est en 1950, après la création de la République démocratique d’Allemagne (RDA), que la camp a été fermé et le site transformé en lieu de mémoire. Mais ce n’est qu’après 1989, après la chute du mur de Berlin et de l’Empire soviétique, après la réunification démocratique de l’Allemagne, que Buchenwald a pu assumer ses deux mémoires, son double passé de camp nazi et de camp stalinien, successivement.

Lieu idéal, donc, unique en Europe, pour y méditer sur ses origines et sur ses valeurs. Pour y rappeler aux jeunes visiteurs – des milliers chaque année -, aux étudiants du monde entier qui y font des stages de formation historique, que les racines de l’Europe peuvent se trouver ici, dans les traces matérielles du nazisme et du stalinisme, contre lesquels a commencé, précisément, l’aventure de la construction européenne.

Traces visibles à l’œil nu : au sommet de la colline, la cheminée trapue du crématoire, à jamais éteint, rappelle les dizaines de milliers de morts du camp nazi, ceux qui ont trouvé une tombe au creux des nuages, comme l’a écrit Paul Célan. Au pied de l’Ettersberg, par contre, aux limites de l’ancien camp de quarantaine, une jeune forêt plantée par les autorités de la RDA cache les fosses communes où sont enfouis, en vrac, anonymes, les milliers de cadavres du camp stalinien.

Lieu idéal, en effet, que la place d’appel de Buchenwald, pour rappeler les origines de l’Europe, mais aussi pour évoquer son avenir, à ce moment de crise, d’involution, de manque de souffle et d’allant.

[…] Cette année, par ailleurs, des vétérans de la III° armée de Patton participeront aux commémorations. Occasion idéale pour évoquer le rôle décisif que jouèrent autrefois, dans la libération du camp, les combattants afro-américains des bataillons de choc ; les jeunes soldats hispaniques du sud des États-Unis au parler castillan fluide et mélodieux ; les fils des fermiers de l’Amérique profonde qui découvraient dans cette juste et terrible guerre, les valeurs universelles de leur démocratie. Le 11 avril 1945, pendant que les avant-gardes blindées de Patton, ayant battu et dispersé la garnison de Buchenwald et les hommes de la division SS Totenkopf, fonçaient victorieusement sur Weimar, contournant le camp proprement dit, où les Américains ne reviendraient que 24 heures plus tard, une Jeep de l’armée se présentait à l’entrée monumentale du camp.

Une jeep solitaire dans le fracas de la bataille. Deux hommes en uniforme. Mais l’un est un civil, journaliste peut-être. L’autre est un officier, un premier lieutenant. Mais l’important n’est pas là. Ce qui importe, c’est leurs noms. Le civil s’appelait Egon W. Fleck, l’officier Edward A. Tenenbaum. Dites ces noms à haute voix et retenez vos rires, retenez vos larmes. Deux juifs américains sont les premiers à franchir la porte du camp de Buchenwald, accueillis en triomphateurs par les hommes en armes de la Résistance antifasciste.

Dans les archives américaines, on peut trouver le rapport préliminaire sur Buchenwald que Fleck et Tenenbaum rédigèrent, le 24 avril 1945, pour les autorités de leur armée. Leur surprise bouleversée, leur émotion y sont encore sensibles, si longtemps après. Mais cette incroyable ironie de l’Histoire, ce pied de nez ontologique que signifie la présence de Fleck et Tenenbaum à l’entrée de Buchenwald, [juifs américains bien sur mais d’origine germanique assez récente. La preuve en est dans leur rapport préliminaire, rédigé en anglais, où ils emploient pourtant le mot allemand panzerfaust pour nommer le bazooka, arme individuelle antichar !], ce hasard merveilleux nous ramène à une vérité incontournable.

Quand tous les témoins, déportés résistants, auront disparu, bientôt, dans quelques années, il restera encore une mémoire vivante, personnelle, de l’expérience concentrationnaire, une mémoire qui nous survivra et c’est la mémoire juive.

Le dernier homme à se souvenir, bien après notre mort, sera un de ces enfants juifs, que nous avons vu arriver à Buchenwald, en février 1945, évacués d’Auschwitz, ayant miraculeusement survécu au froid, à la faim, à l’interminable voyage en wagons de marchandises, souvent découverts, pour témoigner au nom de tous les disparus, les naufragés et les rescapés, les juifs et les goys (les non-juifs), les femmes et les hommes. Longue vie à la mémoire juive de toute notre mort !

Jorge Semprun, né en 1923. Le Monde des 7 et 8 mars 2010.

Dans cet enfer pouvait arriver en surface une seconde d’humanité : Robert Antelme, déporté à Buchenwald en témoigne. Les déportés travaillaient dans une usine où ils pouvaient croiser, au cours de leurs déplacements, des civils allemands. Mais cette exception ne vient que confirmer la règle, qui est l’horreur au quotidien.

Nous sommes encore, Jacques et moi, dans le petit magasin du sous-sol. Bientôt ce sera midi et demi, l’heure de la soupe. Nous avons encore une soupe à mittag, mais ça ne va pas durer. Bientôt nous n’aurons plus que le pain le matin avec la ration de margarine et la soupe le soir. En attendant que la sirène sonne, je me suis planqué dans une travée. J’y suis depuis quelques minutes quand arrive une femme allemande. Elle cherche une pièce. Je fais semblant de chercher aussi. Je la surveille du coin de l’œil. Elle est jeune, maigre, assez grande, des yeux bleuâtres dans une figure blafarde avec des cheveux clairs.

Elle regarde de mon côté ; je fais toujours semblant de chercher. Pour avoir l’air plus naturel, je cesse même de la surveiller, je la perds de vue quelques secondes. Elle est allée au bout de la travée, vers l’extérieur. Elle avance la tête, me tournant le dos, elle a l’air de surveiller l’allée. Puis elle me fait face, rentre dans la travée, marche vers moi, s’arrête et s’appuie contre les casiers. Je me tiens aussi appuyé contre des casiers, à deux mètres d’elle. Je ne sais pas ce qu’elle veut. Elle regarde vers moi. Elle hésite. Puis elle s’approche latéralement, faisant toujours face aux casiers. Je ne bouge pas. Elle arrive près de moi. Je ne bouge toujours pas. Elle tourne rapidement la tête vers l’allée. Puis elle met la main gauche dans la poche de son tablier. Elle la sort, fermée sur quelques chose. Sa figure se crispe. Elle me tend sa main fermée.

- Nicht sagen, dit-elle à voix basse. (Il ne faut par le dire.)

Je prends ce qu’il y a dans sa main

- Danke

C’est dur ce qu’il y avait dans sa main. Je serre, ça craque. Sa figure se détend.

- Mein Mann ist Gefangene. (Mon mari est prisonnier.)

Et elle s’en va.

Elle m’a donné un morceau de pain blanc.

Je mets ma main dans la poche, je ne lâche pas le morceau.

L’événement m’empêche de tenir en place. Je sors de la travée, la main dans la poche. Les copains de la soudure sont penchés sur leur chalumeau. Il ne leur est rien arrivé à eux. C’est comme si je les regardais de l’extérieur du barbelé.

C’est une femme de l’usine. Elle travaille avec celles qui rigolent quand un meister frappe un copain.

[…] Il arrive que le SS plaisante avec le toubib [espagnol] et qu’il rigole avec lui. Pourtant, avant d’être à ce poste, il a reçu des coups des SS. Mais maintenant, il a une blouse blanche, il dort dans une petite chambre au chaud, il ne va pas à l’appel, il mange et il est rose.

Il est trop facile dans ces conditions d’oublier que l’on a été le même homme que ceux qui viennent demander un schonung et qui sont couverts de poux.

Le toubib espagnol est devenu rapidement un type assez parfait de l’aristocratie du kommando. Le critère de cette aristocratie – comme de toute d’ailleurs -, c’est le mépris. Et nous l’avons vu sous nos yeux se constituer avec la chaleur, le confort, la nourriture. Mépriser – puis haïr quand ils revendiquent – ceux qui sont maigres et trainent un corps au sang pourri, ceux que l’on a contraint à offrir de l’homme une image telle qu’elle soit une source inépuisable de dégoût et de haine.

Le mépris de l’aristocratie pour les détenus est un phénomène de classe à l’état d’ébauche, au sens ou une classe se forme et se manifeste à travers une communauté de situations à défendre ; mais ce mépris ne peut pas être aussi souverain que celui des SS, car cette aristocratie doit combattre pour se maintenir. Combattre, c’est faite travailler les autres, c’est moucharder, c’est refuser aussi le schonung. Le mépris n’intervient que pour justifier le combat et après coup ; il ne tend à s’imposer à se substituer à la haine envers le concurrent ou le gêneur possible que dans la mesure où la bataille a été gagnée, où la situation s’est définitivement consolidée. C’est par exemple le cas de Paul, le lageraltester.

Le toubib, lui, n’est pas parvenu à la tranquillité définitive du mépris. Il est terrorisé par les SS ; sa situation de médecin lui est un abri, mais aussi il lui arrive, ce qui n’arrive à aucun autre détenu ordinaire, d’être en contact personnel avec le SS. Il est dans l’appareil, personnellement engagé, repéré, et cela le terrorise. Sa planque est aussi un traquenard dont il ne peut se dégager qu’en refusant les schonung, en maltraitant les copains, ce qui l’enferme dans le cercle de la haine, puis du mépris.

Il est fasciné par le mécanisme et la logique SS. Il n’imagine même plus maintenant d’essayer de biaiser. Mais ce qui le terrorise rassure sa conscience : il se sent dans un énorme appareil de destruction, au cœur d’une fatalité qu’il aurait selon lui la charge accablante d’aggraver. C’est ainsi qu’il ne cesse de répéter : Vous ne savez pas ce que c’est qu’un camp de concentration ! Ce n’est pas une hypocrisie banale. Il sait qu’il exprime la morale des camps, qui le terrorise, et à laquelle il participe, en victime toujours possible. Victime quand il envoie le vieil Italien au travail, victime quand il menace Jacques de le renvoyer à Buchenwald.

Mais le copain qu’il a chassé le soir à la visite ne veut pas savoir si le toubib est ou n’est pas une victime et il râle. Alors le toubib engueule le copain et ne l’engueulant il découvre que le type est maigre et sale et cette découverte confirme sa hargne.

Nous sommes rentrés au block à midi, et, comme chaque dimanche, nous avons touché la soupe vers midi et demi. La place du camp était couverte d’une épaisse couche de boue. Devant notre block, il y avait de larges flaques d’eau jaunâtre. Pour aller aux chiottes qui se trouvaient au pied du talus de la voie ferrée, on pataugeait jusqu’à mi chevilles et on glissait. Il en était de même pour aller à la cuisine. Ce qui restait de nos chaussures était tellement mal ajusté à la cheville – parfois simplement grâce à des morceaux de fil de fer qu’on faisait passer sous la semelle – qu’en essayant de les décoller la base du soulier restait parfois dans la boue.

Il ne faisait donc pas froid, mais nous ne pouvions pas rester dehors. Nous étions une fois de plus embarqués dans l’après-midi du dimanche. On y voyait mal dans le block tant le ciel était sombre. Autour du poêle que l’on n’allumait plus que le dimanche, il y avait comme chaque semaine ceux qui faisaient griller ou bouillir les épluchures. D’autres étaient étendus sur leur paillasse, enroulés dans une couverture. D’autres allaient et venaient dans l’allée du block dont le plancher était recouvert d’une mince couche de boue noirâtre. Ainsi, cet après-midi aurait pu s’enfoncer lentement dans la nuit, aussi lourds que la plupart des après-midi de dimanche, aussi long à passer et aussi passager.

Chacun aurait pu essayer, seul, de remplir les heures grâce au sommeil. Ou bien on aurait pu se risquer – comme on l’avait fait bien des fois, à poser un pied dans le passé. Des images d’une richesse insondable nous auraient une fois de plus fascinés et précipités sur d’autres images à la vue aussi insoutenable, comme dans une galerie de miroirs flamboyants. Ayant cédé à ce vice de croire tout possible, chacun aurait pu se risquer à sombrer, à cause d’un mot quelconque du passé, pierre au cou. Puis les yeux se seraient ouverts sur cet après-midi ici, dans ce carré d’espace, dans ce block posé dans ce carré d’espace. Les copains se seraient de nouveau découpés en rayé dans cet espace. Le temps de la guerre se serait figé brutalement dans cet après-midi qui lui-même ne cessait pas de fondre et de noircir. Et l’on aurait retrouvé la faim, la vraie. Et l’on aurait pu penser que c’était eux, là-bas, qui étaient séparés de la faim par une distance, la même, notre distance, et que leurs yeux aussi devaient s’ouvrir sur un carré d’espace figé.

Penser enfin que c’était bien le chemin de notre vie, cet après-midi. Ce qu’il pouvait y avoir de plus sérieux, de plus vrai dans notre vie et qui à ce moment-là ne pouvait être échangé contre rien et ne cessait pourtant pas du fuit, de glisser, de se muer. Ce que l’on appelait de haut la guerre ; ce qui pouvait s’appeler la patience. Le courage. La faiblesse. L’amour.

On aurait donc pu, ce dimanche là, se forcer ou s’abandonner à être seul. Provoquer ou consentir à cette hémorragie pour emplir cette distance de soi à une autre sorte de soi – le même homme – à cette sorte de petit dieu souriant ou luxueusement triste, écouté, capricieux, adoré ou haï, mais haï ridiculement par d’autres petits dieux, ne sachant pas haïr, ou mal-aimé mais consolé. Et l’on se serait retrouvé, comme chaque fois, pantelant, avec ses propres genoux déjà énormes, avec la poche vide dans le corps. De là on aurait commencé à remonter le chemin.

On se serait affirmé une fois de plus que la vérité passait par ici, que c’était bien là la seule voie qui s’offrait de la vie possible et ceux qui croyaient devaient eux aussi reconnaître que leur Providence empruntait cette voie. On n’aurait plus senti alors l’autre petit dieu que comme falsifié, ridicule. Et l’on aurait enfin retrouvé les copains qui sont ici, comme les plus vrais hommes de notre moment, pour finalement bien croire que l’on ne pouvait puiser de vraie force hors de la fraternité avec les autres d’ici.

C’est ce chemin que l’on aurait pu faire seul, comme souvent, avec plus ou moins de vigueur ou de faiblesse.

Mais précisément, cet après-midi là, on ne l’a pas fait seul.

Gaston avait envisagé la veille d’organiser pour ce dimanche une séance récréative.

C’était le nom anodin que l’on donnait à des petites réunions que l’on avait réussi à tenir, trois ou quatre fois déjà, le dimanche après-midi, dans l’un ou l’autre chambre du block. On avait donné ce nom à ces réunions parce qu’effectivement elles pouvaient être l’occasion de rire, ou en tout cas de se distraire – des camarades chantaient ou racontaient des histoires -, mais surtout parce que les kapos venaient roder parfois dans le block, et il était préférable que ce qui pouvait être dit ou proclamé entre les chansons et les histoires soit couvert par ce vocable qui n’attirait pas l’attention.

Gaston Riby était un homme qui approchait de la trentaine. C’était un professeur. Il avait une figure massive avec des mâchoires larges. Il était passé lui aussi par le zaunkommando puis par l’usine. À ce moment-là, il travaillait avec quelques autres dans ce qu’il appelait la mine. C’était un tunnel-abri que les SS faisaient creuser dans la colline au pied de laquelle se trouvait leur baraque. Les types de la mine revenaient chaque soir couverts de terre et épuisés. Malgré les coups que nous pouvions recevoir au transportkolonne, nous n’avions pas la même tête qu’eux. Nous pouvions essayer de parer les coups, chercher la planque dans l’usine pour une heure ou deux. Eux étaient dans le tunnel et devaient extraire la terre du matin au soir avec le morceau de pain du matin dans le ventre. Quand Gaston rentrait au block, souvent il avait à peine la force de boire sa soupe et aussitôt il allait s’étendre sur la paillasse et ses yeux se fermaient.

Pourtant, la bête de somme qu’ils en avaient fait, ils n’avaient pas pu l’empêcher de penser en piochant dans la colline, ni de parler lourdement avec des mots qui restaient longtemps dans les oreilles. Il n’était pas le seul dans le tunnel ; il y en avait d’autres qui piochaient à côté de lui et qui charriaient la terre et qui, comme lui, le matin, avaient quand même un peu plus de forces que le soir. Le contremaitre civil pouvait promener dans le tunnel sa capote de futur volkstrum [territorial] et sa petite moustache noire et gueuler et pousser le travail, il ne pouvait pas empêcher les mots de passer d’un homme à l’autre. Peu de mots, d’ailleurs ; ce n’était pas une conversation que ces hommes tenaient, parce que le travail de la mine ne se faisait pas par groupes homogènes, et chacun ne pouvait donc pas rester auprès du même copain plusieurs heures de suite. Les phrases étaient hachées par le rythme du travail à la pioche, le va-et-vient de la brouette. Et c’était trop fatiguant de tenir une véritable conversation. Il fallait faire tenir ce qu’on avait à en dire peu de mots. Gaston devait dire ceci :

Dimanche, il faudra faire quelques chose, on ne peut pas rester comme ça. Il faut sortir de la faim. Il faut parler aux types. Il y en a qui dégringolent, qui s’abandonnent, ils se laissent crever. Il y en a même qui ont oublié pour quoi ils sont là. Il faut parler.

Ça se passait dans le tunnel, et ça se disait de bête de somme à bête de somme. Ainsi, un langage se tramait, qui n’était plus celui de l’injure ou de l’éducation du ventre, qui n’était pas non plus les aboiements de chiens autour du baquet de rab. Celui-là creusait une distance entre l’homme et la terre boueuse et jaune, le faisant distinct, non plus enfoui en elle mais maitre d’elle, maitre aussi de s’arracher à la poche vide du ventre. Au cœur de la mine, dans le corps courbé, dans la tête défigurée, le monde s’ouvrait.

Il faisait de plus en plus sombre dans le block. Autour du poêle, quelques uns se chauffaient. La plupart des autres étaient étendus sur leur paillasse. Ils savaient que cet après-midi, il y aurait quelque chose et ils attendaient. Gaston est allé avec un copain prendre derrière le block un des panneaux qu’on avait transporté depuis le talus de la voie ferrée. Quand ils sont revenus, ils ont posé le panneau boueux sur le premier étage des deux châlits, près de la porte de la chambre. C’était le tréteau. Comme il faisait très sombre, Gaston a allumé une petite lampe à huile – c’était une boite de métal remplie d’huile de machine dans laquelle trempait un morceau de mèche – et l’a posée sur un montant du châlit, au-dessus du tréteau. La lumière éclairerait de cette façon le copain qui serait sur le panneau. Gaston s’affairait silencieusement. Les autres, de leur paillasse, soulevaient la tête et suivaient des yeux les gestes de Gaston. Ceux qui étaient autour du poêle jetaient de temps à autre un coup d’œil sur le tréteau et la lampe à huile tout en ne cessant de surveiller leurs épluchures qui grillaient.

L’installation était achevée. Il fallait commencer. Mais ceux qui devaient participer à la réunion n’étaient pas là. Gaston est allé dans la chambre voisine chercher Jo, le grand type de Nevers. Jo avait une tête carrée, des yeux sombres, de longs plis descendaient de son nez jusqu’à son menton, de chaque côté de sa bouche. Assis sur sa paillasse, il recousait son pantalon. Les autres, comme ceux de notre chambre, étaient assis autour du poêle ou allongés sur leur paillasse.

- Qu’est ce que tu veux que je fasse ? a demandé Jo de sa voix forte et nasillarde.

- Eh bien , tu va chanter quelque chose, dit Gaston, il faut remuer les gars.

- Bon, dit Jo, en coupant le fil de son pantalon.

Gaston, tout en attendant Jo, regardait les autres qui avaient entendu et qui ne bougeaient pas. Il a crié de sa voix sourde :

- Dites donc, les copains, on fait une réunion à côté, il y a des copains qui vont chanter. Il faut venir !

Ceux qui étaient autour du poêle et qui faisaient eux aussi griller des épluchures ou cuire des soupes, se sont retournés et ont regardé Gaston longuement. Ceux qui étaient allongés sur leur paillasse se sont soulevés :

- Venez ! criait Gaston.

Quelques uns se sont assis sur leur paillasse et ont enfilé leur pantalon. Jo, lui, était prêt. Il est descendu de son lit et ils ont quitté lentement leur chambre pour la nôtre tandis que Gaston criait encore : Venez !

Chez nous, ceux qui étaient sur leur paillasse n’avaient pas à se déranger. Ils attendaient vaguement.

Francis aussi devait y participer. Il devait dire des poésies. il était assis sur sa paillasse qui se trouvait tout près du tréteau et, la tête dans les mains, il se récitait la poésie qu’il allait dire. Quelques temps auparavant, Gaston avait demandé à des copains d’essayer de se souvenir des poésies qu’ils connaissaient et d’essayer de les transcrire. Chacun d’eux, le soir, allongé sur sa paillasse, essayait de se souvenir et quand il n’y parvenait pas, allait consulter un copain. Ainsi des poèmes entiers avaient pu être reconstitués par l’addition des souvenirs qui étaient aussi une addition de forces. Lancelot – un marin qui était mort peu de temps avant cette réunion – avait transcrit les poèmes sur des petits bouts de carton qu’il avait trouvés au magasin de l’usine.

C’était sur un des bouts de carton laissés par Lancelot que Francis avait étudié la poésie qu’il voulait maintenant réciter.

Des camarades sont arrivés de l’autre chambre et se sont assis sur des bancs qui avaient été disposés le long des châlits, de chaque côté de l’allée. Cet afflux soudain a réveillé ceux de la nôtre qui ont commencé à croire qu’il allait vraiment y avoir quelques chose et attendaient plus sérieusement. En tous cas leur attention était éveillée et c’était l’essentiel. Même ceux qui étaient autour du poêle étaient maintenant tentés de s’approcher du tréteau et de sacrifier leur place.

Gaston est monté sur le tréteau. La petite lueur de sa lampe à huile éclairait à peine sa figure. Il avait enlevé son calot et son crâne apparaissait, carré, osseux, écrasant son visage sans joues. Son rayé était sale, ses souliers boueux. Gaston paraissait encore plus pesant, debout sur la planche. Il ne savait trop quoi faire de ses mains qu’il laissait prendre le long de son corps et qu’il frottait de temps en temps l’une contre l’autre.

Les conversations des copains se poursuivaient à voix plus basse, mais maintenant, ils regardaient vers Gaston.

Gaston dit à peu près ceci :

Camarades, on a pensé qu’il était nécessaire de profiter d’un après-midi comme celui-ci pour se retrouver un peu ensemble. On se connaît mal, on s’engueule, on a faim. Il faut sortir de là. Ils ont voulu faire de nous des bêtes en nous faisant vivre dans des conditions que personne, je dis personne, ne pourra imaginer. Mais ils ne réussiront pas. Parce que nous savons d’où nous venons, nous savons pourquoi nous sommes ici. La France est libre, mais la guerre continue, elle continue ici aussi. Si parfois il nous arrive de ne pas nous reconnaître nous-mêmes, c’est cela que coûte cette guerre et il faut tenir. Mais pour tenir, il faut que chacun de nous sorte de lui-même, il faut qu’il se sente responsable de tous. Ils ont pu nous déposséder de tout mais pas de ce que nous sommes. Nous existons encore. Et maintenant, ça vient, la fin arrive, mais pour tenir jusqu’au bout, pour leur résister, et résister à ce relâchement qui nous menace, je vous le redis, il faut que nous nous tenions et que nous soyons tous ensemble.

Gaston avait crié cela d’un trait, d’une voix qui était devenue progressivement aigüe. Il était rouge et ses yeux étaient tendus. Les copains aussi étaient tendus et ils avaient applaudi. Les droits communs avaient l’air stupéfait et ne disaient rien. Ces phrases étaient lourdes dans le block. Elles semblaient venir de très loin. On oubliait la soupe. On n’y pensait plus. Et ce que l’on avait pu se dire seul à soi-même, venait d’acquérir une force considérable pour avoir été crié à haute voix, pour tous.

Gaston qui était descendu du tréteau y remonta pour annoncer que des copains allaient chanter et dire des poésies. Il annonça d’abord Francis.

Francis monta sur la planche. Il était petit, beaucoup moins massif que Gaston. Il avait, lui aussi, enlevé son calot. Son crâne était plus blanc que celui de Gaston, et sa figure plus maigre encore. Il tenait son calot dans sa main et paraissait intimidé. Il resta un instant ainsi, attendant que le silence se fasse, mais dans le fond du block les conversations continuaient. Alors il s’est tout de même décidé à commencer. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage…

Il disait très lentement, d’une voix monocorde et fiable.

- Plus fort ! criaient des types au fond de la chambre.

... et puis est retourné plein d’usage et raison…

Francis essayait de dire plus fort, mais il n’y parvenait pas. Sa figure était immobile, triste, ses yeux étaient fixes. L’hiver du zaun-kommando était imprégné dessus ; sur sa voix aussi qui était épuisée. Il mettait toute son application à bien détacher les mots et à garder le même rythme dans sa diction. Jusqu’au bout, il se tint raide, angoissé comme s’il avait eu à dire l’une des choses les plus rares, les plus secrètes qu’il lui fût jamais arrivé d’exprimer ; comme s’il avait eu peur que, brutalement, le poème ne se brise dans sa bouche.

Quand il eut fini, il fut applaudi lui aussi par ceux qui n’étaient pas trop loin de lui.

Après Francis, Jo chanta une chanson

Sur les fortifs,

Là-bas,

Là-bas…

Jo, lui, chantait d’une voix forte, un peu nasillarde et grasseyante, en même temps. Jo eut beaucoup de succès et cela incita les autres à venir chanter à leur tour. Pélava qui était bien plus vieux que nous tous et qui avait de l’œdème aux jambes descendit péniblement de sa paillasse et vint chanter la Toulousaine. Bonnet, qui, lui aussi, était plus vieux, vint chanter Le temps des cerises. On se succédait sur le panneau.

La lumière était venue dans le block. Le poêle avait été pour un moment abandonné. Il n’y avait pas d’épluchures dessus. Les copains s’étaient groupés autour du tréteau. Ceux qui d’abord, étaient restés allongés sur leurs paillasses, s’étaient décidés à descendre. Si quelqu’un à ce moment-là était entré dans le block, il en aurait eu une vision étrange. Tous souriaient.

Robert Antelme. L’espèce humaine. Gallimard. 1957

12 04 1945

Roosevelt meurt auprès de Lucy Mercer, sa maîtresse, ex-secrétaire. C’est le vice président Harry S. Truman, qui prend la tête de la plus grande puissance du monde. Il avait commencé petit commerçant dans le Missouri.

Le général Eisenhower découvre les charniers d’Ohrdruf, annexe du camp de concentration de Buchenwald qui vient d’être libéré : il en gardera une implacable intransigeance envers les militaires allemands quand, un mois plus tard, ceux-ci tenteront de signer des armistices séparés, alliés d’un côté, Russes de l’autre pour assurer les meilleures conditions possibles à leurs prisonniers.

13 04 1945

Les Russes prennent Dresde et Vienne. L’irrésistible avancée des troupes russes sur le front de l’est se sera faite avec une sauvagerie sans pareil : on parle de 10 millions d’Allemandes violées et évidemment de scènes quotidiennes de pillage tant dans les entreprises que chez les particuliers.

14 et 15 04 1945

Des bombardiers américains B 17 Flying Fortress et B 24 Libertador noient Royan sous les bombes et le napalm. Durant la seule journée du 15 avril, 725 000 litres de napalm sont projetées sur la ville. Les Américains avaient voulu tester la nocivité de cette toute nouvelle arme et Roosevelt avait donné son accord. Parmi les pilotes, Howard Zinn, qui va devenir historien [largement cité sur ce site], qui va porter à la connaissance du public l’utilisation du napalm. Les Allemands se rendront le surlendemain.

15 04 1945

À l’approche des armées américaines, le camp de Floha a été évacué la veille, pour l’une de ces innombrables errances que l’on baptisera marches de la mort. Les SS font monter les prisonniers trop fatigués dans une charrette tirée par un tracteur : on va vous emmener à destination de l’étape ; ainsi vous pourrez vous reposer. 34 Russes y montent et 23 Français : François Beaudoin y a été poussé par un kapo dont il était devenu la tête de turc ; le tracteur se dirige en lisière de la forêt de Reitzenhain, proche de la petite ville de Marienberg : les SS abattent tout le monde ; seul un jeune Russe parviendra à s’échapper.

Au total ce sont environ 700 000 déportés qui connurent cet enfer [1], où mourront 200 000 d’entre eux, avant de rencontrer un allié – russe ou américain –. Le 7 avril 1945, un train évacuera des déportés de Buchenwald pour Dachau où il arrivera 10 jours plus tard : tout le monde était mort, ils n’avaient eu ni eau ni nourriture. Le 27 avril, un bombardement américain atteindra par erreur un train à Schwabhausen : il emmenait des déportés à Dachau : 150 morts. Les Volksturm, créés depuis septembre 1944 décimeront plus d’une colonne de déportés, mais le plus souvent ce sont les gardiens eux-mêmes qui se chargeaient d’abattre les plus faibles, qui ralentissaient la marche, laissant leur corps dans le fossé.

16 04 1945

Les Russes cherchent à construire sur l’Oder des ponts flottants pour y faire passer ses chars : Hitler lance contre eux des avions suicides ; seuls 2 ou 3 sortiront vivants de leur mission, en se déroutant dès le décollage.

Soldat soviétique, venge-toi ! Comporte-toi de telle manière que non seulement les Allemands d’aujourd’hui mais leurs lointains descendants tremblent en se souvenant de toi. Tout ce qui appartient au sous-homme germanique est à toi. Soldat soviétique, ferme ton cœur à toute pitié !

Maréchal Youkov

Le cargo allemand Goya, chargé de réfugiés de Prusse-Orientale fuyant l’Armée rouge et la guerre, est coulé en mer Baltique par le sous-marin soviétique L-3, faisant au moins 6 100 morts. L’épave du cargo sera découverte en 2003.

18 04 1945

Les Allemands cessent le combat à Royan. Ils tiendront Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire et La Rochelle jusqu’à la capitulation du 8 mai.

21 04 1945

Valéry Giscard d’Estaing s’illustre déjà : Brigadier Giscard d’Estaing du 2° escadron. Engagé volontaire à 19 ans. Devenu rapidement un pointeur de grande classe, a fait preuve de calme et de sang-froid le 21 avril à Behla, en dirigeant à pied le conducteur d’un char remorqué sous le feu, montrant un complet mépris des armes automatiques et des mortiers qui l’environnaient. Le 25 avril, à Zollhaus, son char, ayant reçu un Panzerfaust, a continué à tirer au canon malgré la violence de l’explosion […]. Grâce à cette action immédiate, l’ennemi a cessé son feu de Panzerfaust et le char a pu reprendre sa mission.

Il est par ailleurs dans le premier char qui entre dans Constance le 26 avril 1945. Il apprend la capitulation allemande, le 8 mai 1945, alors qu’il est sur un chasseur de chars en Autriche. Après huit mois de campagne et vingt-huit jours au combat, il est décoré de la Croix de guerre 1939-1945. Il défile devant le général de Gaulle le 14 juillet 1945.

Citation à l’ordre de l’Armée

24 04 1945

Ayant appris le 5 avril qu’une cour de Justice allait tenir son procès en France dès le 24 mai, Pétain à sa demande traverse la Suisse pour se rendre aux autorités françaises ; à la frontière de Vallorbe, c’est le général Koenig qui l’accueille. À 89 ans, il va être interné pendant trois semaines au Fort de Montrouge, à Paris. De Gaulle, pensant que la meilleure chose qui pouvait arriver à Pétain, c’était de se faire oublier, ne souhaitait pas le voir revenir en France. Aussi avait-il tenté un coup avec les Suisses, en demandant son extradition et en laissant entendre aux Suisses qu’il serait très heureux qu’elle soit refusée, c’est à dire que la Suisse garde Pétain. Mais cela ne marcha pas.

Un soldat américain au milieu de piles d’œuvres d’art juives volées par les nazis et cachées dans une église, à Ellingen, en Allemagne, le 24 avril 1945.

25 04 1945

Russes et Américains font leur jonction sur l’Elbe, à Torgau, en Saxe. Certains Allemands n’avaient pas attendu que la jonction soit faite : Reinhard Gehlen était à la tête d’une organisation d’espionnage de l’URSS pour le compte des nazis ; il négocia un accord secret avec les Américains par lequel il continuerait à exercer cette activité mais pour leur compte et c’est ainsi que plusieurs centaines d’anciens nazis furent libérés des prisons allemandes pour rejoindre l’Organisation Gehlen.

28 04 1945

Mussolini est arrêté à Dongo, sur la rive ouest du lac de Côme par le capitaine Neri, en compagnie de sa dernière maîtresse Clara Petacci – c’était leur première nuit – et 15 hiérarques fascistes : ces derniers sont exécutés. Mussolini, lui, est exécuté par le colonel Valerio, une des figures du comité de libération nationale, devant la villa Belmonte. Ramenés en camion à Milan, les 17 cadavres seront ensuite exposés à la foule, pendus à des crocs de boucher, piazza Loreto, là même où les nazis avaient fusillé une quinzaine d’otages en août 1944 après les avoir livrés pendant des heures aux injures et sévices de la foule.

Les dépouilles de Mussolini (deuxième à gauche) et Clara Petacci (au centre, jambes nues) exposées Piazzale Loreto à Milan le 29 avril 1945. À leur gauche, Nicola Bombacci et à leur droite Alessandro Pavolini et Achille Starace.

Mais l’exécution par le colonel Valerio n’est pas certaine : elle aurait pu être le fait d’un agent anglais ; et personne ne sait ce qu’il est advenu du capitaine Neri, rapidement disparu…

Qui pourrait déplorer cette exécution sommaire, qui constitue l’aboutissement logique d’une telle destinée, dont, depuis l’Antiquité, l’histoire de l’Italie, offre tant d’exemples ?

On eût voulu, cependant, que la libre justice des hommes se prononçât seule ici, et non la passion sans contrôle, la haine déchaînée d’une populace qui, après avoir sans doute adulé bassement le maître tout puissant qui flattait ses appétits, a piétiné et souillé de ses crachats, le corps du vaincu et s’est ainsi placée à sa mesure.

De toutes les catastrophes que la dictature amoncelle sur un pays, la moindre n’est, sans doute, pas celle qui résulte de l’anéantissement de tous les cadres sociaux et des règles fondamentales de la morale sociale. L’homme est alors ramené à sa sauvagerie primitive.

Il n’est pas sûr que la masse du peuple italien ait jamais été pleinement capable d’accéder à la démocratie. Le régime qui lui a été imposé pendant vingt deux ans a démesurément développé son instabilité et son impulsivité, sa passivité sous la contrainte, sa violence dès qu’elle n’a plus à craindre la force. L’Italie, pourra-t-elle, sans nouvelle crise douloureuse, se libérer du lourd héritage que lui lègue le fascisme ?

René Courtin. Le Monde 3 Mai 1945

Les Américains arrivent au château de Neuschwanstein – la plus connue des folies de Louis II de Bavière -, meublé des sous-sols aux greniers d’œuvres de tous genres – peinture, sculpture, livres, archives, bijoux -, raflés, volés, parfois achetés au rabais et de force sur tous leurs terrains de conquêtes. L’équipe des Monument men mettre un an à sortir tout cela en le répertoriant, classant, réexpédiant à leur propriétaire initial, quand ils pourront être retrouvés, le plus connu d’entre eux étant les Rothschild. Il ne faudra pas moins de 56 wagons pour emporter le tout. Nobody is perfect, et, faute d’avoir à disposition des informations détaillées sur le marché de l’art en Allemagne, on remettra quelquefois des collections entières à celui qui se prétendait marchand d’art quand il était en même temps voleur, pour le compte des nazis : ce sera le cas de la collection Gurlitt qui sera découverte à Münich en 2012.

Tableaux de valeur provenant des collections Rothschild et Stern, retrouvés dans le château de Neuschwanstein, en Bavière, le 17 mai 1945 . Rue des Archives/Tallandier

Quid de ces Monument Men, ainsi nommé pour simplifier l’acronyme d’origine : MFA§A – Monuments, Fine Arts, and Archives program, crée en 1943 par Roosevelt à la demande de George L Stout, conservateur et directeur du musée Fogg de Harvard. Ils étaient près de 350, majoritairement anglo-saxons d’origine, conservateurs, historiens, archivistes etc…, démunis de toute logistique sérieuse. George Clooney en fera un film – Monument men – en 2014, tiré du livre éponyme de Robert M. Edsel, en 2009.

Côté nazi, Hitler avait pris soin dès le début de la guerre d’organiser soigneusement le pillage, avec, en ligne de mire, l’édification d’un Führermuseum, complexe culturel géant à Linz, proche de son village de naissance, qui ne sera jamais réalisé. Les objets pillés avaient deux destinations initiales : les œuvres achetées étaient enregistrée et entreposées au Führerbau à Münich, les œuvres volées, confisquées étaient remises au Sonderauftrag à Dresde, et à l’Eisatzstab Reichsleiter Rosenberg (E.R.R.), créé en 1940 et dirigé par Alfred Rosenberg qui stocke les œuvres en Haute Autriche. Rapidement, ces immeubles se révélèrent sous-dimensionnées et inadaptés face à l’afflux massif des œuvres et on commença à les expédier dans des châteaux et abbayes : ainsi Neuschwanstein, mais encore les châteaux de Thürntal, de Weesenstein, l’abbaye de Buxheim, le monastère de Hohenfurth, et quelques dépôts à Chiemsee, Berchtesgaden.

Puis vint ce à quoi l’on n’avait pas songé : le tournant de la guerre avec l’entrée des Américains dans la gigantesque bagarre, et il fallut bien envisager que le territoire allemand puisse un jour ou l’autre être bombardé, et dès lors on ne pouvait plus maintenir en place ce dispositif : il fallait trouver des lieus de stockage à l’abri des bombes. Seules les mines offraient ces avantages, qu’elles fussent désaffectées ou encore en service.

Les Allemands ont une très vieille tradition de mines de sel : il est une civilisation dite de Halstaat, vers ~900, la première période de l’âge du fer, lors de laquelle, ils avaient creusé des galeries allant à près de 1 000 mètres de profondeur. Donc, ces affaires-là restent dans les mémoires et les nazis s’en souvinrent alors, d’autant qu’elles offrent la plupart du temps des conditions de grande stabilité en température comme en degré hygrométrique, c’est-à-dire de très bonne conditions pour la conservation des œuvres d’art : et c’est ainsi que furent réutilisées les mines de sel de Merkers, à 150 kms à l’ouest de Weimar, celles de Kochendorf où trouvèrent place 534 tableaux, 52 sculptures, 1 092 antiquités, 3 600 caisses de livres, venus des musées de Stuttgart, Cologne et Heidelberg. Dans celle de Laufen, près de Bad Ischl, les autorités viennoises logèrent les trésors de la ville impériale : de nombreuses tapisseries et 1 408 tableaux, comprenant des œuvres de Rembrandt, le Titien, Brueghel et Dürer.

Mais la reine incontestée sera celle d’Altaussee, au sud, sud-est de Salzbourg et au nord de Haltsaat : on y trouvera près de 6 500 œuvres. La localisation de ces emplacements était beaucoup plus souvent le fruit du hasard plutôt que celui d’une recherche approfondie ; dans le meilleur des cas, les alliés ne mettront la main sur les nazis au fait de ces emplacements que bien plus tard. Pour Altaussee, c’est une rage de dents chez un des Monument Men qui les mettra en contact avec un dentiste dont le gendre connaissait vaguement l’usage qui était fait de cette mine. Une autre mine sera localisée grâce aux informations donnée par une femme allemande qui voulait remercier deux soldats américains de l’avoir aidé à trouver une sage-femme etc… Et il s’agissait d’aller vite, car il fallait en laisser le moins possible aux Russes qui, de leur côté avaient leurs Brigades des Trophées dont on pouvait être assuré qu’elles ne restitueraient jamais rien aux pays et particuliers pillés.

29 04 1945

Libération des camps de Dachau et de Buchenwald :

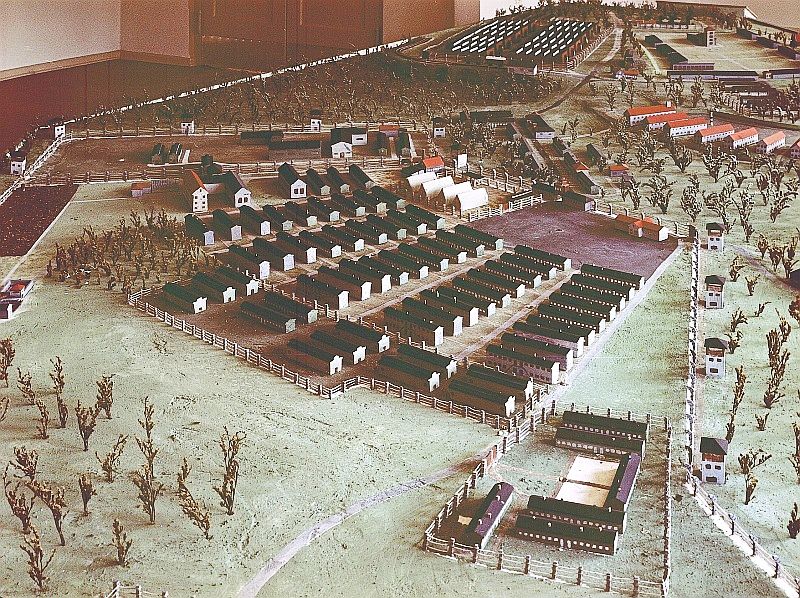

Maquette du camp de Buchenwald.

Buchenwald, le 16 avril 1945

Buchenwald, 24 avril 1945. Le sénateur Alben W. Barkley, en mission pour le Congrès des États-Unis vient constater les crimes commis.

Lee Miller, Prisonniers libérés dans leurs couchettes, Buchenwald. On reconnaît Elie Wiesel septième homme couché sur la deuxième rangée en partant du bas, et le résistant Max Hamburger allongé sur le dos, quatrième sur la rangée du bas. Helen Kuras réalisera en 2023 Lee Miller, avec Kate Winsler dans le rôle de Lee Miller.

Lee Miller. Buchenwald ou Dachau.

Lee Miller. Dachau 30 avril 1945

À Caserte, en Italie, le Versailles de l’ancien Royaume de Naples, les Allemands signent une capitulation face aux Alliés et aux Italiens, dont les partisans avaient vu leurs rangs grossir avec les citadins, insurgés depuis quatre jours.

Retours d’Allemagne – prisonniers de guerre et déportés politiques – :

Dans son Journal d’un fantôme, à la date du 9 novembre 1945, le poète et ancien résistant Philippe Soupault note une rencontre avec André Gide : Nous parlons notamment de la tragédie des retours. Il me rappelle que tous les héros de la guerre de Troie ont connu un retour tragique, sauf Ulysse que les dieux s’ingéniaient à empêcher de revenir. En cette dernière année de la guerre, cette discussion érudite fait écho à une réalité très concrète : le gouvernement provisoire doit alors, bien avant la capitulation allemande du 8 mai, organiser le retour de plus de deux millions de Français prisonniers ou déportés en Allemagne.

Sur 1 850 000 soldats français qui se sont rendus en 1940 – chiffre considérable, comparable à celui des morts de la guerre de 1914-1918 – un million, en 1945, sont encore détenus sur le territoire du Reich, répartis entre les oflags (Offizierlager, camps pour officiers) et les stalags (Stammlager, camps de base, où sont immatriculés la plupart des sous-officiers et soldats).

À ce million de captifs s’ajoutent 900 000 ouvriers qui sont partis au titre de la relève (selon le marché conclu en 1942 par Laval dans sa politique de collaboration avec les Allemands : un ouvrier envoyé en Allemagne contre un prisonnier rapatrié). Il faut compter également 180 000 Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht (les Malgré-nous). Enfin, 60 000 prisonniers politiques et 76 000 juifs ont été déportés. Sur les premiers, 40 000 reviennent, et 2 300 sur les seconds.

Rapatrier cette immense population ne peut se faire sans moyens. En septembre 1944 est créé le ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés (PDR), qui regroupe de nombreux organismes déjà existants sous le régime de Vichy qui parfois se sont retournés contre lui. Comme le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés (MNPGD), dont les membres fondateurs se sont ralliés à la Résistance. Parmi eux, François Mitterrand, 28 ans, lui-même ancien prisonnier (évadé), qui a été nommé secrétaire général aux PDR le 19 août 1944, en attendant l’arrivée d’Alger du nouveau ministre dédié à la question, le capitaine Henri Frenay. Ce dernier, militaire de carrière, grand résistant, chef du réseau Combat, est un rival potentiel du général de Gaulle. Leurs rapports sont tendus. Le chef de la France libre interviendra d’ailleurs peu pour soutenir l’action de son ministre. Et ce d’autant moins que l’homme du 18 juin cache à peine son mépris pour les prisonniers de guerre qu’il voit comme un reliquat de la débâcle de 1940 et, surtout, de l’odieuse politique extérieure de Pétain et de son système d’échange. Frenay est donc bien seul pour veiller au bien-être moral et matériel de cette masse de rentrants. Et ce bien-être est tributaire d’obscures tractations.

En Allemagne, le retour des captifs dépend essentiellement des Alliés : rapide si le libérateur est américain, plus lent s’il est soviétique. Quelque 300 000 prisonniers, à l’est du Reich, ont été libérés par l’Armée Rouge, ce qui a entraîné de tortueuses négociations entre les Alliés et une longue attente. Enfin, voici la barrière qui se lève !, se rappelle le soldat Louis Croquet (cité dans la thèse de l’historien Louis Quinton consacrée aux prisonniers et intitulée Une littérature qui ne passe pas). Croquet décrit le double pont établi sur l’Elbe, à l’entrée de Dessau, l’un pour les libérés russes qui marchent vers un gigantesque portrait de Staline, l’autre pour les Français qui, tournant le dos à cette icône, se hâtent de «reprendre le chemin de la liberté»… Ensuite commence pour les libérés français le «grand trek», comme on appelle l’opération de retour rondement menée par les Américains, le plus souvent en train ou par camion. Puis c’est un nouveau choc, quand, à la frontière hexagonale, on passe de la toute-puissance des moyens américains (les rapatriés ont été particulièrement bien traités dans les camps de transit américains) à la pénurie française. Frenay et son administration, forte d’environ 30 000 employés recrutés pour l’occasion, ont pourtant fait ce qu’ils ont pu, mais de la mi-mai à août 1945, leurs 73 centres d’accueil sont débordés par le rythme accéléré des retours.

Chaque rapatrié est examiné en un peu plus d’une heure. Il passe par un bloc médical (avec examens), un bloc renseignement (avec interrogatoire), et enfin un bloc financier : l’ancien prisonnier de guerre a droit, pour compenser les pertes pécuniaires qu’il a subies lors de sa détention, à un rappel de solde (variable selon le grade), à une prime d’accueil, à une prime de démobilisation, à des allocations militaires variables selon sa situation matrimoniale et le nombre d’enfants à charge. Soit, pour le simple soldat, de 9 000 à 13 000 francs (de 1 100 à 1 600 euros d’aujourd’hui). Un peu plus pour l’ancien déporté dont le pécule se compose essentiellement d’une prime de déportation de 8 000 francs. À chacun est remis un titre de transport gratuit, avec un colis de route contenant 1,5 kilo de viande de bœuf, cinq boîtes de sardines, un kilo de pain d’épices, un kilo de confiture et six paquets de cigarettes. Du moins en principe, car le pays est exsangue, et les rations varient selon les centres et l’état des stocks qui s’y trouvent. Elles diffèrent aussi selon la période d’arrivée du rapatrié et la catégorie à laquelle il appartient. Les premiers (en avril-mai) sont les mieux servis et les déportés sont les plus choyés.

Les hommes de la Résistance, alors au pouvoir, tiennent à honorer ceux des leurs qui ont connu l’enfer. Les survivants des camps arborent leurs tenues rayées comme des étendards, et constituent, aux yeux de la masse des autres, prisonniers de guerre et requis du travail, une aristocratie concentrationnaire. Du moins au début car, bien vite, la sollicitude dont on entoure ces héros se mue en une incrédulité faite aussi de mauvaise conscience. Un ancien de Dachau, dans un cinéma qui diffuse des actualités sur les camps, entend quelqu’un dire derrière lui : Ce n’est pas possible, si ça avait été aussi dur que ça, ils ne seraient pas revenus… Le simple prisonnier de guerre, lui, se sent simplement, tragiquement décalé. Dans son uniforme suranné, celui de la bataille de 1939-1940, il ne peut soutenir la comparaison avec les combattants de la France libre, encore mobilisés aux côtés des Alliés dans une guerre devenue mondiale, éthique, civile, idéologique, qui a changé d’échelle, d’enjeu, de signification.

La défaite de 1940 colle à la peau du soldat rapatrié d’Allemagne. C’est ce sentiment dont se souvenait le sous-lieutenant Jacques de La Vaissière dans son livre Silésie, morne plaine (éd. France-Empire, 1991) : Il n’y a pas de quoi se vanter, déplorait-il […] C’est par les combattants impuissants de 1940 que le malheur est arrivé […] Les vaincus ont tort. À ce malaise, cette amertume, s’ajoute l’angoisse de revoir les siens après cinq ans de séparation. Dans un rapport du 18 avril 1945, l’instructeur d’un centre d’accueil parisien note que la majorité des prisonniers mariés refuse d’informer leurs familles de leur arrivée et semble appréhender la surprise du premier contact.

L’enthousiasme est rarement au rendez-vous. Dans Les Exclus de la victoire (éd. SPM, 1992), l’historien François Cochet donnait la parole à de nombreux anciens prisonniers. L’un d’entre eux se rappelait avoir été reçu par sa famille avec indifférence et s’empressait d’ajouter : Ils avaient aussi leurs problèmes. Un autre, qui avait foncé de la gare du Nord jusque chez lui, rue de la Clef, dans le 5e arrondissement de Paris, avait sonné à la porte, entendu les pas de sa femme qui finit par lui dire : C’est toi ? Il commentait : On ne s’était pas aperçu de mon absence, j’avais découché du quartier et j’y rentrais en douce avant l’aube, sur la pointe des pieds. Arrivé à la gare de Sarreguemines, fin mai 1945, Jacques de La Vaissière ne s’attendait certes pas à être reçu en fanfare, ni par des jeunes filles avec des bouquets, mais tout de même, c’est trop terne, trop froid. On rentre en catimini, par la porte de service, presque honteusement… Ces retours en demi-teinte débouchent parfois sur un drame, quand l’épouse est partie ou a remplacé l’absent, ou quand le couple ne parvient pas à surmonter la trop longue séparation – 1946 voit une brusque augmentation des divorces. Ou encore quand le rapatrié ne reconnaît plus l’enfant laissé tout jeune – et réciproquement. L’un d’eux, Jules Lorquin, évoquait ce père ou ce mari au loin, en captivité, grand et fort, idéalisé pendant cinq ans, patiemment attendu et qui soudain est là, dans la réalité, écrasant et tuant le bonheur de tous comme un bourreau de faiblesse.

Le ministère des PDR est dissous en janvier 1946 et remplacé par le ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre, qu’on a failli nommer, rappelait François Cochet dans Les Exclus de la victoire, le ministère du Retour et de la Réinsertion. En effet, la reprise d’activité professionnelle de ces hommes jeunes ou dans la force de l’âge, qui viennent de perdre cinq années de vie, est l’autre grand souci d’Henri Frenay. Une ordonnance du 1° mai 1945 dispose que les prisonniers et déportés rentrants ont trois mois pour demander leur réintégration dans l’emploi qu’ils occupaient avant leur départ. Si c’est impossible, ils bénéficieront d’une priorité d’embauche. Les circonstances favorisent largement l’accomplissement de ces directives. Au lendemain de la guerre, alors que tout est à reconstruire, le marché de l’emploi, en France, ne pose aucun problème. En 1946, on compte 131 offres d’emploi pour 100 demandes ! Une telle opportunité va permettre à bien des anciens soldats de rebondir – mais pas à tous.

Jacques de La Vaissière, en tant que prisonnier lui-même, avait beaucoup réfléchi à cette disparité de destins. Interrogé par François Cochet quarante ans plus tard, il jugeait qu’un quart de ces hommes ne s’en étaient pas remis, devenant des ombres survivantes, qu’un autre quart avaient fait les importants en transformant leur malheur en mérite, et qu’une bonne moitié avait voulu, ayant beaucoup souffert et réfléchi en purgatoire, compenser cinq ans de non-vie, de famine, d’anxiété, d’humiliation, par un sursaut, une réussite dans leurs milieux, à leur niveau. Beaucoup, en fait, ont réussi.

Ce sera la revanche des vaincus. Ces acteurs et témoins de la plus grande défaite que la France ait connue dans son histoire joueront un rôle discret, mais déterminant dans cette deuxième belle époque du XX° siècle que sera l’essor des Trente Glorieuses. La formidable solidarité-sincérité des hommes nus (Jacques de La Vaissière) va trouver sa pleine raison d’être dans la France de la reconstruction, portée par une croissance économique exceptionnelle. Là où les vainqueurs de 1914- 1918 n’ont pu imposer l’esprit de fraternité, l’esprit des tranchées à la société profondément inégalitaire et ravagée par la crise de l’entre-deux-guerres, les vaincus de 1939-1940 vont insuffler dans leurs entreprises et leurs administrations les valeurs acquises dans les oflags et les stalags : solidarité, unité, atténuation des réflexes de classe.

Parmi bien des prisonniers au parcours brillant (l’historien Fernand Braudel, Jacques Fauvet, le directeur du Monde, les philosophes Jean Guitton et Jean-Paul Sartre…), on trouve le leader du patronat français François Ceyrac qui, dans la France des années 1960 et 1970, prône le dialogue social, souvent contre son camp, dans la ligne de l’esprit du stalag. Ou encore François Mitterrand, qui a commencé sa carrière à Vichy après son évasion d’Allemagne, en s’occupant modestement de la réinsertion des prisonniers, et qui, parvenu au faîte de la V° République dans un pays de nouveau menacé par la crise, s’inquiétera de créer, en 1981, le premier ministère de la Solidarité.

Jean Baptiste Michel GEO Histoire Hors-Série n° 18, La Libération, de juin-juillet 2024.

Dans une Allemagne qui ne connut sur son territoire la guerre que dans ses derniers mois, la démographie féminine n’avait pas sensiblement changé… les hommes pour la très grande majorité d’entre eux, étaient sur les fronts, à l’Est, à l’Ouest, en Afrique. Les 1.5 millions de prisonniers français venaient souvent combler le vide laissé par les hommes. Dans une telle configuration, il était inévitable que naissent des unions entre prisonniers français et femmes allemandes, ce qu’avait cherché à contrer une législation allemande très répressive : un décret allemand Verbotener Umgang mit Kriegsgefangenen (relations interdites avec des prisonniers de guerre), du 25 novembre 1939, interdit aux civils de se rapprocher de l’ennemi. Le décret était motivé à la fois par des raisons de sécurité militaire, afin d’éviter le sabotage, l’espionnage ou les aides à l’évasion de la part des prisonniers, mais aussi au nom de l’idéologie raciale nazie. Dans un courrier de février 1940, Heinrich Himmler déclare que les femmes et jeunes filles qui entretiennent des contacts qui heurteraient le sentiment sain du peuple sont jusqu’à nouvel ordre à placer en détention préventive et à conduire directement en camp de concentration.

Les conditions de vie de certains prisonniers français affectés aux usines ou aux fermes allemandes n’avaient rien de révoltant : ils touchaient un salaire et bénéficiaient d’une surveillance assez souple, particulièrement s’ils logeaient en rase campagne. Preuve de l’importance du phénomène, les naissances illégitimes bondissent : en Bavière, par exemple, elles passent de 7.6 % à 16.4 % entre 1938 et 1946. Les tribunaux allemands n’ont aucune pitié pour ces couples mixtes. Les échanges de nourriture ou d’un baiser sont sanctionnés d’une amende, voire de quelques semaines derrière les barreaux. En revanche, la prison ou les travaux forcés sont une peine courante en cas de rapport intime. Le président du tribunal régional de Cologne, un certain Walter Müller, aurait décrété l’échelle des sanctions selon le délit commis : Une tranche de pain : un an de prison, un baiser : deux ans de prison, un rapport sexuel : la guillotine ! À partir de mars 1944, on dénombrera près de 500 procès par mois incriminant les prisonniers de guerre français, la plupart condamnant des relations interdites.

Kiefer, le personnage central de Lutetia, un roman de Pierre Assouline, cité ci-après, est un ancien policier devenu responsable de la Sécurité à Lutetia, un des grands hôtels de Paris.

Neuengamme fut libéré le 6 avril 1945, Buchenwald le 11 et Bergen-Belsen le 15. Quand leurs rescapés arrivèrent à Paris, la singularité absolue des déportés par rapport à tous les autres revenants devint aveuglante. Même pour le ministère.

Au début, tous les rapatriés, qu’ils soient arrivés en chemin de fer ou par avion, étaient d’abord dirigés vers la gare d’Orsay. Mais très vite il fut décidé que les déportés seraient envoyés directement à Lutetia et les grand malades dans les hôpitaux.

Le premier jour du retour coïncida avec le premier tour des élections municipales. C’était un 29 avril. L’entrée de l’Hôtel changea de physionomie. Les barrières que nous avions placé de part et d’autre de la porte contenaient une foule de plus en plus compacte. Ce qui aurait pu être une haie d’honneur se transforma vite en fourches caudines. Car tous brûlaient de savoir, sauf ceux qui voulaient juste voir.

À peine débarqués de la plate-forme de l’autobus qui les ramenait de la gare du Nord, de la gare de l’Est ou de l’aéroport du Bourget, les déportés étaient assaillis par ces gens qui brandissaient des photos et leurs hurlaient des noms. Les très jeunes et les très vieux étaient plutôt rares. Les plus robustes se dégageaient brutalement de l’emprise de ceux qui tentaient de les retenir par la manche, les plus frêles répondaient par une moue désolée. Trop de monde, toujours trop de monde à leurs yeux, au camp comme à l’Hôtel ; ils avaient quitté une foule pour en retrouver une autre. Encore hagards du voyage, ultime étape de l’interminable pérégrination commencée le jour de leur arrestation, le teint terreux et le visage osseux, ils se retrouvaient projetés dans cette ambiance oppressante, bombardés de questions alors qu’ils avaient parfois du mal à articuler leur propre nom, quand ils n’étaient pas trop essoufflés pour y parvenir. Ils flottaient dans leurs vêtements, lesquels flottaient dans l’espace, et ils flottaient dans la foule, si affaiblis qu’ils se laissaient envelopper et porter par la vague. Ils rentraient d’une autre planète dans un pays méconnaissable.

On eût dit une foule saisie à son insu par l’état d’apesanteur, empruntée dans ses gestes et dans ses attitudes, hésitant entre de violentes caresses et des explosions de douceur.

Ceux qui avaient la force et la faiblesse de s’arrêter pour répondre aux questions (à la question en fait : L’avez-vous connu ?) ceux -là commençaient à donner de vagues détails, mais finissaient par simplement remuer la tête de haut en bas ou de droite à gauche, dans un mutisme qui s’avérait parfois plus accablant que tous les discours. Ils pouvaient se taire, mais ils ne pouvaient pas empêcher leurs yeux de parler pour eux. Ce que ces regard racontaient était irracontable.

Les premiers jours, avec mon équipe, je ne décollai pas de ce poste avancé dans la foule compacte. De loin, on eut dit de fervents supporters encourageant les marathoniens épuisés à achever leur parcours. De plus près, une séance de cotation à la corbeille de la Bourse. De très près, un défilé de spectres. Je crus être témoin de tout ce qui peut advenir entre humains dans l’ordre de l’espoir et du désarroi, du bonheur relatif et du chagrin absolu, de l’envie la plus sourde et du ressentiment le plus noir. Les uns allaient apprendre leur malheur dans le bonheur des autres. Toute la comédie humaine et toute la tragédie humaine concentrées sur quelques mètres de bitume, derrière de dérisoires barrières qui retenaient leurs élans à défaut de contenir leurs paroles. Une fois même, je fus interpellé, comme l’étaient les déportés, par un vieux monsieur qui brandissait une photo :

Kiefer ! Kiefer ! Vous vous souvenez, mon fils, votre collègue à la préfecture ! Vous ne sauriez pas si … J’adorais mon fils, vous savez.

Il en parlait déjà au passé.

Les gens faisaient la queue, comme on est capable de la faire en France – serait-ce une spécialité nationale ? Une queue où l’on se pousse et l’on s’écrase, avec des resquilleurs et des donneurs de leçon, des adeptes du système D et des gardiens de l’ordre, des hystériques infatigables et des humiliés silencieux. Même là, il y en avait pour chiper la place aux autres. Des badauds parfois, et autant de rouspéteurs. Parmi eux il y en avait certainement pour se plaindre déjà que les revenants étaient privilégiés ; Paris souffrait alors d’une grave pénurie de lits chirurgicaux; ceux que l’Assistance publique n’avait pas réquisitionnés, les militaires les accaparaient, l’armée de l’air par exemple, qui avait fait main basse sur la clinique Harmann ; déporté ou soldats, tous prioritaires sur les civils.

On en vit qui harcelaient un déporté exsangue sur un brancard parce qu’il avait eu le malheur d’écarquiller grand des yeux déjà exorbités, de se lever un peu et de hocher la tête en voyant une photo. Des fakirs faisaient commerce de tout. Le trafic de rumeurs prospérait comme nulle part ailleurs à Paris. Sur un indice concédé du bout des lèvres, les plus riches et les mieux introduits pouvaient prendre l’avion ou le train pour là-bas dans la folle illusion d’y retrouver leur père ou leur fils bloqués derrière un cordon sanitaire. Que n’ai-je vu alors …

Deux femmes, face à face, la légitime et l’illégitime, attendant le même homme chacune derrière une barrière. Ou encore ces déportés qui acceptaient de regarder des photos, s’arrêtaient sur l’une d’entre elles, et la rendaient aussitôt sans un mot, exactement comme ces diseuses de bonne aventure qui vous ferment la main en détournant le regard pour ne pas avoir à vous dire ce qui les a effrayées dans vos lignes de vie. Que n’ai-je entendu alors…

Ce couple âgé, très digne, accompagné d’une jeune fille élégante, des gens de catégorie certainement :

Avez-vous rencontré la comtesse Gine de …

Il s’agissait d’une aristocrate qui portait ce curieux prénom. Ils posaient la question à toutes les femmes qui rentraient de là-bas. Jusqu’à ce qu’une d’entre elles s’arrête, qui se présenta à eux, Gisèle Guillemot.

Oui, oui… je l’ai bien connue

Nous n’avons plus de nouvelle depuis si longtemps…

Nous avons passé ensemble plus de huit mois en prison à Coobus dans le même atelier. Elle est morte trois semaines après notre arrivée à Ravensbrück.

À cet instant, celle qui devait être sa mère s’effondra tandis que celui qui devait être son père, tremblant de tout son être, difficilement appuyé sur sa canne, dévisageait la rescapée comme si c’était elle qui l’avait tuée. Son regard était un reproche vivant à la survivante.

Maman, maman ! Elle se trompe, ce ne peut pas être Gine ! cria le jeune fille qui les accompagnait.

Alors seulement la revenante comprit la violence de son attitude. Son absence de compassion. Sa froideur. Sa dureté. Son détachement. Les gens lui tendaient des photos mais elle y était hermétique, comme étrangère à leur douleur tant la sienne l’avait accaparée. Elle préférait ne plus regarder ces portraits des jours heureux car elle se sentait incapable de faire mentir son regard ; la vérité qu’il exprimait était nette, crue et tranchante. Sans appel.

Et pourtant, à côté d’autres, elle mettait les formes. Beaucoup n’avaient pas encore retrouvé le sens des civilités. En voyant s’avancer cette jeune fille vers un garçon robuste d’une vingtaine d’années, je sentis qu’elle allait à la catastrophe :

Vous auriez connu des fois mon frère, Michel Diamant ?

Oui.

Où il est ?

Comme les autres restés là-bas, il est crevé.

Parfois, un geste malheureux blessait encore plus qu’un mot malheureux. J’avais remarqué qu’un gamin de quatorze ans, Hubert Heilbronn, était déjà venu deux ou trois fois avec son père. Ils attendaient ses grands-parents Ernest et Claire Heilbronn, arrêtés le 6 février 1944 à Uriage, internés à Drancy et déportés le 7 mars à Auschwitz par le soixante-neuvième convoi. Tout était écrit sur le document. Quand le père d’Hubert repéra parmi la foule des revenants l’un de ses vieux amis de chasse que ses activités dans la Résistance avaient fait échouer dans un camp, il l’interpella :

Herpin ! Hé, Herpin ! Et pour mes parents, qu’est-ce que tu crois ?

Le déporté leva les bras en émettant un petit cri de désespoir, et d’un mouvement las des mains, il désigna le ciel. De ce jour, on ne revit plus les Heilbronn à l’entrée de Lutétia.