| Publié par (l.peltier) le 31 août 2008 | En savoir plus |

11 07 1949

Jacqueline Auriol, née Douet, 32 ans, belle-fille du président de la République, est co-pilote d’un prototype d’hydravion, un SCAN 30. Au-dessus de la Seine, entre Meulan en Yvelines et les Mureaux, l’appareil vole trop bas, la coque touche l’eau brutalement et l’appareil bascule, se retourne sans que Paul Mingam, le pilote de la S.C.A.N., ait eu le temps de réagir. Des trois passagers, Jacqueline Auriol est la plus gravement blessée : elle a plusieurs fractures du crâne et est défigurée : jusqu’alors, on la disait la plus belle femme de Paris. Elle subira en deux ans une vingtaine d’interventions chirurgicales aux États-Unis. Elle retrouvera sa beauté, se remettra à piloter, passera ses brevets militaires de vol à voile et d’hélicoptère. Le 21 décembre 1952, elle battra le record de vitesse féminin sur un Mistral – un avion à réaction – à la moyenne de 856 km/h. L’Américaine Jacqueline Cochran lui reprendra ce record le 20 mai 1953 à 1 050 km/h. Le 15 août 1953, elle sera la première Européenne à franchir le mur du son, à bord d’un Mystère II.

16 07 1949

Offensive française contre le Viet Minh.

19 07 1949

Le Laos devient indépendant dans le cadre de l’Union Française.

07 1949

Lors d’une incursion du Tour de France en Italie, des néofascistes italiens lapident des coureurs français.

3 08 1949

L’Aga Khan III, roi sans territoire, l’homme le plus riche du monde, chef des Ismaéliens, une dissidence musulmane et son épouse La Begum [reine] quittent leur villa Yakymour, sur les hauteurs du Cannet, à 10 h, pour Nice, d’où ils doivent se rendre à Deauville dans leur avion privé. L’Aga Khan a 73 ans, La Begum 44 ans, grande dame, au propre [malgré sa taille qui dépasse 1.8 m, elle a été miss France] comme au figuré ; née Yvette Labrousse à Sète où son père conduisait des tramways… Ils ne sont pas pressés, et lorsqu’un cycliste occupe presque toute la route pour réparer son vélo, eh bien ils attendent dans leur Cadillac. Mais voilà que débouche sur la gauche une traction d’où surgissent trois hommes armés, l’un d’une mitraillette les deux autres de pistolets : Soyez braves, donnez tout. Tout, ce sera 20 000 francs du portefeuille de l’Aga Khan, 42 000 francs et des bijoux de celui de la femme de chambre, mais surtout le petit sac rouge de La Begum, son coffre-fort ambulant : 213 millions de bijoux, dont la fameuse Marquise, et 250 000 francs en cash. Le tout équivalant aujourd’hui à 6 millions €. Waaaooouuhh ! Ils crèvent les pneus de la Cadillac et partent sur les chapeaux de roues avec la traction. L’enquête identifiera le chef de la bande en quelques mois : Paul Leca, Corse de la pègre marseillaise qui a eu l’information par une femme de chambre de la villa Yakymour. Et, rebondissement ! le 29 janvier 1950, un homme apporte un paquet à l’hôtel de police de Marseille : les bijoux de La Begum ! Mais cette restitution, conseillée par un parent, juge de paix, des protagonistes, ne plait pas aux autres et va s’ensuivre une série de règlements de compte tous aussi meurtriers les uns que les autres jusqu’à une quasi extinction de toute la bande, exception faite de deux ou trois partis rapidement à l’étranger. La justice n’aura même pas eu à s’en mêler !

50 carats

Mausolée des Aga Khan, à Assouan, Égypte, où reposent Karim Aga Khan IV et son grand-père, Aga Khan III. Getty Images

Le dernier Aga Khan – Karim al Hussaini, de 1957 à 2025 -, se révélera richissime, propriétaire de multiples biens réservés au riches mais aussi créateur de l’Université Aga Khan (AKU), considérée comme la première école privée d’envergure internationale dans le monde musulman ; il développera également le Réseau Aga Khan pour l’Éducation (AKES) qui gère plus de 200 écoles dans des pays comme l’Inde, le Pakistan, l’Afghanistan ou encore la Tanzanie et soutient activement l’accès à l’éducation des jeunes filles. Et encore un fonds philanthropique qui emploie 96 000 personnes : l’AKDN – Aga Khan Development Network -, sans oublier le business avec le fonds Aga Khan fort de 36 000 employés dans 90 sociétés générant un CA de 4.5 milliard $.

Karim Aga Kham IV né le 13 12 1936 à Genève, mort le 4 février 2025 à Lisbonne, et son père Aly Khan, prince déchu. Getty Images

18 08 1949

Mort de Margaret Mitchell, l’auteur du plus grand succès mondial de librairie, Gone With the Wind : Autant en Emporte le Vent... après la Bible et… Harry Potter de J.K. Rowling [450 millions d’exemplaires à fin 2012]. Dans les années 2000, les quatre premiers tomes de Millénium s’écouleront dans le monde à 89 millions d’exemplaires, dont 4,5 millions pour la France.

19 08 1949

Au lieu dit Murat, à proximité de Saucats, à une vingtaine de km au sud de Bordeaux, le gardien d’une scierie s’endort probablement sans éteindre sa cigarette : c’est le lieu idéal pour que prenne un bon feu. La mairie de Saucats dispose d’un groupe motopompe et d’un réservoir de 600 l. monté sur une autochenille Citroën. Le corps des pompiers n’existait pas ; ce sont les maires qui dirigeaient les opérations, pas forcément avec compétence. Durant la guerre, on avait d’autre chats à fouetter que d’entretenir les coupe feu et ceux-ci étaient embroussaillés L’armée envoya 1 500 hommes, des pompiers vinrent de Bordeaux, Paris. On sentait le brûlé à Bordeaux. La bataille dura plus de dix jours, fit 82 morts, 100 blessés. 70 maisons avaient été détruites, 131 000 hectares partis en fumée. La monoculture du pin maritime n’avait pas arrangé les choses : on ne voit pas que ses longues racines continuent de brûler quand on croit le feu éteint ; en explosant, les pignes projettent des flammèches que le vent transporte.

Ils avaient pénétré sous le couvert des pins que le voisinage de la rivière rend énormes. Les fougères encore vivantes étaient presque aussi hautes que Guillou dont Galéas apercevait […] le crâne tondu […]. Ils auraient pu rencontrer un résinier, le muletier du moulin, un chasseur de bécasses. Mais tous les comparses s’étaient retirés […] pour que s’accomplisse enfin l’acte qu’ils devaient commettre […]. Il n’y eut d’autres témoins que les pins géants pressés autour de l’écluse. Ils brûlèrent durant l’août qui suivit. On tarda à les exploiter. Ils étendirent longtemps leurs bras calcinés sur l’eau endormie. Longtemps encore, ils dressèrent dans le ciel leurs faces noires.

François Mauriac Le sagouin Pocket 1951

29 08 1949

À Semipalatinsk, dans le désert du Kazakhstan, les Russes font exploser leur première bombe atomique au plutonium. D’une puissance de 22 kilotonnes, elle est mise a feu depuis le sommet d’une tour, car les Russes ne disposent pas d’avion à même de transporter un engin aussi lourd. Politiquement, le programme avait été mené initialement par Viatcheslav Molotov, puis Lavrenti Beria, à la tête du NKVD. Techniquement, c’était Igor Kourtchatov qui dirigeait. Sur un sujet aussi sensible, il est impossible à des Russes de tenir leur service d’espionnage à l’écart : ceux-ci parvinrent à extorquer à Klaus Fuchs, un allemand travaillant sur le site même d’Alamos, des informations capitales sur la bombe à plutonium. Pour fuir le nazisme, Klaus Fuchs s’était réfugié en France en 1933 et avait été recruté par le NKVD – les services secrets russes – en 1941. Découvert par le biais du projet Venona – décryptage des codes russes -, il ne fut condamné en 1950 qu’à 14 ans de prison, car recruté par les Russes à un moment où ceux-ci étaient déjà alliés du monde libre. C’est son arrestation et ses aveux qui sont à l’origine de l’arrestation des époux Rosenberg. Libéré en 1959 après neuf ans de prison, il retournera vivre en Allemagne de l’Est.

Mais quand on ne tient pas à aller chercher des compétences à l’étranger, on s’expose à de sérieux revers, ainsi de ce projet de construction d’une voie ferrée de l’Oural au fleuve Ienisseï, 1 297 km, à peu près le long du cercle polaire : Le chemin de fer Salekhard-Igarka ou magistrale transpolaire (en russe : Трансполярная магистраль, Transpoliarnaïa maguistral) également nommée Voie ferrée 501, Chemin de fer de la mort, Route de la Mort, Route morte ou encore Voie morte, est un projet ferroviaire dans le nord de la Sibérie, entre les villes de Salekhard [Iamalie] et d’Igarka [krai de Krasnoïarsk], le long du cercle polaire arctique. Destinée à désenclaver les territoires les plus à l’est de l’Union soviétique, cette voie ferrée de 1 297 km de longueur fut mise en chantier en 1949, mais le projet fut finalement abandonné en 1953, après la mort de Staline. Les travaux furent pour l’essentiel réalisés avec la main-d’œuvre des prisonniers du Goulag, notamment des prisonniers politiques, et coûtèrent des milliers de vies.

Ce chemin de fer devait faciliter l’exportation du nickel de Norilsk et relier les ports en eau profonde d’Igarka et de Salekhard au réseau ferré de l’ouest de l’URSS. Avec le transfert d’une partie de l’industrie soviétique à l’ouest de la Sibérie pendant la Seconde guerre mondiale, on considérait comme un avantage stratégique l’utilisation des grands fleuves sibériens pour transporter des marchandises jusqu’aux ports de l’océan arctique. Salakhard était situé sur le fleuve Ob, en aval de Novossibirsk et d’Omsk, et Igarka sur l’Ienisseï, qui s’écoulait vers le nord depuis Krasnoïarsk, Irkoutsk et le lac Baïkal.

La construction du chemin de fer Salekhard-Igarka débuta pendant l’été 1949, sous la direction du colonel V.A. Barabanov. Le 501° camp de travail commença à travailler vers l’est, à partir de Salekhard, tandis que le 503° camp de travail progressait vers l’ouest à partir d’Igarka. Les plans prévoyaient une voie unique de chemin de fer avec 28 gares et 106 voies d’évitement. Comme il n’était pas possible de franchir l’Ob, large de 2,3 km, ni l’Ienisseï, large de 1,6 km, des bateaux devaient être utilisés en été tandis qu’en hiver les trains devaient traverser les fleuves sur la glace grâce à des traverses spécialement renforcées.

Entre 80 000 et 120 000 travailleurs furent, estime-t-on, mobilisés dans le projet. Pendant l’hiver, la construction était entravée par le grand froid, le pergélisol et le manque de nourriture ; en été par le terrain marécageux, les maladies, les moustiques et les taons. Sur le plan technique, les travaux se heurtaient au problème de la construction dans le pergélisol, à une logistique insuffisante, à des délais serrés et au manque de machines. Les remblais du chemin de fer s’enfonçaient lentement dans les marais ou s’érodaient. Le projet souffrit aussi du manque de matériaux. Ainsi les rails provenaient des régions de l’ouest de l’URSS ravagées par la guerre sous la forme de segments de un mètre de longueur, qui étaient ensuite soudés pour obtenir des rails de 10 m.

Alors que les travaux progressaient, il s’avéra que l’intérêt économique de cette voie ferrée était faible. En 1952, des responsables autorisèrent une réduction du rythme de travail sur les chantiers. La construction s’arrêta définitivement en 1953, après la mort de Staline. Au total, 699 km de voie ferrée avaient été achevés pour un coût officiel de 260 millions de roubles, qui fut porté par la suite à près de 2 milliards de roubles de 1953. Une grande partie de l’ouvrage fut rapidement détruite par le gel et des défauts structurels. Au moins onze locomotives et 60 000 tonnes de métal furent abandonnées, les ponts s’effondrèrent ou brûlèrent. Seul le réseau téléphonique resta en service jusqu’au début des années 1980.

La voie ferrée entre Salekhard et Nadym, longue de près de 350 km, fut en service des années 1950 à 1990. En raison de la hausse du prix de l’acier, les 92 premiers kilomètres de la voie ferrée à partir de Salekhard furent démantelés et recyclés dans les années 1990.

Wikipédia

Entre Salekhard et Nadym

Piles de pont sur la Touroukhan (Yanov Stan, Turukhansky)

2 09 1949

Le festival de Venise accorde à Jacques Tati le prix du meilleur scénario pour Jour de Fête, premier film commercial en couleur : Tati n’avait pas tellement confiance dans la couleur, aussi tourna-t-il son film avec deux caméras, l’une en couleur, l’autre en noir et blanc.

15 09 1949

Konrad Adenauer est élu Chancelier de la RFA : République Fédérale d’Allemagne.

16 09 1949

Marc Voltram, alpiniste grenoblois, dévisse dans la face nord de l’Olan : il est assommé. 32 alpinistes grenoblois vont passer 2 jours pour hisser une civière jusqu’à la corniche où il se trouvait, et le sortir de là : 20 heures pour descendre les 400 derniers mètres de paroi verticale, dont 8 heures dans la nuit et la tempête !

1 10 1949

Du balcon de la Porte Céleste – Tienanmen – Mao Zedong proclame la République Populaire de Chine. En arrivant à Pékin, les soldats de Mao avaient découvert les ampoules électriques ; dans les grands hôtels, ils prenaient les ascenseurs pour des monstres et leur lâchaient des rafales de mitraillette… Mao Zedong va régner par la Révolution plutôt que sur la Révolution. Il s’agit de renverser les Trois Grandes Montagnes de l’impérialisme, du féodalisme et du capitalisme. Très vite l’épuration se mettra en place : pas loin de 5 millions de morts dans ces années, un goulag de 10 millions d’hommes.

Même si les communistes chinois ont fabriqué cette révolution, il reste qu’ils ont semé la graine révolutionnaire dans un terrain où elle ne demandait qu’à pousser.[…] S’il ne s’était rien passé entre les communistes et les paysans, nous n’aurions pas consacré tout un paragraphe à ce sujet. En revanche, entre les nationalistes et les paysans, il ne s’est rien passé – du moins avant leur défaite – rien d’autre que les formes nouvelles d’oppression nées de la guerre et de la conscription.

La guerre a donc représenté pour le Kuomintang au pouvoir une épreuve non surmontée et pour son rival communiste une occasion magistralement exploitée. Conjuguée à l’affaiblissement dramatique du régime, l’émergence d’un État rural dissident, difficile à déloger, empêche la fin d’une guerre déclenchée huit ans plus tôt, de préluder à une paix durable. La guerre civile et, à terme, la deuxième grande révolution communiste sont sortie des flancs de la Seconde Guerre mondiale ; comme le révolution russe des flancs de la Première.

[…] Durant le dernier acte de la révolution, les étrangers ont tenu un rôle limité, quoique non négligeable. L’aide la moins importante (celle que les Soviétiques ont rendue aux communistes chinois) a été plus déterminante que l’autre (celle des Américains aux nationalistes), un paradoxe qui s’explique pour l’essentiel par l‘état de la réception, pour recourir à une formule chère à Werner Meissnner : en l’occurrence l’inégale capacité de chacun des deux bénéficiaires à tirer profit de l’aide reçue. Voilà qui nous ramène à la comparaison des vertus et faiblesses intrinsèques des deux camps chinois qui s’affrontent. Ou, plus exactement, qui veut identifier à l’extérieur une intervention décisive doit remonter à l’avant-dernier acte : l’invasion japonaise a dramatiquement affaibli le régime nationaliste et considérablement renforcé ses adversaires communistes. En vérité, les deux derniers actes sont soudés l’un à l’autre, le dernier développant les promesses et confirmant les menaces accumulées au cours du précédent. La période 1937-1949 forme un tout et c’est elle qui représente l’étape décisive de la révolution.

Entendons-nous : décisive pour les protagonistes. La révolution chinoise, elle, vient de plus loin. De beaucoup plus loin : en ce qui concerne le Guomindang, s’il eût pu durer encore longtemps sans le coup asséné par l’impérialisme japonais, il n’en reste pas moins que les faiblesses qui l’ont empêché de résister au choc étaient évidentes avant l’épreuve, parfois même dès l’origine. Ses compétiteurs ont puisé une bonne part de leur force dans les problèmes (surtout sociaux mais aussi politiques) qu’il n’ a pas résolu et avec lesquels il a même souvent renoncé à se colleter, de peur des remous – c’est un euphémisme : sans l’absoudre pour autant, on comprend aisément qu’il se soit bon gré mal gré résigné au statu quo.

L’énormité et l’urgence de la tâche éludée par le Guomindang nous renvoie à une crise qui l’a de beaucoup précédé : les responsabilités – ou les malchances – des derniers gouvernement n’expliquent pas tout, ni même l’essentiel. Le diagnostique qui porte sur le régime vaincu (plus encore que sur ses rivaux, forts surtout par comparaison), met en lumière un certain nombre de causes ou de facteurs de la victoire communiste. Rendre compte des causes ou des origines de la révolution chinoise est une autre affaire. On peut fort bien considérer l’échec de la première révolution (1911) comme une cause importante de la seconde (1949) : puisque la première, qui n’était assurément pas fortuite, n’a rien résolu, la crise qui l’a suscitée – et qui s’est pour l’essentiel perpétuée, voire aggravée au cours des décennies suivantes – risquait d’en provoquer une seconde. Mais c’est reculer pour mieux sauter : en quoi donc a consisté cette crise jamais liquidée, qui n’a certes pas rendu la ou les catastrophes inévitables, mais dont la durée même permet de comprendre que la Chine n’ait pas réussi à les esquiver ?

À première vue, l’origine commune de la vocation révolutionnaire de ceux qui ont fondé la République et de ceux qui l’ont renversée, c’est l’anti-impérialisme. Les seconds ont ajouté après coup l’anti-féodalisme, une question empruntée à leurs maîtres qui avait le mérite de promouvoir la question social (en fait, paysanne) au coté de la question nationale en évidence dès l’origine – dans la vulgate marxiste, la révolution anti-féodale désigne cette variété de révolution bourgeoise démocratique qu’est la révolution agraire. Mérite supplémentaire, mais dont ils n’ont guère tiré profit, leur dénonciation des traditions féodales héritées de l’ancienne Chine aurait pu leur suggérer que la lutte contre l’ennemi extérieur devait s’accompagner d’un combat dirigé non seulement contre l’adversaire intérieur, mais tout bonnement contre soi. Car il leur aurait bien fallu débusquer en eux-mêmes l’ennemi intime s’ils avaient accordé la même attention à la prégnance culturelle du féodalisme chinois qu’à ses effets, et surtout ses méfaits, d’ordre socio-politique.

C’est presque un paradoxe – une ruse de l’histoire, selon Hegel – que la formule-programme des révolutionnaires de la dernière couvée (les communistes) ait mis au premier plan deux problèmes (social et national) qui méritaient de l’être. Car elle résulte d’un double malentendu. Ils prétendent faire une révolution sociale, ils l’ont même tentée (dans les années 1960, le rêve égalitaire du Père de la Révolution a failli compromettre la réalisation du grand dessein national), mais ils n’ont pas découvert d’eux-mêmes l’acuité de la crise sociale – ou spécifiquement agraire – et l’urgence d’y remédier. Parmi les dirigeants communistes de la première heure (et même de la seconde), il n’en est certainement pas un sur vingt dont la vocation révolutionnaire ait été réveillée par le spectacle – offert à profusion en Chine – de la misère. Leur conscience sociale, les autres l’ont surajouté ou plus exactement reçue après coup, à titre d’ingrédient des recettes de conquête du pouvoir dans un pays arriéré que ces nationalistes ont empruntée à Lénine, une fois qu’il eut fait la preuve de leur efficacité.

Russie attardée ou arriérée: l’expression revient souvent sous la plume de Lénine. Ses disciples chinois ont accolé avec plus de parcimonie ces épithètes à leur pays, bien qu’il fût à maint égard en retard sur la Russie elle-même. Ce n’est pas que dans leur for intérieur, ils n’en convinssent et n’en souffrissent pas . Ils voulaient, bien sûr, bouter l’impérialisme hors de Chine, mais aussi mettre fin au retard d’un pays inadapté à une compétition mondiale conçue en termes darwiniens. Ils désignaient à la vindicte de leur compatriotes tout à la fois le fléau et la cible – l’oppression impérialiste – sans toujours se dissimuler à eux-mêmes la nature du défi impérialiste, à savoir l’exemple (ou le modèle ?) des peuples avancés. Le non-dit de la croisade anti-impérialiste pointe l’objectif vers le but non déclaré de la révolution chinoise : le rattrapage d’une société à la traine.

Lucien Bianco. La Chine au XX° siècle. D’une révolution à l’autre 1895-1949. Arthème Fayard 1989

7 10 1949

Création de la RDA : République Démocratique d’Allemagne.

14 10 1949

La locomotive CC 7001 atteint 160 km/h entre Paris et Tours.

20 10 1949

Ginette Neveu donne un concert Salle Pleyel. L’affiche stipule : concert d’adieu. Prémonition ?

25 10 1949

L’Angleterre fait voler le premier avion de ligne à réaction entre Londres et Tripoli, à 726 km / h : le De Haviland Comet, dont les quatre réacteurs sont intégrés dans les ailes, le long du fuselage. Il faut être fin connaisseur pour distinguer de l’extérieur, ce Comet de 1950 d’un Boeing ou d’un Airbus des années 2020, 70 ans plus tard !

28 10 1949

Un Constellation s’écrase sur le pic de la Rotonda, sur l’île Sao Miguel, aux Açores : c’est le premier accident d’un avion d’Air France.

La météo capricieuse oblige les pilotes à choisir les Açores plutôt que l’Irlande comme escale. L’avion se dirige vers l’archipel portugais, mais il se trompe d’île pour atterrir : plutôt que Santa Maria, c’est São Miguel et ses hauteurs qui sont en ligne de mire. Vers 3 h du matin, le 28 octobre 1949, le commandant Jean de La Noüe ne peut éviter le Pico Redondo et ses 1 150 mètres d’altitude. Les débris de l’appareil sont repérés le lendemain matin. La rumeur court qu’il y aurait des survivants, mais, à 17 h 30, l’annonce tombe sur toutes les radios françaises : aucun des 48 membres à bord n’a survécu.

Le Point 20 août 2022

Étaient de ce dernier voyage, le champion de boxe Marcel Cerdan, et la violoniste virtuose Ginette Neveu. Le 16 juin, Marcel Cerdan avait perdu son titre contre Jack La Motta, à Détroit, par abandon à l’appel du 10° round. La revanche était programmée pour le 2 décembre au Madison Square Garden. Le 25 octobre, Edith Piaf, en concert à New York, lui avait demandé de le rejoindre rapidement. Elle maintiendra son concert, mais s’effondrera en chantant l’Hymne à l’amour.

Si un jour la vie t’arrache à moi

Si tu meurs que tu sois loin de moi,

Peu m’importe si tu m’aimes

Car moi je mourrai aussi

*****

Marcel Cerdan était l’homme le plus simple et le plus propre. Il se dégageait de lui une grâce et une phosphorescence de l’âme qui jouait dans sa gloire un rôle supérieur à sa force. Cerdan était un vrai héros et c’est à ce titre qu’il s’attachait les foules et que, comme le dit Racine, il voyait partout les cœurs voler à son passage.

Jean Cocteau

Ginette Neveu, 30 ans, violoniste bénie des dieux, était reconnue dans le monde entier depuis plusieurs années ; en 1935, elle avait gagné le concours Wieniawski devant David Oïstrakh ; à Montréal, l’orchestre joue la Marseillaise lorsqu’elle apparaît sur la scène ; à Tilsitt, on lui rend les honneurs militaires ; en Scandinavie, le public la reçoit debout pendant que l’orchestre joue l’hymne national… les souverains viennent la saluer à la fin des concerts. On est tenté de paraphraser Julien Gracq parlant de Victor Hugo : Aucun autre interprète français n’a connu en musique ces commencements d’Alexandre ou de Bonaparte, cette étoile au front, ce cortège électrisé et un peu fou de jeunesse et de succès.

Je vous le prête, mais ne lui faites pas de mal, hein !

10 1949

Salvador Dali a eu des sympathies franquistes, Pablo Picasso, communistes. Mais il en aurait fallu plus pour que les deux hommes se tournent le dos. Cadet de 25 ans de Picasso, Salvador Dali n’aura jamais cessé d’être fasciné par son aîné :

[sic] Très cher Picasso

Ge travaille chaque matin depuis la lève du soleill et je la satisfaction de pouvoir vous assure que je suis entrain de peindre des véritables chef d’œuvre dans le genre de ceux que l’on faisait aux époques de Rafael.

Merci, merci avec votre géni ibérique intégral et categorique vous avais tue Buguerau [William Bouguerau était un peintre académique français, 1825-1905] et aussi et surtout l’art moderne tout entier ! maintenant on peut de nouveau peindre virginellement.

Bonjour ! Je vous embrasse et viendre vous montrai encore une fois mais tableaux. Vous serai fou de joie.

Votre Salvador Dali. Carte postale adressé à Pablo Picasso. A Peintre. N°7, Rue des Grands Augustins. PARIS

Dans les années 1980, on devait sourire inévitablement de cette orthographe si phonétique ; au XXI° siècle, cela ne fait même plus sourire, tant elle est devenue commune et n’a plus rien d’exceptionnel. Dans le cas de Dali, c’est affaire de langue maternelle bien sûr, au XXI° siècle c’est affaire de portable, de SMS, de Smartphone, d’enseignement déficient etc …

Sept ans après ce texte à Picasso, Salvador Dali écrira de lui dans Les cocus du vieil art moderne -1956 – : Picasso qui a peur de tout, fabriquait du laid par peur de Bouguereau. Mais, lui, à la différence des autres, en fabriquait exprès, cocufiant ainsi ces critiques dithyrambiques qui prétendaient retrouver la beauté.

La maison de Salvador et Gala Dali à Port Lligat, sur la Costa Brava, achetée en 1930 : c’était alors une cabane de pêcheur.

3 11 1949

Une prime de 3 000 F (66 € 2000) est accordée aux salariés gagnant moins de 15 000 F (332 € 2000)

19 11 1949

Intronisation de Rainier III, prince de Monaco.

30 11 1949

Suppression du Haut Commissariat au Ravitaillement. Motobécane sort la première mobylette.

5 12 1949

L’essence est à 46,8 F (1.03 € 2000).

25 au 30 12 1949

L’Union Soviétique et les États-Unis se sont déjà installés dans la guerre froide ; les Russes n’ont pas digéré l’escamotage par les Américains lors du procès de Tokyo des responsables japonais de la guerre bactériologique : ils instruisent à Khabarovsk un procès contre douze d’entre eux, faits prisonniers à la fin de la guerre. Il n’y aura pas de condamnation à mort, mais à des travaux forcés au goulag, de 2 à 25 ans. Bien sûr, les Occidentaux ne voudront rien reconnaître de la validité de ce procès.

1949

184 245 Allemands ont fui l’Allemagne de l’Est pour la RFA au cours de l’année. Succès des plastiques, apparition des premiers microsillons.

Édouard Leclerc, 23 ans ouvre son premier magasin à Landerneau dans une remise voisine de la maison natale. Son père, militaire franc-comtois, agrégé de lettres, a fréquenté les Croix de Feu du colonel de La Roque, autant dire que son enfance s’est déroulée en bouffant du communiste. Lui-même est passé par le grand séminaire, d’où il est sorti pour devenir rapidement le moine soldat du commerce en gros, le Saint Sébastien de la distribution. Mais les jalousies vont en amener quelques uns à lorgner sur le passé de ce jeune casseur de prix et des tracts se mettront à circuler : Édouard Leclerc a toujours tout vendu à prix coûtant, même les patriotes : pendant l’occupation, – il devait alors avoir 16, 17 ans -, il aurait donné des noms de résistants communistes à Herbert Schaad, responsable des opérations du Kommando IC343 de Landerneau, qui pratiquait torture et exécutions. Incarcéré à la Libération, il aurait été libéré sur présentation d’un certificat d’irresponsabilité mentale. Longtemps à la tête de l’empire qu’il avait crée, il en laissera la gestion à son fils Michel-Édouard ; il mourra le 17 septembre 2012.

Les communistes fêtent à la Mutualité les 70 ans de Staline.

Staline incarne tout ce qu’il y a de meilleur dans le prolétariat international : la confiance inébranlable dans la victoire du socialisme ; l’enthousiasme et l’ardeur du combattant, du créateur, du novateur ; une volonté inflexible, qui fait surmonter toutes les difficultés ; la fermeté du roc que ne sauraient entamer les épreuves les plus redoutables ; un talent d’organisateur qui sait unir la pensée à l’action et tirer parti de toutes les possibilités ; la vigilance révolutionnaire et la lutte implacable contre les ennemis du peuple.

Maurice Thorez, secrétaire général du PCF

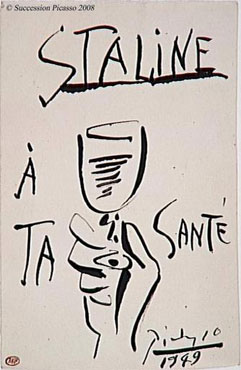

Et, pour l’occasion Picasso, encarté au PC depuis l’automne 1944, lui fait un beau dessin illustré d’un joyeux : Staline, à ta santé !

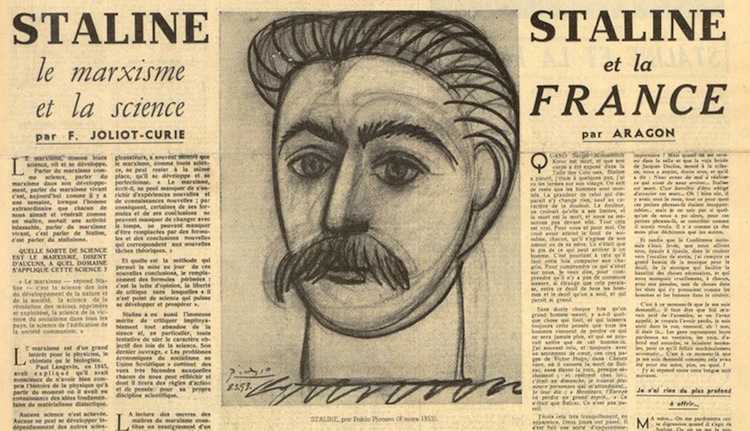

Le portrait de Staline est de Picasso. La Revue, c’est « Les Lettres françaises », dirigée par Louis Aragon.

En URSS, c’est Alexis Tolstoï qui, flagorneur, se charge du compliment, osant nommer cela poème :

O toi, soleil étincelant des nations

Qui veille éternellement sur nous

Et plus grand que le soleil

Car le soleil n’a pas la sagesse.

En 1950, Paul Éluard avait publié :

Staline dans le cœur des hommes

Sous sa forme mortelle avec des cheveux gris

Brûlant d’un feu sanguin dans la vigne des hommes

Staline récompense les meilleurs des hommes

Et rend à leurs travaux la vertu du plaisir

Car travailler pour vivre est agir sur la vie

Car la vie et les hommes ont élu Staline

Pour figurer sur terre leurs espoirs sans bornes.

Coca Cola défraie la chronique : crée dès 1880 à Atlanta, le produit symbole des États-Unis cherche à pénétrer le marche européen : la France fait de la résistance :

Le trust Coca Cola est décidé à conquérir le marché européen. Il a envoyé dans ce but, en Europe, un ambassadeur extraordinaire. Authentique prince du Caucase, devenu américain, le prince Malinsky.

France Dimanche 1947

Pour la vente de nos vins, l’extension de Coca Cola représente une concurrence redoutable. À la boisson américaine dite stimulante et rafraîchissante, opposons la boisson française vraiment stimulante et rafraîchissante…

La journée vinicole Juillet 1949

La France est coca colonisée.

L’Humanité du 8 novembre 1949

Les conquérants qui ont tenté d’assimiler des peuples allogènes se sont en général attaqués à leurs langues, à leurs écoles, à leurs religions. Ils avaient tort : le point vulnérable, c’est la boisson nationale. Le vin est la plus antique constante de la France. Il est antérieur à la religion et à la langue ; il a survécu à tous les régimes. Il a fait l’unité de la nation.

Robert Escarpit, le Monde 23 novembre 1949.

La consommation habituelle de Coca Cola mettrait en question la survivance même de l’art dramatique : l’altération du goût serait irrémédiable et mortelle. Faits aux vins de Bourgogne et de Bordeaux, nos estomacs devraient s’accoutumer au Coca Cola. Cela reviendrait, en somme, à proprement abdiquer sa qualité de Français.

Louis Jouvet

Il faut appeler un chat un chat et tenir le Coca Cola pour ce qu’il est : l’avant garde d’une entreprise de colonisation contre laquelle nous nous sentons le devoir de lutter ici.

Témoignage Chrétien

Ce que les Français critiquent, c’est moins le Coca Cola que son orchestration, moins le breuvage lui-même que la civilisation – ils aiment à dire le style de vie – dont il est la marque et en quelque manière le symbole.

Le Monde 30 décembre 1949.

Nous avions accepté en silence le chewin gum et Cécil B. De Mille, le Reader’s Digest et le be bop. C’est à propos de limonade qu’éclate le conflit. Le Coca Cola semble être le Dantzig de la culture européenne. Après le Coca Cola, holà !

Le Monde 29 mars 1950.

Et la force symbolique du produit ne perdra rien de sa vigueur avec les ans :

Plus il y aura de Coca-Cola, plus il y aura d’ayatollahs.

Régis Debray 2006

Peggy Guggenheim achète à Venise le palais Venier dei Leoni, où elle va installer sa fantastique collection de tableaux modernes, aux cotés de ses chiens et de ses amants. Elle est née à New York en 1898 avec, il est vrai, une petite cuillère en argent dans la bouche, mais son père Benjamin ne lui a pas laissé de véritable fortune, car il en a claqué l’essentiel avant de couler avec le Titanic. Elle avait commencé par travailler dans une librairie où elle avait découvert l’art, pour lequel elle s’était prise d’une passion qui fera d’elle une acheteuse quasi compulsive. Un chirurgien maladroit lui refera un nez à la Cyrano de Bergerac, mais il lui en aurait fallu plus pour faire une dépression nerveuse. À Londres avant la guerre, elle avait ouvert la galerie Guggenheim Jeune ou elle exposait Jean Cocteau, mais aussi Arp, Brancusi, Calder, Kandinsky, Duchamp… Peu avant la guerre elle avait demandé au Louvre de prendre en charge sa collection pour la mette à l’abri mais ces œuvres ne méritaient pas d’être sauvées, lui avait-il été répondu ! Elle va y vivre au palais Venier dei Leoni jusqu’à sa mort en 1979 ; c’est la fondation Solomon R Guggenheim, – son oncle – qui en héritera et qui en fera l’actuel musée Guggenheim de Venise. Quand un journaliste lui avait demandé son sentiment sur le musée éponyme de cet oncle – construit à New York par Frank Lloyd Wright, terminé après sa mort, en 1959 – elle avait enchaîné : Vous voulez parler du garage ?

*****

Pour tout comprendre, il suffit d’aller dans le jardin où, à part une ou deux sculptures en pénitence, on peut contempler avec stupeur le cimetière consacré par Peggy Guggenheim, elle-même enterrée là, à ses beloved babies, ses enfants chéris, c’est à dire ses chiens. Ils sont là , alignés les uns à côté des autres, avec leurs prénoms et leurs dates de naissance et de mort. C’est, au choix, pathétique ou à mourir de rire.

Philippe Sollers Dictionnaire amoureux de Venise. Plon 2004

![]()

la femme, bien sût, c’est Peggy Guggenheimhttps://youtu.be/PahFM_qYnkA

26 01 1950

Entrée en vigueur de la Constitution de l’Inde, rédigée sous l’autorité d’Ambedkar. Elle abolit l’intouchabilité, sans supprimer l’existence des castes, mais prohibe les discriminations fondées sur la caste, le sexe, la race et la religion. Ambedkar se convertira au bouddhisme en 1956 et fondera le parti républicain indien peu avant de mourir, la même année.

29 01 1950

La Chine, puis l’URSS, reconnaissent la République démocratique du Vietnam

01 1950

Joseph Charbonneau, évêque de Montréal, est contraint de démissionner : les ouvriers des mines d’Asbestos s’étaient mis en grève en 1949 et Joseph Charbonneau avait organisé une quête géante pour leur venir en aide ; la moisson avait été bonne. Tout cela étant insupportable aux membres les plus conservateurs du clergé. La classe ouvrière est victime d’une conspiration qui veut son écrasement et quand il y a conspiration pour écraser la classe ouvrière, c’est le désir de l’Église d’intervenir. Nous voulons la paix sociale, mais nous ne voulons pas l’écrasement de la classe ouvrière.

11 02 1950

Entrée en vigueur du SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, fixé à 12 800 F/mois. La loi du 18 07 1952 fixera une indexation minimale : toute augmentation de l’indice des prix supérieure à 5 % entraîne de facto une augmentation du SMIG ; ces 5 % deviendront 2 % en 1957.

02 1950

Mao revient de Moscou avec l’assurance de la sécurité de son pays, et une aide financière de l’URSS qui va en fait plomber les finances du pays pour de nombreuses années.

03 1950

Nicolas de Staël, peintre d’immense talent, commence à être agacé par les classements dans lesquels veulent le mettre les galeristes, les critiques, les marchands etc… le Musée national d’art moderne de Paris lui achète Composition (les pinceaux), mais il exige d’être accroché en haut de l’escalier pour être écarté du groupe des abstraits, remerciant Bernard Dorival conservateur du Musée : Merci de m’avoir écarté du gang de l’abstraction avant. « Gang » constitué de ses amis Hartung, Schneider et Soulages. Il reviendra au figuratif dans les mois qui suivent.

Kim Il Sung, le dirigeant de la Corée du Nord rend à Moscou. Deux mois plus tard, il sera à Pékin.

11 04 1950

Gilles Renault, plus connu sous le nom de colonel Rémy, a tout ce qu’il faut pour être un personnage en vue : des états de service incontestables dans la Résistance, des médailles en veux-tu en voilà, la parole et la plume faciles ; politiquement, il vient de l’Action Française de Maurras, même s’il n’a jamais été encarté. Il écrit dans Carrefour, hebdomadaire de son ami Emilien Amaury, un article en faveur de la réhabilitation du Maréchal Pétain : La justice et l’opprobre. C’est la théorie des deux cordes, ou du bouclier (Pétain) et de l’épée (de Gaulle) ; une thèse qui fait scandale d’autant qu’il en attribue la paternité au général de Gaulle lui-même, qui reconnaîtra avoir tenu ces propos.

Cela va faire des vagues. Non seulement Rémy avait des états de service prestigieux, mais il avait aussi des états d’âme : et en effet, cela partait d’un bon sentiment, sentiment au demeurant partagé par des millions de Français qui savent bien au plus profond d’eux-mêmes qu’une guerre se mène toujours avec une épée et avec un bouclier, tous ces Français qui avaient acclamé Pétain à Paris le 26 avril 1944 et qui, quatre mois plus tard, y acclameront de Gaulle. En finir avec cette coupure du pays entre gaullistes et pétainistes, en finir avec ce pourrissement, ces regards torves, soupçonneux entre vainqueurs dominants et vaincus dominés mais encore dangereux, car, n’est ce pas, nombreux sont ceux qui peuvent encore monnayer leur situation… avec tous les dossiers qu’ils ont … Le colonel Rémy avait la foi catholique chevillée au corps – on n’est pas breton pour rien – et une tendance certaine à croire que le pardon chrétien pouvait s’aventurer sur le terrain politique, ce qui était profondément faux.

Si toute cette affaire était restée, disons convenable, la position de Rémy aurait tenu la route, correspondant de plus à une très profonde et très populaire attente. Après tout d’aucuns, et non des moindres, avaient déjà réalisé cette réconciliation : les généraux Leclerc et du Viguier quand le second avait mis ses troupes de Vichy sous les ordres du premier, le 11 juillet 1943, venant ainsi constituer l’essentiel de la 2° DB. Mais malheureusement, Vichy et donc Pétain avaient fermé les yeux, quand ce n’est pas participé directement à trop d’intox, trop d’affaires criminelles, ayant conduit à la mort des milliers de gens : la Rafle du Veld’hiv, La Carlingue – gestapo française – de Bondy et Lafont, le statut des Juifs, etc…Un pouvoir politique responsable ne pouvait pas dire aux Français : Tournez la page, oubliez tout cela. La pardon qui peut, qui doit exister dans l’exercice d’une religion, ne peut être transféré tel quel au plan politique.

[…] Un soir d’hiver de l’année 1947, le général De Gaulle me fit l’honneur de me convier à dîner en sa compagnie et celle de son aide de camp Claude Guy dans le salon de son appartement 24-25 de l’hôtel La Pérouse, situé tout près de l’Étoile. L’obscurité lui semblant propice pour fouler librement l’asphalte de la capitale, il nous proposa en se levant de table une promenade sur l’avenue Foch. Pendant notre promenade, la conversation porta sur le mois de juin 1940 où les jours semblaient si noirs bien que le ciel fût d’un bleu éclatant, et le général De Gaulle m’entendit parler du maréchal Pétain avec amertume. S’arrêtant soudain dans sa marche, il posa sa main sur mon bras par un geste tout à fait inhabituel de sa part. Voyez-vous, Rémy ! dit-il. Il faut que la France ait toujours deux cordes à son arc. En juin 1940, il lui fallait la corde Pétain, aussi bien que la corde De Gaulle. La foudre fût tombée sur ma tête qu’elle ne m’aurait pas laissé plus étonné.

Il est aujourd’hui évident pour tout homme qui ne se laisse pas dominer par la passion ou par la rancune (…) que la France de juin 1940 avait à la fois besoin du maréchal Pétain et du général de Gaulle. (…) Il fallait à cette France provisoirement écrasée (…) un bouclier en même temps qu’une épée.

L’article dédouane aussi tous les Français qui, de bonne foi et bon cœur, avaient suivi sa politique. (…) Leur objectif final était le même que le nôtre : il s’appelait la libération de la France, et qui critique les séparatistes, (…) ces agents de l’étranger [les communistes] qui veulent empêcher les Français de réaliser l’union indispensable.

Dès le lendemain de sa parution, un communiqué du général de Gaulle leva les ambiguïtés, déroutant sans doute davantage encore le pauvre Rémy. De Gaulle disait : Je ne puis admettre sur ce sujet l’opinion qu’exprime, à présent, le colonel Rémy. On doit le savoir depuis dix ans. L’estime que j’ai pour l’auteur de l’article ne saurait y changer. Certes, la clémence, à l’égard de ceux qui se sont trompés de bonne foi, est désormais d’utilité nationale. Mais rien ne saurait, dans aucune mesure, justifier ce qui fut la politique du régime et des hommes de Vichy, c’est-à-dire en pleine guerre mondiale, la capitulation de l’État devant une puissance ennemie et la collaboration de principe avec l’envahisseur. La nation a condamné cela. Il le fallait pour l’honneur et l’avenir de la France.

Ainsi Rémy connut-il le désaveu le plus retentissant. Il démissionnera du RPF et s’installera au Portugal.

*****

Il n’était selon le colonel Rémy point de collaborateur félon, point de traître criminel à l’activité desquels il ne découvrit dans quelque recoin une secrète dimension antiallemande. Il avait les larmes aux yeux quand il plaidait pour cette unanimité nationale

Jean-François Revel

13 04 1950

Claude Bourdet, Gilles Martinet et Roger Stéphane lancent L’Observateur, qui deviendra France Observateur, puis Le Nouvel Observateur, dont l’une des plumes dans les années 1960 sera Albert-Paul Lentin, espion rémunéré par la Sûreté de l’État tchécoslovaque, petite sœur du KGB soviétique.

23 04 1950

La hiérarchie catholique autorise le refus du paiement de l’impôt pour subventionner l’école libre.

28 04 1950

Frédéric Joliot Curie est révoqué de son poste de Haut Commissaire à l’Énergie Atomique parce qu’il est communiste. je suis communiste parce que cela me dispense de réfléchir ; c’est par amour et par vénération pour la paix que j’ai choisi Staline, disait-il ; il aurait sans doute été préférable qu’il soit exclu du PC plutôt que de son poste de Haut Commissaire à l’Énergie Atomique : cela lui aurait permis de garder son job et de recommencer à réfléchir… la vie est mal faite.

9 05 1950

Maurice Schumann, dans une déclaration devant tout un parterre de journalistes, reprend mot pour mot la proposition de Jean Monnet. L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait.

C’est un saut dans l’inconnu ? demande un journaliste. C’est cela, répond Schuman. De ce saut dans l’inconnu naîtra en 1952 la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA : Communauté Européenne Charbon Acier).

La scène se passe dans le salon de l’Horloge du Quai d’Orsay, le 9 mai 1950. Robert Schuman, le ministre français des Affaires étrangères, a convoqué les journalistes pour leur dévoiler son projet : mettre en commun les productions française et allemande de charbon et d’acier. Ces deux industries, essentielles à l’économie européenne de l’époque, sont aussi celles qui ont fourni l’effort de guerre durant les affrontements entre les deux pays. Il s’agit dès lors de les imbriquer afin de rendre la guerre non seulement impensable mais matériellement impossible et de changer ainsi le destin de ces régions longtemps vouées à la fabrication des armes de guerre dont elles ont été les plus constantes victimes.

Ces régions – l’Alsace-Lorraine et la Ruhr -, Robert Schuman les connaît bien : lorrain par son père, il est né au Luxembourg (patrie de sa mère), où il a grandi avant de rejoindre, pour ses études, l’Alsace-Lorraine, alors sous domination allemande. Devenu français en 1918 seulement, il est resté toute sa vie attaché à sa région d’origine et à sa spécificité historique et culturelle ce qui le rend suspect aux yeux de certains, qui le traitent de boche. Ce n’est donc pas un hasard si c’est lui qui, en 1950, a le courage d’endosser la responsabilité politique d’un tel projet. Il est convaincu qu’il faut associer la République fédérale à la reconstruction économique du continent et éviter de reproduire les erreurs du passé. Or, il le sait, la population et la classe politique française sont plutôt enclines à isoler l’Allemagne. Il lui faut proposer une alternative et le temps presse.

En effet, les humiliations subies par la RFA depuis la fin de la seconde guerre mondiale, notamment à travers les démontages d’usine et le contrôle de la production industrielle, irritent outre-Rhin et donne du grain à moudre aux nationalistes. Par ailleurs, face à la menace soviétique, les Américains souhaitent revenir sur les décisions prises à Potsdam en 1945 et mettre un terme à la politique de désindustrialisation de l’Allemagne. Ils veulent favoriser la renaissance de l’industrie allemande pour s’assurer de la fiabilité de l’ancrage à l’Ouest de la RFA et consolider le bloc occidental. Cette perspective n’enchante pas Paris, qui poursuit sa politique de démantèlement des usines allemandes. Les frictions sont donc fréquentes entre la France et ses alliés anglo-saxons, qui exercent sur elle une pression de plus en plus forte.

En septembre 1949, le secrétaire d’État américain, Dean Acheson, donne clairement mandat à Robert Schumann de faire des propositions concrètes concernant l’avenir de l’Allemagne d’ici le printemps 1950. Partisan pour sa part d’une nouvelle politique à l’égard de ce pays, Schuman doit néanmoins tenir compte de l’état de l’opinion publique et de la classe politique françaises.

Comment concilier la ferme volonté américaine de reconstruire l’Allemagne et les sentiments des Français, hostiles à toute politique risquant de mener à la réapparition d’une menace allemande ? Un début de réponse vient du chancelier allemand, Konrad Adenauer, qui profite d’une conférence tripartite entre la France, le Royaume-Uni et les États-Unis en novembre 1949 pour soumettre à la diplomatie française une proposition : l’arrêt des démontages contre la participation de capitaux français aux entreprises allemandes et l’intégration de l’Allemagne dans un ensemble économique qui comprendrait, outre les deux pays, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Les bases d’une réflexion sont ainsi jetées et Robert Schumann commence, de son côté, à faire œuvre pédagogique en évoquant l’idée d’une réconciliation.

Le 24 novembre 1949, à l’Assemblée nationale, il tente de préparer les esprits : L’essentiel est de dégager avant tout les leçons du passé et d’éviter les erreurs antérieurement commises. Or l’histoire des années 1920 à 1932 a été [trop] souvent celle des occasions manquées pour que nous n’ayons pas le devoir de nous en souvenir. Ni les textes que nous étions fondés à invoquer, ni la ligne Maginot que nous avions construite, ni les alliances que nous avions conclues avec les pays voisins n’ont suffi à conjurer le péril. Entre voisins, il faut autre chose que la perpétuelle hantise d’un conflit possible […]. La confiance entre peuples ne s’improvise ni ne s’impose. Nous désirons la rétablir entre les deux pays. Nous ne pourrons y parvenir que par une coopération dans un cadre plus large où nous serons plusieurs à faire preuve de bonne volonté. Ce cadre, c’est l’Europe ! Le message est clair : il faut intégrer Bonn dans un ensemble européen pour amorcer une réelle coopération qui aura pour objectif de déboucher sur une relation nouvelle débarrassée de la méfiance passée.

Ces propos, très novateurs, nécessitent de la part du ministre un vrai courage politique et une conviction profonde, mais ils ne débouchent pas pour autant sur un projet concret, tandis que les relations franco-allemandes s’enveniment à cause de la question sarroise. Le voyage effectué par Schuman en RFA en janvier 1950 se passe mal et Konrad Adenauer va jusqu’à remettre en cause la possibilité de la construction européenne. Lui aussi doit tenir compte de son opinion publique, que la politique française contribue à pousser vers le nationalisme. Le rapprochement franco-allemand semble compromis.

C’est là qu’intervient Jean Monnet. Secrétaire général de la Société des Nations (SDN) pendant l’entre-deux-guerres, proche des milieux anglo-saxons et premier commissaire général au Plan entre 1947 et 1952, Monnet refuse le retour du nationalisme en Europe et cherche un moyen de réintégrer l’Allemagne dans le concert des nations. Conscient, par ailleurs, de la pression qui s’exerce sur le gouvernement français en faveur de la reconstruction de la République fédérale et des réticences que cela suscite en France, il réfléchit à une solution susceptible d’emporter l’adhésion de toutes les parties concernées. Curieusement, c’est pendant ses vacances dans les Alpes en mars 1950 qu’il la trouve. Dans les notes qu’il écrit tous les soirs durant son séjour, il pose les prémices de ce qui deviendra la déclaration Schuman : Toute solution exigeait d’abord qu’on changeât ces conditions : à savoir, pour les Allemands, l’humiliation de notre contrôle sans fin, et pour les Français la peur d’une Allemagne finalement incontrôlée.

Il faut offrir à l’Allemagne la réhabilitation et à la France la sécurité. C’est ce que Monnet a compris et ce à quoi il va dès lors s’employer. Il sent que la question industrielle est essentielle. Certes, pour mettre un terme aux démontages d’usines qui exaspèrent les Allemands, mais aussi parce qu’il en va de la reconstruction économique de la France elle-même : à cette époque, celle-ci a besoin de charbon pour assurer son redressement économique. Or elle n’en produit pas suffisamment : alors qu’elle en avait extrait 49 millions de tonnes en 1939, ce chiffre est tombé à 33 en 1945 et 43 en 1948. La production française de charbon est, en 1949, inférieure de 17 millions de tonnes à sa consommation. En outre, les importations passent d’un vingtaine de millions de tonne par an avant guerre à 8 millions en 1945 et encore seulement 15 en 1948, en particulier parce que la Grande Bretagne, source traditionnelle de l’approvisionnement français, réduit ses exportations pour reconstruire sa propre économie. Il faut donc importer du charbon allemand. Mais celui-ci est cher, notamment en raison des taxes douanières. En outre, la France souhaite acheter à l’Allemagne de l’acier, produit à un prix très compétitif. D’où l’idée de Monnet de mettre en commun ces productions, ce qui donnerait à la France un accès facile aux ressources allemandes et permettrait de ne pas retomber dans les travers passés.

C’est ce qu’il indique dans ces mêmes notes : Déjà, l’Allemagne demande d’augmenter sa production de 11 à 14 millions de tonnes. Nous refuserons, mais les Américains insisteront. Finalement, nous ferons des réserves, mais nous céderons. En même temps, la production française plafonne ou même baisse. Il suffit d’énoncer ces faits pour n’avoir pas besoin d’en décrire en grands détails les conséquences : Allemagne en expansion ; dumping allemand à l’exportation ; demande de protection pour les industries françaises ; arrêt de la libération des échanges ; recréation des cartels d’avant-guerre ; orientation peut-être de l’expansion allemande vers l’Est, prélude aux accords politiques ; France retombée dans l’ornière d’une production limitée et protégée.

De ce constat pessimiste, Jean Monnet a conçu l’idée de la communauté du charbon et de l’acier. Un projet pour le moins ambitieux à l’époque. L’action devait être portée là où le malentendu était le plus tangible, là où allaient se nouer à nouveau les erreurs du passé. Si l’on pouvait éliminer chez nous la crainte de la domination industrielle allemande, le plus grand obstacle à l’union de l’Europe serait levé, écrit-il dans ses Mémoires. On retrouve bien ici l’inspiration du plan Schuman : concentrer l’effort sur un domaine concret et suscitant l’intérêt des deux parties, tout en conservant l’objectif ultime de créer une fédération européenne, terme cité deux fois dans le texte du 9 mai.

Jean Monnet est finalement parvenu à un projet précis, avec l’aide précieuse de quelques proches, dont Etienne Hirsch, compagnon de la Résistance, devenu son collaborateur, et Paul Reuter, professeur de droit originaire de l’est de la France. Il lui reste à trouver l’homme qui pourra porter politiquement ce projet et acceptera de l’assumer. Robert Schuman, qui doit trouver une solution au problème allemand d’ici le 10 mai – date d’une réunion tripartite à Londres -, semble tout désigné.

Le plan de Monnet présente plusieurs avantages : il donne satisfaction aux Anglo-Saxons sur le redressement de l’Allemagne ; il apaise les tensions avec cette dernière qui se réjouit du statut d’égalité qui lui est proposé dans le projet ; il résout pour la France le problème de l’approvisionnement en charbon ; il permet aussi à Paris de redorer son blason au niveau international et de sortir la diplomatie française de son isolement. Par cette initiative, la France reprend la main et offre une sortie par le haut à l’impasse qui était en train de se nouer.

Il reste à s’assurer de l’accord du chancelier Adenauer, qui approuve le projet français le 9 mai. Soucieux de préserver le secret pour créer un choc favorable dans l’opinion, les auteurs du plan convoquent sans plus tarder la presse française et internationale ce même jour pour 18 heures. La Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) est en marche, rassemblant l’Allemagne fédérale, la France, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. L’objectif ultime est clair pour qui veut l’entendre : Schuman emploie à deux reprises, on l’a dit, le terme de fédération européenne et évoque plusieurs fois la création d’une Haute Autorité composée de personnalités indépendantes et dont les décisions s’imposeront aux États membres. Certes, il y a loin de ce discours à l’Union européenne d’aujourd’hui. Mais la déclaration Schuman en est bien l’acte fondateur et le 9 mai est d’ailleurs devenu, pour en témoigner, la Journée de l’Europe.

Pourtant, la proposition du ministre français suscite d’emblée de vives critiques dans son propre pays et les discussions à son sujet à l’Assemblée nationale sont parfois très virulentes. La question allemande est au cœur des débats. Si la CECA permet pour ses défenseurs d’encadrer l’industrie allemande d’armement – puisque les décisions concernant les industries de charbon et d’acier, donc d’armement, seront prises par la haute autorité -, ses détracteurs condamnent une entreprise dans laquelle ils voient le renoncement à faire appliquer une politique de fermeté à l’encontre du vaincu. Ils dénoncent aussi le risque pour l’industrie française d’être très rapidement dominée par l’industrie germanique ; quant aux députés communistes, ils accusent les pères du Plan de livrer la France aux intérêts des magnats de la Ruhr.

Le général Aumeran, du groupe des Républicains indépendants, déplore dans son intervention du 25 juillet 1950 à l’Assemblée nationale le destin de l’Europe, qui est peut-être de disparaître, absorbée par le monstre germanique et celui de la France, dont le malheur est d’être la voisine de l’Allemagne et d’être trop belle, trop riche de ressources mal gardées par un peuple trop affairé à ses querelles intérieures .

Ces diatribes n’empêchent pas le gouvernement de se lancer dans la négociation du traité de Paris, signé le 18 avril 1951 et ratifié par l’Assemblée au terme d’un débat houleux le 13 décembre suivant. Elles montrent en revanche quelle lucidité et quelle audace il a fallu à Jean Monnet pour concevoir son projet. Elles témoignent enfin de la volonté politique et du courage dont Robert Schuman a su faire preuve pour assumer cette initiative, révolutionnaire pour l’époque mais porteuse d’un avenir enfin apaisé pour l’Europe.

Marion Gaillard. L’Histoire n° 351 mars 2010

Peu après le oui du Danemark à son entrée dans la CEE, Pierre Viansson-Ponté, rédacteur en chef du Monde, fera un chaleureux portrait de Jean Monnet, laissant tomber, une fois n’est pas coutume, la distance habituelle du Monde pour ses sujets.

À 40 kilomètres de l’avenue Kléber, où, jeudi 19 octobre 1972 au matin, les neuf chefs d’État et de gouvernement de la nouvelle Europe prennent séance dans l’imposant appareil des grandes conférences internationales, un vieux monsieur alerte, le visage rougi par le froid déjà vif, rentre de sa promenade quotidienne à travers la campagne d’Ile-de-France. Avec un dernier regard pour les doux vallonnements qu’enserre au loin la tache sombre des premiers contreforts de la forêt de Rambouillet, il pousse la porte d’un jardin et pénètre de son pas tranquille dans une grande maison à colombages, gaie et chaude, sa maison. Robuste et lent, il tape du pied sur le seuil, pose sa canne, enlève le vieux feutre cabossé qu’il soulevait tout à l’heure, dans le chemin du Saint-Sacrement ou en traversant le hameau, pour saluer avec une courtoisie attentive et familière un cultivateur au loin dans son champ, ou une vieille femme sur le pas de la porte de sa maisonnette. Otée cette lourde canadienne fourrée devenue ici légendaire, car sa réapparition annonce chaque automne depuis vingt-cinq ans aux villageois l’approche de l’hiver aussi sûrement que le premier givre de l’aube, l’homme des villes n’apparaît pas très différent, au fond, de l’homme des champs, qui, perché sur sa moissonneuse-batteuse, lui rendait à l’instant son salut, en criant très fort, pour vaincre le bruit : Bonjour, Monsieur Monnet.

Carré maintenant dans son fauteuil, les mains tendues vers le feu de bois, Jean Monnet songe-t-il à cette simple feuille de papier partie de son bureau de commissaire général au Plan, rue de Martignac, un jour de printemps 1950, à l’intention du Lorrain Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères ? En quinze ligne, reprises ensuite mot pour mot par Robert Schuman, il proposait simplement pour supprimer… l’opposition séculaire entre la France et l’Allemagne, de placer la totalité de la production franco-allemande de charbon et d’acier sous une autorité supérieure de contrôle dans le cadre d’une organisation qui reste ouverte aux autres pays européens. Avec ces trois phrases, une aventure nouvelle commençait, l’aventure de la Communauté européenne. Vingt-deux ans plus tard, après bien des vicissitudes, elle se poursuit dans la grande salle de la conférence au sommet, avenue Kléber.

Monsieur Europe : sans Jean Monnet il n’y aurait sans doute pas d’union européenne. Pourtant, si Jean Monnet a vraiment, plus que tout autre, contribué à créer la nouvelle Europe, ce n’est pas l’Europe qui a créé Jean Monnet. Quelle vie étonnante que celle de ce petit-fils et fils de négociants en cognac, né lui-même à Cognac, le 9 novembre 1888 ! S’il se soucie peu de servir d’alibi aux cancres, il n’a d’autres diplômes que ceux qui lui ont été conférés honoris causa par dix universités. S’il n’arbore jamais aucune décoration, ses tiroirs sont remplis des ordres les plus prestigieux qui soient à travers le monde, mais il n’a pas la Légion d’honneur. Et il vérifie un aphorisme bien connu : célèbre dans le monde entier, peu connu dans son pays.

Le cognac familial, qu’il va vendre dès dix-sept ans à Bruxelles, à Londres, puis aux États-Unis, au Canada, provient déjà d’un pool : car la Société des propriétaires vinicoles J.-G. Monnet commercialise la production groupée de petits viticulteurs. Très vite, il s’est fait assez de relations outre-Atlantique et ailleurs, il en a appris et compris bien assez pour hausser les épaules lorsqu’on prédit, en août 1914, que la guerre ne sera qu’une brève promenade militaire fraîche et joyeuse ; il sait, lui, qu’elle sera longue et cruelle.

En pleine guerre, à moins de trente ans, il devient l’homme-clef des premiers organismes communs d’achats et d’approvisionnements franco-anglais, les Allied Executive Councils, puis, en mars 1918, après l’entrée en guerre de l’Amérique, délégué général du Comité interallié du fret. Expert français pour la préparation du traité de paix, secrétaire général adjoint de la naissante Société des nations, il réussit le redressement des finances autrichiennes, puis roumaines, et soudain, en 1922, à la surprise générale, il ferme doucement la porte – il n’est pas de ceux qui les font claquer – et s’en va.

La SDN lui a permis de vérifier a contrario l’idée acquise et mise en pratique dans les comités alliés : à savoir qu’une organisation dont les membres n’acceptent ni règles ni institutions chargées de dégager les intérêts communs est condamnée à l’impuissance. L’expérience de chaque homme se recommence, répétera-t-il sans se lasser. Seules les institutions deviennent plus sages. Elles accumulent l’expérience collective, et de cette expérience, de cette sagesse, les hommes soumis aux mêmes règles verront non pas leur nature changer, mais leur comportement graduellement se transformer.

On retrouve Jean Monnet en 1928, financier américain, secondé par un jeune collaborateur nommé René Pleven. On le voit à Nankin, en 1933, faire accepter par le gouvernement chinois un plan de réorganisation industrielle et de construction des chemins de fer. On apprend que ce banquier de Wall Street, de nationalité française, résidant en Chine, a fait légaliser à Moscou son union avec une Italienne, née à Constantinople et peintre de talent. À l’approche de la seconde guerre mondiale, il reprend son antienne : avant tout, s’unir. Quand la guerre éclate, il devient président du comité de l’effort de guerre franco-britannique. Le plan de fusion des deux empires que Churchill, en pleine débâcle française, propose à Paul Reynaud, c’est lui. L’hôte qui reçoit le général de Gaulle, le 17 juin 1940 à Londres, à la veille de l’appel historique à la BBC, c’est encore lui. Le chef de la mission d’achats anglaise aux États-Unis, coauteur du Victory Program du président américain Franklin Roosevelt – 60 000 avions, 45 000 chars, 8 millions de tonnes de navires pour la seule année 1942 – c’est toujours lui. Monsieur Monnet a abrégé la guerre d’un an, dira le général Georges Marshall au journaliste Walter Lippman.

À Alger, en cinq mois de 1943, venu étayer Henri Giraud [qui y assure le commandement civil et militaire], il aplanit la querelle qui, l’opposant aux gaullistes, divisait la Résistance et impose de Gaulle à Roosevelt – à moins que ce ne soit le contraire ? À Washington, à Paris, il prépare, en pleine guerre, la reconstruction qui devra suivre et qu’il dirigera à travers le premier Plan français de modernisation et d’équipement. À Luxembourg, il préside la première Communauté européenne, celle du charbon et de l’acier, née de la feuille de papier adressée à Robert Schuman. Dans ses bureaux de l’avenue Foch, avec le Comité pour les États-Unis d’Europe, depuis vingt ans, il inspire inlassablement, anime, redresse, relance cette union qui demeure la somme de l’expérience d’une vie si bien remplie. Le promeneur de Bazoches, qui avait tôt appris entre les ceps du vignoble charentais que le temps ne respecte pas ce qu’on fait sans lui, a donné une leçon qui restera, il a réalisé quelque chose. L’Europe, tout simplement.

Pierre Viansson-Ponté. Le Monde des 22 et 23 octobre 1972

Dans cette décennie, un autre homme, de quarante quatre ans plus jeune que Jean Monnet va être pris d’un même amour pour les vignes du Vosne Romanée, le territoire des plus prestigieux Bourgognes : Henri Jayer – 1922-2006 -, qui, diplôme d’œnologie en poche de l’Université de Dijon, va mettre en œuvre des pratiques, alors peu ou pas du tout répandues en ces temps qui sont la naissance des trente glorieuses, et qui forment aujourd’hui les grandes bases de l’écologie.

- Opposition au recours aux substances chimiques

- Opposition à la filtration,

- Partisan du labour des vignes et de faibles rendements (3 500 bouteilles par an seulement)

- Inventeur de la macération pré-fermentaire à froid

En 2015, neuf ans après sa mort, ses vins seront les plus chers du monde. Un grand vin est conçu dans le vignoble, pas dans la cave. Henri Jayer

Un symbole, ou un mythe ? Les deux sans doute. Le mythe que constituent les vins désormais inaccessibles issus du Cros Parentoux, du moins ceux signés Henri Jayer, vigneron à Vosne-Romanée. Mais aussi un mythe qui renvoie à la symbolique qu’incarnent désormais les grands vins des meilleurs climats de Bourgogne.

On connaît la trame généalogique viticole française. Bordeaux n’est que châteaux, tandis que l’effervescence champenoise est portée par ses marques commerciales. Aux marches de l’empire, l’Alsace s’est auto-réduite à ses cépages quand la Loire continue à cultiver la délicieuse complexité de ses appellations.

En marge de tout cela, la somptueuse marqueterie bourguignonne qui, mieux que tous les terroirs viticoles de France et du monde, exprime les infimes et infinies variantes de ses sols. Le tout sur deux seules notes ampélographiques (pinot noir et chardonnay) qu’elle magnifie sous les baguettes et les orchestrations de ses vinificateurs.

Cros Parentoux, donc, qui n’existe que grâce à Henri Jayer, décédé en septembre 2006 et dont il n’est nullement excessif de dire qu’il fut l’un des plus grands vignerons bourguignons de l’après-guerre ; un homme respectueux des sols et de la plante à une époque où les nouvelles pratiques phytosanitaires commençaient à nourrir la course aux rendements.

C’est une parcelle en dévers orientée nord-est d’une superficie comprise entre 1,02 et 1,03 hectare. Sauvée des friches désormais premier cru de haut lignage magnifiant l’appellation Vosne-Romanée et tutoyant les Richebourg voisins.

L’aura d’Henri Jayer ne fut pas étrangère à l’engouement croissant pour le Cros Parentoux. La frénésie semblait toutefois avoir atteint son apogée ces dernières années, quand de riches amateurs s’arrachaient sans compter, souvent lors de mémorables enchères, les rares exemplaires disponibles, comme c’est le cas pour la Romanée-Conti ou Montrachet. Mais le phénomène s’est brutalement amplifié depuis la mort de celui qui avait révélé ce vin au monde.

Jean-Yves Nau

Henri Jayer a marqué la viticulture bourguignonne de la deuxième moitié du 20° siècle et en fut une des figures emblématiques. Vigneron connu en Amérique comme en Asie, ses vins sont aujourd’hui encore très recherchés pour leur pureté, leur exquise finesse, leur capacité remarquable à magnifier les beaux terroirs de la Côte bourguignonne, leur aptitude à un harmonieux vieillissement…

Dans l’après-guerre, on s’est cru capable à coup d’engrais, d’herbicide, de fongicide… tous ces termes en ide, de dominer et de contrôler la nature. Et on a oublié tout simplement que la nature était plus forte que l’homme, que la nature savait fonctionner avant que l’homme ne comprenne comment elle fonctionne. Aujourd’hui encore elle est sûrement plus subtile qu’on ne l’imagine et on est loin d’avoir découvert toutes les espèces qui existent sur terre et plus exactement sous terre. L’agronomie a oublié que 80 % de la bio masse est sous nos pieds.

La 2° moitié du XX° siècle a mis à bas 10.000 ans d’histoire

On a cru que les savoirs nouveaux allaient être supérieurs et déclasser les savoirs anciens. Moi ce qui m’a passionné, c’est de découvrir que dans la viticulture en particulier, quand on revient aux bonnes pratiques, quand on respecte ce qu’il y a dans les sols, quand on fait le travail que les anciens faisaient, en intégrant bien sûr les connaissances d’aujourd’hui, on est capable de laisser vivre une plante et qu’elle prenne tout ce qu’elle a à prendre dans ce qu’on appelle le terroir.

[…] Henri Jayer a maintenu la philosophie du terroir et a permis à toutes les personnes qui sont venues le voir de réveiller le terroir. J’ai senti dans les années 80 qu’il y avait un tas de jeunes qui avait envie de bien faire comme on dit, dont sûrement le plus doué de sa génération Didier Dagueneau, toute cette bande de jeunes dont certains ont malheureusement disparu ont fréquenté Henri Jayer, et une de mes grandes joies et fierté c’est d’avoir senti un certain nombre de personnes qui avaient envie d’apprendre et de recueillir cet héritage

Didier Dagueneau était sûrement celui qui a le plus fait vivre l’héritage d’Henri Jayer un peu partout. C’est à dire revenons aux bonnes pratiques : celles qui respectent l’équilibre des sols, si il y a besoin d’intervenir, intervenons avec les choses les plus naturelles possibles, c’est à dire celles qui permettent à la plante de trouver ses marques.

Jacky Rigaux Les temps de la vigne, Henri Jayer, vigneron en Bourgogne Editions Terre en vues 2011

24 05 1950

Ingrid Bergman épouse Roberto Rossellini : pour ce faire, elle quitte son mari, le suédois Petter Aron Lindström et lui, Anna Magnani. Ils auront trois enfants et divorceront en 1957. C’est elle qui avait fait le premier pas, – en fait une première lettre, très professionnelle -, dès 1948 :

Cher M. Rossellini,

J’ai vu vos films Rome, ville ouverte et Païsa et les ai beaucoup appréciés. Si vous avez besoin d’une actrice suédoise qui parle très bien anglais, qui n’a pas oublié son allemand, qui n’est pas très compréhensible en français, et qui en italien ne sait dire que ti voglio bene, alors je suis prête à venir faire un film avec vous.

Ingrid Bergman

en 1944

05 1950

Alain Gheerbrant a monté une expédition dont l’itinéraire relie les bassins de l’Orénoque à celui de l’Amazone : il se trouve dans la Sierra Parima qui les sépare, au milieu des Indiens Yanomami, qu’on appelait alors les Guaharibos. Je pensais au jour qui vient après la nuit, quelque longues que soient les secondes, je pensais au soleil que les Piaroas adorent, que les Makiritares adorent, que les Guaharibos n’adorent peut-être pas parce qu’ils n’ont pas encore quitté le ventre de la nuit, mère de toutes choses, la grande nuit du monde des origines, sans enfer ni ciel, sans haut ni bas, sans désespoir parce que sans espoir…

[…] Le paiement terminé, Pierre ouvre ses caisses de son. Il faut voir si quelque avarie n’est pas survenue aux appareils d’enregistrement dont nous espérons bien nous servir dans un proche avenir.

Pendant une heure il visse et dévisse, resserre des fils, met en marche le groupe électrogène, dont le bruit fait sortir de la case tous les Indiens qui n’étaient pas autour de nous. Puisque tous sont là maintenant et regardent nos appareils avec un vif intérêt, nous jugeons l’heure venue de leur offrir un concert. Aux premières notes des Paladins [1] de Rameau, le plafond de nuages qui nous couvrait depuis hier se déchire, laissant apparaître, un ciel bleu pâle comme il doit l’être à Paris. Un soleil doux l’éclaire et caresse la forêt, et les hautes tiges de manioc, entre elle et le terre-plein du village, ondulent dans le vent ; les violons de Rameau chantent un air allègre et gai qui est juste à la mesure de ce paysage. Les Indiens se rapprochent des appareils et regardent en silence le disque tourner. La force de la musique est si grande qu’elle les cloue au sol. Ils sourient. Mais le disque de Rameau s’achève bientôt et Pierre le remplace par la Marche des Allobroges. Les Indiens rient et marquent le rythme de la tête. Luis veut absolument leur expliquer ce qu’est une marche militaire. Alors il frappe l’une sur l’autre deux marmites d’aluminium et fait le tour de la place en levant les genoux jusqu’au menton. Je doute que les Indiens aient très bien compris ce qu’il veut dire, mais la pantomime les réjouit et trois ou quatre d’entre eux, Sanoma en tête, s’empressent de lui emboîter le pas. Cette burlesque ronde, qui a l’air d’une parodie de danse indienne s’achève lorsque le vieux Cejoyu sort de la forêt, sa hache sur l’épaule. Il tient à la main un grand morceau de bois dur qui a déjà la forme du casse-tête qu’il va y sculpter. Pierre remplace le disque par un enregistrement de chant makiritare que nous avons gravé sur le Ventuari. Le vieux chef a rangé sa hache et son bâton. Il vient s’accroupir près des appareils, ses gens se resserrent machinalement autour de lui. Aux premières notes du disque, s’est fait un total et grave silence. Il les amusait d’entendre sortir de nos appareils de Blancs des musiques inconnues. Mais c’est maintenant leur propre chant et leur propre voix qui jaillissent de la boîte, et cette voix, qui n’est d’abord qu’un chuchotement, grandit, glisse sur les murs, sur les piliers et le toit de l’abri, jusqu’à remplir tout le village et tout l’entonnoir d’air et de forêt qui descend du ciel, comme si c’était la voix même d’Uanadji. La surprise et l’étonnement font place peu à peu à une sorte de crainte sacrée dans tout notre auditoire. Le vieux chef fixe les appareils sans ciller, immobile comme une statue, et tous ses hommes, anxieusement, épient sur son visage la sentence qu’il va donner de ce miracle, parce qu’il est l’homme qui sait. Une longue minute passe ainsi ; Pierre, tournant doucement le bouton d’amplification, diminue le volume musical comme il l’avait accru tout à l’heure. Enfin le regard de Cejoyuma s’adoucit, ses lèvres s’entrouvrent, un sourire apparaît sur son visage et il se met à fredonner les couplets sacrés, accompagnant l’invisible chanteur enfermé dans notre machine. Un grand cri de joie s’élève aussitôt autour de nous et tous les hommes reprennent la strophe avec leur chef, tandis que l’un d’eux court à la case chercher un tambour pour la scander.

Un second disque makiritare suit le premier. Diego rayonne de fierté. Il a reconnu sa voix. Il explique aux gens de Cejoyu comment nous l’avons enregistrée, dans sa case, sur le Ventuari. Il montre les fils électriques et les disques. Il y a cercle autour de lui. Les femmes sortent de la case où elles se tenaient cachées depuis notre arrivée, intimidées par nos barbes, notre grande taille, notre peau claire, et, sans doute, tous les châtiments du ciel qu’avaient dû leur décrire minutieusement leurs pères et leurs époux, si elles s’approchaient de nous.

C’est une vieille aux yeux hardis qui apparaît la première. Elle est assez âgée pour avoir presque les mêmes droits que les hommes. Elle ne risque rien. Elle s’assied à terre à une quinzaine de mètres des appareils et suit du regard les explications de Diego. Une petite fille vient la rejoindre. Le chant de Diego s’est terminé et notre chère symphonie de Mozart le remplace. Ce disque exerce réellement une attraction magique sur tous les Indiens. Il vainc les dernières hésitations des jeunes femmes, qui sortent l’une après l’autre de la case et vont s’asseoir autour de l’aïeule. La femme de Diego fait tache au milieu de tous ces corps sombres, vêtus seulement de petits tabliers de perles, par la robe de cotonnade à fleurs que lui a offerte son mari au dernier paiement. Nos appareils ne sont pas une nouveauté pour elle. Elle les a entendus maintes fois sur le Ventuari. Mais elle est la propre fille de Cejoyuma et elle n’aurait pas osé sortir de la case si ses sœurs, ses cousines et ses belles-sœurs ne l’avaient imitée. Maintenant elle peut librement partager la fierté de son époux et elle ne tarde pas à se lancer, elle aussi, dans de grandes explications que discute mot à mot la vieille d’âge et d’expérience, qui a tout à l’heure longuement écouté Diego. Mais elle prend dans ses mains un autre des trésors que son mari a récemment gagné pour elle et qui est une belle paire de ciseaux chromés avec laquelle elle découpe avec application une petite plaque de métal sous le regard admiratif de ses compagnes. Il y a, dans la musique de Mozart, je ne sais quel charme, au sens le plus fort du mot, je ne sais quel philtre auquel aucun Indien ne reste insensible. Sur eux comme sur nous, ce disque agit comme un émollient, il détend le corps et il semble faire respirer l’âme. Il est un oxygène à la fois et le plus doux des réconforts. Il dissipe les craintes, les mélancolies, les fatigues de l’isolement, du voyage, de la rude vie que nous menons. Par-dessus ce sombre paysage éternellement clos sur son secret, il installe une frémissante forêt de violons clairs qui fait onduler les poils de la peau comme ondulent les tiges du manioc bleuté sur les pentes de la colline. Cette musique-là n’oblige pas les corps à rester immobiles et ne plaque pas un masque de terreur sur les visages. Elle ouvre les serrures les plus secrètes de l’être, elle détend, elle apaise, elle donne envie de sourire, de parler doucement, elle fait surgir de toutes choses mille voix cachées, mille couleurs, mille formes ignorées [2]. Le Centurion, frère cadet de Cejoyu et son bras droit dans la direction du village, apporte au bout de ses bras de colosse un petit tabouret et s’installe à quelques pas des appareils. Il se penche en avant et ses doigts courent adroitement, tels ceux d’un harpiste, entre mille brins d’osier blancs et noirs. Il tresse un plateau de vannerie aux motifs savants où naissent des formes humaines aux bras dressés, des singes qui courent l’un derrière l’autre sur des lignes droites, des grecques, des croix, des losanges, des pointillés, et le rythme de l’allégro classique accompagne la danse de ses doigts et celle de ces formes noires et blanches. Deux Indiens se sont étendus à côté de moi, dans mon hamac. Nous fumons tous trois en silence. Ils se grattent. Ils remuent les pieds et hochent la tête en regardant le triangle de lumière immobile sur le disque qui tourne.

Je ne sais si la musique est réellement le langage universel que l’on dit, mais je ne pourrai jamais oublier que nous devons à une symphonie de Mozart les rares moments où se combla presque totalement le fossé que les siècles et notre évolution ont creusé entre nous, les civilisés du XX° siècle, et eux, civilisés ou barbares de l’âge de pierre.

Alain Gheerbrant. Orénoque-Amazone 1948-1950 Folio Gallimard 1993

3 06 1950