| Publié par (l.peltier) le 27 août 2008 | En savoir plus |

15 06 1963

Carrefour inaugure sa première grande surface (2 600 m²) à Sainte Geneviève des Bois : c’est une réalisation Marcel Fournier, d’Annecy.

16 06 1963 9 h 30’

Valentina Vladimirovna Terechkova 26 ans est la première femme spationaute. À bord de Vostok 6, jusqu’au 18 juin, elle effectuera 48 orbites autour de la Terre en 70 heures et 41 minutes. La cosmonaute évoque son homologue Valeri Bykovski qui avait décollé de Baïkonour deux jours plus tôt, à bord de la mission Vostok 5 : Nous avons commencé avec Bykovski notre vol cosmique jumelé. Une liaison sûre par radio a été établie entre nos vaisseaux cosmiques. Nous naviguons à une distance rapprochée. Tous les systèmes de nos vaisseaux fonctionnent normalement. Nous nous portons bien.

18 06 1963

Création de la Mission interministérielle pour l’aménagement touristique du littoral du Languedoc Roussillon, sous la présidence de Pierre Racine, ancien directeur de cabinet de Michel Debré. Il s’agit que l’État se donne la maîtrise du développement touristique de cette région pour éviter que la cupidité des investisseurs privés ne répètent la bétonisation et le tout pour la voiture de la côte d’Azur. Ainsi, par exemple, en 1963, l’État aura acquis les 2/3 des terrains de la Grande Motte. Et cela va donner au fil des ans La Grande Motte, Port Camargue, Le Cap d’Agde, Gruissan, Port Leucate, Port Barcarès et Saint Cyprien. Compte tenu des données à prendre en compte, essentiellement le nombre de touristes à recevoir, il n’est pas sur du tout que qui que ce soit d’autre aurait pu faire mieux.

La Grande Motte

Port Camargue

Le Cap d’Agde

Gruissan

Port Leucate

Port Barcarès

Saint Cyprien

21 06 1963

Kennedy est à Berlin : … La liberté rencontre de nombreuses difficultés et la démocratie n’est pas parfaite, mais nous n’avons jamais eu à construire un mur pour garder nos citoyens, pour les empêcher de nous quitter… La France refuse de le recevoir.

Le pape Jean XXIII est mort… un nouveau pape est appelé à régner [2], mais son nom n’est pas plus drôle que sa personne : c’est Giovanni Battista Montini qui prendra le nom de Paul VI.

Un homme est mort. Le concert de louanges qui monte des quatre coins du monde a quelque chose de saisissant pour un catholique français qui se souvient de la situation d’il y a dix ans. Qui aurait prédit qu’une décennie après l’affaire des prêtres ouvriers, les journaux communistes annonceraient avec dignité et tristesse la mort d’un Souverain Pontife et feraient de lui l’un des hommes qui ont le plus contribué à la cause de la paix ? Il n’y a pas de meilleur témoignage à rendre à Jean XXIII, que de décrire le climat qui existait dans l’Église avant son élection. Je parlerai de cette époque avec prudence. Parce qu’elle fut confuse, parce qu’il est difficile de comprendre les raisons de l’attitude de Rome, parce que sans doute n’est-il pas encore temps d’en faire le bilan complet. J’en parlerai néanmoins parce qu’il est impossible de faire comprendre l’importance de Jean XXIII, si l’on ignore ce qu’était la vie du catholicisme français dans les années qui précédèrent son pontificat. […] Je n’ai aucun désir de scandaliser. Pourtant, j’ai le sentiment que mes propos laisseront stupéfaits un certain nombre de non croyants et même des catholiques. Mais le fait est patent : de 1948 à 1958, la communauté catholique de France a vécu dans le malaise, oscillant perpétuellement entre le désespoir et la révolte. Cette grande peur n’a pas de nom ; elle ne se compare historiquement ni au stalinisme ni au mac carthysme. Pourtant, les trois phénomènes ont eu quelque chose de commun : ils ont créé dans des communautés d’hommes différentes un climat de peur intellectuelle, où l’on pensait une chose et l’on écrivait l’inverse.

Dans un tel climat, toutes les attitudes sont de façade. Chacun en privé s’affirme contre, et tout le monde publiquement est complice. On se révolte inutilement ou on se soumet lâchement. Voilà ce que les militants catholiques ont connu alors. On n’écrit pas cela sans gêne. La discrétion catholique, l’esprit de famille ont jeté sur tout cela un voile pudique. Mais il faut avoir le courage de dire la vérité au moment où Jean XXIII s’en va. La grande Histoire notera qu’il a commencé le rapprochement des Églises, qu’il a jeté les bases d’un modus vivendi entre l’Église et le communisme, qu’il a, en quatre ans et demi de pontificat, provoqué dans l’Église un phénomène d’adaptation sans précédent. Pour un certain nombre de catholiques, cependant, Jean XXIII sera aussi, j’allais dire d’abord, l’homme qui a tiré un trait sur cette période.

Là comme ailleurs, il faut partir de la Libération. Tout est neuf. Le général de Gaulle, les hommes politiques, le parlement et même l’Église, respirent un parfum de jeunesse. Tout est possible. Pour les catholiques l’expérience de la Résistance a sanctionné leur ralliement à la République. Désormais ils n’ont plus de complexes Georges Bidault (NDLR : résistant et homme politique chrétien démocrate) parle de faire fusiller les évêques qui ont collaboré : propos de fin de banquet, mais qui donnent le ton d’une époque. Dans l’Église, le vent de rénovation souffle à plein. Les dominicains sont une avant garde ; mais les Jésuites de Fourvière aussi. À Lyon est né Témoignage Chrétien, mais aussi une équipe moins connue qui va secouer les idées : jeunesse de l’Église. Les titres des cahiers publiés par cette équipe sont clairs : l’incroyance des croyants, plus tard, Dieu, pour quoi faire ? Les Études, revue sage et mesurée, dirigée par les Jésuites, impriment un article d’un scientifique dont peu de gens connaissent le nom : Teilhard de Chardin. Le cardinal Suhard, archevêque de Paris – dont l’attitude durant l’occupation a suscité pas mal de réserves [interdit de cérémonie de la Victoire à Notre Dame de Paris par de Gaulle le 28 août 1944. ndlr] – publie un document intitulé : Essor ou déclin de l’Église ? la Mission de Paris (le grand public connaîtra l’institution, quelques années plus tard, sous le vocable de prêtres ouvriers) voit le jour. Euphorie, donc. Prise de conscience, autocritique, découverte du marxisme, discussions permanentes avec les militants communistes, découverte par de nombreux théologiens de la psychanalyse. Les portes sont ouvertes : chacun s’y engouffre dans un certain désordre, mais il n’y a pas de renaissance sans désordre apparent. Le coup de semonce, c’est une encyclique : Humani Generis [promulguée, le 15 août 1950, par Pie XII. ndlr]. Un paquet de théologiens – les plus célèbres – sont vigoureusement rappelés à l’ordre. Rome leur fait savoir que leurs œuvres, leurs prises de position devront être soigneusement pesées. De haut en bas, les vis se serrent. Chacun fronce les sourcils et se demande quelle est la signification de cette prise de position du Vatican. Un fait est certain : dans une organisation aussi centralisée que l’Église, un durcissement idéologique provoque toute une série de phénomènes en chaîne. Phénomènes d’accélération, d’une part, et phénomènes de récriminations, de l’autre. Accélération d’abord : au lendemain de la parution de Humani Generis, personne en apparence ne change d’attitude. Mais chacun devient méfiant. Le prêtre ou le laïc qui a une idée hésite à aller la soumettre à son supérieur. Le supérieur propose d’attendre. L’évêque conseille la réserve. Il est mieux placé que quiconque pour mesurer l’importance du phénomène romain. Mais en même temps, il ne sait pas grand chose parce Rome est un mystère pour tout le monde, y compris pour lui.

Quant aux cardinaux, leur situation est la plus délicate. Ils ont couvert le mouvement de rénovation ; ils comprennent que l’offensive du Vatican va laminer leur œuvre. Ils ne pourront pas tout défendre : s’ils veulent sauver quelques chose, il leur faut distinguer entre l’essentiel et l’accessoire, savoir qui ils sacrifieront et qui ils défendront. Vus de l’extérieur, ils paraissent lâches ; pourtant ils se battent.

Maladroitement peut être, mais ils se battent. Après la condamnation des prêtres ouvriers, les trois principaux cardinaux français feront une démarche commune à Rome pour obtenir un compromis. Ils échoueront à peu près complètement. En France l’opinion catholique les accusera de maladresse et de lâcheté. Pourtant, à Rome, dans le climat des années 1950, la venue en délégation de trois cardinaux défendant des prêtres inscrits à la CGT a dû faire l’effet d’une bombe. Qui tremblait le plus de Pie XII ou des cardinaux, lors de l’entrevue qui les réunit ? On ne le saura jamais.

À côté de ce phénomène d’accélération, il y a le phénomène de résistance. À partir de cette date tous les articles parus en France se lisent dans une perspective de résistance ou de soumission à Rome. La vérité n’a plus grand-chose à voir avec ce qui est écrit. […] Rome frappait de tous les côtés, je ne crois pas que personne ait raconté la reprise en main de l’ordre des dominicains. Ceux-ci, on le sait, sont régis par une Constitution qui leur est propre. Ils élisent leur prieur en toute liberté. Un beau jour, Rome suspendit purement et simplement l’application de la Constitution ; l’équipe des Dominicains de l’avenue Latour Maubourg – qui publiait la revue La Vie Intellectuelle -,fut décapitée en quelques heures. Il y eut, je crois, une séance solennelle où pratiquement tous les dominicains présents s’opposèrent aux décisions qui leur étaient imposées. Certains firent remarquer que, dans la mesure où la Constitution de l’Ordre était suspendue, ils s’estimaient libérés des vœux particuliers à l’Ordre sur lesquels ils s’étaient engagés au moment de leur ordination. Il y eut l’exil ; peut-être le mot paraîtra-t-il trop fort. Mais certains théologiens, considérés comme trop bruyants, furent expédiés dans des communautés lointaines. On dira que ce n’est pas si terrible, mais pour un homme d’études la séparation brutale d’avec sa communauté de travail, la perte de sa bibliothèque, la nécessité de se réadapter dans un milieu étranger, constituent, dans le sens fort, l’épreuve de l’exil. Si l’on ajoute à cela le fait que ces hommes exilés écrivaient désormais sans espoir d’être publiés, on comprendra mieux pourquoi j’ai employé le terme de terreur ; le mystère, c’est qu’aucun de ces hommes – à ce niveau du moins – n’ait perdu la tête, c’est qu’ils aient eu la patience d’attendre. Et puis, il y eut ceux qui ne purent subir ce climat. Là, encore, un voile pudique a recouvert de silence l’événement. Tout le monde s’est tu sur le nombre de prêtres ouvriers qui ont purement et simplement rompu avec l’Église : j’ignore le chiffre exact. Je ne crois pas me tromper beaucoup en affirmant qu’il est de 70 ou 80 sur un effectif global de 150. Même chose pour l’équipe de Jeunesse de l’Église dont les principaux animateurs dominicains allaient choisir de disparaître. […] Pourtant leur apport intellectuel avait été important. Si l’attitude de Rome avait été différente, il est probable qu’ils auraient continué à jouer un rôle.

Vu avec dix ans de recul, tout cela n’avait pas grand sens. Il eût été possible de rectifier les erreurs sans ce déferlement d’ordres sans nuances, de décisions non motivées. Pourquoi Rome s’est-elle lancée dans cette aventure disciplinaire qui a cassé un dynamisme, meurtri les caractères, liquidé des vies ? Ce sera l’œuvre des historiens d’essayer de clarifier la signification de cette entreprise finalement ridicule. Ridicule en effet : c’est, si je me souviens bien, au cours des années 1955 – 1956 que la Compagnie de Jésus française fut mise à la question par ce qu’on appelle dans le jargon des jésuites un visiteur. Il s’agissait en l’occurrence d’un jésuite belge qui disposait pour cette tâche de pouvoirs considérables. Il resta près d’un an et demi en France, s’installant quelques mois dans chacune des maisons de la Compagnie. Il termina son périple par Fourvière, ce centre discret de la résistance idéologique où il demeura près de six mois. Il recevait pendant des heures individuellement chacun des pères et se faisait expliquer la situation. Toute l’activité de la Compagnie était suspendue à ses décisions.

Contrairement à l’opinion répandue, les jésuites ressemblent aussi peu à des cadavres que possible. Ils obéissent toujours, mais ils discutent longtemps. Ils ont une technique de la résistance polie qui constitue un modèle pour tout homme en situation de désaccord intellectuel avec son supérieur. À l’époque, le supérieur de Fourvière était le révérend père Sommet, grand, maigre, franc comme l’or, compagnon de déportation d’Edmond Michelet à Dachau. On imagine mal les conversations entre les deux hommes. On imagine mal le ton de la discussion entre le révérend père De Lubac et le visiteur belge. Que pouvait-il leur expliquer qu’ils n’aient déjà compris ? Comment pouvaient-ils intellectuellement justifier l’attitude de Rome ? Tout cela se passait dans le silence. L’affaire des prêtres ouvriers était déjà loin ; le grand public, un moment scandalisé, avait fait son deuil de l’Église comme puissance de rénovation. Les journaux – mis à part Le Monde remarquablement renseigné – n’accordaient plus une ligne à tout cela. Pourtant, la discussion continuait serrée. Les jésuites alors étaient non seulement en opposition avec Rome, mais aussi avec les évêques français.

Quand il leur apparaissait qu’une position devenait indéfendable, ils l’abandonnaient purement et simplement en refusant tout compromis.

La liquidation de l’Action Catholique de la Jeunesse Française (ACJF), qui avait été leur œuvre, s’opéra d’un seul coup avec un certain fracas. Le président en titre – un laïc – donna lecture aux responsables de tous les mouvements d’un texte clair et net dans lequel il se bornait à prendre acte des désaccords existants et liquidait sans phrase une association dont les responsables s’étaient appelés autrefois Georges Bidault, André Colin, Maurice René Simonet… Pourquoi cela ? En fond de tableau, la peur, la peur du communisme. Durant les dernières années de sa vie, Pie XII a été hanté par la vision de la chute de Rome devant les barbares. Le communisme allait engloutir l’Europe. Il fallait éliminer tous les hommes suspects de complicité à son endroit. C’est très exactement le fondement psychologique sur lequel est né le maccarthysme. Un certain nombre de témoignages permettent de penser que Pie XII voyait le Vatican envahi par les militants de Palmiro Togliatti [alors secrétaire général du Parti communiste italien. ndlr] ; il s’apprêtait au martyre. Deuxième raison : la force de l’intégrisme en France. Tout livre, tout article d’un catholique français non intégriste était immédiatement envoyé à Rome avec commentaire à l’appui, coupures systématiques des phrases, attaques personnelles. Il y eut à cette époque des monceaux de dénonciations dans lesquelles tout se mêlait : les soupçons d’hérésie et le scandale des attitudes prises vis à-vis de la guerre d’Algérie. Je ne suis pas très sûr qu’à certains moments, après le départ de Vladimir D’Ormesson, dont l’attitude fut parfaite, l’ambassade de France au Vatican ne se fit pas l’écho de ces assauts. Là encore, il ne sera pas commode d’y voir clair. En tout cas le réseau intégriste était puissant et il débouchait directement à Rome sur le Saint Office et le cardinal Ottaviani.

Troisième raison : la faiblesse intellectuelle de l’épiscopat français. Non pas qu’il ait manqué de bonne volonté. Il en avait au contraire à revendre. C’est la volonté tout court qui lui faisait défaut. Il se battait sans ordre, mesurant mal la stratégie de ses adversaires et la fidélité profonde des hommes qu’il abandonnait les uns après les autres. Désireux de recouvrer son confort, dépassé par l’importance du mouvement de réformes qui secouait les catholiques français, incapable d’en expliquer la valeur et la sérénité à des Romains affolés par la progression des voix communistes dans la ville de Rome elle-même, il ne prenait pas de mesures à temps, et se bornait à essayer d’adoucir les décisions brutales qui dégringolaient à travers les Alpes. Un jour, ce remue ménage prit fin. Aussi soudainement qu’il avait commencé. Jean XXIII avait été nommé Pape. Mais ce soudainement à lui tout seul est un mystère. Car la peur des cardinaux romains continuait, les dénonciations tombaient comme par le passé. Ce soudainement veut dire que cet homme peu connu réussit en quelques mois à casser la mécanique, à faire taire les dénonciateurs, à imposer à Rome la paix à la France. Cette seule décision dut exiger de lui une volonté de fer.

J’étais à Rome le jour de la première séance de travail du Concile. Le jour très exactement où le cardinal Liénart bloqua toute l’orientation préparée par les bureaux romains en demandant qu’aucune décision ne soit prise immédiatement, qu’on laisse aux évêques réunis le temps de se connaître. Ces propos, dit-on, furent salués d’un roulement d’applaudissements qui ne laissait place à aucun débat. On dit que le cardinal Ottaviani voulut prendre la parole, mais que devant l’importance et la soudaineté des applaudissements il comprit que les jeux étaient faits.

Quelques minutes plus tard Jean XXIII recevait les journalistes dans la chapelle Sixtine. L’homme qui apparut alors était heureux ; ses yeux pétillaient lorsqu’il nous demanda la permission de s’adresser à nous en français. Nous savions tous ce qui venait de se passer à quelques centaines de mètres de là. Manifestement, il approuvait la position du cardinal Liénart. Ce non était le sien.

Pendant qu’il parlait, une étrange question me vint à l’esprit. En 1953, Jean XXIII n’était que le cardinal Roncalli. Il était nonce à Paris. Il avait assisté, aux premières loges, à la naissance du conflit entre Rome et la France. Il avait quitté son poste quelques semaines avant la condamnation des prêtres ouvriers, confiant à des intimes qu’il préférait ne pas assister à la phase cruciale de cette liquidation. Et je me demandais si l’homme qui nous parlait alors et qui venait de défoncer la muraille de la citadelle du ghetto catholique, n’agissait pas ainsi pour racheter mystérieusement l’attitude du nonce qui n’avait pas voulu se battre. Et en ce cas, le sacrifice des prêtres ouvriers trouvait sa conclusion logique dans l’ouverture du Concile. Car il faut bien que les graines meurent.

Voilà ce que fut, pour quelques catholiques français, l’homme qui s’en va aujourd’hui : celui qui nous a délivrés de la peur.

Georges Suffert. L’Express du 6 juin 1963

L’Église est une barque qui avance à coup de gaffes

Anonyme

15 06 au 14 07 1963

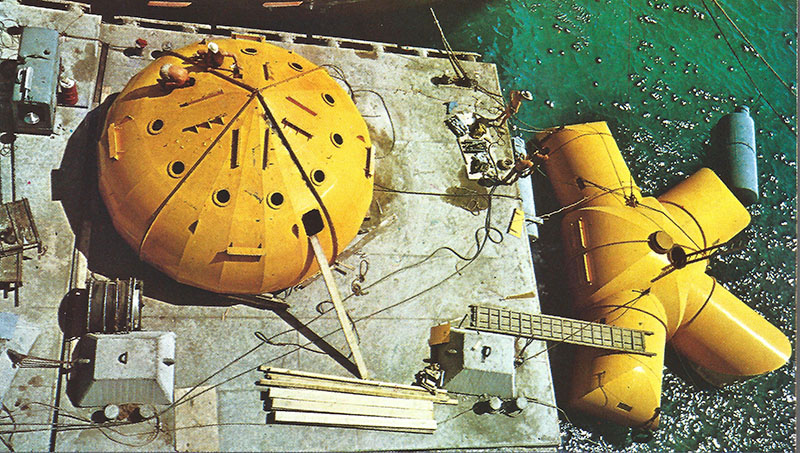

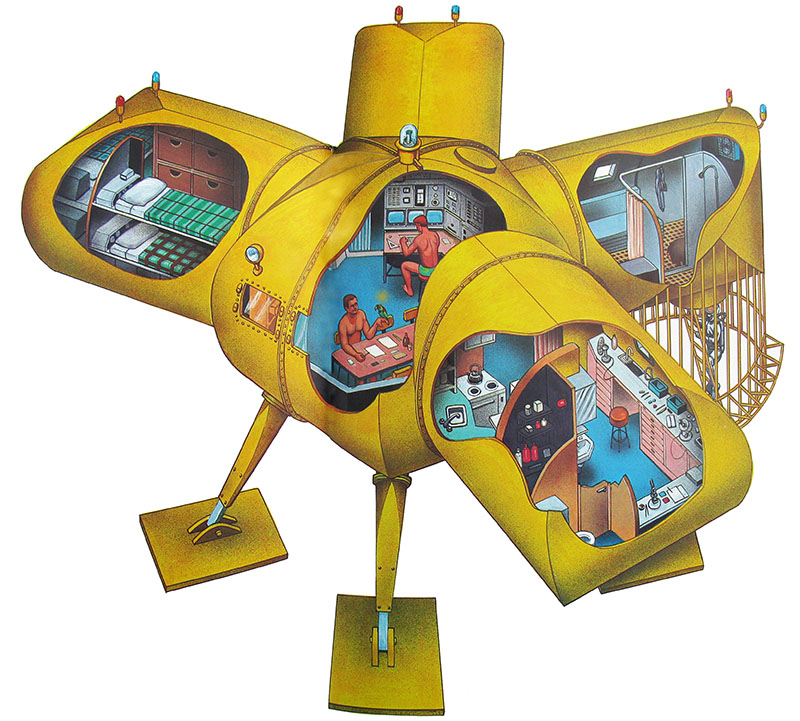

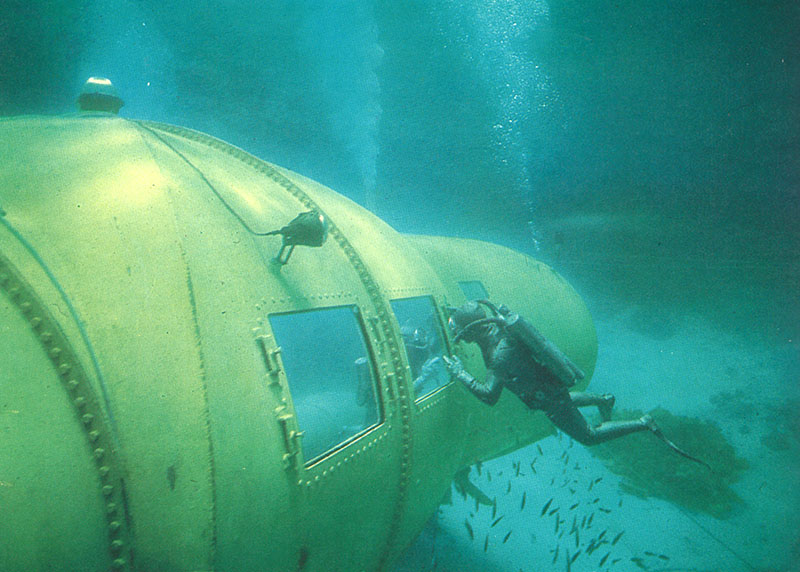

Claude Wesly est chef plongeur pour Précontinent II, seconde expérimentation de vie en pleine eau, du commandant Cousteau en Mer Rouge à Shab Rumi (récif de corail affleurant la surface, situé à 27 milles au Nord Nord Est de Port Soudan), permettant de faire vivre ainsi à saturation huit océanautes. L’immersion des plongeurs dure 30 jours avec des sorties quotidiennes pendant 5 heures et des incursions de travail jusqu’à – 60 mètres. Les deux océanautes profonds allant vivre pendant une semaine, du 4 au 12 juillet 1963, dans la petite maison à – 26 mètres avec un mélange respiratoire enrichi à l’hélium sont Canoé Kientzy et André Portelatine. Ils effectuent également des sorties journalières avec des pointes jusqu’à – 110 mètres.

Le tournage cinématographique de l’expérience donnera lieu à la sortie en 1964 du film long métrage Le Monde sans Soleil. Claude (avec le perroquet) est l’un des personnages principaux du film. Le succès est mondial : Le Monde sans Soleil va obtenir cette année-là un Oscar à Hollywood.

Précontinent II

Précontinent II

Précontinent II. À droite le hangar pour la soucoupe SP 350 Denise.

la maison profonde

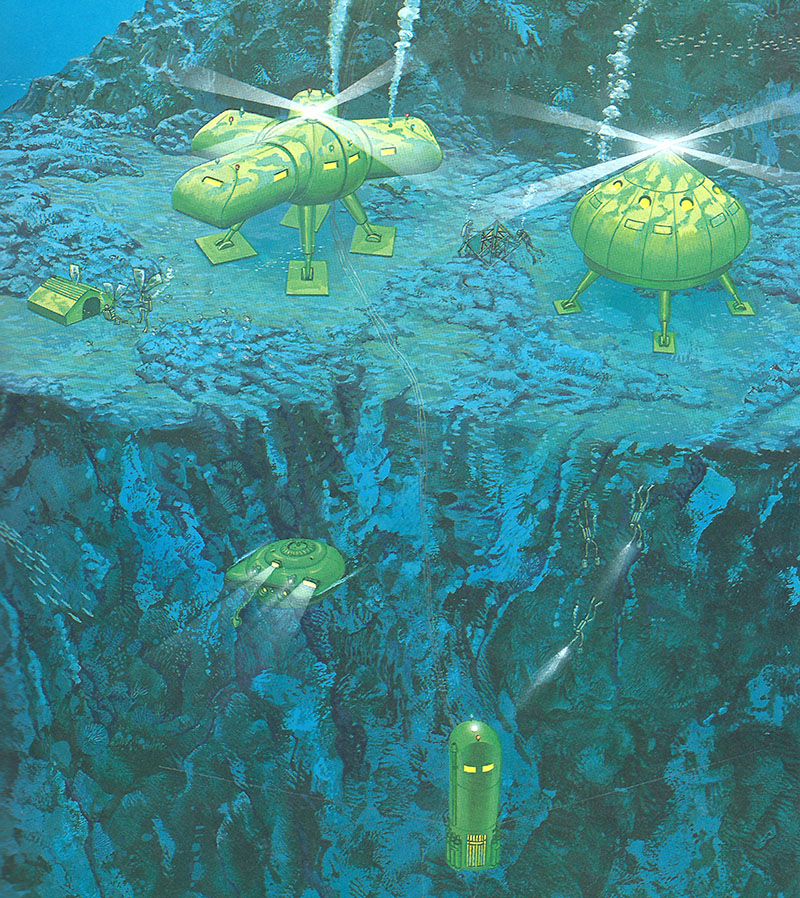

Précontinent 2 : schéma de l’ensemble des structures immergées

18 07 1963

Toute grève devra être annoncée par un préavis de 5 jours.

été 1963

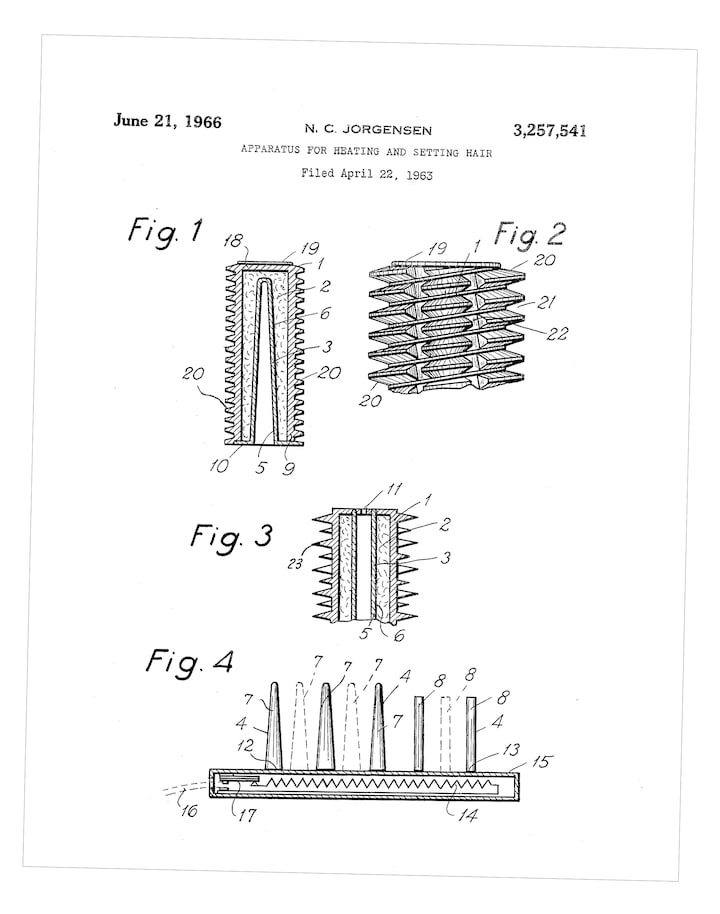

Au Danemark, à Kalundborg, Birthe Windfeld, une agricultrice soucieuse de se faire une beauté pour la confirmation de son fils demande un rendez-vous pour une mise en plis dans un salon de coiffure : à l’annonce du prix, elle fait poliment demi tour. Arne Bybjerg Pedersen 1928 – 2022, est témoin de la scène ; dès son plus jeune âge, il avait cherché à quitter la ferme de l’ouest de la Zélande, en ayant marre de subir la pauvreté sous l’autorité d’un père plutôt brut de décoffrage. Il bourlingue pas mal, travaille plusieurs années dans une plantation d’huile végétale en Malaisie et en revient avec un bon magot qui lui permet d’ouvrir un magasin de radio télévision à Kalundborg. La scène du salon de coiffure le marque et il tombe sur l’annonce d’un coiffeur de Copenhague qui cherche de l’argent pour développer un bigoudi chauffé électriquement pour boucler les cheveux des femmes : le processus était censée remplacer la galère par laquelle passaient de nombreuses femmes pour être à la mode du temps : il se met en tête d’inventer des Curlers – bigoudi, ou papillotes électriques – à la portés de presque toutes les bourses féminines : une mise en plis en 10 minutes à la maison, contre deux heures chez le coiffeur : y’a pas photo. Il fonde pour ce faire sa société Carmen curlers : les premiers essais se font avec le coiffeur de Copenhague et plus tard avec l’ingénieur Niels Christian Jørgensen : les premiers sont catastrophiques, cuir chevelu brûlé, fuites etc … La présentation à un salon spécialisé vire à la déroute ! Mais le succès finit par arriver, national d’abord, puis mondial : il n’y a pas que les Danoises qui ont des cheveux ! À son apogée Carmen Curlers emploiera 3 500 personnes ! C’est la fortune, qui ne le perturbe pas vraiment : il garde son originalité, recrutant ses employés sur la base de leurs signes du zodiaque ; on chante tous les matins et, pour plusieurs centaines d’employés les vacances dans le sud sont gratuites. Les fêtes ne sont pas réservées au vacances : il y en a toute l’année.

La majorité des revenus de l’entreprise provenait d’un seul client, le géant américain Clairol, qui vendait les bigoudis danois dans plusieurs milliers de magasins aux États Unis ; la dépendance à l’égard de Clairol a rendu Carmen vulnérable : Arne Bybjerg choisira en 1969 de vendre l’entreprise à Clairol pour un montant avoisinant 20 millions $.

L’usine de Kalundborg continuera à produire pendant de nombreuses années et, après la vente aux Américains, essaiera de poursuivre l’esprit de Bybjerg, même s’il ne faisait plus partie de la direction. Mais la baisse des ventes – en partie à cause de l’évolution de la mode – a contribué à ce que les nouveaux propriétaires licencient continuellement de plus en plus de dames bleues de Carmen Curler. La production sera finalement déplacée en Asie et l’usine de Kalundborg fermera en 1990.

8 08 1963

À bord du train postal Glasgow Londres, des très malins se livrent au holdup du siècle : 2 631 784 Livres Sterling (30,5 millions F : 4.650 000 €). Il s’agissait en fait de pères tranquilles qui avaient magistralement préparé leur affaire et s’étaient par la suite fait piéger comme des enfants de chœur : 11 hommes furent arrêtés, de 63 à 68 et le tiers du butin retrouvé ; le moins futé des 12 se fera prendre plus tard, avec théoriquement comme capital de départ les 2/3 du butin.

Le convoi, qui quitte la gare de Glasgow en Écosse, dans la soirée du 7 août, est très légèrement gardé, afin de ne pas attirer l’attention. Pas de système sécurité dans les wagons ni de radio à bord. Du gâteau pour les malfaiteurs qui, après avoir trafiqué les rails, immobilisent le train en pleine campagne puis décrochent la locomotive et les deux premiers wagons – l’argent se trouve dans le deuxième. Un retraité des chemins de fer, membre de la bande, conduit alors l’ensemble jusqu’à un pont sous lequel les voitures ont été cachées. Les bandits, une fois les gardes copieusement matraqués, s’enfuient en emportant 128 sacs de billets. La police finit par localiser la ferme où ils se sont regroupés. Les empreintes relevées sur un jeu de Monopoly permettront de coincer tout le monde, sauf de chef, enfui au Canada.

Ça m’intéresse Septembre 2025

La prison de Wandsworth sera le théâtre d’une des évasions les plus fameuses du pays, celle de Ronnie Biggs, en 1965, l’un des douze pères tranquilles. Après s’être fait la belle avec une échelle en corde, il vivra 36 ans à l’étranger, notamment en Australie et au Brésil, avant d’être arrêté en 2001 à son retour de son plein gré au Royaume Uni. Libéré pour raisons médicales en 2009, il est mort en 2013 à 84 ans.

28 08 1963

À Washington, on célèbre le centenaire de l’abolition de l’esclavage : 350 000 personnes ont envahi le Mall, et écoutent Martin Luther King, sur les marches du Lincoln Memorial : l’homme n’est pas seul : Harry Belafonte a mobilisé le Tout Hollywood, Kennedy défie le Congrès sur un projet de loi égalitaire. Le discours de Martin Luther King est d’une éloquente clarté politique… quand Mahalia Jackson le pousse du coude : Parle-leur de ton rêve. Et c’est I have a dream, puissant et beau comme le sermon sur la montagne.

… Je fais le rêve qu’un jour cette nation va se lever et se conformer au véritable sens de sa croyance :

Nous tenons cette vérité comme allant de soi, que tous les hommes naissent égaux

Je fais le rêve qu’un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les filles des anciens propriétaires d’esclaves seront en mesure de s’asseoir ensemble à la table de la fraternité.

Je fais le rêve qu’un jour, même l’État du Mississippi, un désert étouffant d’injustice et d’oppression, se transformera en une oasis de liberté et de justice.

Je fais le rêve que mes quatre enfants, un jour, vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau mais sur la valeur de leur personnalité.

Je fais un rêve aujourd’hui.

Je fais le rêve qu’un jour l’État d’Alabama, où les lèvres du gouverneur ne s’ouvrent que pour prononcer des paroles de refus et d’interdiction, se transformera en un lieu où les petits garçons et les petites filles noirs prendront la main des petites filles et des petits garçons blancs pour marcher ensemble comme frères et sœurs.

Je fais un rêve aujourd’hui.

Je fais le rêve qu’un jour, chaque vallée sera rehaussée, chaque colline et montagne nivelée, que les lieux accidentés seront aplanis et les lieux tortueux redressés, que la gloire du Seigneur se révélera en pleine lumière et que toute chair l’exaltera.

Voilà notre espoir. C’est cette fois qui m’accompagnera pendant mon voyage dans le Sud. Grâce à cette foi, nous saurons tailler dans la montagne du désespoir la pierre de l’espoir. Grâce à cette foi, nous serons en mesure de transformer les querelles discordantes qui déchirent notre nation en une magnifique symphonie de fraternité.

Grâce à cette foi, nous parviendrons à travailler ensemble, à prier ensemble, à lutter ensemble, à prendre ensemble fait et cause pour la liberté, sans oublier qu’un jour, nous serons libres.

Quand viendra ce jour, tous les enfants de Dieu pourront entonner ce chant en lui donnant un sens nouveau : Mon pays, c’est toi, douce terre de liberté, que je chante. Terre où mes pères sont morts, terre de fierté pour les pèlerins, terre où la liberté résonne au-dessus de tes montagnes.

Tout cela doit se réaliser si l’Amérique veut devenir une grande nation. Que la liberté retentisse sur les hauteurs du New Hampshire. Qu’elle retentisse sur les puissantes montagnes de New York. Qu’elle retentisse sur les monts Alleheny de Pennsylvanie ! Que la liberté retentisse depuis les Rocheuses enneigées du Colorado ! Qu’elle retentisse depuis les pics de Californie ! Mais aussi, qu’elle résonne depuis les Stone Mountains de la Géorgie ! Que la liberté retentisse depuis la Lookout Mountain du Tennessee ! Que la liberté retentisse sur chaque colline et chaque taupinière du Mississippi. Sur chaque montagne, que la liberté retentisse !

En faisant ainsi résonner la liberté depuis chaque village et chaque hameau, chaque État et chaque ville, nous nous rapprochons du jour où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, protestants et catholiques, se prendront la main pour chanter les paroles de ce vieux gospel :

Enfin libres ! Enfin libres ! Merci, Dieu tout-puissant, nous sommes enfin libres !

Joan Baez est là aussi et entonne We shall overcome, repris par les 350 000 présents : ça déménage, autant dans les cœurs que dans les corps…

We shall overcome est une adaptation de I’ll overcome someday, composée en 1901 par Charles Albert Tindley, diacre et docteur en théologie, méthodiste, fils d’un esclave et d’une mère libre, donc libre lui-même :

This world is one great battlefield

With forces all arrayed,

If in my heart I do not yield

I’ll overcome some day.

I’ll overcome some day,

I’ll overcome some day,

If in my heart I do not yield,

I’ll overcome some day.

Both seen and unseen powers join

To drive my soul astray,

But with His Word a sword of mine,

I’ll overcome some day.

I’ll overcome / ome day,

I’ll overcome some day,

But with His Word a sword of mine,

I’ll overcome some day.

A thousand snares are set for me,

And mountains in my way,

If Jesus will my leader be,

I’ll overcome some day.

I’ll overcome some day,

I’ll overcome some day,

If Jesus will my leader be,

I’ll overcome some day.

I fail so often when I try, My Savior to obey;

It pains my heart and then I cry,

Lord, make me strong some day.

Lord, make me strong some day,

Lord, make me strong some day;

It pains my heart and then I cry,

Lord, make me strong some day.

My mind is not to do the wrong,

But walk the narrow way;

I’m praying as I journey on,

To overcome some day.To overcome some day,

To overcome some day;

I’m praying as I journey on,

To overcome some day.

Though many a time no signs appear,

Of answer when I pray;

My Jesus says I need not fear,

He’ll make it plain some day.

I’ll be like Him some day,

I’ll be like Him some day;

My Jesus says I need not fear,

He’ll make it plain some day.

*****

We will overcome sera publié en 1947 dans le People Songs Music, et deviendra en 1963 We shall overcome, l’hymne du Mouvement des droits civiques :

| We shall overcome, | Nous vaincrons, | |

| We shall overcome, | Nous vaincrons | |

| We shall overcome, some day. | Nous vaincrons, un jour | |

| Oh oh, deep in my heart, | Oh oh au fond de mon cœur | |

| I do believe | Je crois | |

| We shall overcome, some day. | Que nous vaincrons, un jour | |

| We’ll shall be alright | Nous irons bien | |

| We’ll shall be alright | Nous irons bien, un jour | |

| We shall overcome, | Nous vaincrons | |

| We shall overcome, | Nous vaincrons | |

| We shall overcome, some day. | Nous vaincrons, un jour | |

| We shall live in peace, | Nous allons vivre en paix, | |

| We shall live in peace, | Nous allons vivre en paix, | |

| We shall live in peace, some day. | Nous allons vivre en paix, un jour | |

| Oh oh, deep in my heart, | Oh oh au fond de mon cœur | |

| I do believe | Je crois | |

| We shall overcome, some day. | Que nous vaincrons, un jour | |

| We are not afraid, | Nous n’avons pas peur, | |

| We are not afraid, | Nous n’avons pas peur, | |

| We are not afraid, today | Nous n’avons pas peur, aujourd’hui | |

| Oh oh, deep in my heart, | Oh oh au fond de mon cœur | |

| I do believe | Je crois | |

| And we shall overcome, someday | Et nous vaincrons un jour | |

| We shall overcome, | Nous vaincrons | |

| We shall overcome, | Nous vaincrons | |

| We shall overcome, some day. | Nous vaincrons, un jour | |

| Oh oh, deep in my heart, | Oh oh au fond de mon cœur | |

| I do believe | Je crois | |

| And we shall overcome, someday | Et nous vaincrons un jour |

Parmi toutes ces personnalités, Joséphine Baker, seule femme à prendre la parole :

Joséphine Baker, en uniforme d’officier de la France Libre, avec le grade de sous-lieutenant

Mes amis, ma famille, vous savez que longue a été ma vie et long le chemin parcouru. Et vous devez savoir à présent que ce que j’ai fait, je l’ai fait au départ pour moi. Et puis, plus tard, quand ces choses me sont arrivées peu à peu, je me suis demandé si elles vous arrivaient aussi, et j’ai compris que oui, c’était le cas. Et je savais que vous n’aviez pas les moyens de vous défendre, tout comme moi.

Comme je persistais à faire ce que je faisais, et à dire ce que je disais, ils se sont mis à m’agresser. Pas avec des battes de baseball, non – même si j’ai vu cela de mes propres yeux – mais ils m’ont battue avec leur plume, avec leurs écrits. Et des amis aussi, ce qui est encore pire.

Quand j’étais enfant, ils ont mis le feu à ma maison pour me faire partir, j’ai pris peur et je me suis enfuie. Très loin. Pour un lieu appelé la France. Beaucoup parmi vous y sont allés, d’autres, nombreux, ne l’ont pas fait. Mais je dois vous dire, Mesdames et Messieurs, que dans ce pays, je n’ai pas connu la peur. Cet endroit était comme un conte de fées.

Je n’ai pas besoin de vous parler de toutes les choses merveilleuses que j’y ai vécues. Je sais bien, les enfants, que vous ne savez pas qui est Joséphine Baker, mais demandez à vos grands-parents, ils vous le diront. Vous savez ce qu’ils diront : c’était le diable. Vous savez quoi ? Ils ont raison. Je l’étais. Je l’étais dans d’autres pays, et aux États-Unis aussi.

Je dois vous dire, quand j’étais jeune à Paris, il m’est arrivé des choses étranges. Qui ne m’étaient jamais arrivées avant. Quand j’ai quitté Saint Louis, c’était il y a longtemps, le contrôleur m’a fait monter dans la dernière voiture. Vous savez tous ce que cela signifie.

Mais quand je me suis sauvée, oui, pour un autre pays, je n’ai pas connu cela. Je pouvais entrer dans tous les restaurants que je voulais, je pouvais boire de l’eau où je voulais, je n’avais pas à utiliser des toilettes réservées aux gens de couleur. Je peux vous dire, qu’est-ce que c’était bien ! Je m’y suis habituée, avec bonheur, et je n’avais plus peur que quelqu’un me dise en hurlant : Toi la négresse, à la fin de la queue ! Vous savez, j’ai très rarement utilisé ce mot. Mais vous savez aussi qu’on me l’a dit très souvent.

Donc, tout là-bas, j’étais heureuse, et parce que j’étais heureuse, j’ai rencontré le succès, ça aussi, vous le savez.

Longtemps après, je suis venue en Amérique pour participer à un grand spectacle pour M. Ziegfield, hé bien, Joséphine, elle était heureuse. Vous le savez. Je voulais parler de moi à tous les habitants de mon pays. Je voulais dire à tout le monde que j’avais réussi, c’est normal, vous en conviendrez.

Mais sur ce magnifique paquebot, j’ai fait une mauvaise expérience. Une star très célèbre devait être assise à table avec moi et au dernier moment, j’ai découvert qu’elle ne souhaitait pas manger aux côtés d’une femme noire.

Inutile que je vous donne son nom, ce n’est pas important, et elle est morte de toute façon.

Et beaucoup plus tard, quand je suis allée à New York, on m’a porté d’autres coups encore, quand je ne pouvais pas prendre de chambre dans des hôtels chics parce que j’étais de couleur, ou manger dans certains restaurants. Et quand je suis allée à Atlanta, ce fut atroce. Et je me suis dit : Mon Dieu, je suis Joséphine, et s’ils me font ça à moi, que font-ils aux autres personnes, ici en Amérique ?

Vous savez mes amis que je ne mens pas quand je dis qu’on m’a reçue dans des palais royaux et des résidences de chefs d’État. Et mieux encore. Mais en Amérique, je ne pouvais pas entrer dans un hôtel et demander un café. Cela me rendait folle. Et quand je le suis, vous savez que je n’hésite pas à l’ouvrir. Alors, faites gaffe, quand Joséphine l’ouvre, on l’entend à l’autre bout du monde.

J’ai donc dit ce que j’avais à dire, en hurlant, vous le savez, et quand j’ai exigé ce à quoi j’avais droit, comme tout le monde, on me l’a encore refusé.

Alors, ils se sont dit qu’ils pouvaient me salir. Et la meilleure façon de le faire, c’était de m’appeler une communiste. Vous savez bien ce que ça voulait dire. Ce mot là, on le redoutait à cette époque-là. Vous devez savoir que j’ai été harcelée par les agences gouvernementales en Amérique, et il n’y a jamais eu le début d’une preuve que j’étais communiste. Ils étaient fous de rage. Ils étaient fous de rage parce que je disais la vérité. Et la vérité, c’était que je désirais seulement un café. Mais je voulais ce café là où j’avais choisi de le boire. J’avais de quoi le payer, alors pourquoi me l’interdisait-on là où je voulais le commander ?

Mes amis, mes frères, mes sœurs, c’était comme ça. Et quand j’ai hurlé assez fort, ils ont entrouvert la porte, et nous avons tous commencé à nous faufiler. Pas seulement les personnes de couleur, mais les autres aussi. Les autres minorités, les Orientaux, les Mexicains, les Indiens, ici aux États Unis et en Inde.

Je ne suis pas ici devant vous tous aujourd’hui pour m’attribuer le mérite de ce qui se passe maintenant. Je ne le ferais pas. Mais je tiens à vous dire comment vous pouvez faire la même chose que moi. Je sais qu’on vous entendra si vous criez fort. Et on vous entendra maintenant.

Mais vous les jeunes, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous avez déjà entendu ce refrain de la bouche de vos parents, je sais, comme moi de la bouche de ma mère. Je n’ai pas suivi son conseil. Je l’ai fait à ma manière. Vous devez vous instruire. Vous devez aller à l’école, et vous devez apprendre à vous protéger. Et vous devez apprendre à vous protéger par la plume, pas avec une arme à feu. Alors, vous pouvez leur répondre, et je dois vous dire, mes amis – sans vouloir être vieux jeu – que la plume est vraiment plus puissante que l’épée.

À présent, mes amis, je ne suis plus jeune. Ma vie est derrière moi. Le feu brûle faiblement à l’intérieur de moi. Avant qu’il ne s’éteigne tout à fait, je veux que vous preniez ce qui reste pour allumer le feu en vous. Pour que vous puissiez continuer et faire ce que j’ai fait. Quand ma flamme aura disparu, et que j’irai là où nous devons tous aller un jour, je serai heureuse.

Vous savez que j’ai toujours pris le chemin le plus ardu. Je n’ai pas choisi le plus facile. Avec les années, connaissant ma force et ma puissance, j’ai pris ce chemin ardu et j’ai essayé de le transformer. Je voulais le rendre plus facile pour vous. Je voulais que vous puissiez avoir tout ce que j’ai eu. Mais je ne veux pas que vous soyez obligés de fuir pour l’obtenir. Vous les pères, les mères, même s’il est à présent trop tard pour vous, pensez à vos enfants. Faites qu’ils soient en sécurité ici pour ne pas avoir à fuir. Car je veux pour vous et pour vos enfants ce que moi, j’ai eu.

Mesdames et Messieurs, on vient de me remettre un petit message, comme on dit. C’est une invitation de la part du Président des États Unis pour que je le rencontre chez lui, à la Maison Blanche.

Je suis très honorée. Mais je dois vous dire que ce n’est pas à une femme de couleur – une Noire, comme vous le dites ici en Amérique – mais à une femme. Et c’est à Joséphine Baker.

C’est un grand honneur pour moi ! Je veux que vous tous les enfants, vous ayez un jour cet honneur. Et nous savons que ce moment, ce n’est pas un de ces jours, ce moment, c’est maintenant.

Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Et qu’il vous bénisse toujours longtemps après mon départ.

Traduction de Marie Reine Bernard

Le Civil Rights Act sera voté en 1964, et le Voting Right Act, en 1965.

3 09 1963

Hommage est rendu à George Braque, mort le 31 août, par André Malraux, devant la porte de la Cour carrée du Louvre.

L’histoire de la peinture, qui trouve dans l’œuvre de George Braque un accomplissement magistral a été une histoire de dédains, de misère et de désespoir. Et jusque par sa mort, Braque semble assurer la revanche des pauvres obsèques de Modigliani, du sinistre enterrement de van Gogh …[…] Il est bon de dire qu’il y a une part de l’honneur de la France qui s’appelle Braque, parce que l’honneur d’un pays est aussi fait de ce qu’il donne au monde.

[…] Notre admiration ne tient pas seulement à ce génie pacifié que connaissent tant de maîtres à l’approche de la nuit, elle tient aussi au lien de ce génie avec la révélation picturale la plus importante du siècle, au rôle décisif joué par Braque dans la destruction de l’imitation des objets et des spectacles [dont] le caractère le plus pénétrant de son art est […] de joindre à une liberté éclatante et proclamée une domination des moyens de cette liberté.

[…] Les tableaux de George révèlent avec une puissance contagieuse, la liberté de la peinture. […] Enfin, ces tableaux expriment la France.

[…] Que l’on dise aux marins et aux cultivateurs de Varangeville, qui aimaient George Braque, évidemment sans comprendre son art [sic] : hier quand il était devant le palais des rois et le premier musée du monde, il y avait dans la nuit pluvieuse une voix indistincte qui disait merci, et une main très simple, une main usée de paysanne, qui était la voix de la France et qui se levait une dernière fois dans la nuit pour caresser doucement ses cheveux blancs.

André Malraux

Un roulement de tambours relaya le son des cloches qui jadis, sonnaient pour les rois.

16 09 1963

La Grande Bretagne accorde son indépendance à Singapour, qui rejoint la nouvelle Fédération de Malaysia.

20 09 1963

À la tribune de l’ONU, Kennedy suggère un programme soviéto-américain de conquête de la lune : Pourquoi le premier vol sur la lune donnerait-il lieu à une compétition internationale ? Pourquoi les États Unis et l’Union Soviétique, dans la préparation à de telles expéditions, ne partageraient ils pas les recherches, les constructions et les coûts ? Khrouchtchev restera de marbre devant cette main tendue

9 10 1963

Le barrage de Vajont – une rivière affluent de la rive gauche du Piave [fleuve italien qui prend sa source au nord-est de Venise et coule en Vénétie] – a été construit de 1956 à 1960 à 100 km au nord de Venise à 722 m d’altitude, à proximité du Mont Toc – 1 921 m d’altitude – pour approvisionner avec ses 150 millions de m³ de retenue la centrale électrique de Soverzene située à une dizaine de km au sud de Longarone, dans la vallée du Piave. Des glissements de terrain ont déjà eu lieu entre 930 m et 1 360 m d’altitude, laissant à découvert une importante crevasse. Le 4 novembre 1960 s’est produit à proximité du barrage un glissement de 700 000 m³. On se contente de limiter la cote du barrage à 700 m, pensant la mesure suffisante ; la veille, une évacuation partielle de la population est ordonnée ; et, ce 9 octobre à 22 h 39′ ce sont 260 millions de m³ de roche, de boue qui glissent dans le lac, provoquant trois vagues géante qui tuent 1 900 personnes. Le procès qui suivra mettra en évidence la faiblesse des mesures de sécurité : les responsables avaient été bien prévenus par les nombreux signaux d’alerte, à telle enseigne qu’entre février et octobre 1961, avait été construite une galerie de dérivation de 1 800 m de long et de 4,5 m de diamètre pour garantir la circulation de l’eau du Vajont en cas d’effondrement de la montagne. Mario Pancini, responsable des travaux, sera le seul à reconnaître la responsabilité des cadres de la SADE, le constructeur : Le problème des techniciens, c’est qu’ils font trop confiance à la technique. Un petit doute leur ferait du bien. Un doute philosophique. Un doute moral. Un des responsables mourra avant le procès, un autre se suicidera la veille de l’ouverture. Il ne restera pour finir que très peu de monde à condamner. Plus de 400 corps ne seront jamais retrouvés. Une des plus meurtrières catastrophes de barrage ; quatre ans plus tôt la rupture du barrage de Malpasset à Fréjus avait fait 423 morts.

Écoute, c’est le Vajont qui creuse sa route. L’aube point, l’homme flaire le brouillard comme un loup, mâchonne un cigare, fouille le silence de sa vallée. Il porte un bandama et un débardeur noir, ses cheveux et sa barbe sont gris fer. C’est Mauro Corona, né en 1950, l’homme qui parle avec les arbres. Alpiniste et conteur, sculpteur sur bois, survivant rebelle de la vague meurtrière du 9 octobre 1963. Tu l’entends ? Il se penche par-dessus la balustrade, devant son atelier, il cherche quelque chose dans l’obscurité, sous le village, au-delà de la chiesa delle Anime (l’église des Âmes). C’est un murmure qui arrive du plus profond du bois. La voix du Vajont, le cours d’eau qui a emporté deux mille personnes avec la force de deux bombes atomiques. À présent, il se réduit à un ruisselet, il susurre parmi les graviers.

Octobre 2003, nous descendons en direction du lac qui n’existe pas, nous sommes deux scaphandriers dans les profondeurs du temps. Mauro, qui d’habitude est aussi vif qu’une belette, bouge aujourd’hui au ralenti, il flotte dans la brume. Erto le Vieux constitue la limite du monde d’hier. Ici, le temps s’est arrêté. Tout le reste est plus vieux de quarante ans. Miraculé de la vague passée un tout petit peu plus à l’est, le village est aujourd’hui intact et désert, un monument à la montagne qui existait. C’est là qu’habitent les derniers des Mohicans, ceux qui refusent le béton du village nouveau, avec ses éclairages de stade, sa grande route goudronnée, son église qui ressemble à un vaisseau spatial.

Les silences, ce qui inquiète, ce sont les silences. Plus d’appels, plus de pas sur le pavé, de cliquetis de vaisselle tombant des fenêtres, de crépitement de cheminées, de coup de rabot du menuisier. Rien que les pas dans le néant, le tic tac du temps qui mène à l’hiver. Avec, au fond, la certitude obscure que ce n’est par la catastrophe du Vajont qui a balayé ce monde, mais autre chose. On utilise la catastrophe comme alibi, on se soustrait à la responsabilité collective d’un abandon, un peu comme le tremblement de terre dans un Frioul qui s’est renié lui même dans la reconstruction.

Au cimetière, les vieilles parlent à voix haute avec les morts. Elles leur demandent quel temps il va faire, et même quel est le juste prix pour vendre les poules. Mauro, lui aussi, s’adonne à la chasse aux fantômes. Il entend des rires d’enfant disparus, le crépitement de feux éteints, le glouglou d’éviers abandonnés, les coups infatigables du forgeron Giustin, qui reviennent tous les matins, ou bien le murmure du conte de la Vecia de Or, la vieille qui adresse ses prières à une madone au visage d’homme. Qu’elles sont nombreuses, les voix du silence. Nous en avons perdu le compte, dans notre monde plein de bruits. Au fond du village, deux latrines abandonnées, au bord d’un lac de brouillard.

Mauro ricane : C’est l’ENEL – Entreprise Nationale d’Énergie Électrique – qui les a offertes, après nous avoir expropriés de partout. Les ingénieurs se sont dit : Qu’est-ce qu’on pourrait donner à ces pauvres bouseux ? Et ils nous ont filé des chiottes. Je me le rappelle très bien, ils les ont inauguré en coupant un ruban.

Nous franchissons la vieille ligne de démarcation, l’autre monde commence et le temps finit. Ici, c’est tout le contraire d’Erto le Vieux. Rien n’a plus de quarante ans. Rien. Les arbres, les cailloux, les sentiers. Et même le brouillard. Il n’existait pas, avant que l’éboulement n’emprisonnât l’humidité en bloquant la ventilation au fond de la vallée.

C’est là qu’il faut aller ! Là, où la montagne crie vengeance ! Au fond, dans les graviers, chercher les morts sans sépulture !

Rien qu’à Erto, il y en avait cent quatre-vingts.

Ils planent … tu les entends ? C’est comme s’ils n’étaient jamais morts, la nuit ils viennent te tirer par les pieds, pire que des remords.

À ce moment précis arrive, de l’obscurité, une plainte surnaturelle, qui a le timbre sombre d’un cor tibétain. Une autre lui répond, elle emplit l’amphithéâtre.

Mauro sourit. Ce sont les cerfs en rut, chuchote-t-il, et dans ses yeux je vois luire l’éclair du braconnier. Les mâles qui marquent leur territoire.

La force de la nature noie déjà les cauchemars du survivant ; l’eau appelle encore.

Tu entends comme elle se remet à chanter ? Depuis des siècles, c’est la berceuse des gens d’Erto.

Nos sortons à ciel ouvert, sur une esplanade de graviers lunaires. Partout des traces de cerf. Mais ce n’est pas encore l’éboulement ; ce n’est que le suaire qui le couvre. Les graviers sont venus après la vague, apportés par les torrents qui n’ont plus d’écoulement. Ils sont montés de cent mètres, deux mètres et demi par an. Avant le lac de barrage, il y avait ici un ravin au fond duquel confluaient trois torrents. Autour, il y avait tout un univers. À droite, les moulins, à gauche, les scieries. Là, il y avait la maison de mon grand père, là, celle de Cate, là, c’étaient les Scarpa. Mauro m’indique de mémoire la géographie de tout ce qui a été perdu. Là, les Ninin, Dina, Pierin. Et puis les Menolin, les Spesse. Et la maison des Paul, des grands gaillards d’une force légendaire. Un d’eux avait lutté avec un ours, dans une foire de Carinthie. Et il avait gagné.

Il reprend son allure véloce de chasseur, il ne se laisse pas dérouter par les échos, il trouve le flanc de la montagne, il entre dans un labyrinthe de rochers difformes. Bosses, pinacles, mâchoires.

L’eau ! La voilà l’eau ! hurle-t-il. Et déjà il grimpe comme un forcené de l’autre côté des cascades, dans le ravin qui n’est que l’antichambre de dix kilomètres de nature sauvage en direction des surplombs du col Nudo. La haute vallée du Vajont, une planète isolée du monde.

Mais un coup de vent se lève, le brouillard s’en va et aussitôt un pâle soleil révèle la topographie de la dévastation. Au-dessus de nous, trente mètres plus haut, le moignon d’un pont qui n’existe plus, des ferrailles de trente millimètres agrippée au béton et pliées comme du beurre. Pour les habitants d’Erto, c’était le pont du Tharenton. le Pont du vacarme, à cause des rochers qui tombaient des parois.

Nous sommes le long d’une corde fixe vers un rempart rocheux. C’est là que se situe la périphérie de l’éboulement, se dressent vers le col de Sant’Osvaldo. Il n’est pas descendu d’en haut, mais il a éclaté vers le bas, après avoir patiné sur l’eau, poussé par la vague avec la force de mille trains. Tous les éboulements du Vajont sont des éboulements contre nature. Ils montent.

De nouveau la grand route, puis les vestiges de l’auberge du Meneghin. Je m’arrêtais ici avec mon grand père, raconte Mauro, on vidait deux quarts de rouge.

Juste au-dessous, les fondations de l’église médiévale de San Martino. Balayée sans la moindre indemnité de la part de l’Enel, peut-on lire sur un écriteau.

Désormais, je la vois fort bien, l’échine du Léviathan. Elle se trouve de l’autre côté des graviers et des bois aux couleurs de rouille, au delà de ce qui reste du lac, réduit à l’état d’abreuvoir pour les cerfs et les chamois. Deux cent soixante millions de mètres cubes de terre et de roches, le plus grand éboulement survenu sur la planète dans l’histoire des hommes. Cent-cinquante mètres plus bas, l’immense barrage a des allures de Pygmée. Nous avons à présent avec nous Italo Filippin, le garde chasse devenu maire pendant les années clandestines, quand les gens sont retournés chez eux, malgré le décret d’évacuation, malgré l’Enel, malgré les carabiniers, malgré tout le monde. Et ils ont vécu vingt ans sans électricité, parce qu’ils ne voulaient pas mourir dans la plaine, parqués dans des baraquements et assistés.

Au-delà d’une forêt de mélèzes, de hêtres, d’érables et d’épicéas, le sommet. Là, tout est visible. Au dessous, le plan incliné, en forme de M, où le mont Toc largua les amarres par une froide nuit de pleine lune. Rugueux, minéral, luisant et terrible. Au-dessous les traces de la vague qui se divisent en deux. Une partie en direction du barrage, de la Vénétie et du Longarone. L’autre en direction de Casso, où l’eau surplomba le village, mais retomba en arrière, on ne sait comment.

Camouflés sans le bois, au sommet, nous trouvons les uniques survivants du Toc. Des mélèzes, les plus grands. À peine une dizaine. Après avoir glissé sur mille mètres, ils retombèrent tout tordus, mais ils reprirent racine et se remirent à pousser à la verticale au milieu de la dévastation. Aujourd’hui, cette émouvante courbe du tronc en direction du ciel vaut mieux que cent, que mille leçons de botanique. Mauro caresse ces patriarches. Regarde comme elle revient la forêt, c’est la nature qui a honte de nous ! Et on s’aperçoit que le voyage dans la mort est déjà un voyage dans la vie qui recommence. En bas, entre deux montagnes de terre, une zone humide, où les cerfs vont se rouler dans la boue, pour se débarrasser de leurs parasites. Et puis des canards, des chamois, des passereaux de toutes sorte.

Filippin me montre le monument, inauguré par le président de la République, pour commémorer le quarantième anniversaire du désastre. Il sourit : Le vrai monument, c’est lui, c’est l’éboulement. Il a raison, les plaques commémoratives sont la tombe de la mémoire. Mais pas l’éboulement, lui, il la maintient en vie. C’est peut-être pour ça que personne ne s’en occupe. C’est un scandale que, dans un endroit unique au monde, il n’y ait pas un parcours didactique, pas un écriteau, rien. Le Vajont, ce n’est pas l’écroulement d’un barrage. C’est l’écroulement d’une montagne, et une montagne, c’est infiniment plus grand qu’un barrage. Deux cent soixante millions de mètres cubes constituent une masse apocalyptique. Un événement biblique des temps modernes.

Le ciel exhale des vapeurs orange, les tours jumelles sont pulvérisées, mais le barrage et encore là, intact et maudit. Aussi parfait qu’un écu normand. Il ne devrait plus être qu’un fossile, mais au contraire l’Enel le maintient en état. On dit que l’entreprise est prête à le remettre en service, dès que le souvenir des morts se sera un peu dissipé. Il suffit d’appuyer sur un bouton et d’ouvrir les cloisons, me fait remarquer Corona. La quantité d’eau est réduite à un tiers de la capacité d’origine, mais ça ne fait rien. L’Italie a faim d’énergie. Et, à notre époque, chaque goutte d’eau qui arrive jusqu’à la mer sans passer par une turbine est un gaspillage.

La nuit approche et on dirait la nuit de la mémoire. Si l’acteur Marco Paolini n’avait pas été là pour faire revivre cette histoire avec son spectacle de narration civile, cette nuit-là serait encore plus noire. Vajont, m’a dit un jour le comédien, c’est la plus grande montagne qui se soit jamais éboulée de mémoire d’homme. Pourtant, il y a des gens qui persistent dans l’erreur, qui confondent le barrage avec la montagne. C’est mauvais signe, ça veut dire qu’on supprime la vérité.

Vajont est une apocalypse et, d’ordinaire, on se rappelle les apocalypses pendant des millénaires ; mais nous, il nous a suffi de quelques décennies pour oublier. Nous nous obstinons à assimiler l’événement aux catastrophes naturelles telles que les inondations et les tremblements de terre. Et le monde académique continue d’en parler sans en tirer la moindre leçon morale.

Mais si l’Italie oublie, l’ENEL, quant à elle, a la mémoire longue. L’eau du Vajont figure toujours dans le bilan hydrique national. Comme s’il ne s’était rien passé. On inaugure des monuments à la mémoire des victimes de la vague assassine, mais ces cent cinquante millions de mètres cubes servent encore. Ils constituent le lac de papier qui justifie la dévastation du Piave, ponctionné de sa source à son embouchure. Pour compenser la perte du plus grand bassin de la Vénétie, on a saccagé le Fleuve sacré de la patrie, accordé des concessions pour tous les types de prélèvements. Et poussé au maximum, précisément ici, la privatisation des ressources publiques les plus stratégiques de notre pays. Ce qui revient à dire que la tragédie a accéléré la dégradation hydrogéologique, plutôt que de la freiner. Et que, au lieu d’imposer une mise en sécurité définitive du territoire, elle a donné libre cours au saccage.

Nous descendons voir dans la vallée. Le fleuve est une invraisemblable étendue de graviers et, par rapport à 1963, son lit s’est élevé de huit mètres. Chaque fois que s’abattent les pluies de l’automne, la menace revient pour les industries et les hangars construits sur les berges caillouteuses, à l’italienne. À l’heure actuelle, le Piave est la nouvelle bombe à retardement de Longarone. Les ponctions d’eau à des fins d’irrigation et d’hydro-électricité l’ont vidé au point de réduire à zéro les petites crues saisonnières, indispensables pour déblayer les accumulations de graviers. Le fleuve est désormais vidé jusqu’à sa source. Des affluents comme le Fedaia ou le San Michele ne le rejoindront jamais. Ils sont canalisés dès leur départ, détournés vers d’autres lieux. Le lac du Centro Cadore est à moitié vide, c’est un désert de terre. Par la faute de la surexploitation et non de la sécheresse. Quand on se rend à Cortina, il vaut mieux faire semblant de ne pas le voir, pour ne pas se laisser gagner par l’angoisse. Les touristes s’en vont, car ils ne supportent plus ce paysage lunaire. Pour les lacs du Mis et du Corlo, c’est la même histoire, la même montagne de terre.

On découvre que le Piave est le cours d’eau le plus asséché de l’Europe et, de ce fait, celui dont le débit est le plus régulé. Il représente 8 % de la puissance hydrique nationale, mais il fournit quinze pour cent de la production hydroélectrique italienne. Une véritable saignée. Les consortiums d’irrigation, dans la plaine, accaparent tout ce qui reste. Pas une goutte du cours d’eau n’arrive directement à la mer Adriatique. Résultat : si l’inondation des années 1960 devait se reproduire, les dégâts seraient dix fois plus grands : voilà ce qu’a dit Luigi Dal Paos, professeur d’hydraulique à l’université de Padoue. Il y a trop de détritus, trop d’obstacles sur la route de l’eau.

Paolo Rumiz La légende des montagnes qui naviguent. Flammarion 2017

Vue aérienne du barrage du Vajont le lendemain de la catastrophe montrant le glissement de terrain occupant l’emplacement de la partie aval du lac de retenue, contre le barrage dans le bas de la photo.

11 10 1963

Morts de Jean Cocteau et de Giovanna Gassion, alias Edith Piaf. On verra à ses obsèques Marlène Dietrich, son amie depuis les années 1940.

Édith Piaf et Marlene Dietrich, en 1959.

On est au Montmartre, un cabaret de La Havane où Édith Piaf est venue chanter : […]

Telle qu’elle est, dans sa robe noire sans ornements et ses souliers plats, elle chante comme un déesse. Quand elle entre en scène, son seul ornement, c’est sa voix. La même voix que les Parisiens émus écoutaient vingt ans auparavant rue Troyon, et à d’autres coins de rue du Paris sentimental. Lorsqu’on la voit apparaître pour la première fois sans rien savoir d’elle, on ne peut se défendre d’un geste de surprise. Comment se fait-il, pensent ceux qui ne savent rien d’elle, que ce petit bout de femme à grosse tête, au visage lunaire, sans maquillage, aux bras un peu trop longs, aux menottes dodues, compose la silhouette d’une chanteuse aussi célèbre ? Pour le public ordinaire, le principal ornement d’une artiste, ça doit être les bijoux. Où sont les bijoux de cette étoile qui touche les cachets les plus élevés du monde ? Édith Piaf, la grande môme (je crois que ça veut dire momie) de Paris, par un effort de mémoire formidable, explique brièvement, dans son espagnol pittoresque, le sens des paroles qu’elle va chanter. Le spectateur qui la voit pour la première fois n’arrive pas à comprendre qu’elle soit vêtue si humblement. La dame qui s’y connaît en luxe la plaint, car pas une pierre précieuse ne brille à ses doigts, ni à ses oreilles. Mais… voici qu’Édith Piaf chante déjà. Les premiers vers, comme ses vêtements, comme son allure, se sont gravés dans l’esprit de la foule des orphelins de l’éclat et de la couleur. Dans la salle règne un silence à couper au couteau. D’habitude, une clause de ses contrats stipule que pendant son tour de chant, on ne sert pas un seul verre d’alcool, pas un plat, même pas un verre d’eau. Mais le public, qui ignore cette clause, garde un silence tendu devant sa silhouette de fille pauvre. Qu’est-ce qui oblige le public à un tel silence ? C’est la voix d’Édith Piaf. La voix douloureuse qui chante des chansons tristes et canailles, avec l’accent que les rues de Paris lui ont appris. Ceux qui l’écoutent n’en comprennent pas tout le sens. Certains sont des touristes américains. La plupart, cubains, n’ont guère voyagé qu’à Miami, et encore, rarement. Mais quand Édith Piaf chante, ils savent tous qu’elle exprime des sentiments immenses. Ils le devinent à l’accent déchirant qui sort de sa gorge. À l’agonie de son regard lointain. Aux mouvements souples de ses bras, qui ont si peu à voir avec le reste de son corps. Fille d’un acrobate et d’une blanchisseuse, elle s’échappait des faubourgs parisiens pour des coins de rue propices de la capitale, et faisait entendre un filet de voix. Elle était habillée ainsi, et allait pieds nus. Sa silhouette menue, moulée dans ce noir sépulcral, sa pâleur évoquait une croix clouée sur le mur d’un bâtiment, lorsqu’elle écartait les bras et laissait flotter le regard de ses yeux sombres vers le ciel. Quelqu’un lui demanda de chanter des choses plus gaies. Car l’ambiance du cabaret ne se prête pas à des chansons tristounettes. Si elle l’entendit, sans se départir de son sourire de femme triste, elle dut le lui pardonner. Car elle avait déjà entendu des propos semblables, et comme il s’agissait d’un public composé essentiellement de millionnaires et de beautés internationales, elle crut qu’elle ne devait pas se présenter comme elle le faisait sur les trottoirs des rues citadines. Alors une couturière – sur les conseils d’Arletty et de Marlène Dietrich – conçut pour elle en exclusivité un modèle somptueux. Dans un salon de beauté, on la maquilla avec des fards à la mode. On modela son corps avec toutes sortes de prothèses et d’ornements, pour lui donner l’air d’un mannequin. Elle vint chanter ainsi, resplendissante de faste et d’élégance. Mais ce soir-là les applaudissements furent maigres, plutôt contraints, de simple politesse. Son imprésario, qui l’observait, l’attendit dans sa loge. Et sans lui demander la permission, il lui arracha du cou sa croix d’émeraudes. Il lui ôta sa robe luxueuse, un modèle exclusif et lui passa les vieilles fringues qui rappelaient celles de ses vagabondages misérables par les rues de sa ville natale, le Paris sentimental. Allez-y maintenant, Édith, allez chanter pour eux. Et elle redevint Édith Piaf, celle que tout le monde aimait. Une Rose de France, comme dans la chanson interprétée par Barbarito Diez, qui lui rendait hommage, pour la circonstance. Avec ses pétales blanches c’est la rose la plus belle, l’ensorceleuse qui nous donne son élégance et son honneur, cette rose de France, dont l’arôme suave, un soir de mai, m’offrit son miracle. […] Un petit bout de femme très bizarre, une sorte de vieille enfant, aux sourcils arqués, aux yeux candides mais en même temps malicieux, courtaude, les jambes douces, écartées comme celles d’une ballerine, et d’une fragilité, Sainte Vierge ! elle évoquait une feuille d’automne, du papier pelure importé de Chine. Barbarito Diez, comme un dieu authentique de la mythologie, effleura de ses lèvres de jais les doigts gourds de la Piaf. Elle prononça je ne sais quels mots insignifiants dans son espagnol rococo. Ensuite elle ouvrit son cœur, et la petite fourmi se métamorphosa en Artémis, en Yémaya, en Vénus Aphrodite, en Oshun. Elle était pétrie d’intelligence et de sensualité, et ces deux attributs réunis chez la même femme, ça fait un malheur. Il n’y a plus qu’à serrer les fesses et à prendre ses jambes à son cou. Quand cette femme chanta, l’argent chut et tout le monde fit chut. Avec les chansons d’Édith Piaf, on aimait différemment : Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c’est toi, je suis toujours à la fête, quand tu me tiens dans tes bras, Je ferais le tour du monde, ça ne tournerai pas plus que ça, la Terre n’est pas assez ronde, mon manège à moi, c’est toi (texte de Norbert Glanzberg). Le silence, l’euphorie, l’expectative des prochaines chansons inondaient la salle. Tous observaient l’artiste et l’écoutaient, fascinés par le mystère de sa voix, par une musicalité impétueuse, une virtuosité enviable, par ses r prononcés comme un démon sur le point de se muer en ange, des r incroyablement grasseyés ; pour obtenir de tels résultats, vingt ans à l’Alliance française du boulevard Raspail à Paris, ou une opération chirurgicale de la glotte, n’y suffiraient pas. Et ces paroles fabuleuses que personne ne comprenait, mais que tous devinaient, qui faisaient rêver, pas besoin d’avoir une licence de français pour s’amouracher comme un dingue de cette voix-là.

Zoé Valdès. La Douleur du dollar. Traduit de l’espagnol par Liliane Hasson. Actes Sud 97.

Edith Piaf était une chanteuse de blues ; le blues, en France n’a pas douze mesures ni quatre temps ; il est en forme de valse, et c’est un accordéon qui le traîne; mais il n’y a pas à s’y tromper, c’est la même fleur étrange issue de la tristesse des pauvres, c’est le même charme poignant, le même cri d’amour pour la vie, de révolte contre la misère.

Boris Vian, au dos d’une pochette de disque d’Édith Piaf

1 11 1963

Des généraux sud-vietnamiens prennent d’assaut le palais présidentiel : c’en est fini de Ngô Dinh Diem : il sera arrêté avec son jeune frère et conseiller Ngô Dinh Nhu, et abattus tous deux le lendemain par des officiers de l’ARVN – Armée de la République du Viet Nam – à l’arrière du camion qui devait les emmener à la base aérienne de Tân Son Nhât. Il est très probable que l’attentat ait été commandité par les États Unis.

_________________________________________________________________________________

[1] Qui tenait à préciser que son nom n’était pas le pluriel de cocktail.

[2] Araignée… quel drôle de nom, pourquoi pas libellule ou papillon ? aurait dit Jacques Prévert.

Laisser un commentaire