| Publié par (l.peltier) le 26 décembre 2008 | En savoir plus |

~ 900 à 0

Âge du fer, en Europe centrale, dans lequel on distingue le premier âge, ou période de Hallstatt, de ~ 900 à ~ 500, et la période de la Tène, – un village des bords du lac de Neuchâtel -, de ~ 500 à 0.

On parle même de civilisation de Hallstatt et de civilisation de la Tène. La première s’étend du VIII° au VI° sur la Bohème, une partie de la Hongrie, l’Allemagne du Sud, l’Autriche la Suisse et le quart nord-est de la France : tout ce territoire est quadrillé par un réseau de villes fortifiées qui contrôlent les matières premières importantes : par exemple le sel de Hallstatt, de Château Salins, en Franche Comté ainsi que les voies commerciales comme l’axe Seine-Saône qui permet à l’étain de Grande Bretagne d’aller jusqu’en Italie ou en Grèce.

Il devient admis de dire que, chronologiquement, le début des druides correspond à cette civilisation de Hallstatt. Si l’on sait aussi peu de choses de leur savoir, c’est qu’eux-mêmes s’opposèrent toujours fermement à un enseignement écrit des traditions, condamnant ainsi le gaulois et sa culture. Pourquoi cette interdiction, à priori absurde, puisque autodestructrice ?

Par éducation, il faut bien évidemment entendre celle des enfants de la noblesse. Les autres n’avaient droit qu’à un apprentissage manuel ou guerrier. Les familles nobles envoyaient leurs enfants auprès des druides qui les formaient au cours de longues périodes pouvant atteindre vingt années. C’est en effet tout le savoir encyclopédique des druides qui leur était dispensé, uniquement à l’aide de la mémoire, puisque l’usage de l’écriture était proscrit. On imagine assez bien le pouvoir que les druides pouvaient ainsi s’attribuer à la fois sur la noblesse dirigeante et sur l’ensemble de la population. Derrière les connaissances pratiques, les savoirs historiques et mythologiques, ce sont toutes les valeurs défendues par les druides qui étaient indirectement divulguées. Mais le strict contrôle de la connaissance donnait d’autres armes aux maîtres : ils choisissaient de fait ceux qui deviendraient les cadres politiques et administratifs et surtout ceux qui seraient appelés à prendre plus tard leur suite. C’était le but essentiel de l’interdiction de l’écriture, hors de stricts domaines où son usage était nécessité par la discipline elle-même : notation de phénomènes astronomiques, calculs de toutes sortes. De cette manière, les théories, les doctrines ne pouvaient se développer au gré des individualités, des modes et des influences étrangères, et seuls les brillants élèves pouvaient être élus pour jouer un rôle dans la société.

Jean-Louis Brunaux. Nos ancêtres les Gaulois. Le Seuil 2008

Dans l’antiquité, c’est Poseidonios d’Apamée, un philosophe de Rhodes, qui, pour avoir voyagé en Gaule entre 100 et 90 av. J.C. en a parlé le plus, car il y avait rencontré nombre de druides. Les druides étaient des sages, comparables aux sages perses de cette époque… des sages, c’est-à-dire d’abord détenteurs d’un savoir encyclopédique, en astronomie – pour la pratique de la divination -, mais encore détenteurs d’une philosophie de l’action profondément ancrée dans la vie sociale, faite essentiellement d’observation – médecine, technologie, agronomie, calcul, calendrier -… On a fait aussi de Pythagore le maître des druides, voire leur élève. Il y a des traits communs à leur enseignement : immortalité de l’âme, par la réincarnation, effort de moralisation auprès des hommes. La métempsychose, dont César dira : cette croyance stimule au plus haut point le courage, parce qu’elle fait mépriser la mort. Sénèque, résume Poseidonios : leur bienveillance améliorait, embellissait l’existence de leurs peuples. Gouverner, ce n’était pas régner, c’était servir.

Leur âge d’or s’est probablement situé vers ~ 400 : ils étaient alors maîtres de la justice et de l’éducation. Sans le savoir, Jules César s’adjoindra les services de l’un d’eux, Diviciacos, quand ils étaient déjà sur le déclin.

Ils auraient eu leurs dieux… Tanaris, roi du Cosmos, Teutatès, dieu de la guerre et de l’obscurité, Ésus, dieu de la nature, lesquels auraient réclamé leurs lots de sacrifices… des têtes coupées et des hommes brûlés vifs à l’intérieur de mannequins de bois ou d’osier pour Tanaris, des hommes noyés dans une cuve pour Teutatès, et des pendus à un arbre dont la semence venait nourrir la terre pour Ésus. Strabon et Diodore de Sicile racontent que les chevaliers rentraient de campagne avec des têtes d’ennemis accrochés à leurs chevaux, empaillées par la suite pour devenir trophées. Les fouilles d’Entremont, près d’Aix en Provence révéleront un nombre de têtes beaucoup plus important que de corps, confirmant ainsi cette coutume.

Mais ils sont tout de même une bonne poignée à en avoir parlé, probablement sans les avoir jamais rencontré… on dit que …

Dans toute la Gaule deux classes d’hommes comptent et sont honorées car le peuple est à peine mis au rang des esclaves : il n’ose plus rien par lui-même et il n’est consulté sur rien. Quand la plupart d’entre eux se voient accablés de dettes, écrasés d’impôts, soumis aux violences de gens plus puissants, ils se placent au service des nobles qui ont sur eux les mêmes droits que les maîtres sur les esclaves. De ces deux classes, l’une est celle des druides, l’autre est celle des chevaliers. Les premiers veillent aux choses divines, s’occupent des sacrifices publics et privés, règlent toutes les choses de la religion. Un grand nombre de jeunes gens viennent s’instruire chez eux et ils bénéficient d’une grande considération. Ce sont eux en effet qui tranchent tous les différends, publics et privés, et si un crime a été commis, s’il y a eu meurtre, s’il s’élève une contestation relative à un héritage ou à des limites, ce sont eux qui décident, évaluent les dommages et les peines ; si un particulier ou un peuple n’accepte pas leur décision, ils lui interdisent les sacrifices. Cette peine est chez eux la plus grave. Ceux à qui l’interdiction est faite sont considérés comme impies et criminels : on s’en éloigne, on fuit leur contact et leur fréquentation, de crainte d’être atteint d’un mal très grave en les fréquentant. Leurs demandes en justice ne sont pas admises et il ne leur est accordé aucun honneur. À tous ces druides est supérieur un seul d’entre eux, lequel exerce l’autorité suprême. À sa mort, si l’un d’eux l’emporte en dignité, il lui succède : si plusieurs sont égaux, ils se disputent le principat par le suffrage des druides et quelquefois par les armes. À une certaine époque de l’année, ils se réunissent en un lieu consacré du pays des Carnutes que l’on tient pour le centre de la Gaule. Là viennent de toutes parts tous ceux qui ont des contestations et ils se soumettent à leurs avis et à leurs jugements. Leur doctrine a été élaborée en Bretagne, et de là, pense-t-on, apportée en Gaule, et aujourd’hui encore la plupart de ceux qui veulent mieux connaître cette doctrine partent là-bas pour l’apprendre. Les druides ont coutume de ne pas aller à la guerre et de ne pas payer d’impôts comme en paient le reste des Gaulois. Ils sont dispensés de service militaire et libres de toute espèce d’obligation. Poussés par de si grands avantages, beaucoup viennent, de leur propre chef, se confier à leur enseignement et beaucoup sont envoyés par leurs parents et leurs proches. On dit qu’ils apprennent là par cœur un très grand nombre de vers : certains restent donc vingt ans à leur école. Ils sont d’avis que la religion interdit de confier cela à l’écriture, comme on peut le faire pour tout le reste, comptes publics et privés dans lesquels ils se servent de l’alphabet grec. Il me semble qu’ils ont établi cet usage pour deux raisons, parce qu’ils ne veulent ni répandre leur doctrine dans le peuple, ni que ceux qui apprennent, se fiant à l’écriture, négligent leur mémoire, puisqu’il arrive le plus souvent que l’aide des textes a pour résultat moins d’application à apprendre par cœur et moins de mémoire. Ce dont ils cherchent surtout à persuader, c’est que les âmes ne périssent pas, mais passent après la mort d’un corps dans un autre : cela leur semble particulièrement propre à exciter le courage en supprimant la peur de la mort. Ils discutent aussi beaucoup des astres et de leurs mouvements, de la grandeur du monde et de la terre, de la nature des choses, de la puissance et du pouvoir des dieux immortels, et ils transmettent ces spéculations à la jeunesse.

César ~100-~ 44. De Bello Gallico VI, 13

Il y a chez eux même des poètes lyriques qu’ils appellent bardes : ces poètes accompagnent avec des instruments semblables à des lyres leurs chants qui sont, soit des hymnes soit des satires. Il y a aussi des philosophes et des théologiens à qui sont rendus les plus grands honneurs et qui se nomment druides. En outre ils se servent de devins à qui ils accordent une grande autorité. Ces devins prédisent l’avenir par l’observation des oiseaux et par l’immolation des victimes. Ils tiennent toute la population dans leur dépendance. Mais c’est quand ils consultent les présages pour quelques grands intérêts qu’ils suivent surtout un rite bizarre, incroyable. Après avoir consacré un homme, ils le frappent avec une épée de combat dans la région au-dessus du diaphragme et, quand la victime est tombée sous le coup, ils devinent l’avenir d’après la manière dont elle est tombée, l’agitation des membres et l’écoulement du sang. C’est un genre d’observation ancien, longtemps pratiqué et en lequel ils ont foi. La coutume est chez eux que personne ne sacrifie sans l’assistance d’un philosophe car ils croient devoir user de l’intermédiaire de ces hommes qui connaissent la nature des dieux et parlent, pourrait-on dire, leur langue, pour leur offrir des sacrifices d’actions de grâces et implorer leurs bienfaits. Non seulement dans les nécessités de la paix mais encore et surtout dans les guerres on se confie à ces philosophes et à ces poètes chantants, et cela amis comme ennemis. Souvent sur les champs de bataille, au moment où les armées s’approchent, les épées nues, les lances en avant, ces bardes s’avancent au milieu des adversaires et les apaisent, comme on fait des bêtes sauvages avec des enchantements. Ainsi chez les barbares les plus sauvages la passion cède à la sagesse et Arès respecte les Muses.

Diodore de Sicile ~ 90-~ 30. Histoires V, 31, 2-5

Dans tous les peuples gaulois, généralement parlant, trois classes jouissent d’honneurs exceptionnels, les Bardes, les Vates et les Druides. Les Bardes sont des chantres sacrés et des poètes, les Vates assument les offices sacrés et pratiquent les sciences de la nature, les Druides se consacrent à la partie morale de la philosophie. Ces derniers sont considérés comme les plus justes des hommes et on leur confie à ce titre le soin de juger les différends privés et publics. Ils avaient même autrefois à arbitrer des guerres et pouvaient arrêter les combattants au moment où ceux-ci se préparaient à former la ligne de bataille, mais on leur confiait surtout le jugement des affaires de meurtre. Lorsqu’il y a abondance de ces dernières, c’est, estiment-ils, que l’abondance est promise à leur pays. Ils affirment – et d’autres avec eux – que les âmes et que l’univers sont indestructibles, mais qu’un jour le feu et l’eau prévaudront sur eux.

Strabon ~ 64 – 23 ap. J.C. Géographie IV, 4

Il reste encore des traces d’une sauvagerie abolie, et bien qu’ils s’abstiennent de massacres extrêmes, il n’en reste pas moins qu’ils tirent du sang des victimes conduites aux autels. Ils ont cependant leur propre sorte d’éloquence et des maîtres de sagesse qu’on appelle druides. Ils prétendent connaître la grandeur de la terre et du monde, et ce que veulent les dieux. Ils enseignent beaucoup de choses aux nobles de Gaule, en cachette, pendant vingt ans, soit dans des cavernes, soit dans des bois retirés. Une de leurs doctrines s’est répandue dans le peuple, à savoir que les âmes sont immortelles et qu’il y a une autre vie chez les morts, ce qui les rend plus courageux à la guerre. C’est pour cette raison aussi qu’ils brûlent ou enterrent avec leurs morts tout ce qui est nécessaire à la vie : jadis ils remettaient à l’autre monde le règlement des affaires et le paiement des dettes. Il y en avait même qui se jetaient sur le bûcher de leurs proches comme s’ils allaient vivre avec eux.

Pomponius Mela, vers ~50. De Chorographia III, 2,18

D’après vous, les ombres ne gagnent pas le séjour silencieux de l’Érèbe et les pâles royaumes de Dispater, le même esprit gouverne un corps dans un autre monde. Si vous savez ce que vous chantez, la mort est le milieu d’une longue vie. Certes, les peuples qui regardent la Grande Ourse sont heureux dans leur erreur, parce que la crainte de la mort, la plus grande des craintes, ne les émeut pas. De là, chez leurs guerriers, un cœur prompt à se jeter sur le fer, et cette âme qui sait mourir, parce qu’il est honteux de ménager une vie qui doit revenir

Lucain. 39-65. De Bello Civili I, 454-462

On ne doit pas oublier dans ces sortes de choses la vénération des Gaulois. Les druides, car c’est ainsi qu’ils appellent leurs mages, n’ont rien de plus sacré que le gui et l’arbre qui le porte, supposant toujours que cet arbre est un chêne. À cause de cet arbre seul ils choisissent des forêts de chênes et n’accompliront aucun rite sans la présence d’une branche de cet arbre, si bien qu’il semble possible que les druides tirent leur nom du grec. Ils pensent en effet que tout ce qui pousse sur cet arbre est envoyé par le ciel, étant un signe du choix de l’arbre par le dieu en personne. Mais il est rare de trouver cela et, quand on le trouve, on le cueille dans une grande cérémonie religieuse, le sixième jour de la lune – car c’est par la lune qu’ils règlent leurs mois et leurs années, et aussi leurs siècles de trente ans – et on choisit ce jour parce que la lune a déjà une force considérable sans être encore au milieu de sa course. Ils appellent le gui par un nom qui est celui qui guérit tout. Après avoir rituellement préparé le sacrifice et un festin sous l’arbre, on amène deux taureaux blancs dont les cornes sont liées pour la première fois. Vêtu d’une robe blanche, le prêtre monte à l’arbre et coupe avec une faucille d’or le gui qui est recueilli par les autres dans un linge blanc. Ils immolent alors les victimes en priant la divinité qu’elle rende cette offrande propice à ceux pour qui elle est offerte. Ils croient que le gui, pris en boisson, donne la fécondité aux animaux stériles et constitue un remède contre tous les poisons. Tel est le comportement religieux d’un grand nombre de peuples à l’égard de choses insignifiantes.

Pline l’Ancien. 23-79. Historia Naturalis XVI, 249

La magie a été maîtresse en Gaule, et cela même jusqu’à un temps dont nous nous souvenons. Car c’est au temps de l’Empereur Tibère qu’un sénatus-consulte abolit leurs druides et toute la race des vates et des médecins. Mais pourquoi ferais-je mention de tout cela à propos d’une coutume qui a passé l’Océan et qui a gagné les régions les plus éloignées de la terre ? Aujourd’hui la Bretagne est encore sous l’empire de la magie et elle en accomplit les rites avec tant de cérémonie qu’il semblerait que c’est elle qui en apporta le culte aux Perses. C’est ainsi que des peuples du monde entier s’accordent sur un même point, bien qu’ils soient différents et qu’ils s’ignorent. On ne peut savoir assez de gré aux Romains pour avoir supprimé ces cultes monstrueux, dans lesquels tuer un homme était un geste de grande dévotion et manger sa chair une action bénéfique.

Pline l’Ancien. 23-79. Historia Naturalis XXX, 13

Cependant l’étude des sciences dignes d’estime commencée chez les bardes, les vates et les druides, a été menée par des hommes cultivés. Les bardes ont chanté aux doux accents de la lyre, composant des vers héroïques sur les exploits des plus braves ; les vates se sont efforcés par leur recherche d’accéder aux événements et aux secrets les plus hauts de la nature ; parmi eux les druides l’emportent par leur génie, ainsi que l’autorité de Pythagore en a décidé.

Timagène ~100. chez Ammien Marcellin XV

La cueillette du gui par les druides en Gaule. Gravure anonyme du XIXe siècle. Bridgeman Images

De la civilisation de la Tène, on sait beaucoup moins de choses, sinon qu’elle a donné une large diffusion à la métallurgie du fer, et commence à stocker les céréales en construisant des greniers. Cette période représente l’apogée de l’expansion des Celtes sur le continent européen et jusqu’en Asie Mineure.

Cette métallurgie du fer était très gourmande en bois : Le bois de chauffe ne permet pas d’obtenir une température suffisante pour pouvoir travailler le fer. Il doit donc être d’abord brûlé pour être transformé en charbon de bois qui, lui, permet d’atteindre une température suffisamment élevée – 1 535° – . Il faut en moyenne deux kilos de bois pour fabriquer une demi-livre de charbon de bois.

Jared Diamond. Effondrement. Gallimard 2005

vers ~ 900

Naissance d’Homère, qui donnera une identité à la Grèce.

Les poèmes homériques se composent, de deux poèmes, l’Iliade et l’Odyssée, divisé chacun en vingt-quatre chants d’environ six cents à sept cents vers.

L’Antiquité les attribuait à un seul poète, nommé Homère, qui les aurait composés et écrits. On le faisait naître à Colophon, à Chio, à Smyrne ou encore à Ios ou à Cymè : il aurait été aveugle et aurait vécu vers le IX° siècle. Ces données, que tous les Anciens n’acceptaient pas, ont été fortement discutées à partir du XVIII° siècle, depuis les travaux de l’abbé d’Aubignac et ensuite de Frédéric Wolf. Il ne s’agit pas ici d’en faire le récit ; bornons-nous à rappeler que l’attribution à un auteur unique a été contestée, que l’œuvre tout entière a été disséquée : il n’est pas un seul vers, croyons-nous, sur lequel n’ait été énoncé quelque doute et qui n’ait été rejeté, athétisé. Aujourd’hui, on a certes reconnu des interpolations dans le texte, mais surtout l’archéologie a permis de retrouver des données empruntées à plusieurs civilisations : Homère n’a pas seulement décrit des faits contemporains du ~ IX° siècle, mais il insère des coutumes ou des descriptions qui se rapportent à des temps révolus ; aussi a-t-on pu retrouver des indications qui se rapportent à la Crète minoenne, à l’époque mycénienne, tandis que d’autres sont beaucoup plus récentes ; certaines même, postérieures à Homère, sont des interpolations du ~ VI° siècle. La difficulté consiste à bien choisir et la prudence exige qu’on ne veuille pas retrouver dans l’œuvre homérique un document historique ou archéologique : elle est d’abord l’œuvre d’un poète auquel ne saurait être refusée une certaine fantaisie.

Le problème posé par les poèmes homériques, très vaste, se présente sous plusieurs aspects, philologique et historique en particulier ; il n’a pas encore trouvé sa solution – la trouvera-t-il jamais ? – mais plusieurs résultats sont maintenant acquis. Les poèmes ont été précédés d’une antique tradition et ils peuvent être considérés comme un aboutissement beaucoup plus que comme une création originale. Non seulement l’Orient connaissait, et par plusieurs versions soit rédigées soit figurées, le récit de la bataille de Qadesh livrée par Ramsès II en ~ 1 293 au roi hittite Mouwattali sur l’Oronte, et c’est le fond du Poème de Pentaour, mais il avait aussi l’Épopée de Gilgamesh, transmise par des copies multiples et dont les plus anciennes remontent au milieu du ~ III° millénaire ; tout récemment les fouilles de Ras-Shamra ont ajouté les aventures de Keret, roi des Sidoniens. L’étude attentive des poèmes homériques a montré que le poète dispose de toutes sortes de légendes, entre lesquelles il choisit, auxquelles il fait allusion sans risquer d’être incompris, parce que l’auditoire les connaissait. Ainsi le poète a sous la main un répertoire de poèmes plus brefs probablement que l’Iliade actuelle, mais à caractère épique (A. Sevetyns).

Ces poèmes étaient transmis par récitation ou encore par l’écriture. L’idée de génie – le mot n’est pas trop fort – fut de réunir certains de ces faits autour d’un personnage central et de célébrer l’événement le plus fameux et qui groupa les Achéens : la guerre de Troie (Iliade) dont Achille est le héros. Le second poème raconte, en les groupant autour d’Ulysse (Odysseus) les aventures des Achéens au retour de la guerre, et ce fut l’Odyssée.

Pareils récits ont intéressé tous les Grecs, quels qu’ils fussent, et leur fortune a été prodigieuse ; non seulement ils étaient encore récités à l’époque de Solon, mais l’anecdote qui représente Alexandre emportant son Homère comme livre de chevet n’est pas une légende. En dépit des attaques de Platon, Homère resta l’éducateur de la Grèce (H. Marrou), le premier des classiques.

Pourquoi ? Ces poèmes s’adressent vraiment à tous les Grecs ; ils retracent leur histoire, en dépit de certains anachronismes qui ne devaient pas froisser les auditeurs ; ils leur montrent une société comparable à la leur, avec des rois locaux, dont l’autorité, bien que d’origine divine, n’est pas indiscutée si elle ne s’appuie sur la force physique ; l’aristocratie est militaire, elle tient le roi en respect et s’intéresse aux grands coups d’épée, aux combats singuliers : elle vit de l’agriculture et de ses innombrables troupeaux ; ces seigneurs avides de coups et qui aiment les beaux récits ont dans leur maison une autorité absolue, mais, à l’encontre de l’Orient, ils pratiquent déjà la monogamie et ils se préoccupent des successions et des héritages ; autour d’eux, des esclaves qui font partie de la famille, des artisans qui aident à l’économie autarcique, dirait-on aujourd’hui, tandis que le commerce est entre les mains des Phéniciens. Ces familles indépendantes évoquent ce que fut la Grèce après les invasions doriennes : morcelée à l’excès et professant un particularisme absolu.

Or l’aventure de Troie montrait ces Grecs s’unissant pour une expédition commune, les rois et les roitelets acceptant, en cette circonstance unique, d’être aux ordres d’une autorité supra-royale : il faut une expédition militaire pour qu’existe à titre précaire, une royauté grecque, alors qu’il n’y eut jamais que des royautés, des États indépendants – même Philippe de Macédoine ne s’est pas attribué le titre de roi des Hellènes. Ces poèmes ont ainsi donné aux Grecs le sentiment qu’en dépit de leurs divergences, ils faisaient partie d’un ensemble, qu’ils formaient une civilisation ; qu’au-dessus des Grecs, il y avait la Grèce. Ils ont acquis le sentiment d’une unité nationale spirituelle, qui les opposait aux Barbares [1], à ceux qui ne comprennent pas la langue grecque, pourtant divisée en dialectes, et qui n’ont pas les mêmes croyances qu’eux. Car on trouve aussi une religion dans les textes homériques. Hérodote exagère et fausse la perspective, pensons-nous, quand il écrit (II, 53) : Ce sont Hésiode et Homère qui ont fixé pour les Grecs une théogonie, qui ont attribué aux dieux leurs qualificatifs, partagé entre eux les honneurs et les compétences, dessiné leurs figures. En fait, les poèmes homériques ont donné une vulgate. Les dieux, dont ils évoquent la présence, existent déjà sur les plus anciens monuments figurés de la Grèce avec leurs caractères essentiels : ils sont d’abord humains, par opposition aux dieux thériomorphes (à l’aspect animal) des Égyptiens chez qui l’on trouve une déesse-vache, un dieu-chacal, cela à part quelques exceptions dûment enregistrées à l’époque classique. Ils vivent comme les hommes dont ils ont les traits ; ils apprécient la bonne chère et le nectar ; ils sont, aussi, agités par des passions humaines ; non seulement ils prennent part pour ou contre les Achéens ou les Troyens, mais ils interviennent plus directement encore dans la vie humaine, et les aventures de Zeus avec des mortelles trop sensibles aux attentions divines justifient assez les accès de colère d’Héra, son épouse légitime, qui protège les lois du mariage et entend les faire respecter par son volage époux. Ainsi les attitudes des dieux ne sont pas toujours édifiantes et les railleries de Platon se comprennent sans peine. Les dieux avaient été conçus par les hommes à leur propre image, et leur demeure a été située dans l’Olympe.

Identifié avec une montagne réelle la plus haute (2 918 m) de l’Hellade, ce qui n’empêche pas que d’autres aient été baptisées du même nom, en Attique, en Bithynie, et l’on observera que le mot n’est pas grec. Ces dieux olympiens sont ensuite hiérarchisés ; ils forment une grande famille sur laquelle règne Zeus, leur père à tous, qui a partagé son pouvoir avec Hadès, auquel il a laissé l’empire des morts, et avec Poséidon qui possède la maîtrise de la mer, tandis qu’il s’est réservé la tâche plus rude peut-être, de gouverner les êtres vivants, et notamment les hommes. Enfin, ces dieux olympiens ne sont pas autochtones, les uns ont pris naissance en Asie, les autres en Crète, et ils ne se sont intronisés en Grèce qu’en s’installant sur des sanctuaires qui faisaient l’objet d’un culte antérieur et différent du leur ; ainsi voit-on Athéna succéder à Delphes à une déesse mycénienne, Apollon usurper à Delphes le culte réservé jadis à Gè, la Terre, ou en Béotie, au Ptoion, déposséder l’humble héros local.

Il accole à son nom l’épiclèse – ou surnom – de Ptoos tout de même qu’en Arcadie, Athéna devient Athéna Aléa à Tégée, et l’on pourrait citer d’autres successions du même genre, dont la légitimité reste suspecte, encore que divine. Ainsi, comme on l’a très bien dit (Fernand Robert), cette religion d’Homère résulte d’une synthèse fort compliquée. Les dieux d’Homère restent du moins tout près des Grecs. Nulle part enfin, dans les poèmes homériques, et pas plus que dans la religion grecque classique, ne se rencontre une norme ni un dogme quelconque, et si Homère passe pour avoir été, comme on dit parfois, la Bible des Anciens, on n’oubliera pas que ce texte n’était pas révélé ! il n’imposait aucune croyance et il n’a jamais été un livre sacré, en dépit de sa popularité, en dépit de l’amour qu’il a toujours suscité, depuis les temps archaïques jusqu’à la fin de l’époque hellénistique.

Yves Bequignon. La Grèce archaïque et classique.1956

Jusqu’à la fin de l’époque hellénistique, dit Yves Bequignon. Voire ! De nos jours encore, à l’autre bout du monde, en Amérique du sud, la fascination exerce encore :

Vers 1 990, le ministère colombien de la culture mit en place une organisation de bibliothèques itinérantes chargées d’apporter des livres dans les coins les plus reculés du pays. On a mis au point de grands sacs verts pourvus de vastes poches, dont on peut faire aisément, en les pliant, des colis commodes, afin de transporter des livres à dos d’âne dans la jungle et dans la sierra. Là, les livres sont confiés pendant plusieurs semaines à un instituteur ou à un ancien du village qui devient, de ce fait, le bibliothécaire responsable. On accroche à un poteau ou à un arbre les sacs dépliés, permettant à la population locale de feuilleter les livres pour faire son choix. Quelquefois le bibliothécaire fait lecture à ceux qui n’ont pas appris à lire ; à l’occasion, un membre d’une famille qui a été à l’école lit pour les autres. De cette façon, expliquait l’un des villageois, nous pouvons savoir ce que nous ne savons pas et le transmettre aux autres.

À la fin de la période prévue, on envoie un nouveau lot pour remplacer le précédent. Les livres sont en majorité des ouvrages techniques, manuels d’agriculture ou instructions pour la filtration de l’eau, collection de patrons pour la couture et guides vétérinaires, mais il y a aussi quelques romans et autres ouvrages littéraires. Selon l’une des bibliothécaires, le compte est toujours juste : je n’ai connu qu’une occasion où un livre n’a pas été retourné. Nous avions pris, en plus des habituels titres pratiques, une traduction en espagnol de l’Iliade. Quand le moment est venu de l’échanger, les villageois ont refusé de la rendre. Nous avons décidé de leur en faire cadeau, mais nous leur avons demandé pourquoi ils voulaient conserver ce titre-là en particulier. Ils nous ont expliqué que le récit d’Homère reflète exactement leur histoire : il y est question d’une contrée déchirée par la guerre, où des dieux fous et capricieux décident du sort d’être humains qui ne savent jamais très bien pour quoi on se bat ni quand ils seront tués.

Alberto Manguel. La Bibliothèque, la nuit. Actes Sud, 2006

Des mythologies que nous croyons connaître depuis longtemps – la mythologie grecque par exemple, si fortement inspirée de Sumer […] sont ainsi en réalité restées totalement incomprises. L’Odyssée ne retrace pas autre chose que cet âpre combat mené contre l’antique culture de la Déesse, que le héros patriarcal a du vaincre avant de pouvoir s’imposer. Ulysse est très clairement ce conquérant du patriarcat achéen qui triomphe (tant à travers Circé la magicienne qu’à travers la nymphe Calypso, puis à travers Charybde et Scylla, à travers les Sirènes traîtresses et maléfiques, etc…) de l’antique féminin divin, démonisé pour les besoins de la cause, et qu’il soumet à la loi patriarcale du mâle dominant. Cette loi triomphant à la fin du mythe, avec l’imposition du mariage/soumission à Pénélope, avatar du grand féminin vaincu de l’épouse.

Françoise Gange. Les Dieux menteurs. La Renaissance du Livre 2001

Vents, vagues, houle, courants marins, mer poissonneuse ou inféconde, vague vineuse [qui révèle la connaissance de l’algue rouge Trichodesmium erythraeum, très présente en mer Rouge]… Bien que limités aux eaux de surface, les grands traits de l’océanographie de la Méditerranée – modèle réduit de l’océan – sont tous dans l’Odyssée. Sans nul doute, autant que poète, Homère était marin.

Jacqueline Goy. Ce que la science des Océans doit à Homère. La mer, 5 000 ans d’Histoire. Les Arènes – L’Histoire 2022

Le cheval de Troie [2]

Rendons à Ulysse ce qui appartient à Ulysse. C’est à lui en effet que l’on doit la ruse primitive, où la force, impuissante, recourt à une autre arme, supérieure, la ruse, la métis, qui caractérise le héros grec. On s’en tient souvent à l’image d’Épinal : une gigantesque créature de bois contenant cinquante guerriers armés jusqu’aux dents et introduite à l’intérieur des murailles de la ville par les Troyens eux-mêmes. C’est occulter la complexité d’un stratagème bien plus élaboré.

Face à ce mastodonte sur lequel est inscrite la phrase Les Grecs consacrent ce don à Athéna pour le retour dans leur patrie, la réaction troyenne n’est en effet pas unanime. Le camp se divise, se perd en conjectures. Le plus méfiant, Laocoon, lance sa javeline contre les flancs du cheval et prononce, selon Virgile, cette phrase passée à la postérité : Timeo Danaos, et dona ferentes [Je crains les Grecs, même quand ils apportent des cadeaux]. Mais il sera étouffé par deux serpents surgis de la mer, mort interprétée comme un présage par les Troyens, qui cependant hésitent encore. Surgit Sinon le bien nommé, la seconde lame du scénario. Toute mystification a son storytelling: Sinon en est le protagoniste. Cet espion grec, cousin d’Ulysse, avec qui il partage donc la ruse, se construit une fausse biographie : victime d’une injustice de la part d’Ulysse, dont il a voulu se venger, il a été choisi comme victime expiatoire, d’où sa fuite. Voilà pour l’explication de sa désertion. Dès lors qu’il a convaincu les Troyens de sa bonne foi, il feint de leur révéler quelques secrets : ce cheval est bien consacré à Athéna, et Calchas, le devin grec, aurait exigé qu’il s’élève très haut dans le ciel pour qu’il ne puisse entrer derrière les murs de Troie. Car il ne faut surtout pas que cette offrande tombe entre leurs mains. Sinon provoque donc les Troyens, faisant du cheval un objet d’interdit et donc de désir, investi d’une valeur symbolique : s’ils le récupèrent ils seront sous la protection d’Athéna et pourront aller porter la guerre en Grèce. Quelques Troyens, dont la célèbre Cassandre, résistent pourtant encore à cet argument. Alors que le colosse sur roues a été tiré au sein de la ville, la Grecque Hélène, qui est à l’origine de cette guerre, a deviné la ruse d’Ulysse et tourne autour du cheval en imitant les voix des épouses des combattants cachés dans les flancs. Épisode méconnu, mais qui est un prélude à la séquence des sirènes : Ulysse exhorte ses compagnons au silence. L’ultime épreuve est surmontée. La nuit venue, Sinon ouvre le cheval et les combattants, rejoints par les Grecs cachés aux alentours, massacrent les Troyens mâles. La ruse a triomphé.

François Guillaume Lorrain. Le Point du 16 août 2012 N° 2083

~ 883 à ~ 858

Le Roi Assurnazirpal II a redonné toute sa grandeur à l’Assyrie. Il a soumis la haute vallée du Tigre au nord, les Araméens à l’ouest, ayant ainsi accès à la grande mer du pays d’Amurru, dans laquelle il peut accomplir le rite traditionnel : laver ses armes et offrir des sacrifices aux dieux. Il restaure les temples d’Assour, de Ninive, et fonde une nouvelle capitale Kalhou, aujourd’hui Nimroud : il appartient au souverain de concevoir des plans jour et nuit pour ériger un noble sanctuaire, une résidence pour les grands dieux et des palais pour sa royale demeure. L’inauguration de sa capitale donne lieu à un banquet qui régale 70 000 invités pendant 10 jours ! ah, le bon roi que voilà ! Nimroud sera capitale jusqu’en ~ 722.

~ 853

Son successeur Salmanasar III livre bataille sur l’Oronte, à Qarqar, en Syrie du nord, aidé de 1 000 dromadaires de Gindibu d’Arabie.

Un dromadaire, cela peut faire soixante km/jour, quand une caravane d’ânes dépasse rarement 45 km. Il peut porter jusqu’à 200 kg. Il peut rester de trois à cinq jours sans boire, en hiver jusqu’à une semaine. Une seule difficulté : il est très difficile à dresser, la mortalité juvénile est très élevée. Ce sont toutes ces qualités qui permirent à l’Arabie de s’ouvrir sur ses voisins du nord au début du 1° millénaire

vers ~ 814

Fondation de Carthage, – Qart-Hadasht – : la ville nouvelle, pour les Phéniciens de Tyr -. Restée longtemps relativement modeste, Carthage finit par devenir maître de l’ensemble des îles de Méditerranée occidentale, et de l’actuelle Espagne, repoussant les Ibères vers l’intérieur, les Grecs de la plupart des îles, sauf de la Sicile qu’elle partage avec les Grecs de Syracuse ; les comptoirs phéniciens deviennent carthaginois.

À peu près à la même époque, fondation de Kalkedoine sur la rive asiatique du Bosphore : elle deviendra Istanbul, quand Mehmet II la prendra à Byzance en 1 453.

vers ~ 800

La procession divine est ici menée par Adad, le dieu mésopotamien de l’orage (au fond à droite, tenant un trio d’éclairs), le dieu de la lune Sîn, le dieu du soleil Shamash, et Atargatis, la déesse de la fertilité de la région, tous identifiés à l’aide d’inscriptions araméennes locales. Photographie de M. Önal, based on laser scan by Cevher Mimarlık.

La scène gravée représente au moins six dieux, dont Adad, le dieu mésopotamien de l’orage, qui porte un trio d’éclairs, le dieu de la lune Sîn, le dieu du soleil Shamash, et Atargatis, la déesse de la fertilité de la région. Ces divinités sont représentées en procession sur un panneau de roche de 3,5 mètres de large. Chacun de ces portraits délicatement sculptés, dont le plus grand mesure environ 1 mètre de haut, montre la tête et le haut du corps d’un dieu. Des lignes de l’illustration sont surlignées à la peinture noire, peut-être pour servir de guide pour aider les artistes lorsqu’ils taillaient davantage de pierre afin de donner du relief aux silhouettes.

Si certaines caractéristiques des dieux sont typiquement assyriennes, telles leurs positions rigides et le style particulier de leurs cheveux et de leurs barbes, de nombreux détails des gravures indiquent de fortes influences de la culture araméenne locale. Les Araméens avaient vécu dans la région pendant des siècles avant de tomber sous la domination de l’Empire assyrien qui était en pleine expansion au 9° siècle avant notre ère, passant ainsi sous le contrôle de rois qui vivaient loin à l’est, dans le nord de la Mésopotamie.

L’expert observe également que les inscriptions à côté des gravures sont écrites en araméen et donnent les noms araméens des dieux, plutôt que leurs noms assyriens. Nous trouvons principalement le symbolisme araméen, mêlé au style assyrien, dit-il, en ajoutant que ce mélange délibéré pourrait être une tentative des dirigeants assyriens qui n’étaient pas sur place de s’intégrer aux chefs locaux, plutôt que de régner par la force.

~ 776

Le besoin religieux d’implorer la bienveillance des dieux, de les remercier de l’abondance des récoltes engendre les Premiers Jeux Olympiques en Grèce : ils marquent le début de l’histoire de la Grèce. Olympiques parce qu’ils furent célébrés à Olympie, en l’honneur de Zeus, se substituant aux rites sportifs antérieurs en l’honneur de Gaïa, déesse de la Terre. Admirateurs de l’ancienne civilisation égyptienne, les Grecs avaient demandé son parrainage au roi Psammétique II, qui avait déterminé les règles à respecter, dont l’amateurisme désintéressé : et il en fût ainsi dans les premières décennies lors desquelles le vainqueur recevait une simple couronne : de lauriers à Delphes, d’olivier à Olympie, de pin à Corinthe et de céleri à Némée ainsi qu’une amphore de la meilleure huile d’olive. Autres conditions pour prêter serment et donc être admis à concourir : être grec, de naissance libre et indemne de toute condamnation. Les joutes étaient aussi poétiques, surtout à Delphes, rhétoriques ou musicales. Ces jeux duraient une semaine tous les 4 ans, et donnaient lieu à une trêve de 3 mois au milieu des guerres en cours. Le calendrier se basait sur l’olympiade, les 4 ans qui séparent les Jeux. D’autres Jeux se déroulaient dans les autres cités : à Delphes en l’honneur d’Apollon, à Corinthe en l’honneur de Poséidon, à Némée. Et, comme rien n’est jamais vraiment simple, les anneaux olympiques ne viennent pas d’Olympie mais de Delphes : sculptés sur la face d’un autel, dans leur circonférence sont inscrits les termes de la trêve sacrée conclue pendant les jeux pythiques. Le mot athlète vient de athlon qui signifie combat, et gymnase de gymnée, qui signifie nu. Les athlètes étaient en effet nus, et de ce fait les femmes en étaient exclues… même en tant que spectatrices, à l’exception de la prêtresse de Demeter, la Terre-mère, dont la présence était hommage à la fertilité.

À l’origine une seule compétition de vitesse : le Stadion : 192.27 mètres – 600 fois le pied d’Héraclès -; le premier vainqueur se nomme Koroïbos d’Elis, le dernier, en 217 ap. J.C. Héliodore d’Alexandrie. Mais le plus grand athlète sera Theagénès de Thasos, 9 fois vainqueur en boxe à Némée, mais aussi à Corinthe, 3 fois vainqueur à Delphes, vainqueur à Olympie en ~480 à la boxe et en ~476 au pancrace.

Puis les compétitions se multiplièrent, tout d’abord par allongement des distances : 400 m, jusqu’à 5 000 m. En 708, apparurent la lutte et le pentathlon : saut en longueur, javelot, disque, course et lutte ; en 688, la boxe, en 680, les courses de char et en 648, le pancrace, mélange de lutte et de boxe où quasiment tout était permis. Mais de marathon… point : c’est en fait pour les Jeux modernes d’Athènes en 1896 que Michel Béal soufflera à Coubertin d’utiliser la légende de Philippidès courant de Marathon à Athènes pour annoncer la victoire contre les Perses en 450 av. J.C., puis serait mort d’épuisement. Cela avait l’avantage pour les Grecs d’annoncer la couleur dans leurs luttes à venir contre les Ottomans.

Mais l’esprit de compétition, le chauvinisme emmenèrent les cités dans des dépenses de plus en plus grandes pour arracher la victoire, surtout dans les courses de char. Les vainqueurs, outre la couronne de lauriers, se virent attribuer des récompenses beaucoup moins symboliques comme l’assurance d’être nourri jusqu’à la fin de leurs jours. Dès 580, chaque champion recevait 500 drachmes – un mouton valait un drachme – .

L’état de bombance où ils vivent commence par exciter les athlètes et par les porter aux désirs amoureux. Il fait naître en eux mille convoitises illicites et les amène à acheter ou vendre leur victoire. Les uns font monnaie de leur gloire pour satisfaire des besoins trop nombreux, les autres paient pour obtenir une victoire facile que leur refuserait leur vie efféminée.

Philostrate

Post mortem, il arriva une drôle d’histoire à la statue que les habitants de Thasos avait élevé à Theagénès, devenu quasiment un demi dieu !

Quand Théagénès ne fut plus, un de ses ennemis avait l’habitude de venir toutes les nuits battre de verges sa statue de bronze, s’imaginant qu’il maltraitait ainsi Theagénès en personne. La statue mit fin à ces violences en écrasant l’homme, et les enfants de la victime traduisirent en justice la statue pour meurtre. Les Thasiens la firent jeter à la mer, appliquant la loi de Dracon qui frappe d’exil même les objets inanimés, si d’aventure l’un d’eux écrase un homme. Par la suite la terre à Thasos fut frappée de stérilité. Les Thasiens députèrent à Delphes et l’oracle leur enjoignit de faire rentrer ceux qu’ils avaient chassé. Mais le retour des exilés ne mit pas fin à la stérilité du sol. Les Thasiens revinrent consulter la Pythie. Alors celle-ci leur répondit : Du grand Theagénès vous avez négligé la mémoire. Ils étaient bien embarrassés, ne sachant par quel moyen récupérer la statue de Théagénès, quand, dit-on, des pêcheurs ramassèrent la statue dans leur filet et la ramenèrent au rivage. Les Thasiens la restaurèrent à son emplacement primitif et ils ont gardé la coutume de lui offrir des sacrifices comme à un dieu. [le culte n’était possible qu’après la mort.]

Pausanias

Imaginons un peu aujourd’hui le tintouin que cela ferait que de voir le Zidane d’Endoume à Marseille, barbouillé par des bombes de peinture lancées par des canons à eau. Les coupables seraient jetés à l’entrée du Vieux Port pour aller s’y faire manger par la Sardine.

~ 753

Selon une légende solidement ancrée dans le Top 50 des légendes, Romulus fonde Rome. Les jumeaux Romulus et Remus échappent miraculeusement à leur exposition par leur oncle sur le Tibre. Recueillis et allaités par une louve dans la grotte de Lupercale, à l’est du mont Palatin, ils regagnent Albe, leur patrie, puis fondent une ville nouvelle. Les auspices vont leur dire quel est l’élu des dieux : sur le Palatin, Romulus aperçoit 12 vautours, et sur l’Aventin Remus n’en voit que 6. La dispute qui s’ensuit voit la mort de Rémus et Romulus détermine le pourtour de la ville en creusant tout autour du Palatin un sillon avec le soc d’une charrue.

vers ~ 750

Début d’une deuxième période d’émigration des Grecs ; c’est sans doute le régime foncier qui l’explique : la terre restait indivise et allait à l’aîné. On ne peut guère parler de surpopulation : l’exposition des enfants (c’est à dire leur abandon en place publique) venait jouer le rôle du contrôle des naissances. L’émigration va toucher une bonne partie de l’ensemble des rivages méditerranéens ; tout d’abord vers l’ouest : Selnius, Naxos, Catane, Syracuse, Megara Hyblaia en Sicile, la Calabre, Cyrène, sur la côte libyenne, (épargnée par la tempête Daniel de septembre 2023) et enfin et surtout toutes les colonies d’Asie Mineure, Byzance et les côtes de la mer Noire.

Les ruines du temple d’Apollon dans l’ancienne ville de Cyrène, dans l’est de la Libye, dans la région du djébel Akhdar, en février 2022. Abdullah Doma /AFP

Il ne faut pas entendre colonisation dans le sens des colonies du XIX° siècle : les liens politiques avec la terre de départ étaient coupés, et on avait affaire à de nouvelles cités qui jouissaient de leur indépendance politique, même si la colonisation s’opérait selon les origines, au nombre de quatre principalement : les Achéens venant du Péloponnèse, les Ioniens des îles éponymes, les Corinthiens, qui peuplèrent Syracuse, et les Doriens Mégara Hyblaia, 20 km au nord de Syracuse : Mégare est à mi-chemin entre Corinthe et Athènes ; et ces diasporas entretenaient leur particularisme.

Les Étrusques développent une remarquable civilisation en Toscane, et en Ombrie, travaillant à merveille, or, argent, ivoire. Ils font partie de ces peuples dont les origines nous sont encore inconnues ; leur art suppose une grande parenté avec les Grecs, mais bien des éléments les en distingue ; leur langue, dont nous ne possédons que quelques fragments – inscriptions sur des pierres tombales principalement – nous reste mystérieuse.

[…] une race, plus que toutes les autres, attachée aux croyances et cérémonies religieuses, et cela d’autant plus qu’elle excellait dans l’art de les mettre en pratique.

Tite Live

Ce sont les Étrusques qui introduisirent l’idée de la cité-État en Italie centrale et transformèrent une civilisation villageoise en une civilisation urbaine. Nous devons aux Étrusques la diffusion de l’écriture au moyen de l’alphabet qu’ils avaient eux-mêmes emprunté aux Grecs. La dette particulière de Rome envers l’Étrurie est à la base de tous ses succès ; ses emprunts directs comprennent des éléments d’organisation militaire, le cérémonial et les insignes de sa vie publique, maints aspects de son art et de sa religion. La civilisation de Rome est fondée sur des origines italo-étrusques et des Romains aussi célèbres que Mécène, qui comptait parmi ses ancêtres des nobles étrusques, pouvaient s’enorgueillir de voir le passé étrusque de Rome se refléter dans tous les domaines de la vie privée et publique.

Donald Strong. Civilisations disparues, sous la direction de Marcel Brion 1969

Quarante-cinq kilomètres séparent Rome du plateau de tuf recelant les vestiges de Cerveteri ; la plus importante et la plus peuplée des douze cités étrusques, à son apogée du VI° au IV° siècle av. J.C. Un chemin odorant conduit à l’une de ses nécropoles, celle de Banditaccia, siégeant sur une colline alentour. Égaillées autour des villes, les hypogées (tombes souterraines) contenaient du mobilier, de la vaisselle, des bijoux, des armes, tout le nécessaire pour la vie éternelle.

Ces objets racontent les us et coutumes dans l’antiquité de la péninsule italienne avant la centralisation romaine. Et le brassage des cultures Orient-Occident véhiculé par d’intenses échanges commerciaux avec la Grèce, la Phénicie, Chypre, la Syrie, l’Égypte et au-delà. Platon parlait de la Méditerranée comme d’un lac où les grenouilles sautent d’une rive à l’autre. Les artisans travaillaient pour le mieux offrant.

Extraits des tombes, une coupe provient de Mycènes (Grèce), un bol de Chypre, des œufs d’autruche d’Afrique, les représentations du foie, en bronze ou en terre cuite, utilisé dans l’art divinatoire, sont inspirées du monde babylonien. Les yeux en amande des époux, enlacés sur leur sarcophage (530-510 av. J.C.), la coiffe tenue bas sur le front de la femme, la barbe enveloppante de l’homme soulignent l’influence de la Grèce orientale ; comme le lit sur lequel les époux sont allongés pour le banquet.

[…] Entre l’Arno et le Tibre, durant mille ans, la civilisation étrusque a brillé, riche de ses minerais de fer et de cuivre et de ses ports très actifs. Celui de Pyrgi, pour Cerveteri, exportait le vin jusqu’au sud de la Gaule : les amphores extraites de l’épave de la Love au large d’Antibes, datant du VI° siècle avant notre ère en témoignent.

Les Romains parlaient des Étrusques comme des plus religieux des hommes, indique Laurent Haumesser, justifiant le faste des temples.

Florence Evin. Le Monde du 29 décembre 2013.

Dans la société, la femme occupait une place dont l’importance n’a d’égal peut-être que chez les Basques, quelques siècle plus tard : elle gardait son nom, elle partageait les agapes des hommes etc. Très souvent et dans de nombreux domaines, les Romains se contenteront de marcher dans les pas des Étrusques, se contentant pour leurs dieux de faire valser les étiquettes, de même pour tout ce qui est de l’ordre de la divination, du cérémonial autour de la mort.

Le verre en tant que produit fabriqué pour la vente prend naissance en Phénicie, sur le littoral méditerranéen, à l’embouchure du Belus, un petit fleuve au nord d’Israël. Pline l’Ancien conte une gentille histoire à ce sujet :

Il est en Syrie une région nommée Phénicie confinant à la Judée et contenant au pied du mont Carmel, un marais appelé Candebia. On croit qu’il donne naissance au fleuve Bélus qui après un cours de cinq mille pas se jette dans la mer auprès de la colonie de Ptolémaïs… Selon la tradition, un navire portant des marchands de nitre vint y aborder, et, comme les marchands dispersés sur le rivage, préparaient leur repas et ne trouvaient pas de pierres pour rehausser leurs marmites, ils les remplacèrent par des mottes de nitre [natron] tirées de leur cargaison. Quand celles-ci furent embrasées, mêlées avec le sable du rivage, des ruisseaux translucides d’un liquide inconnu se mirent à couler et telle fut l’origine du verre.

Pline l’Ancien. Histoire naturelle, XXXVI, 65. 190.191

On est en droit de parler d’une gentille histoire, car même mélangée avec le natron, un carbonate de sodium qui permet d’abaisser le point de fusion, la silice demande une température de 1 100 ° pour fondre et donc devenir verre. On voit mal des navigateurs obtenir une température pareille avec les bois épars qui étaient sur la plage. D’autre part, on sait que des artisans mésopotamiens fabriquaient des petits objets en verre dès ~ 3 000, mais le stade de création d’un artisanat spécifique revient sans doute aux Phéniciens.

Trois ingrédients sont nécessaires pour obtenir du verre : environ 60 % de silice, l’agent vitrifiant, de la soude ou de la potasse pour abaisser le point de fusion entre 1 000 et 1 100 °C, l’agent fondant et de la chaux, ou tout autre agent stabilisant pour rendre le verre résistant et l’empêcher de se dissoudre à long terme. La recette antique ne comprend que deux ingrédients.

La teinte naturelle du verre, bleu verdâtre, est due à la présence d’oxydes métalliques contenus dans le sable qui sert à sa fabrication. C’est l’adjonction de dioxyde de manganèse, sous Philippe de Macédoine, qui permettra d’obtenir un verre transparent en éliminant ces oxydes.

Les Arabes de l’actuel Yémen construisent ce que l’on estime actuellement être le premier barrage hydraulique, sur le Wadi Adhanah, un oued du piémont oriental de la chaîne des Sarawat ; le terrain y est volcanique et bénéficie des pluies de mousson de l’océan indien : autant d’éléments garants d’une riche agriculture. En aval du barrage, la ville de Marib, capitale du royaume de Saba.

L’ouvrage primitif, en terre, faisait 580 mètres de long pour 4 mètres de haut. Vers 500 av. J.C., il sera rehaussé de sept mètres, un parement en pierre sera posé coté retenue et les surfaces irriguées seront étendues au nord et au sud du lac. Une nouvelle reconstruction sera entreprise par les Himyarites, un nouveau royaume remplaçant celui de Saba vers 115 av. J.C. Ces derniers rehausseront une nouvelle fois le barrage qui atteindra quatorze mètres de hauteur et ils développeront les infrastructures d’irrigation.

Malgré tout, le barrage se rompra à plusieurs reprises : 449, 450, 542 et 548 ; la dernière rupture se produira vers 570 ou 575, vidant entièrement le lac : les systèmes d’irrigation n’étant plus alimentés, la population quittera la région, provoquant la chute du royaume d’Himyar. Le Coran en prendra bonne note :

Il y avait assurément, pour la tribu de Saba un Signe dans leurs habitats ; deux jardins, l’un à droite et l’autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez-Lui reconnaissants : une bonne contrée et un Seigneur Pardonneur.

Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l’inondation du Barrage et leur changeâmes leurs deux jardins en deux jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers.

Coran op. cit. Sourate 34, versets 15/16.

Au XX° siècle les Yéménites construiront un nouveau barrage en 1986, trois km en amont.

de ~713 à ~656

L’Égypte est dirigée par une dynastie de pharaons noirs, venus de La Haute Égypte, soit l’actuelle Éthiopie : les kouchites : leur empire va du delta du Nil au confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu (l’emplacement de l’actuel Khartoum). Les souverains portent un diadème orné de deux cobras uraei, symbole de leur double royauté ; ils se font enterrer sous les pyramides, invoquent le dieu Amon et utilisent la langue égyptienne et l’écriture hiéroglyphique. Défaits en 656 par l’Assyrien Assurbanipal, ils se replieront au sud, à Méroé.

Sphinx de Chépénoupet, au Musée égyptien de Berlin. Jürgen Liepe/RMN-GP

vers ~ 741

Une crue du Nil de plus d’un mètre par rapport aux moyennes de l’époque, noie l’est de la ville de Canope, cité des pèlerinages, des offrandes et des plaisirs, construite sur l’est de son embouchure, très près du niveau de l’eau : les précautions pour éviter ce genre d’accident existaient mais étaient insuffisantes pour endiguer une telle crue. Il semblerait que ce soit un phénomène identique qui ait englouti aussi, quelques siècles plus tôt Héracléion, une ville voisine, aussi connue sous le nom de Thônis, reliée à Canope par un canal sacré souterrain. Peut-être dans le même temps y-a-t-il eu affaissement généralisé du delta du Nil ? Les anciens – Hérodote, Diodore de Sicile mentionneront l’existence de ces deux villes, la stèle trilingue – en hiéroglyphe, démotique et grec – du décret de Canope, datée de ~ 238, traduite en 1881 par Gaston Maspero, mentionne Héracléion et le grand temple Amon de Gereb, d’où part la procession rituelle de la figure du dieu Osiris se rendant à Canope. Une équipe internationale au sein de laquelle œuvrera Frank Goddio, président de l’IEASM – Institut Européen d’Archéologie Sous-Marine – se mettra à leur recherche à partir de 1990, et grâce à un manomètre à Résonance Magnétique Nucléaire, ultrasensible, trouvera en 2000 les sites des deux villes, enfouies sous 6 mètres d’eau et une bonne épaisseur de sable, en rade d’Aboukir, à 6 km de la côte. En 2015, l’Égypte prêtera les merveilles sorties des eaux à l’Institut du monde arabe pour une somptueuse exposition.

Stèle de Thônis Héracléion, ~380. 30 ° dynastie. première année du règne de Nectanébo 1°

Statuette en bronze d’Isis, époque prolémaïque 7° au 1° siècle av J.C. Assise sur le trône, Isis donne le sein à l’enfant Horus Harpocrate

de ~738 à ~727

Le roi d’Assyrie Teglat-Phalasar III détruit les villes principales d’Israël, et déporte une partie – 13 500 – de sa population.

~722

Osée, dernier souverain du royaume croupion d’Israël, cherche à gagner l’appui de l’Égypte contre l’Assyrie. Salmanasar assiège longuement Samarie et c’est Sargon II qui conclut :

Les habitants de Samarie, qui tombèrent d’accord et qui complotèrent avec un roi ennemi parce qu’ils ne voulaient plus supporter le joug de la servitude et verser le tribut à Assur et qui me livrèrent bataille, je les ai combattus avec les pouvoirs des grands dieux, mes Seigneurs. Comme butin, j’ai dénombré 27 280 personnes, ensemble avec leurs chars et leurs dieux, dans lesquels ils avaient placé leur confiance. Avec 1 200 de leurs chars, j’ai formé un bataillon pour mon armée royale. J’ai déporté les autres au milieu de l’Assyrie. J’ai repeuplé Samarie davantage qu’auparavant. J’y ai installé des populations de pays conquis par mes soins. J’ai nommé un commissaire comme gouverneur pour les administrer. Et je les ai comptés parmi les Assyriens.

Sargon II

La chute de Samarie va avoir pour conséquence une centralisation de plus en plus marquée du royaume qui garde une certaine autonomie : Juda, où va se développer dans le même temps une attitude de plus en plus intransigeante à l’égard de la pratique et des lois religieuses, et c’est probablement ainsi que naquit la tradition monothéiste de la civilisation judéo-chrétienne. Les cultes des campagnes, où les dieux autres que Yaweh étaient nombreux – Baal, Asherah, Ammon, Moab, Astarté etc … – furent déclarés impies, seul Yaweh devait être honoré.

~ 700

Les navires sont encore fragiles et la mer peut être bien méchante en hiver, inspirant ces conseils de prudence : Lorsque vient l’hiver et que bouillonnent les souffles de tous vents, ne dirige plus de vaisseau sur la mer vineuse [couleur du vin], mais travaille la terre. Tire le vaisseau au rivage, entoure le de tous cotés de pierres, qui arrêteront l’élan des vents au souffle humide, et retire la bonde pour que la pluie de Zeus ne pourrisse rien. Place chez toi en bon ordre tous les agrès, plie soigneusement les ailes de la nef marine, pends le bon gouvernail au-dessus de la fumée et toi-même attends que revienne la saison navigante.

Hésiode. Travaux et des Jours

Le même Hésiode pouvait aussi connaître quelques aigreurs : Je n’ai plus aucun espoir pour l’avenir de notre pays si la jeunesse d’aujourd’hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible.

Dans sa Théogonie, il nous donne les grands traits de la mythologie grecque : Donc, avant tout, fût Abîme ; puis Terre aux larges flancs, assise sûre à jamais offerte à tous les vivants, (à tous) les Immortels, maîtres des cîmes de l’Olympe neigeux, et le Tartare brumeux, tout au fond de la terre aux larges routes, et Amour, les plus beau parmi les dieux immortels […] Terre, elle, d’abord enfanta un être égal à elle-même, capable de la couvrir tout entière. Ciel étoilé, qui devait offrir aux dieux bienheureux une assise sûre à jamais. […] Mais ensuite, des embrassements du ciel, elle enfanta Océan aux tourbillons profonds, – Coios, Crios, Hypérion, Japet – Théia, Rhéa, Thémis et Mnémosyne, – Phoibé, couronnée d’or, et l’aimable Thétis. Le plus jeune après eux vint au monde Cronos, le dieu aux pensées fourbes, le plus redoutable de tous ses enfants ; et Cronos prit en haine son père florissant. Elle mit aussi au monde les Cyclopes au cœur violent […]. D’autres fils naquirent encore de Ciel et Terre [….] Ceux-là avaient chacun cent bras, qui jaillissaient, terribles, de leurs épaules, ainsi que cinquante têtes, attachées sur l’épaule à leur corps vigoureux. […] Car c’étaient de terribles fils que ceux qui étaient nés de Terre et Ciel, et leur père les avait en haine depuis le premier jour. À peine étaient-ils nés qu’au lieu de les laisser monter à la lumière, il les cachait tous dans le sein de Terre, et […] l’énorme Terre en ses profondeurs gémissait, étouffant. Elle imagine alors une ruse perfide et cruelle. Vite, elle crée le blanc métal acier ; elle en fait une grande serpe, puis s’adresse à ses enfants, et, pour exciter leur courage, leur dit, le cœur indigné : Fils issu de moi et d’un furieux, si vous voulez m’en croire, nous châtierons l’outrage criminel d’un père, tout votre père qu’il soit, puisqu’il a le premier conçu œuvres infâmes. Elle dit ; la terreur les prit tous, et nul d’entre eux ne dit mot. Seul, sans trembler, le grand Cronos aux pensées fourbes réplique en ces termes à sa mère : C’est moi, mère, je t’en donne ma foi, qui ferai la besogne. D’un père abominable, je n’ai point de souci, tout notre père qu’il soit, puisqu’il a le premier conçu œuvres infâmes. Il dit, et l’énorme Terre en son cœur sentit grande joie. Elle le cacha, le plaça en embuscade, puis lui mit dans les mains la grande serpe aux dents aiguës et lui enseigna tout le piège. […] Mais le père, le vaste Ciel, les prenant à partie, aux fils qu’il avait enfantés donnait le nom de Titans : à tendre trop haut le bras, ils avaient, disait-il, commis dans leur folie un horrible forfait, et l’avenir en saurait tirer vengeance.

[…] Rhéa subit la loi de Cronos et lui donna de glorieux enfants […]. Mais, ses premiers enfants, le grand Cronos les dévorait, dès l’instant ou chacun d’eux, du ventre sacré de sa mère descendait à ses genoux. Il savait que son propre destin était de succomber un jour sous son propre fils. Aussi, l’œil en éveil, montait-il la garde. Mais vint le jour où Rhéa allait mettre au monde Zeus, père des dieux et des hommes ; elle suppliait alors ses parents, Terre et Ciel Étoilé, de former avec elle un plan qui permit d’enfanter son fils en cachette et de faire payer la dette due aux Érinyes de son père et de tous ses enfants dévorés par le grand Cronos aux pensées fourbes. Ils la menèrent à Lyctos, au gras pays de Crète, le jour où elle devait enfanter le dernier de ses fils, le grand Zeus ; et ce fut l’énorme Terre qui lui reçut son enfant pour le nourrir et le soigner.

Puis, entourant de langes une grosse pierre, elle la remit au puissant seigneur, fils de Ciel, premier roi des dieux, qui la saisit de ses mains et l’engloutit dans son ventre, le malheureux ! Puis rapidement croissaient ensemble la fougue et les membres glorieux du jeune prince, et, avec, le cours des années, succombant à la ruse ourdie par les conseils de Terre, le grand Cronos recracha tous ses enfants, vaincu par l’adresse et la force de son fils, il vomit d’abord la pierre par lui dévorée la dernière. Ensuite de leurs liens maudits, il délivra les frères de son père, les fils de Ciel, qu’avaient liés leur père en son égarement. Ceux-là n’oublièrent pas de reconnaître ses bienfaits : ils lui donnèrent le tonnerre, la foudre fumante et l’éclair, qu’auparavant tenait cachés l’énorme Terre et sur lesquels Zeus désormais s’assure pour commander à la fois aux mortels et aux Immortels.

[…] Et le grand Ciel vint, amenant la nuit ; et, enveloppant la Terre, tout avide d’amour, le voilà qui s’accroche et s’épand en tous sens. Mais le fils, de son poste, étendit la main gauche, tandis que, de la droite, il saisissait l’énorme, la longue serpe aux dents aigües ; et brusquement, il faucha les bourses de son père, pour les jeter ensuite au hasard, derrière lui. Ce ne fut pas pourtant un vain débris qui lors s’enfuit de sa main. Des éclaboussures sanglantes en avaient jailli ; Terre les reçut toutes et, avec le cours des années, elle en fit naître les puissantes Érinyes, et les grands Géants aux armes étincelantes, qui tiennent en leurs mains de longues javelines, et les Nymphes aussi qu’on nomme Méliennes, sur la terre infinie. Quant aux bourses, à peine les eut-il tranchées avec l’acier et jeté de la terre dans la mer au flux sans repos, qu’elles furent emportées au large, longtemps ; et, tout autour, une blanche écume sortait du membre divin. De cette écume, une fille se forma, qui toucha d’abord à Cythère la divine, d’où elle fut ensuite à Chypre qu’entourent les flots ; et c’est là que prit terre la belle et vénérée déesse qui faisait autour d’elle, sous ses pieds légers, croître le gazon et que les dieux, aussi bien que les hommes appellent Aphrodite, pour s’être formée d’une écume, ou encore Cythérée, pour avoir abordé à Cythère, ou Cyprogénéia, pour être née à Chypre battue des flots, ou encore Philommédée, pour être sortie des bourses. Amour et le beau Désir, sans tarder, lui firent cortège, dès qu’elle fut née et se fut mise en route vers les dieux. Et, du premier jour, son privilège à elle, le lot qui est le sien, aussi bien parmi les hommes que parmi les Immortels, ce sont les babils de fillettes, les sourires, les piperies ; c’est la plaisir suave, la tendresse et la douceur.

Hésiode. Théogonie. Traduction P. Mazon. Les Belles lettres

vers ~ 700

Dans la vallée d’Ica, près d’Ocucaje, à 400 km. au sud-est de Lima, au Pérou, les Indiens de la civilisation Paracas dessinent sur le flanc d’une colline un condor de 137 m. de long et 87 m. de large. C’est Eduardo Herran qui l’a redécouvert en 2008. Le condor est alors une divinité que les Incas remplaceront par le soleil. Cette civilisation pratiquait une déformation crânienne dans un but esthétique, ainsi que la trépanation rituelle, parfois répétée. Après l’an 200, la civilisation de Paracas se fondra dans celle de Nazca (~ 200 à 800 ap. J.C.). Elle est une des plus importantes cultures pré-incas du Pérou qui émergea après la disparition de la domination Chavin pendant la période de l’Horizon Ancien dans la région de Ica-Nazca.

Les géoglyphes, ces immenses marquages au sol de traits souvent géométriques – on en compte plus de 10 000 sur 500 km² – étaient effectués par enlèvement de la couche superficielle du sol, colorée par un oxyde de fer pour atteindre le gypse dont est constitué le sol de cette région. On n’a pas encore déterminé leur signification : calendrier astronomique ? signalétique pour les ojas, ces puits – on en compte une quarantaine – qui donnaient accès aux nappes phréatiques via les puquios, un réseau d’aqueducs souterrains ? Ces latitudes connaissaient la fin d’une période relativement humide pour faire place à une période de sécheresse. Cette civilisation pratiquait encore une déformation crânienne par un serre-tête de cuir qui enserrait la tête du bébé pendant un an, contraignant le crâne à se développer vers le haut dans un but esthétique ; ils pratiquaient encore la trépanation rituelle, parfois répétée.

Mais, des géoglyphes, on peut en voir ailleurs qu’au Pérou, en Suède par exemple , en Jordanie, ou dans la partie chinoise du désert de Gobi, ou au Kazakhstan.

Bohuslan. Suède

en Jordanie, datés de ~8 500

Dans le désert de Gobi chinois., mais peut-être s’agirait-il de tracés récents liées à l’espionnage de satellites

Kazakhstan

Névada… peut-être une propriété de l’Eglise de Scientologie, type bunker

Le chat de Nazca, 37 mètres de long

Las Labradas Mexique

~ 700 à ~15

âge du fer (qui est assez souvent du fer de météorites : dans le mot sidérurgie, il y a sidéral ; en grec, fer se dit sideros).

Le passage du minerai à un métal utilisable demande un processus de réduction que les Chalybes, dans l’actuelle Arménie, sous domination hittite, semblent avoir été les premiers à maîtriser dans la première moitié du deuxième millénaire…

Par rapport au bronze, le fer présente deux avantages majeurs : moins lourd, il convient beaucoup mieux à la fabrication d’outils agricoles – haches, faucilles, herminettes -… et, disponible en gisements plus nombreux, il est moins onéreux. Il s’y substituera donc peu à peu pour tout ce qui concerne les outils, les armes, les instruments domestiques et les éléments de machines ou de construction…

L’exploitation des riches gisements de fer d’Espagne, déjà connus au VIII° siècle avant J.C. n’a pu se faire à grande échelle que sous l’occupation romaine, avec les moyens techniques et administratifs de l’empire.

Bruno Jacomy. Une histoire des techniques. Seuil 1990

~ 691

Le roi assyrien Sennachérib fait construire à Jerwan, dans le nord-est de l’actuel Irak, un aqueduc de 80 km. de long, qui enjambe une vallée par un pont à 5 arches, de 270 m. de long et 9 m. de haut : il approvisionne Ninive en eau. La langue parlée au royaume de Babylone est l’araméen : c’est alors la langue internationale.

~ 663

Assurbanipal, souverain assyrien effectue un raid sur l’Égypte et pille Thèbes : 50 ans plus tard, l’affaire n’était pas oubliée. On peut voir, gravés sur un linteau de son palais : Je capturai beaucoup de soldats vivants. De certains, je coupai les bras ou les mains, d’autres je coupai les oreilles et les extrémités. J’arrachai les yeux de nombreux soldats. Je fis une pile de vivants et une autre de têtes. Je pendis leurs têtes à des arbres autour de la cité.

vers ~ 662

Le code légal promulgué par Josias, roi de Juda depuis ~ 639, a de très fortes ressemblances avec le Deutéronome de la Bible : il est donc permis de penser que sa rédaction date de cette époque. On y trouve des accents nouveaux sur le droit de l’individu, qui ose porter plainte contre un autre individu, quand, jusqu’à présent, dans la tradition proche orientale, seule existait la loi du clan pour préserver les droits communaux. Cette plainte a été trouvée en 1960, écrite à l’encre sur un tesson de poterie, dans une forteresse sur la côte méditerranéenne, au sud de Tel Aviv, nommée Mesad Hashavyahu :

Puisse monseigneur l’officier entendre la plainte de son serviteur ! Votre serviteur travaille à la moisson. Votre serviteur se trouvait à Hasar-Asam. Il y a quelques jours, votre serviteur a fauché, récolté et engrangé le grain, avant de s’arrêter. Quand votre serviteur eut fini de faucher et d’engranger, il y a quelques jours, Hoshayahu, fils de Shabay, est arrivé et s’est emparé des vêtements de votre serviteur. Quand j’eus fini de faucher, à ce moment-là, il y a quelques jours, il a pris mes habits, à moi, votre serviteur. Tous mes compagnons témoigneront pour moi, tous ceux qui fauchaient avec moi sous le soleil brûlant – ils témoigneront pour moi que je dis la vérité -. Je n’ai commis aucune infraction. S’il vous plaît, que l’on me rende mes vêtements ! Si l’officier ne considère pas comme une obligation que le vêtement de votre serviteur lui soit rendu, alors, prenez pitié de lui et retournez son vêtement à votre serviteur. Vous ne pouvez pas rester silencieux quand votre serviteur est privé de son vêtement.

11 02 ~ 660

Jimmu Tenno achève la conquête du Yamato et fonde l’Empire Japonais. Dès lors, les Japonais ne cesseront jamais de croire que Sa Gracieuse Majesté impériale descend de la déesse Amaterasu… et que le peuple japonais est d’essence divine [3].

vers ~ 650

Ce ne sont pas ces âges qui sont obscurs, mais la connaissance que nous en avons.

Florence Gaignerot Driessen enseignante à l’université de Lille.

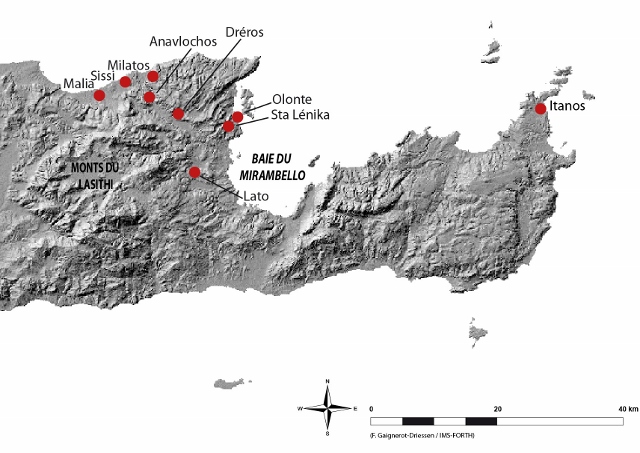

Florence Gaignerot Driessen mène des fouilles en Crète depuis 2017, pour le compte de l’École française d’Athènes, dans le massif montagneux difficilement accessible de l’Anavlochos, à une cinquantaine de kilomètres à l’est d’Héraklion, au dessus du village de Vrachasi. Dans ces hauteurs, les traces d’un habitat antique avaient déjà été repérées auparavant. Les découvertes éclairent d’un jour totalement nouveau la période allant, grosso modo, de 1200 à 650 avant J.C. Soit près de six siècles longtemps qualifiés d’âges obscurs par les spécialistes, voire assimilés à une nette régression. Les résultats des fouilles récentes démontrent tout le contraire. Ils esquissent aussi un lent cheminement vers la naissance d’une société civique : tout près de l’Anavlochos, c’est dans la cité antique de Dréros qu’a été mise au jour l’inscription mentionnant pour la première fois le terme polis, la cité État grecque, et la désignation de ses représentants. Elle date, justement, de 650.

Pour mieux comprendre, il faut revenir un peu en arrière. En Crète, la civilisation minoenne de l’âge du bronze s’effondre aux alentours de 1 450 avant J.C. sans que l’on sache pourquoi. Tous les palais au cœur de son organisation sont brûlés, sauf le plus vaste, celui de Cnossos, près d’Héraklion. Les Mycéniens prennent le relais des Minoens, mais leur civilisation sombre à son tour pour des raisons demeurées tout aussi mystérieuses. Entre 1 350 et 1 200, leurs propres palais – Cnossos mais aussi Thèbes, Tirynthe et Mycènes sur le continent – sont incendiés. S’ensuit une période trouble, avec de probables incursions de peuples de la mer mal identifiés, de pirates pilleurs ou de migrants à la recherche de nouveaux horizons. Durant cette période, l’écriture disparaît complètement. Celle des Minoens (linéaire A) et celle des Mycéniens (linéaire B), toutes deux syllabiques et associées à la gestion des palais, ne sont plus attestées. Cinq siècles plus tard, l’écriture réapparaît miraculeusement dans le monde grec, sous forme alphabétique cette fois, avec des signes d’inspiration phénicienne, au moment de la naissance de la polis.

Que s’est il passé entretemps ? Vers 1 200, les habitants de la Crète orientale désertent les abords des palais ou des villes des plaines côtières, pour s’installer dans les montagnes voisines, d’où ils peuvent voir la mer et ses dangereux arrivants potentiels. Sur ces sites stratégiques et défensifs, ils créent de nombreux villages, tels que Vronda, Azoria ou Kastro, mis au jour ces dernières années par plusieurs équipes américaines. Sur le massif de l’Anavlochos, de petits groupes construisent d’abord quelques hameaux, le long de la ligne de crête, à quelques kilomètres des anciens palais côtiers de Malia et de Sissi, tout en poursuivant leurs cultes. Dans les cavités les plus élevées d’un pic rocheux, les archéologues découvrent plus de 150 fragments de statuettes ou figurines en terre cuite. Ce sont des offrandes datées de 1 200 à 1 100 avant notre ère, qui reprennent des éléments cultuels traditionnels chez les Minoens (taureau, serpent, cornes de consécration), mais les combinent de manière inédite, comme s’ils étaient vidés de leur sens. C’est le signe qu’une nouvelle religion se dessine, observe Florence Gaignerot Driessen

Puis, au XI° siècle avant J.C., ces habitants déménagent dans le vallon central de l’Anavlochos aux pentes abruptes, face à la baie de Sissi. Ils abandonnent le premier dépôt votif pour en créer un autre, 150 mètres plus à l’ouest, où ils inséreront des statuettes ou figurines exclusivement féminines dans les cavités d’une bande rocheuse, au dessus d’une petite esplanade. Les archéologues ont reconstitué plus de 350 de ces objets, parmi lesquels 140 exemplaires d’une même femme allaitant un enfant. Ils ont également découvert une trentaine de plaques représentant une sphinge (pendant féminin du sphinx), tête de femme coiffée d’un cylindre (polos), corps de lionne et ailes d’oiseau. De beaux objets d’inspiration orientale (peut être phénicienne), datés du VII° siècle avant notre ère. Dès le XI° siècle avant J.C., un sanctuaire à banquettes est également construit, à mi chemin entre l’habitat du vallon central et la nécropole tumulaire du bas. On y a exhumé des figurines aussi bien masculines que féminines ou zoomorphes. À en juger par la grande quantité de poteries utilitaires retrouvées juste au dessous du sanctuaire, des banquets communautaires y étaient sans doute organisés. Dans le vallon, sous une dense végétation de buissons épineux, de chênes verts et de genêts piquants, les archéologues ont ressuscité un habitat urbanisé sur une dizaine d’hectares, dont les puissants murs de terrasse supposent un important investissement d’énergie – certains blocs mégalithiques pèsent plus d’une tonne. Durant l’été 2019, ils ont peu à peu découvert un quartier distinct organisé autour d’une forge. Selon l’archéo métallurgiste Benjamin Jagou, de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’atelier et ses déchets métallurgiques, dont au moins 40 kg de scories, ont livré tous les indices d’une importante manufacture d’objets en fer, qu’on venait probablement chercher de loin. La forge date du milieu du VIII° siècle avant notre ère. C’est vers cette époque que sont édifiés des tumuli dans la nécropole du bas. Par rapport aux sépultures minoennes et mycéniennes, ils marquent une nette rupture. Leur influence est venue d’ailleurs, sans doute du nord de la Grèce, estime Florence Gaignerot Driessen. Surtout, la structure et la chronologie du tumulus monumental de 175 m² racontent une histoire qu’Alexia Lattard, anthropologue spécialiste des os calcinés au Centre Camille Jullian d’Aix en Provence, a contribué à reconstituer. Quelque part vers 750 avant notre ère, un personnage éminent du vallon – le fondateur de la forge ? Le chef d’une lignée familiale ? – meurt. On lui réserve des funérailles spectaculaires. Pour sa crémation, un énorme bûcher est érigé, qui a dû brûler au moins une journée, d’après l’épaisseur de la couche de cendres trouvée. Incidemment, font remarquer les archéologues, une telle pratique est décrite par Homère au chant XXIII de l’Iliade à propos de l’édification du tumulus de Patrocle. Quelques décennies plus tard, des bûchers sont dressés au dessus de la première tombe pour d’autres défunts, avec des fers de lance et des poteries en guise d’offrandes. Au total, au moins cinq individus ont été ainsi honorés dans ce cercle, entre 750 et 650 avant notre ère, d’après la datation du mobilier en céramique. Ce tumulus et les sept autres – en très mauvais état – identifiés sur la nécropole de 12 hectares, révèlent qu’aux VIII° VII° siècles avant J.C., la communauté du vallon était organisée en groupes sociaux distincts, probablement familiaux, qui matérialisaient leur existence, et sans doute leur identité, en construisant d’imposants monuments funéraires, analyse Florence Gaignerot Driessen. Après 650, la nécropole n’est plus utilisée et le vallon est abandonné, à l’exception du dépôt votif féminin et du sanctuaire, qui resteront fréquentés deux siècles après la désertion des lieux. Où les habitants de l’Anavlochos ont ils migré ? Ils ont sans doute rejoint de nouvelles villes voisines, où des corps civiques étaient déjà constitués. En témoigne l’inscription de Dréros (à 3 km au nord de l’actuelle ville de Néapoli), découverte en 1935, près d’un modeste temple doté d’un autel et d’une triade apollinienne, trois statues en bronze martelé représentant Artémis, Lêto et Apollon. La voici : La cité a décidé : quand quelqu’un aura été cosme [magistrat chargé de l’administration de la ville], de dix ans le même personnage ne sera plus cosme ; s’il venait à être cosme, dans tous les cas où il prononcerait un jugement, lui même devra l’amende au double ; il sera maudit et privé de ses droits civiques aussi longtemps qu’il vivra. Le texte est signé par le collège des cosmes, les Damioi [anciennes collectivités administratives mycéniennes] et les Vingt de la cité. Cette loi, qui empêche le pouvoir personnel en limitant la durée du mandat des cosmes, est la toute première loi constitutionnelle d’Europe, commente Alexandre Farnoux, professeur d’archéologie à l’université Paris Sorbonne. C’est un jalon important : en 650 avant notre ère, deux siècles avant l’Athènes de Périclès, les membres de la cité crétoise ne sont plus des sujets, mais des citoyens susceptibles d’accéder aux charges de la ville. Le site de Dréros avait été identifié en 1854, lors de la découverte accidentelle d’une plaque où était inscrit le serment des jeunes de la cité. Au III° siècle avant notre ère, ces adolescents proclamaient leur fidélité à la ville, promettaient d’y planter des oliviers et juraient de haïr les villes voisines ennemies. Las ! L’une d’entre elles, Lyttos a détruit Dréros vers la toute fin de ce même siècle, probablement parce qu’elle devenait trop puissante et percevait trop de droits de passages entre Héraklion et Agios Nikolaos, ajoute Alexandre Farnoux, qui fut directeur de l’École française d’Athènes de 2011 à 2019. Sommairement exploré dans les années 1930, le site de 70 hectares – deux collines séparées par un replat – a ensuite été abandonné, et gagné par une végétation dense. Depuis 2009, il est devenu le très exigeant jeu de patience d’Alexandre Farnoux. Sous sa direction et celle de Vasiliki Zographaki, du service archéologique de Crète orientale, les fouilles ont permis, notamment, d’extirper de l’Antiquité une agora et ses gradins. Celles de cette année, menées en septembre et début octobre et réduites pour cause de Covid, ont porté sur un bâtiment public de la période hellénistique. Les prochaines viseront à trouver les vestiges, plus anciens, de la cité archaïque, celle de la limitation du mandat des cosmes.