| Publié par (l.peltier) le 23 décembre 2008 | En savoir plus |

~ 399

Faxian, un moine chinois de 60 ans quitte la Chine pour les Indes pour y trouver des textes bouddhiques. Il sera de retour au pays douze ans plus tard. Partagé en deux courants principaux, petit et grand véhicules, le bouddhisme va se propager dans deux directions principales. Le petit véhicule, qui suit l’enseignement originel, se développe vers le sud de l’Inde et emprunte les voies maritimes vers l’Asie du sud-est : Sri-Lanka, Thaïlande, Birmanie, Laos et Cambodge. Le grand véhicule emprunte la voie terrestre vers le nord : Chine, Tibet, Vietnam et Mongolie : c’est la route de la soie ; il atteindra la Corée et le Japon au VI° siècle.

~ 396

Rome remporte la victoire sur les Étrusques de Veies : la date marque le but de l’expansion réelle de Rome, qui, jusque là, n’avait été qu’une cité étrusque parmi de nombreuses autres.

~ 381

Des Celtes établis dans la plaine du Pô infligent une lourde défaite aux légions romaines sur les bord de l’Allia, un affluent du Tibre : ils incendient Rome, à l’exception du Capitole sauvé par les cris de ses oies sacrées. Les archives les plus anciennes partent en fumée. Le Vae Victis – Malheur aux vaincus – de Brennus n’empêchera pas les Romains de fonder le plus grand et durable empire qui ait jamais existé, constitué de Provinces – pro vinci : pour les vaincus -.

~ 371

À Leuctres, au nord-ouest de Thèbes, les Thébains et leurs alliés béotiens, avec à leur tête Épaminondas et Pélopidas infligent une lourde défaite à Sparte ; les Spartiates étaient pourtant supérieurs en nombre, mais sur les 10 000/11 000 hommes, ils n’étaient que 700 à être vraiment spartiates : les autres étaient des Hilotes [les colonisés]. Sparte ne retrouvera plus jamais sa grandeur.

~ 354

Platon – de son vrai nom Aristocle – a fait plusieurs tentatives comme conseiller du prince auprès des tyrans de Sicile pour l’instauration d’un gouvernement juste, mais fureurs et passions l’ont emporté :

Le genre humain ne mettra pas fin à ses maux avant que la race de ceux qui, dans la rectitude et la vérité, s’adonnent à la philosophie n’ait accédé à l’autorité politique, ou que ceux qui sont au pouvoir dans les cités ne s’adonnent véritablement à la philosophie, en vertu de quelque dispensation divine.

Platon

De retour à Athènes vers ~388, il fera l’acquisition d’un terrain sur le rivage de Céphissos, à l’ouest d’Athènes, lieu qui, à l’origine, avait appartenu à Akadêmos, le héros légendaire qui avait aidé Castor et Pollux à ramener Hélène de Sparte dans sa prairie, plus connu sous le nom d’Académie.

Platon reprendra ce nom pour son école, dans l’entrée de laquelle se dressait un autel à Éros, puis une pièce pour lire et écrire dont les murs latéraux étaient peints de deux scènes socratiques tirées du Protagoras et du Phédon. Dans cette pièce se trouvait le siège du maître, de petites chaises pour les disciples, un tableau blanc, une sphère céleste, un modèle mécanique de toutes les planètes, une horloge construite par Platon, un globe terrestre et des cartes avec des représentations des principaux géographes. À un moment donné a été aménagée une chambre privée pour le repos. Il y avait sans doute une bibliothèque contenant les écrites de pythagoriciens, des écrits égyptiens et mésopotamiens, les mimes de Sophron, les œuvres d’Homère, les pièces d’Épicharme de Cos et divers papyrus contenant les textes de nombreux auteurs consacrée ou inconnus.

[…] En ce qui concerne les livres, il ne les considérait pas comme le plus grand des biens. L’un de ses étudiants, dévot au point d’imiter de façon absolue les enseignements du maître, perdit toutes ses notes lors d’une promenade en mer ; au retour, sur un ton joyeux d’excuses, il dit avoir enfin compris la raison pour laquelle Platon les incitait à inscrire ce qu’il disait dans leur âme et non dans des notes. […] Dans de nombreux passages, Platon a dénié de l’importance à l’écriture et dans le Phèdre [274 c-275 b] il a exposé un mythe égyptien pour expliquer que l’écriture entraînerait une mise en jachère de la mémoire pour l’humanité.

Dans sa Deuxième lettre, il s’oppose à la divulgation de sa doctrine et confie un terrible secret à Dionysos : Je n’ai jamais rien écrit avant cela ; il n’y a et il n’y aura pas d’écrits de Platon. Ce qu’on appelle ainsi aujourd’hui est de Socrate – de sa période de beauté et de jeunesse. Obéis ; une fois que tu auras lu cette lettre, brûle la.

Fernando Báez. Histoire universelle de la destruction des livres Fayard 2008.

Olympiodore affirme que les élèves venaient de toutes parts pour savoir ce qui se trouvait dans leurs âmes, et Kathimerini dit que le maître enseignait la philosophie à ses élèves à l’ombre d’un olivier. À coté de la Chouette, l’olivier est l’un des attributs de la déesse Athéna, et donc symbole politique d’Athènes :

L’olivier va devenir un symbole citoyen. Il est l’arbre de la cité, emblème et métaphore de la déesse comme d’Athènes. Seul arbre à grandir sur la colline rocheuse, l’olivier concentre en effet des qualités presque politiques pour les Athéniens. Comme l’expose Sophocle dans Œdipe à Colone : Il est un plant dont je ne sache pas qu’un pareil ait surgi […] un plant qui est l’effroi des armes ennemies […] l’olivier au feuillage glauque [bleu-vert], le nourricier de nos enfants. Indomptable, nourricier et guerrier, il est aussi éternel, ne perd jamais ses feuilles [en fait, si, mais cela ne se voit pas, car c’est tout au long de l’année. ndlr] et a la faculté de renaître de lui-même. Après l’invasion perse durant la deuxième guerre médique, en 480 av. J.C., il aurait repoussé en une nuit après l’incendie de l’Acropole. Il incarne parfaitement la force d’Athéna, sa résistance face aux envahisseurs.

Cet arbre citoyen se retrouve d’ailleurs à tous les moments symboliques qui jalonnent la vie des Athéniens. À la naissance d’un fils, on suspend un rameau d’olivier à la porte des maisons ; durant l’éphébie, – la formation militaire masculine qui valide l’accession à la citoyenneté des jeunes hommes d’Athènes, les éphèbes jurent par l’olivier avant d’accéder concrètement aux institutions ; l’arbre consacre aussi la victoire aux jeux d’Athènes, les Panathénées, qui honorent la déesse Poliade. On remet aux vainqueurs une couronne d’oliviers et des vases, fabriqués pour l’occasion : les amphores panathénaïques.

Sonia Darthou. L’Histoire n° 389 juillet-août 2013

En 1975, un bus le heurtera et l’arbre sera alors été coupé et transféré à la faculté de géologie [2] d’Athènes. Mais les racines avaient donné des gourmands et il avait bravement repris sa croissance quand, crise aidant en 2013, les Athéniens se mirent à couper les arbres d’Athènes pour se chauffer, sans égard particulier pour l’olivier de Platon. La crise les aurait-elle rendus aussi barbares que les talibans qui ont cassé les Bouddhas de Bâmian, que les islamistes qui ont brûlé les manuscrits de Tombouctou ?

~ 353

Artémise II, sœur et épouse de Mausole fait édifier à Halicarnasse (près de Bodrum, en Turquie) pour son défunt frère et mari, satrape perse de Carie, un somptueux tombeau, l’une des 7 merveilles du monde, dont les principaux restes se trouvent aujourd’hui au British Muséum.

Artémise et Mausole

De base rectangulaire, le mausolée était constitué de 36 colonnes surmontées d’une pyramide de 24 degrés. Le sommet de la pyramide était orné d’un quadrige (char antique) en marbre. L’ensemble mesurait 42 mètres de haut et 135 mètres de tour (périmètre).

~ 350

La responsabilité collective entre dans le droit chinois. Après que Shang Yang eut ordonné que la loi fût changée, les Chinois furent rassemblés par groupe de cinq à dix familles, chargées de se surveiller mutuellement et responsables de la conduite de chacun devant la loi.

Sima Qian. Mémoires historiques. Vers ~ 100.

Si un membre de l’une de ces familles venait à commettre un crime, les autres familles de son groupe étaient alors jugées coupables par association. Sous la dynastie des Qin [~ 211 – ~ 206], ce principe s’applique non seulement au sein des communautés, mais aussi dans l’armée et le gouvernement. Dans le cas de délits mineurs, la famille du criminel est exterminée jusqu’au trois ou cinquième degré ; pour les délits plus graves, la culpabilité par association va jusqu’au neuvième, voire dixième degré. Même si les vertus d’un tel principe pénal ont été remises en question à maintes reprises par le passé dans la Chine impériale, il est resté l’un des piliers du code judiciaire chinois jusqu’aux dynasties Ming et Qing (1368-1911).

Mais la Chine n’a pas été la seule à prôner l’idée de la responsabilité collective en droit pénal. En 1670, par exemple, Louis XIV a instauré le même principe dans le Code Pénal français : des familles entières – y compris les enfants et les handicapés mentaux – ont ainsi été décimées pour le seul crime d’un individu. Parfois, des villages voyaient leur population entière condamnée, et même leurs morts disgraciés.

En Chine, les profondes racines historiques du principe de la responsabilité par association ont donné naissance à de puissantes traditions de loyauté clanique, insufflant aux Chinois une forte inhibition à parler ouvertement, de peur d’impliquer autrui.

Aucun des changements cataclysmiques induits par l’avènement du XX° siècle en Chine – la chute de la dynastie Qing, le chaos de la période des seigneurs de la guerre, la guerre sino-japonaise, la guerre civile, la révolution communiste – n’a réussi à éradiquer ce profond sentiment d’appartenance au clan. Les Chinois semblent toujours réticents à l’idée d’exprimer franchement le fond de leur pensée. Et ce alors même que les réformes post-maoïstes ont lentement ouvert les portes séparant la Chine du monde extérieur, séparant son passé de son avenir et l’individu du gouvernement.

Xinran. Mémoire de Chine. Philippe Picquier 2010

vers ~ 340

Praxitèle a sculpté deux Vénus, l’une est vêtue, l’autre non, et pour cette dernière, c’est une première :

Cet artiste n’était pas que bronzier : il était de plus sculpteur de marbre, et dans ses ouvrages en ce genre, il ne s’est pas contenté de surpasser ses rivaux ; il s’est surpassé lui-même. […]

Les simulacres de sa façon se voient à Athènes dans le Céramique ; mais, avant tout, la Vénus, dirons-nous de Praxitèle, ou plutôt la Vénus du monde entier ; car est-il pays d’où on ne soit parti à la voile pour venir à Cnide admirer cette Vénus ? L’artiste en avait sculpté deux et il les mettait en vente l’une avec l’autre ; mais ce fut celle qui était vêtue que choisirent ceux de Cos, quoiqu’ils pussent avoir l’autre au même prix. Peu connaisseur en cet art, ils se figurèrent que celle qu’ils voyaient était sévère et pudique auprès de l’autre. La Vénus négligée par ceux de Cos ne le fût pas par ceux de Cnide qui l’achetèrent. […]

Cette Vénus cnidienne est d’un prix bien supérieur à l’autre. C’est ce que comprit le roi Nicomède qui, depuis, voulut acheter aux Cnidiens ce chef d’œuvre, en proposant de payer toute leur dette nationale qui était immense. Les Cnidiens aimèrent mieux endurer les dernières extrémités que d’en passer par ce traité, et ce ne fut pas sans raison car toute la célébrité de leur ville est due à ce seul ouvrage de Praxitèle, placé dans un temple qui est une simple colonnade circulaire. Sans muraille, ouvert de toutes parts, il laisse voir l’effigie de la déesse de quelque coté qu’on la regarde, et cette magie de l’art passe pour un prodige surnaturel, comme si Vénus elle-même se prêtait à réaliser cette illusion. […]

Mais le vrai prodige est que de quelque coté et sous quelque biais qu’on la contemple, cette statue est un réel chef d’œuvre, admirable en tous sens.

Pline le Jeune. [62-114]

L’original n’a pas été retrouvé. De nombreuses répliques romaines existent, au Louvre, à Munich, Florence, au Vatican et aux Thermes de Rome.

Aphrodite de Cnide, copie romaine d’après Praxitèle, palais Altemps (inv. 8619)

08 ~ 338

Philippe II de Macédoine sort vainqueur de la bataille acharnée de Chéronée, contre les Grecs, mais, selon Plutarque, frissonnant d’horreur à la pensée que cet orateur (Démosthène) l’avait forcé à risquer en un seul jour son royaume et sa vie. Son fils Alexandre, 18 ans, y était, le premier à charger le bataillon sacré des Thébains.

Le bataillon sacré avait été, dit-on, créé par Gorgidas en 387 av. J.C. Il eut pour chef Pélopidas, qui conduisit Thèbes au zénith de sa puissance. Gorgidas l’avait composé de trois cents hommes d’élite dont la cité prenait en charge l’entrainement et l’entretien, et qui campaient dans la Cadmée : c’est pourquoi on l’appelait le bataillon de la cité.

Plutarque note également que selon certains, il est composé de 150 couples d’amants pédérastiques.

Gorgidas a commencé par répartir le Bataillon sacré tout au long de la ligne de bataille thébaine, utilisant ces soldats d’élite pour renforcer la résolution des autres. Mais après que le Bataillon s’est distingué à Tégyres, Pélopidas l’utilise comme une sorte de garde personnelle. Pendant trois décennies, ce corps d’élite continue de jouer un rôle important.

Il est détruit à la bataille de Chéronée en 338 av. J.C. par la cavalerie menée par le jeune Alexandre le Grand : 254 des 300 soldats sont alors tués et tous les autres blessés. Selon la tradition, Philippe II de Macédoine, s’arrêtant devant l’endroit où le Bataillon avait péri, s’écrie : Maudits soient ceux qui soupçonnent ces hommes d’avoir pu faire ou subir quoi que ce soit de honteux.

Les soldats tués sont enterrés plusieurs jours après la bataille dans une sépulture collective (polyandreion) marquée par un lion de pierre (découvert en 1818), réplique du polyandreion de Thespini.

Histoire du monde.net

Voyant que c’était une nation courageuse et violente de sa nature, les législateurs la voulurent un peu modérer et amollir dès l’âge de l’enfance, et à cette intention, parmi les ébattements de la jeunesse aux exercices de la personne, introduisirent l’usance de faire l’amour, pour tempérer et adoucir les mœurs et le naturel de leurs jeunes hommes.

[…] Cela donne à entendre que là où la force et la hardiesse militaire est unie et conjointe avec la grâce d’attraire et de persuader, toutes choses sont réduites par cette harmonie à un très beau, très bon et très parfait gouvernement

[…] Une troupe formée de gens qui s’aiment d’amour possède une cohésion impossible à rompre et à briser. Là, la tendresse pour l’aimé et la crainte de se montrer indignes de l’amant les font rester fermes dans les dangers pour se défendre les uns les autres. Et il n’y a pas lieu de s’en étonner, s’il est vrai que l’on respecte plus l’ami, même absent, que les autres présents.

Plutarque né à Chéronée en 46, mort à Thèbes en 125 Vies parallèles

~ 336

Philippe II de Macédoine est assassiné par un noble macédonien, Pausanias, laissant un royaume déjà important… mais tout de même à peine plus grand qu’un département français d’aujourd’hui. L’assassinat était alors un mode de succession assez courant… Le père de Philippe II, Amynthas III de Macédoine, avait eu pour médecin le grand-père d’Aristote. Natif de Stagire, en Chalcidique, proche de la Macédoine, il était alors venu alors s’installer dans la capitale, Pella. Le fils de Philippe II, Alexandre, 20 ans, a eu pour précepteur Aristote de 13 à 16 ans, qui l’a pourvu en sagesse, habileté et pour mère Olympias qui l’a pourvu en ambition et démesure. Aristote avait été longtemps lui-même élève de Platon puis l’avait quitté, suscitant l’amertume du maître : Aristote me repousse comme un poulain qui lance des ruades à la mère qui l’a porté. En ~335, Aristote revient à Athènes où il fonde sa propre école dans un verger, autrefois dédié à Apollon Lycéen. Pour la nommer, il gardera le nom de Lycée. Ce n’est pas mettre à mal les éloges qui lui sont adressés que de dire le monde dans lequel il vivait, où l’existence de l’esclavage était une réalité que personne ne contestait :

Les espèces d’esclaves sont aussi nombreuses que le sont leurs métiers divers ; on pourrait bien ranger encore parmi eux les manœuvres qui, comme leur nom l’indique, vivent du travail de leurs mains. La Constitution parfaite n’admettra jamais l’artisan parmi les citoyens. […] La vertu du citoyen doit s’entendre, non pas de tous les hommes de la cité, non pas même de tous ceux qui sont libres, elle doit s’entendre de ceux-là seulement qui n’ont point à travailler nécessairement pour vivre […] car l’apprentissage de la vertu est incompatible avec une vie d’artisan et de manœuvre.

Aristote. Politique.

On dit souvent que les Grecs ont inventé la démocratie. Une affirmation qu’il faut accompagner de plusieurs attendus, dont le plus important apparaît dans le recensement qui, en 317 avant J.-C., donnait à Athènes 21 000 citoyens, 10 000 métèques et 400 000 esclaves. Or les métèques, les esclaves et les femmes libres, qui devaient en gros être aussi nombreuses que les citoyens, étaient exclus de la citoyenneté. Il serait donc plus exact de dire que les Grecs ont inventé la cité (polis), une forme de communauté dans laquelle les hommes qui étaient comptés comme citoyens jouissaient d’une égalité de statut quelles qu’aient été par ailleurs leurs différences sociales (de naissance, de fortune, etc.) et avaient donc part aux décisions politiques de leur cité (politique vient de polis). Là aussi, avec de multiples nuances. Alors que la cité était présente à tous les niveaux de la vie quotidienne des Grecs et dans les textes qu’ils nous ont laissés, Aristote est le premier à définir ce qu’est la cité : la communauté parfaite dans laquelle les citoyens, en partageant le pouvoir, parvenaient à un épanouissement psychologique et affectif qu’Aristote, comme tous les Grecs, appelait le bonheur. La lecture de la philosophie politique d’Aristote qui a été dominante jusqu’aux dernières décennies du XX° siècle et qui faisait de lui un réaliste modéré qui opposait le bon sens aux thèses extrémistes du communisme de Platon est donc fausse. Aristote donne à la vie en cité, une destination éthique et ce qu’il recherche, c’est une forme excellente de communauté qui mène ses citoyens à cette excellence qu’est le bonheur. Il propose une forme remarquable de cette relation entre vertu et cité en déclarant que la cité est une communauté naturelle (alors qu’une alliance militaire, par exemple, est une association conventionnelle) et que, selon une formule célébrissime, l’homme est un animal politique par nature. Ce qui signifie que les hommes (il faut ici sous-entendre grecs et libres) ne développent complètement leur nature qu’en étant les citoyens d’une cité vertueuse. Cette situation est paradoxale du fait qu’Aristote vivait à une époque où la cité était en train de perdre son indépendance du fait de l’impérialisme des rois de Macédoine et notamment d’Alexandre le Grand dont Aristote avait été le précepteur.

Si l’on s’en tient aux mots tels qu’il les emploie, Aristote n’est pas démocrate, car il considère que la demokratia, dont Athènes est si fière, est une forme déviée de constitution, c’est-à-dire qu’elle régit la cité au profit, non pas de l’ensemble du corps civique, mais d’une classe sociale particulière, la masse des citoyens pauvres. Un régime démagogique, qui débouche, selon Aristote, sur une forme de tyrannie, car bien des tyrans ont été issus des classes populaires. Aristote a néanmoins été le soutien le plus solide, dans l’Antiquité et peut-être au-delà, d’un régime populaire que nous appellerions une démocratie et que lui nomme une politeia, terme qui, en grec, désigne tantôt toute forme de constitution, tantôt le fait même de vivre en cité (polis). Dans ma traduction des Politiques, j’ai rendu politeia par gouvernement constitutionnel. Il s’agit donc d’un régime qui assoit le pouvoir sur un nombre important de citoyens, appartenant à toutes les classes de la cité, et qui exerce ce pouvoir au profit de tous les citoyens en œuvrant à leur amélioration éthique.

La raison principale de ce penchant d’Aristote vers le gouvernement constitutionnel, c’est la relation réciproque qu’il a mise au jour entre un régime vertueux et les vertus de ses citoyens : un tel régime ne peut pas fonctionner si ses citoyens ne partagent pas des valeurs éthiques qui leur font mettre le bien de la cité au-dessus de leurs intérêts personnels, mais la vie en cité elle-même développe les vertus éthiques des citoyens : Aristote insiste sur le fait que les vertus nous relient à autrui (on n’est pas généreux envers soi) et que donc les vertus que l’on exercera au sein de cette communauté parfaite qu’est la cité seront des vertus parfaites. En tant donc qu’il exercera la fonction de citoyen, un homme sera plus courageux à la guerre, moins soumis à ses intérêts privés, etc. Ce qui est crucial, c’est que les citoyens qui ont le pouvoir, ou qui ont plus de pouvoir que les autres, soient suffisamment vertueux pour que le pouvoir qu’ils installent fasse diffuser la vertu dans le corps civique. Les régimes corrects, qui peuvent être des monarchies ou des aristocraties, tendent donc vers un régime populaire correct, la politeia. Il y a en effet trois régimes corrects : la royauté quand le roi est vertueux et éduque ses sujets à devenir des citoyens (c’est-à-dire à dépasser la royauté), l’aristocratie, quand seul un petit nombre de citoyens sont vertueux et la politeia, auxquels correspondent trois régimes déviés : la tyrannie, l’oligarchie et la démocratie au sens d’Aristote.

Le moyen principal de cette éducation des citoyens à la vertu, ce sont les lois. Il y avait chez les Grecs, une révérence envers les lois de leur cité, qui a fait dire à Paul Veyne que le patriotisme revendiqué de Socrate, par exemple, ne l’attachait pas au territoire d’Athènes ou aux ancêtres, mais aux lois de la cité. Quand nous obéissons à de bonnes lois, il se forme en nous des habitudes vertueuses, et c’est pourquoi ce sont les enfants qu’il faut surtout habituer à accomplir des actions en conformité avec ces bonnes lois. Par la contrainte s’il le faut. Nous avons ici un enchaînement que les judéo-chrétiens que nous sommes ont du mal à comprendre : l’obéissance aux lois nous contraint à agir vertueusement (à être courageux, généreux, etc.), or ces vertus sont, sans que nous nous en apercevions immédiatement, une partie de notre nature. Car tôt ou tard nous passons de ce qu’Aristote appelle la continence à la vertu : nous disons la vérité parce que nous avons peur que notre mensonge soit découvert et puni, jusqu’au moment où dire la vérité nous fait plaisir. Le plaisir qu’elle procure est la preuve qu’une action est vertueuse.

La loi doit s’imposer à tous et la preuve la plus évidente qu’un régime est corrompu, c’est que la loi n’y est plus souveraine. Le tyran est au-dessus des lois et dans les régimes démagogiques, le peuple décide que sa volonté du moment l’emporte sur la loi. Aujourd’hui, les régimes dits par euphémisme autoritaires ont ce que l’on pourrait appeler une légalité Potemkine et, dans nos démocraties, des leaders populistes appellent à abandonner, au moins partiellement, l’état de droit pour suivre les désirs populaires. Mais pour Aristote la loi n’est pas immuable. Certes, les changements législatifs doivent être entrepris avec une extrême prudence, car il faut donner à la loi le temps de produire des effets éthiques. Aristote préconise de changer la loi lorsqu’elle n’est plus en adéquation avec le régime (la constitution). Ainsi le code d’honneur qui régit une société aristocratique n’a pas sa place dans un régime populaire. Ceci montre un profond bouleversement des rôles, notamment par rapport à Platon. Pour Aristote, en effet, le philosophe ne doit pas gouverner la cité, et cela pour une raison doctrinale forte : l’excellence théorique du philosophe est différente de l’excellence pratique de l’homme politique. Celui-ci doit pouvoir saisir les occasions favorables pour prendre les décisions et entreprendre les actions bénéfiques pour sa cité. La fonction du philosophe politique sera donc de donner une formation théorique, non seulement à l’homme politique, mais surtout à l’homme-clé de la vie politique grecque, le législateur, celui qui donne sa forme à la constitution d’une cité et qui tente ensuite de corriger cette forme au cours de l’histoire de cette cité. Quand le rapport des forces dans une cité aura changé, par exemple au profit du peuple, le bon législateur devra être assez sagace pour comprendre que le régime doit évoluer et que sa législation doit s’adapter à la situation nouvelle. Car ce sont les lois qui dépendent du régime et non l’inverse. Comme il le dit explicitement, Aristote entend incarner les réquisits éthiques qui rendent les citoyens vertueux et heureux dans des institutions effectivement réalisables.

Aristote s’est radicalement distingué de tous les autres auteurs antiques sur des points cruciaux, que l’on peut résumer sous la forme de trois thèses. D’abord, Aristote ne rêve pas d’une cité homogène et immuable, mais il reconnaît que l’on appellera plus tard la lutte des classes est naturelle à la cité. Pour lui est naturel ce qui se produit toujours ou la plupart du temps. Ainsi il est naturel que les chattes fassent des chatons, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Or Aristote voit bien autour de lui que le monde des cités est composé presque exclusivement de régimes populaires démagogiques et de régimes censitaires oligarchiques. Plusieurs travaux récents ont mis en lumière la conception absolument originale de la stasis. Ce terme désigne la discorde à l’intérieur d’une cité menant quelquefois à la guerre civile. Pour les Grecs, il s’agit là du crime suprême, que Platon assimile au parricide et punit de mort. Aristote remarque, sans surprise, que la sédition vient du fait que le corps civique est composé de classes antagonistes aux intérêts divergents. Ainsi la stasis, loin d’être une exception désastreuse, est l’état normal des cités. Encore faut-il que le législateur propose des institutions qui empêchent qu’elle ne prenne une ampleur excessive et qui la font servir à l’amélioration du régime en place.

D’où la deuxième thèse : la lutte des classes est non seulement naturelle, mais elle est bénéfique à la cité dans la mesure où, à côté de sa face sombre (les démocrates veulent faire un usage immodéré de leur pouvoir pour spolier les riches ; les oligarques tentent d’accaparer le pouvoir et veulent s’enrichir sans limites), chaque parti est porteur de valeurs positives : le parti oligarchique milite pour que l’on prenne en compte la valeur et la richesse dans l’attribution du pouvoir, et cela est bon pour la cité, car les gens de valeur et les riches peuvent lui être utiles. Quant au parti démocratique, il a raison de rappeler le caractère de base de toute cité, à savoir que ses citoyens sont libres et politiquement égaux. Car si on les prive de leur liberté, les membres du corps civique ne sont plus des citoyens.

La tendance de fond de toute constitution déviée à prendre une forme de plus en plus extrême conduit inévitablement à une tyrannie. Aristote réintroduit alors le rôle des classes dominées dans l’histoire des cités, reconnaissant ainsi, bien avant Marx, que la lutte des classes est le moteur de l’histoire, ce qui constitue une troisième thèse. Deux cas se présentent : soit les dominants, aveuglés par leur arrogante confiance en eux, cherchent à s’imposer et risquent de déclencher une révolution, soit ils sont assez intelligents pour lâcher du lest à temps et s’entendre avec les dominés. C’est une idée que nous partageons encore : ce sont les luttes des classes dominées qui apportent des progrès politiques et sociaux.

Le fait que toute cité soit composée de classes en lutte (dans la grande majorité des cas, un parti oligarchique et un parti démocratique), peut conduire à la catastrophe ou à l’excellence. Ainsi le tyran cumule les mauvais côtés des deux partis en accumulant une fortune en spoliant les riches. Mais si un législateur avisé combine les bons côtés de ces deux partis, goût de la liberté des démocrates et reconnaissance des talents par les oligarques, on obtient une politeia. La politeia, la meilleure des constitutions, est donc composée de traits de deux constitutions vicieuses. Ainsi toutes les classes sociales auront satisfaction sur un ou plusieurs points, ce qui est aussi l’un des objectifs des démocraties modernes.

Mais Aristote fait un pas de plus. L’idéal serait que tous les citoyens soient des hommes éthiquement parfaits, mais c’est trop demander. On peut donc se contenter, pour établir une politeia, de mélanger un petit nombre de citoyens vertueux à une masse d’autres qui le sont moins, sans toutefois être vraiment vicieux. Or, ajoute Aristote, l’exercice collectif des fonctions de citoyen permet de pallier les insuffisances de chacun. Pour Aristote, la délibération en commun nous hisse à un niveau d’excellence que nous ne pouvons pas atteindre seuls. Il y a dans ce pouvoir du collectif le socle d’une pensée réellement démocratique.

Pierre Pellegrin. Il a traduit et édité les Politiques, d’Aristote (Flammarion, 2015). Il est l’auteur de l’Excellence menacée. Sur la philosophie politique d’Aristote.(Classiques Garnier, 2017) et de Aristote (Que sais-je ? PUF, 2022).

À Athènes, on ne prend pas au sérieux Alexandre : Démosthène raille le petit jeune homme, le traitant de bouffon. Occupé dans le nord, on répand le bruit de sa mort : il repart au sud, pille et rase Thèbes, où il prend soin d’épargner la maison du poète Pindare, et se fait livrer par Athènes ses principaux adversaires : on ne s’y moquera plus de lui et il va devenir hégémon à vie. En 335, une campagne éclair sur le Danube lui assure la tranquillité à l’ouest. Elle lui donne l’occasion de faire connaissance avec les Celtes : Les Celtes sont de grande taille et ils ont une haute opinion d’eux-mêmes. Tous venaient, à ce qu’ils dirent, avec le désir d’obtenir l’amitié d’Alexandre. À tous, Alexandre accorda sa confiance et reçut d’eux la leur. Puis il demanda aux Celtes ce qu’ils redoutaient le plus, espérant bien que son grand nom avait pénétré dans le pays des Celtes, et plus loin encore, et qu’ils allaient lui dire que c’était lui qu’ils redoutaient le plus au monde. Mais la réponse des Celtes fut tout autre qu’il ne l’espérait. Établis loin d’Alexandre, habitant des régions difficiles d’accès, et voyant Alexandre s’élancer dans des contrées opposées, ils lui dirent qu’ils ne redoutaient rien que de voir tomber le ciel sur eux. Ce dernier les déclara ses amis, en fit ses alliés, puis les congédia, en ajoutant seulement que les Celtes étaient des vantards.

Arrien. L’Annabase.

voir le ciel tomber sur eux … ce n’est pas une blague de fin de banquet arrosé car cela correspond bien aux connaissances astronomiques de l’époque : quelle que fut la connaissance quant à l’emplacement des étoiles, les figures qu’elle formaient entre elles, les noms que leur avaient donné les humains, on en ignorait pas moins la nature de l’espace dans lequel elles se trouvaient, on n’avait pas la notion de l’infini… tout cela, ciel compris ne pouvait qu’avoir une fin, une limite et donc, le ciel était assimilé à un toit ; pour tenir un toit, il faut quatre murs, ou, à défaut, au moins un grand pilier au sommet duquel va s’agripper le toit. Viendrait une catastrophe naturelle qui briserait ce pilier [que d’aucuns situaient aux sources du Rhône] et le ciel nous tomberait sur la tête….

Dès 334, à la tête de quelque 5 000 cavaliers et de 35 000 fantassins, regroupés en phalange, bloc compact derrière lances et boucliers, monté sur son inséparable alezan Bucéphale, il se lance dans la plus grande aventure militaire de tous les temps, commençant par s’en prendre au plus vieil ennemi de la Grèce : la Perse et son souverain Darius III. Première stratégique : faire passer le détroit des Dardanelles qui sépare l’Europe de l’Asie, à ses 40 000 hommes et ce n’est pas là une petite affaire. Dès le départ, il s’inscrit dans la continuation de l’Iliade et l’Odyssée d’Homère, moitié dieu, moitié homme, débarquant à Ilion (l’un des noms de Troie), remporte sa première victoire sur le Granique, donnant sur le détroit des Dardanelles, libère les cités grecques de l’actuel littoral turque : Éphèse, Magnésie, Milet, Sardes, Priène, Halicarnasse. Il passe le premier hiver à Gordion, au cœur de l’Anatolie, où l’oracle du temple de Zeus affirme que celui qui dénouera le nœud très complexe qui attache le char du roi Gordias sera maître de l’Asie : d’un coup d’épée, il tranche le nœud gordien.

Avec une armée impériale encore incomplètement mobilisée, il défait le Grand Roi Darius à Issos, dans la pointe où s’enfonce la Méditerranée, entre Turquie et Syrie en octobre 333 : ce dernier s’enfuie vers la Mésopotamie. Alexandre ne le poursuit pas et va au sud, s’empare non sans peine de Tyr (actuellement au Sud Liban), de Gaza, qui résiste 2 mois, puis de Memphis, alors capitale de l’Égypte ; il est même allé jusqu’à Siwah, aujourd’hui en Libye, se faire reconnaître par l’oracle d’Ammon comme pharaon, grand roi (ce qui implique une origine divine) ; il peut alors exiger de tous la proskynèse, cette prosternation par laquelle le sujet s’allonge entièrement sur le sol, en signe de dévotion mais aussi de soumission. Callisthène, le propre neveu d’Aristote, ne s’y pliera pas : il disparaîtra. Un autre philosophe, Anaxarchus n’eut pas plus de chance : il fit naufrage à Chypre au retour, puis, sur ordre du roi Nicocréon qui voulut le punir de son impertinence, fût broyé entre les pierres d’un mortier. Seul Pyrrho, neveu d’Anaxarchus, lui aussi philosophe, en sortit vivant, et fonda l’école des sceptiques fortement inspirée du Jaïnisme.

Il fonde Alexandrie, ordonnant le tracé de l’enceinte à la craie… qui manquait ; on la remplaça par de la farine, que des nuées d’oiseaux s’empressèrent d’engloutir, allant jusqu’à obscurcir le ciel : Alexandre prit peur, mais les devins lui dirent que c’était là le signe qu’il bâtirait une ville plantureuse : l’avenir leur donnera raison, et cela durera bien 6 siècles.

Repoussant les offres de paix de Darius, il lui inflige une troisième défaite à Gaugamèles, proche de l’actuel Mossoul, en Irak 1° octobre 331 (nommé aussi abusivement Arbèles, ville qui se trouve à 100 km de là, proche de l’actuel Hamadan iranien). C’est une des plus grandes batailles de l’antiquité : on y a vu pour la première fois, coté perse, des éléphants et des chars à faux – les faux étaient solidaires des roues -. Du côté des Perses, les effectifs sont très incertains, les sources anciennes parlant de 250 000, les plus récentes de 50 000 ! Darius aurait laissé son trésor de guerre, près d’Arbèles, que nul ne retrouvera jamais.

Charles Le Brun Bataille d’Arbèles.

Détail

Il marche alors sur les capitales perses : Babylone, Suse, où il trouve les Tyrannoctones d’Anténor, ravis par Xerxès en ~ 480 : il les restitue aux Athéniens ; Persépolis… où il passe l’hiver, avant de la piller, chargeant le trésor sur 20 000 mules et 5 000 chameaux, et brûle en la quittant. [pour venger l’incendie d’Athènes par Xerxès ou bien simple suite d’une nuit d’ivresse ?]

Le maudit Ahriman, le condamné, [l’esprit du mal, opposé à Ahura Mazda, dans le zoroastrisme] pour faire perdre aux hommes la foi et le respect de la loi, poussa le maudit Iskander le Grec [Alexandre] à venir au pays d’Iran pour y semer l’oppression, la guerre et les ravages. Il pilla et détruisit la Porte des Rois, la capitale. La Loi, écrite en lettres d’or sur des peaux de bœuf, était gardée dans la forteresse des écrits de la capitale. Mais le cruel Ahriman incita le malfaisant Iskander : celui-ci brûla les livres de la Loi et fit tuer les hommes prudents, les législateurs et les sages.

Introduction de l’Arta Viraf Namb – Livre véritable de la Loi -.

En foulant ce vieux sol de mystère, mon pied heurte un morceau de bois à demi enfoui, que je fais dégager pour le voir ; c’est un fragment de quelque poutre qui a dû être énorme, en cèdre indestructible du Liban, et – il n’y a pas à en douter – cela vient de la charpente de Darius… Je le soulève et le retourne. Un des côtés est noirci, s’émiette carbonisé : le feu mis par la torche d’Alexandre !… La trace en subsiste, de ce feu légendaire, elle est là entre mes mains, encore visible après plus de vingt-deux siècles !… Pendant un instant, les durées antérieures s’évanouissent pour moi ; il me semble que c’était hier, cet incendie ; on dirait qu’un sortilège d’évocation dormait dans ce bloc de cèdre ; beaucoup mieux que la veille, presque en une sorte de vision, je perçois la splendeur de ces palais, l’éclat des émaux, des ors et des tapis de pourpre, le faste de ces inimaginables salles, qui étaient plus hautes que la nef de la Madeleine et dont les enfilades de colonnes, comme des allées d’arbres géants, s’enfuyaient dans une pénombre de forêt. Un passage de Plutarque me revient aussi en mémoire ; un passage traduit jadis, au temps de mes études, avec un maussade ennui, sous la férule d’un professeur, mais qui tout à coup s’anime et s’éclaire ; la description d’une nuit d’orgie, dans la ville qui s’étendait ici, autour de ces esplanades, à la place où sont à présent ces champs de fleurs sauvages : le Macédonien déséquilibré par un trop long séjour au milieu de ce luxe à lui si inconnu, le Macédonien ivre et couronné de roses, ayant à ses côtés la belle Thaïs, conseillère d’extravagances, et, sur la fin d’un repas, empressé à satisfaire un caprice de la courtisane, se levant avec une torche à la main pour aller commettre l’irrémédiable sacrilège, allumer l’incendie, faire un feu de joie de la demeure des Achéménides. Et alors, les immenses cris d’ivresse et d’horreur, la flambée soudaine des charpentes de cèdre, le crépitement des émaux sur la muraille, et la déroute enfin des gigantesques colonnes, se renversant les unes sur les autres, rebondissant contre le sol avec un bruit d’orage… Sur le morceau de poutre qui existe encore et que mes mains touchent, cette partie noirâtre, c’est pendant cette nuit-là qu’elle fut carbonisée…

Pierre Loti. Vers Ispahan. Voyages 1872-1913. Bouquins Robert Laffont 1191

Pour Babylone, la force n’était pas nécessaire, car la reddition avait été négociée par contrat avant son arrivée. Il savait aussi semer la désolation en salant sans mesure les terres agricoles, qui devenaient ainsi stériles. Il s’empare dans ces villes du fabuleux trésor des Perses, plus important, dit-on, que l’or rapporté par les Espagnols après la conquête des Amériques Centrale et du Sud, au XVI° siècle. Dans le Kermânchâh, chaîne de montagnes à l’ouest de l’actuel Iran, Satibarzane et Barsaentès, satrapes et amis de Bessos, un satrape perse, poignardent Darius qu’Alexandre retrouve enchaîné, mortellement blessé dans un chariot : Prends ma fille Statira pour épouse, que nos deux mondes ne fassent plus qu’un. Un soldat lui donne à boire… et l’empereur de Perse meurt ; Alexandre donna les marques d’une vive douleur et, détachant son manteau, le jeta sur le corps pour l’en recouvrir, rapportera Plutarque. Il n’aura de cesse de rattraper Bessos, qui a pris le titre de Grand Roi et le nom d’Ataxerxès pour le châtier à Bactres : il aura le nez et les oreilles coupés, sera torturé, chaque extrémité du corps attaché à deux arbres voisins reliés en force à leur sommet, puis libérés par un coup d’épée, chaque arbre arrachant alors ce qu’il peut du corps…

Il peut alors poursuivre ses conquêtes vers l’Est et va épouser Roxane à Bactres, 500 km au nord de Kaboul, 15 km de Mazar e Charif, marquant ainsi sa volonté d’universalisme. Bactres, fondée par les Achéménides, était alors à l’Asie Centrale ce qu’Athènes, puis Rome, furent au monde classique (Paul Bernard).

Choisissant des nobles parmi ses prisonniers, il les forme à l’administration des territoires conquis. À Babylone, il installe Mazeus, déjà satrape sous Darius III ; en Carie, il maintient Ada, de la dynastie indigène des Hécatommides dont un des membres illustres était Mausole. Il met en œuvre une politique de fusion entre Perses et Grecs, incitant ses soldats à épouser des Perses, considérant les uns et les autres comme des égaux : il dépassait alors le conseil d’Aristote : Gouverner les Grecs en hêgemôn et les Perses en despote.

L’affaire n’allait pas sans provoquer de très sérieuses tensions : ainsi, Philotas, le fils du fidèle des fidèles Parménion, fut-il exécuté pour avoir tout simplement raillé ces nouveaux comportements ; Parménion lui même va être liquidé, et Clitos, son esclave noir qui l’avait sauvé au Granique, de même. La poursuite d’autres ennemis l’entraîne au nord est de la Perse, actuellement Afghanistan et Pakistan, et même jusqu’à Samarcande, dans l’actuel Ouzbékistan.

C’est dans le bazar, à l’ombre des mosaïques bleues de Bibi Khanim, que bat le cœur millénaire de Samarcande. Un cœur que même soixante-dix ans de communisme n’ont pas réussi à étouffer. C’est dire. Je parcours la ville en tous sens, sans jamais me lasser du spectacle prodigieux. Durant ces trois jours, je n’aurai pas assez d’yeux, de nez ni d’oreilles pour saisir les couleurs, les effluves et les brouhahas.

Comme tous les bazars orientaux, celui-là regroupe les marchands par spécialités. Marché des épices, des graines, des légumes, des fruits frais, des sucres, des fruits secs, du matériel agricole, de l’équipement des maisons, des tapis, des objets religieux, des vêtements… Il n’y a pas un, mais dix, cent bazars. S’y ajoutent des vendeurs ambulants qui offrent vêtements traditionnels ou rouleaux de ficelle, ou encore des samsas tout juste sortis du four. Comme une étrave fend l’onde qui s’écarte et se referme sitôt le bateau passé, les commis se fraient dans la foule un chemin pour leur chariot débordant de nippes, de ferrailles ou de victuailles…

Partout, les couleurs éclatent, violentes comme les mosaïques de la mosquée, avivées par ce soleil qui projette des ombres noires sous les arcades. Poivrons, tomates, aubergines semblent avoir prêté leurs tons aux robes élégantes, aux foulards bariolés des paysannes qui les vendent. Derrière leurs énormes sacs de jute remplis de légumes secs, s’alignent les visages rubiconds des épiciers sanglés dans leurs yaktaï à rayures que retient à la taille un ruban arc-en-ciel. Sur les comptoirs, impeccablement empilées en minuscules pyramides, les épices compensent par de puissantes fragrances leurs petits volumes, dans ce marché où l’excès, la démesure semblent la règle. De rouges langues de feu surgissent des fours dans lesquels on cuit sans discontinuer des plateaux de samsas. Penché sur la bouche rouge de ces enfers, les jeunes marmitons ont pris le teint cuivré de ces vieux consommateurs aux visages brûlés de soleil, éclairés par d’immaculées barbes de hadjis sous les turbans multicolores. Dans les stands tenus par des femmes, les rires s’émaillent de dentitions en or. Le blanc lui-même, sous ce soleil brûlant, prend des couleurs : grands voiles tendus pour protéger les étals et leurs précieuses marchandises des rayons du soleil, foulards de femmes religieuses simplement posés sur les têtes et retombant sur les épaules et les robes polychromes. Je navigue, entre les jaillissements colorés des fleurs et des légumes en tas sur le sol, dans cette foule mouvante, me laissant porter par les courants qui l’agitent, m’usant les yeux à saisir les mille bigarrures, les nuances infinies de cette palette vivante.

Enivré, je cherche vainement à analyser les sons qui sourdent de cet océan de couleurs. On parle trente langues en Asie centrale, toutes sur cette esplanade. Tadjiks, Ouzbeks, Russes, Iraniens, Turcs, Afghans, Kirghizes clament et s’interpellent pour se saluer, se disputer ou attirer le chaland. C’est une rumeur souterraine et assourdie comme un tremblement de terre, qui monte, ponctuée par les cris aigus des coursiers dont les chariots cherchent à percer cette multitude. Des camelots, leur produit à bout de bras, psalmodient les prix qu’ils proposent. Un âne, longuement, quelque part, braie d’épouvante. Plus discret, le froissement des billets qu’on compte et fait passer en un tour de passe-passe d’une main dans l’autre. Une femme vocifère contre le flic qui la pousse vers le poste pour la verbaliser à propos d’on ne sait quelle peccadille. Dans une galerie à l’entrée de laquelle un mendiant implore, la main tendue, des hommes discutent affaires devant des tables où s’amoncellent victuailles et verres qui s’entrechoquent, tout cela dans l’odeur doucereuse du thé qui coule par litres. Partout ça marchande, ça rit, ça crie, ça crache. Une paysanne pousse un cri strident pour chasser un pigeon audacieux venu lui chiper quelques graines, et son invective perce la clameur comme une flèche dans une chair.

Mais tout cela ne serait rien sans les odeurs, les effluves, les parfums et les pestilences qui flottent sur les hectares de cette mer humaine et vous saoulent. Les plus entêtants sont bien sûr au marché aux épices, les plus acres dans les allées où, sur un charbon gras, on grille des milliers de chachliks qui répandent leur fumet de graisses brûlées. Plus subtiles, les senteurs du marché aux fruits, plus lourdes celles du marché aux fleurs, plus suaves les fragrances autour des comptoirs où l’on brise les pains de sucre candi à coup de marteau sur les tables de marbre. Au marché aux fromages, les petites boules de chèvres, blanches, dures et rondes comme des billes, exhalent un arôme discret dominé par l’aigreur des fromages blancs, des tchakkas ou des bruisas qui baignent dans le petit-lait et que défendent des matrones armées de tue-mouches.

Je suis saoulé par ce monde bruissant, coloré et odorant, gavé par ces produits inconnus ou magiques. Le voyage de Samarcande, qu’on se le dise, pourrait se justifier par le seul goût des fruits qu’on y trouve à l’automne. Le suc des figues, des melons et des raisins n’est comparable à nul autre. […] Les poches pleines de petits raisins secs d’un bleu pruiné et de donaks – ces noyaux d’abricots ouverts et saupoudrés de sel -, j’arpente les allées des bazars tout en grignotant. Lorsque, épuisé par ma quête d’émotions, une faim plus consistante me tenaille, je m’approche des fours à samsas ou vais affronter la fumée des kanouns où grillent ces chachliks qu’on vous sert accompagnés de tomates et d’oignons frais.

Ses soldats macédoniens ont la nostalgie de leur Grèce souriante et lumineuse, (s’il se fait déjà servir des glaces [3] aux fruits et au miel… il n’y en a pas pour tout le monde), et son cher Bucéphale est mort. Il recrute des hommes parmi ceux qu’il vient de soumettre. L’écrivain Epiphus, contemporain d’Alexandre, rapporte qu’en son honneur, on faisait brûler de la myrrhe et d’autres types d’encens ; un calme religieux et un silence apeuré saisissaient tous ceux qui étaient en sa présence. Car il était insupportable, cruel et réputé souffrir en réalité d’une mélancolie pathologique.

Son empire couvre alors 5 millions de km², plus que l’Inde d’aujourd’hui.

(Canada : 9.9 millions km², Chine : 9.6, États-Unis : 9.3, Brésil : 8.5, Australie : 7.7, Inde : 3.3, France : 0.5).

En ~327, il fait à nouveau traverser l’Hindou Kouch à son armée, forte d’environ 75 000 hommes, dont seulement 15 000 sont Macédoniens. Il y découvre un roseau qui donne du miel sans le secours des abeilles – on le nommera plus tard canne à sucre -. Il défait le géant Poros, ses 50 000 fantassins, ses éléphants, à Hydapse, sur les rives de l’actuel Jhelum, affluent de l’Indus. En ~326, il traverse l’Indus, près d’Attock et atteint Taxila, où il fut fasciné par l’endurance des yogis et par l’étrange vie des ascètes jaïnas. Il chercha à persuader l’un d’eux, Dandamos, de le suivre en Grèce, lequel, selon Arrien lui répondit :

Je suis fils de Zeus autant que toi. Je n’attends rien de toi, puisque ce que j’ai me suffit. Je ne vois pas pourquoi tes soldats te suivent aussi loin, quand leurs tribulations semblent sans fin. Je ne désire rien de ce que tu peux me donner et ne veux pas que tu cherches à me contraindre. Aussi longtemps que je vivrai, l’Inde m’offrira tout ce dont j’ai besoin et les fruits à leur saison. Lorsque je mourrai, je serai délivré d’un compagnon peu intéressant, mon propre corps.

La mousson sape le moral des troupes, et son armée se rebelle. Il se retire 3 jours dans sa tente, consulte les oracles, et s’incline devant eux ; il fait dresser au bord de l’Hyphase 12 autels consacrés aux Olympiens, autour d’une colonne portant l’inscription : Ici s’est arrêté Alexandre. Il va séparer en 2 son armée, construit 800 navires qu’il confie à Néarque, et reprend avec le reste de l’armée le chemin de la Perse, – traversée du désert au nord ouest de l’actuel Karachi, – tout au long duquel 60 000 hommes mourront pour bon nombre de faim et surtout de soif, tombant dans le sable comme s’ils étaient tombés en mer, selon Arrien, mais aussi de catastrophes naturelles : crues soudaines et éboulements qui s’ensuivent : 25 000 sortiront vivants de ces 60 jours en enfer. Survivants de l’armée de terre et marins se retrouveront en décembre ~325 à Hormouz.

Pour autant, il ne faut pas croire que l’Inde était pour Alexandre terra incognata : nombreux étaient ses compatriotes qui y avaient fait leur vie ; il ne pouvait l’ignorer et mit certainement à profit cette situation :

Durant près d’un millénaire, du VI° siècle av. J.C. jusqu’au V° siècle de l’ère chrétienne, il y eut des Grecs dans l’Inde. Ils y voyagèrent comme explorateurs payés par les Perses, comme soldats de l’armée d’Alexandre ; ils vinrent en philosophes itinérants, en navigateurs commerçants, en artistes, en ambassadeurs, en administrateurs, en princes. Ils fondèrent des royaumes et des villes, et la liste des rois et des reines grecs dans l’Inde est aussi longue que la liste des rois et des reines qui régnèrent sur l’Angleterre depuis la conquête des Normands. Il y a peu de régions de l’Inde où les Grecs n’aient pas pénétré. Ils visitèrent les vallées de l’Indus et du Gange, le plateau du Deccan et les rivages du Gujerat. Comme marchands, ils firent du commerce sur les côtes de Malabar et de Coromandel ; comme mercenaires, ils servirent dans les palais des rois tamouls. Jusqu’à l’arrivée des Anglais, aucune race européenne n’avait si complètement traversé et exploré le grand continent indien .

George Woodcock. The Greeks in India.

Il est à Suse en ~ 324, tombe malade en mai ~ 323, près de Babylone, d’où il voulait préparer une expédition arabe, meurt le 13 juin ~ 323 sans doute de malaria ou de fièvre typhoïde : il allait avoir 33 ans.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

Il a réuni en un corps unique les éléments les plus divers […] Il crut qu’il était envoyé de Dieu, avec la mission d’organiser tout, de modifier tout dans l’univers […] Il voulait assujettir à une seule forme de gouvernement l’univers tout entier.

Plutarque

La grandeur d’Alexandre, la lumière qu’elle répand sur toute couronne d’Occident, est d’avoir tenu tête au grand espace, plus encore qu’au Grand Roi. Plus que d’avoir abattu Babylone, son miracle est d’être revenu des Indes. On aurait peine à dire laquelle des deux tentatives est la plus hasardeuse : l’avance de l’Ouest dans l’infini de l’Orient ou celle de l’Est dans les structures de l’Occident. Toutes deux quittent le domaine de leur force propre pour s’engager dans celui d’une autre loi.

Ernst Jünger

Cet homme a conquis le monde sans jamais parvenir à s’apprivoiser lui-même.

Steve McQueen

Ptolémée, l’un de ses généraux, soucieux de légitimité, le fera enterrer à Alexandrie : c’est lui qui avait hérité de l’Égypte, car qui possède le corps possède la légitimité. Mais nul ne retrouvera jamais ce tombeau.

Son empire sera partagé en 5 royaumes, qui survécurent tout de même jusqu’à l’intervention romaine qui les priva de leur autonomie, entre ~ 190 et ~ 160 sans que l’on puisse utiliser à proprement parler le terme de colonies : les Romains avaient simplement commencé par être consultés comme arbitre des querelles de l’Orient compliqué. Sa femme Roxane, son fils Alexandre, sa mère Olympias sont assassinés, cette dernière par les bons soins de Cassandre, en dépit de sa promesse de lui laisser la vie sauve. Les descendants du satrape Oronte II – 361-331 – s’émanciperont des Séleucides et fonderont un royaume d’Arménie sur lequel ils règneront jusqu’en ~188, date à laquelle ils seront défaits par les Romains.

La Grèce va être aux mains d’Antipatros puis de son fils Cassandre, la Macédoine de Lysimaque, l’Asie Mineure d’Antigone, la Perse de Selucos et l’Égypte de Ptolémée, à qui l’on doit le premier sanctuaire des Muses : le musée, où écrivains et savants pouvaient étudier sans avoir à se soucier de gagner leur vie. Sparte, Athènes et Thèbes vont décliner et les grandes villes de l’époque hellénistique seront Pergame, Antioche, Alexandrie, Pella, Délos, Rhodes.

L’histoire grecque n’a pas pour intérêt unique de replacer dans leur milieu telle ou telle pièce de musée. Qu’on le veuille ou non, elle demeure. On peut la supprimer et la mépriser, on peut l’ignorer : il existe et il subsiste, envers et contre tous, une permanence de la Grèce.

[…] On a pu dire que l’autonomie physiologique était une conquête du XIX° siècle et cette remarque est vraie. Mais l’autonomie de la pensée, son indépendance, nous la devons à la Grèce, et c’est Platon qui, grâce à des réflexions antérieures plus ou moins mal connues de nous, a pu proclamer d’une manière définitive la liberté de l’intelligence, pour laquelle tant d’hommes sont morts, il n’y a pas longtemps, et souffrent chaque jour. Les Grecs ont exploré tout le domaine de l’humain ; ils ont posé les problèmes ; peu importe si leurs solutions ne sont plus les nôtres. Qu’on ne dise pas, en leur reprochant l’esclavage, que certains sentiments leur sont étrangers : cette négation de la personne humaine n’a-t-elle pas reparu en un siècle qui se vantait volontiers d’être le plus civilisé ? La pitié, forme primordiale de l’amour du prochain, n’est pas inconnue des Grecs : ils ont fait mieux que consacrer des autels à ce sentiment divinisé.

Qu’on relise la page où Thucydide, cet historien qui passe pour impassible, raconte (VII, 29) le massacre par !es Thraces des enfants de Mycalessos, dans leur salle d’école : il n’a pas dissimulé son émotion ni son indignation, et il a condamné sans appel. Rappelons-nous encore que si l’hellénisme ne s’était ni répandu ni maintenu, la secte juive qui donna naissance au christianisme serait restée emprisonnée dans sa province, ligotée par une langue trop peu connue, et sa tentative aurait avorté.

Enfin les Grecs, réputés bavards, ont bien gardé le secret de leurs mystères. Qui sait si l’espérance qu’ils révélaient n’a pas surpassé tout ce que la pauvre humanité a proposé plus tard, et après les Grecs ?

Mosaïque Romaine découverte à la Maison du Faune à Pompéi. Musée National Archéologique de Naples.

Alexandre à la bataille d’Issos, contre le Grand Roi Darius. Détail du précédent.

détail du sarcophage d’Alexandre, musée archéologique d’Istanbul.

Pyramides de Méroé, cœur du royaume antique du Kouch.

~ 323

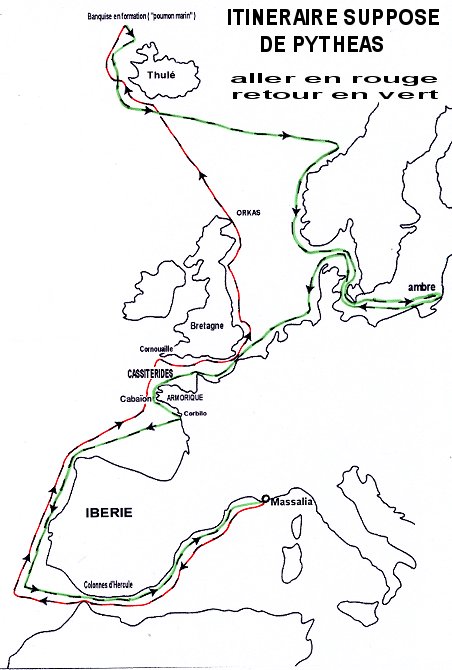

Pythéas le Massaliote, astronome capable d’avoir su calculer avec quelques minutes d’erreur seulement la latitude de Marseille, s’aventure au-delà des colonnes d’Hercule (Gibraltar), alors tenues par les Carthaginois, dans l’Atlantique, cap au nord. Il a très probablement pour mission de détrôner Carthage de son monopole commercial dans le nord, principalement constitué par le commerce de l’étain de Cornouaille et l’ambre jaune du Jütland.

C’est notre luxe qui a fait la réputation de l’ambre. Les gens du pays [les Estiens, proches de la Baltique] n’en font aucun usage. Ils la recueillent brute, nous la remettent informe et s’étonnent du prix qu’on leur en donne.

Tacite. La Germanie XLV, 4-5

Il pourrait aussi s’être rendu par voie de terre de Marseille à Nantes, alors comptoir grec, où l’on sait qu’il s’est arrêté, et s’être embarqué de là, pour éviter les discussions avec les Carthaginois. On suppose que ce fût à bord d’un (ou plusieurs) trirèmes, bâtiments de guerre à rames, alors beaucoup plus rapides que les bâtiments de commerce, à voile, et donc au parcours très long parce qu’incapables de remonter au vent, ce que les marins nomment tirer des bords. Il double le cap Calbium, Kalbion (pointe du Finistère) vers l’Île d’Ouessant (Uxisama), poursuit au-delà de la grande île britannique, qu’il a contourné par l’est, donnant une estimation de sa taille et de sa forme.

Sur ce promontoire britannique, les gens sont extraordinairement bien disposés pour les étrangers et, par suite de leurs relations avec les marchands étrangers, leurs mœurs se sont tout à fait adoucies. Ces gens exploitent l’étain en traitant avec habileté le minerai qui le contient. Ce minerai consiste en quartiers rocheux contenant des veines terreuses ; par un travail attentif de triage et de fusion, ils tirent de ces veines le métal pur. Ayant modelé leur étain en forme d’osselets, ils le transportent dans une île toute proche du rivage britannique et qui s’appelle Ictis (Wight ou le Mont Saint Michel près de Penzance, pointe de la Cornouaille ?) : à marée basse, en effet, le passage étant à sec, ils transportent dans cette île, sur des chariots, de grandes quantités d’étain.

[…] On dit que c’est une race autochtone qui habite la grande île britannique et que ses mœurs sont celles d’autrefois. En effet, dans leurs guerres, ils se servent de chars comme le faisaient, à en croire la tradition, les héros grecs dans la guerre de Troie ; ils ont des habitations fort pauvres, faites le plus souvent de roseaux et de bois. Ils font leur provision de blé en coupant les épis et en les conservant dans des abris couverts. De ces réserves, ils tirent chaque jour les vieux épis, qu’ils égrènent et travaillent de façon à y trouver nourriture. Quant à leur caractère, ce sont des gens très simples, bien éloignés de la ruse et de la méchanceté des gens d’aujourd’hui. Ils mènent une vie frugale, qui contraste avec le luxe qu’engendre la richesse.

Il découvre les trois sommets de cette figure triangulaire allongée : Belerium (Cap Land’s End), Kantium (le Kent) et Orca (les Orcades) ; et encore une île qu’il nomme Thulé, (peut-être la côte ouest de la Norvège, les Iles Féroé, l’Islande ?) où, selon Géminus de Rhodes [5], la nuit était tout à fait petite, pour les uns de deux heures, pour les autres de trois, de sorte que le soleil s’étant couché, après un petit intervalle, il se relevait aussitôt. Il observe les phénomènes de marée et remarque la corrélation qui existe entre celle-ci et les phases de la lune. À l’est il aborda les rivages de la mer Baltique, là où l’on trouve l’ambre jaune, – les larmes des oiseaux de mer – une résine fossile de conifères de l’oligocène, 40 à 25 m.a. [Mais l’ambre n’a pas d’âge géologique, puisqu’on en trouvera dans le sud-Liban, remontant au Crétacé-Jurassique supérieur, entre 130 et 150 m.a.]. Voulant lui rendre hommage le Danois Knud Rasmussen, en 1910, donnera le nom de Thulé à la base qu’il implanta dans la baie de North Star, sur la côte ouest du Groenland. Mais l’hypothèse la plus vraisemblable est celle de l’Islande. Paul Émile Victor tient pour certain qu’il est allé au-delà du cercle polaire.

Ils ont couru le monde, affronté mille périls, supporté, souvent, des souffrances inouïes. Pour l’or, disent certains, les épices et les soieries précieuses. Pour le savoir parfois, ou le pouvoir, rarement. Plus sûrement peut-être pour ce vertige au bord de l’inconnu, quand on veut croire encore que cet ailleurs, derrière l’horizon, ne se réduira pas demain en un nouvel ici – qu’il y a quelque chose d’autre au-delà.

Michel Le Bris

Pourtant encore nombreux sont ceux qui le prennent pour un affabulateur… qu’il est difficile d’être marseillais. De toutes façons, se non e vero, e ben trovato [6]

par Auguste Ottin, 1859, Palais de la Bourse, Marseille.

À peu près à la même époque, franchissant lui aussi les colonnes d’Hercule, Euthymènes fera cap au sud et parviendra jusqu’à la latitude de l’actuel Sénégal. Les Ptolémées se fournissent en éléphants de guerre, ivoire et esclaves à Adulais, sur la Mer Rouge.

~ 322

Mort d’Aristote.

Le destin de la célèbre bibliothèque d’Aristote, qui est celui de ses propres textes, a subitement changé en raison d’un fait décisif dans l’histoire de la Grèce : en 323 av. J.C, la mort subite et inexplicable d’Alexandre le Grand. Aristote, qui avait été le tuteur du conquérant, conseiller du régime macédonien et probablement espion, fut presque aussitôt accusé d’impiété par le responsable des sacrifices à Athènes. On brandit contre lui un poème composé en l’honneur du tyran Hermias, son grand ami de la région d’Assos, assassiné par les Perses. Comme Socrate, Aristote aurait pu rester et boire la ciguë, mais il s’enfuit ; il s’installa dans le village proche de Calcis, sur l’île d’Eubée, où la famille de sa mère possédait des terres et une maison. Il rédigea bientôt son testament, certain de bientôt mourir (il mourut en effet en 322), et légua sa bibliothèque et la direction du Lycée à Théophraste d’Erésos.

Après la nomination de Théophraste, un autre disciple important du Lycée, Eudémos de Rhodes, génie de l’arithmétique, se retira dans sa ville natale avec un grand nombre de copies de traités, de notes et de dialogues du maître, établissant ainsi une nouvelle branche péripatéticienne qui exerça ensuite une grande influence sur la culture romaine. Andronicos, qui sera l’éditeur des travaux d’Aristote au I° siècle av. J.C, était par exemple natif de Rhodes.

Théophraste impulsa l’essor du Lycée qui compta plus de deux mille élèves (pas simultanément, bien sûr) en provenance de toutes les régions de Grèce. Il fut le directeur du Lycée pendant trente-quatre ou trente-cinq ans. À la différence de son maître admiré, il eut la propriété de la terre où se trouvait l’école, grâce aux démarches de son disciple et ami Démétrios de Phalère, et contribua d’une façon qui n’est pas totalement inconnue à enrichir considérablement la bibliothèque de l’édifice. Il ordonna l’achat de nouveaux exemplaires et écrivit lui-même énormément. Diogène Laërce lui attribue des centaines de textes sur une très grande variété de sujets. En tout cas, Théophraste, à quatre-vingt-cinq ans, disposa du destin de cette bibliothèque, qu’il remit à un ami, Néléos : […] tous les livres, à Néléos [c’est-à-dire, pour ce qui est d’Aristote, 157 titres répartis sur 542 rouleaux de papyrus]

Fernando Báez. Histoire universelle de la destruction des livres Fayard 2008.

À la mort de Théophraste, le devenir des œuvres d’Aristote quitte le territoire des choses avérées. Il est probable que Néléos les ait vendues au plus offrant : la bibliothèque d’Alexandrie peut-être ?

L’Ecole d’Athènes. Au centre, Platon et Aristote. Raphael Sanzio de Urbino. 1510 Chambre de la signature, Musée du Vatican

Aristote (384-322 av. n. è.), dans sa ville natale de Stagire

De gauche à droite, Platon, Aristote, Socrate. Musée du Louvre

~321

Vaincus par les Samnites dans le défilé des Fourches Caudines, en Italie centrale, à l’est de Capoue, les Romains doivent passer sous le joug.

Tandis que les soldats romains murmurent ces plaintes, arrive l’heure fatale de l’ignominie. Tout ce qu’ils éprouvent alors est plus accablant encore qu’ils ne se le sont figuré auparavant. D’abord, il leur est enjoint de sortir de leurs retranchements, sans armes et avec un seul vêtement : les otages sont livrés les premiers et conduits en prison. Vient ensuite le tour des consuls, dont on renvoie les licteurs et auxquels on ôte leur manteau. Un pareil opprobre attendrit à tel point ceux-là mêmes qui, peu de temps avant, les chargent d’exécrations et veulent qu’ils soient sacrifiés et mis en pièces, que chacun, oubliant son propre malheur, détourne ses regards de cette dégradante flétrissure d’une si haute majesté, comme d’un abominable spectacle.

Les consuls, presque à moitié nus, sont envoyés les premiers sous le joug ; puis chacun, suivant son grade, subit à son tour cette ignominie ; ensuite chaque légion successivement. L’ennemi, sous les armes, entoure les Romains, en les accablant d’insultes et de railleries ; il lève même l’épée contre la plupart et plusieurs sont blessés, quelques-uns tués, pour avoir offensé le vainqueur en laissant trop vivement paraître sur leur visage l’indignation qu’ils ressentent de ces outrages. Tous courbent donc ainsi la tête sous le joug, et, ce qui est en quelque sorte plus accablant, passent sous les yeux des ennemis. »

Tite-Live Histoire Romaine IX. 5-6 traduction Nisard, 1864.

Une vingtaine de siècles plus tard, la très romaine Francesca Melandri donnera une version de l’affaire beaucoup plus empreinte de sexe :

L’idée [de désengluer ses élèves de leur langage ordurier] lui était venue quand, pour commenter la chance d’un de ses camarades qui s’en était bien sorti lors de son interrogation, un garçon s’écria à haute voix sans se soucier qu’elle l’entende : Quel cul !

Ilaria décida que le moment était venu de donner, littéralement, plus de chair et de sang à l’histoire romaine qu’ils étaient en train de réviser.

Tu sais ce que ça veut dire Quel cul ? demanda-t-elle au garçon.

Bien sûr. Ça veut dire Quelle chance.

Oui, mais sais-tu pourquoi on dit ça ? Qu’est ce que le derrière a à voir avec la bonne fortune ? Tu le sais ou bien tu répètes une expression comme un perroquet ?

Dans la classe, où jusque là régnait une somnolente anarchie, le silence s’était fait brusquement. Tout le monde écoutait cet échange si inattendu.

Je ne sais pas, reconnut le garçon.

Je vais t’expliquer. C’est une expression qui remonte à la terrible humiliation que subirent les Romains après leur défaite en 321 avant Jésus-Christ dans les gorges de Caudium, appelées les fourches Caudines

Quand ils les ont fait passer sous l’arches des épées ? demanda l’élève au premier rang qu’Ilaria avait du mal à ne pas embrasser tant elle donnait l’impression qu’elle aimait apprendre.

C’est ça. Dans les livres scolaires on n’en parle pas volontiers, mais en plus d’être passés sous cette arche de l’ignominie, les soldats romains furent tous sodomisés, un par un, par les vainqueurs samnites. Ceux qui avaient un anus plus grand souffrirent moins et furent donc enviés par les autres. […] C’est de là qu’est venue l’expression avoir beaucoup de cul, synonyme d’avoir de la chance, de l’échapper belle. Désormais, quand vous le direz à quelqu’un, sachez que vous lui direz en réalité : Mince alors, tes sphincters sont bien dilatés, tu ne sentirais rien si on te sodomisait.

Francesca Melandri. Tous, sauf moi. Tarduit par Danièle Valin Gallimard 2017. p.70/71

~ 318

En Chine, le prince Xuan, à la tête de l’État de Qi, crée une académie de lettrés qui fournit le logement et l’entretien des étudiants venus de tout le pays.

~ 317

Athènes compte 21 000 citoyens, 10 000 métèques et 400 000 esclaves. Les métèques, les esclaves et les femmes libres, qui devaient en gros être aussi nombreuses que les citoyens, étaient exclus de la citoyenneté.

vers ~313

Après l’expédition d’Alexandre, les Grecs avaient conservé en Inde deux satrapies, l’une sur le cours moyen de l’Indus, l’autre sur son cours inférieur, et aussi deux protectorats : Tchandragoupta libère le pays en renvoyant les Grecs à la maison. Ils reviendront un peu plus tard avec Seleucos, sans reprendre véritablement le pouvoir. C’est le Grec Mégasthène, ambassadeur de Seleucos à Pâtalipoutra qui décrira minutieusement ce règne de Tchandragoupta.

~ 312

Les Romains construisent leur premier aqueduc – l’Aqua Appia – pour alimenter Rome en eau potable. Leur grande maîtrise de la fabrication du mortier leur permettra de construire de nombreux ouvrages exigeant une bonne étanchéité.

L’Aqua Appia

Ce premier aqueduc n’était que l’une des expressions d’un régime politique déjà mur qui s’était doté de solides institutions, une République qui enfantera un peu partout dans le monde au cours des siècles à venir :

En étendant sa domination sur l’Italie péninsulaire, l’État romain n’a pas radicalement modifié ses structures traditionnelles. […] Nous nous contenterons d’en rappeler les principaux traits, ne serait-ce que parce qu’elles ont durablement imprégné la culture politique du monde occidental, à commencer par celle des Italiens. Pour ne citer que cet exemple, le faisceau du licteur, invention des Étrusques adoptée par les Romains, n’a-t-il pas nourri toute une symbolique que l’on retrouve aussi bien dans l’imagerie de la Révolution française que dans celle de l’Italie mussolinienne ?

Trois pouvoirs se font équilibre à Rome au début du III° siècle, au sein d’un système politique qui se veut l’émanation du Sénat et du peuple romain : Senatus populusque romanus (SPQR), comme l’affirme la devise de la République, présente sur les enseignes des légions comme aux frontons des monuments publics de l’Urbs.

Le peuple – c’est-à-dire l’ensemble des citoyens, soit entre 200 000 et 250 000 personnes aux alentours de 300 avant notre ère – exprime sa volonté dans deux assemblées, les comices, qui votent les lois et élisent les magistrats. Dans les comices centuriates, les citoyens sont répartis en 5 classes et 195 centuries (l’unité de combat originelle est devenue l’unité de vote), d’après la fortune. Les riches, groupés dans les 98 premières centuries, peuvent donc imposer leur opinion dès lors que l’on arrête le vote lorsque la majorité est atteinte. Or c’est à ce niveau que sont élus les magistrats les plus importants : consuls, préteurs et censeurs. Il en est de même aux comices tributes, qui se tiennent au Forum, sur une place circulaire située devant la curie, le comitium, et où n’est pris en compte que le domicile des citoyens. Ceux-ci sont répartis en 35 tribus (31 rustiques et 4 urbaines), d’abord selon une procédure relativement démocratique, puisque riches et pauvres sont mélangés dans la même tribu, puis de manière plus sélective. En 304 en effet, le censeur Q. Fabius Rullianus décidera d’inscrire les moins fortunés dans les quatre tribus urbaines. Les comices tributes, dont le rôle législatif ne cesse de s’accroître, n’élisent que les magistrats d’un rang inférieur.

Les magistrats sont constitués en une hiérarchie qui s’est peu à peu établie dans les faits. À l’exception de la dictature, toutes les magistratures sont électives, annuelles et collégiales. Au premier niveau du cursus honorum, celui des magistrats sine imperio (L’imperium est le droit de commandement), on trouve les questeurs (deux au VI° siècle, huit au III°), gardiens du Trésor et payeurs aux armées. On accède ensuite aux fonctions d’édiles (deux plébéiens, deux curules), à qui incombent les charges municipales : voirie, ravitaillement de la ville et organisation des jeux. Au niveau supérieur, celui des magistrats cum imperio, viennent les deux préteurs, qui rendent la justice et peuvent remplacer les consuls absents, puis les deux consuls : magistrats suprêmes, élus comme les autres pour un an. Héritiers des anciens rois, les consuls donnent leur nom à l’année et ont la haute main sur toutes les affaires publiques. Ils convoquent le Sénat et les comices, président aux cultes de la cité et assument le commandement en chef de l’armée.

En dehors de la carrière normale des honneurs, trois autres magistratures occupent une place importante dans le système de gouvernement de la République. Les deux censeurs, élus tous les cinq ans procèdent au recensement des citoyens et de leur fortune. Ils établissent la liste des sénateurs {album), mettent en adjudication les grands travaux publics et surveillent la moralité de la société romaine. Les dix tribuns de la plèbe, toujours sacro-saints, ont conservé la possibilité de s’opposer au vote d’une loi. Mais leur pouvoir s’exerce désormais sur l’ensemble des citoyens. Siégeant au Sénat, ils peuvent par la suite accéder aux différentes étapes du cursus honorum. Enfin, dans les situations de crise grave – intérieure ou extérieure -, le Sénat peut, en accord avec les consuls, désigner pour six mois un dictateur. Assisté par un maître de cavalerie qu’il a lui-même choisi, et disposant de l’imperium des deux consuls, ce dernier exerce un pouvoir souverain.

À côté de ces magistrats dont la fonction est temporaire, le Sénat représente la continuité de la Res publica. Au temps des rois, il était composé des chefs des familles patriciennes. À l’époque républicaine, ce conseil des pères conscrits comprend 300 membres recrutés par les censeurs parmi les anciens magistrats. En théorie, ses pouvoirs sont très limités. Il est le gardien des traditions romaines et ne peut désigner les magistrats. C’est lui toutefois qui leur confère l’auctoritas, c’est-à-dire le pouvoir de commandement, d’essence quasi religieuse, dont il est le dépositaire en tant que responsable suprême de la religion romaine. Il ne dispose ni du pouvoir judiciaire ni du pouvoir exécutif et les avis qu’il est appelé à donner (sénatus-consultes) n’ont aucun caractère impératif. Dans la réalité, les choses apparaissent cependant de manière différente et font du Sénat la véritable autorité permanente de l’État romain. Il surveille les finances et l’administration des provinces. Il fixe les effectifs des armées et contrôle l’action des généraux à qui il peut ou non accorder les honneurs du triomphe. Surtout, il dirige la politique extérieure de Rome, nomme et reçoit les ambassadeurs, décide de la guerre et de la paix. Les magistrats supérieurs sortent de son sein et y retournent une fois accomplie leur année de charge. Les nouveaux magistrats sont la plupart du temps choisis dans les familles dont un membre au moins siège déjà au Sénat. Ainsi se constitue une véritable aristocratie gouvernementale, celle des familles sénatoriales, qui coïncide d’ailleurs, dans une très large mesure, avec les grandes gentes, autrement dit avec la noblesse romaine. Ajoutons que, durant les guerres très dures que Rome devra livrer au III° siècle avant notre ère, les sénateurs feront preuve de vertus civiques qui confirmeront, sans contestation possible, leur rôle dans la cité.

Au lendemain de la guerre contre Pyrrhus, Rome était donc devenue une grande puissance méditerranéenne. Reliés par un magnifique réseau de voies de communication, destinées à favoriser les échanges commerciaux et surtout à permettre le déplacement rapide des légions, les territoires conquis ont été soit annexés à l’Urbs, soit constitués en cités alliées de Rome selon des formules d’une grande diversité.

Le territoire romain proprement dit (l’ager romanus) formait un ensemble de 27 000 kilomètres carrés comprenant, outre Rome et le Latium (avec quelques enclaves non intégrées au territoire romain, comme Tibur et Préneste), la Campanie, le sud de l’Étrurie, la plus grande partie de la Sabine et de l’Ombrie, le Picenum et l’ager gallicus, au nord de l’Apennin. Il s’étendait donc en écharpe entre la mer Tyrrhénienne et l’Adriatique et était peuplé de près d’un million d’habitants. L’ager romanus constituait en quelque sorte l’État romain, mais il ne constituait en aucune façon un ensemble homogène, moins encore une nation, au sens moderne du terme. Les peuples vaincus par les Romains au cours des périodes précédentes, ou qui s’étaient volontairement soumis à la puissance romaine pour assurer leur protection (c’était le cas de Capoue), avaient vu leur territoire annexé et leur population livrée à la discrétion du vainqueur. En vertu de l’acte d’abandon qui concrétisait leur défaite – la deditio in fidem -, celui-ci pouvait disposer de la vie, de la liberté et des biens de chacun, voire procéder à la destruction complète de la cité vaincue. Le choix du châtiment réservé à l’ancien ennemi, comme celui du statut que Rome voulait bien lui accorder, était généralement l’affaire du Sénat. Il pouvait dépendre de l’acharnement auquel les légions avaient dû faire face, du danger que pouvait encore représenter la cité vaincue, voire simplement de sa richesse et de l’intérêt qu’il pouvait y avoir à confisquer ses terres. Tout cela était réglé par un traité (foedus) qui, entre autres, fixait le degré d’autonomie du municipe (terme employé pour désigner ce type de cité. [municipes : qui prend part aux dépenses collectives : munus.)

[…] À la fin de la République, Rome possédera quatorze provinces, dont huit en Europe. Lorsqu’un pays vaincu et soumis à son autorité était transformé en province [qui vient de pro-vinci : pour les vaincus. ndlr], le Sénat précisait par une loi spécifique (lex provinciale) quelles seraient son organisation et ses charges. Aucune province n’avait une organisation identique, Rome se faisant une règle de tenir compte des traditions locales, des contraintes naturelles et de l’attitude des indigènes pendant la conquête. À la tête de chacune était placé un gouverneur qui pouvait être soit un préteur, soit un magistrat désigné par le Sénat à sa sortie de charge : propréteur ou proconsul. Représentant tout-puissant de la République, celui-ci était à la fois général en chef et juge suprême, avec droit de vie et de mort sur les autochtones. Il était assisté d’un ou de plusieurs lieutenants (legati) et d’un questeur trésorier, ainsi que d’une véritable camarilla d’amis et de conseillers venus avec lui de Rome.