| Publié par (l.peltier) le 23 décembre 2008 | En savoir plus |

~ 307 ~306

La Chine ne va pas tarder à sortir de près de 3 siècles d’incessants combats entre les Royaumes combattants : l’un d’eux va sortir du lot, après s’être forgé un État centralisé, au pouvoir fort, bien administré et respecté : le royaume de T’sin et son roi Tchao-siang. Le pays se prêtait à finalement dominer les autres, à cheval sur la rivière Wei, un affluent de la rive droite du Fleuve Jaune :

Le pays de T’sin, situé à l’intérieur des Passes, est un pays prédestiné à la victoire par sa configuration même. Rendu difficile d’accès par la ceinture que forment autour de lui le Fleuve et les montagnes, il est comme suspendu à mille li au-dessus du reste de l’Empire. Avec vingt mille hommes, il peut tenir tête à un million d’hommes armés de la lance. La disposition de son territoire est si avantageuse que lorsqu’il déverse ses soldats sur les seigneurs, il est comme un homme qui lancerait de l’eau d’une cruche du haut d’une maison élevée.

Seu-ma Ts’ien

Il allait être mis ainsi fin à des siècles de la pire des barbaries :

Les massacres des guerres assyriennes sont peu de chose par rapport à ceux des États Combattants chinois des années ~ 481 à ~ 221, principalement du fait du T’sin. Avec leur habituelle précision, les annales du temps nous ont laissé ce lugubre bilan de têtes coupées. Citons quelques chiffres. En ~351, T’sin, ayant fait prisonnière l’armée de Wei, décapita quatre-vingt mille hommes. En ~ 318, Ts’in, ayant dispersé la coalition de Wei, de Han et de Tchao qui avaient aidé les Huns, coupe quatre-vingt deux mille têtes. En ~ 312, Ts’in, ayant battu Tch’ou, coupe quatre-vingt mille têtes. En ~307, il se contente d’un tableau de soixante mille têtes. Mais après l’avènement du roi Tchao-siang, les fêtes sont plus somptueuses. Ayant, en ~ 293, battu. Han et Wei, il s’offre un butin de deux cent quarante mille têtes. En ~275, campagne contre Wei, quarante mille têtes seulement. En ~274, nouvelle expédition contre le même adversaire, cette fois cent cinquante mille têtes. En ~260, grand succès sur le Tchao :

Bien qu’on eût promis la vie sauve aux ennemis, on en décapita plus de quatre cent mille.

Le roi Tchao-siang mourut en ~251 avant d’avoir pu achever l’unification de la Chine. Il était réservé à son petit-fils, le roi Tcheng – le futur empereur Ts’in Che Houang-ti – d’y parvenir.

René Grousset, Sylvie Regnault-Gatier. L’Extrême Orient 1956

En Grèce, Épicure [~342 – ~270] fait école et livre un message que la philosophie chrétienne se chargera de déformer ; la disparition de la plupart des originaux – incendies et inondations en sont souvent responsables, mais les premiers sont les vers gourmands de papyrus – est telle que bien des doctrines ne nous parviendront qu’altérées, déformées même, par les copies des disciples ; ici il s’agit, via le philosophe Philomène, du De natura rerum de Lucrèce, trouvé en 1417 à l’abbaye de Fulda par Le Pogge, puis, carbonisé, dans la villa des Papyrus d’Herculanum :

Si l’identité du propriétaire de la villa, [des Papyrus, à Herculanum] du vivant de Lucrèce, demeure inconnue, le candidat le plus vraisemblable est Lucius Calpurnius Pison. Ce puissant politicien, un temps gouverneur de la province de Macédoine, et beau-père de Jules César, s’intéressait à la philosophie grecque. Cicéron, son adversaire en politique, le décrivait à un festin, couché dans la puanteur et l’odeur de vin de ses chers Grecs, tandis que résonnaient autour de lui des chansons paillardes. À en juger par le contenu de la bibliothèque, cependant, les hôtes participant aux après-midi d’Herculanum se consacraient très certainement à des passe-temps plus raffinés.

On sait que Pison connaissait personnellement Philodème. Dans une épigramme tirée d’un des livres du philosophe retrouvé dans la bibliothèque calcinée, ce dernier invite Pison à venir le voir dans sa modeste demeure pour célébrer un vingtième – un festin organisé en l’honneur d’Epicure, né le 20 du mois grec de Gamélion – :

Demain, cher Pison, un disciple d’Épicure, chéri des Muses, vous entraînera, dès la neuvième heure, vers une chaumière modeste, où il doit célébrer, dans un banquet, l’Eicade annuelle. Vous n’y savourerez, il est vrai, ni les mamelles succulentes de la truie ni le vin de Chio, doux présent de Bacchus ; mais vous y verrez des amis parfaitement sincères ; mais vous y entendrez des sons plus doux que tout ce qu’on vous vante de la terre des Phéaciens. Daignez, Pison, jeter sur nous un regard favorable, et votre présence seule donnera de l’éclat à la fête, et nous tiendra lieu des mets les plus exquis.

Les derniers vers se transforment en un appel à la générosité du dédicataire, à moins qu’ils n’expriment l’espoir de Philodème d’être lui-même invité à un après-midi de conversation philosophique, arrosé de grands vins, dans la somptueuse villa de Pison. Étendus sur des divans, à l’ombre d’une treille ou d’un dais de soie, les hommes et les femmes de l’époque qui avaient le privilège d’être ses invités – il est fort possible que des femmes aient pris part à ces causeries – avaient ample matière à réflexion : depuis des années, Rome était la proie de troubles politiques et sociaux qui avaient déjà dégénéré en guerres civiles. La violence était maîtrisée, mais toutes les menaces contre la paix et la stabilité n’étaient pas écartées. D’ambitieux généraux se disputaient sans merci le pouvoir ; les troupes, mécontentes, devaient être payées en monnaie sonnante et trébuchante ou en terres ; les provinces s’agitaient et des rumeurs de désordres en Égypte avaient fait grimper le prix des céréales.

Cependant, choyés par des esclaves et jouissant du confort et de la sécurité de son élégante villa, le propriétaire et ses hôtes pouvaient considérer ces menaces comme si elles étaient relativement lointaines, du moins assez pour leur permettre de s’adonner au plaisir de la conversation. Levant langoureusement les yeux vers le Vésuve proche, peut-être ressentaient-ils un certain malaise en songeant à l’avenir. Ils formaient pourtant l’élite, vivaient au cœur de la première puissance mondiale, et cultiver la vie de l’esprit faisait partie de leurs privilèges les plus prisés.

Les Romains de la République finissante étaient profondément attachés à ce privilège, et ils s’y accrochèrent là où d’autres l’auraient abandonné. Pour eux, il était le signe que leur monde était toujours intact, ou qu’eux-mêmes étaient personnellement à l’abri. Tel un homme qui, en entendant le son d’une sirène au loin dans la rue, s’assoit derrière son Bernstein pour jouer une sonate de Beethoven, les hôtes de la villa affirmaient leur sentiment de sécurité en se plongeant dans le dialogue intellectuel et la spéculation.

Dans ces années précédant l’assassinat de Jules César, philosopher n’était pas la seule réponse à la tension sociale, loin de là. Les cultes religieux originaires de la Perse, de la Syrie ou de la Palestine commençaient à s’imposer dans la capitale, suscitant des peurs et des espoirs fous, en particulier parmi la plèbe. Une poignée de l’élite – les plus anxieux ou les plus curieux – prêtait sans doute l’oreille à ces prophéties annonçant la venue d’un sauveur de modeste ascendance, destiné à être humilié et à souffrir, mais qui finirait par triompher. La plupart devaient cependant considérer ces histoires comme les fantasmes fiévreux d’une secte de juifs arrogants.

Les dévots allaient plus probablement implorer les dieux dans les temples et les chapelles qui parsemaient les terres fertiles. Car la nature du monde antique était une nature saturée par la présence du divin, qui se manifestait au sommet des montagnes, dans les sources, dans les cheminées hydrothermales qui crachaient de la fumée montant d’un mystérieux royaume souterrain et dans les vieux bosquets d’arbres sur lesquels les fidèles accrochaient des tissus colorés. Néanmoins, il est peu probable que ceux dont la bibliothèque reflétait les goûts intellectuels sophistiqués se fussent joints aux processions des suppliants. À en juger d’après les rouleaux de papyrus calcinés, les habitants de la villa, pour donner un sens à leur vie, semblaient moins attirés par le rituel que par la conversation.

Les Grecs et les Romains de l’Antiquité n’avaient pas comme nous le culte des génies solitaires, s’escrimant dans leur coin à résoudre des problèmes ardus. Les scènes de ce genre – Descartes remettant tout en question dans sa retraite secrète ou Spinoza réfléchissant en silence tout en taillant des verres de lunettes, après avoir été exclu de la communauté juive – allaient plus tard devenir les principaux emblèmes de la vie de l’esprit. Mais une profonde transformation de la notion de prestige culturel était entre-temps passée par là, initiée par les premiers ermites chrétiens qui s’étaient détournés de ce que les païens valorisaient : saint Antoine (250-356) dans le désert ou saint Siméon le Stylite (390-459) perché sur sa colonne. Ces grandes figures disposaient en réalité de larges groupes de disciples et jouaient un rôle important dans la vie de vastes communautés, tout en vivant à l’écart. L’image dominante que ces hommes s’étaient façonnée – ou qui en vint à être façonnée autour d’eux – était néanmoins celle d’un isolement radical.

Rien à voir avec les Grecs et les Romains. L’exercice de la pensée et l’écriture nécessitant du calme et des distractions réduites au minimum, leurs poètes et philosophes devaient forcément s’abstraire du bruit et des affaires du monde pour accomplir leurs œuvres. Ils n’en renvoyaient pas moins une image sociable. Les poètes se décrivaient comme des pâtres chantant pour d’autres pâtres ; les philosophes se représentaient plongés dans de longues discussions qui pouvaient se prolonger plusieurs jours. On échappait aux distractions du quotidien non pas en se retirant dans une cellule solitaire, mais en menant de paisibles échanges avec des amis dans un jardin.

L’homme, selon Aristote, est un animal social : s’accomplir en tant qu’être humain, c’est donc participer à une activité de groupe. Et l’activité de prédilection des Romains cultivés, comme des Grecs avant eux, était la conversation. Aussi existait-il, fait remarquer Cicéron au début d’une de ses œuvres philosophiques, une grande variété d’opinions à propos des questions religieuses les plus importantes.

Cette observation, écrit-il, je l’ai faite bien souvent, mais jamais elle ne s’est tant imposée à moi qu’au cours d’un débat serré, approfondi, chez mon ami Cotta sur les immortels. M’étant à son invitation expresse rendu chez lui au moment des féries latines, je le trouvai assis sous son portique et en train de discuter avec C. Velleius en qui les Épicuriens alors voyaient leur grand maître. Était présent aussi Q. Lucilius Balbus, si versé dans le stoïcisme qu’on le comparait aux plus qualifiés à cet égard d’entre les Grecs.

Cicéron expose sa pensée non pas comme un traité rédigé au terme d’une réflexion solitaire, mais comme un échange de vues entre personnes d’un même niveau social et intellectuel, une conversation où lui-même ne joue qu’un petit rôle et à l’issue de laquelle aucun ne s’impose comme vainqueur.

À la fin de ce débat – une longue œuvre qui aurait rempli plusieurs rouleaux de papyrus de bonne taille -, l’auteur ne tranche pas : ayant ainsi parlé, nous nous séparâmes. Velleius jugeait que la vérité se trouvait plutôt dans les idées développées par Cotta, à moi celles de Balbus paraissaient avoir plus de vraisemblance. Cette conclusion ouverte ne relève pas d’une quelconque modestie intellectuelle – Cicéron n’était pas un homme modeste -, mais d’une stratégie d’ouverture affable à l’égard de ses amis. C’est l’échange lui-même, non pas ses conclusions, qui est avant tout porteur de sens. C’est le dialogue qui importe, le fait que l’on réfléchisse ensemble, avec un mélange d’esprit et de sérieux, sans jamais tomber dans le commérage ni la calomnie, en ménageant toujours une place pour les opinions contraires. Que la discussion n’exclue pas les autres, comme si elle arrivait dans sa propriété, mais qu’elle estime tout à fait juste que chacun ait son tour dans la conversation commune, comme dans tous les autres domaines.

Les dialogues écrits par Cicéron et d’autres n’étaient pas la transcription d’échanges réels, même si leurs personnages l’étaient, mais des versions idéalisées de conversations ayant sans doute eu lieu dans des endroits comme la villa d’Herculanum. À en juger d’après les livres retrouvés dans la villa des Papyrus, ces discussions touchaient à la musique, la peinture, la poésie, l’art oratoire et tous les sujets qui intéressaient les Grecs et les Romains cultivés. Sans doute abordaient-ils des questions scientifiques, éthiques et philosophiques plus ardues : quelle est la cause du tonnerre, des séismes ou des éclipses – sont-ils des signes envoyés par les dieux, comme l’affirment certains, ou ont-ils une origine naturelle ? Comment comprendre le monde que nous habitons ? Quels buts devrions-nous poursuivre dans notre vie ? Est-il sensé de se vouer à la quête du pouvoir ? Comment définir le bien et le mal ? Qu’advient-il de nous quand nous mourons ?

Si le puissant propriétaire de la villa d’Herculanum et ses amis prenaient plaisir à débattre de ces questions et consacraient une part importante de leur vie très remplie à y apporter des réponses, c’est qu’ils avaient une certaine conception de l’existence seyant à des gens de leur classe, de leur éducation et de leur rang. C’est aussi qu’ils avaient un univers mental et spirituel particulier, que Gustave Flaubert exprima ainsi dans une de ses lettres : Les dieux n’étant plus et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été. On pourrait évidemment nuancer. Car pour nombre de Romains, les dieux existaient toujours ; même les épicuriens, parfois taxés d’athéisme, croyaient en l’existence des dieux, mais des dieux très éloignés des affaires des mortels. Enfin, le moment unique auquel Flaubert fait référence, allant de Cicéron (106 – 43 avant Jésus-Christ) à Marc Aurèle (121 – 180 de notre ère), a sans doute été plus long ou plus court que cet intervalle. L’idée est toutefois confirmée par les dialogues de Cicéron et par les œuvres retrouvées dans la bibliothèque d’Herculanum. Parmi les premiers lecteurs de ces textes, beaucoup ne devaient pas avoir de croyances et de pratiques fixes, liées à ce qu’on appelait la volonté divine. C’étaient des hommes et des femmes dont la vie était exceptionnellement affranchie des préceptes des dieux (ou de leurs prêtres). Seuls, comme l’écrit Flaubert, ils devaient choisir entre des conceptions de la nature des choses radicalement différentes et des stratégies de vie très divergentes.

Les fragments calcinés retrouvés à Herculanum nous éclairent sur la façon dont les habitants de la villa opéraient ces choix, sur ce qu’ils aimaient lire, ce dont ils discutaient, les gens qu’ils invitaient à participer à la conversation. C’est justement là que les minuscules fragments du papyrologue norvégien prennent tout leur sens. Lucrèce était un contemporain de Philodème et, plus important encore, du protecteur de Philodème, qui a pu, en conviant des amis à venir passer l’après-midi sur les pentes verdoyantes du volcan, partager avec eux des passages du De la nature. Peut-être ce riche protecteur, féru de philosophie, émit-il le souhait de rencontrer l’auteur. Il était facile d’envoyer quelques esclaves et une litière pour acheminer Lucrèce à Herculanum. De sorte qu’il n’est pas impossible que Lucrèce en personne, allongé sur une couche, ait lu à voix haute le manuscrit dont les fragments ont subsisté.

Imaginons que Lucrèce ait pris part aux conversations dans la villa. Ses conclusions, contrairement à celles de Cicéron, n’auraient pas été ouvertes ni teintées de scepticisme. Il aurait affirmé avec passion que toutes les réponses à leurs questions se trouvaient dans l’œuvre d’un homme dont le buste et les écrits figuraient dans la bibliothèque de la villa, le philosophe Épicure.

Car seul Épicure, écrit Lucrèce, était en mesure de consoler l’homme qui, s’ennuyant à mourir chez lui, se précipitait à la campagne pour s’apercevoir que son esprit y est tout aussi accablé. Épicure, mort plus de deux siècles auparavant, n’était rien de moins que le sauveur.

La vie humaine, spectacle répugnant, gisait

sur la terre écrasée sous le poids de la religion,

[…] quand pour la première fois un homme, un Grec,

osa la regarder en face, l’affronter enfin.

Cet homme, si peu en accord avec une culture romaine privilégiant la dureté, le pragmatisme et la vertu militaire, était un Grec qui avait triomphé non pas par la force des armes, mais par la puissance de l’intelligence.

De la nature est l’œuvre d’un disciple qui transmet des idées développées plusieurs siècles avant lui. Épicure, le messie philosophique dont parle Lucrèce, était né vers la fin de l’année 342 avant Jésus-Christ sur l’île de Samos, en mer Égée, où son père, un maître d’école pauvre originaire d’Athènes, s’était installé en colon. De nombreux philosophes grecs, dont Platon et Aristote, venaient de familles fortunées et tiraient fierté de leur noble ascendance. Épicure, lui, n’avait pas de telles prétentions, et ses adversaires en philosophie, drapés dans leur supériorité de classe, se gaussaient de ses origines modestes. Épicure assistait son père dans son école pour un salaire de misère, prétendaient-ils, et faisait la tournée des maisons avec sa mère pour dire des incantations. L’un de ses frères, ajoutaient-ils, était un débauché vivant avec une prostituée. Pour toute personne respectable, c’était donc un philosophe infréquentable.

Si Lucrèce et tant d’autres ont célébré la sagesse et le courage d’Épicure, ce n’est évidemment pas pour ses origines sociales, mais pour le pouvoir salvateur de sa pensée, dont l’essence peut se résumer à une idée lumineuse : tout ce qui a jamais existé et tout ce qui existera jamais est un assemblage d’éléments de taille infinitésimale et en nombre infini. Les Grecs avaient un mot pour désigner ces éléments invisibles, qui, tels qu’ils les concevaient, ne pouvaient être divisés davantage : les atomes.

L’idée des atomes, qui trouve son origine au V° siècle avant Jésus-Christ chez Leucippe et son élève Démocrite, n’était qu’une brillante hypothèse : il n’y avait pas moyen d’en donner une preuve empirique, et il n’y en aurait pas avant plus de deux mille ans. Certains philosophes de l’époque d’Épicure proposaient d’ailleurs des théories rivales : pour les uns, la matière fondamentale de l’Univers était le feu, l’eau, l’air ou la terre, ou encore une combinaison des quatre. D’autres soutenaient que si l’on avait pu voir la plus petite particule d’un homme, on aurait trouvé un homme microscopique ; de même pour un cheval, une goutte d’eau ou un brin d’herbe. D’autres enfin suggéraient que la complexité de l’ordre de l’Univers était la preuve de l’existence d’une intelligence ou d’un esprit invisible qui en avait assemblé avec soin les différentes pièces selon un plan préconçu. L’idée de Démocrite d’un nombre infini d’atomes ne possédant d’autres propriétés que leur taille, leur forme et leur poids – des particules qui ne sont pas des versions en miniature de ce que l’on voit, mais qui façonnent ce que l’on voit en se combinant en une variété inépuisable de formes – était donc une solution extraordinairement audacieuse pour un problème auquel réfléchissaient les plus grands esprits de son monde.

À tel point qu’il faudra de nombreuses générations pour en mesurer toutes les implications. (Et nous ne sommes pas encore au bout.) Épicure s’y était attelé dès l’âge de douze ans, quand il avait compris, révolté, que ses professeurs étaient incapables d’expliquer la signification du chaos. La vieille idée des atomes, énoncée par Démocrite, lui semblait l’intuition la plus prometteuse et il décida de la suivre pour voir où elle le mènerait. Plus tard, à l’âge de trente-deux ans, il fonda une école et là, dans un jardin d’Athènes, bâtit une conception de l’Univers et une philosophie de la vie entièrement nouvelles.

Épicure expliquait que les atomes, en mouvement perpétuel, entrent en collision les uns avec les autres et, en certaines circonstances, forment des corps de plus en plus volumineux. Les plus gros corps observables – le Soleil et la Lune – sont donc faits d’atomes, comme les êtres humains, les mouches d’eau et les grains de sable. Il n’y a pas de catégorie de matière supérieure aux autres, pas de hiérarchie des éléments. Les corps célestes ne sont pas des êtres divins qui façonnent notre destinée en bien ou en mal, pas plus qu’ils ne traversent le vide guidés par les dieux : ils font simplement partie de l’ordre naturel ; ce sont d’énormes structures d’atomes, soumises aux mêmes principes de création et de destruction que toute chose existante. Si l’ordre naturel est d’une taille et d’une complexité inimaginables, il est néanmoins possible de comprendre ce que sont ses éléments constitutifs et ses lois universelles. Mieux encore, cette compréhension est un des plus grands plaisirs de la vie humaine.

Ce plaisir est la clé permettant d’expliquer l’influence de la pensée d’Épicure, comme si le philosophe avait libéré une source de satisfaction inextinguible, cachée à l’intérieur des atomes de Démocrite. Cette influence est assez difficile à saisir aujourd’hui. D’une part, ce plaisir peut nous sembler trop intellectuel pour concerner davantage qu’un petit nombre de spécialistes ; d’autre part, les notions d’atome et d’atomique sont aujourd’hui synonymes de peur. Certes, la philosophie antique était loin d’être un mouvement de masse, mais Épicure ne s’adressait pas qu’à une poignée de physiciens des particules. Évitant le recours à un jargon compréhensible par un nombre restreint de disciples, il tenait à utiliser une langue accessible, viser le public le plus large possible et faire du prosélytisme. Pour suivre son enseignement, nul n’était besoin de posséder une culture scientifique approfondie. Il ne s’agissait pas de saisir les lois de l’Univers physique dans toute leur complexité, mais de comprendre qu’il existe une explication naturelle cachée pour tout ce qui nous inquiète ou nous échappe : les atomes. Si l’homme parvient à garder en tête cette simple vérité – les atomes, le vide et rien d’autre -, sa vie peut changer. Il n’aura plus peur de la colère de Zeus au moindre grondement de tonnerre, ni de celle d’Apollon à la moindre épidémie de grippe. Il sera libéré de cette affliction terrible que Hamlet, des siècles plus tard, nommera

La terreur de quelque chose après la mort,

Contrée inexplorée dont, la borne franchie,

Nul voyageur ne revient.

La peur d’un châtiment qui nous attendrait outre-tombe ne pèse plus guère aujourd’hui, mais il est évident qu’elle était très présente dans l’Athènes d’Épicure et la Rome de Lucrèce, autant que dans le monde chrétien où vivait Poggio Bracciolini. Celui-ci avait forcément vu les images de ces atrocités sculptées sur le tympan des églises ou peintes sur leurs murs intérieurs. Or ces scènes de cauchemar étaient modelées sur les représentations de l’au-delà construites par l’imagination païenne. Certes, tout le monde n’y croyait pas. N’es-tu pas terrifié, fait dire Cicéron à l’un de ses personnages dans un dialogue, par le monde des Enfers, son terrible chien à trois têtes, sa rivière noire et ses affreux châtiments ? – Penses-tu que j’extravague au point de croire ce que tu racontes là ? réplique son interlocuteur. La peur de la mort n’a rien à voir avec le sort de Sisyphe ou de Tantale : Peut-on trouver idiot celui sur qui ces fables font de l’effet ? Car cette peur est liée à la peur de souffrir, à celle de disparaître, et l’on a du mal à comprendre pourquoi les épicuriens pensent offrir un quelconque palliatif, écrivait Cicéron. S’entendre dire que l’on périt corps et âme (littéralement), et pour toujours, n’est guère consolateur à ses yeux.

Les disciples d’Épicure répondaient en rappelant les derniers jours de leur maître qui, mourant et en proie à une très douloureuse obstruction de la vessie, réussit à garder l’esprit serein en se remémorant les plaisirs qu’il avait connus dans la vie. On doute que ce modèle ait été facile à suivre – comme le dit un personnage de Richard II de Shakespeare : Qui pourra tenir le feu dans sa main en pensant aux glaces du Caucase ? – cela dit, dans un monde sans morphine ni antalgique, il est difficile d’imaginer des solutions pour apaiser les souffrances de l’agonie. Ce que proposait le philosophe grec n’était pas une aide à mourir, mais une aide à vivre. Une fois libéré des superstitions, enseignait Épicure, l’homme était libre de poursuivre le plaisir.

Les ennemis d’Épicure exploitèrent son éloge du plaisir et inventèrent toutes sortes d’histoires malveillantes sur sa débauche, histoires alimentées par le fait inhabituel qu’il comptait des femmes parmi ses disciples. Il vomissait deux fois par jour tant il mangeait, prétendait une de ces histoires, et dépensait des fortunes dans ses festins. En réalité, le philosophe semble avoir vécu une vie frugale. Envoyez-moi un pot de fromage, écrivit-il un jour à un ami, afin que, au moment choisi, je puisse me nourrir somptueusement. Et il recommandait à ses élèves la même simplicité. La devise gravée au-dessus de la porte de son jardin invitait le passant à s’attarder, car ici le souverain bien est le plaisir. Mais d’après le philosophe Sénèque, qui la citait dans une lettre célèbre que Poggio Bracciolini et ses amis connaissaient et admiraient, le passant qui entrait se voyait servir un simple repas composé de polenta et d’eau. Lorsque nous disons que le plaisir est le souverain bien, écrivait Épicure dans une de ses rares lettres ayant survécu, nous ne parlons pas des plaisirs des débauchés ni des jouissances sensuelles. La tentative frénétique de satisfaire certains appétits – les beuveries et les banquets continuels, […] la jouissance que l’on tire de la fréquentation des mignons et des femmes, […] la joie que donnent les poissons et les viandes dont on charge les tables somptueuses – ne peut mener à la paix de l’esprit qui est indispensable au plaisir durable.

C’est en effet parce que les hommes tiennent pour ce qu’il y a de plus nécessaire les biens qui leur sont les plus extérieurs […] qu’ils se chargent des maux les plus pénibles, ajoutait son disciple Philodème, dans l’un des ouvrages retrouvés dans la bibliothèque d’Herculanum, et que, à rebours, ils restent sourds à leurs appétits les plus nécessaires, parce qu’ils les tiennent pour ce qui leur est le plus extérieur. Quels sont ces appétits nécessaires qui mènent au plaisir ? Il est impossible de mener une vie plaisante, poursuivait Philodème, qui ne soit pas prudente, belle et juste, et encore courageuse, maîtresse de soi, magnanime, ouverte à l’amitié, pleine d’humanité et s’accompagnant généralement des autres vertus fondamentales.

C’est là la voix d’un authentique disciple d’Épicure, retrouvée à notre époque dans un rouleau de papyrus noirci par une éruption volcanique. C’est pourtant une voix inattendue pour la majorité des gens familiers du terme épicurisme. Dans une de ses pièces satiriques, Ben Jonson, contemporain de Shakespeare, décrivait ainsi l’esprit dans lequel la philosophie d’Épicure fut comprise pendant des siècles. Je ferai gonfler d’air les coussins de mes lits, au lieu de les rembourrer, déclare un personnage. Le duvet est trop dur. Je me ferai servir tous mes plats dans des coquilles de l’Inde serties de pierres précieuses. Mon valet mangera des faisans, des saumons farcis, des bécasses, des lamproies. Pour moi, je commanderai des langues de carpes, des talons de chameau bouillis dans de l’esprit de soleil et de la perle dissoute, des barbillons de rougets au lieu de salades, des champignons à la grecque, et les mamelles gonflées et onctueuses d’une truie pleine et grasse, fraîchement coupées et accommodées à la sauce piquante. Pour cela, je dirai à mon cuisinier : Voici de l’or, va, je t’arme chevalier ! Quel est le nom donné par Jonson à cet homme embarqué dans une poursuite frénétique de la jouissance ? Sir Épicure Mammon.

L’affirmation philosophique selon laquelle le but suprême de la vie est le plaisir (même défini en termes mesurés et responsables) semblait scandaleuse aussi bien aux païens qu’à leurs adversaires, les juifs et plus tard les chrétiens. Le plaisir, érigé au rang de souverain bien ? Qu’en était-il, alors, du culte des dieux et des ancêtres ? du respect de la famille, de la cité et de l’État ? de celui des lois et des commandements ? de la quête de la vertu ou du divin ? Autant d’exigences qui demandaient des formes de sacrifice, d’abnégation et d’autodénigrement incompatibles avec la poursuite du plaisir. Deux mille ans après Épicure, l’idée du plaisir souverain était encore assez scandaleuse pour susciter des parodies aussi outrées que celle de Jonson.

Derrière ce genre de pastiche se cachait la peur de voir la volonté de privilégier le plaisir et d’éviter la douleur devenir un objectif trop séduisant et une règle de vie. Car c’est un ensemble de vieux principes – le sacrifice, l’ambition, la discipline, la piété -, qui étaient remis en question, de même que les institutions qu’ils servaient. Représenter la poursuite épicurienne du plaisir comme un sybaritisme grotesque et jouisseur – recherche obsessionnelle du sexe, du pouvoir, de l’argent, ou même (comme chez Jonson) d’une nourriture extravagante et ridiculement onéreuse – permettait de repousser la menace.

Dans son jardin isolé à Athènes, le véritable Épicure, dînant de fromage, de pain et d’eau, menait une vie tranquille. Trop tranquille, selon certains, formulant là un reproche plus légitime. Le philosophe recommandait en effet à ses disciples de se garder d’un engagement total dans les affaires de la cité. Certains ont voulu devenir réputés et célèbres, se figurant qu’ainsi ils acquerraient la sécurité que procurent les hommes. Si la sécurité accompagnait véritablement la célébrité et le renom, celui qui les recherchait devait atteindre le bien naturel. Mais dans la plupart des cas, la célébrité aggravait l’insécurité, elle n’en valait donc pas la peine. Dans cette perspective, faisaient remarquer les détracteurs d’Épicure, comment justifier la lutte sans merci et la prise de risque nécessaires à une cité pour atteindre la grandeur ? Cette critique de la tranquillité épicurienne aurait pu être formulée dans le jardin baigné de soleil d’Herculanum : parmi les invités de la villa des Papyrus, certains aspiraient sûrement à la gloire et à la célébrité au cœur de ce qui était alors la plus grande cité du monde occidental. À l’inverse, le beau-père de Jules César – si Pison était bien le propriétaire de cette demeure – et certains amis de son cercle étaient peut-être attirés par cette école philosophique précisément parce qu’elle offrait une échappatoire à leurs ambitions. Les ennemis de Rome avaient beau tomber devant la puissance de ses légions, point n’était besoin d’avoir des pouvoirs prophétiques pour percevoir les signes menaçant l’avenir de la République. Même ceux qui jouissaient de sécurité auraient eu du mal à démentir l’un des célèbres aphorismes d’Épicure : Face à tout le reste, il est possible de se procurer la sécurité, mais à cause de la mort, nous les hommes habitons une ville sans rempart.

L’essentiel, comme l’écrira son disciple, Lucrèce, dans une poésie d’une beauté sans égale, était de renoncer à vouloir bâtir des murs de plus en plus hauts – une tentative vouée à l’échec – et de se tourner vers le plaisir.

Stephen Greenblatt. Quattrocento. Flammarion 2011

~301

Les généraux d’Alexandre – Seleucos et Lysimaque contre Antigone le Borgne et son fils Demetrios Poliorcète – règlent leurs comptes à Ipsos, en Phrygie : c’est la plus grande bataille d’éléphants de l’antiquité. Avec ses 400 éléphants, Seleucos l’emporte. Il n’y en avait que 70 en face.

Autour de l’an ~300, les Grecs construiront en Argolide, dans le Péloponnèse, pour accueillir les pèlerins venus se faire soigner dans le sanctuaire d’Asclepios le plus beau théâtre qui nous soit resté : Épidaure, à même de recevoir 12 000 personnes où l’on donnait les Asclépiéia, des concours de poésie et de musique en l’honneur du dieu médecin Asclepios.

C’est un hémicycle de 55 rangées de gradins, divisé en deux niveaux par un couloir appelé diazôma. Il était constitué, à l’origine, de 34 volées de gradins, pouvant accueillir 6 200 spectateurs répartis sur 12 sections (kerkidès) séparées par 13 escaliers. Le niveau supérieur, ajouté au II° siècle av. J.C. compte 21 gradins et 22 kerkidès. La capacité du théâtre se trouva ainsi portée à 12 000 spectateurs. Les rapports entre les nombres de ces gradins des deux niveaux encadrent le nombre d’or (34/21 = 55/34 = 1,61..). Le sommet des gradins, d’un rayon de 58 m, se trouve situé à 22,50 m au-dessus de l’orchestra.

Wikipedia

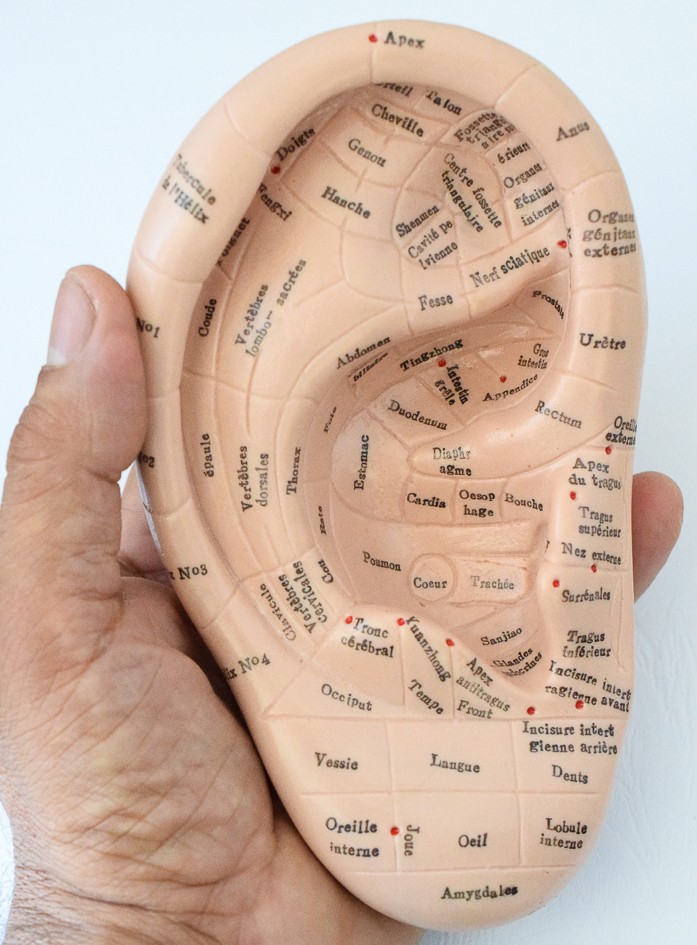

À peu près à cette époque, à l’autre bout du monde, en Chine, un anonyme rédige un traité établissant les principes fondamentaux de l’acupuncture[1] : Huangdi nei jing su wen – Simples questions de Huangdi sur les lois de l’organisme. (Huangdi était l’appellation usuelle des empereurs). Y sont décrits les points d’acupuncture qui permettent de rétablir l’harmonie entre l’homme et le cosmos, selon l’immuable et omniprésent principe du yin et du yang, illustré par le taiji : toute manifestation est régie par un rythme à deux temps ; on peut distinguer dans tout phénomène, un temps actif et un temps passif. Le yin est l’inertie, le yang la force exprimée.

yin et yang, bien que termes parfaitement opposés, sont toujours associés dans toute manifestation, en proportions essentiellement variables, parfois infinitésimales : jamais l’un ne peut exister sans l’autre.

L’analogie sous-tend toute la méthode : douze lignes sont décrites sur le corps et les membres (quatre membres, quatre saisons), chacune de ces lignes correspondant à chacun des douze mois de l’année, ou encore aux douze heures du nycthémère (l’heure chinoise traditionnelle vaut deux de nos heures). Sur ces lignes sont rangés trois cent soixante cinq points très précis, autant que de jours dans l’année, autant que de plantes dans le Shennong bencao. Dans ces lignes circule une énergie vitale, aussi importante, aux yeux de la tradition, que la circulation sanguine ou l’influx nerveux. Cette énergie est prélevée pour une part dans le milieu par la respiration et l’alimentation puis est mise en circulation par le cœur. Cette circulation, en relation avec les fonctions internes, est induite, et ne peut l’être que par les rythmes extérieurs à l’organisme ; elle obéit par conséquent au Taiji.

[…] ainsi, à un dérèglement précis, bien localisé sur le Taiji, répond sur la surface du corps un point non moins précis, lequel doit recevoir une action particulière : apport d’énergie en cas de carence, drainage d’énergie en cas d’excès. C’est par l’implantation d’une aiguille que ces effets sont obtenus, à condition toutefois que cet instrument réponde à certaines définitions traditionnelles.

En effet, comme il s’agit, aux fins d’harmonisation, de mettre en rapport le microcosme et le macrocosme, l’aiguille représentera l’axe du monde, axe idéal reliant ciel et terre, essence et substance, au lieu impliqué. L’aiguille d’acupuncture n’est donc qu’un agent de liaison entre deux rythmes, l’un perturbé, et l’autre servant de référence… c’est bien un moyen idéal et symbolique de remettre l’homme en contact avec le cosmos en un point de résonance bien déterminé. L’homme est le récepteur, c’est donc de son coté que sera la partie aiguë de l’instrument, la pointe. D’autre part, le Ciel, symbole de l’univers, nous apparaît sphérique, et notre horizon est circulaire : ce qui est dirigé vers le macrocosme, dans l’aiguille, devra comporter un anneau afin d’être mieux encore en résonance.

[…] De façon générale, les sciences chinoises sont dominées par une perspective organiciste, où prédomine la croyance à un ordre général et spontané dans un univers à l’image d’une totalité organique, dans lequel chaque phénomène se trouve en correspondance avec les autres, tout en passant par des phases de croissance, maturité et déclin.

Jacques Lavier. Encyclopaedia Universalis. Corpus 5 p. 627, 628

Idéalement, la médecine chinoise se veut avant tout préventive, même si, devant la réalité morbide, on n’hésite jamais à recourir à des médications parfois violentes pour tenter de guérir. Le terme chinois zhi veut dire aussi bien soigner que gouverner, mettre en ordre. Le bon médecin n’est pas celui qui a vaincu la maladie, mais plutôt celui qui réussit à éviter que son patient ne tombe malade, comme le bon général est celui qui l’emporte sans livrer bataille.

Pour cela, il lui faut garantir un équilibre harmonieux entre les fonctions organiques, les processus de renouvellement du corps et le mode de vie du patient. Dès l’Antiquité, on encourage dans ce but la pratique des techniques pour entretenir la vie (yangsheng) : massages, mouvements corporels, exercices respiratoires, techniques de concentration mentale…

Plus qu’à l’anatomie, les médecins sont surtout attentifs aux phénomènes de flux et de reflux de certains composants du corps comme les liquides et le souffle (le qi, substrat physique et multiforme de l’univers) et aux corrélations existant entre ces différentes parties, les organes et l’ordre cosmique. La régularisation du souffle dans l’ensemble de l’organisme est essentielle pour garantir une bonne santé.

Lorsque la maladie survient, le médecin établit son diagnostic entre autres grâce à la palpation des pouls et à l’examen de la langue. La pathologie, rupture de l’équilibre entre les différents éléments de l’organisme, peut être liée soit à des excès externes (froid, chaleur, vent, feu, humidité, sécheresse), soit à des excès internes, telles les sept passions (joie, colère, tristesse, peur, rumination, affliction, frayeur).

Les procédés thérapeutiques chinois les plus fréquents sont la moxibustion, l’acupuncture et la pharmacothérapie. La moxibustion consiste à appliquer sur la peau des moxas, cônes ou bâtonnets de poudre d’armoise (une herbe aromatique) en combustion, le but étant, grâce à la chaleur des moxas, de stimuler certains points du corps.

Ces points, communs à ceux définis par l’acupuncture, sont au nombre de plusieurs centaines. Ils sont placés à la surface du corps sur des canaux fictifs (qui ne correspondent ni aux vaisseaux sanguins ni aux nerfs) censés correspondre au trajet du souffle (qi) dans le corps. L’acupuncture consiste quant à elle à appliquer de très fines aiguilles de métal (il en existe traditionnellement neuf sortes) sur ces mêmes points, là encore pour agir sur le souffle et le régulariser.

La moxibustion et l’acupuncture datent des environs du II° siècle avant notre ère. Selon ces deux procédés, en intervenant à la surface du corps, le médecin prétend agir sur l’intérieur du corps. Il recourt cependant aussi à des remèdes administrés sous forme de décoctions, de poudres ou de pilules, exploitant ainsi une très riche matière médicale. Les médicaments se composent soit de végétaux (gingembre, rhubarbe, aconit ou ginseng, pour ne donner que quelques exemples parmi des centaines de plantes), soit de matière animale (os de tigre, scorpion, serpent…), soit de minéraux (cinabre, réalgar…).

La médecine traditionnelle chinoise aujourd’hui enseignée officiellement et pratiquée en Chine est un mélange de certaines des théories et des techniques pratiquées depuis l’Antiquité.

Frédéric Obringer, CNRS (centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine) L’Histoire N° 300 Juillet- Août 2005

La médecine occidentale ne parvenant pas à mesurer l’existence de l’énergie qui relie entre eux les points d’acupuncture, plutôt que de dire : l’existence de cette énergie est possible, mais je n’ai pas actuellement les instruments qui me permettraient de la mesurer sera portée à dire : puisque je ne puis pas le mesurer, c’est que cela n’existe pas, avec les conséquences directes sur le règles qui régissent les systèmes de santé : la Sécurité Sociale ne rembourse pas les honoraires des acupuncteurs. Et c’est exactement la même chose pour l’homéopathie.

Et, à peu près à la même époque, les Chinois inventaient encore l’arbalète, se mettaient à fabriquer la fonte, cet alliage de fer riche en carbone obtenu par fusion à 1 130°, grâce à un soufflet à double piston ; ils étaient en mesure d’observer les tâches solaires et utilisaient la magnétite pour orienter leur maison.

Début III° av J.C.

Le Musée d’Alexandrie s’enorgueillissait d’une éminente école de médecine, fondée au début du IIIe siècle avant J.C. par le médecin Hérophile. […] À Alexandrie la dissection du corps humain ne soulevait aucune désapprobation, contrairement à ce qui se passait dans les autres villes grecques ; c’était un grand avantage pour la recherche médicale et Hérophile en profita pleinement. Sa théorie et sa pratique médicales se fondaient sur les quatre humeurs, mais c’est en anatomie qu’il accomplit ses plus grands travaux médicaux ; il étudia le cerveau, le système nerveux, le système des veines et des artères qu’il distingua les unes des autres, les organes génitaux et il identifia correctement le cerveau – et non le cœur – comme étant le centre du système nerveux, et il suivit le trajet des nerfs depuis le cerveau et le long du cordon médullaire ; toutefois, il écrivit aussi à propos du rete mirabile, le réseau Merveilleux, un ensemble de vaisseaux sanguins et de nerfs présent chez les animaux mais non chez l’homme. Certaines parties de l’anatomie humaine portent toujours le nom dont il les désigna : ainsi, une cavité du cœur s’appelle calamus Herophili et le point de rencontre des sinus et de l’enveloppe dure et fibreuse du cerveau (la dure-mère) torcular Herophili. Il souligna aussi l’importance du pouls, suivant sur ce point la voie tracée par son professeur Praxagoras, et fut peut-être le premier à utiliser une clepsydre pour prendre le pouls. Il repéra le trajet du nerf optique de l’œil au cerveau et s’intéressa beaucoup au foie et aux intestins. C’est lui qui forgea le mot duodénum (ou plutôt son équivalent grec) pour une partie de l’intestin grêle, et il fut le premier à isoler à cet endroit les vaisseaux chylifères. Il fit également progresser la gynécologie et découvrit les trompes de Fallope ; plus tard, cette découverte tomba dans l’oubli et, au XVII° siècle, ces organes firent l’objet d’une redécouverte par l’anatomiste italien Gabriele Fallopio. Enfin, pour faire bonne mesure, Hérophile écrivit sur la diététique et recommanda la gymnastique comme une forme salutaire d’exercice.

Érasistrate, un disciple d’Hérophile, né vers ~304, est l’auteur de nombreux ouvrages qui traitent non seulement d’anatomie mais aussi de l’abdomen, des fièvres, de la goutte, de l’hydropisie, des vomissements de sang et de l’hygiène. […] Parmi ses innovations à Alexandrie, mentionnons l’autopsie qu’il pratiqua afin d’étudier les causes du décès. Il fut également le premier à mener des expériences qui aboutirent à la découverte de la déperdition énergétique du corps, posant ainsi les bases de l’étude du métabolisme, un travail qui ne sera pas repris avant que le médecin italien Santorio ne s’y attelle au XVII° siècle. Les recherches d’Érasistrate sur le métabolisme l’amenèrent à supposer que toutes les parties du corps des créatures vivantes sont un tissu composé de veines, d’artères et de nerfs, un résultat stupéfiant à une époque antérieure à l’invention du microscope. Il fit également un sort à la croyance erronée selon laquelle la digestion serait une sorte de cuisson, ou de fermentation, et décrivit l’action des muscles de l’estomac ; de surcroît, il montra comment le larynx se ferme lorsque l’on avale, prouvant ainsi qu’il est impossible que les boissons pénètrent dans les poumons, comme certains médecins le croyaient.

Les études d’Érasistrate sur la respiration marquèrent une amélioration considérable sur celles qui avaient été menées avant lui ; il alla plus loin qu’Hérophile et établit la distinction entre les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Il comprit également que le cœur fonctionne comme une pompe, mais n’identifia pas la circulation ; tel qu’il voyait le système, un côté du cœur aspirait de l’air et l’autre côté aspirait du sang dont il pensait qu’il était fabriqué par le foie. Il rejeta la théorie des quatre humeurs et émit l’hypothèse que les maladies sont dues à un excès de sang. Curieusement cependant, il ne pratiquait presque jamais de saignées, à la différence de ses contemporains, mais prescrivait des rations alimentaires très réduites.

[…] Ces deux hommes furent importants car tous deux posèrent les bases de l’anatomie et de la physiologie dans le monde occidental. Il est sûr qu’une partie de leurs travaux fut oubliée, mais, si l’on songe aux désastres qui fondirent sur le Musée aux III° et V° siècles après J.C, et à sa destruction totale au cours du VII° siècle, l’étonnant est que tant d’éléments y aient survécu. Nous le devons à un chirurgien grec, Galien, qui vécut à Pergame au II° siècle après J.C. et séjourna à Alexandrie où il consigna une bonne partie des travaux réalisés par l’école médicale.

Colin Ronan. Histoire mondiale des sciences. Seuil 1988

vers ~ 295

Euclide [325 – 265] fait une synthèse du savoir mathématique.

Nous admirons la Grèce antique parce qu’elle a donné naissance à la science occidentale. Là, pour la première fois, a été inventé ce chef d’œuvre de la pensée humaine, un système logique, c’est-à-dire, tel que les propositions se déduisent les unes des autres avec une telle exactitude qu’aucune démonstration ne provoque le doute. C’est le système de la géométrie d’Euclide. Cette composition admirable de la raison humaine autorise l’esprit à prendre confiance en lui-même pour toute activité nouvelle. Et si quelqu’un, en l’éveil de son intelligence, n’a pas été capable de s’enthousiasmer pour une telle architecture, alors jamais il ne pourra réellement s’initier à la recherche théorique.

Albert Einstein. Comment je vois le monde 1934

~ 285

Sostratos de Cnide, architecte, construit sur l’île de Pharos le Phare d’Alexandrie, 7° merveille du monde. Il mesure 87 m de haut ; on le voit de nuit à plus de 50 km. 66 ans après la construction, la statue sommitale s’écroulera ; deux séismes, sans doute venus de Crète ou de Chypre, auront raison du reste : le premier, en 365, mettra à bas le dernier étage, le second, en 1302, l’achèvera. C’est grâce aux reproductions miniaturisées – nos millions de petites Tour Eiffel ne sont pas les premières miniatures – qu’on en aura la représentation.

Dans la même période, Démétrios de Phalère, ancien tyran d’Athènes de ~ 317 à ~ 307, et encore philosophe, construit à Alexandrie le Mouseïon, à la demande de Ptolémée I° Sôtêr philadelphe : ce qui n’est au départ qu’une annexe du musée [la maison des Muses], va s’agrandir avec le Serapeum – temple de Sérapis – et devenir rapidement la Bibliothèque d’Alexandrie, la plus grande du monde.

Démétrios de Phalère, ayant la charge de la bibliothèque du roi, reçut de grosses sommes d’argent pour acquérir, si possible, tous les livres du monde.

Aristée. Lettre à Philocrate

Les moyens mis en œuvre pour collecter les écrits allaient de la prière pressante aux souverains aux confiscations – provisoires, le temps de faire une copie, – des écrits transportés par les bateaux relâchant dans le port. Ainsi vinrent de Jérusalem 72 juifs qui furent installés sur l’île de Pharos où ils travaillèrent pendant plusieurs mois à la traduction et à la copie sur papyrus de la Bible, de la Genèse au Livre de Malachie : le travail terminé, ils s’en retournèrent à Jérusalem couverts de cadeaux. C’est la Septante, (car traduite par 72 savants) que le Judaïsme n’adoptera pas, préférant en rester à l’original en hébreu, ou, à la rigueur, à d’autres traduction en grec ou en araméen – le Targoum – plus proches selon eux de l’original.

Le même Ptolémée philadelphe prolonge le tronçon sud du canal des Pharaons jusqu’au port d’Arsinoë, l’actuel Suez.

vers ~ 281 ~ 280

Charès de Lindos réalise une statue en bronze d’Hélios (le dieu Soleil), haute de 32 m : c’est le Colosse de Rhodes, une des 7 Merveilles du Monde, que l’on installe dans le fond du port de Rhodes : elle n’y fera pas de vieux os, puisqu’en ~ 227, un tremblement de terre aura raison d’elle… la durée de vie d’un simple mortel.

Gravure sur bois du colosse de Rhodes

Thrace et Macédoine sont envahies. Pyrrhus, roi de l’Épire, répondant à l’appel de Tarente débarque en Italie avec 25 000 hommes et 20 éléphants de guerre, originaires d’Asie : les Romains, qui n’en avaient jamais vu, sont battus à Héraclée. Il arrache la victoire d’Ausculum dans un bain de sang.

~279 et ~ 278

Les Celtes mettent Delphes à sac.

Ma mère était de Delphes. Quand j’étais petit, je retournais là-bas tous les étés. Je n’aimais pas y aller. C’était trop loin de la mer. Un jour, mon grand père a eu l’idée de me faire garder ses chèvres. Vous ne pouvez pas imaginer… Les heures que j’ai passées entre les temples, à suivre mes bêtes, les appeler, rester immobile parmi elles et sentir le vent monter de la vallée. D’année en année, je ne pouvais plus m’en passer. J’ai fait cela jusqu’à mes dix-huit ans. Et puis mon grand père est mort. La propriété a été vendue. Les chèvres aussi, j’imagine. Mais aujourd’hui encore, après toutes ces années, si on me demandait ce que je suis, je répondrais sans hésiter : le gamin qui suivait son troupeau dans la montagne sacrée. C’est puissant là-bas. On sent l’invisible qui vous embrasse. Vous croyez qu’ils peuvent acheter ça ? Ou le détruire ? Vous croyez qu’on peut tuer le centre du monde et le cœur des mystères ? Les soirs d’été, lorsque le soleil décline doucement, c’est l’immortalité qui vous glisse sur la peau, là-bas. Aujourd’hui, je le sais, c’étaient les plus beaux jours de ma vie.

Laurent Gaudé. Chien 51. Actes Sud 2022

~ 274

En Inde, arrivée au pouvoir du roi Açoka, de la dynastie des Maurya : il commence par conquérir le Kalinga, l’est de l’Inde, donnant sur le golfe du Bengale, et cette guerre coûte tant de vies humaines qu’il en conçoit un profond remords, cultivés pendant 2 ans jusqu’à sa conversion au bouddhisme.

Il va rester au pouvoir 36 ans, marquant indéfectiblement son époque, déployant une infatigable activité tant en matière politique que religieuse : œuvres de toutes sortes, aumônes, pèlerinages, nombreuses constructions, activité missionnaire vers Ceylan, la Birmanie, la Chine et le Japon, échanges de missions diplomatiques avec les souverains étrangers : Antiochus II, Ptolémée III d’Égypte, Antigonos Gonatas de Macédoine, Mégas de Cyrène et Alexandre d’Épire. Tous ces échanges vont de pair avec un développement du commerce constitué surtout par celui des épices, parfums, pierres précieuses et soieries pour l’Occident. Allergique à la violence depuis sa conversion au bouddhisme, il lui fallait bien cependant pour gouverner, au moins contrôler : il le fît non par un corps important de fonctionnaires officiels, mais par de nombreux espions déguisés en mendiants, prostituées, ascètes, marchands, qui faisaient leur rapport.

Moitié roi, moitié saint ?

Ashoka, que toutes les inscriptions appellent comme son prédécesseur Devanampriya (Bien-aimé des Dieux) ou Piyadasi (Aimable à voir), monta sur le trône en 274 avant Jésus-Christ. D’après les sources bouddhiques, les cérémonies de son couronnement eurent lieu quatre ans plus tard. Les principales dates du règne d’Ashoka sont aisément établies d’après ses célèbres édits gravés sur pierre. […] Les chroniques cinghalaises présentent Ashoka comme un tyran cruel et féroce. À la mort de Bindusara, il aurait fait massacrer ses frères et ses sœurs, et en particulier son frère aîné Susima, pour se saisir du pouvoir. Il devait alors avoir une vingtaine d’années. Son couronnement fut probablement retardé par les conflits sanglants qui suivirent la mort de Bindusara.

Dès son adolescence, Ashoka avait été nommé vice-roi d’Ujjain, puis de Taxila. Il possédait déjà l’expérience du gouvernement et reprit sans tarder la politique de conquêtes de son grand-père. Le grand événement de son règne fut l’annexion du Kalinga, le puissant royaume situé sur la côte est de l’Inde, au sud du Bengale. Envahi au temps des Nanda, le Kalinga avait rapidement repris son indépendance. La guerre fut sans merci et la population presque entièrement anéantie. Les pertes des armées du Kalinga se chiffrèrent à cent mille morts, cent cinquante mille prisonniers et un nombre énorme de blessés. Ashoka établit un vice-roi à Tosali, l’une des capitales. Après sa complète victoire, Ashoka fit enregistrer l’édit XIII : En vérité, le Bien-aimé des Dieux ne désire faire de mal à aucun être. Il pratique la modération et l’impartialité même envers ceux qui se conduisent mal. Pour lui la meilleure des conquêtes est la conquête par la vertu… La conquête réalisée par ces moyens nous cause une profonde joie.

Toutefois les horreurs de cette guerre impressionnèrent profondément le jeune empereur. D’après les chroniques bouddhiques, c’est peu de temps après qu’il fut converti au bouddhisme par un vénérable moine nommé Upagupta. Le bouddhisme, religion plus jeune et donc moins rigide que le jaïnisme, avait probablement été la religion préférée de son père. Ashoka vécut un an dans une communauté monastique, puis commença une pieuse vie de pèlerinages. Il créa des centres de discussions religieuses, promulgua des édits sur la morale et fit des dons considérables aux communautés bouddhiques, mais aussi, en souverain prudent, aux Brahmanes et aux Jaïnas. Il fit creuser des puits dans les villages, établit des hôpitaux pour les hommes et les animaux, des centres pour la culture des plantes médicinales. Il condamna les cérémonies rituelles comme inutiles et voulut mettre l’accent sur la charité humaine, sur le respect de la famille, des maîtres, des prêtres et des moines. Dans la treizième année de son règne, il établit des superministres de la morale et de la religion (dharma-màhamatras), qui avaient droit d’inspection dans toutes les administrations, y compris celle de son propre palais. Il fit creuser les temples souterrains de Barabar et les donna aux ascètes de la secte shivaïte des Ajivika. Dans ses édits du Kalinga. il fait appel aux peuples des frontières, en stipulant qu’il considérait tous ses sujets comme des enfants et que même les populations insoumises et les criminels seraient traités avec justice, modération et charité. Tous les hommes sont mes enfants. Je désire le bien et le bonheur de mes enfants dans ce monde et dans l’autre et j’ai le même sentiment envers tous les hommes.

Les Bouddhistes faisaient construire des tumuli hémisphériques, appelés stupas, pour servir de tombe aux saints hommes et protéger les reliques. Dans la quinzième année de son règne, Ashoka fit agrandir le stupa du Bouddha, près de Kapilavastu. Il fit ensuite construire de nombreux autres stupas, entre lesquels il distribua les reliques du Bouddha. Le pèlerin chinois Hiuen Tsang (7° siècle) rapporte qu’Ashoka avait fait ériger quatre-vingt-quatre mille stupas, ce qui est probablement exagéré. Ashoka publia des édits exhortant les membres de la communauté bouddhique à éviter les divisions et les querelles intérieures et proposant des passages choisis dans les écritures bouddhiques, passages qui lui semblaient plus particulièrement indiqués pour la méditation des moines.

Vers la vingt et unième année de son règne, Ashoka convoqua à Pataliputra un grand concile pour définir l’orthodoxie bouddhique et réfuter les hérésies. Ce concile est mentionné dans le Mahavamsha, célèbre histoire du bouddhisme, en langue pali du V° siècle. D’après les traditions cinghalaises, dix-huit sectes considérées comme hérétiques étaient représentées. Le concile dura neuf mois et proclama que la tradition appelée Sthavi-ravada représentait la seule forme orthodoxe du bouddhisme. C’est alors qu’Upagupta composa le Kathavastu, qui réfute les dix-huit formes de philosophie considérées comme hérétiques et définit finalement le canon bouddhique, connu sous le nom de Petit Véhicule (Hinayana). Après le concile, Ashoka envoya des missionnaires dans tous les pays du monde, de la Grèce (Yavana-dvipa) à Java.

L’empereur Ashoka s’était fixé la tâche d’inculquer aux peuples qu’il gouvernait les vertus bouddhiques. Comme beaucoup de constructeurs d’empires, il se servit habilement de la vertu et de la religion pour imposer son pouvoir et sa police sous le couvert de la morale. Le bouddhisme lui offrait un instrument idéal pour l’émasculation des peuples guerriers.

Les vertus enseignées par les édits étaient de pratiquer la charité envers tous les êtres vivants, de faire des dons aux Brahmanes, aux moines, aux gens qui dépendent de vous, à vos parents et connaissances ; de dire la vérité, d’observer la pureté de la pensée, l’honnêteté, la douceur, la gratitude, le contrôle de soi, la patience, le respect de la vie des animaux, la crainte du péché, la modération dans la dépense et dans le gain, le respect envers ses parents, les gens âgés, les maîtres, de bien traiter les Brahmanes, les moines, les familiers et parents, les serviteurs et les esclaves ; d’éviter la cruauté, la méchanceté, la colère, l’orgueil et l’envie ; de s’efforcer de réaliser de bonnes œuvres, d’alléger les souffrances des gens âgés, des pauvres et des malades, de pratiquer la tolérance et le respect envers les autres religions ; d’éviter le sectarisme, etc.

Un tel programme permettait une inquisition à peu près totale, et le pouvoir établi pouvait, à son grand regret et par devoir, punir qui il voulait. L’établissement du pouvoir absolu par le puritanisme reste probablement la plus grande invention politique du règne d’Ashoka. Elle explique comment le bouddhisme devint une telle arme d’expansion culturelle et politique, en utilisant des méthodes semblables à celles par lesquelles plus tard l’Inquisition, dans le monde chrétien, établit la puissance temporelle de l’Église. C’est l’utilisation de ces méthodes de pression morale qui explique pourquoi le bouddhisme fut si totalement balayé de l’Inde après la chute des grands empires. L’ascension de la dynastie maurya était liée à une tentative de restauration du pouvoir brahmanique et à un contrôle de l’influence grandissante des communautés hétérodoxes… Cette politique fut certainement abandonnée par Ashoka, dont le zèle en faveur du bouddhisme a probablement été l’une des causes principales de la chute de son grand empire, immédiatement après sa mort. Ashoka, à aucun moment, ne renonça à unir toute l’humanité sous son sceptre, mais il poursuivit ce dessein par des méthodes missionnaires plutôt que guerrières. Il inventa la cinquième colonne du puritanisme. Il intervint au-delà des frontières politiques de son empire, en diffusant les croyances et les pratiques du bouddhisme. Il ne reconnaissait aucune frontière naturelle à ses activités missionnaires, si ce n’est la limite des parties habitées à la surface de la terre. (Amulyachandra Sen : Ashoka’s Edicts Calcutta 1956) Dans le domaine administratif, Ashoka appliqua la doctrine hindoue de la dette de naissance aux relations entre le roi et ses sujets, entre le roi et ses officiers. Chaque homme contracte une dette morale envers l’État, envers ses parents, envers ses maîtres. Il faut payer cette dette par des services, avant de pouvoir acquérir des mérites personnels. Partout, aujourd’hui, nous retrouvons implicitement cette notion dans le service militaire ou civil obligatoire.

Les inquisiteurs d’Ashoka étaient ses ministres spéciaux pour la religion et pour la vertu, placés au-dessus de tous les fonctionnaires administratifs, et envoyés dans chaque province de l’empire pour des périodes de cinq ans. Ashoka avait interdit de tuer ou de faire souffrir les animaux. Il fut donc obligé de donner l’exemple. En 259 avant Jésus-Christ, il limita à un paon et trois chevreuils le nombre des animaux tués dans les cuisines royales. Deux ans plus tard, il proclama son végétarianisme. Il interdit les sacrifices d’animaux. Il remplaça les safaris par des pèlerinages royaux (vijaya yatra). Il n’autorisa la castration et le marquage au fer des animaux que certains jours spécifiés. Il créa des hôpitaux pour les hommes et pour les animaux dans toute l’Inde et dans plusieurs pays occidentaux ; il continua l’ancienne pratique de libérer les prisonniers une fois par an, et accorda trois jours de sursis aux condamnés à mort. Ashoka établit donc son pouvoir comme un ange de paix, comme le premier souverain qui tenta de bâtir son empire sur les bases d’une morale et d’une religion universelles, soutenues, il va sans dire, par l’inquisition et par la police.

[…] L’empire gouverné directement ou indirectement par Ashoka était donc immense, allant de l’Hindoukoush au Bengale et de l’Himalaya à la rivière Pennar, dans le sud. Il comprenait le Kalinga à l’est et le Saurashtra (Kathiawar) à l’ouest. Ashoka mourut à Taxila en 232 avant Jésus-Christ.

[…] On a voulu attribuer la division de l’empire d’Ashoka à sa politique de paix. C’est un écho de la légende d’un empereur pieux et bienveillant, légende qu’il avait su créer. En réalité, tout en enseignant à ses sujets les vertus de la non-violence et de la soumission, Ashoka avait toujours maintenu son pouvoir par la force, en y ajoutant les armes subtiles de la délation, de l’inquisition et du puritanisme. Le moralisme a toujours causé la ruine des empires, car les citoyens loyaux ne peuvent aider à combattre la trahison politique, de crainte d’être dénoncés eux-mêmes sur le plan de la morale, où personne n’est tout à fait innocent. La trahison et le crime fleurissent partout où les transgressions morales et la dissension politique sont également poursuivies. Les gangsters ont toujours et partout financé les mouvements prohibitionnistes. Ashoka ne réduisit jamais sa puissante armée. Il n’hésitait pas à menacer de sévères punitions les peuples de la forêt s’ils ne changeaient pas leurs façons de vivre. Sa campagne du Kalinga reste l’une des guerres d’extermination les plus féroces qui aient jamais eu lieu dans l’histoire de l’Inde.

D’après Haraprasad Shastri, une autre cause importante du déclin de l’empire fut la politique antibrahmanique d’Ashoka. Bien qu’apparemment il ait prétendu traiter toutes les religions avec respect, il interdit en fait les grands sacrifices, centres du culte hindou. Ses super-ministres de la vertu (dharma-mahamatras) étaient haïs, et désorganisaient toute la structure sociale de l’hindouisme dans lequel la liberté de l’individu en matières de culte et de morale personnelle est un principe fondamental. La fragmentation de l’empire maurya marqua le début du déclin du bouddhisme, qui disparut de l’Inde quelques siècles plus tard sans laisser de traces. Le jaïnisme, lui aussi une religion puritaine, mais qui n’avait jamais été une religion d’État, survécut et compte encore jusqu’à nos jours de nombreux adeptes. Le despotisme puritain, fondé sur la délation et sur la vertu obligatoire, produisit les mêmes résultats néfastes, le meurtre et la discorde, tant dans la propre famille de l’empereur que dans les peuples de l’empire. Les envahisseurs étrangers furent souvent accueillis comme des libérateurs.

Alain Daniélou. Histoire de l’Inde. Fayard 1985

https://static.nationalgeographic.fr/files/styles/image_3200/public/india4.webp?w=1450&h=816

Chandragupta Maurya, qui fonda l’Empire maurya, est assis avec son mentor Kautilya. Le petit-fils de Chandragupta, Ashoka, étendit l’Empire maurya à la plus grande taille de son histoire. Photographie de Indian School, Collection privée. Dinaudia, Bridgeman Images.

https://static.nationalgeographic.fr/files/styles/image_3200/public/india2.webp?w=315&h=495

Chandragupta Maurya, représenté ici dans une aquarelle sur papier, est le fondateur de l’Empire maurya et le premier empereur à avoir unifié la majeure partie du sous-continent indien en un seul État. Il régna de 322 avant notre ère jusqu’à sa retraite volontaire et son abdication en faveur de son fils Bindusara, en 298 avant notre ère. Photographie de Indian School, Dinodia Bridgeman Images.

https://static.nationalgeographic.fr/files/styles/image_3200/public/india3.webp?w=760&h=531

Chandragupta Maurya divertit sa fiancée de Babylone. Il créa un empire indien unifié et une administration centralisée efficace qui perdura pendant près de 150 ans. Photographie de Ogle, R.B. Collection privée Bridgeman Images.

https://static.nationalgeographic.fr/files/styles/image_3200/public/india6.webp?w=315&h=474

L’empereur Ashoka transforma et unifia son royaume grâce à des messages de paix et de tolérance. Photographie de Indian School, Collection privée. Dinodia Bridgemen Images.

C’est encore à peu près à cette époque que Patanjali, brahmane du Penjab, rédige en sanskrit des formules lapidaires qu’il appelle Yogasutra. Commentées dans les ashrams, écoles des communautés religieuses, elles vont devenir le fondement de l’enseignement actuel du yoga.

~ 260

Sur l’actuelle commune de Ribemont sur Ancre, dans la Somme, Armoricains et Ambiens – des Gaulois belges – se livrent à une bien rude bataille qui va laisser des milliers d’ossements humains, des centaines d’armes, des monnaies. Les Armoricains furent défaits. Certains guerriers mesuraient 1.90 m, des tibias, des fémurs avaient été tranché net, d’un seul coup d’épée. Les vestiges nous disent que les Ambiens transportèrent les morts des 2 camps dans des enclos séparés, et revinrent chaque année outrager le corps des vaincus, prenant leurs ossements pour les broyer, les brûler, et placent les esquilles dans des ossuaires disposés dans les coins de l’enclos. Mais de crâne, point : il s’est probablement passé ce que rapporte Poseidonios d’Apamée : au sortir du combat, les Gaulois suspendent à l’encolure de leurs chevaux les têtes des ennemis qu’ils ont tués et les rapportent avec eux. Y aurait-il là une signification religieuse ?

essai de reconstitution graphique du trophée de Ribemont-sur-Ancre, par Jean-Louis Blondaux

En 1977 commenceront à Gournay sur Aronde, où habitaient alors les Bellovaques, – aujourd’hui en région Picardie -, des fouilles qui mettront à jour un temple, daté du III° siècle, au milieu d’un sanctuaire bâti sur un oppidum beaucoup plus ancien : V° siècle ; il existait donc un polythéisme celte.

Carthage est une république de marchands. Plusieurs traités de commerce avaient déjà été signés avec Rome, et à priori, les relations auraient dû rester pacifiques entre terriens de Rome et marins de Carthage. Mais, 4 ans plus tôt, des affrontements avaient débuté dans la région du détroit de Messine, où Grecs et Puniques, bien installés en Sicile, se sont retrouvés alliés contre Rome : le consul Valérius Massala est parvenu à prendre Syracuse et Agrigente : c’est le début de la première guerre Punique.

Qu’à cela ne tienne, tant que Carthage restait maîtresse de la mer, elle n’avait pas grand chose à craindre. Mais Rome bouscula l’ordre des choses et, en 60 jours, parvint à construire toute une flotte de guerre : 150 quinquérèmes et 20 trirèmes, qui leur permit de battre les Puniques devant Myles : la proue des bâtiments capturés ornèrent une colonne du Forum. Rome était devenu une puissance navale. La flotte romaine fût grandement aidée par une nouveauté technique qui désarçonna les Carthaginois, due à l’ingéniosité de C. Duilius, commandant des forces de terre en Sicile :

Les vaisseaux des Romains étant mal construits et difficiles à faire manœuvrer, quelqu’un leur suggéra d’utiliser, pour combattre dans de meilleures conditions, un certain engin, qui devait par la suite être désigné sous le nom de corbeau. Voici comment cet appareil était conçu : un poteau rond, dont la hauteur était de quatre orgyes [1 orgye = 1.85 m] , et le diamètre de trois palmes [1 palme = 77 mm] était dressé à l’avant du navire. À son sommet se trouvait fixée une poulie et autour du mât lui-même il y avait une passerelle faite de planches clouées transversalement, large de quatre pieds et longue de six orgyes. Le trou par où passait le poteau était de forme ovale et situé à deux orgyes de l’extrémité inférieure de la passerelle, le long de laquelle couraient deux garde-fous s’élevant de part et d’autre à la hauteur du genou. À l’extrémité supérieure de la passerelle était fixée une masse de fer en forme de pilon, terminée en pointe et portant dans sa partie supérieure un anneau. L’ensemble présentait ainsi l’apparence d’une machine à broyer le blé. À l’anneau se trouvait attaché un câble qui, passant dans la poulie, permettait, quand il y avait abordage, de relever la passerelle le long du poteau pour la laisser ensuite retomber sur le pont du bâtiment adverse, soit en la dirigeant vers l’avant, de façon qu’elle dépassât la proue, soit en la faisant pivoter vers le coté, lorsque le heurt se produisait de flanc. Le corbeau une fois planté dans le pont du navire ennemi, les deux bateaux restaient attachés l’un à l’autre. Quand ils se trouvaient flanc contre flanc, les Romains s’élançaient à l’abordage sur toute la longueur du pont, ou bien, quand ils étaient proue contre proue, s’engageaient par deux sur la passerelle elle-même pour assaillir l’adversaire. Ceux qui s’avançaient les premiers se protégeaient de front en tendant devant eux leurs boucliers, tandis que les hommes qui venaient ensuite couvraient leurs flancs en appuyant le bord de leurs boucliers sur le garde-fou.

[…] Quand ils virent l’ennemi approcher, les Carthaginois, ravis, et débordant d’ardeur, prirent la mer avec cent trente vaisseaux. Ils n’avaient que mépris pour l’inexpérience des Romains. Ils se mirent à avancer tous ensemble droit sur l’ennemi, sans même se donner la peine de prendre la formation de combat, comme s’ils se jetaient sur une proie toute offerte. Hannibal, celui-là même qui avait réussi à évacuer Acragas de nuit avec ses troupes, commandait la flotte et se trouvait à bord d’une heptère [sept hommes par rame] qui avait appartenu au roi Pyrrhus. En approchant, les Carthaginois aperçurent les corbeaux dressés vers le ciel sur la proue de chacun des navires ennemis et furent passablement déconcertés devant ces machines qui leur étaient inconnues. Pourtant, comme ils avaient décidé une fois pour toutes que leurs adversaires n’étaient pas à craindre, ils lancèrent hardiment contre eux leur avant-garde. Mais, à chaque abordage, les deux navires opposés restaient accrochés l’un à l’autre par ces engins et les Romains s’avançaient aussitôt sur la passerelle pour aller engager le corps à corps sur le pont du vaisseau assaillant. Ainsi les Carthaginois se faisaient tuer, ou bien, épouvantés par ce qui leur arrivait, se rendaient, car ils voyaient que finalement, l’affaire prenait tout l’air d’un combat sur terre. C’est ainsi que les trente navires qui étaient passés à l’attaque les premiers, et parmi eux le vaisseau amiral, furent pris avec leurs équipages. Quant à Hannibal lui-même, il réussit par miracle à en réchapper grâce au canot de son heptère. Le reste de la flotte carthaginoise commençait à prendre de la vitesse pour à son tour se lancer à son tour à l’attaque, mais, lorsqu’elle fut assez près pour se rendre compte de ce qui était arrivé à l’avant-garde, elle vira de bord et se déroba aux coups des corbeaux. Se fiant à la rapidité de leurs navires, les Carthaginois se mirent alors à envelopper la flotte ennemie, espérant ainsi pouvoir, sans prendre de risques, l’attaquer par derrière et de flanc. Mais, voyant les corbeaux pivoter et s’abattre sur eux de toutes parts, si bien que tous les navires qui s’en approchaient se trouvaient inévitablement immobilisés, ils abandonnèrent finalement la partie et prirent la fuite, épouvantés par cette extraordinaire mésaventure, qui leur avait coûté une cinquantaine de bâtiments.

Polybe. Histoire, I

En fait cette redoutable astuce ne passa pas à la postérité, car si, par temps à peu près calme, elle ne portait pas ombrage à l’équilibre général du navire, par gros temps, voire tempête, son poids accentuait le déséquilibre du navire et sera la cause de plusieurs naufrages. : les Francis Blake, et autres frères de la côte lui préférèrent le lancer de grappin : et peut-être aussi tout simplement parce que cette affaire était bien trop voyante alors qu’un pirate cherche avant tout à être démasqué le plus tard possible. La guerre se reporta sur terre, sans nette victoire d’un camp sur l’autre pendant de nombreuses années.

~ 251

Lucius Caecilius, consul romain, est en charge de défendre Panormus [l’actuel Palerme] contre les Carthaginois d’Hasdrubal qui l’assiègent avec 142 éléphants de guerre, [ils venaient de Lilybée – l’actuelle Marsala, sur la côte ouest de la Sicile] lesquels sont pris de panique sous un jet nourri de flèches, javelots, et autres projectiles et refluent sur l’infanterie, désorganisant toutes les forces carthaginoises : les Romains n’ont plus qu’à pousser leur avantage pour emporter la victoire, en leur prenant tous les éléphants de guerre que Lucius Caecilius entend bien mener à Rome et il y parvient en faisant un pont de bateaux sur le détroit de Messine – 3.3 km – : 142 éléphants : il fallait que les bateaux soient solides et les amarres aussi. Le Romain regrettera plus tard tout le mal qu’il s’était donné, car les éléphants seront massacrés – jeux du cirque ? – au Circus Maximus, le plus grand hippodrome de l’époque. C’est bien la seule fois où il y aura eu un pont sur ce détroit qui sépare la Sicile de la Calabre, au moins jusqu’en 2020. Les innombrables projets sombreront les uns après les autres, victimes en premier lieu des manœuvres mafieuses et de l’absence d’une réelle volonté politique ; il n’est plus aujourd’hui qu’une chimère qui sépare les siponte des noponte :

Le pont a subi les oscillations de la politique plus que celles du vent [qui peut y être très violent]

Giuseppe Flammenghi

~ 250

Eratosthène, mathématicien et géographe né en 276 à Cyrène, enregistre ce qu’on lui dit de la lumière du soleil à Syène (Assouan) le 21 juin à midi, à savoir qu’elle plonge verticalement dans un puits. Or il sait que chez lui, à Alexandrie, la lumière du soleil fait toujours une ombre : il calcula donc que le 21 juin, le soleil faisait un angle de 7°12′ avec la verticale, soit un 1/50° des 360° de la circonférence terrestre : il en déduisit la longueur du méridien terrestre, parvenant à un équivalent en stades [2] de 45 000 km soit 12.5 % de plus que la réalité. Il cercla la Terre de lignes parallèles est-ouest et nord-sud. Il fût à Alexandrie le second responsable de la plus grande bibliothèque du monde. Il avait donc une tête, mais aussi des jambes, puisqu’il reçut le prix du pentathle, remis au vainqueur des 5 luttes des Jeux Olympiques.

Aristarque de Samos a l’intuition de la rotation de la terre sur elle-même en un jour, et autour du soleil en un an. Il met au point encore une méthode pour calculer la distance relative de la Terre au Soleil et à la Lune. Pour l’en récompenser, on se contentera de l’accuser d’impiété et l’idée tombera dans l’oubli pendant presque 18 siècles… [exception faite d’Hypathie, presque 700 ans plus tard à Alexandrie].

Construction de l’oppidum d’Ensérune, au sud-ouest de Béziers.

10 03 ~ 241

Les consuls romains sont parvenus à faire construire une nouvelle flotte qui, par la victoire au large des îles Égates, met fin à la première guerre Punique. La Sicile, à l’exception de Syracuse, devient romaine.

vers ~ 240

Le goût du classement, et donc de la compétition, s’affirme avec celui des Sept Merveilles du Monde :

- Temple d’Artémis à Éphèse, offert par le roi de Lydie, Crésus [~561 – ~547] dont la fortune avait été tirée des sables aurifères de la rivière Pactole, à l’est de l’actuel Izmir.

- Jardins suspendus de Babylone

- Mausolée d’Halicarnasse, aujourd’hui Bodrum, au S-SE d’Izmir, en Turquie

- Colosse de Rhodes

- Statue chryséléphantine [3] du Zeus d’Olympie, dans le Péloponnèse, par Phidias

- Phare d’Alexandrie, sur l’île de Pharos

- Pyramide de Gizeh

Aujourd’hui, seule cette dernière est encore debout, la durée de vie la plus courte étant celle du Colosse de Rhodes, qui sera mis à bas en ~ 227 par un tremblement de terre. La statue de Zeus à Olympie sera brûlée sur ordre de Théodose II en 394, le phare d’Alexandrie ne résistera pas aux nombreux tremblements de terre ; les jardins de Babylone, en brique de terre non cuite redeviendront poussière, avant d’être reconstitués selon une fidélité discutable à l’identique. Le temple d’Artémis à Éphèse avait été tout d’abord incendié par Erostrate, un maniaque, en ~ 356, la nuit même de la naissance d’Alexandre. Victime de cet incendie, le manuscrit original de l’œuvre complète du philosophe Héraclite d’Éphèse, qui avait cru pouvoir ainsi le protéger ! Erostrate avait été condamné à l’oubli, toute personne osant prononcer son nom étant condamnée à mort. Le temple sera reconstruit à l’identique, en étant un peu surélevé, puis finalement détruit par les Scythes. La frise du Mausolée d’Halicarnasse est aujourd’hui au British Museum.

~ 246 à ~ 209

Qin Shi Huang, prince Zheng du royaume des Qin, devient l’unificateur de la Chine toute entière en ~ 221. Dans les livres qui datent un peu, on trouve de nombreuses translittérations pour ce seul empereur : Tche Hoang-Teh, Shi Huangdi, Ts’in Che Houang-ti, … Toute la Chine de ce temps était unifiée sous le sceptre du roi Tcheng de Ts’in. Celui-ci prit le titre nouveau de Souverain Empereur (Huangdi) et c’est sous ce nom de Premier Souverain Empereur de la maison de Qin – Qin Shi Huangdi -, qu’il est connu dans l’histoire. C’était un homme au nez proéminent, aux yeux larges, à la poitrine d’oiseau de proie, à la voix de chacal ; il est peu bienfaisant et a le cœur d’un tigre ou d’un loup. Tant qu’il se trouve embarrassé, il lui est facile de se soumettre aux hommes ; quand il aura atteint son but, il lui sera également aisé de dévorer les hommes rapporte l’historien Sima Qian.

L’empire chinois était fondé, en même temps qu’était enfin réalisée l’unité chinoise. Notons que c’est du nom de Ts’in que doit dériver celui de la Chine, puisque c’est ainsi que la désignèrent les Indiens (Tchina en sanscrit), les Grecs (Sinai) et les Romains (Sinae) .