| Publié par (l.peltier) le 14 novembre 2008 | En savoir plus |

28 07 1579

Philippe II d’Espagne fait arrêter son premier ministre Antonio Pérez, partisan de la paix. Son remplaçant, le cardinal Granvelle, a dû quitter Rome au plus vite, sous la demande pressante du roi : J’ai surtout besoin de votre personne et de votre aide dans les travaux et les soucis du gouvernement… Plus tôt vous arriverez, plus j’en serais satisfait. L’âge – 62 ans – du cardinal n’avait en rien émoussé ses capacités intellectuelles, et l’homme savait ce qu’il voulait, probablement la paix, mais certainement pas à n’importe quel prix.

1579

L’article 13 de l’Union d’Utrecht formule cette règle sans exemple : Tout individu devrait être libre en matière de religion et nul homme ne devrait être maltraité ni soumis à la question à cause du culte divin.

*****

Tandis qu’on s’égorge ailleurs entre catholiques et protestants, ces terres du Nord inventent et appliquent une effective tolérance encore sans précédent. C’est entre Anvers, Nimègue et Amsterdam que l’Europe s’employa pour la première fois à créer la libre disposition de soi-même, la liberté de recherche et de circulation des idées, le droit de croire ou de ne pas croire, l’abandon de la censure.

[…] Évitons malgré tout les illusions… La tolérance porte plus volontiers sur les ouvrages rédigés en latin, que le peuple ne lit pas, que sur ceux rédigés en langue vulgaire. Lorsqu’Adran Koerbagh entreprit de critiquer le christianisme en néerlandais, il fût condamné à dix ans de bagne et y mourût.

[…] Le miracle de cette société est d’avoir inventé la paix sur fond de conflit, la prospérité à partir de rien, la tolérance au jour le jour. Avant la proclamation des grands principes, ceux de la Constitution américaine ou de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les hommes des Provinces Unies ont fait naître des libertés à partir des failles existant entre les clans, les intérêts des communautés et leurs convictions.

Roger-Pol Droit. Le Monde des Livres 21 03 2003

1579

Le sculpteur flamand Giambologna – Jean de Bologne – a mis quatre ans pour livrer Il Colosso dell’ Appennino de 14 mètres de haut, (Jupiter, à moins qu’il ne s’agisse du dieu des montagnes ? ), exécutant ainsi une commande des Médicis.

Et se bâtit le corps d’un géant, qui a trois coudées de largeur à l’ouverture d’un œil, le demeurant proportionné de même, par où se versera une fontaine en grande abondance.

Montaigne, qui passait par là pendant les travaux. Journal de voyage en Italie

Le géant de pierre semblait autrefois émerger de la montagne ; aujourd’hui, il semble sorti de la forêt. Derrière ses épaules, se trouvait jadis un grand labyrinthe de lauriers, et devant lui s’étendait une vaste pelouse bordée de vingt-six sculptures antiques aujourd’hui disparues ou volées.

La statue a été savamment recouverte d’enduit (stuc et autres) imitant la boue et les algues, et des stalactites (Cette peau était peinte à l’origine), pour suggérer que Jupiter vient tout juste d’émerger de l’étang. Et de fait, à l’origine, le système hydraulique faisait ruisseler de l’eau sur le corps du colosse, eau qui retombait dans le lac.

Restauré en février 2015 après trois années de travaux, l’on peut à nouveau voir le flux d’eau qui jaillit de la gueule ouverte du monstre marin qu’écrase Jupiter de sa main. L’espace vide creusé dans la tête du monstre devait, dit-on, contenir une cheminée qui, une fois allumée, dégagerait de la fumée à travers les narines de la bête ; pour cette raison, certains identifient le monstre comme étant un dragon. Au XVI° siècle, une sculpture de dragon, justement, est ajoutée par Giovan Battista Foggini au sommet d’une grotte creusée dans le dos du géant, dont l’accès est aujourd’hui fermé par une grille.

Le colosse de l’Apennin est plus sophistiqué et élaboré qu’il n’y paraît.

Un réseau hydraulique complexe et ingénieux créé par l’ingénieur Bernardo Buontalenti prend naissance dans les entrailles du géant et distribue l’eau dans tout le parc via des canalisations cachées qui alimentant fontaines, grottes artificielles et bassins du domaine Villa de Pratolino. La tête du colosse communiquait ainsi avec les diverses sources d’eau contenues dans le corps, assurant le fonctionnement des fontaines et des jeux d’eau sonores qui se trouvaient à l’intérieur du colosse.

L’intérieur de la sculpture est en effet creusé de plusieurs petites chambres communicantes sur trois niveaux : à la base, vers le ventre et dans la tête. Elles sont éclairées par la lumière du jour qui filtre à travers les fentes des yeux et des oreilles. Deux pièces au second étage : la grotte de Thétis qui communiquait avec une pièce plus petite décorée de fresques sur le thème de l’extraction des minerais.

Elles ont l’aspect de grottes de rocaille, à la mode pendant la Renaissance, effet voulu, obtenu par des enduits sur les murs. À l’origine, ces chambres/grottes étaient décorées du thème du monde souterrain. Dans une des pièces, les murs étaient incrustés de coquillages, de coraux, de perles et de cristaux, dont certains sont encore visibles aujourd’hui. Des fresques murales représentaient des mineurs musclés extrayant des minerais précieux ; dans une autre grotte, c’était des animaux et des bergers ; dans une autre encore, des poissons.

Dans la grotte de Thétis, la plus grande des chambres du deuxième niveau, une fontaine imposante occupait quasiment tout l’espace : la vasque s’élevait depuis un bassin octogonal avec des coquillages et des nacres, et lançait des jets d’eau vers le haut. Une statue de la nymphe marine Thétis, faite entièrement de divers coquillages, était assise à son sommet ; l’eau jaillissait tout autour d’elle. Des niches étaient creusées dans le mur tout autour de la chambre et contenaient des statues de personnages allégoriques représentant Livourne (la ville), l’Île d’Elbe (le fleuve), des sirènes et autres. De cette pièce, un escalier conduisait à la deuxième chambre, qui, elle, contenait une autre fontaine de coquillages avec une vasque de jaspe ornée de corail.

Au-dessus de la grotte de Thétis, une salle dont la fontaine centrale était ornée d’une grande branche de corail, communiquait par un couloir et quelques marches à la petite chambre située dans la tête du géant

Dans ces chambres/grottes, il y avait également des jeux d’eau dits de plaisanterie (scherzi d’acqua) : lorsque des visiteurs entraient dans une chambre, des fontainiers activaient des robinets secrets à l’extérieur de la statue, ce qui avait pour effet de produire une pluie qui se mettait à tomber de la voûte et mouillait les visiteurs, qui partaient en courant. Dans la grotte de Thétis, des jets d’eau étaient projetés au visage dès qu’un visiteur posait le pied sur telle dalle ou marche d’escalier piégée, activée par des capteurs de poids. Quand ce n’étaient pas les dalles et les marches, c’étaient les statues qui projetaient elles aussi des jets d’eau sur le visiteur grâce au système de capteurs. Le parc était truffé de ces scherzi d’acqua.

Il y avait également des automates (objet de luxe alors très en vogue auprès de la noblesse occidentale) mus par des mécanismes hydrauliques : statues de bergers et de bergères jouant d’instruments de musique qui émettaient de vraies notes, et fontaines avec des automates. Rien de tout cela ne subsiste aujourd’hui.

Ces chambres sont aujourd’hui ouvertes au public : le visiteur y accède par l’escalier d’origine creusé dans la roche située dans la chambre hexagonale du bas, et qui conduit jusque dans la chambre située dans la tête du colosse. Dès les débuts, la tête avait la fonction de belvédère et de salle pour orchestre ; elle était suffisamment grande pour accueillir une dizaine de personnes).

Très peu de ces grottes artificielles décorées, avec fontaines, statues et jeux d’eau de la Renaissance subsistent aujourd’hui, encore plus rares, celles qui ont conservé leurs mosaïques et décorations d’origine.

Le réalisme impressionnant du colosse de l’Apennin lui a valu d’être, dès l’origine, la principale attraction du parc. Une très vieille rime italienne dit : Giambologna fit l’Appennino / mais il regretta de l’avoir fait au Pratolino (Giambologna fece l’Appennino / ma si pentì d’averlo fatto a Pratolino), signifiant par là que si l’œuvre avait été réalisée à Florence ou dans toute autre grande ville, plutôt que dans les bois d’un parc immense à la périphérie, elle aurait été l’une des sculptures les plus spectaculaires du monde.

Wikipedia

25 08 1580

Le duc d’Albe, à la tête d’une armée espagnole remporte la victoire à Alcantara, proche de Lisbonne, sur celle du Cardinal Henri qui avait succédé à la tête du Portugal après la mort du roi Sebastian, le 4 août 1578 à Ksar el-Kébir, au Maroc. Le Portugal devient province espagnole.

L’Union des Couronnes ajoute le Portugal et ses possessions d’outre-mer à l’héritage de Charles-Quint, diminué de l’empire : des royaumes aussi distants que Naples, la Nouvelle-Espagne, le Pérou, des cités aussi disséminées sur le globe que Goa, Manille, Salvador de Bahia, Lima, Potosi, Anvers, Madrid, Milan, Naples se retrouvèrent ainsi sous le même souverain. Après Philippe II, ses successeurs Philippe III et Philippe IV domineront ce gigantesque espace jusqu’en 1640… Ce conglomérat ne survivra pas à la révolte du Portugal, en 1640.

Serge Gruzinski. Les Quatre Parties du Monde. La Martinière 2004

On peut parcourir le monde en ne passant que par les terres de Philippe.

Lope de Vega

L’aristocratie génoise de la finance, les Grimaldi, Lomellini, Spinola ont su conserver son rang à cette ville de richissimes, en dépit de la perte de nombreux comptoirs en orient : c’est Gênes qui est alors le centre de redistribution du métal blanc d’Amérique et ils exercent un pouvoir considérable à la cour de Madrid, où le roi, inapte à créer une banque espagnole, traite avec eux à contre cœur : cela n’ira pas sans grandes secousses.

Ces grands décideurs de la finance, du crédit et des orientations du commerce européen, se réunissent quatre fois par an à Piacenza pour une foire des changes : l’événement prend le nom de ferie di Bisanzone, car c’est à Besançon que cette foire s’était tenu de 1535 à 1568 : on y distribue traites et remises, dettes et créances, règlements et retours, or et argent, symétries et asymétries : c’est l’événement le plus important du siècle pour ce qui est de l’histoire du capitalisme. La suprématie de Gênes sur la finance internationale le cèdera un jour aux Hollandais, mais c’est bien là qu’ont été jetées les grandes bases du système bancaire.

L’or naît aux Indes, meurt en Espagne, est enseveli à Gênes.

Francisco de Quevedo. 1580 1645

Par Gênes, la Méditerranée s’adjugeait, pour longtemps, le contrôle de la fortune du monde…

À Plaisance, le spectacle de cette réussite est apparemment modeste. Ce n’est ni le tumulte de Lyon, ni les foires populaires de Francfort ou de Leipzig. Le mot d’ordre : la discrétion.

Quatre fois par an, aux foires de l’Apparition (1° février); de Pâques (2 mai) ; d’août (1°août) ; de la Toussaint (2 novembre) – une soixantaine d’hommes d’affaires se réunissent. Ce sont les banchieri di conto, quelques Génois, Milanais, Florentins, tous membres d’une sorte de club où il faut, pour entrer, le vote des gens en place et une très forte caution (4 000 écus). Ce sont eux qui, le troisième jour des foires, fixent le conto, le cours des changes, dont il n’est pas besoin de dire l’importance. À côté de ces banchieri di conto, figurent des marchands-changeurs, ou cambiatori comme l’on dit souvent, autorisés sous caution (2 000 écus) à suivre les foires et à y présenter leurs paiements (on disait : leur bilan). Troisième catégorie : les heroldi (ou trattanti), les représentants des firmes, les courtiers. Au plus 200 personnes, dont un règlement étroit assure la discipline, la décision suprême, en cas de contestation, revenant en dernier ressort au tout puissant Sénat de Gênes.

Ces foires sont de virement ou de rencontre, […] l’italien dit de riscontro. Chaque marchand y présente un livre relié – le scartafaccio – où se trouve l’ensemble de ses lettres de change à payer, ou à encaisser, traites et remises. Le premier soin est de mettre en ordre les écritures, d’obtenir les acceptations, puis toutes les opérations de la foire confrontées, on aboutit à une série d’annulations, de compensations. Il reste finalement un passif ou un actif qui n’ont plus rien à voir avec les chiffres fantastiques des paiements à régler au départ. Tout a fondu comme neige au soleil. Pour les différences soldées en or, comme l’exige la pratique des foires, une petite quantité de comptant suffit. Et souvent le créancier accepte la remise, sur une place ou sur une autre foire, de sa créance. Il y a ainsi création de crédit, au bénéfice des débiteurs. Le détail des opérations est bien entendu plus compliqué, […] la pratique ne va pas sans difficultés sérieuses, malgré les tables de changes préparées à l’avance. Les cas litigieux abondent. Pour les participants qui manquaient d’habitude, les responsables des foires faisaient circuler au cinquième jour des modèles de lettres de change dont il suffisait de remplir les blancs.

D’énormes paiements se réglaient ainsi dans ces foires expéditives. Dès 1588, il s’y traitait, d’après Davanzati, pour plus de 37 000 000 d’écus de marc et quelques années plus tard, au dire de Domenico Peri, le chiffre atteignait 48 000 000. Les cotations des changes peuvent être reconstituées grâce aux lettres marchandes que nous possédons […] Toute la fortune des Génois repose, sur un mécanisme assez subtil et subtilement employé. Leur règne est celui du papier, comme le disait avec humeur ce facteur des Fugger en Espagne qui les accusait en 1577 d’avoir plus de papier que d’argent comptant, – mehr Papier als Baargeld -.

Fernand Braudel. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. Armand Colin 4° édition 1979

Aucun des acteurs qui contribuèrent au maintien de la prospérité italienne n’opéra une reconversion aussi complète que la République de Gênes. Sans doute les Génois consacraient-ils depuis longtemps une partie importante de leur activité au commerce de banque. Ils avaient acquis dans cette spécialité une habileté, une technicité que la plupart de leurs concurrents ne possédaient pas. Au XV° siècle, ils faisaient déjà figure de banquiers de l’Europe et pratiquaient sur une grande échelle le prêt sur les lettres de change, sur les assurances et sur les rentes publiques. Gênes n’en demeurait pas moins une puissance maritime et marchande de toute première importance, la principale rivale de Venise et de Florence. En 1531, la République de San Giorgio parvenait encore à évincer les Toscans du juteux marché de l’alun de La Tolfa, jusqu’alors affermé par les papes aux Florentins.

Signe d’un changement important, c’est en 1578 que la République ligure doit renoncer à ce précieux monopole au profit de Livourne, apparemment sans beaucoup de regrets. À cette date, ses hommes d’affaires ont commencé en effet à reconvertir leur activité et leurs capitaux dans des opérations financières d’envergure, devenant pour longtemps les créanciers de la couronne d’Espagne. Ils délaissent les activités marchandes, jugées de moins en moins rentables en un temps de concurrence nordique et d’insécurité maritime, y compris à l’intérieur des royaumes ibériques, pour se consacrer aux emprunts royaux et à la spéculation sut le métal blanc. Ainsi commence le siècle des Génois, un âge d’or qu’inaugure en 1557 la première banqueroute espagnole et qui s’achève sur une autre faillite de la couronne en 1627, néfaste celle-ci aux intérêts génois.

Pour financer les immenses dépenses qui résultaient de sa politique étrangère, Philippe II dut en effet recourir massivement à l’emprunt. Déjà confronté à ce problème, Charles Quint avait largement fait appel aux prêteurs de l’Allemagne du Sud, principalement aux Fugger. À la fin de son règne, l’endettement avait fini par prendre des proportions démesurées. On contractait un emprunt pour en rembourser un autre, jusqu’au moment où les caisses de l’État étant vides, et l’argent d’Amérique ne suffisant pas à boucher les trous, on se trouvait en posture de cessation de paiement. C’est ce qu’il advint au début du règne de Philippe II, la banqueroute de la couronne d’Espagne entraînant de grandes difficultés pour les banquiers allemands et offrant aux Génois la possibilité de prendre leur place.

Le système inauguré à l’époque de Charles Quint pour financer les dépenses de la monarchie espagnole était celui de l’asiento : un contrat passé entre un banquier et le gouvernement pour assurer les paiements extérieurs de l’État. Contre une promesse de remboursement avec intérêt, garanti par des recettes fiscales et surtout par le métal blanc en provenance d’Amérique, les prêteurs s’engageaient à mettre à la disposition du souverain une certaine somme payable à l’étranger en monnaie locale. Grâce à leur réseau de succursales et de correspondants dans les principales places commerciales et Financières du continent, les maisons génoises étaient particulièrement bien équipées pour se substituer aux prêteurs allemands. Groupées en consortiums, elles n’avaient aucune difficulté à rassembler les fonds nécessaires, à en assurer le transfert par virements ou lettres de change, ou à effectuer directement les paiements en or – exigés notamment pour la solde des troupes -, après avoir changé en métal jaune l’argent d’Amérique reçu en récupération de leurs avances. Le bénéfice était double : Un intérêt de 1 % par mois de retard sur la date de remboursement et un bénéfice substantiel sur le change, le taux stipulé sur le contrat étant largement supérieur au cours libre des monnaies. À quoi s’ajoutaient – habileté suprême de la part des hommes d’affaires génois – le profit qu’ils tiraient du placement dans le public ibérique et italien des titres de la dette publique espagnole : les juros. Il s’agissait, en somme, de prêter au Roi Catholique des fonds drainés auprès de ses sujets, remboursables sur les masses de métal blanc transportées sur ses galions, et destinées à solder en or ses énormes dépenses militaires. À chaque étape, le prêteur prenait une part de bénéfice dont l’addition représentait des sommes considérables.

La guerre de Flandre ne pouvait qu’accélérer l’essor de ce système compliqué et efficace. Il reposait, avons-nous dit, sur l’ubiquité des représentants de la finance génoise, présents à Anvers, la grande place des Pays-Bas où – paradoxe au temps de la révolte des gueux ! – se soldaient les comptes entre détenteurs de lettres de change, à Florence, à Venise, à Milan et aux foires dites de Besançon – Bisenzone pour les Italiens – et qui conserveront ce nom longtemps après que les banquiers génois les eurent désertées pour Poligny, Chambéry et finalement Plaisance où, désormais majoritaires, ils se retrouveront quatre fois par an jusqu’en 1621 pour apurer les comptes, balancer crédits et débits, et engranger les immenses bénéfices générés par les asientos.

Il est résulté des trésors d’habileté, d’intelligence, de rouerie déployés par les hommes d’affaires de la République ligure une formidable concentration de richesses que les intéressés ont investies en placements fonciers, en achats de seigneuries – en grande partie effectués dans le royaume de Naples -, en somptueux palais édifiés dans la cité de San Giorgio : cela en dépit des problèmes posés par l’endettement croissant de la monarchie espagnole et par les banqueroutes partielles qui s’ensuivirent en 1575, 1596 et 1607. À chaque fois, le Roi Catholique suspendit les remboursements et tenta de faire réviser les contrats. Il en résulta de véritables parties de bras de fer entre le monarque et les capitalistes génois, s’achevant en compromis dont les seconds se révélaient le plus souvent être les bénéficiaires.

La crise la plus grave eut lieu en 1575-1577, à la suite de l’annulation par Philippe II de tous les asientos conclus depuis 1560 et qui furent décrétés frauduleux. Elle eut en effet de lourdes conséquences politiques. D’une part, le blocage par les Génois des fonds destinés à la guerre des Flandres, la cessation du paiement des soldes de l’armée royale, la mutinerie des troupes engagées aux Pays-Bas et l’épouvantable mise à sac d’Anvers en décembre 1576, prélude à la révolte générale des Provinces unies. De l’autre, la complicité espagnole dans les troubles qui, à Gênes, entraînèrent la chute des magnats de la haute finance et l’arrivée au pouvoir des nobili novi. Pourtant, cette fois encore, la crise s’acheva par des concessions réciproques.

Ce n’est qu’en 1627, dans un contexte de détérioration générale des économies méditerranéennes, qu’il sera mis fin par Philippe IV, ou plutôt par son favori tout-puissant, le comte-duc d’Olivares, au monopole des Génois, remplacés par des négociants marranes portugais : des juifs convertis à la religion catholique pour éviter l’expulsion et la spoliation de leurs biens, mais restés fidèles au judaïsme.

Pierre Milza. Histoire de l’Italie. Arthème Fayard 2005

Michel de Montaigne est aux bains de Lucques, à l’ouest de Florence, proche de la mer, pour un voyage qui le conduit à Rome : il s’émerveille du spectacle qu’il a sous les yeux : Des montaignes toutes bien cultivées et vertes jusqu’à la cime, peuplées de châtaigniers et oliviers, et ailleurs de vignes qu’ils plantent autour des montaignes, et les enceignent en forme de cercles et de degrés. Le bord du degré vers le dehors un peu relevé, c’est vigne ; l’enfonceure de ce degré, c’est bled.

À Rome, il ne peut s’empêcher de froncer d’abord les sourcils, puis de se contenter de rapporter l’étrange scène qu’on lui conte : initiative personnelle d’un curé, indifférence… on ne le saura probablement jamais ; mais le fait est là : il y a mariage religieux d’homosexuels ! [1] No comment, et pourtant, il y aurait de quoi !

En l’église St Jean porte latine, certains Portugais, quelques années il y a, étaient entrés en une étrange confrérie. Ils s’épousaient mâle à mâle à la messe avec la même cérémonie que nous faisons nos mariages, lisaient ce même évangile des noces et puis couchaient et habitaient ensemble.

70 ans plus tôt le voyage à Rome de Luther donnait naissance au protestantisme. Le concile de Trente, concile de la Contre réforme s’est terminé voilà près de vingt ans. C’est un pape réformateur qui est au Vatican : Grégoire XIII. Il est difficile de croire que ce mariage ait pu se faire sans l’accord des autorités ecclésiastiques. On sait que nombre d’artistes de la Renaissance étaient homosexuels. Y aurait-il eu tolérance de cela jusqu’à bénir leur union ? ou bien peut-être dans le fond, n’attachait-on pas trop d’importance à la question et adoptait-on l’attitude que prit François Mitterrand quand des journalistes voulurent le mettre dans l’embarras en lui parlant de sa fille Mazarine Pingeot et qu’il les renvoya dans les cordes d’un magnifique Et alors ?

Il rentrera ensuite par le Mont Cenis : Ici on parle francès ; einsi je quitte ce langage estrangier (le toscan), duquel je me sers bien facilemant, mais bien mal assurémant, n’ayant eu loisir, pour estre toujours en compagnie de François, de faire nul apprentissage qui vaille. Je passai la montée du Mont Senis moitié à cheval, moitié sur une chese portée par quatre hommes et autres quatre qui les refraichissoint…

[…] Parmi les conditions humaines, celle-ci est assez commune : de nous plaire plus des choses étrangères que des nôtres et d’aimer le remuement et le changement… Cette humeur avide des choses nouvelles et inconnues aide à bien nourrir en moi le désir de voyages… Le voyager me semble un exercice profitable. L’âme y a une continuelle exercitation à remarquer les choses incogneuës et nouvelles. Et je ne sçache point meilleure escole, comme j’ay dict souvent, à façonner la vie, que de luy proposer incessamment la diversité de tant d’autres vies, fantasies et usances.

Mais le cher homme ne s’en laissait pas compter pour autant et savait mettre le voyage à la place qui lui convient, sans épouser en rien la mystique récupérée par le marketing sur laquelle on le greffera souvent quelques trois cents ans plus tard : L’ambition, l’avarice, l’irrésolution, la peur et les concupiscenses ne nous abandonnent point pour changer de contrée. […] Elles nous suivent jusque dans les cloîtres et dans les escoles de philosophie. Ny les desers, ny les rochers creusez, ny la here, ny les jeusnes ne nous en démeslent.

[…] Mettez trois françois aux desers de Libye, ils ne seront pas un mois ensemble sans se harceler et esgratigner.

[…] La solitude se peut jouïr au milieu des villes et des cours des Roys.

Essais.

La même année, Pierre Olivier Malherbe est le premier Français à entreprendre le tour du monde… qu’il terminera en 1609. Mais les rescapés de l’expédition de Magellan l’ont précédé dans cet exploit, et encore l’Anglais Francis Drake de 1577 à 1580, et encore le Hollandais Olivier Van Noort de 1599 à 1601.

Paris connaît une tempête comme jamais.

1581

Étienne Bathory, prince de Transylvanie, a été élu roi de Pologne après le retour au pays de Henri III. Il affiche clairement dans l’édit de Pskov sa volonté de libre exercice du culte : Nous voulons que personne ne soit contraint à la foi : lors de notre couronnement nous avons prêté serment à tous les ordres du royaume de Pologne et du grand duché de Lituanie de garder et maintenir la paix entre dissidents de religions.

Les impôts en Chine étaient jusqu’alors payés en nature, c’est à dire essentiellement en riz ou autres céréales… il n’est pas aisé de gérer cela, étant donné le nombre de facteurs qui viennent en faire varier la valeur d’une année sur l’autre… aussi Shenzong, l’empereur de Chine de la dynastie des Ming, décide-t-il que les impôts seront désormais perçus en argent, ce qui oblige la Chine à en importer, mais l’affaire ne pose pas de grande difficulté depuis que les Espagnols en ont trouvé en quantité au pied du Cerro Rico – 4782 m – et ont crée la ville de Potosi, dans l’actuelle Bolivie, à 4070 m d’altitude. Il n’est que de traverser le Pacifique, du port d’Arica, sur la côte ouest de la Bolivie vers Manille, la grande ville des Philippines, où se traitent toutes les affaires. La découverte de mines de mercure avait permis la fabrication d’un alliage et dès 1573, un Hôtel de la Monnaie avait été crée à Potosi, où la fabrication de pièces d’argent permettait de se libérer des contraintes des blocs et des lingots : les réales ou piastres d’argent, ce qui facilitait grandement le commerce.

Printemps 1582

Un bateau quitte la côte japonaise, emmenant quatre jeunes émissaires japonais chaperonnés par un père portugais comme nourrice et un domestique chinois : l’affaire a été montée par le jésuite Alessandro Valignano, arrivé au Japon trois ans plus tôt. Il venait de Goa, et de Macao. C’est un véritable voyage initiatique qui va durer 4 ans, leur faisant découvrir tout ce que l’Europe compte de connaissances scientifiques, techniques, artistiques ; à leur retour, ils deviennent à leur insu les précurseurs de la musique classique, le Karasiku. En 1606, les jésuites auront au Japon 151 missionnaires, dont la moitié sont japonais, 300 églises, 5 prêtres japonais et 300 catéchistes.

4 et 14 10 1582

Le pape Grégoire XIII réforme le calendrier, se ralliant à la pratique romaine pour fixer le début de l’année au premier janvier. Il avait pour ce faire mis en place une commission de scientifiques au sein de laquelle on trouvait le jésuite allemand Clavius, en charge de l’enseignement des mathématiques, physique et astronomiques aux jésuites en partance pour la Chine. Il en profite pour procéder à une rectification de 10 jours imposée par le décalage de 11 minutes par an entre l’année julienne et l’année tropique : ainsi le lendemain du jeudi 4 octobre fut le vendredi 15 octobre [2]. Dans le même temps, pour que ce nouveau calendrier soit calé au mieux sur l’année tropique, il supprime 3 années bissextiles tous les 4 siècles.

1582

Le cosaque Ermak bat les Tatares du khan Koutchoum, près de l’actuel Tobolsk : c’est le début de la conquête de l’est – la Sibérie -, par les Russes.

1583

Envoyé par Alessandro Valignano, Matteo Ricci, jésuite de 32 ans, arrive en Chine. C’est précisément l’année où Shi-zhen, grand écrivain botaniste, publie, à 70 ans, La Grande Pharmacopée, monument d’érudition, dans un pays dont l’étendue, tant en latitude qu’en longitude, donne lieu à une richesse botanique insoupçonnable en Occident. Mais ce n’est pas à la Chine des lettrés qu’il va d’abord avoir affaire : il va passer neuf ans dans le sud du pays, à Shiu-hing, capitale du Kuang-tung, où il sera perçu comme un bonze, c’est-à-dire une catégorie sociale plutôt méprisée. Il lui faudra attendre la rencontre avec Kiou Taïsou, intermédiaire typique de la Chine, sans lequel rien ne peut se faire, pour basculer de statut et accéder aux habitués du pouvoir. Passionné d’alchimie, c’est lui qui avait entendu parler des pères capables de transformer le cinabre en argent.

Li Mateou ressentait du dégoût pour la condition de bonze à laquelle il s’était assujetti depuis douze ans – et par contrecoup du bouddhisme. Nul ne sait s’il s’en fût écarté sans l’intervention de Kiou Taïsou. Mais ce dernier n’eut pas de mal à le convaincre de l’absurdité, non de la prédication du Bouddha, mais du choix qui l’avait réduit à une situation humiliée, à un déclassement qui obscurcissait à jamais, dans le regard des Chinois, et son personnage et la doctrine qu’il était venu leur offrir. Sous une telle livrée, que pouvait-il espérer ?

Lui, Kiou Taïsou, lettré, fils de lettré, pouvait lui ouvrir toutes les portes de ce monde-là. Nul intermédiaire ne pouvait être plus disponible et efficace que lui, sur la noble voie de la connaissance et de ceux qui, en Chine, en détenaient les clés. Le disciple se faisait éclaireur.

Il aurait fallu être moins imbu du souci d’efficacité ad majorem Dei gloriam que l’était Matteo Ricci pour ne pas ouvrir les yeux devant ces évidences : vers un monde gouverné par la raison, comment ne pas emprunter la voie des raisonnables et des savants ? Il aurait fallu avoir eu un autre guide que Ruggieri pour ne pas avoir appris que tout en Chine relève de la subordination qu’ils observent suivant leurs grades, et cela jusqu’au roi. Et il aurait fallu être moins informé que ce disciple de Valignano de la très brève histoire de l’évangélisation du Japon, pour ne pas connaître le choix fait à Yamagushi par François Xavier : le chemin de la soie…

Avant d’examiner les fondements et les éventuelles justifications intellectuelles et statiques de ce retournement de mode de vie, du bouddhique au confucéen, qui allait naturellement impliquer une adaptation spirituelle, on s’intéressera aux apparences, qui ne sont jamais innocentes, en Chine moins qu’ailleurs.

Du grand dialogue avec Kiou Taïsou, disciple mué en maître, émergeait un nouveau Matteo Ricci. Ainsi qu’on voit, au I° acte de Faust, un vieux savant se muer en fringant gentilhomme, un froc jeté aux orties fit du moine humilié du Kuang-tung un seigneur de la Renaissance intellectuelle.

Un autre homme. Ce même Ricci que l’on a vu serré dans sa longue robe brune, rasé du crâne au menton, agenouillé devant le moindre mandarin de village, le front dans la poussière des tribunaux, le voici revêtu d’un habit de soie rouge sombre bordée de soie bleu très clair aux revers, aux franges du bas, aux poignets et au col sur un peu plus d’une demi-palme de largeur. Les manches sont très larges et très ouvertes, à peu près de la même manière qu’à Venise. La ceinture est de la même couleur rouge, bordée elle aussi de bleu, cousue au vêtement et divisée en deux rubans jusqu’à terre, comme la portent les veuves en Italie. Les chaussures sont de soie brodée ; la coiffure est de forme extraordinaire, pas très différente de celle des prêtres espagnols mais un peu plus haute, pointue comme la mitre des évêques et pourvue de deux espèces d’ailes en équilibre qui tombent à terre dès qu’on se livre à des mouvements immodérés, elle est couverte de voile noir et s’appelle sutumpo. Lorsqu’il se rend en visite, il est porté en palanquin, accompagné d’un écrivain et de deux ou trois serviteurs […]. Il s’est laissé pousser les cheveux jusqu’aux oreilles, non pas épars comme jadis les Français, mais à la guise des femmes entortillés dans des escoffions de reth au bout desquels sort par un trou un flocon de poil, le tout est couvert d’un chapeau […] Au bout d’un an, la barbe lui aura poussé jusqu’à la ceinture, ce qui est une grande merveille pour les Chinois qui n’ont jamais plus de quatre, huit ou dix malheureux poils au menton…

Henri Bernard Maître, S.J. Matteo Ricci et la société chinoise de son temps. Tien Sin 1937

La gloire !… Mais quoi ? Que faites-vous, révérend père Li Mateou, du vœu de pauvreté, de l’humilité à laquelle s’acharnait maître Ignace, tout maître ès arts qu’il fût déjà ? Sa réponse est d’une touchante malice : Il est vrai qu’il n’est pas de notre profession d’aller rechercher des honneurs [mais] dans ce pays où la religion de Notre-Seigneur est ignorée et où le renom de cette sainte loi dépend tellement du crédit et de la réputation de ses prédicateurs, il est nécessaire que nous nous accommodions pour l’extérieur aux coutumes et à la manière de procéder des Chinois […] Cet honneur et ce crédit dont nous commençons à jouir ne nuiront pas à notre âme ; durant douze années entières, Notre-Seigneur nous a fait premièrement passer par tant d’humiliations, d’abaissements, d’affronts, et par de si grandes persécutions que cela suffit bien pour commencer à établir de bons fondements de vertu ; en tout temps, nous avons été traités et considérés comme le rebut du monde. C’est pourquoi Notre-Seigneur nous ayant accordé de persévérer au milieu de tant de travaux, j’espère qu’il nous donnera aussi la grâce de ne pas nous enorgueillir au milieu de ces honneurs. D’autant plus que, devant encore progresser, nous ne manquerons point de rencontres où nous aurons beaucoup à souffrir pour Notre-Seigneur…

L’habit faisant – ou défaisant – le moine, notre Li Mateou ne se contentera pas de se vêtir de soie ; il va entrer dans ces voies qu’induit son vêtement, bientôt son genre de vie. Vêtu et vivant en lettré confucéen à partir de 1595, il va se comporter comme tel, puis penser comme tel, sinon croire ce que croit l’un ou l’autre de ces maîtres de la sagesse.

Il ne s’est pas fait confucéen pour porter un beau costume et les ongles longs. Il manifeste d’abord son ralliement de la façon la moins contestable : en publiant son premier livre en chinois, un Traité de l’amitié (1595) qui lui permet non seulement de prendre rang parmi les lettrés, mais mieux encore parmi ceux que l’on respecte entre tous, les moralistes. Ainsi a-t-il payé noblement son écot en vue de l’admission dans le cercle des Sages – et de la façon la moins aventureuse car, s’il est un point sur lequel le prêtre d’Occident et les maîtres confucéens peuvent s’entendre, c’est bien la morale. Les malentendus et les incompatibilités se manifesteront sur d’autres terrains.

Le coup de barre donné par Ricci à l’initiative de son ami Kiou Taïsou modifie radicalement ses perspectives, ses méthodes, sa stratégie. Il était en Chine. Il se fait chinois. Il était en butte à toutes les vexations, sinon à des persécutions. Il va vivre désormais parmi les détenteurs du pouvoir. En ces quelques mois, il refait le parcours, mais amplifié, on dirait presque caricaturé, qu’a accompli en vingt ans Ignace de Loyola, de La Storta aux allées du pouvoir pontifical. Un double condensé du jésuitisme ? Le raccourci est tentant. Mais une étude des motivations plus attentive permettra de nuancer les formules…

Le haro qu’il jette sur le bouddhisme mérite une explication. Il y a bien des aspects dans ce rejet, qui prend souvent, dans la correspondance et l’Histoire de Ricci, une forme rageuse, presque méprisante, et peu conforme à la générosité de ce grand esprit. On a vu que l’expérience qu’il a vécue sous la robe de bonze n’était pas pour lui donner haute idée de cette religion. Mais n’a-t-on pas dit que, dans l’Europe de la même époque, le froc n’attirait pas l’estime de tous, avant même les railleries d’Érasme et les anathèmes de Luther ? Un capucin errant entre Vaugirard et Saint-Germain-des-Prés recevait plus de cailloux que d’oboles. Ce mépris, ces avanies ne disqualifiaient pas le catholicisme aux yeux de tous.

Avant de porter sur le bouddhisme chinois la condamnation qu’il a souvent formulée, quitte à la nuancer plus généreusement à la fin de sa vie, Ricci semble avoir fait peu de cas des multiples témoignages en faveur du bouddhisme dont il aurait pu tenir compte en abordant le monde chinois.

[…] On peut surtout s’étonner que lui, le fidèle Ricci, instruit par le fidèle Valignano, n’ait pas hérité de l’intérêt porté par François Xavier – si mal informé à l’origine par Anjirô – à la secte bouddhiste dite Shingon (qu’il écrit Xingoufou) et à son aspiration à la vertu, voire à l’immortalité de l’âme. Le nonce aux pieds nus avait certes, avant Ricci, dénoncé la médiocrité et les turpitudes des bonzes (ou les complots qu’ils tramaient contre lui). Mais sa démarche vers le bouddhisme est tout de même empreinte de plus d’estime et de respect que celle de Ricci.

Ce sont, semble-t-il, avant son humiliante expérience de la vie monastique dans le Kuang-tung, les correctifs apportés par Valignano aux idées que François Xavier se faisait du bouddhisme, notamment lors de sa rédaction de la biographie du saint, qui achevèrent de pervertir les relations entre Matteo Ricci et la religion venue du Nord de l’Inde. Il est vrai qu’au Japon le shogun Ieyasu allait, lui, jusqu’à la confondre avec celle de Rome au point de proscrire par le même édit le christianisme, la secte Hiden et le Foujioufouzé, trois branches d’une même secte adorant toutes trois le dieu Godzou-Kirisaitan-Teidzou-Boutzou…

Comment Ricci, déjà empêtré dans un aventureux rapprochement entre Pythagore et Bouddha, n’aurait-il pas été détourné du bouddhisme par son maître Valignano (qui rapprochait l’amidisme bouddhiste de l’enseignement de Luther puisque le démon a donné à tous deux leur doctrine même, sans y rien changer que le nom de la personne en qui ils croient et espèrent…?

Cette étrange assimilation de la douce doctrine d’Amida, intercesseur universel, à la thèse protestante du salut par la foi, ne pouvait inciter Ricci à rechercher dans le bouddhisme l’âme de vérité, ce que les théologiens commençaient timidement à appeler une préparation providentielle au christianisme.

Ce que trouvèrent donc les premiers jésuites en Chine, ce ne fut pas un bouddhisme adapté à la culture nationale, mais une religiosité composite qui avait amalgamé de siècle en siècle des traits empruntés à des sources très différentes :

Le syncrétisme populaire n’était ni le confucianisme, ni le taoïsme, ni le bouddhisme, mais une religion très malléable et très souple où les variations étaient considérables de région à région et de famille à famille ; c’était un pêle-mêle de vieilles divinités indigènes, de grandes figures d’origine indienne, de héros historiques divinisés à une époque récente, et de personnages taoïstes. Faute d’une autorité apte à codifier le développement de ce folklore, la doctrine et la mythologie s’étaient constituées sans coordination, associant idées et personnages qui frappaient l’imagination de la foule en divers temps, non sans contradictions et doubles emplois.

Henri Bernard Maître, S. J. Matteo Ricci et la société chinoise de son temps. Tien Sin 1937

Comment s’étonner que Ruggieri et Ricci eussent été découragés par cet amalgame confus, si éloigné de l’Olympe de leur chère Antiquité gréco-romaine ? D’où ce commentaire un peu dégoûté de Ricci (septembre 1584), deux ans après son arrivée au Kuang-tung : Il n’y a pas de religion, et le peu de culte qui s’y trouve est si compliqué que ses religieux mêmes ne savent pas l’expliquer.

Mais le confucianisme vers lequel le missionnaire de Macerata se retourne à partir de 1592, et dont il arbore glorieusement les signes trois ans plus tard, quel est-il ? Si le peuple chinois avait adopté en guise de religion un syncrétisme abracadabrant, que dire de celui dont se réclame désormais Matteo Ricci devenu Li Mateou ? Trois bons spécialistes, entre autres, se sont posé la question. Jacques Gernet dans Chine et Christianisme, Étiemble dans L’Europe chinoise, et le philosophe australien Paul Rule, dans Kong-Tsu ou Confucius : l’interprétation jésuite du confucianisme : tous trois concluent à la vanité des efforts de Li Mateou pour faire converger confucianisme et christianisme dans ce qu’il a appelé La Vraie Doctrine du maître du ciel.

Mais reprenons son chemin, qui le fait passer en dix ans de la curiosité à l’égard du confucianisme, système de sagesse et morale sociale où se font entendre les échos d’Épictète et de Sénèque, à une sympathie puis à une admiration qui le conduisent à y rechercher passionnément les traces d’une spiritualité, voire d’une métaphysique en consonance avec le christianisme.

Que cette alliance avec le confucianisme, puis cette assimilation ait été une tactique à l’origine, peut difficilement être nié. C’est pour un avantage extérieur que Ricci a pris position, mais ce n’est pas resté une tactique. La succession des lettres montre que son jugement favorable est devenu progressivement un lien intellectuel sincère, né de la conviction que cette démarche correspondait à une nécessité et que l’option confucéenne était son destin.

Paul Rule. Kong-Tsu ou Confucius : l’interprétation jésuite du confucianisme

Son destin, certes. Mais le recours à ce mot dit bien le caractère aventureux de l’entreprise. Concilier le confucianisme au sein duquel il agissait, et le christianisme pour lequel il vivait, fut son vœu. Et si la Chine n’avait pas besoin d’être convertie, mais révélée à elle-même ? Et si cet immense fonds moral émanant du sage immémorial, de ce maître Kong en qui se retrouvent Socrate, Platon, Épictète, était une préfiguration du judéo-christianisme, une doctrine protochrétienne, naturaliter christiana, selon le mot de saint Augustin ?

N’oublions pas que Matteo Ricci, formé à Rome au cœur de la Renaissance, dans la mouvance de Bellarmin et de François de Sales, est un humaniste qui voit en l’Évangile un épanouissement surnaturel du génie et des vertus naturels de l’Antiquité. Retrouver en cette Chine qu’il a reçu pour mission d’ouvrir à l’enseignement du Christ sur terre d’élection de la sagesse et de la morale des Anciens, en Confucius la préfiguration de l’immense héritage qui a nourri l’enseignement chrétien, était grisant…

Dans un exposé présenté lors du colloque international de sinologie de Chantilly, en septembre 1974, Jean Sainsaulieu, tirant argument de passages de la correspondance de Ricci assimilant Confucius tantôt à l’Iaton, tantôt à Aristote, et assurant que maints passages sur Dieu, l’Ame et les saints favorisent l’enseignement de notre foi, soutenait cette thèse audacieuse : Les jésuites sinisés se sont retrouvés dans leur peau de maîtres ès arts et d’escholiers de l’université de Paris, l’âge d’or de la Compagnie. Leur aventure confucéenne était pour eux un pèlerinage aux sources, par-delà les démarquages du clergé séculier ou régulier qu’on leur a imposés en Europe. La Chine les rendait à eux-mêmes.

C’est beaucoup dire, mais c’est peut-être suggérer l’essentiel des intentions de Ricci. Est-ce dans cet esprit de fidélité profonde à une pensée qui, dans son humanisme unanimiste, ne peut tout de même pas être attribuée à Loyola, qu’il a recherché un syncrétisme, une accommodation, une rencontre, comme le suggère Paul Rule, ou mieux peut-être une convergence entre lumière naturelle et révélation ? J. Sainsaulieu paraît bien audacieux de rattacher une telle démarche à celle des pères fondateurs de la Compagnie, si exaltés d’orthodoxie. Mais il serait moins téméraire d’assimiler la tentative de Li Mateou à celle de ses contemporains qui, dans la Rome que visite Montaigne, s’efforcent de baptiser les stoïciens et d’en faire les grands Pères de l’Église.

Ainsi saint Jérôme avait-il rangé Sénèque dans une liste de saints, et saint Cyrille invoquait-il Plotin… Elle a trop de vertus pour n’être pas chrétienne, dira Polyeucte de Pauline. Alors, pourquoi ne pas traiter de même le très vertueux Confucius, en tenant compte des décalages culturels ?

On voit bien la raison des démarches de Ricci. Mais il ne s’agit pas de décalage, il s’agit d’abîme. Et c’est ici qu’il faut donner la parole aux procureurs, à ceux qui, admirant fort Matteo Ricci, sa générosité, l’audace de son implication dans le monde chinois, son rôle proprement pionnier dans le grand dialogue des civilisations, dénoncent l’absurdité de la tentative d’accommodation, ou de recherche en paternité…

Le précepte fondamental de Confucius, respecter le ciel, avait de quoi séduire le lettré Li Mateou et ses disciples, fascinés par l’idée d’une religion naturelle, idée aussi fertile en Chine qu’en Europe, qu’elle y ait été vivifiée ou non par un message biblique venu d’une prédication ancienne. Le R.P. Bernard-Maître cite une lettre dans laquelle Ricci parle de l’adoration que réservaient les Anciens chinois à une divinité suprême qu’ils appellent maître du ciel (Tien-zhou), et soutient que les livres canoniques du confucianisme ne le cèdent à aucun de nos philosophes naturels : si bien que nous pouvons espérer que beaucoup de ces anciens [sages] se sont sauvés en observant la loi naturelle avec le secours que Dieu, dans sa bonté, leur a donné… (Observons au passage à quel point l’esprit philosophique a progressé, sur ce point, depuis le temps où, moins d’un demi-siècle auparavant, François Xavier croyait vouer à l’enfer tous ceux qui n’avaient pas entendu la parole du Christ…)

Touché par l’émouvant effort du jésuite en direction de maître Kong, Étiemble [dans L’Europe chinoise, Gallimard 1988] ne peut manquer de relever pourtant ce que cette démarche a de désespéré : … Confucius déclare expressément que l’homme qui ne connaît rien ou presque de la vie, serait impertinent de prétendre parler […] de ce qui advient de lui au moment de la mort. Il rappelle que, selon Confucius, le Ciel ne parle pas, et conclut sur ce point : Ricci veut bien admirer Confucius et le confucianisme, à condition de considérer que cette doctrine modeste, imparfaite, manque de Dieu, d’âme immortelle et de tout dogme quel qu’il soit. Il oublie simplement ceci : alourdi d’une âme immortelle, embarrassé de dogmes et de mystères, astreint à croire en un Dieu créateur, le philosophe Confucius serait tout ce qu’on veut, sauf un confucéen. Ce serait peut-être un humaniste chrétien.

Ce que Jacques Gernet [Chine et Christianisme. Action et réaction. Gallimard 1982] formule plus rapidement encore : Voulant assimiler le Ciel et le Souverain d’En haut des Chinois, avec le Dieu de la Bible, les jésuites tentèrent d’unir des notions inconciliables. Ce souverain d’En haut (Shangdi) n’était pas un dieu unique et tout-puissant créateur du ciel et de la terre, mais évoquait l’idée de soumission au destin, de respect religieux des rites, de sérieux et de sincérité dans la conduite ; il était indissociable d’un contexte ritualiste et polythéiste dont l’esprit était radicalement différent de celui du judaïsme.

Le même Gernet signale que les lettrés chinois étaient indignés de voir diviniser Yesu, un criminel d’un royaume d’Occident de l’époque des Han. Il relève aussi que ces lettrés étaient choqués par un égalitarisme opposé à la hiérarchie des souverains, des parents, essentielle dans le confucianisme mais estimaient qu’une fois débarrassés de leurs idées fausses, comme la croyance à un Dieu créateur, les missionnaires auraient pu faire d’assez bons confucéens.

Et même quand il tente de retrouver Dieu non plus dans le Shangdi, mais dans le Tien-zhou (maître du ciel), comme il le fait dans son traité le plus théorique, Le Vrai Sens de la doctrine du maître du ciel, ou comme le font d’autres, en celui de Li, principe organisateur, Matteo Ricci ne peut évidemment accoucher un christianisme, fût-il bâtard, d’une société et d’une pensée imperméables à la distinction entre l’esprit et la matière, entre l’âme et le corps, entre l’éternité et le néant, et rigoureusement rétive à l’idée du péché.

Jacques Gernet cite encore un texte traduit d’un lettré chinois : Ils [les sages venus d’occident] admettent dans leur royaume deux souverains. L’un est le souverain politique , l’autre le souverain doctrinal. Le premier a en main le gouvernement d’un seul royaume, l’autre un pouvoir qui s’étend à tous les royaumes du monde. Le premier règne par droit de succession et transmet sa charge à ses descendants. Cependant il dépend du souverain doctrinal auquel il doit fournir des présents et des tributs. Pour le souverain doctrinal, on choisit un homme habile dans la doctrine du Maître du Ciel en cas de succession. Cela revient à avoir deux soleils dans un même ciel, deux maîtres dans un même royaume. Serait-ce à dire que […] notre empereur lui-même devrait se soumettre à ce souverain doctrinal et lui envoyer des tributs ? Quelle audace chez ces Barbares calamiteux qui voudraient troubler l’unité [politique et morale] de la Chine en y introduisant la coutume barbare des deux souverains…

Mais pour bien marquer la grandeur de la tentative de Matteo Ricci, point si sotte qu’elle n’ait mobilisé pour de longs débats d’aussi grands esprits que Malebranche et Leibniz et suscité d’innombrables rapprochements à ce Spinoza qui fait son Dieu de l’univers, on ne se retiendra pas de citer le parallèle établi par Henri Bernard-Maître entre le mouvement déclenché en Chine par le jésuite de Macerata et celui, antithétique, dont Montaigne était alors, dans l’Europe chrétienne, le promoteur le plus diligent : tandis que l’auteur des Essais tendait à laïciser la morale en la confondant avec une pénétrante analyse du cœur humain, Ricci proposait à l’inverse de donner pour guide à l’homme (chinois comme européen) non plus seulement une conscience naturelle du devoir, mais la référence à un au-delà qui s’impose rigoureusement à la croyance.

Observons ceci : que, dans l’esprit de Li Mateou et de ses compagnons, il ne s’agit pas ici seulement (si l’on peut dire) de religion, mais aussi de politique – laquelle se ramenait en fin de compte au religieux : car, en travaillant à cette accommodation entre christianisme et confucianisme, les missionnaires s’efforçaient aussi (ou surtout ?) d’inscrire leur mission dans un ordre où tout aboutissait au Souverain et venait de lui. Plus complètement serait atténué le hiatus entre les deux visions du monde et les deux types de comportement, plus serait aplanie la route qui conduirait vers l’empereur les ambassadeurs chrétiens.

En bons jésuites, en bons disciples d’Ignace de Loyola, et à l’exemple de François Xavier, ils pensaient que l’avenir de leur religion dépendait, sur le plan local, d’une décision du détenteur du pouvoir. Témoin cette lettre de Michele Ruggieri, écrite à Macao dès 1581, avant même l’arrivée de Ricci : Toute l’affaire est qu’il vienne au Roi le désir et l’envie d’appeler auprès de lui les pères, car je ne doute pas qu’il leur donnerait licence de prêcher et d’enseigner leur doctrine.

Ainsi, dès l’origine, Matteo Ricci avait-il été instruit que sa longue marche d’évangélisateur de la Chine serait d’abord une très longue démarche vers l’empereur. Ni Ruggieri ni lui n’avait alors prévu que cette progression passerait par une conversion à une forme hybride de confucianisme. C’est la fâcheuse tournure donnée à leur mission par l’enfouissement dans la condition monastique, puis l’illuminante rencontre avec Kiou Taïsou qui en avaient décidé ainsi.

Rien en tous cas n’était plus propice à dynamiser cette expédition vers la Cité interdite de Pékin que la transmutation quasi alchimique du Jésuite de Macerata, devenu bonze du Kuang-tung, en un grand lettré confucéen auteur d’un traité sur l’Amitié. Désormais, le sage vêtu de soie s’avancera sur un tapis rouge – qui est en Chine, chacun le sait, la couleur de la beauté et de la grandeur.

Jean Lacouture. Jésuites. Seuil 1991

Dès les premiers contacts avec les Chinois, le père Ricci fonda toute sa méthodologie scientifique et apostolique sur deux piliers, auxquels il resta fidèle jusqu’à la mort, malgré les multiples difficultés et incompréhensions internes et externes : premièrement, les néophytes chinois qui embrassaient le christianisme ne devaient en aucune façon manquer de loyauté à l’égard de leur pays; deuxièmement, la révélation chrétienne sur le mystère de Dieu n’annihilait absolument pas, mais valorisait et complétait même ce qui était beau et bon, juste et saint, dans l’antique tradition chinoise, ce dont elle avait eu l’intuition et qu’elle avait transmis. C’est sur cette intuition que le Père Ricci, de la même façon que l’avaient fait les Pères de l’Église des siècles passés, lors de la rencontre entre le message de l’Evangile de Jésus-Christ et la culture gréco-romaine, fonda tout son patient et clairvoyant travail d’inculturation de la foi en Chine, en cherchant constamment un terrain commun d’entente avec les sages de ce grand pays.

Message de Jean-Paul II aux participants du congrès Matteo Ricci 24 octobre 2001

Matteo Ricci et Xu Guangki

10 07 1584

Le roi Philippe d’Espagne avait promis une forte récompense pour la tête de Guillaume d’Orange. Après l’attentat manqué du Basque Jean Jaureguy le 18 mars 1582, sa femme Charlotte avait veillé jour et nuit son mari blessé : épuisée, elle en était morte. L’année suivante, Guillaume avait choisi pour quatrième épouse Louise de Coligny, de la famille de l’amiral huguenot français. Gérard Balthazar, royaliste l’assassine dans son refuge de Delft d’un coup de pistolet.

1584

Louis de Foix, ingénieur et architecte édifie à Cordouan, au large de l’embouchure de la Gironde, une tour couronnée par une lanterne, là où dès le XI° siècle, un ermite entretenait le feu sacré, et encore là où le prince Noir avait installé un sémaphore. De par ses dimensions, son luxe, on le nommera le roi des phares, le phare des rois.

Il y a maintenant 25 ans qu’est mort Henri II, et Catherine de Médicis s’épanche auprès de sa fille Marguerite, sans plus dissimuler sa haine pour Diane de Poitiers, morte depuis 18 ans : Si je faisais bonne chère [bon visage] à Madame de Valentinois, c’était le Roi [qui l’exigeait] et encore je lui faisais toujours connaître que c’était à mon très grand regret ; car jamais femme qui aimait son mari n’aima sa putain, car on ne le peut appeler autrement, encore que le mot soit vilain à dire à nous autres.

09 1585

Il y a bientôt vingt ans que Marie Stuart est prisonnière d’Elizabeth, qu’elle échafaude sans cesse des plans d’évasion, qu’elle tient en alerte ses puissants alliés catholiques, qui représentent un danger qu’on ne peut évacuer d’un revers de main : un an plus tôt, l’Espagne a vu exaucée sa volonté de voir éliminé le protestant Guillaume d’Orange, elle n’a pas encore été humiliée par la déroute de l’Invincible Armada – ce sera pour l’année suivante – tant et si bien que les lords vont devenir de plus en plus nerveux, ne se cachant plus pour dire à Élisabeth : The matter must come to an end : l’étau va se resserrer et les conditions de détention devenir beaucoup plus dures, donc les possibilités de communiquer aussi.

Walsingham, ministre de la police va alors jouer un rôle capital dans l’affaire, se tenant sur le fil du rasoir avec une remarquable intelligence et habileté, que les partisans de Marie Stuart qualifieront de diabolique. Il n’est certes pas le seul de cet avis, mais il en est le principal instigateur : il faut éliminer Marie Stuart, mais légalement. C’est-à-dire qu’il faut une condamnation à mort, et, en remontant le déroulé, il faut un procès en bonne et due forme, et pour commencer il faut un motif qui justifie une condamnation à mort. Quel motif ? le plus inattaquable serait la volonté d’attenter à la vie de la reine Élisabeth.

Mais comment faire, dans des conditions de détention devenues drastiques, pour prendre part à élaboration d’un attentat ? Walsingham va donc donner ordre de desserrer l’étau pour permettre un échange minimum avec l’extérieur. Et Marie Stuart va donner dans le panneau : elle va se découvrir de nouveaux soutiens, bien sur infiltrés par la police anglaise, qui vont mettre sur pied un attentat contre la reine d’Angleterre, et qui vont obtenir, non sans mal, une pièce signée d’elle par laquelle elle approuve le projet. Victoire ! Walsingham tient le consent qui justifie le procès et la condamnation à mort.

Il convient encore de neutraliser ceux qui pourraient encore la soutenir : en premier lieu son fils Jacques. Mais il est vrai que ce dernier n’a jamais manifesté quelque affection que ce soit pour sa mère, – on serait tenté de dire que ce n’était là que juste retour -. Il exerce effectivement le pouvoir depuis 1583, mais il est constamment fauché et Élisabeth l’a acheté moyennant une pension de 5 000 £ par an. Donc, de ce coté les lords sont assurés de n’avoir jamais d’ennui.

Rien de ce qui est entrepris par elle ou pour elle ne se termine d’une façon heureuse.

Duc de Norfolk, allant à l’échafaud le 2 juin 1572.

Élisabeth dira avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour lui éviter le procès ; il y a très certainement une bonne dose d’hypocrisie dans l’affaire, mais il fallait bien se justifier à la face du monde. Et puis, la décision de condamner à mort une reine était alors une première, sauf à remonter à l’empire romain ! une première sans jurisprudence sur laquelle s’appuyer, cela peut vous valoir une mise au ban de toutes les monarchies ! Donc l’exercice était pour le moins périlleux…

Quoique ma vie ait été dangereusement menacée, j’avoue que rien ne m’a été plus douloureux que de voir une personne de mon sexe, de même rang et d’origine, et qui m’était si étroitement apparentée, se rendre coupable d’un si grand crime. J’étais si éloigné de toute méchanceté à son égard qu’aussitôt après la découverte des plans criminels dirigés contre moi, je lui ai écrit en secret que si elle voulait me faire l’aveu de sa faute dans une lettre confidentielle tout serait réglé en silence. Si j’ai fait cela, ce n’était pas pour l’attirer dans un piège, car à cette époque, je savais déjà tout ce qu’elle pouvait m’avouer. Mais même maintenant que l’affaire est déjà allé si loin, si elle manifestait franchement son repentir et si personne n’élevait plus de prétention en son nom contre moi, je lui pardonnerais encore volontiers s’il ne s’agissait que de ma vie et non aussi de la sécurité et du bien de mes États.

1585

Walter Raleigh, courtisan et corsaire, au service de la reine – de jour comme de nuit – a reçu mission d’installer des colons en Amérique : il le fait tout d’abord sur l’île Roanoke, au large du cap Hatteras : on ne reverra jamais les colons. Avec l’aide de John Hawkins, premier anglais à pratiquer la traite des Noirs, avec à son actif 5 expéditions sur l’Amérique du Nord, il finira par établir des colons de façon plus durable en Caroline qu’il nomme Virginie en l’honneur de sa reine ; il en rapportera la pomme de terre, et du tabac : ce sera la cellule mère des États-Unis, mais vouée à une disparition rapide, car l’histoire officielle trafiquera les faits pour mettre sur le devant de la scène les passagers du Mayflower.

14 10 1586

Procès de Marie Stuart, dans la grande salle du château de Fotheringhay. Ce n’est qu’une vaste mascarade, le résultat étant connu d’avance. Nombreux sont les juges, greffiers, accusateurs publics, légistes. Au fond, un dai surmontant un fauteuil d’apparat, qui restera vide, signifiant que la reine Élisabeth préside de façon invisible aux débats. Elle est condamnée à mort, et Élisabeth signera l’application de la sentence.

Que de juges ici et pas un seul pour moi !

Elle lui avait auparavant envoyé deux courriers. Mais Elisabeth ne répondait plus : Je ne puis, Madame, plus longuement souffrir, et fault que mourant, je descouvres les auteurs de ma mort… Les plus vils criminels qui sont en vos prisons maiz sous vostre obéissance sont receuz à leur justification, et leur sont toujours déclarez leurs accusateurs et accusation. Pourquoy le même ordre n’auroit-il pas lieu envers moy, royne souveraine, vostre plus proche parente et légitime héritière ? Je pense que cette dernière qualité a esté jusques icy la principalle cause à l’endroict de mes ennemys, et de toutes leurs calomnies, pour, en nous tenant en division, faire glisser entre deux leurs injustes prétentions. Mais, hélas ! ilz ont maintenant peu de raison et moins de besoing de me tourmenter davantasge pour ce regard ; car je vous proteste sur mon honneur que je n’attendz aujourd’hui royaulme que celuy de mon Dieu, lequel je me vois préparée pour la meilleure fin de toutes mes afflictions et adversitez passées.

*****

Je vous supplie, en l’honneur de la douloureuse passion de Nostre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ, je vous supplie encore un coup me permettre de me retirer hors de ce royaume en quelque lieu de repos, pour chercher quelques soulagement à mon pauvre corps, tant travaillé de continuelles douleurs, et, avec liberté de ma conscience, préparer mon âme à Dieu qui l’appelle journellement…. Votre prison sans aucun droict et juste fondement a déjà destruict mon corps… Il ne me reste que l’âme, laquelle il n’est en vostre puissance de captiver… Donnez-moy ce contentement avant que mourir, que voyant toutes choses bien remises entre nous, mon âme, délivrée de ce corps, ne soit contraincte d’espandre ses gémissements vers Dieu, pour le tort que vous aurez souffert nous estre faict icy bas.

10 1586

Guerres de religion par ici, seulement querelles par là : Les sept cantons catholiques de Suisse formèrent entre eux, à l’exemple de la France, une ligue sacrée, la ligue de Borromée [car à l’initiative de Charles Borromée], ou la ligue d’or, pour défendre la religion contre les réformés : heureusement on s’en tint, de part et d’autre, à des menaces, à de secrètes défiances et à une guerre de controverse. Tous les cantons se réunirent contre Mulhausen [notre actuel Mulhouse], ville de la Haute Alsace, soumise aux lois de la Confédération helvétique, et marchèrent contre cette ville qu’ils prirent après un combat des plus meurtriers, et des excès de la plus barbare vengeance exercés par les assiégés. Les vainqueurs se contentèrent d’adresser une sévère réprimande aux femmes de la ville, principale cause de cette révolte, et leur signifièrent de se renfermer désormais dans le cercle de leurs occupations domestiques.

[…] Trente mille hommes le poursuivaient dans la Normandie ; Henri IV n’en avait que six mille : avec cette poignée de braves, il s’élança sur ses ennemis, commandés par le duc de Mayenne, et les défit complètement à la journée d’Arques.

Le vainqueur eût, néanmoins, été accablé sans le renfort de six mille Anglais envoyés par Élisabeth : les Bourbons durent le sceptre à la protection de cette reine.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

1586

La Bulle pontificale Contra exercentes artem Astrologiae ludiciariae fustige et condamne les astrologues, mathématiciens et autres qui exerceront ci-après l’art d’astrologie judiciaire pour autre fin que pour l’agriculture, la navigation et la médecine… ils se rendent coupables d’un crime ceux qui font des jugements par lesquels ils osent assurer des événements fortuits et des actions qui dépendent de la volonté humaine.

Un Anglais anonyme suit la somptueuse caravane des pèlerins de la Mecque, au départ du Caire : Elle se forme à Birka, à trois lieues du Caire, vingt jours après la fin du Rhamadan, groupant jusqu’à 40 000 mules et chameaux et jusqu’à 50 000 personnes, commerçants, soucieux de sauvegarder leurs marchandises et marchant à l’avant-garde, vendant parfois, au long de la route, la soie, le corail, l’étain, le blé ou le riz qu’ils troqueront surtout à La Mecque et pèlerins insouciants n’ayant à se préoccuper que de leurs personnes et qui forment l’arrière-garde… Ce peuple de pauvres et de riches a son chef d’armes, le capitaine de caravane, et des guides ; ceux-ci portent la nuit, pour éclairer la marche, du bois sec enflammé. Car c’est de deux heures du matin au lever du soleil que l’on chemine de préférence, pour profiter de la fraîcheur nocturne. Contre les Arabes pilleurs des bords de la mer Rouge, une escorte est prévue : 200 spahis et 400 soldats, plus une artillerie de campagne, six pièces tirées par douze chameaux qui servent à terrifier les Bédouins et à faire du bruit lors des entrées triomphales à La Mecque, to make triumph, comme dit le narrateur…

Caravane énorme, on le voit, mi-religieuse, mi-commerciale et menée à vive allure : celle-ci accomplit le difficile parcours du Caire à La Mecque en quarante jours. Chaque fois, imaginons une surabondance de bêtes de somme (le ravitaillement de l’armée turque arrive à réquisitionner à la fois 30 à 40 000 chameaux) et une surabondance de voyageurs soumis à la discipline stricte du convoi, vivant par leurs propres moyens, sans demander guère plus au pays traversé que l’eau et le combustible nécessaires à la cuisine et à l’entretien des bêtes… Il faut donc, pour mettre en œuvre ces coûteux et puissants outils, des trafics rémunérateurs : dans le Sahara, le commerce de sel, des esclaves, des tissus et de l’or ; en Syrie, le prestigieux négoce des épices, des drogues et de la soie. Tous trafics réguliers au demeurant.

Fernand Braudel. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. Armand Collin. 4° édition 1979.

8 02 1587

Marie Stuart est décapitée dans la grande salle du château de Fotheringhay ; ivre, le bourreau dut s’y reprendre par trois fois pour qu’enfin la tête se détache du corps. Elle a quarante cinq ans, dont presque vingt passés en prison.

En ma fin est mon commencement.

Élisabeth n’est pas présente et quand elle apprendra que la sentence [qu’elle avait pourtant signée] avait été exécutée, elle entrera dans une mémorable fureur dont on ne sait toujours pas aujourd’hui si elle était sincère ou simulée. Stefan Zweig parle facilement d’hystérie, mais à l’époque de Stefan Zweig, on en parlait pour un oui pour un non. Les psychologues d’aujourd’hui emploient d’autres termes pour parler de ces personnalités doubles. Schizophrénie ? Bipolaire ? Il est probable que ce soit aller un peu vite que de se contenter du mot simulation.

Il restera de cette affaire qu’Élisabeth est impardonnable d’avoir retenue prisonnière une personne qui venait se réfugier chez elle, sans avoir quoi que ce soit à lui reprocher en tant que souveraine d’Angleterre, car la conduite passionnelle de Marie Stuart ne la concernait pas, ni elle, ni l’Angleterre. Elle n’avait qu’à lui conseiller fermement de poursuivre sa route : les personnes susceptibles de l’accueillir en faisant en sorte qu’elle reste bien sage ne manquaient pas …

Mais quelle intensité dramatique ! quelles vies, quelles passions ! Shakespeare [1564-1616] n’aura pas eu à aller bien loin pour trouver son inspiration. Il avait alors 23 ans et publiera la seconde mouture d’Hamlet 14 ans plus tard, en 1601. Mais, face à pareille puissance de sentiments, l’histoire peut les emmener sur ses flots pendant presque quatre siècles : dès 1894, quelques minutes de film donneront la scène de son exécution ; les meilleures actrices se presseront encore pour porter à l’écran son personnage : Katherine Hepburn dirigée par John Ford en 1936, Zarah Lander en 1940, Vanessa Redgrave dirigée par Charles Jarrott en 1971 et Isabelle Adjani au théâtre, Camille Rutherford dirigée par Thomas Inmbach en 2013, Annie Girardot en 1981 à la télévision, Clémence Poésy en 2002 à la télévision, et Alelaïde Kane de même en 2013.

Cette relique exhale un parfum d’élégie,

Car la reine d’Écosse, aux lèvres de carmin,

Qui récitait Ronsard et le missel romain,

Y mit en la touchant un peu de sa magie.

La reine blonde, avec sa fragile énergie,

Signa M A R I E au bas de ce vieux parchemin,

Et le feuillet heureux a tiédi sous la main

Que bleuissait un sang fier et prompt à l’orgie.

Là de merveilleux doigts de femme sont passés,

Tout empreints du parfum des cheveux caressés

Dans le royal orgueil d’un sanglant adultère.

J’y retrouve l’odeur et les reflets rosés

De ces doigts aujourd’hui muets, décomposés,

Changés peut-être en fleurs dans un champ solitaire.

Anatole France [1844-1924]. Sur une Signature de Marie Stuart

Gisant de Marie Stuart en l’abbaye de Westminster

Elle laissera plus de 50 lettres cryptées, qui dormiront à la Bibliothèque Nationale de France, jusqu’à ce que leur code soit cassé dans les années 2020 :

Je sais que vous avez eu soin, au nom du roi [de France], d’atténuer les éclats de colère de la reine contre moi qui ne lui souhaite que du bien malgré tout le mal que j’ai reçu d’elle. La femme qui écrit cette lettre poignante, en juin 1578, est une reine captive et malheureuse. Une série de coups du sort s’est abattue sur sa tête – avant qu’elle ne la perde, cette tête, sous la hache d’un bourreau ivre qui s’y prendra à trois fois pour la lui trancher, le 8 février 1587.

Cette reine, c’est Marie Stuart (1542-1587), une des figures les plus tragiques de l’histoire. La reine maudite par excellence, selon l’image popularisée par Stefan Zweig. Quand elle écrit cette lettre, elle a 35 ans. Cela fait plus de neuf ans qu’elle est emprisonnée par sa cousine, la reine d’Angleterre, Elisabeth I°. Arrière-petite-fille du roi Henri VII, Marie Stuart peut en effet prétendre au trône d’Angleterre ; elle est même la seule prétendante légitime reconnue par les catholiques. Pour Elisabeth la protestante, Marie la catholique représente donc une sérieuse menace. C’est pourquoi elle la fera emprisonner plus de dix-huit ans – jusqu’à son exécution.

Cette lettre est une des 57 missives de la reine déchue qui dormaient, orphelines, à la Bibliothèque nationale de France (BNF). Des lettres cryptées dont ni l’auteur ni le contenu n’étaient connus. La clé utilisée pour les chiffrer était le nec plus ultra de la cryptographie de l’époque, souligne George Lasry, informaticien et cryptographe.

George Lasry est l’un des trois chercheurs qui, avec Norbert Biermann, pianiste et professeur de musique, et Satoshi Tomokiyo, astrophysicien, sont parvenus à casser le code de cette mystérieuse correspondance, un travail de détective relaté dans la revue Cryptologia du 8 février. Ce trio de passionnés œuvre, à ses heures perdues, à déchiffrer des documents cryptés historiques. Des électrons libres, opérant toutefois dans le cadre d’un projet académique, Decrypt, mobilisant des universités européennes, dont l’Université de Lorraine et son laboratoire de recherche en informatique et ses applications (Loria).

Coup de théâtre : ces lettres étaient donc de la main de la reine Marie Stuart. Une découverte fabuleuse sur les plans littéraire et historique, la plus importante réalisée depuis cent ans sur Marie reine d’Ecosse, s’enthousiasme John Guy, expert de cette période mouvementée de l’histoire britannique à l’université de Cambridge (Royaume-Uni). Un filon à exploiter, aussi, pour les historiens.

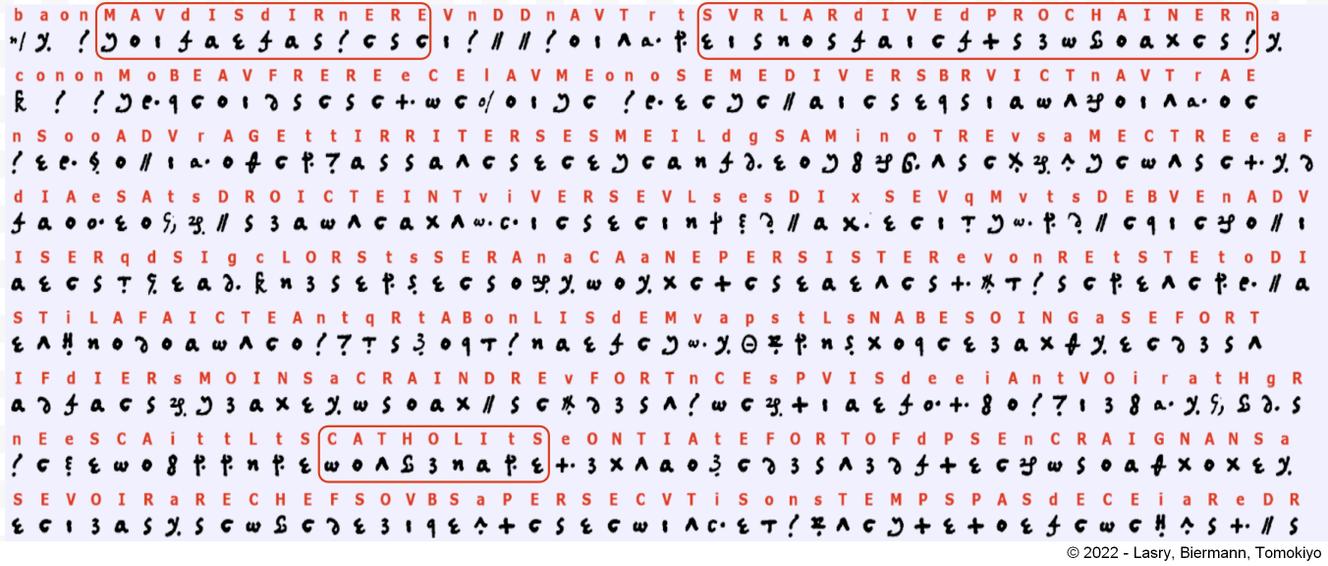

Le code utilisé dans ces lettres fait appel à 191 symboles différents. Il s’agit d’un code homophonique : chaque lettre de l’alphabet est codée par un ou deux symboles différents. En plus, certains symboles désignent un personnage précis : la lettre C pour le roi de France (Henri III) ou la lettre f pour la reine Elisabeth, par exemple. D’autres désignent des noms de lieux ou des parties de mots (comme le suffixe ance).

Pour casser ce code, les chercheurs ont développé un algorithme. Nous commençons par attribuer au hasard des symboles aux lettres de l’alphabet, puis nous regardons si nous trouvons ainsi des mots français. Le procédé est répété de façon itérative pour améliorer peu à peu le résultat, explique George Lasry. Pour les symboles codant des noms, les chercheurs se sont aidés du contexte historique. Quand Marie parle de son beau-frère k, par exemple, il ne pouvait s’agir que du duc d’Anjou. Au total, le trio mettra près d’un an avant de découvrir la clé de chiffrement.

Analyse du code utilisé dans les lettres. George Lasky/Norbert Biermann/Satoshi Tomokiyo

À qui s’adressaient ces lettres ? L’immense majorité (53 sur 57) étaient destinées à l’un des rares alliés de Marie Stuart : Michel de Castelnau, ambassadeur de France en Angleterre. Toutes datent de 1578 à 1584, soit six des années les plus importantes de sa captivité, relève John Guy. Une cinquantaine étaient inconnues des historiens.

Ces lettres livrent un inestimable témoignage. Cette reine sans royaume se plaint de ses conditions de captivité et de sa mauvaise santé. Je vous prie de demander à la reine d’Angleterre de me permettre de me servir de ma voiture, car je suis retombée dans ma vieille défluxion nerveuse, écrit-elle ainsi à l’ambassadeur de France en juillet 1581.

Loin de se contenter de s’apitoyer sur son sort, Marie raconte aussi ses négociations avec la reine Elisabeth I° en vue de sa libération. Elle juge, non sans raison, qu’elles ne sont pas menées de bonne foi. Marie se montre ici un juge avisé de la psychologie humaine, capable d’évaluer les forces et les faiblesses de caractère des principaux acteurs, analyse John Guy. Plusieurs de ces lettres sont particulièrement importantes car elles concernent l’époque où la reine Elisabeth envisageait d’épouser le duc d’Anjou, frère et héritier d’Henri III de France.

Marie, ajoute l’historien, apparaît dans ces lettres une politicienne avisée, qui comprenait les machinations de politique internationale et était prête à se battre pour ce en quoi elle croyait. Loin de son image de femme fatale ou de victime passive qui passait son temps à geindre et à broder, elle disposait de sources de renseignements étonnamment variées (et en grande partie exactes) sur les événements en cours en Angleterre, en Ecosse et en France. Et elle était en contact, souvent directement, avec les principaux acteurs politiques et conseillers privés d’Angleterre.

Marie se montre aussi en mère éplorée. Je viens d’apprendre la nouvelle de l’enlèvement de mon fils par les partisans du comte d’Angus, s’angoisse-t-elle en septembre 1582. Je suis clouée au lit, si troublée que je ne sais pas quoi dire ou faire, voyant mon fils aux mains de nos plus cruels ennemis (…) sans pouvoir aider ou obtenir du soutien (…). Je souhaite que le roi envoie quelque noble de qualité en Ecosse pour remettre les choses en ordre. Ce fils, Jacques VI d’Ecosse, n’aura de cesse de la renier en embrassant la cause protestante. À la mort d’Elisabeth, il deviendra roi d’Angleterre sous le nom de Jacques I°.

Marie Stuart, une femme réputée intelligente qui parlait cinq langues, écrivait parfaitement en français, avec des phrases très longues, indique George Lasry. Sa propre mère, Marie de Guise, lui avait appris enfant à écrire des lettres chiffrées. A-t-elle écrit et encodé elle-même ces lettres ? On l’ignore, de même qu’on ne sait pas qui a conçu ce code, admet George Lasry.

À la fin de sa vie, Marie Stuart se montrera d’une étonnante imprudence. En janvier 1580, pourtant, elle avait été clairvoyante. Méfiez-vous de Walsingham, car c’est un homme rusé, qui cache ses véritables intentions sous le prétexte d’une (fausse) amitié, écrit-elle alors à l’ambassadeur de France. Mais elle tombera dans le piège que lui tendra bientôt le retors espion de la reine, en l’entraînant dans un complot contre la reine. Le 17 juillet 1586, Marie Stuart signera une lettre ambiguë qui la perdra car elle semble y cautionner l’assassinat d’Elisabeth, raconte Isabelle Fernandes, spécialiste des XVI° et XVII° siècles britanniques à l’université Clermont-Auvergne. Sans doute parce que, le temps passant, elle s’est lancée dans des causes désespérées dans l’espoir d’être libérée.

Reste une énigme. Comment se fait-il que le code des lettres adressées par Marie Stuart à Anthony Babington – un des instigateurs du complot contre Elisabeth – en 1586 soit bien plus simple et bien moins sécurisé, selon George Lasry, que le code de ses lettres antérieures – celles qui viennent d’être déchiffrées ? Un paradoxe bien surprenant, relève-t-il, car le contenu de sa correspondance avec Babington était bien plus sensible et compromettant pour Marie Stuart. Une fois la lettre du 17 juillet 1586 interceptée par Walsingham, la cause était entendue : en octobre, Marie sera condamnée à mort pour haute trahison. Loué soit Dieu, vous me faites un grand bien de me retirer de ce monde ! lancera l’infortunée.

Florence Rosier. Le Monde du 9 02 2023

20 10 1587

Henri de Navarre s’affirme comme commandant en chef des armées protestantes.

1587

Khair el-din, un des deux frères corsaires Barberousse, fonde la Régence d’Alger, en faisant hommage de ses possessions au sultan de Constantinople : pendant 3 siècles, elle va constituer un État autonome au sein de l’Empire ottoman. Officiellement, le chef est le pacha investi par le sultan… dans les faits, il lui fallait composer avec le dey, élu à vie, chef des capitaines de corsaires.

à Antalya, Turquie

L’important développement de la communauté chrétienne du Japon est perçue comme un danger pour la stabilité du pouvoir temporel : le Shôgun émet un édit de proscription du christianisme ; il sera renouvelé en 1613. Seule une petite communauté de Nagasaki traversera ces siècles d’interdiction, en dépit – ou à cause de ? – des persécutions à venir, jusqu’à pouvoir à nouveau prier à l’air libre au XIX° siècle : Nagasaki était restée pendant les siècles d’enfermement du Japon sa seule fenêtre d’ouverture sur le monde.

C’est délicat d’apporter une morale nouvelle à des gens qui ont depuis si longtemps et si prudemment choisi celle qui leur convient

Nicolas Bouvier. Chronique japonaise. Payot 1989

L’actualité est si trompeuse que je ne lis plus les quotidiens. On ne comprend jamais ce qu’il y a vraiment derrière les faits. On nous balance des expressions du genre exportation de la démocratie. Mais, dans le couvent d’autrui, on ne doit jamais apporter ses propres règles, c’est un dicton russe et une sacro-sainte vérité. Tout le monde devrait le comprendre. Les Chinois au Tibet, Bush en Irak. Les Italiens, n’en parlons pas, on a bien vu comment ça s’est passé en Éthiopie. Exporter sa propre loi, c’est toujours une erreur. Mais personne ne le dit. Il y a un rideau de fumée qui te déroute. Laissons de côté la télévision : si vulgaire et banale que, quand je l’allume par distraction, je la ferme aussitôt. Je le dirai, un jour, à leurs directeurs : Je vous en prie, gardez moi éveillé au moins pendant le journal télévisé.