| Publié par (l.peltier) le 6 novembre 2008 | En savoir plus |

9 09 1709

Les avancées sociales se confirment – une caisse de secours a été déjà créée à Nancy pour les gens de mer il y a près de 40 ans -, mais pour des corporations auxquelles on n’aurait pas pensé d’emblée : les flibustiers, et c’est Choiseul qui lance l’affaire : Sur la bonne connaissance que nous avons de la bonne volonté des garçons boucaniers et flibustiers qui, dans les occasions, se sont intéressés à la gloire de la nation, et se sont présentés d’eux-mêmes à la défense de l’île, et étant très juste de reconnaître leur bonne volonté… à l’avenir seront récompensés en cas qu’ils soient estropiés, et ceux qui ne seront que blessés, seront pansés et médicamentés, jusqu’à parfaite guérison. Il sera donné du fonds public récompense de 600 piastres, payée en une fois ou 150 livres de rente la vie durant à ceux qui demeureront estropiés des blessures qu’ils auront reçues en combattant pour la défense de cette île.

On sait que la route est longue du projet de loi aux décrets d’application, et d’un prélèvement prévu à l’origine sur la caisse de la colonie, on finit par alimenter cette caisse avec un prélèvement de 4 % sur tout ce que touchent les flibustiers ; ne s’attendant pas à cela, ceux-ci grognèrent vigoureusement, mais finirent par accepter un principe nouveau devenu la règle générale au fil des siècles : le prélèvement sur salaire.

Ces gens, pour la plupart d’entre eux, n’étaient pas des free lance. Ils agissaient avec une commission – autorisation – qui émanait au moins d’un grand du royaume sinon du roi lui-même. Lesquelles commissions étaient facturées par l’amirauté un dixième des prises, ce qui explique la largesse avec lesquels elles étaient données. En temps de guerre, c’était à la guerre comme à la guerre, sus à l’ennemi ; en temps de paix, l’affaire était plus délicate, et la mission devait être bien ciblée pour éviter les débordements. Très souvent il s’agissait d’une autorisation pour arraisonner les navires espagnols ou portugais, ce dont se contentaient rarement les flibustiers qui se livraient fréquemment à des pillages dans les ports et villes côtières.

Choiseul lisait-il les rapports des gouverneurs ? Nul ne le sait. Ils étaient le plus souvent loin de caresser dans le sens du poil : Jacques Léger est de Rouen, âgé de 48 ans, il resta à l’île de Bourbon, sous le gouvernement de Monsieur de la Cour. Je ne sais pas positivement en quelle année, d’un vaisseau interlope anglais, qui venait de Madagascar à l’île Bourbon pour y faire la traite ; y passa ledit Léger, qui était à Madagascar depuis plusieurs années, et où il était resté d’un brigantin qu’il y avait amené de l’Amérique, qu’il commandait en flibuste, quoique fort incapable de le faire, et qui s’était rendu forban à la paix. Cet homme a quelque éducation : il sait lire, et écrit fort mal, avec cela sans aucune science, que celle de savoir un peu la manœuvre qu’il a apprise en flibuste, l’ayant fait toute sa vie, et point du tout le pilotage, quoiqu’il ait commandé. Il se mêle aussi un peu de la chirurgie, et de la médecine, qu’il s’est persuadé de savoir. Mais il n’a jamais entrepris quelqu’un, qui par épargne ne se soit mis entre ses mains, qu’il ne les ait estropié, ou rendu malade. Il n’y a pas dans toute l’île un homme plus intrigant que celui-ci pour trouver les moyens de gagner de l’argent et est heureux dans tout ce qu’il entreprend, il gagne souvent même dans des occasions ou d’autres ne manqueraient pas de perdre ; de sorte que s’il n’était pas joueur et ivrogne, il serait un des plus riches de toute l’île. Mais le jeu lui dissipe une grande partie de tout ce qu’il peut faire. Il ne laisse pourtant pas que d’être fort à son aise car outre qu’il est très bien nippé, il peut encore avoir d’argent comptant plus de 1 500 écus.

Desforges Boucher, gouverneur de l’île Bourbon

1709

Emmanuel de Lorraine, prince d’Elbeuf, est propriétaire d’une maison dans les environs du Vésuve : il fait forer un puits, qui permet de découvrir le mur du théâtre d’Herculanum : les revêtements de marbre et plusieurs statues sont exhumées. L’antiquité est alors de mode et la découverte des ruines de Pompéi, ensevelies sous plus de 20 mètres de cendres et autres projections volcaniques, fait sensation.

Des fouilles commencèrent alors, conduites par un officier autrichien, puisque Naples était alors sous domination autrichienne.

Ces explorations se poursuivaient quand Naples passa aux mains des Bourbons, mais elles étaient extrêmement frustes et relevaient moins de la recherche archéologique que du pillage en règle. Pendant plus de dix ans, elles furent dirigées par un officier du génie de l’armée espagnole, Roque Joaquín de Alcubierre, qui considérait le site comme une décharge ossifiée dans laquelle un butin aurait inexplicablement été enfoui. [Cet homme, écrit un contemporain consterné par ce saccage, en connaît autant sur les antiquités que la lune sur les langoustes] Les ouvriers creusaient à tout va, à la recherche de statues, de pierres, de marbres précieux et autres trésors qu’ils trouvaient en abondance et livraient pêle-mêle à leurs maîtres royaux.

Stephen Greenblatt. Quattrocento. Flammarion 2011

22 01 1710

Louis XIV fait raser Port Royal, devenu le dernier bastion du jansénisme : Les origines du jansénisme sont obscures. Disons que la publication à Bâle des œuvres complètes de saint Augustin constitue sans doute un déclic. L’affaire commence à Louvain, la grande université catholique. Les professeurs de cette institution respectée souhaitent présenter aux protestants qui les entourent des arguments sérieux. Ils plongent dans saint Augustin et tentent d’extraire de cette mine gigantesque une théorie convenable concernant les rapports de la grâce et du libre arbitre. Ils ne sont pas les premiers, depuis les premiers siècles de l’Église. Cependant, le problème soulevé par l’université de Louvain paraît relativement neuf. Comment s’opère le mariage entre ces deux éléments ?

Un éminent professeur de Louvain, Michel de Bay – dit Baïus -, après avoir lu neuf fois les œuvres complètes de l’évêque d’Hippone, publie plusieurs traités sur la question. Ses collègues en extraient vingt-huit propositions qu’ils expédient à des universités espagnoles pour qu’on les lise, qu’on les approuve ou qu’on les critique.

Les Espagnols n’hésitent guère. À Salamanque et à Alcala, les autorités religieuses et universitaires condamnent la plupart des propositions de Baïus. Louvain se tourne vers le pape saint Pie V [1566-1572] pour qu’il tranche. Il le fait avec habileté : il dit le plus grand bien de Baïus, et le plus grand mal de ses réflexions. Ce qui ne décourage pas nos auteurs de Louvain : puisque la nature est corrompue par le péché, seule la grâce peut arracher l’homme à son amour coupable pour les choses d’ici-bas. Nous retombons, une fois encore, sur la négation du libre arbitre ; on vient de reculer de plusieurs siècles, c’est-à-dire avant saint Thomas d’Aquin.

La dispute va se prolonger quelques années. Les jésuites défendent l’éminente dignité et l’efficacité du libre arbitre ; les dominicains souhaitent qu’on en reste à la grâce de Dieu. Saint Augustin (et même saint Thomas) deviennent des boulets de canon qu’on expédie dans les jambes de l’autre camp. Le pape, excédé, est conscient qu’il s’agit en même temps de modes de promotion au sein des universités. Il interdit aux uns et aux autres de s’accuser mutuellement d’hérésie. On est prié de ranger les armes.

C’est un Flamand, Cornélius Jansen, dit Jansenius (1585-1638), qui reprend la controverse. Jansenius est professeur d’Écriture sainte à Louvain. Il est nommé ensuite évêque d’Ypres. Il déteste les jésuites qu’il soupçonne, comme toujours, de laxisme. Son ouvrage clé se nomme l’Augustinus.

Ces thèses sont reprises à Paris par Jean du Vergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran (1581-1643). Aidé par Antoine Arnauld, docteur en Sorbonne, et appuyé par l’ensemble du monastère de Port-Royal (au départ, ce sont des religieuses cisterciennes), les deux hommes engagent le débat au fond. Ils se considèrent comme les véritables fils spirituels d’Augustin, ils prêchent un catholicisme austère, ils suggèrent aux vrais croyants de s’éloigner du monde. La Sorbonne ne sait que répondre, ses docteurs étant divisés. Nous sommes aux alentours de 1640. Il faut se tourner vers le Saint-Siège. Pour le roi, c’est déjà une humiliation : il vient de mesurer les limites du gallicanisme.

Le 31 mai 1653, le jansénisme est résumé en cinq propositions, qui sont condamnées. Rome fait remarquer que les commandements de Dieu, tels qu’ils sont présentés par les jansénistes, sont tout simplement inapplicables. Sans la grâce, personne ne peut s’approcher à ce point de la sainteté. Or, dans l’état de nature déchue qui est celui des hommes, comment s’arracher au monde du péché ?

Très vite, la querelle rebondit. Les jansénistes acceptent les observations de Rome. Mais ils font remarquer que la plupart des reproches qu’on leur fait sont injustifiés : les thèses dénoncées ne figurent pas dans leurs écrits. Il s’ensuit une bataille de mots. Alexandre VII vole au secours du clergé français et affirme que les propositions visées sont bien contenues dans les textes des jansénistes.

Les débats reprennent. Peu de temps après la sentence de condamnation, Blaise Pascal s’en mêle. Nous sommes en 1656. La publication des Provinciales secoue le monde religieux et politique. Pascal n’est pas universellement connu, mais tous les grands esprits du temps connaissent la réputation de ce personnage étrange, probablement génial. Pour la cour, en tout cas, cette apologie du renoncement, ce refus du monde et de ses compromissions, constituent un véritable défi. Le coup de génie des Provinciales est clair : Pascal réussit à marier un texte polémique et une quasi-satire de la société qui l’entoure ; de plus, la qualité littéraire de son œuvre en fait un ouvrage qui résistera au temps.

Donc les thèses des jansénistes, soutenues par la plume de Pascal, sont une menace pour la cohérence du monde politique français. Les coupables, ce sont les jésuites, que Pascal vient de ridiculiser. Une fois encore, une bataille théologique se mue, progressivement, en une querelle politique.

Ce sera l’ultime bataille. Poussé par les jésuites, le pape exige que les jansénistes signent le formulaire, qui contient la condamnation explicite des thèses de Jansenius et d’Arnauld. Progressivement, Port-Royal, ce bastion, s’affaisse. La communauté disparaît. Le couvent est rasé. Il faudra attendre la Révolution pour que le jansénisme s’éteigne vraiment. Mais la bataille de Port-Royal a joué un rôle, parmi d’autres, dans les prémices lointaines de cette Révolution.

Il s’agissait bel et bien d’une hérésie. Mais le roi, la Sorbonne et Rome ont fait preuve d’une sévérité excessive. Il y avait dans les propositions de Jansenius bien des choses exactes. Une fois encore, du sein même de l’Église, surgissaient des esprits rigoureux qui voulaient voir renaître un catholicisme plus strict.

Georges Suffert. Tu es Pierre. Éditions de Fallois. 2000

Quel était en fait le sens profond de ce débat d’où la Compagnie de Jésus sortit si profondément meurtrie dans sa réputation, son prestige, on allait dire dans son honneur, pour emprunter son langage à Corneille, ici tout à fait pertinent ?

Henri Gouhier, dont l’attachement à Pascal n’altère pas la lucidité, s’efforce de résumer le débat dans un affrontement entre la modernité jésuite et le primitivisme janséniste. Il est clair que les pères ont, globalement, une conscience très aiguë des mutations qui agitent le monde au sein duquel ils vivent, ayant reçu mission d’annoncer à tous l’Évangile. En dépit du dédain marqué à leur plus illustre élève, René Descartes, il est clair aussi qu’ils ont mesuré, à l’orée du XVII° siècle, le développement des exigences de la raison, l’épanouissement des sciences et aussi de la soif des individus à jouir plus pleinement de la maîtrise d’un univers constamment dilaté depuis un siècle : De là, en théologie, une tendance à insister sur ce que l’homme peut faire, à tenir compte des éléments psychologiques de son action, à souligner la part du libre arbitre dans notre coopération à l’œuvre de la grâce. De là, en morale, une casuistique qui, sans abandonner les principes, se montre conciliante dans les applications, s’accommodant aux diverses conditions des hommes.

À cet optimisme de pionniers cosmopolites, Port-Royal oppose l’horreur panique de toute nouveauté. Un mot comme celui de moderne est anathème à l’auteur des Petites Lettres, comme à ses consultants. Ce prodigieux physicien que guide en sa recherche la croyance au progrès scientifique est, en matière religieuse, obstinément braqué vers le retour aux sources – comme il est, en politique, le plus acharné des conservateurs. Port-Royal se veut un reliquaire calfeutré, rétif à tout ce qui n’est pas de dépôt de la révélation.

Si Les Provinciales ont souvent l’apparence d’une comédie, conclut Gouhier, c’est en fait une tragédie qui se joue. Quelles que soient les petitesses de la polémique, la grandeur du conflit est celle même de la pensée chrétienne, condamnée par son historicité à s’affirmer toujours identique dans un monde qui change continuellement, condamnée dans sa vie militante à deux exigences également nécessaires, celle de l’adaptation et celle de la fidélité.

On trouvera un plus audacieux commentaire de l’affaire des Provinciales dans le Mauriac de Mes Grands Hommes, qui est allé chercher, en quelque sorte, l’arbitrage de Voltaire : Voulant abattre l’infâme, Voltaire vit bien quelle tête sublime devait recevoir le premier coup. Ce n’est pas que d’abord il n’ait haï en Pascal le janséniste, l’insulteur des Pères à qui il était redevable d’avoir fait de si solides humanités. Il se souvenait avec gratitude du collège de Clermont et connaissait sa dette envers les PP. Porée, Tournemine et Toulié. Il aimait justement, dans les jésuites, ce qui les rendait haïssables à Pascal et les approuvait de ce que la religion devenait, grâce à eux, plus souple, moins sûre de soi. Dans Le Siècle de Louis XIV, il prétend les absoudre de tout ce dont les accuse Pascal : Il est vrai que tout le livre portait sur un fondement faux : on attribuait adroitement à toute la Société des opinions extravagantes de plusieurs jésuites espagnols et flamands. On les aurait déterrés aussi bien chez les casuistes dominicains et franciscains… Mais il ne s’agissait pas d’avoir raison, il s’agissait de divertir le public…

Marquant bien l’horreur que l’auteur de Candide éprouvait pour le jansénisme, François Mauriac s’aventure à lancer cette hypothèse : Peut-être manqua-t-il de flair. Car ce qu’il appelait l’infâme, cette religion tant haïe portait en elle (du moins en France) un germe mortel qui était justement le jansénisme… Du point de vue de Voltaire, une habile politique du pire eût peut-être été de ne pas le combattre [..] On ne saurait trop répéter que, triomphante, la doctrine de Port-Royal eût fait le désert dans l’Église […] Oui, Voltaire, pour détruire plus sûrement le christianisme, aurait dû soutenir cette doctrine effroyable …

Le tour est assez beau, chez un écrivain catholique et réputé sensible à la fascination janséniste, de faire grief à Voltaire de n’avoir point confié aux solitaires le soin de ramener le catholicisme français au désert.

Observation convergente chez un écrivain d’inspiration marxiste, Bernard Gœthuysen : ce fut le sort tragique des jansénistes qu’en luttant pour la cause de Dieu, ils ont contribué à la perdre… C’est ainsi que l’incrédulité est née de l’abus qu’on a fait de la théologie.

Le fait est que c’est Port-Royal d’abord qui fut anéanti. Dès le 2 mars 1657, quelques jours avant la publication de la 18e lettre, le roi avait fait sienne la condamnation formulée par la bulle romaine Ad sacram que le parlement entérina, de mauvaise grâce, quelques mois plus tard.

Le couperet, il est vrai, resta suspendu d’abord au-dessus de Port-Royal.

Mais à dater de la mort de Mazarin (1661), le roi qui, comme sa mère et dès l’origine, était très hostile aux solitaires (en qui il n’était pas loin de voir des républicains, dixit Cognet), prit les choses en main. L’Assemblée du clergé donna une forme contraignante – encore aggravée par le Conseil d’Etat – à la signature du Formulaire contre Jansénius.

Les persécutions contre Port-Royal se font alors systématiques. Pensionnaires et postulantes de l’abbaye sont expulsées. Les principaux chefs de la secte – Pascal est mort en 1662 – [Monsieur Pascal est mort de vieillesse à l’âge de trente-neuf ans, dira Racine] n’échappent à l’arrestation ou à l’exil qu’en se cachant ; mais Sacy sera arrêté en 1666 et interné pour deux ans à la Bastille. La nomination à l’archevêché de Paris d’Hardouin de Péréfixe, évêque à la crosse de fer, précipite l’affrontement. Pénétrant par effraction à Port-Royal en août 1664, ce tranche-montagne tenta, l’injure à la bouche, d’intimider les moniales ; quelques-unes se soumirent, les plus indomptables furent dispersées en divers autres couvents où les sacrements leur étaient refusés.

On mesure mal le rôle d’incitation répressive joué, en ces lugubres affaires, par les jésuites. Il est très probable que le père Annat se rangea dans le camp de Péréfixe, sans approuver ses méthodes musclées. Il est probable aussi qu’il incita Louis XIV à rechercher un compromis avec Port-Royal. Mais ce qui est certain, c’est que la Compagnie en tant que corps, et bien qu’elle fût (ou parce qu’elle était ?) l’instrument du coup d’arrêt donné au jansénisme, fut tenue à l’écart de la négociation qui aboutit en 1668 à la paix de l’Église entre Rome et le roi d’une part, et les jansénistes de l’autre.

En fait, le roi, à la veille d’entamer ses grandes entreprises militaires, avait hâte de se débarrasser de cette irritante querelle : pour avoir une France apaisée, avant de s’élancer vers les champs de bataille, il fit mine de transiger. Mais sa vindicte contre les républicains de Port-Royal, qui lui rappelaient les puritains de Cromwell, était seulement mise en veilleuse. La paix de Nimègue lui laissant, en 1679, les mains libres, il dépêcha à Port-Royal le nouvel archevêque de Paris, Mgr de Harlay, moins brutal que Péréfixe, mais prélat à toutes mains, pour y faire place nette. Vidée de ses fidèles, l’abbaye était vouée au dépérissement, tandis qu’Arnauld s’exilait en Hollande.

Quelques années durant, l’absolutisme royal va détourner ses foudres sur les protestants – d’autant que Bossuet qui, en bon gallican, ne dissimule qu’avec peine ses sympathies pour les jansénistes, focalise toutes les énergies en vue de la révocation de l’édit de Nantes. Mais la clémence n’était pas dans la nature du roi : Port-Royal devait être anéanti. Ce qui advint en 1710 quand les dernières religieuses, âgées ou malades, qui s’y accrochaient encore furent expulsées, et les bâtiments démolis.

À cette ignominie, on doit convenir que la Compagnie eut moins de part que Mme de Maintenon, le confesseur du roi (alors le père Le Tellier) l’ayant expressément désapprouvée. Mais, sur la Compagnie, cette riposte des dragons du roi aux Petites Lettres de M. Pascal jette tout de même une honte.

Cette victoire affreuse offerte à l’ordre de saint Ignace par le bras séculier de l’absolutisme était évidemment une défaite morale, si minces que soient les preuves d’une participation de la Compagnie à ce saccage punitif. Mais cette défaite n’allait pas seule : c’est plus profondément que, du fait de cette lapidation par le génie, les pères sortaient affaiblis de ce siècle éclatant, abordé dans un esprit de vitalité conquérante.

C’est leur culture même qui se voyait remise en cause par la France de l’âge classique comme, d’une autre façon, celle des jansénistes vaincus pour fait d’antihumanisme. Cette tentative de synthèse jésuite qu’avaient voulu mener à bien au début du siècle Pierre Coton, Denis Petau, Jacques Sirmond, entre l’universalisme centré sur Rome et le génie proprement français, à la Montaigne (exprimé chez eux par un homme comme Edmond Auger), sembla alors avorter.

Étrangement, écrit Marc Fumaroli, la modernité jésuite, à l’épreuve de la France, apparut à la fois choquante et démodée, et la fidélité jésuite à Aristote, à Cicéron, à saint Thomas, sembla impure et équivoque. Bien qu’ils fussent en fait, par leur encyclopédisme, les derniers tenants de l’Antiquité vivante, les jésuites passèrent pour traîtres à l’Antiquité. Bien qu’ils fussent par leur adaptation aux réalités du monde de la Renaissance, les premiers historicistes, sociologues et ethnologues du catholicisme, ils furent tenus pour ses pires réactionnaires…

Étrange disgrâce qui trouve ses sources dans le gallicanisme, bien sûr, aussi dans une sorte d’exaltation de la gloire de la langue qui va alors de sublimation en purification, et cause leurs constants déboires face à Pascal d’abord, à Bossuet, Madame de Sévigné, Racine, La Fontaine – et bien qu’ils aient eu leurs écrivains, leurs interprètes.

Cette maladie française de la Compagnie, quelque temps surmontée au temps du roi Henri et de Louis XIII, ce mal-à-vivre en France, qui sera si tragiquement sanctionné au siècle suivant, est dû pour beaucoup à une distorsion culturelle. Mieux qu’un nouvel avatar du vieux débat entre Gaulois et Romains, il faut y voir un brouillage de notions qui s’enchevêtrent jusqu’à l’incohérence : au regard de l’orgueilleux nationalisme français qui s’exprime sous la triple forme de l’absolutisme politique, du gallicanisme religieux et du rigorisme linguistique, le jésuite apparaît le véhicule d’un cosmopolitisme suspect, d’un populisme démagogique, d’une internationale d’expression indécise.

Cette France qui est en train d’accoucher de Versailles, des Oraisons funèbres de Bossuet et de la tragédie racinienne, refuse de se reconnaître dans ces opportunistes venus d’un peu partout, dont on parle toujours (voyez Saint-Simon) au pluriel comme s’ils n’étaient pas réductibles à cette personne, ce caractère qui est le héros absolu du classicisme, et dont les porte-parole ne peuvent rivaliser avec M. Pascal. Rappelons-nous le propos de Daniel sur le père Annat : Le bonhomme avait du talent, même en français, s’il avait travaillé en cette langue… Voilà une remarque que l’on n’aurait pas faite à propos de Blaise Pascal.

Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991

25 07 1710

Cette – qui deviendra plus tard Sète – construite il y a presque quarante ans, en 1664 à la demande de Louis XIV, s’est dotée d’une batterie défensive, le fort Saint Louis, avec Antoine de Niquet pour architecte, un élève de Vauban. Mais ce jour-là, les Cettois voient s’approcher une flotte anglaise qui débarque au Lazaret, la plage la plus proche et occupe la ville, provoquant la fuite paniquée des habitants à travers l’étang de Thau, avec tout ce qui pouvait flotter. L’occupation durera trois jours jusqu’à l’arrivée des troupes du duc de Noailles qui repousseront l’envahisseur à la mer. On en conclut que le fort Saint Louis ne pouvait assurer la défense de la ville et l’on entreprit la construction de deux forts sur le Mont Saint Clair, les forts Richelieu et Saint Pierre de 1743 à 1746. À défaut de la fonction défensive, ils en rempliront de nombreuses autres, jusqu’à celle d’hôpital pour les blessés de guerre. Ces deux forts appartiennent encore aujourd’hui à l’hôpital de Sète qui le louera à la mairie pour un € symbolique, laquelle en fera le Théâtre de la Mer qui donnera sa première représentation le 13 août 1960 : par fort vent, l’acoustique n’est pas au top, mais la vue sur la mer est imprenable.

14 10 1710

Naissance des premières déclarations de revenus, pour l’impôt du dixième, évidemment fort mal pris par la noblesse et le clergé.

21 09 1711

L’année précédente, la capitaine Duclerc avait tenté de s’emparer de Rio, qui rassemblait toutes les richesses prises en Amérique du Sud portugaise avant d’embarquer pour Lisbonne : il avait essuyé un bel échec, lui-même étant assassiné en prison et 500 de ses hommes faits prisonniers. En représailles, René Duguay Trouin, corsaire malouin de 38 ans, à la tête de quinze navires, 6 000 soldats et marins, prêtés par la Royale mais financés pour ce qui est des soldes et de l’approvisionnement par des armateurs privés, s’empare de Rio de Janeiro après neuf jours de siège, au cours desquels la flotte portugaise – quatre vaisseaux et deux frégates – est incendiée. Les 500 prisonniers de Duclerc sont les premiers à mettre la ville à sac. Il perçoit une énorme rançon, – 1 300 kilos d’or – même si les réserves sont à ce moment-là plutôt à l’étiage. Les Portugais estiment à 20 millions de livres les dommages, en plus de la destruction de la flotte. Le 13 novembre, il lève l’ancre pour les Açores où il arrive le 29 janvier 1712. Le 6 février, l’escadre jette l’ancre dans la rade de Brest : 2 navires avec 1 200 hommes d’équipage ont disparu corps et biens. L’un d’eux, le Magnanime, transportait une fortune : 600 000 livres en or, argent et marchandises. Malgré tout, l’expédition du corsaire est très largement bénéficiaire. Les Portugais ont perdu 4 vaisseaux, 2 frégates de guerre et plus de 60 navires marchands sans compter tous les biens brûlés… Les Anglais signeront une suspension d’armes le 27 juillet 1712.

1711

Au Brésil, dans le Minas Gerais, Vila Rica de Ouro Preto est née de la ruée sur l’or du Brésil : Vers cette cité comme vers un port, sont dirigés et entreposés dans la Maison royale de la Monnaie les fabuleuses quantités d’or de toutes les mines. Elle abrite les hommes les mieux éduqués, laïcs ou ecclésiastiques. Elle constitue le siège de la noblesse et la place forte des militaires. Par sa situation naturelle, elle est la tête du corps entier de l’Amérique et ses richesses exceptionnelles en font la perle précieuse du Brésil.

Simão Ferreira Machado. 1734

Les fortunes s’y faisaient et s’y défaisaient en un tournemain. Le père Antonil dénonçait les très nombreux propriétaires prêts à payer une fortune pour un nègre trompettiste et plus encore pour une prostituée de couleur, afin de se livrer avec elle à de continuels et scandaleux péchés, mais le clergé n’était guère plus reluisant : on peut extraire de la correspondance officielle de l’époque une quantité de témoignages contre les curés truqueurs qui infestaient la région. On les accusait de profiter de leur immunité pour passer de l’or en contrebande, caché dans de petites statues de saints en bois. En 1705, on affirmait qu’il n’y avait pas à Minas Gérais un seul prêtre disposé à s’intéresser à la foi chrétienne du peuple. Six ans plus tard, la Couronne en arriva à interdire l’installation de quelque ordre religieux que ce fût dans le district minier.

Néanmoins, les églises somptueuses construites et décorées dans le style baroque caractéristique de la région proliféraient. Minas Gérais attirait les meilleurs artisans. Extérieurement, les temples paraissaient sobres, dépouillés ; mais à l’intérieur resplendissait l’or pur des autels, des retables, des piliers et des bas-reliefs ; on ne lésinait pas sur les métaux précieux, pour que les églises puissent atteindre aussi les richesses du Ciel, comme le conseillait le frère Miguel de Sâo Francisco en 1710. Les services religieux atteignaient des prix exorbitants, mais tout était incroyablement cher dans les mines. Comme avant elle à Potosi, Ouro Preto se lançait dans le gaspillage de sa richesse soudaine. Les processions et les spectacles étaient prétextes à exhiber des toilettes et des ornements de luxe asiatiques. En 1733, une festivité religieuse dura plus d’une semaine. Il y avait non seulement des processions à pied, à cheval, en chars de nacre, de soie et d’or, avec des costumes de fantaisie et de voyantes allégories, mais aussi des tournois, des corridas et des danses dans les rues, au son des flûtes, des gaitas et des guitares.

Les exploitants miniers méprisaient la culture de la terre et la région, en pleine prospérité économique, connut la faim, dans les années 1700 et 1713 : les millionnaires durent manger du chat, du chien, du rat, des fourmis, des éperviers.

Eduardo Galeano. Les veines ouvertes de l’Amérique latine. Terre Humaine Plon 1981

1712

Le fanatisme religieux a atteint une telle âpreté que même en Suisse, le bon sens, vertu cardinale s’il en fut, est battu en brèche : La Suisse, depuis Zuingle, jouissait d’une paix profonde lorsqu’en 1709, le fanatisme lança de nouveau dans ce pays les brandons de la discorde, au sujet du comté de Toggenburg, qui appartenait au prince abbé de Saint Gall. Zürich et Berne embrassèrent le parti des protestants toggenbourgeois, dont les prétentions séditieuses inquiétoient vivement leur souverain ; les cinq cantons catholiques embrassèrent la défense du prince abbé, et de la religion : cette fois leurs efforts ne furent pas couronnés de succès. L’armée protestante battit en 1712 celle de leurs rivaux, et se rendit maîtresse d’une grande étendue de territoire : une seconde bataille coûta encore plus de sang aux catholiques, qui perdirent deux mille hommes. Le traité d’Arau mit un terme aux fureurs de la guerre civile, et fixa les prétentions respectives des catholiques et des protestants.

M.E. Jondot. Tableau historique des nations. 1808

1713

Le traité d’Utrecht attribue la Sicile à la Savoie et stipule que le commerce de France avec l’Italie se fera par terre, par la chaussée de Lyon à Turin, par Pont de Beauvoisin, Les Echelles, Chambéry, le Mont Cenis et Suse. C’est l’amorce du déclin de Briançon qui évoluera en ville essentiellement militaire.

En Amérique du Nord, la France reconnaît les droits de la Grande Bretagne sur le territoire de la baie d’Hudson, et lui cède l’Acadie continentale (Nouvelle Écosse et Nouveau Brunswick modernes) et Terre Neuve.

11 09 1714

Après onze mois de siège, Barcelone tombe aux mains des troupes de Philippe V d’Espagne. Avant la guerre de succession d’Espagne, la principauté de Catalogne jouissait d’une certaine autonomie au sein de la couronne d’Aragon. Pour les nationalistes, la victoire des Bourbons sur les Habsbourg marque la fin des libertés catalanes, signifiant la victoire d’une monarchie absolue marquée par une volonté centralisatrice au bénéfice de Madrid, qui ne cessera de leur nuire. Ce 11 septembre va devenir la Diada, la fête de la nation catalane.

Pour les Catalans, le siège de 1714 est le début d’une longue nuit, et je ne pense pas que cette expression soit exagérée. Après la défaite, la Catalogne est un État détruit, avec 20 000 exilés, qui connaît un quasi-génocide, comme le génocide arménien. Cela a été une guerre des bons contre les méchants. Ce n’est pas qu’une guerre de succession. Ce sont deux conceptions du monde qui s’affrontent, la monarchie absolue représentée par Louis XIV et Philippe V – les Bourbons – et le système parlementaire des Habsbourg, défendu par l’Angleterre. La guerre de succession est encore vive dans les esprits. Elle fait partie de notre mémoire.

Francesc Xavier Hernandez.

1714

Dom Pérignon, bénédictin et cellérier (économe) de l’abbaye d’Hautvillers, près d’Épernay, améliore les techniques de vinification des vins de Champagne, en créant les assemblages, et en sachant tirer profit de sa vie de tous les jours : ainsi deux moines espagnols en visite à l’abbaye ont leur bouteille d’eau fermée par des bouchons de liège : il va adopter ce produit qui a l’avantage sur le bouchon bois-étoupe-huile d’olive, de permettre la circulation des gaz à l’intérieur de la bouteille, et ainsi permettre la seconde fermentation. Mais on n’en saura guère plus sur ses observations car toutes ses notes brûlèrent avec les archives de l’abbaye en 1793. Et il faudra encore beaucoup améliorer la vinification – tirage, prise de mousse, vieillissement, remuage, dégorgement, – pour que soit considérablement réduite la casse des bouteilles : jusqu’à 40 % ! Je bois des étoiles, se plaisait-il à dire.

Mais allez savoir … les produits de renommée soignent leur légende et souvent n’hésitent pas à tordre le cou à la réalité pour que l’histoire soit plus belle… les Italiens ont un proverbe pour cela : Se non e vero, e ben trovato. Ainsi, ce qu’en dit Ça m’intéresse [N° Hors-série Octobre-Novembre 2017] est-il bien différent : Dom Pérignon, […] décide de fermer les bouteilles de vin avec de la cire d‘abeille. Mais, en quelques semaines, la plupart des bouteilles explosent ! Les micro-organismes présents dans le vin ont fait fermenter le sucre de la cire. Cette réaction a libéré du dioxyde de carbone qui a fini par faire éclater les bouteilles. Ainsi serait né le premier Champagne, si l’on en croit une lettre écrite près de cent ans plus tard par Dom Grossard, dernier responsable du cellier de l’abbaye… Pourtant, on trouve mention de vins pétillants dans un mémoire de l’Anglais Christopher Merret en 1662, avant l’entrée en fonction de Dom Pérignon. Dom Grossard aurait-il orchestré un coup de pub pour son abbaye ? Nul ne sait ! Toujours est-il qu’en 1936 la maison Moët & Chandon, devenue propriétaire du lieu, profita de l’aubaine pour lancer sa cuvée spéciale Dom Pérignon, avec le succès que l’on sait.

*****

Le champagne, c’est le seul vin qui laisse la femme belle après boire.

Madame de Pompadour

De ce vin frais l’écume pétillante

De nos Français est l’image brillante

Voltaire

L’ondulation légère qui venait mouiller la plage n’était guère plus considérable que la mousse du champagne dans un verre rempli jusqu’au bord. Le champagne, cette rosée de l’âme, cette pluie du cœur.

Lord Byron Don Juan

Ce verre de vin pâle, frais, sec, met en ordre toute ma vie champenoise. On croit que je bois : je me souviens

Gaston Bachelard

Souriant, tu surgis de tes caves profondes

Champagne, et te voici, conviant aux tournois

Les poètes émus, étonnés, pour qui tu fondes

Ô roi des vins français, un prix digne des rois !

Ta mousse se posant aux lèvres des marquises

À leur poudre argentée a mêlé son argent,

Tu fus le conseiller d’aventures exquises

Dont grand’mère palpite encore en y songeant.

André Jollivet

Le champagne, si on a le temps de l’écouter, fait le même bruit

Dans sa mousse et son verre que la mer et le sable.

Max Jacob

Il y a trois choses dans la vie que je ne supporte pas : le café brûlant, les champagne tiède et les femmes froides.

Orson Wells

Je ne peux vivre sans champagne ; en cas de victoire, je le mérite ; en cas de défaite, j’en ai besoin.

Winston Churchill

Je le bois lorsque je suis joyeuse et lorsque je suis triste. Parfois je le prends quand je suis seule. Je le considère comme obligatoire lorsque j’ai de la compagnie. Je joue avec quand je n’ai pas d’appétit, et j’en bois lorsque j’ai faim. Sinon, je n’y touche jamais, à moins que je n’aie soif.

Elisabeth Bollinger, 1961

Qui voudrait pénétrer le secret de la fortune des crus, le chercherait en vain dans les ressources originelles du sol : la Nature ne l’y a pas mis ! Mais c’est la vigne qui s’est construit son propre terroir. C’est, en fin de compte, non les vertus du minéral, mais les rudes labeurs humains qui ont fait, de ces sols ingrats entre tous, des terres de choix, de nobles crus, des lieux élus.

[…] La vigne y a été partout une installation libre, réalisée selon les goûts ou la fantaisie de l’individu. Chaque petit enclos y a été arraché à une nature rebelle, conquis sur le taillis, les épines et la pierre […]. Mais ce n’est pas seulement la création et la plantation qui impliquent une appropriation individuelle du sol : la culture de la vigne réclame, elle aussi, ces soins diligents et éclairés qui ne peuvent être réalisés que par le zèle des propriétaires. […] Le vignoble tel qu’il existe nous est le témoignage que ses origines sont associées à l’existence de la propriété individuelle.

Gaston Roupnel. Histoire de la campagne française. Plon Terre Humaine 1978

Amédée François Frézier, né à Chambéry en 1682, cartographe, ingénieur du génie maritime, grand voyageur – il rapportera avoir vu des icebergs en Atlantique sud -, a été chargé par Louis XVI d’espionner les défenses des colonies espagnoles en Amérique du sud. Il rapporte de la baie de Concepción, au Chili, les premiers pieds de fraisier cultivés par les indiens Araucans à partir de plants sauvages ; il les hybride avec ceux de Virginie introduits par Joseph Pitton de Tournefort, et les plante à Plougastel : cela marche très bien : le climat et le terrain granitique de Plougastel ressemblent à ceux de la Baie de Concepción.

On y cultive (au Chili) des campagnes entières d’une espèce de fraisier différent du nôtre et les feuilles plus arrondies, plus charnues et fort velues ; ses fruits sont ordinairement gros comme une noix, et quelquefois comme un œuf de poule ; ils sont d’un rouge blanchâtre et un peu moins délicats au goût que nos fraises des bois. J’en ai donné quelques plants à M. de Jussieu pour le jardin royal, où l’on aura soin de les faire fructifier.

26 08 1715

Louis XIV fait entrer dans sa chambre son arrière petit fils Louis, duc d’Anjou, né 5 ans plus tôt le 15 02 1710, orphelin dès l’âge de 2 ans, sans frère ni sœur, qui va devenir Louis XV. Il l’embrasse et lui parle de sa future tâche de roi : Mignon, vous allez être un grand roi, mais tout votre bonheur dépendra d’être soumis à Dieu et du soin que vous aurez de soulager vos peuples. Il faut pour cela que vous évitiez autant que vous le pourrez de faire la guerre : c’est la ruine des peuples. Ne suivez pas le mauvais exemple que je vous ai donné sur cela ; j’ai souvent entrepris la guerre trop légèrement et l’ai soutenue par vanité. Ne m’imitez pas, mais soyez un prince pacifique, et que votre principale application soit de soulager vos sujets. Profitez de la bonne éducation que Mme la duchesse de Ventadour vous donne, obéissez-lui, et suivez aussi pour bien servir Dieu les conseils du Père Le Tellier, que je vous donne pour confesseur.

Le même jour, il s’adresse aussi à ses officiers et serviteurs : Messieurs, je suis content de vos services ; vous m’avez fidèlement servi et avec envie de me plaire. Je suis fâché de ne vous avoir pas mieux récompensé que j’ai fait ; les derniers temps ne l’ont pas permis. Je vous quitte avec regret.

31 08 1715

Je m’en vais, mais l’Etat demeurera toujours ; soyez-y fidèlement attachés, et que votre exemple en soit un pour mes autres sujets. Soyez tous unis et d’accord : l’union est la force d’un État.

Louis XIV

1 09 1715

Louis XIV meurt, après 72 ans de règne, laissant une France épuisée par les guerres et les impôts ; on estime la dette à quelque 3 milliards de livres, une bonne dizaine d’années de revenus de l’État, peut-être 80 % du PIB – produit intérieur brut -. Le service de la dette explique largement un déficit estimé à 80 millions par an. La famine et le froid n’ont évidemment rien arrangé. S’il n’a certes pas épargné son pays, lui non plus n’a pas été épargné par le sort : le 14 04 1711, son fils, le Grand Dauphin meurt de la variole, après avoir été sauvé de la malaria par des infusions de poudre d’écorce de quinquina, rapportée du Pérou par le Père Tafur, jésuite [1] ; le 18 2 1712, son petit fils, le duc de Bourgogne, meurt de la rougeole et un mois plus tard son arrière petit fils, le duc de Bretagne, toujours de la rougeole. Cependant un autre arrière petit fils est né le 15 02 1710, duc d’Anjou, qui deviendra Louis XV.

Louis XIV lui-même aura connu la maladie tout au long de sa vie : petite vérole à 9 ans, tumeurs aux seins à 15, blennorragie à 17, dysenterie à 22, rougeole à 24, fistule anale à 47, paludisme à 48, puis, à partir de la cinquantaine, crises de goutte, rhumatismes et coliques néphrétiques. Du journal tenu par ses médecins, Sainte Beuve disait : On y voit tout, on y sait tout, on y dit tout ; on y assiste aux consultations et à leur résultats ; on y a la formule des purgatifs divers, des pommades, emplâtres, lavements, etc. […] Oh ! la misère pourtant que d’être ainsi exposé des pieds jusqu’à la tête à la postérité.

Philippe d’Orléans, après avoir fait casser le testament du roi par le parlement de Paris, sera régent jusqu’à sa mort, en 1723. Le duc de Bourbon gouvernera ensuite le pays jusqu’en 1726 ; Louis XV deviendra alors effectivement roi de France. Les temps sont sans espérance, cette fin de règne n’a que trop duré, le peuple est fatigué et quand le peuple est fatigué, il n’éprouve aucun penchant pour la tendresse et fait très vite siennes les épitaphes de Saint-Simon :

Ci-gît notre invincible roi,

Qui meurt pour un acte de foi.

Il est mort comme il a vécu,

Sans nous laisser un quart d’écu.

Ci-gît au milieu de l’église

Celui qui nous mit en chemise,

Et s’il eut plus longtemps vécu

Il nous eut fait montrer le c…

Ci-gît Louis le Petit

Ce dont tout le peuple est ravi.

S’il eut vécu moins de vingt ans,

Il eut été nommé le Grand.

Ci-gît le père des impôts.

Disons lui des patenôtres :

S’il est en haut pour son repos,

Il y est aussi pour le nôtre.

À Saint Denis comme à Versailles

Il est sans cœur et sans entrailles.

*****

Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.

Etienne de la Boétie

En 1790, le journal Les Révolutions de Paris reprendra ces mots en exergue.

Dans l’ensemble cependant, et à longue période… l’Europe centrale et orientale reste féodale et seigneuriale, l’Europe méridionale le redevient, l’Europe occidentale est déjà bourgeoise et capitaliste. La France est encore le pays où tous ces caractères se mélangent. Elle est donc l’organisme le plus complexe, le champ d’expériences le plus riche, le milieu de fermentation des idées le plus favorable. Féodale et nationale, seigneuriale et bourgeoise, catholique et protestante, absolutiste et frondeuse, janséniste et jésuite, si la civilisation et la culture sont une question de contacts, elle est le centre de la culture et de la civilisation. Tout cela donne beaucoup de profondeur à sa prépondérance politique. Et dès que la guerre cesse, qu’elle ne divise plus l’Europe, celle-ci se sent, par la France, une unité. On peut même penser que l’Europe aurait été plus française si la France avait moins voulu dominer l’Europe.

Frédéric Mauro. Le XVII° siècle : stabilisation et absolutisme. 1610-1715. 1986

22 10 1715

On s’est beaucoup occupé du corps du roi : autopsié, embaumé, les entrailles, enfermées dans un baril de plomb, enterrées au pied du maître-autel de Notre Dame de Paris, le cœur à l’église des Jésuites de la rue Saint Antoine. Le 9 septembre, le cercueil porté par seize officiers est descendu du salon de Mercure dans la cour d’où il part en convoi pour Saint Denis, où il sera veillé pendant une quarantaine de jours par les religieux de Saint Denis et les officiers de sa maison. Et c’est l’inhumation solennelle ; à la fin de la cérémonie, lorsque le cercueil est porté dans le caveau, les grands officiers de la Couronne, viennent, à l’appel de leur nom, déposer tour à tour dans les mains des hérauts d’armes les insignes de leur charge (éperons, gantelets, écu, heaume, épée, bannière, sceptre, main de justice et couronne), les plaçant symboliquement dans le caveau afin de montrer la rupture de la maison royale.

Le cercueil est alors déposé juste à l’entrée du caveau, dans un petit retrait ménagé au pied de l’escalier, et non avec les autres défunts de la maison royale qui, eux, sont placés tout au fond de cette crypte en forme de long boyau. Il y restera jusqu’à ce que son successeur vienne à son tour prendre sa place et lui permette d’être placé auprès de ses prédécesseurs, ce qui arrivera 59 ans plus tard.

Et l’on arrive à la fin de la cérémonie, au cours de laquelle se fait le passage de témoin : Aussitôt, le duc de la Trémoille dit : le Roi est mort ! Le heraut d’armes, reculant trois pas et se retournant vers le peuple, dit trois fois à haute voix : le Roi est mort ! Prions Dieu pour le repos de son âme. L’on se mit à genoux et l’on pria l’espace de trois fois le Pater. Alors, le duc de la Trémoille, tenant le bâton du grand maître, dit à voix demi-basse : Vive le Roi ! , ce qui fut répété trois fois à haute voix par le héraut d’armes, puis le même roi d’armes dit : Vive le roi Louis quinzième du nom, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, très chrétien, très auguste et bon maître à qui Dieu donne très longue et très heureuse vie ! Alors le héraut qui était monté à la tribune cria : Vive le Roi ! et les trompettes et tambours qui étaient dans la nef sonnèrent.

Registre conservé aux Archives nationales

1715

De 1683 à 1714, on aura compté 930 meurtres par an en Corse. Les Génois interdisent alors les armes à feu et, fatigués de leurs fraudes électorales, décident de tirer au sort les représentants des Corses au Conseil des Douze. De 1685 à 1715, ce sont près de 200 000 huguenots, soit plus du quart des protestants de France qui auront émigré vers les pays protestants d’Europe : Pays-Bas, Angleterre, États allemands, Suisse, Principauté d’Orange. D’autres iront plus loin : Scandinavie, Amérique du Nord et même l’Afrique du Sud. Ils étaient souvent à la tête de commerces florissants. La terre tremble à Alger : 20 000 morts. Le Grand Moghol accorde à la Compagnie anglaise des Indes orientales de nouveaux privilèges qui font d’elle une véritable puissance politique locale, le premier d’entre eux étant celui de pouvoir frapper monnaie. Les lois hindoues sur la propriété, traditionnellement collective, vont ainsi devenir individuelles, l’usage de la langue anglaise va se répandre ; les exportations de matière première vont se faire au détriment de la fabrication locale de biens manufacturés.

Jean Martell, protestant anglais originaire de Jersey, devient à Cognac un des plus gros négociants de la région. Il a patiemment attendu la mort de Louis XIV pour s’expatrier. Richard Hennessy, irlandais, lui emboîtera le pas. Puis Thomas Hine (anglais), Otard (ex-O’Tard, baron écossais), James Delamain (irlandais)… Ces immigrations trouvent leur origine le 18 octobre 1685, jour de la révocation de l’édit de Nantes : refusant d’embrasser le catholicisme, les protestants, dont nombre de Britanniques, quittèrent la Charente, emportant avec eux le souvenir de cette eau-de-vie au bon goût de raisin et s’en firent les thuriféraires outre-Manche. Les États-Unis sont aujourd’hui l’Eldorado du cognac. Premier marché mondial, ils absorbent 41 % des expéditions, loin devant la Chine (13 %). Le nectar charentais s’exporte à 98 %, mieux que le champagne (57 %) ou le bordeaux (42 %). À lui seul, il a contribué, avec un chiffre d’affaires de 3,7 milliards € en 2017 (contre 1,5 milliard en 2009), au doublement en huit ans de l’excédent commercial des liqueurs tricolores.

L’anglais John Lethbridge invente un tonneau à l’intérieur duquel il peut aller sous l’eau, en consommant l’air contenu jusqu’au bout, avec deux passages étanches pour avoir les mains libres pour pouvoir travailler ; cela lui permettait tout de même de rester une demi-heure jusqu’à 18 mètres de profondeur. Les tentatives pour aller plus bas déclenchaient des douleurs très grandes aux bras.

01 1716

Publication de Lettres patentes autorisant des ports de commerce français, dont Nantes, à armer pour la traite négrière. Par la suite, Saint Malo et Lorient bénéficieront de cette autorisation.

18 03 1716

Les pères jésuites Ippolito de Desideri et Freyre, partis de Delhi, ont remonté les vallée de l’Indus, puis descendu avec les caravanes du Cachemire celle du Brahmapoutre pour finir par atteindre Lhassa, but du voyage. Les cols à plus de 5 000 mètres, les avalanches, les ophtalmies sur la neige, les sentiers au bord du précipice : on a beau avoir une foi à transporter les montagnes, celles-ci ne s’en laissent pas conter : D’un bord à l’autre, deux gros câbles de tige de saule étaient tendus, à la distance de quatre pieds l’un de l’autre et réunis par des boucles pendantes d’un cablot, échelonnées à l’intervalle d’un pied et demi. Il fallait glisser rapidement les bras sur les gros câbles tandis qu’on attrapait tantôt avec un pied, tantôt avec l’autre, la boucle suivante dans l’espoir de franchir le gouffre. À chaque pas, le pont oscillait de droite à gauche et de gauche à droite ; avec cela l’eau tombait en cascades de tous les cotés, éblouissant les yeux et achevant de vous étourdir.

On raconte qu’il exposèrent un jour au Dalaï Lama les arguments plaidant en faveur de la rotondité de la Terre, et que ce dernier conclut ainsi l’entretien : Vous avez de bien mauvaises lectures !

1716

Le Régent organise le corps des Ponts et Chaussées qui deviendra l’École éponyme en 1747. Dumouriez du Perrier, ancien comédien, importe de Hollande des pompes à bras destinées à aspirer l’eau des canaux pour alimenter des tuyaux et ainsi lutter contre les incendies ; le Régent lui accorde la direction du corps des gardes-pompes civils, au nombre de 32 hommes : le service sera efficace jusqu’à la Révolution.

25 05 1717

Le tzar Pierre le Grand, très préoccupé par la construction de Saint Pétersbourg, navigue sur le Grand Canal de Versailles, visite la Ménagerie puis le Trianon. Il observe et note tout ce qu’il veut reproduire à Saint Pétersbourg. Outre les splendeurs du château, il retient surtout de sa visite, l’urbanisme versaillais. Il reprendra pour sa ville le schéma en damier et les trois avenues rayonnantes. Il retient aussi la largeur des rues qui fait tant défaut à Paris. Un an plus tard, apprenant que son fils Alexis a rejoint à l’étranger les partisans d’un retour à la vieille Russie, il le fera enlever, enfermer et mourir sous la torture.

24 06 1717

Naissance de la première obédience maçonnique en Angleterre, au sein d’une fédération qui centralise les quatre loges existant jusqu’alors à Londres : elle prend sa source dans les loges opératives écossaises du XVII° siècle, communautés de maçons en quête de lumière spirituelle, en bons termes avec leur Église Réformée.

On ne peut pas vraiment parler d’évolution de la maçonnerie opérative existant jusqu’alors depuis près de quatre siècles en maçonnerie dite spéculative telle qu’elle va désormais exister ; il faut plutôt parler d’OPA, amicale ou pas, de la part d’une classe aisée sur une classe de manuels, forcément un peu intimidés par les premiers. Ceux-ci se mirent donc à s’inviter dans les loges où ils étaient alors acceptés, membres d’honneur et mécènes, attirés là sans doute par le sérieux de la structure. Puis ces acceptés devinrent majoritaires et alors la franc-maçonnerie cessa d’être opérative pour devenir spéculative : ce qui était les insignes des outils des maçons devint le symbole de la maçonnerie nouvelle qui conserva pieusement tout ce tralala qui devint ésotérique, ornements d’une liturgie qui expulsa petit à petit la religion… et les vrais maçons avec, qui finirent pas rester chez eux. La charte fondatrice instaure le moyen de concilier une sincère amitié parmi les personnes qui n’auraient jamais pu sans cela se rendre familières entre elles.

Elle arrivera bientôt en France, la première loge à Dunkerque en 1721 – qui la définira comme une institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive qui a pour objet la recherche de la vérité, l’étude de la morale et la pratique de la solidarité.

Quarante ans plus tard, il y aura des dissidences, le schisme des anciens et des modernes qui durera jusqu’en 1813. Ils voudront faire remonter leurs racines à Hiram, architecte du Temple de Salomon, dont les secrets seraient parvenus aux bâtisseurs de cathédrales qui, libres [francs] de toute servitude, avaient formé les premières associations de francs-maçons.

Le mythe hiramique est central ; autour de lui s’articule l’initiation au nouveau grade de maître. Personnage biblique (Livre des Rois, Livre des Chroniques), Hiram de Tyr est un ouvrier bronzier engagé par le roi Salomon sur le chantier du temple. Mais la tradition maçonnique en fait plus qu’un habile fondeur. Il devient l’architecte du temple de Jérusalem. Hiram, maître architecte, est approché par trois mauvais compagnons qui veulent lui arracher par la force les secrets de la maîtrise. Mais il refuse et les compagnons l’assassinent avant de l’ensevelir. Informé de la disparition du maître, Salomon envoie des hommes à sa recherche. Grâce à une branche d’acacia qui sort de terre, ceux-ci découvrent le cadavre. La leçon de ce mythe ? Les secrets de la franc-maçonnerie sont incommunicables par nature. Les trois mauvais compagnons symbolisent trois défauts indignes d’un véritable maçon : l’ignorance, l’ambition, le fanatisme. Si Hiram est découvert sans vie grâce à l’acacia, pourtant symbole d’incorruptibilité et de renouvellement, c’est pour dire qu’il revit dans le cœur de chaque nouveau maître par un processus d’identification. Au passage, on note que les maçons sont appelés enfants de la veuve car dans la Bible Hiram est le fils d’une veuve.

Luc Lafontaine. La Franc-Maçonnerie, une fraternité révélée. Découvertes. Gallimard 1994

1718

Le régent Philippe d’Orléans invite Massillon à prêcher le carême devant la cour et le roi de 8 ans : cela tient de l’admonestation et chacun en prend pour son grade, en premier lieu le défunt Roi-Soleil : il y est question du destin des rois de guerre, coupables d’une dure insensibilité pour les misères publiques. […] de l’amour immodéré de puissance et de gloire temporelles qui coule en eux avec le sang des rois leurs ancêtres et devient une vanité insensée qui voudrait voir l’Univers entier à leurs pieds, qui cherche à combattre seulement pour avoir l’honneur frivole de vaincre. […] Le souverain est seul étranger au milieu de ses peuples. Il croit manier les ressorts les plus secrets de l’empire, et il en ignore les événements les plus publics ; on lui cache ses pertes, on lui grossit ses avantages, on lui diminue les misères publiques.[…] Soyez un prince pacifique, les conquêtes les plus glorieuses sont celles qui nous gagnent les cœurs.

Malgré son très jeune âge, Louis XV en sera vivement impressionné, et le temps de la Régence sera un temps de paix et de libération.

Sur la rive gauche du Mississippi, les Français Bienville et Jean-Baptiste Le Moyne, frère de Pierre, fondent la Nouvelle-Orléans, dont le niveau le plus bas se trouve en dessous de celui du lac Ponchartrain, et du Mississippi : on pallie à tout ça en construisant des digues, car le site est propice au mouillage des bateaux, mais aussi aux inondations… 45 ans plus tard, la ville comptera 3 200 habitants. À New-York, on ne recense pas moins de 18 langues européennes communément parlées.

Existe-t-il pire vie que celle d’un marin, et surtout marin de sa Très Gracieuse Majesté, la Reine d’Angleterre : Les marins mutinés ne constituaient qu’une fraction minime de la population pirate – à peine cinq pour cent ; le gros des troupes se recrutait tout bonnement, et sans la moindre contrainte, parmi les équipages des navires marchands capturés, trop heureux d’échapper ainsi à leur lamentable condition. Enrôlés le plus souvent de force, saoulés un soir dans une taverne ou assommés au coin d’un rue (le terrible système de la presse, par lequel la Navy assurait le plein de ses navires, véritables razzias organisées tout le long de la côte, avait fait des émules dans la marine marchande), que pouvaient espérer ces malheureux ? Décimés par les épidémies et les accidents, fouettés jusqu’au sang à la moindre occasion, affaiblis par une nourriture avariée, ils ne pouvaient guère considérer leur vie de marin que comme un long cauchemar. Sans issue : mal payés, toujours avec retard, sans plus d’attaches familiales, incapables de se réinsérer dans la société des terriens, les pauvres bougres se découvraient très vite pris dans les engrenages d’un mécanisme diabolique – dont ils ne pouvaient s’échapper que par la mort, l’infirmité… ou la piraterie -. Pour nombre de marins, et malgré les récits terrifiants qui couraient dans les ports sur les gueux de la mer, l’apparition d’un drapeau noir à l’horizon était promesse de délivrance…

Michel Le Bris. Préface des Chemins de Fortune de Daniel Defoë. Phébus libretto 2002

Aucun homme ne serait marin s’il avait assez d’imagination pour se rendre lui-même en prison ; n’y trouverait-il pas plus d’espace, une meilleure nourriture, une existence moins brutale ? Vivre sur un bateau, en vérité, revient à vivre en prison, avec de surcroît la promesse de périr noyé.

Samuel Johnson

Je crains fort qu’ils [les pirates] ne prolifèrent rapidement, car trop d’hommes d’équipages n’attendent que d’être pris pour se joindre à eux.

Colonel Benjamin Bennett. Rapport aux autorités à propos des pirates caraïbes. 1718

Et 200 ans plus tard, sur de bons et braves bateaux de pêche, pour des enfants, ce n’était guère plus drôle : c’est Anita Conti qui le dit, pour avoir longtemps connu le grand métier, sa parole est d’or : À bord, il y a des garçons de 14 ans. Eh bien ! un enfant de 14 ans qui embarque pour le plus dur, on lui demande de répondre à tout ce que peut vouloir l’état-major. Tout le monde a toujours besoin de quelque chose. À qui demande-t-on ? Au gosse qui est à portée de voix.

Sur des ponts qui n’étaient pas protégés, de l’avant à l’arrière, de l’arrière à l’avant, les gosses passaient et recevaient à chaque coup de roulis une saucée formidable de l’eau qui fouettait le bordage. Or, quand le gosse était de fortune trop faible, il n’avait pas de rechange. Et vous entendez bien, des enfants de 14 ans qui passaient trois à quatre mois à bord d’un navire, constamment brimés par les adultes qui n’avaient aucune méchanceté, mais une inconscience absolue de ce que peut nécessiter la condition d’un enfant … alors ! je peux vraiment dire que j’ai été témoin de cruauté.

Et malgré ça, moi qui ne suis pas une brute, enfin, j’imagine ! eh bien ! malgré ça, je ne venais pas au secours de l’enfant. Simplement, j’orientais les choses pour que les méchancetés se reproduisent moins, de manière à conduire l’attitude générale vers une moindre lâcheté. La vérité ? Si j’avais eu l’air de défendre l’enfant : on l’aurait complètement brimé. On aurait alors supposé qu’il était protégé par un prolongement de la famille. Or ! moi j’acceptais la vie dure ! Eh bien ! tant pis pour le gosse ; il y passait aussi !

Anita Conti, citée, sur la fin de sa vie, dans la Préface de Racleurs d’océans. Payot 2002

1718 -1719

Deux étés caniculaires font 700 000 morts.

1719

Un aventurier écossais de la finance, John Law, va proposer la recette miracle pour sortir le royaume du grand embarras où il se trouve avec une dette de près de 3 milliards, soit l’équivalent de 18 années de recettes, en proposant au régent Philippe d’Orléans de reprendre à son compte l’intégralité de la dette de l’État, en échange du monopole sur le commerce extérieur et du droit d’émettre du papier monnaie.

Il n’était ni le seul ni le premier faiseur de projets, mais son originalité fut de présenter sa banque non comme un expédient financier mais comme un outil de politique économique fondé sur des raisonnements théoriques fort avancés, un demi-siècle avant les écrits de son compatriote écossais Adam Smith. Pour Law, une monnaie fondée non sur un métal précieux mais sur un crédit bien régulé serait plus fiable et stimulerait l’activité économique en fournissant des liquidités et en abaissant le taux d’intérêt.

[…] Que reste-t-il de cette expérience? D’abord, la Compagnie des Indes, recentrée sur le commerce avec l’Orient après avoir rétrocédé le monopole du tabac et la Louisiane en 1731, rivalisa pendant un temps avec ses homologues néerlandaise et britannique et approvisionna la France en produits de luxe d’Inde et de Chine. Quoique compagnie privée, elle était surveillée de près par le gouvernement qui avait son succès à cœur, mais qui n’avait pas les ressources nécessaires pour l’épauler dans les conflits militaires. Après la défaite de la guerre de Sept Ans, la Compagnie fut liquidée et son commerce ouvert à la concurrence.

Il resta aussi un marché financier organisé. Le pittoresque agiotage de la rue Quincampoix, tantôt encouragé, tantôt réprimé, fut doté en 1724 d’un lieu et d’une structure officiels. Le titre phare était justement l’action de la Compagnie des Indes dont la cote, publiée dans les journaux européens, était la baromètres financier de la France, mais on y échangeait aussi les obligations au porteur émises par l’État ne sut pas tirer parti. Interrompu par la Révolution, la Bourse réapparut sous le Directoire et se développa tout au long du XIX° siècle.

Mais l’expérience laissa des cicatrices. D’abord, la capacité de l’État à emprunter particulièrement au temps de guerre quand les dépenses devenaient rapidement énormes, resta limitée par le souvenir des mauvais traitements subis par ses créanciers ; encore peut-on penser que le Visa atténua le coup. Les manquements à la parole donnée continueront longtemps : suspensions de paiements (1759, 1788), réductions forcées de la dette (1771, 1797). L’échec de la Banque royale priva la France d’une ressource qu’avaient ses rivaux néerlandais et britanniques, et il fallut attendre un demi-siècle avant la fondation de la Caisse d’escompte (1776), ancêtre de la Banque de France (1800). Ce fut aussi un tournant manqué, : l’Ancien Régime, brièvement ouvert aux idées nouvelles et aux possibilités de réforme en profondeur, se retrancha dans un certain immobilisme et une peur des nouveautés que semblait justifier le désastre de 1720. On ne peut imaginer comment l’absolutisme royal aurait évolué face à un État (d’actionnaires) dans l’État comme le système de Law.

François Velde. Histoire Mondiale de la France, sous la direction de Patrick Boucheron et 132 auteurs encadrés par Nicolas Delalande, Florian Mazel, Yann Potin, Pierre Singaravélou. Seuil 2018

Il a déjà fondé en 1716 une banque privée, la Banque Générale : Toutes les richesses du royaume entier répondent de la valeur de cette nouvelle monnaie ; tout se donnera pour elle, elle sera donnée pour tout. Par ce moyen, le roy trouve une ressource toujours présente pour faire circuler en tout temps et en tout lieu tout ce qui peut estre acheté et vendu, de quelque nature qu’il soit.

En 1717, il a fondé encore la Compagnie d’Occident, qui deviendra la Compagnie des Indes, avec privilège d’être la seule à exploiter le commerce avec les Indes, la Chine et la Louisiane, en laquelle les riches peuvent prester leur argent pour l’employer dans le commerce […] Elle pourra donner un jour plus de dividendes aux actionnaires que l’intérest annuel de l’argent presté au denier 20 [c’est-à-dire 5%], sans que les particuliers ni l’État en souffrent.

Depuis le 4 décembre 1718, la banque de Law a été transformée en banque d’État : la Banque Royale, sise rue Quincampoix, provoquant ainsi une fièvre de spéculation. Tout cela permit de rembourser les créanciers et de payer les fournisseurs ; au total, c’est environ 2.5 milliards de livres de papier-monnaie qui furent émis. En 1719, il se voit confier la charge de la perception des impôts. Tout cela repose sur la confiance : le cours des actions s’envole sur la perspective des fortunes à venir de ces horizons lointains… hélas, les tas d’or ne seront pas au rendez-vous, et la banqueroute arrivera l’année suivante, le 24 mars 1720, deux jours après qu’une ordonnance royale ait interdit de négocier la monnaie papier, qui désormais, perdit chaque jour de sa valeur. On dut procéder à un apurement des comptes et indemniser au mieux les déposants, tandis qu’une chasse aux spéculateurs rapportait près de 200 millions de livres. À l’issue de ce désastre, le Trésor ne fût pas totalement perdant puisque la dette fut réduite de moitié. Law ira se réfugier à Bruxelles en décembre.

En 1717, la Compagnie du Mississippi, installée en France, entreprit de coloniser la vallée du Mississippi inférieur, créant au passage la ville de la Nouvelle-Orléans. Pour financer ses projets ambitieux, la Compagnie, bien introduite à la cour de Louis XV, vendit des actions à la Bourse de Paris. John Law, le directeur de la Compagnie, était aussi le gouverneur de la Banque centrale. Le roi le nomma de surcroît contrôleur général des finances : poste grosso modo équivalent à celui de ministre des Finances de nos jours. En 1717, la vallée du Mississippi inférieur offrait peu d’attraits, hors des marais et des alligators, mais la Compagnie du Mississippi répandit le bruit de richesses fabuleuses et d’opportunités sans bornes. Aristocrates, hommes d’affaires et membres flegmatiques de la bourgeoisie se laissèrent prendre par ces chimères, et le cours des actions s’envola. Dans un premier temps, les actions se vendaient 500 £ pièce. Le 1° août 1719, elles se négociaient à 2 750 £. Le 30 août, elles valaient 4 100 £, et le 4 septembre 5 000 £. Le 2 décembre, le prix d’une action de la Compagnie du Mississippi franchit le seuil des 10 000 £. Une vague d’euphorie déferla dans les rues de Paris. D’aucuns vendirent tous leurs biens et souscrivirent d’énormes emprunts pour acquérir des actions. Tout le monde croyait avoir découvert un moyen d’enrichissement facile.

Quelques jours plus tard, c’était la panique. Certains spéculateurs comprirent que le cours des actions était totalement irréaliste et insoutenable. Ils se dirent que mieux valait vendre tant que le cours était au plus haut. L’offre augmentant, le prix baissa. Les autres investisseurs, voyant le prix chuter, voulurent aussi se débarrasser de leurs actions en vitesse. Le cours continua de chuter, provoquant une véritable avalanche. Pour stabiliser les prix, la Banque de France – dont le gouverneur était John Law – acheta des actions de la Compagnie, mais elle ne pouvait le faire éternellement. Et elle finit par être à court d’argent. Quand cela arriva, le contrôleur général des finances – le même John Law – ordonna de faire marcher la planche à billets pour acheter des actions supplémentaires. Du coup, c’est le système financier français tout entier qui fut pris dans la bulle. Ce tour de magie financier ne réussit pas. Le cours des actions chuta de 10 000 à 1 000 £, puis s’effondra carrément jusqu’à perdre toute valeur. La Banque centrale et le Trésor royal possédaient une grosse quantité d’actions sans valeur et n’avaient plus d’argent. Les gros spéculateurs s’en sortirent largement indemnes : ils avaient vendu à temps. Les petits investisseurs avaient tout perdu. Beaucoup se suicidèrent.

La bulle du Mississippi fut l’une des crises financières les plus spectaculaires de l’Histoire. Le système financier du royaume ne se remit jamais totalement du coup. La manière dont la Compagnie du Mississippi se servit de son poids politique pour manipuler les cours des actions et alimenter la frénésie d’achats ruina la confiance dans le système bancaire français et la sagesse financière du roi. Louis XV eut de plus en plus de mal à trouver du crédit. Ce fut l’une des principales raisons de la chute de l’Empire français d’outre-mer entre les mains des Britanniques. Alors que ceux-ci pouvaient emprunter aisément et à faible taux d’intérêt, la France avait du mal à obtenir des prêts et on exigeait d’elle des intérêts plus élevés. Pour financer ses dettes croissantes, le roi de France empruntait de plus en plus d’argent à des taux d’intérêt toujours plus élevés. Dans les années 1780, Louis XVI, qui était monté sur le trône à la mort de son grand-père, finit par comprendre que son budget annuel était contraint par le service de la dette et qu’il courait à la banqueroute. À contrecœur, en 1789, Louis XVI réunit les États généraux – le parlement français qui n’avait pas siégé depuis un siècle et demi – afin de trouver une solution à la crise. Ainsi commença la Révolution française.

Yuval Noah Harari. Sapiens. Une brève histoire de l’humanité. Albin Michel 2015

Charles VI de Habsbourg, empereur d’Autriche Hongrie veut faire du Banat, un vaste territoire au nord de l’actuel Belgrade, à l’ouest de Timisoara, le grenier à blé de l’empire : ce n’est alors qu’un immense marais qu’il s’agit donc de commencer par assécher : sur une petite dizaine d’années, il va faire venir des colons du Bade Wurtemberg, d’Alsace, de Lorraine et de Bade, leur offrant un lopin de terre et quelques outils. Les descendants se souviendront du résumé qu’en feront leurs aïeux : les premiers trouvèrent la mort, les deuxièmes trouvèrent la misère, les troisièmes seulement trouvèrent le pain. Il concède à Trieste, alors une petite ville sans histoire du bord de l’Adriatique un statut de port franc, autrement dit une exemption de droits de douane pour les marchandises qui y seraient déchargées : c’est le début d’une extraordinaire expansion de la ville, qui ira jusqu’à supplanter Venise.

25 05 1720

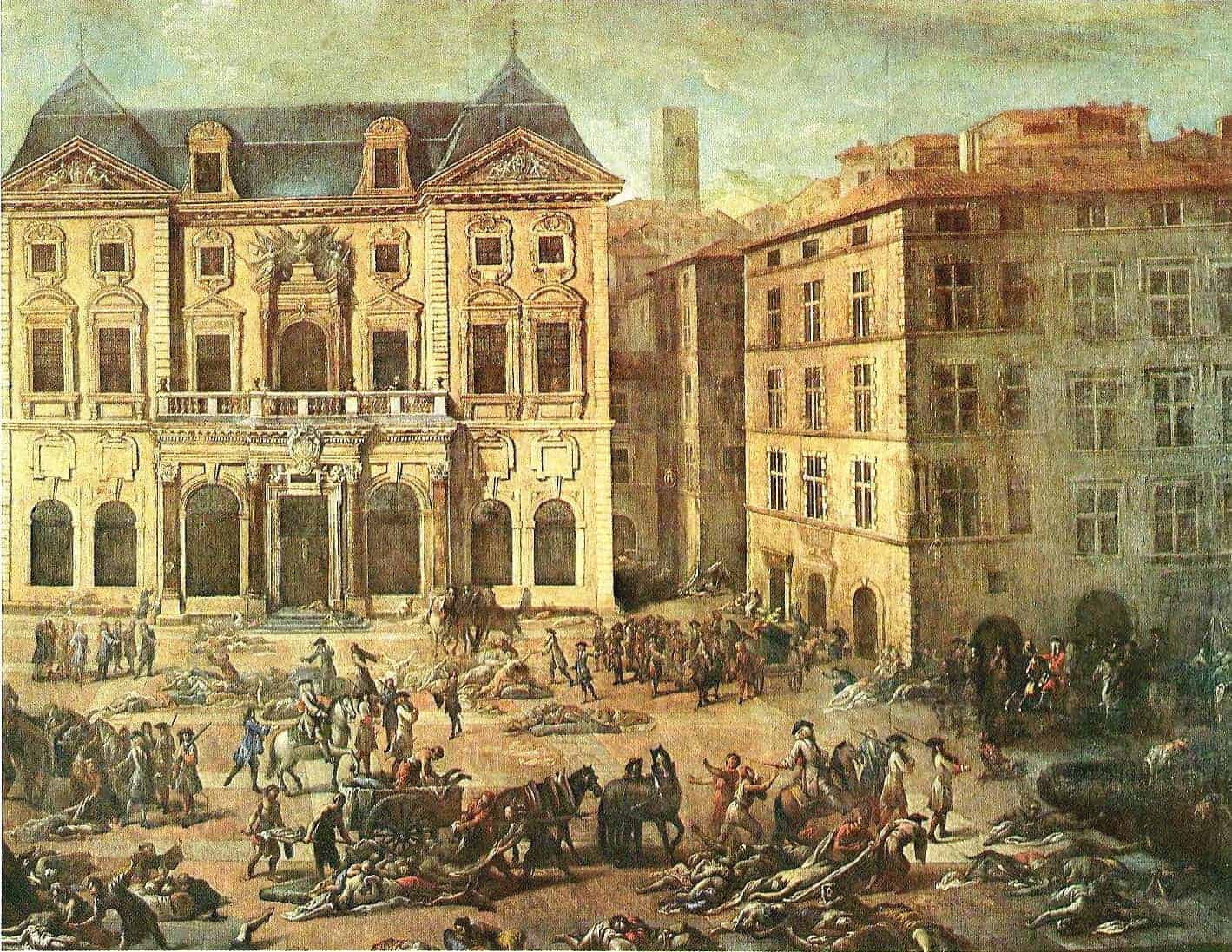

Le Grand Saint Antoine, trois-mâts venant de Syrie et de Chypre, chargé de balles de soie infectées par les puces du rat, porteuses du bacille de Yersin, apporte la peste en mouillant aux îles du Château d’If, au large de Marseille… son équipage est déjà décimé ; en dépit du dispositif sanitaire strict – qui incluait une quarantaine sur l’île de Jarre – le bateau fût autorisé à décharger sa cargaison : le premier échevin de la ville Jean-Baptiste Estelle était armateur : ceci explique cela ; les balles d’étoffes précieuses, destinées à la foire de Beaucaire, auraient alors été perdues, grand dieu ! La maladie se répandit comme une traînée de poudre ; elle y fera 50 000 morts jusqu’en 1722 – la moitié de la ville -, 1 000 morts par jour ! Henri de Castelmoron de Belzunce, évêque de Marseille, ne fût pas avare de son énergie à secourir les vivants, et à administrer les mourants. Et quand, au bord de l’épuisement, il se cloîtrait chez lui quelques jours pour reprendre force, c’était pour voir s’élever sous ses fenêtres des monceaux de cadavres de pestiférés : J’ai eu bien de la peine de faire tirer cent cinquante cadavres à demi-pourris et rongés par les chiens, qui étaient à l’entrée de ma maison et qui mettaient déjà l’infection chez moi, de sorte que je me vois forcé d’aller loger ailleurs. L’odeur et le spectacle de tant de cadavres dont les rues sont pleines, m’ont empêché de sortir depuis un bon nombre de jours, ne pouvant soutenir ni l’un ni l’autre. J’ai demandé un corps de garde pour empêcher qu’on ne mit plus de cadavres dans les rues qui m’environnent.

Mgr Belzunce. Lettre du 4 septembre à l’archevêque d’Arles

La maladie commençait par des maux de tête et des vomissements et une grosse fièvre succédait… Les symptômes étaient, pour l’ordinaire, des frissons réguliers, un petit pouls, mol, lent, fréquent, inégal, concentré, une pesanteur de tête si considérable que le malade avait beaucoup de peine à la soutenir, paraissant saisi d’un étourdissement et d’un trouble semblable à celui d’une personne ivre, la vue fixe, marquant l’épouvante et le désespoir.

[…] La maladie passa tout à coup avec une étonnante promptitude de maison en maison et de rue en rue, comme par une espèce d’incendie…. Elle gagnait cette grande ville avec toute la rapidité d’un embrasement.

[…] Quelques personnes mouraient subitement, d’autres dans deux ou trois jours.

Un médecin de Marseille

Le malade est séquestré dans un galetas ou dans l’appartement le plus reculé de la maison, sans meuble, sans commodité, couvert de vieux haillons et de ce qu’on a de plus usé, sans autre soulagement à ses maux qu’une cruche d’eau qu’on a mise en fuyant auprès de son lit et dont il faut qu’il s’abreuve lui-même malgré sa langueur et sa faiblesse, souvent obligé de venir chercher son bouillon à la porte de sa chambre et de se traîner après pour reprendre le lit. Il a beau se plaindre et gémir, il n’y a personne qui l’écoute.

anonyme

[…] À Marseille, dès novembre 1720, c’était une véritable rage : Nous ne fûmes pas moins étonnés, dans ce temps-là, de voir une quantité de mariages dans le peuple… La fureur de se marier était si grande qu’un des mariés qui n’avait pas eu la maladie du temps épousait fort bien sans difficulté l’autre de qui, à peine, le bubon était fermé. Aussi voyait-on bien les mariages empestés …

Rapporté par Ch. Carrière : Marseille, ville morte

Au nombre des morts, 25 des 30 chirurgiens, 5 des 12 médecins, 250 ecclésiastiques, 500 fonctionnaires municipaux. Le duc d’Orléans accordera une crédit d’État pour alimenter la ville affamée ; le marquis de Vauvenargues fit débarquer 26 000 litres de froment et encadra les prix. Le 26 septembre, le Grand Saint Antoine sera brûlé. L’épidémie arrivera à Toulon en octobre, y tuant pendant 11 mois la moitié – 17 000 – de la population. Encore aujourd’hui, on trouve en mer, dans les environs de Marseille des porcelaines – petits vases dans lesquels crachaient les malades – et qu’on immergeait ensuite.

Un cordon sanitaire efficace limita la peste à la Provence et aux Cévennes ; le mur de six pieds de haut, 100 km de long, construit en 6 mois en 1721 de Bonpas sur la Durance à Sisteron ne servit que le temps pendant lequel les tours de guet et poste de garde connurent présence humaine ; ainsi les villages du Comtat Venaissin furent épargnés par la peste.

Mais il est probable que le meilleur remède contre la propagation de l’épidémie soit dû à la victoire de Rattus norvegicus – le surmulot – sur le rat noir au-dessus d’Avignon : le surmulot est beaucoup moins sensible à la peste et sa puce, différente, porte mal le bacille ; c’est probablement encore pour cela que la troisième pandémie de peste, de 1890 à 1920, ne touchera pas la Méditerranée.

09 1720

La South Sea Company, fondée neuf ans plus tôt à Londres avait le monopole du commerce avec les colonies espagnoles : elle promettait de tels retours sur investissements que les actionnaires avaient été nombreux. Mais tout cela était très lié à la situation économique et politique… or les affaires avec les Espagnols furent beaucoup moins juteuses que prévu, le traité d’Utrecht en 1713, beaucoup moins favorable que prévu aux intérêts anglais, ce qui n’empêcha pas les promesses de continuer à pleuvoir et tout cela tourna en bulle spéculative qui éclata et les actions s’effondrèrent. Isaac Newton commença par y gagner de l’argent, puis en perdit – 20 000 livres sterling – en mesurant l’affaire à son aune : je peux mesurer le mouvement des corps mais je ne peux pas mesurer la folie des hommes. Avec la bulle des tulipes hollandaises, presque un siècle plus tôt, c’est le second krach financier. Ils ne feront que croître et embellir. Le Trésor britannique ne finira de rembourser les obligations émises pendant cette crise qu’en 2015 !

Les États ne remboursent jamais leurs dettes. Ils la reconduisent, c’est-à-dire qu’ils la repoussent à l’infini et ne paient que les intérêts de leurs prêts. Tant qu’ils y parviennent, ils sont solvables. Pour mieux comprendre, on peut imaginer que la dette publique est comparable à un trou au pied d’une montagne représentant le revenu national total. Jour après jour, le trou se creuse tandis que les intérêts s’accumulent, même si l’État n’emprunte pas plus. Si la période est favorable et l’économie florissante, la montagne grandit régulièrement. Tant qu’elle grandit plus vite que le trou ne se creuse, le revenu qui s’accumule au sommet de la montagne permet de combler ce dernier et de préserver à la fois sa profondeur et la solvabilité de l’État. L’insolvabilité pointe le nez quand la croissance économique d’un pays s’interrompt ou commence à diminuer : la récession érode la montagne du revenu national, mais elle ne permet pas de ralentir le rythme auquel le trou de la dette continue de s’approfondir. Arrive un moment où les argentiers, inquiets, exigent des taux d’intérêt plus hauts pour leurs prêts, car ils y voient le prix à payer pour continuer de financer l’État. Or ces taux plus élevés sont comme des excavateurs empressés qui creusent de plus en plus vite et approfondissent d’autant plus le trou.

Yanis Varoufakis. Conversations entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe. LLL 2017

1720

Mehmed Çelebi Vingt-Huit a été nommé ambassadeur de l’empire Ottoman en France. Une épidémie de peste à Toulon le contraint à choisir un autre port pour débarquer, et l’amène à entreprendre un voyage en France beaucoup plus long que prévu ; il s’étonne de la considération dont jouissent les femmes en général, quelle que soit leur condition : En France, les hommes ont beaucoup de respect pour le sexe : les plus grands seigneurs feront des honnêtetés incroyables aux femmes du plus bas état, de sorte que les femmes font ce qu’elles veulent et vont en tel lieu qu’il leur plaît.

Déjà, quelques soixante ans plus tôt, Baldassare, génois émigré au Liban, débarquait à Calais en provenance de Londres juste après l’incendie et observait que tout autour de moi, le long de la promenade, les femmes étaient accrochées aux bras des hommes, riaient avec eux et posaient parfois leurs têtes sur leurs épaules ; et surtout, ces gens, hommes et femmes qui se croisaient, et s’embrassaient sur les joues, deux, trois, quatre fois de suite, parfois tout près des lèvres ; je ne m’en scandalise pas mais je me dois d’en faire état, la chose étant peu commune. Jamais à Smyrne, ni à Constantinople, ni à Londres, ni à Gênes, on ne verrait hommes et femmes se parler si librement en public, et se tenir et s’embrasser. Et mon compagnon me confirme que, dans ses diverses pérégrinations, de l’Espagne à la Hollande, et de sa Bavière natale à la Pologne et à la Moscovie, il n’avait jamais observé de telles attitudes.

Amin Maalouf. Le périple de Baldassare. Grasset 2000