| Publié par (l.peltier) le 8 octobre 2008 | En savoir plus |

16 03 1870

Léopold von Hohenzollern Sigmaringen est pressenti pour occuper le trône d’Espagne, après la fuite d’Isabelle IV. Il accepte le 3 Juillet.

8 05 1870

Cinquième plébiscite organisé par Napoléon III : les deux premiers étaient nationaux [20 et 21 12 1851, puis 21 et 22 11 1852], les deux suivants étaient régionaux [15 et 16 04 1860 pour le comté de Nice, et 22 et 23 04 1860 pour la Savoie] :

Le peuple approuve les réformes libérales opérées dans la Constitution depuis 1860 par l’Empereur avec le concours des grands Corps de l’État et ratifie le Sénatus-Consulte du 20 avril 1870.

Suit une proclamation de l’Empereur : En apportant au scrutin un vote affirmatif, vous conjurerez les menaces de la révolution; vous assoirez sur une base solide l’ordre et la liberté, et vous rendrez plus facile, dans l’avenir, la transmission de la Couronne à mon Fils. Vous avez été presque unanimes, il y a dix-huit ans, pour me conférer les pouvoirs les plus étendus; soyez aussi nombreux aujourd’hui.

C’est plus qu’un succès : un raz de marée : 7 336 434 OUI – 67.88 % – , 1 560 709 NON – 14.44 % – et 1 900 000 abstentions – 17.58 % -.

Des résultats de tous ces référendums, les politiques entretiendront à l’avenir une grande méfiance, qui atteindra son apogée avec la V° république où ne manqueront pas ceux qui voudront rapprocher de Gaulle de Napoléon III. Ce dernier raflait l’essentiel du vote ouvrier pour avoir commencé par leur faire des promesses… qu’il a ensuite tenues, et encore l’essentiel du monde paysan pour lesquels il représentait un rempart contre les révolutionnaires de tout poil. Pareils résultats de démocratie directe ne pouvait que profondément déstabiliser les corps représentatifs qui voyaient là, et à juste raison, toute leur raison d’être menacée de disparition pure et simple.

19 05 1870

Au Canada français, la vallée du Saguenay-Lac Saint Jean, est ravagée par un incendie. Un sol encombré de résidus de chantiers de coupe forestière de l’année précédente, des feux de nettoiement non maîtrisés, la foudre et pour finir, un fort vent, tout cela provoque rapidement un gigantesque incendie : 7 morts, 555 familles sans-abri. des milliers d’hectares ravagés.

24 05 1870

De Charleville, Arthur Rimbaud, 17 ans, écrit à Théodore de Banville :

Cher Maître,

Nous sommes au mois d’amour ; j’ai dix-sept ans. L’âge des espérances et des chimères, comme on dit – et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la Muse, – pardon si c’est banal, – à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes – moi j’appelle cela du printemps.

Que si je vous envoie quelques uns de ces vers, – et cela en passant par Alph. Lemerre, le bon éditeur, – c’est que j’aime tous les poètes, tous les bons Parnassiens, – puisque le poète est un Parnassien, – épris de la beauté idéale ; c’est que j’aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète. Voilà pourquoi. – C’est bête, n’est-ce pas, mais enfin ?…

Dans deux ans, dans un an peut-être, je serai à Paris – Anch’io, messieurs du journal, je serai Parnassien ! – Je ne sais ce que j’ai là… qui veut monter… – Je jure, cher maître, d’adorer toujours les deux déesses, Muse et Liberté.

Ne faites pas trop la moue, en lisant ces vers : …. vous me rendriez fou de joie et d’espérance, si vous vouliez, cher Maître, faire faire à la pièce Credo in unam une petite place entre les Parnassiens… Je viendrais à la dernière série du Parnasse : cela ferait le Credo des poètes ! … -Ambition ! ô Folle !

Arthur Rimbaud

Par les beaux soirs d’été, j’irai dans les sentiers

*****

Ophélie

Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles,

*****

Credo in unam

Le soleil, le foyer de tendresse et de vie,

*****

Si ces vers trouvaient place au Parnasse contemporain ?

Ne sont-ils pas la foi des poètes ?

Je ne suis pas connu ; qu’importe ? les poètes sont frères. Ces vers croient ; ils aiment ; ils espèrent : c’est tout.

Cher maître : Levez-moi un peu: je suis jeune : tendez-moi la main …

21 06 1870

Émeutes à Tientsin [qui deviendra Tianjin], en Chine : des rumeurs d’enlèvements d’enfants circulaient depuis un moment dans la communauté chinoise, effectués par les missionnaires français et l’orphelinat des Filles de la Charité. Trois jours plus tôt avaient été tués trois chinois accusés de jouer les rabatteurs pour les chrétiens, mais aussi le consul de France Fontanier et son chancelier Simon. La révolte s’était propagée et quarante chinois chrétiens sont tués ainsi qu’une vingtaine d’étrangers, essentiellement des religieux. Plusieurs églises sont incendiées, dont Notre Dame des Victoires. Les canonnières des puissances étrangères sont envoyées pour mettre fin à la révolte et cela coûtera très cher à la Chine ; il s’avérera que ces rumeurs d’enlèvement étaient totalement infondées.

23 06 1870

Gustave Courbet a refusé la Légion d’honneur, proposée par Napoléon III. Il s’en explique auprès de Maurice Richard, ministre des lettres, sciences et beaux-arts. Publiée dans Le Siècle, la lettre fait scandale et se termine ainsi : J’ai cinquante ans et j’ai toujours vécu libre. Laissez-moi terminer mon existence libre : quand je serai mort, il faudra qu’on dise de moi : Celui-là n’a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n’est le régime de la liberté.

L’homme n’aura jamais fait l’unanimité et les insultes à son endroit fleuriront, surtout après son engagement dans la Commune, ainsi cette saillie d’Alexandre Dumas fils : De quel accouplement fabuleux d’une limace et d’un paon, de quelles antithèses génésiaques, de quel suintement sébacé peut avoir été générée cette chose qu’on appelle Gustave Courbet ? Sous quelle cloche, à l’aide de quel fumier, par suite de quelle mixture de vin, de bière, de mucus corrosif et d’œdème flatulent a pu pousser cette courge sonore et poilue, ce ventre esthétique, incarnation du Moi imbécile et impuissant

6 07 1870

Le gouvernement ne tolérera pas qu’une puissance étrangère, en plaçant un de ses princes sur le trône de Charles-Quint, puisse déranger à notre détriment l’équilibre actuel des forces en Europe et mettre en péril les intérêts et l’honneur de la France.

Agenor de Gramont, ministre des Affaires étrangères de la France, à l’Assemblée nationale.

12 07 1870

Napoléon III demande à la Prusse de s’opposer à cette intronisation : accord de Guillaume I° sur la demande française.

14 07 1870

Par la dépêche d’Ems, Bismarck rectifie la position de Guillaume I°, dans des termes difficilement admissibles pour la France.

15 07 1870

Les chambres votent la mobilisation.

Vous n’êtes pas prêts, avertit Adolphe Thiers.

Nous sommes prêts et archiprêts, rétorque le maréchal Lebœuf, ministre de la guerre. La guerre dût-elle durer deux ans, il ne manquerait pas un bouton de guêtre à nos soldats.

18 07 1870

Le concile Vatican I proclame l’infaillibilité pontificale en matière de définition doctrinale. Ceux qui y resteront opposés seront nommés vieux catholiques. Il s’est ouvert le 8 décembre de l’année précédente devant 700 pères ainsi représentés :

| 200 | Italiens | 29 % |

| 70 | Français | 10 % |

| 40 | Autrichiens-Hongrois | 6 % |

| 40 | Américains | 6 % |

| 9 | Canadiens | 1.3 % |

| 30 | Américains du sud | 4.3 % |

| 37 | Espagnols | 5.3 % |

| 19 | Irlandais | 2.7 % |

| 18 | Allemands | 2.6 % |

| 12 | Anglais | 1.7 % |

| 19 | d’autres pays | 2.7 % |

| près de cent évêques missionnaires | 14.3 % | |

| 50 prélats de rite oriental | 7.14 % |

La guerre va interrompre les travaux.

En matière de définition doctrinale… il faut entendre cela au sens large, et même très large ; c’est que, mes bien chers fils, la doctrine, ça touche à tout : ainsi la constitution Dei Filius dit-elle : Si quelqu’un dit qu’il est possible que les dogmes proposés par l’Église se voient donner parfois, suivant le progrès de la science, un sens différent que celui que l’Église a compris et comprend encore, qu’il soit anathème !

*****

Ainsi étaient claquées les portes au nez de tout savant qui tenterait de traduire les touchantes métaphores surgies de l’épopée juive puis du Moyen Âge chrétien en tenant compte des données d’une science qui accumulait alors les preuves du caractère poétique du discours biblique. L’Église et avec elle la Société de Jésus s’acharnent une fois de plus à attirer sur elles les sarcasmes de ceux qui cherchent, étudient, ou lisent, simplement…

Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991

19 07 1870

La France déclare la guerre à la Prusse. L’état des forces françaises avait été gravement surestimé : elles étaient en fait épuisées par les nombreuses campagnes militaires dans le monde : guerre de Crimée, de 1853 à 1856, campagne d’Italie de 1859, campagnes en Asie – Cochinchine et Corée, expédition du Mexique en 1866-1867. Il se révélera que l’impréparation était totale : arrivée sur les frontières de l’est, les troupes n’y trouveront aucun ravitaillement, on manquera de tout. Nommé à Belfort, un général cherchera en vain son corps ; on verra des réservistes de Dunkerque envoyés à Perpignan pour être affectés à Strasbourg etc etc … une ahurissante pagaille…Une supériorité sur les Prussiens, mais une seule : la mitrailleuse, qui fera des ravages dans leurs rangs, au point qu’ils la représenteront souvent dans leur monuments érigés en Alsace-Moselle de 1870 à 1918. Et, dans les charges à la baïonnette, les Français auront assez souvent le dessus. Mais cela ne pouvait être mis en balance avec la puissance de l’artillerie prussienne qui leur permettait d’être hors de portée des Français quand eux-mêmes parvenaient à canarder l’ennemi.

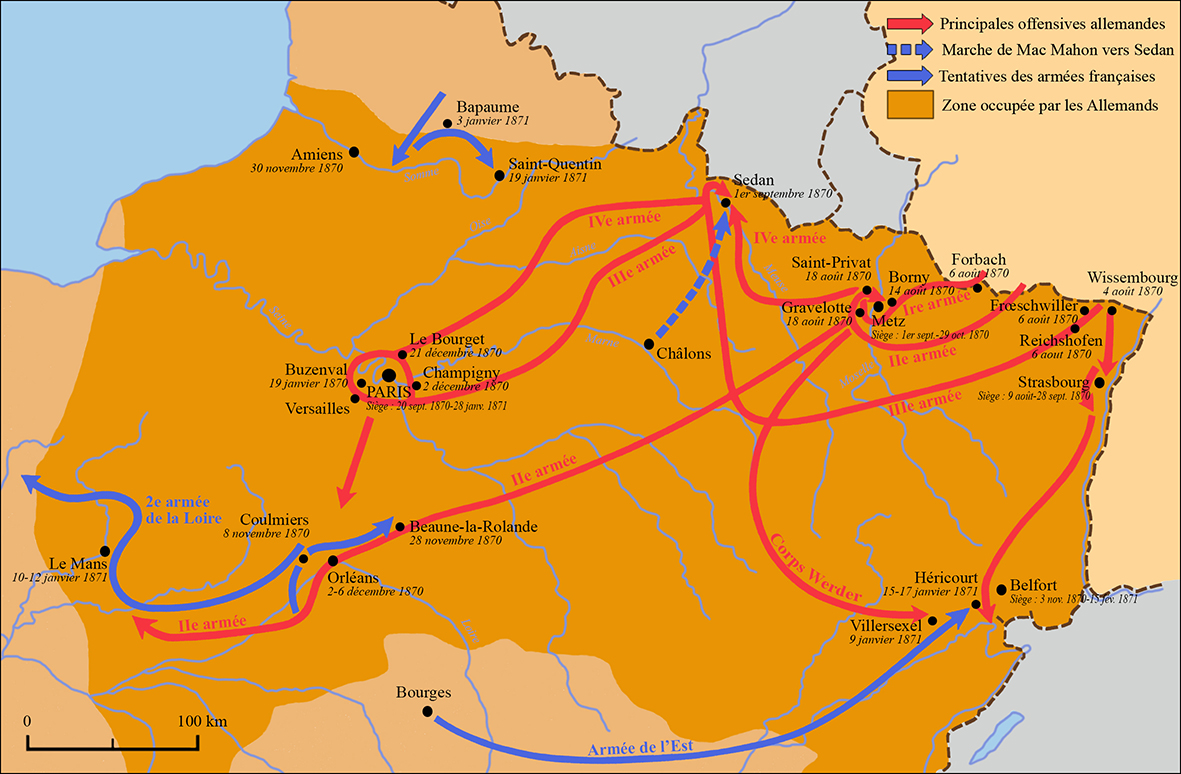

Bismarck, qui veut aboutir à l’unité allemande, est parvenu à engager aux côtés de la Prusse, les grands royaumes du sud : Bade, Wurtemberg, Bavière : cette armée sera sous commandement prussien mais elle sera allemande.

24 07 1870

Courrier à ses proches du docteur Constant Chauvin, mobilisé à Rennes :

Le 17° bataillon de chasseurs à pied a reçu vendredi l’ordre de partir pour Bitche. À dix heures, il était en route. Vous ne sauriez vous imaginer, mes chers petits amis, avec quel enthousiasme il a été accompagné à la gare par la population de Rennes presque en masse. Elle s’était réunie et mêlée à ces soldats et dix mille personnes marchaient au chant de La Marseillaise ou en criant : mourir pour la patrie, c’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie ! on se sentait étreint par la plus poignante émotion. Je n’aurai pas cru Rennes une ville aussi guerrière ! Et il paraît qu’il en est de même pour toute la France. À Paris surtout règne un enthousiasme frénétique : on nous dit qu’il y a plus de 80 000 engagés volontaires, sans doute parce qu’on a limité l’engagement à la durée de la guerre. Tout cela montre que le peuple français éprouve pour les Prussiens une très grande antipathie et qu’il est heureux de retrouver l’occasion de se venger de la défaite de Waterloo ! Mais, comme le dit Paul, à quel prix de sang et d’argent obtiendrions-nous cette revanche !

Nos soldats de toutes classes partent avec un entrain impossible à décrire (…) Dans cette guerre, je n’ai personnellement pas grand-chose à gagner: la décoration peut-être… Cependant je partirai sans faiblir et je ferai mon devoir ; mais ce ne sera pas sans avoir le cœur gros de préoccupations, toutes vous concernant…

docteur Constant Chauvin Sa correspondance de campagne, présentée par Léon Dupas. Revue générale de médecine vétérinaire n° 147 à 152 ; février-avril 1909 ; Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003

6 08 1870

Bataille de Reichshoffen

Nous avons fait un long détour pour arriver au village de Spicheren, [sur la commune de Forbach est, nord-est, et au sud-sud-est de Sarrebruck], où nous avions d’abord campé. De là, nous voyons les Prussiens sur les sommets que nous leur avions pris le 2 août. Quand nous passions sur une hauteur, les Prussiens ont jeté des bombes sur notre colonne : heureusement, ils ont jeté trop loin leurs projectiles ; d’autres compagnies qui nous suivaient ont eu des blessés. Deux capitaines et deux soldats se sont empressés de les emporter avec eux, mais, ô malheur, une autre bombe arrive, coupe un blessé en deux, tue le capitaine et blesse l’autre. Ensuite, on nous a embusqué dans un ravin profond, derrière une grande forêt. Nous sommes restés là plus d’une heure. les obus passaient au-dessus de nos têtes, faisant dans la terre des trous plus grands que nos marmites. Un colonel sort de la forêt et nous dit que son cheval est tué ; ils ne sont que deux régiments, nous en aurons bien vite raison. On nous a fait suivre la lisière de la forêt pendant un kilomètres environ. Là, j’ai vu fonctionner les mitrailleuses de bien près. En descendant la côte, j’ai vu une jument qui avait la jambe emportée. Descendu dans la plaine, j’ai vu nos chasseurs aux prises avec les Prussiens. Peu à peu, nous avons avancé dans un village qui était voisin (je ne sais s’il était français ou prussien). Les Prussiens étaient dans la gare (…) La générale sonne, je suis ému, mon pauvre cœur palpite à l’idée du danger. En ce moment, tous les soldats sont sous les armes, munis de leurs cartouches, attendant le signal du départ. Après une demi-heure de perplexité, on sonne : la baïonnette au canon et le rompez vos rangs (…) Ensuite nous avançons pour chasser l’ennemi. Nous traversons une fonderie dont les plaques et les toits résonnaient sous les balles, puis avançant de cinquante mètres, on m’a embusqué derrière les pierres de taille. À peine avais-je tiré trois coups que mon fusil ne fonctionnait plus : jugez de mon embarras. Heureusement, j’étais à couvert. Prenant mon nécessaire d’arme, j’ai démonté et remonté mon fusil avec le plus grand sang-froid. Peine inutile ! Enfin, j’ai remarqué un tube de papier qui empêchait la cartouche de passer. Je l’enlevai rapidement. À deux pas de moi, un chasseur à pied avait reçu une balle dans les jambes, un autre était mort à ses côtés.

Quelques soldats s’étaient abrités derrière lui. Un lieutenant embusqué à huit pas de moi, nous dit d’avancer sur les Prussiens. Je m’élance avec vingt de mes compagnons ; à toute haleine, nous traversons les rails du chemin de fer, puis nous nous sommes retranchés derrière des tonnes en fonte d’une grosseur extraordinaire. Nous étions à l’abri des balles qui venaient en ligne droite, mais non de celles venant des lignes obliques.

À mes pieds se trouvait un capitaine des chasseurs ayant une balle dans la tête, couché dans une marre de sang. Derrière lui, il y avait un colonel qui avait reçu une balle dans la tempe qui lui avait traversé la tête de part en part.

Il y avait de quoi être malade, mais j’avais autre chose à faire que de réfléchir. Nous étions à quatre cent mètres d’un corps prussien masqué dans un bois et derrière un fossé.

Le lieutenant, brave soldat, criait de toutes ses forces : Capitaine Péron, soutenez-nous et nous attaquerons les Prussiens dans le bois. Mais le capitaine ne l’entendait pas. Enfin, il dit : allons-y seuls. Les uns disant que c’est une témérité, les autres qu’en allant rapidement nous avions quelque chance de leur échapper. Cet avis fut gouté et exécuté. Au pas de vélocité, nous traversons une prairie de deux cents mètres de largeur sous les balles prussiennes, avant d’arriver à l’endroit choisi. J’ai passé à côté d’un chasseur qui avait une balle dans le bas-ventre. Quant à moi, je me suis abrité derrière une corde de bois à cent-cinquante mètres des Prussiens, sans considérer que mes confrères, plus prudents, s’étaient arrêtés à trente ou quarante mètres plus bas. Ma position était critique. Je n’osais tirer dans la crainte qu’ils ne sussent que j’étais là. Si les ennemis sortaient de leurs tranchées, je ne pouvais leur échapper. Après réflexion, je me décidai peu à peu à faire usage de mes armes et je tirai à bout portant. Peu à peu, beaucoup des nôtres s’étaient retirés dans un jardin qui n’était guère éloigné. En me trouvant à ce moment donné seul, j’ai battu en retraite où étaient mes confrères. Enfin arrivé au jardin, je fus surpris de n’y trouver personne ; seuls un lieutenant et trois soldats avaient gardé leur position.

Je demande à l’officier ce que je devais faire : il me répondit d’aller chercher du renfort.

Je lui obéis promptement et m’adressant au colonel, je lui ai expliqué ma mission. Sa réponse fut négative ; j’allais en avertir le lieutenant et, à notre grand regret, à cinq seulement, nous avons gardé en respect un bataillon allemand. Nous retournâmes par un hôtel saccagé, et où, au lieu de fauteuils, tapis, cognac et autres liqueurs, j’aurais désiré trouver de l’eau et un peu de pain. Je ramassais un bidon en passant et bus l’eau de la main d’un infirmier prussien. Je l’en ai remercié par geste. M’a-t-il compris ? Peut-être.

Yves-Charles Quentel. Correspondance à sa famille pendant la campagne contre les Prussiens, en 1870. Guéchall. Bulletin de la Société finistérienne d’histoire et d’archéologie. Tomes II et III. Quimper 1979 et 1980. Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003

On n’écoutait plus les chefs. La faim – nous n’avions pas mangé depuis la veille au matin – faisait de nous des révoltés. L’indiscipline était partout. Notre unique pensée était de trouver du pain et de manger… après, on verrait. Des troupes arrivées avant nous circulaient déjà dans les rues de Saverne ; des soldats erraient comme des bandes de loups, envahissaient les boulangeries, les charcuteries, les cabarets. Les braves habitants étaient effrayés et on voyait des vieilles affolées, lever les bras au ciel et s’écrier : C’est-y Dieu possible ! Les Cosaques n’ont pas fait pis ! Sur la grande place je vis l’une d’elles courir après des zouaves qui venaient de lui chaparder des canards, et qui fuyaient en tenant ces volailles par les pattes, dont les couacs, couacs… se mêlaient aux lamentations de la vieille. Chacun pillait comme en pays conquis. Alors, voyant cela, nous fîmes comme tout le monde…

À l’étalage d’une charcuterie, un carré de porc s’offrait, tentateur à notre appétit.- Toi décrocher ça, dit Moulah. Et il m’enleva dans ses bras robustes. La côte disparut sous ma veste. Le charcutier, en nous voyant, sortit pour défendre sa marchandise ; mais une quinzaine de camarades s’étant rués dans sa boutique, il dut y rentrer aussitôt pour défendre ses saucissons, ses andouilles et ses pieds truffés. Hélas, que vouliez-vous qu’il fit contre quinze ?

Urbain Lutringer. Souvenirs, recueillis par Guy-Peron Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003

Le régiment était formé en bataille, lorsqu’un obus, arrivant droit sur notre colonel (de La Carre) et éclatant à ce moment, lui emporte la tête devant le front de son régiment (…) C’est la légende, qui raconte que notre colonel eut la tête enlevée dans la charge et que son corps fut emporté par son cheval dans les rangs ennemis.

La division s’ébranle (…) Je fis de tout cœur un acte de contrition. Nous partons sur un terrain en pente, entre Eberbach et Elsasshausen [entre Reichshoffen et Woerth]; tout d’un coup, au-dessus de nos têtes, un déchirement strident se fait entendre ; regardant en arrière, j’aperçois le feu de la batterie de mitrailleuses qui tirait par-dessus nous. Nous arrivons à un chemin bordé d’arbres et de fossés ; au-delà, le terrain remontait. Le brave cheval Héros s’en tire très bien, et nos évitons un arbre contre lequel se cogne Rigaud, un camarade. Et en avant ! au galop ! Chargez ! À cet instant, je reçois un choc à la tête, avec l’impression que j’ai le dessus de la tête effleuré, par quoi ?

Nous sommes en face de houblonnières, d’où nous arrive un feu très nourri ; impossible d’aborder l’ennemi. Les Allemands sont presque invisibles dans ces gaulis. Deux fois, successivement retentit le commandement : Pelotons à gauche (…) Nous sommes un instant pris en écharpe ; puis, voilà le retour, mitraille dans le dos, chevaux fatigués, et n’ayant pu donner aucun coup de sabre aux Allemands. Un camarade se trouvait à côté de moi, son cheval épuisé ; je l’aidais à le faire avancer, en frappant la croupe du cheval du plat de mon sabre pour lui faire prendre une allure plus vive ; un voisin tombe, une balle ayant traversé le dos de ses cuirasses ; un autre en reçoit une dans son porte-manteau, qui, amortie par cette épaisseur, ne lui fait aucun mal. Le maréchal de logis Vandelbeuque est tué d’une balle au front (…) Le lieutenant-colonel de La Salle, qui venait de prendre le commandement, ordonnait au capitaine Matter, blessé, de se rendre à l’ambulance; celui-ci refusait ; il était comme fou, criant Venez, venez, je vais vous faire voir comment je me bats. Il fallut toute l’énergie de son chef d’escadron, M. Pinard, pour l’arrêter.

Georges de Moussac. Dans la mêlée : journal d’un cuirassier de 1870-1871. Paris Perrin et Cie, 1911 Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003

Il fait une chaleur accablante. Nous sommes sans vivres. Les villages que nous traversons sont encombrés par les fuyards et les débandés du I° corps d »armée qui entrent dans les auberges ou dans les maisons particulières, s’y attablent et s’y font servir à boire et à manger ; d’autres pillent les arbres fruitiers le long de la route et chassent, avec leurs munitions, les volailles de basse-cour des habitants. Plusieurs accidents résultent de ce désordre ; quelques hommes sont tués ou blessés par ces chasseurs imprudents, ivres pour la plupart. Nous traversons le canal de la Marne au Rhin ainsi que la voie ferrée de Paris à Strasbourg [aux alentours de Saverne] et vers deux heures de l’après-midi nous arrivons à Saverne où l’on nous fait arrêter le long du canal pour prendre quelque repos. Les habitants de Saverne apportent aux troupes des victuailles et des boissons, vin et bière.

Louis Lebeau. Carnet de notes du sous-lieutenant au 68° RI. SHAT : l k T 133 Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003

9 08 1870

Certains n’auront connu que la débandade : Voilà six jours que nous marchons jour et nuit ou que nous nous battons sans vivres ni subsistance aucune. Je ne sais pas comment les hommes tiennent debout. Nous sommes partis hier, ou plutôt cette nuit, de Sarrebourg, à minuit, et il faut que nous soyons demain soir à Metz ou à Nancy : c’est cent kilomètres en deux jours. Encore si la route était libre ! Mais l’artillerie, les bagages, les impedimenta de toutes sortes nous précèdent et nous sommes obligés de marcher à raison d’un kilomètres par demi-heure. C’est plus fatiguant que de marcher vite.

Je suis navré mais je vais bien pour un homme qui ne s’est pas déshabillé depuis six jours, qui a perdu ses bagages, sa tente, qui couche en plein air avec la pluie sur le dos, sans même un caban à se jeter sur les épaules, sans un sac pour appuyer sa tête. Mon sac est resté sur le champ de bataille de Woerth.

Albert Duruy. Lettre à son père 9 août 1870. Tableaux de l’année tragique; anthologie de la guerre de 1870, d’après le récit des littérateurs, poètes, historiens, hommes de guerre, orateurs politiques et de la chaire, les correspondances et mémoires. Paris, Hachette et Cie, 1901. Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003

16 08 1870

C’est jour de foire à Hautefaye, en Dordogne. Un jeune noble du coin de 32 ans, Alain de Monéys, vient y chercher une génisse. Il habite près de Bretanges dans le domaine familial. Dans cette région ultra bonapartiste le cousin d’Alain de Monéys, Camille de Maillard, républicain convaincu, se moque des paysans en lançant un Vive la République à une foule en colère qui se retourne contre lui. Camille réussit à s’échapper, aidé de ses métayers mais la rumeur circule en ville que son cousin, Alain, est au village et qu’il est forcément aussi une vermine détournant l’argent des honnêtes paysans pour l’envoyer aux Prussiens. La rumeur enfle. Le jeune Alain va être pris et massacré par plus de 200 personnes qui, tout en allant boire à l’auberge, reviennent rouer de coups le jeune homme qui ne cesse de crier tout au long de son supplice Vive l’Empereur ! Rien n’y fera. Même le courage du curé et des métayers d’Alain de Monéys, ne permettront pas de le soustraire à une foule en transe, avide de sang et de sacrifice propitiatoire à même de conjurer la peur de l’envahisseur. Après avoir été frappé, sanglé comme un cheval, avoir pris des coups de bâtons, de fourches, de crochets de boucher, il sera finalement, alors qu’on assemble à la va-vite du bois et des meubles, brûlé vif sur la place du Lac desséché par des villageois de 14 à 60 ans.

La gnôle prise sur le zinc, qui désinhibe les réserves de tous ces solitaires pour donner le premier rôle à la convivialité propre à ces rencontres, ne peut suffire à elle seule à expliquer pareil déchaînement de violence tirée du fond des âges ; ces paysans étaient ultra bonapartistes probablement parce qu’ils avaient réalisé qu’il ne pouvait plus servir à rien d’être royaliste. Vengeance envers celui qu’ils estimaient avoir trahi ses origines ? Peur viscérale de l’ogre prussien ? Qui peut le savoir ? Le procès se tiendra à Périgueux en décembre 1871 : parmi les 19 inculpés, 4 seront condamnés à la peine capitale, et exécutés sur la place du village.

20 08 1870

Armée de Metz, impressions d’ambulance. Dans une grande ferme dite de Montigny-la-Grange, [un écart de la commune d’Amanvillers, de la communauté d’agglomération de Metz] se trouvaient cinq à six cents blessés abandonnés depuis plusieurs jours, sans vivres et sans soins (…) La cour était littéralement jonchée de blessés, les granges, les écuries en étaient remplies. Ils étaient là, étendus sur la paille, sur les fumiers, sur la terre nue, mutilés d’un ou de plusieurs membres, défigurés, saignants, implorants un peu d’eau ou de pain ; les tortures de la faim et de la soif faisaient taire chez eux la douleur des blessures. Il y en avait là depuis plusieurs jours ; nul n’avait été pansé, puisque les médecins militaires les avaient abandonnés pour suivre leurs régiments. Ironie amère d’hommes placés pour rester au chevet des blessés et qui partent avec des hommes valides ! Pardon, un d’entre eux était demeuré à son poste. Le docteur Liénart, du 98° de ligne, vint saluer notre arrivée (…) Quand notre désastre fut consommé et que l’armée s’éloigna, il resta, lui, jugeant que son poste ne pouvait être que là où il y avait des souffrances à alléger.

Anonyme Sélectionné par Jean-François Lecaillon. Été 1870 La guerre racontée par les soldats. Bernard Giovanangeli Paris 2003

30 08 1870

Défaite de Napoléon III déjà très diminué par la maladie, et Mac Mahon, à Sedan, face aux Prussiens commandés par Moltke. Napoléon III capitule le 2 septembre ; il est prisonnier : c’est la chute de l’Empire, mais la guerre continue. Ce n’est pas en contraignant les militaires au silence que l’on peut embrasser la victoire : Je rayerai du tableau d’avancement tout officier dont je verrai le nom sur une couverture de livre.

Arthur Rimbaud a 16 ans, et le génie est déjà là pour dire l’horreur de la guerre. Bien plus tard, Serge Reggiani le chantera :

C’est un trou de verdure où chante une rivière

Accrochant follement aux herbes des haillons

D’argent, où le soleil, de la montagne fière,

Luit ; c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,

Dort : il est étendu dans l’herbe, sous la nue,

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme

Sourirait un enfant malade, il fait un somme.

Nature, berce-le chaudement : il a froid !

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Arthur Rimbaud. Le dormeur du val. 1870

31 08 1870

Bataille de Bazeilles où chaque camp perd 2 500 hommes. Alphonse de Neuville immortalisera dans Les dernières cartouches la défense de l’auberge Bourgerie, où l’on peut voir le commandant Arsène Lambert et une poignée d’hommes défendre la maison jusqu’à épuisement complet des munitions.

Mais pourquoi donc les dernières cartouches quand on en est au début d’une guerre ? L’industrie nationale, n’étant pas en mesure de satisfaire à la demande de l’armée, un marché avait été passé avec la manufacture belge de Herstal, sans avoir cherché à en connaître les actionnaires. Or le Kronprinz en était le principal, qui s’était empressé de faire en sorte que les commandes françaises n’arrivent pas à destination, et c’est ainsi que les munitions commandées en Belgique n’arrivèrent pas à temps à Sedan. Mais cela n’empêchera pas la Manufacture d’Herstal de présenter sa facture qui sera réglée par la III° République.

L’impératrice Eugénie fait évacuer par train spécial les collections de tableaux et dessins du Louvre, Joconde incluse ; destination : l’arsenal de Brest qui gardera le trésor pendant un an, au bout duquel, les risques encourus par la Commune ayant disparu, il reviendra à Paris.

2 09 1870

La santé défaillante de Jules Michelet ne lui permet pas de supporter le climat angoissant de la France : il part en Suisse puis à Florence, accompagné de son épouse.

Michelet se met, le 8 décembre, à écrire La France devant l’Europe, douloureuse protestation patriotique en faveur de la France, élevée par un apôtre de la fraternité des peuples, auprès des nations qui assistent indifférentes ou muettes à son écrasement. Achevé le 23 janvier, le livre imprimé à mesure, parut le 26 à Florence chez les frères Le Monnier. Ce travail acharné de 45 jours, et la nouvelle de la capitulation de Paris avaient anéanti Michelet. La fièvre le prend le 9 février. Il espère retrouver la santé à Pise, où il se rend le 7 mars ; mais là de nouvelles catastrophes viennent l’atteindre : la révolution de la Commune, la France se déchirant de ses propres mains. Il ne put y résister. Le 30 avril il était frappé d’une attaque d’apoplexie. Les soins dévoués et habiles de sa femme le relevèrent assez vite ; il put, le 13 mai, retourner auprès de ses amis de Florence. Mais le 22, à l’annonce des scènes terribles qui se passaient à Paris, il perdit, par une nouvelle attaque l’usage de la main droite et la parole. Ce fut miracle s’il put revenir à la santé, retrouver encore assez de forces et de vie pour achever, pendant les trois années qui suivirent, les trois volumes de son Histoire du XIX° siècle. Si ce miracle s’accomplit, ce fut avant tout grâce aux soins de sa femme, mais aussi grâce à ceux de ses amis de Florence, et à ce ciel qui toujours lui parlait de renaissance. Il quitta l’Italie pour la dernière fois le 23 juin 1871, pour achever de se guérir.

http://bibnum.enc.sorbonne.fr/omeka/files/original/4d272fb7821f983b9af9915dd2aea70f.pdf

Il mourra à Hyères le 9 février 1874. Jules Simon, ministre de l’Instruction publique du 4 septembre 1870 au 18 mai 1873 n’avait rien fait pour arranger les choses quand il avait décidé de ne pas le rétablir dans sa chaire du Collège de France.

4 09 1870

Les Parisiens ont appris la veille la défaite de Sedan et manifestent aux portes de la Chambre des Députés, défendue sans conviction aucune par des sergents de ville et des gardes de Paris. La Chambre finit par être envahie par la foule, le Sénat quant à lui, se disperse de lui-même : le pouvoir tombe et Jules Favre [grand père de Jacques Maritain] proclame la République qui sera gouvernée jusqu’en février 1871 sous le régime d’un gouvernement de la Défense Nationale, présidé par le général Trochu (dont Hugo dira que c’est le participe passé du verbe trop choir – il aurait mieux fait de s’abstenir… ça fleure bon le potache –). Léon Gambetta est ministre de l’Intérieur :

Citoyens,

Attendu que la patrie est en danger

Attendu que tout le temps nécessaire a été donné à la représentation nationale pour prononcer la déchéance

Attendu que nous sommes et que nous constituons le pouvoir régulier issu du suffrage universel libre ;

Nous déclarons que Louis Napoléon Bonaparte et sa dynastie ont à jamais cessé de régner sur la France

Il va instaurer un moratoire sur les loyers parisiens.

Je demande pour les religions le droit à l’outrage.

Jules Simon, ministre de l’Instruction publique, des cultes et des beaux arts

Clemenceau et quelques autres députés républicains, pour punir la Corse d’avoir voulu rester fidèle aux Bonaparte, demandent qu’elle soit rendue à l’Italie : la demande ne sera pas examinée. Les troupes françaises en poste à Rome pour y garantir le maintien du pape sont rappelées en France.

Selon l’imagerie d’Épinal, le 4 septembre 1870, comme le phénix renaissant de ses cendres, la République s’impose à la France pour sauver la patrie. En fait, aux républicains du Corps législatif – et à Gambetta lui-même – cet élan lyrique faisait défaut. Ces hommes que la défaite de Sedan projette sur le devant de la scène [Jules Favre, Gambetta, Trochu, Adolphe Thiers…] sont des libéraux qui aspirent à une république modérée légalement établie : l’horreur d’une république née de l’insurrection du gouvernement révolutionnaire de l’an II et de tous ses excès, [avec au premier rang Auguste Blanqui] ils veulent l’éviter à tout prix. De surcroît, s’ils poursuivent la lutte en leur nom, une défaite définitive des armées françaises discréditerait de façon irréparable le régime républicain.

Michel Winock. L’Histoire n° 469 mars 2020

Napoléon III, prisonnier de la Prusse quitte Sedan pour le château de Wilhelmshöhe où il arrivera le lendemain ; il en partira en mars 1871, pour rejoindre Eugénie et son fils à Chileshurst, en Angleterre.

Dans son exil en Angleterre, il était probablement le plus connu, mais les gens de peu, – des Communards – quand ils n’avaient pas été déportés en Nouvelle Calédonie, s’étaient aussi exilés en Angleterre :

Sous le ciel crachotant, les voici qui ont affronté le roulis de la mer et qui arrivent ; il y a eu des marchands, des musiciens, des philosophes, des révolutionnaires ; il y a eu des Allemands, des Italiens, des Russes, des Tchèques et des Polonais misérables ; il y a eu des Français, des huguenots fuyant les guerres de religion, des protestants fuyant de nouvelles persécutions, des aristocrates fuyant la Révolution française, des bonapartistes fuyant la Restauration, des républicains fuyant la République marâtre de 48 puis l’Empire sans fils légitime ; et maintenant les voici, plus misérables encore que les réfugiés polonais, après les exilés, les émigrés, les proscrits, ce sont les fugitifs français qui posent le pied sur le sol londonien, affamés, éperdus et perdus, sales et las, et deviennent des réfugiés.

Michèle Audin. Josée Meunier, 19, rue des Juifs. Gallimard 2021

5 09 1870

Onze hommes arrivent au sommet du Mont Blanc, à 14 h ; ils sont rapidement pris par une tempête qui va durer huit jours. Le 17 septembre, Sylvain Couttet découvrira au sommet du mur de la Côte – au sud du Col de la Brenva, c’est alors la voie normale – cinq corps. Sur celui de l’américain Jos Bean, un carnet de notes faisant ses adieux à sa femme, indique une mort probable le 7 septembre au soir. Les six autres corps ne seront jamais retrouvés.

Le Comité central républicain des 20 arrondissements commence à siéger rue de la Corderie. C’est un autre pouvoir qui se met en place. Le gouvernement n’est pas décidé à la lutte, mais le peuple de Paris, fort des 380 000 hommes qui constituent la garde nationale, dirigée par le Comité central, réclame la guerre à outrance. Victor Hugo revient à Paris.

9 09 1870

Victor Hugo lance un appel de fraternité aux Allemands : Il me convient d’être avec les peuples qui meurent, je vous plains d’être avec les rois qui tuent.

19 09 1870

Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, sans autre mandat précis, négocie avec Bismarck les conditions d’une armistice ; cela se passe au château de Ferrières, 20 km à l’est de Paris. Les extraits suivants sont la publication par le Journal Officiel du journal qu’il a tenu pendant ces journées. L’homme est très ému, le dit, le répète, mais sa sincérité ne va pas jusqu’à mentionner l’énormité de la bourde qu’il commet, oubliant purement et simplement le sort réservé à Belfort ainsi qu’à l’armée de l’Est, celle du général Bourbaki, qui abandonnée, oubliée par le gouvernement, pas par les Prussiens, va perdre 33 000 des 120 000 hommes qu’elle comptait pour finalement passer en Suisse, sauvant ainsi les 87 000 hommes restant. La monumentale bourde ne lui valut qu’une monumentale colère de Gambetta, ce qui n’est pas cher payé.

Malgré ma répugnance, je me déterminai à user des bons offices qui m’étaient offerts, et, le 10 septembre, un télégramme parvenait à M. de Bismarck, lui demandant s’il voulait entrer en conversation sur les conditions de transaction, une première réponse était une fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de notre gouvernement. Toutefois le chancelier de la Confédération du Nord n’insista pas, et me fit demander quelles garanties nous présentions pour l’exécution d’un traité.

Quelques échanges s’ensuivent et l’affaire est entendue. Le gouvernement n’est toujours pas averti, mais il y a eu des fuites et un journal annonce cette préparation. Quant à Jules Favre, il se promène, à Charenton, à Villeneuve-Saint-Georges, et finalement, c’est à Meaux que Bismarck lui demande de venir le voir le 18 septembre.

À neuf heures, l’escorte était prête, et je partais avec elle. Arrivé près de Meaux vers trois heures de l’après-midi, j’étais arrêté par un aide de camp venant m’annoncer que le comte [de Bismarck] avait quitté Meaux avec le roi pour aller coucher à Ferrières. Nous nous étions croisés. En revenant l’un et l’autre sur nos pas nous devions nous rencontrer. Je rebroussai chemin, et descendis dans la cour d’une ferme entièrement saccagée comme presque toutes les maisons que j’ai vues sur ma route. Au bout d’une heure, M. de Bismarck m’y rejoignait. Il nous était difficile de causer dans un tel lieu, Une habitation, le château de la Haute-Maison, appartenant à M. le comte de Rillac, était à notre proximité; nous nous y rendîmes. Et la conversation s’engagea dans un salon où gisaient en désordre des débris de toute nature.

Après lui avoir dit que Strasbourg est la clef de la maison et qu’il la lui faut, Bismarck dit alors

que les deux départements du Bas et du Haut-Rhin, une partie de celui de la Moselle avec Metz, Château-Salins et Soissons lui étaient indispensables, et qu’il ne pouvait y renoncer.

Même si les populations concernées ne le souhaitent pas.

Nos politiciens vont coucher au château de Ferrières. Et reprennent la discussion le lendemain (nous sommes donc alors le 19 septembre). Bismarck a mis ses conditions par écrit, en allemand, mais il a la bonté de les expliquer à Jules Favre.

Il demandait pour gage l’occupation de Strasbourg, de Toul et de Phalsbourg, et comme, sur sa demande, j’avais dit la veille que l’Assemblée devrait être réunie à Paris, il voulait, dans ce cas, avoir un fort dominant la ville… celui du mont Valérien, par exemple…

Jules Favre parle alors de réunir l’Assemblée à Tours, et que les Prussiens ne prennent aucun gage du côté de Paris.

Il m’a proposé d’en parler au roi, et, revenant sur l’occupation de Strasbourg, il a ajouté: La ville va tomber entre nos mains, ce n’est plus qu’une affaire de calcul d’ingénieur. Aussi je vous demande que la garnison se rende prisonnière de guerre. À ces mots j’ai bondi de douleur, et, me levant, je me suis écrié : Vous oubliez que vous parlez à un Français, monsieur le comte.

Bref, les larmes étouffent Jules Favre. Il rentre à Paris. Et il s’inspire du cœur de la France, dit-il, pour écrire à Bismarck la dépêche qui suit:

Monsieur le comte,

J’ai exposé fidèlement à mes collègues du gouvernement de la défense nationale la déclaration que Votre Excellence a bien voulu me faire. J’ai le regret de faire connaître à Votre Excellence que le gouvernement n’a pu admettre vos propositions. Il accepterait un armistice ayant pour objet l’élection et la réunion d’une Assemblée nationale. Mais il ne peut souscrire aux conditions auxquelles Votre Excellence le subordonne. Quant à moi, j’ai la conscience d’avoir tout fait pour que l’effusion du sang cessât, et que la paix fût rendue à nos deux nations pour lesquelles elle serait un grand bienfait. Je ne m’arrête qu’en face d’un devoir impérieux, m’ordonnant de ne pas sacrifier l’honneur de mon pays déterminé à résister énergiquement. Je m’associe sans réservé à son vœu, ainsi qu’à celui de mes collègues. Dieu, qui nous juge, décidera de nos destinées. J’ai foi dans sa justice.

J’ai l’honneur d’être, monsieur le comte, de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur,

JULES FAVRE. 21 septembre 1870.

Quand, il vit se fermer toute issue pacifique, M. Jules Favre se sentit étouffé par les larmes. Généreuse et sainte émotion! De même qu’autrefois, au temps de Froissart, il y avait grand’pitié au royaume de France, que les Anglais envahissaient, de même aujourd’hui nous ne pouvons songer, sans être émus, aux flots de sang que va faire couler encore la brutale avidité des Prussiens ; mais c’est une émotion qui, loin d’affaiblir les courages, les excite et inspire les mâles résolutions, émotion virile, comme celle que nous éprouvons quand nous voyons sur la place de la Concorde la statue de Strasbourg surchargée d’immortelles.

Le texte, en caractères droits, hors Journal de Jules Favre, est celui du journaliste du Journal des débats.

*****

Début du siège de Paris. L’idée du ballon monté vint du photographe Nadar ; elle va être mise en œuvre par l’ingénieur du génie maritime Dupuy de Lôme qui parvient à faire sortir 67 ballons de la capitale : dans l’un d’eux, le 7 octobre se trouve Gambetta. Il était plus facile de quitter Paris en ballon que d’y arriver : aussi avait-on mis au point des boules de Moulins pour y apporter le courrier : on confia à la Seine des boules étanches en zinc pouvant contenir 500 lettres, en espérant que le courant les porterait jusqu’aux filets qui barraient la Seine à Paris. Sur les 55 boules qui furent ainsi expédiés aucune n’arriva. 35 boules furent retrouvées envasées, la dernière en 1982 ; il en reste donc encore 20. Elles ont été baptisées boules de Moulins car le courrier à destination de la capitale était centralisé à Moulins. Donc, pour des messages de grande importance, le pigeon était encore le meilleur moyen de communiquer. Nadar était aussi une plume :

Une vague, lointaine rumeur, semble vouloir rompre le charme de notre ravissement muet ; […] et, tout d’un coup, comme par la subite déchirure d’une voile, apparaît sous nous un immense foyer de lumière. C’est encore Paris ! Paris la nuit ! […]. Et nous descendons si bas que nous rasons les toits fumeux sous lesquels tout cela veille ou rêve, les assouvis et les affamés […] les vaincus et les forts, les féroces et les niais ; ce qui pense et ce qui digère : toutes les félicités menteuses de l’heure présente et toutes les détresses, le cri du nouveau-né et les affres du mourant, […], fausses joies et désespoirs sombres, chimères, trahisons, fiels et venins… Mais un souffle du vent qui se lève nous emporte loin de ces misères […] Tout fuit sous nous, lumière et bruit… […] – et nous poursuivons notre vol, au hasard, par le sombre infini.

Félix Nadar. Le Dessus et le Dessous de Paris. Paris-Guide de 1868

Victor Hugo, volontairement enfermé dans Paris, publie son appel :

Aux Français

La France doit à tous les peuples et à tous les hommes de sauver Paris,

non pour Paris, mais pour le monde.

Ce devoir, la France l’accomplira.

Que toutes les communes se lèvent !

Que toutes les campagnes prennent feu !

Que toutes les forêts s’emplissent de voix tonnantes !

Tocsin ! Tocsin !

Que de chaque maison il sorte un soldat ;

Que le faubourg devienne régiment ;

Que la ville se fasse armée.

Les Prussiens sont 800 000,

Vous êtes 40 millions d’hommes (…)

Faisons la guerre de jour et de nuit,

La guerre des montagnes, la guerre des plaines.

Levez-vous ! Levez-vous !

Pas de trêve, pas de repos, pas de sommeil.

Le despotisme attaque la liberté, l’Allemagne attente à la France…

Ô francs-tireurs, allez, traversez les halliers, passez les torrents,

Profitez de l’ombre et du crépuscule, serpentez dans les ravins,

Glissez-vous, rampez, ajustez , tirez, exterminez l’invasion.

Défendez la France avec héroïsme, avec désespoir, avec tendresse.

Soyez terrible, ô patriotes !

Arrêtez-vous seulement, quand vous passerez devant une chaumière,

Pour baiser au front un petit enfant endormi.

20 09 1870

La défaite de Napoléon III a entrainé la fin du soutien de la France à la papauté et les Italiens mettent à profit la situation livrer les batailles de l’Agro romano. Emmanuel II peut engager les troupes de Rafaelle Cardona contre les troupes des États Pontificaux, bien maigrichonnes après la défection de la France. Les bersaglieri du général de La Marmora entrent dans Rome : c’est la fin du pouvoir temporel du pape sur une partie non négligeable de l’Italie. La monarchie italienne achevait son unité. Le pape se considérera désormais prisonnier du gouvernement italien au Vatican. Il faudra attendre Mussolini pour que soient normalisées les relations entre le Saint Siège et le gouvernement italien le 11 février 1929 !

De bons serviteurs de l’Église s’étaient inquiétés dès 1862, de l’éventualité de cette annexion du principal des États Pontificaux par l’Italie, et donc, du transfert des ressources que procurait ces États – impôts divers – vers le budget italien. François Xavier de Mérode un Belge très futé fit acheter par les Société immobilière du Vatican les terrains de l’actuelle gare de Rome-Termini : on était alors sur des terrains qui n’étaient que de la roupie de sansonnet, mais le belge perspicace avait deviné que Rome ne pourrait s’agrandir que sur ces terrains : la plus value réalisée des années plus tard, lors de leur revente marque le début du trésor du Vatican.

26 09 1870

Les bombardements prussiens mettent le feu à la cathédrale de Strasbourg. En 1873, l’architecte Gustave Klotz veillera à lui redonner son aspect d’origine en reconstruisant la couverture en cuivre et la charpente en bois. Depuis 1998, celle-ci se divise en tronçons séparés par des murs en béton pour éviter la propagation du feu.

L’Aubette (bâtiment militaire bordant la place Kleber) sous les flammes.

11 10 1870

Pierre Cara, blessé sous Orléans, est fait prisonnier. Il s’évadera et rejoindra l’armée de Chanzy. Pierre Cara, c’est le nom qu’a choisi Petar Karađorđević, d’une dynastie royale serbe. L’assassinat du roi de la dynastie rivale le portera au pouvoir en 1903 : il deviendra Pierre I° de Serbie. Il avait fait St Cyr en tant qu’étranger de 1862 à 1864, et s’était engagé au 5° bataillon de la Légion Étrangère en 1870.

Léon Gambetta arrive à Tours, où il trouve Garibaldi (!), toujours disponible pour une juste cause. Il lui propose le commandement de quelques centaines de volontaires en Savoie. Garibaldi fait la fine bouche… Ce sera alors le commandement de tous les corps francs des Vosges, de Strasbourg à Paris, et d’une brigade de gardes mobiles. Garibaldi installera son Quartier Général à Dole, puis Autun. Perclus de rhumatismes, il confia l’essentiel des actions à son gendre Ricciotti, qui fit souffrir les Prussiens le 19 novembre à Chatillon-sur-Saône. Ayant occupé Dijon, ils repoussèrent les Prussiens qui voulaient les en déloger le 21 janvier 1871, s’emparant même du drapeau du 61° régiment de Poméranie, le seul que les Prussiens perdirent durant toute la guerre !

Les avis sur sa prestation seront loin d’être unanimes : Lorsque Garibaldi arriva à Tours, aucun officiel n’était présent à la gare. Un logis misérable suintant l’humidité attendait celui qui se donnait à la République malgré ses rhumatismes. Honteux, le comité d’accueil prit l’initiative de l’installer à la préfecture en délogeant le préfet. Mais le héros ne perdit rien de sa superbe et sut électriser un petit auditoire venu entendre des paroles d’espoir.

[…] Il parla. Du haut de cette tribune improvisée, sa voix claire, vibrante, sans embarras, s’animait quand il parlait de république et de liberté ! On l’écoutait en silence. Il semblait que sa venue présageait le succès prochain […]. Garibaldi parle bien le français ; c’ est par une coquetterie de vieillard qu’il s’excuse. Sa figure grandiose et calme respire un air de franche simplicité, de bonhomie triste. Son œil brille d’un feu doux qui s’éclaire quand il parle. Il a vraiment grand air avec sa chemise rouge, son vaste manteau gris perle blé de rouge et théâtralement relevé sur l’épaule, son chapeau de feutre mou, d’où s’échappent les mèches blanches de ses longs cheveux flottant sur le cou, sa barbe blanche négligée, sa physionomie pensive, non dénuée de finesse. Les mains sont belles, les jambes sont grosses, lourdes, impotentes, enveloppées d’un grossier pantalon trop large, des chaussés de souliers informes déparent le tableau. Il faut voir Garibaldi à cheval un jour de bataille, fièrement campé sur sa selle, qu’il ne quitte pas tant que dure le danger.

G. Cavalier, Les Mémoires à Pipe-en-bois, Champvallon, Seyssel

[…] Le teint mat à peine rosés par la froidure font bien sous la casquette rouge. La chemise de flanelle de même couleur, à parements et à cols noirs, entre dans le pantalon gris enfermé dans des guêtres de cuir ; une ceinture bleue roulée autour de la taille, un élégant petit manteau gris, complètent ce costume plein de coquetterie […]. Une nuée d’officiers papillonnent autour de cette brillante jeunesse. Ils sont tellement attifés, bichonnés, pomponnés, qu’il faut regarder à plusieurs reprises […] pour bien se convaincre que ce sont des soldats […]. À côté se rangent d’autres troupes qui n’ont guère que le costume de commun. Les visages sombres, les traits flétris, les types de bandits, les figures de sac et de corde y abondent et prennent, sous la chemise rouge, une expression d’oiseaux de proie, de hyènes en quête de cadavres.

[…] Garibaldi pouvait se glorifier d’avoir transformé une ville honnête [Autun] en un bagne où les forçats [les volontaires garibaldiens] étaient les maîtres. Retiré dans ses appartements, enfoui sous des couvertures […], il languissait tout le jour, oisif, indolent, l’intelligence obscurcie, presque éteinte, et ne sortait de sa stupeur, ne retrouvait une étincelle de vie, que pour applaudir à ces abominateurs, pour vomir une insulte nouvelle contre la religion et les meilleurs citoyens. Il n’a jamais cessé d’être l’ennemi acharné de notre pays, il est venu pour organiser l’armée du désordre, enrôler les coquins, les conduire au pillage, au sac de la France, et compléter l’œuvre de l’Allemagne ; soit qu’une convention expresse le liât à M. de Bismarck, soit plutôt qu’il se contentât d’agir pour le compte de l’Internationale et de la franc-maçonnerie cosmopolite, qui depuis Frédéric le Grand reçoit son mot d’ordre de Berlin. Révolutionnaire dont l’orgueil insensé côtoyait la folie, sectaire sans patrie, insulteur même de ses concitoyens, complaisant pour le piétiste Guillaume, auxiliaire de Bismarck, homme de Cavour, pensionné de Victor-Emmanuel, il n’a eu de la démocratie que le masque. Mais il était un démagogue habile, déclamateur et théâtral, excellent imprésario de son funeste personnage.

Theyras, Garibaldi en France, Autun, 1888.

Quant à Garibaldi, ces attaques répétées des 21 et 23 janvier lui ont fait croire qu’il avait devant lui d’importantes forces allemandes. Il s’est borné à une défense prudente : c’est en termes dithyrambiques qu’il chante ses succès. Résultat : les désastres de l’armée de l’Est. L’erreur est humaine, dira-t-on, elle n’est pas une faute. Le crime n’est pas là, il consiste en ce que Garibaldi, ayant reçu l’ordre de rejoindre l’armée de l’Est, ne l’a pas rejointe. Exécuter l’ordre, il n’y a pas songé. Ce sont des vues personnelles, la recherche de succès propres, qui ont dicté sa conduite. S’il avait cherché à obéir, aucune impossibilité matérielle ne l’en eût empêché : la division Pélissier maintenue à Dijon suffisait à absorber l’activité du général de Kettler ; l’armée des Vosges pouvait librement rejoindre l’armée de l’Est. D’où le désastre par la même voie : l’indiscipline intellectuelle, l’oubli du devoir militaire, au sens le plus exact du mot. La satisfaction donnée à ce devoir, dans un cas comme dans l’autre, ne présentait aucune difficulté, mais il fallait le connaître, pour cela le chercher ; il fallait avoir le sentiment de la discipline. Éviter l’erreur, la faute, empêcher le désastre ; tout était obtenu par un simple acte d’obéissance.

Ferdinand Foch (le futur maréchal de 1918). Conférence à l’École supérieure de guerre parue en avril 1903

28 10 1870

Les Prussiens prennent Le Bourget et Bazaine, bloqué dans Metz, se rend, livrant 170 000 hommes, 6 000 officiers, 1 400 canons et 250 000 fusils aux Allemands. On parlera de trahison de Bazaine. Bonapartiste, il soutenait à contre-cœur un régime républicain et avait négocié secrètement avec Bismarck et Eugénie dès septembre. Il sera condamné à mort par un conseil de guerre le 10 décembre 1873, peine commuée aussitôt en 20 ans de forteresse.

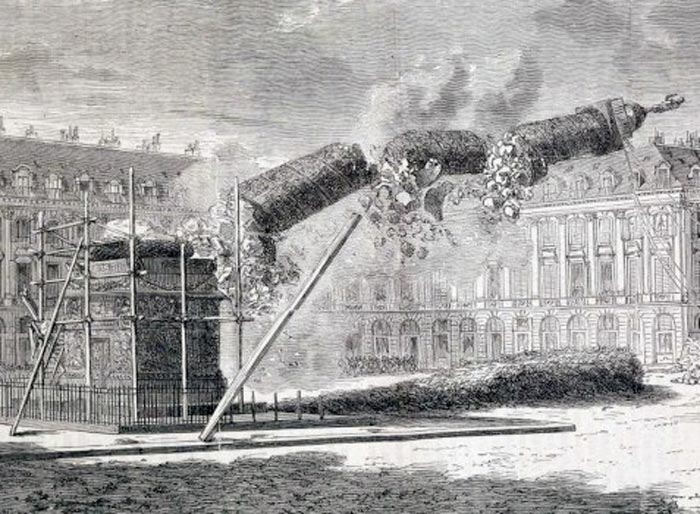

29 10 1870

Le peintre Gustave Courbet, affiche son pacifisme en écrivant aux Allemands : Laissez-nous vos canons Krupp : nous les fondrons avec les nôtres. Le dernier canon, gueule en l’air, coiffé du bonnet phrygien, planté sur un piédestal que nous érigerons ensemble sur la place Vendôme, sera notre colonne, à nous et à vous, la colonne de l’Allemagne et de la France à jamais fédérées.

Lettre ouverte à l’armée allemande et aux artistes allemands

Il avait refusé la Légion d’honneur dont Napoléon III aurait voulu le décorer : Souffrez donc, Monsieur le Ministre, que je décline l’honneur que vous avez cru me faire. J’ai 50 ans et j’ai toujours vécu libre. Laisse-moi terminer mon existence, libre.

31 10 1870

Le peuple de Paris apprend l’échec de la sortie du Bourget, la capitulation de Metz et l’ouverture des négociations : la foule envahit l’Hôtel de Ville, retenant le gouvernement prisonnier. Les gardes nationaux demandent sa déchéance aux cris de Vive la Commune. Un compromis est trouvé dans l’organisation d’un référendum, trois jours plus tard, qui devra répondre à la question : La population de Paris maintient-elle, oui ou non, les pouvoirs du gouvernement de la Défense Nationale ? Le Oui l’emportera, avec 557 996 voix, mais il y aura quand même 62 638 Non, lesquelles vont former l’ébauche de la Commune. Le refus du verdict du suffrage universel sera la marque de naissance de la Commune. Le garde des Sceaux Isaac Moïse Crémieux, alias Adolphe Crémieux s’écriera : Majorité de ruraux, honte de la France. Le Corrézien, quotidien régional, se risquera à publier sans signature les vers fielleux d’un ancien communard :

Le troupeau d’électeurs, de paysans stupides

Que nul sentiment ne peut aiguillonner,

Ce peuple de lourdauds, de hobereaux cupides,

Veut tenter, Ô Paris, de te découronner.

Sujets du Sous-préfet et du Garde-champêtre,

Dociles à la voix du Maire et du curé,

Gros ruminants, pareils aux bœufs qu’ils mènent paître,

Blasphèment bêtement ton grand nom vénéré.

Ces paysans stupides garderont longtemps encore le goût de la religion, c’est à dire, qu’à cette époque, ils resteront dociles à la voix du Maire et du curé, et ne se cacheront pas pour le dire, en accord en cela avec les chrétiens de Paris qui construiront le Sacré-Cœur de Montmartre. On peut lire ainsi à Saint Véran, en Queyras, sur un vœu figurant au bas d’un calvaire de mission une adresse au révolté qui n’est jamais content. Le révolté qui n’est jamais content, cela englobe la classe ouvrière naissante, les premiers syndicats, les premiers mouvements ouvriers, … tous ceux qui refusent de se satisfaire désormais de leur sort, et donc refusent la consigne globale de l’Eglise : acceptez de bon cœur le sort qui vous est fait, la révolte, c’est le mal, l’obéissance, c’est le salut.

à Saint Véran, dans le Queyras

Adolphe Crémieux donnera son nom, au décret du 24 octobre accordant la citoyenneté française aux 35 000 juifs algériens, leur ouvrant les portes de l’école de la République, puis de l’administration : ils vont ainsi se détacher de la communauté musulmane, qui n’avait pas renoncé à la loi coranique et était donc restée illettrée et algérienne. Les Juifs ne viennent pas tous d’une immigration récente, le plus souvent européenne, car nombre d’entre eux sont des berbères, convertis d’une part par les Juifs qui ont quitté les rives du Nil pour la Cyrénaïque vers ~900, puis par ceux qui accompagnaient les Phéniciens qui avaient fondé Carthage vers ~300, d’autre part par premiers Juifs qui ont fui Israël après la destruction du temple de Jérusalem, par Titus en 70. Des armées juives avaient vaincu les Romains en Cyrénaïque pour être in fine repoussées vers les Aurès. Les Berbères forment le peuplement le plus ancien de l’Afrique du Nord.

5 11 1870

Début du siège de Belfort, français depuis 1636, défendu par Denfert Rochereau ; aux Prussiens qui le sommaient de se rendre, il répondit très militairement : Nous connaissons l’étendue de nos devoirs envers la France et envers la République et nous sommes décidés à les remplir. Sur ordre du gouvernement, il évacuera Belfort après cent trois jours de siège, le 18 02 1871. Cette résistance sera reconnue par les Prussiens qui n’annexeront pas la ville : c’est l’origine du Territoire de Belfort, constitué en 1922. De 1871 à 1918, Belfort sera la partie restée française du département du Haut Rhin. La ville s’était déjà fait remarquer quand, en 1815, le lieutenant général Lecourbe défendit la Haute Alsace pied à pied contre l’invasion et conserva Belfort à la France. En mémoire de la résistance de Denfert Rochereau et de ses troupes, Bartholdi – qui réalisera la statue de la Liberté, dans la baie de New York -, se mit à sculpter dès 1875 un Lion dans les grès rouges sur lesquels sont assises les fortifications de Belfort.

Emil du Bois-Raymond, recteur de l’université de Berlin cadre l’éducation allemande : Nous, l’Université de Berlin, sise face au palais royal, sommes, par notre acte de fondation, le garde du corps intellectuel de la maison de Hohenzollern. Si Emil du Bois-Raymond voulait préparer le terrain aux nazis, il ne pouvait mieux dire ! Il suffira de remplacer Hohenzollern par Hitler !

Theodor Mommsen, historien allemand de l’Antiquité, réclame l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine du Nord en se référant aux similitudes culturelles. Son collègue français, Fustel de Coulanges, lui répond : Vous croyez avoir prouvé que l’Alsace est de nationalité allemande, parce que sa population est de race germanique et parce que son langage est allemand. Mais je m’étonne qu’un historien comme vous affecte d’ignorer que ce n’est ni la race, ni la langue qui fait la nationalité. […]

Ce qui distingue les nations, ce n’est ni la race ni la langue.

Les hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils ont une communauté d’idées, d’intérêts, d’affections, de souvenirs et d’espérances. Voilà ce qui fait la patrie. Voilà pourquoi les hommes veulent marcher ensemble, ensemble travailler, ensemble combattre, vivre et mourir les uns pour les autres. La patrie, c’est ce qu’on aime. Il se peut que l’Alsace soit allemande par la race et par le langage. Mais par la nationalité et le sentiment de la patrie, elle est française. Et savez-vous ce qui l’a rendue française ? Ce n’est pas Louis XIV, c’est la Révolution de 1789.

Fustel de Coulanges. L’Alsace est-elle allemande ou française ?

10 11 1870

Léon Gambetta, partisan de la guerre à outrance avait voulu préparer une contre offensive en mettant en place onze camps militaires, occupés par des armées nouvelles. Gambetta était parvenu à mobiliser 600 000 hommes, auxquels venaient s’ajouter les 150 000 restant du début de la guerre. Les Prussiens étaient aux portes d’Orléans et la désorganisation générale.

Le général Émile de Kératry, convaincu lui aussi du bien-fondé de la poursuite de la guerre, avait été nommé à la tête de l’armée de Bretagne le 22 octobre et, pour venir en appui de l’armée de la Loire, il avait été chargé d’établir à la hâte un camp à Conlie, sur la butte de la Jaunelière, dans la région du Mans [Sarthe], affecté à la formation, et d’y rassembler les mobilisés et les volontaires de l’ouest de la France pour y former une armée de Bretagne. Le contingent mobilisable des cinq départements bretons était, à lui seul, de 80 000 hommes.

Ce camp pouvait accueillir 50 000 hommes et 25 000 hommes s’y trouvaient dès le 10 novembre. Près de 60 000 hommes y seront passé au total et il avait été prévu de les armer avec les surplus de la guerre de Sécession américaine (1861-1865), lesquels surplus promis par Gambetta n’étaient pas parvenus à destination. À l’arrivée des mobilisés, les baraquements n’ayant pas été construits, des tentes avaient été établies en urgence. Comme le terrain avait été nivelé un peu plus tôt, le piétinement de milliers d’hommes en avait fait rapidement un bourbier. Des pluies torrentielles l’avaient inondé que les soldats avaient surnommé Kerfank – la ville de boue -. Avec les premières neiges, les maladies s’étaient développées : fièvre typhoïde, variole, etc.

Est-ce bien un camp ? C’est plutôt un vaste marécage, une plaine liquéfiée, un lac de boue. Tout ce qu’on a pu dire sur ce camp trop célèbre est au-dessous de la vérité. On y enfonce jusqu’aux genoux dans une pâte molle et humide. Les malheureux mobiles se sont pourvus de sabots et pataugent dans la boue où ils pourraient certainement faire des parties de canots. Ils sont là quarante mille nous dit-on et, tous les jours, on enlève 500 ou 600 malades. Quand il pleut trop fort, on retrouve dans les bas-fonds des baraquements submergés. Il y a eu ces jours derniers quelques soldats engloutis, noyés dans leur lit pendant un orage.

Gaston Tissandier, de passage le 15 décembre 1870

Le manque d’instructeurs, prisonniers en Allemagne, de matériel, de ravitaillement, provoquent le découragement au sein d’une troupe pourtant largement constituée de volontaires mais livrés à l’oisiveté et à l’ennui. Kerartry avait informé Gambetta à plusieurs reprises, qui s’était refusé à l’évacuation. La polémique avait commencé à faire rage et le général de Kérartry avait démissionné, remplacé par le général de Marivault qui avait ordonné immédiatement une première évacuation, contre les ordres de Gambetta, qui ne signera la première autorisation que quelques jours plus tard, le 19 décembre 1870. Dès le lendemain, les 15 000 soldats les plus faibles s’étaient replié sur Rennes, les plus malades renvoyés dans leurs familles. Le scandale prend plus d’ampleur, devant l’état des hommes qui rentrent chez eux. Une commission d’enquête parlementaire sera nommée, dont les conclusions, rédigées en 1872, seront publiées en 1874. Le général de Lalande déclarera devant elle : Je crois que nous avons été sacrifiés. Pourquoi ? Je n’en sais rien. Mais j’affirme qu’on n’aurait pas dû nous envoyer là, parce que l’on devait savoir que nous n’étions pas armés pour faire face à des troupes régulières. Inutile de dire que les Bretons ne portent pas Gambetta dans leur cœur et que l’une des premières mesures prises lors de manifestations d’indépendance sera de débaptiser un boulevard Gambetta.

Sous-préfet de Chateaulin de 1930 à 1933, Jean Moulin illustrera le recueil Armor de Tristan Corbière, publié en 1935, avec la La Pastorale de Conlie, sous son nom d’artiste : Romanin. S’il ne paraît pas avoir fait un gros travail d’archives, puisqu’il y met une femme au centre, alors qu’il n’a pas eu de femme à Conlie, l’atmosphère générale du dessin tient de la prescience des camps de la mort des nazis. http://art-maniac.over-blog.com/article-jean-moulin-peintre-et-marchand-d-art-69640402.html

16 11 1870

En Espagne, les Cortes élisent roi le duc Amédée d’Aoste.

25 11 1870

Sous le pseudonyme de Jean Baudry, Arthur Rimbaud écrit dans Le Progrès des Ardennes, Le rêve de Bismarck, qu’il qualifie de Fantaisie.

C’est le soir. Sous sa tente, pleine de silence et de rêve, Bismarck, un doigt sur la carte de France, médite ; de son immense pipe s’échappe un filet bleu. Bismarck médite. Son petit index crochu chemine, sur le vélin, du Rhin à la Moselle, de la Moselle à la Seine ; de l’ongle, il a rayé imperceptiblement le papier autour de Strasbourg : il passe outre. À Sarrebruck, à Wissembourg, à Woerth, à Sedan, il tressaille, le petit doigt crochu : il caresse Nancy, égratigne Bitche et Phalsbourg, raie Metz, trace sur les frontières de petites lignes brisées, – et s’arrête…

Triomphant, Bismarck a couvert de son index l’Alsace et la Lorraine ! – Oh ! sous son crâne jaune, quels délires d’avare ! Quels délicieux nuages de fumée répand la pipe bienheureuse !

Bismarck médite. Tiens, un gros point noir semble arrêter l’index frétillant. C’est Paris.

Donc, le petit ongle mauvais, de rayer, de rayer le papier, de ci, de là, avec rage, – enfin de s’arrêter… Le doigt reste là, moitié plié, immobile.

Paris ! Paris ! – Puis, le bonhomme a tant rêvé l’œil ouvert, que, doucement, la somnolence s’empare de lui : son front penche vers le papier ; machinalement, le fourreau de sa pipe, échappée à ses lèvres, s’abat sur le vilain point noir …

Hi ! povero ! en abandonnant sa pauvre tête, son nez, le nez de M. Otto de Bismarck, s’est plongé dans le fourneau ardent… Hi ! povero ! Va povero ! dans le fourneau incandescent de la pipe…, Ho povero ! son index était sur Paris ! … Fini, le rêve glorieux !

Il était si fin, si spirituel, si heureux, ce nez de vieux premier diplomate ! – Cachez, cachez ce nez ! …

Eh bien ! mon cher, quand, pour partager la choucroute royale, vous rentrerez au palais [sur l’exemplaire du Progrès des Ardennes, les dernières lignes étaient devenues illisibles en 2008].

Voilà ! Fallait pas rêvasser.

Jean Baudry Le Progrès des Ardennes du 25 novembre 1870

3 12 1870

Les troupes françaises sont battues à Orléans.

8 12 1870

La délégation du gouvernement qui s’était installée à Tours le 11 septembre, déménage à Bordeaux.

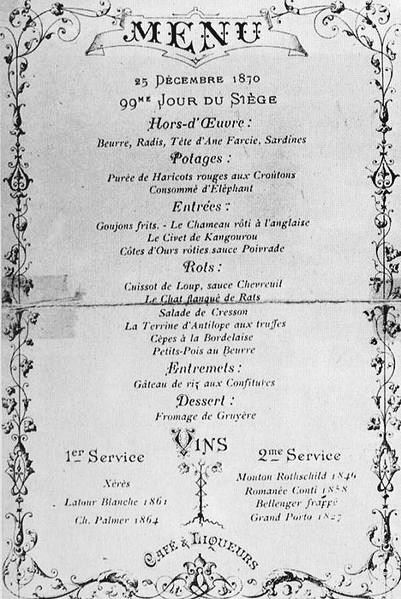

25 12 1870

Joyeux Noël ! Il manque juste du chien… qui se trouvait sur la carte d’autres restaurants …, à moins que, flairant qu’ils risquaient désormais de passer à la casserole, ils ne se soient mis à se cacher des humains.

J’ai mangé de tout, cheval, mulet, chat, chien, rat et j’ai trouvé le tout très bon. Je me promets (…) de vous faire manger des salmis de rats d’eau excellents…

Un interne des Hôpitaux de Paris

Café Voisin. 261, Rue Saint-Honoré. Paris

27 12 1870

Les Prussiens commencent à bombarder Paris. Victor Hugo est devenu un personnage sacré… on donne son nom à un ballon-poste, à un canon. Un autre canon dû à une souscription porte celui d’une de ses œuvres – Le Châtiment – Il écrira dans l’Année terrible : Nous mangions du cheval, du rat, de l’ours, de l’âne. Et, le 2 janvier 1871, il notait dans son Journal : On a abattu l’éléphant du Jardin des Plantes ; il a pleuré. Et l’éléphant ne fût pas le seul à connaître ce sort, il en alla de même pour les tigres, lions, girafes, chameaux et dromadaires et autres zèbres que l’on pouvait découvrir au jardin d’acclimatation, crée quelques années plus tôt par Napoléon III.

dessin de Victor Hugo

Le journal L’Illustration félicite les commerçants qui ne tirent pas profit de la situation – nombre d’entre eux ne s’en privent pas, faisant valser les étiquettes – . Les produits alimentaires Felix Pottin, la maison de conserve Chevallier-Appert, les établissements de bouillon Liebig, la maison des Deux Chinois ont droit à la gratitude du pays. Félix Potin réserve ses produits à ses clients, organise en leur faveur un système de rationnement et de répartition, à prix stabilisés. Et, quand vient le manque, il achète Castor, l’un des deux éléphants du Jardin d’acclimatation, qu’il fait abattre et débiter en tranches.

Jean-Michel Dumay. Le Monde Magazine 7 août 2010

La consommation d’absinthe augmentera de 500 %. L’usage médicinal de la plante existait depuis les Assyriens et les Babyloniens : appelée aussi alvine, elle est de la famille des armoises ou artémis, en l’honneur de la Diane grecque Artemis – qui signifie privé de douceur. On soignait ainsi les maux d’estomac, du foie et des reins, ainsi que les fièvres des régions marécageuses et même le mal de mer. Dans le Val d’Aoste on l’utilisait en cataplasme contre les vers chez les enfants, en bouquet dans les chalets pour éloigner les puces etc…

Pour couvrir les évidents méfaits de ses 72° et, plus précisément de la thuyone, une molécule convulsivante, désinhibitrice et même hallucinogène, on la coiffa de nombreuses vertus : elle donne de l’appétit, combat la colique et la jaunisse, éveille l’intelligence, enraye les fièvres… bref c’est la fée verte. Le succès ira croissant, et l’offre s’alignera très bien sur la demande : Pontarlier comptera quatre distilleries en 1826 et vingt cinq en 1913, produisant cinquante cinq mille litres d’absinthe … par jour ! Il y en a une aussi à Annecy dès 1903. En 1874, la production française était de 700 000 litres, elle sera de 36 000 000 litres en 1910 ! Pour la vodka Zubrowka, qui contient la fameuse herbe à bison – la Hiérochloé odorata –, c’est la coumarine qui est toxique : on l’utilise dans la composition d’un raticide ; quand on passe avant les bisons, on la trouve dans la forêt primaire de Bialowieza, en Biélorussie, vendue 1 000 $ le boisseau.

Les tentatives pour redresser la barre ne manqueront pas et l’on verra fleurir des affiches amusantes : le vin, oui, l’alcool non :

Des nouvelles macabres du siège de Paris nous parvinrent bientôt. Des détails féroces. On fabriquait du pain avec de la sciure et de l’avoine qu’on disputait aux chevaux. On dévorait ces derniers par milliers, dans des marchés spéciaux, même les purs sangs offerts par le tsar à Napoléon III. Ils finissaient en saucissons chevaleresques. C’était un avantage que ces écuries débordantes, car aujourd’hui, en 1927, on ne pourrait pas dévorer les voitures ! les vaches et les moutons lâchées dans les abattis du bois de Boulogne avaient déjà tous été boulottés. Les gens affamés demeuraient pendant des heures dans le froid devant les boucheries municipales dans l’espoir d’acquérir un morceau de sang gelé ou une livre de chien pour moins d’un franc. Un fuyard nous raconta qu’il était passé devant la maison Chevet, rempli de la nostalgie des langoustes écarquillées, des poulardes du Mans perlées de graisse, des perdrix et des gélinottes de Russie, des cuissots de chevreuil odorants, des foies gras potelés. Hélas, il n’y avait plus qu’un vil entassement de boites de conserve, une cervelle de panthère avariée et des rognons de rhinocéros rassis. Les restaurants chics proposaient des salmis de rats arrosés de mouton-Rothschild. Chez Peter’s, les soupeuses efflanquées ne levaient plus le client à la sortie, elles rabattaient sur le trottoir sans avoir mangé. La passe contre un quignon. Mais les riches se pourvoyaient en douce. On nous raconta encore que Castor et Pollux, les deux éléphants du Jardin des Plantes, étaient passés à la casserole. Cette viande se payait très cher à la boucherie anglaise du boulevard Haussmann. On dégustait – si ma mémoire ne m’égare et si on ne m’a pas raconté des histoires – quelques chose comme de la trompe d’éléphants sauce mousseline, des papillotes de calao, des toucans à la rémoulade, de la fricassée d’autruche, du steak de kangourou et d’antilope, des rondelles de boa au chèvrefeuille, du ratas de crocodile. Un marché aux rats était établi devant l’Hôtel de Ville. Huit sous le gaspard. Les dames les palpaient comme on le faisait jadis, d’un petit poulet. C’étaient de forts beaux rats du temps de l’Empire. Des rats modernes qui avaient circulé et s’étaient reproduits dans les égouts dernier cri d’Eugène Belgrand et dans un des chapitres les plus hallucinants des Misérables. Des rats progressistes et littéraires, en somme, et patriotes par-dessus tout.

Les belles dames efflanquées, en proie aux borborygmes de la fringale, cajolaient leur toutou de compagnie et commençaient à le fixer des yeux. Elles le tâtaient drôlement. Le chien, alerté par l’instinct, gémissait, hululait lugubre sous ces doigts qui le soupesaient sans l’habituelle tendresse. Affolé, il tentait de s’échapper. La belle dame retroussait ses jupons et le coursait, couteau à la main. Elle et ses consœurs finissaient par dévorer Ulysse, Hector, Napoléon, Hugo, leur bichon qu’elles préféraient souvent à leur mari. Mais manger le mari ne se faisait pas encore. Pendant ces agapes, les obus pleuvaient, le plus grand froid sévissait. Edmond de Goncourt raconterait que, consumé de douleur par le deuil de son frère et armé de son sabre japonais, il décapitait mélancoliquement ses petites poules qu’il adorait. Victor Hugo fut obligé de manger du cheval qu’il digérait fort mal, ce qui nous valut cette blague en alexandrins.

Mon dîner m’inquiète et même me harcèle

J’ai mangé du cheval et je songe à la selle.

Patrick Grainville. Falaise des fous. Seuil. 2018

La Défense de Paris 1870 Auteur anonyme. Musique : sur l’air de Fualdès

Non jamais sur cette terre

On ne vit en vérité,

Pareille calamité,

Ni plus affreuse misère,

Que celle que l’on subit

Sous le siège de Paris.

Paris ! cette ville aimable,

Qui donc ose l’assiéger ?

Serait-ce cet étranger,

Qu’avec un accueil affable

Elle admettait dans son sein ?

Oui, c’est lui son assassin.

C’est d’accord avec l’infâme

Celui qui livra Sedan :

Bonaparte, ce tyran !

Ce gredin sans cœur, sans âme !

Que la Prusse avec ardeur,

Accomplit notre malheur.

Lors du fameux plébiscite,

Sans tous ceux qu’ont voté oui

On n’aurait pas aujourd’hui

Cette guerre tant maudite :

Paris qui n’y est pour rien

À cette heure en souffre bien.

Que de chagrin, que de peine !

Pour un moment d’abandon ;

Si l’on avait voté non,

La France Républicaine,

Pour l’instant, ne serait pas

Dans un si triste embarras.

Quand on pense que nous sommes

Privés de relations,

De communications,

Avec le reste des hommes ;

Du monde pour nous le bout

Ne va pas même à Saint-Cloud.

Quand le ballon nous emporte

Dans tous les départements.

Des lettres pour nos parents,

Jamais il ne nous rapporte

Les réponses, ce qui fait

Qu’on en est très inquiet.

Nous n’avons de leurs nouvelles

Qu’au moyen de nos pigeons ;

Mais des Prussiens, les faucons

Les chassent à tire-d’aile :

Sur dix, il en revient deux ;

On le voit, c’est très chanceux.

L’aspect de toutes nos rues

Est lugubre, car, hélas !

On a supprimé le gaz

Même avant une heure indue,

Et les magasins, le soir,

Font vraiment du mal à voir.

D’ailleurs, toutes les boutiques

N’ont plus rien d’étalagé,

À part chez le boulanger,

C’est en vain que les pratiques

Chercheraient quoi que ce soit ;

On n’a plus même de bois.

Car dans cet horrible siège

On est bien privé de tout ;

Mais de chauffage surtout,

Et sur nos toits, blancs de neige,

L’hiver, en signe de deuil,

Vient étendre son linceul.

Un jour une pauvre mère

Privée de bois, de charbon,

Attend la distribution

Une journée tout entière ;

Dans ses bras cruel effroi !

Son enfant est mort de froid !

On a vu dans les tranchées

Des soldats, de froid périr ;

Ils préféreraient mourir

D’une mort plus recherchée,

Vis-à-vis de l’ennemi,

En défendant le pays.

Et nos pauvres ménagères

Attendent en pataugeant,

Souvent trois heures durant,

Pour obtenir d’ordinaire

Un pot-au-feu de cheval

Ce brave et noble animal.

C’est en pleurant qu’on le mange,

Et l’on n’en a pas toujours ;

Il arrive bien des jours

Que, par force, l’on s’arrange

D’un plat, qui n’est pas très gros,

De riz cuit avec de l’eau.

Il est des êtres rapaces !

J’en rougis ; mais des marchands

Exploitent les pauvres gens ;

Jugez où va leur audace,

Ils vendent un mauvais chou

Jusqu’à des six francs dix sous.

On se nourrit d’épluchures,

De chats, de chiens et de rats ;

On vend des choses au tas

Que l’on jetait aux ordures ;

Mais on s’en repaît enfin,

Pour ne pas mourir de faim.

Dans une pauvre mansarde,

Située rue Desnoyers

La femme vient d’expirer,

Et, seul, son mari la garde ;

Quand, privé de tout secours,

De faim, il meurt à son tour.

Et le matin quand on rentre

De la garde rempart,

Des pommes de terre au lard

Feraient tant de bien au ventre ;

Mais ce légume est passé ;

Du moins, c’est pour les blessés.

Or, toutes les ambulances

Que l’on a fait à grands frais,

Sont pleines, ou à peu près,

Sans compter ceux que la France,

Parmi ses enfants perdus,

Ne reverra jamais plus !

Que de mères en alarmes !

Gémissent en ce moment

Sur le sort de leurs enfants

Qu’a trahi celui des armes ;

Mort sous le plomb meurtrier,

Ou tout au moins prisonnier !

Moralité

Eh ! bien de tous ces ravages,

Nous souffrons sans murmurer ;

Loin de nous désespérer

Ils augmentent nos courages :

On ne vaincra pas Paris,

Tant que nous serons unis !

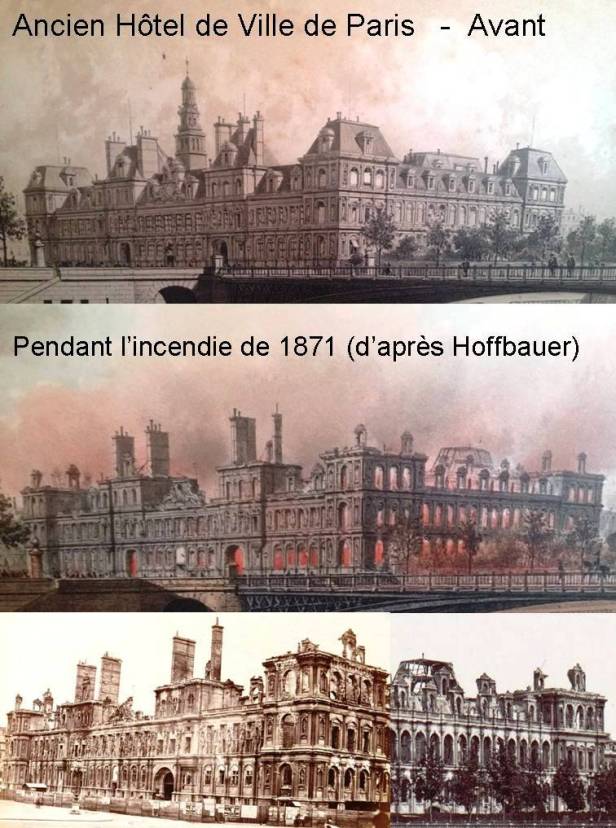

1870