| Publié par (l.peltier) le 17 septembre 2008 | En savoir plus |

11 11 1918

Irène Aïtoff a 14 ans : elle reçoit le premier prix d’harmonie du Conservatoire. Elle va devenir l’un des meilleurs chefs de chant du monde, travaillera avec les plus grands chefs d’orchestre et chanteurs, n’hésitera pas à s’affronter à eux quand elle le jugera nécessaire ; elle est à même de déchiffrer n’importe quelle partition d’orchestre moderne ou classique en la réduisant au piano. Surnommée gentiment La Veuve Mozart. Elle tirera sa révérence en 2005, à 101 ans.

Joseph Kessel, sous-lieutenant de 21 ans dans l’aviation, s’est porté volontaire au sein d’une escadrille qui doit rejoindre Vladivostok pour une mission de soutien à la légion tchèque sous les ordres théoriques du général Janin : il embarque à Brest sur le Président Grant pour New York. Avant de lever l’ancre, le bateau est allé mouiller en rade : il est donc exclu de retourner à terre, quoi qu’il arrive :

Et tout à coup, de la cité que l’éloignement fait silencieuse, tout à coup jaillit le tintement d’une cloche. Une autre lui répond et une autre – une autre encore et encore. Plus fort. Plus fort. À toute volée, en rafle, un ouragan.

Sans bien comprendre pourquoi, je me sens pâlir. Je regarde Bob. L’étincelle des yeux s’est figée. Personne ne fait un mouvement. Personne ne prononce une parole. Enfin , au bout d’un temps qui ne peut se mesurer, on entend une voix étranglée, incrédule. Elle dit :

L’armistice.

Et soudain, le mot passe, éclate, de bouche en bouche, de pont en pont, devient cri, délire. Et les volées des cloches l’accompagnent. Et dans les accalmies, malgré la distance, là-bas, dans Brest, un grondement humain. La foule. Et j’entends un camarade, près de moi, dire pour lui-même :

À travers la France entière… chaque ville, chaque village…

Et je sens chez lui, chez Bob, chez moi, chez tous, le désir déchirant d’être à terre, dans la cité devenue folle, déversée à travers places et rues, avec les hommes et les femmes qui chantent, hurlent, rient et pleurent d’une joie telle qu’ils n’en connaîtront plus jamais.

Le Président Grant ne transportait pas de troupes américaines, les 300 aviateurs français étaient les seuls passagers ; et c’est bien à eux que New York réservera un accueil comme seuls les Américains savent le faire : confettis, klaxon, discours et toasts à n’en plus finir.

Depuis le 10 juillet 1918, le capitaine Harry Truman commande la batterie D – 194 hommes – , l’une des six du 129° régiment d’artillerie du corps expéditionnaire américain en France. Extraits de courriers à sa fiancée Bess Wallace :

10 novembre : Il a fait, ce dimanche, un temps magnifique. Le Hun [l’Allemand] réclame la paix comme un cochon qu’on égorge et j’espère que grand-père Foch va le faire gueuler encore plus fort ou lui en remettre une louche. Quand on voit un peu ce que ces oiseaux ont fait et qu’on les entend prôner la négociation, ça laisse froid. Tout ce qu’ils méritent est une bonne correction, ils sont en train de la recevoir, et c’est justice. […] Aujourd’hui, j’ai tiré moi-même près de cinq cents salves d’obus hautement explosifs sur quelques-unes de leurs batteries à 7 kilomètres de distance. Je ne sais pas si je les ai touchées, mais j’ai bon espoir car j’avais réglé mes canons très soigneusement.

11 novembre au matin, enfin, depuis Grimaucourt, dans la Meuse : Nous nous demandons tous ce que le Hun va faire des propositions du maréchal Foch. Mais au fond, on s’en fiche. Quoi qu’il fasse, il est écrasé. C’est une honte que nous ne puissions passer la frontière, dévaster l’Allemagne et couper les mains ou les pieds de quelques enfants, ou scalper quelques-uns de leurs vieillards. Mais sans doute est-il préférable de les faire travailler pour la France ou la Belgique pendant cinquante ans. […] Je savais, que l’Allemagne ne pourrait pas tenir. La France a trinqué pendant quatre ans et n’a jamais baissé les bras. Une bonne déculottée a suffi à l’Allemagne.

Les commandants ont été prévenus que les hostilités doivent cesser à 11 heures. Alors, chacun se défoule. Derrière la position de la batterie D, des canons de 155 continuent à arroser les lignes allemandes pendant les deux dernières heures, comme pour se débarrasser de munitions bientôt inutiles. Captain Harry lui-même lâche plus de 160 salves d’obus jusqu’à 10 h 45 et fait les comptes avec satisfaction : depuis le début de l’offensive, ses canons ont tiré plus de 10 000 salves sur le Hun. Faussement modeste, il ajoute : Je suis sûr qu’elles ont eu un petit impact.

Mais si les armes se taisent à l’est de Verdun, elles vont continuer à pilonner les Allemands sur le front Stenay-Beaumont jusque vers 17 heures. Depuis le 7 novembre, une course de vitesse est engagée entre Français et Américains pour libérer Sedan. Trop impatient, l’état-major américain a même annoncé être entré dans la ville. En réalité, il n’en est rien. Pershing prétextera des transmissions défectueuses du fait de l’avance de ses troupes ; les Français soupçonneront plutôt les Américains d’avoir voulu inscrire une ultime victoire à leur actif. Toujours est-il que, tout l’après-midi du 11, les Middle West de la 89° division et les marines de la 2° division tentent une dernière percée et continuent à se battre comme des enragés. À 15 h 15, l’état-major allemand de Spa [Salute Per Aqua] adresse un radiogramme au grand quartier général de Foch à Senlis : Sur le front Stenay-Beaumont, malgré la conclusion de l’armistice, les Américains continuent à attaquer. Prière de donner l’ordre de faire cesser les hostilités. Senlis accuse immédiatement réception et assure faire le nécessaire. Mais rien n’y fait. Nouveau radiogramme de Spa : Le feu continue. Senlis finit par employer les grands moyens et prévient que, s’ils n’arrêtent pas immédiatement, les récalcitrants seront pris sous le feu de l’artillerie française. Quelques minutes plus tard, les bombardements cessent définitivement. Merci, répond Spa sobrement.

15 11 1918

Tu sais que c’est un sacré boulot d’être absolument honnête et juste avec 194 hommes quand tu en as des bons et des mauvais (très peu de mauvais), des malins et des bornés. Mais je les aime tous et je crois qu’avec mon équipe je suis meilleur que n’importe quelle autre batterie du corps expéditionnaire. J’ai réussi à atteindre ce qui était ma plus grande ambition au début de cette guerre : commander une batterie et ne pas perdre un homme. Nous avons tiré dix à douze mille salves sur Heinie – l’Allemand – et nous avons été constamment bombardés, mais jamais le Hun n’a réussi à me toucher.

Vingt sept ans plus tard, devenu président des États-Unis de par la mort de Roosevelt, sa détermination lui fera surmonter l’horreur de la bombe atomique : il donnera l’ordre de bombarder Hiroshima, puis Nagasaki.

L’armistice de Rethondes, près de Compiègne, a été signé vers cinq heures du matin, mettant ainsi fin à la guerre. Le wagon qui a fait office de salle des conférences est le 2419 D de la Compagnie Internationale des wagons-lits, réquisitionné depuis deux mois par le Maréchal Foch à l’usage de bureau-salon pour son État-Major. Le choix d’un wagon s’est imposé à l’État-major de Foch quand les autres possibilités – Château de Versailles ou même son QG de Senlis -, se révélaient porteuses de beaucoup plus d’inconvénients que d’avantages. Et puis, en bon militaire, Foch n’appréciait pas vraiment la presse, pourtant garante de démocratie : Si les journalistes viennent à trop tourner autour, on peut toujours déplacer un wagon et reprendre les discussions plus loin, à l’abri des regards indiscrets, dira Jean-Yves Bonnard, dans Le jour où l’Histoire s’est arrêtée. Le trotteur ailé. Et pourquoi cette forêt de Rethondes ? Parce que s’y trouvait un tronçon cul de sac, construit en 1916 pour y acheminer des canons à longue portée, qui n’était donc sur aucune ligne de circulation de trains.

Le 11 novembre, le Maréchal Foch part pour Paris, porteur de la Convention d’Armistice

Les délégations sont les suivantes. Côté Alliés :

- Maréchal Ferdinand Foch, commandant suprême des forces alliées.

- Amiral Rosslyn Wemyss, représentant britannique

- Contre-amiral George Hope, adjoint au First Sea Lord

- Général Maxime Weygand, chef d’état-major de Foch

- Colonel Jacques Eugène Pagezy, état-major du maréchal Foch

- Henri Deledicq, secrétariat du Maréchal Foch

- Émile Grandchamp, secrétariat du Maréchal Foch

Côté allemand : le représentant plénipotentiaire est un civil, assisté de conseillers militaires

- Matthias Erzberger, représentant du Gouvernement allemand

- Comte Alfred von Oberndorff, représentant le ministère des Affaires Etrangères allemand.

- Général Detlof von Winterfeld, armée impériale allemande.

- Général von Gruennel, armée allemande.

- Capitaine de vaisseau Ernst Vanselow, marine allemande.

Les Russes déclarent nul et non avenu le traité de Brest-Litovsk, et les Allemands évacuent les pays baltes, la Biélorussie, la Pologne et la Transcaucasie.

Lundi 11 novembre 1918, au cœur de la nuit. La pluie a cessé depuis la veille. En forêt de Compiègne, dans l’Oise, à trois kilomètres de Rethondes, deux trains stationnent à l’abri des regards sur deux voies parallèles. Cent mètres les séparent, un caillebotis les relie, posé sur le sol bourbeux du sous-bois. Une vingtaine de gendarmes montent la garde alentour. La lumière filtre à travers les rideaux tirés sur les fenêtres. Dans la clairière silencieuse, l’armistice est signé à 5 h 20, après une ultime séance de négociations. Il met un terme à l’immense affrontement qui oppose, depuis août 1914, l’Allemagne aux Français et à leurs alliés – Anglais et Belges d’abord, puis Italiens, Américains, Australiens, Canadiens, Serbes, Portugais, Tchèques, Néo-Zélandais -… Sur le front occidental, la première guerre mondiale, la Grande Guerre, touche à sa fin.

Le premier train est constitué de trois fourgons, deux voitures équipées de couchettes, deux wagons-lits à cabines individuelles, un wagon-restaurant, le wagon 2443 comprenant chambre et salon, enfin le wagon-restaurant 2419-D, réaménagé pour l’occasion en une grande salle de réunion et une petite pour les dactylographes. Un groupe électrogène installé à bord assure l’éclairage et le fonctionnement d’un central téléphonique et d’appareils de télégraphie.

En gare de Senlis, le 7 novembre en fin d’après-midi, ce convoi a embarqué ses passagers en toute discrétion. Montent, en effet, le maréchal Ferdinand Foch, généralissime des armées alliées à qui est réservée la voiture 2443, son fidèle second, le général Maxime Weygand, le premier Lord de la marine britannique, l’amiral Rosslyn Wemyss, assisté du contre-amiral George Hope. Ils sont accompagnés de quatre officiers de l’état-major français, de deux officiers anglais et de quelques soldats chargés de l’intendance. Dans la soirée, ils dînent puis, selon les bonnes habitudes de Foch, vont se coucher tôt.

Leurs invités ne vont arriver qu’à 5 h 30 du matin, le 8 novembre, par le second train. Partis l’avant-veille de Berlin, ils sont passés par le quartier général allemand à Spa, en Belgique, où le maréchal von Hindenburg, grand chef de l’armée impériale, les a gratifiés de quelques mots fatalistes : Allez avec Dieu et essayez d’obtenir le plus que vous pourrez … Le 7 au soir, dans un épais brouillard et sur des routes défoncées, munis de drapeaux blancs confectionnés à la hâte, ils ont franchi en voiture la ligne de front à Buironfosse (Aisne), sur la route de La Capelle ; le secteur avait été prévenu et neutralisé. Après une pause à Homblières, près de Saint-Quentin, le temps d’un dîner rapide, ils ont été convoyés jusqu’à la gare de Tergnier d’où ils ont enfin rejoint la forêt de Compiègne. Ce sont les plénipotentiaires allemands, chargés de prendre connaissance et, espèrent-ils, de négocier les conditions de l’armistice préparé par le commandement allié.

En tête, Matthias Erzberger, ministre sans portefeuille du gouvernement berlinois, col cassé, chapeau melon et manteau fripé par le voyage. À Spa, l’état-major, décidé à ne pas porter la responsabilité directe de cet humiliant épilogue, lui a subrepticement confié la présidence de la délégation, en lieu et place du général von Gündell initialement désigné pour ce rôle. Il est accompagné par son ami, le comte von Oberndorff, diplomate impassible dans sa pelisse à col de loutre, par le général von Winterfeldt, attaché militaire à Paris avant-guerre, parlant un français aussi impeccable que ses jambières de cuir jaunes, et par le capitaine Vanselow, sanglé dans son uniforme noir de la marine. Ils ont emmené avec eux le capitaine von Helldorf, pour servir d’interprète, le capitaine d’état-major Geyer et un sténographe. Ils s’installent dans leur train, jumeau du premier, à cette différence près – les Français ont la mémoire longue – que l’un des wagons est l’ancienne voiture-salon de Napoléon III, capitonnée de satin vert frappé de N impériaux tissés d’or.

Ils vont y passer trois jours. Les soldats français mis à leur disposition sont aux petits soins, les repas fort convenables, les tartines beurrées des petits-déjeuners délicieuses, les vins de Bordeaux et le cognac de bonne facture. Ce huis clos n’en restera pas moins le souvenir le plus douloureux et le plus amer de ma vie politique. Un véritable calvaire, écrira Erzberger dans ses Mémoires (Souvenirs de guerre, Payot, 1921).

Le calvaire commence le vendredi 8 novembre à 10 heures. Foch a convié, plus exactement convoqué, les Allemands dans son train. Dans le wagon central, autour de la grande table de travail rectangulaire, les huit hommes s’installent. D’un côté les deux Français et les deux Anglais. Face à eux, les quatre envoyés de Berlin. Cette première entrevue est glaciale. Qu’est-ce qui amène ces messieurs ? Que désirez-vous de moi ?, attaque Foch sans préambule ni poignées de main protocolaires.

Erzberger raconte : Je répondis que j’attendais les propositions relatives à la conclusion d’un armistice sur mer, sur terre, dans les airs et sur tous les fronts. Réplique de Foch, catégorique : Je n’ai pas de propositions à faire ! Je fis remarquer que nous étions venus conformément à la dernière note de Woodrow Wilson – le président des États-Unis qui, le 5 novembre, a invité le gouvernement allemand à envoyer des représentants accrédités au maréchal Foch. Ce dernier insiste : Demandez-vous l’armistice ? Nous le demandons, acquiescent Erzberger et Oberndorff. Foch ordonna alors à son chef d’état-major de lire, en français, les conditions de l’armistice.

Le plénipotentiaire allemand scrute ses interlocuteurs : Pendant la lecture, l’amiral anglais Sir Wemyss, affectait une grande indifférence. Il jouait avec son monocle, mais il n’arrivait pas à dissimuler son émotion intérieure. Le maréchal Foch était assis dans un calme de statue ; parfois, il tirait sur sa moustache d’un geste énergique. Face à lui, le général Weygand n’est pas moins attentif : Les têtes sont droites, les visages impassibles, celui du général allemand- von Winterfeldt – très pâle et empreint d’une douloureuse expression. À la lecture de l’article prescrivant l’occupation des pays rhénans, des larmes coulent des yeux du jeune capitaine – Vanselow – .

Fruit d’un mois d’âpres négociations entre Alliés, sous la houlette du président américain et de son conseiller spécial, le colonel House, le document de treize pages comporte trente-quatre articles. Cessation des hostilités sur le front occidental, évacuation dans les quinze jours des pays envahis et de l’Alsace-Lorraine, occupation par les Alliés de la rive gauche du Rhin et installation de trois têtes de pont sur la rive droite, rapatriement immédiat et sans réciprocité de tous les prisonniers des puissances alliées, clauses financières annonçant la réparation des dommages de guerre, livraisons massives de matériels militaires et civils, désarmement de la marine allemande, évacuation de l’Afrique orientale, durée de l’armistice fixée à trente jours : c’est une capitulation qui ne dit pas son nom.

D’autant que c’est à prendre ou à laisser : les Allemands ont soixante-douze heures pour signer, l’ultimatum est fixé au 11 novembre, à 11 heures. Erzberger tente bien d’obtenir une prolongation du délai. C’est refusé. Il demande également la suspension des hostilités pendant ces trois jours. Nouveau refus. Foch me déclara nettement qu’il ne serait aucunement permis de négocier au sujet de ces conditions. L’Allemagne avait à accepter ou refuser, il n’y avait pas de milieu. Négocier, c’est pourtant ce que le chef de la délégation allemande sait faire de mieux.

À 43 ans, l’homme est rompu aux missions délicates. Originaire du Wurtemberg, au sud du pays et aux antipodes de la raideur prussienne, modeste professeur très tôt passionné de politique, il est élu député au Reichstag en 1903 pour le Zentrum, le parti catholique, où il se montre aussi habile qu’entreprenant. Dès le début de la guerre, il est chargé de développer la propagande allemande à l’étranger, multiplie à ce titre les ambassades dans toute l’Europe centrale et jusqu’en Suède et en Turquie, sans oublier le Vatican. Ces contacts tous azimuts le rendent lucide : avant bien d’autres, il comprend que la guerre est une impasse. En juillet 1917, il est au cœur de l’initiative sans lendemain du Reichstag appelant à une paix d’entente et de réconciliation durable des peuples. Le 4 octobre 1918, il entre dans le gouvernement formé par le prince Max de Bade dont l’objectif prioritaire est de mettre fin à la guerre – comme le lui ont demandé, au bord de la panique, les deux grands chefs militaires, le maréchal von Hindenburg et le général Ludendorff, à la fin du mois de septembre.

Car la guerre a changé d’âme. En juillet, l’ultime grande offensive allemande a, comme en septembre 1914, été bloquée sur la Marne. Depuis, sur l’immense front déployé des Flandres aux Vosges, cette armée qui se croyait invincible a reflué sous les coups de boutoir répétés des Anglais et des Belges dans le Nord, des Français en Picardie et en Champagne, des Américains dans les Ardennes. Elle a connu des jours terribles, frôlé la débâcle, perdu en quatre mois près de 800 000 hommes, tués ou faits prisonniers, a vu ses alliés bulgares, puis ottomans, enfin autrichiens rendre les armes en catastrophe sur le front du sud-est. Épuisés par cette guerre désormais sans espoir, affaiblis par le blocus qui affame le Reich, ses soldats, pour la plupart, ne rêvent que de rentrer au pays, quand ils ne désertent pas.

Erzberger n’a donc pas le choix : l’armistice est impératif pour éviter l’effondrement final de l’armée et l’invasion de l’Allemagne. Le capitaine de Gaulle fera de lui un portrait pénétrant lorsqu’il analysera, en 1924, La Discorde chez l’ennemi (Berger-Levrault, 1924) : Intelligent et actif, Erzberger était un ambitieux, mais non de bas étage. Il va donc se battre pied à pied pour tenter d’adoucir les conditions de l’armistice. Foch a exclu des négociations ? Erzberger obtient au moins de pouvoir faire connaître ses observations au général Weygand. Et il se met au travail immédiatement avec les autres membres de la délégation.

Ses marges de manœuvre sont infimes. Mais quand il se présente à la porte du train de Foch pour leur seconde rencontre, dans la nuit du 10 au 11 novembre, elles se sont encore dramatiquement réduites. Entre-temps, l’Histoire a basculé. L’empire des Hohenzollern s’est effondré. Le capitaine de Gaulle, déjà lapidaire : Toute l’Allemagne se brisait d’un seul coup, comme un ressort trop tendu.

Dix jours plus tôt, dans le port de Kiel, les marins de la flotte impériale se sont mutinés, refusant de participer à un baroud d’honneur suicidaire contre les Anglais. Le 4 novembre, la révolte devient révolution, le drapeau rouge est hissé sur les navires, les soldats fraternisent avec les insurgés. À Berlin, ce jour-là, Erzberger voit juste : la conclusion de l’armistice est vitale, sinon le peuple nous brisera, tranche-t-il lors de la réunion du cabinet de guerre. De fait, la grève générale gagne les ports de la Baltique puis les grandes villes de l’intérieur où sont constitués des conseils d’ouvriers et de soldats, sur le modèle des soviets russes. Le 8, au moment où les plénipotentiaires allemands arrivent à Rethondes, un mouvement insurrectionnel éclate à Munich, proclame la république de Bavière et chasse le roi.

Le 9 novembre, tout se précipite. À l’initiative des révolutionnaires spartakistes emmenés par Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, l’émeute éclate à Berlin. Les usines sont bloquées, le drapeau rouge flotte sur les bâtiments publics, les manifestants submergent la capitale et prennent d’assaut le château impérial. À Spa, où il s’est replié depuis quinze jours, l’empereur Guillaume II continue pourtant à refuser l’inéluctable, perdu dans le souvenir de sa puissance passée.

L’état-major d’un côté, le chancelier de l’autre vont lui porter le coup de grâce. Dans la matinée, ses principaux généraux lui font savoir qu’ils ne sont plus prêts à le suivre pour rétablir l’ordre dans le pays. Rompant leur serment de fidélité, ils le lâchent. Max de Bade fait de même à Berlin : il annonce carrément que l’empereur a décidé d’abdiquer, que lui-même démissionne et passe la main au socialiste Friedrich Ebert. Dépassé par les événements, le Kaiser finit par renoncer en début d’après-midi. Le 10 au matin, il se résigne à l’exil et gagne dans son train la frontière néerlandaise pour demander l’asile.

À Rethondes, les nouvelles arrivent par bribes. Dans la soirée du 9, les Français informent Erzberger des événements de Berlin et veulent s’assurer que la délégation conserve ses pleins pouvoirs. Il faudra, dans la soirée du 10 novembre, deux télégrammes pour les rassurer. Le premier, signé du maréchal von Hindenburg, demande des aménagements sur plusieurs dispositions, mais ajoute : Si l’on ne parvenait pas à des conditions moins rigoureuses, il faudrait tout de même conclure. Confirmant ce feu vert, le second est signé d’un laconique et anonyme Le chancelier du Reich ; en réalité, il provient également de l’état-major, qui préfère court-circuiter un pouvoir berlinois en pleine ébullition.

A 2 h 15, le 11 novembre, la dernière scène peut donc commencer dans la voiture 2419-D. Elle va se terminer à 5 h 30. Trois heures durant, stoïque et acharné, Erzberger va discuter, protester, marchander, plaider ligne à ligne la cause de son pays. À propos de presque chaque article de l’armistice, j’essayais d’obtenir de nouvelles atténuations. Même si c’est à la marge, sa ténacité est payante. Les Allemands devront livrer 25 000 mitrailleuses au lieu de 30 000 ; 1 700 avions au lieu de 2 000, 5 000 camions au lieu de 10 000 ; en revanche, les Alliés restent inflexibles sur le nombre de locomotives et de wagons. La zone neutre sur la rive droite du Rhin est ramenée de 30 à 10 kilomètres. Le délai d’évacuation de la rive gauche est porté de vingt-cinq à trente et un jours et la durée de l’armistice de trente à trente-six jours, sa prolongation relevant d’une commission internationale présidée par Foch.

Le négociateur allemand ne lâche rien. Il obtient qu’aucune poursuite judiciaire ne soit engagée contre les Allemands qui ont participé à des mesures de guerre (bel euphémisme pour évoquer destructions massives, vols ou prises de civils en otage…) dans les territoires occupés. Ce fut l’article 26, sur la continuation du blocus, qui provoqua les plus vifs débats. La lutte dura plus d’une heure. J’expliquai comment cet article équivalait à continuer à affamer l’Allemagne. Je montrai que c’étaient des femmes et des enfants qui avaient le plus à souffrir de ce blocus. Je déclarai, avec le comte Oberndorff, que le procédé n’était point “fair”. L’amiral anglais s’emporta et répliqua : “Pas fair ! Souvenez-vous que vous avez coulé nos bateaux sans faire aucune distinction ! Mais Erzberger finit par arracher l’engagement de principe que les Alliés ravitailleront l’Allemagne pendant la durée de l’armistice.

À 5 h 12, l’on a épuisé l’examen des trente-quatre articles. Par souci de simplicité, Foch décide de noter 5 heures, pour que l’arrêt des combats intervienne à 11 heures du matin (heure française). Et pour ne pas perdre une minute, il propose que ne soit dactylographié dans l’immédiat que le dernier feuillet du document. Erzberger opine. La signature commença à 5 h 20. Deux exemplaires furent établis. Le maréchal Foch et l’amiral Wemyss signèrent les premiers, puis les plénipotentiaires allemands. Nos deux braves officiers, le général von Winterfeldt et le capitaine Vanselow avaient les larmes aux yeux en prenant la plume.

Le moment est venu de conclure. Imperturbable, le chef de la délégation allemande se lève et commence à lire un texte dont il demande l’annexion à la convention : Le gouvernement allemand s’efforcera naturellement de veiller de toutes ses forces à l’exécution des conditions imposées. Mais les plénipotentiaires allemands ne peuvent laisser subsister aucun doute sur le fait que la brièveté des délais d’évacuation ainsi que la livraison des moyens de transport indispensables menacent de provoquer une situation qui peut les mettre dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution des conditions. Dans un silence de plomb, il poursuit : Les plénipotentiaires considèrent comme leur devoir d’insister vivement sur ce point que l’exécution de cette convention peut précipiter le peuple allemand dans l’anarchie et la famine. Il termine, solennel : Un peuple de 70 millions d’hommes souffre mais il ne meurt pas. – Très bien, répond Foch, pressé d’en finir. Et comme Erzberger s’apprête à lui serrer la main, le maréchal lui oppose un simple signe de tête. Après cinquante et un mois de lutte sans merci, l’Allemand, pour l’heure, reste l’ennemi.

Le retour est cruel. Après avoir récupéré la version complète, dactylographiée, de la convention, la délégation allemande quitte Rethondes à 11 heures, au moment même où l’armistice prend effet. Son train met cinq heures à regagner la gare de Tergnier, rideaux tirés sur les fenêtres. Erzberger se souvient : Toutes les gares étaient pleines de monde, parce qu’on avait su que nous retournions en Allemagne. L’animation et la joie régnaient partout. Quelques menaces furent prononcées.

À Spa, le lendemain, il a la satisfaction de recevoir les félicitations de l’état-major : Nos négociations dépassaient tout ce qu’il avait pu espérer. Le maréchal von Hindenburg adresse alors à ses armées ce dernier et stupéfiant message : Notre gouvernement a dû accepter les dures conditions d’un armistice. Nous sortons de cette guerre droits et fiers, après quatre ans de lutte contre un monde d’ennemis. Déjà, il esquisse à mi-mots la thèse du coup de poignard qui aurait été planté dans le dos de l’armée allemande par des civils défaitistes.

Bientôt, le nazisme naissant, puis triomphant, n’aura de cesse de dénoncer les criminels de novembre. Au premier rang desquels Matthias Erzberger, forcément coupable : signataire de l’armistice, négociateur avec Foch de ses trois prolongations au début de 1919 puis étroitement associé à la préparation de la Conférence de la paix et qui, enfin, le 23 juin 1919, lors d’une réunion dramatique, pesa de tout son poids pour que le gouvernement allemand ne rejette pas le traité de Versailles, signé le 28 juin. Le 26 août 1921, il est assassiné de six coups de pistolet par deux anciens officiers de marine, membres de l’organisation pangermaniste Consul.

Quant au wagon 2419-D, Hitler l’emportera jusqu’à Berlin à l’été 1940 : trophée éclatant de sa victoire sur la France, revanche accomplie sur l’humiliation de Rethondes.

Gérard Courtois. Le Monde du 17 juillet 2018

Augustin Trébuchon, berger de Lozère, originaire de Malzieu, en Margeride, servant dans le 3° bataillon de 415° régiment d’infanterie, meurt d’une balle en plein front à 10 h 40, à Vrigne-Meuse, au combat de la Meuse, dans les Ardennes : consigne avait été donnée de franchir la Meuse, coûte que coûte, pour forcer la main à l’ennemi. Il est le dernier soldat français mort au front. L’armistice entre en vigueur à 11 heures [heure de Paris]. Ils sont 96 à être morts ainsi, à quelques heures, quelques minutes pour lui, de l’armistice. Estimant que l’affaire ne serait pas à leur avantage, l’état-major fera antidater le jour de leur mort : ce sera le 10 et non le 11 novembre, ce que l’on peut lire sur leur tombe au carré militaire du cimetière de Vrigne-Meuse… Pire… Huit mois plus tard, pour le premier 14 juillet 1919 de la Paix, lors du très fameux défilé de la Victoire, le 415° Régiment d’Infanterie sera interdit de défilé : vous comprenez, n’est ce pas, certains auraient pu en profiter pour rétablir les faits et dire que ces généraux de l’état-major s’étaient comportés en faussaires, en trafiquants … vous comprenez, n’est ce pas ?

Pétain a fait la grimace dès qu’il a entendu parler d’armistice car il avait préparé une offensive pour le 14 novembre dont il espérait qu’elle l’aurait mené jusqu’à Berlin : Ni Pershing ni moi ne voulions l’armistice ; toute l’aile gauche de l’armée allemande était en déroute et nous pouvions aller à Berlin. Mais les Anglais nous trahissaient depuis août 1918 pour que nous n’eussions pas la rive gauche du Rhin. Il est aisé de prouver au peuple allemand qu’il n’a pas été battu. Pourvu que cela ne nous amène pas une seconde guerre mondiale qui serait encore plus terrible que la première ! Le soir de l’armistice, j’ai pleuré !

La journée du Père de la Victoire commence tôt, vers 6 heures : elle va être longue, éreintante, éprouvante et glorieuse : une catharsis que peu d’hommes d’État ont connu.

Au ministère de la guerre, rue Saint-Dominique, à Paris, Henri Mordacq veille. Le conseiller militaire de Georges Clemenceau a été prévenu : les dernières discussions entre les plénipotentiaires allemands et le maréchal Foch ont commencé au milieu de la nuit, à Rethondes. D’un moment à l’autre, l’armistice peut être conclu, les combats cesser, la victoire de la France, si longtemps hors d’atteinte, enfin s’imposer. Impossible de dormir. À 5 h 45, le général Desticker l’appelle du grand quartier général de Senlis : C’est signé !

Aussitôt, Mordacq coiffe son képi et fonce en voiture chez Clemenceau, rue Franklin, dans le 16° arrondissement : J’y arrivai vers 6 heures. Je trouvai le président dans sa chambre, éveillé et levé. Il n’avait pas dû dormir beaucoup car lui aussi se demandait si, décidément, cette fois, c’était bien la fin du long cauchemar. Dès que je lui eus annoncé la bonne nouvelle, il me prit dans ses bras et m’y serra longuement.

Submergé par l’émotion, le vieux républicain, qui a connu la guerre de 1870, la honte de la défaite, la perte de l’Alsace-Lorraine et la Commune de Paris, le premier flic de France de 1907, le bourreau des travailleurs fustigé par Jaurès, ce vieillard de 77 ans qui, depuis un an, galvanise le pays, redonne courage aux poilus et a juré de faire la guerre, encore la guerre, toujours la guerre, jusqu’au dernier quart d’heure !, le Tigre, si prompt à déchirer ses adversaires d’un coup de patte, le Tigre pleure en silence. Nous restâmes ainsi plusieurs minutes sans pouvoir parler.

Mordacq est le premier à se reprendre : Monsieur le Président, la grande œuvre est enfin accomplie. Elle fut surhumaine et la France, je l’espère, saura reconnaître tout ce qu’elle vous doit. – Oui, à moi et à d’autres, répond Clemenceau. À commencer par son conseiller militaire. Dans son bureau, rue Saint-Dominique, le président du Conseil a très vite fait décrocher la grande carte du front, actualisée en permanence : Ma carte, c’est Mordacq !, a-t-il tranché. Entre les deux hommes, entre le Tigre et l’Ours, les épreuves ont forgé une confiance absolue.

Dès son retour à la tête du gouvernement et du ministère de la guerre en novembre 1917, Clemenceau a fait appel à ce saint-cyrien de 50 ans. Il connaît son caractère trempé : zouave en Algérie puis légionnaire au Tonkin, chef d’état-major du ministre de la guerre, le général Picquart, dans le premier cabinet Clemenceau en 1906, solide républicain féru de stratégie, il a brillamment conquis ses galons de colonel puis ses trois étoiles de général en première ligne, à la tête de l’infanterie à Arras, à Ypres, à Verdun, au Chemin des Dames… aux antipodes de ces officiers paradant à l’état-major, véritables embusqués dont la grande préoccupation est de fuir la troupe, car ils ont vu que, là, on trinquait ferme – comme l’avait écrit sans détour Mordacq, le 22 mai 1915, à celui qui était alors président de la commission de l’armée du Sénat.

Depuis un an, ils ne se sont pas quittés. Sans cesse, ils ont visité ensemble les tranchées au mépris du danger, Clemenceau, bacchantes en bataille et chapeau cabossé sur le crâne, pataugeant dans la boue pour mieux réconforter les soldats. Ensemble, ils ont évalué les choix militaires, réorganisé vigoureusement les commandements, développé l’aviation, accéléré la production de ces chars Renault qui ont si souvent fait la différence dans les derniers mois…

Depuis un an, le conseiller a assuré la liaison permanente avec les états-majors de Foch, de Pétain, des généraux anglais et américain, Haig et Pershing. Il y a quelques jours encore, ils se demandaient si les Allemands accepteraient cet armistice draconien ; Clemenceau en était convaincu, Mordacq plus dubitatif. En cas de refus du Reich, ils bouclaient les derniers préparatifs d’une offensive de grande envergure en Lorraine, programmée pour le 14 novembre.

À l’aube du 11 novembre, passé leur émotion, ils organisent rapidement cette journée sans pareille. Mordacq remonte en voiture, direction l’Élysée. Rentré tard, la veille, de Bruges libérée où il a accompagné le roi et la reine de Belgique, le président de la République est à peine levé et le reçoit dans sa chambre. Poincaré, l’homme froid par excellence, mais avant tout l’homme de la frontière, le patriote lorrain, le représentant des pays envahis, me serra longuement les mains avec des larmes plein les yeux. Il me regarda longtemps sans parler, comme un homme qui sort d’un long cauchemar.

La tournée de Mordacq continue. Avec le ministre des affaires étrangères, Stephen Pichon, il prend toutes les mesures pour informer immédiatement les Alliés. Enfin, il se présente rue de l’Université, au domicile du colonel House, le représentant personnel du président américain, présent à Paris depuis la fin octobre. Bien dans le ton de Woodrow Wilson, ce dernier se réjouit qu’une fois de plus, dans l’histoire de l’humanité, la civilisation triomphe de la barbarie. Et il ajoute : Nos morts du Lusitania sont enfin vengés – le torpillage de ce paquebot britannique par un sous-marin allemand en mai 1915 avait provoqué la mort de 1 200 passagers dont 128 Américains et fait prendre conscience à leurs compatriotes qu’ils n’étaient plus à l’abri de cette guerre européenne.

De retour au ministère, il y retrouve Clemenceau, dont le bureau bruisse de façon inhabituelle. Sa famille l’entoure, frères, sœurs, neveux, petits-enfants. Puis sa fille, dont le mari vient de mourir à Verdun. Le Tigre l’embrasse : Ma pauvre enfant… – Oh, il faut être content, aujourd’hui !, répond-elle, stoïque. Vers 9 h 30, c’est le maréchal Foch qui se présente. Il a quitté Rethondes deux heures plus tôt, est passé chez lui, avenue de Saxe, embrasser les siens et recevoir des forains du marché voisin qui l’ont reconnu les premières acclamations de la journée. Le président du Conseil vient à sa rencontre. C’est là-dedans !, lui indique Foch en tapotant la serviette de cuir qu’il tient sous le bras, avant de lui remettre les treize feuillets qui scellent leur victoire commune.

Tandis que Clemenceau rédige à la chaîne les télégrammes adressés aux chefs des gouvernements alliés, et que commence, au ministère, le défilé des ministres, parlementaires, diplomates venus le congratuler, Foch repart vers l’Élysée. Paris bruisse d’une fièvre encore contenue. Dans les rues, on se sourit, on se questionne, on se presse à l’entrée des grands quotidiens : c’est pour aujourd’hui… L’ultimatum est à 11 heures… Vont-ils signer ? Ont-ils signé ?… Vers 10 heures, Le Gaulois placarde l’annonce de l’armistice puis, à la demande de la Préfecture, retire son affiche, prématurée. De tous côtés, quelques mots courent de bouche en bouche : Ça y est ! C’est fait !

Dans le bureau présidentiel, Foch et Poincaré prolongent le débat qui n’a cessé depuis des semaines. L’armistice n’était-il pas trop précipité ? N’aurait-il pas été préférable de pousser l’avantage des Alliés, envahir l’Allemagne et l’acculer à la capitulation à Berlin ? Poincaré penchait pour cette stratégie. Foch me dit que les Allemands ont accepté les conditions qu’il leur a indiquées, mais ils ne se sont pas déclarés vaincus et le pis est qu’ils croient ne point l’être. Foch est du reste convaincu que si l’armistice n’avait pas été signé, l’armée allemande aurait été, avant peu, contrainte à une capitulation générale écrira le Lorrain dans ses Mémoires, quinze ans plus tard. C’est exact, mais c’est un peu forcer la pensée du maréchal, qui avait été catégorique, lors d’une réunion décisive, le 31 octobre, au domicile du colonel House : Je ne fais pas la guerre pour faire la guerre, mais pour des résultats. Si les Allemands signent un armistice qui garantit ces résultats, je suis satisfait. Nul n’a le droit de prolonger plus longtemps l’effusion de sang. À l’unisson, Clemenceau aura dans ses Mémoires cette formule d’une causticité bien dans sa manière : S’entre-tuer ne peut être la principale occupation de la vie.

Comme pour tromper l’attente, le président et le maréchal devisent ainsi. Les minutes s’égrènent. Le temps est calme, frais, légèrement brumeux. Et soudain, à 11 heures pile, Paris chavire, lorsque tonne le premier des 1 200 coups de canon que Clemenceau a ordonné de tirer pour saluer la victoire. Le gros bourdon de Notre-Dame se met en branle. Les cloches de toutes les églises sonnent à la volée. Les sirènes des pompiers et des usines se joignent à l’immense clameur qui submerge la capitale.

En un instant, tout Paris se pavoise de drapeaux français, anglais, américains. En quelques minutes, boutiques, ateliers, bureaux, usines, écoles se vident, sans attendre qu’on leur ait donné congé. Bientôt, tout Paris est dans la rue, toute la banlieue est dans Paris. Ouvriers, bourgeois, vendeuses, employés, étudiants et lycéens, grisettes et midinettes, la cocarde tricolore au chapeau, envahissent places et boulevards, hurlent des Marseillaise vibrantes, forment cortèges, farandoles et monômes, rient, pleurent, dansent et s’embrassent dans un extraordinaire déferlement d’enthousiasme.

La sarabande patriotique va durer toute la journée, toute la soirée, à peine tempérée par la silhouette des veuves en noir, ces millions d’épouses, de mères, de sœurs qui, à Paris comme dans toute la France, pleurent leurs morts, leurs blessés, leurs gueules cassées. C’est un véritable délire, note Mordacq. Dominant le tumulte d’une foule comme Paris n’en avait jamais vu, d’une foule d’où jaillissent les cris de triomphe de toutes les nations alliées, sortant des cortèges d’hommes et de femmes qui circulent drapeaux en tête, reprise aux fenêtres des maisons, roulant dans la rue pour s’élever de nouveau, La Marseillaise a plané sur Paris infatigable, raconte Le Figaro. Le Temps souligne que l’heure même du déjeuner n’a pas cette vertu de faire le désert sur les boulevards. La foule croît et croîtra sans cesse. Et l’hebdomadaire L’Illustration notera, quelques jours plus tard, avec finesse : La foule savait qu’elle ne verrait rien que sa propre joie. On se laissait aller au hasard des remous populaires. Chacun avait besoin de dépenser son allégresse.

Et l’allégresse, les embrassades et les vivats sont partout. Place de la Concorde, où déferle sans cesse cette mer humaine, la statue de Lille (libérée par les Anglais le 17 octobre) et celle de Strasbourg (où les troupes françaises entreront le 22 novembre) sont dévoilées de leur crêpe noir et couronnées de fleurs et de drapeaux. Avec les canons pris à l’ennemi et exposés là en guise de trophées, l’on improvise une sorte de triomphe exubérant. Sur les Grands Boulevards, place de la République, sur les Champs-Elysées, au Quartier latin, partout des clairons, des tambours, des mirlitons entonnent des fanfares pétaradantes. Partout, poilus français, tommies britanniques ou sammies américains, les militaires sont les héros de la fête, entourés, embrassés, acclamés, portés en triomphe.

À 15 h 30, la foule apprend que Clemenceau doit intervenir devant les députés, elle se précipite rue de l’Université, envahit la cour du Palais-Bourbon, veut saluer le Père la Victoire. En réalité, le président du Conseil est encore à l’Élysée pour un conseil des ministres solennel. Oubliant les orages des derniers mois et leur inimitié tenace, Poincaré l’embrasse à son arrivée et le couvre d’éloges : Vous avez ranimé la flamme sacrée dans le cœur de tous les soldats, dans le cœur de tous les Français. À l’accolade du président, le Tigre réplique, l’œil coquin : Depuis ce matin, j’ai été embrassé par plus de cinq cents jeunes filles. Quant aux louanges, il préfère les partager, plutôt que de les renvoyer nommément à Poincaré : Cette victoire est l’œuvre de tous. Chacun, aux postes les plus élevés comme aux plus humbles, a fait son devoir.

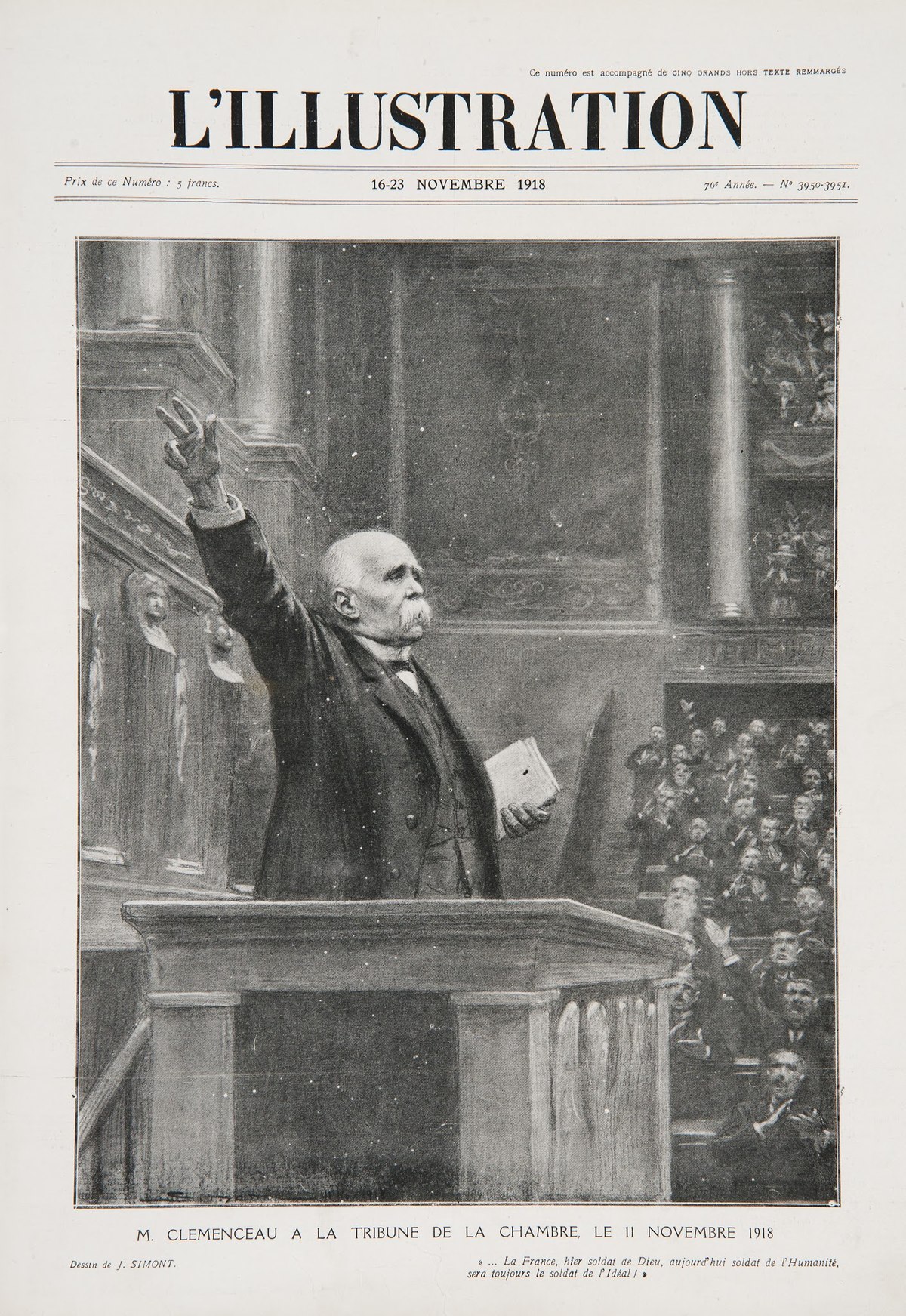

À 16 heures, l’hémicycle du Palais-Bourbon est comble, les tribunes pleines à craquer. Quand Clemenceau fait son entrée, en jaquette noire à basques carrées, il est accueilli par une formidable ovation. Chacun veut le fêter, le saluer, l’étreindre. Comme tous les députés, Mordacq est en proie, à ce moment, à une émotion que l’on ne peut qualifier autrement que de sainte ou de sacrée. Tous les yeux, se souvient-il, se remplirent de larmes à la vue de ce vieillard qui, au cours de cette lutte épique, avait si bien personnifié la France, cette vieille nation, que ses ennemis avaient tant accusée de veulerie, d’impuissance, de vétusté et qui, dans un sursaut magnifique, venait de démontrer qu’elle n’avait rien perdu de sa vigueur et de ses qualités guerrières. Ce fut vraiment un spectacle inoubliable.

Le président Paul Deschanel est au perchoir. Clemenceau enlève les éternels gants gris qui protègent ses mains eczémateuses, monte lentement à la tribune au milieu des acclamations. Le silence se fait. Messieurs, il n’y a qu’une seule manière de reconnaître de tels hommages venant des Assemblées du peuple, si exagérés qu’ils puissent être, c’est de nous faire tous, les uns aux autres, à cette heure, la promesse de toujours travailler de toutes les forces de notre cœur au bien public. Puis, chaussant son lorgnon, il ouvre un dossier à couverture verte. D’une voix ferme et métallique, il commence à lire les 34 articles de l’armistice. À chaque clause ou presque, les députés se lèvent et applaudissent, tandis que le canon des Invalides scande la séance. Il referme son dossier vert : Le feu a cessé ce matin à 11 heures sur tout le front.

Immobile sous l’ovation, le Tigre repose son lorgnon et laisse enfin parler son émotion, porté par les salves d’applaudissements : Pour moi, cette lecture faite, je me reprocherais d’ajouter une parole car, dans cette grande heure, solennelle et terrible, mon devoir est accompli. Un mot seulement, ajoute-t-il. Au nom du peuple français, au nom du gouvernement de la République française, le salut de la France une et indivisible à l’Alsace et à la Lorraine retrouvées. Avec un grand geste du bras, il poursuit : Et puis… honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Le canon des Invalides, à cet instant, sonne le glas des morts pour la France. Nous pouvons dire que la France a été libérée par la puissance de ses armes et quand nos vivants, de retour sur nos boulevards, passeront en marche devant nous vers l’Arc de triomphe, nous les acclamerons. Qu’ils soient salués d’avance pour la grande œuvre de reconstruction sociale. Les deux bras levés, œcuménique, le vieux combattant laïque conclut, sous les acclamations : Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de l’humanité, sera toujours le soldat de l’idéal.

Il est 16 h 30. Clemenceau doit se rendre au Sénat. Il se lève de son banc. Les vivats fusent, Vive la République ! Vive Clemenceau ! quand, soudain, entonné par l’un et repris par tous, éclate l’hymne national. Oh, la minute unique ! s’écrie Mordacq, rien ne saurait décrire l’enthousiasme et les frissons sacrés qui ont saisi toute l’assemblée, hémicycle et tribune, quand les députés ont scandé La Marseillaise. C’était d’une puissance, d’un élan magnifique.

Il faut une demi-heure à la voiture du président du Conseil pour se frayer un chemin, sous les hourras et les bouquets de fleurs, jusqu’au Palais du Luxembourg. Le ministre des affaires étrangères a déjà lu le texte de l’armistice. L’émotion, là encore, est au rendez-vous lorsque le sénateur Henry Chéron entreprend de lire des passages de la protestation des députés contre l’annexion de l’Alsace-Lorraine, le 17 février 1871. Parmi les signataires, à côté de Gambetta, le jeune Clemenceau, qui aura donc attendu quarante-sept ans pour effacer cette humiliation.

Le jour de gloire de Clemenceau, fidèlement escorté par Mordacq, n’est pas fini. De retour au ministère, la foule toujours le veut, le réclame et l’acclame, qu’il salue une nouvelle fois depuis le balcon de son bureau. Deux heures durant, ministres, parlementaires, diplomates, journalistes viennent le congratuler avant qu’il ne puisse regagner son domicile. Son conseiller évoque l’avenir et la tâche qu’il reste à accomplir. Réponse du Tigre : Oui, nous avons gagné la guerre et non sans peine. Maintenant, il va falloir gagner la paix. Ce sera peut-être encore plus difficile… surtout avec nos Alliés. Juste prémonition.

Ses proches le sortent de cette méditation. Aujourd’hui, au moins, l’heure est à la fête, qui continue à battre son plein dans Paris. L’exultation de la journée n’est pas retombée, au contraire. Loin de se disperser, les cortèges incessants se gonflent de nouveaux venus. Libérée de la menace de raids de l’aviation allemande, la ville peut de nouveau briller de toutes ses lumières, rehaussées par les feux d’artifice. Cafés et restaurants sont autorisés à rester ouverts jusqu’à 23 heures. Ils débordent, comme les théâtres et les music-halls, où Mistinguett, Maurice Chevalier ou Saint-Granier triomphent.

Place de l’Opéra, une foule compacte attend l’arrivée de la célèbre soprano Marthe Chenal, annoncée pour venir chanter La Marseillaise sur les marches. Les proches de Clemenceau veulent y aller, le pressent de les accompagner. Lui renâcle, après cette journée éreintante. Mais déjà, l’on appelle le Grand Hôtel pour réserver une suite avec balcon, d’où il pourra voir sans être vu. Il finit par céder.

Mordacq raconte la scène. Dissimulé derrière un rideau, il regarda à perte de vue cette foule serrée, pressée, hurlant, chantant, criant. Un projecteur, lancé de L’Écho de Paris, éclairait l’Opéra, d’où allait paraître Marthe Chenal. Drapée dans nos trois couleurs nationales, elle s’avança et de cette voix vibrante, inoubliable, chanta et déclama La Marseillaise que toute la foule reprenait en chœur. Pris par le spectacle, Clemenceau s’avance sur le balcon. Soudain, le projecteur fouillant de tous côtés le fit jaillir en pleine lumière. La manifestation prit, à ce moment, un caractère fantastique. La foule scandait : Cle-men-ceau ! Cle-men-ceau ! Le Grand Hôtel manque d’être pris d’assaut et quand, après une longue attente, le président du Conseil se résout à sortir, la foule le happe, les femmes lui demandent d’embrasser leurs enfants – pour qu’ils se souviennent de vous –, on le porte en triomphe jusqu’à sa Rolls-Royce. Apothéose finale pour le vieux Tigre.

En 1920, le général Mordacq sera nommé commandant du 30° corps d’armée qui occupe la Rhénanie autour de Wiesbaden. En 1925, en désaccord avec la politique d’abandon de la France, il quitte son commandement, puis l’armée. Le 12 avril 1943, son corps est retrouvé dans la Seine, sous le pont des Arts. Le rapport de police et le rapport d’autopsie sont censurés. Le lendemain, la radio allemande et des journaux collaborationnistes annoncent son suicide.

Gérard Courtois. Le Monde du 19 07 2018

Il n’y eut pas, dans les bourgs et les villages, les explosions de joie des grandes villes. Il y avait trop de morts et on les connaissait. Ils ne composaient pas une statistique anonyme, ils étaient mari, fils, frère, cousin, ami. Les familles qui avaient eu la chance de récupérer leurs combattants gardaient leur joie secrète. Elles en avaient presque honte.

René Barjavel. La Charrette bleue. Omnibus 1995

Le bilan humain et matériel est terrifiant, de part et d’autre ; pour la France, bilan humain : 1,38 million de morts, soit 10,5 % de la population active, et 34 ‰ de la population totale (30 ‰ en Allemagne), 300 000 mutilés, 1 million d’invalides à plus de 10 %, 600 000 veuves, 700 000 orphelins, 450 000 prisonniers. Le déficit des naissances est de 1,7 million. Au total, sur dix hommes ayant de 20 à 45 ans en 1914, deux étaient morts en 1918, quatre étaient infirmes ou assistés, et les survivants seront définitivement marqués par le traumatisme des combats. Beaucoup plus de morts évidemment chez les hommes que chez les femmes ; trop nombreuses seront celles qui ne trouveront pas d’hommes : on les nomma les veuves blanches : plus de 12 % des femmes n’étaient pas mariées à 50 ans.

Bilan matériel : 10 départements sont ravagés, les combats et les bombardements ont détruit ou endommagé 20 000 bâtiments publics et usines, 550 000 maisons, 3 millions d’hectares de terres agricoles, 100 000 ha de forêts, 53 000 km de routes, 5 000 km de voies ferrées, 2 000 km de canaux ; 2.5 millions d’animaux ont été tués ou enlevés par l’ennemi. Toutes les productions se sont effondrées : 88 M. qx de céréales de moins en 1918 qu’en 1914. L’indice des prix de gros est de 600 % celui de 1914. La France a perdu la moitié de ses investissements dans le monde. Production industrielle et agricole devront attendre 1924 avant de dépasser les montants de 1914. Le coût de la reconstruction est évalué à 35 milliards de franc-or, soit 137 milliards de francs de 1920.

Les équilibres du budget de l’Etat sont bouleversés : en 1930, la dette publique liée au financement du conflit et à la reconstruction s’élèvera à 23,2 milliards de francs (moins de 1 milliard en 1913), la dette vis à vis des particuliers à 150 milliards, au lieu de 33 en 1914, et le montant des pensions de guerre à 5,1 milliards, ces charges du passé additionnées représenteront alors 52,4 % des dépenses publiques.

Tous belligérants confondus, et populations civiles incluses, ce conflit aura causé la mort d’environ 8,7 M. de personnes : 2 millions Allemands, [dont 37 500 Alsaciens-Mosellans, incorporés d’office dans l’armée allemande : les 380 000 Feldgrauen], 1.8 million Russes, 1.1 million Austro-Hongrois, 900 000 soldats de l’empire britannique, 800 000 Turcs, 600 000 Italiens, 120 000 Américains, 43 000 Belges, et plus de 20 millions de blessés.

On sait qu’en 1939, 20 ans après la fin de cette guerre, il y avait encore dans les asiles de fous en Angleterre 200 000 blessés, isolés dans leur folie née de leur proximité avec la mort. En France les asiles d’aliénés se peuplèrent en 1914 de centaines de milliers d’hommes frappés de confusion mentale, de marasme mélancolique ou de stupeur commotionnelle. On parle de 4 000 aliénés encore dans les asiles français en 1937, mais probablement ces chiffres ne peuvent-ils être comparés aux 200 000 Anglais, car issus de méthodes de comptage par trop différentes. Peut-être aussi qu’en France, restée très agricole beaucoup plus longtemps que l’Angleterre, nombreux étaient ces soldats que leur famille gardait chez eux…

25 ans plus tard, la 2° guerre mondiale fera mourir 40 M. de personnes, dont la moitié pour la seule URSS.

Mais La Grande Faucheuse a encore pour quelques années de meilleures alliées que la folie des hommes : ce sont les grandes pandémies : sur l’ensemble du monde, en 1918 et 1919, la grippe espagnole [ainsi nommée car l’Espagne n’étant pas en guerre, Madrid fût une des rares capitales à évoquer publiquement la pandémie] aura tué plus de 30 millions de personnes, dont 400 000 Français, en majorité des jeunes adultes bien portants, dont de nombreux soldats. De type H1N1, elle était en fait d’origine chinoise, dans la région de Canton où elle apparût en février 1918, et de là, aux Canada ; elle gagna les camps militaires et débarqua en France à Brest avec un contingent d’ouvriers canadiens composés de Chinois naturalisés, puis gagna l’Espagne, l’Italie… et toute l’Europe. Les victimes mouraient étouffées par les fluides qu’avait libérés l’infection. Les pays éloignés de la zone des combats ne savaient pas à quoi ils avaient affaire, les autorités étaient totalement prises au dépourvu : la mortalité fût de 4 % en Europe, mais grimpa jusqu’à 22 % aux Samoa occidentales.

Au début de l’automne 1917, alors que la première guerre mondiale bat son plein, le Canada envoie sur la Somme un contingent d’ouvriers chinois, porteurs de la fameuse grippe dite espagnole. Mais le virus a, en quelques sorte, un problème : les soldats sur le champ de bataille se font tuer trop vite pour lui laisser le temps de prospérer. Cette pression adaptative a pour résultat de susciter une souche plus virulente que les autres. Paradoxalement, cette souche plus virulente que les autres a, dans un premier temps, limité le nombre de morts dus au virus, puisque les malades succombaient trop vite pour avoir le temps de contaminer beaucoup de personnes. Mais à la fin des hostilités, les soldats ont été démobilisés et ont contaminé les civils un peu partout sur la planète, d’où le bilan effrayant de cette pandémie.

Pascal Picq. Les Échos avril 2020

L’identification du virus sera une traque longue et difficile : pour trouver le virus, dont on savait qu’il passe à travers des filtre de céramique poreuse, il faudrait trouver des tissus humains de populations infectées : où ? Dans des cimetières, fosses communes qui subissent la loi du froid, c’est-à-dire des sols gelés, le permafrost. Cela mène en 1951 Johan Hultin, un suédois qui étudie à l’université de l’Iowa, à Brevid Mission, un village inuit dont 85 % des adultes sont morts en novembre 1918 : les corps de 72 d’entre eux sont dans la fosse commune : les prélèvements sont faits qui selon les résultats du laboratoire ne contienne aucune souche vivante : raté !

En 1995, Jeffery Taubenberger et Ann Reid se mettront à travailler sur des biopsies de soldats américains morts de la grippe espagnole, conservées dans le formol et la paraffine par l’Institut de pathologie de l’armée américaine. Après un an de travail, ils identifieront 2 échantillons abritant le pathogène. En 1997, Johan Hultin, 73 ans, apprendra la nouvelle, contactera Taubenberger pour collaborer et reprendra l’avion pour Brevid Mission, où il découvrira cette fois le corps parfaitement préservé d’une femme obèse dont la graisse a protégé les poumons. Des biopsies sont envoyées à Taubenberger : plein succès : l’ARN du virus permet la reconstitution de la séquence génétique complète : 10 000 pièces à assembler, huit ans de travail, pour qu’enfin en 2005, la séquence entière des huit gènes du virus soit enfin disponible. C’est un virus de type H1N1. Taunenberger conclura que le virus de 1918 est d’une certaine manière, mère de toutes les grippes. Les États-Unis étant une démocratie très décentralisée, les mesures prises pour lutter contre cette grippe seront très diverses selon les États concernés :

Enseignements de la pandémie de grippe espagnole de 1918

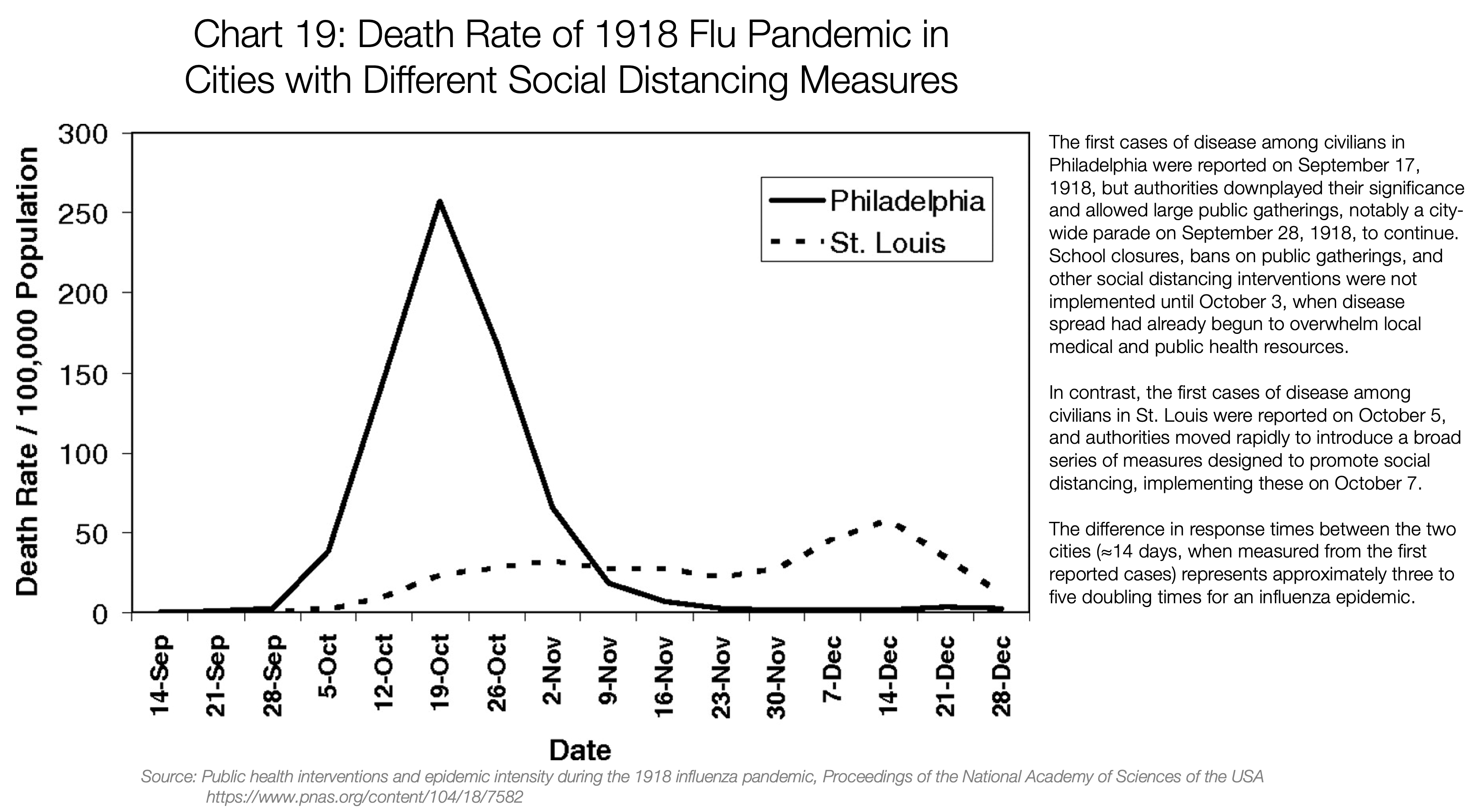

Sur ce graphique, on peut voir comme la Philadelphie (en noir) a agi tardivement, et a connu un pic massif du taux de létalité. Comparez cela avec la ville de Saint Louis (en pointillés), qui elle a agit rapidement.

Ensuite, regardez Denver, qui a adopté des mesures strictes puis les a assouplies rapidement. Ils ont connu un double pic épidémique, le deuxième étant encore plus élevé que le premier.

Si on généralise, voici ce qu‘on obtient :

Ce graphique montre, pour la grippe de 1918 aux États-Unis, le nombre de décès supplémentaires qu’il y a eu par ville en fonction de la rapidité avec laquelle les mesures ont été prises. Par exemple, une ville comme Saint Louis a pris des mesures 6 jours avant Pittsburg, et a enregistré moins de la moitié du nombre de décès par nombre de citoyens. En moyenne, le fait de prendre des mesures 20 jours plus tôt a permis de réduire de moitié le taux de létalité.

Si, humainement, tout ces horreurs nous glacent, en regardant l’histoire de France dans son long terme, ces saignées démographiques sont peu de choses en regard du long siècle de 1350 à 1450, qui vit la population diminuer d’à peu près la moitié : en 1911, la France compte 39,6 millions d’habitants ; en 1921, 39,2 (dont il est vrai 1,71 d’Alsaciens Lorrains, non comptabilisés dans le chiffre de 1911) ; en 1926, 40.7, en 1931, 41.8, en 1936, 41,9 millions ; en 1946, 40,5 ; en 1983, 54,6 et en 2000, 61,2. Pour combler tous ces déficits, le pays ouvrit ses frontières à l’immigration, le nombre d’immigrés, composés principalement d’Italiens, d’Espagnols, de réfugiés russes… passant d’1,2 million en 1911 à 2,7 millions en 1931, soit plus de 7 % de la population totale.

Et encore, pour essayer de raison garder et ne pas donner à l’émotionnel plus de place qu’il ne doit en prendre, il faut bien rappeler que c’est la maladie qui est de très loin la première cause de mortalité, cette grippe espagnole le montrant au premier chef : un Courrier International de fin 2012, reprend, les causes de mortalité sur tout le XX° siècle [unité retenue : millions de morts] Maladies non infectieuses : 1970 ; maladies infectieuses : 1680 ; cancer : 530 ; accidents : 298 ; grossesse, accouchements : 219 ; meurtres : 177 ; idéologie : 142 ; guerre : 130 ; pollution atmosphérique : 115 ; drogues : 115 ; famine : 100 ; animaux : 7 (essentiellement serpents)

Pitié pour nos soldats qui sont morts ! Pitié pour nous vivants qui étions auprès d’eux, pour nous qui nous battrons demain, nous qui mourrons, nous qui souffrirons dans nos chairs mutilées ! Pitié pour nous, forçats de la guerre qui n’avions pas voulu cela, pour nous tous qui étions des hommes, et qui désespérons de jamais le redevenir.

Maurice Genevoix. La Boue.[1]

Pour personne, la terre n’a autant d’importance que pour le soldat. Lorsqu’il se presse longuement contre elle, avec violence, lorsqu’il enfonce profondément en elle son visage et ses membres, dans les affres mortelles du feu, elle est alors son unique amie, son frère, sa mère. Sa peur et ses cris gémissent dans son silence et dans son asile : elle les accueille et de nouveau elle le laisse partir pour dix autres secondes de course et de vie, puis elle se ressaisit, – et parfois pour toujours – .

Terre ! Terre ! Terre !

Terre, avec tes plis de terrain, tes trous et tes profondeurs où l’on peut s’aplatir et s’accroupir, ô terre dans les convulsions de l’horreur, le déferlement de la destruction et les hurlements de mort des explosions, c’est toi qui nous a donné le puissant contre-courant de la vie sauvée. L’ébranlement éperdu de notre existence en lambeaux a trouvé un reflux vital qui est passé de toi dans nos mains, de sorte que, ayant échappé à la mort, nous avons fouillé tes entrailles et, dans le bonheur muet et angoissé d’avoir survécu à cette minute, nous t’avons mordu à pleines lèvres.

[…] Je retrouve ma chambre où j’ai vécu avant de devenir soldat… Je suis agité ; mais je ne voudrais pas l’être, car il ne le faut pas. Je voudrais comme autrefois lorsque je me mettais devant mes livres, éprouver encore cette attraction silencieuse, ce sentiment d’attachement puissant et inexprimable. Je voudrais que le vent des désirs qui montait jadis des dos multicolores de ces livres m’enveloppât de nouveau, je voudrais qu’il fît fondre le pesant bloc de plomb inerte qu’il y a en moi quelque part pour réveiller en mon être cette impatience de l’avenir, cette joie ailée que me donnait le monde des pensées. Je voudrais qu’il me rapportât le zèle perdu de ma jeunesse.

[…] Ce que je désire, c’est que la chambre me parle, m’enveloppe et me prenne. Je veux sentir mon intimité avec ce lieu, je veux écouter sa voix, afin que, quand je retournerai au front, je sache ceci : la guerre s’efface et disparaît lorsque arrive le moment du retour ; elle est finie, elle ne nous ronge plus, elle n’a sur nous d’autre puissance que celle du dehors.

Les dos des livres sont placés l’un à coté de l’autre, je les connais encore et je me rappelle la façon dont je les ai rangés. Je les implore de mes yeux : Parlez-moi, accueillez-moi, reprends-moi, ô vie d’autrefois, toi insouciante et belle ; reprends-moi…

J’attends, j’attends.

Des images passent devant moi ; elles n’ont pas de profondeur, ce ne sont que des ombres et des souvenirs.

Rien. Rien.

Mon inquiétude augmente.

Soudain, un terrible sentiment d’être ici étranger surgit en moi. Je ne puis pas retrouver ici ma place familière. C’est comme si l’on me repoussait. J’ai beau prier et m’efforcer, rien ne vibre ; je suis assis là, indifférent et triste comme un condamné, et le passé se détourne de moi. En même temps, j’ai peur d’évoquer trop vivement ce passé, parce que je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Je suis un soldat, il ne faut pas que je sorte de ce rôle.

Je me lève avec lassitude et je regarde par la fenêtre. Puis je prends un des livres et je le feuillette, pour tâcher d’y lire quelque chose ; mais je le laisse et j’en prends un autre. Il y a des passages soulignés ; je cherche, je feuillette, je prends de nouveaux livres. Il y en a déjà tout un tas à coté de moi. D’autres viennent s’y ajouter avec encore plus de hâte… et aussi des feuilles de papier, des cahiers, des lettres.

Je suis là muet devant tout cela, comme devant un tribunal.

Sans courage.

Des mots, des mots, des mots… ils ne m’atteignent pas.

Je remets lentement les livres à leur place.

C’est fini. Je sors sans bruit de la chambre.[…] La vie ici, à la frontière de la mort, a une ligne d’une simplicité extraordinaire ; elle se limite au strict nécessaire, tout le reste est enveloppé d’un sommeil profond ; c’est là à la fois notre primitivité et notre salut ; si nous étions plus différenciés, il y a longtemps que nous serions devenus fous, que nous aurions déserté ou que nous serions morts. C’est comme s’il s’agissait d’une expédition aux régions polaires. Toute manifestation de la vie ne doit servir qu’à maintenir l’existence et doit forcément s’orienter dans ce sens. Tout le reste est banni, parce que cela consumerait inutilement de l’énergie. C’est le seul moyen de nous sauver. Parfois je me vois en face de moi-même comme devant un étranger quand, dans des heures tranquilles, le miroir terni où je retrouve le reflet énigmatique du passé me révèle les contours de mon existence actuelle ; je m’étonne alors de voir comment cette activité indicible, qu’on appelle la vie, s’est adaptée à cette forme. Toutes autres manifestations sont enveloppées dans le sommeil de l’hiver ; la vie est uniquement occupée à faire le guet continuellement, pour se garder des menaces de la mort ; elle a fait de nous des animaux pour nous donner cette arme qu’est l’instinct ; elle a émoussé notre sensibilité, pour que nous ne défaillions pas devant les horreurs qui nous assailliraient si nous avions la conscience claire et nette. Elle a éveillé en nous le sens de la camaraderie, afin que nous échappions aux abîmes de l’isolement ; elle nous a donné l’indifférence des sauvages, afin que, en dépit de tout, nous puissions repérer toute valeur positive et la mettre en réserve contre l’assaut du néant. Ainsi nous vivons une existence fermée et dure, tout en surface, et il est rare qu’un événement fasse jaillir du fond quelques étincelles, mais alors la flamme d’une aspiration lourde et terrible se fait jour en nous tout à coup.

Ce sont les moments dangereux ; ils nous montrent que l’adaptation n’est, après tout, qu’artificielle, que cela n’est pas du véritable calme, mais une tension extrême vers le calme.

[…] Et avec effroi, la nuit, lorsque nous nous éveillons au milieu d’un rêve, dominés par l’enchantement de visions qui affluent autour de nous et abandonnés à elles, nous nous rendons compte combien minces sont l’appui et la frontière qui nous séparent des ténèbres. Nous sommes de petites flammes protégées tant bien que mal par de faibles parois contre la tempête de l’anéantissement et de la folie ; nous vacillons et, parfois, nous sombrons presque. Alors la rumeur assourdie de la bataille devient un anneau qui nous enserre ; nous nous recroquevillons en nous-mêmes et nous regardons dans la nuit avec de grands yeux hagards. Nous ne sentons de réconfort que dans le souffle des camarades endormis et c’est ainsi que nous attendons le matin.

Erich Maria Remarque. À l’ouest, rien de nouveau. 1928.

Un abîme, un gouffre plutôt, s’étend entre le soldat de 14 et nous : c’est ce qu’il a enduré. Nous en serions incapables. Physiquement. Il suffit de se planter au bord de ce chemin des Dames, par un après midi de janvier sec et lumineux, couvert d’un équipement douillet, acheté naguère au Canada pour un voyage à la baie d’Hudson, et, en une demi heure, l’évidence vous en saisit : nous mourrions d’épuisement s’il nous fallait supporter non pendant des jours, mais pendant des mois les conditions de vie qu’ont connu ces hommes.

Les nôtres, celles que nous devons aux progrès fulgurants du confort et de l’hygiène, et à l’enrichissement de nos trente glorieuses, les nôtres sont aussi incompatibles avec les leurs que si l’on nous envoyait sur Mars. Et si une inévitable nécessité nous obligeait à replonger dans ce monde où le froid empêchait que l’on lave le linge, car il gelait tout de suite, où l’on se frictionnait à l’essence pour éliminer le gros des poux, où l’on marchait les pieds à vif, chacun ne formant plus qu’une seule engelure, et le sac sur le dos, où l’on dormait dans les tranchées noyées, où l’on mangeait froid, mal et pas toujours, où l’on s’allongeait pour un peu de repos aux cotés de cadavres de plusieurs jours… si nous devions, hommes de cette fin de siècle, être tout à coup immergés dans un tel univers, nous ne trouverions pas en nous assez d’endurance pour lui résister. Ce que l’on appelait dans l’ancien temps la peine, ce à quoi il convenait d’être dur, cela s’est infiniment éloigné de nous, et nous avons même du mal à imaginer de quoi il s’agissait. Les mineurs russes, les Roumains, les Albanais qui courent en vain après un salaire mensuel de 12 dollars, ceux-là comptent parmi ceux qui nous donnent une idée de ce que fut la peine, mais, grâce à Dieu, nous n’en avons pas l’expérience et nous ne nous y sommes pas endurcis comme s’y était endurci ce peuple de paysans et d’ouvriers du début du siècle. Nous sommes un autre homme.

Philippe Meyer. Dans mon pays lui-même. Flammarion 1993.

Et c’est fini…

Voici la feuille blanche sur la table, et la lampe tranquille, et les livres… Aurait-on jamais cru les revoir, lorsqu’on était là-bas, si loin de sa maison perdue ?

On parlait de sa vie comme d’une chose morte, la certitude de ne plus revenir nous en séparait comme une mer sans limites, et l’espoir même semblait se rapetisser, bornant tout son désir à vivre jusqu’à la relève. Il y avait trop d’obus, trop de morts, trop de croix ; tôt ou tard, notre tour devait venir.

Et pourtant, c’est fini…

La vie va reprendre son cours heureux. Les souvenirs atroces qui nous tourmentent encore s’apaiseront, on oubliera, et le temps viendra peut-être où, confondant la guerre et notre jeunesse passée, nous aurons un soupir de regret en pensant à ces années-là.

Je me souviens de nos années bruyantes, dans le moulin sans ailes. Je leur disais : Un jour viendra où nous nous retrouverons, où nous parlerons de nos copains, des tranchées, de nos misères et de nos rigolades… Et nous dirons avec un sourire :

C’était le bon temps !

Avez-vous crié, ce soir-là, mes camarades ! J’espérais bien mentir, en vous parlant ainsi. Et cependant…

C’est vrai, on oubliera. Oh ! je sais bien, c’est odieux, c’est cruel, mais pourquoi s’indigner : c’est humain… Oui, il y aura du bonheur, il y aura de la joie sans vous car, tout pareil aux étangs transparents dont l’eau limpide dort sur un lit de bourbe, le cœur de l’homme filtre les souvenirs et ne garde que ceux des beaux jours. La douleur, les haines, les regrets éternels, tout cela est trop lourd, tout cela tombe au fond…

On oubliera. Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes, tomberont. L’image du soldat disparu s’effacera lentement dans le cœur consolé de ceux qu’ils aimaient tant. Et tous les morts mourront pour la deuxième fois.

Non, votre martyre n’est pas fini, mes camarades, et le fer vous blessera encore, quand la bêche du paysan fouillera votre tombe.

Les maisons renaîtront sous leurs toits rouges, les ruines redeviendront des villes et les tranchées des champs, les soldats victorieux et las rentreront chez eux. Mais vous ne rentrerez jamais.

C’était le bon temps.

Je songe à vos milliers de croix de bois, alignées tout le long des grandes routes poudreuses, où elles semblent guetter la relève des vivants, qui ne viendra jamais faire lever les morts. Croix de 1914, ornées de drapeaux d’enfants qui ressembliez à des escadres en fête, croix coiffées de képis, croix casquées, croix des forêts d’Argonne qu’on couronnait de feuilles vertes, croix d’Artois, dont la rigide armée suivait la nôtre, progressant avec nous de tranchée en tranchée, croix que l’Aisne grossie entraînait loin du canon, et vous, croix fraternelles de l’arrière, qui vous donniez, cachées dans le taillis, des airs verdoyants de charmille, pour rassurer ceux qui partaient. Combien sont encore debout, des croix que j’ai plantées ?

Mes morts, mes pauvres morts, c’est maintenant que vous allez souffrir, sans croix pour vous garder, sans cœur où vous blottir. Je crois vous voir rôder, avec des gestes qui tâtonnent, et chercher dans la nuit éternelle tous ces vivants ingrats qui déjà vous oublient.

Certains soirs comme celui-ci, quand, las d’avoir écrit, je laisse tomber ma tête dans mes deux mains, je vous sens tous présents, mes camarades. Vous vous êtes tous levés de vos tombes précaires, vous m’entourez, et, dans une étrange confusion, je ne distingue plus ceux que j’ai connus là-bas de ceux que j’ai créés pour en faire les humbles héros d’un livre. Ceux-ci ont pris les souffrances des autres, comme pour les soulager, ils ont pris leur visage, leurs voix, et ils se ressemblent si bien, avec leurs douleurs mêlées, que mes souvenirs s’égarent et que parfois, je cherche dans mon cœur désolé, à reconnaître un camarade disparu, qu’une ombre toute semblable m’a caché.

Vous étiez si jeunes, si confiants, si forts, mes camarades : oh ! non, vous n’auriez pas dû mourir… Une telle joie était en vous qu’elle dominait les pires épreuves. Dans la boue des relèves, sous l’écrasant labeur des corvées, devant la mort même, je vous ai entendu rire, jamais pleurer. Était-ce votre âme, mes pauvres gars, que cette blague divine qui vous faisait plus forts ?

Pour raconter votre longue misère, j’ai voulu rire aussi, rire de votre rire. Tout seul, dans un rêve taciturne, j’ai remis sac au dos, et, sans compagnon de route, j’ai suivi en songe votre régiment de fantômes. Reconnaîtrez-vous nos villages, nos tranchées, les boyaux que nous avons creusés, les croix que nous avons plantées ? Reconnaîtrez-vous votre joie, mes camarades ?

C’était le bon temps… Oui, malgré tout, c’était le bon temps puisqu’il nous voyait vivants… On a bien ri, au repos, entre deux marches accablantes, on a bien ri pour un peu de paille trouvée, une soupe chaude, on a bien ri pour un gourbi solide, on a bien ri pour une nuit de répit, une blague lancée, un brin de chanson…Un copain de moins, c’était vite oublié, et l’on riait quand même ; mais leur souvenir, avec le temps, s’est creusé plus profond, comme un acide qui mord…

Et maintenant, arrivé à la dernière étape, il me vient un remords d’avoir osé rire de vos peines, comme si j’avais taillé un pipeau dans le bois de vos croix.

Roland Dorgeles. dernières lignes des Croix de Bois, Albin Michel 1919.

La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas.

[…] Nous avons vu, de nos yeux vu, le travail consciencieux, l’instruction la plus solide, la discipline et l’application les plus sérieuses, adaptés à d’épouvantables desseins.

[…] II y a l’illusion perdue d’une culture européenne et la démonstration de l’impuissance de la connaissance à sauver quoi que ce soit ; il y a la science, atteinte mortellement dans ses ambitions morales, et comme déshonorée par la cruauté de ses applications.

Paul Valéry. Variété I.