| Publié par (l.peltier) le 25 août 2008 | En savoir plus |

2 04 1974

Mort de Georges Pompidou, 62 ans : il était atteint de la maladie de Waldenström, une macroglobulinémie, diagnostiquée en 1972. Les derniers mois auront été un calvaire. Et qui croyez-vous qui gouverna alors l’État : le premier ministre ? le président de l’Assemblée Nationale ? le président du Sénat ? Que nenni ! C’était Marie-France Garaud et Pierre Juillet, les deux inoxydables conseillers de l’ombre, éminences grises de la droite française au pouvoir, n’ayant jamais été élu où que ce soit, n’ayant donc aucun mandat électoral. Lorsque ces deux compères auront fait de Jacques Chirac leur poulain, leur seul objectif sera de dézinguer Giscard.

La personnalité complexe de Georges Pompidou lui donne la faculté de comprendre et la tendance à douter, le talent d’exposer et le goût de se taire, le désir de résoudre et l’art de temporiser…

Charles de Gaulle. Mémoires

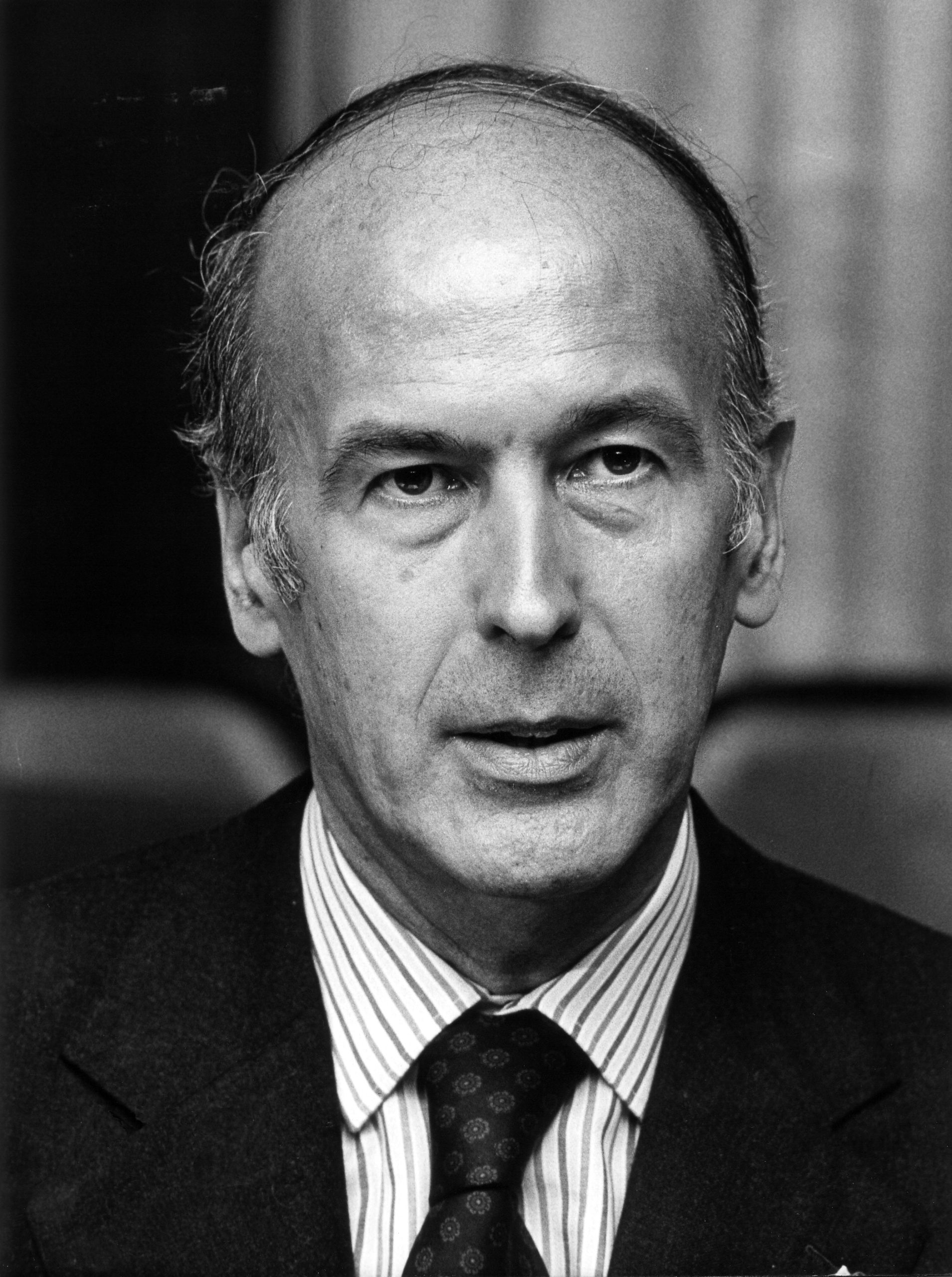

Valéry Giscard d’Estaing sera élu président, à 49 ans, le 19 mai 1974, avec le concours de Joseph Napolitan, conseiller électoral de Kennedy, auquel il aura demandé de concevoir sa campagne. C’est le dernier premier ministre de Pompidou, Pierre Messmer qui aura mis en chantier les treize premières centrales nucléaires de production. Giscard y donnera suite, ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir 80 % de notre électricité, d’origine nucléaire : cela laisse tout de même une certaine liberté vis à vis de l’OPEP. Ce sera pendant 20 ans l’électricité la moins chère du monde ; à partir de 1995, le gaz, dont les réserves inventoriées ne cessent de croître, sera moins cher. Le premier projet est la construction d’une usine d’enrichissement d’uranium à Pierrelatte : c’est le projet Eurodif, dont la présidence est confiée à Georges Besse. Il faut 12 milliards. La Bifen, une banque filiale de la GMF, – Garantie Mutuelle des Fonctionnaires – présidée par Michel Baroin, en trouve la moitié, et c’est l’Iran qui en prête l’autre moitié.

Mais le grand concept de ce fringant président sera de faire de la France une société avancée… il y réussira au-delà de toute espérance : à force d’être avancée, elle se mettra vite à sentir… Anne Aymone, son épouse, modèle de discrétion et de transparence, se lâchera devant une journaliste qui l’interrogeait sur ce jeune fiancé qui, jadis, lui envoyait des brassées d’anémones ; mais le propos attendra 35 ans pour être publié : Sensible, pensez-vous ! Tout ça, c’est pour la galerie, pour l’image qu’il veut donner de lui-même ! Il ne s’est jamais préoccupé de quelqu’un d’autre ! Pas un geste, pas un mot qui ne soit calculé ! C’est moi, moi, moi !

*****

Giscard, je le haïssais ! et je le montrais bien. C’était tellement bidon de s’inviter à dîner chez les gens, de reprendre Étoile des neiges à l’accordéon !

Line Renaud

De son premier ministre, Jacques Chirac, on l’entendra dire : Mon premier ministre est d’un petit milieu. Et ceci n’était pas une gaffe, mais bien l’un de ses principaux codes, son mode de fonctionnement, disant avec une naïveté certaine quelle était son échelle des valeurs. Lorsqu’il aura à commenter l’affaire Ranucci, il dira des Rambla, la famille de la victime : que voulez-vous… ce sont des gens de peu.

Son drame est qu’il ne sait pas que l’histoire est tragique. Raymond Aron

Un autre candidat, écologiste, avec une avance de près d’un demi-siècle dans les idées… et donc condamné à un score dérisoire : 1.32 % – une élection ne se gagne pas avec comme optique le long terme – : René Dumont :

21 04 1974

Françoise Claustre, archéologue, se trouve dans l’oasis de Bardaï, dans le nord du Tchad : elle est enlevée ainsi qu’un coopérant, Marc Combe et d’un allemand, le Dr Staewen, par un jeune Toubou qui veut se faire un nom… et du fric : Hissen Habré.

Pierre Claustre, son mari, est chef de la Mission pour la Réforme Administrative à N’Djamena, laquelle a été imposé par de Gaulle au Tchad. Tombalbaye, le chef de l’Etat Tchadien, ne peut pas accepter cette prise d’otages : il envoie des soldats dans le Tibesti… dans des avions français. Les Allemands parviennent à négocier la libération du Dr Staewen, moyennant 4 millions de FF, mais comme, du coté français, l’affaire laisse le gouvernement complètement indifférent, Pierre Claustre s’expose en première ligne pour sauver sa femme, c’est à dire devient l’intermédiaire pour la livraison d’armes demandée par Hissen Habré… qui peut les payer grâce aux 4 M F versés par les Allemands. Marc Combe parvient à s’échapper en prenant une voiture. Depardon, jeune photographe, parvient à séjourner avec Marie-Laure de Decker chez les preneurs d’otages et ramène une interview de Françoise Claustre. La livraison d’armes a été sabotée : il n’y avait pas de munitions. Le commandant Galopin, qui représente finalement la France dans cette affaire, est devenu lui-même otage, exécuté rapidement. [Galopin est un patronyme relativement courant en Normandie ; qu’il soit patronyme ou nom commun, son origine vient des enfants travaillant en cuisine qui galopaient pour cueillir le persil que leur demandait le chef, car il était indispensable qu’il soit le plus frais possible avant d’être servi]. Le rival de Hissen Habré est Goukouni Weiddeye, qui va obtenir son éloignement, et ainsi se rapprocher de la Libye, où les époux Claustre seront finalement libérés début 1977. Françoise aura été détenue plus de 1 000 jours. Hissen Habré règnera par la terreur : de juin 1982 à décembre 1990, on comptera près de 40 000 morts sous la torture. La justice pénale internationale le rattrapera en 2016 à Dakar, où il parviendra à vivre quelques années… le temps que s’épuise le trésor qu’il avait emmené, et permis d’acheter ses juges.

25 04 1974

Au Portugal, le général Antonio de Spinola renverse Marcelo Caetano : c’est la révolution des œillets. (Pour raisons de santé, Salazar s’était retiré en 1968; † 1970.)

À ceux qui ne croient plus

Voir s’accomplir leur idéal

Dis-leur qu’un œillet rouge

A fleuri au Portugal.

Georges Moustaki. Portugal

Les possessions portugaises en Afrique, – Angola, Guinée Bissau, Mozambique – entrées en rébellion dans les années soixante, ont mobilisé un nombre de soldats de plus en plus important : de 80 000 hommes en 1964, les effectifs passent à 235 000 en 1974. Doute et lassitude s’installent au cœur de l’armée : c’est chez ces jeunes officiers que va naître la révolution. Ayant exprimé leurs préoccupations dans un livre – le Portugal et son avenir – publié en février 1974, le général Spinola avait été relevé de ses fonctions.

:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/GJWDYBCOQFG23K5VO5DGKH25MY.jpg)

30 04 1974

Le Viet Nam du Sud capitule : le pouvoir communiste s’y installe.

À la fin de la guerre sept millions de tonnes de bombes avaient été larguées sur le Vietnam, plus de deux fois la quantité de bombes tombées en Europe et en Asie pendant la Seconde Guerre mondiale. On estime à une vingtaine de millions de nombre de cratères formés par ces bombes dans le pays. En outre, des produits toxiques avaient été répandus pour détruire toute végétation… Les mères vietnamiennes purent constater de nombreux problèmes de naissance chez leurs enfants.

Howard Dinn. Une histoire populaire des États-Unis, de 1492 à nos jours. Agone

2 05 1974

Diego de Enriquez meurt au sein de l’incendie de l’un des entrepôts où il avait mis tout le matériel militaire qu’il avait commencé à collectionner dès son enfance – il était né en 1909 à Trieste -. Sa collection avait été encouragée par ses supérieurs pendant la 2° guerre mondiale, à l’issue de laquelle il s’était trouvé en position de négociateur pour que les occupants allemands cèdent le passage de Trieste à l’autorité alliée. D’une insatiable curiosité, il avait aussi relevé les innombrables graffiti de la Risiera de San Sabba [une ancienne usine de décorticage du riz] devenue sous occupation allemande le seul camp de déportation d’Italie muni d’une chambre à gaz et d’un four crématoire. On estime entre 3 000 et 5 000 le nombre de morts, par balle, la tête éclatée par une masse, gazés… C’était aussi un camp de transit pour les camps allemands, principalement Auschwitz. Ces graffiti donnaient très souvent des noms… ceux des responsables de leur incarcération, de leur dénonciation, de leur torture etc… bref, des noms de personnes impliquées dans la tragédie de chacun. Diego de Enriquez avait noté tout cela, donc nombreux étaient ceux qui avaient intérêt à le voir disparaître. La ville de Trieste avait commencé à collaborer avec lui pour faire de sa collection un musée, qui ouvrira en 2014, devenant le Musée civique de la guerre pour la paix. La Risiera de San Sabba deviendra elle aussi musée. Son histoire formera l’ossature du roman de Claudio Magris : Classé sans suite [Non luogo a procedere] Gallimard/ L’arpenteur 2017.

19 05 1974

Le Hongrois Ernö Rubik, professeur d’architecture et sculpteur, dépose le brevet du casse-tête géométrique qui porte son nom : un assemblage de cubes amovibles grâce à un système d’axes disposés en son centre : la fortune est assurée : il en vendra plus de 155 millions d’unités à l’étranger. Le nombre de combinaisons est de 43 252 003 274 489 856 000.

23 05 1974

Mise en service de l’Airbus A 300 B : de 323 à 361 passagers selon les versions. L’A 320 suivra à partir de 1988, avec 186 passagers, l’avion le plus vendu au monde, devant le Boeing 737

28 05 1974

L’Italie s’enfonce dans les années de plomb.

Piazza della Loggia, Brescia. Un attentat à la bombe dans un rassemblement antifasciste à Brescia tue huit personnes et en blesse cent deux. Une fois les corps ramassés et les blessés emmenés à l’hôpital, arrive l’ordre du préfet de police : il faut faire laver la place, immédiatement. À la fin de la journée, tous les indices, toutes les preuves ont disparu. Aucun enquêteur ne peut travailler dans ces conditions : sol et mur ont été astiqués, brossés, lessivés.

La première audience de la troisième phase du procès se tiendra en 2008. Six personnes sont inculpées : à nouveau, Delfo Zorzi et Carlo Maria Maggi, puis Maurizio Tramonte, Giovanni Maifredi, Pino Rauti et Francesco Delfino, à l’époque capitaine du noyau d’investigations des carabiniers de Brescia.

Aucun coupable avéré n’est actuellement incarcéré.

Ces deux procès, celui de piazza Fontana et celui de piazza della Loggia, avec leurs sillages de dits et de non-dits, de déclarations fracassantes redimensionnées, de chicanes juridiques, de procédures douteuses, d’ergotages et tracasseries divers, ont néanmoins révélé que les services secrets savaient. Ils connaissaient modalités et pratiques des poseurs de bombe, jusqu’à la chronologie. Suggérées, inspirées… ordonnées ?

Tous les chefs des services secrets de l’époque – Gianadelio Maletti, Vito Miceli, Antonio Labruna, Federico Umberto D’Amato – étaient inscrits à la loge maçonnique P2.

Simonetta Greggio. Dolce Vita 1959 -1979 Roman. Stock 2010

Professeur de philosophie jusqu’à la condamnation de son fils, immergé dans les années de plomb en Italie, Paolo a mis fin à toute activité d’enseignement. Le chagrin a tué sa femme Emilia peu après la condamnation. Il rend visite à son fils aussi souvent que possible.

L’existence de son fils et de ses camarades pouvait se résumer à une vie de choses qui n’existent pas vraiment, il n’y a que le mot.

Le premier était sûrement révolution. Qui n’est pas laid en soi, pensa Paolo, comme chose et encore moins comme mot. Bien au contraire. Il est laid si, justement, il n’y a que le mot et pas la chose. En France, en 1789, il y avait le mot et la chose aussi. En 1848, le mot se répandit dans toute l’Europe, mais surtout la chose. En Russie également, en 1917, il y avait les deux, comme à Cuba en 1959. Mais dans l’Italie de 1979, le mot révolution avait beau être scandé, polycopié, écrit sur les murs de façon presque obsessionnelle, la chose non, la chose n’existait pas. Les gens n’avaient pas empoigné leurs fourches, les électeurs n’avaient pas cessé de voter, les citoyens ne mettaient pas le feu au Parlement.

Ce n’est que l’année d’avant, lorsque l’homme d’État avait été enlevé et que son escorte avait été assassinée au cours d’une action militaire efficace et impitoyable, que beaucoup de gens pensèrent que la révolution allait éclater dans le pays. Il n’en fut pas ainsi. On donna un autre nom à ce qui se passait : violence. Et le pays en pleura les victimes.

C’est ainsi que Paolo expliquait les choses. C’était simple, au fond. Quand la chose correspond au mot, on fait de l’Histoire. Mais s’il n’y a que le mot, alors c’est de la folie. Ou bien tromperie, mystification.

Et puis, que leurs mots étaient donc laids ! Ils pullulaient dans leurs tracts, dans les dépositions au tribunal, dans ses entretiens avec son fils. Paolo apprit qu’attentionner voulait dire : recueillir des informations sur les victimes de futurs attentats. Se compartimenter : ne rien savoir l’un de l’autre dans la clandestinité. Autofinancement : hold-up. Prolétariat : eux et leurs sympathisants, indépendamment de la classe sociale. Superfétation idéologique : là, Paolo avait jeté l’éponge – il n’avait jamais compris ce que cela signifiait réellement.

Et les phrases toutes faites : de la force de la raison à la raison de la force ; élever le niveau de l’affrontement. Des concepts simples comme je veux te parler étaient réduits à une idéologie : je dois te socialiser une chose. Même le mot guerre, difficile à rendre plus laid qu’il n’était déjà en soi, se teintait à la fois de ridicule et de cruauté dans la bouche de son fils : Nous sommes en guerre, papa, et chacun doit choisir sur quel front se battre.

La misère de ce langage. La laideur. L’auto-illusion. L’apothéose de cette perversion avait eu lieu à l’audience d’un procès où les accusés, à la nouvelle d’un assassinat supplémentaire accompli par leurs camarades, avaient commencé à scander une phrase de Lénine : La mort d’un ennemi de classe est l’acte d’humanité le plus haut possible dans une société divisée en classes.

Un jour, son fils dit à Paolo, en parlant d’une de ses victimes : S’il s’était tenu tranquille, je lui aurais tiré seulement dans les jambes. Mais il a eu une réaction hystérique et j’ai dû le tuer. Son père s’était mis à crier :

S’il s’était tenu tranquille ? S’il s’était tenu tranquille !

Au parloir, le brouhaha des détenus et des parents s’était déchiré comme une étoffe et tout le monde avait tourné les yeux vers lui. Mais Paolo était fou de rage et il ne s’en aperçut même pas.

Ce fut la seule visite qu’il interrompit avant la fin. Il se leva et s’éloigna de la table à grands pas, sous le coup de la colère qui, dès qu’il fut sorti de la prison, se changea en une douleur glacée. Et il se sentit enveloppé de glace pendant des semaines.

Ou bien le jour où il apprit la mort d’un compagnon de cellule de son fils. Il se souvenait bien de ce garçon maigre au visage couvert d’acné. Il passait les audiences le regard à terre, il ne se ressaisissait que pour se joindre à ses camarades quand ils se mettaient à marteler des slogans. Un jour, deux d’entre eux s’étaient mis à faire l’amour là, dans le box des accusés, devant tout le monde. Ce qui avait déclenché une belle pagaille : les juges intimaient l’ordre de respecter la cour, les détenus criaient des phrases ironiques, les parents des victimes hurlaient leur indignation. Ce garçon avait été le seul à rester silencieux, immobile, le menton sur la poitrine, les yeux écarquillés.

Paolo demanda de quoi il était mort. Le visage de son fils devint gris comme de la cendre.

Il avait trahi, répondit-il. Il était sorti de l’organisation. Si quelqu’un veut décrocher, il peut le faire, mais il doit le dire. Mais lui ne nous avait rien dit. Deux autres camarades et moi avons dû intervenir.

Intervenir.

Un autre mot gangrené.

Paolo s’était senti heureux – oui, heureux – qu’Emilia soit déjà morte depuis des mois.

[…] Voilà. La révolution de son fils était un mot ronflant mais une bien misérable chose.

Francesca Melandri. Plus haut que la mer. Gallimard. 2015

Francesca Melandri fait bien vieillir ses personnages : ils ont traversé les tempêtes, ils ont vu leurs enfants basculer dans un autre monde, ils ont été groggy face à l’horreur, mais en finale ils ont trouvé l’apaisement, ils ont appris à accepter… devenus sages, ils sont attachants. Leurs yeux ne sont pas éteints. Ils prennent une large part dans la vie de la famille, voire de la société…. Leurs visages sont beaux : sur le soir de leur vie, la force des liens entre individus l’emporte sur celle des ruptures. Ils ont une densité rarement rencontrée chez des jeunes. Tout à l’opposé de la vision habituellement admise chez nous, résumée par de Gaulle : La vieillesse est un naufrage : l’intendance ne suit plus.

La fraternité, la paix, le bonheur né des différences, tout cela est affaire de longue haleine. Jeanne Marie Sens chantait

J’ai mis tant et tant de temps mon enfant

J’ai mis tant et tant de temps pour grandir

On met tant et tant de temps mon enfant

Tant et tant de temps pour devenir grand

J’ai mis tant et tant de jours mon enfant

J’ai mis tant et tant de jours pour bâtir

On met tant et tant de jours mon enfant

On met tant de jours pour faire sa maison

Le temps qu’il faut pour se connaître

Le temps qu’il faut pour accepter

Le temps qu’il faut pour naître

Et pour mourir aussi

Ne sont que le temps d’une vie

J’ai mis tant et tant de nuits mon enfant

J’ai mis tant et tant de nuits pour comprendre

On met tant et tant de nuits mon enfant

Tant de nuits pour vivre ses lendemains

Le temps qu’il faut pour se connaître

Le temps qu’il faut pour accepter

Le temps qu’il faut pour naître

Et pour mourir aussi

Ne sont que le temps d’une vie

J’ai mis tant et tant d’années mon enfant

J’ai mis tant et tant d’années pour aimer

On met tant et tant d’années mon enfant

Tant et tant d’années pour aimer le temps

J’ai mis tant et tant d’années mon enfant

J’ai mis tant et tant d’années pour aimer

On met tant et tant d’années mon enfant

Tant et tant d’années pour aimer le temps

J’ai mis tant et tant d’années mon enfant

J’ai mis tant et tant d’années pour aimer

On met tant et tant d’années mon enfant

Tant et tant d’années pour aimer le temps

J’ai mis tant et tant d’années mon enfant

J’ai mis tant et tant d’années pour aimer

On met tant et tant d’années mon enfant

Tant et tant d’années pour aimer le temps

Jeanne Marie Sens J’ai mis tant et tant de temps. 1977

9 06 1974

Jean Jacques Servan Schreiber désapprouve les essais nucléaires français : il quitte son maroquin tout neuf de ministre de la Réforme. Son ex, Françoise Giroud sera nommée Secrétaire d’État à la Condition Féminine le 16 07 1974, mission dont Sophie Marceau dira : Ce sont des siècles d’éducation et de mœurs qui petit à petit se détricotent. Femme de gauche, elle en met plus d’un mal à l’aise en acceptant ce poste dans un gouvernement de droite. Gaston Defferre lui lancera : Je ne vous le pardonnerai jamais, jamais. Ce faisant, elle ne faisait qu’avoir quelques années d’avance sur son temps (et Gaston Defferre se révélait un combattant d’arrière garde), pressentant sans doute la mort des idéologies. Dans son sillage, on verra Franz Olivier Gisbert passer de la Rédaction en chef du Nouvel Observateur à celle du Figaro, on verra Christian Blanc, l’homme de Rocard devenir député sous l’étiquette UDF etc…

Dieu fasse que votre horizon s’élargisse chaque jour davantage ! Ceux qui s’attachent à des systèmes sont ceux qui, incapables d’embrasser la vérité tout entière, tentent de l’attraper par la queue. Un système, c’est un peu la queue de la vérité, mais la vérité est comme le lézard : elle vous laisse sa queue entre les doigts, et file, sachant parfaitement qu’il lui en poussera une nouvelle en un rien de temps.

Tourguerniev. Lettre à Tolstoï 1856.

Elle a écrit de bien meilleurs livres que celui que cette expérience lui inspirera : La Comédie du Pouvoir, dont Pierre Viasson Ponté, rédacteur en chef du Monde dira que c’est le Journal d’une femme de chambre congédiée.

26 06 1974

Le code-barres fait son entrée dans la grande distribution ; c’est bien, sûr en Amérique, à Troy, dans l’Ohio. Le brevet initial datait du 7 octobre 1952, déposé par deux étudiants américains, Norman Joseph Woodland et Bernard Silver, qui cherchaient une méthode pour automatiser l’enregistrement des produits des fabricants. Leur idée consistait à combiner le système de sonorisation de films et le code morse. Il s’agissait ensuite de balayer le code avec une lumière pour traduire les barres verticales en informations. Ils ont aussi l’idée d’utiliser plutôt des cercles concentriques au lieu des lignes verticales afin de permettre la lecture du code dans toutes les orientations. L’utilisation courante n’interviendra cependant qu’à partir de 1973, à la suite de l’invention, le 7 octobre 1970 par George Laurer du code UPC (Universal Product Code, CUP en français). C’est à lui qu’on doit l’ajout de chiffres sous les barres verticales pour identifier le produit. Cette codification va dès lors supplanter les lignes concentriques, trop facilement illisibles en cas de bavures d’impression. La première utilisation de codes-barres a été l’étiquetage des wagons de train, mais ce n’est pas ce genre de support qui peut entraîner un succès mondial. Pour cela, il faudra attendre qu’ils soient utilisés pour automatiser les activités des supermarchés.

4 07 1974

Suspension jusqu’en octobre de l’entrée des immigrés en France, le temps d’établir une politique nouvelle de l’immigration.

Nous ne pouvons pas accueillir la misère sans limite. Nous en péririons sans la soulager.

André Postel-Vinay

5 07 1974

L’âge de la majorité est abaissé à 18 ans.

17 07 1974

La France procède à un essai nucléaire du l’atoll de Mururoa au sud-est de Tahiti. Les essais sont précédés de prévisions météorologiques pour que le nuage de l’explosion n’aille pas survoler des zones habitées. Mais cette fois, c’est loupé, le nuage va dans le sens opposé à celui qu’avait indiqué la météo et c’est Tahiti, au nord-ouest, qui en bénéficie. Les cancers vont être beaucoup plus nombreux que ne le prétendra le gouvernement.

31 07 1974

L’Assemblée Nationale du Québec vote une loi qui institue la souveraineté de la province sur les questions linguistiques et consacre donc le français comme langue officielle du Québec : le pouvoir fédéral s’empresse de dénoncer son illégalité.

07 1974

Robert Boulin achète pour 40 000 francs 2 hectares sur la commune de Ramatuelle pour y construire une maison de 180 m² pour laquelle il obtiendra le permis de construire le 28 novembre 1974. Le vendeur est Henri Tournet, en fait un parfait escroc, qui a déjà vendu auparavant une partie du terrain vendu à Robert Boulin. Il y a des irrégularités du côté de Tournet avec un autre acheteur qui porte plainte et l’affaire est instruite à Caen par le tout jeune – 26 ans – Renaud van Ruymbeke, fraîchement sorti de l’École de la Magistrature.

4 08 1974

Quelques mois après le massacre de piazza della Loggia, une explosion dans le train Italicus à San Benedetto Val di Sambro près de Bologne, tue douze personnes et en blesse quarante-huit. Les coupables n’ont jamais été découverts.

Le soir du 4 août 1974, mon père – qui à l’époque était ministre des Affaires étrangères – aurait dû prendre un train de nuit qui partait de Rome pour nous rejoindre à Bellamonte, dans les montagnes du Trentin, où habituellement notre famille allait en vacances. Il s’était déjà assis à sa place lorsque, à la dernière seconde, des fonctionnaires l’ont fait descendre pour signer des papiers importants. Papa nous a rejoints plus tard, en voiture. Le train qu’il a raté s’appelait Italicus.

Maria Fida Moro, fille d’Aldo Moro

8 08 1974

À la suite de l’affaire du Watergate [qui, en France, aurait eu beaucoup de mal à tenir plus de deux jours la une des journaux], Richard Nixon démissionne, et en plus, ce jour là, il se fait voler la vedette par un funambule français, Philippe Petit qui, la veille, a marché [selon son mot préféré], entre les deux tours jumelles du Word Trade Center, à la pointe de Manhattan. Gérald Ford lui succède, dont on dit qu’il lui est très difficile de descendre une passerelle d’avion et de mâcher en même temps un chewing-gum.

Le départ de Nixon annonce le retour de l’idéalisme américain, du wilsonisme botté, des tirades manichéennes sur le camp du bien (toujours l’Amérique) et le camp du mal (l’Union soviétique et les communistes jusqu’en 1989, les islamistes terroristes depuis, les interventions militaires pour la propagation de la démocratie et les droits de l’Homme, aide à l’Afghanistan, contre l’URSS, puis les deux guerres du golfe et l’intervention contre les talibans, sans oublier les plus discrètes mais efficaces révolutions orange orchestrées par les services américains en Europe de l’Est).

Eric Zemmour. Le suicide français. Albin Michel 2014

13 08 1974

Émilie Carles, 74 ans, est à la tête d’une manifestation à Briançon, où elle réunit 300 paysans et 13 tracteurs, venus de leurs villages malgré les heures de travail perdues en pleine saison de fenaison, pour s’opposer à un projet de construction de voie rapide de Marseille à Turin. Des moutons, pas des camions ! La vallée de la Clarée aux paysans ! Laissez les montagnards tranquilles ! Émilie Carles, native de la Vallée de la Clarée, un peu en amont de Briançon, est l’autrice d’Une soupe aux herbes sauvages, – Robert Laffont 1981 – magnifique récit de ce qu’était la vie dans les Hautes Alpes dans la première moitié du XX° siècle, d’une dureté [1] que l’on a peine à réaliser. Anticléricale, pacifiste et farouchement antimilitariste (la guerre lui avait pris deux frères), la colonne vertébrale de l’exercice de son métier d’institutrice tiendra en quelques mots à leur adresse : instruisez-vous, lisez, lisez, encore et encore, car c’est le seul moyen de vous faire une opinion par vous-même, de vous forger un esprit critique qui vous permettra de prendre de la distance, voire de vous affranchir des diktat de la tradition paysanne, de l’Église toute puissante et de l’incurie de l’État.

L’exhortation vaut encore au XXI° siècle, en remplaçant la tradition paysanne, acculée dans quelques recoins perdus et l’Église autrefois toute puissante mais à la voix aujourd’hui tellement affaiblie qu’elle en est devenue inaudible, par les réseaux sociaux, la télévision, et la démagogie des politiques. L’image ne peut aucunement prendre la place de l’écrit, qui imprime d’autres parties du cerveau que l’image. On voit des manifestations naître après une lecture, on n’en voit aucun naître après un film.

Une grande dame, une maîtresse femme. Si Simone Weil avait accepté d’être présidente de la République (sa candidature n’aurait été qu’une formalité), elle aurait pu installer Emilie Carles à L’Education Nationale.

Alain Bonnot en fera un téléfilm en 1995 diffusé sur TF1 les 26 et 27 décembre 2001, où Annie Girardot est Émilie Carles âgée, Rufus, son père. La vallée de la Clarée, nommée aussi vallée de la Névache – La Clarée est la rivière, Névache le village principal – sera un des rares témoins dans les Alpes françaises au XXI° siècle d’une vallée sans remontée mécanique, un petit paradis pour les amateurs de nature vierge.

17 08 1974

100 000 manifestants se retrouvent au Rajal del Gorp, sur le Larzac : slogan de cette année-là : Le blé fait vivre, les armes font mourir.

12 09 1974

L’agitation étudiante a gagné l’Ethiopie et des militaires en ont profité pour prendre graduellement le pouvoir, en éliminant les uns après les autres les principaux responsables politiques. Et c’est maintenant l’empereur lui-même, Haïlé Sélassié qui est emprisonné ; il sera assassiné un an plus tard, sur ordre du commandant Mengistu Haïlé Maryam. Après la chute de ce dernier, instigateur de la terreur rouge, en 1991, des fouilles permettront de retrouver le corps de l’empereur, et de lui offrir des obsèques solennelles en 2000.

14 10 1974

Tout licenciement économique entraînera le versement d’un an de salaire.

20 10 1974

Par référendum, 66 % des Suisses s’opposent à l’expulsion de 500 000 étrangers.

30 10 1974

Mobutu a soif de reconnaissance internationale et pense qu’en finançant une rencontre de boxe au sommet, – 5 millions $ pour chaque boxeur – cela va lui apporter cette reconnaissance et c’est ainsi qu’a lieu à Kinshasa le combat du siècle – rumble in the jungle – entre Mohammed Ali, né Cassius Clay – Float like a butterfly and sting like a bee – Vole comme un papillon et pique comme une abeille – et George Foreman. L’événement avait été l’objet de tous les soins : Mobutu était parvenu à faire venir les plus grands musiciens noirs du moment : Celia Cruz, Tony Pacheco venus d’Amérique du Sud, B.B. King, les Pointer Sisters, Sister Sledge et James Brown, des Etats-Unis, Manu Dibango et Myriam Makeba d’autres pays d’Afrique, et bien sûr toutes les stars zaïroises…

Mohammed Ali, arguant du fait que jamais aucun viet-cong ne m’a traité de sale nègre, avait refusé dès le 28 avril 1967 son incorporation dans un centre de recrutement pour partir au Viet Nam. S’en étaient suivies des condamnations à des peines de prison, qu’il n’avait pas effectué, et des amendes, pour finir devant la cour suprême qui, le 28 juin 1971, à l’unanimité des 8 juges, lui avait reconnu le droit de refuser le service militaire, annulant toutes les condamnations antérieures, et infligeant ainsi, vu la notoriété de l’inculpé, un véritable camouflet aux faucons, partisans de la guerre. En 1984, la médecine lui décèlera la maladie de Parkinson, qui ne l’empêchera pas d’avoir un rôle de médiateur en Irak, en 1990, juste avant la guerre du golfe, d’allumer la flamme olympique lors des Jeux Olympiques d’Atlanta en 199. Il mourra le 3 juin 2016.

Les premières trente secondes n’ont rien eu de décisif, puis le tir de barrage a commencé. Ali était ramassé dans sa position habituelle, aussi reculé dans les cordes qu’un pêcheur au gros se colle à son dossier quand il sent une touche sérieuse, prêt à ce qui allait suivre, en l’occurrence un bombardement qui faisait penser aux échanges d’artillerie de la Première Guerre mondiale. Au cours des quatre-vingt-dix secondes qui allaient s’écouler, ni l’un ni l’autre n’a bougé de plus d’un mètre et sur ce champ de bataille exigu Foreman a pilonné en salves de quatre et de six, de huit et de neuf, des coups furieusement assénés, sonores comme le claquement de portes en chêne, bombes dans le corps, missiles dans la tête, jusqu’à en perdre la respiration, puis se reculer, reprendre son souffle et revenir canarder encore, bombarder et enfoncer et aplatir le torse en face de lui, briser ces bras qui lui faisaient obstacle, percer à travers eux pour atteindre les côtes, plus loin, plus profond, enfouir la dynamite dans la terre, le soulever, le cogner, l’envoyer au ciel. […]

Gants à la tête, coudes au corps, Ali était balancé, secoué, malmené comme une sauterelle tout en haut d’un roseau fouetté par le vent, et les cordes vibraient et claquaient tels des draps dans une tempête, et Foreman précipitait son poing droit contre son menton mais Ali volait en arrière et l’évitait d’un centimètre, à moitié hors du ring, puis il revenait repousser le coude de Foreman en protégeant ses côtes et il se balançait, juste un peu plus en avant, repartait dans les cordes, en ressortait pour glisser un punch et à nouveau dans les cordes, tout cela avec le calme parfait d’un marin dans les haubans. Ses yeux, surtout : il s’en servait tout le temps, […] repartait en arrière quand Foreman se jetait en avant, le provoquait, l’enrageait, aussi à l’aise visiblement que s’il était en train de s’entraîner en peignoir de bain, repoussait la tête de Foreman avec le geste du torero qui s’écarte du taureau après avoir exécuté cinq belles passes sur lui, mais à un moment il a paru hésiter une fraction de seconde de trop, narguer Foreman un tout petit peu trop longtemps car George s’est tendu soudain, […] et comme quelqu’un de la cuadrilla un des proches d’Ali a hurlé : Attention, attention, attention ! Ali s’est rejeté dans les cordes et juste au moment où il revenait Foreman lui a envoyé six crochets du gauche d’affilée, les plus énergiques de son combat, puis une droite, c’était le point culminant de sa rencontre et l’épicentre de sa meilleure attaque, un gauche au ventre, un à la tête, un au ventre, un à la tête, un autre au ventre, un autre à la tête, mais Ali les a tous parés, tous, du coude pour protéger le ventre, du gant pour protéger la tête, et les cordes sifflaient comme des serpents. Il était prêt à ces gauches, Ali, mais non à la droite qui les a suivis, un punch terrible sous lequel les tendeurs des cordes ont gémi. J’ai rien senti ! a-t-il crié. Était-ce le coup le plus rude qu’il ait eu à encaisser de toute la nuit ? Il devait en prendre encore dix, après. Foreman a continué à bander ses muscles en puisant dans le désespoir qui bouillait en lui, à envoyer des punchs en approchant maintenant de la conclusion d’un pilonnage qui s’était déchaîné à la cadence de quarante ou cinquante coups à la minute, peut-être.

[…] par-dessus le barrage Ali lui décochait maintenant des piques dans le cou, de-ci de-là, de même qu’une cuisinière plante une fourchette dans son gâteau pour voir s’il est assez cuit, les punchs de Foreman allaient s’affaiblissant, Ali est sorti des cordes et il s’est mis à frapper à son tour dans les trente dernières secondes du round, vingt coups au moins dont presque tous ont atteint leur cible, parmi les plus durs de toute la rencontre. Quatre droites, un crochet du gauche et une droite encore ont fait mouche en une stupéfiante combinaison, puis un punch qui a fait pivoter la tête de Foreman à quatre-vingt-dix degrés, un cross du droit dans lequel le poing et l’avant-bras sont venus percuter toute la longueur de sa mâchoire, un double impact qui a dû se faire sentir, d’abord le poing, ensuite le bras nu, de quoi craqueler les murs de volonté dans le cerveau de George qui a chancelé, s’est écarté en jetant un regard indigné à Muhammad et s’est fait cogner à nouveau, tchac ! bang ! deux encore. Et à la fin Ali l’a pris par le cou, tel un grand frère punissant son gigantesque et stupide cadet, et il a fixé quelqu’un dans l’assistance, quelque ennemi ou peut-être un ami perfide qui avait prédit la victoire de Foreman car sans lâcher sa prise il a tiré la langue, une longue langue couverte d’écume blanche.

Norman Mailer. Le combat du siècle. Denoël et d’ailleurs 2000

10 1974

Friedrich Hayek, autrichien reçoit le Nobel d’économie : L’homme doit utiliser les connaissances qu’il peut acquérir non pas pour façonner les résultats comme un artisan son œuvre, mais pour cultiver une croissance en fournissant l’environnement approprié, comme le fait le jardinier pour ses plantes.

14 11 1974

En Italie, ce ne sont pas les réponses qui font peur. En Italie, ce qui fait peur, ce sont les questions.

Simonetta Greggio. Dolce Vita 1959-1979. Roman Stock2010

Pier Paolo Pasolini accuse ; il accuse, mais il n’a pas de preuves, et donc il ne donne pas de noms ; mais la bonne question est posée : QUI ? Cela est déjà trop pour être maintenu hors de la liste des hommes à abattre et il sera abattu.

Je sais. Je sais les noms des responsables de ce que l’on appelle putsch – et qui est en réalité une série de coups d’Etat que l’on a perpétrée pour protéger le pouvoir en place. Je sais les noms des responsables du massacre de Milan, le 12 décembre 1969. Je sais les noms des responsables des massacres de Brescia et de l’ltalicus au début de 1974. Je sais les noms de ceux qui sont au sommet, ceux qui ont manœuvré aussi bien les vieux fascistes du putsch que les néofascistes, auteurs matériels des premiers massacres. Je sais les noms de ceux qui ont organisé les deux phases différentes, et même opposées, de la tension : une première phase anticommuniste et une seconde phase antifasciste. Je sais les noms des membres du groupe de personnes importantes qui, avec l’aide de la CIA, des colonels grecs et de la mafia, ont, dans un premier temps, lancé (du reste en se trompant misérablement) une croisade anticommuniste, et ensuite, toujours avec l’aide et sous l’impulsion de la CIA, se sont reconstruit une virginité antifasciste. Je sais les noms de ceux qui, entre deux messes, ont donné des instructions et assuré de leur protection politique les vieux généraux, les jeunes néofascistes et enfin, les criminels ordinaires. Je sais les noms des personnes sérieuses et importantes qui manœuvrent aussi bien les personnages comiques que les personnages apparemment ternes. Je sais les noms des personnes sérieuses et importantes qui manœuvrent les tragiques jeunes gens devenus tueurs et sicaires. Je sais tous ces noms et je connais tous les faits (attentats contre les institutions et massacres), dont ils se sont rendus coupables.

Je sais. Mais je n’ai pas de preuves. Ni même d’indices. Je sais tout ça parce que je suis un intellectuel, un écrivain qui essaie de comprendre ce qui se passe, qui essaie d’être au courant de tout ce que l’on écrit à ce propos, et d’imaginer tout ce que l’on ne sait pas ou que l’on tait ; je suis quelqu’un qui met en relation les faits, même éloignés, qui rassemble les morceaux désorganisés et fragmentaires dans une politique cohérente et qui rétablit la logique là où semblent régner l’arbitraire, la folie et le mystère.

Pier Paolo Pasolini. Corriere della Sera du 14 novembre 1974

Et ne dites pas que vous ne voulez plus rien savoir, que vous êtes découragés. Tout cela est arrivé parce que vous n’avez rien voulu savoir

Giacomo Olivi, fusillé à Parme la veille de la Libération

20 11 1974

Les travaux de fondations du centre commercial de la Bourse, à une portée de flèche du Vieux Port de Marseille, mettent à jour la carène d’un navire qui sera nommé le bateau de Lacydon, représentatif des premiers siècles de Marseille, fondée vers 600 avant Jésus Christ par les Phocéens, grecs de Phocée, en Asie Mineure. Ce type de bateau fût utilisé du 2° av J-C au 4° ap J-C : 23 m de long, 8 m de large, une quille de 8 m, un volume de cale de 285 m³, tirant d’eau de 1,2 m. Ces navigateurs faisaient preuve d’un grand savoir dans la construction navale : le bois le plus utilisé, parce que le plus courant et le moins cher était le pin d’Alep, pour les œuvres vives, mais aussi le mélèze pour les parties qui demandaient plus de résistance, le pin parasol pour l’étrave, le pin sylvestre et l’épicéa pour quelques bordés, et le cyprès pour la quille : ce dernier est intéressant à plus d’un titre : à l’air libre ses résines acres éloignent les insectes, il durcit et se conserve indéfiniment dans l’eau de mer. Les réparations étaient faites quelquefois en frêne ou en peuplier, les chevilles et les clefs en olivier, chêne vert ou cyprès.

26 11 1974

Simone Veil, ministre de la Santé défend devant le Parlement le projet de loi sur la légalisation de l’avortement. [Le texte, si on préfère le lire que l’écouter, est dans la rubrique discours de ce site].

10 12 1974

Les Neuf décident l’élection du Parlement Européen au suffrage universel direct.

27 12 1974

Explosion dans une mine de charbon : la fosse n° 3, dans le quartier Saint-Amé à Liévin (Pas-de-Calais) : 42 mineurs y meurent.

1974

Naissance de l’Internet : la prolifération incontrôlée des réseaux soulevait la question des standards. Une conférence internationale à Washington en 1972 donna naissance à un groupe de travail avec mandat de créer un protocole susceptible de permettre à tous les ordinateurs et tous les réseaux existants déjà de se relier entre eux. Vint Cerf prit à 29 ans, la tête de ce groupe. Avec Robert Kahn, il publie le protocole TCP : Transmission Control Protocol, comprenant ce qui deviendra le protocole IP : Internet Protocol.

Roland Moreno, journaliste, découvre la carte à mémoire.

Dans la Rift Valley éthiopienne, découverte de Lucy : elle vivait il y a 3.3 millions d’années et est la première représentante connue de l’australopithèque.

Houari Boumediene, chef de l’État algérien, prophétise : Un jour, des millions d’hommes quitteront l’hémisphère sud pour aller dans l’hémisphère nord. Et ils n’iront pas là-bas en tant qu’amis. Parce qu’ils iront là-bas pour le conquérir. Et ils le conquerront avec leurs fils. Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire.

10 01 1975

1° Apostrophes de Bernard Pivot : ce sera un succès pendant 15 ans. Il arrêtera le 22 06 1990 et tirera sa révérence en mai 2024, à 89 ans.

Ce que j’avais prédit dans La littérature à l’estomac (1950) s’est confirmé. C’est pourquoi j’ai toujours refusé les invitations de Bernard Pivot. La télévision ne donne que l’image de l’écrivain et elle ne peut rendre compte de la littérature.

Julien Gracq. 1999

Elle joua un rôle essentiel dans la vie culturelle en France ; elle participa de plein droit au débat d’idées quand elle en l’initia pas ; des réputations s’y sont faites et d’autres s’y sont défaites ; des penseurs exigeants y ont gagné un public qu’ils n’auraient jamais espéré atteindre ; des romanciers populaires y ont parfois perdu tout crédit ; des poètes s’y sont fait entendre. Souvent le destin d’un livre s’y est joué en quinze minutes, pour le meilleur et pour le pire. Durant toutes ces années, Bernard Pivot y fût l’interprète de la curiosité publique, selon le mot de Pierre Nora.

La liste des apostrophés est impressionnante, non par leur nombre mais par leur trempe. Il faut d’abord souligner la qualité et la variété des auteurs, surtout chez les historiens, les philosophes, les sociologues, les essayistes auxquels on aurait du mal aujourd’hui à trouver des héritiers de la même envergure et pas seulement chez les Français (où sont les Dumézil, les Braudel ; les Levi-Strauss ?) ensuite l’exceptionnelle liberté de ton qui régnait sur ce plateau, la vivacité de la dispute, parfois la violence des échanges, dans un grand mélange des genres, toutes choses qui doivent aussi aux aléas du direct, et qui contrastent si fort avec l’autocensure et la frilosité de notre époque rongée par le principe de précaution.

Pierre Assouline. L’Histoire n° 417 Novembre 2015

Dès que son visage s’encadre sur l’écran, on sait qu’il va se passer quelque chose d’amusant ou d’émouvant. La malice au coin de l’œil, Pivot cornaque, pousse, asticote son troupeau de gens de lettres (…) ; il faut aider les timides, freiner les rodomontants, clarifier les filandreux. (…) Il y a des petits vieux de naissance et des enfants inusables. Bernard Pivot est de ces derniers. A 44 ans, il évoque, dès l’abord, l’insouciance, la tonicité, l’espièglerie de l’enfance.

Geneviève Dormann, en 1979, Le Figaro Magazine.

Bernard Pivot ose bousculer les règles et les rites de son émission et distille un savant mélange d’ordre et de désordre. L’ordre rassure, le désordre surprend : l’art de Pivot réside dans ce dosage millimétré du rituel et de l’épice. Avec de grands moments de théâtre qui entreront dans la légende d’Apostrophes : l’exhibition alcoolisée de Charles Bukowski sifflant en direct trois bouteilles de Sancerre ; la rencontre de Pivot avec Georges Simenon dans sa demeure de Lausanne, hantée par le récent suicide de sa fille ; le dialogue improbable entre Raymond Devos et Claude Hagège, savant linguiste du Collège de France, qui se termine en duo étourdissant de jongleurs de mots ; ou encore les fausses improvisations de Vladimir Nabokov, lisant subrepticement des réponses soigneusement écrites d’avance.

Début 2020, les accusations de pédocriminalité portées publiquement contre Gabriel Matzneff par Vanesse Springora dans son livre Le consentement, font aussi émerger des archives ces images de 1990 où, sur le plateau de l’émission, la romancière québécoise Denise Bombardier s’oppose seule à l’écrivain de la pédophilie. Trente ans plus tard, l’animateur confiera ses regrets, et son sentiment de n’avoir pas eu les mots qu’il fallait. Chacun, selon ses goûts et ses détestations, peut ajouter des épisodes à l’anthologie d’Apostrophes, mais on y retrouvera la manière unique qu’avait Bernard Pivot d’allumer le pétard, sans agressivité, comme par mégarde, et de se retirer ensuite, discrètement, sur la pointe des pieds, feignant d’être presque étranger à la fête qu’il avait si minutieusement organisé.

Pierre Lepape. Télérama n° 3879 du 18 au 24 mai 2024

S’il n’avait pas réponse à tout, il questionnait tout.

François Busnel, présentateur de La Grande Librairie, le 8 mai 2024.

24 01 1975

Keith Jarret, pas encore 30 ans, – il s’est produit pour la première fois huit ans plus tôt – donne un concert à l’Opéra de Cologne, à l’initiative de Vera Brandes, une jeune allemande de 17 ans, qui, depuis un an est productrice de musique, contre le gré de ses parents … et de ce milieu professionnel, encore très masculin. Les conditions dans lesquelles le concert est organisé sont catastrophiques et l’artiste refuse à plusieurs reprises de jouer. C’est uniquement sur l’insistance répétée de la jeune fille qu’il finit par accepter et par jouer ce qui va devenir le plus grand succès de jazz solo de tous les temps.

Keith Jarret est fatigué, il manque de sommeil, le piano n’est pas celui qu’il a demandé. Jusqu’à la dernière minute il hésite à jouer, et finalement démarre le concert… avec les quatre premières notes du thème musical de la sonnerie de rappel de la salle de Cologne. L’effet de surprise est assuré, le public est avec lui et va lui faire un triomphe. Manfred Eicher, son producteur a enregistré ; il vendra 3,5 millions de disques. Vera Brandes ne verra pas un seul mark des recettes générées par ce Köln Concert qui sera au jazz ce que Diva [2], Amadeus ont été pour l’opéra et la musique classique au cinéma : pour beaucoup, une clef pour découvrir un monde jusqu’alors inconnu.

Ce pourrait être le cours supérieur de la Moldau, Smetana ayant déjà écrit son cours inférieur, quand le fleuve a atteint son profil d’équilibre. Pas loin de la source, sitôt que ce n’est plus un torrent, des eaux très vives au cours parfois linéaire, souvent sinueux, on y découvre des fleurs, des animaux, des minéraux inscrits dans une merveilleuse innocence : le bonheur en musique et ça swingue tranquillement : le paradis… bien loin de la terre.

Le 24 janvier 1975, à Cologne, au milieu de sa tournée européenne commencée deux ans plus tôt, Keith Jarret s’assoit au piano, déstabilisé et désabusé. Le piano qu’il a devant lui n’est pas le sien, il ne lui convient pas, il n’a pas envie de jouer. Il est entré en scène sans jeter un regard au public, de la colère sans doute, du mépris, dira-t-on, mais il est là, et il n’a pas envie d’offrir du grand spectacle, alors il fait ce que nous faisons tous dans ces cas là, il fait avec ce qu’il a, il se raccroche à ce qu’il y a devant lui, à ce piano qu’il n’aime pas et à l’écho de la sonnerie qui a annoncé le début du concert dans le hall quelques minutes plus tôt, la sonnerie qui indique aux spectateurs qu’il est temps de gagner la salle et de s’installer à leurs places, une sonnerie en quatre notes, sol re do la, quatre notes qui sont un simple signal et qu’il transforme immédiatement en musique à peine assis au piano, sol ré do la, quatre notes qui deviennent le début d’un mouvement d’improvisation d’une vingtaine de minutes sur l’album de piano solo le plus vendu au monde à ce jour.

La pédale est bien appuyée, les doigts cherchent et la mélodie, instantanément se dessine sous les yeux du public. Main gauche, touches effleurées, main droite, une suite de notes très simple et très douce, puis la pédale se relâche et le rythme s’installe, un rythme à contretemps, la mélodie chaloupe, le jazz qui cogne à la porte, discrètement, presque une minute, puis il repart, la mélodie reste en l’air, comme si elle n’allait pas rester, comme si une seconde de silence et elle pouvait disparaître, à chaque note on croit qu’il va s’arrêter, à chaque note on prie pour que ça continue, quelques notes à peine, c’est si fragile et si beau, et c’est ça, exactement ça, l’intraduisible, la mélodie du réel qui se fait devant nous, en direct, d’abord le silence puis ce concert, deux heures d’improvisation totale, qui saisissent très exactement ce autour de quoi on tourne en permanence. Lui donne l’impression de tourner en rond mais il y va tout droit, c’est une évidence, des cris dans la voix quand la touche percute au bon moment, le pied qui bat la mesure sur la pédale, c’est une percussion, ça cogne à nouveau, puis presque plus rien, et ça repart, ça ne s’arrête pas, ça gonfle, petit à petit, ça monte, ça monte, qu’est-ce que c’est beau, et soudain ça part, après sept minutes il trouve le thème, le début de la jouissance accompagnée par des cris qui y ressemblent étrangement, et la vie est lancée, la vie est saisie, c’est l’existence qui se joue devant nous, dans nos oreilles, sur scène, et rien ne sera jamais aussi beau, si ce n’est la reprise du thème, quelques minutes plus tard, puis à nouveau, encore et encore, une reprise sans cesse imprévisible et sans cesse implorée, ne nous laisse pas, semblent murmurer les spectateurs, montre-nous le chemin, toi qui ne parles pas, toi qui n’écris pas, toi qui joues et inventes au creux de l’hiver, en plein mois de janvier, ce que nous avons au plus profond de nous, l’exacte musique de notre cœur inconsolable.

Adèle Van Reeth. Inconsolable. Gallimard 2023. [Directrice de France Inter depuis septembre 2022.]

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-14484275-1582304612-4398.jpeg.jpg)

Sur l’album The Köln Concert, le profil de Keith Jarret penché, en direction du clavier, le nez parallèle aux touches, l’extrémité du piano au premier plan à gauche, l’angle du bras qui joue sur le côté droit de l’image, et au milieu, ce visage recourbé, menton contre la poitrine, yeux fermés, fine moustache et cheveux bouclés […] on ne voit pas les touches mais, comme elles, la photo est en noir et blanc, on ne voit pas les mains mais tout le corps s’apprête à bondir, c’est la seconde d’avant, l’eau calme et tendue avant la fureur douce, l’élan immobile, le silence avant que tout bascule, avant le premier ou le dernier souffle. Sol ré do la… Dans l’espace formé par la cambrure du piano, le bras et le profil du visage, aucun au-delà. Aucune transcendance. Le propre de l’improvisation n’est pas d’ouvrir la porte vers un ailleurs, mais de déblayer le chemin vers ce qui est déjà là, le réel débroussaillé, la mélodie se fait en même temps que nos vies, elle avance en même temps que nos secondes, il faut bien faire quelque chose de tout ça, murmurent les notes qui s’accordent, sinon tout passe et disparaît en un clin d’œil, il faut bien essayer de dire et de garder, sinon on oublie, sinon on ne sait pas et on se croit seul, si seul… Et du chaos naît l’harmonie en construction, pas le mensonge d’un lieu parfait et éternel, mais la fidélité précise à l’existence, jamais acquise, jamais fixe, la seconde d’avant aspirée dans la seconde d’après sans but ni promesse, la matière sans cesse sculptée à mains nues et à gorge déployée, si juste que ça en devient insupportable, sol re do la, pour la vie. Adèle Van Reeth. Inconsolable. Gallimard 2023.

2 02 1975

Julos Beaucarne, chanteur belge, a porte ouverte pour plus que ses proches : cela peut faire du monde, et on ne peut pas connaître tout le monde ; et cette nuit là, un hôte assassine sa femme.

Amis bien aimés,

Ma Loulou est partie pour le pays de l’envers du décor, un homme lui a donné 9 coups de poignard dans sa peau douce. C’est la société qui est malade, il nous faut la remettre d’aplomb et d’équerre par l’amour et l’amitié et la persuasion.

C’est l’histoire de mon petit amour à moi arrêté sur le seuil de ses 33 ans. Ne perdons pas courage ni vous ni moi. Je vais continuer ma vie et mes voyages avec ce poids à porter en plus et mes 2 chéris qui lui ressemblent.

Sans vous commander, je vous demande d’aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches ; le monde est une triste boutique, les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l’embellir, il faut reboiser l’âme humaine. Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier, je cultiverai mes plantes de langage. À travers mes dires, vous retrouverez ma bien-aimée ; il n’est de vrai que l’amitié et l’amour. Je suis maintenant très loin au fond du panier des tristesses. On doit manger chacun, dit-on, un sac de charbon pour aller en paradis. Ah comme j’aimerai qu’il y ait un paradis comme ce serait doux les retrouvailles.

En attendant, à vous autres, mes amis de l’ici-bas, face à ce qui m’arrive, je prends la liberté, moi qui ne suis qu’un histrion, qu’un batteur de planches, qu’un comédien qui fait du rêve avec du vent, je prends la liberté de vous écrire pour vous dire ce à quoi je pense aujourd’hui : je pense de toutes mes forces qu’il faut s’aimer à tort et à travers.

Julos Nuit du 2 au 3 février 75

5 02 1975

María Estela Martinez de Perón, troisième épouse de Juan Péron, vice-présidente de l’Argentine depuis 1973, est en fait à la tête de l’État depuis juin 1974, quand son mari a été hospitalisé. Elle signe un décret, nommé décret d’anéantissement – ce n’est pas un pays étranger qui doit être anéanti, mais bien l’opposition au gouvernement en place – qui se traduit par l’Opération Indépendance, donnant tout pouvoir aux militaires pour anéantir la guérilla dans la forêt de la province de Tucumán. Entre le printemps 1976 et l’automne 1982, la dictature argentine sera responsable de la disparition de milliers de personnes.

D’abord nous éliminerons les opposants ; ensuite leurs complices ; puis, leurs sympathisants ; enfin, les indifférents et les modérés.

Général Ibérico Manuel Saint-Jean, gouverneur militaire de la province de Buenos Aires. Interview au Guardian en mai 1977

23 03 1975

Au Sud Vietnam, c’est le début de la fin.

From Hell to Hollywood

29 4 1975

30 04 1975

4 04 1975

Un Galaxy C-5A, l’avion militaire américain le plus gros du monde, emmène quelque 300 enfants vietnamiens orphelins sous des cieux plus cléments : États-Unis, Angleterre, Allemagne, France (62). Accident à 17 h 30 : peu après le décollage, à la suite d’une décompression explosive, les portes arrière du C-5 Galaxy s’ouvrirent au-dessus de la mer de Chine méridionale, provoquant la perte de plusieurs passagers. Le pilote décida de faire demi-tour pour se poser en urgence sur l’aéroport de Tan Son Nhut mais s’écrasa dans une rizière, entraînant la mort de 153 personnes sur 311 à bord.

C’était le premier vol d’une série d’autres représentant l’opération Babylift, décidé le 3 avril 1975 par Gerald Ford, le président des États-Unis destinée à faire quitter le Vietnam à quelques 3000 orphelins.

13 04 1975

Un bus transportant des Palestiniens traversant un quartier chrétien de Beyrouth est pris sous le feu des milices phalangistes : c’est le début de la guerre du Liban, qui oppose les milices des différentes confessions. Le 6 décembre, samedi noir verra le massacre de 200 musulmans.

Le Liban est un pays entier voué à l’assassinat.

Walid Joumblatt

Fils de Kamal Joumblatt, fondateur du Parti socialiste progressiste, chef de file de la gauche libanaise. Petit florilège de cet adage, listant non des droits communs, mais des personnalités politiques, civiles et religieuses froidement assassinées :

| mars 1975 | Maarouf Saad | homme politique |

| mars 1977 | Kamal Joumblatt | homme politique |

| juin 1978 | Tony Frangié, sa femme et sa fille | homme politique |

| 14 septembre 1982 | Bachir Gemayel | homme politique |

| juin 1987 | Rachid Karamé | homme politique |

| mai 1989 | Hassan Khaled | chef religieux |

| novembre 1989 | René Moawad | homme politique |

| octobre 1990 | Dany Chamoun, sa femme et deux de ses enfants | homme politique |

| février 1992 | Abbas Moussaoui, sa femme et son fils | homme politique |

| janvier 2002 | Elie Hobeika | homme politique |

| juillet 2004 | Ghaleb Awali | homme politique |

| février 2005 | Rafic Hariri | homme politique |

| juin 2005 | Samir Kassir | journaliste |

| décembre 2005 | George Hawi | homme politique |

| novembre 2006 | Pierre Amine Gemayel, fils de Bachir | homme politique |

| juin 2007 | Walid Eido, et son fils aîné | homme politique |

| septembre 2007 | Antoine Ghanem | homme politique |

| septembre 2008 | Saleh Aridi | homme politique |

| mars 2009 | Kamal Naji | homme politique |

| décembre 2013 | Mohamad Chatah | homme politique |

| février 2021 | Lokman Slim | chercheur |

17 04 1975

Les Khmers Rouges, sans aucune expérience politique, munis seulement de théories marxistes acquises souvent à Paris, entrent à Phnom Penh : Saloth Sar, alias Pol Pot va isoler son pays du reste du monde pour donner libre cours à sa folie et se livrer à l’un des plus importants génocides du XX° siècle, jusqu’à être contraint au départ par les Vietnamiens, en 1979 : Qui proteste est un ennemi, qui s’oppose, un cadavre.

Culte du retour à la terre, déplacements massifs de populations, décervelage systématique ; bilan : environ 2 M. morts, 5 800 écoles, 2 000 pagodes, 108 mosquées détruites…etc… Dès le début, tout est allé très vite : Phnom Penh, qui comptait en temps normal 600 000 habitants, en comptait alors 2 millions, venus des campagnes bombardées et dévastées par la guerre civile : elle fût vidée en 48 heures ! tout le monde à la campagne en semi-esclavage dans les champs ou sur d’immenses chantiers hydrauliques ou de terrassement !

Pas de révolution sans chants révolutionnaires :

Les forces de la révolution s’avancent / Comme un feu puissant et orageux, / Tuant la clique abjecte des traîtres, / Et libérant notre capitale… / Les cris de victoire de notre armée / Ont détruit l’ennemi, libéré la chère patrie, / Mettant fin à la guerre et à l’agression / Des impérialistes cruels, chassés du pays… / Le drapeau rouge de la révolution / Vole sur Phnom Penh, la terre d’Angkor ! / Le pays est aux mains des travailleurs et des paysans. / C’est la récompense de millions de gouttes de sang / Versés pour la victoire finale.

Et, un peu plus tard, dans les rizières… quasiment en boucle, dans des hauts parleurs qui grésillent :

Sang rouge et brillant qui couvre ville et plaines / Du Kampuchéa, notre mère patrie, / Sang sublime des travailleurs et des paysans, Sang sublime des révolutionnaires et des combattants, / Hommes et femmes confondus. / Sang de notre lutte implacable et résolue / Qui, le 17 avril, sous le drapeau de la révolution, / Nous a libérés de l’esclavage ! / Vive, vive le glorieux 17 avril ! / Victoire glorieuse et plus grande encore / Que celle de l’époque du Temple d’Angkor. / Unissons-nous pour construire / Une Kampuchéa splendide et démocratique / Une nouvelle société d’égalité et de justice / En soutenant la ligne d’indépendance-souveraineté / Et de confiance en nous ! / Défendons résolument / Notre mère patrie, notre terre sacrée / Et notre glorieuse révolution ! /

Vive, vive, vive, / La nouvelle Kampuchéa démocratique / Dressons résolument vers les cîmes / Le drapeau rouge de la / révolution ! / Construisons notre mère patrie, / Faisons-la avancer d’un grand bond en avant / Pour qu’elle soit plus glorieuse que jamais !

*****

On avale des soupes de nouilles devant les gargotes, les enfants partent pour l’école. Au long des rues, sur des charrettes, on vend des mangues, des cigarettes, des sauterelles grillées au miel dans une feuille verte en cornet. Il fait chaud déjà, près de trente degrés, le ciel est bleu. C’est un calme de façade. La ville assiégée est ravitaillée par le pont aérien. Chaque jour se rapprochent le sifflement des roquettes et le fracas des obus. Lon Nol et les Américains sont partis, ont abandonné la défense impossible. L’aéroport de Pochen-tong est hors d’usage. On attend la paix. Des incendies rougeoient dans les faubourgs. Les troupes régulières se replient. Les dépôts de munitions explosent. Les camions révolutionnaires longent les files des blindés neufs. C’est la liesse, la réconciliation entre Cambodgiens, les drapeaux blancs agités aux balcons, plus de chapelets de bombes au-dessus des rizières. On entend les tirs sporadiques de soldats retranchés qui bientôt rendront les armes. Sur les ondes c’est Radio Phnom Penh qui devient La Voix du Kampuchea démocratique :

NOUS ORDONNONS À TOUS LES MINISTRES ET TOUS LES GÉNÉRAUX DE SE RENDRE IMMÉDIATEMENT AU MINISTÈRE DE L’INFORMATION POUR ORGANISER LE PAYS. VIVE LES FORCES ARMÉES POPULAIRES DE LIBÉRATION NATIONALE KHMÈRES TRÈS COURAGEUSES ET TRÈS EXTRAORDINAIRES ! VIVE L’EXTRAORDINAIRE RÉVOLUTION DU KAMPUCHEA !

Angkar

Les quelques hommes de bonne volonté ou nigauds qui répondent à l’appel sont emmenés au Stade olympique et exécutés. Des groupes silencieux et ordonnés de gamins tout en noir remontent les rues. Casquette Mao noire, sandales Ho Chi Minh en pneus, AK-47 et grenades sur la poitrine, visage fermé, des chauves-souris, pas un mot, pas un sourire, ils sont épuisés, affamés, une marée noire qui submerge la ville, étrangers à la liesse, la musique, tout le monde dans les rues après le couvre-feu et les bombardements, la peur, on danse, on allume des bâtonnets d’encens et dépose des fleurs sur les autels, et sans cesse des milliers de chauves-souris silencieuses continuent d’entrer en ville, occupent les ronds-points, les carrefours, déplient des plans, arrêtent et fouillent chaque véhicule, pas un mot, ils vident les hôpitaux, les malades sur les brancards ou boitillant sur leurs béquilles, les pansements saignants, tous chargés dans les camions, puis les gamins en noir frappent aux portes, une à une. Les Américains vont bombarder la ville. Partir tout de suite. Ne rien emporter, ne rien fermer, nous veillons. L’Angkar veille. Ceux du nord doivent quitter la ville vers le nord et ceux du sud vers le sud, et ceux de l’ouest vers l’ouest, la multitude en une immense cohorte, les baluchons, les valises, les vélos, charrettes, cyclo-pousse, les autos des riches au pas au milieu de la foule, tous pressés par les groupes de gamins méticuleux, méthodiques, froids, les bataillons féminins des Néaris. Deux millions de personnes piétinent sur les avenues. Aux barrages, on collecte les montres, les stylos, jette dans les fossés l’argent, brûle les riels et les dollars. On fusille quelques garçons aux cheveux longs et lunettes de soleil, dégénérés par la pop music cambodgienne ou américaine, les bars et les boîtes de nuit, ces civilaï du Peuple nouveau. Les premiers cadavres gonflent au bord des routes. Maintenant il fait quarante au soleil. Avril est le mois le plus chaud de l’année.

Les étrangers sont arrêtés puis consignés dans le parc de l’ambassade de France en haut du boulevard Monivong. Les Soviétiques essaient d’échapper à cette humiliation. C’est la Guerre froide. Ils accrochent un panneau à l’entrée de leur ambassade : Nous sommes communistes. Nous sommes vos frères. Présentez-vous avec un interprète parlant français. Les chauves-souris font exploser le portail au bazooka, pénètrent sans un mot jusque dans les appartements privés, ouvrent les frigos devant les Soviétiques réunis, leur montrent les œufs, avant de les écraser par terre : un vrai révolutionnaire ne mange pas un œuf qui, couvé, peut donner un poulet qui nourrit le groupe. On les emmène vers l’ambassade, d’où on extrait sous la menace d’une invasion tous les Cambodgiens qui sont venus y demander asile, et qu’on pousse dans la cohorte des rues, et puis un mot prononcé partout sur les routes par les gamins en noir, un mot que tout le monde connaît, mais qui ce matin devient un nom propre et prend une majuscule, une divinité nouvelle, l’Angkar, l’Organisation.

Le lendemain Phnom Penh est en partie vidée, les dernières poches de résistance emportées. Des automobiles abandonnées portières ouvertes ou renversées sur le toit. Des chauves-souris découpent les pneus pour en faire des semelles, déroulent des barbelés en travers des rues. En quelques jours c’est une ville morte. Des lits d’hôpital dont les roulettes ont lâché. Le soleil scintille sur les bocaux de transfusion d’où pendent des tuyaux. Les chauves-souris forcent les rideaux de fer des boutiques, jettent au-dehors tous les symboles de la corruption, que des camions viennent charger pour aller les brûler à la sortie de la ville vers la digue de Stung Kambot. On vide les appartements de leurs téléviseurs, on jette par les fenêtres tout ce que l’Angkar dorénavant proscrit, appareils ménagers, magnétophones, horloges, réfrigérateurs, boîtes de conserve, médicaments, vêtements d’importation, livres, bibliothèques entières en autodafé. Dans les faubourgs c’est le silence, les traces de l’exode des citadins qui partout sont les mêmes, des bagages trop lourds jetés dans les fossés, des matelas trop encombrants, des motos sans carburant, mais pour la plupart, les pauvres comme les riches, qu’ils aient ou non dissimulé leurs économies, dans un coffre en banque ou un tube de bambou enterré dans la cour, l’image la plus inattendue est la destruction de l’argent, toutes les coupures de cinq cents riels qui volettent sur les trottoirs. Plus rien à vendre et plus rien à acheter. En vingt-quatre heures un monde s’efface. Ces pluies de billets dans la ville fantôme qui saluent leur départ leur montrent qu’il est sans retour. Définitif.

Patrick Deville. Kampuchea. Seuil 2011

Et ce jour-là la Une de première page de Libération disait : Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh.

Le titre est sans ambiguïté et vaut un Paris libéré d’août 1944. la résistance, c’est la résistance au régime pro américain de Lon Nol, et le titre est donc un cri de victoire. Entre maos, la méfiance n’est pas de mise, n’est-ce pas ? Pas plus qu’une élémentaire prudence et un zeste de discernement. Après la catastrophe du Grand bon en avant, ces gens n’ont pas eu dans le ciboulot un semblant d’alerte qui leur dise : attention, danger. Si, avant Balladur, dixit Mitterrand, la droite française était la plus bête du monde, les maos français sont bien les communistes les plus bêtes du monde. Et pourtant, si l’honnêteté les avait un brin guidé, ils n’auraient pas eu à attendre bien longtemps – 48 heures, le temps qu’il a fallu pour vider Phnom Penh de ses 2 millions d’habitants – pour réaliser que les premiers pas allaient, non dans le mur, mais en enfer. Mais que voulez-vous, quand on est plein de l’insupportable morgue, arrogance et suffisance d’un commissaire politique qui brandit son petit livre rouge Mao comme les conquistadors brandissaient la Bible face aux Indiens, on préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Au café du commerce, où l’on aime bien appeler un chat un chat et où donc on ne dit pas que des bêtises, on appelle cela avoir de la m…. sur les yeux.

Le Monde du même jour titrait :

AU CAMBODGE Le gouvernement de Phnom-Penh envisage de déposer les armes. L’écroulement des illusions

Phnom-Penh. Alors que les Khmers rouges pénétraient dans les faubourgs sud de la ville et que l’on se battait, tôt ce mercredi matin 16 avril, près du pont Monivong, le processus de désagrégation politique s’accélérerait à Phnom-Penh. Les fumées montent au nord, au sud, à l’ouest, les réfugiés et les blessés affluent, tandis que les bureaux ont pratiquement cessé toute activité et que les politiciens délibèrent sans désemparer.

M. Long Boret [successeur de Lon Nol] ne s’attendait sans doute pas, dimanche dernier, lorsqu’il prononça des paroles jusqu’au-boutistes et déclara qu’il mourrait de faim avec son peuple, que la réaction des Khmers rouges fût aussi rapide et efficace. Trois jours après, la République s’effondrait.

Ses dirigeants pouvaient-ils espérer autre chose ?

Après deux jours où les défaites se sont succédé sans discontinuer, le bel optimisme a fait place au désespoir. Les politiciens, qui vivaient dans un rêve, qui ne connaissaient la situation militaire que par le général Untel et le sort de leurs compatriotes par tel fonctionnaire ou organisme administratif, se sont retrouvés brutalement en face des réalités. Depuis la nuit de dimanche à lundi, des gens fuient et meurent dans une lutte désormais inutile. C’est dans ces circonstances que les responsables républicains se sont réunis mardi soir et tard dans la nuit.

Ont-ils enfin compris que leur situation est sans issue ? Toujours est-il qu’une majorité se serait dégagée parmi les éléments civils pour cesser la lutte à tout prix, à condition seulement que les militaires se voient épargner l’humiliation supplémentaire et ultime d’une reddition.

Mais les autorités abandonneront-elles leurs anciennes habitudes de palabres sans fin d’où aucune décision ne sort ? Ne risquent-elles pas de se contenter d’un texte ambigu que les forces révolutionnaires victorieuses ne se donneront même pas la peine de lire ?

Les extrémistes civils et militaires ne risquent-ils pas de jouer la politique du pire, se lançant dans de sanglants combats de rue sans autre issue que la mort de milliers de civils ? Quel est le rôle joué dans cette affaire par le général-prince Sirik Matak, cousin et ennemi du prince Sihanouk, qui est rentré samedi dernier seulement dans l’arène politique et auquel l’actuel chef de l’armée et président du comité exécutif, le général Sak Sutsakhan, est très lié ? Alors que les rues sont engorgées de réfugiés, le gouvernement délibère encore. Les derniers rêveurs se raccrochent aux rumeurs d’une arrivée de dix mille Khmers kroms, mercenaires cambodgiens venus du Vietnam du Sud. Comment viendraient-ils si toutes les voies d’accès à la capitale sont coupées ? Les derniers Américains, eux, attendent toujours l’hypothétique hélicoptère qui viendra les sauver.

Les notes que nous avons pu prendre mardi rendent compte de la tactique des Khmers rouges et du désarroi qui s’est emparé de la capitale.

6 heures du matin : avec le jour qui se lève, les canons en position derrière l’ambassade de France se mettent à tirer quelques salves, comme pour saluer l’arrivée du soleil. Quelques rafales d’armes automatiques troublent aussi le calme matinal dans le faubourg de Tuol-Kauk, au nord-ouest, sans doute un petit accrochage avec des éléments khmers rouges infiltrés. La ville est presque déserte et l’on ne voit que de rares passants et soldats qui se dirigent vers le centre de la ville. Aux P.T.T. l’émetteur de secours, installé sur le toit de l’immeuble, fonctionne par intermittence. L’émetteur de Kambol semble se trouver encore en zone gouvernementale mais les militaires lui ont interdit de fonctionner car son groupe électrogène gêne les communications.

9 heures : les derniers réfugiés s’en vont le long de la route 4, quittant les camps situés auprès de la digue nord, quelques centaines de mètres avant le village de Pochentong.

La circulation a cessé. On ne voit même plus d’animaux. Parfois seulement, un ou deux soldats apparaissent derrière un arbre. L’un d’entre eux nous dit que les Khmers rouges occupent le marché de Pochentong, ou l’académie militaire proche. Au début de la digue, comme une dernière ligne de défense, une demi-douzaine de blindés M-113 braquent leurs armes sur les paillotes désertes, à quelques mètres en contrebas, comme si les Rouges allaient bondir devant eux comme des diables. Plus loin, sur la digue, après la voie ferrée, à un kilomètre environ, l’artillerie soulève des nuages de poussière et de sable.

Ce sont, sans doute, les canons de 105 américains capturés par les assaillants. Quelques baraques de réfugiés se consument. Un petit poste de garde aiguille les fuyards vers un autre chemin de terre, les empêchant de gagner directement Phnom-Penh

Plus près de la capitale, quelques centaines de paras se sont installés dans les parkings situés au rez-de-chaussée des immeubles de l’université. Le mot royale a été effacé depuis la proclamation de la République, mais on devine toujours l’emblème de la monarchie sur le fronton.

Des camions déchargent armes et munitions. Ces parachutistes arrivent directement de la dernière enclave sur la rive est du Mékong, à Arei-Khsat, en face du palais royal. Ils en ont abandonné la garde à quelques unités. Peut-être l’ont-ils quittée sans espoir de retour ? Les visages respirent la gravité, l’épuisement, après des jours et des nuits de combat sans interruption. Ces soldats n’ont pas mangé depuis deux jours, et ne peuvent plus se rendre dans leur camp de base, situé en face de l’aéroport, et qui est soit pris, soit sous le feu des Khmers rouges. Certains sont presque des gamins. Très vite ils se couchent et s’endorment. Plusieurs ont des sourires enfantins qui détonnent avec leur harnachement martial. La plupart des étudiants et des professeurs qui résident dans ces immeubles se sont enfuis. Seuls restent quelques irréductibles – servants qui ne veulent pas abandonner les biens de leurs maîtres absents. – et deux couples de professeurs français. Ils ont refusé de se faire évacuer pour voir ce qui va se passer. Curiosité dangereuse, car ces bâtiments sont très vulnérables.

Les réfugiés s’alignent en contrebas sur la voie ferrée désaffectée, avec leurs charrettes à bœufs aux montants longs et incurvés vers le haut. Ils y ont installé tout ce qui leur reste : sacs de riz et volailles, nattes, marmites, parfois un meuble en bois. Ils sont filtrés sans zèle par des policiers militaires. On ne croirait pas que la ville est sous le régime de couvre-feu pour vingt-quatre heures. Par contre, au centre, d’autres arrêtent tous les hommes qui se promènent sans autorisation, les cartes de couvre-feu ne sont pas encore imprimées, nous a-t-on dit chez le gouverneur militaire de la capitale. Les suspects sont parqués sur le trottoir, devant un restaurant, et on leur confisque leurs cartes d’identité. Ils sont effrayés. Peut-être rejoindront-ils ces milices formées à la hâte et que l’on fait manœuvrer pour la forme avant de les armer.

10 heures. Dans le quartier de Tuol-Kauk, évacué par une partie de ses habitants, il y a quelques blindés en position en bas de la tour de télévision. Le matin, des obus de mortier sont tombés près de la digue qui ceinture le faubourg au nord, le long du lac. De l’autre côté de celui-ci les Khmers rouges sont bien implantés. Très peu de soldats tendus, nerveux, aussi silencieux et fermés qu’ils étaient diserts et souriants il y a encore deux jours, montent une garde décontractée. Bien peu semblent décidés à mourir l’arme à la main. Tous les véhicules ont déjà été tournés vers l’arrière, au cas où il faudrait encore reculer. Les soldats de Khieu Samphan et du prince Sihanouk ne sont qu’à 1 kilomètre et ne sont plus très loin de la chaussée qui permet de traverser l’étang. L’explosion d’une roquette ou d’un mortier à quelques centaines de mètres en retrait nous incite à rebrousser chemin. D’ailleurs ces militaires autrefois amicaux n’apprécient plus guère la présence d’étrangers parmi eux et notre voiture les gêne.

11 heures. Un énorme panache de fumée s’élève soudainement vers le ciel à Tuol-Kauk. Les mortiers adverses ont touché une usine de peinture. À côté se trouvent des dépôts de carburant militaire dont une partie s’embrase bientôt. À quelques dizaines de mètres, des hommes déchargent des fûts de gas-oil. L’attaque va vider très rapidement le quartier de presque tous ses habitants qui se réfugient en ville.

Les Khmers rouges utilisent tout autour de la ville-République encerclée la même tactique : faire partir la population, soit en le lui demandant, soit en provoquant un sinistre spectaculaire mais peu meurtrier. Le signe est vite compris et l’agglomération se gonfle encore plus, tandis que les zones dangereuses se vident. Les pertes civiles sont faibles. L’impact psychologique est considérable. Quelques groupes d’hommes bien appuyés par des tirs de canons ou de mortiers suffisent.

Dans la fuite, on retrouve nombre de militaires. On ne rencontre plus d’unités organisées, même au niveau de la compagnie. Ce ne sont que soldats qui rentrent en ville seuls ou en petits groupes, ou groupes de militaires disparates ou unités aux effectifs réduits qui obéissent encore à leurs officiers. Les divisions et brigades ont fondu depuis janvier, et éclaté en garnisons, points d’appui, etc. Alors que le périmètre de défense se réduit sans cesse, les républicains ne forment aucune unité homogène contre laquelle viendraient buter les adversaires.

16 heures. L’exode touche tout un nouveau secteur. Les habitants de la banlieue sud de Takh-Mau déferlent à leur tour dans les boulevards de la capitale par dizaines de milliers, à pied surtout, mais aussi en cyclo-pousse, parfois avec un ou deux bœufs blancs. Ils emportent, comme ceux de la route de Pochentong, leurs maigres baluchons. Ils s’installeront tant qu’il le faudra sur les trottoirs et dans les ruelles.

À un kilomètre avant Takh-Mau, tout redevient soudain calme. Seules quelques personnes courent. Un soldat nous met en garde, les Khmers rouges tirent. Ils ont encerclé le bourg, chef-lieu de la province de Kandal, où se trouve Phnom-Penh. Est-il pris ? Personne ne peut le dire.

De l’autre côté de la rivière Bassac, on ne sait ce qui se passe, mais le pont qui mène à la route N° 1 est coupé par l’armée ; plus loin, c’est le no man’s land. Le boulevard menant au centre ville est coupé par des blindés. Pas de bruit de bataille, mais on sent tout le monde inquiet, sur le qui-vive. Les contrôles de réfugiés se multiplient pour tenter de découvrir des adversaires infiltrés dans la marée qui remonte.

À plus de vingt kilomètres sur la route N° 1, en fin d’après-midi, nous avons vu débarquer d’une péniche et de trois vedettes les survivants des défenseurs de Koki, bourgade de villégiature très appréciée des Phnom-Penhois, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres sur cette route. De nombreux morts pendaient, la tête et les bras en avant, sur le bastingage. Presque tous les passagers étaient blessés. Ces gens semblaient sortir d’un autre monde, l’air hagard, ivres de combat et de défaite, vêtus d’un short et le fusil à la main. Le sang dégoulinait de leurs blessures, certains étaient couchés à même le sol. La scène était insoutenable. Et pourtant il n’y avait pas d’ambulance ni de camions pour les rescapés.

Pour la première fois, nous voyions des soldats qui s’étaient battus jusqu’à la fin et qui avaient été canonnés à bout portant par des 75 avant de s’enfuir.