| Publié par (l.peltier) le 23 octobre 2008 | En savoir plus |

03 1812

Émeutes de la faim à Caen : ordonnance organisant la distribution de deux millions de soupes.

La Russie ne pardonne pas à la France la renaissance de la Pologne, et ouvre ses portes aux navires anglais : c’est là bien suffisant pour que Napoléon décide de l’attaquer. Napoléon rassemble pour ce faire une armée de 678 000 hommes. Le temps des conscrits de l’an II est bien loin, et sur ces 680 000 hommes, on compte seulement 300 000 français :

| Empire français | France : 300 000, Belges, Hollandais, Génois, Allemands de la rive gauche du Rhin : 56 000 | |

| Confédération du Rhin | 115 000, dont 29 000 pour la Westphalie, 16 600 pour le Wurtemberg et 15 500 pour la Bavière | |

| Pologne | 79 000 | |

| Prussiens | 36 000 | |

| Autrichiens | 31 000 | |

| Italiens | 20 000 | |

| Danois | 10 000 | |

| Napolitains | 8000 | |

| Croates, Illyriens, Dalmates | 8 000 | |

| Suisses | 6 600 | |

| Portugais | 5 000 | |

| Espagnols | 3 400 |

En comptant 80 000 malades, on arrive à plus de 600 000 soldats sous les armes. Et ce sont 440 000 qui franchiront le Niémen en juin 1812. S’ajouteront à cet effectif au fil des mois de 120 000 à 150 000 hommes. Napoléon n’est en fait pas au mieux de sa forme et commet certaines erreurs dans les questions d’intendance : il emmène ainsi des troupeaux de bœufs pour que la troupe puisse manger de la viande fraîche, mais les bœufs se révélèrent bien incapables de suivre la cadence, et moururent loin sur les arrières : n’importe quel paysan aurait pu lui dire cela !

18 06 1812

L’Angleterre voit d’un mauvais œil les États Unis entretenir des relations commerciales avec la France ; après quelques accrochages déclenchés par les Anglais, les Américains déclarent une nouvelle fois la guerre à l’Angleterre ; en fait, il se pourrait bien que ce conflit trouve son origine dans la lutte que se livraient les républicains jeffersoniens, majoritaires et partisans de l’expansion et les fédéralistes minoritaires, soucieux de renforcer les liens avec Londres. Au nord-ouest, les Anglais cherchent à contrôler la région des grands lacs, avec l’aide des Indiens, au sud-est, ils cherchent à contrôler la Nouvelle Orléans, mais la Royal Navy découvre que le charme sacré de son invincibilité est devenu inopérant, d’autant qu’en même temps, Napoléon la mobilise sous d’autres cieux.

19 06 1812

Napoléon a fait transférer Pie VII de Savone à Fontainebleau où il va occuper les appartements des reines, récemment refaits. Son but est de contraindre le pape à renoncer à son pouvoir temporel pour lui permettre d’agir sur la politique ecclésiastique dans tout l’empire. Le pape va s’y considérer comme prisonnier et refusera de quitter ses appartements pendant dix-neuf mois.

22 06 1812

Quartier impérial de Wilkowyszki. Proclamation à la Grande Armée : Soldats ! la seconde guerre de la Pologne est commencée ; la première s’est terminée à Friedland et à Tilsit. À Tilsit, la Russie a juré éternelle alliance à la France et guerre à l’Angleterre. Elle viole aujourd’hui ses serments ! Elle ne veut donner aucune explication de son étrange conduite que les aigles françaises n’aient repassé le Rhin. La Russie est entraînée par la fatalité ; ses destins doivent s’accomplir. Nous croirait-elle donc dégénérés ? Ne serions-nous donc plus les soldats d’Austerlitz ? Elle nous place entre le déshonneur et la guerre : le choix ne saurait être douteux. Marchons donc en avant : passons le Niémen, portons la guerre sur son territoire.

Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930

Parmi tout le charroi que peut trimbaler une armée en campagne, Napoléon avait pris soin de mettre bon nombre charrettes de faux roubles pour acheter leur récolte aux paysans russes. Son armée va vite, trop vite pour que suive l’intendance : il lui faut s’arrêter 18 jours à Vilna (Vilnius).

24 06 1812

Premier chemin de fer entre Leeds et Middleton, en Angleterre. Il était une fois un monsieur nommé John Blenkinsop, gestionnaire des houillères de Middleton, en Angleterre et se disait : tout de même, il existe aujourd’hui des machines qui fournissent de l’énergie en faisant chauffer de l’eau avec du charbon que l’on brûle, et moi, je suis là à fournir de la nourriture à des chevaux pour qu’il tirent les wagons de houille de la mine… Si je parvenais à avoir une de ces machines à vapeur, je n’aurais plus à nourrir des chevaux, et je nourrirais la machine avec mon charbon, ce qui me coûterait beaucoup moins cher…

*****

Suite aux déboires de Richard Trevithick avec la Pen y Darren, il avait conçu une machine légère, ce qui posa des problèmes de motricité par manque d’adhérence. Il inventa pour y remédier un système d’entraînement par crémaillère qu’il breveta le 10 mai 1811. Il réussit à convaincre le propriétaire de la mine de faire construire sa locomotive par l’ingénieur Matthew Murray (1765 – 1826) de Holbeck. Un prototype, la Prince Regent, est entré en action le 24 juin 1812, puis la Salamanca [victoire anglo-espagnole de Wellington contre les Français du maréchal Marmont] suivit le 12 août 1812. La crémaillère est située à l’extérieur de la voie de 1 245 mm à rails saillants en fonte. La locomotive est propulsée par une roue dentée (Ø 965, 20 dents) située sur le côté de la machine entre les roues porteuses. Elle est entraînée par deux cylindres verticaux de 8″ x 24″ (203 mm x 610 mm) implantés en partie dans la chaudière à tube-foyer central. Celle-ci, réalisée en fonte, est de section ovale, allongée en hauteur. Chaque piston entraîne par l’intermédiaire de bielles verticales un arbre doté d’un pignon central (30 dents) qui transmet le mouvement à l’axe de la roue dentée avec démultiplication (pignon 60 dents). Les bielles avant et arrière sont calées à 90 degrés pour faciliter le démarrage. La souplesse du châssis en bois faisait office de suspension. Elle évoluait à 16 km/h peu chargée et à 5,5 km/h en tractant 100 tonnes (30 wagons).

Wikipedia

Un train aux houillères de Middleton, en 1814. Aquarelle de Gorge Walker.

5 07 1812

Le général américain William Hull, arrivé à Détroit avec ses forces reçoit l’ordre de s’emparer de la ville canadienne toute proche : Amherstburg ; et de se gonfler de fracassantes menaces : Aucun Blanc pris à se battre aux cotés d’un Indien ne sera fait prisonnier. La destruction immédiate, telle sera son lot. En fait les Indiens prirent une part importante à la guerre, aux cotés des détachements anglais. Un mois plus tard, le président Jefferson, très sûr de lui, lancera : La conquête du Canada, cette année, jusqu’au voisinage de Québec, sera une simple promenade.

14 07 1812

Madame de Staël est à Moscou ; si l’amour rend aveugle, la haine aussi : On n’était guère accoutumé à considérer la Russie comme l’État le plus libre de l’Europe, mais le joug que l’empereur de France fait peser sur tous les États du continent est tel qu’on se croit dans une république dès qu’on arrive dans un pays où la tyrannie de Napoléon ne peut se faire sentir. C’était le 14 juillet que j’entrai en Russie ; cet anniversaire d’un jour qui a commencé la révolution de France me frappa singulièrement : ainsi se refermait pour moi le cercle de l’histoire de France qui, le 14 juillet 1789, avait commencé et, quand la barrière qui sépare l’Autriche de la Russie s’ouvrit pour me laisser passer, je jurais de ne jamais remettre les pieds dans un pays soumis d’une manière quelconque à l’empereur Napoléon. Ce serment me permettra-t-il jamais de revoir la belle France ?

Un an plus tard, elle préfacera les Discours à la nation allemande du philosophe Johann Gottlieb Fichte en y écrivant : La soumission d’un peuple à un autre est contre nature. En 1818, un an après sa mort sera publié Dix ans d’exil, où Moscou prend sa place, quelques semaines avant l’incendie déclenché le 14 septembre 1812 à l’instigation probable du comte Rostopchine, père de la comtesse de Ségur, quand y arrivera Napoléon et sa grande armée : Des coupoles dorées annoncent de loin Moscou : cependant, comme le pays environnant n’est qu’une plaine, ainsi que toute la Russie, on peut arriver dans la grande ville sans être frappé de son étendue. Quelqu’un disait avec raison que Moscou était plutôt une province qu’une ville. En effet, l’on y voit des cabanes, des maisons, des palais, un bazar comme en Orient, des églises, des établissements publics, des pièces d’eau, des parcs. La diversité des mœurs et des nations qui composent la Russie se montrait dans ce vaste séjour. Voulez-vous, me disait-on, acheter des châles de cachemire, dans le quartier des Tartares ? Avez-vous vu la ville chinoise ? L’Asie et l’Europe se trouvaient réunies dans cette immense cité. On y jouissait de plus de liberté qu’à Pétersbourg, où la cour doit nécessairement exercer beaucoup d’influence. Les grands seigneurs établis à Moscou ne recherchaient point les places ; mais ils prouvaient leur patriotisme par des dons immenses faits à l’État, soit pour des établissements publics pendant la paix, soit comme secours pendant la guerre. Les fortunes colossales des grands seigneurs russes sont employées à former des collections de tous genres, à des entreprises, à des fêtes dont les Mille et une nuits ont donné les modèles ; et ces fortunes se perdent aussi très souvent par les passions effrénées de ceux qui les possèdent. Quand j’arrivai dans Moscou, il n’était question que des sacrifices que l’on faisait pour la guerre. Un jeune comte de Momonoff levait un régiment pour l’État, et n’y voulait servir que comme sous-lieutenant ; une comtesse Orloff, aimable et riche à l’asiatique, donnait le quart de son revenu. Lorsque je passais devant ces palais entourés de jardins, où l’espace était prodigué dans une ville comme ailleurs au milieu de la campagne, on me disait que le possesseur de cette superbe demeure venait de donner mille paysans à l’État ; cet autre, deux cents. J’avais de la peine à me faire à cette expression, donner des hommes ; mais les paysans eux-mêmes s’offraient avec ardeur, et leurs seigneurs n’étaient dans cette guerre que leurs interprètes.

Dès qu’un Russe se fait soldat, on lui coupe la barbe, et de ce moment il est libre. On voulait que tous ceux qui auraient servi dans la milice fussent aussi considérés comme libres ; mais alors la nation l’aurait été, car elle s’est levée presque en entier. Espérons qu’on pourra sans secousse amener cet affranchissement si désiré ; mais en attendant, on voudrait que les barbes fussent conservées, tant elles donnent de force et de dignité à la physionomie. Les Russes à longue barbe ne passent jamais devant une église sans faire le signe de la croix, et leur confiance dans les images visibles de la religion est très touchante. Leurs églises portent l’empreinte de ce goût de luxe qu’ils tiennent de l’Asie ; on n’y voit que des ornements d’or, d’argent et de rubis. On dit qu’un homme en Russie avait proposé de composer un alphabet avec des pierres précieuses et d’écrire ainsi la Bible. Il connaissait la meilleure manière d’intéresser à la lecture l’imagination des Russes. Cette imagination, jusqu’à présent néanmoins, ne s’est manifestée ni par les beaux-arts ni par la poésie. Ils arrivent très vite en toutes choses jusqu’à un certain point, et ne vont pas au-delà. L’impulsion fait faire les premiers pas, mais les seconds appartiennent à la réflexion ; et ces Russes, qui n’ont rien des peuples du Nord, sont jusqu’à présent, très peu capables de méditation.

Quelques uns des palais de Moscou sont en bois, afin qu’ils puissent être bâtis très vite, et que l’inconstance naturelle à la nation, dans tout ce qui n’est pas religion et patrie, se satisfasse en changeant facilement de demeure. Plusieurs de ces beaux édifices ont été construits pour une fête : on les destinait à l’éclat d’un jour, et les richesses dont on les a décorés les ont fait durer jusqu’à cette époque de destruction universelle. Un grand nombre de maisons sont colorées en vert, en jaune, en rose, et sculptées en détail comme des ornements de dessert.

Le Kremlin, cette citadelle où les empereurs de Russie se sont défendus contre les Tartares, est entouré d’une haute muraille crénelée et flanquée de tourelles qui, par leurs formes bizarres, rappellent plutôt un minaret de Turquie qu’une forteresse comme la plupart de celles de l’Occident. Mais, quoique le caractère extérieur des édifices de la ville soit oriental, l »impression du christianisme se retrouvait dans cette multitude d’églises si vénérées qui attiraient les regards à chaque pas. On se rappelait Rome en voyant Moscou ; non assurément que les monuments y fussent du même style, mais parce que le mélange de la campagne solitaire et des palais magnifiques, la grandeur de la ville et le nombre infini des temples, donnent à la Rome asiatique quelques rapports avec la Rome européenne.

Germaine de Staël. Dix ans d’exil. 1818

Vue des cathédrales du Kremlin de Moscou, Louis Jules Arnout. 1830. Alexander Pushkin Memorial Museum Saint Petersbourg. Si tout cela a brulé en 1812, la reconstruction, confirmant les propos de Madame de Staël, a été très rapide.

16 08 1812

William Hull, gouverneur du Michigan, général dans l’armée américaine rend Fort Detroit aux Britanniques, à l’issue du siège de Detroit. Prisonnier des Britanniques, il passera en cour martiale à son retour aux États Unis. Reconnu coupable de 11 chefs d’accusation, seule l’intervention du président James Madison lui évitera l’exécution.

16, 17 08 1812

Première bataille de Smolensk : les Russes sont 140 000. Ils mettent le feu à la ville. Nombre de civils meurent asphyxiés ou brûlés vifs dans leurs maisons en bois.

29 08 1812

La stratégie du général en chef des armées russes, Barclay de Tolly, d’origine écossaise et luthérien, est contestée au point de contraindre le tsar Alexandre I° à s’en séparer, à contrecœur, pour rappeler le vieux Koutouzov, 67 ans, le grand vaincu d’Austerlitz, resté très populaire. La stratégie de l’évitement, mise en place par Barclay de Tolly, se trouvait ainsi désavouée. Depuis le franchissement du Niémen par l’armée française, Barclay de Tolly avait en effet opté pour la dérobade. Son idée était brillante. Il avait eu la prescience que la géographie pouvait constituer sa meilleure alliée. L’immensité viendrait à bout de la Grande Armée mieux que les forces guerrières dont il disposait. Le pays était une fondrière, la plaine une souricière. L’horizon happerait les Français.

Sylvain Tesson. Berezina. Éditions Guerin Chamonix 2015

7 09 1812

Bataille meurtrière de Borodino – appelée aussi bataille de la Moskova – : 6 547 tués côté armée napoléonienne et 21 453 blessés ; côté russe : 15 000 tués et le double de prisonniers [1]. Koutouzov [2] se retire dans la nuit et donc, Napoléon s’estime vainqueur. Il a renoncé à lancer la Garde impériale à la poursuite de Koutouzov pour le terrasser. En fait la bataille laisse deux armées décimées et épuisées. Il reste 100 000 hommes à Napoléon.

Je ne reconnais plus le génie de l’empereur.

Murat

La bataille de la Moskova est l’action de guerre la plus glorieuse, la plus difficile et la plus honorable pour les Gaulois, dont l’histoire ancienne et moderne fasse mention.

Intrépides héros, Murat, Ney, Poniatowski, c’est à vous à qui la gloire est due ! Que de grandes, que de belles actions l’histoire aurait à recueillir ! Elle dirait comment ces intrépides cuirassiers forcèrent et sabrèrent les canonniers sur leurs pièces ; elle raconterait le dévouement héroïque de Montbrun, de Caulaincourt, qui trouvèrent la mort au milieu de leur gloire ; elle dirait ce que nos canonniers, découverts, en pleine campagne, firent contre des batteries plus nombreuses et couvertes par de bons épaulements ; et ces intrépides fantassins qui, au moment le plus critique, au lieu d’avoir besoin d’être restaurés par leur général, lui criaient : Sois tranquille, tes soldats ont tous juré aujourd’hui de vaincre, et ils vaincront !

L’armée russe d’Austerlitz n’aurait pas perdu la bataille de la Moskova.

Napoléon

En toute vérité, Koutouzov n’avait pas plus de raisons de laisser Alexandre commander un Te Deum à Saint Petersbourg que Napoléon d’envoyer des communiqués de victoire à Marie Louise.

Prince Guillaume de Wurtenberg

Partout des corps en morceaux, des mourants qui gémissaient. J’ai vu quelqu’un sans tête, un autre sans mains et sans jambes. J’ai vu un soldat qui, blessé légèrement, ne pouvait parler parce que sa bouche était remplie de la cervelle du soldat mort à coté de lui. Presque tous remuaient les lèvres ; savez-vous ce qu’ils demandaient, ce qu’ils voulaient ? Ils demandaient qu’on leur donnât la mort, pour ne plus éprouver leurs horribles souffrances.

Iuri N. Bartenev, soldat russe écrivant à ses parents

De toute la Garde impériale, l’artillerie seule fût engagée par Napoléon, qui resta toujours au même endroit, suivant avec attention à travers sa lorgnette la marche du combat. […] Aux abords des batteries de la Garde, le sol était jonché de blessés, mais il y en avait encore davantage dans les rangs mêmes des combattants, où devaient aller les chercher les brancardiers spécialement désignés à cet effet, parce que Napoléon avait interdit aux hommes de quitter les rangs.

La Flize. Mémoires d’un médecin de la Grande Armée

9 09 1812

Mojaïsk. À François I°, empereur d’Autriche. Monsieur mon Frère et très cher Beau Père, je m’empresse d’adresser à votre Majesté Impériale l’heureuse issue de la bataille de la Moskova, qui a eu lieu le 7 septembre, au village de Borodino. Sachant l’intérêt personnel que Votre Majesté veut bien me porter, j’ai cru devoir lui annoncer moi-même ce mémorable événement et le bon état de ma santé. J’évalue la perte de l’ennemi à 40 ou 50 000 hommes ; il avait de 120 à 130 000 hommes en bataille. J’ai perdu de 8 à 10 000 tués ou blessés. J’ai pris 60 pièces de canon et fait un grand nombre de prisonniers.

Je prie surtout Votre Majesté de me conserver ses bonnes grâces et ses mêmes sentiments, qu’elle me doit pour ceux que je lui porte.

Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930

13 09 1812

La stratégie de Koutouzov – refuser le combat -, lui fait donner l’ordre d’évacuer Moscou, et ce sont 300 000 personnes qui s’enfuient à l’est.

14 09 1812

Les premières troupes – 130 000 hommes – de Napoléon entrent à Moscou. 100 000 hommes sont restés en arrière pour sécuriser les villes prises au passage. Donc, il manque déjà, avant même que l’hiver ait commencé à sévir, 200 000 hommes ! Et pourtant, la ruse n’avait pas manqué à l’empereur : il avait demandé à Lauriston, son ambassadeur à Saint Pétersbourg, de le fournir en cartes les plus anciennes possible pour approcher Moscou, sur lesquelles il saurait trouver des chemins abandonnés depuis longtemps, et donc à l’abri des cosaques…

Plusieurs capitales que j’avais vues, Paris, Berlin, Varsovie, Vienne et Madrid, n’avaient produit en moi que des sentiments ordinaires, mais ici la chose était différente : il y avait pour moi, ainsi que pour tout le monde, quelque chose de magique.

Bourgogne, sergent de la Grande Armée. Mémoires.

15 09 1812

Rostopchine, gouverneur de Moscou, père de la future comtesse de Ségur, a organisé son incendie, entassant un peu partout des matières combustibles. Il quitte lui-même la ville la veille, emportant les pompes à incendie et libérant les détenus, qu’il charge d’allumer les feux dès l’approche des Français. Attisé par un vent violent, l’incendie va faire rage pendant quatre jours. Napoléon, depuis le palais Petrovsky, aura beau faire fusiller les incendiaires pris sur le fait, ce sont 90 % de la capitale qui partiront en fumée. Seuls le Kremlin et 2000 maisons en réchappèrent. Ironie de l’histoire – les Russes, contrairement au tzar, ne lui pardonneront jamais son geste -, il dût s’exiler, et c’est en France qu’il trouvera refuge dès septembre 1814 !

L’incendie de Moscou a éclairé mon âme et rempli mon cœur d’une foi fervente que je n’avais jamais connu jusque-là.

Alexandre I°, tzar de toutes les Russies.

Les flammes de Moscou ont été l’aurore de la liberté du monde.

Benjamin Constant

L’incendie de Moscou. Christian Johann Oldendorp, né en 1772.

En action de grâces, Alexandre ordonna la construction d’une cathédrale du Christ Sauveur. Elle sera terminée le 20 mai 1883, pour le couronnement d’Alexandre III. Dynamitée sur ordre de Staline le 5 décembre 1931, elle sera reconstruite de 1994 à 2005.

Moscou ne voulut pas se rendre

Et, loin de se laisser toucher

Elle prépara son bûcher

Le feu qui couvait sous la cendre

Éclata, sinistre lueur,

Aux yeux étonnés du vainqueur

Pouchkine. Eugène Onéguine ch. VII, 37

Nous sortîmes de la ville, [le 18 octobre 1812 ndlr] éclairée par le plus bel incendie du monde, qui formait une pyramide immense qui était comme les prières des fidèles : la base était sur la terre et la pointe au ciel. La lune paraissait, je crois, par-dessus l’incendie. C’était un grand spectacle, mais il aurait fallu être seul pour le voir. Voilà la triste condition qui a gâté pour moi cette campagne de Russie : c’est de l’avoir faite avec des gens qui auraient rapetissé le Colisée et la mer de Naples..

Nous allions par un superbe chemin, vers un château nommé Petrovski, où sa Majesté était allée prendre un logement. Paf ! au milieu de la route je vois, de ma voiture, où j’avais trouvé une petite place par grâce, la calèche de M. Z. qui penche et qui, enfin, tombe dans un fossé. […] La route n’avait que 80 pieds de large […] Jurements, fureurs ; il fut fort difficile de relever la voiture […]

Enfin, nous arrivons à un bivouac ; il faisait face à la ville. Nous apercevions très bien l’immense pyramide formée par les pianos et les canapés de Moscou, qui nous auraient donné tant de jouissance sans la manie incendiaire. Ce Rostopchine sera un scélérat ou un Romain ; il faut voir comment son affaire prendra. On a trouvé aujourd’hui un écriteau à un des châteaux de Rostopchine ; il dit qu’il y a un mobilier de tant [un million, je crois], etc, etc, mais qu’il incendie pour ne pas en laisser la jouissance à des brigands. Le fait est que mon beau palais d’ici n’est pas incendié.

Arrivés au bivouac, nous soupâmes avec du poisson cru, des figues et du vin. Telle fut le fin de cette journée si pénible, où nous avions été agités depuis 7 heures du matin jusqu’à 11 heures, en m’asseyant dans ma calèche, pour y dormir à coté de cet ennuyeux de Bonnaire, et assis sur des bouteilles recouvertes d’effets et de couvertures, je me trouvais gris par l’effet de ce mauvais vin blanc pillé au club.

Voilà le détail d’une des journées les plus pénibles, et ennuyeusement pénibles, de ma vie.

Henri Beyle, alias Stendhal, à sa sœur Pauline.

Il était chargé de la direction des approvisionnements de réserve et des réquisitions. Il rejoint Smolensk le 7 novembre, avec 1 500 blessés, puis repart pour Vilna [Vilnius]. Durant le trajet, il se fait attaquer par des cosaques, et perd le manuscrit de l’Histoire de la Peinture en Italie. Il passera la Berezina le 27 novembre, la veille de la bataille et sera à Paris le 31 janvier 1813.

18 09 1812

Le départ de l’incendie a été simultané avec l’entrée des premières troupes napoléoniennes : donc, le feu n’était pas généralisé et il y avait encore de quoi s’adonner largement au pillage : Le pillage est généralisé depuis trois jours et Moscou, qui brûle à tous les coins, éclaire chaque nuit notre bivouac. […] D’immenses dépôts de marchandises de toute sorte, où il y a les plus précieux produits de l’Europe et de l’Asie, sont la proie du feu et on les pille au milieu des disputes, des querelles et des rixes sanglantes ; nombre de pillards même périssent au milieu des flammes. […] En peu de jours, il ne restera de Moscou, la grande ville des empereurs, que des ruines qui annonceront à d’autres générations ce que sont les horreurs de la guerre. Dans cette richesse de Moscou, l’armée aurait trouvé les plus belles ressources, soit pour s’approvisionner de vivres pour plusieurs mois, soit pour avoir tous les vêtements, et de la meilleure qualité, qui lui sont nécessaires, car il y avait du cuir et du drap en quantité. Mais on n’a pris aucune mesure d’ensemble. […]

Général von Scheler au roi de Wurtemberg, le 20 septembre 1812

Comment dépeindre le mouvement tumultueux qui s’éleva lorsque le pillage fut toléré dans toute l’étendue de cette ville immense ? Les soldats, les vivandiers, les forçats et les prostituées, courant les rues, pénétraient dans les palais déserts, et en arrachaient tout ce qui pouvait flatter leur cupidité. Les uns se couvraient d’étoffes tissées d’or et de soie ; d’autres mettaient sur leurs épaules, sans choix ni discernement, les fourrures les plus estimées ; beaucoup se couvraient de pelisses de femmes et d’enfants, et les galériens même cachèrent leurs haillons sous des habits de cour ! Le reste, allant en foule dans les caves, enfonçait les portes, et après s’être enivrés des vins les plus précieux, emportait d’un pas chancelant son immense butin.

Eugène Labaume, chef d’escadron

Ce manque de toutes choses empêche que l’armée reste longtemps à cette distance ; il faut qu’elle regagne la Pologne, et dans cette marche elle aura beaucoup à souffrir. On va sans doute tendre la main pour obtenir la paix ; tout, en effet, exige la paix, si pompeux que soit le langage. Il est sûr que les Russes ont brûlé Moscou ; mais l’incendie des villes et de tous les villages de Smolensk à Moscou doit être mis au compte de notre armée.

Général von Scheler au roi de Wurtemberg, le 8 octobre1812

20 09 1812

À Alexandre I°, empereur de Russie. Monsieur mon Frère, la belle et superbe ville de Moscou n’existe plus. Rostopchine l’a fait brûler. Quatre cents incendiaires ont été arrêtés sur le fait : tous ont déclaré qu’ils mettaient le feu par les ordres de ce gouverneur et du directeur de la police ; ils ont été fusillés. Le feu paraît avoir enfin cessé. Les trois-quarts des maisons sont brûlés, un quart reste. Cette conduite est atroce et sans but. A-t-elle pour objet de nous priver de quelques ressources ? Mais ces ressources étaient dans des caves que le feu n’a pu atteindre. D’ailleurs, comment détruire une ville des plus belles du monde et l’ouvrage des siècles pour atteindre un si faible but ? Si je supposais que de pareilles choses fussent faites par les ordres de Votre Majesté, je ne lui écrirais pas cette lettre ; mais je tiens pour impossible qu’avec ses principes, son cœur, la justesse de ses idées, elle ait autorisé de pareils excès, indignes d’un grand souverain et d’une grande nation.

J’ai fait la guerre à Votre Majesté sans animosité : un billet d’elle, avant ou après la dernière bataille, eut arrêté ma marche, et j’eusse voulu être à même de lui sacrifier l’avantage d’entrer à Moscou. Si votre Majesté me conserve encore quelque reste de ses anciens sentiments, elle prendra en bonne part cette lettre.

Toutefois, elle ne peut que me savoir gré de lui avoir rendu compte de ce qui se passe dans Moscou.

*****

Jamais, en dépit de la poésie, toutes les fictions de l’incendie de Troie n’égalèrent la réalité de celui de Moscou. La ville était de bois, le vent était violent ; toutes les pompes avaient été enlevées. C’était littéralement un océan de feu.

anonyme

4 10 1812

L’ennemi se dirigeant sur la route de Kief, son but est évident : c’est qu’il attend des renforts de l’armée de Moldavie. Marcher à lui, c’est agir dans le sens de ses secours, et se trouver sans points d’appui. Moscou, se trouvant abandonné de ses habitants et brûlé, n’entre plus pour nous dans aucune considération. Cette ville ne peut contenir nos blessés et nos malades. Si l’armée se reploie sur Smolensk, est-il sage d’aller chercher l’ennemi et de s’exposer à perdre, dans une marche qui aurait l’air d’une retraite, quelques milliers d’hommes devant une armée connaissant bien son pays, ayant beaucoup d’agents secrets et une nombreuse cavalerie légère. Voulant se replier pour passer ses quartiers d’hiver sur la Pologne, vaut-il mieux se reployer directement par la route sur laquelle nous sommes venus ?

5 10 1812

Au prince de Neufchâtel. J’ai peine à croire qu’il faille quarante-cinq jours pour évacuer les blessés qui se trouvent à Mojaïsk. Car je remarque que, dans ces quarante-cinq jours, en ne faisant rien, parti guérira, parti mourra ; il n’y aurait donc que le surplus à évacuer, et l’expérience prouve que, trois mois après une bataille, il ne reste pas le sixième des blessés ; ainsi, en comptant sur 6 000, il n’en resterait, au bout de trois mois, que 1 000 à transporter. Mon intention est de rester maître de ma ligne d’opérations et de faire évacuer mes blessés.

Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930

19 10 1812

Napoléon a beau être entré vainqueur à Moscou en feu, l’absence de tout ravitaillement, l’arrivée prochaine de l’hiver le contraignent à donner l’ordre de la retraite : moins de 50 000 retraverseront le Niémen les 12 et 13 décembre ! 230 000 mille morts, dont la moitié au combat ; 150 000 prisonniers, 130 000 déserteurs…. Les prisonniers qui survécurent se virent offrir la nationalité russe et du travail : en août 1814, un quart des prisonniers avaient choisi de devenir russes ; en 1837, on comptera à Moscou encore près de 1 500 vétérans de la Grande Armée.

Et le temps passa, dans la poussière de suie. Du 15 septembre au 19 octobre, se rongeant les sangs, échafaudant des plans, gouvernant l’empire à distance par le système de poste-express et d’estafettes mis en place par Gaulaincourt [Armand Augustin Louis, frère d’Auguste Jean Gabriel, mort le 7 septembre à la Moskowa], Napoléon attendit, espéra, s’autopersuada. Il perdit un mois. Les troupes du général Hiver eurent le temps de se mettre en ordre d’attaque.

[…] Napoléon méprisait la météorologie. Un jour de 1809, rencontrant Lamarck qui venait de jeter les fondations de cette science, il lui cracha : Votre météorologie […] qui déshonore vos vieux jours.

Sylvain Tesson. Berezina. Éditions Guérin. Chamonix 2015

Décret de Moscou, réorganisant la Comédie Française.

Smolensk, le 9 novembre.

Je viens de faire un voyage charmant ; trois ou quatre fois par jour, je passais de l’extrême ennui au plaisir extrême. Il faut avouer que ces plaisirs n’étaient pas délicats ; un des plus vifs, par exemple, a été de trouver un soir quelques pommes de terre à manger sans sel, avec du pain de munition moisi. Vous voyez notre misère profonde. Cet état a duré dix-huit jours ; partis le seize octobre de Moscou, je suis arrivé le 2 novembre. Monsieur le comte Dumas m’avait donné l’ordre de partir avec un convoi de 1 500 blessés, escorté par 200 ou 300 hommes. Vous voyez le nombre immense de petites voitures, les jurements, les disputes continuelles, toutes ces voitures se coupant les unes les autres, tombant dans des abîmes de boue. Régulièrement, chaque jour nous passions deux ou trois heures dans un ruisseau boueux, et manquant de tout. C’est alors que je donnais au diable la sotte idée de venir en Russie. Arrivés le soir, après avoir marché toute la journée, et fait trois ou quatre lieues, nous bivouaquions et dormions un peu en gelant. Le 24 octobre, comme nous faisions nos feux, nous avons été environnés d’une nuée d’hommes qui se sont mis à nous fusiller.

Henri Beyle, à sa cousine, la comtesse Daru.

Ils tombent. La neige les couvre. On ne sait plus de quel coté les fleuves coulent. On est obligé de casser la glace pour apprendre à quel Orient il faut se diriger. Égarés dans l’étendue, les divers corps font des feux de bataillon pour se rappeler et se reconnaître.

Chateaubriand

20 10 1812

Troïtskoïe. Au prince de Neufchâtel. Mon Cousin, donnez ordre au duc de Trévise de faire partir demain, à la pointe du jour, les hommes fatigués et éclopés des corps du prince d’Eckmühl et du vice roi, de la cavalerie à pied et de la Jeune Garde. Le 23, à deux heures du matin, il fera mettre le feu au Palais du Kremlin. Quand le feu sera en plusieurs endroits du Kremlin, le duc de Trévise se portera sur la route de Mojaïsk. À quatre heures, l’officier d’artillerie chargé de cette besogne fera sauter le Kremlin. Sur sa route, il brûlera toutes les voitures qui seraient restées en arrière, fera autant que possible enterrer tous les cadavres et briser tous les fusils qu’il pourrait rencontrer.

23 10 1812

Borovsk. Les habitants de la Russie ne reviennent pas du temps qu’il fait depuis vingt jours. C’est le soleil et les belles journées du voyage de Fontainebleau. L’armée est dans un pays extrêmement riche, et qui peut se comparer aux meilleurs de la France et de l’Allemagne.

À Monsieur Maret. Il faut acheter des chevaux le plus possible, mais surtout faire le plus vite qu’on pourra.

Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930

23 10 1812

Vassili Norov, 19 ans, combat l’armée de Napoléon au sein de l’armée russe de Koutouzov. Il écrit à ses parents : 1812, le dixième jour d’octobre [la Russie vit encore avec le calendrier Julien, en retard de 13 jours sur le calendrier Grégorien]

Bonjour, mon cher Papa

Je baise vos mains et sollicite votre bénédiction.

Dieu a voulu que mon cher frère ait versé son sang pour la patrie et qu’il soit tombé aux mains de l’ennemi [il s’agit de la bataille de Borodino]. Mais mon cher frère m’écrit lui-même que lui et nos officiers blessés vivent très bien, que les médecins sont habiles et que sa blessure se cicatrise. Il n’a perdu que son pied : d’abord c’est le bout du pied qui lui fut arraché, mais en l’amputant un peu plus haut, on l’a sauvé. Par son caractère doux et sa conduite, mon cher frère s’est fait des amis parmi tous ses camarades et ses chefs. […]

Avant-hier, nous avons attaqué les Français avec tant de bonheur qu’ils se sont enfuis comme des brebis. Les vainqueurs ont pris 37 canons et un drapeau. L’on dit que le commandant des troupes polonaises le prince Poniatowski a été tué [c’était une fausse rumeur] et que les Français, en proie à un grand désordre, se sont dispersés dans les forêts d’où l’on nous les amène par centaines. Par suite des sages dispositions de son Altesse Sérénissime, le prince Koutouzov, l’armée française a été poussée à bout et ils ne se nourrissent que de chevaux. Les mouvements des Français montrent qu’ils voudraient battre en retraite, mais ceci leur est impossible et l’orgueilleux Napoléon trouvera ici le cercueil de sa Gloire et de ses troupes.

Je n’ai pas encore réussi à aller au feu, et je n’ai été que témoin de la bataille d’avant-hier, car la garde n’a pas eu à intervenir. […] Quant à vous, ma chère Maman, je vous supplie par le Christ de ne pas vous soucier à mon sujet, ni même à celui de mon cher frère, mais de prier le Seigneur Dieu et de vous en remettre à Lui. Mon cher frère nous reviendra sain et sauf, et décoré. […] Tout ce qui est arrivé, c’est Dieu qui l’a voulu, et le chrétien pécherait s’il s’adonnait au désespoir et s’il murmurait contre son sort. Or la blessure de mon cher frère n’est pas du tout dangereuse et certes comment ne pas le plaindre mais aussi comment ne pas remercier le Seigneur Dieu de l’avoir gardé en vie là où 1 100 officiers sont restés sur le champ de bataille [à Borodino]. […]

Quant à moi, je dirai que je suis transporté par ce que je vois chaque jour. Enfin je suis à ma place et je me sens capable d’être utile à la Patrie. Je vis on ne peut mieux en campagne, il y a beaucoup de joie ici – la musique militaire et le grondement des canons dissipent toute tristesse -. Je sollicite votre bénédiction et suis prêt, avec elle, de voler en tout instant vers la bataille.

Confiez-nous à la Providence divine et soyez tranquille.

24 10 1812

L’armée russe combat les Français au sud-ouest de Moscou, à Malo Jaroslawetz, leur coupant l’itinéraire prévu : Napoléon est contraint à reprendre l’itinéraire de l’aller, vers Smolensk, via Virsma, et Semnevo dans le lac duquel il jette les trésors pris à Moscou. Ce sont 36 000 hommes valides qui arriveront à Smolensk, suivis de 60 000 trainards sans armes. Les stocks alimentaires y étaient pour plusieurs mois : le tout sera pillé en 24 heures.

Retraite de Russie – Bernard-Édouard Swebach

Episode de la campagne de Russie. Félix Philippoteaux, 1848. Paris, Musée de l’Armée

29 10 1812

Exécution du général Malet. Au juge qui lui demandait qui étaient ses complices, il avait répondu : Vous, Monsieur le président, et toute la France… si j’avais réussi.

Mais contrairement à l’exclamation de Napoléon assurant que personne n’avait pensé au roi de Rome, son successeur, Cambécérès, second personnage de l’État, avait bien prévenu l’impératrice Marie Louise, que Napoléon était toujours vivant.

7 11 1812

Mikhaïlovka. Au prince de Neufchâtel. Mon Cousin, écrivez au duc de Bellune la lettre suivante :

En clair : J’ai mis votre lettre du 2 sous les yeux de l’Empereur.

Sa Majesté ordonne que vous réunissiez vos six divisions et que vous abordiez sans délai l’ennemi et le poussiez au-delà de la Dvina ; que vous repreniez Polotsk.

En chiffre : Ce mouvement est des plus importants. Dans peu de jours, vos derrières peuvent être inondés de Cosaques ; l’armée et l’Empereur seront demain à Smolensk, mais bien fatigués par une marche de 120 lieues sans s’arrêter. Prenez l’offensive, le salut des armées en dépend ; tout jour de retard est une calamité. La cavalerie de l’armée est à pied, le froid a fait mourir tous les chevaux. Marchez. C’est l’ordre de l’Empereur et celui de la nécessité.

Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930

L’armée marchait vers Krasnoïe et le froid descendit encore de quelques degrés. Entre l’avant et l’arrière-garde, la colonne s’effilochait sur soixante kilomètres. La topographie apportait aux Russes son concours. Les vallonnements biélorusses imposèrent à la Grande Armée une contrainte supplémentaire. Ayant négligé de confectionner des ferrures à glace à Smolensk, les chevaux qui restaient encore en possession des Français glissaient sur la piste. C’est à ce manque de ferrure qu’il faut attribuer la plus grande partie de nos pertes, dit Caulaincourt. Napoléon arriva le 15 novembre à Krasnoïe avec vingt mille hommes et échappa de peu à l’écrasement. Koutouzov l’y attendait avec quatre-vingt mille soldats. Si le feld-maréchal s’était montré moins timide, l’Empereur français aurait été capturé ou bien serait mort, l’épée à la main. Napoléon, loin de se douter qu’il avait devant lui le gros de l’armée russe, ordonna à sa Jeune Garde d’attaquer ce qu’il prenait pour des feux d’éclaireurs. Les Russes, impressionnés par la charge, en conclurent que la Grande Armée avait encore sa ressource. Et Napoléon poursuivit sa fuite vers Orcha dès le 18 renonçant, malgré lui, à attendre l’arrière-garde du maréchal Ney

Il fallut à celui-ci des trésors de courage et de ruse pour échapper aux quatre-vingt mille Russes qui bloquaient la route. Ney lança au général qui lui intimait de déposer les armes qu’un maréchal de France ne se rend pas. Puis il tira ses derniers boulets, fit diversion, revint vers Smolensk, manœuvra dans la nuit et, au terme de deux jours de marche forcée où les Cosaques le harcelèrent sans répit, il réussit à passer sur la rive droite du Dniepr et à rejoindre Orcha. Des six mille hommes qui avaient quitté Smolensk avec lui, il lui en restait un millier. La nouvelle du coup de force de Ney mit en joie l’Empereur et le détourna pour quelques heures de cette terrible nouvelle : Minsk était aux mains de l’ennemi.

Sans répit, les hommes marchaient sur la piste. Inkovno, Krasny, Orcha passèrent lentement, stèles d’épouvante. Même l’Empereur devait descendre de voiture et marcher appuyé sur le bras de Caulaincourt ou d’un aide de camp. La route était jonchée de chevaux et d’hommes crevés, de civils et de militaires à l’agonie, de caissons, de chariots, de canons de tout ce que l’armée en débandade perdait derrière elle. Ceux qui n’étaient pas morts trébuchaient sur les cadavres de ceux déjà tombés. Et les hommes avançaient, par des plaines à fendre l’être. Le froid avait calciné l’espoir, Dieu n’existait pas, le mercure chutait et ils mettaient encore un pas devant l’autre. Fous de souffrance, décharnés, gelés, mangés de vermine, ils allaient devant eux, des champs couverts de morts vers d’autres champs de linceuls. Chaque pas arraché constituait le salut en même temps que la perte. Ils marchaient et ils étaient maudits.

Comment ces hommes supportèrent-ils cette marche des fous ? Comment quelques-uns d’entre eux survécurent-ils au carnaval de la mort mené tambour battant dans la nuit et le gel ? De quel métal étaient-ils frappés, ces squelettes en shakos qui acclamaient encore celui-là qui prétendait les tirer de l’enfer par le chemin même qui les y avait amenés ? Fallait-il que Napoléon irradiât d’une force galvanique pour que ses hommes ne lui tiennent pas rancune de leur infortune et, mieux ! perdent toute amertume à son apparition ! Pas un soldat n’aurait conçu l’idée d’en vouloir à l’Empereur. Quoi ? disaient-ils. En tenir rigueur à celui qui nous avait conduits en Égypte, en Italie et en Espagne, qui avait soumis le monde et fait trembler les souverains d’Europe, qui avait fait de l’énergie, de la jeunesse et de l’héroïsme les vertus d’un règne. Léon Bloy le martèle dans les pages écrites à la dynamite de L’Ame de Napoléon : Quand ces pauvres gens mouraient en criant : Vive l’Empereur ! ils croyaient vraiment mourir pour la France et ils ne se trompaient pas. Et Bloy de s’émouvoir du pauvre grenadier, trouvant la force de s’extasier quand l’Empereur passe à pied au milieu des fantômes de la Vieille Garde, lui, si grand, lui qui nous fait si fiers.

Bourgogne n’était pas en reste dans l’affection au chef, mais, au détour d’une page, il livrait une autre clé : Si nous étions malheureux, mourant de faim et de froid, il nous restait encore quelque chose qui nous soutenait : l’honneur et le courage.

Sylvain Tesson. Berezina. Éditions Guérin Chamonix 2015

14 11 1812

De Smolensk, Augustin Bonet écrit à sa mère, à Castres. Le courrier sera intercepté par les Russes :

Ma Chère maman

Écris-moi souvent et longuement, c’est le seul plaisir, la seule consolation qui me reste dans ce pays sauvage que la guerre a rendu désert. Heureusement enfin, nous l’abandonnons. Nous voici déjà à près de 100 lieues de Moscou. Nous avons passé le plus mauvais et le plus stérile chemin. Les chevaux morts sur la route ont été aussitôt dévorés. La neige couvre déjà ces contrées : la marche est pénible, mais à force de fatigues et de souffrances, l’armée se retire. Il paraît que nous irons passer l’hiver à Vilna, et quoique à plus de 500 lieues de Paris, nous espérons rentrer dans notre patrie. Nous sommes déjà fort aises de nous trouver sur les anciennes limites de l’Europe. À quelques lieues d’ici sont les frontières de la Pologne ; et ce n’est pas un léger plaisir de laisser derrière nous cette infernale Russie, que nous serons peut-être bien aises d’avoir vue tout en nous désespérant de la voir. Les plus vieux militaires n’ont jamais fait une campagne pareille à celle-ci. Tout ce que je vois me confirme dans les idées de retraite que mon dernier séjour à Castres m’a inspirées. Adieu, ma chère maman ; je me porte bien, le séjour de Moscou ne m’a pas été favorable. J’embrasse de tout cœur papa, mes sœurs.

*****

L’arrivée dans Smolensk fut une déconvenue pour les soldats de la Grande Armée. Les malheureux en avaient tant rêvé ! Ils avaient pris la ville pour leur terre promise.

La faim avait commencé à les torturer dès les premières semaines de la retraite. Les chevaux, nourris de la paille arrachée aux chaumes des isbas, s’affaiblissaient, ployaient sous les charges puis tombaient. Sans attendre qu’ils fussent morts, les soldats se jetaient sur eux pour les dépecer. On pillait bien les camarades à l’agonie que l’épuisement avait fait trébucher. On se débarrassait des blessés juchés sur les selles en faisant trotter les bêtes. Pourquoi n’aurait-on pas écorché vifs les chevaux ?

[…] Pressés par les Cosaques, n’ayant même pas le temps de faire cuire la viande, les soldats marchaient en plongeant la tête dans des marmites de sang bouilli. On se battait pour une poignée de pommes de terre. Les barbes, les pelisses étaient maculées de rouge. Le froid gelait les carcasses des bêtes. Il fallait alors racler de l’épée les chairs durcies. Ceux qui n’avaient ni couteau, ni sabre, ni hache et dont les mains étaient gelées ne pouvaient manger. [ ..] J’ai vu des soldats à genoux près des charognes mordre dans cette chair comme des loups affamés, se souvient le capitaine François. Bourgogne lui-même survécut quelques jours en suçant des glaçons de sang.

Selon lui, l’état-major entérina officiellement l’idée que seule la viande de cheval pouvait sauver l’armée : On nous faisait toujours marcher autant que possible derrière la cavalerie […] afin que nous puissions nous nourrir avec les chevaux qu’ils laissaient en partant. Ainsi, la prédiction de Koutouzov le Crapaud, sur le champ de bataille de Borodino, se réalisait : Je m’arrangerai pour que les Français finissent par bouffer du cheval.

Dans la colonne en fuite, les plus vaillants s’improvisaient maraudeurs. Ils partaient chercher de la nourriture à l’écart de la route. Mais ils risquaient de tomber dans les mains des partisans et de subir un sort plus cruel que les tenaillements de la faim. Quand le cheval vint à manquer, on se mangea les uns les autres. Les témoignages de cannibalisme, d’autophagie même, encombrent les archives, mais gênent leurs rapporteurs qui éludent le tabou. Bourgogne refuse un jour d’accompagner un sous-officier portugais au spectacle de l’entre-dévoration de prisonniers russes. Et cette armée de demi-squelettes, la gueule barbouillée de sang, pillant les camarades tombés au champ d’horreur, soulevant leurs propres haillons pour se ronger les moignons, terrifiés de finir sous la dent de leurs frères, c’étaient les mêmes, écrit le capitaine François qui, six mois auparavant, faisaient trembler l’Europe. La route de Smolensk, encombrée de chariots, de caissons, de canons abandonnés, de cadavres d’hommes et de chevaux offrait un spectacle d’apocalypse. Même Caulaincourt, connu pour avoir de sacrés nerfs, se laisse aller à un passager effondrement : Jamais champ de bataille n’a présenté tant d’horreur.

Sylvain Tesson. Berezina. Éditions Guérin Chamonix 2016

17 11 1812

Quatre jours d’embuscades, de harcèlement par les armées de Koutouzov, autour de Krasnoïe. Ney et ses 6 000 hommes arriveront vingt quatre heures plus tard, contraint à abandonner son artillerie et ses bagages pour franchir le Dniepr, pas suffisamment gelé pour supporter des poids lourds.

18 11 1812

À Monsieur Maret. Depuis la dernière lettre que je vous ai écrite, notre position s’est gâtée. Des gelées et des froids rigoureux de 16 degrés [en-dessous de zéro. ndlr] ont fait périr presque tous les chevaux, c’est-à-dire 30 000. Nous avons été obligés de brûler plus de 300 pièces d’artillerie et une immense quantité de caissons. Les froids ont beaucoup augmenté les hommes isolés. Les Cosaques ont profité de cette nullité absolue de notre cavalerie et de cette nullité de notre artillerie pour nous inquiéter et couper nos communications, de manière que je suis assez inquiet du maréchal Ney, qui était resté en arrière avec 3 000 hommes, pour faire sauter Smolensk.

Mon intention est de me porter sur Minsk, et, quand on sera maître de cette ville, de prendre la ligne de la Bérézina.

20 11 1812

Orcha. Nous avons trouvé ici une soixantaine de pièces d’artillerie qui nous sont inutiles. Ma santé est fort bonne. Je n’ai point de nouvelles du maréchal Ney ; j’en désespère. J’ai 200 millions dans mes caves : je les donnerais pour Ney !

Baran. Mes inquiétudes sur le maréchal Ney ont cessé. Il vient de nous rejoindre.

21 11 1812

Nous n’avons plus aucune carte.

23 11 1812

Bobr. Au prince de Neufchâtel. Mon Cousin, expédiez un des aides de camp du duc de Reggio pour lui faire connaître que j’attends avec impatience d’apprendre dans la nuit qu’il est maître d’un passage sur la Bérézina et qu’il y fait établir des ponts.

24 11 1812

Au prince de Neufchâtel. Mon Cousin, donnez ordre au général Zayonchek qu’il remette au général Sorbier 200 chevaux, et davantage s’il le peut. Si ce contingent n’était pas fourni demain, à mon passage, je ferais brûler toutes les voitures et fourgons de son corps. Le général Dombrowski, qui était à la tête du pont de Borisov, s’est laissé forcer le 21. Le duc de Reggio est arrivé le 23, a repris la ville et battu les deux divisions russes qui sont là. Mais le pont est brûlé ; on espère en construire un dans la journée. Il fait froid. Il me tarde bien d’avoir des lettres de Vilna et de Paris.

Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930

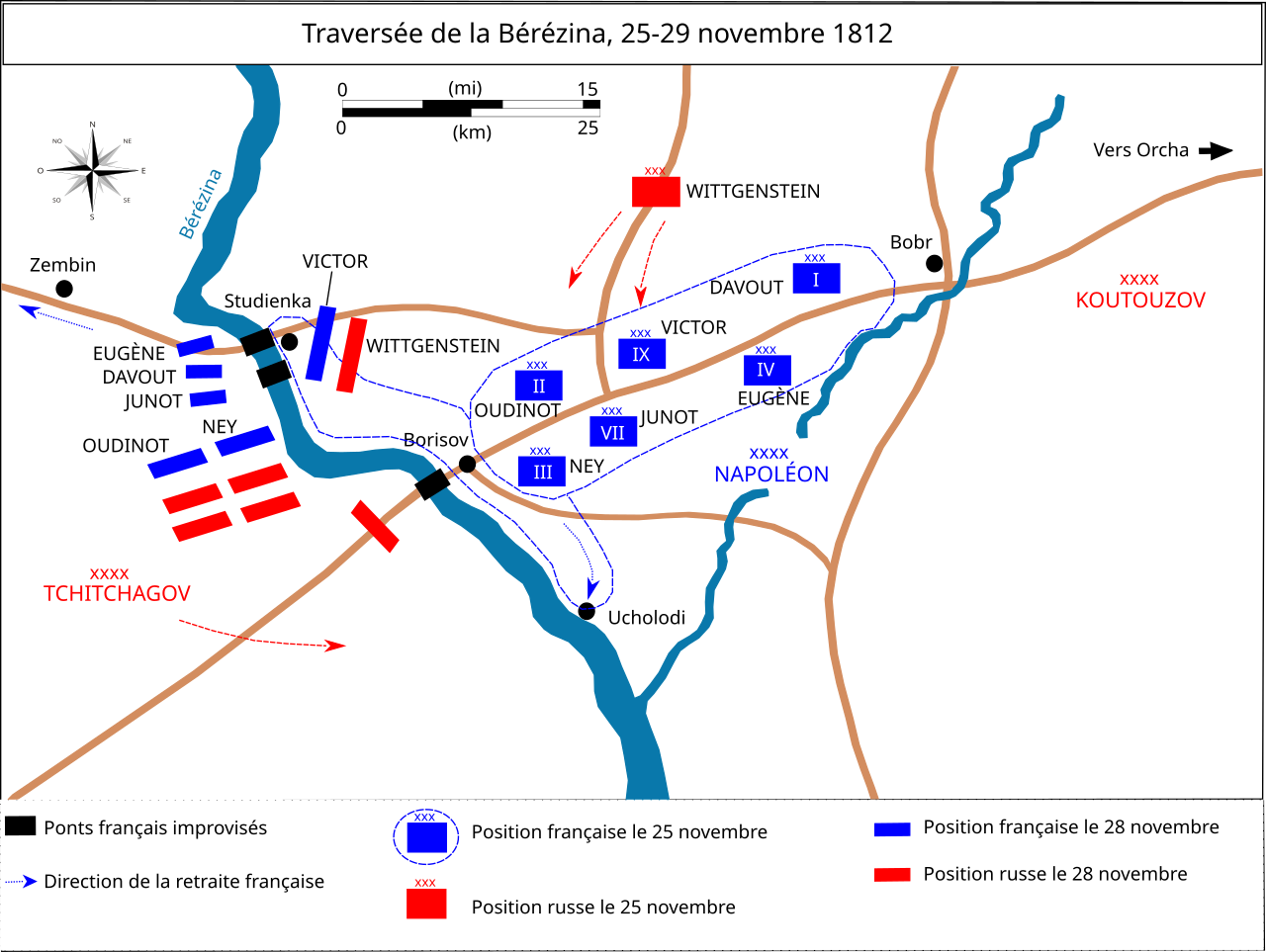

26 11 1812

Les restes de la Grande Armée arrivent devant la Bérézina, affluent du Dniepr, au nord-est de Minsk. Un soudain dégel rend impossible le franchissement à pied, sur la glace. La rivière charrie d’immenses glaçons. Le général Koutouzov, ainsi que les Cosaques pensent que Napoléon va choisir les ponts de Borisov pour y faire passer son armée. Mais non : Il planta une épingle sur la carte. Faites le nécessaire, démolissez le village [Stoudienka, 15 km en aval] planche par planche, amassez les matériaux pour construire au moins deux ponts, que les pontonniers et les sapeurs soient demain à l’œuvre, là où la profondeur est moindre. […] Une seule fois, Napoléon mit le nez sur la carte et épela le nom du fameux village : Stoudienka.

Construits en quelques heures, les deux ponts virent passer les armées pendant trois jours, mais Napoléon jugea qu’on ne pouvait se permettre d’attendre les retardataires, même nombreux : il donna l’ordre de faire sauter et brûler les ponts. Koutouzov et les Cosaques avaient été joués, mais pas pour longtemps : Les Cosaques se montrent sur les collines et l’artillerie de Koutouzov se dispose à tirer. […] Les boulets s’écrasent, les ponts s’affaissent. Lorsque les soldats de la rive droite mettent le feu, le choix devient simple : brûler ou se noyer. Les plus proches se précipitent à travers les flammes qui prennent aux bagages accompagnés, aux madriers, aux charrettes déglinguées, aux tabliers de bois. […] Des groupes se lancent sur les pièces de glace, d’autres nagent quelques mètres avant de disparaître dans les eaux troubles.

Patrick Rambaud. Il neigeait. Livre de poche 2002

Napoléon arriva à Borisov le 25 novembre alors que tous les éléments étaient réunis pour le capturer. Il allait enfin donner dans la nasse. Minsk était aux mains des Russes, le pont de Borisov détruit. Le redoux empêchait de passer sur la glace, Koutouzov pressait les talons de l’Empereur, l’armée de l’amiral Tchigatchev tenait la rive ouest, Wittgenstein avait conquis Vitsberg et s’avançait rive gauche, par le nord. La Grande Armée était dans l’étau. Koutouzov était tellement persuadé de l’anéantissement des Français, continua Nina, qu’il harangua ainsi ses soldats : La fin de Napoléon est irrévocablement écrite, c’est ici dans les eaux glacées de la Berezina que ce météore sera désamorcé. Le piège, ouvert le jour où les Français avaient traversé le Niémen, allait se refermer. Napoléon usa d’une ultime ruse. Deux jours auparavant, le 23, le général Corbineau avait trouvé par hasard un gué sur la Berezina, à seize kilomètres au nord de Borisov, près du hameau de Stoudianka. Le passage affichait à peine un mètre cinquante de profondeur ! Pour la Grande Armée, c’était inespéré. En apprenant la chose, Napoléon sut qu’il pourrait berner les Russes, leur échapper à nouveau, continuer sa course de météore !

Le 25 novembre, Napoléon ordonna au général Éblé de construire des ponts de bois à Stoudianka. L’Empereur resta près du chantier toute la journée du lendemain, encourageant les sapeurs. Et, dans l’après-midi du 26, deux ponts enjambaient les cent mètres du cours d’eau. Les quatre cents pontonniers avaient démonté les isbas du petit village russe pour construire leur ouvrage. Ils avaient travaillé sans espoir de survivre. Le séjour dans l’eau leur était fatal : ils mourraient de congestion. Entre-temps, Napoléon avait eu le temps de disposer ses leurres. Dès le 25 au soir, il avait organisé deux faux chantiers de construction : l’un sur les ruines du pont de Borisov et l’autre à douze kilomètres en aval, près du village d’Okhouloda. Tchigatchev, abusé, y envoya le gros de son armée attendre que les Français – qui n’en avaient nulle intention – passent la Berezina. Le 26 au soir, l’amiral Tchigatchev comprit qu’il avait été feinté. Mais ses troupes, épuisées par la marche forcée vers le sud, n’avaient pas la force de remonter sur-le-champ plus de trente kilomètres vers Stoudianka. Et Napoléon, qui n’aimait pas les marins, eut beau jeu de dire : Messieurs, j’ai trompé l’amiral !

De l’immense plateau hachuré de forêts, la vue s’étendait sur l’autre rive, loin vers l’Orient. Un vallon sablonneux, strié de strates, coupait le paysage, du nord au sud. Les couches de marne et d’argile feuilletaient le talus alluvial de veines claires. Au fond, la Berezina. C’était un cours d’eau aimable, indécis, dont les méandres avaient les reflets du mercure. Ils étaient figés par le gel et serpentaient entre des îles couvertes de roseaux. Le soleil déchirait les nuages soufflés de neige. Des rayons éclaboussaient les saules poussés sur les bancs de sable. Les bouleaux étaient violets dans la lumière. Les maisons du village semblaient se tenir chaud sur le rebord du talweg. Des corbeaux traversaient le tableau à coups de rames noires. Leur plainte tombait avec la neige. Pour le reste, le monde n’était qu’un beau silence. Nous regardions avidement. C’était le théâtre de l’apocalypse et on aurait cru le Loiret.

La stèle de pierre portait une inscription. Ici, les soldats de la Grande Armée franchirent la Berezina. La phrase soldait le cauchemar à petit compte.

L’armée avait franchi la rivière pendant l’après-midi du 26 et la journée du 27. La neige avait repris, masquant les manœuvres des Français. Pour une fois, l’hiver servait la Grande Armée, jetant un écran sur la débandade, aveuglant les troupes russes. Les passerelles de bois, étroites, alourdies de glace, se rompirent sous le poids de la presse humaine et cavalière. Les pontonniers d’Éblé se rejetaient dans l’eau pour consolider les étais. Ceux d’entre eux qui ne mouraient pas hydrocutés risquaient d’être écrasés par les débris de la débâcle contre les chevalets du pont. Leur sacrifice fut le prix du sauvetage.

Napoléon traversa vers la rive droite le matin du 27. Le soir du même jour, trente mille traînards – soldats épuisés, blessés à pied, civils, femmes et enfants – débouchèrent sur la rive de Stoudianka. La nuit se flanqua, la neige cessa de tomber et le froid enserra de nouveau la plaine. Les bosquets des grèves s’illuminèrent alors de centaines de feux de bois près desquels, abrutis de faiblesse, inconscients de l’urgence, les retardataires s’engourdirent au lieu de gagner leur salut en passant au plus vite sur la rive occidentale.

Pendant ce temps, les Russes s’approchaient de Stoudianka. Wittgenstein arriva à l’aube du 28 novembre avec ses quarante mille hommes. Le pont de Borisov avait été reconstruit par les Russes et Koutouzov, lui, était passé rive droite, sur ce même bord où l’armée de Tchitchagov, forte de trente mille soldats, rejoignit à 7 heures les ponts de la Grande Armée. Les forces étaient en place. La bataille de la Berezina s’engagea alors que des dizaines de milliers d’errants n’avaient toujours pas traversé. Napoléon avait espéré en vain que ses propres corps d’armée, chargés de retenir Wittgenstein et Tchitchagov, sur leurs rives respectives, tiendraient jusqu’au soir du 28, permettant à tous les Français de passer. Mais les divisions françaises avaient été submergées. Quand les boulets russes s’abattirent sur la foule de la rive gauche, ce fut l’épouvante. On se rua sur le passage, les ponts se couvrirent d’une marée humaine. On mourait écrasé, étouffé. On glissait, on tombait, on tâchait de reprendre pied sur les passerelles pour finir dans le courant, noyé. La rivière était un collecteur de cadavres d’hommes et de chevaux, de débris de voiture mêlés aux glaçons. Ceux qui étaient parvenus à maintenir l’équilibre couraient sur un tapis de corps. L’accès et le débouché des passerelles étaient obstrués par l’amoncellement des cadavres. Au débouché du pont, la fange des marécages était défendue par un rempart de corps morts dans lequel s’ouvrait la tranchée du passage. Sur la rive gauche, l’artillerie russe continuait à semer la désolation. Un premier pont se rompit et la Berezina engloutit les victimes qu’immola la barbarie des Russes, dit Caulaincourt. Même le sergent Bourgogne, qui en avait tant vu et qui était habitué à coucher au milieu de la compagnie des cadavres, même lui, le pauvre grenadier vélite, revenu de tout, même lui dont la plume se trempait dans le sang-froid, craqua : Je ne pus en voir davantage, c’était au-dessus de mes forces.

Le 29, au matin, on gagna encore un degré dans l’épouvante lorsque Napoléon ordonna à Éblé de détruire ses ouvrages. Le maréchal Victor, qui formait l’arrière-garde française, était passé la veille et les dernières pièces d’artillerie avaient été convoyées dans la nuit. En cette aube du 29, il fallait couper aux Russes le passage de la Berezina. Quand les flammes s’élevèrent, ce fut une ultime ruée. Les hurlements recouvrirent la canonnade. Ceux qui étaient encore sur l’autre rive se jetèrent dans le brasier ou dans l’eau. Ils avaient, pour périr, le choix entre les deux éléments contraires.

Sylvain Tesson. Berezina. Éditions Guérin Chamonix. 2015

27 11 1812

Stoudienka. Je viens de passer la Bérézina, mais cette rivière qui charrie beaucoup de glaces rend très difficile la stabilité de nos ponts. L’armée qui était opposée à Schwarzenberg voulait nous disputer le passage ; elle est cette nuit concentrée sur la rive droite de la Bérézina, vis-à-vis de Borisof. Le froid est très considérable ; l’armée est excessivement fatiguée.

29 11 1812

Zanivki, rive droite de la Berezina. Au secrétaire d’État Maret : Monsieur le duc de Bassano, j’ai reçu votre lettre du 25 novembre, où vous ne me parlez pas de France, et ne me donnez aucune nouvelle d’Espagne. Il y a cependant quinze jours que je n’ai reçu aucune nouvelle, aucune estafette, et que je suis dans l’obscur de tout.

Nous avons eu hier une affaire très chaude contre l’amiral Tchitchakof et Wittgenstein. Nous avons battu le premier, qui nous a attaqués par la rive droite, sur la chaussée de Borisof. Le second, qui voulait forcer les ponts sur la Bérézina, a été contenu. Le duc de Reggio et beaucoup de généraux ont été blessés.

L’armée est nombreuse, mais débandée d’une manière affreuse. Il faut quinze jours pour les remettre aux drapeaux, et quinze jours, où pourra-t-on les avoir ? Le froid, les privations ont débandé cette armée. Nous serons sur Vilna ; pourrons-nous y tenir ? Oui, si l’on peut y tenir huit jours ; mais si l’on est attaqué les huit premiers jours, il est douteux que nous puissions rester là. Des vivres, des vivres, des vivres, sans cela il n’y a pas d’horreurs auxquelles cette masse indisciplinée ne se porte contre cette ville. Peut-être cette armée ne pourra-t-elle se rallier que derrière le Niémen ? Dans cet état de choses, il est possible que je croie ma présence à Paris nécessaire pour la France, pour l’Empire, pour l’armée même. Dites-m’en votre avis.

Je désire bien qu’il n’y ait à Vilna aucun agent étranger. L’armée n’est pas belle à montrer aujourd’hui ; quant à ceux qui y sont, il faudrait les éloigner. On pourrait, par exemple, leur dire que vous vous rendez, que je me rends à Varsovie, et les y diriger de suite en les faisant partir à jour nommé.

Napoléon. Vie de Napoléon par lui-même. Compilation d’André Malraux. Gallimard 1930

L’expiation

Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.

Pour la première fois l’aigle baissait la tête.

Sombres jours ! l’empereur revenait lentement,

Laissant derrière lui brûler Moscou fumant.

Il neigeait. L’âpre hiver fondait en avalanche.

Après la plaine blanche une autre plaine blanche.

On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau.

Hier la grande armée, et maintenant troupeau.

On ne distinguait plus les ailes ni le centre.

Il neigeait. Les blessés s’abritaient dans le ventre

Des chevaux morts ; au seuil des bivouacs désolés

On voyait des clairons à leur poste gelés,

Restés debout, en selle et muets, blancs de givre,

Collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre.

Boulets, mitraille, obus, mêlés aux flocons blancs,

Pleuvaient ; les grenadiers, surpris d’être tremblants,

Marchaient pensifs, la glace à leur moustache grise.

Il neigeait, il neigeait toujours ! La froide bise

Sifflait ; sur le verglas, dans des lieux inconnus,

On n’avait pas de pain et l’on allait pieds nus.

Ce n’étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre :

C’était un rêve errant dans la brume, un mystère,

Une procession d’ombres sous le ciel noir.

La solitude vaste, épouvantable à voir,

Partout apparaissait, muette vengeresse.

Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse

Pour cette immense armée un immense linceul.

Et chacun se sentant mourir, on était seul.

Sortira-t-on jamais de ce funeste empire ?

Deux ennemis ! le czar, le nord. Le nord est pire.

On jetait les canons pour brûler les affûts.

Qui se couchait, mourait. Groupe morne et confus,

Ils fuyaient ; le désert dévorait le cortège.

On pouvait, à des plis qui soulevaient la neige,

Voir que des régiments s’étaient endormis là.

Ô chutes d’Annibal ! lendemains d’Attila !

Fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières,

On s’écrasait aux ponts pour passer les rivières,

On s’endormait dix mille, on se réveillait cent.

Ney, que suivait naguère une armée, à présent

S’évadait, disputant sa montre à trois cosaques.

Toutes les nuits, qui vive ! alerte, assauts ! attaques !

Ces fantômes prenaient leur fusil, et sur eux

Ils voyaient se ruer, effrayants, ténébreux,

Avec des cris pareils aux voix des vautours chauves,

D’horribles escadrons, tourbillons d’hommes fauves.

Toute une armée ainsi dans la nuit se perdait.

L’empereur était là, debout, qui regardait.

Il était comme un arbre en proie à la cognée.

Sur ce géant, grandeur jusqu’alors épargnée,

Le malheur, bûcheron sinistre, était monté ;

Et lui, chêne vivant, par la hache insulté,

Tressaillant sous le spectre aux lugubres revanches,

Il regardait tomber autour de lui ses branches.

Chefs, soldats, tous mouraient. Chacun avait son tour.

Tandis qu’environnant sa tente avec amour,

Voyant son ombre aller et venir sur la toile,

Ceux qui restaient, croyant toujours à son étoile,

Accusaient le destin de lèse-majesté,

Lui se sentit soudain dans l’âme épouvanté.

Stupéfait du désastre et ne sachant que croire,

L’empereur se tourna vers Dieu ; l’homme de gloire

Trembla ; Napoléon comprit qu’il expiait

Quelque chose peut-être, et, livide, inquiet,

Devant ses légions sur la neige semées :

« Est-ce le châtiment, dit-il. Dieu des armées ? »

Alors il s’entendit appeler par son nom

Et quelqu’un qui parlait dans l’ombre lui dit : Non.

Victor Hugo

par Adolf Northen

Construction de ponts

L’ouverture solennelle 1812 en mi bémol majeur, op. 49, également appelée L’année 1812 ou Ouverture 1812 (en russe : Увертюра 1812 года [Ouviertyoura 1812 goda]), est une ouverture solennelle de Piotr Ilitch Tchaïkovski, composée entre septembre et novembre 1880 pour commémorer la retraite de Russie lors de la campagne napoléonienne de Russie en 1812.

Wikipedia

Jean-Baptiste Mathieu de Vienne 1789 – 1836, 23 ans, est auditeur au Conseil d’État depuis le 29 février 1812, était entré dans la campagne de Russie, rattaché au service du comte Dumas, intendant général de la Grande Armée. Jean-Baptiste, tout comme Stendhal au même moment, faisait donc partie des 362 auditeurs lancés sur ce gigantesque théâtre militaire. Il était chargé de l’approvisionnement de l’armée par voie fluviale à Vilnius, mais par goût du spectacle de la bataille, il décide de rejoindre le comte Dumas, étonné de voir le jeune homme rejoindre une armée battant alors en retraite. Les deux hommes se retrouvent ainsi juste avant de devoir passer la Berezina, et c’est après ce passage que l’auteur est capturé par les cosaques.

[encore en poste à Vilnius, s’apprêtant à partir pour la Bérézina] Le quartier général arriva à Bobr, le 24 novembre 1812 [dans le calendrier Julien] au soir. Ce fut pour nous un spectacle douloureux, de voir les débris de cette armée, naguère si belle, si imposante, se retirant dans le plus grand désordre, et présentant l’image d’une affreuse misère.

Je revis le général Dumas, malade, et souffrant d’une fluxion de poitrine, dont il avait été attaqué à Moscou, au moment du départ de l’armée. Il me fit une réception à laquelle j’étais loin de m’attendre.

Que diable venez-vous faire ici ? me dit-il. Il valait beaucoup mieux rester à Wilna, pendu au cou de votre maîtresse, que de venir vous fourrer dans cette bagarre ! Nous n’avions que faire ici de bouches inutiles ! Après cette violente apostrophe, il s’adoucit ; et, reprenant sa bonté ordinaire, il me dit que puisque j’étais près de lui, il n’entendait pas que je mourusse de faim, et que tant qu’il aurait un morceau de pain, j’en aurais ma part. Je vis clairement, par ses premières paroles, qu’il était instruit de mon amour ; mais on pense bien que je n’eus pas envie de lui en parler : la circonstance n’était rien moins que favorable.

Je commençai, dès lors, à partager tous les maux que l’armée traînait à sa suite. Outre la faim, le froid et la fatigue, nous avions beaucoup à souffrir des cosaques, qui nous harcelaient continuellement, et nous ne pouvions nous écarter de la route sans craindre leurs surprises. Je marchais à pied, et le petit cheval de mon domestique portait mes effets. Nous nous retirions avec la plus grande précipitation, pour gagner la Berezina, et nous marchions jour et nuit, presque sans prendre de repos.

La nuit qui précéda notre arrivée dans la plaine de la Berezina, j’étais tellement épuisé de faim et de fatigue, que je pouvais à peine me soutenir. J’étais obligé de me cramponner derrière la voiture du général Dumas, me faisant traîner, de cette manière, plutôt que je ne marchais. Enfin, n’en pouvant plus, et me sentant défaillir, je m’arrêtai auprès d’un feu de bivouac, à moitié éteint. Je me couchai, croyant toucher à ma dernière heure ; et je m’endormis sur des cendres chaudes.

Ce sommeil, en réparant mes forces, me rendit tout mon courage. J’ignore combien de temps je restai dans cet état, mais lorsque je me réveillai, mes yeux cherchèrent en vain le quartier général : il avait disparu. Je me mis en marche, suivant, dans l’obscurité, la route qu’il avait parcourue ; il était facile de la reconnaître, aux cadavres et aux débris d’équipages dont elle se trouvait jonchée. J’aperçus, au bout de quelque temps, un bivouac qui n’était pas fort éloigné. Je me dirigeai de ce côté, en hésitant, toutefois, dans la crainte de tomber dans un parti ennemi ; mais ayant entendu crier qui vive ? je reconnus que j’avais affaire à des Français, et je bénis ma bonne étoile. Ils m’indiquèrent la route du quartier général, et m’assurèrent qu’il n’était pas à plus d’une demi-lieue de distance. Je les rejoignis, en effet, à la pointe du jour, le 27 novembre, au milieu de cette foule immense d’équipages, qui encombraient la plaine de la Berezina.

Nous restâmes dans cette plaine jusqu’au lendemain matin, sans pouvoir passer la rivière. Notre position était très fâcheuse. Nous manquions entièrement de vivres ; et, à l’exception d’un peu de farine, avec laquelle on nous faisait de la bouillie, le matin et le soir, toutes les provisions de l’intendant général étaient épuisées. Malgré le froid, qui était très vif, et la neige, qui tombait sans interruption, il nous fut impossible de faire du feu, tant le bois était rare ! J’étais couché sur la neige, enveloppé dans une fourrure de Moscou, que j’avais achetée d’un commis attaché à l’intendance générale.

C’était une pelisse de femme, recouverte en soie rose. La richesse de cet accoutrement bizarre contrastait singulièrement avec la misère où je me trouvais alors. Peu accoutumé aux fatigues de la guerre, à laquelle je n’avais pas été destiné par mon éducation, j’en supportais les maux comme le dernier soldat de l’armée. Mais dans une aussi grande infortune, tout était confondu. Ni le rang ni les distinctions ne pouvaient mettre à l’abri des souffrances, qui étaient communes à tous.

Cependant, les équipages ne cessaient de passer le pont, et ceux de l’intendant général, qui étaient à la file, avançant peu à peu, y arrivèrent à quatre heures du matin. Je passai, en même temps, sans difficulté ; mais ensuite, inquiet de ne pas voir mon domestique, j’eus l’imprudence de retourner sur mes pas, afin de le chercher. Je parcourus la plaine inutilement. Mais tandis que je faisais mes recherches, un des deux ponts établis sur la Berezina vint tout à coup à se rompre, et celui qui restait, et qui n’était destiné qu’au passage de l’infanterie, se trouva bientôt tellement encombré d’hommes, de chevaux, de canons et de voitures, qu’il était presque impossible de le traverser.

Je fis, pendant plusieurs heures, des efforts inutiles pour y parvenir, et je me trouvais au plus fort de la foule, lorsqu’à la pointe du jour l’ennemi se montra sur les hauteurs, et commença à tirer sur nous. Le premier obus vint tomber et éclater à la tête du pont, et répandit un tel effroi que chacun se précipitant à la fois pour passer, les uns étaient étouffés, les autres écrasés par les chevaux, d’autres massacrés par les plus audacieux, qui s’ouvraient un passage le sabre à la main.

Le plus grand nombre tombait dans la rivière, et cherchait en vain à s’en retirer, les rivages glacés leur présentant une barrière insurmontable. Je me trouvai enlevé par la foule, sans savoir comment, et, par une espèce de miracle, je fus transporté de l’autre côté du pont. J’eus lieu alors de réfléchir sur l’imprudence qui me l’avait fait repasser, et je frémis, en voyant le nombre des victimes, et le danger que j’avais couru.

Je retrouvai facilement la voiture du général Dumas, qui n’avait fait que quelques pas, et qui était tellement engagée dans la vase, qu’il était impossible de l’en retirer.

Toute cette plaine de la Berezina n’était qu’un vaste marais. L’artillerie ayant bientôt rompu la croûte de glace qui la couvrait, le passage était devenu, sur plusieurs points, impraticable, et beaucoup d’équipages y restèrent enfouis. Douze chevaux attelés à la voiture de l’intendant général et un grand nombre de soldats qui cherchaient à soulever les roues s’épuisèrent en vains efforts, et ne purent parvenir à la dégager.

Pour comble de malheur, le timon cassa, et le général, perdant l’espoir de sauver sa voiture, craignant d’ailleurs d’être surpris par l’ennemi, descendit et se mit à marcher, malgré sa mauvaise santé, et sa faiblesse qui était extrême. Il avait donné ordre à ses gens d’enlever des coffres, son argent et ce qu’il avait de plus précieux ; abandonnant le reste au pillage. Mais ceux-ci, remplis de zèle pour les intérêts de leur maître, rattachèrent le timon avec des cordes, et faisant un dernier effort, ils arrachèrent enfin du bourbier la voiture, que nous vîmes revenir à notre grand étonnement.

Je ne m’arrêterai pas à peindre toute l’horreur de cette retraite mémorable et les maux infinis que l’armée eut à souffrir ; un officier du génie, Monsieur Labaume, nous en a donné une relation circonstanciée, à laquelle on peut recourir. La plume éloquente de cet écrivain a retracé avec fidélité les scènes hideuses de cette catastrophe, dans laquelle tant de Français, victimes de l’ambition d’un seul homme, périrent par le froid, par la faim, par la fatigue, par les maladies, par la fureur des cosaques, et par l’animosité des paysans russes. Son ouvrage, qui rapporte les faits que la postérité aura peine à croire, m’a paru écrit sans exagération. Je dirai plus, je l’ai trouvé quelquefois au-dessous de son sujet ; car, est-il des couleurs assez noires, assez lugubres, pour peindre un désastre si grand, si terrible, qu’il émut la compassion des Russes eux-mêmes. Monsieur Labaume n’a peint que ce qu’il a vu.

Il était déjà nuit, quand j’arrivai à Oszmianna. Je me fis conduire à la poste, et je demandai des chevaux. On me les refusa pour le motif que tout était retenu pour le duc de Vicence, (c’est-à-dire pour l’Empereur lui-même), qui devait passer cette nuit-là. Je ne me tins pas pour battu, et j’employai un stratagème, qui, malheureusement pour moi, réussit à souhait. Je feignis que j’avais un ordre de l’Intendant général de me rendre à Wilna. Le maître de poste, homme assez inepte, me somma d’exhiber cet ordre, et je tirai de ma poche une lettre de l’Intendant général, que j’avais par hasard sur moi. Il la prit ; vit en marge ces mots : Intendance générale de l’Armée, et ne voulant pas se donner la peine de lire la lettre, qui l’eut détrompé, il donna l’ordre de me préparer un traîneau avec des chevaux. J’ai conservé cette lettre fatale, comme un monument de mes infortunes.

Le traîneau était prêt, et je me disposais à monter dedans, lorsque tout à coup un bruit confus de voix et de chevaux se fit entendre. Les habitants se sauvaient ; quelques soldats couraient aux armes ; d’autres (et c’était le plus grand nombre) jetaient leurs fusils, et songeaient plutôt à la fuite qu’à la défense. Cependant, le bruit approchant toujours de plus en plus, je distinguai bientôt les cris de hourra ! L’effroi de l’armée française. J’étais, en ce moment, avec un de mes collègues, Monsieur Joly de Fleury, auditeur au Conseil d’État, qui était venu à Oszmianna, dans le même dessein que moi.

Nous prîmes la fuite, chacun de notre côté, lui à cheval, moi à pied, dans l’intention de regagner la route du quartier général. Le hasard voulut qu’il prit le bon chemin, et moi le mauvais. J’allai donner, tête baissée, au milieu des Cosaques qui me retinrent aussitôt. Cependant, les Français, qui avaient pris les armes, en vinrent aux mains ; et tandis qu’ils se battaient avec furie, je parvins à m’échapper, et je me sauvai, à la faveur de l’obscurité, par une petite rue détournée, qui me conduisit au milieu de la campagne. Là je rencontrai un gendarme polonais, qui fuyait aussi bien que moi, et qui m’engagea à le suivre.

Nous marchâmes longtemps avec beaucoup de difficulté, à travers la neige, à la lueur des magasins d’Oszmianna, auxquels les Cosaques avaient mis le feu. Je pouvais à peine suivre le gendarme : car j’étais déjà très fatigué, ayant fait, ce jour-là, neuf lieues à pied ; et je courais bien difficilement dans la neige, tombant à chaque instant, et me relevant avec peine. La neige était recouverte d’une croûte de glace peu épaisse, et cette croûte venant à se rompre sous mes pieds, j’enfonçais dans des cavités profondes, d’où je ne me retirais qu’avec beaucoup d’efforts.

Le gendarme, à qui la peur donnait des ailes, allait toujours, sans regarder derrière lui. Enfin, il m’attendit à l’angle d’un bois, où nous nous arrêtâmes un instant, pour reprendre haleine, et aviser aux moyens de nous tirer d’affaire. Mon opinion était de rejoindre le quartier général ; mais il m’observa que nous en étions très éloignés, et il m’engagea à l’accompagner à un village voisin, où nous trouverions, me dit-il, un asile chez des paysans de sa connaissance. J’y consentis avec d’autant plus de facilité, que j’étais accablé de fatigue, et que j’avais le plus grand besoin de repos.

Le gendarme prit les devants, pour avertir les paysans. Je jugeai, par le temps qu’il me fit attendre, que ceux-ci faisaient quelques difficultés de me recevoir. (…)

Le gendarme et les paysans s’entretinrent très vivement. Je n’entendais pas assez la langue polonaise pour comprendre ce qu’ils disaient ; cependant je vis bien qu’il s’agissait de moi. J’y fis peu d’attention, et je me jetais sur un mauvais grabat, où je m’endormis aussitôt, maîtrisé par un sommeil impérieux. Lorsque je me réveillai, au bout d’une demi-heure, je fus étonné de ne plus apercevoir mon compagnon. Les paysans me firent entendre qu’il était allé observer si l’ennemi était encore à Oszmianna, et qu’il viendrait me retrouver. Une demi-heure s’écoula encore, et je ne voyais reparaître le gendarme polonais.

Je commençais à m’inquiéter, lorsque je vis entrer dans la cabane quatre hullands polonais, qui s’étaient échappés d’Oszmianna. Ils s’étonnèrent de me voir là, aussi près de l’ennemi, et ils me conseillèrent de les accompagner. Ils devaient, me dirent-ils, se réunir, à quelque distance, à une quarantaine de leurs compagnons, et se rendre directement à Wilna. J’acceptai leur proposition, comme une faveur du ciel.

Comme ils étaient tous à cheval, et qu’il m’eut été difficile de les suivre, ils me firent donner un traîneau par les paysans. Nous fîmes très peu de chemin pendant la nuit, car nous ne pouvions marcher plus d’une demi-heure à la suite, à cause du froid, qui était excessif, et qui nous forçait de nous arrêter, pour nous réchauffer dans quelque chaumière, ou bien près d’un grand feu que nous allumions. Nous nous trouvâmes, à la pointe du jour, dans un petit village, dont le nom m’est échappé, entre Oszmianna et Olssany. Une dangereuse sécurité fit croire aux hullands que nous étions en sûreté dans ce village, et ils furent d’avis de s’y arrêter, pour laisser aux chevaux le temps de se reposer.

Il y avait quelques heures que nous y étions, lorsqu’un des hullands, qui était sorti du village, y rentra tout à coup, d’un air très effrayé, en nous criant que les Cosaques étaient derrière lui. À ces mots, chacun courut à son cheval, le brida, et s’enfuit à travers la campagne. Je ne pus me tirer d’affaire comme eux, car il n’était pas aussi facile d’atteler mon traîneau, et j’apercevais déjà les Cosaques, défilant, au grand trot, sur le penchant de la colline, à une cinquantaine de toises. Le paysan chez qui j’étais me fit signe de me cacher, en me montrant un coin obscur de la cabane, où je me glissai.