| Publié par (l.peltier) le 19 octobre 2008 | En savoir plus |

7 04 1823

L’armée des Pyrénées entre en Espagne ; on la nommera les Cent Mille Fils de Saint Louis. Mais de quoi s’agit-il donc ? Louis XVIII serait-il tenté par une aventure là où Napoléon s’était cassé les dents ? En fait, ce n’est que l’application à la lettre d’un engagement du traité de la Quadruple Alliance du 20 novembre 1815, [Russie, Autriche, Prusse, Angleterre] puis d’Aix la Chapelle en 1818 [les mêmes plus la France] qui veut qu’un souverain européen menacé dans l’exercice de son pouvoir puisse faire appel aux autres souverains pour le rétablir dans ses prérogatives.

Conformément aux paroles des Saintes Écritures qui ordonne à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques contractant demeureront unis par les liens d’une fraternité véritable et indissoluble, et, se considérant comme compatriotes, ils se prêteront, en toutes occasion et en tout lieu, assistance, aide et secours ; se regardant envers leurs sujets et leurs armées comme père de famille, ils les dirigeront dans le même esprit de fraternité dont ils sont animés pour protéger la religion, la paix et la justice.

Alexandre, tzar de Russie, après le Congrès de Vienne, quand les signataires avaient commencé par n’être que trois : Russie, Autriche, Prusse, d’où l’intitulé : La très Sainte et Indivisible Trinité.

On raconte qu’à la lecture de ce texte, Metternich lâcha une grosse larme de joie.

*****

En 1820, le roi d’Espagne Ferdinand VII avait dû faire face à un soulèvement populaire conduit par les libéraux, qui lui reprochaient son absolutisme et les répressions à leur encontre. Le roi avait dû se soumettre, et remettre en vigueur la Constitution de 1812, confiant ainsi le pouvoir à des ministres libéraux. L’année précédente, des élections avaient donné la victoire à Rafael del Riego. Ferdinand VII s’était retiré à Aranjuez, où il se considérait comme prisonnier des Cortès. À Urgell, ses partisans avaient pris les armes et remis en place une régence absolutiste, puis ils avaient essuyé un échec. Aussi, en 1822, Ferdinand VII, s’appuyant sur les thèses du Congrès de Vienne, avait-il sollicité l’aide des monarques européens, rejoignant la Sainte-Alliance formée par la Russie, la Prusse, l’Autriche et la France pour restaurer l’absolutisme.

En France, les ultras pressent le roi Louis XVIII d’intervenir. Pour tempérer leur ardeur contre-révolutionnaire, le duc de Richelieu avait fait déployer, le long des Pyrénées, des troupes chargées de protéger la France contre la prolifération du libéralisme venant d’Espagne et la contagion de la fièvre jaune. En septembre 1822, ce cordon sanitaire était devenu un corps d’observation, qui se transformera vite en expédition militaire.

Après des débats passionnés à Paris, début 1823 un discours du roi Louis XVIII avait annoncé le soutien français au Roi d’Espagne.

Le 22 janvier 1823, un traité secret était signé lors du congrès de Vérone, qui permet à la France d’envahir l’Espagne pour rétablir Ferdinand VII en monarque absolu. Avec cet accord de la part de la Sainte-Alliance, Louis XVIII annonce le 28 janvier 1823, que cent mille Français sont prêts à marcher en invoquant le nom de Saint Louis pour conserver le trône d’Espagne à un petit-fils d’Henri IV. Les Espagnols appelleront l’armée française : los Cien Mil Hijos de San Luis (les Cent Mille Fils de Saint Louis); le corps expéditionnaire français comporte en réalité 95.000 hommes. Fin février, les Chambres votent un crédit extraordinaire pour l’expédition. Chateaubriand et les ultras exultent : l’armée royale va prouver sa valeur et son dévouement face aux libéraux espagnols pour la gloire de la monarchie des Bourbons.

Le nouveau Premier ministre, Joseph de Villèle, va s’y opposer. Le coût de l’opération lui paraît excessif, l’organisation de l’armée défectueuse et l’obéissance des troupes incertaine. L’intendance militaire est incapable d’assurer le soutien logistique des 95 000 hommes concentrés, fin mars, dans les Basses-Pyrénées et les Landes, avec 20 000 chevaux et 96 pièces d’artillerie. Pour pallier ses carences, il faut recourir aux services du munitionnaire Ouvrard, prompt à conclure en Espagne, au détriment du Trésor public, des marchés aussi favorables à ses propres intérêts qu’à ceux de l’armée.

Louis XVIII confie le commandement de l’expédition à son neveu le duc d’Angoulême, fils aîné du futur Charles X.

Il faut bien donner aux fidèles des Bourbons l’occasion de montrer leurs grades fraîchement acquis qu’ils doivent au roi, sans compromettre ni la sûreté, ni l’efficacité de l’armée. La solution retenue est habile : aux anciens émigrés et Vendéens les commandements secondaires, aux anciens généraux de la Révolution et de l’Empire les responsabilités principales. Le duc d’Angoulême, fils de Charles X, est nommé commandant en chef de l’armée des Pyrénées, malgré son manque d’expérience militaire, mais il accepte de n’assurer que les honneurs de son titre et la direction politique de l’expédition, laissant à son major général, Guilleminot, général d’Empire aux compétences reconnues, le soin de prendre les décisions militaires. Sur cinq corps d’armée, quatre sont placés sous les ordres d’anciens serviteurs de Napoléon : le maréchal Oudinot, duc de Reggio, le général Molitor, le maréchal Bon Adrien Jeannot de Moncey, duc de Conegliano et le général Étienne Tardif de Pommeroux de Bordesoulle. Le prince de Hohenlohe commande le 3° corps, le plus faible avec deux divisions au lieu de trois ou quatre et 16 000 hommes au lieu de 20 000 à 27 000 pour les autres.

Il faut maintenant savoir si les régiments, où il y a nombre d’officiers, de sous-officiers et de soldats marqués par les souvenirs des campagnes impériales, sont disposés à marcher gentiment pour les Bourbons de France et d’Espagne. Les libéraux espèrent les dissuader d’aller combattre pour des moines, contre la liberté. Villèle s’inquiète de leur propagande dans les cabarets et les chambrées, où se diffuse, en mars et avril, une chanson de Béranger incitant les militaires à la désobéissance :

Brav’ soldats, v’la l’ord’ du jour : / Point de victoire / Où n’y a point de gloire. / Brav’ soldat, v’la l’ord’ du jour : / Gard’ à vous! Demi-tour !

Le 6 avril, les doutes des uns et les illusions des autres se dissipent. Sur les rives de la Bidassoa, cent cinquante libéraux français et piémontais se présentent face aux avant-postes du 9° léger. Parmi eux se trouvent le colonel Fabvier et une trentaine d’officiers en uniforme. Ils brandissent le drapeau tricolore, chantent La Marseillaise et incitent les soldats à ne pas franchir la frontière. Les fantassins du roi hésitent. Le général Vallin accourt et ordonne d’ouvrir le feu. Plusieurs manifestants sont tués. Les autres se dispersent. Beaucoup forment quelques semaines plus tard, avec les Anglais du colonel Robert Wilson, les Belges de Janssens et d’autres volontaires venus de France ou d’Italie, une légion libérale et un escadron de lanciers de la liberté, qui combattent aux côtés des forces constitutionnelles.

Le 7 avril, l’armée des Pyrénées pénètre sans bruit en Espagne. Le clergé, les paysans, les absolutistes de l’armée de la Foi lui font bon accueil. Les armées constitutionnelles, soutenues surtout par la bourgeoisie et une partie de la population urbaine, se replient. Le gouvernement libéral et les Cortès transfèrent leur siège à Séville, puis, le 14 juin, à Cadix, emmenant avec eux le roi Ferdinand VII. Le 23 mai, les troupes françaises entrent dans Madrid, où le duc d’Angoulême installe une régence sous son protectorat. Jusqu’en novembre, elles livrent à travers toute la péninsule une série de combats aux libéraux.

Au nord, les divisions de Hohenlohe, renforcées en juillet par le 5° corps de Lauriston, obligent le général Pablo Morillo à battre en retraite, puis à se rallier. Elles contrôlent la Navarre, les Asturies, la Galice. Mais faute de matériel de siège, elles ne peuvent que bloquer les villes où les constitutionnels prolongent la résistance durant plusieurs mois. La Corogne ne capitule que le 21 août, Pampelune le 16 septembre, Saint-Sébastien le 27.

À l’est et au sud-est, Molitor repousse Ballesteros en Aragon, le poursuit jusqu’à Murcie et Grenade, le combat victorieusement à Campillo de Arenas le 28 juillet et obtient sa reddition le 4 août. Aux abords de Jaén, il défait les dernières colonnes de Riego, lequel est capturé par les absolutistes le 15 septembre et pendu le 7 novembre à Madrid, deux jours avant la chute d’Alicante.

En Catalogne, Moncey parvint difficilement à réduire les unités régulières et les guérilléros du général Mina. Barcelone ne se rend que le 2 novembre.

En Andalousie se déroulent les opérations les plus décisives, parce qu’elles visent le principal objectif stratégique de la campagne : Cadix, transformée provisoirement en capitale politique. Une garnison de 14 000 hommes y défend le gouvernement et les Cortès, dont le roi est le prisonnier. Riego, au début, les généraux L’Abisbal, Quiroga et Alava jusqu’à la fin, dirigent son action. Les accès de la place sont protégés par les batteries des forts Sainte-Catherine et Saint-Sébastien à l’ouest, du fort Santi-Pietri à l’est et surtout de la presqu’île fortifiée du Trocadéro, où le colonel Garcès dispose de 1 700 hommes et de 50 bouches à feu.

Sous le commandement du général Bordesoulle, bientôt rejoint par le duc d’Angoulême et Guilleminot, l’infanterie des généraux Bourmont, Obert et Goujeon, la cavalerie de Foissac-Latour, l’artillerie de Tirlet, le génie de Dode de La Brunerie prennent position devant Cadix à partir de mi-juillet. La marine, contrainte d’employer plusieurs divisions navales à la surveillance des côtes et des ports de l’Atlantique et de la Méditerranée où s’accrochent les constitutionnels, n’envoie pour bloquer le port qu’une petite escadre d’à peine dix bâtiments, avec lesquels le contre-amiral Hamelin ne peut assurer sa mission. Le 27 août, il est remplacé par le contre-amiral des Rotours, puis par Duperré, qui n’arrive que le 17 septembre, avec des moyens renforcés. Le 31 août, l’infanterie française donne l’assaut du Fort du Trocadéro. Au prix de 35 tués et 110 blessés, elle s’empare de la presqu’île et de ses puissants canons retournés contre la ville de Cadix. Elle inflige à l’ennemi la perte de 150 morts, 300 blessés et 1 100 prisonniers.

Le 20 septembre, le fort Santi-Pietri tombe à son tour devant une action combinée de l’armée et de la marine. Le 23, ses canons, ceux du fort du Trocadero et de la flotte de Duperré bombardent la ville. Le 28, les constitutionnels jugent la partie perdue : les Cortès décident de se dissoudre et de rendre à Ferdinand VII le pouvoir absolu. Le 30, Cadix capitule. Le 3 octobre, plus de 4 600 Français débarquent sur les quais du port.

L’armée du roi de France tire ses derniers coups de fusil au début du mois de novembre. Le 5 novembre, le duc d’Angoulême quitte Madrid. Il rentre en France le 23, laissant derrière lui un corps d’occupation de 45 000 hommes, sous le commandement de Bourmont. L’évacuation progressive de l’Espagne ne s’achèvera qu’en 1828.

Chef de l’état-major général du duc d’Angoulême, le général Armand Charles Guilleminot rédige l’ordonnance d’Andujar qui provoque la colère des royalistes espagnols, car elle est jugée trop clémente pour les libéraux vaincus.

Les libéraux négocient alors leur reddition en échange du serment du roi de respecter les droits des Espagnols. Ferdinand VII accepte. Mais le 1° octobre 1823, se sentant appuyé par les troupes françaises, Ferdinand VII abroge de nouveau la Constitution de Cadix, manquant ainsi à son serment. Il déclare nuls et sans valeur les actes et mesures du gouvernement libéral. C’est le début de la décennie abominable pour l’Espagne.

*****

Enjamber d’un pas les Espagnes, réussir là où Bonaparte avait échoué, triompher sur ce même sol où les armes de l’homme fantastique avaient eu des revers, faire en six mois ce qu’il n’avait pu faire en sept ans, c’était un véritable prodige !

Chateaubriand, ministre des affaires étrangères du gouvernement Villèle (du 28 décembre 1822 au 6 juin 1824), Mémoires d’outre-tombe

Wikipedia

9 05 1823

Manifeste de la Chambre Royale des Comptes portant notification du Règlement approuvé par Sa Majesté Charles Félix de Savoie pour la visite et les courses des glaciers et autres endroits remarquables de la vallée de Chamonix. Plus simplement, c’est la création de la Compagnie des Guides de Chamonix. Le catholicisme, religion d’État, vit ses dernières belles années et le règlement précise qu’ Il est défendu à tout guide d’entreprendre une course dans les jours de fête sans avoir préalablement rempli les devoirs de la religion et avoir entendu la sainte messe. Lequel catholicisme fréquentait encore avec assiduité l’obscurantisme : c’est dans ces années-là que le pape Léon XII fit interdire la vaccination dans les États pontificaux, car d’invention diabolique.

L’organisation de la profession n’a pas traîné : l’accident de l’été 1820 y est sans aucun doute pour beaucoup : les guides ont vite senti que les rapports habituels entre client et prestataire de service ne pouvaient pas continuer à prévaloir dans leur domaine et que leurs prérogatives devaient être clairement définies. Le goût de l’organisation, datant de l’époque où les communes n’existaient pas, a donné une structure propre à maîtriser le développement de cette profession naissante, car la mise au point des prérogatives de guides n’était pas le seul motif pour réglementer la profession.

Qui pouvait alors prétendre devenir guide ? Les chasseurs de chamois, les cristalliers, et les rentourneurs et marronniers, les deux dernières étant professions très semblables : les rentourneurs accompagnaient les animaux loués par les voyageurs et prenaient en charge leur retour une fois ces voyageurs arrivés à destination. Les marronniers accompagnaient les voyageurs de part et d’autre des grands cols, assuraient le portage des bagages, et avaient aussi le devoir de porter secours. Dès 1273, de chaque coté du Grand Saint Bernard, ils s’étaient réunis en corporation et obtinrent deux privilèges : celui du marronnage, en vertu duquel l’usager d’une forêt peut exiger le bois de construction nécessaire à ses besoins, en tenant compte des possibilités de la forêt et sans pouvoir se servir lui-même, et celui de viérie, qui accorde un monopole du transport. En 1627, Charles Emmanuel, duc de Savoie, les exempta de service militaire : Vue la requeste a nous présentée de la part des hommes et habitans de Saint Rémy et Bosses en notre Duché d’Aouste, (…) nous avons déclairé et déclairons voullons et nous plait que les dits suppliants soyent et demeurent, ores et pour l’advenir a perpetuité, francz immunis, exempts de tout le service militaire auquel comme les autres lieux du dit Duché (…) accordons autant plus volontiers la dite exemption aux suppliants qu’ils sont obligéz à un plus dangereux service que ceux de la Tullie, pas du Petit Saint Bernard, à cause de l’âpreté de la montagne du dit Grand Saint Bernard, et parce qu’ils sont frontière du Peys de Valley et par conséquent sujetz à une plus étroite garde, particulièrement à l’occasion du mal de contagion…

Ces deux métiers après une longue disparition ont refait surface à la fin du XX° siècle, – sous d’autres noms bien sur, mais les fonctions sont restées les mêmes -, via les agences de voyage spécialisées en randonnée à pied. La bonne santé moyenne des seniors – fin d’activité ou début de retraite – les amène à pratiquer volontiers la randonnée, en cherchant toutefois à porter des sacs le plus léger possible : les agences ont su répondre à ce besoin relativement nouveau en proposant des formules randonnée-liberté qui comprend essentiellement le transport des bagages par voiture d’étape à étape, la réservation du gîte et du couvert, et, éventuellement le retour au départ en fin de randonnée. De plus, on vous fournit la reproduction sur une carte au 25 000° ou au 50 000° de l’itinéraire. Excellente formule.

Napoléon, reconnaissant des bonnes conditions de passage du col du Grand Saint Bernard en 1800 et de leur accueil à Saint Rhémy et Saint Oyen, confirma le statut de ces soldats de la neige : l’institution ne sera abolie qu’en 1927.

Il existe aujourd’hui un village nommé Maronne à coté de Huez, sur la route du Mont Cenis, le plus important passage des Alpes. Les marronniers et rentourneurs étaient organisés depuis longtemps et ce n’était évidemment pas le cas des cristalliers et des chasseurs, activités essentiellement individualistes et sans doute plus récentes. Mais ces derniers connaissaient certainement mieux la haute montagne que les premiers, qui ne montaient pas plus haut que les cols. Sentant le danger que représentaient la tradition et le sens de l’organisation des premiers, les cristalliers et chasseurs créèrent donc rapidement la Compagnie des Guides dont les statuts assuraient à chacun une quantité de travail identique, venant ainsi compenser les écarts qu’auraient pu créer les préférences des clients pour tel ou tel. L’enjeu était important, car la plupart de ces étrangers coureurs de cimes étaient fortunés et il y avait là une source de revenus nettement plus importante que les revenus antérieurs de la chasse, des cristaux ou des accompagnements de voyageurs. Il était préférable de prendre des précautions en mettant un numerus clausus, avant de réaliser si le gâteau était assez gros pour pouvoir être partagé par tous ou seulement par quelques uns.

Autres infatigables marcheurs en montagne, les colporteurs, présents dans toutes les Alpes : Dès la fin d’octobre, on les voyait se masser au Bourg-d’Oisans et s’engager sur l’étroite route de la vallée de la Romanche. […] À la fin d’avril et en mai, tout ce monde remontait pour faire le travail des champs et mettre les bêtes à la montagne. Réguliers comme le soleil, les gens de l’Oisans à leurs deux voyages annonçaient sur leur chemin la bonne et la mauvaise saison. Pour ceux de Vizille qui en voyaient chaque année le départ et le retour, ils étaient les hirondelles. Migrants saisonniers, les colporteurs de l’Oisans passaient l’hiver loin de leur village, sur les routes. Pourquoi partaient-ils ? Dans ces sociétés montagnardes qui vivaient quasiment en autarcie et où la morte-saison durait six longs mois, cela faisait des bouches de moins à nourrir, explique Marie-Christine Bailly-Maître, conservatrice du musée d’Huez et de l’Oisans. En se faisant commerçants ambulants, les hommes rapportaient un peu d’argent dans les familles, de quoi payer les impôts et s’acheter ce qui ne pouvait être produit sur place – chaussures, sel, sucre, tabac, outils… Attestée depuis le Moyen Âge, cette émigration saisonnière prend de l’ampleur au XIX° siècle, où elle atteint son apogée. Vers 1880, on compte quasiment un millier de colporteurs en Oisans. Une famille sur trois ou presque est concernée. Ensuite, la pratique décline progressivement puis disparaît peu après la Première Guerre mondiale.

Les colporteurs portent littéralement leur charge sur le col, dans leur balle faite d’osier ou de bois, d’où leur surnom de porte-balle. Le plus souvent, ils se déplacent à pied et logent chez l’habitant ou dans des auberges. Mais quand ils gagnent plus d’argent, ils mettent leur chargement sur un mulet ou, pour les plus riches, sur une charrette tirée par un cheval. Car, si au départ les colporteurs ne font que vendre le surplus de leur propre production, peu à peu ils se spécialisent et s’organisent selon des tournées fixes. Transmises de père en fils, ces tournées sont en général situées à proximité de leur centre d’approvisionnement, où ils récupèrent les produits qu’ils ont commandés à l’avance. Ils circulent ensuite de village en village, porteurs de produits comme de nouvelles dans les campagnes les plus reculées. La circulation n’étant pas libre à l’époque, ils doivent posséder un document administratif un passeport intérieur, qui précise notamment leur métier et leur lieu de destination, principalement le Massif central, l’Aquitaine, le Jura et la Lorraine. Les plus représentés, les merciers et les épiciers, vendent un bric-à-brac d’objets : aiguilles, bobines de fil, rasoirs, tissus, nœuds papillons, boules pour le linge, cacao, sucre, thé… Viennent ensuite les colporteurs spécialisés dans des produits particuliers, souvent répartis par village : bijoux et horloges à Auris, lunettes à Huez, rouenniers (marchands de draps et de tissus) à La Garde. Horloges et lunettes sont achetées dans le Jura, notamment à Morez, où les colporteurs lunetiers remplissent leur marmotte, la mallette spéciale qu’ils transportent. Quant aux fleuristes, les gros seigneurs du colportage Uissan, ils habitent Mont-de-Lans, Le Freney et Vénosc : Ces trois communes tirent quelque orgueil d’avoir été les seules en France à pratiquer le commerce lointain de la fleur […]. Ce colportage a fait l’occupation et parfois la fortune de quatre générations. Au début, ils transportaient dans les bas pays les fleurs de la montagne : le rhododendron, la gentiane, le lis martagon, l’edelweiss. Pour les fleurs qui s’y prêtaient, ils vendaient le plus souvent le bulbe ou la racine, en montrant à l’acheteur une image de la plante. Petit à petit, ils diversifient leurs ventes avec des fleurs ornementales, qu’ils achètent à crédit à Lyon, Tours, Nantes, Angers ou en région parisienne. Ils les revendent ensuite à une clientèle aisée, urbaine, d’abord en Europe, puis de plus en plus loin. Ils poussent ainsi en Russie, dans les pays méditerranéens, et finissent à l’autre bout du monde : au Japon, en Nouvelle-Zélande, au Vietnam, en Chine, et dans de nombreux pays d’Amérique du Nord et du Sud. Une fois sur place, ils louent une boutique où ils exposent leurs planches de fleurs, afin de montrer à leurs clients ce que deviendront bulbes et semences. S’ils restent parfois deux saisons de suite pour amortir le voyage, la plupart d’entre eux rentrent au pays chaque printemps. Comme toutes les hirondelles de l’Oisans.

Floriane Dupuis. Sur les chemins des marchands marcheurs. Passion Rando N°28 Juillet Août 2013

11 1823

À Rugby, localité de 70 000 âmes nichée dans le comté du Warwickshire dans les Midlands, le jeune anglais William Webb Ellis, 16 ans marque un but balle à la main au jeu du ballon rond : l’anecdote va être l’élément fondateur d’un jeu aux règles très compliquées : le rugby. Il mettra cinquante ans pour traverser la Manche.

Une plaque y commémore l’exploit de William Webb Ellis qui, avec un beau mépris pour les règles du football pratiquées à son époque, fut le premier à prendre le ballon dans ses bras et à courir avec, en étant ainsi à l’origine des caractéristiques distinctes du jeu de rugby.

L’ancienne échoppe du cordonnier de Mathews Street, William Gilbert, pervers inventeur, autour de 1835, du ballon ovale, abrite aujourd’hui le Webb Ellis Rugby Football Museum. Dans un premier temps, l’artisan se contentait d’approvisionner les élèves du collège d’en face, de plus en plus nombreux à pratiquer ce sport d’automne-hiver qui allait se répandre dans l’Empire britannique. À sa mort en 1877, l’entreprise produisait 2 800 sphères par an, gonflées par le fils, James, aux impressionnantes capacités pulmonaires. Gilbert est aujourd’hui leader du marché et fournisseur officiel de la Coupe du monde 2015.

Le responsable du grand schisme d’avec le navrant football lorsqu’il s’empara du ballon avec les mains – ce qui était licite – mais pour s’échapper avec – ce qui était strictement prohibé -. C’est une histoire à la Robin des bois !, s’amuse le curateur Paul Jackson. Je pense qu’il s’est enfui tout simplement parce qu’il pétait de trouille ! Webb Ellis était un joueur de cricket, déjà soupçonné de coups tordus, et il n’était pas à l’aise avec le football. Mais c’est une jolie légende. Comme avec le monstre du loch Ness, tout le monde a envie que ce soit vrai.

Seule Rugby semble toujours accorder du crédit à ce qui n’est que faribole pour les rationalistes du musée de Twickenham. Dès 1895, une enquête avait établi qu’il n’existait aucune preuve de la véracité de l’incident. La seule source provient d’un antiquaire local qui affirmait tenir l’histoire d’une tierce personne, évidemment anonyme. L’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours. L’affaire fut rapportée en 1876 dans The Meteor, le journal de l’école, soit plus d’un demi-siècle après les faits supposés et quatre ans après la mort d’Ellis, qui n’a, de son côté, jamais rien revendiqué. Mais c’est la légende qui a été imprimée.

L’histoire des débuts du rugby dans notre école, c’est un peu comme l’Ancien Testament : cela contient une parcelle de vérité, sourit Peter Green, le directeur de la Rugby School. De fait, tout le monde, y compris les révisionnistes, s’accorde sur un point : le rugby est bien né dans cet établissement. Ce sont des Rugbeians qui ont pour la première fois rédigé les règles en 1845, sans se préoccuper de la limitation des joueurs. En 1839, raconte Rusty Maclean, le bibliothécaire et archiviste de l’école, la reine Adelaïde – épouse de Guillaume IV – est venue visiter l’école et a assisté à un match. La partie, qui a duré de cinq à sept jours, a opposé une équipe de 75 joueurs à une autre de 225 !

Ce sont encore d’anciens élèves qui ont fondé la RFU en 1871 et décidé que la sélection d’Angleterre porterait une tenue blanche sur le modèle de celle de Rugby. L’école a surtout rapidement fourni des missionnaires. Le rugby football a commencé à se répandre dans le reste de l’Angleterre dès les années 1830, puis dans le reste du monde dans les années 1840, grâce aux élèves et professeurs de Rugby School, explique Peter Green. Beaucoup d’entre eux sont allés dans d’autres établissements et ils ont apporté avec eux les règles. L’évêque George Cotton en est un bon exemple. Il est passé par la Rugby School, puis a apporté le rugby au Marlborough College – entre Londres et Bristol -, dont il était le directeur. Ensuite, il est devenu évêque de Calcutta, et a été le premier à faire venir le rugby en Inde. Avec le succès que l’on sait.

Bruno Lesprit. Le Monde du 19 09 2015

2 12 1823

Les États-Unis croient voir des menaces russes et même européennes planer sur le continent américain. Le président Monroe présente alors dans un message au Congrès l’orientation à venir de son gouvernement en matière de politique étrangère : les craintes s’avéreront infondées, mais la doctrine restera et sera appliquée en d’autres occasions, prenant le nom de doctrine Monroe : Dans les discussions auxquelles cet intérêt a donné lieu (l’Alaska) et dans les arrangements qui peuvent les terminer, l’occasion a été jugée convenable pour affirmer, comme un principe, où sont impliqués les droits et intérêts des États-Unis, que les continents par la condition libre et indépendante qu’ils ont conquise et qu’ils maintiennent, ne doivent plus être considérés comme susceptibles de colonisation à l’avenir par aucune puissance européenne…

Dans les guerres entre puissances européennes nées des difficultés qui ne regardent qu’elles-mêmes, nous n’avons pris aucune part, et notre politique est de pratiquer l’abstention. C’est seulement quand nos droits sont attaqués ou sérieusement menacés, que nous ressentons nos injures et faisons des préparatifs pour notre défense. Nous sommes bien plus intéressés par les mouvements qui se produisent dans cet hémisphère, et cela pour des raisons qui doivent être évidentes à l’observateur éclairé et impartial. Le système politique des puissances alliées est essentiellement différent à cet égard de celui de l’Amérique et cette différence procède de celle qui existe dans leurs gouvernements respectifs…

Nous devons en conséquence, à la bonne foi et aux relations amicales qui existent entre les États-Unis et ces puissances, de déclarer que nous devons considérer toute tentative de leur part pour étendre leur système à une portion quelconque de cet hémisphère comme dangereuse pour notre tranquillité et notre sécurité. En ce qui concerne les dépendances actuelles de telle ou telle puissance européenne en Amérique, nous ne sommes pas intervenus et n’interviendrons pas. Mais pour ce qui regarde les gouvernements qui ont proclamé leurs affranchissements, qui l’ont maintenu, et dont, après mûres considérations et conformément à la justice, nous avons reconnu l’indépendance, nous ne pourrions regarder toute intervention d’une puissance européenne, ayant pour objet soit d’obtenir leur soumission, soit d’exercer une action sur leurs destinées que comme la manifestation d’une disposition hostile à l’égard des États-Unis.

… Il est impossible que les puissances alliées puissent étendre leur système politique à aucune portion de l’un ou l’autre continent sans mettre en danger notre sécurité et notre bonheur… La vraie politique des États-Unis est de laisser les anciennes colonies de l’Espagne à elles-mêmes, dans l’espérance que les autres puissances adopteront la même attitude.

1823

La France compte 30 millions d’habitants, dont 100 000 électeurs. Augustin Fresnel, neveu de Prosper Mérimée, après avoir élaboré la théorie ondulatoire de la lumière, invente la lentille à échelon qui va faire des phares en mer des outils très sûrs quand ils étaient jusqu’alors d’un fonctionnement incertain, tant dans le temps que dans la distance à laquelle ils portaient. [autrefois] Il fallait quatre bûches de sapin pour l’allumage et quatre-vingt kilos de charbon par nuit, qu’on devait monter avec le treuil à main. Une fois par mois, un voilier de Brest apportait cinquante barriques de charbon de terre, deux tonnes de bois et trois cents fagots. Impossible de le débarquer par forte mer. Les feux s’éteignaient souvent en hiver, d’où les naufrages. Quand le bois a manqué, on a brûlé de l’huile végétale, colza ou olive. Au XVII° siècle, sur les fanaux à réverbère, on comptait jusqu’à cinquante mèches à huile. Les feux tournants à réflecteur parabolique permettant d’identifier le phare sont apparus en 1783. Mais c’est la lentille à échelon de Fresnel qui a créé le phare moderne en 1823. Elle concentre la lumière et la distribue équitablement sur tout l’horizon, jusqu’à trente milles par temps clair.

Jean Jacques Antier. Tempête sur Armen VDB 2007

L’appareil dioptrique est une lentille convergente à échelon, basée sur les lois de la réfraction de la lumière. Tout autour on dispose d’anneaux encadrés dans un châssis métallique. Au lieu de se disperser, la lumière est dirigée grâce à un jeu de miroirs en un seul faisceau, vers l’horizon. On récupère ainsi la lumière qui s’échappe de haut en bas.

École des gardiens de phare de Brest. Début XX° siècle

Ces lentilles des Fresnel ont été aussi utilisées très longtemps pour les phares des camions et voitures automobiles, dans les projecteurs de cinéma, et aujourd’hui encore, pour ces loupes qui permettent de voir le contenu des caddies aux caisses des supermarchés, comme sur le pare-brise arrière des cars, pour que le chauffeur puisse voir ce qu’il y a immédiatement derrière son véhicule.

Lancement du premier bateau à vapeur sur le lac Léman : le Guillaume Tell. L’anglais Clapperton traverse le Sahara de Tripoli au Tchad. Le chimiste écossais Charles Macintosh invente la toile imperméable par dissolution de caoutchouc dans de la benzine portée à ébullition. Son nom restera synonyme du vêtement imperméable en Angleterre.

Un petit groupe de Jésuites, venus d’Amsterdam, débarque à Baltimore ; il leur faut rejoindre la ferme de Florissant, à quelques 25 kilomètres au nord de Saint Louis : en 50 jours, ils vont faire 2 000 km à pied, à travers les Alleghany, sur l’Ohio à bord d’un radeau, puis à travers les marécages de l’Illinois. Parmi eux, Pierre Jean De Smet, qui n’a pas fini de faire parler de lui, et en premier lieu chez les Indiens. Plus de solidité que d’éclat ; plus de bon sens que de génie ; plus de finesse que de culture ; plus de savoir que de science, plus de vivacité que d’esprit ; le fils de l’armateur de Termonde était fait pour les grands espaces de l’Ouest mieux que pour le Borgo Santo Spirito de Rome. Généreux, hardi, tolérant, jovial, il déploya pendant un demi-siècle toutes les ressources d’une imagination rutilante à la Rubens, et d’une charité que n’altérait ni sa susceptibilité à fleur de peau, ni une certaine manie de la persécution, ni un tempérament explosif.

Jean Lacouture. Jésuites. Les Conquérants. Seuil 1991

Il va commencer par plusieurs années passées auprès des Potowatomies : mission bien ingrate vu la concurrence parfaitement déloyale que représente l’alcool : il a beau défoncer à coup de hache les tonneaux de whisky, rien n’y fait. De plus il ne dispose même pas d’un refuge un tant soit peu douillet : Je n’ai ici qu’une pauvre petite cabane de quatorze pieds carrés, construite avec des troncs d’arbre fendus, et couverte de grossiers bardeaux, qui ne garantissent ni de la neige, ni de la pluie. L’autre nuit, comme il pleuvait à verse, j’ai du placer mon parapluie ouvert au-dessus de mon oreiller, pour empêcher l’eau de tomber sur ma figure et de m’éveiller. Une croix, une petite table, un banc, une pile de livres, voilà tout mon mobilier. Un morceau de viande, ou quelques herbes ou racines sauvages, avec un bon verre d’eau de fontaine, c’est à peu près ma seule nourriture. Mon jardin, c’est l’immense forêt de Chateaubriand aussi antique que la terre qui la porte, le long du plus grand fleuve de l’univers ; c’est une immense prairie, semblable à une vaste mer, où la gazelle, le chevreuil, la biche, le buffle, le bison, paissent en liberté…

Ma carabine m’accompagne toujours dans mes courses, car il faut se tenir en garde contre les attaques de l’ours à ongle rouge et des loups affamés qu’on rencontre pour ainsi dire à chaque pas. D’ailleurs, les guerres que se livrent entre eux les sauvages rendent notre vie très précaire. Des bandes d’Otoes, de Pawnees, de Sioux, rôdent dans tous les sens pour enlever des chevelures. Nos nouvelles de chaque jour consistent à entendre le récit de leurs cruautés.

Pierre Jean De Smet S.J.

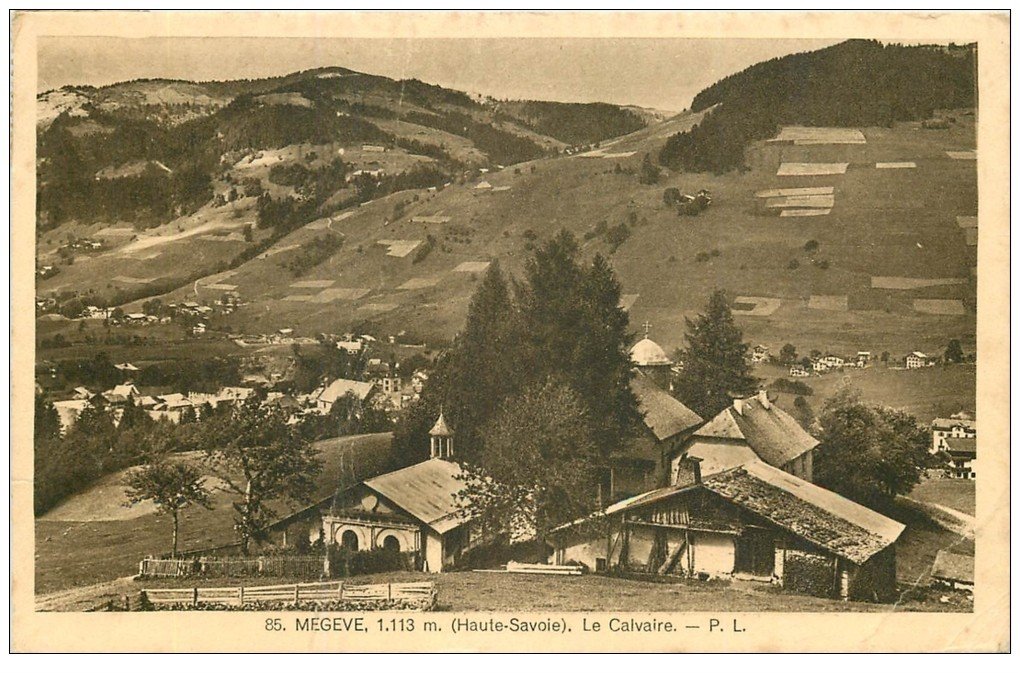

À la cure de Megève, dans une Savoie qui fait encore partie du Royaume de Piémont, arrive le révérend Ambroise Martin, natif d’Évian. À 29 ans, doté d’un dynamisme inoxydable, il va réaliser une œuvre considérable de 1823 à 1863, dont la plus remarquable est le calvaire, sur l’ancien chemin du Mont d’Arbois, dont la configuration peut rappeler celle du Golgotha et d’où la vue sur Megève est splendide. L’inspiration lui en est venue du calvaire du Mont Sacré de Varallo, en Piémont. Quatorze stations dont la réalisation est confiée à Joseph Prosper Socquet-Juglard pour l’exécution et au sculpteur Carlo Pedrini, originaire du Val Sezia, en Piémont pour la réalisation des sculptures de taille réelle, réalisées en tilleul et bouleau, enduite d’huile de lin chauffée et de blanc de Troyes avant que d’être peintes. Édifice religieux d’importance qui va faire de Megève un centre de pèlerinage très fréquenté pendant tout le XIX° siècle.

Une restauration sera entreprise de 2008 à 2011 qui laïcisera l’ensemble, ne s’attachant qu’aux façades des chapelles et à l’ensemble du site, désormais richement doté en bancs publics chics où se reposer de la dure fatigue de la montée en contemplant le bâti de plus en plus dense de Megève. Aucune disposition ne sera prise pour que soit permise à la vue du public le contenu des chapelles : les sculptures de Carlo Pedrini et de Prosper Socquet-Juglard. Portes bien évidemment fermées en permanence, double voire triple grillage qui fait que l’on ne voit quasiment rien quand, à quelques kilomètres de là, sur les chapelles de Saint Nicolas de Véroce et de Saint Gervais, sur les pentes du Bettex, les restaurations antérieures avaient été dotées d’un dispositif satisfaisant à même de concilier la vue par le public et la sécurité : les portes d’entrée ont été supprimées et remplacées par des grilles à trois vantaux qui entrent dans la chapelle sur une distance d’à peu près un mètre, suffisante pour découvrir de façon correcte l’ensemble de l’intérieur. Mais, à Megève, on ne va pas s’inspirer de ce que fait le voisin ! Comment expliquer ce parti pris de gommer l’essentiel de ce calvaire en lui ôtant tout caractère religieux, de vider cette réalisation du curé Martin du cœur de son contenu… jusqu’à rendre illisible l’intitulé de chaque station, sinon par l’appartenance à la Franc Maçonnerie du curé de Megève, Pascal Vesin, en cette décennie des années 2000 ; l’évêque d’Annecy attendra fin juillet 2013 pour l’envoyer ailleurs, sur ordre de Rome. On ne sait pas très bien ce que la religion catholique a gagné à cette restauration, mais la Franc Maçonnerie a marqué un point, ça c’est sûr : Chapeau, curé pour ce remarquable travail de sape ; tu as bien repeint la coquille tout en la vidant de son contenu et tes braves paroissiens n’y ont vu que du feu : et pour cause, il n’y avait aucun risque que l’un ou l’autre fut choqué de ce gommage très réussi du religieux… finalement ton évêque a eu bien tort de te déplacer : ton athéisme s’entendait fort bien avec le conformisme superficiel de tes paroissiens.

Le Père Pascal Vesin est parti à pied à Rome plaider sa cause ; il donne ainsi du temps au temps… et au train où vont les choses peut-être que lorsqu’il arrivera, on aura déjà perdu son dossier… En attendant, il écrit, probablement pour montrer qu’à l’heure d’Internet, tout est compatible. Il mourra en novembre 2019 à Thollon les Mémises, ayant travaillé les dernières années de sa voie comme employé de banque.

Quoi qu’il en soit, la doctrine du Vatican semble pour le moins fluctuante quant à sa position sur la Franc-Maçonnerie : condamnée à plusieurs reprises, la première fois le 28 avril 1738 par le pape Clément XII avec la bulle In eminenti apostolatus specula, et encore le 20 avril 1884, avec l’encyclique Humanum genus, par le pape Léon XIII comme étant la religion de Satan, on verra en août 1978, quelques jours après l’élection de Jean-Paul I°, dans l’Osservatore politico la liste d’une centaine de personnalités ecclésiastiques membres de la franc-maçonnerie, parmi lesquelles Mgr Jean-Marie Villot, secrétaire d’État du pape, tous responsables de premier plan dans l’organigramme du Vatican. Cette liste ne sera jamais dénoncée comme fausse… qui ne dit mot consent.

George Canning, à la tête du Foreign Office, veut exprimer clairement au chargé d’affaires français sa condition de vaincu : il le fait au cours d’un toast, meilleur moment possible pour serrer la main des autres avec une main de fer dans un gant de velours : À vous, la gloire du triomphe, suivi du désastre et de la ruine ; à nous, le trafic sans gloire de l’industrie et de la prospérité toujours croissante… Le temps de la chevalerie appartient au passé ; celui des économistes et des calculateurs lui a succédé. Et, un an plus tard : L’affaire est dans le sac ; l’Amérique hispanique est libre ; et si nous ne menons pas trop tristement nos affaires, elle est anglaise.

*****

Napoléon avait été définitivement vaincu quelques années plus tôt et l’ère de la Pax Britannica s’ouvrait sur le monde. En Amérique latine, l’indépendance avait ancré à perpétuité le pouvoir des seigneurs terriens et, dans les ports, celui des commerçants enrichis aux dépens de la ruine anticipée des pays naissants. Les anciennes colonies espagnoles, et aussi le Brésil, étaient des marchés prospères pour les tissus anglais et les livres sterling à tant pour cent. La machine à vapeur, le métier à tisser mécanique et le perfectionnement des filatures et tissages avaient fait murir la révolution industrielle en Angleterre de façon vertigineuse. Les fabriques et les banques se multipliaient ; les moteurs à combustion interne avaient modernisé la navigation et les grands bateaux naviguaient aux quatre points cardinaux, en universalisant l’expansion industrielle anglaise. L’économie britannique payait en cotonnades les cuirs du Rio de la Plata, le guano et le nitrate du Pérou, le cuivre du Chili, le sucre de Cuba, le café du Brésil. Les exportations industrielles, le fret, les assurances, les intérêts des prêts et les bénéfices des investissements allaient alimenter, pendant tout le XIX° siècle, la prospérité vigoureuse de l’Angleterre. En réalité, avant les guerres d’indépendance, les Anglais contrôlaient déjà une bonne partie du commerce légal entre l’Espagne et ses colonies et avaient déversé sur les côtes de l’Amérique latine un flot abondant et suivi de marchandises de contrebande. Le trafic d’esclaves offrait un paravent efficace pour le commerce clandestin, même si, au bout du compte, la précaution s’avérait inutile étant donné que les douanes constataient dans toute l’Amérique latine que la majorité des produits ne provenaient pas d’Espagne. Dans les faits, le monopole espagnol n’avait jamais existé. : la colonie était déjà perdue pour la métropole, bien avant 1810 et la révolution ne représenta qu’une reconnaissance politique d’une réalité. [Manfred Kossok.]

Eduardo Galeano. Les veines de l’Amérique Latine Terre humaine. Plon

01 1824

Charles Cyrille Bissette, neveu de Joséphine de Beauharnais, est condamné aux galères à perpétuité : on avait trouvé chez lui une brochure, plutôt modérée : De la situation des gens de couleur libres aux Antilles françaises, ainsi que diverses pétitions. Il est marqué au fer : GAL – galérien-. Poursuivant la procédure, il parvient à faire casser le jugement et obtient un nouveau procès en Guadeloupe, qui le condamne à 10 ans de bannissement des colonies françaises. 200 Martiniquais libres, de couleur, sont déportés en métropole. L’affaire Bisette creusera durablement le fossé entre colons blancs et libres de couleur.

7 05 1824

Création au National Hoftheater de Vienne de la 9° symphonie de Beethoven, et encore du Kyrie, Gloria et Credo de la Missa Solemnis. C’est un triomphe pour le vieux maître sourd. Les premières ébauches remontaient à 1812, mais il fallut attendre la commande de la Société Philharmonique de Londres pour un montant de 50 Livres pour que les notes viennent meubler les portées. C’est à Friedrich Schiller qu’il emprunta l’hymne à la joie du final. Le 19 janvier En 1972, l’Europe fera sienne la seule mélodie de cet hymne, sans référence au poème de Schiller. La version officielle est celle enregistrée par Herbert von Karajan et le Berliner Philharmoniker en février-mars 1972. Sa durée est de 2 minutes et 15 secondes et correspond aux mesures 140-187 du quatrième mouvement de la symphonie.

Joie ! Joie ! Belle étincelle divine,

Fille de l’Élysée,

Nous entrons l’âme enivrée

Dans ton temple glorieux.

Ton magique attrait resserre

Ce que la mode en vain détruit ;

Tous les hommes deviennent frères

Où ton aile nous conduit.

Si le sort comblant ton âme,

D’un ami t’a fait l’ami,

Si tu as conquis l’amour d’une noble femme,

Mêle ton exultation à la nôtre !

Viens, même si tu n’aimas qu’une heure

Qu’un seul être sous les cieux !

Mais vous que nul amour n’effleure,

En pleurant, quittez ce chœur !

Tous les êtres boivent la joie,

En pressant le sein de la nature

Tous, bons et méchants,

Suivent les roses sur ses traces,

Elle nous donne baisers et vendanges,

Et nous offre l’ami à l’épreuve de la mort,

L’ivresse s’empare du vermisseau,

Et le chérubin apparaît devant Dieu.

Heureux, tels les soleils qui volent

Dans le plan resplendissant des cieux,

Parcourez, frères, votre course,

Joyeux comme un héros volant à la victoire !

Qu’ils s’enlacent tous les êtres !

Ce baiser au monde entier !

Frères, au-dessus de la tente céleste

Doit régner un tendre père.

Vous prosternez-vous millions d’êtres ?

Pressens-tu ce créateur, Monde ?

Cherche-le au-dessus de la tente céleste,

Au-delà des étoiles il demeure nécessairement.

Traduction de Jean Berger – 1917-2014 -.

Que la joie qui nous appelle

Nous accueille en sa clarté !

Que s’éveille sous son aile

L’allégresse et la beauté !

Plus de haine sur la terre

Que renaisse le bonheur

Tous les hommes sont des frères

Quand la joie unit les cœurs.

Peuples des cités lointaines

Qui rayonnent chaque soir,

Sentez-vous vos âmes pleines

D’un ardent et noble espoir ?

Luttez-vous pour la justice ?

Etes-vous déjà vainqueurs

Ah! Qu’un hymne retentisse

A vos cœurs mêlant nos cœurs

Si l’esprit vous illumine

Parlez-nous à votre tour ;

Dites-nous que tout chemine

Vers la paix et vers l’amour.

Dites-nous que la nature

Ne sera que joie et fleurs,

Et que la cité future

Oubliera le temps des pleurs.

Traduction de Jean Rouault pour le 1° couplet, de Maurice Buchor, – 1855-1929 – pour les 2° et 3°couplets

Oh ! quel magnifique rêve

Vient illuminer mes yeux

Quel brillant soleil se lève

Dans les purs et larges cieux

Temps prédits par nos ancêtres

Temps sacrés, c’ est vous enfin

Car la joie emplit les êtres

Tout est beau, riant, divin

On ne voit que fleurs écloses

Près des murmurantes eaux

Plus suaves sont les roses

Plus exquis les chants d’oiseaux

Pour mener gaiement nos rondes

Nous cherchons les bois ombreux

Mers, vallons, forêts profondes

Comme nous tout semble heureux

Plus de fratricides luttes

Plus de larmes, plus de sang

Il s’élève un chant de flûte

Calme et doux le soir descend

Oh ! merveille la tendresse

En un seul fond tous les cœurs

Et l’amour qui nous oppresse

Va jaillir en cri vainqueur.

Hymne des temps futurs, chantée dans les écoles d’Alsace dans les années 1920

Joie discrète, humble et fidèle

Qui murmure dans les eaux

Dans le froissement des ailes

Et les hymnes des oiseaux.

Joie qui vibre dans les feuilles

Dans les prés et les moissons

Nos âmes blanches t’accueillent

Par de naïves chansons.

Tous les hommes de la terre

Veulent se donner la main

Vivre et s’entraider en frères

Pour un plus beau lendemain,

Plus de haine, plus de frontière,

Plus de charniers sur nos chemins

Nous voulons d’une âme fière

Nous forger un grand destin

Que les peuples se rassemblent

Dans une éternelle foi

Que les hommes se rassemblent

Dans l’égalité des droits.

Nous pourrons tous vivre ensemble

La charité nous unira

Que pas un de nous ne tremble

La fraternité viendra.

Joie immense, joie profonde,

Ombre vivante de Dieu

Abats-toi sur notre monde

Comme un aigle vient des cieux.

Enserre dans ton étreinte

La tremblante humanité

Que s’évapore la crainte

Que naisse la liberté

Joie énorme, joie terrible

Du sacrifice total

Toi qui domptes l’impossible,

Et maîtrises le fatal ;

Joie sauvage, âpre et farouche,

Cavalière de la mort,

Nous soufflons à pleine bouche

Dans l’ivoire de ton cor.

Joie qui monte et déborde,

Tu veux nos cœurs ? les voilà.

Et nos âmes sont les cordes,

Où ton archet passera

Que ton rythme nous emporte

Aux splendeurs de l’Éternel

Comme un vol de feuilles mortes,

Que l’orage entraîne au ciel.

Traduction de Joseph Folliet 1903-1972, adoptée par les Scouts

Il n’est de pinceau, il n’est de plume, il n’est de burin qui ait dit avec plus de plénitude et de puissance que cet hymne à la joie, gloire de la vie, renaissance éternelle de l’homme triomphant de la souffrance, de l’humiliation, de la solitude… et des tremblements de terre. C’est l’herbe verte qui repousse sur un tapis de cendres. Cette musique transfigure musiciens et chanteurs [en 2011, le chef japonais Yutaka Sado fera chanter la Daïku – c’est le nom japonais de l’hymne à la joie – par 10 000 choristes/musiciens en mémoire aux victimes du tremblement de terre].

Folsom Symphony and Sacramento Master Singers « Glorious Beethoven » March 25, 2012. Beethoven Symphony No.9 Choral Movement IV. Michael Neumann, Folsom Symphony Music Director & Conductor. Soloists : Robin Fisher, Soprano ; Buffy Baggott, Mezzo soprano.

Parfois la fantaisie peut s’emparer d’un chef d’œuvre quand lui prend l’envie de se réapproprier l’espace public : c’est le spectacle de rue au XXI° siècle. L’interprétation qui suit, sponsorisée par Banco Sabadell, se passe à Sabadell, près de Barcelone. L’interprétation est certes excellente : mais ce qui en fait un petit chef d’œuvre, c’est cette communion d’usagers d’une petite ville espagnole qui découvrent un chef d’œuvre chez eux : de l’archange qui dirige, assurément entouré au berceau d’une théorie de fées bienveillantes, à la petite vieille, bien obligée de jeter un œil au sol, – sait-on jamais où l’on met les pieds ! – , mais qui les relève vite, gourmande de tout ce bonheur, à l’homme de 40 ans, soufflé de cette puissance musicale. Même les enfants sont enchantés ! Mais il y a encore l’immense talent de toutes celles et ceux qu’on maintient trop souvent dans l’ombre : les preneurs de son, les cameramen, les monteurs, qui ont fait de cette vidéo un (trop) petit chef d’œuvre de sensibilité, de goût, de talent à saisir l’instantané. Cela tient d’une parabole d’Évangile, cette histoire dans laquelle tout se passe au-delà des codes habituels : des gens lambda dans leur quotidien, sur une place publique, qui, surpris, mettent ce quotidien en arrêt pour tomber, enchantés, sous la magie de la beauté, de la vie.

Un seul regret : que cet hymne à la joie de 23′ ait été réduit à 5′. Personne, oh non personne, n’aurait trouvé à redire qu’il ait été donné en intégral. Les festivals de cinéma devraient intégrer ce genre de vidéo.

Une petite fille, 10, 12 ans, en rouge et bleu, s’avance face à un violoncelliste sur la place de la cathédrale de Nüremberg, toute ensoleillée. Elle joue les premières notes de l’Hymne à la Joie. Le violoncelliste, deux fois grand comme elle, enchaîne… elle lui répond…. les musiciens se regroupent et donnent la suite. Et c’est un enchantement, servi par une excellente prise de son, et une aussi excellente prise de vue. Les spectateurs, qui ne demandaient qu’à faire cet arrêt dans leur quotidien s’engagent avec un bonheur non dissimulé dans ce chef d’œuvre. Il n’est aucun orchestre dans aucune salle de concert qui soit à même de procurer un tel plaisir.

Beethoven à la cravate par Antoine Bourdelle. Bronze 1890

Vienne est alors la capitale culturelle de l’Europe, au moins de la Mitteleuropa. Paris n’est pas encore parvenue à faire oublier ses fureurs révolutionnaires. C’est cette Vienne musicienne, littéraire, cosmopolite, tolérante, que connaîtra Stefan Zweig, quelques décennies plus tard : Il n’y avait plus guère de ville en Europe où l’aspiration à la culture fût plus passionnée qu’à Vienne. C’est justement parce que, depuis des siècles, la monarchie, l’Autriche, n’avait plus fait valoir d’ambitions politiques ni connu de succès particuliers dans ses entreprises militaires, que l’orgueil patriotique s’y était le plus fortement reporté sur le désir de conquérir la suprématie artistique. L’Empire des Habsbourg, qui avait dominé l’Europe, avait vu depuis longtemps se détacher de lui ses provinces les plus importantes et les plus prospères, allemandes et italiennes, flamandes et wallonnes ; la capitale était restée intacte dans son ancienne splendeur, asile de la cour, conservatrice d’une tradition millénaire. Les Romains avaient posé les premières pierres de cette cité en érigeant un castrum, poste avancé destiné à protéger la civilisation latine contre les barbares et, plus de mille ans après, l’assaut des Ottomans contre l‘Occident s’était brisé sur ces murailles. Ici étaient venus les Nibelungen, ici avait resplendi sur le monde l’Immortelle pléiade de la musique : Gluck, Haydn et Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et Johann Strauss ; ici ont conflué tous les courants de la culture européenne ; à la cour, dans l’aristocratie, dans le peuple, les sangs allemand, slave, hongrois, espagnol, italien, français, flamand s’étaient mêlés, et ce fut le génie propre de cette ville de la musique que de fondre harmonieusement tous ces contrastes en une réalité nouvelle et singulière, l’esprit autrichien, l’esprit viennois. Accueillante et douée d’un sens particulier de la réceptivité, cette cité attira à elle les forces les plus disparates, elle les détendit, les assouplit, les apaisa ; la vie était douce dans cette atmosphère de conciliation spirituelle et, à son insu, chaque citoyen de cette ville recevait d’elle une éducation qui transcendait les limites nationales, une éducation cosmopolite, une éducation de citoyen du monde.

Cet art de l’assimilation, des transitions insensibles et musicales, se manifestait déjà dans la structure extérieure de la ville. S’étant agrandie lentement au cours des siècles et développée organiquement à partir de sa première enceinte centrale, elle était assez populeuse, avec ses deux millions d’habitants, pour offrir tout le luxe et toute la diversité d’une métropole, sans cependant qu’une extension démesurée la séparât de la nature, comme Londres ou New York. Les dernières maisons de la ville se miraient dans le cours puissant du Danube, ou prenaient vue sur la grande plaine, ou se perdaient dans des jardins et des champs, ou s’étageaient sur les flancs de douces collines, derniers contreforts des Alpes, couverts de vertes forêts ; on percevait à peine où commençait la nature, où commençait la ville, l’une se fondait dans l’autre sans résistance ni contradiction. À l’intérieur, on sentait que la ville avait poussé comme un arbre ; un anneau après l’autre ; et à la place des anciennes fortifications, c’était le Ring, avec ses édifices solennels, qui entourait le précieux cœur de la cité ; au centre, les vieux palais de la cour et de l’aristocratie racontaient toute une histoire consignée dans les pierres : ici, chez les Lichnowsky, Beethoven avait joué ; là, les Esterhâzy avaient reçu Haydn ; plus loin, dans la vieille université, avait retenti pour la première fois La Création de Haydn ; la Hofburg avait vu des générations d’empereurs, et Schönbrunn Napoléon ; dans la cathédrale Saint-Etienne, les princes alliés de la chrétienté s’étaient agenouillés pour rendre grâces à Dieu d’avoir sauvé celle-ci des Turcs ; l’Université avait vu dans ses murs d’innombrables flambeaux de la science. Et parmi tous ces monuments se dressait la nouvelle architecture, fière et fastueuse, avec ses avenues resplendissantes et ses magasins étincelants. Mais ici, l’ancien se querellait aussi peu avec le nouveau que la pierre taillée avec la nature vierge. Il était merveilleux de vivre dans cette ville hospitalière, qui accueillait tout ce qui venait de étranger et se donnait généreusement ; il était plus naturel de jouir de la vie dans son air léger, ailé de sérénité, comme à Paris. Vienne était, on le sait, une jouisseuse, mais quel est le sens de la culture sinon d’extraire de la matière brute de l’existence, par les séductions flatteuses de l’art et de l’amour, ce qu’elle recèle de plus fin, de plus tendre et de plus subtil ? Si l’on était fort gourmet dans cette ville, très soucieux de bon vin, de bière fraîche et agréablement amère, d’entremets et de tourtes plantureuses, on se montrait également exigeant dans les jouissances plus raffinées. Pratiquer la musique, danser, jouer du théâtre, converser, se comporter avec goût et agrément, ici, on cultivait tout cela comme un art particulier. Ce n’étaient pas les affaires militaires, politiques ou commerciales qui occupaient la place prépondérante dans la vie de chacun, non plus que de la société dans son ensemble ; le premier regard que le Viennois moyen jetait chaque matin à son journal ne se portait pas sur les discussions du Parlement ou les événements mondiaux, mais sur le répertoire du théâtre, lequel prenait une importance dans la vie publique qu’on n’eût guère comprise dans d’autres villes. Car le théâtre impérial, le Burgtheater était pour le Viennois, pour l’Autrichien, plus qu’une simple scène où les acteurs jouaient des pièces ; c’était le microcosme reflétant le macrocosme, le miroir où la société contemplait son image bigarrée, le seul véritable Cortegiano du bon goût. En regardant l’acteur du Hoftheater, le spectateur apprenait de lui par l’exemple comment on s’habillait, comment on entrait dans une chambre, comment on conversait, de quels mots pouvait user un homme bien élevé, lesquels on devait éviter ; la scène n’était pas un simple lieu de divertissement, mais un guide en paroles et en actes des bonnes manières, de la prononciation correcte, et un nimbe de respect auréolait tout ce qui avait quelque rapport, même le plus lointain, avec le théâtre du château impérial. Le président du Conseil, le plus riche magnat pouvaient passer par les rues de Vienne sans que personne se retournât ; mais chaque vendeuse, chaque cocher de fiacre reconnaissaient un acteur du Théâtre ou une chanteuse de l’Opéra ; quand nous autres, garçons, avions croisé l’un d’entre eux (dont chacun de nous collectionnait les photographies, les autographes), nous nous le racontions avec fierté, et ce culte presque religieux voué à leur personne allait si loin qu’il s’étendait même à tout leur entourage ; le coiffeur de Sonnenthal le cocher de Joseph Kainz étaient des gens respectés, que l’on enviait secrètement ; de jeunes élégants s’enorgueillissaient d’être habillés par le même tailleur. Chaque jubilé, chaque enterrement d’un grand acteur, était un événement d’importance, qui reléguait dans l’ombre tous ceux de la politique. Être joué au Burgtheater était le rêve suprême de tout écrivain viennois, car cela conférait une sorte de noblesse viagère et comportait toute une série de distinctions honorifiques, telles que des entrées gratuites sa vie durant et des invitations à toutes les manifestations officielles ; on était devenu l’hôte d’une maison impériale, et je me souviens encore de la solennité qui entoura ma propre admission. Le matin, le directeur du Théâtre m’avait prié de passer à son bureau pour m’informer – après m’avoir présenté ses félicitations – que mon drame était accepté. Le soir, quand je rentrai chez moi, j’y trouvai sa carte : il m’avait rendu visite dans les formes, à moi qui n’avais que vingt-six ans ; en qualité d’auteur de la scène impériale, j’avais, par ma seule admission, accédé au rang de gentleman, et un directeur de cette institution impériale se devait de me traiter de pair à compagnon. Et ce qui se passait au Théâtre impérial touchait indirectement tout un chacun, même s’il n’avait aucun rapport direct avec l’événement. Je me souviens, par exemple, qu’un jour de ma prime jeunesse, notre cuisinière fit irruption dans le salon, les larmes aux yeux : on venait de lui rapporter que Charlotte Wolter, la plus célèbre actrice du Burgtheater, était morte ; le grotesque de ce deuil tumultueux, était évidemment que cette vieille cuisinière, à moitié analphabète, n’avait jamais vu Charlotte Wolter, ni sur scène ni dans la vie, et n’avait jamais mis les pieds dans ce théâtre distingué. Mais à Vienne, une grande actrice nationale était tellement la propriété collective de toute la cité que même celui qui n’y avait aucune part personnellement éprouvait sa mort comme une catastrophe. Chaque perte, le départ d’un chanteur ou d’un artiste aimé, se transformait irrésistiblement en deuil national. Juste avant la démolition du vieux Burgtheater où l’on avait entendu pour la première fois Les Noces de Figaro de Mozart, toute la société viennoise, solennelle et affligée comme pour des funérailles, se rassembla une dernière fois dans la salle. À peine le rideau tombé, chacun se précipita sur la scène pour emporter au moins comme relique un éclat de ces planches où s’étaient produits ses chers artistes ; et dans des douzaines de maisons bourgeoises on pouvait voir encore après des décennies ces morceaux de bois de peu d’apparence conservés dans de précieuses cassettes, comme dans les églises les fragments de la sainte Croix. Nous-mêmes n’eûmes pas une conduite beaucoup plus raisonnable quand on démolit la salle dite de Bosendorf.

En elle-même, cette salle de concert exclusivement réservée à la musique de chambre était une construction sans aucun intérêt, sans caractère artistique ; ancien manège du prince Lichtenstein, elle n’avait été adaptée à des fins musicales que par un lambrissage de bois dépourvu de tout apparat. Mais elle avait la résonance d’un violon ancien, elle était pour les amateurs de musique un lieu sanctifié parce que Chopin et Brahms, Liszt et Rubinstein y avaient donné des concerts et que nombre des plus célèbres quatuors y avaient été joués pour la première fois ; et maintenant, il lui fallait laisser la place à un nouvel édifice purement utilitaire ; pour nous, qui y avions vécu des heures inoubliables, c’était inconcevable. Quand expirèrent les dernières mesures de Beethoven, joué plus divinement que jamais par le quatuor Rosé, personne ne quitta sa place. Nous applaudissions à grand bruit, quelques femmes sanglotaient d’émotion, personne ne voulait admettre que ce fût un adieu à jamais. On éteignit les lumières de la salle pour nous chasser. Pas un des quatre ou cinq cents fanatiques ne se leva. Nous demeurâmes une demi-heure, une heure, comme si nous pouvions par la force de notre seule présence obtenir que ce vieil espace fût sauvé. Et comme nous nous sommes battus, nous autres, étudiants, multipliant pétitions, manifestations, articles dans les journaux, pour que la maison mortuaire de Beethoven ne fût pas détruite ! Chacune de ces demeures historiques, à Vienne, était pour nous un peu d’âme qu’on nous arrachait du corps.

Ce fanatisme pour les beaux-arts, et pour l’art théâtral en particulier, se rencontrait à Vienne dans toutes les couches de la population. En elle-même, Vienne, par sa tradition centenaire, était une ville très-nettement stratifiée, mais en même temps – comme je l’ai écrit un jour – merveilleusement orchestrée. Le pupitre était toujours tenu par la maison impériale. Non seulement au sens spatial, mais aussi au sens culturel, le Château était au centre de ce qui, dans la monarchie, transcendait les limites des nationalités. Autour de ce château, les palais de la haute aristocratie autrichienne, polonaise, tchèque, hongroise formaient en quelque sorte la seconde enceinte. Venait ensuite la bonne société que constituaient la petite noblesse, les hauts fonctionnaires, les représentants de l’industrie et les vieilles familles ; enfin, au-dessous, la petite bourgeoisie et le prolétariat. Chacune de ces couches vivait dans son cercle propre, et même dans son arrondissement propre ; la haute noblesse vivait dans ses palais au cœur de la ville, la diplomatie dans le troisième arrondissement, l’industrie et le commerce dans le voisinage du Ring, la petite bourgeoisie dans les arrondissements du centre, du deuxième au neuvième, le prolétariat dans les quartiers extérieurs. Mais tout le monde communiait au théâtre ou lors des grandes festivités, comme le corso fleuri sur le Prater, où trois cent mille personnes acclamaient avec enthousiasme les dix mille de la haute société dans leurs voitures magnifiquement décorées. À Vienne, tout ce qui comportait couleurs ou musique devenait occasion de festivités, les processions religieuses comme la Fête-Dieu, les parades militaires, la Musique du château impérial ; même les funérailles attiraient un grand concours de peuple enthousiaste et c’était l’ambition de tout bon Viennois d’avoir un beau convoi avec un cortège fastueux et une suite nombreuse ; un vrai Viennois métamorphosait sa mort même en spectacle attrayant pour les autres. Toute la ville s’accordait dans ce goût des couleurs, des sonorités, des fêtes, dans le plaisir qu’elle prenait au spectacle considéré comme un jeu et comme un miroir de la vie, que ce fût sur la scène ou dans l’espace de la réalité.

Il n’était certes pas difficile de railler cette théâtromanie des Viennois, qui parfois tournait véritablement au grotesque, quand elle les poussait à s’enquérir des circonstances les plus futiles de la vie de leurs favoris ; et l’on peut en effet attribuer pour une part notre indolence politique, notre infériorité économique en face de notre voisin si résolu, l’Empire allemand, à cette surestimation des plaisirs. Mais du point de vue de la culture, cette attention excessive accordée aux événements du monde des arts a fait mûrir chez nous quelque chose d’unique – tout d’abord une extraordinaire vénération pour toute production artistique -, puis, grâce à des siècles de pratique, une connaissance sans pareille en ce domaine, et enfin un niveau culturel très élevé. C’est toujours dans les lieux où on l’estime, où même on le surestime, que l’artiste se sent le plus à l’aise et le plus stimulé. C’est toujours dans les lieux où il devient essentiel à la vie de tout un peuple que l’art atteint son apogée. Et de même que Florence et Rome, à l’époque de la Renaissance, attiraient à elles les peintres et leur enseignaient la grandeur – parce que chacun sentait qu’il lui fallait sans cesse surpasser les autres et lui-même dans cette perpétuelle compétition livrée sous les yeux de tous les citoyens -, de même, à Vienne, les musiciens, les acteurs connaissaient leur importance dans la ville. À l’Opéra de Vienne, au Burgtheater, on ne laissait échapper aucune imperfection : toute fausse note était aussitôt remarquée, toute rentrée incorrecte ou toute coupure censurée, et ce n’étaient pas seulement les critiques professionnels qui exerçaient ce contrôle lors des premières mais, soir après soir, l’oreille attentive du public tout entier, affinée par de perpétuelles comparaisons. Tandis qu’en matière de politique, d’administration, de mœurs, tout allait assez tranquillement son train et que l’on manifestait une indifférence débonnaire à toutes les veuleries et de l’indulgence pour tous les manquements, dans les choses de l’art il n’y avait pas de pardon ; là, l’honneur de la cité était enjeu. Tout chanteur, tout acteur, tout musicien était constamment obligé de donner toute sa mesure, sinon il était perdu. Il était délicieux d’être le favori de Vienne, mais il était difficile de le demeurer ; jamais un relâchement n’était pardonné. Et cette conscience d’être sans cesse surveillé avec une attention impitoyable contraignant tous les artistes viennois à donner leur maximum expliquait aussi leur merveilleux niveau collectif. De ces années de notre jeunesse, chacun d’entre nous a conservé toute sa vie une règle sévère, inflexible, pour juger des productions artistiques. Qui a connu à l’Opéra, sous la direction de Gustav Mahler, cette discipline de fer poussée jusque dans les moindres détails, à l’Orchestre symphonique cet élan lié comme tout naturellement à l’exactitude la plus rigoureuse, celui-là est aujourd’hui bien rarement satisfait d’un spectacle ou de l’exécution d’une œuvre musicale. Nous avons toutefois appris aussi à être sévères envers nous-mêmes pour toutes nos productions artistiques ; un certain niveau de perfection était et demeurait pour nous exemplaire. Ce sens du rythme et du mouvement justes descendait jusque dans les profondeurs du peuple ; car même le plus humble citoyen assis devant son verre exigeait de l’orchestre qu’il lui jouât de la bonne musique, comme du cabaretier qu’il lui servît du bon vin nouveau ; au Prater, le peuple savait exactement laquelle des fanfares militaires avait le plus d’allant, les Maîtres allemands ou les Hongrois ; qui vivait à Vienne respirait avec l’air le sentiment du rythme. Et de même que ce sens de la musique s’exprimait chez nous, écrivains, par une prose particulièrement châtiée, le sens de la mesure se manifestait chez les autres par leur tenue en société et leur vie de tous les jours. Un Viennois dépourvu de sens artistique et qui ne trouvât pas de plaisir à la beauté formelle était inconcevable dans ce qu’on appelle la bonne société ; mais même dans les couches inférieures, la vie du plus pauvre comportait un certain instinct de la beauté que suffisait à lui communiquer le paysage, cette atmosphère de sérénité humaine ; on n’était pas un vrai Viennois sans cet amour de la culture, sans ce don de joindre le sens du plaisir à celui de l’examen critique devant ce plus sain des superflus que nous offre la vie.

Stefan Zweig. Le Monde d’hier. 1944 Traduction française Belfond 1982.

1 09 1824

Alexandre Mathieu de Dombasle crée l’école d’agriculture de Roville, près de Nancy ; suivront celles de Grignon en 1826, Grandjouan et La Saulsaie. Les premières fermes écoles apparaîtront en 1830.

16 09 1824

Mort de Louis XVIII. Son frère, Charles X, lui succède.

10 1824

Pierre Parissot ouvre le premier grand magasin de confection de série : La Belle Jardinière. Le pantalon prend de l’ampleur et n’est plus moulant : les mondaines s’en plaignent : avec ces nouveaux pantalons, on ne sait plus ce que pensent les hommes.

1824

1° École de formation moderne et scientifique des ingénieurs aux États-Unis. Le marquis de La Fayette se rend aux États-Unis, sans penser que sa tournée sera un triomphe : il est accueilli comme le libérateur : il a une faim canine pour la popularité, dira tout de même de lui Jefferson. Au Pérou, la dernière armée espagnole est battue à Ayacucho.

1° École forestière à Nancy, dont les élèves, 20 ans plus tard, planteront méthodiquement les millions de pins maritimes qui forment aujourd’hui la forêt des Landes, le but de départ étant de fixer les dunes de la côte. L’ingénieur Chambrelent entreprend s’assainir la plaine intérieure des Landes, rebelle à toute tentative de colonisation agricole en commençant par défoncer la couche d’alios [grès des landes de Gascogne, formé par concrétion des sables] puis en réalisant d’importants travaux de drainage, de défrichement et d’ensemencement forestier : pin maritime, chêne-liège et chêne vert. Essentiellement grâce au pin, le département des Landes va ainsi devenir le plus riche de France. Entre 15 et 20 ans après les semis ont lieu les premières coupes pour les poteaux de mines et le bois de papèterie. La guerre de Sécession va créer une pénurie de résine en Europe, et on se mit alors à collecter la gemme de ces pins. Entre 30 et 40 ans, le gemmeur incise périodiquement le pin à l’aide d’un hapchot. Par cette plaie, la gemme coule dans des petits pots de terre cramponnés au fut ou des sachets en plastique. Toutes les 3 semaines environ, la gemme est récoltée et amassée dans des barriques expédiées vers les usines de distillation qui, pour le principal, consiste à chauffer le produit à 185°. L’oléorésine est composée pour 70% de colophane, 20 % de térébenthine et 10 % d’eau. La térébenthine est utilisée pour les produits d’entretien, les peintures et vernis, les produits de synthèse et l’industrie pharmaceutique. Le procédé d’activation par l’acide sulfurique, pratiqué tous les 12 jours, remplacera le système de gemmage traditionnel, car il réduit considérablement la blessure faite à l’arbre et force la résine à couler aussitôt. Le gemmage sera abandonné dans les années 1990, par la seule concurrence des produits d’importation, moins chers. Les pins maritimes couvrent environ 950 000 ha. Si la récolte de la résine est aujourd’hui quasiment abandonnée (il existe quelques tentatives de réactiver ce secteur économique) les Landes restent aujourd’hui une région opulente où le bois lui-même est très largement exploité, source d’une très voyante opulence : le nombre d’entreprises de transformation du bois de l’état de grumes à celui d’avivés [dès qu’une pièce de bois a une forme géométrique : tasseau, solive, poutre, planche, c’est un avivé, panneaux de particules etc – est impressionnant.

Car, pour lui dérober ses larmes de résine

L’homme, coriace bourreau de la création,

Qui ne vit qu’aux dépens de ceux qu’il assassine,

Dans son tronc douloureux ouvre un large sillon.

Théophile Gautier. Le Pin des Landes 5 juin 1845

Moissonneuse faucheuse de Mac Cormick. L’usage du ciment se généralise en construction, mettant un terme à celui de la chaux.

16 02 1825

John Franklin quitte Liverpool, toujours pour explorer les côtes arctiques de l’Amérique du Nord, de part et d’autre de l’embouchure du Mackenzie, à l’est de la frontière actuelle Canada-Alaska. Il va explorer des milliers de km de côtes allant vers l’est jusqu’à la Terre de Wollaston, sur l’île Victoria et à l’ouest vers Icy Cape. Il rentrera en juillet 1827.

28 02 1825

Un comité philhellène est crée à Paris, dont le succès débordera largement les frontières hexagonales : de Lisbonne à Londres et de New-York à Saint Pétersbourg, les comités de soutien vont fleurir comme fleurs au printemps. La finalité philanthropique dominait, mais certains comités avaient du mal à dissimuler leur vocation militaire et politique. On verra des aristocrates, de grandes bourgeoises aller quêter jusque dans les quartiers pauvres de Paris : il fallait tout de même oser le faire, et y remporter, qui plus est, un franc succès !

7 04 1825

L’indépendance d’Haïti, acquise depuis 21 ans, est reconnue par la France… qui ne peut que renoncer à reprendre l’île : les Américains auraient perçu cela comme une atteinte à leurs intérêts, tout comme l’Angleterre, devenue seule grande puissance coloniale. Mais l’affaire ne se fit pas sans compensations… lesquelles étaient réclamées avec ténacité par les quelques 10 000 familles françaises qui avaient alors dû quitter l’île, abandonnant ce considérable capital que représentait environ un demi-million d’esclaves [1]. Donc la France exigeait d’Haïti l’équivalent du budget national français, soit 150 millions de franc-or, avec un intérêt annuel cumulé de 12 % : les Haïtiens rachetaient leur propre liberté, pourtant conquise par une victoire militaire. Le rapport de forces était tel qu’un refus d’Haïti n’était pas envisageable ; la jeune et pauvre république n’étant pas en mesure d’assumer pareille saignée, on trouva un arrangement et c’est le planteur de café haïtien qui fit les frais de l’escroquerie en exportant gratis son café en France pendant des années, jusqu’à concurrence d’une somme ramenée à 90 millions. L’affaire dura jusqu’en 1888.

27 04 1825

La loi dite du milliard des émigrés vient partiellement dédommager ceux-ci de la perte de leurs biens pendant la Révolution.

29 05 1825

Charles X est sacré à Reims : Victor Hugo est du nombre, invité personnellement et officiellement, à 23 ans ! Par fidélité à sa mère Sophie, ultraroyaliste, décédée 6 ans plus tôt, il a commencé par être ardent royaliste.

25 07 1825

Deux mois plus tôt, l’Aventure, une goélette de 55 tonneaux commandée par Guillaume Lesquin, 22 ans, de Roscoff, a appareillé de l’île Maurice pour une campagne de chasse aux îles Crozet ; 16 hommes à bord, dont 7 d’équipage et 9 chasseurs d’éléphants de mer, de plusieurs nationalité ; le commandement de l’expédition est anglais : Fotheringham ; dans des conditions normales, le voyage dure 30 jours et le bateau a été approvisionné en eau douce en conséquence. Le 8 juillet, lorsque la goélette mouille au large de l’île aux Cochons, l’état de la mer interdit toute opération de débarquement. La tempête va durer un mois, et l’eau commence à manquer. Lesquin se résigne alors à envoyer un canot avec 9 hommes à terre. Malheureusement la chaîne de l’ancre rompt, contraignant le bateau à appareiller avant leur retour et scindant le groupe en deux.

L’Aventure se réfugie dans les îles orientales de l’archipel et mouille dans une baie au nord de l’île de l’Est. Le 29 juillet, la mer déchaînée fait riper la goélette qui s’écrase sur les récifs. Les 7 hommes gagnent la rive à la nage, où ils peuvent enfin se désaltérer. Ils ne peuvent récupérer de l’épave que les débris et les objets qui s’échouent sur la grève : bois, outillage, nourriture…

L’hiver austral bat son plein, les conditions sont rudes et les naufragés, se mettant d’abord à l’abri dans une petite grotte, construisent une cabane constituée de pierres et de planches. Leur alimentation : des albatros, des éléphants de mer (cœur, foie et langue) et des œufs de manchots. Mais ils épuisent rapidement les ressources de ce qu’ils ont nommé la Vallée du Naufrage.

Lesquin et Fotheringham partent alors à la recherche de nourriture par delà les montagnes. Le 24 août, ils découvrent une vallée où vivent de nombreux éléphants de mer, manchots et poussins albatros, mais la nuit et la tempête les empêchent de revenir avec des provisions. Faute de nourriture, les naufragés s’affaiblissent. 4 hommes partent à nouveau, réussissent à se nourrir et à transporter de la chair d’éléphant de mer. Mais l’un d’eux, épuisé et incapable de franchir les montagnes est abandonné sur le chemin du retour. À l’arrivée, ils nourrissent les 3 autres pratiquement à la becquée. Le septième parviendra finalement à rejoindre seul le camp.

L’arrivée de l’été améliore leurs conditions de survie. Les aller-retour vers la vallée providentielle qu’ils nomment Vallée de l’Abondance se multiplient et deviennent moins risqués. Un jour de novembre 1825, de retour d’une expédition, la découverte de leur équipier hollandais, Metzelaar, assommé à la suite d’une dispute, provoque la scission du groupe : Lesquin et Fotheringham et Metzelaar construisent une seconde cabane, laissant la première aux 4 autres.

Les 2 groupes ne communiquent plus jusqu’à ce que Lesquin découvre un moyen de fabriquer des pots de terre avec de l’argile et de la tourbe. Voulant faire profiter les autres de sa découverte, il apprend alors que ceux-ci ont construit une embarcation de fortune et qu’ils vont tenter de partir pour l’île aux Cochons, pour rejoindre les 9 autres.

Le 17 décembre 1825, l’embarquement des 4 hommes est suivi d’une grosse tempête. Persuadés de la perte de leurs compagnons, Lesquin, Fotheringham et Metzelaar vont se servir. Mais les 4 échappent cette fois-ci au naufrage et reviennent : rendez-nous nos affaires !

En mars 1826, Adolphe Fortier, un des hommes du groupe de 4 meurt d’épuisement. Cette tragédie prélude à la réconciliation des clans. Metzelaar retourne dans la première cabane, Lesquin et Fotheringham restent seuls jusqu’à la destruction de leur habitation au cours d’une forte tempête hivernale. Les 6 survivants feront alors cause commune.

Au retour du deuxième printemps, en octobre 1826, Lesquin décide de participer activement à leur sauvetage. Il confectionne 100 petits sacs de peau contenant un message de détresse que les hommes attachent au cou de jeunes albatros qui vont prendre leur envol. La tentative restera sans suite.