| Publié par (l.peltier) le 5 octobre 2008 | En savoir plus |

16 02 1881

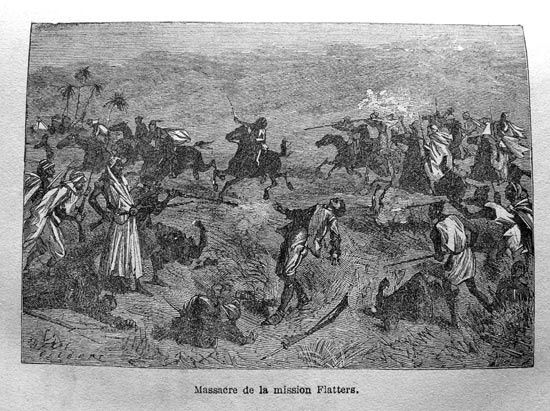

Les 93 hommes de la seconde mission Flatters sont attaqués par des Touaregs au puits de Bir el-Gharama, près de l’oued Inouhaouen au sud d’Ouargla. 42 sont tués. Les 51 autres vont connaître 71 jours de calvaire, d’horreur avant de pouvoir atteindre Ouargla, à 1 700 km de là, le 28 avril. Un an plus tôt, une mission déjà commandée par Flatters avait procédé aux premiers relevés pour la création d’un chemin de fer transsaharien. Elle avait dû faire demi-tour après avoir connu nombre de difficultés et dissensions.

Pierre Fabiani a eu accès au rapport de la Commission d’enquête : Le lieutenant-colonel Flatters, en raison de l’expérience qu’il aurait acquise en sa qualité d’administrateur du secteur de Laghouat, fut désigné comme chef d’une mission ayant pour objet de rechercher le parcours le plus favorable à l’établissement de la voie ferrée et d’en établir le relevé topographique.

Les difficultés auxquelles le colonel et ses adjoints vont être confrontés se présenteront sous plusieurs aspects.

La première concernait l’infrastructure. La voie ferrée devait être posée sur un terrain horizontal ou à faible pente, évitant en les contournant les obstacles naturels. On ne pouvait envisager de percer des tunnels ou de lancer des ponts en acheminant des équipements lourds vers des zones difficiles d’accès et au climat rude.

La seconde se rapportait au ravitaillement en eau des locomotives. Le tracé de la voie devait nécessairement suivre la ligne des puits dont il n’était pas certain que les réserves seraient suffisantes pour alimenter les chaudières.

La troisième tenait à l’absence de combustible, bois ou charbon, que le convoi devrait transporter sur des wagons réservés à cet effet.

La quatrième difficulté et non la moins importante se rapportait à l’absence de tout document géographique couvrant le Sahara entre l’Algérie et le Soudan. Les guides chaamba ne pouvaient fournir que des indications fragmentaires relatives aux différentes routes possibles.

Au départ de Ouargla, deux parcours seulement étaient praticables. En effet il fallait en exclure, a priori un troisième, celui qui passant par El Goléa, Timimoun et In Salah aboutissait au Tanezrouft, le pays de la soif, un désert dans le désert.

Le choix devait donc s’exercer entre la route sud-sud-est par la vallée morte de l’oued lgharghar, qui séparait les dunes du grand Erg Oriental et celle du sud-sud-ouest par le cours à sec de l’oued Mya longeant le bord oriental du plateau du Tadémait.

Ces deux voies d’accès, en raison de leurs topographies tourmentées et de l’instabilité des sols sablonneux, ne se présentaient pas comme des supports modèles pour l’établissement d’une voie ferrée mais il n’y avait pas d’autre alternative.

À ces obstacles matériels s’ajoutaient les risques d’un affrontement avec les tribus touareg peu nombreuses mais belliqueuses et dont on savait qu’elles étaient fermement opposées au passage d’étrangers sur leurs territoires.

Leur aménokal, Ahïtaghel, n’avait pas caché, au cours de plusieurs correspondances qu’il avait échangées avec le colonel Flatters, son opposition au passage d’une troupe nombreuse et fortement armée sur son domaine.

Il lui avait même écrit : Restez chez vous, cela vaudra mieux. Si vous faites autrement, ne vous en prenez qu’à vous même.

Le refus était sans équivoque.

Questionnés par le colonel, les chaamba ennemis héréditaires des touareg, avaient attiré son attention sur les risques que comportaient la traversée de terres soumises à leur autorité.

La somme de ces obstacles faisait de cette entreprise une opération vouée à un échec probable.

Malgré les difficultés matérielles, le refus catégorique exprimé par Aïtaghel et les observations des chaamba, le colonel pressé par sa hiérarchie décidait de passer outre et de donner l’ordre de départ.

[résumé] L’expédition n’était pas une petite affaire : 97 hommes : le lieutenant colonel Flatters, sept membres scientifiques et militaires : MM. Béringer, Roche, Santin, le médecin major Guyard, le capitaine Masson, le lieutenant de Dianous de la Perrotine deux sous-officiers MM. Dennery et Pobéguin, deux ordonnances Brame et Marjolet, quarante sept tirailleurs indigènes et trente et un arabes des tribus, sept guides Chaamba et Iforas, le mokadem de l’ordre des Tidjani, 3 juments, 97 chameaux de monture, 180 chameaux de bât, 280 animaux au total, 4 mois de vivres, 8 jours d’eau, et de l’or en assez grande quantité pour acheter les notabilités locales. Le départ eu lieu le 5 décembre 1880, d’Ouargla, au sud-est de Ghardaïa.

Les 73 premiers jours se déroulèrent sans incident majeur. Le 16 février, le puits où il fallait abreuver – le dernier abreuvage remontait au 10 février, à Temassint – se trouvait en zone montagneuse, accessible par un défilé étroit où les animaux ne pouvaient progresser qu’en file indienne. Il fut décidé de laisser les bagages dans la plaine, gardées par 41 hommes. Les autres accompagneraient les animaux jusqu’au puits. À l’approche du puits, les premiers virent s’enfuir les hommes qui semblaient travailler à son curetage. Et, dans les minutes suivantes, plusieurs centaines de Touaregs surgissaient de leurs caches pour attaquer. Ce sera un massacre : 46 tués, 10 survivants, tous les chameaux capturés. Les 10 survivants parviendront à rejoindre les hommes de garde aux bagages. Les Touaregs ne leur donnèrent pas la chasse, sachant fort bien que, sans chameaux, les hommes étaient perdus. Donc, il ne s’agissait pas de piller l’or, puisque ce dernier était resté avec les bagages.

Après le massacre des morts commença le calvaire des 51 survivants : il leur fallait rejoindre Ouargla, 500 km au nord, sans chameaux. Ils partirent le lendemain, portant le maximum de ce qu’ils avaient prélevé sur les bagages, dont le plus gros fut abandonné. Ils connurent tout, tout ce dont l’homme peut se montrer capable en situation extrême. Ils trouvèrent des chameaux, mais durent les racheter à leurs propriétaires partis à leur recherche, ils rencontrèrent des Touaregs qui, lorsqu’ils ne les combattirent pas – 4 morts, 6 blessés à Amguid -, cherchèrent à les empoisonner. Dès le 23 février, les vivres vinrent à manquer, et l’horreur s’installa : dissensions, séparations entre deux clans, anthropophagie, condamnée puis admise par les derniers sous-officiers vivants. Au bout de deux mois, le 20 avril, 11 hommes chancelants, épuisés, envahis de croûtes de crasse, arrivaient à El Messeguem où ils purent être secourus. Ils seront à Ouargla 8 jours plus tard. [fin du résumé]

Certains des survivants seront interrogés par une commission d’enquête et leurs dépositions souvent inexactes, contradictoires ou volontairement tronquées seront rapportées, in extenso, dans le document officiel établi à la demande du Gouvernement Général de l’Algérie, et intitulé Deuxième Mission Flatters, Historique & Rapport Rédigés au Service Central des Affaires Indigènes

Ce rapport comporte plus de trois cents pages. On retire de sa lecture un sentiment de grande confusion et l’on constate que bien des faits importants sont passés sous silence, sans doute par pudeur administrative. C’est pourquoi il serait vain de prétendre retracer, avec exactitude, la chronologie et le mouvement des événements, uniquement en s’en inspirant.

Nous avons donc puisé dans l’ouvrage de M. Longobardi L’Agonie d’une Mission de nombreux éléments permettant de rétablir la matérialité des faits et particulièrement ceux qui ont trait aux nombreux et affreux actes d’anthropophagie sur lesquels le rapport officiel ne s’est pas étendu.

Il semble que la cause essentielle de la destruction de la mission ait eu pour fondement la crainte ressentie par les commerçants de Ghadamès [à la frontière Algérie, Tunisie, Lybie] de voir disparaître la source des profits retirée du négoce des marchandises transportées par caravanes en provenance du Soudan, au bénéfice d’un nouveau moyen de transport qui menacerait leur monopole.

Ils auraient donc alerté les touareg Hoggar en leur faisant observer que la mise en service d’un nouveau moyen d’acheminement des hommes et des marchandises les priverait des droits de péage qu’ils prélèvent sur les caravaniers lorsqu’ils traversent les terres dont ils ont le contrôle.

À cet aspect purement économique s’ajoutait un parfum de djihad qui n’était pas pour déplaire aux musulmans.

Ainsi, une petite oasis à la lisière de l’oued Igharghar a perdu son nom chantant de Temassinin pour celui de Fort Flatters, aujourd’hui Bordj Omar Driss.

Pierre Fabiani

Hubert Lyautey, 27 ans, est lieutenant au 2° régiment de hussards, à Alger depuis fin 1880. Il rapporte à son père le contenu de la dépêche reçue à Alger la veille : Hier, à l’arrivée de la dépêche, [à Alger], on était terrifié : quatre cavaliers épuisés sont arrivés à Laghouat, annonçant qu’à plus de quinze jours de marche, au sud, Flatters et la plupart des officiers, surpris pendant la nuit, avaient été massacrés. Un jeune sous-lieutenant, Dianous, qui est précisément d’un régiment d’Alger, échappa au massacre et, ramassant ce qui restait de la caravane, soixante hommes, turcos et spahis, perça avec énergie et repiqua au nord. Au bout de deux jours, épuisés de faim et de fatigue, ils acceptèrent les dattes que les Touaregs vinrent amicalement leur offrir. Les dates étaient empoisonnées. Dianous et vingt-sept hommes périrent, trente échappèrent et au moment où les quatre cavaliers les avaient quittés, cette poignée d’hommes tenait encore, se défendant et marchant. Immédiatement, l’agha d’Ouargla lança quatre cents cavaliers sur méhari, mais il n’y a aucune chance pour qu’il retrouve autre chose que leurs os : trente hommes à trois cents lieues, sans vivres, sans munitions, et cernés. Que d’énergie dépensée ! C’est splendide !

Lieutenant Hubert Lyautey à son père, le 2 avril 1881, dans Un Lyautey inconnu.

Le splendide ne peut que choquer. Il est d’un jeune lieutenant, encore frais émoulu de l’école où on lui a transmis cette vénération pour la mort au combat, cet esprit de corps de garde dont seront pétris tous les colonels qui enverront leurs hommes à la boucherie sans états d’âme lors de la première guerre mondiale. Il est très probable que Lyautey, à cinquante ans, n’aurait plus utilisé ce mot.

Le lieutenant colonel Flatters porte à l’évidence une part de responsabilité du drame : une méconnaissance profonde des autochtones, de leur pouvoir, de leurs rivalités, qui le fit se séparer des éléments fiables pour engager ceux qui le trahiront, séparation de la colonne en deux pour abreuver… Mais, aussi, comme dans toute l’histoire coloniale, une irresponsabilité certaine des politiques incapables de mesurer les difficultés sur le terrain. Probablement l’ampleur du drame servit-elle à contribuer à l’émergence d’hommes plus fins, plus compétents, les Lyautey, les Laperrine etc…

illustration d’Une poignée de héros, de Gabriel Galland

Qu’en est-il de ce serpent des sables [qui prend la place en l’occurrence du serpent de mer], que l’on avait commencé à agiter dès le second empire pour continuer à le faire tout au long de la troisième République ?

Dès 1860 Louis Hanoteau proclame en inaugurant la ligne Alger-Blida: Qui sait si un jour, reliant Alger à Tombouctou, la vapeur ne mettra pas les tropiques à six journées de Paris ?

Premier projet concret en 1874 quand Paul Soleillet, mandaté par la Chambre de commerce d’Alger, imagine le chemin de fer Laghouat-El Golea qui ensuite rejoindrait Tombouctou par In Salah et In Zize.

En 1875, l’ingénieur Duponchel rêve des avantages économiques et politique que notre pays trouverait à établir, entre le littoral algérien et la vallée du Niger, un chemin de fer qui serait le trait d’union d’un vaste empire colonial.

Paul Freycinet, ministre des Travaux Publics, créera une commission du chemin de fer transsaharien et lancera quatre expéditions, dont la mission Flatters en 1881.

Le drame de la mission Flatters ne mettra pas fin au projet :

En 1904, Pierre Leroy Beaulieu, soutiendra Duponchel en proposant deux Transsahariens tous deux partant d’Algérie, l’un pour le Sénégal, l’autre vers le Tchad, mettant ainsi Fachoda à portée de pied.

Après la première guerre mondiale, la Revue politique et parlementaire écrira : Si le Transsaharien avait été construit avant la guerre, il fut devenu, à n’en pas douter, l’une des voies de communication les plus importantes des nations alliées.

Entre temps, des tronçons de voie avaient été jetés sur des portions plus courtes, Alger et Kenchala ou Biskra, Kayes et Bamako, Oran et Colomb Béchar.

En 1911, André Berthelot, promoteur du métro parisien, récapitulait :

En 1880, le Transsaharien apparaissait comme un coup d’audace, une envolée vers l’inconnu ; aujourd’hui, il apparaît comme une nécessité. […] Ce n’est pas seulement à travers le Sahara que nous devons pousser notre chemin de fer, c’est d’un bout à l’autre de l’Afrique, jusqu’à la pointe méridionale du continent.

Lyautey fit réaliser une étude sur un parcours reliant le Maroc à Dakar.

Fin 1924, seule la crise économique fit ajourner le projet de ligne Oran Colomb Bechar, Tombouctou, Ouagadougou.

En 1927, le député Warren dépose une proposition de loi tendant à l’octroi d’un crédit de 18 millions de francs pour l’étude définitive du Transsaharien.

Encore deux autres propositions de loi, en 1928, puis 1930.

L’almanach Hachette titre en 1930: Où en est la question du Transsaharien : pourquoi on le construira ?

Et encore, à la veille de la seconde guerre mondiale, le 7 avril 1939, le général Gamelin écrivait à Daladier : La construction du Transsaharien, au point de vue moral, consacrerait aux yeux de l’opinion mondiale comme à ceux des indigènes la volonté du gouvernement de réaliser, malgré l’obstacle du Sahara, l’homogénéité militaire et économique de nos possessions en Afrique.

Mais les sceptiques quant à l’intérêt, et surtout à la rentabilité de l’affaire ne permettront jamais au projet de devenir réalité. Le serpent manifestera son dernier soubresaut sous Vichy.

27 02 1881

Victor Hugo a 80 ans, et il y a foule sous son balcon, au 130 de la rue d’Eylau, toute la journée, pour l’acclamer.

Par Jean-François Raffaëlli, vers 1903

13 03 1881

Sophia Perovskaïa, chef de la Narodnaïa Volia et quatre lanceurs de bombes parviennent à tuer le tzar Alexandre II à Saint Petersbourg, lors de la relève de la garde. Ces têtes brûlées avaient enregistré les appels au meurtre depuis Berne, le 26 octobre 1876 de l’anarchiste Pierre Kropotkine, réclamant la révolte permanente par la parole, par l’écrit, par le poignard, le fusil, la dynamite. Alexandre III son fils, 36 ans, abrogera les dernières réformes libérales, exacerbera l’antisémitisme et russifiera par la force les provinces périphériques de l’empire : de là datent les premiers pogroms contre les juifs, et partant, la première aliya – retour des Juifs de la Diaspora en Israël -. Encore aujourd’hui, l’étiquette de la vodka – Gold – qu’ils se mirent rapidement à fabriquer, comporte l’aigle à deux têtes, emblème de la Russie tzariste.

L’humour juif existait déjà, et avec lui, ce qu’il y a de bien, c’est que, malgré les années passées, il ne prend pas une ride :

Une mère juive fait ses adieux à son fils appelé à servir dans les armées du tzar pour se battre contre les Turcs :

- Ne te fatigues pas trop, tues un Turc et reposes-toi. Tues-en un autre, et reposes-toi encore …

- Mais, ma mère, et si c’est le Turc qui me tue ?

- Te tuer ? Et pourquoi ? Qu’est-ce que tu lui as fait ?

Le terrorisme russe ne va pas rester un phénomène marginal : de 1897 à 1914, les attentats terroristes feront 17 000 victimes, [sans distinction entre morts et blessés]. La répression restera limitée, environ 4 500 condamnations à mort entre 1906 et 1909, pas toutes exécutées.

mars 1881

Joseph Conrad est second lieutenant à bord du Loch Etive. Il a quitté Sydney en novembre 1880 et fait route pour Londres, via le cap Horn : L’amour qu’inspirent les navires diffère profondément de celui que les hommes ressentent pour toute autre œuvre de leurs mains – l’amour qu’ils portent à leurs demeures, par exemple – en ce qu’il n’est pas entaché par l’orgueil de la possession ; l’orgueil de l’adresse, l’orgueil de la responsabilité, l’orgueil de l’endurance, peut-être, mais c’est là, néanmoins, un sentiment désintéressé. Aucun marin jamais n’a chéri un navire – même s’il lui appartenait – pour le simple profit qu’il en pouvait tirer. Aucun, je pense, ne l’a fait : car un armateur, fût-il de la meilleure espèce, n’a jamais franchi l’enceinte de ce sentiment qui réunit, dans une intime et constante camaraderie, le navire et l’homme, qui vont s’entr’aidant contre l’hostilité implacable, quoique parfois sournoise, de ce monde des eaux qui est le leur. La mer – c’est une vérité qu’il faut bien reconnaître – ignore toute générosité. Le déploiement des plus mâles vertus – courage, audace, endurance, fidélité – n’a jamais pu émouvoir cette irresponsable conscience qu’elle a de sa puissance. L’océan a la nature sans scrupule d’un féroce autocrate dépravé par une perpétuelle adulation. Il ne peut souffrir la moindre apparence de défi, et n’a jamais cessé d’être l’irréconciliable ennemi des navires et des hommes depuis que les navires et les hommes ont eu l’audace inouïe de défier ensemble sur les flots son front irrité. Il n’a cessé, depuis ce jour, d’engloutir des flottes et des hommes, sans que jamais son ressentiment pût se satisfaire du nombre de ses victimes, de tant de navires naufragés, de tant de vies perdues. Aujourd’hui, comme toujours, il est prêt à tromper et à trahir, à écraser et à engloutir l’incorrigible optimisme de ceux qui, avec l’aide fidèle des navires, tentent de lui arracher la fortune de leur foyer, la domination de leurs univers ou simplement un peu de nourriture pour apaiser leur faim. Si sa fureur n’est pas toujours disposée à écraser, elle est toujours sournoisement prête à engloutir. La merveille la plus étonnante des eaux profondes est leur insondable cruauté.

J’en ai connu l’horreur pour la première fois, au milieu de l’Atlantique, un jour, il y a bien des années, où nous sauvâmes l’équipage d’un brick danois qui revenait des Antilles. Une légère brume argentée estompait la splendeur calme et majestueuse d’une clarté sans ombres, semblait rendre le ciel moins lointain, l’océan moins immense. C’était un de ces jours où la puissance de la mer semble vraiment aimable, comme la nature d’un homme robuste dans des moments d’intimité paisible. Au lever du soleil, nous avions reconnu vers l’ouest un petit point noir qu’on eût dit suspendu dans le vide, derrière un voile de gaze d’un bleu argenté qui, scintillant et frémissant, semblait par moments s’agiter et flotter au gré de la brise qui nous poussait lentement en avant. La paix de cette matinée enchantée était si profonde, si absolue, que chaque parole prononcée à haute voix sur notre pont semblait devoir pénétrer jusqu’au cœur même de cet infini mystère, né de la conjonction de la mer et du ciel. Nous ne haussions pas la voix. Une épave remplie d’eau, je pense, commandant, fit tranquillement le deuxième lieutenant qui descendait de vigie, les jumelles dans l’étui passé en bandoulière ; et notre capitaine, sans un mot, fit signe à l’homme de barre de mettre le cap sur le point noir. Nous distinguâmes bientôt un moignon dentelé, dressé sur l’avant ; tout ce qui restait de la mâture partie.

À mi-voix, sur le ton de la conversation, le capitaine développait au second le danger de ces épaves, la crainte qu’il avait de les aborder la nuit, quand soudain, un de nos hommes sur l’avant cria : Il y a du monde à bord, commandant, je les vois ! Et cela, d’une voix extraordinaire, d’une voix que je n’avais encore jamais entendue sur notre navire : la voix surprenante d’un inconnu. Ce fut le signal d’une soudaine clameur. Le quart en bas monta en masse vers le gaillard d’avant, le cuisinier s’élança hors de la cuisine. Chacun distinguait maintenant les pauvres diables. Ils étaient là ! Et tout à coup, notre navire, qui avait le renom bien mérité de n’en craindre aucun pour marcher par brise légère, nous fit l’effet d’avoir perdu la force de se mouvoir, comme si la mer, devenue visqueuse, s’était collée à ses flancs. Et pourtant, il avançait. L’immensité, compagne inséparable de la vie d’un navire, avait choisi ce jour-là pour ne l’effleurer que d’un souffle aussi doux que celui d’un enfant endormi. La clameur de notre agitation s’était dissipée, et notre vivant navire, fameux pour toujours gouverner, n’y eût-il que juste assez de brise pour faire flotter une plume, glissait, sans une ride, silencieux et blanc comme un fantôme, vers son frère mutilé et blessé, sur le point de disparaître, dans la brume ensoleillée d’un jour de calme à la mer.

Les jumelles collées aux yeux, le capitaine dit d’une voix qui tremblait un peu : Ils nous font des signes avec quelque chose, sur l’arrière. Il posa brusquement les jumelles sur la claire-voie et se mit à arpenter la dunette.

Une chemise ou un pavillon, s’écria-t-il d’un ton irrité. Je ne peux pas distinguer… quelque sacré chiffon ou quoi ?

Il arpenta de nouveau un moment la dunette, regardant de temps en temps par-dessus la rambarde pour se rendre compte de la vitesse de notre marche. Ses pas nerveux résonnaient d’un bruit sec dans le silence du navire où tous, les yeux tournés du même côté, nous étions perdus dans une mobilité effarée.

Ça n’ira jamais, cria-t-il tout à coup. Amenez les embarcations tout de suite. Amenez. Amenez !

Avant que j’eusse sauté dans la mienne, il me prit à part, comme un novice que j’étais, pour me donner ce conseil : En accostant, veillez à ce qu’il ne vous entraîne pas par le fond en coulant. Vous comprenez ?

Il me fit cette recommandation à mi-voix, de façon à ce qu’aucun des hommes aux palans ne pût entendre, et j’en fus interloqué. Grands dieux ! comme si, en pareille occurrence, on allait s’arrêter à penser au danger ! m’écriai-je en moi-même, par mépris d’une si froide prudence.

Il faut bien des leçons pour faire un vrai marin, et la réprimande ne se fit pas attendre. Mon capitaine, homme d’expérience, sembla, d’un coup d’œil pénétrant, déchiffrer mes pensées sur mon visage ingénu :

Vous partez pour sauver des vies, et non pas pour aller noyer en pure perte l’équipage de votre embarcation, grommela-t-il d’un ton sévère à mon oreille. Mais comme nous débordions, il se pencha par-dessus la lisse et nous cria :

Tout dépend de la vigueur de vos bras, souquez ferme !

Ce fut pour nous comme une joute, et je n’aurais jamais cru qu’au commerce un vulgaire armement de canot pourrait faire preuve d’une ardeur aussi déterminée dans la régularité de ses coups d’aviron. Ce que notre capitaine avait clairement discerné, avant même que nous eussions quitté le bord, nous était depuis lors devenu tout à fait évident à tous. Le résultat de notre entreprise était suspendu par un cheveu au-dessus de cet abîme d’eaux qui ne rendra pas ses morts avant le jour du Jugement Dernier. C’était une joute entre les deux embarcations d’un navire et la mort, pour le prix de neuf vies humaines, et la mort avait une bonne avance. De loin, nous vîmes l’équipage du brick travailler aux pompes, continuant à pomper sur cette épave qui s’enfonçait déjà tellement, que la très faible houle, sur laquelle nos embarcations montaient et descendaient sans le moindre à-coup dans leur marche, s’élevant presque au niveau de sa lisse avant, effleurait le bout des agrès rompus qui se balançaient tristement sous son beaupré dénudé.

Nous n’aurions pu, en toute conscience, choisir un meilleur jour pour notre régate, si même on nous eût donné à choisir parmi tous les jours qui se sont jamais levés sur des luttes solitaires et de solitaires agonies de navires, depuis que les pirates scandinaves se sont, pour la première fois, lancés vers l’ouest contre l’assaut des vagues atlantiques. Ce fut vraiment une belle joute. À l’arrivée, il n’y avait pas une longueur d’aviron entre la première et la seconde embarcation, la Mort venant bonne troisième au sommet de la houle suivante, autant qu’on en pouvait juger. Les dalots du brick gargouillaient doucement tous ensemble quand l’eau qui montait contre ses flancs s’abaissait nonchalamment avec un bruit doux de ressac, comme si elle jouait autour d’un immuable rocher. Ses pavois étaient partis de bout en bout, et l’on voyait le pont à fleur d’eau, comme un radeau, balayé entièrement de ses embarcations, de ses espars, de ses roufs, de tout, sauf de ses boucles et de ses entrées de pompes. J’en eus le navrant coup d’œil, tandis que je m’affermissais pour recevoir sur la poitrine le dernier homme à quitter le bord, le capitaine, qui se laissa littéralement tomber dans mes bras.

Ç’avait été un sauvetage étrangement silencieux, un sauvetage sans un cri, sans une seule parole, sans un geste ni un signe, sans un échange conscient de regards. Jusqu’au dernier moment, les hommes à bord ne lâchèrent pas les pompes qui crachaient deux clairs ruisseaux sur leurs pieds nus. Leur peau brune se montrait par les déchirures de leurs chemises et les deux petits groupes d’hommes à demi nus et en haillons continuèrent à se plier en deux, face à face, pour cette besogne qui leur brisait les reins, absorbés dans ce mouvement de va-et-vient, sans même avoir le temps de jeter un regard par-dessus leur épaule pour voir le secours qui leur venait. Au moment où nous accostions, sans qu’on prît garde à nous, une voix se fit entendre, un commandement hurlé d’une voix rauque ; et alors, tels qu’ils étaient, nu-tête, du sel gris séché dans les rides et les plis de leurs visages hirsutes, hagards, nous regardant d’un air stupide de leurs yeux rouges qui clignotaient ils lâchèrent les poignées d’un commun accord, trébuchant, se bousculant, et se laissant positivement tomber sur nos têtes. Le fracas qu’ils firent en se précipitant dans les embarcations eut pour effet de rompre étrangement cette illusion de dignité tragique que notre amour-propre attache aux combats des hommes et de la mer. En ce jour exquis de brise douce et paisible, de soleil voilé, périt mon amour romanesque pour ce que l’imagination des hommes a proclamé le plus auguste aspect de la Nature. La cynique indifférence de la mer devant les mérites de la souffrance et du courage humains, mise à nu dans cette opération ridicule et panique due à la cruelle extrémité où se trouvaient neuf bons et honnêtes marins, me révolta. Je discernai la duplicité de la mer jusque dans sa plus tendre humeur. Elle était ainsi parce qu’elle ne pouvait être autrement, mais mon respect terrifié des jours premiers avait vécu. Je me sentis prêt à sourire amèrement de son charme enchanteur et à contempler haineusement ses fureurs. En un moment, avant que nous eussions débordé, j’avais considéré froidement la vie de mon choix. Ses illusions s’étaient dissipées, mais sa séduction demeurait. J’étais enfin devenu un marin.

Nous avions souqué dur, un quart d’heure durant, puis, faisant lève-rames, nous attendîmes notre navire. Il venait vers nous, les voiles pleines, délicatement élancé, magnifiquement noble dans la brume. Le capitaine du brick, assis sur l’arrière, près de moi, le visage dans les mains, leva la tête et se mît à parler avec une sombre volubilité. Leurs mâts étaient partis et une voie d’eau s’était déclarée au cours d’un ouragan : ils avaient dérivé pendant des semaines, toujours aux pompes, et rencontré de nouveau du mauvais temps ; les navires qu’ils avaient aperçu ne les avaient pas vus ; la voie d’eau gagnait lentement, et la mer ne leur avait pas laissé de quoi faire un radeau. C’était dur de voir ainsi disparaître au loin navire après navire, comme si tous s’étaient mis d’accord pour nous noyer, ajouta-t-il. Mais ils avaient continué à essayer de maintenir le brick à flot aussi longtemps que possible, et à manœuvrer les pompes sans arrêt, avec des rations insuffisantes et la plupart du temps crues jusqu’à ce qu’hier soir, continua-t-il d’une voix monotone, juste comme le soleil se couchait, le cœur manque aux hommes.

Ici, il fit une pause presque imperceptible et reprit, avec exactement la même intonation:

Ils me dirent qu’on ne pouvait pas sauver le brick et que, quant à eux, ils en avaient assez. Je n’avais rien à dire à cela. C’était la vérité. Ce n’était pas une mutinerie. Je n’avais rien à leur dire. Ils passèrent la nuit, étendus sur l’arrière, aussi immobiles que des cadavres. Je ne me suis pas couché. Je restai de veille. Quand la première lueur du jour est apparue, j’ai aussitôt aperçu votre navire. J’ai attendu qu’il fit davantage jour. Je sentais sur mon visage la brise qui commençait à manquer. Alors j’ai crié aussi fort que je le pouvais: Regardez ce navire ! Mais deux hommes seulement se sont levés très lentement et sont venus près de moi. Longtemps nous ne fûmes que trois debout à vous regarder venir vers nous, tout en sentant la brise tourner presque au calme plat : mais d’autres, ensuite, se sont levés aussi, l’un après l’autre, et peu à peu j’ai eu tout mon équipage réuni derrière moi. Me tournant vers eux, je leur ai dit qu’ils pouvaient voir que le navire venait vers nous, mais que, par une si petite brise, il pourrait arriver trop tard, après tout, à moins que nous nous remettions à essayer de tenir le brick à flot assez longtemps pour vous permettre de nous sauver tous. Voilà ce que je leur ai dit et je leur ai donné l’ordre d’armer les pompes.

Il avait donné l’ordre et l’exemple aussi, en prenant lui-même les bringuebales, mais il paraît que les hommes restèrent un moment sans bouger, s’entreregardant d’un air de doute, avant de l’imiter.

Hi ! hi ! hi ! fit-il en éclatant d’un petit ricanement nerveux, fort inattendu, stupide, pathétique. Ils avaient perdu tout courage. On avait joué avec eux trop longtemps, expliqua-t-il en manière d’excuse, tout en baissant les yeux ; puis il se tut.

Vingt-cinq années sont un long espace de temps – un quart de siècle forme un passé confus et lointain ; mais aujourd’hui encore, je revois les pieds, les mains et le visage brun foncé de ces hommes dont la mer avait brisé le courage. Ils étaient immobiles, couchés sur le côté, sur le vaigrage, entre les bancs, en rond comme des chiens. L’armement de mon embarcation, appuyé sur les manches de ses avirons, regardait et écoutait, comme au spectacle. Le capitaine du brick releva soudain les yeux pour me demander quel jour on était.

Ils avaient perdu la date. Quand je lui eus dit qu’on était le dimanche 22, il fronça les sourcils tout en faisant un calcul mental, puis il hocha la tête tristement à deux reprises en regardant machinalement devant lui.

Il avait un aspect misérable, désordonné et farouchement triste. N’eût été l’inextinguible candeur de ses yeux bleus dont le regard las et malheureux se tournait à chaque instant – comme s’il ne pouvait trouver de repos nulle part ailleurs – vers son brick abandonné et en train de couler bas, on l’eût cru fou. Mais cet homme était trop simple pour devenir fou, de cette mâle simplicité qui seule permet que des hommes puissent supporter, sains et saufs de corps et d’esprit, une rencontre avec l’enjouement meurtrier de la mer ou avec sa moins abominable fureur.

Ni furieuse, ni enjouée, ni souriante, elle enveloppait à la fois notre navire au loin qui grossissait en se rapprochant de nous, nos embarcations avec les hommes que nous avions sauvés, et la coque démantelée du brick que nous laissions derrière nous, dans le vaste et paisible embrassement de sa quiétude, à demi noyée dans cette brume claire, comme en un rêve de tendre et d’infinie clémence. On ne voyait sur sa surface ni froncement, ni ride, pas le moindre pli. Et les lames de la légère houle étaient si lisses qu’on eût dit la gracieuse ondulation d’une pièce de soie d’un gris faiblement éclatant semée de rayons verts. Nous nagions sans forcer : mais quand le capitaine du brick, après avoir jeté un regard par-dessus son épaule, se leva avec une sourde exclamation, mes hommes mirent instinctivement leurs pelles à plat, sans commandement, et l’embarcation perdit son erre.

Il s’appuyait d’une forte étreinte à mon épaule, tandis que son autre bras étendu, rigide, montrait d’un doigt dénonciateur l’immense tranquillité de l’océan. Après cette première exclamation qui avait suspendu l’élan de nos avirons, il ne proféra plus un son, mais toute son attitude semblait crier avec indignation: Regardez ! Je ne pouvais imaginer quelle vision malfaisante lui était apparue. J’étais interdit, et l’étonnante énergie de son geste immobilisé fit battre mon cœur à coups précipités, en prévision de quelque chose de monstrueux et d’inattendu. Le silence autour de nous devint écrasant.

Pendant un moment la succession des ondulations soyeuses se déroula innocemment. Je les vis l’une après l’autre renfler la ligne brumeuse de l’horizon, loin, loin, au-delà du brick abandonné, et le moment d’après, balançant doucement et amicalement notre embarcation, chacune d’elles passait au-dessous de nous et s’éloignait. La cadence berceuse de cette montée et de cette descente, la constante douceur de cette irrésistible force, le grand attrait des eaux profondes réchauffait délicieusement mon cœur, comme le subtil poison d’un philtre. Mais tout cela ne dura que l’espace de quelques apaisantes secondes avant que moi aussi je me misse debout brusquement, en faisant rouler l’embarcation comme l’eut fait le plus parfait terrien.

Quelque chose d’effrayant, de mystérieux, de soudain et de confus venait de se produire. J’y assistais avec une terreur incrédule et fascinée, comme on observe les mouvements confus et rapides d’un acte de violence commis dans l’obscurité. Comme à un signal donné, le déroulement de ces lisses ondulations sembla s’arrêter soudain autour du brick. Par une étrange illusion d’optique, la mer tout entière parut s’élever au-dessus de lui dans un soulèvement accablant de toute sa soyeuse surface, où, en un seul endroit, un jet d’écume jaillit avec violence. Puis tout cet effort tomba. Tout avait disparu : la houle unie reprit son cours comme auparavant depuis l’horizon, à une cadence régulière, passant au-dessous de nous en balançant doucement et amicalement notre embarcation. Au loin, là où se trouvait le brick, une tache blanche, bouillonnante, ondulant à la surface de l’eau d’un gris d’acier semée d’éclats verdâtres, diminua rapidement dans un susurrement, comme de la neige qui fond au soleil. Et le calme infini, après cette initiation à la haine implacable de la mer, me sembla chargé de pensées redoutables et de sombres pressentiments. Disparu ! lança du fond de sa poitrine, le brigadier du canot d’un ton définitif. Il cracha dans ses mains et étreignit plus fortement son aviron. Le capitaine du brick abaissa lentement son bras rigide et regarda nos visages, dans un silence solennel et chargé de pensées qui nous invitait à partager sa terreur ingénue et stupéfaite. Tout d’un coup il s’assit à mon côté et se pencha gravement en avant vers mes hommes qui, souquant tous ensemble d’une nage longue et souple, tenaient fidèlement leurs yeux fixés sur lui.

Aucun navire n’aurait pu faire mieux, leur déclara-t-il, d’un ton ferme, après un moment de silence tendu, pendant lequel il sembla, les lèvres tremblantes, chercher les mots qui convenaient à un si haut témoignage.

Il était petit, mais il était bon. Je n’avais pas d’inquiétude. Il était solide. Au dernier voyage j’avais ma femme et mes enfants à bord. Aucun autre navire n’aurait pu supporter comme ça le mauvais temps qu’il lui a fallu endurer pendant des jours et des jours, jusqu’à ce que nous ayons été démâtés il y a quinze jours. Il était complètement épuisé, voilà tout. Vous pouvez me croire. Il a tenu sous nous pendant des jours et des jours, mais il ne pouvait pas tenir perpétuellement. C’était déjà assez long. J’aime mieux que ce soit fini. Jamais meilleur navire ne fut abandonné pour couler en un pareil jour.

Il était qualifié pour prononcer l’oraison funèbre d’un navire, ce fils d’une vieille race maritime, dont l’existence nationale, si peu souillée par les excès des viriles vertus, n’avait demandé à la terre que le point d’appui le plus restreint. Les mérites de ses ancêtres, marins habiles, et l’ingénuité de son cœur le rendaient bien propre à prononcer cet excellent discours. Rien ne manquait à son ordonnance, ni la piété, ni la foi, ni ce tribut de louange qu’on doit à la vertu des morts, avec l’édifiant récit de leurs exploits. Il avait aimé ce navire qui avait vécu, qui avait souffert, et il était heureux de le savoir en repos. C’était vraiment un excellent discours. Et orthodoxe, en outre, par sa fidélité à l’article cardinal de la foi d’un marin dont c’était là la confession simple et sincère. Les navires sont bons. Ils le sont. Ceux qui vivent avec la mer doivent, envers et contre tout, rester persuadés de cette croyance : et il me vint à l’esprit, tandis que je le regardais à la dérobée, que certains hommes, en honneur et conscience, avaient justement droit à prononcer l’oraison funèbre due à la constance d’un navire dans la vie et la mort.

Après quoi, assis près de moi, laissant pendre sur ses genoux ses mains jointes, il ne fit plus le moindre mouvement jusqu’à ce que l’ombre de la voilure de notre navire vînt tomber sur l’embarcation. Alors l’éclatant hourra qui accueillait le retour des vainqueurs avec leur prix lui fit lever un visage troublé où parut un faible sourire de douloureuse indulgence. Ce sourire du digne descendant des plus anciens marin, dont l’audace et la hardiesse n’avaient laissé aucune trace de grandeur et de gloire sur les eaux, compléta le cycle de mon initiation. Sa tristesse apitoyée laissait entrevoir la profondeur infinie d’un savoir héréditaire. Le chaleureux éclat des hourras en résonnait comme un bruit enfantin de triomphe. Notre équipage criait avec une immense confiance – braves gens – ! Comme si jamais quelqu’un pouvait se prévaloir d’avoir triomphé de la mer, qui a trahi tant de navires d’un grand nom, tant d’hommes orgueilleux, tant d’ambitions avides de renom, de pouvoir, de richesse, de grandeur !

Comme j’accostais l’embarcation sous les palans, mon capitaine, de fort bonne humeur, étendant sur la lisse ses bras rouges marqués de taches de rousseur, se pencha pour m’interpeller sarcastiquement des profondeurs de sa barbe de philosophe cynique :

Ainsi, après tout, vous avez ramené votre embarcation, n’est-ce pas ?

Le sarcasme était son genre et le moins qu’on en puisse dire est qu’il lui était naturel. Cela ne l’en rendait pas plus aimable. Mais il est convenable et avantageux de se conformer au genre d’un commandant. Oui, j’ai ramené l’embarcation en bon état, commandant répondis-je. Et le brave homme ne put que me croire. Ce n’était pas à lui qu’il appartenait de discerner sur moi les traces de ma récente initiation. Et pourtant, je n’étais pas exactement le même jeune homme que celui qui, plein d’impatience, avait emmené l’embarcation pour une course avec la Mort, et gagné finalement le prix de neuf vies humaines.

Déjà c’est avec d’autres yeux que je considérais la mer. Je la savais capable de trahir la généreuse ardeur de la jeunesse, aussi implacablement qu’elle avait, sans souci du bien ou du mal, trahi la plus basse rapacité ou le plus noble héroïsme. Ma conception de sa magnanime grandeur avait vécu. Et je contemplais la véritable mer, la mer qui se fait un jeu des hommes jusqu’à briser leurs cœurs, et qui use les robustes navires jusqu’à la mort. Rien ne peut émouvoir l’invincible amertume de son âme. Ouverte à tous et fidèle à personne, elle exerce son charme à défaire les plus braves. Aimer la mer est chose vaine. Elle ignore les liens de la foi donnée, la fidélité à l’infortune, à la longue camaraderie, à la longue dévotion. Grande est l’offre de sa perpétuelle promesse ; mais l’unique secret de sa possession, c’est la force, la force – la force jalouse, et toujours vigilante, de celui qui détient sous son toit un trésor convoité.

Joseph Conrad. Le Miroir de la mer. 1906

C’est pas l’homme qui prend la mer

C’est la mer qui prend l’homme

Tatatin

Moi la mer elle m’a prit

J’me souviens

Un mardi

J’ai troqué mes santiags

Et mon cuir un peu zone

Contre une paire de Dock Side

Et un vieux ciré jaune

J’ai déserté les crasses

Qui m’disaient Sois prudent

La mer c’est dégueulasse

Les poissons baisent dedans

Dès que le vent soufflera

Je repartira

Dès que les vents tourneront

Nous nous en allerons

C’est pas l’homme qui prend la mer

C’est la mer qui prend l’homme

Moi la mer elle m’a prit

Au dépourvu

Tant pis

J’ai eu si mal au cœur

Sur la mer en furie

J’ai vomi mon quatre heure

Et mon minuit aussi

J’me suis cogné partout

J’ai dormi dans des draps mouillés

Ca m’a coûté des sous

C’est la d’plaisance, c’est l’pied

Dès que le vent soufflera

Je repartira

Dès que les vents tourneront

Nous nous en allerons

Oh oh oh oh oh hissez haut ho ho ho !

C’est pas l’homme qui prend la mer

C’est la mer qui prend l’homme

Mais elle prend pas la femme

Qui préfère la campagne

La mienne m’attend au port

Au bout de la jetée

L’horizon est bien mort

Dans ses yeux délavés

Assise sur une bite d’amarrage

Elle pleure

Son homme qui la quitte

La mer c’est son malheur

Dès que le vent soufflera

Je repartira

Dès que les vents tourneront

Nous nous en allerons

C’est pas l’homme qui prend la mer

C’est la mer qui prend l’homme

Moi la mer elle m’a prit

Comme on prend un taxi

Je f’rais le tour du monde

Pour voir à chaque étape

Si tous les gars du monde

Veulent bien m’lâcher la grappe

J’irais aux quatre vents

Foutre un peu le boxon

Jamais les océans

N’oublieront mon prénom

Dès que le vent soufflera

Je repartira

Dès que les vents tourneront

Nous nous en allerons

Oh oh oh oh oh hissez haut ho ho ho !

C’est pas l’homme qui prend la mer

C’est la mer qui prend l’homme

Moi la mer elle m’a prit

Et mon bateau aussi

Il est fier mon navire

Il est beau mon bateau

C’est un fameux trois mâts

Fin comme un oiseau

Tabarly, Pageot,

Kersauson et Riguidel

Naviguent pas sur des cageots,

Ni sur des poubelles

Dès que le vent soufflera

Je repartira

Dès que les vents tourneront

Nous nous en allerons

C’est pas l’homme qui prend la mer

C’est la mer qui prend l’homme

Moi la mer elle m’a prit

Je m’souviens

Un vendredi

Ne pleure plus ma mère

Ton fils est matelot

Ne pleure plus mon père

Je vis au fil de l’eau

Regardez votre enfant

Il est parti marin

Je sais c’est pas marrant

Mais c’était mon destin

Dès que le vent soufflera

Je repartira

Dès que les vents tourneront

Nous nous en allerons

Dès que le vent soufflera

Je repartira

Dès que les vents tourneront

Nous nous en allerons

De requin !

Dès que le vent soufflera

Je repartira

Dès que les vents tourneront

Nous nous en allerons

Dès que le vent soufflera

Nous repartira

Dès que les vents tourneront

Je me n’en allerons

De lapin !

2 04 1881

Ouverture de l’École d’application de l’infanterie de Saint-Maixent ; elle sera transférée à Montpellier en 1967.

04 1881

Création de la Caisse Nationale d’Épargne.

25 04 1881

250 000 Allemands remettent au chancelier de l’empire une pétition demandant le retrait des mesures d’émancipation des Juifs et l’interdiction de toute immigration nouvelle : c’est le début de l’antisémitisme moderne. Si le mouvement de retour en Palestine est déjà lancé, c’est vers les États-Unis qu’émigrent en grande majorité les victimes des pogroms renaissants : la communauté juive aux États-Unis compte 250 000 personnes. Mais on verra aussi une communauté juive à Kaifeng, dans la province chinoise du Henan, au nord-ouest de Shangaï.

16 06 1881

Jules Ferry institue la gratuité de l’enseignement primaire, de six à treize ans (ce n’est pas à proprement parler l’école qui est obligatoire, mais l’enseignement). Dans ces année-là il affectera à la police les locaux d’un ancien marché aux volailles, au 36, quai des Orfèvres : en héritage, les nouveaux prendront comme surnom le nom des anciens : poulet.

13 06 1881

Le capitaine de l’US Navy George Washington De Long, et son équipage, assistent, impuissants à l’écrasement par les glaces de la Jeannette, par 77°17’N et 155°48’E, à proximité d’îles auxquelles il a donné son nom : Jeannette et Henrietta.

Dès le début novembre, De Long notait : Passant mes habits à la hâte, je regarde la course des glaçons, plus bruyante et désordonnée que jamais. D’immenses blocs se rencontrent, s’écrasent, ou, lancés sur notre champ, y font de larges cassures ; la glace se brise et se soulève. À chaque charge de l’ennemi, le navire se plaint, il craque dans toute sa membrure ; à chaque instant, je crois le voir arraché de son berceau. La pression est énorme ; le vacarme assourdissant. Je ne connais dans le vaste monde, aucun autre bruit qui approche cela. Les roulements et les éclats du tonnerre, les cris stridents, les plaintes, les rugissements, les craquements d’une maison qui s’effondre, combinez le tout, et vous aurez quelque idée de la commotion atmosphérique produite par ces convulsions de la banquise. Des blocs gigantesques, de sept à huit mètres de hauteur soulevés sens dessus dessous, se heurtent lourdement, et entre eux s’amassent ou s’écroulent des masses énormes de débris tabulaires : on dirait une vaste marbrerie flottante. Parfois tout s’arrête ; quelque dalle épaisse se sera achoppée sur notre champ ou en dessous ; d’autres la pressent, la poussent ; nouveaux crépitements, nouvelles clameurs : le plan des glaces s’étire, s’allonge, se gonfle en dômes ça et là. Crac ! il cède tout d’un coup, ses abords sont emportés, les dômes se fendent, la détente arrive et le défilé reprend avec ses rugissements, ses éclats, ses cris.

*****

Lorsque les hommes virent et entendirent une éruption sur la glace éclairée par la lune, De Long crut qu’il assistait à la mort de la Jeannette. Deux plaques de glace gigantesques entraient en collision, créant une crête de compression. Le long de leurs franges, les floes se télescopaient, se fracassaient les uns sur les autres, soulevant la glace dans une réaction en chaîne qui semblait se diriger droit sur la Jeannette. Le commandant, son second et plusieurs membres de l’équipage, debout sur le toit du rouf, regardèrent le cataclysme avancer comme on regarde un train qui vous fonce dessus. De Long agrippa un étai et hurla : Tenez-vous bien ! Tandis que la crête mouvante approchait, les hommes, les yeux écarquillés, cherchèrent autour d’eux un cordage, un hauban et, en marmonnant des prières, se préparèrent au choc.

Hampton Sides. Au royaume des glaces. Paulsen 2018

La Jeannette avait commencé par être la Pandore, yacht de plaisance à bord duquel sir Allen Young en compagnie de Mac Clintock avait retrouvé en 1857 les traces de l’expédition de sir John Franklin, en 1845. C’est le déjà très connu sir James Gordon Bennett, propriétaire du New York Herald, et sponsor de Stanley, qui avait voulu confirmer au pôle les exploits de Stanley sous les tropiques en achetant la Pandore et en en confiant le commandement à George Washington De Long, descendant d’une famille de huguenots français. L’objectif précis était le franchissement du passage du nord-est. Il va appareiller de San Francisco le 8 juillet 1879 : ce jour-là, Nordenskjöld n’avait plus que neuf jours à rester prisonnier des glaces, après lesquels trois jours de navigation lui suffiront pour atteindre le détroit de Béring. La position de grand patron de presse de son sponsor ne pouvait laisser De Long dans l’ignorance du projet de Nordenskjöld, mais il savait aussi qu’il était parti depuis plus d’un an, qu’on n’avait aucune nouvelle de lui et qu’il était venu sans doute ajouter son nom sur la liste déjà longue des victimes de l’Arctique. Les deux navires se croiseront début août dans les parages des Aléoutiennes, mais personne ne peut assurer que De Long apprit la victoire du professeur suédois. Étrangement, le drame de De Long sera perçu comme antérieur à l’exploit de Nordenskjöld, alors que ce dernier a franchi le détroit de Béring plus de deux ans avant la mort de De Long.

Il avait laissé des instructions précises pour l’engagement de l’équipage : célibataires, santé parfaite, force considérable, tempérance éprouvée, gaieté. Lire et écrire l’anglais. Excellents marins, ça va de soi. Musiciens, si possible. Préférer Norvégiens, Danois ou Suédois ; éviter Anglais, Irlandais, Écossais ; refuser sans merci Français, Italiens, Espagnols.

Les 32 hommes et les 23 chiens quitteront le navire en tirant sur la banquise 5 traîneaux, 2 cotres et une baleinière. Le 29 juillet – ils mènent leur vie de forçat depuis déjà plus d’un mois -, ils croient toucher terre : ce n’est qu’une île qu’ils baptiseront Bennet. Ils y resteront jusqu’au 7 août, se nourrissant d’oiseaux gras frits dans la graisse d’ours, buvant une eau délicieuse prise dans les ruisseaux. À la mi-septembre, deux jours d’une tempête furieuse séparent les trois bateaux ; le 17 les 13 hommes du cotre de De Long accostent sur la côte de Sibérie, près de l’embouchure de la Léna : ce ne sera plus qu’un interminable calvaire qui se terminera par la mort des derniers hommes vers le 1 novembre, de faim, d’épuisement…

Le 9 octobre, De Long avait envoyé les deux plus valides, Ninderman et Noros, chercher du secours : Ils partirent sans vivres, avec une carabine, quarante cartouches, deux onces d’alcool. Ils auraient dû mourir et ne moururent point.

Ils marchèrent au milieu des tempêtes de neige tourbillonnante, ou sous des vents debout d’une froidure polaire. Ils enfoncèrent dans le fleuve quand la glace craqua sous leur poids ; ils dormirent, par des nuits affreuses, dans des tanières de neige. Ils burent du thé fait de feuilles de saule ; ils mangèrent des semelles de botte bouillies à l’eau chaude, puis grillées sur la braise, des os de renne qu’ils faisaient charbonner sur le feu, du poisson pourri qui s’émiettait sous les doigts, et, lanière par lanière, un grand morceau d’un pantalon en peau de phoque ; Noros cracha le sang deux fois, tous deux eurent la dysenterie ; enfin, au bout d’une dizaine de jours, ils atteignirent une cabane habitée. Mais nul ne les comprit parmi les pauvres sauvages dans les campements d’hiver desquels on les conduisit en traîneaux… Ils ne purent rien pour le capitaine… Et le capitaine était mort.

Frédéric Bernard. Revue Le Tour du Monde.

Les 10 hommes embarqués sur le petit cotre ont disparu : nul ne les a jamais revus. Mais les 10 hommes de la baleinière commandée par Melville eurent plus de chance : la baleinière traversa la tempête sans avarie majeure et accosta chez des Yakoutes, les gens les plus braves et les plus hospitaliers du monde. Prévenu un peu plus tard que deux blancs étrangers vivaient dans une station près de la Léna, il vint les retrouver : c’était bien les deux hommes que De Long avait envoyé en avant : trop faibles pour participer aux recherches, ils se referont une santé pendant que les autres, durant 23 jours, par un froid glacial, parcoururent plus de mille kilomètres pour retrouver De Long et ses 9 compagnons – l’un d’eux était déjà mort avant leur départ – en vain… Ce n’est qu’au printemps suivant qu’ils y parvinrent, accompagnés de Ninderman, un des deux rescapés de De Long, commençant par découvrir une Remington pendue à un faisceau de quatre morceaux de bois, puis une bouilloire, puis les corps : le carnet sur lequel De Long écrivait depuis le départ du navire, se trouvait à trois ou quatre pieds de lui :

- 11 octobre. Cent vingt et unième jour. Rafales du sud-ouest et neige. Impossible de marcher. Pas de gibier. Une cuillerée de glycérine dans l’eau chaude. Presque plus de bois.

- 12 octobre. Cent vingt-deuxième jour. Déjeuner : notre dernière glycérine. Une couple de poignées de saule arctique en infusion dans la marmite. Chacun de plus en plus faible ; il nous reste à peine assez de forces pour rapporter du bois. Bourrasques du sud-ouest ; neige.

- 13 octobre. Cent vingt-troisième jour. Thé de saule. Vent grand frais du sud-ouest. De Nindemann, pas de nouvelles ! Si Dieu ne se montre, nous sommes perdus. Rester ici, c’est la mort par la faim ; marcher, ce n’est pas possible contre cette bise. Tout au plus si nous avons fait un mille cette après-midi : encore a-t-il fallu traverser un bras, ou peut-être un coude du fleuve. En arrivant de l’autre côté, nous ne voyons plus Lee. On campe dans un trou de la berge. J’envoie à la recherche de notre camarade. Il s’était couché sur la neige, attendant la mort. Le soir, tous se réunissent pour dire le Notre Père et le Symbole des Apôtres. Vent terrible. Atmosphère en branle. Nuit affreuse.

- 14 octobre. Cent vingt-quatrième jour. Déjeuner : thé de saule ; dîner : idem, plus une demi cuillerée à café d’huile d’amande douce. Alexey a tué un ptarmigan, on le fait cuire pour le souper.

- 15 octobre. Cent vingt-cinquième jour. Déjeuner : thé de saule et deux vieilles bottes. Partons au lever du soleil. Alexey tout à fait à bout. Lee aussi. Trouvons un chaland vide près duquel on campe. Vers le crépuscule, il nous semble voir de la fumée dans le sud.

- Dimanche, 16 octobre. Cent vingt-sixième jour. Alexey très mal. Service divin.

17 octobre. Cent vingt-septième jour. Alexey est mourant. Le docteur le baptise. Lu la prière des agonisants. Anniversaire de M. Collins : ses quarante ans. Au coucher du soleil, Alexey rend le dernier soupir. Mort de faim. Je le couvre du pavillon ; nous le déposons dans le bateau. - 18 octobre. Cent vingt-huitième jour. Temps calme et doux, neige. Après midi, nous portons Alexey sur le fleuve gelé ; nous le recouvrons de larges dalles de glace.

- 19 octobre. Cent vingt-neuvième jour. Coupé la toile de la tente pour nous envelopper les pieds. Le docteur prend les devants pour chercher un meilleur gîte ; nous ne le rejoignons qu’à la nuit close.

- 20 octobre. Cent trentième jour. Beau soleil, grand froid. Lee et Kaack à bout.

Vendredi, 21 octobre. Cent trente et unième jour. Vers minuit, trouvé Kaack mort entre le docteur et moi. Lee mort à midi : j’ai lu la prière des agonisants quand il sentit qu’il allait finir. - Samedi, 22 octobre. Cent trente-deuxième jour. Trop faibles pour porter sur la glace les corps de Lee et de Kaack. Le docteur Collins et moi les déposons derrière un tournant, hors de vue. Mes yeux se ferment.

- Dimanche, 23 octobre. Cent trente-troisième jour. Très faibles tous. Dormi ou reposé tout le jour ; le soir pourtant nous allons ramasser du bois. Lu une partie du service divin. Nos pieds sont très douloureux. Plus de chaussures.

- Lundi, 24 octobre. Cent trente-quatrième jour. Nuit très dure.

- Mardi, 25 octobre. Cent trente-cinquième jour.

- Mercredi, 26 octobre. Cent trente-sixième jour.

- Jeudi, 27 octobre. Cent trente-septième jour. Iversen agonise.

- Vendredi, 28 octobre. Cent trente-huitième jour. Iversen a passé, ce matin de bonne heure.

- Samedi, 29 octobre. Cent trente-neuvième jour. Dressler mort cette nuit.

- Dimanche, 30 octobre. Cent quarantième jour. Boyd et Gôrtz morts dans la nuit. M. Collins mourant.

George Washington De Long

La Pandore – future Jeannette – au Groenland en 1870

Jules Verne parlera longuement de l’expédition de La Jeannette dans deux romans : Sans dessus dessous (chap.VII) et Robur le Conquérant (chap.XIV).

26 07 1881

Création de l’École Normale Supérieure de jeunes filles à Sèvres.

29 07 1881

Loi sur la liberté de la presse qui impose un cadre légal à toute publication, ainsi qu’à l’affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique. Elle est inspirée de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dans le même temps, le texte en limite l’exercice et incrimine certains comportements, en réaction à la Commune. Le régime de l’autorisation préalable ainsi que le cautionnement sont abolis : on passe d’un système préventif – peu libéral car fondé sur l’autorisation préalable – à un système répressif – où seuls les délits sont réprimés, sans possibilité de censure a priori. Une répression ne se manifeste qu’à travers quelques délits de presse tels que l’offense à la personne du président de la République, l’injure ou encore la diffamation. Cette loi donne à la presse le régime le plus libéral que la France ait jamais connu : elle engendre la suppression de l’autorisation préalable, du cautionnement et du timbre comme le déclare l’article 5 : tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation au préalable, et sans dépôt de cautionnement, ce qui réduit les lourdes charges financières des journaux et favorise les nouvelles publications.

3 08 1881

Les Suisses Mummery et Burgener gravissent le Grépon, 3 484 m. dans les Aiguilles de Chamonix, massif du Mont Blanc.

08 1881

L’expédition Greely, ce point noir de l’histoire américaine dans l’Arctique, dira Peary.

En 1881, le lieutenant Adolphus Washington Greely est chargé par son gouvernement de diriger la station polaire américaine de Fort Conger, installée par le Protée. 81°44′ lat.N. 64°45′ long.O. Cette station faisait partie du programme d’action de la Seconde Année Polaire Internationale. C’était à l’époque la station située au point le plus septentrional du monde. Faute de ressources suffisantes du gouvernement, c’était aussi une des plus démunies. Secondé par Lockwood, un explorateur de tout premier plan, qui a battu le record de l’Anglais Markham en atteignant la latitude de 83° 24′, [725 km du pôle] le lieutenant Greely, du 5° régiment de cavalerie, remplit sa mission pendant une année avec une remarquable énergie. Il consigne en de très nombreuses notes magnétiques, météorologiques, océanographiques, zoologiques, botaniques les plus importantes observations scientifiques qu’aucune équipe polaire ait jusqu’alors été en mesure de rassembler. Le printemps s’achève. Les explorateurs se préparent gaiement au retour. Selon les plans, un navire en effet doit, au cours de l’été 1882, se porter aux abords du chenal de Robeson, à Fort Conger, pour rapatrier l’expédition. Il est convenu que, si ce navire ne parvient pas à les atteindre, des vivres seront déposés sur l’île Littleton (aux abords d’Etah) et sur la pointe du cap Sabine (île Pim) immédiatement à l’est de l’entrée du fjord Alexandra. On l’attend d’un jour à l’autre. Hélas ! rien ne paraît à l’horizon. Pour des raisons diverses, le navire, cette année-là, n’a pas été envoyé au-delà du détroit de Smith. En 1883, armé en toute hâte par le gouvernement fédéral qui est pris d’inquiétude, un second navire, le Proteus, repart vers le nord mais fait malheureusement naufrage dans le détroit de Smith à plus de 200 miles au sud de la station, avant même d’avoir pu l’atteindre. Pour différents motifs, ce navire n’est pas remplacé.

Très autoritaire, Greely va, chaque jour davantage, se trouver discuté par ses compagnons. Déjà, le chef d’expédition ne correspond plus avec son second, Kilingsbury – et ce depuis le jour du départ du Proteus -, que par des notes, se refusant à lui parler ! Chaque partenaire a, du reste, par disposition spéciale, le droit singulier de faire grève ou de rompre son contrat. Toutes les conditions sont de la sorte réunies pour qu’un drame se noue. De semaine en semaine, il va lentement se dérouler et la base de Greely se transformer en camp de la haine et de la mort lente.

1883, nous sommes en été : Greely et vingt-quatre compagnons (dont deux Groenlandais d’Upernavik qui s’avéreront d’excellents chasseurs), terriblement inquiets de ne pas voir arriver le navire attendu depuis deux ans, quittent leur base de la baie de Lady Franklin et, par leurs propres moyens (deux canots et un petit youyou), font route vers le sud [de la baie de Lady Franklin au cap Sabine, il y a 825 km qu’ils mettront 51 jours à couvrir]. Selon des instructions écrites à suivre en cas de détresse, Greely se déplace le long de la côte ouest du chenal Kennedy et du bassin de Kane, soit le long de la côte orientale de la Terre d’Ellesmere, inhabitée et fort englacée. Erreur capitale et difficilement compréhensible après les expériences des Américains Kane et Hayes, auxquels la familiarité avec les Esquimaux Polaires nord groenlandais avait été salutaire, sinon salvatrice, durant leurs expéditions de 1853-1855 et 1860-1861. Cet étrange itinéraire de Greely le long d’une côte à la glace stérile et déserte ne pouvait apporter aucun contact avec les Esquimaux d’Etah et, par conséquent, aucune aide de leur part .

Près du cap Sabine, sur une petite butte, Greely découvre des caisses de vivres apportées par le Proteus, phoquier de 467 tonneaux : cinq cents rations de pain, du thé et des conserves. C’est ainsi qu’il apprend que ce navire a fait naufrage, au nord du cap Sabine, le 23 juillet 1883. Dans un message trouvé le I° octobre 1883, parmi les caisses, le capitaine du Proteus, B.A. Garlington, déclare que le gouvernement fédéral ne désespère pas de sauver l’expédition – que Greely et ses compagnons ne perdent pas courage, dit-il en substance. Greely remet donc à une date ultérieure la poursuite de la retraite vers le sud. L’hiver, du reste, approche et il n’est que temps de construire un abri afin de pouvoir mieux affronter le froid : il s’installe à l’ouest du cap Sabine sur la plage nord de l’île Pim au camp dit Clay. Nous en sommes, à notre camp actuel du fjord Alexandra, éloignés seulement de quelques kilomètres.

Steamer Proteus en Arctique 1881

Camp Clay, 78°54’N. 74°03’O. Troisième hiver sous une hutte recouverte par la baleinière miraculeusement portée par les flots, après son abandon. Ils ont quarante jours de vivres, mais qu’importe ! Ne vont-ils pas être prochainement relevés ?

L’attente se prolongera. plus de deux cent cinquante jours. Les glaces sont, cette année-là, très abondantes et les deux navires envoyés à leur rencontre (Proteus et Neptune) n’ont pu les atteindre. Qui plus est, la dérive des glaces empêche Greely de gagner la côte groenlandaise. Oserai-je dire que – connaissant très bien le secteur – cet argument ne me convainc pas : au cas où le détroit n’est pas franchissable par bateau l’été (du fait du mauvais temps ou des glaces), en revanche, par traîneaux, l’hiver (dès décembre) et à l’avant-printemps, le détroit peut, à pied où à traîneau, être franchi ; mon exploration présente en porte témoignage. Mais il semble que Greely, épuisé, s’accroche à ses instructions et à ce petit et dernier dépôt du cap Sabine. Ancré à cette côte d’Ellesmere inhabitée, il ne croit pas devoir se porter, aussi vite que possible, alors qu’il est encore en force, sur la côte ouest-groenlandaise, dans les villages esquimaux d’Anoritoq, d’Etah, bien connus depuis les expéditions de Kane et de Hayes. Il pouvait, à tout le moins, envoyer une mission pour réclamer du secours, au lieu de faire explorer l’ouest de l’île Pim, ce qu’il entreprend, à plusieurs reprises, avec des hommes affamés.

La chasse est très médiocre malgré la présence des Groenlandais. Les explorateurs en sont vite réduits à manger du lichen de roche, leurs vêtements sont en loques. Au début, quelques crevettes sont bien pêchées sur le bord de la banquise. Plusieurs renards, même, capturés et mangés. Mais très vite, c’est la famine. Les appâts des pêcheurs sont bientôt de la chair humaine pourrie. Après des souffrances inouïes, dix-huit d’entre ces hommes vont mourir de froid et de faim l’un après l’autre. Juste avant le retour du soleil, un seul est manquant (mort le 18 février), six meurent en avril, quatre en mai et sept en juin (le dernier à Godhavn, le 8 juillet, après le sauvetage). Parmi eux : l’admirable Lockwood ; le Groenlandais Christiansen ; Kilingsbury, le second, auquel Greely refusera de parler jusqu’à son agonie ; Octave Pavy, l’explorateur-médecin, [de nationalité française] apprécié de tous, qui, se sentant condamné, se suicide en avalant ce qui reste de la pharmacie et se jette à l’eau pour ne pas être mangé. Jens, qui se noie en chassant le phoque… Il est très vraisemblable que les morts aient été la dernière ressource des survivants affamés. C’est sans doute le médecin Pavy qui, découpant habilement avec son scalpel la chair utile des morts, notamment dans l’espace intercostal, a permis au groupe de survivre. Dépeçage également des cuisses, des bras et des jambes. Ultimes marques de respect ? La face, les mains et les pieds ne furent pas touchés. Pavy était si habile que seul un examen attentif a permis de déceler le travail chirurgical qu’il exécutait sous la peau. Après sa mort, les corps des nouvelles victimes (quatre) ont été raclés par les affamés et démembrés à un point tel qu’il n’a pas été possible d’en rassembler les restes épars. Officiellement, ces quatre, ainsi que Pavy, ont été considérés comme perdus… en mer. Afin de faire bon poids, dans les bières des autres, les sauveteurs mirent… des pierres en guise de squelettes. Mais écoutons plutôt le bouleversant récit de Greely, dans son journal intitulé Dans les glaces arctiques, relation de l’expédition américaine à la baie de Lady Franklin. Paris, Hachette 1889 :

- 25 février l’état de Lockwood devient grave. Nul signe de scorbut, mais un très grand affaiblissement. La faiblesse de Lockwood devient de plus en plus alarmante… on lui accorde une allocation supplémentaire de vivres, quatre onces de guillemots crus…

- 8 avril Lockwood a une syncope, puis une sorte de fièvre cérébrale.

- 20 mai Israël, l’astronome, plus faible encore que les autres. Sur les conseils du médecin, et pour lui donner une dernière chance, on lui sert quatre onces de corbeau, la seule viande qui nous reste… Ralston est mort ce matin, à 1 heure. Un peu avant son dernier soupir, Israël avait réintégré notre sac, j’y suis resté jusqu’à cinq heures ; le contact glacé du cadavre m’a forcé de chercher un autre asile…

- 26 mai Si nous vivons encore, c’est parce que nous voulons vivre. Cette nuit a été vraiment affreuse…

Le mois de juin et l’été s’ouvrent de la façon la plus sinistre. Les rafales hurlent, la neige fouette les airs… Nous sommes encore quatorze, mais la mort nous a tous plus ou moins frottés de son aile. Le terme ne tardera guère… - 4 juin Nous n’avons plus la force de creuser une fosse pour enterrer nos morts… Notre condition devient chaque jour plus horrible.

- 5 juin Journée claire, calme et chaude. J’ai pu me traîner sur les roches et y cueillir du lichen.

- 6 juin Malgré les promesses faites par le soldat C. B. Henry, il vient de reconnaître qu’il a dérobé à l’ancien campement un lot de peaux de phoque [avec laquelle on préparait la soupe]. Il en a de même un paquet caché quelque part. Henry répond hardiment, sans frayeur ni contrition, et je remets aux sergents l’ordre écrit de le fusiller :

Parages du cap Sabine, 6 juin 1884. Aux sergents Brainard, Long, Frederik : malgré les assurances que le soldat C.B. Henry nous a données, il vient de reconnaître avoir volé à l’ancien campement des courroies de peu de phoque… il sera … exécuté dans la journée, toutes précautions prises pour qu’il ne puisse nuire à personne. Vous tirerez, suivant l’usage, avec deux cartouches à balle et une cartouche à blanc. Cet ordre est impératif et absolument nécessaire pour conserver aux autres quelques chances de survie. Signé : A.W. Greely, premier lieutenant au 5° de cavalerie, etc., commandant l’expédition de la baie de Lady Franklin.

Vers 2 heures, on entendit deux coups de feu… Chacun, sans exception, reconnut que le malheureux avait mérité son sort…

- 8 juin journée calme et claire… Je n’ai récolté qu’un demi litre de lichen… soupé d’un ragoût de courroies, les dernières… de tripes de roches et de lichen de rennes.

- 9 juin Schneider, les genoux raides et enflés… Symptômes de scorbut. Il divague un peu ce soir. Souper : tripes de roches. thé, une paire de gants. Faute d’appâts, on ne prend plus guère de crevettes. Elison… lègue ses bras et ses jambes au Musée du service militaire et, de fait, son cas est réellement singulier ; Biederbick, l’infirmier, s’occupe à en rédiger l’observation détaillée…

- 20 juin il y a aujourd’hui six ans que je suis marié ; il y en a trois que j’ai quitté ma femme pour venir ici. Quand verrai je la fin de cette mort vivante ! Tout ce que je réussis à faire ce jour-là est de me traîner sur les roches les moins éloignées de la tente pour trouver du lichen…

- 21 juin 11 heures du matin. Rafale du sud…

- 22 juin 1884. Grâce à… Frederik ou Brainard, je ne sais plus lequel des deux, nous avons pu boire un peu d’eau fraîche. Le soir, un peu avant minuit, je distingue clairement le bruit d’un sifflement de machine à vapeur… D’une voix affaiblie, je demande à Brainard et à Long s’ils ont encore la force de sortir… Ils répondent qu’ils vont essayer… Le pavillon de détresse abattu par le vent est redressé… Une longue discussion s’établit au sujet de ce bruit de sifflet… Mais des voix étrangères se font entendre, on m’appelle par mon nom…

D’un navire américain, la Thétis, débarquent rapidement en effet quelques marins. Ils sont saisis d’épouvante devant le tableau qu’offrent ces deux hommes qui se traînent sur la plage. Sur une petite éminence, ils aperçoivent enfin une tente battue par le vent, d’où partent des gémissements. Un des marins éclate en sanglots. Faute de pouvoir trouver assez vite la porte de l’abri, la toile est entaillée au couteau.

La vision découverte est un spectacle d’horreur. Sur l’un des cotés, près de l’entrée, la tête tournée vers l’extérieur était étendu un homme apparemment déjà mort. La mâchoire pendante, il nous regardait les yeux ouverts, fixes et vitreux, les lèvres sans vie. De l’autre coté, il y avait un autre homme, vivant mais sans mains et sans pieds, avec une cuillère attachée au moignon de son bras droit… Vis à vis, marchant sur ses mains et ses genoux, un homme noir avec une longue barbe désordonnée dans une robe sale et déchirée, une petite calotte rouge sur la tête et des yeux brillants et fixes.

Quand Colwell apparut (adjoint du commandant de la Thétis, le Capitaine Winfield Scott Schley), il se souleva et mit ses lunettes.

- Qui êtes-vous ? lui demanda Colwell

L’homme ne répondit point et le regarda, l’air hébété. - Qui êtes-vous ? dit-il de nouveau. L’un des hommes leva les yeux.

- C’est Greely, le major Greely

Colwell alors rampa vers lui et, le prenant par la main lui dit : - Greely… est-ce donc possible que ce soit vous ?

Récit de Jean Malaurie. Les derniers rois de Thulé. Plon 5° édition 1989

Trois ans après le drame de De Long, cet autre drame qui glace d’épouvante, n’est pas sans rappeler par son horreur celui du Naufrage de la Méduse, 65 ans plus tôt : un commandement militaire, non pour faire la guerre mais pour affronter les risques d’une expédition, dont ils n’ont pas l’expérience. Ne peut-il s’agir que des aléas de tous ceux qui essuient les plâtres ? Moins de dix ans plus tôt, les hommes du Polaris qui savaient eux aussi ce qu’est la zizanie, étaient sortis vivants de huit mois de dérive sur des bouts de glace parce qu’ils avaient à leurs cotés quatre Esquimaux ; les hommes de Greely, refusant la solution qui leur aurait fait rejoindre une côte fréquentée par les Esquimaux s’étaient faits piéger par les dissensions, la haine, puis la mort de faim, de 17 hommes.

Stereoscopic image of the Greely expedition exhibition at the Columbian Exposition, 1893

.jpg)

Everyone, officers, sergeants and soldiers being forced to pull boats, engraving from the International Polar Expedition of 1881-1884, led by Adolphus Greely (1844-1935). Arctic, 19th century. Paris, Bibliothèque Des Arts Decoratifs (Library) (Photo by DeAgostini/Getty Images)

06 1881

Clarence Bicknell, pasteur anglican découvre la vallée des Merveilles, – Meraviglie, alors en Italie, aujourd’hui le sud du Parc du Mercantour – et c’est le coup de foudre. Il va y passer douze ans à relever, inventorier, publier ce trésor de gravures rupestres protohistoriques. Il n’était pas le premier à en prendre connaissance, mais ceux qui étaient passés par là avant lui, s’étaient contentés d’explications plutôt délirantes.

Parfois, quand nous montions tôt le matin ou en descendant tard dans la soirée, nous avons observé les vaches blanches debout ou couchées à l’intérieur de leur enclos entouré d’une barrière de mélèzes à proximité de leurs cabanes rectangulaires ; nous avons été frappés par la ressemblance qu’avait cette scène avec les gravures rupestres, et nous nous sommes demandés si les points incisés sur les figures ne représentaient pas les troupeaux des sculpteurs.

[…] Si ceux qui ont gravé des figures de leurs araires et de leurs bœufs, et probablement aussi de leurs parcs, avaient voulu dépeindre le tableau de l’un de leurs habitats avec les troupeaux, ils n’auraient su le faire de façon plus vivante, encore que symbolique.

[…] Le jour où nous fîmes cette découverte, j’explorais les pentes au-dessous du lac inférieur quand j’entendis la voix de M. Pollini très excité qui criait : Venez, venez, j’ai découvert le portrait du chef des tribus. Il n’était pas facile d’y arriver si vite. Il fallait monter et descendre, sauter et grimper. Cette figure étrange nous rappelle les danseurs endiablés ou les sorciers des tribus sauvages.

Bien loin de là, dans la haute Égypte, Mohammed Ahmed ibn Abdallah, alias al Mahdi – le bien guidé par Dieu – déclare le djihad dans toute la région sur base de fondamentalisme musulman, fort des conditions politiques et économiques locales : le khédive s’est fait le valet des infidèles. Pour sauver Khartoum la pervertie, il faut épurer le monde, chasser le pouvoir apostat, éradiquer la corruption, brûler les mécréants au feu de la vraie foi, au fer de la vraie loi . Ainsi se joignent à lui tous les chefs musulmans qui ne supportent pas que le pouvoir ait été remis à des Européens, ainsi que les marchands d’esclaves qui refusent tout contrôle de leur très lucrative activité. En juin 1882, ses troupes infligeront une lourde défaite à celles du gouverneur égyptien de Khartoum. Le 18 janvier 1883, il prendra El-Obeid, capitale du Kordofan, le 4 novembre de la même année, il écrasera une colonne commandée par un anglais, le colonel Hicks : 9 500 tués de ce côté, colonel inclus, et en décembre, c’est Rudolf Carl von Slatin gouverneur de la région de Dara qui se rendra et passera plusieurs années en prison à Omdurman, tout à côté de l’actuelle Khartoum.

Dans le silence apaisant mais inquiétant de l’étoile nouvelle et chevelue, le pacha lit un avertissement. Il connaît la réputation du mahdi et le prend au sérieux. Il décide de fortifier la ville. Entreprise étrange, irréelle même. Fortifie-t-on Khartoum, ville mort-née, oui ; ville de boue, grossièrement et mollement sortie du désert, ville dont les tempêtes de sable brouillent les traits en quelques heures, où les pluies surabondantes font s’écrouler les maisons, et transforment les rues en caniveaux puants ? D’ailleurs, que faut-il craindre ? Des forts déjà nous défendent. Et les deux Nils. Au sud, il est vrai que la cité se perd dans les sables mous, tel un porc-épic bien hérissé, mais dont le ventre est vulnérable. N’y pensons pas. Nous sommes là pour vivre et pour jouir – disent les puissants, les marchands, les Blancs, et moi, le hokomdar.

Etienne Barilier. Dans Khartoum assiégée. Phebus 2018

4 09 1881

Jean-Louis Mouras, de Vesoul, dépose un brevet pour une nouvelle fosse d’aisance dite vidangeuse automatique et inodore, autrement dit la fosse septique.

1 10 1881

Ouverture à Montpellier du premier lycée de jeunes filles de France.

1881

Lois sur la liberté de réunion, d’association. Ces lois, et celles à venir, en 1901, sur la liberté d’association, en 1905, sur la séparation des Églises et de l’État devront leur existence essentiellement à l’influence en haut lieu des francs-maçons. Création de HEC : Hautes Études Commerciales. Alexis Millardet, professeur de botanique à Bordeaux, et Gayon mettent au point la bouillie bordelaise – mélange de chaux et de cuivre – pour combattre le mildiou qui ravage le vignoble. Ce champignon s’étale en tâche huileuse sur le dos de feuilles, détruisant ainsi les inflorescences, maculant les grappes, allant jusqu’à craqueler les rameaux. Reconstitué à partir de plants américains, le vignoble français était ainsi à l’abri du phylloxéra, mais sensible au mildiou. Quant il ne restait rien du plant antérieur, les viticulteurs greffaient souvent l’aramon, un cépage très productif, mais à faible degré : les deux tiers du vignoble titraient moins de onze degrés.

Sous la férule de Nicolas Rambourg, maître de forges de la forêt de Tronçais, la ville de Commentry s’était industrialisée, avec la fabrication du verre, qui demande beaucoup de chaleur, du bois… beaucoup… trop. Tant et si bien que l’activité s’était ralentie et que les autorités publiques avaient décidé d’une reconversion dans l’exploitation de la houille ; la dépression de 1870 avait mis beaucoup de monde au chômage. Et dans ce contexte lourd à gérer, Christophe Thivier s’était fait une place tant et si bien qu’il avait été élu maire en 1881, premier maire socialiste, issu du milieu ouvrier. En juillet 1882, il demandera la suppression de la Coopérative de la forge, pour éviter la ruine du petit commerce. Il deviendra député de l’Allier en 1889, se présentant à l’Assemblée nationale en blouse d’ouvrier : Mes électeurs ne veulent pas que je me déguise pour la séance d’ouverture. Ils m’ont donné le mandat d’y aller endimanché, comme je suis ordinairement : ma blouse par-dessus mon paletot. En 1895, Commentry lui réservera des funérailles grandioses.

1° centrale électrique à Goldaning, dans le Surrey ; 1° tramway électrique Siemens à Berlin ; définition des mesures d’électricité : toutes ces nouveautés sont mises en valeur pour la première Exposition internationale d’Électricité qui se tient à Paris.