Un journal du monde

7 janvier au 10 novembre 1918. Les emprunts russes : pfft ! Traité de Brest-Litovsk. Les soviets liquident la famille impériale. 24720

Poster un commentaire

| Publié par (l.peltier) le 18 septembre 2008 | En savoir plus |

7 01 1918

Création des comptes courants et des Comptes Chèques Postaux : CCP.

8 01 1918

À l’occasion de la rentrée parlementaire, Jules Siegfried fait l’éloge du rôle des femmes dans la guerre : Il faudra que leur soit donné le bulletin de vote pour leur admirable attitude. L’affaire attendra encore 26 ans, jusqu’en octobre 1944.

14 01 1918

Clemenceau est parvenu à obtenir des députés la levée de l’immunité parlementaire de Joseph Caillaux : il est arrêté pour intelligence avec l’ennemi. Le Tigre triomphe : Caillaux est à la Santé, en pleine santé. Condamné à trois ans de prison le 23 avril 1920, il sera gracié par la Haute Cour en 1925. À la suite de sa démission en 1914, il avait été envoyé à l’étranger, notamment en Italie, pour nouer des contacts en vue d’une éventuelle armistice : c’est lui qui avait désamorcé la crise d’Agadir avec l’Allemagne, en lui accordant quelques concessions, et on lui connaissait de grandes sympathies pour la recherche de la paix. La France sortait de la période des mutineries, les Bolcheviks avaient cessé de se battre et les Allemands allaient pouvoir concentrer toutes leurs forces sur le front ouest : Clemenceau voulait empêcher coûte que coûte la propagation d’une volonté de paix à tout prix et c’est ainsi que Joseph Caillaux, personnage d’envergure, était devenu sa bête noire.

18 01 1918

C’est le jour de l’ouverture de la session parlementaire russe : les députés commencent par rejeter la motion bolchevique définissant les compétences de la nouvelle institution et élisent le S-R Tchernoff à la présidence. Face à ce pouvoir concurrent, les gardes rouges vont faire évacuer l’Assemblée dès le lendemain : la démocratie parlementaire était mort-née en Russie. Il n’y aura plus d’élection libre en Russie avant 1991.

Le 18 janvier 1918, l’Assemblée constituante se réunit enfin. Bonch-Bruyevitch amène au palais de Tauride un détachement de 200 marins bolcheviques. […]

Seuls les socialistes révolutionnaires de gauche de Maria Spiridonova ont fait bloc avec les bolcheviks : deux d’entre eux entrent au gouvernement. Il n’y aura pas de deuxième session de la Constituante : le 19 janvier, l’assemblée ayant refusé de céder ses prérogatives au gouvernement, Lénine la déclare dissoute. La Garde rouge interdit les accès aux élus venant siéger. Ils sont dispersés et l’on dénombre des blessés. Les militants, de tous les partis, et même des bolcheviks sont scandalisés.

Ces violences venues d’en bas se sont manifestées dès la prise du pouvoir par les bolcheviks les 24 et 25 octobre [1], avec la fermeture de journaux bourgeois. Loin de condamner l’atteinte à la liberté de la presse, Lénine approuve ces violences et stigmatise son camarade Grigori Zinoviev qui les réprouve.

La violence politique s’érige en système. Quand Lénine apprend que la Tcheka de Petrograd, la police politique créée le 7 décembre, retient les ouvriers voulant répondre par une terreur de masse à l’assassinat, le 20 juin 1918, du bolchevik Volodarski, par un socialiste révolutionnaire de droite, il écrit : Je proteste fermement. Nous nous compromettons, alors que nous n’hésitons pas dans nos résolutions à menacer de frapper de terreur de masse les députés des soviets, lorsqu’il s’agit de passer aux actes, nous freinons l’initiative révolutionnaire des masses, entièrement fondée. Ce n’est pas possible. Les terroristes vont nous considérer comme des chiffes molles. Il faut encourager l’énergie et la nature de masse de la terreur, particulièrement à Petrograd, où l’exemple doit être décisif.

Une autre terreur vient s’ajouter à ce climat, avec la guerre civile, dès novembre 1917, quand le général Kaledine soulève les cosaques du Kouban. Cette Vendée blanche sert de point d’appui à des opérations plus vastes : la révolte de l’Ukraine, son occupation par les Allemands. Le noyau des forces blanches est désormais constitué par l’Armée des volontaires, formée d’officiers, dirigée par l’ancien généralissime Alexeïev, puis par Anton Denikine. Simultanément, à Samara, les démocrates de l’Assemblée constituante forment un gouvernement sous la houlette du socialiste révolutionnaire Nicolaï Avksentiev, ni rouge, ni blanc. Mais celui-ci perd toute autorité quand des prisonniers tchèques finissent par se rallier au gouvernement antibolchevique de l’amiral Koltchak, en Sibérie occidentale.

Tous ces soulèvements ont lieu pendant les négociations de paix de Brest-Litovsk (de la fin décembre 1917 au 3 mars 1918) qu’Adolf Joffé et Trotski, membres de la délégation bolchevique, font traîner dans l’espoir que l’esprit révolutionnaire gagne les soldats allemands, puis l’arrière. En vain. Pour prévenir une nouvelle avancée allemande, Lénine, Trotski et Joffé finissent par conclure ce qui n’est ni la paix, ni la guerre, mais la cession de territoires, de manière à gagner du temps. Ils conviennent que les soviets ne feront plus aucune propagande dans les empires centraux. Indigne, s’exclame Boukharine en sanglotant, pour garder le pouvoir, nous faisons du parti un tas de fumier.

Cette décision va provoquer une vive opposition des socialistes révolutionnaires de gauche qui s’insurgent contre cette trahison du prolétariat allemand : pour eux, la révolution européenne passe avant le maintien des soviets au pouvoir. À l’appel de Maria Spiridonova, ils lancent une campagne terroriste contre les représentants de l’impérialisme allemand, c’est-à-dire les bolcheviks. Disposant du tiers des membres au VI° congrès des soviets, le 6 juillet 1918, ils incarcèrent les dirigeants de la Tcheka, rendent caduques les décisions du gouvernement et assassinent le comte Wilhelm von Mirbach, ambassadeur d’Allemagne à Moscou.

Par la suite, les socialistes révolutionnaires de gauche d’Ekaterinbourg exigent qu’on exécute la famille impériale. Mais les troupes de Denikine et ses Tchécoslovaques avancent vers la ville. Finalement, le 16 juillet, le soviet de la ville décide d’exécuter le tsar.

L’insurrection socialiste révolutionnaire de gauche finalement matée, ce parti est désormais condamné. Il est dommage que vous ne les ayez pas tous arrêtés, mais hélas je ne peux pas vous en donner l’ordre écrit, dit Lénine à un soviet bolchevisé. Quant aux socialistes révolutionnaires de droite, ils interdisent à leurs troupes de réagir. Ces soldats défilent donc sans armes en faveur de la Constituante. Mais la Garde rouge tire, faisant une centaine de morts et de blessés. Exclus des soviets pour collusion avec les contre-révolutionnaires, les socialistes révolutionnaires font appel aux Tchécoslovaques et sont condamnés comme complices de la révolte blanche conduite par Denikine. Quant aux mencheviks, opposants loyaux, ils sont néanmoins exclus et interdits. À fusiller s’ils montrent le nez, écrit Lénine.

Trotski, à la tête de l’Armée rouge, n’est pas moins radical que Lénine. Il compte sur la peur pour être obéi. C’est ainsi qu’il prend en otages les parents des 30 000 officiers ralliés à la révolution auxquels il tient, car ils sont compétents. De même, Trotski n’accepte le ralliement, en Ukraine, de l’anarchiste Nestor Makhno qu’avec suspicion.

Le pouvoir des soviets demeure menacé par l’intervention étrangère, Anglais dans le Caucase, Français à Odessa, Japonais en Sibérie. Aussi, pour les bolcheviks, il faut étendre la révolution à l’Europe et créer une III° Internationale. La défaite de l’armée allemande en 1918 apparaît opportune pour étendre la révolution en Allemagne. Mais les spartakistes allemands, derrière Rosa Luxemburg, jugent son développement prématuré. En revanche, l’éclatement de la révolution hongroise avec Béla Kun, en novembre 1918, encourage Lénine.

Résumé de Marc Ferro. Le Monde Juillet 2017

1° avion de combat Dassault. Au Canada, premières velléités d’indépendance du Québec.

23 01 1918

Un des tous premiers décrets des soviets enlève tout statut juridique à l’Église.

24 01 1918

Trotski envoie un télégramme à Vienne, sollicitant l’autorisation de se rendre dans la capitale autrichienne pour engager des pourparlers avec les représentants du prolétariat autrichien ! Ahurissant ! le loup qui demande au berger la clef du cadenas pour entrer dans la bergerie non pas pour croquer les moutons, mais pour leur dire : mettez à la porte votre berger et choisissez-moi, je vous garderai beaucoup mieux que lui !

Commissaire du peuple aux affaires étrangères, Trotski avait alors la haute main sur les négociations en cours avec les Allemands sur la fin de la guerre. Tous les bolcheviques étaient d’accord pour constater que l’armée russe avait cessé d’être une force de combat : Trotski avait vu les paysans en uniforme quitter les tranchées et se précipiter dans leurs campagnes pour saisir leur part du gâteau lors de la redistribution des terres, encouragées par les bolcheviks et leur commission de démobilisation. Mais à partir de là naissaient les désaccords, selon la vision que l’on avait de l’avenir : soit on considérait que les institutions politiques allemandes n’étaient pas appelées à connaître de profonds changements, auquel cas il convenait de continuer à se battre contre eux, à outrance même pour leur arracher la moins mauvaise paix possible… soit on était convaincu que la révolution prolétarienne allait immanquablement gagner l’Allemagne et que dès lors toutes les conditions seraient réunies pour obtenir la meilleure paix possible, puisqu’on serait entre camarades.

Trotski était de ces derniers et œuvrait en ce sens : faire durer les pourparlers le plus longtemps possible, jusqu’à ce que la révolution prolétarienne apporte l’Allemagne aux Russes sur un plateau !

28 01 1918

Encore par décret, Lénine nationalise avoirs étrangers, réserves d’or et de pierres précieuses, joyaux de la couronne, trésor de l’Église orthodoxe : le tout est envoyé sous bonne garde à Nijni Novgorod et à Kazan. Il décide encore de ne plus honorer les dettes de l’ancien régime : ils vont être nombreux à boire le bouillon, les souscripteurs de tous les pays d’Europe, mais parmi eux, les Français auront double ration. La spoliation érigée en principe de gouvernement ! ce sont 1.6 million de petits porteurs français, chiffre diminué de ceux qui étaient morts au front et ailleurs, auxquels il ne reste que les yeux pour pleurer la perte de 12 milliards de francs-or : les fameux emprunts russes.

Article 3 : Tous les emprunts étrangers sont annulés inconditionnellement et sans aucune exception.

30 01 1918

Bombardement aérien allemand sur les hôpitaux parisiens.

L’état-major, face à la crainte de voir Paris détruit conçu alors un plan pour détourner les bombardiers allemands : tandis que Paris resterait dans le noir, on allait construire au nord-est – sur l’emplacement de l’actuel aéroport de Roissy – ou au nord-ouest, tout un simulacre qui donne les apparences d’une grande ville la nuit : gares, voies ferrés, places, tout cela généreusement éclairé. Quelques réalisations furent effectuées, mais l’armistice viendra mettre fin au projet : on ne peut donc savoir si les Allemands seraient ou non tombés dans le panneau.

01 1918

Le sous-marin allemand U 84 coule au large de Penmarc’h, entre Benodet de la pointe du Raz, se faisant cercueil pour le Kapitänleutnant Walter Roehr et ses 39 hommes d’équipage, à – 84 mètres. Il en va ainsi de bien des épaves : on commence par découvrir l’épave, puis commence un très important travail administratif pour parvenir à l’identification : en l’occurrence il s’agira de contact avec les associations allemandes.

La descente commençait dans le bleu et augurait une belle plongée. Mais, à partir de –30 m, la luminosité baissait puis, vers les –50 m, l’eau commençait à changer de couleur pour passer au marron. La profondeur augmentant, on finissait par n’apercevoir que ses équipiers et le bout nous amenant à la gueuse que nous atteignions, peu après, dans une obscurité totale. Les ordinateurs indiquaient alors – 84 m. Alain fixait le fil d’Ariane et, quelques secondes après, nous survolions l’épave. Une bien agréable surprise nous attendait sagement : un sous-marin ! Évoluant essentiellement dans le cadre d’un repérage, nous arrivions bientôt sur le kiosque dont la forme et des détails architecturaux permettaient immédiatement d’établir qu’il ne s’agit pas d’un type VII. Exit l’U 618, il s’agit manifestement d’un autre type d’U–Boot ! La trappe d’accès ouverte interpellait encore et laissait penser que des hommes auraient pu tenter de s’échapper. Les périscopes étaient rentrés dans leurs puits et l’un d’eux était recouvert d’un morceau de filet.

Nous poursuivions notre progression vers ce qui s’avérait être l’avant du submersible. Passé un panneau circulaire fermé, nous tombions en arrêt devant un grand canon, à poste sur son affût. Un chalut, dont une grande partie remonte à la verticale, tiré par des bouées, s’est enroulé sur sa culasse et son frein de recul. On aperçoit ces éléments mais seul le long tube du canon est clairement visible. Plusieurs conteneurs à obus reposent au pied de cette impressionnante pièce d’artillerie dont l’aspect inquiétant est renforcé par la turbidité de l’eau fortement chargée en particules. L’absence de luminosité et la mauvaise visibilité – moins de deux mètres –, ajoutaient une note surréaliste à cette singulière équipée subaquatique. Nous palmions jusqu’au panneau d’embarquement des torpilles avant, survolant les vestiges du pont, mais le temps étant compté – tout particulièrement à cette profondeur – nous devions stopper cette première rencontre avec ce qui est devenu, à nos yeux, l’U-Boot inconnu de Penmarc’h car il s’agit sans conteste d’un sous-marin allemand… de la Grande Guerre. Sitôt effectués les longs paliers, nous pouvions enfin partager avec Hugues, qui veillait au grain en surface, le rare plaisir d’une telle découverte près des côtes de Cornouaille.

Priorité était dorénavant donnée à cette épave. Malgré l’intérêt évident de cette découverte, la presse française s’est avérée, pour l’essentiel, complètement hermétique au sujet. Fait pour le moins surprenant en pleine période de célébration du centenaire de la Grande Guerre… C’est en Allemagne que la nouvelle interpellait, aboutissant, par des chemins détournés – en fait via l’amiral Mathey, ancien président de l’Agasm (association générale amicale des sous mariniers) qui avait eu vent de la trouvaille -, sur le bureau du Korvettenkapitän Juergen Weber, ancien commandant d’U-Boote et vice-président du Verband Deutscher Ubootfahrer e.V. Il nous contactait immédiatement et, parallèlement à notre action, prenait vie un projet franco-allemand destiné à honorer la mémoire des sous-mariniers disparus, toutes nationalités confondues. Bien entendu, les Allemands étaient favorablement interpellés par notre action d’identification et de diffusion de l’information afin de promouvoir, d’une certaine manière, la connaissance d’une petite page d’histoire maritime noyée dans la grande tragédie de la Première Guerre mondiale. Cette action mémorielle naissante avait aussi pour objectif de conforter l’amitié franco-allemande. Et quelle meilleure façon que de réunir des sous-mariniers des deux pays, héritiers d’une tradition commune forgée dans les combats par leurs prédécesseurs ; des pêcheurs bretons dont les ancêtres ont payé le prix fort face aux U-Boot du Kaiser ; des plongeurs passionnés et des élus sensibles à cette démarche ?

[…] Malgré tout, l’U-Boot n’était toujours pas identifié et l’affaire s’avérait compliquée. Nous avions rapidement pris conscience que l’identification de ce sous-marin serait un véritable challenge, tant technique qu’humain, au vu des difficultés d’accès dues à la profondeur et aux conditions rencontrées sur le site. Néanmoins, de nouvelles plongées s’imposaient. Sous couvert de petits coefficients de marée permettant de profiter de courants – omniprésents sur cette zone où la marée ne semble jamais vraiment étaler – moins puissants, il nous fallait examiner l’épave avec minutie et la disséquer plongée après plongée. Tributaire du peu de temps alloué à chaque exploration, il nous fallait établir un plan de travail avec des zones délimitées et des actions ciblées. Seule une certaine rigueur peut permettre de collecter des informations pertinentes.

Avant toute chose, une plongée dans l’histoire de la Grande Guerre et les archives s’imposait. La recherche historique étant indissociable des examens in situ du sujet, les spécialistes des U-Boot de la Kaiserliche Marine, tout particulièrement Yves Dufeil, allaient nous être d’un grand secours en partageant leur analyse finement réfléchie et leur érudition. Première certitude, nous sommes en présence d’un sous-marin océanique de type U ayant coulé, par recoupement, en janvier 1918. Quatre U-Boote de ce type, ayant appareillé pour ce secteur ou y ayant opéré, n’étaient jamais rentrés de patrouille : U 84, U 93, U 95 et U 109. Hormis l’U 95, identifié comme tel par une équipe de plongeurs de la côte d’Opale, tous ont disparu à une date indéterminée, pour des causes inconnues et à des positions totalement ignorées. Cependant, des différences architecturales existaient et pouvaient permettre de trancher ! Nous avions déjà noté qu’il n’y avait qu’un seul panneau sur le pont, entre le canon avant et le kiosque. Seul l’U 84 adoptait cette configuration et, de fait, nous penchions pour ce submersible. Si la présence d’un panneau – et non deux – n’était pas un élément d’identification formelle, gardant à l’esprit qu’un chantier naval, en tant de guerre, était susceptible d’avoir pris certaines libertés lors de la construction de l’U-Boot pour ne poser qu’un seul panneau, la probabilité qu’il s’agisse là de l’U 84 restait du domaine du possible.

Nous avions donc été jusqu’à l’avant, qui est en assez bon état avec l’ancre toujours à poste dans son écubier. Les portes externes des tubes lance-torpilles demeuraient invisibles, cachées sous la couche de concrétions et de sédiments, ou bien envasées. Restait une inconnue : la partie arrière. Deux plongées furent nécessaires pour avoir une idée plus précise de l’état de cette portion de l’épave.

Le premier élément intéressant s’avérait être un canon 8,8 cm L/30, dénommé officiellement Feststehendes 8,8 cm U-Bootsgeschütz L 30 avec son frein de recul à l’extrémité caractéristique placé sur le dessus du tube plutôt court de 2,64 m (le canon de pont à l’avant est un 10,5 cm SK-L/45, bien plus imposant avec son tube long de 4,72 m). À l’extrémité du sous-marin étaient visibles deux tubes lance-torpilles fermés. Malheureusement, les deux hélices sont désormais invisibles, totalement envasées. Nous caressions l’espoir qu’une hélice soit visible et qu’il serait possible de gratter entre les pales où doivent figurer chiffres et données techniques permettant d’aider à l’identification du submersible. Hélas ! Cette piste s’avérait dorénavant inexploitable. Collecter des informations sur les canons où plusieurs marquages existent forcément, notamment au dos des culasses, était du domaine du possible mais seule la pièce arrière était facilement accessible, celle de l’avant étant recouverte d’un filet nécessitant d’être ôté – opération ô combien délicate, voire dangereuse à cette profondeur. Le plus simple restait finalement de mesurer la distance entre la base du kiosque et la base du canon avant car il y avait une différence notable entre les sous-marins des séries U 81 / U 86, U 93 / U 95 et U 105 / U 114. L’U 84, notamment, était plus court d’environ 2 m que les autres séries.

Le samedi 5 septembre 2019, nous organisions donc une plongée, toujours au départ du port de Saint-Guénolé, à laquelle participaient Hugues Priol, Alain Vincent Gautron, Alain Le Garo et votre serviteur. Cette fois, la tâche était partagée, un plongeur devant mesurer la distance kiosque / support canon et les deux autres ayant pour objectif de déployer sur l’épave, en mémoire de l’équipage disparu, le drapeau du Verband Deutscher Ubootfahrer e.V remis, pour l’occasion, par le Korvettenkapitän Juergen Weber. Le succès était au rendez-vous et la mesure relevée donnait 10 m pour 9,9 m sur le plan. Le doute n’était plus permis : il s’agit bien de l’U 84 ! Nous savons désormais où le Kapitänleutnant Walter Roehr et les 39 hommes de son équipage reposent depuis le mois de janvier 1918. Il reste maintenant à retracer sa dernière patrouille et comprendre les événements qui ont mené à sa perte mystérieuse, un jour de janvier 1918.

Jean-Louis Maurette

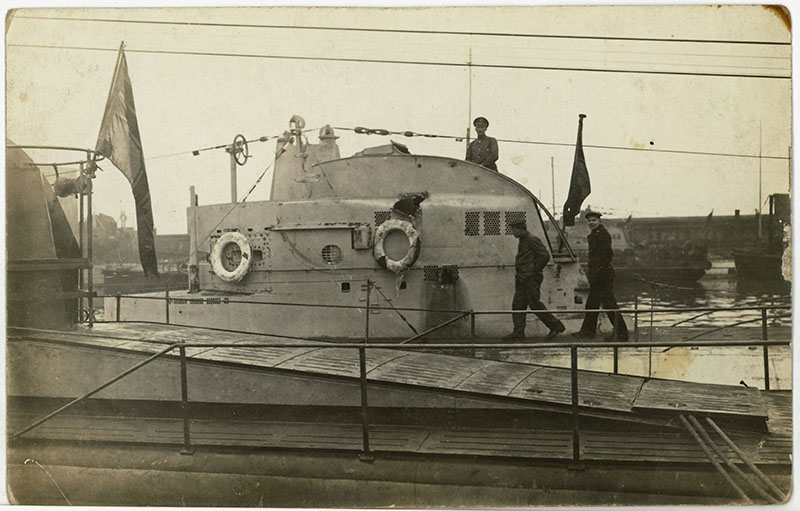

Le U 84 en navigation

L’économie d’énergie n’est pas une idée neuve : voyez donc cette marmite norvégienne :

Marmite norvégienne exposée lors d’un salon en Grande-Bretagne, sur les économies alimentaires en janvier 1918. L’économie de carburant pendant la première guerre mondiale a conduit à l’adoption de ce système de cuisson par inertie. BRIDGEMAN IMAGES

Œufs cocotte au micro-ondes plutôt que pot-au-feu longuement mitonné. La crise énergétique transparaît dans les engouements culinaires du moment, sur Internet. Recettes délicieuses et sans cuisson, Cuisiner presque sans gaz ni électricité, Recettes qui demandent peu ou pas d’électricité … Les sites de cuisine, ces temps-ci, préfèrent le tiède au bouillant, le juste saisi et même le cru aux plats en sauce. Ils tassent tous les ingrédients dans une grosse casserole, une même fournée. Et redécouvrent les vertus de l’inertie thermique. La magie de la cuisson passive.

Grâce à la chaleur emmagasinée, les pâtes peuvent finir de cuire plaque ou feu éteint, c’est même un Prix Nobel de physique italien qui le suggère – Giogio Parisi, en septembre 2022, sur Facebook – et Barilla qui le confirme sur ses paquets : deux minutes dans l’eau bouillante puis douze minutes d’attente hors feu, sous couvercle, pour les farfalles… À ce jeu du frichti le plus maigre en énergie triomphent les initiés de la marmite norvégienne. Leurs rangs grossissent si l’on se fie à l’offre et l’audience croissantes des blogs, groupes Facebook, recettes et autres tutoriels consacrés au sujet – 74 000 vues sur YouTube pour Fabriquer une marmite norvégienne haute performance dans un tiroir, 14 000 pour …Cuisson d’un bœuf bourguignon dans une couverture de survie

Marmite norvégienne ? Une histoire de cuisson passive, à nouveau, plutôt que de faitout miraculeux inventé en Scandinavie. Ladite marmite consiste en un réceptacle hermétique très isolé qui accueille, une fois passée l’ébullition, la cocotte bien chaude : la cuisson s’y poursuit sans apport d’électricité ni de gaz, durant plusieurs heures. Une technique volontiers qualifiée d’ancestrale, faute de pouvoir la dater, maniée par les Hébreux pour manger chaud durant le shabbat, par tous les paysans du monde disposant de suffisamment de foin pour enfouir une marmite, présentée par les Norvégiens lors de l’exposition universelle de 1867 à Paris (d’où son nom), exhumée lors des deux guerres mondiales, puis refoulée tel un mauvais souvenir dès l’abondance énergétique revenue.

Jusqu’à ce qu’une conjonction peu réjouissante de facteurs transforme la boîte isolante en star des low-tech version 2023. Le renchérissement de l’énergie, les craintes de coupures de courant, l’érosion du pouvoir d’achat, accessoirement la réduction nécessaire des émissions de carbone, relancent la cuisson à l’étouffée et à l’économie. Au lieu de cuire une heure et trente minutes, les pois chiches, par exemple, quittent le feu dès trente minutes pour un séjour moelleux de trois heures en marmite norvégienne.

Cela demande juste un petit effort d’organisation, prévoir le repas trois ou quatre heures en avance – Valentin Castelli-Kerec, 39 ans, consultant en innovation

Une offre commerciale émerge, bien entendu – une couveuse culinaire en laine de mouton, à partir de 148 euros ; un Cooking Bag de la marque Solar Brother à 99,90 euros, en rupture de stock… Mais la version occidentale du Thermal Cooker prisé en Asie se bricole, le plus souvent, en piochant dans le bazar de la cave – vieux anoraks ou duvets, couvertures de laine ou de survie, plaques de liège, caisses en bois, en polystyrène, glacière souple ou rigide… Sur Facebook, des réceptacles hétéroclites s’affichent, dont les seuls points communs sont les propriétés isolantes et la fierté de leurs concepteurs. Leur stupéfaction, aussi, à la première utilisation. Le plat est encore bouillant au bout de deux heures, il faut les maniques, témoigne Alexandrine Maes, 53 ans, une employée dans la logistique convertie à la marmite norvégienne il y a plus de dix ans. Mais, depuis qu’on risque des coupures, les gens écoutent… D’autant que ça enlève une charge mentale. On ne surveille plus la cuisson, pas de risque que ça déborde ou brûle.

Enseignante dans la Vienne, Sandra Morin l’utilise pour tout ce qui cuit dans du jus, comme le cassoulet ou le bœuf bourguignon. On ne laisse sur le feu qu’un tiers du temps prévu pour la cuisson. Avec deux enfants, c’est génial. On arrive le midi, tout est prêt ! Et l’été, en pleine canicule, c’est moins de chaleur en cuisine, vante la quadragénaire. Franchement, quand vous faites cuire vos légumes sans énergie, la première fois, c’est incroyable, se souvient Valentin Castelli-Kerec, 39 ans, consultant en innovation. On se demande pourquoi tout le monde ne le fait pas ! Cela demande juste un petit effort d’organisation, prévoir le repas trois ou quatre heures en avance. Au gré des passages nuageux, cet habitant de la périphérie nantaise alterne marmite norvégienne et four solaire. Les low-tech, je suis sûr à 100 % que ce sera notre quotidien, alors je préfère anticiper, je serai prêt quand nous n’aurons plus qu’un crédit carbone de 2 tonnes par personne, en 2050.

Les étapes de la fabrication d’une marmite norvégienne, de haut en bas : construction d’une boîte en bois et conception d’un couvercle isolé avec du liège ; détail de l’intérieur de la marmite norvégienne. ALIZÉE PERRIN

Résister aux sirènes du Thermomix pour cuisiner à la marmite norvégienne ? C’est mettre un premier pieddans le plat des low-tech, confirme Pierre-Alain Lévêque, ingénieur de 32 ans et président de l’association Low-tech Lab : La marmite est très simple, pas chère, réalisable par n’importe qui, utilisable en contexte rural comme urbain. On comprend facilement son fonctionnement et son intérêt. Elle satisfait au triptyque utilité-durabilité-accessibilité qui définit ces objets et techniques de basse technologie répondant aux besoins fondamentaux, utilisant le moins de ressources et d’énergie possible, aisés à fabriquer et à réparer.

Auteurs du livre Objets low-tech du quotidien (Ulmer, 2022), fondateurs de l’association Chemin de faire, Alizée Perrin et Yoann Vandendriessche, la petite trentaine, ont parcouru la France pendant quatre ans au volant d’un camion de pompiers reconverti en atelier, avant de s’installer en Ariège. Auprès d’eux, le public s’initie à la marmite norvégienne, découvre le frigo du désert (qui reproduit la fraîcheur d’une cave grâce à deux pots en terre cuite séparés de sable mouillé), le germoir à graines, le bokashi (compost de cuisine japonais), le blender à pédale. Et même les vertus du garde-manger de grand-mère.

Dans cette phase d’anxiété, les low-tech permettent de se remonter les manches pour passer à l’action. De se forger un imaginaire du futur – Pierre-Alain Lévêque, cofondateur du Low-tech Lab

La cuisine est intéressante, dans nos sociétés occidentales, car elle est l’un des derniers lieux de fabrication, d’expérimentation, remarque Yoann Vandendriessche, designer industriel de formation. Cela permet de montrer que les low-tech sont à la portée de tous, sans disposer d’un espace énorme ni remplacer les appareils existants mais en complément, pour tendre vers un mode de vie plus sobre, retrouver une autonomie, revoir notre rapport au temps. Sans baisser le curseur du confort. Utiliser une marmite norvégienne, c’est le moyen de faire des économies sans privation, une illustration de l’inventivité à laquelle nous devrions tous être appelés, source éminente de joie, plaidait le 29 octobre 2022, dans une tribune au Monde, un collectif fort du soutien de l’ancien commissaire au Plan Jean-Baptiste de Foucauld.

Au début de l’été 2022, le festival du Low-tech Lab a drainé à Concarneau (Finistère) 15 000 visiteurs en neuf journées qui toutes s’ouvraient par des démonstrations de cuisine low-tech, four solaire en vedette. Par la convivialité gourmande (et peu énergivore) : voilà comment infusent les low-tech, concept né dans le monde anglo-saxon des années 1970, longtemps associé, en France, aux ingénieurs écolos bidouilleurs d’objets moches. Mais depuis son poste d’observation du Low-tech Lab, créé fin 2013, Pierre-Alain Lévêque voit l’intérêt du grand public qui monte, carrément !En témoigne le succès des tutoriels mis en ligne (en open source) par l’association. Et l’émergence de communautés de passionnés, dans nombre de villes. Dans cette phase d’anxiété, poursuit-il, les low-tech permettent de se remonter les manches pour passer à l’action. De se forger un imaginaire du futur.

Sur YouTube, près de 300 000 vues ont été engrangées en deux semaines par la vidéo Ils créent des objets du quotidien qui fonctionnent sans électricité du média en ligne Brut, consacrée à Alizée Perrin et Yoann Vandendriessche. Après avoir été pris pour des fous furieuxà leurs débuts il y a dix ans, ces derniers hallucinent de presque passer pour des sauveurs, aujourd’hui, avec leurs objets au design soigné qui peuvent s’adresser aux citadins. Collectivités locales, entreprises, écoles, les voilà sollicités de toutes parts. C’est aussi le quotidien de Paul Mouraz, à Saint-Nazaire, ce jeune ingénieur fondateur de L’Avant d’après, société conceptrice de solutions basse technologie adaptées aux entreprises – des déshydrateurs solaires, par exemple.

Depuis peu, la région Bretagne a intégré les low-tech dans sa stratégie de soutien à l’innovation : elle forme et expérimente à tour de bras. La Ville de Bordeaux étudie une climatisation de rue faite de drains en argile poreux, avec le Low-tech Lab local. Celle de Paris, comme le département de Seine-Saint-Denis et l’État, subventionnent l’association Skakti21 qui prête des marmites norvégiennes aux personnes hébergées en hôtels sociaux, afin qu’elles recommencent à se concocter de vrais plats.

Et l’Agence de la transition écologique (Ademe) promeut cette nouvelle façon d’innover, pleinement intégrée, désormais, aux scénarios prospectifs visant la neutralité carbone en 2050. L’ eXtrême Défi est même lancé, appel à projets pour une voiture low-tech, véhicule intermédiaire entre automobile et vélo. Un peu plus corsé que la cuisson hors feu des pois chiches.

Fabriquer soi-même sa marmite norvégienne en 3 étapes

1. Utiliser de préférence une cocotte en fonte ou en Inox, pour une bonne inertie thermique, nécessairement chapeautée d’un couvercle.

2. La glisser dans un réceptacle extrêmement isolant. Ce peut être un simple coffre ou un panier rempli de couvertures. Ou, plus esthétique et efficace, une caisse en bois dont les parois intérieures et l’envers du couvercle sont doublés d’une couche épaisse de liège. Encore plus pratique : la marmite norvégienne directement intégrée dans un tiroir de cuisine.

3. La cocotte, remplie pour une bonne part de liquide, doit avoir passé le stade de l’ébullition, couvercle fermé. Nichée dans la caisse isotherme, elle poursuivra la cuisson de manière autonome. La durée du séjour en marmite norvégienne égale, au minimum, celle classiquement prévue pour la cuisson du plat (vite retiré du feu). Mais elle monte fréquemment jusqu’à deux heures, voire trois, pour les légumineuses, par exemple. Attention à la bonne qualité isolante de la marmite norvégienne : si la température baisse trop dans la cocotte qu’elle abrite, des bactéries peuvent se développer.

2 02 1918

Tykhon, le nouveau patriarche élu de Moscou, publie une encyclique dans laquelle il condamne l’état endémique de guerre civile : ainsi les soviets peuvent-ils classer l’orthodoxie parmi les organisations antisoviétiques ; c’est le début de la plus grande persécution religieuse de l’histoire : partout on détruit, on tue, on profane, on déporte : à Moscou, le patriarche est jeté en prison, il y mourra empoisonné. À Saint Pétersbourg, l’évêque Benjamin meurt en bénissant le peloton d’exécution. À la Trinité Saint Serge, des femmes recueillent les reliques jetées aux chiens. Dans les campagnes, les enfants des prêtres sont exécutés pour avoir refusé de témoigner contre leurs parents. Jusqu’en 1941, on va liquider 600 évêques, 40 000 prêtres, 120 000 moines et moniales. Jusqu’aux années 60, sous Khrouchtchev, on détruira 75 000 lieux de culte.

12 02 1918

Fête franco-américaine au théâtre Graslin de Nantes : la Musique du 369° régiment d’infanterie de l’armée américaine entre en scène. Elle s’est déjà donnée à Aix-les-Bains avant d’aller combattre sur le Rhin, où elle a reçu la croix de guerre et son surnom d’Harlem Hellfighters. Lorsque les États-Unis étaient entré en guerre, le colonel Edwards, commandant le régiment avait demandé à James Reese Europe, chef d’orchestre de mettre sur pied le foutu meilleur orchestre de l’armée américaine.

Qu’on ne s’imagine pas que ces rag-times, malgré leurs origines, ne soient pas riches d’avenir. C’est de la musique de primitifs, ce sont des chansons de nègres, soit, mais tout un art savant est en train de sortir de ces chansons, de leurs rythmes syncopés si originaux que l’oreille qui les a perçus ne les oublie pas. Enrichie de nos harmonisations modernes, cette musique de nègre devient ultramoderne avec certains auteurs.

L’Ouest-Eclair, papa de Ouest-France

Comme quoi la condescendance raciste ne rend pas forcément aveugle.

3 03 1918

Le traité de Brest-Litovsk entérine la capitulation des Russes, qui renoncent ainsi aux territoires de la Pologne, de la Lituanie et de la Courlande, et doivent reconnaître l’indépendance de l’Ukraine et de la Finlande. L’Ukraine va s’empresser d’accueillir les troupes blanches hostiles aux Bolchéviques. Aubaine pour les Allemands qui pensent qu’en reportant sur le front ouest toutes les divisions jusqu’alors sur le front est, ils vont pouvoir enfoncer les lignes alliées : il s’en faudra de peu, mais l’arrivée des Américains finira par contenir les avances allemandes. Une paix à un tel prix soulève un tollé au sein de l’opposition aux bolcheviques : nombre d’officiers démobilisés se rallient à l’armée de volontaires formée en novembre 1917 par le général Kornilov. L’opposition entre blancs et rouges va diviser désormais le pays. Le traité va devenir caduc quelques mois plus tard, avec la défaite de l’Allemagne. Par une nuit sans lune, le gouvernement quitte Petrograd pour s’installer à Moscou. Les bolcheviques contrôlent alors le nord et le centre du pays jusqu’à la moyenne Volga, plus quelques grandes villes importantes du sud, Bakou, Tachkent. L’Ukraine indépendante accepte la protection de l’armée allemande, la Géorgie est aux mains des Mencheviks. Les Cosaques du Don et du Koulan se soulèvent. La Sibérie occidentale passe aux mains de la légion tchèque, créée en 1917, formée de 15 à 20 000 bons soldats, bien armés qui, se sentant plus slaves que sujets de l’empire austro-hongrois, avaient déserté dès le début de la guerre pour se battre aux cotés des Russes. Leurs rangs s’étaient grossis ensuite de prisonniers libérés sur ordre de Trotski, de sympathisants divers et très variés, jusqu’à former, une armée indépendante forte de 65 000 hommes. La guerre terminée, ils ne pouvaient envisager de regagner directement leur pays sur la route duquel se trouvaient les Allemands, et ils avaient donc décidé de gagner à l’est Vladivostok et de là un embarquement pour l’Europe. Mais le traité de Brest-Litosk amena Trotski à leur demander de déposer les armes, ce qu’ils perçurent comme un piège : aussi la légion tchèque de Tchéliabinsk se révolta fin mai 1918 et redirigea ses trains vers la Russie : arrivée à Samara, sur la Volga, elle apporta aux socialistes révolutionnaires toute la région de la Volga, Kazan inclue : le Komuch [ou gouvernement de Samara] est le gouvernement que les socialistes révolutionnaires instaureront en juin 1918 contre les bolcheviks, justifiant son existence sur le résultat des élections de l’assemblée constituante en janvier 1918.

De plus Français et Britanniques arrivent à Mourmansk, Arkhangelsk et Odessa pour contrer les ambitions allemandes sur les matières premières.

L’usage de plus en plus fréquent du char va casser la logique de la guerre de tranchées : ne craignant pas le balayage, jusqu’alors meurtrier, des mitrailleuses installées dans les trous d’obus, ils permettent le déplacement du front.

S’il est indispensable de noter l’apport du progrès technique dans la stratégie de la guerre, il ne faut pas perdre de vue pour autant la réalité qu’a transformé cette nouveauté : et la réalité d’avant le char, c’est le cheval ; il y eut bien sur la cavalerie, rapidement marginalisée par la guerre des tranchées, mais les chevaux, eux, gardèrent du service : au mois d’août 1914, ce sont pas moins de 730 000 chevaux qui sont mobilisés, principalement affectés au ravitaillement et à la traction du matériel d’artillerie, et les réquisitions dureront tout au long de la guerre. En 1915, les Américains en amèneront 500 000, l’Argentine, 70 000. Les chevaux américains, très souvent étaient sauvages : l’armée française les avait payés : elle s’en aperçut trop tard quand elle découvrit que ce n’était pas un cadeau : On amenait dans le manège de Saint Nazaire des chevaux qui n’avaient jamais été montés, qui sortaient d’une traversée de l’Atlantique de plusieurs semaines ; deux ou trois gars tenaient la bride, un quatrième sautait en selle, on lâchait tout, fallait qu’il se démerde. […] Des anciens revenus du front qu’on mettait au dressage disaient : c’est pire que la guerre.

Grenadou, Prévost Grenadou, paysan français. Seuil 1966

On avance le chiffre de 1 140 000 chevaux morts pendant cette guerre, pour le seul camp des Alliés.

4 03 1918

Premier signalement d’un mort dû à une grippe que l’on qualifiera plus tard d’espagnole : c’est dans le camp militaire de Funston, dans le Kansas. Peu de temps auparavant, un bataillon américain était revenu de la région de Canton, en Chine, où aurait sévi début 1918, une épidémie de grippe bénigne, mais très contagieuse. Trois mois plus tard, le variant fera des ravages en Afrique, tuant plus de 2.5 millions de personnes en moins d’un an.

14 03 1918

Le traité de Brest-Litovsk a été une défaite pour la Russie, mais aussi pour Trotski personnellement puisque dans la ligne de ses opposants. Lénine en voit son prestige renforcé, et Trotski ne peut plus être en charge des affaires étrangères : il est nommé commissaire du peuple aux affaires militaires, où il va donner le meilleur de lui-même et retrouver toute sa popularité.

15 03 1918

Marie Juliette Olga Boulanger, dite Lili Boulanger, meurt d’une tuberculose intestinale à 24 ans. Cinq ans plus tôt, elle avait eu le grand prix de Rome de composition musicale pour sa cantate Faust et Hélène. Sa sœur aînée Nadia, 31 ans, elle aussi compositrice avait décidé de se consacrer entièrement au développement de la carrière de sa sœur : ma musique n’était pas assez mauvaise pour être drôle, ni assez bonne pour être belle. Elle était bien faite […] c’était son principal défaut.

Filles d’Ernest Boulanger, compositeur et professeur de chant et de Raïssa Ivanovna Mychetsky (ou Mychetskaya), princesse et cantatrice russe, originaire de Saint Petersbourg. La mort de sa sœur oriente sa vie vers le professorat : elle n’en sortira plus : Conservatoire National de Musique, École Normale de Musique fondée par Alfred Cortot en 1920, Conservatoire américain de Fontainebleau, Harvard, Peabody Conservatory de Baltimore, Juilliard School of New York… Elle aura pour élèves Aaron Copland, Michael Levinas, Elliot Carter, Daniel Barenboim, Pierre Boulez, Betsy Jolas, Iannis Xenakis, Pierre Henry, Philippe Glass, Tristan Murail, George Benjamin, Michel Legrand : tous diront ce que leur a apporté leur passage à la boulangerie. L’Argentin Astor Piazzola raconte : Un jour, Nadia Boulanger me dit enfin que tout ce que je lui avais montré était bien écrit, mais qu’elle n’en voyait pas l’esprit. Deux jours plus tard, je lui avouais mon passé de tanguero. Mademoiselle me demanda alors de jouer un de mes tangos. Je choisis Triunfal. Je crois que je ne suis pas arrivé à la moitié. Nadia m’arrêta, me prit les mains, et avec son doux accent anglais, me dit : Astor, cela est beau, j’aime beaucoup, voilà le vrai Piazzola, ne l’abandonnez jamais.

23 03 1918

Depuis le Mont de Joie, dans la forêt de La Ferté Saint Gobain, dans l’Aisne, à 140 km de Paris, scellé dans du béton armé, les trois canons à longue portée Long Max [2], encore nommés Gotha, – calibre de 420 mm, 5 m de longueur de tube, 9 300 m de portée – tirent sur Paris. Et le 29 mars vers 16 h 30, c’est l’église St Gervais, où l’on célèbre l’Office des Ténèbres du Vendredi Saint, qui est touchée de plein fouet : on comptera 88 morts. L’indignation fût énorme, la haine du Boche atteint son point culminant et hâta la préparation des armées américaines. Plus de 100 000 parisiens fuiront. En 4 mois et demi, 367 tirs touchèrent la capitale, mais pour la plupart, à 1, 1,5 km de la cible, tout simplement parce que les artilleurs allemands ne tenaient pas compte de la force de Coriolis qui infléchit les trajectoires.

Il aura fallu attendre d’être à deux pas de la défaite pour que les Alliés parviennent à vaincre toutes leurs réticences à nommer un seul et unique décideur des opérations : Clemenceau, le Père de la Victoire, impose le général Foch comme commandant en chef, qui lâchera, expérience faite : Depuis que je sais ce qu’est une coalition, j’ai beaucoup moins d’estime pour Napoléon. Mais l’homme avait le talent pour que ces difficultés à se mettre d’accord autour d’un table ne deviennent pas insurmontables : il placera les relations interalliées au cœur de sa stratégie et fera preuve d’énormément de tact à l’égard des Britanniques et des Américains.

D’une certaine façon, on peut dire que Foch revenait de loin : il n’avait jusqu’alors pas brillé par ses exploits, ce serait même plutôt le contraire : responsable de la mort de 5 000 hommes dans les premiers jours de la guerre pour avoir joué perso sans attendre les ordres, il avait fait d’autres bêtises lors de la bataille de la Somme à l’issu de laquelle, en décembre 1916, il avait été destitué du commandement du Groupe d’armées du Nord (Gan) et était tombé en discrédit, d’où le sortit Clémenceau le 26 mars 1918. La personnalité folle de Ferdinand Foch s’imposait, comme l’expliqua Clemenceau une fois le conflit terminé : Je me suis dit : essayons Foch ! Au moins, nous mourrons le fusil à la main ! J’ai laissé cet homme sensé, plein de raison qu’était Pétain ; j’ai adopté ce fou qu’était Foch. C’est le fou qui nous a tirés de là !

Chez les Allemands, la mise en service du code ADFGVX, avait beaucoup contribué à leur succès : les Alliés n’auront de cesse de le casser.

printemps 1918

Les Anglais ont aussi leur arrière : Londres. Paul Morand, insatiable gourmand de découverte, plume indémodable, corseté dans une volonté crispée d’Apartheid qui sent le grenier, – le métissage, voilà l’ennemi – indécrottable aristocrate tout imbibé de couardise, le connaît bien qui, toute sa vie, aura préféré l’arrière au front :

En 1916, Londres change d’aspect : il est devenu entièrement kaki, y compris le brouillard. Il faut l’avoir vu alors, pour comprendre ce que peut signifier le mot obscurité ; tous les réverbères sont en deuil, tous les globes voltaïques ont été peints au goudron et les vitrages des usines en bleu. Cela surpasse les deux espèces ordinaires de brouillard londonien, le brouillard blanc et le brouillard purée de pois : c’est une couverture étouffante, épaisse comme un feutre.

Peu à peu, la grande épidémie continentale se rapproche, enserre l’Angleterre. On fait la guerre même le dimanche ! Les journaux publient chaque matin d’interminables listes de blessés, de morts, de disparus. Des files d’ambulances attendent à la gare Victoria l’arrivée des trains continentaux. Tout le monde est de service, jusqu’aux boys scouts et aux jeunes filles des pensions suburbaines. Enfin voici la conscription, pour toute l’Angleterre, sinon pour l’Irlande.

Pendant les mauvais jours de la fin 1917 et du printemps 1918, après la prise d’Armentières et de Soissons, l’enfoncement de la 5° armée britannique du général Gough qui provoque le front unique et la nomination de Foch, la guerre industrielle s’organise, malgré l’opposition des syndicats ouvriers, que M. Lloyd George doit persuader et conquérir un à un. C’est l’heure la plus dangereuse, à Londres comme à Paris. Blasé sur les horreurs de la guerre, l’arrière s’est ressaisi et veut vivre pour soi : nouveaux riches, ouvriers gâtés par les hauts salaires, embusqués et profiteurs, espions de tous genres, microphones dans les grands hôtels ; princesses russes en fuite, aventuriers internationaux, coureurs de dot autour des veuves de guerre, marchands de munitions américains au Ritz, envoyant des orchidées et prenant des commandes. Les clubs de nuit font fortune. Ils n’ont d’ailleurs pratiquement jamais fermé, tant les Anglais considèrent que le danger n’empêche pas de se divertir et qu’on a aussi bien le droit de danser que de se faire tuer. Noël 1914, vit le bal de Christmas au Carlton ; en 1915, aux théâtres les blessés sont invités en foule : centaines de bras à éclisses posés sur le rebord en velours des loges ; béquillards plein des dancings ; Murray’s, Ciro’s ne chôment guère ; gourdes de whisky dans les poches, jeunes lieutenants et vieux généraux s’essayant à un nouveau pas nommé fox-trot, au son des premiers jazz, avant de retourner au travail, le lundi matin, dans leurs tranchées flamandes.

Dans les théâtres, les revues, style parisien, où se spécialisent les acteurs français, font salle pleine. En l’absence de nos cuisiniers partis au front, les dînettes et luncheonnettes dans Soho, aux petites tables quadrillées des petits restaurants ridicules et faussement français qui s’intitulent : La Madelon, etc., sont servis par des Italiens qui s’enrichissent. Le centre des squares et des parcs est occupé par les baraques de bois de l’YMCA, où les permissionnaires jouent aux cartes. Les blessés et les mutilés en uniforme de toile bleue visitent Londres sur les impériales des autobus. Au Claridge, tous les dimanches soir, sous le patronage de la princesse Alice de Monaco, Isidore de Lara, de sa main puissante, dirige les vocalises d’un chœur de musiciens de toutes provenances. Premiers succès du cinéma américain, premiers films de Chaplin. Les commissions d’achat interalliées groupent dans Kingsway des intermédiaires, des banquiers en mission et des sursitaires, auprès des grandes maisons en deuil et de l’aristocratie décimée. Mais malgré quelques essais nationalistes isolés, tels que le pillage du quartier des bouchers juifs à noms allemands de Whitechapel, une opposition défaitiste et pacifique beaucoup moins sourde et moins timide qu’à Paris, se manifeste parmi l’intelligentzia, parmi les objecteurs de conscience, au café Royal ou dans Bloomsbory, tandis qu’au contraire, à notre consulat général, de périodiques conseils de révision viennent ratisser les derniers hommes valides, ne laissant à Londres que quelques auxiliaires grelottants et nus.

La nuit, lorsque approchent les zeppelins, dont la visite nous est annoncée par l’Amirauté, Londres s’entoure d’un cercle de feu. Dès les premiers coups de canon, nous montons sur le toit de l’ambassade pour voir les grands poissons au ventre d’argent, éclairés par mille projecteurs, passer dans un fracas de verres cassés et de maisons écroulées. Comme dans les vers londoniens de Verlaine :

Non vraiment, c’est trop un martyre sans espérance,

Non vraiment, cela finit trop mal, vraiment c’est triste,

Oh ! le feu du ciel sur cette ville de la Bible !…

Paul Morand Londres 1933

1 04 1918

Au Canada, 4 morts lors d’émeutes contre la conscription. Les Canadiens auront perdu 60 000 des leurs dans cette guerre.

21 04 1918

Manfred von Richtofen, 25 ans, dit le Baron rouge, – il avait commencé à peindre en rouge son Albatros, est abattu au-dessus de la Somme, par un tir venu du sol. Une balle dans la poitrine, il a le temps de poser son appareil à Vaux en Somme, secteur tenu par les Australiens, qui lui rendront des funérailles militaires. As des as allemand, il avait déjà 80 victoires à son actif, à bord de son Fokker.

D’avril à décembre 1918, l’Ukraine sera indépendante, dirigée par le général Skoropadski.

9 05 1918

René Fonck, pilote de chasse comme l’était Guynemer, au sein de l’escadrille 103, dite Groupe des Cigognes, abat 6 avions ennemis pour cette seule journée. Il en fera encore de même le 26 septembre. Une hygiène de vie qui tenait de l’ascèse jointe à des qualités de tireur d’élite, lui permettaient de monter plus haut que l’ennemi, puis de fondre sur lui, masqué par le soleil et d’abattre en priorité le pilote. Il terminera la guerre avec un palmarès de 75 victoires homologuées, en fait 127, qui feront de lui l’as des as. Le 21 septembre 1926, il tentera de traverser l’Atlantique, avec trois coéquipiers, aux commandes d’un bimoteur S 35, mais, trop chargé, pas assez puissant, l’avion s’écrasera au décollage, tuant 2 hommes. Son rôle auprès de Pétain pendant la deuxième guerre mondiale – oreille du maréchal auprès des Allemands, très opposé à Laval – , le déboulonnera du piédestal de la gloire.

L’avion est un Spad XIII de 1918

20 05 1918

En France, le sous-secrétariat à la Santé dénombre près de 15 000 soldats grippés, dont 6 ont décédé.

25 05 1918

La légion tchèque en poste sur la ligne du Transsibérien, ayant appris qu’elle allait être livrée par les Russes aux Allemands se soulève contre les soviets sur ordre du général Gaïda, de Novo-Nikolayévsk.

27 05 1918

Les Allemands sont à 75 km de Paris. Mais leur code va être brisé le 2 juin par le capitaine Georges Painvin, et les Alliés connaîtront désormais la programmation de leur mouvements, ce qui leur permettra de retourner la situation en leur faveur. Il y avait en France cinq services du chiffre, qui employaient des mathématiciens de haut niveau, pour casser les codes : deux au ministère de la guerre (un au grand quartier général (GQG), un au cabinet du ministre, un à la marine, un à l’intérieur et un aux affaires étrangères, qui n’avait pas d’existence officielle ; il s’appelait le service des travaux réservés ; ses archives ont été détruites avant l’arrivée des Allemands en mai 1940. Il avait à sa tête Robert Chodron de Courcel, le grand-père de Bernadette Chirac ! Téléphone, télégraphe, courrier, radio télégrammes : on écoutait et décryptait les Allemands, les Autrichiens, mais aussi les Alliés.

Abel Gance n’a pas trente ans. Poumons atteints, il a quitté une usine d’Aubervilliers où l’on fabrique des gaz toxiques. Au cœur d’un bataillon américain, il va tourner J’accuse, dans lequel on passe de la réalité du front aux scènes surréalistes qui font se lever les morts des champs d’horreur : Lorsque je découvris la mort de la plupart de mes amis, j’eus cette rage insensée d’utiliser ce nouveau medium, le cinéma, pour montrer au monde la stupidité de la guerre. Nous étions encore au milieu du conflit, et il était très difficile de faire un film pacifiste. Je me demandais quel sujet je pourrais choisir pour bien montrer la stupidité du conflit. Un jour, alors que je traversais le boulevard du Château, étant encore mobilisé, j’eus cette idée qu’il fallait que tous les morts reviennent, et dès lors, devenus incontournables, ils nous obligeraient à finir la guerre immédiatement.

28 05 1918

Proclamation d’indépendance de l’Arménie. Mais l’étoile montante de Mustafa Kemal, qui l’amènera au pouvoir en avril 1920 imposera les vues de la Turquie, à savoir le refus pur et simple des frontières définies par le Traité de Sèvres : défaits militairement par la Turquie, la République arménienne cessera d’exister le 2 décembre 1920. Ce que n’ont pas repris les Turcs passera sous la coupe de la Russie.

05 1918

Les Américains mettent en service à Gièvres, proche de Romorantin, à mi-chemin entre les ports de l’Atlantique et le front, une usine ultra-moderne frigorifique de conservation de la viande qui peut stocker jusqu’à 6 500 tonnes de viande. La ration journalière du soldat américain comprend 500 gr de viande ; ils sont 2 millions soit 1 000 tonnes par jour ! Les 600 employés de l’usine comprennent 260 ouvriers américains, venus là spécialement pour les postes principaux. Le bâtiment fait 12 000 m², peut contenir 18 000 carcasses de bœuf mais aussi du bœuf désossé pour gagner de la place dans les bateaux. Le procédé utilisé est celui de la réfrigération par l’ammoniac développé par Charles Tellier dans les années 1860, qui permet de fabriquer 500 tonnes de glace par jour. À la fin de la guerre, les Américains laisseront l’équipement sur place … que la France s’avérera incapable de reprendre à son compte et vendra pour de tout autres utilisation à la découpe.

12 07 1918

Alexandra David-Néel est au Monastère de Kum Bum. Tibet

J’ai envie de dire : ouf ! Me voici à Kum-bum ! Combien là-bas, au Japon, j’ai regardé de fois, sur la carte, ce nom inscrit en tout petits caractères à peine visible parmi l’ombre des montagnes. Cela semblait si loin de Pékin et l’est en réalité – entre 2 500 et 3 000 km. Je me demandais, ignorant l’état des routes, comment j’effectuerais le trajet et quels obstacles apporteraient, peut-être, à mon projet, les gens des pays à traverser. Mais voilà, une fois de plus, je constate que les difficultés des voyages sont, surtout, dans les écrits des voyageurs et dans les appréhensions précédant le départ. Une fois en route, tout se simplifie. On ne mange pas toujours bien, on ne dort pas toujours bien ; il faut parfois endurer la poussière ou la chaleur, ou la pluie, ou le froid ; les gîtes manquent de confort. Rien de tragique là-dedans. Et les kilomètres défilent, on laisse derrière soi des villes, des rivières, des montagnes et, après tout, on continue à marcher sur la terre et sur ses deux jambes… C’est bien facile. À Si-in, très aimablement, le prêtre belge (R.P. Schram) et les missionnaires protestants m’ont prêté des livres des voyageurs qui ont parcouru quelques parties du Tibet. Je m’émerveille des tartarinades de ces gens et de leur façon de voyager. D’abord, pas un n’entendait la langue du pays ; ensuite, ils s’embarquaient avec des douzaines de chameaux, des douzaines de chevaux, des douzaines de serviteurs, il fallait ravitailler tout cela et le pire, c’est que, sans discernement, ils emmenaient des chameaux habitués aux steppes mongoles parmi les glaciers des cols tibétains, et des musulmans dans le pays des lamas. Grand gâchis, on l’imagine, et c’est avec l’histoire de ce gâchis qu’ils ont composé leurs livres. Leur façon de se conduire avec les indigènes mérite une mention. Les uns se fournissaient de gibier en tirant dans les propriétés des monastères sur des animaux familiers, un autre, – je regrette qu’il soit français – ici, à Kum-Bum, se mit à graver son nom sur l’arbre sacré. Que penserait-il si un visiteur s’avisait d’inscrire son nom sur la place de son salon ? … Enfin, d’autres enlevaient de force les chevaux des nomades pour remplacer ceux de leur caravane qui étaient morts. Ce qui m’étonne, c’est la mansuétude des Naturels qui n’ont pas massacré ces intrus mal élevés.

Mais revenons à Kum-Bum. On m’y a donné une gentille habitation dépendant d’un des grands Temples du monastère, mais complètement isolée, c’est-à-dire que je puis fermer la porte de mon patio donnant sur la cour d’honneur du Temple. Les bâtiments à Kum-Bum sont de style chinois, généralement bien entretenus et d’aspect cossu. Ma demeure comprend un petit patio avec appartements de trois côtés et un mur orné de fresques chinoises sur le quatrième côté. Au rez-de-chaussée, il y a la chambre principale divisée en trois parties, celle du milieu, en face de la porte, étant flanquée de deux compartiments dont le plancher est surélevé d’environ quarante centimètres. En hiver, on allume du feu sous ces sortes d’estrade et l’on s’y assoit sur le plancher chaud, on y étend ses couvertures pour la nuit. C’est l’usage dans toute la Chine du Nord et de la Mongolie. Aphur occupe l’appartement du rez-de-chaussée qui doit aussi servir à recevoir les visiteurs. Les murs sont décorés de fresques représentant Tsong-Khapa [réformateur du bouddhisme tibétain et fondateur de la secte des Geloup-pas, généralement dénommés bonnets jaunes] et des déités diverses dans l’un des compartiments et, dans les autres, des scènes pittoresques de monastères perchés sur d’invraisemblables monts neigeux, au bord de lacs extraordinaires. Des cortèges royaux cavalcadent ces paysages, épiés par des Dieux trônant dans des nuages de pourpre. Je préfère qu’Aphur jouisse de ces œuvres d’art, elles m’empêcheraient de dormir. J’occupe le premier étage, où les pièces donnent sur un balcon courant autour du patio. Ma chambre est l’exacte reproduction de celle d’Aphur, moins les fresques. Mes boiseries sont uniformément peintes en jaune, l’encadrement des panneaux étant en rouge vif. J’ai atténué quelque peu l’effet violent des couleurs en étendant des nattes japonaises comme lambris et en couvrant le plancher du plus grand des compartiments qui, maintenant, avec sa petite table haute de 20 centimètres, son coussin pour s’accroupir devant et sa large fenêtre où le papier remplace les vitres, figure assez exactement une chambre japonaise… C’est loin le Japon… Y-suis-je jamais allé ? … Je me le demande parfois. Étrange pays, gens étranges, monde différent de tout, inscrutable, désorientant, irritant et qui serait pourtant intéressant à connaître si on pouvait l’étudier. Mais la première condition pour cela serait d’en savoir la langue. J’aurais pu, certainement, apprendre le japonais parlé, mais la langue littéraire me serait restée inconnue et, alors, que peut-on savoir d’un peuple, si l’on ne peut pas lire ses écrivains ? Avec le tibétain, c’est différent, je lirai bien tôt mieux que je ne parle. Je me demande si je vais trouver ici quelque lettré accueillant avec qui je vais pouvoir travailler. Je me trouve bien, le pays aux alentours est beau, les buts de promenade ne manquent pas, la vie est bon marché. Je voudrais faire halte ici, travailler, écrire car la plume me démange et j’ai un tas de sujets en tête.

Le silence qui règne parmi les temples est un délice après tant de temp passé parmi le bruit. Il y a à Kum-Bum, répartie entre les différents temples, une population évaluée à 3 800 lamas, mais un silence complet enveloppe tous ces bâtiments étagés sur le flanc de deux montagnes enserrant une étroite vallée. On n’entend que le bruit des longues trompettes tibétaines appelant aux exercices religieux et de lointaines harmonies de musique sacrée de la demeure du pontife de Kum-Bum, actuellement un gamin de dix ans. Les chefs de Kum-Bum sont comme les Dalaï-Lamas, les Tashis -Lamas, et beaucoup d’autres, ce que le vulgaire appelle des réincarnés (c’est là une fort mauvaise traduction de Toulkou […] en sanscrit nirmanakâya […] admire mon érudition ! ! ! – qui signifie corps de manifestation ou corps matériel qui manifeste les autres personnalités. – Je ne t’infligerai pas une publication de la théorie des trois corps ou trois Kâya). Donc, à la mort d’un de ces lamas, son successeur se trouve être un enfant, né peu après le décès du grand lama dont il s’agit. Cela t’explique le gosse qui est le chef de Kum-Bum. Pour l’instant du reste, il est sous la férule de ses précepteurs. Je ne l’ai pas encore vu mais lui rendrai visite dans quelques jours. Je suis arrivé au moment d’un des grandes fêtes annuelles ; demain et après-demain des lamas joueront, ou plutôt mimeront et danseront une sorte de drame religieux. Il y aura encore d’autres attractions et, déjà, des milliers de gens sont arrivé des environs pour prendre part à la fête.

Alexandra David-Néel. Journal de voyage. Paris Plon 1975

Monastère de Palcho

Dzong (forteresse) de Gyantse

Monastère de Kumbum Xining Qinghai

Kumbum

Gyantse Kumbum chorten

Quel est donc le charme redoutable de ce pays étrange où toujours sont retournés ceux qui l’avaient une première fois entrevu ? Pour retrouver ses montagnes et ses hommes, on repasse la mer, on traverse des royaumes entiers, toute la Chine, au pas lent des chameaux ou des mules.

On arrive alors dans des déserts glacés, si hauts qu’ils ne semblent plus appartenir à la terre, on escalade des montagnes affreuses, chaos d’abîmes noirs et de sommets blancs qui baignent dans le froid absolu du ciel. On y voit des maisons pareilles à des donjons massifs, toutes bourdonnantes de prières et qui sentent le beurre rance et l’encens. Ce pays est le Tibet, pays de pasteurs et de moines, interdit aux étrangers, isolé du monde et si voisin du ciel, que l’occupation naturelle de ses habitants est la prière

Jacques Bacot. Le Tibet révolté (1912) Paris, R. Chabaud, 1988

L’attitude xénophobe des Tibétains s’expliquait par deux peurs essentielles. La première était la conviction que les étrangers voulaient s’approprier l’or tibétain. La seconde, bien plus grave et savamment entretenue par les Chinois, était la menace qui pesait sur leur religion, que les Russes et les Anglais avaient pour ambition de détruire. Cela suffit à expliquer la crainte des Tibétains pour les missionnaires et leur ferme détermination à empêcher l’accès de Lhassa aux étrangers.

Michel Jan. Introduction à l’anthologie Le voyage en Asie centrale et au Tibet Bouquins Robert Laffont 1992

14 07 1918

Quentin Roosevelt, le fils cadet du président Théodore Roosevelt est tué en combat aérien à Chamery, près de Reims, à bord de son Nieuport 28, un avion français.

Le Nieuport 28.

17 07 1918

Assassinat de la famille impériale de Russie dans la villa Ipatiev à Ekaterinbourg, l’ancienne Sverdlovsk, dans l’Oural : le tzar Nicolas II, son épouse Alexandra Fedorovna, leurs quatre filles, leur fils et quatre autres proches. Ce sont les autorités locales qui ont pris la décision, dans la crainte des avancées militaires des Russes Blancs vers Ekaterinbourg. Ce sera du moins la version officielle, à laquelle toutes les parties avaient intérêt : les bolcheviks, parce que l’assassinat du seul tzar Nicolas II supposait des négociations avec les Allemands pour mettre en lieu sur l’impératrice et ses enfants, et les Russes Blancs parce qu’ils ne souhaitaient de toutes façons pas reprendre le pouvoir en y installant à nouveau les Romanov.

En fait, plusieurs personnes fort bien documentées, et parmi elles, l’historien français Marc Ferro soutiennent que l’impératrice et ses 5 enfants ont été épargnées. Anastasia aurait faussé compagnie à ses geôliers de Perm en septembre 1918, serait passée en Allemagne, puis aux États-Unis où elle aurait vécu sous le nom de Anna Anderson. L’impératrice et les quatre autres enfants auraient été évacués par les soviets. En 2012, Marie Stravlo, une Américaine de l’Oklahoma s’apprête à publier le Journal d’Olga, l’ainée des enfants, retrouvé dans la bibliothèque du Vatican.

Mais, le 29 juillet 2007, on retrouvera deux corps, à 60 mètres de la fosse principale, et l’ADN révélera leur appartenance à la famille Romanov : les corps étaient donc au complet ; le mystère était levé et toutes les spéculations, supputations sur l’existence d’un descendant direct des Romanov devenaient nulles et non avenues. Et tant pis pour ceux qui font leur miel de ce genre de drame.

Nicolas II de Russie, Alexandra Fiodorovna, Olga Nikolaïevna, l’aînée, Tatiana Nikolaïevna, 2°fille, Maria Nikolaïevna, 3°fille, Anastasia Nikolaïevna, 4° fille, Alexis Nikolaïevitch.

Grand Duchesses Olga and Tatiana Nikolaevna of Russia with their tutor, Pierre Gilliard, at Livadia, Crimée, in 1911 is from the Beinecke Library , Yale University

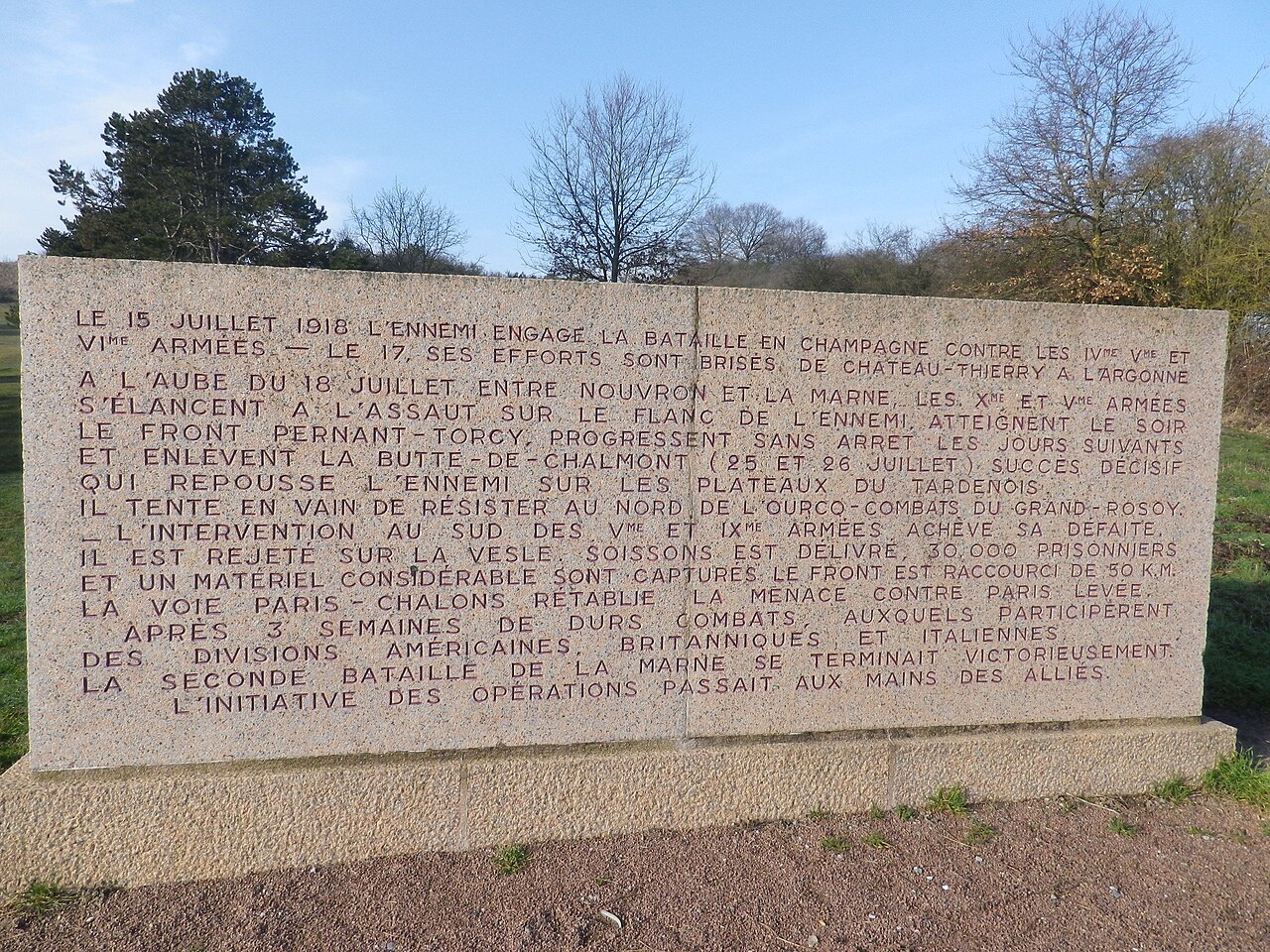

28 07 1918

La seconde bataille de la Marne voit le début de la retraite de l’armée allemande. En 1919, l’État souhaitera marquer la bataille dans la pierre, et c’est Pierre Landowski qui s’en chargera, sur la butte de Chalmont à Oulchy-le-Château, dans l’Aisne, où il sera inauguré en 1935.

La France et, derrière elle, quatre marches – les quatre années de guerre – pour accéder au groupe des fantômes

Une jeune recrue, un sapeur, un mitrailleur, un grenadier, un soldat colonial, un fantassin, un aviateur et le spectre de la mort sortant de son linceul.

07 1918

Reprise dès septembre 1914 par les Français, Reims n’est plus qu’un tas de ruines, mais le commandement veut qu’à tout prix la Montagne de Reims reste française : ce sont les Tirailleurs Sénégalais qui feront le travail. En 1924, Daladier inaugurera un monument qui leur sera dédié : il sera abattu en 1940, par la Wehrmacht, sur ordre des Nazis, qui en feront des canons.

Qui dira le plaisir intense que l’on ressent en enfonçant sa baïonnette dans les génitoires de l’ennemi ? De sentir la lame les fouiller jusqu’à les faire exploser dans des gerbes de sang chaud qui s’éparpille sur votre figure. Et le Teuton, beuglant de douleur et d’incrédulité mêlées, qui s’effondre, s’agrippant absurdement à son casque à la pointe ô combien ridicule. Le Teuton qui éructe, qui s’époumone, qui vous maudit, qui appelle Dieu à son aide, qui gigote sur le sol couvert de neige boueuse. Et ses paroles scandées à l’orée de la mort de s’accrocher à vos oreilles qui n’en comprennent goutte, mais qui refusent de vous laisser tranquille, qui vous poursuivent le lendemain, le surlendemain et les jours d’après. Sa stupeur de voir surgir face à lui un Nègre, lui qui sans doute n’en avait jamais vu de toute sa vie, hormis dans les livres illustrés ou les journaux. Corps à corps dans les entrailles du corps blanc qui ne bouge plus. Le laboure jusqu’à en faire jaillir les intestins, le foie, les poumons, le cœur enfin. Éviscération démentielle qui teinte la neige d’écarlate, lequel vire vite au marron sale, puis à cette couleur hideuse qui n’a sans doute de dénomination dans aucune langue.

La baïonnette qui s’enfonce dans le corps blanc efface d’un seul trait des siècles d’agenouillement, d’humiliation. Le Teuton, qui vous fait face, à l’instant où vous jaillissez de votre tranchée parce que l’ordre de fondre sur l’ennemi vous a été donné, ce Teuton au visage juvénile, souvent imberbe, aux yeux d’une claireté si bouleversante d’innocence, voire de tendresse – allez savoir ! -, ce Teuton-là devient le Béké, le Blanc créole, devant lequel les vôtres et vous n’ont jamais pu que courber l’échine et balbutier oui, missié. Mais l’immense satisfaction qui vous étreint alors ne saurait être partagée, même par ceux qui tout comme vous l’éprouvent et cela au même instant, c’est-à-dire soldats d’Afrique et du Maghreb, car aussitôt la honte vous saisit, le sentiment plus exactement d’être descendu au niveau des bêtes les plus immondes. Ce sentiment-là, cette revanche prise à la venvole, elle demeure en chacun de vous, secrète et fiévreuse tout à la fois, et vos chefs, ces lieutenants ou capitaines natifs de Bourgogne, de Normandie ou de Provence, de vous couvrir d’éloges. Ah, le soldat des colonies est un vaillant homme ! Il monte à l’assaut de l’ennemi sans peur ni reproche. Il ne craint pas la mort, et on jurerait même que c’est elle qui tremble devant lui. Et si par extraordinaire vous réchappez à la boucherie, voici que l’on vous cite à l’Ordre de la Nation, qu’on vous décore, qu’on vous serre les mains, qu’on vous baille l’accolade et vous, gêné au plus profond de vous-même, de baisser la hauteur de votre regard, car vous savez que dans toute cette affaire, il n’a point été question de courage, mais de soif. Soif de venger vos arrière-grands-mères violées, impunément violées, et cela à un âge à peine nubile, par le maître de la plantation. Soif de rendre justice aux hommes de votre lignée dont vous ne connaîtrez jamais ni les visages ni les noms, ceux-là qui subirent ce fouet colonial dénommé rigoise et les chaînes aux pieds, le carcan au cou et l’humide cachot d’habitation. Mais une fois la baïonnette retirée, une fois la satisfaction savourée, voici qu’un malaise s’empare de vous et vous rend incapable d’entonner les chants de victoire de vos camarades métropolitains. Et eux de vous bousculer gentiment de l’épaule : Hé, Chocolat, pourquoi tu gardes la bouche fermée ? Bamboula, ta mémoire défaille ou quoi ? Allez, avale ce verre de vin et chante avec nous ! Qu’est-ce qui lui arrive ce soir, Blanchette, il songe à son île ensoleillée ou quoi ? Fais pas cette tête-là, mon gars ! Tu les reverras ton paradis et tes belles doudous à peau de caramel, ha-ha-ha !

Ils ne savent pas que ce plaisir qui s’est emparé de vous, à l’inverse du leur, vous intranquillise. Ni que leur ennemi, le Teuton, n’est pas vraiment le vôtre, n’a jamais été le vôtre en fait. Qu’au moment même où vous avez enfoncé la baïonnette dans les génitoires de celui qui vous a fait face, ce n’était ni sa nationalité, ni sa religion, ni sa langue que vous aviez cherché à détruire, mais son être même. Sa race. Ou, plus exactement, sa couleur. Oui, voilà : vous avez combattu la blancheur et non le Teuton. Cette blancheur qui, pour une fois, se trouvait à votre portée, que vous pouviez atteindre. Cette blancheur sur laquelle vous étiez dûment autorisé à porter la main. Autorisation donnée par d’autres Blancs !

Revenu au pays auréolé de gloire, même s’il vous manque parfois un bras ou les deux jambes, même si vos poumons sont à moitié détruits pour avoir respiré l’horrible gaz moutarde, vous vous employez à donner le change. À jouer au vaillant soldat, au héros qui a payé l’impôt du sang à la mère patrie au nom de tous les Martiniquais. Vous acceptez pluie de médailles et avalasses de discours pompeux, défilés patriotiques et embrassades de la populace. Mais une manière de souffrance vous habite que vous êtes seul à connaître, souffrance teintée du dégoût de soi et que vous tentez de noyer dans le rhum-coco-merlo, le plus raide de tous, sans pourtant nourrir la moindre envie de récupérer votre état d’esprit d’avant. D’avant-guerre. Quand la seule vue d’un homme blanc vous imposait immédiatement retenue, humilité, servilité même et parfois terreur.

Cette guerre barbare a comme rétabli votre humanité en vous plaçant désormais à exacte hauteur de l’homme blanc. Voici ce qui ne saurait se proclamer en place publique ! Tout cela qui peut demeurer longtemps obscur en vous, pour vous. Alors, vous laissez dire que vous avez mis tout votre courage, toute votre âme, au service de la patrie…

Raphaël Confiant. Le Bataillon créole. Mercure de France 2013

8 08 1918

La grande offensive des Alliés qui commence par la bataille d’Amiens marque le tournant de la guerre : les Allemands ne connaîtront plus de succès : le jour de deuil de l’armée allemande dira le général Ludendorff. Une campagne de saccage délibéré accompagne le retrait des troupes allemandes :

Ce qui nous retarde, ce sont les routes coupées, les ponts sautés, les arbres couchés sur tous les chemins.

Un soldat français.

J’ai remarqué sur notre passage la mutilation d’arbres fruitiers coupés pour le seul plaisir de détruire.

Un soldat de la 61°DI.

Personne à Sedan ne veut partir, nous périrons dans nos ruines plutôt que d’expirer sur les routes. L’évacuation, c’est la pire des guerres pour les civils, quittant leur abri, se traînant lamentablement sur des routes boueuses, attendant par une pluie battante l’écoulement des convois, sans toit, sans nourriture, ballottés de ville en ville, ils meurent littéralement de faim, les hommes sont séparés des femmes, les femmes sont séparées des enfants et des malades. Cette apothéose d’inhumanité qui consiste à faire périr des civils en plus grand nombre et par des raffinements inouïs est très cultivée par la Kultur allemande.

Yves Congar, [le futur théologien]. Journal de la guerre. Le Cerf 1997.

Il m’est signalé que les Allemands incendient méthodiquement le mobilier qu’ils n’ont pu emporter : les incendies sont allumés à l’aide de copeaux remplis de goudron.[…] Une passion effrénée de la dévastation est érigée en moyen de lutte.

Maréchal Foch. Note du 6 septembre

Ailleurs, des matelas sont éventrés, des lits souillés d’excréments… Un rapport de l’armée allemande reconnaîtra cet état de fait : même les mesures draconiennes, l’intervention impitoyable des supérieurs et des organes de police échouent face à une troupe qui, après une campagne pleine de privations et la longue guerre de positions, peut enfin vigoureusement avancer, qui, en raison de l’instruction superficielle dispensée en temps de guerre, n’est plus suffisamment disciplinée et qui, dans le butin et malheureusement dans les destructions désordonnées, cherche sa satisfaction.

*****

On ne peut plus espérer briser la volonté de nos ennemis par des actions offensives

Général Ludendorff

11 08 1918

Georges Félix Madon, 26 ans, abat son 40° avion allemand – en victoire homologuée -. Pour les 64 victoires probables, il riait en disant : le Boche connaît ses pertes. Il finira la guerre vivant, avec une victoire de plus. L’armée de l’air ne sera pas avare de compliments : Madon Georges Félix, lieutenant à titre temporaire (active) du Génie, pilote aviateur, officier d’élite, pilote de chasse d’une indomptable énergie, d’une bravoure héroïque et d’une suprême habileté. Toujours vainqueur au cours d’innombrables combats engagés sans souci du nombre des adversaires, ni de l’éloignement de nos lignes, jamais atteint, même d’une seule balle, grâce à la rapidité foudroyante de ses attaques, à la précision de ses manœuvres, à l’infaillibilité de son tir, meurtri parfois dans des chutes terribles, entraîne inlassablement, par son splendide exemple, l’escadrille qu’il commande et qu’il illustre chaque jour par de nouveaux exploits. Le 11 août 1918, il abat son 40° avion ennemi. Une blessure. Chevalier de la Légion d’Honneur pour faits de guerre. Dix-neuf citations.

Il se tuera le 11 novembre 1924 à l’occasion d’un vol pour la célébration de l’Armistice et l’inauguration d’une statue en l’honneur de Roland Garros, à Bizerte. En fait, il écrasera volontairement son avion, tombé en panne sèche, sur le toit d’un immeuble, afin d’éviter la foule. Il était âgé de 32 ans.

18 08 1918

En Sibérie, les légionnaires tchèques prennent Kazan et mettent la main sur le trésor de la banque impériale russe, 651 millions de roubles-or. Ils remettent ce trésor – 8 wagons d’or -, à l’amiral Koltchak, nouveau titulaire du pouvoir blanc. La légende voudra que ces 8 wagons d’or aient été s’abîmer dans le lac Baïkal lors d’un déraillement, mais il est bien probable que les fabricants de la légende aient été les bénéficiaires du gâteau, car aucun sous-marin ne retrouvera trace de ces huit wagons d’or reposant sur le fond du lac Baïkal. Huit wagons, ce n’est certes pas le Titanic, mais ça prend tout de même un peu de place.

En face, les Rouges, avec Trotski à la tête des armées, ne restaient pas les bras croisés : Trotski s’était doté d’une arme personnelle redoutable que personne jusque-là n’avait seulement osé rêver et qui lui permettait de mener grand train – qu’on en juge – :

Le commissaire du peuple aux affaires militaires voyageait à bord d’un train que l’on appela la train de Trotski. Il harcelait son état-major pour qu’il le maintienne en bon état de marche et le houspillait quand tout n’était pas conforme à ses désirs. La plupart des gens s’imaginaient que ce n’était qu’une locomotive suivie d’un train de wagons, mais en réalité Trotski disposait de quatre locomotrices et de deux trains de plusieurs wagons équipés spécialement pour lui d’un lit, d’un bureau, d’un fauteuil et d’un divan. Ses secrétaires particuliers et les domestiques avaient leur propre espace et l’équipement de la cuisine était correct. Le wagon-restaurant servait de club à tous les officiers d’état-major mobiles. Dans l’une des voitures se trouvait une presse à imprimer. Trotski y déversait le texte de ses discours qui en sortaient en un flot régulier d’articles. Sa section presse, officiellement connue comme la campagne de presse du président du Conseil militaire révolutionnaire de l’armée et de la marine de la République (RVSR), distribuait les prospectus et journaux de son équipe à chacune des gares étapes. Si le train s’arrêtait dans une ville, ou dans un petit village, Trotski prononçait un discours. En même temps que les informations sur l’administration des soviets pénétraient au cœur du pays, la population entendait donc parler de Lénine et de Trotski. Alors que Lénine s’adressait exclusivement au peuple moscovite et pétersbourgeois, Trotski était le porte-voix du bolchevisme en des centaines d’endroits de la Russie européenne et de l’Ukraine. Les ouvriers et paysans venus l’écouter étaient souvent sous le charme et il y avait toujours une foule curieuse d’apercevoir ce grand homme.

A la fin de 1918, un état-major complet voyageait à bord du train. Il était composé de :

- Cinq secrétaires particuliers

- Quatorze membres de l’équipe technique (photographe, peintre, graveur et trésorier notamment)

- Quatre employés de bureau du commandant du train

- Quarante et une personnes au service des communications

- Douze attachés au département finances

- Cinq chefs d’état-major

- Deux dessinateurs

- Dix-sept assistants à la composition

- Douze gardes du corps attachés à la personne de Trotski

- Trente-cinq membres de la fanfare

- Six cavaliers du 1er détachement du ravitaillement de Moscou

- Trente hommes du 2e régiment de fusiliers lettons

- Quinze hommes du 9e régiment de fusiliers lettons

- Trente-neuf artilleurs du 3e régiment des missions spéciales

- Trente-deux hommes du régiment d’infanterie Simonovski-Rogojski

- Onze unités de véhicules blindés

- Quatorze employés du wagon-restaurant

- Vingt-trois chauffeurs

- Seize mécaniciens

- Huit employés chargés du graissage

- Trente-huit gardes

Il ne s’agissait pas d’un simple moyen de transport pour un commissaire du peuple, mais de toute une organisation politico-militaire.

Robert Service. Trotski. Perrin 2009