| Publié par (l.peltier) le 12 septembre 2008 | En savoir plus |

28 01 1930

En Espagne, Primo de Riveira cède la place au général Berenguer : le roi Alphonse XIII s’aligne sur les démocraties.

01 1930

Début de la construction de la ligne Maginot, dont les travaux dureront jusqu’en 1935, de Montmédy à Menton. Paul Painlevé, le premier en avait eu l’idée, André Maginot l’avait demandée dès 1927, mais n’avait pu obtenir le vote d’un programme de fortifications des frontières pour un premier montant de trois milliards de crédits que le 29 décembre 1929. À sa mort, en 1932, la responsabilité du programme passera dans les mains du maréchal Pétain, alors ministre de la guerre. Les principales fortifications étaient au nord de Metz et sur les contreforts des Vosges. L’installation électrique avait été faite par l’Allemand Siemens, et évidemment l’État-major allemand avait les plans… c’est peut-être d’ailleurs pour cela qu’ils se diront 10 ans plus tard : ce sera plus simple de passer à côté…. La forêt des Ardennes était réputée infranchissable aux blindés, et le maréchal Pétain commentait : Si les Allemands s’y aventuraient, on les pincerait à la sortie. Coté français, on était certain de la supériorité de notre ligne sur la leur – la ligne Siegfried… et les chansonnettes de fleurir :

On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried,

Pour laver le linge voici le moment,

On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried,

Si on la trouve encore là…

Chante, beau merle ! Chante, tu auras tout le temps pour déchanter sur la ligne de démarcation.

Reste la question de l’absence de Ligne Maginot sur la frontière franco-belge. Le cadre général, c’est la proclamation belge en octobre 1936 de sa neutralité, fortement encouragée par la politique anglaise qui voyait d’un mauvais œil l’alliance franco-belge. Les Allemands feront semblant de prendre cette neutralité au sérieux : Le gouvernement allemand considère que l’inviolabilité et l’intégrité du territoire belge constitue un intérêt commun pour les puissances occidentales. Il confirme sa détermination à ne jamais, et dans aucune circonstance, porter atteinte à cette inviolabilité, cette intégrité ()

Cela a l’effet d’une douche froide, mais cependant pas au point de torpiller les contacts secrets entre l’État Major français avec parfois, le général Gamelin et parfois aussi le roi lui-même, Léopold III. D’autre part, sur un plan strictement stratégique, la mise en place d’une ligne de défense comme la ligne Maginot exige un terrain non pas forcément montagneux, mais au moins avec un relief varié, des points hauts et des points bas, ce qui n’est pas du tout le cas du plat pays que sont le nord de la France et la Belgique. Donc, on s’était contenté de quelques ouvrages fortifiés, que les panzers allemands mettront très vite à la raison en mai 1940. Devinait-on, sans oser le dire, que dans cette configuration, les Allemands marqueraient une nette préférence pour passer par cette zone très faible défensivement ? Quien sabe ?

02 1930

Miguel de Unamuno, ancien recteur de l’Université de Salamanque, auréolé d’un fantastique prestige accru par son exil sur l’île de Fuerteventura, dans les Canaries, d’où il s’était échappé sur un voilier affrété par un ami, directeur du Quotidien, pour vivre en France, partagé entre Paris et Hendaye, estime que la démission de Primo de Rivera lui permet de revenir en Espagne.

C’était le 9 février 1930, une journée claire et froide. […] Une foule de plusieurs milliers de personnes s’était massée à la sortie du pont qui enjambe la Bidassoa, du côté espagnol. Depuis plusieurs jours, le maire de Hendaye et les autorités locales organisaient des banquets en l’honneur du proscrit. On portait des toasts à l’amitié franco-espagnole, on déclamait des discours. Enfin le jour tant attendu arriva.

Le vieil homme avait demandé que personne ne l’accompagnât.

Avec un sens très sûr de la mise en scène, il s’avança seul sur le pont, sans bagages, marchant à pas comptés, toujours aussi droit. Un pas après l’autre, il cheminait vers cette ligne invisible qui, pour lui, séparait le froid glacial de l’exil de la chaleur de la mère patrie ; ses yeux bleus fixaient la foule, rendue muette par cette apparition spectrale. Médusée, elle regardait la silhouette noire, d’une orgueilleuse simplicité, qui lentement venait vers elle. Pas un cri, pas un vivat. Celui qui marchait vers elle en posant parfois son regard sur la surface de la petite rivière, c’était, certes, le lutteur indomptable, mais c’était aussi sa liberté recouvrée. À cet instant, tous crurent voir la République s’avancer vers eux, éclatante dans sa théâtrale humilité.

[…] Tout à coup, un cri jaillit de cette multitude, suivi d’un remous inquiétant. Chacun se précipita pour toucher le vieillard qui, avec solennité, se baissait, prenait un peu de terre, l’embrassait en pleurant.

Le vieux hibou avait tenu sa promesse : il rentrait non seulement libre, mais apportant avec lui la liberté de tous.

Le voyage, par Bilbao, sa cité natale, jusqu’à Valladolid et Salamanque, fut une marche triomphale. Partout des foules l’acclamaient, se pressaient pour le toucher.

Dans la ville universitaire dont il avait été longtemps le recteur, la voiture à bord de laquelle il se trouvait mit plus de quatre heures à parcourir les cinq derniers kilomètres ; il lui fallut encore une heure pour atteindre son domicile, moins de trois cents mètres à pied. Ouvriers, étudiants, bourgeois mêlés remplissaient la Plaza Mayor, agitaient leurs casquettes ou leurs chapeaux. Devant sa maison, la foule s’était rassemblée et il dut, entouré de Concha et de ses huit enfants, paraître au balcon pour prononcer quelques phrases.

La littérature démontrait qu’elle pouvait l’emporter sur la tyrannie.

Bien entendu, cette réception triomphale était aussi une manifestation politique, les foules narguant le monarque en acclamant le vieux lutteur. Les oppositions au roi ne se relâchaient d’ailleurs pas, et même la haute bourgeoisie, quand Alphonse XIII apparaissait dans sa loge du Théâtre-Royal, exprimait son mécontentement par un silence réprobateur. Un vent de fronde soufflait sur tout le pays. Oubliant les faveurs dont la Couronne l’avait comblée, l’armée se désolidarisait d’elle. Seule l’aristocratie demeurait fidèle, mais, détestée, on la rendait responsable de l’aveuglement du souverain, de ses insuffisances et de ses échecs. Petit à petit, le vide se faisait autour d’Alphonse XIII.

Dans les conférences qu’il prononçait dans toutes les villes du pays, Miguel de Unamuno ne se gênait pas pour réclamer ouvertement l’abdication du roi et son départ pour l’étranger. Avec son habituelle intrépidité, il demandait à ses auditoires de ne pousser aucun cri séditieux, laissant à la police la responsabilité de s’en prendre à lui seul. Il savait que le pouvoir n’avait plus ni la force ni la volonté de réprimer, qu’il n’oserait pas toucher à un vieillard aussi glorieux.

La masse imposante du palais d’Orient, les salons, les dorures, les tapisseries et les lustres, les contraintes d’une étiquette surannée, les parades et les défilés : la monarchie avait beau déployer ses fastes, les foules s’en détournaient et regardaient vers les républicains qui, sans plus se cacher, organisaient des meetings, dénonçaient les turpitudes du régime, promettant un avenir radieux.

Au palais l’atmosphère devenait lugubre. Ébranlé par la mort de sa mère, la régente Marie-Christine de Habsbourg, sa meilleure conseillère politique, Alphonse XIII se sentait désemparé. La situation lui échappait et il multipliait les consultations, sollicitait des avis, tentant de sauver ce qui pouvait encore l’être. Le vieux navire prenait eau, s’enfonçait petit à petit, et, l’un après l’autre, les passagers et les membres de l’équipage s’enfuyaient. Autour du roi le silence se creusait.

Bien avant de partir pour l’exil, écrivit le comte Romanones, l’un des derniers fidèles, Alphonse XIII avait disparu de la conscience des Espagnols.

La République apparaissait à une majorité d’habitants comme une fabuleuse chimère, le règne de la justice, une régénération. Tout serait donné à tous d’un coup de baguette magique : la terre aux millions de braceros plongés dans la misère, les Lumières à tous les enfants du pays, l’égalité à toutes les femmes, les usines aux ouvriers…

Rarement dans l’histoire du pays une poignée d’hommes avaient suscité une espérance aussi vaste. Professeurs, avocats, médecins, ces républicains avaient échafaudé leurs rêves dans la pénombre et le silence de leurs cabinets. Etincelante et pure, la République qu’ils imaginaient devait répondre à toutes les attentes, réparer toutes les fautes. Pour ne pas décevoir, elle devait commencer par abattre les piliers de l’ancien monde, l’Église et l’armée. Comme il est plus facile de désigner les adversaires que de mener à bien des réformes, l’anticléricalisme et l’antimilitarisme devinrent, chez ces hommes, une mystique aussi dure et fanatique que la religion des cléricaux.

Depuis son retour d’exil, Unamuno publiait dans la presse libérale des éditoriaux incisifs, truffés de paradoxes qui désarçonnaient ses partisans. Où donc l’incorrigible sexagénaire voulait-il en venir avec ses provocations et ses défis ? Fidèle à l’idéal socialiste de sa jeunesse, le philosophe fustigeait le capitalisme tout en condamnant les prétentions scientifiques des marxistes, leur dogmatisme, position qui semblait le rapprocher des anarchistes pour qui le socialisme était également une mystique, un absolu au-delà de toute politique. Mais comme le vieil homme clamait son refus de la violence révolutionnaire, des fureurs anticléricales, des attentats aveugles, des incendies et des pillages, ses lecteurs s’interrogeaient avec perplexité : savait-il lui-même où il se situait ?

Quelles étaient donc ses idées ? demandai-je à Gonzalo, qui marqua une hésitation avant de me répondre.

Il n’avait pas d’idées. Il pensait.

Je ne saisis pas la nuance.

En philosophie, il avait toujours refusé l’abstraction des systèmes, affirmant que, derrière chaque idée, il y a un homme concret.

C’est-à-dire ?

Vivre, c’est douter. Expliquer, démontrer, c’est figer la pensée dans la mort. Tout dogme devient cadavre… Je ne connais rien de plus espagnol que ses livres, à la fois contradictoires, déchirés, mais habités d’une cohérence rigoureuse.

Michel del Castillo. La vie mentie. Fayard 2007

Son voyage à Madrid, le 1er mai, tournera en manifestation populaire : des milliers d’étudiants et d’ouvriers acclameront le recteur de Salamanque et feront face à la force publique. L’émotion sera à son comble quand Unamuno parlera à l’Ateneo de Madrid, le 3 mai, et le lendemain au cinéma Europe rempli à craquer par des milliers de Madrilènes. Les étudiants déclencheront la grève, la police tirera sur eux, et le 5 mai, le gouvernement décrétera la fermeture de toutes les universités d’Espagne ; considérant que la présence d’Unamuno à Madrid met en danger la sécurité nationale, le matin du 7 mai, des policiers pénétreront dans son hôtel et l’obligeront à rentrer, dans leur voiture, à Salamanque.

L’enfance de Michel del Castillo lui-même est d’une cauchemardesque dureté : né en 1933, sa mère était suffisamment volage pour que son père les quitte en 1936 pour s’installer en France. Sympathisante des Républicains, ils l’emprisonnent malgré tout pour s’être souciée du sort des prisonniers politiques. Sa grand-mère, présentatrice à la radio républicaine sera condamnée à mort par les Franquistes. Quand sa mère sort de prison, ils vont retrouver le père qui les aide, mais aussi les dénonce, ce qui leur vaut, mère et fils, d’être interné au camp de Rieucros, à Mende. Ils s’en évadent, mais fois-ci, c’est sa mère qui le dénonce, ce qui l’emmène dans une ferme de travail en Allemagne. À la fin de la guerre, la France le renvoie en Espagne, où il est à nouveau enfermé dans une maison de correction, véritable bagne, d’où il parvient à s’évader en 1949, pour être finalement recueilli par des Jésuites, à Ubeda en Andalousie. Son père ne répond pas à ses courriers. Il devient ouvrier à Sitges en 1950 : il a 17 ans. Son premier roman : Tanguy, sortira en 1957.

Mais comment donc cet homme a-t-il fait pour devenir un écrivain reconnu après toutes ces années de chaos où la haine, la bêtise, la guerre l’ont brinquebalé dans toute l’Europe, de prison en camp, de camp en ferme de travail, de ferme de travail au bagne ! Peut-être est-ce cette vie infernale qui aura fait de la dignité son oxygène ? On pense aux graines de certains pins qui ne peuvent devenir arbre que par l’épreuve du feu.

Miguel de Unamuno

Michel del Castillo

14 02 1930

Lancement du navire école Jeanne d’Arc aux Chantiers de Pen Hoët, à Saint Nazaire, entreprise nationalisée qui a pris la suite du Chantier des Frères Pereire, en faillite.

18 02 1930

L’Américain Clyde W. Tombaugh découvre Pluton, la neuvième planète du système solaire.

3 03 1930

Il a plu comme jamais sur les Cévennes, le Mont Lozère, les Pyrénées et ce sont l’Hérault, l’Aude, l’Aveyron et le Tarn qui inondent surtout le Sud Ouest : 700 morts, 3 000 sinistrés ; Montauban est isolé, Moissac détruit.

12 03 1930

Gandhi organise la première marche contre le pouvoir du colonisateur anglais, et c’est pour remettre en question le monopole qu’il avait pris sur le commerce du sel. Pendant 3 semaines, jusqu’au 6 avril, des foules vont marcher dans ses pas, d’Ahmadabad, dans le Gujarat, au village de Dandi, 140 km plus au sud, où l’on récolte le sel.

23 03 1930

Heinrich Brüning, parlementaire centriste allemand issu du syndicalisme chrétien est nomme chancelier par Hindenburg, président de la république de Weimar, avec pour feuille de route de redresser le pays, frappé de plein fouet par la grande dépression américaine. Les chômeurs allemands sont 3 millions. Quand Hindenburg le démettra de ses fonctions un peu plus de deux ans plus tard, pour le remplacer par Von Papen, les chômeurs allemands auront doublé : 6 millions ! C’est l’obsession de la pureté budgétaire qui avait amené cette situation : politique déflationniste, réduisant les coûts afin de restaurer les profits des entreprises et de relancer l’investissement.

C’est bien l’austérité budgétaire, et non l’hyper-inflation, qui a porté Hitler au pouvoir.

Matthieu Pigasse Éloge de l’anormalité. Plon 2014

Naissance du PMU : Pari Mutuel Urbain.

30 04 1930

Les assurances sociales prennent en compte un cinquième risque : le décès. En France, la population industrielle dépasse la population agricole. Il faudra encore 80 ans de plus pour que cette situation existe au niveau mondial.

5 05 1930

L’anglaise Amy Johnson, s’envole dans son biplan De Havilland Gipsy Moth [1] de Croydon au sud de Londres pour Port Darwin, en Australie : elle y arrivera 19 jours plus tard, le 24 mai, ayant parcouru 19 100 km, soit à peu près 1 000 km par jour.

13 05 1930

Jean Mermoz, pilote, Jean Dabry, navigateur et Léopold Gimié, radio, réussissent la première traversée commerciale de l’Atlantique Sud à bord d’un Latécoère 28 muni de flotteurs. Les 3 200 km. de parcours sont effectués en 20 heures.

L’accident, pour nous, ce serait de mourir dans un lit.

3 06 1930

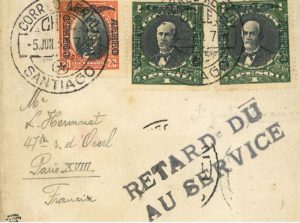

Henri Guillaumet, 28 ans, pilote de l’Aéropostale, effectue la liaison Buenos Aires – Santiago du Chili. Il a déjà fait cette liaison près de 100 fois. Pour être le plus léger possible, il part seul ; le temps est mauvais. A 6 500 mètres d’altitude, son biplan Potez 25 est rabattu vers le sol par les courants : il est obligé de se poser en catastrophe aux abords de la Laguna Diamante, un lac gelé de la Cordillère des Andes, à 3 250 mètre d’altitude ; la neige fait capoter l’avion. Espérant être repéré par un avion, il va rester presque deux jours aux abords de l’avion, puis il décide de partir… en direction de l’est. C’est sa principale erreur : vers le sud, une rivière s’écoule du lac. S’il la suivait, il passerait ce dimanche soir, au pire lundi, sous la barre des 3 000 mètres d’altitude ; il fuirait cette neige fraîche désespérante. Au lieu de quoi, il va s’épuiser quatre jours entiers en haute altitude, […], exposant ses pieds mal protégés au froid, son corps affaibli au vent. Il part vers l’est, en ligne droite vers l’Argentine. Il est aviateur, pas alpiniste. Il sait tenir un cap, il a appris à fuir le relief, pas à l’apprivoiser.

Charlie Buffet, pour le Monde

Là-bas, c’est l’hiver ; vêtu d’un pardessus et d’une combinaison de pilote en cuir, muni de chaussures de ville recouvertes de chaussons fourrés anti-froid, de deux boites de sardines, une boite de bœuf, deux boites de lait condensé, quelques biscuits et un flacon de rhum, il marchera 5 jours durant avant de retrouver un humain, – la femme de Juan Guaberto Garcia, chasseur de pumas, le long du ruisseau yaucha, à un peu plus de 60 km de son avion. Il a passé quatre cols à plus de 4000 m ; il confia à Saint Exupéry et Mermoz : ce que j’ai fait, aucune bête ne l’aurait fait. Dix jours plus tard, il volait à nouveau. Il se tuera le 27 11 1940 en emmenant en Syrie Chiappe, le haut commissaire de Vichy : son avion sera abattu en traversant une zone de combat entre l’aviation italienne et la Royal Air Force.

Récupéré en décembre 1931 par l’équipe de Don Pastor Lima, qui se chargera de faire acheminer le courrier avec la mention : RETARD DU AU SERVICE.

Saint Exupery et Guillaumet à Mendoza

Antoine de Saint-Exupéry et Henri Guillaumet devant un Laté 28 en 1930 à Mendoza en Argentine, avant le drame.

Potez 25

Un très bon site argentin : Accident de Guillaumet dans les Andes

11 06 1930

Les américains William Beebe, naturaliste et Otis Barton plongent au large des Bermudes à 510 mètres avec leur bathysphère, une sphère d’acier de 1.4 m Ø, avec de l’air pour 8 heures, un dispositif pour absorber le carbone, un projecteur et un téléphone : ils sont solidaires de la surface, suspendus à un câble qui, monté sur le navire porteur de la nacelle, contrôle leur descente. Quatre ans plus tard, ils atteindront avec le même engin 908 mètres, un record qui tiendra 15 ans.

14 06 1930

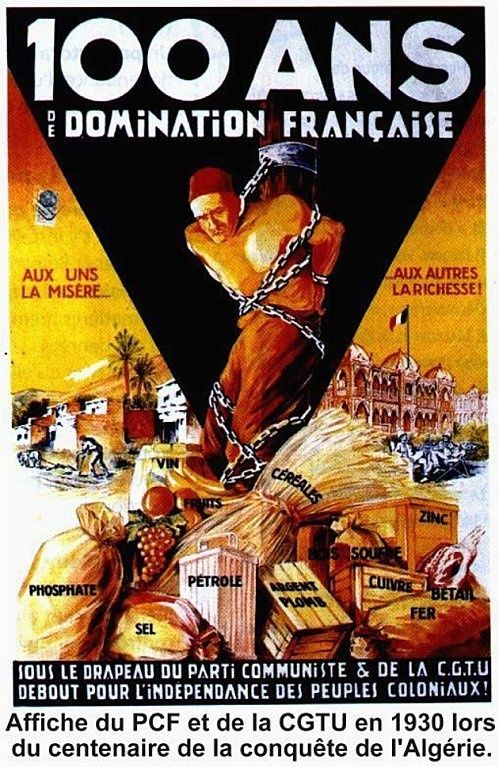

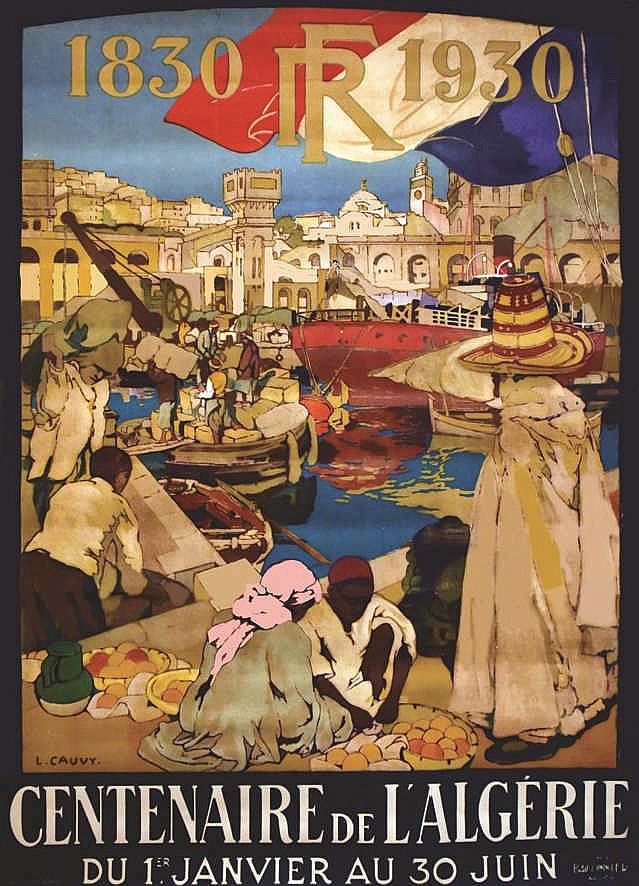

Cent ans plus tôt, la France s’emparait de l’Algérie : pareil centenaire ne pouvait rester discret ; et il est vrai que la discrétion ne sera pas de la partie, mais bien les flonflons, la redondance, les brevets d’autosatisfaction en veux tu, en voilà. Des discours à n’en plus finir, des monuments, des monuments aux morts, des embrassades. Ce jour-là, c’est à Sidi-Ferruch, site du premier débarquement des soldats de la France et de la civilisation, que l’on fête l’union des populations française et indigène. On entendit des choses tout de même étonnantes, toutes marquées de flagornerie et vile flatterie :

- oh, date merveilleuse! Mais elle est inscrite au radium de l’exultation dans nos âmes vibrantes etc…

- Tu vins avec le flambeau de ta civilisation éclairer un peuple plongé dans les ténèbres depuis des siècles. Tu vins et tu sus, par tes grands principes de bonté et de générosité, conquérir le cœur de ce peuple arabe […] dont la devise est désormais : Vivre et mourir pour la France.

*****

De ces fêtes qui ont conforté les Européens dans leurs certitudes, bien peu de contemporains ont vu les ambiguïtés ou les dangers, tant cette Algérie paraissait française et tant la France ne pouvait être qu’une puissance méditerranéenne. Charles André Julien [historien, 1891-1991] a-t-il condamné les fêtes ? Il avait titré son compte-rendu Sous le clinquant des fêtes d’Alger, mot ironique et parfois amplement mérité quand on lit, par exemple, les cent soixante vers… illisibles, de la cantate À la gloire de l’Algérie. Mais que critiquait Charles-André Julien ? Le gaspillage des deniers publics prélevés sur les budgets des œuvres d’assistance indigène, la cantate, composée par le directeur du Conservatoire d’Orléans pour la musique et par l’ancien directeur de la Sûreté d’Alger pour le livret, la représentation subventionnée du Marius de Pagnol et d’un Tartuffe massacré, les films de Jean Renoir Le Bled, qu’il jugeait niais, plat et faux, un Atlas historique, une ordure. En revanche, il n’avait que compliment pour toute la Collection du Centenaire et assurait que L’iconographie de l’Algérie, de Gabriel Esquer, et L’Algérie, de René Lespès étaient des œuvres qui demeureraient. […] Acerbe pour parler des munificences et des fautes de goût du centenaire, Julien ne mettait pas en cause le principe de la célébration. Quant à la Revue africaine non seulement elle ne fit pas la moindre objection à la célébration du centenaire mais elle jugea que les manifestations les plus réussies avaient été la revue navale et le défilé des anciens uniformes du corps de débarquement en 1830 et des différents corps de l’armée d’Afrique, c’est à dire les manifestations qui mettaient en scène non les travaux accomplis, mais la conquête. Il n’y a donc pas eu d’opposition – sauf, on l’a signalé, du Parti communiste, mais il était alors minuscule.

[…] Qu’en étai-il du coté de la population indigène ? Bien plus tard, des Algériens devenus nationalistes dirent qu’ils avaient ressenti cette célébration comme un humiliation. […] Quarante ans plus tard, Gabriel Audisio écrivait : Comment ne pas admettre que l’exaltation de la conquête, en 1930, agit comme un révulsif sur le peuple indigène ? Foule française éblouie par les feux d’artifice de la fiesta, tu n’imagines pas qu’ils puissent avoir pour retombée une prise de conscience par les Algériens, suscitée par le cérémonial de leur défaite passée, par sa provocation.

Jeannine Verdès-Leroux. Les Français d’Algérie de 1830 à aujourd’hui. Une page d’histoire déchirée. Arthème Fayard 2001

De ses nombreux entretiens, Jeannine Vergès Leroux relate des opinions très divergentes sur un même sujet. De façon générale, au sein de la population pied-noir, où les riches étaient très minoritaires, elle retient la manifestation quasi permanente d’une très grande joie de vivre, d’un goût prononcé pour la rigolade, une façon d’être, très épidermique : le soleil, la mer…. Mais il est un sujet qui les rassemble tous : la qualité de l’enseignement reçu, de la primaire aux classes préparatoires : Claude Cohen Tannoudji [Nobel de physique 1997] en recevant en 1996 la médaille d’or du CNRS viendra peser dans le même sens qu’Albert Camus, dans sa lettre à Monsieur Germain, son instituteur, en date du 19 novembre 1957 :

Je garde de certains de mes instituteurs, institutrices et professeurs de lycée un souvenir lumineux. Quelle a été ma joie, il y a quelques semaines, de recevoir des messages de félicitations de mon professeur de philosophie de terminale et de la famille de mon professeur de mathématiques spéciales ! On ne soulignera jamais assez, à mon avis, l’importance du rôle que peut jouer un enseignant pour aider un adolescent à développer sa personnalité et sa sensibilité.

Témoignages :

- mes parents faisaient une totale confiance à l’école, les maîtres étaient sacrés. Il na fallait jamais se plaindre des maîtres, sinon, j’aurais à la maison le double de la punition [rire] la notion de parent d’élève était complètement impensable.

- le maître avait toujours raison, son autorité était incontestable; les punitions étaient fréquentes, des coups de règle et des coups de pied au derrière, mais il y avait peu de punitions du type faire des lignes à la maison ; on les supportait mal, car on recevait alors une raclée à la maison ; si c’était un coup de règle, il y avait que nous qui le savions.

- À écouter les étudiants d’aujourd’hui, les lycées que nous avons fréquenté autrefois furent de cruelles prisons où sévissaient de sombres brutes indûment baptisés proviseur, censeur, surveillant (général ou pas) et professeur. Quelle erreur et quelles calomnies dans leurs propos ! Certes, que ce soit au lycée de garçons ou à l’ancien lycée de jeunes filles, les bâtiments étaient rébarbatifs, la discipline stricte, le personnel plutôt sévère et les programmes denses, mais, derrière cette austérité de façade, se dissimulaient chez la plupart de nos maîtres une grande conscience professionnelle et surtout une profonde bonté dont nous étions conscients.

Jeannine Vergès-Leroux ne le dit pas, mais pour ce qui est de l’enseignement, on peut dire tout simplement qu’en Algérie, c’était la même chose qu’en France…

Le population pied-noir a évidemment beaucoup augmenté depuis 1830 :

| 1831 | 3 228 |

| 1841 | 37 374 |

| 1846 | 109 400, dont 47 274 Français, 62 126 Étrangers |

| 1851 | 131 283, dont bon nombre de Français après la fermeture des Ateliers Nationaux en 1848 |

| 1861 | 192 646 |

| 1872 | 245 117, dont 71 366 Espagnols |

| 1881 | 385 362 |

| 1886 | 144 530 Espagnols en 1886 pour 15 533 Italiens |

| 1891 | 485 973 |

| 1901 | 583 844 [632 094 pour d’autres… différence de méthode de comptage) |

| 1906 | 615 618 |

| 1911 | 681 772 |

| 1921 | 717 186 |

| 1926 | 795 857, soit 21 % de la population totale |

Centenaire de l’Algérie. George Bertin Scott

17 06 1930

Nguyen Thái Hoc, dirigeant révolutionnaire vietnamien à la tête d’un parti indépendantiste, est exécuté en public à Yen Bai.

21 06 1930

Le service militaire est ramené à 12 mois.

1 07 1930

Premiers passages cloutés à Paris. René Dorin, chansonnier, père de Françoise, en fera une chanson, à l’humour particulièrement désuet, fané.

13 07 1930

Première coupe du monde de football : cela se passe en Uruguay, avec 13 équipes participantes, dont 4 européennes. On peut se demander pourquoi l’Uruguay et ce n’est pas sans parenté avec pourquoi le Qatar ? 92 ans plus tard. Les Uruguayens ont fait un énorme forcing, offrant des conditions particulièrement attrayantes aux pays qui trainaient la jambe, et puis, et surtout, les Uruguayens s’étaient installés dans la cour des grands – et là s’arrête la comparaison avec le Qatar – en étrillant la Yougoslavie aux Jeux Olympiques de Paris en 1924, avec un 7 à 0, s’il vous plaît. Et, le 30 juillet, ce sont eux qui sortent vainqueurs de la compétition en battant l’Argentine 4 à 2 au stade Centenario, inauguré le 18 juillet et où s’étaient entassés 80 000 personnes !

1 09 1930

Dieudonné Costes et Maurice Bellonte, relient Le Bourget à New York en 37 h 17′ sur le Point d’interrogation : c’est la première traversée de l’Atlantique nord d’est en ouest.

14 09 1930

Les élections législatives en Allemagne font passer le parti nazi de Hitler de 12 à 107 députés : c’est devenu le deuxième parti.

Mais déjà se montrait ici un phénomène étrange : la fascination qu’exerce précisément, dans son excès même, la lie la plus écœurante. Nul n’aurait été surpris si, dès le premier discours du personnage, un sergent de ville l’avait saisi au collet pour le mettre au rancart dans un endroit où l’on n’aurait plus jamais entendu parler de lui et où il eut été sans nul doute à sa place. Mais rien de tel ne se produisit. Au contraire, cet individu ne cessa de surenchérir, devenant de plus en plus dément, de plus en plus monstrueux, et parallèlement de plus en plus célèbre et de plus en plus en vue, si bien que l’effet s’inversa : le monstre se mit à fasciner. En même temps qu’intervenait le mystérieux effet Hitler : ses adversaires, étrangement obnubilés et anesthésiés, ne comprenaient rien à ce phénomène et se trouvaient comme hypnotisés par le regard d’un serpent, incapables de comprendre que l’enfer en personne les provoquait.

Hitler, convoqué comme témoin devant la Cour suprême, rugit à la face des juges qu’un jour il prendrait le pouvoir en toute légalité, et que des têtes tomberaient. Rien ne se produisit. Le président de la cour, un vieillard aux cheveux blancs, n’eut pas l’idée de faire emmener le témoin. Hitler, candidat contre Hindenburg aux élections présidentielles, déclara que la campagne était de toute façon décidée en sa faveur : son adversaire avait quatre-vingt-cinq ans, lui quarante-trois, il pouvait attendre. Rien ne se produisit. Quand il le répéta au cours de la réunion suivante, le public se mit à rire comme si on le chatouillait. Six SA avaient attaqué dans son lit un homme qui ne partageait pas leurs opinions, le piétinant à mort. Condamnés à mort pour cet acte, ils reçurent de Hitler un télégramme de félicitations. Rien ne se produisit. Ou plutôt si : les six assassins furent graciés.

C’était étrange d’observer cette surenchère réciproque. L’impudence déchaînée qui transformait progressivement en démon un petit harceleur déplaisant, la lenteur d’esprit de ses dompteurs, qui comprenaient toujours un instant trop tard ce qu’il venait de dire ou de faire – c’est-à-dire quand il l’avait fait oublier par des paroles encore plus insensées ou par un acte encore plus monstrueux -, et l’état d’hypnose où il plongeait son public qui succombait de plus en plus passivement à la magie de l’abjection et à l’ivresse du mal.

Au reste, Hitler promettait tout à tout le monde, ce qui lui valait bien sûr une vaste clientèle et un électorat nombreux recruté parmi les indécis, les déçus, les appauvris. Mais ce n’était pas là l’élément décisif. Au-delà de la simple démagogie et des points de son programme, il promettait deux choses : la reprise du grand jeu guerrier de 1914-1918, et la réédition du grand sac anarchique et triomphant de 1923. En d’autres termes, sa politique extérieure future, sa future politique économique. Il n’avait pas besoin de le promettre explicitement ; il pouvait même prétendre le contraire (comme dans ses discours de paix ultérieurs) : on le comprenait quand même. Et cela lui valut ses vrais disciples, le noyau dur du parti nazi. Il faisait jouer les deux grands moments vécus et assimilés par la jeune génération. Telle une étincelle électrique, il se propagea sur tous ceux qui en avaient la secrète nostalgie. Seuls restèrent en dehors ceux qui avaient, en leur for intérieur, fait précéder ces deux moments d’un signe négatif. Donc nous.

Mais nous n’avions pas d’autre parti, pas de drapeau auquel nous rallier, pas de programme ni de devise. Qui aurions-nous suivi ?

Sebastian Haffner. Histoire d’un allemand. Souvenirs (1914-1933) Actes Sud 2004

Chaque peuple, quelles que soient sa culture politique et ses traditions démocratiques, recèle en son sein assez de personnalités instables pour fournir les cadres nécessaires à un système totalitaire

Hannah Arendt. Le système totalitaire. Paris Le Seuil 1972

19 09 1930

Une terrifiante tempête endeuille la côte atlantique, et plus particulièrement la Bretagne : on comptera 207 hommes disparus en mer, 127 veuves et 204 orphelins, 27 dundees – qui pêchent le thon – perdus corps et biens, 437 endommagés dont 55 irrémédiablement. Parmi les rescapés, Alphonse XIII, le roi d’Espagne, qui régatait à Ciboure, sauvé par Le Gaulois, de Saint Jean de Luz.

9 10 1930

Inauguration du pont en béton armé de Plougastel : 3 travées de 172 mètres chacune : c’est la plus longue portée du monde.

24 10 1930

Tchang Kaï Shek se convertit au christianisme.

2 11 1930

Couronnement de Haïlé Sélassié : c’est le patriarche de l’Église orthodoxe qui officie. Le terme de Négus est traduit par les occidentaux par Empereur, ce qui lui permet de prendre place aux cotés des autres empires… coloniaux, anglais, français, portugais. Rien n’aura été laissé dans l’ombre pour donner son éclat à la cérémonie… rues pavées, trottoirs, électricité, importation d’automobiles, invitation des représentants de l’Angleterre, Italie, France, Belgique, Suède, Hollande, Japon, Égypte, États-Unis, Grèce, Turquie, Pologne. Faute d’avoir pu obtenir du Musée de la voiture de Compiègne un carrosse de gala princier, il avait obtenu de l’Allemagne une voiture ayant appartenu à l’empereur Guillaume II. Quarante sept ans plus tard, un ancien sous-officier de l’armée française Bokassa se fera lui aussi couronner empereur de la Centre Afrique, avec un cérémonial à peine plus grotesque, que personne n’hésitera à moquer, quand la lignée princière d’Haïlé Sélassié avait retenu le sarcasme au bord des lèvres.

3 11 1930

Gétulio Vargas est élu à la présidence de la République du Brésil.

Vargas incarnait alors l’esprit de son temps. De la crise de 1929 à la fin des années 1950, l’heure était en effet (ailleurs en Amérique latine, comme au Mexique sous la présidence de Lazaro Cardenas ou en Argentine sous celle de Juan Peron), au changement de modèle économique. C’est l’âge d’or de l’industrialisation par substitution d’importations, l’ISI, politique volontariste de développement industriel, et de ce qu’on a appelé, avec plus ou moins de rigueur et de passion, les populismes latino-américains : des pouvoirs forts, personnels, nationalistes, modernisateurs et désireux de s’assurer l’appui inconditionnel du peuple.

Cette révolution, Gétulio Vargas l’a menée avec un grand pragmatisme et au prix de nombreuses contradictions : gaucho (natif des régions d’élevage extensif de la pampa sud-américaine), pur produit de la politique des États fédérés, il se fit le défenseur d’un nationalisme centralisateur ; à la tête d’une dictature répressive (l’État nouveau, 1937-1945) et entouré d’idéologues pro-nazis, il s’engagea dans la seconde guerre mondiale aux cotés des Alliés ; enfin celui qu’on appelait le père des pauvres, fondateur du travaillisme brésilien, se montra toujours hostile à toute forme d’organisation autonome du monde ouvrier. L’ère du Doutor Getulio fut pourtant fondatrice du sens donné à l’État et à la nation dans la conscience collective brésilienne.

Maud Chirio. L’Histoire Juillet-Août 2011

4 11 1930

Ventre affamé n’a pas d’oreille et on pourrait ajouter pas d’amour propre non plus ; muni de ce constat Al Capone débute des distributions de soupes populaires à Chicago : cela va lui permettre de redonner de la consistance à sa popularité et, du moins l’espère-t-il, freiner les ardeurs des policiers qui sont à ses trousses ; et la bonne aubaine va durer quarante jours, à raison de trois repas/jour pour mille personnes, soit 120 000 repas. À 31 ans, Al Capone est l’homme le plus puissant de Chicago : racket, proxénétisme et trafic d’alcool lui rapporteraient jusqu’à 6 millions $/semaine ! Ces distributions sont pour lui une goutte d’eau, d’autant que ses hommes de main ont invité les commerçants du quartier à verser leur obole. Mais l’objectif premier n’est pas atteint : les autorités ne le lâchent pas et, le 5 juin 1931, Capone sera inculpé pour fraude fiscale et infraction à la loi sur la prohibition ; le 14 octobre, il en prendra pour huit ans… huit ans de soupe gratuite… qu’il dira beaucoup moins bonne que celle qu’il distribuait.

13 11 1930

Un an après le Jeudi Noir de New York, la France n’est pas trop affectée, voire pas du tout : on y compte que 1 700 chômeurs recensés ; la banque Adam, qui avait dû fermer, rouvre avec l’appui d’un groupement de confrères.

À Lyon, aux environs de 1 h 30′ du matin, la colline de Fourvière s’éventre, boue et pierre viennent pulvériser plusieurs immeubles de la montée du chemin neuf et de la rue Tramassac, dans le quartier Saint Jean. Et une heure plus tard, une seconde coulée, plus puissante, plus large, ensevelit 19 pompiers et 4 gardiens de la paix. Et une troisième peu avant 3 heures : l’hôtel du Petit Versailles, le couvent des Dames de Sion, l’écurie du Chemin Neuf avec ses chevaux, sont détruits. On compte 39 morts. Il faudra presque un mois pour nettoyer tout cela.

Il faut probablement remonter à l’époque romaine pour avoir l’explication, quand fut crée tout un réseau d’eau souterraine, agrandi aux XVIII° et XIX°, le plus souvent sans autorisation et donc sans traces, sans plans. Quand fut mis en place le réseau d’eau potable en 1900, ce réseau initial tomba dans l’oubli. Ses écoulements naturels furent souvent obstrués par les fondations des constructions récentes, d’où une accumulation des eaux pluviales etc … mais, mais, les signes avant coureurs n’avaient pas manqué : 3 mois avant le drame, un rouleau compresseur s’était enfoncé dans la chaussée du Chemin Neuf. 5 ans plus tôt, le maire avait reçu un rapport soulignant la gravité des affaissements de cette voirie…

6 12 1930

L’île Saint Paul, 8 km², est située dans les Terres Australes, à 3 000 kms au sud, sud-est de la Réunion. Elle a été découverte en 1559 par les Portugais. En 1793 l’équipage d’un navire anglais débarque sur l’île et y trouve Pierre-François Péron, un marin brestois, et quatre compagnons, pratiquant la chasse aux loups de mer et abandonnés par leurs associés américains. Mais Pierre-François Péron et trois de ses compagnons ne seront recueillis qu’en décembre 1795 par le navire Cérès du capitaine Thomas Hadley. Elle est désertique et volcanique. Rien n’y pousse ! Du vent et encore du vent !

Basés au Havre les frères Bossières avaient commencé par importer des terres australes de la baleine et de l’éléphant de mer, pour l’huile qui servait à faire fonctionner les lampes à huile. Mais à l’arrivée de l’électricité, le marché de l’huile de baleine s’était mis à maigrir à vue d’œil, et ayant appris que les eaux de l’île Saint Paul regorgeaient de langouste, ils avaient fondé en 1928 La Langouste française, recrutant pour ce faire dans la région de Concarneau, dans le sud Finistère, des pêcheurs expérimentés.

En 1929, au terme de la première campagne, l’équipe est rapatriée. Les marins bretons rentrent chez eux convenablement rémunérés du fruit de leur travail. Pendant des semaines 20 000 langoustes par jour avaient été pêchées, et mises en conserve. Puis l’usine sera fermée jusqu’au mois de mars suivant. De quoi encourager une deuxième équipe à s’expatrier à son tour dans l’hémisphère austral.

En 1930, à l’issue de cette deuxième campagne, La Langouste Française demande des volontaires pour assurer le gardiennage et l’entretien des installations sur place. Sept personnes, six bretons et un malgache, acceptent de rester sur l’île, jusqu’à la campagne suivante.

Les réserves de vivres étant insuffisantes pour une longue durée et le magasin de vivres ayant subi des dommages suite à un incendie, on leur garantit la venue d’un bateau de ravitaillement dans un délai de deux ou trois mois, c’est à dire mars 1930.

Restent alors sur l’île : Victor Brunou, 28 ans, et son épouse Louise enceinte, Julien le Huludut, 26 ans, Pierre Quillivic, Louis Herlédan, 18 ans, Emmanuel Pulloc’h, 26 ans et François Ramazoni, jeune Malgache de 18 ans.

Ils se retrouvent avec pour seules provisions des conserves de viande. Ils prennent alors conscience de leur solitude, livrés à eux même sur ce caillou désert perdu au milieu de l’Océan Indien, loin, très loin de toute terre. Ils n’ont pas de connaissance médicale sinon un simple manuel. Ils ont un émetteur radio mais l’opérateur radio est parti et personne ne sait faire fonctionner l’appareil, et surtout ne connaît le morse. Impossible donc de communiquer et d’appeler au secours en cas de problème.

Quelques semaines après le départ du bateau, la petite Paule voit le jour mais ne survivra pas au-delà de deux mois. Une caisse en bois ayant contenu des conserves lui servira de cercueil.

Les mois passent et toujours pas de bateau à l’horizon. Les difficultés financière et de gestion rencontrées par les Bossières font que la relève ne se fera que le 6 décembre 1930. À son arrivée, il ne reste que trois survivants… Emmanuel Pulloc’h, François Ramamonzi, Victor Brunou étaient morts du scorbut ou du béribéri ; Pierre Quillivic parti seul sur un canot, avait péri en mer. Les trois survivants Louise Brunou, Julien le Huludut et Louis Herlédan avaient décidé de ne manger que des œufs d’albatros, de manchots, et un peu de poisson, ce qui les avait sauvé.

Louis embarque sur l’Australe, mais Julien et Louise restent sur l’île. Ils attendront la 3° campagne pour regagner la France. La nouvelle des décès arrive en métropole, c’est le scandale.

Par la suite un procès, qui va durer six ans, va se tenir contre La Langouste française tenue responsable de ce terrible drame. Elle est condamnée à verser des indemnités aux victimes encore en vie, ainsi qu’aux familles de ceux qui ont péri, indemnités qui ne seront jamais versées. La société avait fait faillite et les frères Bossières étaient ruinés.

France Bleu

Il y a moins d’un siècle, il ne faisait donc toujours pas bon d’être des gens de peu, expression chère à Valery Giscard d’Estaing. Personnel taillable et corvéable à merci, mépris de la vie des petits. La plus élémentaire justice foulée au pied. La honte. Et malgré tout, René Emile Bossière aura droit à un timbre ! ! ! Mais, en même temps se distille un doute, car tout de même, il paraît bien surprenant qu’un homme et une femme quand arrive l’Australe pour les ramener à la maison refusent d’embarquer et disent qu’ils rentreront avec la prochaine relève, trois mois plus tard, sous prétexte, car ce ne peut-être qu’un prétexte, que l’Australe ne peut pas ramener le corps du mari défunt ; et pourquoi ne se seraient-ils souciés que du corps du mari, et quel est le sort qui a été réservé aux autres morts ? Il n’est pas interdit de penser que ce travail étant bien payé, de toutes façons mieux que celui qu’ils auraient pu trouver au retour, en Bretagne… à supposer qu’ils en aient trouvé un, ils ont décidé de prolonger leur durée de travail, ce qui se comprend très bien mais prouve en même temps que la vie à Saint Paul ne devait pas être si insupportable que cela, pour qu’ils demandent à jouer les prolongations.

Île volcanique, née sur la faille qui sépare l’Océan Indien de l’Océan Antarctique. Latitude : 38°43′ Sud, longitude 77°31′ Est, 5 700 km au sud du Sri Lanka, à peu près à mi-chemin entre l’Afrique du Sud et l’Australie.

la baie du Cratère avec la corvette SMS Gazelle mouillée au large.

sur l’Île St Paul, pierre gravée des noms de précédents naufragés

1930

Mise en vente des premières machines à laver Moiroux. La France quitte la Rhénanie 5 ans avant la date fixée par le traité de Versailles. La société allemande I.G. Farben produit le polystyrène. Commercialisation des premières bandes magnétiques auto enregistrables. Première coupe du monde de football. À Megève, Armand Allard crée le fuseau, un pantalon de ski qui sera porté jusque dans les années 1970. Son fils utilisera la trouvaille paternelle jusqu’à l’autocélébration dans un culte narcissique de l’ego exprimé avec le goût consommé du parvenu, faisant de sa vitrine un hymne au luxe tapageur tout en bannissant la réserve que la classe procure aux riches : tout pour le clinquant et le m’as-tu vu. Séparé de l’église par le prieuré, c’est la cohabitation forcée de Dieu et de Mammon, symbolique de Megève. Mais Jean-Paul Allard peut dormir tranquille : aujourd’hui il n’y a plus personne pour chasser les marchands du temple.

Albin Michel subit les contrecoups de la crise de 1929 et ne veut pas se contenter de sa locomotive d’alors : Pierre Benoît. Gourmand, il se dit qu’un livre de cuisine ça ne mange pas de pain, et qu’après tout, il suffit de traverser sa rue pour aller au collège de jeunes filles Paul Bert, s’enquérir d’une idée ; celle-ci prendra forme par la plume de Ginette Mathiot qui lui rédige un Je sais cuisiner dont il tirera 2 443 129 exemplaires de 1932 à 1998, auxquels il faut ajouter les 2 500 000 publiés en Livre de poche. Et quand Lionel Poîlane, Raymond Oliver, Paul Bocuse venaient lui rendre hommage, elle prenait cela à la rigolade : C’est simple, c’est parce que j’étais bien roulée. Elle s’en ira, sur la pointe des pieds, à 91 ans, le 14 juin 1998.

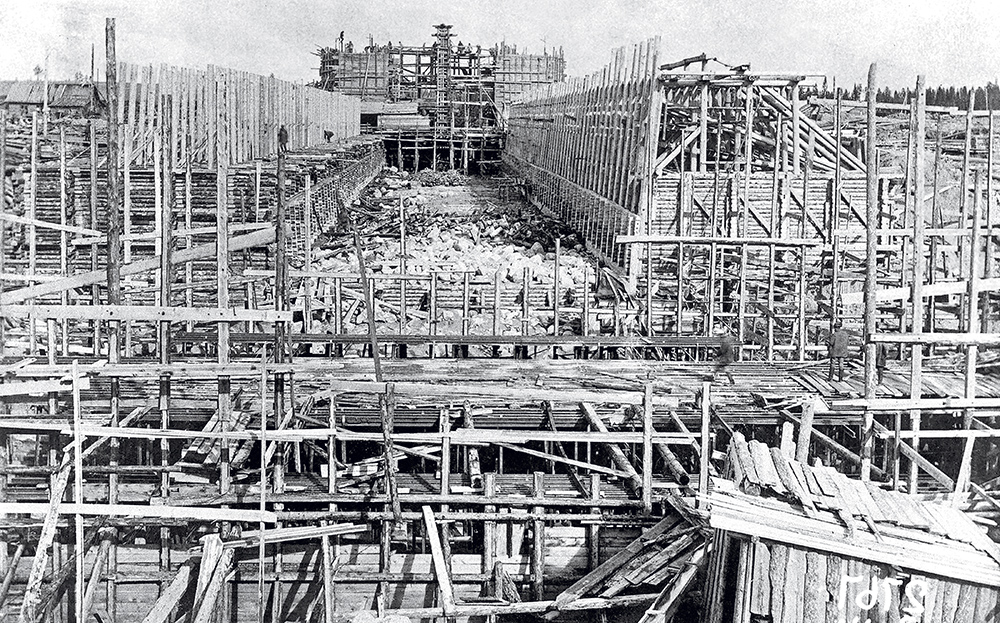

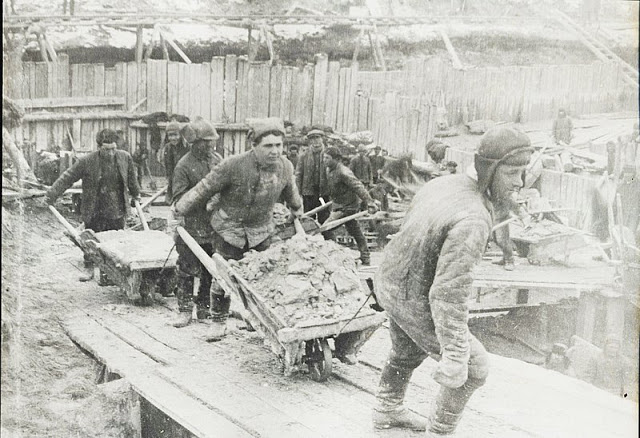

De septembre 1931 au 2 août 1933, jour de l’inauguration, Staline fait travailler 125 000 détenus politiques et autant de koulaks, droits communs, déportés, à la construction du canal entre la Baltique et la mer Blanche, le Biélomorkanal, – BBK : Belomorsko–Baltiyskiy Kanal imeni Stalina -, soit 227 km. 21 millions de m³ de terre auront été déplacés. 12 800 hommes y laisseront la vie. Il ne sera jamais vraiment exploité, le travail ayant été bâclé en raison des délais imposés ; le tirant d’eau de 4 mètres n’autorisait pas le passage des navires importants. En Août 1933, un voyage Potemkine – le ministre qui embellissait les villages avant la visite de Catherine II – avait été organisé pour un groupe de 120 écrivains et artistes russes, dont Maxime Gorki et Alexis Tolstoï, et qui donna lieu à un livre de 600 pages Le canal Staline de la Mer Blanche à la Mer Baltique. Dans notre douce France, c’est Aragon qui s’en fera le chantre, en 1935 :

Je veux parler de la science prodigieuse de la rééducation de l’homme, qui fait du criminel un homme utile, de l’individu déformé par la société d’hier, par les forces des ténèbres, un homme du monde de demain, un homme selon l’Histoire. L’extraordinaire expérience du canal de la mer Blanche à la Baltique, où des milliers d’hommes et de femmes, les bas-fonds d’une société, ont compris, devant la tâche à accomplir, par l’effet de persuasion d’un petit nombre de tchékistes qui les dirigeaient, leur parlaient, les convainquaient que le temps est venu où un voleur, par exemple, doit se requalifier, dans une autre profession. Cette extraordinaire expérience joue par rapport à la nouvelle science le rôle de l’histoire de la pomme qui tombe devant Newton par rapport à la physique. Nous sommes à un moment de l’histoire de l’humanité qui ressemble en quelque chose à la période du passage du singe à l’homme. Nous sommes au moment où une classe nouvelle, le prolétariat, vient d’entreprendre cette tâche historique d’une grandeur sans précédent : la rééducation de l’homme par l’homme.

Louis Aragon Pour un réalisme socialiste. 1935

.jpg)

C’est ici que naquit le mot Zek, abréviation de zaklioutchonniï signifiant détenu, enfermé. Le terme désigne les prisonniers du Goulag.

Chantier du canal de la mer Blanche, l’un des premiers ouvrages staliniens réalisés par des détenus, au nord-ouest de la Russie, entre 1931 et 1933. TALLANDIER/BRIDGEMAN IMAGES

On ne laissera pas le temps aux sveks de se refaire une santé puisqu’ils seront envoyés à l’est pour y creuser le canal Moskova Volga, avec des horaires qui iront de 12 à 14 h/jour. La Moskova n’est qu’une petite rivière qui parfois se traverse à pied sec, aussi une ville comme Moscou avait-elle besoin de se relier à un fleuve comme la Volga. Le chantier sera titanesque : 200 millions de m³ de terre excavée, 3 millions de m³ de béton coulés, 7 digues de béton, 8 digues de terre, 15 ponts, 2 tunnels, de nombreuses écluses, une gare fluviale et un port marchand.

En même temps, les sveks iront construire le 2° transsibérien : le BAM – Baïkal-Amour-Magistral -, 1 500 km de 1933 à juin 1940

De novembre à décembre s’est tenu à Moscou le procès du Parti Industriel, anciennement Centre des Ingénieurs : 8 ingénieurs ont été choisis pour représenter chacun une branche de l’industrie : on les accuse d’avoir cherché à ruiner le pays et d’avoir préparé une intervention étrangère. Il sera suivi de toute une série de procès semblables – pour nuisance sur tout le pays -. 5 condamnés à mort, 3 au Goulag.

Alors commença un inconcevable délire cauchemardeux qui devait se poursuivre durant de nombreux jours et de nombreuses nuits. Depuis le corps mis à nu, les boutons coupés sur les vêtements et les semelles des chaussures transpercées par un alêne, jusqu’au sous-sol sans air, étouffant, saturé de respirations, qui n’avait, en guise de fenêtres, que des carrés opaques de verre à bouteille incrustés dans le plafond, si bien que jamais il n’y faisait jour, et où les prisonniers dormaient par terre dans une cellule sans lits, à même des planches posées sans être fixées les unes aux autres sur le sol de ciment, tous ahuris par le manque de sommeil du aux interrogatoires nocturnes, ceux-ci couverts de bleus depuis un passage à tabac, ceux-là les mains trouées par les brûlures de cigarette, certains silencieux, d’autres lancés dans des récits à demi-fous.

Alexandre Soljénitsyne. La confiture d’abricots et autres récits en deux parties Fayard 2012

Une patrouille de mineurs australiens – Michael Leahy, Michael Dwyer et Daniel Leahy – pénètre dans les vallées densément peuplées des Hautes Terres de la Nouvelle-Guinée. C’est la première fois que des blancs parlent de leur découverte des indigènes, découverte réciproque. Dix ans plus tôt, des missionnaires luthériens avaient déjà atteint la frange orientale des Highlands, mais n’en avaient rien dit afin de protéger les populations à évangéliser de la brutalité des chasseurs d’or. Dans les années 1980, les indigènes ayant vécu cette rencontre parleront : À cette époque, ces deux hommes importants, aujourd’hui âgés, étaient encore jeunes et n’étaient pas mariés. Ils ne se rasaient pas encore. C’était quand les hommes blancs sont arrivés.

J’étais tellement terrifié ! J’avais perdu la tête et je pleurais sans arrêt. Mon père m’a pris par la main et nous nous sommes cachés derrière un grand buisson de kunai, d’où il a épié les hommes blancs [qui ne firent que traverser le village]. Après leur passage, les habitants du village se sont assis et ont commencé à inventer des histoires. On n’avait jamais entendu parler d’hommes à la peau blanche. Nous ne nous étions jamais aventuré bien loin. Nous ne connaissions que ce versant-ci des montagnes. Et nous étions convaincus d’être le seul peuple existant au monde. Nous pensions que, lorsque quelqu’un mourait, sa peau devenait blanche et qu’il s’en allait de l’autre coté, là où vont les morts. Alors, lorsque les étrangers sont passés, nous nous sommes dits : Ah, ces hommes n’appartiennent pas à la terre. Ne les tuons pas, ce sont des membres de nos familles, des morts de jadis devenus blancs qui reviennent parmi nous.

Kirupuno

01 1931

L’administration française laisse mourir de faim par dizaines de milliers les Nigériens de l’ouest du pays, sans lever le petit doigt.

Une invasion de sauterelles s’abat sur le Niger déjà éprouvé par la sécheresse, qui réduit à néant les champs de mil. La colonie, administrée par des militaires, connaît le plus fort taux de fiscalité de l’AOF. L’administration a besoin de bâtiments à Niamey et a largement recours au travail forcé. D’autre part nombreux sont les hommes partis travailler en Gold Coast et au Nigéria : il y a pénurie d’hommes dans les campagnes. Seydou, un des chefs africains les plus respectées de la population et du colonisateur, demande un secours de 100 tonnes de mil à l’administrateur, qui le lui refuse. Il revient demander la même chose un peu plus tard : on lui en accorde le dixième : 10 tonnes.

Les administrateurs français au Niger étaient non pas de petits bourgeois transformés en gentilshommes, mais des petits bourgeois transformés en satrapes.

Un observateur étranger

Les populations demanderont la suppression pure et simple de l’impôt pour 1931 : cela aussi leur sera refusé. L’établissement de cet impôt avait été calculé sur le nombre d’habitants des villages, et quand le départ de nombreux hommes les avait dépeuplés, l’administration continuait à exiger la même somme par village :

Mais….

J’veux pas l’savoir ! Il faut payer !

Le chiffrage des morts de cette famine, dont le sommet fut autour d’avril, est impossible à établir précisément : on ne dispose d’aucune donnée fiable permettant de le faire. Il est certain que l’ensemble de la classe d’âge des enfants nés en 1929, 1930, 1931 disparut. On sait qu’à Niamey, sur 61 000 habitants, on dénombra 5 000 morts.

L’ensemble du pays comptait 1.5 million d’habitants. C’est entre 20 et 50 % qui moururent, touchant principalement l’ouest du pays, où sont établis les Zerma/Songhaï, guerriers et aristocrates qui disent d’eux-mêmes : nous ne sommes pas des cultivateurs, mais des guerriers.

Si l’administration se montra scandaleusement irresponsable et coupable, – mais la non-assistance à personne en danger n’existait pas en ce temps-là -,elle en tira tout de même deux principales mesures pour l’avenir : introduction du manioc, qui n’est pas mangé par les sauterelles et obligation de la construction de greniers pour le stockage alimentaire [2].

24 02 1931

Le chômage augmente, subissant les suites du jeudi noir de Wall Street avec un an de retard. Le parlement vote une aide de cent millions.

12 03 1931

Une poche de boue crève en amont du Châtelard – 757 m.- Savoie : le glissement démarre dans la cuvette formée par les pentes du Mont Chabert et du mont Julioz : cette cuvette repose, entre autres, sur une couche d’argile, qui retient donc l’eau, dont l’accumulation provoquera tôt ou tard la mise en mouvement. En surface, le ruissellement forme le Nant des Granges, qui traverse ensuite la gorge des Mennauds et s’étale dans les prairies en amont du hameau des Granges, ou quartier Melsine.

Ce n’était pas une surprise : dès la mi-décembre, les habitants du village de chez Michaud avaient remarqué la formation de nombreuses crevasses sur les terrains en amont. Un rapport de l’ingénieur du service vicinal en date du 6 janvier 1931, constate les signes alarmants : des témoins et jalons sont mis en place, mais le froid de l’hiver gèle les mouvements… qui reprennent avec le redoux, en mars. Et le 12 mars à l’aube, une énorme masse gluante traverse la gorge, après avoir emporté la plupart des hameaux de l’amont, et recouvre les prairies des Granges, à une vitesse d’environ 150 m/h : tout cela ne s’arrêtera que 5 jours plus tard : le volume charrié est estimé à six millions de m³. L’hôtel Melsine tenu par les parents de Pierre Peltier (acheté en 1929 avec la vente d’une propriété à Nancy) est envahi par la boue : les assurances n’existaient pas à l’époque, et les opinions d’extrême droite de Paul Peltier ne lui ont pas permis d’obtenir du député local et futur ministre de la Défense sous le Front Populaire, Pierre Cot, père de Jean Pierre Cot, ministre de la coopération de Mitterrand, une quelconque indemnité. Il fallut partir. Cent vingt cinq personnes sont sans abri – dix pour les Peltier -. Ce sera l’installation à Megève, sur la route du Mont d’Arbois : Chant’Oiseau.

D’autres coulées prendront la suite, de moindre importance, en novembre 1944, novembre 1957, octobre 1964, décembre 1971. Aujourd’hui, c’est un service de l’ONF : le RTM (Restauration des Terrains en Montagne), qui assure l’essentiel des travaux entrepris sur la zone de formation des coulées avec une ligne directrice : réduire au minimum l’infiltration des eaux en les retenant le plus possible en surface, d’une part par des plantations d’épicéa : – un épicéa adulte boit 200 litres d’eau par jour – et d’autre part par la remise en état, puis l’entretien des 22 km de drains qui ont été faits par les Chantiers de Jeunesse [3], de 1941 à 1943, travail gigantesque que seule une main-d’œuvre très nombreuse (et certainement peu ou pas du tout rémunérée) pouvait effectuer. Ces drains ont été faits par un empierrement systématique (du fond et des bords) des thalwegs existants, favorisant ainsi l’écoulement de l’eau en surface.

La villa Melsine était le dernier témoin du château des Écuries, construit à partir de 1633 par Thomas, prince de Carignan, fils du duc de Savoie Charles-Emmanuel I°, pour devenir un centre d’élevage des chevaux au profit de l’administration ducale.

28 03 1931

L’Aéropostale dépose son bilan.

4 04 1931

André Citroën lance sa Croisière Jaune [4] : comme pour la Croisière Noire, ce sont G. M. Haardt et L. Audouin-Dubreuil qui la dirigent. André Citroën s’est refusé de céder aux injonctions des banquiers de Lazard, le sommant d’annuler ce programme ruineux, quand les affaires s’étaient déjà durement ressenties de la crise de 1929. En juin 1930, il les avait tout bonnement mis à la porte. Heureux temps, serait-on tenté de dire, où un patron pouvait mettre à la porte son banquier !

Il n’est pas inutile de connaître le contexte plus large que celui de la seule crise économique dans lequel est né ce projet : Jacques Wolgensinger a été journaliste avant de devenir directeur des relations publiques de Citroën. C’est à ce titre qu’il écrira pour la collection folio junior L’épopée de la Croisière Jaune, d’une fidélité complète au récit qu’en a fait l’historiographe officiel de la mission, Georges Le Fèvre, lequel récit n’avait reçu la bénédiction d’André Citroën qu’après quelques coups de ciseaux et quelques rajouts. Le culte du chef, Georges-Marie Haardt, s’y trouve à l’honneur, à la limite du supportable, propre à une bonne part de la droite française qui avait pour Mussolini les yeux de Rodrigue pour Chimène. Il organisera dans les années 1970 plusieurs raids dont le premier : Paris-Kaboul-Paris pour 1 300 jeunes conduisant 500 Deuch. Ce texte est la préface de son livre.

Ce livre est écrit au présent. Parce que l’action requiert le présent et que ce livre est un récit d’action. Mais ses péripéties se développent dans le cadre d’une réalité historique : celle des années trente. Peut-être n’est-il pas inutile d’en évoquer brièvement quelques repères. Ils permettront de situer le décor, avant que l’aventure commence.

Les années trente, c’est la fin d’une époque et le début d’une autre, c’est une période qui portera par la suite un nom révélateur : l’entre-deux-guerres. Le monde achève la liquidation du conflit 1914-1918, ou le croit. La Russie a fait sa révolution et s’appelle U.R.S.S. depuis 1922. Elle entre dans l’ère de Staline (exil de Trotski, disgrâce de Boukharine en 1929), qui a succédé à Lénine, et entame sa série de plans quinquennaux (premier Plan : 1928). L’Allemagne, où l’occupation alliée cesse en 1930, est en pleine crise ; elle connaît la montée du parti nazi, qui triomphe aux élections générales de 1930 (putsch de Munich : 1923). Hitler sera Reich führer en 1934. En Italie, Mussolini a pris le pouvoir dès 1922. En Espagne, des grèves d’ouvriers et des émeutes d’étudiants préludent à la révolte de Catalogne et des Asturies en 1934 et à la guerre civile qui suivra. L’Angleterre ne va pas fort (grèves du charbon et des textiles). La France s’agite (loi sur les assurances sociales en 1928). L’Afrique du Nord vient de connaître la guerre du Rif (Abd el-Krim envahit le Maroc français en 1925). Le Proche-Orient bouge. Les Druses se soulèvent en Syrie. Mustafa Kemal est chef de la Turquie en 1922, Reza Khan est shah de Perse, Fayçal roi d’Irak. On se bat en Asie : la Chine, longtemps fermée à toute pénétration étrangère, a dû admettre d’abord les missionnaires occidentaux, ensuite les commerçants. Non sans complication : plusieurs conflits armés et une série de traités avec les puissances étrangères aboutissent en 1860 à la création des concessions, enclaves occidentales dans le territoire chinois. Elles provoquent des révoltes qui entraînent l’envoi de corps expéditionnaires européens. C’est la fin de la dynastie mandchoue des Tsing, qui avait succédé un siècle et demi plus tôt à la dynastie des Ming. Les troubles qui ont toujours marqué en Chine chaque changement de dynastie (les chefs militaires se disputant le pouvoir) sont aggravés par l’agitation des sociétés secrètes, l’influence croissante des idées libérales et l’intervention des étrangers : le Japon et la Russie s’intéressent de très près, de trop près, à la Mandchourie (1894 : guerre sino-japonaise; 1900 : occupation de la Mandchourie par les Russes, guerre russo-japonaise, prise de Port-Arthur par les Japonais, qui détruisent la flotte russe; 1910 : le Japon annexe la Corée). Sur le plan interne, tout évolue : en 1911, Sun Yat-sen proclame la République, une assemblée législative est désignée, le dernier Tsing, un empereur enfant, abdique; Yuan Shih-kai reçoit les pleins pouvoirs et tente d’éviter la désintégration de l’empire. Dans les provinces, les chefs militaires, les seigneurs de la guerre, se taillent des royaumes à leur gré; les radicaux, qui ont fondé un parti en 1912, le Kouo-Min-Tang, obtiennent la majorité au Parlement et font une obstruction systématique au gouvernement, aux prises avec de graves difficultés financières. En 1926, est constitué un nouveau Kouo-Min-Tang. Son chef, Tchang Kaï-chek, part de Canton à la tête d’une armée nationaliste et marche triomphalement vers Nankin. Le Kouo-Min-Tang prend le pouvoir. Il a rompu avec les communistes, mais ceux-ci, après s’être regroupés dans le sud, combattus, pourchassés, affamés, vont se réfugier dans les montagnes du nord autour de Mao Tsé-toung : c’est la Longue Marche. Les Japonais ont débarqué à Chan-Toung en 1927 ; ils occuperont la Mandchourie en 1931.

En Inde, Gandhi mène contre l’Angleterre son combat pour l’indépendance (émeutes de Peshawar en 1930). Déjà personne, sauf Briand le rêveur, ne croit plus à la Société des Nations et aux accords sur la limitation mondiale des armements. L’Amérique arbitre de loin, elle semble prospère ; c’est pourtant d’elle que viendra la catastrophe : le 24 octobre 1929, tous les cours s’effondrent à la Bourse de New York. C’est le début d’une terrible crise économique mondiale.

Paris tente d’oublier les difficultés du temps, danse le tango, le boston et la valse lente ; Le paso doble fait fureur à Montparnasse. L’Exposition coloniale, dont le maréchal Lyautey sera commissaire général, va introduire la biguine. On se bouscule au Bal nègre de la rue Blomet. On découvre le jazz avec The jazz singer (1927), le premier film parlant, et l’âme noire avec Hallelujali (1930). L’art africain succède à l’art déco de 1925. On applaudit les chansons vécues de Berthe Sylva et de Damia, les mélodies de Ninon Vallin. Chaliapine chante à l’Opéra, Serge Lifar y danse. Lucienne Boyer passe dans les cabarets à la mode, Joséphine Baker au Casino de Paris, le clown G rock à Medrano, Lisa Duncan danse pieds nus au Théâtre des Champs-Elysées. Maurice Chevalier enregistre des disques pour La Voix de son Maître. Mistinguett fait le tour du monde, elle a laissé chez elle son singe Bibi Lolo. Raimu et Orane Demazis jouent Marins, Victor Boucher Le Sexe faible, Madame Simone Défense d’afficher de Steve Passeur. Louis Jouvet inaugure les tournées théâtrales en province et à l’étranger avec Amphitryon et Siegfried de Giraudoux, Knock de Jules Romains. Au cinéma, on va voir les films de Charlie Chaplin, Le Million de René Clair et Le roi des resquilleurs avec Georges Milton ; tout Paris fredonne le Boléro de Ravel (1928), l’air de Macky Messer de l’Opéra de Quat’Sous de Bertholt Brecht, et les chansons de Ray Ventura et ses collégiens.

On commence à fumer à table (des Égyptiennes à bout de liège) et André de Fouquières s’insurge contre ces habitudes de métèques. On boit des cocktails, on mange des écrevisses et l’on soigne son foie. Les femmes ne sont plus des garçonnes, leurs cheveux s’allongent, avec des boucles en forme de fleurs sur le front ; c’est la grande époque du fer à friser. Les robes sont longues ou remplacées par des pantalons matelot, le blanc et les couleurs détrônent le noir, qui régna plusieurs années. Le bas de soie se démocratise. Jeanne Blanchot fait des chapeaux, Coco Chanel fait la mode, la crème Tokalon supprime les rides et le pneu Michelin boit l’obstacle. Les hommes commencent à sortir sans chapeau sur leurs cheveux plaqués par la Gomina. Ils conservent la canne et adoptent la cravate régate à la place du nœud papillon. On va aux courses de lévriers, de chevaux (début du P.M.U. le 3 mars 1931), aux concerts publics des Tuileries, aux concours d’élégance en automobiles, à l’exposition Degas à l’Orangerie, au Vél d’Hiv’ pour les Six Jours et à Monthléry pour le Grand Prix de l’A.C.F. Paris construit des piscines, plante des arbres dans ses avenues, élargit le pont de la Concorde, installe le téléphone automatique à Passy et fait des obsèques nationales au maréchal Joffre. Doumer est élu président de la République, Herriot maire de Lyon et Cécile Sorel au Comité de la Comédie-Française. On lit Gide, Martin du Gard, Barrés, Maurras, Cocteau, Malraux, Montherlant, Maurois, Jules Romains, Colette et les frères Tharaud, les poèmes de Valéry et le second Manifeste surréaliste (1929). On traduit de l’anglais Kipling et Conrad, Somerset Maugham et Wells ; de l’allemand, Thomas Mann (La Montagne magique est de 1924), R.M. Rilke et Ernst Junger ; de l’italien, Pirandello et Moravia ; de l’espagnol Unanumo et Ortega y Gasset. Pompon sculpte des animaux, Bourdelle et Maillol des femmes robustes et le Roumain Brancusi des formes très épurées. Foujita peint des chats, Van Dongen des femmes, Chagall des chèvres au clair de lune, Rouault des Juges, Léger des machines. Matisse reçoit le prix Carnegie en 1927, Picasso en 1930. Les savants avancent dans leurs recherches et annoncent les grandes découvertes qui vont bouleverser le siècle : Fleming découvre la pénicilline, Joliot-Curie la radio-activité artificielle, G. Lemaître l’hypothèse de l’univers en expansion, Einstein la théorie du champ unitaire, Heisenberg le principe d’indétermination, Freud la psychanalyse. La technique des moyens de communication se développe et des exploits sportifs les illustrent : Malcolm Campbell porte avec son Oiseau bleu le record du monde de vitesse en automobile à 396 km/heure et Lindbergh traverse l’Atlantique en avion, en 1927. Il est accueilli à son arrivée à Paris par un constructeur de voitures : André Citroën, qui croit au développement des transports modernes et paraît déterminé à faire la preuve de leur valeur. La Croisière Jaune va commencer.

Jacques Wolgensinger

Le père Teilhard de Chardin est du voyage : en poste en Chine – c’est une mise à l’index qui refuse de dire son nom -, il les rejoindra directement depuis la Chine, tout comme l’ingénieur anglais d’origine russe Vladimir Petropavloski. Un jésuite, d’accord, mais une jeune femme, pas question : Haardt refusera la candidature d’Ella Maillart, genevoise de 31 ans, qui saura se passer de la Croisière Jaune pour réaliser, et avec quel talent, ce qu’elle voulait entreprendre. Et pourtant, il devait bien savoir que l’allemande Clärenore Stiness avait fait un tour du monde en voiture quatre ans plus tôt, avant la Croisière Noire. Alexandra David Neel ? Elle au moins, avec ses 63 ans, elle a de nombreuses heures de vol et une sacrée expérience. Pourquoi pas ? L’ayant reçu, Haardt lui verse, bon prince, une avance de 60 000 francs… qu’il ne reverra jamais, pas plus que l’heureuse bénéficiaire. Joseph Kessel ? Ah quelle plume ! Mais non, ce n’est pas possible, il boit vraiment trop !

Ils ont reçu le parrainage de la prestigieuse National Geographic Society et des cinémas Pathé Nathan pour le tournage d’un film. La mise en place de petites stations radio tous au long du trajet permettra d’envoyer en temps réel des messages à Paris. La logistique pure se maitrise mieux que les nécessaires autorisations des pays traversés : pour la première, des essais avaient été faits dans le désert de Lybie, mais aussi en France où c’est le grand Garage Malafosse de Meyrueis qui avait accueilli les véhicules qui avaient fait leurs essais sur le Causse Méjean, mais ceci n’avait concerné que les modèles anciens, ceux du groupe Chine ; les nouveaux modèles, du groupe Pamir n’avaient pas connu de période d’essais et quitteront Beyrouth avec 100 km au compteur : le rodage n’avait même pas été fait !

Pour les autorisations des pays traversés, il faut tenter de s’en sortir au mieux avec les Chinois de Chang Kai Shek qui craignent que l’affaire ne soit qu’une couverture pour espionner leur pays.

Deux groupes sont constitués pour parcourir des itinéraires différents. Le groupe Pamir, dirigée par Haardt et Audouin, part de Beyrouth et voyage d’ouest en est, et le groupe Chine, dirigé par Point, part de Tien-Tsin, voyageant d’est en ouest. Les deux groupes doivent se retrouver au Xinjiang, et se diriger ensemble vers Pékin : le groupe Chine fait ainsi demi-tour, mais emprunte avec le groupe Pamir, un itinéraire différent.

Le groupe Pamir, parti du Liban, traversera l’Himalaya au col Kilik – 4 827 m -, atteignant 5 200 m dans le Kosh-Bel à proximité du col du Wakshir, fera sa jonction avec le groupe Chine le 8 octobre à Toksun, au sud d’Ouroumtchi, où ils seront retenus pendant trois mois, libérés après l’arrivée des trois voitures par le Transsibérien, repartiront par le Sin-kiang, et atteindront enfin Pékin, puis Saïgon qu’ils quitteront pour la France le 4 avril 1932… Mais le patron, Georges-Marie Haardt était mort d’épuisement – double pneumonie ? – entre Pékin et Saïgon, au Repulse Bay Hotel de Hong-Kong le 16 mars 1932.

La maladie et la guerre ne sont pas les seules à apporter la mort : les chagrins d’amour, plutôt que de durer toute la vie, peuvent l’abréger : Victor Point se suicidera d’une balle dans la bouche en tentant de rejoindre son amante, l’actrice Alice Cocéa dans son yacht Blue Crest mouillé au large d’Agay en août 1932 : il avait en poche deux lettres d’un autre amant d’Alice !

Et alors ? La belle affaire, serait-on tenté de dire aujourd’hui. Lui avait-elle donc promis de vivre comme une petite nonne au fond d’un couvent pendant qu’il s’occupait à ses chinoiseries ?

Voilà combien de jours, voilà combien de nuits

Voilà combien de temps que tu es reparti

Tu m’as dit cette fois, c’est le dernier voyage

Pour nos cœurs déchirés, c’est le dernier naufrage

Au printemps, tu verras, je serai de retour

Le printemps, c’est joli pour se parler d’amour

Nous irons voir ensemble les jardins refleuris

Et déambulerons dans les rues de Paris

Dis, quand reviendras-tu?

Dis, au moins le sais-tu?

Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère

Que tout le temps perdu

Ne se rattrape plus

Le printemps s’est enfui depuis longtemps déjà

Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois

À voir Paris si beau dans cette fin d’automne

Soudain je m’alanguis, je rêve, je frissonne

Je tangue, je chavire, et comme la rengaine

Je vais, je viens, je vire, je me tourne, je me traîne

Ton image me hante, je te parle tout bas

Et j’ai le mal d’amour, et j’ai le mal de toi

Dis, quand reviendras-tu?

Dis, au moins le sais-tu?

Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère

Que tout le temps perdu

Ne se rattrape plus

J’ai beau t’aimer encore, j’ai beau t’aimer toujours

J’ai beau n’aimer que toi, j’ai beau t’aimer d’amour

Si tu ne comprends pas qu’il te faut revenir

Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs

Je reprendrai la route, le monde m’émerveille

J’irai me réchauffer à un autre soleil

Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin

Je n’ai pas la vertu des femmes de marins

Dis, mais quand reviendras-tu?

Dis, au moins le sais-tu?

Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère

Que tout le temps perdu

Ne se rattrape plus

Barbara Paroles et musique 1987

http://ecole.nav.traditions.free.fr/officiers_point_victor.htm

Le groupe Pamir est équipé de sept nouvelles autochenilles Kégresse [5] (6 Type P17 et 1 Type P14 équipé de la TSF) plus légères à quatre cylindres, 10 cv, tractant chacune une remorque, alors que le groupe Chine, utilise celles déjà connues, plus lourdes, de type militaire P 21 à moteur 6 cylindres de 15 cv [6].

Dans les premiers jours d’avril, sitôt passée la plaine de la Bekaa, les véhicules, trop chargés se trouvent en difficulté : moteurs qui chauffent, et ne peuvent tourner à plein régime : il va falloir louer deux camions pour les décharger de 2 tonnes de surpoids ! Audouin Dubreuil regrette le choix des chenilles en place des roues. Haardt leur garde sa préférence.

La tension politique avec la Russie entraîne des changements d’itinéraire ; mais comment faire machine arrière quand 50 tonnes de carburant et de matériel ont déjà été stockées au col du Wakshir. Il ne reste plus qu’à atteindre le Turkestan chinois par les Indes et l’Himalaya central, mais de toute façon, il faudra traverser l’Afghanistan ; les fondeurs de Herat couleront les 25 galets d’essieu qu’il faut remplacer… dans des moules de terre ventilés par un soufflet en peau de chèvre ! ils feront un crochet par Bâmiyân : C’est brutalement mutilée par le fanatisme sacré de l’Islam que nous apparut pour la première fois l’effigie sereine du Bouddha. Elle faisait corps avec la masse rocheuse de la falaise.

Le Fèvre

La dégradation du site se poursuit, les soldats de Nadir Khan s’exercent au tir sur l’effigie du grand Bouddha. Le sens critique est incompatible avec l’idéologie religieuse

Hackin, directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan.

Donc, 70 ans plus tard, en 2001, quand les Talibans poursuivront le massacre à la dynamite, ils ne feront que perpétrer une tradition déjà ancienne.

Pour les autorisations de traverser les pays, heureusement que les autorités anglaises, essentiellement le général Swinton et le colonel Vivian Gabriel leur faciliteront les choses notamment avec le droit d’emprunter la route Gilgit-Islamabad, au nord de Rawalpindi, rive gauche de l’Indus – dont l’usage était en principe exclusivement réservée aux autorités militaires et administratives anglaises. Mais, avant Gilgit, il faudra franchir le col de Burzil, – 4 132 m – que les gens du cru disent infranchissable par des voitures. Mais Haardt tient beaucoup à honorer son rendez-vous avec le groupe Chine à Kachgar, au pied des Tian Shan, dans le Xinjang, fixé au 20 juillet. Aussi va-t-il se rallier à la seule solution réaliste : démonter les voitures et les transporter en pièces détachées à dos de mule. Mais, pour que le nombre des mules reste lui aussi raisonnable, on divisera le groupe Pamir en trois avec des départs différés de huit jours, de façon à ce que les mules assurant le premier transport puissent aussi effectuer le dernier en revenant au point de départ. Il faut alléger tout ça, et seule une autochenille poursuivra le voyage, les autres retournant en France. Le 29 juin, Haardt apprend que Victor Point, chef du groupe Chine est bloqué dans le Sinkiang par un conflit entre Chinois et musulmans. Les retards s’accumulent. Tout un pan de montagne s’est effondré au-delà du col de Burzil. Il faut refaire la route !

Le 20 juillet, le moral était encore au beau fixe, propice à l’exaltation : Quelle bonne vie ! Sous ma tente légère, la solitude et la liberté d’esprit. Aube grise, fière jument, compagne de mes jours. Trois amis autour du feu. Assureus, mon serviteur hindou stylé. Belle vie libre retrouvée.

Louis Audouin Dubreuil

Mais, arrivés à Gilgit le 4 août, Laplanche, le radio du groupe Pamir, capte, via l’aviso Regulus qui patrouille en mer de Chine, un message FBQR, – c’est le code du groupe Chine de Point – :

Legafrance- Ordres – Sommes immobilisés Our… – Stop – Prière intervenir Aff… ét… pour soyons autorisés envoyer trois voitures rencontre groupe Haardt – Stop – Gouverneur menace réquisitionner voitures – Stop Ai été personnellement retenu prisonnier dix jours – Prie SPQR passer notre trafic – Stop – On nous esgourde.

*****

Le groupe Chine, après avoir embarqué à son bord la dysenterie dans la buée torride de Tourfan, 50 degrés à l’ombre, atteint enfin sous mon commandement Ouroumtsi, avec ses hommes fiévreux et exsangues et son matériel essoufflé. Point, les cheveux encore hirsutes de son séjour forcé sous les verrous du général King, nous attendait sur la route. [Point avait gagné Ouroumtsi avant son groupe, convoqué par le gouverneur de la province.] Il nous a conduits dans un petit bois hors de la ville. Le halètement de nos carapaces roulantes s’est tu pour quatre mois. Nous étions au camp de la Résistance, en attente du groupe Haardt. Prisonniers !

Brull

Paris annonce l’envoi à Ouroumtsi de trois voitures et des postes de TSF par le Transsibérien : tout cela arrivera bien, mais le général King, gouverneur du Sin Kiang, quand il s’agira de payer les 800 000 francs, s’en tirera avec un sac de piécettes et une adresse pour Haardt : votre chef est peut-être puissant dans son pays, mais ici il n’est rien !

Le groupe Chine n’est pas en reste quant aux mésaventures : Quand nous sommes arrivés au port de Tien-Tsin [le port le plus proche de Pékin], M. Brull, toute l’équipe (Balourdet, Rémillier, Piat, Dielman, Conté, Nuret, Kégresse [24 ans, neveu de l’inventeur des chenilles], Gauthier, Delastre) et moi, M. Point nous attendait. Les sept voitures, encore en caisse, étaient cachées au fond d’un garage. C’est que les Chinois ne voient pas d’un bon œil les étrangers, ils leurs prêtent de mauvaises intentions [7]. Quatorze jours pour préparer le départ, louer et charger deux camions de matériel, presque 2 tonnes. Nous sommes partis le 6 avril à trois heures du matin pour ne pas attirer l’attention des espions, mais à Pékin des étudiants guettaient notre passage […]

Sur la route des empereurs, les difficultés mécaniques ont commencé. Alors là je n’ai pas compris. Nos chenilles en avaient vu de vertes et de pas mûres sur les pistes et les dunes du Sahara tunisien. Elles avaient résisté magnifiquement à toutes les épreuves d’essais et là, sur ce terrain, elles nous lâchaient. À Kalgan, arrêt forcé, plus une chenille en état. Nous avons attendu que Javel nous envoie un nouveau stock par le Transsibérien. En attendant, nous avons détecté la raison des ruptures : une pièce défectueuse qui provoquait des torsions. M. Brull a réétudié une nouvelle pièce, Kégresse l’a dessinée, ils sont repartis à Pékin pour modifier tout l’ensemble du matériel défectueux. M. Point est parti avec eux pour s’expliquer avec les autorités chinoises, furieuses que les voitures aient traversé Pékin sans arborer le drapeau chinois alors que pour eux, nous sommes la mission scientifique sino-française

[…] Nous repartons avec le Père Teilhard qui nous a rejoints. Cette fois les chenilles tiennent. Nous passons des chaos de roches, des chemins de poussière de 40 à 50 cm de profondeur d’où il faut arracher les camions. Nous nous égarons sur les pistes, nous évitons les bandits qui nous ont été signalés. Enfin, nous atteignons Pei-Ling-Miao [au nord-est de Pao-Tou, sur la boucle du Hoang-Ho].

[…] La terre jaune d’Asie nous tombait dessus. Mais le pire, c’est que les voitures formaient condensateurs, elles se chargeaient d’électricité. À tout moment les étincelles pouvaient mettre le feu à nos bidons d’essence. Et puis plus d’essence et rien à se mettre sous la dent. Alors nous avons piqué vers le sud, dans la zone des combats, pour atteindre Sou-Tcheou. Nous nous sommes arrêtés devant une pancarte écrite en chinois. M. Point l’a fait traduire par Petro : Territoires interdits – Guerre. Nous étions passés au Sin-Kiang. Nous n’avions pas le choix, nous savions que deux des dépôts constitués sur notre itinéraire avaient été pillés. Atteindre Sou-Tchéou était une question de survie. La ville venait de subir une attaque, le spectacle était horrifiant.

Maurice Penaud, chef des mécaniciens du groupe Chine