| Publié par (l.peltier) le 10 septembre 2008 | En savoir plus |

8 01 1934

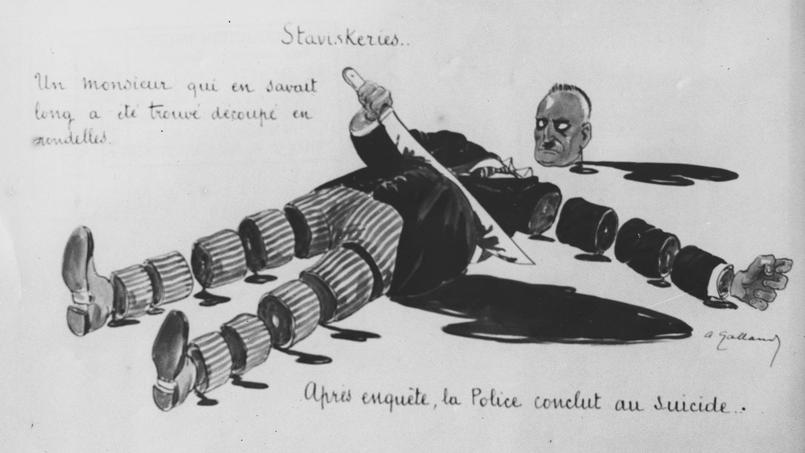

À Chamonix, Alexandre Stavisky, grand escroc devant l’Éternel, pathologiquement fainéant comme tous les voyous mais beaucoup plus malin que la moyenne d’entre eux, se suicide d’une balle tirée à trois mètres. Voilà ce que c’est d’avoir le bras long ( il a été atteint à la tempe droite quand c’est à la main gauche que l’on a trouvé le pistolet ! ) – dixit le Canard Enchaîné. Le lascar, qui avait essentiellement escroqué des crédits municipaux – les fameux chez ma tante – en leur fourguant des faux bijoux acceptés comme des vrais, avait des appuis : il avait été remis 19 fois en liberté provisoire par le procureur de la République Pessard, beau-frère de Chautemps, président du conseil ! Le conseiller à la cour d’appel de Paris, Albert Prince, qui transportait ces preuves, tomba malencontreusement du train en se trompant de porte à la Combe aux fées le 21 février.

17 01 1934

Le Jakob Ruppert, le bateau de l’amiral Byrd mouille dans la baie des baleines, en Antarctique. La logistique comprend trois Citroën : André Citroën avait reçu en septembre 1933 un courrier de Vincent Bendix (qui donna son nom à un élément du démarreur), l’informant des projets de l’amiral Byrd en Antarctique. Vincent Bendix connaît les Citroën à chenille de la Croisière Jaune et de la Croisière Noire et propose à André Citroën d’en offrir une à Byrd, étant donné l’importance des retombées publicitaires d’une telle expédition. André Citroën accepte, et envoie même deux véhicules, plus puissants d’ailleurs que ceux des deux croisières, avec moteurs de rechange ; les deux véhicules sont peints aux couleurs Citroën : rouge et bandes jaunes. Peu avant le départ, Byrd demande un troisième véhicule… et va pour un troisième véhicule. Les trois véhicules vont participer au débarquement entre la côte et la base la Petite Amérique. Pendant trois semaines, ils vont parcourir 11 000 km. Vu leur bon comportement, Byrd va les utiliser pour l’approvisionnement de sa base avancée, puis de sa base de dépôts sur la Terre de Mary Byrd. Les crevasses seront leur plus gros problème. L’une d’elles brûlera. Les deux autres resteront opérationnelles jusqu’à la fin de l’expédition. En août 1934 un télégramme est reçu à Paris : Vos tracteurs font date dans l’histoire de l’Antarctique ; leur dernier succès a été de traverser 275 miles par des températures de -20 à -70°degrés. Byrd

Malgré les appels d’André Citroën, il n’y aura plus aucun échange de courrier.

Nous vous demandons quand et comment vous envisagez le retour en France des voitures qui ont été mises à votre disposition.

Nous vous serions particulièrement reconnaissants si vous nous faisiez parvenir au moins une de ces machines, afin que nous puissions vérifier, comme nous vous le disions dans notre lettre précitée, la tenue des différents organes, après le dur travail qu’ils ont fourni.

André Citroën.

Il n’y aura jamais de réponse, pas de publicité, pas de film, aucun remerciement. Vous avez dit amiral ? Tout juste pirate !

26 01 1934

À Moscou s’ouvre le XVII° congrès du parti communiste. Sergueïev Mironovitch Kostrikov, alias Kirov, est à la tête du parti de Leningrad. Il est entré au politburo en 1930 ; c’est l’un des rares amis de Staline. Le congrès compte 1 966 délégués et, aux élections des membres du Comité Central, c’est Staline qui a obtenu le moins de voix, 266 délégués ayant voté contre lui. Kirov, lui, a fait quasiment l’unanimité – seulement trois voix contre lui -. Staline n’est élu que parce le nombre de postes à pouvoir est égal au nombre de candidats ! Mais il n’oubliera pas l’affront : Kirov sera assassiné sur son ordre le 1° décembre suivant par Leonid Nikolaev quand il arrivait à l’Institut Smolny, où se trouvait son bureau ; sur les 1 966 délégués au XVII° congrès, 1 108 seront exécutés au cours des années suivantes. Le procès des Seize va éliminer Kamenev et Zinoviev.

01 1934

Rudolf Roessler, né en Bavière, donc allemand, s’est réfugié en Suisse à l’arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne. Il ouvre à Lucerne la librairie maison d’édition Vita Nova, où il va accumuler quantité de coupures de presse sur la vie politique en Allemagne et encore des informations transmises par ses amis restés en Allemagne. C’est ainsi qu’il annonce avec un mois d’avance l’occupation de la Rhénanie par la Wehrmacht qui aura lieu le 7 mars 1936. Xavier Schnieper, diffuseur de la revue suisse Entscheidung (Décision), et d’autres catholiques de gauche, le mettent en contact avec le major Hans Hausamann, qui dirige un réseau de renseignement qui travaille pour l’armée suisse : le Bureau Ha. Roessler, à qui les services suisses attribuent le nom de code Ligne Viking lui transmettra 4 000 télégrammes d’informations, soit l’équivalent de 12 000 pages dactylographiées. Le 13 octobre 1939, Roessler indique au Bureau Ha que l’offensive allemande contre la Belgique et la Hollande aura lieu le 12 novembre. L’offensive est ajournée à plusieurs reprises ; Roessler informe les services suisses de chaque ajournement et indique le 1° mai 1940 que l’offensive aura lieu dix jours plus tard. Le 8 mars 1940, Roessler communique au Bureau Ha les plans d’Hitler pour attaquer le Danemark et la Norvège. Les autorités suisses transmettent ces informations aux gouvernements danois et norvégiens, qui n’en tiennent pas compte, alors qu’elles sont corroborées par d’autres sources. L’offensive allemande aura lieu le 9 avril.

Au printemps 1941, Roessler est mis en contact par Christian Schneider (alias Taylor) avec l’espionne soviétique Rachel Dübendorfer (nom de code Sissy), qui travaille pour Alexandre Radó (pseudonyme Dora), le chef de l’antenne des services secrets soviétiques (le GRU) à Genève. Radó nommera Roessler Lucy. Contre rémunération, il commence à fournir à Sissy (exclusivement par l’intermédiaire de Taylor) des renseignements sur la logistique et la stratégie de la Wehrmacht en URSS. Il dit obtenir ces renseignements de quatre sources, qui resteront inconnues mais il s’agissait probablement d’officiers supérieurs de la Wehrmacht.

Lucy, qui ne communique avec Sissy que par l’intermédiaire de Christian Schneider, fournit tellement de renseignements que leur codage et leur transmission à Moscou occupe presque 24 heures par jour les opérateurs des 3 puissants émetteurs TSF appelés Rote Drei, les 3 Rouges par les services de contre-espionnage allemands qui, au nord de la frontière germano-helvète, voient et écoutent passer leur trafic.

L’un des renseignements les plus précieux fournis par Lucy aux services du GRU alors dirigé par Fiodor Fedotovich Kouznetsov : la préparation par les Allemands de l’opération Citadelle, – la bataille de Koursk – dont le déclenchement est prévu pour début juillet 1943. Prévenue, l’Armée rouge pourra organiser sa résistance, et même contre-attaquer vers Orel et Kharkov. Les plans et détails techniques du char Panzekampfwagen V Panther, apparu lors de l’opération Citadelle, ont aussi fait partie des livraisons de Lucy aux Soviétiques.

Il aurait ainsi apporté aux Soviétiques les informations recueillies par les services secrets britanniques, qui avaient cassé le code secret allemand grâce à Ultra mais ne voulaient pas le faire savoir. Par ailleurs, les Alliés pensaient que Staline accorderait plus de confiance à des renseignements obtenus par une voie mystérieuse et en payant cher : celui-ci avait en juin 1941, avant l’entrée en guerre de l’Allemagne contre l’URSS, refusé de croire les nombreux avertissements le prévenant de l’imminence de l’opération Barbarossa.

Pressé par les Allemands, le gouvernement suisse arrêtera Roessler et l’enverra en prison pour deux ans, à l’issue desquels il s’installera à Kriens près de Lucerne, jusqu’à la fin de ses jours en 1958.

Résumé de Wikipedia

6 02 1934

Le cabinet Chautemps a démissionné le 27 janvier, remplacé par Daladier. Sur fond d’affaire Stavisky et du limogeage par Daladier du préfet de police Jean Chiappe, très en cours auprès des Ligues, des milliers de manifestants convergent vers la Concorde : Daladier se présente à l’investiture des députés. Communistes, membres d’associations d’Anciens Combattants, Ligues de droite, provoquent une nuit d’émeutes à Paris : 19 morts, 1 435 blessés : plus que de rasoirs coupe jarrets, on y fit grandement usage de billes sur lesquelles chutaient les chevaux des policiers. Les conséquences en firent une journée de dupes : Daladier va renoncer au pouvoir et trois politiciens chevronnés y reviennent : l’ancien président de la république Doumergue, – Gastounet – le radical Herriot et le conservateur Tardieu ; trois non parlementaires les accompagnent : parmi eux, le maréchal Pétain comme ministre de la guerre, qui déclare quelques jours plus tard : Je viens de découvrir la politique. C’est bien amusant. Il devait croire encore que l’armée française était la meilleure du monde puisqu’il ne jugera pas utile de dépenser la totalité du budget du ministère de la Guerre pour l’année en cours. Il avait ses marottes : en plus de la Guerre, il avait demandé – il ne l’eût pas – la tutelle sur l’Éducation Nationale, avec un programme limpide : Je m’occuperai des instituteurs communistes. À la fin de l’année, il s’exprimera dans la Revue des deux mondes : Avant de se jouer sur un champ de bataille, les destinées d’un peuple s’élaborent sur les bancs de la classe et de l’amphithéâtre. L’instituteur, le professeur, l’officier participent à la même tâche, ont à s’inspirer des mêmes traditions et des mêmes vertus.

Le gouvernement Doumergue tombera en novembre 1934 et l’opinion se montrera de plus en plus favorable au maréchal Pétain. Gustave Hervé, directeur de La Victoire, titrera un article en février 1935, C’est Pétain qu’il nous faut. En avril 1935, Léon Daudet écrira dans l’Action Française : Le véritable Président du Conseil, à l’heure actuelle devrait être le maréchal Pétain, avec les pleins pouvoirs. Le 1° juin 1935, Pétain acceptera un poste de ministre d’État dans le ministère Fernand Buisson, qui réclamera des pouvoirs exceptionnels pour résoudre la crise, mais tombera le jour même.

12 02 1934

La réponse du berger à la bergère, ou en moins bucolique, de la Gauche à la Droite ne se fera pas tout à fait comme prévue par les chefs, mais se fera : Le 9 février, le PCF et la CGTU avaient organisé un grand rassemblement place de la République, contre le fascisme et pour dénoncer les ambiguïtés du gouvernement. La SFIO préfère, elle, relayer par une manifestation l’appel de la CGT à la grève générale pour le 12 février.

Ce jour là, le PCF décide de se joindre à la manifestation et il place des groupes et des orateurs tout le long du cortège, espérant attirer à lui les militants socialistes. Mais c’est un tout autre scénario qui va s’imposer. Le peuple de gauche a d’autres priorités que la préoccupation des dirigeants des partis d’exercer le rapport de forces. Il a sans doute une conscience plus aigue du danger et de la nécessité d’imposer une autre politique. On voit alors la base communiste se joindre au cortège socialiste et, aux cris de Unité ! Unité ! , les militants des deux partis défilent côte à côte.

C’est donc un mouvement populaire puissant qui s’impose, contre la volonté des états-majors et des dirigeants des deux grands partis, malgré les ressentiments profonds qui se sont accumulés depuis près de 15 ans entre socialistes et communistes et malgré de réels désaccords idéologiques et politiques. La manifestation unitaire du 12 février 1934 préparera les esprits à l’idée du rassemblement de la gauche, des partis et, bien au-delà, des associations, des syndicats, de personnalités et d’intellectuels. C’est ainsi que le terme de Front populaire prendra tout son sens.

Médiapart

Nous briserons la serrure et la clé

Et encore la porte

Et tout sera simple et facile

Et si nous ne réalisons pas ces projets

D’autres hommes dans les années futures les réaliseront

Robert Desnos, février 1936

13 02 1934

Dans l’été 1932, le brise-glace Sibiriakov, avec pour chef d’expédition Otto Schmidt et pour capitaine V.I. Voronine avait réussi à relier Mourmansk à Vladivostok en une seule saison. Fort de ce succès, Schmidt et Voronine souhaitaient démontrer qu’un navire classique (non brise-glace) pouvait effectuer le même trajet, dans le même temps. Il n’est pas inutile de situer le contexte historique de cette époque : il aide à comprendre que tout cela n’était pas qu’un challenge pour la beauté du geste. En 1879, il s’en était fallu de 24 heures pour que le baron suédois Adolf Erik Nordenskjöld franchisse le passage du nord-est d’une seule traite, en profitant des 70 jours d’eau libre qu’offrait alors l’océan arctique ; à deux jours de navigation du détroit de Behring, il avait dû hiberner pendant 294 jours.

Vingt six ans plus tard, le 27 mai 1905, la marine russe avait subi de la part des Japonais une cuisante défaite : 36 navires envoyés par le fond, 5 000 marins et officiers tués, 6 000 prisonniers ; l’humiliation russe avait été immense. Et, pour rejoindre les eaux du Pacifique, cette flotte avait fait route par le Cap : huit mois de voyage. Cette route du nord-est fait moins de 10 000 km, qui peut être faite en moins de 70 jours ; comparée au huit mois en passant par le Cap ou même aux 19 000 km en passant par Suez, il n’y a pas photo. Donc, si les Russes continuaient à vouloir envoyer une flotte de guerre sur le Pacifique, il fallait absolument réaliser cela d’une traite, sans hivernage, c’est-à-dire en moins de 70 jours.

Parti de Mourmansk le 2 août 1933, avec 102 personnes à bord – 90 hommes, 10 femmes et 2 enfants -, le Tchéliouskine [dont les tôles avaient tout de même été renforcées sans pour cela devenir un brise-glace] avait rencontré des conditions plus difficiles que l’année précédente, mais réussi néanmoins à gagner la mer des Tchouktches, à quelques encablures du détroit de Béring. Là, cerné par une banquise compacte, le navire n’était plus libre de ses mouvements et avait commencé à dériver en larges boucles, à l’est de l’île Wrangell. Au cours d’une des boucles, le bateau avait même atteint le détroit de Béring et, à bord, on s’était mis à espérer une délivrance prochaine, mais le mouvement de la banquise l’avait renvoyé dans l’océan Arctique. En décembre 1933, le chef d’expédition avait ordonné un débarquement des vivres et des équipements sur la banquise, mais des crevasses s’étaient ouvertes tout autour du site et il avait fallu tout rembarquer rapidement.

Le 13 février 1934, par 68°16’ Nord, et 174° Ouest, à 170 km de la côte de Sibérie, et à proximité de l’île Kolyuchin [67°28’N, 174°37’ O] par une température de -30°, une crête de pression particulièrement grosse, [nom donné à une vague de glace] assaille le Tchéliouskine qui coule en une demi-heure, emportant avec lui le quartier-maître qui tentait, jusqu’au dernier moment de récupérer quelques denrées. Le chef d’expédition Otto Schmidt et le capitaine Vladimir Voronine ont ordonné l’évacuation immédiate et le sauvetage des approvisionnements. Les naufragés s’installent sur la glace dans l’attente de secours, y construisant des abris de fortune. Un poste de TSF a pu être sauvé et permet d’envoyer des appels de détresse à la base d’aviation du cap Vellen [le cap ouest du détroit de Behring]. Un secours par voie de mer était exclu : la glace était trop épaisse pour les brise-glaces de l’époque.

À l’aide de quelques pelles et de deux pieds de biche, ils aplanissent une piste d’atterrissage de 450 m x 150 m qu’ils vont reconstruire treize fois. Le 5 mars, par un froid de – 40°, un bi-moteur ANT-4 piloté par Anatoly Vasilyevitch Liapidevski, se pose, leur laisse de la viande fraîche de renne, excellent remède contre le scorbut et repart avec les 10 femmes et les 2 enfants. Le 7 mars, leur morceau de banquise se coupe en deux, engloutissant la cuisine. La radio, toujours en service, permet de joindre la station du cap Vellen et un avion, dans l’impossibilité de se poser, va leur larguer des vivres. Au cours du deuxième vol, le pilote doit faire un atterrissage de fortune sur la glace après qu’un de ses moteurs ait pris feu et il endommage l’appareil. Les Américains mettent alors à la disposition des russes deux avions et leur mécanicien, que pilotent Nikolaï Kamanine et Vasili Molokof. Un atterrissage en plein brouillard a raison du premier ; le second parvient à atterrir sur camp Schmidt le 7 avril, mais finit dans les blocs de glace en fin de piste et casse son train d’atterrissage. Il ne pourra redécoller que cinq jours plus tard, emmenant 5 hommes. Des cinq monomoteurs biplace russes partis de Vladivostok, seuls deux arrivent sur la zone. Ce même 7 avril ils réussissent à se poser sur camp Schmidt, l’un d’eux abîmant légèrement son train, vite réparé par les mécanos du camp. Ils ne peuvent malheureusement évacuer que trois naufragés chacun. Les jours suivants il fait mauvais et le 9 avril, la piste se coupe en deux. Il faut en bâtir une autre. Enfin les 10 et 11 avril, les deux monomoteurs russes effectuent 13 rotations, évacuant jusqu’à 6 personnes à la fois : certains voyagent dans les cylindres à parachute attachés sous les ailes.

Au prix d’un peu de casse, c’est un véritable exploit que les soviétiques viennent de réaliser dans une des régions les plus hostiles de la planète. Les pilotes et le deux mécaniciens américains reçoivent l’Ordre de Lénine et sont faits héros de l’Union Soviétique par Staline ; l’aviation a prouvé toute son utilité pour assurer la sécurité et le déploiement des futures missions polaires. Les opérations de sauvetage avaient été retransmises pratiquement en direct par les radios Soviétiques et diffusées par haut-parleurs dans les squares, les bureaux et les usines. Leur déplacement à travers l’URSS donna lieu aux premières ticket-parades Soviétiques. Il fallu attendre 2006 pour que l’on retrouve l’épave du Tcheliouskine par 50 mètres de fond.

Le Polikarpov R-5 piloté par Vasili Molokov, a transporté des hommes sous ses ailes

17 02 1934

Albert I°, roi des Belges escalade un rocher à Marches les Dames, dans la vallée de la Meuse près de Namur… c’est la chute… mortelle. Quatre ans plus tôt, le 29 août 1930, il avait inauguré le refuge du glacier du Tour, dans le massif du Mont Blanc, qui portait son nom, construit par le Club Alpin Belge et offert au Club Alpin Français.

Il est un héros sans le désirer, sans chercher à le devenir ; il est le héros le plus grand et le plus sympathique de tout le vingtième siècle. Il est le roi-chevalier.

Vicente Blasco Ibáñez

Lui-même ne goûtait pas trop ce roi chevalier, et l’histoire se mettra à ses cotés pour le nommer de préférence le roi soldat. Il laisse une veuve Elisabeth, la reine infirmière, plus tard, la reine démocrate, qui lui survivra plus de 30 ans.

Vénérée Reine

Il ne m’est pas arrivé souvent d’être bouleversé comme je le fus après la nouvelle du coup si lourd qui a subitement ruiné votre harmonieuse existence […] Je sais ce qu’éprouvent ceux qui voient l’objet de leur amour appartenir irrévocablement au passé. Mais je sais aussi que pour les êtres forts, dont vous êtes […] se consacrer aux arts emplit d’une douceur qui échappe dans une certaine mesure, à la brutalité des coups que porte l’aveugle destin.

Albert Einstein

Adulée de son peuple, on lui connaissait des idées avancées, parfois opposées aux principes monarchiques… mais de là à découvrir le contenu de ses carnets, aux mains de sa petite fille Marie Gabrielle de Savoie et portés en 2014 à la connaissance de la presse, il y a de quoi faire un patatou : ainsi, on peut y lire au 21 août 1944 : Tout, tout sera détruit en Europe, pourvu que le nouvel esprit sorte des cendres, le communisme purifié. Elle ne marqua pas la moindre hésitation à rencontrer Tito, Khrouchtchev, Mao, Chou En lai… Mao … charmant, Chou En lai … beau, agréable et simple.

En 1961, le roi Baudouin, son petit-fils, s’inquiétera auprès d’elle de son projet de voyage en Chine communiste :

- Grand’mère, vous allez froisser bien des personnes

- Je sais. Les bien-pensants ne me le pardonneront pas. Mais, grâce à Dieu, ils sont de moins en moins nombreux.

Une reine communiste… comment, pourquoi ? Peut-on imaginer cela ? Sur ce chapitre au moins, elle sera loin d’être la seule à avoir eu tout faux.

10 04 1934

Hitler embarque à Wilhelmshaven sur le croiseur Deutschland. Va s’y jouer une partie décisive : le vieux maréchal Hindenburg a une santé déclinante et il est raisonnable d’envisager la suite. Hitler se voit bien assumer les deux fonctions ; mais le président du Reich est aussi le chef suprême de l’armée ; il lui faut donc avoir le soutien de l’armée, dominée par une élite d’officiers de grande qualité, très énervés par les trois millions de braillards de la SA, avec Ernst Röhm en tête, dont on lui rapporte les propos de plus en plus extrémistes. Il y a peu, Rudolf Diels, chef de la police de Berlin a fait évacuer d’une prison clandestine des SA des prisonniers torturés avec un sadisme inimaginable et l’affaire a fait grand bruit. Ernst Röhm devient de plus en plus une gêne, voire une menace.

À bord du navire se trouvent l’amiral Raeder, les généraux von Blomberg, ministre de la guerre et von Fritsch, chef de la Heeresleitung, section de perfectionnement de l’armée : le pacte est passé : l’armée donnera son appui à Hitler pour la succession de Hindenburg, mais Hitler mettra à la raison Röhm et les SA.

12 04 1934

Sur le Mont Washington, dans le New Hampshire, au nord de Boston, le vent souffle à 372 km/h : parmi les vitesses enregistrées par l’homme, c’est la plus grande connue. Le Mont Ventoux prend la seconde place, avec 320 km/h enregistré le 15 février 1967.

19 04 1934

Sortie en fanfare, sur le parterre de la Tour Eiffel, de la première Traction Citroën : 7 chevaux, traction avant, 3 vitesses au tableau de bord, 17 700 Fr, soit un peu moins de 10 000 €. On comptera 300 clients par jour. C’est André Lefèbvre, ingénieur licencié par Renault qui l’a conçue, et le carrossier italien Bertoni, dessiné.

Ton livre me plaît beaucoup jusqu’ici, me dit Lacy pendant que nous allions au club des officiers avec sa voiture, une Citroën noire et basse qu’il avait rapporté de France. C’était le célèbre modèle des années trente qu’on ne fait plus aujourd’hui, avec un long capot arrogant et des ailes évasées, la première que j’ai jamais vue et sans doute l’une des premières à apparaître en Amérique. Avec son allure française et sexy, elle détonnait parmi les Ford et les Oldsmobile de la base et elle avait suscité plus d’un regard soupçonneux.

William Styron. À tombeau ouvert Marriot le Marine. Gallimard 2011

[…] Les automobiles sont alors lourdes, carrées, hautes, difficiles à conduire. La Traction est tout le contraire. Citroën n’a inventé ni la transmission aux roues avant, ni la carrosserie autoporteuse en acier, ni la suspension par barres de torsion, ni les roues indépendantes, pas plus que le moteur flottant monté sur des supports en caoutchouc, les freins hydrauliques ou la direction à crémaillère. La firme est, en revanche, la première à concentrer toutes ces innovations sur un seul modèle.

L’innovation la plus marquante, ce sont les roues avant motrices (c’est une traction, en opposition à une propulsion, dont le moteur agit sur les roues arrière) qui induisent une répartition des masses plus équilibrée. Cela en allégeant l’arrière et en améliorant considérablement le comportement, surtout dans les courbes ou sur chaussée humide. Il suffit de conduire tour à tour une Traction et une Rosalie, le modèle qu’elle remplace, pour réaliser les progrès extraordinaires qu’introduit la Traction en matière de tenue de route, insiste Thierry Astier, rédacteur en chef de Chevronnés, le magazine des amateurs de Citroën anciennes.

Non seulement la voiture tient mieux le pavé, mais la disparition de l’arbre de transmission permet d’installer un plancher plat et de libérer de l’espace à l’arrière tout en abaissant le centre de gravité. Revers de la médaille : le très large diamètre de braquage ne facilite pas les manœuvres. La 7 CV – dont l’un des hardis slogans est remettons les bœufs avant la charrue – sera vite rebaptisée Traction.

Mais ce n’est pas seulement une voiture d’ingénieur. Son style, lui aussi, est différent. Aux arêtes, la carrosserie, surbaissée, préfère les courbes. À l’intérieur, l’instrumentation a été regroupée sur un élégant tableau de bord pourvu d’une petite montre, sur lequel a été implanté le levier de vitesses. En option, il est même possible d’installer un poste de TSF.

Voiture aux 100 brevets, la nouvelle Citroën a nécessité de gros investissements (l’usine du quai de Javel, à Paris, a été rénovée à grands frais pour rivaliser avec celle, toute proche, de Billancourt, édifiée par le grand rival Louis Renault), qui ont miné les finances d’une entreprise endettée dont le patron n’est pas un modèle de rigueur gestionnaire.

En décembre 1934, quelques mois après le début de la commercialisation de la Traction, le dépôt de bilan est prononcé faute du soutien des banques. André Citroën, qui mourra en juillet 1935, doit céder le contrôle de l’entreprise à Michelin. Le nouvel actionnaire considère avec circonspection le nouveau modèle, dont la courte période de gestation (dix-huit mois) se paie par de multiples et agaçants défauts de jeunesse. N’en déplaise aux apparences, la maison de Clermont-Ferrand comprend vite que la Traction est une voiture bien née, mais il faudra moult ajustements techniques pour assurer sa fiabilité.

La 11-Légère du gang des Tractions, qui sème la police lancée à ses trousses, et la 15-Six de 1938, plus longue et plus puissante, vont écrire l’histoire d’un modèle dont la carrière durera vingt-trois ans et qui fera la gloire posthume d’André Citroën. Les autres constructeurs finiront par adopter la traction aux roues avant (Renault et Peugeot ne s’y résoudront que dans les années 1960) et décideront eux aussi d’alléger et d’abaisser leurs véhicules.

Après la Libération, la Traction renoue avec le succès. Elle accueillera une nouvelle malle arrière en 1952, se dote sur le tard d’une suspension hydropneumatique, et les présidents de la République commandent des voitures d’apparat réalisées sur son châssis. La production cesse en 1957 pour laisser place à un autre mythe, la DS 19. […]

Jean-Michel Normand. Le Monde 13 juin 2014

Et, à côté de cette 11 qui va vite devenir légende, il en est une autre, modèle de luxe, plus grande, plus puissante, qui va rester à l’état de prototype… – une vingtaine d’exemplaires -, tous aujourd’hui disparus… la Traction 22. Alors déjà aux mains de Michelin, ce dernier ne voulut pas consacrer trop d’argent à la difficile mise au point d’un moteur 8 cylindres. On peut en voir une en service au 23 juillet 1945 de ce site dans la video INA : Le procès Pétain -.

vous me voyez noire, mais je suis rouge

28 04 1934

Romain Rolland, 68 ans, épouse en seconde noces – il avait été marié de 1892 à 1901 à Clotilde Bréal – Maria Koudacheva, russe que d’aucuns disent espionne de Staline, d’autres simplement femme d’influence, à même de peser sur les orientations d’un mari, [classé par Lénine dans la catégorie des idiots utiles]. Si, en 1917, il avait refusé une invitation de Lénine à l’accompagner dans son retour en Russie, en 1935, il acceptera une invitation de Gorki à se rendre en Russie, où il rencontrera Staline le 25 juin, se faisant ainsi le représentant officieux des intellectuels français communistes, même s’il n’était pas encarté : on trouve le compte-rendu de l’entretien, bel étalage de langue de bois, sur http://classiques.chez-alice.fr/staline/rolland.pdf

23 05 1934

C’est la fin pour Bonnie and Clyde. La police n’était pas à court de munitions, c’est le moins qu’on puisse dire.

31 05 1934

Maurice Wilson, un Anglais beaucoup plus excentrique et original que la moyenne de ses compatriotes, – c’est peu dire -, meurt à 6 920 m d’altitude, sur les pentes nord de l’Everest, dont l’accès passe par le monastère de Rongbuk : il n’avait aucune expérience de la montagne et voulait aller sur le toit du monde tout seul ! Il lui fallait un sacré pet au casque … Découvre-t-il une paire de crampons d’une expédition précédente, il les regarde et les laisse… il en ignorait probablement l’usage ! En 1935, Eric Shipton découvrira son corps au pied du col Nord, entouré des restes d’une tente déchirée par le vent ; à proximité le sac à dos contenant son journal.

The North Face of Mount Everest, seen from the Rongbuk Monastery

1 06 1934

Ouverture au trafic de la ligne de chemin de fer du Congo-Océan.

9 06 1934

Charles et Yvonne de Gaulle, achètent en viager à Alice Bombal, veuve d’un architecte parisien, la Boisserie à Colombey les Deux Églises. C’est en fait La Brasserie [le bâtiment avait commencé par être la brasserie du village] qu’ils achètent ; aussi, pour ne pas voir fleurir des plaisanteries douteuses dans les états-majors, il la rebaptisera La Boisserie. Le bouquet était de 45 000 francs (à une époque où une voiture 7 CV Citroën valait 17 000 francs) accompagné d’une rente annuelle de 6 000 francs. En juin 1936, Alice Bombal se noiera dans sa baignoire. Donc de Gaulle avait déjà le nez creux.

10 06 1934

À Rome, la finale de la coupe du monde de foot oppose l’Italie à la Tchécoslovaquie. Il y a 65 000 spectateurs, mais la moitié d’entre eux, des militaires, sont là sur ordre de Mussolini : le sport roi n’est pas encore le foot, mais le vélo.

14 06 1934

Hitler décide d’arrêter de payer les réparations.

26 06 1934

Inauguration de l’Institut du cancer de Villejuif.

30 06 1934

Sur ordre d’Hitler auprès duquel les ennemis des SA se sont livrés à une bonne intox, les SS – Shutz Stappel – assassinent plusieurs dirigeants nazis, dont Ernst Röhm lui-même, chef des SA : c’est la Nuit des longs couteaux. Nombre de responsables catholiques en seront aussi victimes, dont Erich Klausener, responsable de l’Action catholique. La SS, avait été créée en 1925, transformée en milice en 1929 sous les ordres de Heinrich Himmler, assisté de Heydrich, chef du SD – Sicherheitsdienst : service de sécurité de la Gestapo -.

La SA, c’est la troupe, la SS, c’est la garde. Il y a toujours eu une garde, depuis les Perses jusqu’à Napoléon. La garde de la nouvelle Allemagne, c’est la SS.

[…] Chaque État a besoin d’une élite. L’élite de l’État national-socialiste, c’est la SS. Elle est le lieu où se perpétuent, sur la base de la sélection raciale, conjuguée aux exigences du temps présent, la tradition militaire allemande, la dignité et la noblesse allemande et l’efficacité de l’industriel allemand.

Heinrich Himmler

Parlant de la croix gammée, Mauriac évoquera une araignée gorgée de sang.

1 07 1934

Congrès féministe à Paris. La cause n’est pas entendue et le poids des traditions encore bien lourd : Louise Weiss, évoquant une conférence en province : Les paysannes restaient bouche bée quand je leur parlais du vote (des femmes). Les ouvrières riaient, les commerçantes haussaient les épaules, les bourgeoises me repoussaient, horrifiées.

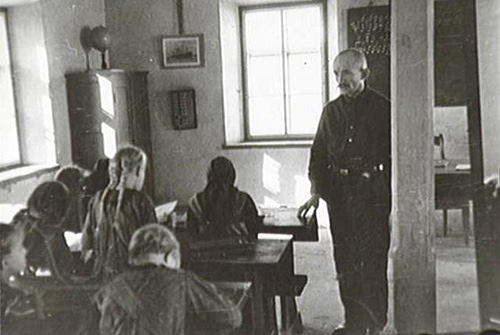

En province, on sait encore ce que c’est que la peine : mère et fille, toutes deux institutrices racontent leurs débuts à l’école de Gouts, dans la vallée de l’Adour : J’ai pleuré quand je suis arrivée. L’école était au milieu des champs. Il n’y avait alentour qu’une maison de résinier. Le logement était vaste mais en piteux état. Les fenêtres étaient recouvertes de paille. Quand nous l’avons quitté, vingt et un ans plus tard, j’ai encore pleuré….

On insistait beaucoup sur la propreté. On n’entrait en classe qu’après la revue des mains et des dents. Chaque petit avait son sac, sa brosse à dents, son dentifrice suspendu à une pointe sous le préau. On se servait de l’arrosoir pour remplir les gobelets…

Ma mère (elle aussi institutrice) faisait elle-même la soupe. Elle posait la grande marmite sur le poêle à colonne, au milieu de la classe. Le boulanger qui ne passait que trois fois par semaine, nous livrait un pain de quatre, une miche de deux kilos. Les jours de froid, les élèves prenaient leur repas dans la classe : en général deux tranches de pain entre lesquelles les parents avaient glissé un œuf frit, un bout de ventrèche sèche, une sardine de baril, dessalée et grillée à l’aube sur les charbons de l’âtre. Les mieux lotis venaient avec des gamelles qu’ils réchauffaient sur la plaque en fonte. D’autres n’avaient en tout et pour tout qu’une barre de chocolat. Certains n’avaient rien dans leur musette, je leur donnais des tartines avec des graisserons (rillettes). Les plus pauvres ne se plaignaient jamais… Je n’ai jamais donné de devoirs écrits le soir. J’estimais qu’ils vivaient dans de trop mauvaises conditions : une seule table, dans la cuisine, très peu de lumière. Certains n’avaient pas l’électricité, ils lisaient à genoux devant le feu de cheminée.

Etiennette Loustau. Télérama N° 2 482 – 6 Août 1997.

4 07 1934

Marie Curie décède au sanatorium de Sancellemoz, au Plateau d’Assy, en Haute Savoie. Constamment exposée à la radioactivité, elle avait développé une anémie aplasique, grave maladie de la moelle osseuse. Elle a 67 ans.

La seule personne que la gloire n’ait pas corrompue.

Albert Einstein

7 07 1934

Willy Merkl, cheminot munichois de 32 ans, a monté une expédition pour le Nanga Parbat – 8 125 m -, avec Peter Aschenbrenner, Fritz Bechtold, Willo Welzenbach, Peter Mulritter, Willy Bernard, Alfred Drexel, Erwin Schneider et Uli Wieland. Alfred Drexel meurt d’un œdème pulmonaire dès le début. Fin juin, la progression était bonne, le sommet en vue et le beau temps au rendez-vous. Le 7 juillet, isolés du monde sur le plateau du Silberzacken à 7 712 m, 9 hommes se reposent, assurés du succès pour le lendemain quand surgit la tempête, soudaine, violente. Wieland, Merkl, Welzenbach et 6 sherpas moururent là-haut ; nombre de rescapés eurent les membres gelés. Trois ans plus tard, le 15 juin 1937, 16 hommes mourront sur les pentes du même Nanga Parbat, sept Allemands, neuf sherpas.

24 07 1934

Colette évoque dans Le Journal les colonies de vacance qu’elle a pu encadrer : Sur mille enfants de Paris qui devraient passer les vacances à la campagne, se peut-il que deux tiers courent le risque de rester sous nos murs étouffants ? Il faudrait, chaque été, que ni l’argent ni les cœurs ne défaillissent à leur tâche. Qui ne sait, aujourd’hui, que deux mois de plein air, pour un enfant citadin…. Mais je vous fais grâce des vérités cliniques. Pour avoir guidé, dans mon pays, la première colonie de petites filles que la Vie envoya aux champs, je n’ai pas encore perdu le souvenir de la faible, de l’émouvante cohorte qui me suivit à travers les bois serrés, les ravins sablonneux et les prés, mouillés de sources secrètes, coupés de rus, qui étaient l’honneur et la grâce de ma Puisaye natale.

Dans un village tel que fut le mien où la gare neuve, plantée en pleins champs, voyait passer tous les jours quatre trains qui s’arrêtaient une minute, crachaient un sac postal sur le quai et repartaient vides, l’annonce d’une colonie de vacances alluma toutes les curiosités. Quarante enfants des écoles primaires de Paris, trois institutrices, allaient envahir notre groupe scolaire pendant deux mois…

J’avoue que sous le soleil de juillet, à l’arrivée, le lot ne payait pas de mine. All’ n’ont point de mollets ! jeta une voix poyaudine, et le mot jeta un froid. C’est qu’autrefois, dans mon pays, le lard, le lait, le pain noir, l’huile de noix et le très révéré haricot rouge pourvoyaient les enfants de joues, de fesses et de mollets rebondis…

Traînant leurs petites pattes de grillons et leurs grosses galoches, les quarante élues prirent le chemin de la gare, et sans délai notre institutrice, Mlle Terrain, me promut guide local, avec mission de mener les Parisiennes, par beau temps, de bruyères en bois taillis, d’étangs en chemins couverts, de choisir les clairières pour le jeu et le goûter – sous le contrôle des mentors, bien entendu. Car je n’étais qu’une fille de quinze ans et demi, entraînée à marcher, grimpeuse, et mes pupilles – huit à onze ans – voulaient des ménagements.

Des ménagements ? Sur quarante, les médecins d’aujourd’hui auraient ordonné, à vingt d’entre elles, la chaise longue sous les arbres. Je crois me souvenir que la plupart de ces enfants pauvres n’avaient pas dépassé l’enceinte fortifiée de Paris. Croyez-vous que nous eûmes affaire à des gosses enivrées de liberté, ruant comme poulains à même l’herbe ? Point. Paris et la misère les avaient déjà trop endommagées. Nous vîmes des fillettes d’abord contractées, muettes, revêches à la verdure, qui avaient peur des arbres et de la pénombre verte. Elles pleuraient brusquement au crépuscule, et disaient – oiseaux effarés hors de la cage – qu’elles voulaient s’en retourner… Nous eûmes les colères nerveuses, les rires qui creusaient des joues maigres. Plongées toutes vives dans un été rural, jaune de sable, bleu d’eaux, à grosses cocardes de géraniums rouges, elles redemandaient, blessées par tant de feux, leurs logis étouffants…

Je regardais, avec stupeur, ces petites filles dépéries ; j’écoutais leur grasseyement, leur accent des lointains faubourgs. Sauvages à leur manière, et intolérantes, aucune n’était timide à proprement parler, et elles savaient à merveille se moquer, d’un air supérieur, avec des mots inconnus de nous. Habillées de rien, les boutonnières éclatées et les chemises trop courtes, elles tournaient leurs mèches de cheveux sur du papier journal la nuit, et nouaient d’une main adroite le vieux ruban de leur natte. Les premiers jours, quelques-unes se battirent, toutes griffes dehors, comme des chattes. Il y eut de grands drames à cause de l’usage, imposé, des brosses à dents…

Et puis la détente vint, et le charme opéra, mais lentement. Les nuits fraîches descendirent sur les lits des dortoirs, sur les petits corps plats, abreuvés de lait qui coûtait quatre sous le litre. Des gosses apathiques devinrent vives, tandis que d’affreuses petites rigolotes surexcitées se calmaient peu à peu. Surgis de leur propre désordre comme d’un miroir déformant, des traits délicats, envahis enfin par la fraîche couleur sanguine, se révélaient à nous…

Ce n’est pas que j’aimasse beaucoup les enfants, à cette époque là. Mais déjà curieuse, et difficile, et sensible à une certaine sorte de louange, la confiance progressive de la colonie me flatta, à mesure que je prenais, aux yeux de quarante critiques sévères, de l’importance. Les institutrices m’appelaient à la rescousse contre les petites qui ne mangeaient pas, contre celles qui mangeaient trop, contre celles qui, reprises par les vieux démons, mentaient, trépignaient, blasphémaient comme des possédées. Une autorité de cheftaine – le mot n’existait pas, ni la tâche – m’exaltait. N’étais-je pas celle qui savait le nom de la fleur et du caillou, celui de la bête, qui connaissait le sentier de traverse et la source où l’on pouvait boire ? À qui n’a pas enseigné comment on siffle dans un noyau d’abricot percé, dans un tuyau d’herbe, comment la demi-noix vidée devient crécelle moyennant une aiguillée de fil et une allumette de bois ; – comment la branche de sureau se mue en seringue et la fleur du pavot en danseuse, – je n’essayerai pas de faire comprendre l’enivrement de régner.

Comme une reine j’eus mes favoris. En l’espèce, c’était une favorite de dix ans, qui n’en paraissait guère que huit, une petite fille très jolie et fragile, grands yeux parlants, bouche frémissante, qui ne put jamais s’habituer au coucher du soleil. Muette, elle assistait, en croisant ses mains sur sa poitrine comme font les écureuils, à l’immersion de l’astre, bu par les brumes de Moutiers, au noircissement des longues nues ardentes, et elle tremblait. Je n’ai rien connu d’aussi amèrement touchant, d’aussi fier, d’aussi réservé que cette enfant de Paris, qui n’était pas une enfant malheureuse. Elle me montrait sa petite vareuse, taillée dans une ancienne capote de soldat: C’est maman qui fait ça. C’est bien piqué, dites ? Je lui demandais :

Qu’est -ce qu’elle fait, ta mère ?

Elle pique à la machine.

Et ton père ?

Elle écartait ses mains minuscules, levait les épaules en signe d’ignorance :

Pas …

Tout m’est resté, de cette petite Léone exceptionnelle. Mais son souvenir ne masque pas celui des quarante autres échantillons de misère citadine, des méchants, des gentils, des ténébreux, des cruels, des pétris de grâce… Il a changé, depuis si longtemps, le sort des enfants de Paris, mais pas assez changé. Ils aspirent toujours à la campagne, comme l’antilope languit après l’eau claire. Quand j’évoque, comme je viens de le faire ici, ceux que j’appelle les miens, je me rappelle qu’au bout de leur première semaine de vacances les quarante fillettes durent écrire à leurs familles. Ma petite Léone leur donnant l’exemple, cinq ou six enfant fendirent proprement le haut de leur feuille de papier à lettres et, dans la fente glissèrent la merveille, l’objet rare, émouvant, que le ruisseau, la rue étroite, la cour moisie, la gouttière, le toit de zinc torride ne leur avaient jamais, jamais découvert : cinq ou six brins d’herbe…

25 07 1934

Depuis l’instauration à la fin de la guerre d’une république, l’Autriche a un parlement où les deux partis majoritaires se sont équipés de forces paramilitaires et donc, à quoi bon avoir des forces armées qui ne se servent jamais de leurs armes ? Les conservateurs ont créé l’Heimwehr et les sociaux démocrates la Republikanischer Schutzbund – ligue de défense républicaine -. Le 4 mars, Engelberg Dollfuss, chancelier au pouvoir depuis mai 1932, chrétien conservateur et nationaliste avait dissout le parlement, puis interdit le Parti social démocrate, mettant ainsi fin à la démocratie. Il ne manquait plus qu’une étincelle : ce sera le salaire des employés des chemins de fer : le 12 février 1934, les ouvriers se mettent en grève, grève réprimée pendant quatre jours par la police, la gendarmerie et la Bundesheer – l’armée fédérale, au prix de presque 2 000 morts. Soutenu par Mussolini, il a contré Hitler qui ne peut plus supporter cette opposition et envoie 150 SS déguisés en militaires autrichiens pour prendre la chancellerie. Prévenu, Dollfüss s’est enfui mais rattrapé par les SS, il est touché de deux balles. Il mourra deux jours plus tard, se refusant à nommer un chancelier nazi.

La mort de Dollfus ouvrira la porte au parti national socialiste, le NSDAP – National Socialist Deutsche Arbeiterpartei in Österreich -. Interdit depuis juillet 1933, celui-ci s’était réfugié dans la clandestinité, formant une légion autrichienne en Allemagne, avec pour devise : Unir toutes les terres peuplées d’Allemands dans une seule nation, et pour chef incontesté Ernst Kaltenbrunner, jeune avocat, fier de toutes les balafres que lui avaient valu ses nombreux duels, ivre d’un antisémitisme virulent : Adolf Eichmann sera envoyé à Vienne en mars 1938 pour la libérer de ses Juifs – ils représentaient 10 % de la population – les obligeant à acheter l’autorisation d’émigrer. La plupart d’entre eux seront déportés en Pologne ; c’est l’Autriche qui, instaura le camps de concentration, dès le 8 août 1938, de Mauthausen, à la confluence de l’Enns et du Danube, au sud-est de Linz, avec les premières chambres à gaz de l’Histoire, fonctionnant au monoxyde de carbone. Cette politique connaitra non seulement l’assentiment populaire, mais aussi l’adhésion d’assez nombreuses célébrités : Herbert von Karajan, Konrad Lorenz etc…

28 07 1934

Les Américains Orvil A. Anderson et Albert W. Stevens et W. E. Kepner, montent à près de 20 000 mètres d’altitude à bord du ballon stratosphérique Explorer quand celui-ci se déchire, et c’est la chute : le dernier des trois hommes ne pourra s’extirper de la nacelle qu’à 100 mètres du sol, vers lequel elle filait à 1.6 km/mn. !

3 08 1934

Éliaou Kalifa, maître-tailleur juif de 46 ans, commissionné dans un régiment de zouaves, rentre vers 20 h 30 à son domicile situé près de la mosquée Sidi Lakhdar, à Constantine, Algérie. Saoul, il injurie des Musulmans aperçus par une fenêtre en train de procéder à leurs ablutions et, selon ceux-ci, il urine sur eux et sur la mosquée. Entre les Musulmans qui viennent lapider les fenêtres de son logement et les locataires juifs des immeubles voisins qui les bombardent avec des projectiles divers, c’est bientôt la bataille. Le Dr Bendjelloul, le leader musulman alors le plus populaire, se met en vedette par ses interventions auprès des policiers ; il frappe aussi un inspecteur de police musulman, ce qui lui vaut une inculpation. Lorsque la police et les soldats eurent rétabli l’ordre vers trois heures du matin, on comptait 15 blessés dont 3 agents de police : un Musulman, blessé au ventre par une balle de revolver, devait décéder un peu plus tard. Six magasins de bijouterie appartenant à des commerçants israélites avaient été enfoncés, quelques voitures lapidées.

5 08 1934

Pogrom arabe contre les Juifs de Constantine, en Algérie. On dénombrera 26 morts, dont 23 Juifs et 3 Musulmans : parmi eux 5 enfants (âgés de quelques mois à 10 ans), 6 femmes,15 hommes, et 81 blessés, dont 38 juifs, 35 Musulmans, 7 militaires et un pompier.

Que s’est-il passé ? Le 3 août des rumeurs incontrôlables mettent en cause un soldat juif ivre qui aurait uriné contre une mosquée, et diffusent la nouvelle de l’assassinat d’un chef nationaliste arabe par des juifs : le chef en question, le Dr Bendjelloul était en fait […] bel et bien vivant…. Entre le 3 et le 5 août, une foule d’émeutiers arabes, venus des environs de Constantine, déferle sur le quartier juif de la ville, pille un grand nombre de magasins, cambriole des logements, assiège et égorge dans leur maison des familles juives et blessent à l’arme blanche des dizaines de juifs qui tentent d’échapper au massacre. Pendant tout le temps de l’émeute, l’administration française n’intervient pas, ou peu. Soldats et officiers, en nombre plus faible que d’habitude (beaucoup étaient en permission) munis d’armes dépourvues de cartouches, jouèrent les spectateurs… L’officier le plus gradé pendant la durée de l’émeute, est un sous-officier, qui ne peut donner l’ordre de tirer cela relevant, dans l’armée française, du pouvoir des seuls officiers. Le maire, Émile Morinaud, était fort opportunément absent de la ville, ainsi que le commissaire principal. Le carnage ne s’arrêta qu’après le retour du maire et la reprise en main de la situation par l’armée. L’administration mit en cause des provocations juives (des groupes d’autodéfense juifs avaient tenté de s’interposer entre les émeutiers et la population), le gouverneur général de l’Algérie n’assista pas aux obsèques des victimes (dont plusieurs enfants en bas âge), le pouvoir colonial ordonna à la population juive de s’abstenir de toute provocation et de montrer moins de morgue.

Robert Attal, survivant de ce pogrom ; il avait alors huit ans ; Les Émeutes de Constantine. 5 août 1934 Paris, Romillat, 2002

8 08 1934

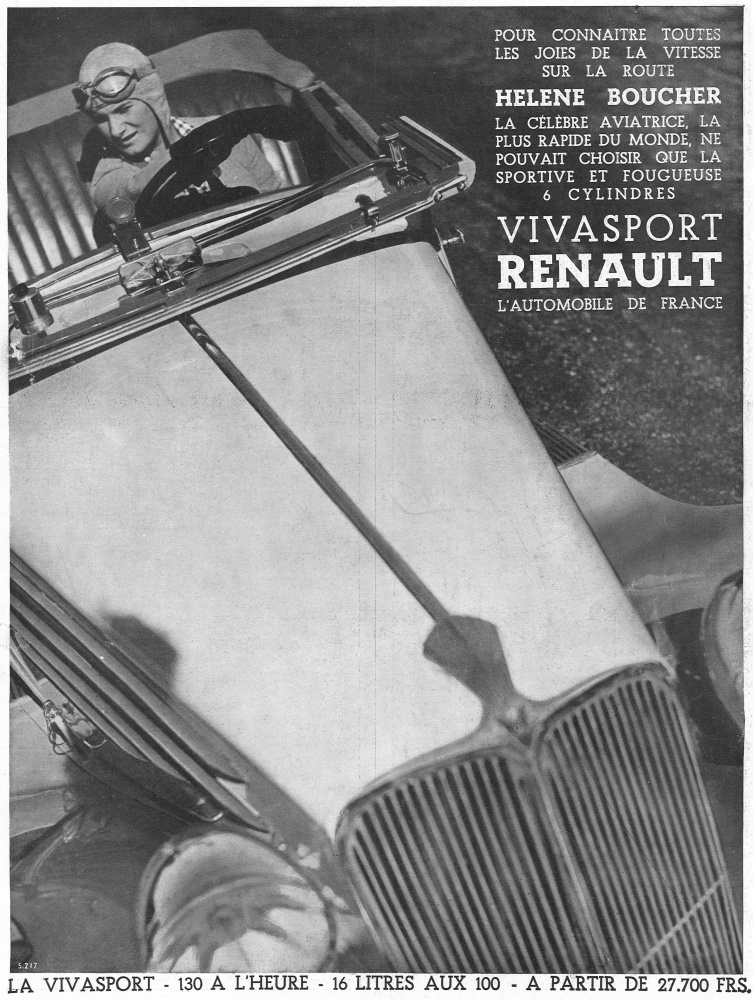

Aux commandes d’un Caudron-Renault monoplan de 140 ch, Hélène Boucher enlève d’une part le record international de vitesse toute catégorie sur 100 km à 412 km/h et, d’autre part, le record des 1 000 km à la moyenne de 409 km/h. Le , elle s’adjugera le record du monde féminin à 445 km/h. Elle se tuera le , lors d’un vol d’entraînement sur l’aérodrome de Guyancourt aux commandes d’un Caudron C430 Rafale : elle avait 26 ans.

Les sportifs savaient déjà trouver des sponsors : Hélène Boucher au volant de la Vivasport à 6 cylindres, en 1934

15 08 1934

Les Américains Williams Beebe et Otis Barton atteignent à bord de leur sous-marin de poche – 2 500 mètres dans les fosses de la mer des Bermudes.

18 08 1934

Second vol stratosphérique du Pr Piccard et Max Cosyns qui partent de la cuvette de Dübendorf, près de Zürich. Ils embarquent 6 tonnes de lest. Ils atteignent 16 940 mètres au-dessus du lac des Quatre Cantons. Ils amorcent la descente au dessus de la Bernina pour se poser sur la commune de Monzambano, près de Dezenzano.

21 08 1934

Les États-Unis évacuent Haïti.

27 08 1934

Les surveillants du bagne pour enfants de Belle-Île punissent l’un d’eux pour une entorse bénigne au règlement, et c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase : les 55 enfants se révoltent, s’échappent sans pouvoir aller bien loin : comment quitter une île sans bateau ? Et ce n’est pas une chasse à l’homme qui s’organise, mais une chasse à l’enfant : la récompense promise pour toute capture vient cristalliser toute la méchanceté, la bêtise, la perversion qui imprégnait l’encadrement et l’environnement social de ce bagne pour enfants. La renommée et l’entêtement d’un homme, Alexis Danan, journaliste à Paris Soir vont déclencher une salutaire campagne de presse qui aboutira, bien des années plus tard, en 1941, à une prise de conscience de l’administration pénitentiaire : Les récents incidents qui se sont produits à la colonie pénitentiaire de Belle Ile ont attiré une fois de plus l’attention sur le sort réservé à l’enfance malheureuse, sur la situation faite aux petits déshérités de la vie, orphelins n’ayant personne pour les recueillir, enfants trouvés dans le ruisseau ou au coin d’une porte ; enfants que les mères, souvent lâchement abandonnées, ont laissé à l’Assistance publique après leur délivrance survenue à la maternité, sans espoir de les revoir jamais mais aussi parfois, le cœur gros, les yeux pleins de larmes à la pensée de ne pouvoir élever le petit être né d’une faute mais dont l’existence constituerait pour un maigre budget une charge trop lourde à moins qu’il ne soit un jour, le trop vivant témoignage d’un passé qu’il convient parfois de faire oublier…

A. Valérie paru dans Le Courrier du soir, le 12 novembre 1934

J’ai travaillé comme une bête. J’ai reçu des coups de poing, des coups de bâton. J’ai jeûné et tourné en rond dans ma cellule des jours et des jours. J’ai connu le supplice de la camisole de force, les bras remontés derrière le dos, comme ça, vers l’omoplate. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait mal… Non, voyons, laissez-moi pleurer tranquille : ça soulage. Une fois, je suis restée camisolé cinq heures. Je criais, j’implorais grâce. Personne ne venait. J’ai vu camisoler et battre des pupilles enceintes. Je l’ai vu. Je vous jure.

Alexis Danan. Paris Soir, le 26 octobre 1934

Au cours des années 1936 et 1937, au moment où l’effort de modernisation des maisons d’éducation surveillées étaient les plus vigoureux, le moindre incident était démesurément grossi et la vérité odieusement travestie. Rien n’a été épargné, même pas les photos truquées… Qu’importe la véracité des faits pourvu que les midinettes s’arrachent la sixième édition à cause de son gros titre émouvant sur trois colonnes.

[…] Mais il faut avoir le courage de reconnaître que ceux qui prétendaient que les colonies pénitentiaires étaient des écoles de contamination morale et un bouillon de culture, où se développaient les plus mauvais instincts, n’avaient pas toujours tort… Il faut maintenant prononcer la déchéance de l’administration pénitentiaire.

Jean Bancal, inspecteur général de l’administration

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux

Tout autour de l’île il y a de l’eau

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan !

Qu’est-ce que c’est que ces hurlements

Bandit ! Voyou ! Voyou ! Chenapan !

C’est la meute des honnêtes gens

Qui fait la chasse à l’enfant

Il avait dit j’en ai assez de la maison de redressement

Et les gardiens à coup de clefs lui avaient brisé les dents

Et puis ils l’avaient laissé étendu sur le ciment

Maintenant il s’est sauvé

Et comme une bête traquée

Il galope dans la nuit

Et tous galopent après lui

Les gendarmes les touristes les rentiers les artistes

C’est la meute des honnêtes gens

Qui fait la chasse à l’enfant

Pour chasser l’enfant, pas besoin de permis

Tous les braves gens s’y sont mis

Qu’est-ce qui nage dans la nuit

Quels sont ces éclairs ces bruits

C’est un enfant qui s’enfuit

On tire sur lui à coups de fusil

Tous ces messieurs sur le rivage

Sont bredouilles et verts de rage

Rejoindras-tu le continent rejoindras-tu le continent !

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux

Tout autour de l’île il y a de l’eau.

Jacques Prévert La chasse à l’enfant

5 10 1934

La participation au gouvernement espagnol de la Confédération des droites autonomes, catholique et conservatrice, dirigée par Jose Maria Gil Robles entraîne une insurrection dans les Asturies et la Generalitat de Catalogne : le général Franco sera chargé de mater les Asturies : cela ne durera que deux semaines mais fera mille morts.

9 10 1934

Le roi Alexandre I° de Yougoslavie est assassiné à Marseille par un oustachi (société secrète d’extrême droite sous les ordres d’Ante Paveli) croate : Vlada Gueorguiev ; la voiture est une vieille Delage avec un beau marche pied qui permet au terroriste de bien ajuster son coup ; blessé par le lieutenant colonel Piollet, il sera lynché par la foule et mourra avant d’avoir été évacué sur l’hôpital. Le trouble qui s’ensuit immédiatement donne lieu à une fusillade très désordonnée de la police, dont l’une des balles va atteindre le ministre français des Affaires Étrangères Louis Barthou, lui coupant l’artère humérale du bras gauche au-dessus du coude ; comme les premiers soins qui lui sont données consistent en un garrot fait au poignet [oui, au poignet pour une blessure au-dessus du coude ! ! !] , il perd beaucoup de sang et meurt sur la table d’opération une bonne demi-heure après l’attentat.

15 10 1934

La République soviétique du Jiangxi créée en 1931 par Mao Zedong s’est effondrée sous les coups des troupes de Chang Kai-Chek : commence la longue marche de vingt cinq mille lis [12 500 km] : traversée de la Chine d’ouest en est, avec une armée sous-équipée. Ils partirent 86 000 du Kiang-si… un an plus tard, en arrivant au pays des Ordos, ils n’étaient plus que 8 000. De ce qui était bel et bien une débandade, puis une fuite, d’abord décidée par les vingt-huit bolchéviques, des communistes chinois ayant étudié à l’Université Sun Yat Sen, Mao fit une épopée qui en faisait une marche vers le nord pour résister au Japon ; au départ, à la direction de cette débandade, si tant est qu’il y eut alors une direction, Bo Gu et Li De. Mao avait été écarté au départ, envoyé loin de là en mission d’investigation. En janvier 1935, lors de la conférence de Zunyi, ils furent destitués et remplacés par Zhang Wentian comme secrétaire général du Parti, Zhou Enlai devenant le commandant militaire assisté de Mao en second. Puis viendra le triumvirat militaire composé de Zhou Enlai, Mao Zedong et Wang Jiaxiang. L’habileté de Mao et son charisme le mèneront assez vite au premier rang ; sa théorie de la révolution portée par les masses paysannes n’avait rien de personnel : ce n’était que la répétition de thèmes chers à Nicolas Boukharine, membre influent du Politburo de l’URSS. Les 25 000 lis ne sont pas la distance totale effectuée par une armée, mais la somme des distances effectuées par plusieurs armées, aux parcours entrecroisés et parfois très différents.

Changzeng : Quand le Guomindang nous a chassés, nous avons pris la fuite, et c’est comme ça que nous nous sommes retrouvés à gravir ces montagnes et à traverser ces marécages trois fois de suite. Ce fut une expérience terrible, abominable, je n’oublierai jamais…

Après la traversée du col de Lazi, nous sommes arrivés au mont Jiajing. En bas il faisait beau, mais plus nous grimpions plus le vent soufflait fort. Et là, il pleuvait, un mélange de pluie et de grêle, et quand nous avons atteint le sommet, le froid est vite devenu insupportable. Nous portions alors nos casquettes, car quand ces gros grêlons vous tombaient sur la tête, ça faisait un mal de chien ! Grimper était pénible pour chacun d’entre nous, mais quand il nous fallait redescendre, c’était encore bien pire. Certains de nos camarades ne faisaient pas assez attention à la descente, alors ils dégringolaient dans le ravin et se tuaient ! Quand je repense à tout ça, ça me rend vraiment triste. Nous ne savions jamais qui serait le prochain… Il y avait d’ailleurs une chanson sur le mont Jiajing :

Mont Jiajing, mont Jiajing !

Aucun oiseau ne peut te survoler

Ni aucun singe t’escalader

Seuls les Immortels qui t’habitent

En sont descendus nous rendre visite !

Le mont Jiajing s’élève à plus de 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, il fallait surpasser les Immortels pour le franchir ! Beaucoup d’entre nous y ont péri, il n’y avait pas de chemin dans la montagne. Nous avancions en suivant les pistes des animaux.

Quand nous avons traversé les marécages, il ne nous restait plus de nourriture déshydratée, nous n’avions plus rien à manger. Alors nous avons arraché l’herbe et nous l’avons mangée. Et quand nous n’avons plus rien trouvé d’autre à nous mettre sous la dent, nous avons mastiqué le cuir de nos ceintures. C’était affreux, vraiment affreux ! La nuit venue, nous dormions à même le sol. Certains s’endormaient même dans des bourbiers. Et comme on n’arrivait pas à les réveiller le lendemain matin, on les accrochait à la queue des chevaux et on les tirait derrière nous. On aurait dit des somnambules ! Je l’ai vu, de mes yeux vu !

Après les montagnes et les marécages, il a fallu nous battre… Nous étions affamés, exténués, et il fallait nous battre, c’est invraisemblable, non ? Et pourtant, nous avons aussi gagné cette bataille !

Comme nous nous étions bien battus, nous avons eu droit à de la nourriture et du repos. Ensuite, nous sommes partis pour le Gansu. Arrivés là, nous avons encore dû livrer bataille au mont Wuliang. Le Guomindang y avait installé une division de cavalerie et à la veille des combats, mon instructeur politique m’a dit : Prends un groupe avec toi et pars en reconnaissance ! La nuit venue, je suis parti repérer la configuration du terrain. La nuit suivante, munis d’échelles de corde, nous avons lancé notre attaque. La division du Guomindang avait installé son campement dans les hauteurs et nous les avons tous massacrés ! Cela fait, nous avons pris la direction du sud, vers Guilin où nous avons rejoint les soldats de la I° armée. C’était en 1936, et à ce moment-là, j’ignore combien d’entre nous étaient dans la détresse ; les officiers, eux aussi, étaient mal en point, c’était pitoyable. Quiconque verrait ces troupes aujourd’hui ne pourrait les croire capables de conquérir toute la Chine !

Xinran : Et vous, vous y croyiez ?

Changzeng : À cette époque, je ne voyais pas tellement plus loin que le bout de mon nez. Nos chefs nous traitaient bien, et où que nous allions les petites gens aussi nous traitaient bien : c’étaient de braves gens ! Dès que nous avons eu rejoint la I° armée, nous sommes directement partis pour Yan’an.

Xinran : Savez-vous pourquoi l’Armée rouge est allée à Yan’an ? Pourquoi elle a choisi d’y installer sa base ?

Changzeng : Personne n’habitait dans cette région du Grand Nord-Ouest, et l’ennemi n’y était pas présent non plus. Ainsi nous avons pu nous reposer et réorganiser nos troupes. Tant d’hommes avaient péri durant la Longue Marche, cela était nécessaire. Nous avions une chanson :

Pour la base du Nord-Ouest construire,

Nous vaincrons les difficultés sans faiblir

Et nous vaincrons aussi notre ennemi

Oui, nous exterminerons notre ennemi !

Arrivés à Yan’an, [le 19 octobre 1935] aucune aide ne nous a été apportée par les locaux, il a bien fallu que nous trouvions les moyens de nous en sortir. Yan’an était si pauvre que même Tchang Kaï-chek et le Guomindang refusaient de venir s’y battre. Nous avons commencé à produire notre propre nourriture et à faire nos vêtements. Tous les matins, les troupes grimpaient dans la montagne avec leurs houes et défrichaient le terrain pour les futures plantations. Le sol était très dur et il fallait parfois s’y mettre à deux pour arracher certaines plantes. Le jour nous défrichions, le soir nous filions et tissions le coton. Notre chanson disait :

Défrichons, défrichons,

Il faut de quoi manger pour les soldats du front !

Tissons, tissons,

Il faut des vêtements pour les soldats du front !

Aujourd’hui, personne ne croirait que nous avons traversé de telles épreuves !

À Yan’an, j’ai souffert d’un furoncle anal qui n’arrivait pas à guérir, alors je suis allé voir le médecin canadien Norman Bethune. [Chirurgien canadien, né en 1890, en Ontario. Il a rejoint le Parti communiste après une visite en Union soviétique. En 1938, il est allé en Chine où il est devenu un héros pour son dévouement exemplaire dans son travail. Il est mort en 1939]. Je lui ai dit que je ne voulais pas d’anesthésie générale pour ne pas être inconscient trop longtemps. Pas de problème, m’a-t-il dit, je vous opérerai à huit heures et à neuf heures vous serez réveillé. Je n’étais qu’un simple soldat et pourtant il s’est montré plein de sollicitude : il m’a soigné et grâce à lui je souffrais beaucoup moins. Nombre de mes compagnons d’armes ont été guéris par le docteur Béthune. C’était un homme bon.

Xinran : Avez-vous vu Mao Zedong à Yan’an ?

Changzeng : À l’époque, les troupes voyaient souvent les grands chefs, alors je ne me souviens pas avec précision des lieux et des dates. Mais je me souviens du discours prononcé par Mao aux futurs gardes qui faisaient leurs classes. Il leur a dit : En tant que gardes, vous avez de grandes responsabilités. Aujourd’hui vous protégez le comité central du Parti, les populations du Shaanxi et du Gansu, mais à l’avenir, c’est toute la Chine que vous protégerez ! À la fin des classes, Zhou Enlai, lui aussi, est venu s’adresser à nous. Un jour, pendant les classes, plus d’une trentaine d’avions ennemis ont lancé sur nous un raid aérien. Nous étions trois ou quatre cents et nous nous sommes tous entraidés pour courir jusqu’aux abris. Quand nous en sommes ressortis, Yan’an avait été complètement rasée, et quantité de pauvres gens et d’enfants s’étaient retrouvés sans abri.

Devenue l’image symbole de la Longue Marche, cette photo de Mao a été prise en réalité en 1947, au cours de la guerre civile qui opposa les communistes aux nationalistes de Chiang Kai-shek. XINHUA/Photo by XINHUA / AFP

Debout sur le pic le plus élevé des six montagnes

Le drapeau rouge flottant au vent d’ouest

Aujourd’hui, une longue corde à la main,

Je me demande quand nous pourrons lier le monstre [1]

Mao Zedong

L’Armée Rouge ne s’effraie pas de la Longue Marche.

Dix mille rivières, mille monts ne sont rien pour elle.

Les Cinq Pics sinueux sont de petites vagues,

Le vaste Wu Mong est une motte de terre qu’on foule aux pieds.

Tièdes étaient les rochers où se brisait la rivière aux Sables d’or,

Glacées étaient les chaînes de fer du pont de la Tatu.

Passé le mont Mien aux mille pieds de neige,

La joie de toute l’armée fut immense.

Notre enfance a été plongée dans un océan de misère,

À travers toute la Chine, avec l’Armée rouge, nous avons fait la guerre !

Nous avons traversé des forêts de fusils,

Nous avons couru sous les balles et la pluie,

Des montagnes et des marécages, nous avons franchi,

Nous avons tissé et confectionné ensemble tous nos habits,

Dans les flammes et la poudre, nous passions nos jours et nos nuits !

Notre ferveur, intacte, ne s’est jamais tarie !

Et toujours immortels resteront nos fusils !

Voici venu le renouveau de la Chine et de sa nation

En route elle s’est lancée dans les Quatre Modernisations

Partout l’amour est en Chine, et nous n’oublierons pas

La bonté qu’a eue pour nous le Parti communiste !

Le Fleuve Jaune

J’entends le vent gémir,

Et les chevaux hennir,

Les grondements du fleuve Jaune, j’entends retentir !

Les soldats pliés sous le poids de leurs armes, foncent droit devant !

Contre les Japonais, se lancent tant de nos combattants !

Nous protégeons le fleuve Jaune, nous protégeons la Chine,

Nous protégeons les montagnes, nous protégeons la Chine !

*****

Le bilan de la Longue Marche est sans appel : grâce à la longue marche et à tous les bénéfices qu’il en retira, fort de sa nouvelle confiance en lui, le PCC réorganisa entièrement sa structure et prît le temps d’entraîner les troupes de l’armée régulière. Tous les principaux dirigeants de la République populaire de Chine, tels que Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Chen Yun et Deng Xiaoping participèrent à la Longue Marche, tout comme neuf des dix maréchaux de l’armée, à l’exception de ChenYi. Durant les deux ans que dura la Longue Marche, les différentes troupes qui constituaient l’Armée rouge sillonnèrent au fil de leurs combats près de quatorze provinces et couvrirent une distance totale d’environ 25 000 lis. Les soldats traversèrent plusieurs régions reculées peuplées de minorités nationales et de Chinois Han, affrontèrent une nature hostile et périlleuse : de grands fleuves, des pics enneigés et des steppes marécageuses ; ils échappèrent aussi à l’encerclement de centaines de milliers de soldats du Guomintang et d’armées locales, parvinrent à éviter les scissions qu’auraient pu produire les frictions entre Mao Zedong et Bo Gu, ainsi que celles entre l’Armée rouge et Zhang Guotao. Un nouveau noyau de dirigeants de PCC émergea alors progressivement avec Mao à sa tête.

Xinran. Mémoire de Chine. Éditions Philippe Picquier. 2009

Si les communistes s’étaient contentés d’être des résistants, la mobilisation des paysans n’aurait pas beaucoup progressé. Autrement efficace, l’octroi d’avantages matériels leur a-t-il du moins valu un soutien populaire aussi massif et enthousiaste qu’on l’assure généralement ? Rappelons tout d’abord que les communistes ne peuvent, comme à l’époque des soviets de Jiangxi, procéder à la confiscation et à la redistribution des terres des propriétaires fonciers. Le front uni le leur interdit et, même quand ce front uni est devenu une pieuse fiction (les armées nationalistes établissent dès 1939 un cordon sanitaire autour des bases communistes de Chine du Nord ; en Chine centrale, où le PCC est moins bien implanté, elles encerclent et écrasent une armée communiste en janvier 1941), il faut encore faire semblant de l’observer et, nous l’avons vu, ne pas jeter l’élite locale dans les bras des Japonais. Les communistes se contentent donc, pour l’essentiel, de diminuer les taux d’intérêt et le montant des fermages (en quoi ils reprennent habilement le programme de Sun Yat Sen, très tôt abandonné par le Guomindang), et d’instaurer un impôt progressif qui remplace une multitude de taxes et de surtaxes moins lourdes qu’arbitraires et inéquitables. Cette politique réformiste n’est pas toujours synonyme de modération: à certaines époques l’extrême progressivité de l’impôt eut pour but, et pour résultats, de contraindre maint propriétaire foncier à vendre une partie de ses terres.

À l’exception d’une ou deux phases bien définies, les obstacles rencontrées dans la mobilisation des paysans paraissent donc avoir tenu moins à l’insuffisance des avantages octroyés qu’à l’énormité des risques encourus du fait de l’ennemi, mais aussi de l’élite rurale et de ses agents. Les communistes se sont employés, avec prudence mais ténacité, à saper non seulement la puissance économique, mais aussi l’autorité et le prestige de cette élite afin d’établir leur propre pouvoir sur les ruines du sien. Pour impliquer les paysans dans la lutte, il fallait d’abord, et ce n’était pas une mince affaire, les affranchir de la soumission, voire de la déférence qui, tout autant que le ressentiment, caractérisait leur attitude à l’égard des puissances et des privilégiés. Prudents ou sceptiques, de nombreux paysans ont dans un premier temps boudé les élections destinée à conférer à leurs représentants une légitimité supérieure à celle des notables villageois (il leur est aussi arrivé d’être ces notables ou leurs homes de paille). Maint fermier a continué à verser en cachette à son propriétaire la différence entre un loyer officiellement réduit et celui qu’il acquittait avant l’arrivée des communistes. À partir du moment, en revanche, où ils eurent surmonté leur crainte et où, bon gré mal gré, ils se furent engagés publiquement dans la critique et l’intimidation des exploiteurs et autres despotes locaux, leur comportement changea parfois du tout au tout : des fermiers se mirent à refuser de verser quelques loyer que ce fût, y compris le loyer réduit fixé par les autorités communistes, et ces dernières furent assez souvent contraintes de modérer l’activisme de paysans dont les exigences ne connaissaient plus de bornes.

Il n’ a donc pas été facile pour les agitateurs (et administrateurs) communistes de susciter et de canaliser la révolte paysanne. Leur politique en faveur des plus démunis leur a assuré, outre le soutien permanent d’une petite minorité d’inconditionnels prêts à épouser tous les méandres de leur stratégie le soutien occasionnel de groupes ou d’individus favorables à telle ou telle des mesures des mesures qu’ils adoptaient ou des campagnes qu’ils déclenchaient. Les autres, – la grande majorité – ont tout simplement obéi : tantôt parce qu’en contrepartie des avantages obtenus ils se soumettaient sans trop rechigner aux livraisons de grains, aux travaux et aux transports effectués pour l’armée, etc, tantôt, plus souvent peut-être, en raison des risques inhérents à toutes tentative de désobéissance ou de sabotage des mouvements de masse décrétés par des autorités populaires appuyées, comme les autres, sur la force militaire.

Peut-on au moins considérer que la majorité attentiste, puis obéissante, regroupait surtout des villageois aisés et que la minorité d’activistes, puis de membres du parti, s’est recrutée surtout chez les paysans pauvres ? Remarquons d’abord que les pauvres, majoritaires dans chaque village ou presque, ne pouvait pas ne pas être largement représentée parmi les tièdes et les prudents. Élucider la seconde partie de la question requiert plus de temps. À l’origine, à l’heure où presque tous les paysans se tenaient sur la réserve, les grande majorité des alliés ou partisans sur lesquels les communistes pouvaient compter se situaient aux deux bouts de l’échelle sociale. D’une part des vétérans communistes surgis de la clandestinité, les intellectuels modernes mais aussi des lettrés traditionnels et des propriétaires fonciers soucieux de résister à l’envahisseur… ou désireux de s’infiltrer dans les organes du nouveau pouvoir afin de l’espionner ou d’infléchir sa politique dans un sens moins défavorable aux possédants. D’autre part, des vagabonds ou des voyous qui n’avaient rien à perdre et comptaient bien gagner quelque chose en aidant les nouveaux maîtres. Si ça donne du lait, c’est une mère pour nous : cette fortune lapidaire de Feng Zhen, l’un des principaux dirigeants d’une importante base de Chine du Nord, résume les motivations des marginaux et aventuriers que le parti est bien aise d’utiliser, faute de disposer d’autres appuis parmi les couches populaires mieux intégrées à la société villageoise. Le lait, ce n’est pas seulement le riz servi à tout combattant volontaire, c’est aussi une part du bulletin prélevé sur des propriétaires fonciers que les paysans n’osent pas encore affronter ou rudoyer en public.

La tâche délicate consistant à faire le tri entre les mauvais propriétaires fonciers, traîtres ou despotes exploiteurs (et donc cibles toutes désignées des attaques publiques et des spoliations), et des bons, patriotes ou simplement enclins – ou résignés – à collaborer avec les communistes (et qu’il faut donc provisoirement ménager), illustre les contradictions et les difficultés de la politique du PCC, surtout à l’époque héroïque où son autorité est encore mal implantée. Pour l’instant, bornons-nous à retenir le handicap d’avoir à démarrer un mouvement paysan sans paysans, en s’appuyant sur un étrange (et explosif) assortiment : des déclassés et des membres de l’élite, y compris de l’élite que la stratégie communiste vise à renverser et supplanter.

Aussitôt que le ralliement d’un nombre suffisant de paysans, et aussi l’accroissement de la force militaire et de l’autorité politique du PCC dont ce ralliement est un corollaire autant qu’une cause, le permettent (vers la mi-mai 1939 en Chine du Nord, mais la date varie d’une base à l’autre), une campagne d’épuration exclut du parti, de la milice ou des organisations de masse les éléments indésirables en raison de leur opportunisme, de leur indiscipline, de leur propension au racket… ou de leur appartenance aux classes privilégiées. Autrement dit, c’est la parti qui sélectionne ceux qu’il conserve parmi les activistes ou les adhérents (non paysans) de la première heure, c’est sous son égide que le mouvement paysan se paysannise. Plus tard, l’enracinement moins précaire du parti lui permettra d’être plus sélectif encore et de rejeter de nombreux paysans aisés. À la fin de la guerre, les cadres sont souvent des paysans moyens, plus souvent encore des paysans pauvres : tout simplement parce qu’ils ont été cooptés et promus de préférence aux autres. Les pauvres sont encore plus nombreux parmi les soldats et les miliciens : le parti évite, autant qu’il le peut, d’armer les membres de classes plus favorisées. Bref, une politique délibérée, dont on a interprété à tort les résultats comme la simple expression des clivages préexistants au sein de la société rurale.

Lucien Bianco. La Chine au XX° siècle. D’une révolution à l’autre 1895-1949

Un représentant du gouvernement Kouo-min obtient de Lhassa la reconnaissance de la position politique spéciale de la Chine au Tibet : l’influence de la Chine est de retour au Tibet. Le gouvernement nationaliste jette les bases d’une planification d’État à même de satisfaire partiellement les besoins de l’industrie de guerre ; l’amélioration des transports routiers – 1 000 km en 1921, 120 000 km en 1936 -, ferroviaires – 8 000 km en 1928, 13 000 km en 1937 -, et aériens, avec la compagnie sino-allemande Eurasia qui dessert des lignes du Xinjiang à Pékin et Canton -, permet un début d’intégration économique. La Monnaie est unifiée, le tael étant remplacé par le dollar d’argent – yuan -. La civilisation urbaine se développe sur la côte, surtout à Shangaï. On nommera ces dix ans de gouvernement nationaliste – 1927-1937 – la décennie de Nankin.

Un fossé énorme sépare, d’une part, les espérances de la population et les intentions du gouvernement, et, de l’autre, ce qui a été effectivement réalisé pendant la décennie de Nankin. Mais pour dresser le bilan des succès et des échecs du régime nationaliste, il ne faut pas oublier de prendre en compte les conséquences de la crise économique mondiale et, surtout, les conflits armés incessants en Chine et les menées expansionnistes du Japon qui contraignirent le gouvernement à affecter une grande partie de ses ressources tant humaines que matérielles à des tâches militaires improductives. Le cœur de la politique nationaliste de développement reposait sur la mise en place des conditions technologiques de la croissance ; une telle stratégie ne permettait pas de résoudre à court terme les grands problèmes économiques du pays. Or, la période entre l’accession au pouvoir et le début de la guerre contre les Japonais fut trop courte pour que les mesures gouvernementales aient pu prendre pleinement effet.

Lucien Bianco. La Chine au XX° siècle. Fayard 1989

M’étant mêlé d’écrire, j’ai été puni de mon impudence ;

Rebelle aux modes, j’ai offensé la mentalité de mon époque.

Les calomnies accumulées peuvent bien avoir raison de ma carcasse ;

Tout inutile qu’elle soit, ma voix n’en survivra pas moins dans ces pages.

Lu Xun. Poème de 1933

Octobre 1934

En Allemagne, l’Église (protestante) confessante (ayant refusé l’adhésion au régime nazi) se proclame seule Église authentique : elle est inspirée par le théologien Karl Barth, et les pasteurs Martin Niemöller, qui sera arrêté le 1° juillet 1937 et Dietrich Bonhoeffer, qui sera exécuté à Flossenbürg en avril 1945. En janvier 1934, la Ligue, noyau de l’Église confessante, comptait déjà 7 000 pasteurs.

11 1934

Jean Giono a 39 ans. Il ne peut oublier la guerre : Vingt ans ont passé. Et depuis vingt ans, malgré la vie, les douleurs et les bonheurs, je ne me suis pas lavé de la guerre. L’horreur de ces quatre ans est toujours en moi. Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. […] Nous avons fait les Éparges, Verdun-Vaux, Noyon-Saint-Quentin, le Chemin des Dames, l’attaque de Pinon, Chevrillon, le Kemmel. […] La 6° compagnie était un petit récipient de la 27° division comme un boisseau à blé. Quand le boisseau était vide d’hommes, enfin, quand il n’en restait plus que quelques-uns au fond, comme des grains collés dans des rainures, on le remplissait de nouveau avec des hommes frais. On a ainsi rempli la 6° compagnie cent fois et cent fois. Et cent fois, on est allé la vider sous la meule.

Jean Giono. Je ne peux pas oublier. Europe. Novembre 1934

2 12 1934

Johnny Weissmuller, ancien champion olympique de natation, incarne Tarzan à l’écran.

_05.jpg)

19 12 1934

En Espagne, les Cortes suspendent le statut d’autonomie de la Catalogne.

21 12 1934

La Société des Automobiles Citroën est mise en liquidation judiciaire : André Citroën avait le goût du jeu par trop prononcé pour que cela ne nuise pas à sa société.

24 12 1934

On a mis un temps certain – à peu près 50 ans – pour s’apercevoir qu’au sein des plants hybrides importées d’Amérique pour sortir de la crise du phylloxéra, il en était quelques uns qui tapaient un peu trop sur le système, la faute en revenant à l’acide anthranilique que contient leur raisin : les députés interdisent dès lors le Clinton, l’Isabelle, le Jacquez, le Noah et l’Othello, les deux derniers étant des cépages charentais. Ils ne disparaîtront pas tous du jour au lendemain, le très puissant Parti communiste soutenant cette vigne du pauvre et du paysan.

28 12 1934