| Publié par (l.peltier) le 24 août 2008 | En savoir plus |

14 09 1986

Attentat contre le Pub Renault. Le patron de Renault est alors Georges Besse, qui vient d’Eurodif, auquel l’Iran avait prêté de l’argent, du temps du Shah, et que la France refusait de rembourser après l’arrivée de Khomeiny au pouvoir.

22 09 1986

Accord sur le désarmement, dans la ligne des accords d’Helsinki de 1975 ; droit d’inspection sur un territoire par un tiers.

09 1986

Chimamanda Ngozi Adichie, née à Enugu en 1977, va à l’école de Nsukka, dans le sud-est du Nigeria : elle y fait un devoir dont l’enjeu est de devenir chef de classe pour celui qui obtiendra la meilleure note ; et cette meilleure note est pour elle. Toute heureuse de devenir chef de classe, elle déchante quand la maîtresse s’excuse : cela me semblait tellement évident que j’avais oublié de vous dire que le gagnant ne peut être qu’un garçon. L’affaire lui restera en travers de la gorge, même si le garçon gagnant était en or. 26 ans plus tard : elle se retrouvera poussée par la famille, par ses amis sur l’estrade de TEDx-Euston, à Londres, sans savoir très précisément quoi dire, et elle fait un tabac. Vue sur You Tube par 2.5 millions de personnes. Beyonce introduit des extraits dans sa chanson Flawless. Le discours paraît au Royaume-Uni et aux États-Unis sous le titre We Should All Be Feminists. En France, Marie-Pierre Gracedieu, éditrice de l’œuvre de Chimamanda Ngozi Adichie chez Gallimard, décide d’une parution dans la collection Folio 2 €, pour qu’il circule comme un pamphlet. Le petit livre rouge Nous sommes tous des féministes aura une très belle réception, notamment lors d’une soirée à la Maison de la poésie à Paris. Elle publiera chez Gallimard en 2008 L’Autre Moitié du soleil.

12 10 1986

Lancement au Havre du paquebot à voile Wind Star : 130 m de long, 4 mats, 150 passagers. C’est le père des futurs Club-Med 1 et 2.

17 11 1986

Georges Besse est assassiné par Action Directe. Deux heures plus tard, un communiqué des Affaires Étrangères annonce qu’un accord partiel sur le règlement du contentieux Eurodif avec l’Iran a été signé. Encore deux heures plus tard, les islamistes promettent la libération d’un otage.

21 11 1986

Richard Buckland, tout juste 17 ans, se trouve au tribunal de Leicester. Il est présumé coupable du viol, puis du meurtre de deux jeunes adolescentes, à trois ans d’écart. Il a reconnu le meurtre de la première, pas de la seconde. Il est apprenti cuisinier, muni d’un QI bien faiblard. Les deux meurtres se ressemblent trop pour avoir été commis par deux personnes différentes. Et là, que dit le juge : Monsieur Richard Buckland, vous êtes libre, vous pouvez rentrer chez vous ! C’était la première fois au monde qu’on utilisait à des fins de justice l’ADN et celui de Richard Buckland prouvait qu’il ne pouvait être le violeur et l’assassin, puisqu’on connaissait celui de l’assassin.

Col roulé, barbe et cigarettes artisanales, Alec Jeffreys, 36 ans, chercheur au laboratoire de génétique de l’université de Leicester, s’est familiarisé en Hollande avec les techniques récentes de la biologie moléculaire, qui permettent d’étudier l’ADN avec une précision jamais atteinte auparavant. Dès la fin des années 1970, il cherche à détecter les variations individuelles de l’ADN, utiles par exemple dans l’identification de maladies héréditaires. Or, le matin du 10 septembre 1984, ayant passé aux rayons X une expérience réalisée à partir de l’ADN de plusieurs membres de la même famille, il voit émerger une série d’images ressemblant à des codes-barres, ou à des échelles garnies de barreaux irréguliers. Il s’agit de régions non codantes de l’ADN, qui ne servent pas à la fabrication de protéines et sont formées de répétitions de séquences variant d’une personne à l’autre. Chacun des clichés révèle donc des similitudes et des différences entre les individus mais, surtout, chacun est absolument unique. Ce glorieux accident, comme l’appellera par la suite le professeur Jeffreys, vient d’accoucher des toutes premières empreintes génétiques. Aussitôt, le scientifique et son équipe se mettent à inventorier les domaines où ce nouveau profil pourrait être important. Comme une longue liste de courses, dira-t-il plus tard. Ils pensent à diverses applications, notamment aux problèmes de filiation – c’est d’ailleurs le premier secteur où la technique sera mise en œuvre -, mais absolument pas à l’identité judiciaire. Il faudra attendre deux ans et cette affaire de double meurtre, pour que la police du Leicestershire fasse appel aux services du professeur, avec le résultat que l’on sait.

raphaëlle rérolle. Le Monde du 6 08 2019

Restait à la police à découvrir le coupable : ils vont en baver et faire longtemps choux blanc. 3 500 personnes convoquées, plus 1 000 autres en élargissant aux personnes ayant fourni un alibi. Le laboratoire est débordé, demande que l’on suspende les envois… Et voilà qu’un jour d’août 1987, la gérante d’un pub rapporte la conversation d’un jeune client qui aurait subi le test sanguin en lieu et place d’un autre moyennant 200 livres, avec le passeport trafiqué de Colin Pitchfork, marié, un enfant, qui reconnaîtra rapidement les viols et meurtres des deux jeunes filles.

11 1986

Étienne Léandri provoque le jumelage de Megève avec la station Japonaise Uranbandaï. Cette dernière appartient à Rékigi Kobari, principal soutien du Liberal Democratic Party. Étienne Léandri est un fameux lascar : né en 1916 à Gap, de famille corse, il se fait gigolo avant la guerre, craquant en compagnie de Renée Néal les millions que son mari, Virgile, a gagné dans le parfum. Les Allemands occupent la France et Léandri s’occupe de leurs loisirs : cela lui vaudra d’obtenir une carte d’officier de la Gestapo… fort utile pour quitter la France, direction Berlin, quand les vents tourneront. Mais Berlin n’est pas le bon choix, et il passe plusieurs années en Italie, vivant d’escroqueries diverses et de trafic d’armes. La justice française le recherche, mais il a déjà ses entrées qui lui permettent de faire annuler tout ça : il avait mis à profit une loi de Mussolini qui accordait aux Corses la double nationalité, italienne et française. Copain avec Pasqua, pas fâché avec Mitterrand, serrant la main sans en être gêné de Lucky Luciano, bref un spectre de relations large, très large. Drogue, trafic d’armes, intermédiaire quasiment incontournable d’opérations véreuses, crapule de très, très haute volée, toujours tiré à quatre épingles, au cœur du système de corruption française, à la tête d’une colossale fortune, il finira par mourir en janvier 1995, à 79 ans.

C’est à cette période que surgit, dans le cercle de Carbone et Spirito, Etienne Léandri (1915-1995), Corse grandi à Marseille. Un personnage trouble à l’itinéraire incroyable que l’on retrouve tout au long de la série documentaire. Gigolo, trafiquant d’héroïne et gestapiste notoire qui n’hésitait pas à se promener dans Paris en uniforme nazi, il fut condamné à la fin de la guerre à vingt ans de travaux forcés pour intelligence économique avec l’ennemi. Léandri échappa à sa condamnation en se réfugiant en Italie, où il devint un des relais corses de la French Connection auprès des mafieux italiens. Protégé par la CIA, qui appréciait son anticommunisme, Léandri participa à un tas de trafics avant de rentrer en France où il fut déclaré non coupable de l’accusation de haute trahison. Un vrai miracle…

Daniel Psenny. Le Monde du 7 02 2017

1 12 1986

Inauguration du musée d’Orsay, dans l’ancienne gare d’Orsay de Victor Laloux : les aménagements intérieurs ont été confiés à Gae Aulenti.

5 12 1986

La contestation de la loi Devaquet – une nième réforme universitaire – n’en finit pas. La police a reçu mission d’évacuer la Sorbonne et de nettoyer les environs et pour cela met en service des voltigeurs montés à deux sur des petites cylindrées trial, la passager arrière étant muni d’une longue matraque en bois dur. Malik Oussekine, étudiant de 22 ans, sort d’un club de Jazz de la rue Monsieur le Prince et rentre chez lui à pied ; se trouvant au milieu d’un des endroits les plus chauds, il prend la fuite et s’engouffre dans le hall d’un immeuble au numéro 20 où se trouve Paul Bayzelon, 26 ans, fonctionnaire aux Finances, qui lui a ouvert. Rattrapé par trois voltigeurs, il est battu à mort à grands coups de matraque. Il sera emmené à l’hôpital, mais ce n’était qu’une manœuvre policière pour masquer la réalité. Deux des trois policiers n’auront que de la prison avec sursis. Souffrant d’une insuffisance rénale, Malik Oussekine était sous dyalise.

Le bataillon des voltigeurs est dissous, Devaquet démissionne, son projet de loi retiré, les manifestations de deuil innombrables en province comme à Paris. Les adaptations au cinéma comme à la télévision seront nombreuses.

16 12 1986

La veille, des techniciens sont venus installer le téléphone dans l’appartement d’Andreï Sakharov et Elena Bonner à Gorki. Gorbatchev appelle pour leur annoncer la fin de leur exil à Gorki ; ils rejoindront Moscou six jours plus tard, faisant face à une meute de journalistes russes comme étrangers. Ils mettront près d’une heure à rejoindre la sortie : la célébrité de Sakharov tenant pour une bonne part aux médias, il lui était difficile de fendre la foule avec un laconique no comment. Sakharov mourra à Moscou, trois ans plus tard, le 14 décembre 1989, à 68 ans. Elena Bonner, ayant des enfants aux États-Unis, s’installera alors à Boston, où elle mourra en 2011, à 88 ans.

25 12 1986

Dirk Rutan et Jeana Yeager ont fait le tour du monde sans escale avec l’avion Voyager : 40 000 km à 150 km/h, 2 moteurs de 150 CV ; 9 jours.

30 12 1986

En représailles à l’entrée dans la communauté européenne de l’Espagne et du Portugal, Ronald Reagan augmente de 200 % les droits d’entrée aux États-Unis des produits européens.

1986

Arianespace détient 50 % du marché du lancement spatial ; dès 1973, le premier lanceur européen est la fusée Ariane. De 1979 à 1986, on comptera 18 tirs dont 14 avec succès. 30 lancements sont programmés jusqu’en 1991, pour mettre en orbite 45 satellites. Gorbatchev met fin à l’exil de Sakharov.

Christopher Knight est un jeune homme de 21 ans, intelligent et réservé qui a vécu jusqu’alors dans le Maine, aux États-Unis.. Il a reçu une éducation plutôt rigide avec des principes rigoureux. Il n’a jamais passé une seule nuit à la belle étoile et n’est pas un spécialiste de la débrouille. À la sortie de ses études ses premiers emplois lui ont permis de s’acheter une Subaru Brat avec laquelle lui prend un jour l’envie de… se perdre. Il attend de tomber en panne d’essence, abandonne sa belle petite auto et s’en va, à pied vers … l’inconnu, sans équipement aucun. Et l’aventure va durer … vingt-sept ans ! Vingt-sept ans dans une solitude totale, à l’exception d’un randonneur croisé auquel il a dit bonjour, et rien de plus.

Pour ne pas être rapidement retrouvé, il s’est fixé une ligne jaune infranchissable, en s’interdisant le feu, dont la fumée vous fait rapidement repérer. Mais comme il faut bien manger, s’habiller, se laver etc… il n’y a qu’une solution : prendre le nécessaire là où il se trouve, essentiellement dans les très nombreux cabanons de week-end au bord des deux étangs du Nord et petit étang du Nord, près du site du campement sur lequel il s’est finalement fixé, après en avoir testé plusieurs. Il fait preuve de la plus grande prudence, ne s’y aventurant que de nuit, en milieu de semaine après de longs repérages. Il entre bien sur par effraction, sauf quand le cabanon n’est pas fermé à clef, ce qui arrive, mais en faisant le moins de dégâts possibles. Et tout est bon, bonbonnes de gaz, piles électriques, conserves, plats cuisinés, duvets, vêtements, toiles de tente, savon, mousse à raser, outils, boissons etc etc… Il se fera finalement prendre en flagrant délit de cambriolage en 2013, fera quelques années de prison pour que suite soit donnée aux plaintes de quelques unes – pas toutes – des victimes. Il ne s’y trouvera bien que lorsqu’il pourra avoir une cellule pour lui seul. Il ne tirera aucune leçon particulière de cet incroyable quart de siècle dans une solitude intégrale, aucune dénonciation de la société de consommation, comme de ses négations dans la drogue, autant de thèmes tellement ressassés qu’ils en sont devenus des tartes à la crème.De toutes façons, il aurait été malvenu de sa part de dénoncer une société de consommation puisqu’il aura vécu pendant 27 ans à ses crochets en volant très régulièrement des consommateurs consommés ! il se contentera d’affirmer que l’on s’épanouit bien mieux quand on ne travaille pas que lorsqu’on travaille, et surtout que son plus grand ennemi n’est pas l’humanité, mais le froid. Michael Finkel est le seul journaliste avec qui il ait accepter de parler, qui en fera un livre : Le Dernier ermite 10/18 J.C. Lattès 2019

18 01 1987

Isabelle Adjani est invitée dans le 20 heures de TF1, moment d’audience au plus haut. Elle amène avec elle, à son corps défendant, une insistante rumeur qui la voudrait atteinte du sida. L’avocate Karen Berreby gère le dispositif de près, soit dix minutes d’émission face au présentateur Bruno Masure. Isabelle Adjani arrive dans les bureaux de la chaîne dès l’après-midi. Nous n’avons pratiquement pas parlé avec elle. Elle voulait être interrogée sur la seule rumeur, dira plus tard Bruno Masure.

Le téléspectateur découvre d’abord un micro-trottoir à Marseille, où des passants assurent que l’actrice est morte – Ce sont des gens dans la rue qui me l’ont dit – avant que le directeur des hôpitaux de la ville démente formellement son hospitalisation. Suit une intervention du président de l’ordre des médecins, qui a eu connaissance des tests négatifs au sida de la comédienne. Adjani peut ensuite arriver sur le plateau en toute majesté.

Isabelle Adjani a le sida ! Ce n’est pas une rumeur, ce n’est pas non plus une casserole : c’est un véritable boulet dont il lui faudra impérativement parvenir à couper le lien, sous peine d’être entrainé dans les grands fonds.

Le 20 octobre 1986, elle s’était rendue chez son dentiste. Pendant les soins, elle avait entendu à la radio : Isabelle Adjani a été transportée d’urgence à l’hôpital. Elle avait alors demandé à Karen Berreby, son avocate de l’époque, d’organiser une riposte. Quarante-huit heures plus tard, elle avait été invitée au journal de 20 heures de France 2, vêtue d’un pull en V noir, à peine maquillée, arborant des cheveux très longs. Le téléspectateur connaît la star, il découvre une femme mal à l’aise devant les caméras.

Comment allez-vous ? lui demande d’emblée Claude Sérillon.

– Et vous ?

La réponse, adressée avec un air de défi, synthétise l’absurdité du moment. Sérillon, pour expliquer la présence de la vedette face à lui, explique qu’une radio a annoncé son hospitalisation. Et Isabelle Adjani enchaine : C’est simple. Imaginez que vous vous trouvez dans votre voiture, à 18 heures. Vous vous dirigez ici pour présenter le journal télévisé et vous entendez les informations annoncer que vous êtes hospitalisé. Imaginez deux secondes l’effet que ça produit sur vos amis, votre famille et vous-même. C’est terrible !

Un assistant tend alors un papier à Claude Sérillon. Le présentateur se tourne vers l’actrice, qui sent venir une catastrophe imminente. Il annonce : Nous venons d’apprendre que Thierry Le Luron vient d’être emmené à l’hôpital. Quelques jours plus tôt, alors qu’il multipliait les galas dans toute la France, l’humoriste ironisait autour des rumeurs sur sa santé. La France découvre son affection d’un cancer des voies respiratoires, dont il mourra en novembre 1986 – la conséquence de son infection par le VIH, apprendra-t-on des années plus tard. Je vais à la télévision pour démentir une rumeur, analyse Isabelle Adjani aujourd’hui, et une information survient qui, indirectement, me décrédibilise à la seconde même. J’ai eu l’impression que mon sang se figeait. Je n’existais plus.

L’aboutissement de la rumeur survient peu avant le réveillon du 31 décembre 1986. Un soir, alors qu’elle est revenue un peu plus tôt de la montagne en compagnie d’Isabelle Adjani, Karen Berreby reçoit un appel téléphonique d’une amie de la comédienne travaillant à France 3. Elle lui raconte que les rédactions annoncent l’actrice mourante et préparent sa nécrologie. L’avocate a pourtant parlé à sa cliente cinq minutes plus tôt et elle est en pleine forme. Puis on la dit morte à Marseille, Toulouse ou Montpellier.

Mon cabinet, se souvient Karen Berreby, recevait chaque jour des centaines d’appels téléphoniques d’hôpitaux, de prétendus témoins, de médecins, d’infirmières qui assuraient l’avoir soignée, d’anonymes qui l’avaient vue mourante ou morte à l’hôpital à Marseille. Les télévisions, les radios, les journaux du monde entier se pressaient et prétendaient détenir le scoop, mais personne n’osait écrire quoi que ce soit. Françoise Sagan m’a téléphoné, car elle voulait écrire pour crever l’abcès. J’ai décliné. Ce n’était pas le moment.

L’avocate donne une consigne à son assistante : dire à la presse qu’elle n’a plus aucune nouvelle d’Isabelle Adjani. Elle demande à l’actrice de disparaître totalement. Il fallait que la rumeur enfle un peu plus chaque jour pour mieux la faire exploser, prendre le contrepied de la stratégie de Thierry Le Luron, dont nous savions qu’il était réellement malade. Surtout ne rien démentir. Finalement, un quotidien a accepté d’annoncer sa mort. Nous avons trouvé une formule suffisamment ambiguë pour qu’il ne soit pas attaquable. Une fois sa mort annoncée, elle pouvait ressusciter.

Avec son avocate, l’actrice met à profit cette hibernation pour travailler avec Jean-Noël Kapferer, le spécialiste de la rumeur. Pour la première fois, Isabelle Adjani cherche à comprendre par quels mécanismes concrets une telle folie a pu se propager, seule façon de la combattre et d’en finir avec sa culpabilité.

Le fait qu’Isabelle Adjani passe beaucoup de temps à Los Angeles avec Warren Beatty alimente aussi la rumeur. L’acteur américain a la réputation d’un homme à femmes depuis longtemps, ce qui prend une dimension particulière quand on affirme que la multiplication des partenaires sexuels accroît les risques d’être contaminé par le VIH. Adjani est prise dans cette spirale, d’autant qu’elle entreprend, à l’hôpital à Los Angeles, des séances de désensibilisation au pollen – rien de mieux pour attiser la rumeur. Les paparazzis sont là, dont les images volées sont associées aux interprétations les plus graves.

Je vis alors avec un homme absolument passionnant dont la sexualité libertine est légendaire, connue de tous, alors que je l’ai rencontré au moment le plus monogame de sa vie, raconte aujourd’hui Isabelle Adjani. Le fait que le frère de l’actrice et son épouse soient toxicomanes – dans les boîtes de nuit, le nom Adjani est souvent paraphé en bas d’ardoises que la comédienne doit éponger – noircit davantage le tableau. Si son frère est toxico…

Un élément imprévu s’invite dans la rumeur. Le 10 novembre 1986, Isabelle Adjani dialogue avec le président de SOS Racisme, Harlem Désir, dans le magazine Globe. L’actrice s’étend sur ses origines algériennes avec force et colère. Je me suis toujours sentie beur, confie-t-elle. Harlem Désir prend d’emblée la mesure d’une mutation, dit-il aujourd’hui : Cette icône française, qui n’était alors pas du tout perçue comme une enfant de l’immigration, passe du statut de star à celui de personnalité engagée.

Cet engagement vient d’un peu plus loin, du début des années 1980, au moment où la France interroge son modèle d’intégration, notamment lors de la Marche pour l’égalité (connue sous le nom de Marche des beurs), en 1983. Isabelle Adjani met résolument en avant, la même année, lors de la sortie de L’Eté meurtrier, ses origines algériennes, et s’en prend à Jean-Marie Le Pen. Le Front national la cible pour cela.

En lâchant, en guise de première question Pourquoi cette rumeur ?, Bruno Masure dit à sa façon que le sujet est ailleurs. Ce n’est pas à moi de répondre. Les gens ont très peur et les artistes ont souvent servi de bouc émissaire aux peurs. Ce qui est terrible aujourd’hui pour moi est de venir ici dire Je ne suis pas malade comme si j’avais à dire Je ne suis pas coupable d’un crime. Puis elle se lève et se dirige vers Bruno Masure, l’embrasse et quitte le plateau. Embrasser son interlocuteur est une façon de dire un peu plus l’absurdité de la rumeur. C’est son idée à elle, tout comme le fait de quitter le plateau, racontera le journaliste. L’actrice a pensé sa mise en scène dans les moindres détails.

Pendant l’entretien, Isabelle Adjani garde une main sur sa joue, ce qui fera imaginer à certains qu’elle cache la marque de la maladie sur la peau. Mais cette éventualité fait pschitt et la rumeur peut enfin retomber et mourir.

La veille de cet entretien cathodique, Michèle Halberstadt, alors rédactrice en chef du magazine Première, se rend au domicile d’Isabelle Adjani pour réaliser avec elle le premier entretien post-rumeur. Il sera publié dans le numéro de février 1987, porté par un portrait de l’actrice en couverture, qui deviendra, avec 580 000 exemplaires, la plus grosse vente de l’histoire du magazine. Lorsque la journaliste arrive au domicile parisien de la comédienne, il neige. Une meute de journalistes et de paparazzis attendent dans la rue.

Samuel Blumenfeld Le Monde 20 août 2025

Trente huit ans plus tard, Brigitte Macron, épouse du président de la République, devra aller devant les tribunaux américains pour dire qu’elle n’est pas transgenre. Il n’est désobligeant pour personne de dire qu’Isabelle Adjani aura eu la chance d’être là avant l’arrivée des réseaux sociaux, fantastique machine à amplifier la malveillance, pour ne pas dire la bêtise.

Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose.

Voltaire

28 01 1987

Le chocolat Côte d’Or, belge jusqu’alors, devient suisse, racheté par le groupe Jacobs Suchard, lui même faisant partie du groupe Interfood Phillip Morris.

5 02 1987

C’est l’anniversaire de l’attentat de la Fnac. Michel Baroin, le patron de la FNAC, et de GMF, premier financier d’Eurodif, fermement opposé au remboursement de l’emprunt de 6 milliards à l’Iran, est à Brazzaville et décolle dans un Lear Jet de la Compagnie Aéro France immatriculé F-GDHR pour Paris après avoir annulé au dernier moment une escale à Libreville : son avion s’écrase près de Jakiri, petite ville de 10 000 habitants entre Bafoussam et le frontière avec le Nigéria, au Nord-Cameroun : tous les passagers sont carbonisés. Il y aurait eu des problèmes de givre sur l’extérieur de l’avion ; les 9 passagers conscients de l’issue fatale, auraient jetés par un hublot leurs passeports et autres pièces officielles.

22 02 1987

À la demande du Liban, les Syriens reviennent dans ce pays qu’ils avaient quitté en 82.

24 02 1987

Apparition d’une Supernova à 170 000 années lumière. Il faut remonter à 1604 pour avoir souvenir de la précédente.

30 03 1987

Un groupe d’assureurs japonais achète les Tournesols de Van Gogh pour 225 MF.

4 04 1987

TF 1 est privatisé, et c’est M. Bouyghes qui emporte le morceau.

2 05 1987

Dalida, née Yolanda Cristina Gigliotti, italienne, au Caire en 1933 quitte définitivement la scène d’une overdose de barbituriques. Elle avait 54 ans.

De son vivant, Dalida aura vendu 120 millions de disques. Depuis sa disparition, 20 millions supplémentaires seront écoulés. Seul Claude François aura connu un tel engouement post-mortem, jusqu’aux pistes de danse des discothèques, comme Dalida. D’une ahurissante présence sur scène, elle n’avait pas son pareil pour faire naître cette transe avec le public, avec des chansons pour faire pleurer Margot, le mélo à fleur de peau avec le léger accent comme cerise sur le gâteau..

J’ai aimé mon métier comme un amant. Je me réveillais avec lui, dormais avec lui, faisais l’amour avec lui. Elle mourra de n’avoir pas voulu voir combien cet état fusionnel la menait au néant, combien le strass et les paillettes 24 h sur 24 finissent par aveugler et faire prendre le chemin opposé de celui de la vie ; enceinte d’un jeune admirateur amoureux fou d’elle – il venait d’avoir dix-huit ans – elle s’aveugle au point de réagir à chaud, en urgence en le congédiant grossièrement avec un gros chèque et en se faisant avorter dans de mauvaises conditions. Un enfant, maintenant, en pleine gloire ? me mettre en retrait de la scène pendant deux, trois ans ! impossible ! Il aurait fallu des changements autrement plus radicaux que les pilules roses d’un ashram aux Indes pour prendre de la distance avec ce showbiz qui n’est que l’antichambre de l’hôpital psychiatrique.

En 1958, à l’issue d’un concert de Dalida à l’Olympia, Piaf lui avait dit: Après moi, ce sera toi ! Mais Piaf ne réalisait pas combien elle-même avait la vie chevillée au corps et combien Dalida avait une fêlure remontant à l’enfance qui l’aura fragilisée jusqu’à la fin.

Mais je crois pourtant que les hommes

pourraient bientôt manquer

et surtout pour qui en consomme

autant dans une année.

Anne Sylvestre

Autant être franc. Je fais partie de ces iconoclastes et de ces rieurs qui, pendant longtemps, n’ont vu en Dalida qu’une sculpture drapée de paillettes, qu’une fausse Cléopâtre très joliment momifiée, éternellement dressée sous une tignasse de vieille lionne amidonnée, hyper-coquette et hyper-laqué.

Certes, cette sirène préfabriquée par un habile imprésario dans les années 50 avait appris à travailler sérieusement. Elle connaissait l’art de durer. Ses chansonnettes ne faisaient pas tourner la tête qu’à des midinettes. 85 millions de disques, c’est un phénomène social qui commence à intriguer. Quelques suicides manqués et d’autres drames autour d’elle me faisaient bien penser que ce monument avait une âme. Mais tant et tant de gens simples, moins gâtés par la vie, auraient tant et tant de prétextes pour se supprimer que je refusais de prendre le malheur de Dalida au sérieux.

Puis, voilà qu’en 1986, j’ai eu l’occasion de me pencher sérieusement sur son cas, sur sa vie et ses contradictions. Elle venait de faire un retour en arrière pour tourner, en Egypte, un film de Youssef Chahine intitulé Le Sixième Jour. Un mélodrame dans lequel Dalida joue les mère Courage et les grand-mères sacrifiées. Elle s’acharne à lutter pour la survie de son petit-fils dans la ville du Caire frappée par une épidémie de choléra. Remarquable sujet pour elle qui a toujours souffert de n’avoir pas d’enfant. Dans ce film, quelqu’un lui dit : Personne n’a ton sourire. Elle répond : Ce n’est plus un sourire, c’est une cicatrice. Elle y est superbe d’émotion. Comme dévoilée dans sa nature profonde. Son sens de la tragédie populaire y est mis à nu avec un éclat inattendu.

À l’époque donc, j’ai écouté toutes ses confidences, en coulisse, et j’ai scruté son passé. Plus possible de la snober dans sa sincérité ringarde. Plus possible de négliger sa quête secrète. La mépriser ce serait faire injure aux multitudes qui l’adorent. Ce serait nier la valeur des roucoulades et des douleurs qu’elle catalysa ou qu’elle exorcisa pendant trente ans. Dalida avait une passion pour la psychanalyse. Elle avait lu Freud tout entier. Elle y avait puisé un certain réconfort pendant quelques années. Et à ses proches elle avouait : Je n’ai toujours trouvé qu’une petite fille qui pleurait en moi. Une petite fille que j’ai prise par la main et que j’ai essayé de faire grandir.

Elle se cherchait désespérément au fil des ans. Au cinéma, à plusieurs reprises, elle avait tenté de toucher à tout : à Yves Montand, par exemple, comme à Gainsbourg, avec lesquels elle avait tourné deux films qui sont loin d’être inoubliables. En politique aussi elle tâtonnait. Elle a soutenu, par deux fois, la campagne de Mitterrand. Mais on l’a vu tomber aussi dans les bras de Chirac un soir au Paradis Latin. Ne voyez aucune signification politique à cela. Je suis artiste et à ce titre j’appartiens à tout le monde. A M. Chirac comme aux autres, précisait-elle après avoir embrassé le maire de Paris.

Voilà bien les racines du drame qui ronge les stars de la chanson et d’ailleurs. Elle appartient à tout le monde et personne ne lui appartenait. Même pas un bambino à qui se raccrocher. Les hommes lui avaient échappé. Tout filait entre ses doigts hormis la gloire qui est une sale compagne en tête à tête. Avec son dernier film que nous évoquions plus haut, elle a pourtant terminé en beauté. En revenant au Caire, là où elle était née. En forçant le respect de chacun et même de ceux qui n’aimaient pas ses simagrées. Elle a retrouvé la grâce de ses débuts dans les quartiers pauvres de l’Egypte. Mais le plus grand malheur qui puisse arriver, c’est de n’être utile à personne, disait Eluard. Et ça ne pardonne jamais.

Gérard Fénéon. Le Républicain Lorrain du 4 mai 1987

Dalida était une grande dame mais une petite femme. Tous ceux qui l’ont côtoyée ou simplement rencontrée l’attestent et sa carte d’identité, qui fut visible à l’exposition Dalida, une vie, à la mairie de Paris en 2007, le confirme : 1,68 m sur la pointe des pieds. D’où vient le sentiment physique inverse ? Sans doute de ses innombrables apparitions à la télé qui, comme le cinéma, cadre toujours bigger than life. Mais aussi de son allure, entre coiffure à la lionne et mâchoires carrées. Avec un visage aussi sculptural et une chevelure aussi prégnante, on ne peut imaginer qu’une stature d’importance. Le paradoxe, pourtant, n’est pas que physique, il est surtout moral : du début de sa carrière, au commencement des années 1950, jusqu’à sa disparition en mai 1987, Dalida n’a chanté qu’une seule et même chanson : celle de la vie à pleins poumons, de l’amour à fond, de la gaieté d’être heureuse. Laissez-moi rêver, répétait-elle au refrain d’un de ses plus grands succès. Une rengaine à double détente : rêver sa vie quand la vie ne donne vraiment pas de quoi rêver. Mais les mantras ne suffisent plus à conjurer un sort qui s’acharne avec une opiniâtreté vicieuse : amants suicidés, amitiés défuntes ou trahies, abus d’anxiolytiques. En 1986, Dalida a 54 ans et le sentiment, déjà, de ne plus rien avoir à perdre. Cette année-là, elle croit enfin saisir la chance de se refaire. Comme à la roulette. Le cinéaste égyptien Youssef Chahine lui offre un rôle dans son nouveau film Le Sixième Jour. Elle y est Saddika, une grand-mère Courage qui veut sauver son petit-fils dans l’Égypte de 1947 ravagée par une épidémie de choléra.

Pour Dalida, les retrouvailles sont intenses, mais à plusieurs tranchants : née Yolanda Gigliotti le 17 janvier 1933 au Caire, dans une famille d’émigrés italiens d’origine calabraise, elle retrouve ses racines de pied-noire égyptienne. Mais les racines ont été arrachées et, lors d’une visite dans le quartier de son enfance, le faubourg de Choubra, les larmes coulent de ne rien reconnaître de l’appartement où elle est née et qu’elle partagea avec ses deux frères et ses parents – surtout son père adoré, Pietro, violoniste à l’opéra du Caire, disparu quand elle était gamine. Mais plus que le chagrin, ce qui remonte, ce sont les souvenirs de l’adolescence quand la jeune Yolanda, brune au regard charbonneux à la façon d’une Jane Russell orientale, rêvait de devenir actrice de cinéma. Ce ne fut pas le cas malgré son trophée de Miss Égypte en 1954 et quelques utilités dans des séries B dont les titres sont tout un programme : Le Masque de Toutankhamon et autres facéties pharaoniques. Sur les plateaux de son Hollywood-sur-le-Nil, elle croise Chahine (déjà !) et un jeune Michel Demitri Chalhoub, bientôt célèbre sous le pseudonyme d’Omar Sharif. Mais pour Yolanda, la gloire cinématographique ne vient pas et en décembre 1954, elle s’envole pour Paris et la carrière que l’on sait.

C’est dire si pour Dalida, 32 ans plus tard, l’enjeu est de taille. À raison de quinze heures par jour pendant trois mois, le tournage du Sixième Jour, qui a lieu dans les studios du Caire et en extérieurs à Alexandrie, s’avère long et difficile. Bosseuse acharnée, Dalida s’y donne à corps perdu. Pour Chahine, non seulement elle apprend l’arabe égyptien afin de jouer en VO, mais elle accepte de se vieillir, de réduire son maquillage et surtout, de cacher sa fameuse crinière sous deux couches de voile noir.

Le Sixième Jour sort en salles en 1986 et le succès critique est fulgurant. Des Cahiers du cinéma à Libération, tout ce que la planète cinéphile compte d’aficionados sévères et parfois acariâtres s’incline devant l’excellence du film et surtout, devant la performance de son actrice principale. Sous la plume d’Isabelle Potel, critique à Libération, on peut lire : À chaque plan, elle change d’âge, visage d’infante, de madone, icône… De dos, silhouette drapée de noir contemplant l’abîme comme dans un tableau de Böcklin. De face, sphinge au regard perçant défiant le temps. Pour la promotion du Sixième Jour, Dalida, nouvelle amorosa du cinéma, court les plateaux de télévision et, de Poivre d’Arvor en Christophe Dechavanne, les dithyrambes pleuvent, le même avenir semble se dessiner : celui d’une actrice de qualité, promise aux grands rôles de la tragédie méditerranéenne, rejoignant ainsi quelques figures iconiques à fort tempérament, de l’italienne Anna Magnani aux grecques Irène Papas et Maria Callas. Mais là encore, la magie tourne au vinaigre. Dans les coulisses du succès, Dalida confie qu’elle a mal supporté de se voir prématurément vieille à l’écran et les directives de Chahine pendant le tournage n’en finissent plus de tinter à ses oreilles comme une prophétie lugubre : Tu vas me donner les blessures que la vie t’a faites.Le Sixième Jour, portrait d’une femme sacrifiée, réalisé, disait-elle, par un voleur d’âme, peut aussi se regarder comme un biopic de la star au destin cerné de morts et assiégé de solitudes. Comme tout un chacun, Dalida voyageait avec les spectres du passé et les fantômes du présent. Mais au fil du temps, cette armée des ombres l’a peu à peu envahie jusqu’à la coloniser tout entière.

Trois dates clefs, comme des croix dans un cimetière :

27 janvier 1967 : le festival de la chanson de San Remo bat son plein. Dalida y participe parce qu’elle est déjà une star dont chaque disque se solde par des millions d’exemplaires vendus. Mais elle a surtout entrepris le voyage en Italie parce qu’elle est folle amoureuse du chanteur Luigi Tenco, beau brun ténébreux de 28 ans qui, lui aussi, participe au festival. Avant le spectacle retransmis en direct par la RAI, Luigi le traqueur avale un cocktail d’alcool et d’anxiolytiques censé le galvaniser. Quand il monte sur scène, c’est la catastrophe : il titube, chante à contretemps, balbutie les paroles de sa chanson intitulée – comme une voyance tragique – Ciao amore, ciao. Zéro plus que pointé. En fin de soirée, Luigi Tenco rentre à l’hôtel Savoy et, dans la chambre qu’il partage avec Dalida, il se tire une balle dans la tête. C’est Dalida qui découvre le cadavre de son amant peu après. Revenue à Paris, une horde de paparazzis à ses trousses, elle décide à son tour de mettre fin à ses jours. Elle loue une chambre dans un palace parisien et ingurgite une dose extrême de barbituriques. Une femme de chambre la découvre agonisante. Elle restera plusieurs jours dans le coma avant de se rétablir.

11 septembre 1970 : dans son appartement du 7 rue d’Ankara, à Paris, Lucien Morisse se suicide par arme à feu à l’âge de 41 ans. Responsable de la programmation musicale d’Europe 1, il avait été à la fin des années 1950 le fiancé au long cours, puis le mari de Dalida qu’il avait épousée le 8 avril 1961, usant de sa position clef à Europe 1 pour exalter et jouer les pygmalions pour la carrière de la chanteuse. Dalida est de nouveau à terre et ne peut s’empêcher de voir le rapport entre la mort de Luigi et celle de son mentor, son beau Lucien. Si elle n’avait pas fait le lien, la presse à scandale s’en serait chargée à sa place, titrant, entre autres gracieuseté, Dalida, la maudite !

21 octobre 1972 : Richard Chanfray entre dans la vie de Dalida. Play-boy interlope, beau gosse à la mode de l’époque comme une vague réminiscence de Gunter Sachs, le mari de Brigitte Bardot, apparemment jamais en retard d’une mythomanie, il se vit comme la réincarnation du comte de Saint-Germain, aventurier de la fin du XVIII° siècle qui prétendait environ 3 000 ans d’âge et avait, à ce titre, très bien connu Jésus Christ dont il aurait été le conseiller média sur maints miracles. Il savait aussi fabriquer des diamants comme on rigole et, bien évidemment, se rendre invisible. Avec le comte de Saint-Germain réincarné en Richard Chanfray, Dalida est convaincue d’avoir trouvé la pierre philosophale qui transformera en or son existence de plomb. Leurs nombreuses apparitions publiques font sensation, le comte de Saint-Germain ne mégotant pas sur la cape en satin noir et le jabot en dentelle. À l’école, pour ne pas dire aux crochets, de sa fiancée, le comte va même enregistrer des disques, notamment, en duo avec elle, Et de l’amour… de l’amour en 1975. Le couple fait sourire dans les chaumières de la télé et ricaner sur la scène des cabarets. Fallait-il qu’elle soit amoureuse, ou éperdue, pour s’attacher à un tel paumé ! Leur liaison durera neuf ans jusqu’à la rupture en 1981. Mais deux ans plus tard, en juillet 1983, l’immortel se suicide à son tour et Dalida en conçoit une infinie tristesse qui lui fait déclarer : Je commence à croire que je porte malheur aux hommes.

Qui pourrait survivre à cette roulette russe truquée dont le barillet est comme chargé de toutes ses balles ? Dalida, oui ! Dalida, si ! Elle avance le malheur à la boutonnière et ses chansons, qui multiplient les disques d’or, pulvérisent les sommets du hit-parade mondial. S’empilant au fil du temps comme autant de gris-gris homéopathiques dans sa pharmacie sentimentale, ils en font une femme riche. Variétoche et parfois variétoc, Dalida a traversé à peu près toutes les phases de la chanson française : mambo, cha-cha-cha, twist (qu’elle prononçait délicieusement le dviste, yéyé et antiyéyé (à l’été 1962, Dalida triomphe avec Petit Gonzales)… En août 1970, c’est de nouveau le succès populaire avec Darla dirladada, coécrit par Boris Bergman, le futur parolier de Bashung. À l’automne de la même année, elle rencontre Léo Ferré sur un plateau de télévision. Dans la foulée, elle enregistre Avec le temps, chanson dite à texte qu’elle entend populariser. De fait, sa version fait un tabac. En 1973, c’est Il venait d’avoir 18 ans, écrite par Pascal Sevran, Serge Lebrail et Pascal Auriat. Le titre est le mieux vendu l’année suivante dans neuf pays, dont l’Allemagne où il atteint 3,5 millions d’exemplaires.

Toujours en 1973, duo surprise avec Alain Delon, un de ses anciens amants : Paroles, paroles devient lui aussi en quelques semaines numéro un en Europe puis au Japon. Le 15 janvier 1974, nouveau coup d’éclat : elle est sur la scène de l’Olympia et présente à la fin du récital une nouvelle chanson, Gigi l’Amoroso. Elle dure sept minutes trente. À la fois chanté, parlé et interprété comme un impromptu théâtral, ce titre reste son plus grand succès mondial. À l’orée des années 1980, pour Dalida, tous les jeux semblent faits. Comme une flambeuse qui n’a plus rien à perdre, elle mise tout sur le double rouge : celui de la vague disco et celui, plus inattendu, de la politique. Dans le premier registre, c’est le coup de tonnerre de Laissez-moi danser -Monday, Tuesday-, chanson devenue l’un des hymnes obsessionnels de l’été 1979 et qui sera l’acmé de son show à l’américaine au Palais des sports à Paris du 5 au 20 janvier 1980, sorte de glam rock revu et très corrigé par Las Vegas, avec douze changements de costumes en plumes et strass, une palanquée de danseurs et trente musiciens. Les dix-huit représentations font salle comble et Dalida se couronne disco queen à la française, mettant le feu aux discothèques où les premières notes de Monday, Tuesday jettent sur la piste tout ce que le nightclubbing d’alors compte de folles dingues : même les chauves miment la chorégraphie capillaire de l’idole. Consécration suprême, Dalida devient for ever and ever une icône gay dans un panthéon à facettes où elle rejoint, à équidistance, la blonde Marlène Dietrich et la noire Gloria Gaynor. Ce n’est pas faire preuve d’on ne sait quelle homophobie que de constater que, visible ou invisible, proche ou lointaine, Dalida est alors de plus en plus cernée par toute une théorie d’hommes à hommes et de garçons sensibles qui, du fond d’une misogynie larvée et le plus souvent inavouée car inavouable, préfèrent les femmes malheureuses aux filles épanouies. Mais, bien entendu, ça n’est pas aussi simple, grossier et rabat-joie. Pas besoin d’avoir révisé son Freud pour détecter que, du point de vue de bien des gays, cette tendresse pour la star malheureuse, qui peut s’avérer étouffante voire mortelle, est une aussi une identification à l’impossible femme qui est en eux. Telle madame Bovary, mère porteuse de bien des drama queen, le gay romantique autant que romanesque l’avouera désormais sans détour : Dalida, c’est moi ! Aujourd’hui encore, bien des anniversaires entre garçons se concluent par l’apparition d’un jeune homme perruqué de blond et moulé dans un fourreau doré qui entonne Mourir sur scène, sous vos applaudissements et avec force roulements de r : Je voudrais mourir fusillée de lasers…

Le rouge de la politique n’est pas moins brûlant et assassin. Au début des années 1970, on prête à Dalida plus qu’une aventure avec un certain François Mitterrand, à l’époque premier secrétaire du Parti socialiste, dont on dit qu’elle le surnomma, pour mémoire et par fidélité, Mimi l’amoroso. D’autres noms de la Mitterrandie vont se fédérer autour d’elle, participant régulièrement aux pasta parties de son hôtel particulier de la rue d’Orchampt sur la butte Montmartre : Pascal Sevran, son compagnon Dominique Lozach, avec qui Sevran créa à la télévision la célébrissime Chance aux chansons, le jeune provençal et très physique Max Guazzini, fan parmi les fans de Dalida, bientôt attaché de presse de la chanteuse et futur patron de NRJ, et bien entendu Orlando, le frère cadet de Dalida, à la fois secrétaire, producteur et chef de sa garde rapprochée. Mais aussi le journaliste Henri Chapier, alors grande plume du Quotidien de Paris, Jacques Attali, qu’elle sollicitera dans les années 1980 pour défendre les radios libres et, singulièrement, NRJ. Grimpée sur une camionnette, Dalida sera l’héroïne de la manifestation parisienne qui a rassemblé des dizaines de milliers de jeunes le 8 décembre 1984 pour défendre la plus belle des radios. À l’occasion, on croise aussi, rue Orchampt, l’historien Claude Manceron et surtout, au début des années 1980, un jeune élu du XVIII° arrondissement (celui de Dalida), promis à un certain avenir politique : Bertrand Delanoë, qui deviendra un de ses plus sincères amis.

Ce méli-mélo, c’est la bande à Dali en compagnie de qui, entre champagne et interminable parties de gin-rummy, défile un Tout-Paris follement gay et pas forcément de gauche, souvent escorté de jeunes et beaux garçons plus ou moins gigolos. Sa maison de Montmartre devient un genre de clandé. Nous sommes dans les années 1970 et l’homosexualité est encore un délit, au mieux un dérangement mental, qui exprime sa clandestinité dans certains jardins publics (entre autres ceux des Tuileries), une poignée de bars confidentiels ou encore, pour les plus rencardés, le 7 (au 7 de la rue Sainte-Anne, derrière la Comédie-Française), le petit restaurant-boîte de nuit de Fabrice Emaer qui allait bientôt inventer le Palace. À pas d’heure et surtout le dimanche, on passe chez Dali, à la fois havre de liberté, voire de libertinage, cadre de fiestas mémorables, et asile pour les naufragés de la nuit. Elle est la mamma à qui on peut confier toutes ses peines, de cœur comme de cul, Dalida n’ayant apparemment ni froid aux yeux ni peur d’un langage cru. À un ami qui s’inquiétait qu’elle fréquente un type louche, elle répondit : Qu’est-ce que tu veux, il me fait jouir.

C’est dans cet intermonde que va naître la vocation socialiste de Dalida. Pas vraiment un engagement, plutôt une vieille tendresse pour Mimi l’amoroso et, par ricochet, pour le parti qu’il incarne. Jack Lang entre alors en scène. Engagé dès 1974 au côté de François Mitterrand, l’homme de théâtre devient le monsieur culture du PS et participe activement à la campagne pour la présidentielle de 1981. Il lui faut dénicher une personnalité culturelle qui symbolisera le renouveau. Moins confidentielle que Barbara (qui chantera plus tard L’Homme à la rose), Dalida fait amplement l’affaire, sa surface de popularité ratissant plus que large. Diva du disco, Dalida devient une sorte de Marianne rose et, début 1981, son salon devient un des PC de campagne des plus courus. Sa participation au triomphe de Mitterrand sera récompensée lors de l’investiture du nouveau président.

Le 21 mai 1981, lors de la fameuse cérémonie au Panthéon, Dalida est au premier rang de la foule des célébrités qui remontent la rue Soufflot, au bras de Gaston Defferre et en robe rose, cela va de soi. Mais comme une transpiration de la vie privée sur la vie publique, le mariage va très vite tourner au divorce. Même si, après son élection, François Mitterrand ne boude pas encore certains dîners mondains organisés par Pascal Sevran et dont Dalida est la reine, peu à peu, à l’exception notable de Bertrand Delanoë, les socialistes la boudent et les portes des palais de la République se referment ; l’ingratitude croît et le malaise s’installe, d’autant plus qu’une bonne partie de son public, du genre conservateur, n’a pas bien compris l’engagement gauchiste de son idole. La rupture sera consommée en avril 1983 quand, le temps d’une photo en couverture de Jours de France (le magazine hebdomadaire de Marcel Dassault), on voit Dalida sauter au cou de Jacques Chirac alors tout-puissant maire de Paris, ce qui fut interprété comme une trahison par bon nombre des sectateurs de Mitterrand, dont Roger Hanin, le beau-frère du président.

De remix en remix, les disques continuent à bien s’écouler, Dalida devient même la marraine enchantée de l’équipe de France de football pour la Coupe du monde de 1982 (Allez la France / Et bonne chance / Pour le Mundial / Emmène-nous jusqu’aux étoiles) et le fan-club est toujours sur la brèche à la moindre de ses apparitions, dont une sidérante publicité pour le désodorisant Wizard Sec, où Dalida, en fourreau lamé argent à la limite du sapin de Noël, spray dans une main et éventail dans l’autre, virevolte parmi les fastes néo-égyptiens d’une déco de Néfertiti sous acides, voire dans les invendus du mausolée de Mae West.

En 1985, nouvelle stupeur : suite à une intervention de chirurgie ophtalmique destinée à corriger un strabisme de plus en plus convergeant, Dalida ne supporte les feux de la rampe que coiffée d’une sorte de casque intergalactique créé par le lunetier Alain Mikli et strassé par Swarovski. Même les thuriféraires de Star Trek restent sans voix.

Encensé par la critique, Le Sixième Jour aurait dû marquer le retour en grâce de Dalida. Mais après la pluie d’éloges, les propositions d’autres films tournent court et la perspective de retourner à la case chanson ressemble à une impasse. La fêlure invisible creuse un peu plus son sillon, l’étau de la dépression resserre son étreinte. Dans la nuit du 2 mai 1987, Dalida organise son ultime adieu. Elle congédie ses domestiques, ment à ses proches sur son emploi du temps de la soirée, s’allonge sur le lit de sa chambre dans l’hôtel particulier de la rue d’Orchampt et avale une dose mortelle de somnifères. Sur la table de nuit, on retrouvera un dernier message de sa main, lapidaire et implacable : Pardonnez-moi. La vie m’est insupportable. Dalida n’est pas morte comme elle l’avait chanté ; elle n’est pas morte sur scène. Par la porte étroite du suicide, elle vient de rejoindre le paradisco des stars foudroyées, comme pour donner une nouvelle consistance à une formule macabre mais pertinente que l’on doit à madame de Staël : La gloire n’est que le deuil éclatant du bonheur.

Gérard Lefort. Vanity Fair France. Février 2016.

15 05 1987

Les ministres de la CEE condamnent tout dépistage systématique du Sida.

28 05 1987

Mathias Rust pose son avion sur la Place Rouge, après avoir déjoué tous les systèmes de surveillance : il sera condamné à 4 ans de travail le 4 09 1987.

05 1987

En URSS, entrée en vigueur de la loi sur la libre entreprise : cela va permettre le cadre légal par lequel les guébistes – membres du KGB – vont systématiquement dépouiller les entreprises d’État, rachetant pour un kopeck symbolique des biens valant des milliards, pillant les caisses du Parti en virant tout cela sur des comptes numérotés à l’étranger… On découvrira ainsi en septembre 1991 la disparition de 2 000 tonnes d’or, réserves de l’État soviétique !

5 06 1987

Création d’un programme d’échange d’étudiants entre universités : Erasmus – EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students – qui permettra à plus de 16 millions d’Européens, – chiffre de 2025 – dont deux millions de Français d’en bénéficier, pour des séjours allant de deux à douze mois. Le programme concerne désormais les 27 États membres de l’Union européenne aux côtés de l’Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Norvège, Serbie et Turquie. C’est l’italienne Sofia Corradi qui en est l’initiatrice. Née à Rome en 1934, elle y avait fait des études de droit et obtenu à 23 ans une bourse Fulbright pour les prolonger à l’université Columbia en 1957 – 1958, où elle avait eu un master de droit. De retour en Italie, elle n’avait pas obtenu d’équivalence. Elle avait alors écrit plusieurs mémorandums, au delà de son cas personnel, pour faciliter financièrement les études à l’étranger et bénéficier de leur équivalence, au retour.

C’est l’espagnol Manuel Marin qui le mettra en œuvre. En 1977, après la mort de Franco, il avait été nommé secrétaire d’Etat aux relations avec les Communautés européennes, et avait alors participe à la phase finale des négociations d’adhésion de l’Espagne, qui s’étaient achevé le 12 juin 1985. Il avait alors intégré la Commission européenne de Bruxelles : il sera successivement commissaire aux affaires sociales, commissaire au développement et, enfin, commissaire aux relations extérieures sous les présidences de Jacques Delors et de Jacques Santer.

12 06 1987

Ronald Reagan, président des Etats-Unis d’Amérique, est en visite à Berlin, plus précisément à la Porte de Brandebourg : il lance à l’adresse du dirigeant de l’URSS : Monsieur le Secrétaire général Gorbatchev, si vous voulez la paix, si vous voulez la prospérité de l’Union soviétique et de l’Europe de l’Est, si vous voulez la libéralisation, présentez-vous à cette porte ! Monsieur Gorbatchev, ouvrez cette porte ! Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur ! […] Et Berlin deviendra une ville ouverte à toute l’Europe, celle de l’Est, comme celle de l’Ouest […] dotée de meilleures liaisons aériennes, et pourra devenir l’une des principales plate-forme aéroportuaires du centre de l’Europe.

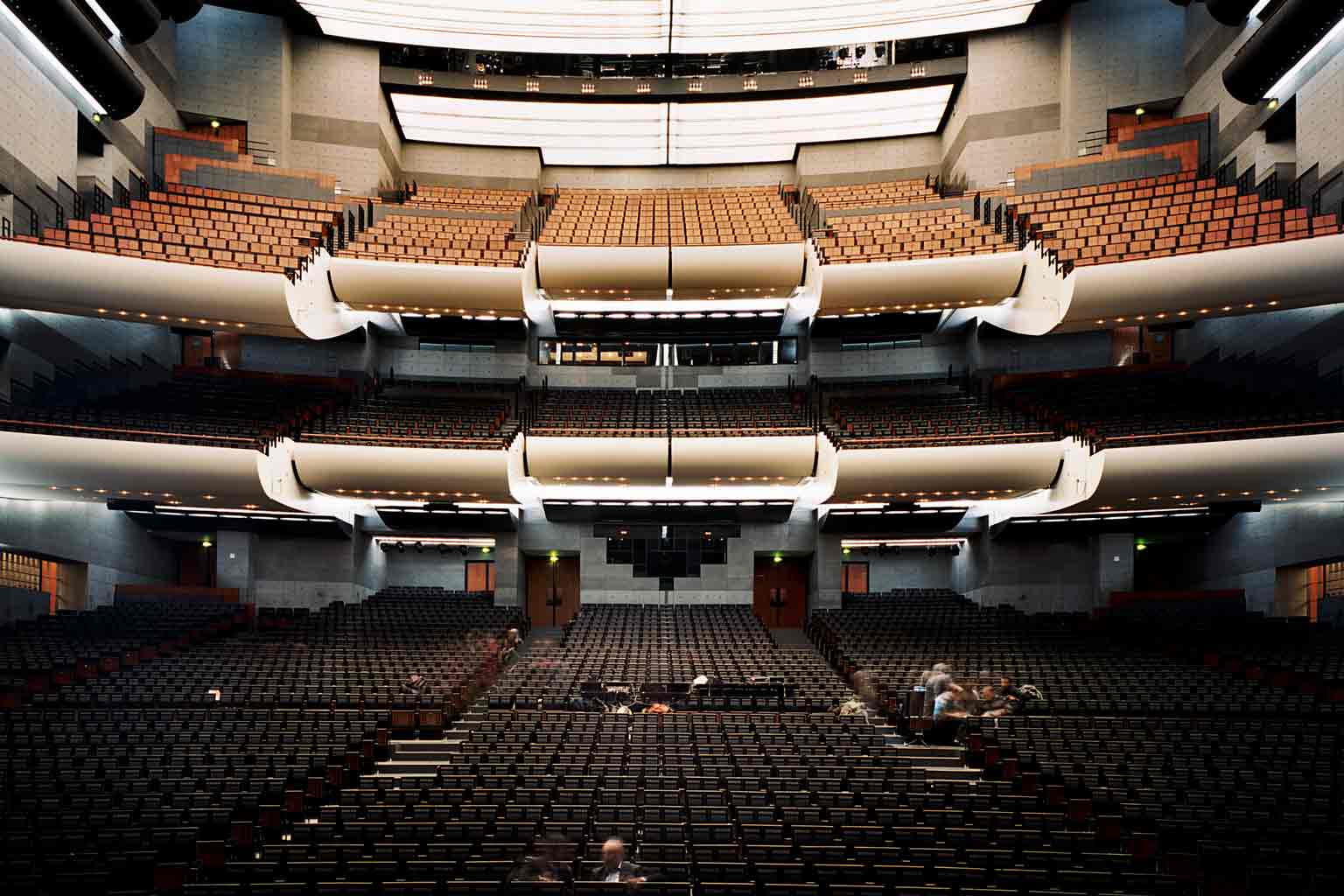

Chacun sait qu’il est infiniment plus facile de détruire, casser, que de construire. Le mur sera détruit, mais la construction de l’aéroport, ce sera une autre paire de manches : avec un budget initial de 2.7 milliards d’€ pour cinq ans de travaux, il faudra finalement quinze ans pour un budget de 5.4 milliards d’€ et un bon petit paquet de scandales en tous genres. Les lumières, par exemple, restaient allumées nuit et jour, parce que personne ne savait comment les éteindre ! On est tellement impressionné par la réussite économique allemande que l’on serait presque tenté de se réjouir de ce plantage énorme : Ah bon, parfois ils sont capables d’aussi grosses conneries que nous ! Il sera inauguré sans tambours ni trompettes, le 1 novembre 2020, surdimensionné face à la chute du trafic aérien à cause de la Covid 19 : comme le dira un responsable : au moins on pourra pratiquer la distanciation sans difficulté !

23 06 1987

Le pétrolier grec Vitiria explose sur la Seine, entre Rouen et Le Havre, après avoir heurté un pétrolier japonais. Il transportait 17 500 m³ d’essence.

06 1987

À Paris, inauguration de l’Institut du Monde Arabe, de l’architecte Jean Nouvel.

19 07 1987

3 000 bébés brésiliens ont été vendus à l’étranger au prix de 10 000 $ chacun.

1 10 1987

Dans l’affaire Greenpeace, le Tribunal International de Genève condamne la France à payer 50 MF à Greenpeace.

9 10 1987

Jean- Pierre Bely, atteint d’une sclérose en plaques, est à Lourdes. Il en repart guéri. Le miracle sera reconnu comme tel douze ans plus tard. C’est la 66° guérison miraculeuse à Lourdes.

15 10 1987

Thomas Sankara président du Burkina Faso est assassiné avec douze de ses proches. On ne saura pas qui a donné l’ordre de les tuer. Blaise Compaoré, son successeur ? Peut-être, mais il n’y pas de preuves. Par sa femme, – on est tenté de dire sa bourgeoise, tant elle suintait l’ambition – Blaise Compaoré est proche de Félix Houphouet-Boigny, qui ne se réjouit pas de voir Thomas Sankara à la tête d’un pays voisin. Charles Taylor, Prince Johnson présidents du Liberia et de la Sierre Leone ? Il tranche trop. À mon avis, il va plus loin qu’il ne faut avait déclaré François Mitterrand, moins d’un an plus tôt, en visite le 17 novembre 1986. Sankara lui-même avait déclaré quelques mois plus tôt : Je me sens comme un cycliste qui est sur une crête et ne peut s’arrêter de pédaler sinon il tombe. C’est lui qui avait rebaptisé son pays – ex Haute Volta – Burkina Faso : le pays des hommes intègres ; intègre, il l’était, qui lui faisait tenir en piètre estime la prudence.

Dans les jours suivants, le Burkina Faso aura la visite de Paul Baril, patron du GIGN, venu là pour effacer toute trace téléphonique existant qui aurait risqué de donner l’identité des commanditaires. Paul Barril ne craint plus grand chose : depuis 2014 il est atteint de la maladie de Parkinson, suivi d’un cancer de la thyroïde. En novembre 2020, Emmanuel Macron fera déclassifier des documents jusque-là secret défense, qui laisseraient apparaître un véritable complot visant à éliminer Thomas Sankara, où l’on retrouve Charles Taylor, du Libéria, Kadhafi le Libyen, Houphouet-Boigny de la Côte d’Ivoire, et les services secrets de la France, sous la présidence de François Mitterrand. En l’absence de Blaise Compaoré, son procès se tiendra à Ouagadougou, à partir du 11 octobre 2021 devant un tribunal militaire. Il sera dès lors probablement jugé par contumace. Mais, sitôt ouvert, le procès sera reporté au 25 octobre, certains avocats n’ayant reçu les dernières pièces qu’un mois plus tôt, délai jugé insuffisant.

*****

Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté.

Guy Béart

21 10 1987

Boris Eltsine fait partie de la direction du parti communiste de Moscou depuis presque deux ans. À sillonner la ville dans tous les sens, à prendre les transports en commun, à bien connaître, évidemment, les débits de boisson, il s’est forgé une popularité qui le fera revenir dans le jeu chaque fois qu’on voudra l’en écarter. Ce jour-là, il dénonce les lenteurs de l’appareil du comité central en pleine séance de ce comité et forge son destin avec un éclat : Les corrompus, les pourris sont ici même, parmi nous et vous le savez parfaitement !

Premier visé : Ligatchev, n° 2 du Parti.

Avec Boris Eltsine, il est bien difficile de savoir si une telle audace vient d’un bien beau courage, ou tout simplement d’une bonne cuite… une parmi tant d’autres. Mais retenons-nous d’être trop rapidement mauvaise langue : du courage, il en fera encore preuve pour venir à bout de la tentative de putsch d’août 1991, et là, c’est sur, il n’était pas ivre.

11 11 1987

Boris Eltsine est démis de ses fonctions. La traversée du désert ne sera pas trop longue : une bonne année… Les Iris de Van Gogh sont vendus 325 MF au Musée Getty de Los Angeles. Ils seront une des plus belles pièces du Centre Getty qui sera inauguré 10 ans plus tard.

18 11 1987

Mise en vente des actions Eurotunnel : les bonnes langues disent que les mauvaises affaires d’Eurotunnel tiennent pour beaucoup à une clause de leur statuts qui leur interdit de vendre des produits hors taxe, ce que les ferrys font à grande échelle.

29 11 1987

Attentat nord-coréen contre l’avion de Korean Airlines Air 858, Bagdad-Gimpo, via Abou Dhabi : 104 morts chez les passagers, 11 pour l’équipage. Les deux agents nord-coréens étaient descendus à l’escale d’Abu Dhabi.

2 12 1987

Thierry Paulin avoue l’assassinat de 21 vieilles dames depuis 1984. Fiché à Toulouse en 1985 pour un petit délit, et à Alfortville pour l’agression d’un dealer en 1986, ses empreintes digitales avaient donc été déjà enregistrées en Haute Garonne et au Val de Marne ; mais comme il existait à ce niveau des compartiments étanches entre départements, la Brigade Criminelle de Paris n’en eut pas connaissance ; cela aurait tout de même permis d’éviter les meurtres de dix vieilles femmes. Pierre Joxe, ministre de l’Intérieur, lancera alors le FAED : Fichier Automatisé des Empreintes Digitales.

8 12 1987

Les États-Unis et l’URSS s’accordent sur l’élimination des missiles intermédiaires (500 à 5 500 km).

20 12 1987

Le ferry philippin Doña Paz entre en collision avec le pétrolier Vector, chargé de plus de 8 000 barils de carburant. Les deux navires prennent feu. Le ferry, qui faisait route sur Tacloban, était particulièrement surchargé à quelques jours de Noël. Officiellement, plus de 1 500 personnes périrent quand les sources officieuses font état de plus de 4 000 morts.

21 12 1987

Dans le détroit de Tablas, aux Philippines, le Doña Paz, un ferry de 2 324 tonnes et de 93 mètres de long construit en 1963, se heurte de nuit au pétrolier Vector qui transporte 8 800 barils de pétrole raffiné. Le pétrole s’enflamme et provoque un incendie qui s’étend rapidement au Doña Paz. Des 13 membres d’équipage du Vector, seuls 2 survécurent. 58 membres d’équipage du ferry périrent. Le Doña Paz coula deux heures après l’impact sans qu’aucune embarcation de sauvetage ait pu être mise à l’eau. 21 ou 24 personnes seulement survécurent dans le brasier, mais on dénombrera 4 375 victimes [dont 1 565 seulement, dûment enregistrées]. Il fallut attendre huit heures avant que les autorités soient informées de l’accident et huit autres heures avant que les secours n’arrivent sur place. L’équipage du Vector n’était pas assez qualifié, la licence du navire était périmée. Quand un pays ne peut pas, ou ne veut pas, se doter d’institutions suffisamment puissantes pour faire respecter les règlements, la porte est ouverte à ce type de drame.

22 12 1987

Les Chantiers de l’Atlantique lancent le Sovereign of the Seas : 2 600 passagers qui iront en croisière à Miami ; la construction a duré 29 mois.

29 12 1987

Youri Romanenko passe 326 j. 11 h. 40’ dans l’espace : il a grandi de 10 cm.

12 1987

Début de l’Intifada – guerre des pierres -.

Les autorités sanitaires anglaises reconnaissent la forme épidémique de l’ESB : Encéphalite Spongiforme Bovine, dont le premier cas est apparu dans une ferme du Sussex en 1986 : une mutation aurait transformé dans les années 70 la protéine normale du prion présente dans le cerveau de l’animal, en protéine infectieuse. L’incubation est de 5 ans. On n’a jamais reconnu la présence d’un prion chez le poisson, qui, en élevage, est nourri de farines en provenance exclusive d’autres poissons de mer. La maladie a des ancêtres : la Scrapie, ou tremblante du mouton, apparue à la fin du XVII° siècle, – qui se répandra partout, à l’exception notoire de la Nouvelle Zélande ; dans le Colorado et le Wyoming, bon nombre de cerfs – 6 à 15% – et d’élans – 1%, sont atteints d’une affection analogue : la cachexie chronique.

La maladie de Creutzfeldt Jakob, chez l’homme, apparue au début du XIX° siècle et décrite par Gerstman Straüssler, elle aussi répandue dans le monde entier, sans lien avec les conditions de vie, et toujours mortelle, le Kuru en Papouasie Nouvelle Guinée, apparue dans la première moitié du XX° siècle : 80 % des femmes en seront atteintes en 1956 : les études montreront que la maladie était étroitement liée à l’anthropophagie, laquelle cessa en 1950, entraînant peu après la disparition de la maladie. La maladie de Creutzfeldt Jakob peut avoir trois origines : acquise : exemple du Kuru en Papouasie Nouvelle Guinée ; intervention chirurgicale utilisant des tissus humains contaminés (greffe de cornée, neurochirurgie) ; médicaments d’origine humaine (par exemple injection d’hormone de croissance chez des enfants de petite taille, préparée à partir d’hypophyse prélevée sur des cadavres ; consommation de morceaux d’animaux contaminés par le prion infectieux.

1987

Au titre d’une convention signée à New-York et entrée en vigueur en France en cette années 1987, la France a l’obligation d’intercepter tout individu suspecté de torture de passage sur son territoire.

Création de la Fondation Bettencourt-Schueller avec pour but de promouvoir les métiers d’art en décernant des prix d’intelligence de la main. La Fondation va ainsi contribuer à donner ou redonner vie aux 281 métiers d’art recensés.

4 03 1988

Inauguration de la Pyramide du Louvre, due à Ieoh Ming Peï, américain d’origine chinoise, assisté de Michel Macary et de Georges Duval. Les proportions sont à peu près celles de la pyramide de Gizeh. Le nombre de losanges de verre formant les quatre cotés de la pyramide est de 603 plus 70 triangles en verre, et non 666 comme le diront certains opposants qui se complaisent dans l’ésotérisme à 3 balles, 666 étant un chiffre démoniaque. Les deux pyramides ne sont en fait que la partie aérienne d’une très importante réorganisation des espaces en sous-sol. Le Grand Louvre sera terminé en 1993 : il a fallu laisser le temps aux employés du ministère des finances de vider les lieux pour s’installer à Bercy.

13 03 1988

Inauguration du plus long tunnel sous-marin : le Honshu, au Japon : 53 km pour aller à Hokkaïdo.

18 03 1988

Les Irakiens utilisent le gaz moutarde contre les Kurdes à Halabja : 5 000 morts.

28 03 1988

Air France reçoit son 1° Airbus A 320.

Février-Mars 1988 La Comex – Compagnie Maritime d’Expertise – a mis en œuvre Hydra 8, une plongée profonde qui a emmené 6 plongeurs à travailler sur 2 chantiers à 520 et 534 mètres de profondeur : jamais l’homme n’était descendu aussi profond en pleine eau. Pour la Comex : Thierry Armold, Régis Peilé, Patrick Raul, et Louis Schneider ; pour la Marine : Serge Icart et Jean-Guy Marcel-Auda.

12 04 1988

Abou Jihad, numéro 2 de l’OLP, est assassiné près de Tunis par un commando de Césarée – une branche du Mossad. Au sein de l’OLP, il était plutôt un élément modérateur et, plutôt que d’affaiblir l’OLP, son assassinat l’aurait plutôt radicalisé : Israël pensait ainsi étouffer l’Intifada, alors que cette disparition renforcera les comités populaires chez les Palestiniens.

4 05 1988

Libération de Marcel Carton et Marcel Fontaine, détenus au Liban depuis le 22 05 1985, et de Jean Paul Kaufmann, détenu aussi au Liban depuis le 22 06 1985. Michel Seurat est mort d’un cancer.

5 05 1988

Les forces de l’ordre donnent l’assaut à la grotte d’Ouvéa : 19 morts parmi les Kanaks pour une île qui en compte à peine 2 000 et 2 parmi les gendarmes.

Mathieu Kassovitz réalisera en 2011 L’Ordre et la Morale, qui dit l’histoire de l’assaut des troupes militaires françaises en avril 1988, après l’assassinat de quatre gendarmes, à la gendarmerie, puis la prise d’otages par des indépendantistes Kanak de vingt-sept gendarmes mobiles. Le film, jugé caricatural et polémique, ne sera pas diffusé en Nouvelle-Calédonie au moment de sa sortie. L’armée française quant à elle, refusera de reconstituer certains décors. Pour réaliser son film, le réalisateur se rendra auprès du peuple Kanak au début des années 2000.

8 05 1988

Mitterrand succède à Mitterrand : Jacques Chirac est le premier ministre sortant, Michel Rocard le premier ministre entrant ; les deux hommes liés par une vieille amitié qui date de leur années communes à l’ENA, se croisent : Fais bien attention à Mitterrand quand il s’approche de toi pour te donner l’accolade, cela signifie aussi que le couteau qu’il a en main se rapproche de ton dos.

*****

Quand je suis auprès de vous, je sens l’homme choisi par Dieu, l’incarnation de la France, j’aimerais vous avoir comme père.

Gérard Depardieu

Sans que cela entraîne la France au bord du gouffre, Michel Rocard utilisera 28 fois l’article 49.3 de la Constitution, qui lui permet de se passer de l’accord de l’Assemblée nationale pour faire passer des lois.

À peu près à cette période, la langue bretonne se mêle d’espionnage économique, et c’est justement Michel Rocard qui le raconte : Quatre ou cinq ans avant ma nomination à Matignon, la Marine française avait reçu des nouveaux sonars, appareils d’écoute et d’identification ayant quelques rapports avec le radar mais destinés à travailler sous l’eau. On en équipe trois frégates pour aller faire des essais dans l’Atlantique et leurs commandants reviennent ivres de joie : Quel outil magnifique ! On n’a jamais vu ça. On détecte absolument tout, du moindre sous-marin à moins de deux cent cinquante mètres de profondeur ou des bancs de poisson, rien ne nous échappe. Ces services sont au service de la République, bien entendu, et la Marine décide que cette information doit être transmise aux pêcheurs français. L’État donne son accord. Durant quatre ou cinq mois, l’information remonte selon laquelle chaque fois que la Marine française fournit l’information qu’un banc de poissons est repérable à telle distance et tel lieu, les chalutiers poussent les feux pour arriver à temps. Puis, au bout de peu de semaines, ils ont la surprise, quand ils arrivent vers le banc de poissons annoncé, de trouver toujours systématiquement arrivés avant eux des bateaux japonais. La Marine française, régionalisée assez fortement, décide de répliquer en donnant la consigne que les messages contenant des informations de pêche destinés aux chalutiers seront désormais transmis en breton. Entre parenthèses, par conviction intrinsèque, je suis un vieux décentralisateur, et j’ai été créateur du Deug de Corse et du Deug de breton sur la demande du ministre Le Pensec en 1989. Bref, que croit-on qu’il arrivât ? À la rentrée scolaire suivante, trois étudiants japonais s’inscrivirent à l’université de Rennes…. en Deug de breton.

Michel Rocard. Si ça vous amuse. Flammarion 2010

15 05 1988

Début du retrait d’Afghanistan des 115 000 soldats soviétiques. L’opération sera terminée un an plus tard. La guerre aura fait 1,5 million de victimes.

19 05 1988

Inauguration du Pont de l’Ile de Ré, qui n’aura jamais eu de permis de construire.

26 06 1988

Michel Rocard a conduit les négociations entre les métro et les kanaks : et c’est l’accord à Matignon entre Lafleur et Tjibaou. Les deux étaient hommes de bonne volonté : Jacques Lafleur : Il est temps d’apprendre à donner, il est temps d’apprendre à pardonner. Jean-Marie Tjibaou : La souveraineté, c’est la capacité de négocier les interdépendances. Ils arriveront à la conclusion de l’Évangile : Paix sur terre aux hommes de bonne volonté.

Un Airbus A 320 d’Air France s’écrase en forêt d’Habsheim, sur les pentes du Mont Sainte Odile, au cours d’un vol de démonstration : 3 morts et 120 blessés. En avril 98, la justice condamne le pilote Michel Asseline, à vingt mois de prison, dont dix fermes. En juin 98, le rapport d’un expert suisse mondialement reconnu assure qu’il y a eu substitution des boites noires : celles qui ont été remises à la justice ne sont pas les boites de l’avion accidenté. En 2004, l’affaire revient encore sur le devant de la scène, avec une expertise concluant à un dysfonctionnement d’un récepteur qui apprécie la distance…

Norbert Jacquet, pilote de ligne sur Boeing à Air France créera le Syndicat de pilotes de ligne d’Air France, mettant en cause la certification de l’A 320 : un mois après la catastrophe, il sera suspendu de vol, puis encore un mois plus tard, déclaré inapte pour raisons psychiatriques par la Direction Nationale de l’Aviation Civile. Il fera de la prison préventive, écrira en 1994 : Airbus : l’assassin habite à l’Elysée. Les crashs à venir lui donneront raison :

- Le crash d’Habsheim en 1988

- Le crash du vol IC605 d’Indian Airlines le 14 02 1990, Bengalore, Inde

- Le crash du Mont Sainte Odile en 1992

- Le crash de l’Airbus, Rio Paris le 1° juin 2009

- Le crash du Boeing 737 MAX 8 en octobre 2018 à Djakarta, en Indonésie

- Le crash du Boeing 737 MAX 8 en mars 2019 en Ethiopie

Doté d’un tempérament passablement agité, il finira par s’en prendre par écrit à des juges qui n’apprécieront pas, proférera des propos négationnistes sur la Shoah : le tout lui vaudra en 2012 trois mois de prison après quoi il disparaître des radars. Il est regrettable que sa rage contre Airbus l’ait aveuglé au point de l’opposer avec Boeing, quand on réalise que ses mises en garde valaient finalement pour tout le monde !

27 06 1988

Accident de chemin de fer à la gare de Lyon : 56 morts. Suite à un arrêt imprévu près de Maison Alfort dû au déclenchement du signal d’alarme, les freins se mirent aux abonnés absents et le train vint percuter à 80 km/h un autre convoi de banlieue qui n’était pas à son quai de départ habituel. Le conducteur, Daniel Saulin, fut condamné le 14 12 1992 à 4 ans de prison, dont 6 mois ferme, ce qui déclencha une grève des cheminots. La peine fut ramenée le 18 11 1993 à 2 ans avec sursis… pour 56 morts.

30 06 1988

Monseigneur Lebebvre qui a fondé la Fraternité Saint Pie X, sacre 4 évêques à Écône, dans le Valais. C’est la rupture avec l’Église catholique. Il meurt le 25 mars 1991, mais, dix ans plus tard la Fraternité se porte plutôt bien, forte de 350 prêtres, six séminaires… .

3 07 1988

Le golfe Persique, et plus précisément le détroit d’Ormuz sont devenus depuis longtemps zone à risques : il y passe tant de pétrole ! Un croiseur américain, l’USS Vincennes, pourchassant, au mépris des consignes de sa hiérarchie, des vedettes de pasdarans dans les eaux iraniennes, ouvre le feu sur un Airbus d’Iran Air, reliant Bandar Abbas à Dubaï, qu’il a confondu avec un avion de chasse hostile. Le tir provoque la mort des 290 passagers, dont 66 enfants, qui se rendaient au pèlerinage de La Mecque. Huit ans plus tard, les États-Unis se résoudront à verser 132 millions de dollars (117 millions d’euros) de dommages au gouvernement iranien, dont 62 millions de dollars destinés aux familles des victimes, mais refuseront de présenter leurs excuses. Téhéran considère encore à ce jour ce tir comme volontaire.

Aux confins de l’Arabie et aux portes de la Perse, nimbé d’exotisme et de danger, le détroit d’Ormuz est à la fois le bout et le centre du monde, passage obligé et coupe-gorge. Cette image saturée de soleil, d’embruns et d’or noir, façonnée par la fameuse guerre des tankers des années 1980, à l’époque du conflit Iran Irak, a été ranimée, depuis le mois de mai, par la soudaine escalade des tensions entre Washington et Téhéran. Six navires mystérieusement sabotés à l’entrée du golfe Persique, un drone américain abattu par un missile iranien, une avalanche de déclarations belliqueuses : Ormuz, le cap Horn des capitaines de pétrolier, est repassé en rouge sur la carte des points géopolitiques à risque.

En 2018, 21 millions de barils de brut ont transité chaque jour par ce couloir, soit un cinquième de la consommation mondiale d’or noir et un tiers du pétrole acheminé par voie maritime sur la planète. Un quart de la consommation mondiale de gaz naturel liquéfié a aussi circulé par cet étroit goulet. En plus d’être l’épine dorsale du système énergétique international, Ormuz se trouve sur la ligne de faille entre l’Iran et l’Arabie saoudite, deux puissances à couteaux tirés, qui se disputent la suprématie régionale.

La guerre économique décrétée par les Etats-Unis contre la République islamique, menée à coups de sanctions contre son industrie pétrolière, et les rituelles menaces de fermeture du détroit, proférées en riposte par les dirigeants de Téhéran, ont redonné au lieu son cachet sulfureux. Ultrasurveillé, ultramilitarisé, Ormuz est une boîte de Pandore géostratégique. Cette autoroute maritime, en forme de chicane, est dessinée par la péninsule de Mussandam, une enclave omanaise à l’intérieur des Emirats arabes unis (EAU), et la baie de Bandar Abbâs, un port iranien entouré d’îles. Parmi celles-ci, Ormuz, qui a donné son nom au détroit. Ce territoire volcanique fut, aux XIV° et XV° siècles, un important comptoir sur la route des Indes et la capitale d’un petit royaume, rayonnant sur le Golfe et la côte d’Oman. Long de 45 km, le passage fait 38 km de large à l’endroit le plus resserré. Les eaux territoriales iraniennes étant peu profondes, les navires sont obligés de circuler dans des chenaux très étroits, de 2 milles nautiques (3,7 km), passant entre les îlots omanais de Quoin et Ras Dobbah. Un espace interdit à la navigation d’une distance équivalente sépare le couloir entrant du couloir sortant. Quand on entre dans le détroit, il faut prendre un virage à gauche à 90 degrés, explique le Français Bertrand Derennes, commandant de tanker à la retraite. On prend alors le rail de navigation obligatoire et, surtout, on ne doit pas dévier, un peu comme quand on passe au large de Calais, il y a un rail et on le suit. Une fois le détroit effacé, le chenal s’élargit à 3 milles nautiques (5,5 km) mais passe entre trois îles (Grande Tomb, Petite Tomb et Abou Moussa) occupées depuis 1971 par l’Iran, au grand dam des EAU, qui les revendiquent. La zone est extrêmement étroite et, en plus, elle est sillonnée par des petites embarcations de pêcheurs ou de contrebandiers, raconte Hubert Ardillon, un autre ancien de la marine marchande française. Le passage est compliqué en raison de la brume de chaleur qui restreint la visibilité. J’ai beaucoup joué de la corne de brume sur le détroit.

Longtemps méconnu, Ormuz émerge sur la carte du fret maritime mondial durant la seconde moitié du XX° siècle, en raison de trois événements successifs : le début de l’exploitation, en 1951, de Ghawar, le plus vaste gisement d’or noir du globe, découvert trois ans plus tôt, sur la côte est de l’Arabie saoudite ; le choc pétrolier de 1973, conséquence de la guerre israélo arabe du Kippour, qui multiplie le prix du baril par trois et ébranle les économies occidentales ; et la révolution khomeyniste de 1979, qui propulse au pouvoir à Téhéran un régime islamiste prosélyte, dans un pays chiite, suscitant l’inquiétude des Etats sunnites du Golfe, notamment l’Irak, qui entre en guerre contre son voisin l’année suivante. Ormuz devient cinq ans plus tard un mot familier dans les bulletins d’information occidentaux. En avril 1984, plusieurs navires faisant le plein de brut au terminal de l’île de Kharg, par lequel transitent 90 % des ventes de pétrole iraniennes, sont attaqués, à coups de missiles Exocet, par les Super Etendard de l’armée irakienne. Le président Saddam Hussein, confronté à l’échec répété des offensives terrestres lancées par ses troupes, a décidé de porter le conflit dans les eaux du Golfe. L’ambition du despote irakien est double : saper l’effort de guerre iranien en affaiblissant l’économie du pays, très dépendante des exportations d’hydrocarbures d’une part ; et pousser le régime de Téhéran à la faute, en l’incitant à bloquer le détroit d’Ormuz, ce qui provoquerait une intervention occidentale immédiate, d’autre part. Le 16 mai 1984, Akbar Hachémi Rafsandjani, le président du Parlement iranien et futur président de la République (1989 – 1997), a en effet lancé : Nous ne tolérerons pas qu’il soit difficile d’exporter notre pétrole par l’île de Kharg, tandis que d’autres pays continuent d’exporter le leur facilement. Le golfe Persique sera accessible à tous ou à personne. Pour tenter de mettre les clients de son industrie pétrolière à l’abri, Téhéran aménage des terminaux flottants, plus au sud du Golfe, donc plus loin de la frontière irakienne, qui sont ravitaillés par navettes. Mais grâce à l’aide de la France, qui l’équipe en Mirage F1, le rayon d’action de l’aviation irakienne s’étend, ce qui lui permet de poursuivre ses raids jusqu’à l’île de Larak, en face de Bandar Abbas. Des dizaines de tankers sont coulés ou irrémédiablement endommagés. En mai 1987, des missiles irakiens touchent même une frégate américaine, très probablement par erreur, tuant 37 marins. L’Iran, qui dispose de chasseurs Phantom et Tomcat datant de l’époque du chah (1941 – 1979), réplique en attaquant les pétroliers qui viennent s’approvisionner au Koweït, au Qatar et aux Emirats, trois monarchies solidaires de l’Irak. La République islamique pose aussi des mines, plante des batteries de missiles antinavires le long de ses côtes et élabore une stratégie de harcèlement du trafic maritime confiée aux pasdarans, les gardiens de la révolution. Le 16 septembre 1986, des membres de cette force naissante et désordonnée, mêlant patriotes et fanatiques du régime, mitraillent un tanker koweïtien depuis des vedettes ultrarapides parties des îles Tomb et Abou Moussa. C’est le premier d’une longue série de raids maritimes menés par la future garde prétorienne du régime.

En réaction, les États-Unis lancent en juillet 1987 l’opération Earnest Will (ferme volonté). Les pétroliers koweïtiens sont rebaptisés et placés sous pavillon américain. Un croiseur, un destroyer et deux frégates de l’US Navy les accompagnent toutes les deux semaines, jusqu’à la sortie d’Ormuz. Il s’agit de la plus importante opération d’escorte navale depuis la fin de la seconde guerre mondiale, rappelle Pierre Razoux, directeur de recherche à l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire, à Paris, dans La Guerre Iran Irak (Perrin, 2013).

La confrontation, inéluctable, éclate en trois temps : dans la nuit du 21 septembre 1987, un hélicoptère américain surprend le navire Iran Ajr en flagrant délit de pose de mines sur les voies commerciales. La scène est filmée à la caméra infrarouge. Les soldats américains donnent ensuite l’assaut au bateau – une opération qui coûte la vie à cinq marins iraniens – avant de l’envoyer par le fond.