| Publié par (l.peltier) le 6 décembre 2008 | En savoir plus |

1206

Il pleut beaucoup sur le cours supérieur de la Seine, mais, moyennant moult oraisons, tout finit par rentrer dans l’ordre, y compris la Seine dans son lit : Au mois de décembre 1206, après la Saint-Nicolas, il y a eut à Troyes une si grande inondation qu’on n’en avait jamais vu une pareille, et qu’elle causa de grands dommages dans toute la vallée de la Seine, entraînant les maisons, les moulins et les ponts qui étaient sur cette rivière. Le clergé fit des professions à cette occasion, et la Seine rentra dans son lit.

Thévenot, Revue de Champagne et de Brie, 1883

Diegue Acébès, évêque d’Osma, en Espagne, traverse le Languedoc en revenant de Scandinavie, via Rome et Cîteaux. Il est accompagné de Dominique de Guzman, sous-prieur de son chapitre : à la demande du pape qui constate les faibles résultats de la prédication des Cisterciens, ils décident de se consacrer à la lutte contre l’hérésie de ceux qui se disaient bons hommes ; Dominique commence par admonester fermement les trois cisterciens, nommés légats pontificaux par le pape : Arnaud Amalric, abbé de Cîteaux et les deux moines de Fontfroide, Pierre de Castelnau et Raoul : ils se voient reprocher publiquement de se déplacer en rutilant équipage avec des chevaux fringants et une nuée de serviteurs… tout cela ressemblait beaucoup aux remontrances du cistercien Bernard aux moines de Cluny. Chassez le naturel et il revient au galop.

L’hérésie cathare s’est enracinée en pays occitan plus qu’ailleurs, probablement en grande partie de par la tradition de tolérance qui y était bien implantée ; mais au départ, elle sévissait aussi bien en pays de langue d’oïl, où elle fût éradiquée beaucoup plus vite : les premiers bûchers cathares furent allumés dans la France du nord – surtout Nivernais, Artois et Champagne. Ceci pour son implantation en France, car pour l’ensemble de l’Europe occidentale, il faut encore et surtout mentionner toute la plaine du Pô en Italie du nord, avec une extension jusqu’aux portes de Rome, et quelques poches moins significatives autour de Strasbourg, Cologne, Goslar

Dominique fonde à Prouilhe, dans l’Aude, une communauté de moniales, et, six ans plus tard, l’ordre des Frères Prêcheurs, autrement dit les Dominicains [1] : Domini canes : les chiens du Seigneur, qui s’établissent en l’Église Saint Romain de Toulouse : pauvreté, pénitence et prédication prédominent.

Personne n’eut plus que lui le don des larmes qui s’allie si souvent au fanatisme. Michelet.

Ceux que Simon de Montfort nommera les Albigeois se disaient donc Bons Hommes, c’est à dire bons chrétiens. Ils se situaient comme un rameau dérivé de la réforme grégorienne, la prolongeant en opposant l’Évangile à l’Église. Ils refusaient l’appareil d’Église, les sacrements à l’exception du dernier – le consolamentum… pour prendre le chemin des étoiles -, et prônaient la pauvreté. Les hérésies ne manquaient pas d’adeptes, car il s’agissait avant tout de ne plus donner son argent aux clercs. Les Bons Hommes donnent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes. La hiérarchie vassalique et même toute subordination forcée d’un homme à un autre représente pour eux l’essence même du caractère satanique. Il en va de même pour la valeur attribuée aux droits du sang, et à la transmission de père en fils des vertus et de l’autorité sur autrui.

Le qualificatif cathare [2], n’apparaît pas dans le Languedoc médiéval. Il a été sorti de textes de Saint Augustin par le bénédictin Eckbert von Schönau pour qualifier des contestataires de l’église de Cologne. Les origines de la pensée cathare semblent reliées à l’orient et ils font leur la proposition du philosophe Shankaracharya (vers 800 ap. J.C.) : Dieu est vérité, le monde est mensonge. Pour les cathares, ce monde est l’adversaire (satan, en hébreu). Pour eux, le vrai Dieu est au-delà de toute forme, de toute conception. Satan, lui, piège l’homme dans la réalité des formes.

Ce n’est que tout récemment, peu après 1960, que le terme cathare [3] a supplanté celui d’Albigeois : pour les Office de Tourisme du XXI° siècle, il est quand même plus porteur de parler de châteaux cathares, sésame de la boîte à fantasmes, que de châteaux des Albigeois, voire des Bons Hommes.

Les hérésies réapparaissent au début du XI° siècle, en France (Champagne, Orléanais et Aquitaine) et en Italie du Nord. Trois sources probables à l’origine de ces mouvements incertains : d’abord un sentiment d’injustice face à la richesse d’une partie de l’Église ; ensuite, une extension de la révolte : on commence par rejeter l’Incarnation, l’Eucharistie. Puis on se débarrasse du baptême et de l’ordination. Enfin, on élabore une pensée simpliste : il y a, face à face, le bien et le mal. Rien de plus. C’est le retour à une forme de manichéisme résiduel après six siècles d’interruption (ce qui prouve peut-être que, sous diverses formes, la diffusion de cette pensée préchrétienne n’a jamais tout à fait cessé). C’est au Languedoc que le mouvement est le plus durable, puisqu’il va s’étendre sur deux siècles.

La deuxième vague prend son élan au XII°siècle. Cette fois, elle part de l’Italie et du sud de la France. Au départ, elle n’est pas vraiment hérétique. Elle plaide pour une réforme, et surtout pour un retour à la pauvreté évangélique. Mais très vite plusieurs prédicateurs exigent davantage. Par exemple, Pierre de Bruys. Pour lui, la pauvreté n’est qu’un premier pas. Au-delà, se dessine une religion puritaine, délivrée de sacrements et de clercs. On l’écoute. Il faudra l’intervention écrite et orale de saint Bernard pour que l’influence de Pierre de Bruys diminue. Il semble bien qu’il ait été arrêté, puis brûlé sans procès par une foule qui le haïssait.

Il y eut sans doute une troisième vague. Elle semble avoir été plus durable que les précédentes. Pourtant, elle leur ressemblait. De nouveau, on prêche un dualisme venu de Bulgarie (les Bogomile, les amis de Dieu). Ces prédicateurs revendiquent publiquement les héritages intellectuels des gnostiques et des manichéens. Le cheminement de cette hérésie est plus singulier. Apparemment née en Bulgarie et en Bosnie, elle atteint, par les marchands, les commerçants et les voyageurs, l’Europe orientale. Puis elle se répand en Rhénanie et descend jusqu’au Périgord où elle s’installe dans le triangle Albi-Toulouse-Carcassonne, d’où l’appellation d’Albigeois. Très organisée pendant les premières années du XII° siècle, elle devient petit à petit clandestine. L’un de ses chefs, Pierre de Lombardie, réunit autour de lui des foules nombreuses. Très vite, le mouvement hérite d’un nom : ses adeptes sont baptisés les Cathares (les Purs). En réalité, ce terme ne désignait qu’un petit groupe concentré dans le Languedoc et qui avait une religion plus construite.

En effet, la nouveauté du catharisme, c’est qu’il recrute des fidèles non seulement parmi les marchands et les artisans, mais aussi parmi les nobles. Il y eut beaucoup de convertis dans les grandes familles féodales du Sud. Raymond, sixième comte de Toulouse, soutint le mouvement.

C’était une foi étrange. D’un côté, la communauté des Parfaits qui vivait dans l’isolement et la pauvreté. De l’autre, des nobles, parfois même des évêques, qui se réunissaient pour prier, mais aussi pour danser, écouter de la musique. On prêchait une vie austère et une morale stricte. Ce qui était souvent vrai pour les Parfaits et ceux qui les entouraient. Ce qui n’avait pas grand sens pour les adhérents lointains. Si les vrais croyants pratiquaient la pauvreté et la chasteté, s’ils s’engageaient à ne pas manger de viande, à ne pas faire la guerre, à ne jamais prêter serment, le plus grand nombre des convertis vivaient comme la plupart des chrétiens ; le mariage, par exemple, avait été accepté.

Mentionnons enfin, pour boucler ce tour d’horizon, les vaudois. Ils se multiplièrent dans le Dauphiné et le Piémont. Leur créateur s’appelait Pierre Valdes (1140-1206) ; c’était un marchand lyonnais qui avait créé une secte : Les pauvres de Lyon. Ce seront plus tard : les vaudois. Certains restèrent catholiques ; d’autres refusèrent l’Eucharistie et, plus tard, les sacrements. D’une certaine manière, le culte de la pauvreté des vaudois aura une influence sur les ordres mendiants.

Georges Suffert. Tu es Pierre. Éditions de Fallois. 2000

Les identités françaises se constituent lentement, en trois grandes périodes. Au XII° siècle, la France n’est que l’un des trois pays qui se construisent dans le cadre carolingien du royaume de France. Puis, au XIII° et XIV° siècle, à l’époque de Jeanne d’Arc, commence le temps de l’unité royale.

Il nous semble évident qu’au XII° siècle existe un pays appelé France où règne un roi capétien. Pourtant, le royaume de France défini par les partages carolingiens est un cadre théorique : l’aire où le scribe date sa charte de l’année de règne du roi de France. Le roi successeur des Carolingiens règne sur la Francie mais il ne gouverne que le domaine royal, entre Orléans et Compiègne. Le reste du royaume est dominé par de puissantes maisons princières. On y trouve plusieurs cultures et deux langues romanes : l’oc et l’oïl […]

Trois rois possèdent des terres et des vassaux dans le royaume : le roi de France, le duc de Normandie, roi d’Angleterre depuis 1066, et le comte de Barcelone, comte de Provence en 1112 et roi d’Aragon en 1162. Or, à partir de 1151, Henri II Plantagenêt réunit le comté d’Anjou hérité de son père et la Normandie de sa mère, avant d’épouser la duchesse d’Aquitaine Aliénor et de conquérir l’Angleterre, toujours au nom de l’héritage maternel. Du haut de ses vingt et un ans, il se trouve en 1154 à la tête d’un immense assemblage : l’empire angevin qui satellise aussi bientôt l’Écosse et l’Irlande. La culture anglo-normande, établie sur les deux rives de la Manche depuis 1066, atteint alors son apogée. Les équilibres français sont bouleversés : les Plantagenets sont plus puissants que leur seigneur, le roi capétien. Jusqu’en 1203, la frontière de la France est dans le Vexin, à 40 km de Paris. Les côtes atlantiques se placent au cœur de la géopolitique européenne, marginalisant le domaine royal dans l’intérieur des terres. Dans le même temps, le comte de Barcelone, brouillé avec la ligne cadette qui hérite de la Provence, se rapproche de ses rivaux les comtes de Toulouse : l’unification du Midi est désormais possible.

Au lieu d’un pays, en voici trois : trois constructions politiques et culturelles appuyées sur leur axe de civilisation, en ce XII° siècle où féodalité et États princiers remodèlent toutes les limites héritées. Le monde anglo-normand s’adjoint l’Anjou, le Poitou, rayonne sur la Bretagne et, par l’Aquitaine, contrôle une partie du Midi. L’Occitanie, qui va des Alpes à L’Espagne, s’étend avec la Reconsquista. Ces aires anglo-normandes et occitanes sont toutes deux dominées par un roi extérieur, qui est prince dans le royaume. Dans le Midi, en plus du comte de Barcelone, il faut compter avec la monarchie pontificale. Au début du XIII° siècle, le pape et le roi d’Aragon rivalisent pour unifier l’aire occitane dans deux projets concurrents : la théocratie appuyée sur la Croisade, et la grande Couronne d’Aragon. Ces constructions politiques d’Angleterre, d’Aragon et de Rome, ne sont pas encore des États stables, mais pourraient dissoudre le royaume dans une nouvelle forme. Après tout, il n’est apparu qu’au IX° siècle au cours de partages fortuits, qui ont perduré parce qu’ils ont perdu leur sens, quand les pouvoirs carolingiens se sont effondrés. Les États se reconstruisent au cours de ce XII° siècle de tous les possibles : on tend vers un redécoupage de l’Europe au profit de ces puissances, pan-atlantique ou méditerranéenne. Mais, soudain, le roi d’Aragon est tué en 1213, par les Français, au nom du pape, et la coalition anglaise est vaincue à Bouvines en 1214, par le roi lui-même. Les deux brillantes cultures occitane et anglo-normande se rétractent alors hors du royaume, tandis qu’Aragon et Angleterre détournent leurs impérialisme du cadre français. Dans la nouvelle Europe, les limites théoriques du traité de Verdun ne sont plus de simples points de repère : le roi leur donne une réalité politique en essayant de remplir ce royaume qui n’était qu’une potentialité : la France naît.

Léonard Dauphant. Géographies. Ce qu’ils savaient de la France. Champ Vallon 2018

Le paysage politique du sud de la France est alors le suivant :

-

Une domination territoriale très nette du royaume d’Aragon, incluant alors la Catalogne, avec des extensions jusqu’au Gévaudan, Marseille et une partie de la Provence maritime.

- Le comté de Toulouse et le marquisat de Provence.

- Le vicomté de Trencavel, avec pour ville principale Carcassonne, vassal du royaume d’Aragon.

Les seigneurs du Lauragais, du Razès, du pays de Sault et du comté de Foix sont gagnés à la cause des Cathares et il est urgent d’allumer des contre feux. En sont témoins aujourd’hui encore les pins, en alignement ou par groupe de deux ou quatre à l’entrée des demeures, signifiant que l’hérétique peut y trouver asile. Les rencontres directes des Dominicains avec les Cathares, comme au château de Servian, ne sont pas toujours couronnées de succès.

La Seine est sortie de son lit et inonde Paris : on sort les reliques de St Geneviève qui, selon un témoin, marche à la tête de son peuple, comme une colonne de feu dans la nuit de l’adversité.

Ibn al-Razzaz al-Jazari, né entre Tigre et Euphrate, termine son Traité de la théorie et de la pratique des arts mécaniques, dont son biographe, Donald R. Hill, dira que c’est le plus grand monument négligé des techniques arabes : traité technique à l’usage des ingénieurs et des artisans, il décrit par le menu des machines qui peuvent être réellement construites à partir des textes et des dessins fournis : automates, fontaines, horloges à eau, norias, systèmes de transmission de puissance, avec par exemple, l’apparition du système bielle manivelle, qui transforme un mouvement continu en mouvement alternatif : il ne sera appliqué en Europe que 3 siècles plus tard.

L’épinard nous arrive d’Afghanistan.

Guiot de Provins décrit précisément la boussole [4] (nommée communément marinière) dans la Bible.

Un art font (les mariniers) qui mentir ne peut

Par la vertu de la Manette

Une pierre laide et brunière

Où li fers volontiers se joint

Quand la mer est obscure et brune,

Quand ne voist estoile ne lune

Contre l’estoile (polaire) va la pointe

[…] Par ce sont les mariniers sûrs

De la droite voie tenir.

Le cardinal de Vitry, évidemment, dit cela en latin : Acus ferrae ad stellam septentrionalem convertitur.

Des Turcs et des Afghans descendus d’Afghânistân, conduits par le sultan Muhammad de Ghôr, avaient écrasé la résistance indienne à Tarain en 1192. Ils fondent en 1206 le sultanat musulman de Delhi qui va occuper la plus grande partie de l’Inde du nord, jusqu’en 1526.

1206

Quand Temüjin devint Gengis Khan. L’empire mongol, le plus vaste du monde :

Itinéraire d’un conquérant

Gengis Khan n’est pas seulement un conquérant destructeur : c’est un fondateur d’empire, un législateur et un visionnaire politique. Pour les Mongols, il est le père de la nation, mais il incarne également ce rôle pour les Kazakhs, les Touva de Sibérie et même les Chinois, qui le considèrent comme un de leurs héros nationaux. En Occident, le personnage passe pour un des conquérants les plus fascinants de l’histoire du monde. Des légendes portant sur sa cruauté trouvent écho jusque dans le grand public.

Mais que sait-on du Gengis Khan historique, né sous le nom de Temüjin, entre 1555 et 1167 (la date la plus communément reconnue étant 1162) et mort en 1227 ? Sources et témoignages abondent. Si des récits circulaient oralement sur Gengis Khan de son vivant, c’est sans doute autour des années 1250, une vingtaine d’années après sa mort, qu’on commença à la fixer par écrit. L’histoire officielle qui voit ainsi le jour sous son petit-fils le grand khan Möngke se déploie dans trois des langues de l’empire : le mongol, le persan et le chinois, et donne lieu à diverses versions de sa biographie. Parmi les œuvres qui constituent ce socle documentaire figure L’histoire secrète des Mongols, la plus ancienne histoire en langue mongole et qui puise elle-même à diverses sources pour raconter la vie du conquérant. […].

Gengis Khan nait donc vers 1162, aux sources de l’Onon, dans les monts Khentii, au nord de l’actuelle Mongolie. Dans l’Histoire secrète, le futur conquérant vient au monde serrant dans son poing droit un caillot de sang signe de sa grande destinée, tracée par le dieu du ciel Tengri. Le jour de sa naissance est dépeint comme de bon augure pour les siens : son père, Yesügei Baghatur revient au campement après un raid victorieux contre les tatars, ennemis héréditaires des Mongols. L’enfant est appelé Temüjin, du nom d’un guerrier tatar qui vient d’être capturé et qui signifie aussi forgeron, un métier que les nomades tiennent en haute estime. Comme le chaman, le forgeron st considéré comme un intermédiaire entre les mondes. On le verra, Temüjin n’aura pas besoin de chaman pour intercéder auprès de Tengri. Or, chez les Mongols, le pouvoir politique est intrinsèquement lié au monde cosmique

Le jeune Temüjin, s’il apparaît comme prédestiné, ne prend cependant le titre d’empereur, Gengis Khan (khan signifiant souverain), bien que des années plus tard. En effet il n’est que le deuxième fils de Yesügei Baghatur et ce dernier n’est qu’un chef parmi d’autres. En ces années 1160-1170 les Mongols, dont l’histoire collective a commencé longtemps avant la naissance de Temüjin, sont loin de dominer les nombreux groupes nomades qui gravitent autour des vallées de l’Onon et de l’Orkhon. Au XII° siècle la steppe orientale est divisée entre les peuples nomades qui se distinguent par leurs territoires, leurs langues (mongol, kitan, turc), leurs réseaux d’alliances, leurs lignages et leurs noms : les Mongols côtoient notamment les Kereit, les Merkit et les Tatars. Ces peuples (irgän) sont eux-mêmes fragmentés en clans (obok) et familles (ayil). De plus, revendiquer un nom collectif tel que Mongol ne signifie pas pour autant se reconnaître une appartenance commune. Ce qui fonde la communauté, c’est le lignage qui unit autour d’un ancêtre, légendaire ou non. Cet ancêtre est perçu comme l’os (yasun) qui lie les descendants les uns aux autres. Au sein des mongols, les lignages sont nombreux (plus d’une quarantaine d’après l’œuvre de Rashid al-Din) et en compétition.

Les premières traces d’une union politique mongole datent du début du XIV° siècle, quand un chef, Kabul Khan, commence à fédérer les nomades des vallées de l’Est. La période est propice aux nouvelles expériences politiques. Toute l’Asie orientale est en ébullition à la suite de l’effondrement de l’empire des Kuitan, qui régnait sur la Chine du Nord depuis 947 sous le nom de dynastie Liao. Vers 1125, les Kitan sont reversés par les Jürchen, qui fondent une nouvelle dynastie, celle des Jin. Le pouvoir des Jürchen est encore instable et ils s’inquiètent de la force grandissante des Mongols. Ils tentent d’abord de les écraser militairement, puis de les amadouer en leur octroyant des titres prestigieux, enfin de les réduire à l’un de leurs pouvoirs satellites en leur distribuant de la soie, du bétail et du riz, afin de créer une forme de dépendance économique. Parallèlement, les Jürchen renforcent leurs liens avec les tatars, eux-mêmes en conflit avec Kabul Khan. Cette alliance Jürchen-tatars va briser la première union des Mongols.

Vers 1160, les tatars réussissent à capturer le successeur de Kabul Khan, Ambagai, et le livrent aux Jürchen. Â Zhongdu (Pékin), Ambagai est supplicié à mort – cloué sur un âne de bois. Avant de mourir, il appelle les Mongols à poursuivre sans relâche ceux qui l’ont humilié, jusqu’à ce que leurs doigts soient usés jusqu’à l’os. Dans la steppe, la vengeance est un devoir d’honneur que se transmettent les générations. Mais les guerriers d’Ambagai ne font pas le poids face aux Tatars et l’union des Mongols se délite progressivement. C’est dans ce contexte que Yesügei prend la tête de plusieurs clans mongols. Ses contemporains le présentent comme un petit-fils de Kabul Khan, une ascendance prestigieuse peut-être construite par des biographes soucieux de confirmer la noblesse de son lignage. En fait, l’autorité de Yesügei est limitée à la vallée de l’Onon. Sa réputation est certes celle d’un chef valeureux, ce qui lui vaut son titre de Baghatur (grand guerrier), mais, défait par les tatars, il ne peut prétendre au titre de Khan.

Dans la steppe, le pouvoir ne s’acquiert pas durablement par les armes mais par un subtil jeu d’alliances politiques. L’éducation de Temüjin se fait dans ce sens. Dès l’enfance, il s’allie aux Jamuqa, d’un autre clan mongol, qui devient son anda, frère juré. Il suit l’exemple de Yesügei qui lui aussi a un anda : Ong Khan, souverain des puissants kereit qui occupent la vallée voisine de l’Orkhon.

Pour les Mongols, l’Orkhon est une région sacrée où, depuis un millénaire, des empires se sont succédé – celui des Xongnu, puis des Göktürk, enfin des Ouïgours. Les Kereit tirent un bénéfice considérable des retombées du commerce continental et entretiennent des liens forts avec les Jürchen. Mais ils ne sont pas les seuls à occuper la vallée de l’Orkhon : au nord, à la lisière entre steppe et forêt, vivent les Merkit, dont les Mongols convoitent le territoire et les alliances. Ainsi, Höelün, la mère de Temüjin, fut mariée au chef des Merkit, avant d’être enlevée par Yesügei. Pour un chef nomade, étendre son influence passe par des alliances matrimoniales ; Mongols et Merkit veulent des épouses de haut rang mais ils doivent les chercher au loin. Chez eux, l’exogamie est une règle essentielle, deux époux ne devant pas être de même sang. Pour renforcer son prestige, Yesügei décide de conclure un accord matrimonial avec les Khongirad, lointains parents de Höelün, qui vivent à des centaines de kilomètres à l’est des Mongols. Temüjin a environ 9 ans quand Yesügei l’emmène chez les Khongirad pour y sceller ses fiançailles avec Börte, la fille du chef. Vers 1175 il passe plusieurs mois dans sa future belle-famille. Le mariage est considéré comme une alliance à long terme entre les deux lignages, qui se doivent solidarité. Les Khongirad sont riches, ils apporteront un soutien financier et militaire à Temüjin le temps venu.

Peu après son séjour chez les Khongirad, Yesügei meurt, empoisonné par les Tatars. Temüjin, très jeune, ne peut briguer sa succession. Le pouvoir passe aux mains des Taïdjoutes. Il ne s’agit pas d’une usurpation de pouvoir, bien que cela soit présenté ainsi dans la version officielle. En effet, chez les Mongols, plusieurs lignages peuvent prétendre diriger la communauté : les Taïdjoutes, descendants d’Ambagai, sont égaux en prestige aux descendants de Kabul Khan et Yesügei. De plus, la primogéniture ne constitue pas une règle de succession même si le fils aîné est souvent favorisé. Il n’y a donc rien d’obligatoire à ce que Temüjin succède à son père. Dans l’Histoire secrète, c’est sa mère, Höelün qui refuse d’abandonner le pouvoir. En représailles, les Taïdjoutes l’excluent du clan et menacent Temüjin de mort.

Les années qui suivent, Temüjin, sa mère et ses frères et sœurs vivent isolés. Höelün devient alors le chef de famille qui pourvoit aux besoins et décide pour tous, attachant bien serrée sa coiffure d’épouse, retroussant dans sa ceinture les pans de sa robe, elle parcourait la rivière Onon en amont et en aval – rappelant le rôle dominant qu’a pu jouer par la suite la veuve du khan dans les phases d’interrègne, un rôle qui devint structurel dans l’Empire mongol.

Temüjin réussit à sortir de cette période sombre en tissant habilement et progressivement un premier réseau d’alliances. Il s’appuie d’abord sur le chef des Khongirad, qui accepte de confirmer son mariage avec Börte et lui offre en dot une pelisse de zibeline noire (la reine des fourrures valant jusqu’à 2 000 besants d’or d’après Marco Polo). Il voyage jusqu’à la cour d’Ong Khan, le chef des Kereit, et lui offre la dot de Börte en échange de son soutien et de sa protection. Ainsi lorsqu’en 1184 les Merkit attaquent son campement et capturent Börte pour se venger de l’enlèvement de Höelün par Yesügei vingt ans plus tôt, Temüjin peut compter sur des alliés solides. Les kereit lui fournissent 20 000 guerriers, de même qu’à son frère juré Jamuqa, lui aussi ennemi des Merkit. Les Mongols remportent une première victoire et Temüjin retrouve Börte.

17 ou 18 ans, Temüjin exerce une influence croissante sur de jeunes guerriers indépendants qui forment son armée naissante. Ces compagnons d’armes (nökör) le rejoignent de leur plein gré sans l’accord de leur clan et en coupant leurs attaches familiales. Les plus courageux – Boochu, Jebe, Subedei, Mukali – deviennent par la suite ses généraux. Une hiérarchie émerge, fondée sur l’obéissance à un seul chef, Temüjin, et sur l’appartenance à un seul groupe, les Mongols, supplantant toute autre forme de solidarité, même celle du lignage.

Pour Temüjin le temps est venu d’affronter les Tatars. Son armée est réduite en nombre mais ultradisciplinée : le jeune chef a mis en place des règles strictes de répartition du butin. Piller est interdit tant que la victoire n’est pas acquise et toutes les prises de guerre doivent lui être soumises. Il les redistribue ensuite lui-même, non en fonction de l’origine des guerriers mais de leur valeur au combat et de leur rang dans son armée. C’est grâce à cette discipline de fer qu’en 1202 les Mongols éliminent définitivement les Tatars – plus nombreux mais fragmentés.

D’après l’Histoire secrète, Temüjin aurait fait massacrer tous les prisonniers dont la taille excédait la hauteur du moyeu d’un chariot tandis que femmes et enfants étaient répartis dans les familles des vainqueurs. En fait, un certain nombre de guerriers tatars furent graciés et devinrent par la suite des Mongols, Temüjin lui-même a adopté Shigi Qutuqu, le fils d’un chef tatar, auquel il confiera de grandes responsabilités. Cette victoire définitive sur les Tatars permit à Temüjin de contrôler les régions de l’Est. Militairement, il est devenu aussi puissant qu’Ong Khan et son prestige est grandissant. Il décide alors de renégocier sa position vis-à-vis des Kereit et leur propose une alliance matrimoniale d’égal à égal. Les Kereit refusent. C’est la guerre.

Après de nombreux combats, en 1203, Ong khan finit par se rendre. Temüjin et ses fils épousent des princesses kereit, tandis que généraux et guerriers kereit sont graciés et intégrés aux troupes mongoles. Temüjin monte sur le trône d’Ong Khan. Cette victoire retentissante lui donne la suprématie sur le centre de la Mongolie et lui ouvre les portes économiquement et politiquement. En absorbant l’héritage impérial associé à la vallée de l’Orkhon, il fait des Mongols les successeurs des Götürk, des Ouïgours et des Kereit.

Comme après chacune de ses victoires, Temüjin renégocie ses relations avec les autres. Il envoie des messagers aux quatre coins de la steppe pour convaincre les élites nomades de se ranger sous son étendard, permettant qu’en contrepartie, leurs statuts seront maintenus, leurs familles protégées et leurs richesses décuplées. Seuls les nomades de l’ouest lui résistent encore. Ils sont dominés par les Turcs Naïman dont le souverain Tayang Khan est en train de fédérer tous les opposants au régime de Temüjin, des Merkit jusqu’à Jamuqa.

L’alliance avec son frère Jamuqa a fait son temps. Temüjin l’a affronté plusieurs fois sans prendre le dessus. Jamuqa est un chef de guerre plus expérimenté et ses troupes sont plus nombreuses. Dès 1201, il se fait élire Gür Khan, un titre d’origine türk qui signifie souverain universel. Jamuqua a la même ambition que Temüjin et il est son rival le plus dangereux au sein des Mongols. Mais Temïujin gagne en popularité. Il a la réputation de partager le butin plus équitablement ; on dit aussi qu’il épargne les prisonniers et qu’il intègre les guerriers ennemis à ses troupes. Plus encore que sa valeur au combat, c’est son art du commandement qui attire ses nouvelles recrues.

Temüjin s’autoproclame désigné par le Ciel puissant et porté par la terre nourricière. Il trouve bientôt un soutien en la personne du chaman Teb-Tengri, qui répand la nouvelle que le fils de Yesügei a reçu un mandat du dieu du Ciel Tengri pour réunir les Mongols et régner sur les steppes. Pourtant, militairement, face aux Naïman et à Jamuqa, Temüjin ne peut l’emporter.

Il bénéficie alors d’une aide inattendue : celle des Jürchen, qui n’ont aucun intérêt à ce que les Turcs Naïman deviennent les maitres de la steppe. Ils informent Temüjin du plan de guerre qui se trame contre lui. Celui-ci décide de réorganiser son armée en tüme, (unité d’une capacité maximale de 10 000 hommes chacune, subdivisées en groupe de 1 000 , de 100 et de 10 guerriers) il crée aussi son premier keshig (garde et administration impériale), composé à l’origine d’une centaine de membres mais amené à s’agrandir pour faire face aux besoins grandissants de l’empire. Il ne s’agit pas seulement d’une élite martiale dévolue à la protection du campement impérial mais d’une véritable administration comprenant des chambellans et des comptables.

Lors de la bataille finale qui se déroule au pied des monts Altaï en 1204, les Mongols sont prêts. En face, les Neïman, surs de leur victoire, s’exposent imprudemment et sont surpris par la discipline et le nombre des Mongols. Enfin, une partie des hommes de Jamuqa, eux-mêmes des Mongols, refusent de combattre contre Temüjin. En fuite, Jamuqa est capturé par ses propres guerriers et amenés devant son rival. Après avoir mis à mort les hommes qui ont trahi leur chef, un acte qu’il considère comme inacceptable, Temüjin fait exécuter son frère juré en 1205. Cette victoire fait de lui le leader le plus respecté de toute la steppe orientale.

Le régime qu’il est en train de mettre en place prend une dimension nouvelle. Mais il nécessite maintenant des compétences administratives particulières. C’est alors qu’il enrôle Tata Tonga, le chancelier ouïgour du souverain naïman, à qui il demande de créer la première écriture mongole, inspirée de l’alphabet ouïgour, et de l’enseigner à ses fils. Les deux langues, turc-ouïgour et mongole, sont dorénavant utilisées pour les communications officielles internes et diplomatiques. Les messages écrits sont portés par des cavaliers à travers le yam, une poste à relais [5] dont les Mongols vont étendre le réseau au fur et à mesure de leurs conquêtes.

Au printemps 1206 Temüjin convoque à nouveau tous les membres influents des peuples alliés ou soumis. La cérémonie, orchestrée par le chaman Teb-Tengri est d’une envergure inédite. Témüjin met en scène la fondation de l’empire mongol, devant une grande assemblée (khuriltaï) réunie aux sources de l’Onon. Il est alors proclamé Gengis Khan, empereur océanique ou puissant, et son étendard de paix aux neuf queues blanches est dressé. Temüjin est devenu l’unique khan des peuples, de la Chine à l’Altaï. Il est plus puissant que ne l’ont jamais été les souverains kereit et naïman. Son ambition est de forger un régime nouveau. Durant la cérémonie, les postes de l’armée et de l’administration sont redistribués entre ses compagnons, les membres de son lignage et ses proches. Le keshig est agrandi et Temüjin crée la fonction de juge suprême, confiée à son fils adoptif Shigi Qutuqu. Celui-ci doit superviser l’établissement d’un registre qui recense les possessions (territoires, villages, troupeaux revenus des taxes) et les répartit entre les bénéficiaires (membres de l’armée, de l’administration, de la famille régnante). Cette nouvelle élite est en passe de devenir une aristocratie impériale, car tous les bénéfices sont déclarés héréditaires. Quant au chaman Teb-Tengri, il est rapidement éliminé. Devenu Gengis Khan, Temüjin n’a plus besoin d’intercesseur entre lui et le ciel. Tengri lui délivre directement son mandat de souverain universel. 1206 : une ère nouvelle s’ouvre, celle de Gengis Khan. Il a environ 44 ans.

Sur leur frontière sud, les Mongols côtoient à présent les Tangout, un empire vieux de plus de deux siècles, centré sur l’actuelle province chinoise de Gansu.

Majoritairement bouddhistes et originaires du plateau tibétain, les Tangout ne sont pas chinois (ces derniers les appellent les Xia occidentaux). Ils ont leur propre écriture, des administrateurs lettrés, des cités fortifiées, une économie florissante fondée sur l’agriculture et le commerce. Dès 1205, les Mongols effectuent des raids dans l’empire des Tangout. Les relations entre eux sont particulièrement tendues depuis qu’ils ont accueilli le prince kereit en fuite. Par ailleurs, les Tangout sont proches des Jin, théoriquement en paix avec les Mongols mais dont Gengis Khan se méfie. En 1210, le souverain Tangout consent à signer avec Gengis Khan un traité, une paix qui permet à ce dernier d’envisager concrètement la conquête de la Chine du Nord.

Nombreux sont ceux parmi leurs sujets qui veulent voir tomber les Jürchen – en particulier les Kitan et les Han qui poussent les Mongols à attaquer et les informent de l’intérieur. En 1211, fort du ralliement d’un nombre croissant de petits pouvoirs frontaliers dont les Khirghiz, les Ouïgours, les Karluk et les Öngüt, Gengis Khan lance enfin sa première campagne de Chine. Elle culmine en 1215 avec la prise de Zhongdu [Pékin] – après un siège éprouvant, les habitants périssent par milliers durant les combats de rue et les pillages. Cette fois, il n’est pas question de négocier un traité de paix : les Mongols occupent la Chine du Nord et forcent l’empereur jürchen à abdiquer – c’est la première conquête de Gengis Khan en pays sédentaire. Il domine à présent des millions de citadins et d’immenses territoires agricoles. Le régime nomade des Mongols prend alors une dimension impériale. Pour autant, Gengis Khan considère les régions chinoises comme des satellites, le cœur de l’empire reste sa région natale du Khenti, où les fleuves Onon, Kerüle et Toula prennent leur source. Il confie donc la pacification de la Chine au général Muqadi et sa réorganisation administrative à des Kitan musulmans. Il faudra encore dix-neuf ans aux Mongols pour contrôler l’ancien empire jürchen

Dans la steppe, des mouvements de rébellion sont déjà à l’œuvre. Les fils des chefs merkit et naïman organisent la résistance des nomades contre Gengis Khan. Tandis que les Merkit parcourent des centaines de kilomètres à l’ouest et s’allient avec les kiptchak, des nomades vivant au-delà du lac Balkach, le prince naïman fait alliance avec les Kara-Kitan, voisins des Mongols. Issus des élites kitan qui ont fui la Chine des Jürchen, les Kara-Kitan sont des bouddhistes qui règnent sur des cités où les populations sont en majorité musulmanes. En 1211, le prince naïman monte sur le trône des Kara-Kitan à Belasagun (actuel Kirghistan) ; il ne cache pas son ambition de souder sous son nom la rébellion contre Gengis Khan. Mais il est peu soutenu par les élites kitan qui le voient comme un usurpateur, et il est détesté de ses sujets musulmans pour sa politique répressive contre l’islam. Ces derniers prennent contact avec Gengis Khan et se disent prêts à accepter la tutelle mongole en échange d’une plus grande liberté religieuse.

En 1217, estimant les conditions réunis pour une victoire rapide, Gengis Khan ordonne au général Jebe d’attaquer les Kara-Kitan. Les Mongols capturent le prince naïman au nord-est de l’Afghanistan ; il est décapité et sa tête est promenée sur une pique dans les rues de Kachgar. Dans la plupart des cités, les populations musulmanes se rendent aux Mongols. Comme promis, Gengis Khan met en œuvre une politique tolérante envers l’islam ; en échange de leurs prières et de leur soutien au régime, les religieux acquièrent le statut de darkhan, protégé, qui les exempte de taxes et de service militaire. Quant aux Kitan, ils sont massivement intégrés à l’armée et à l’administration. En 1219, l’empire Kara-Kitan est absorbé par l’empire mongol après une campagne qui reste comme la moins sanglante du règne de Gengis Khan.

C’est à cette époque qu’un grave incident se produit sur la frontière occidentale de l’Empire mongol. À Otar (actuel Kazakhstan), le gouverneur ordonne l’assassinat de plusieurs centaines de marchands et les dépouille de leurs biens. Financés par Gengis Khan, ces marchands se rendaient à Samarkand et Boukhara pour y développer les activités commerciales des Mongols. Le gouverneur d’Otrar agit sur l’ordre de son maître, le shah du Kharezm. Souverain turc, il règne sur l’empire le plus étendu du monde musulman à cette époque. Il voit cependant d’un très mauvais œil l’ascension des Mongols et met un brutal point d’arrêt à tout échange marchand avec eux. Or, pour Gengis Khan, le commerce est aussi l’expression d’un rapport de force qui doit être favorable aux Mongols. L’embargo et la spoliation sont des actes de guerre qu’il ne peut laisser impunis. Une campagne contre le shah nécessite cependant d’importants préparatifs.

L’expérience chinoise a marqué Gengis Khan- il ne veut plus de ces assauts interminables qui épuisent ses guerriers et dévastent les richesses des cités. Il recrute dès lors des artilleurs han et kitan qui étaient au service des Jürchen. L’armée mongole n’est plus seulement faite de cavaliers et d’archers, elle comporte à présent les meilleurs ingénieurs militaires du monde. Les machines mises au point pour démolir les enceintes d’Otrar, de Samarkand et Boukhara sont les plus perfectionnées de leur temps, comme les trébuchets à contrepoids tirés par des chameaux, des catapultes qui font jusqu’à huit mètres de hauteur et dont le tir précis peut lancer des projectiles d’environ 50 kg sur une portée de 150 mètres. Résultat : les villes tombent les unes après les autres. Les fils de Gengis Khan l’accompagnent et se chargent de conquérir la capitale du Kharezm, Ourguentch.

Parallèlement, Gengis Khan ordonne à Jebe et Subedei de poursuivre le shah jusqu’à sa mort. À Samarkand, Gengis Khan force les notables à lui rendre la valeur de ses marchandises. Lancée en 1219, cette campagne s’achève en 1221. Gengis Khan intègre les territoires du shah à son empire et en prévoit la complète réorganisation. Avec ses nouveaux voisins abassides et ayoubides il passe des accords commerciaux à l’avantage des Mongols. Plus au nord, dans la steppe occidentale, seuls les Kiptchak échappent encore à l’emprise mongole. Jebe et Subedei partent en éclaireurs à la tête de 30 000 cavaliers et tentent la traversée du Caucase pour les prendre à revers – une expédition de deux ans dont les Mongols sortent vainqueurs. Mais ces campagnes de l’ouest ont un coût très lourd, certaines cités ont âprement résisté et des régions entières ont été dévastées, en particulier le Khorassan. Gengis Khan voit comme un échec la prise d’Ourguentch, qui entraina des milliers de morts et tient son fils ainé Jochi pour responsable. Enfin, cette guerre l’a conduit trop longtemps loin des steppes et le conquérant se fait vieux.

Profitant de l’absence de Gengis Khan, les Tangout se rebellent. Eux qui ont toujours refusé d’envoyer des troupes pour soutenir les campagnes mongoles rompent ostensiblement les accords de 1210. Le soulèvement des Tangout est pris très au sérieux par Gengis Khan. En Chine, depuis la mort de Muqali en 1223, plusieurs foyers de rébellion sont apparus et, sans la base arrière que constitue le royaume tangout, l’empire est coupé des troupes qui manœuvrent en Chine du Nord. Les premières batailles contre les Tangouts sont favorables aux Mongols mais, alors que les armées assiègent la capitale, Gengis Khan est pris d’une forte fièvre. Il se retire dans les monts Liupan, au sud du royaume tangout, où il décède peu après. Sa mort serait due à une blessure mal cicatrisée, mais d’autres légendes circulent – on raconte notamment que la veuve du roi tangout l’aurait assassiné dans son lit.

Quoi qu’il en soit, il trépasse, en août 1227, à environ 65 ans. La mort du conquérant est tenue secrète pendant plusieurs mois, de même que le lieu exact de sa sépulture [6]. Il y a à cela des raisons militaires (les Mongols continuent la guerre contre les Tangout), politiques (afin d’éviter que les princes mongols se disputent la succession) et religieuses (le corps du khan est sacré et quiconque s’en approche risque de déclencher des phénomènes dangereux qui s’abattraient sur l’ensemble du peuple mongol). Le nom de Gengis Khan également devient tabou. Ainsi, contrairement à la tradition politique des steppes qui recycle et réinvestit les titres des souverains, nul n’osera porter après lui celui de Gengis Khan.

Quand Gengis Khan meurt, son empire est en pleine expansion – une dynamique qui se poursuivra sous ses descendants qui vont conquérir la Corée, la Russie, l’Iran, l’Irak et la Chine méridionale. Il aura fallu plus de temps à Temüjin pour prendre la tête des nomades de la steppe qu’il ne lui en fallut pour conquérir le tiers de l’Eurasie – sans doute était-il plus simple de faire tomber ces colosses aux pieds d’argile qu’étaient les empires Jürchen, kara-kitan et kharezmien – que contraindre une multitude de petits pouvoirs mobiles et indépendants à s’unifier.

Au-delà de ces faits d’armes, le règne de Gengis Khan dessine les prémices d’un régime politique d’un genre nouveau. Parmi les règles qu’il établit (appelées yasa ou yasaq), les Mongols conservent : le partage équitable des ressources impériales selon une stricte hiérarchie, la prédominance absolue du lignage Kiyad-borjigid (seul un descendant de Gengis Khan peut régner), la nécessité de réunir une assemblée (khuriltaï) pour donner force de loi aux décisions du khan et la tolérance pour les religieux bouddhistes, taoïstes, confucianistes, chrétiens, musulmans et juifs. L’héritage politique de Gengis Khan est particulièrement fécond pour le monde musulman médiéval, qui sort de l’expérience du pouvoir mongol profondément changé. Mais il a aussi continué à tisser entre l’Islam et la Chine des liens culturels forts que ses successeurs ne cesseront de raviver.

Administrer un empire nomade

Pourquoi un empire devrait-il être l’œuvre de sédentaires et nécessairement centré autour d’une capitale ? Plus ou moins consciemment Rome a servi de modèle à notre définition d’empire. Les nomades créèrent pourtant des structures politiques complexes, les hordes, qui se développèrent sur la longue durée. Leurs ambitions ne s’arrêtaient pas à monter des raids pour piller les richesses des citadins et saccager les récoltes : il s‘agissait aussi de mettre en place des pratiques de gouvernement pour administrer la steppe et les territoires conquis. La domination des hordes reste un phénomène peu étudié et mal compris de l’histoire mondiale. En déchiffrer le fonctionnement est essentiel si l’on veut comprendre les sociétés des steppes, avant et après Gengis Khan.

Après la mort de Gengis Khan, l’Empire mongol continue de s’étendre. Les opérations vers l’ouest se poursuivent : les Kiptchak (dans la steppe occidentale), les Bulgares de la Volga et les Slaves contre lesquels Jebe et Subedeï – les généraux de Gengis Khan -, avaient combattu, sont progressivement incorporés à l’Empire entre 1236 et 1241. En 1242, la frontière occidentale des Mongols se situe au niveau de royaume de Hongrie, à moitié conquis par les Mongols, et qui conserva par la suite un statut autonome. En 1243, l’Anatolie seldjoukide passe sous leur domination. Ils s’attellent ensuite à la conquête de toutes les terres d’Islam à travers une campagne massive contre les Ayyoubides et les Abbassides, dont le point culminant reste la prise de Bagdad et l’exécution du calife en 1258. Au même moment à l’est, ils achèvent la conquête du royaume de Goryeo (Corée) et soumettent le royaume de Dali, sur les marches du plateau tibétain. La Chine méridionale, dominée par les Song, est leur dernière grande campagne. Menée par le petit fils de Gengis Khan, Kubilaï Khan, elle s’achève en 1279, date de la soumission officielle des Song. Une centaine d’années après la première victoire de Temüjin contre les Merkit, les frontières de l’Empire mongol se stabilisent. Plus de la moitié des conquêtes ont été réalisées sous les successeurs de Gengis Khan. Ces derniers ont enchaîné les victoires militaires alors que leurs armées étaient bien moins nombreuses que celles de leurs adversaires slaves, musulmans et chinois. Plusieurs raisons expliquent leurs succès : la qualité de leur armement, l’efficacité de leurs équipes d’éclaireurs et de leur système de renseignement mais aussi de leur capacité à mettre en scène la violence et distiller la peur.

Les Mongols terrorisent [7] avant de négocier, le plus souvent possible, une soumission volontaire des populations. Ils cachent leur infériorité numérique en fabriquant des figurines de feutre qu’ils placent sur des chevaux, ils attaquent de préférence la nuit, par surprise, et cherchant toujours à imposer le lieu et l’heure de la bataille ; ils mettent leurs prisonniers de guerre en première ligne, commettent des violences ouvertement sur ceux qu’ils capturent et font courir la rumeur qu’ils le font. Leurs adversaires se sentent démunis devant une manière de combattre qu’ils ne comprennent pas. Cette peur que les Mongols inspirent délibérément permet de saisir, en partie, la fulgurance de leur progression car certaines villes coopèrent par peur des représailles, comme Tabriz ou Novgorod.

Mais ce qui explique leur succès sur le long terme, c’est leur capacité à obtenir le soutien et la collaboration de leurs sujets, notamment sédentaires. En effet, les Mongols sont des colonisateurs qui veulent s’imposer dans la durée. Pour cela, ils recrutent dès que possible un personnel local dont ils s’attachent la loyauté par tous les moyens – titres, salaires, chevaux, promotion sociale. Ces administrateurs étant leurs principaux intermédiaires avec les peuples conquis, ils recrutent en priorité ceux qui connaissant à la fois le monde des steppes et celui des villes, ceux qui maîtrisent les langues importantes – le mongol, le turc (ouïgour, kiptchak), le kitan, le persan et le latin – et ceux qui savent compter. Ainsi, c’est tout au long des conquêtes, et non après, que les Mongols réorganisent les administrations locales. Leur régime de domination est en constante évolution et s’adapte aux besoins de leur expansion.

Une des principales tâches des administrateurs est le recensement et le recouvrement des taxes. Les sujets sont répartis en fonction de leur mode de vie : d’un côté, les nomades, qui sont intégrés aux armées mongoles, de l’autre, les sédentaires. Le traitement des nomades vaincus est plus violent que celui des sédentaires car il implique l’éclatement des familles, la négation des anciennes solidarités et l’enrôlement forcé dans l’armée. Les villageois et les citadins sont, eux, soumis à une conscription plus limitée et à une taxation adaptée à leur système de production (en fourrures, argent, soie, grains, etc).

Entre les années 1220 et 1250, les Mongols créent des institutions spécifiques pour gouverner les provinces sédentaires : trois grand secrétariats mobiles, qui font le lien entre le secrétariat central, initialement en Mongolie, et les administrations locales. Au sud des steppes (en Chine et en Asie centrale), ce dispositif s’avère porteur de grandes transformations, car il établit une gouvernance directe des Mongols et remplace les systèmes existants. Au nord de l’empire, l’administration mongole demeure indirecte et intermittente. L’agriculture y est plus précaire et moins productive qu’au sud, les populations moins nombreuses et les organisations politiques plus fragmentaires. En conséquence, les Mongols adoptent une autre logistique. L’exemple le plus significatif est celui des principautés russes que les khans gouvernent par l’intermédiaire des élites locales, tout en envoyant ponctuellement des représentants officiels pour recouvrer les taxes.

Dès le début des années 1220 Gengis Khan avait assigné des guerriers, des peuples, des territoires et des revenus à chacun des fils qu’il eut avec Börte (Jochi, Djaghataï, Ögödeï et Tolui). Au fur et à mesure que l’empire incorpore de nouvelles conquêtes, le fruit des taxes et tributs est réparti entre les membres de sa descendance, les Kiyad-Borjidid (ou le lignage d’or – l’or est le métal et la couleur par excellence du pouvoir), et le personnel impérial en fonction du statut et de l’âge.

Après la mort de leur chef en 1227, les Mongols privilégient cette organisation socio-économique fondée sur un partage hiérarchique. Il en va de même de leurs institutions politiques : en 1229 le successeur de Gengis Khan est élu lors d’une assemblée (khüriltaï) qui, pour être valide, requiert la présence de toutes les grandes familles mongoles et des chefs de l’armée. C’est Ögödeï qui est désigné pour succéder à son père et prend le titre de grand khan. Le principe est dès lors posé que seul un descendant de Gengis Khan et Börte peut prétendre au trône, mais le candidat doit aussi emporter l’adhésion de l’ensemble des élites mongoles. Après la mort d’Ögödeï et une période de régence sous l’égide de sa veuve, c’est Güyük, leur fils, qui est choisi pour monter sur le trône impérial.

En 1251, Mönke, fils ainé de Tolui, est élu grand khan. Rapidement, les Toluides écartent du pouvoir central les autres branches de la famille. En réaction, chaque lignage se cristallise sur ce qu’il estime être son domaine légitime. Les territoires que Gengis Khan avait attribués de son vivant ne sont pas contestés mais le statut des nouvelles conquêtes, entreprises collectivement, ne fait pas consensus. À la mort de Möngke, en 1259, un conflit éclate ouvertement entre les Mongols. Leur désaccord ne porte pas seulement sur la succession au trône mais sur le partage des revenus impériaux. Pour sortir de cette crise, l’empire se subdivise en plusieurs domaines qui prennent une forme quasi définitive dans les années 1260 : le lignage de Jochi, connu par la suite comme la Horde d’or se réserve la Russie et l’Europe orientale, celui de Djaghataï domine l’Asie centrale et celui de Tolui garde la Mongolie et la Chine (créant la dynastie Yuan, 1271-1368), mais aussi les terres du shah du Kharezm, des Abassides et des Seljoukides, où prend forme, de l’Indus à l’Anatolie, ce qu’on appelle l’Ilkhanat. Le lignage d’Ögödeï, qui a perdu ses droits sur Möngke, se taille un nouveau domaine autour de Talas (ulus de Qaidu) au détriment des Djaghataïdes et des Toluides avec lesquels il reste en compétition.

Malgré les tensions persistantes, cette nouvelle territorialisation va stabiliser les rapports de force entre les descendants de Gengis Khan et reconstituer l’unité politique des Mongols sous un format inédit : les Toluides conservent le titre de grand khan et le prestige du trône mais n’interviennent plus directement dans le gouvernement des autres lignages, qui élisent chacun leur propre khan.

Décentralisé, le nouveau régime permet de maintenir la dynamique de l’expansion (les conquêtes mongoles se poursuivent à l’est), et d’adapter les administrations locales à l’évolution de l’empire. À la fin du XIII° siècle, ce dernier s’étend sur la majeure partie de l’Eurasie, un immense espace où, après la brutalité des conquêtes, les villes et villages incendiés ou inondés et les déplacements de population, une nouvelle prospérité se fait jour. Les Mongols encouragent la reconstruction des villes et protègent artisans, marchands, savants et religieux. Les populations sédentaires sont devenues de loin les plus nombreuses, représentant plus de 80 % des habitants de l’empire. Pour les administrer plus efficacement, les cours des khans établissent des contacts réguliers avec leurs sujets sédentaires et la transhumance des nomades renforcent les liens entre les steppes du Nord et les régions du Sud- chinoise et moyen-orientale – qui ont la plus forte densité démographique. S’ils investissent dans les constructions urbaines – Karakorum, la première ville fondée par les Mongols, Saray, (en basse vallée de la Volga), Marageh (en Iran), Shangdu (en Chine) -, ils maintiennent toutefois leur mode de vie nomade et leurs cours restent mobiles. Contrairement à bien des idées reçues, gouverner une majorité de sujets sédentaires n’implique pas nécessairement de se sédentariser : cette forme particulière de gouvernement, c’est la horde.

Dans le langage courant, la horde désigne un groupe de personnes ou d’animaux primitifs, sauvages, violents, errants, voire simplement une multitude inorganisée. Associée au mode de vie nomade, elle est considérée par les sédentaires comme une société à part, qui fait obstacle au processus de civilisation ou est antérieure à celui-ci : les nomades sont souvent perçus comme des prédateurs économiques, réfractaires à toute forme de centralisation, de hiérarchie et de discipline. Pourtant la horde est indissociable du pouvoir des empires nomades, c’est un type de régime politique né bien avant les Mongols, mais qu’ils vont porter à un niveau de développement inédit.

Le mot ordo est mentionné dans les sources chinoises datant de la dynastie des Han (fondé en 206 av. J.C.) pour désigner des camps défensifs établis par les Huns et les Donghu, nomades du nord-est de la Chine. Le terme apparait aussi dans les inscriptions turques de l’Orkhon (VIII° siècle) pour être utilisé ensuite par les Ouïgours (744-848) qui nommèrent leur première capitale Ordu-Baliq. Souvent associé à la défense du territoire et à l’armée, une horde désignait aussi dans ce cas le camp où se trouvaient les femmes et les enfants du souverain nomade, ou même le lieu où était dressée sa tente de chasse. Sous les Kitan, fondateurs de la dynastie Liao (X°-XII° siècle), qui dominèrent les steppes d’Asie orientale et le nord de la Chine, l’ordo est attesté à nouveau. La horde émerge ainsi comme une institution sociale de la steppe dont le statut, le fonctionnement et l’organisation interne évoluèrent au gré des empires.

Il faut attendre le XIII° siècle pour voir le terme apparaître dans les langues européennes, ainsi qu’en persan, en arabe ou en russe sous les formes ordo, orda et ordu. Il est alors directement lié à l’expansion guerrière des Mongols. Sous Gengis Khan et ses descendants le mot se diffuse de Pékin à Venise. Le terme prend un h dans les langues européennes à partir du XV° siècle. Mais quelles que soient la langue et la graphie, il ne fut pas traduit, comme si aucune organisation sédentaire n’avait rien produit de similaire.

Les Mongols distinguaient les hordes impériales, ces cours mobiles menées par les khans et leurs épouses, qui pouvaient rassembler plusieurs milliers de personnes, des dizaines d’autres hordes qui se répartissaient le territoire de l’empire. Ils appelaient yeke ordo, la grande horde, le campement impérial au complet réunissant le khan et les cours de toutes ses femmes et concubines. Yeke ordo pouvait aussi désigner le quartier central et protégé qui comprenait les tentes du khan où son administration logeait et officiait. Les hordes des autres chefs nomades, noyan mongol ou beg turcs, suivaient leurs propres routes migratoires.

Les hordes mongoles n’étaient pas fermées aux visiteurs pacifiques et certains d’entre eux ont laissé des descriptions quasi ethnographiques de cet autre monde. Dans les années 1230 deux envoyés du royaume des Song du Sud auprès de leurs alliés mongols décrivent les chariots des hordes, se mouvant par rang de cinq, en longues files, comme des colonnes de fourmis.

Dans les années 1250, le franciscain Guillaume de Rubrouck, envoyé de Louis IX venu prendre langue avec les Mongols, rapporte : Je crus voir s’avancer vers moi une grande cité, avec les chariots portant leurs maisons, la quantité de bétail, bœufs et chevaux et la multitude de moutons. Il s’étonne de voir si peu d’hommes, et en particulier d’hommes en arme, tandis que les femmes sont très actives dans le campement – elles sont capables de tenir tous les rôles quand la plupart des hommes vont à la chasse ou en préparatifs de guerre. Presque un siècle plus tard, un même étonnement se dégage du récit du voyageur musulman Ibn Battuta : lors de son séjour à travers les steppes de basse Volga, il croit lui aussi apercevoir une grande ville qui se meut avec ses habitants.

Ce sont non seulement des familles avec maisons, mobiliers, outils, biens et troupeaux qui se mettent en marche, mais aussi le trésor impérial et toute l’administration : scribes, secrétaires, comptables, artisans graveurs de matrice ou de coins monétaires, peseurs, juristes. Au XV° siècle, cette institution est encore appelée ordo bazar. Il ne s’agit pas d’un marché géant accompagnant la horde, mais d’un espace où interagissent marchands, banquiers, artisans, administrateurs, notaires et écrivains publics. Dans les années 1430, le diplomate espagnol Pero Tafur, en voyage en Crimée, décrit L’ordo Bazar du descendant de Gengis Khan qui règne sur les steppes de la mer Noire : Cet endroit est comme une large cité où ils organisent le mercado, comme ils l’appellent, et où le grand cadi est en charge de la surveillance des gens […] Leurs maisons sont mobiles ; certaines sont faites de toile, les autres de baguettes.

Dans la steppe, les nomades utilisent divers types de tentes avec une préférence pour les yourtes indémontables posées sur des chariots tirés par des chameaux, des chevaux ou des bœufs. Les Mongols modifient aussi leur environnement naturel en construisant des ponts, en creusant des puits et en aménageant des pistes. Ils adaptent les chariots, dont la taille des roues varie ; celles qui ont le plus grand diamètre leur permettent de traverser les larges cours d’eau.

Ces hordes, immenses masses en mouvement accompagnés par les animaux de bât transportant les coffres et tirant les chariots, suivies par les troupeaux, se déplacent avec les saisons – l’été au nord ou en altitude, l’hiver au sud ou dans les vallées. Les déplacements sont parfois quotidiens et ne suivent pas d’itinéraires strictement préétablis. Les raisons de se mouvoir sont multiples. Les nomades tiennent compte de l’état du sol, du climat, des cycles de gestation des bêtes, mais ils se déplacent aussi en fonction des rassemblements politiques et des festivals, le plus important étant, tous les ans, celui de la lactation des juments et de la production d’airag [boisson fermentée à base de lait de jument] aux alentours de juin. Les hordes ont cependant des territoires délimités, notamment par les fleuves.

La mobilité particulière des nomades intrigue les voyageurs. Pero Tafur note encore : Parfois, lorsque le sol est épuisé, ils se déplacent et s’installent en un autre lieu. Quand ils se meuvent, ils mettent leurs affaires dans des chariots et les déchargent toujours dans le même ordre, comme s’il ne leur était pas possible d’en changer. Dans les hordes, chacun a une place attribuée en fonction de son âge, de son sexe et de son statut social. Un riche Mongol a autant d’épouses et de concubines que ses finances et ses alliances le lui permettent, mais les femmes entre elles respectent une stricte hiérarchie qui se reflète dans l’ordonnancement des tentes. L’épouse principale s’installe la première avec sa suite, ses dames de compagnie, ses serviteurs, ses coffres, chariots et bêtes, par centaines. Une femme de second rang ou une jeune concubine dépend directement de la première épouse.

Le campement est un microcosme social où la préséance est un critère majeur d’organisation ; à la différence d’une ville, sa plastique est souple, ses enceintes mouvantes, son agencement éphémère. Celui-ci change de forme en fonction des saisons, de la guerre ou de la paix, de la chasse, d’un décès ou d’un mariage, de la présence du souverain, d’une manifestation officielle ou du terrain. En période de guerre, c’est l’organisation défensive en forme de cercle qui prévaut, tandis qu’en temps de paix c’est un déploiement linéaire avec les tentes du khan au centre, les autres s’installant au nord et au sud.

Dès le vivant de Gengis Khan, les membres influents de son lignage reçoivent les meilleures aires de pâturage attribuées nominalement. Une territorialité suscita des frictions, en particulier dans le Caucase et le bassin du Tarim mais, à l’origine, seul un successeur de Gengis Khan avait assez d’autorité pour changer les aires de nomadisme.

Les nomades étaient conscients des dangers des stratégies pour préserver les cheptels et les sols. Ils se déplaçaient très souvent pour ne pas épuiser les ressources naturelles, pratiquaient l’élevage de troupeaux mixtes, mêlant bœufs, moutons, chèvres, chevaux, chameaux et, dans certains cas, cochons. Enfin, ils développèrent des camps satellites qui étaient attachés à une horde mais se déplaçaient à un autre rythme. Cela permettait d’éloigner, pour des raisons à la fois sanitaires, écologiques et économiques les membres fragiles des troupeaux comme les femelles et leurs petits, mais aussi les oiseaux de proie et les félins, élevés en très grand nombre pour la chasse et réservés aux khans.

Les hordes suscitèrent la création de plaques tournantes commerciales en plein cœur des steppes. Ces stations saisonnières, comme Karakorum ou Saray, devinrent progressivement permanentes et une population croissante de marchands, de religieux et d’artisans s’y installait, attendant le retour des nomades.

Les élites mongoles, riches depuis les conquêtes, étaient intéressées par les objets de luxe et les tissus précieux, qu’elles redistribuaient à leurs gens, ou au sein de leur cercle de connaissances. Temporairement, elles thésaurisaient ; et quantité de biens étaient transportés au fil des pérégrinations saisonnières. Plusieurs témoins rapportent qu’une femme de l’élite faisait suivre dans ses déplacements jusqu’à 200 coffres harnachés sur des chameaux. Les Mongols savaient attirer les marchands et proposaient d’avantageuses conditions d’échange : leurs infrastructures comprenaient caravansérails et quartiers protégés pour les étrangers, les khans imposaient des taxes peu élevées pour ne pas freiner les échanges, remboursaient les dettes impayées et les frais de voyage à ceux qui faisaient affaire avec eux. Pendant plus d’un siècle, ils furent les maîtres dans une grande partie de l’Eurasie. Leur système était suffisamment rigoureux, efficace et inventif pour susciter la confiance des marchands et des banquiers, notamment génois, vénitiens, pisans et florentins. Pour communiquer entre eux les Mongols développèrent le yam, un réseau de poste et de ravitaillement dont les stations jalonnaient la steppe tous les 30-35 km. Ce réseau était constitué de plusieurs itinéraires et certaines portions étaient tenues secrètes car réservées aux messagers impériaux. Les étrangers n’avaient pas accès au yam, à l’exception des marchands travaillant pour les Mongols et des diplomates. On sait par exemple que Guillaume de Rubrouck put emprunter un des itinéraires du yam grâce à l’intervention d’un chef mongol qui le guida d’une station à l’autre jusqu’à Karakorum.

Les nomades articulèrent étroitement mobilité et pouvoir. En investissant dans la construction d’installations permanentes religieuses et commerciales, en changeant leurs routes migratoires, en connectant des lieux à travers le yam, en assemblant ou dispersant les hordes, les Mongols modifiaient leurs territoires, (ils créaient de la distance ou de la proximité). Cette gestion très élaborée de l’espace fut un des modes de domination les plus créatifs de la horde.

Marie Favereau. L’Histoire n° 483 mai 2021

Les épitaphes seront marquées par la sincérité : Il mourût, ce qui fut grand dommage, car il était prud’homme et sage.

Marco Polo

Sous le règne de Gengis khan, tout le pays entre l’Iran et le Touran jouissait d’une telle tranquillité qu’une jeune vierge aurait pu aller du Levant au Couchant, des rives du Pacifique à celle de la Méditerranée avec un plateau en or sur la tête sans avoir à subir la moindre vexation.

Aboul Ghazi Bahadur, 1603-1663, Turc, historien et khan du Khorezm

… des rives du Pacifique à celles de la Méditerranée : il n’y a là aucune outrance : à la fin du XIII° siècle, l’empire des successeurs de Gengis Khan s’étendra sur 33 millions de km², le plus grand empire du monde, organisé en fédération de principautés – les 4 Ulus – l’Ulu du grand Khan – la Chine – ayant autorité sur les autres, l’Ulus de Djaghataï, à l’est de la Caspienne, l’Ulus de la Horde d’or, avec les principautés russes de Moscou et de Kiev, l’actuelle Russie, et l’Ulus des Ilkhans, l’actuel Iran flanqué à l’extrême ouest des Seljoukides de Roum, l’actuelle Turquie.

Une stèle taoïste de 1219 prête ces mots à Gengis khan : Le ciel s’est lassé du luxe excessif de la Chine. Moi, je demeure dans la région sauvage du Nord ; je reviens à la simplicité et je retourne à la modération. Qu’il s’agisse des vêtements que je porte ou des repas que je prends, j’ai les mêmes guenilles et la même nourriture que les gardiens de bœufs et les palefreniers, je traite les soldats comme des frères. Présent à cent batailles, j’ai toujours mis ma propre personne en avant.

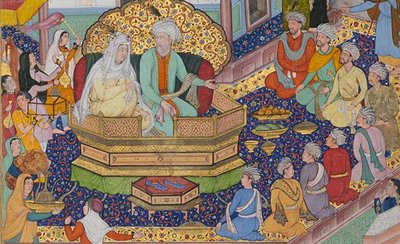

peinture du XV° siècle : chasse au faucon, privilège du khan. Istanbul Topkapi. Serail Library. Hazine 2153 Folio 6B

Portrait imaginaire de Gengis Khan (XIVe siècle), Musée national du Palais, à Taipei (Taïwan).

Le samouraï Takezaki Suezaga face aux flèches mongoles en 1274 et 1281

Invasions mongoles du Japon

Le comte de Toulouse, Raimond VI, a refusé d’adhérer à une ligue contre les hérétiques. Au sortir d’une entrevue infructueuse à Saint Gilles avec le légat du pape, Pierre de Castelnau, ce dernier est assassiné par un écuyer qui aurait été au service de Raimond VI, mais personne ne pourra prouver que le comte de Toulouse ait été l’instigateur. Il va cependant être excommunié, fera amende honorable et finalement se joindra aux croisés de Simon de Montfort. L’événement va marquer le début du déclin du pèlerinage de Saint Gilles, désormais en terre hérétique. Les guerres de religion se chargeront au XVI° siècle de ruiner l’abbatiale, ne nous laissant qu’un magnifique portail roman et un exceptionnel escalier à double révolution, chef d’œuvre composé d’une voûte rampante en spirale.

Giovanni Bernardone, nommé par son père Francesco [8] est né à Assise en 1181, d’une riche famille de drapiers ; il a voulu être chevalier, s’est battu et a été fait prisonnier. Libéré, il a perdu de sa superbe et tombe malade. Une vocation religieuse naît alors, centrée sur la pauvreté. Pèlerinage à Rome en se faisant mendiant, … le père commence à froncer les sourcils, … l’affaire arrive devant l’évêque et Francesco se dépouille très officiellement de ses vêtements dans la cathédrale. Il commence par constituer à la Portioncule une fraternité de pénitents, simple confrérie de laïcs qui choisissent de vivre dans la pénitence et la pauvreté, selon trois versets évangéliques :

Si tu veux être parfait, va, vends tes biens, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mathieu, XIX, 2

Ne prenez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni or, ni deux tuniques. Luc, IX, 3

Que celui qui veut me suivre se renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive. Mathieu, XVI, 24.

Le cantique des créatures.

Très haut, tout-puissant et bon Seigneur,

À toi, les louanges, la gloire, l’honneur et toute bénédiction !

À toi seul Dieu suprême, ils conviennent.

Et nul homme n’est digne de prononcer ton Nom.

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures.

Et spécialement notre frère Messire le Soleil,

Lequel nous donne le jour et par qui tu nous éclaires !

Qu’il est beau et rayonnant, et que sa splendeur

Nous révèle sa puissance infinie !

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour nos sœurs la Lune et les Étoiles !

Dans le ciel tu les créas lumineuses, précieuses et splendides.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le Vent.

Pour l’Air, les Nuages, le ciel pur et tous les temps !

Par eux tu soutiens les créatures.

Loué sois-tu mon Seigneur, pour notre Sœur l’Eau,

Laquelle est si utile, si humble, si précieuse, si pure !

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre frère le Feu

Par qui tu illumines la nuit !

Il est si beau, si joyeux, si vigoureux et si fort !

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur maternelle la Terre,

Laquelle nous porte et nous nourrit,

Riche de tant de fruits, de fleurs colorées et de plantes !

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour tous ceux qui pardonnent

À cause de ton amour,

Et qui subissent injustice et tribulation !

Bienheureux ceux-là qui persévèrent dans la paix,

Car toi Très-Haut, tu les couronneras !

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle,

À qui nul homme ne peut échapper !

Malheureux seulement ceux qui meurent en péché mortel.

Mais heureux ceux qui ont accompli ta sainte volonté,

Car éternellement ils vivront avec toi !

Louez et remerciez mon Seigneur,

Et servez-le en grande humilité.

François d’Assise

François d’Assise prêche aux oiseaux. Giotto

D’après le Cantique des Créatures de François d’Assise, texte de Daniel Meurois, lu par Michaël Lonsdale. Photos (Françoise Bordes) du chemin d’Assise et de la Francigena de San Miniato à Assise.

Accordez-moi Seigneur, la sérénité pour accepter tout ce que je ne peux pas changer, le courage pour changer tout ce que je peux, et la sagesse nécessaire pour reconnaître la différence.

François d’Assise

Il est devenu le povorello. Et, avec ses compagnons, il prêche, et cela crée une grosse difficulté, car la prédication ne peut s’exercer qu’avec l’autorisation de l’évêque, et s’il n’y a pas de règle élaborée, s’il n’y a pas d’ordre, il n’existe pas de dépendance hiérarchique vis à vis de l’évêque ; mais cela va s’arranger, car l’évêque d’Assise, et l’ensemble des autorités ecclésiastiques aiment bien Francesco… ils l’emmènent à Rome où Innocent III approuve le règlement présenté et l’autorise à prêcher la pauvreté… sans aborder les questions dogmatiques. Il transforme la confrérie en faisant tonsurer ses membres qui deviennent ainsi une congrégation d’ordre Mineurs [9].

Mais François rechigne à élaborer une règle plus précise et il faudra attendre le Concile de Latran avec pour principal acteur le cardinal Ugolino Conti, le futur pape Grégoire IX, pour que lui soit imposée la tenue d’un chapitre annuel : le premier se tiendra en 1217 : l’ordre des Franciscains était né. Il sera canonisé en 1228. Le succès des prêches des ordres mendiants – c’est vrai aussi des Dominicains – tient peut-être au fait qu’ils furent les premiers à prêcher en langue vulgaire, et donc, à être compris de tous. En 1223, il avait réalisé une représentation vivante de la crèche à Reggio : une tradition naissait, qui deviendra indéboulonnable.

La naissance de ces ordres mendiants détourna des anciens monastères les élites qui, jusque là, avaient revivifié en permanence les organes de gestion des abbayes bénédictines. Celles-ci se trouvèrent simultanément handicapées par cette perte d’un recrutement de valeur, concurrencées dans leur autorité intellectuelle par la naissance des universités, dessaisies de leurs prérogatives commerciales par les corporations de marchands et la création de foires urbaines… Elles se recroquevillèrent progressivement pour se transformer en de simples administrateurs de biens… En fait, la seule véritable différence, au Moyen Age, entre une communauté religieuse et un seigneur féodal ne fut plus que celle que nous faisons aujourd’hui entre une personne morale et une personne physique.

Pierre A Clément. Les Chemins à travers les âges.1983.

Jamais comme alors on a autant prêché aux laïcs ; jamais comme alors les images n’ont été aussi impliquées dans l’effort visant à susciter la conformité des comportements chrétiens ; jamais comme alors l’intimité des consciences n’a été autant soumise à l’examen de conscience et à la confession.

Jérôme Baschet. L’Histoire Janvier 2006

C’était en accueillant la nature, les bêtes sauvages, la fraîcheur de l’aube et les vignes mûrissantes, que l’Église des cathédrales pouvait espérer attirer à soi les chevaliers chasseurs, les troubadours, les vieilles croyances païennes dans la puissance des forces agrestes. L’ascète Saint Bernard l’avait déjà dit de manière farouche : Vous verrez par vous-mêmes que l’on peut tirer du miel des pierres et de l’huile des rochers les plus durs.

En réhabilitant la matière, la théologie catholique détruisait le fondement même du catharisme, et de fut peut-être le cantique franciscain des créatures qui remporta sur l’hérésie les victoires décisives. Célébrant Dieu dans son acte créateur, les théologiens inscrivirent en plein centre de l’art des cathédrales l’image réconciliée de l’univers visible. La rose du transept nord à Reims, les voussures de Chartres montrèrent Dieu faisant jaillir la lumière et des astres, séparant le jour et la nuit, la terre et l’eau, modelant les plantes, les animaux, l’homme enfin. Elles exposèrent au regard un inventaire de la création. Ici cependant le récit de la Genèse se dégageait du symbolisme. Il était possible d’en accorder le texte, comme déjà Thierry de Chartres l’avait tenté, à ce qu’enseignait alors la physique. Les actes successifs de la création du monde devinrent désormais spectacle, vision claire et lucide. Tous les êtres de la nature sont perceptibles aux sens dont Dieu a pourvu l’homme, l’invitant à les regarder, à les observer, non plus à les imaginer ne rêve. L’âme, dit Saint Thomas d’Aquin, doit tirer du sensible toute sa connaissance. C’est en ouvrant les yeux que l’on voit ces formes de Dieu. La pensée nouvelle faisait reculer la fable, le fantastique des bestiaires, toutes ces merveilles inventées. Alors que les croisés, marchands et missionnaires partaient explorer des contrées inconnues, elle dissipait les brumes et les phantasmes, elle substituait des bêtes vivantes aux monstres que les héros des romans courtois rencontraient naguère sur le chemin de leur errance, et les feuilles de chêne que chacun peut voir dans la forêt à la flore visionnaire des enluminures romanes.

Georges Duby. Le temps des cathédrales. Gallimard 1976

Pour honorer un saint, l’écrivain prend la plume, le peintre le pinceau : et c’est le cas de Giotto pour saint François d’Assise ; Yves Farge prend la plume pour dire combien Giotto a compris, aimé, admiré François :

Giotto vivait avec son temps et avec ses contemporains, il emportait dans la mémoire de son cœur les images de la rue, celles de la campagne, celle des hommes tels qu’ils sont faits pour tous les jours : ces images vivent en lui, se transforment, mais conservent toujours en elles ce qu’il y a de plus exact, c’est-à-dire, ce qui touche le plus : cela est vrai pour les personnages mais aussi pour les objets.

À Assise, sur la place communale se dresse le temple de Minerve : Giotto l’a transporté, c’est incontestable, sur la quinzième fresque de la basilique supérieure, mais nous retrouvons ce monument antique débarrassé de ses colonnes doriques, de son fronton sévère ; nous le retrouvons orné, embelli, transformé, arrangé dans tout ce qui est le style spirituel d’Assise, la cité dont chaque fenêtre est un jardin. Ghiberti disait du maître qu’il tenait son art de la nature ; je le crois, mais il possédait la souveraine faculté d’amplifier tout ce qui lui venait de la terre, et de composer avec les éléments de la rue de véritables épopées.

Si je suis amené à écrire volontiers le mot rue, c’est qu’il est aisé de remarquer à quel point Giotto se plaît à interpréter les scènes qu’il compose sur les places publiques, dans les artères de la ville, en utilisant ces maisons toutes en loggias et en balcons qui font penser aux miniatures byzantines.

Il nous faut avoir un grand respect pour celui d’entre nous qui trouve ses joies dans la rue, car ce privilège met toujours à la portée de son âme, les milles raisons de s’éveiller à la vie, de la sentir, de comprendre et de jouir ; si vous aimez la rue et si elle vous fait tressaillir, vous garderez intact l’amour que l’on porte en soi.

Eh oui, Giotto aimait les hommes de la rue et il les connaissait bien ; il les avait observés, il avait retenu toujours, l’expression qui découvre le sentiment profond. Lorsque Sainte Anne apprend sa maternité, ce n’est pas le messager de Dieu qui capte notre attention et ce besoin qui est en nous d’aller toujours vers la vie comme les fleurs qui tournent au gré du soleil, c’est l’humble servante assise devant son rouet et qui, derrière la porte close, vient d’arrêter son travail pour tendre brusquement l’oreille ; la joie qui va exploser est là, dans l’antichambre. Quand Saint François prêche devant les oiseaux, tout est indiqué qui puisse traduire l’insistance affectueuse, un peu craintive, et même ce geste coutumier des habitués des basse-cours, s’avançant à petit pas, la tête basse, au-devant de la volaille qui ne s’effarouche pas.

Tous les grands et les plus rares sentiments ont pour interprète Giotto : l’amour maternel dans La messe de Greccio ; la charité, lorsque Saint François remet son manteau au pauvre : la fraternité, lorsqu’à Padoue sainte Anne embrasse Joachim.

Je suis porté à croire que Giotto a dû passer pour un révolutionnaire lorsqu’on vit qu’il renonçait aux crucifix tortillés à l’école ombrienne, à ses icônes fabriquées avec le souci d’être vendues le plus vite possible, un peu comme ces innombrables terres cuites pour lunettes de cathédrales.

Le Christ de Giotto est lourd, accablé, il est torturé par la douleur physique plus que par l’autre ; le poids de son corps accroit son supplice plus que la haine des bourreaux.

Les Christ de Giotto sont les emblèmes de la douleur physique, et l’image de l’homme vaincu. À l’Arena de Padoue, la crucifixion est plus déchirante encore ; Giotto ne s’est pas trompé, il fait mourir Jésus par les épaules.

[Yves Farge prête les propos suivants à Giotto au cours d’une conversation avec Taddeo Gaddi et le vieux Quintavale, connu lors de son premier voyage à Assise en 1300.]