| Publié par (l.peltier) le 15 octobre 2008 | En savoir plus |

2 03 1845

Première grève générale des ouvriers de l’arsenal de Toulon.

printemps 1845

Le vétéran – 59 ans – de l’Arctique, Sir John Franklin, prend le commandement d’une expédition pour à nouveau rechercher le passage du nord-ouest : ses deux navires, l‘Erebus et le Terror, ont déjà emmené James Ross en Antarctique, où il avait ainsi baptisé les deux volcans découverts. L’équipage comptait 138 membres rompus à la navigation polaire, Franklin commande l’Erebus et Francis Crozier le Terror. Le 27 juillet 1845, Franklin arrive au détroit de Lancaster où il rencontre deux baleiniers, qui seront les derniers à l’avoir vu. Il avait 4 ans de vivres, et pouvait compter tenir 5 ans grâce à la chasse, mais on avait commis une grave erreur de logistique : l’impasse avait été faite sur un rendez-vous annuel, indispensable même si ce n’est que pour information, à la limite de la zone normalement fréquentée par les navires. En 1847, l’absence de nouvelles met en branle la fine fleur de l’amirauté, et ce ne sont pas moins de 30 expéditions, coûtant 20 millions de livres, qui seront formées pour savoir ce qui s’est passé, pendant près de 15 ans. James Ross, flirtant avec la soixantaine, hivernait en 1848-1849 dans le détroit de Barrow : il mit tout en œuvre pour informer Franklin : largage de barils contenant des messages, coups de canon, renards capturés puis relâchés munis d’un collier gravé, cairns, fusées, le tout en vain. L’Amirauté offrit une prime de 20 000 livres à qui retrouverait sir John.

En 1850, le baleinier Penny partit pour le détroit de Barrow à bord du Sophia et du Lady Franklin. Ommaney, son lieutenant, trouva les premiers indices sur l’île Beechey, à la pointe sud-est de Devon : des caisses de vivres avaient été abandonnées, des huttes construites, un potager aménagé et trois tombes pour les premiers morts : John Torrington, William Braine et John Hartnell. Mais, inexplicablement, aucun message n’avait été laissé [1]. Le 27 août 1850, Elisha Kent Kane, à bord d’un navire de secours, la première expédition Grinnel, vit aussi les trois tombes et en rapporta une aquarelle. En mai 1851, le capitaine William Kennedy repartait avec son Prince Albert, embarquant un jeune enseigne de vaisseau, français, Joseph René Bellot, qui se noiera en 1854 au large du cap Bowden, à l’ouest de l’île Devon. J’ai rencontré son égal, jamais son supérieur, dira de lui Sabine, un explorateur anglais. Ils ne trouvèrent rien. En 1852, l’Enterprise, commandé par Richard Collison, venu de Behring, hibernera dans le golfe de la Reine Maud, à proximité de l’hivernage de l’Erebus et du Terror en 1846-1847, recueillant chez les esquimaux quelques reliques et les rumeurs d’un naufrage. Le Dr Raë, qui voyageait pour le compte de la Hudson Bay Company, trouvera en 1854 de l’argenterie de Franklin et un reste de gilet de flanelle à ses initiales chez des eskimos de la rivière Back ; des témoignages des esquimaux des environs, interrogés par deux agents de la Compagnie, Stewart et Anderson en 1855 confirmèrent qu’un des deux navires aurait sombré près de la terre du Roi Guillaume, tandis que l’autre s’échouait. En 1859, Mac Clintock, géant irlandais, véritable inventeur de la logistique des raids en traîneau, financé par la veuve de Franklin, confirmera l’hypothèse. Le 8 mai 1859, il rencontre des Inuits en possession de reliques, qui lui confirment que des hommes sont morts le long de la rivière Back. Le 24 mai il trouve le cadavre de Des Vœux aux alentours du cap Hershell. Sur le chemin du retour, il découvre deux autres cadavres dans un canot-traîneau avec de la vaisselle deux fusils et leurs munitions et quelques maigres aliments. Son compagnon Hobson trouve au cap Félix, pointe sud de l’île Sommerset un abri léger et quelques vêtements. Le 6 mai, à la pointe Victory, il découvre enfin un cairn qui abrite une boîte en fer blanc dans laquelle un document traduit en six langues, déposé par les lieutenants Gore et Des Vœux, le 28 mai 1847 indique que tout allait bien à bord :

Les navires de Sa Majesté Erebus et Terror ont hiverné dans les glaces au point lat. 70°05′ nord par long. 98° 23′ ouest. Hiverné en 1845-1846 à l’île de Beechey, lat. 74° 43’28 » nord par long. 91° 51′, après avoir remonté la passe de Wellington jusqu’au 77° nord et descendu la côte de Cornwallis. Sir John commandant l’expédition, tout va bien. Déposé par un groupe de deux officiers et six hommes ayant quitté les navires lundi 24 mai 1847.

Dans les marges de l’imprimé, des indications avaient été reportées un an plus tard, d’une écriture différente : Les navires de Sa Majesté Terror et Erebus ont été abandonnés le 22 avril (1848) à 5 heures de ce point, étant prisonniers des glaces depuis le 12 septembre 1846. Officiers et équipages sous les ordres du capitaine de vaisseau F. R. M. Crozier, ont atterri ici par lat. 69°37’42 », long. 98° 41′. Sir John Franklin est mort le 11 juin 1847 et le total des décès s’élève à ce jour à neuf officiers et quinze hommes. Signé : James Fitzjames, commandant du H. M. S. Erebus, et Crozier d’ajouter : Départ demain 26 (avril 1848 ?) pour la rivière Back.

Rejoignant son yacht Fox après 25 jours d’absence, Mac Clintock en repartit le 5 avril 1859 et, au cap Victoria, d’autres esquimaux lui apprirent que vers la même époque un autre navire avait été brisé à la côte : il retrouvera des morceaux entiers du Terror, convertis en charpentes de cabanes. Le 8 mai, au cap Norton, une femme eskimo, lui dira que le lieu du naufrage était à cinq journées de marche au nord, dont une sur la glace ; les hommes, en marchant au sud, vers la rivière du Gros Poisson – la rivière Back -, tombaient et mouraient en marchant.

En 1923, Rasmussen recueillit dans la région l’histoire suivante : deux frères chasseurs de phoque avaient trouvé au large un navire bloqué et abandonné ; ils montèrent à bord, prirent les fusils qu’ils voulaient transformer en harpon, récupérèrent cordes et toiles dont ils connaissaient l’usage. Puis ils se risquèrent dans le navire. Ils y trouvèrent beaucoup d’hommes morts dans leur couchette ; puis ils descendirent dans un grand espace qui occupait le fond du bateau ; mais il faisait très sombre et ils voulurent ouvrir à coups de hache une fenêtre pour éclairer les lieux, trou par lequel l’eau se mit à pénétrer, et bientôt l’Erebus emporta par le fond ses cadavres et ses secrets. En 1981, des scientifiques décèleront des concentrations anormales de plomb dans le sang d’un marin : les boites de conserve étaient alors fermées par une soudure au plomb. Enfin, le 7 septembre 2014, après 6 campagnes majeures du National Parcs Canada, on retrouvera une épave, plus probablement l’Erebus que le Terror, qui aurait été cannibalisé, dans le détroit de Victoria, au large de l’île du Roi Guillaume, près du village Inuit de Cambridge Bay, sur le territoire Nunavut.

Paul Émile Victor s’étonne vivement de l’absence quasi totale, si singulière, de documents, quand les explorateurs guettés par la mort se sont révélés généralement prolixes. Mac Clintock aurait-il reçu une consigne de silence ?

L’épave de l’Erebus sera retrouvée en 2014, celle du Terror en 2016 :

Surpris par le froid, les 129 marins présents sont restés coincés un an et demi dans les glaces avant de mourir de faim, de froid et de saturnisme. Les circonstances de la plus grande tragédie de l’exploration arctique, qui a fait l’objet d’une série télévisée américaine The Terror, sont restées floues depuis. Le premier navire, le HMS Erebus, a été retrouvé en 2014 dans la même zone. Les images prises par les plongeurs et le robot submersible téléguidé de l’agence Parcs Canada révèlent des artefacts intacts de la vie sur le navire. L’épave a été retrouvée en 2016 à 24 mètres de profondeur au large de l’île King William, dans le passage du Nord-Ouest, à l’est de Cambridge Bay dans le territoire du Nunavut.

Nous avions l’impression, en explorant le HMS Terror, qu’il s’agissait d’un navire récemment abandonné par son équipage, semblant avoir échappé au passage du temps, a expliqué dans un communiqué Ryan Harris, directeur du projet archéologique et pilote du véhicule utilisé pour les fouilles.

Au cours de 48 plongées, dont sept avec le robot, dans une eau qui avoisinait le 0 °C ou moins, l’équipe a obtenu des images de plus de 90 % du pont inférieur du bateau. Le navire a été retrouvé posé droit sur sa quille au fond de la mer, l’hélice toujours en place, l’ancre levée, et les fenêtres de toit non couvertes, ce qui suggère un abandon rapide, a remarqué Harris.

Les sédiments qui ont recouvert la chambre du capitaine Francis Crozier, ont permis la préservation de son bureau, dans lequel les chercheurs s’attendent à trouver des instruments scientifiques et des cartes.

Seuls les quartiers personnels du capitaine demeurent inaccessibles, en raison d’une porte close. Les chercheurs espèrent y trouver des documents écrits et scellés que l’eau froide et les sédiments pourraient avoir conservés. Les écrits pourraient éclaircir ce qui s’est passé, la chronologie des événements, quand les bateaux se sont séparés et comment ils sont arrivés là où ils ont été abandonnés, a expliqué M. Harris.

Le Terror et l’Erebus sont partis de Grande-Bretagne équipés d’une coque recouverte de fer pour la glace, de machines à vapeur et de provisions pour trois ans dans l’Arctique. Un bateau commandité par la veuve de Franklin, Lady Jane, a retrouvé en 1859 sur l’île King William un message qui a levé le voile sur une partie du mystère.

Selon celui-ci, l’explorateur et 23 membres de l’équipage sont morts, le 11 juin 1847, dans des circonstances inconnues. Le 22 avril 1848, 105 survivants auraient quitté les navires à pied pour rejoindre la terre ferme par la glace, toujours selon ce message. Aucun n’a survécu.

Les recherches archéologiques ont été menées en partenariat avec des organisations inuits, dont les témoignages oraux transmis de génération en génération ont permis de localiser les épaves. Les communautés de l’Arctique seront les premières à voir les artefacts du Terror, dont elles sont légalement les copropriétaires.

Ryan Harris et son équipe espèrent retourner continuer les recherches l’année prochaine, notamment pour explorer la cabine du capitaine Crozier. On ne sait jamais ce qu’on va trouver dans ce dernier espace inexploré.

Le Monde du 30 août 2019

Photo Ryan Harris AFP

Photo Ryan Harris AFP

Photo Ryan Harris AFP

C’est à un groupe de chercheurs issus de deux universités canadiennes que l’on doit la découverte en 2024 de l’identité de l’un des restes d’ossements ; c’est le fruit d’un important travail effectué sur l’ADN prélevé sur une molaire. Par comparaison avec le patrimoine génétique de certains de ses descendants, cette simple dent a permis d’établir que l’un des corps était effectivement celui de l’officier de marine et explorateur britannique : James Fitzjames. Second explorateur identifié après John Gregory, ingénieur à bord de l’Erebus, il a contribué à la rédaction du tout dernier message reçu de la part de ses participants. Celui-ci annonçait notamment la mort de John Franklin, le 11 juin 1847, ainsi que celle d’autres hommes. Le site où James Fitzjames et au moins une douzaine d’autres personnes ont péri a été localisé par des chercheurs dans les années 1860. Les vivres venant à manquer, il semblerait que les survivants aient peu à peu cédé à la tentation de se nourrir des corps de leurs camarades récemment décédés : certains os présentaient des traces de coupures artificielles, preuve qu’ils avaient été tranchés à dessein. Des traces de coupures sur sa mandibule peuvent laisser croire que James Fitzjames aurait lui aussi fait partie de ceux qui ont fini en partie mangés par leurs camarades.

James Fitzjames

27 04 1845

Première liaison télégraphique électrique entre Paris et Rouen.

05 1845

Chez les Flaubert, les voyages de noces se font en famille : sa sœur Caroline vient d’épouser Emile Hamard : Gustave et leurs parents les accompagnent en Italie ; au palais Balbi de Gênes, Gustave tombe en arrêt devant La Tentation de Saint Antoine du flamand Bruegel : c’est là que naît le projet de la pièce de théâtre éponyme qu’il publiera quatre ans plus tard.

08 1845

Théophile Gautier est de retour d’un voyage de six semaines en Algérie : il publiera l’année suivante Voyage pittoresque en Algérie.

[…] Le chameau est l’animal le plus étrange qu’on puisse imaginer. Il semble appartenir à quelques unes de ces créations disparues dont les géologues ont refait l’histoire. Sa construction, si bizarrement gauche dans sa difformité, indique les tâtonnements de la nature encore à ses premiers pas. La gibbosité de son dos, la longueur de son col, la soudure grossière de ses articulations qu’on croirait luxées, les calus qui les couronnent ont quelque chose de monstrueux et de ridicule, d’effrayant et de risible, on dirait une charge géologique modelée avec le limon primitif par quelque Dantan antédiluvien.

Il y en avait deux mêlés à un troupeau de ces malheureux petits ânes dont nous avons parlé. Ils étaient accroupis, tout chargés, dans le sable brûlant. Leurs jambes repliées formaient des sortes de moignons rugueux hideux à voir. Leurs flancs, goudronnés, luisaient sous le lacis de cordelettes et de bâtons destinés à retenir les ballots. L’un d’eux allongeait dans la poussière ce long cou fauve, qui rappelle celui de l’autruche et du vautour, et se termine par une petite tête aplatie comme celle d’un serpent, où brille entre de grands cils jaunes un œil de diamant noir, où se dessinent des nasaux velus et coupés avec une obliquité sardonique. L’autre, gravement rengorgé, brochait les babines et paraissait plongé dans les voluptés de la digestion. Il ruminait. Quelques touffes de poil roussâtre floconnaient aux environs de la bosse, et faisaient avec les parties basses un contraste qui donnait à l’honnête chameau une vague apparence de volaille à moitié plumée. Un Arabe, immobile sous le déluge de feu, attendait appuyé sur son bâton que les animaux fussent reposés pour se remettre en route : quelle rêverie occupait cet homme dans sa pose de statue ? À quoi pensait-il ? Nous aurions bien voulu le savoir : à rien sans doute ; car les Orientaux, disent ceux qui les connaissent, ont la faculté de rester des heures entières à l’état purement végétatif, enveloppés par l’air tiède comme par un bain et ne conservant de la vie que la respiration.

En continuant notre descente vers la mer du coté de Bab-Azoum, en dehors de la porte, nous rencontrâmes des haltes de caravanes, des campements et des hôtelleries arabes : c’est tout ce qu’on peut rêver de plus simple et de plus sauvage. Les hôtelleries sont des espèces de bouges creusés dans la déchirure d’un ravin, de caves déchaussées où l’on grimpe par des degrés chancelants et dont les rebords, suprême magnificence, sont plaqués de quelques poignées de crépi à la chaux ; un bout de tapis éraillé et troué à jour comme un crible, jeté sur une corde tendue en travers, un flambeau de sparterie qui s’effile ou s’échevèle, procurent aux voyageurs qui viennent de Biskara, de Touggourt ou de plus loin une ombre pailletée de points lumineux, qui leur parait fraîche encore après les intolérables ardeurs du Sahara. C’est là qu’ils déchirent avec les ongles le mouton rôti et qu’ils hument à petite gorgées la tasse de café trouble, accompagné de la pipe obligatoire.

Ces établissements somptueux sont réservés à l’aristocratie des voyageurs, aux négociants considérables. Le commun des martyrs se loge sous des cahutes de roseaux, sous une natte ou une couverture soutenue par deux piquets ; d’autres, moins sensuels encore, se contentent pour abri de l’ombre projetée par leur chameau ou leur cheval, et tout cela, bêtes et gens pêle-mêle, broute, mange, rumine et dort dans la plus fraternelle confusion.

Plus bas encore et de l’autre coté de la route, sous les arbres poudreux qui la bordent, fument des cuisines en plein vent, où de veilles négresses, à figure de strygges, à mamelles de harpies, accommodent le kouskoussou sacramentel. Les Biskris, les Mozabites et les Bédouins se régalent à qui mieux mieux de ces préparations primitives.

2 12 1845

Le docteur Parisot crée la Société Protectrice des Animaux. Il avait en tête de lutter contre la maltraitance des chevaux de trait, surtout à Paris, d’améliorer les conditions de transport des veaux venus de Normandie pour être abattus à Paris : toutes ces barbaries mettent sous nos yeux des tableaux offensants pour la décence publique, et elles nourrissent dans le cœur du peuple ce fond d’insolente et noire méchanceté qui le porte à nuire pour le seul plaisir de mal faire.

1845

Création des compagnies de chemin de fer du Nord, de l’Est, du Centre. Le vélo s’enrichit de pédales fixées sur les roues. Réunion d’artistes, modèles et écrivains à l’hôtel Pimodan pour fumer du haschisch… sous contrôle médical.

Les enfants naissent dans les choux, racontait-on aux enfants du temps où la sexualité était tabou et les gens éclairés tenaient cela pour stupidité, quand ce n’était en fait que dégénérescence d’une très vieille tradition, venue probablement des Romains, récupérée par notre Moyen Âge, et dissimulée sous le masque du grotesque pour résister à la toute puissance du christianisme : Lorsque le christianisme s’introduisit dans les campagnes de France, il n’y put vaincre le paganisme qu’en donnant droit de cité dans son culte à diverses cérémonies antiques pour lesquelles les paysans avaient un attachement invincible

George Sand. Promenade autour d’un village. Le Berry

On remonta à cheval et on revint très vite à Belair. Le repas fut splendide, et dura, entremêlé de danses et de chants, jusqu’à minuit. Les vieux ne quittèrent point la table pendant quatorze heures [Le mariage est la seule grande fête de la vie d’une paysanne. Il y a encore ce généreux amour-propre qui consiste à faire manger la subsistance d’une année dans les trois jours de la noce. G. Sand, Promenades autour d’un village, Le Berry, p. 151]

Le fossoyeur fit la cuisine et la fit fort bien. Il était renommé pour cela, et il quittait ses fourneaux pour venir danser et chanter entre chaque service. Il était épileptique pourtant, ce pauvre père Bontemps ! Qui s’en serait douté ? Il était frais, fort, et gai comme un jeune homme. Un jour nous le trouvâmes comme mort, tordu par son mal dans un fossé, à l’entrée de la nuit. Nous le rapportâmes chez nous dans une brouette, et nous passâmes la nuit à le soigner. Trois jours après il était de noce, chantait comme une grive et sautait comme un cabri, se trémoussant à l’ancienne mode. En sortant d’un mariage, il allait creuser une fosse et clouer une bière. Il s’en acquittait pieusement, et quoiqu’il n’y parût point ensuite à sa belle humeur, il en conservait une impression sinistre qui hâtait le retour de son accès.

Sa femme, paralytique, ne bougeait de sa chaise depuis vingt ans. Sa mère en a cent quatre, et vit encore. Mais lui, le pauvre homme, si gai, si bon, si amusant, il s’est tué l’an dernier en tombant de son grenier sur le pavé. Sans doute, il était en proie au fatal accès de son mal, et, comme d’habitude, il s’était caché dans le foin pour ne pas effrayer et affliger sa famille. Il termina ainsi, d’une manière tragique, une vie étrange comme lui-même, un mélange de choses lugubres et folles, terribles et riantes, au milieu desquelles son cœur était toujours resté bon et son caractère aimable.

Mais nous arrivons à la troisième journée des noces, qui est la plus curieuse, et qui s’est maintenue dans toute sa rigueur jusqu’à nos jours. Nous ne parlerons pas de la rôtie que l’on porte au lit nuptial; c’est un assez sot usage qui fait souffrir la pudeur de la mariée et tend à détruire celle des jeunes filles qui y assistent. D’ailleurs je crois que c’est un usage de toutes les provinces, et qui n’a chez nous rien de particulier.

De même que la cérémonie des livrées est le symbole de la prise de possession du cœur et du domicile de la mariée, celle du chou est le symbole de la fécondité de l’hymen. Après le déjeuner du lendemain de noces commence cette bizarre représentation d’origine gauloise, mais qui, en passant par le christianisme primitif est devenue peu à peu une sorte de mystère, ou de moralité bouffonne du moyen âge.

Deux garçons (les plus enjoués et les mieux disposés de la bande) disparaissent pendant le déjeuner, vont se costumer, et enfin reviennent escortés de la musique, des chiens, des enfants et des coups de pistolet. Ils représentent un couple de gueux, mari et femme, couverts des haillons les plus misérables.

Le mari est le plus sale des deux : c’est le vice qui l’a ainsi dégradé ; la femme n’est que malheureuse et avilie par les désordres de son époux.

Ils s’intitulent le jardinier et la jardinière, et se disent préposés à la garde et à la culture du chou sacré. Mais le mari porte diverses qualifications qui toutes ont un sens. On l’appelle indifféremment le peilloux, [le peilloux, parce qu’il est couvert de peilles, guenilles, en vieux français; Rabelais dit peilleroux et loqueteux quand il parle de mendiants. G. Sand, Promenades autour d’un village, Le Berry, p. 153], parce qu’il est coiffé d’une perruque de paille et de chanvre, et que, pour cacher sa nudité mal garantie par ses guenilles, il s’entoure les jambes et une partie du corps de paille. Il se fait aussi un gros ventre ou une bosse avec de la paille ou du foin cachés sous sa blouse. Enfin, le païen, ce qui est plus significatif encore, parce qu’il est censé, par son cynisme et ses débauches, résumer en lui l’antipode de toutes les vertus chrétiennes.

Il arrive, le visage barbouillé de suie et de lie de vin, quelquefois affublé d’un masque grotesque. Une mauvaise tasse de terre ébréchée, ou un vieux sabot, pendu à sa ceinture par une ficelle, lui sert à demander l’aumône du vin. Personne ne lui refuse, et il feint de boire, puis il répand le vin par terre, en signe de libation. À chaque pas, il tombe, il se roule dans la boue ; il affecte d’être en proie à l’ivresse la plus honteuse. Sa pauvre femme court après lui, le ramasse, appelle au secours, arrache les cheveux de chanvre qui sortent en mèches hérissées de sa cornette immonde, pleure sur l’abjection de son mari et lui fait des reproches pathétiques.

Malheureux ! lui dit-elle, vois où nous a réduits ta mauvaise conduite ! J’ai beau filer, travailler pour toi, raccommoder tes habits ! tu te déchires, tu te souilles sans cesse. Tu m’as mangé mon pauvre bien, nos six enfants sont sur la paille, nous vivons dans une étable avec les animaux ; nous voilà réduits à demander l’aumône, et encore tu es si laid, si dégoûtant, si méprisé, que bientôt on nous jettera le pain comme à des chiens. Hélas ! mes pauvres mondes (mes pauvres gens), ayez pitié de nous ! ayez pitié de moi ! Je n’ai pas mérité mon sort, et jamais femme n’a eu un mari plus malpropre et plus détestable. Aidez-moi à le ramasser, autrement les voitures l’écraseront comme un vieux tesson de bouteille, et je serai veuve, ce qui achèverait de me faire mourir de chagrin, quoique tout le monde dise que ce serait un grand bonheur pour moi.

Tel est le rôle de la jardinière et ses lamentations continuelles durant toute la pièce. Car c’est une véritable comédie libre, improvisée, jouée en plein air, sur les chemins, à travers champs, alimentée par tous les accidents fortuits qui se présentent, et à laquelle tout le monde prend part, gens de la noce et du dehors, hôtes des maisons et passants des chemins pendant trois ou quatre heures de la journée, ainsi qu’on va le voir. Le thème est invariable, mais on brode à l’infini sur ce thème, et c’est là qu’il faut voir l’instinct mimique, l’abondance d’idées bouffonnes, la faconde, l’esprit de répartie, et même l’éloquence naturelle de nos paysans.

Le rôle de la jardinière est ordinairement confié à un homme mince, imberbe et à teint frais, qui sait donner une grande vérité à son personnage, et jouer le désespoir burlesque avec assez de naturel pour qu’on en soit égayé et attristé en même temps comme d’un fait réel. Ces hommes maigres et imberbes ne sont pas rares dans nos campagnes, et, chose étrange, ce sont parfois les plus remarquables pour la force musculaire.

Après que le malheur de la femme est constaté, les jeunes gens de la noce l’engagent à laisser là son ivrogne de mari, et à se divertir avec eux. Ils lui offrent le bras et l’entraînent. Peu à peu elle s’abandonne, s’égaie et se met à courir, tantôt avec l’un, tantôt avec l’autre, prenant des allures dévergondées : nouvelle moralité, l’inconduite du mari provoque et amène celle de la femme.

Le païen se réveille alors de son ivresse, il cherche des yeux sa compagne, s’arme d’une corde et d’un bâton, et court après elle. On le fait courir, on se cache, on passe la femme de l’un à l’autre, on essaie de distraire et de tromper le jaloux. Ses amis s’efforcent de l’enivrer. Enfin il rejoint son infidèle et veut la battre. Ce qu’il y a de plus réel et de mieux observé dans cette parodie des misères de la vie conjugale, c’est que le jaloux ne s’attaque jamais à ceux qui lui enlèvent sa femme. Il est fort poli et prudent avec eux, il ne veut s’en prendre qu’à la coupable, parce qu’elle est censée ne pouvoir lui résister.

Mais au moment où il lève son bâton et apprête sa corde pour attacher la délinquante, tous les hommes de la noce s’interposent et se jettent entre les deux époux. Ne la battez pas ! ne battez jamais votre femme ! est la formule qui se répète à satiété dans ces scènes. On désarme le mari, on le force à pardonner, à embrasser sa femme, et bientôt il affecte de l’aimer plus que jamais. Il s’en va bras dessus, bras dessous avec elle, en chantant et en dansant, jusqu’à ce qu’un nouvel accès d’ivresse le fasse rouler par terre; et alors recommencent les lamentations de la femme, son découragement, ses égarements simulés, la jalousie du mari, l’intervention des voisins, et le raccommodement. Il y a dans tout cela un enseignement naïf, grossier même, qui sent fort son origine moyen âge, mais qui fait toujours impression, sinon sur les mariés, trop amoureux ou trop raisonnables aujourd’hui pour en avoir besoin, du moins sur les enfants et les adolescents. Le païen effraie et dégoûte tellement les jeunes filles, en courant après elles et en feignant de vouloir les embrasser, qu’elles fuient avec une émotion qui n’a rien de joué. Sa face barbouillée et son grand bâton (inoffensif pourtant) font jeter les hauts cris aux marmots. C’est de la comédie de mœurs à l’état le plus élémentaire, mais aussi le plus frappant.

Quand cette farce est bien mise en train, on se dispose à aller chercher le chou. On apporte une civière sur laquelle on place le païen armé d’une bêche, d’une corde et d’une grande corbeille. Quatre hommes vigoureux l’enlèvent sur leurs épaules. Sa femme le suit à pied, les anciens viennent en groupe après lui d’un air grave et pensif puis la noce marche par couples au pas réglé par la musique. Les coups de pistolet recommencent, les chiens hurlent plus que jamais à la vue du païen immonde, ainsi porté en triomphe. Les enfants l’encensent dérisoirement avec des sabots au bout d’une ficelle.

Mais pourquoi cette ovation à un personnage si repoussant ? On marche à la conquête du chou sacré, emblème de la fécondité matrimoniale, et c’est cet ivrogne abruti qui, seul, peut porter la main sur la plante symbolique. Sans doute il y a là un mystère antérieur au christianisme, et qui rappelle la fête des Saturnales, ou quelque bacchanale antique. Peut-être ce païen, qui est en même temps le jardinier par excellence, n’est-il rien moins que Priape en personne, le dieu des jardins et de la débauche, divinité qui dut être pourtant chaste et sérieuse dans son origine, comme le mystère de la reproduction, mais que la licence des mœurs et l’égarement des idées ont dégradée insensiblement. [G. Sand idéalise quelque peu ce dieu, fils de Dionysos et d’Aphrodite. Priape était en effet considéré comme la personnification de la virilité féconde et de l’amour dans l’expression de ses instincts physiques. Il symbolisait aussi la fertilité du sol, surtout au regard de la culture des jardins et de la vigne.]

Quoi qu’il en soit, la marche triomphale arrive au logis de la mariée et s’introduit dans son jardin. Là on choisit le plus beau chou, ce qui ne se fait pas vite, car les anciens tiennent conseil et discutent à perte de vue, chacun plaidant pour le chou qui lui paraît le plus convenable. [G. Sand décrit la même scène dans Promenades autour d’un village : Ce jour-là, les noceux quittent la maison avec les mariés et la musique ; on s’en va en cortège arracher dans quelque jardin le plus beau chou qu’on puisse trouver. Cette opération dure au moins une heure. Les anciens se forment en cortège autour des légumes soumis à la discussion qui précède le choix définitif : ils se font passer, de nez à nez, une immense paire de lunettes grotesques, ils se tiennent de longs discours, ils dissertent, ils consultent, ils se disent à l’oreille des paroles mystérieuses, ils se prennent le menton ou se grattent la tête comme pour méditer ; enfin ils jouent une sorte de comédie à laquelle doit se prêter quiconque a de l’esprit et de l’usage parmi les graves parents et invités de la noce.]

On va aux voix, et quand le choix est fixé, le jardinier attache sa corde autour de la tige, et s’éloigne autant que le permet l’étendue du jardin. La jardinière veille à ce que, dans sa chute, le légume sacré ne soit point endommagé. Les Plaisants de la noce, le chanvreur, le fossoyeur, le charpentier ou le sabotier (tous ceux enfin qui ne travaillent pas la terre, et qui, passant leur vie chez les autres, sont réputés avoir, et ont réellement plus d’esprit et de babil que les simples ouvriers agriculteurs), se rangent autour du chou. L’un ouvre une tranchée à la bêche, si profonde qu’on dirait qu’il s’agit d’abattre un chêne. L’autre met sur son nez une drogue en bois ou en carton qui simule une paire de lunettes [la drogue était une sorte de jeu usité parmi les soldats et qui se jouait avec des cartes. Dans ce jeu le perdant portait sur le nez un petit morceau de bois fendu pinçant le nez et dit drogue] : il fait l’office d’ingénieur, s’approche, s’éloigne, lève un plan, lorgne les travailleurs, tire des lignes, fait le pédant, s’écrie qu’on va tout gâter, fait abandonner et reprendre le travail selon sa fantaisie, et, le plus longuement, le plus ridiculement possible dirige la besogne. Ceci est-il une addition au formulaire antique de la cérémonie, en moquerie des théoriciens en général que le paysan coutumier méprise souverainement, ou en haine des arpenteurs qui règlent le cadastre et répartissent l’impôt, ou enfin des employés aux ponts et chaussées qui convertissent des communaux en routes, et font supprimer de vieux abus chers au paysan ? Tant il y a que ce personnage de la comédie s’appelle le géomètre, et qu’il fait son possible pour se rendre insupportable à ceux qui tiennent la pioche et la pelle.

Enfin, après un quart d’heure de difficultés et de mômeries, pour ne pas couper les racines du chou et le déplanter sans dommage, tandis que des pelletées de terre sont lancées au nez des assistants (tant pis pour qui ne se range pas assez vite ; fût-il évêque ou prince, il faut qu’il reçoive le baptême de la terre), le païen tire la corde, la païenne tend son tablier, et le chou tombe majestueusement aux vivat des spectateurs. Alors on apporte la corbeille, et le couple païen y plante le chou avec toutes sortes de soins et de précautions. On l’entoure de terre fraîche, on le soutient avec des baguettes et des liens, comme font les bouquetières des villes pour leurs splendides camélias en pot ; on pique des pommes rouges au bout des baguettes, des branches de thym, de sauge et de laurier tout autour ; on chamarre le tout de rubans et de banderoles ; on recharge le trophée sur la civière avec le païen, qui doit le maintenir en équilibre et le préserver d’accident, et enfin on sort du jardin en bon ordre et au pas de marche.

Mais là quand il s’agit de franchir la porte, de même que lorsque ensuite il s’agit d’entrer dans la cour de la maison du marié, un obstacle imaginaire s’oppose au passage. Les porteurs du fardeau trébuchent, poussent de grandes exclamations, reculent, avancent encore, et, comme repoussés par une force invincible, feignent de succomber sous le poids. Pendant cela, les assistants crient, excitent et calment l’attelage humain. Bellement, bellement, enfant ! Là, là, courage ! Prenez garde ! patience! Baissez-vous. La porte est trop basse ! Serrez-vous, elle est trop étroite ! un peu à gauche ; à droite à présent ! allons, du cœur, vous y êtes !

C’est ainsi que dans les années de récolte abondante, le char à bœufs, chargé outre mesure de fourrage ou de moissons, se trouve trop large ou trop haut pour entrer sous le porche de la grange. C’est ainsi qu’on crie après les robustes animaux pour les retenir ou les exciter, c’est ainsi qu’avec de l’adresse et de vigoureux efforts on fait passer la montagne des richesses, sans l’écrouler, sous l’arc de triomphe rustique. C’est surtout le dernier charroi, appelé la gerbaude, qui demande ces précautions, car c’est aussi une fête champêtre, et la dernière gerbe enlevée au dernier sillon est placée au sommet du char, ornée de rubans et de fleurs, de même que le front des bœufs et l’aiguillon du bouvier. Ainsi, l’entrée triomphale et pénible du chou dans la maison est un simulacre de la prospérité et de la fécondité qu’il représente.

Arrivé dans la cour du marié, le chou est enlevé et porté au plus haut de la maison ou de la grange. S’il est une cheminée, un pignon, un pigeonnier plus élevé que les autres faîtes, il faut, à tout risque porter ce fardeau au point culminant de l’habitation. Le païen l’accompagne jusque-là, le fixe, et l’arrose d’un grand broc de vin, tandis qu’une salve de coups de pistolet.

George Sand. La Mare au diable. 1845

Fille d’instituteur, institutrice elle-même, Eugénie Luce crée à Alger une école pour jeunes musulmanes : J’avais cette intime conviction que toutes nos tentatives de fusion civilisatrice resteraient sans effet, tant que nous ne pourrions faire pénétrer nos mœurs, nos habitudes, nos sentiments dans l’intérieur même de la famille. Mais comment atteindre ce but autrement que par l’éducation de la femme, pierre angulaire de la famille, destinée comme fille, comme épouse et comme mère à inspirer l’amour ou la haine du nom français ?

Je veux changer les mœurs, les préjugés, les habitudes indigènes, de la manière la plus rapide et la plus sûre, en initiant le plus grand nombre possible de jeunes musulmanes aux bienfaits d’une éducation européenne.

5 ans plus tard, au cœur de la casbah, son école accueille environ 130 jeunes musulmanes ; elle sert de modèle aux quatre écoles arabes-française dont la création est décidée par Napoléon III le 14 juillet 1850. À nos yeux du XXI° siècle, le propos semble outrageusement colonialiste, il n’empêche que la scolarisation se faisait en arabe, qu’étaient données des leçons sur le Coran et qu’on y respectait les fêtes religieuses musulmanes. Dix ans plus tard, sur la demande de notables musulmans, voyant d’un très mauvais œil cette éducation, mère de l’émancipation, une commission sera mise sur pied pour procéder à une inspection de l’établissement : on lui cherchera des poux dans la tête, et l’école fermera en 1861. Elle avait scolarisé 1 065 jeunes filles, dont 6 étaient devenues elles-mêmes sous- maîtresses.

En Irlande, la maladie noire de la pomme de terre – le mildiou : phylophtora infestans ou peronospora, venu d’Amérique du Sud – provoque une effroyable famine : 700 000 morts de 1846 à 1851, qui entraîne le début d’une émigration massive, surtout vers les États-Unis : 1.5 million, pour un pays qui en comptait au total 8.6 millions en 1841 ! En 1901, on ne comptera plus que 4.5 millions d’habitants et en 2017, le pays ne comptera encore que 6.8 millions d’habitants, chiffre inférieur à celui d’avant la grande famine ! On nommait coffin ships – les bateaux cercueils – les navires qui transportaient ces émigrés : 1847, l’année la plus noire, verra 100 000 migrants partir au Québec : plus de 16 000 d’entre eux mourront soit à bord des navires, soit à l’hôpital de Grosse-Île où ils étaient retenus en quarantaine. La différence de niveau de vie entre un sud paysan, majoritairement catholique et pauvre et un nord majoritairement protestant qui s’est déjà attelé à la révolution industrielle et est devenu riche ne va faire que s’accentuer.

Ne demandez pas aux Irlandais pourquoi leurs aïeux ont alors superbement dédaigné les immenses ressources alimentaires vivant dans les eaux très poissonneuses de leurs mers, langouste et homards compris, ils vous répondront probablement que ce n’est pas le sujet. Manger du poisson ? Plutôt crever !

Comment expliquer que, dans une période d’abondance, dans le pays le plus prospère de notre époque, un peuple meure de faim ?

Gladstone

Qu’un million de personnes soient mortes dans une nation qui comptait alors parmi les plus riches et les plus puissantes est toujours source de douleur quand nous nous le remémorons aujourd’hui. Ceux qui gouvernaient alors ont manqué à leurs devoirs.

Tony Blair, premier ministre. 1997

Il y avait plusieurs raisons à cette quasi monoculture de la pomme de terre : l’humidité et les sols acides du pays lui convenaient particulièrement bien. Très nutritive [elle ne manque que de vitamine A], ses forts rendements permettaient aux grands propriétaires – la noblesse possède 95 % des terres – de continuer à consacrer le maximum de surface à l’élevage, qui avait leur préférence. On arrivait à des consommations frôlant les 6 kg/personne/jour.

Tout le monde s’accordera sur la cause de la maladie : le mildiou, mais nombre d’Irlandais accuseront les Anglais d’avoir organisé la famine, en continuant à exporter des céréales d’Irlande durant la famine. C’était alors la naissance du libéralisme : nul ne peut subvenir aux besoins des autres. Le premier ministre Robert Peel mit tout de même en place des secours, qui se traduisirent essentiellement par des distributions de soupes populaires, (auxquelles il sera mis fin en décembre 1847), mais à peu près en même temps, l’Angleterre demande à l’Irlande de prendre à sa charge les secours, d’où augmentation de la fiscalité auprès des propriétaires, qui pour diminuer leurs charges, expulsent leurs locataires : 500 000 expulsions au total ! Pour maintenir l’ordre menacé, les Anglais doublent leur effectif militaire en Irlande : 15 000 soldats en 1843, 27 000 en 1847. Des dons affluent du monde entier, y compris des tribus d’Indiens d’Amérique. Des maisons du travail verront le jour : nourriture et logement contre un travail d’intérêt public : infrastructures routières, ponts, ports etc, qui se verront souvent contraintes de refuser du monde. L’anthropophagie réapparaîtra.

Certes le Tout Puissant nous a frappés du mildiou mais ce sont les Britanniques qui ont provoqué la famine.

John Mitchel. La dernière conquête de l’Irlande. 1860

La pomme de terre de Bretagne elle aussi est touchée, mais, avec une alimentation un peu plus diversifiée, les Bretons ne connaîtront pas pareil drame ; il y aura tout de même des distributions de pain.

au village de Skibbereen

Dublin. Mémorial de la grande famine -Un Gorta Mor -.

Massacres entre Druzes et Chrétiens maronites au Liban.

Deux hommes de la vallée de l’Ubaye, affluent de la rive gauche de la Durance, reviennent du Mexique, la sacoche emplie de 200 000 francs : c’est une fortune, et la nouvelle va à la vitesse d’une traînée de poudre : ainsi naquit un important courant d’émigration, celui des Barcelonnettes, improprement nommé, car en fait, il englobait non seulement les habitants de la vallée de Barcelonnette mais aussi ceux du pays basque, alors aussi nombreux à émigrer en Amérique Centrale ou du Sud.

L’affaire avait commencé en 1821, quand Arnaud, d’une filature à soie de Jausiers en mauvaise santé, était parti s’installer à la Nouvelle Orléans, où son premier client en draps et autres textiles était l’armée américaine. Il avait alors fait venir ses deux frères et les trois étaient partis à Mexico où ils avaient monté le Cajon de ropa de las siete Puertas, un magasin de détail de drap. Deux des trois hommes étaient revenus en 1845, fortune faite. Un an plus tôt, la vallée avait dû supporter deux grandes inondations, qui avaient provoqué le départ de dix hommes pour le Mexique. Alors, ceci ajouté à cela, prit naissance un mouvement d’émigration important de la vallée de l’Ubaye vers le Mexique, dont le maximum fût atteint dans les années 1880 et qui se prolongea jusque dans les années 1920, [le dernier départ eut lieu en 1955] enlevant au pays jusqu’à la moitié des hommes de quinze à trente ans : une véritable saignée démographique.

Il s’agit parfois de vraies démarches industrielles, nées d’une volonté opiniâtre de faire fortune, en s’appuyant sur la solidarité clanique et une endurance hors du commun au travail, le tout coexistant avec une honnêteté quasi héréditaire, dans un secteur d’activité toujours le même : le commerce de détail de textile : tissus communs pour vêtements et linge de corps. Et dans un pays qui depuis son indépendance en 1821, avait connu en l’espace de trente-trois ans, trente et un présidents effectifs, au lieu de neuf si les mandats de chacun n’avaient pas été interrompus par d’incessants pronunciamiento, dans un pays où pour gagner de l’argent on préférait enlever et rançonner ceux qui en avaient plutôt que travailler, ce sont là des vertus qui, parce que rares, sont plutôt bien payées.

Chacun partait avec, en poche, le nom d’un pays bien installé déjà à Mexico, qui le prenait en charge dès son arrivée, quitte à être payé pendant deux trois ans avec un lance-pierre ; mais la promotion finissait par arriver. Chaque vendeur était libre du prix de la pièce vendue au client, au-dessus du prix plancher fixé par le patron. Et là où aujourd’hui on pourrait penser que la fraude était la règle, ce n’était en fait que l’exception qui venait confirmer la règle : une honnêteté à toute épreuve.

C’est ainsi qu’au Mexique en 1864, on pouvait compter 45 commerces de textiles, employant 400 Barcelonnettes ; en 1890, ils seront 110.

Le 28 juin 1889 sera créée la CIDOSA – Compagnia Industrial de Orizaba Sociedad Anonima, qui construira en 1892 l’usine de Rio Blanco, qui emploiera jusqu’à 6 000 ouvriers ! On verra aussi une CIVSA – Compania Industrial Veracruzana Sociedad Anonima, à Santa Rosa -.

Voici ce qu’ont fait des paysans de la montagne qui mangeaient du pain de seigle et buvaient de l’eau claire.

Paul Reynaud, originaire de Barcelonnette

Pour ce qui est du pain de seigle, il n’est pas inutile de citer un petit historique du pain, à l’heure où les rouleaux d’acier se mirent à remplacer les meules d’antan : Au XVIII° siècle, le pain blanc, fait de farine dont on a pratiquement ôté tout le son, était considéré comme un symbole de privilège. Tout à fait ignorante des fondements scientifiques de telles choses, la population de l’Europe entière considérait le pain bis comme grossier et coloré. En 1800, le pain blanc, devenu partout disponible, apparaissait comme le symbole de l’égalitarisme, même s’il ne s’agissait en réalité que d’égalité face à un choix restreint. Partout en Europe, les armées napoléoniennes arboraient leur pain blanc comme un étendard de libération par rapport aux ternes pains de son ou de seigle. Le fait que ce pain ait conquis l’Angleterre prouve qu’il ne s’agissait pas seulement d’un legs de la gloire.

Ce goût universel pour le pain blanc précéda de près d’un siècle la mécanisation de la mouture. Partout en Europe et en Amérique du Nord, on continuait de moudre les céréales dans de petits moulins à eau ou à vent. On obtenait des farines plus fines par réglage de la meule. À l’époque, toutefois, la saleté, la transpiration et l’huile pénétraient même dans le pain le plus pur. En partie pour cette raison, ce nouveau pain semblait moins frais que ceux d’autrefois, et se conservait moins longtemps. Il y avait aussi d’autres problèmes. La demande de blé était sans précédent, et pas seulement à cause de la fabrication du pain : la poudre à cheveux, si populaire autour de 1800, était à base de blé, tout comme l’amidon, avec lequel on empesait les chemises blanches immaculées de l’ère victorienne. Dans presque tous les pays d’Europe, on tenta de persuader les pauvres de revenir au pain d’orge et de seigle. Mais même ces derniers dirent avoir perdu le goût du seigle. On tenta par ailleurs d’encourager la consommation de riz. En vain. Au début du XIX° siècle, des pénuries de blé provoquèrent partout des crises de panique, surtout en Grande-Bretagne où l’on importait régulièrement du blé depuis 1755, même si ce ne fut jamais à grande échelle. Cette appréhension ne disparut qu’à la fin du XIX°, quand la chute du coût des transports maritimes ou ferroviaires à longue distance permit à l’Europe d’importer du blé russe ou américain. Au XIX° siècle, ces deux géants politiques du XX° étaient déjà les greniers à blé de l’Europe.

L’introduction de rouleaux métalliques pour le broyage du blé avait commencé en Autriche-Hongrie dans les années 1840. Ce fut probablement la seule invention technologique de l’empire Habsbourg, mais ce n’est pas une innovation dont les Habsbourg puissent s’enorgueillir. Les rouleaux de fer (puis d’acier) assuraient une qualité constante à la farine. Ils s’entretenaient facilement. Le pain blanc ainsi produit était plus blanc que jamais car le rouleau d’acier échauffé chassait l’endosperme de son enveloppe. Il ne restait donc du germe qu’un minuscule flocon, qui partait du tamis avec le son. Même le pain noir fabriqué à la machine se conservait mieux, puisque son germe était tué lui aussi. Pendant plusieurs générations, cette farine eût donc la faveur des boulangers et des clients. Les fabricants de biscuits préféraient eux aussi un produit standard. Mais l’élimination du germe supprimait la véritable valeur nutritive du grain. Au fur et à mesure que les rouleaux de fer et d’acier se répandaient en Europe, supplantant l’emploi pluriséculaire de la meule de pierre, la qualité de l’alimentation déclinait : ceux qui dépendaient le plus du pain – les pauvres – furent les plus touchés.

En cette fin du XX° siècle, se dessine une réaction contre ces pains artificiels nocifs. Malgré tout, la plupart des pains de son actuels diffèrent, en général, du pain complet d’autrefois. La plupart des pains noirs européens sont faits de farine blanche à laquelle on ajoute du son (ou même de la mélasse) en guise de colorant ! La conséquence principale a été l’abandon du pain en tant qu’élément de base dans la plupart des pays riches. Aux États-Unis, par exemple, la consommation de céréales est passée de 136 kilogrammes par personne et par an à 60 environ.

Hugh Thomas. Histoire inachevée du monde. Robert Laffont 1986

La solidarité entre expatriés avait amené la création d’une Société de bienfaisance dès 1842, qui commença par ne concerner que les Français, puis s’étendra aux Suisses en 1848 et aux Belges en 1860 : distribution de secours aux nécessiteux, mutuelle pour l’indemnisation des malades, et Caisse d’épargne. La situation financière de ladite société passera de la bonne santé à l’opulence avec le legs de la fortune d’un richissime mexicain à cinq sociétés de bienfaisance, qui se partageront treize millions de francs.

Le développement économique l’époque, particulièrement important au Mexique, l’ouverture de nouvelles lignes maritimes permettant un approvisionnement en gros depuis la France entraînèrent le développement des affaires des Barcelonnettes, mais c’est surtout l’expédition militaire de Napoléon III au Mexique qui leur donna un gros coup de fouet : directement, l’armée française se fournit prioritairement chez eux, et la belle tenue vestimentaire du soldat français fût à l’origine d’un engouement pour le vêtement qui emballa les affaires.

Pareil État dans l’État ne pouvait tenir que face à des pouvoirs faibles ; mais à la veille de la première guerre mondiale, le président Caranza prendra ombrage de cette puissance et y mettra fin en 1917 : la puissance de l’Empire Barcelonnette était stoppée et alla en déclinant.

Les décisions d’un président sont une chose, la mémoire d’un peuple en est une autre : et c’est ainsi que l’on verra des Mexicains volontaires pour combattre aux côtés des Français lors de la première guerre mondiale, disant en quelque sorte : quand nous étions sans travail dans notre pays, vous nous en avez fourni ; nous venons aujourd’hui nous battre à vos côtés pour vous en remercier.

Ceux-là ignoraient tout de la lutte des classes, et auraient bien été capables de gifler celui qui aurait osé leur dire que tout patron est un salaud.

On peut voir une plaque à Barcelonnette : Aux citoyens mexicains morts pour la France pendant la Grande Guerre. Cette plaque a été offerte à la ville de Barcelonnette par la colonie française du Mexique. Sur cette plaque figurent onze noms, tandis qu’au pied du monument aux morts de Jausiers une plaque commémore aussi les héros mexicains morts pour la France.

De toute cette success story, on aurait pu attendre la création de grosses et solides sociétés de commerce comme les Anglais surent en bâtir en Inde à la même époque, ou encore le développement d’une industrie dans le pays d’origine, avec le retour de ces émigrés aux poches pleines, voire même les deux en même temps… En fait, rien de tout cela n’eut lieu : les Barcelonnettes étaient trop attachés à leur terre d’origine pour s’implanter durablement au Mexique, qui resta pour eux une simple possibilité d’enrichissement ; ceux qui n’étaient pas morts sur place, ceux qui n’avaient pas été vaincus par la vie, rentraient au pays – on estime à 10 % leur nombre, par rapport à cent partis – entre quarante et cinquante ans, souvent célibataires et s’y mariaient alors sans grand espoir de nombreuse descendance ; ils s’y faisaient surtout construire de grosses maisons bourgeoises que l’on voit plutôt d’habitude plutôt dans les quartiers huppés de nos grandes villes, que dans un pays de montagne comme Barcelonnette, et ils se faisaient enterrer dans des tombes très m’as-tu-vu, débordant de marbre de Carare. La solidarité n’était pas morte : les vieux parents pouvaient ainsi bénéficier d’une vieillesse confortable à l’abri du besoin, mais on ne connaît pratiquement pas de cas où l’argent gagné au loin ait été réinvesti dans l’agriculture, grande perdante de l’affaire.

Ainsi, à moins de deux cents kilomètres de distance à vol d’oiseau, l’industrialisation de la vallée de l’Arve à 500 mètres d’altitude dans un relief de circulation facile se réalisait lentement mais sûrement en milieu paysan, avec une fabrication au départ à la tâche dans chaque ferme, puis de plus en plus centralisée en usine avec l’arrivée de la fée électricité, mais sans apport important d’argent de l’émigration, quand, à Barcelonnette, à 1100 mètres d’altitude, dans une vallée éloignée des grands centres, de communication difficile, les embryons d’industrialisation (soierie à Jausiers) périclitaient et le retour des Mexicains enrichis n’entraînait aucun développement si ce n’est celui, momentané des entrepreneurs en bâtiment !

Autant les colporteurs et émigrés saisonniers qui avaient précédé aux XVII° et XVIII° siècles les Barcelonnettes, en allant vendre dans nos grandes villes, en France comme à l’étranger, les draps de laine et de serge fabriqués à la ferme avaient une activité parfaitement complémentaire de l’agriculture de montagne, évidemment en sommeil en hiver, et donc contribuaient ainsi au développement économique de leur vallée, autant l’enrichissement des Barcelonnettes ne resta qu’un épisode stérile de la vie de la vallée, contribuant plus à son appauvrissement par la déprise agricole qu’à son développement. Bien des fermes furent reprises par des Piémontais qui, eux non plus ne réinvestissaient pas sur place l’argent gagné.

La morale de cette histoire sera laissée à François Arnaud, notaire à Barcelonnette, qui a écrit le premier ouvrage sur la question, en 1891 : Les Barcelonnettes au Mexique. C’est une bonne sagesse domestique qui s’exprime, avec suffisamment de hauteur pour savoir que le cœur ne doit pas se laisser étouffer par l’argent : Mariez-vous jeunes, à l’âge où la nature le demande ; vous aurez des enfants robustes et vous les verrez grandir. Si l’un d’eux veut aller chercher fortune, ne le retenez pas, mais n’y poussez pas les autres ; gardez les auprès de vous. Faites en de bons citoyens, de bons républicains, de bons soldats.

Vous aurez les joies saines de la famille et ses fortifiantes douleurs aussi. La fièvre de l’or n’aura pas brûlé votre vie ; votre vieillesse sera plus heureuse au milieu de vos petits-enfants, et croyez bien qu’il ne faut pas tant d’argent pour vivre heureux et que, pour mourir, les deux bras d’une fille adorée et aimante sont un plus doux oreiller qu’un sac de piastres.

Las Fabricas de Francia à Guadalajara.

Usine SIGNORET à Santa Rosa , Veracruz

les propriétaires : Edouard Gassier, Alexandre Reynaud et Joseph Tron, en 1891

La « Ciudad de Mexico » à Puebla, 1895, lithographie

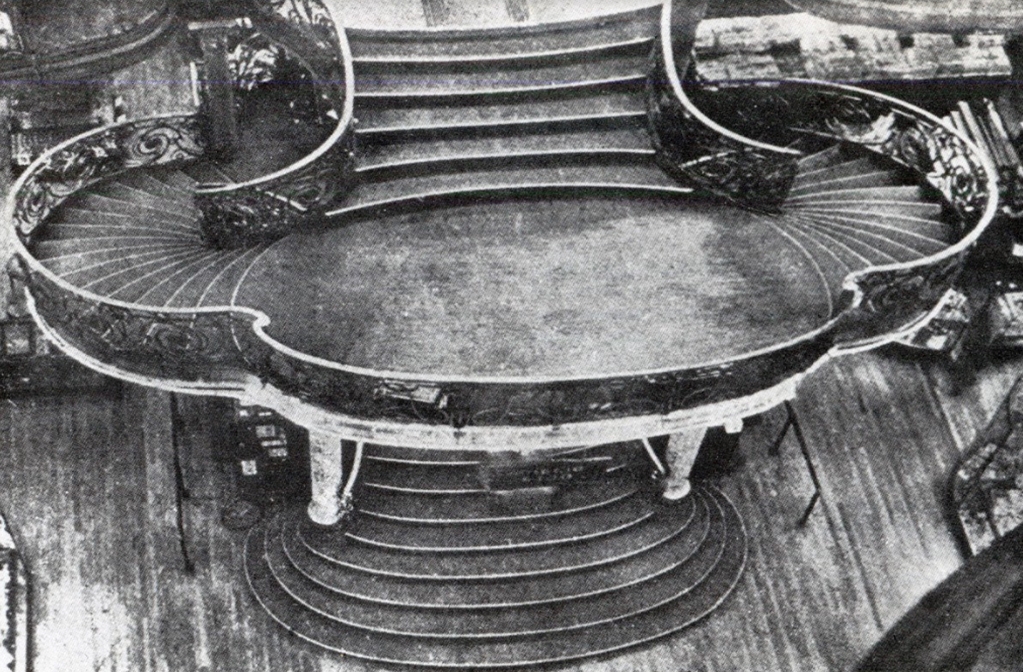

El centro mercantil, de Sébastien Robert, en 1896

Verrière zénithale du magasin « Centro Mercantil » à Mexico, par Jacques Gruber (détail), aujourd’hui Grand Hôtel de la Ciudad de Mexico

L’usine de Rio Blanco, inaugurée en 1892, est alors la plus grande fabrique textile du Mexique.

En Argentine, les volontés politiques de protectionnisme pour développer la production locale tournent court, mises en coupe réglée par la toute puissante Angleterre qui ne peut en aucun cas accepter une restriction quelconque à la liberté du commerce : Le gouvernement de Juan Manuel de Rosas avait édicté en 1835 un règlement douanier fortement protectionniste. La loi interdisait l’importation d’objets de fer et de fer-blanc, de harnachements, de ponchos, de ceinturons, d’écharpes de laine ou de coton, de paillasses, d’instruments agricoles, de roues de charrettes, de bougies et de peignes, et taxait très lourdement l’importation des voitures, des chaussures, de la passementerie, des vêtements, des harnais, des fruits secs et des boissons alcoolisées. La viande transportée sous pavillon argentin n’était pas frappée d’impôts, et l’on encourageait la bourrellerie nationale et la culture du tabac. Les effets se firent sentir sans attendre. Jusqu’à la bataille de Caseros, qui renversa Rosas en 1852, les goélettes et les bateaux qui naviguaient sur les fleuves étaient construits dans les chantiers de Corrientes et de Santa Fe, Buenos Aires comptait plus de cent fabriques prospères et tous les voyageurs reconnaissaient l’excellence des tissus et des chaussures de Côrdoba et de Tucumân, des cigarettes et des produits artisanaux de Salta, des vins et eaux-de-vie de Mendoza et de San Juan. L’ébénisterie de Tucumân exportait vers le Chili, la Bolivie et le Pérou. Dix ans après le vote de la loi, les bateaux de guerre anglais et français rompirent à coups de canon les chaînes barrant le Paranâ afin d’ouvrir la navigation sur les fleuves argentins que Rosas maintenait solidement fermés. Le blocus succéda à l’invasion. Dix requêtes des centres industriels du Yorkshire, de Liverpool, Manchester, Leeds, Halifax et Bradford, signées par mille cinq cents banquiers, commerçants et industriels avaient pressé le gouvernement anglais de prendre des mesures contre les restrictions imposées au commerce dans le Rio de la Plata. Le blocus mit en évidence les limites de l’industrie nationale, qui, malgré les progrès apportés par la loi de protection douanière, se révéla incapable de satisfaire la demande intérieure. En réalité, à partir de 1841, le protectionnisme languissait au lieu de s’accentuer ; Rosas défendait comme personne les intérêts des estancieros de la province de Buenos Aires, et aucune bourgeoisie industrielle capable de donner de l’impulsion à un capitalisme national authentique et puissant n’existait ni ne naquit alors : la grande propriété occupait le centre de la vie économique du pays, et aucune politique industrielle ne pouvait s’affirmer avec indépendance et vigueur sans amoindrir la toute-puissance du latifondo exportateur. Rosas demeura toujours, au fond, fidèle à sa classe. Le plus grand cavalier de toute la province, guitariste et danseur, expert dans l’art de dresser les chevaux, qui savait s’orienter dans l’obscurité des nuits d’orage rien qu’en mâchonnant quelques brins d’herbe, était un important estanciero producteur de viande séchée et de cuir, dont ses semblables avaient fait leur chef.

Eduardo Galeano. Les veines de l’Amérique Latine. Terre humaine. Plon

29 01 1846

Les pères Huc et Gabet arrivent à Lhassa, 18 mois après avoir quitté la Vallée des Eaux Noires, au nord de Pékin : Les femmes thibétaines se soumettent dans leur toilette à un usage, ou plutôt à une règle incroyable, et sans doute unique dans le monde : avant de sortir de leurs maisons, elles se frottent le visage avec une espèce de vernis noir et gluant, assez semblable à de la confiture de raisin. Comme elles ont pour but de se rendre laides et hideuses, elles répandent sur leur face ce fard dégoûtant à tort et à travers, et se barbouillent de manière à ne plus ressembler à des créatures humaines.

Voici ce qui nous a été dit sur l’origine de cette pratique monstrueuse [2] : Il y a à peu près deux cents ans, le Nomekhan, ou Lama-Roi qui gouvernait le Thibet antérieur, était un homme rigide et de mœurs austères. À cette époque, les Thibétaines, pas plus que les femmes des autres contrées de la terre, n’étaient dans l’habitude de s’enlaidir ; elles avaient au contraire, dit-on, un amour effréné du luxe et de la parure ; de là naquirent des désordres affreux, et une immoralité qui ne connut plus de bornes. La contagion gagna peu à peu la sainte famille des Lamas ; les couvents bouddhiques se relâchèrent de leur antique et sévère discipline, et furent travaillés d’un mal qui les poussait rapidement à une complète dissolution. Afin d’arrêter les progrès d’un libertinage qui était devenu presque général, le Nomekhan publia un édit, par lequel il était défendu aux femmes de paraître en public, à moins de se barbouiller la figure de la façon que nous avons déjà dite. De hautes considérations morales et religieuses motivaient cette loi étrange, et menaçaient les réfractaires des peines les plus sévères, et surtout de la colère et de l’indignation de Bouddha. Il fallut, sans contredit, un courage bien extraordinaire, pour oser publier un édit semblable ; mais la chose la plus étonnante, c’est que les femmes se soient montrées obéissantes et résignées. La tradition n’a pas conservé le plus léger souvenir de la moindre insurrection, de la plus petite émeute. Conformément à la loi, les femmes se noircirent donc à outrance, se rendirent laides à faire peur, et l’usage s’est religieusement conservé jusqu’à ce jour ; il paraît que la chose est considérée maintenant comme un point de dogme, comme un article de dévotion. Les femmes qui se barbouillent de la manière la plus dégoûtante, sont réputées les plus pieuses. Dans les campagnes, l’édit est observé avec scrupule, et de façon à ce que les censeurs ne puissent jamais y trouver rien à redire ; mais à Lhassa, il n’est pas rare de rencontrer dans les rues, des femmes qui, au mépris des lois et de toutes les convenances, osent montrer en public leur physionomie non vernissée, et telle que la nature la leur a donnée. Celles qui se permettent cette licence, ont une très mauvaise réputation, et ne manquent jamais de se cacher quand elles aperçoivent quelque agent de la police.

*****

On voyait aussi accourir à Tchogortan une certaine classe de lamas non moins intéressante que celle des Mongols. Ils arrivaient par grandes troupes dès la pointe du jour. Habituellement, ils avaient leur robe retroussée jusqu’aux genoux, et le dos chargé d’une grande hotte d’osier ; ils parcouraient la vallée et les collines environnantes pour recueillir, non des fraises, ni des champignons, mais la fiente que les troupeaux des Si-Fàn disséminaient de toutes part. À cause de ce genre d’industrie, nous avons nommé ces lamas lamas bousiers, ou , plus honorifiquement, lamas argoliers, du mot tartare argol, qui désigne la fiente des animaux, lorsqu’elle est séchée et propre au chauffage. Les lamas qui exploitent ce genre de commerce sont en général des personnages paresseux et indisciplinés, qui préfèrent à l’étude et à la retraite les courses vagabondes à travers les montagnes ; ils sont divisés en plusieurs compagnies, qui travaillent sous la conduite d’un chef chargé des plans et de la comptabilité. Avant la fin de la journée, chacun apporte ce qu’il a pu ramasser de butin au dépôt général, situé au pied d’une colline ou dans l’enfoncement d’une gorge. Là, on élabore avec soin cette matière première, on la pétrit et on la moule en gâteaux qu’on laisse exposés au soleil jusqu’à dessication complète ; ensuite, on arrange symétriquement tous ces argols les uns au-dessus des autres ; on en forme de grands tas, qu’on recouvre d’une épaisse couche de fiente, pour les préserver de l’action dissolvante de la pluie. Pendant l’hiver, ce chauffage est transporté à la lamaserie de Kouboum et on le livre au commerce.

Le luxe et la variété des matières combustibles, dont jouissent les nations privilégiées de l’Europe, ont dû probablement les dispenser de faire des études approfondies sur les diverses qualités d’argol. Il n’en a pas été ainsi parmi les peuples pasteurs et nomades ; une longue expérience leur a permis de classifier les argols avec un talent d’appréciation qui ne laisse rien à désirer. Ils ont établi quatre grandes divisions, auxquelles les générations futures n’auront, sans doute, à apporter aucune modification.

En première ligne, on place les argols de chèvre et de mouton ; une substance visqueuse, qui s’y trouve mêlée en grande proportion, donne à ce combustible une élévation de température vraiment étonnante. Les Thibétains et les Tartares s’en servent pour travailler les métaux ; un lingot de fer plongé dans un foyer de ces argols est dans peu de temps chauffé au rouge blanc. Le résidu que les argols de chèvre et de mouton laissent après la combustion, est une espèce de matière vitreuse, transparente, de couleur verdâtre, et cassante comme le verre ; elle forme une masse pleine de cavités et d’une légèreté extrême : on dirait de la pierre ponce. On ne trouve pas dans ce résidu la moindre quantité de cendres, à moins que le combustible n’ait été mélangé de matières étrangères. Les argols de chameau constituent la seconde classe ; ils brûlent facilement en jetant une belle flamme ; mais la chaleur qu’ils donnent est moins vive et moins intense que celle des précédents. La raison de cette différence est qu’ils contiennent en combinaison une moins grande quantité de substance visqueuse. La troisième clase renferme les argols appartenant à l’espèce bovine ; quand ils sont très secs, ils brûlent avec beaucoup de facilité, et ne répandent pas du tout de fumée. Ce genre de chauffage est presque l’unique qu’on rencontre dans la Tartarie et dans le Thibet. Enfin, on place au dernier rang les argols de chevaux et des autres animaux de la race chevaline. Ces argols n’ayant pas subi, comme les autres, le travail de la rumination, ne présentent qu’un amas de paille plus ou moins triturée ; ils brûlent en répandant une fumée épaisse, et se consument à l’instant. Ils sont pourtant très utiles pour commencer à allumer le feu : ils font en quelque sorte l’office d’amadou, et aident merveilleusement à enflammer les autres combustibles

Nous comprenons que cette courte et incomplète dissertation sur les bouses est peu propre à intéresser un grand nombre de lecteurs. Cependant, nous n’avons pas cru devoir la retrancher parce que nous nous sommes imposé l’obligation de ne négliger aucun des documents qui pouvaient être de quelque utilité pour ceux qui voudront après nous essayer la vie de nomade. […]

*****

Sandara nous servit du thé au lait, des raisins secs et des gâteaux frits au beurre. Pendant que nous étions occupés à déjeuner, il ouvrit une petite armoire, et en tira un plat en bois, proprement vernissé, et où des dorures et des fleurs se dessinaient sur un fond rouge. Après l’avoir bien nettoyé avec un pan de son écharpe, il étendit dessus une large feuille de papier rose, puis, sur le papier, il arrangea symétriquement quatre belles poires, qu’il nous avait fait acheter à Tang-Keou-Eul. Le tout fut recouvert d’un mouchoir en soie, de forme oblongue, et qu’on nomme khata. C’était avec cela, dit-il, que nous devions aller emprunter une maison.

Le khata ou écharpe de bonheur, joue un si grand rôle dans les mœurs thibétaines qu’il est bon d’en dire quelques mots. Le khata est une pièce de soie dont la finesse approche celle de la gaze. Sa couleur est d’un blanc un peu azuré. Sa longueur est à peu près le triple de sa largeur ; les deux extrémités se terminent ordinairement en frange. Il y a des khatas de toute grandeur et de tout prix ; car c’est un objet, dont les pauvres, pas plus que les riches, ne peuvent se passer. Jamais personne ne marche sans en porter avec soi une petite provision. Quand on va faire une visite d’étiquette, quand on veut demander à quelqu’un un service, ou l’en remercier, on commence d’abord par déployer un khata ; on le prend entre ses deux mains, et on l’offre à la personne qu’on veut honorer. Si deux amis, qui ne se sont pas vus depuis quelques temps, viennent par hasard à se rencontrer leur premier soin est de s’offrir mutuellement un khata. Cela se fait avec d’autant d’empressement et aussi lestement qu’en Europe lorsqu’on se touche la main. Il est d’usage, aussi, quand on s’écrit, de plier dans les lettres un petit khata. On ne saurait croire combien les Thibétains, les Si-fàn, les Houang-Mao-Eul, et tous les peuples qui habitent vers l’occident de la mer Bleue, attachent d’importance à la cérémonie du khata. Pour eux, c’est l’expression la plus pure et la plus sincère de tous les nobles sentiments. Les plus belles paroles, les cadeaux les plus magnifiques, ne sont rien sans le khata. Avec lui, au contraire, les objets les plus communs acquièrent une immense valeur. Si l’on vient vous demander une grâce, le khata à la main, il est impossible de la refuser, à moins d’afficher le mépris de toutes les convenances. Cet usage thibétain s’est beaucoup répandu parmi les Tartares, et surtout dans leurs lamaseries. Les khatas forment une importante branche de commerce pour les Chinois de Tang-Keou-Eul. Les ambassades thibétaines ne passent jamais sans en emporter une quantité prodigieuse.

*****

La lamaserie de Kouboum jouit d’une si grande réputation, que les adorateurs de Bouddha s’y rendent en pèlerinage de tous les points de la Tartarie et du Thibet ; il n’est pas de jour qui ne soit signalé par l’arrivée ou le départ de quelques pèlerins. Cependant, il est des fêtes solennelles où l’affluence des étrangers est immense. On en compte quatre principales dans l’année ; la plus fameuse de toutes est celle qui a lieu le quinzième jour de la première lune ; on la nomme la fête des Fleurs. Nulle part elle ne se célèbre avec autant de pompe et de solennité qu’à Kounboum : celles qui ont lieu dans la Tartarie, dans le Thibet, à Lha-Ssa même, ne peuvent pas lui être comparées. Nous nous étions installées à Kounboum le 6 de la première lune, et déjà on pouvait remarquer les nombreuses caravanes de pèlerins qui arrivaient par tous les sentiers qui aboutissent à la lamaserie. De toute part, il n’était question que de la fête : les fleurs étaient, disait-on, d’une beauté ravissante. Le conseil des beau-arts, qui les avait examinées, les avait déclarées supérieures à toutes celles des années précédentes. Aussitôt que nous entendîmes parler de ces fleurs merveilleuses, nous nous hâtâmes, comme on peut penser, de demander des renseignements sur une fête inconnue pour nous. Voici les détails qu’on nous donna, et que nous n’écoutâmes pas sans surprise.

Les Fleurs du 15 de la première lune consistent en représentations profanes et religieuses, où tous les peuples asiatiques paraissent avec leur physionomie propre et le costume qui le distingue. Personnages, vêtements, paysages, décorations, tout est représenté en beurre frais. Trois mois sont employés à faire les préparatifs de ce singulier spectacle. Vingt lamas, choisis parmi les artistes les plus célèbres de la lamaserie, sont journellement occupés à travailler le beurre, en tenant toujours les mains dans l’eau, de peur que la chaleur des doigts ne déforme l’ouvrage. Comme ces travaux se font en grande partie pendant les froids les plus rigoureux de l’hiver, ces artistes ont de grandes souffrances à endurer. D’abord, ils commencent par bien brasser et pétrir le beurre dans l’eau, afin de le rendre ferme. Quand la matière est suffisamment préparée, chacun s’occupe de façonner les diverses parties qui lui ont été confiées. Tous ces ouvriers travaillent sous la direction d’un chef, qui a fourni le plan des fleurs de l’année, et qui préside à leur exécution. Les ouvrages étant terminés, on les livre à une autre compagnie d’artistes, chargés d’y apposer les couleurs, toujours sous la direction du même chef. Un musée tout en beurre nous paraissait une chose assez curieuse pour qu’il nous tardât un peu d’arriver au 15 de la lune.

La veille de la fête, l’affluence des étrangers fut inexprimable. Kounboum n’était plus cette lamaserie calme et silencieuse, où tout respirait la gravité et le sérieux de la vie religieuse ; c’était une cité mondaine, pleine d’agitation et de tumulte. Dans tous les quartiers, on n’entendait que les cris perçants des chameaux et les grognements sourds des bœufs à long poil, qui avaient transporté les pèlerins. Sur les parties de la montagne qui dominent la lamaserie, on voyait s’élever de nombreuses tentes où campaient tous ceux qui n’avaient pu trouver place dans les habitations des lamas. Pendant toute la journée du 14, le nombre de ceux qui firent le pèlerinage autour de la lamaserie fut immense. C’était pour nous un étrange et pénible spectacle que de voir cette grande foule se prosternant à chaque pas, et récitant à voix basse son formulaire de prières. Il y avait, parmi ces zélés bouddhistes, un grand nombre de Tartares-Mongols, tous venant de fort loin. Ils se faisaient remarquer par une démarche pesante et maussade, mais surtout par un grand recueillement et une scrupuleuse application à accomplir les règles de ce genre de dévotion. Les Houng-Mao-Eul, ou Longues-Chevelures, y étaient aussi, et nous ne leurs trouvâmes pas meilleure façon qu’aux Tang-Keo-Eul ; leur sauvage dévotion faisait un singulier contraste avec le mysticisme des Mongols. Ils allaient fièrement, la tête levée, le bras droit hors de la manche de leur habit, toujours accompagnés de leur grand sabre et d’un fusil en bandoulière. Les Si-Fàn du pays d’Amdo étaient les plus nombreux de tous les pèlerins. Leur physionomie n’exprimait ni la rudesse des Longues-Chevelures, ni la candide foi des Tartares. Ils accomplissaient leur pèlerinage lestement et sans façon. Ils avaient l’air de dire : Nous autres, nous sommes de la paroisse ; nous sommes au courant de tout cela.

Régis-Ēvariste Huc, prêtre missionnaire de la Congrégation de Saint-Lazare. Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet (1844-1846), annoté par J.M. Plancher, Librairie d’Adrien Le Clere 1853

La mode des petits pieds est générale en Chine, et remonte, dit-on, à la plus haute antiquité. Les Européens aiment assez à se persuader que les Chinois, cédant à l’exagération d’un sentiment très avouable ont inventé cet usage afin de tenir les femmes recluses dans l’intérieur de leur maison, et de les empêcher de se répandre au dehors. Quoique la jalousie puisse trouver son compte dans cette étrange et barbare mutilation, nous ne croyons pas cependant qu’on doive lui en attribuer l’invention. Elle s’est introduite insensiblement et sans propos délibéré, comme cela se pratique, du reste, pour toutes les modes. On prétend que, dans l’antiquité, une princesse excita l’attention de tout le monde par la délicate exiguïté de ses pieds. Comme elle était d’ailleurs douée des qualités les plus remarquables, elle donna le ton à la fashion chinoise, et les dames de la capitale ne tardèrent pas à en faire le type de l’élégance et du bon goût. L’admiration pour les petits pieds fit des progrès rapides, et il fut admis qu’on avait enfin trouvé le critérium de la beauté ; et, comme il arrive toujours qu’on se passionne pour les futilités nouvelles, les Chinoises cherchèrent, par tous les moyens imaginables, à se mettre à la mode. Celles qui étaient déjà d’un âge rassis eurent beau user d’entraves et de moyens de compression, il leur fut impossible de supprimer des développements légitimes de la nature, et de donner à leur base la tournure mignonne tant désirée. Les plus jeunes eurent la consolation d’obtenir quelques succès ; mais vagues, assez médiocres et de peu de durée. Il n’était réservé qu’à la génération suivante d’assurer complètement le triomphe des petits pieds. Les mères les plus dévouées à la mode nouvelle ne manquaient pas, s’il leur naissait une fille, de serrer et de comprimer avec des bandelettes, les pieds de ces pauvres petites créatures, afin d’empêcher tout développement. Les résultats d’une pareille méthode ayant paru satisfaisants, elle fut généralement admise dans tout l’empire.

Les femmes chinoises, les riches comme les pauvres, celles des villes et celles de la campagne, sont donc toutes estropiées ; elles n’ont, en quelque sorte, à l’extrémité de leurs jambes que d’informes moignons, toujours enveloppés de bandelettes, et dont la vie s’est retirée. Elles chaussent des petites bottes très gracieuses et richement brodées ; c’est là dessus qu’elles se soutiennent en se balançant presque continuellement. Leur démarche a quelque chose de sautillant, et ressemble beaucoup à celle des Basques lorsqu’ils sont montés sur des échasses.

Les femmes chinoises, avec leurs petits pieds de chèvre, n’éprouvent pas pour marcher autant de difficulté qu’on se l’imagine. Comme elles y sont habituées dès leur naissance, elles n’ont pas plus d’embarras que certains boiteux qu’on voit souvent courir avec assez d’agilité. Lorsqu’on les rencontre dans les rues, on dirait, à leurs petits pas chancelants, qu’elles peuvent à peine se soutenir ; mais c’est là quelquefois une affectation et une manière de se donner de la grâce. Elles sont, en général, si peu embarrassées, que, si elles pensent n’être pas vues, elles courent, sautent et folâtrent avec une admirable aisance. L’exercice favori des jeunes filles chinoises est le jeu de volant ; mais, au lieu de se servir de raquettes, c’est avec le revers de leur petit brodequin qu’elles reçoivent et se renvoient mutuellement le volant. Elles sont donc toujours à cloche-pied, et, comme il leur arrive de passer des journées entières à ce jeu, il est permis de présumer que leurs moignons ne leur causent ni beaucoup de douleur ni une grande fatigue.

Tous les habitants du céleste empire raffolent des petits pieds des femmes. Les jeunes filles qui, dans leur enfance ne les ont pas eu serrés, trouvent très difficilement à se marier. Aussi les mères ne manquent-elles pas de porter sur ce point toute leur sollicitude. Les femmes tartares mantchoues ont conservé l’usage des grands pieds ; mais les mœurs du pays conquis ont eu sur elles une telle influence, que, pour se donner une démarche à la mode, elles ont inventé des souliers dont la semelle extrêmement élevée se termine en cône. Elles vont ainsi d’une manière peut-être plus chancelante encore que les femmes chinoises.

M. Huc, ancien missionnaire apostolique en Chine. L’empire Chinois. Librairie De Gaume 1854

La coutume des pieds bandés a été pratiquée en Chine pendant plus de mille ans. Son origine remonterait à la fin des Tang, au X° siècle, quand l’empereur demanda à sa jeune concubine de se bander les pieds pour exécuter la traditionnelle danse du lotus et ainsi accroître son désir. Un siècle plus tard, la coutume entre dans les mœurs et devient à la mode chez toutes les femmes de l’empire, devenant ainsi une tradition familiale qui symbolise la richesse et la distinction. En effet, les femmes aux pieds bandés ne peuvent travailler qu’à des tâches domestiques simples, ce que ne peuvent se permettre les familles pauvres. Le statut d’une femme dépend en grande partie de ses talents de brodeuse exercés dans la fabrication de minuscules souliers et de jambières qu’elle coud pour sa famille et pour elle-même. Les chaussures, finement brodées, témoignent de l’importance donnée à l’esthétique féminine.

L’importance donnée à la petite taille des pieds et l’opportunité de marier leurs filles à des familles plus fortunées répandit la coutume et, à la fin de la dynastie Qing, on pouvait voir des femmes aux pieds bandés dans toutes les classes sociales de la société Han, à l’exception des plus misérables et du groupe des Hakka, chez qui les femmes assumaient une partie des travaux dévolus aux hommes dans les autres ethnies.

Les femmes mandchoues et mongoles, elles, ne pratiquaient pas le bandage des pieds (alors qu’elles occupaient le sommet de la hiérarchie sociale sous la dynastie mandchoue des Qing), et surprenaient aussi bien les Chinois Han que les occidentaux de passage par leur vie beaucoup plus active et leurs capacités équestres. Elles prirent en revanche l’habitude de confectionner des chaussons destinés à leur donner la démarche chaloupée des femmes aux pieds bandés.

Au XIX° siècle, quelques empereurs, dont l’impératrice Cixi, tentèrent sans succès de bannir la pratique. En 1912, après la chute de la dynastie Qing, le gouvernement de la République de Chine, interdit le bandage des pieds et força les femmes à ôter leurs bandelettes, ce qui s’avéra presque aussi douloureux et traumatisant à l’égard des tabous dont les pieds nus faisaient l’objet. La pratique se poursuivit dans la clandestinité, parallèlement à l’émergence de sociétés progressistes dont les membres s’engageaient à ne pas bander les pieds de leurs filles et à ne pas marier leurs fils à des femmes aux pieds bandés. L’interdiction fut réellement effective après 1949, sous la République populaire de Chine. Le nombre de femmes à avoir vu leurs pieds ainsi mutilés est estimé à un milliard.