| Publié par (l.peltier) le 18 octobre 2008 | En savoir plus |

17 07 1830

Barthélemy Thimonnier, tailleur à Amplepuis, invente la machine à coudre. En 1848, il cédera le brevet à l’américain Singer.

25 07 1830

Quatre ordonnances de Jules de Polignac limitant le droit de vote et la liberté de la presse vont balayer le régime en trois jours de violents combats – les 27, 28 et 29 juillet, les Trois Glorieuses -. Pour s’armer, les émeutiers avaient pillé le musée de l’Artillerie et c’est ainsi que, dans cette insurrection du XIX° siècle, on vit briller le casque de Godefroi de Bouillon, l’arquebuse à mèche de Charles IX et la lance de François I°.

Louis Blanc. Histoire de dix ans.

La monarchie est à la Chambre, l’usurpation au Palais Royal (la résidence du duc d’Orléans, futur Louis-Philippe I°), la république à l’Hôtel de Ville. […] Encore un gouvernement qui se jette des Tours de Notre Dame.

Chateaubriand

Il est des destins qui se nouent autour d’un moment, parfois quelques minutes, parfois quelques heures, voire même quelques jours, mais le après ne sera plus jamais comme l’avant : Jeanne d’Arc en 1429 quand elle reçut mission de bouter les Anglais hors du royaume de France, Claudel quand la foi l’illuminera à Notre Dame de Paris à Noël 1886, de Gaulle quand le destin l’appellera à Londres le 17 juin 1940. Pour l’heure, ce sont les Trois Glorieuses qui vont nouer celui de Jules Michelet, 32 ans, qui va être nommé directeur de la section historique des Archives Nationales : ce sera la monumentale Histoire de la France, dix-sept volumes de 1833 à 1867 !

Cette œuvre laborieuse d’environ quarante ans fut conçue d’un moment, de l’éclair de juillet. Dans ces jours mémorables, une grande lumière se fit, et j’aperçus la France.

Elle avait des annales, et non point une histoire. Des hommes éminents l’avaient étudié, surtout au point de vue politique. Nul n’avait pénétré dans l’infini détail des développements divers de son activité (religieuse, économique, artistique etc…) Nul ne l’avait encore embrassé du regard dans l’unité vivante des éléments naturels et géographiques qui l’ont constituée. Le premier je la vis comme une âme et comme une personne.

Jules Michelet. Préface de l’Histoire de France 1869

Roland Barthes dira bien plus tard : Michelet n’écrit pas l’Histoire, il la broute.

30 07 1830

Robert Schumann, 20 ans, écrit à sa mère [son père est mort quatre ans plus tôt] : Ma vie a été une longue lutte de vingt ans entre la poésie et la prose, ou si tu veux entre la musique et le droit. À Leipzig, j’ai rêvé et flâné, ici [Heidelberg] j’ai travaillé davantage, mais ici comme là-bas, je me suis irrémédiablement voué à l’art. Si je puis suivre mon génie, il me conduira à l’art, et, je le crois, sur le bon chemin. Sa mère s’oppose à son choix. Il demande à son professeur, Friedrich Wieck, d’intercéder en sa faveur : il écrit on ne peut plus clairement à Christina Schumann : Je prends la responsabilité de votre fils qui, grâce à son talent et à sa personnalité, deviendra l’un des plus grands pianistes de notre temps. Il épousera sa fille Clara, virtuose du piano, son interprète favorite. À la fois pauvre et riche, abattu et vigoureux, las de la vie et plein d’ardeur. Pour perfectionner l’agilité des autres doigts, il s’était confectionné une attelle mariant annulaire droit et majeur, ce qui aboutit à une paralysie définitive de la main ! Il eut sept enfants mais cette vie familiale de bonheur ne put empêcher les poisons de la folie de le conduire à la mort : il avait 46 ans.

2 08 1830

Charles X abdique, laissant le trône à son petit fils de 10 ans, le duc de Bordeaux, lequel en exil, prendra le titre de comte de Chambord, car propriétaire du château éponyme ; Louis Philippe d’Orléans va s’empresser de s’asseoir sur cette disposition, ce sera lui le roi et le comte de Chambord passera sa vie en exil, son intransigeance obtuse le détournant de toutes les occasions de remonter sur le trône. Enveloppés d’un drapeau tricolore, La Fayette, commandant à 73 ans de la Garde nationale, et Louis-Philippe d’Orléans s’embrassent devant une fenêtre de l’Hôtel de Ville,

Le baiser de La Fayette fit un roi. Chateaubriand.

Le Roi des Français ne pouvait supporter le terme républicain : aussi le parti qui se réclamait de la république dût-il choisir un autre nom : ils devinrent les Radicaux. Son arrière grand père était le frère de Louis XIV. Il sauva de la ruine le château de Versailles en en faisant un musée consacré à toutes les gloires de la France.

Chateaubriand s’avance en éclaireur sur le front du droit d’ingérence : Le mélange des gouvernements représentatifs et des monarchies absolues ne saurait durer : il faut que les uns ou les autres périssent ; … la douane d’une frontière ne peut, désormais, séparer la liberté de l’esclavage ; un homme ne peut plus être pendu de ce coté-ci d’un ruisseau, pour des principes réputés sacrés de l’autre coté du ruisseau.

4 10 1830

La Belgique, avec, à sa tête, Charles Rogier, proclame son indépendance, mettant ainsi fin à son appartenance aux Pays-Bas de Guillaume I° dont le fils, Frédéric, à la tête de 14 000 hommes avait dû reculer face aux émeutiers de Bruxelles ; il s’était replié sur Anvers où, rebelote, il dut affronter de violents combats. Un congrès national est élu afin d’établir une nouvelle constitution. C’est en 1915, au congrès de Vienne qu’avait été entérinée cette union Belgique-Hollande dans laquelle les Alliés voyaient une barrière contre l’expansionnisme français.

Épisode des journées de septembre 1830 où l’on reconnaît Louis de Potter embrassant le drapeau belge, Gustave Wappers (1834), musées royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Dans les années 2020, on pourra entendre Virginie Effira déclarer : Et puis, que voulez-vous, j’ai passé vingt-cinq ans de ma vie en Belgique, donc je ne peux pas être totalement sérieuse.

15 10 1830

Lamennais, Lacordaire, tous deux prêtres et le comte de Montalembert créent L’Avenir, quotidien inspiré par le catholicisme libéral. Moins de deux ans plus tard, l’encyclique Mirari vos de Grégoire XIV condamnera les orientations du journal. Lamennais quittera l’Église en 1834. Lacordaire y restera, entrera chez les Dominicains, qu’il rétablira en France, et finira sa vie en dirigeant le collège militaire de Sorrèze, près de Revel, devenu aujourd’hui hôtel.

Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.

Cette citation, extraite des Conférences de Notre-Dame de Paris s’insère bien dans une défense de la loi mais c’est de la loi divine qu’il s’agit et, plus précisément de celle que Moïse, descendant du Sinaï, rapportait à son peuple […] : Tu sanctifieras le septième jour, et tu t’y reposeras. C’est du repos dominical qu’il est question.

Elle sera mise en exergue de nombreux ouvrages de droit, surtout la dernière partie – c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit – ces chers professeurs ne reculant pas devant ce qui est à l’évidence tout proche de l’escroquerie intellectuelle : comment peut-on laisser supposer que loi divine et loi humaine soient une seule et même chose ?

27 10 1830

Julius August Walther von Goethe, 41 ans, meurt en Italie de la petite vérole : quand son père Johann Wolgang von Goethe, 80 ans, l’apprendra, il aura ces sobres mots : Allons ! par-dessus les tombeaux… en avant. Et il se remettra au travail.

29 11 1830

Devant la prétention du tzar Nicolas I° à vouloir lever des troupes en Pologne pour intervenir en Belgique, les cadres de l’armée polonaise se révoltent. Le 25 janvier 1831, la Diète déclare l’indépendance de la Pologne. Les Russes vont écraser l’insurrection et Varsovie capitulera en septembre 1831 : dissolution de l’armée, fermeture de l’université, abolition de la Constitution, destruction de l’industrie et du commerce, pendaisons, confiscations, déportations en Sibérie et dans le Kouban – rive nord-est de la Mer Noire -. Dix mille personnes émigreront, dont les deux tiers à Paris.

Le Prométhée polonais, 1831 – Emile Jean Horace Vernet. Paris. Société historique et littéraire polonaise.

1830

Huit ans plus tôt, Adèle Foucher a épousé Victor Hugo, son ami d’enfance. Ils ont eu cinq enfants :

- Léopold Victor Hugo ( – ) ;

- Léopoldine Hugo(28 août 1824-4 septembre 1843) ;

- Charles Hugo ( – ) ;

- François Victor Hugo ( – ) ;

- Adèle Hugo ( – ).

Elle est lasse de toutes ces grossesses, – l’air se fait rare autour de cet homme encombrant – et va voir ailleurs si l’herbe est plus verte et c’est dans le pré de Sainte Beuve qu’elle le trouve. Hugo, de son côté, s’éprend de Juliette Drouet, qui joue au théâtre de la Porte Saint Martin, qui sera sa compagne jusqu’à la fin de sa vie, exil à Guernesey inclus.

Dix-neuf ans avant la France, Charles Félix, Roi de Piémont Sardaigne, met en service les premiers timbres poste : les cavalini. Diffusion de la cigarette. Positivisme d’Auguste Comte. Première ligne ferroviaire commerciale entre Manchester et Liverpool.

Le voyage en chemin de fer à grande vitesse n’est pas possible car les passagers, incapables de respirer, mourraient par asphyxie.

Dionysius Lardner

La France compte 572 machines à vapeur, 29 hauts-fourneaux au coke, 379 au charbon de bois ; elle extrait 2,5 millions de tonnes de houille. C’est environ un tiers des nouveau-nés qui est abandonné.

François Guizot crée un poste d’Inspecteur des Monuments Historiques, qui sera confié en 1834 à l’écrivain Prosper Mérimée. Il entreprendra un premier classement, et sera aidé à partir de 1837 par une commission des Monuments historiques, que rejoindront en 1907 des architectes en chef des Monuments historiques. Auparavant, Prosper Mérimée avait voyagé en Espagne, où il avait découvert, plus de vingt ans avant qu’Eugénie de Montijo ne les importe en France, les combats de taureaux – le mot corrida n’existait pas encore -. C’était devenue un loisir très populaire depuis quelques dizaines d’années seulement, quand des employés des abattoirs s’étaient mis à faire évoluer leur travail d’abattage en jeu qui s’était peu à peu ritualisé, enjolivé et popularisé :

Madrid, 25 octobre 1830,

Monsieur,

Les courses de taureaux sont encore très en vogue en Espagne ; mais, parmi les Espagnols de la classe élevée, il en est peu qui éprouvent une espèce de honte à avouer leur goût pour un genre de spectacle certainement fort cruel ; aussi cherchent-ils plusieurs graves raisons pour le justifier. D’abord, c’est un amusement national. Ce mot national suffirait seul, car le patriotisme d’antichambre est aussi fort en Espagne qu’en France. Ensuite, disent-ils, les Romains étaient encore plus barbares que nous, puisqu’ils faisaient combattre des hommes contre des hommes. Enfin, ajoutent les économistes, l’agriculture profite de cet usage, car le haut prix des taureaux de combat engage les propriétaires à élever de nombreux troupeaux. Il faut savoir que tous les taureaux n’ont point le mérite de courir sus aux hommes et aux chevaux, et que sur vingt, il s’en trouve à peine un assez brave pour figurer dans un cirque, les dix-neuf autres servant à l’agriculture. Le seul argument que l’on n’ose présenter et qui serait pourtant sans réplique, c’est que, cruel ou non, ce spectacle est si intéressant, si attachant, produit des émotions si puissantes, qu’on ne peut y renoncer lorsqu’on a résisté à l’effet de la première séance. Les étrangers, qui n’entrent dans le cirque la première fois qu’avec une certaine horreur, et seulement afin de s’acquitter en conscience des devoirs de voyeurs, les étrangers, dis-je, se passionnent bientôt pour les courses de taureau autant que les Espagnols eux-mêmes. Il faut en convenir, à la honte de l’humanité, surtout pour ceux qui la contemplent à l’abri.

Saint Augustin raconte que, dans sa jeunesse, il avait une répugnance extrême pour les combats de gladiateurs, qu’il n’avait jamais vus. Forcé par un de ses amis, de l’accompagner à une des ces pompeuses boucheries, il s’étai juré à lui-même de fermer les yeux pendant tout le temps de la représentation. D’abord, il tint assez bien sa promesse et s’efforça de penser à autre chose ; mais, à un cri que poussa tout le peuple en voyant tomber un gladiateur célèbre, il ouvrit les yeux ; il les ouvrit et ne put les refermer. Depuis lors, et jusqu’à sa conversion, il fut un des amateurs les plus passionnés des jeux du cirque.

Après un aussi grand saint, j’ai honte de me citer ; pourtant vous savez que je n’ai pas les goûts d’un anthropophage. La première fois que j’entrais dans le cirque de Madrid, je craignis de ne pouvoir supporter la vue du sang que l’on y fait libéralement couler ; je craignais surtout que ma sensibilité, dont je me méfiais, ne me rendit ridicule devant les amateurs endurcis qui m’avaient donné une place dans leur loge. Il n’en fut rien. Le premier taureau qui parut fut tué ; je ne pensais plus à sortir. Deux heures s’écoulèrent sans le moindre entracte, et je n’étais pas fatigué. Aucune tragédie au monde ne m’avait intéressé à ce point. Pendant mon séjour en Espagne, je n’ai pas manqué un seul combat, et, je l’avoue en rougissant, je préfère les combats à mort à ceux où l’on se contente de harceler des taureaux qui portent des boules à l’extrémité de leurs cornes. Il y a la même différence qu’entre les combats à outrance et les tournois à lance mornées. Pourtant, les deux espèces de courses se ressemblent beaucoup ; mais seulement, dans la seconde, le danger pour les hommes est presque nul.

Prosper Mérimée. Les combats de taureaux en 1830. Lettres d’Espagne, 1831

Alfred Dehodencq. Course de taureaux au Novillada à l’Escurial. 1850 Musée Goya de Castres.

Peu avant que le Japon ne s’ouvre au monde occidental le Japonais Hokusai (qui signifie étoile polaire : celle qui ne bouge pas) réalise une série d’estampes Les trente-six vues du Mont Fuji, dont La Grande vague de Kanagawa, qui marquera beaucoup les Impressionnistes. En fait, quarante six estampes, et ces quelques mots, à la fin :

Depuis l’âge de six ans, j’avais la manie de dessiner la forme des objets. Vers l’âge de cinquante ans, j’avais publié une infinité de dessins, mais tout ce que j’ai produit avant l’âge de soixante-dix ans ne vaut pas la peine d’être compté. C’est à l’âge de soixante-treize ans que j’ai compris à peu près la structure de la nature vraie, des animaux, des herbes, des arbres, des oiseaux, des poissons et des insectes. Par conséquent, à l’âge de quatre-vingt ans, j’aurai fait encore plus de progrès ; à quatre-vingt dix ans, je pénètrerai le mystère des choses ; à cent ans, je serai résolument parvenu à un degré de merveille, et quand j’aurai cent dix ans, chez moi, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant. Je demande à ceux qui vivront autant que moi de voir si je tiens parole.

Gakyōjin. (Le vieillard fou de dessin), 1835. (Il mourra en fait à 89 ans)

Il ne faisait pas bon vivre alors au Japon, sous le totalitarisme des samouraï qui avaient pour dicton : le clou qui dépasse appelle le marteau. Un film, Hokusai, sortira en mai 2023.

La Grande vague de Kanagawa. Hokusai. Gravure sur bois nishiki-e. Hauteur 25.7 cm; Largeur : 37.9 cm

Le modèle. symétrique. Photo fournie par Gentside en 2023

Aux États-Unis, Joseph Smith fonde l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, soit, plus brièvement les Mormons : il dit avoir découvert dans l’État de New York des saintes écritures gravées sur des plaques d’or, qu’il nommera Le Livre des Mormons. L’Église est très exigeante avec ses fidèles : un dixième de leurs revenus, des services de trois heures chaque dimanche, le renoncement à l’alcool, au café, au thé au tabac, mais…. la polygamie est autorisée. Ceci compense-t-il cela ?

Simple coïncidence ? Dans les mêmes États-Unis, le féminisme connaît de vigoureux commencements : Je ne demande aucune faveur particulière pour mon sexe. Je n’abandonnerai pas notre revendication d’égalité. Tout ce que je demande à nos frères, c’est qu’ils lèvent le pied de dessus nos têtes et qu’ils nous permettent de nous tenir debout sur la terre que Dieu nous a, à nous aussi, confiée. (…) Il est parfaitement clair à mes yeux que tout ce qu’un homme a moralement le droit de faire, la femme y est également autorisée.

Sarah Grimké

Lucas Alaman, premier ministre du Mexique, veut donner à son pays les moyens d’une industrialisation : il crée pour cela une banque nationale, la Banque d’Équipement. Un impôt sur les importations textiles permettra d’acheter les machines à tisser le coton, jusqu’alors exporté à l’état brut : 14 ans plus tard, les grands tissages de Puebla fabriquaient 1.4 million de coupes de cotonnades rustiques, plus que la demande du marché intérieur. Encore dix ans plus tard, l’instabilité politique, les pressions des commerçants anglais et français et de leurs puissants associés à l’intérieur du pays auront eu raison de ce début réussi d’industrialisation.

Le souffle de la liberté, de l’égalité et de la fraternité se fait sentir jusqu’à la tête de l’empire ottoman : Je fais la distinction entre mes sujets, les musulmans à la mosquée, les chrétiens à l’église et les juifs à la synagogue, mais il n’y a pas de différence entre eux dans quelque autre mesure. Mon affection et mon sens de la justice pour tous parmi eux est fort et ils sont en vérité tous mes enfants.

Mahmoud II, sultan de l’empire ottoman.

D’avril à novembre, Victor Jacquemont, botaniste explore la flore de l’Himalaya : il en rapporte 2 158 plantes, dont le pavot, présent dans chaque jardin familial. Il mourra du choléra à Bombay à 31 ans.

Les Anglais se prennent à nommer hindouisme le mode de vie des hindous, et l’on verra que les mots peuvent devenir des bombes : Quand vous ne tracez pas vous-même vos frontières, soyez tranquille, on s’en chargera pour vous… Il est vrai qu’hindous et musulmans, pendant de longues périodes, ont cohabité paisiblement en Inde. Oui, mais seulement jusqu’à l’arrivée des Anglais. Jusqu’à ce que l’étranger anglican invente l’hindouisme, mot qui n’apparaît qu’en 1830. Le way of life hindou a trois millénaires, la religion hindouiste est une création anglaise qui n’a pas deux siècles. La religion des Hindous n’a pas de mot pour religion, comme la plupart des cultes africains, si concrètement imbriqués dans la vie quotidienne que les enquêtés dans les villages ne comprennent simplement pas la question qui leur est posée par les préposés au recensement venus de la capitale (quelle est votre religion ? ). On connaît en Asie community, en Afrique tribu, on ne connaît pas religio, catégorie romano-chrétienne exportée chez les non-chrétiens par la grâce coloniale du principe de classement, entre le normal et l’anormal. Nous vivons notre identité de l’intérieur dans l’insouciance, et souvent comme un tremplin de liberté, pour d’heureux renouvellements. Arrive l’autre qui gèle le jeu, et vous boucle dans une case. Ce n’est pas qu’il soit particulièrement malveillant. C’est qu’il ne peut lui-même se doter d’un corps propre sans nous en donner un autre, sans construire la dissemblance de son voisin le plus semblable. Moi-même et l’autre, c’est un seul baptême en double. Rien de tel, pour faire du pieux, que de montrer du doigt l’impie, la fabrication imaginaire de l’étranger fait partie intégrante de la délimitation pratique d’un nous.

Nos identités personnelles s’échangent dans un chassé-croisé d’expectorations excommuniantes, un collage d’ismes dans le dos où chacun n’en peut mais. Son alter ego lui en trouvera toujours un pour son service. Christianisme a été inventé par un antichrétien d’Antioche, marxisme par un antimarxien de Paris. L’isme est en général un sobriquet fabriqué par un type bien pour dévaluer un sale type, ou encore par un colon pour construire son objet d’étude, et mieux s’approprier l’objet de ses convoitises. Confucianisme n’est pas un terme chinois. C’est l’invention des missionnaires jésuites au XVII° siècle. Le cléricalisme, voilà l’ennemi : avec ce slogan, Gambetta a reconstruit la République. Et l’Église catholique déclinante au début du XX° siècle s’est revigorée en combattant le laïcisme. Le mot en isme est un fortifiant, il nous donne du noir pour nous laver plus blanc. Au forum, chacun a intérêt à affubler le voisin d’une cocarde repoussante pour afficher par contraste sa bonne mine (progressistes/nationalistes, souverainistes/européistes, fascistes/droits de l’hommiste, ad libitum). Portons au crédit de feu la passion politique ce procédé expéditif de classification, substitut aux boussoles confessionnelles, d’avoir jadis prêté à des millions de sinistrés une identité light, et donc le moyen de s’orienter dans le chaos. Jusqu’au jour où, pris à la gorge, le léger se fissure et le lourd remonte.

[…] Rappelons-nous que polythéisme n’est pas un mot grec ou romain, mais probablement l’invention d’un juif hellénisé du I° siècle, Philon d’Alexandrie. Comme monothéisme n’est pas un mot juif, chrétien ou musulman, mais l’invention d’un sceptique. À Athènes, Jérusalem et Rome, on n’était pas plus monothéiste ou polythéiste que nous ne sommes gravitationnistes parce que la gravitation nous retient pieds sur terre. On vivait dans la lumière naturelle des rites et des pratiques, sans isme superfétatoire.

Régis Debray. Le feu sacré. Fayard 2003

L’opinion que l’on se fait du Savoyard en France ne s’encombre pas de circonlocutions : Qui ne sait que, dans l’étranger, le nom de Savoyard ne signifie plus un individu né en Savoie, mais qu’il n’indique plus autre chose, puisqu’il faut le dire, qu’un décrotteur, un ramoneur, un porteur de marmottes, un commissionnaire, de quelque pays qu’il soit, car la plupart de ces individus n’appartiennent pas à notre pays. Et par l’effet de cette habitude d’associer constamment l’idée d’une basse profession au nom de Savoyard, ce nom ne représente plus au yeux des étrangers qu’un individu quelconque, grossier, sans éducation et sans instruction.

Mémoires de la Société Académique de Savoie. 1830. G.M. Raymond.

Monsieur Raymond, malheureusement pour les Savoyards, n’était pas atteint du tout de paranoïa, et il avait largement de quoi justifier son constat, car il s’agit bien d’un état d’esprit général… dès 1830 et encore 50 ans et 100 ans plus tard. Qu’on en juge :

Les Savoyards sont des décrotteurs.

Dictionnaire Étymologique de la Langue Française, Paris 1829.

Savoyard : Homme sale, grossier et brutal, on emploie le mot Savoyard par mépris.

Dictionnaire Universel. Paris 1834.

Savoyard : Dans un langage très familier on emploie ce mot pour désigner un homme grossier, rustre.

Dictionnaire des Dictionnaires. Paris 1837.

Un Savoyard est un rustre.

Dictionnaire Historique, Étymologique et Anecdotique de l’Argot Parisien, Paris 1873.

Il peut arriver que l’on rencontre un fonctionnaire français, ouvert, honnête et qui, de plus, sait de quoi il parle : aussitôt, le son de cloche est différent, et il fait de son mieux pour gommer le mépris : Savoisiens, Savoyards.- Les habitants de la Savoie sont désignés généralement sous le nom de Savoisiens. – L’épithète de Savoyard n’est plus prise aujourd’hui qu’en mauvaise part.

Advielle. Vocabulaire explicatif des principales appellations et locutions en usage, en Savoie, dans le langage administratif et judiciaire. Vers 1875

Un Savoyard est un saligaud, sale comme un ramoneur.

Dictionnaire Provençal-Français de Frédéric Mistral, Paris, 1879

Il se dit populairement d’un homme grossier : c’est un Savoyard. Savoyarde : petite barque chargée de fumier.

Dictionnaire de la langue française. Paul Émile Littré. Paris 1883

On emploie, dans la Somme, le terme de Sâvoyâr (sic) pour désigner l’écouvillon qui sert à nettoyer les fours des boulangers.

Atlas Linguistique de la France, Paris 1910

À Lyon, dans la Confrérie des Canuts (ouvriers du tissage) un Savoyard est un contrepoids suspendu à l’une des extrémités du rouleau sur lequel est monté le poil des velours frisés et des velours coupés.

Dictionnaire Historique de la Langue Française, Paris 1992

L’ancien cuistot, noir comme un Savoyard, passait ses pouvoirs.

Roland Dorgelès. Les Croix de Bois. 1919

Un capon ! un Savoyard ! un Paltroquet ! une Canaille ! Et un bédouin ! Savoyard de bédouin !

Eugène Labiche. Deux Merles Blancs, Acte III Scène 7. 1858

Tiens, polognard, soûlard, bâtard, hussard, tartare, calard, cafard, mouchard, savoyard, communard !

Alfred Jarry. Ubu Roi, Acte V Scène 2. 1896

Le terme de Savoyard, à la consonance péjorative, n’a pas été inventé par des républicains pressés de mettre au pas les habitants d’une province annexée, soucieux avant tout du maintien de leurs privilèges : dès 1647, on trouve le terme :

Il fût résolu dans une assemblée de trois mille hommes tous armés, qu’on ne les appellerait plus Savoyards mais Savoisiens.

Favre de Vaugelas. Remarques sur la Langue Française, 1647

Cette terminaison péjorative commença par être appliquée aux montagnards, tant que la montagne n’inspirait guère que la crainte. L’aspect péjoratif du terme se perdit à la fin du XVIII°, quand elle commença à plaire. Si la consonance péjorative du terme Savoyard a aujourd’hui disparu, elle a eu tout de même la vie dure. La France n’apprécie d’ailleurs pas du tout qu’on appose cette terminaison en ard à ses habitants : le caricaturiste Siné fût condamné en 1995 par la 17° chambre du Tribunal de Paris pour avoir publié les termes franchouillard et frankaoui.

Mais il faut bien reconnaître qu’auprès des beaux messieurs, les Bretons sont encore plus mal lotis, et cela commence très tôt : Traître à sa foi, le peuple breton ne conserve de chrétien que le nom : car d’œuvre, de culte, de religion, plus de trace. Nul égard pour les enfants, ni pour les veuves, ni pour les églises : le frère et la sœur partagent le même lit, le frère prend l’épouse du frère ; tous vivent dans l’inceste et dans le crime.

Ernold Le Noir, début IX° siècle.

Les Bretons sont plus pauvres de combinaisons intellectuelles que ne le sont les Mohicans et les Peaux Rouges de l’Amérique septentrionale… ils mènent une guerre dont les atrocités eussent peut-être été reniées par les cannibales… ma femme est comme frappée par la foudre en entendant les sons rauques d’une voix bretonne.

Honoré de Balzac Les Chouans. 1829

Elle eut un air aussi stupide que peut l’être celui d’un paysan breton écoutant le prône de son curé.

Honoré de Balzac La femme de trente ans. 1831

La Bretagne est une colonie comme l’Alsace et les Basques, plus que la Guadeloupe.

Jules Michelet 1831

J’aime la Bretagne, j’y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j’entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture.

Paul Gauguin 1888

Multiplions les écoles, créons pour l’amélioration morale de la race humaine quelques-unes de ces primes que nous réservons aux chevaux ; faisons que le clergé nous seconde en n’accordant la première communion qu’aux enfants qui parleront français… La Basse-Bretagne est une contrée à part et qui n’est plus la France. Elle devrait être soumise à une sorte de régime colonial.

Auguste Romieu, sous-préfet de Quimperlé. 1831

Il faut, par tous les moyens possibles, favoriser l’appauvrissement, la corruption du breton, jusqu’au point où, d’une commune à l’autre, on ne puisse pas s’entendre (…) Car alors la nécessité de communication obligera le paysan d’apprendre le français. Il faut absolument détruire le langage breton.

Les préfets de Côtes du Nord et du Finistère à Monsieur de Montalivet, ministre de l’Instruction Publique. 1831

Croyez-moi, Monsieur, le catalan qui me faisait tant enrager n’est qu’un jeu d’enfant auprès du bas-breton. C’est une langue que celle-là. On peut la parler fort bien, je crois, avec un bâillon dans la bouche, car il n’y a que des entrailles qui paraissent se contracter quand on cause le bas-breton. Il y a surtout l’h et le c’h qui laissent loin derrière la jota espagnole. Les gens qui parlent cette belle langue sont bons diables, mais horriblement sales (…) On voit dans les villages les enfants et les cochons se roulant pêlemêle sur le fumier, et la pâtée que mangent les premiers serait probablement refusée par les cochons du Canigou.

Prosper Mérimée. Lettre à Jaubert de Passa. 1835

Vous saurez d’abord que c’est vers la Bretagne, la douce et la bretonnante, que se sont dirigées mes courses cette année (…) Quant aux naturels du pays, hélas ! c’est la province sans soleil. Croiriez-vous que j’ai fait quatre cents lieues en Bretagne sans déboutonner ma braguette. Impossible de toucher sans pincette les personnes du sexe de Brest, Morlaix, Saint Brieux (sic), Rennes, Vannes, Quimper. Ce n’est qu’à Nantes que la Providence m’a envoyé soulagement (…) Au lieu de votre joli patois dont on comprend toujours quelque chose, c’est une langue que le diable a inventé que l’on parle là-bas.

Prosper Mérimée. Lettre à Requien. 1836

Depuis que je suis en Bretagne, je suis dans l’ordure. Pour se laver de la Bretagne, il faut bien l’Océan. Cette grande cuvette n’est qu’à la mesure de cette grande saleté.

[…] Les assiettes bretonnes sont comme les formations [les couches sédimentaires]. Il faudrait pénétrer plusieurs couches de je ne sais quoi avant d’arriver à la faïence. Si les puces marchaient, elles y laisseraient certainement l’empreinte de leurs petits pieds.

[…] Toute cette Bretagne, au reste, vaut la peine d’être vue. Quelquefois dans une petite bourgade, comme Lassay, par exemple, vous trouvez tout à coup trois admirables châteaux dans le même tas. Pauvre Bretagne ! qui a tout gardé, ses monuments et ses habitants, sa poésie et sa saleté, sa vieille couleur et sa vieille crasse par-dessus. Lavez les édifices, ils sont superbes ; quant aux Bretons, je vous défie de les laver. Souvent, dans un de ces beaux paysages de bruyères, sous des ormes qui se renversent lascivement, sous de grands chênes qui portent leurs immenses feuillages à bras tendu, dans un champ de genêts en fleurs au milieu duquel s’envole à votre passage un énorme corbeau verni qui reluit au soleil, vous avisez une charmante chaumière, qui fume gaiement à travers le lierre et les rosiers ; vous admirez, vous entrez. Hélas, mon pauvre Louis, cette chaumière dorée est un affreux bouge breton où les cochons couchent pêlemêle avec les Bretons. Il faut avouer que ces cochons sont bien sales.

[…] Le fait est que les Bretons ne comprennent rien à la Bretagne. Quelle perle et quels pourceaux !

Victor Hugo. Voyage en Bretagne 1835 Lettres à Adèle et à Louis Boulanger

[…] on entendait sonner les rauques syllabes celtiques mêlées au grognement des animaux et au claquement des charrettes.

[…] Le paysan breton mange comme un porc : il va retrouver sa galette de sarrasin et sa jatte de bouillie de maïs cuite depuis huit jours dont il se nourrit toute l’année, à coté des porcs qui rôdent sous la table et de la vache qui rumine là sur son fumier, dans un coin de la même pièce.

Gustave Flaubert Voyage en Bretagne

Parfois, on en trouve même qui étalent avec suffisance leur ignorance : Les paysans bretons sont tellement crédules qu’ils croient à une influence de la Lune sur les marées.

Francisque Sarcey, dans le journal Le Temps

Dieu merci, on trouve d’autres mots qui font preuve d’intelligence : Entre la terre et la mer s’étalent des campagnes pélagiennes, frontières indécises entre deux éléments : l’alouette de champ y vole avec l’alouette marine ; la charrue et la barque, à un jet de pierre l’une de l’autre, sillonnent la terre et l’eau.

Le navigateur et le berger s’empruntent mutuellement leur langue : le matelot dit les vagues moutonnent, le pâtre dit des flottes de moutons. Des sables de diverses couleurs, des bancs variés de coquillages, des varechs, des franges d’écume argentée dessinent la lisière blonde ou verte des blés.

Chateaubriand. Mémoires d’outre tombe.1849

À l’autre bout, c’est Brest, le grand port militaire, la pensée de Richelieu, la main de Louis XIV ; fort, arsenal et bagne, canons et vaisseaux, armées et millions, la force de la France entassée au bout de la France : tout cela dans un port serré, où l’on étouffe entre deux montagnes chargées d’immenses constructions. Quand vous parcourez ce port, c’est comme si vous passiez dans une petite barque entre deux vaisseaux de haut bord ; il semble que ces lourdes masses vont venir à vous et que vous allez être prises entre elles. L’impression générale est grande, mais pénible. C’est un prodigieux tour de force, un défi porté à l’Angleterre et à la nature. J’y sens partout l’effort, et l’air du bagne et la chaîne du forçat. C’est justement à cette pointe où la mer, échappée du détroit de la Manche, vient briser avec tant de fureur que nous avons placé le grand dépôt de notre marine. Certes, il est bien gardé. J’y ai vu mille canons. L’on n’y entrera pas ; mais l’on n’en sort pas comme on veut. Plus d’un vaisseau a péri à la passe de Brest. Toute cette côte est un cimetière. Il s’y perd soixante embarcations chaque hiver. La mer est anglaise d’inclination ; elle n’aime pas la France ; elle brise nos vaisseaux ; elle ensable nos ports.

Rien de sinistre et formidable comme cette côte de Brest ; c’est la limite extrême, la pointe, la proue de l’ancien monde. Là, les deux ennemis sont en face : la terre et la mer, l’homme et la nature. Il faut voir quand elle s’émeut, la furieuse, quelles monstrueuses vagues elle entasse à la pointe Saint-Mathieu, à cinquante, à soixante, à quatre-vingt pieds ; l’écume vole jusqu’à l’église où les mères et les sœurs sont en prière. Et même dans les moments de trêve, quand l’Océan se tait, qui a parcouru cette côte funèbre sans dire ou sentir en soi : Tristis usque ad mortem ?

C’est qu’en effet il y a là pis que les écueils, pis que la tempête. La nature est atroce, l’homme est atroce, et ils semblent s’entendre. Dès que la mer leur jette un pauvre vaisseau, ils courent à la côte, hommes, femmes et enfants ; ils tombent sur cette curée. N’espérez pas arrêter ces loups, ils pilleraient tranquillement sous le feu de la gendarmerie. Encore s’ils attendaient toujours le naufrage, mais on assure qu’ils l’ont souvent préparé. Souvent, dit-on, une vache, promenant à ses cornes un fanal mouvant, a mené ces vaisseaux sur les écueils. Dieu sait alors quelles scènes de nuit ! On en a vu qui, pour arracher une bague au doigt d’une femme qui se noyait, lui coupaient le doigt avec les dents.

L’homme est dur sur cette côte. Fils maudit de la création, vrai Caïn, pourquoi pardonnerait-il à Abel ? La nature ne lui pardonne pas. La vague l’épargne-t-elle quand, dans les terribles nuits de l’hiver, il va par les écueils attirer le varech flottant qui doit engraisser son champ stérile, et que si souvent le flot apporte l’herbe et emporte l’homme ? L’épargne-t-elle quand il glisse en tremblant sous la pointe du Raz, aux rochers rouges où s’abîme l’enfer de Plogoff, à coté de la Baie des Trépassés, où les courants portent les cadavres depuis tant de siècles ? C’est un proverbe breton : Nul n’a passé le raz sans mal et sans frayeur. Et encore : Secourez-moi, grand Dieu, à la pointe du Raz, mon vaisseau est si petit, et la mer est si grande !

Là, la nature expire, l’humanité devient morne et froide. Nulle poésie, peu de religion ; le christianisme y est d’hier. Michel Noblet fut l’apôtre de Batz en 1648. Dans les îles de Sein, de Batz, d’Ouessant, les mariages sont tristes et sévères. Les sens y semblent éteints ; plus d’amour, de pudeur, ni de jalousie. Les filles font, sans rougir, les démarches pour leur mariage. La femme y travaille plus que l’homme, et, dans les îles d’Ouessant, elle y est plus grande et plus forte. C’est qu’elle cultive la terre ; lui, il reste assis au bateau, bercé et battu par la mer, sa rude nourrice. Les animaux aussi s’altèrent et semblent changer de nature. Les chevaux, les lapins sont d’une étrange petitesse dans ces îles.

Asseyons-nous à cette formidable pointe du Raz, sur ce rocher miné, à cette hauteur de trois cents pieds d’où nous voyons sept lieues de côtes. C’est ici, en quelque sorte, le sanctuaire du monde celtique. Ce que vous apercevrez par-delà la baie des Trépassés [1] est l’île de Sein, triste banc de sable, sans arbre et presque sans abri… Tous ces rochers que vous voyez sont des villes englouties ; c’est Douarnenez, c’est Ys la Sodome, Sodome bretonne ; ces deux corbeaux qui vont toujours volant lourdement au rivage ne sont rien d’autre que les âmes du roi Gradlon et de sa fille, et ces sifflements qu’on croirait ceux de la tempête sont les cris, ombres des naufragés qui demandent la sépulture.

Jules Michelet. Tableaux de la France 1834

J’aime la Bretagne, j’y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j’entends le son sourd, mat et puissant que je cherche en peinture.

Paul Gauguin. 1888

La vraie cause de l’abandon de la langue bretonne, ce sont les Bretons eux-mêmes qui en portent la responsabilité. Cela fut, à cette époque comme un vent violent qui a balayé toute la Bretagne et a bouleversé de fond en comble les institutions, confondant l’attrait pour la modernité avec la honte des origines, identifiant l’héritage ancestral à la crainte de l’arriération, redoutant la pauvreté abjecte dans laquelle depuis des siècles, les ruraux avaient parfois survécu, et que l’État, craignant les failles identitaires avaient maintenu. (Ce n’est pas pour rien que Gauguin est allé s’installer à Pont-Aven,, où il décrit les Bretons et les petites Bretonnes comme cinq ans plus tard il décrira les Tahitiennes).

[…] Non, il ne faut pas regretter le temps de la paysannerie traditionnelle bretonne, même si cette mémoire laisse un goût doux-amer de ce qui ne pourra plus jamais revenir : les toits de chaume si bellement tressés, les poutres sculptées à l’herminette, les bois flottés récupérés pour les voliges, la terre battue mêlée au sang de mouton pour les sols durs et brillants comme le porphyre, les cheminées monumentales, et tous ces meubles extraordinaires, venus du fond des âges, armoires, lits-clos, tables, bancs, coffres de mariage, et la vaisselle de grès brun accrochée aux clous des vaisseliers, les marmites noires de suie, la bilig pour les galettes, la casserole pour le youd, le porridge d’avoine commun aux Bretons, aux Écossais et aux Gallois.

J.M.G Le Clézio. Chanson bretonne suivi de L’Enfant et la guerre. Deux Contes. Gallimard 2020

L’idéologie crétinisante du Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, sur laquelle s’appuieront plus tard tous les propos et visuels touristiques, n’était pas encore en place et ces opinions devaient se diffuser sans obstacle chez le lecteur. Elles sont souvent blessantes… mais sont-elles fausses ? Le même Victor Hugo qui décoche ses flèches contre les Bretons est à même de tenir des propos on ne peut plus élogieux sur les Basques …

Les ourques, [un ancien gabarit tombé en désuétude], de Biscaye, même les plus pauvres, étaient dorées et peintes. Ce tatouage est dans le génie de ces peuples charmants, un peu sauvages. Le sublime bariolage de leurs montagnes, quadrillées de neiges et de prairies, leur révèle le prestige âpre de l’ornement quand même. Ils sont indigents et magnifiques ; ils mettent des armoiries à leurs chaumières ; ils ont de grands ânes qu’ils chamarrent de grelots et de grands bœufs qu’ils coiffent de plumes ; leurs chariots, dont on entend à deux lieues grincer les roues, sont enluminés, ciselés, et enrubannés. Un savetier a un bas-relief sur sa porte ; c’est saint Crépin et une savate, mais c’est en pierre. Ils galonnent leur veste de cuir ; ils ne recousent pas le haillon, mais ils le brodent. Gaîté profonde et superbe. Les basques sont, comme les grecs, des fils du soleil. Tandis que le valencien se drape nu et triste dans sa couverture de laine rousse trouée pour le passage de la tête, les gens de Galice et de Biscaye ont la joie des belles chemises de toile blanchie à la rosée. Leurs seuils et leurs fenêtres regorgent de faces blondes et fraîches, riant sous les guirlandes de maïs. Une sérénité joviale et fière éclate dans leurs arts naïfs, dans leurs industries, dans leurs coutumes, dans la toilette des filles, dans les chansons. La montagne, cette masure colossale, est en Biscaye toute lumineuse ; les rayons entrent et sortent par toutes ses brèches. Le farouche Jaïzquivel est plein d’idylles. La Biscaye est la grâce pyrénéenne comme la Savoie est la grâce alpestre. Les redoutables baies qui avoisinent Saint-Sébastien, Leso et Fontarabie, mêlent aux tourmentes, aux nuées, aux écumes par-dessus les caps, aux rages de la vague et du vent, à l’horreur, au fracas, des batelières couronnées de roses. Qui a vu le pays basque veut le revoir. C’est la terre bénie. Deux récoltes par an, des villages gais et sonores, une pauvreté altière, tout le dimanche un bruit de guitares, danses, castagnettes, amours, des maisons propres et claires, les cigognes dans les clochers.

Victor Hugo. L’homme qui rit. Gallimard 2002

25 02 1831

En Italie, les insurrections contre les pouvoirs en place, y compris les États Pontificaux se succèdent les unes après les autres : ils viennent de prendre Terni et Spolète : parmi eux, le jeune Louis Napoléon – notre futur Napoléon III -, qui écrit à son père Louis, demi-frère de Napoléon, qui s’est révélé ne pas être en fait son père biologique pour le rassurer : L’enthousiasme de ce pays est ici très grand. […] L’armée des patriotes s’achemine vers Rome qui doit tomber inévitablement avant huit jours. Toutes les troupes du pape sont pour le parti libéral. […] Mon cher papa, au nom du ciel, soyez tranquille, voyez dans l’avenir, voyez tous les peuples de l’Europe qui recouvrent leurs droits et qui sauront les conserver.

À la même période, c’est Giuseppe Mazzini [2], ardent défenseur de l’unité italienne qui a du se réfugier à Marseille, qui écrit à Charles-Felix : Sire, n’avez-vous jamais porté le regard, un de ces regards d’aigle qui découvre un monde, sur cette Italie, belle du sourire de la nature, couronnée par vingt siècles de souvenirs sublimes, patrie du génie, rendue puissante par d’infinis moyens auxquels il ne manque que l’union, entourée de telles défenses qu’une volonté forte et quelques poitrines courageuses suffiraient à la protéger de l’insulte de l’étranger ? […]

Sire ! Repoussez l’Autriche ! Laissez la France […] Mettez-vous à la tête de la nation et écrivez sur votre drapeau UNION, LIBERTÉ, INDÉPENDANCE ! Proclamez la sainteté de la pensée. Déclarez-vous vengeur, interprète des droits du peuple, régénérateur de l’Italie entière ! Libérez la patrie des barbares ! Édifiez l’avenir ! Donnez votre nom au siècle […] Soyez le Napoléon de la liberté italienne […]

9 03 1831

Louis Philippe crée la Légion Étrangère : elle aura pour premier terrain d’exercice l’Espagne de 1835 à 1838, pour y combattre les carlistes.

17 03 1831

Napoléon Louis, frère de Louis Napoléon, de quatre ans son aîné, meurt à 27 ans à Forli, près de Livourne, victime d’une épidémie de rougeole. Son frère n’en sera que malade, que sa maman va rapidement tirer de ce guêpier.

11 04 1831

Création de la caisse des retraites militaires.

27 04 1831

Charles Albert arrive sur le trône de Piémont Sardaigne ; il promulgue d’importantes réformes, en particulier un code civil inspiré de celui de Napoléon.

06 1831

James Clark Ross, toujours basé sur le Krusentern de son oncle John Ross, à Félix Harbor, atteint le pôle nord magnétique par 69°34’N et 94°54′ O sur la côte ouest de l’île Boothia. Il avait quitté l’Angleterre en 1829. Ils hiverneront encore deux ans et rentreront en Angleterre en 1833.

22 07 1831

Révoltées depuis septembre 1830 contre les provinces néerlandaises auxquelles elles avaient été rattachées en 1815, les provinces belges mettent fin à ce statut en devenant une monarchie : le premier souverain belge se nomme Léopold I° de Saxe Cobourg : il a eu la faveur des Anglais, ce qui n’était pas le cas du premier élu, le duc de Nemours, qui avait dû renoncer à la couronne. La Constitution, très libérale, est composée de 40 000 membres, parlant tous exclusivement français, devenu la langue officielle en novembre 1830. La suite de l’histoire sera marquée par le dédain des Wallons, francophones, et la lente montée des revendications des Flamands : S’il est une chose dont le Belge est pénétré, c’est de son insignifiance.[…] Cela, en revanche, lui donne une incomparable liberté – un salubre irrespect, une tranquille impertinence, frisant l’insouciance.

Pierre Ryckmans, alias Simon Leys. Texte inaugural du Studio de l’inutilité, Flammarion 2012, consacré à son compatriote Henri Michaux

21 08 1831

Nat Turner, esclave de 31 ans dans une plantation proche de Jérusalem, petite ville de Virginie, intelligent, cultivé, porté sur le prophétisme religieux 24 h/24, a décidé de se révolter contre ses maîtres. Avec quatre complices il les assassine et part pour une mortelle randonnée, suivi de près de soixante esclaves, qui va coûter la vie à 59 hommes, femmes et enfants. Les Blancs se mettent alors sur le pied de guerre et vont se livrer à une répression aveugle qui tuera des centaines d’esclaves, jusqu’à retrouver, au bout de deux mois, Nat Turner, terré au fond d’une grotte. Il sera pendu le 11 novembre. C’est dans la révolte sanglante de Nat Turner que les affrontements violents à venir entre les communautés blanches et noires puiseront leurs racines.

22 11 1831

Venus de la Croix Rousse, de la Guillottière et de Vaise, les canuts – les ouvriers lyonnais de la soie – occupent la ville que l’armée évacue. Ils ne peuvent plus accepter de voir leurs salaires baisser et se bornent à demander l’application de la réglementation, ce à quoi se refusent certains patrons. À la tête de 20 000 hommes, le maréchal Soult y mettra bon ordre le 5 décembre. Trois ans plus tard, la répression d’une nouvelle insurrection, en réaction contre un projet de loi contre les associations et l’arrestation de six mutualistes, fera plus de 200 morts. L’histoire, celle de l’image d’Épinal, leur attribuera une chanson qui, en fait, ne verra le jour que 60 ans plus tard, écrite et mise en musique par Aristide Bruant vers 1894 :

Pour chanter Veni Creator

Il faut une chasuble d’or.

Nous en tissons pour vous, grands de l’Église

Et nous, pauvres canuts, n’avons pas de chemise,

C’est nous les canuts,

Nous sommes tout nus.

Pour gouverner, il faut avoir

Manteaux ou rubans en sautoir.

Nous en tissons pour vous, grands de la terre,

Et nous, pauvres canuts, sans draps on nous enterre…

Aristide Bruant n’était pas vraiment le personnage immortalisé par Toulouse Lautrec : Costume de velours noir à grosses côtes, écharpe rouge rejetée dans le dos et feutre à larges bords : la silhouette d’Aristide Bruant – telle qu’elle fut immortalisée par le crayon de Toulouse-Lautrec – fait désormais partie de notre mémoire collective. Bien plus, à vrai dire, que sa voix, qui nous est pourtant parvenue par le miracle des premiers enregistrements sur cylindres et des disques 90/100 tours, ancêtres des 78 tours.

Mais, au-delà de la seule silhouette, il y a toute une mythologie Bruant, soigneusement cultivée par le chanteur lui-même, qui veillera toujours à peaufiner son image et sa légende, tout au long d’une carrière courant sur près d’un demi-siècle. Au point que – avec le temps… – le véritable Aristide Bruant s’est progressivement effacé derrière le mythe, tirant un solide rideau de confusion entre la postérité et lui. Et, quitte à écorner un brin l’icône, il faut bien oser reconnaître que, quel qu’ait pu être son talent (au demeurant immense), une bonne part de la popularité du chantre des barrières de Paris repose sur un malentendu, pour ne pas dire une imposture. En effet, sous prétexte qu’il chantait les apaches, les gigolettes, les souteneurs et les filles-mères, et parsemait ses refrains des noms des faubourgs les plus populaires (Belleville-Ménilmontant, À La Glacière, À La Villette, À la Goutte d’Or, etc.), tout en insultant le bourgeois venu s’encanailler chez lui, nombreux sont ceux qui veulent voir en lui un authentique porte-parole du petit peuple de la rue. Une sorte de chroniqueur social, voire de moraliste plus ou moins anarchisant, alors qu’à de rares exceptions près il fit surtout œuvre de caricaturiste.

[…] Né le 6 mai 1851, à Courtenay, dans le Loiret, d’une famille d’honnête bourgeoisie, Aristide Louis Armand Bruand (il changera le d final pour un t ), fréquente le collège jusqu’à l’âge de dix-sept ans, ce qui est assez exceptionnel pour l’époque et le démarque déjà de ce peuple des humbles qu’il se plaira à dépeindre. Engagé volontaire – comme franc-tireur – pendant la guerre de 70, il exercera plusieurs petits métiers (coursier chez un avoué, expéditionnaire à la Compagnie des Chemins de Fer du Nord, etc.) avant de se tourner vers la chanson, qu’il aborde tout d’abord en essayant déjouer la carte du dandysme (jaquette noire, pantalon bois de rose, gilet à ramages, souliers vernis et chapeau tube). Il ne trouvera finalement son véritable style qu’après que Jules Jouy et Arthur Marcel-Legay l’auront introduit au Chat Noir, le fameux cabaret de Rodolphe Salis. Dès lors, son personnage ne variera plus, et lorsque Salis déménage vers des locaux plus vastes (1885), Bruant, qui a envie de voler de ses propres ailes, récupère le lieu pour y créer le Mirliton, dont il confie la décoration à ses amis Steinlen et Lautrec. Rapidement le Mirliton devient l’endroit à la mode, où il est de bon ton de venir finir sa soirée ; et parmi les bourgeois ravis de se faire houspiller par le maître de céans se glisse parfois un grand-duc russe ou le prince de Galles en personne.

Créateur prolifique, doublé d’un excellent homme d’affaires, Bruant fait rapidement ; au point d’acheter le Concert de l’Epoque (futur Pacra) et le château de Courtenay, son village natal, où il finit par se retirer pour mener l’existence prospère d’un hobereau conformiste, élevant son fils dans le culte de l’Armée et de l’Église ; ce qui ne laisse pas de surprendre de la part de l’auteur de À Biribi et de tant de couplets farouchement anticléricaux. Une apparente incohérence qui, pourtant, n’étonnera qu’à moitié ceux qui n’ont pas oublié que le chanteur s’était présenté aux élections législatives, dans le quartier de Belleville, en 1898, c’est-à-dire en pleine affaire Dreyfus, sous l’étiquette : Candidat républicain, socialiste, patriote et antisémite. Un programme pour lequel il ne récoltera que 525 suffrages.

À partir de 1917, profondément affecté par la mort de son fils, tué sur le plateau de Craonne en avril 1917, lors de l’offensive de Nivelle, il ne quitte pratiquement plus Courtenay, mais fait une dernière apparition à l’Empire, en 1924, avant de s’éteindre quelques semaines plus tard, le 11 février 1925.

Marc Robine. Anthologie de la chanson française. Albin Michel 1994

Dans le même temps, les soyeux décrivent l’organisation de leur profession au nouveau préfet, Antoine Gasparin : La production des tissus de soie n’est pas, comme celle des autres tissus, concentrée dans quelques grands ensembles réunissant des masses d’ouvrier […] La production dont il s’agit se répartit, au contraire, entre plusieurs centaines de maisons qui reçoivent en premier lieu, les commandes des mains des commissionnaires, leurs intermédiaires avec les pays de consommation. Elle est ensuite distribuée par chaque maison entre des chefs d’atelier qui, possédant chacun, un ou plusieurs métiers exploités par eux-mêmes ou par des ouvriers logés chez eux, sont de fait à la tête de petites manufactures dont la réunion compose à proprement parler la Fabrique de Lyon.

25 12 1831

Sur l’île de la Jamaïque, d’abord colonie espagnole, puis anglaise, Samuel Daddy Sharpe, diacre noir baptiste, prend la tête d’une grève – en fait une révolte – de 150 esclaves munis de machette. Il va ainsi mobiliser de 60 000 à 300 000 esclaves jusqu’au 4 janvier suivant.

La réponse est, comme à l’accoutumée, d’une violence inouïe : des centaines d’esclaves sont massacrés sur place. Environ 340 sont exécutés selon un rituel épouvantable, ils sont pendus, puis des partie de leur corps sont exposées à l’entrée des plantations. On coupe les têtes, on les plante sur des piquets, parfois on place aussi des bras. Sharpe est pendu, après avoir organisé sa défense au nom de la Bible et de l’égalité entre tous les hommes : rien ne justifie l’esclavage des Noirs par les Blancs, ni des Blancs par les Noirs.

[…] Après plusieurs dizaines de bateaux dans les années 1820, le dernier navire de traite quitte Nantes en 1833. Désormais et jusqu’à la fin du siècle, la traite de contrebande s’organise à partir du Brésil et de Cuba. […] La Grande Bretagne, depuis toujours liée au Portugal par des accords de commerce, toléra la traite au sud de l’équateur jusqu’en 1840, autant dire, si l’on regarde la carte les échanges entre Mozambique, Congo et Angola d’une part, et Brésil d’autre part, puisque celui-ci n’interdit définitivement la traire qu’en 1850.

Catherine Coquery-Vidrovitch. Histoire des traites africaines, VI° – XX° siècle. Espace libre Albin Michel 2018

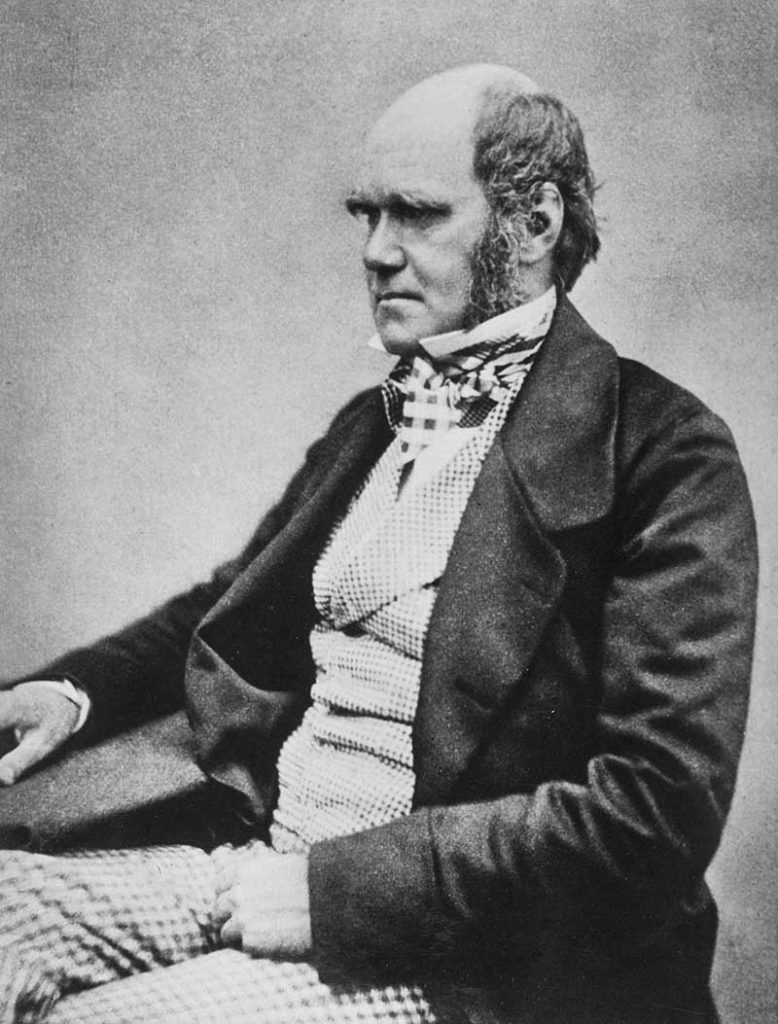

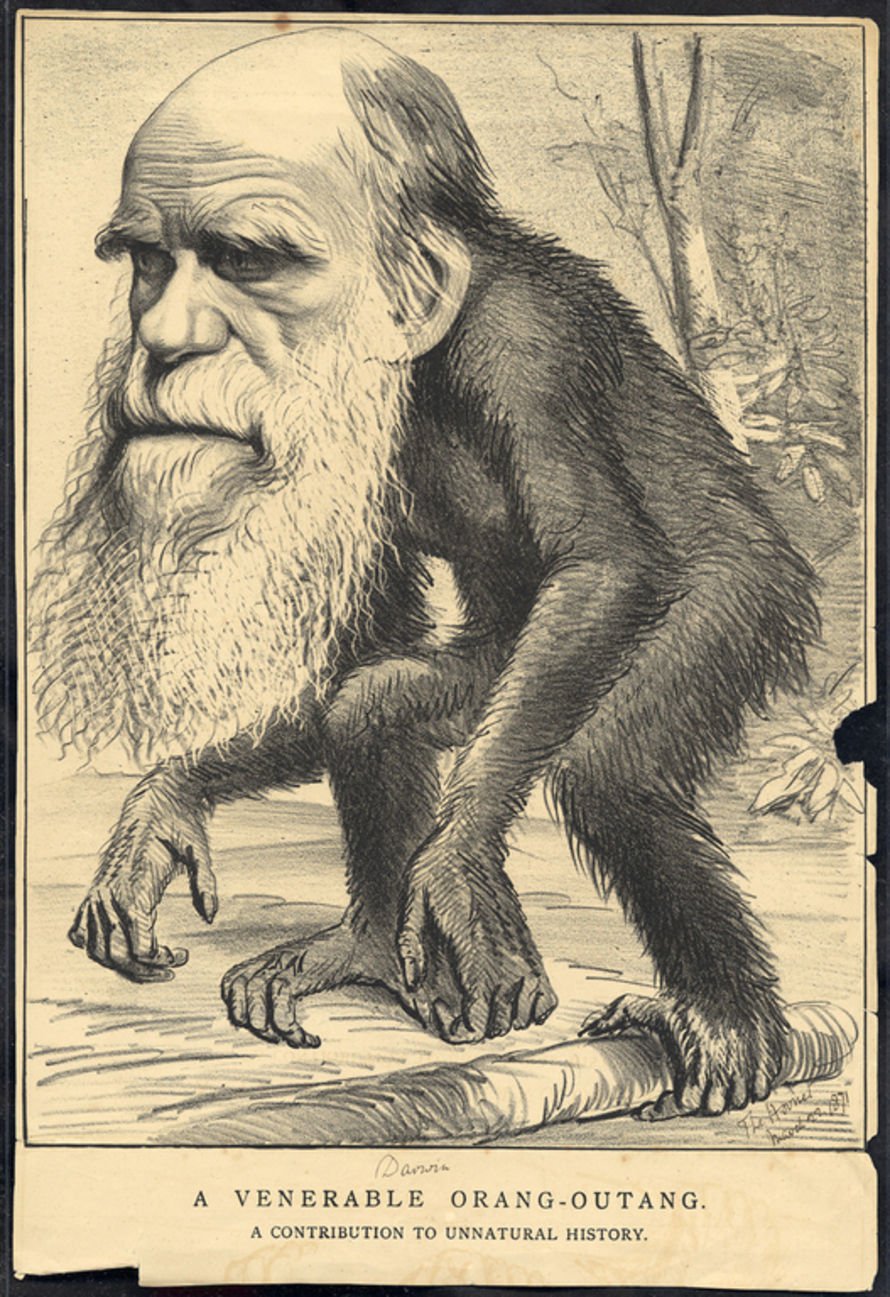

27 12 1831

Charles Darwin, naturaliste anglais de 22 ans, embarque sur le Beagle et l‘Adventure, pour une expédition de 5 ans sur les côtes de Patagonie, de la Terre de Feu, du Chili et du Pérou. Robert Fitz Roy, propriétaire du Beagle dirige l’expédition ; il en est aussi le mécène et irascible capitaine. Disciple du physionomiste Lavater, il avait failli laisser Darwin à terre, en raison de la forme de son nez, censée traduire un manque d’énergie et de détermination. Et en plus, Darwin est du parti des Whigs alors que lui-même est Tory ! Mais aucun des deux n’étant idiot, ils finiront par s’apprécier. Ils exploreront l’estuaire de la Santa Cruz, reconnu 300 ans plus tôt par le Santiago de l’expédition de Magellan, peu avant d’être jeté à la côte par une tempête. Plus au sud, dans le détroit de Magellan, rien ne trouve grâce à ses yeux, que ce soit la nature elle-même ou les indiens : Les bois étaient si profonds qu’il fallait constamment recourir à la boussole. Les ravins profonds offraient un spectacle de désolation funeste défiant toute description ; à l’extérieur, les bourrasques soufflaient, mais dans ses trous, pas un souffle n’agitait les feuilles des arbres les plus hauts. Les ravins étaient si froids, humides et sinistres que pas même un champignon, de la mousse ou des fougères ne pouvaient y pousser.

[…] ces individus étaient les créatures les plus abjectes et les plus misérables que j’ai jamais vues nulle part […] ces Fuégiens en canoë étaient presque nus ; une femme adulte était même complètement nue. Il pleuvait fort et l’eau douce mêlée aux embruns marins ruisselait sur son corps. Dans un autre port, non loin de là, une femme qui nourrissait au sein un enfant nouveau-né vint un jour près de notre vaisseau et resta là pendant que la neige tombait et fondait sur sa poitrine nue et sur la peau nue de son enfant. Ces pauvres hères étaient retardés dans leur croissance, leur visage hideux barbouillé de peinture blanche, leur peau sale et grasse, leurs cheveux emmêlés, leurs voix discordantes, leurs gestes violents et sans dignité. En voyant de tels êtes, on a du mal à croire qu’ils soient nos frères humains et les habitants du même monde que nous. […] ils n’échappent pas non plus à la famine et, en conséquence, se livrent à une forme de cannibalisme liée au parricide […] ils étaient les seigneurs misérables d’une terre misérable.

Charles Darwin

Cette focalisation sur nos références culturelles est probablement péché de jeunesse. D’autres occidentaux s’installeront dans les parages, à l’heure de la colonisation de la Patagonie par les éleveurs de moutons, qui trouveront à ces Indiens une subtilité que n’avait pas su voir Darwin : ainsi Thomas Bridges, installé à quelques 40 kilomètres de la baie d’Ushuaia : Combien de langues possèdent plus de trente mots pour désigner les vents ? Les Yamanas définissaient chaque chose, chaque élément, avec une précision recherchée. On ne marche pas, chez eux. On marche avec une légère brise de dos ou on avance face à un violent souffle qui oblige à se courber. Et tout est à l’avenant. C’est à Thomas Bridges que l’on doit cette réhabilitation. Il est l’un des premiers colons à s’installer en Terre de Feu, à une quarantaine de kilomètres de la baie d’Ushuaia, dans une estancia qu’il nommera Harberton. Il écrira un étonnant dictionnaire anglais-yamana d’une richesse exemplaire. Plus de trente mille mots indiens y sont répertoriés, une variété supérieure à l’anglais de l’époque.

Christian Clot. Ultima cordillera, la dernière terre inconnue. Arthaud 2007

Ils vont découvrir le canal qu’ils nommeront Beagle, dernier passage de l’Atlantique au Pacifique avant le cap Horn. Le but premier de l’expédition est l’installation de stations chronométriques, la fabrication des chronomètres ayant été supervisée par Thomas Earnshaw, considéré comme le père du chronomètre marin. L’amirauté avait demandé au professeur Henslow de lui recommander un naturaliste, et son choix se porta sur son meilleur élève : Darwin, qui avait aussi été marqué par un autre professeur : Charles Lyell, lequel avait déjà jeté les premières bases de l’évolutionnisme, en émettant une doctrine de l’histoire de la Terre, que l’on appellera plus tard uniformitarisme, selon laquelle point n’était besoin de catastrophes pour expliquer la formation de notre monde : les forces à l’œuvre encore aujourd’hui y suffisaient, et ce depuis le début.

En conclusion, il m’apparaît que rien ne peut être plus profitable à un jeune naturaliste qu’un voyage dans des pays lointains. Il aiguise et, à la fois tempère en partie ce besoin et cette soif qu’un homme […] éprouve en dépit de la pleine satisfaction de chacun de ses sens corporels. L’excitation née de la nouveauté des objets, ainsi que l’éventualité du succès, stimulent son activité. En outre, comme un grand nombre de faits isolés ont tôt faits de devenir intéressants, l’habitude de comparer le porte à généraliser ; d’un autre coté, comme le voyageur ne séjourne qu’un court laps de temps dans chaque lieu, sa description doit généralement se composer de simples esquisses, au lieu d’une observation détaillée. Il en résulte, comme j’ai découvert à mes dépens, une tendance constante à combler les vastes lacunes de la connaissance au moyen d’hypothèses approximatives et superficielles.

Mais j’ai été trop profondément enchanté par ce voyage pour ne pas recommander à tout naturaliste de saisir toutes les chances, et de partir pour des expéditions terrestres si la chose est possible, ou s’il en est autrement pour un long voyage. Il peut être sur qu’il ne rencontrera pas, sauf dans de rares cas, de difficultés ni de dangers qui approchent ceux qu’il redoutait en imagination avant de partir. D’un point de vue moral, l’effet devrait en être de lui apprendre la patience dans la bonne humeur, l’altruisme, l’habitude de s’aider soi-même, et de tirer le meilleur parti de chaque chose, ou le meilleur contentement : en bref, il devrait partager les qualités caractéristiques du plus grand nombre des marins.

Charles Darwin

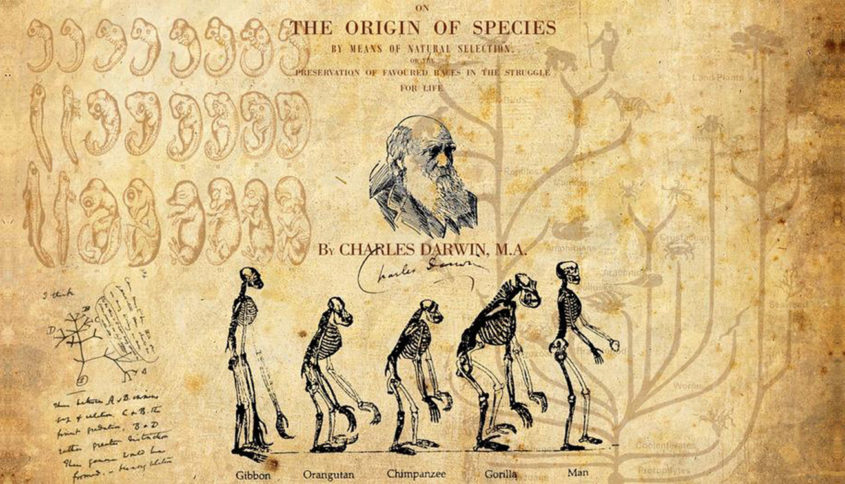

Ces cinq ans d’observation l’amenèrent à émettre la théorie de l’évolution, plus tard baptisée darwinisme, présentée dans l’Origine des espèces. Mais il faut aussi mentionner son cadet de 10 ans, Alfred Russel Wallace, qui contribua grandement à l’élaboration de cette théorie.

1858 : Charles Robert Darwin a 49 ans. C’est un naturaliste anglais reconnu, notamment à la suite de sa mission de cinq ans (1831-1836) autour du monde comme observateur scientifique sur le HMS Beagle, voilier de Sa Majesté britannique. De cette mission, il a rapporté un grand nombre d’échantillons de végétaux et d’animaux vivants et fossiles et de roches dont l’étude, par des spécialistes des sciences naturelles, en majorité anglais, va alimenter sa longue et lente réflexion sur l’origine et l’évolution des espèces. C’est un membre influent des sociétés savantes britanniques qui correspond avec les meilleurs naturalistes occidentaux de l’époque.

Le 18 juin 1858, il reçoit un manuscrit en provenance de Bornéo posté par Alfred Russell Wallace, géographe et naturaliste anglais avec qui il entretient une correspondance occasionnelle. Le contenu de ce manuscrit est, pour Darwin, une énorme surprise : Wallace y suggère une théorie tout à fait nouvelle sur l’origine des espèces qui, sur de nombreux points, est semblable à celle que lui-même a secrètement élaborée depuis une vingtaine d’années. Nous reviendrons sur cette théorie ; disons rapidement qu’elle propose une origine commune pour toutes les espèces vivantes et fossiles et une modalité de naissance des espèces nouvelles à partir de l’apparition fortuite de petites variations. Wallace demande à Darwin d’évaluer sa contribution et, éventuellement, de la faire publier. Chez ce dernier, la panique rejoint la surprise : il se voit menacé de se faire doubler sur le poteau quant à la paternité d’une théorie qu’il sait révolutionnaire et qu’il a construite lentement depuis son retour de l’expédition sur le Beagle.

Pourquoi Darwin a-t-il travaillé silencieusement, secrètement – ou presque -, pendant vingt ans alors qu’il avait conscience de la nouveauté de la théorie qu’il échafaudait ? À cela deux raisons principales :

Tout d’abord ce n’est pas un scientifique fulgurant mais un chercheur consciencieux, d’une grande honnêteté intellectuelle, soucieux d’accumuler une ample documentation et d’en peser et vérifier la validité. D’où une lenteur certaine préparée par son long séjour sur le Beagle. Selon l’expression de Boris Vian, le génie est une longue patience.

C’est aussi un bourgeois, enrichi par la révolution industrielle britannique, qui participe de la contestation de la suprématie de l’aristocratie foncière soutenue par l’Église anglicane. Et il est risqué, pour un notable, de remettre en cause le créationnisme prôné par cette dernière, d’autant plus lorsqu’on est marié à une femme très religieuse et qu’on a songé un moment à devenir pasteur. À Cambridge, le milieu universitaire qu’il fréquente est croyant et hostile aux idées remettant en cause le créationnisme. Ce sera avec le soutien actif de rares scientifiques de la jeune génération, le botaniste Joseph Hooker et le biologiste marin Thomas Huxley, que Darwin tentera de populariser les bases de sa théorie naturelle de l’évolution des espèces. Il faut remarquer que ses deux collègues, comme lui, ont participé de missions maritimes dans l’hémisphère Sud où ils ont pris conscience de la diversité du monde vivant.

Au XIX° siècle, on accepte la théorie des créations d’espèces séparées et successives telle qu’elle est exposée par la Bible. Ainsi, dans les couches sédimentaires des bassins de Londres et Paris, on récolte des fossiles marins inconnus, dont on admet qu’ils ont été créés par Dieu et ont disparu dans des catastrophes [4]. Des savants renommés comme le zoologiste et géologue suisse-américain Louis Agassiz, qui a mis en évidence en Europe les traces de la grande glaciation quaternaire, mais aussi le paléontologiste français Georges Cuvier soutiennent cette vision.

Suite au transformisme de Lamarck, qui avait en Erasmus Darwin, grand-père de Darwin, un ardent défenseur, on admet cependant qu’à un moment donné les arthropodes ont dominé le monde animal. Plus tard, c’étaient les poissons, puis les reptiles, puis les mammifères, et l’Homme couronnant cette évolution du vivant marquée par une complexification croissante.

Voyons qui étaient Darwin et Wallace son collègue et concurrent partiellement oublié, comment est née leur théorie de l’évolution des espèces et comment celle-ci s’est répandue puis a été amendée par l’arrivée de la génétique.

Charles Darwin (1809-1882), cinquième enfant d’une fratrie de six, est né dans une famille bourgeoise aisée du Shropshire, dans l’ouest de l’Angleterre. Son père était médecin et s’intéressait à la finance. Des études à l’Université d’Édimbourg le familiarisent avec la médecine, puis à Cambridge avec la théologie. Dans cette dernière université, sous la houlette du révérend John Henslow, professeur de botanique et féru de géologie, il va progressivement se tourner vers les sciences naturelles. Comme son collègue Wallace, il va devenir un fervent collectionneur habitué à distinguer les infimes différences séparant deux individus d’une même espèce.

À 22 ans, il embarque sur le Beagle comme naturaliste non payé. Cinq années de croisière lui fourniront la matière première de sa théorie de l’évolution des espèces.

En 1839, à 30 ans, il se marie avec sa cousine Emma Wedgwood, héritière d’une riche famille de faïenciers. À ce moment, Darwin bénéficie d’une rente le dispensant d’avoir à travailler pour faire vivre sa famille. Il s’installe à Down House dans la campagne du Kent, à environ vingt-cinq kilomètres de Londres, où il peut se consacrer entièrement à la science, au rythme qu’il souhaite.

Alfred Russell Wallace (1823-1913), anglais lui aussi, est le huitième enfant d’une fratrie de neuf. Sa famille est pauvre et, tôt, il doit quitter l’école pour travailler. C’est un autodidacte. Il apprend le métier de géomètre avec l’un de ses frères et devient professeur de dessin et cartographie à Leicester dans le centre de l’Angleterre. C’est là qu’il côtoie un jeune entomologiste, Henry Bâtes. Cette rencontre va décider de sa carrière. De 1848 à 1852, en sa compagnie, il parcourt les bassins de l’Amazone et du Rio Negro, récoltant des spécimens d’insectes, de papillons et d’oiseaux destinés à être vendus à des collectionneurs ou des musées occidentaux. Le bateau le ramenant en Angleterre prend feu et, dans le naufrage, Wallace perd ses carnets d’observations et ses spécimens, dont la vente devait financer ses futures expéditions. Seul son journal est sauvé. C’est au cours de cette expédition que germe en lui l’idée de la transmutation des espèces.

Entre 1854 et 1862, il effectue un second long voyage en Indonésie où il séjournera huit ans, vivant sobrement. Cette fois, il en rapportera plus de cent mille spécimens, essentiellement des insectes, dont près de mille espèces nouvelles. Cette collecte exceptionnelle, jointe à la célébrité attachée à sa participation à la formulation de la théorie de l’origine des espèces, lui fournira une aisance financière.

Ce séjour lui servira de base à la rédaction de The Malay Archipelago, publié en 1869, dédié à Darwin et admiré par le romancier anglais d’origine polonaise, Joseph Conrad qui s’en inspirera.

À compter des années 1870, Wallace parcourt le monde occidental pour y diffuser ses idées. Il adhère au socialisme, critique la société anglaise jugée corrompue et milite en faveur d’une réforme agraire qui donnerait aux pauvres accès aux terres de l’aristocratie. Plus étonnant, il se rapproche du spiritualisme, ce qui le conduira à exclure l’homme de sa théorie de l’évolution du vivant : des lois naturelles aveugles ne peuvent pas s’appliquer à celui qu’il considère comme d’origine divine.

Wallace est, dans la première partie de sa vie, un scientifique original, ouvert à la nouveauté, peu formaté par l’establishment. Par la suite, il développera volontiers un discours radical. Tout au long de sa vie, il restera un loyal défenseur de Darwin, ne développant aucune envie ou jalousie à son égard.

En quoi consiste la théorie de l’origine des espèces proposée par Darwin et Wallace ? Trois idées fortes, partagées par les deux chercheurs, en forment le socle : Toutes les espèces, celles vivantes aujourd’hui comme celles disparues et retrouvées fossilisées dans les roches, ont une origine commune. La blatte, le trilobite, la fougère, le diplodocus, le bonobo et, pour Darwin, l’homme dont la place sera âprement discutée, étaient potentiellement en germe, préfigurés, dans les premières bactéries vivant voici 3 milliards d’années. C’est l’image d’un arbre de vie dont le toit de la frondaison, représenté par les espèces actuellement en vie (1 à 2%), coiffe une hécatombe d’espèces parentes disparues représentant 98 à 99 % de l’ensemble de la biodiversité planétaire.

Ce sont de petites variations au niveau des individus, comme celles constatées par les éleveurs d’animaux et de végétaux, qui sélectionnées aboutissent à la grande variété d’espèces aujourd’hui constatée. Ce point est bien exposé sous le nom de descendance avec modifications. L’espèce linnéenne, immuable, telle qu’elle a été définie au XVIII° siècle, varierait constamment !

Les petites variations décrites proposent d’infinies possibilités dont le milieu dispose via la sélection naturelle, rapprochée par Darwin de la sélection artificielle qu’il a étudiée chez les éleveurs. Celle-ci n’est pas, comme on l’a souvent écrit, le triomphe de l’individu le plus apte, le plus fort. Dans le temps, l’espèce qui survit, et donc laisse une descendance, est celle qui présente le plus grand potentiel de variations susceptibles d’être sélectionnées. Pour Darwin qui, en cela, et bien qu’il s’en défende, rejoint Lamarck, sulfureux héritier de la Révolution française, l’environnement participe de la sélection ; pour Wallace, il est passif, agissant comme un simple filtre.

Comment cette théorie révolutionnaire a-t-elle germé dans le cerveau de Darwin et Wallace ?

Pour le premier, on affirme fréquemment que les observations décisives, durant la croisière du Beagle, ont été faites dans l’archipel des Galapagos. C’est partiellement vrai. Sur toutes ces îles, Darwin va, par exemple, constater que les animaux bons nageurs ou volant bien sont identiques. En revanche, des organismes apparentés ne volant pas ou mal et/ou ne nageant pas ou mal tendent à présenter, sur chaque île, des différences notables. Cela vient renforcer les observations qu’il a faites sur certains mammifères fossiles du Quaternaire d’Argentine, notamment les tatous, qui ressemblent étrangement, et en quelque sorte annoncent, les espèces rencontrées aujourd’hui. En somme germe l’idée d’une filiation possible entre des espèces voisines, géographiquement ou/et temporellement séparées. C’est au retour à Londres que les échantillons récoltés dans les Galapagos vont jouer un rôle décisif, et notamment les fameux spécimens de pinson, mauvais voiliers, incapables de franchir de grandes distances. Selon le zoologiste anglais chargé de leur identification, les petites différences notées par Darwin, notamment au niveau du bec, et qu’il avait interprétées comme de simples variations au sein d’une espèce unique, caractérisent des espèces différentes. Chaque île a donc sa propre espèce de pinson différant notamment par la morphologie du bec qui est associée aux régimes alimentaires différents. Et celles-ci se sont probablement développées à partir d’une espèce originelle commune venue du continent sud-américain. De quoi susciter une réflexion sur l’impact de l’insularité, c’est-à-dire de l’isolement géographique, sur la spéciation chez les pinsons.

Quant à Wallace, c’est en Amazonie, autour de 1850, qu’il remarque que des barrières géographiques comme des reliefs, de larges fleuves, individualisent des provinces faunistiques et floristiques peuplées d’espèces différentes. Là aussi, intervient un confinement géographique qu’il vérifiera en Indonésie.

La notion de sélection naturelle, tous deux l’ont empruntée à l’économiste anglais Thomas Robert Malthus et à son Essai sur le principe de population, publié en 1838. Dans une communauté humaine ou animale, la population croît toujours plus vite (en progression géométrique 1, 2, 4, 8 ) que les ressources alimentaires (en progression arithmétique 1, 2, 3, 4) dont elle dispose. Quand un groupe humain dispose de ressources minimales, seuls les mieux adaptés survivent. Les autres, c’est-à-dire les plus pauvres, périssent. Malthus, pasteur anglican, y voit une intervention divine favorisant la survie et le progrès de la race humaine dans ce qu’elle a de meilleur. Ici se situe l’origine du darwinisme social qui conduira à l’eugénisme de Francis Dalton, jeune cousin de Darwin, qui préconisera l’amélioration de la race humaine notamment en éliminant les plus faibles. Ceci conduira à la stérilisation de 60 000 Américains, surtout des Noirs, autour de 1930, et de 300 000 Allemands non aryens entre 1934 et 1939.

Comment la communauté scientifique britannique a-t-elle arbitré le différend entre Darwin et Wallace quant à la primauté de la découverte ? En juin 1858, Darwin transmet le manuscrit de Wallace à la Société linnéenne (de zoologie) de Londres. Le géologue Charles Lyell et le botaniste Joseph Hooker en prennent connaissance et tentent de trouver un compromis. Amis de Darwin, tous deux savent que celui-ci a élaboré secrètement une théorie sur l’évolution du vivant à partir de 1838, donc une vingtaine d’années avant Wallace. Ils en connaissent l’essentiel divulgué sous la forme de confidences, de rapports inédits ou dans des correspondances. Ils savent qu’elle est similaire à celle proposée par Wallace.

Le 1er juillet 1858, Lyell et Hooker convoquent une réunion de la Société linnéenne où, au nom des deux scientifiques absents – Wallace est en mission à Bornéo et Darwin empêché – ils présentent trois notes : le manuscrit transmis par Wallace De la tendance des variétés à s’écarter indéfiniment du type original, clair et concis ; l’extrait d’un manuscrit que Darwin a rédigé en 1844 et le résumé de sa théorie tel qu’il figure dans une lettre adressée en 1857 au botaniste américain Asa Gray. Ces deux derniers documents, non destinés à la publication, sont touffus, difficiles à lire.

L’objectif de Lyell et Hooker est d’associer les deux savants à la découverte de la théorie de l’évolution des espèces, tout en indiquant que Darwin a été le premier à l’élaborer.

Ces trois communications publiées en septembre 1858 passent inaperçues. Il faudra attendre un peu plus d’un an, le 24 novembre 1859, et la publication par Darwin de De l’origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle pour que le monde scientifique réalise la nouveauté des idées avancées. Et le scandale arrive quand la puissante Église anglicane va, en dénonçant violemment les idées défendues par Darwin, faire une énorme publicité. Timide, maladif, mal préparé à la confrontation, celui-ci verra ses idées triompher grâce au formidable appui de Huxley, habile débatteur et provocateur, surnommé le bouledogue de Darwin, de Hooker, solide et fidèle compagnon et de Lyell, géologue, l’ami de toujours.

Rapidement, Huxley aura l’intelligence de faire prendre un tournant au débat scientifique violent, créationnisme versus évolutionnisme illustré notamment par la diatribe féroce de Samuel Wilberforce, archevêque d’Oxford dit Sam le Savonneux tant sa pensée était tortueuse. Il va lui donner une orientation sociétale plus ample et le présenter comme une contribution de la nouvelle science anglaise à la solution des multiples problèmes qu’affronte, à la fin du XVIII° siècle, la jeune industrie victorienne.

Dans le gros livre de 1859, qui connaîtra cinq rééditions de son vivant, Darwin détaille et étoffe la théorie, fournit des exemples qu’il commente. Il entrouvre les carnets secrets qu’il tient depuis 1837 et où la lente maturation de sa pensée apparaît. Il est évident que sa réflexion est plus complexe, plus dense, plus mature que celle de son collègue Wallace.

Très vite, on oubliera les trois notes de 1858 pour ne retenir que le livre de Darwin. À la théorie révolutionnaire de l’origine des espèces restera accroché le nom de celui-ci, grand scientifique reposant dans l’abbaye de Westminster aux côtés du vénéré Isaac Newton. La contribution de Wallace, qui reste le codécouvreur voire, si l’on s’en réfère aux pratiques actuelles de publication qui valorisent les articles parus dans les revues, le véritable découvreur de cette théorie, sera oubliée. Et ce au mépris de toute déontologie.

Que reste-t-il aujourd’hui de la théorie de l’évolution des espèces dans sa forme actualisée, la théorie synthétique de l’évolution ou néodarwinisme ?

Les mécanismes à l’œuvre dans la descendance avec modifications n’ont pas été identifiés par Darwin et Wallace. Et pour cause ! Au milieu du XIX° siècle, certaines notions essentielles faisaient défaut : celle de gène n’apparaîtra qu’autour de 1900, tout comme celle de mutation, c’est-à-dire d’altération des gènes, proposée par le botaniste hollandais Hugo de Vries. De plus, dans l’Occident de cette époque, les informations scientifiques circulaient mal et des données disponibles n’ont pas été utilisées par Darwin dans les révisions de son livre. Par exemple, les travaux de Gregor Mendel, moine augustin de l’Empire austro-hongrois, publiés en 1865 sous le titre Expériences sur les plantes hybrides et qui fondent la génétique. En croisant des petits pois de formes et de couleurs différentes et en analysant la descendance, Mendel découvre les lois de l’hérédité du monde végétal : chaque parent petit pois transmet, au hasard, la moitié de ses caractéristiques.

Ainsi, entre 1900 et 1950, la révolution génétique, initiée par Mendel, aboutira à l’avènement de la théorie synthétique de l’évolution héritière de la théorie de l’évolution des espèces dont elle contestera certains aspects.

La sélection naturelle favorise le développement préférentiel de certains organismes mais n’engendre pas de nouveauté.

Les petites modifications, qui apparaissent chez certains individus et qu’exploitent les éleveurs en pratiquant la sélection artificielle, ne sont pas héréditaires. Elles définissent des variétés qui sont les germes potentiels d’espèces nouvelles.

L’évolution n’est pas progressive comme cela était implicitement suggéré. Elle se fait par bonds, au rythme des mutations.

En revanche, l’origine commune de tous les êtres vivants et leur parenté, résumées dans la superbe image de l’arbre de vie ou du massif coralliaire dont seule la tranche supérieure exposée à la lumière est vivante, demeure. Tout comme persiste l’idée, pourtant durement combattue par les religions, que l’évolution est le fruit du hasard, qu’elle ne poursuit aucun dessein particulier. En effet, il est difficile d’accepter que des processus aveugles renouvelés à l’infini supplantent une intervention, une volonté divine.

Ce sont les deux points qui permettent à la théorie de l’évolution des espèces de Darwin et Wallace d’être encore d’actualité aujourd’hui.